-Рубрики

- (0)

- АРМИЯ И ВОЕННЫЙ ФЛОТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (27)

- Военная служба (5)

- Проявления героизма (17)

- АУДИО-ЗАПИСИ (1)

- БИОЭТИКА (497)

- Вспомогательные репродуктивные технологии (36)

- Генетика (43)

- Евгеника (169)

- контроль рождаемости (132)

- Нерожденные дети, защита жизни (265)

- Перинатальная паллиативная помощь (29)

- Пренатальная диагностика (90)

- пропаганда сексуальных извращений (123)

- Эвтаназия (11)

- ГЕОГРАФИЯ (14)

- Израиль (3)

- ДЕМОГРАФИЯ (208)

- контроль рождаемости (74)

- ДЕТСТВО (748)

- детская литература (9)

- детские сказки (3)

- детское кино (7)

- детское творчество (16)

- Законы (368)

- изготовление игрушек, игрушки (22)

- иллюстрации к детским книгам (1)

- особое детство (дети-инвалиды) (63)

- Система ювенальной юстиции (163)

- ДИЗАЙН (17)

- квартира (3)

- ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО (26)

- Кулинария (22)

- Полезные советы (13)

- ИСКУССТВО, АРХИТЕКТУРА (100)

- Городской пейзаж (6)

- Декоративное искусство (11)

- Дизайн (11)

- живопись, искусство (23)

- иллюстрации к книгам (1)

- Кино (16)

- прикладное искусство (26)

- эстрадное искусство, музыка, пение (13)

- ИСТОРИЯ (265)

- Израиль (5)

- история армии (29)

- история военно-морского флота (7)

- история военно-морского флота, Нахимовское училище (5)

- история зарубежных стран (25)

- история России (176)

- история СССР (144)

- Памятники истории (11)

- КУЛЬТУРА (40)

- ЛЖЕДУХОВНОСТЬ (594)

- "Естественное родительство" и Нью эйдж (84)

- Движение Нью эйдж, секты (493)

- Частные школы для беременных и Нью эйдж (61)

- ЛЖЕНАУКА (195)

- Гомеопатия (10)

- МЕДИЦИНА (435)

- Акушерство, перинатология, неонатология (217)

- Алкоголизм (3)

- ВИЧ / СПИД (12)

- История медицины (8)

- контроль рождаемости (101)

- Медицина плода (97)

- Наркомания (11)

- Перинатальный хоспис (перинатальная паллиативная п (33)

- Пренатальная (дородовая) диагностика (77)

- Психическое здоровье (43)

- МОЛОДЁЖЬ (281)

- Молодёжная политика (209)

- Проблемы молодёжи (187)

- МУЗЫКА (17)

- НАУКА, НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (24)

- Наука и религия (10)

- ОБЩЕСТВО (1521)

- Острые вопросы общественно-политической жизни (1413)

- Пропаганда сексуальных извращений (148)

- Феминизм (93)

- ПРИРОДА (61)

- Городской пейзаж (13)

- Жизнь животных (17)

- Жизнь растений, ботаника, (2)

- Картины, рисунки животных, растений, природы (4)

- Фотографии: животные (20)

- Фотографии: пейзажи, природа (30)

- Фотографии: растительный мир (8)

- Фотографии: цветы (4)

- ПСИХОЛОГИЯ (374)

- Attachment Therapy (терапия привязанности) (121)

- психология и оккультизм (182)

- современная психология (85)

- христианская психология (41)

- РАЗНОЕ (39)

- РЕЛИГИИ МИРА, ВЕРОВАНИЯ (40)

- РОССИЯ (49)

- Города России (11)

- Краеведение (5)

- Малые города России (6)

- Проблемы малых городов (3)

- Регионы, области, края России (21)

- РУКОДЕЛИЕ (137)

- Вышивание (10)

- Вязание (94)

- Детская одежда (вязание) (17)

- Детская одежда (шитьё) (5)

- Шитье (26)

- СЕМЬЯ (648)

- Законы (426)

- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (26)

- иллюстрации к книгам (2)

- ЦЕРКОВЬ (1238)

- Аляска, православие в Америке (11)

- Выступления Святейшего Патриарха Алексия Второго (2)

- Жития святых (23)

- Иконы, иконопись (17)

- История Православной Церкви (131)

- Миссионеры (20)

- Новомученики (30)

- Православие в Африке, фотографии (5)

- проповеди и интервью священников, епископов (523)

- Проповеди священников (544)

- Святая Земля (5)

- Современные миссионеры (209)

- Таинства (16)

- Учение Православной Церкви, Святые отцы (279)

- Христианская жизнь, взаимоотношения с близкими (357)

- Церковная архитектура, храмы (8)

- Церковь и общество (500)

- Церковь и проблемы молодёжи (220)

- Церковь и проблемы семьи (236)

- Церковь: выступления епископа Пантелеимона Шатова (9)

- Церковь: выступления митрополита Илариона (17)

- Церковь: выступления Святейшего Патриарха Кирилла (87)

- ЭКОЛОГИЯ (30)

- Акция "Час Земли" (5)

- Экология и контроль рождаемости (21)

- Экология, контроль сознания и Нью эйдж (16)

-Музыка

- Песни военных лет.

- Слушали: 150 Комментарии: 0

- В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ поёт Александр Цыстан

- Слушали: 78 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 2902

Комментариев: 479

Написано: 3658

Священник Николай Савченко. Сталин и Союз воинствующих безбожников |

Священник Николай Савченко, Русская народная линия

От редакции: Есть несколько тем из нашего недавнего прошлого, которые заведомо вызывают споры, стоит только их начать обсуждать. Одна из них - оценка личности И.В.Сталина. Вокруг личности Сталина уже немало сломано копий на форумах РНЛ. Публикуемая нами статья священника Николая Савченко, клирика Русской Зарубежной Церкви, который нередко выступал участником этих баталий, скорее всего тоже вызовет острые дискуссии. Смиряясь с такой перспективой, мы хотели бы только призвать оппонентов помнить, что какой бы ни был градус спора, но это - спор славян между собою, что среди православных есть разные взгляды на этот вопрос. Помнить и стараться удерживать себя от искушения считать, что есть только моя точка зрения и неправильная.

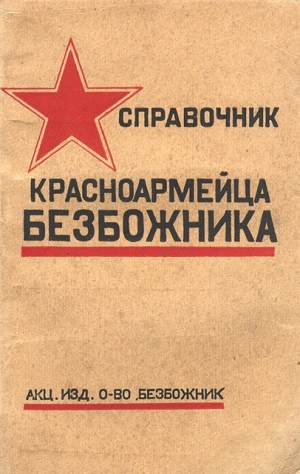

Последнее время в статьях многих православных авторов стали появляться неточные оценки взаимоотношений Сталина и Союза воинствующих безбожников (СВБ). Иногда мы можем увидеть слова о том, что СВБ был якобы организован троцкистами, а Сталин как будто не имел никакого отношения к деятельности Союза, а затем даже вообще упразднил его. Иногда можно встретить сказки о том, что после закрытия СВБ в СССР при Сталине прекратилась антирелигиозная пропаганда, и наступил расцвет церковной жизни. Здесь мы хотели бы с Божьей помощью внести уточнения в этот важный исторический вопрос, поскольку он достаточно сильно характеризует Сталина и его отношение к Церкви и религии вообще.

Первое и самое важное, что мы должны знать о деятельности Союза воинствующих безбожников - это то, что председатель Союза Емельян Ярославский был личным историком и редактором Сталина. Ярославский был составителем нескольких сталинских трудов.

Так например, самый известный сталинский труд «Краткий курс истории ВКП(б)» редактировался Ярославским. Во время подготовки к публикации этой работы и различных других статей Сталин и Ярославский обменивались комментариями. Сохранилась переписка между ними, где советский вождь указывает Ярославскому на некоторые акценты готовящихся статей или на необходимость правок. В недавно вышедшей из печати книги «И.В.Сталин Историческая идеология в СССР в 1920-1950 годы» приведено большое количество писем и отзывов, Сталина и Ярославского. Ярославский присутствует в десятках документов Сталина, причем в некоторых документах Сталина прямо утверждается, что «Историю ВКП(б)» писал Ярославский. Он же давал отзыв и на последнюю версию текста, когда она была дополнена другими идеологами партии. Из переписки видно насколько близок был глава Союза воинствующих безбожников к советскому лидеру. Сталин и Ярославский были настолько близки, что существует троцкистская карикатура, где Сталин изображен царским жандармом, а Емельян Михайлович - верным псом у него на привязи. Глава СВБ был яростным антитроцкистом. В 1939 году Ярославский издал книгу «О товарище Сталине». До издания книга много раз обсуждалась партийными идеологами и обозначалась в переписке членов Политбюро, как официальная биография советского вождя. Право писать биографию Сталина в те годы надо было заработать, и Ярославский заработал это.

В исторических публикациях обычно не говорится, что Ярославский был далеко не только председателем Союза воинствующих безбожников. У него были должности и повыше, и поближе к Сталину. Первоначально Ярославский был назначен руководителем Антирелигиозной комиссии ЦК. Тогда Емельян Михайлович еще не входил в ЦК, но лишь был председателем комиссии. Решение о назначении Ярославского руководить комиссией ЦК, было принято на Политбюро с участием Сталина. Тогда это была главная должность Емельяна Михайловича, а Союз безбожников был общественной организацией или инструментом Антирелигиозной комиссии ЦК. Как глава комиссии ЦК Емельян Михайлович должен был отчитываться перед ЦК и Политбюро о ходе антирелигиозной работы. Он отчитывался перед Политбюро и лично перед Сталиным многократно. Партийные документы тех лет свидетельствуют о многократных письменных и устных докладах Ярославского о практике антирелигиозной борьбы. Сталин даже называл темы борьбы против религии «вопросами Ярославского».

Сталин настолько доверял Емельяну Михайловичу, что вначале в 1934 году тот был назначен на работу в Комиссию Партийного Контроля при ЦК ВКП(б), где отвечал за партийную дисциплину. Интересно, что руководителем Ярославского по Комиссии Партийного Контроля был глава НКВД Ежов, совмещавший сразу две должности. Когда в 1938 году Ежов был снят с должностей, а потом расстрелян, то его заместитель Ярославский не пострадал. Если бы Сталин не доверял Емельяну Михайловичу, то лучшей возможности снять главу Союза воинствующих безбожников трудно представить. Однако Ярославский не последовал за Ежовым, а наоборот был введен Сталиным в состав ЦК ВКП(б). С 1939 года до самой смерти глава Союза воинствующих безбожников был членом ЦК. Кроме этой высокой должности Ярославский также был членом редколлегии «Правды». В 1939 году он стал Академиком Академии Наук СССР по специализации истории и заведующим кафедрой в Высшей Партийной Школе. В 1938 году Ярославский был награжден Орденом Ленина, а в 1943 году - Сталинской премией. Мы имеем все основания предположить, что награждение Ярославского Сталинской премией означает доверие ему со стороны лично Сталина даже в 1943 году.

После перечисления всех заслуг Ярославского перед Сталиным мы вправе задать вопрос: «Неужели не очевидно, что деятельность Ярославского в Союзе воинствующих безбожников была под контролем Сталина? Неужели Сталин не знал, что он назначает в ЦК главу Союза воинствующих безбожников и что именно глава этого Союза пишет главные партийные документы? Неужели Сталин не знал главу Антирелигиозной комиссии ЦК по его многочисленным докладам? Неужели он не был в курсе искоренения религии?»

Роль Сталина в Союзе воинствующих безбожников видна на любом членском билете этой организации. История донесла до нашего времени много таких билетов. На каждом членском билете СВБ мы можем увидеть напечатанные антирелигиозные изречения Сталина. Каждый из 10 млн. членов Союза видел на своем членском билете следующие цитаты советского вождя.

1. И.В.Сталин «Вопросы Ленинизма»: «Партия не может быть нейтральной в отношении религиозных предрассудков, и она будет вести пропаганду против этих религиозных предрассудков, потому что это есть одно из верных средств подорвать влияние реакционного духовенства, поддерживающего эксплоататорские классы и проповедующего повиновение этим классам».

2. И.В.Сталин «Беседа с первой американской рабочей организацией»: «Партия не может быть нейтральна в отношении религии и она ведет антирелигиозную пропаганду против всех и всяких религиозных предрассудков, потому что она стоит за науку, а религиозные предрассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто противоположное науке».

Кроме цитат Сталина на членском билете были также напечатаны две цитаты Ленина, 13-я глава Программы Партии о борьбе против религии и 124-я статья Конституции СССР, разрешавшая как свободу отправления культов, так и свободу антирелигиозной пропаганды. Разумеется, что свобода проповеди в ответ на свободу атеистической пропаганды даже не декларировалась. Мы лишь напомним, что формулировку статьи 124 Конституции обсуждал сам Сталин на 8-м съезде Советов.

Еще одно заблуждение о Союзе воинствующих безбожников заключается в том, что этот союз считается упраздненным после начала войны. На самом деле это ошибка. Союз продолжал свою деятельность до 1947 года, когда его задачи были переданы Всесоюзному Обществу «Знание». В июле 1941 года был временно прекращен выпуск журнала «Безбожник» и деятельность Союза была свернута лишь потому, что работники организации были привлечены к пропагандистской работе на фронте и в тылу. Однако после окончания войны деятельность Союза воинствующих безбожников получила новое дыхание.

29 апреля 1947 года, когда окончательно прекратились открытия церквей на территории СССР, Советом Министров СССР было учреждено «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний». Позже оно было переименовано во Всесоюзное общество «Знание». Подписал постановление лично Председатель Совета Министров СССР И.В.Сталин.

Особо важен последний пункт постановления Совмина, под которым стоит подпись самого Сталина. Этот пункт гласит:

«10. В связи с тем, что функции Союза воинствующих безбожников по распространению научных и материалистических знаний передаются Всесоюзному обществу по распространению политических и научных знаний, прекратить дальнейшее существование Союза воинствующих безбожников, Передать все материальные средства Центрального Совета Союза воинствующих безбожников Всесоюзному обществу по распространению политических и научных знаний».

Сразу под 10-м пунктом постановления Совмина стоит собственноручная подпись Сталина. Здесь мы опять видим, что Сталин ясно высказал свое отношение к пропаганде атеизма, лично постановив передать функции Союза воинствующих безбожников новоучрежденному обществу. Мы не видим никаких указаний на изменение функций и задач Союза воинствующих безбожников. Все осталось прежним. Антирелигиозная борьба со дня этого постановления Сталина просто приняла более респектабельное и научное обличье. В наше время это общество состоит из достойных людей с достойными целями, но как мы видим, в те годы оно стало рупором антирелигиозной борьбы.

Со дня основания общества в нем стал работать Евгений Александрович Тучков. Тучков известен был большинству иерархов Церкви в 20-е годы, как один из основных ее гонителей. Однако с 1939 года по 1947 год Тучков был ответственным секретарем Центрального Союза воинствующих безбожников и в соответствии с постановлением Сталина был переведен во Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. До работы в Союзе воинствующих безбожников Тучков работал в центральном аппарате НКВД.

С переводом Евгения Александровича Тучкова из НКВД в Союз воинствующих безбожников связана еще одна очень важная страница сталинской политики по отношению к Церкви. Мы можем увидеть это с помощью подробного биографического справочника «Кто руководил НКВД: 1934 - 1941 гг.» (авторы-составители Н.В.Петров и К.В.Скоркин) и справочника «Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ, 1917-1960» (составители А.И.Кокурин, Н.В.Петров). Авторы-составители справочников досконально изучили всю организационную структуру органов безопасности и биографии должностных лиц тех лет. Эти данные дают нам интересные дополнительные сведения о политике Сталина по отношению к Церкви.

Долгие годы центральный аппарат госбезопасности имел в своем ведомстве отдел или управление, ответственное за борьбу с антисоветскими организациями. Это был Секретно-политический отдел или СПО. Секретно-политический отдел был в числе самых главных отделов наряду с контрразведывательным, особым и иностранным. Большая часть дел по различным антисоветским организациям, действительным или мнимым, фабриковалась именно в этом Секретно-политическом отделе. Занимался он и так называемыми церковными антисоветскими группами. Когда мы читаем жития святых Новомучеников, то весьма часто мы можем узнать, как тот или иной архиерей или священнослужитель был обвинен в принадлежности к антисоветской церковной организации и осужден. Когда иерарх или священник обвинялся в принадлежности к антисоветской организации, он был в сфере ответственности Секретно-политического отдела. В отделе имелось 3-е отделение. Во главе 3-го отделения Секретно-политического отдела стоял Евгений Александрович Тучков. Это отделение специализировалось на борьбе против Церкви. К концу 30-х годов большая часть церквей уже была закрыта, а священники - репрессированы. И тогда, в 1939 году, Тучков был переведен на работу в Союз воинствующих безбожников. Кто же вскоре после Тучкова стал руководителем церковного отделения Секретно-политического отдела? Ответ на этот вопрос неожиданный, но очень важный для понимания сталинской политики в отношении Церкви. Преемником Тучкова стал Карпов, будущий председатель Совета по делам РПЦ. В биографии Карпова мы можем прочесть, что он в 1939-1941 годах занимал пост начальника отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР, а затем в феврале-июне 1941 года заместителя начальника 3-го отдела 3-го Управления НКГБ СССР. Справочник Кокурина и Петрова однозначно сообщает нам, что и 2-й отдел ГУГБ НКВД СССР в 1939-1941 годах, и 3-е управление НКГБ СССР в феврале-июне 1941 года - это Секретно-политическая линия. Справочник приводит таблицу переименования отделов и управлений в ведомствах госбезопасности и переименования отделов и управлений Секретно-политической линии совпадают с биографией Карпова. Таким образом, Карпов оказывается заместителем начальника отделения и даже начальником отделения там, где до того начальником был Тучков. Вспоминаются слова митрополита Сергия (Страгородского), сказанные Сталину на встрече 4 сентября 1943 года. Тогда митрополит, недоуменно глядя на Карпова, произнес: «Он же из гонителей наших». На это Сталин цинично ответил: «Правильно, партия приказывала товарищу Карпову быть гонителем, он исполнял волю партии. А теперь мы ему поручим стать вашим охранителем». Мы видим, что слова митрополита значат очень многое. О многом говорит и сталинское назначение. Карпов не просто из гонителей Церкви. Он наследник Тучкова и он из организаторов гонений на Церковь. Или еще точнее, он начальник того отделения госбезопасности, что занималось уничтожением Церкви. Он главный палач Церкви.

Сталин мог бы назначить на должность председателя Комитета по делам РПЦ кого угодно, но он назначил именно профессионального наследника Тучкова. Это говорит о многом, но только не о мягкости Сталина по отношению к Церкви.

После назначения председателем комитета по делам РПЦ Карпов остался на работе в госбезопасности. Биография полковника Карпова сообщает нам, что он был начальником 5-го отдела 2-го Управления НКГБ-МГБ СССР (май 1943-май 1946) и начальником отдела «О» МГБ СССР (май 1946 - август 1947), а в 1945 году получил звание генерал-майора госбезопасности. Справочник Кокурина и Петрова говорит нам: «с 14 апреля 1943 г. - функции бывшего 3 управления НКВД СССР были переданы во 2 управление НКГБ СССР». И мы видим, что по биографии Карпов остался начальником 5-го отдела того самого Секретно-политического 2-го управления. Он продолжал оставаться главным борцом против антисоветских организаций в Церкви.

Карпов занимал в эти годы очень важное положение в госбезопасности. Стоит только перечислить его непосредственных начальников, чтобы понять, как высоко находился председатель комитета по делам РПЦ в органах безопасности. Во главе Секретно-политического отдела в те годы стояли попеременно Кобулов (29.09.38-29.07.39), будущий замминистра Внутренних дел, затем Серов И.А. (29.07.39-02.09.39), будущий замнаркома Внутренних дел с 31.07.1941, а впоследствии председатель КГБ в 1954-1958 годах и Федотов (04.09.39-26.02.41), в 1946-1947 годах замминистра госбезопасности. Таким образом, Карпов подчинялся как непосредственным начальникам лицам, занявшим в дальнейшем пост не меньше, чем замминистра. Это говорит о важности работы Карпова и о его значении в то время.

Совмещая должности председателя Комитета по делам РПЦ и начальника отделения в Секретно-политическом отделе КГБ, Карпов продолжал борьбу против Церкви. Карпов докладывал лично Сталину о ходе закрытия церквей. Имеется несколько его докладов о закрытии храмов. Так, например, доклад от 24 ноября 1949 года, где председатель комитета отчитывается о выполнении постановлений Совета Народных Комиссаров от 1 декабря 1944 года о закрытии церквей, открытых ранее на оккупированных территориях.

Примечательна еще одна особенность биографии Карпова. Перед тем, как быть назначенным на место уходящего Тучкова в центральный аппарат НКВД, Карпов был в 1938-1939 годах начальником Псковского райотдела НКВД Ленинградской области. В те годы еще не существовало Псковской области, и Псковская земля входила в Ленинградскую область, как отдельный район. И во главе НКВД в будущей области был ни кто иной, как лично Карпов. Это было в 1938-39 годах. Это был пик репрессий, и Карпов тогда был главным палачом Псковской земли.

Многие знают о Псковской миссии на оккупированных территориях. Существуют уже не только глубокие исторические исследования, посвященные ей, но даже художественный фильм. Перед нашими глазами мы видим духовенство, направляющееся из Латвии в Псковскую область для служения на оккупированной территории в разоренных богоборцами храмах. Но не задавались ли вы вопросами, почему именно в Псковскую область? Почему не в Белоруссию? Почему не в Смоленскую область, где в 1941 году 24 уцелевших священника пытались найти архиерея, чтобы наладить церковную жизнь и восполнить нехватку духовенства? К сожалению, ответ на этот вопрос несложен. Псковская земля была больше других областей и районов СССР разорена антирелигиозной политикой. Именно поэтому на Псковской земле к лету 1941 не осталось духовенства, и именно поэтому появилась Псковская миссия. Если в других областях еще оставались отдельные открытые храмы или очень небольшое количество духовенства нелегального или престарелого, то на земле Псковской была пустыня. И теперь мы знаем кто виновник этого. Мы знаем, кто уничтожил Церковь на Псковщине. Это будущий сталинский доверенный человек, будущий председатель комитета по делам РПЦ Карпов. Труднее найти более циничное и издевательское назначение, чем нашел Сталин.

Биография Карпова свидетельствует, что еще раньше, в 1936-38 годах, он был начальником Секретно-политического отдела НКВД Ленинградской области. Это было время самых массовых репрессий, и Секретно-политический отдел вел великое множество дел различных мнимых антисоветских организаций. Их придумывали и фабриковали в большом количестве, и во главе разработки всех антисоветских организаций Ленинграда и области стоял именно Карпов. Он ликвидировал далеко не только троцкистов. Огромное число обычных невинных людей дополнялось служителями церквей. IX том Книги памяти жертв политических репрессий «Ленинградский мартиролог» приводит данные о погибших 2 тыс. священников только за период 1937-38 годов в Ленинградской области. Значительная часть уничтоженного духовенства по Ленинграду и области шли через отдел Карпова. Слова митрополита Сергия (Страгородского) о Карпове «он же из гонителей наших» - это недоумение человека, знавшего правду.

За все время существования Комитета по делам религии при Сталине Церковь ни разу не получила разрешения напечатать Новый Завет. Первый советский тираж Нового Завета в 50 тыс. пошел в печать лишь в 1956 году. Совет по делам религий разрешил лишь печать ограниченным тиражом календаря и Журнала Московской Патриархии. При этом тиражи антирелигиозной литературы только увеличивались. Согласно отчетам «Общества распространения политических и научных знаний» (впоследствии Общество «Знание») тиражи антирелигиозной литературы достигли в 1948 году 18,9 млн., а в 1949 году 26,7 млн. экземпляров. Это цифры совершенно несравнимые с несколькими тысячами экземпляров календарей и единственного церковного журнала. Организация-правопреемник Союза воинствующих безбожников наращивала свою работу.

Общее количество антирелигиозных брошюр было таково, что если все атеистические издания, выпущенные только в одном 1949 году, сложить в одну стопку, то получится пачка высотой примерно в 27 км. Именно такими величинами можно оценить роль Сталина в антирелигиозной политике.

Протоиерей Димитрий Смирнов. Как побороть ненависть к убийцам. ВИДЕО |

Метки: Церковь христианская психология психология преступность |

Процитировано 1 раз

А вы их дустом не пробовали? Протоиерей Максим Обухов |

Метки: аборты защита нерожденных медикаментозные аборты геноцид фетоциды культура смерти евгеника планирование семьи контроль рождаемости |

Смерть на диване, или В поисках утраченного рая |

Смерть на диване, или В поисках утраченного рая

В июне этого года исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова, известного нам всем по роману «Обломов» — его проходят в школе. Проходят — но чаще всего не понимают. Мы предлагаем нашим читателям по-новому взглянуть на эту хорошо забытую классику. Взглянуть по-христиански.

«Нежась на мягкой постели, славы себе никогда не добудешь…» — казалось бы, нет никакого резона оспаривать это утверждение великого Данте. И все же в русской культуре имеется факт, ставящий под сомнение его очевидную правоту. Илья Ильич Обломов — патологический ленивец, всю свою жизнь провалявшийся в мягкой постели, вдруг стал одним из самых известных героев отечественной литературы, причем как раз благодаря этому самому безудержному валянию на диване. Никаких иных свершений и подвигов автор романа Обломову не приписал. Этот странный успех оказался бы легко объясним, будь роман Гончарова сатирой, высмеиванием порока. Но нет, в ряд сатирических персонажей Илья Ильич Обломов явно не попадает. Конечно, автор иногда посмеивается над своим незадачливым героем, однако в целом выписывает Обломова с огромной симпатией и уважением: «…В нем было то, что дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное золото; он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла; пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот, — никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем, на него всюду и везде можно положиться».

Не так уж много в мировой литературе найдется столь откровенных признаний автора в любви к своему персонажу. Тем более непонятно, в чем же секрет популярности этого героя, о котором у читателей даже спустя полтора столетия после выхода романа в свет все еще нет однозначного мнения — положительный он или отрицательный. Можно ли считать честным и верным человека, целиком посвятившего себя отлеживанию боков на диванчике? И наоборот: можно ли бездельника и лежебоку уважать и любить за искренность и сердечную чистоту? Таких вопросов после прочтения романа возникает множество.

Но главная загадка «Обломова» все же в другом. Видимо, что-то предельно значимое для каждого из нас сумел высказать здесь Гончаров, какую-то очень важную струну задел он в душе русского человека. Да так сильно, что звучит она, не умолкая, по сей день, и вряд ли утихнет в обозримом будущем. Еще в XIX веке Н. А. Добролюбов писал: «…В каждом из нас сидит значительная часть Обломова…». Правда, под этими словами он имел в виду некую особенность русского национального характера, обусловленную тогдашним укладом жизни и политическим строем. Но вот уже давным-давно нету ни строя того, ни уклада. Все изменилось до неузнаваемости: сверхскорости, сверхнагрузки, огромное количество информации, обрушивающееся на нас ежедневно… Нынешняя жизнь абсолютно не похожа на размеренную дрему патриархальной Обломовки. Однако сам главный герой романа как социальный тип непонятным образом умудрился просочиться сквозь все культурные, политические и цивилизационные перемены, и в главных своих чертах остаться все тем же Обломовым — прекраснодушным лентяем с золотым сердцем и отвислым животом.

Мужик в трениках, валяющийся на диване перед телевизором и горестно вздыхающий, когда жена просит его вынести мусорное ведро, — типичное проявление современной обломовщины, вполне нормально соседствующее с покорением космоса, нанотехнологиями и большим адронным коллайдером. И не стоит воспринимать этот образ, как заведомо карикатурный. Разве не случалось каждому из нас прятаться от важных, но неприятных решений за хрестоматийной фразой «Я подумаю об этом завтра», дополняя ее иронической перелицовкой латинской мудрости: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра»? Разве нет у каждого из нас таких вот — «отложенных на послезавтра» — проблем, которые годами отравляют нам жизнь, хотя решить их можно было бы за пару дней решительного действия? Видимо, все же ошибался Добролюбов, и вовсе не продуктом своей эпохи был Илья Ильич. Корни обломовщины лежат в куда более глубинных пластах человеческого бытия. Они способны давать свои ядовитые побеги на любой исторической и социальной почве, потому что носителем этой беды является сам человек, в какую бы эпоху он ни жил.

Жизнь трогает…

Лень всегда прямо пропорциональна свободе. Для несвободного человека лень — недостижимая роскошь. Очень трудно представить себе ленивого раба на галере, или, скажем, солдата-первогодка в армии. По мере увеличения степени свободы повышается и возможность выбора, в том числе — между «делать или не делать». Когда свобода становится абсолютной, появляется возможность не делать вообще ничего. Конечно, Обломов был далек от таких идеальных «высот духа», однако по условиям жизни своей он был к

«— Ах!.. — произнес Обломов, махнув рукою.

— Что случилось?

— Да что: жизнь трогает!

— И слава Богу! — сказал Штольц.

ним гораздо ближе, чем большинство современных людей. Не очень богатый, но все же — дворянин, Илья Ильич был весьма свободен в материальном отношении и мог нежиться на мягкой постели сколько душе угодно, а любое воздействие извне воспринимал как личную трагедию:

«— Ах!.. — произнес Обломов, махнув рукою.

— Что случилось?

— Да что: жизнь трогает!

— И слава Богу! — сказал Штольц.

— Как слава Богу! Если б она все по голове гладила, а то пристает, как, бывало, в школе к смирному ученику пристают забияки: то ущипнет исподтишка, то вдруг нагрянет прямо со лба и обсыплет песком... мочи нет!»

Конечно, любого из нас сегодня «жизнь трогает» куда чаще и чувствительнее, чем мелкого землевладельца с тремя сотнями крепостных в родной Обломовке. Потому и в искусстве пролеживания диванных пружин мы преуспели куда меньше Обломова. Но, положа руку на сердце, — кроме ежедневной необходимости бежать утром на работу, много ли у нас еще причин, не позволяющих в полной мере уподобиться Илье Ильичу?

Внешние обстоятельства жизни определяют лишь уровень нашей свободы и, соответственно, — степень лени, которую мы можем себе позволить в рамках этой свободы. Способность же преодолевать лень зависит от нашей жизненной философии и миропонимания, от тех идеалов, к которым мы стремимся. И, разбираясь в причинах обломовщины, в первую очередь нужно попытаться рассмотреть за диванным затворничеством Ильи Ильича его идеалы. Потому что именно в системе ценностей человека можно найти объяснение его словам, поступкам, да и всему образу жизни.

И здесь мы обнаружим, что идеал обломовщины, по сути своей, — религиозный, напрямую отправляющий нас к богословскому пониманию истории мира и человека. На родине Обломова «…добрые люди понимали ее (жизнь) не иначе, как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и между прочим трудом. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным».

С детских лет Обломовым усвоено отношение к любому труду, как к наказанию Адама и Евы за грехопадение — …в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься (Быт 3:19). Соответственно, рай понимается Ильей Ильичем как некое блаженное ничегонеделанье человека, освобожденного от необходимости трудиться ради удовлетворения своих первичных потребностей:

«— Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй! — прибавил он смелее. — Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?

— И утопия-то у тебя обломовская, — возразил Штольц.

— Все ищут отдыха и покоя, — защищался Обломов».

Кривой идеал

Вот здесь, в этой точке кристаллизации жизненных смыслов Ильи Ильича — настоящая причина всех его бед и огорчений. Отдых и покой — как идеал утраченного рая! Да разве же могут противостоять такой могучей сверхмотивации невнятные рассуждения Штольца о ценности труда самого по себе? Никакие перемены во внешней среде жизни не смогут изгнать из сердца человека нелюбовь к труду, если в самых сокровенных глубинах этого сердца он воспринимает труд как наказание, а отдых — как норму. Л. М. Лотман полагал, что «...обломовщина предстает не только как следствие дворянского паразитизма, — хотя этот аспект ее содержания имеет первостепенное значение в романе, — но и как выражение общественного неустройства, порождающего апатию, ослабление творческой энергии членов общества». Но вот в двадцатом веке это самое неустройство наконец переустроилось, причем — самым радикальным образом. Всех уцелевших в революцию Обломовых отправили на принудительные работы, а вместо патриархальной Обломовки был организован колхоз «Светлый путь», где в здании правления на каждой стене висело по лозунгу, так или иначе восхваляющему труд как высшее благо в жизни человека и общества. Однако на смену традиционным тезисам «Работа не волк, в лес не убежит» и «От работы кони дохнут» в народной гуще тут же появились новые афоризмы, выражающие все то же традиционно-неприязненное отношение к труду: «Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет», «Пускай работает трактор, он железный», «Труд облагораживает человека — и делает его горбатым». Конечно, далеко не все советские люди исповедовали эти принципы. Но всё же необходимо признать: попытка борьбы с обломовщиной путем социальных преобразований оказалась бесплодной. Идеал отдыха и покоя как утраченного рая оказался сильнее всех коммунистических лозунгов, призывов и репрессий.

В нынешней же, постсоветской, действительности он востребован с новой силой, причем совсем необязательно в среде предпринимателей — как раз там куда более распространены воззрения Штольца: «Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни». Но, согласно статистике, предпринимателями у нас в стране являются всего лишь 3% населения. И разве не к обломовскому утраченному раю стремится какой-нибудь офисный работник, вкалывающий целый год в предвкушении двухнедельного летнего отдыха в пятизвездочном отеле где-нибудь на Анталийском побережье, с прислугой — «тремя сотнями Захаров», дармовой жратвой от пуза и такой же дармовой выпивкой?

Почему же столь актуальным представляется во все времена противостояние этих двух идей — труда и отдыха как взаимоисключающих смыслов жизни человека? Кто прав из главных героев романа — Обломов или Штольц? Думается, однозначный ответ здесь невозможен. Потому что неправы оба, хотя за каждым стоит также и своя правда. Обломов остро чувствует некую противоестественность труда, его тягость и болезненность, которым противится вся его природа. Штольц, напротив, — видит в труде главное предназначение человека. Но раз уж в романе это понятие рассматривается в контексте потерянного рая и наказания прародителей человечества, есть резон выяснить, как понимается отношение между трудом, бездельем и райским блаженством в религиозной традиции, к которой принадлежал Обломов, — в православном христианстве.

Откуда взялся труд

В фильме «Формула любви» деревенский кузнец Степан, разломав вдребезги карету графа Калиостро, утверждал, что к колесам сподручней пробираться через крышу. И цитировал при этом латинскую поговорку: труд — уже сам по себе есть наслаждение.

Мысль формально красивая, но вряд ли этот афоризм родился в голове римского крестьянина или раба. Скорее уж, наслаждение в труде находил какой-нибудь предшественник графа Толстого — патриций, выращивающий на досуге капусту для собственного удовольствия.

В церковнославянском языке слово труд — одно из обозначений болезни, страдания. И это вполне соответствует библейскому пониманию труда. По христианскому вероучению, необходимость трудиться в поте лица своего, равно как и связь труда со страданием, стала для человека прямым следствием грехопадения. Это, конечно, ни в коем случае не означает, будто человек был создан для блаженного безделья. Просто то творческое участие в преобразовании лица Земли, к которому первые люди были призваны Богом, действительно было радостным и не предполагало каких-либо болезненных проявлений. А вот труд в современном понимании появился лишь тогда, когда человек отпал от своего Создателя, решив жить по собственной воле. И сразу же столкнулся с необходимостью в поте лица возделывать землю, которая стала взращивать ему сорняки вместо злаков и вместо радости питать его скорбью. Бог предоставил ему все блага этого мира даром. Но после грехопадения человек оказался вынужденным прилагать огромные усилия для добычи мизерных крупиц этого отвергнутого им Божьего дара.

Любой труд — результат разрыва связи человека с Богом. Поэтому наивно было бы рассматривать его вне контекста этого разрыва — по-штольцевски просто, как некое самодостаточное благо. Однако не менее наивна также и попытка Обломова уклониться от труда, в надежде через это уклонение вернуть себе утраченное райское блаженство. Дело в том, что нет и не может быть рая (а, следовательно, и райского блаженства) без Бога. «Где Христос, там и Небо», — говорил святитель Иоанн Златоуст. Вернуть утраченный рай человеку возможно только через возвращение к Богу. Любой другой путь — уклонение от труда или, напротив, его обожествление, — сами по себе в равной степени неспособны привести в рай. Хотя, конечно же, они несут в себе и свои маленькие удовольствия, которые ошибочно принимаются за отблеск рая как ленивцами, так и трудоголиками.

Ведь Андрей Штольц в известном смысле тоже искатель потерянного рая, как подлинного смысла и цели собственного бытия. Более того, он полагает, что уже нашел этот смысл: «Так когда же жить? — с досадой на замечания Штольца возразил Обломов. — Для чего же мучиться весь век?» — «Для самого труда, больше ни для чего. Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей».

Однако при всем внешнем благородстве этих слов за ними сквозит какая-то жуткая метафизическая пустота, уподобляющая человека общественному насекомому — термиту, пчеле, или муравью. Идейное безделье Обломова против безыдейного трудолюбия Штольца — вот главная оппозиция романа Гончарова. И немудрено, что по сей день читатели не могут сойтись во мнениях — кто из них двоих прав. Потому что хрен ничуть не слаще редьки.

Бог Обломова

Обломов показан в романе человеком, не чуждым духовной жизни, знающим, что такое молитва. Но даже здесь Бог для него является не целью, а скорее вспомогательным средством к достижению настоящего «божества» Ильи Ильича — отдыха и покоя:

«В горькие минуты он страдает от забот, перевертывается с боку на бок, ляжет лицом вниз, иногда даже совсем потеряется; тогда он встанет с постели на колена и начнет молиться жарко, усердно, умоляя Небо отвратить как-нибудь угрожающую бурю. Потом, сдав попечение о своей участи Небесам, делается покоен и равнодушен ко всему на свете, а буря там как себе хочет».

Бог — как анестезиолог, помогающий избавиться от страданий и забот, — вот что стоит за «идеалом отдыха и покоя» у Ильи Ильича. Конечно, подобная религиозность будет лишь все глубже загонять человека в трясину его заблуждения. Однако каков же верный путь к утраченному раю? Думается, таковым можно считать некий синтез лучших черт личности как Обломова, так и Штольца, которыми они могли бы взаимно восполнить ущербность друг друга. У Штольца это способность к планомерному целенаправленному действию, которой недостает лишь настоящей, достойной цели. У Обломова — неудовлетворенность жизнью современного ему общества, тоска по утраченному в грехопадении счастью человечества. Очевидно, что сочетание этих двух качеств могло бы дать тот результат, который мы видим в жизнеописании большинства православных святых — многолетний осознанный труд, направленный к обретению Царства Небесного. Которое, по словам Христа, …силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф 11:12).

…Уклонись от зла

Универсальная формула святости выражена в словах Священного Писания: уклонися от зла и сотвори благо (Пс 33:15). Парадоксальность фигуры Обломова, удивительное сочетание в нем красоты душевной и житейского безобразия вполне можно объяснить простым и очевидным фактом: он, как умел, старался осуществить в себе эту формулу, но… лишь наполовину! Диван стал для него крепостью, где он пытался скрыться от зла и бессмысленности светского общества, занятия, интересы и мотивы которого (вполне приемлемые, с точки зрения Штольца) для Обломова — куда более мерзкая форма существования, чем его собственное диванное бездействие:

«Свет, общество! Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтоб отбить больше охоту быть там. Жизнь: хороша жизнь! Чего там искать? интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!

Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят — за картами. Нечего сказать, славная задача жизни! Отличный пример для ищущего движения ума!

Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?

…А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней! А посмотри, с какою гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носят их имени и звания. И воображают несчастные, что еще они выше толпы: „Мы-де служим, где, кроме нас, никто не служит; мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя N, куда только нас пускают“... А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие! Разве это живые, не спящие люди? Да не одна молодежь: посмотри на взрослых.

Собираются, кормят друг друга, ни радушия.. ни доброты, ни взаимного влечения!

…Третьего дня, за обедом, я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутаций отсутствующих: „Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон“ — настоящая травля! Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: „вот уйди только за дверь, и тебе то же будет“... Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки?»

Что-то напоминает эта картина, не правда ли? Достаточно поменять несколько устаревших слов — и вот перед нами вполне адекватное изображение сегодняшней светской тусовки. Нравы «элиты», развлечения и критерии успешности «золотой молодежи» — все нынче осталось примерно тем же, что и во времена Обломова. Ну разве что «терзание чужих репутаций» теперь происходит еще и в социальных сетях, а предметом гордости, в придачу к одежде, стали дорогие авто и модные гаджеты. Сами же люди «креативного класса» с той далекой поры изменились весьма незначительно. И отчаянный вопрос Обломова продолжает звучать сегодня с неменьшим напряжением, чем полтораста лет назад:

Бог — как анестезиолог, помогающий избавиться от страданий и забот, — вот что стоит за «идеалом отдыха и покоя» у Ильи Ильича.

«…Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице, а только и слышишь: «Этому дали то, тот получил аренду». — «Помилуйте, за что?» — кричит кто-нибудь. «Этот проигрался вчера в клубе; тот берет триста тысяч!» Скука, скука, скука!.. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?

— Что-нибудь да должно же занимать свет и общество, — сказал Штольц, — у всякого свои интересы. На то жизнь...»

Но это лишь для него, Андрея Штольца, — жизнь. Для Ильи Ильича такое времяпровождение — очевидное зло, от которого он старается уклониться всеми силами. Однако для того, чтобы стяжать Царство Небесное, мало лишь удалиться от зла. Нужно еще сотворить благо.

…И сотвори благо

Современник Гончарова, святитель Феофан Затворник, ссылаясь на великих учителей Церкви, писал: «Уклонение от зла и творение добра — это две ноги, которыми совершают шествие свое путем богоугодной жизни люди богобоязненные. Опытные, впрочем, в различении духовных порядков находят между ними отличия, которые не бесполезно знать ревнителям совершенства нравственного. …Василий Великий говорит: „Не тому, кто совершен, прилично воздержание от зла, но только еще начинающему. Должно сперва, как от худого пути, удалиться от привычки к порочной жизни, а потом уже приступить к совершению добрых дел“».

Блаженный Августин прилагает к этому: «мало — не вредить, не убивать, не красть, не блудничать, не обманывать, не лжесвидетельствовать. Уклонясь от зла, не можешь еще с уверенностью говорить: теперь я безопасен, все сделал, буду иметь покойную жизнь, увижу дни благие. Ибо следует не уклоняться только от зла, но и делать благое. Мало — не ограбить: надобно одеть нагого. Не ограбил: уклонился ты от зла. Но не сделаешь при сем добра, если не введешь странного в дом, не упокоишь его и не снабдишь нужным. И всегда так надо уклоняться от зла, чтоб тут же делать и добро,— или уклоняться от зла не бездействием, а деланием добра, противоположного ему».

Вера без дел мертва. Но точно так же мертвы без дел и дружба, и любовь, и умственные способности человека, и самые благие его намерения. Cogito ergo sum! «Я мыслю, следовательно, я существую!» — сказал когда-то Рене Декарт. Но мало для человека просто существовать и сознавать свое существование. Личность человека складывается из его поступков в ситуации выбора, когда ему необходимо преодолеть себя для того, чтобы подняться над собой, нынешним. В человеке есть некая заданность, неудовлетворенность тем, что ты есть сейчас, и устремленность к тому, каким ты должен стать. Без усилий в этом направлении его жизнь так и останется всего лишь мыслящим существованием.

Ты умен? — приложи свой ум к какому-то доброму делу. Ты дружишь? — узнай, как идут дела у твоего друга и помоги ему, если он нуждается в твоей помощи. Ты любишь? — сделай хотя бы что-нибудь ради любимого, начни перестраивать свою жизнь сообразно этой любви.

Илья Ильич в значительной мере сумел уклониться от зла, насквозь пропитавшего современное ему общество. И эта благородная чистота его души, его категорическое неприятие лжи и лицемерия, беззлобие его и преданность дружбе делают Обломова столь дорогим и близким автору романа, а вместе с ним — и читателям. Однако, уклоняясь от зла, Обломов не совершил никакого блага. На эту «ногу» в

Для христианина жизнь — путь уподобления Христу. А у Христа, как известно, дивана не было.

деле благочестия Илья Ильич не просто хромал — она у него вообще атрофировалась от многолетнего безделья. И, увы, никакого иного финала у истории Обломова не могло быть, кроме того, о котором с горечью говорит его друг Андрей Штольц:

— А был не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло; благороден, нежен, и — пропал!

Настоящее имя лени

Так что же это за беда роковым образом перепахала судьбу Обломова, а вместе с ним — сгубила и продолжает губить огромное число других людей, столь же добрых и благородных душою? Это тихое зло столь незаметно, что обратить на него внимание получается далеко не всегда, хотя в каждом из нас оно неотлучно присутствует с самого момента нашего рождения. Действие его очень точно описал в забавном стишке поэт Игорь Губерман:

Бывает, проснешься как птица

Крылатой пружиной на взводе,

И хочется жить и трудиться…

Но к завтраку это проходит.

Лишь разобравшись в том, почему человеку не хочется жить и трудиться, можно понять, что же такое — обломовщина.

Как уже было сказано, любой труд является результатом отпадения человека от Бога. Даже молитвенный труд святых — прямое следствие этой метафизической катастрофы, когда самое естественное для человека занятие — общение со своим Создателем, вдруг оказалось сопряжено с болезненным усилием и преодолением в себе какого-то темного, косного начала. Гончаров назвал это начало обломовщиной. В более широком смысле люди привыкли называть его ленью. Но если последовательно развивать мысль об отпадении людей от Бога, то с неизбежностью придется признать: этим темным началом в человеке является… смерть. Это ее мягкое прикосновение чувствуем мы, когда в нежной истоме валяемся на диване после пробуждения или сытного обеда. Это ее голос вкрадчиво говорит о любом деле: «Брось, отложи, ведь можно сделать это и завтра. А сейчас — отдохни, поспи часок-другой». Лень — не что иное, как стремление к распаду, к необратимому рассеянию энергии, к полному прекращению всяких процессов в человеческом теле и душе. Лень — это умирание, образ смерти, пропитывающий каждую секунду жизни человека. Ее идеал — постепенное уподобление человека сначала животному, а затем и неживой органике, жалкой куче гниющего мяса.

Стремление Обломова к потерянному раю можно рассматривать как стихийную попытку спастись от этого тихого, но беспощадного врага — смерти: ведь в раю человек был бессмертен. Однако путь Ильи Ильича к райскому блаженству оказался изначально обреченным на неудачу. Смерть караулила его как раз под маской лени — того самого бездействия, в котором он надеялся обрести спасение от зла окружающего его мира. И Обломову не хватило целой жизни, чтобы распознать ее под этой, казалось бы, такой безобидной личиной.

Зачем мы живем?

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Земная жизнь есть не собственно жизнь, но непрестанная борьба между жизнью и смертью: попеременно мы уклоняемся то к той, то к другой, колеблемся между ними, оспариваемся ими».

Но ведь так или иначе, а умереть предстоит каждому из нас. Два метра земли на кладбище, да лопух над могилой — вот финал жизненного пути как ленивца, так и трудоголика. Не все ли равно — проваляемся мы всю свою жизнь на диване или будем трудиться не покладая рук? Можно рассуждать и так, но лишь в том случае, если смерть рассматривается как окончательная и абсолютная точка в человеческом существовании.

Илья Ильич отнюдь не был убежденным материалистом. И главная ошибка его как христианина была в неправильной оценке собственной земной жизни. Обломов рассматривал ее как некое досадное препятствие к вечному покою и радости, которые должны наступить после смерти. Этот покой он надеялся хотя бы частично обрести еще здесь, на Земле, спрятавшись на диване от окружавшей его суеты. Но земная жизнь — не стихийное бедствие, которое нужно терпеливо переждать под теплым одеялом. Путь к утраченному раю — это труд исправления себя, своих больных наклонностей, искаженных грехом свойств своей души. Иначе говоря — труд воссоздания в себе того человека, каким хотел бы видеть нас Бог. Для христианина жизнь — путь уподобления Христу. А у Христа, как известно, дивана не было.

Фотоматериалы предоставлены Киноконцерном «Мосфильм

Метки: Иван Гончаров русская классика художественная литература история России |

Многодетная семья в большом городе и другие нерешаемые проблемы |

Метки: демография семья многодетная семья традиционные ценности Церковь общество молодежь дети демографичесая политика |

ВИДЕО: православные участвуют в марше за жизнь в США (видео подготовлено православными Америки) (музыкальное и песенное сопровождение) |

Метки: аборты марш за жизнь защита нерожденных США Американская Православная Церковь христианские ценности молодежные песни молодежная мцзыка молодежь |

Парад лженаук. Почему Церковь против нападок на разум? |

Метки: лженаука лжедуховность оккультизм Нью Эйдж Церковь |

Масличная гора в Иерусалиме |

Елеонская или Масличная гора — возвышенность, тянущаяся с севера на юг против восточной стены Старого города Иерусалима, по другую сторону Кедронской долины. Издревле была засажена маслинами, откуда и название. С Масличной горы открываются замечательные виды на Иерусалим.

http://middle-east-ru.livejournal.com/232748.html

Фотоальбом |

||

Старый город

|

Старый город

|

Масличная гора

|

Храм всех наций

|

Храм всех наций. Внутри

|

Древние оливы

|

Оливы

|

Храм святой Марии Магдалины

|

Храм святой Марии Магдалины. Внутри

|

Кедронская долина

|

Гробница Авессалома

|

Гробница Авессалома

|

Храм св. первомученика Стефана

|

||

Метки: Иерусалим Святая Земля Церковь |

Программа для детей и подростков "Всем привет!" ВИДЕО: В Суворовское училище поступили учиться девочки |

Метки: детство суворовское училище |

Запрещенные кадеты? |

Оригинал взят у ![]() tikandelaki в Запрещенные кадеты?

tikandelaki в Запрещенные кадеты?

Про многое читала во время отпуска в тви, но вот на кадетах хотела бы остановиться. Когда мы делали серию про «Самый умный кадет», ребята мне с горечью рассказали о том, что на парад их больше не берут. О чем они очень и очень сожалеют.

Самым знаковым и важным событием для всех, кто посвятил свою жизнь службе Отечеству, является, как вы понимаете, парад 9 мая. Вряд ли можно представить себе что-то более почетное, чем участие в параде на Красной площади Москвы. Казалось бы, это так логично и закономерно, когда на торжественное шествие вместе с ветеранами и действующими офицерами российской армии выходят молодые люди, будущие офицеры, гордость нашей страны. Но оказалось, что логично это далеко не для всех. Я после разговора с ребятами подняла эту тему и при своем приятеле Максиме Викторове. Он горько усмехнулся и сказал, что сам, будучи попечителем кадетского училища, не раз пытался восстановить справедливость, но так и не смог.

Вот видеообращение Максима Викторова, члена Общественной палаты, а также члена попечительского совета Московского суворовского военного училища. Записанное, кстати будет сказано, еще в 2010 году.

Метки: суворовские училища нахимовские училища кадеты военный парад Минобороны военное образование подростки армия военно-морской флот |

Фильм "Счастливое плавание" |

Метки: дети военно-морской флот история СССР нахимовцы детство |

Андрей Карпов. Национальная ювенальная стратегия |

Анализ Национальной стратегии действий в интересах детей

1июня, в Международный день защиты детей, Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Указ, утверждающий Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Данная Стратегия была представлена Президенту Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на встрече 28 мая. До этого Стратегия прошла слушания в Совете Федерации 29 марта.На этом её публичную историю можно считать исчерпанной.

Иными словами, кулуарно составили документ. Один раз предъявили его народу, чтобы можно было сказать,что документ носит публичный характер. Потом сделали паузу, и стремительно приняли.

|

Протоиерей Максим Обухов о подписании Президентом «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» |

Протоиерей Максим Обухов о подписании Президентом «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» …

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», сообщает сайт главы государства. Как следует из текста Указа, «в целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах ребёнка» Президент постановляет: утвердить прилагаемую Национальную стратегию; руководителю Администрации Президента РФ в двухмесячный срок представить на утверждение проект положения о Координационном совете при Президенте Российской Федерации по реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей» и предложения по его составу; в трехмесячный срок утвердить план первоочередных правительственных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», сообщает сайт главы государства. Как следует из текста Указа, «в целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах ребёнка» Президент постановляет: утвердить прилагаемую Национальную стратегию; руководителю Администрации Президента РФ в двухмесячный срок представить на утверждение проект положения о Координационном совете при Президенте Российской Федерации по реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей» и предложения по его составу; в трехмесячный срок утвердить план первоочередных правительственных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».Документом также предусмотрено выделить бюджетные ассигнования на реализацию «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить региональные стратегии (программы) действий в интересах детей.

Прокомментировать президентский указ мы попросили руководителя православного медико-просветительского центра «Жизнь» протоиерея Максима Обухова.

«Можно об этом долго говорить. Я ознакомился с этим документом, и могу сказать, что он не является полностью плохим, и не является полностью хорошим. Во многом он представляет собой некий скелет, на который будут нанизаны непосредственно какие-то управленческие и кадровые решения, и задано направление по формированию законодательства подзаконных актов.

Поэтому я думаю, что ситуация может повернуться и в лучшую, и в худшую сторону. Но, в то же время, не так давно Рашид Нургалиев публично признал, что количество преступлений против детей, которые совершаются со стороны родителей, ничтожно мало. Это нужно иметь в виду. Если все время говорить о насилии в семье, то возникает эффект создания «фантома». Когда вы набираете в поисковых системах запрос «насилие в семье», то получаете 10 миллионов ответов. Эта тема очень сильно раздута, и под нее может быть организована кампания против семьи как таковой. Так что я бы очень осторожно подходил к тому, чтобы муссировать тему насилия в семье в отрыве от общей ситуации. Очень много преступлений против детей совершается не в семье, а на улице и в школе. И выборочно создавать систему репрессий против родителей - это опасно.

В тоже время, я не знаю, как собираются решать проблемы детей, не решая проблем бедности, повышения заработной платы врачей, учителей и других бюджетников. Если это будет сделано, то тогда поднимутся стандарты по уровню жизни. Нужно помочь людям получить ипотечные кредиты под 5% или вообще без процентов. Дайте людям рабочие места.

Огромная проблема - школьный автобус. Потрясающая ситуация, когда в деревне вдруг оказывается, что ребенок лишен права на образование. В итоге, как это не абсурдно звучит, родителям предлагают отдать своих детей в интернат только за то, что они живут в деревне.

С другой стороны, видно желание власти улучшить ситуацию. По этому документу очень хорошо видно, что у Президента есть очевидное понимание, что существуют проблемы и их надо решать. Это тоже хорошо».

Источник: «За жизнь!»

Метки: права детей защита детей ювенальная юстиция законы традиционная семья защита семьи |

Что общего между "Пусси райот" и "Даниловцами" ? |

Метки: Церковь общество Пусси райот |

Влияние вымысла о перенаселении планеты на мировоззрение человека |

Влияние вымысла о перенаселении планеты на мировоззрение человека

Автор: Марина Устименко

Источник: Демографические ислледования, №12

Дата публикации: 24.09.2011

Цитата из статьи:

"В демографии существует "необходимость возобновления существующего поколения другим поколением, не уступающим ему по численности« [15]. Цель демографии — предотвратить катастрофу убыли населения.

Именно деторождение сегодня является главной целью политики народонаселения. Беспрецедентное падение рождаемости, начавшееся в послевоенной Европе, в ближайшие десятилетия (поскольку затрагивает все уголки земного шара) коснется Китая, Индии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. [16]

Но, по-прежнему, во множестве информационных источников, ангажированных организациях, движениях, этой проблемы как будто не замечают или намеренно не допускают к обсуждению.

Демографическая политика, проводимая в большинстве стран, на сегодняшний день заключается в навязывании антисемейных и антинаталистических социальных установок. И все доводы о «необходимости борьбы с перенаселенностью» укладываются в мальтузианскую, евгеническую или фашистскую идеологию, если убрать из них поверхностное и псевдонаучное изложение.

|

Давыдово: где много любви (+ФОТО) |

Метки: особое детство дети-инвалиды Давыдово Церковь коррекционная педагогика |

Этические проблемы "суррогатного материнства" |

Этические проблемы «суррогатного материнства»

| 07.06.2012 | |

|

Л.Б. Ляуш, старший преподаватель кафедры биомедицинской этики РНИМУ им. Н.И.Пирогова

- угроза психическому и физическому здоровью суррогатной матери и ребёнка; - разрушение понятий, обозначающих кровнородственные связи; - сохранение тайны происхождения ребёнка; - негативное влияние на психику потенциальных родителей; - коммерциализация материнства (матка напрокат); - купля-продажа детей. |

Метки: биоэтика суррогатное материнство |

Героическое свидетельство первых христиан |

Метки: история Церкви первые христиане христианские мученики |

Иеромонах Макарий (Маркиш). Расплата за преступление века (об Альфреде Кинзи) |

Иеромонах Макарий (Маркиш). Расплата за преступление века (об Альфреде Кинзи)

Шаткое основание

«Уму непостижимо, — пишет д-р Джудит Райзман в своей новой книге «Кинзи: преступления и последствия», — глядя в прошлое всего лишь на пятьдесят лет, как американцы могли принять любой из «выводов» Альфреда Кинзи, не только вопреки общеизвестным данным социальной статистики, но, главное, вопреки собственным глазам и ушам, вопреки здравому смыслу, вопреки всему тому, что они твердо знали о самих себе, о своих мужьях и женах, родителях и детях, братьях и сестрах, друзьях и соседях, обо всей своей жизни». Хоть ХХ век и называют веком непостижимого, попробуем постичь умом, как это произошло.

В то время человек, общество, государство еще вполне сохраняли свой нормальный облик, и жизнь текла по нормальному руслу. Но основание, на котором стоял жизненный уклад Америки и всей западной цивилизации — христианское мировоззрение — было уже изъедено бесчисленными паразитами, и ему на смену подвели новое основание, вроде бы более надежное: научное мировоззрение. На первых порах так оно и казалось: почетное место, отведенное разуму, доказательству, опыту и истине, обеспечили научному мировоззрению будто бы несокрушимую прочность. Будто бы... Вышибить сердцевину из научного мировоззрения не составило большого труда.

В то самое время, когда в домах у американцев засветились экраны телевизоров, когда у них в полях заколосились невиданные прежде урожаи, когда из глубины мельчайшего атома извлекли что-то большое и страшное и отправили в тартарары двести с чем-то тысяч японцев, так что те и охнуть не успели, когда на смену тощим годам депрессии и войны пришли тучные годы процветания и оптимизма, когда пять-шесть, а то и девять-десять детей, были нормой для американской семьи, а запирать дома и машины никому не приходило в голову, — тогда слово «наука» стало для них синонимом истины в последней инстанции. Оно работало как маска с эфиром, подавляя всякую критическую мысль, всякое неспокойное чувство, всякую непокорную волю. «Наука доказала» — о чем тут еще толковать? Пусть кое-кто и спрятался за старинный американский индивидуализм, но демократия и рынок последнее слово всегда отдают большинству... Неясно, сумеет ли Америка, а вслед за ней и весь мир, расплатиться за свою непростительную доверчивость.

Альфред Кинзи как вождь и учитель

Доктор Альфред Кинзи (1894-1956) начинал как энтомолог, специалист по таксономии насекомых. Сегодня он известен как автор хрестоматийных научных трудов «Сексуальное поведение у мужчин» (1948) и «Сексуальное поведение у женщин» (1953), а также как основатель и возглавитель одноименного Института Сексуальных Изследований при Университете штата Индиана в Блумингтоне. В кругах научной и культурной элиты США 1960-х гг., когда был вполне оценен его вклад в происходящее, он именовался «отцом половой революции».

Начиная с 1941 г. работа д-ра Кинзи и его коллег (кое о ком речь пойдет ниже) финансировалась Фондом Рокфеллера. Собранный и обработанный статистический и клинический материал внушительного объема лег в основу той дисциплины, которая сегодня в Америке именуется сексологией. Обширные результаты и выводы д-ра Кинзи сводятся к следующему: не больше не меньше как 95% мужчин практикуют ту или иную форму поведения, традиционно классифицируемого как незаконные связи и половые извращения. Тем самым такие понятия, как законность, норма и извращение в сфере интимных отношений человека, и связанные с ними — чистота, порядочность, порок, разврат и др. — оказались попросту лишенными смысла. С ними следовало поступить так же, как с прочими отжившими свой век понятиями, вроде Птоломеевой небесной механики, флогистона или семидневного творения Вселенной: забыть про них.

Доказательством успеха нового направления в науке служат не только и даже не столько книги и журнальные статьи, сколько уголовные дела: число ссылок на д-ра Кинзи далеко опережает любое другое имя среди экспертных мнений в делах по половым преступлениям. Сведения, представленные в его работах, цитируются в бессчетных решениях в пользу обвиняемых или осужденных по соответствующим статьям; решения эти стали прецедентами для последующего уголовного судопроизводства.

Судебной практикой дело однако не ограничилось. Когда имя д-ра Кинзи достигло известности, подключается еще одно рокфеллеровское агентство — Американский Институт Права. Здесь, в 1952 г., под руководством профессора Г. Векслера, в прошлом — референта президента Ф. Д. Рузвельта, начинается работа над так называемым «Образцовым Уголовным Кодексом»; три года спустя он был направлен в законодательные органы всех пятидесяти штатов. В этом кодексе все до единой ссылки на эмпирические данные о половой жизни американцев ведут к материалам д-ра Кинзи. Одновременно или чуть раньше началась кампания пропаганды тех же идей с участием таких имен как судья М. Плоскоу («Сексуальные закономерности и право», 1951), журналист А. Дейч («Сексуальные привычки американских мужчин», 1948), известный французский педофил и правовед Р. Гийон («Этика половых актов», 1948), адвокат М. Эрнст и историк Д. Лот («Сексуальное поведение в Америке и отчет д-ра Кинзи», 1948), писатель В. Набоков, составивший себе имя клубничным романом от лица педофила («Лолита», 1955), д-р М. Гуттмахер, д-р Х. Бенджамен, и др.

В результате правовые основы американского общества в самых разнообразных сферах — половой, семейной, общественно-нравственной, — и его защита от преступлений и правонарушений в этих сферах, стали рушиться под координированными ударами противника. Ставилась ясная цель: добиться отмены или радикального пересмотра законов, правил и правовых норм, касающихся изнасилования во всех его формах и видах, растления малолетних, проституции, гомосексуализма, скотоложества, эксгибиционизма, кровосмешения, многоженства и многомужества, хулиганства и сквернословия, порнографии, супружеской измены, внебрачного сожительства и т. д. — всего 52 пункта. Если, к примеру, осуждение за изнасилование — особо тяжкое преступление по стандарту обычного права — в трех штатах влекло за собой неизбежную смертную казнь, в 20 штатах — возможность смертного приговора, и во всех остальных кроме одного — как минимум двадцатилетний срок заключения, то после трудов д-ра Кинзи все резко изменилось. Самые слабые и беззащитные — дети и женщины — оказались жертвами, с одной стороны, немыслимой прежде волны преступлений, бесчинств и мерзостей, а с другой — неспособности общества изолировать и наказать виновных. Таков внешний слой наследия Альфреда Кинзи.

|

Владимир Буковский: Политкорректность хуже ленинизма |

Русский писатель-диссидент Владимир Буковский (это про него была частушка "Обменяли хулигана На Луиса Корвалана"), ныне живущий в Великобритании, посетил Болгарию по приглашению тамошних издателей. Его выступление перед читателями, посвященное критике идеологии "политкорректности", вызвало бурный скандал.

Приводим в обратном переводе с болгарского некоторые фрагменты из его выступления:

"События, 20-летие которых мы отмечаем – крах и распад Советского Союза – нас, диссидентов, не удивили. Но затем произошло нечто странное.

После Второй мировой войны и краха нацизма весь политический спектр в мире сместился влево. Это объяснимо: фашизм и нацизм отождествляют с правыми идеологиями (на самом деле отождествляют совершенно несправедливо, но это уже другая тема). Рухнул коммунизм – и, казалось бы, политические настроения должны были бы сместиться вправо. Но ничего подобного не произошло. В 1992, 1993, 1994 годах к власти в Европе приходят левые... Распад социалистического блока совпал с появлением на Западе новых утопических идеологий.

Политкорректность как международное явление началось с 1990-х, но как движение оно существовало и раньше. Я впервые с нею столкнулся в 1983 или 1984 году. Я шел в свою лабораторию (Буковский – нейрофизиолог, - Regions.ru), а навстречу по лестнице спускались две девушки. Я придержал для них дверь. Они поглядели на меня с презрением и сказали: "Мужская шовинистическая свинья". Я ничего не понял и очень удивился. Рассказал коллегам, они стали смеяться: "Да это из университета Беркли. Оттуда идут все леворадикальные движения. Это какая-то новая мода – феминистки; они говорят, что когда мы, мужчины, обращаемся с женщиной как с женщиной, мы ее этим унижаем".

Феминистки учат, что "женщина" – это социальная концепция. Дескать, если бы мужчины держались с женщинами как с мужчинами, женщины бы и стали мужчинами: женщин из них делает наше поведение по отношению к ним, женщина – жертва мужских стереотипов. Эта концепция, родившись в Беркли, потрясающе быстро распространилась по всему миру. В 1984 году мы над нею смеялись – через 10 лет она захватила весь мир. Все университеты открыли отделения "гендерных исследований". По мне так в отношениях полов за миллион лет ничего не изменилось, но эти псевдонауки о мужских прегрешениях расплодились ужасно: не так мы на женщин смотрим и не так мы с ними обходимся.

И начался чистый Оруэлл: нельзя, мол, обращаться к женщине "мисс" или "миссис", потому что это определение женщины через ее супружеский статус. Вводится невозможное для английского языка "миз"

Метки: политкорректность либеральный фашизм Владимир Буковский пропаганда гомосексуализма феминизм |

Из благочиния Дзержинского да в благочиние Советское |

Метки: история Россия история СССР история Церкви переименование улиц |

Четвероногие друзья за компъютером |

Метки: животные фотографии жизнь животных домашние животные кошки кролики компъютер |

Протоиерей Владимир Вигилянский. Что это было? Часть 2 |

Протоиерей Владимир ВигилянскийЧто это было? Часть 2В ближайшее дни в издательстве «Русский дом» выходит книга протоиерея Владимира Вигилянского «Что это было?», составленная из его почти ежедневных дневниковых записок в предвыборные и послевыборные месяцы 2012 года. Сайт «Православие.Ру» продолжает серию публикаций из этой книги. Протоиерей Владимир ВигилянскийЧто это было? Часть 2В ближайшее дни в издательстве «Русский дом» выходит книга протоиерея Владимира Вигилянского «Что это было?», составленная из его почти ежедневных дневниковых записок в предвыборные и послевыборные месяцы 2012 года. Сайт «Православие.Ру» продолжает серию публикаций из этой книги. |

Метки: Церковь антицерковная пропаганда клевета СМИ |

Протоиерей Владимир Вигилянский. Что это было? Часть 1 |

Протоиерей Владимир ВигилянскийЧто это было?Часть 1В ближайшее дни в издательстве «Русский дом» выходит книга протоиерея Владимира Вигилянского «Что это было?», составленная из его почти ежедневных дневниковых записок в период беспрецедентной за последние годы информационной атаки на Церковь в предвыборные и послевыборные месяцы 2012 года. Одна из сквозных тем «Записок» – анализ пропагандистских методов тех, кто развязал эту информационную войну. Сайт «Православие.Ру» начинает серию публикаций из этой книги. Протоиерей Владимир ВигилянскийЧто это было?Часть 1В ближайшее дни в издательстве «Русский дом» выходит книга протоиерея Владимира Вигилянского «Что это было?», составленная из его почти ежедневных дневниковых записок в период беспрецедентной за последние годы информационной атаки на Церковь в предвыборные и послевыборные месяцы 2012 года. Одна из сквозных тем «Записок» – анализ пропагандистских методов тех, кто развязал эту информационную войну. Сайт «Православие.Ру» начинает серию публикаций из этой книги. |

Метки: Церковь антицерковная пропаганда клевета СМИ |

Маленькие солдатики. История Первой мировой войны |

|

Маленькие солдатики

Максим Шмырев

Журнал «Отрок.ua»

Они двигались с разных сторон границ, торжествующие, как рыцари, как крестоносцы, — только потом стало понятно, что величественное шествие станет крестовым походом детей, крестовым походом бедняков, и — как уже в 1915 году напишет Максимилиан Волошин — «это поколение будет истреблено, оно уже почти истреблено европейской войной до самого корня» |

Метки: история первая мировая война исторический очерк |

Протоиерей Игорь (Фомин). С чего начинается исповедь? Беседа с Аллой Митрофаной. ВИДЕО |

Метки: Церковь христианская жизнь |

Хрустальный мальчик. Документальный фильм об удивительном мальчике-инвалиде Саше Пушкареве. Часть 1 |

Метки: дети-инвалиды особое детство дети Церковь христианство |

Новый дом для хрустального мальчика. Документальный фильм об удивительном мальчике-инвалиде Саше Пушкареве. Часть 2 |

Метки: дети особое детство дети-инвалиды христианство христианская жизнь усыновление |

Иеромонах Димитрий Першин - Основы православной культуры. Дети. |

Метки: дети Церковь судьба России проблемы молодежи демография православные скауты основы православной культуры |

Игорь Белобородов. Мифы о перенаселении. Часть 3. Демографические войны. ВИДЕО |

Метки: контроль рождаемости планирование семьи аборты контрацепция геноцид либеральный фашизм евгеника |

В ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» представлен юридический порядок применения суррогатного материнства (далее - СМ), метода, далеко отстоящего от принципов этики и морали. Использование метода СМ сопряжено срядом этических проблем:

В ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» представлен юридический порядок применения суррогатного материнства (далее - СМ), метода, далеко отстоящего от принципов этики и морали. Использование метода СМ сопряжено срядом этических проблем: