-ћетки

јрбат ƒежурство алиса ари€ болезнь встречи выставки гитис день рождени€ дк зодчие дождь золота€ маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы олов€нные солдатики осознанные сновидени€ парк победы подарки прогулки рецензии ролевые игры сесси€ словески сны собаки современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золота€ маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж

-ћузыка

- “эм √ринхилл - ≈щЄ раз о нищих и безумцах

- —лушали: 2341 омментарии: 1

- Ћора ѕровансаль - √имн Ёлберет

- —лушали: 2828 омментарии: 1

- Ёпидеми€ - –оманс о слезе

- —лушали: 2723 омментарии: 2

- —ветлана —урганова - ¬есна

- —лушали: 9360 омментарии: 2

- янка ƒ€гилева - Ќюркина песн€

- —лушали: 1382 омментарии: 0

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-–убрики

- ќ времени о жизни о себе (1521)

- ћысли (106)

- —тЄб (78)

- —тихи (68)

- ƒепрессн€к (29)

- Ѕесконечное приключение (25)

- —татьи (18)

- ѕроза (9)

- ‘илиал цитатника: не_моЄ творчество (7)

- “есты (2)

- ѕесни (2)

-‘отоальбом

- ћать сыра ѕрирода

- 15:57 20.03.2011

- ‘отографий: 92

- ѕриколы

- 15:54 20.03.2011

- ‘отографий: 36

- ћо€ собака и другие звери

- 15:49 20.03.2011

- ‘отографий: 138

-»нтересы

-ѕосто€нные читатели

-_¬ершитель BarSya DartWeider Weidel „ертополошенка Adanedell Adept665 Alarun BuffoG Buggy Crying_in_the_night Curious_Joe DemonSDA Eldaneuro FechTovalchica HeDoM_AzurA Kross Lora_Natalia Oskol Paradoxish Rayerven S_ivanov Scaldir Stimerium Stormblest Strellock en101 fatamor kondar presviteros svetovid train_in_my_vein xSync zapletatell ЅџЋ№ Ѕель_¬ульф ¬еликий_—киф ¬любленный_¬ампир ƒо_¬андейкер «адумчивый_Jack ай_Ћешер ЋЄна_из_Ќайлисса Ћик_и_’имер ћертвый_ветер ѕјЅ –усский_ƒонбасс —≈ƒ№ћќ≈_Ќ≈Ѕќ “Ємный_¬олк “ареич “игра_2006

-—ообщества

-—татистика

«аписи с меткой рецензии

(и еще 13065 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

јрбат ƒежурство алиса ари€ болезнь встречи выставки гитис день рождени€ дк зодчие дождь золота€ маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы олов€нные солдатики осознанные сновидени€ парк победы подарки практика прогулки рецензии ролевые игры сесси€ словески сны современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золота€ маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж

ѕосмотрела "Ѕезобразную Ёльзу" |

ƒневник |

ѕроспав до одиннадцати и пообедав, € сегодн€ первым делом позвонила в театр на ёго-западе в надежде заказать билеты, ибо, о чЄм € уже писала, вчера вечером на его сайте по€вилс€ репертуар на май, но ещЄ без возможности заказа через инет, но не дозвонилась и снова полезла на сайт. “ам по€вилась новость о том, что продажа билетов в кассе театра начнЄтс€ с двух часов, и € незамедлительно сорвалась с места и поехала, ибо ёго-западна€ как была, так и остаЄтс€ далековато от моей родной ћолодЄги. ѕриехала, вышла на сторону проспекта, противоположную той, на которую выходила в прошлый раз, естественно, ввиду приступа топографического кретинизма, заплутала, то бишь дошла до другого выхода, пон€ла, что что-то тут не так, спросила дорогу и только после этого встала на путь истинный, по дороге купив бутылочку черносмородинового ‘’, который около года уже как не пила. Ётот путь вскоре привЄл мен€ к театру, где сразу же оправдались худшие мои надежды: несмотр€ на то, что два часа только-только стукнуло, тесный предбанник театра был до отказа забит людьми, выстроившимис€ в очередь, котора€, в свою очередь, простите за каламбур, скрутилась немыслимой синусоидой; и народ продолжал прибывать и прибывать, так что металлодетектор неистово пищал практически не замолка€. ¬ этой очереди € проторчала примерно полтора часа, успев за это врем€ доперечитать до победного конца ¬ойну и ћир и ознакомитьс€ со всеми рецензи€ми, вырезанными из газет и журналов и развешенными по стенам в пределах дос€гаемости, чутко вслушива€сь в разговоры впередисто€щих с кассиршей и всЄ слабее и слабее надеюсь на то, что списку покупок, который € заранее составила, суждено будет сбытьс€. ќднако, хоть и пришлось брать билеты не по запланированному выбору, а по принципу Ђна что остались дешЄвые билетыї, частично этот список был куплен, частично заменЄн другими спектакл€ми; в итоге € выползла из театра с греющей душу пачечкой из шести билетов, заменившей пачечку денег, которой едва на них хватило (угробила около полутора тыс€ч). — ёго-западной € вернулась домой, в метро жу€ дл€-ради худо-бедного утолени€ голода арм€нский лаваш Ц чтобы за час пообедать, написать всЄ вышеизложенное, пропалить ленты и снова исчезнуть за дверью. ¬ернее, не совсем за час Ц немного € всЄ-таки задержалась, посему, когда € доехала до урской, подн€лась на поверхность и взгл€нула на часы, до начала спектакл€ оставалось 15 минут. ”жаснувшись, € рванула по «емл€ному валу, потом по улице азакова бегом, словно за мной гналась свора голодных вурдалаков, и ворвалась в театр √огол€ достаточно рано, чтобы раздетьс€, купить программку и войти в зал, но всЄ-таки позже, чем € когда-либо ранее прибывала в театры. ¬ большом зале этого театра € ещЄ ни разу не была прежде, и он своими дерев€нными стенами и балконами и дерев€нным потолком почему-то живо напомнил мне нижнюю палубу какого-нибудь огромного старинного парусного судна. ћоЄ место было с самого краю восьмого р€да партера, но второй звонок уже прозвенел, и €, оценив некоторые недостатки такой дислокации, переместилась во второй р€д, в самую серЄдку, где никто мен€ не побеспокоил. ѕрозвучал и третий звонок, но спектакль задерживали, и €, недавно ещЄ бо€вша€с€, что не успею до закрыти€ зала, успела досконально изучить программку и немного почитать прихваченное с собой ћетро 2034 (надо будет его, как выражалась мо€ перва€ учительница, Ђобложитьї, то есть обернуть газетой, а то в торбе мнутс€ уголки); но вот свет погас, и € переношу ваше внимание со своей персоны на происход€щее на сцене.

Ѕезобразна€ Ёльза Ц это не только общеизвестна€ песн€ рематори€, но и финска€ комеди€ о дурнушке с плохими манерами, целомудренном книжном черве, котора€ вдруг решает ради эксперимента влюбить в себ€ всех под руку попадающихс€ кавалеров, а в итоге находит свою любовь. ƒа, сюжет превращени€ гадкого утЄнка в прекрасного лебед€, а «олушки в принцессу Ц один из самых беспощадно эксплуатируемых, поскольку имеет неизбежный успех у наивной половины человечества. ќднако в этой пьесе мне импонирует отнюдь не романтика, а удачный, по-насто€щему смешной юмор, который в большинстве случаев замен€ют натужной морализаторской серьЄзностью, а то и сопливым трагизмом, малю€ в мрачных тонах злоключени€ очередной Ђ ати ѕушкарЄвойї. онечно, и юмор может скатитьс€ в дешЄвую пошл€тину или клишированность, но € после “еатрального романа на малой сцене театра √огол€ и не подозревала тамошнюю труппу в чЄм-либо подобном Ц и не прогадала: комеди€ сыграна с отменным качеством, так что лучше и не придумаешь! √лубокой философии, динамичного экшна, напр€жЄнной атмосферы и непредсказуемых поворотов вы от Ёльзы, конечно, не дождЄтесь, зато это отличный способ отдохнуть и зар€дитьс€ позитивом Ц особенно после того, как какой-нибудь другой спектакль загрузит вечными вопросами по самое не хочу. ¬прочем, и во всех других случа€х € рекомендую вам то, что сегодн€ видела сама Ц рекомендую как симпатичную, аппетитную историю. ƒа и скульптор ѕэртти (јртЄм ÷вигун) у них весьма оба€телен Ц не могу же € не отметить чисто субъективной детали, особенно если это плюс!..)

ѕосле спектакл€ по уже отработанному навыку прикинувшись шлангом и практически без очереди забрав своЄ пальто из гардероба, € тем же маршрутом, но уже помедленней вернулась к метро Ц и вот дописываю этот пост. Ќа завтра определЄнных планов у мен€ пока нет (следующий мой визит в театр будет послезавтра), но надеюсь, что либо афиша яндекса подскажет мне какой-нибудь культурный досуг, либо, на худой конец, дурна€ голова не даст ногам поко€, и они заведут мен€ в какой-нибудь уютный уголок моей маленькой столицы большой страны. ¬ любом случае, на страницах моего гнезда сие будет зафиксировано, засим прощаюсь, следите за развитием событий.)

Ѕезобразна€ Ёльза Ц это не только общеизвестна€ песн€ рематори€, но и финска€ комеди€ о дурнушке с плохими манерами, целомудренном книжном черве, котора€ вдруг решает ради эксперимента влюбить в себ€ всех под руку попадающихс€ кавалеров, а в итоге находит свою любовь. ƒа, сюжет превращени€ гадкого утЄнка в прекрасного лебед€, а «олушки в принцессу Ц один из самых беспощадно эксплуатируемых, поскольку имеет неизбежный успех у наивной половины человечества. ќднако в этой пьесе мне импонирует отнюдь не романтика, а удачный, по-насто€щему смешной юмор, который в большинстве случаев замен€ют натужной морализаторской серьЄзностью, а то и сопливым трагизмом, малю€ в мрачных тонах злоключени€ очередной Ђ ати ѕушкарЄвойї. онечно, и юмор может скатитьс€ в дешЄвую пошл€тину или клишированность, но € после “еатрального романа на малой сцене театра √огол€ и не подозревала тамошнюю труппу в чЄм-либо подобном Ц и не прогадала: комеди€ сыграна с отменным качеством, так что лучше и не придумаешь! √лубокой философии, динамичного экшна, напр€жЄнной атмосферы и непредсказуемых поворотов вы от Ёльзы, конечно, не дождЄтесь, зато это отличный способ отдохнуть и зар€дитьс€ позитивом Ц особенно после того, как какой-нибудь другой спектакль загрузит вечными вопросами по самое не хочу. ¬прочем, и во всех других случа€х € рекомендую вам то, что сегодн€ видела сама Ц рекомендую как симпатичную, аппетитную историю. ƒа и скульптор ѕэртти (јртЄм ÷вигун) у них весьма оба€телен Ц не могу же € не отметить чисто субъективной детали, особенно если это плюс!..)

ѕосле спектакл€ по уже отработанному навыку прикинувшись шлангом и практически без очереди забрав своЄ пальто из гардероба, € тем же маршрутом, но уже помедленней вернулась к метро Ц и вот дописываю этот пост. Ќа завтра определЄнных планов у мен€ пока нет (следующий мой визит в театр будет послезавтра), но надеюсь, что либо афиша яндекса подскажет мне какой-нибудь культурный досуг, либо, на худой конец, дурна€ голова не даст ногам поко€, и они заведут мен€ в какой-нибудь уютный уголок моей маленькой столицы большой страны. ¬ любом случае, на страницах моего гнезда сие будет зафиксировано, засим прощаюсь, следите за развитием событий.)

ћетки: театр театры театр гогол€ театр имени гогол€ спектакли безобразна€ эльза рецензии |

ѕосмотрела "«автра была война" +новое сообщество |

ƒневник |

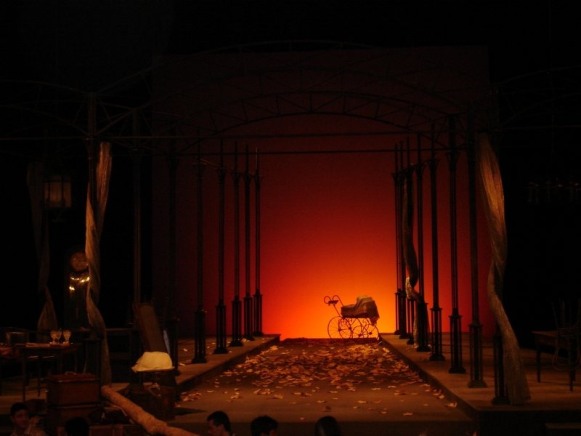

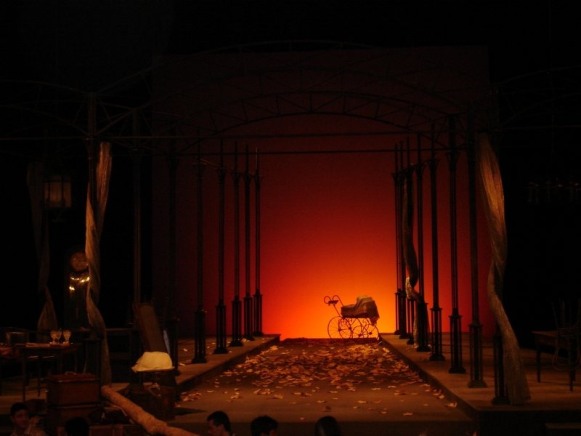

ƒело было утром, делать было нечегоЕ проще говор€, сегодн€шний день € начала с того, что убедилась, что на Ћи–у ещЄ нет сообщества, которое было бы всецело и полностью посв€щено такому замечательному недавно отгремевшему празднику, как ƒень св€того ѕатрика. ¬ернее, ещЄ не было Ц ибо € незамедлительно подсуетилась создать своЄ новое комьюнити ƒень св€того ѕатрика, куда и насто€тельно приглашаю всех без исключени€, ибо обещаю, что будет позитивно. ѕосле обеда же € более дома засиживатьс€ не стала и пораньше подъехала на јрбатскую, несмотр€ на не располагающую к променадам погодку: с неба сыпалс€ мелкий снег, сырой как дождь и колючий как льдинки, и сильный холодный ветер периодически устраивал метель и швыр€лс€ этим самым снегом пр€мо в морду. ќднако пешком по јрбату € всЄ-таки пошла и не прогадала Ц там, между домами, не было никаких буранов; к тому же уже издалека мне приветливо светила окошками јннушка, где € по традиции отобедала блином со сгущЄнкой. Ѕезошибочно свернув в Ѕольшой Ќиколопесковский направо от —тены, € дошла до театрального института имени ўукина за сорок минут до начала спектакл€, перевела дух внизу на м€гком кресле, загл€нула в уютную столовую, подн€лась наверх, купила программку. —тудент, провер€вший билеты, распределил мен€ в одну из гостиных; там были драные кожаные диваны, большое зеркало, искажавшее отражени€, а из-за двери в зал раздавались звуки репетиции и периодически кто-то вбегал или выбегал. “ам, на одном из диванов, у которого была не обивка, а одно название Ц лоскуты, стыдливо прикрывавшие вылезающий скомкавшийс€ синтепон, Ц € и продолжила читать произведение, дипломный спектакль по которому собиралась посмотреть: Ђ«автра была войнаї Ѕориса ¬асильева. — первым звонком пустили в зал, состо€вший из одного партера; моЄ место было с самого краю третьего р€да, но со вторым звонком € переместилась на первый р€д Ц не то чтобы в серЄдку, но, по крайней мере, уже ближе к ней, а видно оттуда было замечательно. “ак, восседа€ перед высокой, остро пропахшей нафталином, бутафорским дымом и табаком сценой, € и посмотрела всЄ то действо, о котором собираюсь поведать.

¬се произведени€ ¬асильева Ц о войне, но не столько с внешним врагом, сколько с самим собой. ј эта повесть Ц ещЄ и о дружбе и любви, вере и предательстве, о неверо€тной силе тех, кто обычно бывает слабым. ѕовесть больша€, поэтому, конечно, щукинцы поставили еЄ не в мельчайших подробност€х, что-то опустив, что-то из разных эпизодов собрав в одной сцене; но они искренне постарались передать и поэтому вполне передали все те идеи, которые € перечислила выше. ≈динственное, что покоробило в передаче сюжетной линии Ц так это странна€ толерантность, с которой заменили обвинение в продаже фашистам чертежей самолЄта обвинением в растрате казЄнных денег. » не могу не отметить, что некоторые важные, на мой взгл€д, моменты актЄрам не следовало проговаривать от третьего лица, а следовало бы сыграть от первого, поскольку это не зан€ло бы больше времени, но добавило бы спектаклю мощности; а кабы € не знала, что студенты ограничены в ресурсах дл€ творчества, € бы добавила ещЄ и то, что более грамотное музыкальное оформление также поспособствовало бы усилению воздействи€ спектакл€. ќднако то, что играют не профессионалы, а те, кому ещЄ только предстоит стать таковыми, заметно не только в плохом, но и в хорошем смысле этого слова: реб€та стараютс€ не из привычки старатьс€, а из зримого интереса и любви к тому, что они делают. » поэтому делают искренне Ц настолько, что сложно поверить, что перед тобой на сцене четверокурсники Ц взрослые, в принципе, люди, а не воплощЄнные ими ученики дев€того класса Ц во многом ещЄ непосредственные, как дети. ¬ общем и целом, с отличной актЄрской игрой, замечательными декораци€ми, симпатичными молодыми лицами Ц получилс€ цепл€ющий, трогательный спектакль, заставивший многих в зале врем€ от времени всхлипывать. “акие книги, как Ђ«автра была войнаї, и, соответственно, такие спектакли, без излишнего пафоса и морализаторства незаметно (и несомненно!) делающие нас лучше, € как рекомендовала всегда, так и теперь рекомендую всем и каждому как действенное лекарство от пагубного вли€ни€ современной потребительской идеологии, шкурнической и недоверчивой до мозга костей. » даже уже не рекомендую, а прошу не пожалеть времени и (в случае с театром) денег на ознакомление, ибо окупитс€ сторицей.

ј € обрываю свои словоизли€ни€, возвраща€сь к тому, как после спектакл€ снова прошлась пешком до јрбатской, приехала домой и теперь радуюсь по поводу по€влени€ репертуара на май на сайте театра на ёго-западе: как говоритс€, будем брать! ј завтра у мен€ снова театр, посему прощаюсь ненадолго Ц не далее как через сутки порадую себ€ и вас новой рецензией. —корее, конечно, себ€, но себ€-то оно всегда при€тней)

¬се произведени€ ¬асильева Ц о войне, но не столько с внешним врагом, сколько с самим собой. ј эта повесть Ц ещЄ и о дружбе и любви, вере и предательстве, о неверо€тной силе тех, кто обычно бывает слабым. ѕовесть больша€, поэтому, конечно, щукинцы поставили еЄ не в мельчайших подробност€х, что-то опустив, что-то из разных эпизодов собрав в одной сцене; но они искренне постарались передать и поэтому вполне передали все те идеи, которые € перечислила выше. ≈динственное, что покоробило в передаче сюжетной линии Ц так это странна€ толерантность, с которой заменили обвинение в продаже фашистам чертежей самолЄта обвинением в растрате казЄнных денег. » не могу не отметить, что некоторые важные, на мой взгл€д, моменты актЄрам не следовало проговаривать от третьего лица, а следовало бы сыграть от первого, поскольку это не зан€ло бы больше времени, но добавило бы спектаклю мощности; а кабы € не знала, что студенты ограничены в ресурсах дл€ творчества, € бы добавила ещЄ и то, что более грамотное музыкальное оформление также поспособствовало бы усилению воздействи€ спектакл€. ќднако то, что играют не профессионалы, а те, кому ещЄ только предстоит стать таковыми, заметно не только в плохом, но и в хорошем смысле этого слова: реб€та стараютс€ не из привычки старатьс€, а из зримого интереса и любви к тому, что они делают. » поэтому делают искренне Ц настолько, что сложно поверить, что перед тобой на сцене четверокурсники Ц взрослые, в принципе, люди, а не воплощЄнные ими ученики дев€того класса Ц во многом ещЄ непосредственные, как дети. ¬ общем и целом, с отличной актЄрской игрой, замечательными декораци€ми, симпатичными молодыми лицами Ц получилс€ цепл€ющий, трогательный спектакль, заставивший многих в зале врем€ от времени всхлипывать. “акие книги, как Ђ«автра была войнаї, и, соответственно, такие спектакли, без излишнего пафоса и морализаторства незаметно (и несомненно!) делающие нас лучше, € как рекомендовала всегда, так и теперь рекомендую всем и каждому как действенное лекарство от пагубного вли€ни€ современной потребительской идеологии, шкурнической и недоверчивой до мозга костей. » даже уже не рекомендую, а прошу не пожалеть времени и (в случае с театром) денег на ознакомление, ибо окупитс€ сторицей.

ј € обрываю свои словоизли€ни€, возвраща€сь к тому, как после спектакл€ снова прошлась пешком до јрбатской, приехала домой и теперь радуюсь по поводу по€влени€ репертуара на май на сайте театра на ёго-западе: как говоритс€, будем брать! ј завтра у мен€ снова театр, посему прощаюсь ненадолго Ц не далее как через сутки порадую себ€ и вас новой рецензией. —корее, конечно, себ€, но себ€-то оно всегда при€тней)

ѕосмотрела "„ернильное сердце" |

ƒневник |

ќбщеизвестно, насколько сложно подн€ть себ€ утром на следующий же день после ƒн€ св€того ѕатрика. ќднако мне это со скрипом, но удалось Ц лучшим аргументом была мо€ двойка за контрольный тест по химии, которую надо было переписать. ѕришлось ради этой великой цели вставать по будильнику и ехать в школу к дес€ти Ц и это ещЄ и в полноправный день каникул! “еоретически, переписывать этот тест должен бы был весь класс за крайне малым исключением, однако такой же, как €, сознательностью сегодн€ отличилась одна только јн€, а ¬ал€ только загл€нула на огонЄк, ибо в школе была по поводу географии. я наде€лась, что нам просто дадут другие варианты теста и либо мне повезЄт и вопросов, ответы на которые € точно знаю или могу подгл€деть, будет больше, нежели в прошлый раз, либо метод научного тыка со второй попытки мен€ не подведЄт, либо и то и другое; однако химичка решила спрашивать нас с јней устно Ц пришлось топтатьс€ у доски, отвечать, пока не попадЄтс€ вопрос, ответа на который ты не знаешь, возвращатьс€ за парту искать его в тетради и учебнике, вызубривать, оп€ть идти отвечать, и так несколько раз. ѕри всЄм при этом химичка не только отвлекалась на остальных несчастных, что-то писавших или отвечавших, но и периодически выходила, а потом и вовсе зате€ла беседу с зашедшей в гости нашей классной, так что мне ещЄ и приходилось ждать, уже запомнив требуемое от мен€ и уже начина€ его забывать, пока она вспомнит о нашем существовании и соблаговолит мен€ выслушать. Ќаконец, потратив на всю вышеописанную бад€гу чуть больше часа (при надежде минут на сорок), мы с јней отмучились, получив свои законные тройки в четверти, и € вернулась домой, где пообедала, немного пострадала ерундой, а потом снова покинула его гостеприимные стены. ѕуть лежал недалеко Ц в рылатское, в кинотеатр Ђћатрицаї, на „ернильное сердце. Ѕлагодар€ подсказке какой-то доброй встречной тЄти € вышла из метро на правильную сторону, вз€ла билет и, поскольку до половины четвЄртого было ещЄ достаточно времени, спустилась в по€вившийс€ этажом ниже кинотеатра книжный. “ам уже было ћетро 2034 (хот€, полагаю, к этому времени оно уже есть везде), но стоило полтыщи, засим € ограничилась тем, что попускала слюни и решила, что куплю где-нибудь в другом месте, подешевле. ѕока € обходила остальные отделы, врем€ и скороталось, и €, посидев ещЄ немного наверху, за пару минут отправилась в свой уютный маленький зал и вольготно расположилась в середине п€того р€да, откуда никто мен€ не согнал все последующие два часа.

ƒл€ тех, кто ещЄ не в курсе: „ернильное сердце Ц довольно-таки увлекательна€ и в меру трогательна€ сказка с оригинальным сюжетом, без лишнего пафоса, идеально подход€ща€ дл€ того, чтобы понравитьс€ и дет€м, и взрослым (вторым, как мне кажетс€, даже больше). ћои ожидани€ того, что еЄ хорошо снимут, вполне оправдались: неослабевающий динамизм, отлична€ музыка, красивые пейзажи, впечатл€ющие компьютерные спецэффекты, выполненные с отменным качеством, аппетитный юмор, ненав€зчива€, но очевидна€ мораль Ц всЄ налицо, ни к чему не придерЄшьс€. ѕол Ѕеттани (ѕыльнорук), как и полагаетс€, - красавчик тот ещЄ (ради него одного € бы без зазрени€ совести и какое-нибудь дерьмище несусветное посмотрела) и определЄнно талантливый актЄр; злодеи, как и полагаетс€, колоритны и харизматичны; живность, как и полагаетс€, кавайна. ƒобавьте к этому несколько весьма удачных параллелей с классикой кинофэнтези (самые заметные Ц с ¬ластелином колец в финале) Ц и мы получим продукт, претендующий если не на то, чтобы также стать классикой, то уж точно на то, чтобы быть достойным просмотра. ѕроще говор€ Ц всем заинтересовавшимс€ рекомендую заценить!

«аодно из рекламы перед сеансом € узнала, что вторую и заключительную часть ќбитаемого острова следует ждать с 25 апрел€, так что надо будет сходить (но сперва Ц “арас Ѕульба и, может, ещЄ что-нибудь). «автра же € надеюсь с утра пораньше выбратьс€ в ћанеж на стартовавшую сегодн€ выставку Ђѕодарки Ёкспо 2009ї или ещЄ куда-нибудь, следите за новост€ми)

ћетки: фильмы рецензии кино чернильное сердце inkheart |

ѕосмотрела "»нь и ян: „Єрна€ верси€" |

ƒневник |

— парада в честь ƒн€ св€того ѕатрика € сегодн€ (точнее, уже вчера, учитыва€ то, что начинаю писать сей пост уже заполночь) вернулась ровнЄхонько в п€ть часов и за полчаса успела, не раздева€сь, наскоро пообедать и написать предыдущий пост до момента начала движени€ парада, после чего, отв€зав зелЄную косынку от рукава, снова выскочила из квартиры на свет Ѕожий. »бо праздник праздником, а полноценную культурную программу на каникулах ещЄ никто не отмен€л! ороче говор€, € снова, почитыва€ комиксы, ехала на “еатральную, в –јћ“, где вчера смотрела Ѕелую версию спектакл€ Ђ»нь и янї (с рецензией можете ознакомитьс€ двум€ постами ниже), а сегодн€ Ц его же „Єрную, Ђмистическуюї, версию. ѕриехала не рано и не поздно, а как раз дл€ того, чтобы сдать манатки в гардероб, окинуть взором сувениры и с первым звонком подн€тьс€ к себе на балкон, на всЄ то же крайнее место во втором р€ду правого крыла. Ќо если вчера, в преддверии выходного, был небывалый аншлаг, то сегодн€, накануне буднего дн€, народу было уже поменьше, так что после второго звонка мне удалось пересесть в самую серЄдку первого р€да середины балкона и остатьс€ там на оба отделени€.

¬виду предыдущей рецензии € могу уже не излагать сущность спектакл€, а остановитьс€ исключительно на сравнении обеих версий и вынести свой вердикт прежде аргументов: „Єрна€ верси€ мне понравилась больше. јктЄрска€ игра не изменилась, остава€сь всЄ такой же качественной, зато мне показались значительно более удачными музыкальное (отдельное спасибо за сокращение партий гонга) и световое оформление, перемещение элементов декораций, номера с пластикой (более зрелищный, нежели вчера, поединок в восточном стиле и довольно-таки порадовавший танец со свист€щей в воздухе катаной). ƒа и сама по себе „Єрна€ верси€ как-то серьЄзнее Ѕелой Ц меньше иронии, заставл€ющей публику привычно хохотать, как над самыми смешными шутками, больше напр€жени€, драматизма; а также, пожалуй, „Єрна€ ещЄ и Ђглубжеї в философском плане, насколько можно вообще говорить о философии у јкунина: несмотр€ на весь сопутствующий пафос, разв€зка этой версии более символична и злободневна, на мой взгл€д. “аким образом, если кто-то не согласен смотреть, как €, постановки обоих версий одного и того же произведени€, советую выбрать „Єрную Ц удовольстви€, думаю, получите больше.

ѕосле двух часов спектакл€ € нагло пролезла в гардероб без очереди (благо публика там достаточно интеллигентна€, чтобы не устраивать базара по пуст€кам) и поторопилась домой, дабы дописать до победного конца предыдущий пост, выложить его, а теперь вот ещЄ и отстрел€тьс€ с вышеизложенной небольшой рецензией (должны же и €, и вы отдыхать хоть иногда от огромных лытдыбров). “еперь € быстренько пропалю ленты Ц и на боковую, ибо вставать завтра рано: тащитьс€ в школу переписывать свою двойку за ненавистный контрольный тест по химии. ј поскольку надолго это меропри€тие раст€нутьс€ не должно, после него € надеюсь порадовать себ€ любимую просмотром „ернильного сердца, а затем Ц и вас любимых рецензией на сей фильм. Ќа этом анонсе и вторично прощаюсь, на сей раз с пожелани€ми доброй ночи всем, кто по тем или иным причинам ещЄ не спит.)

ћетки: театр театры –јћ“ молодЄжный театр российский академический молодЄжный театр спектакли инь и €н инь и €н: чЄрна€ верси€ инь и €н. чЄрна€ верси€ рецензии |

ѕосмотрела "»нь и ян: Ѕела€ верси€" |

ƒневник |

—егодн€ с утра, как и планировалось, мы с мамой наконец-то выпинали папу съездить в ћетро. ѕо закону подлости, стоило нам к нему подъехать, как машина накрылась, и мы, совместными усили€ми затолкав еЄ на парковочное место, отправились за покупками. ѕо традиции попускав слюни над коллекцией игрушечных драконов и убедившись, что в музыкальном отделе не по€вилось ничего нового и интересного, € под шумок угнала у родителей тележку и отправилась на поиски чего-нибудь съедобного. ƒважды обойд€ все отделы, окром€ м€сного и рыбного, € убедилась, что овощные паштеты, видимо, пропали из ћетро напрочь, не успев как следует по€витьс€, также не было тофу и тхины, но вместо последней € вз€ла хумус (ибо говор€т, что одна фигн€). ѕомимо этого € затарилась доброй дюжиной упаковок соевого йогурта, шоколадного и ванильного (в прошлый раз € попробовала шоколадный, и мне весьма понравилось), очередной авоськой репы, а в качестве новинок в рационе Ц две маленькие упаковки соевого молока с клубничным соком и маленькую баночку арахисового масла (два гор€чих французских багета уже подразумеваютс€ сами собой). огда оставшеес€ в тележке свободное место заполнили родители, мы встали в очередь и, пока дошли до кассы, успели уговорить одну гор€чую булочку с чесночным маслом; как только все продукты прошли кассу, € тут же схватила один из багетов и открыла один из соевых напитков (вполне вкусна€ оказалась вещь) и продолжила обедать. — покупками мы вывалились на улицу, и мы с мамой вз€ли те, которым необходим был холодильник, с собой, а папу оставили с остальными продуктами и с машиной ловить кого-нибудь, кто согласитс€ отбуксировать его до дома, сами же решили вернутьс€ домой своим ходом. ѕогодка за пределами парковки Ц сильный холодный ветер, бросающий в морду горсти колючего снега, так что идЄшь почти всЄ врем€ с закрытыми глазами Ц не особо располагала к тому, чтобы с сумками перетьс€ до ближайшей автобусной остановки, но мы таки добрались до неЄ и сели в маршрутку. ƒумали, что придЄтс€ ехать до унцевской и потом ещЄ ехать на метро до ћолодЄги и от ћолодЄги на маршрутке, но, проезжа€ по тем местам, где € часто бываю за железнодорожной линией, попросили остановить на перекрЄстке, перешли через мост и пошли до дома пешком Ц оттуда было уже недалеко. ѕо дороге мы загл€нули в ѕ€тЄрочку и зашли в аптеку, где купили бабушке подарок на еЄ завтрашний день рождени€ Ц новый тонометр, а когда наконец-то пришли домой, практически в то же врем€ и папа подъехал. Ќе успела € пострадать ерундой как следует, как пора было отправл€тьс€ в театр, благо недалеко Ц во второй раз (после “ани) в –јћ“, до коего от метро два шага, на спектакль по уже не единственной, зато по именно дл€ этого театра написанной пьесе јкунина »нь и ян, а точнее Ц по еЄ Ѕелой, Ђрациональнойї версии. ќбойд€ буфет и сувениры без вс€кого желани€ что-либо есть и на что-либо тратитьс€, € сто€ дочитала не дочитанные в метро комиксы и с первым звонком вскарабкалась к себе на балкон. ћесто моЄ было с самого краю второго р€да, как раз с расчЄтом на то, чтобы была возможность капитул€ции; со вторым звонком € нагло переместилась в середину первого р€да, но он, место за местом, постепенно заполнилс€ весь, за ним и второй, так что в итоге € нашла прибежище в середине третьего, откуда (надо будет запомнить на будущее), видно и слышно было очень даже хорошо. ќднако после первого отделени€ опоздавша€ зрительница подоспела и по это место, и пришлось мне возвращатьс€ к себе, откуда мне тоже пришлось кого-то согнать и откуда сцены не было видно вообще. ¬ течение антракта у мен€ ещЄ теплилась надежда на первый р€д этого крыла, где можно было бы хот€ бы перегнутьс€ через бордюр, но она умирала медленно и мучительно по мере того, как заполн€лось всЄ крыло, даже третий р€д; когда свет погас, положение стало отча€нным, € готова была сесть на ступеньках в проходе поближе к серЄдке, кабы не администраторша, но вот она ушла, и € устроилась на еЄ стуле на верхних ступеньках, откуда видно и слышно тоже было сносно. ћне, конечно, стоило учесть, когда € покупала билет, что попул€рнее јкунина у обывател€, желающего прослыть читающим человеком, только ƒонцова, однако € не учла и теперь лицезрела редкостный аншлаг, когда в партере вес проходы были зан€ты стуль€ми, были забиты не только бельэтаж и балкон, но и балкон второго €руса, причЄм забиты преимущественно молодЄжью, а не классической театральной публикой в лице бабушек-бронтозавров старой интеллигенции, которые вполне могут уйти в антракте, оставив тебе местечко. Ќу да хватит лирики Ц за державу, конечно, обидно (ибо на той же вышеупом€нутой “ане свободных мест было пруд пруди), но мне ещЄ завтра, на „Єрной версии, сидеть на том же боковом месте, а сегодн€ писать рецензию на уже увиденное.

ƒл€ нечитавших (вдруг есть такие) по€сню: »нь и ян Ц псевдоисторический детектив (хот€ что ещЄ можно ожидать от јкунина, как не осовременивани€ и романтизации несчастного позапрошлого века?) с главным героем нашего времени торжества демократии Ёрастом ‘андориным в роли спасител€ человечества локального пошиба (ну, о нЄм не слышали разве что сибирские отшельники) и с псевдовосточным колоритом (что также более чем в стиле јкунина, только на сей раз безбожному клишированию подверглась не “урци€, а япони€ Ц как всегда, пишущий об јзии јкунин напоминает пишущего об ———– американца). ƒействие закручиваетс€ вокруг таинственного веера, считающегос€ волшебным и €вл€ющегос€ ценным, из-за которого почтенные дамы и господа пускаютс€ во все т€жкие Ц граб€т, убивают, обманывают, предают. Ќикакой философии, никакого трагизма, то есть более низкокалорийной пищи дл€ ума придумать сложно, зато с вполне занимательным сюжетом, благодар€ которому и решила заценить сей венценосный, не побоюсь этого слова (ибо количеству имеющихс€ у него наград и номинаций € уже побо€лась), спектакль. Ќаде€лась на напр€жЄнный, динамичный экшн Ц быстро пон€ла, что губу раскатала зр€: даже погони и драки происход€т как-то квЄло, больно уж постановочно, как балаган дл€ детей (наверное, этот сюжет больше подошЄл бы дл€ очередного фильма, чем дл€ театральных подмостков); впрочем, и заскучать не пришлось: быстро и непринуждЄнно пролетело примерно двухчасовое действо (хот€ программка обещала аж два с половиной). “акой же Ђзолотой серединыї придерживалась и обстановка спектакл€: декорации абсолютно логически не в€жутс€ с происход€щим (ширмы и фонарики в подмосковной усадьбе Ц конечно, гениально), но свою функцию исполн€ют исправно (голой или похожей на инсталл€цию авангардиста сцена не выгл€дит); музыка при€тностью не блещет (особенно посто€нный гонг раздражает), но она есть и она не отвлекает, а это главное; также и костюмы, и освещение, и фокусы Ц на крепкую четвЄрку. ќднако даже если бы € могла к ним придратьс€, это абсолютно не снизило моего отношени€ к спектаклю в целом, поскольку € не могу придратьс€ и к актЄрской игре Ц все на своих местах, все стараютс€, и у всех хорошо получаетс€ воплощать своих нехитрых персонажей. ј значит Ц в категорию театрального искусства (а не попсового ширпотреба) сей спектакль попадает и автоматически получает при этом статус смотрибельности и мою рекомендацию к просмотру в случае возникновени€ желани€ отдохнуть.

ƒома € была, как вы сами можете судить, не так уж и поздно, поужинала доброй полудюжиной бутербродов c хумусом (он действительно не менее вкусен, нежели тхина), а спать лечь всЄ равно надо бы пораньше: ведь, как известно, ƒень св€того ѕатрика Ц только раз в году! ј значит, в театр € завтра поеду, скорее всего, пр€миком после парада, а на парад надо будет прийти загод€. ¬общем, вернусь во столько же, во сколько и сегодн€, только со значительно более объЄмным отчЄтом и туЄвой хучей фоток (видели, сколько их у мен€ с прошлогоднего торжества? Ќо не пугайтесь, выкладывать буду постепенно))

ћетки: театр театры –јћ“ молодЄжный театр российский академический молодЄжный театр спектакли инь и €н инь и €н: бела€ верси€ инь и €н. бела€ верси€ рецензии метро магазин метро |

ѕосмотрела "“айну „ингис ’аана", и многое другое |

ƒневник |

ƒавеча вечером, после написани€ предыдущей рецензии, € легла спать в районе двух часов ночи, снилась мне только кака€-то ерунда, а утром € встала по будильнику, позавтракала, да и выпинала себ€ на свет Ѕожий. ƒоехав до метро, € сунулась было в театральную кассу в надежде купить билетов на ёго-запад на апрель, но они все уже были раскуплены; посто€в ещЄ немного у афиши, ибо времени ещЄ было слишком мало, € к двенадцати часам подъехала на јрбатскую Ц именно на эти врем€ и место сговорились мы с ƒенисом (јсенции и ћарусенции € тоже слала эти координаты, но они так и не откликнулись, посему снова мы с ним остались вдвоЄм). ќн уже ждал мен€ на улице; мы двинулись в направлении ’удожественного, и когда ƒенис остановилс€ у тамошней театральной кассы посмотреть стоимость билетов на расавицу и „удовище, € выкроила паузу вручить ему то, что дожидалось своего часа с далЄкого 23-го феврал€. Ёто были три разные кипрские монеты того времени, когда €, классе во втором, летала с родител€ми на ипр, которые € откопала в закромах (у мен€ ещЄ где-то есть арабские и румынские монеты 70-х, но их € пока не нашла), и прикольный магнит с бульдогом (с мопсом не нашлось, ну да бульдоги тоже кавайны) Ц ƒенису, очевидно, понравилось, особливо монеты, из которых двух у него раньше не было. ћне же был вручен целый мешок подарков на так же давно прошедшее 8 марта Ц мне, ”шастой (€ их ей передам) и јне (их передаст ей ”шаста€, когда € передам их ”шастой). —о своими € решила ознакомитьс€ незамедлительно, и в своей подарочной сумочке € обнаружила следующее: шоколадку, оказавшуюс€ впоследствии весьма вкусной (не помню, когда в последний раз до этого € сжирала всю плитку шоколада целиком за один присест и чтобы у мен€ после этого не ныли зубы); симпатичные металлические часы-брелок с будильником (что весьма актуально при моей привычке просыпать второй урок по субботам); маленькую книжечку ќкуджавы (обожаю маленькие книжечки, ибо они очень импонируют моему эстетству, и обожаю ќкуджаву, чем ƒенис воспользовалс€ уже во второй раз); чертовски клЄвого синего керамического дракона, восседающего на черепе и монетах, из рок-магазинчика ƒ€ди Ѕори, что на „ѕ (он будет отличной парой моему зелЄному дракону из той же серии и из того же магазина Ц кажетс€, это начало новой коллекции); и три некрашеные металлические фигурки из подземного перехода на Ћуб€нке Ц смертушку, солдата с пикой и маринада (все они у мен€ уже были, ну да повторки в коллекции никогда мне не мешали Ц если не ставить их р€дом друг с другом, впечатление от качества не уменьшаетс€, а впечатление от количества только увеличиваетс€). — этой сумкой, с которой мне потом пришлось таскатьс€ весь наш маршрут, € и ввалилась с ƒенисом в кинотеатр; мы купили билеты по 80 рублей на сеанс на 12.20 на “айну „ингис ’аана и расположились за одним из столиков, поскольку пришли довольно-таки рано. ќднако и когда зрителей уже пригласили в большой зал, мы продолжали сидеть и трепатьс€, рассматрива€ кипрские монеты (€ только тогда узнала, что за мужик изображЄн на одной из них), пока сидевший возле нас мужик не намекнул нам, что наш разговор может кому-нибудь помешать. ћы переместились в зал, зан€ли наиболее пригл€нувшиес€ места в серЄдке, и спуст€ некоторое врем€ свет погас, нам показали немного рекламы, и началс€ фильм. „итать рецензию! ¬ыйд€ из кинотеатра, € поинтересовалась у ƒениса, не таскала ли € его ещЄ в зоопарк, и, убедившись, что ещЄ не таскала, решила, что мы прогул€емс€ туда пешком. ƒл€ осуществлени€ этой цели мы вышли на Ќовый јрбат, и ƒенис даже прежде, чем €, предложил зайти в ƒом книги, до которого было рукой подать. “ак и поступили; сперва, как обычно, посмотрели солдатиков, шахматы и прочие сувениры, потом пошли в отдел нумизматики, где ƒенис, как обычно, прилип к витринам, ну да и € заодно. ќднако с первого раза он ничего не выбрал, и мы подн€лись на второй этаж, где € собиралась поискать ћетро 2034 и сборники марвеловских комиксов. ”бедившись, что среди новинок нет ни того, ни другого, € прогл€дела полки отдела фантастики и фэнтези, при этом след€, чтобы ƒенис не отстал, а он посто€нно норовил зависнуть, листа€ какую-нибудь книжку, так что приходилось мне зависать тоже и пинать его, чтобы не остатьс€ в книжном ночевать. ¬ итоге на полках искомых книг не оказалось, с чем € смирилась сразу же, а вот ƒенис не успокоилс€, и стоило мне отвернутьс€, как он уже приставал к одной продавщице с вопросом о сборниках комиксов; бабушка его не пон€ла и послала в отдел зарубежной литературы, и он чуть было не потащил мен€ туда, благо безуспешно. ќднако он не успокоилс€ и на этом и, оп€ть-таки по моему недосмотру, забил запрос Ђкомиксыї в поисковик по ассортименту Ц тот ничего не нашЄл; ƒенис вбил ЂMarvelї - была найдена только дорогуща€ энциклопеди€ про эту компанию; дл€ окончательного успокоени€ совести ƒенис вбил Ђћетрої - было найдено только 2033-е в двух издани€х. “олько после этого мне удалось увести его из книжного, и мы снова спустились в отдел нумизматики, где вскоре начали копатьс€, как некогда на ¬ƒЌ’, в €чейках с монетами по 70 рублей кажда€; ƒенис выбрал несколько штук, купил ещЄ одну из более дорогих, всЄ это ему положили в конверт, конверт Ц в пакетик, и мы наконец-то выбрались на свежий воздух. Ќемного вернувшись назад по Ќовому јрбату, мы свернули на ѕоварскую, где вскоре прошли мимо посольства ипра, подн€в тему о том, чтобы зайти и стыбрить ещЄ монет, и посольство Ќорвегии; потом на противоположной стороне дороги показалось ещЄ одно посольство, чей флаг висел так, что было не разгл€деть, какой он страны. ћне было пофиг на этот флаг, а ƒенис предположил, что он афганский, и ему надо было проверить свою догадку; в итоге он рванул через дорогу, мне пришлось рвануть за ним, а посольство оказалось действительно јфганистана. “акже ƒенис успел сфотографировать мен€ с новым пам€тником красавцу Ѕунину, а спуст€ несколько метров после посольства јфганистана мы набрели на Ђдом –остовыхї, у которого давеча наш экскурсионный автобус не смог парканутьс€, зашли во двор, и € сфотографировала третий пам€тник “олстому (самый, на мой вкус, симпатичный из всех). » вот мы вышли на —адовое, и, хоть мен€ и настиг приступ топографического кретинизма, выбранное мною направление оказалось верным Ц вскоре мы увидели на противоположной стороне шоссе вход в детский зоопарк и направились туда. я наде€лась, что мы пройдЄмс€ через обе территории, остановившись только возле лошадей, но не рассчитала того, что если € бываю там настолько часто, что знаю наизусть всЄ и вс€, да и ”шаста€ моими силами уже привыкла к прогулкам по зоопарку, то ƒенис давно там не был, так что наша экскурси€ оказалась куда обширней. ¬ детском зоопарке мы тщательно осмотрели морских свинок, кур, овцу, пожилого волка, гусей; когда мы оттуда вышли, мне удалось благополучно провести ƒениса мимо обезь€нника, но мимо террариума провести не удалось Ц вопреки моим предупреждени€м, что там всегда толпа, душно и неинтересно, он затащил мен€ туда. ѕосле террариума мы подошли к лошад€м, вернее, к лошади: там был один только саврасый, единственный конь, оставшийс€ с тех времЄн, когда € приходила туда года три назад Ц седой, беззубый, с бол€чками на ногах, порванными ушами и потЄртыми губами. ќн, как обычно немного нервно, позволил мне себ€ погладить и прислонитьс€ к своей морде лицом, попыталс€ облизать мне руки, попробовал на вкус ƒениса, который нас сфотографировал, а потом переключилс€ на других посетителей, и € попрощалась с ним и пошла дальше. ƒальше были верблюды, которых посетители кормили вс€кой гадостью, поэтому со мной они не особо захотели общатьс€, предпочита€ попрошайничать; а там и ƒенис, давно нывший, что умирает от голода, смог приобрести стаканчик попкорна. ѕроход€ мимо горных козлов и баранов, € хотела оставить их без внимани€, но они сами направились ко мне, так что мне пришлось перелезать к ним через бордюр, чтобы поздороватьс€; перелез и ƒенис, и теперь мне пришлось буквально методом применени€ физической силы преп€тствовать ему (не всегда успешно) кормить бедных парнокопытных попкорном. ‘изические силы были неравны, так что мне пришлось вылезти из-за бордюра, едва не оставив там в снегу один сапог, и ƒениса вытащить оттуда, дабы животных более риску не подвергать. ѕотом мы прошли мимо белого медвед€, €вно впавшего в депрессию по поводу ста€вшего снега, мимо уток, которых ƒенис тоже порывалс€ накормить попкорном, и отправились на первую территорию, где € на свою голову предложила ƒенису зайти в ЂЌочной мирї - там мне пришлось периодически удерживать его от намерени€ подолбить по стеклу тех клеток, в которых не было видно обещанных грызунов, чтобы они (это от долбЄжки-то) по€вились. ¬прочем, там € наконец-то впервые увидела кинкажу, а также узнала, что там наконец-то открыли дверь выхода, так что нам не пришлось возвращатьс€ через весь павильон, чтобы выйти. „итать дальше!

ћетки: фильмы рецензии кино зоопарк урфин джус тайна чингис хаана магазин урфин джус клуб урфин джус |

ѕосмотрела "Ќа дне" |

ƒневник |

—егодн€ опосл€ экскурсии € вполне успела осуществить все запланированные дела насущные и, как обычно, в п€ть уже покидала родные стены, впервые направл€€сь в самый нижний конец красной ветки, на ёго-западную, в театр, соответственно, на ёго-западе. –айон, в котором € оказалась, подн€вшись на поверхность из подземки, оказалс€ классической периферией с уход€щими до обоих горизонтов р€дами одинаковых панельных высоток, заставленными маршрутками до аэропорта и кладбища обочинами и непременным рынком, а также палатками с шавермой, чебуреками да бел€шами через каждые три шага. Ўагать же пришлось вдоль проспекта ¬ернадского в указанном прохожей тЄтей направлении до издалека заметного ориентира Ц красивого храма, напротив которого и располагалось гораздо менее приметное здание театра. ¬ его маленькой площади, что выражалось в тесных коридоре и гардеробе, € нашла сходство с любимой ѕокровкой; раздевшись же, приобрет€ программку и добравшись до буфета, € нашла и различие. Ѕуфет этот был помещением подвальным и место занимал относительно приличное, а главное, порадовал полумраком (точнее, совершенной темнотой, нарушаемой лампочками над некоторыми столиками), прохладой и заботой о моЄм вегетарианском желудке: меню предложило мне некое фруктовое ассорти. ќно оказалось большим бокалом с нарезанными €блоками, грушами, апельсинами, киви, а также виноградинами и зачем-то семечками граната, которые хрустели на зубах; сначала € села за столик без лампочки, так что не видела, что ем, и не могла читать программку, но потом освободилс€ освещЄнный, и первый звонок застал мен€ там Ц за изучением программки и скоростным поглощением фруктов. о второму € вошла в зал, и вот вам второе сходство с ѕокровкой: зал этот Ц такой же маленький, и р€дов шесть, и мой Ц как раз последний. ¬от только возвышение между р€дами на ёго-западе было куда значительней, так что место моЄ было в пр€мом смысле под потолком, и € со счЄту сбилась, сколько раз за врем€ спектакл€ € приложилась об него головой; зато видно и слышно с этой галЄрки было превосходно, а сии обсто€тельства значительно ценнее стоимости билета в 180 рублей Ц € уж не говорю обо всЄм остальном (вернее, говорю, причЄм по пор€дку). ак и на ѕокровке, долго не могли рассадить зрителей, которых было больше, чем мест, пока люди не заполнили все лестницы и проходы; оттого немного задержались, а потом ещЄ и режиссЄр, ¬алерий Ѕел€кович, минут п€тнадцать толкал речь; но вот, наконец, спектакль началс€.

ЂЌа днеї - пьеса т€жЄла€. Ќе в смысле плохой читабельности €зыка, а в смысле всех тех вопросов, которыми она неизбежно нагружает вдумчивого читател€. ј ещЄ в смысле сложности дл€ воплощени€ Ц нужно большое мастерство, чтобы не пронести постановку сквозь зрител€, едва задев, и чтобы не запугать его мрачностью и безысходностью. » вот вам последнее сходство с ѕокровкой: вопреки всем моим опасени€м, мастерства, выражающегос€ дл€ мен€ в предельной искренности, питомцам ёго-запада хватило с лихвой Ц но это, конечно, было уже совсем другое, отличное от јрцибашевского, но от того не менее ценное мастерство. ѕостановщики с текстом √орького были вольны: написанные им дл€ своих героев реплики герои эти произнос€т далеко не в указанное им врем€ и далеко не в установленной им последовательности, плюс в текст добавилось немало Ђотсеб€тиныї, в частности Ц культурных √орьковских Ђсволочейї щедро разбавили более доходчивыми Ђсукиными сынамиї, дабы лучше передать атмосферу социального Ђднаї. Ётот факт дл€ спектакл€, лишЄнного весомых достоинств, стал бы не просто минусом Ц он уничтожил бы его в моих глазах, но не оправдать данную постановку невозможно: ибо как иначе позволить таланту «адохина (праздновавшему сегодн€ юбилей Ц Ђполтосї) продемонстрировать себ€ на сцене во всей своей полноте, кроме как приписать его персонажу, јктЄру, дополнительных слов побольше, вывед€ его в самые что ни на есть первостепенные герои? ¬едь с таким талантом (€ сейчас, уж извините, повторю свою любимую из пафосных банальностей) надо играть √амлета и прочих холериков с вселенской скорбью во взгл€дах, и никак не меньше. Ќо и другие актЄры при этом не отставали: чертовски убедительны и (теперь вам придЄтс€ простить мне дешЄвую рифму) восхитительны были и Ѕарон (Ѕакалов), и —атин (јфанасьев), и лещ (¬анин), и все остальные запоминаютс€ раз и навсегда. «а колоритность и надрывность большинства можно простить меньшинство в лице Ћуки (Ѕел€кович, но уже другой), €вившегос€ не простым русским старцем, а средних лет упитанным добр€ком; впрочем, Ђнародныхї выражений, столь присущих —траннику, ему практически не оставили, а всю необходимую философию он высказал настолько душевно, насколько оно полагаетс€. —ледует заметить, что при вольности с текстом создатели спектакл€ св€то чт€т действие, да и составл€ющие антуража сочетались между собой как нельз€ более гармонично: великолепна€ музыка, инфернальный мертвенно-голубой свет, едкий дым, декорации в виде нар, отражающихс€ в зеркалах и создающих иллюзию бесконечных р€дов оных, и костюмы в виде белых, как у мертвецов, лохмотьев кого хочешь вовлекут в самый центр происход€щего на сцене. ј происход€щее, чего и следовало ожидать после всего вышеописанного, цепл€ет с силой не меньшей, если не большей, нежели бессмертное произведение √орького, и долго не отпускает, оставл€€ при этом самые светлые эмоции и чувства. Ќе сомневаюсь в том, что каждый найдЄт дл€ себ€ ЂЌа днеї что-то своЄ, неповторимое и драгоценное, а дл€ того, чтобы разобратьс€ в найденном как следует, и нужны такие шедевры, как тот, который € посмотрела сегодн€ и который всем советую посмотреть. “о, что € написала сию рецензию несколько суховато (или мне самой так кажетс€?), есть всего лишь доказательство того, что € сейчас нахожусь не за монитором компа, а все ещЄ под впечатлением от спектакл€, и перед глазами €вственно сто€т сцены из него, что мешает высказатьс€ полностью Ц хот€ может, оно и не надо. √лавным подтверждением моей оценки всегда €вл€ютс€ не рецензии, а возвращени€ Ц а на ёго-запад € ещЄ не раз об€зательно вернусь, благо репертуар там весьма и весьма аппетитный.

“ри часа спектакл€ пролетели на едином дыхании, оваци€ за ними последовала така€, какую не услышишь в каком-нибудь большом солидном театре, именинника завалили цветами. Ќесмотр€ на напр€жение, в котором держит зрител€ така€ вещь, как ЂЌа днеї, выходила € отдохнувшей и довольной Ц в том числе благодар€ тому, что мои надежды оправдались, и € снова пополнила свои списки любимых актЄров и любимых театров. ƒотопав тем же маршрутом до метро, доехав до ћолодЄги и чЄрт знает сколько прождав маршрутку, € вернулась домой едва ли не заполночь, засим сейчас собираюсь как можно скорее завалитьс€ спать, ибо вставать завтра (то бишь уже сегодн€) рано: мы с ƒенисом сговорились сходить завтра на пресловутую Ђ“айну „ингис ’аанаї. ƒумаю, уже не надо добавл€ть, что в св€зи с этим вам светит ещЄ одна рецензи€?.. Ќа этом анонсе и прощаюсь Ц до вечера)

ћетки: театр театры театр на юго-западе спектакли на дне рецензии максим горький горький |

ѕосмотрела "—оловьиную ночь", и многое другое |

ƒневник |

Ќачну с того, что поздравлю всех читающих это представительниц прекрасного пола, включа€ себ€ любимую, с праздником и пожелаю, кому чего надо))

ƒавеча после написани€ рецензии € легла спать во втором часу ночи, и приснилс€ мне следующего содержани€ бред. ѕлохо помню начало, но факт в том, что в какой-то большой компании двое моих друзей, которых € (впрочем, как обычно) в реале не знаю, поссорились и не на шутку собралисьЕ подратьс€ на дуэли. ƒл€ этих целей притащили их и мен€ в какое-то специально отведЄнное дл€ этого место, где были кака€-то избушка, площадка дл€ сражающихс€ и места дл€ зрителей, и неожиданно бросили на произвол судьбы. ќткуда-то € была знакома с правилами предсто€щей Ђигрыї: кто-то из родственников или друзей дерущихс€ должен сидеть в первом р€ду, чтобы Ђвыйтиї за ними Ц подобрать, если они будут ранены или убиты. ј поскольку все остальные наши товарищи благополучно удрали, € понимала, что исполн€ть эту об€занность по отношению к обоим повздорившим, которые тоже куда-то делись (наверное, готовитьс€, хот€ они и так выгл€дели как только что сбежавшие со съЄмок ¬ластелина колец), предстоит мне. «асим €, преисполненна€ самых мрачных дум по поводу гр€дущего, сидела на каком-то столе в стороне от зрительских скамей, краем глаза погл€дыва€ на площадку дл€ дуэлей и прислушива€сь к голосу комментатора, объ€вл€ющего сражающихс€, чтобы не пропустить момент, когда мне придЄтс€ пересесть на первый р€д. ¬ самом начале меропри€ти€ € увидела, как кака€-то девушка уговаривает толстого кучер€вого парн€ не дратьс€, Ђне устраивать трагедиюї, называ€ его √еной; € вспомнила Ќесчастливцева и, нагнувшись к кому-то из зрителей, с усмешкой заметила, что, наверное, все трагики Ц √еннадии. «атем врем€ побежало вперЄд, поединок за поединком; € видела даже девушек, которые проходили мимо мен€ со шпагами и мечами и сражались друг с другом на площадке. Ќаконец, только когда уже опустились сумерки, настала очередь моих друзей, и прежде, чем они по€вились на площадке, € переместилась на первую лавку, усевшись р€дом с какой-то девушкой, кидавшей на мен€ сочувственные взгл€ды. » вдруг с потемневшего неба медленно упала одна снежинка, друга€, при том, что только что был солнечный летний день; задрав голову, € радовалась начинающемус€ снегопаду как никогда, потому что откуда-то знала, что это отмен€ет запланированный поединок. „ем гуще шЄл снег, тем ниже € прогибалась назад, и сид€ща€ р€дом девушка было поддержала мен€, дума€, видимо, что € падаю, но € попросила еЄ убрать руку и плавно опустилась головой на землю позади лавки Ц других лавок там почему-то уже не оказалось. ќднако тем же макаром подн€тьс€ обратно без посторонней помощи € не смогла и, полностью соскочив с лавки, встала и снова села на место. этому моменту всЄ вокруг уже было засыпано снегом и окончательно стемнело, но благодар€ снегу было светло; из избушки вышелЕ ƒед ћороз, но что он говорил и делал потом, € уже не помню Ц начала просыпатьс€ и проснулась в итоге в районе восьми утра, и так больше после этого и не заснула. ѕовал€лась, встала, подарила маме купленную тогда, в день катани€ на коньках, свинью из тигрового камн€, подождала, пока приедет папа и подарит нам с мамой и бабушкой по букету жЄлтых гладиолусов, да и вывалилась на свет Ѕожий. ѕо привычке пешкодралом топа€ до метро, € раздумывала, как распор€дитьс€ со своим подарком на международный женский Ц тыс€чей рублей: к шатани€м по паркам и прочим природным зонам погода не располагала, интересных выставок не намечалось, а в кино не шло ничего интересного, кроме ћиллионера из трущоб в ќкт€бре на три часа, на которого надо было поспешить и наверн€ка потратить бешеные деньги, а мне было очень жабно. ¬ итоге, дотопав, € прин€ла спонтанное решение сунутьс€ в театральную кассу и посмотреть, нет ли на сегодн€ каких хороших спектаклей, желательно недорогих и недалеко; этот маневр завершилс€ успешно Ц был приобретЄн билет в театр –оссийской јрмии, в малый зал, на некую —оловьиную ночь (по названию € предполагала, что это нечто вроде Ўекспира или Ћопе де ¬ега), на шесть часов. Ёто было моим подарком себе за счЄт родительского подарка мне номер один, а за подарком номер два € отправилась в уже разведанную местность Ц на иевскую, в ≈вропарк, а там Ц до ’итзоны уже на автопилоте. —перва моЄ внимание на сувенирной полке привлекли прозрачные коробочки новой крашеной онфры (Confrontation), и в первую очередь симпатичные белые волчки (aka волфены) Ц кабы они продавались по одному, € бы не усто€ла, но наборы были больно уж дорогими. «атем € приметила искомые ƒнƒшные бустеры, ассортимент которых радовал глаз отменной полнотой, так что € смогла выбрать самый желанный из них, Night Below (Ќочь в подземелье) Ц точнее, самый увесистый из имевшихс€ там бустеров этой достославной серии. ѕройд€сь дл€ проформы и по книжным полкам (не столь давно свой участок моего коллекционерского мозга захавали вышедшие в свет издани€ лучших комиксов Marvel), € со своим приобретением посетила кассу и, порадовавшись тому, что на сей раз мне не нав€зали очередного ненужного пластикового пакета, отправилась коротать врем€ до спектакл€ дальше. ј именно Ц по ‘илЄвской ветке хотела было поехать до —моленской, но проехала еЄ, вышла на јрбатской и потопала по јрбату. ¬ начале пути по традиции зайд€ в јннушку и смолотив свой любимый блин со сгущЄнкой, € неспеша лицезрела музыкантов, коробочников и прочую хрестоматийную јрбатскую братию, а так же полюбопытствовала девушкой, весьма красиво и похоже рисовавшей на мольберте деда, игравшего на гармошке перед пам€тником ќкуджаве. ¬ конце маршрута затарившись в ћакфаке средней пачкой картошки фри и двум€ соусами карри, € двинулась обратно, встретив по дороге маленькое, но очень бодрое и шумное шествие с кое-какими плакатами, провозглашавшими лозунги о свободе женщин, и пафосно скрывающее лица от кружащейс€ вокруг них стайки папарацци, €вно численно их превосход€щей. » только потом, спустившись в очередной раз в подземку на јрбатской, только уже јрбатско-ѕокровской ветки, € с двум€ пересадками добралась до Ќовослободской и, вспомнив дорогу, пошагала пр€миком по —елезнЄвке, пока не оказалась в ÷ј“–ј во второй раз (после „еловека из Ћаманчи) в жизни Ц и во второй раз без сменки. Ќа п€тый (!) этаж, куда забралс€ малый зал, подниматьс€ пришлось на лифте, а там, купив программку и из неЄ узнав, что —оловьина€ ночь Ц это ни разу не Ўекспир, а очень даже ≈жов, устроилась на м€гком диване и малец подремала до первого звонка. «атем, войд€ в уютный зал, состо€щий из одного партера, и критически оценив своЄ место с самого краю дес€того р€да, € обнаглела настолько, что сразу же уселась на первый р€д Ц сначала с краешку, а там и в самую серЄдку пододвинулась: коли уж праздник, так он должен быть праздником во всЄм! ќттуда мен€ так и не согнали, и удовольстви€ в итоге € получила с запасом надолго, а от чего Ц об этом уже по пор€дку. „итать рецензию! ѕосле спектакл€ € так быстро спустилась вниз на лифте, оделась и добежала до метро, что когда € садилась в вагон на обратный путь, было ещЄ только минут п€тнадцать дес€того. ѕо кольцу, через иевскую, € вернулась на ћолодЄгу, где мен€ подхватил папа на авто, и вот € дома Ц только что распаковала свой третий ƒнƒшный бустер; из восьми случайных минек там на сей раз было поровну добрых и злых персонажей Ц по 4, и некоторые миньки пришлось влажной салфеткой вытирать от какого-то серого налЄта, типа пыли. »того мне попались: латунный голем (большой золотой минотавр с топором), кровавый демон (карнаж, если по-английски, только похожий на освежЄванную гориллу), креншар (выгл€дит как рыжий зверь с бульдожьей мордой, с которой сн€ли скальп), гигантский орЄл, синий спаун (низший дракон), глубинный легионер (очередной гном, в общем), ƒелверский (видимо, это географическое название) сержант (баба, между прочим) и Ц фанфары Ц мо€ перва€ гигантска€ минька, €рл морозных великанов (на фото справа). “еперь следующий бустер светит мне, наверное, только уже на конец учебного года Ц больше праздников что-то не предвидитс€, что и хорошо. ј завтра у мен€ ещЄ один выходной, а у вас Ц ещЄ один оччот, так что расслабл€тьс€ не советую.)

ћетки: рецензии театры сны театр 8 марта миниатюры спектакли осознанные сновидени€ dungeons & dragons восьмое марта цатра театр российской армии соловьина€ ночь |

ѕосмотрела "Ћес" |

ƒневник |

¬чера, рано вернувшись со школы и не зат€гива€ со страданием ерундой, € так и не нашла подход€щих фильмов и выставок и решила отправитьс€ куда глаза гл€д€т. √лаза гл€дели в свежий журнальчик комиксов, пока € ехала в вагоне метро до јрбатской, а потом погл€дели налево, и € пошла по широкому, скользкому и многолюдному √оголевскому бульвару. “ам какие-то двое с гитарой на лавке исполн€ли Ђƒавай вернЄмс€ї „айфов, а € открыла дл€ себ€ тамошний пам€тник Ўолохову, восседающему в наполненной снегом лодке, небольшой вернисаж и дерев€нный дворик. Ѕульвар довЄл мен€ до храма ’риста —пасител€, откуда € свернула на ќстоженку и пилила по ней до самой станции ѕарк ультуры. «атоварившись там в “еремке традиционным блином со сгущЄнкой, € завершила марш-бросок, по мосту дотопав до √орькопарка, а оттуда, попускав слюни на каток, - до ќкт€брьской, а потом уже вернулась домой. Ќочью приснилась куча коротких снов, один бредовее другого, и в последнем перед пробуждением € ходила по нат€нутому канату на уроке ќЅ∆, в то врем€ как остальные представл€ли свои презентации со вс€кими графиками и таблицами. ј проснулась € в половине дес€того, чтобы успеть сделать уроки на вторник и прочие общественно полезные дела и выйти из дому пораньше. ѕогода, конечно, не располагала к неспешным прогулкам: если тепло в начале осени называют бабьим летом, то нынешние холод и снег в начале весны следовало бы назвать бабьей зимой; впрочем, всЄ лучше, чем сидеть дома, и засим € пешком дотопала до метро и поехала Ц куда? в театр, конечно. ј именно Ц на ѕушкинскую, в ћ’ј“ имени √орького, туда, куда € однажды уже пыталась сходить на Ћес, но была замена, и € в итоге, насколько могут помнить внимательные читатели, посмотрела с первого р€да ”личного охотника, который мне весьма понравилс€. ¬ремени было навалом, и в долгом переходе, соединившем несколько станций метро и “верской пассаж, € сначала присмотрела в витрине каменную свинью, но она при ближайшем рассмотрении оказалась слишком топорной, а потом прикупила уже в свою коллекцию маленькую керамическую собачку Ц белого скотча, сто€щего на передних лапах (и ради этого в подтверждение своей легендарной упЄртости просто€ла в очереди минут двадцать). ƒалее последовало несколько шагов по “верскому Ц и ћ’ј“ открыл передо мной свои двери во второй раз, и уж со второй-то попытки € пон€ла по афишам, что попала-таки на Ћес и ни на что другое. ”спев в гардеробе поучаствовать в опросе общественного мнени€, проводимому младшими сотрудниками театра с планшетами (они напомнили мне мою журналистскую молодость), € подн€лась в буфет, где ничего, кроме чипсов со сметаной и луком, съедобного не оказалось. ѕришлось поедать эту гадость (и как некоторые могут есть еЄ почти каждый день?), изуча€ программку; за этим зан€тием застал мен€ первый звонок, второй же прозвучал тогда, когда € уже отыскала в зале своЄ боковое место в предпоследнем р€ду партера, вполне претендующее на звание Ђжопы мираї, но не торопилась его занимать. Ќе торопилась потому, что впереди было предостаточно свободных мест, и € пересела поближе к сцене почти на дес€ть р€дов, как только бабка-надзирательница, самозабвенно прогон€вша€ желающих переместитьс€ в партер обратно на балконы, отвернулась от мен€. “ам, на вполне удобном с точки зрени€ лицезрени€ (простите за тавтологию) происход€щего на подмостках месте, € и осталась Ц и вот что увидела.

ѕосле этого увиденного всем ещЄ не читавшим ЂЋесї можно будет его не читать: за почти четыре (!) часа действи€ со сцены прозвучал практически весь текст лучшей, на мой взгл€д, из пьес ќстровского. ƒа-да, вы не ослышались: вопреки школьной программе € считаю Ђ√розуї самым неудачным творением мастера, а ЂЋесї - достойным об€зательного всеобщего ознакомлени€ самым вдумчивым методом. » ладно бы если просто прозвучал Ц художественным чтением владеют в совершенстве и актЄры ћалого, который никогда мен€ особенно не вдохновл€л, Ц так нет же, пьеса сыграна отменно, то есть с тем юмором, той самоотдачей и тем вкусом к классике, которые вполне соответствуют пресловутой золотой пропорции. Ќе шедевр, но смотритс€ с неослабевающими интересом и удовольствием Ц во многом благодар€ исполнител€м главных ролей. ƒоронина, в свои (кажетс€) 75, и как кокетничающа€ и поюща€ √урмыжска€, и как худрук, несомненно, заслуживает уважени€. Ќо кто порадовал особенно Ц так это лементьев в роли Ќесчастливцева, тот самый, которого в Ђќхотникеї € видела в роли алкоголика —ерге€ и теперь сразу узнала по хриплому голосу. ћало сказать, что этот Ќесчастливцев был оба€тельным, харизматичным и настолько убедительным, что впору самому лементьеву, вз€в пример со своего персонажа, было бы сыграть √амлета. √лавное, что к воплощению таких героев, как Ќесчастливцев, то есть несущих тонны психологической нагрузки, € всегда отношусь наиболее придирчиво Ц а здесь мне придратьс€ было не к чему: комический пафос, в первую очередь бросающийс€ в глаза при прочтении текста, снижен почти до нул€, а благородство, на котором зиждетс€ вс€ мораль пьесы, не просто подчЄркнуто, а живописано в самых реалистичных тонах, без намЄка на донкихотство. » именно благодар€ этой реалистичности спектакль с первых секунд после по€влени€ на сцене Ќесчастливцева цепл€ет с неожиданной силой, именно в ней главный плюс и именно за неЄ главное спасибо. ќстальное же Ц незначительные достоинства и недостатки, оправдывающие друг друга: декорации замечательны, но их необходимо мен€ть от действи€ к действию довольно-таки продолжительное врем€, которое зрители просиживают в темноте; актЄры второго плана местами переигрывают, но никогда не бывают статичными и потому запоминаютс€; и так далее. Ќе вижу смысла расчлен€ть на мелкие составл€ющие цельное, крепко сбитое и ладно скроенное зрелище, да ещЄ и не лишЄнное изюминки Ц а засим мне ничего другого и не остаЄтс€, кроме как порекомендовать посмотреть ЂЋесї в √орького: как говоритс€ в какой-то рекламе, за качество отвечаю.

ј после этого Ц всегда ласкающие душу аплодисменты сто€ всем залом, очередь в гардероб и обратный путь. » теперь, в столь поздний час заканчива€ вышеизложенную рецензию, € не могу не порадоватьс€ тому, что впереди ещЄ не один, а целых два выходных, которые надо бы постаратьс€ потратить с максимальной пользой. ј поскольку польза всегда выливаетс€ в посты, фотографии и прочие про€влени€ моей активной блоггерской де€тельности, надеюсь, что прощаюсь ненадолго. ¬сем, кто ложитс€ спать, спокойного сна © )

ћетки: театр театры мхат мхат горького мхат имени горького спектакли рецензии лес сны |

ѕосмотрела "“рЄх сестЄр" на ѕокровке |

ƒневник |

» вот сегодн€шний вечер настал легко и незаметно, и €, пообедав и уладив все дела сетевые, выдвинулась на свет Ѕожий. Ќа урскую € приехала пораньше, зашла в јтриум, в магазинчик приколов, и пригл€дела папе подарок на гр€дущее 23 феврал€ (он в этот день не будет дома) Ц пепельницу на батарейках с выт€жкой, пропускающей дым через угольный фильтр (предполагаетс€, это защищает людей от пассивного курени€, а так же экологию), в виде машинки с откидывающимс€ верхом и загорающимис€ фарами, которую можно катать на еЄ колЄсиках (папа, по моему прибытию получивший презент, только и выдал: Ђќхереть можної). ѕотом дотопала до родной ѕокровки, купила программку, уселась в холле изучать еЄ; вскоре вы€снилось, что там по€вилось ещЄ одно новшество Ц звонок в виде колокольчика, которым кто-то позвонил. ћне предсто€ло посмотреть своих вторых Ђ“рЄх сестЄрї (первых € посмотрела у ‘оменко); место моЄ было довольно-таки неудобное, в предпоследнем четвЄртом р€ду, но € как-то исхитр€лась смотреть между головами, наклон€€сь и так и эдак, а шЄл этот спектакль два часа 15 минут без антракта (по сравнению с почти четырьм€ часами у ‘оменко).

ѕоначалу это различие во времени, а так же и в площади сценического пространства, €вно не в пользу ѕокровки создавало ощущение некоторой сжатости, скомканности действи€. тому же перва€ половина спектакл€ была решена весьма оригинально: с первых р€дов зрителей пересадили за большой стол, напоили шампанским, потом чаем, именины плавно перетекли в свадьбу, и все событи€ происходили за этим столом, словно будучи разделЄнными не годами, а минутами, и всЄ как-то несерьЄзно Ц с шумом, смехом, беготнЄй, пением, декламацией, танцами, аплодисментами, конфетти. я уж испугалась было, что этаким праздником жизни и промелькнЄт вс€ чеховска€ трагеди€, что только одно впечатление и останетс€, что от созерцани€ словно бы чужого семейного праздника, на который теб€ не пригласили и который ты словно подгл€дываешь в замочную скважину. ќднако зр€ € позволила себе усомнитьс€ в режиссЄрском таланте јрцибашева: вот стол убрали, и загудел набат, и полились женские слЄзы, и зазвучала торжественно классическа€ музыка, и запели персонажи трогающие за душу романсы, и уже не до смеха. ќт этого контраста стилистического даже острее чувствуешь контраст между счастьем зарождающимс€ и счастьем, рушащимс€ на глазах до абсолютного краха; да и исполнительницы главных ролей подобраны контрастно, сильнее различаютс€ между собой, нежели у ‘оменко: »рина ( остина, которую € видела впервые) Ц эмоциональна€, импульсивна€, увлекающа€с€, ћаша (√ребенкина, которой € не устаю восхищатьс€) Ц сдержанна€ и холодна€ внешне, но страстно люб€ща€, ќльга (—ветлова) Ц утомлЄнна€, опытна€, уже не испытывающа€ страстей молодости. Ќе только они играли замечательно Ц на всех актЄров смотреть было чертовски при€тно, и удалось полюбоватьс€ Ѕулдаковым в роли ‘едотика. »так, сравнение ѕокровки и мастерской ‘оменко не привело к неожиданным выводам: первую можно пожурить за сокращение чеховского текста и недостаточную достоверность декораций, костюмов и атрибутов, вторую Ц за некоторую спешку в изложении пьесы, но и там, и здесь все мелкие недостатки покрывает одно большое достоинство: выполнено без чрезмерных сухости или осовременивани€, психологизм пьесы не утер€н. » в том, и в другом театре, падают ли осенние листь€ на опустевшую аллею, гаснут ли свечи, символы жертвенности, в обступившей их темноте, Ц ты неизбежно вместе с чеховскими героин€ми задаЄшьс€ неразрешимым вопросом: почему, ради чего мы живЄм и страдаем? » неизбежно, вне зависимости от ответа, приходишь к очень важному решению: надо жить, будем жить! ∆ить, чтоб мыслить и страдать, если говорить уже пушкинскими строками. «асим к своей прежней рекомендации посмотреть постановку Ђ“рЄх сестЄрї (любую из двух вышеперечисленных) потому, что это школьна€ программа, добавл€ю ещЄ одну: посмотреть потому, что это может помочь разобратьс€ в себе, пон€ть других, главное Ц дать сил на преодоление всего, что только ни предложит судьба. » повтор€ю: пьесы надо именно смотреть, а не только и столько читать!

раткий обратный путь по «емл€ному валу, поездка на метро неподалЄку от двух человек из школы (мир тесен), и вот € снова дома. »з репертуара ѕокровки у мен€ теперь осталс€ непосмотренным только один спектакль Ц Ђѕ€ть вечеровї по ¬олодину, который она ставит на сцене филиала ћа€ковки на —ретенке; когда посмотрю и его, останетс€ только ждать премьер, страшно скучать и старатьс€ иногда выбиратьс€ в значительно более дорогую ћа€ковку, где тоже художественно руководит јрцибашев и где, соответственно, такое же высокое качество спектаклей. Ќу а пока на следующие выходные у мен€ ещЄ нет билетов в театр, хот€ это не значит то, что они непременно по€в€тс€, а на завтра у мен€ запланирован выгул ”шастой Ц оччот завтра же и фотки в самое ближайшее врем€ вам гарантированы, так что прощаюсь оп€ть-таки ненадолго)

ћетки: театр театры театр на покровке спектакли три сестры рецензии |

ѕосмотрела "ƒругой мир: ¬осстание ликанов" |

ƒневник |

ѕосле того, как € давеча вечером уползла наконец-то спать, приснилс€ мне довольно-таки прикольный сон, конец которого, впрочем, € помню лучше, нежели начало, ибо в семь утра моему будильнику приспичило прозвенеть без спросу и разбудить мен€. ј снилось, что € сто€ла у подножи€ высокого зелЄного холма, выросшего пр€мо посреди города, зна€, что € только что перебралась с одной его стороны на другую; мне даже как раз в этот момент пришла sms-ка от кого-то, что, дескать, ход€т слухи, будто с одной стороны холма на другую есть проход, и € подтвердила, что он не только есть, но и € им уже воспользовалась. “ам же откуда-то оказалась мо€ мама, а на обочине какого-то шоссе Ц экскурсионный автобус, и пассажиры оного зазвали нас присоединитьс€ к ним. Ќачалось путешествие, из которого € лучше всего помню следующий момент: сто€нка в какой-то лесной глуши, горит костЄр, откуда-то доноситс€ мелодичный перезвон колоколов, мо€ мама куда-то делась, вместо неЄ по€вилась ”шаста€; мы, то есть путешественники, в тесноте, да не в обиде сидим за раскладным дерев€нным столом и пьЄм пиво из банок, а ”шаста€, как всегда, не пьЄт и сидит у костра. ѕотом был книжный магазин, и там снова по€вилась мама, и мы искали какого-то писател€ с трудновыговариваемыми именем и фамилией, наверное, индийца; продавщицы посоветовали нам одну из его многочисленных книг, € еЄ купила и положила в торбу. ¬ том же магазине мы с мамой выбирали открытку ”шастой; € пригл€дела две разные открытки с бернскими зенненхундами, открыла одну из них, и оказалось, что она уже вс€ внутри исписана моим мелким кор€вым почерком. ƒалее € попала в какой-то магазинчик с различными олов€нными солдатиками и миньками, и из последних мне особенно запомнилась мощна€ —естра Ѕитвы в бордовом доспехе, которую € подержала в руках; стоит ли добавл€ть, что в этом эпизоде мама оп€ть исчезла, зато ”шаста€ по€вилась?.. огда мы с ней вышли из этого магазинчика, то обнаружили, что вс€ экскурсионна€ группа уже ушла, завернув за угол широкой просЄлочной дороги, петл€вшей среди зелЄных пейзажей, и только одна девушка с английским бульдогом на поводке ещЄ только приближалась по той же дороге к магазинчику, €вно намерева€сь тоже посетить его и уж только потом уходить вслед за всеми. я тогда подумала или сказала, что таких собак, как бульдоги, глупо таскать в походы, и что дл€ путешествий лучше стоило бы завести рассела или фокса; мы же с ”шастой пошли своей дорогой и вскоре оказались в том самом проходе через высокий зелЄный холм Ц он выгл€дел как тропинка, котора€ поднималась по одному пологому склону холма и спускалась с другого, наверху проход€ через впадину, котора€ делила вершину холма словно бы на два холмика поменьше. ”шаста€ при этом за что-то на мен€ дулась, а € отшучивалась, что, дескать, € с ней одна осталась, как последний герой; также мне приспичило загл€нуть в свою торбу, и обнаружилось, что в ней пролилась бутылка минералки Ц пришлось срочно спасать книгу путЄм перемещени€ в какой-то драный пакет. “ем временем за склоном показалась уже живописна€ панорама города, в который мы возвращались, и на этом сон и оборвалс€. ѕосле незапланированного пробуждени€ € заснула ещЄ раз и проспала до дев€ти, с утра пострадала ерундой, а потом посмотрела сеансы на ¬осстание ликанов, выбрала тот, что в ќкт€бре на примерно половину п€того, и отправилась до јрбатской. ѕерво-наперво € потопала до кинотеатра и очень быстро убедилась в том, что если в моЄм дворе дворники выскабливают дороги до самого асфальта, то в центре приходитс€ месить сл€коть и прыгать по снежным кочкам через глубокие лужи; также, очень быстро промокнув, € сильно пожалела, что не надела калоши. Ѕилет влетел мне в 300 рублей; времени же оставалось ещЄ предостаточно, чтобы по переходу, в котором музыканты бодро играли Ђјргентину-ямайкуї, перейти на противоположную сторону проспекта и через переулок, где пришлось преодолевать насто€щее болото серо-белой жижи, выбратьс€ на —тарый јрбат. ќттуда недалеко было топать до полюбившейс€ уже јннушки; там один д€дька уступил мне место, и € вольготно расположилась там поедать свой традиционный блинчик со сгущЄнкой, а минут за двадцать до начала сеанса сорвалась с места и, доев на ходу, вернулась тем же путЄм обратно в ќкт€брь. «ал был практически пуст, и вместо самого последнего р€да, обозначенного на моЄм билете, € устроилась в самой серЄдке и после продолжительной рекламы приступила к просмотру.

ƒолго говорить о приквеле культовой истории противосто€ни€ вампиров и оборотней, которую так и не смогли затмить никакие Ѕлэйды, —умерки и иже с ними, € не буду: у мен€ и заранее не возникало сомнений в том, что он не ударит лицом в гр€зь. “олько на этот раз Ц никаких пистолетов и блест€щей кожи, напоминающих дикую смесь ћатрицы с Ћарой рофт: врем€ и место действи€ Ц средневековье, где кожа доспехов Ц матова€ и прочна€, а в воздухе свист€т не пули, а роскошные мечи. ¬сЄ это вызывает ассоциацию скорее с ¬ан ’ельсингом, Ц ещЄ одной нетленкой, не знающей достойных конкурентов, Ц благо и финалы чем-то схожи: девушка брутального оборотн€ гибнет, а он мочит харизматичного, но с непри€тным выражением глаз вампирюгу. Ќо не в сюжете главна€ фишка: секрет прит€гательности Ђ¬осстани€ї - красивые сражени€ красивым оружием, вволюшку кровищи, готичные лилово-синеватые оттенки, максимум динамизма и адреналина и, конечно же, лично дл€ мен€, вечно (в пр€мом смысле этого слова) сексуальный (что ещЄ слабо сказано) Ћюциан. —н€то всЄ вышеперечисленное удовольствие как всегда с безупречным качеством и размахом, отличной музыкой, а главное Ц с предостаточным количеством ликанов в кадре, благо компьютерные технологии уже подн€лись дл€ зарубежного кинематографа на ту высоту, какова€ позвол€ет смаковать волчью мощь со всех ракурсов. ≈динственный минус: полтора часа Ц это мало! ќсобенно при том, что сюжет вполне позвол€л раскатать фильм как минимум часа на два, не потер€в при этом зрительского напр€жЄнного внимани€: все читавшие книги знают о том, как начались отношени€ Ћюциана и —они, и о том, что замок ¬иктора был вз€т ликанами не сразу и не вдруг, а вот зрителей лишили такой возможности (узнать, а не замок вз€ть, конечно), и романтическую линию начав с места в карьер, из предислови€ в кульминацию Ц с самого интересного места, без предварительного развити€ (но хот€ бы эротическую сцену поподробнее замутили, по сравнению со вчерашней Ђјвстралиейї), и позволив восставшим одержать победу едва ли не на следующий день после начала восстани€ (о пропавших в результате экранизации некоторых книжных персонажах € вообще молчу). Ќу да спасибо и на том, что есть: загадки, заданные (оп€ть-таки нечитавшим) предыдущими фильмами, теперь разгаданы, а Ђƒругой мирї стал полноправной трилогией Ц ни убавить, ни прибавить. ¬сем поклонникам жанра, если вдруг (что вр€д ли) кто сам не пон€л, рекомендуетс€, остальные могут заценить дл€ общего развити€: увер€ю, что это никакой не Ђужастикї, Ц ни разу не вздрогнешь, ежли ты не дитЄ малое, конечно, Ц и уж точно не фильм из числа призванных вышибить слезу из домохоз€ек Ђсоплейї, хоть и снова эксплуатирует повесть, которой нет печальнее на свете Ц о любви представителей двух противоборствующих кланов.

¬ыйд€ из кинотеатра, € бодро пошагала домой, благо sms-ка јсенции напомнила мне о том, что на завтра что-то там задали по алгебре, а € это что-то так ещЄ и не сделала (аналогичное сообщение от неЄ же приходило мне и вчера, но не смогло достучатьс€ до моего сознани€). ѕравда, заход в магазин за едой, необходимость постирать хаир и вышеизложенна€ рецензи€ изр€дно отт€нули тот момент, когда € с€ду за алгебру, однако € за неЄ непременно с€ду Ц вот только попрощаюсь с вами до следующих выходных, сул€щих мне театральные и прочие похождени€, а вам, как следствие, рецензии, отчЄты, фотографии. Ќе скучайте!)

ћетки: фильмы рецензии кино сны другой мир јрбат осознанные сновидени€ другой мир: восстание ликанов другой мир 3 восстание ликанов другой мир - 3 |

ѕосмотрела "јвстралию" |

ƒневник |