-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

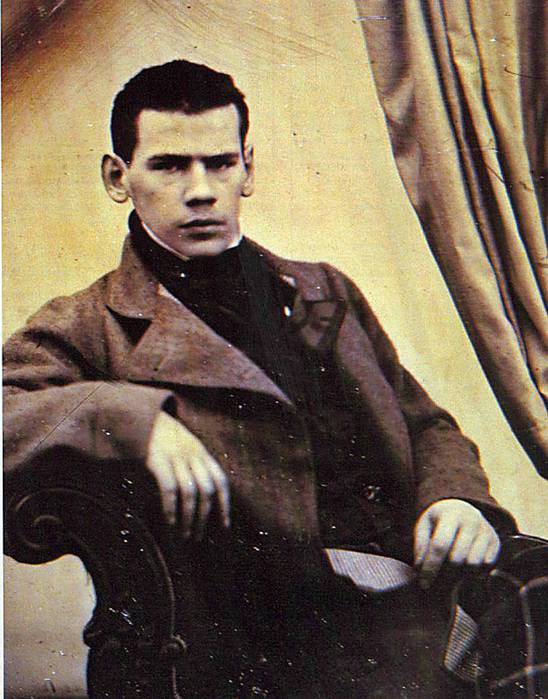

ВИАРДО - ОТ И ДО |

Это было как удар молнии, как раскаты грома. Первое представление итальянской оперы из Парижа тем памятным вечером 1843 года произвело фурор, катарсис и шок. А для наших героев ещё и решительно поменяло всю жизнь. 22ухлетняя Полина Мишель Фердинанд Гарсия Виардо на другое утро проснулась европейской знаменитостью. 25илетний Иван Сергеевич Тургенев, начинающий литератор, пробавлявшийся стихами, и заснуть не мог. Ибо полюбил. Сразу, безумно и безнадёжно. Ибо понял: теперь уже он не принадлежит себе, а обречён следовать тенью за этой Виардо всю жизнь.

Вот как он сам вспоминал потом этот день:

Шел «Севильский цирюльник», в котором Виардо исполняла партию Розины. Началась картина первого акта. «Комната в доме Бартоло. Входит Розина: небольшого роста, с довольно крупными чертами лица и большими, глубокими, горячими глазами. Пестрый испанский костюм, высокий андалузский гребень торчит на голове немного вкось. «Некрасива!» — повторил мой сосед сзади. «В самом деле», — подумал я.

Вдруг совершилось что-то необыкновенное! Раздались такие восхитительные бархатные ноты, каких, казалось, никто никогда не слыхивал... По зале мгновенно пробежала электрическая искра... В первую минуту — мертвая тишина, какое-то блаженное оцепенение... но молча прослушать до конца — нет, это было свыше сил! Порывистые «браво! браво!» прерывали певицу на каждом шагу, заглушали её... Сдержанность, соблюдение театральных условий были невозможны; никто не владел собою. Восторг уже не мог вместиться в огромной массе людей, жадно ловивших каждый звук, каждое дыхание этой волшебницы, завладевшей так внезапно и всецело всеми чувствами и мыслями, воображением молодых и старых, пылких и холодных, музыкантов и профанов, мужчин и женщин... Да! это была волшебница! И уста её были прелестны! Кто сказал «некрасива»? — Нелепость!

Не успела еще Виардо-Гарсиа кончить свою арию, как плотина прорвалась: хлынула такая могучая волна, разразилась такая буря, каких я не видывал и не слыхивал. Я не мог дать себе отчета: где я? что со мною делается? Помню только, что и сам я, и всё кругом меня кричало, хлопало, стучало ногами и стульями, неистовствовало. Это было какое-то опьянение, какая-то зараза энтузиазма, мгновенно охватившая всех с низу до верху, неудержимая потребность высказаться как можно громче и энергичнее.

Это было великое торжество искусства! Не бывшие в тот вечер в оперной зале не в состоянии представить себе, до какой степени может быть наэлектризована масса слушателей, за пять минут не ожидавшая ничего подобного.

При повторении арии для всех стало очевидно, что Виардо не только великая исполнительница, но и гениальная артистка... Каждое почти украшение, которым так богаты мотивы Россини, явилось теперь в новом виде: новые, неслыханно-изящные фиоритуры сыпались как блистательный фейерверк, изумляли и очаровывали, никогда не повторяясь, порожденные минутой вдохновения. Диапазон её голоса от сопрано доходил до глубоких ласкающих сердце нот контральто с неимоверной легкостью и силою. Обаяние певицы и женщины возрастало кресчендо в продолжение всего первого акта, так что под конец каждый с нетерпением ожидал возможности поделиться с кем-нибудь из близко знакомых переполнившими душу впечатлениями. И действительно, последовавший затем антракт не походил на обыкновенные: началось сильное передвижение, но довольно долго почти никто не выходил из партера: отовсюду слышались горячие восклицания восторга и удивления. Вызовам, казалось, не будет конца...

Задействовав все свои личные связи, 1 ноября он был, наконец, представлен оперной диве и потом отмечал этот день, как самый большой праздник, всю жизнь.

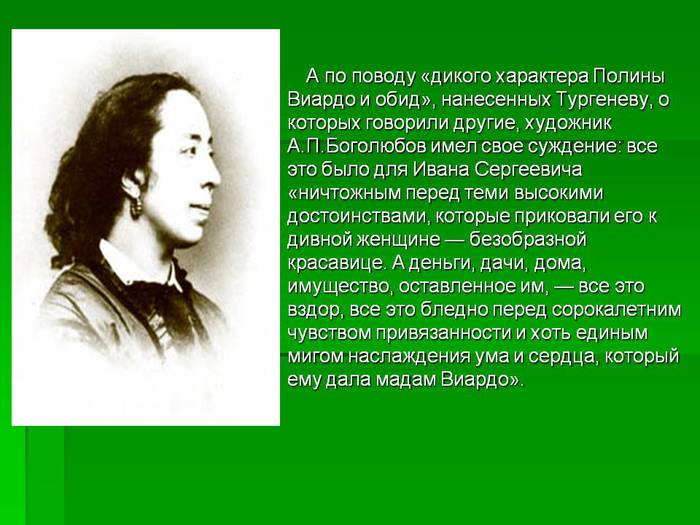

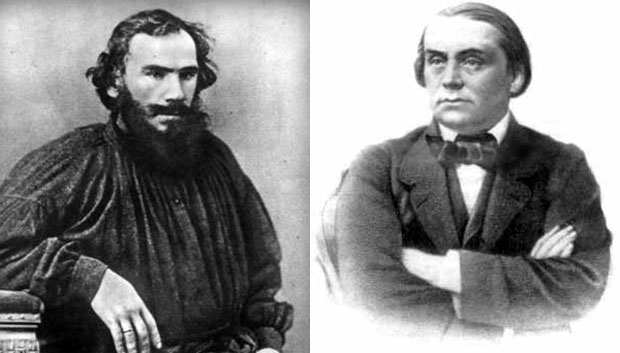

Но по завершении гастролей сопровождал певицу во Францию один лишь Тургенев. Жизнь его теперь распалась на две неравные части: ОТ встречи с Виардо, когда он не чувствовал себя несчастным лишь находясь подле неё, и ДО - счастливую и беззаботную, утраченную навсегда. Это была любовь-наваждение, болезнь, какая-то безумная страсть. Временами он впадал в отчаянье, проклинал себя. И её тоже, называя "безобразной". Друзья считали его положение прискорбным, многих из них он растерял. Толстой, этот знаток человеческих душ, только хватался за голову. А сам Тургенев признавался Фету: "Я заслужил то, что со мной происходит. Счастливым я способен быть только тогда, когда женщина поставит свой каблук мне на шею, вдавливая меня носом в грязь". Желая избавиться от этого наваждения, неоднократно заводил романы с интересными женщинами, как две Марии: сестра Толстого и актриса Савина. Но а решительный момент однолюб срывался в Париж, оставляя своих избранниц глубоко несчастными.

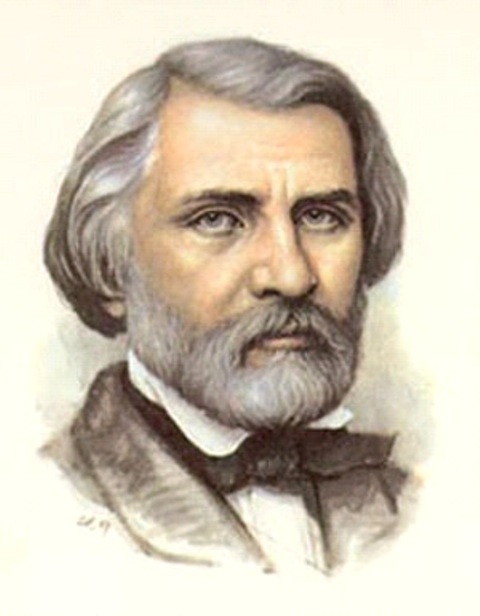

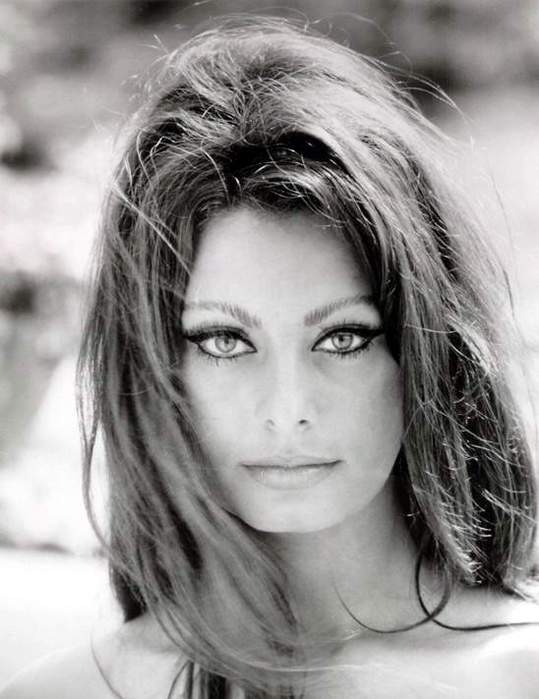

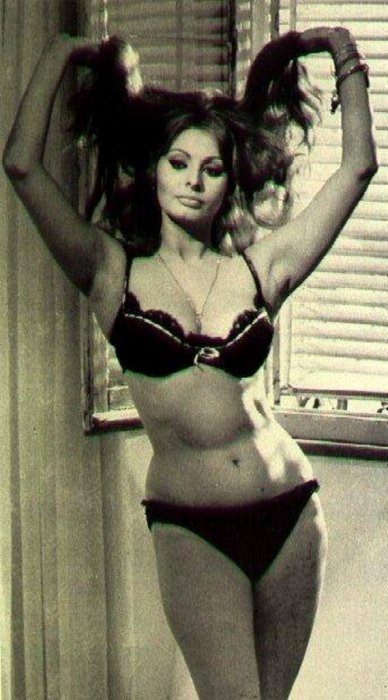

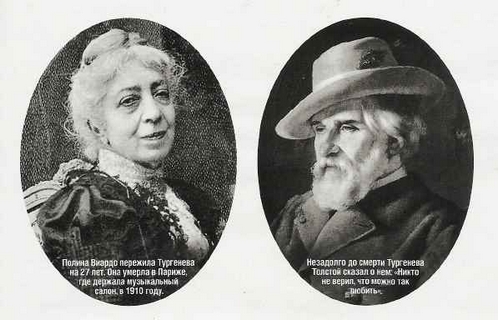

Все современники в один голос утверждают, что Виардо была не просто некрасива, а "безобразна". Сутулая, с выпученными глазами, крупными чертами и огромным ртом. Все изображения ниже - лесть художников, а поздние фото - ни о чём: в зрелом возрасте внешние черты нивелируются, и отражается лишь духовная суть человека. Ну а этого у неё не отнимешь. Талантлива тоже до безобразия. Прекрасная пианистка - ученица Листа, великая певица и актриса, композитор, художница (верхние рисунки ниже - её). Прекрасно говорила на пяти языках: испанском, французском, итальянском, английском и немецком. Общаясь с Тургеневым, выучила и русский. Да так превосходно, что стала фактически его редактором. "Ни одна строка Тургенева не попадала в печать прежде, чем он не познакомил меня с нею. Вы, русские, не знаете, насколько вы обязаны мне, что Тургенев продолжает писать и работать", - заявила она однажды на голубом глазу. Он тоже не оставался в долгу: писал либретто к её операм, стихи для романсов ("Утро туманное" слышали?).

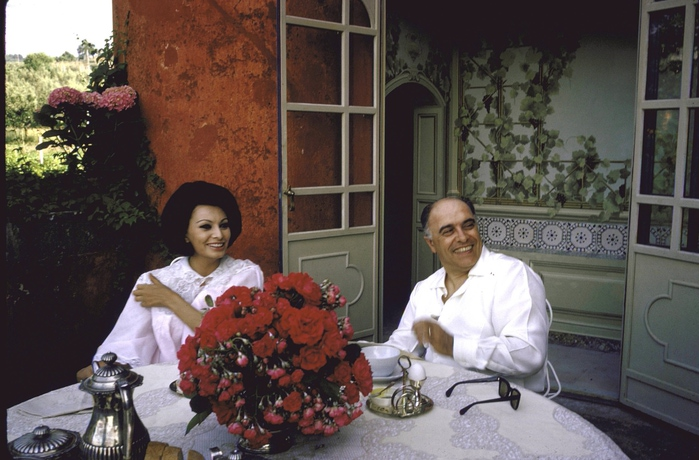

Стоит ли удивляться, что при таких способностях недостатка в романах Виардо не испытывала? Тургенев ревновал её лишь к знаменитостям, и особенно - к итальянцам-композиторам. Сама Полина по-настоящему привязана была лишь к одному человеку - Жорж Санд. Две звезды, две странные повести. Это по совету старшей подруги в 1840 году она вышла замуж за директора парижской итальянской оперы Луи Виардо, старше её на 21 год. Жорж отвечала взаимностью: изобразила Полину в своём знаменитом романе "Консуэло", а позже закрыла глаза на её роман со своим сыном.

Мать Тургенева, властная орловская помещица, эту странную любовь единственного сына сразу встретила в штыки. Съездила даже на концерт Виардо, но, вернувшись домой, изрекла: "А надо признаться, хорошо поёт проклятая цыганка". Когда все её старания прекратить противоестественную связь не возымели действия, отказала сыну от дома, ограничила в средствах, а внебрачную внучку Пелагею (от крепостной белошвейки) приказала забрать к себе в Париж. Это её изобразил потом сын в своём "Му-Му".

Так и воспитывали они, Тургенев и "Луи, братец Луи" девицу, превращённую в Полину, и четверых детей примадонны, младшенького из которых писатель тщился приписать себе. К тому времени оба лишены были всех мужских прерогатив и переведены в ранг "просто надёжных друзей". Так они и жили счастливо. И умерли в один год. В 1883ем. Певица пережила своих ближних на 27 лет. Ушла в один год с Толстым, даже его превзойдя на семь лет. Но более всего удивляют и поражают воображение не эти цифры, а те сорок лет, что прожила, не угасая, столь странная и уникальная Любовь.

|

Метки: И.С.Тургенев Полина Виардо |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

ЗАВЕТНЫЙ ПЕРСТЕНЬ ПУШКИНА |

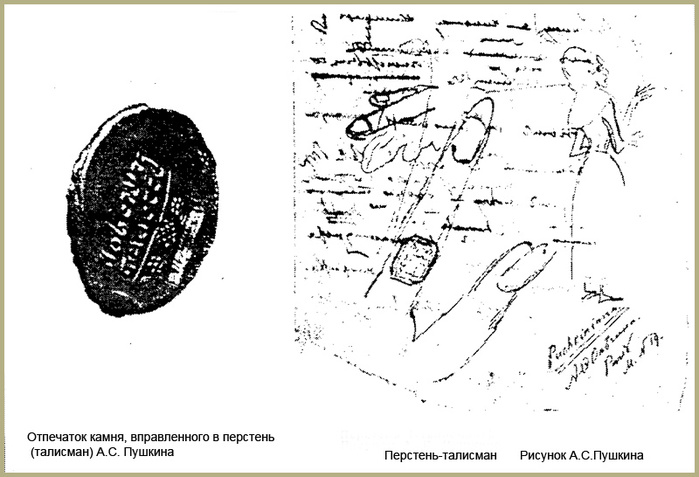

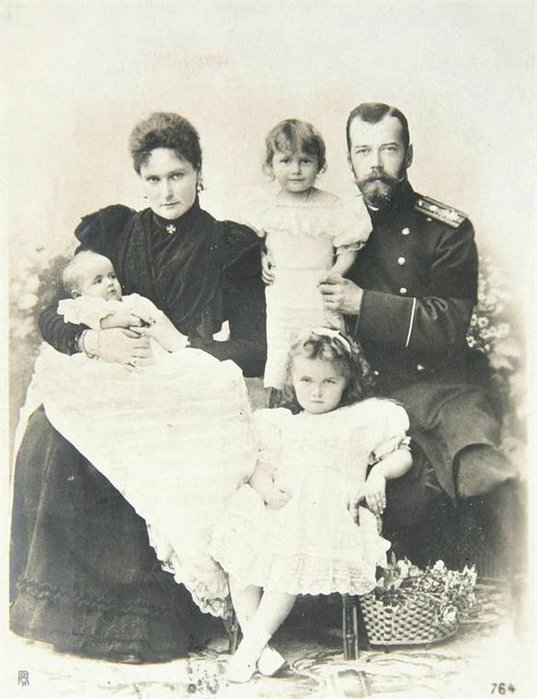

Александр Сергеевич Пушкин, наше всё, был очень суеверен. Верил в талисманы, обереги, магическую силу камней. Известно: у него было семь колец. Но более всего он дорожил золотым перстнем с сердоликом желтоватого цвета, который видим и на знаменитом полотне В.А.Тропинина, и на посмертном портрете 1839 года Карла Мазера. Носить его можно было только на большом пальце, настолько он был велик и тяжёл. Непонятно только, на какой руке, и кто из живописцев прав. Скорее - Тропинин, которому поэт позировал. Этим перстнем Пушкин запечатывал сургучом свои письма, ему посвящено знаменитое стихотворение "Талисман".

Летом 1823 года поэт добился, наконец, перевода по службе из захолустного Кишинёва в Одессу, к новороссийскому и крымскому генерал-губернатору Михаилу Воронцову. Герою войны 1812 года и влиятельному вельможе, перед которым все ходили на цирлах и не смели перечить. Пушкин ликовал: море, порт, устрицы - практически Европа. А тут ещё и подвалил Александр Раевский - закадычный приятель, имевший тогда сильное влияние на 24хлетнего юношу. У друга был свой интерес. Он был знаком с женою губернатора графиней (а потом и княгиней) Елизаветой Ксаверьевной ещё до того, как она стала Воронцовой, и носила фамилию отца - польского шляхтича-магната Браницкого. В те приснопамятные времена они встречались в имении её матери в Белой Церкви.

Воронцова была хороша собой, обожала рекрутировать всё новых поклонников, что вкупе с её польским шармом прекрасно удавалось. Вельможа-муж, надо полагать, не разделял подобных устремлений. Поскольку наши друзья везде являлись вместе, Раевский подговорил младшего партнёра при выходе в свет быть таким отвлекающим щитом, изображать всякий раз горячий интерес и знаки внимания премилой губернаторше, невзирая на то даже, что она была старше на семь лет. Тогда "за тридцать" - это уже был диагноз.

Пушкину затея понравилась, он с энтузиазмом приступил к делу. Но вскоре понял всю его неприглядность. Хуже того, ещё и увлёкся Елизаветой Ксаверьевной всерьёз. И, что совсем уж плохо, его актёрские способности достойно оценил всесильный меценат-губернатор, с подачи которого ровно через год после появления в Одессе, по личному распоряжению царя поэт был уволен с государственной службы и отправлен в ссылку в село Михайловское.

Сам роман и его характер, всё это - область догадок. Но есть непреложные факты. Перед отъездом Пушкина в ссылку Воронцова дала ему на память этот самый перстень. Их было два. Точно такой же, сердоликовый, с тайными письменами, остался при ней. Можно предположить, что они обменялись кольцами. К михайловскому ссыльному стали приходить письма без обратного адреса. Ольга Павлищева, его сестра, вспоминает: "Когда приходило из Одессы письмо с печатью, украшенной точно такими же каббалистическими знаками, какие находились на перстне брата, Александр запирался в своей комнате, никуда не выходил, никого не принимал".

Поэт не садился за письменный стол, не надев свой талисман на палец. Был уверен, что именно его магические свойства - источники вдохновения и таланта.

Перед кончиной, зная уже, что обречён, поэт передап его В.А.Жуковскому, своему благодетелю, учителю и наставнику. В 70х годах сын Жуковского Павел торжественно вручил реликвию И.С.Тургеневу. Незадолго до своей смерти Иван Сергеевич говорил: "Я очень горжусь обладанием пушкинским перстнем и придаю ему так же, как и Пушкин, большое значение. Я бы желал, чтобы после моей смерти этот перстень передан был графу Льву Николаевичу Толстому... Когда настанет и "его час", гр.Толстой передал бы мой перстень по своему выбору достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями".

Полина Виардо, однако, поступила иначе. Она передала талисман Пушкинскому музею Александровского лицея. А в смутные времена марта 1917 года он был оттуда похищен служителем. Кражу раскрыли, но тот успел уже продать кольцо старьёвщику, тот - ещё кому-то, так перстень и сгинул. Скорее всего, когда год спустя большевистские власти принялись энергично вытрясать из "буржуазии" золотишко и драгоценности, он был переплавлен или употреблён для революционных нужд.

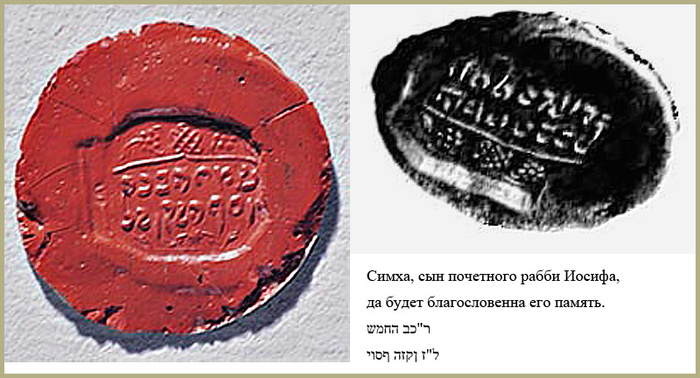

Сохранились лишь сургучные оттиски этой печатки. И Пушкин мучился вопросом, что же написано на его талисмане, и Тургенев этого не узнал. Только в новейшие времена удалось прочитать эту надпись на иврите: "Симха, сын почтенного раби Йосефа, да будет память его благословенна". Научно установлено теперь, что перстень изготовлен в XViii веке в Крыму караимскими евреями-ремесленниками.

Сохранился, правда, другой сердоликовый перстень, что был у поэта ещё до встречи с Воронцовой, и был пожертвован им потом на лотерею. Можно лишь строить догадки, что она, зная об этом, решила потом восполнить потерю.

|

Метки: А.С.Пушкин Е.К.Воронцова |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

НА ВОЛОСКЕ ОТ ДУЭЛИ |

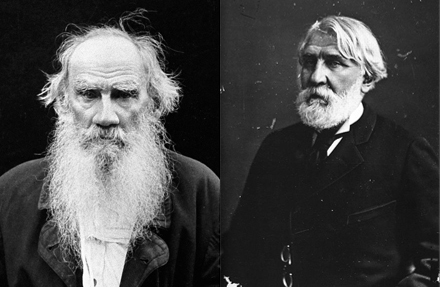

Заголовок вверху - не мой оборот речи. Так неприятность, случившуюся с ним 10 дней назад, позиционировал в письме к Анненкову сам Тургенев. Дуэль назревала с другим классиком - Л.Н.Толстым. Одарённые талантом собратья по перу в быту совершенно не подходили друг другу. Высокий, статный, с безупречными манерами, принятый в Париже, как равный, в круг Флобера, Золя и Доде. И, презирающий условности света, привыкший резать правду-матку собеседнику в лицо, бунтарь и матерщинник, граф от сохи. Встретились они в декабре 1855 года в Петербурге, куда сразу же после героической обороны Севастополя пожаловал Толстой, а мэтр литературы вызвался его сопровождать и вводить в писательские круги. Очень скоро пришлось пожалеть об этом. Бравый офицер, не стеснявшийся в выражениях, перессорил Тургенева со всем бомондом, неделями не разговаривали они и между собой. Когда однажды Иван попенял на Некрасова, проигравшего в карты его гонорар, Лев стал того горячо защищать. Как же, он сам только что проиграл одну из своих деревенек вместе с крепостным населением. Дело закончилось страшным раздраем, после которого они не встречались более пяти лет.

|

|

|

|

|

И вот, пять лет спустя, чудесным утром 26 мая 1861 года в гости к поэту Афанасию Фету в его имение Степанково в одной коляске приехали Тургенев и Толстой. День прошёл как обычно: неспешная прогулка в ближайший лесок, обмен новостями и слухами, приятный ужин.

Все началось на другой день. Вот как об этом рассказывал Фет: «Утром в наше обыкновенное время, то есть в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании кофея поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своей английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английской пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою его дочь может располагать для благотворительных целей. — Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности. — И это Вы считаете хорошим? — спросил Толстой. — Конечно, это сближает благотворительницу с насущною нуждой. — А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену. — Я Вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями. — Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден? — отвечал Толстой. Не успел я крикнуть Тургеневу: „Перестаньте!" — как, бледный от злобы, он сказал: „Так я Вас заставлю молчать оскорблением". С этими словами он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: „Ради бога, извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь". С этим вместе он снова ушел». "Экая ерунда, -подумает современный читатель. - И из-за этого стреляться?" Но нам трудно представить тогдашние нормы морали и чести. Возможно, для этой вспышки темпераментов имелись и более глубинные, личные мотивы. Известно ведь, что во время ссыльной жизни Тургенева в Спасском-Лутовинове между ним и любимой сестрой Толстого Марией Николаевной, жившей по соседству, завязалась «опасная дружба». Но из-за очередного возвращения Тургенева во Францию к Полине Виардо она распалась, оставив глубокий след в сердце Марии..

.

Итак, после бурной ссоры бывшие друзья сразу отбыли из Степановки: Иван Сергеевич отправился к себе в Спасское-Лутовиново, а Лев Николаевич — в Новоселки, откуда утром следующего дня, 27 мая, отправил Тургеневу записку с требованием письменных извинений: «... напишите мне такое письмо, которое я бы мог послать Фетам», — писал в ней Толстой. Тургенев против мировой не возражал и в этот же день ответил своему визави. При этом он не только извинялся, но и ставил точку в их дружбе. «1861. Май 27. Спасское. Милостивый государь Лев Николаевич! В ответ на Ваше письмо я могу повторить только то, что сам почел своей обязанностью объявить Вам у Фета: увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой входить теперь не место, я оскорбил Вас безо всякого положительного повода с Вашей стороны и попросил у Вас извинения. Происшедшее сегодня поутру показало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы Ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому я тем охотнее исполняю мой долг перед Вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами...» Казалось бы, инцидент исчерпан... Но по нелепой случайности письмо, отправленное Тургеневым, вечером того же дня возвратилось к нему обратно. Иван Сергеевич это же письмо отсылает Толстому снова, предварительно сделав на нем приписку следующего содержания: «Иван Петрович (И.П. Борисов) сейчас привез мне письмо, которое мой человек по глупости отправил в Новоселки, вместо того, чтобы отослать его в Богуслав. Покорнейше прошу извинить эту неприятную оплошность. Надеюсь, что мой посыльный застанет Вас еще в Богуславе». Но граф, не привыкший ждать и не получивший до сих пор ответа на свое письмо, отправленное сразу же после ссоры, разгневался настолько, что на следующий же день послал нарочного в Спасское-Лутовиново с вызовом Тургенева на дуэль. А заодно отправил и еще одно письмо, в котором, по словам Софьи Андреевны, сообщал, что «не желает стреляться пошлым образом, т. е. что два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в Богуслав к опушке с ружьями». В ответном письме, полученном утром, Тургенев извещал, что не желает стреляться, как предлагает Толстой, а желает дуэли по всем правилам. На это Лев Николаевич ответил кратко: «Вы меня боитесь, а я Вас презираю и никогда дела с Вами иметь не хочу».

Попал под раздачу и ни в чём не повинный родственник Толстого Афанасий Фет:

"Тургенев - подлец, которого надобно бить, что я и прошу Вас передать ему так же аккуратно, как Вы передаёте мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нём не говорить. Гр.Лев Толстой.

P.S. И прошу Вас не писать ко мне больше, ибо я Ваших, так же, как и Тургенева, писем распечатывать не буду".

Минуло лето, и в сентябре Тургенев отбыл в Париж. Толстой обретался в Москве и, находясь однажды в приятном расположении духа, отправил через книготорговца Давыдова Тургеневу письмо, в котором, жалея, что их отношения враждебны, в частности писал: «Если я оскорбил Вас, простите меня, мне невыносимо грустно думать, что я имею врага».

К сожалению, это письмо дошло до адресата с большим опозданием. И в то время, как Львом Николаевичем овладели смирение и кротость, Тургенев продолжал пребывать в неприязни к Толстому и успел отправить ему 26 сентября из Парижа совсем не дружеское письмо:. «...Я узнал, что Вы... называете меня трусом, не пожелавшим драться с Вами и т. д. Но так как я считаю подобный Ваш поступок после того, что я сделал, чтобы загладить сорвавшиеся у меня слова, — и оскорбительным, и бесчестным, то предваряю Вас, что я на этот раз не оставлю его без внимания и, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую от Вас удовлетворения...» И вновь вместо мира — обострение вражды. Но Толстой уже смирил себя и 8 октября на все эти выпады ответил спокойным отказом и просьбой его извинить. Но даже это письмо не устранило насовсем взаимную неприязнь... Размолвка длилась ни много ни мало целых семнадцать лет! Наконец 6 апреля 1878 года Толстой делает решительный шаг. «В последнее время, — пишет он Тургеневу в Париж, — вспоминая о моих с Вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к Вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в Вас было то же самое. По правде сказать, зная, как Вы добры, я почти уверен, что Ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед Вами. Мне так естественно помнить о Вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что Вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как Вы любили и мое писание и меня. Может быть, и Вы найдете такие воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренне любил Вас. Искренно, если Вы можете простить меня, предлагаю Вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши года есть одно только благо — любовные отношения между людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся. Гр. Л. Толстой». По свидетельству Анненкова, Иван Сергеевич, читая это послание Толстого, плакал. И тут же, немедля, отозвался на эту первую за семнадцать лет действительно добрую весть своего бывшего друга. «8 мая 1878. Париж. Любезный Лев Николаевич, я только сегодня получил Ваше письмо... Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам; если они и были, то давным-давно исчезли, и осталось одно воспоминание о Вас, как о человеке, к которому я был искренне привязан; и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений. Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию — и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю Вам всего хорошего — и еще раз дружески жму Вам руку. Ив. Тургенев». Вновь свиделись они 8 августа 1878 года: Толстой встретил Ивана Сергеевича в Туле. В Ясной Поляне Тургенев провел два дня... 2 сентября того же года Тургенев еще раз посетил графское имение.. На сей раз он находился там три дня. Так завершилось семнадцатилетнее противостояние двух гигантов русской и мировой литературы. |

|

Метки: И.С.Тургенев Л.Н.Толстой |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

ЯК |

Как як? Почему як? Причина проста: лишь трое из братьев наших меньших довольствуются двумя буквами в своём имени: уж, ёж и як. Про двоих рассказал, зачем обижать третьего? Да ещё столь выдающегося. Рядом с ним мы сами - братья меньшие. Высота в холке - два метра. Длина - три с половиной, а с хвостом - все пять. Вес - тонна. И при таких габаритах яки умудряются ещё разгуливать на горных кручах так же ловко, как и архары и дикие козы. Да в условиях разреженного воздуха и жесточайших морозов. Их бока, брюхо и ноги покрыты густой шерстью с пухом. Такой длинной, что она свисает до земли вроде макси-юбки. Поэтому, ночуя на снегу, они лежат как на пуховом матрасе.

Европу познакомил с этим чудом наш Н.М.Пржевальский. Тогда оно встречалось ещё даже на Памире. С тех пор воды утекло, и привычные виды животных, как ту же дикую лошадь его имени, увидеть теперь можно разве что в зоопарке. Другим, как стеллеровой корове, повезло ещё меньше. Эти добродушные существа размером с моржа отдыхали на морских отмелях вместе с морскими львами и котиками. Но, в отличие от них, не бросались в море, завидев человека. Чем этот царь природы и воспользовался. Все эти матросы, герои географических открытий и освоения Севера, видя столько дармового мяса, просто подходипи и глушили бедолаг ломами и дубинами, набивая потом трюмы солониной. Когда спохватились, от вида остались рожки да ножки. Которые и можно теперь увидеть в музее в виде скелета, где недостающие детали сымитированы в гипсе.

Яки - не из той породы. Видят и слышат неважно, зато нюх преотличный. И человека на дух не переносят. Не потому, что боятся, просто знают ему цену. Даже волчьи стаи не рискуют на них нападать - знают: рогами порвут и ногами затопчут. Известны случаи, когда волки выбирали добычу полегче: пастуха их приручённых собратьев. Так даже эти яки, хайныки, брали пастуха в кольцо вместе с телятами и обнажали рога. Наша экспансия продолжается, люди взбираются в горы всё дальше. И яки, оставшиеся в диком виде лишь в предгорьях Тибета, отступают всё выше: туда, где уже нечем дышать, а снег - круглый год. Но мхи, лишайники и трава, их корм, на морозе не растут. Сейчас яки прописаны в Красной книге, а вот есть ли в реале, не знает никто.

Удивительно, как такое умное, мощное и свирепое животное смогли приручить в древности. Хайныки упоминаются в тибетских свитках трёхтысячелетней давности. Они для тибетцев - больше чем яки. Это и лошадь, и корова, и овца, и свинья в одном флаконе. Мясо, жир, молоко, шерсть - это всё они. Притом почти не нуждаются в уходе, живут на подножном корму. Там, где хозяин даже дышит с трудом, бычок легко несёт поклажу до 120 кг. В предгорьях Тибета редко увидишь сельскохозяйственную технику. Крестьяне предпочитают по старинке доверяться хайныкам: и ГСМ не требуются, и ремонтные мастерские не нужны.

За три тысячи лет домашний як, конечно, изменился. Он даже с трубного мычания перешёл на хрюкание. Но остался всё таким же независимым и самодостаточным. Признаёт только хозяина, а всех других к себе не подпускает.

Умышленно не поясняю, где на фото яки, где хайныки. Внимательный, проницательный читатель и сам догадается.

|

Метки: яки хайныки |

Процитировано 1 раз

ЁЖ |

Повстречав на пленэре ежа, трудно удержаться от умиления и желания притащить его домой, чтобы порадовать ещё и домочадцев. Убежать от нас он не может. Банальный трюк, свернуться в шар, только помогает пленению. Задним умом крепок русский мужик. Сначала - "что" делает, и только потом уже - "как". Как и чем кормить? Поскольку все наши знания о ежах исчерпываются картинками из детских книжек, где те якобы накалывают яблоки и грибочки, чтобы таскать потом на горбу, решаем угостить милашку блюдечком молока. А вот этого как раз нельзя категорически. Организм взрослого ежа, отнятого от мамкиных сосцов, не переносит потом лактозы. Не годится ему и собачий или кошачий корм из пакета, где содержатся жиры. Ими он должен сам обрасти до ухода в спячку, иначе - не перезимовать, а в пищу - только белки. Желательно животные: жуки, червяки, гусеницы, содержимое птичьих гнёзд, обнаруженных на земле. Вот мясо, рыба, белый хлеб - самое то. "Экий привереда", - скажет кто-то. И будет неправ. Ёж невосприимчив к ядам, даже к самым сильнодействующим: мышьяку, сулеме, стрихнину. Представьте: поменялись с ним местами, и он начнёт угощать нас зтими деликатесами.

Миляга ёж - хищник, ведущий ночной образ жизни. Поэтому никому не даст спать, беспрерывно урча, шипя, фыркая и клацая когтями по полу. Только закрывать на кухне. А то ведь спросонья и наступить на него можно. Но это всё - так, проблемки. А главное всё же - клещи. Ёж, как расчёской, своими иголками прочёсывает траву, собирая всех клещей, которые там только есть. Включая самых зловредных - разносчиков энцефалита и туляремии. Сам он избавиться от них не может, хоть и пытается, стремясь изваляться в любых субстанциях с резким запахом, которые удаётся обнаружить. Даже ядовитых - ему это, знаете уже, трын-трава. Сделали это однажды за него учёные. И насчитали на одном экземпляре свыше 10000 клещей. Это вместе с микроскопическими и вполне безобидными, вроде пуховых, что живут у нас в подушках. Живут ежи 3-4 года, в неволе вдвое дольше. Но это при правильном содержании, зимуя на открытом воздухе, где ему заранее готовят укромное гнездо для спячки. В домашних условиях он не протянет и года. Так стоит ли заводить ежа? Или с большей пользой потратить силы и время, чтобы освежить в интернете свой дошкольный курс биологии?

Запомните: ежи - отпетые эгоисты-индивидуалисты, не переносящие ничьё общество. Свои участки ревностно охраняют, вплоть до кровавых разборок. А владения эти немалые: у ежих - 3-10 гектаров, а у самцов - даже до ста. Три - тот минимум, при котором ежи ещё могут заставить себя терпеть соседей. А сто гектаров (это для читателей с постсоветским образованием) - квадратный километр. А "квадратный" означает: он же что вдоль, что поперёк. Сам удивляюсь: преодолеть-то на его лапках столько тяжело, а надо ведь ещё и охранять границы. Тем не менее, всё схвачено. Он строит на участке 5-6 добротных гнёзд в брошенных норах и расщелинах, а в самой удобной залегает в семимесячную спячку.

Соседку-ежиху проведает лишь однажды по весне. Ухаживает своеобразно: нарезая круги вокруг избранницы, по 10-12 зараз. А потом в упор не видит до следующей весны. А дней через сорок рождаются совершенно голые красноватые ежата. Уже через шесть часов они покроются мягкими иголками, белыми и пушистыми. А ещё через тридцать происходит метаморфоза: иглы становятся тёмными и колючими. Детишки растут стремительно, ведь осень на подходе, а дел невпроворот: подрасти, забить участок, обзавестись гнездом и самое главное - набрать к зиме жирок. Если, конечно, не попадёшься на глаза братьям бОльшим со своими глупостями.

|

Метки: ежи |

Процитировано 1 раз

УЖ |

Большинство людей так устроено, что при виде змеи сразу обращается в бегство. Или, подобрав и земли что-нибудь длиннее и потяжелее, начинает исступлённо колотить рептилию, пока та не превратится в кровавое месиво. Но, поскольку встретить змею - это надо ещё изрядно постараться, отдуваются за своих сородичей довольно милые и совершенно безобидные ужи. Был просто шокирован, прочитав недавно в книге воспоминаний своего земляка, изданной за свой счёт, такой эпизод. Как все молодые люди в допризывном возрасте, любил он пошкодить. Поэтому отлавливал в степи гадюк, вырывал у них жало, а потом, обмотав ими шею, заявлялся на танцы, пугая местных девчат. Ну ладно по молодости, но в зрелом-то возрасте пора бы узнать, что жалят только пчёлы да осы, а змеи кусают. Короче, это несчастным и беззащитным ужам вырывали их раздвоённые языки. Дотронулся бы он до гадюки - прямиком угодил бы не в клуб на танцы, а в районную больничку.

Мы совершенно не любознательны, не любим читать и учиться. Зато очень любим учить других и скоры на суд и расправу. Сейчас вот весна, птицы вьют гнёзда. А ближе к июню начнут разрываться телефоны зоопарка, ветлечебниц и службы спасения от звонков доброхотов, принёсших домой птенцов, "брошенных родителями". Им невдомёк, что птенцы, вырастая, не помещаются в гнезде, располагаясь поэтому на соседних ветках. И уж если родители за полгода на Юге не забывают дорогу к родимой поляне, как же забудут место, где оставили детей минуты назад? Нет, мораль дедушки Крылова "услужливый дурак опаснее врага" не устареет никогда.

А ведь отличить ужа от прочих змей не просто, а очень просто: по жёлтым щёчкам. Во всём спектре этого цвета: от почти белого до оранжевого. Особенно эффектно, как две золотые монетки, смотрятся они на ужатах толщиною с карандаш. Поймать ужа нелегко. Если только вы не злодей, способный наступить на живое существо ногами. Очень юркий и проворный, уж ещё и быстро плавает, подолгу ныряет, взбирается на деревья. Кормится лягушками, головастиками и прочей живой мелочью. То, что лягушка сама прыгает в пасть ужа, - легенда, но основания для неё есть. Пришлось наблюдать, как, завидев ужа, она в стрессе теряла теряла способность к дальним прыжкам и начинала ковылять, припадая на бок, издавая ещё при этом и необычные звуки, похожие на блеяние. Ужи глотают лягушек живьём, ничуть не повреждая. Случалось, их ловили после этого. В стрессе, они отрыгивают пищу. И, бывало, минуты спустя после "приёма пищи", лягушки своим ходом "убирались восвояси обоюдно согласяся". За один присест уж может оприходовать до пяти лягушек. Зато и без пищи может обходиться крайне долго. Была бы только вода. Одна ужиха даже попала в книгу рекордов, проголодав 14 месяцев.

Спаривание ужей (на нижнем снимке, ужиха крупнее самца) происходит весною. Их "свадьбы" напоминают собачьи, где все партнёры так же миролюбивы друг к другу, поскольку всё их внимание занято правительницей бала. Молодые ужихи откладывают 15-30 яиц, а старшие и до ста. Появившись в середине лета, молодняк до зимней спячки успевает ещё и заметно подрасти.

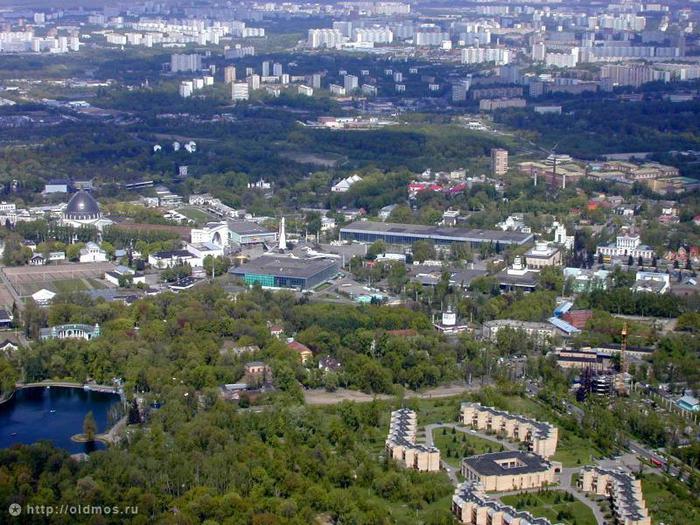

Прогуливаясь в лесу Лосиного острова по утрам, каждый раз разглядываю кюветы с талой весенней водой рядом с бетонной дорогой. И нередко можно заметить там пару - тройку молодых ужей, греющихся на солнышке. А кроме этих милых созданий дружеским кряканьем встречает ещё и селезень дикой утки, сидящей где-то рядом на гнезде. И это - в городской черте Москвы.

|

Метки: змеи ужи |

Процитировано 1 раз

КУКУШКА |

Кукушку знают все, хотя вживую не видел никто. И это сакраментальное: кукушка, кукушка, сколько мне осталось лет? И древнее поверье про то, как женщина, погубившая мужа, была обращена в птицу, лишённую возможности иметь семью и детей. Отсюда и слово "куковать" - пребывать в тоске и одиночестве. И травка с говорящим названием "кукушкины слёзы".

На самом же деле поёт кукук, а самочка лишь выдаёт незамысловатые булькающие трельки, да и те нечасто. Как обычно у птиц, самец выглядит импозантно и респектабельно. Кукушка же - такая пёстрая курочка-ряба. Вернувшись по весне из Африки, самец приватизирует участок леса, перспективный на размножение мохнатых гусениц, которые больше никому в природе, кроме кукушек, и на фиг не нужны, и начинает куковать. Заявляя тем самым права на этот участок леса и одновременно приглашая всех пролётных самочек в свой гарем.

Это весьма интересное семейное сообщество, а известно о нём даже специалистам крайне мало. Ни сколько самочек бывает в семье, ни количества яиц, откладываемых каждой из них. Птицы ведут очень скрытную жизнь. Даже пару кукушек можно увидеть вместе лишь в час икс, когда самочке приходит время снести яйцо. Дело в том, что кукушка в полёте - один к одному ястреб. Вдвоём они подлетают к заранее высмотренному гнезду, и начинается действо. Кукук реализует операцию устрашения, нарезая в небе круги, все прочие птички в панике прячутся в укромных уголках, а несушка делает своё дело в оставленном гнезде, после чего так же незаметно ушмыгивает прочь. Каждая из кукушек паразитирует лишь на одном виде птиц, чьи яички внешне идентичны её собственным, отличаясь лишь размерами. В чём можете убедиться сами. Как можно осуждать кукушек за отсутствие заботы о потомстве? Ведь прилагать столько изощрённых усилий, чтобы пристроить детей в хорошие семьи - это тоже надо уметь!

Кукушонок появляется на свет голым и слепым. Что не мешает ему, повинуясь врождённому инстинкту, сразу начать освобождаться в гнезде от всего лишнего. Даже необходимое приспособление, ямочка над хвостом, для этого имеется. Он ловко черпает ею яички или сводных братьев-птенцов и выбрасывает за борт гнезда. Мол, Боливар не выдержит двоих. И с чувством глубокого удовлетворения заявляет: к приёму пищи готов! Фотокадры кормления кукушонка - самые выигрышные в птичьей тематике, неизменно идут на ура. Забавно наблюдать, как крохотные пташки выбиваются из сил, стараясь насытить своего младенца. И ведь справляются!

Напоследок, в качестве резюме, - два вопроса.

Психологический: неужели птички настолько глупы, что признают своим птенца чудовищного вида? И, кстати, не одни лишь только его приёмные родители. Когда кукушонок вырастает из гнезда, он перемещается на ближайшую ветку и там дожидается новой кормёжки. Что интересно, даже другие пролётные птицы, видя этот призывно раскрытый клюв, закладывают туда зачастую пищу, добытую для своих родных питомцев. А более умные существа, папаши и мамаши из нашего социума, такое иногда проделывают даже с родными детьми... Так может быть, доброта - изначальное свойство всего живого, и только потом уже появляется "горе от ума", чрезмерного и изощрённого в другом направлении?

И вопрос утилитарный: полезны всё-таки или вредны кукушки? Как уже сказано выше, колючих мохнатых гусениц больше не ест никто. Но и обычных кукушка потребляет в пищу гораздо больше, чем уничтожили бы гипотетические 5-6 птенцов камышовки, принесённых в жертву. В природе нет ничего бесполезного и однозначно вредного. Просто с нашей колоколенки не далеко видно, а промысел Создателя не всем и не всегда дано понять.

|

Метки: певчие птицы птичьи гнёзда кукушка |

Процитировано 1 раз

ДНИ ТВОРЕНИЯ |

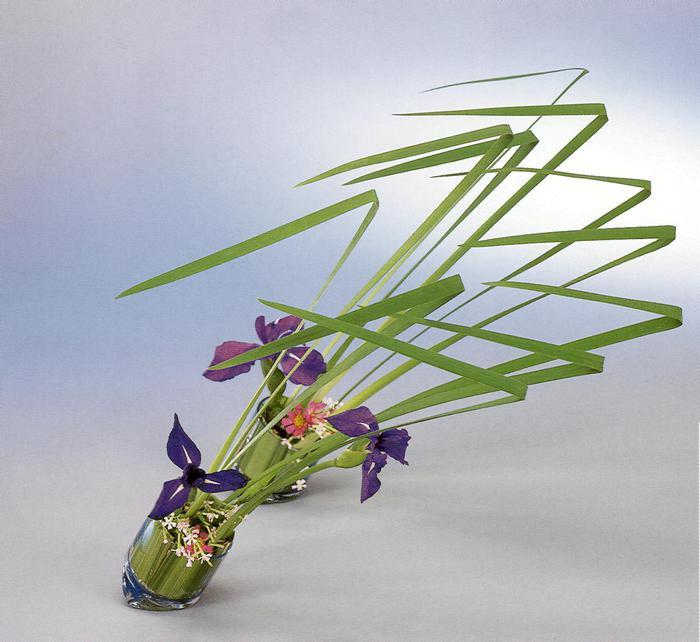

Все синицы - дупляночники, обходятся съёмными квартирами. Квартирный вопрос не нас одних испортил. Приходится отвоёвывать семейное пристанище у дятлов, скворцов и воробьёв. А не повезёт - довольствоваться почтовым ящиком на дачном заборе или щелью под стрехой. Только один ремез - эстет. Он проектирует и строит апартаменты для семьи сам, с изыском совершенства подстать Гауди и Корбюзье. Создатель сотворил окружающий мир за шесть дней. Знаменитый храм Гауди "Саграда фамилиа" не завершён ещё и поныне. Ремез создаёт свой шедевр за четыре дня. Это стало известно благодаря фотолюбителю wit777 из Новочебоксарска, которому повезло оказаться в нужное время и в нужном месте, где как раз в тот момент и зачиналась строительная эпопея. Сам процесс настолько впечатлил любителя природы, что тот решил уже не жалеть ни кадров, ни своего личного времени до самой сдачи объекта под ключ. А, судя по первым двум дням наблюдений, запрячься следовало минимум на неделю: .

Казалось бы, за первые два дня построено всего-ничего, но это - кажущееся впечатление. Лиха беда - начало. Самый ответственный момент, от которого зависит успех всего предприятия. Форма, надёжность, устойчивость гнезда. Вглядитесь внимательней, сколько операций нужно проделать с каждой травинкой на начальной стадии, обматывая ею ветки и связывая в узлы. Зато на третий день работа упростилась, став более спорой:

На четвёртый день, как и положено, появилась она. Хозяйка будущего дома. Мол, в эти инженерные дела мы не вмешиваемся, но ответственное дело обустройства жилья до комфорта и лоска передоверить мужику никак нельзя. И работа закипела с удвоенной прытью. Да и само гнездо преобразилось под наплывом разных женских безделушек: перьев, шерсти, паутинок, мха и много-много тополиного пуха:

Преодолев искушение, на пятый день wit777 к гнезду уже не наведался. Дабы не помешать паре выводить потомство. И правильно сделал. Ремезов и без того уже случается встретить всё реже и реже.

|

Метки: певчие птицы птичьи гнёзда ремез |

Процитировано 1 раз

ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ |

Человек - венец творения. Этот затёртый эвфемизм ничего уже, кроме скептической улыбки, не вызывает. Святых и гениев выносим за скобки - они всегда были не от мира сего. Но вот серийные образцы... Даже пчёлы, у которых вообще нет мозгов, дадут нам сто очков вперёд по части социального поведения и обустройства жизни на благо всех членов сообщества, а не только лишь для самых проворных и нахрапистых. Равно как и певчие птицы - моя стародавняя и нержавеющая любовь.

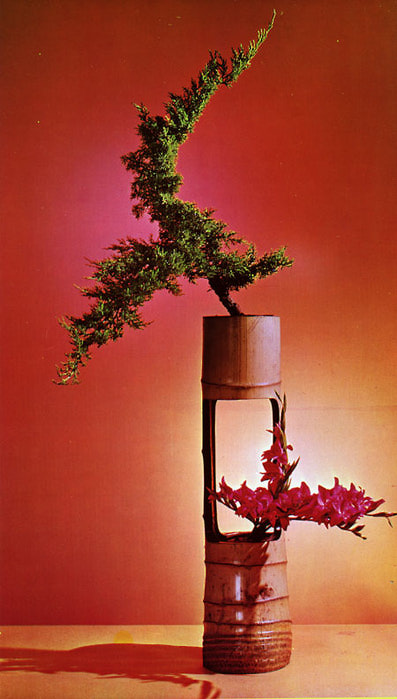

Даже доктора всех наук не могут объяснить, каким же образом они находят дорогу после зимовки в Индии или Африке на ту же лесную поляну, где появились на свет, вылупившись из гнезда. А птичьи гнёзда - просто шедевры архитектуры. Если притом ещё держать в уме, что у птахи в наличии есть лишь один рабочий инструмент - её клюв. Представьте себе, что у вас вместо рук - крылья за спиной, пусть даже и ангельские. Много ли вы накреативите одним ртом? Ладно, для тех, кто возопит о клюве, добавлю ещё и руку с пинцетом, хотя и это вряд ли поможет. Посмотрите на гнездо камышовки вверху. Это ж песня, такое маленькое чудо! Как ловко всё прилажено, прошито и обмотано. Смогли бы так? Нет, даже не всё гнездо соорудить, а просто приладить к камышинкам, качающимся на ветру, хотя бы только первую пару-тройку травинок. Хоть с помощью одного лишь пинцета, хоть даже и всех рук и ног. Не менее впечатляют и бастионы ласточек, сооружаемые ими из слюны и банальной грязи. Апофеоз же строительного мастерства - гнёздо ремеза, дальнего родственника наших синиц (два нижние фото). Очевидное и невероятное в одном флаконе.

Неделя уже, как вернулись зяблики из тёплых стран. Поделили, как водится, лесные участки и распевали вовсю, обозначая так свои границы. Пока не выпал вчера снег по самое "не горюй". Зяблики "кормятся с земли", как наши полиция и ГБДД. Только сбор их невинен: семена прошлогодних сорняков. Потому-то, гуляя в лесу, чаще видишь их на асфальте дорожек, где семена, нанесённые ветром, более заметны. Собираясь нынче в лес, всё сокрушался: вряд ли выживут, ведь морозы обещают на всю неделю. Прихожу. Снег - по щиколотку, минус шесть. От яркого солнца и белизны вокруг слепит глаза. А что же мои зяблики? Родимые тут и там запузыривают свои свадебные песни. У природы нет плохой погоды - это они знают и без Эльдара Рязанова. И даже без примкнувшей к нему Алисы Фрейндлих.

|

Метки: певчие птицы птичьи гнёзда камышовка ремез |

Процитировано 1 раз

ВИЗИТ ДАМЫ |

Она явилась с визитом февральским утром 16 февраля, подгадав прямо к завтраку. Денёк выдался прекрасный, солнышко пригревало по-весеннему, поэтому была настежь открыта дверь балкона, выходящего на южную сторону. Безмятежно наслаждаясь своим кофе, вдруг вздрогнул от неожиданности, краем глаза заметив что-то, порхающее в кухне над головой. Это была шикарная дама, бабочка крапивница, с латинским именем: Aglais urticae. Аглая, то-бишь, по-нашему.

Вот это сюрприз! Свежих крапивных листьев гостье подать к столу не сподобился. Комнатные цветы её не заинтересовали. И капельки мёда на блюдечке тоже проигнорировала. Но и обратно на балкон, однако, тоже не улетала. Так и порхала себе, пока не угомонилась, сложив крылышки на тюлевой шторе.

Яблоки на снегу видел, сдаётся, один только Муромов. А вот бабочек на снегу - очень многие. Крапивницы - самые банальные из зимующих чешуекрылых. С наступлением осенних холодов они забиваются в укромные щели и там пережидают зиму. Весной же оттаивают, расправляют крылья и - вперёд и с песней на проросшую крапиву.

Горе же тем бедолагам, чьё укрытие рано освобождается от снежного покрова, да ещё и оказывается под палящими лучами весеннего солнца. Они просыпаются слишком рано и неизбежно погибают. Вот почему не редкость их появление в апрельских снежных интерьерах. Но то апрель, а тут февраль на дворе. Остаётся лишь посетовать на взбесившийся климат да на извечную нашу заботу: как бы не оказаться в ненужное время и в ненужном месте.

|

Метки: бабочки бабочка-крапивница |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

СУЗДАЛЬ - 1971 |

Время заметно ускорилось - стремительно меняется всё вокруг. В Москве, например, за последние 20 лет квадратных метров построено почти столько же, как за всю её предыдущую историю. Кто видел город ещё в советские времена, будет шокирован переменами, преобразившими внешний облик всех улиц и площадей. Не говоря уж о Подмосковье, где идиллические ландшафтные картины по обе стороны выездных магистралей очень быстро сменили ряды особняков и крепостных замков в архитектурном стиле "кто во что горазд". Помню, как во времена "развитого социализма" всё сокрушался, глядя на унылые кварталы серых хрущёвок-пятиэтажек в сетках швов, промазанных чёрным битумом: неужели это - всё, что оставит потомкам наша славная эпоха? Ан нет. Теперь и пятиэтажки практически все уже снесены, и стыки блоков и панелей, оказывается, можно замазывать так, что они совсем незаметны. А каждый новый дом радует глаз своим обликом, непохожим на все прочие.

Но это Москва, а она - не Россия, не вся Россия. Есть ещё и сельская глубинка (см. предыдущий пост "Век на щавеле"), хронически больная и всеми забытая. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.

Суздаль (он здесь на слайдах 1971 года) - ни тут, и не там, а где-то посерёдке. "Золотое кольцо" памятников российского зодчества, частью которого он и был наравне с Переяславлем Залесским, Ростовом Великим и другими городами, привлекало туристов во все времена. Тогда, в шестидесятых, облазить все эти памятные места удалось и мне. Включая и более отдалённые Кижи и Валаам. И что характерно. Снаружи и издали всё было красиво и прилично. Но более дотошным, привыкшим ничего не принимать на веру, всё "подержать и пощупать" (вроде меня), при ближайшем рассмотрении открывалось много нового. Сквозь щели в досках, закрывавших проёмы окон первых этажей и побелённых заодно со стенами, можно было разглядеть внутри лишь мерзость и запустение. Кучи битого кирпича и человеческих экскрементов внизу и похабные надписи на стенах с остатками побитых и поцарапанных фресок.

Особенно впечатляли в этом аспекте храмы, монастыри и скиты на острове Валааме. Недавно смотрел видеофильм о нынешнем дне этого благодатного места. Ничего не узнать. Всё цветёт и благоухает. Трудолюбивые монахи на привозной почве, доставленной на горбах их предшественников, выращивают мичуринские урожаи злаков, фруктов и овощей, полностью обеспечивая ими и себя, и многочисленных гостей-туристов. В Суздале с тех пор побывать тоже не довелось, но смею полагать, что с памятниками архитектуры, и не только, там тоже всё в порядке. Если только бизнесмены уж слишком близко не присоседились. Но, в любом случае, такого патриархального покоя, как на последних трёх снимках, там нет уже и в помине.

Итак, Суздаль, 1971 год. Под этими колокольнями с арочными проёмами без колоколов, на этой торговой площади когда-то отплясывал Георгий Вицин-Бальзаминов в столь памятной нам всем "Женитьбе".

Ностальгия...

|

Метки: Золотое кольцо памятники архитектуры Суздаль |

Процитировано 1 раз

ОПЯТЬ ЧУПАКАБРА |

Опять - "МК", опять - рубрика "Срочно в номер", опять - Подмосковье. И снова загадочное существо, высасывающее кровь из кур и овец, наводит панику на деревенских аборигенов и бедолаг-фермеров. Наука же, как и раньше, молчит или невразумительно мычит. "Учёные" за пару лет, вдобавок к трём предыдущим версиям о бродячих собаках, летучих мышах и кровожадных лаборантах родили, наконец, ещё одну: про загадочных существ, скрывающихся в карстовых пещерах. Почему их не попросили показать дорогу туда прямо из овчарни - вопрос риторический...

В заключение: снимки этой самой чупакабры, убитой в США. Качество этих фотографий тоже как-то не способствует доверию...

|

Метки: криптозоология паранормальное чупакабра |

ВЕК НА ЩАВЕЛЕ |

Позвонил мой земляк-краевед Валерий Семёнов: "Собираешься на юбилей Андреевки? Будут праздновать 225 лет селу". Лёгкость на подъём теперь, как говорится, оставляет желать. Поэтому попросил его запечатлеть свой отчий дом - уж очень хотелось увидеть, как там сейчас снаружи и внутри.

Само мероприятие оказалось ожидаемо рутинным и предсказуемым. Это сейчас тренд такой: патриотизм и духовные скрепы по разнарядке. Мол, там у них, на ТВ, парады и салюты, праздники и юбилеи без конца, а чем мы хуже? Стенд с фотографиями бывших земляков. Приветственные речи и адреса глав администраций соседних сёл (а почти все они оказались женщинами за 30, ибо с непьющими мужиками как и везде - напряжёнка), худсамодеятельность на закуску.

То, что увидели земляки своими глазами на малой родине, радовало мало. Здание нашей образцовой школы с её параллельными классами окончательно обрушилось, а в новом с трудом набирают один класс за счёт соседних сёл. Больничка, одна на всю округу, тоже дышит на ладан, её собираются закрывать. Большой квадратный парк с танцплощадкой и тенистыми аллеями по периметру, наш очаг романтической любви и вздохов, поредел, усох и зачах. Каким он был тогда, можно ещё представить по этой фотографии с первомайской демонстрацией. Только в центре его, где раньше красовалась скульптура Сталина, а потом пирамида с жестяной звездой в память погибших на войне односельчан, теперь уже возвышается крест, что делает парк ещё более похожим на заброшенное кладбище. Надо отдать должное главе андреевской сельской администрации, назвавшей в своей юбилейной речи восстановление ограды парка приоритетной задачей. Это в Москве каждый год меняют асфальт и, что уж совсем непонятно, бордюрные камни, готовые стоять хоть тысячу лет. Деньги отпущены - надо осваивать. А при её-то бюджете и загородка - неподъёмная трата.

Наша российская глубинка неизлечимо больна и саморазрушается. Погибающий сад - ещё не самое страшное. Потихоньку загибается и всё село. Улицы, где постоянно сновали туда-сюда машины, конные повозки, велосипеды с мотоциклами и орущая детвора, ныне пустынны, поросли бурьяном по пояс, оставив только тропинку посредине. Да и на улицу это уже мало похоже. Отдельно стоящие дома перемежаются холмами руин от былых построек. Появились, правда, несколько добротных каменных домов, но чувствуют ли себя комфортно их жильцы, наблюдая в окне окружающую хиросиму?

Все, кто отважился на этот камбэк в мир своего детства много лет спустя, сходятся в одном: увиденное там шокирует. И эти впечатления не выразить лучше, чем сделал когда-то В.С.Высоцкий:

"А в ответ мне: "Видать был ты долго в пути

И людей позабыл, мы всегда так живем.

Тpаву кушаем, век на щавеле

Скисли душами, опрыщавели.

Да еще вином много тешились

разоряли дом, дрались, вешались."

("Старый дом", 1974)

Вот точно так же был потрясён и я, увидев, как выглядит ныне мой отчий дом. Sweet, sweet home - милый, милый дом, как любят говорить англосаксы по ту и другую сторону океана. Для сравнения выложил из архива старые ч/б фотографии того же самого дома и летней кухни справа от него. Если вы мудры и наблюдательны, то, сравнив эти две подборки, сами всё поймёте.

Это - Саша, нынешний хозяин нашего отчего дома. Ему нет ещё и шестидесяти. Учился когда-то в одном классе с моей младшей сестрёнкой Ларисой и вроде бы даже оказывал там ей знаки внимания. Хозяйку дома не застали. А жаль. Очень хотелось бы посмотреть на эту спутницу жизни, при которой за 25 лет разрушилось, погибло, сровнялось с землей и заросло бурьяном всё вокруг, что было во дворе: летняя кухня, дворовые постройки и сараи, погреб с ледником, колодец, яблони, смородина и облепиха. Нет ни ворот, ни заборов, окна веранды поменяли стёкла на листы фанеры, расслоившиеся от дождя. Только чудом уцелевшая калитка сиротливо прислонёна к косяку. А ведь раньше этот двор был твёрдым и ровным как казарменный плац, утоптанный сотнями солдат. Теперь же, похоже, здесь не ступают даже лапки кошек и кур.

Этот случайный блик на веке Саши впечатляет до мурашек, символизируя тот свет в конце туннеля, что постоянно мерещится многострадальному народу России все эти прошедшие сто лет, заставляя отказываться от самого необходимого и принося немыслимые жертвы ради мифического светлого будущего. Вот уж, действительно, век на щавеле. А свет представляется всё более недостижимым, жертвы - напрасными. В этих социальных экспериментах и постоянной борьбе мы почти уже уничтожили самих себя.

Те, кто успел покататься по Европе, не могли не видеть, что каждый, даже самый дальний, клочок земли там имеет хозяина, а потому буквально вылизан и доведён до эстетического совершенства. Только у нас, на наших необъятных просторах, стихийные свалки и мусорные кучи после пикников кругом, разруха и запустение, гниль и тлен. Перманентная деградация территории, человеческих отношений, морали и душ...

Сейчас потерпите - небольшой урок занимательной географии для тех, кто не числил её в своих любимых школьных предметов. Площадь Китая вдвое меньше нашей, однако проживают там полтора миллиарда человек, китайцев то-есть в 11 раз больше, чем россиян. Индия втрое меньше Китая, однако догнала Китай по числу населения и уже начинает перегонять. В Японии проживает народа примерно столько же, как и у нас. Но площадь суши меньше нашей в 45 (сорок пять!) раз, да и та каждый год уменьшается, на 1 см погружаясь в океан. Угадайте с трёх раз, куда эти "все люди - братья" начнут расселяться уже в этом веке? Фантастично? Не верите? А поговорите-ка лучше с нашими согражданами, живущими в приграничных с Китаем областях. О, вы узнаете много интересного. Как говаривал Горбачёв, процесс уже пошёл.

Глобализация неотвратима. Нельзя надеяться на историческую перспективу, оставаясь этакой "собакой на сене" (сам не гам и вам не дам). Или "Верхней Вольтой с ракетами", которых никто уже не боится, кроме тех, кому выпало жить рядом с космодромом или оружейными складами. Весь мир пугает только непредсказуемость наших руководителей, сумевших поссориться со всем миром. Вы сможете назвать хоть одну страну, которую, положа руку на сердце, считаете нашим другом? Вот то-то. Зато для перечисления заведомых врагов наших не хватит пальцев на руках. Пора уже осознать, что мы живём в другую эпоху, когда всё решает не количество ядерных боеголовок, а экономический потенциал. Никто не решится запустить процесс ядерного самоуничтожения. Тем более, когда их родные и близкие учатся и охраняют особняки "по ту сторону фронта".

Хрущёв всё хотел догнать и перегнать Америку. Не получилось. Зато это сделал Китай, став самой мощной экономической державой мира. Мы же всё это время только тем и занимались, что бездарно профукивали и рассовывали по бездонным карманам текущие рекой в страну газовые и нефтяные доллары. И продолжали посмеиваться над китайцами, уничтожающими мух и воробьёв. Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Вот теперь мы, наконец, обрели свою национальную идею: потеснить с восьмого места крупнейших экономик мира Португалию. Неудобно же. Пригласили нас в элитную восьмёрку, решающую судьбы мира, а место то - того. Небольшая справка для тех, кто не держит географический атлас в памяти. Почти весь Пиренейский полуостров занимает Испания. И только в её подбрюшье сбоку-припёку притулилась эта самая Португалия, площадью поменьше Кубы. Да и население её всего-то десять с чем-то миллионов, меньше даже, чем в одной Москве.

Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Ну если только ещё одну цитату из Высоцкого?

"В куски

Разлетелася корона,

Нет державы, нету трона, -

Жизнь, Россия и законы -

Все к чертям!

И мы -

Словно загнанные в норы,

Словно пойманные воры, -

Только - кровь одна с позором

Пополам.

И нам

Ни черта не разобраться,

С кем порвать и с кем остаться,

Кто за нас, кого бояться,

Где пути, куда податься, -

Не понять!

Где дух? Где честь? Где стыд?!

Где свои, а где чужие,

Как до этого дожили,

Неужели на Россию

Нам плевать?!"

("В куски...", 1965)

|

Метки: глубинка провинция сельская жизнь |

Понравилось: 2 пользователям

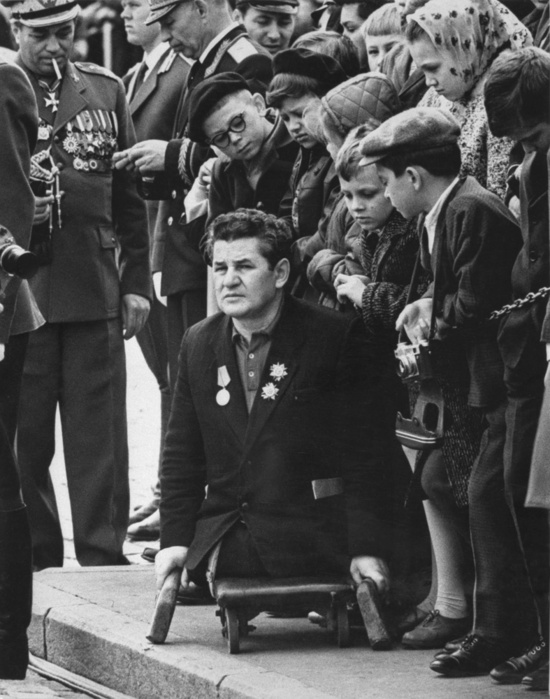

БЛОКАДА СТАЛИНГРАДА |

Про блокаду Ленинграда вроде бы знают все. А для тех, кто не в курсе, - немного конкретики. Город был в кольце вражеских войск с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, 872 дня. Можно ли было прийти на помощь умирающим от голода жителям пораньше? Или хотя бы предпринять такую попытку? Безусловно. В любой другой стране так бы и сделали. Но не у нас, где сохранение людских ресурсов никогда не являлось приоритетом разработки стратегических планов. На Нюрнбергском процессе вину за смерть 632 тысяч ленинградцев (именно это число озвучил наш представитель) возложили на главарей фашизма.

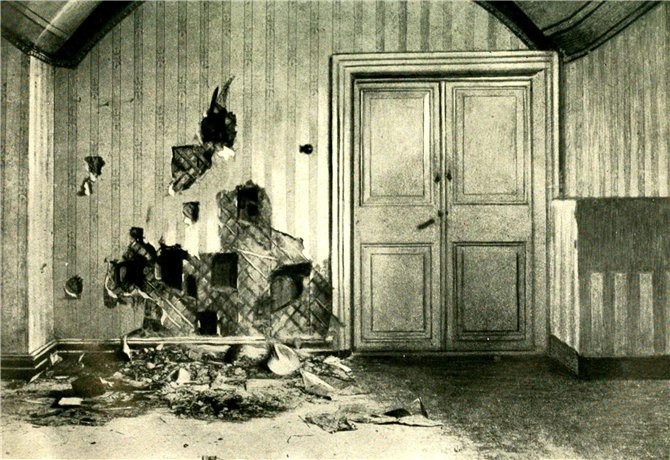

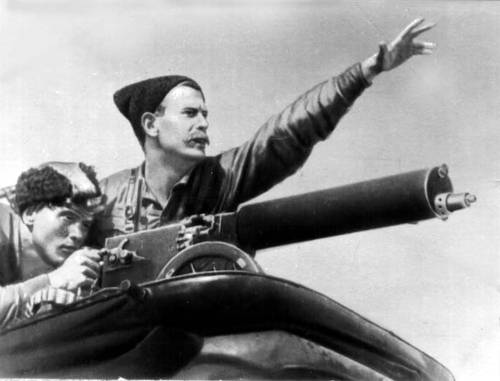

Но в анналах истории под семью замками спрятана и другая блокада, сталинградская, совершенно неизвестная народу. Продолжалась она 164 дня, с 23 августа 1942 года до 2 февраля 1943 года. После провала наступления под Харьковом наши войска стремительно откатывались к Дону и Волге. И, опережая их, к Сталинграду стекались толпы беженцев, численность которых достигала уже сотен тысяч. Всё полумиллионное население города оставалось на рабочих местах, и тракторный завод выпускал танки до последней минуты, пока не был разбомблён. Переправиться через Волгу на военных плавсредствах удалось только важным и нужным людям, а все жители и беженцы оказались во вражеском кольце. И не выжил из них практически никто. Записные историки взвиваются при слове "блокада": мол, кольцо вдоль Волги не было замкнуто, а бои шли в самом городе. Сказали бы они это тем людям, что были отданы на заклание. Им ленинградская блокада показалась бы раем. Там, хоть и скудно, но подкармливали, можно было согреться, сжигая книги и мебель. А тут... Кто уцелел после массированных бомбёжек, как эта бабулька с немецкого кадра, умерли без воды и пищи. Те же, кто умудрился дожить до холодов, и прибился потом к бойцам, деля с ними в тёмных и грязных подвалах скудный армейский паёк, обмораживались и умирали на тех же битых кирпичах. Да и сами солдаты гибли как мухи. Живой конвейер смерти работал без перебоев, доставляя каждую ночь новую живую силу и боеприпасы. Нужно было любой ценой сохранить плацдарм на правом берегу.

Если верить цифрам военных историков, приведённым в Википедии, наши потери за эти 164 дня составили 1 129 619 чел (их них 478 741 - невозвратные). Потери вермахта составили 800 000 чел. Это, надо понимать, всё - военные потери. А где же наши штатские сограждане? Блокадники Ленинграда - у всех на слуху. И благодарных потомков, заявляющих о себе, у них ничуть не меньше, чем у "дошедших до Берлина". А у такого же количества погибших в сталинградской блокаде и родственников даже не находится. Ведь не потому же только, что они не оставили после себя потомства? Даже в официальной статистике им места не нашлось. Быть были, но куда-то исчезли. Испарились. Они - никто, и звать - никак. Этой зимой с большой помпой отмечалось 70-летие победы под Сталинградом. Опять на всех каналах - Сталин, Жуков, Чуйков. Даже город на неделю переименовали. О шестистах тысячах жителей, жизни положивших на алтарь победы, опять - ни единого слова. Не потому ли, что в стратегических планах всех наших нечасто сменяющихся руководителей люди - не более чем биомасса, планктон, расходный материал?

Всем известно выражение "пиррова победа". В смысле: достигнутая такой непомерно дорогой ценой, что уже сродни поражению. Для тех, кто прогуливал в школе, напомню. В 279 г. до н.э. военачальник Великой Греции Пирр в битве при Аускуле разбил войска римлян, но потерял при этом половину своих воинов - 3500 чел. И, огорчённый, сокрушался: "Ещё одна такая победа, и мы погибли". Несмотря на то даже, что римляне потеряли убитыми 6000 чел.

Россия - страна с непредсказуемой историей. Поэтому истинное число наших потерь в Великой войне послушным историкам пришлось 70 лет выдавливать из сейфов верховных главнокомандующих по капле, как Чехов выдавливал из себя раба. Сначала было 20, потом 30, и вот теперь, наконец, объявили 36 млн чел. Германия же, воюя на два фронта и на два года дольше, потеряла семь. То-есть на каждого убитого фашиста приходится пять наших сограждан. И мы ещё осуждаем Пирра за то, что он ковыряет в носу? И, вместо того, чтобы скорбеть о миллионах погибших в этой войне, каждый год заходимся в экстазе от величия нашей победы, потрясая георгиевскими лентами, никакого отношения к этой войне не имеющими. И сотрясаем лязгом гусениц танков кремлёвское кладбище на самой красной из всех площадей, где эти самые великие и гениальные, по нашему мнению, полководцы похоронены.

Блокада Сталинграда продолжается. Только теперь уже информационная. Посмотрите ещё раз на эти снимки. Никто из этих бегущих женщин и детей не убежал. И они взывают к нашей памяти из своего небытия. Нелишне помнить: народ, впавший в беспамятство, не имеет будущего.

|

Метки: Сталинград жители Сталинграда человеческие потери |

ПАТЕФОН |

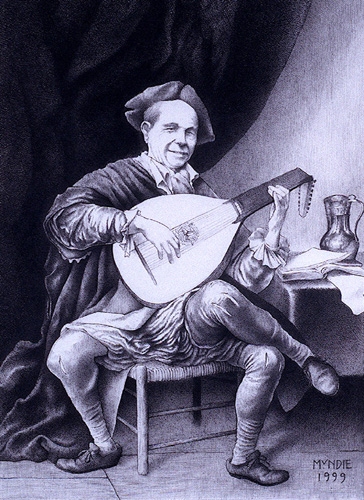

Граммофоны, предшественники патефона - этакие монстры с огромной раковиной-трубой, появились в России ещё при самодержавии, но и тогда их можно было увидеть лишь в домах с прислугой. Предметом обихода у нас грампластинки стали лишь в тридцатые годы, когда в Союзе одновременно стали выпускать и патефоны, названные так по имени французских изобретателей братьев Пате.

Ответственным квартиросъёмщикам и владельцам дачных участков и загородных домов сегодняшнего дня невозможно представить себе тяжкий быт и нищету горожан (а уж сельчан - тем более) той сталинской поры. В тесной коммунальной комнатушке все вместе собирались только по большой нужде. Как, например, отходя ко сну. Но и ночуя всем разместиться удавалось, лишь если кто-то из детей располагался на обеденном столе, а другой ребёнок - на полу под ним. Вся основная жизнь поэтому проходила во дворах. Там у каждой семьи был небольшой сарайчик, где хранились дрова и прочие нужные вещи, не помещавшиеся в комнате.

Предметов всеобщей зависти и вожделения тогда было два: велосипед и патефон. Их счастливые обладатели мгновенно становились знаменитыми, считались богатеями, их знали все окрестные дворы. Да что говорить, если даже простую белую сорочку под пиджак мог позволить себе не каждый глава семьи. Большинство обходилось джентльменским набором для торжественных выходов: такой свисающий с шеи слюнявчик с воротником плюс пара манжет от рукавов, скреплявшаяся запонками на запястьях, а всё вместе создавало иллюзию присутствия сорочки под пиджачком. Обладатели же патефонов большее удовольствие получали всё-таки не от прослушивания пластинок, а от сознания своей востребованности и исключительности. Выставляли аппарат на подоконник, звук он издавал нехилый - тут же сбегалась молодёжь со всей округи и начинала танцевать.

Это длинное вступление необходимо для того, чтобы современный читатель смог понять дальнейшее. Начало войны в 1941 году немедленно аукнулось и на Дальнем Востоке, где в то время служил мой отец, лётчик-истребитель. Ожидалось, что Япония тоже начнёт боевые действия. Поэтому командование приказало лётному составу немедленно эвакуировать свои семьи к родственникам в глубокий тыл. На сборы дали 24 часа. Пассажирские поезда уже не ходили, поэтому добираться надо было на попутных воинских составах. Со многими пересадками, каждый раз взывая к милости начальника эшелона. А путь предстоял неблизкий: Владивосток - Бузулук, что уже в Поволжье. Заведомая авантюра. Лишь по счастливой случайности оказавшаяся удачной. Надо только представить, что пришлось выдержать маме за семьдесят дней пути с тремя мал-мала меньше детьми и минимумом вещей в руках. Всё сказанное выше поможет вам понять, ПОЧЕМУ в этом минимуме ручной клади оказались патефон и тяжеленная упаковка пластинок. А вот КАК ей это это удалось, мне и самому непонятно до сих пор.

Появление в родном селе Гаршино патефона произвело небывалый фурор. Женщины, проводившие мужей на фронт, и девчата, оставшиеся без женихов, сбегались поглазеть на это чудо техники и послушать неведомую музыку. Ведь ни радио, ни даже электричества тогда ещё не было. Почётная миссия крутить заводную ручку, ставить выбранную пластинку и менять иголки, когда звук начинал хрипеть, поручалось мне. Читать в 4 года ещё не умел, но безошибочно распознавал по внешнему виду наклеек, что записано на каждой стороне. До сих пор каждая из тех песен ассоциирована в памяти с цветом этих самых лэйблов, а их памятный цвет и поныне будоражит душу, почти так же, как запахи, отпечатавшиеся в сознании с первого раза и навсегда.

Пластинки же были самые разные: от патриотических (про Сталина и Ворошилова) до юморных, народные, плясовые и танцевальные, и все дежурные хиты вроде "Рио-Риты", конечно тоже. Ну и, как же без них, два авторитета тех лет - Утёсов и Шульженко, своего рода Кобзон и Пугачёва предвоенной поры. Чему удивляться, если их пластинки есть даже в описи имущества, оставшегося после смерти Сталина на его Ближней даче. Кстати, там же значится и электрическая радиола, подаренная Черчиллем. Но нет свидетельств, что он ею когда-либо воспользовался. Предпочитал по старинке сам крутить ручку патефона и менять пластинки во время ночных посиделок с приближёнными соратниками.

Долгое время в СССР патефон был непременным атрибутом пикничков, коллективных выездов на природу и даже на пляж. Эта традиция пресеклась лишь на рубеже 50х - 60х годов.

Надо сказать, что самой большой популярностью у односельчан пользовалась именно Шульженко, чью единственную песню в коллекции грампластинок желали послушать прежде всего. А эта вещица с нетривиальным названием "Роман с квасом" достойна отдельного разговора. Мы всё ругаем сейчас нашу попсу. Но попса бессмертна и была востребована всегда. И даже в те суровые предвоенные времена тоже. Как интересно всё-таки устроена наша память: самые жизненно важные знания и факты со временем забываются, а всякая ерунда, услышанная в детском возрасте, застревает в мозгу на всю жизнь. Вот и эта песня - в памяти, вся до единого слова:

Роман с квасом

Она в киоске торговала

холодным квасом и ситро

и, наливая, увидала:

стоит парнишка молодой.

Он, очарованный всецело,

глаз не сводил с ее лица,

и сердце в нём кенаркой пело,

и пить хотелось без конца.

И он стоял и повторял:

"Какой у вас чудесный квас",

а про себя твердил хитро:

"Вы лучше кваса и ситро!"

Она была стройна, красива,

дышал парнишка, как вулкан,

и, чтоб смущенье скрыть, просил он:

"Налейте мне еще стакан!"

Любовь сильнее всех капканов,

любое сердце в плен берет -

он ровно двадцать пять стаканов

перекачал себе в живот.

И он стоял и повторял:

"Какой у вас чудесный квас",

а про себя твердил хитро:

"Вы лучше кваса и ситро!"

В тревоге смотрит продавщица -

полдня влюблённый парень пьёт.

А если вдруг беда случится -

от кваса парня разорвёт?

Вода ему грозила явно,

но как избавиться от бед?

Она киоск закрыла ставней

и заявила: "Кваса нет!"

А он стоял, и повторял:

"Какой у вас чудесный квас",

а про себя твердил хитро:

"Вы лучше кваса и ситро!"

Как видите, тогдашнее песенное стихотворчество - под стать нынешним корифеям шансона. Чего стоит только вот эта строка "и сердце в нём кенаркой пело"! Так автор, надо полагать, называет вторую половину кенара. Поэту не только слово "канарейка" неведомо, он не знает даже, что у всех птиц способны петь лишь мужские особи.

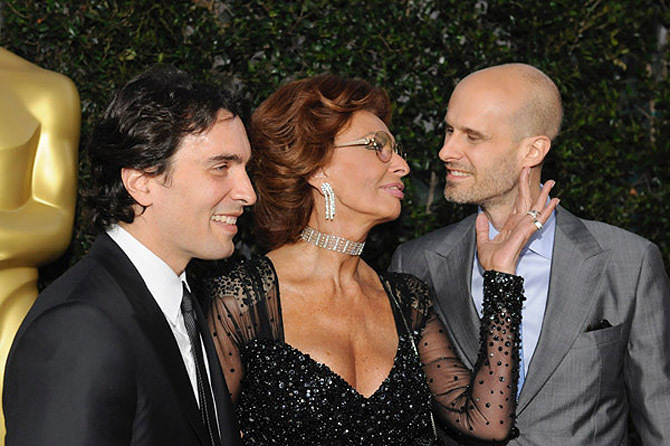

Как ни старался найти в интернете эту запись Шульженко - всё впустую. Нашёл только вариант, напетый её мужем и коллегой по джаз-ансамблю Владимиром Коралли. Желающие могут послушать этот "джазовый" шедевр в Моём мире - справа, в рубрике "Моя музыка" (четвёртая вещь). Поженились они в 1930 году, а в 1932 году родили сына Игоря Кемпера (это настоящая фамилия папы). После 20 лет брака молодые разошлись, устав друг от друга, но продолжали поддерживать дружеские отношения. По словам сына, отец регулярно наведывался к ним в гости. Начиналось всё хорошо: поцелуи, букеты, конфеты, а завершалось тоже традиционно: взаимными претензиями и криками на повышенных тонах.

В отличие от обаяшки-мужа, Клавдия не была красивой, но (волшебная сила искусства!) дефицита поклонников никогда не испытывала. Один из таких инкогнито много лет подряд каждые 8 марта и дни рождения интриговал её шикарными букетами с записочками, подписанными лишь инициалами "Г.Е.". После развода Шульженко с Коралли он нарисовался в яви, оказавшись кинооператором Георгием Епифановым, Ещё во время войны их пути пересеклись на концерте фронтовой бригады. С началом войны Клавдия начала выступать перед бойцами в гимнастёрке, но солдаты роптали: "Мы уже эту форму видеть не можем. Хочется смотреть на нормальных женщин". Певица прислушалась и стала выходить в концертных платьях. Может, и это тоже послужило начальным импульсом любви с первого взгляда к женщине, бывшей на 12 лет старше его. И эта любовь, как в кино, увенчалась спустя годы гражданским браком, в котором они жили потом долго и счастливо.

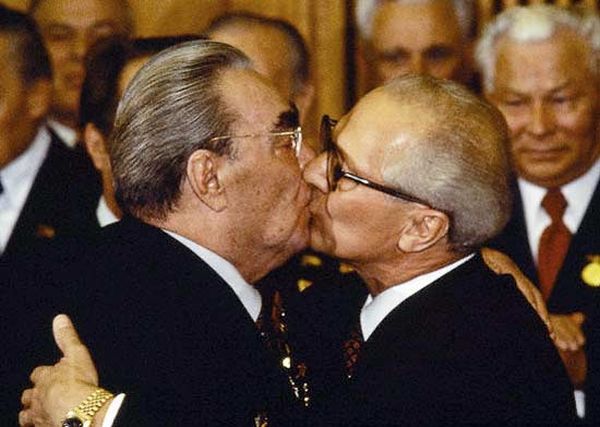

Клавдия Ивановна Шульженко (1906 - 1984) родилась в один год не только с Коралли, но и с Л.И.Брежневым, значит, и старились они одновременно. Молодая публика уже не испытывала пиетета ни к дряхлеющему генсеку, ни к певице чужого для них формата, вышучивая этих двух реликтов ушедшей эпохи. Брежнев, как и все наши правители, бесконечно пиарился на победной войне, а подобострастное ТВ где надо и не надо услужливо ставило в эфир её "Синий платочек" и "Давай закурим", что вызывало ещё больший ажиотаж молодых. Но сцена - наркотик, и Шульженко не могла распрощаться с ней. Вот и сейчас Кобзон с Пугачёвой всё только заявляют и заявляют об уходе. Да и что ей оставалось делать? Капиталов, в отличие от нынешних, она не нажила, даже была вынуждена на финише распродать все свои драгоценности.

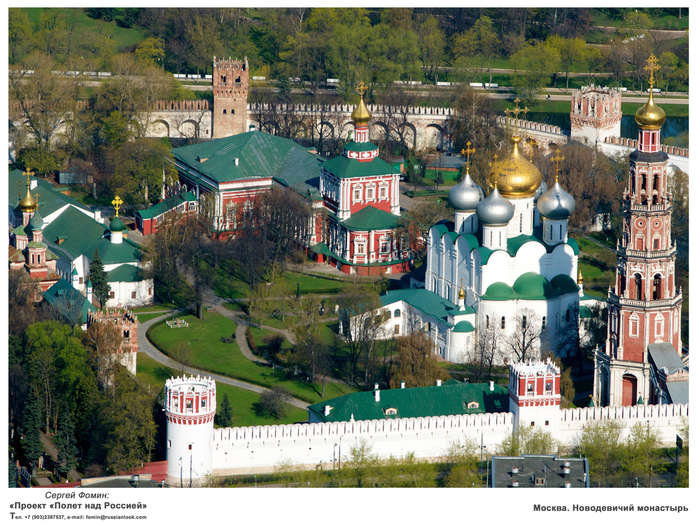

Похоронена она, тем не менее, на Ново-Девичьем кладбище. И рядом - прах Владимира Коралли, скончавшегося в 1996 году. И Игорь, их сын, не стал, как это сейчас принято, тоже знаменитым певцом, а, получив диплом инженера в Институте нефти им.Губкина, оттрубил до пенсии на производстве. Другие времена, другие нравы...

|

Метки: патефон Клавдия Шульженко Владимир Коралли |

КАК ИЗБАВИТЬ(СЯ) ОТ КАРТАВОСТИ |

Чрезвычайно важно, начиная жизнь, повстречать толковых учителей. Не самонадеянных и уверенных в своей непогрешимости, про которых говорят: много амбиции и мало амуниции. Вроде деда Есенина, решившего научить внука плавать. Он просто бросил Серёжу с лодки в речку, приговаривая: "Жить хочет - выплывет". Так же точно учил выговаривать звук "р", не дававшийся мне в начальных классах, дядя Лёня - мамин брат Алексей. Он сразу установил, что причина - в толстом и коротком языке. И тут же его "удлинил", подрезав ножницами кожную спайку под языком. Излишне говорить, что эта операция не добавила языку виртуозности, а мне самому - доверия ко всякого рода логопедам. И вам, кстати, тоже не советую особенно полагаться. Ни один из них не исправит дефект речи за один сеанс, иначе им просто не на что было бы жить. Немножко поэкспериментировав, дошёл до сути сам, научившись рычать, и опробовал методику на своих школьных приятелях, таких же бедолагах. Как и в обучении плаванию, результат приходит на "три-четыре" и за один урок.

1. Произносите шёпотом, но громко и протяжно: х-х-х-х-х-х-х. Слышу уже: эка невидаль - элементарно, Ватсон. Да-да, очень просто.

2. Делайте то же самое, коснувшись кончиком расслабленного, не напряжённого языка нёба над зубами. Уже сложнее, но не до потери пульса.

3. Теперь, во время этого самого протяжного "х" с языком на нёбе резко выдохните воздух через рот. Если конец язычка не напряжён, раздастся звук, похожий на конское фыркание. Язык лошади, на минуточку, потолще нашего будет, но делает она это на автомате.

4. Повторите то же самое ещё раз, но уже добавив к трепету языка голос. Вот он, неуловимый Джо, этот самый звук "р". Пока сыроватый и не очень благозвучный, но он уже есть, алгоритм найден. Теперь дело за малым: только варьировать это "р" и совершенствовать.

Что говорить, слушать картавую речь не очень-то приятно. Будь это даже хоть, к примеру, писатель Константин Симонов. Или, страшно сказать, сам Ульянов (Ленин). Отдельные товарищи и поныне считают его гением. А вот поди ж ты, до такой простой вещи не мог додуматься.

|

Метки: звук Р картавость логопеды |

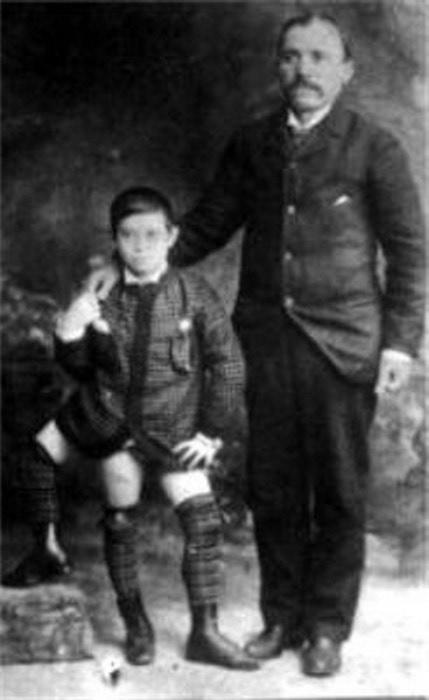

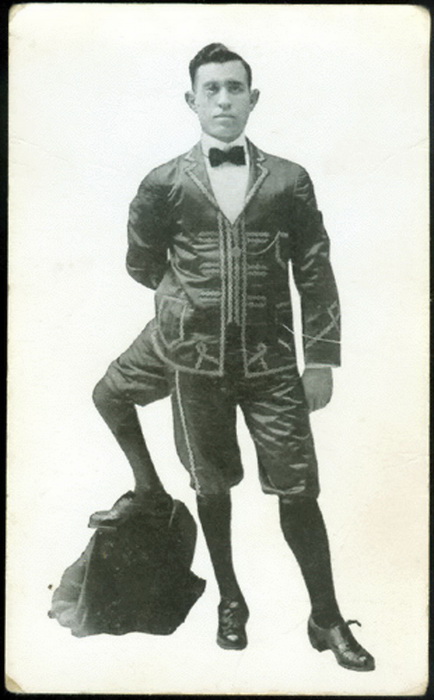

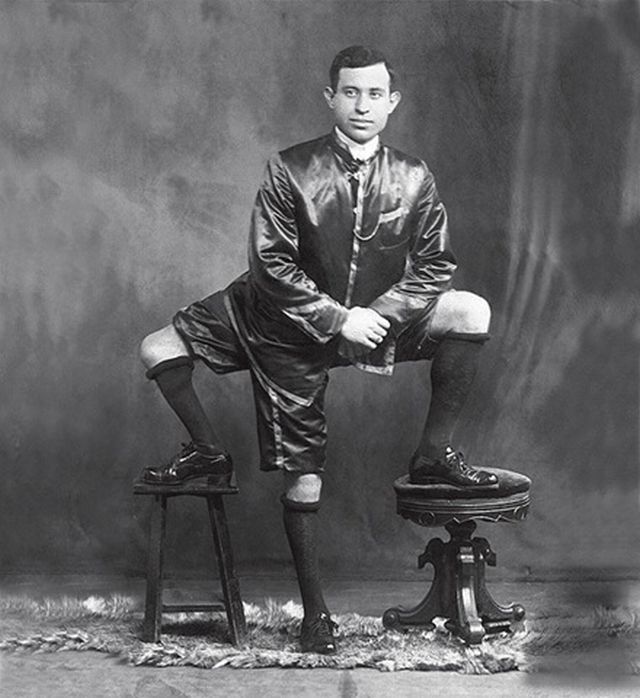

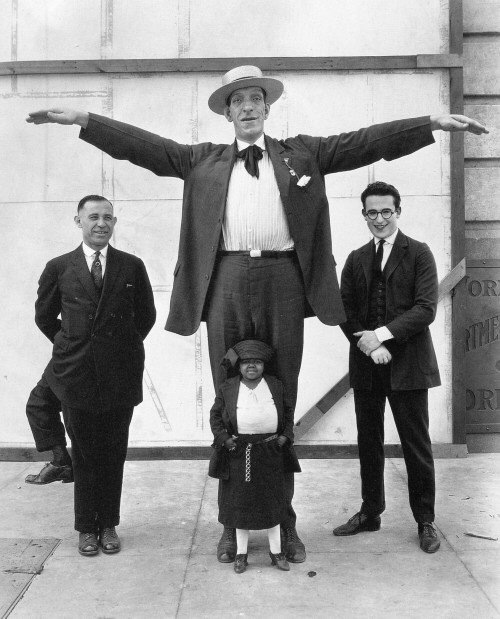

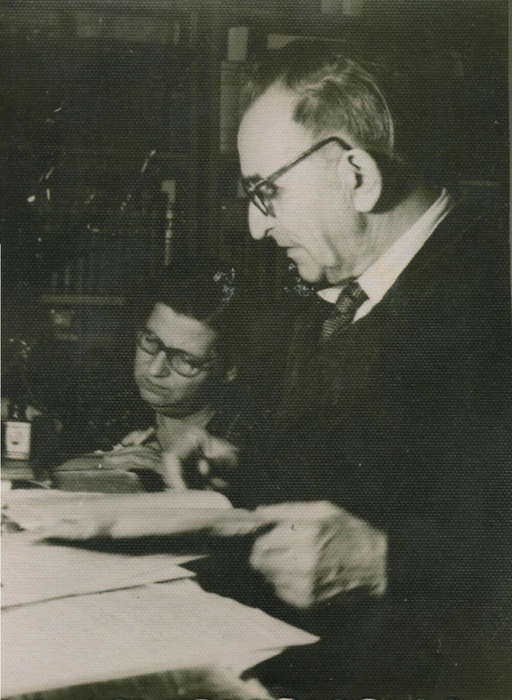

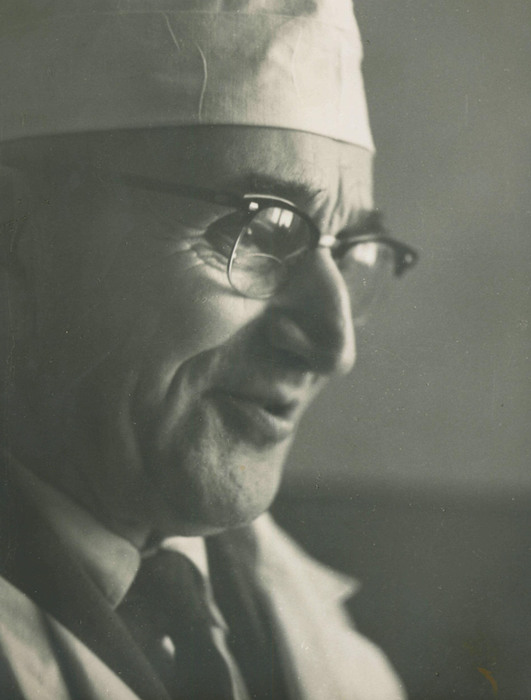

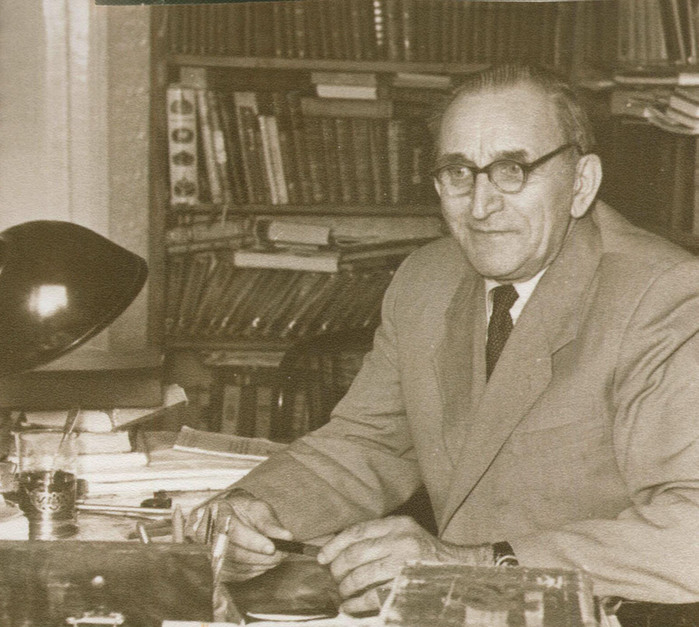

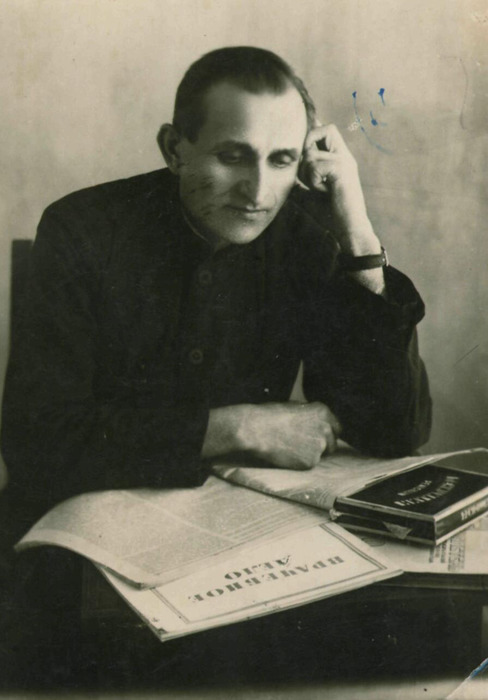

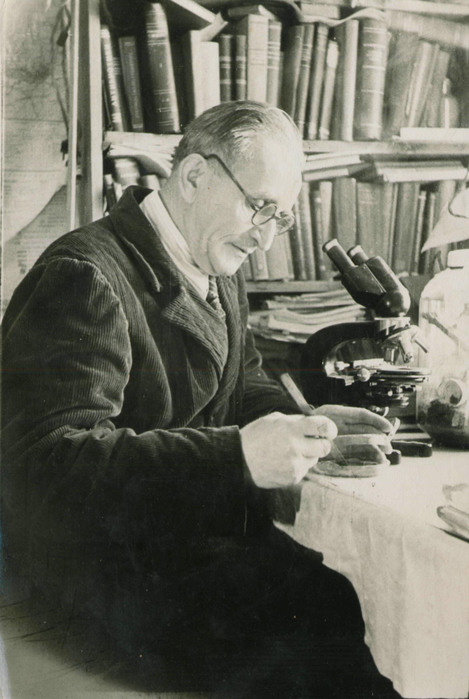

ДУБРОВСКИЙ - РАБОЧИЙ АЛЬБОМ |

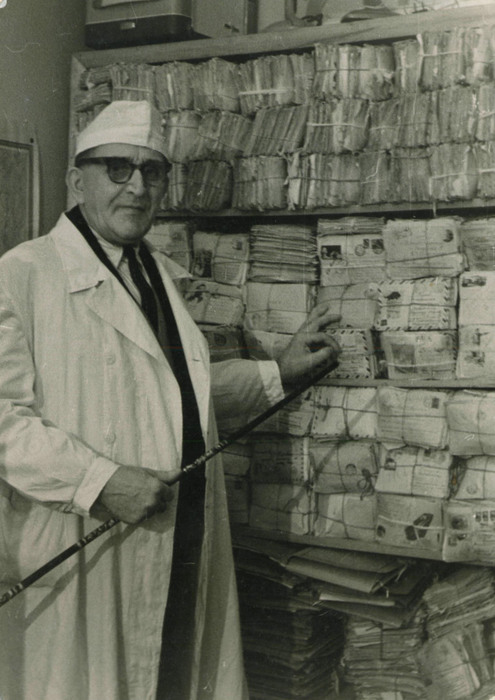

Завершая публикацию неизвестных доселе фотографий Казимира Марковича Дубровского, никак не могу отделаться от тревоги за дальнейшую судьбу его бесценного архива. Галине Васильевне Савенко, его дочери - наши признательность и благодарность уже за одно то, что нашла в себе силы и решимость привезти его с западной Украины в Москву. Отсканировать весь этот обширный материал, перевести на электронные носители, а потом ещё и пробовать достучаться до всех заинтересованных и не очень людей. Включая художника Илью Глазунова и совсем не влиятельного вашего покорного слугу. А это совсем непросто обычному человеку, не обременённому, как и большинство наших сограждан, излишним материальным достатком. К тому же Галя (наберите воздуху!) - мать шестерых детей. Вот, оказывается, сколько внучат продолжают родовую линию мэтра психотерапии! По моим наблюдениям, дети из многодетных семей обычно вырастают толковыми. Так что и заслуги дочери перед отечеством вполне сопоставимы со вкладом отца.

Но заинтересованы ли в научном и культурном наследии Дубровского, во всех этих методиках, авторских свидетельствах на изобретения и открытия, рисунках, рассказах и фотографиях сами государства-побратимы - остаётся только гадать. Медицинские академии сегодня олицетворяют научные светила преклонного возраста, коим уже в лом пропагандировать и внедрять чужие методики. А эстафету передать некому - все молодые таланты перетекают за рубеж. И деловые переговоры, к тому же, обрываются уже на первой минуте, после сакраментального вопроса: "Где нотариально заверенные авторские права?"

Вот так и лежит втуне, никем не востребованным, научное наследие учёного, ветшая и приходя в негодность, уже много десятков лет. Ненадлежащие условия хранения заставляют серьёзно опасаться за его сохранность. Может, зря я всё это сообщаю? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. Извините, повторяюсь. Что если это прочтёт не доброхот-меценат, , а совсем даже редиска? Прикупит наследие учёного за гроши, и - чемодан - вокзал - граница...

Но не надо перед праздниками о плохом. Лучше о хорошем. Хотя бы эти сохранившиеся снимки из архива К.М.Дубровского есть теперь в интернете и станут, наконец, доступны всем почитателям К.М.Дубровского. Он любил вас, люди.

|

Метки: Казимир Маркович Дубровский К.М.Дубровский психотерапия первый психотерапевт |

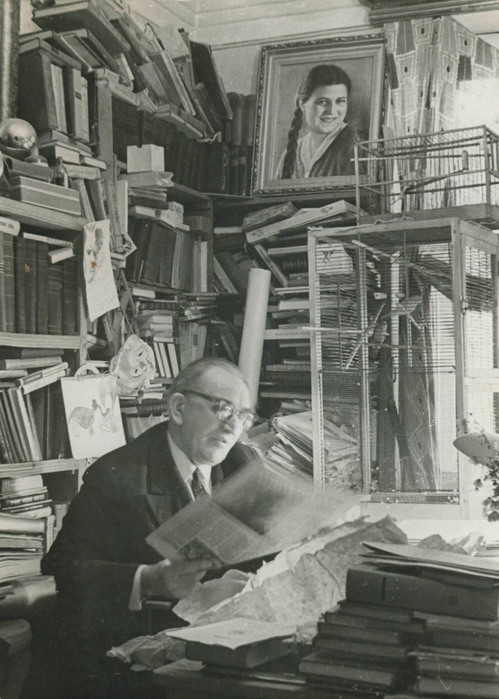

ДУБРОВСКИЙ - СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ |

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. В правоте мудрого классика убеждаешься каждый раз, публикуя новый пост на блоге. Нельзя заранее предвидеть, какая фраза может вызвать неожиданные проклятия отдельных товарищей, тронутых молью неадекватности, или просто заурядных, но завзятых склочников. Одна почтенная дама, например, прочитав мои воспоминания о жизни в коммунальной квартире, тут же принялась стыдить за то, что охаиваю славное советское прошлое, давшее мне образование и саму возможность писать. И порекомендовала, дабы поумнеть, немедленно "съездить в Пескарёво". Не сразу даже сообразил, что речь идёт о мемориальном Пискарёвском кладбище ленинградских блокадников. Особо бдительные и дотошные граждане сразу начинают допытываться, что в той или иной фразе автор "имел в виду". Каждый раз, слыша подобный вопрос, вспоминаю своего бывшего коллегу в КБ, отставного полковника Мишу Шпайера. В аналогичной ситуации он, с глазами, искрящимися солдатским юмором, всегда радостно чеканил: "Что имею - то и введу!"

Как реагировать на такие наезды? Да никак. Строго по Пушкину: "Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспоривай глупца". Этот же совет сгодится и для вас, уважаемые читатели, когда нарвётесь на любителей пикировок, так называемых сетевых троллей. Не кормить троллей - первая заповедь интернета. Они питаются чужой энергетикой, страшней всего для них, когда им не отвечают и не вступают в дискуссию.

Всё сказанное - крайности. Превалируют всё же отклики позитивные, хоть порою и столь же непредсказуемые. Если забить в строку поиска "Казимир Маркович Дубровский", то на первой же странице выскочат ссылки на мои блоги. Именно поэтому сначала вышел на меня Эдуард из города Сарны, что на западной Украине. Он ухаживает за могилой психотерапевта и пишет книгу о своём знаменитом земляке. А потом неожиданно нарисовалась и внебрачная дочь Казимира Марковича Галя, опрокинув устоявшееся представление: хотя Дубровский воспитывал приёмных детей, доныне известна была лишь одна его собственная дочь - Марианна. Та самая, что в страшном 1937 году официально отказалась вместе с мамой, его первой женой, от родного отца. Галина Васильевна же предпринимает отчаянные усилия, чтобы творческое наследие отца не прозябало втуне, но пока, увы, без особого успеха.

Именно её стараниями и благосклонной любезностью обязан тому, что обладаю теперь электронной версией архива К.М.Дубровского, где, между прочим, наличествуют не только научные труды, но и художественные рассказы о лагерной жизни. Считаю несправедливым, что даже из фотографий учёного пока известны всего-то лишь 5-6 штук. Пусть хотя бы эта часть архива станет, наконец, достоянием общественности. Страна должна знать своих героев. Вернее - стрАны. Он не чужой не только Украине, но и России тоже. А может быть, ещё и Польше.

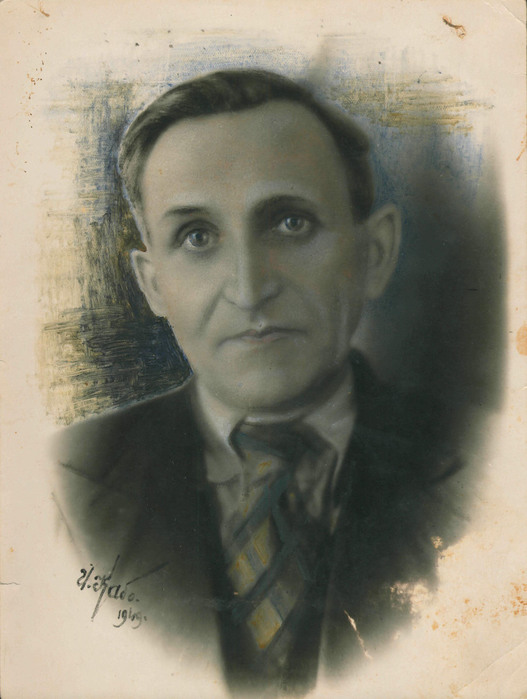

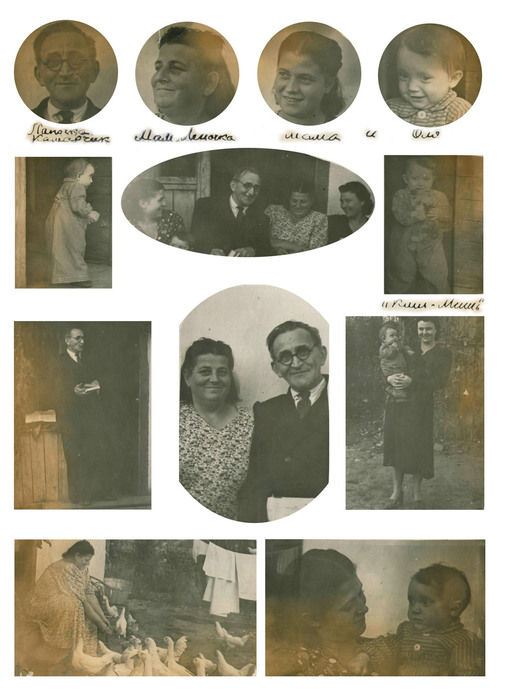

Необходимые пояснения, предваряющие просмотр. Милейшая Елена Александровна, которой мне в своё время довелось вручать цветы, приходится Дубровскому троюродной сестрой, они были знакомы ещё до его первого брака. Но судьбою было уготовано, чтобы они встретились вновь на крутых гулаговских маршрутах и потом уже не расставались. Елена тогда была уже в статусе вольнонаёмной и оставалась рядом с мужем до последнего дня пребывания в лагере. Именно в это время выполнены их портреты неизвестным художником ГУЛага. Своих детей у них не случилось - сказалась, видимо, генная идентичность. Роль дочери в семье Дубровских исполняла младшая сестра Наталия, бывшая значительно моложе Елены. Именно ей учёный и завещал весь свой архив, а позже он перешёл уже к дочери Наташи Ольге Виноградовой, проживающей ныне на Украине с дочкой, тоже Олей.

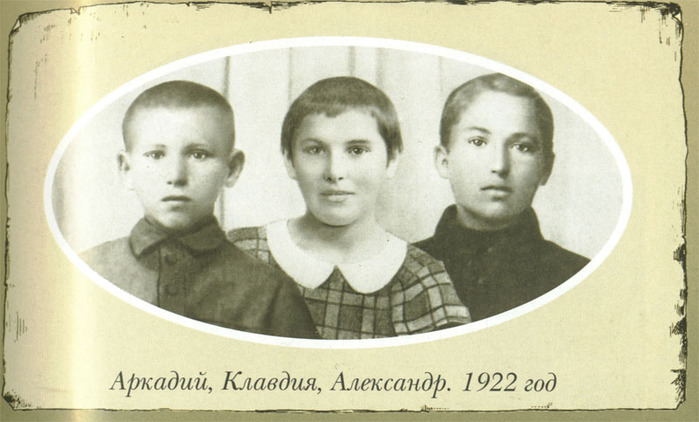

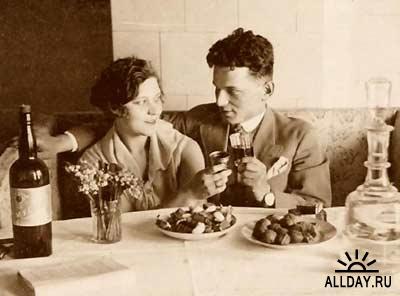

Только не пытайте меня, пожалуйста, кто изображён на представленных фотографиях. Знаю не более вас. Возможно, там оказались совершенно случайные снимки. Но мы не вправе что-то менять в архиве Казимира Марковича, ибо это - его фото, его выбор, его право. Лучше просто наслаждайтесь этими удивительными фотографиями с неповторимой атмосферой давно ушедшей эпохи и стройте свои версии. Может, как раз они-то и окажутся самыми верными.

|

Метки: Казимир Маркович Дубровский К.М.Дубровский психотерапия первый психотерапевт |

STOP СКВЕРНОСЛОВИЮ |

Во избежание претензий к автору, сразу предупрежу: дамам приятным во всех отношениях (по Гоголю) эти размышления читать не следует. Всем остальным сообщаю: к сквернословию отношусь крайне отрицательно. Но без фанатизма. Поясняю. Тех, кто позволяет себе непотребные слова в комментариях или даже в никах и статусах, - здесь, в социальных сетях, просто удаляю. Но, вместе с тем, и прекрасно понимаю, что многие анекдоты и народные частушки, где крепкие словечки подменены приличными синонимами, никому не интересны. Уйдёт вся соль всех этих "Не ходите, девки замуж..." или "Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу..." Что подтверждают своим творчеством и наши уважаемые классики, где всегда подобные слова органичны и единственно возможны и необходимы. Ведь, здраво рассуждая, ни в каком сочетании букв или звуков не может быть ничего неприличного. Просто все вокруг условились какие-то слова считать непотребными, а другие - нет. И ведь устами младенца Вовочки глаголет истина: "Марь Иванна, как же так? Такого слова нет, а ж*** есть". Действительно: буква "п" впереди - прилично, а если "ж" - уже нет. Впрочем, и маститые не единодушны. Максима Горького, например, шокировало во время визита ко Льву Толстому, что тот, разбирая его рассказ "26 и одна", не стеснялся в выражениях и вместо приличных сексуальных терминов употреблял слова, принятые в народе. "Неужто граф, - писал потом обиженный писатель, - представлял меня простолюдином, не способным понять интеллигентные выражения?"