Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

С наступающим Новым годом! |

С наступающим Новым Годом, дорогие друзья!

Пусть в 2023-м году в вашем доме всегда царит уют, тепло и взаимопонимание!

Пусть окружают вас только надежные друзья и добрые люди!

Здоровья и бодрости духа!

Всем добрым людям мира и благоденствия!

Пусть в 2023-м году в вашем доме всегда царит уют, тепло и взаимопонимание!

Пусть окружают вас только надежные друзья и добрые люди!

Здоровья и бодрости духа!

Всем добрым людям мира и благоденствия!

|

Метки: новый год поздравление |

К 100-летию образования СССР |

Н.И. Иванова (1928-2001), Н.П. Сальникова (род. 1932), Е.Н. Доспалова (1932-2001). Комплект расписных тарелок с гербами автономных республик РСФСР, 1978. Дерево, алюминиевый порошок, лак, точение, роспись

100 лет назад на карте мира появилось государство Союз Советских Социалистических Республик, в котором родились, жили, любили и созидали многие из нас. Это не просто история страны, это и наша жизнь, наши увлечения и интересы.

В этом году в столичных и региональных музеях проходили разнообразные выставки по искусству и культуре, связанные с этой датой. Музейно-выставочный центр РОСИЗО обратился к декоративно-прикладному искусству советского периода. Эти произведения из фондов РОСИЗО, как и большое искусство, отражали важные эпизоды истории Советского государства: Октябрьскую революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны, достижения советской экономики - индустриализацию, коллективизацию, строительство БАМа и освоение космоса. Особенностью именно прикладного искусства было использование советской символики в орнаментальном декоре предметов и обращение к национальным истокам. Вот некоторые экспонаты с этой выставки.

1.

2.

3.

В. Липицкий. Танец дружбы

4.

5.

6.

Г.А. Корзина (род. 1944). Из праздничного сервиза для детского сада "Мы за мир", 1984. Фарфор, пигменты, глазурь, подглазурная роспись, литьё, глазурование

7.

8.

Н.А. Малышева (1914-1981). "Сварщица", 1966. "Наши традиции", 1975. "Сборщица хлопка", 1947. Фарфор, пигменты, глазурь, формовка, подглазурная роспись, глазурование.

9.

10.

А.И. Силицкий (род. 1936). Панно "Трудом и песней встречаем юбилей Ленина", 1970. Шамот, дерево, соли, лепка, формовка, сграффито, тонирование, резьба

11.

Р.И. Мухамеджанов (род. 1951). Композиция "В чайхане", 1987. Глина, ангобы, глазури, эмали, соли, лепка, роспись

12.

С.М. Хушматова (род. 1945). Из композиции "Старый город", 1988. Глина, глазурь, формовка, обжиг

13.

Р.И. Метревели-Челидзе (род. 1926). Кувшин, 1966. Глина, глазурь, гончарная техника, лощение, лепка, люстр, резьба

14.

15.

1.

2.

3.

В. Липицкий. Танец дружбы

4.

5.

6.

Г.А. Корзина (род. 1944). Из праздничного сервиза для детского сада "Мы за мир", 1984. Фарфор, пигменты, глазурь, подглазурная роспись, литьё, глазурование

7.

8.

Н.А. Малышева (1914-1981). "Сварщица", 1966. "Наши традиции", 1975. "Сборщица хлопка", 1947. Фарфор, пигменты, глазурь, формовка, подглазурная роспись, глазурование.

9.

10.

А.И. Силицкий (род. 1936). Панно "Трудом и песней встречаем юбилей Ленина", 1970. Шамот, дерево, соли, лепка, формовка, сграффито, тонирование, резьба

11.

Р.И. Мухамеджанов (род. 1951). Композиция "В чайхане", 1987. Глина, ангобы, глазури, эмали, соли, лепка, роспись

12.

С.М. Хушматова (род. 1945). Из композиции "Старый город", 1988. Глина, глазурь, формовка, обжиг

13.

Р.И. Метревели-Челидзе (род. 1926). Кувшин, 1966. Глина, глазурь, гончарная техника, лощение, лепка, люстр, резьба

14.

15.

|

Метки: СССР календарь дат история |

Выставка "Гвидо Рени. Красота божественного" |

Тем временем в Европе культурная жизнь течет своим чередом. Между прочим, происходят всякие интересные события - вот франкфуртский музей Штеделя в конце ноября представил обширную экспозицию Гвидо Рени (1575-1642) - ярчайшего представителя итальянского барокко. При жизни его уже называли "божественным", и не только потому что он писал в основном на религиозные и мифологические сюжеты, но и за качество живописи. Гвидо Рени относят к болонской школе, которая соперничала со школами Флоренции и Рима. Его таланту покровительствовали папа Павел V, герцог Мантуи и английская королева Елизавета I.

Педлагаю краткий обзор этой выставки. Ретроспектива работ мастера включает 130 произведений изобразительного искусства и гравюр из собраний музея Прадо (Мадрид), Национальной пинакотеки Болоньи, галереи Уффици во Флоренции, музея Дж. Пола Гетти и LACMA в Лос-Анджелесе, Метрополитен-музея, Музея искусств в Нью-Йорке, а также собрания Лувра (Париж).

Выставка, которая начинается с биографического обзора, представляет Рени как противоречивого персонажа, который был, по словам куратора выставки Эклерси, одновременно глубоко религиозным и крайне суеверным, а также заядлым игроком, который вечером проигрывал всё, что зарабатывал утром. Главная интрига выставки - несколько недавно найденных полотен Гвидо Рени, никогда ранее не экспонировавшихся.

Гвидо Рени вдохновляли фрески Рафаэля и древнегреческие скульптуры.

Гвидо Рени. Аврора (Аполлон на своей колеснице следует за Авророй), 1614. Фреска. Палаццо Паллавичини-Роспильози, Рим

Большое полотно, недавно отреставрированное, предоставлено музеем Прадо, чья собственная выставка, посвященная Рени, пройдёт следующей весной (28 марта - 9 июля 2023 года). На ней будут представлены около 30 основных работ с франкфуртской выставки.

Гвидо Рени. Аталанта и Гиппомен, 1618-1620. Холст, масло. Прадо, Мадрид

Между тем, центральной картиной выставки стала работа "Аллегория союза рисунка и живописи": красивый юноша, представляющий рисование, смотрит в глаза прекрасно украшенной девы, олицетворяющей живопись.

Гвидо Рени. Аллегория союза рисунка и живописи, 1620. Холст, масло. Лувр, Париж

Гвидо Рени. Иосиф и жена Потифара, 1630. Холст, масло. Музей Гетти, Лос-Анжелес

Гвидо Рени. Вакх и Ариадна, около 1614-16. Холст, масло. Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art

Следующая картина представляет момент, когда апостол Павел, ранее называемый Савлом, упал с лошади по пути в Дамаск, куда он направлялся для преследования христиан, и обратился в новую религию.

Гвидо Рени. Обращение Саула, 1615-1620. Холст, масло. Королевский монастырь Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал

Гвидо Рени. Вознесение Богородицы, 1598-1599. Холст, масло. Франкфурт, музей Штеделя

Гвидо Рени. Христос у колонны, ок. 1604. Холст, масло. Музей Штеделя

Среди новых открытий "Давид с головой Голиафа", недавно расчищенная картина из французского Музея изящных искусств в Орлеане. По мнению куратора выставки, она должна рассматриваться как ещё одна авторская версия и, возможно, более ранняя, чем версия в Лувре, которая долгое время считалась первой.

Гвидо Рени. Давид с головой Голиафа, 1605/06. Холст, масло. Орлеан, музей изящных искусств

На выставке также представлены такие работы, как "Этюд головы Христа", взятый во временное пользование из Королевской коллекции в Виндзорском замке.

Гвидо Рени. Этюд головы Христа, 1620. Бумага, карандаш. Королевской коллекции в Виндзорском замке

Гвидо Рени. Благовещение, ок. 1624. Холст, масло. Лувр, Париж

Гвидо Рени. Кающаяся Магдалина, ок. 1635. Холст, масло. Художественный музей Уолтерса, Балтимор

"Непорочное зачатие" предоставлено на время выставки нью-йоркским Метрополитен-музеем.

Гвидо Рени. Непорочное зачатие, 1627. Холст, масло. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Гвидо Рени. Мария

В 1635 году Гвидо Рени нарисовал фреску с изображением Архангела Михаила для римской церкви Санта-Мария-делла Консеционе деи Капучини. Работа над ней продолжалась пять лет, а когда была завершена, в народе стали ходить странные слухи. Говорили, что у сатаны, который лежит поверженный у ног Михаила, лицо кардинала Джованни Баттисты Памфиля.

Гвидо Рени. Архангел Михаил и дьявол, 1636. Холст, масло. Церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе, Рим

Гвидо Рени. Крещение Христа, 1623. Холст, масло. Музей истории искусств, Вена

Гвидо Рени. Иоанн Креститель на лоне природы, 1636–1637. Холст, масло. Далиджская картинная галерея, Лондон.

Гвидо Рени был настоящим перфекционистом. В поисках идеала он рисовал образ Клеопатры семь раз. В течение двух десятилетий Гвидо Рени неустанно изобретал сцену, предшествующую смерти царицы. Иногда он синтезировал образы: например, брал нижнюю часть из более ранней работы, драпировку из третьей версии, а выражение лица из четвертой.

Гвидо Рени. Самоубийство Клеопатры, 1625-1626. Холст, масло.

В Эрмитаже имеется несколько картин Рени: "Спор отцов церкви о христианском догмате Непорочного зачатия", "Святой Иосиф с младенцем Христом на руках", "Раскаяние апостола Петра", "Святой Иероним", "Юность Девы Марии". Картины Гвидо Рени есть также в собраниях ГМИИ имени А.С. Пушкина, Пермской художественной галереи, Смоленской художественной галереи. В Историко-литературном государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина имеется картина Гвидо Рени "Скорбящая Богоматерь"

Источник информации: staedelmuseum.de

Выставка, которая начинается с биографического обзора, представляет Рени как противоречивого персонажа, который был, по словам куратора выставки Эклерси, одновременно глубоко религиозным и крайне суеверным, а также заядлым игроком, который вечером проигрывал всё, что зарабатывал утром. Главная интрига выставки - несколько недавно найденных полотен Гвидо Рени, никогда ранее не экспонировавшихся.

Гвидо Рени вдохновляли фрески Рафаэля и древнегреческие скульптуры.

Гвидо Рени. Аврора (Аполлон на своей колеснице следует за Авророй), 1614. Фреска. Палаццо Паллавичини-Роспильози, Рим

Большое полотно, недавно отреставрированное, предоставлено музеем Прадо, чья собственная выставка, посвященная Рени, пройдёт следующей весной (28 марта - 9 июля 2023 года). На ней будут представлены около 30 основных работ с франкфуртской выставки.

Гвидо Рени. Аталанта и Гиппомен, 1618-1620. Холст, масло. Прадо, Мадрид

Между тем, центральной картиной выставки стала работа "Аллегория союза рисунка и живописи": красивый юноша, представляющий рисование, смотрит в глаза прекрасно украшенной девы, олицетворяющей живопись.

Гвидо Рени. Аллегория союза рисунка и живописи, 1620. Холст, масло. Лувр, Париж

Гвидо Рени. Иосиф и жена Потифара, 1630. Холст, масло. Музей Гетти, Лос-Анжелес

Гвидо Рени. Вакх и Ариадна, около 1614-16. Холст, масло. Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art

Следующая картина представляет момент, когда апостол Павел, ранее называемый Савлом, упал с лошади по пути в Дамаск, куда он направлялся для преследования христиан, и обратился в новую религию.

Гвидо Рени. Обращение Саула, 1615-1620. Холст, масло. Королевский монастырь Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал

Гвидо Рени. Вознесение Богородицы, 1598-1599. Холст, масло. Франкфурт, музей Штеделя

Гвидо Рени. Христос у колонны, ок. 1604. Холст, масло. Музей Штеделя

Среди новых открытий "Давид с головой Голиафа", недавно расчищенная картина из французского Музея изящных искусств в Орлеане. По мнению куратора выставки, она должна рассматриваться как ещё одна авторская версия и, возможно, более ранняя, чем версия в Лувре, которая долгое время считалась первой.

Гвидо Рени. Давид с головой Голиафа, 1605/06. Холст, масло. Орлеан, музей изящных искусств

На выставке также представлены такие работы, как "Этюд головы Христа", взятый во временное пользование из Королевской коллекции в Виндзорском замке.

Гвидо Рени. Этюд головы Христа, 1620. Бумага, карандаш. Королевской коллекции в Виндзорском замке

Гвидо Рени. Благовещение, ок. 1624. Холст, масло. Лувр, Париж

Гвидо Рени. Кающаяся Магдалина, ок. 1635. Холст, масло. Художественный музей Уолтерса, Балтимор

"Непорочное зачатие" предоставлено на время выставки нью-йоркским Метрополитен-музеем.

Гвидо Рени. Непорочное зачатие, 1627. Холст, масло. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Гвидо Рени. Мария

В 1635 году Гвидо Рени нарисовал фреску с изображением Архангела Михаила для римской церкви Санта-Мария-делла Консеционе деи Капучини. Работа над ней продолжалась пять лет, а когда была завершена, в народе стали ходить странные слухи. Говорили, что у сатаны, который лежит поверженный у ног Михаила, лицо кардинала Джованни Баттисты Памфиля.

Гвидо Рени. Архангел Михаил и дьявол, 1636. Холст, масло. Церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе, Рим

Гвидо Рени. Крещение Христа, 1623. Холст, масло. Музей истории искусств, Вена

Гвидо Рени. Иоанн Креститель на лоне природы, 1636–1637. Холст, масло. Далиджская картинная галерея, Лондон.

Гвидо Рени был настоящим перфекционистом. В поисках идеала он рисовал образ Клеопатры семь раз. В течение двух десятилетий Гвидо Рени неустанно изобретал сцену, предшествующую смерти царицы. Иногда он синтезировал образы: например, брал нижнюю часть из более ранней работы, драпировку из третьей версии, а выражение лица из четвертой.

Гвидо Рени. Самоубийство Клеопатры, 1625-1626. Холст, масло.

В Эрмитаже имеется несколько картин Рени: "Спор отцов церкви о христианском догмате Непорочного зачатия", "Святой Иосиф с младенцем Христом на руках", "Раскаяние апостола Петра", "Святой Иероним", "Юность Девы Марии". Картины Гвидо Рени есть также в собраниях ГМИИ имени А.С. Пушкина, Пермской художественной галереи, Смоленской художественной галереи. В Историко-литературном государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина имеется картина Гвидо Рени "Скорбящая Богоматерь"

Источник информации: staedelmuseum.de

|

Метки: Европа Италия живопись Германия Гвидо Рени история искусств культура выставки |

Сегодня - пальмы в снегу... |

|

Метки: зима снег фото прогулка серебряный бор декабрь |

В музей А.С. Пушкина за сказкой |

В усадьбе Хрущёвых-Селезнёвых на Пречистенке тепло и особенно уютно в ненастную зимнюю погоду. Вот куда всегда можно прийти и взрослым, и детям. Во-первых, там постоянно действует очень милая экспозиция "Сказки Пушкина", а во-вторых - сейчас проходит выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве". Здесь можно увидеть все красоты народных промыслов. Пушкинские мотивы вошли практически во все направления народного искусства, о чем и свидетельствуют экспонаты выставки, созданные как известными мастерами, так и юными художниками.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве" проходит в выставочных залах "Мезонин" Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке c 15 декабря до 8 марта.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве" проходит в выставочных залах "Мезонин" Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке c 15 декабря до 8 марта.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

|

Метки: народное искусство сказки Пушкина Пушкин музей А.С. Пушкина выставка |

В этот день 5 лет назад |

|

Метки: этотденьвблоге |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Фото: Максим Мухин

Дом недели: приют имени Николая Мазурина на Большой Пироговской

В недавнем времени отреставрированное здание бывшего приюта получило охранный статус выявленного объекта культурного наследия регионального значения, а это значит, что постройку нельзя будет сносить и проводить какие-либо работы без согласования с городом.

Фото: Никита Мурузин

Что отреставрировали и воссоздали в Петербурге и окрестностях в 2022 году

2022 год запомним и хорошими моментами — долгожданными открытиями павильона Катальной горки в Ораниенбауме (один мейсенский фарфор чего стоит!) и Большого китайского кабинета (деревянные наборные панно по рисункам Серафино Бароцци!). "Собака.ru" рассказывает, что отреставрировали и реконструировали в Петербурге и окрестностях в уходящем году.

Фото: АНО "Возрождение"

В Псково-Печерском монастыре приступили к реставрации звонницы

Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Реставраторы пояснили, что Большая звонница — одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа (как и звонница Новгородского Софийского собора, звонницы церкви Богоявления и Пароменской Успенской церкви во Пскове). Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется как бы второй ярус.

В Великом Новгороде началась реставрация памятников Ярославова дворища

Реставрации не проводились на территории культурного памятника более 50 лет. Осенью этого года начались ремонтные работы в церкви Успения на Торгу XII века, часовне иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" 1914 года и ограде XIX века. Также стартовали подготовительные работы на других четырех объектах.

Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Особняку Румянцева вернули парадный фасад, включающий барельеф Ивана Мартоса

В Санкт-Петербурге завершились работы по реставрации и укреплению фасада примечательного дома на Английской набережной. Именно отсюда начал свою историю знаменитый Румянцевский музей.

.jpg)

Историческое здание Москонцерта на Пушечной улице отреставрируют

Здание построили в XIX веке, оно относится к объектам культурного наследия регионального значения.

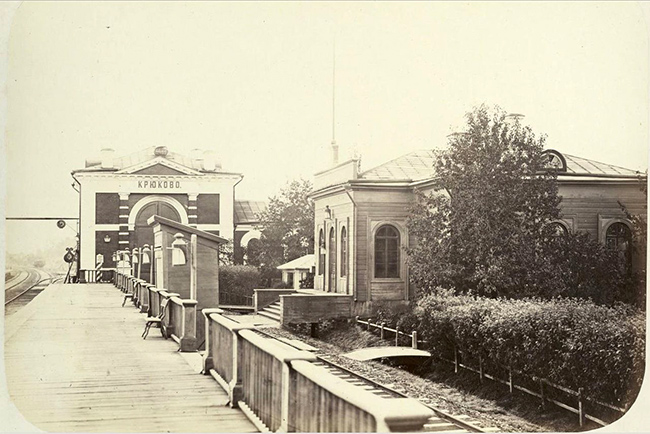

Станция Крюково в середине XIX века. Фото И.К. Гофферта

"Круши историю!"

Подводя итог, уже в который раз мы взываем к руководству Российских железных дорог в целом и Октябрьской железной дороги в частности: хватит уничтожать свою собственную историю. Давайте остановимся хотя бы на отдельно взятой станции Крюково и выполним то, что уже и так решили, ещё когда составляли проект реконструкции: сохраним небольшой исторический вокзал работы Игоря Явейна (именно исторический, так как вся более ранняя история этих мест погибла в огне 1941-го года). Вокзалу станции Крюково – быть!

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

Фото: Центр визуальной культуры Béton

Девять новых арт-пространств в Москве

За последний год в столице появилось несколько новых мест, где можно увидеть искусство. Рассказываем, куда отправиться за свежими впечатлениями.

Фото: Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга

Новая культурная география меняет ландшафт

Четыре уникальных арт-объекта и четыре новые локации современного искусства появились в Петербурге в рамках программы "Новая культурная география".

Куда пойти и что посмотреть в Санкт-Петербурге: лучшие культурные события недели

Подробнее о самых интересных событиях культурной жизни Петербурга конца года.

Борис Кустодиев (1878 – 1927). Виллы. 1913. "Центр Искусств. Москва"

"Творить - значит жить. Живопись первой трети XX века из частных собраний" в Центре Искусств. Москва

"Центр Искусств. Москва" представляет динамичную экспозицию, в ансамбле которой экспонируются произведения модерна, импрессионизма, постимпрессионизма, соцреализма, теоретиков нового искусства. Среди имен – Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Абрам Маневич, Александр Яковлев, Аристарх Лентулов, Александр Герасимов, Роберт Фальк, Петр Кончаловский, Борис Григорьев, Илья Машков, Николай и Святослав Рерих, Борис Смирнов-Русецкий, Сергей Виноградов, Тамара де Лемпика и другие. Российский контекст истории искусства дополнен двумя произведениями гения сюрреализма Сальвадора Дали.

Архип Куинджи. "Радуга"

Перов бьет рекорды, а Вашингтон покупает русское искусство: новости арт-рынка

Аукционные дома подводят итоги года, в России торгуют топ-лотами, а музей Прадо меняет подписи к картинам, чтобы меньше ущемлять права женщин. Об этих и других актуальных новостях арт-рынка — в еженедельной подборке Forbes Life

Мария Девахина/РИА Новости

Казаки, сокровища из Петергофа и знаменитые клады: в 2023 году ГИМ представит 24 выставки

Этот год для ГИМа был юбилейным - в феврале музей отпраздновал свое 150-летие. Впрочем, год наступающий будет еще богаче на громкие и интересные проекты.

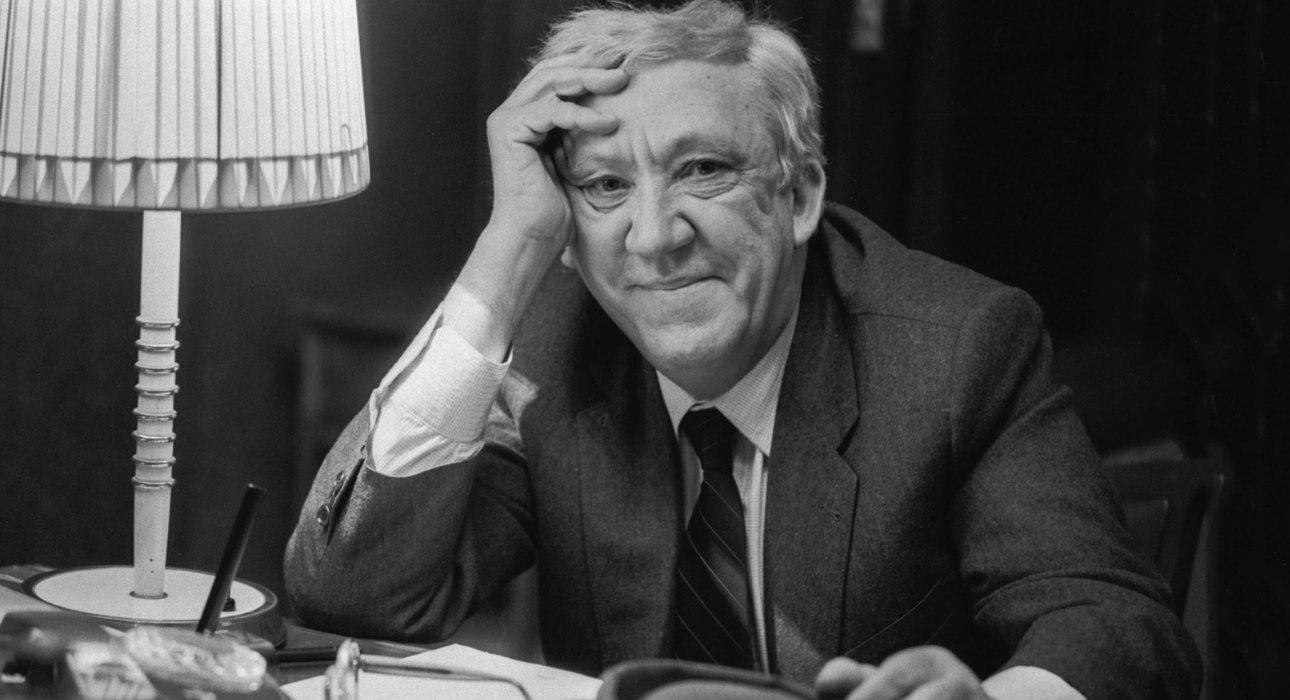

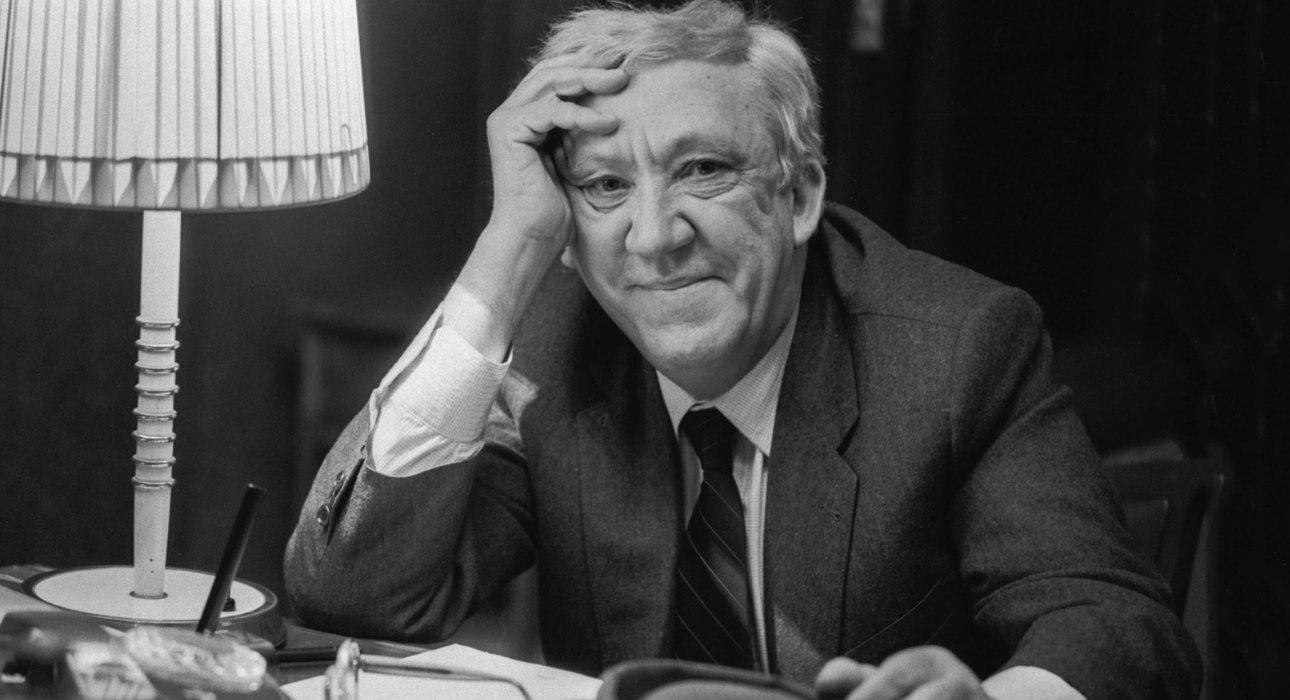

Самый талантливый Балбес: Юрию Никулину с любовью

Фейерверк, огоньки, взрывы — вот как началась ваша звездная карьера, Юрий Владимирович. Феерия в чистом виде, ни больше ни меньше. На момент дебюта в кино вы уже были клоуном вполне знаменитым, с Карандашом даже выступали. Вот и в фильме "Девушка с гитарой" (1958) весь ваш клоунский талант неповторимо запестрел и раскрасил этот незамысловатый мюзикл. В первый, но далеко не в последний раз вы примерили на себя роль короля эпизода. На такое, конечно, нужно смотреть самому.

Мариупольский драмтеатр. Фото: ДАН

Нервно, конфликтно, опасно: названы главные культурные итоги 2022 года

Скандалы, достижения и сюрпризы. Все нервно, конфликтно, опасно — прежде всего для культуры. Поэтому итоги, которые мы подводим, не похожи на итоги предыдущих мирных лет.

Барельеф работы скульптора Ивана Мартоса на фасаде особняка Румянцева. Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Особняку Румянцева вернули парадный фасад, включающий барельеф Ивана Мартоса

В Санкт-Петербурге завершились работы по реставрации и укреплению фасада примечательного дома на Английской набережной. Именно отсюда начал свою историю знаменитый Румянцевский музей.

Фото: Центр визуальной культуры Béton

Девять новых арт-пространств в Москве

За последний год в столице появилось несколько новых мест, где можно увидеть искусство. Рассказываем, куда отправиться за свежими впечатлениями.

Фото: Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга

Новая культурная география меняет ландшафт

Четыре уникальных арт-объекта и четыре новые локации современного искусства появились в Петербурге в рамках программы "Новая культурная география".

Куда пойти и что посмотреть в Санкт-Петербурге: лучшие культурные события недели

Подробнее о самых интересных событиях культурной жизни Петербурга конца года.

Борис Кустодиев (1878 – 1927). Виллы. 1913. "Центр Искусств. Москва"

"Творить - значит жить. Живопись первой трети XX века из частных собраний" в Центре Искусств. Москва

"Центр Искусств. Москва" представляет динамичную экспозицию, в ансамбле которой экспонируются произведения модерна, импрессионизма, постимпрессионизма, соцреализма, теоретиков нового искусства. Среди имен – Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Абрам Маневич, Александр Яковлев, Аристарх Лентулов, Александр Герасимов, Роберт Фальк, Петр Кончаловский, Борис Григорьев, Илья Машков, Николай и Святослав Рерих, Борис Смирнов-Русецкий, Сергей Виноградов, Тамара де Лемпика и другие. Российский контекст истории искусства дополнен двумя произведениями гения сюрреализма Сальвадора Дали.

Архип Куинджи. "Радуга"

Перов бьет рекорды, а Вашингтон покупает русское искусство: новости арт-рынка

Аукционные дома подводят итоги года, в России торгуют топ-лотами, а музей Прадо меняет подписи к картинам, чтобы меньше ущемлять права женщин. Об этих и других актуальных новостях арт-рынка — в еженедельной подборке Forbes Life

Мария Девахина/РИА Новости

Казаки, сокровища из Петергофа и знаменитые клады: в 2023 году ГИМ представит 24 выставки

Этот год для ГИМа был юбилейным - в феврале музей отпраздновал свое 150-летие. Впрочем, год наступающий будет еще богаче на громкие и интересные проекты.

Самый талантливый Балбес: Юрию Никулину с любовью

Фейерверк, огоньки, взрывы — вот как началась ваша звездная карьера, Юрий Владимирович. Феерия в чистом виде, ни больше ни меньше. На момент дебюта в кино вы уже были клоуном вполне знаменитым, с Карандашом даже выступали. Вот и в фильме "Девушка с гитарой" (1958) весь ваш клоунский талант неповторимо запестрел и раскрасил этот незамысловатый мюзикл. В первый, но далеко не в последний раз вы примерили на себя роль короля эпизода. На такое, конечно, нужно смотреть самому.

Мариупольский драмтеатр. Фото: ДАН

Нервно, конфликтно, опасно: названы главные культурные итоги 2022 года

Скандалы, достижения и сюрпризы. Все нервно, конфликтно, опасно — прежде всего для культуры. Поэтому итоги, которые мы подводим, не похожи на итоги предыдущих мирных лет.

Барельеф работы скульптора Ивана Мартоса на фасаде особняка Румянцева. Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Особняку Румянцева вернули парадный фасад, включающий барельеф Ивана Мартоса

В Санкт-Петербурге завершились работы по реставрации и укреплению фасада примечательного дома на Английской набережной. Именно отсюда начал свою историю знаменитый Румянцевский музей.

|

Метки: выставки живопись кино искусство новости из мира искусства культура скульптура |

Субботнее фото. Из серии "Московские храмы" |

Храм Николая Чудотворца на Болвановке, Верхняя Радищевская улица, 20

Каменный храм Николая Чудотворца на высоком Таганском холме был построен в начале XVIII века (1702-1712) под руководством талантливого архитектора Осипа Старцева в традиционном допетровском стиле московского барокко. Осип Старцев происходил из семьи потомственных строителей; это он перестроил в Кремле знаменитый ансамбль домовых церквей Теремного дворца, участвовал в возведении Крутицкого теремка и трапезной в Симоновом монастыре. Известно, что он завёл собственную гончарную мастерскую, в которой изготовляли поливные изразцы для Крутицкого подворья. В 1682 году при переделке окон Грановитой палаты в Кремле он использовал ордерные формы.

Никольский храм часто называют последней средневековой постройкой Москвы: пирамида кокошников, пятиглавие куполов, шатровая колокольня, замыкающая храм с запада. Храм на высоком цоколе, трапезная, колокольня стоят по одной линии. В 1714 году Пётр I запретил каменное строительство в Москве в связи с направлением всех средств на строительство Санкт-Петербурга, Приказ каменных дел был упразднён. Храм Николая Чудотворца на Болвановке стал последним творением мастера - Осип Старцев после освящения храма в 1714 году постригся в монахи и вскорости скончался.

Храм святителя Николая сильно пострадал во время пожаров 1812 года, на его ремонт потребовалось два года, верхняя церковь была освящена лишь в 1824 году.

После закрытия после революции в храме размещались различные советские учреждения. В начале Великой Отечественной войны разобрали колокольню и купол церкви. В конце 1940-х годов здание стали реставрировать. Восстановили разрушенные колокольню и пятиглавие, но главки сделали несколько меньше старых. Эту ошибку исправили при реставрации 1970-х годов, когда при помощи фотографического метода смогли вычислить высоту куполов более точно. В 1992 году храм возвратили общине верующих, и его приписали к церкви Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах. В 2015 году закончили реставрацию, длившуюся 20 лет.

Верхняя Радищевская улица

|

Метки: архитектор Осип Старцев Москва храм Николая Чудотворца субботнее фото |

Образы декабря |

Время стремительно движется к Новому 2023 году. Вот уже и День зимнего солнцестояния прошёл, приближается католическое Рождество, а там и Новый год!

Из хороших новостей - дни постепенно будут удлиняться, хотя астрономическая зима только началась...

|

Метки: зима фото москва зимавместе декабрь |

Выставка "Грани XX века". Окончание |

Художник Дмитрий Сергеевич Кондратьев (1928-2008) абсолютно узнаваем. Уже в 1960 годы его произведения отличались акцентированным, нередко жестким контуром, деформацией предметного мира, активным цветом, что делало их особенно выразительными. В 1970 годы Д.С. Кондратьев обращается к эстетике "примитива". Он отказывается от прямой перспективы, от реалистически передаваемых цвета и формы, ограничивает себя несколькими постоянно варьирующимися сюжетами. Его искусство приобрело глубоко символический характер.

Д.С. Кондратьев. В избе (Горячая голова), 1972. Холст, масло

Д.С. Кондратьев. Гибель крестьянина, 1968. Холст, масло.

Д.С. Кондратьев. Певчая птица. Серия "Горький хлеб", 1980-1981. Холст, масло

Фрагмент

Николая Шеина знали как автора картин на производственную тему, а также как руководителя бригады, оформляющей к праздникам площадь им. Куйбышева. Всё открылось уже после смерти художника, завещавшего друзьям своё наследие. Выставки произведений Шеина прошли в Самаре и Москве, работы его теперь находятся в собраниях Третьяковской галереи, Самарского и Тольяттинского художественного музеев. Весь период творческой активности Шеина занял, по сути, всего несколько лет - с середины 1970-х по начало 1980-х.

Н.Ф. Шеин. Выходной день, 1980. ДВП, масло.

Как и творчество Пурыгина, шеинское будто вопиет о непреодолимой, инспирированной человеком трагедии естественной природы. В картине "На лесопилке" запечатлен процесс убийства живых деревьев, превращения их в строительный материал.

Н.И. Шеин. На лесопилке, 1980-е. Холст, масло

В конечном итоге он приходит к описанию всего мира с помощью овальной формы, которая в его работах взлетает, парит, плывет. В них доминирует мотив полноводной реки, прообразом которого стала Волга, отражающая в себе небесную реку, и все его льдины-кораблики-миры плывут, как бы подвешенные в пространстве "белого света" ("Весна", "Перед навигацией").

Н.Ф. Шеин. Весна, 1979. ДВП, масло

Н.Ф. Шеин. Перед навигацией, 1970-е. Холст, масло

В 1936 году Иван Васильевич Карпунов (1909-2004) приехал в Куйбышев и работал в Художественном фонде Союза художников России над портретами передовиков производства, делал оформительские работы. Значительную роль сыграла для него встреча с украинским художником О.Т. Бизюковым, сосланным в Куйбышев (1939-1945). Бизюков входил в группу киевских художников-бойчукистов (по фамилии ее основателя М.Л. Бойчука). В своих поисках они опирались на стилистику раннего итальянского Возрождения, украинскую иконопись и народное искусство. В 1935 году все они были репрессированы.

И.В. Карпунов. Подснежники, 1984. Холст, масло

Завораживают его автопортреты с женой. Любовь, взаимопонимание, душевная близость как бы проецируются на фон Вечности, небытия.

И.В. Карпунов. Лето (Портрет В.А. Черновой), 1991. ДВП, масло. Золотая свадьба. Автопортрет с женой, 1972. Холст, масло

Формально Иван Васильевич работал в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, но его произведения плохо вписываются в традиционные рамки. Их отличительная особенность - предельная композиционная простота и особое качество цвета. Основной принцип его творчества - большое в малом, многое - в немногом. Его образы метафоричны, многозначны. Вся пейзажная и натюрмортная серии Карпунова - это многократное варьирование образа Мирового, Райского древа, расцветающего в центре Мироздания.

И.В. Карпунов. Утро на набережной, 1995. Холст, масло

Жизненный путь Вениамина Клецеля в определенном смысле характерен для человека, родившегося в несуществующей теперь стране под названием СССР: большую часть своей жизни он прожил, легко и естественно перемещаясь по ее огромной территории. В начале 1990-х годов уехал на постоянное жительство в Израиль, где вплоть до своей кончины в 2021 году творил в Иерусалиме.

В.М. Клецель. Шафаристы, 1995. Холст, масло

В основе его живописной манеры лежат традиции "Бубнового Валета" - Р. Фалька, А. Шевченко, а также замечательных ориенталистов А. Волкова, П. Кузнецова, М. Сарьяна.

В.М. Клецель. Воспоминание о Средней Азии, 1979. ДВП, масло

В поисках экспрессии и лаконизма он обращается к примитивистской упрощенности форм ("Едоки арбуза") - это как бы шутливый парафраз вангоговских "Едоков картофеля".

В.М. Клецель. Едоки арбуза, 2002. Холст, масло

А.И. Мальцев. Домовой, 1998. Холст, масло

Г.В. Тибушин. Женщина с платком, 1981-1990. Холст, масло

Н.И. Андронов. Северная ночь, 1995. Холст, масло

А.В. Уханов. Дача К.П. Головкина, 1994. Холст, масло

А.В. Уханов. В мастерской, 2006. Холст, масло

Н.И. Андронов. Полнолуние, 1993. Холст, масло

В.Р. Редкин. Пространство, 1992. Холст, масло

В.Н. Лукка. Форум Траяна, 2004. Фанера, техника смешанная

А.И. Зинштейн. Люди, которые на платформе, 2004. Автопортрет с носом. Обе - холст, масло

Слева в углу - Р.В. Коржов. Тишина, 1994. Холст, масло, темпера. О.Е. Стогова. Музыканты, 1994. Холст, масло

Н.Г. Коржова. Туман по фильму Микеланджело Антониони "Красная пустыня"

В начале 2000-х годов работы Юрия Скачкова обретают выраженную панорамность. Среди самых удачных работ последних лет его жизни - полотно "Обочина". Картина скрыто полемизирует с эксплуатируемым "суровым стилем" шестидесятых образом дороги. Так, в полотнах классика советского искусства Г.А. Нисского воспевалась скорость, движение вперед, здесь же на первый план выходит тревожное осознание того, что мир природы как бы отброшен "на обочину" неотвратимо мчащимся в неизвестную даль прогрессом.

Ю.Е. Сачков. Обочина, 2001. Холст, масло

К.В. Звездочетов. Голубые города, до 2003. Холст, масло

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции. Куратор: Светлана Шатунова

Д.С. Кондратьев. В избе (Горячая голова), 1972. Холст, масло

Д.С. Кондратьев. Гибель крестьянина, 1968. Холст, масло.

Д.С. Кондратьев. Певчая птица. Серия "Горький хлеб", 1980-1981. Холст, масло

Фрагмент

Николая Шеина знали как автора картин на производственную тему, а также как руководителя бригады, оформляющей к праздникам площадь им. Куйбышева. Всё открылось уже после смерти художника, завещавшего друзьям своё наследие. Выставки произведений Шеина прошли в Самаре и Москве, работы его теперь находятся в собраниях Третьяковской галереи, Самарского и Тольяттинского художественного музеев. Весь период творческой активности Шеина занял, по сути, всего несколько лет - с середины 1970-х по начало 1980-х.

Н.Ф. Шеин. Выходной день, 1980. ДВП, масло.

Как и творчество Пурыгина, шеинское будто вопиет о непреодолимой, инспирированной человеком трагедии естественной природы. В картине "На лесопилке" запечатлен процесс убийства живых деревьев, превращения их в строительный материал.

Н.И. Шеин. На лесопилке, 1980-е. Холст, масло

В конечном итоге он приходит к описанию всего мира с помощью овальной формы, которая в его работах взлетает, парит, плывет. В них доминирует мотив полноводной реки, прообразом которого стала Волга, отражающая в себе небесную реку, и все его льдины-кораблики-миры плывут, как бы подвешенные в пространстве "белого света" ("Весна", "Перед навигацией").

Н.Ф. Шеин. Весна, 1979. ДВП, масло

Н.Ф. Шеин. Перед навигацией, 1970-е. Холст, масло

В 1936 году Иван Васильевич Карпунов (1909-2004) приехал в Куйбышев и работал в Художественном фонде Союза художников России над портретами передовиков производства, делал оформительские работы. Значительную роль сыграла для него встреча с украинским художником О.Т. Бизюковым, сосланным в Куйбышев (1939-1945). Бизюков входил в группу киевских художников-бойчукистов (по фамилии ее основателя М.Л. Бойчука). В своих поисках они опирались на стилистику раннего итальянского Возрождения, украинскую иконопись и народное искусство. В 1935 году все они были репрессированы.

И.В. Карпунов. Подснежники, 1984. Холст, масло

Завораживают его автопортреты с женой. Любовь, взаимопонимание, душевная близость как бы проецируются на фон Вечности, небытия.

И.В. Карпунов. Лето (Портрет В.А. Черновой), 1991. ДВП, масло. Золотая свадьба. Автопортрет с женой, 1972. Холст, масло

Формально Иван Васильевич работал в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, но его произведения плохо вписываются в традиционные рамки. Их отличительная особенность - предельная композиционная простота и особое качество цвета. Основной принцип его творчества - большое в малом, многое - в немногом. Его образы метафоричны, многозначны. Вся пейзажная и натюрмортная серии Карпунова - это многократное варьирование образа Мирового, Райского древа, расцветающего в центре Мироздания.

И.В. Карпунов. Утро на набережной, 1995. Холст, масло

Жизненный путь Вениамина Клецеля в определенном смысле характерен для человека, родившегося в несуществующей теперь стране под названием СССР: большую часть своей жизни он прожил, легко и естественно перемещаясь по ее огромной территории. В начале 1990-х годов уехал на постоянное жительство в Израиль, где вплоть до своей кончины в 2021 году творил в Иерусалиме.

В.М. Клецель. Шафаристы, 1995. Холст, масло

В основе его живописной манеры лежат традиции "Бубнового Валета" - Р. Фалька, А. Шевченко, а также замечательных ориенталистов А. Волкова, П. Кузнецова, М. Сарьяна.

В.М. Клецель. Воспоминание о Средней Азии, 1979. ДВП, масло

В поисках экспрессии и лаконизма он обращается к примитивистской упрощенности форм ("Едоки арбуза") - это как бы шутливый парафраз вангоговских "Едоков картофеля".

В.М. Клецель. Едоки арбуза, 2002. Холст, масло

А.И. Мальцев. Домовой, 1998. Холст, масло

Г.В. Тибушин. Женщина с платком, 1981-1990. Холст, масло

Н.И. Андронов. Северная ночь, 1995. Холст, масло

А.В. Уханов. Дача К.П. Головкина, 1994. Холст, масло

А.В. Уханов. В мастерской, 2006. Холст, масло

Н.И. Андронов. Полнолуние, 1993. Холст, масло

В.Р. Редкин. Пространство, 1992. Холст, масло

В.Н. Лукка. Форум Траяна, 2004. Фанера, техника смешанная

А.И. Зинштейн. Люди, которые на платформе, 2004. Автопортрет с носом. Обе - холст, масло

Слева в углу - Р.В. Коржов. Тишина, 1994. Холст, масло, темпера. О.Е. Стогова. Музыканты, 1994. Холст, масло

Н.Г. Коржова. Туман по фильму Микеланджело Антониони "Красная пустыня"

В начале 2000-х годов работы Юрия Скачкова обретают выраженную панорамность. Среди самых удачных работ последних лет его жизни - полотно "Обочина". Картина скрыто полемизирует с эксплуатируемым "суровым стилем" шестидесятых образом дороги. Так, в полотнах классика советского искусства Г.А. Нисского воспевалась скорость, движение вперед, здесь же на первый план выходит тревожное осознание того, что мир природы как бы отброшен "на обочину" неотвратимо мчащимся в неизвестную даль прогрессом.

Ю.Е. Сачков. Обочина, 2001. Холст, масло

К.В. Звездочетов. Голубые города, до 2003. Холст, масло

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции. Куратор: Светлана Шатунова

|

Метки: живопись музей современного искусства культура искусство соцреализм выставка |

Выставка "Грани XX века". Продолжение |

В.В. Кожанов. Деревенька, 2004. Дерево, металл, папье-маше, масло, резьба

Начало

Исторически сложилось, что в изобразительном искусстве Самарского края доминирует пейзажная живопись. Не последнюю роль в этом играет уникальный природный ландшафт Самарской Луки.

Начало самарскому пейзажу было положено во второй половине XIX века, родоначальником стал Константин Головкин - художник, деятель культуры, основатель коллекции Самарского художественного музея. В пятидесятые годы ХХ века в Куйбышев после окончания художественных учебных заведений возвращается творческая молодежь. Среди них - Валентин Пурыгин, Геннадий Филатов, Иван Комиссаров, Юрий Филиппов и многие другие. Из Ленинграда на постоянное место жительства переезжает Олег Карташев, которого избирают председателем местного отделения союза художников.

В.Р. Редкин. Волжский пейзаж, конец 1970-х. Холст, масло

Народный художник России И.Е. Комиссаров внес в самарскую пейзажную живопись дух яркой декоративности и оптимизма. В Куйбышев он приехал в 1946-м. Здесь, в 1950-е годы, во время хрущевской оттепели, он оказался в самой гуще художественной жизни, пройдя со многими собратьями необходимый путь по изучению мотивов самарской природы. В его живописи заметно влияние мастеров "Союза русских художников", К.Ф. Юона, И.Э. Грабаря.

И.Е. Комиссаров. Весна, Холст, масло

Центральным символом творчества Валентина Пурыгина стал исполинский осокорь (черный тополь), одна из ярких достопримечательностей пейзажа самарского Заволжья. Художник стремится выстроить свой осокорь в пределах гигантского холста, вписать его наземную часть в вертикальный формат целиком.

Начиная с 1950-х годов художник постоянно обращался к мотиву города, увиденного с противоположной стороны Волги.

С конца 1960-х в его творчестве возникает тема трагической обреченности живой, естественной природы, которую перемалывают цивилизация и научно-технический прогресс.

В.З. Пурыгин. Весенний ветер, 1967-1973. Холст, масло

В.З. Пурыгин. Вечер на Волге. Перед закатом, 1964-1971. Холст, масло

В.З. Пурыгин. Леший за работой, 1981-1991. Холст, масло

В.З. Пурыгин. Восход луны над ночной Самарой, 1995. Холст, масло

Р.Н. Баранов. Сыновья, 1981. Холст, масло

Молодость художника Валентина Ивановича Белоусова (1930-2010) пришлась на пору хрущевской оттепели, которая во многом определила направление его дальнейшего пути. Будучи по специальности "технарем", Белоусов по зову сердца перешел из "физиков" в "лирики".

В.И. Белоусов. Карусель, 1967. Холст, масло

В.И. Белоусов. Первая зима, 1968. Холст, масло

В.И. Белоусов. Город над Волгой, 1978. Холст, масло

В.И. Белоусов. Площадь революции, 1986. Холст, масло

В.И. Белоусов Осенний мотив, 1997. Холст, масло

Ленинградский художник Валерий Ватенин в отдаленных, глухих местах среди развалин старых церквей находил предметы русской старины, старые иконы. Привезенные c Севера предметы выглядят как гости из прошлого. "Красный натюрморт" - тому пример.

В. Ватенин. Красный натюрморт, 1971. Холст, масло

Портрет отца художника Александра Ковалёва - учителя рисования, который сосредоточенно занят подготовкой натюрморта для своих учеников. Он полностью погружён в свои мысли и переживания и отрешён от реальной жизни.

А.М. Ковалёв. Постановка натюрморта, 1979. Холст, масло

Н.А. Егоршина. Натюрморт с гвоздикой, 1974. Холст, масло

И.П. Обросов. Девочка и стога, 1970-е. Оргалит, темпера

В.М. Клецель. Шафаристы, 1995. Холст, масло

Продолжение будет!

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции. Куратор: Светлана Шатунова

В.Р. Редкин. Волжский пейзаж, конец 1970-х. Холст, масло

Народный художник России И.Е. Комиссаров внес в самарскую пейзажную живопись дух яркой декоративности и оптимизма. В Куйбышев он приехал в 1946-м. Здесь, в 1950-е годы, во время хрущевской оттепели, он оказался в самой гуще художественной жизни, пройдя со многими собратьями необходимый путь по изучению мотивов самарской природы. В его живописи заметно влияние мастеров "Союза русских художников", К.Ф. Юона, И.Э. Грабаря.

И.Е. Комиссаров. Весна, Холст, масло

Центральным символом творчества Валентина Пурыгина стал исполинский осокорь (черный тополь), одна из ярких достопримечательностей пейзажа самарского Заволжья. Художник стремится выстроить свой осокорь в пределах гигантского холста, вписать его наземную часть в вертикальный формат целиком.

Начиная с 1950-х годов художник постоянно обращался к мотиву города, увиденного с противоположной стороны Волги.

С конца 1960-х в его творчестве возникает тема трагической обреченности живой, естественной природы, которую перемалывают цивилизация и научно-технический прогресс.

В.З. Пурыгин. Весенний ветер, 1967-1973. Холст, масло

В.З. Пурыгин. Вечер на Волге. Перед закатом, 1964-1971. Холст, масло

В.З. Пурыгин. Леший за работой, 1981-1991. Холст, масло

В.З. Пурыгин. Восход луны над ночной Самарой, 1995. Холст, масло

Р.Н. Баранов. Сыновья, 1981. Холст, масло

Молодость художника Валентина Ивановича Белоусова (1930-2010) пришлась на пору хрущевской оттепели, которая во многом определила направление его дальнейшего пути. Будучи по специальности "технарем", Белоусов по зову сердца перешел из "физиков" в "лирики".

В.И. Белоусов. Карусель, 1967. Холст, масло

В.И. Белоусов. Первая зима, 1968. Холст, масло

В.И. Белоусов. Город над Волгой, 1978. Холст, масло

В.И. Белоусов. Площадь революции, 1986. Холст, масло

В.И. Белоусов Осенний мотив, 1997. Холст, масло

Ленинградский художник Валерий Ватенин в отдаленных, глухих местах среди развалин старых церквей находил предметы русской старины, старые иконы. Привезенные c Севера предметы выглядят как гости из прошлого. "Красный натюрморт" - тому пример.

В. Ватенин. Красный натюрморт, 1971. Холст, масло

Портрет отца художника Александра Ковалёва - учителя рисования, который сосредоточенно занят подготовкой натюрморта для своих учеников. Он полностью погружён в свои мысли и переживания и отрешён от реальной жизни.

А.М. Ковалёв. Постановка натюрморта, 1979. Холст, масло

Н.А. Егоршина. Натюрморт с гвоздикой, 1974. Холст, масло

И.П. Обросов. Девочка и стога, 1970-е. Оргалит, темпера

В.М. Клецель. Шафаристы, 1995. Холст, масло

Продолжение будет!

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции. Куратор: Светлана Шатунова

|

Метки: живопись музей современного искусства культура искусство соцреализм выставка |

Выставка "Грани XX века" |

На выставке в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре до конца января можно увидеть произведения классиков отечественного искусства прошлого века и работы современных художников. Экспозиция построена по хронологическому принципу и демонстрирует все направления живописи. Каждое направление отражается в пейзажах, натюрмортах, портретах и бытовых сценках. Для любителей соцреализма выставка особенно интересна. Предлагаю фотообзор экспозиции в двух частях.

Выставка "Грани ХХ века" приурочена к юбилею Самарского художественного музея и представляет коллекцию отечественного искусства за период более чем в столетие. Это время представлено именами ведущих мастеров XХ века: Александра Самохвалова, Петра Кончаловского, Павла Корина, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Гелия Коржева, Элия Белютина, Юрия Злотникова и многих других.

К 1920-30-м годам относится творчество уроженца Самары художника и реставратора Николая Плеханова. Магический реализм его картин делает его одним из самых загадочных авторов в собрании Самарского художественного музея.

Н.И. Плеханов. У изгороди, 1920-е. Холст, масло

П.И. Котов. Базар в Бухаре, 1925. Холст, масло

Продолжая начатое передвижниками, художники крупнейшего объединения 1920-х годов Ассоциации художников революционной России заменили крестьян на красноармейцев, студентов на работников, а главным героем становится вождь пролетариата (И. Бродский "В. И. Ленин в Смольном")

И.И. Бродский. В.И. Ленин в Смольном, 1930. Холст, масло

Камерная линия продолжается в творчестве одессита Самуила Адливанкина, чья комическая интонация и стилистика примитива ранних работ изменилась в 1930-е годы. Портрет сына художника Миши, написанный сдержанно, в сером колорите. Впоследствии он уйдет на фронт, погибнет в 1944 году.

С.Я. Адливанкин. Миша, 1933. Холст, масло

Г.Г. Ряжский. Девушка в красном, 1933. Холст, масло

В стилистике соцреализма работал Александр Самохвалов. В конце 1920-х - начале 30-х годов главными героинями его полотен стали вузовки, делегатки, метростроевки, физкультурницы.

А.Н. Самохвалов. Работница, 1930-е. Холст, масло

Г.Г. Нисский. Судак, 1934. Холст, масло

В центре - П.Д. Корин. Портрет лётчика М.М. Громова, 1937. Холст, масло

П.В. Кузнецов. Примулы и гортензии, 1937. Холст, масло

В жанре натюрморта продолжают работать бывшие "бубновые валеты" и "голуборозовцы". Илья Машков - первый по части предметного богатства, в 1930-е заметно "снижает" цветовую экспрессию.

И.И. Машков. Яблоки и гранаты, 1939. Холст, масло

Один из лидеров Общества художников-станковистов (ОСТ) Юрий Пименов, с начала 1930-х, отказываясь от экспрессионистической манеры, обращается к импрессионистической, сменяя индустриальные темы на лирические новеллы ("Почта пришла").

Ю.И. Пименов. Почта пришла, 1940. Холст, масло

Особую группу составляют произведения военного времени. Их в коллекции довольно много, так как в неё вошли работы с выставок, проходивших в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, ставшим на тот период запасной столицей.

Уроженец Самары Василий Ефанов c 1930-х годов, как и А. Герасимов, стал приближенным к власти художником, многократным лауреатом Сталинских премий. На выставке представлены написанные художником портреты куйбышевского железнодорожника А.М. Секретарёва и два портрета деятелей искусства "Портрет художника Г.К. Савицкого" и "Портрет скульптора В. П. Акимова за работой".

В.П. Ефанов. Портрет железнодорожника А.М. Секретарёва, 1942. Холст, масло

В.П. Ефанов. Портрет скульптора В.П. Акимова, 1942. Холст, масло

Среди картин, экспонировавшихся в "запасной столице" в 1942-м, стилистически выделяется большое полотно Аристарха Лентулова "Оборона Ленинграда". Оно было прислано на выставку из Ульяновска, где в то время находился художник. В октябре 1941 года, когда началась массовая эвакуация из Москвы, Лентулов был назначен начальником эшелона, в котором отъезжали работники культуры. Ещё в начале пути он серьёзно заболел и был вынужден сойти с поезда в Ульяновске. Здесь он оставался с семьёй целый год, в течение которого продолжал творчески работать, а в 1942 году вернулся в Москву.

А.В. Лентулов. Оборона Ленинграда, 1942. Холст, масло

В 1950-е годы ведущим направлением остаётся социалистический реализм, но начинает меняться интонация картин, художники все больше повествуют о буднях и праздниках простых людей.

П.П. Беньков. У водоёма, 1947. Холст, масло

В.А. Васильев. Первоклассница, 1949. Холст, масло

П.П. Кончаловский. Тетерев и вальдшнепы, 1953. Холст, масло

В собрании Самарского художественного музея эпоха Оттепели представлена как произведениями представителей сурового стиля Гелия Коржева, Петра Оссовского, Дмитрия Жилинского, так и работами Аркадия Пластова, Владимира Стожарова, Андрея Тутунова, братьев Сергея и Андрея Ткачевых, которых по аналогии с писателями-деревенщиками можно назвать художниками-деревенщиками.

О.Н. Карташев. На Жигулёвском море, 1957. Холст, масло

О.Н. Карташев. Весенние дни, 1961. Холст, масло

На выставке можно увидеть две картины Пластова, которые были приобретены в мастерской художника на Масловке. Картины А. Пластова "Портрет Петра Тоньшина" и "В лесу. За ёлкой" выполнены в 1959-м в оттепельное время. Портрет конюха лесничества Петра Тоньшина входит в обширную серию изображений жителей села Прислониха. Фигура Тоньшина увидена снизу, она занимает значительное место в композиции, в то время как голова составляет лишь четверть всего изображения.

А.А. Пластов. Конюх лесничества Пётр Тоньшин, 1959. Холст, масло

А.А. Пластов. За ёлкой, 1959. Холст. масло

Д.Д. Жилинский. Портрет скульптора А.Е. Зеленского с дочерью, 1958. Холст, масло

Недолгий период свободы второй половины 1950-х - первой половины 1960-х, названный хрущевской оттепелью, привнес перемены в искусство. В это время можно выделить два основных направления: так называемый суровый стиль и неофициальное искусство, или андеграунд.

Г. Коржев. В дороге, 1962. Холст, масло

Г.В. Филатов. Под городом Куйбышевым, 1959. Холст, масло

Г.В. Филатов. Волга у Жигулей, 1964. Холст, масло

С.П. Горинов. Маришка-строительница, 1964. Холст, масло

В.И. Иванов. Полдник. Эскиз, 1966. Холст, масло

В собрании музея находятся две картины Тутунова. Воспитанный в традициях московской школы живописи в институте им. B. Сурикова, Тутунов в 1960-е годы объединял пейзаж с жанровой живописью, раскрывая своеобразие жизни русской провинции. Картина Тутунова "Вечер в Переславле-Залеском" продолжает тему поэтической красоты обыкновенной российской провинции.

А.А. Тутунов. Вечер в Переславле-Залесском, 1962. Холст, масло

А.А. Тутунов. Вечер в Переславле-Залесском, фрагмент

А.А. Тутунов. Нагорье. В чайной, 1965. Холст, масло

В картине Стожарова "Московская сдоба" зрительское внимание в первую очередь отдается светящемуся "золотыми" боками самовару, на верху его водружен белый заварочный чайник с синей гжельской росписью. Пачка сахара-рафинада в синей бумажной обертке, початая пачка индийского чая адресуют нас к 1960-м годам, времени создания работы. Но самое главное здесь - будто бы двигающиеся по полкам куда-то прямо "в сказку" пряничные зверушки - лошадки, белки, куры, свиньи. Бревенчатые стены избы, вышитые рушники - весь антураж в картине сознательно подобран автором для того чтобы окунуть зрителя в мир народного творчества, связать воедино века, подчеркнув непреходящую ценность народного бытия.

В.Ф. Стожаров. Московская сдоба, 1964. Холст, масло

В.И. Иванов. Переславль-Залесский. Луговая улица. Вид на Данилов монастырь, 1967. Холст, масло

"Натюрморт с газетами. Утро" Игоря Попова - ещё дымящийся в пепельнице окурок папиросы, стакан недопитого чая в типичном советском подстаканнике. Разбросанные, измятые в процессе чтения газеты представлены так аппетитно, что авторский энтузиазм как бы передается и зрителям. Хочется прочесть, что же там написано, какие события были злободневными в далеком 1967-м?

И.А. Попов. Натюрморт с газетами. Утро, 1967. Холст, масло, коллаж

В.В. Сушко. Лодки на Оби, 1967. Картон, масло. А.Г. Песигин. Автопортрет в красном, 1963. Картон, масло

А.Г. Песигин. Хлопоты, 1966. Картон, масло

Одними из ярких представителей оттепельного авангарда были участники студии "Новая реальность", основанной ещё в послевоенные годы художником и педагогом Элием Белютиным.

Э.М. Белютин. Человек, 1968. Абстрактная композиция. Двое, 1976. Мать и дочь. Все - холст, масло

Продолжение будет!

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции. Куратор: Светлана Шатунова

К 1920-30-м годам относится творчество уроженца Самары художника и реставратора Николая Плеханова. Магический реализм его картин делает его одним из самых загадочных авторов в собрании Самарского художественного музея.

Н.И. Плеханов. У изгороди, 1920-е. Холст, масло

П.И. Котов. Базар в Бухаре, 1925. Холст, масло

Продолжая начатое передвижниками, художники крупнейшего объединения 1920-х годов Ассоциации художников революционной России заменили крестьян на красноармейцев, студентов на работников, а главным героем становится вождь пролетариата (И. Бродский "В. И. Ленин в Смольном")

И.И. Бродский. В.И. Ленин в Смольном, 1930. Холст, масло

Камерная линия продолжается в творчестве одессита Самуила Адливанкина, чья комическая интонация и стилистика примитива ранних работ изменилась в 1930-е годы. Портрет сына художника Миши, написанный сдержанно, в сером колорите. Впоследствии он уйдет на фронт, погибнет в 1944 году.

С.Я. Адливанкин. Миша, 1933. Холст, масло

Г.Г. Ряжский. Девушка в красном, 1933. Холст, масло

В стилистике соцреализма работал Александр Самохвалов. В конце 1920-х - начале 30-х годов главными героинями его полотен стали вузовки, делегатки, метростроевки, физкультурницы.

А.Н. Самохвалов. Работница, 1930-е. Холст, масло

Г.Г. Нисский. Судак, 1934. Холст, масло

В центре - П.Д. Корин. Портрет лётчика М.М. Громова, 1937. Холст, масло

П.В. Кузнецов. Примулы и гортензии, 1937. Холст, масло

В жанре натюрморта продолжают работать бывшие "бубновые валеты" и "голуборозовцы". Илья Машков - первый по части предметного богатства, в 1930-е заметно "снижает" цветовую экспрессию.

И.И. Машков. Яблоки и гранаты, 1939. Холст, масло

Один из лидеров Общества художников-станковистов (ОСТ) Юрий Пименов, с начала 1930-х, отказываясь от экспрессионистической манеры, обращается к импрессионистической, сменяя индустриальные темы на лирические новеллы ("Почта пришла").

Ю.И. Пименов. Почта пришла, 1940. Холст, масло

Особую группу составляют произведения военного времени. Их в коллекции довольно много, так как в неё вошли работы с выставок, проходивших в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, ставшим на тот период запасной столицей.

Уроженец Самары Василий Ефанов c 1930-х годов, как и А. Герасимов, стал приближенным к власти художником, многократным лауреатом Сталинских премий. На выставке представлены написанные художником портреты куйбышевского железнодорожника А.М. Секретарёва и два портрета деятелей искусства "Портрет художника Г.К. Савицкого" и "Портрет скульптора В. П. Акимова за работой".

В.П. Ефанов. Портрет железнодорожника А.М. Секретарёва, 1942. Холст, масло

В.П. Ефанов. Портрет скульптора В.П. Акимова, 1942. Холст, масло

Среди картин, экспонировавшихся в "запасной столице" в 1942-м, стилистически выделяется большое полотно Аристарха Лентулова "Оборона Ленинграда". Оно было прислано на выставку из Ульяновска, где в то время находился художник. В октябре 1941 года, когда началась массовая эвакуация из Москвы, Лентулов был назначен начальником эшелона, в котором отъезжали работники культуры. Ещё в начале пути он серьёзно заболел и был вынужден сойти с поезда в Ульяновске. Здесь он оставался с семьёй целый год, в течение которого продолжал творчески работать, а в 1942 году вернулся в Москву.

А.В. Лентулов. Оборона Ленинграда, 1942. Холст, масло

В 1950-е годы ведущим направлением остаётся социалистический реализм, но начинает меняться интонация картин, художники все больше повествуют о буднях и праздниках простых людей.

П.П. Беньков. У водоёма, 1947. Холст, масло

В.А. Васильев. Первоклассница, 1949. Холст, масло

П.П. Кончаловский. Тетерев и вальдшнепы, 1953. Холст, масло

В собрании Самарского художественного музея эпоха Оттепели представлена как произведениями представителей сурового стиля Гелия Коржева, Петра Оссовского, Дмитрия Жилинского, так и работами Аркадия Пластова, Владимира Стожарова, Андрея Тутунова, братьев Сергея и Андрея Ткачевых, которых по аналогии с писателями-деревенщиками можно назвать художниками-деревенщиками.

О.Н. Карташев. На Жигулёвском море, 1957. Холст, масло

О.Н. Карташев. Весенние дни, 1961. Холст, масло

На выставке можно увидеть две картины Пластова, которые были приобретены в мастерской художника на Масловке. Картины А. Пластова "Портрет Петра Тоньшина" и "В лесу. За ёлкой" выполнены в 1959-м в оттепельное время. Портрет конюха лесничества Петра Тоньшина входит в обширную серию изображений жителей села Прислониха. Фигура Тоньшина увидена снизу, она занимает значительное место в композиции, в то время как голова составляет лишь четверть всего изображения.

А.А. Пластов. Конюх лесничества Пётр Тоньшин, 1959. Холст, масло

А.А. Пластов. За ёлкой, 1959. Холст. масло

Д.Д. Жилинский. Портрет скульптора А.Е. Зеленского с дочерью, 1958. Холст, масло

Недолгий период свободы второй половины 1950-х - первой половины 1960-х, названный хрущевской оттепелью, привнес перемены в искусство. В это время можно выделить два основных направления: так называемый суровый стиль и неофициальное искусство, или андеграунд.

Г. Коржев. В дороге, 1962. Холст, масло

Г.В. Филатов. Под городом Куйбышевым, 1959. Холст, масло

Г.В. Филатов. Волга у Жигулей, 1964. Холст, масло

С.П. Горинов. Маришка-строительница, 1964. Холст, масло

В.И. Иванов. Полдник. Эскиз, 1966. Холст, масло

В собрании музея находятся две картины Тутунова. Воспитанный в традициях московской школы живописи в институте им. B. Сурикова, Тутунов в 1960-е годы объединял пейзаж с жанровой живописью, раскрывая своеобразие жизни русской провинции. Картина Тутунова "Вечер в Переславле-Залеском" продолжает тему поэтической красоты обыкновенной российской провинции.

А.А. Тутунов. Вечер в Переславле-Залесском, 1962. Холст, масло

А.А. Тутунов. Вечер в Переславле-Залесском, фрагмент

А.А. Тутунов. Нагорье. В чайной, 1965. Холст, масло

В картине Стожарова "Московская сдоба" зрительское внимание в первую очередь отдается светящемуся "золотыми" боками самовару, на верху его водружен белый заварочный чайник с синей гжельской росписью. Пачка сахара-рафинада в синей бумажной обертке, початая пачка индийского чая адресуют нас к 1960-м годам, времени создания работы. Но самое главное здесь - будто бы двигающиеся по полкам куда-то прямо "в сказку" пряничные зверушки - лошадки, белки, куры, свиньи. Бревенчатые стены избы, вышитые рушники - весь антураж в картине сознательно подобран автором для того чтобы окунуть зрителя в мир народного творчества, связать воедино века, подчеркнув непреходящую ценность народного бытия.

В.Ф. Стожаров. Московская сдоба, 1964. Холст, масло

В.И. Иванов. Переславль-Залесский. Луговая улица. Вид на Данилов монастырь, 1967. Холст, масло

"Натюрморт с газетами. Утро" Игоря Попова - ещё дымящийся в пепельнице окурок папиросы, стакан недопитого чая в типичном советском подстаканнике. Разбросанные, измятые в процессе чтения газеты представлены так аппетитно, что авторский энтузиазм как бы передается и зрителям. Хочется прочесть, что же там написано, какие события были злободневными в далеком 1967-м?

И.А. Попов. Натюрморт с газетами. Утро, 1967. Холст, масло, коллаж

В.В. Сушко. Лодки на Оби, 1967. Картон, масло. А.Г. Песигин. Автопортрет в красном, 1963. Картон, масло

А.Г. Песигин. Хлопоты, 1966. Картон, масло

Одними из ярких представителей оттепельного авангарда были участники студии "Новая реальность", основанной ещё в послевоенные годы художником и педагогом Элием Белютиным.

Э.М. Белютин. Человек, 1968. Абстрактная композиция. Двое, 1976. Мать и дочь. Все - холст, масло

Продолжение будет!

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции. Куратор: Светлана Шатунова

|

Метки: живопись музей современного искусства культура искусство соцреализм выставка |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Память дерева

Во флигеле-Руине Музея архитектуры открылось сразу две выставки, посвященные истории изучения деревянной архитектуры. Одна беглая, но фактурная, – другая подробная и красивая, поскольку работы Александра Ополовникова из фондов музея очень хороши.

.jpg)

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

Маскарон херувим, макет картуша и ларец: что еще покажут на первой выставке "Находки в реставрации"

В столице впервые пройдет выставка "Находки в реставрации". Она будет открыта в Московском архитектурном институте с 15 по 23 декабря. Выставку проведут в галерее ВХУТЕМАС при Московском архитектурном институте по адресу: улица Рождественка, дом 11/4, корпус 1, строение 4. Посетить ее можно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Дом недели: высотка Министерства путей сообщения у Красных Ворот

Фото: Максим Мухин

Из всех высоток Москвы та, что у Красных Ворот на Садовой-Спасской улице — самая загадочная. Небоскреб сразу строили с креном 16 сантиметров.

© РИА Новости / Алексей Майшев

Рациональный модерн: как дому-памятнику на Знаменке вернули "лицо"

Хотя дом 8/13 по улице Знаменка зачастую причисляют к проектам знаменитого архитектора Шехтеля, он подключился к строительству здания не с самого начала. Возводить его начал архитектор Благовещенский, к которому обратился владелец земельного участка, купец второй гильдии Шамшин, занимавшийся медными проводами и кабелями.

Госдума приняла закон о согласовании архитектурного облика городов

Как говорится в пояснительных документах к законопроекту, после его вступления в силу предполагается введение единого порядка согласования архитектурного облика городов на всей территории РФ за исключением городов федерального назначения. При этом законопроект предусматривает перечень случаев, когда согласование архитектурного облика не требуется, например, для учреждений УФСИН, а также объектов обороны и безопасности РФ.

Фото Марии Агафоновой

Усадьба по проекту Трезини, деревянный модерн и особняк Брусницыных: 8 заброшенных исторических зданий Петербурга

Недавно в Петербурге горел многострадальный дом Фокина. Горожане неоднократно привлекали к нему внимание, но его реконструкцию все время откладывают. Совместно с градозащитником, участником движения "Живой город" Дмитрием Литвиновым мы вспомнили еще семь заброшенных архитектурных памятников, которые мы скоро безвозвратно можем утратить: от дома Басевича до дачи Шауба.

Консервация-2022: важнее тысячи слов

Продолжая нашу недавнюю публикацию о первом сезоне всероссийской программы Минкультуры РФ по консервации аварийных объектов культурного наследия, сегодня мы наконец можем представить читателям фотофиксацию работ, проделанных на ряде памятников архитектуры, законсервированных в сезон 2022 года. Напомним, что работы эти, охватившие более 50 памятников в 12 регионах страны, проектировало и проводило в соответствии с госконтрактом ФГУП ЦНРПМ, ставшее в марте 2022 года победителем конкурса, объявленного Минкультуры РФ. Если учесть, что проектирование и согласование документации с региональными органами охраны памятников заняло несколько месяцев (первые согласования начали поступать в мае 2022-го), собственно консервационные работы были осуществлены за период менее полугода – к декабрю. Срок окончания госконтракта – весна 2023 года.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

С 15 декабря 2022 по 8 марта 2023 года Государственный музей А.С. Пушкина - Выставочные залы "Мезонин" ул. Пречистенка, 12/2, ст. м. "Кропоткинская". Выставочный проект рассказывает о народных промыслах, ставших национальным художественным достоянием нашей страны, и представляет их лучшие образцы, объединенные именем А.С. Пушкина.

Фрагмент экспозиции. Фото: Тверская областная картинная галерея

Антиквары отмечают эпоху Екатерины Великой выставкой в Твери

В Тверской областной картинной галерее открылась выставка "Екатерина II. Прекрасная эпоха" — очередной совместный проект галереи и Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров.

Нидерландский мастер. Разрушение вавилонской башни, около 1600. Дерево,масло

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представлена выставка "Всеобщий язык"

Тема музея, прямо скажем, необычная. Однако тем интереснее будет к ней обратиться. Вдохновение, полученное от истории Вавилонской башни, привело всех участников столь масштабного проекта к осмыслению многоязычия, многоликости и разнообразия культур.

Часы & Караты: в Москве открылся первый в стране "Музей времени и часов"

Экспозиция представляет собой постоянно обновляющуюся выставку часов из собраний ведущих российских коллекционеров. Среди экспонатов — часы, изготовленные в 1794 году фабрикой Петра Нордштейна, учрежденной по указу Екатерины II, часы торговых домов Павла Буре, Генри Мозера, Вильяма Габю, а центральная часть экспозиции посвящена советской часовой промышленности — на стендах музея собрана продукция всех основных советских часовых заводов: "Полет", "Слава", "Ракета", "Восток", "Заря", "Чайка", "Молния", "Агат", ЗИМ, "Электроника".

Хендрик Аверкамп. Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурами

Украденную картину XVII века нашли по фото декоративной подушки в Сети

Коллекционер Клифф Шорер, которого называют охотником за пропавшими произведениями искусства, нашел украденную в 1978 году картину голландского мастера XVII века Хендрика Аверкампа "Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурами" по фото рисунка на декоративной подушке, сообщает Boston Magazine.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Усадьбу Лопухиных после пожара ждет реставрация

Восстановительные работы планировалось начать весной 2023-го, на два года — теперь сроки могут скорректироваться. Вести их будет Музей Востока: здание снова принадлежит ему.

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Время блокбастеров и динозавров: что происходило в мировом кино в 2022 году

Пока в России киноиндустрия переживает тяжелейший кризис, в мире в 2022 году зрители стали постепенно возвращаться в кинотеатры. Но восстановить "доковидные" цифры так и не удалось: люди предпочитали блокбастеры, а если в фильме не было супергероев, динозавров и спецэффектов, его шансы в прокате были минимальными. Стриминги тоже пока не нашли единый верный путь, поэтому пробуют разные модели работы с пользователями. О трендах в мировом кинематографе Forbes Life рассказывает кинокритик Тамара Ходова.

|

Метки: выставки живопись кино искусство новости из мира искусства культура скульптура |

Субботнее фото. Из серии "Архитектура ВДНХ" |

Павильон "Транспорт" на ВДНХ сохранился в оригинальном виде времён довоенной выставки, но больше других менял своё предназначение и экспозиции. В 2021 году после капитальной реконструкции 1954 года павильону впервые был возвращён исторический облик, и в нём первую экспозицию представил Музей транспорта Москвы. Изначально в нём располагалась экспозиция "Зерно", затем выставка текстильной промышленности, а до середины 1960-х годов - экспонаты химической отрасли. C 1967 года павильон получил окончательное название - "Транспорт СССР".

Павильон был построен в 1937 году по проекту архитекторов М.Б. Шнейдера, Вячеслава Олтаржевского, Михаила Минкуса и А.П. Ершова. Фасад был решён в стиле ар-деко, с 1940 года его украшала резьба с узорами, изображающими листья и цветы хлопчатника.

1.

При послевоенной реконструкции выставки павильон сохранился, но претерпел капитальную реконструкцию, которую в 1954 году осуществили архитекторы Пётр Ревякин, А.И. Игнатьева, А.М. Громов и Владислав Туканов. С этого момента павильон получил название "Земледелие". В таком виде он сохранился до настоящего времени. Новый облик здания был решён в стиле сталинского ампира. К главному фасаду пристроен портик из десяти тонких колонн, которые, по замыслу авторов, символизируют стебли растений. Колонны входной группы оформлены капителями в виде букета листьев. Внутри портика - небольшая лоджия, стены которой украшены лепниной с растительными узорами.

2.

Сверху портик увенчан акротерием, на котором изображён серп и молот в окружении снопов, а по две стороны от него - скульптуры колхозницы и тракториста с книгой и снопом (скульптор Лев Писаревский), углы портика завершены вазами.

3.

4.

5.

Вводный зал павильона украшен четырьмя панно на сельскохозяйственную тематику работы Григория Савинова.

6.

В интерьере сохранились мозаичные полы, фрески с изображением будней колхозников, оригинальные люстры.

7.

С 15 августа закрыт, сейчас в павильоне монтируется новая экспозиция. В первом зале будут представлены утопические проекты двадцатого века, во втором и третьем - транспортные изменения последнего времени и новые технологии, которые должны быть реализованы до 2040 года.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Источник информации: википедия, vdnh.ru

1.

При послевоенной реконструкции выставки павильон сохранился, но претерпел капитальную реконструкцию, которую в 1954 году осуществили архитекторы Пётр Ревякин, А.И. Игнатьева, А.М. Громов и Владислав Туканов. С этого момента павильон получил название "Земледелие". В таком виде он сохранился до настоящего времени. Новый облик здания был решён в стиле сталинского ампира. К главному фасаду пристроен портик из десяти тонких колонн, которые, по замыслу авторов, символизируют стебли растений. Колонны входной группы оформлены капителями в виде букета листьев. Внутри портика - небольшая лоджия, стены которой украшены лепниной с растительными узорами.

2.

Сверху портик увенчан акротерием, на котором изображён серп и молот в окружении снопов, а по две стороны от него - скульптуры колхозницы и тракториста с книгой и снопом (скульптор Лев Писаревский), углы портика завершены вазами.

3.

4.

5.

Вводный зал павильона украшен четырьмя панно на сельскохозяйственную тематику работы Григория Савинова.

6.

В интерьере сохранились мозаичные полы, фрески с изображением будней колхозников, оригинальные люстры.

7.

С 15 августа закрыт, сейчас в павильоне монтируется новая экспозиция. В первом зале будут представлены утопические проекты двадцатого века, во втором и третьем - транспортные изменения последнего времени и новые технологии, которые должны быть реализованы до 2040 года.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Источник информации: википедия, vdnh.ru

|

Метки: архитектура фото москва субботнее фото вднх |

Один портрет из коллекции Русского музея |

Леон Бакст. Портрет Е.И. Набоковой. 1910. Бумага на картоне, итальянский и цветные карандаши

В начале 1910-х годов Леон Бакст создал целую галерею портретов своих современников. В его портретах на первое место почти всегда выходит внутреннее состояние человека, при этом облик не теряет своего обаяния. И вот ещё один из его женских портретов и ещё одна непростая женская судьба...

Этот замечательный портрет матери Владимира Набокова - Елены Ивановны Рукавишниковой-Набоковой хранится в Русском музее. Елена Ивановна Набокова(1876-1939) происходила из рода богатых купцов-золотопромышленников. Она была самой младшей из восьми детей в семье Ивана Васильевича и Ольги Николаевны Рукавишниковых. Отец был обладателем главного пакета акций Ленских золотых приисков, окончил физико-математический факультет Московского университета и юридический факультет Петербургского университета, имел опыт горного инженера и значительно приумножил семейное состояние. Его жена Ольга Николаевна была дочерью первого президента Российской императорской академии медицины. Рукавишниковы активно занимались благотворительностью и не жалели средств на воспитание детей. Елена, конечно, тоже получила отличное домашние образование, включающее обучение живописи, музыки, рукоделию, она входила в число наиболее состоятельных невест России.

Особое место в жизни Елены Ивановны занимала загородная жизнь в имениях семьи Рождествено и Выра, расположенных у берега реки Оредеж в Гатчинском уезде. Обычно Рукавишниковы посещали свои усадьбы в летний период времени. Из обязательных развлечений загородного отдыха были пешие и велосипедные прогулки, пикники, теннис, сбор грибов, настольные игры и прочее.

Особое место в жизни Елены Ивановны занимала загородная жизнь в имениях семьи Рождествено и Выра, расположенных у берега реки Оредеж в Гатчинском уезде. Обычно Рукавишниковы посещали свои усадьбы в летний период времени. Из обязательных развлечений загородного отдыха были пешие и велосипедные прогулки, пикники, теннис, сбор грибов, настольные игры и прочее.

Поблизости на реке Оредеж находилась усадьба Батово, принадлежавшая семье Набоковых. Среди 10 детей Набоковых был Владимир Дмитриевич, будущий муж Елены Ивановны, впоследствии известный правовед, политик, один из основателей и лидеров партии кадетов, участвовавший в первом составе Временного правительства.

Два семейства Рукавишниковых и Набоковых долгое время тесно общались между собой. Во время одной велосипедной прогулки Владимир Дмитриевич сделал Елене Ивановне предложение. На память об этом событии они позднее посадили на этом месте липу. Летом 1897 года состоялась официальная помолвка Елены и Владимира, празднество проходило в Рождествено. Осенью они обвенчались и поехали в свадебное путешествие во Флоренцию.

Елена Ивановна и Владимир Дмитриевич Набоковы в Выре. 1900 г. Фото неизвестного автора

После свадьбы на приданое Елены Ивановны был приобретён особняк на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. В счастливом браке они прожили целых 25 лет, у них родилось пятеро детей: Владимир, Сергей, Ольга, Елена и Кирилл.

Елена Ивановна Рукавишникова-Набокова с детьми: Владимиром, Ольгой, Еленой и Сергеем, 1908. Санкт-Петербург. (из семейного архива). Фото Карла Булла

Как и многие дамы своего времени, Елена Ивановна имела массу увлечений, среди которых была живопись. В обиходе семьи использовались три языка: русский, английский и французский. За живописными занятиями матери любил наблюдать юный Владимир Набоков. Увлечение живописью, "цветной слух", чуткость к природе и литературный вкус - эти черты матери отразились в творчестве сына. По признанию самого писателя, мать оказала на него большое влияние, она поощряла все его увлечения.

Елена Набокова. Пейзаж с изображением морского побережья, 1910. Картон, масло

Сразу после октябрьской революции, дворянской семье Набоковых пришлось покинуть свои имения и бежать в Крым. Год спустя они уехали из России навсегда. Некоторое время семья жила на деньги, вырученные за драгоценности Елены Ивановны. В эмиграции она занималась организацией фонда помощи для голодающих России. 28 марта 1922 года жизнь Набокова трагически оборвалась во время покушения монархистов на Павла Милюкова, он спас Милюкова от пули террориста ценой собственной жизни. Владимир Дмитриевич Набоков похоронен в Берлине на русском кладбище Тегель. После трагической гибели мужа, Елена Ивановна с детьми переехала в Прагу, где ей как вдове известного эмигранта платили пенсию от чехословацкого правительства. В последние годы жизни ей приходилось вести более чем скромный образ жизни. Елена Ивановна Набокова скончалась и похоронена в Праге 2 мая 1939 года.

Елена Ивановна Набокова, мать писателя. Прага, 1931