Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

Михаил Нестеров. Голова монахини. 1910-е. Холст на картоне, масло

Выставка "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж" открывается в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и галерея "Веллум" в содружестве с Российским национальным музеем музыки, Крымским литературно-художественным мемориальным музеем-заповедником, Союзом филокартистов России, при поддержке Фонда наследия русского зарубежья (ФНЗР) и ряда крупных частных коллекционеров, – представляют выставочный проект "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж".

Фото Михаил Огнев. Фонтанка.ру

Алхимическая печь с бронзовыми "мумьями" и сказка из-за конторки. Гид по главной выставке зимы в Эрмитаже

До середины весны в парадных залах Зимнего дворца, аванзале и Николаевском, можно посмотреть выставку, которая с разных сторон описывает увлечение Египтом, свойственное российской культуре с конца XVIII века, — от декоративно-прикладного искусства, скульптуры и живописи до архитектуры и театра. Обратите внимание: само по себе красивое слово "Египтомания" — не маркетинговый прием Эрмитажа, а вполне себе официальный термин, передающий масштабы явления.

Выставка "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов"

Первая выставка центра "Зотов" "1922. Конструктивизм. Начало" представляет единство и многообразие послереволюционного русского авангарда, в недрах которого зародились идеи конструктивистов. Выставка подчеркивает значимость 1922 года как момента выхода конструктивизма в практическое поле: философские идеи, появившиеся в 1910-х, в это время начинают проверяться на деле в самых разных сферах жизни и творчества. Музыка, кино, театр, архитектура, повседневная рутина работников заводов и фабрик — конструктивизм находит свое проявление буквально всюду.

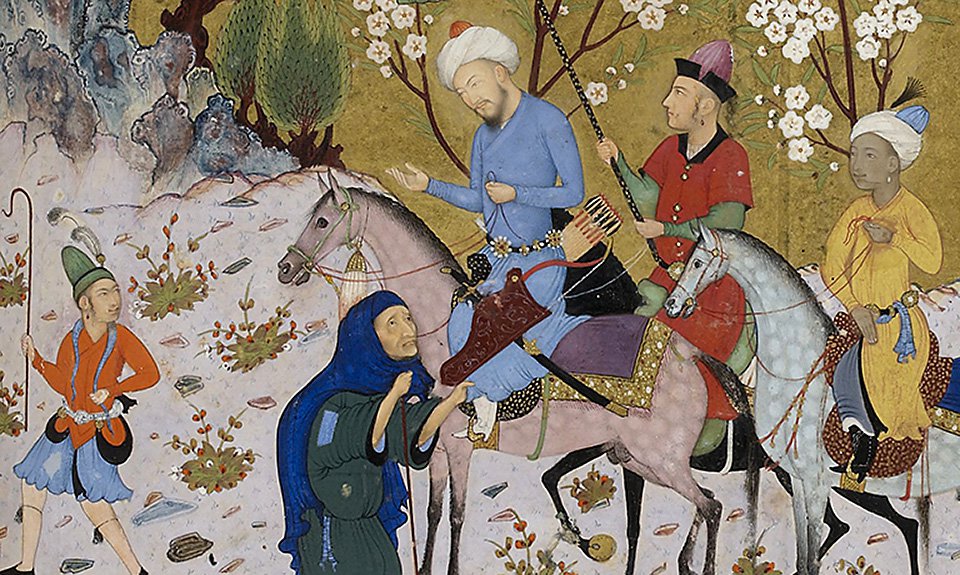

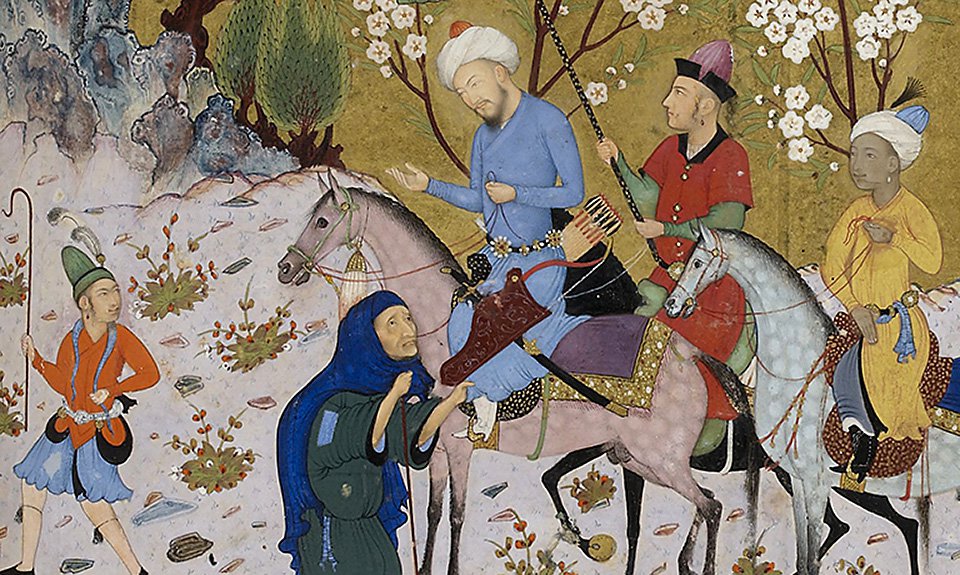

Иллюстрация к поэме Низами Гянджеви "Сокровищница тайн". Фрагмент. Фото: Национальная библиотека Франции

Великий шелковый путь: от Узбекистана до Лувра

В Париж привезли выставку самых важных и красивых артефактов из музеев Узбекистана, чтобы рассказать о нескольких тысячелетиях истории этого региона.

Картина Виталия Ситникова (Фото Bonhams)

Большие торги в Москве: почему коллекционеры массово продают свои собрания

Осенняя неделя русских торгов, которая традиционно проходила в Лондоне в конце ноября, отменена, на международные аукционы не регистрируют покупателей, связанных с Россией. Пока мировые аукционные дома думают, как теперь продавать русских художников в международном контексте, в Москве идет большая распродажа. В роли аукционистов выступают частные арт-дилеры, среди лотов — работы Машкова, Гончаровой, Пуни, Лентулова.

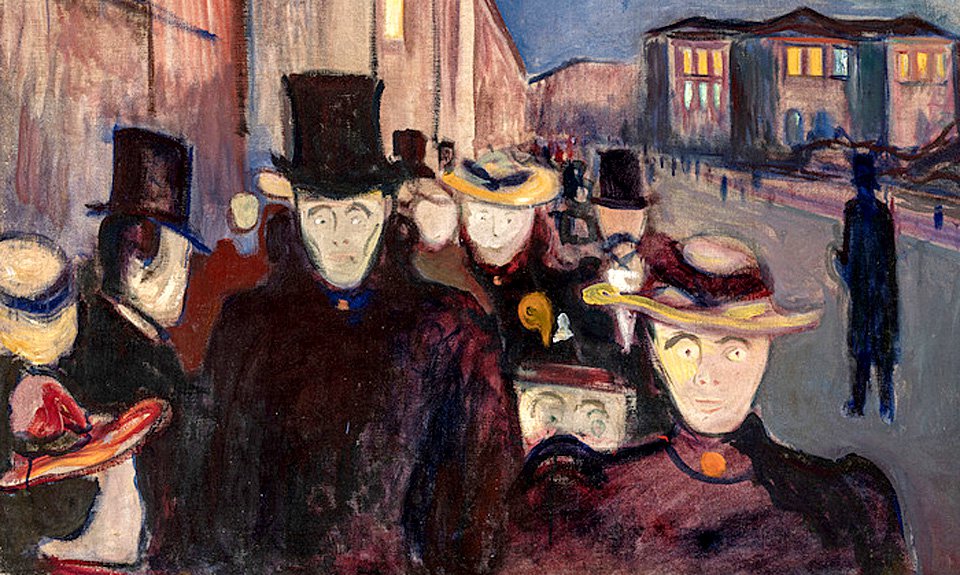

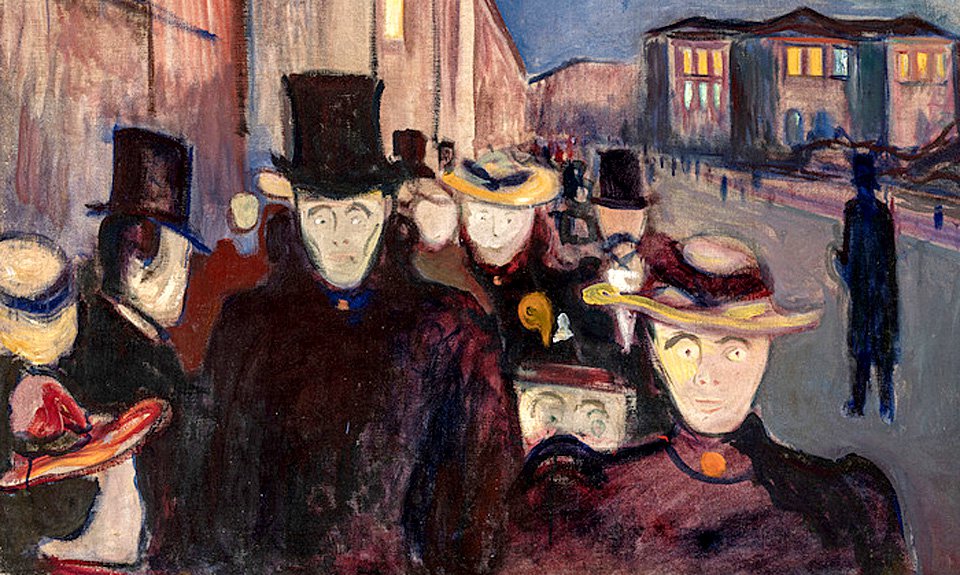

Эдвард Мунк. Вечер на улице Карла Юхана, 1892. Фрагмент. Фото: Dag Fosse/KODE

Музей Орсе поэтизирует Эдварда Мунка

Парижский музей показывает 60 произведений Эдварда Мунка на выставке "Поэма о жизни, любви и смерти". Центральными экспонатами на ней стали работы, составляющие "Фриз жизни".

"Я — Сергей Образцов" (Фото DR)

Марионетки в тренде: как Театр кукол Образцова стал одним из самых модных мест Москвы

Театр, традиционно считавшийся детским, за один сезон перешел в разряд модных, актуальных драматических театров Москвы. Специально для Forbes Life критик Наталья Ртищева рассказывает, как это произошло.

Михаил Нестеров. Голова монахини. 1910-е. Холст на картоне, масло

Выставка "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж" открывается в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и галерея "Веллум" в содружестве с Российским национальным музеем музыки, Крымским литературно-художественным мемориальным музеем-заповедником, Союзом филокартистов России, при поддержке Фонда наследия русского зарубежья (ФНЗР) и ряда крупных частных коллекционеров, – представляют выставочный проект "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж".

Фото Михаил Огнев. Фонтанка.ру

Алхимическая печь с бронзовыми "мумьями" и сказка из-за конторки. Гид по главной выставке зимы в Эрмитаже

До середины весны в парадных залах Зимнего дворца, аванзале и Николаевском, можно посмотреть выставку, которая с разных сторон описывает увлечение Египтом, свойственное российской культуре с конца XVIII века, — от декоративно-прикладного искусства, скульптуры и живописи до архитектуры и театра. Обратите внимание: само по себе красивое слово "Египтомания" — не маркетинговый прием Эрмитажа, а вполне себе официальный термин, передающий масштабы явления.

Выставка "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов"

Первая выставка центра "Зотов" "1922. Конструктивизм. Начало" представляет единство и многообразие послереволюционного русского авангарда, в недрах которого зародились идеи конструктивистов. Выставка подчеркивает значимость 1922 года как момента выхода конструктивизма в практическое поле: философские идеи, появившиеся в 1910-х, в это время начинают проверяться на деле в самых разных сферах жизни и творчества. Музыка, кино, театр, архитектура, повседневная рутина работников заводов и фабрик — конструктивизм находит свое проявление буквально всюду.

Иллюстрация к поэме Низами Гянджеви "Сокровищница тайн". Фрагмент. Фото: Национальная библиотека Франции

Великий шелковый путь: от Узбекистана до Лувра

В Париж привезли выставку самых важных и красивых артефактов из музеев Узбекистана, чтобы рассказать о нескольких тысячелетиях истории этого региона.

Картина Виталия Ситникова (Фото Bonhams)

Большие торги в Москве: почему коллекционеры массово продают свои собрания

Осенняя неделя русских торгов, которая традиционно проходила в Лондоне в конце ноября, отменена, на международные аукционы не регистрируют покупателей, связанных с Россией. Пока мировые аукционные дома думают, как теперь продавать русских художников в международном контексте, в Москве идет большая распродажа. В роли аукционистов выступают частные арт-дилеры, среди лотов — работы Машкова, Гончаровой, Пуни, Лентулова.

Эдвард Мунк. Вечер на улице Карла Юхана, 1892. Фрагмент. Фото: Dag Fosse/KODE

Музей Орсе поэтизирует Эдварда Мунка

Парижский музей показывает 60 произведений Эдварда Мунка на выставке "Поэма о жизни, любви и смерти". Центральными экспонатами на ней стали работы, составляющие "Фриз жизни".

"Я — Сергей Образцов" (Фото DR)

Марионетки в тренде: как Театр кукол Образцова стал одним из самых модных мест Москвы

Театр, традиционно считавшийся детским, за один сезон перешел в разряд модных, актуальных драматических театров Москвы. Специально для Forbes Life критик Наталья Ртищева рассказывает, как это произошло.

|

Метки: выставки живопись кино искусство новости из мира искусства культура скульптура |

В этот день 2 года назад |

|

Метки: этотденьвблоге |

Субботнее фото. Из серии "Деревянные дома Москвы" |

Главный дом городской усадьбы Селиховой - Хомяковых

Ещё один деревянный дом c мезонином находится по адресу Малая Ордынка, дом №18. Главный дом усадьбы представляет собой характерный пример послепожарной застройки Замоскворечья XIX века. Дом был отстроен заново в 1814 году на месте усадьбы XVIII века чиновницей К.Р. Куломзиной, а в 1827 году границы участка были расширены.

Уникальность этой постройки заключается: во-первых, в хорошей сохранности исторического облика фасадов, а во-вторых, в материалах постройки - это деревянный сруб, фасады которого обшиты тесаной доской и украшены деревянными наличниками. В 1885 году к дому было сделано несколько пристроек, включая протяженные сени по проекту архитектора С.В. Воскресенского. А в 1900 году вдоль западной границы участка построили каменный жилой дом.

В 2019 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения (памятника) "Главный дом городской усадьбы (деревянный), 1814 г., 1885 г."

В настоящее время вытянутый в семь осей главный фасад имеет симметричную композицию, мезонин в три оси, завершенный треугольным фронтоном с полукруглым слуховым окном (кирпичные трубы с дымниками как и печи в интерьерах утрачены). Оконные проемы на главном фасаде оформлены наличниками с вертикальными тягами. В целом здание решено в формах упрощённого классицизма.

В разное время его владельцами были титулярная советница Любовь Кутукова, мещанка Пелагея Хорошкова, купцы Хомяковы. После Великой Отечественной войны здесь размещались мастерские художников и квартиры сотрудников Реставрационного центра имени И.Э. Грабаря. Так дом выглядел в 1987 году:

Улица Островского, дом № 18. 1987 год. Фото: И. Нагайцев. Источник: сайт www.pastvu.com

|

Метки: фото москва субботнее фото деревянные дома |

В этот день 7 лет назад |

|

Метки: этотденьвблоге |

Выставка "Удача гения" в Музее Тропинина |

Русский музей и Музей Тропинина подготовили замечательную экспозицию под названием "Удача гения" - 33 живописных произведения, графика и документы. Из коллекции петербургского музея в столицу привезли: "Казначейшу", портреты сына и жены художника, писательницы Варвары Лизогуб, купца Александра Сапожникова, художника Петра Соколова и гитариста Павла Васильева. В экспозиции отражен жизненный и творческий путь художника: от крепостного до академика Императорской академии художеств. Среди первых висит портрет Ираклия Моркова, графа, у которого художник был крепостным. Лишь в 47 лет Василий Тропинин получил вольную, будучи очень востребованным портретистом. Cвою мастерскую он открыл уже в зрелом возрасте. Художник выбрал местом жительства купеческую Москву, а не столицу, несмотря на то, что там было больше возможностей для карьеры. В Москве Тропинин прославился, стал лидером Московской портретной школы.

Признание коллег пришло раньше, чем любовь публики. Мастер с большой вероятностью мог бы поехать в Италию, если бы в то время получил вольную, а вместе с ней и возможность стать академиком. Однако, по воспоминаниям биографа Тропинина Николая Рамазанова, его учитель, Степан Щукин, позавидовал успеху ученика и способствовал возвращению художника к своему хозяину Ираклию Моркову. Там он обучал рисованию детей, руководил строительством и росписью церкви, в которой позже венчался с Анной Ивановной Катиной - с ней они в любви и согласии прожили почти пятьдесят лет.

Портреты, на которых все выглядят красивыми, сразу же хочется сравнить с нашими фотографиями в соцсетях. Однако различий здесь больше, чем сходства.

Отредактированные фото выкладывают сегодня для всеобщего обозрения. Живописные портреты власть имущих в XIX в. видели в основном те, кто приходил в гости к модели, был допущен в дом. Сегодня хотят произвести впечатление на незнакомых людей; а в XIX в. зрители знали и то, что представляет из себя человек, и как он выглядит при дневном свете без "фильтров". "Вот какой я", - говорит более-менее абстрактной аудитории фотография в соцсети.

"Меня, как и всех серьёзных людей, увековечил прославленный мастер", свидетельствовал живописный портрет в гостиной пушкинской эпохи. Заказчики Тропинина были очень разными. Власть имущим, вероятнее всего, какими бы образованными они ни были, прежде всего, нужны были красота и конвенциональность. Манеру и технику портретиста скорее могли оценить люди творческие. Современные фильтры используют находки художников прошлого, чтобы сделать модель симпатичнее. Это касается корректировки овала лица, тона кожи, цвета глаз. Василий Тропинин, хоть и умер 165 лет назад, находится на шаг впереди - он умел показать человека и красивым, и добрым. Удача гения - это любовь, достаток, статус и круг общения. Семья художника встречает нас в самом начале экспозиции. Как и в жизни, они поддерживают друг друга. Достаток продемонстрирован в первом зале. Можно сказать, что перед нами светская хроника начала XIX в. Власть имущие давали художнику возможность жить и творить, чувствовать уверенность в будущем. Богемный круг общения представлен во втором зале. Статус художнику давала Академия, без нее в России первой половины XIX в. даже Леонардо да Винчи был бы "ненастоящим художником". Взятие этого Эвереста отражено в третьем зале. Всё это вместе способствовало апофеозу - картины бывшего крепостного оказались в коллекции Императорского музея. Этому посвящен последний зал экспозиции.

Искусствовед Мария Санти - куратор выставки

Впервые на этой выставке портреты супруги художника Анны Катиной и его сына Арсения из Русского музея размещены рядом с автопортретом художника из коллекции Музея Тропинина. Друзья и коллеги Тропинина, в том числе Карл Брюллов и скульптор Иван Витали, не застав его дома, взяли в привычку расписываться на двери его квартиры. Легендарная дверь не сохранилась, однако воспоминания о ней вдохновили художников Владимира Богачева и Евгения Гриневича на создание инсталляции в первом зале выставки.

В 1807 году по большой любви Тропинин женился на свободной поселянке Анне Катиной, которая, став женой крепостного, потеряла личную свободу. Счастливый брак продлился более полувека. Сын Тропининых Арсений родился в 1809 году. Жена и сын художника оставались крепостными до 1829 года.

Рядом экспонируется портрет графа Ираклия Ивановича Моркова - хозяина крепостного художника, храброго русского офицера, героя Очакова, Измаила и Бородина.

В.А.Тропинин. Портрет графа Ираклия Ивановича Моркова. Холст, масло. Музей Тропинина

Тропинин первым из русских художников создал целую галерею милых детских образов.

В.А. Тропинин. Портрет князя Михаила Александровича Оболенского ребёнком, ок. 1812

Сын Арсений (1806-1885) также стал художником, являлся учеником своего отца. Получил звание неклассного художника портретной живописи за копии картин своего отца - "Гитарист" и "Белошвейка" (и другие).

Портрет сына художника за мольбертом, 1820-е. Холст, масло. Русский музей

Портрет Анны Ивановны Тропининой, не ранее 1823. Холст, масло. Русский музей

Добрым гением В.А. Тропинина стал генерал-майор и любитель искусств Алексей Алексеевич Тучков. Василий Андреевич часто бывал у Тучкова, который лично хлопотал за крепостного художника перед его хозяином графом Морковым, уговаривая дать живописцу вольную. Цель была достигнута в 1823 году, когда Тропинин получил свободу в качестве подарка на Пасху. Алексей Алексеевич принадлежал к роду Тучковых, известному с XV века, был старшим сыном Алексея Васильевича - сподвижника Суворова. Коллекционировал предметы искусства, ратовал за отмену крепостного права. Свои способности Алексей Алексеевич проявил, став один активных организаторов народного ополчения в 1812 году и снабжая русскую армию всем необходимым. За заслуги Александр I вручил ему именную грамоту.

Портрет Алексея Алексеевича Тучкова, 1843. Холст, масло

Кушников Сергей Сергеевич (1767-1839) - адъютант Александра Суворова, участвовал в Итальянских походах. При императоре Александре I служил по гражданскому ведомству, прокурор Берг-коллегии, вице-губернатор Москвы, гражданский губернатор Петербурга. В 1808-1810 годах состоял на дипломатической службе. С 1810 года поселился в Москве. С 1826 года - действительный тайный советник. Сергей Сергеевич был родственником Николая Карамзина.

Портрет Сергея Сергеевича Кушникова, 1828. Холст, масло

На выставке представлена одна из самых известных работ В.А. Тропинина - "Девушка с горшком роз" (1850). Картина поступила в Русский музей (Музей Александра III) в 1897 году из собрания Царскосельского Александровского дворца. В июне 1941 года она вошла в состав временной выставки, открывшейся в Алупкинском дворце в Крыму, вскоре оккупированном фашистами. После Великой Отечественной войны полотно считалось утерянным.

В.А. Тропинин. Девушка с горшком роз, 1850. Холст, масло. Музей Тропинина

В средине 1950-х годов основатель Музея Тропинина, известный коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневский нашёл "Девушку с горшком роз" в одном из антикварных магазинов Москвы, где она была выставлена на продажу случайным владельцем. Вишневский узнал руку мастера, а позднее и подпись художника была обнаружена в тонком орнаментальном поясе на горшке. Коллекционер передал портрет основанному им Музею В.А. Тропинина.

Фрагмент картины с подписью автора

Девочка с собакой. Копия с картины Ж.-Б. Греза, 1831. Холст, масло

Екатерина Ивановна Карзинкина - московская купчиха, дочь чаеторговца Ивана Медведникова, почетного гражданина Иркутска, жена московского чаеторговца И. А. Карзинкина. Чай, поставляемый из Китая братьями Карзинкиными, был известен в Москве. Екатерина Ивановна изображена в русском костюме, особенно модном в Николаевскую эпоху.

Елизавета Ивановна Нарышкина (1791-1858) была известна в Москве под прозванием "толстуха Лиза" (с возрастом очень располнела) или "бедная Лиза" (намек на деспотический характер матери), умерла девицей. В 1812 году была пожалована фрейлиной. Елизавета Ивановна была в дружеских отношениях с А.С. Пушкиным и стала участницей известного масленичного катания 1 марта 1831 года в Москве, где поэт появился со своей молодой женой.

Портрет Екатерины Ивановны Карзинкиной в русском наряде в интерьере, этюд около 1838. Холст, масло. Портрет Елизаветы Ивановны Нарышкиной, не позднее 1816. Дерево, масло

Уникальная личность Самсон Ксенофонтович Суханов (1768-1840) - мастер-каменотёс, родился в крестьянской семье. Подростком бурлачил, ходил на морские промыслы. Уехав в Петербург, стал мастером-гранитчиком. Под руководством Суханова и им самим выполнены строительные работы в Петербурге на Стрелке Васильевского острова, здание Фондовой биржи, в том числе скульптурные группы на фронтонах, каменные работы, колонны, скульптуры Горного института; скульптуры на башне Адмиралтейства; 72 колонны для Исаакиевского собора; каменные работы, 194 колонны для колоннад Казанского собора, пьедесталы для памятников М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-де-Толли у Казанского собора в Петербурге и для памятника К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади в Москве, колонна Победы в Риге и многое другое. Разработал эффективный способ добычи гранитных монолитов, обеспечивший возможность выполнения таких сооружений как Александрийская колонна на Дворцовой площади в Петербурге, самая высокая в мире.

Старик, обстругивающий костыль, 1830-е. Портрет Самсона Ксенофонтовича Суханова, 1823. Холст, масло

Девушка, изображённая на портрете, очень женственна, а детально прописанные принадлежности для рукоделия передают ощущение уюта и покоя.

Тропинин В.А. Кружевница. Девушка плетущая кружева, 1830-е. Холст, масло. Музей Тропинина

Кружевница. Фрагмент

Тропинин В.А. Женщина в окне (Казначейша), 1841. Холст. масло. Русский музей

Казначейша. Фрагмент

Казначейша. Фрагмент

Имена Сапожниковых были связаны с крупными благодеяниями. Астраханский купец, городской голова Александр Александрович Сапожников своими решительными действиями спас город от затопления в 1867 году, приказав укрепить берег Волги мешками муки за свой счет. Сапожниковы помогали бедным, создали приют для сирот, устраивали больницы и другие благотворительные заведения, обустроили Тинакскую грязелечебницу, немало усилий приложили к благоукрашению Успенского собора.

Портрет Александра Александровича Сапожникова,1832. Холст, масло. Русский музей

Павел Михайлович Васильев (1798-1854) - титулярный советник и кавалер ордена Св. Станислава 3 степени, бухгалтер Конторы Императорских Московских театров, большой любитель музыки, игру которого на гитаре часто слушал художник.

В.А. Тропинин. Портрет П.М. Васильева, бухгалтера конторы московских императорских театров, любителя музыки, 1830-е. Русский музей

Изображение Варвары Лизогуб, автора небольшой повести в стихах "Зулейка", опубликованной в августе 1845, является классическим произведением зрелого периода творчества Тропинина. Картина, как и многие портреты художника, изображает собирательный образ, воплотивший представление мастера о лучших качествах национального женского типа.

Портрет писательницы Варвары Ильиничны Лизогуб, 1847. Холст, масло. Русский музей

Николай Аполлонович Майков (1794-1873) - сын литератора и театрального деятеля А.А. Майкова. Отец поэта Аполлона, журналиста и критика Валериана, историка литературы академика Леонида Майковых. Участник Отечественной войны 1812 года, за Бородинское сражение был награжден орденом Св.Владимира 4-й степени с бантом. В 1821 Николай Майков вышел в отставку и поселился в подмосковном имении Никольское. Здесь он начал самостоятельно заниматься живописью. Писал портреты, в основном членов семьи, друзей дома, автопортреты.

Портрет художника Николая Аполлоновича Майкова, 1821. Холст, масло. Русский музей

Портрет художника Николая Аполлоновича Майкова. Фрагмент

На выставке представлен портрет шуйского мецената Диомида Киселева, дед которого в своё время выкупился из крепостных и стал купцом.

Портрет Александры Ивановны Киселёвой, начало 1830-х. Холст, масло. Портрет Диомида Васильевича Киселёва, 1834. Холст, масло

Кусов Алексей Иванович (1790 (?)-1848) - сын учредителя Российско-Американской компании Ивана Кусова (1750-1819). Продолжатель дела в торговой компании "Кусов и сыновья". С 1808 года - член Императорского Вольного экономического общества, с 1822 года - директор Коммерческого банка, коммерции советник.

Московский дворянин Владимир Артемьевич Раевский (1811-после 1855) воспитывался в Пажеском корпусе и Школе гвардейских подпрапорщиков. По материнской линии был племянником Дениса Давыдова. В 1828 году вышел юнкером в лейб-гвардии Конный полк. Его брат, Иван Артемьевич, дружил с Львом Николаевичем Толстым. На военной службе Владимир Артемьевич был недолго, ушел в отставку, поселился в своем имении Никитское Епифанского уезда Тульской губернии.

Портреты, на которых все выглядят красивыми, сразу же хочется сравнить с нашими фотографиями в соцсетях. Однако различий здесь больше, чем сходства.

Отредактированные фото выкладывают сегодня для всеобщего обозрения. Живописные портреты власть имущих в XIX в. видели в основном те, кто приходил в гости к модели, был допущен в дом. Сегодня хотят произвести впечатление на незнакомых людей; а в XIX в. зрители знали и то, что представляет из себя человек, и как он выглядит при дневном свете без "фильтров". "Вот какой я", - говорит более-менее абстрактной аудитории фотография в соцсети.

"Меня, как и всех серьёзных людей, увековечил прославленный мастер", свидетельствовал живописный портрет в гостиной пушкинской эпохи. Заказчики Тропинина были очень разными. Власть имущим, вероятнее всего, какими бы образованными они ни были, прежде всего, нужны были красота и конвенциональность. Манеру и технику портретиста скорее могли оценить люди творческие. Современные фильтры используют находки художников прошлого, чтобы сделать модель симпатичнее. Это касается корректировки овала лица, тона кожи, цвета глаз. Василий Тропинин, хоть и умер 165 лет назад, находится на шаг впереди - он умел показать человека и красивым, и добрым. Удача гения - это любовь, достаток, статус и круг общения. Семья художника встречает нас в самом начале экспозиции. Как и в жизни, они поддерживают друг друга. Достаток продемонстрирован в первом зале. Можно сказать, что перед нами светская хроника начала XIX в. Власть имущие давали художнику возможность жить и творить, чувствовать уверенность в будущем. Богемный круг общения представлен во втором зале. Статус художнику давала Академия, без нее в России первой половины XIX в. даже Леонардо да Винчи был бы "ненастоящим художником". Взятие этого Эвереста отражено в третьем зале. Всё это вместе способствовало апофеозу - картины бывшего крепостного оказались в коллекции Императорского музея. Этому посвящен последний зал экспозиции.

Искусствовед Мария Санти - куратор выставки

Впервые на этой выставке портреты супруги художника Анны Катиной и его сына Арсения из Русского музея размещены рядом с автопортретом художника из коллекции Музея Тропинина. Друзья и коллеги Тропинина, в том числе Карл Брюллов и скульптор Иван Витали, не застав его дома, взяли в привычку расписываться на двери его квартиры. Легендарная дверь не сохранилась, однако воспоминания о ней вдохновили художников Владимира Богачева и Евгения Гриневича на создание инсталляции в первом зале выставки.

В 1807 году по большой любви Тропинин женился на свободной поселянке Анне Катиной, которая, став женой крепостного, потеряла личную свободу. Счастливый брак продлился более полувека. Сын Тропининых Арсений родился в 1809 году. Жена и сын художника оставались крепостными до 1829 года.

Рядом экспонируется портрет графа Ираклия Ивановича Моркова - хозяина крепостного художника, храброго русского офицера, героя Очакова, Измаила и Бородина.

В.А.Тропинин. Портрет графа Ираклия Ивановича Моркова. Холст, масло. Музей Тропинина

Тропинин первым из русских художников создал целую галерею милых детских образов.

В.А. Тропинин. Портрет князя Михаила Александровича Оболенского ребёнком, ок. 1812

Сын Арсений (1806-1885) также стал художником, являлся учеником своего отца. Получил звание неклассного художника портретной живописи за копии картин своего отца - "Гитарист" и "Белошвейка" (и другие).

Портрет сына художника за мольбертом, 1820-е. Холст, масло. Русский музей

Портрет Анны Ивановны Тропининой, не ранее 1823. Холст, масло. Русский музей

Добрым гением В.А. Тропинина стал генерал-майор и любитель искусств Алексей Алексеевич Тучков. Василий Андреевич часто бывал у Тучкова, который лично хлопотал за крепостного художника перед его хозяином графом Морковым, уговаривая дать живописцу вольную. Цель была достигнута в 1823 году, когда Тропинин получил свободу в качестве подарка на Пасху. Алексей Алексеевич принадлежал к роду Тучковых, известному с XV века, был старшим сыном Алексея Васильевича - сподвижника Суворова. Коллекционировал предметы искусства, ратовал за отмену крепостного права. Свои способности Алексей Алексеевич проявил, став один активных организаторов народного ополчения в 1812 году и снабжая русскую армию всем необходимым. За заслуги Александр I вручил ему именную грамоту.

Портрет Алексея Алексеевича Тучкова, 1843. Холст, масло

Кушников Сергей Сергеевич (1767-1839) - адъютант Александра Суворова, участвовал в Итальянских походах. При императоре Александре I служил по гражданскому ведомству, прокурор Берг-коллегии, вице-губернатор Москвы, гражданский губернатор Петербурга. В 1808-1810 годах состоял на дипломатической службе. С 1810 года поселился в Москве. С 1826 года - действительный тайный советник. Сергей Сергеевич был родственником Николая Карамзина.

Портрет Сергея Сергеевича Кушникова, 1828. Холст, масло

На выставке представлена одна из самых известных работ В.А. Тропинина - "Девушка с горшком роз" (1850). Картина поступила в Русский музей (Музей Александра III) в 1897 году из собрания Царскосельского Александровского дворца. В июне 1941 года она вошла в состав временной выставки, открывшейся в Алупкинском дворце в Крыму, вскоре оккупированном фашистами. После Великой Отечественной войны полотно считалось утерянным.

В.А. Тропинин. Девушка с горшком роз, 1850. Холст, масло. Музей Тропинина

В средине 1950-х годов основатель Музея Тропинина, известный коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневский нашёл "Девушку с горшком роз" в одном из антикварных магазинов Москвы, где она была выставлена на продажу случайным владельцем. Вишневский узнал руку мастера, а позднее и подпись художника была обнаружена в тонком орнаментальном поясе на горшке. Коллекционер передал портрет основанному им Музею В.А. Тропинина.

Фрагмент картины с подписью автора

Девочка с собакой. Копия с картины Ж.-Б. Греза, 1831. Холст, масло

Екатерина Ивановна Карзинкина - московская купчиха, дочь чаеторговца Ивана Медведникова, почетного гражданина Иркутска, жена московского чаеторговца И. А. Карзинкина. Чай, поставляемый из Китая братьями Карзинкиными, был известен в Москве. Екатерина Ивановна изображена в русском костюме, особенно модном в Николаевскую эпоху.

Елизавета Ивановна Нарышкина (1791-1858) была известна в Москве под прозванием "толстуха Лиза" (с возрастом очень располнела) или "бедная Лиза" (намек на деспотический характер матери), умерла девицей. В 1812 году была пожалована фрейлиной. Елизавета Ивановна была в дружеских отношениях с А.С. Пушкиным и стала участницей известного масленичного катания 1 марта 1831 года в Москве, где поэт появился со своей молодой женой.

Портрет Екатерины Ивановны Карзинкиной в русском наряде в интерьере, этюд около 1838. Холст, масло. Портрет Елизаветы Ивановны Нарышкиной, не позднее 1816. Дерево, масло

Уникальная личность Самсон Ксенофонтович Суханов (1768-1840) - мастер-каменотёс, родился в крестьянской семье. Подростком бурлачил, ходил на морские промыслы. Уехав в Петербург, стал мастером-гранитчиком. Под руководством Суханова и им самим выполнены строительные работы в Петербурге на Стрелке Васильевского острова, здание Фондовой биржи, в том числе скульптурные группы на фронтонах, каменные работы, колонны, скульптуры Горного института; скульптуры на башне Адмиралтейства; 72 колонны для Исаакиевского собора; каменные работы, 194 колонны для колоннад Казанского собора, пьедесталы для памятников М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-де-Толли у Казанского собора в Петербурге и для памятника К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади в Москве, колонна Победы в Риге и многое другое. Разработал эффективный способ добычи гранитных монолитов, обеспечивший возможность выполнения таких сооружений как Александрийская колонна на Дворцовой площади в Петербурге, самая высокая в мире.

Старик, обстругивающий костыль, 1830-е. Портрет Самсона Ксенофонтовича Суханова, 1823. Холст, масло

Девушка, изображённая на портрете, очень женственна, а детально прописанные принадлежности для рукоделия передают ощущение уюта и покоя.

Тропинин В.А. Кружевница. Девушка плетущая кружева, 1830-е. Холст, масло. Музей Тропинина

Кружевница. Фрагмент

Тропинин В.А. Женщина в окне (Казначейша), 1841. Холст. масло. Русский музей

Казначейша. Фрагмент

Казначейша. Фрагмент

Имена Сапожниковых были связаны с крупными благодеяниями. Астраханский купец, городской голова Александр Александрович Сапожников своими решительными действиями спас город от затопления в 1867 году, приказав укрепить берег Волги мешками муки за свой счет. Сапожниковы помогали бедным, создали приют для сирот, устраивали больницы и другие благотворительные заведения, обустроили Тинакскую грязелечебницу, немало усилий приложили к благоукрашению Успенского собора.

Портрет Александра Александровича Сапожникова,1832. Холст, масло. Русский музей

Павел Михайлович Васильев (1798-1854) - титулярный советник и кавалер ордена Св. Станислава 3 степени, бухгалтер Конторы Императорских Московских театров, большой любитель музыки, игру которого на гитаре часто слушал художник.

В.А. Тропинин. Портрет П.М. Васильева, бухгалтера конторы московских императорских театров, любителя музыки, 1830-е. Русский музей

Изображение Варвары Лизогуб, автора небольшой повести в стихах "Зулейка", опубликованной в августе 1845, является классическим произведением зрелого периода творчества Тропинина. Картина, как и многие портреты художника, изображает собирательный образ, воплотивший представление мастера о лучших качествах национального женского типа.

Портрет писательницы Варвары Ильиничны Лизогуб, 1847. Холст, масло. Русский музей

Николай Аполлонович Майков (1794-1873) - сын литератора и театрального деятеля А.А. Майкова. Отец поэта Аполлона, журналиста и критика Валериана, историка литературы академика Леонида Майковых. Участник Отечественной войны 1812 года, за Бородинское сражение был награжден орденом Св.Владимира 4-й степени с бантом. В 1821 Николай Майков вышел в отставку и поселился в подмосковном имении Никольское. Здесь он начал самостоятельно заниматься живописью. Писал портреты, в основном членов семьи, друзей дома, автопортреты.

Портрет художника Николая Аполлоновича Майкова, 1821. Холст, масло. Русский музей

Портрет художника Николая Аполлоновича Майкова. Фрагмент

На выставке представлен портрет шуйского мецената Диомида Киселева, дед которого в своё время выкупился из крепостных и стал купцом.

Портрет Александры Ивановны Киселёвой, начало 1830-х. Холст, масло. Портрет Диомида Васильевича Киселёва, 1834. Холст, масло

Кусов Алексей Иванович (1790 (?)-1848) - сын учредителя Российско-Американской компании Ивана Кусова (1750-1819). Продолжатель дела в торговой компании "Кусов и сыновья". С 1808 года - член Императорского Вольного экономического общества, с 1822 года - директор Коммерческого банка, коммерции советник.

Московский дворянин Владимир Артемьевич Раевский (1811-после 1855) воспитывался в Пажеском корпусе и Школе гвардейских подпрапорщиков. По материнской линии был племянником Дениса Давыдова. В 1828 году вышел юнкером в лейб-гвардии Конный полк. Его брат, Иван Артемьевич, дружил с Львом Николаевичем Толстым. На военной службе Владимир Артемьевич был недолго, ушел в отставку, поселился в своем имении Никитское Епифанского уезда Тульской губернии.

Портрет Алексея Ивановича Кусова (?), начало 1830-х. Портрет Владимира Артемьевича Раевского. 1846 год. Холст, масло

В галерее портретов на выставке можно увидеть портрет друга Тропинина, вольноотпущенного художника и реставратора Василия Степановича Энева, который, как и он, родился крепостным.

Князь Сергей Михайлович Голицын (1774-1859) - яркая личность грибоедовской Москвы, владелец и устроитель усадеб Кузьминки и Гребнево, прозванный "последним московским вельможей". Действительный тайный советник 1-го класса, был удостоен всех высших российских орденов. В преклонном возрасте Сергей Михайлович неформально почитался за главу рода Голицыных и платил пенсии многим из нуждающихся своих родственников, иногда весьма дальних.

Портрет Василия Степановича Энева, 1820-е. Портрет князя Сергея Михайловича Голицына, после 1828. Оба - холст, масло

Александр Андреевич Тон (1790-1858) - художник, академик архитектуры, общественный деятель, брат архитектора Константина Тона - автора проекта Храма Христа Спасителя в Москве. В 1810 году окончил Императорскую Академию художеств по классу архитектуры. В Петербурге работал в мастерской архитектора Владимира Стасова, где проектировал Александринскую, Михайловскую площади и Марсово Поле. В 1853 году получил звание заслуженного профессора архитектуры. В Москве работал над возведением Храма Христа Спасителя.

Человек удивительной судьбы, композитор Александр Александрович Алябьев (1787-1851) происходил из старинного дворянского рода. Окончив Московский университет, служил по горному ведомству. Добровольцем участвовал в Отечественной войне 1812 года, дойдя до Парижа. В 1823 году вышел в отставку подполковником и начал серьёзно заниматься музыкой. Вскоре в его жизнь вмешалась трагическая случайность: он был несправедливо обвинён в убийстве во время карточной игры и сослан в Тобольск, откуда переведён сначала на Кавказ, а затем в Оренбург. В годы ссылки композитор записал много народных песен. Он писал оперы и оперетты, однако наибольшую известность приобрёл как мастер романса. Им создано свыше 150 романсов и песен. Истинную славу автору принёс "Соловей" на стихи А.А. Дельвига.

Портрет Александра Андреевича Тона, 1843. Портрет Александра Александровича Алябьева (?), 1840-е. Оба - холст, масло

Портрет родоначальника русского акварельного портрета интересен и как изображение коллеги по цеху. Соколов был женат на Юлии Брюлловой - младшей сестре Федора, Александра и Карла Брюлловых. Имя Соколова неразрывно связано с пушкинской эпохой. Без его рисунков и акварелей невозможно представить себе портретную галерею современников поэта. Петр Соколов выполнил около 450 портретов в технике акварели на бумаге, рисунка сангиной и итальянским карандашом, был автором композиций на исторические темы.

В.А. Тропинин. Портрет П.Ф. Соколова. 1833. Холст, масло. Русский музей

Выставку "Удача гения" можно посетить до 26 февраля 2023 года в Музее Тропинина.

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции, www.museum-tropinina.ru

|

Метки: Тропинин портреты живопись выставка |

103 года Скорой помощи |

Оказывается, месяц тому назад исполнилось 103 года Московской скорой помощи имени А.С. Пучкова. Дата не юбилейная, но символическая! Ведь именно по номеру 103 осуществляется вызов скорой помощи, начиная с 2014 года. Как ни странно, узнали мы об этом в музее В.И. Тропинина.

В небольшой экспозиции рассказывается об истории создания этой медицинской службы в Москве и показано, как менялась форма медиков "скорой". На первый вызов бригада скорой помощи выехала к пострадавшему с переломом ноги 15 октября 1919 года.

Создателем Московской службы скорой помощи считается врач и организатор здравоохранения Александр Сергеевич Пучков (1887-1952). В этом году исполнилось 135 лет со дня его рождения, а 10 лет назад перед Центральной станцией скорой медицинской помощи открыли памятник Пучкову - бронзовый бюст на гранитном постаменте работы скульптора Александра Бурганова. Кроме того что Александр Пучков был блестящим врачом, организатором здравоохранения и талантливым изобретателем, он принимал участие в разработке нового типа автомобиля и оборудования скорой помощи, придумал короткий номер 03, предложил использовать на эскалаторе метрополитена гребёнки для устойчивости, организовал неотложную психиатрическую помощь. Пучков менял систему, создавая правила и регламенты, вводя новые должности и увеличивая число машин. разработаны основные принципы организации скорой медицинской помощи, которые были внедрены не только в Москве, но и в ряде других городов страны.

В 1940 году Скорую медицинскую помощь сделали самостоятельным учреждением. Пучков продолжал руководить Станцией до самой смерти в 1952 году. 16 мая 1995 года Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы присвоено имя А.С. Пучкова

Из истории вопроса: в России впервые станции Скорой медицинской помощи (СПМ) были открыты в Москве 28 апреля 1898 года при Сущевском и Сретенском полицейских участках, однако условия её работы мало походили на современные.. Они были оснащены одной каретой с укладкой медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. На каждой такой карете работал врач, фельдшер и санитар. Дежурства были посуточными. Уже за первые два месяца работы было выполнено 82 вызова.

Через 10 лет в мае 1908 года по предложению профессора Московского университета П.И. Дьякова состоялось учредительное собрание Добровольного общества СМП с привлечением частного капитала. Общество ставило своей целью оказывать бесплатную медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев. Так началась история развития современной службы СМП в России. После октябрьских событий в 1917 года Москва еще целых два года оставалась без скорой помощи.

Интересно, как изменялась форма сотрудников скорой:

Интересно, как изменялась форма сотрудников скорой:

До революции (1914) врачи носили только форменную фуражку с чёрным бархатным околышем и красным кантом. На околыше - эмалированный красный крест, на тулье - чиновничья кокарда. Зимой они носили круглую каракулевую шапку, чёрную шинель чиновничьего типа с серебряными пуговицами и гербом города.

Санитары скорой носили чёрную фуражку с красными кантами, а зимой круглую невысокую чёрную барашковую шапку типа кубанки. На фуражку и шапку прикреплялась эмблема - круглый значок из белой эмали с красным крестом посередине.

В 1944 году Московский Совет присвоил Московской станции скорой помощи специальную форму и знаки различия. Костюмы и ботинки сотрудникам выдавались за плату (с рассрочкой на 6 месяцев), а шинели, шапки, фуражки и плащи - только на дежурство, индивидуально для каждого.

По мнению А.С. Пучкова, "знаки различия для персонала скорой помощи должны быть стандартными для станций скорой помощи всего Советского Союза, так же как и внешний вид карет скорой помощи".

Современная форма сотрудников московской скорой помощи была представлена в 2017 году во время проведения ЧМ по футболу ФИФА. Одежда выездных бригад скорой помощи до настоящего времени имеет отличительный дизайн и крайне функциональна. Для разного времени года разработаны три комплекта униформы - зимний, летний и демисезонный: куртки, брюки, обувь.

|

Метки: медицина скорая помощь музей Тропинина история выставка |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Ильинское: единственная императорская усадьба в Подмосковье

Село Ильинское расположено совсем близко от столицы - на высоком левом берегу Москвы-реки, среди вековых деревьев,. До революции здесь находилась одна из известнейших усадеб Подмосковья. Её владельцами на протяжении трехсот лет побывали представители хорошо известных в России фамилий: Стрешневы, Остерман-Толстые, Голицыны и, наконец, представители правящей династии - Романовы.

Фото: Алексей Макаров

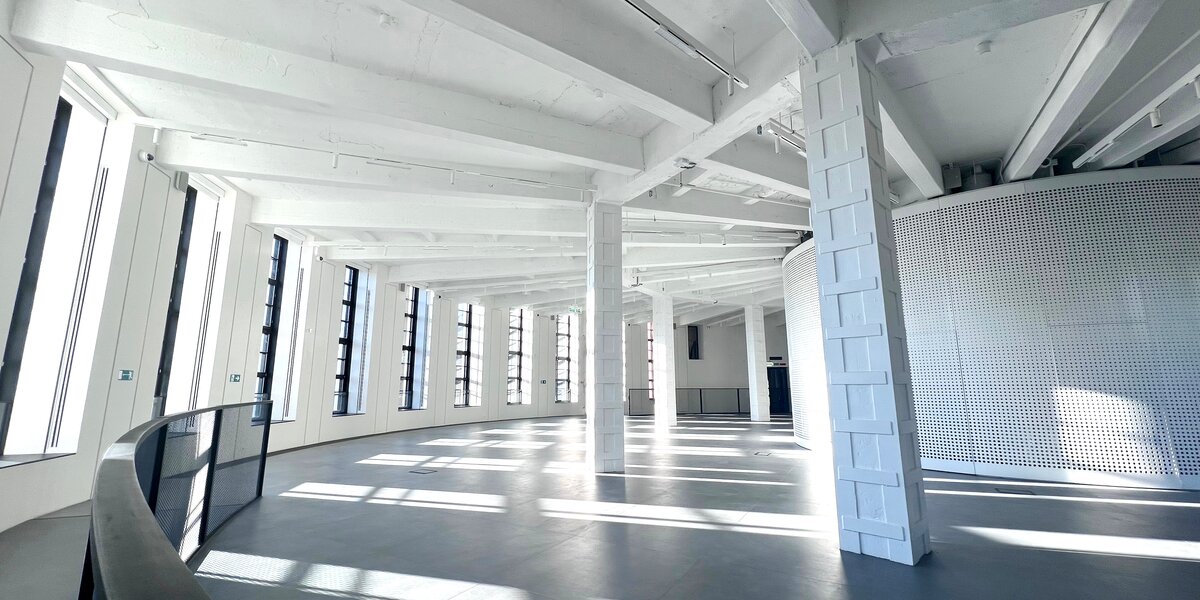

Московский дом: Дом культуры ЗИЛ

Московский областком профсоюза металлургов уже в 1930 году, объявляя архитектурный конкурс на проект Дома культуры Пролетарского района, замышлял объект гигантским (получилось 22 тыс. м кв. площади плюс 6 га парка). В сети клубов как составляющей "общего культурного обслуживания" страны ему предписывалось занять первое место. О ДК ЗИЛ рассказываем в рамках проекта "Московский дом".

-2(10).jpg)

Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Завершена реставрация храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке — уникальный памятник культового зодчества. Специалисты вернули исторический облик фасадам и интерьерам церкви. Реставрация проводилась в два этапа. Настоящей находкой стала монументальная живопись, обнаруженная во время работ на фронтонах и закомарах. В интерьерах трапезной и колокольни были отреставрированы киоты, монументальная живопись, искусственный мрамор, обрамляющий оконные проемы, покрытие пола. Все работы велись под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Фото: предоставлено пресс-службой

Культурный центр "Зотов" откроется 23 ноября выставкой "1922. Конструктивизм. Начало"

В экспозицию войдет более 300 работ из собраний 17 российских музеев и институций, а также частных собраний. Среди участников выставки — Государственная Третьяковская галерея, Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Русский музей, Госфильмофонд, Музей музыки, Российская государственная библиотека, Фонд Чернихова и другие.

Алексей Щусев. Архитектор, художник, директор. К 150-летию

Третьяковская галерея представляет выставочный проект, посвященный 150-летию со дня рождения Алексея Щусева — одного из крупнейших отечественных архитекторов, блестящего рисовальщика, оригинального музейного куратора. Центральной темой выставки стал Музей — как цель и особенность мышления Щусева. В экспозицию вошли архитектурные проекты, эскизы оформления интерьеров, уникальные фотографии, связанные с самыми значительными творениями Щусева в области храмового и гражданского зодчества в Москве — МарфоМариинской обителью и Казанским вокзалом.

© Фото : Театр "Мюзик-Холл"/ВКонтакте

Здание театра "Мюзик-Холл" в Петербурге реконструируют к 2026 г

Первый Ленинградский "Мюзик-Холл" открылся 5 декабря 1928 года, в 1929 году его музыкальным руководителем и главным дирижером стал Исаак Дунаевский. Тогда в программах театра выступали Леонид Утесов и Клавдия Шульженко. В 1937 году "Мюзик-Холл" был закрыт как носитель буржуазного искусства, и его возрождение произошло лишь в 1970-е годы, когда заработал театр под руководством Ильи Рахлина.

В Кольчугине хотят снести уникальный деревянный терем начала XX века

Под занавес Года культурного наследия России (если вдруг кто забыл – это 2022 год по указу Президента РФ), на фоне недавних поручений В.В. Путина по возрождению исторических усадеб и развитию туристической привлекательности как элементу формирования патриотизма жители города Кольчугино Владимирской области судорожно-срочно собирают подписи под петицией с требованием сохранить уникальный Терем с камином (ул. Володарского, дом 52) начала XX века. Снести это замечательное здание хочет не застройщик, а ... местная школа.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

|

Метки: выставки живопись кино искусство новости из мира искусства культура скульптура |

Субботнее фото. Из серии "Московский конструктивизм" |

Комплекс конструктивистских зданий в Петроверигском переулке (дома №№ 6, 8, 10) - один из крупнейших в пределах Бульварного кольца. Он был построен в 1929-1931 годах по проекту архитектора Григория Дакмана, при участии М. Русановой и П. Симакина.

Положение длинного фасада определялось тем, что по генплану 1925 года здесь должна была пройти трасса дублёра Бульварного кольца. Интересным архитектурным решением стало сохранение единой этажности всех корпусов, построенных на склоне Ивановской горки.

Ансамбль состоит из трех длинных корпусов, соединённых ступенчато. Каждый уступ выделен полукруглой башней, в которой находится лестничная клетка. Лестницы освещены вертикальными окнами. На уровне верхних этажей сделаны по два балкона, которые врезаны в полуцилиндры башен. Жилые корпуса соединяет общий коридор.

Г.М. Данкман. Общежитие Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Мархлевского. Перспектива. 1929 г. Из кн.: Н.Н. Броновицкая. Архитектура Москвы... С. 204.

Линию зданий общежития замыкает поставленный перпендикулярно корпус столовой с полукруглым выступам, ранее стоящим на колоннах.

Даже в современном полузаброшенном состоянии огромное конструктивистское здание привлекает внимание как выдающийся памятник архитектуры 1920-х годов со всем соответствующим арсеналом выразительных средств авангарда.

Это бывшее общежитие Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Ю.Ю. Мархлевского, а теперь - общежитие Московского Государственного Лингвистического Университета, ставшего владельцем здания после ликвидации университета в 1936 году. Его общежитие до сих пор находится в средней части комплекса.

Самый дальний корпус сгорел и был долгое время заброшен. Эта часть комплекса передана в управление Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков.

|

Метки: архитектура фото конструктивизм субботнее фото |

Смена декораций в Серебряном бору |

|

Метки: фото серебряный бор ноябрь фотопрогулка |

На выставке в МУАРе. Архитектор Константин Мельников |

Продолжим обзор монографической выставки гения авангарда К.С. Мельникова в Музее архитектуры. Кураторы музея поставили перед собой задачу - как можно более полно показать творчество Константина Мельникова во всех проявлениях. Цветовое решение экспозиции строится на трёх цветах: терракотовом - цвете кирпича, белом - самом распространённом в архитектуре и золотистом - цвете спальни в собственном доме Мельникова. На выставке представлены более 200 экспонатов – графика, архитектурная и художественная (ученические работы, портреты), архивные документы, живопись, личные вещи Константина Степановича и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, который был сохранен сыном архитектора, Виктором Константиновичем.

Первый зал называется Визионер.

В.К. Мельников. Портреты К.С. Мельникова, 1962 и 1947. Холст, масло. Последний ГТГ

К. Мельников. Здание народного комиссариата тяжелой промышленности, 1934. Макет. Макетная мастерская "ПИК-Макет", 2020

Мироздание в архитектуре. Архитектурная фантазия, 1965. Бумага, карандаш, акварель

Рождение архитектора. Студенчество и первые работы. Целая серия курсовых проектов 1914-1916 годов представляет разнообразные по стилистике и типологии сооружения от классицистических павильонов до культовых сооружений в русском стиле. Важно отметить, что Мельников продумывает не только архитектурно-художественное решение, но и планировку вместе с техническими аспектами - в частности, рассчитывает систему отопления зданий.

Будущий архитектор исследовал и применял стили разных эпох, что оказало влияние на его ранние проекты и последующую работу в качестве преподавателя во ВХУТЕМАСе. Совместно с Ильей Голосовым они вели курс "Новая Академия", основным тезисом которого был синтез достижений предшествующей архитектуры и новых экспериментальных форм. С 1918 года Константин Мельников начинает работать в Архитектурно-проектной мастерской Моссовета. Он принимает участие в генеральном планировании столицы, по проекту "Новая Москва" под руководством А.В. Щусева и И.В. Жолтовского. Молодой архитектор занимается фиксацией района Бутырского Вала и его перепланировкой.

Параллельно с работой в мастерской Моссовета Мельников создает ряд конкурсных проектов. Самый ранний из них - поселок для служащих при Алексеевской психиатрической больнице в Москве (1919) в районе Канатчиковой дачи представляет собой классический по структуре ансамбль с двором-курдонером главного здания и въездной трехпролетной аркой. Но уже в проектах 1920-х годов для масштабных московских конкурсов Мельников серьезно трансформирует классические образцы и постепенно переходит к авангардным формам, формируя свой собственный уникальный стиль.

Проект церкви для провинции в русском стиле. Курсовой проект, 1915. Бумага, тушь, акварель, карандаш

Здание военного музея в классическом стиле. Курсовой проект, фасад. 1916. Бумага, карандаш, акварель, тушь, цветной карандаш

Посёлок для служащих Алексеевской психиатрической больницы в Москве. Перспектива, проект, 1919. Бумага, карандаш, тушь, акварель

Посёлок для рабочих. Перспектива. Проект, 1920. Бумага, карандаш, тушь, акварель

Ранние инновации. Архитектура и движение. Константин Мельников смело заходил на "чужую" для архитекторов территорию: будь то инженерные конструкции, технологические процессы, транспортные или логистические решения. Он всюду предлагал свой комплексный рецепт, выходящий за пределы архитектуры в узком смысле. С начала 1920-х годов его не оставляла тема движения, в частности - проблема потоков. Чтобы разрешить противоречие между статичностью архитектуры и текучестью потоков (людей, транспортных средств и товаров), он вводил элементы, которые делали оптимальным взаимодействие фиксированного и подвижного.

В выставочном павильоне "Махорка" (1923) динамика задана самой технологией. Необходимо было построить табачную мини-фабрику с помещением для экспонатов. Наперекор заказчику, Всероссийскому махорочному синдикату, архитектор предложил по-своему организовать потоки сырья и продукции: горизонтальное движение фабриката в процессе обработки он заменил на вертикальное, что в конечном счете определило архитектурный облик павильона.

На выступающем из стены глухом объеме архитектор разместил гигантский плакат. Вместе с диагональной надписью эта суперграфическая композиция издалека напоминала посетителям типовой брикет махорки того времени, что сделало павильон примером "говорящей" архитектуры. Он стал не просто местом для экспонатов, а гигантском экспонатом сам по себе, образно воплощающим в себе тему фабричных потоков.

К. Мельников. Павильон "Махорка". Макет. Макетная мастерская Худ. Комбинат Минкультуры РСФСР, 1982

К. Мельников. Фонтан в Парке культуры и отдыха. План, перспектива,1929. Фоторепродукция, 1977

Застройка Котельнической и Гончарных набережных в Москве. Перспектива, 1937. Бумага, уголь

Цилиндры как модули. В своих пространственных композициях 1920-х годов Мельников увлеченно использует модули - стандартные прямоугольные единицы, блокированные друг с другом нетривиальным образом - со сдвигом по диагонали. Сначала в пилообразной застройке Большой Серпуховской улицы (1923) и киосков Ново-Сухаревского рынка (1924), затем - в киосках Торгсектора СССР в Париже (1925).

Позже в качестве таких модулей он начинает использовать пересекающиеся цилиндры, наслаждаясь игрой необычных пространств, которые возникают снаружи и внутри. Из цилиндров он создает здания в виде цепочек, змеек и даже многолистников. Архитектура остаётся для него искусством формы и лишь во вторую очередь - функции, что принципиально отличает его от современников-конструктивистов. Его проекты - самодостаточные объемные формы, гигантские скульптуры, которые представимы в любом ландшафте: в лесу, на берегу моря или в городской застройке. В апреле 1927 года, буквально через десять дней после проигрыша в конкурсе на клуб имени Зуева своему коллеге Илье Голосову, он находит для них место в проекте собственного дома в Кривоарбатском переулке.

При всех различиях общественного здания для сотен людей и частного дома на одну семью в обоих случаях им была реализована одна идея. Из-за недостатка средств стройка затянулась на два года. В 1929 году, боясь потерять незавершенный дом, Мельников настойчиво проталкивает через московских чиновников идею массового жилья - домов-коммун по своей системе. Собственный дом позиционируется им как социально значимый эксперимент на себе и своей семье. Уже после окончания строительства, в 1931 году Мельников всерьез работает над эскизными проектами массовой застройки из цилиндрических объемов разной этажности и диаметра.

К. Мельников. Дом Мельникова. Фото и макет. Макетная мастерская Studio 911, 2015

Говорящая архитектура. Подвижность архитектуры Мельникова и её готовность к изменениям "здесь и сейчас" хорошо видна в проектах семи рабочих клубов, созданных в 1927-1931 годах. Они содержат полный набор возможных раздвижных перегородок и перекрытий для трансформации интерьеров:

зонирование пространства по вертикали при помощи поднимающегося или выдвигающегося горизонтального щита (пола) в зрительном зале (клубы "Каучук", имени Фрунзе); зонирование пространства по горизонтали за счет раздвижных "живых" стен (клубы имени Русакова, имени Зуева, "Свобода"). В клубе имени Русакова большой зал превращается в несколько помещений вместимостью от 350 до 1225 человек; раздвижные полы с плавательными бассейнами под ними (клубы "Свобода", "Буревестник"). Спортивный зал для игр становится водным стадионом с трибунами. Наконец, трансформация "внутрь - вовне" в клубе имени газеты "Правда" в Дулёве, где сцена зрительного зала в холодное время года работает внутри здания, а летом снаружи, как "зеленый театр". В клубе "Свобода" предполагалось совместить и горизонтальные (пол), и вертикальные (стена) раздвижные конструкции. Увы, это был тот самый случай, когда архитектура шла впереди инженерных и финансовых возможностей. Фактически "живые" стены просуществовали короткое время лишь в клубе имени Русакова. На синьках рабочих чертежей показан их механизм - это откидывающиеся перегородки на трех балконах, которые через систему блоков поднимаются к потолку.

Мельниковская идея внутренней трансформации здания не случайно нашла своё наиболее полное отражение именно в клубах. Само понимание рабочих клубов, по Мельникову, означает многофункциональность пространства в противовес использованию его как одного большого актового (или зрительного) зала. Разнообразие помещений клуба и по размеру, и по функции, возможность их комбинирования между собой ложится в логику изменяющихся пространств: за счет движущихся стен и полов они могут сжиматься и расширяться, становясь то большими театральными и кинозалами, то маленькими аудиториями, комнатами для кружковых занятий, спортивными залами и даже бассейнами. Идеи изменяемого зонирования с помощью движущихся перегородок не были для Мельникова веянием времени - много лет спустя, в проекте Дворца Советов на Ленинских горах (1959), архитектор под девизом "разноравное" использует их для трансформации гигантского амфитеатра на пять тысяч мест в комбинацию из нескольких залов.

Персональная экспозиция К.С. Мельникова на V Триеннале в Милане, 1933. К началу 1933 года Константин Мельников переживал не лучшие времена: иссяк поток заказов конца 1920-х годов на гаражи и клубы, завершалась работа над выгодным проектом Дворца труда в Ташкенте. Он не был приглашен к участию в главном конкурсе эпохи - на проектирование Дворца Советов, и работал исключительно по собственной инициативе над альтернативным проектом Дворца народов. Неожиданно для себя в феврале 1933 года Мельников получает приглашение от организаторов V Триеннале в Милане представить свою персональную экспозицию в числе 12 мастеров современной архитектуры.

Эта новость захватила воображение архитектора, переживавшего переломный момент профессиональной карьеры. Мельников задействовал все свои связи на уровне Москвы и СССР. Однако хождение весной 1933 года "по кабинетам" советских функционеров закончилось непреклонным отказом. В итоге выставка в Милане была реализована, но не такой, какой её планировал автор. В личном архиве сохранились списки экспонатов и план "ковровой" развески 120 фотографий построек и чертежей разного размера. В отсутствие архитектора миланские кураторы волевым решением уменьшили их число почти в три раза, а главное - нарушили авторскую логику трех больших разделов каждой из стен экспозиционной ячейки: архитектура форм общественной жизни, пластических форм и рациональных форм и еще двух подразделов (архитектура конструктивных форм и механических форм). В итоге представленные проекты были перемешаны, а Мельников, получивший фото реальной экспозиции, был просто вне себя. Несмотря на это, Миланская Триеннале стала для Мельникова вторым после Парижской выставки пиком международной славы, при жизни поставив его имя в истории архитектуры среди имен Миса ван дер Роэ, Райта, Гропиуса, Корбюзье и других ведущих архитекторов эпохи.

Реконструкция 2022 года. Музей Константина и Виктора Мельниковых

Не только Париж. Международные связи Мельникова. Распространено мнение, что триумфальный, но непродолжительный мировой успех К. Мельникова ограничивается участием в Парижской выставке 1925 года и его отголоском в виде персональной экспозиции в Милане в 1933 году. Однако до сих пор недооценены международные связи архитекторов советского авангарда и лично Мельникова, их включенность в общемировой архитектурный процесс того времени.

Всемирная выставка 1925 года на самом деле стала ключевым этапом в его международной карьере, при этом светская жизнь Мельникова оказалась не менее важной, чем создание павильона СССР Он познакомился с ведущими французскими архитекторами - записная книжка наполнена их адресами и телефонами.

К. Мельников. Павильон СССР на международной выставке в Париже в 1925 году. Макет Ю.М. Лоев, 1973

За Парижем последовали выставки в Варшаве (1926), Салониках (1926), Нью-Йорке (1927) и, наконец, престижная Триеннале в Милане (1933). Важно, что Мельников участвовал в них как самостоятельная фигура, а не в составе архитектурных объединений. Примером мировой популярности Мельникова является переписка с фирмой Goldman Simmons & Cо (Лос-Анджелес) осенью 1926 года - практичные американцы вели с ним переговоры о дизайне мужских галстуков "от Мельникова".

К. Мельников. Гараж на 1000 машин над мостами Сены в Париже, 1925. Макет. Макетная мастерская "ПИК-Макет", 2020

Ведущую роль в выставках за рубежом и контактах с иностранными гостями играло Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС). Хотя Мельников не был вовлечен в московские визиты Ле Корбюзье, организованные ВОКСом, осенью 1931 года он участвовал в приёме американцев, проектировавших мюзик-холл в Рокфеллер Центре (Нью-Йорк). После 1930 года все зарубежные конкурсные проекты Мельникова - памятник Колумбу (1930), павильоны СССР в Париже 1937 года и в Нью-Йорке 1964 года, увы, так и остались на бумаге.

В 1936 году Мельников был уволен из Московского архитектурного института, а с 1938 года лишен права заниматься архитектурной деятельностью. В 1965-1974 годах наступила реабилитация и общественное признание К.С. Мельникова. После долгого забвения имя Мельникова вернулось к мировой аудитории благодаря книгам, вышедшим за рубежом. Отчаявшись издать автобиографическую рукопись на родине, Мельников в середине 1960-х ведет переписку с издательством в Праге. Тогда же у него завязываются дружеские отношения с молодыми учеными из США А. Спрагом, а затем Ф. Старром, он разрешает им сделать фотосьемку своего архива. Через десять лет Старр напишет первую книгу про архитектора "Мельников. Архитектор-одиночка в массовом обществе" (1978). В 1970 году Миланский политехникум приглашает архитектора, чтобы неделей почёта отпраздновать его 80-летие, но, как и за 40 лет до этого, Мельников не получит разрешение на выезд из СССР.

Художник Константин Мельников

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции

В.К. Мельников. Портреты К.С. Мельникова, 1962 и 1947. Холст, масло. Последний ГТГ

К. Мельников. Здание народного комиссариата тяжелой промышленности, 1934. Макет. Макетная мастерская "ПИК-Макет", 2020

Мироздание в архитектуре. Архитектурная фантазия, 1965. Бумага, карандаш, акварель

Рождение архитектора. Студенчество и первые работы. Целая серия курсовых проектов 1914-1916 годов представляет разнообразные по стилистике и типологии сооружения от классицистических павильонов до культовых сооружений в русском стиле. Важно отметить, что Мельников продумывает не только архитектурно-художественное решение, но и планировку вместе с техническими аспектами - в частности, рассчитывает систему отопления зданий.

Будущий архитектор исследовал и применял стили разных эпох, что оказало влияние на его ранние проекты и последующую работу в качестве преподавателя во ВХУТЕМАСе. Совместно с Ильей Голосовым они вели курс "Новая Академия", основным тезисом которого был синтез достижений предшествующей архитектуры и новых экспериментальных форм. С 1918 года Константин Мельников начинает работать в Архитектурно-проектной мастерской Моссовета. Он принимает участие в генеральном планировании столицы, по проекту "Новая Москва" под руководством А.В. Щусева и И.В. Жолтовского. Молодой архитектор занимается фиксацией района Бутырского Вала и его перепланировкой.

Параллельно с работой в мастерской Моссовета Мельников создает ряд конкурсных проектов. Самый ранний из них - поселок для служащих при Алексеевской психиатрической больнице в Москве (1919) в районе Канатчиковой дачи представляет собой классический по структуре ансамбль с двором-курдонером главного здания и въездной трехпролетной аркой. Но уже в проектах 1920-х годов для масштабных московских конкурсов Мельников серьезно трансформирует классические образцы и постепенно переходит к авангардным формам, формируя свой собственный уникальный стиль.

Проект церкви для провинции в русском стиле. Курсовой проект, 1915. Бумага, тушь, акварель, карандаш

Здание военного музея в классическом стиле. Курсовой проект, фасад. 1916. Бумага, карандаш, акварель, тушь, цветной карандаш

Посёлок для служащих Алексеевской психиатрической больницы в Москве. Перспектива, проект, 1919. Бумага, карандаш, тушь, акварель

Посёлок для рабочих. Перспектива. Проект, 1920. Бумага, карандаш, тушь, акварель

Ранние инновации. Архитектура и движение. Константин Мельников смело заходил на "чужую" для архитекторов территорию: будь то инженерные конструкции, технологические процессы, транспортные или логистические решения. Он всюду предлагал свой комплексный рецепт, выходящий за пределы архитектуры в узком смысле. С начала 1920-х годов его не оставляла тема движения, в частности - проблема потоков. Чтобы разрешить противоречие между статичностью архитектуры и текучестью потоков (людей, транспортных средств и товаров), он вводил элементы, которые делали оптимальным взаимодействие фиксированного и подвижного.

В выставочном павильоне "Махорка" (1923) динамика задана самой технологией. Необходимо было построить табачную мини-фабрику с помещением для экспонатов. Наперекор заказчику, Всероссийскому махорочному синдикату, архитектор предложил по-своему организовать потоки сырья и продукции: горизонтальное движение фабриката в процессе обработки он заменил на вертикальное, что в конечном счете определило архитектурный облик павильона.

На выступающем из стены глухом объеме архитектор разместил гигантский плакат. Вместе с диагональной надписью эта суперграфическая композиция издалека напоминала посетителям типовой брикет махорки того времени, что сделало павильон примером "говорящей" архитектуры. Он стал не просто местом для экспонатов, а гигантском экспонатом сам по себе, образно воплощающим в себе тему фабричных потоков.

К. Мельников. Павильон "Махорка". Макет. Макетная мастерская Худ. Комбинат Минкультуры РСФСР, 1982

К. Мельников. Фонтан в Парке культуры и отдыха. План, перспектива,1929. Фоторепродукция, 1977

Застройка Котельнической и Гончарных набережных в Москве. Перспектива, 1937. Бумага, уголь

Цилиндры как модули. В своих пространственных композициях 1920-х годов Мельников увлеченно использует модули - стандартные прямоугольные единицы, блокированные друг с другом нетривиальным образом - со сдвигом по диагонали. Сначала в пилообразной застройке Большой Серпуховской улицы (1923) и киосков Ново-Сухаревского рынка (1924), затем - в киосках Торгсектора СССР в Париже (1925).

Позже в качестве таких модулей он начинает использовать пересекающиеся цилиндры, наслаждаясь игрой необычных пространств, которые возникают снаружи и внутри. Из цилиндров он создает здания в виде цепочек, змеек и даже многолистников. Архитектура остаётся для него искусством формы и лишь во вторую очередь - функции, что принципиально отличает его от современников-конструктивистов. Его проекты - самодостаточные объемные формы, гигантские скульптуры, которые представимы в любом ландшафте: в лесу, на берегу моря или в городской застройке. В апреле 1927 года, буквально через десять дней после проигрыша в конкурсе на клуб имени Зуева своему коллеге Илье Голосову, он находит для них место в проекте собственного дома в Кривоарбатском переулке.

При всех различиях общественного здания для сотен людей и частного дома на одну семью в обоих случаях им была реализована одна идея. Из-за недостатка средств стройка затянулась на два года. В 1929 году, боясь потерять незавершенный дом, Мельников настойчиво проталкивает через московских чиновников идею массового жилья - домов-коммун по своей системе. Собственный дом позиционируется им как социально значимый эксперимент на себе и своей семье. Уже после окончания строительства, в 1931 году Мельников всерьез работает над эскизными проектами массовой застройки из цилиндрических объемов разной этажности и диаметра.

К. Мельников. Дом Мельникова. Фото и макет. Макетная мастерская Studio 911, 2015

Говорящая архитектура. Подвижность архитектуры Мельникова и её готовность к изменениям "здесь и сейчас" хорошо видна в проектах семи рабочих клубов, созданных в 1927-1931 годах. Они содержат полный набор возможных раздвижных перегородок и перекрытий для трансформации интерьеров:

зонирование пространства по вертикали при помощи поднимающегося или выдвигающегося горизонтального щита (пола) в зрительном зале (клубы "Каучук", имени Фрунзе); зонирование пространства по горизонтали за счет раздвижных "живых" стен (клубы имени Русакова, имени Зуева, "Свобода"). В клубе имени Русакова большой зал превращается в несколько помещений вместимостью от 350 до 1225 человек; раздвижные полы с плавательными бассейнами под ними (клубы "Свобода", "Буревестник"). Спортивный зал для игр становится водным стадионом с трибунами. Наконец, трансформация "внутрь - вовне" в клубе имени газеты "Правда" в Дулёве, где сцена зрительного зала в холодное время года работает внутри здания, а летом снаружи, как "зеленый театр". В клубе "Свобода" предполагалось совместить и горизонтальные (пол), и вертикальные (стена) раздвижные конструкции. Увы, это был тот самый случай, когда архитектура шла впереди инженерных и финансовых возможностей. Фактически "живые" стены просуществовали короткое время лишь в клубе имени Русакова. На синьках рабочих чертежей показан их механизм - это откидывающиеся перегородки на трех балконах, которые через систему блоков поднимаются к потолку.

Мельниковская идея внутренней трансформации здания не случайно нашла своё наиболее полное отражение именно в клубах. Само понимание рабочих клубов, по Мельникову, означает многофункциональность пространства в противовес использованию его как одного большого актового (или зрительного) зала. Разнообразие помещений клуба и по размеру, и по функции, возможность их комбинирования между собой ложится в логику изменяющихся пространств: за счет движущихся стен и полов они могут сжиматься и расширяться, становясь то большими театральными и кинозалами, то маленькими аудиториями, комнатами для кружковых занятий, спортивными залами и даже бассейнами. Идеи изменяемого зонирования с помощью движущихся перегородок не были для Мельникова веянием времени - много лет спустя, в проекте Дворца Советов на Ленинских горах (1959), архитектор под девизом "разноравное" использует их для трансформации гигантского амфитеатра на пять тысяч мест в комбинацию из нескольких залов.

Персональная экспозиция К.С. Мельникова на V Триеннале в Милане, 1933. К началу 1933 года Константин Мельников переживал не лучшие времена: иссяк поток заказов конца 1920-х годов на гаражи и клубы, завершалась работа над выгодным проектом Дворца труда в Ташкенте. Он не был приглашен к участию в главном конкурсе эпохи - на проектирование Дворца Советов, и работал исключительно по собственной инициативе над альтернативным проектом Дворца народов. Неожиданно для себя в феврале 1933 года Мельников получает приглашение от организаторов V Триеннале в Милане представить свою персональную экспозицию в числе 12 мастеров современной архитектуры.

Эта новость захватила воображение архитектора, переживавшего переломный момент профессиональной карьеры. Мельников задействовал все свои связи на уровне Москвы и СССР. Однако хождение весной 1933 года "по кабинетам" советских функционеров закончилось непреклонным отказом. В итоге выставка в Милане была реализована, но не такой, какой её планировал автор. В личном архиве сохранились списки экспонатов и план "ковровой" развески 120 фотографий построек и чертежей разного размера. В отсутствие архитектора миланские кураторы волевым решением уменьшили их число почти в три раза, а главное - нарушили авторскую логику трех больших разделов каждой из стен экспозиционной ячейки: архитектура форм общественной жизни, пластических форм и рациональных форм и еще двух подразделов (архитектура конструктивных форм и механических форм). В итоге представленные проекты были перемешаны, а Мельников, получивший фото реальной экспозиции, был просто вне себя. Несмотря на это, Миланская Триеннале стала для Мельникова вторым после Парижской выставки пиком международной славы, при жизни поставив его имя в истории архитектуры среди имен Миса ван дер Роэ, Райта, Гропиуса, Корбюзье и других ведущих архитекторов эпохи.

Реконструкция 2022 года. Музей Константина и Виктора Мельниковых

Не только Париж. Международные связи Мельникова. Распространено мнение, что триумфальный, но непродолжительный мировой успех К. Мельникова ограничивается участием в Парижской выставке 1925 года и его отголоском в виде персональной экспозиции в Милане в 1933 году. Однако до сих пор недооценены международные связи архитекторов советского авангарда и лично Мельникова, их включенность в общемировой архитектурный процесс того времени.

Всемирная выставка 1925 года на самом деле стала ключевым этапом в его международной карьере, при этом светская жизнь Мельникова оказалась не менее важной, чем создание павильона СССР Он познакомился с ведущими французскими архитекторами - записная книжка наполнена их адресами и телефонами.

К. Мельников. Павильон СССР на международной выставке в Париже в 1925 году. Макет Ю.М. Лоев, 1973

За Парижем последовали выставки в Варшаве (1926), Салониках (1926), Нью-Йорке (1927) и, наконец, престижная Триеннале в Милане (1933). Важно, что Мельников участвовал в них как самостоятельная фигура, а не в составе архитектурных объединений. Примером мировой популярности Мельникова является переписка с фирмой Goldman Simmons & Cо (Лос-Анджелес) осенью 1926 года - практичные американцы вели с ним переговоры о дизайне мужских галстуков "от Мельникова".

К. Мельников. Гараж на 1000 машин над мостами Сены в Париже, 1925. Макет. Макетная мастерская "ПИК-Макет", 2020

Ведущую роль в выставках за рубежом и контактах с иностранными гостями играло Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС). Хотя Мельников не был вовлечен в московские визиты Ле Корбюзье, организованные ВОКСом, осенью 1931 года он участвовал в приёме американцев, проектировавших мюзик-холл в Рокфеллер Центре (Нью-Йорк). После 1930 года все зарубежные конкурсные проекты Мельникова - памятник Колумбу (1930), павильоны СССР в Париже 1937 года и в Нью-Йорке 1964 года, увы, так и остались на бумаге.

В 1936 году Мельников был уволен из Московского архитектурного института, а с 1938 года лишен права заниматься архитектурной деятельностью. В 1965-1974 годах наступила реабилитация и общественное признание К.С. Мельникова. После долгого забвения имя Мельникова вернулось к мировой аудитории благодаря книгам, вышедшим за рубежом. Отчаявшись издать автобиографическую рукопись на родине, Мельников в середине 1960-х ведет переписку с издательством в Праге. Тогда же у него завязываются дружеские отношения с молодыми учеными из США А. Спрагом, а затем Ф. Старром, он разрешает им сделать фотосьемку своего архива. Через десять лет Старр напишет первую книгу про архитектора "Мельников. Архитектор-одиночка в массовом обществе" (1978). В 1970 году Миланский политехникум приглашает архитектора, чтобы неделей почёта отпраздновать его 80-летие, но, как и за 40 лет до этого, Мельников не получит разрешение на выезд из СССР.

Художник Константин Мельников

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции

|

Метки: Константин Мельников архитектура музей архитектуры выставка |

Образы ноября |

|

Метки: фото серебряный бор ноябрь фотопрогулка |

На выставке в МУАРе. Художник Константин Мельников |

До 23 января 2023 года в МУАРе проходит выставка "Мельников / Melnikoff", приуроченная к 130-летию Константина Степановича Мельникова (1890-1974). Масштабное и яркое исследование жизни и творчества архитектора представлено в парадной анфиладе главного здания Музея архитектуры. Кураторы отказались от хронологического или типологического построения экспозиции. Каждый зал воплощают какую-нибудь идею или важную инновацию, принесённую Мельниковым в архитектуру. Его творчество представлено в самых разных проявлениях, в том числе показаны живописные работы Мастера, ведь он обучался и на живописном отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). Живопись так и не стала основной деятельностью в жизни Мельникова, но изобразительные принципы трактовки пространства, массы и световой среды сильно повлияли на его архитектуру. С зала, где представлен Мельников-художник, хочу начать рассказ об этой фундаментальной выставке.

В возрасте 15 лет юный Мельников поступил в МУЖВЗ, где учился на протяжении 12 лет на трёх отделениях: общеобразовательном, живописном и архитектурном. Константин Мельников учился живописи у представителей московской школы, преподававших в начале XХ века в МУЖВЗ: Серова, Коровина, Архипова. На протяжении всей жизни он оставался убежденным традиционалистом в живописи, приверженным идеям московской школы. Он учился у художников, которые освободили живопись от формальных приемов реалистической школы передвижничества, приведших этот вид искусства к тупику.

Ученические рисунки К. Мельникова, 1910-е. Бумага, уголь

Живопись Константина Мельникова - это анализ собственных архитектурных приёмов, натуры, ближайшей окружающей действительности, средство заработка.

К. Мельников. Автопортрет, 1910-е. Холст, масло

Портрет Людмилы Мельниковой, дочери архитектора, 1923. Холст, масло

Учебная постановка в классе К.А. Коровина. Композиция с натурщицами, 1914. Холст, масло

В конце 1930-х годов Мельников обращается к живописи как к средству заработка. Первый гонорар за живописную работу (портрет Сергея Владимировича Образцова) Мельников получил в 1939 году. В этом же году он вступает во Всекохудожник. Эта организация снабжала художников материалами, заказывала и покупала работы, отправляла в творческие командировки.

К. Мельников. Автопортрет, 1930-е. Холст, масло

К. Мельников. Автопортрет, конец 1930-х. Холст. масло

Портрет Ирины Мельниковой, жены Виктора Мельникова, конец 1950-х. Холст, масло

Изображения интерьеров Дома дают важную информацию об изменении оформления помещений в разные периоды существования постройки. Можно заметить, что Мельников часто обращался к проблеме изучения света и его передачи как в рамках плоскости картины, так и в пространстве Дома.

Интерьер Дома Мельникова. Туалетная комната, 1930-е. Холст, масло

Основные объекты изображения для Мельникова практически всегда одни и те же: Дом в Кривоарбатском переулке, члены его семьи, он сам. В обращении к таким близким для себя темам он утверждает их абсолютную ценность и даёт себе широкие возможности для исследования натуры и пространства.

Портрет Анны Мельниковой, жены архитектора, 1940-е. Холст, масло

Интерьер гостиной Дома Мельникова, 1944. Холст, масло

Основным спросом в военное и послевоенное время в 1940-е годы пользовался исторический жанр. Мельников выполнил несколько работ для выставок: "Приезд Пожарского в Нижний Новгород" (1941), "Сухаревская башня" (1947). Особенностью этих работ является то, что они реализованы в нехарактерно малом для этого жанра формате. Мельников создавал камерные картины.

Сухарева башня, 1947. Холст, масло

Несмотря на то, что Мельников обрел мировую известность, он на протяжении всей жизни продолжал поддерживать отношения со своими родственниками. Важность семьи для архитектора подтверждается не только большим количеством портретов домочадцев: сохранились личные дневники, в которых он постоянно пишет о своих близких.