Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

В этот день 4 года назад |

|

Метки: этотденьвблоге |

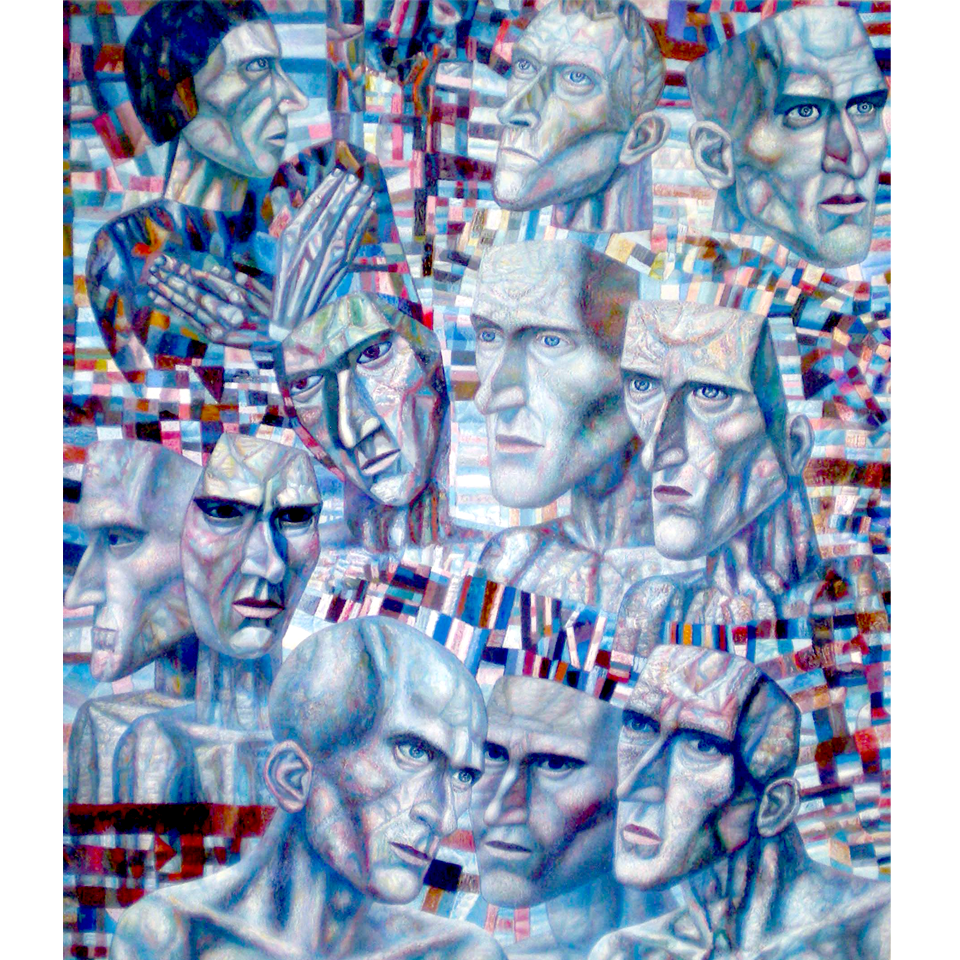

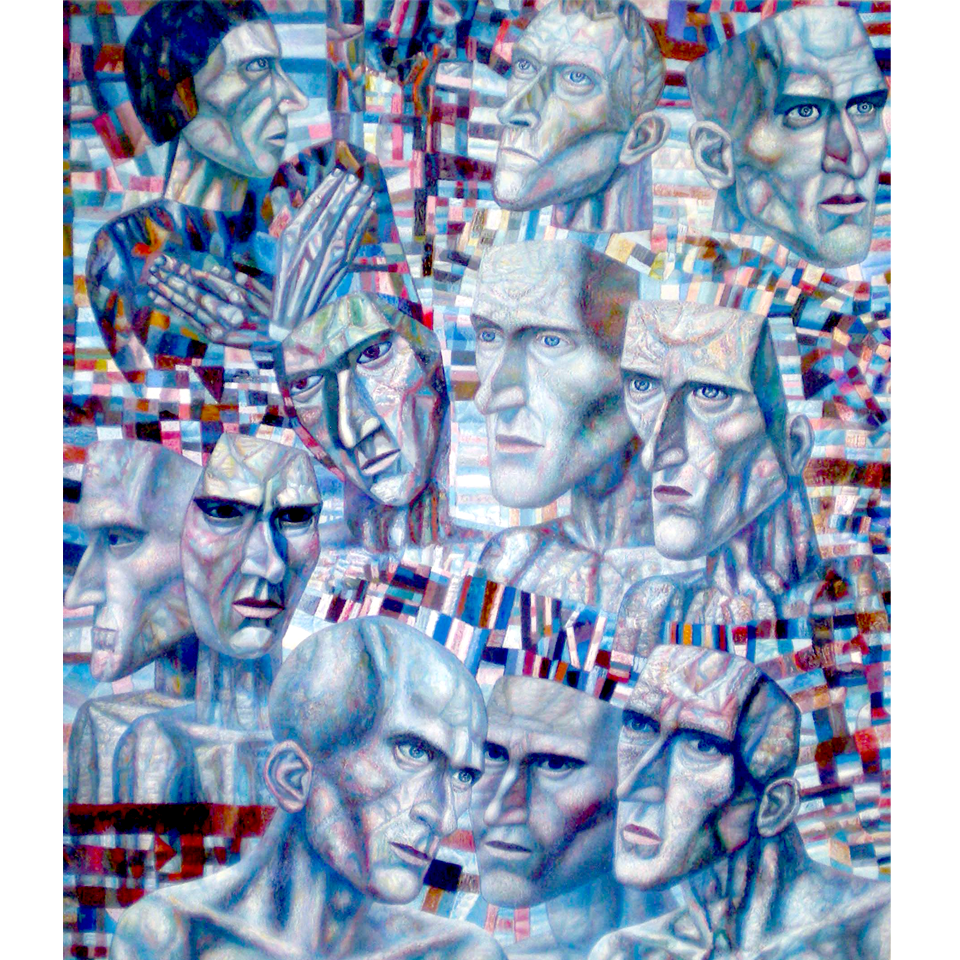

Выставка "1922. Конструктивизм. Начало" |

Выставка делится на два уровня. Первый рассказывает о творчестве авангардных художников, скульпторов, архитекторов, поэтов, музыкантов и танцоров, эксперименты которых предшествовали рождению конструктивизма - В. Кандинского, В. Баранова-Россине, Н. Удальцовой, О. Розановой, Л. Поповой, А. Веснина, А. Родченко, В. Степановой, В. Татлина, Эль Лисицкого, К. Малевича, В. Хлебникова, А. Крученых, М. Матюшина, А. Скрябина, Л. Лукина, Чернихова и др. В этой части рассматриваются важные открытия "первоэлементов" художественного языка, ставших инструментами для создания нового искусства.

Возникновение конструктивизма ощущалось задолго до его рождения, о нем заговорили еще в 1920-м, начали экспериментировать и проверять на прочность в 1921-м. А в 1922 году новорожденный стал уверенно занимать позиции во всех сферах жизни и творчества. Конструктивистские постановки вереницей премьер будоражат театральную публику и знатоков, конструирование книжных и театральных обложек меняет отношение к подаче информации, конструктивистская одежда предлагает измениться внешне, архитектура формирует новую среду, а сам человек должен трансформироваться через рациональное движение, мышление и времяпрепровождение.

На выставке можно проследить путь будущих конструктивистов к разработке своего метода. В 1910-е годы в поисках инструментов для его создания были задействованы представители всего художественного мира: художники, поэты, музыканты, скульпторы и архитекторы. Не все они стали конструктивистами. Они спорили или соглашались, но неизменно двигались к общей цели: к созданию искусства, которое будет соответствовать стремительно меняющемуся миру. Такая модель создавала перспективу обновления человеческой чувствительности и выстраивания новых отношений между людьми, искусством и природой.

Александра Экстер. Композиция, 1910. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Наталья Гончарова. Электрический орнамент, 1914. Холст, масло. ГТГ

Кубизм пришел в Россию из Франции. Большинство художников-авангардистов бывали там, многие учились. Любовь Попова и Надежда Удальцова по возвращении из Парижа в 1914 году организовали в мастерской на Остоженке, 37 "Кубистический кружок". Там работали Александр Веснин, Вера Пестель, Владимир Татлин и другие. Бывал Казимир Малевич. Для авангардных художников кубизм и кубофутуризм - отечественная производная от французского кубизма и итальянского футуризма соответственно - стали учебной платформой для изучения нового конструирования предмета в пространстве холста.

Владимир Баранов-Росине. Композиция, конец 1910-х. Холст, масло. ГТГ

В сборнике футуристов "Пощечина общественному вкусу" кубизм определялся как "канон сдвинутой конструкции". Удальцова писала, что кубизм "разложил строй старой вещи и создал новую". Приемы кубизма (одновременный взгляд с разных точек зрения на предмет, разделение натуры на простые геометрические объемы и плоскости, выявление массы) и приемы кубофутуризма (кадрирование движения во времени, выражение статики и динамики) вошли в арсенал художников и стали основой формирования новой системы работы над художественным произведением.

Надежда Удальцова. Кубистическая композиция, 1916. Холст, масло. Русский музей

Артур Лурье (Наум Лурья). Слова Владимира Маяковского, обложка Петра Митурича, 1918. Бумага, типографская печать. Государственный музей В.В. Маяковского

В 1922 году, к пятилетию революции, сформировалась новая концепция жизнеустройства: не стиль и даже не метод, как утверждали сами создатели, а тотальное искусство, охватившее абсолютно все стороны жизни. Сам же художник впервые становится не только творцом новой реальности, но и ее обитателем, своим примером демонстрируя людям, как в этом новом мире следует жить. Конструктивисты избегали говорить о красоте. Менялась сама оптика восприятия.

В 1920-е рождалась привычная нам среда с яркими картинками, броскими заголовками, приемами монтажа, меняющихся кадров, звуков, точечного воздействия - среда цифровых технологий, хай-тека и минимализма, неотделимости технологий от человека. Инструменты для её создания придумали конструктивисты. Они заговорили об удобных вещах, продуманном пространстве, правильных уместных цветах, новом организованном материальном мире. Обитатели этого мира должны были измениться вместе с ним - через саморазвитие, самодисциплину, рациональное использование пространства и ресурсов, подачу и потребление информации. Возможно, конструктивистское предвидение до сих пор еще не полностью себя реализовало. И на этот виток жизнеустройства нам только предстоит ступить.

Варвара Степанова. Второй воин, 1919. Иллюстрация к пьесе Алексея Кручёных "Глын-Глын". Бумага , коллаж. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Григорий Зимин. Сафо. Греческие танцы. 12 отрывков на музыку Артура Лурье, 1923. Бумага, карандаш, тушь, кисть, трафарет. Музей им А.А. Бахрушина

Александр Куприн. Чайная лавка, 1919. Холст, масло. ГТГ

Алексей Кравченко. Радуга, 1920-е. Холст на картоне, масло. ГТГ

Василий Кандинский. Маленькие миры I, 1922. Бумага, цветная литография. Государственный музей В.В. Маяковского

Елена Бебутова (Бебутова-Кузнецова) Цувамма, 1923. Холст, масло. ГТГ

Яков Чернихов. Композиция из цикла "Аристография", 1918-1924. Бумага, гуашь, тушь, карандаш. Фонд им. Якова Чернихова

Александр Древин. Красный кувшин, 1915. Холст, масло. ГТГ

Надежда Удальцова. Кухня, 1915. Холст, масло. Русский музей

Александр Иванов. Натюрморт, 1919. Холст, масло. ГТГ

"Цвет как конструктивный элемент входит в построение каждой сознательно сделанной вещи независимо от того, к какой области материальной культуры данная вещь относится, будет ли то живопись, архитектура, скульптура, графика, керамика, текстиль, деревообделочное производство, металлическое производство, значение же цвета и свойства его в каждом данном производстве специальных."

Любовь Попова

Любовь Попова. Живописная архитектоника, 1917. Холст, масло. ГТГ

"Наконец выяснилось совершенно значение линии - с одной стороны, ее граневое и краевое отношение, и с другой - как фактора главного построения всякого организма вообще в жизни, так сказать, скелет (или основа, каркас, система). Линия есть первое и последнее, как в живописи, так и во всякой конструкции вообще. Линия есть путь прохождения, движение, столкновение, грань, скреп, соединение, разрез и т.д. В линии выяснилось новое мировоззрение - строить по существу, а не изображать, предметничать или беспредметничать, строить новые целесообразные конструктивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни."

Александр Родченко, 1918

Александр Родченко. Конструкция на коричневом № 97. Из серии "Линиизм", 1919. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Пётр Вильямс. Скрипач и виолончелист, 1921. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Многие художники выстраивали собственные отношения с беспредметностью, наслаждаясь открывшейся свободой. На этом этапе будущих конструктивистов отличали тщательная проработка теории и основательный подход к организации живописных опытов по почти научной, лабораторной схеме. Они экспериментировали с линиями, цветом, поверхностью, формой. Своеобразным итогом этой работы стала выставка 1921 года "5 × 5 = 25". В ней участвовали Александра Экстер, Александр Веснин, Любовь Попова, Александр Родченко, Варвара Степанова. На выставке демонстрировалось по пять работ каждого из пяти художников, а в пяти каталогах, подготовленных участниками, объяснялась практическая ценность их опытов для будущего производственного искусства. В экспозиции был представлен трехцветный триптих Родченко, которым художник утверждал собственное завершение лабораторных авангардных работ.

Михаил Ле-Дантю. Мальчик и граммофон, 1913. Холст, масло. ГТГ

"Композиция есть созерцательный подход художника в его творчестве.

Техника и индустрия выдвинули перед искусством проблему КОНСТРУКЦИИ как активного действия, а не созерцательной изобразительности.

Разрушена "святая" ценность произведения как единственной уники.

Музей, как хранилище этой туники, превращается в архив."

Варвара Степанова. Из каталога выставки "5 × 5= 25"

Варвара Степанова. Сидящая фигура, 1921. Бумага, чернила. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Николай Суетин. Чёрный квадрат, начало 1920-х. Холст, масло. ГТГ

Климент Редько. Голова, 1922. Бумага, графитный карандаш, тушь. Российский государственный архив литературы и искусства

Надежда Удальцова. Натурщица, 1914. Холст, масло. Русский музей

Любовь Попова. Пространственно-силовое построение, 1921, масло. ГТГ

Варвара Степанова. Две фигуры с мячом, 1920. Бумага, гуашь. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Варвара Степанова. Фигуративная композиция, 1919. Бумага, темпера, гуашь. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Иван Кудряшов. Конструкция прямолинейного движения, 1925. Холст, масло. ГТГ

Илья Чашник. Супрематизм, 1923. Холст, масло. ГТГ

В 1921 году в стенах ВХУТЕМАСа начинает складываться художественное объединение "Метод" - группа художников, видевших себя "учеными по живописи", соединяющими теорию и практику и создающими полотна как "пластически развивающиеся конструкции". Задачей группы стал поиск универсальных законов построения пространственных явлений как на плоскости холста, так и в театре, и - шире - в предметной и городской среде. Лучишкин, являясь участником объединения, создавал аналитические работы - таблицы и графики, "проекции идей". Одной из тем исследования стал анализ композиционных осей как системы координат, необходимой для запуска проектного метода - организации ощущений и импульсов зрителя.

Сергей Лучишкин. Координаты построения живописной плоскости, 1924. Фанера, масло. ГТГ

Климент Редько. Отвлечённое пространство, 1921. Холст, масло. ГТГ

Климент Редько. Муж и жена, 1922. Холст, масло. ГТГ

Александр Веснин. Абстрактная композиция, 1922. Холст, масло. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Пётр Митурич. Пространственная графика №44. Реконструкция Мая Митурича Хлебникова. Картон, бумага, тушь, белила. Архив семьи Митурич-Хлебниковых

В творчестве Владимира Татлина особую роль играет взаимодействие с материалом. С 1913 года художник начал исследовать свойства различных материалов, в том числе пытаясь выявить наиболее органичную форму для стекла, дерева, металла. В 1914 году Татлин впервые продемонстрировал свои контррельефы. Это были пространственные композиции, составленные из фрагментов реальных предметов: кусков обоев посуды, предметов быта, бутылок. Это были абстрактные композиции, возникновение которых произвело настоящую революцию в художественном творчестве. Искусство теперь не пыталось украшать, интерпретировать, подражать. Оно провозгласило собственную независимость через использование предмета как такового, утверждая возможность тотального искусства.

Владимир Татлин. Угловой контррельеф "Материальный подбор повышенного типа", 1914-1915. Макет. Центр Росизо

Натан Альтман. Россия. Труд, 1921. Дерево, эмаль, масло, металл, угольно-графитовая присыпка, бумага. ГТГ

Продолжение

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции

На выставке можно проследить путь будущих конструктивистов к разработке своего метода. В 1910-е годы в поисках инструментов для его создания были задействованы представители всего художественного мира: художники, поэты, музыканты, скульпторы и архитекторы. Не все они стали конструктивистами. Они спорили или соглашались, но неизменно двигались к общей цели: к созданию искусства, которое будет соответствовать стремительно меняющемуся миру. Такая модель создавала перспективу обновления человеческой чувствительности и выстраивания новых отношений между людьми, искусством и природой.

Александра Экстер. Композиция, 1910. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Наталья Гончарова. Электрический орнамент, 1914. Холст, масло. ГТГ

Кубизм пришел в Россию из Франции. Большинство художников-авангардистов бывали там, многие учились. Любовь Попова и Надежда Удальцова по возвращении из Парижа в 1914 году организовали в мастерской на Остоженке, 37 "Кубистический кружок". Там работали Александр Веснин, Вера Пестель, Владимир Татлин и другие. Бывал Казимир Малевич. Для авангардных художников кубизм и кубофутуризм - отечественная производная от французского кубизма и итальянского футуризма соответственно - стали учебной платформой для изучения нового конструирования предмета в пространстве холста.

Владимир Баранов-Росине. Композиция, конец 1910-х. Холст, масло. ГТГ

В сборнике футуристов "Пощечина общественному вкусу" кубизм определялся как "канон сдвинутой конструкции". Удальцова писала, что кубизм "разложил строй старой вещи и создал новую". Приемы кубизма (одновременный взгляд с разных точек зрения на предмет, разделение натуры на простые геометрические объемы и плоскости, выявление массы) и приемы кубофутуризма (кадрирование движения во времени, выражение статики и динамики) вошли в арсенал художников и стали основой формирования новой системы работы над художественным произведением.

Надежда Удальцова. Кубистическая композиция, 1916. Холст, масло. Русский музей

Артур Лурье (Наум Лурья). Слова Владимира Маяковского, обложка Петра Митурича, 1918. Бумага, типографская печать. Государственный музей В.В. Маяковского

В 1922 году, к пятилетию революции, сформировалась новая концепция жизнеустройства: не стиль и даже не метод, как утверждали сами создатели, а тотальное искусство, охватившее абсолютно все стороны жизни. Сам же художник впервые становится не только творцом новой реальности, но и ее обитателем, своим примером демонстрируя людям, как в этом новом мире следует жить. Конструктивисты избегали говорить о красоте. Менялась сама оптика восприятия.

В 1920-е рождалась привычная нам среда с яркими картинками, броскими заголовками, приемами монтажа, меняющихся кадров, звуков, точечного воздействия - среда цифровых технологий, хай-тека и минимализма, неотделимости технологий от человека. Инструменты для её создания придумали конструктивисты. Они заговорили об удобных вещах, продуманном пространстве, правильных уместных цветах, новом организованном материальном мире. Обитатели этого мира должны были измениться вместе с ним - через саморазвитие, самодисциплину, рациональное использование пространства и ресурсов, подачу и потребление информации. Возможно, конструктивистское предвидение до сих пор еще не полностью себя реализовало. И на этот виток жизнеустройства нам только предстоит ступить.

Варвара Степанова. Второй воин, 1919. Иллюстрация к пьесе Алексея Кручёных "Глын-Глын". Бумага , коллаж. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Григорий Зимин. Сафо. Греческие танцы. 12 отрывков на музыку Артура Лурье, 1923. Бумага, карандаш, тушь, кисть, трафарет. Музей им А.А. Бахрушина

Александр Куприн. Чайная лавка, 1919. Холст, масло. ГТГ

Алексей Кравченко. Радуга, 1920-е. Холст на картоне, масло. ГТГ

Василий Кандинский. Маленькие миры I, 1922. Бумага, цветная литография. Государственный музей В.В. Маяковского

Елена Бебутова (Бебутова-Кузнецова) Цувамма, 1923. Холст, масло. ГТГ

Яков Чернихов. Композиция из цикла "Аристография", 1918-1924. Бумага, гуашь, тушь, карандаш. Фонд им. Якова Чернихова

Александр Древин. Красный кувшин, 1915. Холст, масло. ГТГ

Надежда Удальцова. Кухня, 1915. Холст, масло. Русский музей

Александр Иванов. Натюрморт, 1919. Холст, масло. ГТГ

"Цвет как конструктивный элемент входит в построение каждой сознательно сделанной вещи независимо от того, к какой области материальной культуры данная вещь относится, будет ли то живопись, архитектура, скульптура, графика, керамика, текстиль, деревообделочное производство, металлическое производство, значение же цвета и свойства его в каждом данном производстве специальных."

Любовь Попова

Любовь Попова. Живописная архитектоника, 1917. Холст, масло. ГТГ

"Наконец выяснилось совершенно значение линии - с одной стороны, ее граневое и краевое отношение, и с другой - как фактора главного построения всякого организма вообще в жизни, так сказать, скелет (или основа, каркас, система). Линия есть первое и последнее, как в живописи, так и во всякой конструкции вообще. Линия есть путь прохождения, движение, столкновение, грань, скреп, соединение, разрез и т.д. В линии выяснилось новое мировоззрение - строить по существу, а не изображать, предметничать или беспредметничать, строить новые целесообразные конструктивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни."

Александр Родченко, 1918

Александр Родченко. Конструкция на коричневом № 97. Из серии "Линиизм", 1919. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Пётр Вильямс. Скрипач и виолончелист, 1921. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Многие художники выстраивали собственные отношения с беспредметностью, наслаждаясь открывшейся свободой. На этом этапе будущих конструктивистов отличали тщательная проработка теории и основательный подход к организации живописных опытов по почти научной, лабораторной схеме. Они экспериментировали с линиями, цветом, поверхностью, формой. Своеобразным итогом этой работы стала выставка 1921 года "5 × 5 = 25". В ней участвовали Александра Экстер, Александр Веснин, Любовь Попова, Александр Родченко, Варвара Степанова. На выставке демонстрировалось по пять работ каждого из пяти художников, а в пяти каталогах, подготовленных участниками, объяснялась практическая ценность их опытов для будущего производственного искусства. В экспозиции был представлен трехцветный триптих Родченко, которым художник утверждал собственное завершение лабораторных авангардных работ.

Михаил Ле-Дантю. Мальчик и граммофон, 1913. Холст, масло. ГТГ

"Композиция есть созерцательный подход художника в его творчестве.

Техника и индустрия выдвинули перед искусством проблему КОНСТРУКЦИИ как активного действия, а не созерцательной изобразительности.

Разрушена "святая" ценность произведения как единственной уники.

Музей, как хранилище этой туники, превращается в архив."

Варвара Степанова. Из каталога выставки "5 × 5= 25"

Варвара Степанова. Сидящая фигура, 1921. Бумага, чернила. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Николай Суетин. Чёрный квадрат, начало 1920-х. Холст, масло. ГТГ

Климент Редько. Голова, 1922. Бумага, графитный карандаш, тушь. Российский государственный архив литературы и искусства

Надежда Удальцова. Натурщица, 1914. Холст, масло. Русский музей

Любовь Попова. Пространственно-силовое построение, 1921, масло. ГТГ

Варвара Степанова. Две фигуры с мячом, 1920. Бумага, гуашь. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Варвара Степанова. Фигуративная композиция, 1919. Бумага, темпера, гуашь. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Иван Кудряшов. Конструкция прямолинейного движения, 1925. Холст, масло. ГТГ

Илья Чашник. Супрематизм, 1923. Холст, масло. ГТГ

В 1921 году в стенах ВХУТЕМАСа начинает складываться художественное объединение "Метод" - группа художников, видевших себя "учеными по живописи", соединяющими теорию и практику и создающими полотна как "пластически развивающиеся конструкции". Задачей группы стал поиск универсальных законов построения пространственных явлений как на плоскости холста, так и в театре, и - шире - в предметной и городской среде. Лучишкин, являясь участником объединения, создавал аналитические работы - таблицы и графики, "проекции идей". Одной из тем исследования стал анализ композиционных осей как системы координат, необходимой для запуска проектного метода - организации ощущений и импульсов зрителя.

Сергей Лучишкин. Координаты построения живописной плоскости, 1924. Фанера, масло. ГТГ

Климент Редько. Отвлечённое пространство, 1921. Холст, масло. ГТГ

Климент Редько. Муж и жена, 1922. Холст, масло. ГТГ

Александр Веснин. Абстрактная композиция, 1922. Холст, масло. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Пётр Митурич. Пространственная графика №44. Реконструкция Мая Митурича Хлебникова. Картон, бумага, тушь, белила. Архив семьи Митурич-Хлебниковых

В творчестве Владимира Татлина особую роль играет взаимодействие с материалом. С 1913 года художник начал исследовать свойства различных материалов, в том числе пытаясь выявить наиболее органичную форму для стекла, дерева, металла. В 1914 году Татлин впервые продемонстрировал свои контррельефы. Это были пространственные композиции, составленные из фрагментов реальных предметов: кусков обоев посуды, предметов быта, бутылок. Это были абстрактные композиции, возникновение которых произвело настоящую революцию в художественном творчестве. Искусство теперь не пыталось украшать, интерпретировать, подражать. Оно провозгласило собственную независимость через использование предмета как такового, утверждая возможность тотального искусства.

Владимир Татлин. Угловой контррельеф "Материальный подбор повышенного типа", 1914-1915. Макет. Центр Росизо

Натан Альтман. Россия. Труд, 1921. Дерево, эмаль, масло, металл, угольно-графитовая присыпка, бумага. ГТГ

Продолжение

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции

|

Метки: хлебозавод №5 конструктивизм русский авангард выставка |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Улица Большая Дмитровка, дом 32, строение 1. Фото М. Денисова

Гуляем по Большой Дмитровке. Где танцевала Айседора Дункан и жил доктор Живаго

Улица получила свое название в честь Дмитровской слободы, которая сформировалась здесь к XIV веку. В 1920-х она носила имя французского революционера Эжена Потье, а с 1937 по 1994-й — поэта Александра Пушкина. Сегодня Большая Дмитровка считается одной из театральных улиц Москвы — на ней расположен Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Московский театр оперетты и новая сцена Большого театра.

Церковь в Щелейках

5 самых интересных сохранившихся деревянных построек Ленинградской области, которые нужно успеть увидеть

Пока о поездках в другие страны можно только мечтать, самое время присмотреться к красотам Ленинградской области. Специально для "Собака.ru" Александр Семенов, преподаватель академии Штиглица и института Культуры, автор книги "Дизайн мебели в СССР" и создатель Telegram-канал "Русский камамбер" выбрал пять самых интересных сохранившихся деревянных построек, которые можно увидеть своими глазами — они не спрятаны за высокими заборами.

Вид Подмосковной усадьбы Горенки графа А.К. Разумовского. 1800-1810 гг.

Горенки: усадьба Разумовских в центре Балашихи

Стоит лишь на несколько километров отъехать от шумного МКАДа и пересечь речку, как по правую сторону от шоссе Энтузиастов покажется одна из самых масштабных усадеб Подмосковья – Горенки. Когда попадаешь сюда впервые, то едва ли поверишь в то, что совсем недавно здесь царили уныние и забвение, здания дворца и построек ветшали, а парк сильно одичал и зарос.

В Петербурге могут узаконить пожары на памятниках

Опаснейший юридический прецедент, который фактически узаконит уничтожение в огне огромной части наших памятников и снимет при этом ответственность с пользователей, формируется сейчас в Санкт-Петербурге.

Фото: Максим Мухин

Дом недели: музей Скрябина в Большом Николопесковском переулке

Планировка, интерьер, капитальные стены, перекрытия, лестница, обои, дубовый паркет, мраморные подоконники… Все перечисленное вошло в список предметов охраны объекта культурного наследия федерального значения — здания Мемориального музея Александра Николаевича Скрябина в Большом Николопесковском переулке, 11, стр. 1. Утверждение охранного списка приурочено к юбилею: в этом году отмечается 150-летие со дня рождения композитора.

Смывая все на своем пути

Китай-город постепенно исчезает. Исчезает целыми кварталами. Конечно, Москва преображалась всегда, особенно много перестроек было в XIX и XX веках, но и после них остался мощнейший культурный слой. Сейчас же наш город "развивается" с полным уничтожением своей исторической памяти. А это уже не развитие, это деградация.

Экономический позитив. Бывает и такое

"Хранители Наследия" пристально следят и регулярно повествуют о достижениях на фронте экономики наследия и работе регионов по созданию экономических стимулов для инвесторов. Можем доложить об успехах двух региональных программ, о которых шла речь ранее. Итак – вести из Калининграда и Нижнего Новгорода.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

Рембрандт. Еврейская невеста, 1665

Мы их так и не увидели: главные выставки и спектакли, отмененные в 2022 году в России

В марте российские музеи и театры стали в срочном порядке менять планы на сезон. Начало "спецоперации"* привело к сложностям с транспортировкой предметов искусства, введению международных санкций против российских организаций и частных лиц, сделало невозможным реализацию большинства заявленных культурных проектов. Forbes Life подсчитывает, скольких спектаклей и выставок лишились посетители музеев и театров в 2022 году.

Павел Филонов. "Ударники" ("Мастера аналитического искусства"). 1934–1935. Фото: Государственный Русский музей

Выставки 2023 года: СССР, балет и юбилеи

Предстоящие в следующем году выставки не грешат однообразием, но в основном вынужденно обращаются к нашему проверенному и надежному наследию, иногда выворачивая к современному искусству или науке

Музей христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Фото: Московская духовная академия

Коллекция Троице-Сергиевой лавры теперь доступна онлайн

Музей христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре выложил в открытый доступ коллекцию произведений, которые не публиковались прежде. Также музей, как сообщает его пресс-служба, презентует бесплатный образовательный курс по христианскому искусству.

Ян Брейгель Старший. "Зимний пейзаж с ловушкой для птиц". Собрание Валерии и Константина Мауергауз.

Выставка "Под знаком Рубенса" в Новом Иерусалиме

9 декабря в Государственном историко–художественном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России".

.jpeg)

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

Живопись, фарфор, археологические находки: что покажут на последней в году Московской музейной неделе

С 12 по 18 декабря пройдет заключительная в 2022 году акция "Московская музейная неделя". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. В течение семи дней всех желающих приглашают бесплатно ознакомиться с экспозициями Музея Москвы, Государственного музея А.С. Пушкина, Дома-музея Марины Цветаевой, Государственного Дарвиновского музея, музея-заповедника "Царицыно" и других. Каждый музей, присоединившийся к программе, принимает посетителей в определенный день. Расписание опубликовано на портале mos.ru. Электронный билет можно оформить там же или на официальном сайте учреждения.

Фото: "Русконцерт"

Валерий Гергиев и Денис Мацуев сыграют в честь Родиона Щедрина

Мэтр современной академической музыки отметит юбилей с участием звезд исполнительского искусства, а легендарный балет-феерия предстанет в исполнении артистов Мариинки.

© Фото : Marco Brescia, Rudy Amisano

Царь Борис завоевал Европу: Абдразаков об ошеломительном успехе в Италии

Несмотря на украинские протесты и пикеты, новый сезон легендарного миланского театра Ла Скала открылся оперой Мусоргского "Борис Годунов" – на русском языке. В заглавной роли выступил наш знаменитый бас Ильдар Абдразаков. Впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались президент и премьер-министр Италии. Помимо Серджо Маттареллы и Джорджи Мелони оперу вживую увидела и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (все раздавали весьма благожелательные интервью). После спектакля в зале — 20-минутные овации, а международная пресса называет постановку редким, потрясающим триумфом. Толпы миланцев смотрели трансляцию на больших уличных экранах, а европейские зрители могли увидеть ее на главном телеканале Италии Rai-1.

Рембрандт. Еврейская невеста, 1665

Мы их так и не увидели: главные выставки и спектакли, отмененные в 2022 году в России

В марте российские музеи и театры стали в срочном порядке менять планы на сезон. Начало "спецоперации"* привело к сложностям с транспортировкой предметов искусства, введению международных санкций против российских организаций и частных лиц, сделало невозможным реализацию большинства заявленных культурных проектов. Forbes Life подсчитывает, скольких спектаклей и выставок лишились посетители музеев и театров в 2022 году.

Павел Филонов. "Ударники" ("Мастера аналитического искусства"). 1934–1935. Фото: Государственный Русский музей

Выставки 2023 года: СССР, балет и юбилеи

Предстоящие в следующем году выставки не грешат однообразием, но в основном вынужденно обращаются к нашему проверенному и надежному наследию, иногда выворачивая к современному искусству или науке

Музей христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Фото: Московская духовная академия

Коллекция Троице-Сергиевой лавры теперь доступна онлайн

Музей христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре выложил в открытый доступ коллекцию произведений, которые не публиковались прежде. Также музей, как сообщает его пресс-служба, презентует бесплатный образовательный курс по христианскому искусству.

Ян Брейгель Старший. "Зимний пейзаж с ловушкой для птиц". Собрание Валерии и Константина Мауергауз.

Выставка "Под знаком Рубенса" в Новом Иерусалиме

9 декабря в Государственном историко–художественном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России".

.jpeg)

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

Живопись, фарфор, археологические находки: что покажут на последней в году Московской музейной неделе

С 12 по 18 декабря пройдет заключительная в 2022 году акция "Московская музейная неделя". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. В течение семи дней всех желающих приглашают бесплатно ознакомиться с экспозициями Музея Москвы, Государственного музея А.С. Пушкина, Дома-музея Марины Цветаевой, Государственного Дарвиновского музея, музея-заповедника "Царицыно" и других. Каждый музей, присоединившийся к программе, принимает посетителей в определенный день. Расписание опубликовано на портале mos.ru. Электронный билет можно оформить там же или на официальном сайте учреждения.

Фото: "Русконцерт"

Валерий Гергиев и Денис Мацуев сыграют в честь Родиона Щедрина

Мэтр современной академической музыки отметит юбилей с участием звезд исполнительского искусства, а легендарный балет-феерия предстанет в исполнении артистов Мариинки.

© Фото : Marco Brescia, Rudy Amisano

Царь Борис завоевал Европу: Абдразаков об ошеломительном успехе в Италии

Несмотря на украинские протесты и пикеты, новый сезон легендарного миланского театра Ла Скала открылся оперой Мусоргского "Борис Годунов" – на русском языке. В заглавной роли выступил наш знаменитый бас Ильдар Абдразаков. Впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались президент и премьер-министр Италии. Помимо Серджо Маттареллы и Джорджи Мелони оперу вживую увидела и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (все раздавали весьма благожелательные интервью). После спектакля в зале — 20-минутные овации, а международная пресса называет постановку редким, потрясающим триумфом. Толпы миланцев смотрели трансляцию на больших уличных экранах, а европейские зрители могли увидеть ее на главном телеканале Италии Rai-1.

|

Метки: выставки живопись кино искусство новости из мира искусства культура скульптура |

Субботнее фото. Из серии "Московские храмы" |

В существующий архитектурный комплекс на Большой Ордынке входят две церкви: справа - летняя церковь Екатерины Великомученицы, слева - зимняя церковь Спаса Нерукотворного образа. Между ними - первый ярус разрушенной колокольни. В настоящее время Спасская церковь находится в процессе затянувшейся реставрации.

Летний храм великомученицы Екатерины на Всполье в стиле барокко построили в 1766-1775 годах по проекту архитектора Карла Бланка. Вероятно, постройка храма была заказана лично Екатериной II во время её коронации в 1762 году. Бланк построил новое здание рядом со старым, объединив два храма центральным объёмом с колокольней. Старая трапезная была сохранена. Таким образом, Бланк возродил традиционную для русского зодчества композицию из двух храмов, теплого и холодного, с колокольней между ними, сблизив строения. Тонкая и высокая четырехъярусная колокольня стала центром композиции (переделана в 1820-х). Храм строился на казенные средства. Храмовую икону святой Екатерины украшала пожертвованная императрицей драгоценная риза с царским вензелем. Все иконы в иконостасе были написаны Д.Г. Левицким совместно с В.И. Василевским. К сожалению, они не сохранились.

Фотография из альбома Николая Найдёнова 1883 года

"Екатерининская церковь является памятником редкого для Москвы позднего барокко, включающая элементы рококо. Очевидна большая, чем у других московских мастеров, связь Бланка с петербургской архитектурой 1750-1760-х годов. Здание напоминает и некоторые парковые павильоны того времени". Из книги "Памятники архитектуры Москвы"

Храмовая ограда с многочисленными декоративными деталями была установлена в 1769 году на белокаменном цоколе и состояла из металлических и каменных элементов. Кованные звенья фигурной решетки были выполнены в 1730 году дворцовыми мастерами по проекту Х. Конрада для ограждения Соборной площади Кремля, а затем оказались на Ордынке.

Улица Большая Ордынка, 60

Украшенные пилястрами столбы и мощные пилоны ворот, симметрично окружали храм по линии улицы и были увенчаны белокаменными орлами. Кованые российские гербы венчали центральные прутья решетки. На равном расстоянии высились столбы с пилястрами, завершенные карнизами большого выноса, которые симметрично окружали здание. Местоположение, а также наличие у ограды двух въездных ворот способствовало участию ограды в застройке улицы Большая Ордынка и Большого Екатерининского переулка (ныне Погорельского). На столбах со стороны Большой Ордынки были установлены белокаменные вазоны, изображающие Екатерининскую корону. Со стороны Большого Екатерининского переулка вазоны были украшены вензелями Екатерины в медальонах.

Теплая церковь, сгоревшая в пожарах 1812 года, была полностью перестроена лишь спустя 60 лет по проекту П.П. Петрова (в литературе также называют Д.Н. Чичагова).

Массивный объём Спасской западной церкви был оформлен пилястрами, воспроизводящими пилястры основного Екатерининского храма. Купол её также напоминал купол основной церкви.

Спасский храм был лишён купола в 1930-е годы. Исторически купол храма был золотым.

В 1931-м храм закрыли, здание некоторое время занимали Центральное проектно-конструкторское бюро приборостроения и Всесоюзная художественная мастерская имени Грабаря.

В 1992-2006 годах церковь была передана для устройства подворья Православной церкви в Америке при Московском патриархате. В настоящее время церковь Святой Екатерины - памятник одной из наиболее знаменитых русских императриц, интересный образец архитектуры барокко, а ещё и центр англоязычных богослужений в Москве.

Щетининский переулок

Ожидается реставрация Спасского храма и воссоздание утраченных ярусов колокольни.

Погорельский переулок

Источник информации: ocapodvorie.ru

|

Метки: фото москва субботнее фото храм Великомученицы Екатерины |

Понравилось: 1 пользователю

"Троица" Андрея Рублёва вернулась в экспозицию Третьяковки |

В залах древнерусского искусства Третьяковской галереи чувствуется заметное оживление. Это связано с тем, что в экспозицию вернулась икона "Троица" Андрея Рублёва. Она представлена в зале № 60 постоянной экспозиции в специальной витрине с антибликовым стеклом. Летом "Троица" пару дней побывала в Троице-Сергиевой лавре во время торжеств, посвященных обретению мощей Сергия Радонежского.

Конфликт между искусствоведами, реставраторами и духовенством по поводу того, где должна находиться эта икона длится более 100 лет.

"Троица" - единственная дошедшая до наших дней икона, полностью созданная Андреем Рублёвым. По мнению искусствоведов, в остальных иконостасах, связанных с его именем, Рублёв мог выступать в качестве художника, рисующего, например, лики святых или в качестве редактора, правящего живопись после работы группы иконописцев.

Фотография "Троицы" после реставрации Василием Гурьяновым, 1905 год. Фото: Wikipedia

Большинство исследователей полагают, что икона была написана в 20-е годы XV века. Стиль Рублёва был одним из направлений византийского искусства кризисного времени, когда империей правила последняя династия Палеологов. До реставрации иконы Василием Гурьяновым в 1905 году "Троица" хранилась за окладом в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры и считалась одной из самых почитаемых в ней.

Оклад для иконы "Троица"; Андрея Рублева. Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Полностью раскрыть икону удалось только в 1918 году реставраторам под руководством Игоря Грабаря. В 1929 году икона поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи.

"Троица" - единственная дошедшая до наших дней икона, полностью созданная Андреем Рублёвым. По мнению искусствоведов, в остальных иконостасах, связанных с его именем, Рублёв мог выступать в качестве художника, рисующего, например, лики святых или в качестве редактора, правящего живопись после работы группы иконописцев.

Фотография "Троицы" после реставрации Василием Гурьяновым, 1905 год. Фото: Wikipedia

Большинство исследователей полагают, что икона была написана в 20-е годы XV века. Стиль Рублёва был одним из направлений византийского искусства кризисного времени, когда империей правила последняя династия Палеологов. До реставрации иконы Василием Гурьяновым в 1905 году "Троица" хранилась за окладом в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры и считалась одной из самых почитаемых в ней.

Оклад для иконы "Троица"; Андрея Рублева. Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Полностью раскрыть икону удалось только в 1918 году реставраторам под руководством Игоря Грабаря. В 1929 году икона поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи.

|

Метки: иконы третьяковка Рублёв Троица |

Процитировано 1 раз

Хлебозавод-автомат №5 |

Побывали в новом культурном центре "Зотов" - отреставрированном хлебозаводе им. Зотова на Ходынской улице, 2, между Пресней и Белорусской. Там развёрнута грандиозная выставка "1922 Конструктивизм", на которой собраны работы ключевых фигур русского авангарда. Готовлю обзор, а пока - несколько фотографий этого необычного пространства.

Историческое здание хлебозавода №5 было построено в 1929-1931 годах и стало первым из пяти реализованных в СССР кольцевых хлебозаводов-автоматов системы инженера Георгия Марсакова. Осно у системы составлял кольцевой конвейер, который позволял практически полностью автоматизировать процесс выпекания хлеба (продукция двигалась от этапа к этапу, по кругу сверху вниз), что во многом предопределило не только функциональную схему организации здания, но и его объемно-пространственное решение. Реализованный здесь принцип "функциональное назначение определяет архитектуру" делает хлебозавод воплощенным в объеме и материале манифестом конструктивизма.

Фото: пресс-служба центра "Зотов"

Впервые кольцевая организация производства была предложена в 1923 году архитектором Константином Мельниковым в павильоне «Махорка» на ВСХВ. Порядковый номер №5 был присвоен хлебозаводу в рамках общегородской программы строительства хлебозаводов. Впоследствии первый кольцевой хлебозавод получил имя Василия Зотова, заведующего производственным отделом хлебопечения Моспотребсоюза и будущего наркома пищевой промышленности, которому Москва обязана внедрением системы массового производства хлеба. В 2004 году здание хлебозавода на Ходынской улице было признано объектом наследия регионального значения. Производство выведено в 2006 году. Работы по реставрации и приспособлению здания к функции культурно-просветительского центра велись с 2018 года. Все поздние пристройки на территории хлебозавода были демонтированы: здание вернуло себе исходную структуру в виде круглого в плане производственного корпуса и пристроенного к нему административного корпуса. Внутри здания, наоборот, реализован принцип выявления всех слоев истории хлебозавода. Его интерьеры не приводились в соответствие с каким-то одним периодом истории, а стали правдивым и откровенным рассказом о состоянии архитектуры конструктивизма, которая была придумана для воплощения одной конкретной функции, а теперь служит центром изучения наследия всей эпохи.

На первом этаже представлена мультимедийная инсталляция "Дыхание" - это масштабный динамичный видеоколлаж, объединивший в себе более 800 художественных образов эпохи конструктивизма - от канонических до весьма неожиданных. Это рисунки, наброски и эскизы самих авторов, участников и создателей того яркого и короткого, как вспышка явления, под названием "конструктивизм". По замыслу автора, "Дыхание" показывает время развития идей конструктивизма не как набор неких дискретных явлений, а как единое полотно, немного наивное и в чем-то, возможно, больше похожее на детский рисунок, но в то же время невероятно яркое, полное энтузиазма и яростной энергии молодой зарождающейся советской республики.

Концептуально "Дыхание" - это некий калейдоскоп, состоящий из двух экранов. На одном из них сменяются проекты в рисунках, набросках и эскизах самих авторов, участников и создателей явления под названием "конструктивизм". Речь идет именно об идеях, многие из которых были утеряны безвозвратно или просто не увидели своего воплощения в реальности. На втором экране представлено то, что происходило в искусстве 1920-х, - в плакате, текстиле, книжной графике, театральной сценографии, художественном "полезном" конструировании, которое скоро будет называться дизайном. Иллюстрации собраны автором в различных архивных изданиях, многие из которых давно недоступны для широкого круга читателей.

Оригинальное музыкальное сопровождение видеоинсталляции создано автором инсталляции Кириллом Челушкиным (р. 1968) - художником-графиком, сочетающим в своём творчестве "классические" навыки рисунка и современные медиатехнологии. Работы Кирилла Челушкина находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Музея архитектуры им. А. В. Щусева, Музея Людвига (Кельн, Германия), а также во многих крупных частных собраниях России и мира.

Реставрация и приспособление здания хлебозавода №5 к функции культурно-просветительского центра реализованы по заказу и при финансировании Банка ВТБ, для которого центр изучения конструктивизма "Зотов" является филантропическим проектом по сохранению и развитию культурного наследия авангарда в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Информация: кураторские тексты на стендах

Фото: пресс-служба центра "Зотов"

Впервые кольцевая организация производства была предложена в 1923 году архитектором Константином Мельниковым в павильоне «Махорка» на ВСХВ. Порядковый номер №5 был присвоен хлебозаводу в рамках общегородской программы строительства хлебозаводов. Впоследствии первый кольцевой хлебозавод получил имя Василия Зотова, заведующего производственным отделом хлебопечения Моспотребсоюза и будущего наркома пищевой промышленности, которому Москва обязана внедрением системы массового производства хлеба. В 2004 году здание хлебозавода на Ходынской улице было признано объектом наследия регионального значения. Производство выведено в 2006 году. Работы по реставрации и приспособлению здания к функции культурно-просветительского центра велись с 2018 года. Все поздние пристройки на территории хлебозавода были демонтированы: здание вернуло себе исходную структуру в виде круглого в плане производственного корпуса и пристроенного к нему административного корпуса. Внутри здания, наоборот, реализован принцип выявления всех слоев истории хлебозавода. Его интерьеры не приводились в соответствие с каким-то одним периодом истории, а стали правдивым и откровенным рассказом о состоянии архитектуры конструктивизма, которая была придумана для воплощения одной конкретной функции, а теперь служит центром изучения наследия всей эпохи.

На первом этаже представлена мультимедийная инсталляция "Дыхание" - это масштабный динамичный видеоколлаж, объединивший в себе более 800 художественных образов эпохи конструктивизма - от канонических до весьма неожиданных. Это рисунки, наброски и эскизы самих авторов, участников и создателей того яркого и короткого, как вспышка явления, под названием "конструктивизм". По замыслу автора, "Дыхание" показывает время развития идей конструктивизма не как набор неких дискретных явлений, а как единое полотно, немного наивное и в чем-то, возможно, больше похожее на детский рисунок, но в то же время невероятно яркое, полное энтузиазма и яростной энергии молодой зарождающейся советской республики.

Концептуально "Дыхание" - это некий калейдоскоп, состоящий из двух экранов. На одном из них сменяются проекты в рисунках, набросках и эскизах самих авторов, участников и создателей явления под названием "конструктивизм". Речь идет именно об идеях, многие из которых были утеряны безвозвратно или просто не увидели своего воплощения в реальности. На втором экране представлено то, что происходило в искусстве 1920-х, - в плакате, текстиле, книжной графике, театральной сценографии, художественном "полезном" конструировании, которое скоро будет называться дизайном. Иллюстрации собраны автором в различных архивных изданиях, многие из которых давно недоступны для широкого круга читателей.

Оригинальное музыкальное сопровождение видеоинсталляции создано автором инсталляции Кириллом Челушкиным (р. 1968) - художником-графиком, сочетающим в своём творчестве "классические" навыки рисунка и современные медиатехнологии. Работы Кирилла Челушкина находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Музея архитектуры им. А. В. Щусева, Музея Людвига (Кельн, Германия), а также во многих крупных частных собраниях России и мира.

Реставрация и приспособление здания хлебозавода №5 к функции культурно-просветительского центра реализованы по заказу и при финансировании Банка ВТБ, для которого центр изучения конструктивизма "Зотов" является филантропическим проектом по сохранению и развитию культурного наследия авангарда в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Информация: кураторские тексты на стендах

|

Метки: архитектура конструктивизм культура современное искусство выставка |

Восход солнца в начале зимы |

|

Метки: фото подмосковье природа |

Юбилейная выставка Игоря Грабаря. Продолжение |

Начало

Продолжим обзор выставки Игоря Эммануиловича Грабаря. Последняя по времени небольшая выставка работ Грабаря состоялась в Третьяковской галерее ещё в 2001 году. Нынешняя экспозиция значительно расширена, в её состав, помимо шедевров из Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея, вошли произведения из 13 региональных музеев и 14 частных собраний, а также несколько знаковых картин из Национального художественного музея Республики Беларусь. На втором этаже представлена деятельность Грабаря как организатора в области музееведения, реставрации и охраны памятников. В первой части экспозиции - автопортреты мастера и написанные им портреты талантливых коллег-ученых. Вторая часть зала оформлена как фондохранилище. Эта важнейшая музейная структура была введена в практику Грабарем.

Академик, председатель Научно-методического совета по охране памятников культуры при Президиуме Академии наук СССР, директор Института истории искусств Академии наук СССР действительный член Академии художеств СССР член-корреспондент Академии архитектуры СССР, научный руководитель Государственных центральных художественно-реставрационных мастерских Министерства культуры СССР - это далеко не полный перечень званий и заслуг Игоря Эммануиловича Грабаря.

Автопортрет в шубе, 1947. Холст, масло. ГТГ

В августе - октябре 1902 года Грабарь путешествовал по Архангельской губернии. Вернувшись в Санкт-Петербург с рисунками, фотографиями и этюдами, он написал эту картину.

И. Грабарь. Городок на Северной Двине, 1903. Холст, масло. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Автопортрет с палитрой (в белом халате), 1934-1935. Холст, масло. ГТГ

Пётр Иванович Нерадовский (1875-1962) - художник, хранитель художественного отдела Русского музея (с 1909). Работал во Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Наркомпросе с 1919-го, в Третьяковской галерее (1925-1928), Эрмитаже и в Академии истории материальной культуры (1930-е). В 1930-е находился в заключении по сфабрикованному обвинению. В 40-е работал сотрудником Загорского музея заповедника и Центральных реставрационных мастерских. Его научные интересы простирались от искусства Древней Руси до искусства начала XX века.

Портрет П.И. Нерадовского, 1946. Холст, масло. ГТГ

Пётр Дмитриевич Барановский (1892-1984) - инженер-строитель, реставратор памятников архитектуры, искусствовед, организатор и руководитель ярославских реставрационных мастерских (1918-1926), создатель и первый директор Музея народного творчества в Коломенском (1927-1933). В 1920-1930-е разработал методику консервации и реставрации памятников архитектуры, выезжал в многочисленные научные экспедиции на Север и на Кавказ. Репрессирован по делу славистов. В 1933-1936 годах отбывал заключение в сиблаге в Мариинске, а затем жил в городе Александрове, где занимался реставрацией Кремля. Учёный восстановил и спас от сноса более 100 памятников архитектуры, в том числе собор Василия Блаженного в Москве, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, раскрыл из-под поздних наслоений здание Английского двора, палаты Симоа Ушакова и Боровского подворья в Москве, подготовил проект восстановления Крутицкого подворья. Благодаря обмерам и чертежам Барановского в 1990-е был воссоздан Казанский собор на Красной площади в Москве.

Портрет архитектора-реставратора П.Д. Барановского, 1938-1951. Холст, масло. Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

Абрам Маркович Эфрос (1888-1954) - искусствовед, театровед, переводчик, выпускник юридического факультета Московского университета, художественный критик в газете Русские ведомости (1911-1917), заведующий отделом нового и новейшего искусства Третьяковской галереи (с 1920), хранитель отдела французской живописи и заместитель директора ГМИИ в Москве. Дважды подвергался репрессиям - в 1937 и 1950 годах.

Портрет А.М. Эфроса, 1931. Холст,масло. Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

Анатолий Васильевич Бакушинский (1883-1939) - доктор искусствоведения и профессор Московского университета (с 1924), заведующий Цветковской галереи, сотрудник Третьяковской галереи. Бакушинский занимался изучением произведений искусства, а также вёл просветительскую работу. Автор книг Искусство Палеха (1934), Искусство Мстёры (1934 в сотрудничестве с В.М. Василенко).

Портрет А.В. Бакушинского, 1936. Холст, масло. ГТГ

В 1913 году Грабарь стал попечителем, а вскоре директором Третьяковской галереи (1918-1925). Особое внимание Грабарь обращал на политику пополнения фондов Галереи и расширения ее коллекции. Приобретение работ художников авангарда М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой, И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, К.С. Петрова-Водкина, А.В. Лентулова, Р.Р. Фалька, позволило представить развернутую картину отечественного искусства.

Справа - Пётр Кончаловский (1876-1956). Портрет Н.П. Кончаловской, 1915. Холст, масло. Приобретено Советом Третьяковской галереи, 1916. ГТГ

Роберт Фальк (1886-1958). Солнце. Крым. Козы, 1916. Холст, масло. Приобретено Советом Третьяковской галереи, 1920

Наталья Гончарова (1881-1962). Букет и флакон красок, 1909. Холст, масло. Приобретено Советом Третьяковской галереи, 1913

Кузьма Петров-Водкин (1878-1939). Мать, 1913. Холст, масло. Приобретено Советом Третьяковской галереи, 1918. ГТГ

Огромное количество произведений влилось в состав Третьяковской галереи после революции из Государственного музейного фонда (1918-1928), созданного и возглавляемого Грабарем. Значительно разросшееся собрание галереи потребовало дополнительного помещения для хранения вновь поступивших произведений. Только лучшие из них попадали в залы, другие - менее значимые, но важные для научных исследований, оказывались в фондохранилище. Параллельно Грабарь энергично и решительно занимался вопросами устройства музейного дела в масштабах Советского государства.

Василий Кандинский (1866-1940). Озеро, 1910. Холст, масло. Поступила в 1924. ГТГ

Илья Машков (1881-1944). Натюрморт. Камелия, 1913. Холст, масло. Приобретено Советом Третьяковской галереи, 1915. ГТГ

Илья Машков. Портрет Н.М. Усовой, 1915. Холст, масло. Приобретено в 1918. ГТГ

Борис Григорьев (1886-1939). Консьержка, 1918. Холст, масло. Приобретено в 1918. ГТГ

По инициативе Грабаря 10 июня 1918 года в Москве была создана Всероссийская комиссия по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи. В число её главных задач входило обнаружение, учет, спасение и реставрация произведений живописи Древней Руси. В 1924 году Комиссия была реорганизована в Центральные государственные реставрационные мастерские во главе с директором - Грабарем (до 1931). За этот период удалось наладить систему государственного управления сферой охраны и реставрации практически всех видов памятников искусства, научную работу в области теории и методики реставрации, организовать публикацию научных трудов. Важным направлением деятельности мастерских являлось проведение научных экспедиций в разные регионы России с целью исследования и реставрации древних памятников. Более 40 из них прошли по Русскому Северу, Поволжью, Уралу, Смоленщине, Крыму, Белоруссии, Туркестану и Кавказу. Стремительно обследовались церкви Москвы, Звенигорода, Владимира, Ростова и Ярославля, Новгорода, Пскова, Кириллова и Ферапонтово, благодаря чему множество древнерусских памятников попадали в музейные собрания.

Копии икон для выставки "Памятники древнерусской живописи. Русские иконы XII-XVII веков" в Европе и Америке (1929-1932)

Мастерские развивали связи с крупнейшими музеями Европы и зарубежными учеными, стремились пробудить их интерес к русской иконе. Важным событием стала подготовленная Грабарем и Анисимовым выставка "Памятники древнерусской живописи. Русские иконы XII-XVII века". Она с успехом прошла в Германии, Великобритании и США в 1929-1932 годах. Наряду с известными музейными экспонатами в экспозиции присутствовали нераскрытые памятники, позволяющие во время работы выставки продемонстрировать методы и приемы реставрации.

Копии икон для выставки "Памятники древнерусской живописи. Русские иконы XII-XVII веков" в Европе и Америке (1929-1932)

Григорий Осипович Чириков (1882-1936) - потомственный иконописец из крестьян Мстеры. С 1918 года - сотрудник Всероссийской комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи. Обследовал стены собора Спасо-Андроникова монастыря, Благовещенского собора в Кремле, им был обнаружен в Успенском соборе на Городке в Звенигороде Звенигородский чин, приписываемый Андрею Рублёву. В 1918-1919 годах раскрыл икону Богоматерь Владимирская, затеи образ Святой Троицы Андрея Рублёва. В 1929-м копировал их и другие иконы для выставки древнерусской живописи в Европе и США 1929-1932 годов. Дважды подвергался репрессиям - в 1928 и 1931 годах.

Портрет реставратора Г.О. Чирикова, 1931. Холст, масло. Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

Григорий Чириков (1882-1936). Христос Вседержитель, 1929-е. Копия живописи центральной доски средника деисусного (Звенигородского) чина (около 1400, ГТГ). Дерево, темпера. ГТГ

Григорий Чириков. Ангел Златые Власы, коней 1920-х. Копия иконы конца XII-начала XIII. Дерево, темпера. ГРМ

На третьем этаже в небольшом зале развернута инсталляция кабинета Грабаря, где нашли место архивные документы и его научные труды. В качестве искусствоведа он начал научную деятельность в конце 1880-х годов как автор художественных обзоров и литературных эссе в журнале "Нива", затем продолжал печататься в журналах "Мир искусства", "Весы", "Золотой век" и "Старые годы". Постепенно от критических статей Грабарь перешел к монографическим исследованиям. Наиболее известными стали его труды о творчестве архитекторов Д.И. Жилярди и М.Ф. Казакова, иконописцев Андрея Рублева и Феофана Грека, художников русской реалистической школы В.А. Серова и И.Е. Репина.

В выставочном варианте книжного шкафа Игоря Грабаря представлены разные издания. Среди них журналы "Стрекоза", "Пчелка", "Нива", для которых в университетские годы будущий искусствовед писал небольшие юмористические рассказы. По соседству с ними разместились журналы "Мир искусства", "Весы" и "Старые годы". В них Грабарь часто публиковал обзоры выставок, биографии знаменитых художников, заметки о картинах.

После революции Грабарь сотрудничал с журналами "Среди коллекционеров", "Русское искусство", "Красная нива", "Красная панорама". Номера некоторых из них можно найти на книжных полках. Отдельно на стеллажах сгруппированы тома дореволюционной "Истории русского искусства", выпускавшейся в красивых кожаных переплетах издательством И.Н. Кнебеля, и "Истории русского искусства", осуществленной в 13 томах коллективом авторов в советский период. Рядом - иллюстрированные монографии, посвященные В.А. Серову, И.И. Левитану, М.А. Врубелю, изданные до революции, и фундаментальный труд Грабаря о творчестве И.Е. Репина, за который в 1941 году он получил Сталинскую премию. В библиотеке Грабаря непременно находились многотомный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и собрание сочинений Н.В. Гоголя. По заказу "Нивы" начинающий художник исполнил многочисленные рисунки к некоторым произведениям писателя.

Здесь же представлены несколько ранних работ Игоря Грабаря. По словам Грабаря, этюд написан "с дилетанта-художника Свентаржицкого, сидящего в профиль на венском стуле, в шубе и в цилиндре".

И. Грабарь. Человек в цилиндре, 1891. Холст, масло. Частное собрание, Москва

На картине изображён вид из окна доходного дома барона В.Б. Фредерикса в Санкт-Петербурге, в котором жил один из университетсктх товарищей Грабаря.

И. Грабарь. Крыша со снегом. Этюд, 1889. Холст, масло. ГТГ

Прудик у Дельвиговского училища в Москве, 1889. Холст, масло. Частное собрание, Москва

По подсчетам Грабаря, за свою жизнь он опубликовал более ста научных трудов. Ученый сам раскрыл секрет своей работоспособности. Он объяснил, что на протяжении жизни вставал в 6 часов утра, а ложился спать в 10 часов вечера, "не любил заседать, никогда нигде не бывал по вечерам и по гостям, ибо берег свое время для дела".

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции

Автопортрет в шубе, 1947. Холст, масло. ГТГ

В августе - октябре 1902 года Грабарь путешествовал по Архангельской губернии. Вернувшись в Санкт-Петербург с рисунками, фотографиями и этюдами, он написал эту картину.

И. Грабарь. Городок на Северной Двине, 1903. Холст, масло. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Автопортрет с палитрой (в белом халате), 1934-1935. Холст, масло. ГТГ

Пётр Иванович Нерадовский (1875-1962) - художник, хранитель художественного отдела Русского музея (с 1909). Работал во Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Наркомпросе с 1919-го, в Третьяковской галерее (1925-1928), Эрмитаже и в Академии истории материальной культуры (1930-е). В 1930-е находился в заключении по сфабрикованному обвинению. В 40-е работал сотрудником Загорского музея заповедника и Центральных реставрационных мастерских. Его научные интересы простирались от искусства Древней Руси до искусства начала XX века.

Портрет П.И. Нерадовского, 1946. Холст, масло. ГТГ

Пётр Дмитриевич Барановский (1892-1984) - инженер-строитель, реставратор памятников архитектуры, искусствовед, организатор и руководитель ярославских реставрационных мастерских (1918-1926), создатель и первый директор Музея народного творчества в Коломенском (1927-1933). В 1920-1930-е разработал методику консервации и реставрации памятников архитектуры, выезжал в многочисленные научные экспедиции на Север и на Кавказ. Репрессирован по делу славистов. В 1933-1936 годах отбывал заключение в сиблаге в Мариинске, а затем жил в городе Александрове, где занимался реставрацией Кремля. Учёный восстановил и спас от сноса более 100 памятников архитектуры, в том числе собор Василия Блаженного в Москве, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, раскрыл из-под поздних наслоений здание Английского двора, палаты Симоа Ушакова и Боровского подворья в Москве, подготовил проект восстановления Крутицкого подворья. Благодаря обмерам и чертежам Барановского в 1990-е был воссоздан Казанский собор на Красной площади в Москве.

Портрет архитектора-реставратора П.Д. Барановского, 1938-1951. Холст, масло. Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

Абрам Маркович Эфрос (1888-1954) - искусствовед, театровед, переводчик, выпускник юридического факультета Московского университета, художественный критик в газете Русские ведомости (1911-1917), заведующий отделом нового и новейшего искусства Третьяковской галереи (с 1920), хранитель отдела французской живописи и заместитель директора ГМИИ в Москве. Дважды подвергался репрессиям - в 1937 и 1950 годах.

Портрет А.М. Эфроса, 1931. Холст,масло. Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

Анатолий Васильевич Бакушинский (1883-1939) - доктор искусствоведения и профессор Московского университета (с 1924), заведующий Цветковской галереи, сотрудник Третьяковской галереи. Бакушинский занимался изучением произведений искусства, а также вёл просветительскую работу. Автор книг Искусство Палеха (1934), Искусство Мстёры (1934 в сотрудничестве с В.М. Василенко).

Портрет А.В. Бакушинского, 1936. Холст, масло. ГТГ

В 1913 году Грабарь стал попечителем, а вскоре директором Третьяковской галереи (1918-1925). Особое внимание Грабарь обращал на политику пополнения фондов Галереи и расширения ее коллекции. Приобретение работ художников авангарда М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой, И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, К.С. Петрова-Водкина, А.В. Лентулова, Р.Р. Фалька, позволило представить развернутую картину отечественного искусства.

Справа - Пётр Кончаловский (1876-1956). Портрет Н.П. Кончаловской, 1915. Холст, масло. Приобретено Советом Третьяковской галереи, 1916. ГТГ

Роберт Фальк (1886-1958). Солнце. Крым. Козы, 1916. Холст, масло. Приобретено Советом Третьяковской галереи, 1920

Наталья Гончарова (1881-1962). Букет и флакон красок, 1909. Холст, масло. Приобретено Советом Третьяковской галереи, 1913

Кузьма Петров-Водкин (1878-1939). Мать, 1913. Холст, масло. Приобретено Советом Третьяковской галереи, 1918. ГТГ

Огромное количество произведений влилось в состав Третьяковской галереи после революции из Государственного музейного фонда (1918-1928), созданного и возглавляемого Грабарем. Значительно разросшееся собрание галереи потребовало дополнительного помещения для хранения вновь поступивших произведений. Только лучшие из них попадали в залы, другие - менее значимые, но важные для научных исследований, оказывались в фондохранилище. Параллельно Грабарь энергично и решительно занимался вопросами устройства музейного дела в масштабах Советского государства.

Василий Кандинский (1866-1940). Озеро, 1910. Холст, масло. Поступила в 1924. ГТГ

Илья Машков (1881-1944). Натюрморт. Камелия, 1913. Холст, масло. Приобретено Советом Третьяковской галереи, 1915. ГТГ

Илья Машков. Портрет Н.М. Усовой, 1915. Холст, масло. Приобретено в 1918. ГТГ

Борис Григорьев (1886-1939). Консьержка, 1918. Холст, масло. Приобретено в 1918. ГТГ

По инициативе Грабаря 10 июня 1918 года в Москве была создана Всероссийская комиссия по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи. В число её главных задач входило обнаружение, учет, спасение и реставрация произведений живописи Древней Руси. В 1924 году Комиссия была реорганизована в Центральные государственные реставрационные мастерские во главе с директором - Грабарем (до 1931). За этот период удалось наладить систему государственного управления сферой охраны и реставрации практически всех видов памятников искусства, научную работу в области теории и методики реставрации, организовать публикацию научных трудов. Важным направлением деятельности мастерских являлось проведение научных экспедиций в разные регионы России с целью исследования и реставрации древних памятников. Более 40 из них прошли по Русскому Северу, Поволжью, Уралу, Смоленщине, Крыму, Белоруссии, Туркестану и Кавказу. Стремительно обследовались церкви Москвы, Звенигорода, Владимира, Ростова и Ярославля, Новгорода, Пскова, Кириллова и Ферапонтово, благодаря чему множество древнерусских памятников попадали в музейные собрания.

Копии икон для выставки "Памятники древнерусской живописи. Русские иконы XII-XVII веков" в Европе и Америке (1929-1932)

Мастерские развивали связи с крупнейшими музеями Европы и зарубежными учеными, стремились пробудить их интерес к русской иконе. Важным событием стала подготовленная Грабарем и Анисимовым выставка "Памятники древнерусской живописи. Русские иконы XII-XVII века". Она с успехом прошла в Германии, Великобритании и США в 1929-1932 годах. Наряду с известными музейными экспонатами в экспозиции присутствовали нераскрытые памятники, позволяющие во время работы выставки продемонстрировать методы и приемы реставрации.

Копии икон для выставки "Памятники древнерусской живописи. Русские иконы XII-XVII веков" в Европе и Америке (1929-1932)

Григорий Осипович Чириков (1882-1936) - потомственный иконописец из крестьян Мстеры. С 1918 года - сотрудник Всероссийской комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи. Обследовал стены собора Спасо-Андроникова монастыря, Благовещенского собора в Кремле, им был обнаружен в Успенском соборе на Городке в Звенигороде Звенигородский чин, приписываемый Андрею Рублёву. В 1918-1919 годах раскрыл икону Богоматерь Владимирская, затеи образ Святой Троицы Андрея Рублёва. В 1929-м копировал их и другие иконы для выставки древнерусской живописи в Европе и США 1929-1932 годов. Дважды подвергался репрессиям - в 1928 и 1931 годах.

Портрет реставратора Г.О. Чирикова, 1931. Холст, масло. Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

Григорий Чириков (1882-1936). Христос Вседержитель, 1929-е. Копия живописи центральной доски средника деисусного (Звенигородского) чина (около 1400, ГТГ). Дерево, темпера. ГТГ

Григорий Чириков. Ангел Златые Власы, коней 1920-х. Копия иконы конца XII-начала XIII. Дерево, темпера. ГРМ

На третьем этаже в небольшом зале развернута инсталляция кабинета Грабаря, где нашли место архивные документы и его научные труды. В качестве искусствоведа он начал научную деятельность в конце 1880-х годов как автор художественных обзоров и литературных эссе в журнале "Нива", затем продолжал печататься в журналах "Мир искусства", "Весы", "Золотой век" и "Старые годы". Постепенно от критических статей Грабарь перешел к монографическим исследованиям. Наиболее известными стали его труды о творчестве архитекторов Д.И. Жилярди и М.Ф. Казакова, иконописцев Андрея Рублева и Феофана Грека, художников русской реалистической школы В.А. Серова и И.Е. Репина.

В выставочном варианте книжного шкафа Игоря Грабаря представлены разные издания. Среди них журналы "Стрекоза", "Пчелка", "Нива", для которых в университетские годы будущий искусствовед писал небольшие юмористические рассказы. По соседству с ними разместились журналы "Мир искусства", "Весы" и "Старые годы". В них Грабарь часто публиковал обзоры выставок, биографии знаменитых художников, заметки о картинах.

После революции Грабарь сотрудничал с журналами "Среди коллекционеров", "Русское искусство", "Красная нива", "Красная панорама". Номера некоторых из них можно найти на книжных полках. Отдельно на стеллажах сгруппированы тома дореволюционной "Истории русского искусства", выпускавшейся в красивых кожаных переплетах издательством И.Н. Кнебеля, и "Истории русского искусства", осуществленной в 13 томах коллективом авторов в советский период. Рядом - иллюстрированные монографии, посвященные В.А. Серову, И.И. Левитану, М.А. Врубелю, изданные до революции, и фундаментальный труд Грабаря о творчестве И.Е. Репина, за который в 1941 году он получил Сталинскую премию. В библиотеке Грабаря непременно находились многотомный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и собрание сочинений Н.В. Гоголя. По заказу "Нивы" начинающий художник исполнил многочисленные рисунки к некоторым произведениям писателя.

Здесь же представлены несколько ранних работ Игоря Грабаря. По словам Грабаря, этюд написан "с дилетанта-художника Свентаржицкого, сидящего в профиль на венском стуле, в шубе и в цилиндре".

И. Грабарь. Человек в цилиндре, 1891. Холст, масло. Частное собрание, Москва

На картине изображён вид из окна доходного дома барона В.Б. Фредерикса в Санкт-Петербурге, в котором жил один из университетсктх товарищей Грабаря.

И. Грабарь. Крыша со снегом. Этюд, 1889. Холст, масло. ГТГ

Прудик у Дельвиговского училища в Москве, 1889. Холст, масло. Частное собрание, Москва

По подсчетам Грабаря, за свою жизнь он опубликовал более ста научных трудов. Ученый сам раскрыл секрет своей работоспособности. Он объяснил, что на протяжении жизни вставал в 6 часов утра, а ложился спать в 10 часов вечера, "не любил заседать, никогда нигде не бывал по вечерам и по гостям, ибо берег свое время для дела".

Источник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции

|

Метки: третьяковка живопись культура Грабарь искусство выставка |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Фото: Максим Мухин

Московский дом: Планетарий

Точно фантастическая межпланетная ракета, громадный серебристый купол, попирающий простой геометрический объем, хоть и скрыт в глубине улицы, но с Садового кольца очень даже неплохо просматривается. О Московском планетарии рассказываем в рамках проекта "Московский дом".

Храмы Наро-Фоминского округа

На территории Наро-Фоминского городского округа расположено более 50 храмов и часовен, большинство из которых – памятники истории, архитектуры и культуры, почитаемые святыни и жемчужины храмового зодчества. У каждого из них – своя история, трагичная и сложная в прошлом, с надеждой и верой в лучшее – в настоящем и будущем. Самые интересные храмы Наро-Фоминского округа - в нашем обзоре.

Фото: Максим Мухин

Дом недели: здание торговой фирмы А. М. Михайлова на Кузнецком Мосту — Дом моделей

Здание на Кузнецком Мосту, 14, наконец признано выявленным объектом культурного наследия. Адольф Эрнестович Эрихсон, один из самых модных и востребованных московских архитекторов того времени, сын купца со шведскими корнями, воплотил идеи модерна в декоративном оформлении нижнего этажа здания, отделанного полированным красным гранитом, мозаике и лепнине фасада, ритме его окон с панорамным остеклением, графике балконных ограждений.

.jpg)

Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В усадьбе Покровское-Стрешнево отреставрировали фасады, белокаменный цоколь и парадное крыльцо главного дома

В усадьбе Покровское-Стрешнево завершилась реставрация лепного декора, белокаменного цоколя и парадного крыльца главного дома. Отреставрированы и кирпичные фасады боковых корпусов, построенных в конце XIX века. Уникальный памятник архитектуры специалисты восстанавливают кропотливо, используя архивные данные.

Земля – инвестору, спасенный памятник – всем

В Нижнем Новгороде радуются первому "детищу" новой экономической схемы стимулирования инвестиций в наследие. Завершилась реставрация, и 30 ноября произведена приемка усадьбы Гусевых — дома № 4а по ул. Славянской, что в квартале церкви Трех Святителей.

"Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры". Конструкции исторических бревенчатых построек

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" совместно с Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В. Щусева представляют выставочный проект, посвященный эстетике исторических бревенчатых построек и их конструкций. Музей архитектуры им. Щусева, 14 декабря 2022 – 5 февраля 2023.

Пресс-служба Анненкирхе

Анненкирхе отреставрирует главный архитектор Москвы

О новом проекте в Петербурге главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал на прошедшей биеннале "Архитектура Санкт-Петербурга". Он отметил, что работы могут быть только очень бережные, не планируется проводить консервативную реставрацию.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

© Фото: пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени

В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева

В музее Тропинина открывается выставка "Мода на чай". В экспозиции живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейных и частных собраний. Некоторые из них выставляются в Музее Тропинина впервые.

Фото Debrocke / ClassicStock / Getty Images

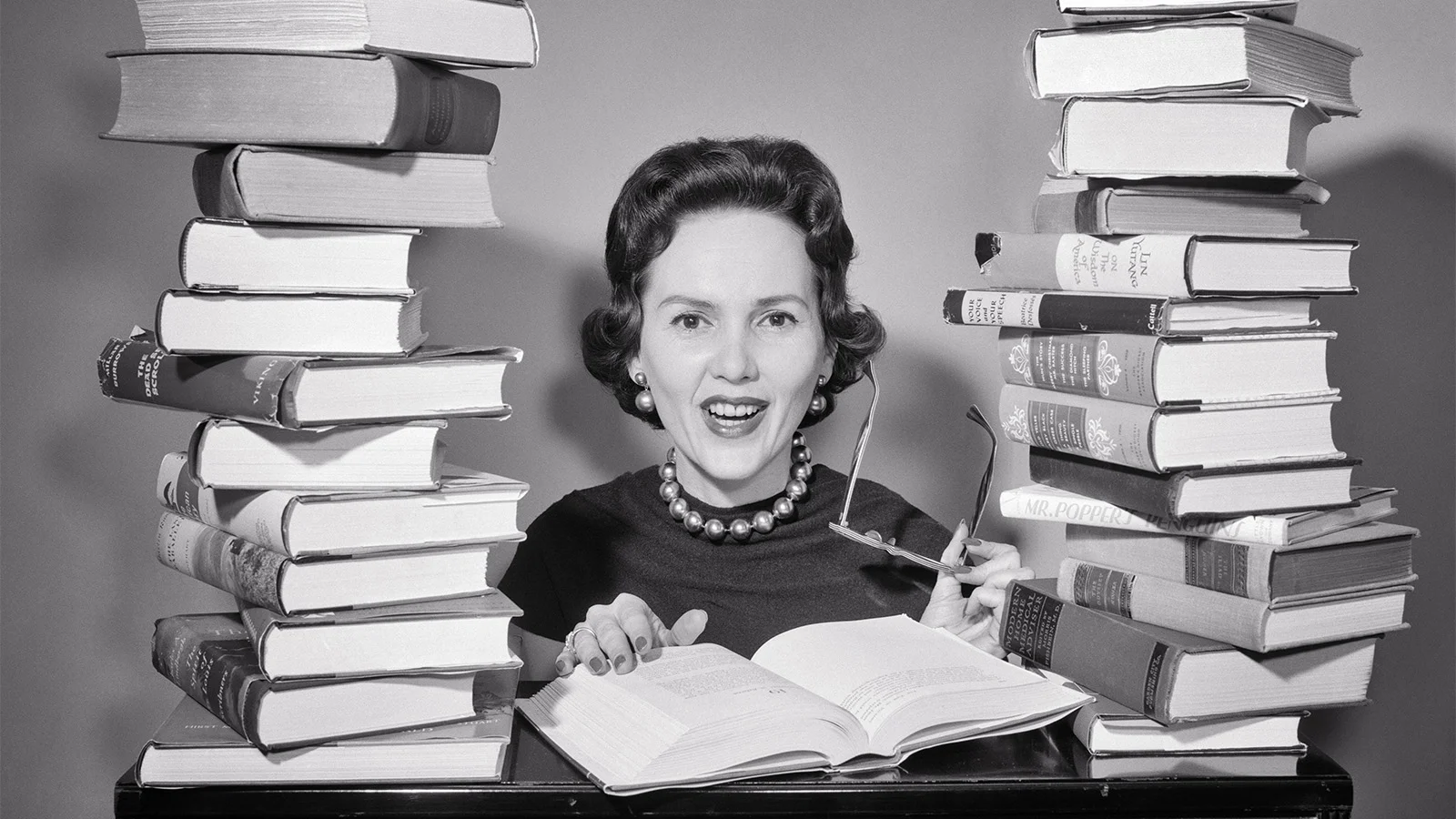

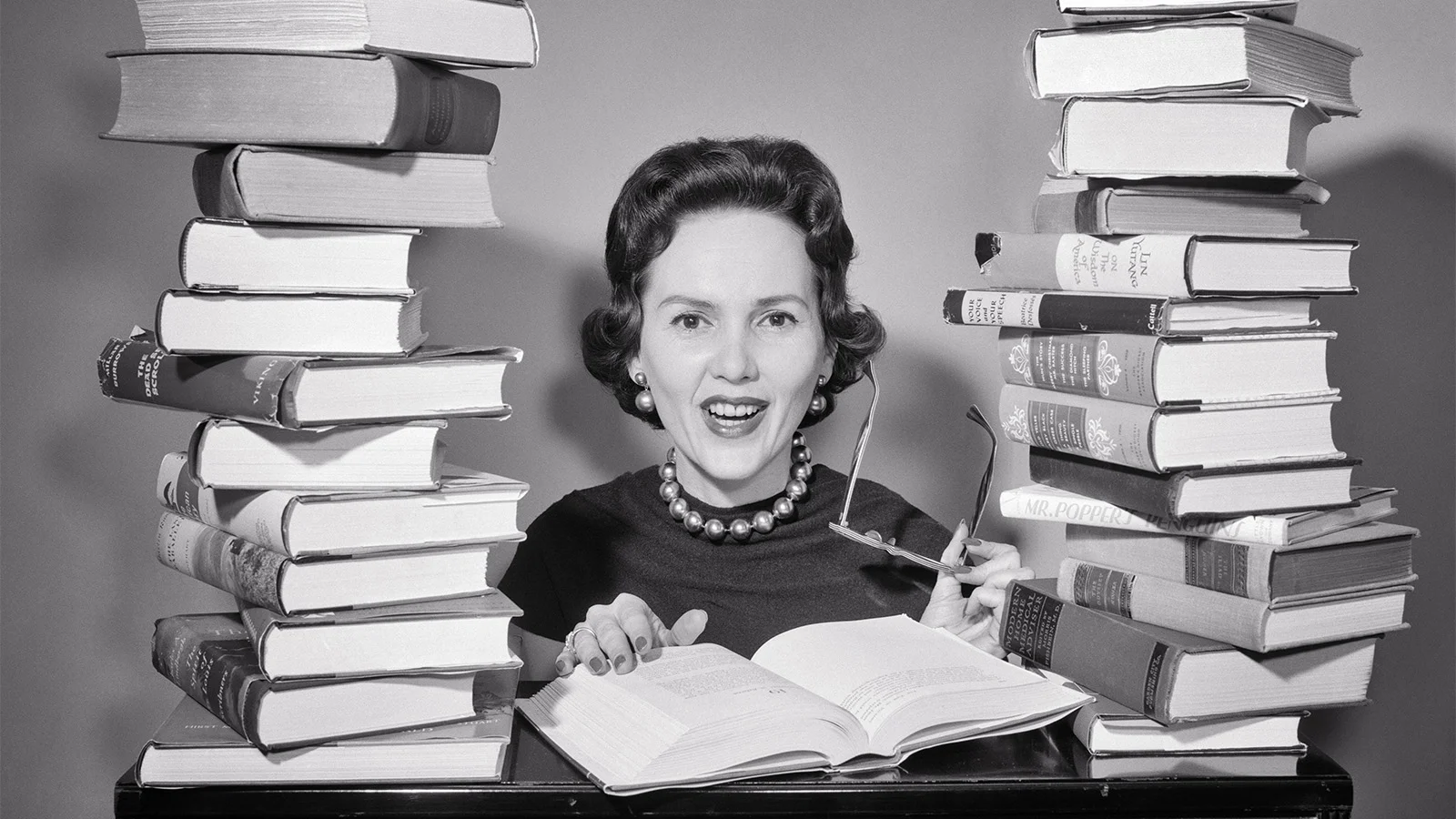

История сталинских высоток и парадоксы гениев: лучший новый нон-фикшен этой зимы

До 5 декабря в московском Гостином Дворе проходит ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В программе участвуют 307 крупных и малых издательств, которые привезли в Москву лучшие новинки отечественной и зарубежной литературы. Вслед за художественной литературой обозреватель Forbes Life Наталья Ломыкина выбрала и самые интересные нехудожественные книги этой зимы, за которыми стоит идти на non/fiction.

Фото: Roberto Marossi/Fondazione Prada

В Милане занялись переработкой красоты

Фонд Prada затеял увлекательную игру из серии "где-то я это уже видел" на выставке "Переработка красоты". Фундаментальное исследование посвящено тому, как греко-римские древности переосмысляли и использовали вновь в постантичные времена, от Средневековья до эпохи барокко.

Дэвид Хокни. "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)", холст, акрил, 1972.

Рекорд Christie’s: картина Дэвида Хокни продана за $90,3 млн

Аукционный Дом Christie’s объявил результаты ноябрьских торгов, посвященных послевоенному и современному искусству, которые прошли накануне в Нью-Йорке. Главный лот — картина британца Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами") 1972 года из собрания анонимного частного коллекционера, — ушла с молотка за $90,3 млн. Это самая большая сумма для работ современных авторов, когда-либо выставлявшихся на аукционе. Предыдущий рекорд принадлежит скульптуре Джеффа Кунса Balloon Dog (Orange), проданной в 2013 году за $58,4 млн. Имя покупателя "Портрета художника" не разглашается.

Павел Кузнецов. Москва. Садовое кольцо. Около 1933

Выставка "Фестиваль частных коллекций" в Музее-заповеднике "Царицыно"

6 декабря в Большом дворце Музея-заповедника "Царицыно" открывается для посетителей "Фестиваль частных коллекций" - четыре выставки, объединенные в одну экспозицию, на которых будут представлены частные собрания двух художников и трех коллекционеров.

"Музей русского лубка и наивного искусства" Галереи Ильи Глазунова представляет художественную выставку "В мире без греха"

7 декабря 2022 года в Галерее Давыдково Объединения "Выставочные залы Москвы" совместно с отделом "Музей русского лубка и наивного искусства" Галереи Ильи Глазунова открывается художественная выставка "В мире без греха", посвящённая анималистическим образам в наивном искусстве. В залах галереи будут представлены живописные работы, а также наивная деревянная скульптура.

"Щелкунчик" и "Березка" отметят юбилеи в Кремлевском дворце

Самый новогодний балет подарит ощущение чуда, Денис Мацуев явит все главные приметы своего стиля, Юрий Башмет и ансамбль "Солисты Москвы" отделят зерна от плевел, ансамбль "Березка" покажет русское хореографическое чудо, а оркестр Москвы "Русская филармония" задаст самый правильный темп для встречи Нового года.

© Фото: пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени

В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева

В музее Тропинина открывается выставка "Мода на чай". В экспозиции живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейных и частных собраний. Некоторые из них выставляются в Музее Тропинина впервые.

Фото Debrocke / ClassicStock / Getty Images

История сталинских высоток и парадоксы гениев: лучший новый нон-фикшен этой зимы

До 5 декабря в московском Гостином Дворе проходит ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В программе участвуют 307 крупных и малых издательств, которые привезли в Москву лучшие новинки отечественной и зарубежной литературы. Вслед за художественной литературой обозреватель Forbes Life Наталья Ломыкина выбрала и самые интересные нехудожественные книги этой зимы, за которыми стоит идти на non/fiction.

Фото: Roberto Marossi/Fondazione Prada

В Милане занялись переработкой красоты

Фонд Prada затеял увлекательную игру из серии "где-то я это уже видел" на выставке "Переработка красоты". Фундаментальное исследование посвящено тому, как греко-римские древности переосмысляли и использовали вновь в постантичные времена, от Средневековья до эпохи барокко.