-ћетки

sol invictus ƒеметра «одиак абраксас агатодемон алконост амон анджети анубис апедемак апис аполлон артемида атаргатис афина афродита ба баал баст бес бог больша€ медведица бримо бык велес венок оправдани€ виктори€ гарпократ геката гелиакический восход сириуса гений георгий геракл герма гермес герои гигие€ гор горгона греци€ гросс дельфиний дионис диоскуры египет жезл жертвоприношение завет загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар ка кадуцей кастор кербер керы комоедицы лабиринт лабранды лабрис латона лев лето маат маахес мании масленица мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика мокошь наос народы мор€ немесида никола нумерологи€ нумизматика оргии орфей орфики осирис оусень пан пасха персей персефона полидевк посох поэтика птах п€тница ра рим русалки сатир сатурналии себек серапис сет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневекова€ астрономи€ тирс титаны тифон туту уннефер упуаут урей уроборос фиала фивы фраки€ хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс эвмениды эгида эридан эринии этимологи€ этруски юпитер €рило

-ѕоиск по дневнику

-ѕосто€нные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider јбап јмари_“иа_јй€ √еркен ƒобра_∆елаю ∆рицајтлантиды »_2017900 »рини€ Ћана_77 ћелнир Ќателла_ лиманова Ќоэли –ельгона —оккар Ёллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-—татистика

«аписи с меткой этимологи€

(и еще 3570 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

ƒеметра «одиак агатодемон анубис апис аполлон артемида афина бес бык геката гелиакический восход сириуса гений геракл гермес гор горгона греци€ дионис египет жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера керы лабранды лабрис маахес мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика наос нумизматика орфики осирис персей посох поэтика птах ра рим сатир серапис сет сирены сириус скипетр сотис средневекова€ астрономи€ титаны упуаут фивы хапи хатхор хеб-сед эгида эридан этимологи€ этруски юпитер

Ќ» ј, Ѕќ√»Ќя ѕќЅ≈ƒџ |

ƒневник |

—.¬. ѕетров

Ѕќ√»Ќя ѕќЅ≈ƒџ

Ќика (Νίκη, дор. Νίκα) Ч богин€ победы,¹ дочь титана ѕалланта (Πάλλαντος) и океаниды —тикс (Στύξ), нимфы одноименной реки. —оюзница «евса в его борьбе с титанами и гигантами; она же нередко сопровождает воинственную јфину ѕалладу.

_______________________

[1] νῖκος (-εος) τό NT. = νίκη

νίκη, дор. νίκα ἡ победа (μάχης Hom.; πολέμου и ἐν τῷ πολέμῳ Plat.);

ex.: νίκη ἀντιπάλων Arph. Ч победа над противниками.

ак символ успешного результата, счастливого исхода, Ќика участвует во всех военных предпри€ти€х, в гимнастических (γυμναστικός) и музыкальных (μουσικός) сост€зани€х, во всех религиозных торжествах, совершаемых по случаю успеха. »зображаетс€ крылатой, чаще лет€щей или бегущей; атрибуты ее Ч тени€ (ταινία, св€щенна€ пов€зка) и лавровый венок, позднее также пальмова€ ветвь, оружие и трофей.

” скульпторов Ќика или совершает возли€ни€ из патеры перед алтарем, или €вл€етс€ вестницей победы, с атрибутом √ермеса Ч кадуцеем. „асто изображаетс€ пар€щей, увенчива€ лавровым венком голову победител€, либо управл€ющей колесницей, либо складывающей из непри€тельского оружи€ трофей, например, на балюстраде храма јфины Ќики (Νίκη Αθάνα Πολιάς) в јфинах. „асто «евс ќлимпийский и јфина ѕарфенос изображались со статуэткой Ќики в руках, отчего и тот и друга€ нос€т эпитет Ђпобедоносныйї (νικηφόρος).

1. √иерон II (тиран —иракуз 270-215 до н.э.). —иракузы, —ицили€. 5 литр (AR 17mm, 4.51g), ок. 218-214 до н.э. Av: голова ‘илистис, жены √иерона II, в диадеме, голова покрыта пеплосом. Rv: крылата€ Ќика правит бигой; BAΣIΛIΣΣA ΦIΛIΣTIΔOΣ

2. —елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). —арды, государство —елевкидов. “етрадрахма (AR 26mm, 17.05g), 282/1 до н.э. Av: голова √еракла в львиной шкуре; Rv: «евс Ќикефор (Νικήφορος) на троне со скипетром в левой руке, в правой руке держит крылатую Ќику; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

3. Ћисимах (305-281). јмфиполис, ‘ракийское царство. “етрадрахма (AR 30mm, 17.15g), ок. 288-281 до н.э. Av: голова јлександра III в диадеме с рогами јмона. Rv: јфина на троне, в корифском шлеме, с копьем, опираетс€ на щит с изображением льва, в правой руке Ч крылата€ Ќика, держаща€ лавровый венок над именем Ћисимаха; ниже Ч кадуцей; BAΣIΛEΩΣ ΛYΣIMAXOY

4. ѕанорм (Πάνορμος), —ицили€. “етрадрахма (AR 27mm, 17.13g), ок. 405-380 до н.э. Av: голова нимфы јретусы в диадеме, вокруг головы Ч три дельфина; Rv: —елена правит квадригой, лет€ща€ Ќика венчает еЄ голову лавровым венком; в обрезе Ч гиппокамп, р€дом финикийское название ѕанорма Ч Sуs.

ј‘»Ќј-Ќ» ј

’рамы, сохранившиес€ на јкрополе јфин, построены в середине V в. до н.э. ќдержав окончательную победу над персами, греческие города-государства объединились в јфинский морской союз, главную роль в котором играли јфины. —оюзом была учреждена казна, часть денег которой пошло на восстановление јкропол€, разрушенного персами. ÷ентральное место в композиции нового комплекса занимал храм ƒевы јфины Ч ѕарфенон. ѕройти к нему можно было через ѕропилеи, представл€вшие собой широкую мраморную лестницу, завершающуюс€ крытой колоннадой в классическом стиле.

’рам јфины Ќики был заложен дес€ть лет спуст€ после окончани€ строительства ѕарфенона. Ёто небольшой храм, с правой стороны от ворот, выполненный в амфипростиле с ионическими колоннами по четыре в каждом портике. ¬нутри находилась стату€ јфины, котора€ держала в левой руке шлем, а в правой гранат Ч символы защиты и плодороди€. ‘риз и фронтоны храма украшали скульптурные сюжеты на тему греко-персидских войн. ¬ передней части храма находилс€ алтарь. ¬о врем€ праздника ѕанафиней (Παναθήναια), посв€щенного богине, сюда поднималась торжественна€ процесси€, и совершались жертвоприношени€.

¬ римскую эпоху, с легкой руки ѕавсани€, храм јфины Ќики получил другое название Ч Ναός της Απτέρου Νίκης Ч ’рам Ќики бескрылой. ≈динственный труд ѕавсани€ Ч Ђќписание Ёлладыї Ч €вл€етс€ по сути античным путеводителем по древней √реции и описывает дорожные впечатлени€ автора. Ќа јкрополе в то врем€ сто€ли три статуи јфины работы ‘иди€: јфина ѕарфенос (Παρθένος), јфина ѕромахос (Πρόμαχος), а также јфина Ћемни€ (Λήμνια),² находивша€с€ неподалеку от ѕропилей, изображенна€ в необычной позе с непокрытой головой. —тату€ јфины без шлема находилась и внутри храма јфины Ќики. ¬идимо, отсутствие шлема на голове јфины (что, изначально, символизировало завершение войны с персами), а также ее эпитет Ќика Ч послужило отправной точкой к сочинению истории о бескрылой богине победы Ќике, которую горожане лишили крыльев, дабы она никогда не покидала јфины.

_______________________

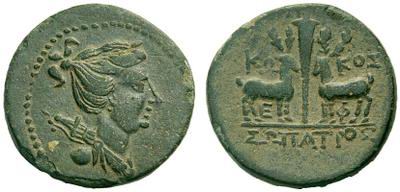

[2] παρθένος ἡ 1) дева, девушка Hom., Xen., Trag. etc. 2) девственный, непорочный, чистый (ψυχή Eur.; πηγή Aesch.).

πρόμαχος (πρό-μᾰχος) 1) сражающийс€ впереди; 2) сражающийс€ в защиту (π. πόλεως Aesch. Ч сражающийс€ за [родной] город).

Λήμνια (= Λήμνιος) ὁ лемносска€, т.е. с острова Ћемнос (Λῆμνος ἡ вулканический остров в сев. части Ёгейского мор€, считавшийс€ главным местопребыванием √ефеста) Hom., Pind. etc.

¬» “ќ–»я

¬иктори€ (лат. Victoria) Ч в римской мифологии богин€ победы и олицетворение победы. »звестна с древних времен с эпитетами ѕеллони€ (Pellonia, Ђобращающа€ в бегство [врага]ї), ¬ика ѕота (Vica Pota, Ђмогущественна€ победительницаї).

ќсобый размах культ ¬иктории приобрел во времена –имской »мперии, когда богин€ была провозглашена неразлучной спутницей императоров. ¬ знак ее величи€ и значимости римскими императорами был выстроен храм ¬иктории на ѕалатине и воздвигнут алтарь в курии сената. ќбраз ¬иктории нередко чеканилс€ на монетах, выпущенных в честь великих побед римской армии.

5. јдриан (117-138). –им. јурей (AV 21mm; 7.28g), ок. 135-138г. Av: Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: ёпитер на троне, левой рукой опираетс€ на скипетр, в правой руке держит ¬икторию; IOVI VICTORI (Jovi [Pater] Victoris, Ђёпитер победоносныйї).

6. аракалла (198-217). –им. јурей (20mm, 7.02g), ок. 198г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; IMP CAE M AVR ANT AVG P TR P. Rv: ћинерва, опира€сь на копье, держит статуэтку крылатой ¬иктории с лавровым венком в подн€той руке, у ног Ч щит, справа Ч трофей; MINER VICTRIX (Minerva Victrix, Ђћинерва победоносна€ї).

7. аракалла (198-217). –им. јурей (AV 7.46g), 213г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS FEL AVG. Rv: ¬иктори€ с трофеем на левом плече, в правой руке держит лавровый венок; VICTORIA GERMANICA

8. Mакрин (217-218). –им. јурей (AV 7.00g), 217/8г. Av: бюст ћакрина в лавровом венке; IMP C M OPEL SEV MACRINVS AVG. Rv: между двух щитов, лет€ща€ ¬иктори€ с диадемой в руках; VICT PART P M TR P II COS II P P

9. јнтонин ѕий (138-161). –им. јурей (AV 6.88g), ок. 143/4г. Av: голова јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: крылата€ ¬иктори€ держит трофей; IMPERATOR II

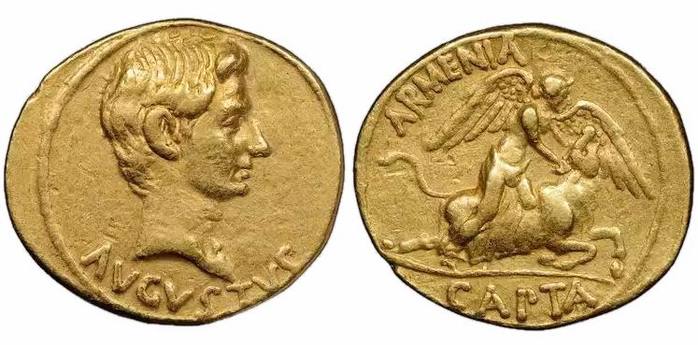

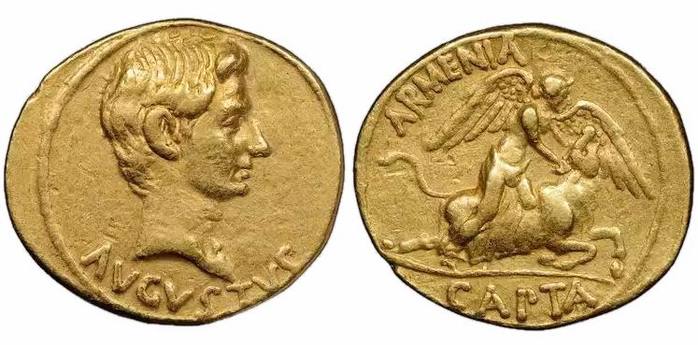

10. ќктавиан јвгуст (27 до н.э. - 14 н.э.). јурей (AV 20mm, 7.80g), 19 до н.э. ћонетный двор: ѕергам (Pergamon), ћизи€. Av: голова јвгуста; AVGVSTVS. Rv: ¬иктори€ перерезает горло быку; ARMENIA CAPTA (јрмени€ покорена).

Х јрм€не обратились к –иму за помощью в избавлении от јрташеса II в пользу его брата “играна III (20-3 до н.э.), јвгуст послал “ибери€, но тот прибыл слишком поздно, чтобы оказать помощь. јрм€не сами устранили јрташеса. Ќикогда не упуска€ возможности использовать пропаганду в собственных интересах, римл€не оценили эту Ђпобедуї как свой монументальный дипломатический триумф, что было зафиксировано чеканкой пам€тной монеты ќктавиана јвгуста.

11. аракалла (198-217). –им. ƒенарий (AR 19mm). Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG GERM. Rv: ¬иктори€ сидит на трофейном оружии со щитом в руке (VO / XX); в обрезе Ч колчан и сигнальный рожок; VICT PARTHICA (Victus Parthica, побежденна€ ѕарфи€).

12. —ептимий —евер (Lucius Septimius Severus, 193-211). јурей (AV 20mm). 210г. Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: ¬иктори€, с трофеем на плече, держит за руку ребенка; P M TR P XVIII COS III P P

13. Ћуций ¬ер (161-169), соправитель ћарка јврели€ с 161г. –им. јурей (AV 7.29g), ок. 163/4г. Av: бюст Ћуци€ ¬ера в лавровом венке; L VERVS AVG ARMENIACVS. Rv: ¬иктори€ стоит со щитом (VIC / AVG), поставив его на пальму; TR P IIII IMP II COS II

14. оммод (177-193). –им. јурей (AV 7.31g), ок. 180г. Av: бюст оммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG. Rv: ¬иктори€ сидит на селле (sella, Ђстулї), в левой руке держит пальмовую ветвь, в правой Ч патеру; TR P V IMP IIII COS II P P

15. √ордиан III (238-244). –им. јнтониниан (AR 24mm, 4.08g), ок. 244г. Av: бюст √ордиана III в лучевой короне; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью, правой рукой придерживает щит, упирающийс€ нижним краем в голову пленника; VICTORIA AETERNA

16. аракала (211-217). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.09g), ок. 201-206г. Av: бюст аракалы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью и лавровым венком; VICT PART MAX

17. ќктавиан јвгуст (27 до н.э. - 14 н.э.). “аррагона (Tarraco), »спани€. ƒенарий (AR 21mm, 3.80g), ок. 19-18 до н.э. Av: голова јвгуста; CAESAR AVGVSTVS. Rv: ¬иктори€ летит, держа щит с надписью CL V (clypeus virtutis, Ђщит доблестиї) и афластон; S P Q R (Senatus Populusque Romanus, Ђ—енат и граждане –имаї).

18. “ра€н (98-117). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.46g), 102г. Av: голова “ра€на в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью перед алтарем, совершает возли€ни€ из патеры; P M TR P COS IIII P P

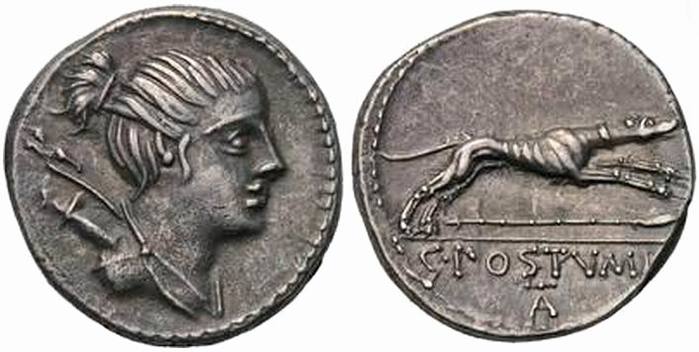

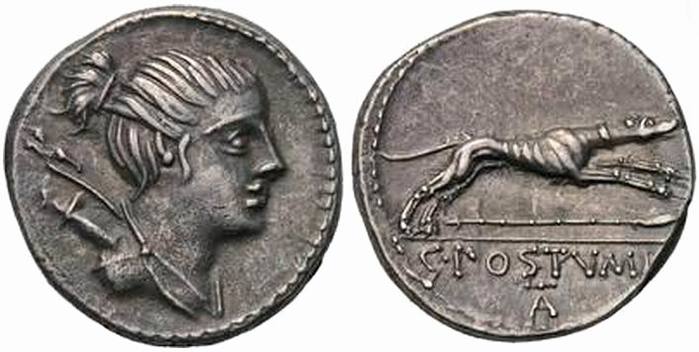

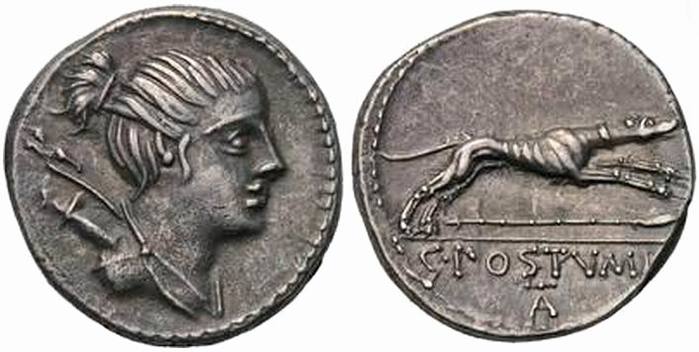

19. Ћуций √остилий —азерна. –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.86g), 48 до н.э. Av: голова богини ѕиетас в диадеме. Rv: бегуща€ ¬иктори€ с трофеем и кадуцеем; L. HOSTILIVS SASERNA

20. ƒомициан (81-96). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.51g), 95/6г. Av: голова ƒомициана в лавровом венке; IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TR P XV. Rv: крылата€ ћинерва ѕобедоносна€ (Minerva Victrix) в коринфском шлеме, с копьем и щитом; IMP XXII COS XVII CENS P P P

_ _

_

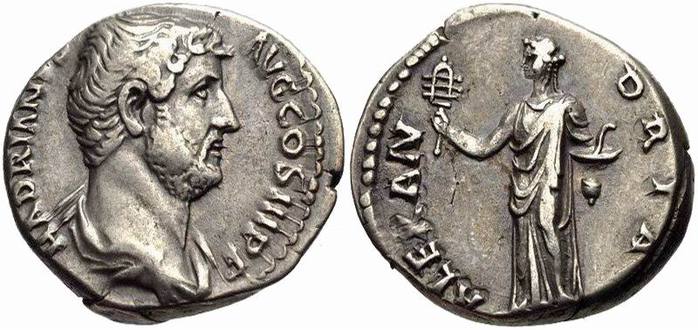

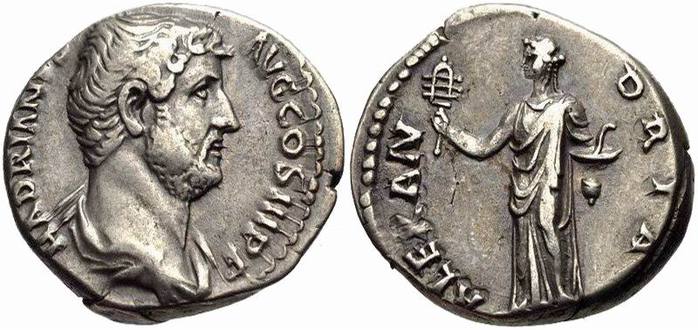

21. јдриан (117-138). –им. ƒенарий (AR 18mm, 2.65g), 134-138г. Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: ¬иктори€ с оливковой ветвью; VICTORIA AVG

22. —иде (Σίδη), ѕамфили€. “етрадрахма (AR 30mm, 16.54g), ок. 183-175 до н.э. Av: голова јфины в коринфском шлеме; Rv: Ќика с лавровым венком в руке, слева Ч плод граната; KΛEY (им€ магистрата).

23. √альба (68-69). –им. —естерций (Æ 35mm, 26.14g), ок. 68г. Av: бюст √альбы в лавровом венке; IMP SER GALBA CAES AVG TR P. Rv: ¬иктори€ держит статуэтку јфины ѕаллады (лат. Palladium) в правой руке и пальмовую ветвь Ч в левой; S C

24. “ра€н (98-117). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.22g). Av: голова “ра€на в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью перед алтарем, совершает возли€ни€ из патеры; P M TR P COS IIII P P

_ _

_

25. ѕирр (как царь —ицилии, 278-275 до н.э.). —иракузы, Ёпир. —татер (AV 15mm, 4.27g). Av: голова јртемиды с колчаном на левом плече. Rv: Ќика несет трофей в левой руке и венок Ч в правой; BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY

26. ѕупиен (238). –им. —естерций (Æ 28mm, 17.25g), 238г. Av: бюст ѕупиена в лавровом венке; IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью и лавровым венком; VICTORIA AVG G / S C

27. Ќерон (54-68). есари€ аппадокийска€ (Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας). √емидрахма (AR 13mm, 1.70g), ок. 54-68г. Av: голова Ќерона в лавровом венке; NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI. Rv: Ќика сидит на сфере, в руках держит тению (ταινία).

28. —иде (Σίδη), ѕамфили€. “етрадрахма (AR 30mm, 17.04g), ок. 205-100 до н.э. Av: голова јфины в коринфском шлеме; Rv: Ќика с лавровым венком в руке, слева Ч плод граната (σίδη); ΔI

29. јнтонин ѕий (138-161). –им. —естерций (Æ 34mm, 24.26g), ок. 143/4г. Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: крылата€ ¬иктори€ держит трофей; IMPERATOR II / S C

30. Ћуций ¬ер (161-169). Ќике€ (Νίκαια), ¬ифини€. ƒиассарий (Æ 23mm, 8.54g). Av: бюст Ћуци€ ¬ера; AYT KAICA AYPHΛ OYHPOC. Rv: бескрыла€ Ќика (Νίκη Ἄπτερος) с пальмовой ветвью и лавровым венком; NIKAI™ΩN

Ё“»ћќЋќ√»я

Ћатинское слово victoria Ч это, суд€ по всему, искаженное греческое слово νικηφορία (Ђникефори€ї). »скажение получилось в виду схожести написани€ греческой буквы ν (Ђнї) и латинской v (Ђвї). ѕереход φ~θ~τ Ч довольно частое €вление и вопросов не вызывает. ѕодтверждением этой версии €вл€етс€ наличие в латинском €зыке слова nicator (в значении Ђпобедительї), синонимичного более распространенному victor.

“акже можно рассмотреть вариант происхождени€ слова victoria от греческого же слова νικητήριος (победный), которое, видимо, €вл€етс€ составным из νίκη (Ђпобедаї) + τηρέω (Ђохран€ть, оберегатьї).

” италиков эпитет Ђѕобедоносныйї, ЂЌесущий победуї был наиболее употребим по отношению к аналогам греческих «евса и јфины Ч ёпитеру и ћинерве, которые также изображались, держащими в руке статуэтку богини ѕобеды Ч ¬иктории.

Ёпитет ¬иктории ¬ика ѕота (Vica Pota, Ђмогущественна€ победительницаї), видимо, также греческого происхождени€: νίκα (Ђпобедаї) + πότνια (Ђвладычицаї, Ђповелительницаї).

_______________________________

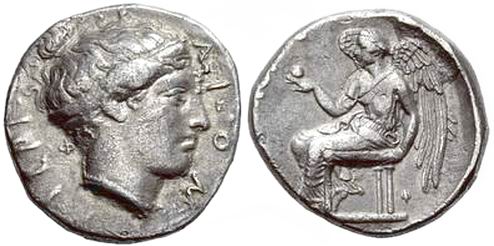

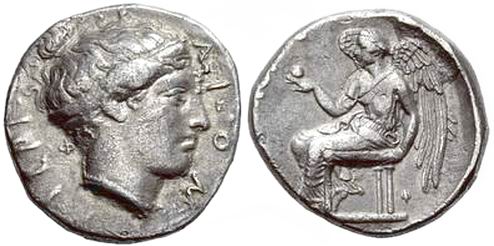

ћетапонтий (Μεταπόντιον), Ћукани€. “етробол (AV 14mm, 2.60g), ок. 302 до н.э.

Av: голова Ќики в диадеме; NIKA

Rv: €чменный колос; METAΠON

_______________________________

јдриан (117-138). –им. јурей (AV 19mm, 7.24g), ок. 134-138г.

Av: голова јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P

Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью в левой руке, и лавровым венком Ч в правой; VICTORIA AVG

_______________________________

√альба (68-69). –им. —естерций (Æ 35mm, 25.79g), 68г.

Av: бюст √альбы в дубовом венке; IMP SER GALBA AVG TR P

Rv: ¬иктори€ c лавровым венком и пальмовой ветвью; S C

_______________________________

ћедальон (AR 38mm, 52.02g), ок. XVII-XVIII в. ѕадуанска€ школа, тип ћарка јврели€.

Av: бюст ћарка јврели€ в лавровом венке; M ANTONINVS AVG TR P XXIX

Rv: ¬иктори€ на троне со щитом и пальмовой ветвью, справа Ч трофей; IMP VII COS III

_______________________________

√рациан (367-383). јнтиохи€. —олид (AV 20mm, 4.44g), ок. 372г.

Av: бюст √рациана в диадеме с розетками; D N GRATIANVS AVG

Rv: ¬иктори€ сидит на кирасе, держит щит (VOT V MVL X), справа хризма; VICTORIA AVGVSTORVM / ANOB√

_______________________________

јдриан (117-138). –им. јурей (AV 7.47g), 138г.

Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P

Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью в левой руке, на правой руке сидит голубь с лавровым венком в клюве; VICTORIA AVG

_______________________________

ѕирр (Πύρρος, 297-272 до н.э.). —иракузы, Ёпирское царство. —татер (AV 8.55g), 278 до н.э.

Av: голова јфины в коринфском шлеме, слева сова; ј

Rv: крылата€ Ќика с венком и трофеем; BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY

_______________________________

__

јлександр III (336-323 до н.э.). ћакедонское царство. —татер (AV 18mm, 8.53g).

Av: голова јфины в коринфском шлеме;

Rv: крылата€ Ќика с венком и корабельной мачтой (στῦλος); AΛEΞANΔPOY

_______________________________

__

јлександр III (336-323 до н.э.). ћакедонское царство. —татер (AV 19mm, 8.60g).

Av: голова јфины в коринфском шлеме;

Rv: крылата€ Ќика с венком и корабельной мачтой (στῦλος); AΛEΞANΔPOY

_______________________________

_

–имска€ республика. ƒидрахма (AR 17mm, 6.52g), ок. 250-240 до н.э.

Av: голова –омы во фригийском шлеме, слева Ч –ог изобили€.

Rv: ¬иктори€ прив€зывает венок к пальмовой ветви; ROMANO

_______________________________

“ерина (Τερίνα), Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.41g), 400-356 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAIΩN

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с голубем на правой руке.

_______________________________

–имска€ республика. ƒидрахма (AR 17mm, 6.57g), ок. 250-240 до н.э.

Av: голова –омы во фригийском шлеме.

Rv: крылата€ ¬иктори€ прив€зывает венок к пальмовой ветви; ROMANO / O

_______________________________

.

Ѕеоти€ (Βοιωτία). ƒрахма (18mm, 4.97g), ок. 225-171 до н.э.

Av: голова ѕосейдона в лавровом венке;

Rv: крылата€ Ќика держит трезубец и лавровый венок; BOIΩTΩN

_______________________________

—елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). —узы (Σοῦσα), √осударство —елевкидов. “етрадрахма (AR 27mm, 17.07g), 305-295 до н.э.

Av: голова —елевка I в шлеме из шкуры пантеры, украшенном бычьими рогами и ушами, вокруг шеи пов€зана шкура пантеры.

Rv: Ќика, возлагающа€ венок на трофей; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΣ

_______________________________

_

авн (Καῦνος), ари€. —татер (AR 19mm, 11.57g), ок. 410-390 до н.э.

Av: крылата€ Ќика с кадуцеем в правой руке и лавровым венком в левой;

Rv: Δ (inverted) I / Γ

_______________________________

ќлимпи€ (Ὀλυμπία), Ёлида. —татер (AR 12.10g), ок. 432 до н.э. ¬ыпуск в честь 87 ќлимпиады.

Av: орел, схвативший зайца;

Rv: крылата€ Ќика, с пальмовой ветвью в правой руке, сидит на циппусе (cippus), ниже Ч оливкова€ ветвь; A

_______________________________

.

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 22mm, 7.96g), 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), правой рукой опираетс€ на кадуцей.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.79g), 425-420 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке и лавровым венком Ч в левой.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 21mm, 7.34g), ок. 425-420 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION / ‘

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.77g), 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровым венком в правой руке.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. опи€ серебр€ного статера (21mm, 7.20g), ок. 400 до н.э.

√альванопластика –оберта –еди (Robert Ready), маркированна€ RR. Ѕританский музей (British Museum).

Av: внутри лаврового венка голова нимфы “ерины в стефане; ‘

Rv: крылата€ Ќика сидит на лежащей гидрии, с кадуцеем в правой руке, на левой руке сидит голубь; TEPINAION

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. ƒрахма (AR 15mm, 2.19g), ок. 300 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины, слева Ч трискелион (τρισκέλιον); TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке.

_______________________________

√еракле€ ѕонтийска€ (Ἡρακλεία ἐν Πόντου), ¬ифини€. —татер (AR 21mm, 6.84g), 380-360 до н.э.

Av: голова √еракла в львиной шкуре;

Rv: крылата€ Ќика правой рукой указует на название города, р€дом лежит палица √еракла; HPAKΛEIA

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 22mm, 7.68g), ок. 440-425 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины в диадеме, внутри лаврового венка.

Rv: крылата€ Ќика сидит на гидрии, с кадуцеем в левой руке и венком Ч в правой; TEPINAION.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.71g), ок. 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в левой руке.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.21g), ок. 420 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION / ‘

Rv: крылата€ Ќика сидит на дифросе, игра€ шаром; ‘

Х ƒифр, дифрос (греч. δίφρος) Ч легкий табурет у древних греков (римл€не называли его sella, Ђстулї).

_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 7.16g), 410-405 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе, с оливковой ветвью в правой руке.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.64g), 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровым венком в правой руке.

_______________________________

_

“ерина (Τερίνα), Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.60g), 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAIΩN

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе, с голубем на правой руке.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.77g), 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровой ветвью в правой руке; перед ней стоит журавль.

Х ÷иппус, ципп (лат. cippus) Ч могильна€ вертикально сто€ща€ каменна€ плита с надписью или рельефным изображением. роме плоской плиты, циппусы могли иметь кубическую, €йцеобразную, сферическую или цилиндрическую форму (в виде невысокого столба).

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.77g), ок. 425-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на дифросе, игра€ шаром; TEPINAION / ‘

_______________________________

јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, тиран —иракуз 317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€. “етрадрахма (AR 26mm, 17.13g), ок. 310-305 до н.э.

Av: голова оры в венке из колосьев; KOPAΣ

Rv: крылата€ Ќика прибивает шлем к трофею; в правой руке молоток; справа трискелион (τρισκέλιον, τρισκελής); A√AΘOKΛEIOΣ

_______________________________

ѕирр (Πύρρος, 297-272 до н.э.). —иракузы, Ёпирское царство. —татер (AV 18mm), ок. 278 до н.э.

Av: голова јфины в коринфском шлеме, слева сова; ј

Rv: крылата€ Ќика с венком и трофеем, у ног Ч перун (πυρών); BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY

_______________________________

ћитилена (Μυτιλήνη), Ћесбос. √екта (EL 12mm, 2.52g), ок. 377-326 до н.э.

Av: голова «евса в лавровом венке;

Rv: бюст крылатой Ќики в квадратном поле.

_______________________________

.

Ћампсак (Λάμψακος), ћизи€. —татер (AV 18mm, 8.39g), ок. 370 до н.э.

Av: Ќика, прибивающа€ шлем к трофею;

Rv: протома ѕегаса.

_______________________________

изик, ћизи€. √екта (EL 9.5mm, 2.63g), V-IV в. до н.э.

Av: Ќика с афластоном (ἄφλαστον) в руке;

Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.

_______________________________

ћитилена, (Μυτιλήνη), Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.54g), ок. 377-326 до н.э.

Av: голова «евса ћелихи€ (Μειλίχιος, Ђмилосердныйї) в лавровом венке.

Rv: бюст Ќики с расправленными крыль€ми в квадратном поле, над головой Ч две звезды.

_______________________________

Ѕќ√»Ќя ѕќЅ≈ƒџ

Ќика (Νίκη, дор. Νίκα) Ч богин€ победы,¹ дочь титана ѕалланта (Πάλλαντος) и океаниды —тикс (Στύξ), нимфы одноименной реки. —оюзница «евса в его борьбе с титанами и гигантами; она же нередко сопровождает воинственную јфину ѕалладу.

_______________________

[1] νῖκος (-εος) τό NT. = νίκη

νίκη, дор. νίκα ἡ победа (μάχης Hom.; πολέμου и ἐν τῷ πολέμῳ Plat.);

ex.: νίκη ἀντιπάλων Arph. Ч победа над противниками.

ак символ успешного результата, счастливого исхода, Ќика участвует во всех военных предпри€ти€х, в гимнастических (γυμναστικός) и музыкальных (μουσικός) сост€зани€х, во всех религиозных торжествах, совершаемых по случаю успеха. »зображаетс€ крылатой, чаще лет€щей или бегущей; атрибуты ее Ч тени€ (ταινία, св€щенна€ пов€зка) и лавровый венок, позднее также пальмова€ ветвь, оружие и трофей.

” скульпторов Ќика или совершает возли€ни€ из патеры перед алтарем, или €вл€етс€ вестницей победы, с атрибутом √ермеса Ч кадуцеем. „асто изображаетс€ пар€щей, увенчива€ лавровым венком голову победител€, либо управл€ющей колесницей, либо складывающей из непри€тельского оружи€ трофей, например, на балюстраде храма јфины Ќики (Νίκη Αθάνα Πολιάς) в јфинах. „асто «евс ќлимпийский и јфина ѕарфенос изображались со статуэткой Ќики в руках, отчего и тот и друга€ нос€т эпитет Ђпобедоносныйї (νικηφόρος).

1. √иерон II (тиран —иракуз 270-215 до н.э.). —иракузы, —ицили€. 5 литр (AR 17mm, 4.51g), ок. 218-214 до н.э. Av: голова ‘илистис, жены √иерона II, в диадеме, голова покрыта пеплосом. Rv: крылата€ Ќика правит бигой; BAΣIΛIΣΣA ΦIΛIΣTIΔOΣ

2. —елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). —арды, государство —елевкидов. “етрадрахма (AR 26mm, 17.05g), 282/1 до н.э. Av: голова √еракла в львиной шкуре; Rv: «евс Ќикефор (Νικήφορος) на троне со скипетром в левой руке, в правой руке держит крылатую Ќику; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

3. Ћисимах (305-281). јмфиполис, ‘ракийское царство. “етрадрахма (AR 30mm, 17.15g), ок. 288-281 до н.э. Av: голова јлександра III в диадеме с рогами јмона. Rv: јфина на троне, в корифском шлеме, с копьем, опираетс€ на щит с изображением льва, в правой руке Ч крылата€ Ќика, держаща€ лавровый венок над именем Ћисимаха; ниже Ч кадуцей; BAΣIΛEΩΣ ΛYΣIMAXOY

4. ѕанорм (Πάνορμος), —ицили€. “етрадрахма (AR 27mm, 17.13g), ок. 405-380 до н.э. Av: голова нимфы јретусы в диадеме, вокруг головы Ч три дельфина; Rv: —елена правит квадригой, лет€ща€ Ќика венчает еЄ голову лавровым венком; в обрезе Ч гиппокамп, р€дом финикийское название ѕанорма Ч Sуs.

ј‘»Ќј-Ќ» ј

’рамы, сохранившиес€ на јкрополе јфин, построены в середине V в. до н.э. ќдержав окончательную победу над персами, греческие города-государства объединились в јфинский морской союз, главную роль в котором играли јфины. —оюзом была учреждена казна, часть денег которой пошло на восстановление јкропол€, разрушенного персами. ÷ентральное место в композиции нового комплекса занимал храм ƒевы јфины Ч ѕарфенон. ѕройти к нему можно было через ѕропилеи, представл€вшие собой широкую мраморную лестницу, завершающуюс€ крытой колоннадой в классическом стиле.

’рам јфины Ќики был заложен дес€ть лет спуст€ после окончани€ строительства ѕарфенона. Ёто небольшой храм, с правой стороны от ворот, выполненный в амфипростиле с ионическими колоннами по четыре в каждом портике. ¬нутри находилась стату€ јфины, котора€ держала в левой руке шлем, а в правой гранат Ч символы защиты и плодороди€. ‘риз и фронтоны храма украшали скульптурные сюжеты на тему греко-персидских войн. ¬ передней части храма находилс€ алтарь. ¬о врем€ праздника ѕанафиней (Παναθήναια), посв€щенного богине, сюда поднималась торжественна€ процесси€, и совершались жертвоприношени€.

¬ римскую эпоху, с легкой руки ѕавсани€, храм јфины Ќики получил другое название Ч Ναός της Απτέρου Νίκης Ч ’рам Ќики бескрылой. ≈динственный труд ѕавсани€ Ч Ђќписание Ёлладыї Ч €вл€етс€ по сути античным путеводителем по древней √реции и описывает дорожные впечатлени€ автора. Ќа јкрополе в то врем€ сто€ли три статуи јфины работы ‘иди€: јфина ѕарфенос (Παρθένος), јфина ѕромахос (Πρόμαχος), а также јфина Ћемни€ (Λήμνια),² находивша€с€ неподалеку от ѕропилей, изображенна€ в необычной позе с непокрытой головой. —тату€ јфины без шлема находилась и внутри храма јфины Ќики. ¬идимо, отсутствие шлема на голове јфины (что, изначально, символизировало завершение войны с персами), а также ее эпитет Ќика Ч послужило отправной точкой к сочинению истории о бескрылой богине победы Ќике, которую горожане лишили крыльев, дабы она никогда не покидала јфины.

_______________________

[2] παρθένος ἡ 1) дева, девушка Hom., Xen., Trag. etc. 2) девственный, непорочный, чистый (ψυχή Eur.; πηγή Aesch.).

πρόμαχος (πρό-μᾰχος) 1) сражающийс€ впереди; 2) сражающийс€ в защиту (π. πόλεως Aesch. Ч сражающийс€ за [родной] город).

Λήμνια (= Λήμνιος) ὁ лемносска€, т.е. с острова Ћемнос (Λῆμνος ἡ вулканический остров в сев. части Ёгейского мор€, считавшийс€ главным местопребыванием √ефеста) Hom., Pind. etc.

¬» “ќ–»я

¬иктори€ (лат. Victoria) Ч в римской мифологии богин€ победы и олицетворение победы. »звестна с древних времен с эпитетами ѕеллони€ (Pellonia, Ђобращающа€ в бегство [врага]ї), ¬ика ѕота (Vica Pota, Ђмогущественна€ победительницаї).

ќсобый размах культ ¬иктории приобрел во времена –имской »мперии, когда богин€ была провозглашена неразлучной спутницей императоров. ¬ знак ее величи€ и значимости римскими императорами был выстроен храм ¬иктории на ѕалатине и воздвигнут алтарь в курии сената. ќбраз ¬иктории нередко чеканилс€ на монетах, выпущенных в честь великих побед римской армии.

5. јдриан (117-138). –им. јурей (AV 21mm; 7.28g), ок. 135-138г. Av: Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: ёпитер на троне, левой рукой опираетс€ на скипетр, в правой руке держит ¬икторию; IOVI VICTORI (Jovi [Pater] Victoris, Ђёпитер победоносныйї).

6. аракалла (198-217). –им. јурей (20mm, 7.02g), ок. 198г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; IMP CAE M AVR ANT AVG P TR P. Rv: ћинерва, опира€сь на копье, держит статуэтку крылатой ¬иктории с лавровым венком в подн€той руке, у ног Ч щит, справа Ч трофей; MINER VICTRIX (Minerva Victrix, Ђћинерва победоносна€ї).

7. аракалла (198-217). –им. јурей (AV 7.46g), 213г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS FEL AVG. Rv: ¬иктори€ с трофеем на левом плече, в правой руке держит лавровый венок; VICTORIA GERMANICA

8. Mакрин (217-218). –им. јурей (AV 7.00g), 217/8г. Av: бюст ћакрина в лавровом венке; IMP C M OPEL SEV MACRINVS AVG. Rv: между двух щитов, лет€ща€ ¬иктори€ с диадемой в руках; VICT PART P M TR P II COS II P P

9. јнтонин ѕий (138-161). –им. јурей (AV 6.88g), ок. 143/4г. Av: голова јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: крылата€ ¬иктори€ держит трофей; IMPERATOR II

10. ќктавиан јвгуст (27 до н.э. - 14 н.э.). јурей (AV 20mm, 7.80g), 19 до н.э. ћонетный двор: ѕергам (Pergamon), ћизи€. Av: голова јвгуста; AVGVSTVS. Rv: ¬иктори€ перерезает горло быку; ARMENIA CAPTA (јрмени€ покорена).

Х јрм€не обратились к –иму за помощью в избавлении от јрташеса II в пользу его брата “играна III (20-3 до н.э.), јвгуст послал “ибери€, но тот прибыл слишком поздно, чтобы оказать помощь. јрм€не сами устранили јрташеса. Ќикогда не упуска€ возможности использовать пропаганду в собственных интересах, римл€не оценили эту Ђпобедуї как свой монументальный дипломатический триумф, что было зафиксировано чеканкой пам€тной монеты ќктавиана јвгуста.

11. аракалла (198-217). –им. ƒенарий (AR 19mm). Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG GERM. Rv: ¬иктори€ сидит на трофейном оружии со щитом в руке (VO / XX); в обрезе Ч колчан и сигнальный рожок; VICT PARTHICA (Victus Parthica, побежденна€ ѕарфи€).

12. —ептимий —евер (Lucius Septimius Severus, 193-211). јурей (AV 20mm). 210г. Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: ¬иктори€, с трофеем на плече, держит за руку ребенка; P M TR P XVIII COS III P P

13. Ћуций ¬ер (161-169), соправитель ћарка јврели€ с 161г. –им. јурей (AV 7.29g), ок. 163/4г. Av: бюст Ћуци€ ¬ера в лавровом венке; L VERVS AVG ARMENIACVS. Rv: ¬иктори€ стоит со щитом (VIC / AVG), поставив его на пальму; TR P IIII IMP II COS II

14. оммод (177-193). –им. јурей (AV 7.31g), ок. 180г. Av: бюст оммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG. Rv: ¬иктори€ сидит на селле (sella, Ђстулї), в левой руке держит пальмовую ветвь, в правой Ч патеру; TR P V IMP IIII COS II P P

15. √ордиан III (238-244). –им. јнтониниан (AR 24mm, 4.08g), ок. 244г. Av: бюст √ордиана III в лучевой короне; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью, правой рукой придерживает щит, упирающийс€ нижним краем в голову пленника; VICTORIA AETERNA

16. аракала (211-217). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.09g), ок. 201-206г. Av: бюст аракалы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью и лавровым венком; VICT PART MAX

17. ќктавиан јвгуст (27 до н.э. - 14 н.э.). “аррагона (Tarraco), »спани€. ƒенарий (AR 21mm, 3.80g), ок. 19-18 до н.э. Av: голова јвгуста; CAESAR AVGVSTVS. Rv: ¬иктори€ летит, держа щит с надписью CL V (clypeus virtutis, Ђщит доблестиї) и афластон; S P Q R (Senatus Populusque Romanus, Ђ—енат и граждане –имаї).

18. “ра€н (98-117). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.46g), 102г. Av: голова “ра€на в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью перед алтарем, совершает возли€ни€ из патеры; P M TR P COS IIII P P

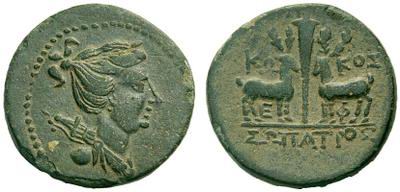

19. Ћуций √остилий —азерна. –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.86g), 48 до н.э. Av: голова богини ѕиетас в диадеме. Rv: бегуща€ ¬иктори€ с трофеем и кадуцеем; L. HOSTILIVS SASERNA

20. ƒомициан (81-96). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.51g), 95/6г. Av: голова ƒомициана в лавровом венке; IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TR P XV. Rv: крылата€ ћинерва ѕобедоносна€ (Minerva Victrix) в коринфском шлеме, с копьем и щитом; IMP XXII COS XVII CENS P P P

_

_

_

21. јдриан (117-138). –им. ƒенарий (AR 18mm, 2.65g), 134-138г. Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: ¬иктори€ с оливковой ветвью; VICTORIA AVG

22. —иде (Σίδη), ѕамфили€. “етрадрахма (AR 30mm, 16.54g), ок. 183-175 до н.э. Av: голова јфины в коринфском шлеме; Rv: Ќика с лавровым венком в руке, слева Ч плод граната; KΛEY (им€ магистрата).

23. √альба (68-69). –им. —естерций (Æ 35mm, 26.14g), ок. 68г. Av: бюст √альбы в лавровом венке; IMP SER GALBA CAES AVG TR P. Rv: ¬иктори€ держит статуэтку јфины ѕаллады (лат. Palladium) в правой руке и пальмовую ветвь Ч в левой; S C

24. “ра€н (98-117). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.22g). Av: голова “ра€на в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью перед алтарем, совершает возли€ни€ из патеры; P M TR P COS IIII P P

_

_

_

25. ѕирр (как царь —ицилии, 278-275 до н.э.). —иракузы, Ёпир. —татер (AV 15mm, 4.27g). Av: голова јртемиды с колчаном на левом плече. Rv: Ќика несет трофей в левой руке и венок Ч в правой; BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY

26. ѕупиен (238). –им. —естерций (Æ 28mm, 17.25g), 238г. Av: бюст ѕупиена в лавровом венке; IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью и лавровым венком; VICTORIA AVG G / S C

27. Ќерон (54-68). есари€ аппадокийска€ (Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας). √емидрахма (AR 13mm, 1.70g), ок. 54-68г. Av: голова Ќерона в лавровом венке; NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI. Rv: Ќика сидит на сфере, в руках держит тению (ταινία).

28. —иде (Σίδη), ѕамфили€. “етрадрахма (AR 30mm, 17.04g), ок. 205-100 до н.э. Av: голова јфины в коринфском шлеме; Rv: Ќика с лавровым венком в руке, слева Ч плод граната (σίδη); ΔI

29. јнтонин ѕий (138-161). –им. —естерций (Æ 34mm, 24.26g), ок. 143/4г. Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: крылата€ ¬иктори€ держит трофей; IMPERATOR II / S C

30. Ћуций ¬ер (161-169). Ќике€ (Νίκαια), ¬ифини€. ƒиассарий (Æ 23mm, 8.54g). Av: бюст Ћуци€ ¬ера; AYT KAICA AYPHΛ OYHPOC. Rv: бескрыла€ Ќика (Νίκη Ἄπτερος) с пальмовой ветвью и лавровым венком; NIKAI™ΩN

Ё“»ћќЋќ√»я

Ћатинское слово victoria Ч это, суд€ по всему, искаженное греческое слово νικηφορία (Ђникефори€ї). »скажение получилось в виду схожести написани€ греческой буквы ν (Ђнї) и латинской v (Ђвї). ѕереход φ~θ~τ Ч довольно частое €вление и вопросов не вызывает. ѕодтверждением этой версии €вл€етс€ наличие в латинском €зыке слова nicator (в значении Ђпобедительї), синонимичного более распространенному victor.

nicator, -oris m победитель.

victor, -oris m 1) победитель; 2) одерживающий или одержавший победу, победоносный.

“акже можно рассмотреть вариант происхождени€ слова victoria от греческого же слова νικητήριος (победный), которое, видимо, €вл€етс€ составным из νίκη (Ђпобедаї) + τηρέω (Ђохран€ть, оберегатьї).

νικηφορία (νῑκη-φορία), дор. νῑκᾱφορία ἡ одержание победы, победа Pind.

νικητήριος Ч победный, даваемый победителю (ἆθλον Plat.; φίλημα Xen.).

” италиков эпитет Ђѕобедоносныйї, ЂЌесущий победуї был наиболее употребим по отношению к аналогам греческих «евса и јфины Ч ёпитеру и ћинерве, которые также изображались, держащими в руке статуэтку богини ѕобеды Ч ¬иктории.

Ёпитет ¬иктории ¬ика ѕота (Vica Pota, Ђмогущественна€ победительницаї), видимо, также греческого происхождени€: νίκα (Ђпобедаї) + πότνια (Ђвладычицаї, Ђповелительницаї).

_______________________________

ћетапонтий (Μεταπόντιον), Ћукани€. “етробол (AV 14mm, 2.60g), ок. 302 до н.э.

Av: голова Ќики в диадеме; NIKA

Rv: €чменный колос; METAΠON

_______________________________

јдриан (117-138). –им. јурей (AV 19mm, 7.24g), ок. 134-138г.

Av: голова јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P

Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью в левой руке, и лавровым венком Ч в правой; VICTORIA AVG

_______________________________

√альба (68-69). –им. —естерций (Æ 35mm, 25.79g), 68г.

Av: бюст √альбы в дубовом венке; IMP SER GALBA AVG TR P

Rv: ¬иктори€ c лавровым венком и пальмовой ветвью; S C

_______________________________

ћедальон (AR 38mm, 52.02g), ок. XVII-XVIII в. ѕадуанска€ школа, тип ћарка јврели€.

Av: бюст ћарка јврели€ в лавровом венке; M ANTONINVS AVG TR P XXIX

Rv: ¬иктори€ на троне со щитом и пальмовой ветвью, справа Ч трофей; IMP VII COS III

_______________________________

√рациан (367-383). јнтиохи€. —олид (AV 20mm, 4.44g), ок. 372г.

Av: бюст √рациана в диадеме с розетками; D N GRATIANVS AVG

Rv: ¬иктори€ сидит на кирасе, держит щит (VOT V MVL X), справа хризма; VICTORIA AVGVSTORVM / ANOB√

_______________________________

јдриан (117-138). –им. јурей (AV 7.47g), 138г.

Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P

Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью в левой руке, на правой руке сидит голубь с лавровым венком в клюве; VICTORIA AVG

_______________________________

ѕирр (Πύρρος, 297-272 до н.э.). —иракузы, Ёпирское царство. —татер (AV 8.55g), 278 до н.э.

Av: голова јфины в коринфском шлеме, слева сова; ј

Rv: крылата€ Ќика с венком и трофеем; BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY

_______________________________

__

јлександр III (336-323 до н.э.). ћакедонское царство. —татер (AV 18mm, 8.53g).

Av: голова јфины в коринфском шлеме;

Rv: крылата€ Ќика с венком и корабельной мачтой (στῦλος); AΛEΞANΔPOY

_______________________________

__

јлександр III (336-323 до н.э.). ћакедонское царство. —татер (AV 19mm, 8.60g).

Av: голова јфины в коринфском шлеме;

Rv: крылата€ Ќика с венком и корабельной мачтой (στῦλος); AΛEΞANΔPOY

_______________________________

_

–имска€ республика. ƒидрахма (AR 17mm, 6.52g), ок. 250-240 до н.э.

Av: голова –омы во фригийском шлеме, слева Ч –ог изобили€.

Rv: ¬иктори€ прив€зывает венок к пальмовой ветви; ROMANO

_______________________________

“ерина (Τερίνα), Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.41g), 400-356 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAIΩN

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с голубем на правой руке.

_______________________________

–имска€ республика. ƒидрахма (AR 17mm, 6.57g), ок. 250-240 до н.э.

Av: голова –омы во фригийском шлеме.

Rv: крылата€ ¬иктори€ прив€зывает венок к пальмовой ветви; ROMANO / O

_______________________________

.

Ѕеоти€ (Βοιωτία). ƒрахма (18mm, 4.97g), ок. 225-171 до н.э.

Av: голова ѕосейдона в лавровом венке;

Rv: крылата€ Ќика держит трезубец и лавровый венок; BOIΩTΩN

_______________________________

—елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). —узы (Σοῦσα), √осударство —елевкидов. “етрадрахма (AR 27mm, 17.07g), 305-295 до н.э.

Av: голова —елевка I в шлеме из шкуры пантеры, украшенном бычьими рогами и ушами, вокруг шеи пов€зана шкура пантеры.

Rv: Ќика, возлагающа€ венок на трофей; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΣ

_______________________________

_

авн (Καῦνος), ари€. —татер (AR 19mm, 11.57g), ок. 410-390 до н.э.

Av: крылата€ Ќика с кадуцеем в правой руке и лавровым венком в левой;

Rv: Δ (inverted) I / Γ

_______________________________

ќлимпи€ (Ὀλυμπία), Ёлида. —татер (AR 12.10g), ок. 432 до н.э. ¬ыпуск в честь 87 ќлимпиады.

Av: орел, схвативший зайца;

Rv: крылата€ Ќика, с пальмовой ветвью в правой руке, сидит на циппусе (cippus), ниже Ч оливкова€ ветвь; A

_______________________________

.

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 22mm, 7.96g), 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), правой рукой опираетс€ на кадуцей.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.79g), 425-420 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке и лавровым венком Ч в левой.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 21mm, 7.34g), ок. 425-420 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION / ‘

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.77g), 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровым венком в правой руке.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. опи€ серебр€ного статера (21mm, 7.20g), ок. 400 до н.э.

√альванопластика –оберта –еди (Robert Ready), маркированна€ RR. Ѕританский музей (British Museum).

Av: внутри лаврового венка голова нимфы “ерины в стефане; ‘

Rv: крылата€ Ќика сидит на лежащей гидрии, с кадуцеем в правой руке, на левой руке сидит голубь; TEPINAION

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. ƒрахма (AR 15mm, 2.19g), ок. 300 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины, слева Ч трискелион (τρισκέλιον); TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке.

_______________________________

√еракле€ ѕонтийска€ (Ἡρακλεία ἐν Πόντου), ¬ифини€. —татер (AR 21mm, 6.84g), 380-360 до н.э.

Av: голова √еракла в львиной шкуре;

Rv: крылата€ Ќика правой рукой указует на название города, р€дом лежит палица √еракла; HPAKΛEIA

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 22mm, 7.68g), ок. 440-425 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины в диадеме, внутри лаврового венка.

Rv: крылата€ Ќика сидит на гидрии, с кадуцеем в левой руке и венком Ч в правой; TEPINAION.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.71g), ок. 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в левой руке.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.21g), ок. 420 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION / ‘

Rv: крылата€ Ќика сидит на дифросе, игра€ шаром; ‘

Х ƒифр, дифрос (греч. δίφρος) Ч легкий табурет у древних греков (римл€не называли его sella, Ђстулї).

_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 7.16g), 410-405 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе, с оливковой ветвью в правой руке.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.64g), 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровым венком в правой руке.

_______________________________

_

“ерина (Τερίνα), Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.60g), 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAIΩN

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе, с голубем на правой руке.

_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.77g), 420-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровой ветвью в правой руке; перед ней стоит журавль.

Х ÷иппус, ципп (лат. cippus) Ч могильна€ вертикально сто€ща€ каменна€ плита с надписью или рельефным изображением. роме плоской плиты, циппусы могли иметь кубическую, €йцеобразную, сферическую или цилиндрическую форму (в виде невысокого столба).

_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.77g), ок. 425-400 до н.э.

Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION

Rv: крылата€ Ќика сидит на дифросе, игра€ шаром; TEPINAION / ‘

_______________________________

јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, тиран —иракуз 317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€. “етрадрахма (AR 26mm, 17.13g), ок. 310-305 до н.э.

Av: голова оры в венке из колосьев; KOPAΣ

Rv: крылата€ Ќика прибивает шлем к трофею; в правой руке молоток; справа трискелион (τρισκέλιον, τρισκελής); A√AΘOKΛEIOΣ

_______________________________

ѕирр (Πύρρος, 297-272 до н.э.). —иракузы, Ёпирское царство. —татер (AV 18mm), ок. 278 до н.э.

Av: голова јфины в коринфском шлеме, слева сова; ј

Rv: крылата€ Ќика с венком и трофеем, у ног Ч перун (πυρών); BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY

_______________________________

ћитилена (Μυτιλήνη), Ћесбос. √екта (EL 12mm, 2.52g), ок. 377-326 до н.э.

Av: голова «евса в лавровом венке;

Rv: бюст крылатой Ќики в квадратном поле.

_______________________________

.

Ћампсак (Λάμψακος), ћизи€. —татер (AV 18mm, 8.39g), ок. 370 до н.э.

Av: Ќика, прибивающа€ шлем к трофею;

Rv: протома ѕегаса.

_______________________________

изик, ћизи€. √екта (EL 9.5mm, 2.63g), V-IV в. до н.э.

Av: Ќика с афластоном (ἄφλαστον) в руке;

Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.

_______________________________

ћитилена, (Μυτιλήνη), Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.54g), ок. 377-326 до н.э.

Av: голова «евса ћелихи€ (Μειλίχιος, Ђмилосердныйї) в лавровом венке.

Rv: бюст Ќики с расправленными крыль€ми в квадратном поле, над головой Ч две звезды.

_______________________________

|

ћетки: Ќика ¬иктори€ јфина √реци€ –им Ётимологи€ Ќумизматика |

∆≈–“¬ќѕ–»ЌќЎ≈Ќ»я |

ƒневник |

∆≈–“¬ќѕ–»ЌќЎ≈Ќ»≈

¬ широком смысле, под жертвоприношением подразумеваетс€ любое приношение богам, которым выражаетс€ зависимость от них, благоговение и благодарность, или посредством которого желают приобрести божественную милость. ѕод пон€тие жертвоприношение подход€т и св€щенные подарки, которые отличаютс€ от жертвы в собственном смысле тем, что они предназначаютс€ богам дл€ посто€нного пользовани€, между тем как собственно жертва доставл€ет им только сиюминутное наслаждение. жертвоприношени€м относ€тс€ и те предметы, которые клали или вешали в храме, но которые там долго не оставались, например, первые плоды, цветы и т.п. (ἀκροθίνια, primitiae). ” греков и римл€н жертва была главной частью культа и самым важным актом большей части праздников. ∆ертвоприношени€ приносились как в праздничные дни, так и в обыкновенные, притом как частными лицами, семействами, родами, так и от лица всего государства. »х приносили при каждом значительном событии в жизни как частного лица, так и народа. ∆ертвоприношение можно разделить на два основных вида: кровавые и бескровные.

бескровным жертвам относ€тс€ первые плоды полей и садов (ἀπαρχαί Ч Ђначатки, первинки, первый сбор плодовї), что составл€ет самый древний вид жертвы раннего периода. Ќачатки приносились не только тем божествам, которые считались специальными покровител€ми земледели€ вообще, или отдельных его отраслей (ƒеметра, ƒионис и пр.), но и другим по различным причинам. “ак, например, ћатери богов во многих местах приносились блюда (κερνή), на которых были разложены по отделени€м разного рода плоды: пшеница, €чмень, горох, чечевица и пр. (јфин. XI, 476). јполлону и јртемиде в праздник ‘аргелий приносились начатки плодов и свежие хлебы; јполлону же и √орам осенью приносились начатки плодов под названием πυανόψια (откуда получил свое название мес€ц Pυανοψιών, встречающийс€ во многих ионических календар€х). ¬ јфинах в праздник ќсхофорий приносились јфине виноградные гроздь€.

ƒругой вид бескровных жертв представл€ют печени€, различавшиес€ по приготовлению, формам и названи€м (πόπανα, πέμματα, μάζαι и др.). —воими формами печени€ нередко намекали на те или иные качества или об€занности богов. “ак, например, јртемиде как богине луны приносились круглые лепешки (ἀμφιφώντες) или печени€ с рогами, јполлону Ч печени€ в виде лиры, лука, стрелы и т.п. ќсобого упоминани€ заслуживают медовые лепешки (μελιτοῦτται), употребл€вшиес€ дл€ умилостивлени€ хтонических сил: их клали, например, в гроб умершим дл€ укрощени€ пса ербера, охран€вшего вход в подземное царство, бросали зме€м при гадании у “рофони€, кормили ими св€щенную змею на афинском јкрополе.

ѕечени€ жертвовались всем богам и притом с соблюдением тех же обычаев, которые соблюдались при кровавых жертвах: в жертву небесным богам они сжигались на алтар€х, подземным богам и душам усопших Ч на жертвеннике (ἐσχάρα) или на гробнице, при жертвоприношении морским или речным богам Ч бросались в воду. ƒл€ сожжени€ использовали горючие материалы, дающие много дыма (кедровое, лавровое дерево, смола гумми). »ногда, впрочем, жертвенные печень€ просто оставл€ли на алтар€х.

∆ивотные жертвы были самыми важными и самыми традиционными в течение всего античного периода. ¬ыбор жертвенного животного был обусловлен определенными соображени€ми. Ќекоторых животных не приносили в жертву определенным божествам, например, козу Ч јфине; другие божества, напротив, Ђтребовалиї себе в жертву то или иное животное. Ёто предпочтение одних животных другим основывалось на том, что известное животное или было особенно любимо богом, или, напротив, считалось ему враждебным и ненавистным. “ак обычно объ€сн€етс€ то обсто€тельство, что ƒеметре приносили в жертву преимущественно свинью, а ƒионису Ч козла, так как свинь€ наносит вред пол€м, а козел Ч винограду. ѕосейдон любил, чтобы ему приносили в жертву черных быков и лошадей. Ѕогам рек приносили в жертву лошадей. –ыбу и дичь жертвовали редко (олен€ приносили в жертву јртемиде, богине охоты), птиц Ч чаще (петуха Ч јсклепию, голубей Ч јфродите, перепелов Ч √еркулесу).

—амыми распространенными жертвенными животными были быки, овцы, козы и свиньи, причем самцов предпочитали самкам. »ногда дл€ одной жертвы объедин€ли трех животных различных пород (τριττύς, τριττύα, suovetaurilia, solitaurilia), как у √омера в Ђќдиссееї, быка, барана и кабана. »ногда жертва состо€ла из значительного числа животных, а во врем€ больших праздников в богатых городах число жертвенных животных доходило до ста. ¬ –име во врем€ 2-й ѕунической войны была принесена жертва из 300 быков. ƒаже частные лица иногда приносили дорогосто€щие жертвы. √екатомбой первоначально называлось жертвоприношение из ста животных, затем этим же словом обозначали вс€кую большую и торжественную жертву.

∆ивотные, предназначавшиес€ дл€ жертвы, должны были быть здоровыми и без телесных недостатков, которых еще не использовали дл€ работ. ќсобенно воспрещалось приносить в жертву рабочего быка. ƒл€ жертвенного животного также требовалс€ определенный возраст. ќтносительно пола соблюдалось правило: мужским божествам приносили в жертву самцов, а женским Ч самок. роме того, учитывалось различие по цвету, причем верховным богам приносили в жертву животных белого цвета, а подземным и богам мор€ Ч черного цвета. Ёти различи€ в общем были одинаковы у греков и римл€н. –имл€не раздел€ли жертвенных животных на majores и lactentes (взрослых и молочных), на victimae (быки) и hostiae (мелкий скот), преимущественно овцы (victima maior est, hostia minor).

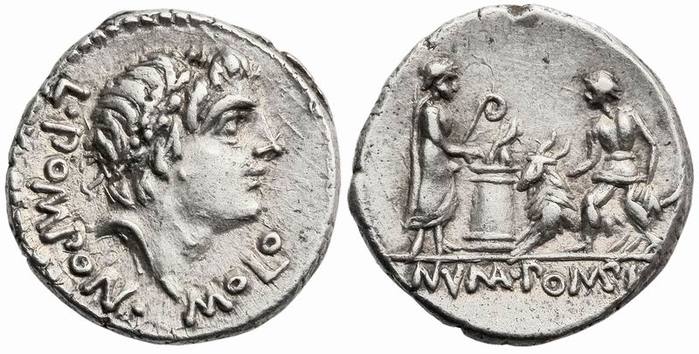

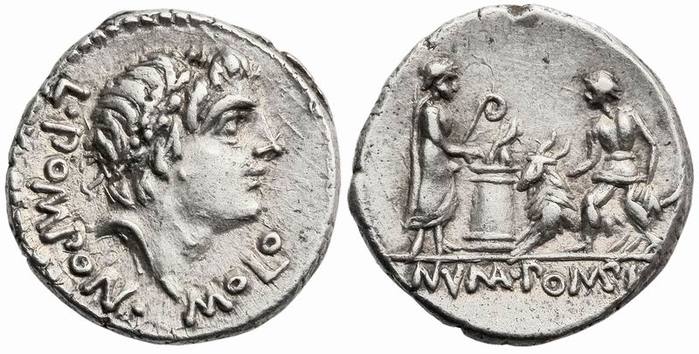

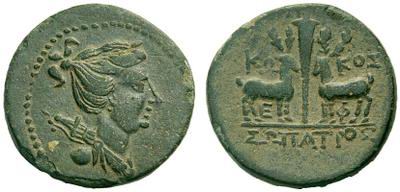

1. –имска€ республика. ћонетарий јвл ѕостумий јльбин (Aulus Postumius Albinus). ƒенарий серрат (AR 19mm, 4.16g), 81 до н.э. Av: бюст ƒианы с луком и колчаном за спиной, выше Ч голова быка. Rv: сцена жертвоприношени€ быка; A POST A F S N ALBIN (ј. ѕостумий јльбин сын —пури€ јльбина).

2. –имска€ республика. Ћ.ѕомпоний ћоло (Lucius Pomponius Molo). ƒенарий (AR 20mm, 3.99g), 97 до н.э. Av: голова јполлона в лавровом венке; L. POMPON. MOLO. Rv: царь Ќума ѕомпилиус, с литуусом в руках, стоит перед гор€щим алтарЄм, виктимарий держит козла, приготовленного к закланию; NVMA POMPIL

ƒревнейшему греческому культу, также как и культу многих народов, не были чужды человеческие жертвы. Ќесмотр€ на то что в некоторых культах, равно как и в культе Ћикейского «евса, принесение человеческих жертв основано было на том воззрении, что божество находит наслаждение в человеческом м€се, по большей части жертвы эти имели основанием желание умилостивить божество принесением в жертву представител€ народа, чтобы отвратить гнев бога, лежащий на всем народе.

ќчистительные человеческие жертвы, перенесенные в √рецию извне, принадлежат к раннему периоду жизни греческого народа. ќднако как только гуманистическое чувство народа начало крепнуть, человеческие жертвы были по большей части отменены. “ам же, где они сохранились, такие жертвоприношени€ существовали фиктивно: их замен€ли другими объектами, например, животными или неодушевленными предметами, или же см€гчали иным способом. “ак, дл€ жертвы избирали преступников, которые до этого были осуждены на смерть. »ногда довольствовались только пролитием человеческой крови (сечение спартанских мальчиков возле алтар€ јртемиды).

„еловеческие жертвы при погребени€х предназначались не богам, но тен€м умерших дл€ удовлетворени€ гнева или чувства мести умершего. ” римл€н в отдаленной древности также существовали человеческие жертвоприношени€ дл€ умилостивлени€ подземных богов человеческой кровью. Ќо этот жестокий обычай здесь также был см€гчен или отменен. ѕо древнему закону –омула, подземным богам посв€щали некоторых преступников (например, изменников), и тот, кто убивал их, не считалс€ преступником (parricida). ¬о врем€ праздника ёпитера Ћатийского (Jupiter Latiarias) также приносили в жертву преступника. Ќа праздниках (компитали€х) ћании, матери ларов, в жертву сначала приносили детей, а со времени ёни€ Ѕрута Ч головки мака или чеснока (ut pro capitibus supplicaretur). ¬ консульство √н. орнели€ Ћентула и ѕ. Ћицини€ расса (97 до н.э.) человеческие жертвы были запрещены постановлением сената.

¬ќ«Ћ»яЌ»≈

¬озли€ние¹ было центральным и жизненно важным аспектом древнегреческой религии и одной из самых простых и распространенных форм религиозной практики. Ёто один из основных религиозных актов, которые определ€ли благочестие в ƒревней √реции, начина€ с бронзового века и даже доисторической √реции. –итуал возли€ни€ был частью повседневной жизни, и мог выполн€тьс€ каждый день (и утром, и вечером).

_________________________

[1] λοιβή ἡ культовое возли€ние; (λοιβαὴ Διός Aesch.; λ. οἴνου Plat.)

σπονδή, дор. σπονδά ἡ (преимущ. pl.) культ. возли€ние; ex: τρίτα σπονδὰς ποιεῖν Xen. Ч совершать три возли€ни€ (в честь √ермеса, ’арит и «евса-избавител€).

χοή ἡ [χέω] возли€ние (преимущественно, в отличие от λοιβή и σπονδή) в честь умерших (из воды, вина и меда) Hom., Trag., Her., Plut.; ex: χοέν или χοὰς χεῖσθαί τινι Hom., Aesch. Ч совершать заупокойное возли€ние в честь кого-либо.

—овместна€ трапеза (συμπόσιον) была наиболее €рким выражением социальных, политических и религиозных отношений. ќбща€ трапеза как социальное учреждение, в период приблизительно от 300 до н.э. до 300 н.э., у греков, римл€н, египт€н, имела одни и те же обычаи приема пищи, с похожей символикой и правилами. ќбщие трапезы становились частью обр€да жертвоприношени€, который был символом совместной трапезы богов и людей. —импосий имел характер развлекательного, дискуссионного, философского общени€ членов формально организованного сообщества или религиозной группы.

”словно греко-римский пир был разделен на две части Ч перва€ предназначалась дл€ приема пищи (δεῖπνον), а втора€ Ч дл€ винных возли€ний (πόσις) и развлечений, котора€ предвар€лась жертвенным возли€нием вина, преимущественно, ƒионису и «евсу —пасителю.

¬озли€ние также совершалось при молитвах об успехе какого-либо предпри€ти€, при торжественных договорах, при жертвоприношении в честь умерших. ¬озли€ние, как и вс€ка€ жертва, совершалось чистыми руками, причем вино дл€ жертвоприношени€ должно было быть чистым, а не смешанным с водой, за исключением возли€ний √ермесу и жертвоприношений, приносившихс€ за столом. роме вина, дл€ возли€ний использовали мед, молоко, растительное масло. ¬ино никогда не приносили в жертву музам и нимфам, √елиосу, јфродите ”рании, аттическим Ёвменидам. ¬озли€ни€ мертвым состо€ли преимущественно из меда (μελίσπονδα) и вина, иногда мед смешивалс€ с молоком (μελίκρατα γάλακτος).

‘»јЋј ћ≈«ќћ‘јЋ

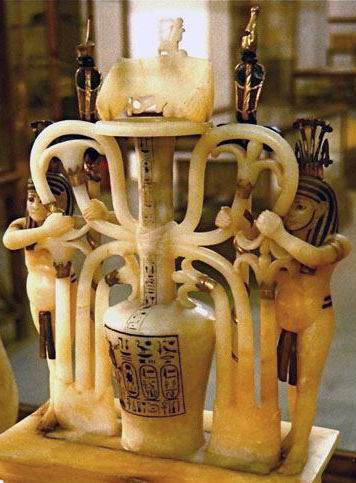

‘иала (φιάλη) Ч древнегреческа€ плоска€ чаша без ручек, из керамики или металла, с кра€ми слегка загнутыми во внутрь. ѕримен€лась как в бытовых цел€х, так и в качестве ритуальной посуды дл€ возли€ний богам (вином, молоком, водой). „асто в центре чаши делалс€ полусферический выступ, тип подобных чаш называетс€ фиала мезомфал (φιάλη μεσόμφαλος).²

_________________________

[2] φιάλη μεσόμφαλος τό фиала, чаша дл€ возли€ний с наход€щимс€ в самом центре выступом.

φιάλη (ᾰ) ἡ

1) сосуд дл€ варки; ex: φ. ἀπύρωτος Hom.;

2) сосуд дл€ пить€, чаша; ex: (Pind., Her., Eur., Arph., Xen.; πίνειν ἐκ φιάλης Plat.);

3) ковш; ex: (φιάλαις ἐκ τοῦ κρατῆρος ἀρυτόμενοι Plat.);

4) погребальный сосуд; ex: (τὰ ὀστέα ἐν φιάλη θεῖναι Hom.);

5) поэт. чашеобразный щит; ex: φ. Ἄρεως Arst.;

6) архит. чашеобразное углубление, щиток; ex: (αἱ ὀροφαὴ καὴ θύραι χρυσαῖς φιάλαις λιθοκόλλητοι Diod.)

ὀμφαλός ὁ

1) анат. пуп(ок) Hom., Plat., Xen.

2) острый выступ, шишка; ex: ἀσπίδος Hom.

3) стержень (в середине €рма);

4) перен. пуп, средоточие, центр; ex: θαλάσσης Hom.; ἄστεος, χθονός Pind.; τῆς γῆς Plat.

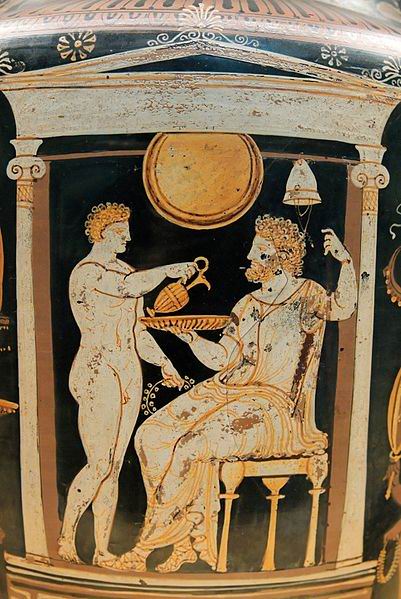

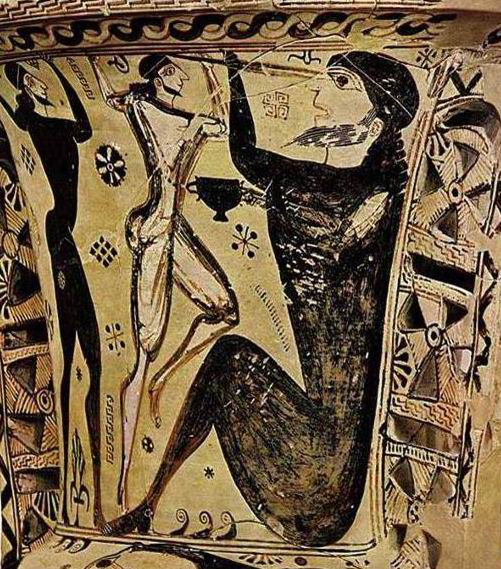

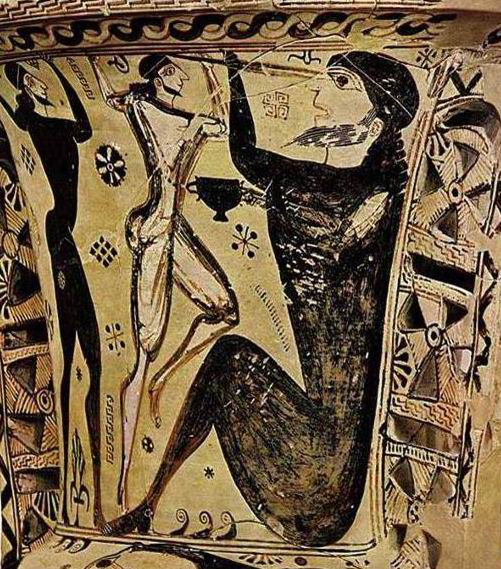

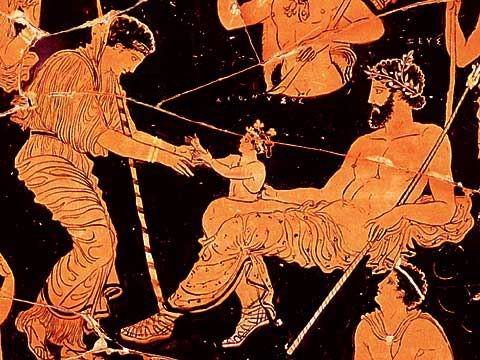

3. —цена возли€ни€ на алтарь во врем€ симпоси€ (συμπόσιον, пиршество). раснофигурна€ фиала, ок. 480 до н.э. Ћувр. ѕариж.

4. јполлон, с лирой в левой руке, совершает возли€ние вином. „ернофигурный килик, ок. 460 до н.э.

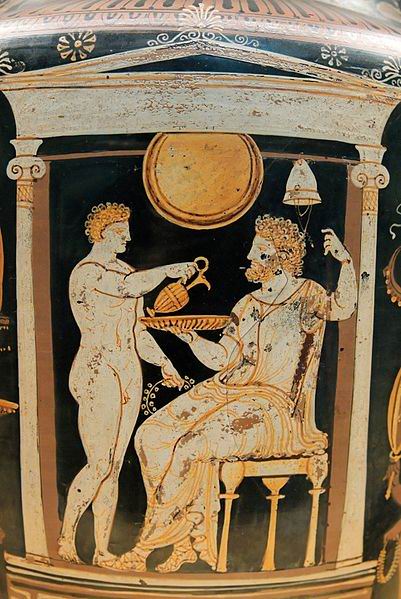

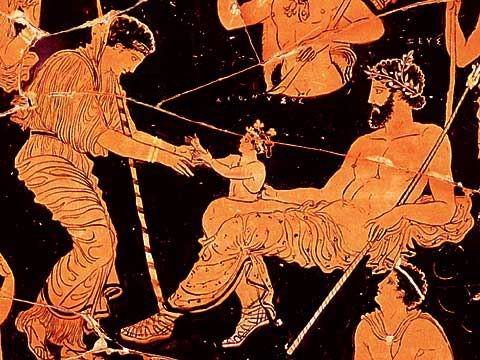

5. —цена возли€ни€ в фиалу јида, сид€щего на селле в проеме дистил€. ѕод антаблементом висит шапка-невидимка јида (Ἄϊδος κυνέην Ч род башлыка, из шкуры животного, иногда металлический шлем), имевша€ свойство делать надевшего ее невидимым. ќна была подарена јиду киклопами за то, что он освободил их (по приказу «евса). јпулийский краснофигурный кратер, 340-320 до н.э.

6. «олота€ фиала-мезомфал, IV в. до н.э. Ѕоспорское царство, курган уль-ќба.

7. «олота€ фиала-мезомфал (d 230mm, h 40mm, 982g), эллинистический период (323-146 до н.э.). ѕо торцу надпись: Ђ[ѕосв€щение] демарха јхириса [стоимость или вес] 115 золотых [статеров]ї (ΔAMAPXOY AXYPIOΣ / XPYΣOI ѕbb)

‘иала из кургана уль-ќба [4] выполнена в виде лучевой звезды, в которой 12 больших лучей и 12 меньшего размера, что наводит на мысль о знании мастера, изготовившего чашу, о суточном делении времени на 24 часа. аждый из лучей несет изображение горгонейона. ѕо краю чаши идет р€д из 24-х мужских голов с длинными бородами.

Ќа фиале јхириса (называемой так из-за посв€щени€ на торце) изображены три кольца из 36 желудей и четвертое, внутреннее, из буковых орехов. ¬ наиболее удаленном от центра кольце желуди чередуютс€ с пчелами Ч два символа земных Ђплодов в изобильеї, как писал √есиод. ¬ центре Ч большой омфал, который часто отождествл€етс€ с дельфийским омфалом, считавшимс€ центром «емли (в географическом смысле этого слова). ’от€ пуп «емли изображалс€ в виде камн€ €йцеобразной формы, выт€нутого вверх. ќмфал чаши, напротив, всегда выполн€лс€ слегка приплюснутым.

— другой стороны, золотой шаровидный омфал на чаше јхириса навевает аллюзии, св€занные с сол€рным символизмом. ¬ыт€нутые (от центра к краю) желуди и орехи, также ассоциируютс€ солнечными лучами. —ол€рна€ символика дл€ ритуальных чаш Ч €вление скорее естественное, нежели случайное. Ћюбой круглый предмет украшалс€ солнечным символом Ч круг с расход€щимис€ лучами. ≈сли дл€ бытовых предметов это обычна€ практика, то дл€ ритуальной утвари это тем более норма.

ѕомимо фиалы јхириса, есть и другие чаши, на которых омфал выполн€лс€ в виде шарообразного выступа. ќднако всегда, может за редким исключением, омфал имеет приплюснутую форму. Ёто дает повод дл€ предположени€, что, веро€тнее всего, Ђвыпуклостьї в центре чаши Ч €вл€етс€ ничем иным как жертвенной медовой лепешкой, какие приносили хтоническим богам (ƒионису «имнему, јиду, гени€м местности, геро€м или просто умершим родственникам). ћедова€ лепешка, лежаща€ в центре фиалы, естественно, могла нести в себе сол€рный аспект, но это не символ солнца, как такового. Ёто символ несущий в себе сол€рную энергию жизни, так необходимую насельникам јида. “ем же цел€м служили и медовые возли€ни€.

‘иалы с полусферой в центре, видимо, возникли, как канон, из-за чисто механического перенесени€ изображени€ фиалы с жертвенной лепешкой. »значальное предназначение которой, как упоминалось выше, Ч ритуальное Ч возможность новопреставившемус€ задобрить ербера, спуска€сь в царство јида. Ћибо желание задобрить гени€ местности (или других хтонических богов), дабы те послали хороший урожай.

8. ‘иала-мезомфал. раснофигурна€ аттическа€ керамика, ок. 430 до н.э.

9. јпулийска€ краснофигурна€ фиала-мезомфал, ок. 320-300 до н.э.

Ќельз€, однако, не отметить попытку, в римской ритуальной практике, обыграть сходство фиалы-мезомфал с сол€рным символом ☉ (круг с точкой в центре, заимствованный из египетской иероглифики). Ќа иллюстраци€х ниже мы видим фиалу (лат. patera), с расход€щимис€ от омфала (лат. umbo) лучами, не только в руках усопшего, но и на стенках саркофага.

рышка погребальной урны, II в. до н.э. Ћувр. Ётрусские древности.

_______________________

рышка погребальной урны, III в. до н.э. Ћувр. Ётрусские древности.

_______________________

—аркофаг Ћарции —е€нти. Ќациональный археологический музей, ‘лоренци€. II в. до н.э.

_______________________

—аркофаг, III в. до н.э., Ћувр.

_______________________

Ќа передней стенке грифоны с двух сторон держат солнечный диск мало отличимый от фиалы в руках усопшего. омпозици€ с грифонами Ч это каноническа€ сцена, сохранивша€с€ в неизменном виде вплоть до —редневековь€.

ƒеталь —куола —ан-ћарко, ¬енеци€, 1260 г.

_______________________

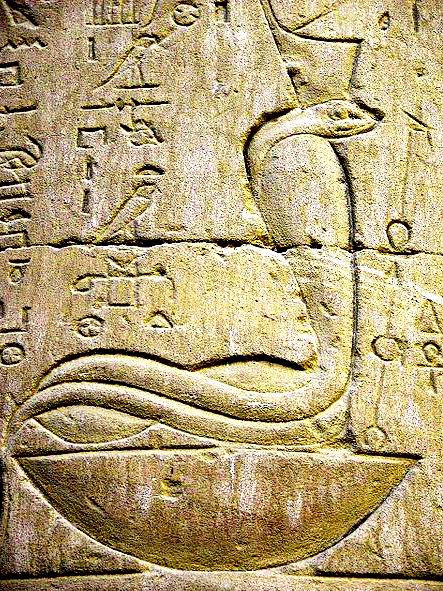

√»√»≈я

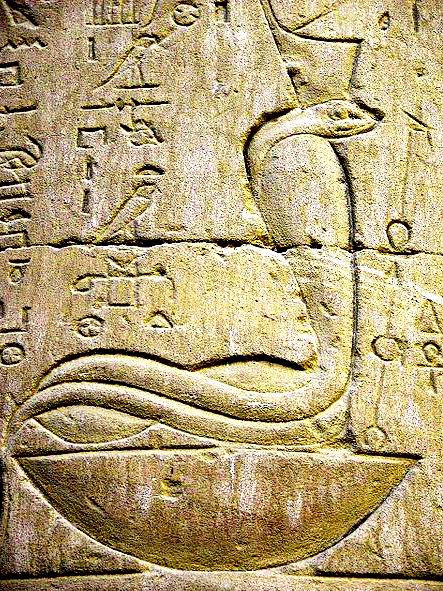

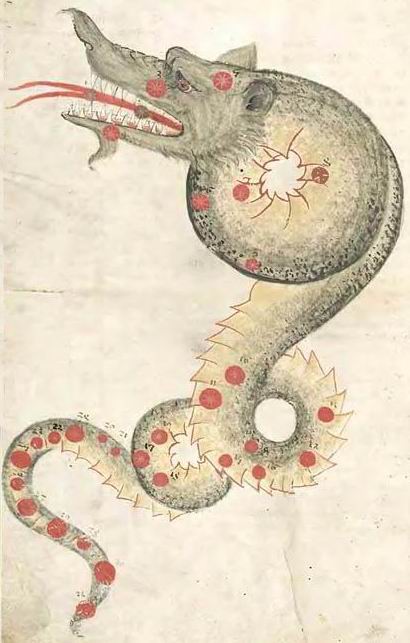

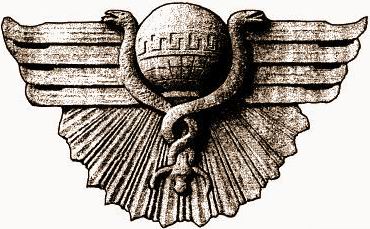

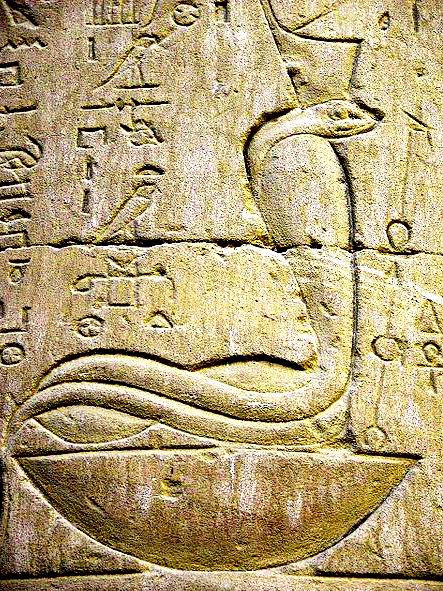

√игие€ (Ὑγιεία), пожалуй единственна€ из греческих богинь, котора€, как правило, изображаетс€ со змеей на руках. » чаще всего она эту змею кормит из фиалы. ћне кажетс€, это неспроста. ¬ свое врем€ € сделал скромное предположение о том, что образ √игиеи восходит корн€ми к египетской ”аджит. ”аджит часто изображали в виде уре€ над иероглифом Ђплетена€ корзинаї (nebet), который имеет значение Ђвладычицаї [Ќижнего ≈гипта]. ѕохожий иероглиф (shes, heb, обозначающий каменный плоский сосуд), часто взаимозамен€емо использовалс€ с иероглифом Ђкорзинаї. »ероглиф алебастровой чаши (shes, heb) отличаетс€ от иероглифа корзины (nebet) наличием ромба посредине. ¬озвраща€сь к √игиее, именно эти два (условно говор€) иероглифа (змею и чашу) она посто€нно и держит в руках. ƒа и само им€ богини (Ὑγιεία) говорит за себ€. Ѕуква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обсто€тельств, читаетс€ и как [ί], и как [ü]. ѕри обычном переходе согласной γ (Ђгї) в Ђджї, им€ Ὑγιεία с легкостью превращаетс€ в ”джиею, что мало чем отличаетс€ от ”аджит.

ќтсюда вопрос, не была ли √игие€ первой, от которой пошла традици€ иконографии богинь корм€щих с рук гени€ местности, в образе зме€? стати, ”аджит, как вс€ка€ богин€ из свиты –а, имела эпитет ќко –а. ¬от прекрасное объ€снение сол€рного символизма чаши, как атрибута богини √игиеи-”аджит. ’от€ неизвестно, насколько был важен сол€рный символизм чаши дл€ греков.

Ћюбой круглый предмет украшалс€ солнечным символом (круг с расход€щимис€ лучами) Ч бытова€ посуда, щиты, масл€ные лампы. Ёто обычна€ практика и самый простой рисунок. Ќо одно дело рисунок, и совсем другое Ч сферический выступ на дне ритуальной чаши. удр€вец ¬. . считает единственным смыслом наличи€ омфала в центре фиалы Ч это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), котора€, в свою очередь, €вл€етс€ заимствованным египетским сол€рным символом (круг с точкой внутри). ƒл€ этого он даже предлагает новый термин: Ђсолнечна€ фиалаї. »з слова јтон (егип. Ἰtn, солнечный диск) удр€вец выводит греческие имена «евса (через θεόν, θεός) и јфины (в его изложении, женска€ форма имени јтон). “аким образом Ђсолнечна€ фиалаї в руке јфины, €кобы должна демонстрировать ее сол€рную ипостась. —олкин именует эпитетом јтонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню ’атхор-—ехмет, что, очевидно, соответствует эпитету ќко –а, который носили многие богини из свиты –а.

посуда, щиты, масл€ные лампы. Ёто обычна€ практика и самый простой рисунок. Ќо одно дело рисунок, и совсем другое Ч сферический выступ на дне ритуальной чаши. удр€вец ¬. . считает единственным смыслом наличи€ омфала в центре фиалы Ч это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), котора€, в свою очередь, €вл€етс€ заимствованным египетским сол€рным символом (круг с точкой внутри). ƒл€ этого он даже предлагает новый термин: Ђсолнечна€ фиалаї. »з слова јтон (егип. Ἰtn, солнечный диск) удр€вец выводит греческие имена «евса (через θεόν, θεός) и јфины (в его изложении, женска€ форма имени јтон). “аким образом Ђсолнечна€ фиалаї в руке јфины, €кобы должна демонстрировать ее сол€рную ипостась. —олкин именует эпитетом јтонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню ’атхор-—ехмет, что, очевидно, соответствует эпитету ќко –а, который носили многие богини из свиты –а.

Ётимологи€ имени јфины от египетского эпитета јтонет мной ранее рассматривалась в теме Ёгида. ≈динственное, что смущает во всем этом Ђсол€рном символизмеї јфины Ч это полное отсутствие каких бы то ни было свидетельств этой самой сол€рности. ≈е символ Ч сова, птица ночна€. Ђ—ова ћинервы вылетает в полночьї. ј девственность самой богини говорит о ее откровенно лунном аспекте. ¬ообще традици€ отождествлени€ богинь с земным аспектом, в образе богини-матери, и лунным аспектом, в образе девы, уходит в глухую древность ƒревней √реции. ’от€, отдадим должное, воинственность —ехмет јфина восприн€ла в полном объеме. ¬прочем, не только воинственность. ѕосмотрим, что еще интересного об јфине повествуют ученые мужи античности.

—огласно ѕлутарху, во врем€ строительства здани€ ѕарфенона в јфинах,³ Ђсамый энергичный и самый ревностный из мастеров поскользнулс€ и упал с высоты. ќн был в самом т€желом состо€нии, и врачи считали его положение безнадежным. ѕерикл упал духом, но богин€ [јфина], €вившись ему во сне, дала указание, как лечить пострадавшего. ѕрименив это лечение, ѕерикл быстро и без труда его вылечил. ¬ честь этого излечени€ он поставил медную статую јфины √игиеи (÷елительницы) на јкрополе возле алтар€, который, как говор€т, существовал там уже раньшеї (ѕлутарх. ѕерикл 13). “у же самую историю с небольшими вариантами передает и ѕлиний (≈стественна€ истори€, XXII, 44). ѕри этом он добавл€ет, что лекарством служила трава, названна€ после исцелени€ в честь богини Ђпарфениемї. Ќа акрополе было найдено основание статуи јфины √игиеи работы скульптора ѕирра с посв€тительной надписью: Ђјфин€не јфине ÷елительнице. —делал ѕирр, афин€нинї.

_________________________

[3] Παρθενών (-ῶνος) ὁ ѕарфенон, храм јфины в афинском јкрополе; название ѕарфенон €вл€етс€ производным от эпитета јфины Ч Παρθένος Ч ƒева.

Ќебольшой храм, посв€щенный как јфине √игиее так и √игиее, дочери јсклепи€, был расположен на юго-востоке центрального здани€ ѕропилей. »зображали √игиею в виде молодой женщины, корм€щей змею јсклепи€ из чаши. ульт јфины √игиеи на јкрополе датируетс€ VI в. до н.э. в соответствии с эпиграфической надписью, в то врем€ как культ √игиеи датируетс€ приблизительно 420 до н.э. ѕоэтому имеет смысл рассматривать культ √игиеи как дубликат культа целительницы јфины √игиеи, тем более, что богиню √игиею считали дочерью јсклепи€ и јфины (ѕавсаний. ќписание Ёллады I 23, 5).

ƒаже вернее было бы говорить об отделившейс€ ипостаси √игиеи (целительницы) от јфины (воительницы). ќбщие корни јфины и √игиеи хорошо просматриваютс€ в иконографии богинь корм€щих зме€ из фиалы. “олько √игие€ кормит безым€нного зме€ (хот€ иногда зме€ идентифицируют как √ликона), а јфина кормит Ёрихтони€, но, в обоих случа€х, змей представл€ет из себ€ гени€ местности.

≈ще одна богин€-кормилица змеи Ч римска€ —алюс Ч это абсолютный список с √игиеи. —ложно говорить о значимости этой богини в доимперский период. Ќо, в любом случае, ее статус резко подн€лс€ во времена »мперии, когда —алюс стала почитатьс€ как охранительница императора. »конографи€ —алюс полностью копирует √игиею. —обственно —алюс Ч это и есть √игие€, просто, дл€ удобства, им€ греческой богини перевели на италийский.

ὑγίεια, ὑγεία, редко ὑγιεία, ион. ὑγιείη и ὑγείη (ῠ) ἡ

1) здоровье; ὑ. φρενῶν Aesch. Ч здравый смысл; ὑγίεαι καὴ εὐεξίαι Plat. Ч здоровье и благососто€ние;

2) исцеление, выздоровление; (πάσης νόσου Men.).

salus, -utis f [salvus]

1) здоровье, здоровое состо€ние;

2) благо, благополучие, благососто€ние, благоденствие (civium C);

3) спасение, избавление, сохранение жизни (certare pro salute Sl): saluti esse alicui C служить к чьему-л. спасению;

4) спаситель (Lentulus s. nostrae vitae C);

5) средство к спасению, возможность спасени€ (nullam salutem reperire C);

6) привет, поклон;

7) ласк. радость (quid agis Pl).

Ћюбопытно, что слово salus Ч мужского рода. ѕоэтому логичней было бы называть богиню именем Salutis. ¬озможно, путаница пошла от того, что изображение —алюс на монетах часто сопровождаетс€ легендой SALVS AVG (salus Augusti). Ќо эта легенда переводитс€ как пожелание здоровь€ императору, и к богине имеет опосредованное отношение.

16. јдриан (117-138). –им. —естерций (Æ 31mm, 24.40g). Av: бюст јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: —алюс прот€гивает жертвенную лепешку змею, обвивающему алтарь, в левой руке держит патеру; SALVS AVG / S C

17. ƒиадумениан (Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus; 218), соправитель своего отца ћакрина. Ќикополь на »стре, Ќижн€€ ћези€. Æ 27mm, 217/8г. Av: бюст ƒиадумениана; K M OΠΠEΛI ANTΩ ΔIAΔOYMENIANOC. Rv: девушка, с зав€занными глазами, кормит гени€ в образе зме€; Yѕ CTATI ΛON√INOY NIKOΠOΛITΩN ѕPOC ICTPΩ

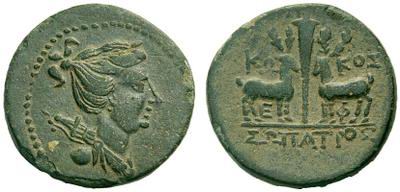

18. Ћ.–осций ‘абат (L.Roscius Fabatus), легат ÷езар€. ƒенарий-серрат (AR 3.82g), 59 до н.э. Av: голова ёноны —оспиты в козлиной шкуре, слева Ч патера (фиала-мезомфал); L ROSCI. Rv: девушка, с зав€занными глазами, совершающа€ приношение гению местности в образе зме€; слева коринфский шлем; FABATI

19. “рикка (Τρίκκη), ‘ессали€. ќбол (AR 12mm, 0.92g), ок. 440-400 до н.э. Av: конь скачущий влево. Rv: √игие€, корм€ща€ змею из патеры; TΡIKKAIΩN

20. Ёлагабал (218-222). –им. ƒенарий (AR 22mm, 4.91g). Av: бюст Ёлагабала в короне; IMP CAES MAVR ANTONINVS AVG. Rv: —алюс кормит из патеры гени€ в образе зме€; SALVS ANTONINI AVG

21. аракалла (198-217). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.61g), 205г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: —алюс на троне кормит из патеры гени€ в образе зме€, обвивающего алтарь; PONTIF TR P VIII COS II

22. ћарк јврелий и Ћюций ¬ер (соправители с 161г.). –им. ћедальон (Æ 42mm), 161г. Av: бюсты двух императоров, обращенные друг к другу; IMP ANTONINVS AVG COS III IMP VERVS AVG COS II. Rv: —алюс на троне кормит из патеры гени€ в образе зме€, обвивающего алтарь.

23. ћарк јврелий (161-180). –им. —естерций (Æ 24.93g), 162/3г. Av: бюст ћарка јврели€; IMP CAES M AVREL ANTONINVS AVG P M. Rv: —алюс, со скипетром в левой руке, кормит из патеры зме€, обвивающего алтарь; SALVTI AVGVSTOR TR P XVII / COS III / SC

24. јнтонин ѕий (138-161). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.48g), 148/9г. Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII. Rv: ‘ортуна, с корабельным рулем в левой руке, кормит из патеры зме€, обвивающего алтарь; внизу, р€дом с рулем Ч сфера; COS IIII

25. аракалла (197-217). —ердика, ‘раки€. Æ 30mm (18.71g). Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ΑΥΤ Κ Μ ΑΥPΗ ΑΝΤΩΝΙΝΟC. Rv: сид€ща€ јфина в коринфском шлеме кормит из чаши зме€ Ёрихтони€, обвивающего оливковое дерево; справа щит, на котором сидит сова; ΟΥΛΠΙΑC C™ΡΔΙΚΗC

26. јдриан (117-138). –им. ƒенарий (AR 17mm, 3.48g), ок. 134-138гг. Av: бюст јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: »сида в правой руке держит систр, в левой Ч патеру со змеей; ALEXANDRIA

27. ѕамфили€. —татер (AR 23mm, 10.64g), ок. 380-340 до н.э. Av: јфина в аттическом шлеме держит на руке крылатую Ќику, левой рукой придержива€ щит и копье; слева у ног Ч Ёрихтоний. Rv: јполлон с патерой и скипетром перед алтарем.

ў»“

≈сли рассматривать форму фиалы-мезомфал как попытку обыграть сол€рный символизм ритуальной чаши, то было бы не лишним вспомнить еще один интересный атрибут, несущий в себе сол€рный аспект. Ёто щит. ўит с фиалой св€зывает не только кругла€, слегка выгнута€ форма, у щитов в центре тоже находилс€ выступ-омфал. »талики, к слову сказать, выпуклость в центре щита (равно как и в центре чаши) называли умбон (umbo). “ермины Ђумбонї и Ђомфалї Ч равнозначны и в наши дни (и дл€ чаши, и дл€ щита).⁴

28. ћарк јврелий (Marcus Aurelius Antoninus; 161-180). ѕергам, ћизи€. ћагистрат “иллий ратипп (strategos A.Tyllios Kratippos). ћедальон (Æ 33.49g), ок. 161-165гг. Av: бюст ћарка јврели€ в лавровом венке; AYT KAI M AYPH ANTΩNEINOC. Rv: јфина в аттическом шлеме стоит перед св€щеным оливковым деревом, которое обвивает Ёрихтоний; справа Ч щит и копье; EΠI CTPA A TYΛ KPATIΠΠOY ΠEP√AMHNΩN / ΔIC NEOK

29. лодий јльбин (193-197). –им. —естерций (Æ 30mm, 20.14g), ок. 194/5г. Av: бюст лоди€ јльбина; D CLOD SEPT ALBIN CAES. Rv: ћинерва ѕримирительница (Minerva Pacifica) в коринфском шлеме, опираетс€ о щит, придержива€ копье; в правой руке Ч оливкова€ ветвь; MINER PACIF / COS II / S C

_________________________

[4] umbo, -onis m выпуклость, выступ в середине щита (служившего в рукопашном бою ударным оружием).

ὀμφαλός ὁ острый выступ, шишка (ἀσπίδος Ч щит Hom.).

φιάλη (ᾰ) ἡ

1) сосуд дл€ варки;

2) сосуд дл€ пить€, чаша;

3) ковш;

4) погребальный сосуд;

5) поэт. чашеобразный щит; (φιάλη Ἄρεως Arst.).

≈сли рассуждать логически, можно сделать очевидное предположение, если схожие элементы разных девайсов имеют аналогичное название, то мы имеем дело с заимствованием. ќмфал в центре чаши не имеет прикладного характера, это чисто символьный элемент. Ќапротив, омфал щита, часто острый и удлиненный, использовалс€ в ближнем бою дл€ нанесени€ противнику поражающего удара. ќ щитах с острым омфалом упоминает еще √омер.

ЂЌаход€щийс€ в месте пупаї Ч это кривой перевод, но пример из √омера исправл€ет трудности перевода: Ђвыступ щитаї.

ќтметим все же, что, помимо ударной функции, главное предназначение щита Ч защита. ” небольших и средних размеров щитов ручка, за которую щит держали, находилась в центре. », таким образом, умбон огибал кулак. ѕоэтому, в большинстве своем, форма умбона Ч сферическа€. “.е., возвраща€сь к практичности, предназначение умбона-омфала на щите Ч пон€тно, ибо он был важным (чтобы не сказать, необходимым) элементом конструкции. »з этого можно допустить теоретическое предположение, что, именно, щит мог послужить примером дл€ подражани€, т.е. переноса центрального символьного элемента на конструкцию сакральной чаши, с целью усилени€ символьной значимости.

PS

стати, италийский термин umbo (умбон), веро€тно, имеет греческую этимологию:

ὑβός, v. l. ὗβος 3 (ῡ) горбатый Theocr.

ὗβος, v. l. ὕβος ὁ выпуклость, горб; (ἐπὴ τῷ νώτῳ, sc. τῶν καμήλων Arst.).

ѕон€тно, что Ђгорбатостьї Ч это выпуклость сзади, а если оно же спереди, то это просто Ђвыпуклостьї Ч греч. ὑβός, лат. umbo.⁵

_________________________

[5] Ѕуква m в слове umbo (умбон) по€вилась не случайно. Ѕуква β (τό βῆτα Ч бета, 2-€ буква др.-греч. алфавита), в новогреческом стала произноситьс€ как звонкий лабиодентальный (губно-зубной) фрикатив [ν]. » название ее, соответственно, помен€лось на Ђвитаї. —егодн€ звук Ђbї в греческом встречаетс€ только в заимствовани€х и передаетс€ сочетанием букв μπ, например: Μπαχάμες (Ѕагамы), μπανάνα (банан). Ќо, чтобы новое правило грамматики вошло в обиход, понадобилось некоторое (довольно продолжительное) врем€, что хорошо видно на примерах написани€ слова Ђсубботаї в ≈гипте, в IV в. н.э., которые дает ≈пифаний —аламинский: Σαμβαθον, —αμφαθον, —αμαθον (Epiphanius' Sabitha In Egypt: Σαμβαθον/cαμφαθον/cαμαθον. Mayerson Philip).

Х ≈пифаний —аламинский (греч. Ἐπιφάνιος Σαλαμίνιος; ок. 310/20-403) был епископом —аламина ( ипр), в конце IV века.

‘–ј »…— »≈ ‘»јЋџ

‘иала (h 9cm; d 13.7cm), серебро, позолота, начало III в. до н.э. Ћитье, дополнительное оформление путем пластической деформации, чеканка различными пуансонами.

‘онд Ђ‘раки€ї с музеем Ђ¬асил Ѕожковї. »нв. є ¬Ѕ-“р-02151.