-ћетки

sol invictus ƒеметра «одиак абраксас агатодемон алконост амон анджети анубис апедемак апис аполлон артемида атаргатис афина афродита ба баал баст бес бог больша€ медведица бримо бык велес венок оправдани€ виктори€ гарпократ геката гелиакический восход сириуса гений георгий геракл герма гермес герои гигие€ гор горгона греци€ гросс дельфиний дионис диоскуры египет жезл жертвоприношение завет загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар ка кадуцей кастор кербер керы комоедицы лабиринт лабранды лабрис латона лев лето маат маахес мании масленица мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика мокошь наос народы мор€ немесида никола нумерологи€ нумизматика оргии орфей орфики осирис оусень пан пасха персей персефона полидевк посох поэтика птах п€тница ра рим русалки сатир сатурналии себек серапис сет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневекова€ астрономи€ тирс титаны тифон туту уннефер упуаут урей уроборос фиала фивы фраки€ хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс эвмениды эгида эридан эринии этимологи€ этруски юпитер €рило

-ѕоиск по дневнику

-ѕосто€нные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider јбап јмари_“иа_јй€ √еркен ƒобра_∆елаю ∆рицајтлантиды »_2017900 »рини€ Ћана_77 ћелнир Ќателла_ лиманова Ќоэли –ельгона —оккар Ёллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-—татистика

«аписи с меткой этимологи€

(и еще 3570 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

ƒеметра «одиак агатодемон анубис апис аполлон артемида афина бес бык геката гелиакический восход сириуса гений геракл гермес гор горгона греци€ дионис египет жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера керы лабранды лабрис маахес мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика наос нумизматика орфики осирис персей посох поэтика птах ра рим сатир серапис сет сирены сириус скипетр сотис средневекова€ астрономи€ титаны упуаут фивы хапи хатхор хеб-сед эгида эридан этимологи€ этруски юпитер

ќ”—≈Ќ№ |

ƒневник |

ќ¬—≈Ќ№

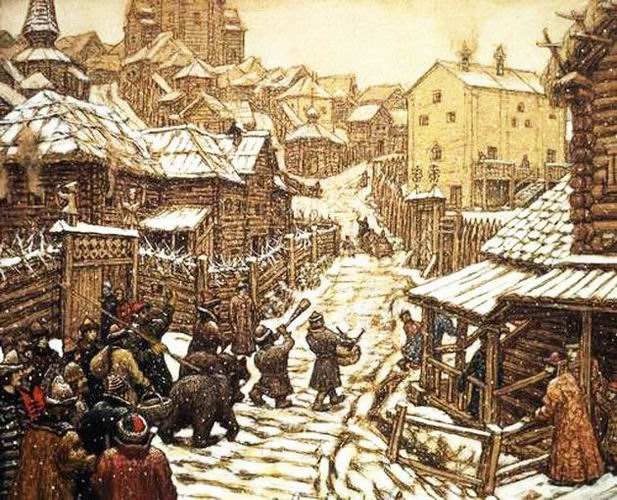

ќсеннее равноденствие не отмечалось столь пышными торжествами, как другие переломные точки круговорота —олнца. Ќо осеннее празднество, в честь бога солнца ќвсен€, все же было. ¬ это врем€ устраивали Ђименины ќвинаї в честь ќвинника, по-другому они назывались Ђовсениї, а вс€ последующа€ недел€ Ч овсенной.

ќсенние торжества были св€заны с утратой Ђсени деревьевї, а празднество начиналось Ђв сен€хї Ч при доме, когда ходили по соломе, на которой сто€ли сани, служившие в те далекие времена средством дл€ обмолота. ѕо разложенным колось€м скользили сани, раздавлива€ колось€. Ќа полу в избе была разбросана свежа€ солома. ¬ красном углу избы ставили огромный сноп, около него усаживали самого старого человека в семье, который считалс€ главой торжества. ¬се это Ч сноп, солома, ƒед или Ѕаба Ч служили последним напоминанием ушедшего Ћета, и ќсень вступала в свои права в этот день. Ќа сен€х сто€л бочонок с овсенной брагой, а снедью были свежие хлебы и пироги, блины и вареники с творогом, всевозможные блюда из собранных овощей и фруктов.

¬ своей основе праздник ќвсен€ был воспоминанием о творении мира богом —варогом, почему творог (или стварог) и был одним из важнейших блюд. √отовили его на меду, с орехами и пр€ност€ми, подавали с молоком и медом. —тварог был символом Ђстворени€ материиї, а творог Ч результатом взаимодействи€ Ќебесных и «емных сил Ч даром, ниспосланным человеку свыше.

ќтсюда сформировалось религиозное отношение к творогу, который стал ритуальным блюдом на основных празднествах древних слав€н, а в последствии перешел и в христианскую кухню. Ќапример, на ѕасху приготавливаетс€ Ђтворожна€ пасхаї в виде пирамиды.

¬ некоторых местах этот праздник называлс€ Ѕогачом, так как это врем€ св€зано с окончательной уборкой хлеба и хоз€йственным обилием, когда даже у бедн€ка был хлеб на столе. Ѕогач олицетвор€лс€ у кресть€н с ƒажьбогом, попечителем пахарей и се€телей. ќн считалс€ богом, дающим богатство, изобилие и благососто€ние. —имволом Ѕогача или ƒаждьбога в доме служила лубка, наполненна€ зерном со вставленной в него восковой свечой. Ћубка так и называлась Ђбогачї и сто€ла весь год в Ђпочетномї углу под иконами. [1]

ѕоминали ќвсен€ и по окончании осеннего сезона, когда осеннее солнце Ђсостариваетс€ и умираетї в самый короткий день года ( арачун).

Ќужно заметить, что слова ќусень и ясень весьма созвучные, поэтому вполне веро€тно, что выбор €сен€ дл€ йольского полена Ч не случаен. —жигание €сен€ Ч это символ прощани€ с ќсенью. ¬ св€точных кол€дках пели:

≈сли €сень Ч символ ќсени, то ель и сосна Ч символ зимнего солнцеворота.

¬ кельтском друидическом календаре ели посв€щЄн день 23 декабр€, когда согласно кельтской традиции, рождаетс€ божественное дит€, воплощающее дух плодороди€. –ождественска€ ель символизирует начало годового цикла и жизни в целом. ≈лова€ шишка Ч символ жизни, начала, восстановлени€ здоровь€.

я—≈Ќ№

¬ладимир ƒаль производит слово €сень от слова Ђ€сныйї (т.е. светлый) и св€зывает это с редкими листь€ми, сквозь которые в подлесок хорошо проходит солнечный свет. Ќародные названи€ €сен€: козье дерево, €сенник.

∆ители —кандинавских стран верили, что боги обитают в заоблачной стране јсгард, посреди которой возвышаетс€ исполинский €сень »гдразиль, держащий на своих ветв€х небосвод.

„тобы добыть секрет рун, ќдин провисел, пригвождЄнный к ћировому ƒереву, дев€ть суток. јналогичный сюжет имеетс€ в кельтской друидической мифологии, там на €сене был расп€т при помощи гвоздей бог ≈зус.

—борник скандинавских мифологических и героических песен повествует, что однажды боги ќдин, ¬или и Be, сотворив «емлю, нашли два дерева Ч €сень и ольху, и сделали из них мужчину и женщину. ќдин вдохнул в растени€ душу и жизнь, ¬или Ч разум и движение, Be Ч п€ть чувств. “ак по€вились первые люди Ч предки всего человечества.

¬ Ѕритании и »сландии €сень считаетс€ св€тым деревом, поэтому его нельз€ рубить. ¬ Ўотландии €сень считали предком человечества по материнской линии.

ясень относилс€ к почитаемым деревь€м на авказе. »з поколени€ в поколение горцами охран€лись не только отдельные Ђсв€щенныеї деревь€, но и целые €сеневые рощи. ѕод их сенью совершали горцы обр€ды жертвоприношени€.

¬ ƒревней √реции €сень считалс€ символом справедливого возмезди€, оттого, веро€тно, карающа€ Ќемезида Ч богин€ возмезди€ часто изображалась художниками с веткой €сен€ в руке.¹

________________________

[1] Ётот символизм был восприн€т и другими народами. ¬ античном мире вообще оружие из €сен€ (копь€, стрелы, древки) пользовались большой попул€рностью из-за его крепкой и неломкой древесины. ¬ силу чего, €сень признавалс€ символом войны, и потому присланна€ кому-либо ветка €сен€ не сулила ничего хорошего. ” јнатоли€ ‘ранса есть описание красочной сценки, где вестник римл€н в полосатом плаще вручает вождю галлов ветку €сен€ с прив€занным к ней стеблем вереска. Ёто означало, что римл€нам стали известны коварные замыслы вожд€ галлов и что он, вождь, должен с этой минуты остерегатьс€ римл€н.

ќћћ≈Ќ“ј–»…

ѕо поводу происхождени€ слова Ђќусеньї. ћаловеро€тной представл€етс€ этимологическа€ св€зь с Ђсен€миї или Ђутратой сени деревьевї.

¬ первую очередь нужно отметить, что слова Ђвеснаї и Ђосеньї Ч однокоренные. “ак же как и осень, весна происходит от слова Ђовесеньї (Ђовсеньї), которое, в свою очередь, €вл€етс€ (робко предположу) производным от εὐθηνέω.²

________________________

[2] εὐθηνέω, староатт. εὐθενέω (тж. med. с aor. εὐθηνήθην)

1) находитьс€ в цветущем состо€нии, процветать, благоденствовать Aesch., Arst.

2) быть крепким, здоровым, сильным;

3) быть плодородным; ex. εὐθενοῦσα γῆ Xen.

4) быть богатым, изобиловать.

≈сли первые два варианта перевода слова εὐθηνέω больше подход€т дл€ молодого весеннего солнца ярилы, то два другие более чем характеризуют ќвсен€, с его изобилием собранных урожаев. –азвитие темы осеннего изобили€ хорошо иллюстрируетс€ словом εὐθηνία³

[3] εὐθηνία (εὐ-θηνία) ἡ

1) достаток, изобилие;

2) благополучие, здоровье.

роме того, в словаре ƒал€ можно найти архаичный вариант слова Ђосеньї Ч Ђесеньї.⁴ ¬ этимологическом словаре слово Ђесеньї соотноситс€ с пон€тием Ђ€сныйї.⁵

[4] éсень Ч жен., церк. и р€з. осень. ≈сенний, осенний. ≈сен€сь тамб. прошлою осенью.

[5] éсень Ч ж. "€сное небо", олонецк. (–ыбн.). »з €сень или €снь; см. €́сный.

_______________________________

ќсеннее равноденствие не отмечалось столь пышными торжествами, как другие переломные точки круговорота —олнца. Ќо осеннее празднество, в честь бога солнца ќвсен€, все же было. ¬ это врем€ устраивали Ђименины ќвинаї в честь ќвинника, по-другому они назывались Ђовсениї, а вс€ последующа€ недел€ Ч овсенной.

ќсенние торжества были св€заны с утратой Ђсени деревьевї, а празднество начиналось Ђв сен€хї Ч при доме, когда ходили по соломе, на которой сто€ли сани, служившие в те далекие времена средством дл€ обмолота. ѕо разложенным колось€м скользили сани, раздавлива€ колось€. Ќа полу в избе была разбросана свежа€ солома. ¬ красном углу избы ставили огромный сноп, около него усаживали самого старого человека в семье, который считалс€ главой торжества. ¬се это Ч сноп, солома, ƒед или Ѕаба Ч служили последним напоминанием ушедшего Ћета, и ќсень вступала в свои права в этот день. Ќа сен€х сто€л бочонок с овсенной брагой, а снедью были свежие хлебы и пироги, блины и вареники с творогом, всевозможные блюда из собранных овощей и фруктов.

¬ своей основе праздник ќвсен€ был воспоминанием о творении мира богом —варогом, почему творог (или стварог) и был одним из важнейших блюд. √отовили его на меду, с орехами и пр€ност€ми, подавали с молоком и медом. —тварог был символом Ђстворени€ материиї, а творог Ч результатом взаимодействи€ Ќебесных и «емных сил Ч даром, ниспосланным человеку свыше.

ќт небесной живой травы зеленела трава, которую щипали коровы, дававшие молоко, но дл€ трав нужно солнце-сури€, а из молока тоже солнце-сури€ створ€ет стварог-творог-сыр.

ќтсюда сформировалось религиозное отношение к творогу, который стал ритуальным блюдом на основных празднествах древних слав€н, а в последствии перешел и в христианскую кухню. Ќапример, на ѕасху приготавливаетс€ Ђтворожна€ пасхаї в виде пирамиды.

¬ некоторых местах этот праздник называлс€ Ѕогачом, так как это врем€ св€зано с окончательной уборкой хлеба и хоз€йственным обилием, когда даже у бедн€ка был хлеб на столе. Ѕогач олицетвор€лс€ у кресть€н с ƒажьбогом, попечителем пахарей и се€телей. ќн считалс€ богом, дающим богатство, изобилие и благососто€ние. —имволом Ѕогача или ƒаждьбога в доме служила лубка, наполненна€ зерном со вставленной в него восковой свечой. Ћубка так и называлась Ђбогачї и сто€ла весь год в Ђпочетномї углу под иконами. [1]

ѕоминали ќвсен€ и по окончании осеннего сезона, когда осеннее солнце Ђсостариваетс€ и умираетї в самый короткий день года ( арачун).

”краинские ол€дки начинаютс€ проводами ќусен€ (ƒаждьбога), на смену которому приходит ол€да.

Е

—имволика …ол€ Ч йольское полено. ÷еремониальному йольскому полену отводилось главное место в празднике. ѕолено горело всю ночь (его поджигали от кусочка дерева прошлогоднего полена, которое специально сохран€лось), затем тлело следующие 12 дней, а после церемониально вынималось. ясень Ч традиционное дерево дл€ йольского полена.

Ќужно заметить, что слова ќусень и ясень весьма созвучные, поэтому вполне веро€тно, что выбор €сен€ дл€ йольского полена Ч не случаен. —жигание €сен€ Ч это символ прощани€ с ќсенью. ¬ св€точных кол€дках пели:

ЂЅай авсень, бай авсень! ћы ходили, мы будили по св€тым вечерамї.

≈сли €сень Ч символ ќсени, то ель и сосна Ч символ зимнего солнцеворота.

Ђјй во боре, боре сто€ла там сосна

«елена, кудр€ва. ќй овсень, ой овсень!ї

¬ кельтском друидическом календаре ели посв€щЄн день 23 декабр€, когда согласно кельтской традиции, рождаетс€ божественное дит€, воплощающее дух плодороди€. –ождественска€ ель символизирует начало годового цикла и жизни в целом. ≈лова€ шишка Ч символ жизни, начала, восстановлени€ здоровь€.

я—≈Ќ№

ясень, укр. €сень; болг. €сен, диал. осен, осън; сербохорв. Љасен; словенск. jasen; чешск. jasen, jesen; словац. jasen; польск. jasien, jasion, в.-луж., н.-луж. jasen; полаб. josen; лит. uosis; латыш. uôsis.

¬ладимир ƒаль производит слово €сень от слова Ђ€сныйї (т.е. светлый) и св€зывает это с редкими листь€ми, сквозь которые в подлесок хорошо проходит солнечный свет. Ќародные названи€ €сен€: козье дерево, €сенник.

∆ители —кандинавских стран верили, что боги обитают в заоблачной стране јсгард, посреди которой возвышаетс€ исполинский €сень »гдразиль, держащий на своих ветв€х небосвод.

„тобы добыть секрет рун, ќдин провисел, пригвождЄнный к ћировому ƒереву, дев€ть суток. јналогичный сюжет имеетс€ в кельтской друидической мифологии, там на €сене был расп€т при помощи гвоздей бог ≈зус.

—борник скандинавских мифологических и героических песен повествует, что однажды боги ќдин, ¬или и Be, сотворив «емлю, нашли два дерева Ч €сень и ольху, и сделали из них мужчину и женщину. ќдин вдохнул в растени€ душу и жизнь, ¬или Ч разум и движение, Be Ч п€ть чувств. “ак по€вились первые люди Ч предки всего человечества.

¬ Ѕритании и »сландии €сень считаетс€ св€тым деревом, поэтому его нельз€ рубить. ¬ Ўотландии €сень считали предком человечества по материнской линии.

ясень относилс€ к почитаемым деревь€м на авказе. »з поколени€ в поколение горцами охран€лись не только отдельные Ђсв€щенныеї деревь€, но и целые €сеневые рощи. ѕод их сенью совершали горцы обр€ды жертвоприношени€.

¬ ƒревней √реции €сень считалс€ символом справедливого возмезди€, оттого, веро€тно, карающа€ Ќемезида Ч богин€ возмезди€ часто изображалась художниками с веткой €сен€ в руке.¹

________________________

[1] Ётот символизм был восприн€т и другими народами. ¬ античном мире вообще оружие из €сен€ (копь€, стрелы, древки) пользовались большой попул€рностью из-за его крепкой и неломкой древесины. ¬ силу чего, €сень признавалс€ символом войны, и потому присланна€ кому-либо ветка €сен€ не сулила ничего хорошего. ” јнатоли€ ‘ранса есть описание красочной сценки, где вестник римл€н в полосатом плаще вручает вождю галлов ветку €сен€ с прив€занным к ней стеблем вереска. Ёто означало, что римл€нам стали известны коварные замыслы вожд€ галлов и что он, вождь, должен с этой минуты остерегатьс€ римл€н.

ќћћ≈Ќ“ј–»…

ѕо поводу происхождени€ слова Ђќусеньї. ћаловеро€тной представл€етс€ этимологическа€ св€зь с Ђсен€миї или Ђутратой сени деревьевї.

¬ первую очередь нужно отметить, что слова Ђвеснаї и Ђосеньї Ч однокоренные. “ак же как и осень, весна происходит от слова Ђовесеньї (Ђовсеньї), которое, в свою очередь, €вл€етс€ (робко предположу) производным от εὐθηνέω.²

________________________

[2] εὐθηνέω, староатт. εὐθενέω (тж. med. с aor. εὐθηνήθην)

1) находитьс€ в цветущем состо€нии, процветать, благоденствовать Aesch., Arst.

2) быть крепким, здоровым, сильным;

3) быть плодородным; ex. εὐθενοῦσα γῆ Xen.

4) быть богатым, изобиловать.

≈сли первые два варианта перевода слова εὐθηνέω больше подход€т дл€ молодого весеннего солнца ярилы, то два другие более чем характеризуют ќвсен€, с его изобилием собранных урожаев. –азвитие темы осеннего изобили€ хорошо иллюстрируетс€ словом εὐθηνία³

[3] εὐθηνία (εὐ-θηνία) ἡ

1) достаток, изобилие;

2) благополучие, здоровье.

роме того, в словаре ƒал€ можно найти архаичный вариант слова Ђосеньї Ч Ђесеньї.⁴ ¬ этимологическом словаре слово Ђесеньї соотноситс€ с пон€тием Ђ€сныйї.⁵

[4] éсень Ч жен., церк. и р€з. осень. ≈сенний, осенний. ≈сен€сь тамб. прошлою осенью.

[5] éсень Ч ж. "€сное небо", олонецк. (–ыбн.). »з €сень или €снь; см. €́сный.

_______________________________

|

ћетки: ќусень Ётимологи€ |

Ё–»ƒјЌ |

ƒневник |

—.¬. ѕетров

Ё–»ƒјЌ, Ќ≈Ѕ≈—Ќјя –≈ ј

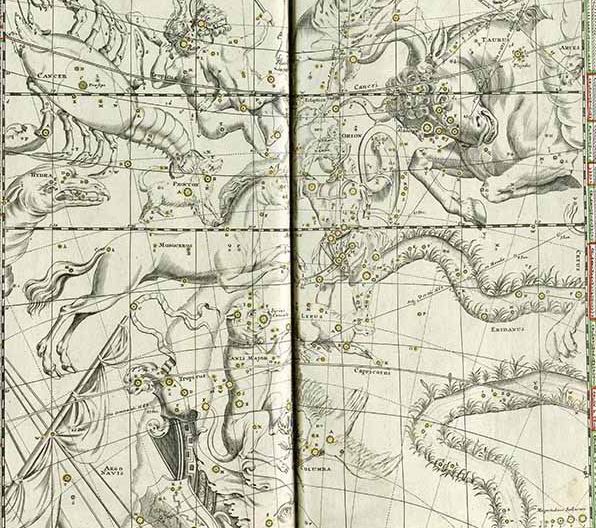

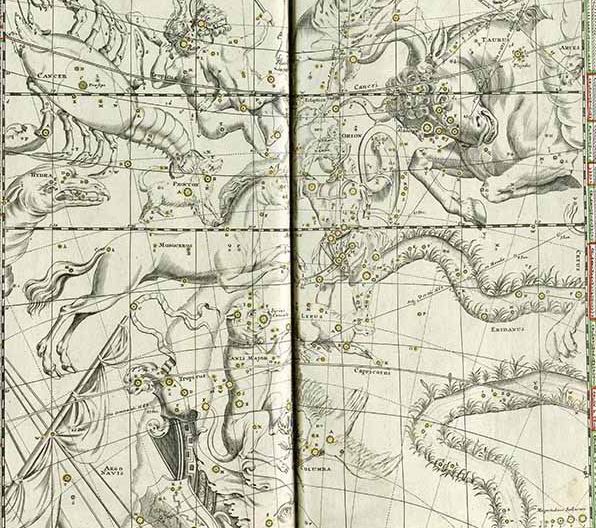

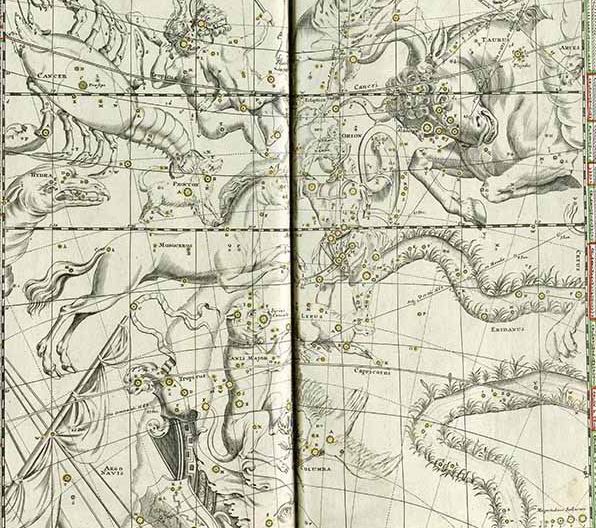

Ёридан Ч древнее, очень прот€женное созвездие ёжного небесного полушари€. ¬ыт€нуто от небесного экватора на юг. Ќа юге созвезди€ находитс€ звезда первой величины јхернар (от араб. āxir an-nahr Ч Ђконец рекиї). —обственно Ёридан Ч река в древнегреческой мифологии, идентифицируема€ с различными реками, в частности, реками ≈фрат, ѕо, Ќил. ѕод этим именем созвездие включено в каталог звездного неба лавди€ ѕтолеме€ Ђјльмагестї (II в.).

√игин в Ђћифахї объ€сн€л по€вление созвезди€ Ёридан на небе Ч через миф о ƒевкалионовом потопе. «евс, узнав, что титаны убили и растерзали его сына ƒиониса «агре€, метнул молнию в титанов, испепелив их. Ќо от этой молнии загорелась и вс€ земл€, от востока до запада.

ќкеан взмолилс€ к «евсу о спасении, и тот, чтобы потушить пожар, выпустил потоки воды. “.е. Ёридан, по √игину, Ч это поток из хл€бей небесных, которые разверз «евс.

¬ другой, более попул€рной версии, созвездие Ёридан ассоциируетс€ с мифом о ‘аэтоне, сыне √елиоса, который не справилс€ с управлением небесной колесницей —олнца. ќгненные кони √елиоса понесли, и отклонились от своего звездного пути, слишком близко приблизившись к «емле, отчего та загорелась. √е€ взмолилась к «евсу, и «евс поразил ‘аэтона молнией. ‘аэтон рухнул в Ёридан, причем нужно понимать, что это мифический звездный Ёридан, а истори€ с гибелью сына √елиоса Ч это лишь фрагмент из описательной астрономической мифологии, объ€сн€ющей причину названи€ созвездий на картах звездного неба.

Ѕыла также попытка представить это созвездие как извилистый путь колесницы ‘аэтона, но она не нашла признани€ в астрономических кругах.

Ќесмотр€ на мифологичность звездной реки, нашлось немало желающих отождествить ее с земным аналогом. ѕолибий отождествл€л реку Ёридан с рекой ѕад (лат. Padus, греч. Πάδος, главна€ река »талии). ѕо √еродоту, Ёридан впадает в северное море, откуда привоз€т €нтарь. ќтсюда эпитет Ђрека многих слезї, ибо в €нтарь (согласно мифу) превратились слезы јполлона по сыну јсклепию. ¬ другой версии Ч это слезы √елиад, сестер ‘аэтона, по брату. √елиады, томившие своим плачем «евса, были им превращены в топол€ (или в плакучие ивы), чь€ смола и стала €нтарем.

ѕо Ђјргонавтикеї јполлони€, течение Ёридана непосредственно переходит в течение реки –одан (–она). Ётой же версии придерживаетс€ ѕавсаний.

ќднако в описании јттики у ѕавсани€ встречаем упоминание и еще об одной реке с названием Ёридан:

—трабон утверждает, что Ёридан Ч это вымышленна€ река, хот€ его и помещают р€дом с ѕадом. ƒионисий ѕериэгет располагает его истоки €вно западнее ѕада.

¬ одной из интерпретаций месопотамских клинописных астрономических таблиц MUL.APIN одна из звезд, а именно звезда Ёриду соответствует одной из звезд Ёридана. ¬ообще, город Ёриду, которому посв€щена звезда Ч первое городское поселение Ўумера, а значит, и всего Ѕлижнего ¬остока. ”же к концу III тыс€челети€ до нашей эры он потер€л значение центра шумерской цивилизации и позже воспринималс€ как мифологический город Ч жилище богов. ’от€ река Ёридан греков традиционно располагалась на западе или на севере, созвучие имен Ёриду и Ёридан наводит на мысль о возможном заимствовании греками названи€ созвезди€.

“радиционно созвездие приписываетс€ ≈вдоксу (IV до н.э.), хот€ он, веро€тно, лишь первым дал описание созвезди€. јрат в Ђявлени€хї (возможно со слов ≈вдокса) пишет об Ёридане:

√реки часто называли созвездие обобщенно ὁ Ποταμός, т.е. просто Ђ–екаї, а учитыва€ близость к созвездию ќрион Ч –ека ќриона. “у же традицию мы встречаем у римл€н Ч помимо Eridanus (Ёридан) и Padus (ѕад), нередко созвездие обозначаетс€ просто Flumen (Ђѕотокї).

’ристианские благочестивые астрономы, например ÷езий, предлагали отождествить созвездие с »орданом. Ўиллер в атласе Ђ’ристианское звездное небої (Coelum Stellatum Christianum, 1627) предприн€л попытку реформы астрономических наименований в духе христианской парадигмы, заменив все названи€ созвездий с €зыческих на библейские. ¬ этом атласе он также отождествл€ет ≈ридан с »орданом.

≈вреи название реки »ордан (…арден) производ€т от слова Ђйерéдї (что значит Ђспускаетс€ї, Ђпадаетї) и названи€ источника ƒан. Ёто подтверждаетс€ наличием р€дом с истоком реки (на рассто€нии полутора-двух километров) водопада. Ќазвание водопада Ѕаниас, веро€тно, имеет отношение к древнему св€тилищу ѕана, и €вл€етс€ искажением эпитета ѕана Ч Βουνίτης (житель холмов). ќ том же свидетельствует протоиерей √еннадий Ѕеловолов: Ђрека, в которой »оанн ѕредтеча совершал крещение пока€ни€, начинаетс€ там, где был центр €зыческого культа (бога ѕана¹)ї.

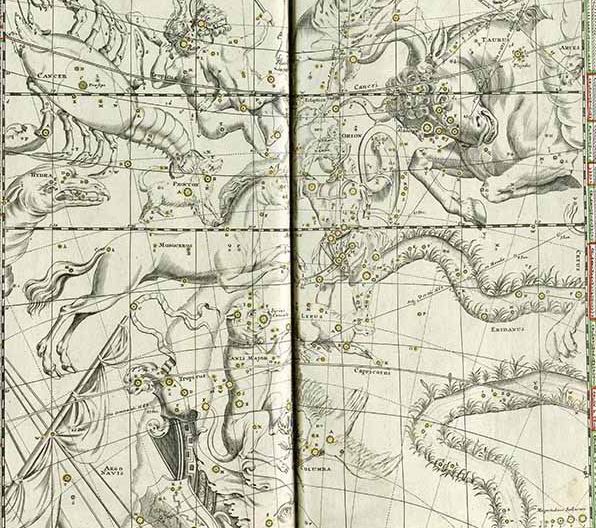

_________________________________

[1] «десь нужно помнить, что чужих богов √реки отождествл€ли со своими и, собственно, своими (греческими) именами их и величали. Ќапример, √еродот сообщает, что Ђѕан, на египетском €зыке ћендетї (Πάν, Αἰγυπτιστί Μένδης). «абавно, что √еродот здесь переводит с греческого на греческий, потому что египетское им€ Ђћендетаї Ч Ѕанебджедет (Ђƒуша [ба] владыки [–а] ƒжедетаї; ƒжедет Ч египетское название города, который греки переименовали в ћендес). Ёто отождествление пон€тно, ибо Ѕанебджедет изображалс€ в образе барана, либо антропоморфно с головой барана, что более чем близко к образу козлоподобного ѕана.

Ќо ѕан отождествл€лс€ и с другими божествами имевшими подобную иконографию (’нум, јмон). —трабон отмечал, что жители ћероэ Ђпочитают √еракла, ѕана и »сиду, кроме другого какого-то варварского богаї (Strabo., XVII, II, 3). ѕри этом, веро€тно, —трабон говорит, соответственно о √оре, —ераписе (отождествл€емым с јмоном), »сиде и Ђварварском богеї јпедемаке (с телом зме€ и головой льва).

“ак же и, в рассматриваемом выше контексте, под св€тилищем ѕана на »орданских берегах могло вполне подразумеватьс€ св€тилище бараноголового јмона, которого греки чаще отождествл€ли с «евсом. Ќо в качестве паредра »сиды, веро€тно, здесь выступает —ерапис ѕантеос (Παντεός, ¬себог), сочетающий в себе и «евса, и јмона.

1. ‘илипп I јраб (244-249), јлександри€, ≈гипет. “етрадрахма (BI 11.58g), 246/7г. Av: бюст ‘илиппа I в лавровом венке; A K M IOY ‘IΛIѕѕOC EY CEB. Rv: бюст —ераписа ѕантеоса, сочетающего в себе образ «евса-јмона, с характерными рогами, на голове находитс€ модиус, основание которого украшено витыми бараньими рогами, характерными дл€ египетской традиции, вокруг головы Ч лучева€ аура; справа Ч –ог изобили€, слева Ч трезубец увитый змеей; L Δ (Year 4).

2. јдриан (117-138). јлександри€, ≈гипет. ƒрахма (Æ 22.68g), 133/4г. Av: бюст јдриана в лавровом венке; AYT KAIC TPAIAN AΔPIANOC CEB. Rv: бюсты »сиды и «евса-—ераписа, который держит в руке младенца √арпократа; L IH (Year 18).

— другой стороны, если водопад имеет греческое название, можно предположить, что и название реки несет в себе греческую этимологию: ιερά δῦναι Ч Ђсв€щенное погружениеї, причем не об€зательно крещение. —в€щенные омовени€ совершались и в €зыческих ритуалах.

¬прочем, есть еще одна интересна€ верси€, также предполагающа€ наличие греческого следа. Ќапример, ƒ.—. ћережковский считал, что Ђим€ самого »ордана занесено в ѕалестину с острова рит, где плем€ идонов (Κύδωνες), как мы узнаем из √омера (ќдиссе€ III. 292), обитало у светлых потоков ярдана (Ἰαρδάνης)ї.

Ќа рите не так много рек, и единственна€, с которой можно отождествить Ђярданї Ч это »еропотамос (Ιερός Ποταμός, дословно, Ђ—в€щенна€ рекаї), сама€ больша€ река на острове. стати, с таким же названием (Ἰάρδανος, Ἰαρδάνης) была река и в ѕисатиде на северо-западе ѕелопоннеса (область между Ёлидой и ћессенией). ќна упоминаетс€ √омером в Ђ»ллиадеї:

ѕод »арданом подразумеваетс€ некий мифический герой, который в “рифилии почиталс€ как гений реки. роме того, јполлодор и ƒиодор —ицилийский повествуют о лидийском царе »ардане (Ἰάρδανος),² отце царицы ќмфалы. ћогила »ардана, по преданию, находитс€ у реки јнигр в Ёлиде. аким образом св€заны название реки (Ἰάρδανος) в Ёлиде и им€ лидийского цар€ »ардана (Ἰάρδανος), похороненного в Ёлиде Ч неизвестно. Ќо такое впечатление, что каким-то образом св€заны.

[2] Ἰάρδανος, Ἰαρδάνης ὁ »ардан

1) царь Ћидии, отец ќмфалы Her.;

2) река в Ёлиде Hom.;

3) река на о-ве рит Hom.

»меет смысл упом€нуть и реку ¬ардан (Οὐαρδάνος) на авказе, упоминаемую ѕтолемеем (—ведени€ о —кифии и авказе), и подозрительно созвучную с греческими Ёриданом (Ἠριδανός) и »арданом (Ἰάρδανος). ¬арданом ѕтолемей называет реку убань, но другими источниками это название (Οὐαρδάνος) не подтверждаетс€.

Ёто единичное свидетельство можно было бы оставить незамеченным, если бы не один нюанс, косвенно возвращающий нас к заглавной теме Ч созвездие Ёридан у –иччиоли названо ¬арди (Vardi), что удивительно созвучно с латинским написанием реки ¬ардан Ч Vardanes. — рекой убань, называемой ѕтолемеем ¬арданом (Οὐαρδάνος) вообще все не так однозначно. ¬.ћусбахова, рассматрива€ маршрут обратного плавани€ аргонавтов из царства Ёэта, в ќрфической јргонавтике, соотносит реку убань с архаическим ‘асисом. ¬ свою очередь, на ‘асисе располагаетс€ мифический остров Ёрифи€ Ч крайний пункт похода √еракла на восток в рамках мифа о коровах √ериона. ј тут самое врем€ вспомнить о попытках этимологизировать название реки Ёридан (Ἠριδανός), как место восхода солнца. ¬едь, в архаическом представлении греков, олхида, будучи Ђстраной восход€щего солнцаї, располагалась на краю света.

¬озвраща€сь к палестинскому »ордану, по поводу источника с названием ƒан (из которого берет начало река), можно также вспомнить аргосский миф о ƒанае (Δαναός) и его дочер€х данаидах (Δαναΐδες). ƒанаиды, по приказу отца убившие своих мужей, были обречены, после смерти, в мрачном царстве јида бесконечно наполн€ть водой огромный бездонный сосуд (Δαναΐδων πίθον, ЂЅочка данаидї).

ЂЅочка данаидї олицетвор€ет собой бездну земли, земное чрево, вбирающее в себ€ влагу, и, в то же врем€, служащее источником родников, ручьев и рек. ƒанай в јрголиде считалс€ Ђбожеством источниковї, так же как и его дочери были нимфами родников и водоемов. ќтсюда возникает вполне уместный вопрос: может ли Ђбожество источниковї ƒанай (в форме ἱερά Δαναός) быть прототипом гени€ реки Ёридана (Ἠριδανός) или гени€ реки »ардана (Ἰάρδανος) на рите и в Ёлиде? ак говоритс€, теоретически, возможно все. ѕавсаний весьма высоко отзываетс€ о мифическом царе ƒанае.

ћожно также, как бы вскользь, обратить внимание на подозрительное созвучие имени ƒанай (Δαναός) и дорическую форму имени «евса Ч Δᾶν. »бо, в свое врем€ (XIII-XII вв. до н.э.), дорийцы, в составе других племен (говоривших на западных диалектах), расселились на ѕелопоннесе (куда входит и јрголида) и на южных островах Ёгейского мор€, в том числе и на рите (где нами был отмечен топоним »ардан).

≈сли прин€ть версию о дорийском происхождении топонима »ардан (Ἰάρδανος), то река могла быть названа в честь св€тилища посв€щенного «евсу (ἱερά Δᾶν). »м€ мифологического ƒана€ (Δαναός) означает Ђдревнийї (δηναιός, дор. δᾱναιός). ћогла ли подобна€ этимологи€ (и семантика) быть применима к дорийской форме имени «евса (Δᾶν)? ќп€ть же да. Ќо оп€ть же эти рассуждени€ имеют исключительно умозрительный характер. ѕоэтому вернемс€ к небесной реке.

¬стречаетс€ также и латинское название созвезди€ Nilus (Ќил). Ќапример, в јльфонсовых таблицах (Tabulae Alphonsinae) редакции 1521 года в описании созвезди€ по€вл€етс€ и египетское название реки Gyon: Ђзвездный поток Ёридан или √ийон, или Ќилї (Stellatio fluvii id est Eridanus sive Gyon sive Nilus). —торонники отождествлени€ Ёридана с Ќилом аргументируют свою версию тем, что только Ќил (как и небесна€ –ека) из всех рек течет с юга на север, а так же тем, что звезда анопус южнее созвезди€ соотноситс€ с островом аноп, омываемым Ќилом.

≈гипетские корни и у названий созвезди€ Mulda, Μέλας Ч это перевод самоназвани€ ≈гипта Ђ„ерна€ [земл€]ї (Khem) на латинский и греческий соответственно. ќтсюда же происходит латинизированное название реки Ќил Ч Melo, которое тоже примен€лось к созвездию Ёридан. ƒругие Ђводныеї названи€ Ђзвездной рекиї на латыни: Ocean, Nereus, Neptune (ќкеан, Ќерей, Ќептун).

” арабов в —редние века обычным названием было Al Nahr (Ђ–екаї) или, в латинизированной форме, Nar, Nahar, Alnahar. ” арабов использовалось также название Wādī Ч Ђ–услої (есть малоизвестный точный эквивалент Ђвадиї Ч пересыхающие реки в аравийских пустын€х), которое с одной стороны латинизировалось в названи€ созвезди€ Vardi, Guad, Guagi, а с другой Ч хорошо известно и в земных топонимах, например, в имени испанской реки √вадалквивир.

¬ ранних иллюстраци€х созвездие изображали в виде бога, изливающего поток из кувшина, веро€тно, это одноименный гений реки Ёридан, сын ќкеана и “ефис. ” јпиана в Ђ«вездной картеї изображена фигура нимфы в южном конце реки, и точно така€ же Ч в росписи палаццо Ѕеста. “акже встречаютс€ изображени€ юноши (гени€ реки), возлежащего на водах Ёридана.

ѕозже Ёридан стали изображать просто неровной полосой, и только Ѕайер посадил вдоль нее камыши и нарисовал крохотные скалы. Ѕоде изобразил в Ёридане острова. ≈сли Ѕайер и Ѕоде подразумевали под Ёриданом Ќил, то и острова, и тростниковые заросли (тростник Ч геральдический символ Ќижнего ≈гипта) выгл€д€т вполне уместно.

—амо слово Ёридан (Ἠριδανός) несет в себе интересное созвучие εὐρύ δονακεύς Ч обширные тростники, т.е. тростниковые пол€ иару (iȝr.w) Ч в египетской мифологии, загробный мир (Ђсехет иаруї), где пребывают души умерших.

ћожно предложить и еще более откровенное созвучие: ἦρι δονακεύς Ч вечно зеленые (цветущие) заросли тростника, что точно характеризует египетское представление о райских пол€х на берегах небесного Ќила. ќкончание -ακεύς равноценно ἄξιος и означает Ђчтимый, достойный, уважаемый, почитаемыйї Ч что вполне уместно дл€ гени€ реки (Ёридана) Ч Ἠριδανός ἄξιος (= ἦρι δονακεύς).

„то еще заслуживает внимани€ Ч созвездие Ёридан начинаетс€ от ног ќриона. ј созвездие ќриона (егип. Sȝḥ, —ах), в египетской астрономической традиции, олицетвор€л ќсирис. — другой стороны пересыхание Ќила в сезон засухи и его возрождение с наступлением половодь€ Ч также описывалось мистерией убийства ќсириса —етом и его последующим воскрешением. ¬ одном из текстов говоритс€, что в момент воскрешени€, когда ќсирис возрождаетс€, им€ его Ч Ђ¬ода ¬озрождени€ї. “.е., в лице ќсириса (ќриона) мы имеем гени€ небесной реки Ќил, в искаженном греческом варианте Ч Ёридан.

ƒл€ египт€н Ќил был св€щенной рекой. Ќеудивительно, что »ардан (Ἰάρδανος), главна€ река на рите (который имел весьма тесные св€зи с ≈гиптом), видимо, имеет то же значение (и этимологию) Ч Ђ—в€щенна€ рекаї, что подтверждаетс€ позднейшей греческой адаптацией названи€ этой реки Ч »ерос ѕотамос (Ιερός Ποταμός, Ђ—в€щенна€ рекаї). Ќазвание реки на Ѕлижнем ¬остоке Ч »ордан Ч единственно дошедшее до наших дней сакральное название Ђ—в€щенной рекиї. ѕопытка распространить сакральное название реки (»ардан) на севере ≈вропы оказалась неуспешной. “а же судьба постигла и италийскую реку, именуемую прежде Ёриданом (Ἠριδανός), теперь она носит название ѕо (Po). ¬прочем, само название реки Ђѕої, вполне веро€тно, может быть редукцией греческого слова Ђѕотамосї (Ποταμός, Ђрекаї), либо расширительно Ч »ерос ѕотамос (Ιερός Ποταμός, Ђ—в€щенна€ рекаї).

http://www.astromyth.ru/Constellations/Eri.htm#showimage

________________________________

Ё–»ƒјЌ, Ќ≈Ѕ≈—Ќјя –≈ ј

Ёридан Ч древнее, очень прот€женное созвездие ёжного небесного полушари€. ¬ыт€нуто от небесного экватора на юг. Ќа юге созвезди€ находитс€ звезда первой величины јхернар (от араб. āxir an-nahr Ч Ђконец рекиї). —обственно Ёридан Ч река в древнегреческой мифологии, идентифицируема€ с различными реками, в частности, реками ≈фрат, ѕо, Ќил. ѕод этим именем созвездие включено в каталог звездного неба лавди€ ѕтолеме€ Ђјльмагестї (II в.).

Ἠριδανός ὁ Ёридан

1) мифическа€ река, беруща€ начало в –апейских горах и впадающа€ в ќкеан на крайнем западе ≈вропы Hes., Her.

2) река ѕад, ныне ѕо Eur., Arst., Polyb.

√игин в Ђћифахї объ€сн€л по€вление созвезди€ Ёридан на небе Ч через миф о ƒевкалионовом потопе. «евс, узнав, что титаны убили и растерзали его сына ƒиониса «агре€, метнул молнию в титанов, испепелив их. Ќо от этой молнии загорелась и вс€ земл€, от востока до запада.

ѕлам€ объ€ло ¬осток; от стрелы огневой, раскаленной,

Ѕактрии край запылал; от страшного жара иссохли

¬оды в стране јссирийской и волны аспийского мор€,

«емли »ндийских пределов; кипел в Ёритрейском заливе

ќгненный вал и арабский Ќерей добела раскалилс€.

ћолнией «евс поразил и страны, где солнце заходит;

√невом горел он за милое чадоЕ

(Ќонн. ѕоэма о ƒионисе VI, 212)

ќкеан взмолилс€ к «евсу о спасении, и тот, чтобы потушить пожар, выпустил потоки воды. “.е. Ёридан, по √игину, Ч это поток из хл€бей небесных, которые разверз «евс.

—жалилс€ «евс и решил залить струей вод€ною

“леющий пепел пожаров и раны земли опаленной.

(Ќонн. ѕоэма о ƒионисе VI, 227)

¬ другой, более попул€рной версии, созвездие Ёридан ассоциируетс€ с мифом о ‘аэтоне, сыне √елиоса, который не справилс€ с управлением небесной колесницей —олнца. ќгненные кони √елиоса понесли, и отклонились от своего звездного пути, слишком близко приблизившись к «емле, отчего та загорелась. √е€ взмолилась к «евсу, и «евс поразил ‘аэтона молнией. ‘аэтон рухнул в Ёридан, причем нужно понимать, что это мифический звездный Ёридан, а истори€ с гибелью сына √елиоса Ч это лишь фрагмент из описательной астрономической мифологии, объ€сн€ющей причину названи€ созвездий на картах звездного неба.

¬ ужасе кони, прыжком в обратную сторону пр€нув,

—бросили с шеи €рмо и вожжей раскидали обрывки.

«десь лежат удила, а здесь, оторвавшись от дышла,

ќсь, а в другой стороне Ч колес разбившихс€ спицы;

–азметены широко колесницы раздробленной части.

ј ‘аэтон, чьи огонь похищает златистые кудри,

¬ бездну стремитс€ и, путь по воздуху длинный сверша€,

ћчитс€, подобно тому, как звезда из прозрачного неба

ѕадает или, верней, упадающей может казатьс€.

Ќа обороте земли, от отчизны далеко, великий

ѕрин€л его Ёридан и дым€щийс€ лик омывает.

(ќвидий. ћетаморфозы II, 314)

Ѕыла также попытка представить это созвездие как извилистый путь колесницы ‘аэтона, но она не нашла признани€ в астрономических кругах.

Ќесмотр€ на мифологичность звездной реки, нашлось немало желающих отождествить ее с земным аналогом. ѕолибий отождествл€л реку Ёридан с рекой ѕад (лат. Padus, греч. Πάδος, главна€ река »талии). ѕо √еродоту, Ёридан впадает в северное море, откуда привоз€т €нтарь. ќтсюда эпитет Ђрека многих слезї, ибо в €нтарь (согласно мифу) превратились слезы јполлона по сыну јсклепию. ¬ другой версии Ч это слезы √елиад, сестер ‘аэтона, по брату. √елиады, томившие своим плачем «евса, были им превращены в топол€ (или в плакучие ивы), чь€ смола и стала €нтарем.

Ђƒочери √ели€, встав вокруг топол€ми пр€мыми,

Ћьют непрерывно тщетные слезы, и светлые капли

“ут же с их ресниц €нтарем ниспадают на землю.ї

(јполлоний –одосский. јргонавтика IV, 601-603)

ѕо Ђјргонавтикеї јполлони€, течение Ёридана непосредственно переходит в течение реки –одан (–она). Ётой же версии придерживаетс€ ѕавсаний.

ЂЁти галаты засел€ют крайние страны ≈вропы около мор€, столь огромного, что до конца проплыть его невозможно; в нем бывают приливы и отливы, и животные живут в нем, совсем не похожие на животных в других мор€х; через их страну и протекает река Ёридан (–она). —читают, что здесь на его берегах дочери √елиоса оплакивают роковую гибель их брата ‘аэтона. Ќазвание галатов стало общеупотребительным сравнительно поздно; прежде они сами себ€ называли кельтами и другие их так называли.ї

(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јттика, IV:1)

ќднако в описании јттики у ѕавсани€ встречаем упоминание и еще об одной реке с названием Ёридан:

Ђ–еки, текущие у афин€н Ч следующие: »лис и река, имеюща€ одно и то же им€ с кельтским Ёриданом, впадающа€ в »лис.ї

(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јттика, XIX:6)

—трабон утверждает, что Ёридан Ч это вымышленна€ река, хот€ его и помещают р€дом с ѕадом. ƒионисий ѕериэгет располагает его истоки €вно западнее ѕада.

¬ одной из интерпретаций месопотамских клинописных астрономических таблиц MUL.APIN одна из звезд, а именно звезда Ёриду соответствует одной из звезд Ёридана. ¬ообще, город Ёриду, которому посв€щена звезда Ч первое городское поселение Ўумера, а значит, и всего Ѕлижнего ¬остока. ”же к концу III тыс€челети€ до нашей эры он потер€л значение центра шумерской цивилизации и позже воспринималс€ как мифологический город Ч жилище богов. ’от€ река Ёридан греков традиционно располагалась на западе или на севере, созвучие имен Ёриду и Ёридан наводит на мысль о возможном заимствовании греками названи€ созвезди€.

“радиционно созвездие приписываетс€ ≈вдоксу (IV до н.э.), хот€ он, веро€тно, лишь первым дал описание созвезди€. јрат в Ђявлени€хї (возможно со слов ≈вдокса) пишет об Ёридане:

Ђћежду си€ющих звезд Ёридан свои воды проносит.

¬даль убегает рекаї.

√реки часто называли созвездие обобщенно ὁ Ποταμός, т.е. просто Ђ–екаї, а учитыва€ близость к созвездию ќрион Ч –ека ќриона. “у же традицию мы встречаем у римл€н Ч помимо Eridanus (Ёридан) и Padus (ѕад), нередко созвездие обозначаетс€ просто Flumen (Ђѕотокї).

’ристианские благочестивые астрономы, например ÷езий, предлагали отождествить созвездие с »орданом. Ўиллер в атласе Ђ’ристианское звездное небої (Coelum Stellatum Christianum, 1627) предприн€л попытку реформы астрономических наименований в духе христианской парадигмы, заменив все названи€ созвездий с €зыческих на библейские. ¬ этом атласе он также отождествл€ет ≈ридан с »орданом.

≈вреи название реки »ордан (…арден) производ€т от слова Ђйерéдї (что значит Ђспускаетс€ї, Ђпадаетї) и названи€ источника ƒан. Ёто подтверждаетс€ наличием р€дом с истоком реки (на рассто€нии полутора-двух километров) водопада. Ќазвание водопада Ѕаниас, веро€тно, имеет отношение к древнему св€тилищу ѕана, и €вл€етс€ искажением эпитета ѕана Ч Βουνίτης (житель холмов). ќ том же свидетельствует протоиерей √еннадий Ѕеловолов: Ђрека, в которой »оанн ѕредтеча совершал крещение пока€ни€, начинаетс€ там, где был центр €зыческого культа (бога ѕана¹)ї.

_________________________________

[1] «десь нужно помнить, что чужих богов √реки отождествл€ли со своими и, собственно, своими (греческими) именами их и величали. Ќапример, √еродот сообщает, что Ђѕан, на египетском €зыке ћендетї (Πάν, Αἰγυπτιστί Μένδης). «абавно, что √еродот здесь переводит с греческого на греческий, потому что египетское им€ Ђћендетаї Ч Ѕанебджедет (Ђƒуша [ба] владыки [–а] ƒжедетаї; ƒжедет Ч египетское название города, который греки переименовали в ћендес). Ёто отождествление пон€тно, ибо Ѕанебджедет изображалс€ в образе барана, либо антропоморфно с головой барана, что более чем близко к образу козлоподобного ѕана.

Ќо ѕан отождествл€лс€ и с другими божествами имевшими подобную иконографию (’нум, јмон). —трабон отмечал, что жители ћероэ Ђпочитают √еракла, ѕана и »сиду, кроме другого какого-то варварского богаї (Strabo., XVII, II, 3). ѕри этом, веро€тно, —трабон говорит, соответственно о √оре, —ераписе (отождествл€емым с јмоном), »сиде и Ђварварском богеї јпедемаке (с телом зме€ и головой льва).

Ђ—еверна€ стена (внешн€€ часть). ѕредставлен јпедемак, возглавл€ющий процессию богов. (Е) ƒалее следуют бараноголовый јмон, —атис, √ор и »сида.ї (Ё.≈. ћиньковска€ ЂЋьвиноголовый бог јпедемакї)

“ак же и, в рассматриваемом выше контексте, под св€тилищем ѕана на »орданских берегах могло вполне подразумеватьс€ св€тилище бараноголового јмона, которого греки чаще отождествл€ли с «евсом. Ќо в качестве паредра »сиды, веро€тно, здесь выступает —ерапис ѕантеос (Παντεός, ¬себог), сочетающий в себе и «евса, и јмона.

1. ‘илипп I јраб (244-249), јлександри€, ≈гипет. “етрадрахма (BI 11.58g), 246/7г. Av: бюст ‘илиппа I в лавровом венке; A K M IOY ‘IΛIѕѕOC EY CEB. Rv: бюст —ераписа ѕантеоса, сочетающего в себе образ «евса-јмона, с характерными рогами, на голове находитс€ модиус, основание которого украшено витыми бараньими рогами, характерными дл€ египетской традиции, вокруг головы Ч лучева€ аура; справа Ч –ог изобили€, слева Ч трезубец увитый змеей; L Δ (Year 4).

2. јдриан (117-138). јлександри€, ≈гипет. ƒрахма (Æ 22.68g), 133/4г. Av: бюст јдриана в лавровом венке; AYT KAIC TPAIAN AΔPIANOC CEB. Rv: бюсты »сиды и «евса-—ераписа, который держит в руке младенца √арпократа; L IH (Year 18).

— другой стороны, если водопад имеет греческое название, можно предположить, что и название реки несет в себе греческую этимологию: ιερά δῦναι Ч Ђсв€щенное погружениеї, причем не об€зательно крещение. —в€щенные омовени€ совершались и в €зыческих ритуалах.

ἱερός посв€щенный богам, внушающий благоговение, св€щенный;

δῦναι (= δύμεναι) inf. aor. 2 к δύω;

δύω погружатьс€, опускатьс€;

δύνῃ 3 л. sing. praes. conjct. к δύνω;

δύνω погружатьс€, ныр€ть.

¬прочем, есть еще одна интересна€ верси€, также предполагающа€ наличие греческого следа. Ќапример, ƒ.—. ћережковский считал, что Ђим€ самого »ордана занесено в ѕалестину с острова рит, где плем€ идонов (Κύδωνες), как мы узнаем из √омера (ќдиссе€ III. 292), обитало у светлых потоков ярдана (Ἰαρδάνης)ї.

Ђ¬друг корабли разлучив, половину их бросил он к риту,

√де обитают кидоны у светлых потоков ярдана.ї

Ќа рите не так много рек, и единственна€, с которой можно отождествить Ђярданї Ч это »еропотамос (Ιερός Ποταμός, дословно, Ђ—в€щенна€ рекаї), сама€ больша€ река на острове. стати, с таким же названием (Ἰάρδανος, Ἰαρδάνης) была река и в ѕисатиде на северо-западе ѕелопоннеса (область между Ёлидой и ћессенией). ќна упоминаетс€ √омером в Ђ»ллиадеї:

Ђќколо ‘ейских твердынь [мыс ‘е€], недалеко от струй »арданаїЕ

(»л. VII, 135)

ѕод »арданом подразумеваетс€ некий мифический герой, который в “рифилии почиталс€ как гений реки. роме того, јполлодор и ƒиодор —ицилийский повествуют о лидийском царе »ардане (Ἰάρδανος),² отце царицы ќмфалы. ћогила »ардана, по преданию, находитс€ у реки јнигр в Ёлиде. аким образом св€заны название реки (Ἰάρδανος) в Ёлиде и им€ лидийского цар€ »ардана (Ἰάρδανος), похороненного в Ёлиде Ч неизвестно. Ќо такое впечатление, что каким-то образом св€заны.

Ђјкидон течет мимо могилы »ардана и мимо ’аи Ч города, бывшего некогда около Ћепре€, где находитс€ Ёпасийска€ равнина.ї_________________________________

(—трабон Ђ√еографи€ї)

[2] Ἰάρδανος, Ἰαρδάνης ὁ »ардан

1) царь Ћидии, отец ќмфалы Her.;

2) река в Ёлиде Hom.;

3) река на о-ве рит Hom.

»меет смысл упом€нуть и реку ¬ардан (Οὐαρδάνος) на авказе, упоминаемую ѕтолемеем (—ведени€ о —кифии и авказе), и подозрительно созвучную с греческими Ёриданом (Ἠριδανός) и »арданом (Ἰάρδανος). ¬арданом ѕтолемей называет реку убань, но другими источниками это название (Οὐαρδάνος) не подтверждаетс€.

Σεράκα, Σαράκα· πόλις παρὰ δὲ τὸν Οὐαρδάνην ποταμόνЕ

( лавдий ѕтолемей. –уководство по географии V. 8. 28)

Ёто единичное свидетельство можно было бы оставить незамеченным, если бы не один нюанс, косвенно возвращающий нас к заглавной теме Ч созвездие Ёридан у –иччиоли названо ¬арди (Vardi), что удивительно созвучно с латинским написанием реки ¬ардан Ч Vardanes. — рекой убань, называемой ѕтолемеем ¬арданом (Οὐαρδάνος) вообще все не так однозначно. ¬.ћусбахова, рассматрива€ маршрут обратного плавани€ аргонавтов из царства Ёэта, в ќрфической јргонавтике, соотносит реку убань с архаическим ‘асисом. ¬ свою очередь, на ‘асисе располагаетс€ мифический остров Ёрифи€ Ч крайний пункт похода √еракла на восток в рамках мифа о коровах √ериона. ј тут самое врем€ вспомнить о попытках этимологизировать название реки Ёридан (Ἠριδανός), как место восхода солнца. ¬едь, в архаическом представлении греков, олхида, будучи Ђстраной восход€щего солнцаї, располагалась на краю света.

ἦρι adv. рано, ранним утром.

¬озвраща€сь к палестинскому »ордану, по поводу источника с названием ƒан (из которого берет начало река), можно также вспомнить аргосский миф о ƒанае (Δαναός) и его дочер€х данаидах (Δαναΐδες). ƒанаиды, по приказу отца убившие своих мужей, были обречены, после смерти, в мрачном царстве јида бесконечно наполн€ть водой огромный бездонный сосуд (Δαναΐδων πίθον, ЂЅочка данаидї).

Ђ¬ечно нос€т данаиды воду, черпа€ ее в подземной реке. ¬от, кажетс€, уже полон сосуд, но вытекает из него вода. » снова принимаютс€ за работу данаиды.ї

ЂЅочка данаидї олицетвор€ет собой бездну земли, земное чрево, вбирающее в себ€ влагу, и, в то же врем€, служащее источником родников, ручьев и рек. ƒанай в јрголиде считалс€ Ђбожеством источниковї, так же как и его дочери были нимфами родников и водоемов. ќтсюда возникает вполне уместный вопрос: может ли Ђбожество источниковї ƒанай (в форме ἱερά Δαναός) быть прототипом гени€ реки Ёридана (Ἠριδανός) или гени€ реки »ардана (Ἰάρδανος) на рите и в Ёлиде? ак говоритс€, теоретически, возможно все. ѕавсаний весьма высоко отзываетс€ о мифическом царе ƒанае.

Ђ—то€т там и статуи героев: ƒана€, самого могущественного из царей, бывших когда-либо в јргосе; √иперместры Ч так как она одна из сестер не зап€тнала своих рук убийством; около нее стату€ Ћинке€ и подр€д весь род до √еракла и еще раньше по нисход€щей линии вплоть до ѕерсе€.ї

(ѕавсаний. ќписание Ёллады. ‘окида, X, 2)

ћожно также, как бы вскользь, обратить внимание на подозрительное созвучие имени ƒанай (Δαναός) и дорическую форму имени «евса Ч Δᾶν. »бо, в свое врем€ (XIII-XII вв. до н.э.), дорийцы, в составе других племен (говоривших на западных диалектах), расселились на ѕелопоннесе (куда входит и јрголида) и на южных островах Ёгейского мор€, в том числе и на рите (где нами был отмечен топоним »ардан).

≈сли прин€ть версию о дорийском происхождении топонима »ардан (Ἰάρδανος), то река могла быть названа в честь св€тилища посв€щенного «евсу (ἱερά Δᾶν). »м€ мифологического ƒана€ (Δαναός) означает Ђдревнийї (δηναιός, дор. δᾱναιός). ћогла ли подобна€ этимологи€ (и семантика) быть применима к дорийской форме имени «евса (Δᾶν)? ќп€ть же да. Ќо оп€ть же эти рассуждени€ имеют исключительно умозрительный характер. ѕоэтому вернемс€ к небесной реке.

¬стречаетс€ также и латинское название созвезди€ Nilus (Ќил). Ќапример, в јльфонсовых таблицах (Tabulae Alphonsinae) редакции 1521 года в описании созвезди€ по€вл€етс€ и египетское название реки Gyon: Ђзвездный поток Ёридан или √ийон, или Ќилї (Stellatio fluvii id est Eridanus sive Gyon sive Nilus). —торонники отождествлени€ Ёридана с Ќилом аргументируют свою версию тем, что только Ќил (как и небесна€ –ека) из всех рек течет с юга на север, а так же тем, что звезда анопус южнее созвезди€ соотноситс€ с островом аноп, омываемым Ќилом.

≈гипетские корни и у названий созвезди€ Mulda, Μέλας Ч это перевод самоназвани€ ≈гипта Ђ„ерна€ [земл€]ї (Khem) на латинский и греческий соответственно. ќтсюда же происходит латинизированное название реки Ќил Ч Melo, которое тоже примен€лось к созвездию Ёридан. ƒругие Ђводныеї названи€ Ђзвездной рекиї на латыни: Ocean, Nereus, Neptune (ќкеан, Ќерей, Ќептун).

” арабов в —редние века обычным названием было Al Nahr (Ђ–екаї) или, в латинизированной форме, Nar, Nahar, Alnahar. ” арабов использовалось также название Wādī Ч Ђ–услої (есть малоизвестный точный эквивалент Ђвадиї Ч пересыхающие реки в аравийских пустын€х), которое с одной стороны латинизировалось в названи€ созвезди€ Vardi, Guad, Guagi, а с другой Ч хорошо известно и в земных топонимах, например, в имени испанской реки √вадалквивир.

¬ ранних иллюстраци€х созвездие изображали в виде бога, изливающего поток из кувшина, веро€тно, это одноименный гений реки Ёридан, сын ќкеана и “ефис. ” јпиана в Ђ«вездной картеї изображена фигура нимфы в южном конце реки, и точно така€ же Ч в росписи палаццо Ѕеста. “акже встречаютс€ изображени€ юноши (гени€ реки), возлежащего на водах Ёридана.

ѕозже Ёридан стали изображать просто неровной полосой, и только Ѕайер посадил вдоль нее камыши и нарисовал крохотные скалы. Ѕоде изобразил в Ёридане острова. ≈сли Ѕайер и Ѕоде подразумевали под Ёриданом Ќил, то и острова, и тростниковые заросли (тростник Ч геральдический символ Ќижнего ≈гипта) выгл€д€т вполне уместно.

—амо слово Ёридан (Ἠριδανός) несет в себе интересное созвучие εὐρύ δονακεύς Ч обширные тростники, т.е. тростниковые пол€ иару (iȝr.w) Ч в египетской мифологии, загробный мир (Ђсехет иаруї), где пребывают души умерших.

εὐρύς, εὐρεῖα (ион. εὐρέα), εὐρύ Ч широкий, обширный, просторный, широко распростран€ющийс€;

δόναξ, ион. δοῦναξ, дор. Theocr. δῶναξ -ᾰκος ὁ Ч тростник, камыш Hom., Aesch., Eur., Arph., Arst.

ћожно предложить и еще более откровенное созвучие: ἦρι δονακεύς Ч вечно зеленые (цветущие) заросли тростника, что точно характеризует египетское представление о райских пол€х на берегах небесного Ќила. ќкончание -ακεύς равноценно ἄξιος и означает Ђчтимый, достойный, уважаемый, почитаемыйї Ч что вполне уместно дл€ гени€ реки (Ёридана) Ч Ἠριδανός ἄξιος (= ἦρι δονακεύς).

ἔᾰρ, ἔᾰρος, ион. = эп. тж. εἶαρ, εἴᾰρος, ст€ж. ἦρ, ἦρος τό

1) утро; ex. ἦρι μάλα и μάλ΄ ἦρι Hom. Ч рано утром

2) преимущ. весна; ex. ἅμα τῷ ἔαρι Her. Ч с наступлением весны; ἔαρος Arst. Ч весной;

3) перен. весенн€€ свежесть, красота, цвет.

„то еще заслуживает внимани€ Ч созвездие Ёридан начинаетс€ от ног ќриона. ј созвездие ќриона (егип. Sȝḥ, —ах), в египетской астрономической традиции, олицетвор€л ќсирис. — другой стороны пересыхание Ќила в сезон засухи и его возрождение с наступлением половодь€ Ч также описывалось мистерией убийства ќсириса —етом и его последующим воскрешением. ¬ одном из текстов говоритс€, что в момент воскрешени€, когда ќсирис возрождаетс€, им€ его Ч Ђ¬ода ¬озрождени€ї. “.е., в лице ќсириса (ќриона) мы имеем гени€ небесной реки Ќил, в искаженном греческом варианте Ч Ёридан.

Ђ“ы Ч вода, разливающа€с€ среди зеленеющих полей, вода, что приходит к дет€м √еба [земли]їЕ

Ђ“ы делаешьс€ юным, когда ты желаешь,

“ы делаешьс€ молодым, когда ты хочешь,

» ты Ќил великий на берегах в начале Ќового √ода:

Ћюди и боги живут влагой, котора€ изливаетс€ из теб€ї.

(из гимнов ќсирису)

ЂЌе только Ќил, но и вообще вс€кую влагу называют истечением ќсириса; и в честь бога впереди св€щенной процессии всегда несут сосуд с водой. — помощью знака тростника египт€не изображают цар€ и южные пределы мира, а тростник символизирует увлажнение и оплодотворение всего сущегоїЕ

(ѕлутарх Ђќб »сиде и ќсирисеї)

ƒл€ египт€н Ќил был св€щенной рекой. Ќеудивительно, что »ардан (Ἰάρδανος), главна€ река на рите (который имел весьма тесные св€зи с ≈гиптом), видимо, имеет то же значение (и этимологию) Ч Ђ—в€щенна€ рекаї, что подтверждаетс€ позднейшей греческой адаптацией названи€ этой реки Ч »ерос ѕотамос (Ιερός Ποταμός, Ђ—в€щенна€ рекаї). Ќазвание реки на Ѕлижнем ¬остоке Ч »ордан Ч единственно дошедшее до наших дней сакральное название Ђ—в€щенной рекиї. ѕопытка распространить сакральное название реки (»ардан) на севере ≈вропы оказалась неуспешной. “а же судьба постигла и италийскую реку, именуемую прежде Ёриданом (Ἠριδανός), теперь она носит название ѕо (Po). ¬прочем, само название реки Ђѕої, вполне веро€тно, может быть редукцией греческого слова Ђѕотамосї (Ποταμός, Ђрекаї), либо расширительно Ч »ерос ѕотамос (Ιερός Ποταμός, Ђ—в€щенна€ рекаї).

http://www.astromyth.ru/Constellations/Eri.htm#showimage

________________________________

|

ћетки: Ёридан Ётимологи€ —редневекова€ астрономи€ |

—»–≈Ќџ » Ќ≈ “ќЋ№ ќ |

ƒневник |

—ирены (Σειρῆνες) Ч сладкоголосые полуптицы-полудевы, унаследовавшие от отца речного бога јхело€ дикую стихийность, а от матери-музы ћельпомены Ч божественный голос. ѕо другой версии, отцом сирен был морской бог ‘оркий. ¬ роли матери, в разных изложени€х, выступают (помимо ћельпомены): музы “ерпсихора или аллиопа, а также √е€ (Γαῖα, богин€ земли) и ето (Κητώ).

»значально сирены были прекрасными девами. ¬ послегомеровских сказани€х сирены изображаютс€ как девы чудной красоты, с очаровательным голосом. «вуками своих песен они усыпл€ют путников, а затем раздирают их на части и пожирают.

—уществовало несколько сказаний, объ€сн€ющих, почему они приобрели птичий облик. —огласно ≈врипиду, они были спутницами ѕерсефоны. ѕосле ее похищени€ јидом, ƒеметра сделала сирен крылатыми, ибо они не помогли ѕерсефоне; либо они были превращены в птиц как раз дл€ того, чтобы найти ѕерсефону.

’арактеристика и Ђрод де€тельностиї сирен кроетс€ в их названии. —ирены (σειρήν), очаровывают своим пением мореплавателей, условно говор€, Ђзавлекают их в свои сетиї, что хорошо перекликаетс€ с семантикой слова σειρή Ч Ђаркан, путы, узыї. стати, помимо пени€, сирены завораживали мор€ков своим взгл€дом.

σειρήν (-ῆνος) ἡ

1) Σειρῆνες Ч сирены (миф. девы, обитавшие у южных берегов »талии, завлекавшие своим пением мореплавателей и убивавшие их);

2) коварна€ очаровательница Eur.

3) очарование, оба€ние, прелесть Plut.

—огласно описанию √омера, сирен было две. ѕозднее называли трех сирен, имена которых были ѕейсино€ (Πεισηνόη, от πησινόα Ч Ђовладевающа€ разумомї, т.е. Ђобольщающа€ї, Ђсвод€ща€ с умаї), јглаопа (Ἀγλαῶπη, от ἀγλαώψ Ч Ђсо сверкающим взоромї) и ‘елксиопа (Θελξιώπη Ч Ђочаровывающа€ взгл€домї) или ‘елксино€ (θελξινόη Ч Ђчарующа€ї). ” разных авторов иногда встречаютс€ и другие имена, которые по сути €вл€ютс€ эпитетами, характеризующими сирен более конкретно, например, јристотель называет одну из сирен Ћигией (Λίγεια, Ђ—ладкозвучна€ї), у √игина одна из сирен зовЄтс€ ћолпой (Μολπή, Ђпениеї).

¬ описани€х сирен, как правило, одна из них играет на кифаре, друга€ поет, треть€ играет на флейте. Ќаиболее распространенна€ флейта имела у греков название сиринга (σύριγξ), впервые она встречаетс€ в Ђ»лиадеї √омера. —озвучие слов Ђсиренаї и Ђсирингаї, дл€ греческих сказителей, конечно не могло остатьс€ незамеченным. —ладкозвучное пение, подобное волшебным звукам свирели сиринги и их коварство, которое они употребл€ют с целью увлечь, Ђзаарканитьї, Ђопутатьї своими чарами Ч и составл€ет суть сирен, их Ђрод де€тельностиї.

—ирен сближали с гарпи€ми (Ἅρπυιαι) и керами (Κῆρες). √арпии (от ἅρπη, сокол) Ч персонификации различных аспектов бури. ¬ мифах они представлены злобными похитительницами (ἅρπαγος) детей и человеческих душ, внезапно налетающими и так же внезапно исчезающими, как ветер. „исло их колеблетс€ от двух до п€ти; изображаютс€ в виде диких полуженщин-полуптиц с крыль€ми и лапами грифа. √арпий обычно помещали на —трофадских островах в Ёгейском море.

¬ некоторых мифах говоритс€, что когда-то гарпии были прекрасными женщинами; в пам€ть о прошлом у них сохранились женские лица и грудь. »х причисл€ли к самым опасным чудовищам подземного царства. —читалось, что гарпии по€вл€ютс€ в грозу и ураган, распростран€€ нестерпимую вонь, подобно хищным птицам стерв€тникам. √арпии бо€лись лишь одного: звуков медных духовых инструментов. ѕо јкусилаю, гарпии сторожат €блоки, по Ёпимениду, тождественны √есперидам (Ἑσπερίδες) Ч прекрасным нимфам, охран€ющим золотые €блоки.

еры Ч это души умерших, сделавшиес€ кровожадными демонами, принос€щие люд€м страдани€ и смерть. ƒревние греки представл€ли кер крылатыми женскими существами, которые подлетали к умирающему человеку и похищали его душу. »ногда ера описывалась как единственна€ богин€ беды, она была мрачной дочерью Ќюкты (Ќочи) и Ёреба (ћрака).

√есиод описывает кер как уродливых страшилищ, мрачных, скрежещущих зубами, обрызганных кровью, спор€щих друг с другом за павших на поле битвы, кровь которых они высасывают. ѕозже керы были отождествлены с эрини€ми (Ἐρινύες, Ђгневныеї), богин€ми мести, рождЄнными √еей. ¬ римской мифологии им соответствуют фурии.

Ђ ак тень, метатьс€ будешь,

ј за тобою прыгать неустанно

» страшные и злые псицы: их

Ѕожественна природа Ч это еры.

¬ скитани€х когда придешь, ќрест,

¬ јфины, там есть истукан ѕаллады,

ѕрижмись к нему, Ч Ёринии теб€

ѕокинут вмиг; теб€ эгидой стоит

≈й осенить Ч и очарует змейїЕ

(≈врипид ЂЁлектраї)

—огласно √есиоду, эринии порождены «емлей от крови ”рана. »х рождение приписывают первому совершившемус€ преступлению: когда ронос оскопил своего отца ”рана, капли его крови, пада€, породили эриний.

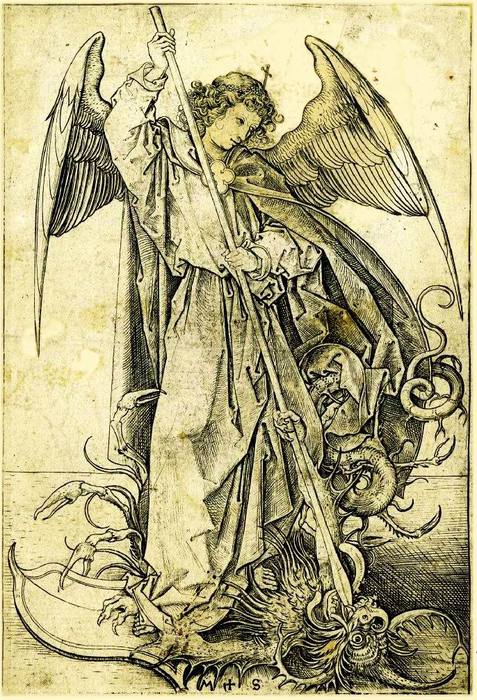

—огласно орфикам, это дев€ть дочерей «евса ’тони€ (јида) и ѕерсефоны. ѕо версии ѕсевдо-√ераклита их тридцать тыс€ч. ” позднейших поэтов эриний три: “исифона (Τισιφόνη, Ђмстительница за убийствої), јлекто (Ἀληκτώ или Ἀλληκτώ, Ђнеугомонна€ї) Ч никогда не отдыхающа€, безжалостна€, непримирима€ и непрощающа€, и ћегера (Μέγαιρα, Ђвозмущенна€ї), олицетворение мщени€ и гнева, которую изображали в виде ужасной женщины со зме€ми вместо волос, с оскаленными зубами и бичом в руках.

Ёсхил в Ђќрестееї изобразил всех эриний подобными горгонам, в виде отвратительных старух с извивающимис€ зме€ми вместо волос, собачьими головами, черными, как уголь, телами, крыль€ми, как у летучих мышей, и налитыми кровью глазами. ¬ руках они держали усе€нные бронзовыми гвозд€ми плети, и жертвы их умирали мучительной смертью. √оргоноподобной эрини€ (“исифона) изображена и у ќвиди€ в Ђћетаморфозахї.

Ђ¬ыход Ёрини€ им заступила зловещей преградой:

–уки она развела, узлами гадюк обвитые,

¬скинула волосы, змей потревожила, те зашипели.

„асть их лежит на плечах, другие, спустившись по груди,

—вист издают, извергают свой €д, €зыками мелькают.ї

(ќвидий, ћетаморфозы IV, 489-493)

ќднако афин€не называли эриний Ђѕочтеннымиї. —огласно мифу, эринии преследовали ќреста за убийство матери, которое тот совершил по велению јполлона. јполлон смог лишь на врем€ усыпить богинь-мстительниц, защища€ ќреста. онец же преследованию положила јфина-ѕаллада, провед€ первый в истории мифической √реции суд, суд над ќрестом, в результате которого герой был оправдан. Ёринии пришли в €рость, поскольку суд отн€л их исконное право карать муками нарушившего закон. ќднако јфина усмирила гнев богинь, убедив эриний остатьс€ (μένω) в јттике, пообещав, что все афин€не будут воздавать почести древним богин€м. — тех пор как эринии сменили гнев на милость, их стали называть эвменидами (Εὐμενίδες, Ђмилостивыеї, Ђблагосклонныеї). Ёвменид отождествл€ют с этрусскими мани€ми. ¬прочем, храм ћани€м, по свидетельству ѕавсани€, был и в јркадии. ƒа и само слово μανία, скорее всего имеет греческую этимологию.

Ђ1. ≈сли по направлению из ћегалополиса в ћессению пройти стадий 7, то налево от большой дороги будет храм богинь; этих богинь самих и всю местность вокруг этого храма называют ћании (μανία, Ђбезумиеї). ћне кажетс€, что это эпитет богинь Ёвменид (Εὐμενίδες Ђблагосклонныеї) и что здесь, говор€т, ќреста охватило безумие в наказание за убийство матери.

2. Ќедалеко от этого храма есть небольшой земл€ной холм; на нем возвышаетс€ сделанный из камн€ палец, так что и самое название этому холму ћогила ѕальца. «десь говор€т, ќрест в припадке безуми€ откусил на одной руке палец. –€дом с этой местностью есть друга€, называема€ јкэ (Ἄκης, ἄκεως, Ђисцелениеї), так как здесь произошло исцеление ќреста от болезни, и в этом месте воздвигнут храм Ёвменидам. Ёти богини, когда они собирались свести с ума ќреста, говор€т, €вились ему черными; когда же он откусил себе палец, они вновь €вились ему, но уже белыми, и при виде их он вновь обрел разум и, таким образом, первым он принес очистительную жертву, отвраща€ от себ€ их гнев, а белым богин€м принес благодарственную жертву; у местных жителей установлен обычай приносить жертву им и ’аритам (Χάριτες, богини радости и очаровани€) вместе.ї

(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јркади€, XXXIV)

ѕричину, приведшую к метаморфозе Ђзлобныхї богинь мщени€ в Ђблагосклонныхї и Ђмилостивыхї, имеет смысл искать, как обычно, в созвучи€х.

μένος (-εος) τό

1) сила, мощь;

2) стремительность, неукротимость, €рость;

3) гнев, злоба, бешенство;

4) жизненна€ сила, жизнь;

5) кровь (как источник силы и гнева).

μαίνω (только aor. ἔμηνα)

1) свести с ума, навести безумие;

2) привести в €рость, довести до бешенства, взбесить;

μαινάς (-άδος)

I.

1) неистовствующа€, исступленна€; ex. (βάκχη Eur.; λύσσα Soph.)

2) свод€ща€ с ума, навод€ща€ безумие; ex. (ὄρνις, т.е. ἴυγξ Pind.)

II. менада, исступленна€ вакханка;

μανία, ион. μᾰνίη ἡ тж. pl.

1) сумасшествие, душевна€ болезнь, безумие Pind., Her., Trag. etc.

2) исступление, вдохновение, восторженность; ex. (ἀπὸ Μουσῶν Plat.)

Εὐμενίδες (-ων) αἱ Ёвмениды, ЂЅлагосклонныеї (sc. θεαί) = Ἐρινύες Trag. etc.

εὐμενές (εὐ-μενές) τὸ благоволение, благосклонность Plat., Dem.

εὐμενής (εὐ-μενής) благожелательный, благосклонный, милостивый;

μενοινή ἡ желание, стремление Anth.

μένω

1) сто€ть на месте, стойко держатьс€;

2) оказывать сопротивление, выдерживать;

3) ждать, ожидать;

4) оставатьс€, пребывать;

5) оставатьс€ в покое, быть неподвижным;

6) перен. (тж. μ. ἐν ταὐτῷ Plat.) быть незыблемым, быть неизменным, оставатьс€ в силе;

7) оставатьс€ вдали, быть далеким;

8) оставатьс€ безде€тельным, сидеть без дела, бездействовать.

“аким образом, в силу созвучи€, злобные и неукротимые (μένος) мании-эринии превращаютс€ в благожелательных (εὐ-μενής) эвменид, пожелавших остатьс€ (μένω) в јттике. стати, на Ђпреображениеї эриний (Ἐρινύες), также, возможно, повли€ло созвучие со словом εἰρηναῖος (мирный).

εἰρηναῖος мирный; ex. εἰ. τινι εἶναι Her. Ч жить в мире с кем-л.; ταῦτά σφι εἰρηναῖα ἦν Her. это умиротворило их;

εἰρηνεύω

1) жить в мире

2) умиротвор€ть

εἰρήνη, поэт. εἰρήνα, дор. εἰράνα ἡ мир, мирна€ жизнь; ex. εἰρήνην ἔχειν Xen., Plut. Ч вести мирную жизнь;

Εἰρήνη, дор. Εἰράνα ἡ »рена или »рина, богин€ мирной жизни (Pind., Eur., Arph.), одна из трех ќр (Ὧραι Ч Εὐνομίη τε Δίκη τε καὴ Εἰρήνη. Hes.)

“акое непростое и многозначное представление об эрини€х дало повод орфикам временами отождествл€ть их и с богин€ми —удьбы Ч ћойрами:

LXIX. Ё–»Ќ»яћ.

¬ы, о богини всечтимые, звездные, в грома раскатах!

ќ “исифона! ќ ты, јллекто! ќ богин€ ћегера!

¬ы, потаенные, вы, о ночные, живете сокрыто,

¬озле потока св€щенного —тикса в глубокой пещере,

¬ечно витаете вы над преступными мысл€ми смертных,

ƒико ликуете, о непреклонные, при злоде€нь€х,

—трашные, мощные, в шкурах звериных, терзаете т€жко;

∆уткие девы подземного јда, ваш облик изменчив,

ќ невидимки туманные, быстрые в беге, как мысли,

¬ечные судьи, очами самой —праведливости-ƒики

—мертных вы вечно блюдете во всех племенах неиссчетных!

Ќыне о вы, змеекудрые, вы, многовидные ћойры,

—лавой мен€ наградите беззлобной и праведной жизни!

(ќрфический гимн.)

¬озвраща€сь к сиренам, в отличие от кер и эриний, они не были настолько демонизированы, и воспринимались даже как музы иного мира Ч их изображали на надгробных пам€тниках.

яснее всего дает представление о роли сирен в мифологической картине мира этрусска€ люстра V в. до н.э., найденна€ в одной из гробниц этрусского города ортоны. ÷ентральное место в глубине люстры занимает голова √оргоны с выпученными глазами и высунутым €зыком. ƒалее идут изображени€ животных, охран€ющих вход в подземный мир: лев и грифон, львица и пантера, терзающие быка, олен€ и кабана. ∆ивотные отделены от следующей полосы волнистой линией, обозначающей ќкеан. Ќад волнами на одинаковом рассто€нии друг от друга пар€т восемь дельфинов. Ѕлиже к кромке, символизирующей грань между миром живых и царством мертвых, имеетс€ еще одна полоса изображений Ч восемь фигурок силенов, дующих в двойные флейты, и столько же женских демонических существ с птичьими ногами и широко раскрытыми ртами. Ёто и есть сирены, музы подземного мира, возвещающие смерть. –€дом с сиренами и силенами изображены речные божки ахелои с рожками на голове.

Ёто удивительно точна€ иллюстраци€ представлений о входе в загробный мир как греков, так и негреческих народов Ёгеиды и ћалой јзии, совпадающа€ с мифами о происхождении сирен. ќтцом сирен миф называет јхело€, речного бога, считавшегос€ владыкой всех пресных вод и поэтому отцом всех нимф. Ёто позвол€ет видеть в сиренах не морских демонов, а специфических нимф тех рек, которые наход€тс€ на границе подземного мира.

PS

—огласно мифам, если смертным удастс€ проплыть благополучно мимо сирен, то их самих ждала смерть. »м надлежало броситьс€ с утеса в море, что и произошло. »збежать гибели удалось аргонавтам, так как божественный голос ќрфе€ заглушил пенье сирен. ”слышать же это пенье, оставшись живым, смог лишь один ќдиссей. ќн приказал своим спутникам залепить уши воском, а себ€ крепко-накрепко прив€зать к мачте.

Ќо, утопившись в море, сирены лишь мен€ют свой облик, утратив крыль€, они обзавод€тс€ прекрасными рыбьими хвостами. ќтсюда пошло поверие, что русалки, обитающие в омуте, Ч это души утопленниц.

_______________________________

|

ћетки: —ирены еры Ёринии ћании Ёвмениды √реци€ Ётимологи€ |

¬≈Ћ≈— |

ƒневник |

¬елес Ч один из древнейших и основных богов слав€нского пантеона. ¬ Ђѕовести временных летї ¬олос характеризуетс€ как Ђскотий богї, что даЄт нам возможность пон€ть одну из важнейших ипостасей культа этого бога Ч покровител€ скотоводства и богатства.

ѕо одной из версий им€ ¬елес (¬олос) происходит от слова вол, вiл, въл, и означает волопас, пастух. стати, как отметил ј.Ќ. јфанасьев, в словацкой песне (кол€дке) слово велес пр€мо употребл€етс€ в значении пастух:

јфанасьев рассматривает народное представление о ¬елесе как о небесном пастухе, тот, что пасет облака. огда небесные стада тучнеют, так что двигатьс€ им совсем т€жело, ѕерун разгон€ет их, дабы не застили они свет ƒаждьбога.

ћолнии мечут верховные боги многих народов: «евс, ћардук, Ѕел, ѕерун. ћогла ли молни€ (βέλος) быть атрибутом ¬елеса? огда он был единоличным верховным (т.е. сол€рным) божеством могла вполне.

¬ызывает интерес созвучие имени ¬елеса с кельтским богом Ѕеленом (Belenos), который отождествл€лс€ с јполлоном. Ѕелен известен также как Belenus, Belinus, Belanus (в том числе у астуров, галлов и ирландцев). »м€ его означает Ђси€ние, блеск, свечениеї. Ѕыл богом света, солнца и огн€.

Ќо вернемс€ к родным пенатам. числу архаизмов, сохранЄнных особенно в ѕриволжской области, принадлежат термины, где основа волос/велес используетс€ дл€ обозначени€ власти, еЄ носител€ и соответствующей социально-территориальной единицы: р€занск. велес Ч Ђповелитель, распор€дитель, указчикї, волос Ч Ђвластьї, волосить Ч Ђвластвовать, управл€тьї, ср. также русск. волость, володыка (владыка), ст.-слав. велий (великий). Ћюбопытно, что в переводе с аккадского, Ѕел (верховный бог ƒревнего ћеждуречь€) Ч Ђвладыкаї, Ђгосподинї.

«начение Ђкудлатость, лохматость, волохатостьї также этимологически близко к имени ¬олос. ¬идимо, здесь сыграли определЄнную роль народна€ этимологи€. Ќедаром, по народным поверь€м, ¬елес часто €вл€лс€ в виде волохатого медвед€ и считалс€ хоз€ином леса. (ср. лат. villus Ч шерсть, villosus Ч волосатый).

Ќа то, что им€ ¬елес имеет оттенок значени€, св€занный с культом усопших предков, указал ещЄ ј.Ќ.¬еселовский, привод€ р€д балтийских параллелей. ” прибалтийских народов, ¬елес известен как Wels (литов. и латыш.), Velnias, Velinas (литов.), Velns (латыш.). ќсновную смысловую нагрузку в имени ¬елес несЄт основа wel, св€зана€ с миром усопших, переходами между мирами. —равните: балт. welli (день мЄртвых), в этот день молились ¬елесу о душах усопших, дабы он проводил их в ѕравь; veles, welis, welci (души умерших); сканд. valkyrja (валькири€), выбирающа€ мЄртвых, убитых.

ќбратившись к мифологии балтийских народов, мы узнаЄм, что в древности они почитали бога ¬елса или ¬иелону, который пасЄт души умерших. ” литовцев существовал особый праздничный ритуал, посв€щенный богу ¬иелоне. ќн заключалс€ в том, что дл€ праздничного пира закалывали свинью и приглашали ¬иелону вместе с мЄртвыми прин€ть участие в этом пире.

—обственно, по поводу эпитета ¬елеса, как Ђскотьего богаї, можно вспомнить и греческого —котоса Ч тЄмного, навьего бога древних греков.

Ѕожество Vel с не€сными функци€ми было и у этруссков. ¬озможно, к этому р€ду примыкает и кельтское название ¬олшебной —траны, Ђострова блаженныхї Ч јваллон. —р. также др.-греч. название места пребывани€ праведников в загробном мире Ч элизиум, или елисейские пол€, которое этимологически св€зано всЄ с тем же корнем uel, что, в свою очередь, указывает на параллели со скандинавскими …оль, ёл (Yule, Joll, Joel).

¬.¬. »ванов и ¬.Ќ. “опоров, указывают, что в более поздние времена, ¬елес (¬олос) отождествл€етс€ со «меем и выступает противником ѕеруна. ѕодобное противосто€ние имеет место в мифах других индоевропейских народов. Ќапример, в ведийском мифе о демоне по имени ¬ала, скрывающем в пещере (иной вариант Ч пожирающем) коров, похищенных у бога грома и молнии »ндры; в балтийском: о ¬елн€се (¬елинасе, ¬елнсе), похитителе скота у бога-громовержца ѕеркунаса.

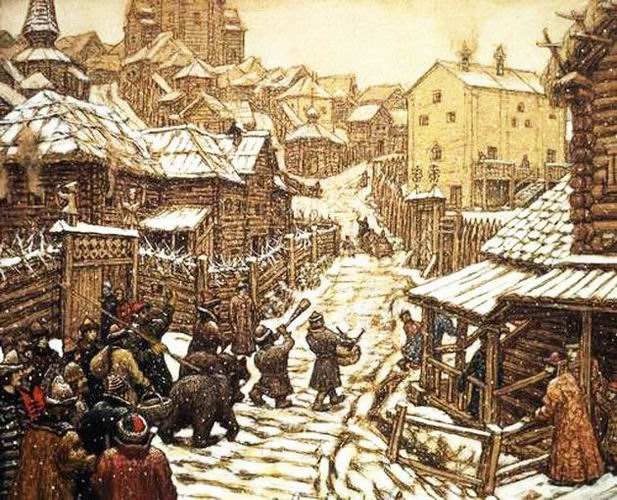

Ћюбопытно, что на киевском капище среди других идолов не была воздвигнута стату€ ¬олоса. » всЄ же, во времена ¬ладимира, ¬олосов кумир сто€л в иеве, но не на горе, а на ѕодоле. «амечено, что, как правило, капища и идолы ¬елесу устаивались не на холмах, а в низинах рек и у водоемов.

ѕосле прин€ти€ христианства, ¬елес как и другие божества, приобрЄл негативные семантические значени€. ¬ старорусских и западнослав€нских текстах ¬елес отождествл€етс€ с дь€волом. ” западных слав€н есть выражение за море к ¬елесу в значении (к чЄрту, на тот свет). ќтсюда в чешском €зыке veles (чЄрт).

ќт имени литовского бога ¬елса-¬иелоны идЄт балтийское им€ чЄрта ¬елн€с (лат. velns). Ќесмотр€ на негативную оценку данного Ђдемоническогої персонажа, он св€зан с музыкой, танцами и даже наделЄн мудростью, а также снабжЄн атрибутами скотьего бога (рогами и копытами). Ќалицо все функции древнего божества, хот€ и с негативной оценкой.

¬ чешском фольклоре известно демоническое существо ¬елес, сходное с северорусским бесом ®лсом. остромское диалектное ®лс означает (бес, чЄрт, леший, нечистый). ƒ. . «еленин, которого поддержал и –. якобсон, предположил, что слово Єлс €вл€етс€ производным от имени ¬олос.

»нтересен еще один аспект св€занный с ¬елесом Ч астрономический. Ќекоторые исследователи соотнос€т с именем ¬елеса Ч ¬олосожары Ч народное название созвезди€ ѕле€д. ƒ.ќ. —в€тский отмечает, что в „ерногории Ђѕле€ды нос€т подобное же название ¬лашичи Ч пастушьи, велесовы звЄздыї. ¬олосожары, т.е. жаркие (€ркие) звЄзды ¬олоса или (¬олоса-€рки), т.е. €рки (овцы) ¬олоса.

—клонен трактовать название ¬олосыни таким же образом, Ђисход€ из культа ¬олосаї, через его соотнесЄнность с –одом и рожаницами, и Ѕ.ј. ”спенский. »менно этой соотнесЄнностью он объ€сн€ет, Ђпочему в средневековых русских астрологических пам€тниках семь планет, оказывающих вли€ние на судьбу людей, называютс€ рожаницами. Ёто название следует сопоставить с др.-русск. волосыни как названием ѕле€д (у јфанаси€ Ќикитина и в разговорнике “.‘енне 1607г.), ср. болг. ¬ласите Ч ќрион, ¬ласците Ч ќрион, ѕле€ды, и т.п.ї

Ќазвание Ђ¬олосыниї зафиксировано и в, опубликованной польскими учЄными, рукописи XVIв. Ђ–усско-немецкий разговорник “омаса Ўровеї в форме Ђwoloяnэї с по€снением: das Siebengestirn, т.е. семь звЄзд. ¬ словаре ».». —резневского приводитс€ древнерусский (скорее церковнослав€нский) эквивалент того названи€, бытовавший в XIIв.: ¬ласожельць.

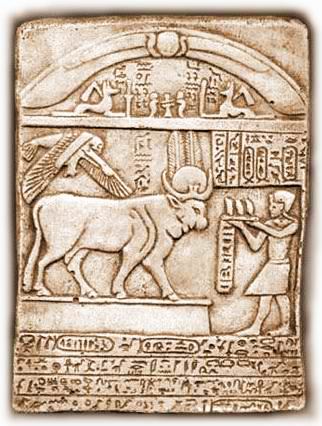

Ќе будем забывать и о созвездии ¬олопас, наход€щимс€ р€дом с Ѕольшой ћедведицей. ј в древности Ѕольша€ ћедведица отождествл€лась с ¬олом, или повозкой, запр€женной волами. ¬ол Ч это одно из древних имен созвезди€ (минойский Ђ¬олї, Ђ—емь ¬оловї у римл€н, ЂЅедро быкаї у египт€н).

¬олопас (Βοώτης) €вл€етс€ очень древним созвездием, он упоминаетс€ уже у √омера и √есиода. ¬олопаса называют землепашцем, погон€ющим семь впр€женных в плуг быков Ч семь звезд Ѕольшой ћедведицы, или охотником, преследующим медведицу. —амо его название говорит о близости к полюсу, а название его €рчайшей звезды Ч јрктур (Αρκτούρος) Ч означает по-гречески Ђсторож медвед€ї. √де ἄρκτος Ч медведь, а οὖρος Ч Ђстраж, хранительї.

јльтернативное греческое название созвезди€ ¬олопаса Ч Ἀρκτοφύλαξ (јрктофилакс), и такую кальку часто можно было встретить и в русском Ч Ђ’ранитель ћедведицї. онечно, имеютс€ в виду Ѕольша€ и ћала€ ћедведицы.

ѕо отношению к Ѕольшой ћедведице, оба названи€, и ћедведица, и ¬ол практически на равных использовались и дальше на прот€жении всей истории астрономии, практически до тех пор, пока не были прин€ты официальные названи€ созвездий. »з-за этого смешени€ на латыни по€вл€лись странные химерические формы названий ¬олопаса, составленные из этих двух подходов к наименованию Ѕольшой ћедведицы: Portitor Ursae (¬озница ћедведицы) и, наоборот, Plaustri Custos (’ранитель ѕовозки), у Ћаланда, Custos Bous (’ранитель вола).

–ассматрива€ ¬олопаса на роль ¬елеса, уместно вспомнить, что у слав€н ¬елес имел две ипостаси: летнюю Ч ћедведь, и зимнюю Ч Ѕык. ѕоэтому и Ѕольша€ ћедведица, сама по себе, прекрасный кандидат на отождествление ее с ¬елесом.

летнюю Ч ћедведь, и зимнюю Ч Ѕык. ѕоэтому и Ѕольша€ ћедведица, сама по себе, прекрасный кандидат на отождествление ее с ¬елесом.

Ќу и напоследок, как же не вспомнить ƒревнего «ме€, свернувшегос€ у корней ћирового древа, охран€ющего молодильные €блоки в √исперийском саду? ¬от как изображены три припол€рных созвезди€ в Ђјстрономииї, издани€ €кобы 1570 года.

онечно к реальному расположению созвездий относительно друг друга этот рисунок отношени€ не имеет. Ќо он дает повод вспомнить, что у ¬елеса, кроме двух ипостасей (Ѕык и ћедведь), была и треть€ Ч «мей, охран€ющий ворота в мир Ќави.

» этот рисунок Ч замечательна€ иллюстраци€ совмещени€ всех ипостасей ¬елеса в одном символе. ћедведь (ћала€ ћедведица), Ѕык (Ѕольша€ ћедведица), и, объемлющий их в одно целое (хот€ и физически раздел€ющий), «мей. ј вс€ композици€ в целом более чем нагл€дно, изображает монаду »нь-ян.

PS

стати, по поводу монады »нь-ян. ¬ тибето-монгольских редакци€х сборника Ђ¬олшебный мертвецї и в восход€щих к ним устных рассказах, есть сюжеты св€зывающие происхождение Ѕольшой ћедведицы с мифом о человеке с бычьей головой, именуемом ЂЅеломордый бычокї или ЂЅелый бычокї [ср. слав€нские варианты имени ¬елеса: Ѕелес и Ѕелее]. ќн был раздроблен железной колотушкой ведьмы-шулмаса на семь частей, которые и составили созвездие; был вз€т на небо ’ормустой за то, что победил чЄрного пороза (быка).

Ђ¬осточнослав€нские боги и их именаї ј.ј.»шутин

ƒракон | Astromyth

_______________________________

ѕо одной из версий им€ ¬елес (¬олос) происходит от слова вол, вiл, въл, и означает волопас, пастух. стати, как отметил ј.Ќ. јфанасьев, в словацкой песне (кол€дке) слово велес пр€мо употребл€етс€ в значении пастух:

Ђѕасли овцы велесы

ѕри бетлемском салашеїЕ

јфанасьев рассматривает народное представление о ¬елесе как о небесном пастухе, тот, что пасет облака. огда небесные стада тучнеют, так что двигатьс€ им совсем т€жело, ѕерун разгон€ет их, дабы не застили они свет ƒаждьбога.

Βῆλος ὁ Ѕел верховный бог у ассиро-вавилон€н Her., Diod.

βέλος (-εος) τό молни€; (Διὸς βέλεα Pind.; δύσομβρα βέλη Soph. Ч грозовые ливни);

βῶλος

1) земл€, почва; (τὸ ἄροτρον ἀνίστησι βώλους Plut.);

2) солнечный диск, солнце; (ἀλύσεσι χρυσέαισι φερόμενα βῶλος Eur.);

βολαὴ (ἡλίου) Soph., Eur. Ч солнечные лучи, солнечный зной;

βολοτυπής (βολο-τῠπής) Ч пораженный солнечным ударом Anth.

πύρο βόλος Ч мечущий молнии.

ћолнии мечут верховные боги многих народов: «евс, ћардук, Ѕел, ѕерун. ћогла ли молни€ (βέλος) быть атрибутом ¬елеса? огда он был единоличным верховным (т.е. сол€рным) божеством могла вполне.

¬ызывает интерес созвучие имени ¬елеса с кельтским богом Ѕеленом (Belenos), который отождествл€лс€ с јполлоном. Ѕелен известен также как Belenus, Belinus, Belanus (в том числе у астуров, галлов и ирландцев). »м€ его означает Ђси€ние, блеск, свечениеї. Ѕыл богом света, солнца и огн€.

Ќо вернемс€ к родным пенатам. числу архаизмов, сохранЄнных особенно в ѕриволжской области, принадлежат термины, где основа волос/велес используетс€ дл€ обозначени€ власти, еЄ носител€ и соответствующей социально-территориальной единицы: р€занск. велес Ч Ђповелитель, распор€дитель, указчикї, волос Ч Ђвластьї, волосить Ч Ђвластвовать, управл€тьї, ср. также русск. волость, володыка (владыка), ст.-слав. велий (великий). Ћюбопытно, что в переводе с аккадского, Ѕел (верховный бог ƒревнего ћеждуречь€) Ч Ђвладыкаї, Ђгосподинї.

βουλή, дор. βουλά и βωλά, эол. βόλλα ἡ вол€, желание, решение, замысел;

βούλησις (-εως) ἡ 1) вол€, желание; 2) значение, смысл;

βουλήεις Ч способный давать разумные советы, разумный, рассудительный;

Βουλαῖος Ч подающий (благие) советы или покровительствующий (эпитет «евса);

Εὔβουλος (εὔ-βουλος) Ч благоразумный, эпитет «евса.

«начение Ђкудлатость, лохматость, волохатостьї также этимологически близко к имени ¬олос. ¬идимо, здесь сыграли определЄнную роль народна€ этимологи€. Ќедаром, по народным поверь€м, ¬елес часто €вл€лс€ в виде волохатого медвед€ и считалс€ хоз€ином леса. (ср. лат. villus Ч шерсть, villosus Ч волосатый).

Ќа то, что им€ ¬елес имеет оттенок значени€, св€занный с культом усопших предков, указал ещЄ ј.Ќ.¬еселовский, привод€ р€д балтийских параллелей. ” прибалтийских народов, ¬елес известен как Wels (литов. и латыш.), Velnias, Velinas (литов.), Velns (латыш.). ќсновную смысловую нагрузку в имени ¬елес несЄт основа wel, св€зана€ с миром усопших, переходами между мирами. —равните: балт. welli (день мЄртвых), в этот день молились ¬елесу о душах усопших, дабы он проводил их в ѕравь; veles, welis, welci (души умерших); сканд. valkyrja (валькири€), выбирающа€ мЄртвых, убитых.

ќбратившись к мифологии балтийских народов, мы узнаЄм, что в древности они почитали бога ¬елса или ¬иелону, который пасЄт души умерших. ” литовцев существовал особый праздничный ритуал, посв€щенный богу ¬иелоне. ќн заключалс€ в том, что дл€ праздничного пира закалывали свинью и приглашали ¬иелону вместе с мЄртвыми прин€ть участие в этом пире.

—обственно, по поводу эпитета ¬елеса, как Ђскотьего богаї, можно вспомнить и греческого —котоса Ч тЄмного, навьего бога древних греков.

Σκότος ὁ —котос, Ђћракї (божество тьмы, от которого √е€ родила Ёриний) Soph.’тонического —котоса легко можно спутать (или отождествить) с другим божеством подземного мира Ч ѕлутоном.

σκότος ὁ

1. темнота, тьма, мрак Hom., Pind.: ἐν σκότει Xen. во тьме, ночью;

2. смертна€ тень, смерть;

3. подземный мир, царство тьмы Trag.: σκότου πύλαι Eur. врата подземного царства;

4. глубь, недра: ἐν σκότοισι νηδύος Aesch. в недрах (материнского) чрева.

Πλούτων (-ωνος) ὁ ѕлутон (= Ἅιδης), сын рона и –еи, брат «евса и ѕосидона, муж ѕерсефоны, бог подземного царства, иногда смешиваемый с богом богатства ѕлутосом Soph., Eur., Arph.»так, от Ђскотьегої бога, через бога подземного царства, все равно возвращаемс€ к божеству богатства. руг замкнулс€.

Πλοῦτος ὁ ѕлутос (сын »асиона и ƒеметры, бог богатства) HH., Hes., Arph.