-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА СЕТА (IV) |

Карлова Ксения Федоровна

ОБРАЗ БОГА СЕТА В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА

КАТАСТРОФА, КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА МААТ

Нарушение порядка маат враждебными божествами, которыми в «Книге отражения зла» являются Сет (Stš) и Апоп (ˁȝpp), может привести к апокалиптической катастрофе. Этот же мотив был выражен и в «Книге победы над Сетом», однако в рассматриваемом ритуале несчастья, которые могут постигнуть Египет, перечисляются прямо и являются частью мифологемы, в рамках которой Сет совершает преступления (Urk.VI.123-129). Эта мифологема связывает воедино концепцию возрождения Осириса и представление о мироустройстве, где все зависит от повторяемости солнечного цикла. Речь идет о нарушении нормальных природных процессов, которым подвластны и боги. Это нарушение космического порядка — маат, влечет за собой поворот к первобытному хаосу, к исефет. Цель ритуала «Книги отражения зла» заключается в том, чтобы обеспечить космическое равновесие и непрерывное функционирование природных циклов, таких как ежедневный восход солнца, сезонный разлив Нила и поддержание неба и земли на своих местах. Так, приближаясь к ахет, Сет угрожает появлению солнца, поскольку ахет — это зона, где солнце, в образе Хорахти (Ḥrw ȝḥty), появляется после ночного путешествия.

Далее, в тексте говорится, что солнечный диск (itn) в области Mr n ḫȝwy («Озеро двух ножей») не должен исчезнуть или потемнеть. Mr n ḫȝwy известно как место битвы Ра и Апопа, которая описывается в тексте «Книги отражения зла»: «Прогнал я Апопа в мгновение его, совершил я плевок в (змея) Nik, (который) он проглотил, направил я ладью-Mskt (при) хорошем ветре к песчаным берегам Mr n ḫȝwy» (Urk.VI.97.8-10: sḥm.n.i ˁȝpp m ȝt.f di.i bš Nik ˁm.n.f smȝˁ.n.i Mskt mȝˁw nfry ḥr pȝ ṯswt Mr n ḫȝwy). «Озеро ножей» как объект инобытия выступает в заупокойной литературе, начиная с периода Нового царства, в качестве мифологического и земного региона, а также может являться водным путем, по которому совершает свое движение солнце.

Вслед за исчезновением солнца описывается угроза исчезновения луны и иссушение Нила. Обмеление реки вызовет, в свою очередь, изменение структуры вод моря:

По-видимому, обычные воды, с которыми связывалось плодородие почвы, могут быть отравлены или выпиты злобным божеством.

В этом контексте интересно отметить замечание Плутарха, пишущего о связи Тифона (Сета) с морем. Плутарх замечает, что Тифоном называют море, ветер и мрак (DIO.45.369A), а морская соль является «пеной Тифона» (DIO.32.363E). Можно предположить, что пересыхающие воды моря относились к Сету, поскольку в отличие от вод, связанных с Осирисом, они не могли обеспечивать почвенное плодородие. Ассоциация таких вод с Сетом должна быть связана с его качествами бога хаоса и беспорядка, о чем также сообщается у Плутарха (DIO.55.373D):

Все эти катастрофы могут ввергнуть мир с состояние хаоса, когда все окажется сокрыто в водах Нуна. Согласно представлениям египтян, упорядоченный мир всегда окружен хаосом и мраком, которые при нарушении исполнения соответствующих ритуалов могут поглотить мир. В тексте говорится:

Здесь может подразумеваться регресс Вселенной к состоянию до времени творения, когда необходимо было начать создавать мир заново. Нун — это первородная субстанция и бесконечная материя, представляющаяся в качестве воды, существовавшая до сотворения Вселенной богом-демиургом Атумом, который был сокрыт в нем до начала времен.

В основе воззрений египтян о сотворенном мире лежало представление о движении солнца по небу и его цикличности, что обеспечивало устроение Вселенной. Эта цикличность гарантировала упорядоченность и нерушимость космоса, а также непрерывное возрождение и возобновление. В центре египетской картины мироздания находилась земля (tȝ), а солнце пересекало космическое пространство в двух ладьях — манджет (mˁnḏt, дневная ладья) и месектет (msḳtt, ночная ладья). Части мира, не входящие в солнечный путь, характеризовались как мировой океан — Нун. Основным ориентиром являлась меридиональная ось «север — юг» и «юг — север», по которой определялись границы мироздания, что соответствовало представлениям о биполярном устройстве Египта:

Уже в «Текстах пирамид» говорится, что путь, по которому движется солнце — ḫȝ-канал, имеет южную и северную стороны: …«на сторону эту южную ḫȝ-канала …на сторону ту северную ḫȝ-канала» (Pyr.1376c, 1377c: …m pn gs rs n mr n ḫȝ …m pf gs mḥt n mr n ḫȝ). Иногда они еще обозначаются как два берега — idbwy (Pyr.1345c, 2172c). В связи с этим прослеживается определенная связь с моделью земного устройства Египта, который может обозначаться также как idbwy — «два берега». Представление о севере и юге связывалось с понятием о двух небесах, которые могли являться северными и южными небесами соответственно:

Такое представление могло быть связано непосредственно с делением египетской земли на две части. В «Текстах пирамид» есть прямое указание на это: …«пришли к Тети два неба, пришли к Тети две земли»… (Pyr.541c: …šm n Tty ptwy i n Tty tȝwy…). О деструктивной роли Сета в этой возможной катастрофе говорится в папирусе Бремнер-Ринд: «Опустил он небо к земле» (pBM 10188. col. 5.7: hȝb.f nnt r zȝṯw). Разделение неба и земли является основой мифологической картины мира египтян, поскольку именно оно положило начало существованию мира таким, какой он есть. Их совмещение или соединение означает неминуемый возврат к первобытному хаосу, когда не существовало ни неба, ни земли.

Эти эсхатологические представления были актуальны в ритуалах, которые были призваны отразить угрозу нападения врагов, болезни или смерти. Так, в Лейденском папирусе времени Нового царства, в изречении о рождении Исиды перечисляются космические катастрофы, которые могут произойти в том случае, если ее рождение не состоится:

В папирусе Честер-Битти VII времени Нового царства картина бедствий схожа с описанными в «Книге отражения зла»:

Как видно, эта апокалиптическая картина схожа с той, которая рисуется в «Книге отражения зла», однако отличие заключается в том, что ритуал вышеприведенного папируса направлен не против Сета, а против скорпионов, что характерно для частной магической практики Нового царства, а образ Сета в качестве обобщенного врага становится актуален только к эпохе Позднего периода.

Аналогичные идеи встречаются в текстах греко-римского времени и также связываются непосредственно с убийством Осириса Сетом (pLouvre 3079.col.111.97-102). В папирусах Солт и Жюмильяк описывается нарушение космического и природного равновесия из-за убийства Осириса, которое обозначается как «зло великое» (ḳn ˁȝ, ḳn wr (pSalt 825. XIV.9)) или «несчастье», «разрушение» (bȝg/gb (pJumilhac XI.1)). Термины, которые употребляются в папирусах позднего и греко-римского периода в связи с убийством Осириса, характеризуют это событие именно как вселенскую катастрофу. Важность ритуала возрождения Осириса и проведения осирических праздников заключается в том, что они обеспечивают космическое равновесие и поддерживают все природные циклы. Это, в свою очередь, обеспечивает жизнедеятельность и благосостояние всей страны. Само наступление тьмы вызвано смертью бога, потому что враг Осириса — Сет — связывается с темнотой. Вместе с тем сам Осирис является светоносным богом, а связь осирического мифа с плаванием солнечной барки в контексте ритуала «Книги отражения зла» подразумевает также недопущение торжества Апопа и противников солнечного бога, которые могут повергнуть мир во мрак. Страх перед возвращением мира к хаосу небытия был свойственен египтянам на протяжении всей их истории, но с течением времени это опасение стало одной из ярких характеристик позднеегипетской религии.

ОБРАЗ СЕТА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ ПОЗДНЕГО ВРЕМЕНИ

Особенность восприятия времени египтянами, как и многими другими народами древности, заключалась в том, что время для них было цикличным. Египетское государство в своем развитии проходило через ряд т.н. «малых» временных циклов, каждый из которых характеризовался соотношением в мире порядка маат и его противоположности — исефет. Поддержание в стране маат напрямую зависело от царя Египта, обладавшего способностью ее постижения.

В том случае, когда царская власть ослабевала или начинался династический кризис, маат истощалась, а ее восстановление в полном объеме становилось возможным тогда, когда к власти приходил царь-ритуалист, способный с помощью ритуалов восстановить маат и далее поддерживать ее в полном объеме. С этой точки зрения египетская история пережила несколько периодов смутных времен, из которых хронологически первым и, пожалуй, наиболее значительным, если судить об этом по остроте исторической памяти в египетской традиции, оказалось смутное время I Переходного периода, наступление которого стало возможным после уклонения царей от маат в период Древнего царства.

Следствием этого стало наступление времени политических, социальных и природных бедствий. Катастрофы I Переходного периода нашли свое отражение в важнейших художественных текстах первой половины II тыс. до н.э., прежде всего таких как «Пророчество Неферти» (pErm. 1116B) и «Речение Ипувера» (pLeiden I. 344 recto), которые объединяет общая тема описания бедствий, переживаемых египетским обществом.

В «Пророчестве Неферти» причина этих бедствий может быть обозначена имплицитно, в самой мизансцене этого произведения: согласно ему, мудрец Неферти произносит прорицание, содержащее яркое описание природных и социальных катаклизмов в Египте и последующего прихода к власти царя Амени (очевидно, основателя ΧΙΙ династии Аменемхета Ι) перед царем IV династии Снофру. По мнению И.А. Ладынина, то, что это пророчество адресовано Снофру — исторически предшественнику строителей великих пирамид — может указывать на связь между их пренебрежением своим долгом поддержания маат, угадывающимся в других описаниях их времени, и последующими бедствиями Египта в I Переходный период.

В «Речении Ипувера» прямо говорится об ответственности за катастрофическое положение страны самого царя, владеющего средствами к постижению и претворению в жизнь маат, но пренебрегающего этим.

В обоих произведениях — в «Пророчестве Неферти» и в «Речении Ипувера», много места отведено описанию социальных неурядиц, однако упоминаются также и религиозные аспекты происходящих бедствий. Так, в «Пророчестве Неферти» эта тема сопряжена с мотивом природной катастрофы: страна оказалась полностью уничтожена, и в результате даже солнечный диск (itn) оказался скрыт за тучами и больше не светит (pErm. 1116B recto. 24-25). Это описание природной катастрофы, ставшей итогом страшных времен. Но в тексте говорится и о религиозной катастрофе, когда солнце (rˁ), сотворившее людей, отходит от них и ослабевает, светя с меньшей силой (pErm. 1116B recto. 51-54). Согласно Я.Ассману, это «ослабление» солнца является следствием утраты царями и людьми благословения и силы богов. С этим согласуется замечание О.Д. Берлева, принятое А.Е. Демидчиком, о том, что некоторые цари VIII династии не включали в свои имена компонент, соответствующий имени солнечного бога Ра, а вельможи в своих автобиографических памятниках не называли по имени царей, которым они служили. Причиной этого могло быть представление о некоем ослаблении или повреждении сакральной природы этих царей, с чем были связаны трудности в ритуальном взаимодействии с богами и бедствия страны; соответственно, возникали основания для того, чтобы избегать употребления применительно к этим царям имен, в которых утверждалась бы не обнаруживающаяся на практике их связь с солнцем. Внешнеполитические бедствия, последовавшие за ослаблением царской власти, также нашли свое отражение в обоих текстах: в Дельту Нила вторглись азиаты, и начались связанные с этим бедствия (pErm. 1116B recto. 29, 33; pLeiden I. 344 recto. 4.5-4.8): как в «Речении Ипувера», так и в «Пророчестве Неферти» проникновение иноземцев в Египет оказывается симптомом упадка миропорядка.

В ситуации наступления в I Переходный период полосы бедствий перед египтянами не могла не встать проблема теодицеи — объяснения истоков происходящего в мире зла в соотнесении с представлением о благости правящего миром верховного солнечного бога. В «Речении Ипувера» истоками зла достаточно отчетливо признается забвение норм маат как сакральным царем, так и несовершенными людьми, а также утрата в связи с этим возможности нормального взаимодействия с верховным божеством.

Новое звучание эта проблема должна была получить в Поздний период, когда нестабильность внутренней жизни Египта дополнялась внешнеполитической опасностью, порождавшей угрозу утраты страной независимости. Так, в IV в. до н.э. персы предприняли в общей сложности четыре попытки отвоевания Египта, из которых три пришлись на период правления XXX династии. Осмысление и понимание того, почему эти события стали возможны, по-видимому, стали одной из важнейших задач общественно-религиозной мысли этого периода.

Очевидно, что непосредственно в эпоху формирования «Книги победы над Сетом», при царях ХХХ династии, отнести проблемы страны за счет каких бы то ни было оплошностей царей в ритуальной сфере или дефицита их сакральности было нежелательно. Предложить такое объяснение в рамках официальной царской идеологии значило подорвать статус самих царей, которые, как показывает концепция скульптурных групп «соколов-Нектанебов», напротив, шли на определенные манипуляции, чтобы показать, что сакральность прочно и имманентно им присуща. Как уже отмечалось, понятия маат и исефет в «Книге победы над Сетом» представлены более антагонистически и, во всяком случае, более персонифицировано, чем в религиозных текстах III-II тыс. до н.э. Сет по своим качествам и приписанным ему действиям, а также по четко проговоренному в рамках его эпитетов статусу оказывается не просто антагонистом маат — он «владыка исефет», что подразумевает возложение на него полной ответственности за наличие всего зла в мироздании. Такое решение проблемы теодицеи в рассматриваемый период не только должно было быть наиболее приемлемым с точки зрения египетского жречества, но и было подготовлено всеми предшествующими этапами развития египетской религии, которая к середине I тыс. до н.э. подошла к дуалистическому осмыслению мира с резким противопоставлением светлого и темного начал в мире. По-видимому, образ Сета, в том виде, в каком он сформировался на позднем этапе развития египетской религии, довольно точно описан Плутархом в его трактате «Об Исиде и Осирисе». Он сопоставляет качества Осириса и Сета, отмечая, что в противоположность благому принципу, воплощающемуся в Осирисе, Сет действует как сила разрушительная в области природы (DIO.45.369A; 59.375B) и в духовной сфере (DIO.27.361D). В своей интерпретации Сета-Тифона Плутарх соединяет духовные и материальные аспекты его природы, которые вполне согласуются с обликом Сета, представленным в рассмотренных ритуалах: «Тифон же в пределах души — все бурное, титаническое, неразумное и непостоянное, а в материальной части — смертное, вредоносное, возбудительное и связанное с неупорядоченными сроками, нарушением пропорций» (DIO.49.371B-C).

П.Клемм предложил очень интересную интерпретацию причины демонизации Сета: по его мнению, наделение Сета качествами анти-бога стало возможным в результате изменений, произошедших в египетском религиозном сознании в эпоху Амарны, когда в наиболее широкой форме развернулась эксплицитная теология и развился теологический дискурс. В Поздний период поиски истоков зла в мире, воплощенных в некоем едином и, по законам архаического сознания, персонифицируемом начале, стали следствием переживаемых государством политических катастроф, вызванных упадком царской власти.

Однако предпосылки к этому нельзя сводить только к упадку царской власти: независимо от своего политического могущества и от того, сколь патерналистские цели она ставила перед собой, царская власть была бессильна радикально изменить ситуацию в обществе Египта I тыс. до н.э., ставшего в гораздо большей степени, чем раньше, ареной конкурентной борьбы всевозможных частных и корпоративных интересов и в целом выработавшего достаточно пессимистическое (особенно в сравнении с прежними эпохами) мировоззрение. Данный пессимизм проявляется, в частности, в уверенности в том, что люди подвержены всевозможным соблазнам и мирятся со злом, когда оно приносит им выгоду; однако свести истоки зла в мире исключительно к несовершенству человеческого общества при общем для архаики позитивном отношении к земному миру и его ценностям было бы маловозможно. Не случайно в «Речении Ипувера», которое, как уже говорилось, возводило истоки зла в мире как к несовершенству людей, так и к персональной ответственности царя, первый мотив присутствует скорее на уровне общего представления, в то время как второй предлагает прямое объяснение текущего бедственного положения страны.

В ситуации I тыс. до н.э. именно Сет объявлялся источником зла для всего существующего, что было логичным итогом развития его образа в контексте мифа об Осирисе, поскольку убив Осириса, Сет привнес в мир преступление и зло.

Как отмечает Я.Ассман, Осирис — великий бог, который есть нечто большее, чем просто «мертвый отец» и «супруг», поскольку он — мифологический персонаж, «в котором заупокойные ритуалы обрели свой мифический прообраз». Поэтому не вызывает удивления то, какое значение приобрели ритуалы, связанные с Осирисом. Также и Сет — тоже великий бог, который также нечто большее, чем просто бог, являющийся персонификацией причины смерти. Если ранее, в религиозной традиции до Позднего периода любой кризис завершался торжеством принципа маат, то теперь Сет выступает как антагонист маат, который не подвластен единому для всех богов закону мироздания и способен его поколебать. По этой причине определяющим вектором развития религии Позднего периода стала боязнь несоблюдения ритуалов и предписаний, которые были необходимы для функционирования маат.

Не случайно, что в Поздний период приобретают актуальность представления о возможной эсхатологической катастрофе, которая может постигнуть мир в том случае, если ритуалы и предписания не будут исполняться в необходимом объеме. Теперь эти воззрения в гораздо более значительной степени, чем раньше, связаны с представлением о том, что весь мир, находящийся за пределами Египта, враждебен и опасен по причине того, что там нет маат. Поэтому Сет воплощает в себе не только всю чужеземную и враждебную силу, но и хаос пограничья между Египтом и областями инобытия, каковым представляются чужеземные страны, или, иными словами, он начинает представлять опасность в двойном аспекте — не только как враг порядка в египетском обществе, но и как враждебное существо инобытийного мира, способное поколебать основы мироздания. Ранее такие функции страшного космического врага, как известно, приписывались только Апопу, нападающему на солнечную барку.

Интересно, что в птолемеевское время вновь становится актуальной схема описания бедствий страны, примененная в «Пророчестве Неферти». В т.н. «Оракуле горшечника» (P2 II.55) — тексте грекоязычном, но соответствующем египетской традиции по специфике своего содержания и используемым в нем категориям, пророчество о судьбе Египта произносится неким горшечником в присутствии царя Аменофиса. Горшечник предсказывает, что в Египте наступят тяжкие времена тифонцев (т.е. последователей Сета), когда в стране будут бушевать природные и социальные катаклизмы. Описание грядущих бедствий относится к македонскому времени, которое создателям текста видится периодом хаоса и смуты. Эпоха тифонцев в Египте кончится тогда, когда вновь появится настоящий царь, родившийся от солнечного бога и, соответственно, наделенный сакральной легитимностью.

Карлова К.Ф. Образ бога Сета в древнеегипетской религии Позднего периода.

___________________________

ОБРАЗ БОГА СЕТА В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА

КАТАСТРОФА, КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА МААТ

Нарушение порядка маат враждебными божествами, которыми в «Книге отражения зла» являются Сет (Stš) и Апоп (ˁȝpp), может привести к апокалиптической катастрофе. Этот же мотив был выражен и в «Книге победы над Сетом», однако в рассматриваемом ритуале несчастья, которые могут постигнуть Египет, перечисляются прямо и являются частью мифологемы, в рамках которой Сет совершает преступления (Urk.VI.123-129). Эта мифологема связывает воедино концепцию возрождения Осириса и представление о мироустройстве, где все зависит от повторяемости солнечного цикла. Речь идет о нарушении нормальных природных процессов, которым подвластны и боги. Это нарушение космического порядка — маат, влечет за собой поворот к первобытному хаосу, к исефет. Цель ритуала «Книги отражения зла» заключается в том, чтобы обеспечить космическое равновесие и непрерывное функционирование природных циклов, таких как ежедневный восход солнца, сезонный разлив Нила и поддержание неба и земли на своих местах. Так, приближаясь к ахет, Сет угрожает появлению солнца, поскольку ахет — это зона, где солнце, в образе Хорахти (Ḥrw ȝḥty), появляется после ночного путешествия.

Далее, в тексте говорится, что солнечный диск (itn) в области Mr n ḫȝwy («Озеро двух ножей») не должен исчезнуть или потемнеть. Mr n ḫȝwy известно как место битвы Ра и Апопа, которая описывается в тексте «Книги отражения зла»: «Прогнал я Апопа в мгновение его, совершил я плевок в (змея) Nik, (который) он проглотил, направил я ладью-Mskt (при) хорошем ветре к песчаным берегам Mr n ḫȝwy» (Urk.VI.97.8-10: sḥm.n.i ˁȝpp m ȝt.f di.i bš Nik ˁm.n.f smȝˁ.n.i Mskt mȝˁw nfry ḥr pȝ ṯswt Mr n ḫȝwy). «Озеро ножей» как объект инобытия выступает в заупокойной литературе, начиная с периода Нового царства, в качестве мифологического и земного региона, а также может являться водным путем, по которому совершает свое движение солнце.

Вслед за исчезновением солнца описывается угроза исчезновения луны и иссушение Нила. Обмеление реки вызовет, в свою очередь, изменение структуры вод моря:

«Да не будет море сладким, [Не будет это море сладким,] и да не будет поглощено то, что в воде его [и не будет выпито то, что в нем.]»

(Urk. VI.125.21-127.2: imi bnr.tw Wȝḏ-wr [bw iry pȝ ym hnn] sẖb.kȝ tw imy mw.f [mtww swr n-im.f]).

По-видимому, обычные воды, с которыми связывалось плодородие почвы, могут быть отравлены или выпиты злобным божеством.

В этом контексте интересно отметить замечание Плутарха, пишущего о связи Тифона (Сета) с морем. Плутарх замечает, что Тифоном называют море, ветер и мрак (DIO.45.369A), а морская соль является «пеной Тифона» (DIO.32.363E). Можно предположить, что пересыхающие воды моря относились к Сету, поскольку в отличие от вод, связанных с Осирисом, они не могли обеспечивать почвенное плодородие. Ассоциация таких вод с Сетом должна быть связана с его качествами бога хаоса и беспорядка, о чем также сообщается у Плутарха (DIO.55.373D):

…«она (т.е. сила Сета) в нашем мире вялая и ослабленная, смешивается и соединяется со всякой бурной и изменчивой стихией и является творцом трясений и толчков на земле, засухи и дурных ветров в воздухе, а также громов и молний. Эта сила заражает мором воды и ветры»….

Все эти катастрофы могут ввергнуть мир с состояние хаоса, когда все окажется сокрыто в водах Нуна. Согласно представлениям египтян, упорядоченный мир всегда окружен хаосом и мраком, которые при нарушении исполнения соответствующих ритуалов могут поглотить мир. В тексте говорится:

«Да не выйдет пламя из Нуна. [Не выйдет пламя из воды этой.] Сожжет пламя (другое) пламя. [Сожжет пламя (другое) пламя.]»

(Urk.VI.123. 19-22: imi pri ḫt m ḥr-ib Nwn [bw iri wn stȝ pri m pȝ ḥr-ib n pȝ mw] hwt nzrt m nzrt [mtw ẖt ḏȝf ẖt]).

Здесь может подразумеваться регресс Вселенной к состоянию до времени творения, когда необходимо было начать создавать мир заново. Нун — это первородная субстанция и бесконечная материя, представляющаяся в качестве воды, существовавшая до сотворения Вселенной богом-демиургом Атумом, который был сокрыт в нем до начала времен.

В основе воззрений египтян о сотворенном мире лежало представление о движении солнца по небу и его цикличности, что обеспечивало устроение Вселенной. Эта цикличность гарантировала упорядоченность и нерушимость космоса, а также непрерывное возрождение и возобновление. В центре египетской картины мироздания находилась земля (tȝ), а солнце пересекало космическое пространство в двух ладьях — манджет (mˁnḏt, дневная ладья) и месектет (msḳtt, ночная ладья). Части мира, не входящие в солнечный путь, характеризовались как мировой океан — Нун. Основным ориентиром являлась меридиональная ось «север — юг» и «юг — север», по которой определялись границы мироздания, что соответствовало представлениям о биполярном устройстве Египта:

«Да не будет узнано плавание солнечного диска на север и на юг [Да не будет узнано плавание солнца на север и на юг,] и множество путей (при) пересечении небесного свода. [те пути, которые (при) пересечении неба.]»

(Urk.VI.125.1-4: imi rḫ.tw ḫdi ḫnti n itn [bw iri rḫ nȝ ḫdi ḫnti pȝ šw] ˁšȝwt wȝwt m ḏˁi ḥrt [pȝ nty nȝ-ˁšȝw nȝy.f wȝwt r ḏˁi tȝ pt]).

Уже в «Текстах пирамид» говорится, что путь, по которому движется солнце — ḫȝ-канал, имеет южную и северную стороны: …«на сторону эту южную ḫȝ-канала …на сторону ту северную ḫȝ-канала» (Pyr.1376c, 1377c: …m pn gs rs n mr n ḫȝ …m pf gs mḥt n mr n ḫȝ). Иногда они еще обозначаются как два берега — idbwy (Pyr.1345c, 2172c). В связи с этим прослеживается определенная связь с моделью земного устройства Египта, который может обозначаться также как idbwy — «два берега». Представление о севере и юге связывалось с понятием о двух небесах, которые могли являться северными и южными небесами соответственно:

«Да не склонятся одновременно два неба, [не склонятся одновременно южное и северное небо,] и да не объединится небо с землей. [и небо упадет вниз на поверхность земли.]»

(Urk.VI.125.5-8: imi sḳd pty m sp wˁ [bw iry tȝ pt rsy irm tȝ pt mḥtt mšˁ n wˁ sp] smȝ pt r tȝ [mtw tȝ pt hȝi r pȝ iwtn]).

Такое представление могло быть связано непосредственно с делением египетской земли на две части. В «Текстах пирамид» есть прямое указание на это: …«пришли к Тети два неба, пришли к Тети две земли»… (Pyr.541c: …šm n Tty ptwy i n Tty tȝwy…). О деструктивной роли Сета в этой возможной катастрофе говорится в папирусе Бремнер-Ринд: «Опустил он небо к земле» (pBM 10188. col. 5.7: hȝb.f nnt r zȝṯw). Разделение неба и земли является основой мифологической картины мира египтян, поскольку именно оно положило начало существованию мира таким, какой он есть. Их совмещение или соединение означает неминуемый возврат к первобытному хаосу, когда не существовало ни неба, ни земли.

Эти эсхатологические представления были актуальны в ритуалах, которые были призваны отразить угрозу нападения врагов, болезни или смерти. Так, в Лейденском папирусе времени Нового царства, в изречении о рождении Исиды перечисляются космические катастрофы, которые могут произойти в том случае, если ее рождение не состоится:

«Не будет больше неба, не будет больше земли, не будет больше эпагомен, не будет больше жертв для богов, владык Гелиополя! Возникнет крик в южном небе, возникнет хаос в северном небе, крики скорби внутри капеллы! Солнце не взойдет, Нил не потечет, когда должен он будет прийти ко времени своему!»

(pLeiden I 348 verso.11.5-11.7: ḫr nn wnw pt ḫr nn wnw tȝ ḫr nn wnw hrw ḥriw rnpt ḫr nn wnw wdnw n nṯrw nbw Ἰwnw ḫpr bgȝ m pt rsi (r) (ḫ)pr ẖnnw m pt mḥtt ˁnw m-ẖnw kȝr nn wbn Šw nn ḥwi Ḥˁpi bsy.f r tr.f).

В папирусе Честер-Битти VII времени Нового царства картина бедствий схожа с описанными в «Книге отражения зла»:

…«небо закрытое, земля во тьме. Ра! Эннеада! Приди и посмотри, отрава, идет она, обволакивает она, течение ее подобно Нилу! (Да) засияет свет, (да) воссияет солнечный диск! Будут проводиться деяния ритуальные в храме, который в Гелиополе!»

(pBM EA 10687 recto. 7.7-8.1: …tȝ pt hȝb.ti tȝ m kkw n Rˁ tȝ psḏt min mȝȝ ṯn tȝ mtwt ii.ti ˁfn.ti ḥwi n.s mi Ḥˁpi ḥr iḏbw wbn šw psḏ itn ir.tw ḥnwt m ḥwt-nṯr nty m Ἰwnw).

Как видно, эта апокалиптическая картина схожа с той, которая рисуется в «Книге отражения зла», однако отличие заключается в том, что ритуал вышеприведенного папируса направлен не против Сета, а против скорпионов, что характерно для частной магической практики Нового царства, а образ Сета в качестве обобщенного врага становится актуален только к эпохе Позднего периода.

Аналогичные идеи встречаются в текстах греко-римского времени и также связываются непосредственно с убийством Осириса Сетом (pLouvre 3079.col.111.97-102). В папирусах Солт и Жюмильяк описывается нарушение космического и природного равновесия из-за убийства Осириса, которое обозначается как «зло великое» (ḳn ˁȝ, ḳn wr (pSalt 825. XIV.9)) или «несчастье», «разрушение» (bȝg/gb (pJumilhac XI.1)). Термины, которые употребляются в папирусах позднего и греко-римского периода в связи с убийством Осириса, характеризуют это событие именно как вселенскую катастрофу. Важность ритуала возрождения Осириса и проведения осирических праздников заключается в том, что они обеспечивают космическое равновесие и поддерживают все природные циклы. Это, в свою очередь, обеспечивает жизнедеятельность и благосостояние всей страны. Само наступление тьмы вызвано смертью бога, потому что враг Осириса — Сет — связывается с темнотой. Вместе с тем сам Осирис является светоносным богом, а связь осирического мифа с плаванием солнечной барки в контексте ритуала «Книги отражения зла» подразумевает также недопущение торжества Апопа и противников солнечного бога, которые могут повергнуть мир во мрак. Страх перед возвращением мира к хаосу небытия был свойственен египтянам на протяжении всей их истории, но с течением времени это опасение стало одной из ярких характеристик позднеегипетской религии.

ОБРАЗ СЕТА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ ПОЗДНЕГО ВРЕМЕНИ

Особенность восприятия времени египтянами, как и многими другими народами древности, заключалась в том, что время для них было цикличным. Египетское государство в своем развитии проходило через ряд т.н. «малых» временных циклов, каждый из которых характеризовался соотношением в мире порядка маат и его противоположности — исефет. Поддержание в стране маат напрямую зависело от царя Египта, обладавшего способностью ее постижения.

В том случае, когда царская власть ослабевала или начинался династический кризис, маат истощалась, а ее восстановление в полном объеме становилось возможным тогда, когда к власти приходил царь-ритуалист, способный с помощью ритуалов восстановить маат и далее поддерживать ее в полном объеме. С этой точки зрения египетская история пережила несколько периодов смутных времен, из которых хронологически первым и, пожалуй, наиболее значительным, если судить об этом по остроте исторической памяти в египетской традиции, оказалось смутное время I Переходного периода, наступление которого стало возможным после уклонения царей от маат в период Древнего царства.

Следствием этого стало наступление времени политических, социальных и природных бедствий. Катастрофы I Переходного периода нашли свое отражение в важнейших художественных текстах первой половины II тыс. до н.э., прежде всего таких как «Пророчество Неферти» (pErm. 1116B) и «Речение Ипувера» (pLeiden I. 344 recto), которые объединяет общая тема описания бедствий, переживаемых египетским обществом.

В «Пророчестве Неферти» причина этих бедствий может быть обозначена имплицитно, в самой мизансцене этого произведения: согласно ему, мудрец Неферти произносит прорицание, содержащее яркое описание природных и социальных катаклизмов в Египте и последующего прихода к власти царя Амени (очевидно, основателя ΧΙΙ династии Аменемхета Ι) перед царем IV династии Снофру. По мнению И.А. Ладынина, то, что это пророчество адресовано Снофру — исторически предшественнику строителей великих пирамид — может указывать на связь между их пренебрежением своим долгом поддержания маат, угадывающимся в других описаниях их времени, и последующими бедствиями Египта в I Переходный период.

В «Речении Ипувера» прямо говорится об ответственности за катастрофическое положение страны самого царя, владеющего средствами к постижению и претворению в жизнь маат, но пренебрегающего этим.

В обоих произведениях — в «Пророчестве Неферти» и в «Речении Ипувера», много места отведено описанию социальных неурядиц, однако упоминаются также и религиозные аспекты происходящих бедствий. Так, в «Пророчестве Неферти» эта тема сопряжена с мотивом природной катастрофы: страна оказалась полностью уничтожена, и в результате даже солнечный диск (itn) оказался скрыт за тучами и больше не светит (pErm. 1116B recto. 24-25). Это описание природной катастрофы, ставшей итогом страшных времен. Но в тексте говорится и о религиозной катастрофе, когда солнце (rˁ), сотворившее людей, отходит от них и ослабевает, светя с меньшей силой (pErm. 1116B recto. 51-54). Согласно Я.Ассману, это «ослабление» солнца является следствием утраты царями и людьми благословения и силы богов. С этим согласуется замечание О.Д. Берлева, принятое А.Е. Демидчиком, о том, что некоторые цари VIII династии не включали в свои имена компонент, соответствующий имени солнечного бога Ра, а вельможи в своих автобиографических памятниках не называли по имени царей, которым они служили. Причиной этого могло быть представление о некоем ослаблении или повреждении сакральной природы этих царей, с чем были связаны трудности в ритуальном взаимодействии с богами и бедствия страны; соответственно, возникали основания для того, чтобы избегать употребления применительно к этим царям имен, в которых утверждалась бы не обнаруживающаяся на практике их связь с солнцем. Внешнеполитические бедствия, последовавшие за ослаблением царской власти, также нашли свое отражение в обоих текстах: в Дельту Нила вторглись азиаты, и начались связанные с этим бедствия (pErm. 1116B recto. 29, 33; pLeiden I. 344 recto. 4.5-4.8): как в «Речении Ипувера», так и в «Пророчестве Неферти» проникновение иноземцев в Египет оказывается симптомом упадка миропорядка.

В ситуации наступления в I Переходный период полосы бедствий перед египтянами не могла не встать проблема теодицеи — объяснения истоков происходящего в мире зла в соотнесении с представлением о благости правящего миром верховного солнечного бога. В «Речении Ипувера» истоками зла достаточно отчетливо признается забвение норм маат как сакральным царем, так и несовершенными людьми, а также утрата в связи с этим возможности нормального взаимодействия с верховным божеством.

Новое звучание эта проблема должна была получить в Поздний период, когда нестабильность внутренней жизни Египта дополнялась внешнеполитической опасностью, порождавшей угрозу утраты страной независимости. Так, в IV в. до н.э. персы предприняли в общей сложности четыре попытки отвоевания Египта, из которых три пришлись на период правления XXX династии. Осмысление и понимание того, почему эти события стали возможны, по-видимому, стали одной из важнейших задач общественно-религиозной мысли этого периода.

Очевидно, что непосредственно в эпоху формирования «Книги победы над Сетом», при царях ХХХ династии, отнести проблемы страны за счет каких бы то ни было оплошностей царей в ритуальной сфере или дефицита их сакральности было нежелательно. Предложить такое объяснение в рамках официальной царской идеологии значило подорвать статус самих царей, которые, как показывает концепция скульптурных групп «соколов-Нектанебов», напротив, шли на определенные манипуляции, чтобы показать, что сакральность прочно и имманентно им присуща. Как уже отмечалось, понятия маат и исефет в «Книге победы над Сетом» представлены более антагонистически и, во всяком случае, более персонифицировано, чем в религиозных текстах III-II тыс. до н.э. Сет по своим качествам и приписанным ему действиям, а также по четко проговоренному в рамках его эпитетов статусу оказывается не просто антагонистом маат — он «владыка исефет», что подразумевает возложение на него полной ответственности за наличие всего зла в мироздании. Такое решение проблемы теодицеи в рассматриваемый период не только должно было быть наиболее приемлемым с точки зрения египетского жречества, но и было подготовлено всеми предшествующими этапами развития египетской религии, которая к середине I тыс. до н.э. подошла к дуалистическому осмыслению мира с резким противопоставлением светлого и темного начал в мире. По-видимому, образ Сета, в том виде, в каком он сформировался на позднем этапе развития египетской религии, довольно точно описан Плутархом в его трактате «Об Исиде и Осирисе». Он сопоставляет качества Осириса и Сета, отмечая, что в противоположность благому принципу, воплощающемуся в Осирисе, Сет действует как сила разрушительная в области природы (DIO.45.369A; 59.375B) и в духовной сфере (DIO.27.361D). В своей интерпретации Сета-Тифона Плутарх соединяет духовные и материальные аспекты его природы, которые вполне согласуются с обликом Сета, представленным в рассмотренных ритуалах: «Тифон же в пределах души — все бурное, титаническое, неразумное и непостоянное, а в материальной части — смертное, вредоносное, возбудительное и связанное с неупорядоченными сроками, нарушением пропорций» (DIO.49.371B-C).

П.Клемм предложил очень интересную интерпретацию причины демонизации Сета: по его мнению, наделение Сета качествами анти-бога стало возможным в результате изменений, произошедших в египетском религиозном сознании в эпоху Амарны, когда в наиболее широкой форме развернулась эксплицитная теология и развился теологический дискурс. В Поздний период поиски истоков зла в мире, воплощенных в некоем едином и, по законам архаического сознания, персонифицируемом начале, стали следствием переживаемых государством политических катастроф, вызванных упадком царской власти.

Однако предпосылки к этому нельзя сводить только к упадку царской власти: независимо от своего политического могущества и от того, сколь патерналистские цели она ставила перед собой, царская власть была бессильна радикально изменить ситуацию в обществе Египта I тыс. до н.э., ставшего в гораздо большей степени, чем раньше, ареной конкурентной борьбы всевозможных частных и корпоративных интересов и в целом выработавшего достаточно пессимистическое (особенно в сравнении с прежними эпохами) мировоззрение. Данный пессимизм проявляется, в частности, в уверенности в том, что люди подвержены всевозможным соблазнам и мирятся со злом, когда оно приносит им выгоду; однако свести истоки зла в мире исключительно к несовершенству человеческого общества при общем для архаики позитивном отношении к земному миру и его ценностям было бы маловозможно. Не случайно в «Речении Ипувера», которое, как уже говорилось, возводило истоки зла в мире как к несовершенству людей, так и к персональной ответственности царя, первый мотив присутствует скорее на уровне общего представления, в то время как второй предлагает прямое объяснение текущего бедственного положения страны.

В ситуации I тыс. до н.э. именно Сет объявлялся источником зла для всего существующего, что было логичным итогом развития его образа в контексте мифа об Осирисе, поскольку убив Осириса, Сет привнес в мир преступление и зло.

Как отмечает Я.Ассман, Осирис — великий бог, который есть нечто большее, чем просто «мертвый отец» и «супруг», поскольку он — мифологический персонаж, «в котором заупокойные ритуалы обрели свой мифический прообраз». Поэтому не вызывает удивления то, какое значение приобрели ритуалы, связанные с Осирисом. Также и Сет — тоже великий бог, который также нечто большее, чем просто бог, являющийся персонификацией причины смерти. Если ранее, в религиозной традиции до Позднего периода любой кризис завершался торжеством принципа маат, то теперь Сет выступает как антагонист маат, который не подвластен единому для всех богов закону мироздания и способен его поколебать. По этой причине определяющим вектором развития религии Позднего периода стала боязнь несоблюдения ритуалов и предписаний, которые были необходимы для функционирования маат.

Не случайно, что в Поздний период приобретают актуальность представления о возможной эсхатологической катастрофе, которая может постигнуть мир в том случае, если ритуалы и предписания не будут исполняться в необходимом объеме. Теперь эти воззрения в гораздо более значительной степени, чем раньше, связаны с представлением о том, что весь мир, находящийся за пределами Египта, враждебен и опасен по причине того, что там нет маат. Поэтому Сет воплощает в себе не только всю чужеземную и враждебную силу, но и хаос пограничья между Египтом и областями инобытия, каковым представляются чужеземные страны, или, иными словами, он начинает представлять опасность в двойном аспекте — не только как враг порядка в египетском обществе, но и как враждебное существо инобытийного мира, способное поколебать основы мироздания. Ранее такие функции страшного космического врага, как известно, приписывались только Апопу, нападающему на солнечную барку.

Интересно, что в птолемеевское время вновь становится актуальной схема описания бедствий страны, примененная в «Пророчестве Неферти». В т.н. «Оракуле горшечника» (P2 II.55) — тексте грекоязычном, но соответствующем египетской традиции по специфике своего содержания и используемым в нем категориям, пророчество о судьбе Египта произносится неким горшечником в присутствии царя Аменофиса. Горшечник предсказывает, что в Египте наступят тяжкие времена тифонцев (т.е. последователей Сета), когда в стране будут бушевать природные и социальные катаклизмы. Описание грядущих бедствий относится к македонскому времени, которое создателям текста видится периодом хаоса и смуты. Эпоха тифонцев в Египте кончится тогда, когда вновь появится настоящий царь, родившийся от солнечного бога и, соответственно, наделенный сакральной легитимностью.

Карлова К.Ф. Образ бога Сета в древнеегипетской религии Позднего периода.

___________________________

|

Метки: Сет Египет |

КУЛЬТ СЕТА В ОАЗИСАХ |

Карлова Ксения Федоровна

ОБРАЗ БОГА СЕТА В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА

Формирование образа Сета в Поздний период определялось локальными особенностями территории страны. В то время как внутри Египта образ Сета был полностью демонизирован и его культ перестал развиваться, в оазисах Западной пустыни Дахла (Dzdz) и Харга (Knmt) он продолжал свое развитие, претерпевая определенную трансформацию. Ее черты прослеживаются, начиная еще с III Переходного периода, на протяжении которого главным центром почитания Сета являлся город Мут (Мут эль-Хараб; др.-греч. Μώθις) — столица оазиса Дахла с периода Нового царства.

Из Дахлы происходит первый памятник, свидетельствующий о наличии культа Сета в оазисах — небольшой фрагмент керамики из города Балат (эйн-Асил), являвшемся столицей Дахлы в период Древнего царства. На нем сохранилось частичное изображение головы Сета, однако остальная часть, где было изображено туловище, полностью утрачена. Фрагмент был найден в резиденции наместника Пепи II в Дахле, однако его точная датировка крайне затруднена ввиду плохой сохранности памятника и схематичности изображения Сета. Фрагмент может датироваться от конца периода Древнего царства вплоть до II Переходного периода, но не позднее. По ряду признаков можно говорить о том, что это не был значительный, с точки зрения создателей, памятник, однако он свидетельствует о том, что связь Сета с оазисами достаточно древняя.

В Мут эль-Хараб находился посвященный Сету храм, который, возможно, являлся важнейшим культовым местом этого оазиса. Как можно установить по фрагментам храмовых рельефов Тутмоса III, Хоремхеба и династии Рамессидов, а также по другим материальным свидетельствам, храм существовал уже в период Нового царства. В III Переходный период храм продолжал функционировать и был дополнен новыми декоративными элементами. Что касается культа Сета, то имеются свидетельства, доказывающие попытки вычеркивания имени Сета путем замены на имена других богов уже в Поздний период.

Из Мут эль-Хараб происходит достаточно много памятников, отражающих развитие культа Сета. Самым ранним и значительным является стела с гимном в честь Сета, датирующаяся временем XIX или XX династии. К сожалению, стела очень сильно повреждена, и текст гимна сохранился фрагментарно. Однако даже по небольшим фрагментам можно заключить, что гимн очень интересен и, судя по всему, не имеет параллелей в других памятниках. К.Хоуп и О.Капер, исходя из чтения отдельных слов, таких как itn (солнечный диск), izft (исефет), štw (черепаха), предполагают, что содержание текста имеет какой-то религиозный сюжет. Сет наделяется эпитетами zȝ Nwt — «сын Нут», nṯr ˁȝ — «бог великий», nb pt — «владыка неба», которые, как будет показано далее, являются его характерными эпитетами в период Нового царства.

К времени XXI династии относится статуя богини, посвященная первому жрецу (ḥm nṯr tpy) Сета, Па-не-бастету (Pȝ-n-Bȝstt). Сет наделяется эпитетами Swtḫ ˁȝ pḥty zȝ Nwt — «Сет, великий силой, сын Нут». Другая статуя времени XXII династии принадлежит жрецу (wˁb) Сета, Па-не-сутеха (Pȝ-n-Swtḫ). Здесь эпитет Сета Swtḫ nb ˁnḫt — «Сет, владыка ˁnḫt». Это единственный памятник, где Сет упоминается как владыка ˁnḫt. Локализация этого места точно не определена, однако, вероятно, оно располагалось неподалеку от Мут эль-Хараб, в районе города эль-Каср.

К памятникам, отражающим высокую степень почитания Сета в оазисе Дахла, относятся две иератические стелы: т.н. «Большая стела из Дахлы» времени правления фараона Шешонка III и т.н. «Малая стела из Дахлы» времени правления фараона Пианхи. «Большая стела из Дахлы» является наиболее крупным памятником оазиса Дахла, связанным с Сетом. Она содержит сообщение оракула Сета во время праздника 25-го дня 4-го месяца зимнего сезона года 5 Шешонка. Сет наделяется эпитетами: Swtḫ ˁȝ pḥty zȝ Nwt pȝy nṯr ˁȝ — «Сет, великий силой, сын Нут, этот бог великий».

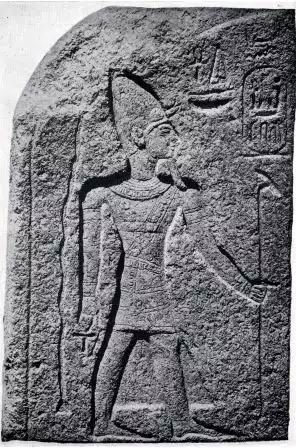

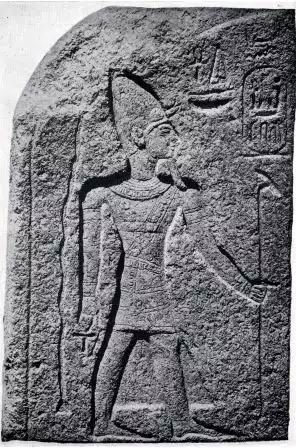

Особенный интерес представляет «Малая стела из Дахлы», которая содержит сообщение оракула Сета, датированное 10-м днем 3-го месяца ахет года 24 Пианхи (очевидно, напатского царя, владевшего Египтом в 730-е гг. до н.э.). Эпитеты Сета аналогичны эпитетам других памятников: Swtḫ ˁȝ pḥty zȝ Nwt — «Сет, великий силой, сын Нут». Но здесь, в отличие от вышеперечисленных памятников, имя Сета выписывается без детерминатива «Сетова» животного. В верхнем регистре стелы помещено изображение Сета с головой сокола и с уреем на лбу. Над головой Сета изображен солнечный диск, в руках он держит скипетр-wȝs. Слева от Сета стоит божество, которое невозможно идентифицировать из-за повреждений стелы. Справа от Сета стоит даритель, подносящий Сету цветы и благоуханную воду. Текст стелы сообщает, что некто Та-биа (Tȝ-biȝ), сын Паи (Pȝy), состоящий на служебной должности, совершает ежедневные подношения пяти хлебов в честь своего отца. Это подношение от его имени выполняет жрец, сын Анх-хор (ˁnḫ-Ḥrw). Но содержание интересно, прежде всего, тем, что отражает почитание двух богов — не только Сета, но и Амона-Ра. По-видимому, при XXV династии Амон и Сет являлись основными богами в Мут эль-Хараб.

Характерно, что это не первый памятник, где Сет и Амон (или Амон-Ра) оказываются связаны. В храме Сета в Омбосе времени Нового царства, частично реконструированном при Рамсесе III, жрец Усер-хат (Wsr-ḥȝˁ-t) добавил дверную перемычку, на которой изображены Амон и Сет, сидящие спинами друг к другу, причем Сет изображен в двойной короне Верхнего и Нижнего Египта. Над ними помещено изображение крылатого солнечного диска, а под ними — изображение переплетенных нильских растений. Надпись с левой стороны: «[…] в Карнаке для ка этого, жреца Сета, Усер-хата, праведного голосом»… ([…] m Ipt n kȝ pn ḥm nṯr n Stḫ Wsr-ḥȝt mȝˁ ḫrw…). Надпись с правой стороны: «Сет Омбосский, владыка Верхнего Египта, бог великий, владыка неба, чадо прекрасное Ра. Дает восхваление ка твоему, Сет великий силой»… (Stḫ nbwty nb Smȝw nṯr ˁȝ nb pt sfy nfr Rˁ rdi iȝw n kȝ.k Stḫ ˁȝ pḥty…). Таким образом, связь Сета с Амоном объясняется их статусом государственных богов в период Нового царства. В оазисах эта связь сохраняла актуальность вплоть до греко-римского периода.

Другой памятник, где сообщается о наличии культа Амона-Ра и Сета в оазисе Харга, происходит предположительно из Фив. Это кубическая статуя, датирующаяся временем от Позднего периода до раннептолемеевского периода. Владелец статуи — Па-ди-имен-неб-несут-тауи (Pȝ-di-Ἰmn-nb-nswt-tȝwy), который, в числе прочего, являлся жрецом Амона-Ра Южного (ḥm(-nṯr) Ἰmn-Rˁ nsw-nṯrw) и Сета — жрец Сета в южных оазисах (ḥm-nṯr n Swtḫ n wḥȝt-rsyt) и жрец жезла Сета (ḥm-nṯr n p(ȝ) mdw n Swtḫ) в южном оазисе. Примечательно, что владелец статуи относился к фиванскому жречеству, как об этом сообщают надписи на статуе, и занимался административными вопросами в качестве писца Амона (sš Ἰmn), писца казны (sš pr-ḥḏ) и царского счетного писца в южном оазисе, в Хибисе (wḥȝt-rsyt Hb), т.е. в оазисе Харга. Как отмечает Д.Клотц, наличие таких титулов у одного лица подтверждает существование тесных экономических связей между Фивами и оазисом Харга, которые были засвидетельствованы в период от XXX династии до раннептолемеевского времени. Владелец статуи руководил хозяйственной деятельностью в оазисах, служа в качестве храмового писца Амона в Карнаке, и в то же время являлся жрецом Сета. Это свидетельствует о том, что культ Сета в оазисах имел официальный статус, в отличие от того процесса по вымещению его культа, который происходил в государстве.

Однако определенная трансформация культа Сета все же происходит, и это выражается, в первую очередь, в изменениях его иконографии, поскольку изображение на «Малой стеле из Дахлы» не совсем типично — помимо того, что Сет изображается с головой сокола, над ним помещен солнечный диск, что указывает на связь Сета с солнечным культом. Эта связь не является случайной и получает особенное развитие в период Нового царства. Ближайшей иконографической аналогией является антропоморфное изображение Сета с солнечным диском на голове, помещенное на колонне, относящейся к гелиопольскому храму времени правления Мернептаха, фараона XIX династии.

Фараон подносит Сету две вазы-nw. Сет держит в руках хопеш и скипетр-wȝb, его эпитет — владыка XIX нома Wȝbwy. Территориально город Wȝbwy расположен на западном берегу Нила и как бы обращен в сторону Западной пустыни, что может быть связано с развитием культа Сета в оазисах Западной пустыни. Главная особенность этого изображения Сета, как и в случае со стелой из Дахлы − помещение солнечного диска на его голове. Такая связь Сета с солнцем может объясняться особенностями развития его образа в период, предшествовавший эпохе Нового царства.

СОЛЯРНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗА СЕТА

Исходно, солярный аспект Сета восходит к чертам, приобретенным им при царе II династии Перибсене. Следующее появление знака солнечного диска в соположении с изображением животного Сета относится уже к Среднему царству, но используется в качестве личного имени. На заупокойной стеле жреца Сенби (Snbwy), происходящей из Мемфиса, изображен его сын, который носит имя Ра-Сет (Rˁ-Stẖ). На заупокойной стеле из частной гробницы Себек-анха (Sbk-ˁnḫ), находящейся в Абидосе, изображен мужчина, держащий два кувшина. Рядом с ним указано его личное имя — ˁfty Stẖ-Rˁ («пивовар Сет-Ра»). То, что имя Сет-Ра или Ра-Сет может являться личным именем, должно говорить о достаточной степени укорененности представлений о связи Сета с Ра. Не факт, что использование этой формы имени идет напрямую от времени Перибсена, однако оно определенно должно быть связано с наличием культа Сета в Гелиополе, поскольку свидетельства об этом имеются.

На сохранившихся рельефах храма Джосера в Гелиополе Сет упоминается дважды — как Stẖ и как Stẖ nbwty (Омбосский). Непосредственно от периода Среднего царства известен скарабей принца Ни-маат-ра (Ny-mȝˁt-Rˁ), на котором помещена следующая надпись: «Князь Гелиополя, Ни-маат-ра, в храме Сета» (ḥȝty-ˁ n Ἰwnw Ny-mȝˁt-Rˁ m ḥwt-ˁȝt Stẖ). Другое упоминание о храме Сета в Гелиополе относится к периоду Нового царства. В надписи на кубической статуе Хапи-ха (Ḥˁpy-ḫˁ) говорится: …«для ка, посвященного в тайны Гелиополя, надзирателя дома Ра, писца жертвенного стола, владыки обеих земель, жреца Хапи-ха, сына Неб-хотепа в доме Сета в (?) Гелиополе» (…n ḳȝ n snṯr ḥry sštȝ n Ἰwnw imy-r pr Rˁ-sš wdḥw n nb tȝyw ḥm-nṯr Ḥˁpy-ḫˁ zȝ Nbw ḥtp n pr Stẖ m (?) Ἰwnw). Приведенные выше свидетельства позволяют говорить о наличии культа Сета в Гелиополе, где, как уже отмечалось, культ Сета мог быть учрежден уже при Джосере.

В период Нового царства связь Сета с Ра получает дальнейшее развитие. На стеле фараона Аменхотепа II, найденной в Мит-Рахине, недалеко от Мемфиса, «Сетово» животное изображено с солнечным диском. Надпись следующая: «Воистину, владыка бури подобен соколу божественному»… (ist ḥḳȝ nšny mi bik nṯr…). Появление знака солнца в слове nšny, детерминативом которого является «Сетово» животное, очень необычно и, по-видимому, не имеет аналогий. Кроме того, Сет здесь называется соколом, что также свидетельствует о его принадлежности к небесным божествам, благодаря связи с царской властью. «Сокол божественный» — это стандартный эпитет божеств солнечного круга, прежде, всего, Хора, а также царя (LGG 767 ff).

Вопрос о связи между образами Сета и Амона-Ра также может быть поставлен в контексте проблемы солярного аспекта образа Сета. Иероглифический знак, изображающий животное Сета, в соположении с солнечным диском дважды встречается в надписях храма в Танисе. Строителем храма является Рамсес II, почитавший Сета. Однако, вероятно, уже в Позднее время, при Осорконе II, иероглифический знак Сета стремились заменить знаком Амоном-Ра в облике барана. В текстах надписей говорится о боге Амоне-Ра, но не вызывает сомнения, что первоначально оформление колонн было связано с образом Сета: на колонне 8 этого храма изображено «Сетово» животное. В обоих случаях над головой Сета помещен солнечный диск. По-видимому, изначальный для этих памятников образ Сета был в дальнейшем заменен на образ Амона-Ра, и такая манипуляция не единична.

На голову медной статуи Сета из Новой Карлсбергской глиптотеки Копенгагена помещены бараньи рога. Сама статуя датируется концом Нового царства, однако, как показал анализ, проведенный Д.Шорш и М.Виписки, бараньи рога были добавлены позднее, предположительно во время III Переходного периода. У статуи были демонтированы уши Сета, а на их место приставлена двойная корона Египта, на которую крепились бараньи рога. В обоих случаях — в иероглифической надписи и в оформлении статуи — замена Сета Амоном в образе барана или попытка придать ему черты его образа, связаны с негативным восприятием Сета в позднее время.

Таким образом, возвышение Сета в эпоху Нового царства сменилось его негативизацией на протяжении III Переходного периода и Позднего времени. Это отразилось в частичной трансформации его образа, начавшейся в оазисах с периода XXV династии. Помимо того, что на «Малой стеле из Дахлы» Сет изображается с головой сокола, его имя, как упоминалось выше, с этого периода выписывается без детерминатива «Сетова» животного, которое присутствовало в написании имени Сета на более ранних памятниках, происходящих из оазисов. В основе этого могут лежать две причины, которые и обуславливали развитие образа Сета в Поздний период. С одной стороны, происходила негативизация образа Сета, что вызывало изменение его статуса и приводило к запрету на изображение «Сетова» животного и к попыткам избежать прямого написания имени Сета. Так, на победной стеле Пианхи Сет упоминается в положительной коннотации, но не прямо, а как сын Нут. Употребление эпитета zȝ Nwt не является случайным, а связано с его применением к Сету в период Нового царства: …«сын Нут, дает он тебе руки свои» (Urk.III.24.79: …zȝ Nwt di.f n.k ˁy.k).

С другой стороны, актуализировалось представление о Сете как об одном из двух богов, имеющим, наряду с Хором, соколиную природу. Представление это, как было показано ранее, очень древнее и восходит еще к раннединастическому времени, а позднее находит свое выражение в появлении бога Немти. В Поздний период, когда образ Сета дискредитировался по мере возрастания значения осирического мифа, возврат к такому образу Сета избавлял его от негативизации.

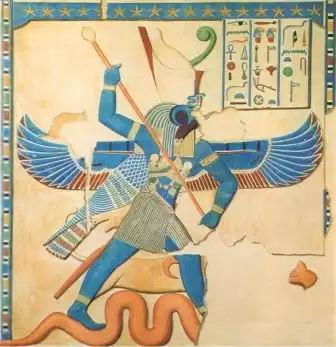

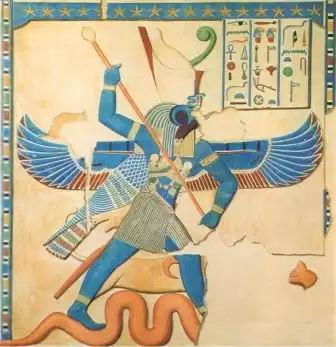

Окончательная трансформация Сета в сокологолового бога на памятниках из оазисов происходит при XXVII династии. На рельефе из храма Хибиса в оазисе Харга, времени правления Дария I, изображен сокологоловый Сет в двойной короне, в килте šndyt и с двумя крыльями, пронзающий копьем Апопа. Надпись, сопровождающая изображение, следующая: «Произнесение слов Сутехом, великим силой, богом великим, находящимся в Хибисе. Сделал он даяние жизни подобно Ра, навечно» (ḏd mdw n Swtḫ ˁȝ pḥty nṯr ˁȝ ḥr-ib Ḥbt ir.n.f di ˁnḫ mi Rˁ ḏd).

Крылатый Сет с головой сокола, в сопровождении льва, побеждающий Апопа.

Фрагмент (и его прорисовка) из храма Дария I в Хибисе, в оазисе Харга.

С началом Позднего периода в оазисах Сет изображается с соколиной головой. Его культ по-прежнему сохраняет свое значение, но при этом «Сетово» животное оказывается окончательно вытесненным из оформления памятников, поскольку образ Сета демонизируется и связывается с угрозой царской власти Египта. Вместе с тем, в представлениях о Сете в оазисах определяющей становится его роль защитника солнечного бога от змея. Об этом же свидетельствует развитие его культа в оазисах и в греко-римский период.

В оазисе Дахла, в храме Дейр эль-Хаггара римского времени периода правления императоров Веспасиана (69-79гг.) и Тита (79-81гг.) в сценах ритуального характера помещены два изображения Сета с головой сокола. Первое изображение, находящееся в святилище храма, представляет сокологолового Сета, увенчанного бараньими рогами, на которых помещена двойная корона с солнечным диском и двумя уреями. Примечательна надпись, сопровождающая изображение: «Сутех […владыка] оазисов, тот, кто низвергает Апопа» (Swt[ḫ …] wḥȝt sḫr ˁpp (Swt[ḫ …] wḥȝt sḫr ˁpp).

Второе изображение из пронаоса храма практически идентично вышеописанному, за исключением того, что на короне Сета помещается один урей. Надпись следующая: «Сутех, великий силой, бог великий, владыка оазисов» (Swtḫ ˁȝ pḥty nṯr ˁȝ nb wḥȝt). В обоих случаях Сета сопровождает его супруга Нефтида, которая изображается с коровьими рогами и солнечным диском между ними, что позволяет отметить ее сходство с иконографией Исиды. В изображении из пронаоса голову Нефтиды венчает также корона шути в форме двух перьев — атрибут бога Амона. Таким образом, Сет и Нефтида определенно оказываются связаны с Амоном, а развитие образа Сета в оазисах в греко-римское время тяготеет к синкретизации с Амоном в рамках их статуса владык оазисов.

Возможность такой синкретизации была вызвана двумя причинами. С одной стороны, Амон, наряду с Сетом, является очень значимым божеством в оазисах — в Сиве и Бахарии он почитался как верховный бог, в Дахле, наряду с Сетом, являлся одним из верховных богов, а храм в Хибисе, как уже упоминалось, был посвящен непосредственно ему. С другой стороны, как было показано выше, в период Нового царства Сет и Амон являлись покровителями царской власти, а в образе Сета на первый план выходят солярные черты, что существенно сближает его с Амоном. Даже после периода Нового царства, когда образ Сета начинает демонизироваться, попытки заменить Сета в надписях Амоном или переделать его статую в статую Амона-Ра не являются случайными, а объясняются той схожестью черт, которую оба бога приобрели в период Нового царства.

Вместе с тем, вышеперечисленные аспекты образа Сета, которые выдвигаются на первый план в его культе в оазисах в I тыс. до н.э., в принципе характерны для него на всем протяжении истории древнеегипетской религии.

КРЫЛАТЫЙ СЕТ, ПОБЕЖДАЮЩИЙ АПОПА

В древнеегипетской религии и мифологии топос о повержении врага в образе змея, являющегося противником солнечного бога, играет важную роль. Извечная битва, повторяющаяся с каждым новым появлением солнца — это сражение, в котором Ра борется со змеем Апопом, воплощающим все зло мирового порядка. Эта битва солнца упоминается в различных гимнах, посвященных солнечному богу, а также в книгах, описывающих его путешествие. Непосредственными защитниками солнечного бога могут выступать различные божества, однако особую роль в этом мифологическим сюжете играет бог Сет, выступающий в качестве защитника Ра и сражающийся со змеем Апопом. На виньетке папируса Эр-Убен времени XXI династии Сет стоит на корме солнечной барки и пронзает копьем Апопа. Ипостась Сета как противника Апопа мало изучена, однако, она имеет не меньшее значение в интерпретации его образа, чем роль в качестве противника Хора или убийцы Осириса. Посредством мифологемы об убийстве змея реализуются или раскрываются черты Сета, позволяющие говорить о нем как о боге солярного или небесного круга.

С ролью Сета как охранителя солнечного бога тесно связано представление о нем как о крылатом божестве, которому присущи функции защиты от врага и борьбы с силами хаоса. Впервые о Сете, как о крылатом боге упоминают Тексты пирамид: «Произнесение слов: дано око Хора на крыло брата его, Сета» (Pyr.1742a: ḏd mdw di irt Ḥrw ḥr ḏnḥ in sn.f Stš). В данном случае Сет выступает как бог-сокол и исполняет функцию бога-защитника, переправляющего атрибут поддержания космического порядка, — Око Хора. Крылатый Сет близок с солнечным богом, о чем может свидетельствовать его связь с Ра посредством урея: «Пепи — урей, приходящий от Сета, схватывающий и приносимый» (Pyr.1459b: Ppy pw iˁrt prt m Stš iṯyt inwt); «Это змея эта, приходящая от Ра, урей этот, приходящий от Сета» (Pyr. 2047d: ḏt pw nn prt m Rˁ iˁrt nn prt m Stš). Урей, воплощающий огненную силу солнечного бога, был призван охранять умершего царя во время путешествия по загробному миру и поддерживать его жизнь там. Наличие солнечного атрибута у Сета могло означать непосредственную связь этого бога с солнцем и с царем. Кроме того, появление Сета с крыльями и уреем в «Текстах пирамид» связано с его восприятием как бога, парного Хору, и в этом качестве обретающего наряду с ним царские атрибуты.

О Сете как о непосредственном противнике змея Апопа и защитнике солнечного бога впервые сообщают «Тексты саркофагов»: в одном из заклинаний речь идет об укрощении Сетом змея, обратившегося против Ра:

Кроме того, Сет предстает в этом источнике в качестве того, кто изгоняет Апопа: «изгоняет великий силой Апопа» (CT.VII. 332g, 517b: ḏr ˁȝ pḥty ˁpp). Характерно, что Сет, изгоняющий Апопа, наделяется эпитетом ˁȝ pḥty — «великий силой», который становится одним из его традиционных обозначений. Как это будет видно далее, он характеризует Сета как бога-защитника, повергающего врага.

То, что роль Сета как крылатого бога и защитника солнца, формировалась в рамках его тесной связи с царским культом, подтверждается появлением и массовым тиражированием этого образа при Рамессидах, когда Сет являлся официальным богом царской власти. Именно с эпохи Нового царства образ крылатого Сета фиксируется иконографически. Cамую массовую и репрезентативную группу памятников, фиксирующих этот сюжет, составляют скарабеи, скарабеоиды, амулеты и печати времени Рамессидов. На таких памятниках могут изображаться Сет и божества азиатского происхождения: Баал, Решеп, Астарта. Бог, чаще всего крылатый, одет в конический головной убор, его лицо вытянуто, а на лбу помещен урей или два рога. В одном случае божество пронзает копьем змея, в другом может изображаться с двумя уреями или стоящим на спине животного. Главной проблемой при рассмотрении этих памятников является идентификация изображенного бога, поскольку на памятниках отсутствуют надписи, и идентифицировать божество можно только по иконографическим признакам или по сюжету.

Наиболее показательным является изображение Сета на скарабее из брюссельского Королевского музея искусств и истории, где изображен крылатый Сет с головой своего животного, что позволяет говорить достаточно уверенно о его идентификации. Он одет в ханаанейский килт, что свидетельствует об азиатском влиянии. Левой рукой он держит за голову змея, а правой пронзает его тело. Над фигурой Сета помещен его характерный эпитет mry Rˁ — «избранный Ра». Аргументом в пользу идентификации этого бога как Сета может служить скарабей из Лейпцигского музея, на котором изображен Сет, пронзающий копьем змея, с головой своего животного, но без крыльев. Здесь также помещен эпитет Сета mry Rˁ. Таким образом, оба рассмотренных изображения, египетские по происхождению, практически идентичны друг другу. К такому же типу относятся изображения на скарабее из коллекции М.Кассирера, на рамессидском скарабее из Телль-эль-Фара (Палестина) с изображением солнечного диска над головой бога и на двух скарабеях из берлинского египетского музея. Различаются только небольшие детали: стоящий бог в коническом головном уборе и в азиатском килте пронзает копьем змея. На двух скарабеях встречаются изображения солнца: на одном — солнечного диска, на другом — солнечного диска с лучами.

По поводу идентификации изображенного бога на памятниках этого типа в литературе нет однозначной трактовки. Исследователи, рассматривающие эти памятники, выдвигают разные версии. М.Кассирер считает, что на памятниках изображен бог Решеп. Но А.Р. Шульман справедливо отмечает, что изображений Решепа в крылатом виде или пронзающего копьем змея не засвидетельствовано. И.Корнелиус и О.Кил определяют этого бога как Баала-Сета, другие исследователи — просто как Сета.

Имя «Баал-Сет» или «Сет-Баал» является искусственной конструкцией, не встречающейся в памятниках, но принятой для обозначения этого образа бога у некоторых исследователей. Семитский бог Баал появился в Египте, по-видимому, еще в гиксосское время и получил особенную популярность как бог, покровительствующий царской власти, что также может объяснять его тесную связь с Сетом. Вероятно, начиная еще с гиксосского времени, египтяне стали воспринимать Баала как проявление Сета. Баал, важнейший семитский бог, почитаемый гиксосами, был отождествлен ими с Сетом, покровителем царской власти, и именно в это время культ Сета приобретает чрезвычайную популярность на северо-востоке Дельты и в некоторых районах Азии.

бог Баал появился в Египте, по-видимому, еще в гиксосское время и получил особенную популярность как бог, покровительствующий царской власти, что также может объяснять его тесную связь с Сетом. Вероятно, начиная еще с гиксосского времени, египтяне стали воспринимать Баала как проявление Сета. Баал, важнейший семитский бог, почитаемый гиксосами, был отождествлен ими с Сетом, покровителем царской власти, и именно в это время культ Сета приобретает чрезвычайную популярность на северо-востоке Дельты и в некоторых районах Азии.

В описании битвы при Кадеше Сет и Баал являются богами-покровителями Рамсеса II. Сет с иконографическими атрибутами Баала становится династическим богом Рамессидов, о чем свидетельствует «Стела 400-го года» (JdE 60539), где Сет представлен в образе Баала. В верхней части стелы изображен Сет в азиатском одеянии и в коническом головном уборе Баала, на котором помещены два рога с солнечным диском между ними, что характерно для изображения Баала. За Сетом изображен Рамсес II, а за ним — визирь Сети в позе поклонения. На стеле имя Сета выписано идеограммой его титульного животного, но, по-видимому, наиболее верным прочтением его имени в контексте данного памятника будет Сетх или Сутех, по аналогии с рельефом времени фараона Мернептаха, где Сет, также изображенный в образе Баала, выписывается как Сутех (Swtḫ).

Стела фиксирует особый способ летоисчисления, начавшийся в гиксосский период в связи с установлением культа Сета. Сама дата 400-летия дает отсчет культовой эре, связанной с утверждением в Аварисе почитания Сета (Сетха / Сутеха) в его локальной нижнеегипетской форме или принявшего азиатский облик. Причем возвышение культа Сета (а конкретнее — Сутеха в локальной форме) в Дельте Египта произошло еще до прихода гиксосов, при Нехси, который правил в Дельте после фараонов XIII династии незадолго до начала гиксосского периода.

Нехси, став царем, сделал Сета покровителем Авариса, о чем может свидетельствовать его надпись в Телль Мокдаме. Тем самым, Аварис приобрел новое религиозное и политическое значение, что было важно для Нехси в связи с укреплением своей власти. Ввиду этого, выбор им Сета в качестве бога-покровителя не кажется странным, поскольку с древнейших времен Сет являлся покровителем царской власти. Эта ипостась Сета могла приобретать большую значимость в условиях борьбы конкурирующих правителей за политическую власть на определенных этапах египетской истории.

По-видимому, между Нехси и представителями XIX династии существовала определенная связь. От времени правления Нехси в Танисе был найден его обелиск вместе с обелисками Рамессидов. Это может указывать на почитание Нехси фараонами XIX династии, которые, по трактовке Дж. ван Сэтерса, отсчитывали эру Сета на «Стеле 400-го года» от начала правления Нехси в Аварисе. Г.те Вельде также считает, что в этом памятнике Сети I отмечает не столько установление правления Сета в период владычества гиксосов, сколько традицию почитания Сета еще до прихода гиксосов.

Оставляя в стороне вопрос о начале отсчета эры Сета отметим, что такая точка зрения не кажется неправомерной, если вспомнить предположение о том, что XIX династия могла быть связана с гиксосскими правителями или теми азиатами, которые остались в Египте после изгнания гиксосов и египтизировались. Тогда вопрос тождества Сета и Баала и их необычайной популярности в рамессидскую эпоху необходимо решать именно в связи с характерным для них вниманием к гиксосской традиции. Египетская форма имени Баал — bˁr, может выписываться с детерминативом животного Сета (LGG II. 778) и из всех имен азиатских богов только его имя выписывается с таким детерминативом. К.Зиви-Кош полагает, что поскольку в некоторых случаях изображение «Сетова» животного может использоваться как идеограмма для написания имени Баала, это позволяет говорить о чтении имени Баала как Баала-Сета.

О тесной связи Баала и Сета можно судить по многочисленным текстовым и иконографическим источникам. Объяснение этой связи вполне очевидно ввиду схожих функций Баала и Сета как богов грома и борцов с силами хаоса. Баал как бог бури и грома впервые изображается на стеле из Угарита, датирующейся ок. 1700-1400 до н.э. Традиция почитания богов-громовержцев в западносемитской мифологии имеет долгую историю и на первоначальных этапах своего развития культ Баала был тесно переплетен с культом западносемитского бога Хадада. В угаритских текстах отображена мифологема борьбы Баала как бога громовержца и защитника космического миропорядка с морским богом-разрушителем Ямой.

Качества Баала как бога бури являются одними из определяющих в его образе в ходе этой борьбы. Образ Сета как бога грома формируется уже в «Текстах пирамид» (Pyr. 261a, 1150c) и в «Текстах саркофагов» (CT III.138b, 143b; VI.167e, 253m, 254p, 3061; VII.250c, 263b, 332f,h, 517a,c), но наиболее актуальным становится именно в эпоху Нового царства, о чем свидетельствует наличие детерминатива «Сетова» животного у категорий слов, обозначающих непогоду.

Мифологема о борьбе Сета со змеем Апопом и его роль защитника космического порядка должны были сблизить Сета с образом Баала по мере проникновения культов азиатских божеств на территорию Египта. В иконографической традиции Нового царства Сет принял на себя определенные черты, которые могли быть характерны для Баала или Баал мог ассоциироваться с Сетом. Особое внимание стоит обратить на то, в какой форме выражается почитание Сета на «Стеле 400-го года»:

Прежде всего, особенное значение имеет качество Сета как древнейшего божества царской власти, что позволяет придать ему царский титул. Другие упоминаемые здесь эпитеты Сета характеризуют его как небесного бога-защитника: zȝ Nwt — «сын Нут» и ˁȝ pḥty — «великий силой» подчеркивают его природу божества, порожденного солнечным богом. То, что в стеле делается акцент на аспекте образа Сета как защитника солнечной барки, не может быть случайным. Эта позитивная роль Сета имела решающее значение в обосновании почитания его культа, как это можно было видеть на примере вышеприведенных памятников. Исходя из всего вышеперечисленного правомерно говорить, скорее, о влиянии Сета на образ Баала в его египетской рецепции, чем наоборот.

Мифологический контекст памятников подтверждает, что изображается Сет в своей обычной роли победителя Апопа, но в рамках изобразительной традиции переднеазиатского искусства и с определенными азиатскими атрибутами, такими как конический головной убор, ханаанейский килт и два рога на лбу. Изображение солнечного диска на некоторых скарабеях позволяет восстановить полный мифологический сюжет: солнечный диск, как символ Ра, змей Апоп — главный враг солнечного божества и Сет, уничтожающий врага солнца. Его связь с солнечным культом подчеркивается здесь наличием солнечного диска и двух крыльев.

На палетке времени правления Рамсеса II на передней стороне изображен Амон-Ра в образе бараноголового сфинкса, а на обратной — антропоморфное изображение крылатого бога, поражающего копьем змея. На нем надет конический головной убор и килт šndit, одной рукой он хватает за шею змея, другой пронзает его копьем. К сожалению, место, где написано имя бога, разрушено, но, с большой долей уверенности, изображенного бога можно идентифицировать как Сета.

От эпохи Нового царства дошел фрагмент стелы из Карлсбергской Глиптотеки времени XIX династии (inv.AEIN 726). Здесь Сет изображен с головой быка, телом человека и двумя крыльями, стоящий на корме солнечной барки и пронзающий копьем змея. Так же, как и на многих памятниках, Сет одет в азиатский килт. Над изображением помещена надпись: «Сет, бык Омбосский» (Stẖ kȝ nbwty). Упоминание о Сете как о быке Омбоса встречается только на этой стеле, однако известно употребление этого эпитета по отношению к Рамсесу II, повергающему врагов: «Величество его позади них (т.е. врагов) подобно быку Омбосскому» (KRI II. 151. 19: iw ḥm.f m-sȝ.sn mi kȝ nbwty). Несомненно, что царь здесь ассоциируется именно с Сетом и примечательно то, что ассоциация эта выражается через принадлежность Сета к Омбосу как покровителя царской власти.

азиатский килт. Над изображением помещена надпись: «Сет, бык Омбосский» (Stẖ kȝ nbwty). Упоминание о Сете как о быке Омбоса встречается только на этой стеле, однако известно употребление этого эпитета по отношению к Рамсесу II, повергающему врагов: «Величество его позади них (т.е. врагов) подобно быку Омбосскому» (KRI II. 151. 19: iw ḥm.f m-sȝ.sn mi kȝ nbwty). Несомненно, что царь здесь ассоциируется именно с Сетом и примечательно то, что ассоциация эта выражается через принадлежность Сета к Омбосу как покровителя царской власти.

Что касается ассоциации Сета с быком, то она вписывается в египетскую традицию. В XVII главе «Книги мертвых» о Сете говорится: «Это Сет. По-другому сказать: Великий дикий бык» (BD. XVII. 115: Swty pw ki ḏd smȝ wr). В Лейденском папирусе фигурирует «бык темноты, бык быков, сын Нут» (p Leyden recto. X. 28-29: kȝ kkw kȝ kȝw zȝ Nwt).

Без сомнения, в этом быке можно узнать Сета поскольку, как уже упоминалось выше, эпитет zȝ Nwt является его традиционным эпитетом. Что касается надписи стелы, то ближайшей аналогией здесь будет надпись на стеле из Лейденского музея с похожим сюжетом. Сет в антропоморфной форме пронзает копьем Апопа в облике змея с человеческой головой. В верхней части стелы помещено изображение солнечного диска, c двумя уреями, и луны. Надпись следующая: «Омбосский, бог великий» (nbwty nṯr ˁȝ).

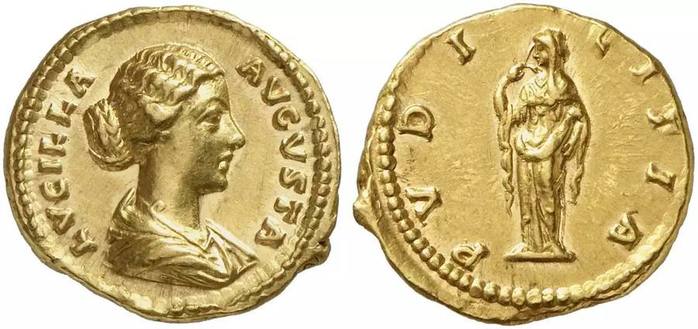

Ж.Лейбович считает изображение быка на стеле не египетским, но критским по происхождению по аналогии с изображениями быка из кносского дворца и на критских монетах, однако, на наш взгляд, оснований для такой трактовки нет. Скорее нужно говорить о том, что египетская традиция оказывается связанной с ближневосточной иконографической традицией. Ближайшей аналогией является изображение на скарабее из Ибицы, где стоящее божество с головой быка, идентифицирующееся как Баал, повергает врага с телом человека и хвостом змея. Одной рукой бог замахивается булавой, другой — держит врага за волосы. Он одет в платье с длинными рукавами и длинной юбкой, на голове — корона с пучком. Изображение головы быка идентично изображению на карлсбергской стеле. Изображенного бога идентифицируют как Баала, но в традиционной сиро-палестинской иконографии Баал в образе быка не изображался. Его возможным бычьим атрибутом были два рога с солнечным диском.

С другой стороны, уже в финикийской иконографии появляются изображения божеств в образе быка, и такими примерами, помимо скарабея из Ибицы, могут быть другие, достаточно многочисленные финикийские скарабеи, где предположительно изображен Баал или Мелькарт в образе быка, сидящим на троне или на сфинксе. Что касается изображения врага, то получеловек-полузмея в данном случае больше походит на древнеегипетского змея, атакуемого Сетом, чем на финикийского тритона. Но нужно отметить также, что идентичное изображение встречается на другом финикийском скарабее, только здесь вместо бога с головой быка изображен антропоморфный бог, также идентифицируемый как Баал. Враг показан точно так же, как и на рассматриваемом скарабее. Применительно к карлсбергской стеле О.Кил и К.Улинер отмечают вероятный синкретизм Баала и Сета, отмечая общие черты мифологического сюжета в семитской и египетской традициях. Змей как источник хаоса и мятежных вод в сиро-палестинской традиции и в виде Апопа в египетской традиции получает статус главного врага и противника на памятниках такого рода. Таким образом, можно заключить, что на карслбергской стеле иконография Сета совмещает в себе и египетский и переднеазиатский мотивы, но в рамках египетской мифологической традиции.

Как свидетельствуют вышеприведенные источники, мифологема повержения Апопа Сетом достигла своего расцвета в эпоху Рамессидов. Однако то существенное влияние, которое оказала переднеазиатская традиция, позволяет говорить о том, что избрание Сета в качестве победителя Апопа может быть связано с представлением о нем как боге, чей культ в рамессидское время занял центральное место ввиду расширения внешних контактов египтян с переднеазиатскими народами и распространения культов переднеазиатских богов.