-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

ПАН |

Пан (Πάν, Πᾱνός) — козлоногий и рогатый бог лесов, пастбищ и скота, изобретатель пастушеской свирели, чтившийся преимущественно в Аркадии. По Аполлодору Пана родила нимфа Гибрис (ὕβρις — «дерзость», «строптивость») от связи с Зевсом. Однако более популярна версия, изложенная в гомеровском гимне, согласно которой Пан родился от союза Гермеса и нимфы Дриопы (Δρυόπη). Испуганная козлиной наружностью и необычайной живостью характера ребенка, нимфа бросила Пана и убежала. Но Гермес, завернув свое дитя в заячьи шкуры, отнес его на Олимп, где он до того развеселил всех богов своим видом и живостью, что боги назвали его Паном, так как он доставил всем (греч. πάς)¹ великую радость.

Но Гермес, завернув свое дитя в заячьи шкуры, отнес его на Олимп, где он до того развеселил всех богов своим видом и живостью, что боги назвали его Паном, так как он доставил всем (греч. πάς)¹ великую радость.

____________________

[1] πᾶν n к πᾶς

πᾶς

1) (тж. πᾶς τις Thuc. etc.) всякий, каждый; ex.: πᾶς ἄνθρωπος Xen.

2) весь, целый; ex.: πᾶν κράτος Soph. — вся полнота могущества;

3) pl. все; ex.: πάντες τε θεοὴ πᾶσαί τε θέαιναι Hom.

Миф о Пане, как о забавном ребенке, развеселившем богов, сближает также имя Πάν со словом πάιν («дитя», «сын»), через сочетания, к примеру, «милое дитя» или «Гермесов сын», с последующим искажением слова πάιν.² Несмотря на то, что, в изложении Гомера, Пан родился бородатым, в Греции и Анатолии популярностью пользовался образ безбородого юного Пана.

____________________

[2] πάϊν Anth. acc. к πάϊς

παῖς, παιδός, эп. тж. πάϊς ὁ и ἡ ребенок, дитя, мальчик или девочка; ex.: π. παιδός Hom.;

Согласно Эдвину Брауну (Edwin L. Brown), знакомая нам форма имени Пана (Πάν) является сокращением от более раннего варианта — Πάων, и родственно слову ὀπάων — «пастух».

ὀπάων (-ονος) ὁ пастух (μήλων Pind.).

Роскошные долины и рощи Аркадии — царство Пана, где он резвится в кругу веселых нимф. Под его флейту устраиваются веселые, шумные хороводы. По свидетельству Павсания, «гора Майнал (Μαίναλον) является особенно священной горой Пана, настолько, что окрестные жители говорят, будто они слышат, как Пан играет здесь на свирели» (Павсаний, Описание Эллады. Аркадия, XXXVI:5).

В полдень, утомившись, Пан засыпает и с ним засыпает вся природа под знойными лучами: это затишье считалось священным и ни один пастух не осмеливался нарушить его игрой на свирели, из боязни потревожить сон бога-покровителя.

Когда горная тишина (особенно ночная) нарушалась нечеловеческими отзвуками или криками, суеверие приписывало их Пану. Поэтому страх, который испытывал человек, слыша резкие звуки, издаваемые ночными обитателями леса, назывался паническим.

Видимо, из-за отождествления с египетским богом Банебджедетом (которого греки называли Мендетом),³ в образе барана, Пан иногда почитался также богом зарождающегося света, при восходе солнца. На юго-западе Аркадии, на границе с Мессенией, был древнейший храм, посвященный Пану и Селене. Позднее это найдет отражение в мифе о любви Пана к Селене, которую он расположил к себе тем, что дал ей часть своих стад.

____________________

[3] Геродот сообщает, что «Пан, на египетском языке — Мендес» (Πάν, Αἰγυπτιστί Μένδης). Забавно, что Геродот здесь переводит с греческого на греческий, потому что египетское имя «Мендеса» — Банебджедет (Bȝ-nb-Ḏdt, «Душа ба владыки [Ра] Джедета»; Джедет — египетское название города, который греки переименовали в Мендес). Это отождествление понятно, ибо Банебджедет изображался в образе барана (bȝ), либо антропоморфно с головой барана, и, помимо прочего, также почитался как бог плодородия.

Μένδης (-ητος) ἡ Мендет или Мендес (город в сев. части Нильской дельты) Pind., Plut.

С другой стороны, по причине отождествления с Паном, Банебджедет греками (например, тем же Геродотом) именовался «Мендесским козлом». Впрочем, это не единственный пример отождествления Пана с иноземным богом.

Столицей 9-го нома Верхнего Египта был город Хент-Мин (совр. Ахмим). Мин, главное божество города, пользовался особым почтением не только среди местного населения, толпы паломников стекались сюда из других культовых центров Мина (Коптос, Омбос и Нубия). Особенностью иконографии Мина является его ярко выраженная итифаличность. Конечно же греки не могли оставить этот факт без внимания. Мин был отождествлен с Паном, а город переименован в Панополис (Πανόπολις). Этому отождествлению способствовало то, что Мин (как и Пан) считался богом плодородия, скотоводства и деторождения.

Возвращаясь к солярным аллюзиям, переносимым на Пана, это могло быть не только влияние египетских богов (в силу их отождествления), но и по причине созвучия имени Пана (Πανός) со словом φανός.⁴

____________________

[4] φανός 3 {φαίνω}

I

1) светлый, яркий (πῦρ Plat.);

2) белоснежный, чистый (χλαῖνα Arph.);

3) безмятежный, радостный (εὐφροσύναι Aesch.; βίος Plat.);

4) прославленный, знаменитый (ἐλλόγιμος καὴ φ. Plat.);

II

ὁ факел, светоч Arph., Anth. (ὑπὸ φανοῦ Xen. — при свете факела).

В Ликосуре (Λυκόσουρα), по свидетельству Павсания, находился знаменитый оракул в храме Пана. Сами же Ликейские горы в целом были посвящены Зевсу и тому же Пану.⁵ В местечке Мелпея (Μέλπεια) также были обнаружены останки храма Пана, а среди артефактов множество бронзовых и глиняных статуэток бога, датируемых VI-V в. до н.э.

Мелпея (Μέλπεια) также были обнаружены останки храма Пана, а среди артефактов множество бронзовых и глиняных статуэток бога, датируемых VI-V в. до н.э.

____________________

[5] Λύκαιον (ῠ) τό Ликей, гора в юго-зап. Аркадии, посвященная Зевсу и Пану Thuc.

Так же как Аполлон и Гермес, Пан считался покровителем путешественников (ἐνόδιος, «охраняющий пути»); он указывал путь на суше и на море, усмиряя морские волны звуками своей флейты. Как покровителю моряков, Пану устанавливали небольшие святилища на побережье, что нашло отражение в эпитете «Прибрежный».⁶

____________________

[6] ἄκτιος 2 прибрежный, береговой (эпитет Пана) Theocr.

Пану были посвящены горы, пещеры, дубовые и сосновые рощи. Пан не был городским божеством, и только по случайным поводам его почитали памятниками в городах. Так, в Афинах ему был посвящен грот на акрополе в память поражения персов, на которых будто Пан навел (панический) ужас во время сражения.

Кроме Пана, как индивидуального божества природы, были и другие божества паны (Πάνες) или паниски (Πανίσκοι) демонического характера, как и сатиры, считавшиеся потомством Пана — род леших с козлиными бородами, мучивших людей в горах и лесах, а также посылавших тяжелые сны.⁷

[7] Πᾰνες pl. к Πάν

Πᾶνες οἱ дети Пана, т.е. Σάτυροι HH., Her., Theocr., Arph. etc.

Πανίσκοι οἱ паниски (буквально: маленькие Паны) — то же самое, что сатиры; молодые сельские божки.

Σάτυρος ὁ Сатир, лесное и полевое божество, получеловек-полукозел, спутник Вакха, иногда отожд. с ним Hes., Trag., Anth.

ГОМЕРОВЫ ГИМНЫ. XIX К ПАНУ

(перевод В.В. Вересаева)

Спой мне, о Муза, про Пана, Гермесова милого сына.

С нимфами светлыми он — козлоногий, двурогий, шумливый

Бродит по горным дубравам, под темною сенью деревьев.

Нимфы с верхушек скалистых обрывов его призывают,

5

Пана они призывают с курчавою, грязною шерстью,

Бога веселого пастбищ. В удел отданы ему скалы,

Снежные горные главы, тропинки кремнистых утесов.

Бродит и здесь он и там, продираясь сквозь частый кустарник;

То приютится над краем журчащего нежно потока,

10

То со скалы на скалу понесется, все выше и выше,

Вплоть до макушки, откуда далеко все пастбища видны.

Часто мелькает он там, на сверкающих, белых равнинах,

Часто, охотясь, по склонам проносится, с дикого зверя

Острых очей не спуская. Как только же вечер наступит,

15

Кончив охоту, берет он свирель, одиноко садится

И начинает так сладко играть, что тягаться и птичка

С ним не могла бы, когда она в чаще, призывно тоскуя,

В пору обильной цветами весны заливается песней.

Звонкоголосые к богу сбираются горные нимфы,

20

Пляшут вблизи родника темноводного быструю пляску,

И далеко по вершинам разносится горное эхо.

Сам же он то в хороводе ступает, а то в середину

Выскочит, топает часто ногами, на звонкие песни

Радуясь духом. И рысья за ним развевается шкура.

25

Так они пляшут на мягком лугу, где с травой вперемежку

Крокусы и гиацинты душистые густо пестреют.

Песни поют про великий Олимп, про блаженных бессмертных,

И про Гермеса, — как всех, благодетельный, он превосходит,

Как для богов олимпийских посланником служит проворным

30

И как в Аркадию он, родниками обильную, прибыл,

В место, где высится роща его на Киллене священной.

Бог — у смертного мужа там пас он овец густорунных.

Там, для себя незаметно, зажегся он нежною страстью

К дочери Дриопа, нимфе прекрасноволосой и стройной.

35

Скорый устроился брак. Родила ему нимфа в чертогах

Многолюбивого сына, поистине чудище с виду!

Был он с рогами, с ногами козлиными, шумный, смешливый.

Ахнула мать и вскочила и, бросив дитя, убежала:

В ужас пришла от его бородатого, страшного лика.

40

На руки быстро Гермес благодетельный принял ребенка.

Очень душой веселился он, глядя на милого сына.

С ним устремился родитель в жилище блаженных бессмертных,

Сына укутавши шкурой пушистою горного зайца.

Сел перед Зевсом властителем он меж другими богами

45

И показал им дитя. Покатилися со смеху боги.

Больше же прочих бессмертных Вакхей-Дионис был утешен.

Всех порадовал мальчик, — и назвали мальчика Паном.

ПАН И НИМФЫ

С Паном греки связывали изобретение многоствольной флейты. Согласно мифу, Эрот ранил Пана своей золотой стрелой, от чего тот загорелся страстью к нимфе Сиринге. Но увидев Пана, нимфа в ужасе обратилась в бегство. Пан бросился в погоню за Сирингой, и почти настиг ее. Но та стала молить бога реки спасти ее. Бог реки внял мольбам нимфы и превратил ее в тростник. Пан срезал несколько тростинок и, скрепив их воском, сделал сладкозвучную свирель. С тех пор Пан никогда не расстается со свирелью, которая носит имя нимфы Сиринги, оглашая ее нежными звуками окрестные горы.

ужасе обратилась в бегство. Пан бросился в погоню за Сирингой, и почти настиг ее. Но та стала молить бога реки спасти ее. Бог реки внял мольбам нимфы и превратил ее в тростник. Пан срезал несколько тростинок и, скрепив их воском, сделал сладкозвучную свирель. С тех пор Пан никогда не расстается со свирелью, которая носит имя нимфы Сиринги, оглашая ее нежными звуками окрестные горы.

Бог Эрот, желая утешить Пана, предсказал, что его игра на свирели сиринге будет привлекать к нему красавиц-нимф. И действительно, нимфы, едва заслышав свирель Пана, сбегались и плясали под звуки его свирели. Присоединялся к ним и Пан, пугая и забавляя нимф своими прыжками в дикой пляске.

Однажды нимфа Питис (Πίτυς), возлюбленная бога северного ветра Борея, услышала игру Пана на сиринге и, восхищенная его музыкой, приблизилась к нему и завела с ним разговор. Увидев свою возлюбленную в обществе Пана, Борей из ревности принялся дуть с такой силой, что бедная нимфа не устояла на ногах, упала в пропасть и разбилась. Боги превратили Питис в сосну,⁸ венок из веток которой Пан стал носить на голове.

____________________

[8] πίτυς, -υος ἡ (эп. dat. pl. πίτυσσιν) итальянская сосна, пиния (Pinus pinea) Hom. etc.

Еще одна нелегкая судьба постигла горную нимфу Эхо (Ἠχώ). Согласно мифу, она была одной из самых прекрасных нимф и обладала удивительным мелодичным голосом, равного которому не было во всей Греции. Отвергнув домогательства влюбленного Пана, Эхо была жестоко наказана. Пан посеял безотчетный ужас и панику среди пастухов, внушив им, что опасность исходит от прекрасной нимфы. Охваченные приступом безумного страха и ярости, пастухи растерзали нимфу. Богиня земли Гея приняла останки Эхо, но взяв плоть, она оставила жить голос Эхо, так пленявший всех вокруг. С тех пор голос Эхо⁹ люди слышат в горах, ущельях и пещерах.

____________________

[9] ἠχώ, дор. ἀχώ (ᾱ), -οῦς ἡ 1) шум, грохот; 2) звук, глас; 3) вопль, жалоба, стон; 4) звуки речи, голос; 5) молва, слух; 6) отголосок, эхо (ex.: κορυφέν περιστένει οὔρεος ἠ. Hom. — горное эхо оглашает вершину).

ПАН И СИРИНГА

Самой известной была меж гамадриад нонакринских¹⁰

Дева-наяда одна, ее звали те нимфы Сирингой.

Часто спасалась она от сатиров, за нею бегущих,

И от различных богов, что в тенистом лесу обитают

И в плодородных полях. Ортигийскую чтила богиню¹¹

695

Делом и девством она. С пояском, по уставу Дианы,

Взоры могли б обмануть и сойти за Латонию,¹² если б

Не был лук роговым, а у той золотым бы он не был.

Путали всё же их. Раз возвращалась Сиринга с Ликея;¹³

И увидал ее Пан и, сосною увенчан колючей,

700

Молвил он нимфе слова… — Привести лишь слова оставалось

И рассказать, как, отвергнув мольбы, убегала Сиринга,

Как она к тихой реке, к Ладону, поросшему тростьем,¹⁴

Вдруг подошла; а когда ее бег прегражден был водою,

Образ ее изменить сестриц водяных попросила;

705

Пану казалось уже, что держит в объятьях Сирингу, —

Но не девический стан, а болотный тростник обнимал он;

Как он вздыхает и как, по тростинкам задвигавшись, ветер

Тоненький звук издает, похожий на жалобный голос;

Как он, новым пленен искусством и сладостью звука,

710

«В этом согласье, — сказал, — навсегда мы останемся вместе!»

Так повелось с той поры, что тростинки неровные, воском

Слеплены между собой, сохраняют той девушки имя.¹⁵

(Овидий. Метаморфозы I, 690)

____________________

[10] Ἁμαδρυάς (Ἁμα-δρυάς), -άδος ἡ гамадриада, «соединенная с деревом», лесная нимфа. Нонакринскими гамадриады названы от Нонакры — горы в Аркадии.

[11] Ортигийская богиня — Диана (греч. Артемида).

Ὀρτυγία adj. f рожденная на острове Ортигия, ортигийская (эпитет Артемиды) Soph.

[12] Латония — Диана, дочь Латоны; соответствует греч. Летоида (Λητωΐς);

Λητωΐς, дор. Λᾱτωΐς (-ΐδος) ἡ Летоида, дочь Лето, т.е. Артемида.

[13] Λύκαιον τό Ликей, гора в юго-зап. Аркадии, посвященная Пану.

[14] Λάδων (-ωνος) ὁ Ладон, река в Аркадии, правый приток Алфея.

[15] σῦριγξ (-ιγγος) ἡ сиринга, тростниковая флейта.

От «тростника» этимологизируется не только имя Сиринги, но и само слово «флейта» (φλάουτο).

φλάουτο το флейта.

φλέως (-ω) ὁ тростник, камыш Arph., Arst.

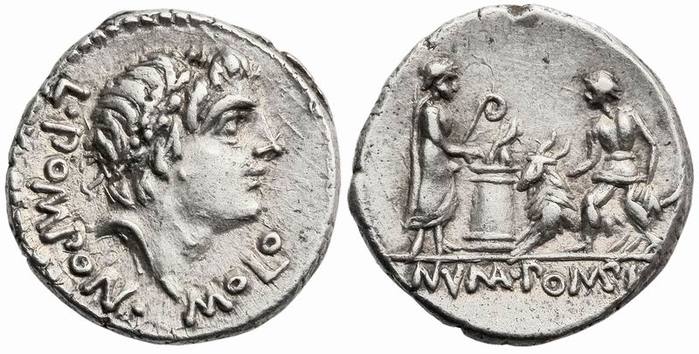

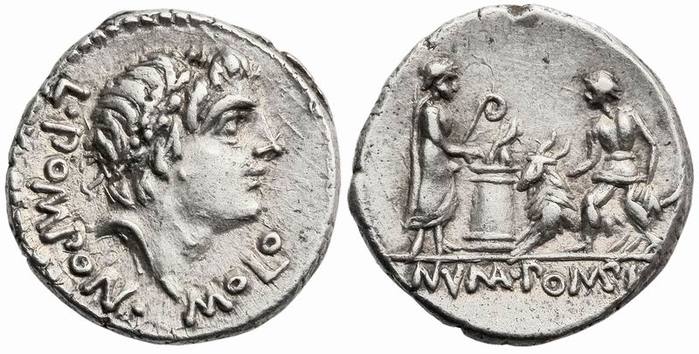

ПАН И ЕГО ПОТОМСТВО В НУМИЗМАТИКЕ

_______________________________

Метапонтий (Μεταπόντιον), Лукания. Æ 11mm (1.34g), ок. 300-250 до н.э.

Av: рогатая голова Пана в лавровом венке;

Rv: ячменный колос, справа — сиринга; META

_______________________________

Митилена (Μιτυλήνη), Лесбос. Гекта (EL 10mm, 2.54g), ок. 377-326 до н.э.

Av: голова паниска в лавровом венке, на плечи накинута шкура, завязанная на шее;

Rv: голова молодого Диониса в плющевом венке.

_______________________________

Фокея (Φώκαια), Иония. Гекта (EL 10mm, 2.54g), ок. 478-387 до н.э.

Av: голова паниска с козлиными рогами и ушами;

Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.

_______________________________

Фокея (Φώκαια), Иония. Гекта (EL 9mm, 2.56g), ок. 478-387 до н.э.

Av: рогатая голова Пана;

Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.

_______________________________

Мегалополис (Μεγαλόπολη), Аркадский союз (Ἀρκαδικόν). Обол (AR 0.95g), ок. 340 до н.э.

Av: рогатая голова Пана;

Rv: многоствольная флейта сиринга; монограмма АPK (Аркадская лига).

_______________________________

Тисна, Эолида. Халк (Æ 7mm, 1.19g), IV в. до н.э.

Av: рогатая голова Пана;

Rv: меч в ножнах; TIΣNAION

_______________________________

Фокея (Φώκαια), Иония. Гекта (EL 10mm, 2.56g), ок. 478-387 до н.э.

Av: рогатая голова Пана в венке из плюща;

Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.

_______________________________

Лампсак (Λάμψακος), Мизия. Статер (AV 8.42g), ок. 350 до н.э.

Av: голова Пана в диадеме,¹⁶ с лагоболоном (λαγωβόλον) на правом плече; Rv: протома Пегаса.

[16] Очень редкая монета. Непонятно, что делает женское украшение на голове Пана. Возможно, ошибка монетария. Слово στεφάνη (стефана), помимо основного значения «венец», «обод» (иногда встречающийся на голове Диониса, сатиров и селенов, вместо плющевого венка), также имеет значение «диадема» (женское украшение). Видимо, эта неоднозначность и привела к появлению такого курьезного образа Пана на монете.

_______________________________

Гордиан III (238-244). Адрианополь, Фракия. Дупондий (Æ 22mm, 5.18g).

Av: бюст Гордиана в лучевой короне; AYT K M ANT ГOРΔIANOC

Rv: Пан с педумом (pedum, «заячий посох») в левой руке и флейтой сирингой — в правой; AΔPIANOПOΛЄITΩN

_______________________________

Каракалла (198-217). Адрианополь, Фракия. Æ 27 mm (11.62g).

Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; AYT K M AYP CEY ANTΩNEINOC

Rv: Пан попирает ногой поверженную пантеру; в правой руке — педум (pedum), в левой руке — небрида; AΔPIANOΠOΛEITΩN

_______________________________

Корнелия Салонина (Augusta 254-268), жена Галлиена. Перге (Πέργη), Памфилия. Æ 29mm (15.09g).

Av: бюст Салонины; KOPNHΛIA CAΛΩNINA CЄBA

Rv: Пан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ПЄPГAIΩN

_______________________________

Корнелия Салонина (Augusta 254-268), жена Галлиена. Перге (Πέργη), Памфилия. Æ 31mm (14.90g).

Av: бюст Салонины; KOPNHΛIA CAΛΩNINA CЄBA

Rv: Пан играет на флейте, в левой руке держит педум (pedum); ПЄPГAIΩN

_______________________________

Корнелия Салонина (Augusta 254-268), жена Галлиена. Перге, Памфилия. Æ 30mm (16.75g).

Av: бюст Салонины с лунным серпом за плечами; KOPNHΛIA CAΛΩNINA CЄBA

Rv: сидящий Пан играет на флейте, в левой руке держит педум (pedum); ПЄPГAIΩN

_______________________________

Максимин I Фракиец (Caius Iulius Verus Maximinus Thrax, 235-238). Перге, Памфилия. Æ 25mm (10.57g).

Av: бюст Максимина в лавровом венке; AY Г IOY OYH MAΞIMON ЄYCЄB AYГ

Rv: сидящий Пан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ПЄPГAIΩN

_______________________________

Филипп II (Caesar Marcus Iulius Severus Philippus Augustus, 247-249). Перге, Памфилия. Æ 23mm (8.07g).

Av: бюст Филиппа II в лавровом венке; AY K M IOY CЄOY ΦIΛΛIΠΠOC C

Rv: сидящий Пан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ПЄPГAIΩN

_______________________________

Коммод (Lucius Aelius Aurelius Commodus, 177-192). Аполлония, Мизия. Æ 19mm (4.17g).

Av: бюст Каммода в лавровом венке; AY KAI M AYPH KOMMOΔOC

Rv: Пан держит за рога козу, в левой руке — педум (pedum); AПOΛΛΩNIATΩN

_______________________________

Юлия Мамея (Julia Mamaea Augusta, 222-235). Никея, Вифиния. Диассарий (Æ 25mm, 9.32g).

Av: бюст Юлии Мамеи; IOYΛIA MAMAIA AYГ

Rv: Пан в правой руке держит гроздь винограда, в левой — педум и накидку из шкуры; EYΣEΒΩN EYΓENΩN NIKAIEΩN

_______________________________

_

Гордиан III (238-244). Адрианополь, Фракия. Дупондий (Æ 23mm, 5.88g).

Av: бюст Гордиана в лучевой короне; AYT K ANT ГOРΔIANOC

Rv: бегущий Пан с педумом (pedum) в левой руке; AΔPIANOПOΛEITΩN

_______________________________

Элагабал (218-222). Никополь на Истре, Нижняя Мезия.

Æ 28mm (14.69g). Консул Тиберий Флавий Новий Руф (Novius Rufus, consular legate).

Av: бюст Элагабала в лавровом венке; AYT K M AYP ANTΩNINOC

Rv: Пан попирает ногой поверженную пантеру; в правой руке — педум (pedum), через левое плечо перекинута небрида; YΠ NOBIOY POYΦOY NIKOΠOΛITΩN ΠPOC ICTPΩ

_______________________________

Абдера, Фракия. Статер (AR 12.86g), ок. 411-385 до н.э.

Av: грифон с расправленными крыльями;

Rv: Пан с лагоболоном (λαγωβόλον) в левой руке; ANAΞIПOΛIΣ

_______________________________

_

Сирий (Σῖρις), Фракия. Статер (AR 9.87g), 525-480 до н.э. Архаический стиль.

Av: козлоногий сатир, схвативший нимфу за руку;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

_______________________________

_

Сирий (Σῖρις), Фракия. Статер (AR 19mm, 9.88g), 525-480 до н.э. Архаический стиль.

Av: козлоногий сатир, схвативший нимфу за руку;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

_______________________________

Сирий, Фракия. Статер (AR 8.94g), ок. 520 до н.э.

Av: сатир с заячьим посохом (λαγωβόλον) и нимфа с венком;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

_______________________________

Сирий (Σῖρις), Фракия. Статер (AR 18mm, 10.06g), ок. 525-480 до н.э.

Av: сатир, схвативший нимфу за руку;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

_______________________________

.

Фасос (Θάσος), Фракия. Статер (AR 21mm, 8.10g), ок. 480-463 до н.э.

Av: сатир, схвативший нимфу;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

_______________________________

.

Фасос (Θάσος), Фракия. Статер (AR 23mm, 8.76g), 463-449 до н.э.

Av: сатир, схвативший нимфу;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

• Фасос, большой остров у западного побережья Фракии, приобрел свои огромные богатства благодаря своим местным серебряным рудникам, а также шахтам, которые он контролировал на фракийском материке напротив островного города-государства. Согласно Геродоту (VI, 46), город ежегодно извлекал 200-300 талантов из эксплуатации этого минерального богатства. Кроме того, Фасос приобрел большое материальное богатство как производитель и экспортер высококачественных вин, которое жестко регулировалось правительством, и, возможно, благодаря этой торговле вином, ее чеканка распространилась по всему Эгейскому морю, что сделало его широко признанной и принятой чеканкой в дальних странах.

_______________________________

Франция, Париж. Бронзовая медаль (Æ 60mm, 95.86g), ок. 1909г. Гравер Абель Лафлёр (Abel Lafleur).

Av: Пан играющий под деревом на сиринге (многоствольная флейта), еще одна сиринга и тирс лежат на земле; по краю — орнамент из шишек.

Rv: Пан преследует нимфу Сирингу в камышах; по краю — орнамент из лилий; [сигнатура: ABEL LAFLEUR]

_______________________________

Но Гермес, завернув свое дитя в заячьи шкуры, отнес его на Олимп, где он до того развеселил всех богов своим видом и живостью, что боги назвали его Паном, так как он доставил всем (греч. πάς)¹ великую радость.

Но Гермес, завернув свое дитя в заячьи шкуры, отнес его на Олимп, где он до того развеселил всех богов своим видом и живостью, что боги назвали его Паном, так как он доставил всем (греч. πάς)¹ великую радость.____________________

[1] πᾶν n к πᾶς

πᾶς

1) (тж. πᾶς τις Thuc. etc.) всякий, каждый; ex.: πᾶς ἄνθρωπος Xen.

2) весь, целый; ex.: πᾶν κράτος Soph. — вся полнота могущества;

3) pl. все; ex.: πάντες τε θεοὴ πᾶσαί τε θέαιναι Hom.

Миф о Пане, как о забавном ребенке, развеселившем богов, сближает также имя Πάν со словом πάιν («дитя», «сын»), через сочетания, к примеру, «милое дитя» или «Гермесов сын», с последующим искажением слова πάιν.² Несмотря на то, что, в изложении Гомера, Пан родился бородатым, в Греции и Анатолии популярностью пользовался образ безбородого юного Пана.

____________________

[2] πάϊν Anth. acc. к πάϊς

παῖς, παιδός, эп. тж. πάϊς ὁ и ἡ ребенок, дитя, мальчик или девочка; ex.: π. παιδός Hom.;

Согласно Эдвину Брауну (Edwin L. Brown), знакомая нам форма имени Пана (Πάν) является сокращением от более раннего варианта — Πάων, и родственно слову ὀπάων — «пастух».

ὀπάων (-ονος) ὁ пастух (μήλων Pind.).

Роскошные долины и рощи Аркадии — царство Пана, где он резвится в кругу веселых нимф. Под его флейту устраиваются веселые, шумные хороводы. По свидетельству Павсания, «гора Майнал (Μαίναλον) является особенно священной горой Пана, настолько, что окрестные жители говорят, будто они слышат, как Пан играет здесь на свирели» (Павсаний, Описание Эллады. Аркадия, XXXVI:5).

В полдень, утомившись, Пан засыпает и с ним засыпает вся природа под знойными лучами: это затишье считалось священным и ни один пастух не осмеливался нарушить его игрой на свирели, из боязни потревожить сон бога-покровителя.

Когда горная тишина (особенно ночная) нарушалась нечеловеческими отзвуками или криками, суеверие приписывало их Пану. Поэтому страх, который испытывал человек, слыша резкие звуки, издаваемые ночными обитателями леса, назывался паническим.

Видимо, из-за отождествления с египетским богом Банебджедетом (которого греки называли Мендетом),³ в образе барана, Пан иногда почитался также богом зарождающегося света, при восходе солнца. На юго-западе Аркадии, на границе с Мессенией, был древнейший храм, посвященный Пану и Селене. Позднее это найдет отражение в мифе о любви Пана к Селене, которую он расположил к себе тем, что дал ей часть своих стад.

____________________

[3] Геродот сообщает, что «Пан, на египетском языке — Мендес» (Πάν, Αἰγυπτιστί Μένδης). Забавно, что Геродот здесь переводит с греческого на греческий, потому что египетское имя «Мендеса» — Банебджедет (Bȝ-nb-Ḏdt, «Душа ба владыки [Ра] Джедета»; Джедет — египетское название города, который греки переименовали в Мендес). Это отождествление понятно, ибо Банебджедет изображался в образе барана (bȝ), либо антропоморфно с головой барана, и, помимо прочего, также почитался как бог плодородия.

Μένδης (-ητος) ἡ Мендет или Мендес (город в сев. части Нильской дельты) Pind., Plut.

С другой стороны, по причине отождествления с Паном, Банебджедет греками (например, тем же Геродотом) именовался «Мендесским козлом». Впрочем, это не единственный пример отождествления Пана с иноземным богом.

Столицей 9-го нома Верхнего Египта был город Хент-Мин (совр. Ахмим). Мин, главное божество города, пользовался особым почтением не только среди местного населения, толпы паломников стекались сюда из других культовых центров Мина (Коптос, Омбос и Нубия). Особенностью иконографии Мина является его ярко выраженная итифаличность. Конечно же греки не могли оставить этот факт без внимания. Мин был отождествлен с Паном, а город переименован в Панополис (Πανόπολις). Этому отождествлению способствовало то, что Мин (как и Пан) считался богом плодородия, скотоводства и деторождения.

Возвращаясь к солярным аллюзиям, переносимым на Пана, это могло быть не только влияние египетских богов (в силу их отождествления), но и по причине созвучия имени Пана (Πανός) со словом φανός.⁴

____________________

[4] φανός 3 {φαίνω}

I

1) светлый, яркий (πῦρ Plat.);

2) белоснежный, чистый (χλαῖνα Arph.);

3) безмятежный, радостный (εὐφροσύναι Aesch.; βίος Plat.);

4) прославленный, знаменитый (ἐλλόγιμος καὴ φ. Plat.);

II

ὁ факел, светоч Arph., Anth. (ὑπὸ φανοῦ Xen. — при свете факела).

В Ликосуре (Λυκόσουρα), по свидетельству Павсания, находился знаменитый оракул в храме Пана. Сами же Ликейские горы в целом были посвящены Зевсу и тому же Пану.⁵ В местечке

Мелпея (Μέλπεια) также были обнаружены останки храма Пана, а среди артефактов множество бронзовых и глиняных статуэток бога, датируемых VI-V в. до н.э.

Мелпея (Μέλπεια) также были обнаружены останки храма Пана, а среди артефактов множество бронзовых и глиняных статуэток бога, датируемых VI-V в. до н.э.____________________

[5] Λύκαιον (ῠ) τό Ликей, гора в юго-зап. Аркадии, посвященная Зевсу и Пану Thuc.

Так же как Аполлон и Гермес, Пан считался покровителем путешественников (ἐνόδιος, «охраняющий пути»); он указывал путь на суше и на море, усмиряя морские волны звуками своей флейты. Как покровителю моряков, Пану устанавливали небольшие святилища на побережье, что нашло отражение в эпитете «Прибрежный».⁶

____________________

[6] ἄκτιος 2 прибрежный, береговой (эпитет Пана) Theocr.

Пану были посвящены горы, пещеры, дубовые и сосновые рощи. Пан не был городским божеством, и только по случайным поводам его почитали памятниками в городах. Так, в Афинах ему был посвящен грот на акрополе в память поражения персов, на которых будто Пан навел (панический) ужас во время сражения.

Кроме Пана, как индивидуального божества природы, были и другие божества паны (Πάνες) или паниски (Πανίσκοι) демонического характера, как и сатиры, считавшиеся потомством Пана — род леших с козлиными бородами, мучивших людей в горах и лесах, а также посылавших тяжелые сны.⁷

«Здесь же и паны в те дни на злачных резвились лужайках,____________________

В сонме наяд и дриад здесь вели хороводы сатиры»…

(Вергилий. Комар 115)

[7] Πᾰνες pl. к Πάν

Πᾶνες οἱ дети Пана, т.е. Σάτυροι HH., Her., Theocr., Arph. etc.

Πανίσκοι οἱ паниски (буквально: маленькие Паны) — то же самое, что сатиры; молодые сельские божки.

Σάτυρος ὁ Сатир, лесное и полевое божество, получеловек-полукозел, спутник Вакха, иногда отожд. с ним Hes., Trag., Anth.

ГОМЕРОВЫ ГИМНЫ. XIX К ПАНУ

(перевод В.В. Вересаева)

Спой мне, о Муза, про Пана, Гермесова милого сына.

С нимфами светлыми он — козлоногий, двурогий, шумливый

Бродит по горным дубравам, под темною сенью деревьев.

Нимфы с верхушек скалистых обрывов его призывают,

5

Пана они призывают с курчавою, грязною шерстью,

Бога веселого пастбищ. В удел отданы ему скалы,

Снежные горные главы, тропинки кремнистых утесов.

Бродит и здесь он и там, продираясь сквозь частый кустарник;

То приютится над краем журчащего нежно потока,

10

То со скалы на скалу понесется, все выше и выше,

Вплоть до макушки, откуда далеко все пастбища видны.

Часто мелькает он там, на сверкающих, белых равнинах,

Часто, охотясь, по склонам проносится, с дикого зверя

Острых очей не спуская. Как только же вечер наступит,

15

Кончив охоту, берет он свирель, одиноко садится

И начинает так сладко играть, что тягаться и птичка

С ним не могла бы, когда она в чаще, призывно тоскуя,

В пору обильной цветами весны заливается песней.

Звонкоголосые к богу сбираются горные нимфы,

20

Пляшут вблизи родника темноводного быструю пляску,

И далеко по вершинам разносится горное эхо.

Сам же он то в хороводе ступает, а то в середину

Выскочит, топает часто ногами, на звонкие песни

Радуясь духом. И рысья за ним развевается шкура.

25

Так они пляшут на мягком лугу, где с травой вперемежку

Крокусы и гиацинты душистые густо пестреют.

Песни поют про великий Олимп, про блаженных бессмертных,

И про Гермеса, — как всех, благодетельный, он превосходит,

Как для богов олимпийских посланником служит проворным

30

И как в Аркадию он, родниками обильную, прибыл,

В место, где высится роща его на Киллене священной.

Бог — у смертного мужа там пас он овец густорунных.

Там, для себя незаметно, зажегся он нежною страстью

К дочери Дриопа, нимфе прекрасноволосой и стройной.

35

Скорый устроился брак. Родила ему нимфа в чертогах

Многолюбивого сына, поистине чудище с виду!

Был он с рогами, с ногами козлиными, шумный, смешливый.

Ахнула мать и вскочила и, бросив дитя, убежала:

В ужас пришла от его бородатого, страшного лика.

40

На руки быстро Гермес благодетельный принял ребенка.

Очень душой веселился он, глядя на милого сына.

С ним устремился родитель в жилище блаженных бессмертных,

Сына укутавши шкурой пушистою горного зайца.

Сел перед Зевсом властителем он меж другими богами

45

И показал им дитя. Покатилися со смеху боги.

Больше же прочих бессмертных Вакхей-Дионис был утешен.

Всех порадовал мальчик, — и назвали мальчика Паном.

ПАН И НИМФЫ

С Паном греки связывали изобретение многоствольной флейты. Согласно мифу, Эрот ранил Пана своей золотой стрелой, от чего тот загорелся страстью к нимфе Сиринге. Но увидев Пана, нимфа в

ужасе обратилась в бегство. Пан бросился в погоню за Сирингой, и почти настиг ее. Но та стала молить бога реки спасти ее. Бог реки внял мольбам нимфы и превратил ее в тростник. Пан срезал несколько тростинок и, скрепив их воском, сделал сладкозвучную свирель. С тех пор Пан никогда не расстается со свирелью, которая носит имя нимфы Сиринги, оглашая ее нежными звуками окрестные горы.

ужасе обратилась в бегство. Пан бросился в погоню за Сирингой, и почти настиг ее. Но та стала молить бога реки спасти ее. Бог реки внял мольбам нимфы и превратил ее в тростник. Пан срезал несколько тростинок и, скрепив их воском, сделал сладкозвучную свирель. С тех пор Пан никогда не расстается со свирелью, которая носит имя нимфы Сиринги, оглашая ее нежными звуками окрестные горы.Бог Эрот, желая утешить Пана, предсказал, что его игра на свирели сиринге будет привлекать к нему красавиц-нимф. И действительно, нимфы, едва заслышав свирель Пана, сбегались и плясали под звуки его свирели. Присоединялся к ним и Пан, пугая и забавляя нимф своими прыжками в дикой пляске.

Однажды нимфа Питис (Πίτυς), возлюбленная бога северного ветра Борея, услышала игру Пана на сиринге и, восхищенная его музыкой, приблизилась к нему и завела с ним разговор. Увидев свою возлюбленную в обществе Пана, Борей из ревности принялся дуть с такой силой, что бедная нимфа не устояла на ногах, упала в пропасть и разбилась. Боги превратили Питис в сосну,⁸ венок из веток которой Пан стал носить на голове.

____________________

[8] πίτυς, -υος ἡ (эп. dat. pl. πίτυσσιν) итальянская сосна, пиния (Pinus pinea) Hom. etc.

Еще одна нелегкая судьба постигла горную нимфу Эхо (Ἠχώ). Согласно мифу, она была одной из самых прекрасных нимф и обладала удивительным мелодичным голосом, равного которому не было во всей Греции. Отвергнув домогательства влюбленного Пана, Эхо была жестоко наказана. Пан посеял безотчетный ужас и панику среди пастухов, внушив им, что опасность исходит от прекрасной нимфы. Охваченные приступом безумного страха и ярости, пастухи растерзали нимфу. Богиня земли Гея приняла останки Эхо, но взяв плоть, она оставила жить голос Эхо, так пленявший всех вокруг. С тех пор голос Эхо⁹ люди слышат в горах, ущельях и пещерах.

____________________

[9] ἠχώ, дор. ἀχώ (ᾱ), -οῦς ἡ 1) шум, грохот; 2) звук, глас; 3) вопль, жалоба, стон; 4) звуки речи, голос; 5) молва, слух; 6) отголосок, эхо (ex.: κορυφέν περιστένει οὔρεος ἠ. Hom. — горное эхо оглашает вершину).

ПАН И СИРИНГА

Самой известной была меж гамадриад нонакринских¹⁰

Дева-наяда одна, ее звали те нимфы Сирингой.

Часто спасалась она от сатиров, за нею бегущих,

И от различных богов, что в тенистом лесу обитают

И в плодородных полях. Ортигийскую чтила богиню¹¹

695

Делом и девством она. С пояском, по уставу Дианы,

Взоры могли б обмануть и сойти за Латонию,¹² если б

Не был лук роговым, а у той золотым бы он не был.

Путали всё же их. Раз возвращалась Сиринга с Ликея;¹³

И увидал ее Пан и, сосною увенчан колючей,

700

Молвил он нимфе слова… — Привести лишь слова оставалось

И рассказать, как, отвергнув мольбы, убегала Сиринга,

Как она к тихой реке, к Ладону, поросшему тростьем,¹⁴

Вдруг подошла; а когда ее бег прегражден был водою,

Образ ее изменить сестриц водяных попросила;

705

Пану казалось уже, что держит в объятьях Сирингу, —

Но не девический стан, а болотный тростник обнимал он;

Как он вздыхает и как, по тростинкам задвигавшись, ветер

Тоненький звук издает, похожий на жалобный голос;

Как он, новым пленен искусством и сладостью звука,

710

«В этом согласье, — сказал, — навсегда мы останемся вместе!»

Так повелось с той поры, что тростинки неровные, воском

Слеплены между собой, сохраняют той девушки имя.¹⁵

(Овидий. Метаморфозы I, 690)

____________________

[10] Ἁμαδρυάς (Ἁμα-δρυάς), -άδος ἡ гамадриада, «соединенная с деревом», лесная нимфа. Нонакринскими гамадриады названы от Нонакры — горы в Аркадии.

[11] Ортигийская богиня — Диана (греч. Артемида).

Ὀρτυγία adj. f рожденная на острове Ортигия, ортигийская (эпитет Артемиды) Soph.

[12] Латония — Диана, дочь Латоны; соответствует греч. Летоида (Λητωΐς);

Λητωΐς, дор. Λᾱτωΐς (-ΐδος) ἡ Летоида, дочь Лето, т.е. Артемида.

[13] Λύκαιον τό Ликей, гора в юго-зап. Аркадии, посвященная Пану.

[14] Λάδων (-ωνος) ὁ Ладон, река в Аркадии, правый приток Алфея.

[15] σῦριγξ (-ιγγος) ἡ сиринга, тростниковая флейта.

От «тростника» этимологизируется не только имя Сиринги, но и само слово «флейта» (φλάουτο).

φλάουτο το флейта.

φλέως (-ω) ὁ тростник, камыш Arph., Arst.

ПАН И ЕГО ПОТОМСТВО В НУМИЗМАТИКЕ

_______________________________

Метапонтий (Μεταπόντιον), Лукания. Æ 11mm (1.34g), ок. 300-250 до н.э.

Av: рогатая голова Пана в лавровом венке;

Rv: ячменный колос, справа — сиринга; META

_______________________________

Митилена (Μιτυλήνη), Лесбос. Гекта (EL 10mm, 2.54g), ок. 377-326 до н.э.

Av: голова паниска в лавровом венке, на плечи накинута шкура, завязанная на шее;

Rv: голова молодого Диониса в плющевом венке.

_______________________________

Фокея (Φώκαια), Иония. Гекта (EL 10mm, 2.54g), ок. 478-387 до н.э.

Av: голова паниска с козлиными рогами и ушами;

Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.

_______________________________

Фокея (Φώκαια), Иония. Гекта (EL 9mm, 2.56g), ок. 478-387 до н.э.

Av: рогатая голова Пана;

Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.

_______________________________

Мегалополис (Μεγαλόπολη), Аркадский союз (Ἀρκαδικόν). Обол (AR 0.95g), ок. 340 до н.э.

Av: рогатая голова Пана;

Rv: многоствольная флейта сиринга; монограмма АPK (Аркадская лига).

_______________________________

Тисна, Эолида. Халк (Æ 7mm, 1.19g), IV в. до н.э.

Av: рогатая голова Пана;

Rv: меч в ножнах; TIΣNAION

_______________________________

Фокея (Φώκαια), Иония. Гекта (EL 10mm, 2.56g), ок. 478-387 до н.э.

Av: рогатая голова Пана в венке из плюща;

Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.

_______________________________

Лампсак (Λάμψακος), Мизия. Статер (AV 8.42g), ок. 350 до н.э.

Av: голова Пана в диадеме,¹⁶ с лагоболоном (λαγωβόλον) на правом плече; Rv: протома Пегаса.

[16] Очень редкая монета. Непонятно, что делает женское украшение на голове Пана. Возможно, ошибка монетария. Слово στεφάνη (стефана), помимо основного значения «венец», «обод» (иногда встречающийся на голове Диониса, сатиров и селенов, вместо плющевого венка), также имеет значение «диадема» (женское украшение). Видимо, эта неоднозначность и привела к появлению такого курьезного образа Пана на монете.

_______________________________

Гордиан III (238-244). Адрианополь, Фракия. Дупондий (Æ 22mm, 5.18g).

Av: бюст Гордиана в лучевой короне; AYT K M ANT ГOРΔIANOC

Rv: Пан с педумом (pedum, «заячий посох») в левой руке и флейтой сирингой — в правой; AΔPIANOПOΛЄITΩN

_______________________________

Каракалла (198-217). Адрианополь, Фракия. Æ 27 mm (11.62g).

Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; AYT K M AYP CEY ANTΩNEINOC

Rv: Пан попирает ногой поверженную пантеру; в правой руке — педум (pedum), в левой руке — небрида; AΔPIANOΠOΛEITΩN

_______________________________

Корнелия Салонина (Augusta 254-268), жена Галлиена. Перге (Πέργη), Памфилия. Æ 29mm (15.09g).

Av: бюст Салонины; KOPNHΛIA CAΛΩNINA CЄBA

Rv: Пан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ПЄPГAIΩN

_______________________________

Корнелия Салонина (Augusta 254-268), жена Галлиена. Перге (Πέργη), Памфилия. Æ 31mm (14.90g).

Av: бюст Салонины; KOPNHΛIA CAΛΩNINA CЄBA

Rv: Пан играет на флейте, в левой руке держит педум (pedum); ПЄPГAIΩN

_______________________________

Корнелия Салонина (Augusta 254-268), жена Галлиена. Перге, Памфилия. Æ 30mm (16.75g).

Av: бюст Салонины с лунным серпом за плечами; KOPNHΛIA CAΛΩNINA CЄBA

Rv: сидящий Пан играет на флейте, в левой руке держит педум (pedum); ПЄPГAIΩN

_______________________________

Максимин I Фракиец (Caius Iulius Verus Maximinus Thrax, 235-238). Перге, Памфилия. Æ 25mm (10.57g).

Av: бюст Максимина в лавровом венке; AY Г IOY OYH MAΞIMON ЄYCЄB AYГ

Rv: сидящий Пан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ПЄPГAIΩN

_______________________________

Филипп II (Caesar Marcus Iulius Severus Philippus Augustus, 247-249). Перге, Памфилия. Æ 23mm (8.07g).

Av: бюст Филиппа II в лавровом венке; AY K M IOY CЄOY ΦIΛΛIΠΠOC C

Rv: сидящий Пан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ПЄPГAIΩN

_______________________________

Коммод (Lucius Aelius Aurelius Commodus, 177-192). Аполлония, Мизия. Æ 19mm (4.17g).

Av: бюст Каммода в лавровом венке; AY KAI M AYPH KOMMOΔOC

Rv: Пан держит за рога козу, в левой руке — педум (pedum); AПOΛΛΩNIATΩN

_______________________________

Юлия Мамея (Julia Mamaea Augusta, 222-235). Никея, Вифиния. Диассарий (Æ 25mm, 9.32g).

Av: бюст Юлии Мамеи; IOYΛIA MAMAIA AYГ

Rv: Пан в правой руке держит гроздь винограда, в левой — педум и накидку из шкуры; EYΣEΒΩN EYΓENΩN NIKAIEΩN

_______________________________

_

Гордиан III (238-244). Адрианополь, Фракия. Дупондий (Æ 23mm, 5.88g).

Av: бюст Гордиана в лучевой короне; AYT K ANT ГOРΔIANOC

Rv: бегущий Пан с педумом (pedum) в левой руке; AΔPIANOПOΛEITΩN

_______________________________

Элагабал (218-222). Никополь на Истре, Нижняя Мезия.

Æ 28mm (14.69g). Консул Тиберий Флавий Новий Руф (Novius Rufus, consular legate).

Av: бюст Элагабала в лавровом венке; AYT K M AYP ANTΩNINOC

Rv: Пан попирает ногой поверженную пантеру; в правой руке — педум (pedum), через левое плечо перекинута небрида; YΠ NOBIOY POYΦOY NIKOΠOΛITΩN ΠPOC ICTPΩ

_______________________________

Абдера, Фракия. Статер (AR 12.86g), ок. 411-385 до н.э.

Av: грифон с расправленными крыльями;

Rv: Пан с лагоболоном (λαγωβόλον) в левой руке; ANAΞIПOΛIΣ

_______________________________

_

Сирий (Σῖρις), Фракия. Статер (AR 9.87g), 525-480 до н.э. Архаический стиль.

Av: козлоногий сатир, схвативший нимфу за руку;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

_______________________________

_

Сирий (Σῖρις), Фракия. Статер (AR 19mm, 9.88g), 525-480 до н.э. Архаический стиль.

Av: козлоногий сатир, схвативший нимфу за руку;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

_______________________________

Сирий, Фракия. Статер (AR 8.94g), ок. 520 до н.э.

Av: сатир с заячьим посохом (λαγωβόλον) и нимфа с венком;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

_______________________________

Сирий (Σῖρις), Фракия. Статер (AR 18mm, 10.06g), ок. 525-480 до н.э.

Av: сатир, схвативший нимфу за руку;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

_______________________________

.

Фасос (Θάσος), Фракия. Статер (AR 21mm, 8.10g), ок. 480-463 до н.э.

Av: сатир, схвативший нимфу;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

_______________________________

.

Фасос (Θάσος), Фракия. Статер (AR 23mm, 8.76g), 463-449 до н.э.

Av: сатир, схвативший нимфу;

Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

• Фасос, большой остров у западного побережья Фракии, приобрел свои огромные богатства благодаря своим местным серебряным рудникам, а также шахтам, которые он контролировал на фракийском материке напротив островного города-государства. Согласно Геродоту (VI, 46), город ежегодно извлекал 200-300 талантов из эксплуатации этого минерального богатства. Кроме того, Фасос приобрел большое материальное богатство как производитель и экспортер высококачественных вин, которое жестко регулировалось правительством, и, возможно, благодаря этой торговле вином, ее чеканка распространилась по всему Эгейскому морю, что сделало его широко признанной и принятой чеканкой в дальних странах.

_______________________________

Франция, Париж. Бронзовая медаль (Æ 60mm, 95.86g), ок. 1909г. Гравер Абель Лафлёр (Abel Lafleur).

Av: Пан играющий под деревом на сиринге (многоствольная флейта), еще одна сиринга и тирс лежат на земле; по краю — орнамент из шишек.

Rv: Пан преследует нимфу Сирингу в камышах; по краю — орнамент из лилий; [сигнатура: ABEL LAFLEUR]

_______________________________

|

Метки: Пан Сатир Греция Нумизматика |

САТИРЫ И СИЛЕНЫ |

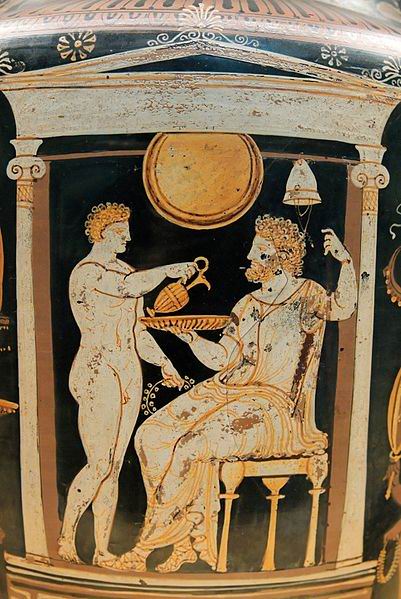

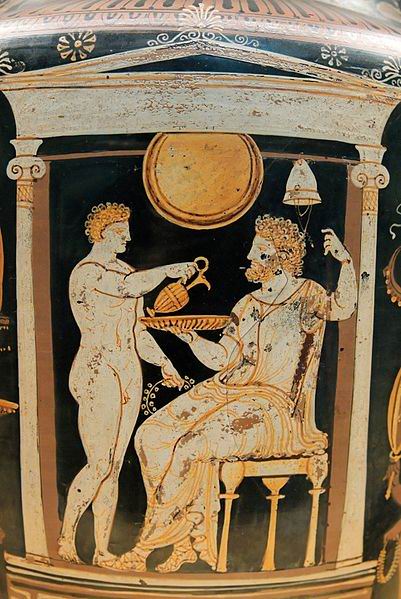

Сатиры (Σάτυροι) — низшие лесные божества греческой религии, демоны плодородия. Сатиры, согласно мифам, являются потомством бога Пана, отсюда их наполовину![Сатир и нимфа, терракота, ок. 1780-90гг. Клодион (Клод Мишель) [Clodion (Claude Michel), 1738-1814]. s_sn (300x403, 22Kb)](//img1.liveinternet.ru/images/attach/d/2/145/981/145981631_s_sn.jpg) козлиная природа. На ранних изображениях, сатиры предстают козлоногими, покрытыми шерстью полулюдьми, иногда с небольшими козьими рогами и ушами. Видимо, от Пана они переняли и любовь к игре на флейте. Многоголосие флейт — непременный атрибут вакхических шествий и оргий. Часто сатиров изображают как существ хитрых и задиристых, устраивающих злые каверзы людям, забредшим в их владения. Неуемная похотливость сатиров — наиболее частый сюжет в керамике, и даже на монетах, во множественных сценах преследования нимф и менад. Пристрастие к винным возлияниям также нашло широкое отражение в изобразительном искусстве. Сатир с канфаром в руке или в обнимку с амфорой вина — весьма частая сцена на монетах VI-IV в. до н.э.

козлиная природа. На ранних изображениях, сатиры предстают козлоногими, покрытыми шерстью полулюдьми, иногда с небольшими козьими рогами и ушами. Видимо, от Пана они переняли и любовь к игре на флейте. Многоголосие флейт — непременный атрибут вакхических шествий и оргий. Часто сатиров изображают как существ хитрых и задиристых, устраивающих злые каверзы людям, забредшим в их владения. Неуемная похотливость сатиров — наиболее частый сюжет в керамике, и даже на монетах, во множественных сценах преследования нимф и менад. Пристрастие к винным возлияниям также нашло широкое отражение в изобразительном искусстве. Сатир с канфаром в руке или в обнимку с амфорой вина — весьма частая сцена на монетах VI-IV в. до н.э.

Силены (Σειληνοί) — второстепенные божества, духи источников, рек и озер, т.е. мест, изобилующих богатой растительностью. По происхождению силены связаны с лидийскими и фригийскими сказаниями о Вакхе, который тоже имеет анатолийские корни, и очень непросто приживался на греческой почве. Отношение силенов к водной стихии выражается в их наполовину лошадиной природе, так как конь — относится к группе животных, посвященных водным божествам греческой мифологии. Ярким примером тому служит Посейдон, чьим священным животным был конь. Отличительными чертами силенов были конские копыта, уши и хвост.

силены связаны с лидийскими и фригийскими сказаниями о Вакхе, который тоже имеет анатолийские корни, и очень непросто приживался на греческой почве. Отношение силенов к водной стихии выражается в их наполовину лошадиной природе, так как конь — относится к группе животных, посвященных водным божествам греческой мифологии. Ярким примером тому служит Посейдон, чьим священным животным был конь. Отличительными чертами силенов были конские копыта, уши и хвост.

Природа силенов представляет собой соединение, с одной стороны, животного, низменного, пьяного веселья и балагурства, с другой — серьезного вакхического восторга, который проявляется в музыкальном творчестве и пророческом экстазе. В греческих сказаниях о силенах отразились обе эти стороны демонического характера силенов, хотя, вследствие смешения и слияния с сатирами, силенам приписали больше смешных и животных черт, чем было в их природе. При этом многие атрибуты силенов, например атрибут осла, — обычный в малоазийских мифологических представлениях символ пророческого дара, — были извращены в сторону комизма.

Подобно греческим сатирам, малоазийские силены считались изобретателями национальной музыки, а именно флейты. Близкое отношение силенов к музыке иллюстрируется мифом о Марсии, который в сказаниях называется силеном и богом реки, протекавшей через фригийский город Келены. Марсий на аттической сцене изображался как представитель устаревшей флейты, которая уступила представляемой Аполлоном кифаре. Именно под этим углом имеет смысл рассматривать рассказ о суде Аполлона над Марсием. Афина изобрела флейту, но бросила ее как негодный инструмент. Марсий, однако, подобрал флейту и довел игру на ней до такого совершенства, что осмелился вызвать Аполлона на состязание. Мидас, будучи судьей в этом соревновании, присудил победу Марсию. Тогда Аполлон содрал с Марсия шкуру, а Мидаса, за его суд, наградил ослиными ушами. Из крови силена или слез нимф, оплакивавших гибель своего любимца, образовалась река, которой дали имя Марсия.

имеет смысл рассматривать рассказ о суде Аполлона над Марсием. Афина изобрела флейту, но бросила ее как негодный инструмент. Марсий, однако, подобрал флейту и довел игру на ней до такого совершенства, что осмелился вызвать Аполлона на состязание. Мидас, будучи судьей в этом соревновании, присудил победу Марсию. Тогда Аполлон содрал с Марсия шкуру, а Мидаса, за его суд, наградил ослиными ушами. Из крови силена или слез нимф, оплакивавших гибель своего любимца, образовалась река, которой дали имя Марсия.

Греками силены были настолько адаптированы, что мало чем отличались от сатиров. И те, и другие были божествами плодородия (отсюда итифаллический образ). И те, и другие составляют свиту Диониса. Неодолимая страсть к нимфам, божественному Вакхову напитку, игре на флейтах… Даже копыта потеряли примерно в одно время, максимально приблизившись к антропоморфному изображению. Единственно, что их отличает — это конский хвост силенов, и их же плешивая голова. Видимо, из-за этой плешивости укоренилось представление, что «тех из сатиров, которые достигают преклонных лет, называют силенами» (Павсаний. Описание Эллады I, 23:5). Хотя Ксенофонт, устами Сократа, говорит, что «наяды, богини, рождают силенов» (Ксенофонт. Пир V, 7).

Если уж ученые мужи перестали отличать силена от сатира, какой спрос с людей не особенно грамотных? В этой связи не удивительно возникновение в греческой мифологии персонифицированного Силена, воспитателя Диониса, который по природе своей был сатиром.¹

______________________________

[1] Σειληνός, ион. Σῑληνός ὁ Силен (сын Гермеса или Пана, воспитатель и постоянный спутник Вакха, старший из сатиров, изображаемый толстым, веселым, вечно пьяным стариком) Pind., Her., Eur.

Конвергенция образа сатиров и силенов столь глубока, что, даже при наличии конского хвоста, часто можно видеть, вместо лысой головы силенов, роскошную шевелюру, присущую сатирам. Т.е. единственно верным отличительным признаком силенов остался исключительно их конский развевающийся хвост. Впрочем, распознавание сатиров и силенов по портретному изображению (например, на монетах) все же опирается на наличие или отсутствие «растительности» на голове.

(например, на монетах) все же опирается на наличие или отсутствие «растительности» на голове.

САТИРЫ И СИЛЕНЫ В НУМИЗМАТИКЕ

_

1. Сирий (Σῖρις), Фракия. Статер (AR 9.87g), 525-480 до н.э. Архаический стиль. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

2. Сирий (Σῖρις), Фракия. Статер (AR 19mm, 9.88g), 525-480 до н.э. Архаический стиль. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

3. Фасос (Θάσος), Фракия. Статер (AR 21mm, 8.10g), ок. 480-463 до н.э. Av: сатир, схвативший нимфу; Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

4. Сирий, Фракия. Статер (AR 9.83g), ок. 490 до н.э. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

5. Фасос (Θάσος), Фракия. Статер (AR 20mm, 8.65g), 412-404 до н.э. Av: силен, схвативший нимфу; A. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

6. Фасос (Θάσος), Фракия. Статер (AR 21mm, 8.50g), 412-404 до н.э. Av: силен, схвативший нимфу; A. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

7. Кизик, Мизия. Гекта (EL 11mm, 2.68g), ок. 500-450 до н.э. Av: силен наливает вино в канфар из амфоры; ниже — тунец. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

8. Фасос (Θάσος), Фракия. Тригемиобол (AR 12mm, 0.94g), 405-355 до н.э. Av: бегущий силен с киликом в руке. Rv: амфора в квадратном поле; ΘAΣEΩN

9. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Статер (AV 9.12g), 350-300 до н.э. Av: голова сатира с козлиными ушами; Rv: рогатый грифон держит в зубах стрелу Аполлона; ниже — колос; ПAN

10. Катана, Сицилия. Драхма (AR 10mm, 3.68g), ок 410-405 до н.э. Av: плешивая голова силена с лошадиными ушами. Rv: рогатая голова речного бога Аменана перевязанная тенией; ΚΑΤΑΝΑΙΩΝ

11. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Гемидрахма (AR 27mm, 23.72g), ок. 303-293 до н.э. Av: голова сатира в венке из плюща. Rv: лев, поднявший правую лапу; ΠΑΝΤΙ

12. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Статер (AV 9.17g), 340-330 до н.э. Av: голова сатира в плющевом венке; Rv: рогатый грифон держит в зубах стрелу Аполлона; ниже — колос; ПAN

13. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Драхма (AR 16mm, 3.45g), ок. 340-325 до н.э. Av: голова сатира; Rv: голова быка; ПAN

14. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Диобол (AR 13mm, 1.36g), ок. 355-340 до н.э. Av: голова силена в венке из плюща. Rv: голова барана; ΠΑΝΤΙ

15. Катана, Сицилия. Литра (AR 12mm, 0.72g), ок 415-405 до н.э. Av: голова силена в венке из плюща. Rv: крылатый перун между двумя щитами; ΚΑΤΑΝΑΙOΝ

16. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Æ 24mm (13.48g), ок. 340-325 до н.э. Av: голова сатира в плющевом венке. Rv: лук и стрела; ΠΑΝΤΙ

_______________________________

![Сатир и нимфа, терракота, ок. 1780-90гг. Клодион (Клод Мишель) [Clodion (Claude Michel), 1738-1814]. s_sn (300x403, 22Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/2/145/981/145981631_s_sn.jpg) козлиная природа. На ранних изображениях, сатиры предстают козлоногими, покрытыми шерстью полулюдьми, иногда с небольшими козьими рогами и ушами. Видимо, от Пана они переняли и любовь к игре на флейте. Многоголосие флейт — непременный атрибут вакхических шествий и оргий. Часто сатиров изображают как существ хитрых и задиристых, устраивающих злые каверзы людям, забредшим в их владения. Неуемная похотливость сатиров — наиболее частый сюжет в керамике, и даже на монетах, во множественных сценах преследования нимф и менад. Пристрастие к винным возлияниям также нашло широкое отражение в изобразительном искусстве. Сатир с канфаром в руке или в обнимку с амфорой вина — весьма частая сцена на монетах VI-IV в. до н.э.

козлиная природа. На ранних изображениях, сатиры предстают козлоногими, покрытыми шерстью полулюдьми, иногда с небольшими козьими рогами и ушами. Видимо, от Пана они переняли и любовь к игре на флейте. Многоголосие флейт — непременный атрибут вакхических шествий и оргий. Часто сатиров изображают как существ хитрых и задиристых, устраивающих злые каверзы людям, забредшим в их владения. Неуемная похотливость сатиров — наиболее частый сюжет в керамике, и даже на монетах, во множественных сценах преследования нимф и менад. Пристрастие к винным возлияниям также нашло широкое отражение в изобразительном искусстве. Сатир с канфаром в руке или в обнимку с амфорой вина — весьма частая сцена на монетах VI-IV в. до н.э.Силены (Σειληνοί) — второстепенные божества, духи источников, рек и озер, т.е. мест, изобилующих богатой растительностью. По происхождению

силены связаны с лидийскими и фригийскими сказаниями о Вакхе, который тоже имеет анатолийские корни, и очень непросто приживался на греческой почве. Отношение силенов к водной стихии выражается в их наполовину лошадиной природе, так как конь — относится к группе животных, посвященных водным божествам греческой мифологии. Ярким примером тому служит Посейдон, чьим священным животным был конь. Отличительными чертами силенов были конские копыта, уши и хвост.

силены связаны с лидийскими и фригийскими сказаниями о Вакхе, который тоже имеет анатолийские корни, и очень непросто приживался на греческой почве. Отношение силенов к водной стихии выражается в их наполовину лошадиной природе, так как конь — относится к группе животных, посвященных водным божествам греческой мифологии. Ярким примером тому служит Посейдон, чьим священным животным был конь. Отличительными чертами силенов были конские копыта, уши и хвост.Природа силенов представляет собой соединение, с одной стороны, животного, низменного, пьяного веселья и балагурства, с другой — серьезного вакхического восторга, который проявляется в музыкальном творчестве и пророческом экстазе. В греческих сказаниях о силенах отразились обе эти стороны демонического характера силенов, хотя, вследствие смешения и слияния с сатирами, силенам приписали больше смешных и животных черт, чем было в их природе. При этом многие атрибуты силенов, например атрибут осла, — обычный в малоазийских мифологических представлениях символ пророческого дара, — были извращены в сторону комизма.

Подобно греческим сатирам, малоазийские силены считались изобретателями национальной музыки, а именно флейты. Близкое отношение силенов к музыке иллюстрируется мифом о Марсии, который в сказаниях называется силеном и богом реки, протекавшей через фригийский город Келены. Марсий на аттической сцене изображался как представитель устаревшей флейты, которая уступила представляемой Аполлоном кифаре. Именно под этим углом

имеет смысл рассматривать рассказ о суде Аполлона над Марсием. Афина изобрела флейту, но бросила ее как негодный инструмент. Марсий, однако, подобрал флейту и довел игру на ней до такого совершенства, что осмелился вызвать Аполлона на состязание. Мидас, будучи судьей в этом соревновании, присудил победу Марсию. Тогда Аполлон содрал с Марсия шкуру, а Мидаса, за его суд, наградил ослиными ушами. Из крови силена или слез нимф, оплакивавших гибель своего любимца, образовалась река, которой дали имя Марсия.

имеет смысл рассматривать рассказ о суде Аполлона над Марсием. Афина изобрела флейту, но бросила ее как негодный инструмент. Марсий, однако, подобрал флейту и довел игру на ней до такого совершенства, что осмелился вызвать Аполлона на состязание. Мидас, будучи судьей в этом соревновании, присудил победу Марсию. Тогда Аполлон содрал с Марсия шкуру, а Мидаса, за его суд, наградил ослиными ушами. Из крови силена или слез нимф, оплакивавших гибель своего любимца, образовалась река, которой дали имя Марсия.Греками силены были настолько адаптированы, что мало чем отличались от сатиров. И те, и другие были божествами плодородия (отсюда итифаллический образ). И те, и другие составляют свиту Диониса. Неодолимая страсть к нимфам, божественному Вакхову напитку, игре на флейтах… Даже копыта потеряли примерно в одно время, максимально приблизившись к антропоморфному изображению. Единственно, что их отличает — это конский хвост силенов, и их же плешивая голова. Видимо, из-за этой плешивости укоренилось представление, что «тех из сатиров, которые достигают преклонных лет, называют силенами» (Павсаний. Описание Эллады I, 23:5). Хотя Ксенофонт, устами Сократа, говорит, что «наяды, богини, рождают силенов» (Ксенофонт. Пир V, 7).

Если уж ученые мужи перестали отличать силена от сатира, какой спрос с людей не особенно грамотных? В этой связи не удивительно возникновение в греческой мифологии персонифицированного Силена, воспитателя Диониса, который по природе своей был сатиром.¹

______________________________

[1] Σειληνός, ион. Σῑληνός ὁ Силен (сын Гермеса или Пана, воспитатель и постоянный спутник Вакха, старший из сатиров, изображаемый толстым, веселым, вечно пьяным стариком) Pind., Her., Eur.

Конвергенция образа сатиров и силенов столь глубока, что, даже при наличии конского хвоста, часто можно видеть, вместо лысой головы силенов, роскошную шевелюру, присущую сатирам. Т.е. единственно верным отличительным признаком силенов остался исключительно их конский развевающийся хвост. Впрочем, распознавание сатиров и силенов по портретному изображению

(например, на монетах) все же опирается на наличие или отсутствие «растительности» на голове.

(например, на монетах) все же опирается на наличие или отсутствие «растительности» на голове.«Мужчины являлись [во время мистерий] в обличии козлов или коней, откуда — двойной тип Сатира: козлоподобного (тип пелопонесский и связанный с культом Пана) и Сатира — точнее, Силена, — снабженного конским хвостом, известный по аттическим вазам тип, так называемых, «коней» (ίπποι), которые упоминаются еще, как служители или блюстители порядка дионисийской общины, в, найденном в афинских Лимнах, уставе орфического религиозного братства II века.»

(В. Иванов. Религия Диониса I, 2)

…«в некоторых областях Греции, главным образом в Пелопоннесе, демоны плодородия, в том числе и сатиры, представлялись козлообразными. Иначе в аттическом фольклоре, где пелопонесским козлам соответствовали конеобразные фигуры (силены); однако и в Афинах театральная маска сатира содержала, наряду с лошадиными чертами (грива, хвост), также и козлиные (бородка, козья шкура), и у аттических драматургов сатиры нередко именуются «козлами» (τράγοι).»

(И.М. Тронский. «История античной литературы» с. 110)

САТИРЫ И СИЛЕНЫ В НУМИЗМАТИКЕ

_

1. Сирий (Σῖρις), Фракия. Статер (AR 9.87g), 525-480 до н.э. Архаический стиль. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

2. Сирий (Σῖρις), Фракия. Статер (AR 19mm, 9.88g), 525-480 до н.э. Архаический стиль. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.

3. Фасос (Θάσος), Фракия. Статер (AR 21mm, 8.10g), ок. 480-463 до н.э. Av: сатир, схвативший нимфу; Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

4. Сирий, Фракия. Статер (AR 9.83g), ок. 490 до н.э. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

5. Фасос (Θάσος), Фракия. Статер (AR 20mm, 8.65g), 412-404 до н.э. Av: силен, схвативший нимфу; A. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

6. Фасос (Θάσος), Фракия. Статер (AR 21mm, 8.50g), 412-404 до н.э. Av: силен, схвативший нимфу; A. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

7. Кизик, Мизия. Гекта (EL 11mm, 2.68g), ок. 500-450 до н.э. Av: силен наливает вино в канфар из амфоры; ниже — тунец. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

8. Фасос (Θάσος), Фракия. Тригемиобол (AR 12mm, 0.94g), 405-355 до н.э. Av: бегущий силен с киликом в руке. Rv: амфора в квадратном поле; ΘAΣEΩN

9. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Статер (AV 9.12g), 350-300 до н.э. Av: голова сатира с козлиными ушами; Rv: рогатый грифон держит в зубах стрелу Аполлона; ниже — колос; ПAN

10. Катана, Сицилия. Драхма (AR 10mm, 3.68g), ок 410-405 до н.э. Av: плешивая голова силена с лошадиными ушами. Rv: рогатая голова речного бога Аменана перевязанная тенией; ΚΑΤΑΝΑΙΩΝ

11. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Гемидрахма (AR 27mm, 23.72g), ок. 303-293 до н.э. Av: голова сатира в венке из плюща. Rv: лев, поднявший правую лапу; ΠΑΝΤΙ

12. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Статер (AV 9.17g), 340-330 до н.э. Av: голова сатира в плющевом венке; Rv: рогатый грифон держит в зубах стрелу Аполлона; ниже — колос; ПAN

13. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Драхма (AR 16mm, 3.45g), ок. 340-325 до н.э. Av: голова сатира; Rv: голова быка; ПAN

14. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Диобол (AR 13mm, 1.36g), ок. 355-340 до н.э. Av: голова силена в венке из плюща. Rv: голова барана; ΠΑΝΤΙ

15. Катана, Сицилия. Литра (AR 12mm, 0.72g), ок 415-405 до н.э. Av: голова силена в венке из плюща. Rv: крылатый перун между двумя щитами; ΚΑΤΑΝΑΙOΝ

16. Пантикапей, Боспор Киммерийский. Æ 24mm (13.48g), ок. 340-325 до н.э. Av: голова сатира в плющевом венке. Rv: лук и стрела; ΠΑΝΤΙ

_______________________________

|

Метки: Сатир Силен Греция Нумизматика |

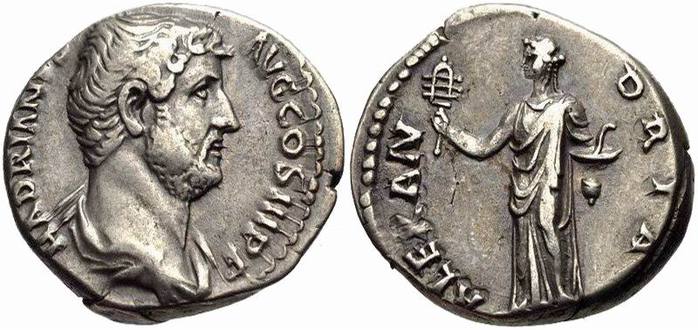

АПОЛЛОН РАССВЕТНЫЙ |

Наумова Елизавета Сергеевна

ЗАРЕВОЙ АПОЛЛОН

В начале XX века Л.Р. Фарнелл (Farnell 1907: 136-144) убедительно показал, что данные доступных нам источников позволяют утверждать, что впервые идея тождества Аполлона и Гелиоса зафиксирована в V в. до н.э., у Еврипида. Гипотезы Фарнелла, А.Ф. Лосева (Лосев 1996: 340), П.Буаянсе (Boyance 1966: 149-170) и В.Фаута (Fauth 1995: XXIV-XXV) о причинах идентификации богов объединяет то, что они воспринимают их отождествление как продукт развития теоретической мысли в античных философских кругах, т.е. считают, что произошло оно на территории Греции в историческую эпоху. Составители Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (Lambrinoudakis et alii, 1984: 183-327) склонны связывать идею тождества с Востоком и воспринимать ее как продукт взаимодействия греческих представлений об Аполлоне с восточными солнечными культами.

Поиску причины идентификации на уровне религиозно-философских концепций школ древности должен предшествовать поиск внутренних, присущих самому мифологическому мышлению причин сближения образов Гелиоса и Аполлона.

ГЛОССА ГЕСИХИЯ

В своем обзоре греческой религии немецкий ученый Отто Керн, стремясь найти верную этимологию аполлоновского имени и исходя из частотности употребления его варианта Ἀπέ(λ)λων, стал анализировать глоссу Гесихия ἀπέλλαι: σηκοί, ἐκκλησίαι, ἀρχαιρεσίαι. Первое и основное значение слова σηκός — «загон, стойло, хлев». Обходя молчанием оставшуюся часть глоссы, Керн заключает, что изначально Аполлон был «простым пастушеским богом» (Kern 1963: 110 sq).

Эту же глоссу Гесихия исследовал и Вальтер Буркерт, связав этимологию имени Аполлона с дорийским словом ἀπέλλαι — «народные собрания». Годовые собрания, на которых принимали в состав племени или фратрии новых членов — достигшую возраста зрелости молодежь, хорошо зафиксированы в Дельфах и Лаконии и предполагаются для всего дорийского региона (Burkert 1975: 1-21).¹

Гипотеза Буркерта очень хорошо аргументирована, но и он использует в своем анализе только часть сохранившейся глоссы Гесихия (ἐκκλησίαι — «народные собрания», ἀρχαιρεσίαι — «выборы должностных лиц»), полностью игнорируя первое (σηκός).

Учитывая что у Гесихия для объяснения ἀπέλλαι даются все три слова, представляется целесообразным рассмотреть их вместе.

В самых ранних из дошедших до нас текстов (Гомера и Гесиода) слово σηκός означает «овечий загон, стойло, хлев», т.е. некую ограду, защищающую домашних животных. Путем переноса идеи ограды-защиты образуются другие значения данного слова: «стена, окружающая священное пространство (святилище, могилу героя)», «ограда вокруг священной маслины богини Афины на Акрополе». Это приводит к той же идее защиты сакрального, и просто цивилизованного пространства, которая Марселем Детьеном была определена как сфера аполлоновской активности (par excellence).

Гесихий связывает это слово с двумя другими, означающими соответственно «народное собрание» и «выборы должностных лиц». И то, и другое — важнейшие для полиса как государственного образования процессы, основа его существования как пространства цивилизованной жизни. Следовательно, объединяя все три слова, Гесихий отражает существовавшую в языке идею сопоставления двух образов, сравнивавшую людей, собравшихся в определенном месте для выборов магистратов и стадо животных, защищенных оградой от внешних воздействий.

Таким образом, толкующая имя Аполлона глосса Гесихия, делающая главным, по Керну, «пастушеский», а по Буркерту — «общественно-выборный» смысл образа, связана с общим ядром аполлоновских функций и рисует Аполлона божеством-хранителем сакральных и цивилизованных пространств, а точнее — защитником некоей «ограды» вокруг них.

____________________________

[1] Апеллай (ἀπέλλαι) — название трехдневного семейного праздника северо-западных греков, тождественного ионийской Апатурии, которая была посвящена Аполлону (дор. Ἀπέλλων). Праздник был распространен в Греции дорийцами, о чем свидетельствует название месяца Апеллай (Ἀπελλαῖος или Ἀπελλαιών в ионийском Теносе). Слово ἀπέλλαι является производным от древнегреческого слова πέλλα («камень»), и встречается в некоторых топонимах Греции (напр. Πέλλα — город в Македонии, Πελλάνᾱ — города в Ахайе и Лаконии). Слово Апелла (ἀπέλλα) первоначально означало стену, ограждение из камней, а позднее собрание людей в пределах площади. Обычно употребляется во множественном числе (ἀπέλλαι). Апелла была народным собранием Спарты, что соответствует экклезии (ἐκκλησία) в других греческих городах-государствах.

АПОЛЛОН АГИЕЙ

Этому Уличному Аполлону воздвигали столбы перед дверьми домов и храмов, на входе в город. Как сообщают глоссы, Аполлон Агией² почитался в виде алтарей или конических колонн, которые символизировали бога.³ Это, таким образом, «сам бог, но в статическом положении, в состоянии покоя среди движущегося мира» (Бейеппе 1998: 28).

____________________________

[2] ἀγυιεύς (-έως) ὁ

1) покровитель дорог и улиц, хранитель путей (эпитет Аполлона) Eur., Dem.

2) алтарь или столб в честь Аполлона Soph., Arph.

[3] Установка «конических колонн» заимствована, видимо, из столицы XIII нижнеегипетского нома Хека-анджу — Гелиополя (Ἡλιούπολις, Ἡλίου πόλις, «Город Солнца»). Египетское название Гелиополя — Иуну (Ἰwnw), что с переводится как «город столбов» (от iwn — пилон).

Основываясь на подробном анализе образа Аполлона Агиея (Наумова 2003: 138-164), можно предположить, что эти столбы-алтари, которые ставились на входе в дом, служили самым что ни на есть земным, практическим целям: это было священное пространство, доступное в любой момент, и дающее возможность обратиться к богу (или к богам) в обычной повседневной жизни, и именно здесь просили о счастье, защите и помощи. Это были столбы, которые защищали доступ в дом и в город; они изображались и на корме корабля.

В целом анализ материала по Аполлону Агиею позволяет заключить, что:

- пространство перед дверью, порог и вход в дом воспринимались как священное пространство;

- богом, которому эти пространства были посвящены в послегомеровскую эпоху, был Аполлон.

Соединив все вышеизложенное со смыслом глоссы Гесихия, мы можем сделать общий вывод о том, что Аполлон воспринимался как хранитель переходных пространств не только в их материальном виде ограды, двери, порога, улицы, кормы корабля, но и, более абстрактно, как покровитель и хранитель переходов от профанного пространства вне (дома, корабля, храма, города) к сакральному пространству внутри. Это позволяет выделить идею бога-хранителя разного рода порогов-переходов как верхнюю идейную составляющую образа Аполлона.

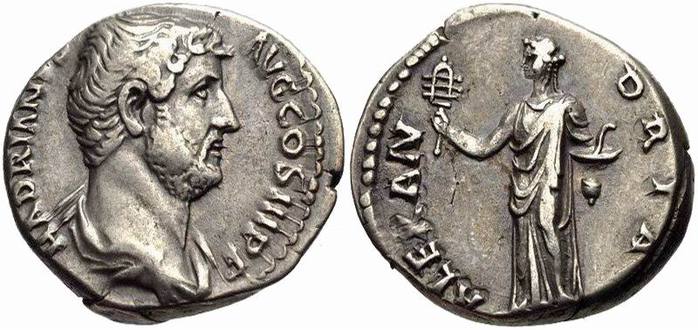

1. Юлий Цезарь и Октавиан. Лугдунум (Colonia Copia), Галлия. Дупондий (Æ 32mm, 19.94g), ок. 36 до н.э. Av: бюсты Цезаря в лавровом венке и Октавиана, с пальмовой ветвью между ними; IMP CAESAR DIVI F DIVI IVLI. Rv: прора с колонной и солнечной сферой с расходящимися лучами; COPIA

2. Юлий Цезарь и Октавиан. Лугдунум (Colonia Copia), Галлия. Дупондий (Æ 17.31g), ок. 36 до н.э. Av: бюсты Цезаря в лавровом венке и Октавиана, с пальмовой ветвью между ними; IMP CAESAR DIVI F DIVI IVLI. Rv: прора с колонной и солнечной сферой с расходящимися лучами; COPIA

Среди трех эпитетов Аполлона, в которых связь с солнечной сферой видел даже Фарнелл (последовательный и авторитетный критик идеи об исконном тождестве Аполлона и Гелиоса) — Ἑῷος («Заревой»), Φοῖβος (Феб, «Лучезарный») и Λύκειος («Ликийский»)⁴ — в эпитете «Заревой», по его мнению, «солярное значение очевидно, но … должно быть объяснено восточной синкретической традицией».

____________________________

[4] По общепринятому мнению, эпитет Аполлона — Ликийский (λύκειος, «волчий») — это искажение первоначального значения «сияющий» (λευκός — «светлый, яркий, ясный»), по созвучию, приведенное в связь с волками (λύκος).

«Ты, Аполлон Ликей,

Волком волков трави!

Нам — лучезарный лик,

Лютый — врагам яви.»

(Эсхил. Семеро против Фив, 142. Пер. В. Иванов)

По нашему мнению, именно этот эпитет наилучшим образом отражает сформулированную выше идею бога-хранителя переходных пространств, а значит, логически вытекает из самого образа Аполлона. В таком случае «переходность» следует понимать не в пространственном, а во временном отношении: как переход от ночи к дню, от тьмы к свету. Как слово этот эпитет зафиксирован только в эллинистическое время у Аполлония Родосского, но определенные аналогии в описании зари и Аполлона прослеживаются гораздо раньше.

АПОЛЛОН И ЗАРЯ

Самая распространенная формула в гомеровском эпосе, описывающая рассвет — ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς («встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос», пер. Н.Гнедича). Основные эпитеты зари в гомеровском эпосе — ῥοδοδάκτυλος («розоперстая»), ἠριγένεια («рождающаяся ранним утром»), κροκόπεπλος («с пеплосом из шафрана») — метафорически описывают основные характеристики этого момента суток: заря рождается рано утром (или «из тумана» — ἠέρ), и ее главными характеристиками являются розоватый лучистый свет, становящийся затем желтоватым, шафранного цвета.

Точности в этимологии эпитета зари ἠριγένεια нет.⁵ Тем не менее, исходя из того, что носители древнегреческого языка усматривали в корне ἦρι («рано, ранним утром») возможность связи со словом ἠέρ («туман»), хотелось бы привести несколько примеров из древнего эпоса, где Аполлон появляется, покрытый туманом (ἠέρι).

Так, в кульминационный момент битвы, когда лучшие из ахейцев и троянцев сражаются за тело Патрокла в этом сумраке-тумане, который приносит пришедший убить Патрокла и укрытый этим густым сумраком (ἠέρι πολλῇ κεκαλυμμένος) Аполлон. Следует отметить, что тот же сумрак (ἠέρ) окутывает края земли, где по Гесиоду находится медный порог между Ночью и Светом дня (Theog. 746-757). Там живут Киммерийцы (Od. XI, 12-19), «покрытые влажным туманом и мглой облаков» (ἠέρι καì νεφέλη κεκαλυμμένοι, пер. В.Жуковского).

В гомеровском гимне к Гермесу (HH. Merc. 217) в применении к Аполлону встречается вариант формулы ἠέρι πολλῇ κεκαλυμμένος: бог показан как «покрытый пурпурным облаком» (πορφύρέη νεφέλη κεκαλυμμένος). На визуальном уровне сочетание цветов, создаваемое этой формулой, аналогично описаниям «розоперстой» (ῥοδοδάκτυλος) и «рождающейся из тумана» (ἠριγένεια) зари Эос.

Таким образом, мы можем заключить, что эпический материал указывает на относительный параллелизм в описании зари и явлений Аполлона.

____________________________

[5] ἠέριος {ἦρι} ранний, утренний; ex.: Κίκονες ἦλθον ἠέριοι Hom. — ранним утром явились киконы.

ἠέρος эп.-ион. gen. к ἀήρ;

ἀήρ, ἀέρος, эп.-ион. ἠέρος ὁ, поэт. ἡ (реже pl.)

1) воздух (в его нижних слоях, в отличие от αἰθήρ);

2) туман, мгла (ἀ. παρὰ νηυσὴ βαθεῖα ἦν Hom. — вокруг кораблей был густой туман);

3) воздух (вообще);

ἔαρ, ἔᾰρος, ион. (= эп. тж. εἶαρ, εἴᾰρος), стяж. ἦρ, ἦρος τό

1) утро (ἦρι μάλα и μάλ' ἦρι Hom. — рано утром);

2) преимущ. весна;

3) перен. весенняя свежесть, красота, цвет.

ГЕЛИОС ЭСХИЛА

В свидетельстве Псевдо-Эратосфена о несохранившейся трагедии Эсхила Бассариды сообщается, что Орфей «обратился к Гелиосу, назвав его Аполлоном» (τὸν δὲ Ἥλιον μέγιστον τῶν θεῶν ἐνόμιζεν εἶναι, ὃν καὶ Ἀπόλλωνα προσηγόρευσεν):

Выбор глагола προσαγορεύω может означать, что сказано это было в гимне, так как именно в этом жанре «обращались, называя определенным образом», а анализ орфических гимнов к Аполлону и Гелиосу (Наумова 2006: 86-96) показывает, что описания этих двух богов находят прямые текстуальные параллели.

Занимавшиеся вопросом отождествления богов П.Буаянсе (Boyance 1966: 149-170) и В.Фаут (Fauth 1995: XXIV-XXV) основное внимание при анализе данного контекста уделили именно упоминанию об Орфее, считая, что философам орфико-пифагорейской направленности в V в. до н.э. (Буаянсе) или македонским орфикам к началу V в. до н.э. (Фаут) мы обязаны идеей отождествления богов. Но во фрагменте достаточно большое место занимает также сообщение о том, что Орфей вставал еще ночью и «в рассветный час» (κατὰ τὴν ἑωθινὴν) поднимался на Пангейскую гору, чтобы первым увидеть Гелиоса. Речь здесь идет об описании специального утреннего ритуала, а как писал специально занимавшийся античными ритуалами Эдуард де Плас, информация такого рода, дошедшая до нас от античности, мизерна (des Places 1969: 168).

К сообщению Псевдо-Эратосфена добавляются данные раскопок во фракийской крепости Чертиград (Certigrad), где была обнаружена скалистая терраса, позволяющая «наилучшим образом наблюдать восходящее солнце, которое появляется здесь внезапно и представляет собой великолепное зрелище». В глубине террасы находится выдолбленная в скале ниша, в которой собираются первые лучи Солнца. По мнению З.Гочевой, «вполне возможно, что мы имеем дело с культовой нишей, которую можно связать с солнечным культом» (Goceva 1978: 346-347).

Нельзя не упомянуть также свидетельства Гесиода (Op. et dies, 335-340), который рекомендует каждому приветствовать зарю молитвой, и Платона, который констатирует, что на восходе Солнца к нему совершали молитву (Leg., X, 887 e 2).