-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

МЕНАДЫ |

Вячеслав Иванов

ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО

III. ПРАДИОНИСИЙСКИЙ КОРЕНЬ МЕНАД

1. Древнейшая память о менадах

Прадионисийский корень менад обнаруживается рядом определительных признаков. Если немногие упоминания Гомера о Дионисе оспоримы в рассуждении их подлинной древности, — о менадах можно утверждать, что Гомер их знает, не зная Диониса. Остерегаясь рассматривать Гомерову «менаду» (μαινάς) как служительницу позднейшего культа, исследователи толковали это слово в общем и неизбежно плоском значении — «безумствующая, исступленная»;¹ однако субстантивация глагольного понятия, и притом только в женском роде, требует принять nomen за означение устойчивого типа, тем более, что уподобление Андромахи, устремившейся вперед с сильно бьющимся сердцем, «менаде» могло быть вполне понятно и художественно-действенно лишь при том условии, если эта последняя была хорошо известна как бытовое и психологическое явление sui generis (уникальность). Но менада без Диониса единственно мыслима лишь на почве теории, устанавливающей прадионисийскую эпоху в развитии Дионисовой религии.

______________________________

[1] μαινάς, -άδος (ᾰδ) adj. f

I.

1) неистовствующая, исступленная; ex. (βάκχη Eur.; λύσσα Soph.);

2) сводящая с ума, наводящая безумие; ex. (ὄρνις, т.е. ἴυγξ Pind.)

II.

1) исступленная вакханка, менада; ex. μαινάδι ἴση Hom. — подобная менаде, т.е. обезумевшая от горя (Андромаха);

2) исступленная словно менада; ex. Κασάνδρα Eur.

• Очевидно этимология слова μαινάς (менада) тесно связана с луной (μηνάς) и культом богини луны.

Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.

μηνάς (-άδος) ἡ луна; ex. μηνάδος αἴγλα Eur. — лунное сияние

μῆνις, дор. μᾰνις (-ιος), поздн. μῆνιδος ἡ гнев, негодование, злоба; ex. (Διός Hom.; βαρεῖα Soph.)

У Павсания (X, 4, 3), далее, мы находим нижеследующее объяснение эпитета города Панопея (Πανοπεύς) καλλίχορος в Одиссее (XI, 580):

В самом деле, составители того рассказа об Одиссеевом нисхождении в подземное царство, который в составе Одиссеи известен под названием первой песни о мертвых (Nεκυία),⁴ очевидно, знали Панопей, по дороге из Херонеи в Давлиду, как «город прекрасных хороводов», что не может быть отнесено к хорам нимф, как предлагает Лобек, потому что речь идет не об источнике, а о городе, и скорее всего указывает на паломничества феорид,⁵ их священные шествия, или «феории»,⁶ к местам парнасских радений. Женские дионисийские таинства знакомы и Гесиоду.⁷

______________________________

[4] νεκυία, правильнее νέκυια ἡ вызывание мертвецов, некромантия Diod., Plut., Luc. (заглавие XI песни «Одиссеи»).

[5] θεωρίς (-ίδος) ἡ феорида, паломница.

[6] Пример такой феории (θεωρία) в отрывке Еврипидова «Паламеда» у Страбона (X, р. 720 С), где вакхический хор не эллинских женщин приходит в ахейский стан, чтобы под его охраной, согласно общему ἱερά νόμιμα (священному обряду), править на горе Иде оргии Дионису и фригийской Матери богов. Предводительница хора называет себя фиадой Диониса (θυιάς Διονύσου ἱκόμαν), по эмендации Виламовица (Herakles I, S. 363, А. 40).

[7] ἐμανήσαν, ὥς μέν Ἡσίοδος φησίν, ὅτι τάς Διονύσου (Apollod. II, 2, 2)

Глубокая древность отпечатлелась на формах оргиастических сообществ. Дельфийские фиады составляли религиозный союз — фиас (θίασος), предводительницей или настоятельницей (ἀρχηγός) которого во времена Плутарха была Клея. Эпонимной фиасоначальницей почиталась мифическая Фия (Θυῖα), рядом с ней стояла не менее мифическая «Черная» (Κελαινώ, Mέλαινα, Μελανίς, Μελανθέια, Μελανθώ⁸). Посвященное Фии капище в Дельфах известно Геродоту (VII, 178). О подобном же ἡρῷον стародавней менады говорит Павсаний, отмечая «близ театра города Патр (срв. место погребения Фессалы пониже приводимой надписи из Магнесии) священный участок некоей местной жительницы». Гробницы Астикратеи (Αστυκράτεια) и Манто в Мегаре, при входе в священный участок (τέμενος) Диониса, очевидно, также были местами героического культа древле прославленных менад, из коих вторая, как говорит ее имя, обладала даром пророческим. Впрочем, миф хорошо их помнит: они были дочерьми Полиида, основателя культа Диониса «отеческого» (πατρώιος) в Мегаре, Мелампова правнука и, подобно прадеду, дионисийского героя, прорицателя и очистителя.⁹

______________________________

[8] 226. Прибавим несколько слов о другой, а именно гомеровской, Меланфό. К древнейшим героическим ликам пра-Диониса подземного принадлежит, по нашему мнению, козовод Меланфий в Одиссее, изрубленный в куски и отданный в снедь псам пособник женихов, носитель хтонического и дионисийского имени, соименный одному из героев Вакхова воинства в поэме Нонна, льющий вино в кубок по изображению на одной камее (Roscher's Myth. Lex. II, 2582), страстнόй герой в черной козьей шкуре (μελάναιγις). Меланфию соответствует, как женский коррелят, повешенная (подобно Эригоне и связанная, следовательно, с Артемидой) Меланфо. Параллелизм мужского и женского черных имен, хтонические собаки, разъятие тела на части, женское повешение, — наконец, самая оппозиция аристократическим культам, — все определяет Меланфия и Меланфо в вышераскрытом смысле и служит характерным примером подгомеровской религиозной Греции и отношения к ней Гомеридов. (Waser s. v. Delphos, Pauly-Wissowa's Real-Enc. IV, 2700. Weicker, griech. Götterlehre I, S.)

[9] Полиид (Πολύειδος) сочетается в предании с Критом, и — в противоположность легенде о Мелампе как ученике египетских жрецов — это не кажется нам лишенным правдоподобия. Мы подозреваем здесь древнейший синкретизм материкового культа и островного, простирающего власть Диониса на морскую стихию, — чем объяснялась бы и двойственная организация местных менад, ознаменованная двумя дочерьми Полиида. Последний кажется героической проекцией островного Диониса, «многовидного» (πολυειδής). Поставленный Полиидом в Мегаре «закрытый» идол Диониса, из частей которого Павсаний мог видеть только лицо (πρόσῶπον), был, вероятно, одной из Дионисовых голов, почитаемых в островном круге. Так бог, вытащенный рыбаками из моря в Метимне, был личнόю маской (πρόσῶπον); оракул повелел чтить его как Диониса Фаллена (Διόνυσος Φαλλήν) (Euseb., praep. ev. V, 36).

2. Магнетская надпись. Менады-родоначальницы

Надпись из Магнесии на Меандре, начертанная (по-видимому, заново) в I в., но говорящая о событиях более или менее отдаленной древности, приводит дельфийский оракул, в исполнение коего магнеты призвали из Фив менад, чтобы учредить в своем городе оргии Дионису по беотийскому чину. Ниже перевод этой надписи:

Эта надпись не только подтверждает известия о коллегиях менад и наблюдения о их насаждении центральной религиозной властью, т.е. дельфийским жречеством, в Спарте, Ахайе, Элиде, но и проливает свет на традиционные нормы организации женских оргий. Мы видим, что не напрасно Еврипид в трагедии «Вакханки», изображая установление Дионисовой религии в Фивах, говорит о трех сонмах менад, предводимых тремя дочерьми Кадма, — что подтверждает и пользовавшийся другими источниками Феокрит в своих «Ленах». Фиванская община служительниц Диониса очевидно представляла собою тройственный фиас; каждая из трех частей его приносила жертвы у отдельного алтаря и вела свой род от одной из трех древних основательниц оргий, сестер Семелы, впервые поставивших алтари Дионису в горах, — Агавы, Автонои, Ино. Четырнадцать афинских герэр (γεραιραί)¹¹ приносят жертвы Дионису в Лимнах на четырнадцати разных алтарях. Алтарь поручался предпочтительно жрице из рода, ведущего свое происхождение от древней менады. Сколь неожиданным ни кажется на первый взгляд, что род ведется не от дионисийского героя, но от менады, однако должно признать, что в оргиастических общинах это было именно так. Слова оракула: «из рода Кадмовой Ино», — приобретают, с этой точки зрения, значение свидетельства первостепенной важности. Счет поколений по женской линии (какой мы находим в героических генеалогиях Гесиодовой школы) — в родовом преемстве именно женского жречества вообще не безызвестен. Этот знаменательный остаток матриархата доказывает гинекократический строй культа богини, из коего проистекли женские оргии, более древние по своему происхождению, нежели почитание Диониса. Так Ὀλεῖαι минийского клана продолжали родовое преемство первых миниад (Μινυάδες).¹² О Семахидах читаем у Стефана Византийца, что так звался «дем в Аттике, от Семаха, — у него же и дочерей его гостил Дионис; от них, т.е. от дочерей Семаховых, пошли жрицы Дионисовы». Дельфийские фиады древнее самого Дельфа, дружелюбно встретившего в своем царстве пришельца Аполлона, ибо они принадлежат к его божественной родословной. Мегарские менады ведут свой род от Полиида, лакедемонские Левкиппиды от Левкиппа — чрез посредство дочерей названных героев, которые и являются в собственном смысле родоначальницами, так как генеалогический ряд продолжают μαινάδες ἀρχηγοί. Таков наиболее важный для нашей ближайшей цели вывод из приведенной надписи.

______________________________

[11] γεραραί, γεραιραί αἱ «старицы» (жрицы Диониса в Афинах) Dem.

[12] Μινυάδες — в греческой мифологии три дочери (Левкиппа, Арсиппа и Алкифоя) правившего в Орхомене Миния (родоначальника племени миниев). Во время празднеств в честь Диониса, Миниады отказались принимать участие в вакхических шествиях и остались дома, продолжая прясть и заниматься другими домашними делами. Дионис пытался заставить их примкнуть к менадам, но Миниады ответили ему насмешками. Тогда Дионис наслал на Миниад безумие, в припадке которого они разорвали сына Левкиппы, приняв его за оленя.

Явление Диониса в древе можно назвать обычным; но дерево на этот раз не ель или смоковница, а платан, в котором поселяются божественные и героические души, как это показывает пример Елены. Топография трех учреждаемых фиасов также многозначительна. Первый, естественно, имеет своим средоточием место чудесного явления. Помещение другого находит себе ряд аналогий в святилищах Диониса «fuori le mura» (за стенами города), перед городскими воротами. Одним из древнейших случаев такой локализации культа является «очаг» (ἐσχάρα) Элевтерея в Академии: здесь Дионис почитается, как пришелец и гость, на месте своего предварительного становья у городских стен. Он овладевает городом как захожий герой; апофеоза ожидает его в кремле. Священный участок, отводимый ему внутри сакральной границы города (intra pomoerium), вмещает его храм и театр. Этот последний — «святилище (ἱερόν) Диониса», как гласит надпись при входе в театр — именно Магнесии на Меандре (Inschr. v. Magn. 233). Золоченая скульптурная группа Диониса, окруженного менадами, стояла близ сикионского театра. Общение между городским, театральным участком и пригородным, как мы видим это в Афинах и в том же Сикионе (Paus. II, 7, 5), поддерживается обрядом перенесения чтимых кумиров ночью при светочах. Поскольку Дионис является при этом «низводящим» своих поклонников с высот кремля за город и поклонники в ночном шествии «нисходят» с ним к его героическому, т.е. хтоническому, «очагу». Дионису театра свойственно наименование «вождя вниз» (καθηγεμών), а фиасу театра — наименование «нисходящих» (καταβαταί); но оба имеют значение религиозно-символическое: под нисхождением за героем разумеется нисхождение в подземное царство, что и знаменуется ночным шествием со светочами, и перенесение кремлевого идола в низины равносильно погребению бога. Все покушения некоторых ученых отнять у трагедии характер мистерий Дионисовых рушатся при первом пристальном взгляде на сценические древности. Органическая связь менад с театром — другая улика его исконного назначения быть святилищем страдающего и умирающего бога.

Необходимо, однако, ограничить вышесказанное о священных родах нижеследующими соображениями. Когда речь идет о родовом преемстве священнослужения, часто слово «род» (γένος) должно понимать как искусственное соединение фиктивных родичей, как религиозный союз в сакрально-юридических формах рода, имя и sacra которого уже не могли прекратиться, однажды став элементом государственной религии, т.е. непременной частью принятого государством на все века состава гентильных культов. Так, культ Диониса «отеческого» (Πατρώιος) в Мегаре мог и во дни Павсания быть во владении Полиидова рода, подобно тому как в Икарии он принадлежал Икарийскому роду, члены которого были как бы икарийцами по преимуществу и постольку противополагали себя остальному гражданству. Таковым мог быть афинский род Бакхиадов, организованный в целях служения Дионису Элевтерею и празднования городских Великих Дионисий, — род, управляемый, по эпиграфическим данным, выборными архонтами. Допущение чужих к родовым «оргиям», отправляемым «оргеонами»,¹³ есть уже принятие в подчиненную категорию членов рода, и первоначальное посвящение в мистерии могло быть, как думал А.Дитерих, только формой усыновления.

______________________________

[13] ὀργεών (-ῶνος) ὁ оргеон (представитель каждого афинского дема, избиравшийся для участия в периодических жертвоприношениях) Isae.

Вообще можно сказать, что дионисийское жречество более глубоко, чем другие эллинские, уходит корнями в родовой уклад. В самом деле, служение Дионису было соборным по преимуществу, что и выражается сакральным термином «оргий». Ибо оргии суть богослужения, совершаемые совместно — и первоначально без жреца — всеми участниками, каковые поэтому равно все зовутся «вакхами» (βακχοί) и «освященными» (ὅσιοι). Естественная же форма соборности, — поскольку речь идет не об исключающих присутствие мужчин женских радениях, — была непосредственно дана в союзе родичей. Только позднейшее время ослабило эту норму по отношению к мужскому жречеству. Но значение последнего, в противоположность древнейшему жречеству прадионисийских культов, в исторической Дионисовой религии было относительно не велико и бόльшим быть не могло в силу ее внутренних основоположений.

3. Коллегии менад

Триединое устройство, прообраз которого мы видим в Фивах, было обычным в женских фиасах. В Магнесию, как мы видели, посылаются для учреждения триединого союза, три менады «из рода» одной из трех первоменад «священной Фивы». Первоначальная триада может еще усиливаться в тройную. По стихотворению Феокрита, литургическое значение которого несомненно, три сестры Семелы с их тремя сонмами воздвигают три алтаря Семеле и девять Дионису.

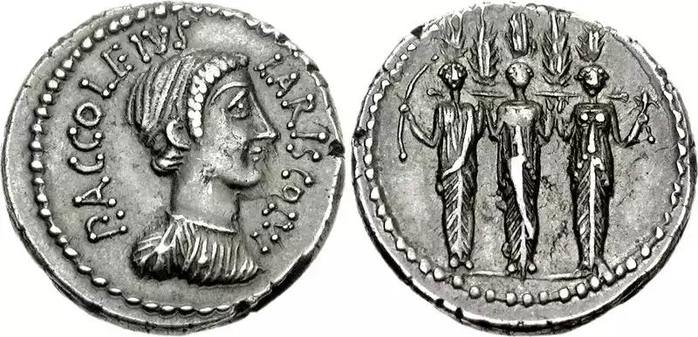

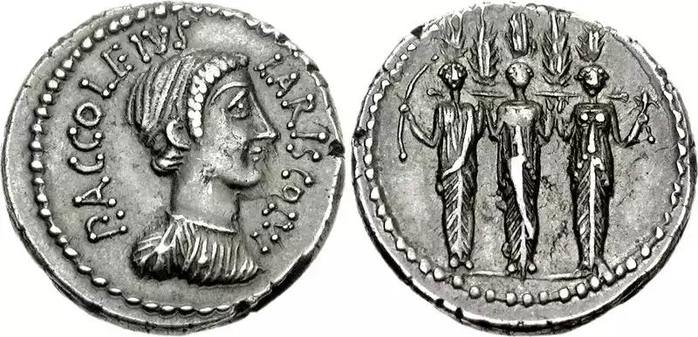

Девять мужей и девять женщин образуют жреческие коллегии Диониса Эсимнета (Αἰσυμνήτος, чтимого, по-видимому, совместно с Артемидой Трикларией) в Патрах. Вот почему приписанная Анакреонту эпиграмма, — вероятно, надпись на базе рельефа, — живописует трех менад:

Но в то же время мы встречаем священные коллегии, не отвечающие принципу триады. Таковы одиннадцать Дионисиад (или δύσμαιναι) в Спарте и «шестнадцать жен» в Элиде. В обоих этих случаях перед нами, предположительно, результат исторического процесса последовательной спайки прежде самостоятельных фиасов. Число четырнадцати герэр в Афинах объясняется орфическим происхождением обряда и связывается с гептадой орфиков, заимствованным ими из Египта символом дионисийского расторжения и воссоединения божественной монады. Однако, заметны и следы древнейшей дихотомии, которая соответствовала, быть может, изначальному муже-женскому дуализму парнасской оргиастической религии. Мы видели в Мегаре двух перво-менад, дочерей Полиида, и гипотетически объяснили этот факт обрядового предания иначе, а именно — ранним синкретизмом двух культовых форм: материкового и островного. В мифе о Терее перед нами также только две менады — Прокна и Филомела; миф этот принадлежит Давлиде и, думается, отражает глубокую старину Парнаса. О последней мы можем заключать и по дельфийскому преданию о «Черной» и «Обуянной» (Θυῖα). Но примечательно, что родоначальницей фиад в собственном смысле почитается только вторая, с которой, вероятно, начинается трихотомическое устройство дельфийского фиаса — по крайней мере, на фронтоне Аполлонова храма Дионис был изображен, по Велькеру, с тремя фиадами. Фия кажется менадой Диониса; Черная — первопророчицей, как одержимая силой Земли (κάτοχος έκ τής Γῆς); ей подобна и мегарская Мантό. Триединое устройство, связанное, по-видимому, с Дионисовыми триетериями, утвердилось в Беотии, где Фивы провозгласили на всю Элладу рождество Дионисово; ему подчинился и минийский Орхомен. Оно означало конец эпохи предчувствий чаемого юного бога, грядущего сопрестольника темной богини, — конец эпохи менад, еще не знающих Диониса.

Все вышесказанное позволяет нам отчетливее уразуметь свидетельство Диодора о менадах исторической Греции: все девушки в тех городских общинах, где введены триетерии, должны по отеческому обычаю и священному уставу, за исполнением которого блюдут городские власти, в дни, назначенные для оргий, брать в руки тирсы и соучаствовать в радениях, восклицая «эвой» и славя Диониса, — женщины же замужние должны, каждая с тем сонмом, к которому принадлежит (κατά συστήματα), приносить совокупно жертвы богу и энтузиастически священнодействовать, по чину и преданию оргий, и вообще всячески провозглашать и прославлять присутствие Диониса. Итак, во главе сонмов стоят их предводительницы, ведущие «феорию» «в горы» (εἰς ὅρος); это посвященные менады, преемственно продолжающие родовое (по женской линии) служение; их окружают замужние гражданки, приписанные к соответствующему сонму, — некоторые из них, быть может, причислены к самому роду; меж тем как женщины активно участвуют в коллективных («оргийных») жертвоприношениях и иных таинственных священнодействиях, девушки составляют как бы сопутствующий им хор. Понятно все народное уважение к участницам столь строго организованных, недоступных мужчинам оргий и особенное почтение к настоятельницам священных фиасов. Одна поздней эпохи надпись из Милета отчетливо рисует религиозно-бытовой тип такой игуменьи (εἰς ὄρος ἦγε) менад, характерно названных «городскими» или «гражданскими» (πολιητίδες), в согласии с Диодором, причем общее выражение, «как надлежит доброй женщине» (χρῆστηι τούτο γυναίκι θέμις), — указывает на то, что все гражданки считались причастными городским оргиям; надпись, в нашем переводе, гласит:

4. Эринии как отражение прадионисийских менад в мифе

Что Эринии (Ἐρινύες) во многом подобны менадам, — те и другие, например, «ловчие собаки», — не подлежит сомнению; вопрос в том, позднее ли стали воображать и изображать их наподобие менад, или же они (Эринии, не Эвмениды) — стародавняя проекция в мифе культовой реальности менад первоначальных. Мы уверены в последнем: произвола в мифотворчестве нет, и предположенное уподобление должно было бы опираться на какое-либо соотношение между кругом Эриний и кругом Диониса, но и подземный Дионис им вовсе чужд. С другой стороны, если нам удалось напасть на след прадионисийских менад, то мы прямо видим их перед собой в лице Эриний. Ибо что иное эти «дщери Ночи», чье присутствие, чье прикосновение, чьи змеи, чьи факелы наводят безумие, — что иное эти сестры Лиссы, отымающей у человека разум, — как не неистовые служительницы ночной богини, с факелами в руках, увитые змеями, ведущие дикие хороводы? Сравним Эсхиловых Эриний и Еврипидовых вакханок: не так же ли засыпают те и другие, устав от бешеной погони или исступленного кружения, и вдруг, чуткие, вскакивают, чтобы продолжать наяву священный свой бред? Мы понимаем, почему Эринии — «старшие богини» и «старицы»; они — представительницы ветхого завета эллинской религии. Мы понимаем, почему они страшны: они — воспоминание об ужасной религиозной были человеко-убийственных преследований. Мы понимаем, почему наименьшее число их не всегда три, как это приличествует женским божествам, мыслимым множественными, но иногда, на изображениях Орестовой травли, их всего только две — как две перво-менады, «Черная» и «Обуянная», запомнились из седой старины в Дельфах. Мы понимаем, почему, древние обладательницы прорицалища, так свободно проникают они, по Эсхилу, в Аполлонов храм и располагаются на каменных сиденьях вкруг омфала.

Их дионисийские атрибуты изначальны, ибо не было основания ни цели одарять их таковыми после: буколический кентрон (βουκόλος κέντρον — пастушье стрекало) или обоюдоострая секира и плющевой венок. Они мычат, как коровы, а мычанье быка или подражание этому звуку мы знаем как отличие дионисийских оргий, по описанию из «Эдонов» Эсхила. Тот же поэт рядит Эринию в черную козью шкуру, придавая ей соответствующее наименование Диониса (μελάναιγις, Eumen. 680); она же — Черная, как та дельфийская первовещунья. Прежде чем Киферон,¹⁴ змеиное гнездо, стал священной горой Диониса, им владели увитые змеями жрицы Ночи: отсюда предание о гибели юноши Киферона, презревшего любовь Эринии Тисифоны, — от жала ее змеи. Страстнáя легенда запечатлела культовую память о мужеубийственных оргиях киферонских менад, еще не укрощенных дельфийской религией. Так отражение обрядовой действительности в мифе восполняет недостаток прямых свидетельств о доаполлоновском, прадионисийском прошлом парнасского оргиазма.

______________________________

[14] Κιθαιρών (-ῶνος) ὁ Киферон (гора на границе Аттики и Беотии) Her., Aesch., Soph.

__________________________________

________________

КОММЕНТАРИИ

В качестве послесловия, хотелось бы обратиться к мифологическому сюжету рождения Диониса в изложении Нонна, который первыми менадами (μαινάς, т.е. «неиствующими») определяет нимф, вскормивших Диониса. Однако причиной их безумства является не Дионис, а Гера, преисполненная яростью, ревнивая супруга Зевса.

[1] Ὥραι αἱ Хоры, богини времен года, ясной погоды, урожая, юности и красоты, хранительницы небесных врат, спутницы богов, преимущ. Афродиты; по Гесиоду их было три: Εὐνομία, Δίκη и Εἰρήνη, в аттической культе — две: Θαλλώ (Весна) и Καρπώ (Осень) Hom., HH., Hes., Theocr.

[2] λυαῖος ὁ освободитель (от забот) — эпитет Вакха-Диониса Anacr., Plut.

[3] εἰραφιώτης (-ου) adj. m предполож. {ῥάπτω} зашитый (подразумевается в бедро Зевса) — эпитет Вакха HH.

[4] Σελήνη ἡ Селена (или Феба, дочь Гипериона, сестра Гелиоса, богиня луны); от σέλας («свет», «сияние») HH., Hes.

[5] Λάμος ὁ Лам, река в Киликии.

[6] Μελικέρτης (-ου) ὁ Меликерт, в древнегреческой мифологии, сын Ино и царя Орхомена Афаманта. После того, как Гера наслала на его мать Ино безумие и та бросилась в море вместе с сыном, Меликерт был превращен в морское божество Палемона (Παλαίμων), который обычно изображался верхом на дельфине.

_______________________________

ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО

III. ПРАДИОНИСИЙСКИЙ КОРЕНЬ МЕНАД

1. Древнейшая память о менадах

Прадионисийский корень менад обнаруживается рядом определительных признаков. Если немногие упоминания Гомера о Дионисе оспоримы в рассуждении их подлинной древности, — о менадах можно утверждать, что Гомер их знает, не зная Диониса. Остерегаясь рассматривать Гомерову «менаду» (μαινάς) как служительницу позднейшего культа, исследователи толковали это слово в общем и неизбежно плоском значении — «безумствующая, исступленная»;¹ однако субстантивация глагольного понятия, и притом только в женском роде, требует принять nomen за означение устойчивого типа, тем более, что уподобление Андромахи, устремившейся вперед с сильно бьющимся сердцем, «менаде» могло быть вполне понятно и художественно-действенно лишь при том условии, если эта последняя была хорошо известна как бытовое и психологическое явление sui generis (уникальность). Но менада без Диониса единственно мыслима лишь на почве теории, устанавливающей прадионисийскую эпоху в развитии Дионисовой религии.

______________________________

[1] μαινάς, -άδος (ᾰδ) adj. f

I.

1) неистовствующая, исступленная; ex. (βάκχη Eur.; λύσσα Soph.);

2) сводящая с ума, наводящая безумие; ex. (ὄρνις, т.е. ἴυγξ Pind.)

II.

1) исступленная вакханка, менада; ex. μαινάδι ἴση Hom. — подобная менаде, т.е. обезумевшая от горя (Андромаха);

2) исступленная словно менада; ex. Κασάνδρα Eur.

• Очевидно этимология слова μαινάς (менада) тесно связана с луной (μηνάς) и культом богини луны.

Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.

μηνάς (-άδος) ἡ луна; ex. μηνάδος αἴγλα Eur. — лунное сияние

μῆνις, дор. μᾰνις (-ιος), поздн. μῆνιδος ἡ гнев, негодование, злоба; ex. (Διός Hom.; βαρεῖα Soph.)

У Павсания (X, 4, 3), далее, мы находим нижеследующее объяснение эпитета города Панопея (Πανοπεύς) καλλίχορος в Одиссее (XI, 580):

«Почему Гомер называет город Панопей хороводным (καλλίχορος),² узнал я в Афинах от так называемых фиад.³ Фиады же — аттические женщины, которые ходят через год на Парнас и вместе с женщинами из Дельфов правят оргии Дионису. Их обычай — водить хороводы по пути в Дельфы, как в других местах, так и в Панопее. Эпитет, прилагаемый Гомером к имени этого города, по-видимому, знаменует хороводы фиад».

___________________________

[2] καλλίχορος (καλλί-χορος)

1) с прекрасными площадями для хороводов; ex. (Πανοπεύς Hom.; πόλις Pind.; Ἀθῆναι Eur.; ἀγορά Anth.)

2) предназначенный для прекрасных плясок, хороводный; ex. (παιάν, στέφανος Eur.)

3) кружащийся в изящной пляске, ведущий хоровод; ex. (δελφῖνες Eur.) τρόπον τὸν καλλιχορώτατον Arph. — в чудеснейшем хороводе.

[3] θυϊάς (-άδος) ἡ исступленная, неистовая Plut.

В самом деле, составители того рассказа об Одиссеевом нисхождении в подземное царство, который в составе Одиссеи известен под названием первой песни о мертвых (Nεκυία),⁴ очевидно, знали Панопей, по дороге из Херонеи в Давлиду, как «город прекрасных хороводов», что не может быть отнесено к хорам нимф, как предлагает Лобек, потому что речь идет не об источнике, а о городе, и скорее всего указывает на паломничества феорид,⁵ их священные шествия, или «феории»,⁶ к местам парнасских радений. Женские дионисийские таинства знакомы и Гесиоду.⁷

______________________________

[4] νεκυία, правильнее νέκυια ἡ вызывание мертвецов, некромантия Diod., Plut., Luc. (заглавие XI песни «Одиссеи»).

[5] θεωρίς (-ίδος) ἡ феорида, паломница.

[6] Пример такой феории (θεωρία) в отрывке Еврипидова «Паламеда» у Страбона (X, р. 720 С), где вакхический хор не эллинских женщин приходит в ахейский стан, чтобы под его охраной, согласно общему ἱερά νόμιμα (священному обряду), править на горе Иде оргии Дионису и фригийской Матери богов. Предводительница хора называет себя фиадой Диониса (θυιάς Διονύσου ἱκόμαν), по эмендации Виламовица (Herakles I, S. 363, А. 40).

[7] ἐμανήσαν, ὥς μέν Ἡσίοδος φησίν, ὅτι τάς Διονύσου (Apollod. II, 2, 2)

Глубокая древность отпечатлелась на формах оргиастических сообществ. Дельфийские фиады составляли религиозный союз — фиас (θίασος), предводительницей или настоятельницей (ἀρχηγός) которого во времена Плутарха была Клея. Эпонимной фиасоначальницей почиталась мифическая Фия (Θυῖα), рядом с ней стояла не менее мифическая «Черная» (Κελαινώ, Mέλαινα, Μελανίς, Μελανθέια, Μελανθώ⁸). Посвященное Фии капище в Дельфах известно Геродоту (VII, 178). О подобном же ἡρῷον стародавней менады говорит Павсаний, отмечая «близ театра города Патр (срв. место погребения Фессалы пониже приводимой надписи из Магнесии) священный участок некоей местной жительницы». Гробницы Астикратеи (Αστυκράτεια) и Манто в Мегаре, при входе в священный участок (τέμενος) Диониса, очевидно, также были местами героического культа древле прославленных менад, из коих вторая, как говорит ее имя, обладала даром пророческим. Впрочем, миф хорошо их помнит: они были дочерьми Полиида, основателя культа Диониса «отеческого» (πατρώιος) в Мегаре, Мелампова правнука и, подобно прадеду, дионисийского героя, прорицателя и очистителя.⁹

______________________________

[8] 226. Прибавим несколько слов о другой, а именно гомеровской, Меланфό. К древнейшим героическим ликам пра-Диониса подземного принадлежит, по нашему мнению, козовод Меланфий в Одиссее, изрубленный в куски и отданный в снедь псам пособник женихов, носитель хтонического и дионисийского имени, соименный одному из героев Вакхова воинства в поэме Нонна, льющий вино в кубок по изображению на одной камее (Roscher's Myth. Lex. II, 2582), страстнόй герой в черной козьей шкуре (μελάναιγις). Меланфию соответствует, как женский коррелят, повешенная (подобно Эригоне и связанная, следовательно, с Артемидой) Меланфо. Параллелизм мужского и женского черных имен, хтонические собаки, разъятие тела на части, женское повешение, — наконец, самая оппозиция аристократическим культам, — все определяет Меланфия и Меланфо в вышераскрытом смысле и служит характерным примером подгомеровской религиозной Греции и отношения к ней Гомеридов. (Waser s. v. Delphos, Pauly-Wissowa's Real-Enc. IV, 2700. Weicker, griech. Götterlehre I, S.)

[9] Полиид (Πολύειδος) сочетается в предании с Критом, и — в противоположность легенде о Мелампе как ученике египетских жрецов — это не кажется нам лишенным правдоподобия. Мы подозреваем здесь древнейший синкретизм материкового культа и островного, простирающего власть Диониса на морскую стихию, — чем объяснялась бы и двойственная организация местных менад, ознаменованная двумя дочерьми Полиида. Последний кажется героической проекцией островного Диониса, «многовидного» (πολυειδής). Поставленный Полиидом в Мегаре «закрытый» идол Диониса, из частей которого Павсаний мог видеть только лицо (πρόσῶπον), был, вероятно, одной из Дионисовых голов, почитаемых в островном круге. Так бог, вытащенный рыбаками из моря в Метимне, был личнόю маской (πρόσῶπον); оракул повелел чтить его как Диониса Фаллена (Διόνυσος Φαλλήν) (Euseb., praep. ev. V, 36).

2. Магнетская надпись. Менады-родоначальницы

Надпись из Магнесии на Меандре, начертанная (по-видимому, заново) в I в., но говорящая о событиях более или менее отдаленной древности, приводит дельфийский оракул, в исполнение коего магнеты призвали из Фив менад, чтобы учредить в своем городе оргии Дионису по беотийскому чину. Ниже перевод этой надписи:

В добрый час (ἀγαθῆι τύχηι). Пританом был Акродем, сын Диотима. Народ магнетов вопросил бога о бывшем знамении: в сломленной ветром чинаре, ниже города, обретено изваяние Диониса; что знаменует сие народу, и что делать ему надлежит, дабы жить безбоязненно в вящем благоденствии? Священновопрошателями посланы в Дельфы: Гермонакт, сын Эпикрата, и Аристарх, сын Диодора. Бог изрек:

Вы, что в удел у Меандровых струй улучили твердыню,

Нашей державы надежный оплот, о магнеты, пришли вы

Вещий из уст моих слышать глагол: Диониса явленье,

В полом расщепленном древе лежащего, юноши видом,

Что знаменует? Внемлите! Кремля воздвигая громаду,

Вы не радели владыке сложить пышнозданные домы.

Ныне, народ многомощный, восставь святилища богу:

Тирсы угодны ему и жреца непорочного жертвы.

Путь вам обратный лежит чрез угодия Фивы священной;

Там обретете менад из рода Кадмовой Ино.

Оргии¹⁰ жены дадут вам и чин благолепный служений,

И Дионисовы сонмы священнопоставят во граде.

___________________________

[10] ὄργια ἡ оргия, тайный обряд, ритуал, священнодействие, жертвоприношение.

Согласно божественному вещанию, чрез священновопрошателей приведены были из Фив три менады: Коскό (Κοσκώ), Баубό (Βαυβώ) и Фессала (Θεσσαλά). И Коско собрала сонм (θίασος), тех, что у чинары; Баубо же — сонм, что перед городом; Фессала же — сонм Катабатов (καταβαταί). По смерти были они погребены городом. Прах Коско покоится в селении Коскобуне (Κοσκοβουνός, холм Коско), Баубо — в Табарне (Ταβάρνα), Фессалы — близ театра.

Эта надпись не только подтверждает известия о коллегиях менад и наблюдения о их насаждении центральной религиозной властью, т.е. дельфийским жречеством, в Спарте, Ахайе, Элиде, но и проливает свет на традиционные нормы организации женских оргий. Мы видим, что не напрасно Еврипид в трагедии «Вакханки», изображая установление Дионисовой религии в Фивах, говорит о трех сонмах менад, предводимых тремя дочерьми Кадма, — что подтверждает и пользовавшийся другими источниками Феокрит в своих «Ленах». Фиванская община служительниц Диониса очевидно представляла собою тройственный фиас; каждая из трех частей его приносила жертвы у отдельного алтаря и вела свой род от одной из трех древних основательниц оргий, сестер Семелы, впервые поставивших алтари Дионису в горах, — Агавы, Автонои, Ино. Четырнадцать афинских герэр (γεραιραί)¹¹ приносят жертвы Дионису в Лимнах на четырнадцати разных алтарях. Алтарь поручался предпочтительно жрице из рода, ведущего свое происхождение от древней менады. Сколь неожиданным ни кажется на первый взгляд, что род ведется не от дионисийского героя, но от менады, однако должно признать, что в оргиастических общинах это было именно так. Слова оракула: «из рода Кадмовой Ино», — приобретают, с этой точки зрения, значение свидетельства первостепенной важности. Счет поколений по женской линии (какой мы находим в героических генеалогиях Гесиодовой школы) — в родовом преемстве именно женского жречества вообще не безызвестен. Этот знаменательный остаток матриархата доказывает гинекократический строй культа богини, из коего проистекли женские оргии, более древние по своему происхождению, нежели почитание Диониса. Так Ὀλεῖαι минийского клана продолжали родовое преемство первых миниад (Μινυάδες).¹² О Семахидах читаем у Стефана Византийца, что так звался «дем в Аттике, от Семаха, — у него же и дочерей его гостил Дионис; от них, т.е. от дочерей Семаховых, пошли жрицы Дионисовы». Дельфийские фиады древнее самого Дельфа, дружелюбно встретившего в своем царстве пришельца Аполлона, ибо они принадлежат к его божественной родословной. Мегарские менады ведут свой род от Полиида, лакедемонские Левкиппиды от Левкиппа — чрез посредство дочерей названных героев, которые и являются в собственном смысле родоначальницами, так как генеалогический ряд продолжают μαινάδες ἀρχηγοί. Таков наиболее важный для нашей ближайшей цели вывод из приведенной надписи.

______________________________

[11] γεραραί, γεραιραί αἱ «старицы» (жрицы Диониса в Афинах) Dem.

[12] Μινυάδες — в греческой мифологии три дочери (Левкиппа, Арсиппа и Алкифоя) правившего в Орхомене Миния (родоначальника племени миниев). Во время празднеств в честь Диониса, Миниады отказались принимать участие в вакхических шествиях и остались дома, продолжая прясть и заниматься другими домашними делами. Дионис пытался заставить их примкнуть к менадам, но Миниады ответили ему насмешками. Тогда Дионис наслал на Миниад безумие, в припадке которого они разорвали сына Левкиппы, приняв его за оленя.

Явление Диониса в древе можно назвать обычным; но дерево на этот раз не ель или смоковница, а платан, в котором поселяются божественные и героические души, как это показывает пример Елены. Топография трех учреждаемых фиасов также многозначительна. Первый, естественно, имеет своим средоточием место чудесного явления. Помещение другого находит себе ряд аналогий в святилищах Диониса «fuori le mura» (за стенами города), перед городскими воротами. Одним из древнейших случаев такой локализации культа является «очаг» (ἐσχάρα) Элевтерея в Академии: здесь Дионис почитается, как пришелец и гость, на месте своего предварительного становья у городских стен. Он овладевает городом как захожий герой; апофеоза ожидает его в кремле. Священный участок, отводимый ему внутри сакральной границы города (intra pomoerium), вмещает его храм и театр. Этот последний — «святилище (ἱερόν) Диониса», как гласит надпись при входе в театр — именно Магнесии на Меандре (Inschr. v. Magn. 233). Золоченая скульптурная группа Диониса, окруженного менадами, стояла близ сикионского театра. Общение между городским, театральным участком и пригородным, как мы видим это в Афинах и в том же Сикионе (Paus. II, 7, 5), поддерживается обрядом перенесения чтимых кумиров ночью при светочах. Поскольку Дионис является при этом «низводящим» своих поклонников с высот кремля за город и поклонники в ночном шествии «нисходят» с ним к его героическому, т.е. хтоническому, «очагу». Дионису театра свойственно наименование «вождя вниз» (καθηγεμών), а фиасу театра — наименование «нисходящих» (καταβαταί); но оба имеют значение религиозно-символическое: под нисхождением за героем разумеется нисхождение в подземное царство, что и знаменуется ночным шествием со светочами, и перенесение кремлевого идола в низины равносильно погребению бога. Все покушения некоторых ученых отнять у трагедии характер мистерий Дионисовых рушатся при первом пристальном взгляде на сценические древности. Органическая связь менад с театром — другая улика его исконного назначения быть святилищем страдающего и умирающего бога.

Необходимо, однако, ограничить вышесказанное о священных родах нижеследующими соображениями. Когда речь идет о родовом преемстве священнослужения, часто слово «род» (γένος) должно понимать как искусственное соединение фиктивных родичей, как религиозный союз в сакрально-юридических формах рода, имя и sacra которого уже не могли прекратиться, однажды став элементом государственной религии, т.е. непременной частью принятого государством на все века состава гентильных культов. Так, культ Диониса «отеческого» (Πατρώιος) в Мегаре мог и во дни Павсания быть во владении Полиидова рода, подобно тому как в Икарии он принадлежал Икарийскому роду, члены которого были как бы икарийцами по преимуществу и постольку противополагали себя остальному гражданству. Таковым мог быть афинский род Бакхиадов, организованный в целях служения Дионису Элевтерею и празднования городских Великих Дионисий, — род, управляемый, по эпиграфическим данным, выборными архонтами. Допущение чужих к родовым «оргиям», отправляемым «оргеонами»,¹³ есть уже принятие в подчиненную категорию членов рода, и первоначальное посвящение в мистерии могло быть, как думал А.Дитерих, только формой усыновления.

______________________________

[13] ὀργεών (-ῶνος) ὁ оргеон (представитель каждого афинского дема, избиравшийся для участия в периодических жертвоприношениях) Isae.

Вообще можно сказать, что дионисийское жречество более глубоко, чем другие эллинские, уходит корнями в родовой уклад. В самом деле, служение Дионису было соборным по преимуществу, что и выражается сакральным термином «оргий». Ибо оргии суть богослужения, совершаемые совместно — и первоначально без жреца — всеми участниками, каковые поэтому равно все зовутся «вакхами» (βακχοί) и «освященными» (ὅσιοι). Естественная же форма соборности, — поскольку речь идет не об исключающих присутствие мужчин женских радениях, — была непосредственно дана в союзе родичей. Только позднейшее время ослабило эту норму по отношению к мужскому жречеству. Но значение последнего, в противоположность древнейшему жречеству прадионисийских культов, в исторической Дионисовой религии было относительно не велико и бόльшим быть не могло в силу ее внутренних основоположений.

3. Коллегии менад

Триединое устройство, прообраз которого мы видим в Фивах, было обычным в женских фиасах. В Магнесию, как мы видели, посылаются для учреждения триединого союза, три менады «из рода» одной из трех первоменад «священной Фивы». Первоначальная триада может еще усиливаться в тройную. По стихотворению Феокрита, литургическое значение которого несомненно, три сестры Семелы с их тремя сонмами воздвигают три алтаря Семеле и девять Дионису.

«Бог, который находится в ларце, именуется Эсимнетом (Владыкой); тех, которые служат специально ему, всего девять человек, их выбирает народ по их достоинству из числа всех граждан; столько же выбирается и женщин. В праздничную ночь один только раз выносит наружу жрец этот ларец. Это особенность и торжественный акт специально этой ночи. Кроме того, часть молодых людей, детей местных жителей, украсив свои головы венками из колосьев, спускается к реке Мелиху: некогда так украшались те, кого вели на жертву Артемиде. В наше же время они складывают свои венки из колосьев у статуи богини и, омывшись в реке, вновь возлагают на себя венки, но уже из плюща и так идут к храму Эсимнета.» (Павсаний VII, 20:1)

Девять мужей и девять женщин образуют жреческие коллегии Диониса Эсимнета (Αἰσυμνήτος, чтимого, по-видимому, совместно с Артемидой Трикларией) в Патрах. Вот почему приписанная Анакреонту эпиграмма, — вероятно, надпись на базе рельефа, — живописует трех менад:

«Эта, что с тирсом в руке, — Геликония, — с нею Ксантиппа;

Главка — третья: с горы сходят от оргий святых

К праздничным хорам они, вдохновенные, и Дионису

Сочное гроздие в дар, плющ и козленка несут.»

Но в то же время мы встречаем священные коллегии, не отвечающие принципу триады. Таковы одиннадцать Дионисиад (или δύσμαιναι) в Спарте и «шестнадцать жен» в Элиде. В обоих этих случаях перед нами, предположительно, результат исторического процесса последовательной спайки прежде самостоятельных фиасов. Число четырнадцати герэр в Афинах объясняется орфическим происхождением обряда и связывается с гептадой орфиков, заимствованным ими из Египта символом дионисийского расторжения и воссоединения божественной монады. Однако, заметны и следы древнейшей дихотомии, которая соответствовала, быть может, изначальному муже-женскому дуализму парнасской оргиастической религии. Мы видели в Мегаре двух перво-менад, дочерей Полиида, и гипотетически объяснили этот факт обрядового предания иначе, а именно — ранним синкретизмом двух культовых форм: материкового и островного. В мифе о Терее перед нами также только две менады — Прокна и Филомела; миф этот принадлежит Давлиде и, думается, отражает глубокую старину Парнаса. О последней мы можем заключать и по дельфийскому преданию о «Черной» и «Обуянной» (Θυῖα). Но примечательно, что родоначальницей фиад в собственном смысле почитается только вторая, с которой, вероятно, начинается трихотомическое устройство дельфийского фиаса — по крайней мере, на фронтоне Аполлонова храма Дионис был изображен, по Велькеру, с тремя фиадами. Фия кажется менадой Диониса; Черная — первопророчицей, как одержимая силой Земли (κάτοχος έκ τής Γῆς); ей подобна и мегарская Мантό. Триединое устройство, связанное, по-видимому, с Дионисовыми триетериями, утвердилось в Беотии, где Фивы провозгласили на всю Элладу рождество Дионисово; ему подчинился и минийский Орхомен. Оно означало конец эпохи предчувствий чаемого юного бога, грядущего сопрестольника темной богини, — конец эпохи менад, еще не знающих Диониса.

Все вышесказанное позволяет нам отчетливее уразуметь свидетельство Диодора о менадах исторической Греции: все девушки в тех городских общинах, где введены триетерии, должны по отеческому обычаю и священному уставу, за исполнением которого блюдут городские власти, в дни, назначенные для оргий, брать в руки тирсы и соучаствовать в радениях, восклицая «эвой» и славя Диониса, — женщины же замужние должны, каждая с тем сонмом, к которому принадлежит (κατά συστήματα), приносить совокупно жертвы богу и энтузиастически священнодействовать, по чину и преданию оргий, и вообще всячески провозглашать и прославлять присутствие Диониса. Итак, во главе сонмов стоят их предводительницы, ведущие «феорию» «в горы» (εἰς ὅρος); это посвященные менады, преемственно продолжающие родовое (по женской линии) служение; их окружают замужние гражданки, приписанные к соответствующему сонму, — некоторые из них, быть может, причислены к самому роду; меж тем как женщины активно участвуют в коллективных («оргийных») жертвоприношениях и иных таинственных священнодействиях, девушки составляют как бы сопутствующий им хор. Понятно все народное уважение к участницам столь строго организованных, недоступных мужчинам оргий и особенное почтение к настоятельницам священных фиасов. Одна поздней эпохи надпись из Милета отчетливо рисует религиозно-бытовой тип такой игуменьи (εἰς ὄρος ἦγε) менад, характерно названных «городскими» или «гражданскими» (πολιητίδες), в согласии с Диодором, причем общее выражение, «как надлежит доброй женщине» (χρῆστηι τούτο γυναίκι θέμις), — указывает на то, что все гражданки считались причастными городским оргиям; надпись, в нашем переводе, гласит:

«Здесь Дионисова жрица (ὅσιη) лежит. Вакханки градские,

Молвите: «радуйся!» Чтить доброй жене надлежит

Ту, что вас в горы водила, что оргии правила с вами,

Что возносила дары жертв и служений за град.

Если же спросит вас пришлый: «как имя ей?» — Алкмеонида —

Имя, Геродия дочь, знавшая правых удел (καλών μοίραν επισταμένη).»

4. Эринии как отражение прадионисийских менад в мифе

Что Эринии (Ἐρινύες) во многом подобны менадам, — те и другие, например, «ловчие собаки», — не подлежит сомнению; вопрос в том, позднее ли стали воображать и изображать их наподобие менад, или же они (Эринии, не Эвмениды) — стародавняя проекция в мифе культовой реальности менад первоначальных. Мы уверены в последнем: произвола в мифотворчестве нет, и предположенное уподобление должно было бы опираться на какое-либо соотношение между кругом Эриний и кругом Диониса, но и подземный Дионис им вовсе чужд. С другой стороны, если нам удалось напасть на след прадионисийских менад, то мы прямо видим их перед собой в лице Эриний. Ибо что иное эти «дщери Ночи», чье присутствие, чье прикосновение, чьи змеи, чьи факелы наводят безумие, — что иное эти сестры Лиссы, отымающей у человека разум, — как не неистовые служительницы ночной богини, с факелами в руках, увитые змеями, ведущие дикие хороводы? Сравним Эсхиловых Эриний и Еврипидовых вакханок: не так же ли засыпают те и другие, устав от бешеной погони или исступленного кружения, и вдруг, чуткие, вскакивают, чтобы продолжать наяву священный свой бред? Мы понимаем, почему Эринии — «старшие богини» и «старицы»; они — представительницы ветхого завета эллинской религии. Мы понимаем, почему они страшны: они — воспоминание об ужасной религиозной были человеко-убийственных преследований. Мы понимаем, почему наименьшее число их не всегда три, как это приличествует женским божествам, мыслимым множественными, но иногда, на изображениях Орестовой травли, их всего только две — как две перво-менады, «Черная» и «Обуянная», запомнились из седой старины в Дельфах. Мы понимаем, почему, древние обладательницы прорицалища, так свободно проникают они, по Эсхилу, в Аполлонов храм и располагаются на каменных сиденьях вкруг омфала.

Их дионисийские атрибуты изначальны, ибо не было основания ни цели одарять их таковыми после: буколический кентрон (βουκόλος κέντρον — пастушье стрекало) или обоюдоострая секира и плющевой венок. Они мычат, как коровы, а мычанье быка или подражание этому звуку мы знаем как отличие дионисийских оргий, по описанию из «Эдонов» Эсхила. Тот же поэт рядит Эринию в черную козью шкуру, придавая ей соответствующее наименование Диониса (μελάναιγις, Eumen. 680); она же — Черная, как та дельфийская первовещунья. Прежде чем Киферон,¹⁴ змеиное гнездо, стал священной горой Диониса, им владели увитые змеями жрицы Ночи: отсюда предание о гибели юноши Киферона, презревшего любовь Эринии Тисифоны, — от жала ее змеи. Страстнáя легенда запечатлела культовую память о мужеубийственных оргиях киферонских менад, еще не укрощенных дельфийской религией. Так отражение обрядовой действительности в мифе восполняет недостаток прямых свидетельств о доаполлоновском, прадионисийском прошлом парнасского оргиазма.

______________________________

[14] Κιθαιρών (-ῶνος) ὁ Киферон (гора на границе Аттики и Беотии) Her., Aesch., Soph.

________________

КОММЕНТАРИИ

В качестве послесловия, хотелось бы обратиться к мифологическому сюжету рождения Диониса в изложении Нонна, который первыми менадами (μαινάς, т.е. «неиствующими») определяет нимф, вскормивших Диониса. Однако причиной их безумства является не Дионис, а Гера, преисполненная яростью, ревнивая супруга Зевса.

«Зевс-Отец от Семелы пылавшего лона младенца,______________________________

Полурожденного Вакха, избежавшего молний,

Принял и поместил в бедро, и ждал окончанья

Бега месяцев лунных, положенных для рожденья.

Вот и рожденье, и длань Кронида как повитуха

Опытная в этом деле, бедро от швов разрешает,

Где дитя пребывало, трудных вспомощница родов.

Стало бедро Зевеса, как и у женщин, смягчаться:

Слишком ранний младенец без матери чрева доношен,

10

Взят от женского лона, зашит он в бедро мужское!

Только лишь появился от крови бога младенец,

Хоры¹ дитя увенчали из стеблей плюща плетеницей,

Славя грядущее Вакха, и сами в цветочных уборах

Благорогого змея кольца гибкого тела

Располагают у чресл благорогого Диониса.

Над драканийским отрогом, местом рождения Вакха,

Майи отпрыск, Гермес, взлетел в простор поднебесный,

Приняв во длани младенца. Родившегося Лиэя²

Он нарек Дионисом, ибо в ноге свое бремя

20

Выносил Дий, хромая с бедром непомерно раздутым;

Значит и «нис» в сиракузском говоре «хромоногий» —

Так вот в имени бога имя отца прозвучало!

Бог народившийся также зовется Эйрафиотом,³

Ибо в бедро мужское зашил младенца родитель!

Только лишь бог народился (не требовалось омовенья!),

Детку, не знавшую плача, во длани Гермес принимает —

Бог был подобен Селене с рожками над висками.⁴

Нимфам, дщерям потока Лама,⁵ младенец доверен,

Сын Зевеса, владыка лозы виноградной. И Вакха

30

Приняли на руки нимфы, в уста дитяти вливая

Каждая сок свой млечный от груди, текущий свободно.

Взоры дитя устремляет ко своду горнему неба,

Глаз не смыкает, лежа на спинке, ножками воздух

Маленький Вакх взбивает, млеком себя услаждая,

На небосвод взирает, владенье отчее, дивный,

Радуясь бегу созвездий, смеется дитя беззаботно.

Отпрыска Дия кормящих, дщерей Лама потока,

Гнев ревнивый и тяжкий супруги Зевеса бичует:

И безумствуют нимфы, застигнуты яростью Геры,

40

Бьют рабынь и прислужниц, странников на перекрестках

Троп и дорог на части острым ножом разрубают,

Воя и завывая, с выпученными очами

В пляске несутся свирепой, в безумстве раздравши ланиты,

В разуме помутившись, бегут и бегут непрестанно,

Кто куда, то кружася на месте, то прыгая дальше!

Волосы, распустившись, вольно вьются по ветру

Бурному, ткань хитона шафранная каждой безумной

Пеною белой клубится, стекающей с грудей девичьих.

Буйством влекомы, унесшим их разум, они бы

50

Неразумного Вакха ножом растерзали на части,

Если б, нечуемый вовсе, ступая как вор по воздушным

Тропам, крылатой плесницей Вакха Гермес не похитил!

Сжав младенца в объятьях спасительных, тут же уносит

Вакха Гермес в жилище Ино, разродившейся только.

Дева младенца в то время к своей груди подносила,

Новорождённого сына, дитя свое, Меликерта,⁶

И округлые груди полнились млеком обильным,

С них сочилося млеко, сосцы тесня и терзая!»

(Нонн. Деяния Диониса IX)

[1] Ὥραι αἱ Хоры, богини времен года, ясной погоды, урожая, юности и красоты, хранительницы небесных врат, спутницы богов, преимущ. Афродиты; по Гесиоду их было три: Εὐνομία, Δίκη и Εἰρήνη, в аттической культе — две: Θαλλώ (Весна) и Καρπώ (Осень) Hom., HH., Hes., Theocr.

[2] λυαῖος ὁ освободитель (от забот) — эпитет Вакха-Диониса Anacr., Plut.

[3] εἰραφιώτης (-ου) adj. m предполож. {ῥάπτω} зашитый (подразумевается в бедро Зевса) — эпитет Вакха HH.

[4] Σελήνη ἡ Селена (или Феба, дочь Гипериона, сестра Гелиоса, богиня луны); от σέλας («свет», «сияние») HH., Hes.

[5] Λάμος ὁ Лам, река в Киликии.

[6] Μελικέρτης (-ου) ὁ Меликерт, в древнегреческой мифологии, сын Ино и царя Орхомена Афаманта. После того, как Гера наслала на его мать Ино безумие и та бросилась в море вместе с сыном, Меликерт был превращен в морское божество Палемона (Παλαίμων), который обычно изображался верхом на дельфине.

_______________________________

|

Метки: Менады Дионис Греция Мистерии |

ГЕРОИ |

Вячеслав Иванов

ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО

IV. ГЕРОИ-ИПОСТАСИ ДИОНИСА

1. Герои как страстотерпцы древнейшего френоса и ἥρως Διόνυσος

Героями называли эллины смертных (обычно, впрочем, родных по крови богам, если не прямо от богов рожденных смертными женами «сынов божиих» — θεών παίδες), прославленных необычайными деяниями и участью, на земле претерпевших страдание, по смерти же не утративших индивидуальной силы воздействия на живых, особенно на ближних своего рода и племени и своей страны, имеющих свою сферу владычества в подземном царстве и умноживших собой неопределенно-огромный сонм подземных царей.

В легионе сошедших в недра земли «богоравных» (ἰσόθεοι, ἡμίθεοι), «благородных» (γενναίοι), «огромных» (πελώριοι), «благообразных» (εὔμορφοι, — Aesch. Ag. 454), «сильных» (ἰσχυροί, δυνατοί, κρείσσονες), «священных» (σεμνοί) смешались, без сомнения, забытые демоны и развенчанные по недоразумению боги, чье местное имя, прозвание и обличие не выдержало соперничества шире распространенных ознаменований того же или родственного религиозного понятия, — с возвеличенными непрерывным стародавним почитанием родовыми и племенными пращурами, какими помнило их былинное и обрядовое предание заповедных урочищ. Но так как под героями в собственном смысле общенародное словоупотребление разумело именно живших на земле смертных, а не богов бессмертных, то вторая из названных двух категорий определительна для всех героев вообще; ибо существа божественные, утратившие свою божественность, во всем должны были уподобиться освященным предкам и, если даже притязали некогда на олимпийские обители и соответствующие жертвы (θύματα), довольствоваться отныне дарами, ниспосылаемыми в жилища усопших, и жертвами только героическими (ἐνάγισματα), т.е. надгробными.

Хотя многосмысленное и таинственное имя ἥρως («герой») часто было равносильно δαίμων («божество», «дух») в неопределенности своего применения к предметам темных народных вер, все же оно неразрывно сочеталось с представлением, что данный объект хтонического культа жил в свое время среди людей, чего нельзя было, однако, утверждать о всех обитателях преисподней, отчего демоны хтонические и герои никогда и не были окончательно отожествлены у эллинов, вопреки мнению Узенера, ни даже в сельских религиях с их εὐήθεις θεοί («добродушные боги»). И каковы бы ни были в VII-VI веках до н.э. догматические и литургические видоизменения исконного культа героев, как бы ни субтилизировались понятия о загробной иерархии и о степенях героической канонизации, основы верования остались искони те же во все эпохи эллинства. Обоготворение же предков, только затемненное у Гомера, отрицать невозможно, — хотя еще менее основательно было бы выводить весь героический культ из этого обоготворения, ввиду подавляющего большинства героических имен и образов божественного происхождения, — что свидетельствует, впрочем, лишь о большей живучести религиозной памяти сравнительно с памятью исторической. Мир в глазах древнего человека полон душ разного качества, разной силы; душа и при жизни человека может временно покидать его тело, и в это тело может вселяться другая душа; живущий смертный бывает носителем души сверхчеловеческой; по смерти человека место такой душе в сонме подземных сильных, а не в толпе безликих теней. Пусть в переходную эпоху относительного скепсиса и в предрасположенной к нему общественной среде, — когда денежная вира (штраф за убийство) взамен кровавой мести временно заглушает голос пролитой крови, а об очищении от крови еще ничего не слышно, — незавидным представляется живому могущество бесплотных, и Ахиллу приписывается предпочтение рабской доли на земле господству над призраками: все же и тогда остается душа Ахиллова в Аиде душой подземного сильного, в противоположность бледному множеству подчиненных ему слабейших душ.

Но древнейшее представление об этом загробном сонме могучих неотделимо от почитания могилы боготворимого еще при жизни вождя и владыки — и тускнеет по мере удаления от отеческих курганов. Гомеров эпос был оторван от родимой почвы. Неудивительно, что развитие новой колонизации повело за собой оживление героического культа: последнее стало естественной задачей религиозной политики, стремившейся к укреплению племенных связей и к оздоровлению корней национального самосознания. Как отличительным признаком в понятии «героя», при всем обоготворении его, служит именно его смерть, так истинной основой героического культа — вещественная наличность могилы, со всем, что отсюда следует, до употребительного уже в VI веке перенесения священных останков. «Многие души могучие славных героев низринул в мрачный Аид» — в этом стихе, несмотря на всю отчужденность создавшей его эпохи и среды от загробной мистики, изначальной в эллинстве и вскоре пышно расцветшей, правильно выражена общая и постоянная основа и культа почивших, и культа героев. Та же черта — смерть героя — с особенной резкостью запечатлевается и в предании. Ибо эта смерть все же нечто большее, чем неизбежный конец любого смертного: недаром герой — полубог; за ним были права на бессмертие, которого ценою стольких трудов достигает один Геракл. Если бы мы сказали: смерть героя «трагична» сама по себе, то выразили бы современной фразеологией подлинно античное переживание героического «пафоса»: ведь затем, в сущности, и создали эллины свою трагедию, чтобы в религиозно-художественном творчестве дать исход и воплощение именно этому чувству.

Впрочем, то же по существу наблюдение можно представить осязательнее и нагляднее. Поминки — плач по усопшем; героическое предание естественно сосредоточено на скорбной стороне поминаемой участи, поскольку носителем его служит френос (θρῆνος), обрядовый плач; а таковой долго был единственным хранилищем и проводником былинной памяти. «Много было богатырей до Агамемнона, — замечает весьма точно Гораций, — но они забылись, не оплаканные, затем что не нашлось про них вещего певца». В самом деле, место позднейшего эпоса занимала до Гомера поминальная эполира, плачевные «славы» (κλέα ἀνδρῶν) и уже своды таковых. В певцах «слав», поминальщиках и плакальщицах, недостатка, правда, не было; но выселение в чужие края отлучило и мало-помалу отучило переселенцев от отеческих могил с их поминальными обрядами, и перезабылись старинные славы, а те, что еще помнились, изменились до неузнаваемости во всем, что не относилось к существенной характеристике героя и его участи, в устах поколений, родившихся на чужбине. И все же Гомерова Илиада — одна из таких laudationes funebres («поминальные славословия»), чем и объясняется ее «эпизодичность»: замысел поэта вовсе не представить войну с Троей, но лишь Ахиллову обиду с ее последствиями — гибелью Патрокла и гибелью Гектора, как роковыми поводами к гибели самого оплакиваемого героя, Ахилла; Илиада — только первая часть похоронной песни об Ахилловом роке. Итак, даже в ионийском эпосе, столь отдалившемся от староотеческого быта, поминальные славы еще сохраняют свой первоначальный смысл и строй. Эти сказания, по своему общему заданию, — распространенный плач (γόος), они родились из печали и сетования. По содержанию, они — страстные были (παθητικά), повествующие о «страстях героических» (ηρωικά πάθη). Неслучайно Аристотель определяет Илиаду как поэму «патетическую», т.е. страстную (в противоположность «этической», т.е. бытоописательной Одиссее), и Малая Илиада начинается с упоминания о «страстях»:

А Одиссей так определяет дело певца Демодока:

Религиозно-историческая особенность отношения к герою — именно скорбь и плач по нем: особенность его участи — «страдания», или «страсти». Оба рода объектов религиозного служения тем и разнятся между собой, что бессмертные, «вечно блаженные» боги по существу не подвержены страданию и бесстрастны (ἀπαθείς), герои же, будучи из рода смертных, по необходимости страстям причастны (εμπαθείς), они — страстотерпцы, лик их — страстной.

Прадионисийские культы искали синкретической формы, объединяющей обе религии — олимпийскую и хтоническую. Это был долгий период смутных поисков, глухого брожения умов, алчущих религиозной гармонии, миросозерцания целостного и утешительного. Рождались причудливые сказания, возникали иррациональные «могилы богов». Бывали, без сомнения, случаи (какие мы подозреваем в религиозных новообразованиях, вроде «Зевса-Агамемнона», «Зевса-Амфиарая», «Зевса-Трофония», «Зевса-Аристея» и им подобных), когда культовое прозвище бога, обособившись, давало начало самостоятельному героическому и прадионисийскому по своей природе культу, впоследствии же этот последний примыкал обратно к богопочитанию, его породившему, оставляя, однако, росток, коему суждено было позднее привиться к стволу Дионисовой религии, в качестве подчиненного культа героической Дионисовой ипостаси.

Когда имя и почитание Диониса было всенародно утверждено, понятие страстей героических перенесено было на обретенного, наконец, в его лице истинного «бога-героя», что по существу значит: бога и человека вместе (ἀνθρωποδαίμων, как в трагедии «Рес» именуется ее герой, праведный Дионисов прообраз). В какое же отношение должен был стать новый бог, герой κατεξοχήν (κατ ́ ἐξοχέν, более рельефно проявленный), к другим героям? Нигде у древних, даже в орфическом «богословии», мы не найдем на этот вопрос догматически определенного ответа. Но явно обнаруживается склонность религиозной мысли к признанию каждой отдельной героической участи как бы частным случаем единой универсальной героической судьбы или идеи, представленной Дионисом. Его патетическое божество обобщает, объемлет, содержит в себе все страстные доли, все лики и души поминаемых страстотерпцев. По многообразным историческим причинам, по условиям возникновения отдельных героических служений в эпоху прадионисийскую, некоторые герои приводятся в ближайшую с Дионисом связь, другие остаются от него поодаль; но все они — общники его страстей, он — верховный владыка их подземных обителей, куда нисходит к ним всем, как свой к своим присным, со светочем и вестью возврата, палингенесии (παλιγγενεσία, «новое рождение»). Неудивительно, что уже на ранних изображениях героизации мы встречаем, кроме исконной хтонической змеи, собственно дионисийские символы: венки вокруг головы сидящего на троне героя и Дионисов сосуд с вином — канфар — в его руках. Следуют изображения героических загробных вечерей, иногда с участием самого возлежащего Диониса. Но что значат слова Геродота о сикионцах, что они «чтили (героя) Адраста и славили страсти его трагическими хорами, Диониса не чтя, но Адраста, Клисфен же (тиран сикионский) отдал хоры Дионису, а остальное служение (герою, противнику Адраста) — Меланиппу»? Не свидетельствует ли этот случай о сепаратизме местных героических культов, об их сопротивлении дионисийской универсализации страстных служений? Впрочем, последние в своей чисто обрядовой сфере оставались неприкосновенными: становящаяся трагедия одна, по-видимому, выступает прямым органом начавшегося объединения. Это религиозно-политическое назначение проливает на ее развитие неожиданный свет. Но стародавняя традиция плачей по любимому герою, очевидно, глубоко коренилась в народной жизни, и присловие: «при чем тут Дионис (Οὐδέν πρός Διόνυσον)?» — служит доныне памятником недоумения и ропота, с каким в эпоху возникающей трагедии толпа встречала вторжение дионисийского обряда в обряд героического страстного действа и, обратно, внесение последнего в обрядовый круг Дионисовой религии.

Между тем, несмотря на указанное сопротивление, развитие, нашедшее свое естественное русло, не могло остановиться; трагедия вырастала, верная преданию героических страстей, в лоне религии бога душ, бога страстей, и живое мифотворчество непрестанно видоизменяло всю героическую легенду в дионисийском духе. Идея пафоса повсюду представляется настоятельно выдвинутой и развитой по определенным категориям (каковы, например, преследование и укрывательство ребенка, ранняя смерть, бегство, роковое безумие, поиски, обретение и разоблачение, ревность богов, гибель от героя-двойника, таинственное исчезновение, метаморфоза и т.д., откуда вырабатываются типические схемы положений, признаваемых «трагическими»), — по категориям, заимствованным из круга дионисийских представлений то очень древней эпохи, то сравнительно поздних, в зависимости от времени и условий соприкосновения данного героического культа с религией Диониса.

Густота дионисийской окраски, однако, различна, и там, где она значительна, мы можем прямо говорить о «дионисийских» героях или «героических ипостасях» Диониса; причем первое обозначение уместно по отношению к тем героям, предание о которых приведено в прагматическую связь со священной историей бога или иначе отразило ее, под ипостасями же Диониса следует по преимуществу разуметь иноименные обличия самого бога, его местные подмены героическим двойником, прадионисийские мифообразования из периода поисков лика и имени, пытающиеся впервые воплотить искомую величину религиозного сознания. Нижеследующие сопоставления преследуют цель только иллюстративную: в ходе всего исследования мы постоянно встречаемся с дионисийскими героями и ипостасями, — умножим их число несколькими новыми и показательными примерами.

2. Безыменный Герой

Введению Дионисова культа предшествует по местам почитание безыменного Героя. Подле храма Диониса Колоната (Διονύσου Κολωνάτα ναός) в Спарте был, по словам Павсания, священный участок «героя», и жертвы приносились ему фиасами менад раньше, чем Дионису, потому что, — как толковала этот обычай молва, — он был вождем (ἡγεμών), приведшим бога в Спарту. Мы полагаем, что герой этот отнюдь не Геракл, с которым пытались отожествить его, ибо тогда он не мог бы остаться неназванным, — но ипостась самого Диониса: на это указывает соответствие его очага (ἐσχάρα) пригородным героическим «очагам» божественного пришельца (например, в Сикионе или на о.Фере), которые продолжают считаться ему принадлежащими и после того, как в городском кремле жертвуют ему уже на высоком алтаре (βωμός), как богу. В Афинах Дионис Элевтерий чтится на южном склоне Акрополя как бог, в предместье же — как герой; и когда возвращается к своему хтоническому жертвеннику, именуется «вождем вниз» (καθηγεμών).

Это не сделало, однако, излишней отдельную местную ипостась Элевтерия-героя как «вождя вверх», т.е. в город (ἄστυ), — в лице элевтерийца Пегаса, приведшего в Афины бога (ὥς Ἀθηναίοις τόν τέον εἰσήγαγε) и чтимого совместно с Дионисом, как показывают описанные Павсанием (I, 2) древние изображения Амфиктионовых гостин. Да и сам Амфиктион, как все гостеприимцы Дионисовы, — дионисийский и, следовательно, страстной герой; его страсти (πάθος) состоят в низвержении с престола и изгнании (преследовании) со стороны Эрихтония, другого божественного двойника, некогда младенца в корзине (κίστη), наводящего безумие на нимф Акрополя, и вместе змия, — ипостаси афинского пра-Диониса и героя миметических действ в эпоху Лукиана (de salt. 39), вероятно весьма древних по происхождению. Дионисийским героем афинской старины является и последний по легенде царь Кодр, не имеющий прочного места в генеалогической традиции сын того Меланфа, что при помощи Диониса победил на поединке Ксанфа, — сын, следовательно, героя-ипостаси киферонского Диониса Меланайгида. Кодр претерпевает πάθος «перед городом» (πρό τής πόλεως); но гроб его оказывается потом в окрестностях Дионисова театра, т.е. участка Диониса Элевтерия, близ Лисикратова хорегического памятника. Уподобленный Дионису самим перемещением культа, он нужен был афинянам (особенно в эпоху орфической реформы) для обоснования дионисийского характера сакральной власти архонта-царя, живущего в Буколии и уступающего на празднике Анфестерий жену свою Дионису.

Что касается безыменного Героя, он мог уцелеть в отдельных местностях, как герой κατεξοχήν, «добрый герой» (ἥρως χρηστός), «герой-господин» (κύριος ἥρως), бог-герой — напр., в лице фракийского и фессалийского «всадника», повторяющегося в длинном ряде загадочных изображений. Там же, где было придано ему собственное имя, он должен был, в эпоху торжества Дионисовой религии, быть узнан как ипостась Диониса, как его двойник-предтеча, и зачислен в разряд героев, чья близость к Дионису ознаменована и характерными чертами мифа, и обрядом. В Элиде, напротив, герой был, по-видимому, рано отожествлен с Дионисом, но все же предшествовал ему в виде оргиастически призываемого хтонического быка.¹

___________________________

[1] В оргиастическом призывании (точнее, вызывании — ἀνάκλησις) элейских женщин, сообщаемом Плутархом: ἐλθεῖν ἥρω Διόνυσε ktl., с припевом: ἄξιε ταῦρε, — первоначальной представляется нам формула: ἐλθεῖν, ἥρω ἄξιε ταῦρε, ἐλθεῖν βοέωι ποδί θύων.

3. Типы героя-конника. Дионисийские мученицы.

В качестве всадника близок фракийскому и фессалийскому герою аргивский конник, наездник черного коня Арейона, двойник и предтеча Диониса — Адраст. «Трагические хоры», славившие в Сикионе его «страсти», по словам Геродота, были «отданы» тираном сикионским Клисфеном Дионису, — возвращены богу, как его исконное достояние. В Аргосе остатки Адрастова дворца показывались близ Дионисова храма; гроб его, как подобает дионисийскому гробу, — Дельфы здесь были прообразом, — оказался в храме Аполлоновом; в Дельфах была воздвигнута аргивянами Адрастова статуя. Культ его в Сикионе, по Геродоту, заменен был, по соображениям политическим, другим героическим и дионисийским культом, составлявшим, очевидно, его эквивалент: это был культ фиванского Меланиппа. Итак, владельцу черного коня противопоставляется «черноконный», двойнику — враждебный двойник. Оба — ипостаси Диониса-Аида, оба — герои страстей, причем πάθος Меланиппа носит специфически-дионисийский характер: он обезглавлен.

С другим, одноименным только что рассмотренному, страдальческим обликом Диониса-Аида встречаемся мы в лице прекрасного юноши Меланиппа, античного Ромео эпохи романтических переделок и украшений мифологического предания. Он влюблен в юную жрицу патрской Артемиды-Трикларии, по имени Комето, и проводит с ней ночь в храме ужасной богини. История погибших любовников должна была служить этиологическим объяснением человеческих жертв обоего пола, которые приносились сопрестольникам, древнему Дионису и Артемиде, до «нового завета» Диониса-Эсимнета (т.е. устроителя, умирителя), получившего свое имя от нового и примирительного закона, им данного через фессалийца Эврипила. Последний также лик Диониса-Аида, как это доказывают и его имя «привратника широких врат», и принесенный им из взятой ахеянами Трои ковчег с идолом другого Диониса, как бы удвоивший собою его собственный гроб в Патрах.

Но мало того, что всадник на черном коне находит двойника-соперника в лице Черноконного, Меланиппа: имя «Черноконный» (μελάνιππος), но уже в другой форме — Кианипп (Κυάνιππος), — носят и сын, и внук его; могильное имя матери последнего также Комето. Мы видим, что основная идея Адрастова культа — почитание героя-всадника. Кианипп в Фессалии оказывается охотником, убивающим своих собак, растерзавших его жену, на костре погибшей, и потом лишающим себя жизни: такова, по крайней мере, поздняя сентиментальная новелла, первоначальное обрядовое значение которой прозрачно. Жена Кианиппа — Левкона, белая, — жертва и ипостась лунной Артемиды-Гекаты; двойник Адраста, преследователь служительниц Артемидиных, собак Гекаты, — страстнόй дионисийский герой, лик фессалийского подземного пра-Диониса, служение коему было связано с кровавыми обрядами тризн.

Другой пример растерзания дионисийской героини (срв. мифы о Дирке, размыканной быком, и о Минфе, растерзанной Персефоной) представляет собою доля нимфы Эхо: гневаясь на нее, Пан привел в безумие пастухов и козоводов, которые разорвали ее, как псы или волки. Миф принадлежит к буколическому кругу, где Дионис почитается под именем Дафнида, юного товарища охот Артемидиных, героя страстнόго, и обличает верность буколической песни коренной оргиастической традиции. Пан здесь заместитель самого Диониса, он частично отожествляется с Дафнидом, и приписание убийственного деяния ему было обусловлено несовместимостью такового с нежной маской буколического полубога.

4. Типы героя-охотника

Дикий горный охотник со сворой хтонических собак жил в героических культах, то как безыменный герой, — например, герой (горы) Пелиона, которому в области фессалийских магнетов еще во II в. до н.э. или даже позднее некий Пифодор, сын Протагора, воздвигает по обету эдикулу с рельефом, изображающим юного копьеносца и лань, и с посвящением «Герою» — то под случайными местными наименованиями, как Кинорт (Κυνόρτας) или Кинна (Κιννής) на аттическом Гимете. Не только сам «борзятник» (Кинорт) — предмет культа, но и его «собаки» и «доезжачие» (κυσίν καί κυνηγέταις), что указывает уже на общины служителей ловчего бога, ибо религиозные общины часто означались тотемом священного животного (каковы: «медведицы», «быки», «козлы», «пчелы» и т.п.). Естественно, что эти местные, почти или вовсе безыменные, мелкие культы тяготеют к слиянию с культами большими и общепрославленными, и мы видим, что Кинорт сливается с Аполлоном Малеатом, Кинад с Посейдоном, а «псари» приживаются к святилищу Асклепия.

Итак, пра-Дионис Загрей не был достаточно могуществен, чтобы объединить под своим именем все родственные культы; он становится «высочайшим из богов» лишь после того, как отожествляется с Дионисом. Оргиастическая жизнь анонимных общин его поклонников так и не нашла своего естественного русла. Его иноименный двойник Актеон был низведен на ступень второстепенного героя. Страстной герой (о чем свидетельствует и утвержденное Дельфами почитание его гроба в Орхомене), он был некогда богом страстей, Великим Ловчим, пра-Дионисом Аидом, и блуждал по горным дебрям и каменистым вершинам в оленьей шкуре (Nonn. V, 413), ища кровавой добычи. Имена Акусилая, Стесихора, Полигнота ручаются за его первоначально независимое от Артемиды значение: он ипостась Омадия-Загрея, во имя которого растерзывались олени (или люди, изображавшие оленей), чтобы напитать причастников кровью самого бога. Медный кумир Актеона, прикованного к скале в Орхомене (Paus. IX, 38, 5), — то же, что древний идол Эниалия в оковах, виденный Павсанием в Спарте, или Диониса-Омадия в оковах на Хиосе. Тем не менее, связь Актеона с Артемидой исконная: это связь Ловчего Омадия с охотницей Агрионией, — общение культов и в то же время оргиастический обрядовый антагонизм. У Еврипида мы встречаем мотив соревнования обоих:

[2] В мотиве похвальбы героя и его состязания с божеством, мы вправе подозревать в герое полузабытый лик бога-соперника. Таковы, например, дионисийские типы лирников Лина и Фамиры и флейтиста-сатира Марсия, страсти коих и гибель в состязании с Аполлоном знаменуют подчинение представляемых ими родов энтузиастической музыки Аполлонову культу.

Бешенство Актеоновых собак — другая форма того же представления о растерзании менадами. Чьи же эти менады — Дионисовы или Артемидины? Миф представляет собак то собственной сворой Актеона, то сворой Артемиды: дело идет об оргиастических сопрестольниках и о жертвенном лике оргиастического бога, умерщвляемого женщинами, его служительницами и жрицами; преследование здесь знак культового слияния, а не разделения, обмен жертв, а не вражда культов. На кратере (Рубо) неаполитанского музея Актеон, с оленьими рогами на голове, в присутствии Артемиды, подземного Гермия (Ἑρμῆς) и Дионисова спутника — Пана, убивает священную лань.

В противоположность дикому Актеону, охотник Ипполит, сын амазонки Антиопы и дионисийского Тесея, — дружественная Артемиде ипостась ее сопрестольника; его страсти, однако, подобны Актеоновым и носят чисто дионисийский отпечаток: только не собаками разорван он, а размыкан — герой-конник — конями.

5. Орест и Пилад

Орест — одна из определенно выраженных прадионисийских ипостасей. «Сын отчий» — (Aesch. Ch. 1051) и столько же маска Диониса-Аида, сколько Агамемнон — Зевса, недаром приходит он гостем на навьи гостины афинских Анфестерий, безмолвный в круг безмолствующих, как и подобает гостю с того света. «Горец» по имени, пришелец с парнасских предгорий, он — подобие «горного скитальца» (ὀρειφοίτης), Великого Ловчего.³ Его гонит, как Актеона, охотничья свора Ночи и, обреченный Аиду обетным постригом, он одержим безумием: вот отличительное в его страстнόм обличии.

___________________________

[3] Фанокл (по цитате у Плутарха):

«Горный скиталец, узнал Дионис, как прекрасен Адόнис:

Шествует, быстрый, на Кипр, и похищает его».

Дельфийской Орестии предшествовала дионисийская, как дельфийскому Аполлону парнасские менады Ночи. Эта Орестия оставила явные следы в Аркадии, где он отожествлен был с Орестеем, сыном Ликаона (Paus. VIII, 3, 1), — и, по-видимому, не случайно: не в силу только общности имени, но и в силу внутренней связи местного хтонического и фаллического (δάκτυλος) Орестея-Ореста с аркадским оргиастическим культом Эриний, богинь Ночи, вдыхающих в человека безумие (μανίαι). Первоначально матереубийство — убиение жрицы двойного топора — мыслилось содеянным в безумии, как и Алкмеоново матереубийство, по некоторым вариантам мифа, непредумышленно и бессознательно. Безумие как последствие матереубийства — уже аполлонийская версия. Певцы Гомеровой школы, вообще чуждающиеся оргиастического мифа, предпочли вовсе умолчать об этом темном деле. Очищение, во всяком случае, было совершено, согласно аркадскому преданию, «черными» богинями, превращающимися в «белых»: так дионисийский Меламп очищает обезумевших от Диониса Пройтид. Эсхилово действо в некотором смысле реакция против аполлонийского видоизменения легенды и частичный возврат к более древней ее форме: Аполлон опять оказывается немощным очистить Ореста; очищает его, конечно, и не Ареопаг, чье решение только улаживает договор с Эвменидами; последнее слово и завершительное снятие недуга остается за ними.

Пилад (Πυλάδης), «вратник» по своему имени,⁴ одноименный, как с Пилаохом-Аидом (Пυλάοχος), так и с Гермием-Пилием, и явно лик последнего, т.е. подземного Гермия, с имени которого начинается Эсхилова трагедия, которого не напрасно же призывает, стоя на отцовском кургане, Орест, и не напрасно дает Оресту в спутники Аполлон, — молчаливый Пилад составляет с ним такую же чету, как с Дионисом хтоническим и фаллическим юный Просимн.

___________________________