-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

КИКЛОПЫ |

С.В. Петров

КИКЛОПЫ ГЕСИОДА, ГОМЕРА И СТРАБОНА

Согласно Гесиоду, киклопы — «круглоглазые» (κύκλωπες) дети Геи и Урана: Арг (Ἄργης, «Сияющий»), Бронт (Βρόντης, «Громовой») и Стероп (Στερόπης, «Сверкающий»).

Сложно сказать, что повлияло на одноглазую иконографию киклопов, нельзя исключать египетский след, а именно традицию ношения головных уборов, корон или диадем, в основании которых (т.е. на лбу) располагался солнечный диск, т.е. Око Ра. В пользу этой версии, например, свидетельствует Павсаний:

Понятно, что третий глаз у Зевса мог возникнуть не иначе как искаженное заимствование из египетской символики. Помимо солнечного диска в диадеме, всем хорошо известна иконография египетских богов и фараонов с уреем на лбу. Имя кобры-урея — Уаджит, а ее дежурный эпитет «Око Ра». Символьный образ Ока-урея — не случаен, здесь имеет место игра слов.

Художник, вырезавший статую трехглазого Зевса (отождествляемого греками с Амоном), видимо, не особенно разбиравшийся в египетском символизме, разместил на лбу Зевса «Око Ра» не в виде урея, а так, как он это себе представлял, т.е. буквально, в виде третьего глаза.

Кроме того, одноглазая иконография киклопов традиционно взаимоувязывается со значением слова Κύκλωψ. Но дело в том, что этимология слова Κύκλωψ ни о какой одноглазости не свидетельствует (см. определение выше). Скорее, имело бы смысл вести речь о «пучеглазости». Формула «округлить глаза» (от удивления) — вполне себе употребима и сегодня.

Опять же, слово ὤψ имеет и другие определения (помимо значения «глаз»). Что дает возможность для иного прочтения слова κύκλωπες, например: «круглолицые» или даже «с округлыми формами». Причем, второй вариант, в свою очередь, также не однозначен, его можно толковать и как «предрасположенные к полноте», и как «атлетическое телосложение». Атлетическое телосложение киклопов (применительно к их профессиональной деятельности) мы рассмотрим чуть позже.

При прочтении второй составной части слова Κύκλωψ — ὤψ — в значении «вид, взгляд», слово киклоп можно интерпретировать и как «кругом смотрящий», по аналогии с эпитетами Зевса и Деметры (εὐρωπός — «широко смотрящий»; ευρύοπα — «далеко глядящая»).

Интересен и другой момент, имена киклопов Гесиода связаны с громом и молнией. Видимо, это объясняется их кузнечной специализацией, которую они приобрели у мастера кузнечных дел Гефеста, пребывая в подземном царстве.

Сразу после рождения, киклопы были брошены отцом (Ураном) в Тартар, освобождены титанами после свержения Урана, но вновь закованы Кроносом, захватившим верховную власть. Когда Зевс начал борьбу с Кроносом, он вновь вывел киклопов из Тартара, чтобы те пришли на помощь олимпийским богам. Киклопы ковали Зевсу перуны, которые тот метал (ἀστράπτω) в титанов. После победы Зевса в титаномахии киклопы продолжали служить Зевсу — ковать оружие для Громовержца.

Можно предположить, что работа кузнецов киклопов сопровождалась сильным грохотом, и, в этой связи, стоит рассмотреть еще одно значение слова ὤψ (ὄψ), не связанное с глазами:

Сочетание κύκλῳ (кругом, вокруг) + ὄψ позволяет дать слову Κύκλωψ очередное толкование, связанное с кузнечным делом: дословно «грохочущие (распространяющие грохот) вокруг». Что, вероятно, соотносилось с извержениями вулкана и молниями, зачастую их сопровождающими.

Кстати, имя самого Гефеста (Ἥφαιστος), наставника киклопов, соотносится со значениями «огонь» и «извержение» (ἄφεσις). Причем, «огонь» имеет однозначно подземное происхождение, и к «извержению» имеет отношение также непосредственное.

К вулканической активности, очевидно, привязаны и имена киклопов. Во время извержения вулканов, в поднимающемся из жерла столбе дыма, из-за электризации мелких частиц, часто происходят активные грозовые явления. Что и послужило поводом для наделения киклопов специфическими именами: Сияющий (Ἄργης), Сверкающий (Στερόπης), Громовой (Βρόντης). В темное время суток столб извергающегося дыма и пепла, беспрестанно подсвечивающийся всполохами молний, представляет собой завораживающее зрелище.

Слово ἀστεροπή (молния) сложносоставное: ἀστήρ (огонь) + ὀπή (жерло вулкана).

Хотя, с учетом того, что вспышки молний сопровождают раскаты грома, то более вероятная этимология слова ἀστεροπή (молния) — от рассматриваемого выше значения слова ὄψ — «гремящий»: ἀστήρ + ὄψ, т.е., дословно, «грохочущий огонь».

КИКЛОПЫ ГОМЕРА

В изложении Гомера («Одиссея»), киклопы — это мифическое племя диких одноглазых великанов, обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством.

обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством.

Одиссей попал в сложную ситуацию, оказавшись в пещере киклопа Полифема. Великан сожрал двух товарищей Одиссея, и намеревался расправиться с остальными. Дабы избежать этой участи и спастись из западни, Одиссей лишает Полифема единственного глаза.

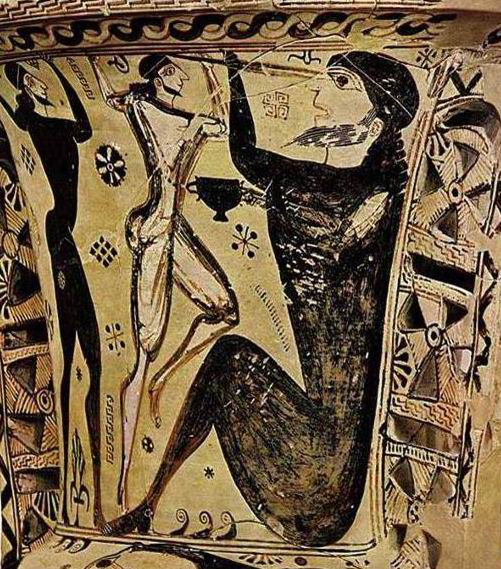

Не исключено, что злобность и свирепость (ἄστοργος) киклопов Гомера каким-то образом соотносится с созвучием со словом «молнии» (ἀστήρ, ἀστεροπή), которые неустанно куют для Зевса киклопы Гесиода. Конечно, это только предположение, хотя кузница Гефеста, по свидетельству разных авторов, находится на Сицилии, в горниле горы Этны. Сюда же, на Сицилию, Еврипид, несколько отходя от гомеровской версии, помещает и племя киклопов из «Одиссеи». Впрочем, это может быть, всего лишь, попыткой совместить несовместимое, ибо даже отцом киклопа Полифема Гомер называет Посейдона. Отцом же киклопов-кузнецов был Уран. Пожалуй, единственное, что их связывает, это одноглазая иконография. Единственная проблема, состоит в том, что на древних артефактах, киклоп Полифем не выглядит одноглазым.

КИКЛОПЫ ГИПЕРИЙСКИЕ

В одном месте «Одиссеи» Гомер вскользь упоминает киклопов живших в Гиперии (Ὑπέρεια), но непонятно, те ли это киклопы из истории с Полифемом, или другие. В представлении Гомера племена киклопов вполне могли населять разные острова. К тому же и «пространная Гиперия» — страна сама по себе сказочная, не привязанная ни к какому реальному объекту, один из множества островов в Ионическом море, либо (судя по тому, что феаки были прекрасными мореходами) земли на побережье.

Любопытно, что в приведенном отрывке феаки уходят «вдаль от людей, в труде свою жизнь проводящих» (ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων), хотя не о каких людях, кроме самих феаков и киклопов (от которых феаки и бегут), речи нет. Да и сами киклопы описываются не как великаны, а как «мужи весьма воинственные» (ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων).²

К тому же слово ἀλφηστής³ имеет значение «добывающий пропитание», а добывать пропитание можно не только трудом, но и разбоем. Собственно набеги киклопов и заставили феаков покинуть «пространную Гиперию» и перебраться на остров Схерию. Вопрос только в том, перебрались они с одного острова на другой, или перебрались они с материка на остров. Ибо Эпир (Ἤπειρος), против которого располагается остров Схерия (Σχερίη) несколько созвучен Гиперии (Ὑπέρεια).

___________________

[2] ὑπερηνορέων (ὑπερ-ηνορέων), -οντος adj. m одаренный или гордый нечеловеческой силой Hom., Arph.

ἠνορέη, дор. ἀνορέα ἡ {ἀνήρ} мужественность, мужество, доблесть.

[3] ἀλφηστής (-οῦ) adj. m снискивающий себе пропитание, т.е. трудящийся, трудолюбивый (ἀνέρες и ἄνδρες Hom., HH., Hes., Aesch., Soph., Plut.).

ГАСТЕРОХЕЙРЫ

Гастерохейры (Γαστεροχειροί, «брюхорукие») — семь великанов киклопов, упомянутые Страбоном в трактате «География». Брюхорукими их называли якобы потому, что они на жизнь (живот) зарабатывали руками, работая каменщиками. Считалось, что они пришли вместе с царем Претом из Ликии и возвели вокруг Тиринфа массивные «киклопические» стены, использовав для этого такие огромные каменные блоки, что и «несколько мулов не смогли бы их сдвинуть с места». По преданию, они построили также и стены вокруг Микен. «И, может быть, пещеры поблизости от Навплии и сооружения в них названы по их имени». (Страбон «География» VIII)

Нужно отметить, что эпитет «брюхорукие» для великанов киклопов выглядит несколько своеобразно. Да и объяснение этимологии слова не особенно убедительно. Не только строители работают руками, чтобы набить брюхо. Поэтому имеет смысл попробовать поискать другие варианты прочтения слова «гастерохейры» (γαστεροχειροί).

Т.е. слово γαστεροχειρός теоретически могло возникнуть от искажения слова γαστροχειρός (γαστρο-χειρός) «с крепкими, мускулистыми («выпуклыми», «мясистыми») руками». Что гораздо убедительнее характеризует мифологических существ имеющих атлетические мощные руки, которыми они с легкостью поднимают массивные каменные блоки для постройки городских стен.

Возвращаясь к киклопам-кузнецам (в изложении Гесиода), кующим молнии (ἀστεροπή), можно также отметить созвучие слов ἀστήρ (огонь) и γαστήρ («выпуклость»). Могли ли киклопы владеющие огнем (χειρός ἀστέρος) из-за созвучия сменить род деятельности с кузнечного на строительный (чтобы не сказать на «брюхостроительный»)? Вопрос, естественно, риторический…

Впрочем, и для кузнечного дела необходимы крепкие руки. Недаром Гефест (Ἥφαιστος), бог огня и кузнечного мастерства, под чьим руководством и ковали перуны для Зевса киклопы Гесиода, имел эпитет «с могучими руками» (ἀμφιγυήεις).

_______________________________

КИКЛОПЫ ГЕСИОДА, ГОМЕРА И СТРАБОНА

Согласно Гесиоду, киклопы — «круглоглазые» (κύκλωπες) дети Геи и Урана: Арг (Ἄργης, «Сияющий»), Бронт (Βρόντης, «Громовой») и Стероп (Στερόπης, «Сверкающий»).

Κύκλωψ, -ωπος ὁ (dat. pl. Κύκλωψι, эп. Κυκλώπεσσι) Киклоп;

κύκλωψ (κύκλ-ωψ), -ωπος adj. круглоокий;

κύκλος

1) круг, окружность, колесо, кольцо, диск;

2) круговая стена, крепостные стены; ex. (Ἀθηνέων Her.; τοῦ ἄστεος Dem.);

3) око, глаз (тж. ὄμματος κ. Soph.);

4) круговое движение, круговорот, круговращение, цикл;

ὤψ ἡ Theocr. ὁ (acc. ὦπα, pl. тж. τὰ ὦπα) взгляд, вид, pl. глаза, лицо;

ex. ἑλίκωψ (ἑλίκ-ωψ), -ωπος adj. быстроглазый или со сверкающими глазами (Ἀχαιοί Hom.).

Сложно сказать, что повлияло на одноглазую иконографию киклопов, нельзя исключать египетский след, а именно традицию ношения головных уборов, корон или диадем, в основании которых (т.е. на лбу) располагался солнечный диск, т.е. Око Ра. В пользу этой версии, например, свидетельствует Павсаний:

«Здесь среди других посвящений хранится деревянная статуя Зевса, у которого два глаза на том месте, где они у нас всех, а третий — на лбу. Говорят, что этот Зевс был домашним богом Приама, сына Лаомедонта, и стоял на внутреннем дворе дворца под открытым небом; когда Илион был взят эллинами, под защиту алтаря этого Зевса прибег Приам.» (Павсаний. Описание Эллады II, 24:3)

Понятно, что третий глаз у Зевса мог возникнуть не иначе как искаженное заимствование из египетской символики. Помимо солнечного диска в диадеме, всем хорошо известна иконография египетских богов и фараонов с уреем на лбу. Имя кобры-урея — Уаджит, а ее дежурный эпитет «Око Ра». Символьный образ Ока-урея — не случаен, здесь имеет место игра слов.

iart — кобра;

irt — глаз (око).

Художник, вырезавший статую трехглазого Зевса (отождествляемого греками с Амоном), видимо, не особенно разбиравшийся в египетском символизме, разместил на лбу Зевса «Око Ра» не в виде урея, а так, как он это себе представлял, т.е. буквально, в виде третьего глаза.

Кроме того, одноглазая иконография киклопов традиционно взаимоувязывается со значением слова Κύκλωψ. Но дело в том, что этимология слова Κύκλωψ ни о какой одноглазости не свидетельствует (см. определение выше). Скорее, имело бы смысл вести речь о «пучеглазости». Формула «округлить глаза» (от удивления) — вполне себе употребима и сегодня.

Опять же, слово ὤψ имеет и другие определения (помимо значения «глаз»). Что дает возможность для иного прочтения слова κύκλωπες, например: «круглолицые» или даже «с округлыми формами». Причем, второй вариант, в свою очередь, также не однозначен, его можно толковать и как «предрасположенные к полноте», и как «атлетическое телосложение». Атлетическое телосложение киклопов (применительно к их профессиональной деятельности) мы рассмотрим чуть позже.

При прочтении второй составной части слова Κύκλωψ — ὤψ — в значении «вид, взгляд», слово киклоп можно интерпретировать и как «кругом смотрящий», по аналогии с эпитетами Зевса и Деметры (εὐρωπός — «широко смотрящий»; ευρύοπα — «далеко глядящая»).

Интересен и другой момент, имена киклопов Гесиода связаны с громом и молнией. Видимо, это объясняется их кузнечной специализацией, которую они приобрели у мастера кузнечных дел Гефеста, пребывая в подземном царстве.

Сразу после рождения, киклопы были брошены отцом (Ураном) в Тартар, освобождены титанами после свержения Урана, но вновь закованы Кроносом, захватившим верховную власть. Когда Зевс начал борьбу с Кроносом, он вновь вывел киклопов из Тартара, чтобы те пришли на помощь олимпийским богам. Киклопы ковали Зевсу перуны, которые тот метал (ἀστράπτω) в титанов. После победы Зевса в титаномахии киклопы продолжали служить Зевсу — ковать оружие для Громовержца.

Можно предположить, что работа кузнецов киклопов сопровождалась сильным грохотом, и, в этой связи, стоит рассмотреть еще одно значение слова ὤψ (ὄψ), не связанное с глазами:

εὐρύοπα (εὐρύ-οπᾰ) [от εὐρύ — далеко распространяющийся]

I. <ὤψ, ὄψομαι> (nom. = voc. = acc.) далеко видящий (ex. Ζεύς Hom., HH., Hes.; Κρονίδης Her.);

II. ὁ <ὄψ> далеко гремящий, далеко слышный.

Сочетание κύκλῳ (кругом, вокруг) + ὄψ позволяет дать слову Κύκλωψ очередное толкование, связанное с кузнечным делом: дословно «грохочущие (распространяющие грохот) вокруг». Что, вероятно, соотносилось с извержениями вулкана и молниями, зачастую их сопровождающими.

Кстати, имя самого Гефеста (Ἥφαιστος), наставника киклопов, соотносится со значениями «огонь» и «извержение» (ἄφεσις). Причем, «огонь» имеет однозначно подземное происхождение, и к «извержению» имеет отношение также непосредственное.

Ἥφαιστος, дор. Ἅφαιστος, эол. Ἄφαιστος ὁ 1) Гефест; 2) перен. пламя, огонь;

Ἅφαιστος, дор. и Ἄφαιστος эол. ὁ = Ἥφαιστος;

ἄφεσις (ἄφ-εσις), -εως ἡ

1) бросание, метание;

2) выпускание;

3) извержение, испускание; ex. (ὕδατος, σπέρματος Arst.);

4) отпускание, освобождение.

К вулканической активности, очевидно, привязаны и имена киклопов. Во время извержения вулканов, в поднимающемся из жерла столбе дыма, из-за электризации мелких частиц, часто происходят активные грозовые явления. Что и послужило поводом для наделения киклопов специфическими именами: Сияющий (Ἄργης), Сверкающий (Στερόπης), Громовой (Βρόντης). В темное время суток столб извергающегося дыма и пепла, беспрестанно подсвечивающийся всполохами молний, представляет собой завораживающее зрелище.

ἀστεροπή, дор. ἀστεροπά ἡ молния Hom., Pind., Arph.

ἀστεροπητής, -οῦ ὁ молниеметатель, громовержец (эпитет Зевса) Hom., Hes., Soph., Luc.

ἀστραπαῖος 1) сопровождаемый молниями, грозовой; 2) мечущий молнии; ex. θεός Arst.

Слово ἀστεροπή (молния) сложносоставное: ἀστήρ (огонь) + ὀπή (жерло вулкана).

ἀστήρ, -έρος ὁ (dat. pl. ἀστράσι или ἄστρασι);

1) звезда; ex. (ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς Hom.; Σείριος ἀ. Hes.; ἀστέρες πλάνητες Arst.);

2) метеор; ex. (διατρέχοντες ἀστέρες Arph.);

3) небесное знамение; ex. (ἀστέρα εἷναι Hom.);

4) метеорит; ex. (ἀ. πέτρινος Diog.L.);

5) сигнальный огонь, пламя; ex. (δόλιον ἀστέρα λάμψαι Eur.);

6) перен. светило, светоч, краса; ex. (ἀ. πατρίδος Plut.);

7) зоол. морская звезда (Stella marina или Asterias) Arst.

8) астер (род самосветящегося камня) Plut.

ὀπή ἡ <ὄψ II>

1) дыра, прореха (sc. τοῦ τριβωνίου Arph.);

2) яма, пещера; ex. (ἐν τῇ γῇ Arst.);

3) дымовое отверстие (в крыше) Arph.

Хотя, с учетом того, что вспышки молний сопровождают раскаты грома, то более вероятная этимология слова ἀστεροπή (молния) — от рассматриваемого выше значения слова ὄψ — «гремящий»: ἀστήρ + ὄψ, т.е., дословно, «грохочущий огонь».

КИКЛОПЫ ГОМЕРА

В изложении Гомера («Одиссея»), киклопы — это мифическое племя диких одноглазых великанов,

обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством.

обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством. Одиссей попал в сложную ситуацию, оказавшись в пещере киклопа Полифема. Великан сожрал двух товарищей Одиссея, и намеревался расправиться с остальными. Дабы избежать этой участи и спастись из западни, Одиссей лишает Полифема единственного глаза.

Не исключено, что злобность и свирепость (ἄστοργος) киклопов Гомера каким-то образом соотносится с созвучием со словом «молнии» (ἀστήρ, ἀστεροπή), которые неустанно куют для Зевса киклопы Гесиода. Конечно, это только предположение, хотя кузница Гефеста, по свидетельству разных авторов, находится на Сицилии, в горниле горы Этны. Сюда же, на Сицилию, Еврипид, несколько отходя от гомеровской версии, помещает и племя киклопов из «Одиссеи». Впрочем, это может быть, всего лишь, попыткой совместить несовместимое, ибо даже отцом киклопа Полифема Гомер называет Посейдона. Отцом же киклопов-кузнецов был Уран. Пожалуй, единственное, что их связывает, это одноглазая иконография. Единственная проблема, состоит в том, что на древних артефактах, киклоп Полифем не выглядит одноглазым.

КИКЛОПЫ ГИПЕРИЙСКИЕ

В одном месте «Одиссеи» Гомер вскользь упоминает киклопов живших в Гиперии (Ὑπέρεια), но непонятно, те ли это киклопы из истории с Полифемом, или другие. В представлении Гомера племена киклопов вполне могли населять разные острова. К тому же и «пространная Гиперия» — страна сама по себе сказочная, не привязанная ни к какому реальному объекту, один из множества островов в Ионическом море, либо (судя по тому, что феаки были прекрасными мореходами) земли на побережье.

«Жили в прежнее время они [феаки] в Гиперее пространной¹

Невдалеке от киклопов, свирепых мужей и надменных,

Силою их превышавших и грабивших их беспрестанно.

Поднял феаков тогда и увел Навсифой боговидный

В Схерию, вдаль от людей, в труде свою жизнь проводящих.

Там он город стенами обвел, построил жилища,

Храмы воздвигнул богам и поля поделил между граждан.»

(Одиссея VI, 4)

___________________

[1] Ὑπέρεια ἡ Гиперия, древнейшая область феаков Hom.

Φαίακες, эп. Φαίηκες οἱ (dat. Φαίηξιν и Φαιήκεσσι) феаки (народ, населявший о-в Σχερία в Ионическом море, у побережья Эпира) Hom.

Ἤπειρος, дор. Ἄπειρος ἠ Эпир (страна на западном побережье Балканского полуострова) Hom., Xen.

Любопытно, что в приведенном отрывке феаки уходят «вдаль от людей, в труде свою жизнь проводящих» (ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων), хотя не о каких людях, кроме самих феаков и киклопов (от которых феаки и бегут), речи нет. Да и сами киклопы описываются не как великаны, а как «мужи весьма воинственные» (ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων).²

К тому же слово ἀλφηστής³ имеет значение «добывающий пропитание», а добывать пропитание можно не только трудом, но и разбоем. Собственно набеги киклопов и заставили феаков покинуть «пространную Гиперию» и перебраться на остров Схерию. Вопрос только в том, перебрались они с одного острова на другой, или перебрались они с материка на остров. Ибо Эпир (Ἤπειρος), против которого располагается остров Схерия (Σχερίη) несколько созвучен Гиперии (Ὑπέρεια).

___________________

[2] ὑπερηνορέων (ὑπερ-ηνορέων), -οντος adj. m одаренный или гордый нечеловеческой силой Hom., Arph.

ἠνορέη, дор. ἀνορέα ἡ {ἀνήρ} мужественность, мужество, доблесть.

[3] ἀλφηστής (-οῦ) adj. m снискивающий себе пропитание, т.е. трудящийся, трудолюбивый (ἀνέρες и ἄνδρες Hom., HH., Hes., Aesch., Soph., Plut.).

ГАСТЕРОХЕЙРЫ

Гастерохейры (Γαστεροχειροί, «брюхорукие») — семь великанов киклопов, упомянутые Страбоном в трактате «География». Брюхорукими их называли якобы потому, что они на жизнь (живот) зарабатывали руками, работая каменщиками. Считалось, что они пришли вместе с царем Претом из Ликии и возвели вокруг Тиринфа массивные «киклопические» стены, использовав для этого такие огромные каменные блоки, что и «несколько мулов не смогли бы их сдвинуть с места». По преданию, они построили также и стены вокруг Микен. «И, может быть, пещеры поблизости от Навплии и сооружения в них названы по их имени». (Страбон «География» VIII)

γαστήρ, γαστρός, эп.-поэт. тж. γαστέρος ἡ

1) живот, брюхо Hom., Arst., Plut.; желудок Hom., Soph., Arst., Plut.

2) пища, еда; ex. (ἐγκρατές γαστρὸς καὴ πότου Xen.);

3) материнская утроба, чрево; ex. γαστέρι (γαστρὴ) φέρειν Hom., Plat. и ἐν γαστρὴ ἔχειν Her. — носить во чреве, быть беременной.

χείρ, χειρός ἡ (dat. χειρί, acc. χεῖρα; pl.: χεῖρες — поэт. тж. χέρες, gen. χερῶν, dat. χερσί — поэт. тж. χέρεσσι и χείρεσ(σ)ι, acc. χεῖρας — поэт. тж. χέρας, эол. χέρρας)

1) рука, кисть; реже локоть;

2) редко (у животных) передняя конечность, нога или лапа Xen., Arst.;

3) власть, мощь (sc. Διός Hom.): ὑπὸ χεῖρα ποιεῖσθαι Xen. подчинять, покорять; ὑπὸ τὰς χεῖράς τινος πίπτειν Polyb. попасть во власть кого-л.; ὁ ὑπὸ χεῖρα Dem. подвластный, подчиненный.

Нужно отметить, что эпитет «брюхорукие» для великанов киклопов выглядит несколько своеобразно. Да и объяснение этимологии слова не особенно убедительно. Не только строители работают руками, чтобы набить брюхо. Поэтому имеет смысл попробовать поискать другие варианты прочтения слова «гастерохейры» (γαστεροχειροί).

γάστρη ἡ выпуклость, брюшко (сосуда); ex. (τρίποδος Hom.);

γαστροειδής (γαστρο-ειδής) пузатый, с выпуклым кузовом; ex. ναῦς [корабль, судно с крутыми боками] Plut.

γαστροκνημία (γαστρο-κνημία) ἡ мясистая часть голени, икра Arst., Luc.

Т.е. слово γαστεροχειρός теоретически могло возникнуть от искажения слова γαστροχειρός (γαστρο-χειρός) «с крепкими, мускулистыми («выпуклыми», «мясистыми») руками». Что гораздо убедительнее характеризует мифологических существ имеющих атлетические мощные руки, которыми они с легкостью поднимают массивные каменные блоки для постройки городских стен.

Возвращаясь к киклопам-кузнецам (в изложении Гесиода), кующим молнии (ἀστεροπή), можно также отметить созвучие слов ἀστήρ (огонь) и γαστήρ («выпуклость»). Могли ли киклопы владеющие огнем (χειρός ἀστέρος) из-за созвучия сменить род деятельности с кузнечного на строительный (чтобы не сказать на «брюхостроительный»)? Вопрос, естественно, риторический…

Впрочем, и для кузнечного дела необходимы крепкие руки. Недаром Гефест (Ἥφαιστος), бог огня и кузнечного мастерства, под чьим руководством и ковали перуны для Зевса киклопы Гесиода, имел эпитет «с могучими руками» (ἀμφιγυήεις).

_______________________________

|

Метки: Киклопы Этимология Греция |

КАТОБЛЕПАС |

Первые упоминания о Катоблепасе (лат. сatoblepas, katoblepon) относят к I веку до н.э., когда римский географ Помпоний Мела рассказал о нем в сочинении «О положении мира» (Pomponius Mela «De situ orbis», III.9):

«В этих местах водится катоблепас (сatoblepas) — небольшое дикое животное с огромной головой. Катоблепас поднимает голову с большим трудом, и поэтому пасть его всегда обращена к земле. Животное обладает удивительным свойством, о котором особенно следует сказать: подвергнуться нападению катоблепаса или быть им укушенным, — совершенно неопасно, но смертельно опасно встретиться с ним взглядом».

Согласно Помпонию, катоблепас водится в Эфиопии, но в античности под Эфиопией понимали часто куда большую часть Африки, чем теперь, иногда называя этим словом практически весь известный африканский континент. В данном случае речь идет про западные части Эфиопии, почти на берегу Атлантического океана, так как сразу после этого Помпоний описывает острова Горгады.

Несмотря на то, что первым о катоблепасе сообщает римский автор, само слово это греческое и обозначает «смотрящий вниз» (καταβλέπος) и, значит, предполагает уже какую-то описательную традицию на греческом языке.

καταβλέπω (κατα-βλέπω) глядеть вниз, смотреть, разглядывать.

Плиний Старший, спустя примерно столетие, несколько запутывает ареал распространения большеголового животного, но это вызвано тем, что вся география Африки южнее Египта виделась греко-римскому миру крайне смутно, а истоки Нила, про которые упоминает Плиний, были найдены только в XIX веке, так что его сложно винить в ошибке:

«В Западной Эфиопии находится источник, называемый Нигер и являющийся, как полагают многие, истоком Нила: в пользу этого говорят факты, которые мы уже приводили. Неподалеку от него обитает дикое животное, называемое «катоблепас» (сatoblepas) — обычно небольшого размера о малоподвижными конечностями и огромной головой, которую с трудом носит: она постоянно опущена к земле. Это животное несет смерть представителям рода людского, поскольку все, кто посмотрит ему в глаза, тут же умирают».

(Плиний Старший «Естественная история», VIII.32)

Плиний не мог оставить такое необычное свойство этого зверя без комментария, поэтому пускается в пространные рассуждения относительно того, какие другие живые существа имеют подобные свойства. Это, конечно, василиск, тоже африканское животное. Кроме того, Плиний вспоминает про итальянское суеверие своего времени относительно волков. Тогда считалось, что если волк посмотрит на человека первым, то человек может лишиться голоса.

Гай Юлий Солин в III веке не добавляет ничего оригинального к тому, что можно считать единой, цельной традицией в римских произведениях. Другую традицию передает римский писатель Клавдий Элиан, живший во II-III веках н.э.:

«Ливия порождает множество разнообразных диких зверей и, более того, кажется, что в той же земле водится зверь, называемый катоблепон. Размером он примерно с быка, но более свирепый на вид, так как его брови расположены высоко и очень кустисты, а глаза под ними не такие большие как у быка, но уже и налиты кровью. И они не смотрят вперед, а обращены к земле, поэтому он и называется «смотрящий вниз». Его грива начинается на макушке его головы и напоминает конскую гриву, спадая на его лоб и закрывая морду, что делает его еще более устрашающим при встрече. Он питается ядовитыми кореньями. Когда он уставится на кого-нибудь, как это делает, бык, он вздрагивает и поднимает свою гриву, и когда она уже торчит дыбом, он раскрывает пасть и из его горла вырывается невыносимо смрадное дыхание, которым оказывается зараженным весь воздух вокруг него. И любое животное, находящееся подле него вдыхает это зловоние и оказывается тяжко пораженным, теряет свой голос и начинает биться в конвульсиях. Этот зверь знает о своей силе, но и другие животные знают о ней тоже и убегают от этого зверя со всей спешностью». (Клавдий Элиан «О животных», VII.5)

Катоблепас, в изложении Элиана, убивает не взглядом, а дыханием. Своими размерами он сравнивается с быком, что противоречит прежним сообщениям, отмечавшим небольшие размеры животного. Да и в целом описание такое, что объединяет их с прежними только имя и наличие тяжелой головы, которая все время склонена к земле. Именно описание Элиана, в основном, и послужило впоследствии для идентификации этого животного как антилопы Гну. Гну — травоядные животные и поэтому обычная их поза — со склоненное вниз головой. У Гну крупная голова, а у белохвостых Гну еще и торчащая грива, как в описании Элиана у возбужденного катоблепаса. Но к такому отождествлению стоит относиться очень осторожно. Гну водятся в Экваториальной и Южной Африке, малознакомых краях для греко-римского мира. Большинство описаний все-таки говорит, что животное это небольшое, а Гну — это крупная антилопа, которую действительно совершенно нормально сравнивать с быком. Наконец, Гну — это рогатое животное, но никто из авторов вообще ни разу не упоминает о том, что у животного есть рога.

Последнее и самое пространное упоминание катоблепаса в античности принадлежит Афинею из египетского Навкратиса, жившему во II-III вв. н.э. Сообщение это опирается на недошедшее до нас произведение Александра Миндского, который писал, предположительно в I в. н.э. Оно необычно многими чертами. Во-первых, в нем упомянут конкретный случай встречи с катоблепасом. Это произошло во время военной кампании Мария в ходе Югуртинской войны (107-105 до н.э.). Во-вторых, в этом известии говорится о шкуре убитого катоблепаса, которую Марий переслал в Рим и даже говорится затем где она хранилась. Катоблепас Афинея имеет общие черты и с традицией Помпония Мелы-Плиния Старшего, и с тем, что сообщает Элиан. Но самое главное, что у катоблепаса появляется еще одно имя:

«А знаете ли вы, что Александр из Минда утверждает, будто действительно существуют животные, способные превращать людей в камень? Во второй книге «Рассказов о птицах» он пишет: «Горгона (Gorgon) есть животное, которое ливийские кочевники там, где оно водится, называют«в-землю-гляд» (Καταβλέπον). По виду ее шкуры обычно полагают, что она похожа на дикую овцу; однако некоторые говорят, что на теленка. Ее дыхание будто бы столь сильно, что убивает всякого встречного. [На самом же деле] она имеет гриву, которая свисает со лба, закрывая глаза, и всякий раз, когда она встряхивает ею (а это тяжело и трудно), то не дыханием убивает, а неким излучением от особенной природы ее глаз.

Обнаружено это животное было так. Несколько солдат из войска Мария, посланного против Югурты, увидели горгону и, решив из-за ее низко опущенной головы и медленной походки, что перед ними дикая овца, погнались за ней, чтобы зарезать мечами. Но животное испугалось, встряхнуло гривой, лежавшей на глазах, и тотчас умертвило бросившихся на него людей. И снова и снова повторялось то же самое, и каждый раз подступавшие к нему погибали, пока кто-то не догадался расспросить туземцев о природе этого существа. Тогда по приказу Мария туземные всадники, устроив засаду, убили животное копьями издали и принесли командующему».

Такое животное существовало, ручательство тому — его шкура и экспедиция Мария. Но другое сообщение Александра доверия не заслуживает. Он пишет, будто есть в Ливии какие-то быки-«противоходы» (οπισθονόμοι), которые, когда пасутся, не идут вперед, а пятятся назад. Пастись естественным образом мешают им рога, загибающиеся не вверх, как у всех животных, а вниз, закрывая при этом глаза. Это совершенно невероятно и не подтверждается ни одним другим свидетельством».

Ларенсий подтвердил рассказанное Ульпианом, добавив, что Марий отослал шкуры этих животных в Рим, но никто там не смог определить, чьи они, — настолько необычайно они выглядели. Впоследствии он посвятил их в храм Геркулеса, в котором полководцы-триумфаторы устраивают угощения граждан, как о том говорится у многих римских поэтов и историков».

(Афиней «Пир мудрецов», V.221-222)

Катоблепас назван Горгоной (Gorgon, греч. Γοργόνος), видимо, из-за способности убивать взглядом. Но, кроме этого, катоблепаса с горгонами объединяет ареал их обитания — Западная Африка. В море к западу от Африки располагались, по античным представлениям, острова Горгад. Например, Помпоний Мела прямо после описание катоблепаса упоминает Горгад (Gorgades). У Плиния присутствует любопытная история про Горгад, где он сообщает, что на этих островах горгоны уже не живут, но в то время, когда на островах побывал карфагенский мореплаватель Ганнон (VI-V вв. до н.э.), то встретил там «поросших шерстью женщин», некоторых из которых убил и доставил шкуры в Карфаген, где они и находились, пока город не захватил Рим. Это подтверждается и самим Ганноном, описание плавания которого сохранилось.

В Средние века катоблепас не пользовался особой популярностью, только периодически появляясь в сочинениях, особенно в крупных энциклопедиях XIII века. В бестиарий это существо, в отличие от других фантастических существ, упоминаемых у Солина, не попало. О катоблепасе упоминает Бартоломей Английский в энциклопедии «О свойствах вещей», явно основываясь на сообщении Плиния. «Катоблепас, кого увидит, того убивает взглядом» появляется на Эбсторфской карте мира, причем в крайне неожиданном месте, возле Каспийского (Гирканского) моря.

Статью про катоблепаса в «Истории животных» Конрада Геснера (1516-1565) определяет уже энциклопедичность знаний и полное нежелание просеивать прочитанное. Геснер пространно знакомит

читателя со знакомым уже набором сведений о катоблепасе, после чего переходит к горгонам, и так же последовательно и полно рассказывает про них в рамках статьи как про одно существо. Геснер относит катоблепаса к четвероногим животным и родственникам быков. Английский автор Эдвард Топселл (1572-1625) повторяет все сказанное Геснером, попутно задаваясь вопросом чем же все-таки убивает катоблепас, взглядом или дыханием, и склоняется в пользу взгляда, так как он имеет больше соответствий в природе, например у василиска. Кроме того, если Геснер назвал свою главу «О катоблепасе», то Топселл — «О горгоне, странном ливийском звере». В первом издании «Истории четвероногих зверей» Топселла 1607 года есть гравюра горгона, причем она помещена на титульную страницу. В XVIII веке, как уже говорилось, животное отождествили с антилопой Гну.

читателя со знакомым уже набором сведений о катоблепасе, после чего переходит к горгонам, и так же последовательно и полно рассказывает про них в рамках статьи как про одно существо. Геснер относит катоблепаса к четвероногим животным и родственникам быков. Английский автор Эдвард Топселл (1572-1625) повторяет все сказанное Геснером, попутно задаваясь вопросом чем же все-таки убивает катоблепас, взглядом или дыханием, и склоняется в пользу взгляда, так как он имеет больше соответствий в природе, например у василиска. Кроме того, если Геснер назвал свою главу «О катоблепасе», то Топселл — «О горгоне, странном ливийском звере». В первом издании «Истории четвероногих зверей» Топселла 1607 года есть гравюра горгона, причем она помещена на титульную страницу. В XVIII веке, как уже говорилось, животное отождествили с антилопой Гну.Кроме основной линии жизни и путешествий по страницам произведений у катоблепаса, возможно, была в Средневековье и вторая. Она существовала в группе произведений-спутников античного «Романа об Александре Македонском», часто называемого просто в славянской «Александрией». «Роман об Александре» с самого начала не был историческим произведением. Он был насыщен большим количеством удивительного и фантастического. Довольно быстро вокруг него начали появляться произведения, где сама фигура Александра отходила на второй план, а главным было описание чудес Востока, которые великий полководец повстречал во время своих кампаний. Одно из них, «Письмо Александра Аристотелю», привело к появлению других вымышленных писем одних исторических персонажей другим. Таково «Послание Фермеса императору Адриану», «Письмо Премона императору Траяну».

На основе подобных писем в Средневековье появились сочинения «Чудеса востока», «Книга чудовищ», и др. Большую часть их иногда рассматривают как варианты одного и того произведения. Активно писались или копировались они в период V-IX веков и иногда дошли до нас в рукописях тех же времен. Многочисленные ошибки, плохое знание латыни и безудержная фантазия авторов сделали свое дело. Для иллюстрации, можно привести пример из «Чудес Востока», где говорится: «За этой местностью, в правой части океана, к югу, есть другая область протяженностью 323 стадии, что составляет 253 лиги и милю, где живут хомодубии, которые до пупка имеют человеческий вид, а остальным телом с онагром (ὄναγρος, «дикий осел») схожи, голени как у птиц и обольстительный голос». На самом деле это онокентавры (Ονοκένταυροι), которые довольно неожиданно названы хомодубиями (Homodubii).

homo, (арх. hemo), -inis m человек, мужчина;

dubius, -a, -um [duo]

1) сомневающийся, нерешительный, колеблющийся;

2) сомнительный, подлежащий сомнению, ненадёжный;

3) трудный, затруднительный, опасный, критический; ex: mons ascensu d. — гора с опасным подъёмом (опасная для восхождения).

Слово Homodubii переводят как «сомнительные люди», то есть люди, принадлежность которых к человеческому роду сомнительна. Хотя слово dubius имеет также значение «опасный». Птичьи ноги онокентавры заполучили в результате ошибки в одну букву, из-за чего у них «бараньи» (oves) голени превратились в «птичьи» (aves). «Обольстительный» голос тоже прорезался, скорее всего, в результате описки. Онокентаврам куда более пристало иметь «сильный, мощный» (plena), а не «обольстительный» (lena) голос. В «Чудесах Востока» появляются и следующие создания:

«Кроме того здесь водятся зверьки, [которые] как только услышат [приближение] человека тотчас же спасаются бегством. У них восемь ног, две головы, а глаза же как у горгоны. Если кто захочет к ним приблизиться и поймать, то они защищают свои жизни.»

Источник этого сообщения — позднеантичное «Письмо Фермеса императору Адриану», где эти существа описываются как тщедушные, робкие существа, похожие на обезьян, у которых восемь ног, восемь глаз и два рога. И тот, кто хочет их убить, должен хорошо подготовиться. «Книга чудовищ», написанная, вероятно, в VII-VIII вв. тоже упоминает этих существ и тоже говорит о глазах горгон:

«Там же говорится, что у Красного моря есть удивительные звери имеющие 8 ног, всех членов по паре и две головы и с глазами подобными горгоньим.»

Врядли можно говорить, что изначально речь шла о катоблепасе, но, при творческом осмыслении и фантазии, автор мог «узнать» и катоблепаса. В конце концов, у получившегося существа не только стал горгоний взгляд, но и появилась дополнительная голова (вместо двух рогов в «Письме Фермеса»).

Этих существ не было ни в греческом «Романе об Александре», ни в первом латинском переводе «Романа об Александре» Юлия Валерия (IV в. н.э.). Их не было и во втором переводе романа, осуществленного неким Львом в IX столетии и названным «История войн». Последнее сочинение, однако, имело очень бурную литературную судьбу и обросло массой версий. В «Истории войн» снова появляются звери с восемью конечностями, но у них исчезли горгоньи глаза, восстановились два рога вместо двух голов, и этими рогами они стали всех бодать, став очень агрессивными, в отличие от прошлых, робких и убегающих от людей.

Средневековые подражания «Роману об Александре» настолько впитывали все, что касалось чудесного и удивительного, что катоблепас в своем узнаваемом виде тоже не мог в них не появиться. В XII веке, в одной из версий рифмованной «Александрии» англо-нормандского автора Томаса Кентского (Roman de toute chevalerie), появляется глава «О звере, называемом катоплепа».

В византийской традиции основной чертой катоблепаса стало, судя по всему его ядовитое дыхание. В поэме «О свойствах животных», посвященной императору Михаилу Палеологу, ее автор Мануил Фил (ок. 1275 – ок. 1345), кажется, полностью перекладывает в стихотворной форме сообщение Клавдия Элиана:

«Как молвят, изо всех животных злейшее

Живет в земле Ливийской и имеет вид

Весьма похожий на быка свирепого.

Глядит оно, как будто разъяренный лев,

Из-под бровей густых и нависающих.

А глаз его по мере меньше бычьего,

Налит густою кровью и притом вовек

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:

Отсюда и прозванье катоблепово.

С макушки зверя волосы обильные

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,

И с конской гривой сходствуют. Великий страх

Тому, кто с этим дивом повстречается!

Зверь кормится корнями ядовитыми,

Которых больше ни одно животное

В рот не возьмет, а коль возьмет — отравится.

Избычившись и в землю взор уставивши,

Он распускает гриву и вздымает шерсть,

Как будто вепрь, свирепо ощетинившись.

И если рот его приоткрывается,

Из недр гортани мерзостный исходит дух,

Отравного зловония исполненный.

Тот, на кого повеет дуновением,

Лишится языка незамедлительно

И навзничь в корчах яростных повергнется.»

(Мануил Фил «О свойствах животных»)

Похоже, что Элиан и был основным источником сведений о катоблепасе в Византии, так как был единственным читаемым классическим греческим автором, который о нем писал. В «Шестодневе» Георгия Писиды (VII в.) свойство зверя извергать из себя ядовитое дыхание усилилось настолько, что катоблепас стал огнедышащим. «Шестоднев» был переведен в 1385 году на древнерусский и так огнедышащий катоблепас попал в восточнославянскую культуру. Но не под своим названием, так как его имя тоже было переведено и он стал называться долезря (долѣзрѧ) или в более поздней форме долѣ зріа:

«Ѿкудоужъ долѣзрѧ,

огнемъ поутренимъ дыша

из ноздреи дыханiе изъ ωгненосныхъ

долѣ теченiе ωгненое възвращаетъ

далече же пущаетъ течение яко стрѣлецъ,

яко неугасимыи испущеныи пламень...

ако млъніа ωгненаго поущаа кѫреніа

аще же не бы нравъ имѣлъ слоуковать,

и пламенное кыпѣніе поущати долѣ

землю бы отѧгчати имѣлъ тѣлесы.»

(Георгий Писида «Шестоднев», 959-967)

_______________________________

http://www.bestiary.us/katoblepas

|

|

КЕРБЕР |

С.В. Петров

КЕРБЕР, И НЕ ТОЛЬКО

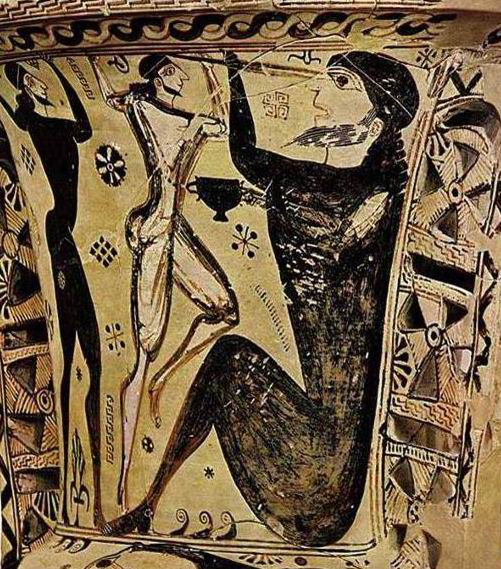

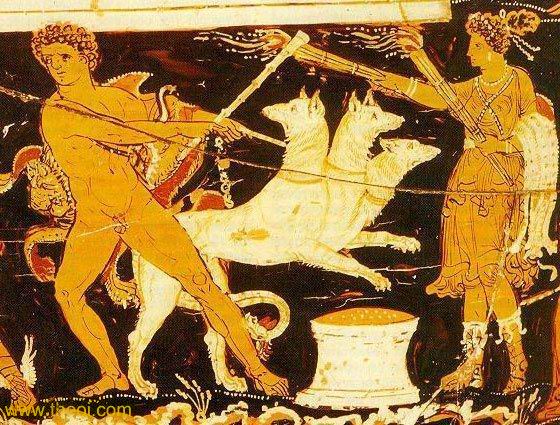

Кербер (Κέρβερος) — трехглавый пес, порождение Тифона (Τυφῶν) и Ехидны (Ἔχιδνα), охраняющий врата Аида, царства мертвых, не позволяя умершим возвращаться в мир живых. Исполняя волю Эврисфея, Геракл вывел Кербера из подземного царства.

[1] Τροιζήν (-ῆνος) ἡ Трезен (главный город обл. Τροιζηνία в Арголиде, на севере Пелопоннеса) Her., Thuc., Xen.

Предъявив пса Эврисфею, Геракл вернул Кербера в Аид. Это был последний, двенадцатый подвиг Геракла.

Этимология имени Кербер (Κέρβερος) не однозначна. Исходя из иконографии персонажа, и его хтонической сущности можно предложить нижеследующий вариант:

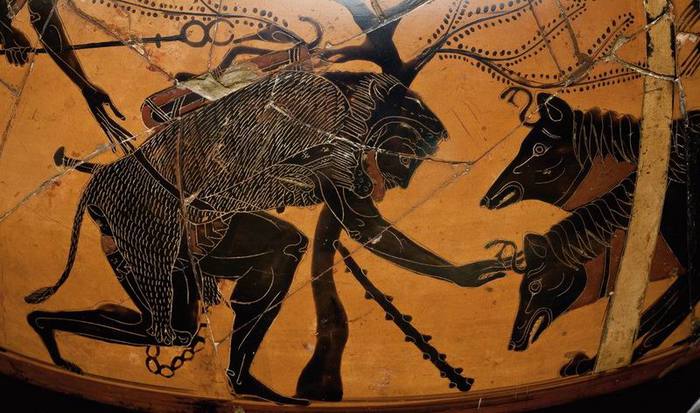

Кербер имел вид трехглавого пса с гривой в виде змей и со змеиным хвостом. Таким его описывает Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом).

Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом).

Змеиная грива вызывает ассоциации с Медузой Горгоной. Оба персонажа, и Медуза, и Кербер осуществляли охранную функцию. Само имя Μέδουσα — производное от μεδέουσα — означает «охранительница». Согласно Еврипиду, горгоны охраняли Пуп Земли (ὀμφαλός) — камень, который Крон якобы проглотил вместо Зевса и затем изрыгнул обратно.

Иногда, изображая эгиду, змеиные головы прорисовывались не только по краям накидки (в виде бахромы), но и над ней, причем змеи в этом случае напоминают египетских уреев. Урей, в египетской символике, несет в себе охранительную функцию. Вероятно, изображая уреев над эгидой Афины (или над головой Горгоны) греческий художник пытался опираться на тот же символизм. Поэтому не должно удивлять и наличие уреев над головой хранителя входа в Аид Кербера. Собственно стоглавая змеиная грива — это развитие темы умножения уреев, символизм, утративший свою сакральность и доведенный до абсурда.

Те же сто змеиных голов, вырастающие, обычно, из загривка (ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα — стоглавое шипение змей), употребляются в описании Тифона, Ехидны, Лернейской гидры (Λερναία ὕδρα, чудовище, также как и Кербер, рожденное Тифоном и Ехидной).

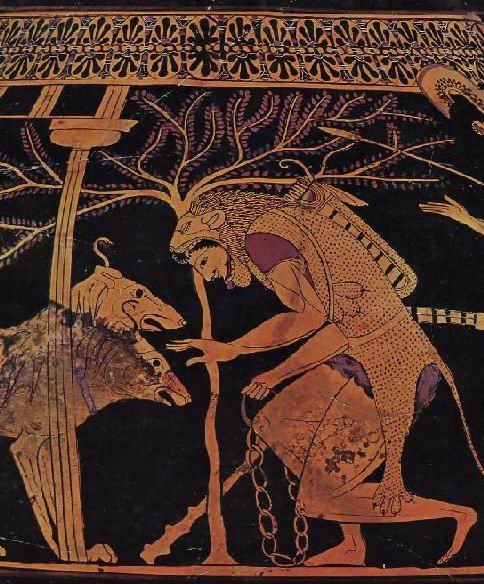

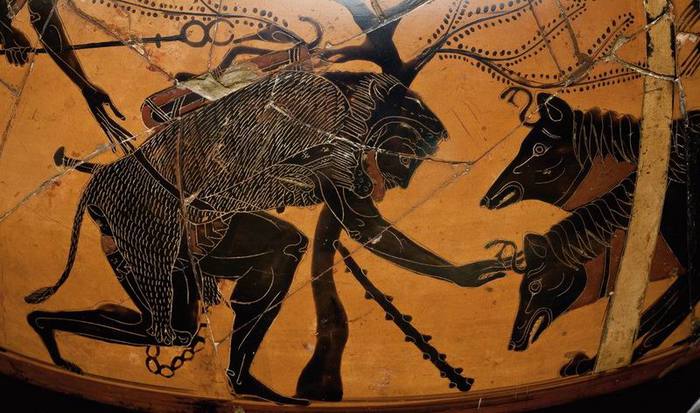

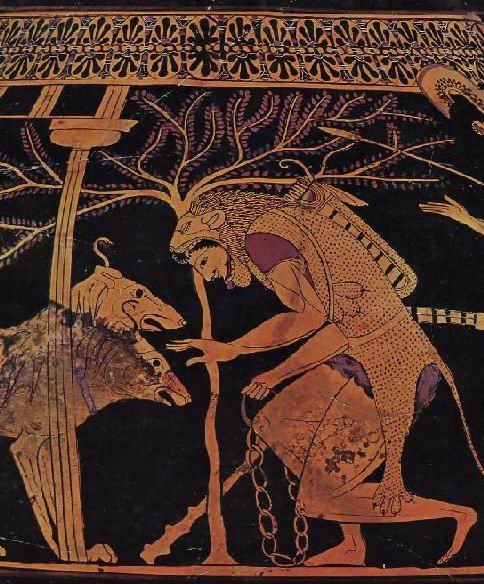

Сцена похищения Гераклом пса Кербера из Аида. Аттика, Греция. Ок. 530 до н.э. Мастер Андокид.

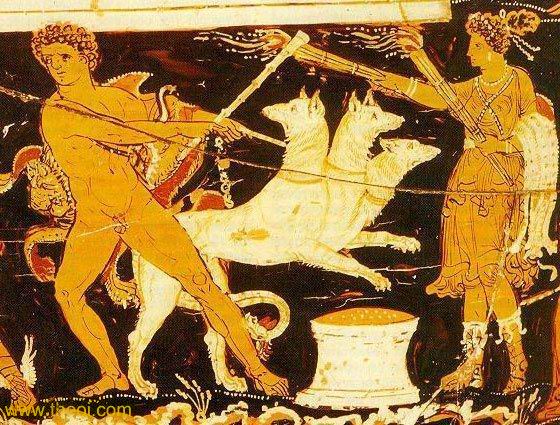

У Кербера был брат-близнец Орф (Ὄρθος, или Ὄρθρος), двуглавый и двухвостый пес. Он упоминается в мифе о десятом подвиге Геракла. Хозяином Орфа был Герион, у которого тот охранял стада волшебных «красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа.

«красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа.

Греческое слово «ὄρθρος» означает «предрассветный сумрак». В представлении египтян, вечером солнце опускается в дуат через западные ворота, чтобы утром выйти через восточные. Судя по значению имени Орфа, он должен был бы охранять именно восточные ворота Аида. Возможно, изначально так и было, однако, в дошедших до нас мифах, повествуется о похищении Гераклом быков Гериона на крайнем западе. Там же (на западе) он убивает и Орфа.

Об Орфе не так много сведений, но любопытно, что согласно Поллуксу, в Иберии Орф имел святилище и носил имя Гаргеттий (Γαργήττιος). «Гаргеттий» означает «из Гаргетта» (область в Аттике), откуда, видимо, Орф был заимствован (либо в Иберии был одноименный город). Возможно, также, что эпитет Орфа Гаргеттий этимологически имеет отношение к слову γοργός (ужасный), либо созвучие могло повлиять на развитие мифологического образа Орфа.

1. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 12.06g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ

2. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 11.97g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ (retrograde).

Химера (Χίμαιρα) — еще одно порождение Тифона и Ехидны, с тремя головами: льва, козы и дракона (убита Беллерофонтом). В изложении Гомера — это огнедышащее чудовище обитавшее в Ликии с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом (πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα). Химера стала именем нарицательным, но, несмотря на сложносоставной и огнедышащий образ, слово χίμαιρα означает «молодая коза» или «козочка». Причем, что интересно, огонь извергали все три головы (включая козью).

Вероятно, образ персонажа возник не одномоментно, а претерпел со временем некоторые метаморфозы. Можно даже осторожно предположить, что этимология слова изначально к «козе» вообще отношения не имела. Также и голова козы на спине льва могла появиться позднее, из-за созвучия, например, со словом χειμέριος (жестокий, мучительный). Для льва подобный эпитет выглядит более уместным, нежели издевательское имя «козочка» (χίμαιρα).

Глядя на изображение Химеры, приходит понимание причины возникновения образа Кербера (на ранних артефактах) с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.

с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.

Вообще, с очевидной ясностью, бросается в глаза шаблонность и однотипность хтонических «сущностей» (Кербер, Орф, Тифон, Гидра, Химера), и с точки зрения иконографии, и в плане взаимоотношений с главными героями мифических историй (наиболее ярким представителем которых, конечно же, является Геракл). Так уж повелось, что герои считают своим долгом сразиться с какой-нибудь хтонической змееподобной тварью, чтоб непременно ее победить (на то они и герои).

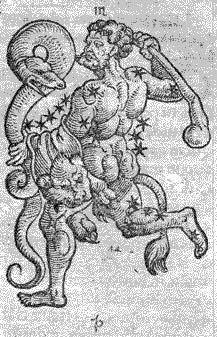

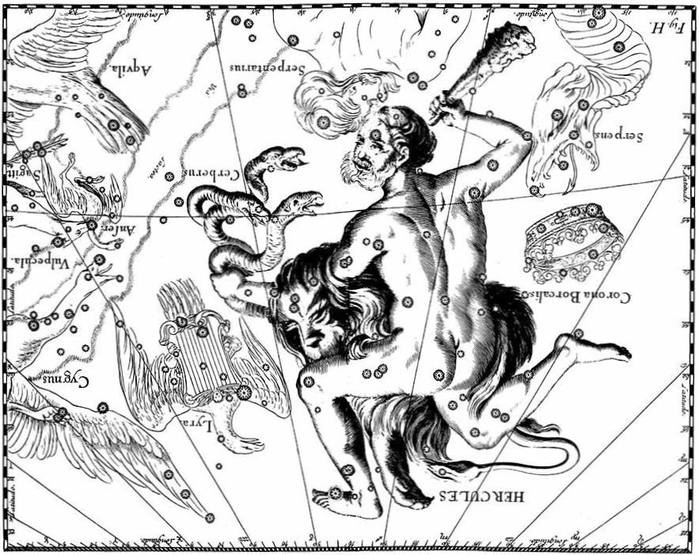

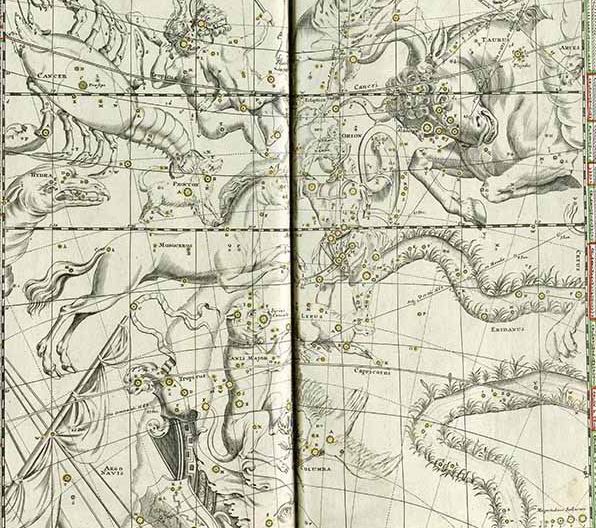

В средневековых астрономических атласах созвездие Кербер (Cerberus) изображается в виде трехглавой змеи (δράκων), которую крепко держит в руке Геркулес (соседнее созвездие). Вместе со змеей (Кербером) в руке зажата ветка с яблоками, видимо, добытая Гераклом в саду нимф Гесперид. Но, согласно мифам, яблоки охранял змей Ладон (Λάδων), у которого, естественно, тоже было сто голов. И который, конечно же, тоже был порождением Тифона и Ехидны. Справедливости ради, нужно заметить, что на некоторых иллюстрациях Кербер (Cerberus) изображен с песьими головами. И тем не менее, при чем тут молодильные яблоки? Наверное, имеет смысл присмотреться к Ладону повнимательней.

Молодильные яблоки давали каждому, кто к ним прикоснется, вечную молодость и бессмертие. Именно эти волшебные плоды и велел царь Эврисфей добыть Гераклу, что тот и сделал, убив грозного стража (невзирая на то, что дракон, по Аполлодору, был бессмертный). Таков был одиннадцатый подвиг героя.

В «Лягушках» Аристофана Ладон упоминается в потоке ругательств, которые обрушивает Эак, привратник Аида, на Диониса, спустившегося туда, чтобы вывести в мир живых Эврипида. Так как Дионис переодет Гераклом, Эак, вспоминая похищение Гераклом Кербера, желает тому все адовы муки. Чтобы чуть ли не все кошмарные создания греческой мифологии потрудились над его растерзанием. Чтоб Ехидна вырвала ему легкие, горгоны — почки, а гончие Коцита и «стоглавая ехидна» (прозвище Ладона), чтобы пожрали внутренности переодетого псевдо-Геракла (Диониса).

С учетом того, что стоглавость, как уже упоминалось выше, была присуща целому ряду персонажей царства Аида, то эпитет «стоглавая ехидна» подошел бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.

бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.

По поводу же пожирания внутренностей, нельзя не вспомнить Гидруса, популярного персонажа бестиариев, который был известен как «гроза» крокодилов. Хотя, глядя на миниатюры, иллюстрирующие схватку гидруса и крокодила, возникает законный вопрос: а это точно крокодил?

Бестиарии основывались на «Физиологе» — произведении, созданном во II-III веках н.э., скорее всего, в египетской Александрии. «Физиолог», написанный на греческом, несколько раз переводился на латинский язык. Один из таких переводов, называемый «Версия B», стал основой на которой был построен латинский бестиарий.

Как это часто случалось с бестиариями, в них попадала информация, прошедшая через множество авторов, переписчиков и трансформировавшаяся до неузнаваемости. Гидрус тоже изначально был вовсе не змеей, убивал совсем не крокодила, и грязью обмазывался вовсе не для того, чтобы легче пролезть во врага, так как был больше своего врага. В ранних вариантах бестиариев речь шла об ихневмоне (ἰχνεύμων, «охотник»), которого, в силу трудностей перевода, именовали энудром или энидросом (enhydros, от греч. ἔνυδρος, «живущий в воде»). Хотя в переводе с греческого ἐνυδρίς — это выдра.

Позднее, видимо пресытившись змеями, ихневмон резко меняет рацион своего питания.

Трансформация сюжета противостояния «энудр (ихневмон) — змея» в противостояние «гидрус — крокодил» в целом понятен. И энудр, и гидрус имеют (с греческого) примерно один перевод: «живущий в воде». Слово δράκων может быть переведено и как «змея», и как «дракон».²

________________________________

[2] δράκων (-οντος) ὁ

1) дракон; ex: σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur.

2) змея; ex: αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὴ δ. πολέμια Arst.

3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst.

Причем, первоначальный смысл — конечно же, «змея» (или «змей»). Дракон, как сфинксообразное существо с птичьей (или песьей) головой, лапами не то крокодила, не то льва (количеством от двух до четырех), и змеиным хвостом — это персонаж лубочно-мифический, рожденный в головах мифотворцев на потребу публики, обожающей все чудесное и необычное. Нужно отметить, что если крокодилу дорисовать крылья, то он вполне сойдет за «дракона». Впрочем, если сильно не придираться, то сойдет и без крыльев.

Сложно представить как трансформировался мотив обмазывания энудра в грязи, но заметим, что в природе ихневмоны используют «грязь» (на самом деле, высохшую глину) не как лубрикант для проникновения в змею, а как броню от ее укусов, о чем и свидетельствует Аристотель (см. выше).

Египетская мифология нередко попадает в греческие произведения именно в таком приземленном виде. В данном случае, символическая борьба божеств света и тьмы (Ра и Апопа) описывается у античных авторов как борьба реальных зверей в силу их «природных антипатий». Конечно, и сами египетские мифы учитывали естественные противопоставления животных, так как ихневмон (в образе которого иногда выступает Атум) действительно питается, в том числе, и ядовитыми змеями, так что греки опять спустили на землю то, что использовали в своих сакральных мифах египтяне.

В бестиариях гидруса (hydrus) и гидру (hydra) разделяли, хотя перевод в обоих случаях один — «водяная змея».³

________________________________

[3] hydrus, i m (греч. ὕδρος)

1) гидра, водяная змея PM, Sol; змея (вообще) V, O, VF;

2) змеиный яд Sil.

hydra, ae f (греч. ὕδρα)

1) миф. гидра, водяная змея V: h. (Lernaea) Lcr, Vr, H etc. Лернейская гидра;

2) (или Anguis) Гидра (созвездие).

Тем не менее Гидра в бестиариях фигурирует в качестве Лернейской, имеет девять голов (которые, как, например, у Диодора Сицилийского, умножаются до сотни), а гидрус специализировался по изведению крокодилов (и имел одну голову).

[4] Попытка рационального толкования мифа основана на созвучии слов ὕδρα (Гидра) и ἕδρα («гедра») — «место, область», либо, более конкретно, — «русло» (учитывая контекст излагаемой истории). Речь, видимо, идет о прорыве плотины или дамбы.

ἕδρα, эп.-ион. ἕδρη ἡ

1) седалище, сиденье, кресло, стул;

2) престол; ex. (ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον Aesch.)

3) место, область ex. (τοῦ ἥπατος Plat.; ἕδραι τῶν ὀφθαλμῶν Arst.);

4) местопребывание, жилище, обитель; ex. Πανὸς ἕ. Eur.; ἕδραι σκότιοι Eur. — царство теней

5) святилище, алтарь; ex. (ἕδραι θεῶν Aesch.)

6) пристанище, убежище; ex. ναύλοχοι ἕδραι Soph. — стоянка кораблей, пристань;

7) русло; ex. (ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μεταστῆσαι Plut.).

Впрочем, после бесконечной путаницы в разных вариантах и интерпретациях, отождествление многоголовой Гидры и Гидруса, охотника за крокодилами, в конце концов произошло. Ришар Фурниваль дает любопытное развитие образа гидруса. Умиляет и мораль, которой он резюмирует этот сюжет:

На средневековой испанской картине XV века Архангел Михаил, продолжая линию поведения античных героев, убивает дракона, как будто списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.

списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.

Собственно, и с изначальной природой (а, может быть, и с иконографией) Кербера не все так однозначно. Вот что по этому поводу свидетельствует Павсаний:

[5] Ταίναρον τό Тенар(он), мыс и южн. оконечность Лаконии, на Пелопоннесе, с храмом Посидона и с пещерой, которая, по преданию, была входом в подземное царство HH., Her., Thuc., Eur., Arph., Men.

Неоднозначность толкования природы Кербера связана с неоднозначностью слова κύων.

В целом, средневековые ученые не видели большой разницы между Кербером и Ладоном (и прочими хтоническими сущностями). Все драконы что-то сторожат или охраняют, иконография их однотипна (змееподобна и многоглава), а имена либо топонимичны (т.е. имеют географическую привязку), либо имеют вид прозвища (или эпитета), характеризующего персонажа в привязке к конкретной истории.

Кроме того, вариантов прочтения одних и тех же мифов (с массой противоречий и фривольным отношением к первоисточнику) было в избытке. Ну а то как легко дракон превращается в пса можно судить по иллюстрациям из бестиариев, где крокодил (по большому счету, тот же дракон) больше похож на собаку, чем на рептилию. В свою очередь, ту легкость, с которой пес превращается обратно в дракона, нам демонстрируют средневековые астрономы.

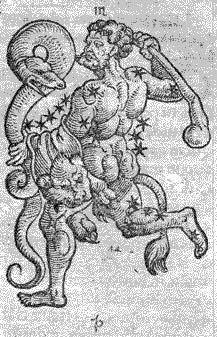

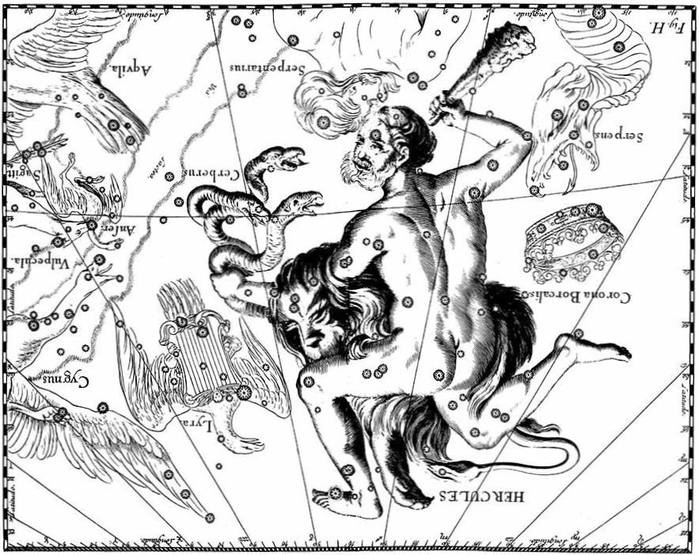

ЗВЕЗДНЫЙ КЕРБЕР

Цербер — «новое», то есть не античное и не внесенное в каталог Птолемея, но устаревшее и ныне несуществующее созвездие северного полушария неба. Созвездие предложено Яном Гевелием и опубликовано в 1690 году в его посмертной «Уранографии», хотя, как астеризм созвездия Геркулес, было известно и раньше.

Примечательно, что Гигин в своей «Астрономии», издания 1485 года, однозначно изображает подвиг Геракла, в котором тот добывает золотые яблоки в саду Гесперид, как выше уже было отмечено, яблоки эти охранял змей Ладон. Именно Ладон, обвивающий яблоню, и изображен Гигином в качестве астеризма созвездия Геркулес. Каким образом Ладон превратился в Цербера — остается загадкой, но именно это название закрепилось в астрономической традиции.

Созвездие Цербер было использовано Джоном Сенексом в созвездии Ветвь Яблони, и в последствии у разных авторов они часто трактуются как одно созвездие (где Цербер обвивает Ветвь Яблони). Как «Цербер» и «Ветвь», включено известным популяризатором астрономии Фламмарионом в список созвездий в «Истории неба» (1872).

2. Гигин, «Астрономия», издание 1570 года. Геркулес и змей Ладон.

4. Созвездие Геркулес (Hercules). «Уранография» Яна Гевелия, 1690г. В композицию включены звезды, выделенные в качестве астеризма, и подписанные как Cerberus.

6. Иоганн Боде, атлас «Представление звезд», 1782 года. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь (Cerberus u. Zweig).

8. Александр Джеймсон, «Звездный атлас», 1822 год. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь Яблони (Cerberus et Ramus Pomifer).

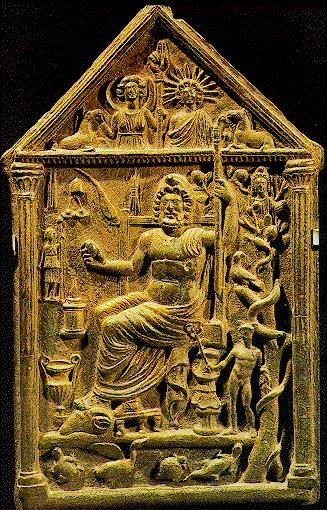

ТУТУ

Туту (егип. Twtw, др.-греч. Τυθωες, лат. Tithoes) — египетский бог, получивший широкое распространение во всем Египте во времена Позднего периода. Почитался как бог, «обеспечивающий защиту от демонов», «продлевающий жизнь» и «защищающий людей от мира мертвых».

Единственный, известный сегодня храм посвященный богу Туту, расположен в древнем поселении Келлис. Рельефы с изображением Туту можно встретить и на стенах других храмов, например, таких как Калабша. На стенах храма Шенхур выписан эпитет Туту: «тот кто приходит к зовущему его». Есть у Туту и другие эпитеты: «сын Нейт», «лев», «великий силой», «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст».

Его изображали в виде гибридного существа с телом крылатого льва, головой человека, сокола или крокодила и хвостом в виде змеи (урея). Туту был сыном богини войны и охоты Нейт (отождествляемой с греческой Афиной). В других интерпретациях, матерями Туту считались богини Мут, Сехмет, Нехбет и Баст.

Изначально, Туту почитался как защитник гробниц, в более поздние времена он выполнял роль оберегающего спящих от плохих снов и опасностей.

Однозначно, Туту — прекрасный прообраз для львиноподобных Фиванского Сфинкса и Химеры, а также змеехвостых Кербера, Орфа и той же Химеры. Причем, для Кербера, прообраз не только внешний. Туту стоит на страже, не позволяя хтоническим демонам из мира мертвых вредить живым. Собственно, это же является главной функцией и Кербера, стоящего на страже у врат Аида, и не позволяющего душам умерших покидать пределы Подземного царства.

2. Стела из Александрии, датируемая правлением императора Адриана, в настоящее время в находится в Художественно-историческом музее, в Австрии.

3. Стела с изображением Туту из Египетского музея в Берлине (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung).

Изображение Туту из берлинского музея представляет особый интерес. Во-первых, сфинкс с телом льва имеет две головы (крокодилью и человеческую), а во-вторых, вокруг человеческой головы располагаются еще восемь голов (баран, гусь, сокол, бык, лев, шакал, бабуин, кот). Эти головы, как бы вырастающие из загривка, также могли бы послужить толчком для развития темы змеиной многоглавости.

Но «издавать самые разнообразные голоса» могут только «самые разнообразные» головы, змеиные головы могут лишь «однообразно» шипеть. Кстати, эту же тему «многоголосья» мы встречаем и в описании Тифона:

Подобно Туту, такую же «многоглавую» иконографию имел еще один египетский бог-защитник — Бес Пантеос, получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.

получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.

[6] Παντεός — «всебог», бог, совмещающий в себе других богов, отождествленных с ним.

Надо полагать, Туту прошел тот же процесс отождествления с другими богами-защитниками, и вправе тоже иметь эпитет «Пантеос».

На стеле из Александрийского музея голову Туту окружают семь дополнительных голов (урей, стервятник, сокол, Бес, ибис, крокодил, баран), центральная из которых — голова Беса. Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.

Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.

Необходимо также обратить внимание на схожесть написания греческих имен Туту (Τυθωες) и Тифона (Τυφωεύς). Не исключено, что они имели и схожее произношение. Буква υ (ипсилон) имеет двоякое прочтение ([ü] либо [ί] — в зависимости от нюансов транслитерации).⁷

________________________________

[7] Буква ипсилон (Yυ) в древнегреческом языке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук — огубленное [ί]. Подобный звук есть в современном немецком языке и обозначается латинской буквой u с умлаутом — ü. В русском языке огубленного [ί] нет, и в практике преподавания древнегреческого языка в русскоязычной аудитории букву ипсилон читают как букву ю.

Конечно, Туту и Тифона, кроме схожести имен, мало что объединяет. Можно сказать, ничего не объединяет. Но для начала, достаточно и этого. Опять же, эпитет «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст» — мог бы стать отправной точкой для неоднозначного толкования, и вдохновить на развитие темы хтонического образа Туту.

Несмотря на то, что греки Тифона отождествляли с египетским Сетом, общего между ними — тоже не много. У них разная иконография и разная мифология. Схожи они, пожалуй, только общей характеристикой: злобностью нрава, да еще желанием беззаконно отнять власть у верховного бога. Сет был богом песчаных бурь, убивающим, в сезон засухи, все живое в долине Нила. Тифон (др.-греч. Τυφῶν, Τυφωεύς, Τυφώς, эпич. Τυφάων) — олицетворение огненных сил земли, с их разрушительными действиями и ядовитыми испарениями.

Причина наделения Тифона определенными качествами кроется, как обычно, в его имени.

Могло ли греческое имя Туту (Τυθωες) стать толчком для развития независимого образа Тифона (Τυφωεύς)? Зная живой и изворотливый ум античных сочинителей, ответ однозначен — возможно всё.

_______________________________

КЕРБЕР, И НЕ ТОЛЬКО

«Так-то, не зная ни смерти, ни старости, нимфа Ехидна,

Гибель несущая, жизнь под землей проводила в Аримах.

Как говорят, с быстроглазою девою той сочетался

В жарких объятиях гордый и страшный Тифон беззаконный.

И зачала от него, и детей родила крепкодушных.

Для Гериона сперва родила она Орфа-собаку;

Вслед же за ней — несказанного Кербера, страшного видом,

Медноголосого адова пса, кровожадного зверя,

Нагло-бесстыдного, злого, с пятьюдесятью головами.»

(Гесиод, Теогония)

Кербер (Κέρβερος) — трехглавый пес, порождение Тифона (Τυφῶν) и Ехидны (Ἔχιδνα), охраняющий врата Аида, царства мертвых, не позволяя умершим возвращаться в мир живых. Исполняя волю Эврисфея, Геракл вывел Кербера из подземного царства.

«Когда Геракл стал просить Плутона отдать ему Кербера, тот разрешил ему взять пса, если он одолеет его без помощи оружия, которое при нем было. Геракл нашел пса у ворот Ахеронта, и, будучи защищен со всех сторон панцирем и покрыт львиной шкурой, обхватил голову собаки, и не отпускал, хотя дракон, заменявший Керберу хвост, кусал его. Геракл душил чудовище до тех пор, пока не укротил его, и вывел на поверхность земли в области города Трезена.»¹________________________________

(Аполлодор «Мифическая библиотека II»)

[1] Τροιζήν (-ῆνος) ἡ Трезен (главный город обл. Τροιζηνία в Арголиде, на севере Пелопоннеса) Her., Thuc., Xen.

Предъявив пса Эврисфею, Геракл вернул Кербера в Аид. Это был последний, двенадцатый подвиг Геракла.

Этимология имени Кербер (Κέρβερος) не однозначна. Исходя из иконографии персонажа, и его хтонической сущности можно предложить нижеследующий вариант:

κήρ, κηρός ἡ злая смерть, гибель, зло, бедствие;

βάρος (-εος) τό

1) тяжесть, вес;

2) множество, обилие;

3) сила, мощь;

βαρύς, βαρεῖα, βαρύ

1) тяжелый, тяжеловесный Her., Plat., Arst., Plut.

2) сильный, мощный, грозный;

3) тяжелый, тяжкий, тягостный, тж. жестокий;

4) невыносимый, несносный;

5) опасный;

6) разгневанный, гневный;

7) угрюмый, мрачный.

Кербер имел вид трехглавого пса с гривой в виде змей и со змеиным хвостом. Таким его описывает

Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом).

Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом). Змеиная грива вызывает ассоциации с Медузой Горгоной. Оба персонажа, и Медуза, и Кербер осуществляли охранную функцию. Само имя Μέδουσα — производное от μεδέουσα — означает «охранительница». Согласно Еврипиду, горгоны охраняли Пуп Земли (ὀμφαλός) — камень, который Крон якобы проглотил вместо Зевса и затем изрыгнул обратно.

Иногда, изображая эгиду, змеиные головы прорисовывались не только по краям накидки (в виде бахромы), но и над ней, причем змеи в этом случае напоминают египетских уреев. Урей, в египетской символике, несет в себе охранительную функцию. Вероятно, изображая уреев над эгидой Афины (или над головой Горгоны) греческий художник пытался опираться на тот же символизм. Поэтому не должно удивлять и наличие уреев над головой хранителя входа в Аид Кербера. Собственно стоглавая змеиная грива — это развитие темы умножения уреев, символизм, утративший свою сакральность и доведенный до абсурда.

Пасти гадов отравой и ядом яро сочатся,

С шеи безмерной Гиганта аспиды космами виснут…

(Нонн. Деяния Диониса II, 31)

Те же сто змеиных голов, вырастающие, обычно, из загривка (ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα — стоглавое шипение змей), употребляются в описании Тифона, Ехидны, Лернейской гидры (Λερναία ὕδρα, чудовище, также как и Кербер, рожденное Тифоном и Ехидной).

«Вторым приказом было умертвить Лернейскую гидру, у которой из единого туловища вырастало сто шей, оканчивавшихся змеиными головами. На месте каждой срубленной головы вырастали две новые»…

(Диодор Сицилийский «Историческая библиотека», IV:XI.5)

У Кербера был брат-близнец Орф (Ὄρθος, или Ὄρθρος), двуглавый и двухвостый пес. Он упоминается в мифе о десятом подвиге Геракла. Хозяином Орфа был Герион, у которого тот охранял стада волшебных

«красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа.

«красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа. Греческое слово «ὄρθρος» означает «предрассветный сумрак». В представлении египтян, вечером солнце опускается в дуат через западные ворота, чтобы утром выйти через восточные. Судя по значению имени Орфа, он должен был бы охранять именно восточные ворота Аида. Возможно, изначально так и было, однако, в дошедших до нас мифах, повествуется о похищении Гераклом быков Гериона на крайнем западе. Там же (на западе) он убивает и Орфа.

Об Орфе не так много сведений, но любопытно, что согласно Поллуксу, в Иберии Орф имел святилище и носил имя Гаргеттий (Γαργήττιος). «Гаргеттий» означает «из Гаргетта» (область в Аттике), откуда, видимо, Орф был заимствован (либо в Иберии был одноименный город). Возможно, также, что эпитет Орфа Гаргеттий этимологически имеет отношение к слову γοργός (ужасный), либо созвучие могло повлиять на развитие мифологического образа Орфа.

Γαργηττός ὁ Гаргетт (дем в атт. филе Αἰγηίς) Arph., Plut.

γοργός 3

1) страшный, грозный; ex. γ. ἰδεῖν или ὁρᾶσθαι Xen. — грозный на вид;

2) ретивый, буйный; ex. (ἵππος Xen., Plut.).

1. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 12.06g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ

2. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 11.97g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ (retrograde).

Химера (Χίμαιρα) — еще одно порождение Тифона и Ехидны, с тремя головами: льва, козы и дракона (убита Беллерофонтом). В изложении Гомера — это огнедышащее чудовище обитавшее в Ликии с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом (πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα). Химера стала именем нарицательным, но, несмотря на сложносоставной и огнедышащий образ, слово χίμαιρα означает «молодая коза» или «козочка». Причем, что интересно, огонь извергали все три головы (включая козью).

«Также еще разрешилась она [Ехидна] изрыгающей пламя,

Мощной, большой, быстроногой Химерой с тремя головами:

Первою — огненноокого льва, ужасного видом,

Козьей — другою, а третьей — могучего змея-дракона.

Спереди лев, позади же дракон, а коза в середине;

Яркое, жгучее пламя все пасти ее извергали».

(Гесиод. Теогония, 314-319)

Вероятно, образ персонажа возник не одномоментно, а претерпел со временем некоторые метаморфозы. Можно даже осторожно предположить, что этимология слова изначально к «козе» вообще отношения не имела. Также и голова козы на спине льва могла появиться позднее, из-за созвучия, например, со словом χειμέριος (жестокий, мучительный). Для льва подобный эпитет выглядит более уместным, нежели издевательское имя «козочка» (χίμαιρα).

Глядя на изображение Химеры, приходит понимание причины возникновения образа Кербера (на ранних артефактах)

с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.

с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.Вообще, с очевидной ясностью, бросается в глаза шаблонность и однотипность хтонических «сущностей» (Кербер, Орф, Тифон, Гидра, Химера), и с точки зрения иконографии, и в плане взаимоотношений с главными героями мифических историй (наиболее ярким представителем которых, конечно же, является Геракл). Так уж повелось, что герои считают своим долгом сразиться с какой-нибудь хтонической змееподобной тварью, чтоб непременно ее победить (на то они и герои).

В средневековых астрономических атласах созвездие Кербер (Cerberus) изображается в виде трехглавой змеи (δράκων), которую крепко держит в руке Геркулес (соседнее созвездие). Вместе со змеей (Кербером) в руке зажата ветка с яблоками, видимо, добытая Гераклом в саду нимф Гесперид. Но, согласно мифам, яблоки охранял змей Ладон (Λάδων), у которого, естественно, тоже было сто голов. И который, конечно же, тоже был порождением Тифона и Ехидны. Справедливости ради, нужно заметить, что на некоторых иллюстрациях Кербер (Cerberus) изображен с песьими головами. И тем не менее, при чем тут молодильные яблоки? Наверное, имеет смысл присмотреться к Ладону повнимательней.

«Эти яблоки охранял бессмертный дракон, сын Тифона и Ехидны, у которого было сто голов: он способен был издавать самые разнообразные голоса.»

(Аполлодор «Мифологическая библиотека» II, 5)

Молодильные яблоки давали каждому, кто к ним прикоснется, вечную молодость и бессмертие. Именно эти волшебные плоды и велел царь Эврисфей добыть Гераклу, что тот и сделал, убив грозного стража (невзирая на то, что дракон, по Аполлодору, был бессмертный). Таков был одиннадцатый подвиг героя.

В «Лягушках» Аристофана Ладон упоминается в потоке ругательств, которые обрушивает Эак, привратник Аида, на Диониса, спустившегося туда, чтобы вывести в мир живых Эврипида. Так как Дионис переодет Гераклом, Эак, вспоминая похищение Гераклом Кербера, желает тому все адовы муки. Чтобы чуть ли не все кошмарные создания греческой мифологии потрудились над его растерзанием. Чтоб Ехидна вырвала ему легкие, горгоны — почки, а гончие Коцита и «стоглавая ехидна» (прозвище Ладона), чтобы пожрали внутренности переодетого псевдо-Геракла (Диониса).

С учетом того, что стоглавость, как уже упоминалось выше, была присуща целому ряду персонажей царства Аида, то эпитет «стоглавая ехидна» подошел

бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.

бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.По поводу же пожирания внутренностей, нельзя не вспомнить Гидруса, популярного персонажа бестиариев, который был известен как «гроза» крокодилов. Хотя, глядя на миниатюры, иллюстрирующие схватку гидруса и крокодила, возникает законный вопрос: а это точно крокодил?

«Гидрус — заклятый враг крокодила и его природа и свойства таковы, что когда он видит крокодила спящим на берегу, то входит в него через открытый рот, сперва катаясь в грязи, чтобы легче было проникнуть через глотку. Крокодил немедленно его заглатывает живым. Однако тот, разодрав все внутренности крокодилу, выходит из него невредимым.»

(«Абердинский бестиарий»)

Бестиарии основывались на «Физиологе» — произведении, созданном во II-III веках н.э., скорее всего, в египетской Александрии. «Физиолог», написанный на греческом, несколько раз переводился на латинский язык. Один из таких переводов, называемый «Версия B», стал основой на которой был построен латинский бестиарий.

Как это часто случалось с бестиариями, в них попадала информация, прошедшая через множество авторов, переписчиков и трансформировавшаяся до неузнаваемости. Гидрус тоже изначально был вовсе не змеей, убивал совсем не крокодила, и грязью обмазывался вовсе не для того, чтобы легче пролезть во врага, так как был больше своего врага. В ранних вариантах бестиариев речь шла об ихневмоне (ἰχνεύμων, «охотник»), которого, в силу трудностей перевода, именовали энудром или энидросом (enhydros, от греч. ἔνυδρος, «живущий в воде»). Хотя в переводе с греческого ἐνυδρίς — это выдра.

«Ихневмон, живущий в Египте, когда увидит змею, называемую аспидом, нападает на нее не прежде, чем созовет других помощников. Против ударов и укусов они обмазывают себя грязью: именно, намочившись сначала в воде, они катаются по земле.»

(«Аристотель, История животных» IX, 44)

Позднее, видимо пресытившись змеями, ихневмон резко меняет рацион своего питания.

«Ихневмона называют также энудром или ниллосом. Говорят, что он мажет себя грязью, чтобы стать скользким и запрыгнуть в пасть крокодила и тогда сожрать его печень, и убить его.»

(Тимофей из Газы. 43.1)

Трансформация сюжета противостояния «энудр (ихневмон) — змея» в противостояние «гидрус — крокодил» в целом понятен. И энудр, и гидрус имеют (с греческого) примерно один перевод: «живущий в воде». Слово δράκων может быть переведено и как «змея», и как «дракон».²

________________________________

[2] δράκων (-οντος) ὁ

1) дракон; ex: σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur.

2) змея; ex: αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὴ δ. πολέμια Arst.

3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst.

Причем, первоначальный смысл — конечно же, «змея» (или «змей»). Дракон, как сфинксообразное существо с птичьей (или песьей) головой, лапами не то крокодила, не то льва (количеством от двух до четырех), и змеиным хвостом — это персонаж лубочно-мифический, рожденный в головах мифотворцев на потребу публики, обожающей все чудесное и необычное. Нужно отметить, что если крокодилу дорисовать крылья, то он вполне сойдет за «дракона». Впрочем, если сильно не придираться, то сойдет и без крыльев.

Сложно представить как трансформировался мотив обмазывания энудра в грязи, но заметим, что в природе ихневмоны используют «грязь» (на самом деле, высохшую глину) не как лубрикант для проникновения в змею, а как броню от ее укусов, о чем и свидетельствует Аристотель (см. выше).

Египетская мифология нередко попадает в греческие произведения именно в таком приземленном виде. В данном случае, символическая борьба божеств света и тьмы (Ра и Апопа) описывается у античных авторов как борьба реальных зверей в силу их «природных антипатий». Конечно, и сами египетские мифы учитывали естественные противопоставления животных, так как ихневмон (в образе которого иногда выступает Атум) действительно питается, в том числе, и ядовитыми змеями, так что греки опять спустили на землю то, что использовали в своих сакральных мифах египтяне.

В бестиариях гидруса (hydrus) и гидру (hydra) разделяли, хотя перевод в обоих случаях один — «водяная змея».³

________________________________

[3] hydrus, i m (греч. ὕδρος)

1) гидра, водяная змея PM, Sol; змея (вообще) V, O, VF;

2) змеиный яд Sil.

hydra, ae f (греч. ὕδρα)

1) миф. гидра, водяная змея V: h. (Lernaea) Lcr, Vr, H etc. Лернейская гидра;

2) (или Anguis) Гидра (созвездие).

Тем не менее Гидра в бестиариях фигурирует в качестве Лернейской, имеет девять голов (которые, как, например, у Диодора Сицилийского, умножаются до сотни), а гидрус специализировался по изведению крокодилов (и имел одну голову).

Гидра — это дракон со множеством голов, который жил на острове или на болоте в провинции Аркадия. На латыни она зовется excedra, так как на месте одной отрубленной головы у нее три отрастает (excrescebant), но это басни. Тем не менее, все согласны в том, что гидра — это было место, откуда извергнулась вода и уничтожила соседний город, где закрыли один источник воды и прорвалось великое множество. Видя это, Геркулес осушил это место и закрыл источник воды. Гидра названа от слова «вода».⁴________________________________

(Абердинский бестиарий 626: fol. 68v-69r)