-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

ДЕМЕТРИЙ ПОЛИОРКЕТ |

Гермокл

НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМЕТРИЯ ПОЛИОРКЕТА

(перевод Ю. Голубец)

Как боги всеблагие и всесильные

Городу мирволят!

Издалека Деметрия с Деметрою

К нам приводит случай:

Она справляет девы Коры в городе

Таинства святые,¹

А он, улыбчивый, сияя красотой,

Нисходит, словно бог…

Величественно выступает он, и вкруг него

Кольцом теснятся други,

Как звезды в небе, верные соратники —

И сам он — словно солнце!

О, здравствуй, отпрыск Посейдона мощного,

Здравствуй, сын Киприды!²

Иные боги далеко находятся,

И к ним мольбы напрасны,

И нет их здесь, не внемлет ни один,

А Ты — стоишь пред нами

Не каменный, не деревянный, но живой!

Мы молимся тебе:

О милосерднейший, дай поскорее мир нам,

Всемогущ ты ныне!

Не Фивы, нет, теперь Элладу целую

Сфинга одолела,³

На этолийских скалах возлегла она,

Словно встарь, ужасна,

И жизни наши похищает, алчная,

И нет в нас сил сражаться,

Вор этолийский крал, что далеко лежит,

Ныне — что поближе!

Карай его своею властью — если нет,

Найди Эдипа нам,

Чтоб Сфингу эту он со скал высоких сверг

Или же опозорил.⁴

_________________________

[1] Таинства святые — Элевсинские мистерии.

[2] Афродита вышла из морской пены на берег Кипра, отсюда ее прозвище «Киприда».

[3] Сфинга (Σφίγγα, Σφίγξ, сфинкс, «душительница») — чудовище с женской головой и телом львицы, терзавшее жителей Фив. Гермокл отождествляет с ней государства Этолийского союза, к возвышению которого афиняне относились очень ревниво.

[4] После того как Эдип разгадал загадку Сфинги, она бросилась со скалы и разбилась.

Этот гимн, написан Гермоклом в Афинах в начале IV века до н.э. Однако главное действующее лицо этого гимна — вполне реальный человек, Деметрий Полиоркет, «покоритель городов». Деметрий был красив и харизматичен. По свидетельству Плутарха, «роста Деметрий был высокого… а лицом до того красив, что только дивились, и ни один из ваятелей и живописцев не мог достигнуть полного сходства, ибо черты его были разом и прелестны, и внушительны, и грозны, юношеская отвага сочеталась в них с какою-то неизобразимою героической силой и царским величием. И нравом он был примерно таков же, внушая людям и ужас, и, одновременно, горячую привязанность к себе. В дни и часы досуга, за вином, среди наслаждений и повседневных занятий он был приятнейшим из собеседников и самым изнеженным из царей, но в делах настойчив, неутомим и упорен, как никто».

Деметрий Полиоркет был провозглашен богом при жизни, произошло это после того как он освободил Афины от тирании македонян в 307 году до н.э. Во время его второго визита, в 304 году до н.э., то место, на которое ступил Деметрий, сходя со своей колесницы, было объявлено «святилищем сошедшего бога», и там был воздвигнут его алтарь.

Сам Деметрий относился к подобным почестям иронично, считая их обычной греческой лестью. История подтвердила его правоту — когда ситуация изменилась, афиняне отвернулись от Деметрия, уничтожив все культовые почести.

В 301 году до н.э. в битве при Ипсе во Фригии Антигон и Деметрий потерпели поражение. Антигон погиб в сражении, а Деметрий бежал в Эфес с небольшим отрядом пехоты и 4000 конницы. Афины, не так давно боготворившие Деметрия, отказались принять его у себя.

Мимолетна слава земная… Деметрий прожил 53 года. Он отличался незаурядными военными способностями и мужеством. В отличие от большинства диадохов (бывших полководцев Александра Македонского — Эвмена, Птолемея, Лисимаха), рвавших в лоскуты империю Александра Великого, Деметрий прилагал все усилия для удержания империи от развала.

В 302 году до н.э. он покинул Афины и отправился на помощь своему отцу, против которого объединились Кассандр, Лисимах, Птолемей и Селевк.

Затем Деметрий вступил в союз с Селевком, который женился на дочери Деметрия Стратонике. Союз просуществовал недолго, так как Деметрий отказался возвращать Селевку Киликию.

В 297г. до н.э. Деметрий, набрав войско и флот, направился в Грецию. В ходе успешной кампании он завоевал острова Саламин и Эгину и вступил в Афины. Разбив при Мантинее спартанцев, он двинулся в Македонию по просьбе Александра, боровшегося за власть со своим братом Антипатром после смерти Кассандра. Однако между Деметрием и Александром возникло взаимное недоверие. В конце концов, по приказу Деметрия Александр, приглашенный на пир, был вероломно убит.

После Македонии Деметрий захватил Фессалию, а потом двинулся походом на беотийцев. Он придвинул к стенам Фив осадные машины и беотийцы в ужасе сдались. Он расставил в городах Беотии сторожевые отряды, назначил правителем Фив историка Иеронима (Ἱερώνυμος) из Кардии. Затем отправился против Пирра, вторгся в Эпир, опустошил его и вернулся в Македонию. Но в Македонии нарастало недовольство царем, его распутным образом жизни. У македонян вызывали раздражение его заносчивость, и вспыльчивость.

Он начал готовиться к завоеванию азиатских земель. Селевк, Лисимах и Птолемей заключили против него союз. Однако еще до начала войны он был покинут своими солдатами и в 287 году до н.э вынужден быть спасаться бегством. Он отправился сначала в Грецию, а потом в Малую Азию. После ряда сражений в 286 году до н.э. из-за тяжелой болезни он был вынужден сдаться Селевку. В 283 году до н.э. Деметрий умер в Апамее. Золотая урна с прахом Деметрия была торжественно доставлена в Коринф. Его сын Антигон увез урну в Деметриаду,⁵ около Иолка (Ἰωλκός).

_________________________

[5] Δημητριάς (-άδος) ἡ Деметриада, город в Фессалии (ном Магнесия), названный в честь Деметрия Полиоркета Polyb., Diod.

Вообще, характерной чертой эпохи диадохов были почти непрекращающиеся войны между прежними военачальниками Александра. В политике последних с самого начала стали проявляться, а затем и четко обозначились два направления, имеющих различные целевые установки: центростремительное и центробежное. Если для наиболее могущественных из диадохов было присуще стремление сохранить наследие своего бывшего монарха, установив над ним, в конечном счете, собственную власть (Пердикка, Антигон Одноглазый и его сын Деметрий Полиоркет), то для большинства других главным было сохранить за собой доставшиеся им или добытые силой оружия земли (Птолемей, Кассандр, Лисимах, Селевк и др.). При этом всякий раз, когда поборник идеи единства прежней державы Александра начинал представлять опасность для власти остальных диадохов, последние объединялись против него в коалиции и, оказывая яростное сопротивление, побеждали своего противника. В итоге победа осталась за представителями второго направления, окончательно отказавшимися от мысли о воссоздании единой империи и создавшими на руинах царства Александра свои собственные территориальные монархии, из которых наиболее крупными были держава Селевкидов (династия Селевкидов), Египет (династия Птолемеев) и Македонское царство (династия Антигонидов).

Ну а в память о живом боге, сыне Посейдона и Афродиты (который не смотря на свою божественность, так и не смог одолеть царей земных), остались многочисленные монеты с изображением Деметрия, чью голову украшают бычьи рога — неоспоримое свидетельство его божественности и могущественности.

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Эфес, Македония.

Драхма (AR 16mm, 4.28g), ок. 301-295 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон с трезубцем в поднятой руке; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Эфес, Македония.

Драхма (AR 17mm, 4.18g), ок. 301-295 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон с трезубцем в поднятой руке; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

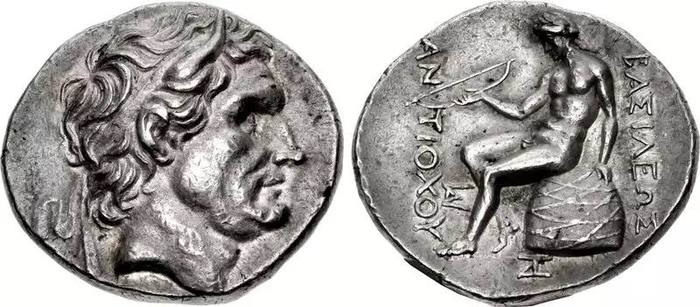

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Амфиполис, Македония.

Тетрадрахма (AR 27mm, 17.05g), ок. 291/90 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон сидит на скале с трезубцем в левой руке, в правой руке — передняя часть кормы (лат. aplustre, греч. ἄφλαστον); ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Амфиполис, Македония.

Тетрадрахма (AR 28mm, 17.23g), ок. 292/1 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон сидит на скале с трезубцем в левой руке, в правой руке — афластон; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Амфиполис, Македония.

Тетрадрахма (AR 28mm, 16.97g), ок. 289/8 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон с трезубцем в левой руке; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Фивы, Македония.

Тетрадрахма (AR 28mm, 17.20g), ок. 289/8 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон с трезубцем в левой руке; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Амфиполис, Македония.

Тетрадрахма (AR 27mm, 17.10g), ок. 289/8 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон с трезубцем в левой руке, правой ногой опирается на скалу; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Какое-то время наследники империи Александра чеканили «александровский» тип тетрадрахм с его портретом с бараньими рогами (в знак родства с Амоном) или в образе Геракла в львиной шкуре. Но уже Селевк I стал чеканить монеты, помещая на них свое изображение, в Пергамском царстве Филетер в 287 до н. э. выпустил тетрадрахмы со своим портретом. Этому примеру последовали и другие, фракийский правитель Лисимах, Антигониды в Македонии, Лагиды. Но, кроме Деметрия Полиоркета, пожалуй, только Селевк I активно примерял на себя образ богов и героев. Кстати, у божественного правителя и конь должен быть соответствующий. Ниже представлены монеты, на которых рогами украшена не только голова Селевка I, но и его коня.⁶

_________________________

[6] Не исключено, что на рогатый образ коня повлияло название породы фессалийских лошадей букефал («быкоголовый»). Букефалом звался и конь Александра Македонского.

Βουκεφάλας ὁ макед. Букефал, «Быкоглав» (кличка боевого коня Александра Македонского) Plut.

βουκέφαλος (βου-κέφᾰλος) ὁ букефал, «быкоголовый» (порода фессалийских лошадей) Arph.

_______________________________

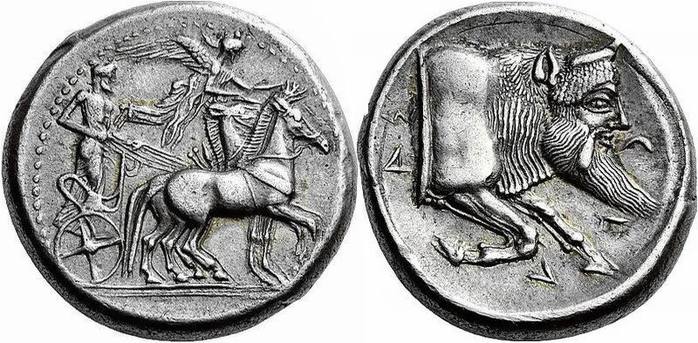

Селевк I Никатор (312-281 до н.э.). Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 16.70g), ок. 281 до н.э. Пергамский чекан.

Av: голова коня Селевка I, украшенная рогами;

Rv: слон, вверху пчела, внизу якорь; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

_______________________________

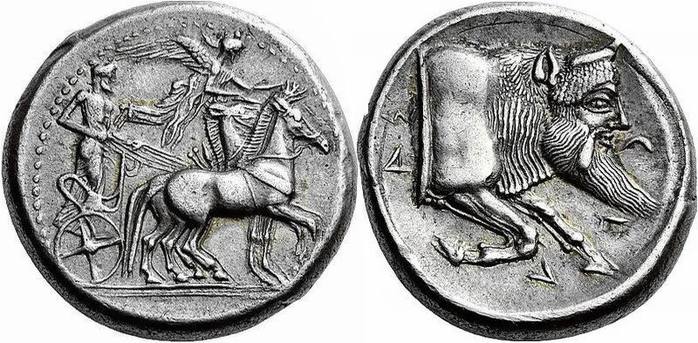

Селевк I Никатор (312-281 до н.э.). Экбатана, Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 26mm, 17.07g), ок. 295 до н.э.

Av: голова Селевка I в образе Геракла, в львиной шкуре;

Rv: Селевк верхом на коне с копьём, головы Селевка и коня украшены рогами; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

_______________________________

Селевк I Никатор (312-281 до н.э.). Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 26mm, 17.18g), ок. 305-295 до н.э. Место чекана — Сузы (Σούσα).

Av: бюст Селевка I в леопардовой шкуре и шлеме, украшенном бычьими рогами и ушами;

Rv: крылатая Ника держит лавровый венок над трофеем; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY / H / AX

_______________________________

Селевк I Никатор (312-281 до н.э.). Государство Селевкидов.

Æ 19mm (7.38g), 285-281 до н.э.

Av: голова Селевка I в образе Персея, украшенная крыльями;

Rv: бык, приготовившийся к атаке; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

_______________________________

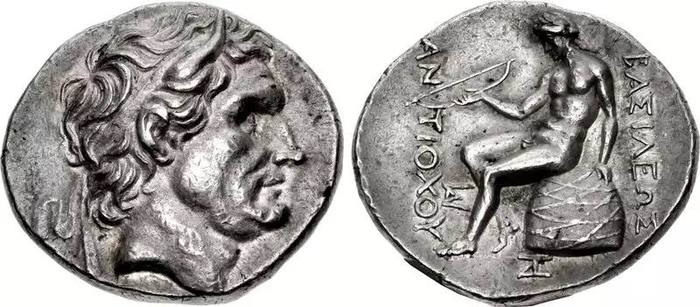

Антиох I Сотер (281-261 до н.э.). Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 26mm, 16.86g), ок. 279-274 до н.э. Пергамский чекан.

Av: голова Селевка I в образе Геракла, в львиной шкуре;

Rv: Зевс Этофор (Ἀετοφόρος, «держащий орла») на троне со скипетром, на правой руке — орел, слева — бюст Афины в коринфском шлеме; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

_______________________________

Ниже монеты отчеканенные после смерти Селевка I, его сыном Антиохом I, около 275 до н.э. Этот чекан связывают с победой над превосходящими силами галатов. Антиох ввёл в бой слонов в разгар битвы. Одним своим видом слоны настолько устрашили галатов, что те в беспорядке бежали. В честь этой победы Антиох был удостоен титулом Сотер (Σωτήρ, «Спаситель»), титулом, который носило большинство значимых греческих богов.

Селевк I на монетах этого выпуска изображен более реалистично, нежели на монетах, которые чеканились при его жизни. Тем не менее, рога на голове Селевка подчеркивают его «божественность», а значит и законность преемственности власти от богоподобного Александра Македонского, и, стало быть, придавали больше легитимности Антиоху I, как преемнику Селевка, унаследовавшего власть над частью великой империи.

_______________________________

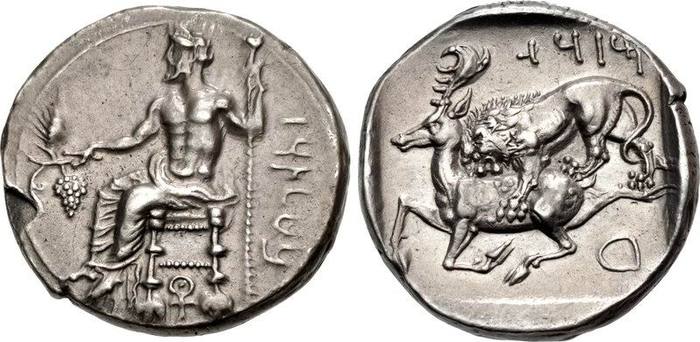

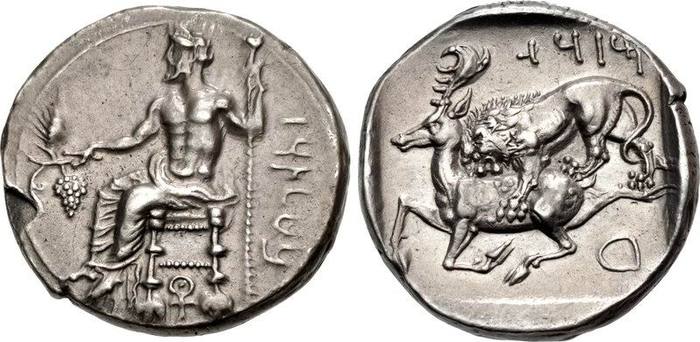

Антиох I Сотер (281-261 до н.э.). Сарды, Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 27mm, 15.92g), ок. 276-272 до н.э.

Av: голова Селевка I с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Аполлон сидит на омфале, в правой руке держит лук; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ / Σ

_______________________________

Антиох I Сотер (281-261 до н.э.). Сарды, Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 26mm, 17.09g), ок. 276-272 до н.э.

Av: голова Селевка I с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Аполлон Пифийский сидит на омфале, в правой руке — лук; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ / Σ

_______________________________

Антиох I Сотер (281-261 до н.э.). Сарды, Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 29mm, 17.11g), ок. 276-272 до н.э.

Av: голова Селевка I с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Аполлон сидит на омфале, в правой руке держит лук; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ / Σ

_______________________________

Деметрий Полиоркет

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Греческая мифология. 20.45-72. Деметрий против Птолемея.

_______________________________

НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМЕТРИЯ ПОЛИОРКЕТА

(перевод Ю. Голубец)

Как боги всеблагие и всесильные

Городу мирволят!

Издалека Деметрия с Деметрою

К нам приводит случай:

Она справляет девы Коры в городе

Таинства святые,¹

А он, улыбчивый, сияя красотой,

Нисходит, словно бог…

Величественно выступает он, и вкруг него

Кольцом теснятся други,

Как звезды в небе, верные соратники —

И сам он — словно солнце!

О, здравствуй, отпрыск Посейдона мощного,

Здравствуй, сын Киприды!²

Иные боги далеко находятся,

И к ним мольбы напрасны,

И нет их здесь, не внемлет ни один,

А Ты — стоишь пред нами

Не каменный, не деревянный, но живой!

Мы молимся тебе:

О милосерднейший, дай поскорее мир нам,

Всемогущ ты ныне!

Не Фивы, нет, теперь Элладу целую

Сфинга одолела,³

На этолийских скалах возлегла она,

Словно встарь, ужасна,

И жизни наши похищает, алчная,

И нет в нас сил сражаться,

Вор этолийский крал, что далеко лежит,

Ныне — что поближе!

Карай его своею властью — если нет,

Найди Эдипа нам,

Чтоб Сфингу эту он со скал высоких сверг

Или же опозорил.⁴

_________________________

[1] Таинства святые — Элевсинские мистерии.

[2] Афродита вышла из морской пены на берег Кипра, отсюда ее прозвище «Киприда».

[3] Сфинга (Σφίγγα, Σφίγξ, сфинкс, «душительница») — чудовище с женской головой и телом львицы, терзавшее жителей Фив. Гермокл отождествляет с ней государства Этолийского союза, к возвышению которого афиняне относились очень ревниво.

[4] После того как Эдип разгадал загадку Сфинги, она бросилась со скалы и разбилась.

Этот гимн, написан Гермоклом в Афинах в начале IV века до н.э. Однако главное действующее лицо этого гимна — вполне реальный человек, Деметрий Полиоркет, «покоритель городов». Деметрий был красив и харизматичен. По свидетельству Плутарха, «роста Деметрий был высокого… а лицом до того красив, что только дивились, и ни один из ваятелей и живописцев не мог достигнуть полного сходства, ибо черты его были разом и прелестны, и внушительны, и грозны, юношеская отвага сочеталась в них с какою-то неизобразимою героической силой и царским величием. И нравом он был примерно таков же, внушая людям и ужас, и, одновременно, горячую привязанность к себе. В дни и часы досуга, за вином, среди наслаждений и повседневных занятий он был приятнейшим из собеседников и самым изнеженным из царей, но в делах настойчив, неутомим и упорен, как никто».

Деметрий Полиоркет был провозглашен богом при жизни, произошло это после того как он освободил Афины от тирании македонян в 307 году до н.э. Во время его второго визита, в 304 году до н.э., то место, на которое ступил Деметрий, сходя со своей колесницы, было объявлено «святилищем сошедшего бога», и там был воздвигнут его алтарь.

«Афиняне проголосовали за указ, написанный Стратоклом, предлагающим установить золотые статуи Антигона и Деметрия в колеснице возле статуй Гармодия и Аристогитона, дать им почетный венок стоимостью двести талантов, освятить алтарь в их честь, назвав алтарем Спасителей, добавить к десяти филам еще две: Деметрида и Антигонида, проводить ежегодные игры в их честь с процессией и жертвоприношением, и вплести их портреты в пеплос Афины.»

(Диодор Сицилийский «Историческая библиотека» 20:46)

«Вот что рассказывает племянник оратора Демосфена Демохар в двадцатой книге своей "Истории" об угодничестве афинян перед Деметрием Полиоркетом, совершенно добровольном и даже без малейшего намека с его стороны. Пишет он так: "Некоторые из этих вещей докучали самому Деметрию, однако и все прочее было до крайности постыдно и унизительно: святилища Афродиты Ламии и Леэны, алтари, возлияния, почитание как героев его льстецов Буриха, Адиманта и Окситенида. Даже пеаны пелись в честь каждого из них, так что сам Деметрий изумлялся происходящему и говорил, что при нем не осталось ни одного афинянина, великого и сильного духом". И фиванцы, как повествует Полемон в сочинении "О расписном портике в Сикионе", раболепствуя перед Деметрием, соорудили храм Афродиты Ламии, любовнице Деметрия, такой же, как Леэна. Что же удивительного, если афиняне, эти льстецы из льстецов, сочиняли в честь Деметрия пеаны и пели в шествиях торжественные гимны? Так пишет и Демохар в двадцать первой книге: "Когда Деметрий возвращался с Левкады и Керкиры в Афины, его принимали не только с фимиамом, венками и возлияниями вина, но навстречу ему шли и хоровые и фаллические шествия с песнями и плясками; а потом они становились толпой, приплясывая и распевая, что он один истинный бог, а другие боги или спят, или удалились, или вовсе не существуют, он же, мол, отпрыск Посейдона и Афродиты, всех прекраснее и всем благодетелен". Демохар говорит также, что нуждающиеся умоляли его о защите и возносили к нему мольбы.»

(Афиней «Пир мудрецов»; VI:62)

Сам Деметрий относился к подобным почестям иронично, считая их обычной греческой лестью. История подтвердила его правоту — когда ситуация изменилась, афиняне отвернулись от Деметрия, уничтожив все культовые почести.

В 301 году до н.э. в битве при Ипсе во Фригии Антигон и Деметрий потерпели поражение. Антигон погиб в сражении, а Деметрий бежал в Эфес с небольшим отрядом пехоты и 4000 конницы. Афины, не так давно боготворившие Деметрия, отказались принять его у себя.

Мимолетна слава земная… Деметрий прожил 53 года. Он отличался незаурядными военными способностями и мужеством. В отличие от большинства диадохов (бывших полководцев Александра Македонского — Эвмена, Птолемея, Лисимаха), рвавших в лоскуты империю Александра Великого, Деметрий прилагал все усилия для удержания империи от развала.

В 302 году до н.э. он покинул Афины и отправился на помощь своему отцу, против которого объединились Кассандр, Лисимах, Птолемей и Селевк.

Затем Деметрий вступил в союз с Селевком, который женился на дочери Деметрия Стратонике. Союз просуществовал недолго, так как Деметрий отказался возвращать Селевку Киликию.

В 297г. до н.э. Деметрий, набрав войско и флот, направился в Грецию. В ходе успешной кампании он завоевал острова Саламин и Эгину и вступил в Афины. Разбив при Мантинее спартанцев, он двинулся в Македонию по просьбе Александра, боровшегося за власть со своим братом Антипатром после смерти Кассандра. Однако между Деметрием и Александром возникло взаимное недоверие. В конце концов, по приказу Деметрия Александр, приглашенный на пир, был вероломно убит.

После Македонии Деметрий захватил Фессалию, а потом двинулся походом на беотийцев. Он придвинул к стенам Фив осадные машины и беотийцы в ужасе сдались. Он расставил в городах Беотии сторожевые отряды, назначил правителем Фив историка Иеронима (Ἱερώνυμος) из Кардии. Затем отправился против Пирра, вторгся в Эпир, опустошил его и вернулся в Македонию. Но в Македонии нарастало недовольство царем, его распутным образом жизни. У македонян вызывали раздражение его заносчивость, и вспыльчивость.

Он начал готовиться к завоеванию азиатских земель. Селевк, Лисимах и Птолемей заключили против него союз. Однако еще до начала войны он был покинут своими солдатами и в 287 году до н.э вынужден быть спасаться бегством. Он отправился сначала в Грецию, а потом в Малую Азию. После ряда сражений в 286 году до н.э. из-за тяжелой болезни он был вынужден сдаться Селевку. В 283 году до н.э. Деметрий умер в Апамее. Золотая урна с прахом Деметрия была торжественно доставлена в Коринф. Его сын Антигон увез урну в Деметриаду,⁵ около Иолка (Ἰωλκός).

_________________________

[5] Δημητριάς (-άδος) ἡ Деметриада, город в Фессалии (ном Магнесия), названный в честь Деметрия Полиоркета Polyb., Diod.

Вообще, характерной чертой эпохи диадохов были почти непрекращающиеся войны между прежними военачальниками Александра. В политике последних с самого начала стали проявляться, а затем и четко обозначились два направления, имеющих различные целевые установки: центростремительное и центробежное. Если для наиболее могущественных из диадохов было присуще стремление сохранить наследие своего бывшего монарха, установив над ним, в конечном счете, собственную власть (Пердикка, Антигон Одноглазый и его сын Деметрий Полиоркет), то для большинства других главным было сохранить за собой доставшиеся им или добытые силой оружия земли (Птолемей, Кассандр, Лисимах, Селевк и др.). При этом всякий раз, когда поборник идеи единства прежней державы Александра начинал представлять опасность для власти остальных диадохов, последние объединялись против него в коалиции и, оказывая яростное сопротивление, побеждали своего противника. В итоге победа осталась за представителями второго направления, окончательно отказавшимися от мысли о воссоздании единой империи и создавшими на руинах царства Александра свои собственные территориальные монархии, из которых наиболее крупными были держава Селевкидов (династия Селевкидов), Египет (династия Птолемеев) и Македонское царство (династия Антигонидов).

Ну а в память о живом боге, сыне Посейдона и Афродиты (который не смотря на свою божественность, так и не смог одолеть царей земных), остались многочисленные монеты с изображением Деметрия, чью голову украшают бычьи рога — неоспоримое свидетельство его божественности и могущественности.

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Эфес, Македония.

Драхма (AR 16mm, 4.28g), ок. 301-295 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон с трезубцем в поднятой руке; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Эфес, Македония.

Драхма (AR 17mm, 4.18g), ок. 301-295 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон с трезубцем в поднятой руке; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Амфиполис, Македония.

Тетрадрахма (AR 27mm, 17.05g), ок. 291/90 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон сидит на скале с трезубцем в левой руке, в правой руке — передняя часть кормы (лат. aplustre, греч. ἄφλαστον); ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Амфиполис, Македония.

Тетрадрахма (AR 28mm, 17.23g), ок. 292/1 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон сидит на скале с трезубцем в левой руке, в правой руке — афластон; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Амфиполис, Македония.

Тетрадрахма (AR 28mm, 16.97g), ок. 289/8 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон с трезубцем в левой руке; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Фивы, Македония.

Тетрадрахма (AR 28mm, 17.20g), ок. 289/8 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон с трезубцем в левой руке; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Деметрий Полиоркет (306-283до н.э.). Амфиполис, Македония.

Тетрадрахма (AR 27mm, 17.10g), ок. 289/8 до н.э.

Av: голова Деметрия с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Посейдон с трезубцем в левой руке, правой ногой опирается на скалу; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

_______________________________

Какое-то время наследники империи Александра чеканили «александровский» тип тетрадрахм с его портретом с бараньими рогами (в знак родства с Амоном) или в образе Геракла в львиной шкуре. Но уже Селевк I стал чеканить монеты, помещая на них свое изображение, в Пергамском царстве Филетер в 287 до н. э. выпустил тетрадрахмы со своим портретом. Этому примеру последовали и другие, фракийский правитель Лисимах, Антигониды в Македонии, Лагиды. Но, кроме Деметрия Полиоркета, пожалуй, только Селевк I активно примерял на себя образ богов и героев. Кстати, у божественного правителя и конь должен быть соответствующий. Ниже представлены монеты, на которых рогами украшена не только голова Селевка I, но и его коня.⁶

_________________________

[6] Не исключено, что на рогатый образ коня повлияло название породы фессалийских лошадей букефал («быкоголовый»). Букефалом звался и конь Александра Македонского.

Βουκεφάλας ὁ макед. Букефал, «Быкоглав» (кличка боевого коня Александра Македонского) Plut.

βουκέφαλος (βου-κέφᾰλος) ὁ букефал, «быкоголовый» (порода фессалийских лошадей) Arph.

_______________________________

Селевк I Никатор (312-281 до н.э.). Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 16.70g), ок. 281 до н.э. Пергамский чекан.

Av: голова коня Селевка I, украшенная рогами;

Rv: слон, вверху пчела, внизу якорь; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

_______________________________

Селевк I Никатор (312-281 до н.э.). Экбатана, Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 26mm, 17.07g), ок. 295 до н.э.

Av: голова Селевка I в образе Геракла, в львиной шкуре;

Rv: Селевк верхом на коне с копьём, головы Селевка и коня украшены рогами; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

_______________________________

Селевк I Никатор (312-281 до н.э.). Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 26mm, 17.18g), ок. 305-295 до н.э. Место чекана — Сузы (Σούσα).

Av: бюст Селевка I в леопардовой шкуре и шлеме, украшенном бычьими рогами и ушами;

Rv: крылатая Ника держит лавровый венок над трофеем; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY / H / AX

_______________________________

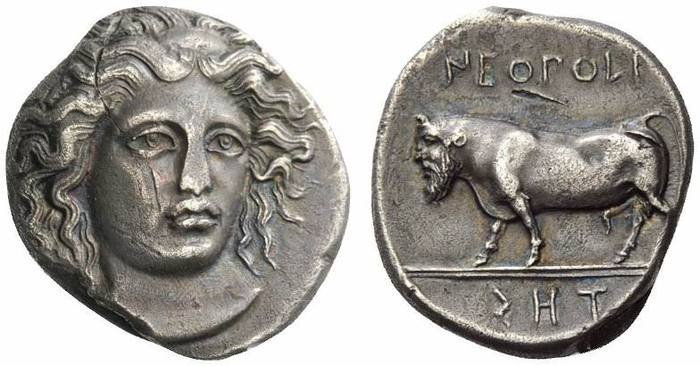

Селевк I Никатор (312-281 до н.э.). Государство Селевкидов.

Æ 19mm (7.38g), 285-281 до н.э.

Av: голова Селевка I в образе Персея, украшенная крыльями;

Rv: бык, приготовившийся к атаке; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

_______________________________

Антиох I Сотер (281-261 до н.э.). Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 26mm, 16.86g), ок. 279-274 до н.э. Пергамский чекан.

Av: голова Селевка I в образе Геракла, в львиной шкуре;

Rv: Зевс Этофор (Ἀετοφόρος, «держащий орла») на троне со скипетром, на правой руке — орел, слева — бюст Афины в коринфском шлеме; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

_______________________________

Ниже монеты отчеканенные после смерти Селевка I, его сыном Антиохом I, около 275 до н.э. Этот чекан связывают с победой над превосходящими силами галатов. Антиох ввёл в бой слонов в разгар битвы. Одним своим видом слоны настолько устрашили галатов, что те в беспорядке бежали. В честь этой победы Антиох был удостоен титулом Сотер (Σωτήρ, «Спаситель»), титулом, который носило большинство значимых греческих богов.

Селевк I на монетах этого выпуска изображен более реалистично, нежели на монетах, которые чеканились при его жизни. Тем не менее, рога на голове Селевка подчеркивают его «божественность», а значит и законность преемственности власти от богоподобного Александра Македонского, и, стало быть, придавали больше легитимности Антиоху I, как преемнику Селевка, унаследовавшего власть над частью великой империи.

_______________________________

Антиох I Сотер (281-261 до н.э.). Сарды, Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 27mm, 15.92g), ок. 276-272 до н.э.

Av: голова Селевка I с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Аполлон сидит на омфале, в правой руке держит лук; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ / Σ

_______________________________

Антиох I Сотер (281-261 до н.э.). Сарды, Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 26mm, 17.09g), ок. 276-272 до н.э.

Av: голова Селевка I с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Аполлон Пифийский сидит на омфале, в правой руке — лук; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ / Σ

_______________________________

Антиох I Сотер (281-261 до н.э.). Сарды, Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 29mm, 17.11g), ок. 276-272 до н.э.

Av: голова Селевка I с бычьими рогами, украшенная тенией;

Rv: Аполлон сидит на омфале, в правой руке держит лук; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ / Σ

_______________________________

Деметрий Полиоркет

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Греческая мифология. 20.45-72. Деметрий против Птолемея.

_______________________________

|

Метки: Бык Греция Нумизматика |

Понравилось: 1 пользователю

КРЫЛЬЯ НА ГОЛОВЕ ГОРГОНЫ |

С.В. Петров

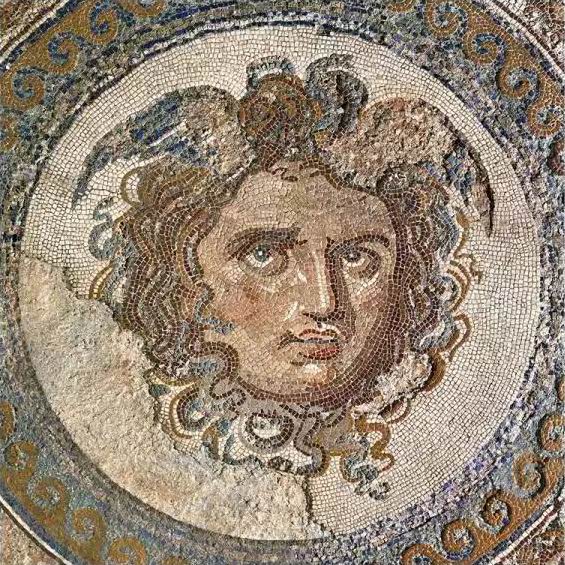

ГОРГОНЕЙОН

О мифах, в которых повествуется удивительная история превращения прекрасных дев горгон в чудовищ с чешуйчатым телом и змеиной гривой вместо волос, я уже останавливался в теме Медуза Горгона, Иштар и др. Поэтому, чтобы не повторяться, сразу перейду к теме необычной иконографии Горгоны с крыльями на голове. Непонятно откуда пошла эта иконография. Еще менее понятно — что делают эти крылья на голове Медузы, каково их предназначение.

Иногда создается впечатление, что они держатся на шнурках, завязанных на шее. Хотя есть изображения, на которых хорошо видно, что это не подвязки, а змеиные хвосты; тела этих змей поднимаются, чтобы снова сплестись на макушке. Причем змей всего две, а прическа Медузы представляет из себя, скорее, стрижку не очень длинных волос. Нужно отметить, что две переплетенные змеи — это все та же египетская традиция, что нашла развитие в кадуцее, принятом греками (а позднее и римлянами) на вооружение. Имена этих змей — Уаджит и Нехбет. Эта тема также подробно ранее разбиралась.

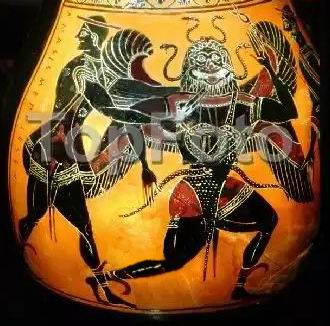

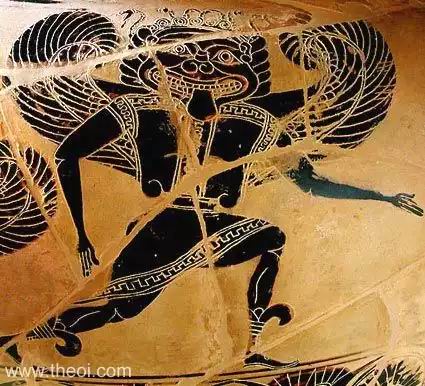

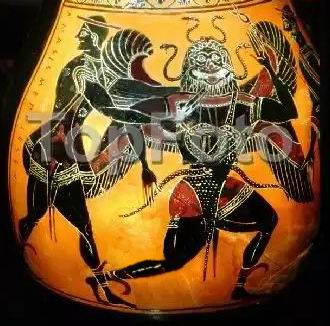

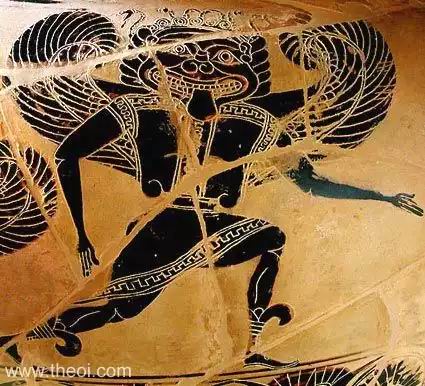

Но отмотаем немного в прошлое и сравним как себе представляли Горгону греки в VI-V в. до н.э.

Умножение змей в прическе Медузы можно наблюдать на самых ранних дошедших до нас греческих артефактах (VI-V в. до н.э.). Что уж говорить о римской школе изобразительного искусства? Уже греки мало что понимали в сакральных символах воспринятых ими в Египте, и особенно с ними не церемонились. Ничтоже сумняшеся они брали священные для египтян темы храмовой живописи и развивали их в лубочном стиле, на ходу придумывая мифологические сюжетные линии.

Собственно, греков тоже можно понять, они для египтян были чужаками и варварами. Ксенофобия в Египте была делом обыденным. И поскольку египтяне не посвящали греков в таинства своей священной религии, тем просто ничего не оставалось как обходиться своими силами, то бишь умом и сообразительностью, сдабривая их своей безграничной и неуемной фантазией.

Та же Медуза Горгона, иконографически, — это список с египетского Беса. Поэтому не удивительно, что, на ранних стадиях формирования образа Медузы, у художников были проблемы с гендерной идентификацией персонажа, ибо немало артефактов, где Горгона изображена с роскошной бородой.

И Бес, и Медуза несли охранительную функцию, их изображения использовались в качестве амулетов и оберегов. Что характерно, спутать половую принадлежность Беса — практически нереально (лысина, борода). Иногда складывается впечатление, что греки нарочно искажали египетские первоисточники, вырабатывая свою собственную культурную идентичность и самобытность.

1. Эбус (Ἔβυσoς), Иберия. Гемидрахма (AR 2.49g), III в. до н.э. Av: Бес держит в правой руке булаву, в левой — змею; на голове — корона из перьев. Rv: бык, идущий в лево.

2. Киликия, Малая Азия. Обол (AR 8mm, 0.78g), 400-350 до н.э. Av: женская голова; Rv: голова Беса с высунутым языком, на голове — модиус.

3. Популония, Этрурия. Дидрахма (AR 26mm, 11.48g), ок. IV в. до н.э. Av: бегущая крылатая Медуза Горгона со змеями в руках. Rv: обратная сторона щита.

4. Популония, Этрурия. Дидрахма (AR 28mm, 10.90g), ок. IV в. до н.э. Av: бегущая крылатая Медуза Горгона со змеями в руках. Rv: обратная сторона щита.

Главным завоеванием греческой самобытности является антропоморфизация греческих богов. Редким исключением из «доживших» до римского времени териоморфных персонажей является Агатодемон, Гликон, в образе змея, Германубис с головой собаки и та же Медуза со звериным оскалом.

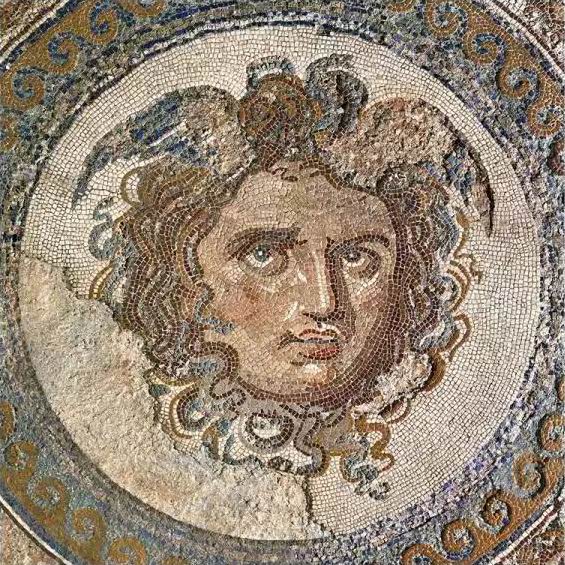

Тем более наглядной выглядит метаморфоза в облике Медузы произошедшая с ней в римскую эпоху. Переходя к заявленной теме, отмечаем очевидные особенности в обновленном образе Медузы римской школы изобразительного искусства: мы больше не видим высунутого языка и клыков, зато на ее голове появляется новая деталь — крылья.

Конечно, можно предположить простой вариант появления крыльев на голове: изначально их изображали за головой (и за плечами), ведь Медуза была крылата. Т.е. просто обман зрения. Но, для полноты картины, попробуем поискать и другие варианты объяснений.

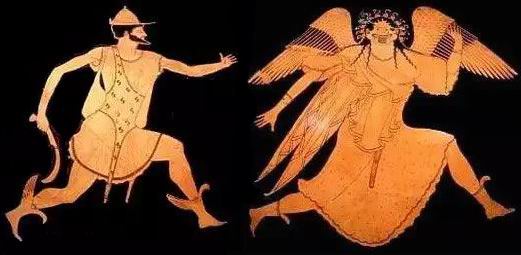

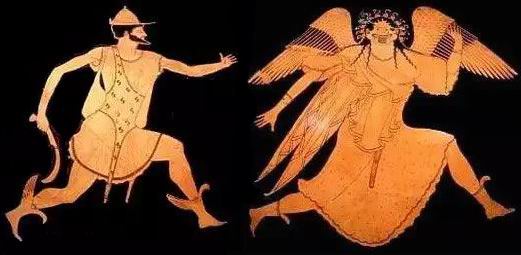

Чтобы ответить на вопрос: что делают крылья на голове у Горгоны? — имеет смысл задаться другим (но смежным) вопросом: а нет ли еще мифологических персонажей, которые тоже носят на голове крылья? И вот она удача — есть такой персонаж, его даже не нужно долго искать, это Персей. Тот самый Персей, который и отсек Медузе ее крылатую голову. Вернее тогда она (голова) еще не была крылатой. В греческом сюжете она была клыкастой и страшно отвратительной, с вечно свисающим из пасти языком. Размноженные священные уреи (вокруг головы Медузы) постепенно становились элементом ее прически. И, наконец, количество перешло в качество, обесформившийся клубок уреев (превратившись в гриву шипящих змей) заменил собой прическу Горгоны.

В «римский» период трансформации образа Горгоны, нужно отметить радикальное смягчение черт ее лица. Собственно, изменение иконографии Медузы (в сторону «очеловечивания») совпало с появлением крыльев на ее голове. Случайно ли это?

В греческой мифологии прослеживается тенденция, когда герои или боги, расправившись с противником, снимают с него шкуру, и используют эту шкуру в качестве накидки. Более всего в этом преуспела Афина. В теме Эгида упоминаются разные варианты ее (накидки) происхождения. Аполлон сдирает шкуру с сатира Марсия, после того как тот дерзнул вступить с ним в соревнование в мусическом искусстве и, естественно, проиграл. Шкура козлоногого сатира, которую Аполлон носит вместо плаща, точно также по определению является эгидой (αἰγίδος, дословно «козья шкура»). В чеканке монет часто использовалось изображение Геракла, голова которого покрыта шкурой Немейского льва. Юнона Соспита изображалась в козьей шкуре, причем капюшон на голове представлял из себя выделанную козью голову с рогами. История умалчивает о том, чью шкуру носит Юнона Соспита. Но, поскольку шкура козья, то ей также применимо название «эгида». Между Юноной Соспитой и Афиной вообще подозрительно много общего. Вполне вероятно, что Юнона — это отпочковавшийся дубликат Афины, ушедший в свободное плавание.

5. Коммод (177-192). Рим. Аурей (AV 7.26g), 177г. Av: бюст Коммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG GERM SARM. Rv: Юнона Соспита в накидке из козлиной шкуры, со щитом и поднятым копьём; ниже гений в образе змея; IVNONI SISPITAE TR P II IMP II COS P P

6. Митилини, Лесбос. Гекта (EL 10mm, 2.56g), 521-478 до н.э. Av: голова Горгоны. Rv: голова Геракла в головном уборе из шкуры Немейского льва.

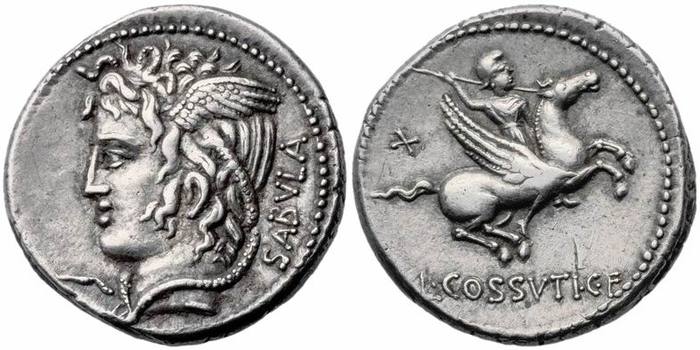

В продолжение этого ряда, Персей также имел все основания водрузить себе на голову шкуру поверженного врага, т.е. Медузы. В таком случае, мы должны были бы наблюдать на голове героя отличительные особенности поверженного им противника — крылья и змеиные головы. Ну так мы это и видим: абсолютно мужественное лицо героя с короткими волосами, под подбородком зашнурован узел удерживающий на голове трофей, в виде крылатой шкуры Горгоны с развевающимися головами змей.

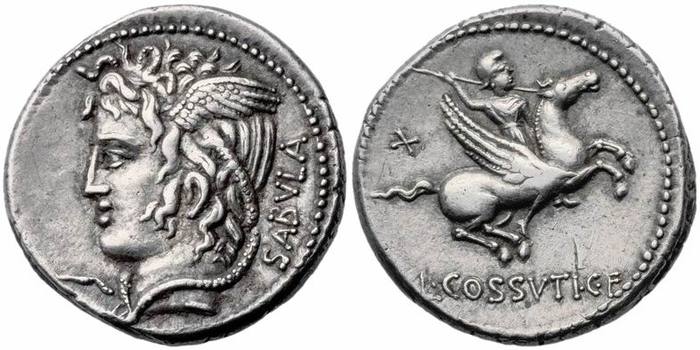

7. Кассуций Сабула (L. Cossutius C. f. Sabula). Римская республика. Денарий (AR 18mm, 4.05g), 72 до н.э. Av: голова Персея, украшенная крыльями; SABVLA. Rv: Беллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X

8. Кассуций Сабула (L. Cossutius C. f. Sabula). Римская республика. Денарий (AR 20mm, 4.01g), 72 до н.э. Av: голова Персея, украшенная крыльями; SABVLA. Rv: Беллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X

9. Селевк I Никатор (312-281 до н.э.). Государство Селевкидов. Æ 19mm (7.38g), 285-281 до н.э. Av: голова Персея, украшенная крыльями. Rv: бык, приготовившийся к атаке; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

10. Митридат VI (120-111 до н.э.). Амис, Понт. Æ 18mm (4.18g). Av: бюст Персея, голову которого украшают крылья. Rv: Рог изобилия между шапками Диоскуров, украшенных звездами; AMIΣOY

11. Родос, Кария. Дидрахма (AR 23mm, 4.70g), ок. 205-200 до н.э. Критский чекан, магистрат Горгос (Гοργός). Av: голова Персея, украшенная крыльями; справа надчекан — крылатый бюст Ники. Rv: роза с бутоном; слева восьмиконечная звезда; ΓOPΓOΣ / PO

12. Септимий Север (193-211). Рим. Аурей (AV 20mm). Av: бюст Септимия Севера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова Персея, украшенная крыльями; PROVIDENTIA

13. Септимий Север (193-211). Рим. Денарий (AR 3.52g), ок. 207/8г. Av: бюст Септимия Севера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова Персея, украшенная крыльями; PROVIDENTIA

14. Каракалла (Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus, 198-217). Рим. Денарий (AR 3.47g), ок. 211г. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: голова Персея, украшенная крыльями; PONTIF TR P XI COS III

Надо полагать, попытки других художников повторить понравившийся образ наталкивались на сложности с пониманием: а что, собственно, они копируют? Наличие змей в прическе сбивало с толку. Раскрученный бренд со змеями вместо волос принадлежал Медузе, поэтому, неверно понятый образ мужественного Персея, начал смягчаться, приходя к женскому соответствию.

с пониманием: а что, собственно, они копируют? Наличие змей в прическе сбивало с толку. Раскрученный бренд со змеями вместо волос принадлежал Медузе, поэтому, неверно понятый образ мужественного Персея, начал смягчаться, приходя к женскому соответствию.

На некоторых фресках Персей изображен держащим в руке голову Медузы, которая как две капли воды похожа на его собственную голову. Что называется, нарочно не придумаешь.

Здесь нужно отметить, что образ крылатой головы Горгоны, до римлян, все же существовал. В V в. до н.э. в Карии (Малая Азия) чеканились монеты, на которых голову Горгоны окружают четыре крыла, расположенные в виде свастики.

Какой смысл вкладывали карийцы в этот образ — не суть важно (по крайней мере, в контексте данной статьи), но наличие подобного стандарта могло также добавить свою долю путаницы и неразберихи в дело становления нового образа Горгоны, или точнее горгонейона (т.е. ее отсеченной головы).

_

_

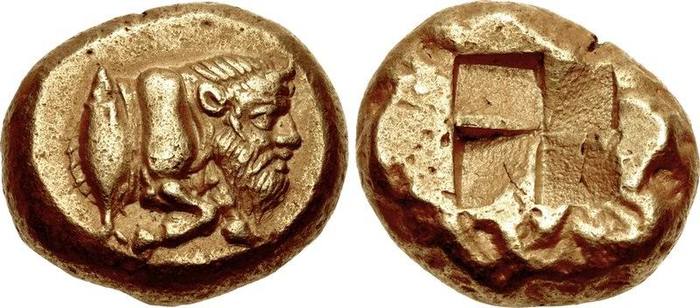

15. Кария (Καρία), Малая Азия. Драхма (AR 15mm, 3.97g), V в. до н.э. Av: голова Горгоны в окружении четырех крыльев. Rv: четырехкрылая сирена в квадратном поле.

16. Кария, Малая Азия. AR 10mm (1.34g), V в. до н.э. Av: голова Горгоны, окруженная четырьмя крыльями в виде свастики. Rv: бегущая Медуза Горгона в квадратном поле.

С другой стороны, следует обратить внимание, что на керамике VI в. до н.э. (как это видно на иллюстрации выше), в сцене противоборства Персея и Горгоны, Персей тоже уже изображался с крыльями на голове, вернее на шлеме, но это немного другая история. Кроме Персея крылья на шлеме носил еще один известный персонаж — Гермес, который, имея крылатые сандалии, легко перемещался по воздуху. Гермес подарил Персею харпу (ἅρπη, кривой нож) и направил его к старухам Граям, у которых тот получил такие же крылатые сандалии (чтобы ему было легче противостоять крылатой Медузе) и шапку-невидимку (чтобы скрыться от сестер Медузы, когда дело будет сделано). Не исключено, что были варианты мифа, где крылатые сандалии и крылатый шлем Персею достались непосредственно от Гермеса. Либо художник позволил себе некоторую свободу творчества. По крайней мере, для шапки-невидимки крылья не являются необходимым элементом. А с учетом того, что другое название для шапки-невидимки — «шапка Аида»,¹ то крылья для нее и вовсе не в тему.

_______________________________

[1] Ἄϊδος κυνέην — шлем Аида, т.е. шапка-невидимка Hom., Plat., Arph.

Ἅδης или Ἅιδης (-ου), эп. Ἀΐδης (-αο) или (-εω) (gen. тж. Ἄϊδος) и Ἀϊδωνεύς (-ῆος), дор. Ἀΐδας (-α) ὁ Гадес, Аид (сын Кроноса и Реи);

ἀϊδής (ἀ-ϊδής) — невидимый Hes.

κυνέη атт. κῠνῆ ἡ (sc. δορά)

1) шлем (кожаный, иногда металлический) Hom., Her.

2) меховая или кожаная шапка Hom.

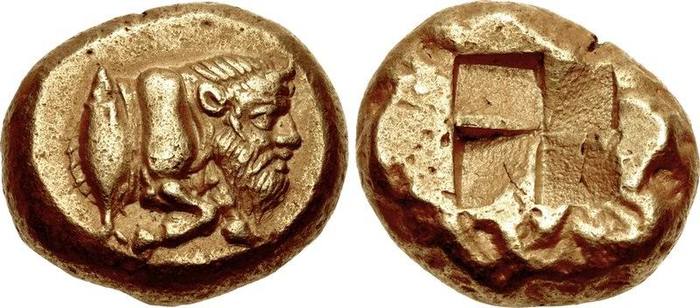

17. Кизик, Мизия. Гекта (EL 10mm, 2.65g), ок. 480-410 до н.э. Av: коленопреклоненный Персей в крылатой кирбасии и накидке; в левой руке — голова Горгоны, в правой — харпа; ниже — тунец. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

18. Кизик, Мизия. Статер (EL 21mm, 16.16g), ок. 550-500 до н.э. Av: голова Персея в шлеме с крыльями. Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.

В любом случае крылья на шлеме — символ стремительности (быстрокрылости). Совсем другое дело, когда крылья у Персея (или, как в римское время, у Медузы), как будто, вырастают прямо из головы. Налицо попытка художника механически копировать сюжет, плохо понимая с чем он имеет дело. Впрочем, художника всякий может обидеть. На эту ситуацию можно посмотреть и с иной стороны, раз новый образ оказался востребованным — значит, как гласит народная мудрость, нет худа без добра.

Бенвенуто Челлини (Benvenuto Cellini, 1500-1571), флорентийский ювелир, скульптор, художник, музыкант. Медальер Фриц Нусс (Fritz Nuss), Германия. Медаль Æ 121mm, 649.65g, 12h. 1972г.

Av: голова Бенвенуто Челлини; BENVENUTO CELLINI 1500-1571. Rv: Персей, работы Бенвенуто Челлини, держит в левой руке отсеченную голову Горгоны, в правой руке — харпу.

_______________________________

ГОРГОНЕЙОН

О мифах, в которых повествуется удивительная история превращения прекрасных дев горгон в чудовищ с чешуйчатым телом и змеиной гривой вместо волос, я уже останавливался в теме Медуза Горгона, Иштар и др. Поэтому, чтобы не повторяться, сразу перейду к теме необычной иконографии Горгоны с крыльями на голове. Непонятно откуда пошла эта иконография. Еще менее понятно — что делают эти крылья на голове Медузы, каково их предназначение.

Иногда создается впечатление, что они держатся на шнурках, завязанных на шее. Хотя есть изображения, на которых хорошо видно, что это не подвязки, а змеиные хвосты; тела этих змей поднимаются, чтобы снова сплестись на макушке. Причем змей всего две, а прическа Медузы представляет из себя, скорее, стрижку не очень длинных волос. Нужно отметить, что две переплетенные змеи — это все та же египетская традиция, что нашла развитие в кадуцее, принятом греками (а позднее и римлянами) на вооружение. Имена этих змей — Уаджит и Нехбет. Эта тема также подробно ранее разбиралась.

Но отмотаем немного в прошлое и сравним как себе представляли Горгону греки в VI-V в. до н.э.

Умножение змей в прическе Медузы можно наблюдать на самых ранних дошедших до нас греческих артефактах (VI-V в. до н.э.). Что уж говорить о римской школе изобразительного искусства? Уже греки мало что понимали в сакральных символах воспринятых ими в Египте, и особенно с ними не церемонились. Ничтоже сумняшеся они брали священные для египтян темы храмовой живописи и развивали их в лубочном стиле, на ходу придумывая мифологические сюжетные линии.

Собственно, греков тоже можно понять, они для египтян были чужаками и варварами. Ксенофобия в Египте была делом обыденным. И поскольку египтяне не посвящали греков в таинства своей священной религии, тем просто ничего не оставалось как обходиться своими силами, то бишь умом и сообразительностью, сдабривая их своей безграничной и неуемной фантазией.

Та же Медуза Горгона, иконографически, — это список с египетского Беса. Поэтому не удивительно, что, на ранних стадиях формирования образа Медузы, у художников были проблемы с гендерной идентификацией персонажа, ибо немало артефактов, где Горгона изображена с роскошной бородой.

И Бес, и Медуза несли охранительную функцию, их изображения использовались в качестве амулетов и оберегов. Что характерно, спутать половую принадлежность Беса — практически нереально (лысина, борода). Иногда складывается впечатление, что греки нарочно искажали египетские первоисточники, вырабатывая свою собственную культурную идентичность и самобытность.

1. Эбус (Ἔβυσoς), Иберия. Гемидрахма (AR 2.49g), III в. до н.э. Av: Бес держит в правой руке булаву, в левой — змею; на голове — корона из перьев. Rv: бык, идущий в лево.

2. Киликия, Малая Азия. Обол (AR 8mm, 0.78g), 400-350 до н.э. Av: женская голова; Rv: голова Беса с высунутым языком, на голове — модиус.

3. Популония, Этрурия. Дидрахма (AR 26mm, 11.48g), ок. IV в. до н.э. Av: бегущая крылатая Медуза Горгона со змеями в руках. Rv: обратная сторона щита.

4. Популония, Этрурия. Дидрахма (AR 28mm, 10.90g), ок. IV в. до н.э. Av: бегущая крылатая Медуза Горгона со змеями в руках. Rv: обратная сторона щита.

Главным завоеванием греческой самобытности является антропоморфизация греческих богов. Редким исключением из «доживших» до римского времени териоморфных персонажей является Агатодемон, Гликон, в образе змея, Германубис с головой собаки и та же Медуза со звериным оскалом.

Тем более наглядной выглядит метаморфоза в облике Медузы произошедшая с ней в римскую эпоху. Переходя к заявленной теме, отмечаем очевидные особенности в обновленном образе Медузы римской школы изобразительного искусства: мы больше не видим высунутого языка и клыков, зато на ее голове появляется новая деталь — крылья.

Конечно, можно предположить простой вариант появления крыльев на голове: изначально их изображали за головой (и за плечами), ведь Медуза была крылата. Т.е. просто обман зрения. Но, для полноты картины, попробуем поискать и другие варианты объяснений.

Чтобы ответить на вопрос: что делают крылья на голове у Горгоны? — имеет смысл задаться другим (но смежным) вопросом: а нет ли еще мифологических персонажей, которые тоже носят на голове крылья? И вот она удача — есть такой персонаж, его даже не нужно долго искать, это Персей. Тот самый Персей, который и отсек Медузе ее крылатую голову. Вернее тогда она (голова) еще не была крылатой. В греческом сюжете она была клыкастой и страшно отвратительной, с вечно свисающим из пасти языком. Размноженные священные уреи (вокруг головы Медузы) постепенно становились элементом ее прически. И, наконец, количество перешло в качество, обесформившийся клубок уреев (превратившись в гриву шипящих змей) заменил собой прическу Горгоны.

В «римский» период трансформации образа Горгоны, нужно отметить радикальное смягчение черт ее лица. Собственно, изменение иконографии Медузы (в сторону «очеловечивания») совпало с появлением крыльев на ее голове. Случайно ли это?

В греческой мифологии прослеживается тенденция, когда герои или боги, расправившись с противником, снимают с него шкуру, и используют эту шкуру в качестве накидки. Более всего в этом преуспела Афина. В теме Эгида упоминаются разные варианты ее (накидки) происхождения. Аполлон сдирает шкуру с сатира Марсия, после того как тот дерзнул вступить с ним в соревнование в мусическом искусстве и, естественно, проиграл. Шкура козлоногого сатира, которую Аполлон носит вместо плаща, точно также по определению является эгидой (αἰγίδος, дословно «козья шкура»). В чеканке монет часто использовалось изображение Геракла, голова которого покрыта шкурой Немейского льва. Юнона Соспита изображалась в козьей шкуре, причем капюшон на голове представлял из себя выделанную козью голову с рогами. История умалчивает о том, чью шкуру носит Юнона Соспита. Но, поскольку шкура козья, то ей также применимо название «эгида». Между Юноной Соспитой и Афиной вообще подозрительно много общего. Вполне вероятно, что Юнона — это отпочковавшийся дубликат Афины, ушедший в свободное плавание.

5. Коммод (177-192). Рим. Аурей (AV 7.26g), 177г. Av: бюст Коммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG GERM SARM. Rv: Юнона Соспита в накидке из козлиной шкуры, со щитом и поднятым копьём; ниже гений в образе змея; IVNONI SISPITAE TR P II IMP II COS P P

6. Митилини, Лесбос. Гекта (EL 10mm, 2.56g), 521-478 до н.э. Av: голова Горгоны. Rv: голова Геракла в головном уборе из шкуры Немейского льва.

В продолжение этого ряда, Персей также имел все основания водрузить себе на голову шкуру поверженного врага, т.е. Медузы. В таком случае, мы должны были бы наблюдать на голове героя отличительные особенности поверженного им противника — крылья и змеиные головы. Ну так мы это и видим: абсолютно мужественное лицо героя с короткими волосами, под подбородком зашнурован узел удерживающий на голове трофей, в виде крылатой шкуры Горгоны с развевающимися головами змей.

7. Кассуций Сабула (L. Cossutius C. f. Sabula). Римская республика. Денарий (AR 18mm, 4.05g), 72 до н.э. Av: голова Персея, украшенная крыльями; SABVLA. Rv: Беллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X

8. Кассуций Сабула (L. Cossutius C. f. Sabula). Римская республика. Денарий (AR 20mm, 4.01g), 72 до н.э. Av: голова Персея, украшенная крыльями; SABVLA. Rv: Беллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X

9. Селевк I Никатор (312-281 до н.э.). Государство Селевкидов. Æ 19mm (7.38g), 285-281 до н.э. Av: голова Персея, украшенная крыльями. Rv: бык, приготовившийся к атаке; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

10. Митридат VI (120-111 до н.э.). Амис, Понт. Æ 18mm (4.18g). Av: бюст Персея, голову которого украшают крылья. Rv: Рог изобилия между шапками Диоскуров, украшенных звездами; AMIΣOY

11. Родос, Кария. Дидрахма (AR 23mm, 4.70g), ок. 205-200 до н.э. Критский чекан, магистрат Горгос (Гοργός). Av: голова Персея, украшенная крыльями; справа надчекан — крылатый бюст Ники. Rv: роза с бутоном; слева восьмиконечная звезда; ΓOPΓOΣ / PO

12. Септимий Север (193-211). Рим. Аурей (AV 20mm). Av: бюст Септимия Севера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова Персея, украшенная крыльями; PROVIDENTIA

13. Септимий Север (193-211). Рим. Денарий (AR 3.52g), ок. 207/8г. Av: бюст Септимия Севера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова Персея, украшенная крыльями; PROVIDENTIA

14. Каракалла (Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus, 198-217). Рим. Денарий (AR 3.47g), ок. 211г. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: голова Персея, украшенная крыльями; PONTIF TR P XI COS III

Надо полагать, попытки других художников повторить понравившийся образ наталкивались на сложности

с пониманием: а что, собственно, они копируют? Наличие змей в прическе сбивало с толку. Раскрученный бренд со змеями вместо волос принадлежал Медузе, поэтому, неверно понятый образ мужественного Персея, начал смягчаться, приходя к женскому соответствию.

с пониманием: а что, собственно, они копируют? Наличие змей в прическе сбивало с толку. Раскрученный бренд со змеями вместо волос принадлежал Медузе, поэтому, неверно понятый образ мужественного Персея, начал смягчаться, приходя к женскому соответствию. На некоторых фресках Персей изображен держащим в руке голову Медузы, которая как две капли воды похожа на его собственную голову. Что называется, нарочно не придумаешь.

Здесь нужно отметить, что образ крылатой головы Горгоны, до римлян, все же существовал. В V в. до н.э. в Карии (Малая Азия) чеканились монеты, на которых голову Горгоны окружают четыре крыла, расположенные в виде свастики.

Какой смысл вкладывали карийцы в этот образ — не суть важно (по крайней мере, в контексте данной статьи), но наличие подобного стандарта могло также добавить свою долю путаницы и неразберихи в дело становления нового образа Горгоны, или точнее горгонейона (т.е. ее отсеченной головы).

_

_

15. Кария (Καρία), Малая Азия. Драхма (AR 15mm, 3.97g), V в. до н.э. Av: голова Горгоны в окружении четырех крыльев. Rv: четырехкрылая сирена в квадратном поле.

16. Кария, Малая Азия. AR 10mm (1.34g), V в. до н.э. Av: голова Горгоны, окруженная четырьмя крыльями в виде свастики. Rv: бегущая Медуза Горгона в квадратном поле.

С другой стороны, следует обратить внимание, что на керамике VI в. до н.э. (как это видно на иллюстрации выше), в сцене противоборства Персея и Горгоны, Персей тоже уже изображался с крыльями на голове, вернее на шлеме, но это немного другая история. Кроме Персея крылья на шлеме носил еще один известный персонаж — Гермес, который, имея крылатые сандалии, легко перемещался по воздуху. Гермес подарил Персею харпу (ἅρπη, кривой нож) и направил его к старухам Граям, у которых тот получил такие же крылатые сандалии (чтобы ему было легче противостоять крылатой Медузе) и шапку-невидимку (чтобы скрыться от сестер Медузы, когда дело будет сделано). Не исключено, что были варианты мифа, где крылатые сандалии и крылатый шлем Персею достались непосредственно от Гермеса. Либо художник позволил себе некоторую свободу творчества. По крайней мере, для шапки-невидимки крылья не являются необходимым элементом. А с учетом того, что другое название для шапки-невидимки — «шапка Аида»,¹ то крылья для нее и вовсе не в тему.

_______________________________

[1] Ἄϊδος κυνέην — шлем Аида, т.е. шапка-невидимка Hom., Plat., Arph.

Ἅδης или Ἅιδης (-ου), эп. Ἀΐδης (-αο) или (-εω) (gen. тж. Ἄϊδος) и Ἀϊδωνεύς (-ῆος), дор. Ἀΐδας (-α) ὁ Гадес, Аид (сын Кроноса и Реи);

ἀϊδής (ἀ-ϊδής) — невидимый Hes.

κυνέη атт. κῠνῆ ἡ (sc. δορά)

1) шлем (кожаный, иногда металлический) Hom., Her.

2) меховая или кожаная шапка Hom.

17. Кизик, Мизия. Гекта (EL 10mm, 2.65g), ок. 480-410 до н.э. Av: коленопреклоненный Персей в крылатой кирбасии и накидке; в левой руке — голова Горгоны, в правой — харпа; ниже — тунец. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

18. Кизик, Мизия. Статер (EL 21mm, 16.16g), ок. 550-500 до н.э. Av: голова Персея в шлеме с крыльями. Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.

В любом случае крылья на шлеме — символ стремительности (быстрокрылости). Совсем другое дело, когда крылья у Персея (или, как в римское время, у Медузы), как будто, вырастают прямо из головы. Налицо попытка художника механически копировать сюжет, плохо понимая с чем он имеет дело. Впрочем, художника всякий может обидеть. На эту ситуацию можно посмотреть и с иной стороны, раз новый образ оказался востребованным — значит, как гласит народная мудрость, нет худа без добра.

Av: голова Бенвенуто Челлини; BENVENUTO CELLINI 1500-1571. Rv: Персей, работы Бенвенуто Челлини, держит в левой руке отсеченную голову Горгоны, в правой руке — харпу.

_______________________________

|

Метки: Горгона Персей Бес Греция Нумизматика |

Понравилось: 1 пользователю

ДЕМЕТРА ГНЕВНАЯ |

Павсаний

ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ. АРКАДИЯ

XXV.3. За Фельпусой река Ладон течет вниз к святилищу Деметры в Онкее; фельпусийцы называют эту богиню Эринией (Мстящей); с ними согласен и Антимах, написавший поэму о походе аргосцев против Фив; в этой поэме он говорит:

А Онкий, по сказаниям, является сыном Аполлона и в Фельпусской земле царствовал в местечке Онкейон.

__________________________

[1] Δήμητρος τόθι φασὶν Ἐρινύος εἶναι ἔδεθλον. — «Тот, что Деметры [храм], говорят, является храмом (ἔδεθλον) Эринии».

4. Наименование же богине «Эриния» дано по следующему случаю: когда богиня блуждала по земле, отыскивая свою дочь, Посейдон преследовал ее, желая с ней сочетаться; тогда Деметра превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами Онкия; но Посейдон догадался о ее обмане, сам уподобился жеребцу и в таком виде сочетался с Деметрой. Сначала Деметра гневалась на то, что случилось, но с течением времени прекратила свой гнев и пожелала, как говорят, омыться в водах Ладона. Отсюда и пошли наименования, данные богине; вследствие ее гнева ее называют Эринией, потому что аркадяне на своем наречии вместо «быть гневной» говорят «быть Эринией» (ἐρινύειν), а по тому случаю, что она омылась (λοέσσασθαι), в Ладоне ее называют Люсией (Λουσία, «Омывшаяся»).² Статуи, стоящие в храме, сделаны из дерева, но лица и оконечности рук и ног сделаны из паросского мрамора. У статуи [Деметры] Эринии в левой руке знаменитая, как ее называют, циста (греч. κίστη, лат. cista — священный ларец), а в правой — факел; величина статуи на-глаз футов девять; а статуя [Деметры] Люсии приблизительно в футов шесть.³ Те, которые считают, что это статуя Фемиды, а не Деметры Люсии, занимаются праздными фантазиями.

__________________________

[2] Нельзя также не обратить внимание на схожесть слова Λουσία («Омывшаяся») с двумя другими, созвучными и схожими в написании:

[3] ποδός ὁ фут (мера длины = 308.3mm) Her., Plat.

1. Митилини, Лесбос. Гекта (EL 11mm, 2.55g), ок. 377-326 до н.э. Av: голова Деметры в венке из колосьев, покрытая пеплосом. Rv: треножник.

2. Лампсак (Λάμψακος), Мизия. Статер (AV 8.41g), ок. 360 до н.э. Av: голова Деметры в накидке, с венком из цветов лотоса. Rv: протома Пегаса.

5. По преданию аркадян, Деметра родила от Посейдона дочь, имя которой они не считают себя вправе делать известным среди непосвященных, и коня Арейона (Ἀρείων). Поэтому у них у первых из аркадян Посейдона стали именовать Конным (Гиппием, Ἱππεῦ или Ἵππειος). В доказательство справедливости своего рассказа они приводят стихи из Илиады и Фиваиды. В Илиаде (XXIII, 346) об этом самом Арейоне написано:

В Фиваиде же говорится, что Адраст, когда бежал из-под Фив

На основании этих стихов они отстаивают мнение, что Посейдон [Темнокудрый]⁴ был отцом Арейона. Антимах же говорит, что он был сыном Земли:

[4] κυανοχαίτης (κῡᾰνο-χαίτης), -ου adj. m темнокудрый (Ποσειδάων Hom.; Ἀΐδης HH.).

Но и вышедший из земли конь может быть божественного происхождения и иметь цвет волос, подобный вороненой стали. Рассказывают еще вот что: когда Геракл воевал с элейцами, он выпросил [на время] у Онка коня и одержал победу, выехав на битву на Арейоне, а потом он отдал этого коня Адрасту. По этому поводу Антимах говорит об Арейоне в своей поэме:

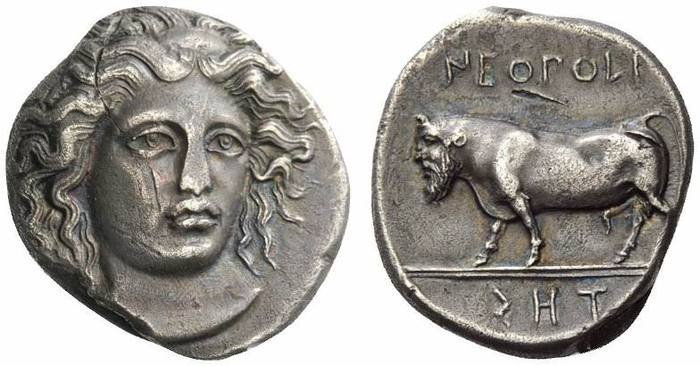

3. Фельпуса (Θέλπουσα), Аркадия. Дихалк (Æ 5.76g), 370-350 до н.э. Av: голова Деметры Эринии; Rv: конь Арейон; ΕΡΙΩΝ / Θ (Θέλπουσα).

4. Фельпуса (Θέλπουσα), Аркадия. Обол (AR 11mm, 0.84g), ок. 370-350 до н.э. Av: голова Деметры Эринии с распущенными волосами; Θ (Θέλπουσα). Rv: конь Арейон; ΕΡΙΩΝ.⁵

__________________________

[5] Возможно легенда EPIΩN на монетах чеканившихся в Фельпусе имеет отношение к слову ἐριούνιος, весьма созвучному с именем коня (Ἀρείονος). Во время неудачного похода на Фивы, Адраст (хозяин Арейона) — единственный из героев, кто спасся, благодаря быстрому бегу коня.

XLII.1. Другая гора, Масличная (Ἐλαία), находится от Фигалии приблизительно в 30 стадиях расстояния; на ней есть священная пещера так называемой Черной (Μέλαινα) Деметры.⁶

2. Всему тому, что рассказывают жители Фельпусы относительно сочетания Посейдона и Деметры, этому верят и признают и фигалейцы; только они говорят, что Деметра от этого брака родила не коня, а ту, которую аркадяне называют Владычицей (Деспойной).⁷ Говорят, что после этого Деметра в гневе на Посейдона и одновременно в печали о похищении Персефоны надела черные одежды и, уйдя в эту пещеру, на долгое время скрылась в ней. Когда вследствие этого погибло все, что производит земля, а также погибла от голода большая часть человеческого рода и в то же время никто из богов не знал, где скрылась Деметра, в это время Пан отправился в Аркадию и, охотясь в разных местах по горам, пришел и на Масличную гору и, [заглянув в пещеру], увидал Деметру и то, в каком она состоянии и в каких она одеждах. Таким образом, Зевс узнал об этом от Пана и послал к Деметре богинь Судьбы (Мойр). Деметра послушалась Мойр, сложила свой гнев и перестала печалиться.

__________________________

[6] μέλας (μέλαινα, μέλᾰν, gen. μέλᾰνος, μελαίνης, μέλᾰνος )

1) черный, темный, темно-красный; ex. (οἶνος Hom.)

2) окутывающий тьмой; ex. (ἄχεος νεφέλη, θάνατος Hom.)

3) мрачный, жестокий; ex. (Ἄρης, Ἐρινύς Aesch.; φόνος Pind.)

4) зловещий, несчастный; ex. (ὄναρ Aesch.; ἡμέραι Plut.)

5) глухой, тусклый;

6) загадочный, темный;

[7] δέσποινα ἡ

1) госпожа, хозяйка;

2) владычица, повелительница; ex. (δ. Ἑκάτη Aesch.; δ. Ἄρτεμις Soph.; δ. Ἀθηναίη Arph.)

3) повелительница, царица; ex. (Κόλχων Pind.).

В другом месте Павсаний развивает тему Владычицы (Δέσποινα), дочери Деметры:

Хотя (кроме общепринятой) можно рассмотреть и другие варианты этимологии имени Део (Деметры). Частица δή- имеет усилительный подчеркивающий характер. Кроме того, если обратиться к микенскому написанию имени Деметры (te-i-ja ma-te-re), то оно откровенно напоминает греческое θεά μήτηρ — богиня мать.

Еще одно интересное созвучие (с именем Део) связано с уединением Деметры в пещере, которое можно рассматривать как самозаточение.

Вообще история с облачившейся в траур Деметрой, удалившейся в пещеру, выглядит откровенным дубликатом Элевсинской мистерии. Так же как в Элевсинской мифологеме, где Деметра, в поисках Коры, облачившись в траур, уединяется в своем храме, от чего происходит умирание природы (т.е. наступает зима), так и у фигалейцев Деметра, богиня плодородия, почерневшая от горя и ярости, укрывается в пещере, в результате чего «гибнет все, что производит земля».

Кстати, возвращаясь к созвучиям эпитету Деметры Люсии (Λουσία, «Омывшаяся»), можно рассмотреть и вариант об освобождении Деметры из добровольного заточения в пещере.

3. Фигалейцы говорят, что по этому случаю они решили считать пещеру священной пещерой Деметры и в ней поставили деревянную статую богини. Эта статуя, по их рассказам, была сделана следующим образом. Богиня сидит на скале, во всем подобная женщине, кроме головы: голова и волосы на ней — лошадиные; к голове у нее приделаны изображения драконов (δράκων, змея) и других диких животных. На ней надет хитон, спускающийся до самых пят; в одной руке у нее дельфин, в другой — горлица. С какой целью они поставили ей такую статую, это ясно для человека, не лишенного сообразительности и привыкшего разбираться в чудесных сказаниях. А Черной они, говорят, назвали ее потому, что богиня носила черные одежды. Произведением чьих рук была эта деревянная статуя или при каких обстоятельствах была она уничтожена пожаром, этого они не помнят.

4. Когда древнее изображение погибло, то фигалейцы не поставили богине другой статуи и даже перестали выполнять многие обряды, связанные с ее праздниками и жертвоприношениями; за это бесплодие поразило их страну. Когда они обратились с мольбой о помощи, то Пифия изрекла им следующее:

Когда фигалейцы услыхали принесенное им из Дельф вещание, то, помимо того, что все прежние празднества и жертвы в честь Деметры они стали совершать еще с большим усердием, они, кроме того, убедили Оната, сына Микона, родом из Эгины, за какую угодно цену сделать им новую статую Деметры.

__________________________

[8] Дэо конеродной пещера — ἱππολεχοῦς Δῃοῦς κρυπτήριον ἄντρον

ἱππολεχής (ἱππο-λεχής) — (για τη Δηώ) αυτή που γέννησε ίππο — родившая коня.

• Перевод слова ἱππολεχής, как «конеродная», является идиоматическим; дословный перевод: «вступившая в любовную связь в образе кобылы».

λέχος (-εος) τό {λέγω I} тж. pl.

1) ложе, кровать, постель Hom., Aesch., Soph.

2) погребальное ложе, катафалк Hom.

3) брачное ложе (τὰ νυμφικὰ λέχη Soph. — супружеский покой);

4) брачный союз, брак (γῆμαι μείζω λέχη Eur. — соединиться славным браком);

5) любовная связь (κρύφιον λ. Soph.)

6) pl. супруг(а) (σὰ λέχεα Eur. — твоя супруга).

[9] οἱ νομάδες — номады, кочевники Her.

νομάς (-άδος) ὁ скотовод, пастух, кочевник.

_______________________________

ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ. АРКАДИЯ

XXV.3. За Фельпусой река Ладон течет вниз к святилищу Деметры в Онкее; фельпусийцы называют эту богиню Эринией (Мстящей); с ними согласен и Антимах, написавший поэму о походе аргосцев против Фив; в этой поэме он говорит:

«Храм Деметры стоит, говорят, Эринии там же.»¹

А Онкий, по сказаниям, является сыном Аполлона и в Фельпусской земле царствовал в местечке Онкейон.

__________________________

[1] Δήμητρος τόθι φασὶν Ἐρινύος εἶναι ἔδεθλον. — «Тот, что Деметры [храм], говорят, является храмом (ἔδεθλον) Эринии».

4. Наименование же богине «Эриния» дано по следующему случаю: когда богиня блуждала по земле, отыскивая свою дочь, Посейдон преследовал ее, желая с ней сочетаться; тогда Деметра превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами Онкия; но Посейдон догадался о ее обмане, сам уподобился жеребцу и в таком виде сочетался с Деметрой. Сначала Деметра гневалась на то, что случилось, но с течением времени прекратила свой гнев и пожелала, как говорят, омыться в водах Ладона. Отсюда и пошли наименования, данные богине; вследствие ее гнева ее называют Эринией, потому что аркадяне на своем наречии вместо «быть гневной» говорят «быть Эринией» (ἐρινύειν), а по тому случаю, что она омылась (λοέσσασθαι), в Ладоне ее называют Люсией (Λουσία, «Омывшаяся»).² Статуи, стоящие в храме, сделаны из дерева, но лица и оконечности рук и ног сделаны из паросского мрамора. У статуи [Деметры] Эринии в левой руке знаменитая, как ее называют, циста (греч. κίστη, лат. cista — священный ларец), а в правой — факел; величина статуи на-глаз футов девять; а статуя [Деметры] Люсии приблизительно в футов шесть.³ Те, которые считают, что это статуя Фемиды, а не Деметры Люсии, занимаются праздными фантазиями.

__________________________

[2] Нельзя также не обратить внимание на схожесть слова Λουσία («Омывшаяся») с двумя другими, созвучными и схожими в написании:

λύσιος освобождающий (от проклятия), прощающий; ex. (θεοί Plat.)Эпитет «прощающий» — является дежурным для многих богов (наряду с другим распространенным эпитетом — Σωτήρ, «спасающий»). Слово же λυσσάς фактически повторяет эпитет Деметры в Онкее — Эриния (Ἐρινύα, «гневная»).

λυσσάς (-άδος) adj. f беснующаяся, неистовая, яростная; ex. λυσσάδι μοίρᾳ — в припадке бешенства Eur.

[3] ποδός ὁ фут (мера длины = 308.3mm) Her., Plat.

1. Митилини, Лесбос. Гекта (EL 11mm, 2.55g), ок. 377-326 до н.э. Av: голова Деметры в венке из колосьев, покрытая пеплосом. Rv: треножник.

2. Лампсак (Λάμψακος), Мизия. Статер (AV 8.41g), ок. 360 до н.э. Av: голова Деметры в накидке, с венком из цветов лотоса. Rv: протома Пегаса.

5. По преданию аркадян, Деметра родила от Посейдона дочь, имя которой они не считают себя вправе делать известным среди непосвященных, и коня Арейона (Ἀρείων). Поэтому у них у первых из аркадян Посейдона стали именовать Конным (Гиппием, Ἱππεῦ или Ἵππειος). В доказательство справедливости своего рассказа они приводят стихи из Илиады и Фиваиды. В Илиаде (XXIII, 346) об этом самом Арейоне написано:

«Даже хоть следом бы он на ужасном летел Арейоне,

Бурном Адраста коне, порождении крови бессмертной.»

В Фиваиде же говорится, что Адраст, когда бежал из-под Фив

«В грязных одеждах и рваных стремительно гнал Арейона,

Масти, как сталь вороненая, был этот конь темнокудрый.»

На основании этих стихов они отстаивают мнение, что Посейдон [Темнокудрый]⁴ был отцом Арейона. Антимах же говорит, что он был сыном Земли:

«Первый из всех данаев Адраст, сын Талая, Крефея__________________________

Славный потомок, погнал здесь пару коней своих дивных,

Быстрого Кера и фельпусийского Арейона:

Около рощи его родила Аполлона в Онкее

Матерь-Земля, чтоб дивились, как чуду, смертные люди.»

[4] κυανοχαίτης (κῡᾰνο-χαίτης), -ου adj. m темнокудрый (Ποσειδάων Hom.; Ἀΐδης HH.).

Но и вышедший из земли конь может быть божественного происхождения и иметь цвет волос, подобный вороненой стали. Рассказывают еще вот что: когда Геракл воевал с элейцами, он выпросил [на время] у Онка коня и одержал победу, выехав на битву на Арейоне, а потом он отдал этого коня Адрасту. По этому поводу Антимах говорит об Арейоне в своей поэме:

«Третьему он подчинился затем владыке — Адрасту.»

3. Фельпуса (Θέλπουσα), Аркадия. Дихалк (Æ 5.76g), 370-350 до н.э. Av: голова Деметры Эринии; Rv: конь Арейон; ΕΡΙΩΝ / Θ (Θέλπουσα).

4. Фельпуса (Θέλπουσα), Аркадия. Обол (AR 11mm, 0.84g), ок. 370-350 до н.э. Av: голова Деметры Эринии с распущенными волосами; Θ (Θέλπουσα). Rv: конь Арейон; ΕΡΙΩΝ.⁵

__________________________

[5] Возможно легенда EPIΩN на монетах чеканившихся в Фельпусе имеет отношение к слову ἐριούνιος, весьма созвучному с именем коня (Ἀρείονος). Во время неудачного похода на Фивы, Адраст (хозяин Арейона) — единственный из героев, кто спасся, благодаря быстрому бегу коня.

ἐριούνιος (ἐρι-ούνιος) ὁ спешащий на помощь, оказывающий помощь, благодетельствующий;

ἐριούνης (ἐρι-ούνης) ὁ Hom. = ἐριούνιος

XLII.1. Другая гора, Масличная (Ἐλαία), находится от Фигалии приблизительно в 30 стадиях расстояния; на ней есть священная пещера так называемой Черной (Μέλαινα) Деметры.⁶

2. Всему тому, что рассказывают жители Фельпусы относительно сочетания Посейдона и Деметры, этому верят и признают и фигалейцы; только они говорят, что Деметра от этого брака родила не коня, а ту, которую аркадяне называют Владычицей (Деспойной).⁷ Говорят, что после этого Деметра в гневе на Посейдона и одновременно в печали о похищении Персефоны надела черные одежды и, уйдя в эту пещеру, на долгое время скрылась в ней. Когда вследствие этого погибло все, что производит земля, а также погибла от голода большая часть человеческого рода и в то же время никто из богов не знал, где скрылась Деметра, в это время Пан отправился в Аркадию и, охотясь в разных местах по горам, пришел и на Масличную гору и, [заглянув в пещеру], увидал Деметру и то, в каком она состоянии и в каких она одеждах. Таким образом, Зевс узнал об этом от Пана и послал к Деметре богинь Судьбы (Мойр). Деметра послушалась Мойр, сложила свой гнев и перестала печалиться.

__________________________

[6] μέλας (μέλαινα, μέλᾰν, gen. μέλᾰνος, μελαίνης, μέλᾰνος )

1) черный, темный, темно-красный; ex. (οἶνος Hom.)

2) окутывающий тьмой; ex. (ἄχεος νεφέλη, θάνατος Hom.)

3) мрачный, жестокий; ex. (Ἄρης, Ἐρινύς Aesch.; φόνος Pind.)

4) зловещий, несчастный; ex. (ὄναρ Aesch.; ἡμέραι Plut.)

5) глухой, тусклый;

6) загадочный, темный;

[7] δέσποινα ἡ

1) госпожа, хозяйка;

2) владычица, повелительница; ex. (δ. Ἑκάτη Aesch.; δ. Ἄρτεμις Soph.; δ. Ἀθηναίη Arph.)

3) повелительница, царица; ex. (Κόλχων Pind.).

В другом месте Павсаний развивает тему Владычицы (Δέσποινα), дочери Деметры:

«Владычицу аркадяне почитают больше всех других богов и говорят, что она дочь Посейдона и Деметры. Ее общераспространенное имя — просто Владычица, все равно как дочь Зевса именуют Корой (Κόρη), тогда как ее настоящее имя — Персефона, как ее в своих поэмах называют Гомер, а раньше него — Памф. Имя же Владычицы я не решился назвать для непосвященных.»Получается, что не только в аркадской традиции имя дочери Деметры (от Посейдона) было запретным для непосвященных, но и в той же элевсинской традиции имя (дочери Деметры) Кора (Κόρη) — является не столько именем, сколько именованием (ἐπίκλησις) — «дочь» (κόρη). Да и само имя Деметры именем является весьма условно, это тоже эпиклеса: «Мать обретшая [дочь]» (Δη-μήτηρ = Δηώ μήτηρ).

(Павсаний. Описание Эллады. Аркадия, XXXVII:6)

_______________________

Κόρη ион. Κούρη, дор. Κόρα ἡ Кора, Дочь (Деметры), т.е. Персефона;

κόρη эп.-ион. κούρη, тж. κόρα и κούρα, дор. κώρα ἡ

1) девушка, дева; ex. ἐνάλιοι κόραι Arph. — морские девы, т.е. нимфы; ἁ πτερόεσσα κόρα Soph. — крылатая дева, т.е. Сфинкс;

2) невеста;

3) молодая женщина, жена; ex. (προσεῖπεν Ὀρέστας Λάκαιναν κόραν, sc. Ἑλένην Eur.)

4) дочь; ex. κ. Διός Hom. = Ἀθήνη; Λητῴα κ. Soph. = Ἄρτεμις.

Δηώ (-οῦς) ἡ Део, т.е. Деметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.

ex. Ἐλευσινίας Δηοῦς ἐν κόλποις Soph. — в долинах Део Элевсинской.

δήω (только praes. = fut.)

1) найти, встретить; ex. (τινά и τι Hom., Anth.)

2) дождаться; ex. (τέκμωρ Ἰλίου Hom.).

Хотя (кроме общепринятой) можно рассмотреть и другие варианты этимологии имени Део (Деметры). Частица δή- имеет усилительный подчеркивающий характер. Кроме того, если обратиться к микенскому написанию имени Деметры (te-i-ja ma-te-re), то оно откровенно напоминает греческое θεά μήτηρ — богиня мать.

Еще одно интересное созвучие (с именем Део) связано с уединением Деметры в пещере, которое можно рассматривать как самозаточение.

δέω

1) связывать (χεῖρας ἱμᾶσιν, τινα χεῖρας τε πόδας τε Hom.);

2) привязывать (ὑπὸ ποσσὴ δήσασθαι πέδιλα Hom.);

3) заключать в оковы, заковывать (ἐν δημοσίῳ δεσμῷ δεθείς Plat. — заключенный в государственную тюрьму);

4) перен. сковывать (δ. τινα κελεύθου Hom. — закрыть кому-л. путь).

Вообще история с облачившейся в траур Деметрой, удалившейся в пещеру, выглядит откровенным дубликатом Элевсинской мистерии. Так же как в Элевсинской мифологеме, где Деметра, в поисках Коры, облачившись в траур, уединяется в своем храме, от чего происходит умирание природы (т.е. наступает зима), так и у фигалейцев Деметра, богиня плодородия, почерневшая от горя и ярости, укрывается в пещере, в результате чего «гибнет все, что производит земля».

«Ибо великое дело душою она замышляет,

Слабое племя людей земнородных вконец уничтожить,

Скрывши в земле семена, и лишить олимпийцев бессмертных

Почестей. Гневом ужасным богиня полна. Не желает

Знаться с богами. Сидит вдалеке средь душистого храма,

Город скалистый избрав Элевсин для себя пребываньем.»

(Гомеровы гимны. К Деметре. 351)

Кстати, возвращаясь к созвучиям эпитету Деметры Люсии (Λουσία, «Омывшаяся»), можно рассмотреть и вариант об освобождении Деметры из добровольного заточения в пещере.

λύσις (-εως, эп.-ион. -ιος) ἡ

1) развязывание, освобождение; ex. λ. τινός Plat. — освобождение чего-л., реже от чего-л.

2) освобождение, избавление;

3) расторжение брака, развод;

4) искупление, спасение;

5) освобождение из неволи

3. Фигалейцы говорят, что по этому случаю они решили считать пещеру священной пещерой Деметры и в ней поставили деревянную статую богини. Эта статуя, по их рассказам, была сделана следующим образом. Богиня сидит на скале, во всем подобная женщине, кроме головы: голова и волосы на ней — лошадиные; к голове у нее приделаны изображения драконов (δράκων, змея) и других диких животных. На ней надет хитон, спускающийся до самых пят; в одной руке у нее дельфин, в другой — горлица. С какой целью они поставили ей такую статую, это ясно для человека, не лишенного сообразительности и привыкшего разбираться в чудесных сказаниях. А Черной они, говорят, назвали ее потому, что богиня носила черные одежды. Произведением чьих рук была эта деревянная статуя или при каких обстоятельствах была она уничтожена пожаром, этого они не помнят.

4. Когда древнее изображение погибло, то фигалейцы не поставили богине другой статуи и даже перестали выполнять многие обряды, связанные с ее праздниками и жертвоприношениями; за это бесплодие поразило их страну. Когда они обратились с мольбой о помощи, то Пифия изрекла им следующее:

«Внемли Аркадии племя Азан, желудями живущей,

Древний народ Фигалеи, кругом поселившийся густо

Там, где священный тайник, Дэо конеродной пещера!⁸

Ныне пришли вы спросить, как избегнуть вам голода тяжких

Мук и страданий? Вы дважды одни лишь номадами ставши,⁹

Вновь вы одни себе ищете в диких плодах пропитанья.

Пажити ныне Дэо отняла у тебя, обратив вновь

В племя кочевников вместо людей, что землю пахали

С колосом тучным и, жатву собравши, хлебом питались.

Ибо лишили ее вы даров, что отцы приносили,

Почестей древних времен. Людоедами станете скоро,

Скоро друг друга она и детей поедать вас заставит,

Если мольбой всенародной вы гнева ее не смягчите,

Если пещеры ее не почтите божеской честью.»

Когда фигалейцы услыхали принесенное им из Дельф вещание, то, помимо того, что все прежние празднества и жертвы в честь Деметры они стали совершать еще с большим усердием, они, кроме того, убедили Оната, сына Микона, родом из Эгины, за какую угодно цену сделать им новую статую Деметры.

__________________________

[8] Дэо конеродной пещера — ἱππολεχοῦς Δῃοῦς κρυπτήριον ἄντρον