-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

ХАТХОР, ГОСПОЖА ДЕНДЕРЫ |

В.В. Солкин

ХРАМ, КАК СВЯТЫНЯ. ДЕНДЕРА

Дочь солнечного божества Хатхор почиталась египтянами как идеал женственности, материнства, «Золотая госпожа любви». С древнейших времен ей были посвящены бирюза и малахит, а также копи на Синайском полуострове, где добывались эти полудрагоценные камни. Зеленый и голубой были у египтян цветами вечной жизни, которой повелевает дочь Ра.

Обитающая в стволе священной сикоморы, богиня дарует жертвенную пищу и священную воду душам усопших, странствующим на пути в царство Осириса. Только вкусив даров Хатхор, души могут достичь своей цели: испив священной воды они обретают знание тайн загробного мира, но уже не могут вернуться к своей земной форме. Заботливая мать Хатхор в образе коровы, своего священного животного, шествует по зарослям тростника, указывая путь истины заблудшим душам, питает божественным молоком фараона — своего сына.

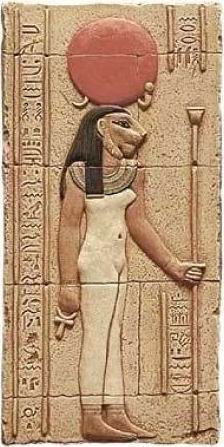

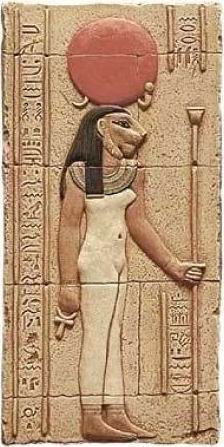

В гневе милостивая богиня становится беспощадной. Приняв облик львиноголовой Сехмет, богиня, согласно тексту Книги коровы, беспрестанно преследовала людей, восставших против вселенской гармонии Маат, установленной Ра. Умиротворенная мудрыми сказаниями Тота и Шу, опьяненная священным пивом с добавлением красного минерала диди, богиня с триумфом возвратилась из далекой африканской страны Бугем, куда удалилась в гневе.

С возвращением Хатхор вселенная вновь возвращается к извечному порядку, а паводок Нила означал, что «Золотая» умиротворилась и согласилась стать супругой бога Хора, повелителя Эдфу. Это событие, происходящее на двадцатый день нового года, было для египтян общенациональным праздником. Плодами союза Хатхор и Хора Эдфусского стали Хор Шематауи — крылатый символ объединенного Египта и младенец Ихи, бог музыки, искусства, столь любимого его великой матерью.

Плодами союза Хатхор и Хора Эдфусского стали Хор Шематауи — крылатый символ объединенного Египта и младенец Ихи, бог музыки, искусства, столь любимого его великой матерью.

Домом «Золотой» богини был величественный и необычайно красивый храм. В древности это место называлось Иунет та нечерет — «Незыблемая земля богини». Греки, пришедшие в Египет вместе с Александром Македонским, упростили имя города до Тентирис, которое перешло в арабский язык как «Дендера».

Храмовый комплекс Хатхор, известный еще с III тысячелетия до н.э., несколько раз перестраивался. Еще в 23 в. до н.э. фараон VI династии Пепи I расширил древнее святилище богини, в память о чем носил титул «Возлюбленный Хатхор из Дендеры»; судя по сохранившимся текстам, благодарное жречество помнило об этом деянии царя даже на рубеже нашей эры — то есть, как ни сложно это себе представить, две тысячи триста лет спустя. Каменные блоки с именами великих царей Среднего и Нового царства — Аменемхета III, Тутмоса III были положены в основание здания, воздвигнутого в I тысячелетии до н.э. при наследниках Александра Великого, Птолемеях, и их преемниках — римских императорах. Вновь возведенный храм действовал на протяжении пяти веков.

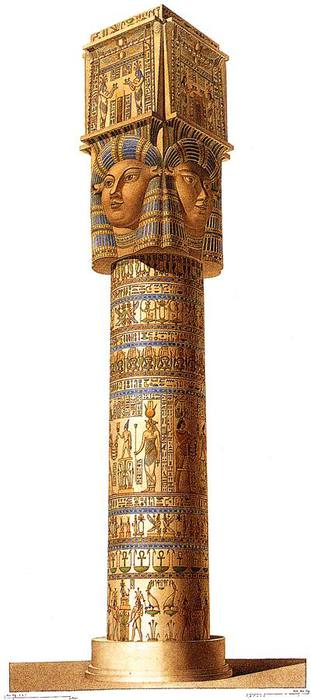

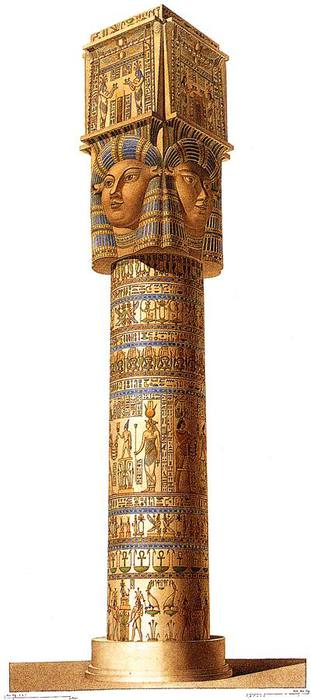

За монументальными воротами открывается храмовый двор. Каждая «хаторическая» капитель первых шести колонн пронаоса имеет вид четырех ликов богини. Нижние части колонн соединены небольшими стенками, отделяющими внутреннюю, сакральную часть храма от проникновения профанного мира. Каждая огромная колонна это каменное подобие систра — священного музыкального инструмента Хатхор, мелодичный звон которого сопровождал пение храмового хора.

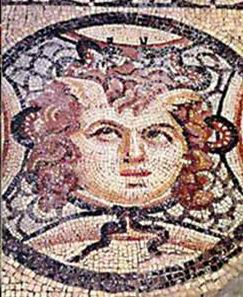

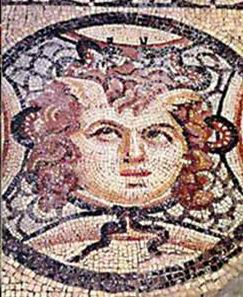

Само имя богини, «обитель Хора», представляет госпожу Дендеры как великую предвечную богиню бескрайнего неба, в котором парит священный сокол. Связь Хатхор с небом подчеркивается и обилием астрономических изображений в ее храме. Восемнадцать колонн пронаоса (крытого колонного зала) символизируют собой не только систры, но и предвечные «опоры небес»: потолок зала украшен сохранившими и по сей день свой цвет образами планет, важнейших созвездий, знаков зодиака, иллюстрациями, рассказывающими о прохождении ладьи солнечного бога через двенадцать часов дня и двенадцать часов ночи. Огромные фигуры богини Нут, персонифицирующей само небесное пространство, обрамляют плывущие в вечности ладьи Осириса-Ориона, Исиды-Сириуса, других небесных божеств. Рожденный Нут диск утреннего солнца своими девятью лучами освещает эмблему в виде лика Хатхор, изображенного в форме иб (сердца) — символ святая святых храма в Дендере.

символизируют собой не только систры, но и предвечные «опоры небес»: потолок зала украшен сохранившими и по сей день свой цвет образами планет, важнейших созвездий, знаков зодиака, иллюстрациями, рассказывающими о прохождении ладьи солнечного бога через двенадцать часов дня и двенадцать часов ночи. Огромные фигуры богини Нут, персонифицирующей само небесное пространство, обрамляют плывущие в вечности ладьи Осириса-Ориона, Исиды-Сириуса, других небесных божеств. Рожденный Нут диск утреннего солнца своими девятью лучами освещает эмблему в виде лика Хатхор, изображенного в форме иб (сердца) — символ святая святых храма в Дендере.

Центральный проход ведет через небольшой гипостиль к святилищу храма. Капители шести колонн зала выполнены в виде цветов лотоса и папируса, из которых появляется четырехликая Хатхор, владычица всех сторон света. Гипостиль храма всегда находился в полумраке, освещенный лишь масляными лампами и скупыми пучками дневного света, который проникал через специальные световые люки. Первозданная темнота еще раз напоминала о силах, окружавших тайну мироздания и о великих таинствах, которые совершались совсем рядом — в святая святых.

Святилище, или как его называли египтяне Сет Урет — «Великое Место», это не просто центр всего комплекса и место для статуи божества. Это храм внутри храма, сакральный центр микрокосма, символ предвечного холма земли, появившегося в начале творения, обитель Божественного Духа, сошедшего для воссоединения со своим рукотворным изображением. Святая святых Дендеры посвящено двум основным аспектам единого принципа женского божества: восточная часть — Хатхор, а западная — Исиде.

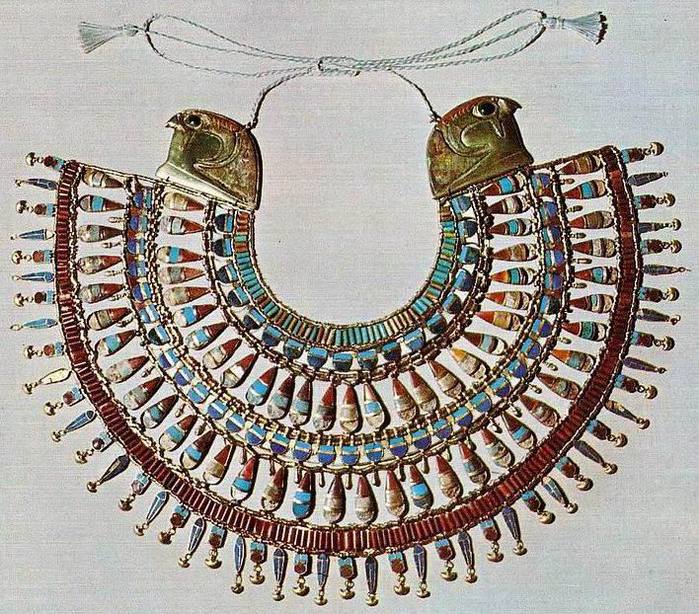

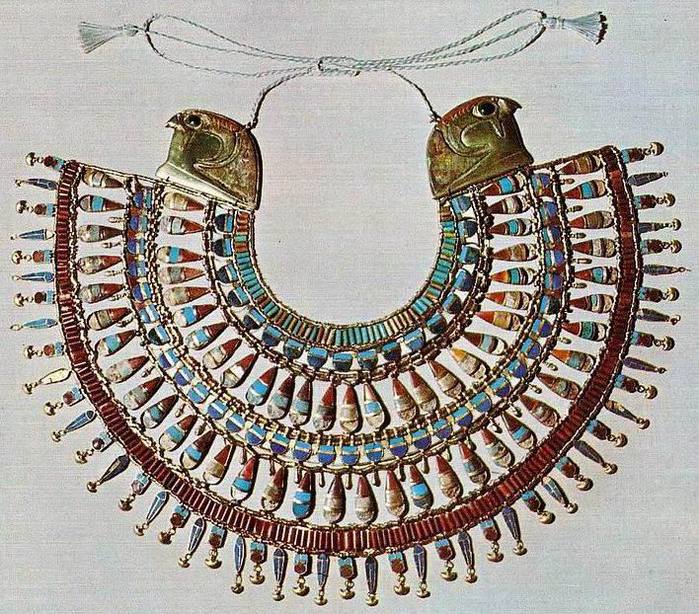

Помимо культовых статуй, здесь же находилась и священная ладья божества, именовавшаяся Учесет нефру — «Поднимающая красоты», выполненная из кедрового дерева, золота и других драгоценных материалов. Нос и корма ладьи были украшены эгидами — скульптурными головами божества, обрамленными богатыми ожерельями усех (wsḫ). Эгиды магическим образом защищали культовую статую, покоящуюся в укрытом тончайшими тканями наосе, который находился в центре корабля. На носу ладьи в сопровождении Маат, под охраной стоящего сфинкса Туту — грозного божества, ослепляющего своим взором всех недоброжелателей, царь подносил к статуе сосуды со священным молоком.

материалов. Нос и корма ладьи были украшены эгидами — скульптурными головами божества, обрамленными богатыми ожерельями усех (wsḫ). Эгиды магическим образом защищали культовую статую, покоящуюся в укрытом тончайшими тканями наосе, который находился в центре корабля. На носу ладьи в сопровождении Маат, под охраной стоящего сфинкса Туту — грозного божества, ослепляющего своим взором всех недоброжелателей, царь подносил к статуе сосуды со священным молоком.

Царь подносит богиням на рельефах, украшающих стены, жертвенные дары — молоко, священные воду и вино, благовония, лотосы, систры. Поднося божеству статуэтку Маат, воплощающую в себе принцип локальной гармонии, царь тем самым восстанавливает космическую гармонию, ибо «сердце богини Маат возлюбило его, и она возносится к богам в вечности», воссоединяя локальный и вселенский миропорядок, провозглашая новое торжество вселенной над изначальным хаосом.

Храм становится воплощенным подобием «идеального мира», перенося посредством молитвы и богослужения благодать божества на всю землю. Однако исполнение ритуала возможно только при соблюдении максимальной точности, как в священнодействии, так и в расчетах при сооружении храма. Тексты святая святых, содержащие в себе важнейшие теологические аспекты культовых действий в храме, восхваляют царя-строителя не столько за богатство и грандиозность творения, сколько за следование канону сакральной архитектуры: только в этом случае в строительстве храма будут участвовать сами боги, и он станет не просто моделью космоса, но живым организмом, поддерживающим миропорядок:

Руководя церемонией закладки храма, фараон участвует в ритуалах, которые зародились во тьме тысячелетий, повторяет молитвы, которые в течение веков произносились всеми его предками, следует указаниям, которые восходят ко временам сооружения Первохрама, храма небесного, и известны человечеству, если верить текстам храма в Эдфу, благодаря книге Имхотепа, сброшенной мудрецом с неба. Прежде всего, проект храма следовало сориентировать по сторонам света, а затем забить в землю столбы и натянуть шнур, отмечающий границы святилища храма. Этот ритуал совершался глубокой ночью, так как ориентация храмового здания производилась по звездам и, прежде всего, по положению Сириуса: «Я выхожу согласно движению звезд в их часы, — говорит царь. — Я вижу Большую Медведицу. Вот, я — Сек-Аха (т.е. Тот), тот, что знает мерхет. Я устанавливаю четыре угла храма твоего»…

Таким образом, царь, ориентируясь на Большую Медведицу с помощью отвеса-мерхет и зафиксировав астрономическое положение храма, деревянной дубинкой забивал столбы, на месте которых затем будут заложены четыре угловых камня фундамента святилища храма. Затем царь брал в руки мотыгу и священной бороздой отмечал границы всего храма; позже по этой борозде выкапывали траншею до уровня грунтовых вод, для того, чтобы выровнять по нему горизонт будущей строительной площадки.

Следующим этапом церемонии было изготовление первого кирпича, символизировавшего все остальные кирпичи, из которых будут возведены стены вокруг места, предназначенного для святилища храма. Пространство внутри этих стен после их сооружения засыпалось освященным, отобранным вручную песком. Первый кирпич изготовлялся самим царем при помощи соломы и особого жезла; в состав кирпича помимо глины и соломы входили также благовония и священные смолы. В фундамент под четыре угловые камня закладывались плитки из материалов, имеющих теологическое значение: так, судя по обнаруженным в Дендере двадцати четырем таким плиткам, они изготавливались из золота, электрума, лазурита, бирюзы, красной яшмы, сердолика и голубого фаянса. Золото символизировало богов, электрум — богинь, красная яшма напоминала о «госпоже красного пояса», ужасноликой Сехмет; кроме того, и сама Хатхор именовалась «госпожой бирюзовокожей, с волосами лазуритовыми». Далее царь насыпал песок и выравнивал его, подготавливая горизонтальную поверхность для каменной кладки. Теперь можно было начинать строительство.

Когда сооружение нового «дома бога» завершалось, царь очищал здание натроном. Теперь можно было переходить к ритуалу посвящения нового храма божеству, который назывался «жертвование дома его господину». Царь подносил богу или богине маленький наос, символизировавший новый храм и просил божество принять дар: «Возьми себе дом твой в мире, будешь ты в нем нерушимо вместе с тем, который из Эдфу (т.е. Хором). Возьми себе дом твой, прими его, ликуя, о Исида, Божественная, находящаяся в Божественном».

Раз в год, во время праздника Нового года статуя Хатхор, а также и другие образы богов, почитавшихся в храме, выносились на солнечный свет. Жрецы помещали статуи в особую очистительную часовню — уабет, которая располагалась недалеко от святилища. Специальными стенками внутренняя часть уабет отделена от остального храмового пространства. Две колонны, увенчанные ликами Хатхор, поддерживают потолок, украшенный фигурой богини Нут, рождающей утреннее солнце. Здесь, среди священных эмблем и даров, рукотворные статуи богини проходили специальное ритуальное очищение, чтобы быть достойными к приятию Божественного Духа. После очищения по лестницам, расположенным в стенах храма, статуи выносились на крышу комплекса, чтобы Хатхор, Солнечное Око, могла воссоединиться с божественными лучами своего солнечного отца.

Поднятые на крышу статуи помещались в специальном киоске. Изображенная на каждой из двенадцати хаторических колонн киоска, грозная гиппопотам Исида Хесамут, символизируя двенадцать месяцев года, звенит систром, прославляя воссоединение Хатхор с благодатными лучами своего великого отца. Торжествующее солнце, вновь победившее в «ночь Ра» — последнюю ночь старого года силы тьмы, противостоящие извечному движению цикла жизни, наполняет энергией своих божественных лучей статуи богов, храм, всю вселенную, которая возносит Богу благодарственные молитвы:

В это время два разделенных мира — небесный и земной вновь соединяются. Хенем итен, божественное «воссоединение в солнечном диске», торжественно празднуемое лишь один раз в году, неизменно повторялось на заре каждого дня, когда солнечный свет проникал сквозь узкие храмовые щели-окна. Благодаря мастерству древних мастеров, солнечные лучи «окаменели», превращаясь в рельефные образы Солнца, Луны, ветра, крылатые ба богов, которые разлетаются по помещениям. Во главе душ — соколица с головой Хатхор — душа самой госпожи «Земли Незыблемой», вновь соединяющаяся со своим великим отцом:

Однако самые сокровенные божественные образы, символы и изображения никогда не покидали специально предназначенных для них помещений — крипт. Храм Хатхор насчитывает пятнадцать обнаруженных к настоящему времени крипт, расположенных в три яруса. Эти тайные помещения были полифункциональными: помимо хранения сакральных предметов они служили святилищами для особых тайных церемоний. На стенах крипт запечатлены важнейшие сакральные церемонии культов Хатхор, Исиды, Хора Шематауи, Осириса; здесь же сохранились уникальные изображения ритуалов, празднеств, зримых образов божеств с точнейшими указаниями размеров и материалов, из которых они были выполнены. Так, в одной из крипт показана статуя Хатхор в облике птицы с человеческой головой, увенчанной традиционной короной богини — рогами и солнечным диском. Текст рядом уточняет: «Хатхор, госпожа Дендеры, которая в обители своей: солнечный диск из золота, из дерева она обработанного; высота: один локоть, три ладони, один палец».

Среди особо почитаемых священных предметов, использовавшихся в культе богини, здесь упомянут менат (mnit) — массивное ожерелье, состоящее из многочисленных низок бус и противовеса, сотрясение которого отгоняет зло и способствует возрождению новой жизни; ба Хатхор входит в это украшение во время храмовой службы, одушевляет

бус и противовеса, сотрясение которого отгоняет зло и способствует возрождению новой жизни; ба Хатхор входит в это украшение во время храмовой службы, одушевляет  его, проявляясь в нем, дарует процветание и бессмертие. Не менее значимыми были и священные систры — сешешет (sššt) и сехем (sḫm); на одном из изображений в криптах вселенский образ богини представлен в виде стоящих на широком ожерелье усех (wsḫ) четырех систров, опор небес, между которых плывет солнечная ладья.

его, проявляясь в нем, дарует процветание и бессмертие. Не менее значимыми были и священные систры — сешешет (sššt) и сехем (sḫm); на одном из изображений в криптах вселенский образ богини представлен в виде стоящих на широком ожерелье усех (wsḫ) четырех систров, опор небес, между которых плывет солнечная ладья.

Систр сехем состоял из металлической дуги, укрепленной на рукоятке, снабженной изображением Хатхор; на дуге два или три раза натягивалась проволока, на которой находились миниатюрные металлические диски, звеневшие при сотрясании инструмента.

Сешешет, наиболее тесно связанный с богиней и считавшийся одним из ее воплощений, выглядел иначе: на рукоятке, украшенной головой Хатхор устанавливалось изображений монументального входа в храм, фланкированного двумя металлическими дугами, на которые были нанизаны звенящие диски. Мелодичный звук этого систра заставлял грозную Сехмет превращаться в милостивую кошку Бастет, а затем и в саму Хатхор. В одной из крипт храма сохранилось описание трех таких восхитительных инструментов «из золота, эбенового дерева и всяческих драгоценных камней с ликом из бирюзы» с надписью «Хатхор, госпожа Дендеры».

Среди священных предметов богини особое место занимает унхеб — изображение павиана бога мудрости Тота, сидящего на священной храмовой клепсидре; клепсидра символизировала бесконечность космических циклов, а павиан — легенду о возвращении грозной богини из далекой земли Бугем, после того, как ее умилостивили «маленькие павианы» — Тот и Шу. В ответ на дар царя, протягивающего богине унхеб, Хатхор говорит: «Даю тебе видеть днем диск солнечный, созерцать луну, движение двух светил в их орбитах, наследник Того-кто-считает-возвращения (т.е. Тота)».

Кроме того, некоторые тексты называют унхеб «Ка ока Уджат, образ Ока Ра, подобие Ока Хора», т.е. персонификацией самой Хатхор. Среди других священных предметов Хатхор также следует упомянуть сосуд с молоком небесной коровы Ихет, приносящим вечную молодость богине и тем самым спасающим вселенную от нового погружения в хаос. Не менее значимыми были сосуд мену, играющий большую роль в Празднестве опьянения, отмечавшемся, согласно календарю, сохранившемуся в Крипте архивов храма, первого числа месяца Атира, диадема из электрума, символическое изображение храмовой двери. Все эти предметы имеют огромное символическое значение и подробно рассказывают о египетской теологии и культе Хатхор, предвечной богини неба.

Легенды гласят, что именно в Дендере было положено начало почитания и другой великой египетской богини — Исиды, «Великой матери Бога». Именно в «Земле Незыблемой», согласно текстам, родила богиня неба Нут любимейшую и величайшую из своих дочерей — супругу Осириса и мать Хора. На месте, где произошло это таинство, был построен небольшой храм Исиды. Он расположен чуть южнее храма Хатхор. От святилища, возведенного в IV веке до н.э., практически ничего не осталось. Вернее, сохранилась самая важная его часть — огромная «ложная дверь», через которую храм посещала из иного мира сокровенная сущность богини. Сохранившийся рельеф показывает «мать небесную» Нут, восседающую на специальном стуле для родов. Ее поддерживают две богини с головами коров — священных животных Хатхор. Амон и Шу протягивают символы вечной жизни к новорожденной Исиде.

месте, где произошло это таинство, был построен небольшой храм Исиды. Он расположен чуть южнее храма Хатхор. От святилища, возведенного в IV веке до н.э., практически ничего не осталось. Вернее, сохранилась самая важная его часть — огромная «ложная дверь», через которую храм посещала из иного мира сокровенная сущность богини. Сохранившийся рельеф показывает «мать небесную» Нут, восседающую на специальном стуле для родов. Ее поддерживают две богини с головами коров — священных животных Хатхор. Амон и Шу протягивают символы вечной жизни к новорожденной Исиде.

Основные таинства, связанные с культами Исиды и Осириса проходили в специальных шести «осирических капеллах», находящихся на крыше храма Хатхор. Три капеллы, расположенные на западе назывались Обитель Исиды Шентаит, возведенные на востоке — Обитель жизни Подобий. Именно здесь проходили с 12 по 30 день месяца Хойак (середина октября — середина ноября) священнодействия, основной целью которых было новое ежегодное возрождение Осириса. Тексты осирических капелл Дендеры дают точное описание способов изготовления и освящения фигур «прорастающего Осириса», перечни богов, которые незримо участвуют в процессе изготовления божественных образов, наименования священных символов, использующихся в ритуалах и, наконец, календарный указатель к таинству, совмещенный с его подробным описанием. После освящения нового подобия бессмертного бога, его предыдущий образ с почестями погребался в специальном храмовом некрополе или в гробнице усопшего царя.

На стене одной из комнат изображены божества, участвующие в священнодействии: гончары Хнум и Птах-Татенен восседают на большом ложе в виде льва. Рядом с ними великая богиня Исида-Шентаит, дождавшись полночной тьмы, взвешивает на весах «зерно золотое», дабы соблюсти священную пропорцию при сотворении подобия Осириса. Боги всех номов Верхнего и Нижнего Египта подносят Исиде сосуды с очищающей водой из всех освященных источников страны. Семьдесят семь богов стоят на страже, оберегая богиню от сил зла «от сумерек до зари».

Сотворенное подобие Осириса боги помещают в огромный саркофаг, символизирующий тело богини Нут, его матери, из которого он должен вновь родиться.

На крышке саркофага изображен сокол Хор Неджитеф — «Хор Защитник-Отца-Своего» — наследник Осириса, согласно традиции повергший Сетха к подножию престола отца. Рядом восседают плакальщицы — Исида и Нефтида; «горят веки ее от слез, глаза ее плачем наполнены», — гласит надпись, начертанная около Исиды. Сама госпожа «Земли Незыблемой» — Хатхор, в виде двух своих воплощений, поддерживает тела Осириса и Сокара. Все сакральные символы, все силы стихий и души вселенной присутствуют при таинстве возрождения Бога.

С триумфом возвращается к жизни Осирис — «Великий Владыка Прекрасного Запада». Рядом с ним показаны эмблемы его культовых центров — Абидоса и Бусириса. Тридцать четыре священные ладьи совершают триумфальное плавание по водам священного озера Дендеры, освященного светом 365 светильников — «дней года». Великое царство Осириса, владыки мира загробного показано виньетками из «Книги мертвых» в одной из капелл. Шумящие гигантские хлеба «Полей Иалу», великие врата царства и их стражи, угрожающие ножами грешным душам, — вся сакральная география мира запредельного была запечатлена здесь посвященными в таинства мастерами работавшими под руководством жречества.

На потолках капелл выполнены изображения небесных божеств, планет и созвездий. Особое внимание здесь уделено богине Нут, матери Осириса и Исиды, великой защитнице всех умерших. На потолке капеллы 2-восток когда-то был помещен и знаменитый Дендерский зодиак, находящийся, к сожалению, в настоящее время в парижском Лувре. Это не единственный круглый египетский зодиак, однако он по праву считается самым красивым. Небесное пространство поддерживается четырьмя богинями — «опорами небес». У внешнего края зодиака фигуры тридцати шести деканов составляют его внешний «круг»; в центре плиты расположены северные созвездия. В промежутке между северными созвездиями и деканами изображены созвездия юга и собственно знаки зодиака.

Завершающие церемонии празднеств возрождения бога проходили во дворе, расположенном на крыше храма между западными и восточными капеллами Осириса. На заре 26-го Хойака здесь проводился ритуал оживления сокола Сокара-Осириса, уходящий своими корнями в глубокую древность. Согласно изображениям, мумифицированный сокол оживал под лучами утреннего солнца и облетал стены «Земли Незыблемой». Под звуки тамбурина Исиды в жертву Осирису приносили красного быка, который своим цветом символизировал поверженного Сетха. Все боги Египта почитают возродившегося Бога, в то время как Тот, сжимая в руке свиток папируса, читает заклинания из Книги Защиты Божественной Ладьи, призванные уничтожить Сетха и его сторонников во время путешествия Осириса из Дендеры в Абидос. Вся вселенная оживает, видя торжество Осириса, жизнь которого стала причиной для щедрого паводка Нила. В присутствии четырнадцати божеств, «поднимающихся» по стертым веками каменным ступеням на верхнюю террасу крыши храма, Тот водружает на стебель папируса Око Хора Уджат — залог бессмертия жизни богов и всего космоса.

В былые века храм богини Хатхор в Дендере посещали бесчисленные паломники и путешественники. Вслед за ними те немногие наши современники, кто находит время приехать в небольшой близлежащий арабский городок Кена, медленно ступают по каменным полам пронаоса и гипостиля, потрясаются искренности и божественности поэтических текстов, покрывающих стены святилища, с трепетом спускаются в крипты и поднимаются в толще храмовых стен к залам тайн Осириса.

_______________________________

ХРАМ, КАК СВЯТЫНЯ. ДЕНДЕРА

Дочь солнечного божества Хатхор почиталась египтянами как идеал женственности, материнства, «Золотая госпожа любви». С древнейших времен ей были посвящены бирюза и малахит, а также копи на Синайском полуострове, где добывались эти полудрагоценные камни. Зеленый и голубой были у египтян цветами вечной жизни, которой повелевает дочь Ра.

Обитающая в стволе священной сикоморы, богиня дарует жертвенную пищу и священную воду душам усопших, странствующим на пути в царство Осириса. Только вкусив даров Хатхор, души могут достичь своей цели: испив священной воды они обретают знание тайн загробного мира, но уже не могут вернуться к своей земной форме. Заботливая мать Хатхор в образе коровы, своего священного животного, шествует по зарослям тростника, указывая путь истины заблудшим душам, питает божественным молоком фараона — своего сына.

В гневе милостивая богиня становится беспощадной. Приняв облик львиноголовой Сехмет, богиня, согласно тексту Книги коровы, беспрестанно преследовала людей, восставших против вселенской гармонии Маат, установленной Ра. Умиротворенная мудрыми сказаниями Тота и Шу, опьяненная священным пивом с добавлением красного минерала диди, богиня с триумфом возвратилась из далекой африканской страны Бугем, куда удалилась в гневе.

С возвращением Хатхор вселенная вновь возвращается к извечному порядку, а паводок Нила означал, что «Золотая» умиротворилась и согласилась стать супругой бога Хора, повелителя Эдфу. Это событие, происходящее на двадцатый день нового года, было для египтян общенациональным праздником.

Плодами союза Хатхор и Хора Эдфусского стали Хор Шематауи — крылатый символ объединенного Египта и младенец Ихи, бог музыки, искусства, столь любимого его великой матерью.

Плодами союза Хатхор и Хора Эдфусского стали Хор Шематауи — крылатый символ объединенного Египта и младенец Ихи, бог музыки, искусства, столь любимого его великой матерью.Домом «Золотой» богини был величественный и необычайно красивый храм. В древности это место называлось Иунет та нечерет — «Незыблемая земля богини». Греки, пришедшие в Египет вместе с Александром Македонским, упростили имя города до Тентирис, которое перешло в арабский язык как «Дендера».

Храмовый комплекс Хатхор, известный еще с III тысячелетия до н.э., несколько раз перестраивался. Еще в 23 в. до н.э. фараон VI династии Пепи I расширил древнее святилище богини, в память о чем носил титул «Возлюбленный Хатхор из Дендеры»; судя по сохранившимся текстам, благодарное жречество помнило об этом деянии царя даже на рубеже нашей эры — то есть, как ни сложно это себе представить, две тысячи триста лет спустя. Каменные блоки с именами великих царей Среднего и Нового царства — Аменемхета III, Тутмоса III были положены в основание здания, воздвигнутого в I тысячелетии до н.э. при наследниках Александра Великого, Птолемеях, и их преемниках — римских императорах. Вновь возведенный храм действовал на протяжении пяти веков.

За монументальными воротами открывается храмовый двор. Каждая «хаторическая» капитель первых шести колонн пронаоса имеет вид четырех ликов богини. Нижние части колонн соединены небольшими стенками, отделяющими внутреннюю, сакральную часть храма от проникновения профанного мира. Каждая огромная колонна это каменное подобие систра — священного музыкального инструмента Хатхор, мелодичный звон которого сопровождал пение храмового хора.

«Пробудись, пробудись в мире, в мире возрадуйся!

О, Хатхор, госпожа Дендеры, от сна в жизнь пробудись!

На заре поднимаются боги, восхваляя ежедневно Пробуждающуюся,

Владычицу, восстающую из вод океана предвечного!

Ибо ты, мир в небесах вновь творящая,

Наполняешь всю землю золотом, вновь рожденная,

В Восточных горах Госпожа воссиявшая,

В утесах Западных покой нашедшая,

В Дендере еженощно спящая…

О, Хатхор, Госпожа Дендеры, Око Ра, неба Владычица,

Над всеми богами властвующая, Великая,

Могучая, в сердце ладьи своей восседающая,

Пробудись в мире! Да будет умиротворенным твое пробуждение!

Госпожа Дендеры, женского сердца Владычица, Прекрасноликая…

Да будет умиротворенным твое пробуждение!»

(гимн Хатхор на восходе солнца)

Само имя богини, «обитель Хора», представляет госпожу Дендеры как великую предвечную богиню бескрайнего неба, в котором парит священный сокол. Связь Хатхор с небом подчеркивается и обилием астрономических изображений в ее храме. Восемнадцать колонн пронаоса (крытого колонного зала)

символизируют собой не только систры, но и предвечные «опоры небес»: потолок зала украшен сохранившими и по сей день свой цвет образами планет, важнейших созвездий, знаков зодиака, иллюстрациями, рассказывающими о прохождении ладьи солнечного бога через двенадцать часов дня и двенадцать часов ночи. Огромные фигуры богини Нут, персонифицирующей само небесное пространство, обрамляют плывущие в вечности ладьи Осириса-Ориона, Исиды-Сириуса, других небесных божеств. Рожденный Нут диск утреннего солнца своими девятью лучами освещает эмблему в виде лика Хатхор, изображенного в форме иб (сердца) — символ святая святых храма в Дендере.

символизируют собой не только систры, но и предвечные «опоры небес»: потолок зала украшен сохранившими и по сей день свой цвет образами планет, важнейших созвездий, знаков зодиака, иллюстрациями, рассказывающими о прохождении ладьи солнечного бога через двенадцать часов дня и двенадцать часов ночи. Огромные фигуры богини Нут, персонифицирующей само небесное пространство, обрамляют плывущие в вечности ладьи Осириса-Ориона, Исиды-Сириуса, других небесных божеств. Рожденный Нут диск утреннего солнца своими девятью лучами освещает эмблему в виде лика Хатхор, изображенного в форме иб (сердца) — символ святая святых храма в Дендере.Центральный проход ведет через небольшой гипостиль к святилищу храма. Капители шести колонн зала выполнены в виде цветов лотоса и папируса, из которых появляется четырехликая Хатхор, владычица всех сторон света. Гипостиль храма всегда находился в полумраке, освещенный лишь масляными лампами и скупыми пучками дневного света, который проникал через специальные световые люки. Первозданная темнота еще раз напоминала о силах, окружавших тайну мироздания и о великих таинствах, которые совершались совсем рядом — в святая святых.

Святилище, или как его называли египтяне Сет Урет — «Великое Место», это не просто центр всего комплекса и место для статуи божества. Это храм внутри храма, сакральный центр микрокосма, символ предвечного холма земли, появившегося в начале творения, обитель Божественного Духа, сошедшего для воссоединения со своим рукотворным изображением. Святая святых Дендеры посвящено двум основным аспектам единого принципа женского божества: восточная часть — Хатхор, а западная — Исиде.

Помимо культовых статуй, здесь же находилась и священная ладья божества, именовавшаяся Учесет нефру — «Поднимающая красоты», выполненная из кедрового дерева, золота и других драгоценных

материалов. Нос и корма ладьи были украшены эгидами — скульптурными головами божества, обрамленными богатыми ожерельями усех (wsḫ). Эгиды магическим образом защищали культовую статую, покоящуюся в укрытом тончайшими тканями наосе, который находился в центре корабля. На носу ладьи в сопровождении Маат, под охраной стоящего сфинкса Туту — грозного божества, ослепляющего своим взором всех недоброжелателей, царь подносил к статуе сосуды со священным молоком.

материалов. Нос и корма ладьи были украшены эгидами — скульптурными головами божества, обрамленными богатыми ожерельями усех (wsḫ). Эгиды магическим образом защищали культовую статую, покоящуюся в укрытом тончайшими тканями наосе, который находился в центре корабля. На носу ладьи в сопровождении Маат, под охраной стоящего сфинкса Туту — грозного божества, ослепляющего своим взором всех недоброжелателей, царь подносил к статуе сосуды со священным молоком.«Я иду к тебе, Двойственная Госпожа Рехит, Могучая не имеющая себе подобия, — обращается царь к Хатхор в текстах Дендеры, — приношу я тебе ладью Манеджет, что защитит тело твое, укроет тебя на Земле жизни день каждый. Ты, Та, что поднимается в небесах в начале года»…

Царь подносит богиням на рельефах, украшающих стены, жертвенные дары — молоко, священные воду и вино, благовония, лотосы, систры. Поднося божеству статуэтку Маат, воплощающую в себе принцип локальной гармонии, царь тем самым восстанавливает космическую гармонию, ибо «сердце богини Маат возлюбило его, и она возносится к богам в вечности», воссоединяя локальный и вселенский миропорядок, провозглашая новое торжество вселенной над изначальным хаосом.

Храм становится воплощенным подобием «идеального мира», перенося посредством молитвы и богослужения благодать божества на всю землю. Однако исполнение ритуала возможно только при соблюдении максимальной точности, как в священнодействии, так и в расчетах при сооружении храма. Тексты святая святых, содержащие в себе важнейшие теологические аспекты культовых действий в храме, восхваляют царя-строителя не столько за богатство и грандиозность творения, сколько за следование канону сакральной архитектуры: только в этом случае в строительстве храма будут участвовать сами боги, и он станет не просто моделью космоса, но живым организмом, поддерживающим миропорядок:

«Хвалы Богу Благому… сыну Ра, владыке диадем… возлюбленному Исидой великой, Матерью Бога, Оком Ра, Владычицей неба, Госпожой всех богов. Воздвиг он Дом Великой, подобен он горизонту небес. «Обитель-Систра-сешешет» задумана царем Верхнего Египта, руками его воплощена, шнур для обмера ее держал он вместе с богиней Сешат. Украсил он «Обитель-Бьющей-в-Тамбурин» вместе с Тутхатом — работой, превосходной в вечности. Четыре угловых камня фундамента установлены Величеством бога Хнума и Исдес отдавал распоряжения, говоря: «Высота совершенна, ширина точна». Все устроено… согласно словам тайным Сиа, согласно тому, что сказали ему предки об этом. Стены храма покрыты словами душ божественных, вырезанными великолепно, золотом на две трети защищенными, расцвеченными. Облик его подобен лучам солнечным и Сириус в небесах сияет напротив его святилища… (Вот, говорит) Госпожа душам божественным, что окружают ее, спутникам Величества своего, что рядом с ней: «Идите за мной и возрадуйтесь со мной в святилище… Она парит как Мут во главе своей Эннеады, сердце ее воссоединяется со статуей ее… Она молит Ра за город свой в щедрости своего сердца и дает она за это царю Верхнего Египта пребывание на троне во главе Ка живущих в вечности».

Руководя церемонией закладки храма, фараон участвует в ритуалах, которые зародились во тьме тысячелетий, повторяет молитвы, которые в течение веков произносились всеми его предками, следует указаниям, которые восходят ко временам сооружения Первохрама, храма небесного, и известны человечеству, если верить текстам храма в Эдфу, благодаря книге Имхотепа, сброшенной мудрецом с неба. Прежде всего, проект храма следовало сориентировать по сторонам света, а затем забить в землю столбы и натянуть шнур, отмечающий границы святилища храма. Этот ритуал совершался глубокой ночью, так как ориентация храмового здания производилась по звездам и, прежде всего, по положению Сириуса: «Я выхожу согласно движению звезд в их часы, — говорит царь. — Я вижу Большую Медведицу. Вот, я — Сек-Аха (т.е. Тот), тот, что знает мерхет. Я устанавливаю четыре угла храма твоего»…

Таким образом, царь, ориентируясь на Большую Медведицу с помощью отвеса-мерхет и зафиксировав астрономическое положение храма, деревянной дубинкой забивал столбы, на месте которых затем будут заложены четыре угловых камня фундамента святилища храма. Затем царь брал в руки мотыгу и священной бороздой отмечал границы всего храма; позже по этой борозде выкапывали траншею до уровня грунтовых вод, для того, чтобы выровнять по нему горизонт будущей строительной площадки.

Следующим этапом церемонии было изготовление первого кирпича, символизировавшего все остальные кирпичи, из которых будут возведены стены вокруг места, предназначенного для святилища храма. Пространство внутри этих стен после их сооружения засыпалось освященным, отобранным вручную песком. Первый кирпич изготовлялся самим царем при помощи соломы и особого жезла; в состав кирпича помимо глины и соломы входили также благовония и священные смолы. В фундамент под четыре угловые камня закладывались плитки из материалов, имеющих теологическое значение: так, судя по обнаруженным в Дендере двадцати четырем таким плиткам, они изготавливались из золота, электрума, лазурита, бирюзы, красной яшмы, сердолика и голубого фаянса. Золото символизировало богов, электрум — богинь, красная яшма напоминала о «госпоже красного пояса», ужасноликой Сехмет; кроме того, и сама Хатхор именовалась «госпожой бирюзовокожей, с волосами лазуритовыми». Далее царь насыпал песок и выравнивал его, подготавливая горизонтальную поверхность для каменной кладки. Теперь можно было начинать строительство.

Когда сооружение нового «дома бога» завершалось, царь очищал здание натроном. Теперь можно было переходить к ритуалу посвящения нового храма божеству, который назывался «жертвование дома его господину». Царь подносил богу или богине маленький наос, символизировавший новый храм и просил божество принять дар: «Возьми себе дом твой в мире, будешь ты в нем нерушимо вместе с тем, который из Эдфу (т.е. Хором). Возьми себе дом твой, прими его, ликуя, о Исида, Божественная, находящаяся в Божественном».

Раз в год, во время праздника Нового года статуя Хатхор, а также и другие образы богов, почитавшихся в храме, выносились на солнечный свет. Жрецы помещали статуи в особую очистительную часовню — уабет, которая располагалась недалеко от святилища. Специальными стенками внутренняя часть уабет отделена от остального храмового пространства. Две колонны, увенчанные ликами Хатхор, поддерживают потолок, украшенный фигурой богини Нут, рождающей утреннее солнце. Здесь, среди священных эмблем и даров, рукотворные статуи богини проходили специальное ритуальное очищение, чтобы быть достойными к приятию Божественного Духа. После очищения по лестницам, расположенным в стенах храма, статуи выносились на крышу комплекса, чтобы Хатхор, Солнечное Око, могла воссоединиться с божественными лучами своего солнечного отца.

«Богиня могучая, в наосе своем пребывающая на празднестве, — гласит текст у восточной лестницы храма, — когда видит отца своего, когда воссоединяются небеса с землей, когда дает руку Запад Востоку, в начале года, первого числа месяца Тот, когда соединяется око правое (т.е. солнце) и око левое (т.е. луна), блистает солнце в золоте, чтобы осветить взглядом своим лик свой, Ту, что Велика в небесах (т.е. Хатхор) и чтобы осветить Обе земли лучами своими».

Поднятые на крышу статуи помещались в специальном киоске. Изображенная на каждой из двенадцати хаторических колонн киоска, грозная гиппопотам Исида Хесамут, символизируя двенадцать месяцев года, звенит систром, прославляя воссоединение Хатхор с благодатными лучами своего великого отца. Торжествующее солнце, вновь победившее в «ночь Ра» — последнюю ночь старого года силы тьмы, противостоящие извечному движению цикла жизни, наполняет энергией своих божественных лучей статуи богов, храм, всю вселенную, которая возносит Богу благодарственные молитвы:

«Привет тебе, поднимающийся в горах восточных, юноша на заре, Тот-кто-в-горизонте, являющийся на горизонте, Тот-кто-велик-в-Дендере, кто наполняет небеса и землю совершенством своим, приходящий во время свое. Все лики в радости при виде его. Освещает он берега сиянием своих очей и видит глаз каждый милостью его. Поднимающийся во тьме, озаряет он мрак, и боги сияют лучами глаз его; он, чьи явления бесчисленны в городах и номах, Диск солнечный, совершенный в Наунет, Бог единственный, Повелитель вечности, создатель бесконечности, образом которого незыблемы храмы».

В это время два разделенных мира — небесный и земной вновь соединяются. Хенем итен, божественное «воссоединение в солнечном диске», торжественно празднуемое лишь один раз в году, неизменно повторялось на заре каждого дня, когда солнечный свет проникал сквозь узкие храмовые щели-окна. Благодаря мастерству древних мастеров, солнечные лучи «окаменели», превращаясь в рельефные образы Солнца, Луны, ветра, крылатые ба богов, которые разлетаются по помещениям. Во главе душ — соколица с головой Хатхор — душа самой госпожи «Земли Незыблемой», вновь соединяющаяся со своим великим отцом:

«Привет тебе, дитя в горизонте, ты, в небесах поднимающийся на рассвете, ты, в окна проникающий, чтобы образы осветить, чтобы статуи в местах своих озарить. Видит он дочь свою в облике ее неизменном и Ра соединяется с Раит. Небеса в радости, земля в ликовании, ибо воссоединился Тот-что-в-Горизонте с Той-что-в-Горизонте; слышен клич счастья в земле Атума из-за Ра, воссоединившегося со своим Оком правым»…

Однако самые сокровенные божественные образы, символы и изображения никогда не покидали специально предназначенных для них помещений — крипт. Храм Хатхор насчитывает пятнадцать обнаруженных к настоящему времени крипт, расположенных в три яруса. Эти тайные помещения были полифункциональными: помимо хранения сакральных предметов они служили святилищами для особых тайных церемоний. На стенах крипт запечатлены важнейшие сакральные церемонии культов Хатхор, Исиды, Хора Шематауи, Осириса; здесь же сохранились уникальные изображения ритуалов, празднеств, зримых образов божеств с точнейшими указаниями размеров и материалов, из которых они были выполнены. Так, в одной из крипт показана статуя Хатхор в облике птицы с человеческой головой, увенчанной традиционной короной богини — рогами и солнечным диском. Текст рядом уточняет: «Хатхор, госпожа Дендеры, которая в обители своей: солнечный диск из золота, из дерева она обработанного; высота: один локоть, три ладони, один палец».

Среди особо почитаемых священных предметов, использовавшихся в культе богини, здесь упомянут менат (mnit) — массивное ожерелье, состоящее из многочисленных низок

бус и противовеса, сотрясение которого отгоняет зло и способствует возрождению новой жизни; ба Хатхор входит в это украшение во время храмовой службы, одушевляет

бус и противовеса, сотрясение которого отгоняет зло и способствует возрождению новой жизни; ба Хатхор входит в это украшение во время храмовой службы, одушевляет  его, проявляясь в нем, дарует процветание и бессмертие. Не менее значимыми были и священные систры — сешешет (sššt) и сехем (sḫm); на одном из изображений в криптах вселенский образ богини представлен в виде стоящих на широком ожерелье усех (wsḫ) четырех систров, опор небес, между которых плывет солнечная ладья.

его, проявляясь в нем, дарует процветание и бессмертие. Не менее значимыми были и священные систры — сешешет (sššt) и сехем (sḫm); на одном из изображений в криптах вселенский образ богини представлен в виде стоящих на широком ожерелье усех (wsḫ) четырех систров, опор небес, между которых плывет солнечная ладья.Систр сехем состоял из металлической дуги, укрепленной на рукоятке, снабженной изображением Хатхор; на дуге два или три раза натягивалась проволока, на которой находились миниатюрные металлические диски, звеневшие при сотрясании инструмента.

Сешешет, наиболее тесно связанный с богиней и считавшийся одним из ее воплощений, выглядел иначе: на рукоятке, украшенной головой Хатхор устанавливалось изображений монументального входа в храм, фланкированного двумя металлическими дугами, на которые были нанизаны звенящие диски. Мелодичный звук этого систра заставлял грозную Сехмет превращаться в милостивую кошку Бастет, а затем и в саму Хатхор. В одной из крипт храма сохранилось описание трех таких восхитительных инструментов «из золота, эбенового дерева и всяческих драгоценных камней с ликом из бирюзы» с надписью «Хатхор, госпожа Дендеры».

Среди священных предметов богини особое место занимает унхеб — изображение павиана бога мудрости Тота, сидящего на священной храмовой клепсидре; клепсидра символизировала бесконечность космических циклов, а павиан — легенду о возвращении грозной богини из далекой земли Бугем, после того, как ее умилостивили «маленькие павианы» — Тот и Шу. В ответ на дар царя, протягивающего богине унхеб, Хатхор говорит: «Даю тебе видеть днем диск солнечный, созерцать луну, движение двух светил в их орбитах, наследник Того-кто-считает-возвращения (т.е. Тота)».

Кроме того, некоторые тексты называют унхеб «Ка ока Уджат, образ Ока Ра, подобие Ока Хора», т.е. персонификацией самой Хатхор. Среди других священных предметов Хатхор также следует упомянуть сосуд с молоком небесной коровы Ихет, приносящим вечную молодость богине и тем самым спасающим вселенную от нового погружения в хаос. Не менее значимыми были сосуд мену, играющий большую роль в Празднестве опьянения, отмечавшемся, согласно календарю, сохранившемуся в Крипте архивов храма, первого числа месяца Атира, диадема из электрума, символическое изображение храмовой двери. Все эти предметы имеют огромное символическое значение и подробно рассказывают о египетской теологии и культе Хатхор, предвечной богини неба.

Легенды гласят, что именно в Дендере было положено начало почитания и другой великой египетской богини — Исиды, «Великой матери Бога». Именно в «Земле Незыблемой», согласно текстам, родила богиня неба Нут любимейшую и величайшую из своих дочерей — супругу Осириса и мать Хора. На

месте, где произошло это таинство, был построен небольшой храм Исиды. Он расположен чуть южнее храма Хатхор. От святилища, возведенного в IV веке до н.э., практически ничего не осталось. Вернее, сохранилась самая важная его часть — огромная «ложная дверь», через которую храм посещала из иного мира сокровенная сущность богини. Сохранившийся рельеф показывает «мать небесную» Нут, восседающую на специальном стуле для родов. Ее поддерживают две богини с головами коров — священных животных Хатхор. Амон и Шу протягивают символы вечной жизни к новорожденной Исиде.

месте, где произошло это таинство, был построен небольшой храм Исиды. Он расположен чуть южнее храма Хатхор. От святилища, возведенного в IV веке до н.э., практически ничего не осталось. Вернее, сохранилась самая важная его часть — огромная «ложная дверь», через которую храм посещала из иного мира сокровенная сущность богини. Сохранившийся рельеф показывает «мать небесную» Нут, восседающую на специальном стуле для родов. Ее поддерживают две богини с головами коров — священных животных Хатхор. Амон и Шу протягивают символы вечной жизни к новорожденной Исиде.Основные таинства, связанные с культами Исиды и Осириса проходили в специальных шести «осирических капеллах», находящихся на крыше храма Хатхор. Три капеллы, расположенные на западе назывались Обитель Исиды Шентаит, возведенные на востоке — Обитель жизни Подобий. Именно здесь проходили с 12 по 30 день месяца Хойак (середина октября — середина ноября) священнодействия, основной целью которых было новое ежегодное возрождение Осириса. Тексты осирических капелл Дендеры дают точное описание способов изготовления и освящения фигур «прорастающего Осириса», перечни богов, которые незримо участвуют в процессе изготовления божественных образов, наименования священных символов, использующихся в ритуалах и, наконец, календарный указатель к таинству, совмещенный с его подробным описанием. После освящения нового подобия бессмертного бога, его предыдущий образ с почестями погребался в специальном храмовом некрополе или в гробнице усопшего царя.

На стене одной из комнат изображены божества, участвующие в священнодействии: гончары Хнум и Птах-Татенен восседают на большом ложе в виде льва. Рядом с ними великая богиня Исида-Шентаит, дождавшись полночной тьмы, взвешивает на весах «зерно золотое», дабы соблюсти священную пропорцию при сотворении подобия Осириса. Боги всех номов Верхнего и Нижнего Египта подносят Исиде сосуды с очищающей водой из всех освященных источников страны. Семьдесят семь богов стоят на страже, оберегая богиню от сил зла «от сумерек до зари».

Сотворенное подобие Осириса боги помещают в огромный саркофаг, символизирующий тело богини Нут, его матери, из которого он должен вновь родиться.

«О, Осирис, мать Нут — обитель твоя, — гласит текст, — живот ее — защита для зародыша твоего, вырастит она кости твои, укрепит она плоть твою, оживит она на плоти кожу твою, вскормит она тебя в форме земной, как родила тебя в мир в Фивах».

На крышке саркофага изображен сокол Хор Неджитеф — «Хор Защитник-Отца-Своего» — наследник Осириса, согласно традиции повергший Сетха к подножию престола отца. Рядом восседают плакальщицы — Исида и Нефтида; «горят веки ее от слез, глаза ее плачем наполнены», — гласит надпись, начертанная около Исиды. Сама госпожа «Земли Незыблемой» — Хатхор, в виде двух своих воплощений, поддерживает тела Осириса и Сокара. Все сакральные символы, все силы стихий и души вселенной присутствуют при таинстве возрождения Бога.

С триумфом возвращается к жизни Осирис — «Великий Владыка Прекрасного Запада». Рядом с ним показаны эмблемы его культовых центров — Абидоса и Бусириса. Тридцать четыре священные ладьи совершают триумфальное плавание по водам священного озера Дендеры, освященного светом 365 светильников — «дней года». Великое царство Осириса, владыки мира загробного показано виньетками из «Книги мертвых» в одной из капелл. Шумящие гигантские хлеба «Полей Иалу», великие врата царства и их стражи, угрожающие ножами грешным душам, — вся сакральная география мира запредельного была запечатлена здесь посвященными в таинства мастерами работавшими под руководством жречества.

На потолках капелл выполнены изображения небесных божеств, планет и созвездий. Особое внимание здесь уделено богине Нут, матери Осириса и Исиды, великой защитнице всех умерших. На потолке капеллы 2-восток когда-то был помещен и знаменитый Дендерский зодиак, находящийся, к сожалению, в настоящее время в парижском Лувре. Это не единственный круглый египетский зодиак, однако он по праву считается самым красивым. Небесное пространство поддерживается четырьмя богинями — «опорами небес». У внешнего края зодиака фигуры тридцати шести деканов составляют его внешний «круг»; в центре плиты расположены северные созвездия. В промежутке между северными созвездиями и деканами изображены созвездия юга и собственно знаки зодиака.

Завершающие церемонии празднеств возрождения бога проходили во дворе, расположенном на крыше храма между западными и восточными капеллами Осириса. На заре 26-го Хойака здесь проводился ритуал оживления сокола Сокара-Осириса, уходящий своими корнями в глубокую древность. Согласно изображениям, мумифицированный сокол оживал под лучами утреннего солнца и облетал стены «Земли Незыблемой». Под звуки тамбурина Исиды в жертву Осирису приносили красного быка, который своим цветом символизировал поверженного Сетха. Все боги Египта почитают возродившегося Бога, в то время как Тот, сжимая в руке свиток папируса, читает заклинания из Книги Защиты Божественной Ладьи, призванные уничтожить Сетха и его сторонников во время путешествия Осириса из Дендеры в Абидос. Вся вселенная оживает, видя торжество Осириса, жизнь которого стала причиной для щедрого паводка Нила. В присутствии четырнадцати божеств, «поднимающихся» по стертым веками каменным ступеням на верхнюю террасу крыши храма, Тот водружает на стебель папируса Око Хора Уджат — залог бессмертия жизни богов и всего космоса.

В былые века храм богини Хатхор в Дендере посещали бесчисленные паломники и путешественники. Вслед за ними те немногие наши современники, кто находит время приехать в небольшой близлежащий арабский городок Кена, медленно ступают по каменным полам пронаоса и гипостиля, потрясаются искренности и божественности поэтических текстов, покрывающих стены святилища, с трепетом спускаются в крипты и поднимаются в толще храмовых стен к залам тайн Осириса.

_______________________________

|

Метки: Хатхор Изида Египет |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

ПО ТУ СТОРОНУ НЕБА |

Солкин В.В.

ЕГИПЕТ: ВСЕЛЕННАЯ ФАРАОНОВ

На западе, там, где заходит за линию горизонта вечернее солнце, открывается Ро-Сетау — путь в загробный мир. Когда золотая дневная ладья Солнца Манеджет (mˁnḏt) прибывает к причалу запада, великие богини берут на руки солнечный диск и перекладывают его на ладью Месектет (msktt), сделанную из черного дерева, которая отправляется в свое ночное плавание по водам Дуата (dwȝt), мира иного.

Нут, беспредельная богиня неба, проглатывает заходящее солнце, и на смену ему рождает мириады звезд, покрывающих ее тело, простертое над землей, воплощающей ее супруга — бога земли Геба.

На заре, повинуясь вечному циклическому движению вселенной, звезды, проглоченные Нут, вновь сменит омоложенное солнце, поднимающееся из небытия на востоке. Однако перед этим оно должно пройти все этапы своего ночного пути.

Ночное солнце несет в себе возрождение и новую жизнь умершим, открывая своими лучами самые отдаленные и темные области потусторонней реальности. Там, в пространстве предвечного океана Нуна обитают таинственные духи бау, жители потусторонних сфер с человеческими телами и головами животных, рептилий и птиц, погруженные в сон никому не ведомые существа, простираются неведомые даже многим богам миры, несут свою бессмертную стражу у врат царства Осириса духи огня и воздуха, земли и воды. Бау обитающие на западе, в виде шакалов появлялись на горизонте, и, приветствуя заходящее солнце, сопровождали его в потустороннем странствии; восточные бау воспевали омоложенного солнечного бога и встречали его восход на земле в облике павианов.

Многочисленные заупокойные тексты описывают запредельные области вселенной; самые древние из них — Тексты пирамид, записанные в Древнем царстве, самые поздние — магические папирусы греко-римского времени. Однако наиболее детально описывают иные пространства тайные тексты «Амдуат», «Литаний Ра», «Книги врат», «Книги пещер», «Книги земли» и «Книги небес», покрывающие стены гробниц фараонов Нового царства в Фивах и дополняющая их «Книга мертвых». О назначении этих текстов, предназначенных лишь для избранных, говорится в них самих:

Основное отличие текстов из царских гробниц от знаменитой Книги мертвых заключается в том, что они гораздо более масштабны и говорят о структуре иных пространств и вселенских процессах, в то время как Книга мертвых содержит лишь конкретные практические советы, необходимые умершему человеку во время его пребывания в загробном мире. Основной совет, который дает душе Книга мертвых — следовать за ладьей солнечного божества в ее плавании, пересекающем Дуат с запада на восток, стать свидетелем превращения ночного солнца из «старика» в «младенца», и, обретя жизнь вечную, узреть все сокровенные области загробного мира, ставшие видимыми благодаря свету, именуемому знание.

Самые древние из текстов царских гробниц в Фивах — «Амдуат» и «Книга врат» единогласно утверждают, что Дуат разделен на двенадцать областей, которые солнечная ладья проходит за соответствующие им двенадцать ночных часов. Каждая из областей изолирована от других, разделена на три части, имеет ворота, которые охраняют змеи и самые невероятные демонические существа, носящие такие имена, как «Кровопийца, приходящий из бойни» или «Повернутый назад ликом, приходящий из бездны».

Само загробное пространство также имеет три уровня. Первый из них, самый близкий к земле, который Солнце проходит в первый час ночи, представляет собой некую промежуточную область между нашим и иными мирами. Именно здесь находятся первые врата загробного царства. В тексте Амдуат даются точные описания и даже размеры мест, через которые следует ладья в первые три часа ночи. За первым уровнем, следует второй, собственно Дуат, который пересекают по центру воды Нуна. По берегам этого потока божества, духи и праведные умершие сопровождают Солнце и, восхваляя его, тянут за канаты божественную ладью к неведомым темным глубинам.

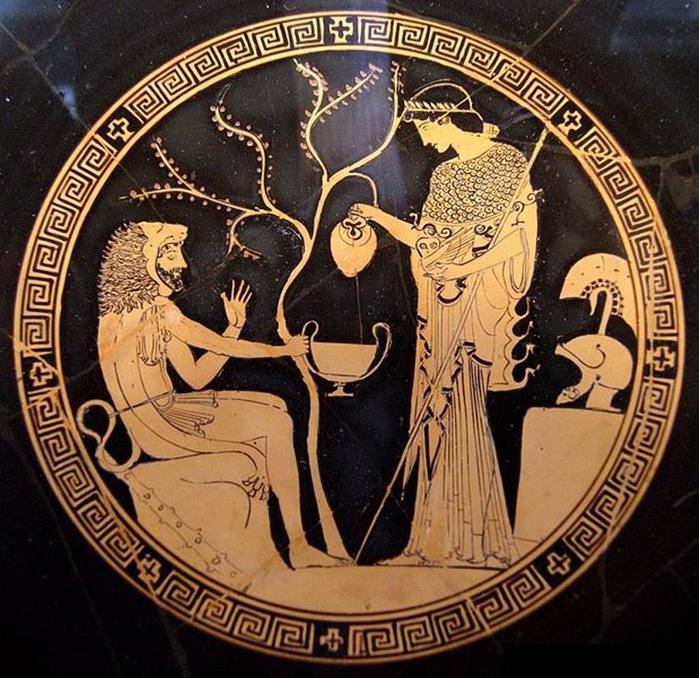

В своей ладье Ра представлен в виде бараноголового божества; в древнеегипетском языке слова «баран» и «душа» звучат одинаково — ба (bȝ), и здесь, по-видимому, мы имеем дело с дополнительным подтекстом изображения: бараноголовый бог спускается в загробное царство как душа ба бога, стремящаяся воссоединиться со своим телом. Согласно Амдуат, в ладье вместе с Ра находятся различные божества, Хатхор — «Владычица Ладьи» и Хор — «Рулевой». В более поздних версиях Книги врат мы встречаем только двух богов — Сиа — «Разум» и Хека — «Магическую силу», сопровождающих бога солнца в его плавании у истоков бытия. Здесь же присутствует и неизменная Маат — вселенская гармония и справедливость. Время, которое пересекает ладья, изображения представляют по-разному: бесконечный змей, двенадцать звезд или двенадцать прекрасных женщин — все это символы часов ночи, сопровождающих Ладью миллионов лет.

Особенно важную роль в нахождении истинных путей в сумрачном загробном царстве играет бог Упуат (Wp-wȝt) — «Открыватель Путей», стоящий на солнечной ладье первым. Иногда даже такие могущественные божества, как владыка магии и письма Тот надевают на ноги особые магические сандалии, снабженные изображениями голов волка, священного животного Упуата, для того чтобы неизменно преодолеть все препятствия на своем пути, узнать все тропы мира иного. Одна сандалия открывает перед обладателем все дороги юга, а вторая, соответственно, все дороги севера.

Великий змей Апоп (ˁȝpp), символ хаоса, разрушения и зла, представляет главную опасность для солнечной ладьи в Дуате. Длина тела его — 450 локтей, а оглушительное шипение способно наводить ужас даже на богов. Один из его эпитетов — «сотрясающий землю» свидетельствует о том, что именно в Апопе египтяне видели источник землетрясений. Солнечному божеству и его свите приходится биться с Апопом на воде, а после того, как он выпивает воды Нуна, и на суше. Только при помощи магии и при поддержке всех богов свиты Ра, Ладья миллионов лет продолжает свой путь, а поверженный змей хаоса, разрезанный на части, опускается в глубины преисподней.

Наиважнейшим событием всего ночного путешествия солнечного божества становится его встреча с Осирисом, владыкой загробного мира, так как если Ра — это ба предвечного божества, то Осирис — его тело. Воссоединяясь в единое божество, именуемое в 17 главе Книги мертвых «божественной двойной душой», Осирис и Ра воссоздают вселенную, «говоря ртом единым», еженощно повторяя изначальный акт творения и спасая мир от разрушения.

На стене гробницы царицы Нефертари в Долине цариц сохранилось уникальное изображение божества с мумифицированным телом Осириса и головой солнечного овна. «Ра этот, упокоившийся в Осирисе и Осирис, упокоившийся в Ра» — комментирует расположенная рядом надпись. Литании Ра, или Книга восхваления Ра на Западе, называет это великое божество «Единым».

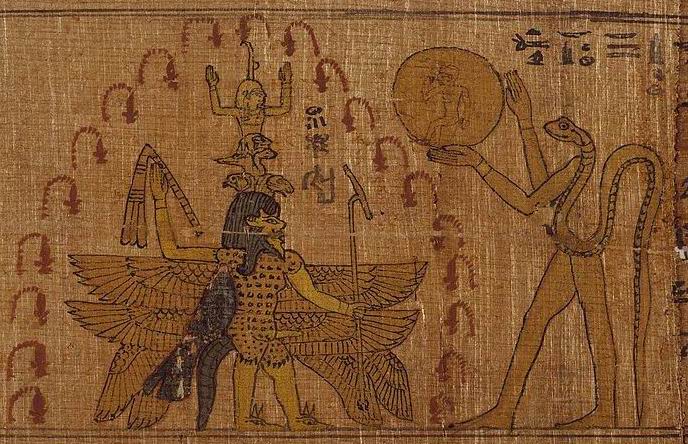

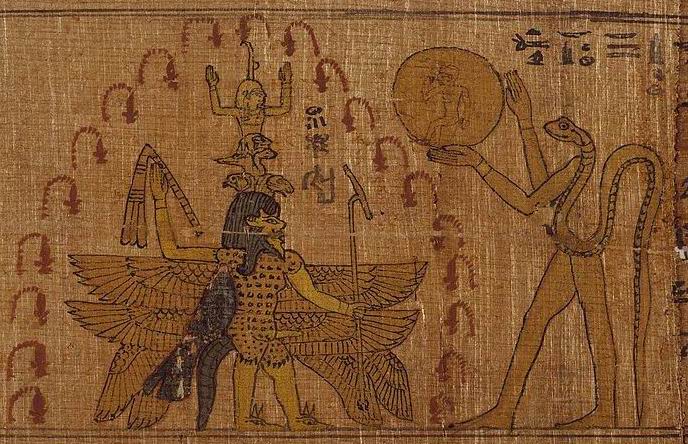

Его изображение также сохранилось на виньетке одного мифологического папируса эпохи XXI династии, на которой вытянутые руки богини Нут держат солнечный диск, движущийся по небесному пространству, символически обозначенному звездами, над миром, показанным с помощью песка пустыни. В центре диска, обрамленного иероглифами «пламя», стоит фигура божества, как и в гробнице Нефертари поддерживаемая руками Исиды и Нефтиды; надпись рядом уточняет: «Бог Великий, владыка небес». В воссоединении Ра и Осириса воплотился один из столпов египетского мировоззрения, утверждающий, что противоположности — небо и земля, день и ночь, свет и мрак, и, наконец, жизнь и смерть, — взаимодополняющие части единого целого, разделенного в процессе творения.

Если Предвечное божество разделялось на составляющие — ба и тело, то и они, в свою очередь, распадались на множество более мелких элементов, совокупность которых лежала в основе вселенной. Рельефы северной крипты храма Опет в Карнаке изображают десять бау солнечного Амона-Ра. Каждая из этих душ персонифицирует одну из божественных энергий бога, одухотворяющих мир: солнце (правый глаз), луну (левый глаз), воздушное пространство (Шу), воды предвечные (Нун), огонь (Тефнут), человечество (жизненная сила ка царя), все земные четвероногие существа, все крылатые существа, все твари подводные (бог-крокодил из Шедет), силы подземные (бог-змей Нехебкау). Могущество души бога наполняло своей животворящей силой его тело; это совершенно очевидно, если учитывать расположенное на стене этой же крипты изображение итифаллической птицы с головой Амона, которая парит над, пробуждающимся в окружении Исиды и Нефтиды, Осирисом. Надпись рядом гласит: «Амон, почитаемая ба Осириса».

На своем долгом пути Солнце проходит через третью, самую далекую область иного мира — Хетемит (ḥtmjt). Здесь, в Месте уничтожения все погружено в бесконечный и неизменный мрак; только символические «руки» этого пространства свидетельствуют о том, что оно распростерло свое могущество вплоть до видимых частей Дуата. В Хетемит предаются бесконечной казни злобные и разрушительные силы, враги богов и мира. Их головы отрублены, их сердца отделены от их тел, их тела сожжены, их души ба уничтожены, их тени разрушены, а их имена преданы небытию.

Иллюстрации к Книге врат показывают гигантского змея, изрыгающего пламя, который душит их, предварительно связанных; ужасные духи с ножами в руках разрезают их на части и бросают их в огненные озера, где они вечно горят в неугасимом пламени. В Книге пещер демонические существа «с ликом ужасным, которые не боятся ни богов ни богинь», вооруженные огненными ножами или змеями, опять же изрыгающими пламя, разжигают угли под котлами, в которых плавают прóклятые сущности или их разрозненные части. Это пространство, куда не проникает ни единый луч света, ни божественное «дыхание жизни», является тем состоянием, в которое погрузится мир в конце времен, символом которого в иероглифике является черный диск — «небытие».

О конце времен говорится и в знаменитой 175-й главе Книги мертвых, содержащей диалог между солнечным богом-демиургом Атумом и Осирисом, в котором Атум говорит, что он может уничтожить все, что им создано, то есть всю вселенную: «Я разрушу все, что я создал. Мир снова превратится в Нун и Хех, как было вначале».

Однако, в египетском мировоззрении разрушение и разложение — это непременное условие для возникновения новой жизни: из расчлененного тела убитого Осириса появляется младенец Хор, провозглашающий преемственность той тайны, которая называется жизнью. В истории об Осирисе, убитом Сетхом, смерть выступает в своем самом ужасном облике; победив ее и возродившись, Осирис тем самым доказал бесконечность существования и дал надежду каждому смертному на повторяющееся в циклах вечное бытие. Именно здесь, в загробном мире, полном мрака и ужасов, еженощно предотвращается старение вселенной, предотвращается ее разрушение: в последнем часу ночи солнечное божество, а вместе с ним и все другие благие божества, духи и праведные умершие проходят сквозь тело гигантского змея; войдя в его плоть стариками, они выходят из его пасти детьми. Этот змей, которого Амдуат называет «Тот, кто окружает вселенную», есть не что иное, как символ времени. В Книге врат этот момент относится к третьему часу ночи, когда солнечная ладья плывет через тело змееподобного существа, имеющего две бычьи головы в начале и конце тела, символически воплощающего собой загробное царство, во время путешествия, через которое обновляется солнечное божество. На иллюстрациях к некоторым другим текстам этот путь к возрождению изображается в виде двухголового бога земли Акера, стража первых ворот Дуата, на спине которого помещена ладья Солнца.

В заключение этого долгого странствия по иным мирам, согласно последней иллюстрации к Книге врат, бог Нун поднимает Солнечную ладью на вытянутых руках, вознося ее над предвечными водами вселенной и передавая в руки богини неба Нут; за фигурой богини, чуть дальше, изображен Осирис, своим свернутым в круг телом символизирующий Дуат, куда отправится солнечное божество по окончанию еще одного дня.

В ежедневном круговращении солнечного божества, египетская теологическая мысль видела возможность возрождения света в сумерках, также как и победу жизни над смертью, полную тайн и скрытого смысла. Восход утреннего Солнца, вновь переступившего грань времен, завершал его ночное странствие и сопровождался радостным криком всех живых созданий, приветствующих животворящие лучи божества, опять не позволившего хаосу взять верх над вселенной.

_______________________________

ЕГИПЕТ: ВСЕЛЕННАЯ ФАРАОНОВ

На западе, там, где заходит за линию горизонта вечернее солнце, открывается Ро-Сетау — путь в загробный мир. Когда золотая дневная ладья Солнца Манеджет (mˁnḏt) прибывает к причалу запада, великие богини берут на руки солнечный диск и перекладывают его на ладью Месектет (msktt), сделанную из черного дерева, которая отправляется в свое ночное плавание по водам Дуата (dwȝt), мира иного.

Нут, беспредельная богиня неба, проглатывает заходящее солнце, и на смену ему рождает мириады звезд, покрывающих ее тело, простертое над землей, воплощающей ее супруга — бога земли Геба.

«Это через рот Нут величество этого бога (Ра) проходит в Дуат. Затем продвигается он вперед, проходя по небу. С ним звезды эти входят и с ним проходят вперед, спеша к местам своим… Это в первый час вечера величество этого бога (Ра) входит [в Дуат]. Он становится торжествующим, он становится великолепным в руках отца своего, Осириса. Чист он там. Величество этого бога воссело в жизни в Дуате на втором часу начала ночи. Величество этого бога приказывает Западным (обитающим в Дуате) и он исполняет задуманное в Дуате. Величество этого бога продвигается к земле, вновь и вновь приходя в существование в Верхнем Египте. Сила его велика, подобно [тому, как было] в первый момент его появления… По границам вод небесных, по рукам Нут проходит величество этого бога. Он входит в нее ночью, в час середины ночи и он идет вперед во тьме; все эти звезды с ним».

На заре, повинуясь вечному циклическому движению вселенной, звезды, проглоченные Нут, вновь сменит омоложенное солнце, поднимающееся из небытия на востоке. Однако перед этим оно должно пройти все этапы своего ночного пути.

Ночное солнце несет в себе возрождение и новую жизнь умершим, открывая своими лучами самые отдаленные и темные области потусторонней реальности. Там, в пространстве предвечного океана Нуна обитают таинственные духи бау, жители потусторонних сфер с человеческими телами и головами животных, рептилий и птиц, погруженные в сон никому не ведомые существа, простираются неведомые даже многим богам миры, несут свою бессмертную стражу у врат царства Осириса духи огня и воздуха, земли и воды. Бау обитающие на западе, в виде шакалов появлялись на горизонте, и, приветствуя заходящее солнце, сопровождали его в потустороннем странствии; восточные бау воспевали омоложенного солнечного бога и встречали его восход на земле в облике павианов.

Многочисленные заупокойные тексты описывают запредельные области вселенной; самые древние из них — Тексты пирамид, записанные в Древнем царстве, самые поздние — магические папирусы греко-римского времени. Однако наиболее детально описывают иные пространства тайные тексты «Амдуат», «Литаний Ра», «Книги врат», «Книги пещер», «Книги земли» и «Книги небес», покрывающие стены гробниц фараонов Нового царства в Фивах и дополняющая их «Книга мертвых». О назначении этих текстов, предназначенных лишь для избранных, говорится в них самих:

«Чтобы знать подземных бау, чтобы знать сокровенных бау, чтобы знать врата и пути, по которым странствует Великий Бог, чтобы знать, что делается… чтобы знать последовательность часов и их богов, чтобы знать их «просветления» к Ра, чтобы знать, что он им кричит, чтобы знать блаженных и проклятых»…

Основное отличие текстов из царских гробниц от знаменитой Книги мертвых заключается в том, что они гораздо более масштабны и говорят о структуре иных пространств и вселенских процессах, в то время как Книга мертвых содержит лишь конкретные практические советы, необходимые умершему человеку во время его пребывания в загробном мире. Основной совет, который дает душе Книга мертвых — следовать за ладьей солнечного божества в ее плавании, пересекающем Дуат с запада на восток, стать свидетелем превращения ночного солнца из «старика» в «младенца», и, обретя жизнь вечную, узреть все сокровенные области загробного мира, ставшие видимыми благодаря свету, именуемому знание.

Самые древние из текстов царских гробниц в Фивах — «Амдуат» и «Книга врат» единогласно утверждают, что Дуат разделен на двенадцать областей, которые солнечная ладья проходит за соответствующие им двенадцать ночных часов. Каждая из областей изолирована от других, разделена на три части, имеет ворота, которые охраняют змеи и самые невероятные демонические существа, носящие такие имена, как «Кровопийца, приходящий из бойни» или «Повернутый назад ликом, приходящий из бездны».

Само загробное пространство также имеет три уровня. Первый из них, самый близкий к земле, который Солнце проходит в первый час ночи, представляет собой некую промежуточную область между нашим и иными мирами. Именно здесь находятся первые врата загробного царства. В тексте Амдуат даются точные описания и даже размеры мест, через которые следует ладья в первые три часа ночи. За первым уровнем, следует второй, собственно Дуат, который пересекают по центру воды Нуна. По берегам этого потока божества, духи и праведные умершие сопровождают Солнце и, восхваляя его, тянут за канаты божественную ладью к неведомым темным глубинам.

В своей ладье Ра представлен в виде бараноголового божества; в древнеегипетском языке слова «баран» и «душа» звучат одинаково — ба (bȝ), и здесь, по-видимому, мы имеем дело с дополнительным подтекстом изображения: бараноголовый бог спускается в загробное царство как душа ба бога, стремящаяся воссоединиться со своим телом. Согласно Амдуат, в ладье вместе с Ра находятся различные божества, Хатхор — «Владычица Ладьи» и Хор — «Рулевой». В более поздних версиях Книги врат мы встречаем только двух богов — Сиа — «Разум» и Хека — «Магическую силу», сопровождающих бога солнца в его плавании у истоков бытия. Здесь же присутствует и неизменная Маат — вселенская гармония и справедливость. Время, которое пересекает ладья, изображения представляют по-разному: бесконечный змей, двенадцать звезд или двенадцать прекрасных женщин — все это символы часов ночи, сопровождающих Ладью миллионов лет.

Особенно важную роль в нахождении истинных путей в сумрачном загробном царстве играет бог Упуат (Wp-wȝt) — «Открыватель Путей», стоящий на солнечной ладье первым. Иногда даже такие могущественные божества, как владыка магии и письма Тот надевают на ноги особые магические сандалии, снабженные изображениями голов волка, священного животного Упуата, для того чтобы неизменно преодолеть все препятствия на своем пути, узнать все тропы мира иного. Одна сандалия открывает перед обладателем все дороги юга, а вторая, соответственно, все дороги севера.

Великий змей Апоп (ˁȝpp), символ хаоса, разрушения и зла, представляет главную опасность для солнечной ладьи в Дуате. Длина тела его — 450 локтей, а оглушительное шипение способно наводить ужас даже на богов. Один из его эпитетов — «сотрясающий землю» свидетельствует о том, что именно в Апопе египтяне видели источник землетрясений. Солнечному божеству и его свите приходится биться с Апопом на воде, а после того, как он выпивает воды Нуна, и на суше. Только при помощи магии и при поддержке всех богов свиты Ра, Ладья миллионов лет продолжает свой путь, а поверженный змей хаоса, разрезанный на части, опускается в глубины преисподней.

Наиважнейшим событием всего ночного путешествия солнечного божества становится его встреча с Осирисом, владыкой загробного мира, так как если Ра — это ба предвечного божества, то Осирис — его тело. Воссоединяясь в единое божество, именуемое в 17 главе Книги мертвых «божественной двойной душой», Осирис и Ра воссоздают вселенную, «говоря ртом единым», еженощно повторяя изначальный акт творения и спасая мир от разрушения.

На стене гробницы царицы Нефертари в Долине цариц сохранилось уникальное изображение божества с мумифицированным телом Осириса и головой солнечного овна. «Ра этот, упокоившийся в Осирисе и Осирис, упокоившийся в Ра» — комментирует расположенная рядом надпись. Литании Ра, или Книга восхваления Ра на Западе, называет это великое божество «Единым».

Его изображение также сохранилось на виньетке одного мифологического папируса эпохи XXI династии, на которой вытянутые руки богини Нут держат солнечный диск, движущийся по небесному пространству, символически обозначенному звездами, над миром, показанным с помощью песка пустыни. В центре диска, обрамленного иероглифами «пламя», стоит фигура божества, как и в гробнице Нефертари поддерживаемая руками Исиды и Нефтиды; надпись рядом уточняет: «Бог Великий, владыка небес». В воссоединении Ра и Осириса воплотился один из столпов египетского мировоззрения, утверждающий, что противоположности — небо и земля, день и ночь, свет и мрак, и, наконец, жизнь и смерть, — взаимодополняющие части единого целого, разделенного в процессе творения.

Если Предвечное божество разделялось на составляющие — ба и тело, то и они, в свою очередь, распадались на множество более мелких элементов, совокупность которых лежала в основе вселенной. Рельефы северной крипты храма Опет в Карнаке изображают десять бау солнечного Амона-Ра. Каждая из этих душ персонифицирует одну из божественных энергий бога, одухотворяющих мир: солнце (правый глаз), луну (левый глаз), воздушное пространство (Шу), воды предвечные (Нун), огонь (Тефнут), человечество (жизненная сила ка царя), все земные четвероногие существа, все крылатые существа, все твари подводные (бог-крокодил из Шедет), силы подземные (бог-змей Нехебкау). Могущество души бога наполняло своей животворящей силой его тело; это совершенно очевидно, если учитывать расположенное на стене этой же крипты изображение итифаллической птицы с головой Амона, которая парит над, пробуждающимся в окружении Исиды и Нефтиды, Осирисом. Надпись рядом гласит: «Амон, почитаемая ба Осириса».

На своем долгом пути Солнце проходит через третью, самую далекую область иного мира — Хетемит (ḥtmjt). Здесь, в Месте уничтожения все погружено в бесконечный и неизменный мрак; только символические «руки» этого пространства свидетельствуют о том, что оно распростерло свое могущество вплоть до видимых частей Дуата. В Хетемит предаются бесконечной казни злобные и разрушительные силы, враги богов и мира. Их головы отрублены, их сердца отделены от их тел, их тела сожжены, их души ба уничтожены, их тени разрушены, а их имена преданы небытию.

Иллюстрации к Книге врат показывают гигантского змея, изрыгающего пламя, который душит их, предварительно связанных; ужасные духи с ножами в руках разрезают их на части и бросают их в огненные озера, где они вечно горят в неугасимом пламени. В Книге пещер демонические существа «с ликом ужасным, которые не боятся ни богов ни богинь», вооруженные огненными ножами или змеями, опять же изрыгающими пламя, разжигают угли под котлами, в которых плавают прóклятые сущности или их разрозненные части. Это пространство, куда не проникает ни единый луч света, ни божественное «дыхание жизни», является тем состоянием, в которое погрузится мир в конце времен, символом которого в иероглифике является черный диск — «небытие».

О конце времен говорится и в знаменитой 175-й главе Книги мертвых, содержащей диалог между солнечным богом-демиургом Атумом и Осирисом, в котором Атум говорит, что он может уничтожить все, что им создано, то есть всю вселенную: «Я разрушу все, что я создал. Мир снова превратится в Нун и Хех, как было вначале».

Однако, в египетском мировоззрении разрушение и разложение — это непременное условие для возникновения новой жизни: из расчлененного тела убитого Осириса появляется младенец Хор, провозглашающий преемственность той тайны, которая называется жизнью. В истории об Осирисе, убитом Сетхом, смерть выступает в своем самом ужасном облике; победив ее и возродившись, Осирис тем самым доказал бесконечность существования и дал надежду каждому смертному на повторяющееся в циклах вечное бытие. Именно здесь, в загробном мире, полном мрака и ужасов, еженощно предотвращается старение вселенной, предотвращается ее разрушение: в последнем часу ночи солнечное божество, а вместе с ним и все другие благие божества, духи и праведные умершие проходят сквозь тело гигантского змея; войдя в его плоть стариками, они выходят из его пасти детьми. Этот змей, которого Амдуат называет «Тот, кто окружает вселенную», есть не что иное, как символ времени. В Книге врат этот момент относится к третьему часу ночи, когда солнечная ладья плывет через тело змееподобного существа, имеющего две бычьи головы в начале и конце тела, символически воплощающего собой загробное царство, во время путешествия, через которое обновляется солнечное божество. На иллюстрациях к некоторым другим текстам этот путь к возрождению изображается в виде двухголового бога земли Акера, стража первых ворот Дуата, на спине которого помещена ладья Солнца.

В заключение этого долгого странствия по иным мирам, согласно последней иллюстрации к Книге врат, бог Нун поднимает Солнечную ладью на вытянутых руках, вознося ее над предвечными водами вселенной и передавая в руки богини неба Нут; за фигурой богини, чуть дальше, изображен Осирис, своим свернутым в круг телом символизирующий Дуат, куда отправится солнечное божество по окончанию еще одного дня.

В ежедневном круговращении солнечного божества, египетская теологическая мысль видела возможность возрождения света в сумерках, также как и победу жизни над смертью, полную тайн и скрытого смысла. Восход утреннего Солнца, вновь переступившего грань времен, завершал его ночное странствие и сопровождался радостным криком всех живых созданий, приветствующих животворящие лучи божества, опять не позволившего хаосу взять верх над вселенной.

_______________________________

|

Метки: Египет |

ПРИТЯЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ |

В.В. Солкин

СТОЛПЫ НЕБЕС. СОКРОВЕННЫЙ ЕГИПЕТ