-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

АМУЛЕТЫ-ЗМЕЕВИКИ |

И.Г. Переседов

ОБ АМУЛЕТАХ-ЗМЕЕВИКАХ И ИХ СВЯЗИ С НАТЕЛЬНЫМИ

КРЕСТАМИ И ИНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ЦЕРКОВНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Амулеты-змеевики — круглые подвески, совмещающие на своих сторонах ортодоксальный христианский извод и образ человека, с радиально исходящими из него змеями, традиционные литургические воззвания и уникальное магическое заклятье:

Привычные образцы народного двоеверия никогда не имеют четкого равенства тематических мотивов. Как правило, магизм, опирающийся на остаточную первобытность, не соотносится на равных с христианством: многие языческие амулеты долгие годы сохраняются в первозданном облике без дополнения содержания. Змеевики равным значением своих сторон демонстрируют внутреннюю связь, семиотический диалог обеих композиций, каждая из которых выступает в нем «от своего имени».

Композиция со змеями, лишь в частном варианте похожая на образ Медузы Горгоны, не встречается в художественной традиции нигде, кроме этих памятников. Повторяющиеся магические формулы известны и узнаваемы. Заклятье со змеевиков (hystera-формула) воссозданное по нескольким образцам, не содержится ни в одном средневековом сборнике заговоров и заклинаний.

____________________________

[1] ὑστέρα ἡ анат., тж. pl. матка Her., Plat., Arst.

Магические амулеты и обереги стали известны благодаря раскопкам курганов и кладов. Змеевики практически не помещали в захоронения и не включали в составы кладов.

Одинаковые магические артефакты делались из одинаковых, как правило, недорогих материалов. Змеевики исполнены из различных металлов и полудрагоценных камней. Такой диапазон свидетельствует о принадлежности данных памятников разным общественным слоям. Кроме того, надписи на дорогих амулетах называют своих хозяев по именам, игнорируя их социальный статус, подобные проявления не свойственны иерархическому средневековому мышлению.

Не вполне ясно отношение к змеевикам Православной церкви: как магические амулеты они для нее неприемлемы — в XIX в. оценка змеевиков изучавшими их представителями Церкви была крайне негативной. Но в Древней Руси змеевики, очевидно, обладали определенной легитимностью. Многие из них найдены в ризницах соборов; а один яшмовый образец был отдан в божницу Троице-Сергиевой лавры Иваном Грозным. В том же храме хранился иконостас с врезанным в центр змеевиком. (Древнерусские амулеты-змеевики. Т.В. Николаева, А.В. Чернецов)

К некоторым из них с симпатией относились церковные иерархи: один змеевик принадлежал долгое время православным полоцким епископам, а другой использовался в качестве панагии (παναγία, всесвятая — небольшой образ Богоматери) при богослужениях. Магический статус змеевиков несомненен: об этом говорит как расшифровка hystera-формулы, так и свидетельства владельцев этих амулетов.

Название «змеевики» объединяет множество памятников, имеющих богатую историю, связанных между собой сложными отношениями. Древнейшие из них — круглые металлические амулеты — содержат на одной стороне изображение человеческой головы с исходящими из нее змеями (число змей: 5, 6, 7), а на другой — hystera-формулу. Христианских изводов на таких образцах нет.

Сегодня нельзя сказать, какой изначальный смысл имело изображение человеческой головы со змеями. Достаточно констатировать, что около Х в. этот, несомненно, магический образ появился в пространстве византийской культуры в готовом виде, не неся на себе следов продолжающегося становления. Постоянное присутствие hystera-формулы заставляет признать наличие связи между изображением и содержанием этого заклятья. Обычай передачи заклинания начальными словами, очевидно, предполагал, что этот текст был известен в среде, для которой предназначались такие змеевики.

Нетрадиционная для Византии круглая форма этих подвесок, не вызывающее отвращения изображение змей, солярный характер композиции, встречающиеся астральные знаки, а также сведения по истории хождения отдельных памятников указывают на Малую Азию как на родину таких изделий. А обращение hystera-заклинания к матке заставляет предположить за ними медицинские функции.

таких изделий. А обращение hystera-заклинания к матке заставляет предположить за ними медицинские функции.

В Византии эти амулеты видоизменяются: число змей на них несколько увеличивается (6, 7, 8), и на одной стороне появляется извод святого всадника, поражающего женовидного демона.

На первый взгляд, это привычное совмещение змеиного гнезда и христианского извода на разных сторонах одного круглого медальона. Однако данные образцы несут на себе следы, выдающие их промежуточное положение в истории развития змеевиков. Во-первых, этот извод не может считаться до конца каноничным: рожденный в гностической среде образ святого конного воителя был принят Церковью только в значении Георгия-драконоборца, и указанное изображение основано не на канонической иконографии, а на художественной традиции магических амулетов первых веков н.э.

Во-вторых, на этих змеевиках hystera-формула нередко находится на противоположной змеиному гнезду стороне.

В-третьих, иконография этих амулетов мало разработана: змеи на них часто заменяются змеевидными отростками, а иногда все змеиное гнездо изображается схематически, образ святого всадника не выстроен структурно и лишен монументальной четкости, отличающей церковные изображения святого Георгия.

Возможно, эти изделия демонстрируют объединение экзотических амулетов с византийскими оберегами: святой всадник, поражающий копьем женовидного демона, — самый распространенный сюжет эллипсовидных амулетов VI-VII вв. н.э. Сложно определить значение таких памятников. Очевидно, что в них нет внутренней оппозиции сторон, отличающей последующие змеевики.

На рубеже Х-ХI вв. появляется новый тип памятников, ставший основным для всех последующих изделий: в этот момент возникают круглые амулеты со змеиным гнездом, hystera-формулой и классическим христианским изводом (число змей: 6, 7, 8, 9, 12). Эти змеевики отличает категорический дуализм, который проявляется, например, в недопустимости присутствия hystera-формулы на стороне христианского извода. Она переходит к змеиному гнезду, окружив его по краю: став популярными, змеевики попали в круг людей, не знавших hystera-формулы. Эту иконографическую работу могли выполнить лишь столичные мастера.

Присутствие молитвословий на христианской стороне не обязательно для таких амулетов: христианское изображение на них не вступает в личную связь со змеиным гнездом, а является выразителем известной традиции и не нуждается в дополнительных комментариях. К тому же смысловая связь не требовала структурного соответствия: лишь по прошествии времени, когда змеиный извод стал известен народным массам, у мастеров возникла нужда уравнивать структурно обе стороны, и христианский извод приобрел молитвенное обращение, следуя за hystera-формулой змеиного гнезда.

выразителем известной традиции и не нуждается в дополнительных комментариях. К тому же смысловая связь не требовала структурного соответствия: лишь по прошествии времени, когда змеиный извод стал известен народным массам, у мастеров возникла нужда уравнивать структурно обе стороны, и христианский извод приобрел молитвенное обращение, следуя за hystera-формулой змеиного гнезда.

Разбирая самый известный тип змеевиков, не лишним будет рассмотреть проблему лицевой и оборотной сторон. Как было указано выше, сам памятник не дает прямого ответа на этот вопрос. По нумизматической аналогии лицевой традиционно считается половина с христианским изводом, в западных исследованиях из-за художественной уникальности к таковой относят сторону со змеиной композицией. Однако затруднения разрешатся, если к памятнику приложить контекст его исторического окружения. Выше отмечалось, что круг — не самая характерная форма византийских украшений: действительно, чаще всего они имели вид вертикально вытянутого овала, который прочитывался и раскрывался в соотношении с вертикальной фигурой человека. Та же логика прослеживается в декоре средневековых костюмов: на них редко можно найти правильный круг, чаще он немного растянут или кругов несколько. Это справедливо и для формы круглых медальонов. Такой принцип дизайна соответствовал смысловой установке на вертикальную иерархию вселенной, которая отличала жителей византийской столицы.

Нельзя с уверенностью судить о том, как носились змеевики, так как ни один из них не был найден с цепью или шнуром. При этом круговую форму медальона разделяет, полностью сливаясь с ней, именно изображение со змеями, в котором различение верха и низа полностью отсутствует. Напротив, композиция христианского извода, как всякая христианская изобразительность, подчиненная теологическому смыслу, всегда подчеркнуто вертикальна. Вывод: христианское вертикальное изображение логично сочеталось с положением человека, носившего змеевик, в пространстве вселенной и, следовательно, должно было быть обращено к миру, а значит, было внешним. Изображение змеиного гнезда, не различающее верха и низа, по своей сути, должно было быть эзотерическим. Надо особо заметить, что если христианский извод изначально никак не влиял на змеиную сторону и ничем не выдавал своего присутствия, когда ее разглядывали, оборотная сторона, совпадая по форме с амулетом, влияла этим на лицевую.

Выходит, что на ранних памятниках, не содержащих христианских изображений, сторона со змеями является лицевой. Hystera-формула, написанная в несколько строчек на их оборотной стороне, создает некоторое подобие вертикали, но она недостаточно выражена и наделена смыслом, чтобы быть оппозицией лицевой круговой доминанте. Поэтому ранние амулеты не могут рассматриваться как тождественные поздним и называться змеевиками в полном смысле слова. Они являются отражением маргинальной магической традиции — одной культурной составляющей из двух, породивших эти памятники. Второй является ортодоксальная христианская культура, которая далеко не столь однозначно прямолинейна, как ее стараются представить отдельные исследователи.

Став популярными, змеевики сохранили за собой право на смысловую дуальность, но массовое сознание внесло свои коррективы в их внутреннюю концепцию. Постепенно меняется внешний вид змеиной стороны: черты лица в центре змеиного гнезда искажаются яростью, изо рта начинает высовываться язык, на голове появляются торчащие длинные женские волосы. Змеиная композиция, стремясь вызвать отвращение у зрителей, перестает быть нейтральной: число змей увеличивается (появляются семь двухголовых змеиных туловищ), и их тела, извиваясь, заполняют все поле амулета. Оканчивается этот процесс тем, что в центре змеиного гнезда возникает обнаженная женская фигура. Ее появление кардинально изменило характер памятника, навязав змеиной композиции и христианским изводам эмоциональные отношения. Смысловая оппозиция, присутствовавшая раньше, переходит в оппозицию психическую и чувственную. Это свидетельствует о сравнительной молодости таких памятников: подобное приращение могло стать возможным лишь после бытования ранних змеевиков в христианской культурной среде.

Оппозиция сторон переходит в оппозицию полов. До этого лицо в центре змеиного гнезда производило впечатление абстрактного человека и соотносилось с внеполовой универсальностью христианской стороны. Теперь женская обнаженная фигура начинает сопровождаться изображением архангела Михаила, облаченного в императорские одежды и держащего в руках жезл.

Очевидно, что эти изменения вносились при доминанте христианской стороны: женская фигура страстна, потому что святые спокойны, она обнажена, когда они облачены. По-видимому, это преобразование происходило под влиянием эмоционального ощущения толпы, не знавшей апокрифов, но менталитет которой питался глубинными архитипическими переживаниями.

На таких памятниках всегда присутствуют церковные молитвенные обращения, что свидетельствует о структурном подходе в их восприятии. То, что эти обращения часто окружают змеиное гнездо, в то время как hystera-формула записывается вокруг христианского извода, говорит об утрате змеиной стороной эзотерического характера и приобретении ею массовой известности. Все это, а также сходство змей этих памятников с драконами и орнаментальный вид змеиного гнезда свидетельствуют о постепенной фольклоризации концепции змеевиков. Из сферы особой мистичности они стали переходить в пространство народного двоеверия.

время как hystera-формула записывается вокруг христианского извода, говорит об утрате змеиной стороной эзотерического характера и приобретении ею массовой известности. Все это, а также сходство змей этих памятников с драконами и орнаментальный вид змеиного гнезда свидетельствуют о постепенной фольклоризации концепции змеевиков. Из сферы особой мистичности они стали переходить в пространство народного двоеверия.

Однако смысловое развитие змеевиков это не остановило: памятник XII в. помогает воссоздать общую картину. «Суздальский змеевик», найденный в 1890г. в Суздальском кафедральном соборе, представляет собой изделие из яшмы круглой формы, на обеих сторонах которого присутствуют изображения, выполненные с особым мастерством. Художественные особенности служат основным доводом в пользу греческого происхождения этого образца. Ряд признаков отличает его от большинства змеевиков: на нем нет hystera-формулы, иконография змеиного гнезда повторяет ранние памятники (шесть змей, спокойный чистый лик), и главное — христианская сторона не содержит в своем изображении привычной вертикали. На стороне, противоположной змеиной, изображены семь спящих отроков эфесских: шесть фигур окружают седьмую, положением своих тел создавая иллюзию вращения, повторяя в этом змеиную сторону. Число и положение змей совпадают с числом и положением отроков, и вращение и там и там происходит по часовой стрелке.

иллюзию вращения, повторяя в этом змеиную сторону. Число и положение змей совпадают с числом и положением отроков, и вращение и там и там происходит по часовой стрелке.

Суздальскому змеевику близок круглый образок неаполитанского Национального музея. Одна его сторона изображает Знамение, а в центре другой архангел Михаил побивает палицей обнаженные фигуры. По краю вокруг сцены с архангелом Михаилом расположены семь фигур спящих отроков. Два авторитетных исследователя — М.Н. Сперанский и А.С. Орлов — считали неаполитанский памятник змеевиком, хотя на нем нет ни змеиного гнезда, ни hystera-формулы. Примечательно, что этот образец, отвечая внутренней логике построения змеевика, уже не вступает с христианской церковностью ни в какие противоречия.

Указанное демонстрирует, что после совмещения со змеиным гнездом христианских изображений начинается поиск извода, который мог бы с ним сочетаться. Подходит образ «Семь спящих отроков эфесских», который, как и образ Георгия Победоносца, был принят Церковью из восточной магической мифологии. Равенство открыло возможность для замены и породило изделия, казалось бы, не совместимые со змеиным гнездом. В это же время внутри змеиного гнезда иных амулетов возникает обнаженная женская фигура, и, может быть, для ее нейтрализации на изделиях со спящими отроками появляется фигура Богородицы. Тем самым последовательное интеллектуальное развитие змеевиков перевело их в пространство церковной культуры.

Из Византии традиция массового ношения змеевиков перешла на Русь. Это заимствование не было бессмысленным подражанием, а соотносилось с византийской системой восприятия данных медальонов. Церковное влияние на народное сознание привело к тому, что в XIII в. змеевики преобразовались в новые изделия: «киотные змеевики», распространившиеся по Руси к XV в.

«Киотные змеевики» — это изделия иконной киотчатой формы, имеющие на обороте змеиное гнездо с ликом посередине. Христианский извод занимает все киотное пространство, а змеиное гнездо располагается внутри круга, до которого окаемкой дополнена верхняя полукруглая часть киота. В свободном от возникшего круга поле, как правило, размещались дополнительные надписи или

изображения св. Федора Тирона, пронзающего змея.

Позднее происходит утрата змеевиками имманентного смысла и их растворение в формальной церковной и народной фольклорной традициях. Змеевики на киотных образцах стали активно дополняться сюжетами из народных апокрифов («Никита, побивающий беса» и т.д.). Змеиное гнездо стало предельно походить на орнамент и в конце концов потеряло человеческую голову в центре, превратившись в орнаментное изображение двенадцатиглавого змея — неизменного персонажа фольклорных сказаний.

Змеевики во многом тождественны нательным крестам и близки к иным священным церковным подвескам (кресты-энколпионы и панагии). Значение их смыслового сходства дополнительно усиливается целым рядом исторических подробностей и совпадений.

смыслового сходства дополнительно усиливается целым рядом исторических подробностей и совпадений.

Известно, что первые церковные привески, являясь ответом на засилье языческих и гностических амулетов, имели круглую форму, и образ креста на них впервые проявился крестовидной монограммой Христа. Самостоятельные изображения креста встречаются на поздних круглых медальонах, а автономную форму он обрел лишь к V в. Древнейшие нательные кресты Х-ХII вв., найденные на территории Древней Руси, тяготели к кругу, будучи четырехконечными с равными концами.

Уже на бейрутском амулете II века встречается воззвание к кресту, явно призывающее его на помощь против злого духа. На этот же результат были нацелены охранные заклинания, размещаемые на первых крестах. Поэтому нельзя сомневаться в том, что нательные кресты с момента появления в V в. имеют признаки охранных амулетов.

На Великой Вечерне Крестопоклонной недели Великого Поста крест характеризуется как «оружие непобедимое, бесов сопротивоборче», но в то же время еще и как «дверь райская, имже вознесохомся от земли к небесным».

Если змеевики родственны крестам, они с самого начала бытования также должны выходить за рамки простого оберега, оказываясь одновременно и амулетом, и иконой, и пути их развития также должны совпадать. Бытовое предназначение змеевиков подтверждается древними заклятиями против сдвигов матки. Они были собраны исследователями в контексте содержания hystera-формулы. Первое заклинание было привлечено к разбору змеевиков еще в XIX в. М.И. Соколовым, после чего его вновь использовал Спаер в конце XX в., снабдив вторым сопроводительным заклинанием.

Итак, заклинание на одном греческом папирусе III-IV вв. н.э., озаглавленное «Для подъема матки», гласит:

Второе заклинанье на золотой пластинке также приказывает матке оставаться на своем месте:

Еще одна золотая пластина-амулет II в., являющаяся одним из древнейших христианских памятников, содержит заговор, в котором сказано:

Этот текст приводит А.С. Уваров. К нему он добавляет: «Из смысла этого заговора можно заключить, что надпись сделана лицом духовного звания, исполнявшим функцию заклинателя. Самая формула заговора могла быть заимствована из той книги, которую вручали заклинателям, как сказано в 7-м правиле IV Карфагенского собора: «Заклинатель при посвящении должен получить книжицу, в которой описаны заклинания, а Епископ ему говорит: прими и напечатай в памяти и имей власть возлагать руки на бесноватого как крещеного, так и оглашенного».

заговора могла быть заимствована из той книги, которую вручали заклинателям, как сказано в 7-м правиле IV Карфагенского собора: «Заклинатель при посвящении должен получить книжицу, в которой описаны заклинания, а Епископ ему говорит: прими и напечатай в памяти и имей власть возлагать руки на бесноватого как крещеного, так и оглашенного».

Совпадение конструкций заговоров и характеров приказаний связывает все три заклинания. Заметим, что упоминание таинства в христианском заклятье вводит его в литургическое пространство смысла. Обращение к кресту дает возможность считать этот текст причастным к истории возникновения и распространения изделий такой формы, однако точный источник этой формулы все же неизвестен. hystera-заклинание змеевиков также взято из неизвестного источника. Однако можно указать, что оно совпадает в формулировке и структуре с церковными песнопениями и молитвами, а термин hystera (матка) и приказание «лечь и утихнуть» увязывают его с заговорами матки, которые тождественны по форме христианскому литургическому заклинанию Сатаны.

Еще одно заклинание присутствует на эллипсовидной подвеске VII в., хранящейся теперь в городе Монцы. На одной стороне она содержит сцену Распятия с предстоящими, а на другой — шестнадцатистрочную надпись, гласящую:

Форма и протяженность последнего заклинания выдают его близость к кругу магических текстов. По-видимому, по истечении какого-то времени крест стал обрастать маргинальными магическими функциями, но если эта надпись еще сохраняет обращение к злому духу как к «полному хитрости», то при последующей деградации подобные угрозы, связанные с крестом, стали выдвигаться против телесных болезней. Весьма интересны заклинания гостеца — внутренней ревматической болезни, содержащиеся в рукописном угро-русском сборнике, записанном в XVIII в. В них «милостивый Г. Бог», идя райскими путями, встречает «госца и гостицу со госчаты» и спрашивает об их пути. Те отвечают, что идут «в чловечую главу, власы его крутити, главу и мозок его сушити, кости ломити» и т.д. Господь Бог говорит: «Окаянный, не можете вы дойти и доступити до моего раба Божия имрек, бо я там был со святыми ангелы и архангелы, херувимы и серафимы и с святыми апостолы и положил есмъ на нем печать свою, пресвятый честный крест, и де можете вы дойти и доступити до моего раба Божия имрек, до его главы, до его мозгу, до его власов, до его костий <…> и до всего тела его». Гостец, гостица и госчата ссылаются в тартар к черному человеку: «кровь его пийти, власы и главу его крутете и мозок его сушите, комти и жилы его ломлете и вшитко тело его псуйте». В данном примере примечательна магическая роль креста в качестве печати и изгнание болезни в тартар, совпадающее с повелением на монцевской подвеске.

Амулетные функции креста как части магического ритуала передаются в указании XVIII в., как должно производить заклинание: «Аще ли случится священник, или диакон, или просто человек, кто грамоте умеет, и возмет воды чисты и ненапитой, и в ту воду положить крест, и над болящим головою творить сию молитву <…> и говори: «крест Христианом слава, Крест царям держава, крест идолом и трясавицам прогонитель, болящим дает здравие». И давай болящему со креста Господня пить по тори зори, исцелить его главу. Пнати (?) крест и положити к уху сию молитву трижды и давать с креста пить трижды и главу обливать».

Эти источники иллюстрируют путь, пройденный крестом от особого литургического амулета до оберега бытовой магии, такой же путь прошли змеевики. С крестами литургического уровня их сближает не только молитвенная форма hystera-заклинания, но и пространственность изображений как христианских изводов, так и змеиного гнезда. Иконные изображения на змеевиках повторяют типы, встречающиеся на иконах, в том числе и нательных. Змеиное гнездо отличают строгая симметрия и сложность композиции, гармония округлых плавных линий, своего рода живописность рисунка и в то же время объемная, скульптурная трактовка образа.

только молитвенная форма hystera-заклинания, но и пространственность изображений как христианских изводов, так и змеиного гнезда. Иконные изображения на змеевиках повторяют типы, встречающиеся на иконах, в том числе и нательных. Змеиное гнездо отличают строгая симметрия и сложность композиции, гармония округлых плавных линий, своего рода живописность рисунка и в то же время объемная, скульптурная трактовка образа.

С момента своего возникновения в Византии змеевики неизбежно должны были составить конкуренцию нательным крестам: у греков не было принято носить крест после крещения в обязательном порядке, поэтому небольшой размер византийских змеевиков, предполагающий интимное к ним отношение, выдает в них альтернативу нательным крестам. На ранних змеевиках композиция со змеями часто имеет в центре круг, из которого выходят вертикальные и горизонтальные прямые, делящие пространство амулета на четыре равные части. Эти прямые напоминают перекладины, а само змеиное гнездо в таком случае выглядит как восьмиконечный равносторонний крест. К тому же два золотых роскошных змеевика по технике своего исполнения и стилю изображений могут быть сближены лишь с дорогим золотым крестом, выполненным в одной из лучших константинопольских мастерских.

То, что оба типа памятников были призваны участвовать в личном спасении человека, выдают собственные имена и молитвы от первого лица, записанные на них: подобные надписи считались необходимыми для крестов, они же встречаются и на змеевиках.

У славян кресты занимали уникальное положение, по сравнению с другими подвесками (в Древней Руси на каждого новокрещенного возлагался крест), однако змеевики и здесь сохранили свою связь с ними. Так, на новгородском амулете, найденном в слоях XII в., змеиная композиция была изглажена и вместо нее нанесена гравировка с изображением процветшего креста. Есть сведение, что в XIX в. крестьяне северных губерний носили киотные змеевики на груди вместе с крестом.

Позиционное равенство на змеевиках (особенно древних) христианских и нехристианских изображений не позволит предпочесть одно из них в качестве смысловой доминанты. Поэтому сакральное значение змеевика сводится не к одной из его сторон, а генерируется на стыке взаимоисключающих изводов. Уяснение этой особенности змеевиков славянами привело к тому, что они, упрощая данную конструкцию, стали изготавливать двустворчатые змеевики, подтвердив тем самым изначальное типологическое родство змеевиков с энколпионами (ἐγκόλπιον).³ Энколпионы, как правило, имели изображения на обеих сторонах. Строгий искусствоведческий анализ подобных предметов, найденных на территории Древней Руси, заставляет сделать вывод: конструкции ранних типов крестов-энколпионов, икон-энколпиев, панагий и двустворчатых змеевиков абсолютно идентичны. Некоторые исследователи даже позволяли себе использовать термин «змеевики-энколпионы».

____________________________

[3] Энколпион — створчатый ковчежец-складень круглой или крестообразной формы носимый на [ἐν] груди [κόλπος]. Внутри энколпиона помещались частицы освященной просфоры или мощи святых.

ἐγκόλπιον (ἐγ-κόλπιον) — производное от κόλπος;

ἐγ- = ἐν- (перед γ, κ, χ, ξ);

ἐν- (ἐγ-, ἐμ-, ἐλ-, ἐρ-) приставка со знач.: в, внутри, внутрь и т.д;

κόλπος ὁ тж. pl.

1) грудь;

2) женское лоно, чрево, утроба; ex. οἱ γυναικεῖοι κόλποι Sext. = ὑστέρα

3) анат. складка, пазуха;

4) складки платья (на груди), пазуха;

5) перен. лоно, пучина;

6) залив, бухта; ex. κ. Ῥέας Aesch. — залив Реи, т.е. Ионическое море;

7) долина, лощина.

Двоякое прочтение предлога (или приставки) ἐν акцентирует внимание на внутреннем содержании энколпиона, что усиливается двояким прочтением слова κόλπος. Кроме того, нижеследующие созвучия также работают на развитие змеиной темы, изображаемой на рассматриваемых энколпионах (со змеевиками).

κολπόω изгибаться, глубоко вдаваться в берег (о заливе); ex. (κόλπος κολπούμενος Polyb.)

κολπώδης извилистый; ex. (παράπλους Polyb.)

Т.е. имеет место обычное явление, когда созвучие придает дополнительные качества объекту (или субъекту). «Извилистость» дает явную ассоциацию со змеями, отсюда сочетание несочетаемого: «нагрудность», «лоно ковчежца», «матка» (роженица) и «змеиность».

Примечательно, что на Руси змеевики превратились, с одной стороны, в энколпионы, а с другой, в кистевидные образки. По-видимому, после того, как змеиное гнездо на киотных образцах выродилось в переплетение змей, возник новый памятник, сведения о котором дошли до нас. Это ладанка, сшитая из толстой шелковой материи темно-зеленого цвета, наполненная мастикой, ладаном и другими благовониями. На одной стороне ее вышит восьмиконечный крест, а на обороте — клубок из переплетенных змей.

Энколпионы роднит со змеевиками еще одна особенность: кресты-энколпионы крайне редко встречаются в курганах и захоронениях простых людей, еще реже они попадаются в кладах.

Надо заметить, что нательные кресты, необходимые православному христианину в его жизни, не являются неотъемлемым атрибутом его захоронения. Кресты и благословенные образа передавались от отца сыну, от сына внуку и далее. Последний член рода или семейства должен был завещать реликвию церкви. Быть может, поэтому такое обилие змеевиков было найдено в ризницах соборов. Если это предположение верно, тогда Иван IV мог передать яшмовый змеевик в Троице-Сергиеву лавру после смерти сына.

_______________________________

Ю.Ю. Шевченко

БОГОРОДИЦА СПИЛЕОТИССА НА ДРЕВНИХ ХРИСТИАНСКИХ ФИЛАКТЕРИЯХ C ИЗОБРАЖЕНИЯМИ СЕРПЕНТАРИД

Переплетение символики из пещерных христианских святынь с символом пещерного в мифологическом аспекте существа — Горгоны Медузы на амулетах-змеевиках — христианских филактериях¹ — должно иметь значимые ассоциации и аллюзии в христианском мировоззрении и иметь связь с атрибутикой самого Вероучения. Это касается не только изображения Горгоны на реверсе христианских амулетов-змеевиков, но и другого пещерного, согласно мифологической традиции, существа — Змеедевы Ехидны, соответствовавшей кельтской Мелюзине и скифской Ехидне-Оре. Именно изображение «змееногой богини», как представляли Ехидну после кары богами-Кронидами, украшает ряд подобных амулетов.

Ехидна, и до преображения в полуженщину-полузмею, во времена своего романа со стражем Геры — многоглазым Аргусом, была жительницей пещеры [Голосовкер Я.Э, 2001]. По представлениям эллинов эта пещера располагалась где-то вблизи «счастливой Аркадии» — местообитания титана Атланта до его восстания против Зевса-Кронида, — на Пелопоннесе. Характерно, что Ехидна, еще будучи Чудодевой (до превращения в полузмею), и обитая в пещере Пелопоннеса, считалась покровительницей «всего живого» [Голосовкер Э.Я., 2001], в древней славянской терминологии — «всего живота», что очень существенно для ее изображения на христианских филактериях исхода раннего средневековья.

После преображения, Ехидна оказалась в другой пещере, на границе дольнего и хтонического миров в наказание за неповиновение Зевсу и его пантеону, которые олицетворяли для ранних христиан весь комплекс эллинского язычества. Такова же была и судьба другой пещерножительницы — Медузы Горгоны, изгнанной политеистическим — Зевсовым пантеоном Эллады, вместе с сестрами-горгонами и граями-старухами, из своей пещеры на берегу лазурного моря (Монте-Сант-Анджело) — в пещеру на берегу Мировой Реки-Океана, «на границе мертвой и живой жизни».

В мироощущении христианства подобные трактовки образа змееногих и/или змееволосых существ — серпентарид — не могли не оставить своего следа. Их образы маркировали сущности, которые были борцами с демоническими существами, к коим принадлежали все боги Олимпийского пантеона.

Первохристиане, воспринимали образы предшествующих времен «зеркально» (где: право — лево, добро — зло, — меняются местами), — и, с «обратным знаком», — потому и представляли могучего Зевса и обворожительную Афродиту — демонами, а их противников и противниц — серпентарид (Σερπενταρῖδης) — светлыми, ангелоподобными существами: У эллинских политеистов-язычников имелся страж — зверь (пес) Цербер, охранявший подземный — потусторонний «мир мертвой жизни» — царство Аида — от выхода из него теней в мир «жизни живой» (как чуть было, не ушла Эвридика, ведомая Орфеем). А в раннехристианской среде появился упомянутый апокрифами «зверь Горгонии» [Пыпин А.Н., 1862, с.3,6], — охранитель потустороннего мира — Рая (Эдема), — от проникновения в него грешных живых людей.

Образ мира оказался «вывернутым наизнанку». В земном (подземном) обиталище Ехидны-Оры расположился Земной Дом Богородицы — Свято-Успенский Богородичный пещерный монастырь «Мега Спилеон», а пещерное обиталище Медузы Горгоны оказалось «Небесной базиликой» под землей в Монте-Горгано (Анджело); сам же «зверь Горгонии» выступает в качестве цепного пса («зверь»),² охраняющего нынешнее место пребывания Святой Девы — Рай.

____________________________

[1] φυλακτήρια ἡ оберег, амулет Plut.

[2] κύων, κῠνός

1) собака;

2) чудовище

κ. Ἀΐδαο Hom. = Κέρβερος (Кербер, пес Аида);

Διὸς πτηνὸς κ. Aesch., Soph. = αἰετός (орел Зевса);

ἡ ῥαψῳδὸς κ. Soph. = Σφίγξ (Сфинкс);

Ζηνὸς κύνες Aesch. = Ἅρπυιαι (Гарпии);

κύνες Κωκυτοῦ Arph. = Ἐρινύες (Эринии, псицы Кокита);

Λέρνας κ. Eur. = Ὕδρα (Лернейская Гидра).

В гипогеях (ὑπόγαιος, пещерный склеп) раннехристианской Александрии в Египете Горгона выступает в качестве охранительницы входа в последний приют. Такие охранительные изображения известны и в мозаике римского времени, и в более ранних фресках. Такие же мозаики имеются в позднеримских строениях (IV в.), не исключено, — в христианских храмах Северного (Средиземноморского) побережья Африки, и на Балканах — в «Трапезной» болгарского города Девня [Ангелов А., 2004]. Распространение изображений Медузы Горгоны фиксируется к середине II в.н.э., когда нагрудная эмблема кентавра (до 14г. н.э.) на панцире Октавиана Августа или Римский «легионный» орел на груди Гальбы, сменяется головой Горгоны — на «императорских» доспехах первой половины II в. н.э.

Эта нагрудная эгида появляется уже на доспехах Траяна, 93-117 гг., она украшает доспехи на бюсте Адриана 120-130-х гг., и бюсте Марка Аврелия 161-180 гг., отлитом в золоте. Амулеты с подобными «горгонообразными» композициями украшают надгробные рельефы и статуи III в.н.э. в пещерных склепах Пальмиры.

1. Бюст Адриана (120-130) с горгонейоном на нагрудной пластине панциря. Дворец Консерваторов. Рим, Италия.

2. Голова Медузы Горгоны на панцире Траяна (93-117).

3. Гальба. Бюст начала III в. н.э. Собрание Лувра. Париж, Франция.

Обычай размещать эгиду в виде Медузы Горгоны сохраняется в эпоху солдатских императоров, на бюстах начала III в., когда этот символ служит украшением не только аркад форума Северов в Лаптис Магна, но и обрамляет вход в позднеримскую базилику, в этом же городе римской провинции Ливия. Таковы же позднеантичные изображения Медузы в Мирах Ликийских на Малоазийском побережье во времена епископства там свт. Николая Мирликийского, или барельефы Горгоны — охранительницы истекающей воды в позднеримских термах в самом Вечном городе.

В гигантском подземном резервуаре «Еребатан Сарничи» (Yerebatan Sarnıcı, Стамбул) — «Подземном дворце четырехсот колонн», снабжавшем водой Константинополь уже с юстиниановских времен, также присутствует изображение Медузы Горгоны, высеченной на импостах первых колонн, подпирающих свод гигантской цистерны, при входе в это грандиозное подземное сооружение. Камни с Горгонами, — импосты привходных колонн, взятые, вероятно, из предшествующего храма в городе Византий (один камень-импост — на боку; второй — вверх ногами), и здесь расположены — как охрана — при входе.

Образ Медузы корреспондирует в этом случае с этнографически зафиксированными представлениями украинцев о том, что рай (ирий), доступен «одним птицам и змеям». Совсем уж в христианские времена, в таком значительном христианском центре, как Эфес (месте множественных проведений Вселенских Соборов), также создается образ змееволосого существа — Горгоны Медузы в мозаике V в. н.э., как раз в то время, когда Соборы отлучают от Церкви ересиарха Нестория.

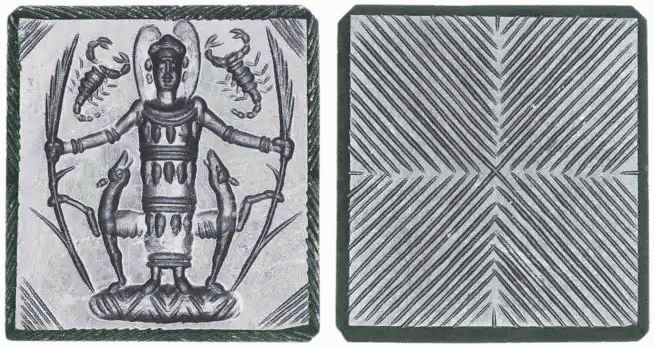

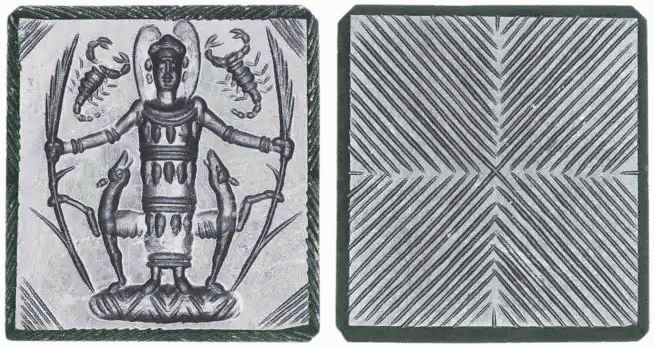

Видимо, поэтому изображение головы Медузы Горгоны украшало гарнитурные войсковые пряжки VI-VII вв., изредка находимые на юге Восточной Европы, или воинские позднеримские и ранневизантийские панцири, являясь оберегом. Не исключено, что этому оберегу, массово используемому армией христианской державы (Византии), обязаны своим происхождением каменные амулеты-змеевики. Это односторонние круглые и овальные вещи из Средиземноморья, в основном, из оникса, со «змеиным гнездом» (при малом количеством змей, — в основном, не более шести, ветвящихся от личины в центре), — на аверсе; и с формулой «histera» — на обороте, в основном, без изображений [Спицын А.А.]. На одном из греческих каменных амулетов-змеевиков известно, все-таки, изображение святого на одной стороне, ставшей при этом лицевой, а на реверсе — «змеиное гнездо» и формула с именем «истеры» [Толстой И.И., 1888].

Обычно термин «hystera», встречаемый на филактериях-змеевиках, переводят, как «матка» (ὑστέρα) — и это закономерно, когда речь идет об амулетах этого типа, атрибутированных женщине, как уже упомянутый яшмовый змеевик из Суздаля с семерыми спящими в пещере отроками Эфесскими. В этом плане, симптоматично наличие на ранних змеевиках именно Богородицы Горгоэпикоос — извода Спилеотиссы — из афинского храма, в котором имелся придел св. Элевтерии, — родовспомогательницы, — откуда иконография типа Дексиократусы, как названа точно такая же икона в Хосиос Лукас, — получила имя Горгоэпикоос (Γοργοεπήκοος) — Скоропомощница.³

Но термин, чаще всего используемый Г.И. Дестунисом при переводе: «histera» («утроба») несравненно шире, чем «матка». В случае принадлежности золотых медальонов-змеевиков мужчинам, как это имеет место с «Черниговской гривной», с «Белгородской гривной» и Смоленским змеевиком, — когда на одной из этих филактерий надписано имя князя Владимира Мономаха, данное ему в крещении — «Василий», — интерпретация термина «hystera» — «матка» — просто неприемлема. В соответствующей формуле на золотом княжеском амулете — «Черниговской гривне» — «hystera» обозначает, конечно, не «матку», а именно «утробу» — место анатомически ей соответствующее. Употребление для этой анатомической зоны такого слова, как «живот» («жизнь») — полностью соответствует семантике той силы, которая персонифицирована «Медузой Горгоной» (или «владычицей всего живота»⁴ — Ехидной), к которой обращались византийские военные, в баталиях «не щадившие живота своего», и украшавшие этим изображением свой панцирь.

____________________________

[3] Справочники переводят эпитет Γοργοεπήκοος как «Скоропослушница».

Γοργοεπήκοος = Γοργο-επήκοος

γοργός

1) страшный, грозный (γ. ἰδεῖν Xen. — грозный на вид);

2) ретивый, буйный (ἵππος Xen., Plut.)

ἐπήκοος (ἐπ-ήκοος) — выслушивающий, внемлющий.

[4] Имя Медузы Горгоны означает «Грозная владычица».

Μέδουσα ἡ {part. praes. к μέδω} Медуза (одна из трех сестер Горгон) Hes., Pind.

μέδω — заботиться, покровительствовать, охранять, т.е. властвовать.

Образ Богородицы с Младенцем Христом на правом предплечье попадает на круглые филактерии-медальоны с изображением Горгоны на аверсе не ранее Х в. [Spier J., 1993, p. 31-33], т.е. тогда, когда подобная иконография на Балканах имеется еще только в подземной обители Мега Спилеон; и в то же время, когда практика внутренней концентрации внимания, практикуемая монахами-аскетами в пещерных монастырях при творении внутренней сердечной Иисусовой молитвы (Иоанн Лествичник, игумен Синайский, VII в.), выливается в стройное правило этого процесса, изложенное преп. Симеоном Новым Богословом к рубежу X-XI вв. [Иларион (Алфеев), 2001; Прохоров Г.М.,1974, с.317-324]. Концентрация внимания при таком «молчаливом делании» — «умной молитве», предусматривало концентрацию внимания на области пупка, что совпадает с локализацией таинственной «hystera»: «истера» = «утроба» = «живот» = «жизнь» в молитвенной формуле на медальонах-змеевиках. Эту «hystera» симолизирует на амулетах-змеевиках изображение Горгоны Медузы, или сходного с ней образа пещерницы-титаниды Змеедевы Ехидны.

Мысли, высказываемые исследователями о ближневосточном происхождении основной мифологемы, пришедшей из восточных и юго-восточных областей христианского мира, и связанной с змееобразными композициями на рассматриваемых амулетах, корреспондирует не только с пещерным отшельничеством, но и молчаливым деланием — умной молитвой, творимой в темноте и тишине пещер.

_______________________________

ОБ АМУЛЕТАХ-ЗМЕЕВИКАХ И ИХ СВЯЗИ С НАТЕЛЬНЫМИ

КРЕСТАМИ И ИНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ЦЕРКОВНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Амулеты-змеевики — круглые подвески, совмещающие на своих сторонах ортодоксальный христианский извод и образ человека, с радиально исходящими из него змеями, традиционные литургические воззвания и уникальное магическое заклятье:

«Матица [Ὑστέρα],¹ черная, почернелая, как змей ты вьешься, и как дракон свищешь, и как лев рычишь, и как ягненок спишь».

Привычные образцы народного двоеверия никогда не имеют четкого равенства тематических мотивов. Как правило, магизм, опирающийся на остаточную первобытность, не соотносится на равных с христианством: многие языческие амулеты долгие годы сохраняются в первозданном облике без дополнения содержания. Змеевики равным значением своих сторон демонстрируют внутреннюю связь, семиотический диалог обеих композиций, каждая из которых выступает в нем «от своего имени».

Композиция со змеями, лишь в частном варианте похожая на образ Медузы Горгоны, не встречается в художественной традиции нигде, кроме этих памятников. Повторяющиеся магические формулы известны и узнаваемы. Заклятье со змеевиков (hystera-формула) воссозданное по нескольким образцам, не содержится ни в одном средневековом сборнике заговоров и заклинаний.

____________________________

[1] ὑστέρα ἡ анат., тж. pl. матка Her., Plat., Arst.

Магические амулеты и обереги стали известны благодаря раскопкам курганов и кладов. Змеевики практически не помещали в захоронения и не включали в составы кладов.

Одинаковые магические артефакты делались из одинаковых, как правило, недорогих материалов. Змеевики исполнены из различных металлов и полудрагоценных камней. Такой диапазон свидетельствует о принадлежности данных памятников разным общественным слоям. Кроме того, надписи на дорогих амулетах называют своих хозяев по именам, игнорируя их социальный статус, подобные проявления не свойственны иерархическому средневековому мышлению.

Не вполне ясно отношение к змеевикам Православной церкви: как магические амулеты они для нее неприемлемы — в XIX в. оценка змеевиков изучавшими их представителями Церкви была крайне негативной. Но в Древней Руси змеевики, очевидно, обладали определенной легитимностью. Многие из них найдены в ризницах соборов; а один яшмовый образец был отдан в божницу Троице-Сергиевой лавры Иваном Грозным. В том же храме хранился иконостас с врезанным в центр змеевиком. (Древнерусские амулеты-змеевики. Т.В. Николаева, А.В. Чернецов)

К некоторым из них с симпатией относились церковные иерархи: один змеевик принадлежал долгое время православным полоцким епископам, а другой использовался в качестве панагии (παναγία, всесвятая — небольшой образ Богоматери) при богослужениях. Магический статус змеевиков несомненен: об этом говорит как расшифровка hystera-формулы, так и свидетельства владельцев этих амулетов.

Название «змеевики» объединяет множество памятников, имеющих богатую историю, связанных между собой сложными отношениями. Древнейшие из них — круглые металлические амулеты — содержат на одной стороне изображение человеческой головы с исходящими из нее змеями (число змей: 5, 6, 7), а на другой — hystera-формулу. Христианских изводов на таких образцах нет.

Сегодня нельзя сказать, какой изначальный смысл имело изображение человеческой головы со змеями. Достаточно констатировать, что около Х в. этот, несомненно, магический образ появился в пространстве византийской культуры в готовом виде, не неся на себе следов продолжающегося становления. Постоянное присутствие hystera-формулы заставляет признать наличие связи между изображением и содержанием этого заклятья. Обычай передачи заклинания начальными словами, очевидно, предполагал, что этот текст был известен в среде, для которой предназначались такие змеевики.

Нетрадиционная для Византии круглая форма этих подвесок, не вызывающее отвращения изображение змей, солярный характер композиции, встречающиеся астральные знаки, а также сведения по истории хождения отдельных памятников указывают на Малую Азию как на родину

таких изделий. А обращение hystera-заклинания к матке заставляет предположить за ними медицинские функции.

таких изделий. А обращение hystera-заклинания к матке заставляет предположить за ними медицинские функции.В Византии эти амулеты видоизменяются: число змей на них несколько увеличивается (6, 7, 8), и на одной стороне появляется извод святого всадника, поражающего женовидного демона.

На первый взгляд, это привычное совмещение змеиного гнезда и христианского извода на разных сторонах одного круглого медальона. Однако данные образцы несут на себе следы, выдающие их промежуточное положение в истории развития змеевиков. Во-первых, этот извод не может считаться до конца каноничным: рожденный в гностической среде образ святого конного воителя был принят Церковью только в значении Георгия-драконоборца, и указанное изображение основано не на канонической иконографии, а на художественной традиции магических амулетов первых веков н.э.

Во-вторых, на этих змеевиках hystera-формула нередко находится на противоположной змеиному гнезду стороне.

В-третьих, иконография этих амулетов мало разработана: змеи на них часто заменяются змеевидными отростками, а иногда все змеиное гнездо изображается схематически, образ святого всадника не выстроен структурно и лишен монументальной четкости, отличающей церковные изображения святого Георгия.

Возможно, эти изделия демонстрируют объединение экзотических амулетов с византийскими оберегами: святой всадник, поражающий копьем женовидного демона, — самый распространенный сюжет эллипсовидных амулетов VI-VII вв. н.э. Сложно определить значение таких памятников. Очевидно, что в них нет внутренней оппозиции сторон, отличающей последующие змеевики.

На рубеже Х-ХI вв. появляется новый тип памятников, ставший основным для всех последующих изделий: в этот момент возникают круглые амулеты со змеиным гнездом, hystera-формулой и классическим христианским изводом (число змей: 6, 7, 8, 9, 12). Эти змеевики отличает категорический дуализм, который проявляется, например, в недопустимости присутствия hystera-формулы на стороне христианского извода. Она переходит к змеиному гнезду, окружив его по краю: став популярными, змеевики попали в круг людей, не знавших hystera-формулы. Эту иконографическую работу могли выполнить лишь столичные мастера.

Присутствие молитвословий на христианской стороне не обязательно для таких амулетов: христианское изображение на них не вступает в личную связь со змеиным гнездом, а является

выразителем известной традиции и не нуждается в дополнительных комментариях. К тому же смысловая связь не требовала структурного соответствия: лишь по прошествии времени, когда змеиный извод стал известен народным массам, у мастеров возникла нужда уравнивать структурно обе стороны, и христианский извод приобрел молитвенное обращение, следуя за hystera-формулой змеиного гнезда.

выразителем известной традиции и не нуждается в дополнительных комментариях. К тому же смысловая связь не требовала структурного соответствия: лишь по прошествии времени, когда змеиный извод стал известен народным массам, у мастеров возникла нужда уравнивать структурно обе стороны, и христианский извод приобрел молитвенное обращение, следуя за hystera-формулой змеиного гнезда.Разбирая самый известный тип змеевиков, не лишним будет рассмотреть проблему лицевой и оборотной сторон. Как было указано выше, сам памятник не дает прямого ответа на этот вопрос. По нумизматической аналогии лицевой традиционно считается половина с христианским изводом, в западных исследованиях из-за художественной уникальности к таковой относят сторону со змеиной композицией. Однако затруднения разрешатся, если к памятнику приложить контекст его исторического окружения. Выше отмечалось, что круг — не самая характерная форма византийских украшений: действительно, чаще всего они имели вид вертикально вытянутого овала, который прочитывался и раскрывался в соотношении с вертикальной фигурой человека. Та же логика прослеживается в декоре средневековых костюмов: на них редко можно найти правильный круг, чаще он немного растянут или кругов несколько. Это справедливо и для формы круглых медальонов. Такой принцип дизайна соответствовал смысловой установке на вертикальную иерархию вселенной, которая отличала жителей византийской столицы.

Нельзя с уверенностью судить о том, как носились змеевики, так как ни один из них не был найден с цепью или шнуром. При этом круговую форму медальона разделяет, полностью сливаясь с ней, именно изображение со змеями, в котором различение верха и низа полностью отсутствует. Напротив, композиция христианского извода, как всякая христианская изобразительность, подчиненная теологическому смыслу, всегда подчеркнуто вертикальна. Вывод: христианское вертикальное изображение логично сочеталось с положением человека, носившего змеевик, в пространстве вселенной и, следовательно, должно было быть обращено к миру, а значит, было внешним. Изображение змеиного гнезда, не различающее верха и низа, по своей сути, должно было быть эзотерическим. Надо особо заметить, что если христианский извод изначально никак не влиял на змеиную сторону и ничем не выдавал своего присутствия, когда ее разглядывали, оборотная сторона, совпадая по форме с амулетом, влияла этим на лицевую.

Выходит, что на ранних памятниках, не содержащих христианских изображений, сторона со змеями является лицевой. Hystera-формула, написанная в несколько строчек на их оборотной стороне, создает некоторое подобие вертикали, но она недостаточно выражена и наделена смыслом, чтобы быть оппозицией лицевой круговой доминанте. Поэтому ранние амулеты не могут рассматриваться как тождественные поздним и называться змеевиками в полном смысле слова. Они являются отражением маргинальной магической традиции — одной культурной составляющей из двух, породивших эти памятники. Второй является ортодоксальная христианская культура, которая далеко не столь однозначно прямолинейна, как ее стараются представить отдельные исследователи.

Став популярными, змеевики сохранили за собой право на смысловую дуальность, но массовое сознание внесло свои коррективы в их внутреннюю концепцию. Постепенно меняется внешний вид змеиной стороны: черты лица в центре змеиного гнезда искажаются яростью, изо рта начинает высовываться язык, на голове появляются торчащие длинные женские волосы. Змеиная композиция, стремясь вызвать отвращение у зрителей, перестает быть нейтральной: число змей увеличивается (появляются семь двухголовых змеиных туловищ), и их тела, извиваясь, заполняют все поле амулета. Оканчивается этот процесс тем, что в центре змеиного гнезда возникает обнаженная женская фигура. Ее появление кардинально изменило характер памятника, навязав змеиной композиции и христианским изводам эмоциональные отношения. Смысловая оппозиция, присутствовавшая раньше, переходит в оппозицию психическую и чувственную. Это свидетельствует о сравнительной молодости таких памятников: подобное приращение могло стать возможным лишь после бытования ранних змеевиков в христианской культурной среде.

Оппозиция сторон переходит в оппозицию полов. До этого лицо в центре змеиного гнезда производило впечатление абстрактного человека и соотносилось с внеполовой универсальностью христианской стороны. Теперь женская обнаженная фигура начинает сопровождаться изображением архангела Михаила, облаченного в императорские одежды и держащего в руках жезл.

Очевидно, что эти изменения вносились при доминанте христианской стороны: женская фигура страстна, потому что святые спокойны, она обнажена, когда они облачены. По-видимому, это преобразование происходило под влиянием эмоционального ощущения толпы, не знавшей апокрифов, но менталитет которой питался глубинными архитипическими переживаниями.

На таких памятниках всегда присутствуют церковные молитвенные обращения, что свидетельствует о структурном подходе в их восприятии. То, что эти обращения часто окружают змеиное гнездо, в то

время как hystera-формула записывается вокруг христианского извода, говорит об утрате змеиной стороной эзотерического характера и приобретении ею массовой известности. Все это, а также сходство змей этих памятников с драконами и орнаментальный вид змеиного гнезда свидетельствуют о постепенной фольклоризации концепции змеевиков. Из сферы особой мистичности они стали переходить в пространство народного двоеверия.

время как hystera-формула записывается вокруг христианского извода, говорит об утрате змеиной стороной эзотерического характера и приобретении ею массовой известности. Все это, а также сходство змей этих памятников с драконами и орнаментальный вид змеиного гнезда свидетельствуют о постепенной фольклоризации концепции змеевиков. Из сферы особой мистичности они стали переходить в пространство народного двоеверия.Однако смысловое развитие змеевиков это не остановило: памятник XII в. помогает воссоздать общую картину. «Суздальский змеевик», найденный в 1890г. в Суздальском кафедральном соборе, представляет собой изделие из яшмы круглой формы, на обеих сторонах которого присутствуют изображения, выполненные с особым мастерством. Художественные особенности служат основным доводом в пользу греческого происхождения этого образца. Ряд признаков отличает его от большинства змеевиков: на нем нет hystera-формулы, иконография змеиного гнезда повторяет ранние памятники (шесть змей, спокойный чистый лик), и главное — христианская сторона не содержит в своем изображении привычной вертикали. На стороне, противоположной змеиной, изображены семь спящих отроков эфесских: шесть фигур окружают седьмую, положением своих тел создавая

иллюзию вращения, повторяя в этом змеиную сторону. Число и положение змей совпадают с числом и положением отроков, и вращение и там и там происходит по часовой стрелке.

иллюзию вращения, повторяя в этом змеиную сторону. Число и положение змей совпадают с числом и положением отроков, и вращение и там и там происходит по часовой стрелке.Суздальскому змеевику близок круглый образок неаполитанского Национального музея. Одна его сторона изображает Знамение, а в центре другой архангел Михаил побивает палицей обнаженные фигуры. По краю вокруг сцены с архангелом Михаилом расположены семь фигур спящих отроков. Два авторитетных исследователя — М.Н. Сперанский и А.С. Орлов — считали неаполитанский памятник змеевиком, хотя на нем нет ни змеиного гнезда, ни hystera-формулы. Примечательно, что этот образец, отвечая внутренней логике построения змеевика, уже не вступает с христианской церковностью ни в какие противоречия.

Указанное демонстрирует, что после совмещения со змеиным гнездом христианских изображений начинается поиск извода, который мог бы с ним сочетаться. Подходит образ «Семь спящих отроков эфесских», который, как и образ Георгия Победоносца, был принят Церковью из восточной магической мифологии. Равенство открыло возможность для замены и породило изделия, казалось бы, не совместимые со змеиным гнездом. В это же время внутри змеиного гнезда иных амулетов возникает обнаженная женская фигура, и, может быть, для ее нейтрализации на изделиях со спящими отроками появляется фигура Богородицы. Тем самым последовательное интеллектуальное развитие змеевиков перевело их в пространство церковной культуры.

Из Византии традиция массового ношения змеевиков перешла на Русь. Это заимствование не было бессмысленным подражанием, а соотносилось с византийской системой восприятия данных медальонов. Церковное влияние на народное сознание привело к тому, что в XIII в. змеевики преобразовались в новые изделия: «киотные змеевики», распространившиеся по Руси к XV в.

«Киотные змеевики» — это изделия иконной киотчатой формы, имеющие на обороте змеиное гнездо с ликом посередине. Христианский извод занимает все киотное пространство, а змеиное гнездо располагается внутри круга, до которого окаемкой дополнена верхняя полукруглая часть киота. В свободном от возникшего круга поле, как правило, размещались дополнительные надписи или

изображения св. Федора Тирона, пронзающего змея.

Позднее происходит утрата змеевиками имманентного смысла и их растворение в формальной церковной и народной фольклорной традициях. Змеевики на киотных образцах стали активно дополняться сюжетами из народных апокрифов («Никита, побивающий беса» и т.д.). Змеиное гнездо стало предельно походить на орнамент и в конце концов потеряло человеческую голову в центре, превратившись в орнаментное изображение двенадцатиглавого змея — неизменного персонажа фольклорных сказаний.

Змеевики во многом тождественны нательным крестам и близки к иным священным церковным подвескам (кресты-энколпионы и панагии). Значение их

смыслового сходства дополнительно усиливается целым рядом исторических подробностей и совпадений.

смыслового сходства дополнительно усиливается целым рядом исторических подробностей и совпадений.Известно, что первые церковные привески, являясь ответом на засилье языческих и гностических амулетов, имели круглую форму, и образ креста на них впервые проявился крестовидной монограммой Христа. Самостоятельные изображения креста встречаются на поздних круглых медальонах, а автономную форму он обрел лишь к V в. Древнейшие нательные кресты Х-ХII вв., найденные на территории Древней Руси, тяготели к кругу, будучи четырехконечными с равными концами.

Уже на бейрутском амулете II века встречается воззвание к кресту, явно призывающее его на помощь против злого духа. На этот же результат были нацелены охранные заклинания, размещаемые на первых крестах. Поэтому нельзя сомневаться в том, что нательные кресты с момента появления в V в. имеют признаки охранных амулетов.

На Великой Вечерне Крестопоклонной недели Великого Поста крест характеризуется как «оружие непобедимое, бесов сопротивоборче», но в то же время еще и как «дверь райская, имже вознесохомся от земли к небесным».

Если змеевики родственны крестам, они с самого начала бытования также должны выходить за рамки простого оберега, оказываясь одновременно и амулетом, и иконой, и пути их развития также должны совпадать. Бытовое предназначение змеевиков подтверждается древними заклятиями против сдвигов матки. Они были собраны исследователями в контексте содержания hystera-формулы. Первое заклинание было привлечено к разбору змеевиков еще в XIX в. М.И. Соколовым, после чего его вновь использовал Спаер в конце XX в., снабдив вторым сопроводительным заклинанием.

Итак, заклинание на одном греческом папирусе III-IV вв. н.э., озаглавленное «Для подъема матки», гласит:

«Заклинаю Тебя, матицу, — утвердившимся на бездне прежде бытия неба или земли, или моря, или света, или тьмы, сотворившим ангела, который первый, Αμιχαμχου και χουχαω χηρωει ουειαχω οδου προσειογγηζ, сидящим на престоле своем в окружении херувимов, — возвратиться на место и не уклоняться ни в правую часть ребер, ни в левую часть ребер и не кусать в сердце, как собака, но встань [вернись на свое место] и оставайся в своих местах… Заклинаю тебя изначала сотворившим небо и землю и все, что на ней. Аллилуйя, аминь!»²

_____________________

[2] Пρὸς μήτρας ἀναδρομήν ἐξορκίζω σε, μήτραν [κατὰ τοὺ] κατασταθέντος ἐπὶ τῆς ἀβύσσου πρίν γενέσται οὐρανὸν ἤ γῆν ἤ θάλασσαν ἤ φῶς ἤ σκότος, τὸν κτίσαντα ἀγγέλους, ῶν πρῶτος Ἀμιχαμχου καί χουχαω χηρωει ουειαχω οδου προσειογγης, καὶ ἐπὶ χερουβὶν καθήμενον βαστάζοντα τὸν θρόνον τὸν ἴδιον ἀποκατασταθῆναι ἐν τῆ ἔδρα μηδὲ κλιθῆναι εἰς τὸ δεξιὸν πλευρ[ῶ]ν μέρος μηδὲ εἰς τὸ ἀριστερὸν πλευρῶν μέρος μηδὲ ἀποδήξης εἰς τὴν καρδίαν ὠς κύων, ἀλλὰ στάθητι καὶ μένοις ἐν χώροις ἰδίοις, μηδὲν μεμαση[μ]ένη, ἔστε ἐξορκίζω σε τὸν ἀρχῆ ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῆ ἁλληλουια, ἀμην.

Второе заклинанье на золотой пластинке также приказывает матке оставаться на своем месте:

«Я заклинаю Тебя, о Матка Ипсы (Ipsa), которую родила Ипса, чтобы Ты никогда не покидала свое место: именем непобедимого, живого Господа Бога оставайся на своем месте, [которое] у Ипсы, которую Ипса родила».

Еще одна золотая пластина-амулет II в., являющаяся одним из древнейших христианских памятников, содержит заговор, в котором сказано:

«Заклинаю тебя Сатану (и да очистит меня крест), чтобы ты никогда не покидал своего жилища, во имя Господа Бога живаго. Произнесено в жилище той, над которою я исполнил миропомазание».

Этот текст приводит А.С. Уваров. К нему он добавляет: «Из смысла этого заговора можно заключить, что надпись сделана лицом духовного звания, исполнявшим функцию заклинателя. Самая формула

заговора могла быть заимствована из той книги, которую вручали заклинателям, как сказано в 7-м правиле IV Карфагенского собора: «Заклинатель при посвящении должен получить книжицу, в которой описаны заклинания, а Епископ ему говорит: прими и напечатай в памяти и имей власть возлагать руки на бесноватого как крещеного, так и оглашенного».

заговора могла быть заимствована из той книги, которую вручали заклинателям, как сказано в 7-м правиле IV Карфагенского собора: «Заклинатель при посвящении должен получить книжицу, в которой описаны заклинания, а Епископ ему говорит: прими и напечатай в памяти и имей власть возлагать руки на бесноватого как крещеного, так и оглашенного».Совпадение конструкций заговоров и характеров приказаний связывает все три заклинания. Заметим, что упоминание таинства в христианском заклятье вводит его в литургическое пространство смысла. Обращение к кресту дает возможность считать этот текст причастным к истории возникновения и распространения изделий такой формы, однако точный источник этой формулы все же неизвестен. hystera-заклинание змеевиков также взято из неизвестного источника. Однако можно указать, что оно совпадает в формулировке и структуре с церковными песнопениями и молитвами, а термин hystera (матка) и приказание «лечь и утихнуть» увязывают его с заговорами матки, которые тождественны по форме христианскому литургическому заклинанию Сатаны.

Еще одно заклинание присутствует на эллипсовидной подвеске VII в., хранящейся теперь в городе Монцы. На одной стороне она содержит сцену Распятия с предстоящими, а на другой — шестнадцатистрочную надпись, гласящую:

«Беги от моего сердца, полный хитрости; беги как можно скорее; беги от моих несчастий, змий, огонь, Белиар злоделающий <…> дракон, лютый зверь <…> неистовство <…> завистливый оком и ярость перворожденного <…> гнусно, близкой негодности <…> и смерти. † Христос Царь повелевает тебе бежать во глубину моря <…> в вечное пламя, в неистовство; потом он отошел…»

Форма и протяженность последнего заклинания выдают его близость к кругу магических текстов. По-видимому, по истечении какого-то времени крест стал обрастать маргинальными магическими функциями, но если эта надпись еще сохраняет обращение к злому духу как к «полному хитрости», то при последующей деградации подобные угрозы, связанные с крестом, стали выдвигаться против телесных болезней. Весьма интересны заклинания гостеца — внутренней ревматической болезни, содержащиеся в рукописном угро-русском сборнике, записанном в XVIII в. В них «милостивый Г. Бог», идя райскими путями, встречает «госца и гостицу со госчаты» и спрашивает об их пути. Те отвечают, что идут «в чловечую главу, власы его крутити, главу и мозок его сушити, кости ломити» и т.д. Господь Бог говорит: «Окаянный, не можете вы дойти и доступити до моего раба Божия имрек, бо я там был со святыми ангелы и архангелы, херувимы и серафимы и с святыми апостолы и положил есмъ на нем печать свою, пресвятый честный крест, и де можете вы дойти и доступити до моего раба Божия имрек, до его главы, до его мозгу, до его власов, до его костий <…> и до всего тела его». Гостец, гостица и госчата ссылаются в тартар к черному человеку: «кровь его пийти, власы и главу его крутете и мозок его сушите, комти и жилы его ломлете и вшитко тело его псуйте». В данном примере примечательна магическая роль креста в качестве печати и изгнание болезни в тартар, совпадающее с повелением на монцевской подвеске.

Амулетные функции креста как части магического ритуала передаются в указании XVIII в., как должно производить заклинание: «Аще ли случится священник, или диакон, или просто человек, кто грамоте умеет, и возмет воды чисты и ненапитой, и в ту воду положить крест, и над болящим головою творить сию молитву <…> и говори: «крест Христианом слава, Крест царям держава, крест идолом и трясавицам прогонитель, болящим дает здравие». И давай болящему со креста Господня пить по тори зори, исцелить его главу. Пнати (?) крест и положити к уху сию молитву трижды и давать с креста пить трижды и главу обливать».

Эти источники иллюстрируют путь, пройденный крестом от особого литургического амулета до оберега бытовой магии, такой же путь прошли змеевики. С крестами литургического уровня их сближает не

только молитвенная форма hystera-заклинания, но и пространственность изображений как христианских изводов, так и змеиного гнезда. Иконные изображения на змеевиках повторяют типы, встречающиеся на иконах, в том числе и нательных. Змеиное гнездо отличают строгая симметрия и сложность композиции, гармония округлых плавных линий, своего рода живописность рисунка и в то же время объемная, скульптурная трактовка образа.

только молитвенная форма hystera-заклинания, но и пространственность изображений как христианских изводов, так и змеиного гнезда. Иконные изображения на змеевиках повторяют типы, встречающиеся на иконах, в том числе и нательных. Змеиное гнездо отличают строгая симметрия и сложность композиции, гармония округлых плавных линий, своего рода живописность рисунка и в то же время объемная, скульптурная трактовка образа.С момента своего возникновения в Византии змеевики неизбежно должны были составить конкуренцию нательным крестам: у греков не было принято носить крест после крещения в обязательном порядке, поэтому небольшой размер византийских змеевиков, предполагающий интимное к ним отношение, выдает в них альтернативу нательным крестам. На ранних змеевиках композиция со змеями часто имеет в центре круг, из которого выходят вертикальные и горизонтальные прямые, делящие пространство амулета на четыре равные части. Эти прямые напоминают перекладины, а само змеиное гнездо в таком случае выглядит как восьмиконечный равносторонний крест. К тому же два золотых роскошных змеевика по технике своего исполнения и стилю изображений могут быть сближены лишь с дорогим золотым крестом, выполненным в одной из лучших константинопольских мастерских.

То, что оба типа памятников были призваны участвовать в личном спасении человека, выдают собственные имена и молитвы от первого лица, записанные на них: подобные надписи считались необходимыми для крестов, они же встречаются и на змеевиках.

У славян кресты занимали уникальное положение, по сравнению с другими подвесками (в Древней Руси на каждого новокрещенного возлагался крест), однако змеевики и здесь сохранили свою связь с ними. Так, на новгородском амулете, найденном в слоях XII в., змеиная композиция была изглажена и вместо нее нанесена гравировка с изображением процветшего креста. Есть сведение, что в XIX в. крестьяне северных губерний носили киотные змеевики на груди вместе с крестом.

Позиционное равенство на змеевиках (особенно древних) христианских и нехристианских изображений не позволит предпочесть одно из них в качестве смысловой доминанты. Поэтому сакральное значение змеевика сводится не к одной из его сторон, а генерируется на стыке взаимоисключающих изводов. Уяснение этой особенности змеевиков славянами привело к тому, что они, упрощая данную конструкцию, стали изготавливать двустворчатые змеевики, подтвердив тем самым изначальное типологическое родство змеевиков с энколпионами (ἐγκόλπιον).³ Энколпионы, как правило, имели изображения на обеих сторонах. Строгий искусствоведческий анализ подобных предметов, найденных на территории Древней Руси, заставляет сделать вывод: конструкции ранних типов крестов-энколпионов, икон-энколпиев, панагий и двустворчатых змеевиков абсолютно идентичны. Некоторые исследователи даже позволяли себе использовать термин «змеевики-энколпионы».

____________________________

[3] Энколпион — створчатый ковчежец-складень круглой или крестообразной формы носимый на [ἐν] груди [κόλπος]. Внутри энколпиона помещались частицы освященной просфоры или мощи святых.

ἐγκόλπιον (ἐγ-κόλπιον) — производное от κόλπος;

ἐγ- = ἐν- (перед γ, κ, χ, ξ);

ἐν- (ἐγ-, ἐμ-, ἐλ-, ἐρ-) приставка со знач.: в, внутри, внутрь и т.д;

κόλπος ὁ тж. pl.

1) грудь;

2) женское лоно, чрево, утроба; ex. οἱ γυναικεῖοι κόλποι Sext. = ὑστέρα

3) анат. складка, пазуха;

4) складки платья (на груди), пазуха;

5) перен. лоно, пучина;

6) залив, бухта; ex. κ. Ῥέας Aesch. — залив Реи, т.е. Ионическое море;

7) долина, лощина.

Двоякое прочтение предлога (или приставки) ἐν акцентирует внимание на внутреннем содержании энколпиона, что усиливается двояким прочтением слова κόλπος. Кроме того, нижеследующие созвучия также работают на развитие змеиной темы, изображаемой на рассматриваемых энколпионах (со змеевиками).

κολπόω изгибаться, глубоко вдаваться в берег (о заливе); ex. (κόλπος κολπούμενος Polyb.)

κολπώδης извилистый; ex. (παράπλους Polyb.)

Т.е. имеет место обычное явление, когда созвучие придает дополнительные качества объекту (или субъекту). «Извилистость» дает явную ассоциацию со змеями, отсюда сочетание несочетаемого: «нагрудность», «лоно ковчежца», «матка» (роженица) и «змеиность».

Примечательно, что на Руси змеевики превратились, с одной стороны, в энколпионы, а с другой, в кистевидные образки. По-видимому, после того, как змеиное гнездо на киотных образцах выродилось в переплетение змей, возник новый памятник, сведения о котором дошли до нас. Это ладанка, сшитая из толстой шелковой материи темно-зеленого цвета, наполненная мастикой, ладаном и другими благовониями. На одной стороне ее вышит восьмиконечный крест, а на обороте — клубок из переплетенных змей.

Энколпионы роднит со змеевиками еще одна особенность: кресты-энколпионы крайне редко встречаются в курганах и захоронениях простых людей, еще реже они попадаются в кладах.

Надо заметить, что нательные кресты, необходимые православному христианину в его жизни, не являются неотъемлемым атрибутом его захоронения. Кресты и благословенные образа передавались от отца сыну, от сына внуку и далее. Последний член рода или семейства должен был завещать реликвию церкви. Быть может, поэтому такое обилие змеевиков было найдено в ризницах соборов. Если это предположение верно, тогда Иван IV мог передать яшмовый змеевик в Троице-Сергиеву лавру после смерти сына.

Ю.Ю. Шевченко

БОГОРОДИЦА СПИЛЕОТИССА НА ДРЕВНИХ ХРИСТИАНСКИХ ФИЛАКТЕРИЯХ C ИЗОБРАЖЕНИЯМИ СЕРПЕНТАРИД

Переплетение символики из пещерных христианских святынь с символом пещерного в мифологическом аспекте существа — Горгоны Медузы на амулетах-змеевиках — христианских филактериях¹ — должно иметь значимые ассоциации и аллюзии в христианском мировоззрении и иметь связь с атрибутикой самого Вероучения. Это касается не только изображения Горгоны на реверсе христианских амулетов-змеевиков, но и другого пещерного, согласно мифологической традиции, существа — Змеедевы Ехидны, соответствовавшей кельтской Мелюзине и скифской Ехидне-Оре. Именно изображение «змееногой богини», как представляли Ехидну после кары богами-Кронидами, украшает ряд подобных амулетов.

Ехидна, и до преображения в полуженщину-полузмею, во времена своего романа со стражем Геры — многоглазым Аргусом, была жительницей пещеры [Голосовкер Я.Э, 2001]. По представлениям эллинов эта пещера располагалась где-то вблизи «счастливой Аркадии» — местообитания титана Атланта до его восстания против Зевса-Кронида, — на Пелопоннесе. Характерно, что Ехидна, еще будучи Чудодевой (до превращения в полузмею), и обитая в пещере Пелопоннеса, считалась покровительницей «всего живого» [Голосовкер Э.Я., 2001], в древней славянской терминологии — «всего живота», что очень существенно для ее изображения на христианских филактериях исхода раннего средневековья.

После преображения, Ехидна оказалась в другой пещере, на границе дольнего и хтонического миров в наказание за неповиновение Зевсу и его пантеону, которые олицетворяли для ранних христиан весь комплекс эллинского язычества. Такова же была и судьба другой пещерножительницы — Медузы Горгоны, изгнанной политеистическим — Зевсовым пантеоном Эллады, вместе с сестрами-горгонами и граями-старухами, из своей пещеры на берегу лазурного моря (Монте-Сант-Анджело) — в пещеру на берегу Мировой Реки-Океана, «на границе мертвой и живой жизни».

В мироощущении христианства подобные трактовки образа змееногих и/или змееволосых существ — серпентарид — не могли не оставить своего следа. Их образы маркировали сущности, которые были борцами с демоническими существами, к коим принадлежали все боги Олимпийского пантеона.

Первохристиане, воспринимали образы предшествующих времен «зеркально» (где: право — лево, добро — зло, — меняются местами), — и, с «обратным знаком», — потому и представляли могучего Зевса и обворожительную Афродиту — демонами, а их противников и противниц — серпентарид (Σερπενταρῖδης) — светлыми, ангелоподобными существами: У эллинских политеистов-язычников имелся страж — зверь (пес) Цербер, охранявший подземный — потусторонний «мир мертвой жизни» — царство Аида — от выхода из него теней в мир «жизни живой» (как чуть было, не ушла Эвридика, ведомая Орфеем). А в раннехристианской среде появился упомянутый апокрифами «зверь Горгонии» [Пыпин А.Н., 1862, с.3,6], — охранитель потустороннего мира — Рая (Эдема), — от проникновения в него грешных живых людей.

Образ мира оказался «вывернутым наизнанку». В земном (подземном) обиталище Ехидны-Оры расположился Земной Дом Богородицы — Свято-Успенский Богородичный пещерный монастырь «Мега Спилеон», а пещерное обиталище Медузы Горгоны оказалось «Небесной базиликой» под землей в Монте-Горгано (Анджело); сам же «зверь Горгонии» выступает в качестве цепного пса («зверь»),² охраняющего нынешнее место пребывания Святой Девы — Рай.

____________________________

[1] φυλακτήρια ἡ оберег, амулет Plut.

[2] κύων, κῠνός

1) собака;

2) чудовище

κ. Ἀΐδαο Hom. = Κέρβερος (Кербер, пес Аида);

Διὸς πτηνὸς κ. Aesch., Soph. = αἰετός (орел Зевса);

ἡ ῥαψῳδὸς κ. Soph. = Σφίγξ (Сфинкс);

Ζηνὸς κύνες Aesch. = Ἅρπυιαι (Гарпии);

κύνες Κωκυτοῦ Arph. = Ἐρινύες (Эринии, псицы Кокита);

Λέρνας κ. Eur. = Ὕδρα (Лернейская Гидра).

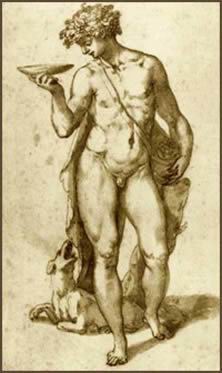

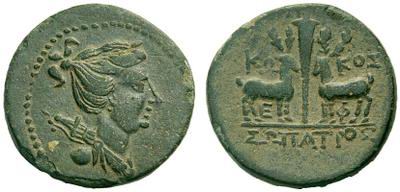

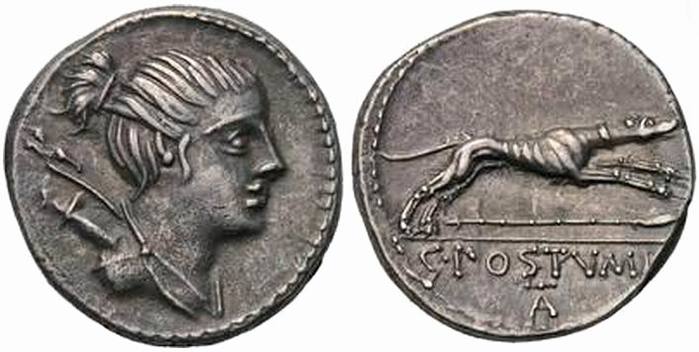

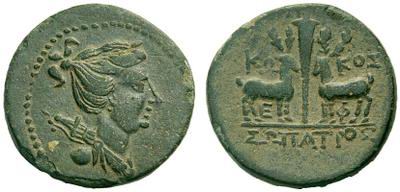

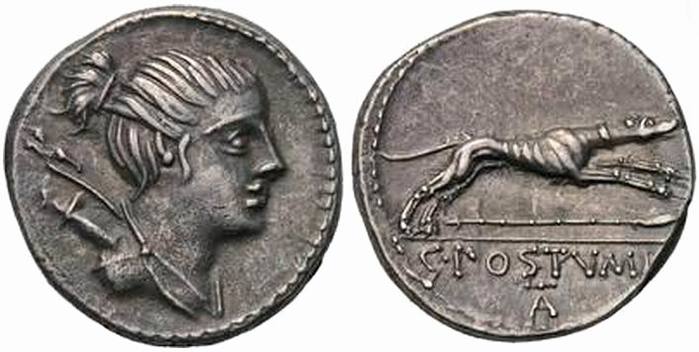

В гипогеях (ὑπόγαιος, пещерный склеп) раннехристианской Александрии в Египете Горгона выступает в качестве охранительницы входа в последний приют. Такие охранительные изображения известны и в мозаике римского времени, и в более ранних фресках. Такие же мозаики имеются в позднеримских строениях (IV в.), не исключено, — в христианских храмах Северного (Средиземноморского) побережья Африки, и на Балканах — в «Трапезной» болгарского города Девня [Ангелов А., 2004]. Распространение изображений Медузы Горгоны фиксируется к середине II в.н.э., когда нагрудная эмблема кентавра (до 14г. н.э.) на панцире Октавиана Августа или Римский «легионный» орел на груди Гальбы, сменяется головой Горгоны — на «императорских» доспехах первой половины II в. н.э.

Эта нагрудная эгида появляется уже на доспехах Траяна, 93-117 гг., она украшает доспехи на бюсте Адриана 120-130-х гг., и бюсте Марка Аврелия 161-180 гг., отлитом в золоте. Амулеты с подобными «горгонообразными» композициями украшают надгробные рельефы и статуи III в.н.э. в пещерных склепах Пальмиры.

1. Бюст Адриана (120-130) с горгонейоном на нагрудной пластине панциря. Дворец Консерваторов. Рим, Италия.

2. Голова Медузы Горгоны на панцире Траяна (93-117).

3. Гальба. Бюст начала III в. н.э. Собрание Лувра. Париж, Франция.

Обычай размещать эгиду в виде Медузы Горгоны сохраняется в эпоху солдатских императоров, на бюстах начала III в., когда этот символ служит украшением не только аркад форума Северов в Лаптис Магна, но и обрамляет вход в позднеримскую базилику, в этом же городе римской провинции Ливия. Таковы же позднеантичные изображения Медузы в Мирах Ликийских на Малоазийском побережье во времена епископства там свт. Николая Мирликийского, или барельефы Горгоны — охранительницы истекающей воды в позднеримских термах в самом Вечном городе.

В гигантском подземном резервуаре «Еребатан Сарничи» (Yerebatan Sarnıcı, Стамбул) — «Подземном дворце четырехсот колонн», снабжавшем водой Константинополь уже с юстиниановских времен, также присутствует изображение Медузы Горгоны, высеченной на импостах первых колонн, подпирающих свод гигантской цистерны, при входе в это грандиозное подземное сооружение. Камни с Горгонами, — импосты привходных колонн, взятые, вероятно, из предшествующего храма в городе Византий (один камень-импост — на боку; второй — вверх ногами), и здесь расположены — как охрана — при входе.

Образ Медузы корреспондирует в этом случае с этнографически зафиксированными представлениями украинцев о том, что рай (ирий), доступен «одним птицам и змеям». Совсем уж в христианские времена, в таком значительном христианском центре, как Эфес (месте множественных проведений Вселенских Соборов), также создается образ змееволосого существа — Горгоны Медузы в мозаике V в. н.э., как раз в то время, когда Соборы отлучают от Церкви ересиарха Нестория.

Видимо, поэтому изображение головы Медузы Горгоны украшало гарнитурные войсковые пряжки VI-VII вв., изредка находимые на юге Восточной Европы, или воинские позднеримские и ранневизантийские панцири, являясь оберегом. Не исключено, что этому оберегу, массово используемому армией христианской державы (Византии), обязаны своим происхождением каменные амулеты-змеевики. Это односторонние круглые и овальные вещи из Средиземноморья, в основном, из оникса, со «змеиным гнездом» (при малом количеством змей, — в основном, не более шести, ветвящихся от личины в центре), — на аверсе; и с формулой «histera» — на обороте, в основном, без изображений [Спицын А.А.]. На одном из греческих каменных амулетов-змеевиков известно, все-таки, изображение святого на одной стороне, ставшей при этом лицевой, а на реверсе — «змеиное гнездо» и формула с именем «истеры» [Толстой И.И., 1888].