-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

ДВА ЦАРЯ — ДВА СОЛНЦА |

Берлев О.Д.

ДВА ЦАРЯ — ДВА СОЛНЦА

А.Х. Гардинер, в статье посвященной интерпретации имени Осириса wnnw-nfrw, отмечает, что первый элемент имени является причастием от глагола wnn, но не все было ясно в отношении конечного элемента. Его понимали как прилагательное nfr («Good Being»), однако, конечное «r» в прилагательном не могло сохраниться (ср. коптское noufe). В результате Гардинеру пришлось принять единственно возможное объяснение: второй элемент слова — форма так называемого, старого перфекта от глагола nfr — «быть хорошим».

Де Бэк находил традиционный перевод nfr «deplorably flat and lacking in the sap of life». Он считал, что со словом ассоциировалось «представление о юной, новой, торжествующей жизни (notion of young, new, triumphant life)» и ссылался при этом с полным правом на такие производные от nfr как: nfr — «юноша», nfrt — «молодая женщина», nfr — «жеребенок». Начало жизни за гробом Де Бэк опять-таки связывал с nfr, ссылаясь при этом на отрывок изданных им «Текстов саркофагов».

Шток, обращаясь к имени Осириса wnnw-nfrw, указывает на необоснованность традиционного осмысления его, поскольку ни физическая красота, ни этическая доброта, никак не связывается с этим божеством. Что же было главного в этом божестве, задается Шток вопросом? Его оживление после смерти, возрождение к новой жизни за смертью. Этот смысл и должен содержаться в имени бога. И поскольку понятие молодости как предела (половое созревание) было свойственно корню nfr, Шток решается перевести имя Осириса «сущий возрождающимся», «постоянно возрождающийся».

Этот вывод очень важен для понимания термина nṯr nfr, так как оба — и термин этот, и имя Осириса — тесно связаны. Термин nṯr nfr первоначально присущ царю, а имя wnnw-nfrw появляется у Осириса как раз тогда, когда оформляются, наконец, представления об Осирисе как о фараоне (nj-swt-bjt) потустороннего мира, следовательно nṯr nfr этого мира и есть как paз имя бога в качестве такого царя. Следовательно, и nṯr nfr — это «воскресший бог», «возродившийся бог» (der verjungte Gott).

Понять этот достигнутый чисто филологическим путем вывод можно, конечно, лишь на историко-культурной почве. Шток полагает, что царь назывался так потому, что он считался возродившимся богом египетского государства (Reichsgott) Хором. В этой части своей работы он, бесспорно, следует за Г.Юнкером, уточняя однако детали, на которых тот предпочитал не останавливаться. По Штоку, первоначально каждый египетский царь был тождествен Хору, главному богу (nṯr ˁȝ), почему первоначально и сам мог называться «главным богом» nṯr ˁȝ (букв. «der große Gott», как «der größte Gott» — «самый большой», «главный», верховный). Затем при IV династии с введением солнечной религии появилось представление о царе как о всего только сыне солнечного бога, с которым стали отождествлять древнего бога государства. Тождество между царем и «главным богом» было, таким образом, нарушено и царь утратил право на этот титул. Однако за ним остался древний титул nṯr nfr, титул царя как воплощения «главного бога».

В отличие от Де Бэка теория Штока выглядит гораздо основательнее. По Штоку, в основе значений nfr — понятие «предела», «конца», который может рассматриваться и как «начало» нового развития, перерождения.

Согласно авторам «Словаря» (Wb. II, 361, 10), впервые термин засвидетельствован на статуях Хефрена. Недавно, однако, он был обнаружен и в надписях на обломках статуи предшественника Хефрена Татефрэ (Ḏdf-rˁw). До сих пор как-то не обратили внимание на то, что он уже был в ходу при Хеопсе. Перед именами богов титул nṯr nfr начинает появляться лишь с Нового царства. До этого времени сочетание его с именем или изображением какого-нибудь бога — явление исключительное, ведь это чисто фараоновский титул.

Первый случай такого исключения, казалось бы, обнаружил К.Зете в известном рельефе Наусеррэ на Синайском полуострове. Над изображением фараона, названного nṯr ˁȝ (обычный перевод — «великий бог») nbw tȝwy (nṯr ˁȝ, владыка Обеих Земель) парит крылатый солнечный диск, по сторонам которого надпись: nṯr nfr nṯr ˁȝ (nṯr nfr, владыка Обеих Земель). Гардинер также считает, что титул относится к Солнцу.

Заключение Зете-Гардинера можно было бы принять, если б возле диска стояла надпись nṯr nfr просто, тогда как «nṯr nfr, владыка Обеих Земель» — Солнце не могло быть названо. Его постоянный титул «nṯr ˁȝ, владыка неба».

Титулы nṯr ˁȝ и nṯr nfr nbw tȝwy в данном случае относятся к царю совершенно так же, как это имеет место на откате печати в музее Гимэ. Эта печать прокатана так, что титул nṯr nfr nbw tȝwy открывает и замыкает всю композицию. То же и на рельефе на Синае. Таким образом, в эпоху Древнего царства, мы можем констатировать, титул nṯr nfr с богами не связывался. В эпоху Среднего царства редко этот титул употребляется в эпитетах Осириса. Гардинер упоминает случай из Заклинания 45 (начало XII династии) «Текстов Саркофагов» nṯr pn nfr nbw nj ntjw ḥḳȝ nj jwtjw «этот nṯr nfr владыка тех, кто есть, правитель тех, кого нет» (т.е. владыка и правитель всех без исключения).

Кроме того, Осирис называется nṯr nfr в известном гимне «Привет тебе Осор-хентаменти в день этот добрый, в который стал ты тельцом»..., сохранившемся на трех стелах XIII династии. Там он именуется «Тельцом Запада, wnn-nfrw в сане твоем у богов в имени твоем этом nṯr nfr wnn-nfrw, владыкой богов, nṯr nfr вышедшим из Геба, богом светлым (nṯr ȝḫ), вышедшим из утробы матери своей Нут»

Принятие Осирисом титула nṯr nfr уже при XII династии совершенно естественно, так как тогда же этот бог был объявлен царем и не просто «царем» (njswt), но фараоном (nj-swt-bjt). Это царь Египта, такой же, как и любой фараон, но только царь Египта потустороннего. К другим богам титул nṯr nfr в эпохи Древнего и Среднего царств не приложим. Это исключительно царский титул.

На рельефных изображениях царя над ним, как правило, обозначается небосвод, под которым парит bḥdtj, крылатый солнечный диск. Его обыкновенно называют nṯr ˁȝ nbw pt «nṯr ˁȝ, владыка неба». Царь же на таких изображениях титулуется nṯr nfr nbw jrt jḫt nbw tȝwj «nṯr nfr, владыка жертвоприношений, владыка Обеих Земель». Антонимичность налицо. Владыка неба и владыка земли, nṯr ˁȝ и nṯr nfr.

Здесь могут сказать, что взаимосвязь терминов nṯr ˁȝ и nṯr nfr, кстати, совершенно явная, всеми всегда принималась во внимание. Но это не так. Ощущалось только их соседство. Все выражалось формулой: nṯr ˁȝ — титул богов и умерших царей, nṯr nfr — титул царствующего правителя Египта. Сколько-нибудь глубокой или даже существенной связи обоих терминов не замечали. Между тем эта связь не только условие постижения представлений, кроющихся за титулом nṯr nfr, но и идеологической системы древнего Египта в целом.

ТЕРМИН nṯr ˁȝ

Казалось бы, перевод термина nṯr ˁȝ бесспорен: «бог большой», «великий». В древности nṯr ˁȝ — это только Солнце, реже (и явно вторично) Осирис и, наконец, царь. Следовательно взгляды на nṯr ˁȝ претерпели серьезные изменения, и установить первоначальное значение термина из поздних переводов нельзя.

Первоначально nṯr ˁȝ — это всегда Солнце, если этот титул уточняют, nbw pt — «владыка неба».

КРЫЛАТЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ДИСК

Начиная с развитого Древнего царства и до последних дней египетской цивилизации, над изображениями царя помещают крылатый солнечный диск, называемый bḥdtj nṯr ˁȝ nbw pt. Впервые такой диск украсил балдахин царицы Хетпехрас (Ḥtp-ḥr.s), жены царя Санфоре (snfrw) и затем прочно вошел в обиход. Раньше этот же bḥdtj изображался в виде сокола, парящего над царем (уже при III династии). Такое изображение bḥdtj было весьма распространенным и в последующие времена.

Самое имя bḥdtj «Происходящий из города bḥdt» (Бехдет) породило немало дискуссий. Для нас важно только, что он Солнце, владыка неба и nṯr ˁȝ, так или иначе постоянно противопоставляемый царю, владыке земли («Обеих Земель» Египта) и nṯr nfr.

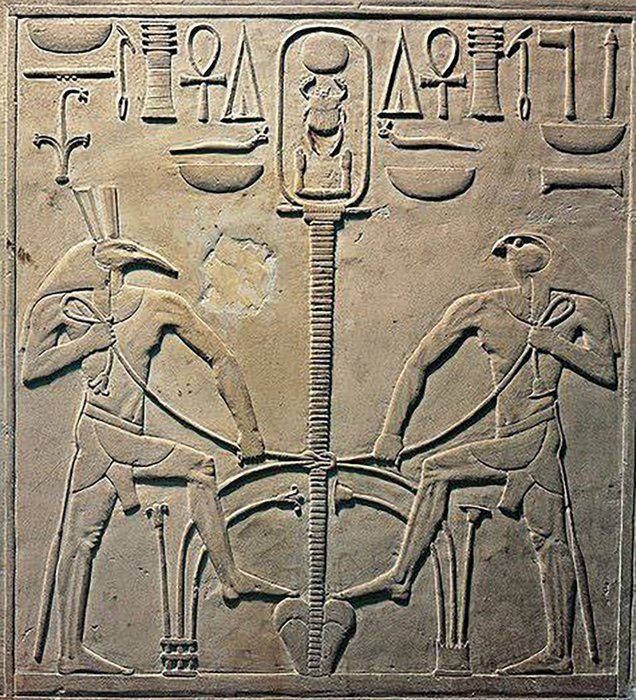

При V династии это солнце изображается не только с двумя крыльями, но и с двумя уреями, как бы соскальзывающими с диска. Все свидетельствует, таким образом, о том, что божество это двуединой природы. Природа эта такова, потому что двуедин мир под этим солнцем и двуедина природа царя, правящего этим миром.

Есть все основания полагать, вместе с Х.Шефером, Зете и Гардинером, что крылья диска соответствуют двум частям страны, Верхнему и Нижнему Египту. И, действительно, при ХII династии солнечные уреи получают венцы Обеих Земель, показывая совершенно недвусмысленно, что это солнце — египетское Солнце и при том царь с венцами Обоих Египтов. Неудивительно поэтому, что уже при Тхутмосе знак солнца с двумя уреями используется как идеограмма для написания титула фараонов: nj-swt-bjt — «царь Верхнего и Нижнего Египта». Крылья, правда, в этом случае не изображаются, но они и не нужны. Необходимая двойственность отражена уреями.

Такая тесная связь между солнцем и Египтом не могла не подвести к предположению о тождестве солнца с царем. Это предположение и высказал Гардинер в своей работе о bḥdtj. Его аргументы:

1. упомянутый выше способ написания титула nj-swt-bjt;

2. случаи изображения крылатого диска, змеи которого обхватывают картуш с именем царя, как бы свидетельствуя, что называемый царь и есть крылатое солнце;

3. синайский рельеф Наусеррэ, на котором по сторонам крылатого диска надпись «nṯr nfr, владыка Обеих Земель»;

4. рельефы, изображающие празднество Сед (особенно хорошо сохранился один времен Сенвосре III), на которых боги Верхнего Египта, с одной стороны, и Нижнего, с другой, приносят царю жизнь и благополучие что композиционно оформлено таким образом как будто все это получает не сам царь, а парящий над ним bḥdtj.

Этих доводов, конечно, недостаточно, чтобы отождествить солнце с царем. Более того, есть абсолютная уверенность в том, что царь и диск, парящий над ним — не одно и то же. Ведь первый — «nṯr nfr, владыка жертвоприношений, владыка Обеих Земель», другой — «nṯr ˁȝ, владыка неба». Один земной, пекущийся о культе богов («владыка жертвоприношений»), другой — небесный. Эти титулы никогда не меняются местами. Не происходит этого, кстати, и на синайском рельефе Наусеррэ. Титул «nṯr nfr, владыка Обеих Земель», хотя и расположен по бокам крылатого диска, относится к царю, так же точно, как и непосредственно связанный с именем царя титул «nṯr ˁȝ, владыка Обеих Земель».

Тезис Гардинера был бы доказанным, если бы при имени царя стояло «nṯr ˁȝ, владыка неба», титул bḥdtj. Так же, как он написан, этот титул никогда к bḥdtj не применялся. Это царский титул. Цари Древнего Египта могли именоваться и nṯr ˁȝ и nṯr nfr одновременно, как это показывает откат печати Хеопса в музее Гимэ, похожий и внешне на рельеф на Синае тем, что титул nṯr nfr там, как и на Синае, повторен дважды, образуя как бы боковые рамки всей композиции.

И употребление знака солнца со змеями для написания титула фараонов, доказывает не тождество царя и солнечного диска, а лишь то, что сам солнечный диск считался царем, но притом «владыкой неба».

Вместе с тем, между царем и диском выдерживается и известная дистанция. На рельефе из храма Монта в нынешнем Медамуде (эпоха Секхотпа (Себекхотепа) II) змеи Солнца тянут к царю знаки жизни. Известны случаи, когда диск жалует царя жизнью, счастьем и пр., и это специально указывается в сопроводительной надписи. Начиная с конца XVII династии диск изображают над богами, что уже совершенно доказывает, что этот образ не был тождествен царю.

Солнце и царь связаны теснейшим образом. Оба владеют Египтом, Только царь на земле, двумя Египтами, а солнце небом, небом Верхнего и Нижнего Египта. Солнце — nṯr ˁȝ, царь — nṯr nfr. Один не отделим от другого. Оба двуедины и оба Египтовластны. Такое подчеркивание было бы бессмысленным, если бы оба не были едины и в природе. Вся разница между ними лишь в прилагательных ˁȝ и nfr буквальное корневое значение которых «большой» и «благой». Для того, чтобы эти «немые» пока прилагательные заговорили, надо найти такую область в лексике, где бы они, как и в данном случае, образовывали группу. Такая группа налицо: rn ˁȝ и rn nfr — как обычно переводят, «имя большое» и «имя хорошее».

Для египтянина нормально было иметь два имени, которые в Древнем и Среднем царстве квалифицировались как rn ˁȝ и rn nfr. Поскольку последнее зачастую было сокращением из rn ˁȝ, первое стали понимать как полное, второе как уменьшительное, бытовое. Однако, все свести к схеме «полное имя — сокращение» нельзя. Более того, большинство «вторых» (rn nfr) имен никаким образом не связаны с полным именем и зачастую представляют собой столь же полные имена, а иногда являются и более длинными и сложными.

Единственное разъяснение, которое пока удалось получить насчет rn nfr, это указание в надписи жреца при пирамиде Атоте, жившего во времена Сенвосре I. Его звали «ttj-m-zȝ.f, а имя его nfr, которое говорят люди — ttj», откуда и было заключено, что rn nfr употреблялось в быту, обиходное имя в противоположность парадному rn ˁȝ и заключение это, конечно, справедливо. Другой вопрос, как понимать это nfr. В одном случае имя имеет вид с добавлением «средний», именно это самое добавление и составило rn nfr. Стало быть, в этот разряд входят различные прозвища.

И еще один нюанс, самого начала Древнего царства наименование rn nfr получает вариант, сравнительно малоупотребительный, но чрезвычайно интересный — rn nḏs. Поскольку и rn nfr и rn nḏs постоянно встречаются в паре с rn ˁȝ, совершенно ясно, что между ними полное тождество, и следовательно, nfr = nḏs. Если б не это равенство, антонимику ˁȝ — nḏs можно было бы понять буквально: «большой» — «маленький», «большое имя», т.е. в полной форме и «маленькое», т.е. уменьшительное, бытовое. Однако, это равенство заставляет взглянуть на эту антонимику иначе.

Надо найти такие значения у nḏs и nfr, которые бы их объединяли и противопоставляли ˁȝ. У nfr есть только одно такое значение «красивый» в значении «молодой». Прилагательные же ˁȝ и nḏs, со всевозможными вариантами, постоянно употребляются как раз в качестве добавления к именам как указание относительного старшинства или молодости.

Таким образом, в пределах сочетаний ˁȝ — nḏs / nfr эти прилагательные значат «большой» (по возрасту, как правило, лишь относительно, по сравнению с кем-то «меньшим») и «меньшой», собственно «молодой» и «маленький». В сочетаниях со словом rn (имя) эти прилагательные означают «большое имя» (rn ˁȝ) и «молодое имя» (rn nfr / rn nḏs), т.е. «взрослое», парадное имя и «детское».

Такое объяснение проливает свет на особенности египетской ономастики. Детское имя, естественно, и будет обиходным, привычным для всех именем и взрослого человека, почему и указывается, что это имя «говорят люди», т.е. пользуются им. Напротив, взрослое, парадное имя будет нужно там, где требуется какая-то церемонность. Это парадное имя. Понятно и то, почему прозвания типа «средний» могли квалифицироваться как «детское имя». Ведь совершенно ясно, что одноименных братьев в семье должны были называть как раз по этим прозваниям: «старший», «средний» и «младший».

В одной из гробниц Дейр эль Гебрави, «второе» имя одного человека было квалифицировано как rn mȝˁ «подлинное, настоящее имя», и это, несомненно, толкование к обычному названию «вторых» имен — rn nfr. В другом случае, времени XXX династии, выражение rn mȝˁ заменяется фразой «ḏd.tw n.f» — «прозываемый». Таким образом, тождество rn mȝˁ и rn nfr налицо, и совершенно естественно и понятно с позиций предложенного здесь истолкования rn nfr. «Настоящее», стало быть, «употребительное», «обиходное». Таким образом, очевидно, что структура ˁȝ — nfr несет в себе возрастное различие.

«ВЕЛИКОЕ ИМЯ» ЕГИПЕТСКИХ ЦАРЕЙ

Прилагательное ˁȝ («большой») нередко сливалось в значении с прилагательным wrw («великий»). Прилагательное wrw употреблялось там, где требовалась торжественность, парадность, хотя по содержанию и совпадало с ˁȝ. В этом смысле, интересно обратить внимание на «борьбу» этих прилагательных в титулах высокопоставленных чиновников в пору начального Среднего царства, когда возрождались традиции давно ушедшего уже Древнего царства и делалось это, конечно же, не всегда умело. Так правительствующий, при фараонах Аменемхэ I и Сенвосре II, везир Анйотефоке древний элемент в титулатуре везира jmj-rȝ ḥwt wrt 6 «начальник 6 дворов великих (суда)» переменил на jmj-rȝ ḥwt ˁȝt 6. Так же поступил и, живший несколько позже, некий Симонт, добившийся в процессе своей карьеры должности «писца узилища великого». В будущем этот титул будут писать zšw nj ḫnrtj wrw, там же чиновник говорит о нем как о zšw nj ḫnrtj ˁȝ.

Выражение rn wrw встречается только у фараонов. Это их имена называются «великими». Что ж, прилагательное wrw в данном контексте совершенно уместно, и удивительно было бы, увидеть на этом месте ˁȝ.

СООТНОШЕНИЕ nṯr ˁȝ — nṯr nfr

Выяснив значения прилагательных ˁȝ — nfr в их взаимодействии, мы можем перенести полученные результаты на группу nṯr ˁȝ — nṯr nfr. Речь, стало быть, идет о старом и молодом боге, о старшем, лучше сказать, и о младшем. Такое решение проблемы объясняет все соотношение титулов nṯr ˁȝ и nṯr nfr. Ведь солнце считалось отцом каждого египетского царя, тогда как каждый царь рассматривался как его, этого солнца, сын. Это существа совершенно одной природы. Вся разница между ними лишь в том, что один «старый», другой «красивый» в самом общем значении — «молодой». Таким образом, перед нами не только два бога, в этом никто никогда не сомневался, это два солнца: старшее — небесное и молодое — земное.

Но, в таком случае, в ином свете предстает фараоновский титул «Сын Солнца». Он оказывается теснейшим образом связан с титулом nṯr nfr и оба, практически, синонимы. Недаром и появляются они, в сущности, в одно время: древнейший пример титула nṯr nfr засвидетельствован на одной печати Хеопса, древнейший же пример титула «Сын Солнца» обнаружен в надписи на статуе Тетефрэ, сына Хеопса.

До осмысления титула nṯr nfr как «младшего солнца», Тетефрэ мог казаться крупнейшим религиозным реформатором, прокламировавшим учение о солнечной природе царской власти, и притом в той форме, что царь провозглашается всего только сыном небесного солнца. Теперь же ясно, что, если даже именно Тетефрэ первым сформулировал принцип «Сын Солнца», то он только определенным образом оформил то учение, которое уже было в ходу при его отце.

Точно также и Хеопс не был новатором-солнцепоклонником, даже если это он впервые ввел принцип nṯr nfr. Уже во времена Тосора мы застаем не только представление о связи царя с солнцем, но и видим солнце над ним в изображениях в виде парящего сокола, что выражает уже не только связь с солнцем, но и «младшесть» царя по сравнению с солнцем. Видимо, старая доктрина постепенно обретает плоть и кровь, причем основные ее принципы формулируют первые цари IV династии.

ЕГИПЕТСКАЯ КАРТИНА МИРА

Еще Шефер совершенно правильно истолковывал написание царского имени в столбик, ограниченный сверху небом, снизу землей, а с боков подпорками, держащими небосвод, как картину мира, философское обобщение. Точно такую же картину мира представляют и практически любые изображения фараона: мир как некое вместилище и в нем два солнца, земное, правящее обеими половинами Египта, и небесное, царствующее над обеими половинами неба: верхнеегипетской и нижнеегипетской. Поскольку имя царя, написанное в столбик, всегда начинается именем царя как Хора, солнце связывается именно с этим знаком.

В свете этих выводов по-новому представляется вся религиозная система древнего Египта. Да, в мире множество богов, но только Солнце, творец этого мира, творец этих богов, царствует, владея небом, а с ним его сын, молодое Солнце, владеющее египетской землей. Они неразрывно связаны, эти два Солнца, старое и молодое, отец и сын. Таким образом, политеизм в Египте образовывает только фон для двух главных божеств, правящих миром, двух царей, двух Солнц.

Этот принцип двух Солнц — основа основ египетской религии. Неудивительно поэтому стремление египтян немедленно восстанавливать его, как только чужеземные захваты его нарушали. Не успел Камбиз расправиться с покоренной страной, как уже получил от знаменитого wḏȝ-ḥr-rs-nt в качестве нового фараона «солнечное имя» — mswtj-rˁw, «порождение Солнца». Благодаря этому принципу древнеегипетской идеологии до последних дней древней цивилизации в храмах изображались фараоны еще столетия после низложения последнего царя. Их всегда должно было быть двое, этих Солнц.

ОСИРИС

Остается сказать несколько слов об Осирисе, как о претенденте на титулы nṯr ˁȝ и nṯr nfr. Титул nṯr ˁȝ в устойчивой титулатуре Осириса (js-jr nbw ḏdw nṯr ˁȝ nbw ȝbḏw — Осирис, владыка Бусириса, бог старший, владыка Абидоса) появляется достоверно при X династии, но тогда и при XI династии употребляется еще редко. Лишь с XII династии он входит, что называется, в моду. Поскольку nṯr ˁȝ почти всегда ассоциируется с пояснением «владыка неба», совершенно ясно, что вводя этот титул в наименование Осириса, давали понять, что Осирис — Солнце загробного мира.

Представления об Осирисе как о Солнце загробного мира налицо уже и в эпоху Древнего царства, когда выражение nṯr ˁȝ nbw pt начинают заменять иногда nṯr ˁȝ nbw jmnt — «nṯr ˁȝ, владыка Запада». Вместе с тем, Осирис и царь загробного мира. Таким образом появляется стремление перенести двусолнечность (nṯr ˁȝ — nṯr nfr) основного мира на потусторонний, которое находит свое выражение в присвоении Осирису нового имени — wnnw-nfrw.

Это имя было именем Осириса как царя и не просто как царя, но как царя потустороннего Египта (nj-swt-bjt), и, следовательно, с ним должны были связываться именно те представления, которые были свойственны титулу nṯr nfr. Стало быть, wnnw-nfrw — это «постоянно пребывающий красивым», т.е. «молодым».

В сложном образе Осириса, таким образом, соединились два представления: он одновременно является и старшим и младшим Солнцем. Это показывает, насколько основополагающим было представление египтян о мире, как о соправительстве двух Солнц. Представляя мир за гробом как отражение мира живых, им необходимо было ввести в этот мир и два Солнца.

ВЫВОДЫ

Итак, мы приходим к выводу, что титул nṯr nfr, который носили египетские цари, означал «бог красивый» (прекрасный), «молодой» и противополагался титулу Солнца nṯr ˁȝ «бог большой» (великий), разумеется «старый». Противоположение «молодого» «старому» позволяет переводить термины как «старший» и «младший бог» или даже истолковывать их как «старшее» и «младшее солнце».

Совершенно естественно, что титул «младший бог» мог носить только здравствующий царь Египта. К остальным богам он переходит очень поздно. Может быть, как результат представлений о них как о царях, может быть, по другой причине. Здесь нужно специальное исследование. Во всяком случае, к Осирису титул «младший бог» пристал именно как к царю.

Мертвый царь, совершенно понятно, уже не может быть «младшим богом», «младшим солнцем». Он заходит в свой «небосклон» (гробницу) и живет в нем как солнце этого небосклона, тем самым сливаясь с Солнцем мира, своим отцом. Это не означает, что об умершем царе не могли говорить «младший бог такой-то». Могли, и именно эта форма находит свое отражение, например, в списках царей. Происходило это потому, что новое солнце, умерший царь, не имело индивидуальности, имени, оно сливалось с мировым Солнцем. Вспоминая же земное имя этого солнца, к нему могли приставить и его земной титул.

К Осирису титул «старший бог» переходит, опять-таки, как к Солнцу потустороннего Египта. Что же касается царей IV и V династии, именующих себя сразу и nṯr ˁȝ и nṯr nfr, то здесь необходимо заметить следующее. Представление о том, что в этих титулах отразилась какая-то идеологическая борьба между сторонниками тождества царя с Солнцем (и, следовательно, считающими царя старшим богом) и сторонниками преемственности царя как младшего бога, сына Солнца, не подтверждается памятниками. Не подтверждается ими и представление о связи религии Солнца с постепенным ослаблением царской власти. Достаточно сказать, что уже сам Хеопс, могущественнейший из царей Египта, признавал свою «младшесть» по отношению к Солнцу.

Видимо, объявляя себя то nṯr ˁȝ — «старшим богом», то nṯr nfr — «младшим богом», цари IV и V династии (а, иной раз еще и VI) подчеркивали разные аспекты своей достаточно сложной природы. По отношению к Солнцу, которого они все, начиная с Тетефрэ, называли своим отцом, они были «младшими» — в том числе и, по крайней мере, один предшественник Тетефрэ, при котором титула «сын Солнца» в титулатуре царя не существовало (или, может быть, он пока только еще не обнаружен) — я имею в виду Хеопса. По отношению же к остальным богам и, главное, по отношению к своим подданным, они были «старшими божествами», в качестве сыновей «старшего бога», Солнца, только тот был «владыкой неба», а они «владыками Обеих Земель». Со временем титул «старший бог» у фараонов вышел из употребления как ненужный, так как их главенство над всей природой великолепно передает титул «младший бог», никакого же соперничества с Солнцем они, как мы убедились, не знали. Итак, официальная идеология Египта признавала исключительное положение только двух божеств: Солнца, бога-творца всех богов, творца мира, и Солнца, его сына, царствующего фараона, который, таким образом, был вознесен над всем.

_______________________________

ДВА ЦАРЯ — ДВА СОЛНЦА

А.Х. Гардинер, в статье посвященной интерпретации имени Осириса wnnw-nfrw, отмечает, что первый элемент имени является причастием от глагола wnn, но не все было ясно в отношении конечного элемента. Его понимали как прилагательное nfr («Good Being»), однако, конечное «r» в прилагательном не могло сохраниться (ср. коптское noufe). В результате Гардинеру пришлось принять единственно возможное объяснение: второй элемент слова — форма так называемого, старого перфекта от глагола nfr — «быть хорошим».

Де Бэк находил традиционный перевод nfr «deplorably flat and lacking in the sap of life». Он считал, что со словом ассоциировалось «представление о юной, новой, торжествующей жизни (notion of young, new, triumphant life)» и ссылался при этом с полным правом на такие производные от nfr как: nfr — «юноша», nfrt — «молодая женщина», nfr — «жеребенок». Начало жизни за гробом Де Бэк опять-таки связывал с nfr, ссылаясь при этом на отрывок изданных им «Текстов саркофагов».

Шток, обращаясь к имени Осириса wnnw-nfrw, указывает на необоснованность традиционного осмысления его, поскольку ни физическая красота, ни этическая доброта, никак не связывается с этим божеством. Что же было главного в этом божестве, задается Шток вопросом? Его оживление после смерти, возрождение к новой жизни за смертью. Этот смысл и должен содержаться в имени бога. И поскольку понятие молодости как предела (половое созревание) было свойственно корню nfr, Шток решается перевести имя Осириса «сущий возрождающимся», «постоянно возрождающийся».

Этот вывод очень важен для понимания термина nṯr nfr, так как оба — и термин этот, и имя Осириса — тесно связаны. Термин nṯr nfr первоначально присущ царю, а имя wnnw-nfrw появляется у Осириса как раз тогда, когда оформляются, наконец, представления об Осирисе как о фараоне (nj-swt-bjt) потустороннего мира, следовательно nṯr nfr этого мира и есть как paз имя бога в качестве такого царя. Следовательно, и nṯr nfr — это «воскресший бог», «возродившийся бог» (der verjungte Gott).

Понять этот достигнутый чисто филологическим путем вывод можно, конечно, лишь на историко-культурной почве. Шток полагает, что царь назывался так потому, что он считался возродившимся богом египетского государства (Reichsgott) Хором. В этой части своей работы он, бесспорно, следует за Г.Юнкером, уточняя однако детали, на которых тот предпочитал не останавливаться. По Штоку, первоначально каждый египетский царь был тождествен Хору, главному богу (nṯr ˁȝ), почему первоначально и сам мог называться «главным богом» nṯr ˁȝ (букв. «der große Gott», как «der größte Gott» — «самый большой», «главный», верховный). Затем при IV династии с введением солнечной религии появилось представление о царе как о всего только сыне солнечного бога, с которым стали отождествлять древнего бога государства. Тождество между царем и «главным богом» было, таким образом, нарушено и царь утратил право на этот титул. Однако за ним остался древний титул nṯr nfr, титул царя как воплощения «главного бога».

В отличие от Де Бэка теория Штока выглядит гораздо основательнее. По Штоку, в основе значений nfr — понятие «предела», «конца», который может рассматриваться и как «начало» нового развития, перерождения.

Согласно авторам «Словаря» (Wb. II, 361, 10), впервые термин засвидетельствован на статуях Хефрена. Недавно, однако, он был обнаружен и в надписях на обломках статуи предшественника Хефрена Татефрэ (Ḏdf-rˁw). До сих пор как-то не обратили внимание на то, что он уже был в ходу при Хеопсе. Перед именами богов титул nṯr nfr начинает появляться лишь с Нового царства. До этого времени сочетание его с именем или изображением какого-нибудь бога — явление исключительное, ведь это чисто фараоновский титул.

Первый случай такого исключения, казалось бы, обнаружил К.Зете в известном рельефе Наусеррэ на Синайском полуострове. Над изображением фараона, названного nṯr ˁȝ (обычный перевод — «великий бог») nbw tȝwy (nṯr ˁȝ, владыка Обеих Земель) парит крылатый солнечный диск, по сторонам которого надпись: nṯr nfr nṯr ˁȝ (nṯr nfr, владыка Обеих Земель). Гардинер также считает, что титул относится к Солнцу.

Заключение Зете-Гардинера можно было бы принять, если б возле диска стояла надпись nṯr nfr просто, тогда как «nṯr nfr, владыка Обеих Земель» — Солнце не могло быть названо. Его постоянный титул «nṯr ˁȝ, владыка неба».

Титулы nṯr ˁȝ и nṯr nfr nbw tȝwy в данном случае относятся к царю совершенно так же, как это имеет место на откате печати в музее Гимэ. Эта печать прокатана так, что титул nṯr nfr nbw tȝwy открывает и замыкает всю композицию. То же и на рельефе на Синае. Таким образом, в эпоху Древнего царства, мы можем констатировать, титул nṯr nfr с богами не связывался. В эпоху Среднего царства редко этот титул употребляется в эпитетах Осириса. Гардинер упоминает случай из Заклинания 45 (начало XII династии) «Текстов Саркофагов» nṯr pn nfr nbw nj ntjw ḥḳȝ nj jwtjw «этот nṯr nfr владыка тех, кто есть, правитель тех, кого нет» (т.е. владыка и правитель всех без исключения).

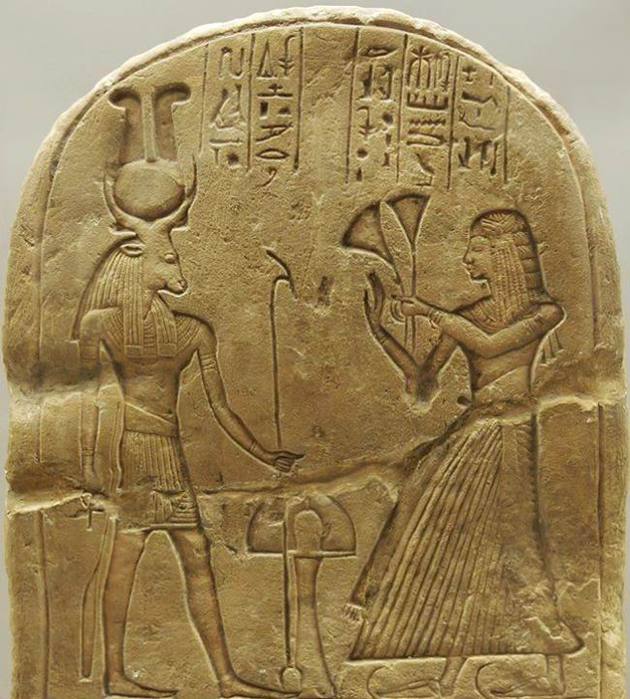

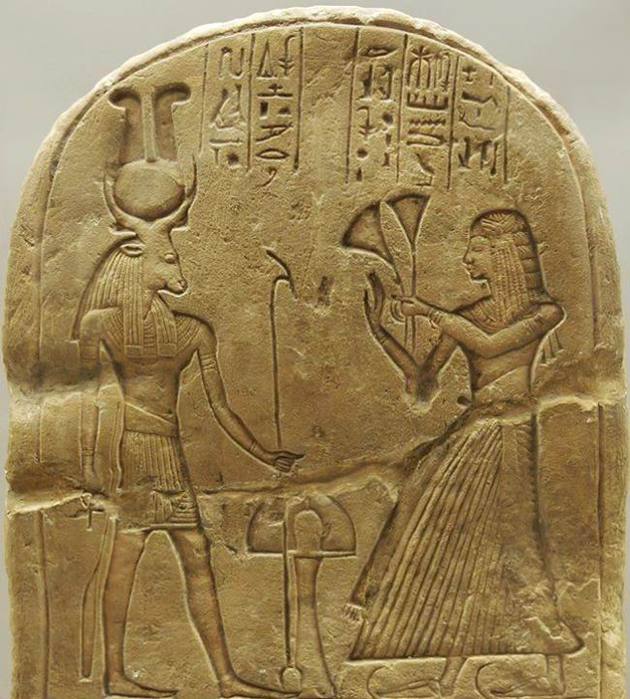

Кроме того, Осирис называется nṯr nfr в известном гимне «Привет тебе Осор-хентаменти в день этот добрый, в который стал ты тельцом»..., сохранившемся на трех стелах XIII династии. Там он именуется «Тельцом Запада, wnn-nfrw в сане твоем у богов в имени твоем этом nṯr nfr wnn-nfrw, владыкой богов, nṯr nfr вышедшим из Геба, богом светлым (nṯr ȝḫ), вышедшим из утробы матери своей Нут»

Принятие Осирисом титула nṯr nfr уже при XII династии совершенно естественно, так как тогда же этот бог был объявлен царем и не просто «царем» (njswt), но фараоном (nj-swt-bjt). Это царь Египта, такой же, как и любой фараон, но только царь Египта потустороннего. К другим богам титул nṯr nfr в эпохи Древнего и Среднего царств не приложим. Это исключительно царский титул.

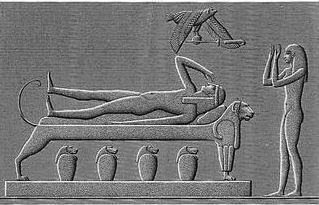

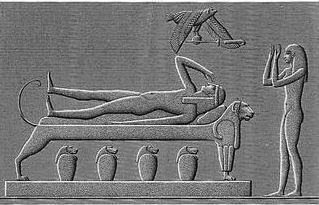

На рельефных изображениях царя над ним, как правило, обозначается небосвод, под которым парит bḥdtj, крылатый солнечный диск. Его обыкновенно называют nṯr ˁȝ nbw pt «nṯr ˁȝ, владыка неба». Царь же на таких изображениях титулуется nṯr nfr nbw jrt jḫt nbw tȝwj «nṯr nfr, владыка жертвоприношений, владыка Обеих Земель». Антонимичность налицо. Владыка неба и владыка земли, nṯr ˁȝ и nṯr nfr.

Здесь могут сказать, что взаимосвязь терминов nṯr ˁȝ и nṯr nfr, кстати, совершенно явная, всеми всегда принималась во внимание. Но это не так. Ощущалось только их соседство. Все выражалось формулой: nṯr ˁȝ — титул богов и умерших царей, nṯr nfr — титул царствующего правителя Египта. Сколько-нибудь глубокой или даже существенной связи обоих терминов не замечали. Между тем эта связь не только условие постижения представлений, кроющихся за титулом nṯr nfr, но и идеологической системы древнего Египта в целом.

ТЕРМИН nṯr ˁȝ

Казалось бы, перевод термина nṯr ˁȝ бесспорен: «бог большой», «великий». В древности nṯr ˁȝ — это только Солнце, реже (и явно вторично) Осирис и, наконец, царь. Следовательно взгляды на nṯr ˁȝ претерпели серьезные изменения, и установить первоначальное значение термина из поздних переводов нельзя.

Первоначально nṯr ˁȝ — это всегда Солнце, если этот титул уточняют, nbw pt — «владыка неба».

КРЫЛАТЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ДИСК

Начиная с развитого Древнего царства и до последних дней египетской цивилизации, над изображениями царя помещают крылатый солнечный диск, называемый bḥdtj nṯr ˁȝ nbw pt. Впервые такой диск украсил балдахин царицы Хетпехрас (Ḥtp-ḥr.s), жены царя Санфоре (snfrw) и затем прочно вошел в обиход. Раньше этот же bḥdtj изображался в виде сокола, парящего над царем (уже при III династии). Такое изображение bḥdtj было весьма распространенным и в последующие времена.

Самое имя bḥdtj «Происходящий из города bḥdt» (Бехдет) породило немало дискуссий. Для нас важно только, что он Солнце, владыка неба и nṯr ˁȝ, так или иначе постоянно противопоставляемый царю, владыке земли («Обеих Земель» Египта) и nṯr nfr.

При V династии это солнце изображается не только с двумя крыльями, но и с двумя уреями, как бы соскальзывающими с диска. Все свидетельствует, таким образом, о том, что божество это двуединой природы. Природа эта такова, потому что двуедин мир под этим солнцем и двуедина природа царя, правящего этим миром.

Есть все основания полагать, вместе с Х.Шефером, Зете и Гардинером, что крылья диска соответствуют двум частям страны, Верхнему и Нижнему Египту. И, действительно, при ХII династии солнечные уреи получают венцы Обеих Земель, показывая совершенно недвусмысленно, что это солнце — египетское Солнце и при том царь с венцами Обоих Египтов. Неудивительно поэтому, что уже при Тхутмосе знак солнца с двумя уреями используется как идеограмма для написания титула фараонов: nj-swt-bjt — «царь Верхнего и Нижнего Египта». Крылья, правда, в этом случае не изображаются, но они и не нужны. Необходимая двойственность отражена уреями.

Такая тесная связь между солнцем и Египтом не могла не подвести к предположению о тождестве солнца с царем. Это предположение и высказал Гардинер в своей работе о bḥdtj. Его аргументы:

1. упомянутый выше способ написания титула nj-swt-bjt;

2. случаи изображения крылатого диска, змеи которого обхватывают картуш с именем царя, как бы свидетельствуя, что называемый царь и есть крылатое солнце;

3. синайский рельеф Наусеррэ, на котором по сторонам крылатого диска надпись «nṯr nfr, владыка Обеих Земель»;

4. рельефы, изображающие празднество Сед (особенно хорошо сохранился один времен Сенвосре III), на которых боги Верхнего Египта, с одной стороны, и Нижнего, с другой, приносят царю жизнь и благополучие что композиционно оформлено таким образом как будто все это получает не сам царь, а парящий над ним bḥdtj.

Этих доводов, конечно, недостаточно, чтобы отождествить солнце с царем. Более того, есть абсолютная уверенность в том, что царь и диск, парящий над ним — не одно и то же. Ведь первый — «nṯr nfr, владыка жертвоприношений, владыка Обеих Земель», другой — «nṯr ˁȝ, владыка неба». Один земной, пекущийся о культе богов («владыка жертвоприношений»), другой — небесный. Эти титулы никогда не меняются местами. Не происходит этого, кстати, и на синайском рельефе Наусеррэ. Титул «nṯr nfr, владыка Обеих Земель», хотя и расположен по бокам крылатого диска, относится к царю, так же точно, как и непосредственно связанный с именем царя титул «nṯr ˁȝ, владыка Обеих Земель».

Тезис Гардинера был бы доказанным, если бы при имени царя стояло «nṯr ˁȝ, владыка неба», титул bḥdtj. Так же, как он написан, этот титул никогда к bḥdtj не применялся. Это царский титул. Цари Древнего Египта могли именоваться и nṯr ˁȝ и nṯr nfr одновременно, как это показывает откат печати Хеопса в музее Гимэ, похожий и внешне на рельеф на Синае тем, что титул nṯr nfr там, как и на Синае, повторен дважды, образуя как бы боковые рамки всей композиции.

И употребление знака солнца со змеями для написания титула фараонов, доказывает не тождество царя и солнечного диска, а лишь то, что сам солнечный диск считался царем, но притом «владыкой неба».

Вместе с тем, между царем и диском выдерживается и известная дистанция. На рельефе из храма Монта в нынешнем Медамуде (эпоха Секхотпа (Себекхотепа) II) змеи Солнца тянут к царю знаки жизни. Известны случаи, когда диск жалует царя жизнью, счастьем и пр., и это специально указывается в сопроводительной надписи. Начиная с конца XVII династии диск изображают над богами, что уже совершенно доказывает, что этот образ не был тождествен царю.

Солнце и царь связаны теснейшим образом. Оба владеют Египтом, Только царь на земле, двумя Египтами, а солнце небом, небом Верхнего и Нижнего Египта. Солнце — nṯr ˁȝ, царь — nṯr nfr. Один не отделим от другого. Оба двуедины и оба Египтовластны. Такое подчеркивание было бы бессмысленным, если бы оба не были едины и в природе. Вся разница между ними лишь в прилагательных ˁȝ и nfr буквальное корневое значение которых «большой» и «благой». Для того, чтобы эти «немые» пока прилагательные заговорили, надо найти такую область в лексике, где бы они, как и в данном случае, образовывали группу. Такая группа налицо: rn ˁȝ и rn nfr — как обычно переводят, «имя большое» и «имя хорошее».

Для египтянина нормально было иметь два имени, которые в Древнем и Среднем царстве квалифицировались как rn ˁȝ и rn nfr. Поскольку последнее зачастую было сокращением из rn ˁȝ, первое стали понимать как полное, второе как уменьшительное, бытовое. Однако, все свести к схеме «полное имя — сокращение» нельзя. Более того, большинство «вторых» (rn nfr) имен никаким образом не связаны с полным именем и зачастую представляют собой столь же полные имена, а иногда являются и более длинными и сложными.

Единственное разъяснение, которое пока удалось получить насчет rn nfr, это указание в надписи жреца при пирамиде Атоте, жившего во времена Сенвосре I. Его звали «ttj-m-zȝ.f, а имя его nfr, которое говорят люди — ttj», откуда и было заключено, что rn nfr употреблялось в быту, обиходное имя в противоположность парадному rn ˁȝ и заключение это, конечно, справедливо. Другой вопрос, как понимать это nfr. В одном случае имя имеет вид с добавлением «средний», именно это самое добавление и составило rn nfr. Стало быть, в этот разряд входят различные прозвища.

И еще один нюанс, самого начала Древнего царства наименование rn nfr получает вариант, сравнительно малоупотребительный, но чрезвычайно интересный — rn nḏs. Поскольку и rn nfr и rn nḏs постоянно встречаются в паре с rn ˁȝ, совершенно ясно, что между ними полное тождество, и следовательно, nfr = nḏs. Если б не это равенство, антонимику ˁȝ — nḏs можно было бы понять буквально: «большой» — «маленький», «большое имя», т.е. в полной форме и «маленькое», т.е. уменьшительное, бытовое. Однако, это равенство заставляет взглянуть на эту антонимику иначе.

Надо найти такие значения у nḏs и nfr, которые бы их объединяли и противопоставляли ˁȝ. У nfr есть только одно такое значение «красивый» в значении «молодой». Прилагательные же ˁȝ и nḏs, со всевозможными вариантами, постоянно употребляются как раз в качестве добавления к именам как указание относительного старшинства или молодости.

Таким образом, в пределах сочетаний ˁȝ — nḏs / nfr эти прилагательные значат «большой» (по возрасту, как правило, лишь относительно, по сравнению с кем-то «меньшим») и «меньшой», собственно «молодой» и «маленький». В сочетаниях со словом rn (имя) эти прилагательные означают «большое имя» (rn ˁȝ) и «молодое имя» (rn nfr / rn nḏs), т.е. «взрослое», парадное имя и «детское».

Такое объяснение проливает свет на особенности египетской ономастики. Детское имя, естественно, и будет обиходным, привычным для всех именем и взрослого человека, почему и указывается, что это имя «говорят люди», т.е. пользуются им. Напротив, взрослое, парадное имя будет нужно там, где требуется какая-то церемонность. Это парадное имя. Понятно и то, почему прозвания типа «средний» могли квалифицироваться как «детское имя». Ведь совершенно ясно, что одноименных братьев в семье должны были называть как раз по этим прозваниям: «старший», «средний» и «младший».

В одной из гробниц Дейр эль Гебрави, «второе» имя одного человека было квалифицировано как rn mȝˁ «подлинное, настоящее имя», и это, несомненно, толкование к обычному названию «вторых» имен — rn nfr. В другом случае, времени XXX династии, выражение rn mȝˁ заменяется фразой «ḏd.tw n.f» — «прозываемый». Таким образом, тождество rn mȝˁ и rn nfr налицо, и совершенно естественно и понятно с позиций предложенного здесь истолкования rn nfr. «Настоящее», стало быть, «употребительное», «обиходное». Таким образом, очевидно, что структура ˁȝ — nfr несет в себе возрастное различие.

«ВЕЛИКОЕ ИМЯ» ЕГИПЕТСКИХ ЦАРЕЙ

Прилагательное ˁȝ («большой») нередко сливалось в значении с прилагательным wrw («великий»). Прилагательное wrw употреблялось там, где требовалась торжественность, парадность, хотя по содержанию и совпадало с ˁȝ. В этом смысле, интересно обратить внимание на «борьбу» этих прилагательных в титулах высокопоставленных чиновников в пору начального Среднего царства, когда возрождались традиции давно ушедшего уже Древнего царства и делалось это, конечно же, не всегда умело. Так правительствующий, при фараонах Аменемхэ I и Сенвосре II, везир Анйотефоке древний элемент в титулатуре везира jmj-rȝ ḥwt wrt 6 «начальник 6 дворов великих (суда)» переменил на jmj-rȝ ḥwt ˁȝt 6. Так же поступил и, живший несколько позже, некий Симонт, добившийся в процессе своей карьеры должности «писца узилища великого». В будущем этот титул будут писать zšw nj ḫnrtj wrw, там же чиновник говорит о нем как о zšw nj ḫnrtj ˁȝ.

Выражение rn wrw встречается только у фараонов. Это их имена называются «великими». Что ж, прилагательное wrw в данном контексте совершенно уместно, и удивительно было бы, увидеть на этом месте ˁȝ.

СООТНОШЕНИЕ nṯr ˁȝ — nṯr nfr

Выяснив значения прилагательных ˁȝ — nfr в их взаимодействии, мы можем перенести полученные результаты на группу nṯr ˁȝ — nṯr nfr. Речь, стало быть, идет о старом и молодом боге, о старшем, лучше сказать, и о младшем. Такое решение проблемы объясняет все соотношение титулов nṯr ˁȝ и nṯr nfr. Ведь солнце считалось отцом каждого египетского царя, тогда как каждый царь рассматривался как его, этого солнца, сын. Это существа совершенно одной природы. Вся разница между ними лишь в том, что один «старый», другой «красивый» в самом общем значении — «молодой». Таким образом, перед нами не только два бога, в этом никто никогда не сомневался, это два солнца: старшее — небесное и молодое — земное.

Но, в таком случае, в ином свете предстает фараоновский титул «Сын Солнца». Он оказывается теснейшим образом связан с титулом nṯr nfr и оба, практически, синонимы. Недаром и появляются они, в сущности, в одно время: древнейший пример титула nṯr nfr засвидетельствован на одной печати Хеопса, древнейший же пример титула «Сын Солнца» обнаружен в надписи на статуе Тетефрэ, сына Хеопса.

До осмысления титула nṯr nfr как «младшего солнца», Тетефрэ мог казаться крупнейшим религиозным реформатором, прокламировавшим учение о солнечной природе царской власти, и притом в той форме, что царь провозглашается всего только сыном небесного солнца. Теперь же ясно, что, если даже именно Тетефрэ первым сформулировал принцип «Сын Солнца», то он только определенным образом оформил то учение, которое уже было в ходу при его отце.

Точно также и Хеопс не был новатором-солнцепоклонником, даже если это он впервые ввел принцип nṯr nfr. Уже во времена Тосора мы застаем не только представление о связи царя с солнцем, но и видим солнце над ним в изображениях в виде парящего сокола, что выражает уже не только связь с солнцем, но и «младшесть» царя по сравнению с солнцем. Видимо, старая доктрина постепенно обретает плоть и кровь, причем основные ее принципы формулируют первые цари IV династии.

ЕГИПЕТСКАЯ КАРТИНА МИРА

Еще Шефер совершенно правильно истолковывал написание царского имени в столбик, ограниченный сверху небом, снизу землей, а с боков подпорками, держащими небосвод, как картину мира, философское обобщение. Точно такую же картину мира представляют и практически любые изображения фараона: мир как некое вместилище и в нем два солнца, земное, правящее обеими половинами Египта, и небесное, царствующее над обеими половинами неба: верхнеегипетской и нижнеегипетской. Поскольку имя царя, написанное в столбик, всегда начинается именем царя как Хора, солнце связывается именно с этим знаком.

В свете этих выводов по-новому представляется вся религиозная система древнего Египта. Да, в мире множество богов, но только Солнце, творец этого мира, творец этих богов, царствует, владея небом, а с ним его сын, молодое Солнце, владеющее египетской землей. Они неразрывно связаны, эти два Солнца, старое и молодое, отец и сын. Таким образом, политеизм в Египте образовывает только фон для двух главных божеств, правящих миром, двух царей, двух Солнц.

Этот принцип двух Солнц — основа основ египетской религии. Неудивительно поэтому стремление египтян немедленно восстанавливать его, как только чужеземные захваты его нарушали. Не успел Камбиз расправиться с покоренной страной, как уже получил от знаменитого wḏȝ-ḥr-rs-nt в качестве нового фараона «солнечное имя» — mswtj-rˁw, «порождение Солнца». Благодаря этому принципу древнеегипетской идеологии до последних дней древней цивилизации в храмах изображались фараоны еще столетия после низложения последнего царя. Их всегда должно было быть двое, этих Солнц.

ОСИРИС

Остается сказать несколько слов об Осирисе, как о претенденте на титулы nṯr ˁȝ и nṯr nfr. Титул nṯr ˁȝ в устойчивой титулатуре Осириса (js-jr nbw ḏdw nṯr ˁȝ nbw ȝbḏw — Осирис, владыка Бусириса, бог старший, владыка Абидоса) появляется достоверно при X династии, но тогда и при XI династии употребляется еще редко. Лишь с XII династии он входит, что называется, в моду. Поскольку nṯr ˁȝ почти всегда ассоциируется с пояснением «владыка неба», совершенно ясно, что вводя этот титул в наименование Осириса, давали понять, что Осирис — Солнце загробного мира.

Представления об Осирисе как о Солнце загробного мира налицо уже и в эпоху Древнего царства, когда выражение nṯr ˁȝ nbw pt начинают заменять иногда nṯr ˁȝ nbw jmnt — «nṯr ˁȝ, владыка Запада». Вместе с тем, Осирис и царь загробного мира. Таким образом появляется стремление перенести двусолнечность (nṯr ˁȝ — nṯr nfr) основного мира на потусторонний, которое находит свое выражение в присвоении Осирису нового имени — wnnw-nfrw.

Это имя было именем Осириса как царя и не просто как царя, но как царя потустороннего Египта (nj-swt-bjt), и, следовательно, с ним должны были связываться именно те представления, которые были свойственны титулу nṯr nfr. Стало быть, wnnw-nfrw — это «постоянно пребывающий красивым», т.е. «молодым».

В сложном образе Осириса, таким образом, соединились два представления: он одновременно является и старшим и младшим Солнцем. Это показывает, насколько основополагающим было представление египтян о мире, как о соправительстве двух Солнц. Представляя мир за гробом как отражение мира живых, им необходимо было ввести в этот мир и два Солнца.

ВЫВОДЫ

Итак, мы приходим к выводу, что титул nṯr nfr, который носили египетские цари, означал «бог красивый» (прекрасный), «молодой» и противополагался титулу Солнца nṯr ˁȝ «бог большой» (великий), разумеется «старый». Противоположение «молодого» «старому» позволяет переводить термины как «старший» и «младший бог» или даже истолковывать их как «старшее» и «младшее солнце».

Совершенно естественно, что титул «младший бог» мог носить только здравствующий царь Египта. К остальным богам он переходит очень поздно. Может быть, как результат представлений о них как о царях, может быть, по другой причине. Здесь нужно специальное исследование. Во всяком случае, к Осирису титул «младший бог» пристал именно как к царю.

Мертвый царь, совершенно понятно, уже не может быть «младшим богом», «младшим солнцем». Он заходит в свой «небосклон» (гробницу) и живет в нем как солнце этого небосклона, тем самым сливаясь с Солнцем мира, своим отцом. Это не означает, что об умершем царе не могли говорить «младший бог такой-то». Могли, и именно эта форма находит свое отражение, например, в списках царей. Происходило это потому, что новое солнце, умерший царь, не имело индивидуальности, имени, оно сливалось с мировым Солнцем. Вспоминая же земное имя этого солнца, к нему могли приставить и его земной титул.

К Осирису титул «старший бог» переходит, опять-таки, как к Солнцу потустороннего Египта. Что же касается царей IV и V династии, именующих себя сразу и nṯr ˁȝ и nṯr nfr, то здесь необходимо заметить следующее. Представление о том, что в этих титулах отразилась какая-то идеологическая борьба между сторонниками тождества царя с Солнцем (и, следовательно, считающими царя старшим богом) и сторонниками преемственности царя как младшего бога, сына Солнца, не подтверждается памятниками. Не подтверждается ими и представление о связи религии Солнца с постепенным ослаблением царской власти. Достаточно сказать, что уже сам Хеопс, могущественнейший из царей Египта, признавал свою «младшесть» по отношению к Солнцу.

Видимо, объявляя себя то nṯr ˁȝ — «старшим богом», то nṯr nfr — «младшим богом», цари IV и V династии (а, иной раз еще и VI) подчеркивали разные аспекты своей достаточно сложной природы. По отношению к Солнцу, которого они все, начиная с Тетефрэ, называли своим отцом, они были «младшими» — в том числе и, по крайней мере, один предшественник Тетефрэ, при котором титула «сын Солнца» в титулатуре царя не существовало (или, может быть, он пока только еще не обнаружен) — я имею в виду Хеопса. По отношению же к остальным богам и, главное, по отношению к своим подданным, они были «старшими божествами», в качестве сыновей «старшего бога», Солнца, только тот был «владыкой неба», а они «владыками Обеих Земель». Со временем титул «старший бог» у фараонов вышел из употребления как ненужный, так как их главенство над всей природой великолепно передает титул «младший бог», никакого же соперничества с Солнцем они, как мы убедились, не знали. Итак, официальная идеология Египта признавала исключительное положение только двух божеств: Солнца, бога-творца всех богов, творца мира, и Солнца, его сына, царствующего фараона, который, таким образом, был вознесен над всем.

_______________________________

|

Метки: Египет |

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАННЕГО ЦАРСТВА |

Романчук А.А.

СПОР ГОРА И СЕТА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАННЕГО ЦАРСТВА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

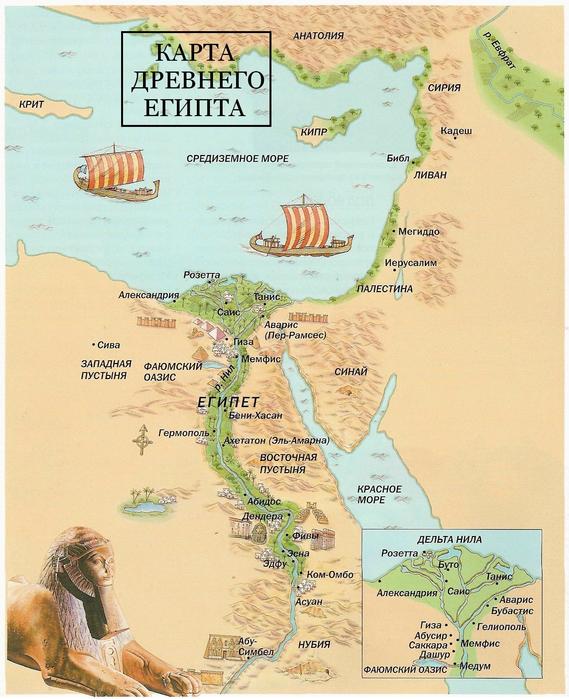

Возникновение Раннего царства Египта связывается египтологами с победой Верхнего Египта (Юга) над Нижним (Севером) и последовавшим затем объединением долины Нила от моря до первого порога.

Ситуация вполне правомерна, поскольку о происхождении династий Раннего царства с Юга, из Тиниса, прямо говорят и письменные источники — Манефон, Геродот, египетские царские списки времени Нового царства. Хотя, как отмечает О.Д. Берлев, «представление о торжестве Юга над Севером может быть основано пока только на примате всего верхнеегипетского в титулатуре царя, в названии должностей, в привычке называть Юг перед Севером и т.п., но это лишь косвенные данные».

Тем не менее существует ряд фактов, на которые не обращают внимания и которые позволяют усомниться в правильности существующей сегодня в умах египтологов картины — победы Юга над Севером при возникновении Раннего царства. И эти факты приводятся тремя главными источниками по истории Египта Раннего царства — Палермским камнем (летопись конца Древнего царства), Туринским папирусом (Новое царство) и Манефоном (время Александра Македонского).

Прежде всего, следует отметить, что Палермский камень называет перед I династией ряд еще более древних царей, и все они — цари Нижнего Египта. Царей Верхнего Египта он не знает.

Разумеется, можно считать, вслед за Ю.А. Перепелкиным, что это результат повреждения, и на отбитом верхнем куске Палермского камня как раз и были имена царей Верхнего Египта. Но сведения Палермского камня по этому вопросу согласуются с данными двух других источников.

Согласно Манефону и Туринскому папирусу, Египтом первоначально правили боги, затем их сменили полубоги (или «духи Буто и Нехена») и затем — первый царь-человек, Менес из Тиниса. Но между богами и духами оба этих источника помещают две династии «царей Мемфиса и Севера». На мой взгляд, такого единодушия вполне достаточно хотя бы для того, чтобы задуматься о его причинах. К тому же, стоит учесть еще один факт — титул царей Нижнего Египта (bj.t, знак «пчелы») считается исследователями наиболее древним египетским обозначением понятия «царь» и лишь постепенно вытесняется другим титулом (nsw.t, знак «царского сиденья»). И более того, в «Текстах пирамид» отмечен случай, когда титул bj.t (употребленный по отношению к одному из богов) был «соскоблен и переделан на официальное обозначение фараона».

С другой стороны, в историографии отмечается, что «сведения Палермского камня — единственно сколько-нибудь надежное свидетельство о существовании нижнеегипетского царства». Некоторые же исследователи вообще сомневаются в существовании в Дельте в течение всего Раннего царства какого-либо политического образования, а признают наличие «только двух городов — Буто и Cаис».

Заметим, что цари Раннего царства называли себя именно, и прежде всего, — Горами. В середине же II династии вдруг появляются цари, называющие себя прежде всего Сетами (временно забрасывается, добавим попутно, царский некрополь в Абидосе). Заканчивается же правление этой династии царем, имя которого содержит и Гора и Сета и который называет себя — «Тот, в котором умиротворились оба бога».

Красной нитью через весь миф об Осирисе проходит то, что предметом спора между Гором и Сетом является Верхний Египет, Юг — «белая корона». Гор же в этом споре выступает как царь Нижнего Египта, и это тоже подчеркивается неоднократно.

Исида родила Гора в Дельте, прятала его возле Буто («своего города»); кроме того Гор также прямо называется «юноша Дельты», а по «суду бога Тота» он получает Нижний Египет, Сет же — Верхний.

По отношению к Осирису в мифе также применяется титул «владыка Севера», хотя он и выступает как царь всего Египта. Наконец, по одной из версий мифа, записанной на так называемой «Стеле Шабаки» (именно в ней Сет и Гор примиряются), все начинается с того, что «Геб отдал Гору Север, а Сету — Юг».

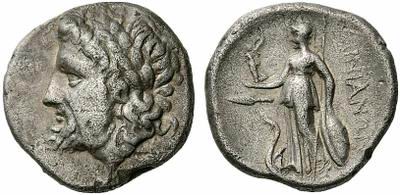

Касательно культов Гора и Сета, общеегипетское значение имел «Гор, сын Исиды». Помимо него, наиболее почитаем Гор Бехдетский, культ которого попадает из Дельты, из города Бехдет, на Юг, в Эдфу, еще в эпоху Древнего царства. Также относительно ясным является происхождение Исиды из северо-восточной части Дельты. Что, соответственно, привязывает и «сына Исиды» к этому региону.

На Юге существовал очень развитый культ шакалоподобного бога. И сам Сет иногда изображается в образе шакала. Понять значение этого позволяет крайне интересный анализ праздника «хеб-сед», проделанный М.Э. Матье. Прежде всего, рассматривая различные этимологии названия этого праздника, она склоняется к точке зрения о том, что оно значит «праздник бога Седа». Бог Сед, по ее мнению, ипостась Упуаута («Открывающий пути»), и почитался в том же образе — образе шакала. Сед — не кто иной, как один из вариантов Сета, и считался богом смерти.

Итак, Сед, Сет и Упуаут — боги-шакалы Верхнего Египта. Сам «хеб-сед» рассматривается М.Э. Матье (и большинством исследователей) как праздник ритуального восстановления сил фараона (символически умирающего и воскресающего в ходе праздника) и восходит к более древнему обряду убийства престарелого вождя. «Хеб-сед» — один из наиболее важных ритуалов, выполняемых фараоном, и справлялся уже в эпоху Раннего царства.

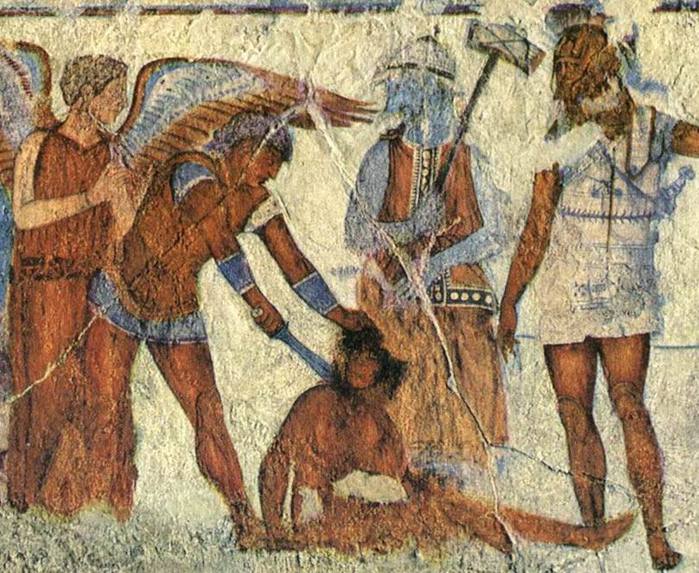

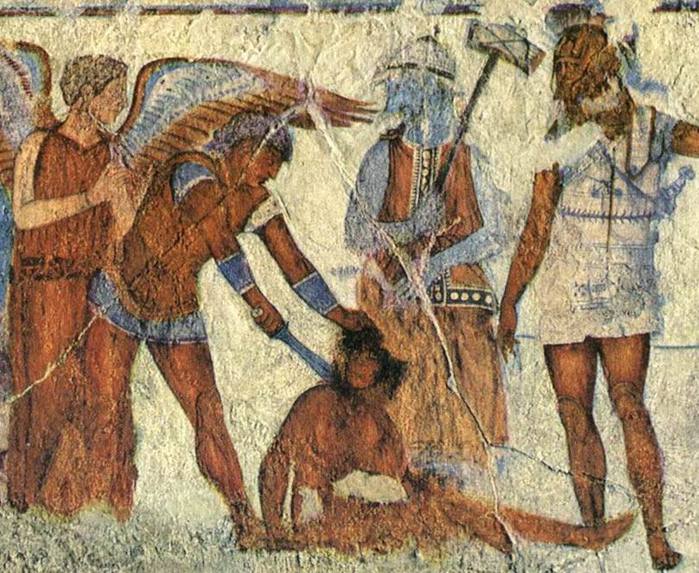

Ритуал праздника предоставляет нам чрезвычайно важную информацию. В начале праздника фараон шествует перед наосами богов. При этом «перед южными наосами его сопровождают «духи Нехена» — жрецы в шакальих масках, а перед северными — «духи Пе» — жрецы в масках сокола». Нехен — религиозная столица Верхнего Египта, Пе (вместе с Деп) — одна из частей города Буто — столицы Нижнего Египта. Таким образом, «хеб-сед» однозначно подтверждает и связь шакала (следовательно, Сета) с Югом, и связь сокола (следовательно, Гора) — с Севером. В ритуале «хеб-седа» четко выделяются два главных лица — царь и Упуаут. Во всех действиях Упуаут предшествует фараону, и вообще возглавляет процессию. В ходе праздника фараон периодически подходит к штандарту — фетишу Упуаута, чтобы поклониться ему и умастить его.

вообще возглавляет процессию. В ходе праздника фараон периодически подходит к штандарту — фетишу Упуаута, чтобы поклониться ему и умастить его.

В целом, Упуаут может считаться даже главным персонажем «хеб-седа». Это отмечает и М.Э. Матье, объясняя это тем, что Упуаут имел в древности большее значение, а центр его почитания — Асьют (Саути) сыграл очень важную роль в завоевании Югом Севера. Сам Упуаут изображался воинственным богом, и носил титул «Схвативший Обе Земли», то есть Юг и Север. Интересно, что один из центров почитания Сета — в XI номе Верхнего Египта и находится на расстоянии примерно пяти километров от Асьюта.

В понимании причин того, почему Упуаут играл такую роль в «хеб-седе», проясняющее значение имеет тот факт, что в религиозном сознании считалось, что после смерти и встречи с богиней смерти Кебхет (дочерью Анубиса) царь оживает уже очищенным и в виде шакала. Также, уже в «Текстах пирамид» читаем, что умерший фараон уподобляется «лежащему шакалу», или, восседая на троне Осириса, имеет «руки Атума» (и все остальные части тела — тоже Атума), но «голову Анубиса».

Общеизвестно, что после смерти фараон обожествлялся именно как Осирис — «вождь западных», то есть бог царства мертвых. И только со времени Среднего царства Осирис в качестве бога мертвых вытесняет других «вождей западных» — Хентиаментиу. Очевидно, что первоначально цари рассматривали в качестве своей загробной ипостаси именно бога-шакала. Объяснить это можно лишь тем, что первоначально бог-шакал, Упуаут — личный покровитель царя, его «тотем». Таким образом, «хеб-сед» — праздник царя выходца из Верхнего Египта. Это является свидетельством, что именно Юг победил Север.

Но как же быть с отмеченными выше парадоксами? Прояснить их помогает тот же «хеб-сед» и положение Упуаута в этом празднике. Действительно, Упуаут, являясь главным лицом праздника, при этом удивительно бездеятелен и не вписан в сценарий. Он — своего рода «свадебный генерал». А это наводит на мысль, что Упуаут — более поздняя интерполяция в уже сложившийся сюжет. Кто же авторы этого сюжета? Ряд обстоятельств наводит на мысль, что «хеб-сед» изначально — праздник царей Севера. Прежде всего, само одеяние фараона в«хеб-седе» — это «характерное ритуальное одеяние древних правителей Буто», то есть царей Нижнего Египта. Далее, существенную часть праздника составляли ритуальные бои, участники которых «как бы боролись за обладание Хором-фараоном». Эти участники «изображали жителей Деп и Пе (двух частей города Буто)». И, наконец, в египетском погребальном ритуале исполнялась так называемая «пляска Муу». Исследователи видят в ней древний погребальный ритуал правителей Нижнего Египта. «Муу» восходит к слову «вода» (mw), а «водяные» — утопленные правители Буто. Утоплен был, согласно мифу, и Осирис Сетом.

Представляется, что достаточно непротиворечивой интерпретацией, учитывающей все изложенное выше, будет следующая гипотеза. Династии Раннего царства действительно были выходцами с Юга, и, вполне вероятно, именно из Тиниса. Однако до них политическое лидерство принадлежало, и, вероятно, уже достаточно давно, правителям Нижнего Египта (именно Буто и Саиса), некоторые из них, возможно, правили уже и всем Египтом. Каирский камень дает ряд правителей додинастической эпохи уже в двойной, «красной и белой» короне.

Следует отметить, что в начале прошлого века ряд исследователей высказывали мысль о том, что образованию Раннего царства предшествовало объединение Египта вокруг Гелиополя. Однако, насколько можно судить, данная идея только постулировалась, и аргументом им служил прежде всего культурный приоритет Гелиополя (в частности, на широту этого города указывает египетский календарь). Сегодня же эта гипотеза не только забыта, но и утверждается отсутствие соперника Югу в Дельте. Судя по всему, захват Севера Верхним Египтом имел место, о чем свидетельствует временная победа Сета. Сет долго не считался злым богом, и в заупокойном культе изначально был покровителем фараона.

С этим согласуется и то, что именно от представителей второй династии дошли надписи, свидетельствующие об их войнах с Нижним Египтом и разорении его. Цари I династии оставили надписи о войнах в Эфиопии (т.е. к югу от первого порога Нила).

С другой стороны, следует заметить, что при второй половине I и при II династиях первым лицом после царя в государстве считался «хранитель печати Красного дома» (т.е. казнохранилища Нижнего Египта)». Но при Перибсене и Хасехемуи (цари второй половины II династии) появляются должности «хранителя печати для всех документов Юга» и «хранителя печати по делам дани Севера». Как представляется, весьма многозначительные изменения.

Литература:

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976.

Постовская Н.М. Начальные стадии развития государственного аппарата в Древнем Египте // ВДИ. 1947. №1.

Матье М.Э. Мифы Древнего Египта. М., 1956.

Матье М.Э. Хеб-Сед (из истории древнеегипетской религии) // ВДИ.1956. № з.

Перепелкин Ю.А. Древний Египет. Раннее царство // История Древнего Востока. Зарождение первых классовых обществ и древнейшие очаги цивилизации. М., 1988.

Тураев Б.А История Древнего Востока. Ч. 1. M., 1936.

_______________________________

СПОР ГОРА И СЕТА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАННЕГО ЦАРСТВА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Возникновение Раннего царства Египта связывается египтологами с победой Верхнего Египта (Юга) над Нижним (Севером) и последовавшим затем объединением долины Нила от моря до первого порога.

Ситуация вполне правомерна, поскольку о происхождении династий Раннего царства с Юга, из Тиниса, прямо говорят и письменные источники — Манефон, Геродот, египетские царские списки времени Нового царства. Хотя, как отмечает О.Д. Берлев, «представление о торжестве Юга над Севером может быть основано пока только на примате всего верхнеегипетского в титулатуре царя, в названии должностей, в привычке называть Юг перед Севером и т.п., но это лишь косвенные данные».

Тем не менее существует ряд фактов, на которые не обращают внимания и которые позволяют усомниться в правильности существующей сегодня в умах египтологов картины — победы Юга над Севером при возникновении Раннего царства. И эти факты приводятся тремя главными источниками по истории Египта Раннего царства — Палермским камнем (летопись конца Древнего царства), Туринским папирусом (Новое царство) и Манефоном (время Александра Македонского).

Прежде всего, следует отметить, что Палермский камень называет перед I династией ряд еще более древних царей, и все они — цари Нижнего Египта. Царей Верхнего Египта он не знает.

Разумеется, можно считать, вслед за Ю.А. Перепелкиным, что это результат повреждения, и на отбитом верхнем куске Палермского камня как раз и были имена царей Верхнего Египта. Но сведения Палермского камня по этому вопросу согласуются с данными двух других источников.

Согласно Манефону и Туринскому папирусу, Египтом первоначально правили боги, затем их сменили полубоги (или «духи Буто и Нехена») и затем — первый царь-человек, Менес из Тиниса. Но между богами и духами оба этих источника помещают две династии «царей Мемфиса и Севера». На мой взгляд, такого единодушия вполне достаточно хотя бы для того, чтобы задуматься о его причинах. К тому же, стоит учесть еще один факт — титул царей Нижнего Египта (bj.t, знак «пчелы») считается исследователями наиболее древним египетским обозначением понятия «царь» и лишь постепенно вытесняется другим титулом (nsw.t, знак «царского сиденья»). И более того, в «Текстах пирамид» отмечен случай, когда титул bj.t (употребленный по отношению к одному из богов) был «соскоблен и переделан на официальное обозначение фараона».

С другой стороны, в историографии отмечается, что «сведения Палермского камня — единственно сколько-нибудь надежное свидетельство о существовании нижнеегипетского царства». Некоторые же исследователи вообще сомневаются в существовании в Дельте в течение всего Раннего царства какого-либо политического образования, а признают наличие «только двух городов — Буто и Cаис».

Заметим, что цари Раннего царства называли себя именно, и прежде всего, — Горами. В середине же II династии вдруг появляются цари, называющие себя прежде всего Сетами (временно забрасывается, добавим попутно, царский некрополь в Абидосе). Заканчивается же правление этой династии царем, имя которого содержит и Гора и Сета и который называет себя — «Тот, в котором умиротворились оба бога».

Красной нитью через весь миф об Осирисе проходит то, что предметом спора между Гором и Сетом является Верхний Египет, Юг — «белая корона». Гор же в этом споре выступает как царь Нижнего Египта, и это тоже подчеркивается неоднократно.

Исида родила Гора в Дельте, прятала его возле Буто («своего города»); кроме того Гор также прямо называется «юноша Дельты», а по «суду бога Тота» он получает Нижний Египет, Сет же — Верхний.

По отношению к Осирису в мифе также применяется титул «владыка Севера», хотя он и выступает как царь всего Египта. Наконец, по одной из версий мифа, записанной на так называемой «Стеле Шабаки» (именно в ней Сет и Гор примиряются), все начинается с того, что «Геб отдал Гору Север, а Сету — Юг».

Касательно культов Гора и Сета, общеегипетское значение имел «Гор, сын Исиды». Помимо него, наиболее почитаем Гор Бехдетский, культ которого попадает из Дельты, из города Бехдет, на Юг, в Эдфу, еще в эпоху Древнего царства. Также относительно ясным является происхождение Исиды из северо-восточной части Дельты. Что, соответственно, привязывает и «сына Исиды» к этому региону.

На Юге существовал очень развитый культ шакалоподобного бога. И сам Сет иногда изображается в образе шакала. Понять значение этого позволяет крайне интересный анализ праздника «хеб-сед», проделанный М.Э. Матье. Прежде всего, рассматривая различные этимологии названия этого праздника, она склоняется к точке зрения о том, что оно значит «праздник бога Седа». Бог Сед, по ее мнению, ипостась Упуаута («Открывающий пути»), и почитался в том же образе — образе шакала. Сед — не кто иной, как один из вариантов Сета, и считался богом смерти.

Итак, Сед, Сет и Упуаут — боги-шакалы Верхнего Египта. Сам «хеб-сед» рассматривается М.Э. Матье (и большинством исследователей) как праздник ритуального восстановления сил фараона (символически умирающего и воскресающего в ходе праздника) и восходит к более древнему обряду убийства престарелого вождя. «Хеб-сед» — один из наиболее важных ритуалов, выполняемых фараоном, и справлялся уже в эпоху Раннего царства.

Ритуал праздника предоставляет нам чрезвычайно важную информацию. В начале праздника фараон шествует перед наосами богов. При этом «перед южными наосами его сопровождают «духи Нехена» — жрецы в шакальих масках, а перед северными — «духи Пе» — жрецы в масках сокола». Нехен — религиозная столица Верхнего Египта, Пе (вместе с Деп) — одна из частей города Буто — столицы Нижнего Египта. Таким образом, «хеб-сед» однозначно подтверждает и связь шакала (следовательно, Сета) с Югом, и связь сокола (следовательно, Гора) — с Севером. В ритуале «хеб-седа» четко выделяются два главных лица — царь и Упуаут. Во всех действиях Упуаут предшествует фараону, и

вообще возглавляет процессию. В ходе праздника фараон периодически подходит к штандарту — фетишу Упуаута, чтобы поклониться ему и умастить его.

вообще возглавляет процессию. В ходе праздника фараон периодически подходит к штандарту — фетишу Упуаута, чтобы поклониться ему и умастить его.В целом, Упуаут может считаться даже главным персонажем «хеб-седа». Это отмечает и М.Э. Матье, объясняя это тем, что Упуаут имел в древности большее значение, а центр его почитания — Асьют (Саути) сыграл очень важную роль в завоевании Югом Севера. Сам Упуаут изображался воинственным богом, и носил титул «Схвативший Обе Земли», то есть Юг и Север. Интересно, что один из центров почитания Сета — в XI номе Верхнего Египта и находится на расстоянии примерно пяти километров от Асьюта.

В понимании причин того, почему Упуаут играл такую роль в «хеб-седе», проясняющее значение имеет тот факт, что в религиозном сознании считалось, что после смерти и встречи с богиней смерти Кебхет (дочерью Анубиса) царь оживает уже очищенным и в виде шакала. Также, уже в «Текстах пирамид» читаем, что умерший фараон уподобляется «лежащему шакалу», или, восседая на троне Осириса, имеет «руки Атума» (и все остальные части тела — тоже Атума), но «голову Анубиса».

Общеизвестно, что после смерти фараон обожествлялся именно как Осирис — «вождь западных», то есть бог царства мертвых. И только со времени Среднего царства Осирис в качестве бога мертвых вытесняет других «вождей западных» — Хентиаментиу. Очевидно, что первоначально цари рассматривали в качестве своей загробной ипостаси именно бога-шакала. Объяснить это можно лишь тем, что первоначально бог-шакал, Упуаут — личный покровитель царя, его «тотем». Таким образом, «хеб-сед» — праздник царя выходца из Верхнего Египта. Это является свидетельством, что именно Юг победил Север.

Но как же быть с отмеченными выше парадоксами? Прояснить их помогает тот же «хеб-сед» и положение Упуаута в этом празднике. Действительно, Упуаут, являясь главным лицом праздника, при этом удивительно бездеятелен и не вписан в сценарий. Он — своего рода «свадебный генерал». А это наводит на мысль, что Упуаут — более поздняя интерполяция в уже сложившийся сюжет. Кто же авторы этого сюжета? Ряд обстоятельств наводит на мысль, что «хеб-сед» изначально — праздник царей Севера. Прежде всего, само одеяние фараона в«хеб-седе» — это «характерное ритуальное одеяние древних правителей Буто», то есть царей Нижнего Египта. Далее, существенную часть праздника составляли ритуальные бои, участники которых «как бы боролись за обладание Хором-фараоном». Эти участники «изображали жителей Деп и Пе (двух частей города Буто)». И, наконец, в египетском погребальном ритуале исполнялась так называемая «пляска Муу». Исследователи видят в ней древний погребальный ритуал правителей Нижнего Египта. «Муу» восходит к слову «вода» (mw), а «водяные» — утопленные правители Буто. Утоплен был, согласно мифу, и Осирис Сетом.

Представляется, что достаточно непротиворечивой интерпретацией, учитывающей все изложенное выше, будет следующая гипотеза. Династии Раннего царства действительно были выходцами с Юга, и, вполне вероятно, именно из Тиниса. Однако до них политическое лидерство принадлежало, и, вероятно, уже достаточно давно, правителям Нижнего Египта (именно Буто и Саиса), некоторые из них, возможно, правили уже и всем Египтом. Каирский камень дает ряд правителей додинастической эпохи уже в двойной, «красной и белой» короне.

Следует отметить, что в начале прошлого века ряд исследователей высказывали мысль о том, что образованию Раннего царства предшествовало объединение Египта вокруг Гелиополя. Однако, насколько можно судить, данная идея только постулировалась, и аргументом им служил прежде всего культурный приоритет Гелиополя (в частности, на широту этого города указывает египетский календарь). Сегодня же эта гипотеза не только забыта, но и утверждается отсутствие соперника Югу в Дельте. Судя по всему, захват Севера Верхним Египтом имел место, о чем свидетельствует временная победа Сета. Сет долго не считался злым богом, и в заупокойном культе изначально был покровителем фараона.

С этим согласуется и то, что именно от представителей второй династии дошли надписи, свидетельствующие об их войнах с Нижним Египтом и разорении его. Цари I династии оставили надписи о войнах в Эфиопии (т.е. к югу от первого порога Нила).

С другой стороны, следует заметить, что при второй половине I и при II династиях первым лицом после царя в государстве считался «хранитель печати Красного дома» (т.е. казнохранилища Нижнего Египта)». Но при Перибсене и Хасехемуи (цари второй половины II династии) появляются должности «хранителя печати для всех документов Юга» и «хранителя печати по делам дани Севера». Как представляется, весьма многозначительные изменения.

Литература:

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976.

Постовская Н.М. Начальные стадии развития государственного аппарата в Древнем Египте // ВДИ. 1947. №1.

Матье М.Э. Мифы Древнего Египта. М., 1956.

Матье М.Э. Хеб-Сед (из истории древнеегипетской религии) // ВДИ.1956. № з.

Перепелкин Ю.А. Древний Египет. Раннее царство // История Древнего Востока. Зарождение первых классовых обществ и древнейшие очаги цивилизации. М., 1988.

Тураев Б.А История Древнего Востока. Ч. 1. M., 1936.

_______________________________

|

Метки: Гор Сет Упуаут Хеб-сед Египет |

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ЕГИПТА |

Манефон считает объединителем Египта царя по имени Менес (греч. Μήνης, егип. Mnj), основателя I династии. Его, вероятно, можно отождествить с царем, носящим в древнейшей египетской летописи тронное имя Хор-Аха (Ḥr[w]-ˁḥȝ — «Гор Боец»). Однако он не был первым верхнеегипетским правителем, претендовавшим на власть во всем Египте. Так называемая табличка Нармера, одного из последних Додинастических правителей из Верхнего Египта, найденная при раскопках Иераконполя, повествует в символической форме о победе этого царя над жителями Нижнего Египта. Нармер представлен на этой рельефной табличке во время своего триумфа увенчанным объединенной короной Верхнего и Нижнего Египта.

По-видимому, некоторые предшественники Нармера также склонны были уже считать себя покорителями Севера и претендовать на объединенную корону. Менес же возглавил список египетских царей, дошедший до нас благодаря сочинению Манефона, вероятно, потому, что именно с него началась в Египте прочная летописная традиция. Но и при Менесе, так же как и при его предшественниках, да и последователях, достигнутое единство страны не было еще окончательным. Покоренный Нижний Египет долго не желал признать свое поражение, и там в течение почти всего Раннего царства происходили кровавые военные столкновения.

Цари первых двух династий были родом, по-видимому, из верхнеегипетского нома Тиниса, находившегося в средней части Верхнего Египта. В Тинисском же номе, в окрестностях Абидоса, в будущем прославившегося как центр почитания Осириса, были обнаружены при раскопках гробницы царей Раннего царства — Джера, Семерхета, Каа и др. В составе имен этих царей, как и в составе имени царя Хор-Аха, упоминался бог в виде сокола — Гор, покровитель большинства царей Раннего царства.

Цари первых двух династий вели постоянные войны с ливийскими скотоводческими племенами, захватывая много скота, приводя в Египет пленных. Появлялось египетское войско и в горах Синая, защищая медные копи от набегов переднеазиатских пастушеских племен. Египтяне проникают также за первые нильские пороги, в Нубию. Но больше всего сведений дошло до нас о военных столкновениях в Нижнем Египте: борьба с непокорным и бунтующим Севером продолжается до конца II династии.

Еще Менесу приписывается основание «Белых стен» (Мемфиса) — города, возникшего на левом берегу Нила в преддверии Нижнего Египта на стыке его с Верхний Египтом, — крепости и опорного пункта господства южан над Дельтой. Многолетние войны на Севере завершились окончательной победой Юга при царе II династии Хасехемуи, который жестоко подавил последнее восстание в Дельте.

Хасехемуи — последний фараон Второй династии Древнего Египта, завершающий эпоху Раннего царства. Обычно считается, что Хасехемуи взошел на престол после смерти Сехемиба (который, возможно, был одним и тем же правителем, что и Сет Перибсен). Однако, царские списки насчитывают еще одного фараона — Хасехема, правившего между Сехемибом, Перибсеном и Хасехемуи. Тем не менее, сходство имен Хасехема и Хасехемуи, а также тот факт, что гробницы Хасехема не было найдено, свидетельствуют о том, что Хасехем и Хасехемуи могли быть одним и тем же лицом. Хасехем (Ḫˁ-sḫm, букв. «Воссиявший жезлом») мог поменять свое имя на Хасехемуи (Ḫˁ-sḫmwj, «Сияющий двумя жезлами» [власти]) после окончания гражданской войны внутри Египта. Другие считают, что Хасехемуи победил и сверг правившего фараона Сета Перибсена, возвращаясь из победоносного похода в Нубию.

Хасехемуи отличился в нескольких походах и оставил ряд монументов, которые свидетельствуют о победе над восставшим Севером — Нижним Египтом. Хасехемуи жестоко подавил восстание в Дельте: судя по надписям на подножиях его двух статуй, которые он посвятил построенному им храму, было убито 48205 человек, а еще 47209 уведено в плен. На двух каменных сосудах он представил богиню Верхнего Египта Нехебт, вручающую ему, украшенный верхнеегипетской короной, знак соединения обеих земель. Тут же помещена надпись: «в год поражения Нижнего Египта».

Хасехемуи вновь объединил Верхний и Нижний Египет, и на этот раз Египет впервые был по-настоящему консолидирован в единое государство. Само имя Хасехемуи означает «Воссиявший

Двумя Жезлами» и, по-видимому, свидетельствует о примирении Севера и Юга. Поэтому серех фараона Хасехемуи увенчан символами покровителей обеих земель, и Гора, и Сета, и он стал называть себя: «тем в ком умиротворились оба бога». Ни до, ни после этого фараона такое сочетание никогда не употреблялось. Сет был вычеркнут из царственного сереха сразу же после смерти фараона. Некоторые египтологи предлагают считать именно Хасехемуи, а не Менеса, Нармера или Царя Скорпиона, истинным объединителем Древнего Египта.