-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

МИСТЕРИЯ ЕГИПЕТСКОГО ГОДИЧНОГО ЦИКЛА |

С.В. Петров

МИСТЕРИЯ УМИРАЮЩЕГО И ВОЗРОЖДАЮЩЕГОСЯ ОСИРИСА

Египет — страна, лежащая посреди пустыни. За исключением средиземноморского побережья, в течении года, осадков здесь выпадает немного, так что сказочное плодородие этой земли в древние времена полностью зависело от ежегодных разливов Нила. Поэтому египтяне всегда ждали подъема воды в Ниле с крайним беспокойством.

Во времена описываемые Геродотом, подъем воды набирал силу лишь во второй половине июня. Своей высшей точки уровень воды достигал в конце сентября. В такое время затопленная страна напоминала скорее водную стихию, на фоне которой, подобно островам, возвышались построенные на возвышенностях города и селения. Приблизительно в течение месяца уровень воды оставался неизменным, а затем начинал идти на убыль: отлив продолжался до тех пор, пока в декабре-январе река не входила в свое обычное русло.

В ноябре, когда вода спадала, приступали к севу пшеницы, ячменя и сорго. Пора жатвы на севере наступала приблизительно на месяц позже, чем на юге. В Верхнем, или Южном, Египте сбор ячменя приходился на начало марта, пшеницы — на начало апреля, а сорго — примерно на конец того же месяца. Сбор урожая заканчивался в конце апреля - начале мая. Не было смысла оставлять что-либо на полях или на деревьях, так как все живое уничтожали грядущие суховеи. Скот в это время так же загоняли в стойла.

В начале мая на Египет обрушиваются смертоносные песчаные бури. Они не прекращаются в течение пятидесяти дней («50 злых слуг Сета»). В мае-июне жизнь в Египте замирала. Поля покрывались толстым слоем песка, русло Нила сужалось до минимальных пределов, прекращалось судоходство. Деревья чахнут под плотным слоем серой пыли. В непосредственной близости от селений, на клочках земли, с трудом орошаемых жителями, борются за жизнь чахлые овощи. Какое-то подобие зелени сохранялось лишь по обочинам каналов да в углублениях, из которых не успела испариться влага. Бесплодная пыльная долина пепельного цвета, на всем протяжении изборожденная сетью трещин и выбоин, задыхается под палящими солнечными лучами. До середины июня египетская земля в ожидании «нового Нила» представлялась полуживой.

Подъем воды сопровождался знамением в небесах. Во время летнего солнцестояния, когда в Ниле начинала прибывать вода, перед самым восходом солнца на востоке загоралась ярчайшая из неподвижных звезд — Сириус. Египтяне называли Сириус Сопдет (Spdt) и отождествляли эту звезду с Исидой.

ОСИРИЧЕСКАЯ МИСТЕРИЯ

Мистерию годичного цикла лучше всего рассматривать с предательства Сета, который вероломно заманивает Осириса в красивый сундук.¹ После чего Сет бросает его в воды Нила. Сектор Сета — это традиционно предательский знак Скорпион, чьим управителем Сет и является. Это подтверждает и Плутарх в своем сочинении «Исида и Осирис»:

Исида отправляется на поиски Осириса и находит его с помощью своей сестры Нефтиды (управитель Стрельца). Спрятав тело Осириса в камышах, Исида отправляется за помощью. Но Сет, охотясь в Дельте реки, случайно натыкается на саркофаг, спрятанный Исидой. Увидев мертвого Осириса, Сет пришел в ярость и разрубил тело брата на четырнадцать частей, разбросав их по всему Египту.

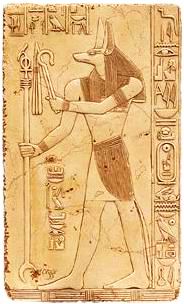

Исида, узнав о новой беде, отправляется собирать части тела мужа. Ей в этом помогает Анубис, управитель зодиакального Козерога.

В знаках Козерога и Водолея удается найти все части тела Осириса, кроме фаллоса. В знаке Рыб Исида узнаёт, что недостающую часть съели рыбы. Она сочленяет тело Осириса, изготавливает недостающий элемент из глины, на короткое время оживляет мужа, путем магических заклинаний. Превратившись в самку коршуна — птицу Хат, Исида распластала крылья по мумии Осириса, произнесла волшебные слова и зачала Гора.

_____________________________

[1] Видимо, речь идет о саркофаге, либо описывает смысл возникновения традиции захоронения покойника в саркофаге.

Скрываясь от Сета, Исида родила Гора в болотах дельты Нила, среди зарослей лотоса. Рождение Гора происходит в знаке Овна. Плутарх пишет, что Гор родился недоношенным и его день рождения празднуют после весеннего равноденствия:

После этих слов, во всеуслышание сказанных Атумом, Исида и разрешилась от бремени.

Согласно текстам пирамид, Исида зачинает от Осириса в образе звезды Сопдет:

В некоторых текстах говорится о том, что новорожденный Гор был укушен скорпионом. И Исиде потребовалась помощь Тота, дабы воскресить его. Не совсем понятен смысл этого мифа в плане описания годового цикла, не исключено, что это позднейшие наслоения, связанные с греко-римским периодом. В Европе солнечные боги умирали в знаке Скорпиона (в самый короткий день в году) и воскресали в день весеннего равноденствия, когда природа пробуждается после зимы. В Египте же годовой цикл имел совершенно иной характер, привязанный к разливу Нила.

Подарив жизнь Гору, Осирис и Исида исчезают, для наблюдателей, с неба. Сириус, который олицетворяет Исида, находится вне видимости 70 дней, не поднимаясь над горизонтом. Это время, когда Исида мумифицирует Осириса, которого отождествляют с созвездием Орион (егип. Sȝḥ, Сах). Орион также не показывается на небе с середины апреля до летнего солнцеворота.

Рожденный Гор растет «не по дням, а по часам». И в знаке Тельца, он вступает в противоборство с Сетом (одна из ипостасей которого — «бык»), желая отомстить за отца. Однако, по причине молодости и неопытности, в этой битве Гор теряет глаз (око Уджат, егип. wḏȝt ). Но в ход сражения вмешивается Великий Совет Девяти в лице Геба, и Египет оказывается поделенным между двумя соперниками. Это перемирие соответствует знаку Близнецы (которые часто изображаются, пожимающими руки). Но затем Геб изменяет свое решение, и Гор, сын Осириса, становится владыкой всего Египта, а Сет отправляется в изгнание в пустыню. По другой версии, Гор снова сходится с Сетом в поединке, и отвоевывает утраченное ранее волшебное Око.

В дополнение к зодиакальной мистерии, нужно отметить, что Сет олицетворял горячие ветры пустыни, поэтому победа Гора над Сетом — это окончание сезона песчаных бурь (Хамсин, «пятидесятидневник»), который начинается после весеннего равноденствия и заканчивается на границе зодиакальных Тельца и Близнецов. Пустынные бури сопровождаются гудящими звуками, напоминающими игру труб. Египтяне называют их «песнями смерти». Утрата Гором ока Уджат (новолуние) в знаке Тельца и вновь обретение его в Близнецах — это, очевидно, фиксация мистериальных (и астрономических) событий, связанных с Хамсином, т.е. временной победой Сета, властителем пустынь.

Тем временем приходит срок гелиакическому восходу Сириуса (Исиды-Сопдет). Исиду в Египте также называли «госпожой начала года». В египетской мистерии, воскрешение Осириса происходит после того, как Гор дает отцу проглотить свой глаз Уджат. Символически, в росписях, воскрешение изображается через прикосновение к губам жезла Анкх, который возвращает умершему жизненную силу. Воскрешение Гором Осириса соответствует летнему солнцестоянию, точнее, первому новолунию (проглоченное око Гора) после солнцестояния. Воскресший Осирис символизирует половодье (ḥˁpy), достигающее своего максимума в знаке Лев. Это отражено в росписях, где Осирис показан поднимающимся (воскресающим) на кушетке, выполненной в виде стилизованного льва.

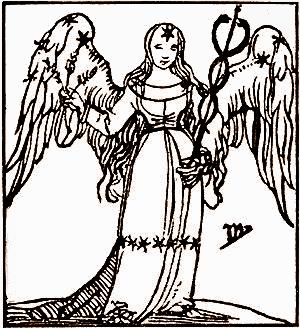

Постепенно вода начинает отступать и Нил возвращается в свои берега. Освобождающиеся от воды земли, покрытые илом, готовы к началу нового сельскохозяйственного сезона. Исида, выступающая в роли зодиакальной Девы, изображалась с пучком злаков в руках.

Согласно мистериальному циклу, Осирис, воскреснув, сам становится Судьей, решающим судьбу всех душ, покидающих этот мир. Суд Осириса происходит в Дуате (dwȝt). В зодиакальной проекции Дуат — это зимнее полугодие (от осеннего равноденствия до весеннего, когда ночь длиннее дня). Неудивительно, что Дуат начинается знаком Весы. В этом зодиакальном секторе происходит суд Осириса и его свиты, где взвешивается на весах душа (сердце) новопреставившегося. При положительном исходе Суда, душа умершего отправлялась в райские кущи Иару (iȝrw). В противном случае, душу умершего пожирала богиня Амат (Ȝm-mit) — чудовище с телом гиппопотама, пастью крокодила и львиными лапами.

После смерти все оправданные на Суде Осириса попадали в благодатные места, где они не знали ни голода, ни лишений, где нет палящего солнца и обжигающих пустынных ветров. Там они, также как и при жизни, обрабатывали поля и собирали обильные урожаи. Неудивительно, что представления о райской жизни у египтян ассоциировались с прохладным зимним сезоном — сезоном с/х работ, который условно начинался на границе зодиакальных Весов и Скорпиона.

Египетский год делился на три сезона по четыре месяца — Ахет (ȝḫt, «половодье»), Перет (prt, «всходы») и Шему (šmw, «засуха»). Таким образом сезон Перет (Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей) соответствует зимнему времени года, коварному убийству Сетом Осириса. К началу сезона Перет, Нил, после четырех месяцев половодья, окончательно входит в свои берега, это время начала сельскохозяйственных работ.

Сезону Шему (Рыбы, Овен, Телец, Близнецы) соответствует весенне-летнее время рождения Гора и подготовление (бальзамирование) Исидой Осириса к воскрешению. Это время сбора урожая. Сезон Шему — наиболее жаркое и засушливое время в году. Само название «шему» происходит от корня «шем» (šm) — жара.²

Сезон Ахет (Рак, Лев, Дева, Весы), совпадающий с разливом Нила и началом нового года — это возрождение Осириса, а значит, и всей природы после долгого периода засухи.

И что интересно, у каждого сезона есть главное действующее лицо, бог управитель. Если в сезон разлива Нила (Ахет) — это Осирис, то в сезоне Перет, главным действующим лицом является Исида. Последний сезон Шему посвящен рождению Гора, его противостоянию, и, в конечном итоге, окончательной победе над силой зла и энтропии, в лице Сета, несущего из пустыни, убивающие все живое, пыльные бури.

Таким образом, если Осирис олицетворяет собой полноводный Нил, то убийство Сетом Осириса символизирует окончание половодья. Сезон Перет наиболее прохладный и благоприятный для аграрных работ. Поэтому, неудивительно, что Исиду в Египте связывали с плодородием, с производительными силами земли. Сет — бог пустыни, зноя и засухи, наравне с Гором может считаться главным действующим лицом сезона Шему. Победа Гора над Сетом символизирует утихание пыльных бурь, конец засухи и ожидание воскрешения Осириса, наполняющего Нил живительными водами, которые, выходя из берегов, насыщают землю плодородным илом — залогом будущих хороших урожаев.

_____________________________

[2] В другой интерпретации, название месяца šmw означает «низкая вода», дословно: šw mw — «свободный от воды» [Нил]. Кроме того, слово šmw имеет значение «урожай», поэтому летний сезон šmw называют также «сезоном урожаев».

Фрэзер «Золотая ветвь», гл. 39 Обрядовый цикл, связанный с Осирисом.

Пьер Монте. «Эпоха Рамсесов. Быт, религия, культура», глава Времена года.

_______________________________

МИСТЕРИЯ УМИРАЮЩЕГО И ВОЗРОЖДАЮЩЕГОСЯ ОСИРИСА

Египет — страна, лежащая посреди пустыни. За исключением средиземноморского побережья, в течении года, осадков здесь выпадает немного, так что сказочное плодородие этой земли в древние времена полностью зависело от ежегодных разливов Нила. Поэтому египтяне всегда ждали подъема воды в Ниле с крайним беспокойством.

Во времена описываемые Геродотом, подъем воды набирал силу лишь во второй половине июня. Своей высшей точки уровень воды достигал в конце сентября. В такое время затопленная страна напоминала скорее водную стихию, на фоне которой, подобно островам, возвышались построенные на возвышенностях города и селения. Приблизительно в течение месяца уровень воды оставался неизменным, а затем начинал идти на убыль: отлив продолжался до тех пор, пока в декабре-январе река не входила в свое обычное русло.

В ноябре, когда вода спадала, приступали к севу пшеницы, ячменя и сорго. Пора жатвы на севере наступала приблизительно на месяц позже, чем на юге. В Верхнем, или Южном, Египте сбор ячменя приходился на начало марта, пшеницы — на начало апреля, а сорго — примерно на конец того же месяца. Сбор урожая заканчивался в конце апреля - начале мая. Не было смысла оставлять что-либо на полях или на деревьях, так как все живое уничтожали грядущие суховеи. Скот в это время так же загоняли в стойла.

В начале мая на Египет обрушиваются смертоносные песчаные бури. Они не прекращаются в течение пятидесяти дней («50 злых слуг Сета»). В мае-июне жизнь в Египте замирала. Поля покрывались толстым слоем песка, русло Нила сужалось до минимальных пределов, прекращалось судоходство. Деревья чахнут под плотным слоем серой пыли. В непосредственной близости от селений, на клочках земли, с трудом орошаемых жителями, борются за жизнь чахлые овощи. Какое-то подобие зелени сохранялось лишь по обочинам каналов да в углублениях, из которых не успела испариться влага. Бесплодная пыльная долина пепельного цвета, на всем протяжении изборожденная сетью трещин и выбоин, задыхается под палящими солнечными лучами. До середины июня египетская земля в ожидании «нового Нила» представлялась полуживой.

Подъем воды сопровождался знамением в небесах. Во время летнего солнцестояния, когда в Ниле начинала прибывать вода, перед самым восходом солнца на востоке загоралась ярчайшая из неподвижных звезд — Сириус. Египтяне называли Сириус Сопдет (Spdt) и отождествляли эту звезду с Исидой.

ОСИРИЧЕСКАЯ МИСТЕРИЯ

Мистерию годичного цикла лучше всего рассматривать с предательства Сета, который вероломно заманивает Осириса в красивый сундук.¹ После чего Сет бросает его в воды Нила. Сектор Сета — это традиционно предательский знак Скорпион, чьим управителем Сет и является. Это подтверждает и Плутарх в своем сочинении «Исида и Осирис»:

«Говорят, что это случилось (…), когда Солнце пересекает созвездие Скорпиона, в двадцать восьмой год царствования Осириса.»

Исида отправляется на поиски Осириса и находит его с помощью своей сестры Нефтиды (управитель Стрельца). Спрятав тело Осириса в камышах, Исида отправляется за помощью. Но Сет, охотясь в Дельте реки, случайно натыкается на саркофаг, спрятанный Исидой. Увидев мертвого Осириса, Сет пришел в ярость и разрубил тело брата на четырнадцать частей, разбросав их по всему Египту.

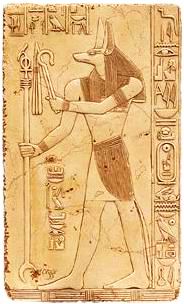

Исида, узнав о новой беде, отправляется собирать части тела мужа. Ей в этом помогает Анубис, управитель зодиакального Козерога.

В знаках Козерога и Водолея удается найти все части тела Осириса, кроме фаллоса. В знаке Рыб Исида узнаёт, что недостающую часть съели рыбы. Она сочленяет тело Осириса, изготавливает недостающий элемент из глины, на короткое время оживляет мужа, путем магических заклинаний. Превратившись в самку коршуна — птицу Хат, Исида распластала крылья по мумии Осириса, произнесла волшебные слова и зачала Гора.

_____________________________

[1] Видимо, речь идет о саркофаге, либо описывает смысл возникновения традиции захоронения покойника в саркофаге.

Скрываясь от Сета, Исида родила Гора в болотах дельты Нила, среди зарослей лотоса. Рождение Гора происходит в знаке Овна. Плутарх пишет, что Гор родился недоношенным и его день рождения празднуют после весеннего равноденствия:

…«родила среди ранних цветов и побегов недоношенного и недоразвитого Гарпократа. Поэтому ему приносят начатки взошедшей чечевицы, а день рождения празднуют после весеннего равноденствия»…

«Великий Атум (…) громогласно произнес, обращаясь к Гору: Владыка богов! Иди, выходи на землю! Я дарую тебе — восхвалят и последуют за тобой спутники твоего отца Осириса! Я сотворю твое имя!»

После этих слов, во всеуслышание сказанных Атумом, Исида и разрешилась от бремени.

Согласно текстам пирамид, Исида зачинает от Осириса в образе звезды Сопдет:

«Твоя сестра Исида пришла к тебе, радуясь своей любви к тебе. Ты слился с ней, твое семя вошло в нее. Она зачала в образе звезды Сопдет. Гор-Сопд вышел из нее в образе Гора, обитателя звезды Сопдет. Ты вселил дух в него»…

В некоторых текстах говорится о том, что новорожденный Гор был укушен скорпионом. И Исиде потребовалась помощь Тота, дабы воскресить его. Не совсем понятен смысл этого мифа в плане описания годового цикла, не исключено, что это позднейшие наслоения, связанные с греко-римским периодом. В Европе солнечные боги умирали в знаке Скорпиона (в самый короткий день в году) и воскресали в день весеннего равноденствия, когда природа пробуждается после зимы. В Египте же годовой цикл имел совершенно иной характер, привязанный к разливу Нила.

Подарив жизнь Гору, Осирис и Исида исчезают, для наблюдателей, с неба. Сириус, который олицетворяет Исида, находится вне видимости 70 дней, не поднимаясь над горизонтом. Это время, когда Исида мумифицирует Осириса, которого отождествляют с созвездием Орион (егип. Sȝḥ, Сах). Орион также не показывается на небе с середины апреля до летнего солнцеворота.

Рожденный Гор растет «не по дням, а по часам». И в знаке Тельца, он вступает в противоборство с Сетом (одна из ипостасей которого — «бык»), желая отомстить за отца. Однако, по причине молодости и неопытности, в этой битве Гор теряет глаз (око Уджат, егип. wḏȝt ). Но в ход сражения вмешивается Великий Совет Девяти в лице Геба, и Египет оказывается поделенным между двумя соперниками. Это перемирие соответствует знаку Близнецы (которые часто изображаются, пожимающими руки). Но затем Геб изменяет свое решение, и Гор, сын Осириса, становится владыкой всего Египта, а Сет отправляется в изгнание в пустыню. По другой версии, Гор снова сходится с Сетом в поединке, и отвоевывает утраченное ранее волшебное Око.

В дополнение к зодиакальной мистерии, нужно отметить, что Сет олицетворял горячие ветры пустыни, поэтому победа Гора над Сетом — это окончание сезона песчаных бурь (Хамсин, «пятидесятидневник»), который начинается после весеннего равноденствия и заканчивается на границе зодиакальных Тельца и Близнецов. Пустынные бури сопровождаются гудящими звуками, напоминающими игру труб. Египтяне называют их «песнями смерти». Утрата Гором ока Уджат (новолуние) в знаке Тельца и вновь обретение его в Близнецах — это, очевидно, фиксация мистериальных (и астрономических) событий, связанных с Хамсином, т.е. временной победой Сета, властителем пустынь.

Тем временем приходит срок гелиакическому восходу Сириуса (Исиды-Сопдет). Исиду в Египте также называли «госпожой начала года». В египетской мистерии, воскрешение Осириса происходит после того, как Гор дает отцу проглотить свой глаз Уджат. Символически, в росписях, воскрешение изображается через прикосновение к губам жезла Анкх, который возвращает умершему жизненную силу. Воскрешение Гором Осириса соответствует летнему солнцестоянию, точнее, первому новолунию (проглоченное око Гора) после солнцестояния. Воскресший Осирис символизирует половодье (ḥˁpy), достигающее своего максимума в знаке Лев. Это отражено в росписях, где Осирис показан поднимающимся (воскресающим) на кушетке, выполненной в виде стилизованного льва.

Постепенно вода начинает отступать и Нил возвращается в свои берега. Освобождающиеся от воды земли, покрытые илом, готовы к началу нового сельскохозяйственного сезона. Исида, выступающая в роли зодиакальной Девы, изображалась с пучком злаков в руках.

Согласно мистериальному циклу, Осирис, воскреснув, сам становится Судьей, решающим судьбу всех душ, покидающих этот мир. Суд Осириса происходит в Дуате (dwȝt). В зодиакальной проекции Дуат — это зимнее полугодие (от осеннего равноденствия до весеннего, когда ночь длиннее дня). Неудивительно, что Дуат начинается знаком Весы. В этом зодиакальном секторе происходит суд Осириса и его свиты, где взвешивается на весах душа (сердце) новопреставившегося. При положительном исходе Суда, душа умершего отправлялась в райские кущи Иару (iȝrw). В противном случае, душу умершего пожирала богиня Амат (Ȝm-mit) — чудовище с телом гиппопотама, пастью крокодила и львиными лапами.

После смерти все оправданные на Суде Осириса попадали в благодатные места, где они не знали ни голода, ни лишений, где нет палящего солнца и обжигающих пустынных ветров. Там они, также как и при жизни, обрабатывали поля и собирали обильные урожаи. Неудивительно, что представления о райской жизни у египтян ассоциировались с прохладным зимним сезоном — сезоном с/х работ, который условно начинался на границе зодиакальных Весов и Скорпиона.

Египетский год делился на три сезона по четыре месяца — Ахет (ȝḫt, «половодье»), Перет (prt, «всходы») и Шему (šmw, «засуха»). Таким образом сезон Перет (Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей) соответствует зимнему времени года, коварному убийству Сетом Осириса. К началу сезона Перет, Нил, после четырех месяцев половодья, окончательно входит в свои берега, это время начала сельскохозяйственных работ.

Сезону Шему (Рыбы, Овен, Телец, Близнецы) соответствует весенне-летнее время рождения Гора и подготовление (бальзамирование) Исидой Осириса к воскрешению. Это время сбора урожая. Сезон Шему — наиболее жаркое и засушливое время в году. Само название «шему» происходит от корня «шем» (šm) — жара.²

Сезон Ахет (Рак, Лев, Дева, Весы), совпадающий с разливом Нила и началом нового года — это возрождение Осириса, а значит, и всей природы после долгого периода засухи.

И что интересно, у каждого сезона есть главное действующее лицо, бог управитель. Если в сезон разлива Нила (Ахет) — это Осирис, то в сезоне Перет, главным действующим лицом является Исида. Последний сезон Шему посвящен рождению Гора, его противостоянию, и, в конечном итоге, окончательной победе над силой зла и энтропии, в лице Сета, несущего из пустыни, убивающие все живое, пыльные бури.

Таким образом, если Осирис олицетворяет собой полноводный Нил, то убийство Сетом Осириса символизирует окончание половодья. Сезон Перет наиболее прохладный и благоприятный для аграрных работ. Поэтому, неудивительно, что Исиду в Египте связывали с плодородием, с производительными силами земли. Сет — бог пустыни, зноя и засухи, наравне с Гором может считаться главным действующим лицом сезона Шему. Победа Гора над Сетом символизирует утихание пыльных бурь, конец засухи и ожидание воскрешения Осириса, наполняющего Нил живительными водами, которые, выходя из берегов, насыщают землю плодородным илом — залогом будущих хороших урожаев.

_____________________________

[2] В другой интерпретации, название месяца šmw означает «низкая вода», дословно: šw mw — «свободный от воды» [Нил]. Кроме того, слово šmw имеет значение «урожай», поэтому летний сезон šmw называют также «сезоном урожаев».

Фрэзер «Золотая ветвь», гл. 39 Обрядовый цикл, связанный с Осирисом.

Пьер Монте. «Эпоха Рамсесов. Быт, религия, культура», глава Времена года.

_______________________________

|

Метки: Изида Осирис Сет Гор Дуат Египет Мистерии |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

ГЕЛИАКИЧЕСКИЙ ВОСХОД СИРИУСА |

СОТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

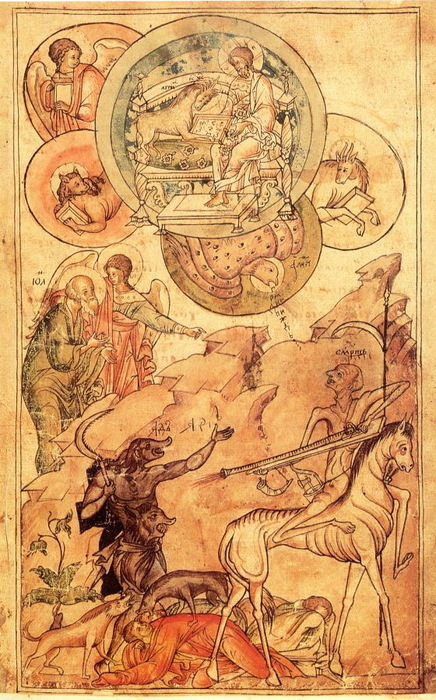

В момент принятия древнеегипетского календаря, начало нового года приходилось на гелиакический восход Сириуса в день летнего солнцестояния, и совпадало с ежегодным разливом Нила.

Календарь египтян был основан на «подвижном» годе в 365 дней, который на ¼ суток меньше истинного, поэтому гелиакический восход Сириуса (первый восход после некоторого периода невидимости) постепенно смещался. Каждые 4 года накапливался один день разницы, а через 1460 лет Сириус снова появлялся в тот же календарный день. Это т.н. сотический цикл. Сириус был посвящен Изиде и назывался Сопдет (Spdt), в греческом варианте — Сотис (Σῶθις). За начало сотического периода была принята точка отсчета, когда Сириус восходил гелиакически 1 числа месяца Тота (начало года).

Открытие периодов «возвращения» (ἀποκατάστασις) Сириуса в исходную точку принадлежит древнегреческому математику Теону Александрийскому.¹ Теон, приняв за исходную точку своих вычислений утренний восход Сириуса в 139г. н.э. по юлианскому календарю, который пришелся на первое число месяца Тота по египетскому календарю, вычислил, что в 4241, 2781 и 1321 годах до н.э. Сириус также восходил в первое число месяца Тота. Период Сотис Теон отсчитывал от времени правления легендарного египетского царя, которого он на египетский манер, назвал Менофреосом. Благодаря Теону эта эра получила название ἀπό Μενόφρεως (от Менофреоса). Перед египтологами встал вопрос: кто из фараонов мог быть прототипом царя Менофреоса?

О.Д. Берлев, анализируя тексты поздних папирусов, пришел к однозначному выводу, что Менофреос не форма одного из имен царской титулатуры, переделанная на греческий манер, а своего рода «прозвище» фараона Джосера — «Мемфисец» (Mn-nfry), т.к. именно его считали родоначальником III Мемфисской династии (2781/2686-2613гг. до н.э.) и основателем Древнего царства.

Основываясь на данных текста Клавдия Элиана и знаменитой стелы с острова Сехель, Берлев также установил, что в 18-м году правления Джосера, строителя первой пирамиды (т.е. в 2781 году до н.э. по юлианскому календарю, с учетом поправок Р.Паркера — 2767г. до н.э.), в Египте был введен солнечный календарь, в котором год состоял из 365 дней.

___________________________

[1] Θέων ὁ Ἀλεξανδρεύς (ок. 335 - ок. 405гг. н.э.) — ученый-математик эпохи позднего эллинизма, философ и астроном, живший в Александрии, Египет.

РАЗЛИВ НИЛА

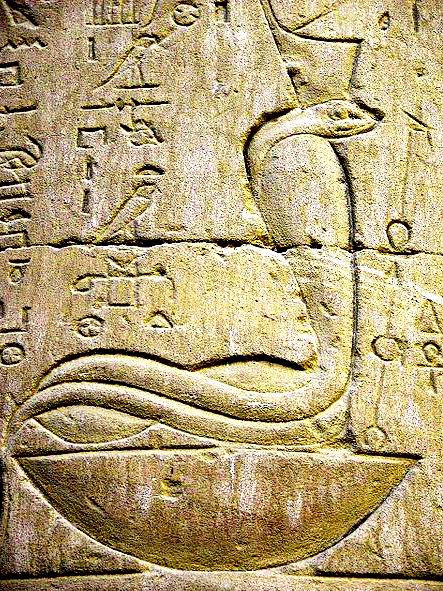

В конце года Сириус исчезал для наблюдателя с ночного неба и находился вне видимости 70 дней. Мистериально, это время, когда Изида собирает, расчлененного Сетом, Осириса, и мумифицирует его.

Через 70 дней отсутствия, Сириус появляется, за минуту до восхода Солнца, как яркая красная звезда, прямо над горизонтом почти точно на востоке. В этот момент Сириус, Солнце и Земля оказываются на прямой линии. Это и есть, так называемый, гелиакический восход Сириуса в лучах утренней зари.

В Египте почти все храмы, а также направление взгляда Сфинкса, были выровнены по этой линии (на восток). Во многих храмах есть крошечное отверстие в определенном месте в стене, такое же маленькое отверстие в другой стене, потом в следующей, и так далее до некоей темной внутренней комнаты. В этой комнате обычно находится нечто наподобие куба или золотосеченного гранитного прямоугольника, располагающегося прямо в центре и имеющего небольшую отметину. В момент гелиакического восхода Сириуса рубиново-красный свет падал на алтарь в течение нескольких секунд, что означает начало нового года и первый день по сирианскому, или сотическому календарю.

Каждый год, во время летнего солнцестояния, вода в Ниле прибывала и, в конечном итоге, выходила из берегов, затопляя окрестности. Это явление ставило египтян в тупик. Они не могли понять, почему Нил так себя ведет и почему вода прибывает не в дождливый сезон, как можно было бы ожидать, а в разгар лета, когда дождей не бывает.

[2] Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.

Историк Геродот, посетивший Египет в 450 году до н.э., писал:

Гелиакический восход звезды Сириус играл важную роль в религии, астрономии и календаре Древнего Египта. Жрецы пользовались им для предсказания наступления разлива Нила, что было жизненно важно, т.к. позволяло своевременно подготовить поля и ирригационные сооружения к началу с/х работ.

Египтологи и историки так и не пришли к единому мнению относительно возраста египетского календаря. Тем не менее большинство фактов указывают на то, что календарь уже существовал в эпоху Древнего Царства (III тыс. до н.э.), поскольку некоторые фрагменты «Текстов пирамид» прямо указывают на него.

ГЕЛИАКИЧЕСКИЙ ВОСХОД

Гелиакический (гелиакальный) восход (др.-греч. ἡλιακός — солнечный) — первый после некоторого периода невидимости восход небесного светила (звезды или планеты) непосредственно перед восходом Солнца, «восход в лучах утренней зари».

Достоверно известно, что египтяне внимательно наблюдали за Сириусом, особенно в момент его восхода на восточном горизонте. Вероятно, за ним наблюдали чаще, чем за любым другим небесным объектом.

Каждый день время восхода звезд задерживается примерно на четыре минуты. Поэтому если вы наблюдаете за восходом Сириуса в августе, то этот момент совпадает с восходом солнца. Однако в сентябре Сириус появляется уже в полночь, а в начале января в сумерках. В период с конца января по конец мая восход Сириуса приходится на дневное время, он как бы проявляется на небе, когда оно темнеет после захода солнца (то есть небо становится достаточно темным, чтобы на нем можно было различить светящуюся точку звезды). Если вы окажетесь в районе Гизы в начале марта и будете наблюдать за южным небом на закате солнца, то увидите восход Сириуса прямо над Великой пирамидой.³ В году также есть период, когда после захода солнца Сириус виден над западным горизонтом. Это происходит в конце мая. После этого звезда приближается к солнцу и становится невидимой на фоне его яркого сияния. Сириус остается невидимым примерно 70 дней, вплоть до 5 августа. В этот день он снова восходит над восточным горизонтом. Этот первый предрассветный восход называют гелиакическим восходом Сириуса.

Вследствие прецессии гелиакический восход Сириуса медленно сдвигается по отношению к временам года. Сегодня это событие наблюдается в августе, то есть в конце лета. В 2781 году до н.э. гелиакический восход Сириуса приходился на день летнего солнцестояния.⁴ Такое совпадение должно было произвести огромное впечатление на древних астрономов, живших на берегах Нила. Еще удивительнее это совпадение становилось из-за того, что именно в это время начинала прибывать вода в Ниле. Это тройное совпадение — летнее солнцестояние, гелиакический восход Сириуса и разлив Нила — неизбежно подталкивало к выводу, что одновременное восхождение солнца и Сириуса является космическим пусковым механизмом, дающим начало разливу Нила.

___________________________

[3] Нужно встать перед Великой пирамидой примерно через час после захода солнца и смотреть в южном направлении.

[4] Возможно, летнее солнцестояние изначально было первым днем светского календаря. Эта мысль впервые была высказана в 1894 году астрономом Норманом Локьером в книге «На заре астрономии» (Joseph Norman Lockyer. Dawn of Astronomy). Немецкий ученый Э. Мейер (Eduard Meyer) выдвинул аналогичную гипотезу в 1908 году.

Неудивительно, что египтяне считали эти загадочные 70 дней, предшествующие возрождению великой реки, магическим превращением в преисподней Дуат, ведущим от смерти к возрождению. В Карлсбергском папирусе I (древний египетский манускрипт, скопированный с кенотафа Сети I, датирующегося приблизительно 1150 годом до н.э.) сообщается, что «Сириус… обычно проводит семьдесят дней в Дуате… [его] погребение подобно погребению людей… Семьдесят дней, которые они проводят в доме бальзамирования… вот что происходит после смерти»… Нетрудно понять, почему древние астрономы-жрецы пришли к мысли, что если космическую «магию», позволяющую звездам возрождаться после семидесятидневного пребывания в Дуате, применить к умершему Гору-царю, то он тоже возродится после семидесяти дней пребывания в «доме бальзамирования».

Звездный сфинкс: Космические тайны пирамид. Роберт Бьювэл

_______________________________

В момент принятия древнеегипетского календаря, начало нового года приходилось на гелиакический восход Сириуса в день летнего солнцестояния, и совпадало с ежегодным разливом Нила.

Календарь египтян был основан на «подвижном» годе в 365 дней, который на ¼ суток меньше истинного, поэтому гелиакический восход Сириуса (первый восход после некоторого периода невидимости) постепенно смещался. Каждые 4 года накапливался один день разницы, а через 1460 лет Сириус снова появлялся в тот же календарный день. Это т.н. сотический цикл. Сириус был посвящен Изиде и назывался Сопдет (Spdt), в греческом варианте — Сотис (Σῶθις). За начало сотического периода была принята точка отсчета, когда Сириус восходил гелиакически 1 числа месяца Тота (начало года).

Открытие периодов «возвращения» (ἀποκατάστασις) Сириуса в исходную точку принадлежит древнегреческому математику Теону Александрийскому.¹ Теон, приняв за исходную точку своих вычислений утренний восход Сириуса в 139г. н.э. по юлианскому календарю, который пришелся на первое число месяца Тота по египетскому календарю, вычислил, что в 4241, 2781 и 1321 годах до н.э. Сириус также восходил в первое число месяца Тота. Период Сотис Теон отсчитывал от времени правления легендарного египетского царя, которого он на египетский манер, назвал Менофреосом. Благодаря Теону эта эра получила название ἀπό Μενόφρεως (от Менофреоса). Перед египтологами встал вопрос: кто из фараонов мог быть прототипом царя Менофреоса?

О.Д. Берлев, анализируя тексты поздних папирусов, пришел к однозначному выводу, что Менофреос не форма одного из имен царской титулатуры, переделанная на греческий манер, а своего рода «прозвище» фараона Джосера — «Мемфисец» (Mn-nfry), т.к. именно его считали родоначальником III Мемфисской династии (2781/2686-2613гг. до н.э.) и основателем Древнего царства.

Основываясь на данных текста Клавдия Элиана и знаменитой стелы с острова Сехель, Берлев также установил, что в 18-м году правления Джосера, строителя первой пирамиды (т.е. в 2781 году до н.э. по юлианскому календарю, с учетом поправок Р.Паркера — 2767г. до н.э.), в Египте был введен солнечный календарь, в котором год состоял из 365 дней.

___________________________

[1] Θέων ὁ Ἀλεξανδρεύς (ок. 335 - ок. 405гг. н.э.) — ученый-математик эпохи позднего эллинизма, философ и астроном, живший в Александрии, Египет.

РАЗЛИВ НИЛА

В конце года Сириус исчезал для наблюдателя с ночного неба и находился вне видимости 70 дней. Мистериально, это время, когда Изида собирает, расчлененного Сетом, Осириса, и мумифицирует его.

Через 70 дней отсутствия, Сириус появляется, за минуту до восхода Солнца, как яркая красная звезда, прямо над горизонтом почти точно на востоке. В этот момент Сириус, Солнце и Земля оказываются на прямой линии. Это и есть, так называемый, гелиакический восход Сириуса в лучах утренней зари.

В Египте почти все храмы, а также направление взгляда Сфинкса, были выровнены по этой линии (на восток). Во многих храмах есть крошечное отверстие в определенном месте в стене, такое же маленькое отверстие в другой стене, потом в следующей, и так далее до некоей темной внутренней комнаты. В этой комнате обычно находится нечто наподобие куба или золотосеченного гранитного прямоугольника, располагающегося прямо в центре и имеющего небольшую отметину. В момент гелиакического восхода Сириуса рубиново-красный свет падал на алтарь в течение нескольких секунд, что означает начало нового года и первый день по сирианскому, или сотическому календарю.

Каждый год, во время летнего солнцестояния, вода в Ниле прибывала и, в конечном итоге, выходила из берегов, затопляя окрестности. Это явление ставило египтян в тупик. Они не могли понять, почему Нил так себя ведет и почему вода прибывает не в дождливый сезон, как можно было бы ожидать, а в разгар лета, когда дождей не бывает.

«Нила разлив наступает___________________________

Лишь под созвездием Пса и входит в обычное русло,

Лишь покоряясь Весам, когда Ночь сравняется с Фебом.²

Не подчиняется Нил и обычным законам потоков;

Он не бушует зимой, когда с удалением солнца

В волнах покорности нет; он должен своею прохладой

Неба враждебность смирять, среди лета он ширит разливы,

Знойной страной окружен; чтобы пламень земли не расплавил.

В мире присутствует Нил и вздувается смело навстречу

Пасти пылающей Льва; когда Рак опаляет Сиену —

Ей помогает, скорбя; и с полей своих волн не уводит

Раньше, чем к осени Феб не склонится и на Мерою

Тени начнет налагать. Кто может разведать причину?

Нилу такое дала течение матерь-природа:

В этом нуждается мир.»

(«Диалог Цезаря с египетским жрецом о Ниле» Марк Анней Лукан)

[2] Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.

Историк Геродот, посетивший Египет в 450 году до н.э., писал:

«О природных свойствах этой [удивительной] реки я не мог ничего узнать ни от жрецов, ни от кого-либо другого. Именно, я старался дознаться у них, почему Нил, начиная от летнего солнцестояния, выходит из берегов и [вода его] поднимается в течение приблизительно 100 дней; по истечении же этого срока вода снова спадает, река входит в свое прежнее русло, и затем низкий уровень воды сохраняется целую зиму, вплоть до следующего летнего солнцестояния».

Гелиакический восход звезды Сириус играл важную роль в религии, астрономии и календаре Древнего Египта. Жрецы пользовались им для предсказания наступления разлива Нила, что было жизненно важно, т.к. позволяло своевременно подготовить поля и ирригационные сооружения к началу с/х работ.

Египтологи и историки так и не пришли к единому мнению относительно возраста египетского календаря. Тем не менее большинство фактов указывают на то, что календарь уже существовал в эпоху Древнего Царства (III тыс. до н.э.), поскольку некоторые фрагменты «Текстов пирамид» прямо указывают на него.

«Осирис появляется, скипетр чист, Господин Справедливости возвышается в Начале Года… Господин вина в паводке, его сезон узнал его… Небо зачало его, заря возродила его, и этот царь зачат вместе с ним в небе, этот царь возрожден вместе с ним в небе… царь поднялся с востока неба»…

«Царь проводит ночь (в своей гробнице)… и святилище откроется для него, когда засияет Ра (солнце). Царь возносится… в присутствии Ра в тот день Праздника Года»…

«О царь, ты не умер; ты живешь среди них, Вечных Душ; когда придет сезон Разлива (ȝḫt), обеспечь истечение, которое исходит от Осириса»…

ГЕЛИАКИЧЕСКИЙ ВОСХОД

Гелиакический (гелиакальный) восход (др.-греч. ἡλιακός — солнечный) — первый после некоторого периода невидимости восход небесного светила (звезды или планеты) непосредственно перед восходом Солнца, «восход в лучах утренней зари».

Достоверно известно, что египтяне внимательно наблюдали за Сириусом, особенно в момент его восхода на восточном горизонте. Вероятно, за ним наблюдали чаще, чем за любым другим небесным объектом.

Каждый день время восхода звезд задерживается примерно на четыре минуты. Поэтому если вы наблюдаете за восходом Сириуса в августе, то этот момент совпадает с восходом солнца. Однако в сентябре Сириус появляется уже в полночь, а в начале января в сумерках. В период с конца января по конец мая восход Сириуса приходится на дневное время, он как бы проявляется на небе, когда оно темнеет после захода солнца (то есть небо становится достаточно темным, чтобы на нем можно было различить светящуюся точку звезды). Если вы окажетесь в районе Гизы в начале марта и будете наблюдать за южным небом на закате солнца, то увидите восход Сириуса прямо над Великой пирамидой.³ В году также есть период, когда после захода солнца Сириус виден над западным горизонтом. Это происходит в конце мая. После этого звезда приближается к солнцу и становится невидимой на фоне его яркого сияния. Сириус остается невидимым примерно 70 дней, вплоть до 5 августа. В этот день он снова восходит над восточным горизонтом. Этот первый предрассветный восход называют гелиакическим восходом Сириуса.

Вследствие прецессии гелиакический восход Сириуса медленно сдвигается по отношению к временам года. Сегодня это событие наблюдается в августе, то есть в конце лета. В 2781 году до н.э. гелиакический восход Сириуса приходился на день летнего солнцестояния.⁴ Такое совпадение должно было произвести огромное впечатление на древних астрономов, живших на берегах Нила. Еще удивительнее это совпадение становилось из-за того, что именно в это время начинала прибывать вода в Ниле. Это тройное совпадение — летнее солнцестояние, гелиакический восход Сириуса и разлив Нила — неизбежно подталкивало к выводу, что одновременное восхождение солнца и Сириуса является космическим пусковым механизмом, дающим начало разливу Нила.

___________________________

[3] Нужно встать перед Великой пирамидой примерно через час после захода солнца и смотреть в южном направлении.

[4] Возможно, летнее солнцестояние изначально было первым днем светского календаря. Эта мысль впервые была высказана в 1894 году астрономом Норманом Локьером в книге «На заре астрономии» (Joseph Norman Lockyer. Dawn of Astronomy). Немецкий ученый Э. Мейер (Eduard Meyer) выдвинул аналогичную гипотезу в 1908 году.

Неудивительно, что египтяне считали эти загадочные 70 дней, предшествующие возрождению великой реки, магическим превращением в преисподней Дуат, ведущим от смерти к возрождению. В Карлсбергском папирусе I (древний египетский манускрипт, скопированный с кенотафа Сети I, датирующегося приблизительно 1150 годом до н.э.) сообщается, что «Сириус… обычно проводит семьдесят дней в Дуате… [его] погребение подобно погребению людей… Семьдесят дней, которые они проводят в доме бальзамирования… вот что происходит после смерти»… Нетрудно понять, почему древние астрономы-жрецы пришли к мысли, что если космическую «магию», позволяющую звездам возрождаться после семидесятидневного пребывания в Дуате, применить к умершему Гору-царю, то он тоже возродится после семидесяти дней пребывания в «доме бальзамирования».

Звездный сфинкс: Космические тайны пирамид. Роберт Бьювэл

_______________________________

|

Метки: Сириус Сотис Египет Гелиакический восход Сириуса |

Понравилось: 1 пользователю

ОБРЯДОВЫЙ ЦИКЛ, СВЯЗАННЫЙ С ОСИРИСОМ |

Джеймс Джордж Фрэзер

ОБРЯДОВЫЙ ЦИКЛ, СВЯЗАННЫЙ С ОСИРИСОМ

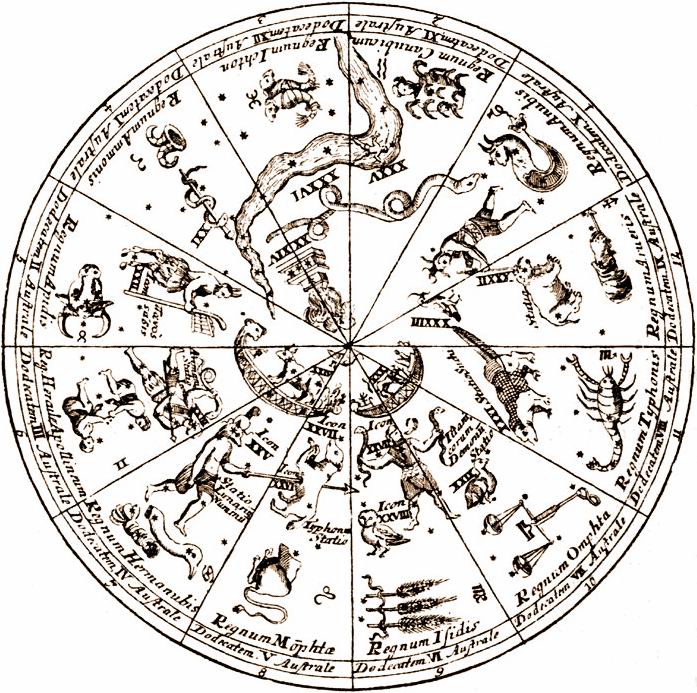

Плутарх пишет, что Осирис был умерщвлен семнадцатого дня месяца атира, следовательно, с этого числа египтяне и начинали справлять по нему четырехдневные поминальные обряды. По александрийскому календарю, которым пользовался Плутарх, эти дни соответствуют 13, 14, 15 и 16 ноября. Эта дата хорошо согласуется с другими данными, приводимыми Плутархом. Они сообщают, что в это время вода в Ниле начинала идти на убыль, северный ветер утихал, ночи становились длиннее, и с деревьев падали листья. На эти четыре дня на обозрение выставлялось изображение Исиды: позолоченная корова, спеленутая черной мантией. Об этой статуе, несомненно, и шла речь у Геродота. В девятнадцатый день месяца жители спускались к морю, куда жрецы приносили алтарь с золотым ларцом внутри. В этот ларец они наливали проточную воду, после чего зрители начинали кричать, что Осирис найден. Затем жрецы брали немного перегноя, перемешивали его с изысканными пряностями и благовониями и вылепливали из получившейся смеси небольшое изображение луны, которое затем обряжали и украшали.

Целью ритуалов, описываемых Плутархом, видимо, было представить в драматической форме, во-первых, поиски тела мертвого Осириса, во-вторых, радость его нахождения, за которым последовало воскресение бога в вегетативной форме. У Лактанция можно прочесть о том, как на празднике Осириса жрецы с обритыми телами били себя в грудь и причитали, изображая скорбный путь богини Исиды в поисках тела ее сына Осириса, как их скорбь сменилась радостью, когда Анубис, бог с шакальей головой, — точнее, играющий его роль актер — производил на свет мальчика, живое подобие потерянного и найденного бога. Лактанций, как видим, считал Осириса не мужем, а сыном Исиды. Кроме того, он ни словом не обмолвился о кукле, вылепленной из перегноя. Не исключено, что мальчик, принимавший участие в священной мистерии, выступал не в роли Осириса, а в роли его сына Гора.

Описание того, как справлялись обряды погребения Осириса в шестнадцати египетских провинциях, содержится в подробной надписи эпохи Птолемеев, вырезанной на стене храма Осириса в городе Дендере, в Верхнем Египте, расположенном на восточном берегу Нила, приблизительно в сорока милях к северу от Фив. Из этой надписи следует, что в различных городах ритуал несколько видоизменялся. Например, в Абидосе он был не таким, как в Бусирисе. Не ставя своей задачей проследить все местные особенности в исполнении этого обряда, наметим вкратце его основные черты, нашедшие достаточно надежное документальное подтверждение.

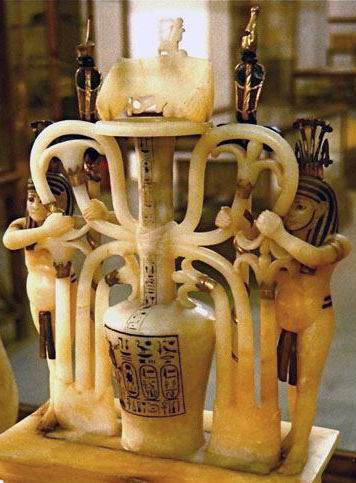

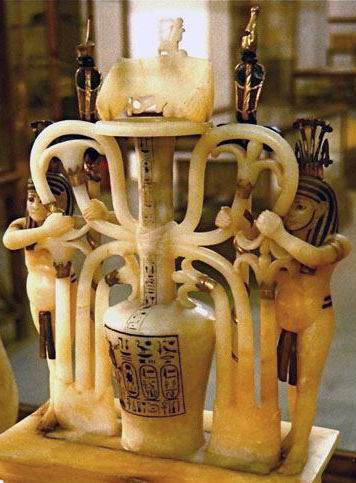

Погребальный обряд продолжался в течение восемнадцати дней — с двенадцатого по тридцатое число месяца койака, — и Осирис был представлен при этом в трех ипостасях: бога мертвого, бога, разорванного на части, и бога, восстановленного путем соединения его членов. В первой из этих ипостасей он носил имя Хенти-Аменти (ḫnty-imntyw, «первый из страны Запада», т.е. из царства мертвых), во второй звался Осирисом-Сепом (Wsir-Spȝ), а в третьей — Сокар (Skr). Статуэтки этого бога лепили из песка или перегноя, смешанного с зерном, к которому добавляли благовония. Его лицо разрисовывали в желтый цвет, а скулы — в зеленый. Затем статуэтки бога отливали из чистого золота, бог был изображен в виде мумии с белой короной Египта на голове.

Праздник открывался двенадцатого числа месяца койака обрядом пахоты и сева. В плуг, изготовленный из древесины тамариска, с лемехом из черной меди впрягали двух черных коров. Мальчик разбрасывал семена. Один конец поля засеивали ячменем, другой — пшеницей, а середину — льном. В это время главный жрец декламировал главу из ритуальной книги о засеве полей. В Бусирисе двенадцатого койака в сад бога — что-то вроде большого цветочного горшка — клали немного песка и ячменя. Эта церемония совершалась в присутствии богини-коровы Шенти. Внутри изваяния богини из позолоченного платанового дерева находилось изображение обезглавленного человека. Из золотой вазы, наполненной водой только что разлившегося Нила, обливали богиню и сад. Ячмень выращивали как символ воскресения бога после его захоронения в земле, «так как рост сада и прирост божественной субстанции — это одно и то же».

Двадцать второго числа месяца койака в восемь часов скульптура Осириса в сопровождении изображений тридцати четырех других богов отправлялась в таинственное плавание на тридцати четырех папирусных лодочках, освещенных огнями трехсот шестидесяти пяти ламп. Двадцать четвертого койака после захода солнца статую Осириса в гробу из тутового дерева опускали в могилу, а в девять часов вечера прошлогоднюю статую вынимали и клали на ветви платанового дерева. Наконец, тридцатого дня месяца койака все отправлялись к подземным покоям святой гробницы, над которыми пробивалась рощица священных фруктовых деревьев. Войдя под своды гробницы через западную дверь, участники торжества с трепетом возлагали на песчаную постель гроб с изображением мертвого бога. Здесь они оставляли гроб и покидали гробницу через восточную дверь. На этом обряды в месяце койак заканчивались.

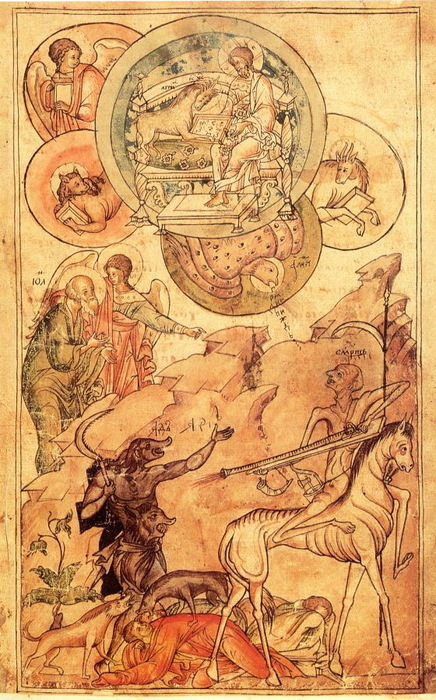

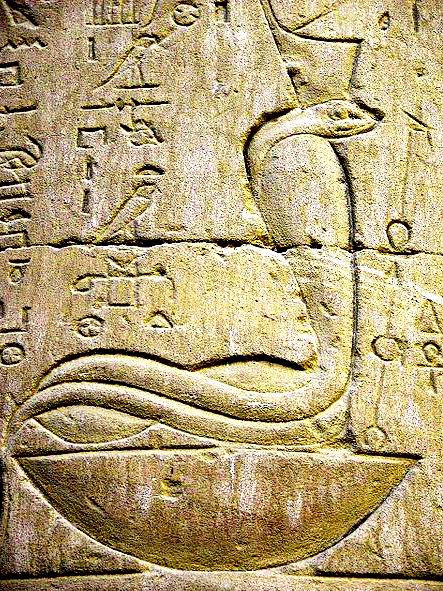

В этом отчете о празднике Осириса, извлеченном из подробной надписи в Дендере, акцент делается на захоронение бога, а его воскресение лишь подразумевается. Однако этот пробел в документе в значительной мере заполняется серией замечательных барельефов, служащих как бы иллюстрацией к указанной надписи. Ряд сцен изображает бога в гробу спеленутым как мумия, но постепенно он поднимается все выше и выше, пока наконец совсем не выходит из гроба и занимает вертикальное положение между попечительных крыльев верной Исиды, стоящей позади него. В то же время мужская фигура держит перед его глазами crux ansata, египетский символ жизни. Трудно более выпукло передать воскресение господне. Впрочем, еще более поучительным является изображение того же события, имеющееся в покоях Осириса в великом храме Исиды на острове Филы. Мы видим мертвое тело Осириса, из которого пробиваются хлебные побеги, и жрец поливает их из кувшина, который держит в руке. Сопровождающая эту сцену надпись гласит: «Таков облик того, кого нельзя называть по имени, таинственного Осириса, появляющегося на свет из прибывающих вод». Этот барельеф и эти слова не оставляют сомнения в том, что Осирис представлен здесь в качестве олицетворения хлеба, который пробивается на полях, оплодотворенных разливом Нила. Такова была, если верить надписи, глубинная сущность этого таинства, понятная лишь для посвященных. Центральным религиозным таинством в Элевсинских мистериях, посвященных Деметре, также был показ сжатого колоса их участникам. Теперь становится предельно ясным, почему на великом празднике сева в месяце койак жрецы погребали изображения Осириса, сделанные из глины и зерна. Когда в конце года или через более короткий промежуток времени эти изображения выкапывали, было видно, как из плоти Осириса пробиваются побеги. А это считалось предзнаменованием, точнее, причиной хорошего урожая. Зерно произрастало из тела бога зерна, он кормил народ телом своим и умирал для того, чтобы люди могли жить.

В смерти и воскресении великого бога египтяне черпали не только материальную поддержку и пропитание в этой жизни, но также надежду на вечную жизнь в загробном мире.

На кладбище в городе Кинополе были погребены «многочисленные фигурки Осириса. Они были сделаны из зерна, завернутого в ткань, и наделены грубыми чертами сходства с Осирисом. Внутрь тайника, находящегося в стене гробницы, их клали иногда в глиняных гробиках, иногда — в деревянных, а иногда — и просто так». Эти начиненные зерном фигурки, подобно мумиям, были перевязаны полосками золоченой ткани, имитируя золотые фигурки Осириса, которые отливали на праздник сева. Статуэтки Осириса, набитые зерном, с лицом из зеленого воска, были найдены неподалеку от фиванского некрополя. Наконец, по сообщению профессора Эрмана, между ногами мумий «иногда лежат сделанные из ила фигурки Осириса. Они начинены зерном, ростки которого, как считается, символизируют воскресение бога». Подобно тому как на празднике сева захоронение в землю изображений Осириса, набитых зерном, имело своей целью ускорить рост побегов, захоронение аналогичных изображений в могиле также, несомненно, имело своей целью оживить умерших, другими словами, обеспечить бессмертие их души.

_______________________________

ОБРЯДОВЫЙ ЦИКЛ, СВЯЗАННЫЙ С ОСИРИСОМ

Плутарх пишет, что Осирис был умерщвлен семнадцатого дня месяца атира, следовательно, с этого числа египтяне и начинали справлять по нему четырехдневные поминальные обряды. По александрийскому календарю, которым пользовался Плутарх, эти дни соответствуют 13, 14, 15 и 16 ноября. Эта дата хорошо согласуется с другими данными, приводимыми Плутархом. Они сообщают, что в это время вода в Ниле начинала идти на убыль, северный ветер утихал, ночи становились длиннее, и с деревьев падали листья. На эти четыре дня на обозрение выставлялось изображение Исиды: позолоченная корова, спеленутая черной мантией. Об этой статуе, несомненно, и шла речь у Геродота. В девятнадцатый день месяца жители спускались к морю, куда жрецы приносили алтарь с золотым ларцом внутри. В этот ларец они наливали проточную воду, после чего зрители начинали кричать, что Осирис найден. Затем жрецы брали немного перегноя, перемешивали его с изысканными пряностями и благовониями и вылепливали из получившейся смеси небольшое изображение луны, которое затем обряжали и украшали.

Целью ритуалов, описываемых Плутархом, видимо, было представить в драматической форме, во-первых, поиски тела мертвого Осириса, во-вторых, радость его нахождения, за которым последовало воскресение бога в вегетативной форме. У Лактанция можно прочесть о том, как на празднике Осириса жрецы с обритыми телами били себя в грудь и причитали, изображая скорбный путь богини Исиды в поисках тела ее сына Осириса, как их скорбь сменилась радостью, когда Анубис, бог с шакальей головой, — точнее, играющий его роль актер — производил на свет мальчика, живое подобие потерянного и найденного бога. Лактанций, как видим, считал Осириса не мужем, а сыном Исиды. Кроме того, он ни словом не обмолвился о кукле, вылепленной из перегноя. Не исключено, что мальчик, принимавший участие в священной мистерии, выступал не в роли Осириса, а в роли его сына Гора.

Описание того, как справлялись обряды погребения Осириса в шестнадцати египетских провинциях, содержится в подробной надписи эпохи Птолемеев, вырезанной на стене храма Осириса в городе Дендере, в Верхнем Египте, расположенном на восточном берегу Нила, приблизительно в сорока милях к северу от Фив. Из этой надписи следует, что в различных городах ритуал несколько видоизменялся. Например, в Абидосе он был не таким, как в Бусирисе. Не ставя своей задачей проследить все местные особенности в исполнении этого обряда, наметим вкратце его основные черты, нашедшие достаточно надежное документальное подтверждение.

Погребальный обряд продолжался в течение восемнадцати дней — с двенадцатого по тридцатое число месяца койака, — и Осирис был представлен при этом в трех ипостасях: бога мертвого, бога, разорванного на части, и бога, восстановленного путем соединения его членов. В первой из этих ипостасей он носил имя Хенти-Аменти (ḫnty-imntyw, «первый из страны Запада», т.е. из царства мертвых), во второй звался Осирисом-Сепом (Wsir-Spȝ), а в третьей — Сокар (Skr). Статуэтки этого бога лепили из песка или перегноя, смешанного с зерном, к которому добавляли благовония. Его лицо разрисовывали в желтый цвет, а скулы — в зеленый. Затем статуэтки бога отливали из чистого золота, бог был изображен в виде мумии с белой короной Египта на голове.

Праздник открывался двенадцатого числа месяца койака обрядом пахоты и сева. В плуг, изготовленный из древесины тамариска, с лемехом из черной меди впрягали двух черных коров. Мальчик разбрасывал семена. Один конец поля засеивали ячменем, другой — пшеницей, а середину — льном. В это время главный жрец декламировал главу из ритуальной книги о засеве полей. В Бусирисе двенадцатого койака в сад бога — что-то вроде большого цветочного горшка — клали немного песка и ячменя. Эта церемония совершалась в присутствии богини-коровы Шенти. Внутри изваяния богини из позолоченного платанового дерева находилось изображение обезглавленного человека. Из золотой вазы, наполненной водой только что разлившегося Нила, обливали богиню и сад. Ячмень выращивали как символ воскресения бога после его захоронения в земле, «так как рост сада и прирост божественной субстанции — это одно и то же».

Двадцать второго числа месяца койака в восемь часов скульптура Осириса в сопровождении изображений тридцати четырех других богов отправлялась в таинственное плавание на тридцати четырех папирусных лодочках, освещенных огнями трехсот шестидесяти пяти ламп. Двадцать четвертого койака после захода солнца статую Осириса в гробу из тутового дерева опускали в могилу, а в девять часов вечера прошлогоднюю статую вынимали и клали на ветви платанового дерева. Наконец, тридцатого дня месяца койака все отправлялись к подземным покоям святой гробницы, над которыми пробивалась рощица священных фруктовых деревьев. Войдя под своды гробницы через западную дверь, участники торжества с трепетом возлагали на песчаную постель гроб с изображением мертвого бога. Здесь они оставляли гроб и покидали гробницу через восточную дверь. На этом обряды в месяце койак заканчивались.

В этом отчете о празднике Осириса, извлеченном из подробной надписи в Дендере, акцент делается на захоронение бога, а его воскресение лишь подразумевается. Однако этот пробел в документе в значительной мере заполняется серией замечательных барельефов, служащих как бы иллюстрацией к указанной надписи. Ряд сцен изображает бога в гробу спеленутым как мумия, но постепенно он поднимается все выше и выше, пока наконец совсем не выходит из гроба и занимает вертикальное положение между попечительных крыльев верной Исиды, стоящей позади него. В то же время мужская фигура держит перед его глазами crux ansata, египетский символ жизни. Трудно более выпукло передать воскресение господне. Впрочем, еще более поучительным является изображение того же события, имеющееся в покоях Осириса в великом храме Исиды на острове Филы. Мы видим мертвое тело Осириса, из которого пробиваются хлебные побеги, и жрец поливает их из кувшина, который держит в руке. Сопровождающая эту сцену надпись гласит: «Таков облик того, кого нельзя называть по имени, таинственного Осириса, появляющегося на свет из прибывающих вод». Этот барельеф и эти слова не оставляют сомнения в том, что Осирис представлен здесь в качестве олицетворения хлеба, который пробивается на полях, оплодотворенных разливом Нила. Такова была, если верить надписи, глубинная сущность этого таинства, понятная лишь для посвященных. Центральным религиозным таинством в Элевсинских мистериях, посвященных Деметре, также был показ сжатого колоса их участникам. Теперь становится предельно ясным, почему на великом празднике сева в месяце койак жрецы погребали изображения Осириса, сделанные из глины и зерна. Когда в конце года или через более короткий промежуток времени эти изображения выкапывали, было видно, как из плоти Осириса пробиваются побеги. А это считалось предзнаменованием, точнее, причиной хорошего урожая. Зерно произрастало из тела бога зерна, он кормил народ телом своим и умирал для того, чтобы люди могли жить.

В смерти и воскресении великого бога египтяне черпали не только материальную поддержку и пропитание в этой жизни, но также надежду на вечную жизнь в загробном мире.

На кладбище в городе Кинополе были погребены «многочисленные фигурки Осириса. Они были сделаны из зерна, завернутого в ткань, и наделены грубыми чертами сходства с Осирисом. Внутрь тайника, находящегося в стене гробницы, их клали иногда в глиняных гробиках, иногда — в деревянных, а иногда — и просто так». Эти начиненные зерном фигурки, подобно мумиям, были перевязаны полосками золоченой ткани, имитируя золотые фигурки Осириса, которые отливали на праздник сева. Статуэтки Осириса, набитые зерном, с лицом из зеленого воска, были найдены неподалеку от фиванского некрополя. Наконец, по сообщению профессора Эрмана, между ногами мумий «иногда лежат сделанные из ила фигурки Осириса. Они начинены зерном, ростки которого, как считается, символизируют воскресение бога». Подобно тому как на празднике сева захоронение в землю изображений Осириса, набитых зерном, имело своей целью ускорить рост побегов, захоронение аналогичных изображений в могиле также, несомненно, имело своей целью оживить умерших, другими словами, обеспечить бессмертие их души.

_______________________________

|

Метки: Осирис Египет |

КАЛЕНДАРНАЯ СИСТЕМА ЕГИПТА |

Агапова Ирина

ЗАГАДОЧНАЯ ЗВЕЗДА ЕГИПТА И КАЛЕНДАРЬ

СТРУКТУРА ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО КАЛЕНДАРЯ

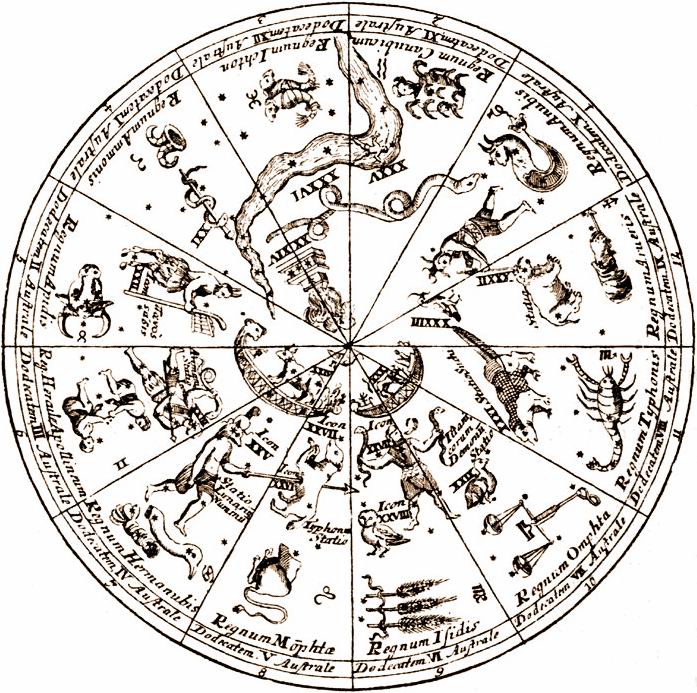

С древности египтянам были знакомы естественные промежутки счета времени, связанные с движением Солнца и Луны — сутки и лунный месяц (фазы Луны, дни невидимости и то, что месяц содержит 29 или 30 дней). Самый ранний календарь египтян был лунным. Год состоял из 12 месяцев; раз в 3 года добавлялся 13-й дополнительный месяц. 30 дней лунного месяца носили особые названия и имели ритуальный характер. Согласно теории Паркера, решение о вставке 13-го месяца принималось на основании наблюдений гелиакических (то есть — совместных с Солнцем) восходов Сириуса (Σείριος, егип. Spdt, Сопдет).

Этот восход имел особое название веп-ренпет (wp rnpt — «открыватель года»), и отмечался как большой праздник. Отсюда и название последнего 12-го месяца лунного года, называемого также веп-ренпет. Вставки 13-го месяца производились так, чтобы удержать празднование восхода Сотис¹ в одном и том же месяце лунного календаря. Если восход Сотис наблюдался в последние 11 дней двенадцатого месяца, назначался 13-й месяц, посвященный богу Луны Тоту.

________________________

[1] Σωθί, indecl. и Σῶθις (-εως) ἡ егип. Plut. = Σείριος

Σείριος ὁ (sc. ἀστήρ) Сириус (звезда) или созвездие Большого Пса Hes., Eur.

Первый день лунного года совпадал с первым днем невидимости Луны, непосредственно идущим после восхода Сотис, если год был обычным, или с днем невидимости по окончании дополнительного месяца, если была опасность, что в будущем году дата восхода выйдет за пределы месяца веп-ренпет. Поэтому ранний древнеегипетский календарь называли лунно-звездным, в котором связь с сезонами достигалась благодаря наблюдениям гелиакических восходов Сириуса-Сотис.

Для светских целей был создан календарь, названный гражданским или светским. Основой же и календаря и религии египтян стал сам Египет — мифы и реальность сплетенные воедино. Главным событием в жизни Египта был разлив реки Нил и одновременно с ним — гелиакический восход звезды Сириус, ставшей по этой причине центром жизни и главным мифом древних египтян. Разлив Нила и восход Сириуса отождествлялся с богиней Сопдет (Spdt, греч. Σωθις), а также с Изидой. Изида плачет по убитому Осирису, воплощавшему собой плодородие и возрождение, побеждающее смерть. Слезы богини попадают в Нил и, переполняя его, вызывают наводнение.

В зимнее время Сириус сиял необыкновенным светом всю ночь, но затем появлялся лишь вечером на западе, а вскоре и вовсе исчезал за горизонтом. Через 70 дней Сириус вновь появлялся на востоке — разливался Нил, и это совпадало с днем летнего солнцестояния, 19 июля (по юлианскому стилю). Это происходило из года в год и дало возможность жрецам определить длину года. Вначале установили, что это 360 дней. Год включал 12 месяцев по 30 дней; месяц был разделен на 3 десятидневки. Позже год «уточнили», добавив 5 дней, таким образом, он стал 365-дневным. Год был разделен на три сезона по четыре месяца — Ахет (ȝḫt, «половодье»), Перет (prt, «всходы») и Шему (šmw, «урожай»).

Год в гражданском календаре был короче солнечного года на 6 часов и, он примерно на столько же короче, чем период между «возвращениями Сотис» при восходе солнца на востоке (год Сириуса). В результате начало нового года по светскому календарю египтян сдвигалось на сутки назад относительно начала солнечного года или года сотисного. Сдвиг за 120 лет составлял месяц; за 480 лет — целый сезон.

То есть: 1461х365=1460х365,25. Таким образом, 1460 «годов Сириуса» составляли 1461 календарный год. Позже этот год был назван также и Великим, Божественным или Псовым годом.² Из-за своей особенности календарь был назван «блуждающим». Относительно даты создания его до сих пор ведутся споры и называются разные даты, начиная от 5-го тысячелетия до новой эры. Поскольку одна из дат «возвращения Сириуса» была известна из «Книги о дне рождения» Цензорина, то другие были просто вычислены математически. Известно было следующее: очередное начало древнеегипетского года совпало с началом года Сириуса в 139 году н.э., во второй год консульства императора Антонина Пия.

«Юбилейные» годы таковы: 4241 до н.э., 2781 до н.э., 1321 до н.э., 139 год н.э. Причем, год 2781 до н.э. был подтвержден и Кахунским папирусом.

________________________

[2] Сириус — самая яркая звезда в созвездии Большого Пса.

Κύναστρον (Κύν-αστρον) τό Песья звезда, т.е. Сириус Arst.

Гражданский и лунный календари применялись параллельно на протяжении всего династического периода. Со временем, гражданский календарь воспринял часть функций религиозного лунного. Некоторые праздники стали отмечать в фиксированные дни схематического года, благодаря чему они перемещались одновременно с 1 Тота (1-ое число 1-го месяца египтян) по сезонам солнечного года. Другие праздники имели две даты — подвижную и неподвижную соответственно в гражданском и лунном календарях.

Чтобы исправить расхождение между этими календарями были внесены изменения в последний из них. Был создан новый вариант лунного календаря, определенным образом привязанный к гражданскому календарю. Хронологической единицей в нем, как и в раннем лунном календаре, был лунный месяц, начинавшийся в первый день невидимости Луны. Интеркаляции (вставки дополнительных дней) проводились уже не по дате восхода Сотис, а по 1-му числу Тота. Дополнительный месяц назначался раз в 2-3 года.

Таким образом, лунный календарь передвигался по сезонам вместе с гражданским, а его месяцы носили те же названия, что и месяцы гражданского календаря. Время создания этой сдвоенной системы датируется Р.Паркером приблизительно серединой 3-го тысячелетия до н.э. Но первое документальное свидетельство о существовании системы, дают символические изображения 59 божеств египетского года, датируемые X-VIII веком до н.э.

Схема его такова: 25 египетских лет =9125 дней =309 синодических месяцев. Происхождение схемы во многом неясно. Есть мнения относительно недавнего появления ее в результате контактов с астрономией Месопотамии, которые были в 525 году до н.э. после персидского завоевания Египта. Данные о длине синодического месяца, полученные вавилонскими астрономами, соединены с египетской концепцией года. Как бы то ни было, но факт существования схематического календаря подтверждает гипотезу Паркера о том, что в Египте применялся блуждающий лунный год.

Таким образом, в Древнем Египте на протяжении всей его династической истории параллельно использовались три календарные системы — ранний лунный календарь, управляемый гелиакическими восходами Сириуса, и вследствие этого связанный с сезонами, блуждающий гражданский календарь и, по видимому, с середины III-го тысячелетия до н.э. — поздний лунный календарь, привязанный к началу гражданского года.

Ключ к созданию подлинной хронологии истории Древнего Египта ученые-египтологи увидели в особенностях традиционного древнеегипетского календаря, которые описывались в сочинениях античных авторов. Календарь возник на заре становления цивилизации и генетически родственен астрологии. Уже в глубокой древности люди подметили, что промежутки времени, благоприятные для той или иной деятельности, повторяются с определенной периодичностью (посевам, охоте и т.д.). Подобные функции календаря схожи с функциями астрологии. Подтверждением этому является и то, что у некоторых народов астрология связана с календарем не меньше, чем с положениями планет (Зороастрийский календарь, китайская астрология), а иногда и вовсе основана на календаре (Цолькин). В энциклопедии дано такое определение Великого (Мирового) года: «период, спустя который все земные события начинают повторяться. Через определенный промежуток времени планеты займут те же места на небе, с которых они начали свое движение в момент сотворения мира, и история начнет свой новый цикл, повторяющий предыдущий». Посмотрим на примере Великого цикла Сириуса так ли это.

Преемственность древнеегипетского и современного календаря (юлианского и григорианского) очевидна. Об этом пишут все исследователи. И в древности и сейчас функцией календаря было упорядочение социально-бытовых отношений; религиозный характер их также очевиден. Здесь можно построить параллель возрождение Египта (разлив Нила и восход Сириуса) и главный праздник христиан — Пасха. Надо заметить также, что в современных церковных изданиях астрология игнорируется вовсе, связь же с календарем Древнего Египта не подвергается сомнению. В частности приверженцы Юлианской системы пишут о том, что Сириус дал Египту первый в мире солнечный календарь, лежащий в основе летосчисления всего Старого Света, вплоть до настоящего момента.

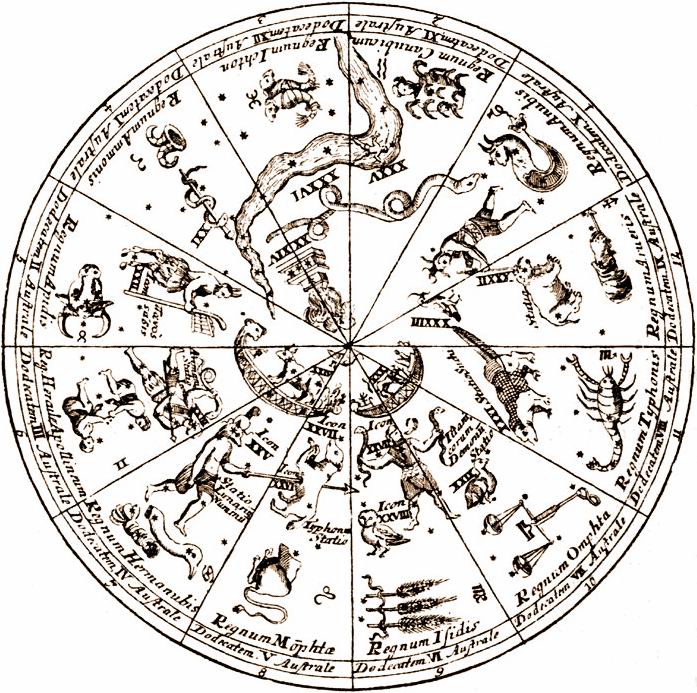

ВЕЛИКИЙ ГОД СИРИУСА И КАЛЕНДАРЬ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

В эпоху пирамид точка летнего солнцестояния приходилась на созвездие Льва; точка осеннего равноденствия — на созвездие Скорпиона; зимнего солнцестояния — на созвездие Водолея; а точка весеннего равноденствия находилась в созвездии Тельца (в окрестностях звездного скопления Плеяды). Королевские звезды Персии отмечали эти главные солнечные точки 3000-2500 лет до н.э.

Альдебаран (Страж Востока) отмечал весеннее равноденствие.

Антарес (Страж Запада) — осеннее равноденствие.

Регул (Страж Юга) указывал на точку летнего солнцестояния.

Фомальгаут (Страж Севера) — зимнего солнцестояния.

Такое положение этих ведущих звезд созвездий определяло религиозное мироустройство и Древних Персов и Египтян как предтечи христианской традиции. Битва добра и зла, света и тьмы, смерть и возрождение — эти темы выражены во всех мировых религиях.

Уже было упомянуто о четырех сотических циклах (по 1460 лет) истории Древнего Египта: это 4241, 2781, 1321 годы до н.э. и 139 год н.э. Но большой год Сириуса можно представить как 365 лет умноженные на 4, то есть равных 1460 годам. Цифра 365 интересна и как составляющая Великого года; она же связана с Солнцем и Землей; она же обозначает символически одну из главных солнечных точек зодиака (равноденствие или солнцестояния). Разобьем египетский календарь на периоды по 365 лет, и проследим основные закономерности этих периодов с астрологической и общекультурной точек зрения.

Это будут годы: 4241, 3876, 3511, 3146, 2781, 2416, 2052, 1687, 1321, 956, 591, 226 годы до н.э. и 139 год н.э. Договоримся рассматривать события с династического периода (3200-3000 до н.э.); о более раннем периоде сохранилось мало информации.

Известно, что в районе 4000 лет до н.э. в нижней части Нила возникло ирригационное земледелие; это и возникновение рабства, имущественное расслоение, зарождение органов государства, возникновение касты жрецов. Возникновение номов, на их основе образование двух царств — Южного (Верхнее) и Северного (Нижнего), борьба между ними.

4241 год до н.э. — условное начало древнеегипетского календаря и сотического цикла. В Верхнем Египте основана 1-я столица — Херакон-Полис. Первое царское захоронение. Могила обнаружена в Абидосе. Именуется могилой Осириса, в ней погребено 326 спутников. Египет додинастический и династический был разделен на религиозные центры (так называемые номы). Когда такой центр приобретал ведущее влияние в стране (перенос столицы), он отождествлял своего бога с верховным египетским богом. Божественным символом города Гелиополя был Атум, Мемфиса — Птах, Гермополя — Хепри и Ра, Фив — Амон.

3146 год до н.э. Это время начала династий Египта — I Династия. Гелиополь был городом-святилищем еще при I Династии. В это время столицей был город Абидос. Древнейшим местным богом был Хентиаментиу («первый страны западных»), изображавшимся в виде собаки. В Гелиополе возникает и развивается культ важнейшего египетского божества — Ра и его синкретического образования Ра-Харахте.

Произошло и слияние бога Атума с Ра в образе Ра-Атум, который противопоставлялся Осирису. Так возник триединый бог Хепри-Ра-Атум. По легенде, 1-м фараоном Египта был Менес (Скорпион). Он объединил два раздельных Царства и создал «Царство двух земель». Строительство Мемфиса. История объединения Верхнего и Нижнего Египта была описана в так называемой мемфисской теологии — письмена на камне Шабаки 750 года до н.э.

«Земля погребения Осириса — это регион Мемфиса и одновременно звездный Дуат, звездный загробный мир, содержащий Орион (как небесное воплощение Осириса)». С учетом этого обстоятельства особый смысл приобретают слова канадского египтолога Мерсера, который утверждает, что «Дуат был своего рода отражением Египта. Там был Верхний и Нижний Дуат, и в нем протекала великая река».

2781 год до н.э. — начало очередного цикла Сириуса. Рождение Гора в летнее солнцестояние. Это конец Ранней Династии — начало Древнего Царства (III Династии). Всплеск активности и бурное строительство пирамид. Они строятся на севере. 1-й фараон Династии их «строитель» — Джосер. Возводится храм в Гелиополе, храм Абу-Гораб. Столица Египта перенесена из Верхнего Египта (Абидос) в Нижний — Мемфис. Джосер совмещает культ Солнца с культом фараона и завладевает властью жреца. Это и время Имхотепа — великого жреца, зодчего, первого известного в мире врача, позже обожествленного греками под именем Асклепий (Эскулап — у римлян). Сооружение в Саккара погребального комплекса Джосера.

Главный бог Мемфиса — Птах. Его происхождение неизвестно, вполне вероятно, что он был местным богом Мемфиса, хотя в «Текстах пирамид» и других источниках времен Древнего Царства Птах упоминается редко. Главную роль там играли гелиопольские боги. Птах часто выступает как Птах-Татенен («поднимающаяся земля»). Жена Птаха — Сехмет, их сын — Нефертум.

Иногда супругами Птаха выступают Бастет, Тефнут, Маат, Хатхор. Птах — покровитель ремесел. В Мемфисе — демиург, творец всех богов и мира. Его орудием было божественное слово, помещенное в сердце. Всякое творческое деяние должно идти от сердца и языка. Вещи и существа, названные про себя, присутствуют только потенциально; для того, чтобы они реально существовали, надо произнести их имя вслух. Несомненно, взаимовлияние мемфисской и гелиопольской теологий.

2416 год до н.э. Древнее Царство, V Династия. Впервые в текстах написание термина wp-rnpt (т.е. день восхода Сириуса) со знаком Солнца встречается лишь с V Династии. Хронологическая версия ученого Шолпо такова: период Сотиса был известен именно с этой Династии, и с этого же времени должно было начаться смещение гражданского календаря относительно природного.

Эта Династия характерна своим ярко выраженным солярным культом, где цари ее, оказываются происходящими от самого бога солнца Ра. Многочисленные солнечные храмы, построенные в это время, были не только местом культа, но и астрономическими обсерваториями. Особенно знамениты храмы царей Сахурре и Ниусерре. Фараоны V Династии возвышают Гелиополь (егип. Ἰwnw, Иуну), город Солнца, ставший священным городом бога Ра.

2051 год до н.э. Период Среднего Царства. XI Династия. Рождение Гора в зимнее солнцестояние. И если египтяне верили, что их земля отражение Небес, то где-то на юге должен находиться центр, ориентированный на зимнее солнцестояние. Храм Карнак ориентирован именно так, и он был построен приблизительно в это время. Перед ним аллея Сфинксов с бараньими головами. Столица переносится из Гераклеополя в Фивы (Верхний Египет). 2060-2010 годы — фараон Ментухотеп I распространяет власть на Нижний Египет. Постройка грандиозного храма — усыпальницы в Дейр-эль-Бахри и некрополя в Фивах. 2134-2040 годы — это Гераклеопольские цари, распад Египта на 2 Царства.

В новой столице Фивы бог Амон превратился в общеегипетского бога. Ранее он был одним из восьми божеств Гермополя (главное божество — Тот). Политическая роль Амона отчетливо проявляется в период Среднего Царства, что отразилось в именах фараонов того времени. Их имена переводятся как «Амон во главе» — Аменемхетов. В Фивах образуется триада — Амон получает божественную супругу, богиню Мут («мать»), а их сыном считался бог Луны Хонсу. Мут по происхождению была, очевидно, богиней-коршуном и связывалась с озером Ашеру (Карнак). Хонсу именовался как «Хонсу в Фивах прекрасный ликом», ему был посвящен храм. Амон был и в образе Амон-Мин (дарующий животворную силу). Главные храмы в Карнаке и Луксоре. Даже после падения ХХ Династии (около 1000 до н.э.) Фивы играли большую роль в политике Египта. Тут же был организован и институт «жен бога» (их помощниками были верховные жрецы).

1687 год до н.э. 2-й междинастический период, XV Династия. Египет захвачен гиксосами (гиксосы — страна Ханаян или Сирия). Присоединили к Египту Куш (Судан). Принесли в Египет железо, верховых лошадей. Салитис «царь пастух» из гиксосов, ставший владыкой Нижнего Египта, основывает новую столицу — Аварис.

1321 год до н.э. — очередной год возвращения Сириуса. Конец ХVIII Династии. Снова должно произойти значимое событие. Кто-то из фараонов должен вернуть культ с юга на север. Фараон Эхнатон «угодный Атону» меняет свое имя при смене религии Амона на монотеистическую и глубоко мистическую религию Атона (Ἰtn), согласно которой все люди равны в любви к единому богу (символ его — солнечный диск, егип. itn), пророком которого является фараон.

В центре Египта он создает новую столицу — город Ахетатон («Горизонт Атона»), куда перемещают и религиозную власть из Фив. Его правление как вспышка. Уже после его смерти в течение 30 лет все его ближайшие друзья и слуги отреклись от учения Атона, самого фараона назвали еретиком; уничтожалось все, что было с ним связано. Приблизительно в это время — начало строительства храма в Луксоре. Абу-Симбел начал строиться при Рамзесе II. При Рамзесе II — бурное строительство в Египте.

956 год до н.э. — XXII Династия фараонов — Ливийская. Столица — Бубаст (Бубастис). Начался 1000-летний период «иноземных фараонов»; египтяне уже не правят Египтом (или правят очень непродолжительное время). Приблизительно в это время-сокрытие мумий египетских фараонов XVIII-XX Династий в тайнике в Дейр-эль-Бахри во избежание разграбления. XXI Династия — 3-й междинастический период. Столицы — Танис (север) и Фивы. Власть разбивается на 2 ветви, а Египет — на 2 Царства. 965-928 годы до н.э. — царь Израиля Соломон, сын Давида; заключил союз с Египтом, женился на дочери фараона Пасебахаенниута первым из иноземцев.

591 год до н.э. — Рождение Гора во время зимнего солнцестояния. Поздний период. ХХVI Династия — Саисская и XXVII — Персидская. Столицы — Саис и Мемфис. Фараон Псамтих II — фараон более не сын Осириса и его власть опирается только на низы. Период с 591 до н.э. по 139 год н.э. — конец династического Египта. Династии прекратили свое существование на цифре 30.

30 — сотическое число, связано с календарем. Очень важный праздник в Египте сепдет, связанный с правлением фараона также имеет отношение к 30. Египтяне потеряли власть над страной. Династия печально известных Птолемеев заканчивает историю фараонов Египта. В конце периода появляется новая столица — Александрия.

226 год до н.э. Династия Птолемеев или Лагидов (с 311 года до н.э.). Птолемей III Эвергет. Расширяет границы и становится «Господином Средиземного моря и Индийского океана». Александрия превращается в один из самых важных экономических и торговых центров от Испании до Индии; международной валютой становится египетский статер. Возвращение абсолютной власти. Птолемей IV Филопатор (221-203 до н.э.) — начинается потеря владений и упадок этой Династии. Особенность этого периода — изменение календаря. Попытка была сделана уже в середине периода Птолемеем Эвергетом в 238 году до н.э. (канопская реформа). Юлий Цезарь в 46 году до н.э. ввел юлианское летоисчисление. Был введен високосный год, месяцы получили другие названия и перестали составлять ровно по 30 дней в каждом. 2 сентября 31 года до н.э. (опять цифра 30, т.к. от лет до н.э. отнимают единицу).