-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ О ЕГИПТЕ |

МАКРОБИЙ «САТУРНАЛИИ» Кн. I

О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ В ЕГИПТЕ

14. Хор, глядя на Авиена, которого он имел обыкновение по-дружески посещать, сказал: «При почитании этого Сатурна, которого вы называете главой богов, ваши обряды отличаются от [обрядов] благочестивейшего племени египтян. Ведь те не принимали в святилища храмов ни Сатурна, ни [даже] самого Сараписа вплоть до кончины Александра Македонского. [Но] после него, подавленные самовластием Птолемеев, они были вынуждены принять также [и] этих богов для поклонения по обычаю александрийцев, у которых их особенно почитали.

15. Однако они повиновались власти таким образом, что совершенно не нарушили правила своего богослужения. Ведь так как египтянам никогда не дозволялось умилостивлять богов скотом или кровью, но только молитвами и курением [благовоний] — а этим двум пришлым богам [Сатурну и Серапису] жертвы надлежало приносить согласно обычаю, — их святилища (fana) поместили за городскою чертой, дабы кровью торжественного жертвоприношения божествам воздавалась должная честь и городские храмы не осквернялись смертью животных. Таким образом, ни один город Египта не принял внутрь своих стен святилище и Сатурна, и Сараписа.

16. Одного из этих богов, [Сараписа], я знаю, вы [также] приняли с трудом и насилу, но Сатурна вы прославляете среди прочих [богов] даже с величайшим почтением».

ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ СОЛНЦА

XVIII..10. Это различие времен года относится и к солнцу, так как в период зимнего солнцестояния оно представляется младенцем, какового египтяне в известный день выносят из святилища, ибо в этот наикратчайший день [солнце] кажется как бы безгласным младенцем; потом, к весеннему равноденствию, выросши (procedentibus augmentis) оно как подросток набирается сил и украшается образом юноши; после, во время летнего солнцестояния, его наиполнейший возраст отмечается изображением [мужа] с бородой, ибо в это время следует его [sc. солнца] высшая точка (summum augmentum); после же, убывая, бог [солнце] изображается в четвертом облике — старца (senescenti quarta forma).

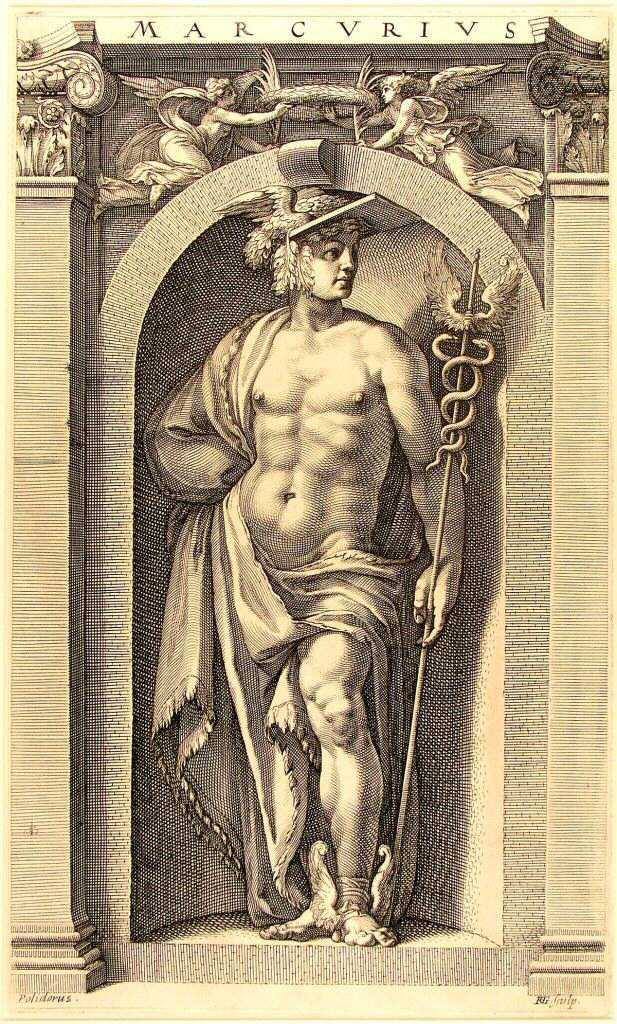

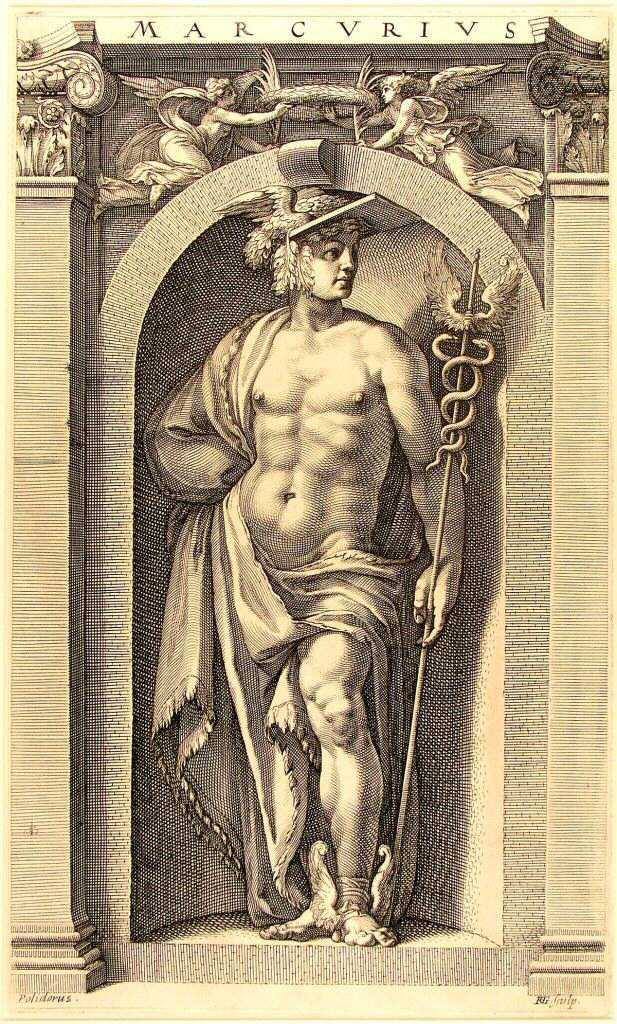

[Меркурий-Гермес изображается крылатым потому, что это символизирует стремительность солнца, а еще Меркурий символизирует разум, а разумом мира является солнце. В связи с этим Гомер называет мысль-разум крылатой. Поэтому крыла Гермеса изображают природу солнца].

XIX..9. По этой причине египтяне создают изображения самого пресветлого солнца, снабдив их перьями, цвет которых неодинаков: одни изображения украшены темным цветом, другие — светлым. Из них светлые [изображения солнца] называют высшими, а темные — низшими. Наименование же «темное» солнцу дается тогда, когда оно стремит свой бег в нижнем полушарии, т.е. служит предвестником зимы, а «светлое» — когда оно обходит летнюю часть зодиакального круга. Поэтому и о Гермесе, помимо прочих преданий, есть и такое, что он считается посредником и вестником среди высших и низших богов.

Кроме того, он именуется Аргусоубийцей, но не потому, что убил Аргуса, имевшего, как рассказывают, множество глаз на всей голове и сторожившего по приказу Геры дочь Инаха (Ио), соперницу сей богини, обращенную в корову, а потому что в этом предании Аргус означает небо, украшенное светом звезд, которые кажутся как бы небесными глазами. Аргусом же небо, как считается, называют за блеск и стремительность (παρά τὸ λευκὸν καὶ ταχύ). И посему кажется, что оно наблюдает за землей, каковую египтяне, желая изобразить иероглифами, обозначают фигурой быка. Так вот, рассказывают, что Аргус, обходящий небо по кругу и украшенный сиянием звезд, был убит Гермесом, поскольку солнце, ослабляя сияние звезд днем, как бы убивает их, силою своего света лишая смертных возможности видеть их.

Изображения же Гермеса по преимуществу делаются в квадратном виде с головой, украшенной солнцем, и подъятым удом; сия фигура означает, что солнце есть глава и родитель вещей, а вся его сила пребывает не на службе у различных членов тела, но заключена в одном лишь разуме, вместилищем коего является голова. Четыре же стороны [изображению] придают по той же причине, по которой считают, будто тетрахорд¹ присущ Гермесу. В действительности же это число (четыре) означает или таковое же количество областей земли, или четыре сезона, кои включает в себя год, или то, что зодиак в целом разделен на два солнцестояния и два равноденствия — подобно тому, как лиру Аполлона о семи струнах разумнее представлять как [символ] такого [т.е. семичастного] вращения небесных сфер, управителем над которыми природа установила солнце.

_________________________

[1] τετράχορδον (τετρά-χορδον) τό тетрахорд

1) четырехструнный музыкальный инструмент Arst.

2) диапазон в два с половиной тона Plut.

То, что в образе Гермеса почитается солнце, также очевидно и благодаря кадуцею, который египтяне изображают в виде сопряжения двух змей — самца и самки, — посвященных Гермесу. Эти змеи посредине переплелись своими телами в узел, который именуют геркулесовым, и их верхние части, загибаясь в круг, прижимаются друг к другу в поцелуе; а хвосты, под узлом [образуемым переплетением их тел], отведены к рукояти кадуцея и украшены растущими со стороны этой рукояти крылами. Египтяне рассказывают о кадуцее в связи с рождением человека, которое называется γένεσις, следующее: боги-защитники появившегося на свет человека приставляют к нему четырех напоминателей (memorantes) — Δαίμων, Τύχη, Ἔρωτος, Ἀνάγκη²: под двумя первыми подразумевают солнце и луну, ибо солнце — творец тепла и света, родитель и охранитель человеческой жизни, а потому для новорожденного он, как верят, Δαίμων, то есть бог; луна же является Τύχη (богиня судьбы) потому, что она — покровительница тел, которые волею случая бросаемы туда и сюда (corporum praesul est quae fortuitorum varietate iactantur); любовь-эрос символизируется поцелуем [змей на кадуцее]; неизбежность-Ананке — узлом. Для чего изображаются перья, было разъяснено выше. А узел сплетенных змей выбран [символом] потому, что путь обоих светил — извилист.

_________________________

[2] δαίμων, (-ονος) ὁ и ἡ

1) бог, богиня;

2) божество (преимущ. низшего порядка) — дух, гений, демон;

3) (тж. δαίμονος τύχη Pind., τύχη δαιμόνων Eur., δ. καὴ τύχη Aeschin., Dem. и τύχη καὴ δαίμονες Plat.) божеское определение, роковая случайность;

4) злой рок, несчастье;

5) душа умершего;

Τύχη, дор. Τύχα ἡ Тиха, богиня случая, судьбы и счастья Pind., HH., Hes., Plut.

Ἔρως, (-ωτος), иногда pl. Ἔρωτες ὁ Эрот, бог любви и (преимущ.) страсти;

ἀνάγκη, дор. ἀνάγκα ἡ

1) необходимость, неизбежность;

2) предопределение (свыше), судьба, рок;

3) закономерность, закон.

ЯМВЛИХ ХАЛКИДСКИЙ «О ЕГИПЕТСКИХ МИСТЕРИЯХ»

3. Поскольку всякая частица небес, всякий знак зодиака, всякое небесное движение и всякое время, в продолжение которого движется космос и все вообще воспринимает нисходящие от Солнца силы, частью соединяющиеся с перечисленным, а частью стоящие превыше смешения с ним, то символический способ знаменования дает представление и о них, обозначая в своих речениях изменение их формы в зависимости от знаков зодиака и перемену их облика в зависимости от времени года и показывая неизменное, постоянное, не оскудевающее, всестороннее и всеобщее, исходящее от Солнца дарование всему космосу. Однако поскольку разные воспринимающие предметы движутся вокруг неделимого божественного дарования по-разному и сами приемлют разнородные силы Солнца в соответствии со своими собственными движениями, то вследствие этого символическое восприятие стремится единого бога показать при посредстве множества даруемых им предметов, а его единую силу представить как многообразие сил. Потому оно и утверждает, что он един и один и тот же, а замену и преобразование его внешнего облика относит на счет воспринимающих его предметов. Потому-то оно и говорит, что он изменяется в зависимости от знаков зодиака и от времен года, поскольку эти предметы принимают разнообразные очертания по отношению к богу в согласии со многими способами его восприятия. С такими молитвами египтяне обращаются к Солнцу не только при его непосредственном узрении, но и в более обыденных мольбах, которые обладают подобным смыслом и возносятся к богу в подобном символическом таинстве.

2. Превыше истинно сущего и всех начал стоит единый бог, превосходящий даже первого бога и царя, пребывающий неподвижным в единстве собственной единичности. Ведь к нему не примешивается ни умопостигаемое, ни что-либо другое. Наличествует некая парадигма своего собственного прародителя, своего собственного потомка и единого порождающего бога, истинного блага. Ведь она является чем-то весьма великим и изначальным, источником всего и основанием первых существующих мыслимых идей. Благодаря этому единому не нуждающийся в посторонней помощи бог освещает самого себя, и потому-то он и является прародителем самого себя и не нуждается в посторонней помощи. Ведь он — начало и бог богов, единица из единого, предсущность и начало сущности. Ибо от него — сущностность и сущность, почему именно он и называется прародителем сущности. Ведь он сам — предсущее сущее, начало умопостигаемого, почему он и именуется властителем ума. Итак, вот каковы важнейшие начала всего, которые Гермес ставит превыше эфирных, огненных и небесных богов, посвятив сто книг исследованию огненных богов, и равное им число — исследованию эфирных, и тысячу — небесных.

3. В соответствии с другим порядком он ставит первым бога Эмефа (Ἠμήφ, герметический бог, повелитель небесных богов), повелевающего небесными богами, который, как он утверждает, есть ум, мыслящий самого себя и обращающий свои мысли на самого себя. Впереди него он ставит единое, неделимое и, как он говорит, «первое воспринятое дитя», которого и именует Эйктоном (герметическое божество). Именно в нем пребывает первое мышление и первое умопостигаемое, которое и получает поклонение только при посредстве молчания. Вслед за ними во главе созидания видимых предметов стоят другие вожди. Ведь творящий ум, покровитель истины и мудрости, приходящий к становлению и выводящий на свет неявную силу скрытых смыслов, на языке египтян называется Аммоном, тот, кто не ложно, искусно и истинно созидает отдельное — Фта (эллины заменяют Фта [егип. Ptḥ]) на Гефеста, приписывая ему власть только в области искусства), а тот, кто создает блага, зовется Осирисом или же получает другие наименования вследствие иных своих способностей и действий.

Далее, у египтян существует и некое иное начальствование над всеми стихиями становления и заключенными в них силами, четырьмя мужскими и четырьмя женскими (согласно гермопольской космогонии: Нун и Наунет (Хаос), Ху и Хаухет (Бесконечность), Кук и Каукет (Мрак), Амон и Амаунет (Безвидность), которое они считают принадлежащим Солнцу. Имеется и иное начало всей становящейся природы, которое они относят на счет Луны. Расчленяя небеса на две, четыре, двенадцать, тридцать шесть или вдвое больше того частей или же разделяя их как-то иначе, они устанавливают большее или меньшее начальствование над этими частями и предпосылают всем им того единственного, который стоит превыше их. Таким образом, представление египтян о началах — от самых высших до самых низших — опирается на единое и достигает множества, в то время как многое, в свою очередь, управляется единым и повсюду неопределенная природа подчиняется власти некоей определенной меры и высшей, единственной из всех причины. Материю же бог произвел из сущностности подразделенной материальности; восприняв ее, исполненную жизни, демиург и сотворил на ее основе простые и бесстрастные сферы (небесные сферы), а худшее в ней упорядочил в виде рождающихся и гибнущих тел.

[Книги], которые находятся в обращении как принадлежащие Гермесу, охватывают герметические мнения, даже если зачастую написаны философским языком, ибо они переведены с египетского языка людьми, не чуждыми философии. Херемон же и другие авторы, которые касаются первых космических причин, истолковывают низшие начала. Далее, все те, кто излагает сведения о планетах, зодиаке, деканах, гороскопах и о так называемых властителях и вождях, ведут речь о частных распределениях начал. И книги в Салмесхиниаках охватывают мельчайшую часть герметических заветов. Также и сочинения о звездах, о восходах или закатах Солнца или о приращениях или убываниях Луны в числе этих книг были причастны египетскому исследованию причин. Далее, египтяне не говорят, что все вещи являются природными, но выделяют и душевную, и умную жизнь из природы, причем не только в отношении мироздания, но и в отношении нас самих. Поставив на первое место ум и рассудок, существующие сами по себе, они утверждают, что таким образом созидаются возникающие вещи. Они ставят впереди демиурга — праотца становящихся вещей — и познают предшествующую небесам и заключенную в небесах жизненную силу. Они заранее располагают превыше космоса чистый ум: и один, неделимый по всему космосу, и другой, разделенный по всем космическим сферам. И они не только умосозерцают это в пустом словопрении, но и предписывают в ходе жреческой теургии перед лицом бога и демиурга восходить к высшим, всеобщим и превосходящим рок вещам, не привлекая на свою сторону материю и не воспринимая, помимо этого, ничего другого, кроме разве что соблюдения надлежащей меры.

6. Итак, как ты говоришь, большинство египтян то, что обращено к нам, поставили в зависимость от движения звезд. Нужно предоставить тебе более детальное истолкование истинного положения дел, исходя из герметических представлений. Ибо человек, как гласят эти книги, имеет две души: одна существует благодаря первому умопостигаемому и причастна силе демиурга, а другая вкладывается круговращением небес, в которое дополнительно привнесена богосозерцающая душа. Поскольку это на самом деле так, душа, нисходящая к нам из космоса, следует его круговращениям, а та, что умно присутствует благодаря умопостигаемому, превосходит созидающее становление окружение, и благодаря ей возникает и освобождение от рока, и восхождение к умопостигаемым богам, и вся та теургия, которая возносится к нерожденному, совершается в соответствии с подобной жизнью.

7. Стало быть, уже не все, как ты ошибочно полагаешь, заковано в нерасторжимые оковы необходимости, которую мы называем роком. Ведь душа обладает собственным началом для восхождения к умопостигаемому, отстранения от возникающих вещей и соприкосновения с сущим и божественным. Мы не приписываем подвластность року также самим богам, которым мы поклоняемся и в храмах, и в виде изваяний, как освободителям от рока. Наоборот, боги уничтожают рок, а худшие природы, отпадающие от них и переплетающиеся со становлением космоса и с телом, вершат рок. Следовательно, мы по справедливости совершаем всяческое священное служение в честь богов, чтобы они, единственные повелители необходимости, в разумном убеждении уничтожили назначенное роком зло.

Впрочем, не все заточено в природу рока; напротив, существует и другое начало души, стоящее превыше всякой природы и порождения, на основании которого мы в состоянии достигать единения с богами, возвышаться над космическим порядком и принимать участие в вечной жизни и деятельности наднебесных богов. Именно на основании его мы в состоянии освободить самих себя. Ведь всякий раз, когда оказывает свое воздействие лучшее в нас и душа возносится к тому, что превосходит ее, она всецело обособляется оттого, что привязывает ее к становлению, отстраняется от худшего, меняет одну свою жизнь на другую и посвящает себя иному порядку, совершенно оставив первоначальный.

8. Так что же? Можно освободить себя при посредстве движущихся по кругу богов — и полагать тех же самых богов определяющими судьбу и заковывающими жизни в нерасторжимые оковы? Пожалуй, ничто не препятствует даже тому, чтобы в богах, притом что они заключают в себе множество сущностей и сил, наличествовали и другие, причем непреодолимые, различия и противоречия. Впрочем, можно сказать также и то, что в каждом из богов, пусть даже и в видимом, присутствуют некие умопостигаемые начала сущности, при посредстве которых для душ наступает освобождение от космического становления. И, следовательно, если бы кто-нибудь выделял два рода богов — космических и сверхкосмических, то освобождение для душ будет существовать при посредстве сверхкосмических. В трактатах же о богах более детально рассматривается то, какие из них являются возвышающими и в соответствии с какими своими силами, каким образом они уничтожают рок и при посредстве каких жреческих обращений, каков порядок космической природы и каким образом над ней властвует наисовершеннейшее умное действие.

_______________________________

О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ В ЕГИПТЕ

14. Хор, глядя на Авиена, которого он имел обыкновение по-дружески посещать, сказал: «При почитании этого Сатурна, которого вы называете главой богов, ваши обряды отличаются от [обрядов] благочестивейшего племени египтян. Ведь те не принимали в святилища храмов ни Сатурна, ни [даже] самого Сараписа вплоть до кончины Александра Македонского. [Но] после него, подавленные самовластием Птолемеев, они были вынуждены принять также [и] этих богов для поклонения по обычаю александрийцев, у которых их особенно почитали.

15. Однако они повиновались власти таким образом, что совершенно не нарушили правила своего богослужения. Ведь так как египтянам никогда не дозволялось умилостивлять богов скотом или кровью, но только молитвами и курением [благовоний] — а этим двум пришлым богам [Сатурну и Серапису] жертвы надлежало приносить согласно обычаю, — их святилища (fana) поместили за городскою чертой, дабы кровью торжественного жертвоприношения божествам воздавалась должная честь и городские храмы не осквернялись смертью животных. Таким образом, ни один город Египта не принял внутрь своих стен святилище и Сатурна, и Сараписа.

16. Одного из этих богов, [Сараписа], я знаю, вы [также] приняли с трудом и насилу, но Сатурна вы прославляете среди прочих [богов] даже с величайшим почтением».

ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ СОЛНЦА

XVIII..10. Это различие времен года относится и к солнцу, так как в период зимнего солнцестояния оно представляется младенцем, какового египтяне в известный день выносят из святилища, ибо в этот наикратчайший день [солнце] кажется как бы безгласным младенцем; потом, к весеннему равноденствию, выросши (procedentibus augmentis) оно как подросток набирается сил и украшается образом юноши; после, во время летнего солнцестояния, его наиполнейший возраст отмечается изображением [мужа] с бородой, ибо в это время следует его [sc. солнца] высшая точка (summum augmentum); после же, убывая, бог [солнце] изображается в четвертом облике — старца (senescenti quarta forma).

[Меркурий-Гермес изображается крылатым потому, что это символизирует стремительность солнца, а еще Меркурий символизирует разум, а разумом мира является солнце. В связи с этим Гомер называет мысль-разум крылатой. Поэтому крыла Гермеса изображают природу солнца].

XIX..9. По этой причине египтяне создают изображения самого пресветлого солнца, снабдив их перьями, цвет которых неодинаков: одни изображения украшены темным цветом, другие — светлым. Из них светлые [изображения солнца] называют высшими, а темные — низшими. Наименование же «темное» солнцу дается тогда, когда оно стремит свой бег в нижнем полушарии, т.е. служит предвестником зимы, а «светлое» — когда оно обходит летнюю часть зодиакального круга. Поэтому и о Гермесе, помимо прочих преданий, есть и такое, что он считается посредником и вестником среди высших и низших богов.

Кроме того, он именуется Аргусоубийцей, но не потому, что убил Аргуса, имевшего, как рассказывают, множество глаз на всей голове и сторожившего по приказу Геры дочь Инаха (Ио), соперницу сей богини, обращенную в корову, а потому что в этом предании Аргус означает небо, украшенное светом звезд, которые кажутся как бы небесными глазами. Аргусом же небо, как считается, называют за блеск и стремительность (παρά τὸ λευκὸν καὶ ταχύ). И посему кажется, что оно наблюдает за землей, каковую египтяне, желая изобразить иероглифами, обозначают фигурой быка. Так вот, рассказывают, что Аргус, обходящий небо по кругу и украшенный сиянием звезд, был убит Гермесом, поскольку солнце, ослабляя сияние звезд днем, как бы убивает их, силою своего света лишая смертных возможности видеть их.

Изображения же Гермеса по преимуществу делаются в квадратном виде с головой, украшенной солнцем, и подъятым удом; сия фигура означает, что солнце есть глава и родитель вещей, а вся его сила пребывает не на службе у различных членов тела, но заключена в одном лишь разуме, вместилищем коего является голова. Четыре же стороны [изображению] придают по той же причине, по которой считают, будто тетрахорд¹ присущ Гермесу. В действительности же это число (четыре) означает или таковое же количество областей земли, или четыре сезона, кои включает в себя год, или то, что зодиак в целом разделен на два солнцестояния и два равноденствия — подобно тому, как лиру Аполлона о семи струнах разумнее представлять как [символ] такого [т.е. семичастного] вращения небесных сфер, управителем над которыми природа установила солнце.

_________________________

[1] τετράχορδον (τετρά-χορδον) τό тетрахорд

1) четырехструнный музыкальный инструмент Arst.

2) диапазон в два с половиной тона Plut.

То, что в образе Гермеса почитается солнце, также очевидно и благодаря кадуцею, который египтяне изображают в виде сопряжения двух змей — самца и самки, — посвященных Гермесу. Эти змеи посредине переплелись своими телами в узел, который именуют геркулесовым, и их верхние части, загибаясь в круг, прижимаются друг к другу в поцелуе; а хвосты, под узлом [образуемым переплетением их тел], отведены к рукояти кадуцея и украшены растущими со стороны этой рукояти крылами. Египтяне рассказывают о кадуцее в связи с рождением человека, которое называется γένεσις, следующее: боги-защитники появившегося на свет человека приставляют к нему четырех напоминателей (memorantes) — Δαίμων, Τύχη, Ἔρωτος, Ἀνάγκη²: под двумя первыми подразумевают солнце и луну, ибо солнце — творец тепла и света, родитель и охранитель человеческой жизни, а потому для новорожденного он, как верят, Δαίμων, то есть бог; луна же является Τύχη (богиня судьбы) потому, что она — покровительница тел, которые волею случая бросаемы туда и сюда (corporum praesul est quae fortuitorum varietate iactantur); любовь-эрос символизируется поцелуем [змей на кадуцее]; неизбежность-Ананке — узлом. Для чего изображаются перья, было разъяснено выше. А узел сплетенных змей выбран [символом] потому, что путь обоих светил — извилист.

_________________________

[2] δαίμων, (-ονος) ὁ и ἡ

1) бог, богиня;

2) божество (преимущ. низшего порядка) — дух, гений, демон;

3) (тж. δαίμονος τύχη Pind., τύχη δαιμόνων Eur., δ. καὴ τύχη Aeschin., Dem. и τύχη καὴ δαίμονες Plat.) божеское определение, роковая случайность;

4) злой рок, несчастье;

5) душа умершего;

Τύχη, дор. Τύχα ἡ Тиха, богиня случая, судьбы и счастья Pind., HH., Hes., Plut.

Ἔρως, (-ωτος), иногда pl. Ἔρωτες ὁ Эрот, бог любви и (преимущ.) страсти;

ἀνάγκη, дор. ἀνάγκα ἡ

1) необходимость, неизбежность;

2) предопределение (свыше), судьба, рок;

3) закономерность, закон.

ЯМВЛИХ ХАЛКИДСКИЙ «О ЕГИПЕТСКИХ МИСТЕРИЯХ»

3. Поскольку всякая частица небес, всякий знак зодиака, всякое небесное движение и всякое время, в продолжение которого движется космос и все вообще воспринимает нисходящие от Солнца силы, частью соединяющиеся с перечисленным, а частью стоящие превыше смешения с ним, то символический способ знаменования дает представление и о них, обозначая в своих речениях изменение их формы в зависимости от знаков зодиака и перемену их облика в зависимости от времени года и показывая неизменное, постоянное, не оскудевающее, всестороннее и всеобщее, исходящее от Солнца дарование всему космосу. Однако поскольку разные воспринимающие предметы движутся вокруг неделимого божественного дарования по-разному и сами приемлют разнородные силы Солнца в соответствии со своими собственными движениями, то вследствие этого символическое восприятие стремится единого бога показать при посредстве множества даруемых им предметов, а его единую силу представить как многообразие сил. Потому оно и утверждает, что он един и один и тот же, а замену и преобразование его внешнего облика относит на счет воспринимающих его предметов. Потому-то оно и говорит, что он изменяется в зависимости от знаков зодиака и от времен года, поскольку эти предметы принимают разнообразные очертания по отношению к богу в согласии со многими способами его восприятия. С такими молитвами египтяне обращаются к Солнцу не только при его непосредственном узрении, но и в более обыденных мольбах, которые обладают подобным смыслом и возносятся к богу в подобном символическом таинстве.

2. Превыше истинно сущего и всех начал стоит единый бог, превосходящий даже первого бога и царя, пребывающий неподвижным в единстве собственной единичности. Ведь к нему не примешивается ни умопостигаемое, ни что-либо другое. Наличествует некая парадигма своего собственного прародителя, своего собственного потомка и единого порождающего бога, истинного блага. Ведь она является чем-то весьма великим и изначальным, источником всего и основанием первых существующих мыслимых идей. Благодаря этому единому не нуждающийся в посторонней помощи бог освещает самого себя, и потому-то он и является прародителем самого себя и не нуждается в посторонней помощи. Ведь он — начало и бог богов, единица из единого, предсущность и начало сущности. Ибо от него — сущностность и сущность, почему именно он и называется прародителем сущности. Ведь он сам — предсущее сущее, начало умопостигаемого, почему он и именуется властителем ума. Итак, вот каковы важнейшие начала всего, которые Гермес ставит превыше эфирных, огненных и небесных богов, посвятив сто книг исследованию огненных богов, и равное им число — исследованию эфирных, и тысячу — небесных.

3. В соответствии с другим порядком он ставит первым бога Эмефа (Ἠμήφ, герметический бог, повелитель небесных богов), повелевающего небесными богами, который, как он утверждает, есть ум, мыслящий самого себя и обращающий свои мысли на самого себя. Впереди него он ставит единое, неделимое и, как он говорит, «первое воспринятое дитя», которого и именует Эйктоном (герметическое божество). Именно в нем пребывает первое мышление и первое умопостигаемое, которое и получает поклонение только при посредстве молчания. Вслед за ними во главе созидания видимых предметов стоят другие вожди. Ведь творящий ум, покровитель истины и мудрости, приходящий к становлению и выводящий на свет неявную силу скрытых смыслов, на языке египтян называется Аммоном, тот, кто не ложно, искусно и истинно созидает отдельное — Фта (эллины заменяют Фта [егип. Ptḥ]) на Гефеста, приписывая ему власть только в области искусства), а тот, кто создает блага, зовется Осирисом или же получает другие наименования вследствие иных своих способностей и действий.

Далее, у египтян существует и некое иное начальствование над всеми стихиями становления и заключенными в них силами, четырьмя мужскими и четырьмя женскими (согласно гермопольской космогонии: Нун и Наунет (Хаос), Ху и Хаухет (Бесконечность), Кук и Каукет (Мрак), Амон и Амаунет (Безвидность), которое они считают принадлежащим Солнцу. Имеется и иное начало всей становящейся природы, которое они относят на счет Луны. Расчленяя небеса на две, четыре, двенадцать, тридцать шесть или вдвое больше того частей или же разделяя их как-то иначе, они устанавливают большее или меньшее начальствование над этими частями и предпосылают всем им того единственного, который стоит превыше их. Таким образом, представление египтян о началах — от самых высших до самых низших — опирается на единое и достигает множества, в то время как многое, в свою очередь, управляется единым и повсюду неопределенная природа подчиняется власти некоей определенной меры и высшей, единственной из всех причины. Материю же бог произвел из сущностности подразделенной материальности; восприняв ее, исполненную жизни, демиург и сотворил на ее основе простые и бесстрастные сферы (небесные сферы), а худшее в ней упорядочил в виде рождающихся и гибнущих тел.

[Книги], которые находятся в обращении как принадлежащие Гермесу, охватывают герметические мнения, даже если зачастую написаны философским языком, ибо они переведены с египетского языка людьми, не чуждыми философии. Херемон же и другие авторы, которые касаются первых космических причин, истолковывают низшие начала. Далее, все те, кто излагает сведения о планетах, зодиаке, деканах, гороскопах и о так называемых властителях и вождях, ведут речь о частных распределениях начал. И книги в Салмесхиниаках охватывают мельчайшую часть герметических заветов. Также и сочинения о звездах, о восходах или закатах Солнца или о приращениях или убываниях Луны в числе этих книг были причастны египетскому исследованию причин. Далее, египтяне не говорят, что все вещи являются природными, но выделяют и душевную, и умную жизнь из природы, причем не только в отношении мироздания, но и в отношении нас самих. Поставив на первое место ум и рассудок, существующие сами по себе, они утверждают, что таким образом созидаются возникающие вещи. Они ставят впереди демиурга — праотца становящихся вещей — и познают предшествующую небесам и заключенную в небесах жизненную силу. Они заранее располагают превыше космоса чистый ум: и один, неделимый по всему космосу, и другой, разделенный по всем космическим сферам. И они не только умосозерцают это в пустом словопрении, но и предписывают в ходе жреческой теургии перед лицом бога и демиурга восходить к высшим, всеобщим и превосходящим рок вещам, не привлекая на свою сторону материю и не воспринимая, помимо этого, ничего другого, кроме разве что соблюдения надлежащей меры.

6. Итак, как ты говоришь, большинство египтян то, что обращено к нам, поставили в зависимость от движения звезд. Нужно предоставить тебе более детальное истолкование истинного положения дел, исходя из герметических представлений. Ибо человек, как гласят эти книги, имеет две души: одна существует благодаря первому умопостигаемому и причастна силе демиурга, а другая вкладывается круговращением небес, в которое дополнительно привнесена богосозерцающая душа. Поскольку это на самом деле так, душа, нисходящая к нам из космоса, следует его круговращениям, а та, что умно присутствует благодаря умопостигаемому, превосходит созидающее становление окружение, и благодаря ей возникает и освобождение от рока, и восхождение к умопостигаемым богам, и вся та теургия, которая возносится к нерожденному, совершается в соответствии с подобной жизнью.

7. Стало быть, уже не все, как ты ошибочно полагаешь, заковано в нерасторжимые оковы необходимости, которую мы называем роком. Ведь душа обладает собственным началом для восхождения к умопостигаемому, отстранения от возникающих вещей и соприкосновения с сущим и божественным. Мы не приписываем подвластность року также самим богам, которым мы поклоняемся и в храмах, и в виде изваяний, как освободителям от рока. Наоборот, боги уничтожают рок, а худшие природы, отпадающие от них и переплетающиеся со становлением космоса и с телом, вершат рок. Следовательно, мы по справедливости совершаем всяческое священное служение в честь богов, чтобы они, единственные повелители необходимости, в разумном убеждении уничтожили назначенное роком зло.

Впрочем, не все заточено в природу рока; напротив, существует и другое начало души, стоящее превыше всякой природы и порождения, на основании которого мы в состоянии достигать единения с богами, возвышаться над космическим порядком и принимать участие в вечной жизни и деятельности наднебесных богов. Именно на основании его мы в состоянии освободить самих себя. Ведь всякий раз, когда оказывает свое воздействие лучшее в нас и душа возносится к тому, что превосходит ее, она всецело обособляется оттого, что привязывает ее к становлению, отстраняется от худшего, меняет одну свою жизнь на другую и посвящает себя иному порядку, совершенно оставив первоначальный.

8. Так что же? Можно освободить себя при посредстве движущихся по кругу богов — и полагать тех же самых богов определяющими судьбу и заковывающими жизни в нерасторжимые оковы? Пожалуй, ничто не препятствует даже тому, чтобы в богах, притом что они заключают в себе множество сущностей и сил, наличествовали и другие, причем непреодолимые, различия и противоречия. Впрочем, можно сказать также и то, что в каждом из богов, пусть даже и в видимом, присутствуют некие умопостигаемые начала сущности, при посредстве которых для душ наступает освобождение от космического становления. И, следовательно, если бы кто-нибудь выделял два рода богов — космических и сверхкосмических, то освобождение для душ будет существовать при посредстве сверхкосмических. В трактатах же о богах более детально рассматривается то, какие из них являются возвышающими и в соответствии с какими своими силами, каким образом они уничтожают рок и при посредстве каких жреческих обращений, каков порядок космической природы и каким образом над ней властвует наисовершеннейшее умное действие.

_______________________________

|

Метки: Египет |

МАКРОБИЙ О СОЛНЕЧНЫХ БОЖЕСТВАХ |

САТУРНАЛИИ. МАКРОБИЙ

(Convivia Saturnalia. Macrobii Ambrosii Theodosii)

VII. 19. Этой страной, которую ныне зовут Италия, управлял Янус (греч. Ἰανός, лат. Janus). Он, как передает Гигин, следуя Протарху Траллийскому, владел этой землей наравне с [ее] коренным жителем Камесом, разделив власть так, что страну стали называть Камесена, [а] город — Яникул.

20. Потом правление было передано одному Янусу, который, полагают, получил два лица, чтобы видеть [то], что было впереди (ante), и то, что за спиной (post). Это, без сомнения, следует отнести к предусмотрительности и хитрости царя, который, [таким образом], и прошедшее знал, и будущее предвидел. [Будущее и прошедшее] почитаются у римлян как [богини] Антеворта (Antevorta) и Постворта (Postvorta), самые подходящие, надо думать, спутницы божественности.

21. Итак, этот Янус, когда пригласил в гости прибывшего на кораблях Сатурна и, обученный им умению обрабатывать поля, улучшил тот дикий и грубый образ жизни, [который был] до знакомства со злаками, предложил ему участие в управлении.

22. Когда он первым же стал чеканить деньги, то выразил уважение к Сатурну тем, что с одной-то стороны [монеты] велел оттискивать изображение собственной головы, а с другой — корабля, чтобы тем [самым] увековечить память о Сатурне среди потомков, так как тот прибыл [в Италию] на корабле. Что деньги были отчеканены [именно] таким образом, сегодня подтверждает и азартная игра, когда мальчишки, бросая денарии вверх, кричат во время игры — свидетеля древности: «Головы!» — или: «Ладьи!».

23. Что они совместно и дружно правили и общими стараниями основали по соседству города, кроме Марона, который повествует: «Имя Яникул сему, а тому — Сатурния имя», — показывает также [и] то, что потомки посвятили им два соседних месяца: декабрь [был] священным даром Сатурну, [а] январь имел имя другого.

24. Когда Сатурна не стало, Янус задумал увеличить ему почести. Во-первых, всю землю под своей властью он назвал Сатурновой вотчиной. Затем он учредил [для него] жертвенник вместе со священнодействиями, которые назвал Сатурналиями. На столько [вот] веков Сатурналии превосходят возраст римской столицы! Он приказал также, чтобы Сатурна почитали величественным богослужением как создателя лучшей жизни. Доказательством [этого] служит его изображение, к которому Янус присоединил серп — знак жатвы.

IX. 2. Мифографы сообщают, что, в правление Януса, дома всех [людей] были защищены благочестием и святостью, и что поэтому ему были назначены божеские почести, и ему же за заслуги [были] посвящены входы и выходы зданий.

3. Также Ксенон Италийский передает, что Янус первым в Италии устроил храмы богам и установил обряды священнодействий. [И] поэтому он заслужил вечной первоначальной молитвы в священнодействиях.

4. Некоторые считают, что он называется двуликим, потому что знал прошедшее и предвидел будущее.

________________________________________

Сиракузы (Συράκοσαι), Сицилия.

Сиракузы (Συράκοσαι), Сицилия.

Дилитрон (AR 12mm, 1.66g), ок. 344-317 до н.э. Выпуск времен правления Тимолеона (Τιμολέων) и Третьей Демократии.

Av: двуликий образ Аполлона и Дианы; два дельфина справа; ΣYRAKOΣIΩN

Rv: скачущий конь.

5. А фюсики (φυσικοί, философы ионической школы) причисляют его к богам с помощью внушительных доказательств [его] божественности. Ведь они вещают, что один и тот же Янус является и Аполлоном и Дианой, и утверждают, что в нем одном запечатлено и то, и другое божество.

6. Ведь, как сообщает также Нигидий, у греков почитается Аполлон, который зовется Привратный, и его жертвенники они часто устраивают перед своими воротами, показывая, что он лично повелевает входами и выходами. Также Аполлон нарекается у них Агюйевс (Ἀγυιεύς, хранитель путей) наподобие управляющего городскими дорогами, ибо агюйи (ἀγυιά) они называют дороги, которые находятся внутри помериев. Диане же как Трехдорожной [богине] они предоставляют владение всеми дорогами.

7. Впрочем, [и] у нас имя Януса, которое является сходным [с именем] «Привратный», показывает, что он предводительствует всеми дверями (ianuis). Ведь он изображается и с ключом, и [с] палкой наподобие и сторожа всех ворот, и управителя [всех] дорог.¹

______________________________

[1] Янус стоит у врат зимнего солнцеворота. Отмыкая своим ключом врата, он впускает солнце, открывая, тем самым, новый год. Иногда Януса изображали с виноградной лозой (символ осени) в одной руке и ключом — в другой. Что также говорит о его пограничном положении на стыке осени (заканчивающейся Сатурналиями и солнцеворотом) и зимы, концом старого года и началом нового.

8. [Так], Нигидий вещал, что Аполлон — [это] Янус, и Диана — [это] Яна.

9. Некоторые хотят, чтобы Януса представляли солнцем и вследствие этого двойником, кем-то вроде владеющего той и другой небесной дверью, чтобы он, восходя, выпускал день, заходя, закрывал [его].

10. Далее, и его изображают большей частью держащим в правой руке [знак] числа триста (ССС), а в левой — [числа] шестьдесят пять (LXV), чтобы показать измерение года, которое является преимущественным делом солнца.

12. Пунийцы, выставляя в священнодействиях его изображение, приделывали [к нему] змею, изогнутую в круг и кусающую свой хвост, чтобы показать, что мир и из себя самого взращивается, и в себя [самого] возвращается.

13. И у нас он смотрит на четыре стороны, как показывает его изображение, привезенное из Фалерий. В той книге «О богах», которую составил Гавий Басс, двуликий Янус представляется наподобие верхнего и нижнего привратника, то есть четырехликим, как бы охватившим благодаря [своему] величию все области [мира].²

______________________________

[2] Относительно этрусского божества Ани (отождествляемого с Янусом) есть данные античной традиции. Ани широко почитался в Этрурии и имел облик не с двумя лицами, как у Януса римлян, а с четырьмя (лат. Ianus Quadrifrons). Как сообщает Сервий, его четырехстороннее изображение было перенесено из Фалерий в Рим в 241 году до н.э. (Serv. Aen., VII, 607). Есть основания полагать, что четыре лица бога представляли собой четыре солнцеворота, четыре главных праздника в году.

14. Также в древнейших песнях салиев [о нем] поется: «Бог богов».³ Еще и Марк Мессала, товарищ Гнея Домиция по консульству и также авгур в течение пятидесяти пяти лет, так начинает [речь] о Янусе:

[3] Янус — самый загадочный бог Древнего Рима. В мифах о Янусе прослеживаются истоки древнейших верований, где Янус представал как первобытный Хаос (Hianus), из которого возник весь мир. Его называют созидателем, богом богов, предтечей всего божественного ареопага. Янус в древних гимнах Салии (большой Сатурн), от которого якобы берут начало все остальные боги, заявляет следующее: «древность зовет меня Хаос». «Ты, из богов древнейший, скажи, прошу тебя, Янус»… (Ювенал, Сатира шестая, 394). В этом процессе становления Янус превращается в бога-блюстителя мирового порядка, вращающего ось мира.

В римской традиции Янус считался богом входа и выхода, богом ворот. Такой взгляд на Януса могли принести в Рим этруски. «Янус (этруск. Ани), как бог-созидатель, отделил мир от Хаоса и, по аналогии с богами-создателями в индоевропейской традиции, отошел от активной деятельности, что подтверждается легендой о передаче им власти богу Сатурну (этруск. Сатре). В поздние этрусские времена бог Янус слился с богом Кулсаном, что подтверждает ряд фактов, в том числе потеря Янусом значения в римской мифологической традиции, которая была во многом ориентирована на религиозную этрусскую традицию. Забывание значимости бога в древнем пантеоне приводит к переосмысливанию его функций и их профанизации, в результате чего древний великий бог, сливается в представлении народа с каким-то незначительным, но более известным божеством, что, видимо, и произошло с Янусом и Кулсаном». (Наговицын А.Е.)

15. В священнодействиях мы зовем [его] также «Янусом Двуобразным, Янусом Отцом, Янусом Юнонием, Янусом Сеятелем, Янусом Квирином — Копьеносцем, Янусом Открывающим и Запирающим».

16. Почему мы зовем [его] «Двуобразным», мы сказали уже выше; «Отцом» [мы его зовем] подобно богу богов; «Юнонием» — подобно владеющему наступлением не только месяца января, но [и] всех месяцев — во власти же Юноны⁴ находятся все календы, — откуда и Варрон в пятой книге «Божественных дел» пишет, что Янусу посвящены двенадцать жертвенников соответственно такому же [числу] месяцев [года]. «Сеятелем» [мы его называем] от посева, то есть от потомства человеческого рода, которое сеет Янус-творец; «Квирином-Копьеносцем» [называем] как зачинателя войн — по [имени] копья, которое сабиняне зовут quiris; «Открывающим и Запирающим» — потому что в войну проходы его [храма] открываются, а во время мира — закрываются.

же Юноны⁴ находятся все календы, — откуда и Варрон в пятой книге «Божественных дел» пишет, что Янусу посвящены двенадцать жертвенников соответственно такому же [числу] месяцев [года]. «Сеятелем» [мы его называем] от посева, то есть от потомства человеческого рода, которое сеет Янус-творец; «Квирином-Копьеносцем» [называем] как зачинателя войн — по [имени] копья, которое сабиняне зовут quiris; «Открывающим и Запирающим» — потому что в войну проходы его [храма] открываются, а во время мира — закрываются.

______________________________

[4] В своей книге «Золотая ветвь» Фрейзер рассматривает Януса как прообраз бога леса и вегетации, где главная идея — победа юного бога весны над зимой. Здесь же основа мистериальных культов Диониса, Аттиса, Адониса, Осириса. По Фрейзеру, это общее выражение религиозной магии превращения природы, заключающегося в смерти и сменяющего ее воскресения.

В дубравах Неми Януса чтили под именем Дианус. В древней италийской мифологии известно обручение Диануса и Дианы — богини леса и плодородия. Поскольку Янусу, как и Юпитеру, посвящен дуб, Фрейзер полагает этих богов идентичными, как идентичны Юнона и Диана. Кроме того, в Додоне Зевс почитался под именем Nάιος (или Νάος), но еще большим уважением пользовалась Диона, древнейшая догреческая богиня Земли, супруга Зевса. По словам Страбона (VII, 329), женщины стали давать прорицания в Додоне именно со времени введения культа Дионы.

X. 1. В Сатурналии (…) считалось нечестивым предпринимать войну, греховным — требовать в эти же [самые] дни наказания преступника.

18. Сатурналии были один день и их праздновали исключительно в четырнадцатый [день] до январских календ. В этот день, устроив пиршество, у храма Сатурна провозглашали Сатурналии. Ныне этот день в пределах Сатурналий считается Опалиями, так как первый [день] празднества равным образом был посвящен Сатурну и Опе (лат. Ops).⁵

19. Верили, что богиня же эта Опа [была] супругой Сатурна, и потому в этот месяц празднуют Сатурналии и также Опалии, так как считают, что Сатурн и его жена являются создателями как плодов, так [и] злаков. Итак, когда уже собран весь урожай [с] полей, эти боги почитаются людьми подобно творцам обустроенной жизни.

20. Некоторые также убеждены, что они являются небом и землей, и что Сатурн, чье происхождение — от неба, назван от [слова] «satu» (сев), и земля, [с] помощью которой приобретается питание [для] человеческой жизни, [названа] Опой от [слова] «ореrе» — труд, при посредстве которого рождаются плоды и злаки.

21. Молитвы с обетами этой богине произносят сидя и с усердием касаются земли, показывая [тем самым], что смертным надлежит уважать землю [как] саму мать.

_____________________________________

Пертинакс (Publius Helvius Pertinax, 193). Рим. Сестерций (Æ 26.82g).

Пертинакс (Publius Helvius Pertinax, 193). Рим. Сестерций (Æ 26.82g).

Av: голова Пертинакса, в лавровом венке; IMP CAES P HELV PERTIN AVG

Rv: богиня Опа (лат. Ops) сидит на троне с колосьями в руке; OPI DIVIN TR P COS II

23. Сатурналии [сначала] праздновали обыкновенно в течение одного дня, то есть в четырнадцатый [день до] календ, но потом они [были] расширены до трех дней: во-первых, из-за дней, прибавленных Цезарем этому месяцу; затем по распоряжению Августа, которым он постановил праздновать Сатурналии в течение трех дней. Таким образом, начатые в шестнадцатый [день], они завершаются на четырнадцатый [день], которым раньше они обычно ограничивались.

24. Впрочем, прибавленное [к Сатурналиям] празднество Сигиллярий (Sigillaria) распространяет общественное гулянье и благочестивое ликование на семь дней (17-25 декабря).⁶

______________________________

[5] Опа, будучи Матерью-богиней, почиталась как божество плодородия, посевов, богатой жатвы. Один из эпитетов Опы — Консивия (Consivia, «сеятельница»).

[6] С именем Сатурна было связано представление о золотом веке, когда народ жил в изобилии и вечном мире, не знал рабства, сословных неравенств и собственности, когда всё было общим. Учредителем культа Сатурна считается Тулл Гостилий, третий царь Древнего Рима (правил 673-641 до н.э.; этруск, являлся родоначальником Луцеров).

XI. 47. Теперь надо немного рассказать о Сигилляриях. (…) Эпикад сообщает, что после убийства Гериона, когда победитель Геркулес вел [его] стадо через Италию, построив в [то] время мост, который ныне зовется Свайным, он пустил по реке изображения людей по числу товарищей, которых [его] лишили превратности путешествия, чтобы они, принесенные течением воды в море, как бы возвратились в отеческие места вместо тел скончавшихся. И с той поры среди священнодействий сохранился обычай создания таких изображений.

48. Но мне более верным кажется то возникновение этого [обычая], о котором несколько раньше я не преминул сообщить. [Напомню, что] пеласги, после того как более подходящее толкование [предсказания] объяснило, [что слово] «головы» означает не [головы] живых [людей], но [их] глиняные [изображения], и значение [слова] «фотос» (φωτός) — не только «человек», но также и «свет», начали лишь зажигать для Сатурна восковые свечи и приносить в святилище Дита (Аида), примыкающее к жертвеннику Сатурна, какие-то восковые фигурки вместо голов своих [соплеменников].

49. Согласно этому [было] завещано посылать [друг другу] в Сатурналии восковые свечи, и изготовлять [с помощью] гончарного искусства фигурки (sigilla), и покупать [их], выставленных на продажу. Их люди делали искупительной жертвой Сатурну как Диту за себя и своих [близких].

50. Начатое в Сатурналии такое торговое празднество занимает семь дней, которые хотя [все] были свободными, но не все праздничными.

XII. 5. Это упорядочение [года] принадлежало Ромулу, который первый месяц года посвятил своему родителю Марсу.

8. Второй месяц он именовал апрелем, [произнося звук «п» в этом слове] с придыханием, как некоторые считают, [то есть] как бы «афрелем», от [слова] «пена», которую греки называют ἀφρόν (афрон), откуда, думают, вышла Венера. И утверждают, что замысел Ромула был таков: первый месяц назвать [именем] своего отца Марса, [а] второй — [именем] матери Энея Венеры, [чтобы] они, от кого возник римский народ, — так как и сегодня в священных обрядах мы зовем Марса отцом, [а] Венеру — прародительницей — охраняли главным образом истоки года.

10. Ведь и в двенадцати созвездиях зодиака, из которых отдельные [созвездия] считаются жилищами определенных божеств, первое созвездие Овна предназначено Марсу, следующее затем [созвездие], то есть [созвездие] Тельца, приняло Венеру.

11. И [созвездие] Скорпиона на прямо противоположной [стороне зодиака] было разделено между тем и другим богом. И считают, что само [это] разделение [созвездия Скорпиона] не лишено божественного смысла, так как [его] задняя часть, вооруженная жалом наподобие мощнейшего дротика, является жилищем Марса, а переднюю часть [созвездия, для] которой у греков есть имя ζυγός (дзюгос), [а] мы зовем [ее] Весами, получила Венера, которая как бы ярмом (iugo) уз связывает супружества и скрепляет содружества.⁷

______________________________

[7] Венера — управитель зодиакальных Тельца и Весов, а Марс — Овна и Скорпиона.

14. Так как почти до весеннего равноденствия небо является мрачным и затянутым тучами, да и море закрыто [для] плавающих, также сама земля покрывается или водой, или изморозью, или снегами, и [так как] все это открывается в весенний месяц [апрель], также деревья и [все] прочее, что содержит земля, начинает обнаруживать себя в побегах, — поэтому нужно согласиться, что [этот] месяц заслуженно зовется апрелем, [то есть] как бы аперилем — [открывающим], подобно тому как у афинян этот же самый месяц зовется цветущим от того, что в это время все вокруг расцветает.

XVII. 2. Не думай, мой Авиен, будто сообщество поэтов, когда они рассказывают о богах, не заимствует основу по большей части из святилищ философии. Ведь то, чтобы они соотносили с солнцем почти всех богов, поскольку они находятся под небом, советует [им] не пустое суеверие, но священная наука.

5. Итак, ту способность солнца, которая ведает прорицанием и попечительством, назвали Аполлоном; [а та способность солнца], которая является творцом речи, получила имя Меркурия. Ведь потому что речь истолковывает скрытые мысли, Гермес (Ἑρμῆς) был назван свойственным [ему] именем от [слова] ἑρμηνεύειν (толковать, разбирать, объяснять).

6. Солнцу принадлежит способность, которая [заведует] пользой; у него же есть действие, которое заведует плодами. И отсюда зародились названия [как будто] других богов, которых доверительное и тайное учение относит к солнцу.

42. Аполлона называли Отцовским (Πατρῷος) не вследствие принадлежности [его] культа одному роду или общине, но как виновника порождения всех вещей, потому что солнце, иссушив влагу, предоставило всему основание для зарождения, как говорит Орфей: «Умный наказ отцовский и заботливый разум».

43. Откуда мы также зовем отцом Януса, почитая солнце под этим именем. Пастушеским Аполлона прозвали не из-за пастушеской службы и сказки, на основе которой воображают, будто он пас скот царя Адмета, но потому что солнце пасет все, что порождает земля.⁸

45. У камиренцев есть храмы [Аполлона] Эпимелия (Ἐπιμελίη, Ἐπιμελής, Заботливый, Попечитель) как пастуха овец; у наксосцев — Поймния (Ποίμνιος, Ποιμήν, Пастырь); и также [у них] почитается бог Арноком (от ἀρνός, ἀρνῶν — баран), а у лесбийцев — Μαλόεις («Охраняющий овечьи стада»; от μᾶλον, μῆλον — овца или коза). И у разных общин существуют многие [другие] прозвища [Аполлона], относящиеся к [его] службе бога-пастуха (Νόμιος θεός).

47. Златовласым Аполлон называется из-за блеска лучей, которые зовут золотистыми волосами солнца, откуда [его именуют еще] и χρυσοκόμης («златокудрый»). Также [его называют] Φοῖβος («лучезарный»), Λυκηγενής («светорожденный»), Ἀργυρότοξος («сребролукий»), Κλυτότοξος («со славным луком»), Χρυσάορος (Хризаор, «с золотым мечом», от ἄρης, меч).

______________________________

[8] Народная этимология имени Аполлона основывается на созвучии со словом αἰπόλον — козопас.

αἰπόλος (αἰ-πόλος) ὁ козопас Hom., Plat., Theocr., Men., Anth.

52. Говорят, что Юнона противодействовала Латоне, ожидающей рождения Аполлона и Дианы. И когда роды прошли, к колыбели богов проник змей, которого звали Пифон (Πύθων), и Аполлон, [несмотря] на ранний возраст, сразил чудовище стрелами.

60. Именем же стрел обозначается только испускание лучей, которые представляются наиболее длинными в то время, в какое весьма высоко [стоящее] солнце завершает годовой бег в самые длинные дни летнего солнцестояния. Поэтому [оно] называется Хекэболос и Хекатэболос (Ἑκηβόλος и Ἑκατηβόλος, «стрелок») — издали (ἕκητι) бросающим (βόλον) лучи, [то есть] беспрестанно посылающим на землю лучи из самого отдаленного и самого высокого [своего] положения.

61. О [его] прозвище Πύθιος («Пифий», по храму в Πυθώ, у горы Парнас в Фокиде) могло бы хватить [уже] того [известного], если бы не заявляло о себе следующее основание этого же имени. Ведь когда солнце совершает летний солнцеворот в созвездии Рака, в котором находится предел самого длинного дня и откуда [его] отступление ведет к уменьшению [долготы] дней, в это время [оно] называется Пифием как πύματον φεύγων (к пределу бегущее), то есть пробегающее последний путь.

62. Это же [самое] имя подходит ему и [тогда], когда представляют, что оно проделало последний пробег самого короткого дня, вступая опять в [созвездие] Козерога. И потому напоминают, что в том и другом созвездии, когда проделан годичный путь, Аполлон одолел дракона, то есть [проделал] свой извилистый путь. Это мнение сообщил в [своих] «Этимологиях» Корнифиций.

63. С другой стороны, этим двум созвездиям, которые зовут вратами солнца, Раку и Козерогу, имена достались потому, что рак — живое существо идет назад и вбок, и тем же [самым] образом солнце в этом созвездии начинает совершать боковое отступление. У пасущейся же козы [есть], кажется, такая привычка, что она на пастбище устремляется высоко [на холмы]. Но [ведь и] солнце в [созвездии] Козерога начинает снизу возвращаться в высь [неба].

64. Аполлона зовут [еще] Парным (Ἀρτιότης), потому что он сам проявляет парный облик своего божества освещением и показом вида луны. Ведь из одного источника света парной звездой он освещает [в] пору дня и ночи. Откуда и римляне почитают солнце под именем и [в] образе Януса [с] наименованием [его] Аполлоном Парным.

66. Кроме того, гиерополитанцы, которые принадлежат к племени ассирийцев, передают все действия и способности солнца в образе одного-единственного бородатого изваяния и называют его Аполлоном.

67. Его широкое лицо обрамлено остроконечной бородой. На голове высится корзинка. Изваяние покрыто [нагрудным] панцирем; правая [рука] держит прямо стоящее копье с помещенной наверху небольшой статуей [богини] Победы (Νίκη); левая протягивает изображение цветка; и с высоты плеч спину покрывает горгонина накидка (αἰγίδος, эгида), окаймленная змеями. Рядом орлы воспроизводят подобие полета; перед ногами находится женское [погрудное] изваяние, правая и левая [руки] которого являются очертаниями женщин; змей обвивает их извилистыми кольцами.

XVIII. 1. То, что мы сказали об Аполлоне, можно также считать сказанным о Либере. Ведь Аристотель, который написал «Богословие» (Θεολογία), убеждает многими разными доводами, что Аполлон и Либер-отец есть один и тот же бог.

2. Также у лакедемонян в священнодействиях, зовущихся Гиацинтиями, которые справляют для Аполлона, увенчиваются плющом по вакхическому обряду.

3. Равным образом беотийцы, [даже] помня, что Парнасская гора посвящена Аполлону, все же почитают на ней же и Дельфийский оракул и Вакхические пещеры, [как] посвященные одному богу. Откуда на одной и той же горе отправляется богослужение и Аполлону и Либеру-отцу.

7. Но хотя после того как раньше [уже] было подтверждено то, что Аполлон и солнце есть одно и то же, и после того как потом было сказано, что [оно] само есть Либер-отец, который является Аполлоном, нет никакого сомнения, что солнце и Либер-отец должны считаться одним и тем же божеством, все же это, безусловно, будет [еще] подкрепляться весьма убедительными доводами.

8. Ведь в священнодействиях сохраняется то соблюдение благочестивого таинства, что солнце, когда оно пребывает в верхней, то есть в дневной, полусфере, зовется Аполлоном, когда — в нижней, то есть ночной, считается Дионисом, который есть Либер-отец.

9. Также Либера-отца делают в изваяниях частично детского возраста, частично — юношеского. Кроме того, с бородой, также в виде старца, как [в образе] того, кого греки [называют] Бассареем,⁹ так [и в образе того], кого они называют Брисеем,¹⁰ и [в том виде], как [его] славят неаполитанцы в Кампании, называя Хебон.¹¹

______________________________

[9] Βασσαρεύς — эпиклеса Диониса; происходит от названия мистериальной накидки из лисьих шкур (βασσάρα, «бассара»).

[10] Βρίθει (Брисей) — «Податель даров» (досл. «изобилующий»).

[11] Ἡβών (Хебон) — прозвище Диониса (от ἡβάω — быть в юношеском возрасте, сохранять юношескую свежесть, быть полным сил).

10. Эти же различия возрастов относятся к солнцу: оно считается младенцем в зимнее солнцестояние, [в виде] какового египтяне выносят [его] в определенный день, потому что тогда, в самый короткий день, оно считается дитятею и ребенком. Затем же, когда после весеннего равноденствия наступает прибавление [дня], оно соответствующим образом и обретает силы подрастающего [ребенка] и украшается юношеской внешностью. Потом его самый зрелый возраст в летнее солнцестояние показывает наличие бороды, в каковое время [день] достигает своего высшего увеличения. Затем из-за уменьшения [дня] бог наделяется четвертым обликом, как бы старческим.

11. Равно и во Фракии, мы слышали, одним и тем же считается солнце и Либер, которого там прославляют пышным богослужением, называя Сабазием (Σαβάζιος), как пишет Александр, и на Зилмисском холме находится посвященный этому богу храм круглой формы, крыша которого имеет отверстие посередине.

12. Также Орфей, желая, чтобы солнце было [ясно] постигнуто, говорит среди прочего:

13. Он назвал солнце Фанетом — от фотос (φωτός) и фанеру (φανερῷ, φανερός), то есть от света и освещения, потому что, созерцая все, оно всем видно.

15. Фюсики [называют] Дионисом ум Зевса (Διός νόος), они говорят, будто солнце является умом мира. Мир же называется небом, которое они зовут Юпитером.

16. Римляне называют его Либером, потому что оно является свободным (liber) и странствующим, как утверждает Невий: «Солнце, странствуя, огненные вожжи Отпускает к земле и крепко вяжет».

18. [О том], что солнце является Либером, Орфей открыто вещает в таком стихе:

И этот именно стих весьма понятен, а тот [вот стих] того же [самого] пророка очень труден:

19. (…) оракулом Аполлона Кларосского (Κλάριος, по названию города Κλάρος на ионийском побережье Малой Азии) солнцу дается также другое имя. В тех самых священных стихах оно называется среди прочего Яо (Ἰάω). Ведь Аполлон Кларосский, будучи спрошен, кто из богов должен считаться [тем], которого зовут Яо , так возвестил:

21. Сути этого оракула и толкований божества Яо, которым обозначается Либер-отец и солнце, последовал Корнелий Лабеон в книге, у которой название «Об оракуле Аполлона Кларосского».

22. Также и Орфей, показывая, что Либер и Солнце являются одним и тем же [самым] богом, так пишет о его наряде и одежде в священнодействиях Либералиях:

XIX. 1. То, что сказано о Либере-отце, показывает, что Марс — он же и солнце, поскольку многие, доказывая, что есть один бог, связывают Либера с Марсом. Откуда Вакх называется «Убийственным», каковое [имя] находится среди собственных имен Марса (Φόνιος).

2. У лакедемонян почитается также изображение Либера-отца, наделенного копьем, [а] не жезлом. Но и когда он держит жезл, что иное он несет, как [не] прикрытый дротик? Его острие скрывает обвивающий плющ, что показывает необходимость обуздывать порывы к войне посредством неких уз терпения. Ведь плющ имеет способность опутывать и обвязывать. Также и жар вина, подателем которого является Либер-отец, часто возбуждает людей вплоть до воинственного неистовства.

3. Итак, из-за сродной пылкости действия того и другого решили, что Марс и Либер есть один и тот же бог. Римляне уж точно удостаивают обоих па — именования отца, называя одного Либер-отец, [а] другого — Марспитер (Marspiter), то есть Марс-отец.

4. Отсюда Либер-отец признается также способным к [ведению] войн, потому что его объявили первым устроителем триумфа. Так как, следовательно, Либер-отец есть также и солнце, а Марс — также и Либер-отец, кто стал бы сомневаться, что Марс является солнцем?

7. [О том] же, что Меркурий признается солнцем, выше [уже] было доложено при [общем] одобрении. Еще и оттого явствует, что Аполлон и Меркурий истинно есть одно и то же, что у многих народов звезда Меркурия именуется Аполлоном и что Аполлон предводительствует Музами (Μουσηγέτης, «Предводитель муз»), [а] Меркурий наделяет [людей] речью, что является [также] назначением Муз.

8. Есть также много свидетельств, кроме этого, что Меркурия принимают за солнце. Во-первых, [то], что изображения Меркурия украшаются огненными крыльями, каковое обстоятельство показывает стремительность [движения] солнца.

9. Ведь так как мы знаем, что способность разумения [была] названа Меркурием — так мы понимаем [его наименование] от [слова] ἑρμηνεύω (истолкование), — а солнце — это мировой разум, быстрота же ума является величайшей, поэтому Меркурий, как бы сама сущность солнца, украшается крыльями.

10. Очень ясно выделяют этот признак египтяне, изготавливающие оперенные изображения самого солнца, цвет которых у них не одинаков. Ведь они изготавливают одно [изображение] темного вида, [а] другое — светлого. Светлое они зовут верхним, а темное — нижним. Имя же нижнего дается солнцу, когда оно совершает свой бег в нижнем полушарии, то есть в зимних созвездиях [зодиака]; [а] верхнего — когда оно обходит летнюю часть зодиака.

светлого. Светлое они зовут верхним, а темное — нижним. Имя же нижнего дается солнцу, когда оно совершает свой бег в нижнем полушарии, то есть в зимних созвездиях [зодиака]; [а] верхнего — когда оно обходит летнюю часть зодиака.

11. Существует эта же присказка [и] относительно Меркурия, [но] в другом пересказе, когда он считается служителем и вестником [при общении] между верхними и нижними богами.

12. Сверх того, его называют Аргоубийцей (Ἀργειφόντης),¹² [но] не потому, что он одолел Аргуса, который, сообщают, наделенный множеством глаз, обходя [дозором], сторожил по повелению Юноны дочь Инаха Ио, соперницу этой богини, превращенную в корову, а [потому, что] в этом рассказе Аргус — это небосвод, усеянный блеском звезд (ἀργός — блистающий, сверкающий), в которых заключается, кажется, какой-то образ небесных глаз.

13. С другой стороны, решили, что небо называют Аргусом из-за яркости и скорости [движения, по-гречески] — παρά τὸ λευκὸν καὶ ταχύ. И кажется, что он осматривает землю сверху (египтяне, когда хотят обозначить ее иероглифическими буквами, употребляют изображение коровы). Так вот, этот круговорот неба, украшенный огнями звезд, тогда считается погубленным Меркурием, когда солнце в дневное время, затмевая звезды, как бы уничтожает [их], силой своего света отнимая у смертных их созерцание.

______________________________

[12] «Из Меркуриев один родился от отца Урана и матери Гемеры (Ἡμέρα, «день»), у него, по преданиям, позорно похотливая природа, так как он возбудился при виде Прозерпины. Еще один, сын Валента и Корониды, живет под землей, он зовется еще Трофонием. Третий — сын Юпитера третьего и Майи; от него и Пенелопы, говорят, родился Пан. Четвертый имел своим отцом Нила, египтяне считают недозволенным называть его по имени. Пятый, которому поклоняются фенеты, как говорят, убил Аргуса, по этой причине бежал в Египет и сообщил египтянам законы и письменность. Его египетское имя Тевт (греч. Θεύθ от егип. ḏḥwty), и тем же именем (греч. Θωΰθ, Тот) называется у них первый месяц года». (Цицерон «О Природе Богов III»)

14. Большинству изваяний Меркурия, наделенных только головой и напряженной мужской плотью,¹³ придается также очертание четырехгранного столба, каковой образ означает, что солнце является головой мира и родителем вещей и что вся его сила состоит не в служении каких-то отдельных членов, но исключительно в разуме, седалище которого находится в голове.

15. Четыре стороны [столба] делаются с тем же [самым] умыслом, с каким Меркурию придана четырехструнная [форминга]. Ведь это число означает либо столько же стран света, либо четыре смены времени, из которых складывается год. Или [четыре струны придается] потому, что область зодиака разделена на два равноденствия и два солнцестояния, [подобно тому] как лира Аполлона, [состоящая] из семи струн, убеждает, что столько [же есть] движений небесных сфер, управителем [над] которыми природа поставила солнце.

______________________________

[13] Согласно Геродоту, афиняне первыми из эллинов стали делать изображение Гермеса в виде четырехгранного столба с эрегированным фаллосом, и научились этому у пеласгов. Устанавливались гермы на перекрестках дорог и, наряду с сакральной функцией, служили дорожными указателями. В 415 до н.э. гермы были уничтожены. Во времена Рима они потеряли связь с фаллическим культом Гермеса и стали изготавливаться в виде прямоугольной колонны, на которую водружался бюст человека или божества.

16. [То], что солнце почитают в [образе] Меркурия, ясно также из [наличия] у него жезла, который египтяне изображали в виде соединенных змей, самца и самки. Эти змеи в средней части своего изгиба связаны узлом, который зовут [узлом] Геркулеса, а их передние части, согнутые в круг так, что головы прижаты [друг к другу], завершают очертание круга; и после узла [их] хвосты отклоняются к ручке жезла и украшаются крылышками, вырастающими из той же [самой] части ручки.

17. Изображение жезла египтяне связывают также с рождением людей, которое называется γένεσις (генесис), напоминая, что существует четыре бога — защитника рождающегося человека: Даймон, Тюхэ, Эрот, Ананке. И они хотят, чтобы два первых бога считались солнцем и луной, потому что солнце — это создатель духа, тепла и света, творец и хранитель человеческой жизни, и поэтому полагают, что Даймон (Δαίμων) — это бог рождающегося; луна — Тюхэ (Τύχη, «случайность»), так как является покровительницей тел, которые подвержены разнообразным случайностям; Любовь (Ἔρωτος, любовь, страсть) обозначается поцелуем змей; Неизбежность (Ἀνάγκη, «судьба») — узлом.

XX. 6. Да и Геркулес не отчужден от солнечной природы, так как Геркулес есть та мощь солнца, которая предоставляет человеческому роду доблесть для уподобления [его] богам. И не считай, что он, лишь родившись от Алкмены возле беотийских Фив, уже с самого начала [был] назван Геркулесом. Нет, он был удостоен этого величания и почтен этим именем после многих [других] и самым последним, потому что безмерной отвагой заслужил звание бога, управляющего мужеством.

7. Впрочем, бог Геркулес почитается, притом благоговейно, и близ Тира, но египтяне чтят его самым благочестивым и величественным богослужением и сверх того уважают память [о нем], которая у них уходит в весьма далекое прошлое.

13. Прилегающий к тому же Египту город, который хвалится своим основателем Александром Македонским, относится к Сарапису (Σάρᾱπις) и Исиде (Ἴσιδος) с уважением на грани восторженного поклонения. Однако свидетельствуют, что все это поклонение под [знаком] его имени посвящается солнцу: [ведь] они либо приделывают еще корзинку к его голове, либо присоединяют к [его] изваянию еще изображение трехглавого животного.

свидетельствуют, что все это поклонение под [знаком] его имени посвящается солнцу: [ведь] они либо приделывают еще корзинку к его голове, либо присоединяют к [его] изваянию еще изображение трехглавого животного.

14. Средней и притом же самой большой головой оно воспроизводит образ льва; с правой стороны возвышается голова ласкающейся собаки кроткого вида; левая же часть шеи оканчивается головой хищного волка. И эти лики животных связывает своим завитком змея, головой обращенная к правой [руке] бога, которая удерживает чудовище.

15. Итак, голова льва указывает [на] настоящее время, потому что его состояние непосредственной действительности между прошедшим и будущим является исполненным мощи и стремительности. Но и прошедшее время обозначается головой волка, потому что память о свершившихся делах похищается и уносится [временем]. Также и изображение ласкающейся собаки обозначает исход будущего времени, относительно которого нас ласкает надежда, пусть она [и] неясная. Кому же служат [сами] времена, если не собственному творцу?

16. Узнай теперь [о том], что [вроде] бы вещал оракул о солнце, или Сараписе. Ведь Сарапис, которого египтяне провозгласили величайшим богом, будучи спрошен Никократом, царем киприотов, каким он считается среди богов, этими [вот] стихами восстановил потревоженную набожность царя:

18. Из этих [строк] явствует, что природа Сараписа и солнца является единой и неделимой. Исида, которая есть или земля, или природа вещей, подвластная солнцу, прославляется совместным богослужением. Отсюда все тело богини бугрится обширными грудями, потому что совокупность всего вскармливается питанием либо земли, либо природы вещей.

XXI. 1. [В том], что Адонис тоже является солнцем, не станут сомневаться, если будет рассмотрено верование ассирийцев, у которых издавна процветало величайшее почитание Венеры Архитиды и Адониса, которого ныне придерживаются [и] финикийцы. Ведь и природоведы почтили именем Венеры верхнюю полусферу земли, часть которой мы населяем; нижнюю же полусферу земли они назвали Прозерпиной.¹⁴

2. Итак, делают вывод, что у ассирийцев или финикийцев она [является] скорбящей богиней, потому что солнце, двигаясь ежегодно по двенадцати созвездиям [зодиака], вступает и в нижнюю часть полусферы, так как из двенадцати созвездий зодиака шесть считаются верхними, шесть — нижними.

______________________________

[14] Шесть зимних (нижних) знаков зодиака (от осеннего солнцеворота до весеннего равноденствия) соответствуют Аиду. Когда солнце спускается в Аид — природа на земле умирает.

3. И когда оно находится в нижних [созвездиях зодиака] и потому делает дни короче, думают, что богиня плачет, так как солнце как бы отправлено в объятия временной смерти и задержано Прозерпиной, которую мы называем божеством нижнего круга земли и антиподов. И наоборот, хотят верить, что Адонис возвращается к Венере, когда солнце, преодолев шесть созвездий [зодиака] нижнего ряда, начинает освещать полусферу нашего круга [земли] вместе с увеличением света и дней.

4. Впрочем, передают, что Адонис [был] убит вепрем, выражая в этом животном образ зимы, потому что косматый и свирепый зверь предпочитает влажные, грязные и покрытые изморозью места и кормится собственно зимним плодом — желудем. Итак, зима является как бы раной солнца, которая уменьшает для нас и его свет, и тепло, а недостаток того и другого оказывается для одушевленных [существ] смертью.

5. На ливанской горе, [где помещается] изваяние этой богини, она изображена с покрытой головой, вид ее печален, она подпирает лицо рукой с платком. И смотрящим кажется, что [у нее] льются слезы. Этот образ, кроме [того], что [он] есть [образ] плачущей богини, как мы сказали, является также [образом] земли в зимнюю пору, в каковое время она, закрытая облаками, лишенная солнца, замирает, и источники, как бы глаза земли, весьма обильно истекают [водами, как слезы богини], и поля в это время при их обработке показывают печальный лик своего опустения.

6. Но когда солнце поднялось из нижних частей земли и переходит границы весеннего равноденствия, увеличивая день, тогда Венера становится радостной и прекрасной: пашни зеленеют посевами, луга — травами, деревья — листьями. Потому наши предки называли апрель месяцем Венеры.

7. Подобным образом [и] фригийцы, хотя были изменены предания и исполнение священнодействий, блюдут, чтобы точно так же представляли Матерь богов и Аттиса.¹⁵

8. Ведь кто бы стал оспаривать, что Мать богов считается землей? Эта богиня едет на львах, животных, мощных [своим] напором и пылом, каковая природа свойственна небу, чьим охватом удерживается воздух, который несет землю.

9. Солнце же в облике Аттиса украшает свирель и посох. Свирель показывает упорядочивание переменчивого дуновения, потому что ветры, в которых нет никакого постоянства, берут надлежащую природу от солнца. Посох подтверждает власть солнца, которое всем управляет.¹⁶

______________________________

[15] В пессинунтском культе не только великая богиня была «матерью», но и ее сопрестольник Аттис именовался «отцом» — Papas. Впрочем, само имя Аттис (Attis, Attes, Atys) переводится как «отец».

[16] С.Ю. Сапрыкин отмечает, что в результате религиозного синкретизма богов плодородия в Анатолии и Греции, фригийский бог Аттис отождествлялся с Дионисом и Зевсом в ипостаси Поарина (Ποαρινός, от πόα — «пастбище»).

10. Отсюда можно также заключить, что в таких обрядах используется, с другой стороны, превосходное знание о солнце, потому что по их обычаю, когда завершен спуск [Аттиса в преисподнюю] и закончилось выражение скорби, в восьмой день до апрельских календ славят наступление веселья. Этот день они называют Хилариями (празднества в честь Кибелы, от греч. ἱλαρός — веселый, радостный). В это время солнце впервые делает день дольше ночи.

11. Также, при разных наименованиях богослужения, [его] почитают у египтян, когда Исида оплакивает Осириса. И нет в [том] тайны, что и Осирис — это не что иное, как солнце, и Исида есть не что иное, как земля или природа вещей, и то же [самое] восприятие Адониса и Аттиса в египетском богослужении также приводит к чередованию печали и веселья вследствие перемен [в] годичном действии [солнца].

12. Как утверждают египтяне, этот Осирис является солнцем. [И] сколько раз они хотят выразить [это] своими иероглифическими буквами, [столько раз] они вырезают жезл, и на нем запечатлевают изображение глаза, и этим знаком указывают на Осириса, обозначая [тем самым], что этот бог является солнцем и все озирает, величественный благодаря царской власти, потому что древность провозглашает солнце глазом Юпитера.

13. У них же Аполлон, который является солнцем, зовется Хором (Ὧρος, сын Осириса и Исиды), от него и двадцать четыре часа (ώρα, «час»), составляющие день и ночь, получили имя, и четыре поры, которые заполняют годичный круговорот [солнца], называются Ὥραι («времена», богини времён года).

14. Также египтяне, желая освятить изваяние в облике самого солнца, изобразили [его] со стриженой головой, но с правой [ее] стороны оставили волосы нетронутыми.

15. Этим же изображением обозначается и время, в которое свет становится непродолжительным, когда солнце, как бы сбрив ростки [волос] и оставляя [только их] скудный пучок, идет к наименьшей продолжительности дня, которую предки назвали зимним солнцестоянием, именуя [его] brumale (зимним) из-за brevitate (сокращения) дней, то есть [по-гречески] βραχύ ἡμέρα (короткий день). Опять появляясь из этих тайников или теснин, как бы вырастая в летней полусфере [зодиака, он] увеличивается в росте, и тогда считается, что солнце уже достигло своего царства.

16. Кроме того, египтяне поместили в зодиаке, в той части неба, в которой солнце в годичном беге больше всего пышет сильным жаром, животное — льва и называют созвездие Льва жилищем солнца, потому что им кажется, что это животное получает [свою] сущность от природы солнца.

17. Во-первых, [так кажется], потому что [оно] превосходит [других] животных [своим] напором и пылом, как солнце превосходит [другие] звезды. И еще лев силен грудью и передней частью тела и слаб задними лапами. Равно и сила солнца возрастает в первой части дня до полудня или в первой части года — от весны к лету [и] затем, слабеющая, снижается к закату, который [есть конец] дня, или к зиме, которая, считают, является последней частью года. И также его узнают по широко раскрытым и горящим глазам, поскольку солнце разглядывает землю широко раскрытым и горящим оком, взором пристальным и внимательным.

18. И не только Лев, но также все вообще созвездия зодиака по праву относятся к природе солнца. И очень я расположен к тому, чтобы начать [свой рассказ] с Овна. Ведь он по шесть зимних месяцев остается на левой стороне [зодиака] по правую сторону от [точки] весеннего равноденствия, подобно тому как и солнце с того же [самого] времени обходит правую полусферу, в остальную часть [времени] — левую.

19. Потому и Аммона, которого ливийцы считают богом — заходящим солнцем, изображают с бараньими рогами, благодаря которым это животное весьма сильнό, подобно тому как солнце [сильнό] лучами. Ведь и у греков баран (κριός) называется от κάρα (ион. κάρη — голова).

20. А [то], что Телец относится к солнцу, различным образом показывает египетское богопочитание. [Итак, его относят к солнцу] или потому, что возле Гелиополя весьма почитают быка, посвященного солнцу, которого именуют Мневисом; или потому, что в городе Мемфисе быка Аписа избирают образом солнца; или потому, что в городе Гермонтисе, в величественном храме Аполлона почитают посвященного солнцу быка, именуя [его] Бухисом, [и бык этот] выделяется чудесами, соответствующими природе солнца.

21. Ведь утверждают, что он в отдельные часы меняет цвета, и говорят, что он поднимает дыбом шерсть противу потомства вопреки природе животных. Откуда считается, [что он является] как бы образом солнца, блистающего в противоположной части мира.

22. Близнецы же, о которых думают, что они [оба] живы при смерти одного из них,¹⁷ что обозначают иное, если не одно и то же [самое] солнце, то опускающееся в глубины мира, то поднимающееся на предельную высоту мира?

______________________________