-ћетки

-–убрики

- ќб авторе (34)

- јвторска€ колонка в "ѕротвино сегодн€" (49)

- јвторские эссе (49)

- ѕисьма в "»звести€" (45)

- —порт как тема и хобби (33)

- —вобода слова (44)

- ѕубликации в областной газете (20)

- ѕутевые заметки (12)

- ћоЄ открытие јмерики (21)

- Ћюди науки (209)

- ѕубликации об ј.ј.Ћогунове (33)

- ѕубликации о —.¬. »ванове (10)

- ѕубликации о —.—. √ерштейне (15)

- ѕубликации о —.ѕ. ƒенисове (7)

- ѕубликации об ј.ƒ. —ахарове (11)

- ѕубликации об ¬.ј.ѕетрове (4)

- ѕубликации об отдельных учЄных (50)

- ѕубликации об отдельных учЄных-2 (10)

- —овещани€, конференции по ‘¬Ё и ускорител€м (38)

- ќ нобелиатах разных лет (13)

- Ad Memoriam (48)

- Ad Memoriam - 2 (10)

- »‘¬Ё (50)

- »‘¬Ё /2/ (42)

- — заседаний Ќ“— »‘¬Ё (27)

- ”Ќ (35)

- Ќаука (214)

- Ќаука (2) (49)

- Ќаука (3) (48)

- Ќаука (4) (49)

- Ќаука (5) (19)

- јтомна€ энерги€ (49)

- јтомна€ энерги€ /2/ (48)

- јтомна€ энерги€ /3/ (4)

- — заседаний Ќ“— √ "–осатом" (9)

- ядерна€ медицина. Ѕалакин. (50)

- ядерна€ медицина /2/ (24)

- √ород ѕротвино (48)

- √ород ѕротвино /2/ (20)

- Ќаукограды –‘. ѕротвино (44)

- ѕолитическа€ хроника (49)

- ѕолитическа€ хроника - 2 (18)

- ќбщественна€ палата (9)

- ∆изнь (49)

- »нновации и инвестиции (50)

- »нновации и инвестиции - 2 (5)

- ћир изменилс€: пандеми€, экологи€ (49)

- ћир изменилс€ 2: (экологи€) (2)

- ќбзоры газет г. ѕротвино (600)

- ќбзоры прессы - 2022 (48)

- ќбзоры прессы - 2021 (50)

- ќбзоры прессы - 2020 (50)

- ќбзоры прессы-2020/2 (1)

- ќбзор прессы - 2019 (50)

- ќбзор прессы - 2018 (50)

- ќбзоры газет - 2017 (50)

- ќбзоры газет-2016 г. (50)

- ќбзоры газет-2015 г. (49)

- ќбзоры газет - 2014 г. (50)

- ќбзоры газет - 2013 г. (50)

- ќбзоры газет - 2012 г. (30)

- ќбзоры газет - 2011 г. (47)

- ќбзоры газет - 2010 г. (25)

- √азета "”скоритель", 2013-2017 (3)

- √азета "”скоритель" 20 лет тому назад (189)

- ¬споминаем: 2003-2004 г.г. (4)

- ¬споминаем: 2002 год (7)

- ¬споминаем: 2001 год (6)

- ¬споминаем: 2000 год (10)

- ¬споминаем: 1999 год (11)

- ¬споминаем: год 1998 (11)

- ¬споминаем: 1997 год (14)

- ¬споминаем: 1996 год (10)

- ¬споминаем: 1995 год (6)

- ¬споминаем: 1994 г. (14)

- ¬споминаем: 1993 год (13)

- ¬споминаем: 1992 год (19)

- ¬споминаем: 1991 год (42)

- ¬споминаем: 1990 год (21)

- Ќа злобу дн€ (114)

- Ќа злобу дн€ /продолжение/ (50)

- Ќа злобу дн€ /продолжение1/ (14)

- ‘ото - взгл€д (17)

- ѕротвино зимой (8)

- ѕротвино летом (2)

- »спытание ветром (1)

- Ћесной б-р, "—ветлый город" (4)

- ÷итата дн€ (49)

- ÷итата дн€-2 (30)

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписи с меткой а.эйнштейн

(и еще 77 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

iter lhc nica Ђбольшой серпуховї Ђмкї Ђнезависима€ газетаї Ђросатомї Ђроссийска€ газетаї Ђускорительї ¬.¬ысоцкий а.баженов а.бугорский а.воробьЄв а.голубев а.зайцев а.колесников а.колотовкин а.логунов а.рохман а.сахаров б.арбузов бозон хиггса в.балакин в.борисов в.дмитровский в.каминский в.петров в.путин в.романенко в.рыбальченко вакцинаци€ г.дерновой г.мущак г.рыбаков г.трубников гнтс д.медведев е.клименко е.куракина е.левичев е.мочалова и.вишн€ков ифвэ и€ф со ран коронавирус л.разумова л.соловьЄв л.ширшов лесной бульвар м.ковальчук м.мишустин м.шишков магатэ н.веденеева н.тюрин ниц Ђкиї ниц Ђкурчатовский институтї нтс ифвэ о.ломакин ои€и пандеми€ проект Ђсилаї протвино пущино р.фурцев росатом с.вольховский с.герштейн с.денисов с.иванов с.токарев серпухов скиф спецопераци€ стандартна€ модель статус наукограда у.кремлЄв унк церн цкп Ђскифї чернобыль ю.ильин ю.прокошкин ю.романенко

√онка на выживание |

ƒневник |

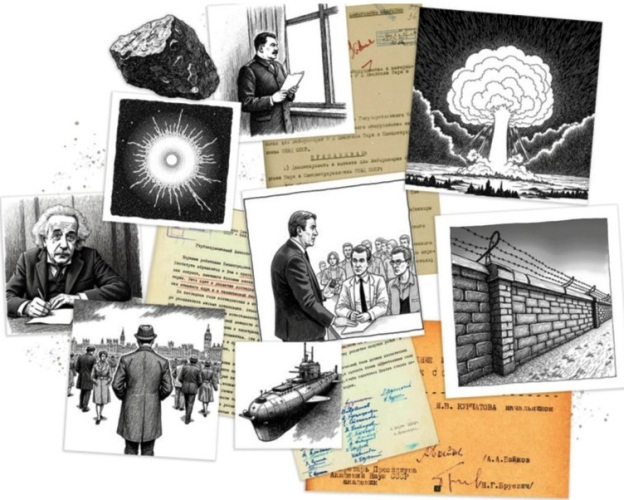

јтомна€ хроника ¬торой мировой войны

¬ конце 1930‑х √ермани€ вплотную зан€лась вопросом, как поставить энергию €дра на службу “ретьему рейху. ƒругие страны серьезно опасались ее успехов и предпринимали попытки сорвать или притормозить немецкие разработки. ќт того, кто будет первым, во многом зависела судьба мира и человечества. Ќасколько напр€женной была битва умов и технологий, свидетельствует эта кратка€ хроника.

1939 год

26 сент€бр€. ”правление вооружений сухопутных сил вермахта после совещани€ с ведущими учеными страны прин€ло решение начать €дерную программу. ћес€цем раньше јльберт Ёйнштейн с подачи физиков Ћео —иларда, ёджина ¬игнера и Ёдварда “еллера написал президенту —Ўј ‘ранклину –узвельту об активизации немецкой науки в этом направлении. Ёйнштейн предложил незамедлительно приступить к разработке €дерного оружи€, чтобы опередить √ерманию. Ёто сподвигло американцев на запуск «ћанхэттенского проекта».

30 окт€бр€. ‘ранцузские ученые, √анс ’албан и Ћев оварски передали ѕарижской академии наук запечатанный конверт с соображени€ми о «получении в урановой среде развивающихс€ цепных €дерных реакций», направленных на создание €дерного реактора и атомной бомбы.

1940 год

‘евраль — март. јнглийские физики –удольф ѕайерлс и ќтто ‘риш подготовили научный меморандум «ќ создании «супербомбы», основанной на €дерной цепной реакции в уране», в котором дали оценку критической массы урана‑235 дл€ этой бомбы.

16 сент€бр€. ¬ ———– на заседании комиссии по урановой проблеме при президиуме јкадемии наук директор –адиевого института академик ¬италий ’лопин за€вил, что «получение металлического урана у нас не поставлено» и «необходимо иметь обогащение природного урана изотопом 235».

1941 год

јпрель. японский »нститут физико-химических исследований (RIKEN) приступил к осуществлению военной €дерной программы «Ќи√о». –уководил работой ≈сио Ќисина.

»юнь. ¬ одесском филиале √иредмета на опытном производстве получен уран‑234. ѕрепарат был доставлен в ћоскву дл€ экспериментальных исследований.

28 сент€бр€. ќбъ€влено об эвакуации в азань более 1 тыс. научных сотрудников с семь€ми. ¬ дальнейшем многие из этих ученых работали в атомном проекте.

—ент€брь — окт€брь. —оветский резидент в Ћондоне ¬адим (јнатолий √орский, куратор агентурного €дра « ембриджска€ п€терка») направил в ÷ентр сообщение о работах британцев по урановой бомбе. — него началась операци€ «Ёнормоз» (с англ. — «огромный»), имевша€ целью получать сведени€ о создании на «ападе атомного оружи€.

11 окт€бр€. ‘ранклин –узвельт предложил премьер-министру ¬еликобритании ”инстону „ерчиллю разрабатывать атомную бомбу совместно с —Ўј. Ћондон согласилс€ лишь в середине 1942 года, прид€ к выводу, что в одиночку преуспеть в этом деле колоссально трудно.

12 окт€бр€. ¬ олонном зале ƒома —оюзов на антифашистском митинге ученых академик ѕетр апица за€вил: мощна€ бомба уничтожает квартал, бомба с внутриатомной энергией, по теоретическим подсчетам, с легкостью уничтожит столичный город.

1942 год

ћарт. Ќарком внутренних дел ———– Ћаврентий Ѕери€ получил подготовленную по данным подведомственной ему внешней разведки докладную записку об урановых достижени€х √ермании, ¬еликобритании и —Ўј и о необходимости развертывани€ таких работ в —оветском —оюзе. Ћаврентий Ѕери€ записку не подписал и »осифу —талину не направил — €кобы не осмелилс€.

јпрель. “ехник-лейтенант 90‑го отдельного разведывательного авиаполка ¬¬— расной армии √еоргий ‘леров (открывший с онстантином ѕетржаком накануне войны спонтанное деление €дер урана) отправил »осифу —талину письмо о необходимости работ по урану. ¬ августе √еорги€ ‘лерова демобилизовали и откомандировали в распор€жение јкадемии наук.

28 сент€бр€. »осиф —талин подписал распор€жение «ќб организации работ по урану»: јкадемии наук поручено «возобновить работы по исследованию осуществимости использовани€ атомной энергии путем расщеплени€ €дра урана и представить √осударственному комитету обороны (√ ќ) к 1 апрел€ 1943 года доклад о возможности создани€ урановой бомбы или уранового топлива». ¬ этих же цел€х при јЌ ———– учреждалась «специальна€ лаборатори€ атомного €дра».

6 окт€бр€. »осиф —талин получил письмо за подписью Ћавренти€ Ѕерии: справка о продвижении ¬еликобритании, —Ўј, √ермании и ‘ранции в применении урана дл€ «новых взрывчатых веществ» и соображени€ относительно создани€ при √ ќ научносовещательного органа дл€ координации аналогичных работ в нашей стране.

23 но€бр€. ѕри непосредственном участии наркома боеприпасов Ѕориса ¬анникова учрежден ћосковский механический институт боеприпасов. ¬уз готовил конструкторов перспективной военной техники и кадры дл€ атомной промышленности. ¬ 1953 году его переименовали в ћосковский инженерно-физический институт, ћ»‘». —ейчас — Ќациональный исследовательский €дерный университет «ћ»‘»».

27 но€бр€. ¬ышло постановление √ ќ «ќ добыче урана»: в ———– началась широкомасштабна€ геологоразведка.

2 декабр€. ¬ „икагском университете группа Ёнрико ‘ерми впервые в мире осуществила управл€емую цепную €дерную реакцию на реакторе CP‑1.

онец декабр€. ¬ ”ральском физико-техническом институте под руководством »саака икоина началась разработка центрифуги дл€ разделени€ изотопов урана.

1943 год

11 феврал€. √ ќ распор€дилс€ организовать работы по использованию атомной энергии в военных цел€х. ќбщее руководство поручено наркому иностранных дел ¬€чеславу ћолотову, научное — »горю урчатову, оперативно-административное — заместителю председател€ —овнаркома ћихаилу ѕервухину, информационно-разведывательное и контрразведывательное обеспечение — Ћаврентию Ѕерии.

28 феврал€. ¬ оккупированной немцами Ќорвегии британские коммандос и бойцы —опротивлени€ уничтожили резервуары с т€желой водой на заводе Norsk Hydro, задействованном в гитлеровской €дерной программе.

10 марта. »горь урчатов назначен начальником Ћаборатории є 2 јЌ ———– — научного центра, ставшего мозгом атомного проекта. Ћаборатори€ є 2 выросла в »нститут атомной энергии им. урчатова, сейчас –оссийский научный центр « урчатовский институт».

22 марта. ¬ записке на им€ ћихаила ѕервухина »горь урчатов сообщил о возможности применени€ в €дерной бомбе плутони€: «≈сли в действительности эка-осмий (плутоний) обладает такими же свойствами, как уран‑235, его можно будет выделить из «уранового котла» (котлом тогда называли реактор. — «—–») и употребить в качестве материала дл€ «эка-осмиевой бомбы».

1944 год

10 €нвар€. Ќарком цветной металлургии ѕетр Ћомако распор€дилс€ построить на московском заводе «ј» цех є 04 дл€ производства металлического урана.

јпрель. Ћаборатори€ є 2 зан€лась вопросами производства т€желой воды.

ƒекабрь. ¬ √иредмете под руководством радиохимика «ои ≈ршовой, советской мадам юри, получен первый слиток металлического урана — около 950 г.

1945 год

январь — март. Ќемцы собрали т€желоводный реактор B-VIII в местечке ’айгерлох. ѕопытки запустить цепную реакцию €дерного делени€ успехом не увенчались: не хватило т€желой воды. ѕо некоторым сведени€м, этот реактор и уран попали в руки к американцам.

6 €нвар€. ¬ составе √лавного управлени€ лагерей горно-металлургической промышленности Ќ ¬ƒ ———– создано —пецметуправление по разведке, добыче и переработке урана.

9 ма€. ¬ √ерманию направлена группа советских специалистов во главе с генераллейтенантом Ќ ¬ƒ инженером-металлургом јвраамием «авен€гиным. √руппа искала уран, оборудование, документацию и ученых и инженеров, имевших отношение к €дерной программе. »скала и нашла.

14 ма€. ¬ —еверной јтлантике военно-морские силы —Ўј захватили немецкую подводную лодку U‑234, котора€ везла в японию 560 кг окиси урана. Ёкипаж предпочел сдатьс€.

16 июл€. ¬ —Ўј на полигоне јламогордо (Ќью-ћексико) осуществлен первый в истории €дерный взрыв. »спытание называлось Trinity — «“роица».

6 августа. јмериканский т€желый бомбардировщик ¬‑29 «Ёнола √ей» (назван в честь матери командира экипажа) сбросил урановую бомбу с €дерным зар€дом пушечного типа «ћалыш» на €понский город ’иросима. ћощность взрыва составила 13 кт тротила. ѕогибли и пропали без вести 70–80 тыс. человек. — учетом смертей от болезней, развившихс€ из-за воздействи€ взрыва в следующие п€ть лет, — предположительно, 200 тыс.

9 августа. ¬торой ¬‑29 сбросил плутониевую бомбу имплозивного типа «“олст€к» на Ќагасаки. ћощность взрыва — 21 кт, жертвы к концу 1945 года — 74 тыс. человек.

—оветска€ разведка раздобыла сведени€ о бомбе этой конструкции. ¬ некотором смысле «“олст€ка» можно назвать прототипом первой нашей атомной бомбы — «издели€ 501» с плутониевым зар€дом –ƒ—‑1, испытанной в 1949 году.

20 августа. ѕри √ ќ ———– образованы —пециальный комитет (председатель Ћаврентий Ѕери€) и ѕервое главное управление (ѕ√”) при —овнаркоме ———– — высшие органы госуправлени€ в решении всех вопросов вокруг атомного проекта. Ќачальником ѕ√” и зампредом —пецкомитета стал Ѕорис ¬анников.

Cент€брь. ¬ Ќ ¬ƒ под началом генерал-лейтенанта ѕавла —удоплатова образован отдел «—». ќтдел координировал общеполитическую и военную разведку в де€тельности по получению сведений об устройстве атомных бомб, фундаментальных €дерно-физических исследовани€х, разделении изотопов, реакторах и системе администрировани€ этих работ. √ор€ча€ война закончилась, но тут же началась холодна€.

ќригинал публикации: «—трана –осатом»

—ери€ сообщений "јтомна€ энерги€ /2/":

„асть 1 - ядерную энергетику хорошо озадачили

„асть 2 - “ри года после цунами

...

„асть 47 - „етыре тезиса в "чернобыльский" день

„асть 48 - Ђ—амый стабильный источник энергииї

„асть 49 - √онка на выживание

|

ћетки: атомна€ бомба а.эйнштейн ф.рузвельт Ђћанхэттенский проектї в.хлопин Ђ ембриджска€ п€теркаї у.черчилль п.капица л.бери€ г.флЄров и.сталин б.ванников |

—оюз и противосто€ние учЄного и государства |

ƒневник |

«ќппенгеймер» ристофера Ќолана — биографический фильм о –оберте ќппенгеймере, физике-теоретике, «отце €дерной бомбы». ¬ центре сюжета — союз и противосто€ние ќппенгеймера с государством, трансформаци€ его личных убеждений и работа научной группы над атомным проектом. „ерез судьбу великого ученого режиссЄр Ќолан про€вл€ет общие вызовы, сто€щие перед исследовател€ми и наукой, как ученые встраиваютс€ в общество и насколько завис€т от него.

«ќппенгеймер» ристофера Ќолана — биографический фильм о –оберте ќппенгеймере, физике-теоретике, «отце €дерной бомбы». ¬ центре сюжета — союз и противосто€ние ќппенгеймера с государством, трансформаци€ его личных убеждений и работа научной группы над атомным проектом. „ерез судьбу великого ученого режиссЄр Ќолан про€вл€ет общие вызовы, сто€щие перед исследовател€ми и наукой, как ученые встраиваютс€ в общество и насколько завис€т от него.  илиан ћерфи отлично показывает трансформацию –оберта ќппенгеймера как из неуверенного энтузиаста в мировую знаменитость, осознающую и умело использующую свое вли€ние, так и из «взбалмошного позера» в мученика за убеждени€: «ћне важно свободно мыслить, чтобы сделать наш мир лучше, зачем ограничивать себ€ догматом» и «я считал себ€ сложнее, чем есть на самом деле». арьерный путь ученого был практически идеален — лекции Ѕора и √ейзенберга, работа у Ѕорна, затем возможность завезти в —Ўј диковинную квантовую физику, открыть кафедру, публикации в престижных журналах. Ќаконец, вершина карьеры — великое изобретение и руководство престижным университетом в ѕринстоне.

илиан ћерфи отлично показывает трансформацию –оберта ќппенгеймера как из неуверенного энтузиаста в мировую знаменитость, осознающую и умело использующую свое вли€ние, так и из «взбалмошного позера» в мученика за убеждени€: «ћне важно свободно мыслить, чтобы сделать наш мир лучше, зачем ограничивать себ€ догматом» и «я считал себ€ сложнее, чем есть на самом деле». арьерный путь ученого был практически идеален — лекции Ѕора и √ейзенберга, работа у Ѕорна, затем возможность завезти в —Ўј диковинную квантовую физику, открыть кафедру, публикации в престижных журналах. Ќаконец, вершина карьеры — великое изобретение и руководство престижным университетом в ѕринстоне. јтомна€ бомба стала самым знаковым изобретением новой науки — квантовой физики. ¬ контексте фильма она сначала мыслилась панацеей, котора€ «достаточно больша€ дл€ конца войны, дл€ конца всех войн», а затем превратилась в главную угрозу цивилизации. ”ченые реагируют по-разному на участие в «высвобождении великой силы», один из друзей ќппенгеймера »сидор –аби (Ќобелевский лауреат 1944 года) с трудом соглашаетс€ работать над проектом только после аргумента –оберта: «я не знаю, можно ли доверить бомбу нам, но нацистам нельз€». то-то, как Ёрнест Ћоуренс (Ќобелевский лауреат 1939 года), увлекаетс€ работой. ƒл€ физиков бомба — в первую очередь открытие, эксперимент, подтверждающий правоту теории. »х многолетний т€желый труд оказываетс€ не напрасным и, по словам военных, позвол€ет закончить войну. ¬опрос о применении €дерного оружи€ возникает мимолетом лишь после смерти √итлера, но –оберт ќппенгеймер одергивает сначала бывших коллег, а затем молодежь, от политического и этического активизма: «ћы создали бомбу, но не нам решать, как еЄ применить».

јтомна€ бомба стала самым знаковым изобретением новой науки — квантовой физики. ¬ контексте фильма она сначала мыслилась панацеей, котора€ «достаточно больша€ дл€ конца войны, дл€ конца всех войн», а затем превратилась в главную угрозу цивилизации. ”ченые реагируют по-разному на участие в «высвобождении великой силы», один из друзей ќппенгеймера »сидор –аби (Ќобелевский лауреат 1944 года) с трудом соглашаетс€ работать над проектом только после аргумента –оберта: «я не знаю, можно ли доверить бомбу нам, но нацистам нельз€». то-то, как Ёрнест Ћоуренс (Ќобелевский лауреат 1939 года), увлекаетс€ работой. ƒл€ физиков бомба — в первую очередь открытие, эксперимент, подтверждающий правоту теории. »х многолетний т€желый труд оказываетс€ не напрасным и, по словам военных, позвол€ет закончить войну. ¬опрос о применении €дерного оружи€ возникает мимолетом лишь после смерти √итлера, но –оберт ќппенгеймер одергивает сначала бывших коллег, а затем молодежь, от политического и этического активизма: «ћы создали бомбу, но не нам решать, как еЄ применить».  ѕереплетение амбиций политиков и жажды открытий ученых запускает цепную реакцию, вовлека€ всЄ новых людей в неотвратимое движение прогресса и разруша€ личности. уда приведет это движение? ¬ыразительными глазами илиана ћерфи Ќолан дает алармистский ответ, но, может, он не прав?

ѕереплетение амбиций политиков и жажды открытий ученых запускает цепную реакцию, вовлека€ всЄ новых людей в неотвратимое движение прогресса и разруша€ личности. уда приведет это движение? ¬ыразительными глазами илиана ћерфи Ќолан дает алармистский ответ, но, может, он не прав?

—ери€ сообщений "ќ нобелиатах разных лет":

„асть 1 - Ќобелевский "интернационал" - 96

„асть 2 - Ќобель-2007: "деньги к деньгам идут"

...

„асть 8 - –оссийский след в "Ќобеле-2017" по физике

„асть 9 - ” нас была наука нобелевского уровн€

„асть 10 - —оюз и противосто€ние учЄного и государства

„асть 11 - Ќобелевска€ недел€ - 2024. ому и за что

„асть 12 - Ђ...» рассказать бы √оголю про премию убогую...ї

„асть 13 - Nature о 10 главных ньюсмейкерах года

|

ћетки: Ђќппенгеймерї –.ќппенгеймер ј.Ёйнштейн Ќ.Ѕор √ейзенберг Ё.‘ерми квантова€ физика атомна€ бомба .ћерфи ».Ѕени€ ћ‘“» Ђ«а наукуї √.ƒерновой |

ѕространство и врем€ в микромире и в космосе |

ƒневник |

—колько измерений имеет така€ странна€ штука, как «пространство-врем€»? ƒо какого предела существует пон€тие «длины» в области малых промежутков? ак происходила эволюци€ ¬селенной от Ѕольшого ¬зрыва до наших дней и вообще - был ли этот самый Ѕольшой ¬зрыв? акова роль элементарных частиц в космологии и что следует из того недавно экспериментально установленного факта, что реликтовое излучение, оказываетс€, отнюдь не равномерно пронизывает нашу ¬селенную?

—колько измерений имеет така€ странна€ штука, как «пространство-врем€»? ƒо какого предела существует пон€тие «длины» в области малых промежутков? ак происходила эволюци€ ¬селенной от Ѕольшого ¬зрыва до наших дней и вообще - был ли этот самый Ѕольшой ¬зрыв? акова роль элементарных частиц в космологии и что следует из того недавно экспериментально установленного факта, что реликтовое излучение, оказываетс€, отнюдь не равномерно пронизывает нашу ¬селенную?

—ери€ сообщений "ѕубликации об ¬.ј.ѕетрове":

„асть 1 - ѕредстоит интересный разговор о физике

„асть 2 - ѕространство и врем€ в микромире и в космосе

„асть 3 - ¬ыполн€€ миссию учЄного (¬.ј. ѕетров)

„асть 4 - ¬.ј. ѕетров напомнил о теории ј.ј. Ћогунова

|

ћетки: вселенна€ переход €дро физика пространство врем€ ¬.ѕетров ј.¬аганов Ѕольшой ¬зрыв ј.Ћогунов –“√ ё.ћанин ј.Ёйнштейн √.ƒерновой |

ќ ћинатоме и ЂчЄрных дырахї |

ƒневник |

|

јкадемик –јЌ јнатолий јлексеевич Ћогунов вот уже почти 40 лет руководит »нститутом физики высоких энергий – научным центром, созданным на юге ћосковской области в св€зи с сооружением в середине 60-х годов ’’ века 1,5-километрового протонного синхротрона - крупнейшего отечественного ускорител€ зар€женных частиц. ƒалеким от науки люд€м им€ бывшего (с 1977 по 1992 г.г.) ректора ћ√” известно в св€зи с иногда высказываемым мнением о том, что он "опроверг теорию относительности Ёйнштейна". —егодн€ академик јнатолий Ћогунов отвечает на вопросы нашего корреспондента (преамбула - от "»звестий", материал был подготовлен по собственной инициативе) √еннади€ ƒернового.

јнатолий јлексеевич, недавно в издательстве «Ќаука» вышла ¬аша монографи€ «“еори€ гравитационного пол€». ќзначает ли это завершение ¬аших исследований по разработке рел€тивистской теории гравитации (–“√), в чем-то опровергающей ќ“ќ - общую теорию относительности Ёйнштейна?

ƒело вовсе не в «опровержении», как ¬ы сказали. –ел€тивистска€ теори€ гравитационного пол€ – это просто друга€, альтернативна€ теори€, отличающа€с€ от общей теории относительности. √де-то эти теории совпадают, а где-то привод€т к различающимс€ предсказани€м. примеру, в ќ“ќ гравитаци€ рассматриваетс€ как следствие искривленности пространства-времени, то есть имеет чисто геометрическую природу. ј в –“√ гравитаци€ - это физическое гравитационное поле, создаваема€ физическими телами, аналогично тому, как электромагнитное поле порождаетс€ зар€дами. –“√ полностью согласуетс€ со всеми гравитационными эффектами, наблюдаемыми в —олнечной системе. ¬ применении к процессам, происход€щим во ¬селенной, –“√ объ€сн€ет т.н. «красное смещение» в спектрах наблюдаемых галактик не их разбеганием, а изменением гравитационного пол€ во времени, а никакого разбегани€ не происходит. –“√ дает модель циклического развити€ ¬селенной, от какого-то максимального значени€ плотности вещества до минимального, затем наоборот. ѕри этом она предсказывает существование во ¬селенной «тЄмной» (невидимой) материи и евклидовую (плоскую) геометрию ¬селенной, что подтверждаетс€ современными наблюдательными данными. —огласно –“√, сжатие потер€вших свою устойчивость «холодных» нейтронных звезд даже большой массы не ведЄт к образованию т.н. «чЄрных дыр». ј поскольку, в соответствии с ќ“ќ, нейтронные звезды с массой больше трЄх солнечных масс должны эволюционировать именно в «чЄрные дыры», то и по€вл€ютс€ врем€ от времени при обнаружении рентгеновских источников с большой массой сообщени€ об обнаружении €кобы «чЄрных дыр». ’от€ однозначных наблюдательных данных в пользу подобного заключени€ нет, кроме большой массы этих объектов. ќтметим, что сам ј.Ёйнштейн отрицал возможность существовани€ подобных объектов, но не смог обосновать это на основе ќ“ќ. ј на самом деле дл€ окончательных заключений необходимы более детальные и длительные наблюдени€. –азумеетс€, работа над –“√ будет продолжатьс€. Ќа новом уровне знаний, с учетом новых экспериментов и наблюдений. ¬ научном поиске ведь вообще нет ничего вечного и закостенелого…

Ќекоторе врем€ назад президенту ѕутину представлено предложение по расформированию ћинатома –‘ с разделением его функций между ћинобороны, ћинэнерго и ћинпромнауки. ѕредставл€етс€ ли это целесообразным ¬ам, как руководителю фундаментальных исследований в области €дерной физики? ѕо меньшей мере странное предложение. я св€зываю его со «второй волной» борьбы р€да «политизированных экологов» или «экологизированных политиков» - называйте, как хотите, - с ћинатомом. ѕервый пик такой борьбы наблюдалс€ в прошлом году накануне прохождени€ в √осдуме пакета законопроектов, подготовленных как раз ћинатомом. ’от€ наш »нститут занимаетс€ исследовани€ми в области, так сказать, «чистой науки», и никак не св€зан с тематикой производства или переработки отработанного €дерного топлива (ќя“), наши ученые уже тогда, в 2001 году, не остались безучастными свидетел€ми этой борьбы. ћы направили депутатам свое обращение, в котором поддержали позицию и предложени€ ћинатома по этим законам. » мы не могли выступить иначе, поскольку отчетливо сознаем важнейшую роль ћинатома в обеспечении военной и энергетической безопасности нашей страны не только в прошлые годы, но и на долгую перспективу. » в то же врем€ видим, что в новых экономических услови€х, когда рыночные отношени€ выход€т на первый план, даже ћинатом нуждаетс€ в программах дл€ зарабатывани€ средств своими силами, а не только из бюджета, то есть за счет налогоплательщика, нас с вами. ƒругой вопрос – на мировом рынке ќя“ уже сложилась сво€ конъюктура, никто там нас не ждет с распростертыми объ€ти€ми. ¬от здесь, видимо, и лежат «корни» как первой волны «экологической обструкции ћинатому», так и нынешней второй. ј что касаетс€ самого этого предложени€ о «расформировании ћинатома», то это либо €вный вздор, либо провокаци€. ¬едь что значит хот€ бы это – «отдать атомную энергетику в ћинэнерго»? Ёто было бы повторением ситуации 80-х, когда, к примеру, „ернобыльска€ јЁ— находилась не в ведении ћинсредмаша, а в ћинистерстве энергетики не —оюза даже, а ”——–. ¬от и по€вились люди без «средмашевской» школы, допустившие безответственный энергетический эксперимент на 4-м блоке… ћы хотим такого повторени€? » дело не только в энергетике. ¬ ћинатоме исторически сложилс€ уникальный научный и инженерный потенциал, и он пока сохранен, несмотр€ на все сложности. —охранились высокие требовани€ к безопасности €дерных объектов и дисциплина исполнени€. ѕервейшее дело государства – заботитьс€ и дальше о сохранении и развитии этого потенциала, как гаранта обеспечени€ безопасности –оссии. ј тут предлагаетс€ «разбросать» людей и организации, уникальные институты по разным ведомствам… Ёто свидетельствует либо о полной некомпетентности, либо о желании приватизировать, присвоить себе доходные отрасли ћинатома, не счита€сь при этом с интересами оружейного комплекса и науки, составл€ющих с ними одно целое. я уверен, что подобного рода «предложени€», от кого бы они не исходили, противоречат интересам государства, безопасности и развитию нашей страны. ѕоэтому они не заслуживают серьЄзного рассмотрени€, а тем более – того, чтобы быть положенными в обоснование дл€ прин€ти€ государственных решений.

стати: (–едакционный комментарий "»звестий" ) ѕредложение о расчленении ћинистерства по атомной энергии принадлежит √ригорию явлинскому и было озвучено на встрече президента –‘ с лидерами думских фракций 10 июл€. этому предложению была приложена справка на 45 страницах, авторство которой по существу принадлежит «√ринпису». ѕрезидент поручил премьер-министру рассмотреть эти предложени€, а руководителю администрации до 1 августа подготовить встречу со специалистами. ѕоскольку эта встреча не состо€лась и даже не намечена в рабочем графике ѕутина, можно считать, что к предложению явлинского в администрации президента и правительстве отношение не слишком серьезное. ¬р€д ли лидер «яблока» в нынешней ситуации рассчитывал на другую реакцию. ≈го инициативу оценивают как разведку боем перед следующими акци€ми «политизированных», как выразилс€ академик јнатолий Ћогунов, экологов.

ќпубликовано: "»звести€" - 16 августа 2002 г.

|

—ери€ сообщений "јтомна€ энерги€":

„асть 1 - ак сделать безопасный реактор

„асть 2 - јтомна€ бомба на Ћуб€нке

...

„асть 10 - ≈вропа в осеннем иеве

„асть 11 - Ѕлокада

„асть 12 - ќ ћинатоме и ЂчЄрных дырахї

„асть 13 - ѕодмосковье и ћинатом - друзь€

„асть 14 - ∆елезной рукой

...

„асть 47 - ƒва чернобыльских крыла

„асть 48 - "јтомэкспо-2014" - отрасль на марше

„асть 49 - –еабилитаци€ территорий остаЄтс€ актуальной

—ери€ сообщений "ѕисьма в "»звести€"":

„асть 1 - ѕриехать и оскорбить президента

„асть 2 - ƒвенадцатый чемодан

...

„асть 12 - Ѕлицопрос - не слово божье

„асть 13 - Ќадо мен€ть систему

„асть 14 - ќ ћинатоме и ЂчЄрных дырахї

„асть 15 - ”несЄнные ветром

„асть 16 - ‘изикам нужен бозон ’иггса

...

„асть 43 - 22 апрел€: “ело и ƒело

„асть 44 - Ќа дне. ¬ годовщину " урска"

„асть 45 - ѕутч-91. √рех беспам€тства

—ери€ сообщений "ѕубликации об ј.ј.Ћогунове":

„асть 1 - Ќациональное досто€ние –оссии

„асть 2 - јкцент - на ускорительные проекты

...

„асть 6 - ¬ черных дырах надобности нет

„асть 7 - √де не согласны с Ёйнштейном

„асть 8 - ќ ћинатоме и ЂчЄрных дырахї

„асть 9 - ¬селенна€ развиваетс€ циклически?

„асть 10 - ѕутин пожал руку Ћогунову

...

„асть 31 - ¬ день пам€ти об академике Ћогунове

„асть 32 - ѕоследний урок академика Ћогунова

„асть 33 - ¬селенна€ без начала и конца?

|

ћетки: ј.Ћогунов ћ√” »‘¬Ё –“√ ЂчЄрные дырыї ј.Ёйнштейн ћинатом –‘ „ернобыльска€ јЁ— √.явлинский Ђ√ринписї √.ƒерновой |

ѕролить свет на тЄмную составл€ющую |

ƒневник |

ќдна из проблем современной физики – пресловутые "чЄрные дыры". ≈сли они существуют – какова их физическа€ сущность?

¬ этом отношении сложилась довольно парадоксальна€ ситуаци€. »сследователи, наблюдающие дальний космос, врем€ от времени за€вл€ют об обнаружении новых объектов, идентифицируемых если не как чЄрные дыры, то как "кандидаты в чЄрные дыры" – экзотические порождени€ звездной эволюции, поглощающие в себ€ всЄ и не выпускающие наружу ничего. ј исследователи микромира, готов€щие к экспериментам на запускаемом в этом году в ∆еневе сверхмощном ускорителе LHC, не исключают обнаружени€ в столкновени€х внутри€дерных частиц при гигантских энерги€х эффекта возникновени€ мини-чЄрных дыр. ¬прочем, физики успокаивают: они же «испар€тс€», не причин€€ вреда.

¬ то же врем€ до сих пор не существует строгих научных доказательств как реального существовани€ чЄрных дыр в астрофизике и космологии, так и возможного их возникновени€ в физике высоких энергий на ускорител€х частиц.

Ќачало загадке чЄрных дыр было положено в 1916 году, когда немецкий ученый арл Ўварцшильд, работа€ с эйнштейновскими уравнени€ми, ввел пон€тие гравитационного радиуса.

— течением времени (счет идет на миллиарды лет) вещество звезды вырабатываетс€ в термо€дерных реакци€х, температура снижаетс€, и звезда начинает за счет собственной гравитации коллапсировать, ужиматьс€. ≈сли масса сжимающихс€ звезд не превышает некоторой критической величины, равной приблизительно трем солнечным массам, – они превращаютс€ в компактные и сравнительно холодные (тыс€чи градусов вместо миллионов) нейтронные звезды, или белые карлики.

¬ ином случае оставшеес€ вещество как бы уходит под «гравитационный радиус», а экс-звезда превращаетс€ в объект без четкой физической поверхности. ≈сть лишь условное пон€тие «горизонт событий», за пределы которого не может вырватьс€ ни единый квант света – только поглощение всего приход€щего извне. ¬ общем, чЄрна€ дыра (название пустил в обиход на одной из конференций в 1967 году недавно скончавшийс€ в возрасте 96 лет американский теоретик ƒжон ”илер, работавший с Ёйнштейном).

ѕостепенно доминирующей (но не исключающей и других представлений) стала точка зрени€, что из эйнштейновской общей теории относительности (ќ“ќ) следует только такое пространство-врем€, которое начинаетс€ в Ѕольшом взрыве и заканчиваетс€ в чЄрных дырах. Ќа начало нынешнего века астрофизическим сообществом признаютс€ в качестве кандидатов в чЄрные дыры около двух сотен объектов. » это ничтожно мало по сравнению с их количеством в наблюдаемой ¬селенной, которое должно было бы наличествовать по сценарию ќ“ќ. Ќо сценарий этот не единственный.

Ќаучный руководитель √Ќ÷ «»нститут физики высоких энергий», академик јнатолий Ћогунов с коллегами уже много лет разрабатывает так называемую –ел€тивистскую теорию гравитации (–“√). √лавный итог этой работы – создание непротиворечивой физической теории пространства-времени, альтернативной по отношению к ќ“ќ јльберта Ёйнштейна. –“√ в отношении эволюции астрофизических объектов исключает по€вление чЄрных дыр.

„то вместо этого?

„то вместо этого?

¬озвраща€сь к примеру с угасающей звездой достаточной массы, –“√ предполагает (и приводит соответствующие доказательства), что процесс коллапса вовсе не приводит к ее об€зательному превращению в чЄрную дыру. Ќапротив, в –“√ описаны механизмы, благодар€ которым возникают и усиливаютс€ эффективные полевые силы отталкивани€, которые останавливают процесс сжати€ материи. «атем они же обеспечивают начало процесса расширени€.

“аким образом, предложен своеобразный «механизм саморегулировани€» массивных объектов в гравитационном поле полевой природы. ¬ основе его – интерпретаци€ гравитации как физического пол€, обладающего энергией и импульсом.

»зучение и развитие этого механизма может существенно изменить картину представлений о глубинной взаимосв€зи материи, пространства и времени в астрофизике и физике высоких энергий.

¬место общеприн€той гипотезы эволюции ¬селенной, начинающейс€ с так называемого Ѕольшого взрыва, произошедшего 14 млрд. лет назад, предлагаетс€ однородна€ и изотропна€ плоска€ ¬селенна€, развивающа€с€ циклически от некоторой максимальной плотности до некоторой минимальной, и наоборот. ѕри этом «расширение ¬селенной», этот вполне наблюдаемый эффект, св€зано не с относительным движением вещества, а с изменением гравитационного пол€ со временем.

роме того, в –“√ делаетс€ вывод о том, что во ¬селенной должна существовать больша€ скрыта€ масса, не свод€ща€с€ к наблюдаемой материи. Ётот вывод совпадает с открыти€ми в радиоастрономии, сделанные в последнее дес€тилетие, которые подвели ученое сообщество к признанию того, что вс€ прежн€€ физика имела дела лишь с малой частью вещества, распределенного во ¬селенной. ѕривычна€ нам, «барионна€» матери€, по оценкам, составл€ет не более 5% вещества ¬селенной. ≈ще 25% массы ¬селенной составл€ют частицы неизвестной пока природы – так называема€ «тЄмна€ матери€». » остальные 70% ¬селенной приход€тс€ на загадочную темную энергию, которую можно интерпретировать как неизвестное пока состо€ние вещества.

ќпубликованные гипотезы свод€тс€ к тому, что темную материю могут составл€ть еще не открытые т€желые частицы с массой, на два-три пор€дка превышающей массу протона. »менно поэтому физики возлагают большие надежды предсто€щие эксперименты на LHC, которые могут пролить свет на темные составл€ющие ¬селенной.

ќпубликовано: «Ќезависима€ √азета» - 28 ма€ 2008 г.

ѕримечание: ѕубликаци€ подготовлена по материалам личных встреч с ј.ј, Ћогуновым и знакомства с его работами

—ери€ сообщений "ѕубликации об ј.ј.Ћогунове":

„асть 1 - Ќациональное досто€ние –оссии

„асть 2 - јкцент - на ускорительные проекты

...

„асть 12 - ј. Ћогунов: " ак это было"

„асть 13 - ризис в естествознании начала 21 века

„асть 14 - ѕролить свет на тЄмную составл€ющую

„асть 15 - ѕредновогодний визит к академику

„асть 16 - јкадемик Ћогунов: надо идти дальше

...

„асть 31 - ¬ день пам€ти об академике Ћогунове

„асть 32 - ѕоследний урок академика Ћогунова

„асть 33 - ¬селенна€ без начала и конца?

—ери€ сообщений "Ќаука (2)":

„асть 1 - ак всегда, в конце июн€

„асть 2 - ѕролить свет на тЄмную составл€ющую

„асть 3 - вопросу о "реинкарнации ”Ќ "

„асть 4 - ћ.√ельфанд о биоинформатике, и многом другом

...

„асть 47 - —троительство — »‘ всЄ же завершитс€ в 2024

„асть 48 - “резвый взгл€д на грустные перспективы

„асть 49 - —аров прот€гивает руку ѕротвино

|

ћетки: гравитаци€ чЄрные дыры логунов ртг беседы с Ћогуновым ј.Ёйнштейн .Ўварцшильд ƒ.”илер Ѕольшой взрыв ЂтЄмна€ матери€ї √.ƒерновой |

ƒискусси€ с Ёйнштейном продолжаетс€ |

ƒневник |

ќ“ќ или –“√?

Ќа 23-е ћеждународное совещание по фундаментальным проблемам физики высоких энергий и теории пол€ в наукоград ѕротвино близ —ерпухова приехали физики из р€да научных центров и университетов –оссии и Ѕелоруссии, а также из —Ўј, ‘ранции, »талии, √ермании, –умынии, »зраил€, ита€ и »ндии - общим числом более 60 человек.

- ёрий ѕавлович, в чем состо€т основные расхождени€ теоретиков "школы Ћогунова" с Ёйнштейном?

- «начит ли все сказанное вами, что пришла пора отказыватьс€ от теории Ёйнштейна как устаревшей?

- »з сказанного выше вовсе не следует, что –“√ автоматически доказывает "несправедливость" ќ“ќ. ¬ работах академика Ћогунова (см.) было указано только на некоторые логические противоречи€, которые возникают, если интерпретировать ќ“ќ одновременно как геометрическую и полевую теорию. ≈сли же задатьс€ довольно искусственным вопросом, кака€ же из этих двух теорий, ќ“ќ или –“√, €вл€етс€ верной, надо вспомнить самого основоположника теории относительности. Ёйнштейн говорил в свое врем€, что люба€ теори€ должна удовлетвор€ть двум критери€м: "внешнему оправданию" (то есть согласию с экспериментом) и "внутреннему совершенству". —огласно второму критерию –“√ имеет €вное преимущество - она вписываетс€ в современную физическую картину мира, так как построена на тех же физических пон€ти€х и методах, которые успешно зарекомендовали себ€ при описании других фундаментальных взаимодействий.

ќднако в конечном счете оценку теории дает "его величество эксперимент". јстрофизические и космологические наблюдени€ рано или поздно позвол€т поставить "решающий эксперимент", св€занный с астрофизическими объектами - кандидатами в черные дыры, с наличием во ¬селенной так называемой "темной материи", с какими-либо другими про€влени€ми гравитационного взаимодействи€. ѕока приходитс€ довольствоватьс€ теоретической, то есть умозрительной аргументацией - обе теории существуют одновременно.

- акую школу на нынешнем совещании представл€ли лично вы? » как вам работаетс€ в Ѕелоруссии?

- я прежде всего ученик замечательного белорусского ученого, академика ‘едора ‘едорова, ныне к сожалению, покойного. Ќа этом совещании, как и на некоторых предыдущих, сделал сообщени€ о своих исследовани€х именно в области –“√, так что € сторонник именно этой теории. ј что касаетс€ условий работы ученых в Ѕелоруссии, то в принципе у нас все так же, как и в –оссии: есть академи€, есть направлени€ работ, есть свой ‘онд фундаментальных исследований, хот€ средств на науку традиционно не хватает. ак и в –оссии. ќстаетс€ наде€тьс€ на то, что объединенный —оюз –оссии и Ѕелоруссии, о котором недавно уверенно говорили наши президенты, обретет экономическую мощь и стабильность, тогда и науке, в особенности фундаментальной, дающей новые знани€, будет полегче...

ќпубликовано: "”скоритель" - 11 июл€, "Ќезависима€ газета" - 20.12.2000

—ери€ сообщений "—овещани€, конференции по ‘¬Ё и ускорител€м":

„асть 1 - XIV ћеждународный семинар теоретиков

„асть 2 - —еминар закончен. –абота продолжаетс€.

...

„асть 14 - 22-й форум теоретиков в ѕротвино

„асть 15 - —емь нот дл€ физики высоких энергий

„асть 16 - ƒискусси€ с Ёйнштейном продолжаетс€

„асть 17 - —емнадцатое общероссийское, 21-й век

„асть 18 - ¬глубь €дра - всем миром

...

„асть 36 - XXXVI ћеждународный семинар по ‘¬Ё

„асть 37 - ќ»я» нуждаетс€ в притоке инженеров и рабочих

„асть 38 - »‘¬Ё вновь собирает теоретиков

|

ћетки: ё.¬ыблый Ѕел√” »‘¬Ё –“√ ј.Ћогунов ј.Ёйнштейн ќ“ќ ‘.‘едоров |

¬ ѕротвино оп€ть поправл€ли Ёйнштейна |

ƒневник |

Ќа переднем плане - техплощадка »‘¬Ё с 1.5 км кольцом ускорител€, далее город ѕротвино |

|

ѕоследн€€ декада июн€ дл€ научного города ѕротвино ознаменовалась проведением здесь трехдневного международного совещани€ по физике высоких энергий и теории пол€. Ёто был уже 28-й по счету традиционный научный форум, ежегодно организуемый вход€щим в систему –осатома ‘√”ѕ √Ќ÷ »‘¬Ё (протвинским »нститутом физики высоких энергий).

—реди нескольких дес€тков участников совещани€, кроме «хоз€ев пол€», а также ћосквы и “роицка, были также ученые из јзербайджана, ‘ранции и японии. «а€вленными темами дл€ обсуждени€ значились:

ќсобое внимание привлекло выступление во второй день совещани€ одного из «патриархов» отечественной теоретической физики, научного руководител€ √Ќ÷ »‘¬Ё академика ј.ј. Ћогунова. ≈го доклад называлс€ «—илы отталкивани€ в полевой теории гравитации», а содержание сводилось к формулировке некоторых новых выводов, полученных в рамках –“√ – рел€тивистской теории гравитации. —уть этих выводов сводитс€ к новому взгл€ду на некоторые базисные положени€ знаменитой эйнштейновской общей теории относительности. ¬ частности, речь идет о природе гравитации и о проблеме экзотических астрофизических объектов, которые уже привычно именуютс€ «черными дырами». ј.ј.Ћогунов в бытность директором »‘¬Ё ѕолучены решени€, показывающие, что силы гравитации порождают не только эффект взаимного прит€жени€ физических объектов, обладающих массой, но и в определенных услови€х – силы взаимного отталкивани€. Ётот нова€ особенность гравитационного взаимодействи€ при сверхвысоких давлени€х (например, в ходе коллапса угасающей звезды) позвол€ет радикально пересмотреть некоторые усто€вшиес€ представлени€ о процессах звездной эволюции и существовани€ ¬селенной. ¬ частности, предложенна€ теори€ позвол€ет отказатьс€ от таких пон€тий, как «черные дыры» и «Ѕольшой взрыв», а ¬селенную рассматривать, как бесконечную в пространстве и во времени. „то, в философском приближении, несколько успокаивает, поскольку избавл€ет от «неудобных», но по-человечески пон€тных вопросов о том, что же может находитьс€ за ранее вычисленными пределами познани€.

опубликовано: "јтом-пресса" є27/28, 18 июл€ 2005 г., "≈жедневные новости -ѕодмосковье" - 30 июн€ 2005 г.

–еплика :

сожалению, это было последнее (в "нулевых" годах - через дес€ток лет будут предприн€ты попытки реанимировать эту инициативу ј.ј. Ћогунова, но уже - без него. ј посему не надолго... ) специализированное совещание такого рода в городе, с которым в научном мире св€зывают создание и развитие –“√ - рел€тивистской теории гравитации...

|

—ери€ сообщений "—овещани€, конференции по ‘¬Ё и ускорител€м":

„асть 1 - XIV ћеждународный семинар теоретиков

„асть 2 - —еминар закончен. –абота продолжаетс€.

...

„асть 21 - “еоретики загл€дывают в будущее

„асть 22 - ќ "чЄрных дырах" в космосе и на «емле

„асть 23 - ¬ ѕротвино оп€ть поправл€ли Ёйнштейна

„асть 24 - ѕригожинские деньки

„асть 25 - XXXIX. »‘¬Ё возрождает традицию

...

„асть 36 - XXXVI ћеждународный семинар по ‘¬Ё

„асть 37 - ќ»я» нуждаетс€ в притоке инженеров и рабочих

„асть 38 - »‘¬Ё вновь собирает теоретиков

|

ћетки: 28-й теорсеминар черные дыры большой взрыв ртг 28-й семинар ј.Ћогунов ј.Ёйнштейн —илы отталкивани€ в –“√ |

јкадемик Ћогунов: надо идти дальше |

ƒневник |

—пуст€ немногим более года (см. интервью «ѕредновогодний визит к академику») € вновь постучал в дверь, на которой висит табличка «Ќаучный руководитель √Ќ÷ »‘¬Ё ј.ј. Ћогунов».

ѕоводом дл€ этого февральского визита было пожелание газеты вновь задать несколько вопросов этому удивительному человеку, который в свои 83 года по- прежнему €вл€етс€ лидером научного коллектива »нститута физики высоких энергий не только по статусу, но и потому, что продолжает напр€женно работать над сложнейшими загадками ѕрироды и ћироздани€. тому же календарь подсказал и даты, которые дают повод спросить мнение на их счЄт у заслуженного физика-теоретика, к тому €вл€ющегос€ самым первым ѕочЄтным гражданина города ѕротвино, вступившего в год своего 50-лети€. јнатолий јлексеевич охотно ответил и на все остальные вопросы. ¬от такой получилс€ разговор с этим заслуженным учЄным и гражданином нашего города, нашей страны:

јнатолий јлексеевич, ¬ы уже почти 4 дес€тка лет состоите в –оссийской академии наук, а именно в честь создани€ –јЌ ѕетром ѕервым 8 феврал€ 1724 года и учрежден ƒень российской науки. „то вы скажете по этому поводу?

онечно, праздновать всегда хорошо. Ёто повод не только при€тно провести врем€, но и поразмышл€ть, с чем же мы пришли к празднику. ¬ последнее врем€ руководители нашего государства и высказывали, и наметили решени€ми р€д мер в сфере образовани€, в деле развити€ науки. ѕоложение того требует. ¬едь сложилась ситуаци€, когда произошла существу потер€ дл€ науки целого поколени€, когда в течение 20 лет молодЄжь не шла в науку. » это - не укор молодым люд€м, которые выбрали другой вид де€тельности, и даже другие страны.

¬едь что нужно дл€ того, чтобы было не так? “ут три услови€.

ѕервое, важное дл€ каждого, кто работает в науке – это собственный интерес. “о есть сама работа должна быть интересной дл€ человека. Ёто непросто. »нтерес получаетс€ там, где человек может получить какие-то новые результаты, неизвестные раньше, а дл€ этого нужны современные приборы, установки, оборудование – без всего этого новый результат получить невозможно. » если всЄ это имеетс€, то научному работнику нужно ещЄ иметь материальные услови€ дл€ того, чтобы он мог сосредоточитьс€ на науке. Ёто значит – он должен иметь соответствующую зарплату. акую? —кажем, такую, чтобы в течение что-то 20 лет он мог окупить квартиру дл€ себ€ и своей семьи, или дом. Ќу, и третье – это нужны сами эти квартиры, эти дома, которые можно было давать молодым сотрудникам. ¬от такие три составл€ющие. Ќет чего-то одного – и мы тер€ем талантливых молодых людей, которые уход€т туда, где всЄ это можно получить – в бизнес, в заграницу. ј страна тер€ет с каждым таким человеком частицу своего будущего потенциала.

’орошо, что в руководстве страны растЄт понимание ситуации, но теперь нужны практические дела. ћодернизаци€, техническое «перевооружение» страны – лини€ очень правильна€, но это задача на дес€тилети€. ¬едь многое надо восстанавливать. Ќапример, сфера обслуживани€ науки, то есть промышленность, нацеленна€ на не на массовое производство, а на высочайшие, на пределе возможного, технологии дл€ научных исследований – во многом это потер€но, предпри€ти€ переориентировались на потребу рынка. «апад этого избежал. оллайдер в ∆еневе – это ведь сложнейша€ машина, там воплощены самые новые, самые совершенные технологии. Ќа его создание работали лучшие инженерные силы развитых стран, в чЄм-то помогла и –осси€.

¬от когда в нашей стране модернизаци€ даст результат, тогда и будет насто€щий праздник на нашей «научной улице»….

Ќаш город скоро отметит 50 лет с того пам€тного дн€, когда, собственно, он начал строитьс€. „то значит эта дата дл€ нынешнего наукограда ѕротвино?

’от€ официальное звание «наукоград» к нам пришло недавно, город изначально замышл€лс€ и строилс€, как город науки - такой, где было бы удобно и комфортно жить и работать всем, кто сюда приедет на самую крупную научную стройку того времени. Ѕыло понимание того, что строитс€ самый мощный в мире ускоритель, что здесь будет сама€ передова€ физика того времени, а поэтому и услови€ дл€ научных работников, инженеров, математиков и т.д. – сразу закладывались самые привлекательные. ƒома строились по индивидуальным проектам, население быстро прибывало, одна за другой строились школы, подобрались хорошие учител€, так что по образованию город тоже всегда был на первых рол€х в области. ”же в первых экспериментах на ускорителе были получены важные результаты мирового уровн€, наладилось широкое международное сотрудничество, проводились конференции…

“ак что мы в наукограде живем давно. 50 лет фактически. Ќо, насколько € помню, официальное звание присвоено на 5 лет, часть срока (полтора года – ред.) уже прошла, надо думать, как подтверждать этот статус. Ёто важна€ задача на ближайшие годы дл€ города – сложна€, но разрешима€. ≈сть надежда на то, что »‘¬Ё в рамках создаваемого Ќаучно-исследовательского центра в урчатовском институте получит новый импульс дл€ своего развити€, возникнут новые идеи, новые интересные проекты. Ќо надо развивать и другие научно ориентированные предпри€ти€. ¬от хорошо ¬ы напомнили, что за 2-3 года построены корпуса дл€ «ƒЌ -технологий» - это новое и перспективное направление, новый образ нашей городской науки. ≈сли проведенные фундаментальные исследовани€ в физике дали одни практические результаты (атомна€ энерги€, информационные технологии), то исследовани€ в биологии воплощаютс€ в медицинские технологии, обещают новые результаты дл€ здоровь€ человека и общества. стати, хочу подчеркнуть, что, как правило, фундаментальные исследовани€ и развитие технологий осуществл€ютс€ разными людьми, разными коллективами. ѕожалуй, у нас есть только один пример, когда в одном лице совместились гениальный учЄный и гениальный практик – это ѕетр Ћеонидович апица. —ейчас успех приходит к коллективам и в науке, и в технологи€х. Ќадеюсь, что и в нашем городе будут получены хорошие, важные результаты, что даст возможность и дальше соответствовать статусу наукограда, подкрепл€ть его и следующие годы.

јнатолий јлексеевич, в прежние годы, особенно будучи ректором ћ√”, ¬ы встречались, беседовали не только с физиками, а и с философами из ≈вропы, японии, ореи. –аботаете ли ¬ы над тем, чтобы положить свои философские взгл€ды, как говоритс€, «на бумагу»?

Ќет, философией € специально не занималс€, хот€ какие-то беседы, обсуждени€ были. —кажу просто: всЄ моЄ мировоззрение и раньше, и сегодн€ – это диалектический материализм. ƒа-да, тот самый, который изучалс€ у нас повсеместно. ¬едь что это? Ёто знание того, что матери€ – первична. я твЄрдо знаю, что матери€ вечна и бесконечна, что она находитс€ в развитии. Ќет таких наблюдательных данных ни в физике микромира, ни в космологии, которые убедили бы в обратном.

онечно, у других людей есть и другие представлени€ о картине мироздани€, но € думаю, что ѕрирода сама рассудит и даст ответы на все вопросы, которые задаЄт ей человек. ¬едь по сути дела, человечество только на подступах знанию самых глубоких тайн материи, устройства ѕрироды. ¬ нашем подходе к этим вопросам есть така€ обща€ позици€: есть законы сохранени€, они многократно подтверждены всей практикой человечества, они незыблемо выполн€ютс€. »сход€ из этого, мы и выстраиваем свои теоретические взгл€ды.

¬от здесь, видимо, мы подходим к традиционной теме наших бесед – к развиваемой ¬ами и ¬ашей научной школой –“√ – рел€тивистска€ теори€ гравитации. ≈сть ли какие-то новые результаты, представлени€? ≈сть ли резонанс в научном мире?

—ейчас готовитс€ к печати второе издание книги «–ел€тивистска€ теори€ гравитации», вот на столе бумаги, идЄт внесение последних правок и дополнений. Ќадеемс€, что уже в этом году книга выйдет в издательстве «Ќаука». „то до содержани€, то основные положени€ теории, изложенные ещЄ в первом издании книги, у нас хорошо согласуютс€ со всеми наблюдательными эффектами в физике и космологии, хот€ и подход отличаетс€ от прин€того в ќ“ќ - ќбщей теории относительности Ёйнштейна. —огласно представлени€м ќ“ќ, существует бесчисленное множество пространств, различающихс€ своей кривизной, а всемирное т€готение есть чисто геометрическое про€вление кривизны. ¬ –“√ природа существует и развиваетс€ в бесконечном плоском (не искривлЄнном) пространстве, а гравитаци€ есть физическое поле, подчин€ющеес€ законам сохранени€. »з этого различи€ и проистекают принципиально разные следстви€, разные точки зрени€ на эволюцию ¬селенной.

’очу подчеркнуть, что в рамках ќ“ќ решени€ уравнений, которые содержат некоторые неопределенные функции, приходитс€ выбирать в зависимости от дополнительных параметров, и получать тем самым множественные решени€. ¬ том числе – и правильные в отношении тех или иных наблюдательных эффектов. Ќа эту неоднозначность ќ“ќ указывали и раньше, да и сейчас мы ведЄм переписку с английским физиком ћаршаллом на сей счЄт. ¬ полевом подходе к гравитации всЄ выстраиваетс€, на наш взгл€д, более логично. ¬ частности, в силу открытого в –“√ эффекта самоограничени€ гравитационного пол€ нет нужды вводить в рассмотрение такие объекты, как «чЄрные дыры», и поддерживать присущий ќ“ќ взгл€д на «взрывную» эволюцию ¬селенной с момента еЄ «точечного» возникновени€ – в –“√ ¬селенна€ бесконечна во времени и в пространстве, развиваетс€ циклически по величине плотности вещества в пространстве. » в ней ещЄ много загадок, пока не открытых нашему пониманию. Ќадо исследовать, идти дальше и дальше. ј ѕрирода, как € уже сказал выше, сама даст ответ, чей подход окажетс€ более верным.

јнатолий јлексеевич, в заключение хочу впервые спросить ¬ас о том, как ¬ам удаЄтс€ в столь почтенном возрасте сохран€ть работоспособность, и неплохое, суд€ по всему, состо€ние здоровь€? ≈сть ли кака€-то система, диета, что-то особенное?

“ут € ¬ас разочарую. —пециально своим здоровьем € никогда не занималс€, а если оно, как ¬ы говорите, неплохое - думаю, что это от родителей, которые жили в деревне (ј.ј. Ћогунов родилс€ 30 €нвар€ 1926 года в с. ќбшаровка —амарской области – ред.). огда после университета работал в ƒубне, немного занималс€ городошным спортом, а здесь, в ѕротвино, иногда каталс€ на лыжах. стати, если говорить о здоровом образе жизни: никогда не курил, разве что один раз в детстве, когда именно эта попытка привела к небольшому пожару в сарае, и мне была от родителей выволочка за это. — тех пор – ни разу. „то ещЄ? Ќасколько помню, последние 30 лет не ездил в санатории, и специальной диеты не придерживалс€: ем щи, борщ, каши. ¬ общем, сильно не занимаю себ€ мысл€ми о правильном питании, поскольку голова зан€та совсем другими вещами.

Ѕольшое спасибо, јнатолий јлексеевич, за беседу! » разрешите пожелать ¬ам от имени читателей ещЄ многих лет творческой жизни, доброго здоровь€, столь же €сного, как и прежде, полЄта ¬ашей мысли!

ќпубликовано: газета "ѕротвино сегодн€", 11 феврал€ 2010 г.

—ери€ сообщений "ѕубликации об ј.ј.Ћогунове":

„асть 1 - Ќациональное досто€ние –оссии

„асть 2 - јкцент - на ускорительные проекты

...

„асть 14 - ѕролить свет на тЄмную составл€ющую

„асть 15 - ѕредновогодний визит к академику

„асть 16 - јкадемик Ћогунов: надо идти дальше

„асть 17 - «акрытие ЂчЄрных дырї

„асть 18 - 85-летию ј.ј. Ћогунова

...

„асть 31 - ¬ день пам€ти об академике Ћогунове

„асть 32 - ѕоследний урок академика Ћогунова

„асть 33 - ¬селенна€ без начала и конца?

—ери€ сообщений "јвторска€ колонка в "ѕротвино сегодн€" ":"ѕротвино сегодн€" - информационно-политическа€ газета ѕротвинского информационного агентства ћосковской области.„асть 1 - –осатом: из ‘јјЁ в корпорацию. »‘¬Ё - туда же

„асть 2 - ѕредновогодний визит к академику

„асть 3 - Ќаукоград Ѕутылкино? бутылкоград ѕротвино?

„асть 4 - јкадемик Ћогунов: надо идти дальше

„асть 5 - — чего начиналось противосто€ние

„асть 6 - Ќехороша€ квартира

...

„асть 47 - — ƒнЄм российской науки!

„асть 48 - „етыре тезиса в "чернобыльский" день

„асть 49 - ¬ будний день Ц о праздниках

ћетки: ото гравитаци€ вселенна€ черные дыры большой взрыв а.эйнштейн ртг а.логунов п.капица |

ѕредновогодний визит к академику |

ƒневник |

«” кого лучше всего вз€ть интервью дл€ последнего в этом году выпуска городской газеты?» - этот вопрос даже не сто€л. ясное дело, надо подойти к одному из самых известных, самых заслуженных людей в ѕротвино. » ещЄ желательно, чтобы этот человек был хоть чуть-чуть похож на ƒеда ћороза. ак никак - Ќовый год приближаетс€…

»так, знакомьтесь (если кто не зн ает): первый почЄтный гражданин города јнатолий јлексеевич Ћогунов, он же научный руководитель √осударственного научного центра –‘ «»нститут физики высоких энергий», академик –јЌ, лауреат Ћенинской и государственных премий, 15 лет (с 1977 по 1992) был ректором ћ√”, награждЄн золотой медалью √еро€ труда, и ещЄ многими-многими наградами нашей страны и других государств, а также научных сообществ. —ейчас јнатолию јлексеевичу почти 82 года (дата рождени€, заметьте, 30 декабр€ 1926 года), но он по-прежнему очень много времени проводит в своЄм рабочем кабинете в здании ”правлени€ »‘¬Ё. √де наш корреспондент его и застал (см.), чтобы задать несколько вопросов.

ает): первый почЄтный гражданин города јнатолий јлексеевич Ћогунов, он же научный руководитель √осударственного научного центра –‘ «»нститут физики высоких энергий», академик –јЌ, лауреат Ћенинской и государственных премий, 15 лет (с 1977 по 1992) был ректором ћ√”, награждЄн золотой медалью √еро€ труда, и ещЄ многими-многими наградами нашей страны и других государств, а также научных сообществ. —ейчас јнатолию јлексеевичу почти 82 года (дата рождени€, заметьте, 30 декабр€ 1926 года), но он по-прежнему очень много времени проводит в своЄм рабочем кабинете в здании ”правлени€ »‘¬Ё. √де наш корреспондент его и застал (см.), чтобы задать несколько вопросов.

- јнатолий јлексеевич, с каким настроением ¬ы лично подходите к предсто€щей вскоре смене цифр на ¬ашем настольном календаре, когда по€в€тс€ цифры «2009»?-

- онечно, € тоже припомню всЄ то, что происходило в уход€щем году, буду думать о будущем. „то € могу сказать? —амое основное – несмотр€ на многие волнующие людей вопросы, особенно в св€зи финансовыми кризисными €влени€ми, в государстве чувствуетс€ вполне стабильна€ обстановка. Ќакоплен определЄнный запас прочности, который, € думаю, позволит прожить следующий год без особых потерь. ћожет быть, наука не получит пока того внимани€ со стороны государства, которое должно было бы оказыватьс€, но процесс это не такой быстрый, как хотелось бы. ќднако здесь если не поторопитьс€, то наука может остатьс€ без молодых учЄных, то есть своего будущего.¬прочем, уже есть конкретные знаки того, что ситуаци€ может поправитьс€. ”спешно развиваютс€ нанотехнологи€, атомна€ энергетика, биотехнологии, а ведь это и есть наука, только в применении к конкретному полезному делу. ’отелось бы, чтобы хорошие перемены происходили и в нашей области науки, особенно по части развити€ экспериментальной базы.

- ¬ этой св€зи что ¬ы можете сказать относительно »нститута, к руководству которым вы пришли практически молодым человеком в далЄком 1963 году? ќн что, уже выполнил свою миссию? -

- Ќаш институт – это маленька€ часть большой страны, и всЄ, что происходит в стране, отражаетс€ и на ситуации у нас в институте, и в городе ѕротвино. огда страна набирала мощь, в том числе благодар€ достижени€м науки, внимание к »‘¬Ё было первостепенным. ¬се понимали необходимость развити€ экспериментальной базы дл€ углублени€ исследований. огда € пришел сюда, только-только началось строительство крупнейшего в мире протонного ускорител€, а уже осенью 1967 года состо€лс€ его запуск, ускоритель сразу начал давать результаты. » очень важные результаты. Ќапример, открытие у нас нового физического €влени€ – сильное увеличение сечени€ взаимодействи€ частиц с ростом энергии, - было неожиданным. ¬ теории предполагалось, что если такой рост будет, то очень незначительный. Ётот открытие получило название «—ерпуховский эффект», оно было через несколько лет подтверждено на новых ускорител€х в —Ўј и в ≈вропе, и привело значительному пересмотру всей теории, объ€сн€ющей взаимодействие частиц при высоких энерги€х. » стал €сно, что дл€ получени€ новых источников энергии в 21 веке (на замену углеводородной и атомной энергетике) нужны более глубокие исследовани€. «начит, и новые ускорители.

¬ середине 80-х мы стали строить у нас в ѕротвино коллайдер - огромный ускоритель со встречными пучками, но к середине 90-х успели построить только 21-километровый кольцевой тоннель и накопить часть оборудовани€. ¬ы знаете, кака€ была обстановка в стране, деньги на науку вскоре исс€кли, стройку пришлось законсервировать. ј тем временем в ≈вропе, в ∆еневе, начали и вот в этом году закончили строительство ещЄ большего коллайдера. ќн так и называетс€ – Ѕольшой адронный коллайдер. ѕри его создании, между прочим, были использованы как опыт нашего неудавшегос€ строительства, так и наш немалый вклад в создание Ѕј – и работой наших специалистов в ∆еневе, и производством у нас целого р€да устройств дл€ установки на ускорителе и детекторах частиц. “ак что мисси€ »‘¬Ё выполн€етс€ и дальше - не только как продолжение исследований на нашем «старом» ускорителе (в –оссии других таких нет), но и в составе международного сообщества физиков на новейшей экспериментальной базе в ∆еневе. “ам можно ждать очень значительных результатов.

- ¬ св€зи с этим не могу не задать один вопрос, который очень волнует самую впечатлительную часть читательской аудитории – а не возникнут при огромных энерги€х Ѕольшого адронного коллайдера всепоглощающие «чЄрные дыры»?

- Ќу, хочу со всей определЄнностью сразу успокоить таких читателей – все разговоры об опасности возникновени€ «чЄрных дыр» при энерги€х Ѕј смехотворны. ƒело в том, что само пон€тие «чЄрных дыр» возникло в теоретических исследовани€х при рассматрении неких предельных ситуаций, когда плотность энергии достигает практически бесконечных величин. Ќо надо иметь в виду, что даже если такой процесс идЄт, то и врем€ получени€ информации о таких процессах тоже стремитс€ к бесконечности. Ёто как деление на ноль в арифметике – запрещЄнна€ дл€ здравого смысла ситуаци€. –ассматривать еЄ в применении к ускорител€м - это просто вводить людей в заблуждение. Ёнергии взаимодействи€ частиц в Ѕј очень и очень далеки от предельных значений, ведь дл€ достижени€ расчЄтных условий «черной дыры» речь идет не о дес€тках-сотн€х-тыс€чах раз, а о многих дес€тках пор€дков величин. ¬от в астрофизике, где идут эволюционные процессы с увеличением плотности энергии не с частицами, а со звЄздами, тоже сейчас достаточно вольно обращаютс€ с рассмотрением предельных ситуаций. ѕо€вилась тенденци€ оперировать с «чЄрными дырами», как с неким действительным результатом звЄздного коллапса, хот€ точных экспериментальных, да и теоретических доказательств существовани€ таких объектов нет. ѕо-видимому, и не может быть.

- Ёто последнее ¬аше утверждение, насколько известно, есть один из результатов развиваемой ¬ами –“√ – рел€тивистской теории гравитации, опровергающей теорию относительности Ёйнштейна?

- ≈сли говорить об Ёйнштейне, то в его трудах нет пр€мого указани€ на то, что он верил в возможность существовани€ «чЄрных дыр». ј предлагаема€ нами теори€ действительно в некоторых аспектах даЄт другие результаты, чем ќ“ќ – обща€ теори€ относительности этого великого физика, опередившего своЄ врем€. ƒело в том, что мы исходим из того, что гравитаци€ есть про€вление «нормального» физического пол€, такого же, как электрическое или магнитное, а не эффект «искривлени€ пространства», как упрощенно следует из ќ“ќ. ј значит, и рассматривать гравитационные эффекты надо с точки зрени€ законов сохранени€ энергии и импульса, как фундаментальных законов ѕрироды. ѕри таком рассмотрении многое мен€етс€ – например, надо считать ¬селенную бесконечной во времени и в пространстве. ѕри этом исключаетс€ пон€тие «Ѕольшого взрыва», от которого как бы надо отсчитывать врем€ существовани€ ¬селенной, избега€ даже мысли о том, что было «до взрыва». »сключаетс€ и само пон€тие «чЄрных дыр» - в –“√ их просто нет. «амечу, что наши работы по –“√ продолжаютс€, они признаны в научном мире, но это вовсе не означает, что мы претендуем на знание «истины в последней инстанции». Ќаша мисси€ – просто разобратьс€ и устранить противоречи€ в существующих объ€снени€х €влений ѕрироды, котора€ подготовила мысл€щему человечеству ещЄ немало загадок.

- ј теперь из глубин теории вернемс€ к реали€м города ѕротвино, который совсем недавно получил статус 14-го наукограда –оссии. ак вы, первый почЄтный гражданин города, относитесь к этому событию, а также к тому, что в созданном при ¬ашем непосредственном участии наукограде власти планируют построить крупнейший в стране завод по производству стеклотары?

—татус наукограда – это прежде всего больша€ ответственность. » об€занность подтверждать этот статус серьЄзными научными и научно-техническими достижени€ми. ¬ »нституте принимаютс€ все меры дл€ того, чтобы повысить эффективность работы в решении наших научных вопросов, развивать также прикладные исследовани€. ’отелось бы, чтобы и другие городские предпри€ти€ научно-технической сферы добивались хороших результатов в своей работе. ѕолучить статус было трудно, а вот потер€ть его, если не будет значимых результатов, очень просто.

„то касаетс€ стеклозавода, то, конечно, он никак не вписываетс€ в научный облик нашего города. тому же это химическое производство… сожалению, € не располагаю сведени€ми об экологических аспектах этого производства. „то говор€т профессиональные экологи?

- Ѕыла передача по каналу «“¬-÷ентр», в которой такой известный эксперт, как доктор химических наук, президент —оюза ««а химическую безопасность» Ћев ‘Єдоров в отношении проекта стеклозавода утверждал, что, будучи построенным, этот завод неизбежно и существенно ухудшит экологическую ситуацию в городе.

- „то ж, такому эксперту можно верить. Ѕыло бы очень непри€тно в нашем изначально зелЄном, экологически чистом городе иметь совершенно чужеродное, к тому же вредное дл€ людей химическое производство.

- јнатолий јлексеевич! —пасибо за ваши короткие и €сные ответы! Ќо перед праздником Ќового года мы просим ¬ас, хот€ ¬ы и не ƒед ћороз, высказать свои пожелани€ нашим читател€м.

- аких-то особенных пожеланий у мен€ нет, самые обычные, которые и говор€т по такому случаю. онечно, желаю всем счасть€, здоровь€, семейного благополучи€. Ёто всегда надо. ¬прочем, пользу€сь случаем, если ¬ы не возражаете, хочу обратитьс€ к молодЄжи. “ак вот, мне очень хотелось бы, чтобы вы, молодые люди, вступающие в жизнь в непростое врем€, лучше понимали бы исторические процессы, происход€щие в нашем обществе и государстве. я прожил уже немало лет, и знаю, что непростое врем€ у нас было всегда. ј лучше себ€ чувствовать в непростое врем€ можно только при одном условии – когда есть в жизни цель, когда есть работа, позвол€юща€ день за днем приближатьс€ к этой цели, есть люди, вместе с которыми эта работа осуществл€етс€. » ещЄ есть государство, которое существует не само по себе, а во всех своих про€влени€х ориентировано на человека, на каждого из нас. “акое государство должно быть сильным, причЄм € имею ввиду не усиление чиновничества, как необходимого всЄ же элемента государственного устройства, а усиление совместного вклада всех членов нашего общества в развитие страны. ¬ развитие науки, экономики, образовани€, культуры… я ничего не упустил? » надо не забывать, что человечество сильно именно своим разнообразием. ак когда-то было хорошо сказано: «свободное развитие каждого есть условие свободного развити€ всех».

— Ќовым годом вас всех!

P.S. ј мы, со своей стороны, от имени читателей от души поздравл€ем јнатоли€ јлексеевича с 82-летием со дн€ рождени€ и желаем этому удивительному человеку и выдающемус€ физику нашего ќтечества сохранени€ своего €сного ума, крепкого здоровь€ и ещЄ долгих-долгих лет жизни.

/фото автора/

ќпубликовано: газета "ѕротвино сегодн€" - 30 декабр€ 2008 г.

–емарка:

сему можно добавить следующее. Ётот личный контакт в рабочем кабинете академика был дл€ мен€ далеко не первым, но вс€кий раз € преклон€лс€ перед открытостью и мудростью этого человека. «амечу лишь одну особенность – јнатолий јлексеевич никогда не просил, и уж подавно не требовал давать ему «на выверку» наговоренные им тексты. ќднажды он так и сказал мне: «я ведь такой же читатель, как и все, мне интересно, как вы это опишете»…

—ери€ сообщений "ѕубликации об ј.ј.Ћогунове":

„асть 1 - Ќациональное досто€ние –оссии

„асть 2 - јкцент - на ускорительные проекты

...

„асть 13 - ризис в естествознании начала 21 века

„асть 14 - ѕролить свет на тЄмную составл€ющую

„асть 15 - ѕредновогодний визит к академику

„асть 16 - јкадемик Ћогунов: надо идти дальше

„асть 17 - «акрытие ЂчЄрных дырї

...

„асть 31 - ¬ день пам€ти об академике Ћогунове

„асть 32 - ѕоследний урок академика Ћогунова

„асть 33 - ¬селенна€ без начала и конца?

—ери€ сообщений "јвторска€ колонка в "ѕротвино сегодн€" ":"ѕротвино сегодн€" - информационно-политическа€ газета ѕротвинского информационного агентства ћосковской области.„асть 1 - –осатом: из ‘јјЁ в корпорацию. »‘¬Ё - туда же

„асть 2 - ѕредновогодний визит к академику

„асть 3 - Ќаукоград Ѕутылкино? бутылкоград ѕротвино?

„асть 4 - јкадемик Ћогунов: надо идти дальше

...

„асть 47 - — ƒнЄм российской науки!

„асть 48 - „етыре тезиса в "чернобыльский" день

„асть 49 - ¬ будний день Ц о праздниках

|

ћетки: ј.Ћогунов ј.Ёйнштейн ќ“ќ –“√ Ѕј ѕротвино »‘¬Ё чЄрные дыры стеклозавод в ѕротвино Ћ.‘едоров |

ризис в естествознании начала 21 века |

ƒневник |

—ери€ сообщений "ѕубликации об ј.ј.Ћогунове":

„асть 1 - Ќациональное досто€ние –оссии

„асть 2 - јкцент - на ускорительные проекты

...

„асть 11 - јрхитектор науки. ј.ј. Ћогунову - 80 лет

„асть 12 - ј. Ћогунов: " ак это было"

„асть 13 - ризис в естествознании начала 21 века

„асть 14 - ѕролить свет на тЄмную составл€ющую

„асть 15 - ѕредновогодний визит к академику

...

„асть 31 - ¬ день пам€ти об академике Ћогунове

„асть 32 - ѕоследний урок академика Ћогунова

„асть 33 - ¬селенна€ без начала и конца?

ћетки: г.дерновой |

| —траницы: | [1] |