-Рубрики

- A. Людська думка і мова (4499)

- All Internet (2230)

- AUDIO - & - VIDEO - & - FOTO (4525)

- Skype: You with Me (14)

- TS (179)

- TS - КОНФИДЕНЦИАЛЬНО - ИЗБИРАТЕЛЬНО (117)

- А. Как читать дневник Paul_V_Lashkevich? (54)

- А. Ключевые ТЕМЫ СПИСКИ Ссылок (20)

- А. Ознакомиться рекомендую - Paul_V_Lashkevich (2100)

- А. Павел В. Лашкевич. Мои инициативы (80)

- А. Павел В. Лашкевич. Мои предпочтения. (757)

- А. Павел В. Лашкевич. МУЗЫКА (56)

- А._МОЛИТВА_Читают-Поют (46)

- БОГ: в единстве - БЛАГОДАТЬ и ЗАКОН (2293)

- БОГ: РАЗУМ-ЖИЗНЬ-ВСЕЛЕННАЯ (2739)

- БОГОРОДИЦА - ПРЕСВЯТАЯ - ПРИСНОДЕВА - МАРИЯ (587)

- ДВИЖЕНИЕ: ЗВУК - ГОЛОС - ПЕНИЕ - МУЗЫКА - ШУМ (1242)

- ЗВОН КОЛОКОЛОВ (954)

- ЗВОН КОЛОКОЛОВ - BELL VALADIER .... (1)

- КРЕСТ - ХРАНИТЕЛЬ ВСЕЯ ВСЕЛЕННЫЯ (739)

- МОЛИТВА (2967)

- МЫСЛИ: МЕДИТАЦИЯ - РАЗСУЖДЕНИЕ - deep thinking (902)

- МЫСЛИ: ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ. (2997)

- ОПЫТ: ПОЗНАЁМ всем естеством (2699)

- Проблемы - Вопросы - Ответы (1981)

- ПРОЦЕСС - Вектор (2173)

- ПРОЦЕСС - Времени ход (1849)

- ПРОЦЕСС - ГАРМОНИЯ - ХАОС - СИСТЕМА - ФОРМА (3062)

- Процесс - ДУХ - ЦЕЛЬ - ЛЮБОВЬ. (1801)

- Процесс - ДУША - ФУНКЦИЯ - НАДЕЖДА. (1798)

- Процесс - ТЕЛО - СТРУКТУРА - ВЕРА. (1806)

- Процесс: СОБЫТИЯ,ФАКТЫ,ПРОГНОЗЫ,ИНФОРМАЦИЯ (3736)

- Процесс: УПРАВЛЕНИЕ - ТЕХНОЛОГИЯ - РЕЗУЛЬТАТ (3294)

- Процесс: ФОРМА ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ? (650)

- РЕЛИГИЯ - Messe pour la liberté religieus (490)

- РЕЛИГИЯ - Объект - Служитель - Верный - Обряд (2918)

- Религия - ПРАВОСЛАВНОЕ ХРИСТИАНСТВО (2272)

- Религия - РАСКОЛЬНИКИ - ЕРЕТИКИ - ИНОВЕРЦЫ (664)

- РЕЛИГИЯ - УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (103)

- СИМВОЛ - ОБРАЗ - РЕЧЬ - ЗНАК (1343)

- СЛОВА: Звук - Буква - Цифра - Цвет. (493)

- СЛОВА: ИСТИНА-ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ПРАВДА-ЛОЖЬ (1201)

- Слова: КЛЮЧЕВЫЕ ищите (2330)

- Слова: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ (773)

- СЛОВА: ПИСЬМЕННОСТЬ, РУКОПИСЬ, КАЛЛИГРАФИЯ (279)

- Слова: ШРИФТ, печатные и виртуальные КНИГИ (492)

- СЛОВО РІДНЕ мова РУСЬКА УКРАЇНСЬКА (343)

- Слово рідне СЛАВЯНЕ (347)

- УКРАІНА - РОСІЯ - БЄЛАРУСЬ (1651)

- УКРАЇНА і Не российский мир (605)

- ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ: БОГ - ВСЕЛЕННАЯ - ИЕРАРХИЯ (2349)

- ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ: ДУХ - ДУША - ТЕЛО (4291)

- ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ: МАТЬ - отец - ближние - РОДИНА (2978)

- ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ: НОРМА и экстремизм - нелюди (2179)

- ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ: УМ разумный (2386)

- ЧЕЛОВЕК: БИОГРАФИЯ и ПОРТРЕТ (1938)

- Человек: БОГ - ВЕРА - НАДЕЖДА - ЛЮБОВЬ (1177)

- ЧЕЛОВЕК: БОГ в храме Души (1729)

- ЧЕЛОВЕК: БОГУ угодно ли? (1254)

- ЧЕЛОВЕК: Божа Істина і Сила - добрі ГУМОР і САТИРА (1053)

- ЧЕЛОВЕК: ВЫБОР - СВОБОДА - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (3692)

- ЧЕЛОВЕК: ВЫЖИВАНИЕ индивидуально и группой (5283)

- ЧЕЛОВЕК: ДЕЯНИЯ (5303)

- ЧЕЛОВЕК: ИСКУССТВО,КУЛЬТУРА,РЕМЕСЛО,ТРУД (7368)

- ЧЕЛОВЕК: СОЦИУМ (9168)

- Я1._МОИ ЗАПИСИ МОЕГО ДНЕВНИКА (2268)

- Я2._ЦИТАТЫ МОЕГО ДНЕВНИКА (4483)

- Я3._ССЫЛКИ МОЕГО ДНЕВНИКА (3667)

-Музыка

- CLOCHES - CATHEDRALE D'AMIENS (France) __ BELLS - CATHEDRAL OF AMIENS (France)

- Слушали: 154 Комментарии: 0

- Hor-Moskovskogo-Kafedral_nogo-Sobora-Neporochnogo-Zachatiya-Devy-Marii-Svet-Nevechern

- Слушали: 138 Комментарии: 0

- Похвала Пресвятой Богородице_Киевский Лаврский Успенский звон_Павел Лашкевич

- Слушали: 4632 Комментарии: 1

- Лавра Небесная - LAVRA NEBESNAYA

- Слушали: 303 Комментарии: 0

- C.P.E. Bach - Cello Concerto in A Major ля 430 Гц

- Слушали: 936 Комментарии: 0

-Я - фотограф

Kyiv. Lavra Pecherskaya - Lavra Nebesnaya

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Записей: 15976

Комментариев: 6591

Написано: 25243

++++++++++++++++++++++++++++++++++___Фото из дневника "Владимир Гринчув"___++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Голубь,- "птица счастья" христиан,- символ Святого Духа. Как напоминание о том, что "Дух Божий дышит там, где хочет", фото голубя проявлялось во многих поисковых запросах, связанных с моей деятельностью в Интернете. Думаю, Вы тоже испытываете воодушевление от увиденного. Пусть же Дух Святой дышит в наших душах и помогает мне в создании дневника Paul_V_Lashkevich в содружестве с Вами. Всё, что существует вокруг нас по каким -то причинам, - угодно Богу. Потому обращаю особое внимание на явления, приятные душе и доступные моему пониманию, чтобы всесторонне развивать моё естество. Того же ищу во взаимных отношениях на страницах Интернет. Имею намерение промолчать или сказать "нет" чуждой и враждебной мне информации. Молюсь, если не хватает сил противодействовать злу. Терплю то, что не уменьшает моей веры в Бога и любви к окружающим. Мир воспринимаю целостно на моём уровне развития. Хочу не пропустить момента и возрадоваться, когда любой человек на моих глазах делает угодный Богу выбор и становится совершеннее, - крепче связанным с Богом и в большей мере полезным людям.

Люблю новое и стараюсь не забывать старого. Информация для меня не самоцель. В жизни мой идеал - Христианское сознание; исповедую Веру Православных Христиан.

Объявленное собственное имя Павел Валентинович Лашкевич есть моим прямым свидетельством открытости Вам в Интернете. Благодарю Вас за все формы открытости по отношению ко мне. Просмотрите записи с пометкой: "А. Как читать дневник Paul_V_Lashkevich?" и они дополнят сказанное во вступлении.

Для Вас звучат записи "Лавра Небесная":

http://www.liveinternet.ru/users/paul_v_lashkevich/post235954422/

и "Похвала Пресвятой Богородице_Киевский Лаврский Успенский звон_Совершают-Павел и Дмитрий Лашкевичи":

http://www.liveinternet.ru/users/paul_v_lashkevich/post235961523/

В Интернете эффективны запросы: "Павло Лашкевич", "Paul Lashkevich", "Pavlo Lashkevych", "колокол", "колокольный звон", "Колокол Всех Святых" в поисковых системах:

http://www.yahoo.com/ http://www.google.com.ua/

...Смотрите также информацию по адресам:

My name in SKYPE : paul.v.lashkevich

( You with Me in SKYPE :

http://www.liveinternet.ru/users/paul_v_lashkevich/post288469251/)

+++

http://lashkevich-2009.livejournal.com/ +

http://paullashkevich.moifoto.org/145689/f4607747

http://www.youtube.com/user/PavloLashkevych2009

http://www.facebook.com/profile.php?id=1155084897

http://gloria.tv/?user=16491&bookmarks

http://www.panoramio.com/user/5726335

https://picasaweb.google.com/110164290808927605029

http://twitter.com/paulVLashkevich

http://www.facebook.com/profile.php?id=1155084897

profiles.google.com/ Paul V. Lashkevich /about

"Обожествлят и мистифицировать "неведомое" не стоит, но и пренебрегая "неведомым" - ничего нового не познать. П. В. Л."

С уважением к Читателю. Павел В. Лашкевич. Киев. 16 Сентября 2012 года (19 Мая 2010 года).

ВНИМАНИЕ!!!! ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РЕДАКТИРОВАТЬ И СКРЫВАТЬ ВАШИ КОММЕНТАРИИ В ДНЕВНИКЕ без моего согласия Paul_V_Lashkevich

Душе полезно: http://www.ukr.net/

http://from-ua.com/ http://sprotiv.org/ http://www.gazetaby.com/

http://www.tvkultura.ru/ http://onlinetb.com.ua/ http://www.otr-online.ru/

http://www.mediametrics.ru/rating/ru/online.html?article=40079642

http://www.eurointegration.com.ua/

http://www.bing.com/translator/ http://ru.savefrom.net/ - http://www.webtran.ru/translate/english/ - http://reword.org/online/

http://radio-online.com.ua/?listen=capital_voice_ua

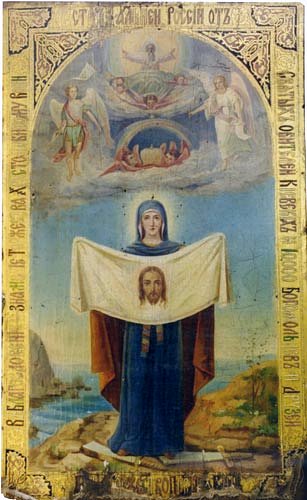

Основные типы иконографии Богородицы.. |

Это цитата сообщения Владимир_Гринчув [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Иконография Пресвятой Богородицы Изображения Богородицы занимают исключительное место в христианской иконографии, свидетельствуя о Ее значении в жизни Церкви. Почитание Богородицы основано на догмате о Боговоплощении: «Неописанное слово Отчее, из тебе Богородице описася воплощаемь…», поэтому впервые Ее изображение появляется в таких сюжетах, как «Рождество Христово» и «Поклонение волхвов». Отсюда развиваются впоследствии другие иконографические темы, отражающие догматический, литургический и исторический аспекты почитания Богородицы. О догматическом значении образа Богородицы свидетельствует Ее изображение в алтарных апсидах, поскольку Она символизирует Церковь. История Церкви от пророка Моисея до Рождества Христова предстает как действие Промысла о рождении Той, через Которую осуществится спасение мира, поэтому образ Богородицы занимает центральное место в пророческом ряду иконостаса. Развитием исторической темы является создание житийных циклов Богородицы. Важнейшей стороной почитания Богородицы, что засвидетельствовано множеством чудотворных икон, является вера в Ее заступничество за род человеческий «по вся дни». Основные направления почитания Богородицы проявились в различных формах. Ей посвящаются храмы, Ее изображения занимают важнейшее место в системе храмового убранства, во многом определяя его символику. Многообразием типов отличается иконография Богородицы, широко распространены иконы, предметы пластического искусства, в т.ч. украшения богородичных образов. Иконы Божией Матери и их литургическое почитание способствовали сложению развитых богослужебных чинов, дали импульс гимнографическому творчеству, создали целый пласт литературы — сказаний об иконах, что в свою очередь явилось источником дальнейшего развития иконографии. Почитание Богородицы развивалось прежде всего в Палестине. С городами Назарет, Вифлеем и Иерусалим были связаны важнейшие события жизни Богородицы, там хранились Ее реликвии и Ее первые иконы. В этих памятных местах были построены храмы в честь Благовещения и Рождества Христова. Значительным центром почитания Богородицы был Константинополь, где собирались древнейшие богородичные иконы и святыни, сооружались храмы в Ее честь, а город мыслился под покровом Пресвятой Девы. После III Вселенского Собора почитание Богородицы получило широкое распространение во всем христианском мире. С VI в. немаловажную роль в почитании Богородицы играют иконы Божией Матери. Богородица на престоле Основные типы образов Богородицы сложились уже в доиконоборческий период, самые ранние находятся в росписях римских катакомб: изображение сидящей женщины с обнаженным младенцем на руках в кубикуле Велато катакомб Присциллы (2-я пол. II в.— 1-я пол. III в.) трактуется как образ Богородицы; также в катакомбах Присциллы сохранилась фреска, представляющая Богородицу на престоле в сцене «Поклонение волхвов» (IV в.). Определяющую роль в сложении иконографического типа «Богородица на престоле» сыграли росписи церкви Санта-Мария Маджоре в Риме (432–440), где впервые в христианском искусстве это изображение было представлено в конхе апсиды (не сохр.). Образ Богородицы на престоле, помещаемый с V в. в конхах алтарных апсид, заменил располагавшиеся там в более раннюю эпоху изображения Иисуса Христа (собор св. Евфразиана в Порече (Хорватия), 543–553; церковь Панагии Канакариас в Литрангоми (Кипр), 2-я четв. VI в.). Изображения Богородицы с Младенцем на престоле встречаются также на стенах центральных нефовбазилик (Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне, VI в.; вмч. Димитрия в Фессалонике, VI в.; Феликса и Адавкта в катакомбах Присциллы в Риме, VI в.), на иконах (напр., из мон-ря вмц. Екатерины на Синае, VI в.), а также в произведениях мелкой пластики (напр., ампулы Монцы (сокровищница собора св. Иоанна Предтечи в г. Монца в Италии), диптихи (аворий, VI в., Гос. музеи Берлина)). ОрантаДругим распространенным типом изображения Пресвятой Девы является Оранта, где Богородица представлена без Младенца с воздетыми в молении руками (напр., на ампулах из сокровищницы собора Боббио) (Италия), на рельефе двери церкви Санта-Сабина в Риме, ок. 430, на миниатюре из Евангелия Раввулы, на фресках апсиды мон-ря прп. Аполлония в Бауите (Египет, VI в.) и капеллы Сан-Венанцио в Риме (ок. 642), а также на донышках стеклянных сосудов. ОдигитрияОдним из самых распространенных является образ Богородицы Одигитрии, названный так по имени константинопольского храма, в котором находилась эта почитаемая икона. По преданию, она была написана евангелистом Лукой и прислана из Иерусалима имп. Евдокией. Самое раннее изображение Одигитрии сохранилось в миниатюре из Евангелия Раввулы. На иконах этого типа Богородица держит Младенца на левой руке, правая протянута к Нему в молитвенном обращении. Нерукотворный образ БогородицыВ период иконоборческих гонений широкую известность получил нерукотворный образ Богородицы, по преданию возникший еще при жизни Пресвятой Девы на столпе храма, построенного апостолами в г. Лидде. Список с нерукотворного образа, привезенный из Палестины Патриархом Германом, почитается как чудотворная Лиддская (Римская) икона Божией Матери (изображение Одигитрии с Младенцем на правой руке). НикопеяОсобым почитанием пользовался в Константинополе образ Богородицы Никопеи, держащей обеими руками, подобно щиту, медальон с изображением Младенца Христа. Этот образ впервые встречается на печатях имп. Маврикия (582–602), кототрого, по преданию, икона сопровождала в войнах. С императором Маврикием связывают также установление праздника Успения Богородицы. Изображения Божией Матери с овальной иконой Христа в руках известны в росписях монастыря прп. Аполлония в Бауите и церкви Санта-Мария Антиква в Риме (VIII в.). На Востоке в этот период был распространен образ Богородицы Млекопитательницы (фрески монастырей св. Иеремии в Саккаре (V в.) и прп. Аполлония в Бауите), подчеркивающий тему материнства и вочеловечения Бога. Появившиеся в раннехристианском искусстве типы изображений Богородицы получили дальнейшее распространение и развитие в искусстве Византии, Балкан, Древней Руси. Некоторые иконографические изводы сохранились почти без изменений, например образ Богородицы на престоле с Младенцем Христом, сидящим фронтально на коленях Матери, Она придерживает Его правой рукой у плеча, а левой у ножки. Такое изображение чаще всего представлено в конхе алтарной апсиды (в храмах Св. Софии Константинопольской, 876; в кафоликоне монастыря Осиос Лукас в Фокиде (Греция), 30-е гг. XI в.; в церкви вмч. Георгия в Старо-Нагоричино (Македония), 1317–1318 гг.; в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре, 1502, и др.). Повторением древнего образца является изображение в алтаре церкви св. Софии в Охриде (30-е гг. XI в.) Божией Матери Никопеи, держащей образ Младенца в медальоне, вместе с тем в послеиконоборческий период получил распространение тип Божией Матери Никопеи (в рост) с Младенцем, изображенным не в медальоне (напр. в церкви Успения Богородицы в Никее, 787 (не сохр.); в Святой Софии Константинопольской, 1118; в соборе Гелатского монастыря, ок. 1130). Тип Богородицы с образом Младенца в медальоне известен в нескольких вариантах: с образом перед грудью, в рост Оранта, Влахернитисса (Великая Панагия) (мраморный рельеф XII в. из церкви Санта-Мария Матер Домини в Венеции; икона Божией Матери с пророком Моисеем и Патриархом Евфимием (XIII в., монастырь вмц. Екатерины на Синае), икона «Ярославская Оранта» (XII в., ГТГ); роспись церкви Спаса на Нередице, 1199 (изображение не сохр.)), и поясное изображение (в русской традиции известно как «Знамение», напр. икона Божией Матери из Софийского собора в Новгороде, около 1160; мозаика нартекса монастыря Хора (Кахрие-джами) в Константинополе, 1316–1321). Многочисленные иконографические варианты дал тип Одигитрии, к которому относятся такие чудотворные иконы, как Смоленская, Тихвинская, Казанская и другие. Послеиконоборческий периодВ послеиконоборческий период распространяются образы Богородицы Елеусы (Милостивой), Гликофилусы (Сладкое лобзание; в русской традиции Умиление), известные также под именем Влахернитиссы (икона XII в., монастырь вмц. Екатерины на Синае), где Богородица и Младенец изображены во взаимном ласкании (фреска церкви Токалы-килисе, Каппадокия (X в.), Владимирская, Толгская, Донская иконы Божией Матери и др.). Этот тип изображений подчеркивает тему материнства и будущих страданий Богомладенца, наиболее ярко выраженную в Пелагонитиссе — чудотворном образе из Пелагонийской епархии в Македонии. В русской традиции эта икона получила название «Взыграние» (фреска монастыря церкви вмч. Георгия в Старо-Нагоричино (Македония), 1317–1318; икона из монастыря Преображения в Зрзе (Македония), XIV в.), поскольку Младенец на ней изображен вырывающимся из рук Богородицы. Тема Христовых страданий выражена также в иконографии Богородицы Страстной, представленной обычно в типе Одигитрии (фреска церкви Панагии Аракос в Лагудере) или Умиления (русская икона XIII в., ТГОМ; икона XV в. (Византийский музей)), с ангелами по сторонам, которые держат орудия страстей. Изображения Божией Матери в молении помимо фронтального положения могут представлять фигуру в 3/4 повороте. Такие образы известны с доиконоборческого времени. Руки Богородицы молитвенно протянуты ко Христу, напр., так в изображениях Божией Матери Агиосоритиссы (Халкопратийской) (мозаика в церкви вмч. Димитрия в Фессалонике, VI в. (не сохр.), миниатюра из Христианской топографии Космы Индикоплова ; икона XII в. (монастырь вмц. Екатерины на Синае); икона из Успенского собора Московского Кремля, XIV в.) и в композициях Деисуса, а также Божией Матери Параклисис (Заступницы), держащей в руках свиток с текстом молитвы, обращенной ко Христу (мозаика церкви вмч. Димитрия, VII в.; Боголюбская икона Божией Матери (Успенский собор Княгинина монастыря во Владимире, сер. XII в.); икона из собора в Сполето (Италия); XII в., фреска собора Мирожского монастыря во Пскове, XII в.; мозаика церкви Мартораны в Палермо (Сицилия), XII в.). Нередко названия определенных иконографических типов отождествляются с эпитетами Богородицы или являются топонимами, указывающими на место, где находится почитаемый образ (в русской традиции они получили свое наименование, не всегда буквально передающее оригинал), и могут встречаться на иконах различных изводов. Упоминавшаяся икона типа Елеусы из монастыря вмц. Екатерины на Синае (XII в.) сопровождается надписью «Влахернитисса», что связано с существованием почитаемого образа такого типа во Влахернском храме Константинополя. На мозаической иконе такого же типа из Византийского музея (XII в.) написано поручительница, ходатаица или покровительница; образы Одигитрии могут иметь надписи «Елеуса» (монастырь Хиландар, Афон, XIV в.), «Прекрасная» и «Душеспасительница» (обе — XIV в., музей в Охриде (Македония)); «Преблагодатная» и «Всецарица» (обе — XVI в., СЦАМ) и др.; на иконе Богородицы Оранты с образом Младенца перед грудью надписано «Путеводительница» (XV в?, ЦАК МДА). Символические эпитеты Богородицы могут являться наименованием определенного иконографического типа. К таким иконам относится, напр., образ Богородицы «Живоносный Источник», находившийся в одноименном храме вблизи Константинополя. Богородица изображается по пояс в фиале (чаша с фонтаном), без Младенца, с воздетыми в молении руками (мозаика монастыря Хора в Константинополе; церковь св. Архангелов в Леснове (Македония), 1347–1348) или с Младенцем, Которого Она придерживает обеими руками (фреска монастыря св. Павла на Афоне, 1423; русская икона 1675, ЦМиАР). Особенно широко в русской среде были распространены иконы, основанные на литературных эпитетах Богородицы, такие как «Неувядаемый Цвет», «Блаженное Чрево», «Взыскание погибших», «Всех скорбящих Радость», «Споручница грешных», «Неопалимая Купина», «Гора нерукосечная», «Непроходимая Дверь» и др. Богородичная иконография на основе литургических текстовБогатейшим источником богородичной иконографии являются литургические тексты, прежде всего гимнографические. Расцвет этого вида иконографии приходится на кон. XIII–XVI в. Иллюстрируются пространные поэтические циклы, посвященные Богородице, как Акафист Богородицы, так и отдельные песнопения, центральным образом которых является Божия Матерь, например стихира «Что Ти принесем, Христе» («Собор Богоматери» — фреска церкви Спасителя монастыря Жича (Сербия), XIII в.; фреска церкви Богородицы Перивлепты в Охриде, 1295; икона конца XIV — начала XV в., ГТГ); задостойник литургии свт. Василия Великого «О Тебе радуется» (икона кон. XV в., ГТГ); фреска Рождественского собора Ферапонтова мон-ря, 1502); стих «Достойно есть» (икона сер. XVI в., Успенский собор Московского Кремля), богородичен 1-го часа «Что Тя наречем» (икона XVII в., ЦМиАР). К числу литургических образов относится также «Похвала Богородицы», основанная на песнопении «Свыше пророцы Тя предвозвестиша» (икона XIV в. и фреска XV в. из Успенского собора Московского Кремля; икона XVI в., ГРМ). Темой икон становятся события, празднуемые Церковью, связанные с почитанием Богородицы и святынь,— «Покров Пресв. Богородицы» (клеймо зап. врат собора Рождества Богородицы в Суздале, XII в.; икона XIV в., НГОМЗ; икона XIV в., ГТГ), «Положение ризы Пресв. Богородицы» (XV в., ЦМиАР). Помимо богослужебных текстов в основе богородичных икон могут лежать исторические повествования. Напр., на чудотворной Псково-Покровской иконе Божией Матери запечатлены события осады Пскова войсками Стефана Батория в 1581 г. (происходит из ц. Покрова от Пролома, похищена во время Великой Отечественной войны, с 7.09.2001 в Троицком соборе г. Пскова). Житийный циклВ тесной связи с формированием иконографии богородичных праздников стоит развитие житийного цикла Богородицы, в основе его изображений лежат апокрифическоеПротоевангелие Иакова, Слово апостола Иоанна Богослова на Успение, Слово прп. Иоанна Солунского и ряд других текстов, рассказывающих о событиях жизни Богородицы от Ее зачатия неплодной Анной до Успения. Отдельные изображения апокрифических сюжетов были известны уже в доиконоборческий период, например пластина со сценами «Благовещение» и «Испытание водой обличения» (VI в., ГМИИ). В росписи церкви Кызылчукур (Каппадокия; 850–860) сохранился самый ранний житийный цикл Богородицы, включающий 10 сцен от Благовестия Анне до Введения во храм Богородицы. Эти же сюжеты представлены в миниатюрах Минология Василия II и мозаиках церкви Успения Богородицы в Дафни (ок. 1100). В росписи собора Св. Софии Киевской (30-е гг. XI в.) протоевангельский цикл, завершающийся сценой «Встреча Марии и Елисаветы», представлен в южной апсиде, справа от центрального алтаря; в соборе Мирожского монастыря во Пскове (40-е гг. XII в.) цикл, располагающийся в юго-зап. компартименте, включал более 20 композиций (сохр. 16); в новгородских храмах Рождества Богородицы Антониева монастыря (1125), Благовещения в Аркажах (80-е гг. XII в.), Спаса на Нередице (1199, фрески не сохр.), Георгия в Ст. Ладоге (2-я пол. XII в.) житийный цикл Богородицы находится в жертвеннике. Протоевангельский цикл может включать композиции: принесение даров праведными Иоакимом и Анной, отвержение даров, плач Иоакима и Анны, моление Анны, моление Иоакима, испытание писаний, благовестие Анне, благовестие Иоакиму, встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот, Рождество Пресв. Богородицы, ласкание Марии, питание Марии, первые семь шагов Пресв. Богородицы, принесение к старейшинам, введение во храм, моление о жезлах, вручение Марии Иосифу, Иосиф ведет Марию в свой дом, Благовещение у колодца, встреча Марии и Елисаветы, упреки Иосифа, сон Иосифа, испытание водой обличения. Иконография богородичных образов XIII - XIV векаВ XIII–XIV вв. житийный цикл Богородицы расширяется за счет повествования об Успении Божией Матери, куда входят сцены: прощание с иерусалимскими женами, прощание с апостолами, вознесение Богородицы и вручение пояса, перенесение тела Богородицы к месту погребения, отсечение ангелом рук нечестивому Авфонии, апостолы у пустого гроба Богородицы. Одним из примеров такого пространного цикла является роспись церкви Богородицы Перивлепты (свт. Климента) в Охриде (1395). Сцены протоевангельского и успенского циклов занимают средний регистр южной стены и западную стену (напр. в церкви Иоакима и Анны (Кралевой) монастыря Студеница (Сербия), 1314). В церкви монастыря Хора 20 композиций протоевангельского цикла представлены на сводах и стенах экзонартекса. Иконография богородичных образов XV - XVI векаВ XV–XVI вв. в русском искусстве получают распространение иконы Божией Матери со сценами жития в клеймах. Подобные изображения были известны в византийском искусстве (диптих XII в., Государственном музее Берлина). На русских иконах среди сюжетов успенского цикла выделяются: Моление Богородицы на горе Елеонской, Смертное благовещение, Положение ризы и пояса Богородицы (Тихвинская икона Божией Матери с клеймами жития, XV в., НГОМЗ; Смоленская икона Божией Матери, XVI в., ГТГ). Житийные иконы Божией Матери явились основой для развития принципиально нового типа икон со сказанием о чудесах. Этот иконографический тип, известный в византийском искусстве, получил развитие на Руси во 2-й пол. XVI–XVII в., что связано с литургическим почитанием чудотворных икон и составлением им специальных служб. Развитие текста сказания нашло прямое отражение в памятниках иконографии Богородицы, основанных на различных редакциях текста («Владимирская икона с клеймами сказания о Темир-Аксаке», XVI в., ПГХГ; «Владимирская икона с 64 клеймами Сказания о ее чудесах», XVII в., ЦМиАР; Тихвинская икона , XVI в., Благовещенский собор Московского Кремля; Тихвинская икона из Балахны со сценами осады монастыря шведами, XVII в., ЦМиАР; Тихвинская икона с житием и чудесами в 99 клеймах, XVII в., Успенский собор Московского Кремля; Казанская икона, XVII в., СИХМ; Толгская икона, XVII в., ЯХМ ср.: Феодоровская икона, 2001, Пахомиев Нерехтский женский монастырь Костромской епархии). Нередко сюжетом отдельной иконы становился эпизод из сказания о чудесах др. образа Божией Матери. Например, на Беседной иконе изображено чудо явления Богородицы пономарю Георгию, рассказ о котором содержится в сказании о Тихвинской иконе; сюжет иконы «Сретение Владимирской иконы Божией Матери» (XVI в., ЦМиАР) является эпизодом из «Сказания о чудесах Владимирской иконы Богоматери». Иконография богородичных образов XIX-XX векаИконография богородичных образов значительно обогатилась в позднейшее время. В XIX–XX вв. прославились иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская (келейная прп. Серафима Саровского), на которой представлена Богородица без Младенца со скрещенными на груди руками, с нимбом, окруженным огненными язычками, «Спорительница хлебов» (название дано прп. Амвросием Оптинским), где запечатлено явление в небесах Богородицы, благословляющей нивы, обретенная в селе Коломенском «Державная». Отношение Русской Церкви к образам Богородицы глубоко и точно выражено в словах песнопения богородична: «И до ныне милостиво». |

|

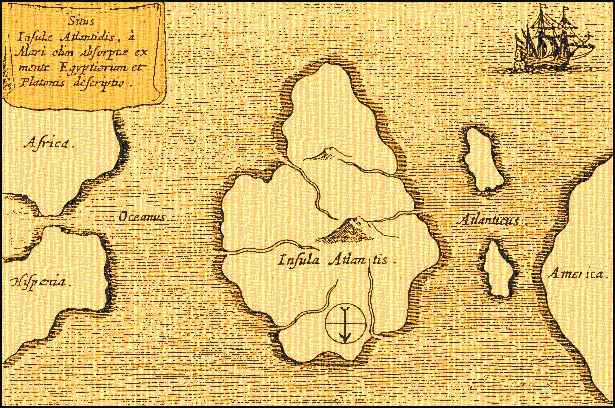

Где похоронены пришельцы?! |

Это цитата сообщения Владимир_Гринчув [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В Центральной Африке ученые нашли кладбище инопланетных пришельцев, похороненных, по крайней мере, 500 лет назад! "В могилах находится не менее 200 тел. На удивление, они очень хорошо сохранились. Сейчас мы пытаемся выяснить, откуда они появились на Земле, и что их здесь убило, - заявил в ноябре 2009 года журналистам в городе Кигали, Руанда, швейцарский антрополог доктор Уго Дети."

Команда антропологов обнаружила загадочное кладбище во время исследования руандийских джунглей, - сообщает Weekly World News. Поначалу ученые предположили, что наткнулись на останки древнего поселения, однако раскопки показали, что людьми и их бытом здесь и «не пахло».

|

Всё о пентаграмме |

Это цитата сообщения Владимир_Гринчув [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Магия и магические символы – вещь серьезная и опасная, особенно в руках дилетанта. Не стоит бездумно использовать магические символы, не понимая их значения и влияния на человека. Даже такой известный символ сатанистов, как перевернутая пентаграмма, нарисованная ради прикола, может доставить немало неприятностей...

Традиционно считается, что обычная пентаграмма, или звезда из пяти лучей считается символом мага и человека, она используется в многочисленных магических ритуалах с самыми разными целями. Перевернутая пентаграмма, когда вверху - два луча, это так называемая звезда Мендеса, символ сатанистов и черной магии...

Человечество использовало и использует в магии великое множество геометрических символов. Но, пожалуй, самыми загадочными и популярными у эзотериков являются две звезды - пятиконечная и шестиконечная, или пентаграмма и гексаграмма.

Пять лучей власти

Слово "пентаграмма" происходит от греческих слов "pente" -"пять", и "gramma" - "буква". Пентаграмма, иначе пентакль Соломона, образуется соединением трех равных треугольников.

Это безмерно древний символ, известный у самых отдаленных географически друг от друга народов. Археологи считают, что первыми его стали использовать жители Древней Месопотамии, и первоначально пентаграмма была связана с движением Венеры по небосводу.

Позже, в Древнем Египте, пятилучевая звезда была одним из знаков, применявшихся для обозначения понятия "божество". Ее часто встречающимся названием стало "звезда Исиды" - в этом случае она символизировала подземное лоно матери-земли. Кроме того, в древнеегипетской письменности существовал иероглиф, похожий на звезду, чье значение переводилось как "обучать", "просвещать". У египтян число пять означало справедливость и порядок во Вселенной, и поэтому грешники, как их нарушители, изображались пентаграммой перевернутой.

В Вавилоне пентаграмма обычно встречается на царских печатях и олицетворяет власть правителя и мага, распространяющуюся на четыре стороны света и небо. Помимо этого, вавилоняне и - независимо от них - кельты использовали пентаграмму в качестве защитного амулета и оберега от болезней.

|

Таинственный город в Антарктиде |

Это цитата сообщения Владимир_Гринчув [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Известный американский полярный исследователь, летчик и контрадмирал Ричард Бэрд (1888-1957) возглавил несколько экспедиций в Антарктиду Однажды ему довелось столкнуться с чем-то в высшей степени удивительным

Гным... Четвертая экспедиция состоялась летом 1946/47 гг. В ней участвовали 13 судов, на борту которых находились ученые, инженеры, военные более - 4700 человек.

Был проведен детальный осмотр береговой линии материка. Очертания Западной и Восточной Антарктиды нанесли на карту. Однако основная часть территории по-прежнему оставалась «белым пятном»...

|

Гусли - инструмент гармонизации Вселенной" Жарникова С.В |

Это цитата сообщения Звон_Рун [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://rutube.ru/tracks/3150623.html?v=f0543a3f61e7067d5915ef0a0ac9aba8

Про гусей-лебедей, Брахмо, ткань Мироздания и не только...

..."Две юницы снуют основу, на 6 колышков две снующих" - возможно это и есть две руны Рода..."Одна другой протягивают пряжу и не рвут её не прерывают...Вот колышки - основа небу, стали гласы для ткани челноками..." Очень хорошее видео.

Подсказали адрес текста http://www.vedaarii.ru/-2009/181--q-q.html

"Жарникова С.В., канд. исторических наук, этнолог, искусствовед, действительный член Русского географического Общества.

Каждый исследователь, изучающий историю православия на Руси, останавливается перед необъяснимым феноменом, резко негативным отношением к такому, безобидному казалось бы музыкальному инструменту как гусли.

|

Либеральный миф - "Сталин завалил немцев трупами" |

Это цитата сообщения Antropos [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Продолжая прошлогоднее Горами трупов остановил Сталин немецкие ... По ссылке есть смысл пойти почитать о хитростях - как считают немецкие потери. И ислледователи там иные "Потери СССР в ХХ веке.."

Спасибо за напоминание ![]() varjag_2007

varjag_2007

Германия - 1.760.000

Предлагаю выдержки из

В этой книге сказано: «По результатам подсчетов, за годы Великой Отечественной войны (в том числе и за кампанию на Дальнем Востоке против Японии в 1945 году) общие безвозвратные демографические потери (убиты, пропали без вести, попали в плен и не вернулись из него, умерли от ран, болезней и в результате несчастных случаев) советских Вооруженных сил вместе с Пограничными и Внутренними войсками составили 8 млн. 668 тыс. 400 чел.». Соотношение по людским потерям Германии и ее союзников на Восточном фронте было 1:1,3 в пользу нашего противника (реально цифра меньше. Об этом ниже в материалах зарубежных исследований - М1)

|

Свастика - любимый символ императрицы |

Это цитата сообщения Ferdinand_Porsche [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Гамматический крест Романовых

Свастика на капоте автомобиля Николая II

«В ночь с 24 на 25 июля 1918 года войска Белой Армии заняли Екатеринбург. А уже утром все офицеры, свободные от службы и боевых нарядов, потянулись к дому Ипатьева, где содержалась в заключении и 8 дней назад была расстреляна Царская Семья. “Каждому хотелось повидать это последнее пристанище Августейшей Семьи… Каждый почувствовал, что здесь что-то произошло, что-то большое, мрачное и трагичное… Но что? Убили?.. Да, кровь здесь была. Не может быть, думал почти каждый. И зверству есть предел. И, перебирая безчисленное количество вещей домашнего обихода... никто не допускал, что зверство может и не иметь предела”1.

Раскрыли двери угловой комнаты верхнего этажа, служившей спальней Государю Императору, Государыне Императрице и Наследнику Цесаревичу. Четыре окна этой комнаты выходили на Вознесенскую площадь и Вознесенский переулок. Оглядывая разоренное помещение, офицеры заметили странный знак на левом косяке правого окна…»2, – так начиналась первая в отечественной исследовательской литературе основательная публикация (с православных позиций) о гамматическом кресте [i].

Читать далее

|

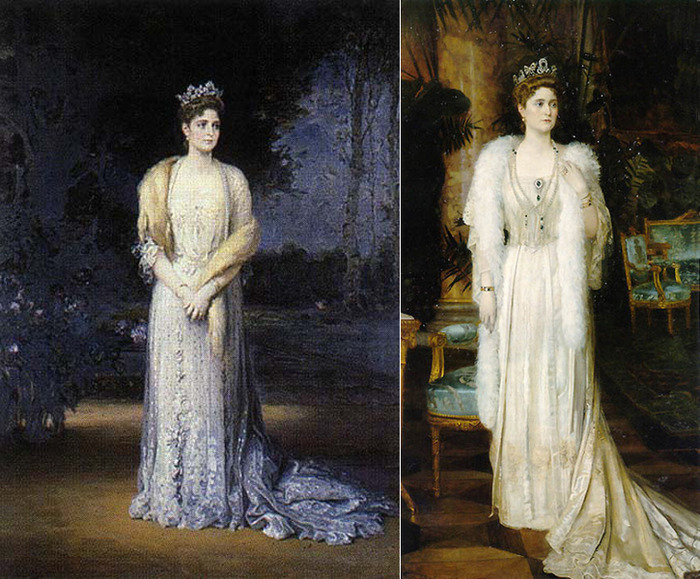

История Российской монархии. Живопись. Laurits Tuxen, Mihaly Zichy и др. |

Это цитата сообщения PKFNF [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Коронации императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Tuxen Laurits

Венчание Николая II и великой княгини Александры Федоровны.

Tuxen Laurits

все изображения кликабельны*

Чудинов В.А. Этруски кололись наркотиками |

Это цитата сообщения Prometheus [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лечить причем немедленно а то рожа у него с каждым днем все более наглая.

"Обычно предполагают, что наркотики появились достаточно поздно. Тем удивительнее было узнать, что этруски имели представление о наркотиках. Для этого пришлось прочитать надпись на одном из зеркал.

Описание зеркала. При его рассмотрении П.П. Орешкин дешифровкой не занимался, но не удержался от комментария: «В руке – мастерок. Надет изящный фартук. Началась постройка «Светлого храма». Близится «эпоха Возрождения»» (ОРЕ, с. 61). Тут всё непонятно. Почему этот эпиграфист решил, что в руке у центрального персонажа мастерок? Ведь мастерок имеет треугольную поверхность, и к тому же им не трогают обнаженный торс человека. А здесь перед нами явно орудие врача. Кроме того, центральный персонаж одет в медицинский халат, а вовсе не в фартук, ибо тут нет выреза спереди и лямок на плечах. Кроме того, фартук не надевается на голое тело. Сзади, действительно, видны колонны, но откуда известно, что это храм? Почему не больница? И почему этот храм непременно «светлый»? И какие приметы надвигающейся эпохи Возрождения, до которой еще две тысячи лет? И почему понятие эпохи Возрождения дано в кавычках? Словом, логику эпиграфиста понять трудно.

Явные надписи здесь крупные, но П.П. Орешкин их прочитать не смог. Каждая из трех надписей, разумеется, с подвохом. Уже первая буква О имеет едва заметные вертикальные штрихи вверху и внизу, то есть, перед нами лигатура И (эта буква крупнее и потому должна читаться раньше) и О – ЙО. Затем идет буква Л, после которой следует то ли Ю (изображалась в виде 8), то ли В (с чтением Б), а, скорее всего, и то, и другое. Затем ЛУ и буква И – ЛЮБЛУ И. Подвох второй надписи состоит в том, что одну из двух букв И следует отобразить зеркально, а последнюю букву принять за У. Тогда получается слово ВИНУ. Наконец, в последней надписи последняя букву представляет собой лигатуру из N и У, а все слово читается как ЖАДИНУ. Всю надпись ЙО ЛЮБЛУ И ВИНУ ЖАДИНУ можно перевести, как Я ЛЮБЛЮ И ВИНЮ ЖАДИНУ. Очевидно, один из персонажей в одно и то же время и любит, и обвиняет в жадности другого. Предстоит выяснить, кто любит и кого можно обвинить в жадности. Кроме того, употребление местоимения ЙО вместо Я, или АЗ выдает какого-то этруска из греческого ареала, и было бы неплохо выяснить, из какого именно. Формы глаголов ЛЮБЛУ вместо ЛЮБЛЮ и ВИНУ вместо ВИНЮ также выдает диалектные формы.

Центральный персонаж с молоточком врача имеет на колпаке надпись РИМА, тогда как локоны волос головы образуют надпись ЭТРУСИЯ (тоже диалектное отличие: обычное название – ЭТРУЗИЯ). Его спутник, как можно судить по надписи на голове, это КИПР. Однако только названием государства надпись не завершается, а продолжается словами: ВНОВЬ ЛЮБИТ САМО. Слово ВНОВЬ поясняет, что когда-то Кипр любил Само, затем перестал любить, а теперь полюбил во второй раз. Поскольку рука этруска указывает на самого правого персонажа, видимо, он и есть олицетворение Само. Нам уже встречалось название этого моравского государства. Тем не менее, проверим, читается ли соответствующее имя на его голове. Оказывается, читается. В прямом цвете начертано слово САМО, в обращенном – БЁМА РУСЬ. Как известно, чехи имели более раннее имя БЁМЫ, а по-немецки это имя осталось за ними и до сих пор. Таким образом, правильность чтения слова САМО подтверждается этим разъяснением. Теперь понятно, кто кого любит: этруски Кипра любят славян Само. Но за что, и почему чехи Само оказались «жадиной», пока неясно. Наконец, левый персонаж, как можно прочесть у него на голове – это ЭТРУСКИ КРИТА.

Этруски Кипра, как мы знаем из других зеркал, проживали вместе с другими славянами, и, прежде всего, со скифами. Так что, скорее всего, рассмотренные здесь диалектные отличия принадлежат именно им, поскольку слова заглавного предложения ЙО ЛЮБЛУ могут принадлежать только киприоту, но не критянину и не римлянину.

В рамочке над головой римского этруска можно прочитать слова РУКА МАСКВЫ. Так что врачевать киприота Москва приказала римскому этруску. Но что с ним случилось? Это можно узнать, прочитав сначала надпись на камне под ногой чеха. Там написано фактически открытым текстом слово КОКА. Как известно, КОКА – наркотическое растение. Обычно наркоманы жуют его листья. Большая советская энциклопедия пишет о нем следующее: «КОКА, Erithroxylon coca, кустарник 1-3 до 5 м высоты, из небольшого (2 рода) тропического семейства кокаиновых, близкого к льновым. Листья 3-10 см длины, 1-3 см ширины; прилистники превращены в колючки. Цветки в пазухах листьев, мелкие, желтовато-белые, пятерного типа…» (БСЭ, том 33, с. 265). Из коки добывался кокаин, о котором БСЭ пишет так: «КОКАИН, алкалоид, добываемый из листьев южноамериканского растения кока. Листья кока издревле применялись индейцами в качестве опьяняющего средства; сведения о листьях кока встречаются в Европе уже в 16-м веке. Кокаин впервые был выделен из листьев кока Гдике в 1855 году; синтетически получен Вильштеттером в 1898-1901 году… Предельная доза кокаина – 0,03 г. Кокаин опасен, так как при частом употреблении легко приводит к особому виду наркомании – кокаинизму. При отравлении кокаином необходима немедленная помощь врача; средствами первой помощи служат: впрыскивание камфоры, кофеина, введение разбавленного спирта в кровь, вдыхание амилнитрата и хлороформа. Если отравление произошло через рот, то применяют промывание желудка, обильные дозы соды и крепкого кофе или чая, задерживающих всасывание яда» (БСЭ, том 33, с. 265-266). Чуть ниже в рамочке мы читаем слово УКОЛ. Таким образом, чехи предпочитали делать укол колючкой коки и выжимать в кровь сок из листьев. На рамочке с фрагментом орнамента зеркала из растения мы читаем слово КОКА, а чуть выше, в другой рамочке – слово АТРАВА, то есть, ОТРАВА. Так что из надписей данного зеркала следует, что кока и ее наркотическое действие были известны еще этрускам. Теперь понятно, за что киприот любит чеха из Само – за распространение наркотиков. И понятно, почему его же называет «жадиной» – за то, что бесплатно чех киприоту коки не дает. Ясно также, что кокаинизм – это болезнь, и этруск Рима в качестве «руки Москвы» направлен на искоренение наркомании на Кипре.

Осталось прочитать только надписи в виде гармошки краев одежды. Так, у киприота можно прочитать в рамочке слева слова ВОЙ ПОЛКУ, а на правой голени чуть ниже – КИПРА. Справа же при повороте фрагмента направо на 900 читаются слова: ВОЯКА УКОЛОТ. Итак, киприот сделал инъекцию в кровь кокаина. На бахроме врача читаются слова: СТУКОВ СЛАБАК. Иными словами, врач делал с помощью молоточка перкуссию и обнаружил ослабление здоровья пациента. «Сущность перкуссии состоит в том, что постукиванием по исследуемой области тела вызывают определенный звук, по характеру и особенностям которого судят о состоянии лежащих в данной области тела внутренних органов. Перкуссию производят либо концами четырех пальцев, которыми ударяют непосредственно по исследуемой части тела, либо одним пальцем, ударяя по другому пальцу, наложенному на тело, либо с помощью специального инструмента (плессиметра), ударяя молоточком по пластинке… Перкуссия на грудной стенке, за которой лежат нормальные легкие, дает характерный громкий и звучный, довольно низкий тон. При растяжении легочных пузырьков (эмфизема) перкуссия дает особенно громкий, «коробочный» звук. При уплотнении ткани легких воспалительным процессом нормальный легочный звук сменяется притупленным или тупым; такой же тон получается, если между грудной стенкой и легкими скопляется жидкость… Перкуссия была предложена венским врачом Ауенбургером в 1761 году; но широкое распространение этот метод получил только после его опубликования на французском языке Корвизаром в 1808 году)« (БСЭ, том 45, с. 96-97). На данной композиции мы видим, что перкуссия была известна еще этрускам, причем в ее самом продвинутом, инструментальном виде, так что орудие, которое П.П. Орешкин принял за «мастерок» представляет собой на самом деле плессиметр, хотя и без пластинки. Кроме того, врач производит перкуссию не области кишечника, а именно области грудной клетки.

На изгибах ткани слева от критянина можно прочитать текст: КИДАЛ АТРАВУ, что можно понять, как ПОКОНЧИЛ С НАРКОМАНИЕЙ. Получается, что уже по одному разу вспышка наркомании прошла и на Кипре, и на Крите. Но второй вспышки на Крите не было, тогда как именно от последствий второй вспышки пытается вылечить киприота римский этруск. Наконец, на изгибах ткани чеха читается надпись ОТРАВИТЕЛЬ. Так что все этруски единодушно осуждают чеха из Само. С другой стороны, наркотики быстро приносят большие деньги, так что государство Само для финансового поддержания своего существования было вынуждено прибегнуть к столь непопулярной мере, как распространению наркотиков среди славян.

Как видим, содержание этой изобразительной композиции крайне интересно, и показывает, что массовой применение наркотиков в Европе существовало гораздо раньше, чем об этом принято думать, то есть, гораздо раньше 16-го века. Но слова «наркотик» еще не существовало. Вместо слова «дурман» тут дано слово ОТРАВА."

К сведению гражданина Чудинова-не только в древние времена в Европе говорили современным русским языком но и сейчас так делают то есть не только говорят но и поют фактически по-русски и матом:

|

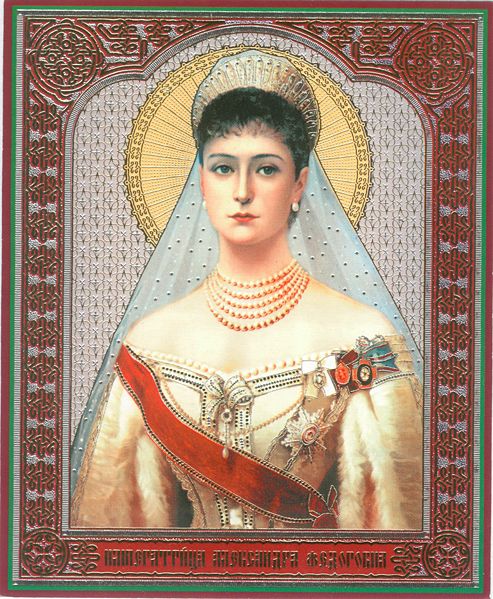

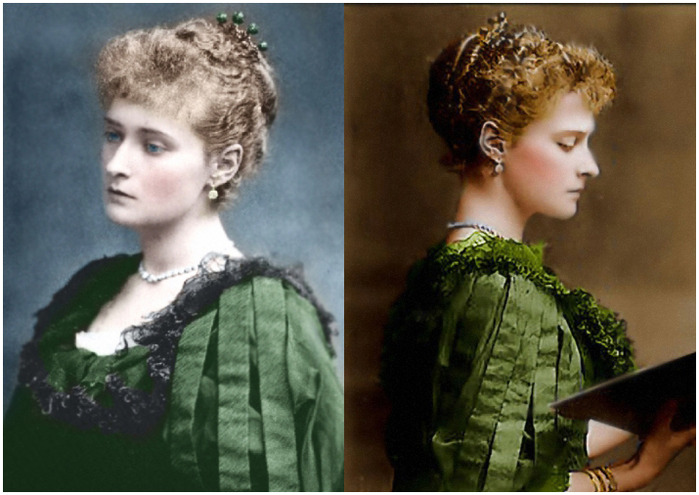

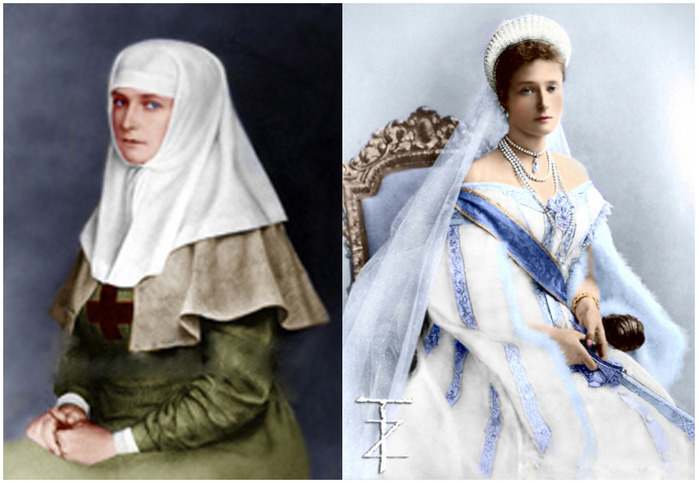

Царица - мученица, ей было 46 лет... |

Это цитата сообщения vera_nadezda [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Две разные женщины в одной.

"Первая - жена, мать и, наконец, венценосная супруга, дающая сомнительные советы,

по вопросам, в которых она не компетентна. Вторая - предстает перед нами после отречения императора; жизнь ее,полная унижений и страхов, становится дорогой на Голгофу и обрывается в подвале Ипатьевского дома.

Но и первую и вторую объединяет страстная любовь к своему мужу. Первую можно подвергать самой суровой критике; Вторая достойна нашего восхищения" -

из письма Николая Романовича Романова.

не нуждается в защите - это мы должны молить ее о защите нас.

Святая Царственная мученица Александра, моли Бога о нас.

А.К Мюллер-Норден 1896, Как она прекрасна и как грустна !

1. Л.Туксен "Венчание Николая II и Великой княгини Александры Федоровны.

2.Император Николай II и императрица Александра Федоровна.

Мать и сын. Кто может бросить камень в мать неизлечимо

больного сына,чувствующую притом, что является невольной виновницей его болезни?! Разве любая любящая мать не примет помощь,

действенную, которую будет оказывать кто-либо?!

Бондаревский И.К. 1907 г.

Обратите внимание, какая грусть всегда в глазах царицы.

И.Галкин.Императрица Александра Федоровна в парадном придворном

костюме со звездой и лентой орден Св.Екатерины и знаками других орденов .1895

1.А.Маковсий.Императрица Александра Федоровна.

2.В.К.Штемберг 1901

1.Я.Я.Вебер 1914

2.И.К.Бодаревский 1907

Фотография царицы у окна. О любой другой женщине сказали бы:

"Она добродетельна, так как не отдает свое время светским развлечением,

а занята делом и семьей" ,

о ней же говорили -

"Она нелюдима,чурается общества" и т.д.

С самого приезда в страну Обстоятельства и общество были против нее.

Как можно ставить в вину одной слабой женщине крах империи!

Предоставим историкам разбираться в причинах падения империи.

Она могла быть простой сестрой милосердия и быть царственной особой!

Подумаем о том, что предубеждения часто не дают нам объективно

судить о человеке. Назовите хотя бы одну известную личность, не

имеющую противоречивых, иногда отвратительных черт характера,

наряду с огромными заслугами!

Простим этой невероятно несчастной женщине ее недостатки,

как она простила своих палачей. Не будем осуждать ее, как это было

принято в обществе и в народе.

" Да, прошлое кончено. Благодарю Бога за все, что было, что получила – и буду жить воспоминаниями, которые никто у меня не отнимет…

Какая я стала старая, но чувствую себя матерью страны, и страдаю как за своего ребенка и люблю мою Родину, несмотря на все ужасы теперь…Ты же знаешь, что НЕЛЬЗЯ ВЫРВАТЬ ЛЮБОВЬ ИЗ МОЕГО СЕРДЦА, и Россию тоже… Несмотря на черную неблагодарность Государю, которая разрывает мое сердце…Господи, смилуйся и спаси Россию». из частного

письма императрицы, незадолго до убийства.

Эта семья пропитана любовью, друг к другу.Восхитимся и поклонимся

этой способности, несмотря ни на что сохранить в себе Любовь и Нежность друг к другу.

Та же семья, с той же любовью, но претерпевшая великие страдания. Люди, совершившие подвиг мученичества и за это получившие Святость. Царственные мученики. К лику Святых причисляют за разные духовные подвиги, они причислены не за праведную жизнь, а за великие страдания, омывшие их грешные души!

Поклонимся же иконе Святых Царственных мучеников.

Наследник,Императрица,

Четыре Великих княжны...

Какие прекрасные лица,

И как это было давно...

ОТМА

Я не писала о Великих княжнах, о них прекрасные посты у

NADINROM, о Николае II есть посты,

замечательные посты у Парашутова о

живописных портретах Романовых.

Есть хороший пост об Александре

Федоровне у LEONSIJA, но мне показались, что они однобоки,

предубеждение против А.Ф. существует!

Выставила в основном живописные портреты и хотела еще раз

напомнить вам как ОНА прекрасна.

|