-Рубрики

- Polska (14)

- ОТДЫх (12)

- «Не ту страну назвали Гондурасом!» (8)

- Резиновый занавес (3)

- А,Я КУРЮ!))) (13)

- Армения (7)

- АРМИЯ (22)

- Бирюлёво (4)

- Бывшие "Братья" (9)

- В МИРЕ (24)

- Власть. (7)

- ВОЙНА (80)

- ВЫБОРЫ (15)

- Дебилы бл..ь (10)

- ДЕБИЛЬНАЯ россия (312)

- Евро (77)

- Египет (16)

- Едящие Россию (70)

- ЖЕНЩИНА (61)

- ЖЗЛ (5)

- ЖИВОПИСЬ (1050)

- Жизнь Наша (162)

- интересно (153)

- искусство (154)

- ИСТОРИЯ (134)

- Креаклы-Либерошлепы (73)

- Любовь (16)

- Люди (210)

- МИГРАНТЫ (147)

- МОЁ (32)

- МОСКВА (53)

- МРАКОБЕСИЕ (12)

- МУЗЫКА (69)

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС (79)

- Новороссия (178)

- ОБЩЕСТВО (29)

- ОТНОШЕНИЯ (6)

- ПАМЯТЬ (71)

- Пиндосия (96)

- ПОЗИТИВ (99)

- ПОЛИТИКА,ЭКОНОМИКА (143)

- Природа (8)

- ПРОЗА (82)

- Религии (45)

- РОССИЯ (758)

- Сатира (18)

- Сирия (17)

- СПОРТ (123)

- СТИХИ (268)

- Точки Зрения (79)

- Украина (263)

- Укроруина должна быть разрушена! (736)

- ФОТО АРТ (61)

- ФУФЛО (30)

- Цветные революции (3)

- ЮМОР (134)

-Я - фотограф

Египет 04.18-3.

-Музыка

- Гори моя звезда

- Слушали: 25 Комментарии: 0

- ABBA

- Слушали: 94 Комментарии: 0

- Barbara Streisand - I Am A Woman In Love

- Слушали: 6258 Комментарии: 0

- Edith Piaf - Autumn Leaves (Les Feuilles Mortes)

- Слушали: 90 Комментарии: 3

- В.Златоустовский - От героев былых времен - из к/ф "Офицеры"

- Слушали: 1966 Комментарии: 6

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

Умные помалкивают...Умные здороваются первыми...Умные не ввязываются в драку...Умные уступают дорогу...А потом жалуются:- Почему нами правят одни ДУРАКИ ?

Василий Пешкун для каждого. |

Художник Василий Пешкун родился в 1978г. В г.Гомеле.

Учился в гомельском худ. Училище.

В 1999г. Был отмечен президентской стипендией. 1999-2005г.-Учеба в Белорусской Академии Искусств (Кафедра МДИ.).

В 2008г награжден медалью «Талант и призвание» международного фонда мира и согласия.

Работы находятся в музее современного русского искусства в Джерси Сити (США), белорусском посольстве в г. Будапешт (Венгрия) , частных коллекциях Беларуси, России, США, Израиля, Японии, Италии, Франции.

Метки: живопись мое |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 4 пользователям

Князь милосердия |

Последний сбор школьных друзей был лет десять назад, Васильков пошел, его уговорил Буксман. Еще пришли четыре пожилые тетки. Никто ни про кого ничего не знал. Немоляева последний раз Васильков видел в 92-м. Он крутился в какой-то мелкой фирме на третьих ролях.

Василькову совсем не хотелось видеть Немоляева. Тем более все эти трагедии типа «напоследок». Но не скажешь ведь школьному другу, что, мол, извини, я страшно занят, и отбой. Поэтому он сказал:

— Надо, старичок, конечно, надо повидаться!

Немоляев пришел в четверть девятого.

Он был в старом, но приличном костюме. Не курил и на коньяк не налегал. Но ел с большим аппетитом.

— Никого не осталось, — говорил он, жуя, поперхиваясь и откашливаясь. — Одни мы с тобой. Кутя от инфаркта, Груша тоже от инфаркта, Валечка Рудный разбился, летчиком. Зюзя спился.

— Да, — вздохнул Васильков. — Еще Леня Соколов, помнишь? Тоже умер.

— Говно был твой Леня. Больше парней вроде не было, одни девки. Да, еще Букс. Куда он делся? В Израиле?

— Что ты! Он тут. Процветает. «Буксман, Лавинский и партнеры».

— Вот сука! — возмутился Немоляев. — Я ему звоню, а мне: вы ошиблись! А голос, сука, знакомый. Ну и хер с ним. Одни мы с тобой остались, и это характерно.

— Почему? — спросил Васильков.

— А потому, что меня все били. Кроме тебя. Помню, стоял я в коридоре у стены, прислонился, а Леня Соколов мимо шел — и мне подсечку. Просто так. Я на ж…пу — бац! Заплакал. Обидно стало. А ты подошел, руку подал, помог встать…

Немоляев всхлипнул, положил ладонь на руку Василькова.

— А ты-то как живешь? — спросил Васильков.

— Накоплю, истрачу, — сказал Немоляев. — Накоплю, истрачу. Глупо живу.

Васильков вдруг увидел, что у Немоляева перстень с циркулем и угольником.

— Ты что, масон? — спросил он.

— Двадцать шестой степени, — усмехнулся Немоляев. — «Князь милосердия». Это все болтовня, про могучий орден. Сидят отставные полковники, вслух читают рефераты о символике циркуля.

Васильков отодвинул руку.

— Слушай, — сказал Немоляев. — Позволь мне остаться переночевать. Напоследок, — значительно добавил он.

— Минутку, — сказал Васильков и вышел.

Жена его сидела в спальне и читала книжку. Васильков попросил ее придумать какой-нибудь вежливый отказ. Но жена была верующая, и сказала, что это подвиг странноприимства, и выдала мужу пару простыней, шерстяное одеяло, подушку с наволочкой.

Наутро Немоляев отказался от завтрака, обнял Василькова и ушел.

Васильков зашел в гостиную, где ночевал Немоляев. Простынки были сложены стопкой, а сверху лежал пакет, перетянутый тонкой старой бумажной веревочкой. И записка: «Это тебе. А меня не ищи».

Васильков расковырял газету. Боже! Это были пачки сторублевок образца 1961 года, убитых павловской реформой. Тысяч 200, несусветное богатство по меркам брежневской поры. Две дачи, три кооператива, «Волга», пиры в ресторане «Арагви», путевки на курорты… А сейчас — дрянная сальная бумага. Васильков брезгливо взялся двумя пальцами за шпагат и, не сказав жене, вышел на лестницу и выбросил этот сверток в мусоропровод.

Откуда ему было знать, что там, в середине пакета, лежала кожаная коробка с брильянтовым колье этак в полмиллиона долларов?

Однако пакет, перекочевавший в помойный контейнер, расковыряла бомжиха Юлька Глазок и нацепила всю эту красоту на себя. Но потом по пьяни уронила в уличный туалет на станции Катуар. Потом этот сортир снесли и заровняли.

Еще через пару лет Васильков был по делам своей фирмы в Швейцарии и там в ресторане вдруг увидел Немоляева — за соседним столиком.

— Надеюсь, тебе немножко помог мой… эээ… подарок?

— О, да, да! — улыбаясь, ответил Васильков. — Спасибо большое!

Денис Драгунский

Метки: проза жизнь |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

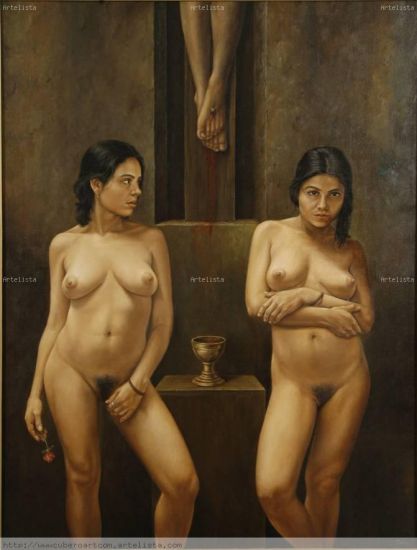

Роландо Куберо |

Роландо Куберо посчастливилось или угораздило родиться в маленьком центральноамериканском государстве Коста-Рика. Почему посчастливилось? Да потому, что страна маленькая и все талантливые люди там на виду. Почему угораздило? Да потому, что страна находится вдалеке от мировых художественных центров. В Европе, например, о ней знают только то, что  оттуда привозят кофе и бананы, а о тамошних художниках слыхом не слыхивали до того, как там взошла звезда Роландо Куберо. Его изысканные, тщательно исполненные картины сегодня пользуются неизменным успехом, как в Америке, так и в Европе.

оттуда привозят кофе и бананы, а о тамошних художниках слыхом не слыхивали до того, как там взошла звезда Роландо Куберо. Его изысканные, тщательно исполненные картины сегодня пользуются неизменным успехом, как в Америке, так и в Европе.

А начиналось все в маленьком городке у подножья вулкана Барва, где художник родился в 1957 году. Видимо, с ранних лет он питал склонность к рисованию, потому что родители отдали его в школу искусств уже в 1964 году, а в 1976 году он поступил в Национальный университет.

Творчество художника формировалось под воздействием старых мастеров, но в 80-е годы он испытал сильное влияние магического реализма, художественного метода, в котором магические элементы включены в реалистическую картину мира, правда, затем он вернулся к классическим истокам. Куберо, пишет портрет человечества во всех его проявлениях, воссоздавая их с поразительной точностью. Так говорят о нем критики. Картины его сами по себе довольно провокационные да к тому же он дает им провокационные названия - все это способствует немного скандальному ореолу вокруг его творчества, что, впрочем, в немалой степени способствует его популярности.

Его картины выставлялись не только в Коста-Рике, но и в Уругвае, Чили, Боливии, США, Испании и Италии. Сегодня работы Куберо находятся в частных коллекциях в Коста-Рике, Никарагуа, Сальвадоре, Гватемале, Панаме, Мексике, Колумбии, Венесуэле, Уругвае, Боливии, США, Италии, Испании, Швейцарии, Германии и Израиле. При этом художник по-прежнему живет и работает на родине.

http://www.galeriavalanti.com

Метки: живопись интересно |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

СЛОВА... |

Слова…

Те, которые вершат миры.

Мир реальный и мир вымышленный, два мира, таких близких и таких разных –

до грани, на грани, за гранью…

Тебе кажется, что Мир так и не смог заглянуть в её глаза? Или ты не смог? От этого и обида.

Но Мир не понимает и не принимает твоих обид, ведь ты сам и есть – этот Мир.

Извечная параллельность прямых, жуткая изогнутость пространства – и синяки на память.

Ей говорят: «Ты везучая! Ты так легко отделалась…»

И только слёзы прожигают две бороздки по щекам, невидимые всем прочим…

Промокнула салфеткой. Тон, пудра, белила, алый росчерк ироничной ухмылки:

«Мне неинтересно, что ты там себе напридумывал, раз я всё равно не смогу.

А на пороховой бочке мне, по крайней мере, весело!

Трон ведь всё равно давным-давно пропах нафталином…»

Теперь её ход, её очередь быть насмешливо-небрежной. Гламурной. Никакой.

Ни защищаться, ни делать выпадов, даже если в спину летит скомканный листок: «Исписалась!»

Не жалеть… Забыть всё, и братские чувства.

И небратские тоже.

Может, в этом и заключается высший гуманизм?

Полюбить лето, подарившее нежданно-негаданно два моря… варить варенье… узнать нечаянно, что давний друг был когда-то влюблён, радоваться тому, что она так и не догадалась тогда, и всё потихонечку минуло, и они по-прежнему остались друзьями.

Ближе к полуночи вспомнить с мужем об их дне, озадачиться вопросом: а сколько же мы вместе? Решить, что 83 года, дурачиться и хохотать до упаду, объедаться вишней в шоколаде, и знать, что именно это и есть аромат счастья.

Писать стихи… всё-таки писать… для себя, но о нём. О своём лирическом герое.

Потому что есть мир реальный и мир вымышленный, два мира, таких близких и таких разных –

до грани, на грани, за гранью…

О, да! Она эгоистка…

Разве она когда-то задумывалась каково ему, её ЛГ… Легко ли ему даются эти переходы между её Мирами? Холодно, тепло ли там, на том перевале… Что могла предложить она ему – стихостенный дом? Шарф, связанный из строф? Вальс осенних листьев? Кордебалет прошлогодних снежинок? Что?!!

И всё-таки… двуголосье их миров, переплетения рук, слов и выдохов… Его полёт, её фантазия.

Мир реальный и мир вымышленный, два мира, таких близких и таких разных –

до грани, на грани, за гранью…

InnA

Серия сообщений "Любовь":

Часть 1 - Огромная волна накрыла влюбленных во время предложения руки и сердца

Часть 2 - На лице живут глаза...

...

Часть 10 - Сука-любовь...

Часть 11 - О,этих клавиш звуки...

Часть 12 - СЛОВА...

Часть 13 - Можно и по отдельности

Часть 14 - а вот не про Украину. И не про сектор Газа. А очень даже наоборот.

Часть 15 - Ложится спать пустой трамвай...

Часть 16 - Любовь - оружию...

|

Метки: жизнь наша любовь |

Процитировано 6 раз

Понравилось: 8 пользователям

Российское общество ведет борьбу с ... |

18.12.2011

Фото: EPA

Это последняя прижизненная публикация Вацлава Гавела в российской прессе — 9 декабря 2011 года. Мы тогда не знали, что он, откликнувшись на просьбу газеты, писал эти строки, преодолевая страшную боль. Тело отказывало, но голова работала, как всегда, безупречно. Смеем предположить, что Вацлав Гавел торопился сказать людям что-то очень важное. Он успел — читайте.

— Думаю, что российское общество ведет борьбу с самой жесткой из всех известных форм посткоммунизма, с этакой особенной комбинацией старых стереотипов и новой бизнес-мафиозной среды. Возможно, политологи найдут связь сложившейся в России ситуации с нынешними арабскими революциями, но лично я слышу в происходящем, прежде всего, эхо крушения «железного занавеса», отзвук политических перемен 1989-1990 годов.

Поэтому я уверен, что необходимо, в первую очередь, убедить граждан России в том, что режим, который преподносится им под видом демократии, никакой демократией не является. Этот режим отмечен лишь некоторыми – крайне формальными – приметами демократии.

Не может быть и речи о демократии до тех пор, пока власть оскорбляет достоинство граждан, подминает под себя правосудие, средства массовой информации и манипулирует результатами выборов.

Но самой большой угрозой для России было бы равнодушие и апатия людей. Напротив. Они должны неустанно добиваться признания и соблюдения своих прав и свобод. Оппозиционным структурам следует объединиться, сформировать теневое правительство и разъяснять свою программу людям по всей России.

Оппозиции следует создать влиятельные правовые институты для защиты граждан от полицейского и правового произвола.

Оппозиция должна обратиться к соотечественникам, которые на личном опыте убедились в действенности демократических свобод на Западе, с призывом вспомнить о своих корнях и поддержать развитие гражданского общества на родине.

Специально для «Новой газеты»

Прага

Виталий Ярошевский

Метки: россия общество едорасты |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Без заголовка |

Просто брызгать водой тут и там ... Топиар, созданный Пэт Хаммер, директором по художественным работам в Ботаническом саду Сан-Диего. Для скульптуры употреблялась глина и немного металлической арматуры. Получилось замечательно. Это действительно произведения искусств.

Конечно, это высший пилотаж! Но, любуясь на эти работы, хочется что-нибудь и у себя создать. Тем более, что климат поменялся и лето сейчас жаркое…

Но, чтобы зимой теплолюбивые растения не погибли, не стоит их укоренять в грунт, наверно. Так, создать мобильную композицию, зимой все перенести в помещение.

Мне вот нравятся суккуленты. Это единственный вид растений , который у меня хорошо себя чувствует.

Суккуленты – сильные растения с разнообразными формами, создавая композиции из них, используя игру света, можно классно украсить свой сад или балкон. Многие по форме напоминают цветок, этакие розетки с мясистыми листьями! Добавить камушков и клумбы получатся просто театральными!

perjoy.wordpress.com/2012/10/01/succulen

Метки: красота интересно природа |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 5 пользователям

Подруга |

Сидим вдвоем на открытой веранде твоего дома. Как точно обозначить, что связывает нас?

Шесть лет - офисный кабинет на двоих. Свадьбы в одном августе.

Наша возрастная дистанция - два десятилетия. Ты транслировала жизненную мудрость, ненавязчиво, словом и делом. Я делилась свежими знаниями и инфой о передрягах в молодежном мире. Мы работали, уставая до одури и темноты перед глазами. Ссорились, мирились, наслаждались общением. Ездили в изматывающие командировки. Уволились в один год.

За долгие пятнадцать лет наша дружба развилась и окрепла.

Ты вЫходила меня, когда никто не знал, выживу ли, останусь ли прежней? Услышав от прооперировавших врачей, что опасность миновала и я дышу сама, ты расплакалась навзрыд - от счастья. Едва меня успели перевести из реанимации, ты появилась с сияющим лицом, праздничная, с уложенной, волосок к волоску, прической, в длинном летнем платье по фигуре, с наманикюренными пальчиками, нагруженная тяжелой сумкой с приготовленным тобой «детским» питанием.

Консультировалась с докторами. Молилась в ближайшем храме.

Уезжала домой. Варила, отжимала, измельчала. Стирала, собирала, забирала, отвозила. Утром снова появлялась в моей палате.

В залитом июньским солнцем больничном дворе, куда ты водила меня на прогулку, мы разглядывали бронзовых пеликанов, похожих на химер. Следили за передвижениями трех оранжевых рыб в мутной воде фонтана. Тогда же, сидя на скамейке, впитывая случайные образы и звуки, неожиданно открыли друг другу, что переполнены ощущением радости бытия...

"Дружба – это родство по выбору," - написали в кодексе "Бусидо" самураи.

"Дружба - высшая форма любви", - рассудили эллины.

"Любовь никогда не перестает", - сказал апостол Павел, почти за две тысячи лет до нас.

Мы теперь нечасто видимся. Читаю в твоих глазах: "Как ты жила это время - от прошлой до сегодняшней встречи? Что происходит в твоем внешнем и внутреннем мире?.. Люблю. Всегда о тебе помню. Твоя О."

Родная моя, почему в твоем ответе на вопрос, как дела, промелькнула суетливость желания скрыть неприятности?

Ты, как прежде, хороша собой. Как же хочу, чтоб мир всегда украшался твоей элегантной красотой и неповторимостью, уместной, чуть экстравагантной резкостью, остротой суждений и удивительным сочетанием женственности с несгибаемой волей к победе!

Что мне сделать, чтоб ты почувствовала себя хоть чуточку счастливее? Ты - воплощенная ипостась моей души...

Люблю. Твоя М.

Москва,

сентябрь 2010

Рубрика произведения: Миниатюра

©Маэми 20.09.2010

Метки: проза женщина |

Понравилось: 3 пользователям

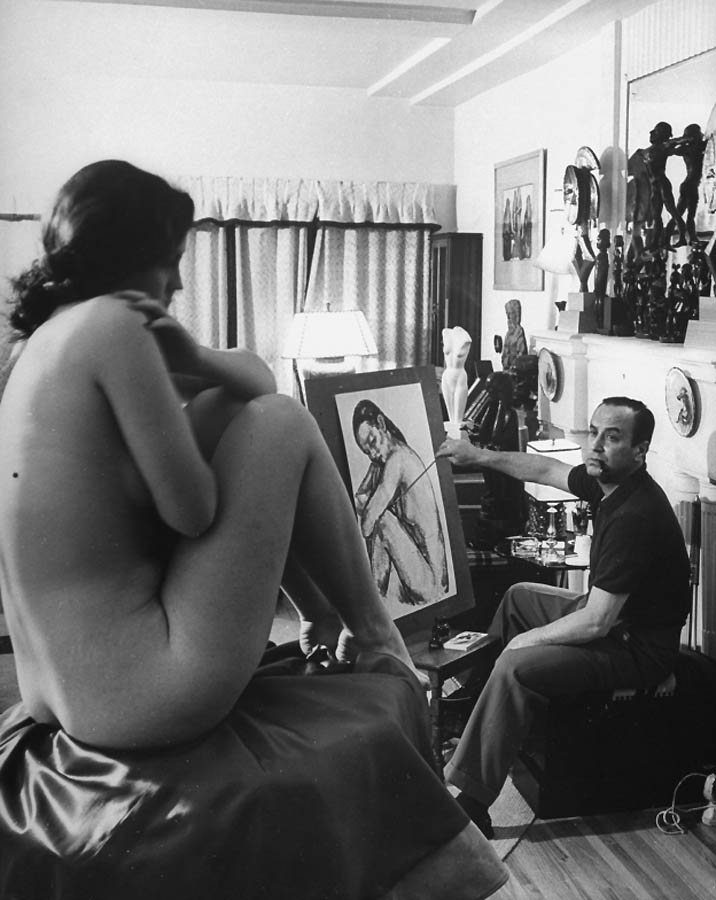

Эндрю Уэйет и Великое Американское Одиночество |

У Рокуэлла Кента и Эндрю Уайета очень разные судьбы... Кент всю жизнь странствовал по свету, как будто кто-то за ним гнался, искал единения с природой в самых отдаленных уголках мира. А жизнь Эндрю Уайета протекала между родной Пенсильванией и штатом Мэн, куда он выезжал на лето. Он был убежденным домоседом. И все же есть нечто, что роднит этих двух художников, а еще и Хоппера, и многих менее известных американцев - это Великое Американское Одиночество. Культ индивидуальности - это боль Америки и одновременно ее слава. Каждый американец, самостоятельно решая свои проблемы, создавал тем самым фундамент американского общества. Без этого культа не было бы великой страны, как без Кента, Уайета, Хоппера не было бы Великой Американской Живописи XX века.

Эндрю Уайет родился в 1917 году в небольшом городе Чеддс-Форде, в Пенсильвании, в семье известного книжного иллюстратора и живописца Ньюэлла Конверса Уайета. Энди обучался искусству у отца. Почти безвыездно жил в родных краях (долина реки Брэндивайн), а летние месяцы проводил в Кушинге (штат Мэн).

Первая же выставка пейзажей 20-летнего Энди в Галерее Макбет принесла ему триумфальный успех - в течение одного дня все работы были распроданы. Успех сопровождал и следующие выставки акварелей, и привел к избранию Э.Уайета членом Национальной академии дизайна.

В 1955 году Эндрю Уайет стал членом Американской академии искусств и литературы, в 1977 году был избран членом Французской академии изящных искусств, в 1978 году становится почетным членом Академии художеств СССР, а в 1980-м его избирают в Британскую Королевскую Академию.

Каков же он, этот романтик ХХ века? "Я сознательно не люблю путешествовать, - пишет в своих дневниках Эндрю Уайет. - После путешествия вы никогда не возвращаетесь такими же - вы делаетесь более эрудированными... Я боюсь утратить что-нибудь важное для моей работы, может быть, наивность".

В 1940 году Эндрю женился на Бетси Джеймс, которой суждено было сыграть большую роль в его творчестве. Бетси была не только его моделью, но и секретарем, критиком, консультантом. Она придумывала сюжеты его картин, давала им названия,советовала ему отказаться от ярких красок. В 1943 году у них родился первенец Николас, а три года спустя - Джеймс, который тоже стал довольно известным художником.

В октябре 1945-го, отец Эндрю и его трехлетний племянник, погибли, когда их автомобиль застрял на железнодорожных рельсах перед движущимся поездом. Гибель отца подвела черту под юностью Уайета. Откликом на смерть отца стала темпера "Зима". Через два года в штате Мэн, на ферме Ольсенов была написана самая, пожалуй, известная картина мастера "Мир Кристины".

В 1948 Уайет начал писать Анну и Карла Куернер, соседей по Чeддс-Форду. Их ферма располагалась всего в нескольких ярдах от того места, где погиб его отец.

Поля, луга, леса и холмы Чеддс-Форда, стали для него не просто родиной, но местом встречи с самой большой любовью. Это произошло зимой 1985 года. В своей автобиографии художник пишет: "И тут на вершине холма показалась маленькая фигурка в зеленом немодном пальто с пелериной. Покрытый жухлой прошлогодней травой, освещенный слепящим зимним светом бесконечный этот холм вдруг приблизился. В этой худенькой женщине, рука которой повисла в воздухе, я увидел себя, свою мятущуюся душу".

По словам Уайета, "это был решающий, поворотный момент в его жизни". Он смотрел в ее серые задумчивые северные глаза и понимал, что вновь хочет жить и писать. Он спросил: "Как тебя зовут?". Но сердце уже знало - как бы ее ни звали, где бы она ни жила, - он не в его силах забыть эти светлые волосы, этот нежный пшеничный пушок над ее верхней губой, этот застенчивый румянец на бледных щеках. "Человек, освобожденный от случайных обстоятельств времени", вот, пожалуй, тема его работ с Хельгой.

Это самый известный цикл картин Уайета - всего их 240. Пожалуй, явление исключительное, если не единственное, в истории американской живописи. Свою любимую модель - немку Хельгу Тесторф с соседней фермы, он рисовал и писал в течение 15 лет, скрывая свою работу от всех, даже от жены. Это была его главная тема и главная любовь всей его жизни.

Интуиция и воображение - более верный способ познания истины, нежели абстрактная логика или научный метод. Вслед за Уитменом художник Уайет выводит американское искусство ХХ века на мировой уровень, потому что видит в каждом человеке черты, которые свойственны не только жителям Америки, но и всем людям Земли. В простой женщине Хельге, которая трудилась на соседней ферме, он открывает целый мир и воспринимает его как часть Вселенной. Даже рисуя ее обнаженной, он как бы понимает, что это всего лишь часть того материка, который называется душа. Глаза Хельги, ее неповторимая грустная улыбка пронизаны особым ощущением жизни. Через свою любовь художник размышляет о старости, юности, о смерти и жизни. Об их отношениях можно было догадаться по долгим прогулкам в окрестностях Мэна, которые так любили Эндрю Уайет и Хельга. Она шла, и все время глядела вперед, что-то высматривая, часто не могла разглядеть и оборачивалась на Эндрю. А он торопливо делал зарисовки. В его глазах Хельга видела отражение того, что впереди, а он к этому отражению добавлял что-то от себя. Что они искали на этом маленьком пятачке Чеддс-Форда под огромным снежным небом над головой? Здравый смысл? Счастье? Или мир и покой, в котором так нуждается человеческое сердце? Самые обыкновенные вещи: поворот головы любимой, ветер за ее спиной, открытое окно - Уайет с великой силой художника сумел поднять на необычайно эмоциональную высоту. Он, как сэлинджеровский герой Холден Колфилд, бережно охраняет свою девочку, играющую во ржи. Конечно, опыт поколений не прошел для Уайета даром, в его творческом сознании произошел своеобразный сплав, и в портретах Хельги можно с одинаковым успехом видеть и дюреровскую законченность, и ренессансные принципы картинного пространства. Но это только сумма слагаемых. Главное - не это. Главное - эти всегда живые глаза цвета студеной воды, это ласковое озорство в уголках пухлого рта, и еще ее нежность, как легкий снег, стремительная, летящая...

В творчестве Эндрю Уайета ощутимы черты, свойственные американской реалистической традиции: идеализация фермерской Америки, пристрастие к родным местам, к точности изображения видимого, порою близкое к топографической иллюзорности. Но все это в сочетании с присущим ему тонким поэтическим восприятием реальности позволяет связать его с направлением магического реализма. У ЭндрюУайета всегда чувствуется некая напряженность. Он, скорее, даже сюрреалистичен, нежели реалистичен.

Сегодня Эндрю Уайет уже очень пожилой человек, но все еще работает каждый день по много часов, и даже дает интервью журналистам.

В 2007 году художник был удостоен Национальной медали искусств, которую ему в Белом доме вручил президент США.

| Chris Rea - Freeway | 04:13 | |

|

|

||

Метки: живопись мое |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

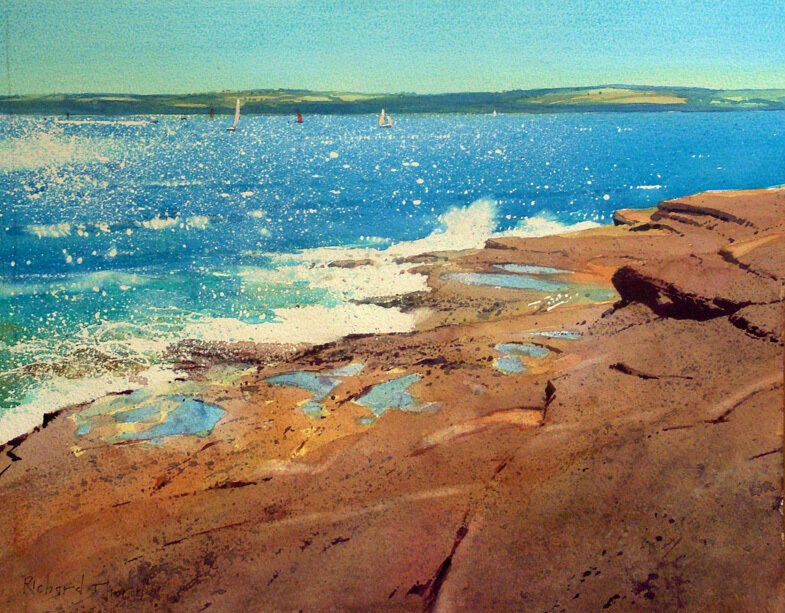

Символизм и романтика Мелитты Перри. |

Мелитта Перри родилась в Сиднее, в 1969 году. Она заядлая путешественница. Любовь к странствиям началась у нее с автомобильных поездок с семьей во время школьных каникул. Позже к этому увлечению дабавился альпинизм. В 90-е годы, путешествуя по Европе, она неизменно проявляла интерес к разнообразным культурам народов, населяющих Старый Свет. В 1997-2001 годах она жила в Уэльсе, где горы, окутанные туманом, и дорожные знаки на таинственном кельтском языке переносили ее в мир иной реальности. Годы, проведенные среди валлийских ландшафтов, где еще живы древние мифы, оставили глубокий след в ее сознании, позволили ей ощутить единство места и личности.

Сейчас Мелитта живет и работает в крошечном поселке Маллумбимби на севере австралийского штата Новый ЮжныйУэльс. Местность эта известна красотой вулканических пиков и густых лесов. Весь этот регион славится своим оригинальным фольклором – плодом слияния культур аборигенов и белых колонистов.

Здесь Мелитта Перри продолжает путешествовать, но эти путешествия уже не являются перемещением в пространстве. Она путешествует по своему внутреннему миру, и прилежно фиксирует все, что видит и чувствует. Ее пейзажи берутся из литературы и австралийского фольклора. Для нее это места, где могут сталкиваться сознательное и бессознательное. Она играет с пейзажами, населяя их плодами своих фантазий, зверями и человечками, которые очень напоминают детское творчество.

Ее картины пронизаны фантастикой, тайной детских страшилок, абсурдом. Их перспективы очень странны, подсветка иногда зловеща. Беглая манера письма и отсутствие трехмерности подчеркивают драматизм действия. Это своеобразные мистические постановки, в которых слабость человеческой природы подчеркивается присутствием различных существ, хорошо знакомых нам змей, овец и павлинов, а также экзотических - вроде дикой собаки динго, птицы с синим воротником, огромной черной кошки, неистового кабана в ярко розовом парике и танцующего вальс крокодила. Символика Перри вообще присуща интригеповествования. В своих картинах она часто использует маски, зеркала, антикварные безделушки. Мифические образы, которые складывались на протяжение тысячелетий в разных культурах, органично адаптируются в ее творчестве, становясь частью новых мифов.

Первоначальную профессиональную подготовку Мелитта Перри проходила в качестве архитектурного иллюстратора в студии Сиднея Амблера и Хейкрафте, в конце 80-х, а затем, после долгих лет скитания по Европе с рюкзаком за плечами, она в училась живописи в Университет Южного Креста. Зарубежной В 1997 - 2001 годах Перри жили в Кардиффе, где она преподавала в Валлийском университете (UWIC), участвовала в различных выставках и успешно выставилась в Галерее Олбани в Кардиффе. После своего возвращения в Австралию в 2002 году с маленькой дочерью, Мелитта была представлена в галереях Шуберта в Квинсленде и Екатерины Асквит в Мельбурне.

rockkent.narod.ru

Метки: живопись мое |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 4 пользователям

Я ВАС ЦЕЛУЮ!!!)Моим друзьям женщинам! |

Хочу сегодня целовать женщин!

Вы прекрасны и умны,утонченны и энергичны,капризы и самоотверженны.

Вы Мать,Жена,Сестра,Любимая.Вы все лучшее,что есть в этом мире!

Я целую Вас,мои дорогие!Пусть счастье всегда будет с Вами!

Метки: женщина мужчина |

Понравилось: 6 пользователям

Jan Stanisławski (Olszana na Ukrainie 1860 - Kraków 1907 ) |

Метки: живопись |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

За кулисами военных побед: офицеры царской армии в Гражданскую войну |

Да и с чего взяли нынешние «благородные господа», что дворяне в той великой русской смуте были обязательно на стороне белых? Иные дворяне, вроде Владимира Ильича Ульянова, для пролетарской революции сделали гораздо больше, нежели Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

В Красной Армии служило 75 тыс. бывших офицеров, в то время как в Белой около 35 тыс из 150 тысячного корпуса офицеров Российской Империи.

7 ноября 1917 года большевики пришли к власти. Россия к тому времени всё ещё находилась в состоянии войны с Германией и её союзниками. Хочешь или нет, а воевать надо. Поэтому уже 19 ноября 1917 г. большевики назначают начальником штаба Верховного главнокомандующего… потомственного дворянина, его превосходительство генерал-лейтенанта Императорской Армии Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича.

Именно он возглавит вооружённые силы Республики в самый тяжёлый для страны период, с ноября 1917 г. по август 1918 г. и из разрозненных частей бывшей Императорской Армии и отрядов Красной Гвардии к февралю 1918 г. сформирует Рабоче Крестьянскую Красную Армию. С марта по август М.Д. Бонч-Бруевич будет занимать пост военного руководителя Высшего Военного Совета Республики, а в 1919 г. — начальника Полевого штаба Рев. Воен. Совета Республики.

В конце 1918 г. была учреждена должность главнокомандующего всеми Вооруженными силами Советской Республики. Просим любить и жаловать — его высокоблагородие главнокомандующий всеми Вооружёнными силами Советской Республики Сергей Сергеевич Каменев (не путать с Каменевым, которого затем вместе с Зиновьевым расстреляли). Кадровый офицер, закончил академию Генштаба в 1907 г., полковник Императорской Армии.

С начала 1918 г. по июль 1919 г. Каменев сделал молниеносную карьеру от командира пехотной дивизии до командующего Восточным фронтом и, наконец, с июля 1919 г. и до конца Гражданской войны занимал пост, который в годы Великой Отечественной войны будет занимать Сталин. С июля 1919г. ни одна операция сухопутных и морских сил Советской Республики не обходилась без его непосредственного участия.

Большую помощь Сергею Сергеевичу оказывал его непосредственный подчинённый — его превосходительство начальник Полевого штаба Красной Армии Павел Павлович Лебедев, потомственный дворянин, генерал-майор Императорской Армии. На посту начальника Полевого штаба он сменил Бонч-Бруевича и с 1919 г. по 1921 г. (практически всю войну) его возглавлял, а с 1921 г. был назначен начальником Штаба РККА. Павел Павлович участвовал в разработке и проведении важнейших операций Красной Армии по разгрому войск Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, награждён орденами Красного знамени и Трудового Красного знамени (в то время высшие награды Республики).

Нельзя обойти вниманием и коллегу Лебедева, начальника Всероссийского главного штаба его превосходительство Александра Александровича Самойло. Александр Александрович также потомственный дворянин и генерал-майор Императорской Армии. В годы Гражданской войны возглавлял военный округ, армию, фронт, поработал заместителем у Лебедева, затем возглавил Всероглавштаб.

Не правда ли, крайне интересная прослеживается тенденция в кадровой политике большевиков? Можно предположить, что Ленин и Троцкий, подбирая высшие командные кадры РККА, ставили непременным условием, чтобы это были потомственные дворяне и кадровые офицеры Императорской Армии в звании не ниже полковника. Но, конечно, это не так. Просто жёсткое военное время быстро выдвигало профессионалов своего дела и талантливых людей, также быстро задвигая всевозможных «революционных балаболок».

Поэтому кадровая политика большевиков вполне естественна, им нужно было воевать и побеждать уже сейчас, времени учиться не было. Однако поистине удивления достойно то, что дворяне и офицеры к ним шли, да ещё в таком количестве, и служили Советской власти в большинстве своем верой и правдой.

Часто встречаются утверждения что большевики силой загоняли дворян в РККА грозя репрессиями семьям офицеров. Этот миф на протяжении многих десятилетий упорно муссируются в псевдоисторической литературе, псевдомонографиях и различного рода «исследованиях». Это только миф. Служили не за страх, а за совесть.

Да и кто бы доверил командование потенциальному предателю? Известно лишь о нескольких изменах офицеров. Но они командовали незначительными силами и являются печальным, но все таки исключением. Большинство же честно исполняли свой долг и самоотверженно сражались как с антантой, так и со своими «братьями» по классу. Действовали так, как и полагается истинным патриотам своей Родины.

Рабоче-Крестьянский Красный Флот—это вообще аристократическое заведение. Вот перечень его командующих в годы Гражданской войны: Василий Михайлович Альтфатер (потомственный дворянин, контр-адмирал Императорского Флота), Евгений Андреевич Беренс (потомственный дворянин, контрадмирал Императорского Флота), Александр Васильевич Немитц (анкетные данные точно такие же).

Да что там командующие, Морской генеральный штаб Русского ВМФ практически в полном составе перешёл на сторону Советской власти, да так и остался руководить флотом всю Гражданскую войну. Видимо, русские моряки после Цусимы идею монархии воспринимали, как сейчас говорят, неоднозначно.

Вот что писал Альтфатер в своём заявлении о приёме в РККА: «Я служил до сих пор только потому, что считал необходимым быть полезным России там, где могу, и так, как могу. Но я не знал и не верил вам. Я и теперь ещё многого не понимаю, но я убедился… что вы любите Россию больше многих из наших. И теперь я пришёл сказать вам, что я ваш».

Полагаю, что эти же слова мог бы повторить барон Александр Александрович фон Таубе, начальник Главногоштаба командования Красной Армии в Сибири (бывший генерал-лейтенант Императорской Армии). Войска Таубе были разбиты белочехами летом 1918 г., сам он попал в плен и вскоре погиб в колчаковской тюрьме в камере смертников.

А уже спустя год другой «красный барон»—Владимир Александрович Ольдерогге (также потомственный дворянин, генерал-майор Императорской Армии), с августа 1919 г. по январь 1920 г. командующий Восточным фронтом красных, — добивал белогвардейцев на Урале и в итоге ликвидировал колчаковщину.

В это же время, с июля по октябрь 1919 г. другой важнейший фронт красных — Южный — возглавлял его превосходительство бывший генерал-лейтенант Императорской Армии Владимир Николаевич Егорьев. Войска под командованием Егорьева остановили наступление Деникина, нанесли ему ряд поражений и продержались до подхода резервов с Восточного фронта, что в итоге предопределило окончательное поражение белых на Юге России. В эти тяжёлые месяцы ожесточённых боёв на Южном фронте ближайшим помощником Егорьева был его заместитель и одновременно командующий отдельной войсковой группой Владимир Иванович Селивачёв (потомственный дворянин, генерал-лейтенант Императорской Армии).

Как известно, летом-осенью 1919 г. белые планировали победоносно завершить Гражданскую войну. С этой целью они решили нанести комбинированный удар на всех направлениях. Однако к середине октября 1919 г. колчаковский фронт был уже безнадёжен, наметился перелом в пользу красных и наЮге. В этот-то момент белые нанесли неожиданный удар с северо-запада. На Петроград ринулся Юденич. Удар был настолько неожиданным и мощным, что уже в октябре белые оказались в пригородах Петрограда. Встал вопрос о сдаче города. Ленин, несмотря на известную панику в рядах товарищей, город решил не сдавать.

И вот уже выдвигается навстречу Юденичу 7-я армия красных под командованием его высокоблагородия (бывшего полковника Императорской Армии) Сергея Дмитриевича Харламова, а во фланг белым заходит отдельная группа той же армии под командованием его превосходительства (генерал-майора Императорской Армии) Сергея Ивановича Одинцова.

Оба — из самых потомственных дворян. Итог тех событий известен: в середине октября Юденич ещё рассматривал Красный Петроград в бинокль, а 28 ноября распаковывал чемоданы в Ревеле (любитель молоденьких мальчиков оказался никудышным командующим…).

Северный фронт. С осени 1918 г. по весну 1919 г. это важный участок борьбы с англо-американо-французскими интервентами. Ну и кто ведёт большевиков в бой? Сначала его превосходительство (бывший генерал-лейтенант) Дмитрий Павлович Парский, затем его превосходительство (бывший генерал-лейтенант) Дмитрий Николаевич Надёжный, оба потомственные дворяне.

Нельзя не отметить, что именно Парский возглавлял отряды Красной Армии в знаменитых февральских боях 1918 г. под Нарвой, так что во многом благодаря нему мы празднуем 23 февраля. Его превосходительство товарищ Надёжный после окончания боёв на Севере будет назначен командующим Западным фронтом.

Такая ситуация с дворянами и генералами на службе у красных практически везде. Нам скажут: всё вы тут преувеличиваете. Были же у красных свои талантливые военачальники и не из дворян и генералов. Да, были, их имена мы хорошо знаем: Фрунзе, Будённый, Чапаев, Пархоменко, Котовский, Щорс. Но кем они были в дни решающих боёв?

Когда решалась судьба Советской России в 1919 г., самым важным был Восточный фронт (против Колчака). Вот его командующие в хронологическом порядке: Каменев, Самойло, Лебедев, Фрунзе (26 дней!), Ольдерогге. Один пролетарий и четыре дворянина, подчеркну — на жизненно важном участке! Нет, заслуг Михаила Васильевича я умалять не хочу. Он действительно талантливый полководец и многое сделал для разгрома того же Колчака, командуя одной из войсковых групп Восточного фронта.

Затем Туркестанский фронт под его командованием раздавил контрреволюцию в Средней Азии, а операция по разгрому Врангеля в Крыму заслуженно признаётся шедевром военного искусства. Но будем справедливы: к моменту взятия Крыма даже белые не сомневались в своей судьбе, исход войны был решён окончательно.

Семён Михайлович Будённый был командармом, его Конная армия сыграла ключевую роль в ряде операций некоторых фронтов. Однако не следует забывать, что в РККА были десятки армий, и назвать вклад одной из них решающим в победе было бы всё же большой натяжкой. Николай Александрович Щорс, Василий Иванович Чапаев, Александр Яковлевич Пархоменко, Григорий Иванович Котовский — комдивы. Уже в силу этого при всей своей личной храбрости и военных дарованиях стратегического вклада в ход войны они внести не могли.

Но у пропаганды свои законы. Любой пролетарий, узнав, что высшие военные должности занимают потомственные дворяне и генералы царской армии, скажет: «Да это же контра!».

Поэтому вокруг наших героев возник своеобразный заговор молчания и в советские годы, и тем более — сейчас. Они победили в Гражданской войне и тихо ушли в небытие, оставив после себя пожелтевшие оперативные карты и скупые строки приказов.

А ведь «их превосходительства» и «высокоблагородия» проливали свою кровь за Советскую власть ничуть не хуже пролетариев. Про барона Таубе уже упоминалось, но это пример не единственный.

Весной 1919 г. в боях под Ямбургом белогвардейцы захватили в плен и казнили комбрига 19-й стрелковой дивизии бывшего генерал- майора Императорской Армии А.П. Николаева. Такая же участь постигла в 1919 г. командира 55-й стрелковой дивизии бывшего генерал-майора А.В. Станкевича, в 1920 г. — командира 13-й стрелковой дивизии бывшего генерал-майора А.В. Соболева. Что примечательно, перед смертью всем генералам предложили перейти на сторону белых, и все отказались. Честь русского офицера – дороже жизни.

То есть вы полагаете, скажут нам, что дворяне и кадровый офицерский корпус были за красных?

Конечно, я далек от этой мысли. Здесь просто надо отличать «дворянина» как нравственное понятие от «дворянства» как класса. Дворянский класс почти целиком оказался в лагере белых, иначе и быть не могло.

Но белым помощь от дворян была просто мизерной. Судите сами. В переломный 1919 год, примерно к маю, численность ударных группировок белых армий составляла: армия Колчака — 400 тыс. человек; армия Деникина (Вооружённые силы Юга России) — 150 тыс. человек; армия Юденича (Северо-Западная армия) — 18,5 тыс. человек. Итого: 568,5 тыс. человек.

Причём это, в основном, «лапотники» из деревень, которых под угрозой расстрела загоняли в строй и которые потом целыми армиями(!), как у Колчака, переходили на сторону красных. И это в России, где на то время насчитывалось 2,5 млн. дворян, т.е. не менее 500 тыс. мужчин призывного возраста! Вот, казалось бы, ударный отряд контрреволюции…

Или возьмем, к примеру, руководителей белого движения: Деникин — сын офицера, дед был солдатом; Корнилов — казак, Семёнов — казак, Алексеев — сын солдата. Из титулованных особ — один только Врангель, да и тот шведский барон. Кто же остался? Дворянин Колчак —потомок пленного турка, да Юденич с весьма характерной для «русского дворянина» фамилией и нестандартной ориентацией. В былые времена сами дворяне таких своих собратьев по классу определяли как худородных. Но «на без- рыбье и рак — рыба».

Не стоит искать князей Голицыных, Трубецких, Щербатовых, Оболенских, Долгоруковых, графов Шереметевых, Орловых, Новосильцевых и среди менее значимых деятелей белого движения. Сидели «бояре» в тылу, в Париже да Берлине и ждали, когда одни их холопы других на аркане приведут. Не дождались.

Но есть ещё нравственная категория — «дворянин». Поставьте себя на место «его превосходительства», перешедшего на сторону Советской власти. На что он может рассчитывать? Самое большее — командирский паёк да пара сапог (исключительная роскошь в Красной Армии, рядовой состав обували в лапти). При этом подозрение и недоверие многих «товарищей», постоянно рядом бдительное око комиссара.

Сравните это с 5000 рублей годового жалования генерал- майора царской армии, а ведь у многих превосходительств была ещё и фамильная собственность до революции. Поэтому шкурный интерес для таких людей исключается, остается одно — честь дворянина и русского офицера. Лучшие из дворян пошли к красным — спасать Отечество.

В дни польского нашествия 1920 г. русское офицерство, в том числе и дворяне, переходили на сторону Советской власти тысячами. Из представителей высшего генералитета бывшей Императорской Армии красные создали специальный орган — Особое совещание при главнокомандующем всеми Вооружёнными Силами Республики. Цель этого органа—разработка рекомендаций для командования РККА и Советского Правительства по отражению польской агрессии. Кроме этого, Особое совещание обратилось с призывом к бывшим офицерам Русской Императорской Армии выступить на защиту Родины в рядах РККА.

Замечательные слова этого обращения, пожалуй, в полной мере отражают нравственную позицию этой части русской аристократии:

«В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, <…> добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче- Крестьянской России вас не назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своею честною службою, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить её расхищения».

Под обращением стоят подписи их высокопревосходительств: генерала от кавалерии (главнокомандующего Русской Армии в мае-июле 1917 г.) Алексея Алексеевича Брусилова, генерала от инфантерии (военного министра Российской Империи в 1915-1916 гг.) Алексея Андреевича Поливанова, генерала от инфантерии Андрея Меандровича Зайончковского и многих других генералов Русской Армии.

В абсолютных цифрах вклад русского офицерства в победу Советской власти выглядит следующим образом: в период Гражданской войны в ряды Красной Армии было призвано 48,5 тысяч царских офицеров и генералов. В решающем 1919 году они составили 53% всего командного состава РККА.

Закончить краткий обзор хотелось бы примерами человеческих судеб, которые как нельзя лучше опровергают миф о патологическом злодействе большевиков и о поголовном истреблении ими благородных сословий России. Замечу сразу, большевики не были глупыми, поэтому понимали, что, учитывая тяжелейшее положение России, им очень нужны люди со знаниями, талантами и совестью. И такие люди могли рассчитывать на почёт и уважение со стороны Советской власти, несмотря на происхождение и дореволюционную жизнь.

Начнём с его высокопревосходительства генерала от артиллерии Алексея Алексеевича Маниковского. Алексей Алексеевич ещё в Первую мировую войну возглавлял Главное артиллерийское управление Русской Императорской Армии. После Февральской революции был назначен товарищем (заместителем) военного министра. Поскольку военный министр Временного правительства Гучков ничего не соображал в военных вопросах, Маниковскому пришлось стать фактическим главой ведомства.

В памятную октябрьскую ночь 1917 г. Маниковский был арестован вместе с остальными членами Временного правительства, затем отпущен на свободу. Спустя несколько недель вновь арестован и опять отпущен на свободу, в заговорах против Советской власти замечен не был. И уже в 1918 г. он возглавляет Главное артиллерийское управление РККА, затем будет работать на различных штабных должностях Красной Армии.

Или, например, его превосходительство генерал-лейтенант Русской Армии, граф Алексей Алексеевич Игнатьев. В годы Первой мировой войны он в чине генерал-майора служил военным атташе во Франции и ведал закупками вооружения—дело в том, что царское правительство так подготовило страну к войне, что даже патроны приходилось закупать за границей. За это Россия платила немалые деньги, и лежали они в западных банках.

После Октября наши верные союзники мигом наложили лапу на русскую собственность за границей, в том числе и на счета правительства. Однако Алексей Алексеевич сориентировался быстрее французов и денежки перевёл на другой счёт, союзникам недоступный, да к тому же на своё имя. А денег было 225 миллионов рублей золотом, или 2 миллиарда долларов по нынешнему золотому курсу.

Игнатьев не поддался на уговоры о передаче средств ни со стороны белых, ни со стороны французов. После того как Франция установила дипломатические отношения с СССР, он пришёл в советское посольство и скромненько передал чек на всю сумму со словами: «Эти деньги принадлежат России». Эмигранты были в бешенстве, они постановили убить Игнатьева. И убийцей вызвался стать его родной брат! Игнатьев чудом остался жив — пуля пробила фуражку в сантиметре от головы.

Предложим каждому из вас мысленно примерить на себя фуражку графа Игнатьева и подумать, способны ли вы на такое? А если к этому добавить, что в ходе революции большевики конфисковали родовое имение Игнатьевых и фамильный особняк в Петрограде?

И последнее, что хотелось бы сказать. Помните, как в своё время обвиняли Сталина, вменяя ему в вину то, что он поубивал всех оставшихся в России царских офицеров и бывших дворян.

Так вот никто из наших героев репрессиям не подвергался, все умерли своей смертью (разумеется, кроме павших на фронтах Гражданской войны) во славе и почёте. А их младшие товарищи, такие как: полковник Б.М. Шапошников, штабс-капитаны А.М. Василевский и Ф.И. Толбухин, подпоручик Л.А. Говоров, — стали Маршалами Советского Союза.

Михаил Хазин, hvylya.org

Серия сообщений "АРМИЯ":

Часть 1 - Латание новых знамен

Часть 2 - *..убивать русских это морально.*...

Часть 3 - Попытки реформировать российскую армию никогда не заканчивались добром для их инициаторов. Пример — трагическая судьба императора Павла I.

Часть 4 - Чужие мальчики.Марта Кетро.

Часть 5 - За кулисами военных побед: офицеры царской армии в Гражданскую войну

Часть 6 - Подборка про оружие.

Часть 7 - Минобороны при Сердюкове: своим - миллионы, остальным - крошки

...

Часть 20 - О том, как в 1944 чуть не началась война между СССР и США

Часть 21 - Зачем на немецких касках рога?

Часть 22 - ЗАХАР ПРИЛЕПИН: «23 ФЕВРАЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Метки: россия армия история |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Не устоял |

Чудная страна ты, Россия. Чего только не встретишь на твоих безбрежных просторах. Сильно побитый и давно не мытый гражданин решительно занимает центр вагона пригородной электрички «Москва – Петушки»:

– …Граждане, скрывать не буду. Я только из милиции. Мне надо до Богородска. Христом Богом прошу. На колени встану, – однако, не встает, видно, силы у него уже не те. – Помогите мне!..

Бедняга, вот уже месяц я его встречаю посреди этого скорбного и тяжелого пути. То ли Богородск переместился, то ли милиция останавливает его через каждый километр и бьет. Нам ли это понять, и как не помочь. Конечно, не устоял.

А вот тоненько заблеял мужик с мальцом и сундучком в руках со щелкой для денег: «Степь, да степь кругом…» На сундучке – сомнительная и сильно потертая надпись «175 замученных Чернобылем». В памяти всплыл апрель 1986 года и почти день в день рождение сына вместе с этим ядерным монстром. Вздохнул и не устоял.

Не успели глаза высохнуть от слез, как в вагон вбегает веселый грузин:

«Хатите, на пяти языках скажу «Купите лезвие "Lazer"». Замечательные лезвия, сам бреюсь. Видите, какой красивый». Посмотрел: и в самом деле, уж больно хорош. Не устоял, купил.

А вот по проходу, в грязном халате, отталкиваясь руками и волоча за собой совсем здоровые ноги, ползет восточный человек. Очевидно беженец, то ли оттуда, то ли отсюда. Кто сейчас на это может ответить? Он настойчиво и вопрошающе протягивает свои грязные руки. Почему бы и не дать. Вон как человек мается. Попробуй-ка проползи так хотя бы пол-вагона. Не устоял, однако.

А вот отделение контролеров и «Омон» с автоматами наперевес оцепили вагон, сгоняя «зайцев» к центру, как для расстрела. Кажется, моя очередь. Зажмуриваю глаза и сквозь шум в висках доносится: «По идее, вам штраф 126 рублей надо платить». «А если не по идее», – робко возражаю я. «Тогда 10 рублей». Туман слегка рассеивается, и я с облегчением отдаю свою кровную десятку. Разве устоишь здесь.

Тем временем, с другого конца вагона уже запел тоненьким и фальшивым голоском мальчуган лет двенадцати: «…Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москвее е е е е е…»

– На что собираешь, коллега?

– Это тайна. Не могу сказать.

Я уважаю чужие тайны. Как тут не дать. Не устоял.

С жалобно протянутыми 13-тью лапками, так что каждому досталось почти по лапке, просит на горючее до Альфы Центавра какой-то иностранец. Чудно. Не устоял.

А вот весьма интеллигентного вида молодой человек, виртуозно тасуя, как колоду карт, небольшие яркие книжечки: «…Салаты, консервирование, кроссворды…». Каждый раз, когда он проходит мимо меня, я слышу его тихое, но от чистого сердца послание всем сидящим. «Сволочи», – говорит он с тем особенным придыханием, после которого не остается сомнения в том, что это и я тоже. После минутной борьбы с самим собой (дать или не дать), все-таки не устоял.

«А вот петушки, да курочки, резные фигурочки», – пробасил мужик в ермолке и сапогах на босу ногу. Вспомнились преданья старины глубокой, ярмарки, барышни в кокошниках и как-то само собой вырвалось из груди: «Эх, давай мужик на всё, что есть».

Внутри похолодело, кое-кто перекрестился, дети заплакали, когда раздался зычный, как иерихонская труба, зов:

– «Пивооооооо!!!!!!!!!!!. Минераль?????!!!!!!!!. Орешки соленые? Фи-сташки». (пианиссимо) «Шоколад!»(форте).

По проходу, цепляя всех огромным рюкзаком за спиной, шел, судя по выдающейся шкиперской бородке, то ли бывший поэт, то ли моряк, подрабатывающий по совместительству еще и пароходным гудком.

Господи, это надо слышать. Рука сама метнулась к деньгам. Что такое? Вот досада. Деньги кончились. Граждане, подайте, чтобы подать этому гражданину.

Не устояли.

Евгений Доманский

Метки: проза россия |

Понравилось: 2 пользователям

Объявление! |

Метки: москва национальный кризис |

!!! |

Метки: национальный кризис |

Понравилось: 1 пользователю

Кавказцы, избившие байкера, арестованы на два месяца |

Кавказцы, напавшие на байкера, арестованы на два месяцаКомментарии: 18

В четверг в Кузьминском суде арестовали четверых уроженцев Чечни и Дагестана, обвиняемых в избиении байкера на Третьем Транспортном кольце. Анзор Мацагов, Кемаль Мамедов, Закир Исаев и Баграт Качаев проведут в СИЗО два месяца.

|

По версии следствия, эта компания вечером во вторник на юго-востоке Москвы избила мотоциклиста, имя которого не сообщается. Парень вступился за девушку-автомобилистку и ее подругу. Их кавказцы подрезали на «Жигулях», а затем пытались вымогать деньги за ДТП. При этом они угрожали изнасиловать девушек и «урыть». Примерно то же услышал в свой адрес и байкер. Возмущенные происходящим, около 300 мотоциклистов несколько часов «дежурили» у отдела полиции, требуя справедливого расследования.

|

Но на суд байкеры не приехали. Поддержать южан пришли несколько человек, в том числе мать одного из арестованных Баграта Качаева. По ее словам, парней «закрыли» только за то, что они кавказцы. На суде женщине стало плохо, она потеряла сознание, несчастной вызывали «Скорую».

|

Сами кавказцы продолжали настаивать на своей невиновности. Баграт Качаев заявил: мол, девушки сами спровоцировали конфликт, кинув окурок в открытые окна «Жигулей». И он изнасилованием никому не угрожал, потому что «голую женщину в жизни не видел».

У товарищей немного другая версия произошедшего.

|

- Мы ехали, девушки нас подрезали. А потом байкер подъехал, с ножом на нас напал. Поэтому битой один раз его ударили, - заявил Кемаль Мамедов. Версия, прямо скажем, неубедительная: кто в здравом уме нападет один на четверых?

Мамедов также сообщил, что к тому моменту, как подъехал байкер, конфликт был улажен.

- Они уже согласились заплатить... 3-5 тысяч рублей, - сказал он и тут же осекся.

При этом в следствии опровергли, что у байкера был нож.

Интересно, что все четверо южан в столице официально не работают. Один заявил, что трудится охранником, но название своей организации «забыл»... Баграт Качаев сообщил, что в Москве «бомбил».

|

К слову, несколько лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности. И получил два года условно за грабеж. Остальные уверяют, что чисты перед законом. Следователи проверяют эту информацию.

Мацагов учится в Московском университете управления, а Исаев - в Санкт-Петербургском университете путей сообщения. Все четверо живут у родственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новое видео с места драки байкера и кавказцев: Чеченец бегал по асфальту босиком и кричал «Аллах акбар!»

В Сети появилось новое видео с места ЧП — на нем сам байкер рассказывает, что произошло

Видеоролик снят маленькой камерой Go Pro, установленной на шлеме одного из мотоциклистов. Он приехал на место в первые минуты после ЧП - но байкер к тому моменту уже лежал на асфальте без движения. К счастью, сознания он при этом не потерял.(читайте дальше)

видео-http://www.kp.ru/print/26103.4/2999520/

Метки: москва национальный кризис |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

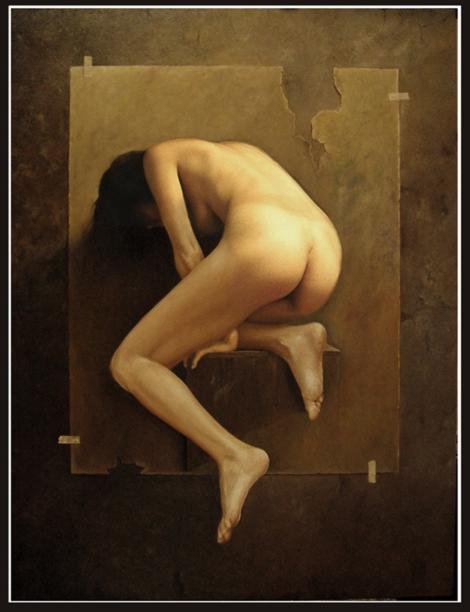

Ню. |

1.

- Я бы хотел тебя нарисовать. Можно?

- Легко…

Так я познакомился с Ню.

Ее звали Аня. Ню – потому, что рисовал я ее почти всегда – обнаженной, вернее – голой, понимаете, в чем разница? У профессионалов не принято говорить – голой, принято – обнаженной, полуобнаженной…Завтра у меня обнаженка…Натурщицы голыми не бывают. Со всеми до нее – так и было. И со всеми – после. И даже – во время. А вот – с ней…

Она сидела на лавочке – маленькая, зареванная, совершенно одна. Куча народу проходила мимо и никто даже не обращал на нее внимания, ее просто – не видели. Ни опухшего от слез лица, ни рук, теребящих сумочку, ни высоченных каблуков ее туфель.

Знаете, с чего начинаются войны? С необдуманных поступков. То-то и оно…

Я не просто ее увидел, я – подошел. Но, почему-то, вместо того, чтобы спросить, не нужна ли ей помощь или, на крайний случай, протянуть носовой платок, я вдруг произнес вот это самое:

- Я хотел бы тебя нарисовать…

Так все и началось…

Я звал ее по-разному, то – Нюрой, то – Нюшей, иногда, просто – Ню. Ей было - все равно.

Кто-то думает, что рисовать обнаженную женщину – обязательно с ней спать. Это не так. Врачи тоже довольно часто имеют дело с обнаженным женским телом, но никому и в голову не приходит…Конечно – профессия. Конечно, бывает – все. И даже – нередко, но художник – это тоже профессионал и его отношение к натурщице – отношение профессионала. И тот свет, то чудо, которое потом все мы видим на полотне, это не отражение – натурщицы, как таковой, а отражение того неуловимого - нечто, чем ее наделил - художник. Это – не она. Это – его ощущение ее. И это – совершенно разные вещи. Ну и - умение это нечто – изобразить.

Ню без одежды была неописуема. Она была – невероятна. Все эти рассуждения совершенно к ней не относились. Они любили друг друга – Ню и свет. Ее можно было рисовать в любой позе, при любом освещении, и в любом ракурсе – свет всегда падал на нее, ложился на нее, обтекал ее – так…в общем, она начинала светиться – сама.

Каким образом я смог почувствовать это неким верхним чутьем и подошел к ней, и – спросил, и – услышал в ответ…Не знаю.

Я почти никогда не просил ее принять определенную позу, она просто снимала с себя одежду, выходила из-за ширмы и вставала, садилась, или ложилась так, как хотела в данный момент – сама. И в мастерской становилось светлей.

А уж, если она молчала во время сеанса…

В своем обычном состоянии, она была ужасная болтушка. Аутист, который вдруг – заговорил и за все годы молчания…При этом – никаких авторитетов, никаких правил и совершенно точечный кругозор.

Но иногда, мне удавалось упросить ее помолчать. Или у нее вдруг было такое настроение…И на два часа я чувствовал себя равным Рембранту или Босху, или – Леонардо...

Любил ли я ее?

Я и сейчас ее люблю...

Но в тот год, я, в своем отношении к ней, оставался, прежде всего – художником. С ней я был способен на многое и понимал это. И желание, которое владело мной – положить ее на холст, написать ее. Написать ее так…

Ню стала моей моной Лизой, моей голубкой, моей девочкой на шаре. Моей мечтой – о себе…

2.

- Гоша, уже давно пора сделать перерыв, слышишь? У меня нога затекла. Левая…И в туалет. И рефлектор у тебя барахлит, почти не греет, холодно…

Сколько ни прошу не называть меня Гошей – бесполезно.

- Ну, почему – Гоша?

- А почему – Нюша?

- Так ведь ты – Аня!

- Ну, а ты?

- А я – Марк, но логика у тебя – железная. Женская логика…

Может, она и в самом деле забывала, как меня зовут…

Вначале, она приходила редко – раз в полторы-две недели. Плела что-то про строгого отца и занятия в институте. Я даже не помню наш первый раз. Наверно - тут же, прямо на полу, на брошенном на пол чехле от подрамника или в углу, на старом, продавленном диване…Как обычно. Девчонка – еще одна, только и всего…

Мне, на самом деле, было все равно и про институт, и про отца, и про личную жизнь. Она ведь тоже дистанцию держала и – вполне со знанием дела, вполне. Она, как ежик была – еще до меня, иголки – наружу и в свою жизнь – ни-ни…Да и у меня ни времени, ни желания не было на нежности всякие. Натурщица – от бога, одна на миллион, а остальное…Главное и единственное – только бы она продолжала приходить. Чтобы – снова увидеть игру светотени на ее груди и бедрах, прозрачность кожи, тень, заплутавшую в подмышечной впадине… И – рисовать, рисовать, рисовать…

Ее единственный каприз: с дороги - чай с баранками и сахаром вприкуску – чтобы похрустеть, затем, сразу же – за ширму, и – к станку…

А потом…С началом зимы, она стала появляться гораздо чаще, причем, без всяких видимых причин - наши отношения остались прежними, но…В общем, я постарался и кое-что о ней узнал. Ну, хотя бы, заботясь о собственной…безопасности.

Аня, как оказалось, жила с бабкой, родители умерли. Год назад бросила институт и…Что может молоденькая девчонка в ее положении и что вы об этом не знаете…А сейчас она встречалась с каким-то…и подрабатывала в ночном клубе. По крайней мере, пластика движений у нее была от природы - такая…

За это время я сделал с нее сотни эскизов – всем, чем только возможно - от угля до пера и акварели и два портрета маслом, в довольно необычной манере. Думаю, что в этом все дело. За манерой я потерял – ее. Настолько был уверен, что само ее присутствие на холсте и есть – чудо, что чуда – не произошло. Не случилось…

Я прислонил к стене оба портрета, а между ними поставил – ее. И раздвинул шторы…

…Пока она бегала в магазин, я изрезал их на куски. Потом мы сидели за столом и она смотрела на меня, как никогда раньше. На этом же столе, она впервые стала – моей. Я не оговорился, мы были любовниками уже несколько месяцев, но первый раз моей Ню стала именно – тогда…

Наутро, мы уехали в Крым, к морю…

3.

Две недели мы жили в старом, покосившемся теткином доме почти на самом берегу. Он достался мне в наследство и я с самого начала не знал, что мне с ним делать. Заниматься ремонтом – слишком дорого, продавать – слишком дешево. Я называл его – теткин дом. Так он и стоял…

Валялись на теплом песке, грызли семечки, покупали на рынке парное молоко и мохнатые персики. Вечером разводили костер и пекли картошку и молодую кукурузу. И – странное дело, Ню вдруг стала меня стесняться. Как только я это почувствовал, я захотел ее по-настоящему. Как не хотел женщину уже очень давно. Та чертовщина, которая возникла между нами…Не знаю, что это такое, может и…

- А маленьких чаек я называю - знаешь как? Чаинками…

- Что? Что ты сказала?

- Я говорю, что маленьких чаек…

- А-ааа…

- А ты умеешь ловить ртом виноградинки?

- Я…не знаю. А – зачем?

- Как – зачем? Чтобы – поймать!

- Нет, не умею.

- А я вот – запросто. Гляди.

- Ню-ю-юш…Я сплю, Нюша…

…- Гоша…

- Что?

- А почему ты уже не ругаешься, когда я тебя Гошей зову?

- Привык…

- Вот и я – тоже. Если привыкну к кому – потом не отдерешь. Хорошо, что к тебе привыкнуть невозможно, а то бы я, наверное, влюбилась…

- Почему – невозможно привыкнуть?

- Так ты – разный. Вот, как море. Ах, Гоша, Гоша, море ты мое…

…- Скажи…А ты часто влюблялась?

- А я все время влюблена.

- Как это так – все время?

- Вот так – все время, а что?

- И сейчас влюблена?

- Конечно.

- В кого, можешь сказать?

- Да, в парня одного. Так – ничего особенного.

- Ты спишь с ним?

- А как же. Тут самое главное – обмен жидкостями.

- Это как? Какими такими…жидкостями? – сон сразу, как рукой…

- Ну…всякими. Пот, сперма, слюна…Еще – вдохновение…

- А это еще что такое?

- Что-то типа оргазма, по-вашему.

- По нашему…

- Сложно объяснить, Гоша…Да и ни к чему тебе…

Она опустила голову на подушку и прижалась ко мне так крепко-крепко и – уснула. Прямо в старой, вылинявшей футболке. Улыбаясь.

А я - только под утро…

…Луна глядела на нас потому, что на море – ей уже, наверное, надоело.

Ню лежала рядом – обессиленная и нездешняя. И улыбалась, как-то – вовнутрь.

А мне вдруг страшно захотелось узнать, о чем она думает, когда, как сейчас – сразу после…

Прежде, мы никогда не спали вместе, в одной кровати – рядом. Мы спали друг с другом, но – в другом смысле, по-другому. А когда – засыпать и просыпаться…

Я подумал, что рай, очень может быть, существует…

Когда она перестала быть для меня – обнаженной натурой? Телом? Ню?

Иногда, сразу – после, мы болтали.

…- Гош, скажи…А вот ты, когда портреты мои резал…

- Ну?

- Ты сильно…переживал?

- Переживал…

- А как?

- Что – как? Переживал и все.

- Понимаешь, об этом лучше говорить…

- О чем – об этом?

- О смерти…

- О смерти? А кто умер? Не мы с тобой – это точно…

- Картины. Ты же их – убил. Значит, они умерли. А тех, кто умер, надо вспоминать, иначе, они умирают на самом деле…

Я поворачиваю к ней голову и вижу только ее силуэт на фоне ночного неба. Ну вот – откуда у нее…

- Ты же не хочешь, что они умерли – совсем?

- Наверно – нет…

- Тогда – говори…

- Ну…Как тебе объяснить…Было два момента. Первый – я никогда раньше не работал в такой технике. Очевидно, это в какой-то момент стало доминировать, а я не заметил. И получилось – техника ради техники…Это, конечно, упрощенно, но, тем не менее…И потом – это – не главное…

- А что – главное?

- Пожалуй, излишняя самоуверенность…Вот…ты приходила, позировала, я на тебя смотрел…Иногда – просто смотрел, даже ничего не делал, ни одной линии, ни одного мазка – ничего…Я тебя – впитывал, понимаешь…Ну, вот…Мне когда-то давно попались стихи, там строчка была такая, я ее запомнил. «Твоих мелодий гибельная суть, твоих шагов ленивое начало…» Лишь, когда ты в меня входила и наполняла меня, и твои мелодии начинали звучать, и я слышал эти шаги, я принимался - рисовать. И однажды, мне показалось, что в этом уже нет необходимости, что ты во мне – всегда, что я могу в любой момент, не глядя, передать этот свет – тебя и из тебя. И эту твою мелодию…Иллюзия…Мне показалось, что я до конца познал то, что познать нельзя. Свет – неисчерпаем. Но оказалось, что и ты неисчерпаема – тоже…Слишком сложно, да?

- Послушай, Гоша…А хочешь – мы это повторим, ну, еще раз. Я тебе помогу, подскажу…

- Ты – мне? Что ты можешь подсказать?

- Что надо сделать, чтобы все получилось.

- Да? И что же?

- Ты должен…сам меня раздеть. Попробуй – раздеть меня – сам. Вот увидишь…

- Как ты сказала? Раздеть?

Но Нюша уже спала…

4.

Я все никак не мог на нее наглядеться. Вот – просто…

Даже подглядывал, надеялся увидеть нечто такое, чего еще… Потому что было всегда – мало.

Она была невысокого роста, ямочки на щеках, румянец, совершенно беззащитные плечи. Копна каштановых волос. И, самое главное – у нее были потрясающе правильные пропорции тела. Она вся была, как – золотое сечение, идеальная соразмерность во всем и необыкновенный, только ее – оттенок кожи. А если до нее – дотронуться. Положить на нее ладонь. Провести - по ней…Порой, мне было жаль, что я не скульптор, только потому, что передать не только – форму, цвет, тепло, но – чудо прикосновения к - Ню…

Как-то раз, она уснула на берегу, а к ночи у нее подскочила температура – она, конечно же, обгорела. Порывшись в теткиных шкафах, я нашел какую-то, на мой взгляд, подходящую мазь, перевернул ее, сонную на живот и стал осторожно натирать ей спину и плечи. И вдруг поймал себя - на нежности к ней. В эту секунду, Ню – кончилась. Или, наоборот – началась…

…Утром, двигаясь на мне, она наклонилась и поцеловала меня в губы, и произнесла только одно слово:

- Марик…

Мы начинались – вместе. Ню и я…

- А ты уже приезжал сюда с женщинами?

- Приезжал.

- А ты был уже женат?

- Угу, был…

- А хочешь – еще раз?

- Жениться? Нет…

- Вот и я – нет.

- Ты еще молодая…Но, вообще-то, и молодые тоже хотят – замуж. Все хотят…

- А я – не все!

- Это я уже успел понять. Так почему – нет?

- Это больно.

- Что – жениться?

- Да нет. Ты – балда…Больно потом, когда хорошее кончается.

- Обязательно кончается?

- А как же иначе? Оно всегда кончается. Это только плохое тянется, тянется и никуда от него…

- Но есть же на свете счастливые люди…

- Я не встречала…

Солнце палило. И ее горячий живот под моей рукой. А губы – вот они, наклонись и - пей…И я – пил. Пожалуй, действительно, и я не встречал - тоже…

Так что, очень может быть, она…

Однажды, перед самым закатом, мы случайно набрели на заброшенный яблоневый сад. Покосившийся забор из прогнившего штакетника, и дыр – больше, чем этого самого забора. Но сад…А какой там стоял запах…

Нюша носилась между деревьями, хватаясь за стволы и радуясь, как ребенок. Подбирала валявшиеся повсюду яблоки и ела. А они - хрустели у нее на зубах…

- Смотри, сколько их тут, - она повела рукой вокруг. – Они же просто пропадут и все, сгниют, жалко. Давай возьмем с собой, ну, хоть немного, хоть на сегодня, а?

- А во что? У нас же ничего нет, Нюша…

- Я сейчас что-нибудь придумаю, подожди минутку…

Она шустро стянула через голову свою белую майку, простую, на резинке, юбку задрала до подмышек – получилось – платье. Не слишком длинное, до середины бедер…

- Вот, из этого можно сделать узелок, видишь?

- Вижу…- я смотрел на ее голые плечи. – Знаешь, что, верни-ка юбку на место…

- Но я…

- Я сказал - верни юбку на место, слышишь…

Она стояла передо мной, смущенная, враз покрасневшая и почему-то – беспомощная. Я ее такой…

- Ну…

- Я…Я стесняюсь.

- Кого? Здесь же никого нет.

- Ты есть. Я тебя стесняюсь…

- Почему? Я что, тебя голой не видел?

- Это совсем другое, это работа. А сейчас…

- А ночью? Тоже работа?

- Ночью – темно…

- Ну и что? Что изменилось?

- Ты не понимаешь…

- Ну, так объясни.

Она подняла на меня глаза и несколько секунд молчала. Потом – отвернулась.

- Если ты часто будешь видеть меня голой, я тебе надоем…тело мое тебе надоест. Я ведь для тебя – тело. Ты его – рисуешь. Ты его…-она запнулась. – А я не хочу…надоесть. Хочу, чтобы ты каждый раз – удивлялся мне, вот…

Передо мной стояла – смущенная и покрасневшая и – вся, целиком моя – Ню…

- Я понял. А теперь – верни юбку на место... …Ню медленно подняла руки, ухватила ткань и потянула ее вниз. Ее глаза были полны слез.

- Еще, - сказал я. – Сними ее совсем,..все сними...Вот так, да...

- Что… дальше? – спросила она, хлюпая носом.

- Подойди к дереву и прижмись к стволу…И не хлюпай ты, дуреха. Чуть опусти голову и чуть – вправо…левую ногу…все…замри и не шевелись…

Я знал ее тело. Я помнил каждый его изгиб и каждую ложбинку. И как она сказала – попробуй раздеть меня – сам…Я сделал это – ее руками и все, в самом деле – получилось. Я написал ее "Портрет в солнечном свете", хотя солнца почти уже не осталось – закат, закат, закат…Но она – светилась. И техника была особая, уникальная. Когда все мазки выполняются одной единственной кистью – нежностью. Такой же слепящей и обжигающей, как…

5.

Назавтра мы уезжали…

Умри мы вместе, одновременно в ту последнюю ночь, было бы легче потом, потому, что этого - потом – не было бы вовсе…

Город ждал нас. И жизнь резво взяла меня в оборот, так, что уже на следующий день Ню оказалась почти призрачным существом и жить без нее стало возможно. Не слишком весело, все-таки, я к ней изрядно привык, но – возможно. Да и куда мне ее – в заваленную подрамниками и старыми холстами мастерскую и завтраками на этюднике. И отсутствие стабильного заработка…Даже при моем нездоровом отношении к светящимся женщинам. Правда, не светилась больше ни одна из…Ни как – Нюша, ни – вообще…

Ее не было месяца три. На звонки не отвечала, сама не звонила, ее просто – не стало. Я, конечно же, мог ее отыскать, но когда представлял, как являюсь к ней нежданный-незванный…Возможно, застаю ее не одну, а с…

В один прекрасный день, она появилась и осталась аж на две недели. И, разумеется, это были совсем другие две недели, не те – крымские, морские, яблочные. Снегопад и сосульки…

- Нюша, где ты была все это время?

Она молча стояла, прижавшись ко мне всем телом и, по-моему, дрожала.

- Замерзла?

Несколько раз подряд судорожно кивнула.

- Ладно, потом расскажешь, проходи, чаю горячего, с баранками, да?

…- Ну? Теперь рассказывай все, слышишь? Все. Где была, что делала?

- Была…

- Я звонил, а ты не отвечала…

- Не хотела…

- Допустим. А что сейчас?

- Ничего особенного. Вот только, бабушка умерла. Теперь у меня – никого…

- Как это – никого, а я? – но этого я не сказал…

…- Слушай, Марик, можно, я поживу у тебя недельку, а то мне пока – некуда идти…

- Живи, разумеется. А почему – некуда идти? У тебя же, вроде, квартира была?

- Да. Там сейчас Алик…

- Кто это – Алик?

- Ну, тот парень. Который – ничего особенного. Помнишь?

- И почему он там, а тебе некуда идти?

- Не знаю. Не хочет уходить. Но я разберусь…

…Как-то, само собой, мы оказались в постели и резанула воспоминанием линия загара внизу ее живота…И нежность, тенью проскользнувшая на кончиках пальцев. И вкус яблок на ее губах. И что - не моя. А может, все это мне только…

Утро теперь состояло из омлета и кофе, день – из оформления очередной выставки в очередном доме культуры, вечер – из усталости, душа и легкого ужина, ночь – из Ню…Жизнь то ли остановилась, то ли еще не началась.

Чем она занималась дни напролет – я не спрашивал, но видно было, что дома – не сидела. Не то, чтобы меня это совсем не интересовало, но…Некое подсознательное мужское нежелание раздавать авансы…Чтобы – не подумала…Не строила иллюзий. Чтобы…

Встречала почти всегда одинаково – улыбкой и голыми плечами. Она знала мое отношение к ее телу и показывала мне его, украдкой, словно – случайно, ненароком, дарила – себя. И я перестал ее рисовать – совсем…

Вечерами мы болтали, даже не помню – о чем. О ерунде.

- Нюш, скажи…А вот ты пришла именно – ко мне. Почему?

- А что, мешаю, да? – и сразу испуганные глаза – вот-вот рванется вещи собирать.

- Да, нет, ну что ты в самом деле, я просто так спрашиваю, ну…Да живи ты сколько хочешь…

Она выдыхает и мгновенно успокаивается – верит.

- А что тебе непонятно-то? Что – почему?

- Ну…У тебя – своя жизнь, свои друзья. Мало ли. Неужели среди них – никого…

- Дело совсем не в этом.

- А в чем? Я и спрашиваю…

- Ты – хороший.

- Это ты ошибаешься, точно. Это не про меня…

Она уставилась на меня исподлобья, вот-вот полезет драться, защищать меня от самого себя.

- Ты добрый. Ты не врешь. Ты не такой, как другие.

- Я вру и еще – как! И – часто. А доброта моя…Ну, может, зла прямо такого, во мне и нет, но и – доброты особой…

- Ты – мне не врешь, понимаешь? Мне. И все, мне достаточно. И со мной ты – добрый. И – открытый. Я же для тебя – тело-картина-девочка. Не больше. Но и – не меньше. И ты этого никогда не скрывал, не требовал от меня больше, чем получаешь. Не пытался взять больше, чем я – отдаю. Ко мне ты добрый, а что еще надо…

Она пожимает плечами и я утыкаюсь ей в шею. И думаю о том, как я буду жить без нее дальше, если она…

Когда она снова пропала, я затосковал.

Сначала я пытался завалить себя работой, потом поехал к ней домой – в ее квартире жили незнакомые люди. А потом работа закончилась и я начал пить. Сначала – понемногу, но в одиночку, а - дальше…

Весна пришла серая и слякотная, жить – не хотелось.

Ню появилась в конце апреля – исхудавшая и какая-то встрепанная – как воробей.

Влетела и повисла у меня на шее.

- Гоша!

И увидела пустые бутылки…

Она набрала полную ванну и засунула меня туда. Следом – и себя. Так я и отмокал – постепенно. А когда более-менее отмок и попытался ей улыбнуться - заплакала…

- Почему ты пьешь?

- Мне пусто.

- Что такое – пусто? Чего тебе не хватает?

- Тебя.

- Ты врешь!

- Тебе – нет. Тебе я не умею…

- Больше не пей!

- Больше – не уходи…

- Раз ты просишь – не уйду.

- Я хотел тебя найти. Я пытался…

- Напрасно. Раз не прихожу, значит – так надо…

- А что с квартирой? И этот, как его, Алик? Что с ним?

- Все в порядке, Гоша. Квартиру я уже продала. А Алик…Его я – убила…

- …?!

- Что ты сказала?

- Что я его убила…

…- Нюша…

- Что?

- У тебя с головой – как?

- Как всегда. И вообще, теперь все хорошо…

- Теперь?

- Да. Теперь я смогу к тебе приходить, когда захочешь. Хочешь – рисуй, а хочешь…

- А раньше – нет?

- А раньше мне надо было долг вернуть. И много разного другого сделать…

- Вернула?

- Да, весь, до конца. И еще кое-что осталось, могу не работать. Так мне приходить?

- Нет, не надо. Не приходи…

- ?...

- Ты просто не уходи. Не уходи – и все. Совсем…

Она осталась…

- Нюша, я сегодня поздно…

- Хорошо, я дождусь.

- Не надо, ложись спать, я тут сам…

- Хорошо.

Вернувшись, я находил ее спящей, свернувшись калачиком на узкой кушетке, прямо у входной двери. Рядом, на этюднике - клубника и плитка шоколада.

Я брал ее на руки и нес в постель.

- А шоколад-то зачем?

- Чтобы грустно не было…

- А клубника?

Улыбается…

- Клубника для запаха.

- А почему у двери, тоже, чтобы грустно не было?

- Нет…- смотрит.

- А почему?

- Чтобы, как собака – хозяина…

- Ох, Нюша…Нюша…ты…

И никогда ни одного вопроса. Ничего…

Так не бывает…

А летом мы снова уехали в Крым.

6.

Я не хотел брать с собой этюдник и краски. Потому, что не хотел – писать. В том числе и ее – Аню. А может быть ее – прежде всего…Наверное, просто – боялся, что если еще раз…

Она меня, конечно, уговорила. И даже тащила на себе здоровый, тяжелый, полный кистей и тюбиков с красками, этюдник до самого вокзала.

Я не мог ее рисовать, я не мог ее подчинить. Она никогда не спорила, покорялась во всем, глядя на меня снизу вверх или, наоборот – сверху вниз преданными, только что не собачьими глазами, и всегда все выходило - по ее. Я это видел, понимал и – ничего не мог поделать. Она была сильней. Я был ей не нужен. Она светилась – сама…

…А сад нас помнил. Мы навещали его раз в два-три дня, уносили с собой яблоки и этот дурманящий плодовый запах…

Дней через пять после приезда, ночью, пришла гроза. По крыше и стенам дома застучали капли , потом начался настоящий ливень. Мы проснулись. Аня встала, чтобы прикрыть окно и в этот момент совсем близко сверкнула молния, на долю секунды, осветившая все. Впервые за долгое время, я увидел ее – снова. Снова и заново - другую Ню, Ню – незнакомку. Она вернулась ко мне в постель, прижалась и спросила:

- А теперь ты будешь меня рисовать, скажи?

- Может быть. Завтра…

- У тебя получится, все получится – вот увидишь.

- Откуда ты знаешь?

- Ты смотришь на меня – по-другому. И видишь – по-другому. Я и есть – другая. Попробуй, ну…

И я пробовал ее всю оставшуюся ночь – до утра…

Я снова начал рисовать ее, практически, постоянно. Везде. Дома, в саду, где-то еще… Словно, не мог напиться – ею, собой, светом, который – вернулся. И в каждом наброске, в каждом эскизе, в каждом этюде, Ню была, действительно, другая - моя…

…Потом еще три недели я писал ее портрет. Привез из города станок, холст и она позировала мне до изнеможения – ее и моего. Практически, я построил ту же композицию, которую увидел – тогда, в саду, в самый первый раз. Только смотрела она теперь с портрета – прямо в глаза. И – румяное, спелое яблоко в протянутой руке…"Яблоко Ню"…

…- Как ты не понимаешь, мы же не можем провести всю жизнь в этой развалюхе! И – на что? Денег хватит, максимум, еще на неделю-полторы…А что – потом? На базаре яблоками торговать?

- А почему ты не можешь работать здесь?