-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

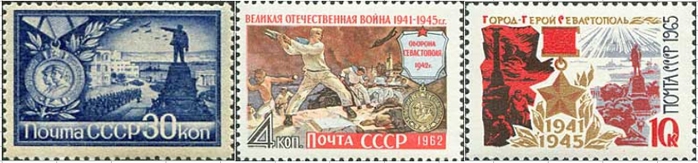

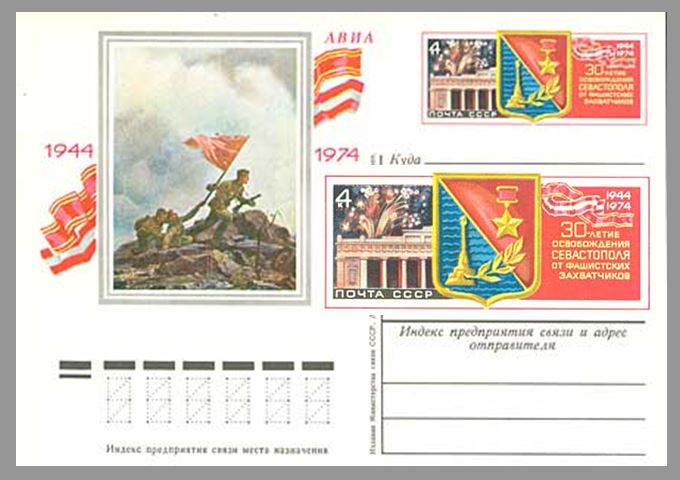

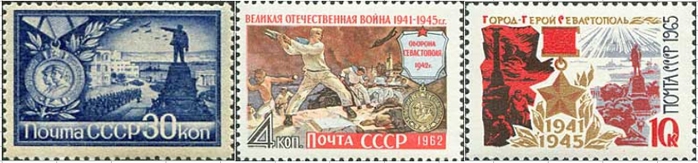

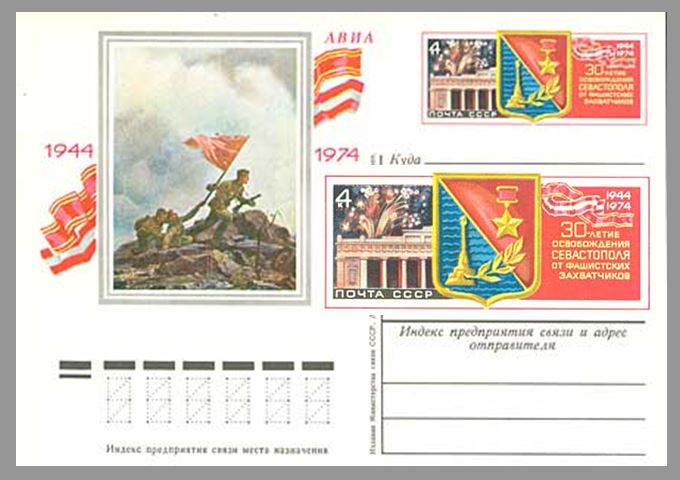

Оборона Севастополя 1942 года |

К концу сентября 1941 года немецкие войска овладели Смоленском и Киевом, блокировали Ленинград. На юго-западном направлении противник также добился значительных успехов: в битве под Уманью и киевском котле были разбиты основные силы Юго-Западного фронта РККА, была занята большая часть Украины. В середине сентября вышли на подступы к Крыму.

Советское командование понимало важность удержания полуострова и сосредоточило на этом усилия, отказавшись от обороны Одессы.

12 сентября передовые немецкие части вышли к Крыму. Части Красной Армии, оказывая разрозненное сопротивление лучше организованным и более подвижным соединениям гитлеровцев, отошли к Севастополю, Керчи и частично рассеялись в гористой местности. О бездарности организации обороны северной части Крыма уже написано в разделе Великая Отечественная война.1941 год.

Севастопольский оборонительный район к началу Великой Отечественной войны был одним из самых укреплённых мест в мире.

С 30 октября по 11 ноября велись бои на дальних подступах к Севастополю. Сухопутных частей в городе не оставалось, защита осуществлялась силами морской пехоты Черноморского флота. Одновременно в город отходили части рассеянных советских войск.

16 октября оборона Одессы была прекращена и Приморская армия была морем переброшена в Севастополь. К середине ноября гарнизон Севастополя насчитывал, — по советским данным, — около 50-55 тысяч человек.

Последний штурм начался 7 июня. Упорная борьба и контратаки защитников продолжались более недели. На южном участке атакующие заняли позицию, известную как «орлиное гнездо» и вышли к подножию Сапун-горы. На северном участке был захвачен форт «Сталин».

С этого момента немецкая артиллерия могла обстреливать Северную бухту и подвоз подкреплений и боеприпасов стал невозможен.

Манштейн принял решение атаковать внутреннее кольцо не в лоб с юго-востока, а во фланг с севера, для чего предстояло переправиться через Северную бухту. В ночь с 28-го на 29-е июня без артиллерийской подготовки немецкий десант на надувных лодках скрытно переправился через бухту и внезапно атаковал. 30 июня пал Малахов Курган. К этому времени у защитников Севастополя стали

заканчиваться боеприпасы, и было получено разрешение Ставки на эвакуацию. План эвакуации предусматривал вывоз только командного состава армии и флота, эвакуация остальной части военнослужащих в т.ч. и раненых не предполагалось.

Около 700 человек начальствующего состава были вывезены подводными лодками. Ещё несколько тысяч смогли уйти на лёгких плавсредствах Черноморского флота. 1 июля сопротивление защитников города прекратилось, кроме отдельных разрозненных очагов.

Остатки Приморской армии, лишённые высшего командования, отошли на мыс Херсонес, где сопротивлялись ещё 3 дня.

Немецкий генерал Курт Типпельскирх заявил о захвате на мысе Херсонес 100 тыс. пленных, 622 орудий, 26 танков и 141 самолётов, однако по советским архивным данным число пленных не превышало 78 230 человек. В период с 1 по 10 июля 1942 года из Севастополя всеми видами транспортных средств было эвакуировано 1726 солдат Севастопольского оборонительного района, остальные защитники города либо погибли, либо попали в плен.

Холодные волны вздымает лавиной

Широкое Черное море.

Последний матрос Севастополь покинул,

Уходит он, с волнами споря.

Друзья-моряки подобрали героя.

Кипела волна штормовая.

Он камень сжимал посиневшей рукою

И тихо сказал, умирая:

«Когда покидал я родимый утес,

С собою кусочек гранита унес…

И там, чтоб вдали

От крымской земли

О ней мы забыть не могли.

Заветный камень. Музыка Бориса Мокроусова, слова Александра Жарова

Эта легенда о гранитном камне, взятым моряком из Севастополя для последующего возврата при освобождении города, имеет реальную основу. Но как покидали Севастополь совсем другая история. Читая о героической обороне Севастополя, невольно возникают мысли о бесславном конце этой обороны, о трагической судьбе десятков тысяч матросов и солдат, брошенных и обречённых на гибель или плен.

Как проходила эвакуация из книги исследователя И.С.Маношина "Героическая трагедия" о последнем командире обороны Севастополя генерале Новикове:

"Томительное ожидание многотысячной толпы военных и гражданских людей на берегу, раненых на причале сменилось на реальную надежду эвакуироваться. Когда с моря показались три сторожевых катера, один из которых стал помалу сдавать кормой к причалу, толпа на берегу стала неуправляемой. Толпа ринулась по причалу, сметая автоматчиков роты охраны. Под ее напором по всей длине причала

были сброшены в воду не только находившиеся на причале раненые, но и первые, и последующие ряды людей прорвавшейся толпы, оказавшихся на краю его. Немного погодя рухнула секция причала вместе с людьми. В воде образовалось «месиво» из барахтающихся и пытающихся спастись сотен людей, часть которых утонула, а напор не ослабевал, и люди по инерции некоторое время падали в воду. Подходивший катер к первому пролету сильно накренился от нахлынувших на его палубу людей, которые почти все, не удержавшись, попадали в воду. Катер выпрямился и отошел от причала. Командир в мегафон передал, что посадка невозможна, и катер отошел несколько дальше в море. Многие вплавь поплыли к катеру. В момент прорыва заслона краснофлотцев-автоматчиков из охраны причала часть толпы бросилась по подвесному мостику-настилу, чтобы добраться до скалы, на которой находилась группа генерала Новикова, но на своем пути встретила автоматчиков охраны с капитаном 3 ранга Ильичевым, которые открыли предупредительный огонь, а потом и на поражение, так как ничего не помогало." Впоследствии генерал Новиков попал в плен и погиб в немецком концлагере.

За взятие Севастополя командующий 11-й армией Э. фон Манштейн получил звание фельдмаршала, а весь личный состав армии — специальный нарукавный знак «Крымский щит».

Защите русскими войсками севастопольской крепости во время Крымской войны 1854-55 гг будет посвящён отдельный пост.

Советское командование понимало важность удержания полуострова и сосредоточило на этом усилия, отказавшись от обороны Одессы.

12 сентября передовые немецкие части вышли к Крыму. Части Красной Армии, оказывая разрозненное сопротивление лучше организованным и более подвижным соединениям гитлеровцев, отошли к Севастополю, Керчи и частично рассеялись в гористой местности. О бездарности организации обороны северной части Крыма уже написано в разделе Великая Отечественная война.1941 год.

Севастопольский оборонительный район к началу Великой Отечественной войны был одним из самых укреплённых мест в мире.

С 30 октября по 11 ноября велись бои на дальних подступах к Севастополю. Сухопутных частей в городе не оставалось, защита осуществлялась силами морской пехоты Черноморского флота. Одновременно в город отходили части рассеянных советских войск.

16 октября оборона Одессы была прекращена и Приморская армия была морем переброшена в Севастополь. К середине ноября гарнизон Севастополя насчитывал, — по советским данным, — около 50-55 тысяч человек.

Последний штурм начался 7 июня. Упорная борьба и контратаки защитников продолжались более недели. На южном участке атакующие заняли позицию, известную как «орлиное гнездо» и вышли к подножию Сапун-горы. На северном участке был захвачен форт «Сталин».

С этого момента немецкая артиллерия могла обстреливать Северную бухту и подвоз подкреплений и боеприпасов стал невозможен.

Манштейн принял решение атаковать внутреннее кольцо не в лоб с юго-востока, а во фланг с севера, для чего предстояло переправиться через Северную бухту. В ночь с 28-го на 29-е июня без артиллерийской подготовки немецкий десант на надувных лодках скрытно переправился через бухту и внезапно атаковал. 30 июня пал Малахов Курган. К этому времени у защитников Севастополя стали

заканчиваться боеприпасы, и было получено разрешение Ставки на эвакуацию. План эвакуации предусматривал вывоз только командного состава армии и флота, эвакуация остальной части военнослужащих в т.ч. и раненых не предполагалось.

Около 700 человек начальствующего состава были вывезены подводными лодками. Ещё несколько тысяч смогли уйти на лёгких плавсредствах Черноморского флота. 1 июля сопротивление защитников города прекратилось, кроме отдельных разрозненных очагов.

Остатки Приморской армии, лишённые высшего командования, отошли на мыс Херсонес, где сопротивлялись ещё 3 дня.

Немецкий генерал Курт Типпельскирх заявил о захвате на мысе Херсонес 100 тыс. пленных, 622 орудий, 26 танков и 141 самолётов, однако по советским архивным данным число пленных не превышало 78 230 человек. В период с 1 по 10 июля 1942 года из Севастополя всеми видами транспортных средств было эвакуировано 1726 солдат Севастопольского оборонительного района, остальные защитники города либо погибли, либо попали в плен.

Холодные волны вздымает лавиной

Широкое Черное море.

Последний матрос Севастополь покинул,

Уходит он, с волнами споря.

Друзья-моряки подобрали героя.

Кипела волна штормовая.

Он камень сжимал посиневшей рукою

И тихо сказал, умирая:

«Когда покидал я родимый утес,

С собою кусочек гранита унес…

И там, чтоб вдали

От крымской земли

О ней мы забыть не могли.

Заветный камень. Музыка Бориса Мокроусова, слова Александра Жарова

Эта легенда о гранитном камне, взятым моряком из Севастополя для последующего возврата при освобождении города, имеет реальную основу. Но как покидали Севастополь совсем другая история. Читая о героической обороне Севастополя, невольно возникают мысли о бесславном конце этой обороны, о трагической судьбе десятков тысяч матросов и солдат, брошенных и обречённых на гибель или плен.

Как проходила эвакуация из книги исследователя И.С.Маношина "Героическая трагедия" о последнем командире обороны Севастополя генерале Новикове:

"Томительное ожидание многотысячной толпы военных и гражданских людей на берегу, раненых на причале сменилось на реальную надежду эвакуироваться. Когда с моря показались три сторожевых катера, один из которых стал помалу сдавать кормой к причалу, толпа на берегу стала неуправляемой. Толпа ринулась по причалу, сметая автоматчиков роты охраны. Под ее напором по всей длине причала

были сброшены в воду не только находившиеся на причале раненые, но и первые, и последующие ряды людей прорвавшейся толпы, оказавшихся на краю его. Немного погодя рухнула секция причала вместе с людьми. В воде образовалось «месиво» из барахтающихся и пытающихся спастись сотен людей, часть которых утонула, а напор не ослабевал, и люди по инерции некоторое время падали в воду. Подходивший катер к первому пролету сильно накренился от нахлынувших на его палубу людей, которые почти все, не удержавшись, попадали в воду. Катер выпрямился и отошел от причала. Командир в мегафон передал, что посадка невозможна, и катер отошел несколько дальше в море. Многие вплавь поплыли к катеру. В момент прорыва заслона краснофлотцев-автоматчиков из охраны причала часть толпы бросилась по подвесному мостику-настилу, чтобы добраться до скалы, на которой находилась группа генерала Новикова, но на своем пути встретила автоматчиков охраны с капитаном 3 ранга Ильичевым, которые открыли предупредительный огонь, а потом и на поражение, так как ничего не помогало." Впоследствии генерал Новиков попал в плен и погиб в немецком концлагере.

За взятие Севастополя командующий 11-й армией Э. фон Манштейн получил звание фельдмаршала, а весь личный состав армии — специальный нарукавный знак «Крымский щит».

Защите русскими войсками севастопольской крепости во время Крымской войны 1854-55 гг будет посвящён отдельный пост.

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 13 - Власов и власовцы

Часть 14 - Сталинградская битва

Часть 15 - Оборона Севастополя 1942 года

Часть 16 - Оборона Одессы

Часть 17 - Первые города-герои

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

Метки: севастополь |

Процитировано 4 раз

Сталинградская битва |

Сталинградская битва была одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду со сражением на Курской дуге была переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую инициативу.

После Харьковской катастрофы Красной Армии в мае 1942, Гитлер вмешался в стратегическое планирование, приказав группе армий «Юг» разделиться на две. Группа армий «А» должна была продолжить наступление на Северный Кавказ. Группа армий «Б», включающая 6-ю армию Фридриха Паулюса и 4-ю танковую армию Г. Гота, должна была двигаться на восток по направлению к Волге и Сталинграду.

В первый же день операции оба советских фронта были прорваны на десятки километров вглубь и немцы устремились к Дону. Советские войска стали стекаться на восток в полнейшем беспорядке. В середине июля несколько дивизий Красной Армии попали в котёл на юге Воронежской области, в районе села Миллерово. Без труда захватив правобережную часть Воронежа, противник не смог развить успех и линия фронта выровнялась по реке Воронеж. Левый берег остался за советскими войсками и неоднократные попытки немцев выбить Красную Армию с левого берега не увенчались успехом. Бои за Воронеж перешли в позиционную фазу. Наиболее боеспособные части

вермахта с фронта были сняты и переданы в 6-ю армию Паулюса. После взятия Ростова, Гитлер передал 4-ю танковую армию из группы А (наступавшей на Кавказ) в группу «Б», нацеленную на восток к Волге и Сталинграду.

С советской стороны была создана 62-я армия под командованием Василия Чуйкова, задачей которой стала защита Сталинграда любой ценой.

23 августа силы 14-го танкового корпуса армии Паулюса вышли к Волге севернее Сталинграда.

Бытует версия, что Сталин не дал разрешение на эвакуацию жителей города. 24 августа Городской комитет обороны Сталинграда принял запоздалое постановление об эвакуации женщин, детей и раненых на левый берег Волги.

Массированная немецкая бомбардировка 23 августа разрушила город, убила более 40 тысяч человек, превратив город в громадную территорию, покрытую горящими руинами.

Бремя начальной борьбы за Сталинград пало на 1077-й противовоздушный полк (подразделение, укомплектованное, главным образом, из молодых женщин-добровольцев, не имевших опыта по уничтожению наземных целей). Противовоздушные стрелки оставались на своих местах и вели огонь по наступающим вражеским танкам , пока все 37 батарей ПВО не были уничтожены или захвачены.

К концу августа группа армий «Юг» (Б) достигла Волги к северу от города, а потом и к югу от него.

На начальном этапе советская оборона опиралась в значительной степени на «Народное ополчение рабочих», набранное из рабочих, не втянутых в военное производство.

Посреди развалин уже разрушенного города советская 62-я армия соорудила оборонительные позиции с расположенными огневыми точками в зданиях и на заводах. Сражение в городе было жестоким и отчаянным. Немцы, продвигаясь вглубь Сталинграда, понесли тяжёлые потери. Советские подкрепления переправлялись через Волгу с восточного берега под постоянной бомбардировкой немецкой

артиллерии и самолётов. Советское командование решило применить тактику ближнего боя и постоянно держать фронтовые линии настолько близко к противнику, насколько это физически возможно (как правило не более 30 метров). Мучительная борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал или лестничный проход.

Сражение на Мамаевом кургане, пропитанной кровью высоте, возвышающейся над городом, было необычайно беспощадным.

В другой части города многоквартирное здание, обороняемое советским взводом в котором служил Яков Павлов, было превращено в неприступную крепость. Из этого дома, позже названного «Домом Павлова», можно было наблюдать площадь в центре города.

Немцы не предприняли никаких усилий чтобы переправить войска через Волгу, позволяя советским войскам воздвигать на противоположном берегу огромное количество артбатарей.

Немецкие танки не могли передвигаться посреди груд булыжников высотой до 8 метров или попадали под плотный огонь советских противотанковых подразделений, расположенных в развалинах зданий.

Советские снайперы, используя руины в качестве укрытий, также нанесли немцам тяжелейший урон.

Советское командование передвинуло резервы Красной Армии от Москвы к Волге, а также перебросило воздушные силы практически со всей страны в район Сталинграда.

В ноябре, после трёх месяцев кровавой бойни и медленного, дорогостоящего наступления, немцы наконец достигли берега Волги, захватив 90 % разрушенного города и разбив сохранившиеся советские войска на две части, из-за чего те попали в два узких котла.

30 сентября 1942 года был образован Донской фронт под командованием К. К. Рокоссовского, и его подразделения перешли в наступление. К 2 октября наступление выдохлось. Но тут из резерва Ставки Донской фронт получает семь полностью укомплектованных стрелковых дивизий.

19 ноября 1942 года началось наступление Красной Армии в рамках операции «Уран» (19 ноября стали отмечать как день артиллерии).

23 ноября в районе Калача замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта.

Группа армий «Дон» под командованием фельдмаршала Манштейна предприняла попытку прорыва блокады окружённых войск. К 19 декабря фактически прорвавшие оборонительные порядки советских войск части 4-й танковой армии столкнулись с только что переброшенной из резерва Ставки 2-й гвардейской армией под командованием Р. Я. Малиновского. В ходе встречных боёв к 25 декабря

немцы отошли на первоначальные позиции.

10 января началось наступление советских войск, основной удар наносился в полосе 65-й армии генерала Батова. Однако немецкое сопротивление оказалось настолько серьёзным, что наступление пришлось временно прекратить.

Новые удары 22-26 января привели к расчленению 6-й армии на две группировки (советские войска соединились в районе Мамаева кургана), к 31 января была ликвидирована южная группировка (пленено командование и штаб 6-й армии во главе с Паулюсом), ко 2 февраля капитулировала северная группировка окружённых.

Всего в ходе операции «Кольцо» в плен были взяты более 2500 офицеров и 24 генерала 6-й армии.

Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший ход Второй мировой войны.

15 октября 1967 года в память о Сталинградской битве на Мамаевом кургане был открыт памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Центральная фигура композиции — скульптура Вучетича «Родина-мать зовёт!». Входит в число семи чудес России.

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 12 - Оборона Ленинграда

Часть 13 - Власов и власовцы

Часть 14 - Сталинградская битва

Часть 15 - Оборона Севастополя 1942 года

Часть 16 - Оборона Одессы

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

|

Процитировано 3 раз

Власов и власовцы |

В дополнение к предыдущей публикации "Оборона Ленинграда" ниже приведены некоторые подробности гибели 2-й ударной армии в Любанской операции, а также связанное с этими событиями предательство командарма Власова.

Андрей Андреевич Власов (1901-1946) - советский генерал-лейтенант (с 1942; лишён звания по приговору суда). 20 апреля 1942 года был назначен командующим 2-й ударной армии, оставаясь по совместительству заместителем командующего Волховского фронта. В ходе войны был пленён и пошёл на сотрудничество с нацистами против СССР, став руководителем военной организации

коллаборационистов из советских военнопленных — Русской освободительной армии (РОА).

Власов в Красной Армии с 1920 года, участвовал в боях с белогвардейцами. С 1922 занимал командные и штабные должности, а также занимался преподаванием. В 1930 году вступил в ВКП(б). В 1935 стал слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе. С августа 1937 года командир полка, а с апреля 1938 года помощник командира дивизии. Осенью 1938 года направлен в Китай для работы в составе группы военных советников. С мая по ноябрь 1939 года исполнял обязанности главного военного советника. Награждён орденом Золотого Дракона. В январе 1940 года генерал-майор Власов назначен командиром дивизии, которая в октябре того же года была признана лучшей дивизией в округе. За это А. Власов был награждён орденом Красного Знамени. В январе 1941 года Власов был назначен командиром корпуса Киевского особого военного округа, а через месяц награждён орденом Ленина.

В начальный период Великой Отечественной войны за умелые действия получил благодарность и по рекомендации Н. С. Хрущёва был назначен командующим 37-й армией, защищавшей Киев. После жестоких боёв разрозненные соединения этой армии сумели пробиться на восток, а сам Власов был ранен и попал в госпиталь.

В ноябре 1941 Сталин вызвал Власова и приказал ему сформировать 20-ю армию, которая бы входила в состав Западного фронта и обороняла столицу. 5 декабря в районе деревни Красная Поляна (находящейся в нескольких км от Москвы) советская 20-я армия под командованием генерала Власова остановила части немецкой 4-й танковой армии, внеся весомый вклад в победу под Москвой.

Преодолевая упорное сопротивление противника, 20-я армия выбила немцев из Солнечногорска и Волоколамска. 24 января 1942 года за бои на реке Ламе он получил звание генерал-лейтенанта и был награждён вторым орденом Красного Знамени. Получил положительную характеристику от Жукова. Рядом с Власовым действовали армии Рокоссовского и Говорова, впоследствии ставшими Маршалами

Советского Союза. По заданию Главного политуправления про Власова пишется книга под названием «Сталинский полководец».

7 января 1942 года началась Любанская операция. Войска 2-й ударной армии Волховского фронта, созданного для срыва наступления немцев на Ленинград и последующего контрудара, успешно прорвали оборону противника в районе населённого пункта Мясной Бор (на левом берегу реки Волхов) и глубоко вклинились в его расположение (в направлении Любани). Но не имея сил для дальнейшего

наступления, армия оказалась в тяжёлом положении. Противник несколько раз перерезал её коммуникации, создавая угрозу окружения.

8 марта 1942 года генерал-лейтенант А. А. Власов был назначен заместителем командующего войсками Волховского фронта. 20 марта 1942 года командующий Волховским фронтом К. А. Мерецков отправил своего заместителя А. А. Власова во главе специальной комиссии во 2-ю ударную армию (генерал-лейтенант Н. К. Клыков). 8 апреля 1942 года, составив акт проверки, комиссия отбыла, но без генерала

Власова. Тяжело больного генерала Клыкова 16 апреля сняли с командующего армией и самолётом отправили в тыл. Власов с 20 апреля 1942 стал командующим 2-й ударной армией, оставаясь одновременно заместителем командующего Волховским фронтом. Он получил войска, практически уже не способные сражаться, получил армию, которую надо было спасать…В течение мая-июня 2-я ударная армия под командованием Власова предпринимала отчаянные попытки вырваться из мешка.

Командующий Волховской оперативной группой генерал-лейтенант М. С. Хозин не выполнил директивы Ставки (от 21 мая) об отводе войск армии. В результате 2-я ударная армия оказалась в окружении, а самого Хозина — 6 июня отстранили от должности. Принятыми командованием Волховского фронта мерами удалось создать небольшой коридор, через который выходили разрозненные группы

изнурённых и деморализованных бойцов и командиров.

"21.06.42 ВОЕННОМУ СОВЕТУ ФРОНТА. Войска армии три недели получают по пятьдесят граммов сухарей. Последние дни продовольствия совершенно не было. Доедаем последних лошадей. Люди до крайности истощены. Наблюдается групповая смертность от голода. Боеприпасов нет…-ВЛАСОВ. ЗУЕВ."

25 июня противник ликвидировал коридор. Показания различных свидетелей не дают ответа на вопрос, где же укрывался генерал-лейтенант Власов следующие три недели.

11 июля 1942 года в деревне староверов Туховежи Власов был выдан местными жителями (по другой версии — сдался в плен сам) немецкому патрулю.

Находясь в Винницком военном лагере для пленных высших офицеров, Власов согласился сотрудничать с нацистами и возглавил «Комитет освобождения народов России» (КОНР) и «Русскую освободительную армию» (РОА), составленные из пленных советских военнослужащих.

12 мая 1945 года Власов был захвачен в Чехословакии при попытке бежать в западную зону оккупации.

По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власов был лишён воинских званий и 1 августа 1946 года повешен.

Переход командующего 2-й ударной армии А. А. Власова на службу к немцам был одним из самых неприятных для советской историографии эпизодов войны. В советской историографии не предпринималось попыток проанализировать мотивы его поступка — его имя или автоматически очернялось или просто замалчивалось.

Многие из оставшихся в окружении держались до конца. Некоторые под угрозой пленения застрелились, как, например, член Военного совета армии дивизионный комиссар И. В. Зуев. Но большинство попало в плен. В основном, в плен попали совершенно обессиленные, измученные люди, нередко раненые, контуженные, в полубессознательном состоянии, как, например, поэт, старший политрук М. М. Залилов (Муса Джалиль).Известны многочисленные случаи, когда военнопленные и в плену продолжали борьбу с противником. Широко известен подвиг Мусы Джалиля и его «Моабитские тетради».

И всё-таки, отношение к Власову и власовцам сейчас совсем не однозначное. Не окажись он по воле случая в германском плену, может быть, он и дальше занимал бы командные посты в Красной Армии и вместе с ее героическими солдатами дошел бы до Берлина, а его имя заняло бы место среди блестящей плеяды маршалов и генералов, обеспечивших историческую победу в Великой Отечественной войне. И

совсем по-другому могла бы сложиться судьба генерала Власова (а, может быть, и исход 2-й мировой войны), если бы удалось покушение на Гитлера, с участниками которого у Власова были тесные контакты. И, быть может, судя по программе Власова, "перестройка" началась бы на несколько десятилетий раньше.

Андрей Андреевич Власов (1901-1946) - советский генерал-лейтенант (с 1942; лишён звания по приговору суда). 20 апреля 1942 года был назначен командующим 2-й ударной армии, оставаясь по совместительству заместителем командующего Волховского фронта. В ходе войны был пленён и пошёл на сотрудничество с нацистами против СССР, став руководителем военной организации

коллаборационистов из советских военнопленных — Русской освободительной армии (РОА).

Власов в Красной Армии с 1920 года, участвовал в боях с белогвардейцами. С 1922 занимал командные и штабные должности, а также занимался преподаванием. В 1930 году вступил в ВКП(б). В 1935 стал слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе. С августа 1937 года командир полка, а с апреля 1938 года помощник командира дивизии. Осенью 1938 года направлен в Китай для работы в составе группы военных советников. С мая по ноябрь 1939 года исполнял обязанности главного военного советника. Награждён орденом Золотого Дракона. В январе 1940 года генерал-майор Власов назначен командиром дивизии, которая в октябре того же года была признана лучшей дивизией в округе. За это А. Власов был награждён орденом Красного Знамени. В январе 1941 года Власов был назначен командиром корпуса Киевского особого военного округа, а через месяц награждён орденом Ленина.

В начальный период Великой Отечественной войны за умелые действия получил благодарность и по рекомендации Н. С. Хрущёва был назначен командующим 37-й армией, защищавшей Киев. После жестоких боёв разрозненные соединения этой армии сумели пробиться на восток, а сам Власов был ранен и попал в госпиталь.

В ноябре 1941 Сталин вызвал Власова и приказал ему сформировать 20-ю армию, которая бы входила в состав Западного фронта и обороняла столицу. 5 декабря в районе деревни Красная Поляна (находящейся в нескольких км от Москвы) советская 20-я армия под командованием генерала Власова остановила части немецкой 4-й танковой армии, внеся весомый вклад в победу под Москвой.

Преодолевая упорное сопротивление противника, 20-я армия выбила немцев из Солнечногорска и Волоколамска. 24 января 1942 года за бои на реке Ламе он получил звание генерал-лейтенанта и был награждён вторым орденом Красного Знамени. Получил положительную характеристику от Жукова. Рядом с Власовым действовали армии Рокоссовского и Говорова, впоследствии ставшими Маршалами

Советского Союза. По заданию Главного политуправления про Власова пишется книга под названием «Сталинский полководец».

7 января 1942 года началась Любанская операция. Войска 2-й ударной армии Волховского фронта, созданного для срыва наступления немцев на Ленинград и последующего контрудара, успешно прорвали оборону противника в районе населённого пункта Мясной Бор (на левом берегу реки Волхов) и глубоко вклинились в его расположение (в направлении Любани). Но не имея сил для дальнейшего

наступления, армия оказалась в тяжёлом положении. Противник несколько раз перерезал её коммуникации, создавая угрозу окружения.

8 марта 1942 года генерал-лейтенант А. А. Власов был назначен заместителем командующего войсками Волховского фронта. 20 марта 1942 года командующий Волховским фронтом К. А. Мерецков отправил своего заместителя А. А. Власова во главе специальной комиссии во 2-ю ударную армию (генерал-лейтенант Н. К. Клыков). 8 апреля 1942 года, составив акт проверки, комиссия отбыла, но без генерала

Власова. Тяжело больного генерала Клыкова 16 апреля сняли с командующего армией и самолётом отправили в тыл. Власов с 20 апреля 1942 стал командующим 2-й ударной армией, оставаясь одновременно заместителем командующего Волховским фронтом. Он получил войска, практически уже не способные сражаться, получил армию, которую надо было спасать…В течение мая-июня 2-я ударная армия под командованием Власова предпринимала отчаянные попытки вырваться из мешка.

Командующий Волховской оперативной группой генерал-лейтенант М. С. Хозин не выполнил директивы Ставки (от 21 мая) об отводе войск армии. В результате 2-я ударная армия оказалась в окружении, а самого Хозина — 6 июня отстранили от должности. Принятыми командованием Волховского фронта мерами удалось создать небольшой коридор, через который выходили разрозненные группы

изнурённых и деморализованных бойцов и командиров.

"21.06.42 ВОЕННОМУ СОВЕТУ ФРОНТА. Войска армии три недели получают по пятьдесят граммов сухарей. Последние дни продовольствия совершенно не было. Доедаем последних лошадей. Люди до крайности истощены. Наблюдается групповая смертность от голода. Боеприпасов нет…-ВЛАСОВ. ЗУЕВ."

25 июня противник ликвидировал коридор. Показания различных свидетелей не дают ответа на вопрос, где же укрывался генерал-лейтенант Власов следующие три недели.

11 июля 1942 года в деревне староверов Туховежи Власов был выдан местными жителями (по другой версии — сдался в плен сам) немецкому патрулю.

Находясь в Винницком военном лагере для пленных высших офицеров, Власов согласился сотрудничать с нацистами и возглавил «Комитет освобождения народов России» (КОНР) и «Русскую освободительную армию» (РОА), составленные из пленных советских военнослужащих.

12 мая 1945 года Власов был захвачен в Чехословакии при попытке бежать в западную зону оккупации.

По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власов был лишён воинских званий и 1 августа 1946 года повешен.

Переход командующего 2-й ударной армии А. А. Власова на службу к немцам был одним из самых неприятных для советской историографии эпизодов войны. В советской историографии не предпринималось попыток проанализировать мотивы его поступка — его имя или автоматически очернялось или просто замалчивалось.

Многие из оставшихся в окружении держались до конца. Некоторые под угрозой пленения застрелились, как, например, член Военного совета армии дивизионный комиссар И. В. Зуев. Но большинство попало в плен. В основном, в плен попали совершенно обессиленные, измученные люди, нередко раненые, контуженные, в полубессознательном состоянии, как, например, поэт, старший политрук М. М. Залилов (Муса Джалиль).Известны многочисленные случаи, когда военнопленные и в плену продолжали борьбу с противником. Широко известен подвиг Мусы Джалиля и его «Моабитские тетради».

И всё-таки, отношение к Власову и власовцам сейчас совсем не однозначное. Не окажись он по воле случая в германском плену, может быть, он и дальше занимал бы командные посты в Красной Армии и вместе с ее героическими солдатами дошел бы до Берлина, а его имя заняло бы место среди блестящей плеяды маршалов и генералов, обеспечивших историческую победу в Великой Отечественной войне. И

совсем по-другому могла бы сложиться судьба генерала Власова (а, может быть, и исход 2-й мировой войны), если бы удалось покушение на Гитлера, с участниками которого у Власова были тесные контакты. И, быть может, судя по программе Власова, "перестройка" началась бы на несколько десятилетий раньше.

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 11 - Тегеранская конференция 1943 года

Часть 12 - Оборона Ленинграда

Часть 13 - Власов и власовцы

Часть 14 - Сталинградская битва

Часть 15 - Оборона Севастополя 1942 года

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

|

Процитировано 1 раз

Оборона Ленинграда |

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. Единственным путём сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находящееся в пределах досягаемости артиллерии противника. Начавшийся в городе голод, усугублённый проблемами с отоплением и транспортом, привёл к

сотням тысяч смертей среди жителей.

Под Ленинградом немцы оказались неожиданно для себя быстро, без помех пройдя по невзорванным мостам через Неман и Двину.

19 июля, к моменту выхода передовых немецких частей, наиболее хорошо был подготовлен Лужский оборонительный рубеж. Были построены руками ленинградцев оборонительные сооружения протяжённостью 175 километров, при глубине 10—15 километров.

У Лужского укрепленного района произошла единственная задержка немецкого наступления. Лишь 14—15 августа немцам удалось пробиться чрез заболоченную местность и выйти на оперативный простор перед Ленинградом.

6 сентября 1941 года Гитлер своим приказом останавливает наступление группы войск «Север» на Ленинград, уже достигших пригородов города, и отдаёт приказание отдать все танки и значительное число войск для наступления на Москву. Немцы перешли к длительной блокаде. 13 сентября в городе для отражения уже отменённого штурма появился Жуков.

За время второго периода эвакуации — с сентября 1941 по апрель 1942 года — из города, в основном по «Дороге жизни» через Ладожское озеро, были вывезены около 659 тысяч человек. Всего же за период блокады из города были эвакуированы 1,3 млн человек.

По словам Г. К. Жукова, «положение, сложившееся под Ленинградом, Сталин в тот момент оценивал как катастрофическое, даже безнадёжное. Согласно расхожему мнению, Сталин был очень недоволен действиями маршала К. Е. Ворошилова, который командовал войсками Ленинградского фронта, оборонявшими город. Однако, это маловероятно, так как К. Е. Ворошилов командовал ленинградским

фронтом с 5 по 13 сентября. Жуков был назначен командующим Ленинградским фронтом и приступил к обязанностям 14 сентября. К тому времени оборона города уже была чётко налажена и чётко скоординированы действия Армии и Флота. Одной из причин смещения Ворошилова могло быть его поведение на фронте. Воспитанный в духе Гражданской войны, он однажды в острый критический момент ситуации, лично, двигаясь впереди цепи, повёл солдат в наступление в маршальской форме. Когда Сталин узнал об этом, он немедленно отозвал Ворошилова в Ставку.

Пытаясь остановить вражеское наступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. Шифрограмма Жукова № 4976: "Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны, и по возвращению из плена они также будут все расстреляны." Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу. Отступление прекратилось.

В конце концов, враг остановился в 4−7 км от города, фактически в пригородах. Линия фронта, то есть окопы, где сидели солдаты, проходила всего в 4 км от Кировского завода и в 16 км от Зимнего дворца.

Немецкие войска приступили к разрушению города массированными артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. 10 сентября им удалось разбомбить знаменитые Бадаевские склады, где находились значительные запасы продовольствия.Голод стал наиболее важным фактором, определявшим судьбу населения Ленинграда. Блокада, установленная германской армией, была сознательно нацелена на вымирание городского населения. В феврале 1942 за каннибализм осуждено более 600 человек, в марте — более тысячи. Число жертв голода стремительно росло − каждый день умирало более 4000 человек. Были дни, когда умирало 6−7 тысяч человек.

Вторым фактором, уносящим жизни ленинградцев был холод и отсутствие топлива.

Теоретически, у советской стороны мог существовать вариант вывода войск и сдачи Ленинграда врагу без боя (используя терминологию того времени, объявить Ленинград «открытым городом», как это произошло, например, с Парижем). Однако если принять во внимание планы Гитлера относительно будущего Ленинграда (или, точнее, отсутствия у него какого-либо будущего вообще), нет оснований

утверждать, что судьба населения города в случае капитуляции была бы лучше участи в реальных условиях блокады.

В январе 1942 г. Красная армия предприняла первую попытку прорыва блокады ( Любанская операция). Войска двух фронтов − Ленинградского и Волховского − в районе Ладожского озера разделяло всего 12 км. Однако немцы сумели создать на этом участке непроходимую оборону, а силы Красной Армии были ещё очень ограничены. Советские войска понесли огромные потери, но так и не сумели продвинуться вперёд.

Основные бои велись на так называемом «Невском пятачке» − узкой полосе земли шириной в 300−500 метров и длиной около 1 км на левом берегу Невы, удерживаемом войсками Ленинградского фронта. Весь пятачок простреливался врагом, и советские войска, постоянно пытавшиеся расширить этот плацдарм, несли тяжелейшие потери. Однако сдавать пятачок было ни в коем случае нельзя −

иначе пришлось бы форсировать полноводную Неву заново. Всего за 1941−1943 гг. на «Невском пятачке» погибло около 50 000 советских солдат.

В течение 1942 года было предпринято пять попыток прорыва блокады, но все они оказались неудачными.

Весной 1942 г., в связи с потеплением и улучшением питания, значительно сократилось количество внезапных смертей на улицах города.

В 1943 г., когда германское командование осознало, что захватить Ленинград ему, скорее всего, не удастся, количество артиллерийских снарядов, упавших на город, увеличилось примерно в 6 раз.

18 января 1943 войска Ленинградского и Волховского фронтов после жестоких боёв соединились. В этот же день был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. К моменту прорыва блокады в городе оставалось не более 800 тыс. человек гражданского населения.

В январе 1944 года блокада была полностью снята.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Ленинграда». Медалью награждены все участники обороны Ленинграда.

Блокада Ленинграда является одной из самых трагических и в то же время героических страниц истории Великой Отечественной войны.

К сожалению, если в советское время по идеологическим соображениям многие моменты «затушёвывались» (так, например, в опубликованных советских источниках до 1989 г. вы не встретите ни одного упоминания о каннибализме в блокадном городе), то в эпоху гласности и, тем более, после распада СССР появилось множество публикаций, в которых публицисты и историки ударились в другую крайность. Возникали один за другим новые мифы: Сталин хотел уморить жителей Ленинграда голодом, Жданов в блокадном Ленинграде объедался деликатесами, финские войска не стали брать Ленинград из-за благородства Маннергейма. К истории всё это не имело никакого отношения.

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 10 - Награды в Великой Отечественной войне

Часть 11 - Тегеранская конференция 1943 года

Часть 12 - Оборона Ленинграда

Часть 13 - Власов и власовцы

Часть 14 - Сталинградская битва

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

Метки: ленинград |

Процитировано 3 раз

Тегеранская конференция 1943 года |

Тегеранская конференция — первая за годы Второй мировой войны конференция «Большой тройки» — лидеров трёх стран: Ф. Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания) и И. В. Сталина (СССР). Проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года.

Конференция была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и её союзников. Основным вопросом было открытие второго фронта в Западной Европе.

Помимо этого, на повестке дня стоял вопрос о начале войны с Японией после разгрома немецкого противника, а также о праве Советского Союза после победы забрать себе часть Восточной Пруссии в качестве контрибуции.

После долгих дебатов проблема открытия второго фронта зашла в тупик. Тогда Сталин поднялся с кресла и, обратившись к Ворошилову и Молотову, с раздражением сказал: «У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего путного, как я вижу, не получается». Наступил критический момент. Черчилль понял это и, опасаясь, что конференция может быть сорвана, пошёл на компромисс.

На три дня конференции город был полностью блокирован войсками и спецслужбами.

Руководство Третьего рейха поручило абверу организовать в Тегеране покушение на лидеров СССР, США и Великобритании. Секретную операцию разработал знаменитый нацистский диверсант оберштурмбанфюрер Отто Скорцени, в свое время вызволявшим Муссолини из плена и совершившим ряд других громких операций. Однако планам вермахта было не суждено сбыться, агенты КГБ совместно с англичанами из МИ-6 пеленговали и расшифровывали все сообщения засланной в Иран группы радистов. Узнав о провале, Берлин отказался от своих планов. С советской стороны в раскрытии покушения на лидеров «большой тройки» принимала участие группа 19-летнего Г. А. Вартаняна. Он работал в советской резидентуре в Тегеране.

На конференции Рузвельт изложил также свой план создания единой международной организации-будущей ООН.

Во второй день международной конференции Черчилль дарит Сталину старинный английский меч – символ восхищения английского народа подвигом сталинградцев. Это ключ к пониманию всей тегеранской конференции. Только после сокрушительных побед Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, изменивших ход Второй Мировой войны, западные державы сделали однозначный выбор.

Летом 1943 года, после Курской дуги, Сталин произнес, казалось бы, мало примечательные слова: "Мы это сделаем сами!" И как только он это сказал, западная машина зашевелилась. Все поняли: если Советский Союз самостоятельно разобьет Гитлера, войдет в Европу, то он решит все проблемы так, как считает нужным.

Тегеранской конференции были посвящены 2 марки 1943 года. На марках написано: "Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза!" Сталин. В годы обострения холодной войны эти марки в официальных изданиях, в том числе в каталогах, не демонстрировались.

Конференция была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и её союзников. Основным вопросом было открытие второго фронта в Западной Европе.

Помимо этого, на повестке дня стоял вопрос о начале войны с Японией после разгрома немецкого противника, а также о праве Советского Союза после победы забрать себе часть Восточной Пруссии в качестве контрибуции.

После долгих дебатов проблема открытия второго фронта зашла в тупик. Тогда Сталин поднялся с кресла и, обратившись к Ворошилову и Молотову, с раздражением сказал: «У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего путного, как я вижу, не получается». Наступил критический момент. Черчилль понял это и, опасаясь, что конференция может быть сорвана, пошёл на компромисс.

На три дня конференции город был полностью блокирован войсками и спецслужбами.

Руководство Третьего рейха поручило абверу организовать в Тегеране покушение на лидеров СССР, США и Великобритании. Секретную операцию разработал знаменитый нацистский диверсант оберштурмбанфюрер Отто Скорцени, в свое время вызволявшим Муссолини из плена и совершившим ряд других громких операций. Однако планам вермахта было не суждено сбыться, агенты КГБ совместно с англичанами из МИ-6 пеленговали и расшифровывали все сообщения засланной в Иран группы радистов. Узнав о провале, Берлин отказался от своих планов. С советской стороны в раскрытии покушения на лидеров «большой тройки» принимала участие группа 19-летнего Г. А. Вартаняна. Он работал в советской резидентуре в Тегеране.

На конференции Рузвельт изложил также свой план создания единой международной организации-будущей ООН.

Во второй день международной конференции Черчилль дарит Сталину старинный английский меч – символ восхищения английского народа подвигом сталинградцев. Это ключ к пониманию всей тегеранской конференции. Только после сокрушительных побед Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, изменивших ход Второй Мировой войны, западные державы сделали однозначный выбор.

Летом 1943 года, после Курской дуги, Сталин произнес, казалось бы, мало примечательные слова: "Мы это сделаем сами!" И как только он это сказал, западная машина зашевелилась. Все поняли: если Советский Союз самостоятельно разобьет Гитлера, войдет в Европу, то он решит все проблемы так, как считает нужным.

Тегеранской конференции были посвящены 2 марки 1943 года. На марках написано: "Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза!" Сталин. В годы обострения холодной войны эти марки в официальных изданиях, в том числе в каталогах, не демонстрировались.

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 9 - Панфиловцы

Часть 10 - Награды в Великой Отечественной войне

Часть 11 - Тегеранская конференция 1943 года

Часть 12 - Оборона Ленинграда

Часть 13 - Власов и власовцы

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

Метки: сталин тегеран |

Процитировано 1 раз

Из жизни Тургенева |

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) - русский писатель.

По отцу Тургенев принадлежал к старинному дворянскому роду, мать, урожденная Лутовинова, - богатая помещица; в ее имении Спасское-Лутовиново (Мценский уезд Орловской губернии) прошли детские годы будущего писателя.

Мать Тургенева Варвара Петровна правила «подданными» на манер самодержавной государыни – с «полицией» и «министрами», заседавшими в особых «учреждениях» и каждое утро церемонно являвшимися к ней на доклад. С добродушным от природы и мечтательным сыном она обходилась сурово. Вместе с тем Варвара Петровна была женщиной образованной и не чуждой литературным

интересам. На наставников для сыновей (Иван был вторым из троих) она не скупилась. С малых лет Тургенева вывозили за границу, после переезда семейства в Москву в 1827 обучали лучшие педагоги, и к моменту поступления на словесное отделение философского факультета Московского университета в 1833 он уже говорил на французском, немецком, английском языках и сочинял стихи.

В 1834 Тургенев перешел в Петербургский университет, который окончил в 1837 со званием «действительного студента» (экзамен на кандидата не выдержал).

В мае 1837 Иван Сергеевич отправился в Германию. До 1841 слушал лекции в Берлинском университете.

В мае 1841 Тургенев вернулся в Россию. В 1843 после продолжительных хлопот был зачислен на службу в канцелярию министра внутренних дел, однако служба не задалась.

Тургеневу везло в жизни на дружбу: Гончаров, Грановский, Белинский, Герцен, Лев Толстой, Сергей Аксаков, Боткин, Анненков, Фет. Однако в дружеских отношениях Иван Сергеевич был не сахар – ранимый, субъективный, максималистичный. Когда-то он ввел в круг петербургских литераторов артиллерийского офицера Толстого, уверяя всех, что в ближайшее время тот займет по праву первое место в русской литературе. Они были увлечены друг другом, очень много времени проводили вместе. А потом – ссора, едва ли не дуэль и разрыв на долгие годы. Первым шаг к примирению сделает 17 лет спустя Лев Толстой. Ответив: «С величайшей охотой готов возобновить прежнюю дружбу!», Тургенев поехал в Ясную Поляну…

Не обошлось без доброй ссоры у Ивана Сергеевича и с Герценом.

Поворотным в его жизни стал 1843 год, когда он познакомился с певицей Полиной Виардо. Последующие сорок лет, до самой смерти, Тургенев был связан с «проклятой цыганкой», как называла Виардо его мать. Он, как говорят англичане, «упал в любовь» к замужней и счастливой в браке иностранке, не очень-то и красивой. Кем он был при ее семье – другом дома? преданным обожателем? Он ездил вслед за Виардо по Европе – по городам, в которых она гастролировала, жил в их с мужем домах и поместьях… Когда Виардо ушла со сцены и решила открыть школу пения в Баден-Бадене, переехал туда на жительство.

Когда матери не стало (в последние годы она из-за привязанности сына к Виардо не давала ему ни гроша, и Иван Сергеевич нуждался иногда едва ли не в куске хлеба) – принялся тратить на семью Виардо свои деньги, не требуя ничего взамен.

После напечатания обходными путями статьи-некролога на смерть Гоголя, запрещенной цензурой, последовал приказ царя: «За явное ослушание посадить Тургенева на месяц под арест и выслать на родину под присмотр». Писатель был взят под стражу, отсидел положенный месяц и уже жил в Спасском под надзором полиции без права въезда в столицу, когда в Москву на гастроли заявилась

Виардо. И Тургенев, раздобыв фальшивый паспорт и переодевшись мещанином, помчался к ней…

Под конец жизни он напишет: «Ты сорвала все мои цветы, и ты не придешь на мою могилу…» На его могилу в Петербурге она точно не пришла, но когда он умирал от рака в Буживале – записывала под диктовку его последние рассказы. Надо полагать, он был счастлив и этой малостью…

Если вспомнить его речь «Гамлет и Дон-Кихот» о том, что все человеческие типы склоняются к одному из этих двух, то можно сказать, что Дон-Кихотом он становился лишь с Виардо – в отношении же к остальной женской части человечества пребывал Гамлетом. Стало нарицательным словосочетание «тургеневские девушки» – самоотверженные, искренние, цельные, скромные. Почему-то не возникло выражения «тургеневские мужчины» – нерешительные, безынициативные, боящиеся ответственности и больших чувств.

И все же – не зная любви счастливой, доживая век бобылем в чужой стране – Тургенев утверждает: любовь сильнее смерти.

В последний раз Тургенев побывал в России в 1881 и, словно предчувствуя, что это его последний приезд, посетил родное Спасское-Лутовиново. Последние его слова, сказанные перед смертью в Буживале на юге Франции, были обращены к орловским лесам: «Прощайте, мои милые, мои белесоватые…».

Смерти предшествовало более чем полтора года мучительной болезни (рак спинного мозга).

Согласно завещанию, тело Тургенева перевезли в Россию и похоронили на Волковом кладбище в Петербурге при огромном стечении народа. Похороны его обратились в демонстрацию.

По отцу Тургенев принадлежал к старинному дворянскому роду, мать, урожденная Лутовинова, - богатая помещица; в ее имении Спасское-Лутовиново (Мценский уезд Орловской губернии) прошли детские годы будущего писателя.

Мать Тургенева Варвара Петровна правила «подданными» на манер самодержавной государыни – с «полицией» и «министрами», заседавшими в особых «учреждениях» и каждое утро церемонно являвшимися к ней на доклад. С добродушным от природы и мечтательным сыном она обходилась сурово. Вместе с тем Варвара Петровна была женщиной образованной и не чуждой литературным

интересам. На наставников для сыновей (Иван был вторым из троих) она не скупилась. С малых лет Тургенева вывозили за границу, после переезда семейства в Москву в 1827 обучали лучшие педагоги, и к моменту поступления на словесное отделение философского факультета Московского университета в 1833 он уже говорил на французском, немецком, английском языках и сочинял стихи.

В 1834 Тургенев перешел в Петербургский университет, который окончил в 1837 со званием «действительного студента» (экзамен на кандидата не выдержал).

В мае 1837 Иван Сергеевич отправился в Германию. До 1841 слушал лекции в Берлинском университете.

В мае 1841 Тургенев вернулся в Россию. В 1843 после продолжительных хлопот был зачислен на службу в канцелярию министра внутренних дел, однако служба не задалась.

Тургеневу везло в жизни на дружбу: Гончаров, Грановский, Белинский, Герцен, Лев Толстой, Сергей Аксаков, Боткин, Анненков, Фет. Однако в дружеских отношениях Иван Сергеевич был не сахар – ранимый, субъективный, максималистичный. Когда-то он ввел в круг петербургских литераторов артиллерийского офицера Толстого, уверяя всех, что в ближайшее время тот займет по праву первое место в русской литературе. Они были увлечены друг другом, очень много времени проводили вместе. А потом – ссора, едва ли не дуэль и разрыв на долгие годы. Первым шаг к примирению сделает 17 лет спустя Лев Толстой. Ответив: «С величайшей охотой готов возобновить прежнюю дружбу!», Тургенев поехал в Ясную Поляну…

Не обошлось без доброй ссоры у Ивана Сергеевича и с Герценом.

Поворотным в его жизни стал 1843 год, когда он познакомился с певицей Полиной Виардо. Последующие сорок лет, до самой смерти, Тургенев был связан с «проклятой цыганкой», как называла Виардо его мать. Он, как говорят англичане, «упал в любовь» к замужней и счастливой в браке иностранке, не очень-то и красивой. Кем он был при ее семье – другом дома? преданным обожателем? Он ездил вслед за Виардо по Европе – по городам, в которых она гастролировала, жил в их с мужем домах и поместьях… Когда Виардо ушла со сцены и решила открыть школу пения в Баден-Бадене, переехал туда на жительство.

Когда матери не стало (в последние годы она из-за привязанности сына к Виардо не давала ему ни гроша, и Иван Сергеевич нуждался иногда едва ли не в куске хлеба) – принялся тратить на семью Виардо свои деньги, не требуя ничего взамен.

После напечатания обходными путями статьи-некролога на смерть Гоголя, запрещенной цензурой, последовал приказ царя: «За явное ослушание посадить Тургенева на месяц под арест и выслать на родину под присмотр». Писатель был взят под стражу, отсидел положенный месяц и уже жил в Спасском под надзором полиции без права въезда в столицу, когда в Москву на гастроли заявилась

Виардо. И Тургенев, раздобыв фальшивый паспорт и переодевшись мещанином, помчался к ней…

Под конец жизни он напишет: «Ты сорвала все мои цветы, и ты не придешь на мою могилу…» На его могилу в Петербурге она точно не пришла, но когда он умирал от рака в Буживале – записывала под диктовку его последние рассказы. Надо полагать, он был счастлив и этой малостью…

Если вспомнить его речь «Гамлет и Дон-Кихот» о том, что все человеческие типы склоняются к одному из этих двух, то можно сказать, что Дон-Кихотом он становился лишь с Виардо – в отношении же к остальной женской части человечества пребывал Гамлетом. Стало нарицательным словосочетание «тургеневские девушки» – самоотверженные, искренние, цельные, скромные. Почему-то не возникло выражения «тургеневские мужчины» – нерешительные, безынициативные, боящиеся ответственности и больших чувств.

И все же – не зная любви счастливой, доживая век бобылем в чужой стране – Тургенев утверждает: любовь сильнее смерти.

В последний раз Тургенев побывал в России в 1881 и, словно предчувствуя, что это его последний приезд, посетил родное Спасское-Лутовиново. Последние его слова, сказанные перед смертью в Буживале на юге Франции, были обращены к орловским лесам: «Прощайте, мои милые, мои белесоватые…».

Смерти предшествовало более чем полтора года мучительной болезни (рак спинного мозга).

Согласно завещанию, тело Тургенева перевезли в Россию и похоронили на Волковом кладбище в Петербурге при огромном стечении народа. Похороны его обратились в демонстрацию.

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 8 - Чехов

Часть 9 - Маяковский

Часть 10 - Из жизни Тургенева

Часть 11 - Русский писатель Иван Крылов

Часть 12 - Александр Грибоедов

...

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

Метки: тургенев |

Процитировано 1 раз

Маршальская звезда |

Два типа Маршальской Звезды - два почётных знаков различия высших воинских званий. Оба в виде пятиконечной звезды из золота и платины с бриллиантами, носимой при парадной форме на шее (под воротником мундира, а с 1955 года — на узле галстука).

Звезду вручал лично Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

После смерти или разжалования военачальника Звезда подлежала сдаче в Алмазный фонд.

Маршальская Звезда была советским аналогом маршальского жезла, издавна являвшегося почётным знаком различия фельдмаршалов и маршалов в европейских армиях. Весьма вероятно, что на учреждение советской Маршальской Звезды 2 сентября 1940 года повлияли события лета того же года, когда после разгрома Франции Гитлер вручил фельдмаршальские жезлы целому ряду высших военачальников вермахта.

Маршальская Звезда «большого» типа являлась знаком различия званий Маршал Советского Союза (с учреждения, 2 сентября 1940) и Адмирал Флота Советского Союза (с 3 марта 1955).

Маршальская Звезда «малого» типа являлась знаком различия званий: маршал артиллерии, маршал авиации и маршал бронетанковых войск (с учреждения, 27 февраля 1943); маршал инженерных войск и маршал войск связи (с 20 марта 1944), адмирал флота (с 5 июня 1962), генерал армии (с 1 ноября 1974).

20 ноября 1935 первые пять человек стали маршалами Советского Союза. Это были Климент Ефремович Ворошилов, Михаил Николаевич Тухачевский, Семён Михайлович Будённый, Александр Ильич Егоров и Василий Константинович Блюхер. Из первых маршалов судьба трех сложилась трагически. Тухачевский и Егоров в период репрессий были осуждены, лишены воинских званий и расстреляны. В середине 50-х годов они были реабилитированы и восстановлены в звании маршалов. Блюхер скончался в тюрьме еще до суда и маршальского звания лишен не был.

Следующее относительно массовое присвоение маршальских званий произошло в мае 1940 года, когда их получили Семён Константинович Тимошенко, Григорий Иванович Кулик (лишён звания в 1942 г., посмертно восстановлен в 1957 г.) и Борис Михайлович Шапошников. В период Великой Отечественной войны первым его получил в январе 1943 г. Георгий Константинович Жуков. В тот год маршалами стали А.М. Василевский и И.В. Сталин. Остальные маршалы военной поры получили высшее воинское звание в 1944 г., тогда оно было присвоено И.С. Коневу, Л.А. Говорову, К.К. Рокоссовскому, Р.Я. Малиновскому, Ф.И. Толбухину и К.А. Мерецкову.

Первым послевоенным маршалом стал в 1945 году Л.П. Берия.

В 1946 году маршалом стал В.Д. Соколовский. На следующий год маршальское звание получил Н.А. Булганин, бывший в то время министром Вооружённых сил СССР. Это было последнее присвоение маршальского звания при жизни Сталина. Любопытно, что при наличии значительного числа опытных боевых военачальников, министром обороны, а затем и маршалом стал политик, не имеющий

полководческого опыта, хотя и участвовавший в войне на высоких политических должностях. В 1958 г. Булганин этого звания был лишен, как член «антипартийной группировки», затем переведен в Ставрополь председателем совнархоза, а в 1960 г. отправлен на пенсию.

Перед 10-летием Победы в Великой Отечественной войне маршалами Советского Союза сразу стали 6 видных военачальников военной поры: И.Х. Баграмян, С.С. Бирюзов, А.А. Гречко, А.И. Ерёменко, К.С. Москаленко, В.И. Чуйков и в 1959 г. его получил М.В. Захаров, бывший в тот период главнокомандующим Группой советских войск в Германии.

В 1976 г. маршалами стали Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев и Д.Ф. Устинов, назначенный министром обороны СССР. Устинов не имел полководческого опыта, но с армией был тесно связан, так как с 1941 года 16 лет подряд был сначала наркомом (министром) вооружения, а затем министром оборонной промышленности СССР.

Все последующие маршалы имели боевой опыт, но военачальниками стали уже в послевоенные годы, это В.Г. Куликов, Н.В. Огарков, С.Л. Соколов, С.Ф. Ахромеев, С.К. Куркоткин, В.И. Петров. Последним в апреле 1990 года получил звание Маршал Советского Союза Д.Т. Язов. Как участник ГКЧП, он был арестован и находился под следствием, но воинского звания не лишался.

Звезду вручал лично Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

После смерти или разжалования военачальника Звезда подлежала сдаче в Алмазный фонд.

Маршальская Звезда была советским аналогом маршальского жезла, издавна являвшегося почётным знаком различия фельдмаршалов и маршалов в европейских армиях. Весьма вероятно, что на учреждение советской Маршальской Звезды 2 сентября 1940 года повлияли события лета того же года, когда после разгрома Франции Гитлер вручил фельдмаршальские жезлы целому ряду высших военачальников вермахта.

Маршальская Звезда «большого» типа являлась знаком различия званий Маршал Советского Союза (с учреждения, 2 сентября 1940) и Адмирал Флота Советского Союза (с 3 марта 1955).

Маршальская Звезда «малого» типа являлась знаком различия званий: маршал артиллерии, маршал авиации и маршал бронетанковых войск (с учреждения, 27 февраля 1943); маршал инженерных войск и маршал войск связи (с 20 марта 1944), адмирал флота (с 5 июня 1962), генерал армии (с 1 ноября 1974).

20 ноября 1935 первые пять человек стали маршалами Советского Союза. Это были Климент Ефремович Ворошилов, Михаил Николаевич Тухачевский, Семён Михайлович Будённый, Александр Ильич Егоров и Василий Константинович Блюхер. Из первых маршалов судьба трех сложилась трагически. Тухачевский и Егоров в период репрессий были осуждены, лишены воинских званий и расстреляны. В середине 50-х годов они были реабилитированы и восстановлены в звании маршалов. Блюхер скончался в тюрьме еще до суда и маршальского звания лишен не был.

Следующее относительно массовое присвоение маршальских званий произошло в мае 1940 года, когда их получили Семён Константинович Тимошенко, Григорий Иванович Кулик (лишён звания в 1942 г., посмертно восстановлен в 1957 г.) и Борис Михайлович Шапошников. В период Великой Отечественной войны первым его получил в январе 1943 г. Георгий Константинович Жуков. В тот год маршалами стали А.М. Василевский и И.В. Сталин. Остальные маршалы военной поры получили высшее воинское звание в 1944 г., тогда оно было присвоено И.С. Коневу, Л.А. Говорову, К.К. Рокоссовскому, Р.Я. Малиновскому, Ф.И. Толбухину и К.А. Мерецкову.

Первым послевоенным маршалом стал в 1945 году Л.П. Берия.

В 1946 году маршалом стал В.Д. Соколовский. На следующий год маршальское звание получил Н.А. Булганин, бывший в то время министром Вооружённых сил СССР. Это было последнее присвоение маршальского звания при жизни Сталина. Любопытно, что при наличии значительного числа опытных боевых военачальников, министром обороны, а затем и маршалом стал политик, не имеющий

полководческого опыта, хотя и участвовавший в войне на высоких политических должностях. В 1958 г. Булганин этого звания был лишен, как член «антипартийной группировки», затем переведен в Ставрополь председателем совнархоза, а в 1960 г. отправлен на пенсию.

Перед 10-летием Победы в Великой Отечественной войне маршалами Советского Союза сразу стали 6 видных военачальников военной поры: И.Х. Баграмян, С.С. Бирюзов, А.А. Гречко, А.И. Ерёменко, К.С. Москаленко, В.И. Чуйков и в 1959 г. его получил М.В. Захаров, бывший в тот период главнокомандующим Группой советских войск в Германии.

В 1976 г. маршалами стали Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев и Д.Ф. Устинов, назначенный министром обороны СССР. Устинов не имел полководческого опыта, но с армией был тесно связан, так как с 1941 года 16 лет подряд был сначала наркомом (министром) вооружения, а затем министром оборонной промышленности СССР.

Все последующие маршалы имели боевой опыт, но военачальниками стали уже в послевоенные годы, это В.Г. Куликов, Н.В. Огарков, С.Л. Соколов, С.Ф. Ахромеев, С.К. Куркоткин, В.И. Петров. Последним в апреле 1990 года получил звание Маршал Советского Союза Д.Т. Язов. Как участник ГКЧП, он был арестован и находился под следствием, но воинского звания не лишался.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 24 - Курорты Кавказа

Часть 25 - Дрейф ледокола Георгий Седов. 1937-40

Часть 26 - Маршальская звезда

Часть 27 - Награды за материнство

Часть 28 - Танки - оружие Победы

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

Метки: маршал |

Процитировано 1 раз

Награды в Великой Отечественной войне |

Первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны был орден Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени. В статуте ордена впервые в истории советской наградной системы перечислялись конкретные подвиги, за которые отличившийся мог быть представлен к награде.

После прихода к власти Брежнева и восстановления Дня Победы как всенародного праздника (при Хрущеве он таковым не считался) орден начали вручать городам, жители которых участвовали в оборонительных сражениях 1941-1943 годов. В 1985 году, в канун празднования 40-летия Победы, появился Указ, согласно которому подлежали награждению орденом Отечественной войны все активные ее участники. Конечно, нельзя было уравнивать орден Отечественной войны, полученный в годы войны, с юбилейным вариантом этой награды. В течение 35 лет орден Отечественной войны оставался единственным советским орденом, передававшимся семье как память после смерти награжденного (остальные ордена необходимо было возвращать государству). Лишь в 1977 году порядок оставления в семье распространили на остальные ордена и медали.

Солдат в атаку шел не за награду,

Но велика награды той цена.

Во имя чести воинской и правды,

Фронтовики, наденьте ордена!

Стихи В. Сергеева, музыка О. Фельцмана 1965

Эта песня появилась в те годы, когда награды, полученные в Великой Отечественной войне, лежали в семейных архивах, а их хозяева не хотели своими наградами выпячиваться среди других, менее награждённых или не награждённых вовсе. А ведь сколько было солдат, офицеров, партизан, ополченцев, выстоявших в первые месяцы войны, убитых или раненых и не получивших никаких наград. Так что не награды и их количество определяли вклад в дело победы. А , когда ветеранам войны стали давать кое-какие льготы, стыдно было смотреть, как ветераны, обвешанные наградами, из которых большая часть были юбилейные, шли мимо огромных очередей за дефицитом для реализации этих льгот. А в очередях им вслед смотрели вдовы погибших солдат и пожилые люди, не бывшие на фронте,

но работавшие в тяжелейших условиях в тылу. Да и на фронте больше наград получали приближённые к штабам, а не идущие в атаку под вражеским огнём.

Орден "Победа" учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года и является высшим военным орденом. Знак ордена изготавливается из платины. В украшении ордена использованы платина, золото, серебро, эмаль, рубины и бриллианты. Кавалерами ордена “Победа” стали всего 12 советских военачальников (Жуков, Василевский и Сталин – дважды) и 5 иностранных граждан. В 1978 году орденом “Победа” награжден Генеральный секретарь ЦК КПСС, Маршал Советского Союза Брежнев Л.И. После смерти Брежнева награждение было аннулировано.

Орден Славы был учрежден в один день с орденом “Победа”. Это единственное боевое отличие, предназначенное для награждения исключительно солдат и сержантов. Награждение им осуществлялось только в восходящем порядке, начиная с младшей - III степени. Цвета ленты ордена Славы повторяют расцветку ленты российского имперского ордена Святого Георгия, что в сталинские времена было по меньшей мере неожиданным. Орден был учрежден по инициативе Сталина. Орден первой степени изготовлен из золота. Полные кавалеры ордена Слава по льготам приравнивались Героям Советского Союза.

Такое количество наград, как было в СССР, не было ни у одной страны.

Например, как это выглядит в Израиле - стране, воюющей на протяжении всей своей истории. В Израиле не увидишь людей, увешанных орденами и медалями. Есть лишь один день в году, когда принято надевать боевые награды и орденские планки: День независимости. Орденами в Израиле награждают крайне редко, и только тех, кто проявил героизм непосредственно на поле боя. Как правило, это рядовые бойцы и младшие командиры, рисковавшие жизнью. Генералов в Израиле орденами не награждают. Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион был убежденным противником введения воинских наград. Он считал, что выделение кого-либо персональной

наградой будет несправедливостью по отношению к боевым товарищам награжденного, также исполнившим свой воинский долг. Отличившихся бойцов было принято отмечать в приказе по воинской части, им в торжественной обстановке перед строем вручалась почетная грамота. Такая форма поощрения получила название "цалаш" (в переводе с иврита - "знак отличия"). Только один раз эта

традиция была нарушена. 17 июля 1949 года через три дня после подписания соглашения о прекращении огня, ознаменовавшего победное завершение войны за независимость, состоялась торжественная церемония присвоения звания "Герой Израиля". Эти первые боевые награды были вручены двенадцати наиболее отличившимся бойцам. Но получили их только восемь человек: четверо

награжденных пали смертью храбрых, и ордена были вручены членам их семей. Больше звание "Герой Израиля" никогда никому не присваивалось. И только в 1973 году в качестве высших наград были приняты ордена "За доблесть", "За отвагу" и "За отличие". Орденские планки военные носят на форме, а гражданские лица имеют право их надевать только в День независимости. Медалью "Борец против нацизма" награждаются бывшие бойцы еврейского подполья, партизаны и ветераны армий антигитлеровской коалиции по представлению института Яд ва-Шем. Лица, награжденные боевыми орденами и знаками отличия, имеют право на получение налоговых льгот. Правительство приглашает их в качестве почетных гостей на различные официальные церемонии.

После прихода к власти Брежнева и восстановления Дня Победы как всенародного праздника (при Хрущеве он таковым не считался) орден начали вручать городам, жители которых участвовали в оборонительных сражениях 1941-1943 годов. В 1985 году, в канун празднования 40-летия Победы, появился Указ, согласно которому подлежали награждению орденом Отечественной войны все активные ее участники. Конечно, нельзя было уравнивать орден Отечественной войны, полученный в годы войны, с юбилейным вариантом этой награды. В течение 35 лет орден Отечественной войны оставался единственным советским орденом, передававшимся семье как память после смерти награжденного (остальные ордена необходимо было возвращать государству). Лишь в 1977 году порядок оставления в семье распространили на остальные ордена и медали.

Солдат в атаку шел не за награду,

Но велика награды той цена.

Во имя чести воинской и правды,

Фронтовики, наденьте ордена!

Стихи В. Сергеева, музыка О. Фельцмана 1965