-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Молдавия и молдаване |

Провозглашение первого независимого молдавского государства произошло в 1359 году.

В 1456 Молдавское княжество попадает в вассальную зависимость от Турции, а в 1774 по Кючук-Кайнарджийскому миру Молдавия попадает под протекторат России. По условиям Бухарестского мира, заключённого в 1812, часть этой территории — между Прутом и Днестром — отошла к России, где её называли Бессарабия.

В январе 1918 была провозглашена независимость Молдавской Демократической Республики, а 27 марта 1918 было принято решение о воссоединении с Румынией.

Осенью 1924 на III сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета VIII созыва был принят Закон об образовании в составе Украинской Социалистической Республики Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики. В состав республики вошли 11 районов Левобережья Днестра, столицей стал г.Балта, с 1929 – г.Тирасполь.

Присоединение Бессарабии к СССР, также как и прибалтийских республик, связано с подписанием 23 августа 1939 года пакта Молотова-Риббентропа. 26 и 27 июня 1940 года правительство СССР направило правительству Румынии две ноты, в которых требовалось немедленно передать Бессарабию Советскому Союзу. Румыния, не найдя поддержки у Германии и Италии, была вынуждена согласиться с советскими требованиями. 2 августа 1940 года Верховный Совет СССР принял Закон об образовании союзной Молдавской Советской Социалистической Республики.

Население Бессарабии в годы второй мировой войны участвовало с обеих воюющих сторон. 10 тыс. бессарабцев были призваны в румынскую армию и воевали против СССР. Из них 5 тыс. погибло. В 1944 году, на сторону Советской армией было призвано 180 тыс. бессарабцев, из которых 110 тыс. погибло.

Послевоенный голод 1946—1947 годов, вызванный последствиями войны, засухой и политикой властей, был особенно сильным в Молдавии. Полученная из общесоюзных фондов продовольственная помощь оседала в городах республики и не доходила до голодающего села. Не менее 36 тыс. человек умерло от голода.

Общая численность молдаван около 3,35 млн человек. Литературный язык молдаван не отличается от румынского. Большинство верующих молдаван православные. Будучи людьми, в языке которых довольно много слов начинается на букву «ы», молдаване традиционно считаются народом несколько странным. Молдавские женщины считаются красавицами-смуглянками, волевыми и нестареющими, способными сформировать из двух мужчин целый партизанский отряд.

В 1456 Молдавское княжество попадает в вассальную зависимость от Турции, а в 1774 по Кючук-Кайнарджийскому миру Молдавия попадает под протекторат России. По условиям Бухарестского мира, заключённого в 1812, часть этой территории — между Прутом и Днестром — отошла к России, где её называли Бессарабия.

В январе 1918 была провозглашена независимость Молдавской Демократической Республики, а 27 марта 1918 было принято решение о воссоединении с Румынией.

Осенью 1924 на III сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета VIII созыва был принят Закон об образовании в составе Украинской Социалистической Республики Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики. В состав республики вошли 11 районов Левобережья Днестра, столицей стал г.Балта, с 1929 – г.Тирасполь.

Присоединение Бессарабии к СССР, также как и прибалтийских республик, связано с подписанием 23 августа 1939 года пакта Молотова-Риббентропа. 26 и 27 июня 1940 года правительство СССР направило правительству Румынии две ноты, в которых требовалось немедленно передать Бессарабию Советскому Союзу. Румыния, не найдя поддержки у Германии и Италии, была вынуждена согласиться с советскими требованиями. 2 августа 1940 года Верховный Совет СССР принял Закон об образовании союзной Молдавской Советской Социалистической Республики.

Население Бессарабии в годы второй мировой войны участвовало с обеих воюющих сторон. 10 тыс. бессарабцев были призваны в румынскую армию и воевали против СССР. Из них 5 тыс. погибло. В 1944 году, на сторону Советской армией было призвано 180 тыс. бессарабцев, из которых 110 тыс. погибло.

Послевоенный голод 1946—1947 годов, вызванный последствиями войны, засухой и политикой властей, был особенно сильным в Молдавии. Полученная из общесоюзных фондов продовольственная помощь оседала в городах республики и не доходила до голодающего села. Не менее 36 тыс. человек умерло от голода.

Общая численность молдаван около 3,35 млн человек. Литературный язык молдаван не отличается от румынского. Большинство верующих молдаван православные. Будучи людьми, в языке которых довольно много слов начинается на букву «ы», молдаване традиционно считаются народом несколько странным. Молдавские женщины считаются красавицами-смуглянками, волевыми и нестареющими, способными сформировать из двух мужчин целый партизанский отряд.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 18 - Латвия и латыши

Часть 19 - Литва и литовцы

Часть 20 - Молдавия и молдаване

Часть 21 - Долгожитель Махмуд Эйвазов

Часть 22 - Кренгольмская мануфактура

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 2 раз

Литва и литовцы |

Литовцы по происхождению - одни из балтийских племён. В IX и X веках они занимались преимущественно звероловством, рыболовством, изредка земледелием. Зарождение государства относят к X—XIII векам.

С середины XIII века начались набеги литовских князей на владения князей русских, ослабленных татаро-монгольским нашествием и вторжением рыцарей Ливонского ордена в псковские и новгородские земли. Экспансия немецких крестоносцев на протяжении нескольких веков была также определяющим фактором истории Литвы.

До конца XIV века предки литовцев оставались язычниками. Литва была крещена в католицизм в 1387 году.

С конца XIII века и в XIV веке территория Великого княжества Литовского стремительно росла и достигла берегов Чёрного моря.

Изнурительная борьба с Тевтонским орденом окончилась лишь в 1410, когда орден был разбит в Грюнвальдской битве объединёнными войсками Литвы и Польши. В начале XV в. за государством окончательно закрепилось название — «Великое княжество Литовское, Жемайтское и Русское». В 1492—1526 существовала политическая система государств Ягеллонов, охватывавшая Польшу (с вассалами Пруссией и Молдавским княжеством), Литву, Чехию и Венгрию. В 1569 была заключена уния с Польшей. Согласно акту Люблинской унии Литвой и Польшей правил совместно избираемый король, а государственные дела решались в общем Сейме.

В XVI—XVIII веках в Литве господствовала шляхетская демократия, происходила полонизация шляхты и ее сближение с польской шляхтой. Великое княжество Литовское теряло свой литовский национальный характер, в нём развивалась польская культура.

В XVIII веке, после Северной войны, Польско-литовское государство пришло в упадок, попав под протекторат России. Попытки восстановить государственность вызвали восстания 1830—1831 и 1863—1864 гг., которые окончились поражением.

В Первую мировую войну (лето 1915) Литва была оккупирована Германией. С этого периода и до начала Второй мировой войны в Литве было множество сменяющих друг друга государственных образований.

Исторической столицей Литвы является город Вильнюс. 5 января 1919 года его заняла Красная Армия. В Вильну переехало советское Временное революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Мицкявичюсом-Капсукасом. На Первом съезде Советов Литвы 18—20 февраля принята Декларация об объединении Советской Литвы и Советской Белоруссии. 27 февраля провозглашено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики («Литбел»). В Вильно в то время проживало только 2% этнических литовцев. В период с 1920 по 1940 годы столицей Литвы был Каунас.

14 июня 1940 года Литве, а одновременно также Латвии и Эстонии были предъявлены однотипные ультиматумы с требованием допустить на территорию страны дополнительные советские войска, отставки правительства и ареста нескольких министров. Получив советский ультиматум, президент Литвы А. Сметона настаивал на сопротивлении Красной Армии и отводе литовских войск в Восточную

Пруссию, но главнокомандующий Литовской армией генерал В. Виткаускас отказался это сделать. Большинство членов правительства также высказалось за принятие ультиматума СССР, после чего Сметона покинул страну.

14—15 июля 1940 года были проведены выборы в Народный сейм (с единственным списком блока «Союз трудового народа Литвы»).

21 июля Народный сейм провозгласил образование Литовской ССР и постановил просить Верховный Совет СССР принять Литовскую ССР в состав СССР.

В июне 1941 года из Литвы, как и из всей Прибалтики, советскими властями были проведены депортации населения в Сибирь.

С августа 1941 года до конца 1944 года Литва была оккупирована Германией и входила в состав рейхскомиссариата Остланд. В 1944 году РККА разгромила немецкие войска на территории Литвы и к январю 1945 года восстановила суверенитет СССР на всей территории ЛССР, дополнительно включив Клайпеду (Мемель) в состав Литовской ССР.

С лета 1944 года подпольными формированиями и партизанскими отрядами (т. н. «лесные братья») началась вооружённая борьба (за восстановление независимости Литвы) с Советской властью, окончательно подавленная только в 1953 году.

Сессия Верховного Совета Литовской ССР 1951 года констатировала, что в Литве, в основном, построен социализм.

За достижения в коммунистическом строительстве Литовская ССР награждалась орденом Ленина (1965) и орденом Дружбы народов (1972).

11 марта 1990 года Верховный совет Литовской ССР принял декларацию о восстановлении независимости Литвы и переименовал Литовскую ССР в Литовскую республику.

В 2004 году Литовская Республика стала членом НАТО и Европейского союза.

В настоящее время литовцами себя считают около 4,2 миллиона человек (включая лиц не владеющих литовским языком).

Литовцы в перестроечный период более активно, чем другие республики, выступали за выход из СССР. И этот выход выглядел как освобождение от оккупации. Так этот период назван и в современных литовских учебниках. Но так ли это было на самом деле? За годы советской власти за счет финансирования из бюджета СССР в Литве были построены фабрики и заводы, электростанции. Объем

промышленного производства Литвы за эти годы вырос в 85 раз, сельского хозяйства - в 2,5 раза. Территория Литвы была увеличена на треть. Даже столица Литвы Вильнюс, Клайпеда и Друскининкай - это приобретения советского периода. Не следует также забывать и о сложной политической ситуации в 1940 году. Литва, как и Латвия и Эстония, стояли перед тяжёлым выбором: Гитлер или Сталин. И

сделали свой выбор.

С середины XIII века начались набеги литовских князей на владения князей русских, ослабленных татаро-монгольским нашествием и вторжением рыцарей Ливонского ордена в псковские и новгородские земли. Экспансия немецких крестоносцев на протяжении нескольких веков была также определяющим фактором истории Литвы.

До конца XIV века предки литовцев оставались язычниками. Литва была крещена в католицизм в 1387 году.

С конца XIII века и в XIV веке территория Великого княжества Литовского стремительно росла и достигла берегов Чёрного моря.

Изнурительная борьба с Тевтонским орденом окончилась лишь в 1410, когда орден был разбит в Грюнвальдской битве объединёнными войсками Литвы и Польши. В начале XV в. за государством окончательно закрепилось название — «Великое княжество Литовское, Жемайтское и Русское». В 1492—1526 существовала политическая система государств Ягеллонов, охватывавшая Польшу (с вассалами Пруссией и Молдавским княжеством), Литву, Чехию и Венгрию. В 1569 была заключена уния с Польшей. Согласно акту Люблинской унии Литвой и Польшей правил совместно избираемый король, а государственные дела решались в общем Сейме.

В XVI—XVIII веках в Литве господствовала шляхетская демократия, происходила полонизация шляхты и ее сближение с польской шляхтой. Великое княжество Литовское теряло свой литовский национальный характер, в нём развивалась польская культура.

В XVIII веке, после Северной войны, Польско-литовское государство пришло в упадок, попав под протекторат России. Попытки восстановить государственность вызвали восстания 1830—1831 и 1863—1864 гг., которые окончились поражением.

В Первую мировую войну (лето 1915) Литва была оккупирована Германией. С этого периода и до начала Второй мировой войны в Литве было множество сменяющих друг друга государственных образований.

Исторической столицей Литвы является город Вильнюс. 5 января 1919 года его заняла Красная Армия. В Вильну переехало советское Временное революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Мицкявичюсом-Капсукасом. На Первом съезде Советов Литвы 18—20 февраля принята Декларация об объединении Советской Литвы и Советской Белоруссии. 27 февраля провозглашено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики («Литбел»). В Вильно в то время проживало только 2% этнических литовцев. В период с 1920 по 1940 годы столицей Литвы был Каунас.

14 июня 1940 года Литве, а одновременно также Латвии и Эстонии были предъявлены однотипные ультиматумы с требованием допустить на территорию страны дополнительные советские войска, отставки правительства и ареста нескольких министров. Получив советский ультиматум, президент Литвы А. Сметона настаивал на сопротивлении Красной Армии и отводе литовских войск в Восточную

Пруссию, но главнокомандующий Литовской армией генерал В. Виткаускас отказался это сделать. Большинство членов правительства также высказалось за принятие ультиматума СССР, после чего Сметона покинул страну.

14—15 июля 1940 года были проведены выборы в Народный сейм (с единственным списком блока «Союз трудового народа Литвы»).

21 июля Народный сейм провозгласил образование Литовской ССР и постановил просить Верховный Совет СССР принять Литовскую ССР в состав СССР.

В июне 1941 года из Литвы, как и из всей Прибалтики, советскими властями были проведены депортации населения в Сибирь.

С августа 1941 года до конца 1944 года Литва была оккупирована Германией и входила в состав рейхскомиссариата Остланд. В 1944 году РККА разгромила немецкие войска на территории Литвы и к январю 1945 года восстановила суверенитет СССР на всей территории ЛССР, дополнительно включив Клайпеду (Мемель) в состав Литовской ССР.

С лета 1944 года подпольными формированиями и партизанскими отрядами (т. н. «лесные братья») началась вооружённая борьба (за восстановление независимости Литвы) с Советской властью, окончательно подавленная только в 1953 году.

Сессия Верховного Совета Литовской ССР 1951 года констатировала, что в Литве, в основном, построен социализм.

За достижения в коммунистическом строительстве Литовская ССР награждалась орденом Ленина (1965) и орденом Дружбы народов (1972).

11 марта 1990 года Верховный совет Литовской ССР принял декларацию о восстановлении независимости Литвы и переименовал Литовскую ССР в Литовскую республику.

В 2004 году Литовская Республика стала членом НАТО и Европейского союза.

В настоящее время литовцами себя считают около 4,2 миллиона человек (включая лиц не владеющих литовским языком).

Литовцы в перестроечный период более активно, чем другие республики, выступали за выход из СССР. И этот выход выглядел как освобождение от оккупации. Так этот период назван и в современных литовских учебниках. Но так ли это было на самом деле? За годы советской власти за счет финансирования из бюджета СССР в Литве были построены фабрики и заводы, электростанции. Объем

промышленного производства Литвы за эти годы вырос в 85 раз, сельского хозяйства - в 2,5 раза. Территория Литвы была увеличена на треть. Даже столица Литвы Вильнюс, Клайпеда и Друскининкай - это приобретения советского периода. Не следует также забывать и о сложной политической ситуации в 1940 году. Литва, как и Латвия и Эстония, стояли перед тяжёлым выбором: Гитлер или Сталин. И

сделали свой выбор.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 17 - Эстония и эстонцы

Часть 18 - Латвия и латыши

Часть 19 - Литва и литовцы

Часть 20 - Молдавия и молдаване

Часть 21 - Долгожитель Махмуд Эйвазов

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 2 раз

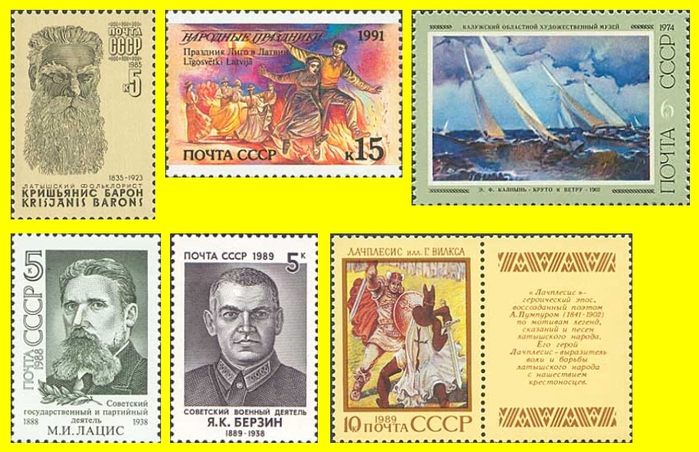

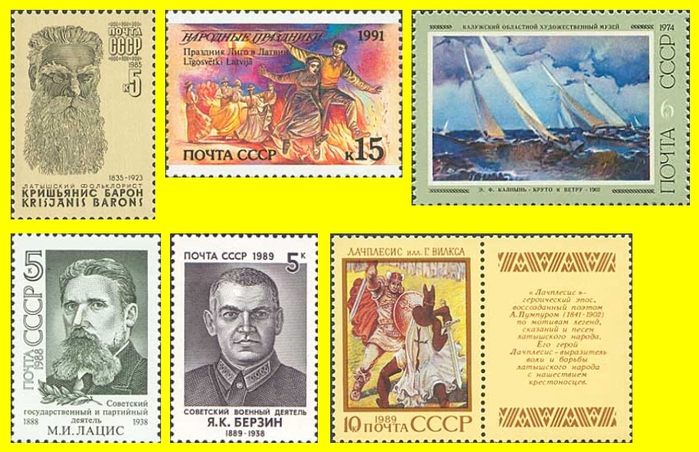

Латвия и латыши |

Латыши – этим словом в современном русском языке обозначается коренной народ теперешней Латвии. Однако этот народ образовался только в 16-м – 17-м столетиях путем слияния четырех балтских народностей. Латыши составляют 60 % населения Латвии.

Всего в мире насчитывается 1.7 млн. латышей, из них в Латвии 1.3 млн.

С XIII века латыши находились под немецким владычеством, затем под шведским.

Немецкие колонисты в сущности выстроили всю цивилизацию Латвии.

В 1201 года по указанию немецкого епископа основана Рига с замечательным Домским собором.

В императорской России за Латвией закрепилось название Лифляндия. В 1772 к России в результате раздела Речи Посполитой были присоединены Латгалия (восточная Латвия) и Земгалия (южная Латвия), а в 1795 — Курляндия (западная Латвия).

Во время вторжения Наполеона французские войска временно оккупировали Курляндию и Земгалию, однако Ригу им взять не удалось.

Вскоре после Отечественной войны на большей территории Латвии было отменено крепостное право.

Первый учебник латышского языка вышел в Риге на русском языке в 1868 году.

Весною 1915. года немецкие войска вторгаются в Курземе.Как принудительно, так и добровольно латыши Курземе бросают свои дома и поля, чтобы отправится в дальний путь. Из 800 тысяч жителей Курземе её покидает примерно половина, а позднее число беженцев достигает 700 тысяч. В латышах скопилась жгучая ненависть к немцам, точнее - к немецким помещикам, балтийским баронам, и

наступление дивизий кайзера ничего хорошего им не сулило: помещики не скрывали своё желание превратить Балтию в великое герцогство под немецким протекторатом или даже в составную часть Германии и поселить там немецких колонистов. Латыши теперь признали Россию меньшим злом и в большом количестве вступали в особые латышские военные части - стрелковые батальоны.

Восемь батальонов латышских стрелков в 1916. преобразовываются в полки. Они проявляют большой героизм и самоотверженность, не раз спасая русские войска от разгрома. Латыши показали, что являются отличными, дисциплинированными и твёрдыми бойцами и стали "элитой" российской армии.

После Октябрьской революции латышские стрелки перешли на сторону большевиков. Использовались как исключительно боеспособная сила на службе Революции. Общая численность 80 тысяч человек. Части латышских стрелков отличались железной дисциплиной, использовались для подавления восстаний против большевиков в ряде городов (Ярославль, Муром, Рыбинск, Калуга, Саратов, Новгород

и др.). Многие командиры латышских стрелков, впоследствии уже после расформирования частей смогли достигнуть больших руководящих постов. Так, первым начальником ГУЛАГа был бывший латышский стрелок Ф.Эйхманс, а М.Лацис становится председателем всероссийской коллегии ЧК уже в 1918 году. Латышские стрелки также стали занимать значительные должности в Красной Армии.

24 декабря 1917 года (6 января 1918 года) в контролировавшейся большевиками части Латвии была провозглашена советская власть.

В начале следующего года немецкие войска заняли всю территорию современной Латвии.

18 ноября 1918 г. Народным советом во главе с Карлисом Ульманисом, представлявшим ряд латвийских партий и общественных организаций, была провозглашена независимость Латвийской Республики.

3 января 1919 г., столица страны Рига перешла в руки Красной армии. Была провозглашена Латвийская Социалистическая Советская Республика. К апрелю 1919 года, Красной армии, в рядах которой были и латышские стрелки, удалось захватить большую часть территории Латвии. 23 мая 1919 ландесвер, немецкая Железная дивизия и белогвардейские формирования освободили Ригу от Красной

армии, и туда переехало правительство Ниедры, временно сменившего Ульманиса.

11 августа 1920 года правительство Латвии подписало договор о перемирии с РСФСР, по которому Советское правительство признавало существование независимого Латвийского государства.

15 мая 1934 года глава правительства Латвии Карлис Улманис совершил государственный переворот, установив авторитарный режим.

Он распустил парламент в бессрочный отпуск, часть депутатов временно арестовали, были запрещены все политические партии, стала проводиться ярко выраженная национальная политика. Поддерживалось сельское хозяйство, инвестировались средства в строительство новых заводов, активно поддерживались национальная культура, образование и искусство. Карлиса Ульманиса именовали вождем народа.

Те два десятилетия, что реально существовало Латвийское государство латыши вспоминают как "добрые годы". Было, конечно, множество проблем, была коррупция и безработица, интриги партий и позднее прихоти диктатора - популиста, но всё в мире относительно, и следует признать: в эти два десятилетия латыши были хозяевами на своей земле и сумели.хорошо вести хозяйство.

После заключения пакта Молотова — Риббентропа в 1939—1940 году в нацистскую Германию было вывезено большинство проживающих в Латвии немцев, составлявших значительное и влиятельное национальное меньшинство. Это было дурным предзнаменованием будущих перемен.

В 1940 году, правительство Латвии приняло предъявленный Советским Союзом странам Прибалтики ультиматум о советском военном присутствии в регионе, 17 июня на территорию страны вступили советские войска.

Трудящиеся Латвии начали под руководством КПЛ забастовки с требованием отставки диктатора Ульманиса. В результате последовавших за этим выборов в Народный Сейм, победу одержал прокоммунистический Блок трудового народа — единственный избирательный список, допущенный к выборам. Победившие на выборах в сейм силы начали кампанию о вхождении Латвии в СССР.

5 августа Латвия вошла в состав СССР как Латвийская Советская Социалистическая Республика.

До 17. июня 1940. года латышский народ был настроен скорее в пользу русских, чем немцев. Однако после того, как русские с год похозяйничали в Латвии, немало латышей желали скорейшего окончания флирта между Сталиным и Гитлером, ибо им казалось, что спасение может прийти только из Берлина.

Ночью с 13 на 14 июня 1941 года в Советской Латвии началась массовая депортация нежелательных элементов. Массовые депортации стали той каплей, что переполнила чашу терпения латышей. Многие латыши, спасаясь от захватчиков, бежали в леса, Так появились "лесные братья". Как и следовало ожидать,в начале войны они вышли из лесов и атаковали убегающие части Красной Армии.

B июне-июле 1941 г. территория Латвийской ССР была оккупирована вермахтом и включена как генеральный округ Латвия в состав рейхскомиссариата Остланд. Латвийские националистические добровольные образования провели уничтожение лиц еврейской национальности. В 1943 г. германские оккупационные власти начали мобилизацию местных жителей в Латышский Легион.

После освобождения от немецкой армии на территории современной Латвии были воссозданы структуры администрации Латвийской ССР.

Из-за индустриализации была создана искусственная нехватка рабочих рук, которую решали с помощью переселения в Латвию граждан из других республик СССР.

Среди советских республик Латвия считалась самой цивилизованной и самой близкой по культуре и менталитету к Западной Европе. Продукция, изготовленная в Латвии, была выше по качеству, чем в других республиках. Латыши выглядели более респектабельно, и чувствовалось, что им в тягость находиться в семье советских народов и подчиняться Москве. Большинство из них считало, что их в

1940 году насильно присоединили к СССР. Но они приспособились и жили с ощущением своего превосходства над другими народами Советского Союза, выражая неприкрытое неудовлетворение всей социалистической системой. При этом, конечно, забывалось, что латыши во время революции и гражданской войны были наиболее активными борцами за идеи социализма.

В 1988 году возникли первые перестроечные движения. Крупнейшее из них - Народный фронт Латвии - постепенно пришло к власти.

4 мая 1990 новоизбранным Верховным Советом ЛССР была принята Декларация о восстановлении независимости Латвийской Республики. Жители Латвии, которые были гражданами Латвии до её присоединения к СССР 17 июня 1940 года, и их потомки восстановили латвийское гражданство. Граждане СССР, прибывшие в Латвию во время её нахождения в составе СССР или родившиеся

у таковых, получили статус «неграждан».

В 2004 г. Латвия вступила в ЕС и НАТО.

Всего в мире насчитывается 1.7 млн. латышей, из них в Латвии 1.3 млн.

С XIII века латыши находились под немецким владычеством, затем под шведским.

Немецкие колонисты в сущности выстроили всю цивилизацию Латвии.

В 1201 года по указанию немецкого епископа основана Рига с замечательным Домским собором.

В императорской России за Латвией закрепилось название Лифляндия. В 1772 к России в результате раздела Речи Посполитой были присоединены Латгалия (восточная Латвия) и Земгалия (южная Латвия), а в 1795 — Курляндия (западная Латвия).

Во время вторжения Наполеона французские войска временно оккупировали Курляндию и Земгалию, однако Ригу им взять не удалось.

Вскоре после Отечественной войны на большей территории Латвии было отменено крепостное право.

Первый учебник латышского языка вышел в Риге на русском языке в 1868 году.

Весною 1915. года немецкие войска вторгаются в Курземе.Как принудительно, так и добровольно латыши Курземе бросают свои дома и поля, чтобы отправится в дальний путь. Из 800 тысяч жителей Курземе её покидает примерно половина, а позднее число беженцев достигает 700 тысяч. В латышах скопилась жгучая ненависть к немцам, точнее - к немецким помещикам, балтийским баронам, и

наступление дивизий кайзера ничего хорошего им не сулило: помещики не скрывали своё желание превратить Балтию в великое герцогство под немецким протекторатом или даже в составную часть Германии и поселить там немецких колонистов. Латыши теперь признали Россию меньшим злом и в большом количестве вступали в особые латышские военные части - стрелковые батальоны.

Восемь батальонов латышских стрелков в 1916. преобразовываются в полки. Они проявляют большой героизм и самоотверженность, не раз спасая русские войска от разгрома. Латыши показали, что являются отличными, дисциплинированными и твёрдыми бойцами и стали "элитой" российской армии.

После Октябрьской революции латышские стрелки перешли на сторону большевиков. Использовались как исключительно боеспособная сила на службе Революции. Общая численность 80 тысяч человек. Части латышских стрелков отличались железной дисциплиной, использовались для подавления восстаний против большевиков в ряде городов (Ярославль, Муром, Рыбинск, Калуга, Саратов, Новгород

и др.). Многие командиры латышских стрелков, впоследствии уже после расформирования частей смогли достигнуть больших руководящих постов. Так, первым начальником ГУЛАГа был бывший латышский стрелок Ф.Эйхманс, а М.Лацис становится председателем всероссийской коллегии ЧК уже в 1918 году. Латышские стрелки также стали занимать значительные должности в Красной Армии.

24 декабря 1917 года (6 января 1918 года) в контролировавшейся большевиками части Латвии была провозглашена советская власть.

В начале следующего года немецкие войска заняли всю территорию современной Латвии.

18 ноября 1918 г. Народным советом во главе с Карлисом Ульманисом, представлявшим ряд латвийских партий и общественных организаций, была провозглашена независимость Латвийской Республики.

3 января 1919 г., столица страны Рига перешла в руки Красной армии. Была провозглашена Латвийская Социалистическая Советская Республика. К апрелю 1919 года, Красной армии, в рядах которой были и латышские стрелки, удалось захватить большую часть территории Латвии. 23 мая 1919 ландесвер, немецкая Железная дивизия и белогвардейские формирования освободили Ригу от Красной

армии, и туда переехало правительство Ниедры, временно сменившего Ульманиса.

11 августа 1920 года правительство Латвии подписало договор о перемирии с РСФСР, по которому Советское правительство признавало существование независимого Латвийского государства.

15 мая 1934 года глава правительства Латвии Карлис Улманис совершил государственный переворот, установив авторитарный режим.

Он распустил парламент в бессрочный отпуск, часть депутатов временно арестовали, были запрещены все политические партии, стала проводиться ярко выраженная национальная политика. Поддерживалось сельское хозяйство, инвестировались средства в строительство новых заводов, активно поддерживались национальная культура, образование и искусство. Карлиса Ульманиса именовали вождем народа.

Те два десятилетия, что реально существовало Латвийское государство латыши вспоминают как "добрые годы". Было, конечно, множество проблем, была коррупция и безработица, интриги партий и позднее прихоти диктатора - популиста, но всё в мире относительно, и следует признать: в эти два десятилетия латыши были хозяевами на своей земле и сумели.хорошо вести хозяйство.

После заключения пакта Молотова — Риббентропа в 1939—1940 году в нацистскую Германию было вывезено большинство проживающих в Латвии немцев, составлявших значительное и влиятельное национальное меньшинство. Это было дурным предзнаменованием будущих перемен.

В 1940 году, правительство Латвии приняло предъявленный Советским Союзом странам Прибалтики ультиматум о советском военном присутствии в регионе, 17 июня на территорию страны вступили советские войска.

Трудящиеся Латвии начали под руководством КПЛ забастовки с требованием отставки диктатора Ульманиса. В результате последовавших за этим выборов в Народный Сейм, победу одержал прокоммунистический Блок трудового народа — единственный избирательный список, допущенный к выборам. Победившие на выборах в сейм силы начали кампанию о вхождении Латвии в СССР.

5 августа Латвия вошла в состав СССР как Латвийская Советская Социалистическая Республика.

До 17. июня 1940. года латышский народ был настроен скорее в пользу русских, чем немцев. Однако после того, как русские с год похозяйничали в Латвии, немало латышей желали скорейшего окончания флирта между Сталиным и Гитлером, ибо им казалось, что спасение может прийти только из Берлина.

Ночью с 13 на 14 июня 1941 года в Советской Латвии началась массовая депортация нежелательных элементов. Массовые депортации стали той каплей, что переполнила чашу терпения латышей. Многие латыши, спасаясь от захватчиков, бежали в леса, Так появились "лесные братья". Как и следовало ожидать,в начале войны они вышли из лесов и атаковали убегающие части Красной Армии.

B июне-июле 1941 г. территория Латвийской ССР была оккупирована вермахтом и включена как генеральный округ Латвия в состав рейхскомиссариата Остланд. Латвийские националистические добровольные образования провели уничтожение лиц еврейской национальности. В 1943 г. германские оккупационные власти начали мобилизацию местных жителей в Латышский Легион.

После освобождения от немецкой армии на территории современной Латвии были воссозданы структуры администрации Латвийской ССР.

Из-за индустриализации была создана искусственная нехватка рабочих рук, которую решали с помощью переселения в Латвию граждан из других республик СССР.

Среди советских республик Латвия считалась самой цивилизованной и самой близкой по культуре и менталитету к Западной Европе. Продукция, изготовленная в Латвии, была выше по качеству, чем в других республиках. Латыши выглядели более респектабельно, и чувствовалось, что им в тягость находиться в семье советских народов и подчиняться Москве. Большинство из них считало, что их в

1940 году насильно присоединили к СССР. Но они приспособились и жили с ощущением своего превосходства над другими народами Советского Союза, выражая неприкрытое неудовлетворение всей социалистической системой. При этом, конечно, забывалось, что латыши во время революции и гражданской войны были наиболее активными борцами за идеи социализма.

В 1988 году возникли первые перестроечные движения. Крупнейшее из них - Народный фронт Латвии - постепенно пришло к власти.

4 мая 1990 новоизбранным Верховным Советом ЛССР была принята Декларация о восстановлении независимости Латвийской Республики. Жители Латвии, которые были гражданами Латвии до её присоединения к СССР 17 июня 1940 года, и их потомки восстановили латвийское гражданство. Граждане СССР, прибывшие в Латвию во время её нахождения в составе СССР или родившиеся

у таковых, получили статус «неграждан».

В 2004 г. Латвия вступила в ЕС и НАТО.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 16 - Гербы Союзных республик и СССР. 1947

Часть 17 - Эстония и эстонцы

Часть 18 - Латвия и латыши

Часть 19 - Литва и литовцы

Часть 20 - Молдавия и молдаване

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

Метки: латвия |

Процитировано 2 раз

Эстония и эстонцы |

Эстонцы - в переводе с эстонского народ земли, то есть, занимающиеся земледелием. В Средние века на Руси предков эстонцев называли чудью. Общая численность примерно 1,1 млн человек, в том числе в Эстонии порядка 921 тыс.

Эстонцы сформировались в Восточной Прибалтике на основе смешения древнего аборигенного населения и пришедших с востока в 3-м тысячелетии до нашей эры финно-угорских племён. Позднее они вобрали восточно-финно-угорские, балтские, германские и славянские элементы.

Большинство эстонцев - атеисты. Верующие в основном лютеране.

В ходе Северной войны 1700—21 Эстония вошла в состав России ( Эстляндская и Лифляндская губернии).

После Октябрьской революции в феврале 1918 была провозглашена независимая Эстонская республика, оккупированная затем немцами (до ноября 1918); с конца ноября 1918 по январь 1919 на части территории Эстонии существовала провозглашённая большевиками Эстонская советская республика.

В 1940 Эстонская республика была включена в состав СССР. Присоединение Эстонии, как и других прибалтийских республик, к СССР многие упрощённо объясняют действием секретного протокола к Пакту Молотова-Риббентропа "О разделе влияний между СССР и Германией" и последующей за этим оккупацией Красной Армией. Но при этом не учитывается ситуация, сложившаяся в Прибалтийских

республиках к 1940 году, массовые выступления коммунистов и рабочих профсоюзов за присоединение к СССР. Не следует сбрасывать со счетов и результаты выборов в Государственную думу Эстонии и формирование правительства.

После присоединения Эстонии к Советскому союзу начались массовые ссылки и депортации тех эстонцев, которые были неугодны Советской власти. После 1955 года началась массовая реабилитация эстонцев и их возвращение в Эстонскую ССР.

О характере и национальных особенностях эстонцев сложилось много стереотипов.

Вот что пишет по этому поводу в своем письме министру иностранных дел Японии г-ну Ёсукэ Муцуока от 29 июля 1940 г. первый секретарь японской миссии в Таллине Сигэру Симада :

Менталитет эстонцев характеризуется чертами замкнутости, индивидуализма и эгоизма. В сельской местности это проявляется в том, что здешним сельским хозяевам не свойственен коллективизм, каждый ведет хозяйство сам по себе.

В силу замкнутости характера эстонцы молчаливы и неприветливы по отношению к окружающим.

Эстонцам присуща сдержанность и склонность к простоте. Лаконизм виден уже хотя бы в их манере писать письма и выписывать квитанции. Они молчаливы, немногословны, не отличаются особой приветливостью и живостью. В то же время в таких занятиях, как спорт, они способны на бурный энтузиазм: сначала они долгое время действуют спокойно, но в конце концов взрываются, причем с

огромной скрытой прежде силой. Поэтому они хорошо воюют.

На взгляд японца, семейные устои у эстонцев представляются относительно слабо развитыми.

Как мужчины, так и женщины в Эстонии отличаются физическим здоровьем.

Эстонки высоко ценятся в качестве горничных и т.п. благодаря своему трудолюбию и опрятности. Эстонские мужчины напоминают англичан своей флегматичностью; вообще в характере эстонцев и англичан есть много общего. Здешняя военная форма разработана по британскому образцу, здесь широко распространены британские товары, английский язык принят в качестве

обязательного иностранного языка для обучения.

Эстонцы горды. Когда их презрительно называют малым народом, это их чрезвычайно уязвляет. В повседневной жизни они непокорны и упрямы, не любят признавать свою неправоту. Раз сказав что-либо, они твердо стоят на своем. Поэтому они мало пригодны для таких должностей, как, например, повар или официант в ресторане. Когда в парикмахерской или в ателье клиент

делает заказ, мастер-эстонец подчеркивает свой статус специалиста и не желает выслушивать какие-либо указания от любителя, нередко даже говоря: "Кто из нас парикмахер (или, скажем, портной), вы или я?" С этим явлением приходится сталкиваться весьма часто.

Эстонцы свободолюбивы. В стране довольно много социалистов и коммунистов. До 1937 года правительство предоставляло им свободу действий, и лишь после того, как в 1937 г. министром внутренних дел стал Эмпаар, они подверглись репрессиям, что в конечном счете и повлекло за собой нынешнюю революцию. Эту революцию нельзя считать лишь делом рук Советского Союза,

наполовину она является результатом деятельности эстонских коммунистов.

В Эстонии издавна прекрасно организованы школы для сирот; приходится только удивляться тому, в каких благодатных для здоровья местах расположены все эти школы и как хорошо поставлено в них дело. Поразительно также, какой короткий рабочий день у рабочих и служащих и как высоки запросы эстонцев в отношении продолжительности отпуска и качества отдыха. При этом здесь

превосходные пляжи, леса, парки, курорты, средства передвижения. Иностранцу трудно отделаться от недоумения: зачем в стране, где с такой полнотой осуществлено социальное благосостояние, нужен еще какой-то социализм? Справедливости ради следует отметить, что до нынешней революции среди рабочих действительно наблюдалось довольно значительное недовольство.

Вряд ли будет ошибкой считать, что высокая образованность тоже является одной из национальных характеристик. Необходимо констатировать, что благодаря большой тяге к знаниям эстонцы достигли высокого уровня образованности. Этот высокий уровень - явление не только сегодняшнего дня, он наблюдался и в ту эпоху, когда Эстония входила в состав царской России. Не будет

преувеличением сказать, что неграмотных в Эстонии в настоящее время почти нет.

В стране имеется знаменитый Тартуский (или, по-немецки, Дерптский) университет, а также много различных школ. Есть большое количество библиотек, располагающих богатыми фондами книг на разных языках. Многие эстонцы владеют немецким, русским, английским, а значительная часть - также и шведским, финским, французским языками. Зная иностранные языки, они могут

слушать новости по радио. Тяга этого народа к знаниям все растет.

Благодаря высокой образованности эстонцы, живя в царской России среди русских, нередко занимали по отношению к ним более высокое социальное положение. Теперь, после ликвидации границы с Советским Союзом, эстонцы снова рассчитывают на высокий социальный статус в русской среде.

Одним из источников гордости эстонцев является их честность. Благодаря этому качеству представители других народов высоко ценят эстонцев как наемных работников.

В такой маленькой стране, как Эстония, очень многие знают друг друга, и многое тут же становится известным. Жизнь на виду у всех способствует возникновению зависти. Эстонцы не столь склонны к сплетням, как евреи, но тоже живут в атмосфере молвы и пересудов. Это особенно заметно в женской среде. Зависть часто порождает стремление нанести ущерб другому. Нередко это

проявляется в грубой форме. Эту черту национального характера эстонцев особенно охотно отмечают иностранцы.

В Эстонии новоприбывшим в первую очередь бросается в глаза любовь местного населения к чистоте. В частности, эстонцы содержат в исключительной опрятности свое жилище. Поэтому полы здесь чаще всего паркетные, принято часто мыть окна и двери, ухаживать за садом, содержать в чистоте ковры, устраивать стирку достаточно часто. Опрятность проявляется в любви к пользованию

баней и к ношению нарядного платья. Это одна из причин хорошей репутации эстонцев как наемных работников.

Эстонцы являются производителями знаменитой водки. В старой России производство этого напитка было занятием преимущественно эстонских фабрикантов. Эстонская водка и по сей день является самой вкусной. Как мужчины, так и женщины в Эстонии охотно пьют водку, коньяк, ликеры, но не напиваются допьяна. Чай эстонцы не любят, предпочитая ему кофе.

Эстонцы сформировались в Восточной Прибалтике на основе смешения древнего аборигенного населения и пришедших с востока в 3-м тысячелетии до нашей эры финно-угорских племён. Позднее они вобрали восточно-финно-угорские, балтские, германские и славянские элементы.

Большинство эстонцев - атеисты. Верующие в основном лютеране.

В ходе Северной войны 1700—21 Эстония вошла в состав России ( Эстляндская и Лифляндская губернии).

После Октябрьской революции в феврале 1918 была провозглашена независимая Эстонская республика, оккупированная затем немцами (до ноября 1918); с конца ноября 1918 по январь 1919 на части территории Эстонии существовала провозглашённая большевиками Эстонская советская республика.

В 1940 Эстонская республика была включена в состав СССР. Присоединение Эстонии, как и других прибалтийских республик, к СССР многие упрощённо объясняют действием секретного протокола к Пакту Молотова-Риббентропа "О разделе влияний между СССР и Германией" и последующей за этим оккупацией Красной Армией. Но при этом не учитывается ситуация, сложившаяся в Прибалтийских

республиках к 1940 году, массовые выступления коммунистов и рабочих профсоюзов за присоединение к СССР. Не следует сбрасывать со счетов и результаты выборов в Государственную думу Эстонии и формирование правительства.

После присоединения Эстонии к Советскому союзу начались массовые ссылки и депортации тех эстонцев, которые были неугодны Советской власти. После 1955 года началась массовая реабилитация эстонцев и их возвращение в Эстонскую ССР.

О характере и национальных особенностях эстонцев сложилось много стереотипов.

Вот что пишет по этому поводу в своем письме министру иностранных дел Японии г-ну Ёсукэ Муцуока от 29 июля 1940 г. первый секретарь японской миссии в Таллине Сигэру Симада :

Менталитет эстонцев характеризуется чертами замкнутости, индивидуализма и эгоизма. В сельской местности это проявляется в том, что здешним сельским хозяевам не свойственен коллективизм, каждый ведет хозяйство сам по себе.

В силу замкнутости характера эстонцы молчаливы и неприветливы по отношению к окружающим.

Эстонцам присуща сдержанность и склонность к простоте. Лаконизм виден уже хотя бы в их манере писать письма и выписывать квитанции. Они молчаливы, немногословны, не отличаются особой приветливостью и живостью. В то же время в таких занятиях, как спорт, они способны на бурный энтузиазм: сначала они долгое время действуют спокойно, но в конце концов взрываются, причем с

огромной скрытой прежде силой. Поэтому они хорошо воюют.

На взгляд японца, семейные устои у эстонцев представляются относительно слабо развитыми.

Как мужчины, так и женщины в Эстонии отличаются физическим здоровьем.

Эстонки высоко ценятся в качестве горничных и т.п. благодаря своему трудолюбию и опрятности. Эстонские мужчины напоминают англичан своей флегматичностью; вообще в характере эстонцев и англичан есть много общего. Здешняя военная форма разработана по британскому образцу, здесь широко распространены британские товары, английский язык принят в качестве

обязательного иностранного языка для обучения.

Эстонцы горды. Когда их презрительно называют малым народом, это их чрезвычайно уязвляет. В повседневной жизни они непокорны и упрямы, не любят признавать свою неправоту. Раз сказав что-либо, они твердо стоят на своем. Поэтому они мало пригодны для таких должностей, как, например, повар или официант в ресторане. Когда в парикмахерской или в ателье клиент

делает заказ, мастер-эстонец подчеркивает свой статус специалиста и не желает выслушивать какие-либо указания от любителя, нередко даже говоря: "Кто из нас парикмахер (или, скажем, портной), вы или я?" С этим явлением приходится сталкиваться весьма часто.

Эстонцы свободолюбивы. В стране довольно много социалистов и коммунистов. До 1937 года правительство предоставляло им свободу действий, и лишь после того, как в 1937 г. министром внутренних дел стал Эмпаар, они подверглись репрессиям, что в конечном счете и повлекло за собой нынешнюю революцию. Эту революцию нельзя считать лишь делом рук Советского Союза,

наполовину она является результатом деятельности эстонских коммунистов.

В Эстонии издавна прекрасно организованы школы для сирот; приходится только удивляться тому, в каких благодатных для здоровья местах расположены все эти школы и как хорошо поставлено в них дело. Поразительно также, какой короткий рабочий день у рабочих и служащих и как высоки запросы эстонцев в отношении продолжительности отпуска и качества отдыха. При этом здесь

превосходные пляжи, леса, парки, курорты, средства передвижения. Иностранцу трудно отделаться от недоумения: зачем в стране, где с такой полнотой осуществлено социальное благосостояние, нужен еще какой-то социализм? Справедливости ради следует отметить, что до нынешней революции среди рабочих действительно наблюдалось довольно значительное недовольство.

Вряд ли будет ошибкой считать, что высокая образованность тоже является одной из национальных характеристик. Необходимо констатировать, что благодаря большой тяге к знаниям эстонцы достигли высокого уровня образованности. Этот высокий уровень - явление не только сегодняшнего дня, он наблюдался и в ту эпоху, когда Эстония входила в состав царской России. Не будет

преувеличением сказать, что неграмотных в Эстонии в настоящее время почти нет.

В стране имеется знаменитый Тартуский (или, по-немецки, Дерптский) университет, а также много различных школ. Есть большое количество библиотек, располагающих богатыми фондами книг на разных языках. Многие эстонцы владеют немецким, русским, английским, а значительная часть - также и шведским, финским, французским языками. Зная иностранные языки, они могут

слушать новости по радио. Тяга этого народа к знаниям все растет.

Благодаря высокой образованности эстонцы, живя в царской России среди русских, нередко занимали по отношению к ним более высокое социальное положение. Теперь, после ликвидации границы с Советским Союзом, эстонцы снова рассчитывают на высокий социальный статус в русской среде.

Одним из источников гордости эстонцев является их честность. Благодаря этому качеству представители других народов высоко ценят эстонцев как наемных работников.

В такой маленькой стране, как Эстония, очень многие знают друг друга, и многое тут же становится известным. Жизнь на виду у всех способствует возникновению зависти. Эстонцы не столь склонны к сплетням, как евреи, но тоже живут в атмосфере молвы и пересудов. Это особенно заметно в женской среде. Зависть часто порождает стремление нанести ущерб другому. Нередко это

проявляется в грубой форме. Эту черту национального характера эстонцев особенно охотно отмечают иностранцы.

В Эстонии новоприбывшим в первую очередь бросается в глаза любовь местного населения к чистоте. В частности, эстонцы содержат в исключительной опрятности свое жилище. Поэтому полы здесь чаще всего паркетные, принято часто мыть окна и двери, ухаживать за садом, содержать в чистоте ковры, устраивать стирку достаточно часто. Опрятность проявляется в любви к пользованию

баней и к ношению нарядного платья. Это одна из причин хорошей репутации эстонцев как наемных работников.

Эстонцы являются производителями знаменитой водки. В старой России производство этого напитка было занятием преимущественно эстонских фабрикантов. Эстонская водка и по сей день является самой вкусной. Как мужчины, так и женщины в Эстонии охотно пьют водку, коньяк, ликеры, но не напиваются допьяна. Чай эстонцы не любят, предпочитая ему кофе.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 15 - Карело-финская ССР

Часть 16 - Гербы Союзных республик и СССР. 1947

Часть 17 - Эстония и эстонцы

Часть 18 - Латвия и латыши

Часть 19 - Литва и литовцы

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 2 раз

Гербы Союзных республик и СССР. 1947 |

Это повторная (после 1938 года) серия марок с изображениями гербов Союзных республик. За время, прошедшее с 1938 года Советский Союз вырос ещё на 5 республик: Молдавскую, Литовскую, Латвийскую, Эстонскую и Карело-Финскую. Гербы новых республик выполнены по подобию герба СССР и других Союзных республик. О гербах уже написан пост по маркам 1938 года. Некоторым

республикам также посвящены отдельные посты. Остаётся добавить недостающие.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 14 - Герб СССР и гербы Союзных республик. 1938 год

Часть 15 - Карело-финская ССР

Часть 16 - Гербы Союзных республик и СССР. 1947

Часть 17 - Эстония и эстонцы

Часть 18 - Латвия и латыши

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 2 раз

Путешественник Пржевальский |

Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888) - русский путешественник и натуралист. Действительный член Русского географического общества с 1864 года. Предпринял несколько экспедиций в Центральную Азию. В 1878 году избран почётным членом Академии наук.

Пржевальский принадлежит к белорусскому шляхетскому роду.

По окончании курса в Смоленской гимназии Пржевальский определился в Москве унтер-офицером в Рязанский пехотный полк; получив офицерский чин, перешёл в Полоцкий полк, затем поступил в Академию Генерального штаба.

По окончании Академии отправился добровольцем в Польшу для участия в подавлении Польского восстания.

С 1867 года совершал экспедиции по Уссурийскому краю и Центральной Азии. Им был описан новый вид лошади, ранее неизвестный науке, позднее названный в его честь.

В 1888 году он двинулся через Самарканд к русско-китайской границе, где во время охоты в долине реки Кара-Балта, выпив речной воды, заразился брюшным тифом. По дороге в Каракол Пржевальский почувствовал себя плохо, а по прибытии в Каракол он совсем слёг.

Через несколько дней он скончался. Похоронен на берегу озера Иссык-Куль. На памятнике начертана скромная надпись: "Путешественник Н. М. Пржевальский". Так он завещал.

Именем Пржевальского на Смоленщине назван посёлок, а также ледник на Алтае, хребет в системе Кульлуня, некоторые разновидности растений и животных.

Об этом мало пишут, но Пржевальский был не только географом. Прежде всего он был военным (кстати в чине генерала). Путешествуя по Центральной Азии, он занимался разведкой для Главного штаба. Он докладывал о слабости Поднебесной империи и её армии. Его доклады были полны пренебрежительного отношения к китайской цивилизации и предложениями по аннексии Китая. На что Александр III сухо заметил: "Я сомневаюсь в пользе этого присоединения".

В феврале 1952 года известный советский кинорежиссер Сергей Юткевич выпустил свой первый цветной фильм. Приключенческая лента «Пржевальский» рассказывала о борьбе героя не только с суровой природой, но и с кознями реакционных географов, коварных маньчжурских чиновников и тайного агента Дизраэли мистера Симона. Путешественник был представлен большим другом угнетенных китайских и корейских крестьян. Юткевич вспоминал, что, когда он впервые приехал в Пекин со своей съемочной группой, он встретил серьезные возражения китайских властей по поводу самой темы картины. Китайцы не видели в Пржевальском великого гуманиста. Для них этот исследователь был только шпионом и врагом Китая.

Вся жизнь Пржевальского была посвящена путешествиям. Семьёй он не обзавелся. "Моя профессия не позволяет мне жениться. Я уйду в экспедицию, а жена будет плакать, брать же с собой бабье я не могу. Когда кончу последнюю экспедицию, буду жить в деревне. Со мной будут жить мои старые солдаты, которые мне преданы не менее, чем была бы предана законная жена". Так объяснил свое

отношение к прекрасному полу знаменитый путешественник в автобиографии.

По интернету блуждает легенда, что Сталин...-сын Пржевальского. Не отказался пофантазировать на эту тему даже такой известный драматург и историк, как Эдвард Радзинский. Основой этой легенды явились внешнее портретное сходство этих людей, тёмные пятна в биографии Сталина, некоторое повышенное внимание к Пржевальскому в сталинские времена и то, что Сталин не предпринимал никаких мер, чтобы пресечь эти слухи. А слухи эти возникли ещё в 1939 году (в канун 100-летия Пржевальского).

Памятник Пржевальскому у Адмиралтейства в Петербурге часто принимают за памятник Сталину дети и иностранцы, порой спрашивая: «А почему у ног Сталина лежит верблюд?».

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-1":

Часть 1 - ЛОМОНОСОВ. Миф и реальность.

Часть 2 - ПОПОВ - изобретатель радио

...

Часть 10 - Первый президент Академии наук СССР академик Карпинский

Часть 11 - Литке - адмирал, мореплаватель и президент Академии наук

Часть 12 - Путешественник Пржевальский

Часть 13 - Ошибка академика Вильямса

Часть 14 - Садовод, селекционер Мичурин

...

Часть 48 - День радио

Часть 49 - "Русский Дарвин" Карл Францевич Рулье

Часть 50 - Итальянский учёный 17-го века Торричелли

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 7 - Полководец Кутузов

Часть 8 - Литке - адмирал, мореплаватель и президент Академии наук

Часть 9 - Путешественник Пржевальский

Часть 10 - День Военно-Морского Флота

Часть 11 - Землепроходец-мореход Семён Дежнёв

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 2 раз

Литке - адмирал, мореплаватель и президент Академии наук |

Фёдор (Фридрих) Петрович Литке (1797-1882) - граф, русский мореплаватель (немецкого происхождения), географ, исследователь Арктики, адмирал, президент Петербургской Академии наук.

Фёдор был сиротой с рождения — его мать Анна Доротея (урожденная Энгель) умерла при родах, оставив пятерых малолетних детей.

Овдовевший отец женился во второй раз на молодой женщине, но, по всей видимости, неудачно. Уже в раннем детстве Фёдора отдали в пансион, а когда отец умер, то учёбу пришлось оставить — мачеха не стала платить за обучение. До 15 лет он жил в доме своего дяди Ф. И. Энгеля, члена Государственного Совета. Фёдор не получил систематического образования, хотя и перечитал чрезвычайно много

книг, чему способствовали ненасытная жажда знаний, составлявшая отличительную черту его характера, и выдающиеся умственные способности.

В 1810 году одна из сестёр Фёдора вышла замуж за капитана Ивана Сульменева, ставшего впоследствии адмиралом. Когда отряд стал на зимовку в Свеаборг, к Сульменеву приехала жена с Фёдором. Мальчик все дни проводил на кораблях, а его любимыми книгами стали сочинения знаменитых мореплавателей. Юный гардемарин начал службу в отряде Сульменева. За смелость, находчивость и

самообладание в боях против французских частей в Данциге под командованием Сульменева Фёдор Литке был награждён Георгиевским крестом и произведен в мичманы.

В 1817 году, узнав, что Василий Головнин собирается в кругосветный поход на шлюпе «Камчатка», Сульменев рекомендовал ему своего любимца. Плавание продолжалось с 26 августа 1817 по 5 сентября 1819 года. Шлюп «Камчатка» пересёк Атлантику, обогнул мыс Горн, далее через весь Тихий океан добрался до Камчатки, побывал во всех русских владениях Северной Америки, на Гавайских островах,

пересёк Индийский океан и, обогнув мыс Доброй Надежды, вернулся в Кронштадт. Литке занимал на шлюпе пост начальника гидрографической экспедиции.

В 1821—1824 годах в ходе самостоятельных научных экспедиций на бриге «Новая Земля» Литке описал берега Новой Земли, сделал много географических определений мест по берегу Белого моря, исследовал глубины фарватера и опасных отмелей этого моря.

По воспоминаниям декабриста С.П. Трубецкого Литке был членом тайного общества декабристов, Но к следствию не привлекался и наказания не понёс.

В 1826 г. Литке отправился командиром шлюпа «Сенявин» в новое кругосветное плавание, продолжавшееся три года. Сразу после возвращения его произвели в капитаны первого ранга (минуя чин).

В 1829 Литке был избран членом-корреспондентом Академии наук, а в 1836 получил Демидовскую премию за описание своих путешествий.

В 1832 Литке был назначен флигель-адъютантом и стал воспитателем пятилетнего великого князя Константина Николаевича, которому его отцом, императором Николаем I, была назначена служба во флоте. Этому делу Литке отдал 16 лет.

О придворной жизни Литке его биограф академик Безобразов справедливо писал, как о большом несчастье в судьбе Литке-ученого. Прирожденный путешественник и исследователь "был внезапно оторван от своего призвания", но все же и в эти годы Федор Петрович оставался географом и моряком и именно в этот период он становится одним из основателей Русского Географического общества.

В эти же годы Литке создал свою собственную семью. В 1836 году он женился на Юлии фон Литке, урожденной Браун. Брак был очень счастлив, супруги горячо любили друг друга, но в 1843 году жена Литке скончалась в возрасте 33 лет, оставив двух сыновей.

В 1845 г. великий князь Константин Николаевич возглавил Императорское русское географическое общество, созданное по инициативе Литке.

Приведенные выше марки и посвящены 100-летию образования этого общества. Двадцать лет (с перерывом на службу в должности командира порта и военного губернатора в Ревеле и Кронштадте) Литке состоял вице-президентом Русского географического общества.

Во время Крымской войны 1853—1856 Литке организовал действенную оборону Финского залива от превосходящих сил англо-французской эскадры, за что получил чин полного адмирала и был назначен членом Государственного совета.

В 1866 году «за долговременную службу, особо важные поручения и учёные труды, приобретшие европейскую известность», был возведён в графское достоинство.

С 1864 по 1882 годы Литке был президентом Академии Наук.

Выходец из небогатой и незнатной семьи, Литке добился всего в жизни исключительно благодаря своим способностям и трудолюбию.

И, что не мало важно, в те времена немецкое происхождение не препятствовало занятию высоких должностей и получению высоких наград и званий. Однако, были и ненавистники у русских немцев, о чем свидетельствует такой источник как дневник А.В. Никитенко (члена-корреспондента Академии с 1853 г., ординарного академика – с 1855), человека, в принципе, примыкавшего к «русской партии»,

но, вместе с тем, не одобрявшего ее излишнего, с его точки зрения, «немцеедства». Еще в декабре 1831 г. он упоминает о том, что Академия не хочет утверждать присвоения ему Петербургским университетом должности адъюнкта, ибо она «не благоприятствует русским ученым», а в январе будущего года добавляет: меня обходят «только потому, что я не немец». В апреле 1855 г. он описывает общее собрание в Академии, главным предметом которого стало избрание нового непременного секретаря: «Тут боролись две партии: так называемая русская и немецкая. Никитенко нелицеприятно критикует нравы «русской партии»: «Вражда к немцам сделалась у нас болезнию многих. Конечно, хорошо, и следует стоять за своих – но чем стоять? Делом, способностями, трудами и добросовестностью, а не одним криком, что мы, дескать, русские! Немцы первенствуют у нас во многих специальных случаях оттого, что они трудолюбивее, а главное – дружно стремятся к достижению общей цели. В этом залог их успеха. А мы, во-первых, стараемся сделать все как-нибудь, “по-

казенному”, чтобы начальство было нами довольно, и дало нам награду. Во-вторых, где трое или четверо собралось наших во имя какой-нибудь идеи или для общего дела, там непременно ожидайте, что на другой или на третий день они перессорятся или нагадят друг другу и разбредутся». В феврале 1864 г. Александр Васильевич с раздражением записывает известие о назначении президентом Академии Ф.П. Литке: «В полунемецкую Академию немца <…> Да и что такое Литке? Он известен как хороший моряк и как очень неуживчивый человек, а, главное, как большой покровитель своих соотечественников-немцев».

Есть свидетельства и даже исследования о русско-немецких «схватках» и в других научных учреждениях. Например, к концу 1840-х годов русские ученые-националисты (Р.В. Голубков, В.В. Григорьев, Н.А. и Д.А. Милютины, Н.И. Надеждин), нацеленные на создание этнографии именно русского народа, после длительной и упорной борьбы оттеснили от руководства Русским географическим обществом «немецкую партию» во главе с К.М. Бэром, Ф.П. Врангелем и Ф.П. Литке, ориентировавших деятельность Общества не на запросы русской жизни, а исключительно на связи с европейским научным сообществом и общечеловеческую этнографию (тот же Бэр так и не удосужился выучить русский язык и свои труды публиковал почти исключительно на немецком или латинском). Вице-председателем Общества на место Литке был избран известный «немцефоб» М.Н. Муравьев (будущий граф Виленский, пресловутый «Вешатель»).

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-1":

Часть 1 - ЛОМОНОСОВ. Миф и реальность.

Часть 2 - ПОПОВ - изобретатель радио

...

Часть 9 - Академик Чебышев

Часть 10 - Первый президент Академии наук СССР академик Карпинский

Часть 11 - Литке - адмирал, мореплаватель и президент Академии наук

Часть 12 - Путешественник Пржевальский

Часть 13 - Ошибка академика Вильямса

...

Часть 48 - День радио

Часть 49 - "Русский Дарвин" Карл Францевич Рулье

Часть 50 - Итальянский учёный 17-го века Торричелли

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 6 - Академия наук России и СССР

Часть 7 - Полководец Кутузов

Часть 8 - Литке - адмирал, мореплаватель и президент Академии наук

Часть 9 - Путешественник Пржевальский

Часть 10 - День Военно-Морского Флота

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

Первый президент Академии наук СССР академик Карпинский |

Александр Петрович Карпинский (1846-1936) - русский геолог, академик, первый выборный президент Российской академии наук ( с 1925-Академии наук СССР).

Сын горного инженера. Учился в Петербурге в Горном кадетском корпусе.

В 1886 году избран членом Императорской академии наук.

С 1899 по 1936 — президент Минералогического общества России.

За совокупность работ А.П Карпинскому присуждены Константиновская медаль Русского географического общества (1892) и премия им. Кювье АН Франции (1921). А.П Карпинский был постоянным представителем русской геологической науки на международных геологических конгрессах (начиная со 2-й сессии конгресса в Болонье в 1881); участвовал в составлении геологической карты Европы и в унификации графических изображений в геологии. Был председателем Организационного комитета и президентом 7-й сессии Международного геологического конгресса (1897, Петербург). С 1899 г. по 1936 г. президент Минералогического общества. Избран почетным членом многих иностранных академий наук.

Плодотворная и разносторонняя научная и научно-организационная деятельность снискала А.П. Карпинскому огромный авторитет в различных слоях общества. Не случайно именно ему император Николай II 15 мая 1916 г. поручил исполнять обязанности вице-президента Академии наук после кончины П.В. Никитина. Годом раньше Академия лишилась и своего президента, великого князя

Константина Константиновича, поэтому фактически сразу А.П. Карпинскому пришлось возглавить Академию наук и обеспечить ее выживание в трагических испытаниях, выпавших на долю России после Февральской революции 1917 г.

4 марта 1917 г. руководители Императорской Академии наук, обратились к Временному правительству с заявлением о своей готовности предоставить в его распоряжение все знания и средства, которыми Академия наук может служить России. Императорская Академия наук стала называться Российской Академией наук. Были предприняты реальные шаги по ее демократизации, в частности, введена

автономия правления. 15 мая 1917 г. А.П. Карпинский стал первым президентом Российской Академии наук, избранным самими учеными на Общем собрании. Через пять лет, в мае 1922 г., Общее собрание РАН вновь избрало академика А.П. Карпинского президентом Академии на новый срок.

Октябрьскую революцию Карпинский встретил враждебно. Так, 18 ноября 1917 г. на экстраординарном заседании Общего собрания РАН он заявил, что происходящие события угрожают гибелью стране и призвал выступить с протестом, «чтобы РАН не молчала в такое исключительное время».

Однако после кратковременной попытки организовать сопротивление правительству большевиков, Карпинский встал на путь профессионального сотрудничества с ним. Он обращался не раз с письмами к руководителям Советской России, включая Ленина, Троцкого, Зиновьева, Дзержинского, с призывом принять неотложные меры для спасения русской науки и русских ученых. Десятки писем подписал Карпинский с требованиями освободить невинно арестованных ученых, включая и сотрудников РАН, пытался предотвратить «Академическое дело» -(Дело Академии наук, или Дело Платонова — Тарле) — уголовное дело, сфабрикованное ОГПУ в 1929—1931 годах против группы учёных Академии наук и краеведов в Ленинграде, где до 1934 года находилась Академия наук. Формирование дела

проходило в два этапа. Первый был связан с провалом на выборах в члены Академии в январе 1929 года трёх кандидатов-коммунистов, избиравшихся в числе 42 новых академиков. Следующий штурм Академии наук начался в августе 1929 года — для «чистки» Академии наук в Ленинград была направлена правительственная комиссия. В июне — декабре 1929 по решению этой комиссии были уволены 128 штатных сотрудников (из 960) и 520 сверхштатных (из 830). Основной удар был направлен на учреждения, возглавлявшиеся С. Ф. Платоновым: Библиотеку Академии наук и Пушкинский дом. В конце 1929 года начались аресты сотрудников Академии наук, в основном историков-архивистов. ЛенОГПУ начало создавать из арестованных учёных «монархическую контрреволюционную

организацию». Всего в декабре 1929 — декабре 1930 годов по «Академическому делу» были арестованы свыше 100 человек (главным образом специалисты в области гуманитарных наук).

Академия наук была сломлена. Но президент Карпинский большевикам оказался не по зубам. Слишком он был стар, чтобы гнуться, слишком мудр, чтобы не понимать бессмысленность подобного раболепия.

Еще продолжала свою варварскую «очистительную» миссию бригада Фигатнера, а Карпинский садится за стол и 10 октября 1929 г. пишет Луначарскому полное внутреннего достоинства письмо. Он дает понять наркому: ученые прекрасно знают, что такое “всякая революция”, они искренне признательны властям, что их хотя бы в живых пока оставили. И за то, мол, спасибо. “После Великой

Французской революции, – пишет Александр Петрович, – Парижская Академия на некоторое время перестала существовать, и даже история ее и самой страны омрачилась казнью одного из величайших ее гениев, открывшего элемент, без которого ничто на Земле живущее не могло бы существовать. (В мае 1794 г. был гильотинирован, как откупщик, великий французский химик Лавуазье, открывший

кислород). Мы, академики, не настолько неблагодарны, чтобы не чувствовать к Вам особой признательности” .

19 ноября 1929 г. он представляет в Комиссию по пересмотру Устава Академии наук СССР свои соображения. Надеялся, что с его мнением все же посчитаются. Карпинский просил закрепить в Уставе положения, ограничивающие Академию от внешнего вмешательства.

Как и следовало ожидать, ни одно из этих предложений президента не было принято. Академия уже уютно умостилась у подножия коммунистического трона и конфликтовать с царем -партийцем не смела. Более подобных инициатив Карпинский никогда не проявлял.

Президент Карпинский терпел многое. Он оказался буфером между властями, с открытым пренебрежением относящимся к независимости науки, и членами Академии наук, вверившими ему свою судьбу и полагавшимися на него как на гаранта, если не независимости, то хотя бы личной физической неприкосновенности. Он же уже ничего не мог им гарантировать.

В 1934 г. по решению правительства АН СССР была переведена в Москву, но властям пришлось немало потрудиться, чтобы уговорить президента переехать в столицу.

Даже в условиях раскручивавшегося маховика сталинских репрессий Карпинский находил в себе гражданское мужество выступать против политики террора, проводившейся тоталитарным государством. Так, 13 марта 1935 г. он обратился с письмом к генеральному прокурору СССР А.Я. Вышинскому, в котором выразил протест против проводившихся властями «разгрузок Ленинграда». Ученый указал, что во время этих акций тысячи граждан подверглись аресту и затем получили предписание в 3-х дневный срок выехать из Ленинграда в назначенные им отдаленные регионы страны. При этом никаких обвинений этим людям не предъявлялось, а высылались они только за то,

что «имели дворянское, духовное или купеческое происхождение и рассматривались, как чуждый элемент».

В 1936 г. в состав АН СССР вошли многие структуры упраздненной Коммунистической Академии. С этого момента Академия наук СССР попала под полный контроль ВКП(б) и правительства. Но это был уже последний год жизни Александра Петровича Карпинского. В июле этого года он скончался и был похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Из коллекции академика В.Л.Янина:

В 1929 году состоялось общее собрание Академии наук, посвященное памяти Ленина в связи с годовщиной со дня его кончины. Собрание проходило в здании академии на Васильевском острове, - там, где стену украшает ломоносовская мозаика "Полтавская баталия". Корпус академиков, еще не переживший устроенного Луначарским разгрома, состоял почти целиком из членов дореволюционного постановления, мирно дремавших, пока с кафедры раздавались вялые речи немногочисленных выступающих.

И вот ведущий собрания объявил, что сейчас выступит президент академии.

Александр Петрович Карпинский поднялся, посмотрел вдаль и сказал: Многие таланты рождены Русской землей. Но двое из них были несомненными гениями - Владимир Ильич Ленин, годовщину смерти которого мы сегодня очередной раз горько оплакиваем, и Петр Великий.

Оживление в зале. После многозначительной паузы президент закончил: Владимир Ильич призывал каждую кухарку управлять государством. А Петр Великий пошел еще дальше. Он кухарку сделал императрицей.

Когда Академия наук была переведена из Ленинграда в Москву, то ее президент А.П.Карпинский не торопился переезжать, хотя в Москву были уже переведены все службы. Для него на Пятницкой улице отделали двухэтажный особняк (потом одно время в нем помещались институт истории материальной культуры и Институт искусствознания). А он все не едет. Шлют ему письмо: "Отделка особняка для вас закончена. Может быть у вас есть какие-то дополнительные пожелания?" Получают ответ: "Пожелание у меня одно - чтобы окна этого особняка выходили на Неву".