-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

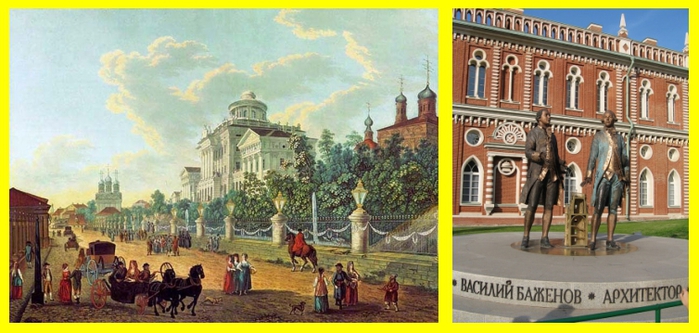

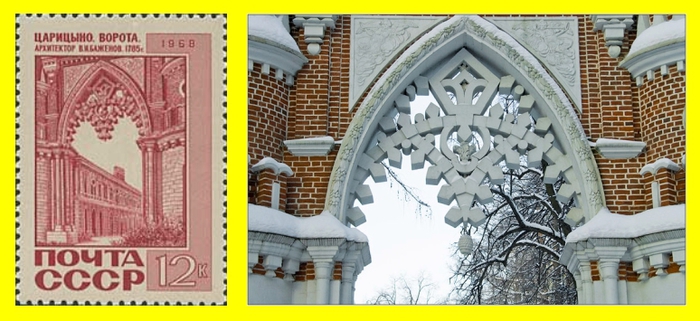

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

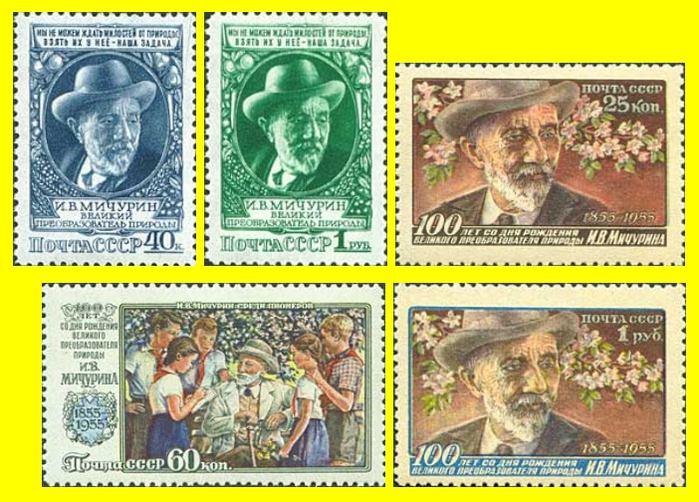

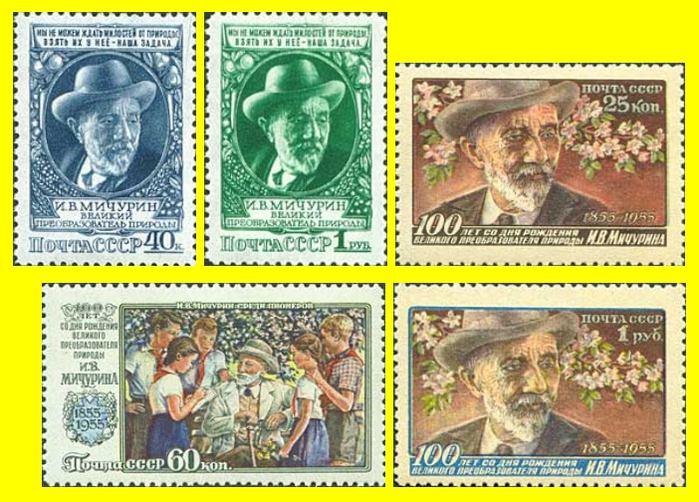

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

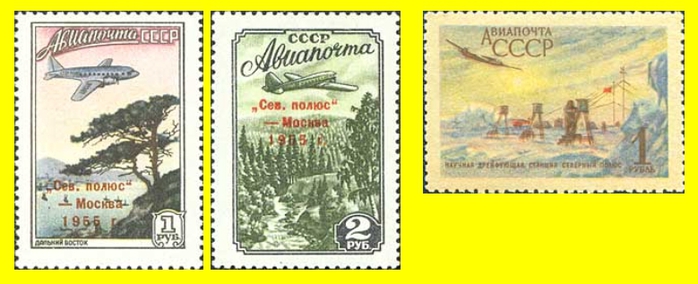

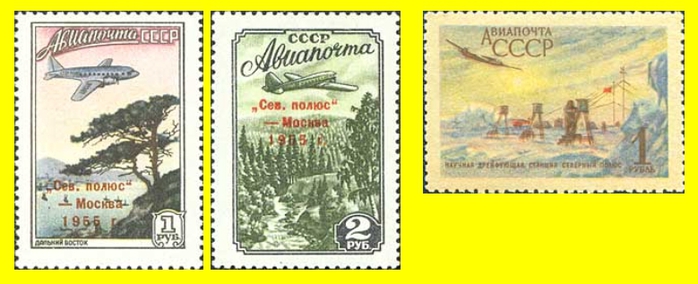

Авиапочта-1949-1960 |

Авиапочта- вид почтовой связи, при котором почтовые отправления транспортируются воздушным путём с помощью авиации.

Как правило, скорость доставки авиапочтовых отправлений быстрее, чем в случае обычной, наземной, почты, однако стоимость авиапочтовых услуг выше других видов почтовой связи.

Для оплаты почтовых отправлений, которые пересылались авиапочтой, выпускались специальные марки

Первые почтовые марки, предназначенные специально для авиапочты, были выпущены в Италии в 1917 году

В советской почтовой терминологии до 1932 года авиапочта официально называлась «воздушной почтой», после чего некоторое время было принято написание «Авиапочта».

В СССР почтовые перевозки осуществлялись предприятием «Аэрофлот», основанным в 1923 году. Название «Аэрофлот» было закреплено за гражданской авиацией СССР 25 февраля 1932 года. Кроме пассажирских перевозок «Аэрофлот» выполнял в СССР и все иные виды авиационных работ. Для доставки почты были разработаны специальные маршруты - авиапочтовые линии.

В течение 40-х и начала 50-х основным самолётом в Аэрофлоте был Ли-2, советская копия американского двухмоторного самолёта DC-3 (Дуглас). Ли-2 производился в СССР по лицензии с 1939. Позже, Ли-2 постепенно заменялись самолётами Ил-12, запущенными в эксплуатацию в 1947 и Ил-14 (1954).

Аэрофлот также активно эксплуатировал бипланы Ан-2. Универсальность этого биплана позволяла использовать его как для пассажирских, так и для грузовых и почтовых рейсов.

Как правило, скорость доставки авиапочтовых отправлений быстрее, чем в случае обычной, наземной, почты, однако стоимость авиапочтовых услуг выше других видов почтовой связи.

Для оплаты почтовых отправлений, которые пересылались авиапочтой, выпускались специальные марки

Первые почтовые марки, предназначенные специально для авиапочты, были выпущены в Италии в 1917 году

В советской почтовой терминологии до 1932 года авиапочта официально называлась «воздушной почтой», после чего некоторое время было принято написание «Авиапочта».

В СССР почтовые перевозки осуществлялись предприятием «Аэрофлот», основанным в 1923 году. Название «Аэрофлот» было закреплено за гражданской авиацией СССР 25 февраля 1932 года. Кроме пассажирских перевозок «Аэрофлот» выполнял в СССР и все иные виды авиационных работ. Для доставки почты были разработаны специальные маршруты - авиапочтовые линии.

В течение 40-х и начала 50-х основным самолётом в Аэрофлоте был Ли-2, советская копия американского двухмоторного самолёта DC-3 (Дуглас). Ли-2 производился в СССР по лицензии с 1939. Позже, Ли-2 постепенно заменялись самолётами Ил-12, запущенными в эксплуатацию в 1947 и Ил-14 (1954).

Аэрофлот также активно эксплуатировал бипланы Ан-2. Универсальность этого биплана позволяла использовать его как для пассажирских, так и для грузовых и почтовых рейсов.

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-1":

Часть 1 - Дирижабль Граф Цеппелин

Часть 2 - Покорители стратосферы

...

Часть 18 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

Часть 19 - Дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов

Часть 20 - Авиапочта-1949-1960

Часть 21 - Авиационный спорт в СССР. 1951 год

Часть 22 - Парашютный спорт

...

Часть 48 - Легендарный лётчик Анатолий Серов

Часть 49 - 100 лет Качинскому училищу летчиков. 2010

Часть 50 - 100 лет Военно-воздушным силам России. 2012

|

|

Процитировано 2 раз

Трехлетний план развития общественного животноводства (1949-1951) |

В послевоенные годы вопросы развития продовольственного комплекса страны были одними из главных в экономической политике советского руководства.

Кроме того, Москва в 1945-1952 гг. оказывала безвозмездную помощь Восточной Германии, другим восточноевропейским странам, Австрии, а также Корее, Китаю, Монголии, Вьетнаму, где после Второй мировой войны сложилось тяжелое положение с продовольствием. По просьбе французского и британского правительств СССР в 1947-1948 гг. направил в Великобританию и Францию пшеничную муку и корма, оплаченные валютой и поставками промышленного оборудования.

В апреле 1949 года ЦК партии и правительство утвердили «Трехлетний план развития общественного продуктивного животноводства, 1949-1951 гг.», на который было выделено примерно 20% капиталовложений, направлявшихся в экономику страны в 1949-1951 гг. В результате уже к 1951 году поголовье крупного рогатого скота возросло в сравнении с 1949 годом на 32%, свиной - на 89%, мелкого рогатого скота - на 30%, дичи - на 60%.

План 4-й пятилетки по развитию сельского хозяйства не был выполнен. Однако уровень сельскохозяйственного производства в 1950 г., по официальным данным, почти достиг уровня довоенного 1940 г. Три острых проблемы стояло перед сельским хозяйством зерновая, кормовая и мясомолочная Особенно сильно в стране ощущался недостаток продукции животноводства. В 1949 г. руководство страны попыталось смягчить остроту этой проблемы с помощью особого "трехлетнего плана" по развитию животноводства (1949-1951 гг.).

Была поставлена задача о быстром превращении животноводства из отстающей отрасли в сравнении с полеводством в передовую отрасль. Предполагалось за эти годы резко увеличить поголовье скота и производство мясомолочной продукции. Судьба трехлетки оказалась незавидной. Хотя в 1951 г. и вышли на уровень поголовья скота 1928 г. (до начала сплошной коллективизации), удержаться на нем не смогли. В 1952 г. в условиях бескормицы начались большой падеж и массовый забой скота. На развитии сельского хозяйства отрицательно отразилась позиция группы ученых-администраторов во главе с академиком Т.Д. Лысенко, которая заняла монопольное положение в руководстве сельскохозяйственной наукой. Ее позиция была закреплена в решениях печально знаменитой сессии

ВАСХНИЛ (Академия сельскохозяйственных наук), состоявшейся в августе 1948 г. Посвященная положению в биологической науке, сессия нанесла сильный удар по генетике - ключевой науке современного естествознания. Единственно верным в биологии признавались взгляды Лысенко. Их назвали "мичуринским учением". Классическую генетику признали реакционным направлением в

биологической науке. Т.Д. Лысенко назвал сессию ВАСХНИЛ, на которой он покончил со своими научными противниками, "великим праздником".

Из доклада академика Т.Д. Лысенко:

"Руководствуясь мичуринской генетикой, в практической работе умелым подбором условий выращивания растительных и животных организмов, можно преодолевать консерватизм наследственности организмов. Этим самым можно получать в потомстве данных животных изменённые признаки и свойства участков тела родительских организмов.

Партия, правительство и лично товарищ Сталин неустанно заботятся о непрерывном росте благосостояния нашего народа. Мы обязаны ответить на эту сталинскую заботу своей активной, неустанной борьбой за выполнение задач, поставленных перед нами, за выполнение Сталинского плана дальнейшего подъёма сельского хозяйства с его центральной задачей на современном этапе—задачей

всемерного развития животноводства."

После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 были уволены все генетики и биологи, не согласные с официально поддерживавшейся точкой зрения Лысенко.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 42 - Сталинский план преобразования природы

Часть 43 - Спорт в СССР

Часть 44 - Трехлетний план развития общественного животноводства (1949-1951)

Часть 45 - Транспорт-1949

Часть 46 - Конституция СССР

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

|

Процитировано 1 раз

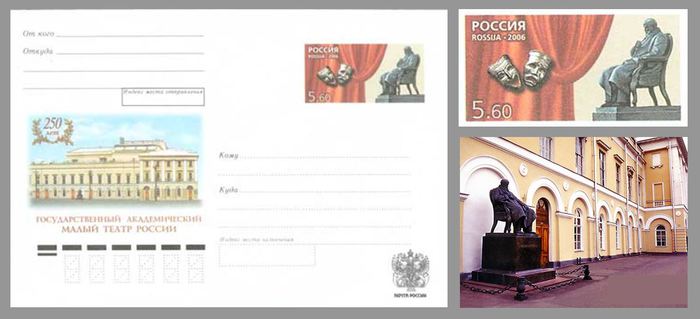

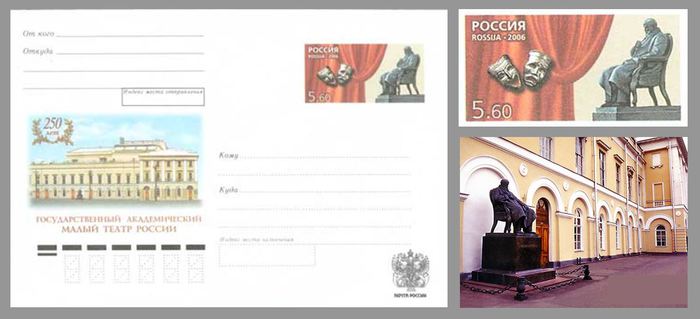

Малый театр |

Малый театр - драматический театр в Москве, один из старейших театров России сыгравший выдающуюся роль в развитии русской национальной культуры. Открылся 14 октября 1824 года.

Сегодня он называется Государственный академический Малый театр России. Художественный руководитель театра с 1988 года народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин.

Труппа театра была создана при Московском университете в 1756 году.

В начале царствования императора Александра I, вместе с общим подъемом общественной жизни ожило и совсем было упавшее при Павле театральное искусство. В эти годы труппа пополнялась актёрами крепостных театров. В 1806, театр приобрел статус казенного, войдя в систему императорских театров. Таким образом, актёры, поступившие в труппу из крепостных театров, сразу освобождались от

крепостной зависимости, как например, С. Мочалов — отец знаменитого трагика, Мочалова П. Своего помещения у труппы ещё долго не было. Прошло несколько лет, когда архитектор Бове был приглашен на строительство в Москве театрального здания.

До 1824 года балетно-оперная и драматическая труппы Императорского Московского театра были единым целым: единая дирекция, одни и те же исполнители, но ещё и долгое время после этого театры были соединены даже подземным ходом, были общие костюмерные и т. д.

В 1824 году Бове перестроил для театра особняк купца Варгина, и драматическая часть Московской труппы Императорского театра получила собственное здание на Петровской (ныне Театральной) площади и собственное название — Малый театр.

Понятие «малый», как и находившийся рядом «большой» театр (для оперных и балетных постановок), поначалу обозначало лишь их сравнительные размеры, потребовалось время, чтобы эти определения стали названиями театров.

Один из важных периодов в истории развития Малого театра связан с именем П. С. Мочалова. Вместо декламации и торжественной позы, актёр привнес на сцену клокочущую лаву горячей страсти и жесты, поражающие страданием и болью.

В 1822 в труппу пришёл уже известный по провинциальным антрепризам бывший крепостной актёр М. С. Щепкин. «Он первым создал правду на русской сцене, он первым стал нетеатрален на театре», — сказал о Щепкине А. И. Герцен.

На сцене Малого театра 27 ноября 1831 впервые в Москве была полностью показана комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». Щепкин исполнял роль Фамусова и Мочалов — Чацкого.

25 мая 1836 году здесь показали «Ревизора» Гоголя.

Для Малого театра писали И. С. Тургенев, А. В. Сухово-Кобылин, многие другие авторы. Но особое значение для Малого театра имел Александр Николаевич Островский. Его пьесы принесли Малому театру неофициальное название «Дом Островского». Все его 48 пьес были поставлены на сцене Малого театра и в разные годы всегда входили в его репертуар. Он сам неоднократно участвовал в репетициях, дружил с актёрами, а некоторые его пьесы были сочинены специально на определенных исполнителей Малого театра, по их просьбам, для их бенефисов.

На рубеже XIX—XX вв. страна переживала тяжелый кризис, он затронул и театральную жизнь. Малый театр искал новые пути развития.

В 1919 Малому театру присвоено звание академического.

В 20-е годы вся страна была захвачена пролетарским театральным движением «Синяя блуза». Тем не менее Малый театр оставался верен своим традициям. В это время по стране звучат призывы отказаться от всего прежнего, старого, не пускать в обновленную революцией жизнь оплот буржуазно-дворянской культуры. Под воздействием этих призывов Малый театр мог быть закрыт, не встань на

его защиту первый нарком Просвещения А. В. Луначарский.

В 1926 году Малый театр дал премьеру — спектакль «Любовь Яровая» по пьесе К. А. Тренева.

В 1929 году перед зданием театра был установлен памятник А. Н. Островскому работы скульптора Н. А. Андреева.

В 30-е годы, когда один за другим исчезали новые реформаторские театры, а их основатели порой тоже исчезали, но уже в сталинских тюрьмах, Малый театр пополнялся приходившими из закрывавшихся студий актёрами.

Репертуар театра 1930—1940 гг. в основном состоял из возвращения к классике. Ставятся пьесы Грибоедова, Гоголя, Островского.

Всегда завораживающей была игра актёров, славу театра составляли:

И. В. Ильинский, Б. А. Бабочкин, В. И. Хохряков, М. И. Царев, М. И. Жаров, Э. А. Быстрицкая, В. В. Кенигсон, И. А. Любезнов, Е. Н. Гоголева, Е. В. Самойлов, Е. Я. Весник, Ю. М. Соломин, В. М. Соломин, В. П. Павлов, А. С. Эйбоженко, мн. др.

Сегодня он называется Государственный академический Малый театр России. Художественный руководитель театра с 1988 года народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин.

Труппа театра была создана при Московском университете в 1756 году.

В начале царствования императора Александра I, вместе с общим подъемом общественной жизни ожило и совсем было упавшее при Павле театральное искусство. В эти годы труппа пополнялась актёрами крепостных театров. В 1806, театр приобрел статус казенного, войдя в систему императорских театров. Таким образом, актёры, поступившие в труппу из крепостных театров, сразу освобождались от

крепостной зависимости, как например, С. Мочалов — отец знаменитого трагика, Мочалова П. Своего помещения у труппы ещё долго не было. Прошло несколько лет, когда архитектор Бове был приглашен на строительство в Москве театрального здания.

До 1824 года балетно-оперная и драматическая труппы Императорского Московского театра были единым целым: единая дирекция, одни и те же исполнители, но ещё и долгое время после этого театры были соединены даже подземным ходом, были общие костюмерные и т. д.

В 1824 году Бове перестроил для театра особняк купца Варгина, и драматическая часть Московской труппы Императорского театра получила собственное здание на Петровской (ныне Театральной) площади и собственное название — Малый театр.

Понятие «малый», как и находившийся рядом «большой» театр (для оперных и балетных постановок), поначалу обозначало лишь их сравнительные размеры, потребовалось время, чтобы эти определения стали названиями театров.

Один из важных периодов в истории развития Малого театра связан с именем П. С. Мочалова. Вместо декламации и торжественной позы, актёр привнес на сцену клокочущую лаву горячей страсти и жесты, поражающие страданием и болью.

В 1822 в труппу пришёл уже известный по провинциальным антрепризам бывший крепостной актёр М. С. Щепкин. «Он первым создал правду на русской сцене, он первым стал нетеатрален на театре», — сказал о Щепкине А. И. Герцен.

На сцене Малого театра 27 ноября 1831 впервые в Москве была полностью показана комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». Щепкин исполнял роль Фамусова и Мочалов — Чацкого.

25 мая 1836 году здесь показали «Ревизора» Гоголя.

Для Малого театра писали И. С. Тургенев, А. В. Сухово-Кобылин, многие другие авторы. Но особое значение для Малого театра имел Александр Николаевич Островский. Его пьесы принесли Малому театру неофициальное название «Дом Островского». Все его 48 пьес были поставлены на сцене Малого театра и в разные годы всегда входили в его репертуар. Он сам неоднократно участвовал в репетициях, дружил с актёрами, а некоторые его пьесы были сочинены специально на определенных исполнителей Малого театра, по их просьбам, для их бенефисов.

На рубеже XIX—XX вв. страна переживала тяжелый кризис, он затронул и театральную жизнь. Малый театр искал новые пути развития.

В 1919 Малому театру присвоено звание академического.

В 20-е годы вся страна была захвачена пролетарским театральным движением «Синяя блуза». Тем не менее Малый театр оставался верен своим традициям. В это время по стране звучат призывы отказаться от всего прежнего, старого, не пускать в обновленную революцией жизнь оплот буржуазно-дворянской культуры. Под воздействием этих призывов Малый театр мог быть закрыт, не встань на

его защиту первый нарком Просвещения А. В. Луначарский.

В 1926 году Малый театр дал премьеру — спектакль «Любовь Яровая» по пьесе К. А. Тренева.

В 1929 году перед зданием театра был установлен памятник А. Н. Островскому работы скульптора Н. А. Андреева.

В 30-е годы, когда один за другим исчезали новые реформаторские театры, а их основатели порой тоже исчезали, но уже в сталинских тюрьмах, Малый театр пополнялся приходившими из закрывавшихся студий актёрами.

Репертуар театра 1930—1940 гг. в основном состоял из возвращения к классике. Ставятся пьесы Грибоедова, Гоголя, Островского.

Всегда завораживающей была игра актёров, славу театра составляли:

И. В. Ильинский, Б. А. Бабочкин, В. И. Хохряков, М. И. Царев, М. И. Жаров, Э. А. Быстрицкая, В. В. Кенигсон, И. А. Любезнов, Е. Н. Гоголева, Е. В. Самойлов, Е. Я. Весник, Ю. М. Соломин, В. М. Соломин, В. П. Павлов, А. С. Эйбоженко, мн. др.

Серия сообщений "Театр":

Часть 1 - МХАТ

Часть 2 - Малый театр

Часть 3 - Блеск и нищета Большого театра

Часть 4 - Актриса Гликерия Федотова

...

Часть 40 - Театральный режиссёр Валентин Плучек

Часть 41 - Балерина XX века Галина Уланова

Часть 42 - Оперная певица Галина Вишневская

|

|

Процитировано 1 раз

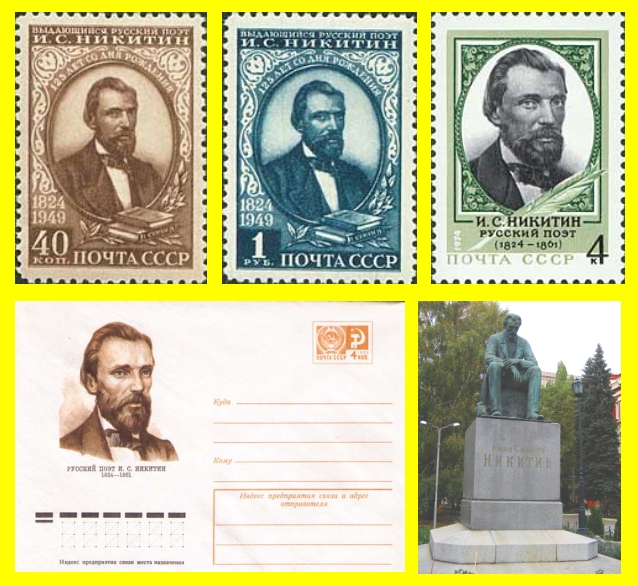

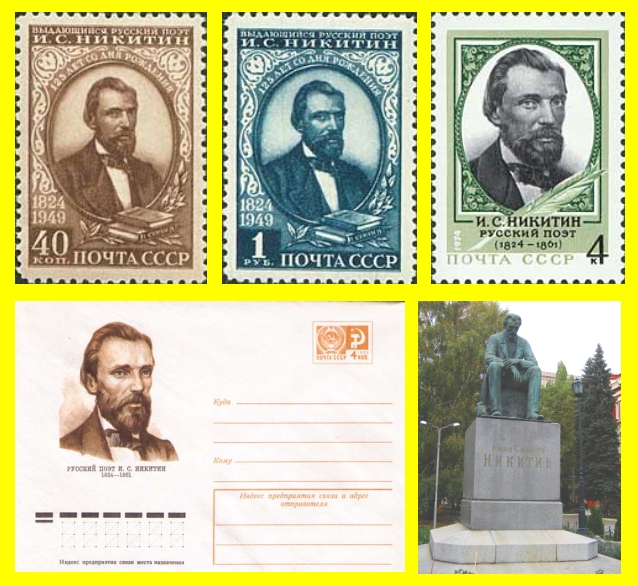

Русский поэт Иван Никитин |

Бегут часы, недели и года,

И молодость, как легкий сон, проходит.

Ничтожный плод страданий и труда

Усталый ум в уныние приводит:

Утратами убитый человек

Глядит кругом в невольном изумленье,

Как близ него свой начинает век

Возникшее недавно поколенье.

Он чувствует, печалию томим,

Что он чужой меж новыми гостями,

Что жизнь других так скоро перед ним

Спешит вперед с надеждами, страстями;

Что времени ему дух новый чужд

И смелые вопросы незнакомы,

Что он теперь на сцене новых нужд

Уж не актер, а только зритель скромный.

Иван Саввич Никитин (1824 - 1861) - русский поэт.

Родился в семье торговца свечами в Воронеже.

Учился в духовной семинарии (до 1843).

Пьянство и буйный характер отца привели семью к разорению, вынудившему отца продать дом, свечной завод и лавку и стать содержателем постоялого двора.

Несмотря на тяжелую жизненную обстановку, Никитин не опустился духовно. Занимался самообразованием, изучая французский и немецкий языки, а также произведения русских и зарубежных писателей.

Самые ранние из сохранившихся произведений относятся к 1849.

В первый сборник (1856) вошли стихотворения на разнообразные темы от религиозной до социальной. Сборник вызвал разноречивые отклики; о нём отрицательно отозвался Н. Г. Чернышевский в «Современнике».

Поэма «Кулак» (1858) пользовалась успехом и вызвала одобрительные отзывы критиков, включая Н. А. Добролюбова.

Считается мастером русского поэтического пейзажа и в качестве крестьянского поэта — преемником А. В. Кольцова.

Главные темы в поэзии Никитина — родная природа, беспросветная жизнь крестьян и крестьянский труд, страдания городской бедноты, протест против несправедливого устройства жизни.

Тяжелая, мрачная, лишь с небольшими и немногими просветами, жизнь Никитина, часто обострявшаяся и мучившая его болезнь наложили глубокий отпечаток на его творчество: в нем преобладают печальные тона, красной нитью проходят глубокая тоска и скорбь.

Некоторые стихотворения Никитина, положенные на музыку, стали популярными народными песнями, например «Ухарь-купец» («Ехал на ярмарку ухарь-купец…»).

В 1859 открыл книжный магазин с библиотекой, который стал важным центром литературной и общественной жизни Воронежа. Но жизненные силы были на исходе, Никитин заболел чахоткой и скончался в Воронеже.

В Воронеже на Никитинской площади установлен памятник поэту.

Его творчество во многом импонировало большевистским идеологам, поэтому в предисловии сборника стихов советского издания написано: " И хотя он не был последовательным борцом против царского самодержавия, его лучшие стихи явились ценным вкладом в общую борьбу русского народа за свое освобождение от цепей рабства и насилия. Поэтому светлая память об Иване Саввиче Никитине навсегда сохранится в сердцах советских людей, уничтоживших старую Россию,— «царство скорби и цепей», и создавших тот новый светлый и свободный мир для трудящихся, о котором мечтал поэт."

И молодость, как легкий сон, проходит.

Ничтожный плод страданий и труда

Усталый ум в уныние приводит:

Утратами убитый человек

Глядит кругом в невольном изумленье,

Как близ него свой начинает век

Возникшее недавно поколенье.

Он чувствует, печалию томим,

Что он чужой меж новыми гостями,

Что жизнь других так скоро перед ним

Спешит вперед с надеждами, страстями;

Что времени ему дух новый чужд

И смелые вопросы незнакомы,

Что он теперь на сцене новых нужд

Уж не актер, а только зритель скромный.

Иван Саввич Никитин (1824 - 1861) - русский поэт.

Родился в семье торговца свечами в Воронеже.

Учился в духовной семинарии (до 1843).

Пьянство и буйный характер отца привели семью к разорению, вынудившему отца продать дом, свечной завод и лавку и стать содержателем постоялого двора.

Несмотря на тяжелую жизненную обстановку, Никитин не опустился духовно. Занимался самообразованием, изучая французский и немецкий языки, а также произведения русских и зарубежных писателей.

Самые ранние из сохранившихся произведений относятся к 1849.

В первый сборник (1856) вошли стихотворения на разнообразные темы от религиозной до социальной. Сборник вызвал разноречивые отклики; о нём отрицательно отозвался Н. Г. Чернышевский в «Современнике».

Поэма «Кулак» (1858) пользовалась успехом и вызвала одобрительные отзывы критиков, включая Н. А. Добролюбова.

Считается мастером русского поэтического пейзажа и в качестве крестьянского поэта — преемником А. В. Кольцова.

Главные темы в поэзии Никитина — родная природа, беспросветная жизнь крестьян и крестьянский труд, страдания городской бедноты, протест против несправедливого устройства жизни.

Тяжелая, мрачная, лишь с небольшими и немногими просветами, жизнь Никитина, часто обострявшаяся и мучившая его болезнь наложили глубокий отпечаток на его творчество: в нем преобладают печальные тона, красной нитью проходят глубокая тоска и скорбь.

Некоторые стихотворения Никитина, положенные на музыку, стали популярными народными песнями, например «Ухарь-купец» («Ехал на ярмарку ухарь-купец…»).

В 1859 открыл книжный магазин с библиотекой, который стал важным центром литературной и общественной жизни Воронежа. Но жизненные силы были на исходе, Никитин заболел чахоткой и скончался в Воронеже.

В Воронеже на Никитинской площади установлен памятник поэту.

Его творчество во многом импонировало большевистским идеологам, поэтому в предисловии сборника стихов советского издания написано: " И хотя он не был последовательным борцом против царского самодержавия, его лучшие стихи явились ценным вкладом в общую борьбу русского народа за свое освобождение от цепей рабства и насилия. Поэтому светлая память об Иване Саввиче Никитине навсегда сохранится в сердцах советских людей, уничтоживших старую Россию,— «царство скорби и цепей», и создавших тот новый светлый и свободный мир для трудящихся, о котором мечтал поэт."

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 17 - Радищев -первый русский диссидент

Часть 18 - Лермонтов

Часть 19 - Русский поэт Иван Никитин

Часть 20 - Фурманов и его мифический Чапай

Часть 21 - Из жизни Гоголя

...

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

|

Процитировано 1 раз

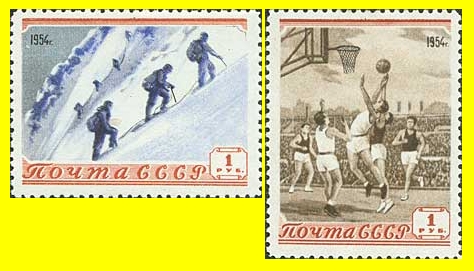

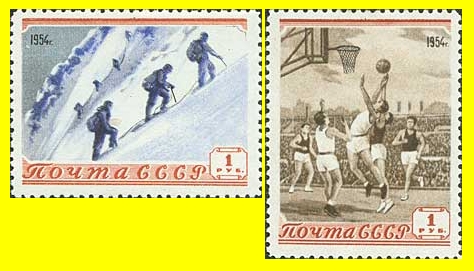

Спорт в СССР |

До второй мировой войны существовали две международные организации, которые занимались развитием рабочего спорта, - Красный Спортинтерн со штаб-квартирой в Москве, и Спортинтерн со штаб-квартирой в Люцерне, действовавший при Социалистическом Интернационале. В противовес Олимпийским играм буржуазно-капиталистических стран Красный спортинтерн устраивал Международные рабочие спортивные праздники (спартакиады), ставящие своей целью пропаганду физической культуры как средства оздоровления пролетариата и классового воспитания рабочих масс. В тридцатые годы, когда была разорвана спортивная блокада вокруг Советского Союза, советские атлеты встречались в основном с рабочими спортсменами, состоявшими в Красном Спортинтерне.

Советский Союз отказался от участия в Олимпиаде 1924 года в Париже. Хотя приглашение было направлено через Рабочий спортивный союз Франции. Через год советским конькобежцам прислали официальное приглашение принять участие в чемпионате мира в Тронхейме. Зам. председателя ОГПУ (с 1934 г.Нарком Внутренних дел) Генрих Ягода был против. И тогда «лучший друг всех физкультурников»

Иосиф Сталин сказал Ягоде буквально следующее: «Почему не состязаться? С буржуазией мы состязаемся политически, и не без успеха, состязаемся экономически, состязаемся, где можно. Почему не состязаться спортивно? Это же ясно, только дурак этого не понимает». Возглавил делегацию конькобежцев личный секретарь Сталина Борис Бажанов. По каким-то непонятным причинам советские

спортсмены не прибыли на первенство в нужный срок. Испугавшись последствий, Бажанов сбежал за границу.

С 1931 по 1991 г.г. в СССР существовала программа физкультурной подготовки ГТО — «Готов к труду и обороне». Она охватывала население в возрасте от 6 до 60 лет. Сдача нормативов подтверждалась специальными значками. В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой ступени награждались золотым или серебряным значком «ГТО».

В 1934 году появился комплекс БГТО («Будь готов к труду и обороне») с уменьшенными нормативами для школьников.

Многие ещё помнят строчки из стихотворения С. Я. Маршака "Рассказ о неизвестном герое":

Среднего роста,

Плечистый и крепкий,

Ходит он в белой Футболке и кепке.

Знак "ГТО" На груди у него.

Больше не знают О нем ничего.

В 1939 году Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 года.Этот день отмечался как праздник особенно широко в 40-50-е годы, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: "В здоровом теле - здоровый дух".

Одним из способов пропаганды среди советского народа занятий физкультурой и спортом были парады физкультурников. С 1937 года проводились всесоюзные физкультурные парады с участием представителей всех союзных республик.

Вот каким увидел знаменитый парад физкультурников 12 августа 1945 года Дуайт Эйзенхауэр: «Пять часов стояли мы на трибуне мавзолея, пока продолжалось спортивное представление. Никто из нас никогда не видел даже отдалённо похожего на это зрелища. Спортсмены-исполнители были одеты в яркие костюмы, и тысячи этих людей исполняли движения в едином ритме. Народные танцы,

акробатические номера и гимнастические упражнения исполнялись с безупречной точностью и, очевидно, с огромнейшим энтузиазмом. Оркестр, как утверждали, состоял из тысячи музыкантов и непрерывно играл в течение всего пятичасового представления. Генералиссимус не обнаруживал никаких признаков усталости. Наоборот, казалось, он наслаждался каждой минутой представления. Он

пригласил меня встать рядом с ним, и с помощью переводчика мы разговаривали с перерывами в течение всего спортивного представления».

Следует отметить, что кроме пропаганды и показухи советское руководство действительно уделяло большое внимание массовости спорта. Обязательные уроки физкультуры во всех учебных заведениях, бесплатные спортивные секции, массовое строительство стадионов, дворцов спорта и спортивных площадок. И результаты сказались. Советские спортсмены занимали ведущие позиции в мире почти по

всем видам спорта.

Советский Союз отказался от участия в Олимпиаде 1924 года в Париже. Хотя приглашение было направлено через Рабочий спортивный союз Франции. Через год советским конькобежцам прислали официальное приглашение принять участие в чемпионате мира в Тронхейме. Зам. председателя ОГПУ (с 1934 г.Нарком Внутренних дел) Генрих Ягода был против. И тогда «лучший друг всех физкультурников»

Иосиф Сталин сказал Ягоде буквально следующее: «Почему не состязаться? С буржуазией мы состязаемся политически, и не без успеха, состязаемся экономически, состязаемся, где можно. Почему не состязаться спортивно? Это же ясно, только дурак этого не понимает». Возглавил делегацию конькобежцев личный секретарь Сталина Борис Бажанов. По каким-то непонятным причинам советские

спортсмены не прибыли на первенство в нужный срок. Испугавшись последствий, Бажанов сбежал за границу.

С 1931 по 1991 г.г. в СССР существовала программа физкультурной подготовки ГТО — «Готов к труду и обороне». Она охватывала население в возрасте от 6 до 60 лет. Сдача нормативов подтверждалась специальными значками. В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой ступени награждались золотым или серебряным значком «ГТО».

В 1934 году появился комплекс БГТО («Будь готов к труду и обороне») с уменьшенными нормативами для школьников.

Многие ещё помнят строчки из стихотворения С. Я. Маршака "Рассказ о неизвестном герое":

Среднего роста,

Плечистый и крепкий,

Ходит он в белой Футболке и кепке.

Знак "ГТО" На груди у него.

Больше не знают О нем ничего.

В 1939 году Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 года.Этот день отмечался как праздник особенно широко в 40-50-е годы, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: "В здоровом теле - здоровый дух".

Одним из способов пропаганды среди советского народа занятий физкультурой и спортом были парады физкультурников. С 1937 года проводились всесоюзные физкультурные парады с участием представителей всех союзных республик.

Вот каким увидел знаменитый парад физкультурников 12 августа 1945 года Дуайт Эйзенхауэр: «Пять часов стояли мы на трибуне мавзолея, пока продолжалось спортивное представление. Никто из нас никогда не видел даже отдалённо похожего на это зрелища. Спортсмены-исполнители были одеты в яркие костюмы, и тысячи этих людей исполняли движения в едином ритме. Народные танцы,

акробатические номера и гимнастические упражнения исполнялись с безупречной точностью и, очевидно, с огромнейшим энтузиазмом. Оркестр, как утверждали, состоял из тысячи музыкантов и непрерывно играл в течение всего пятичасового представления. Генералиссимус не обнаруживал никаких признаков усталости. Наоборот, казалось, он наслаждался каждой минутой представления. Он

пригласил меня встать рядом с ним, и с помощью переводчика мы разговаривали с перерывами в течение всего спортивного представления».

Следует отметить, что кроме пропаганды и показухи советское руководство действительно уделяло большое внимание массовости спорта. Обязательные уроки физкультуры во всех учебных заведениях, бесплатные спортивные секции, массовое строительство стадионов, дворцов спорта и спортивных площадок. И результаты сказались. Советские спортсмены занимали ведущие позиции в мире почти по

всем видам спорта.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 41 - Курорты СССР. 1947-49 годы

Часть 42 - Сталинский план преобразования природы

Часть 43 - Спорт в СССР

Часть 44 - Трехлетний план развития общественного животноводства (1949-1951)

Часть 45 - Транспорт-1949

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

Часть 3 - Матч на первенство мира по шахматам 1948 года

Часть 4 - Спорт в СССР

Часть 5 - Физкультурный парад 1945 года

Часть 6 - Авиационный спорт в СССР. 1951 год

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

|

Метки: спорт ссср марки |

Процитировано 2 раз

Легендарный Чапаев |

Василий Иванович Чапаев (1887-1919). Командир Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войны. Кавалер трёх Георгиевских крестов и одной медали. Кавалер ордена Красного Знамени (1919).

Чапаев родился в деревне Будайка, Чебоксарского уезда Казанской губернии (сейчас Будайка в черте города Чебоксары), в семье небогатых крестьян. Отец Иван Степанович по национальности — эрзя, мать Екатерина Семёновна — русско-чувашского происхождения.

Сам Чапаев подписывался как Чепаев.

Осенью 1908 года Василий был призван на службу в армию. Но уже весной следующего года, по неизвестным причинам, Чапаева перевели в ратники ополчения и уволили из армии в запас. По официальной версии, по болезни.

С началом войны, 20 сентября 1914 года, Чапаев снова был призван на военную службу. На фронт попал в январе 1915 года. Был ранен. В июле 1915 года закончил учебную команду, получил звание младшего унтер-офицера, а в октябре — старшего. Войну закончил в чине фельдфебеля. За проявленную храбрость был награждён Георгиевской медалью и солдатскими Георгиевскими крестами трёх степеней.

28 сентября 1917 года вступил в РСДРП(б). 18 декабря уездным съездом Советов избран военным комиссаром Николаевского уезда. В этой должности руководил разгоном Николаевского уездного земства. Организует уездную Красную гвардию из 14 отрядов. Участвует в походе против генерала Каледина (под Царицыном), затем (весной 1918 года) в походе Особой армии на Уральск. В дальнейшем

участвовал в боях с чехословаками и Народной Армией, у которых отбил Николаевск, переименованный в честь его бригады в Пугачевск.

19 сентября 1918 года назначен командиром 2-й Николаевской дивизии. С ноября 1918 по февраль 1919 — в академии Генерального штаба. С июня 1919 года — начальник 25-й стрелковой дивизии, участвовавшей в операциях против армии Колчака.

Погиб 5 сентября 1919 года в результате глубокого рейда казаков (около 300 сабель), увенчавшегося неожиданным нападением на хорошо охраняемый (около 1000 штыков) и находившийся в глубоком тылу г. Лбищенск (ныне село Чапаев Западно-Казахстанской области Казахстана), где находился штаб 25-й дивизии.

Обстоятельства гибели начдива не вполне ясны. Согласно данным проведённого по горячим следам расследования, раненый Чапаев утонул, пытаясь переплыть реку Урал. Эта версия была принята как официальная и стала широко известной благодаря фильму «Чапаев».

Однако, по другим данным, смертельно раненый начдив был переправлен бойцами через реку на плоту, скончался при переправе и был похоронен на берегу. Истинность данной версии могло бы подтвердить обнаружение могилы Чапаева, однако участок берега, на котором она предположительно находится, ныне затоплен.

Версия гибели Чапаева в сентябре при переплывании Урала невозможна, так как Урал в это время очень холодный, и попытки повторить его подвиг 5 сентября заканчивались неудачей: людей относило течением, которое довольно сильно даже в тёплый месяц.

Есть версия, что Чапаев мог попасть в плен. Газета «Красноярский рабочий» 9 февраля 1926 года сообщала, что в Пензе арестован колчаковский офицер Трофимов-Мирский, убивший в 1919 году попавшего в плен и пользовавшегося легендарной славой начальника дивизии Чапаева.

Сам факт, что Чапаев пропал без вести, стал дополнительным соблазном для создания всевозможных мифов. Этих мифов бесчисленное множество.

Личная жизнь. В 1908 году Чапаев познакомился с 16-летней Пелагеей Метлиной и в том же году женился на ней. Вместе они прожили 6 лет, у них родилось трое детей. Когда Чапаев ушёл на фронт, Пелагея пожила в доме его родителей, потом ушла вместе с детьми.

В начале 1917 года Чапаев заехал в родные места, забрал у Пелагеи детей и вернул их в дом родителей. Вскоре после смерти его товарища Петра Кишкерцева Чапаев, согласно их уговору, взял на воспитание его дочерей Олимпиаду и Веру. Детей растила вторая Пелагея.

Родные дети Чапаева: Александр Васильевич (1910—1985), прошёл всю Великую Отечественную. В отставку вышел в звании генерал-майора. Клавдия Васильевна (1912—1999) — советский партийный работник. Аркадий Васильевич (1914—1939) — военный лётчик, погиб при испытаниях истребителя.

В 1923 году писатель Дмитрий Фурманов, служивший комиссаром в дивизии Чапаева, написал о нём роман «Чапаев». В 1934 году по материалам этой книги режиссёры братья (однофамильцы) Васильевы поставили одноимённый фильм, завоевавший в СССР огромную популярность. Многие поколения советских людей были воспитаны на этом ставшем классикой советской идеологии фильме. И ни у кого

не возникло ни малейших сомнений по поводу его исторической достоверности. А меж тем фильм так же, как и книга, содержит массу, мягко говоря, «художественных ошибок». Являясь прямой противоположностью привычного нам стереотипа, Чапай и шашкой-то в седле никогда не махал. Так как кавалерии под его началом просто-напросто не было! Ведь командовал Василий Иванович стрелковой, то есть пехотной дивизией, а посему и предпочитал в качестве средства для личного передвижения автомобиль марки «Форд». Роман Фурманова и фильм Васильевых являются первыми создателями мифа о Чапаеве.

Однако появилась и оборотная сторона этого мифа. В условиях советского общества фольклор развивался во многом наперекор официальной пропаганде, профанируя её основные догмы и образы. Именно так случилось с образом Чапаева и другими персонажами книги Фурманова и фильма Васильевых. В результате начдив Василий Иванович, его ординарец Петька, комиссар Фурманов и

пулемётчица Анка оказались в числе самых популярных героев анекдотов.

Памяти Чапаева посвящены многочисленные музеи, памятники, названия населённых пунктов, улиц, колхозов и др.

Чапаев родился в деревне Будайка, Чебоксарского уезда Казанской губернии (сейчас Будайка в черте города Чебоксары), в семье небогатых крестьян. Отец Иван Степанович по национальности — эрзя, мать Екатерина Семёновна — русско-чувашского происхождения.

Сам Чапаев подписывался как Чепаев.

Осенью 1908 года Василий был призван на службу в армию. Но уже весной следующего года, по неизвестным причинам, Чапаева перевели в ратники ополчения и уволили из армии в запас. По официальной версии, по болезни.

С началом войны, 20 сентября 1914 года, Чапаев снова был призван на военную службу. На фронт попал в январе 1915 года. Был ранен. В июле 1915 года закончил учебную команду, получил звание младшего унтер-офицера, а в октябре — старшего. Войну закончил в чине фельдфебеля. За проявленную храбрость был награждён Георгиевской медалью и солдатскими Георгиевскими крестами трёх степеней.

28 сентября 1917 года вступил в РСДРП(б). 18 декабря уездным съездом Советов избран военным комиссаром Николаевского уезда. В этой должности руководил разгоном Николаевского уездного земства. Организует уездную Красную гвардию из 14 отрядов. Участвует в походе против генерала Каледина (под Царицыном), затем (весной 1918 года) в походе Особой армии на Уральск. В дальнейшем

участвовал в боях с чехословаками и Народной Армией, у которых отбил Николаевск, переименованный в честь его бригады в Пугачевск.

19 сентября 1918 года назначен командиром 2-й Николаевской дивизии. С ноября 1918 по февраль 1919 — в академии Генерального штаба. С июня 1919 года — начальник 25-й стрелковой дивизии, участвовавшей в операциях против армии Колчака.

Погиб 5 сентября 1919 года в результате глубокого рейда казаков (около 300 сабель), увенчавшегося неожиданным нападением на хорошо охраняемый (около 1000 штыков) и находившийся в глубоком тылу г. Лбищенск (ныне село Чапаев Западно-Казахстанской области Казахстана), где находился штаб 25-й дивизии.

Обстоятельства гибели начдива не вполне ясны. Согласно данным проведённого по горячим следам расследования, раненый Чапаев утонул, пытаясь переплыть реку Урал. Эта версия была принята как официальная и стала широко известной благодаря фильму «Чапаев».

Однако, по другим данным, смертельно раненый начдив был переправлен бойцами через реку на плоту, скончался при переправе и был похоронен на берегу. Истинность данной версии могло бы подтвердить обнаружение могилы Чапаева, однако участок берега, на котором она предположительно находится, ныне затоплен.

Версия гибели Чапаева в сентябре при переплывании Урала невозможна, так как Урал в это время очень холодный, и попытки повторить его подвиг 5 сентября заканчивались неудачей: людей относило течением, которое довольно сильно даже в тёплый месяц.

Есть версия, что Чапаев мог попасть в плен. Газета «Красноярский рабочий» 9 февраля 1926 года сообщала, что в Пензе арестован колчаковский офицер Трофимов-Мирский, убивший в 1919 году попавшего в плен и пользовавшегося легендарной славой начальника дивизии Чапаева.

Сам факт, что Чапаев пропал без вести, стал дополнительным соблазном для создания всевозможных мифов. Этих мифов бесчисленное множество.

Личная жизнь. В 1908 году Чапаев познакомился с 16-летней Пелагеей Метлиной и в том же году женился на ней. Вместе они прожили 6 лет, у них родилось трое детей. Когда Чапаев ушёл на фронт, Пелагея пожила в доме его родителей, потом ушла вместе с детьми.

В начале 1917 года Чапаев заехал в родные места, забрал у Пелагеи детей и вернул их в дом родителей. Вскоре после смерти его товарища Петра Кишкерцева Чапаев, согласно их уговору, взял на воспитание его дочерей Олимпиаду и Веру. Детей растила вторая Пелагея.

Родные дети Чапаева: Александр Васильевич (1910—1985), прошёл всю Великую Отечественную. В отставку вышел в звании генерал-майора. Клавдия Васильевна (1912—1999) — советский партийный работник. Аркадий Васильевич (1914—1939) — военный лётчик, погиб при испытаниях истребителя.

В 1923 году писатель Дмитрий Фурманов, служивший комиссаром в дивизии Чапаева, написал о нём роман «Чапаев». В 1934 году по материалам этой книги режиссёры братья (однофамильцы) Васильевы поставили одноимённый фильм, завоевавший в СССР огромную популярность. Многие поколения советских людей были воспитаны на этом ставшем классикой советской идеологии фильме. И ни у кого

не возникло ни малейших сомнений по поводу его исторической достоверности. А меж тем фильм так же, как и книга, содержит массу, мягко говоря, «художественных ошибок». Являясь прямой противоположностью привычного нам стереотипа, Чапай и шашкой-то в седле никогда не махал. Так как кавалерии под его началом просто-напросто не было! Ведь командовал Василий Иванович стрелковой, то есть пехотной дивизией, а посему и предпочитал в качестве средства для личного передвижения автомобиль марки «Форд». Роман Фурманова и фильм Васильевых являются первыми создателями мифа о Чапаеве.

Однако появилась и оборотная сторона этого мифа. В условиях советского общества фольклор развивался во многом наперекор официальной пропаганде, профанируя её основные догмы и образы. Именно так случилось с образом Чапаева и другими персонажами книги Фурманова и фильма Васильевых. В результате начдив Василий Иванович, его ординарец Петька, комиссар Фурманов и

пулемётчица Анка оказались в числе самых популярных героев анекдотов.

Памяти Чапаева посвящены многочисленные музеи, памятники, названия населённых пунктов, улиц, колхозов и др.

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 8 - Герой Гражданской войны Сергей Лазо

Часть 9 - Красный комдив Щорс

Часть 10 - Легендарный Чапаев

Часть 11 - Из "Искры" возгорелась "Правда"

Часть 12 - РСДРП - РСДРП(б )- РКП(б) - ВКП(б) - КПСС

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

|

|

Процитировано 1 раз

Сталинский план преобразования природы |

Лозунги на марках:

Выполним план полезащитных лесонасаждений!

Колхозные поля под защиту лесных полос!

Колхозники, стройте пруды и водоёмы!

Чтоб снять обильный урожай - лес береги и лес сажай!

Сталинский план преобразования природы — комплексная программа научного регулирования природы в СССР, осуществлённая в конце 1940-х — начале 1950-х годах.

План был принят по инициативе Сталина и введен в действие постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР».

План не имел прецедентов в мировом опыте по масштабам. В соответствии с этим планом предстояло посадить лесные полосы, чтобы преградить дорогу суховеям и изменить климат на площади 120 миллионов гектаров, равной территориям Англии, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландов вместе взятых.

Центральное место в плане занимало полезащитное лесоразведение и орошение. Проект был рассчитан на период 1949—1965 гг.

Помимо государственных лесных защитных полос высаживались лесополосы местного значения по периметру отдельных полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и вновь создаваемых водоёмов, на песках (с целью их закрепления).

План предусматривал также внедрение травопольной системы земледелия, разработанной русскими учеными В. В. Докучаевым, П. А. Костычевым и В. Р. Вильямсом. Согласно этой системе, часть пашни в севооборотах засевалась многолетними бобовыми и мятликовыми травами. Травы служили кормовой базой животноводства и естественным средством восстановления плодородия почв.

План совмещал в себе задачи охраны окружающей среды и получения высоких устойчивых урожаев.

Для проработки и реализации плана был создан институт „Агролеспроект“. По его проектам лесами покрылись четыре крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского юга России.

Одновременно с устройством системы полезащитных лесонасаждений была начата большая программа по созданию оросительных систем. В СССР было создано около 4 тыс. водохранилищ. Они позволили резко улучшить окружающую среду, построить большую систему водных путей, урегулировать сток множества рек, получать огромное количество дешевой электроэнергии, использовать накопленную воду для орошения полей и садов.

Осуществлённые мероприятия привели к росту урожайности зерновых на 25-30 %, овощей — на 50-75 %, трав — на 100—200 %.

Однако, со смертью Сталина в 1953 году выполнение плана было свёрнуто. Многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоёмов, которые предназначались для разведения рыб были заброшены, созданные в 1949—1955 годах 570 лесозащитных станций были ликвидированы по указанию Хрущева.

Одним из последствий свертывания данного плана и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни, было то, что в 1962—1963 гг. произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и в СССР разразился продовольственный кризис.

Осенью 1963 года с прилавков магазинов внезапно исчезли хлеб и мука, начались перебои с сахаром и сливочным маслом. В 1962 было объявлено о повышении цен на мясо на 30 процентов, а на масло — на 25 процентов. В 1963 в результате неурожая и отсутствия резервов в стране, СССР впервые после войны закупил около 13 млн тонн хлеба за границей.

О сталинском плане преобразования природы написано много чего ироничного. Хотели, дескать, с помощью лесополос изменить климат. Климат лесополосами, конечно, не изменить. Никто так и не думал. А вот изменить к лучшему микроклимат полей путем подбора оптимального соотношения пашни, луга, леса и воды – можно. Противостоять засухе можно только удержанием влаги в почве на как можно более длительный срок. Ничего лучшего, чем снегозадержание и создание запруд, для этого не придумано.

Выполнение плана преобразования природы воспринималось населением с энтузиазмом. Те, кто учился в те времена в школе, помнят как приносили в школу желуди и прочие семена деревьев.

С десталинизацией советского общества появилась устойчивая тенденция рассматривать природопреобразующие проекты, проводившиеся в сталинские времена, исключительно в негативном аспекте.

Достаточно долго и настойчиво осмеивалась травопольная система земледелия, да так, что никто уже и не помнит, в чем ее суть. На смену ей пришли рекомендации по повышению плодородия почв, связанные с орошением, внесением удобрений и ядохимикатов.

Фрагменты государственных лесных защитных полос дожили до наших дней. В засушливые годы урожайность на ограниченных ими полях в два-три раза выше, чем на незащищенных территориях.

Сегодня звенья разрабатывавшегося в СССР плана реализуются в США, Китае, странах Африки, Западной Европе. Только называют это не планом преобразования природы, а созданием зеленых экологических каркасов.

А в России лесополосы, оказавшись ничьими, стали интенсивно вырубаться под коттеджную застройку или с целью получения древесины.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 40 - Красное Сормово

Часть 41 - Курорты СССР. 1947-49 годы

Часть 42 - Сталинский план преобразования природы

Часть 43 - Спорт в СССР

Часть 44 - Трехлетний план развития общественного животноводства (1949-1951)

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

|

Процитировано 1 раз

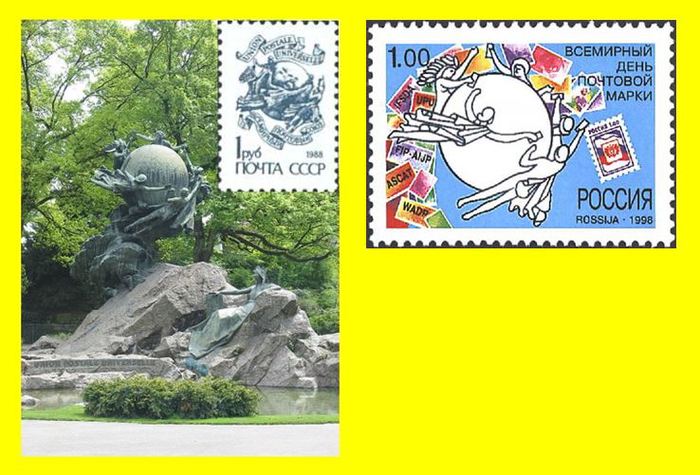

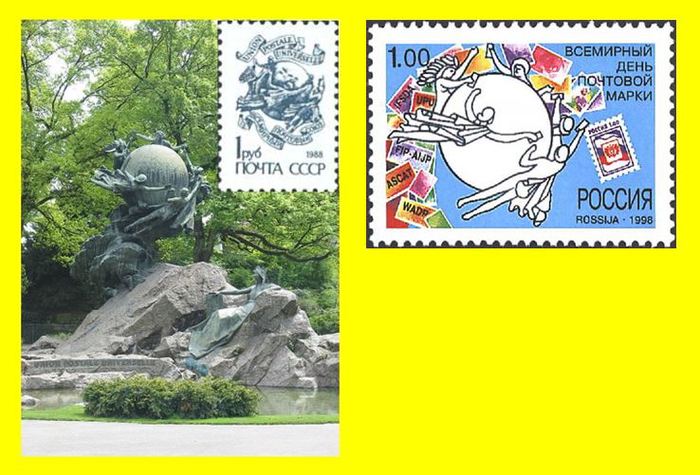

Всемирный почтовый союз |

Сегодня мы отправляем международное письмо и совершенно не задумывается о том, почему наше письмо беспрепятственно пересекает государственные границы, путешествует без виз. Эту возможность мы получили в 1874 году, когда был организован Всемирный почтовый союз. До организации ВПС, корреспонденция, посылаемая за границу, оплачивалась отправителем только до границы своего государства. За дальнейшие услуги платил адресат при получении письма.

Всемирный почтовый союз (ВПС — UPU) - межгосударственная организация для обеспечения и совершенствования почтовых связей, основанная в 1874 году. Объединяет практически все страны мира. Исполнительным органом союза является Международное бюро в Берне.

По постановлению 1874 года, страна, от которой почтовые отправления исходили, была обязана внести транзитную плату в 2 франка с каждого килограмма писем.

История знает много почтовых войн, которые приводят к отказу одной администрации принимать или пропускать почтовые отправления другой администрации. После Второй мировой войны почтовые и марочные конфликты неоднократно возникали между Федеративной Республикой Германии, с одной стороны, и Германской Демократической Республикой и странами Варшавского договора, с другой.

Так, в течение 1964—1969 годов в ФРГ выходили марки с изображением архитектурных памятников на территориях ГДР, ПНР и СССР, входивших в 1923—1937 годах в состав Германии. Почтовые отправления из ФРГ, франкированные такими марками, возвращались отправителям или признавались неоплаченными.

Ирландия издавала стандартные марки, на которых страна была показана как единое целое, и тем самым как бы выражала свои претензии на Северную Ирландию, захваченную Англией.

Поэтому, отправляя письмо в другую страну, следует прежде посмотреть на сюжет наклеиваемой марки: нет ли в нём какой-либо провокации для страны, в которую отправляется письмо.

В 1957 году был создан Консультативный совет по почтовым исследованиям, который был составлен из 30 членов, избиравшихся конгрессом ВПС на пять лет. В задачи этого органа входило проведение исследований и консультаций по техническим, эксплуатационным и экономическим вопросам почтовой службы.

Продолжительное время официальным языком ВПС был французский, а рабочими — русский, английский и испанский. В настоящее время официальным языком является французский; рабочим языком в 1994 году оставлен английский.

В память об организации Всемирного почтового союза в Берне был воздвигнут монумент. На конкурсе победил французский скульптор Рене де Сен-Марсо. Памятник представляет собой земной шар, высящийся над облаками. Его окружает группа из пяти женщин, олицетворяющих пять частей света.

ВПС совместно со Всемирной ассоциацией по развитию филателии разработали систему учёта почтовых марок стран мира, введённую в действие 1 января 2002 года. По состоянию на 28 ноября 2008 года было представлено свыше 36 тысяч зарегистрированных почтовых марок, выпущенных начиная с 2002 года.

В конце XIX века на конгрессе ВПС всерьез обсуждался вопрос о принятии международной почтовой марки которая, служила бы вместе с тем международной мелкой монетой в сношениях с разными странами. Идея эта не осуществилась, однако и не забылась.

Всемирный почтовый союз (ВПС — UPU) - межгосударственная организация для обеспечения и совершенствования почтовых связей, основанная в 1874 году. Объединяет практически все страны мира. Исполнительным органом союза является Международное бюро в Берне.

По постановлению 1874 года, страна, от которой почтовые отправления исходили, была обязана внести транзитную плату в 2 франка с каждого килограмма писем.

История знает много почтовых войн, которые приводят к отказу одной администрации принимать или пропускать почтовые отправления другой администрации. После Второй мировой войны почтовые и марочные конфликты неоднократно возникали между Федеративной Республикой Германии, с одной стороны, и Германской Демократической Республикой и странами Варшавского договора, с другой.

Так, в течение 1964—1969 годов в ФРГ выходили марки с изображением архитектурных памятников на территориях ГДР, ПНР и СССР, входивших в 1923—1937 годах в состав Германии. Почтовые отправления из ФРГ, франкированные такими марками, возвращались отправителям или признавались неоплаченными.

Ирландия издавала стандартные марки, на которых страна была показана как единое целое, и тем самым как бы выражала свои претензии на Северную Ирландию, захваченную Англией.

Поэтому, отправляя письмо в другую страну, следует прежде посмотреть на сюжет наклеиваемой марки: нет ли в нём какой-либо провокации для страны, в которую отправляется письмо.

В 1957 году был создан Консультативный совет по почтовым исследованиям, который был составлен из 30 членов, избиравшихся конгрессом ВПС на пять лет. В задачи этого органа входило проведение исследований и консультаций по техническим, эксплуатационным и экономическим вопросам почтовой службы.

Продолжительное время официальным языком ВПС был французский, а рабочими — русский, английский и испанский. В настоящее время официальным языком является французский; рабочим языком в 1994 году оставлен английский.

В память об организации Всемирного почтового союза в Берне был воздвигнут монумент. На конкурсе победил французский скульптор Рене де Сен-Марсо. Памятник представляет собой земной шар, высящийся над облаками. Его окружает группа из пяти женщин, олицетворяющих пять частей света.

ВПС совместно со Всемирной ассоциацией по развитию филателии разработали систему учёта почтовых марок стран мира, введённую в действие 1 января 2002 года. По состоянию на 28 ноября 2008 года было представлено свыше 36 тысяч зарегистрированных почтовых марок, выпущенных начиная с 2002 года.

В конце XIX века на конгрессе ВПС всерьез обсуждался вопрос о принятии международной почтовой марки которая, служила бы вместе с тем международной мелкой монетой в сношениях с разными странами. Идея эта не осуществилась, однако и не забылась.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 4 - День демонстрации солидарности Объединённых Наций

Часть 5 - Первомай шагает по планете

Часть 6 - Всемирный почтовый союз

Часть 7 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 8 - Праздник 8 Марта

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

Метки: почта |

Процитировано 1 раз

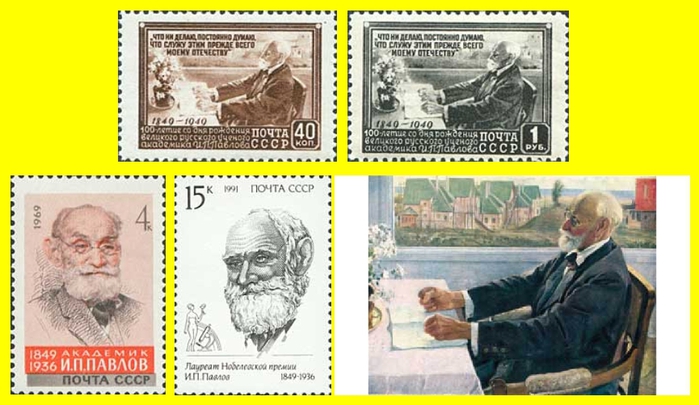

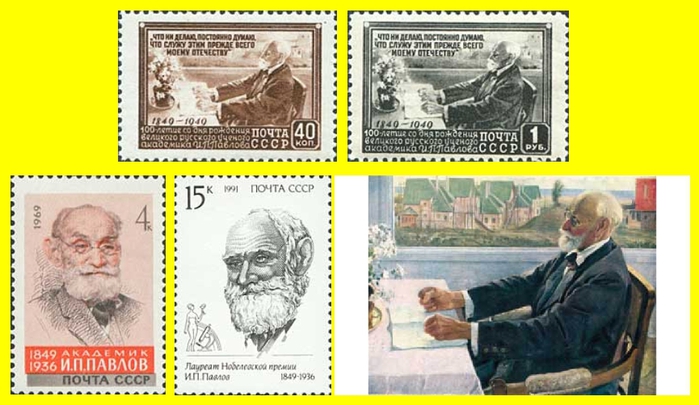

Академик Павлов |

Иван Петрович Павлов (1849-1936)- великий русский ученый-физиолог, академик, лауреат Нобелевской премии.

Предки Павлова по отцовской и материнской линиям были служителями церкви.

Окончив в 1864 рязанское духовное училище, Павлов поступает в рязанскую духовную семинарию. На последнем курсе семинарии он прочитал небольшую книгу «Рефлексы головного мозга» профессора

И. М. Сеченова, которая перевернула всю его жизнь.

В 1870 поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. После окончания университета за 10 лет Павлов, по существу, заново создал современную физиологию пищеварения. В 1903 году 54-летний Павлов сделал доклад на XIV Международном медицинском конгрессе в Мадриде. И в следующем, 1904 году, Нобелевская

премия за исследование функций главных пищеварительных желез была вручена И. П. Павлову, — он стал первым российским Нобелевским лауреатом.

В 1919—1920 годах, в период разрухи, Павлов, терпя нищету, отсутствие финансирования научных исследований, отказался от приглашения Шведской Академии наук переехать в Швецию, где ему обещали создать самые благоприятные условия для жизни и научных исследований. Затем последовало соответствующее постановление Советского правительства, и Павлову построили великолепный институт в Колтушах, под Ленинградом, где он и проработал до 1936 года.

Сталинский режим, учитывая всемирную известность академика Павлова и его нобелевское лауреатство, делал всё, чтобы превратить учёного в идола советской науки. Ему прощались все антикоммунистические высказывания и заступничество за репрессированных учёных. Но Павлов органически не принимал сталинский режим. Человек смелый (демонстративно носил царские

награды, посещал церковные службы) в 20-е-30-е годы он неоднократно протестовал (в письмах к руководству страны) против произвола, насилия и подавления свободы мысли в СССР и, в частности, в Ленинграде.

Цитаты из выступлений академика Павлова и его переписки с Молотовым в период ленинградских репрессий:

"Мы живём в обществе, где государство — всё, а человек — ничто, а такое общество не имеет будущего, несмотря ни на какие Волховстрои и Днепрогэсы."

"Вы напрасно верите в мировую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: «да здравствует мировая социалистическая революция, да здравствует мировой октябрь». Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм...Сколько раз в Ваших газетах о других странах писалось: «час настал, час пробил», а дело постоянно кончалось лишь новым

фашизмом то там, то сям."

"Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком, без пропусков, со всеми ежедневными подробностями – это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы

вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и бесчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнию древних азиатских деспотий. А у нас это называется республиками."

"Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства.

Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нея. Не один же я так чувствую и думаю?! Пощадите же родину и нас."

Ответ Молотова:

"Можно только удивляться, что Вы беретесь делать категорические выводы в отношении принципиально-политических вопросов, научная основа которых Вам, как видно, совершенно неизвестна. Могу лишь добавить, что политические руководители СССР ни в коем случае не позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении вопросов физиологии, где Ваш научный авторитет бесспорен."

Существует миф, что академик Павлов был глубоко верующим человеком. Он был атеистом, но при этом старался щадить чувства верующих. Религию он считал разновидностью психотерапии - не больше и не меньше. Храмы же он посещал - в особенности после революции - потому, что внимательно относился к своей религиозной жене. Да и сам, будучи сыном священника, любил иногда

послушать церковное пение, так знакомое с детства. А еще для того, чтобы позлить атеистов-большевиков, которых весьма не любил, и помочь своим авторитетом гонимым верующим, которым, естественно, сочувствовал.

На вопросы известной анкеты архиепископа Кентерберийского академик Павлов в 1936 году ответил так:

"Верите ли Вы в Бога или нет?" - "Нет, не верю".

"Считаете ли Вы религию совместимой с наукой или нет?" - "Да, считаю".

Когда ученики подступили к нему с вопросом, как же согласуются эти ответы, он объяснил:

"Целый ряд выдающихся ученых были верующими, значит - это совместимо. Факт есть факт и нельзя с ним не считаться..."

Павлов был признан старшиной физиологов всего мира. Учение Павлова об условных рефлексах, изучение высшей нервной деятельности получили мировое признание и определяют в большой мере современную физиологию и ряд смежных отраслей биологии и медицины. В конце жизни Павлов сам поставил себе диагноз: отек коры головного мозга, подтвердившийся при вскрытии.

Как умер академик Павлов, Он созвал учеников и стал диктовать им свои ощущения. В этот момент пришел некий посетитель, но его не приняли, ответив: «Академик Павлов занят. Он умирает». Однако есть легенда, согласно которой академика, не скрывавшего свою неприязнь к советской власти, в 1936 году отравили. По официальной версии он умер от пневмонии.

Предки Павлова по отцовской и материнской линиям были служителями церкви.

Окончив в 1864 рязанское духовное училище, Павлов поступает в рязанскую духовную семинарию. На последнем курсе семинарии он прочитал небольшую книгу «Рефлексы головного мозга» профессора

И. М. Сеченова, которая перевернула всю его жизнь.

В 1870 поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. После окончания университета за 10 лет Павлов, по существу, заново создал современную физиологию пищеварения. В 1903 году 54-летний Павлов сделал доклад на XIV Международном медицинском конгрессе в Мадриде. И в следующем, 1904 году, Нобелевская

премия за исследование функций главных пищеварительных желез была вручена И. П. Павлову, — он стал первым российским Нобелевским лауреатом.

В 1919—1920 годах, в период разрухи, Павлов, терпя нищету, отсутствие финансирования научных исследований, отказался от приглашения Шведской Академии наук переехать в Швецию, где ему обещали создать самые благоприятные условия для жизни и научных исследований. Затем последовало соответствующее постановление Советского правительства, и Павлову построили великолепный институт в Колтушах, под Ленинградом, где он и проработал до 1936 года.

Сталинский режим, учитывая всемирную известность академика Павлова и его нобелевское лауреатство, делал всё, чтобы превратить учёного в идола советской науки. Ему прощались все антикоммунистические высказывания и заступничество за репрессированных учёных. Но Павлов органически не принимал сталинский режим. Человек смелый (демонстративно носил царские

награды, посещал церковные службы) в 20-е-30-е годы он неоднократно протестовал (в письмах к руководству страны) против произвола, насилия и подавления свободы мысли в СССР и, в частности, в Ленинграде.

Цитаты из выступлений академика Павлова и его переписки с Молотовым в период ленинградских репрессий:

"Мы живём в обществе, где государство — всё, а человек — ничто, а такое общество не имеет будущего, несмотря ни на какие Волховстрои и Днепрогэсы."

"Вы напрасно верите в мировую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: «да здравствует мировая социалистическая революция, да здравствует мировой октябрь». Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм...Сколько раз в Ваших газетах о других странах писалось: «час настал, час пробил», а дело постоянно кончалось лишь новым

фашизмом то там, то сям."

"Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком, без пропусков, со всеми ежедневными подробностями – это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы

вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и бесчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнию древних азиатских деспотий. А у нас это называется республиками."

"Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства.

Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нея. Не один же я так чувствую и думаю?! Пощадите же родину и нас."

Ответ Молотова:

"Можно только удивляться, что Вы беретесь делать категорические выводы в отношении принципиально-политических вопросов, научная основа которых Вам, как видно, совершенно неизвестна. Могу лишь добавить, что политические руководители СССР ни в коем случае не позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении вопросов физиологии, где Ваш научный авторитет бесспорен."

Существует миф, что академик Павлов был глубоко верующим человеком. Он был атеистом, но при этом старался щадить чувства верующих. Религию он считал разновидностью психотерапии - не больше и не меньше. Храмы же он посещал - в особенности после революции - потому, что внимательно относился к своей религиозной жене. Да и сам, будучи сыном священника, любил иногда

послушать церковное пение, так знакомое с детства. А еще для того, чтобы позлить атеистов-большевиков, которых весьма не любил, и помочь своим авторитетом гонимым верующим, которым, естественно, сочувствовал.

На вопросы известной анкеты архиепископа Кентерберийского академик Павлов в 1936 году ответил так:

"Верите ли Вы в Бога или нет?" - "Нет, не верю".

"Считаете ли Вы религию совместимой с наукой или нет?" - "Да, считаю".

Когда ученики подступили к нему с вопросом, как же согласуются эти ответы, он объяснил:

"Целый ряд выдающихся ученых были верующими, значит - это совместимо. Факт есть факт и нельзя с ним не считаться..."

Павлов был признан старшиной физиологов всего мира. Учение Павлова об условных рефлексах, изучение высшей нервной деятельности получили мировое признание и определяют в большой мере современную физиологию и ряд смежных отраслей биологии и медицины. В конце жизни Павлов сам поставил себе диагноз: отек коры головного мозга, подтвердившийся при вскрытии.

Как умер академик Павлов, Он созвал учеников и стал диктовать им свои ощущения. В этот момент пришел некий посетитель, но его не приняли, ответив: «Академик Павлов занят. Он умирает». Однако есть легенда, согласно которой академика, не скрывавшего свою неприязнь к советской власти, в 1936 году отравили. По официальной версии он умер от пневмонии.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-1":

Часть 1 - ЛОМОНОСОВ. Миф и реальность.

Часть 2 - ПОПОВ - изобретатель радио

...

Часть 14 - Садовод, селекционер Мичурин

Часть 15 - Почвовед Докучаев

Часть 16 - Академик Павлов

Часть 17 - Русские учёные

Часть 18 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

...

Часть 48 - День радио

Часть 49 - "Русский Дарвин" Карл Францевич Рулье

Часть 50 - Итальянский учёный 17-го века Торричелли

|

Метки: павлов |

Процитировано 1 раз

Курорты СССР. 1947-49 годы |

1947 год. Советские люди пережили тяжелейшие годы войны. Послевоенная разруха. Тяжёлый труд по восстановлению разрушенного. Нужно было напомнить народу, что есть ещё сказочная жизнь в прекрасных санаториях, куда можно гипотетически попасть. И, безусловно, такие счастливчики были. Но большую часть из них составляла партийно-хозяйственная элита, и меньшую часть - передовики производства. Этим целям и служила серия марок 1947 года о всесоюзных курортах.

По сути этот пост является продолжением статьи "Курорты Кавказа" с марками 30-х годов на эту тему.

В России курортное дело возникло в начале 18 в. Первый курорт был создан на железистых Марциальных Минеральных Водах под Петрозаводском по приказу Петра I. В 19 в. были основаны курорты на Северном Кавказе. Часть из них находилось в казённом управлении, другие находились в ведении городов, земств и частных лиц. Курорт Гагра, например, был сдан в аренду принцу Ольденбургскому; Крыма и Кавказа – Ливадия, Мисхор, Алупка, Суук-Су, Гурзуф, Боржоми, Абастумани –

принадлежали членам царской фамилии и аристократии. До Великой Октябрьской революции в России насчитывалось несколько десятков курортов с 60 санаториями на 3000 мест.

В 1919 В. И. Лениным был подписан декрет о передаче в собственность республики для использования в лечебных целях всех курортов.

В Советском Союзе все знали о том, что советские курорты – лучшие в мире. Может быть, в конце 80-х люди уже не очень верили в это, и мечтали о пляжах Майами и Малибу, но финансовой возможности отправиться в далекие страны у большинства граждан не было, поэтому мечтать приходилось на курортах Советского Союза.

О некоторых курортах, изображённых на марках 1947 года.

Крестьянский санаторий Ливадия.

Это был первый в Советском Союзе и в мире крестьянский санаторий.

Ливадия, находящаяся в 3-х километрах от Ялты, была летней резиденцией русского царя. («Ливадион» по-гречески означает «луг»).

Вопрос о Ливадии, как курорте общегосударственного значения, был поднят и в конечном итоге решен в Совете Народных Комиссаров РСФСР 12 декабря 1924 года. Постановлением СНК Ливадия признана подлежащей передаче Народному комиссариату здравоохранения со всем его имуществом и жилыми помещениями для организации крестьянского курорта, санатория для бесплатного лечения крестьян на 300 коек, приспособив для этой цели Большой и Малый дворцы, бывшие Свитские и Министерские дома.

Во все губернии страны были разосланы методические рекомендации «О способе отбора больных крестьян для лечения на курортах», где указывалось, что для отправления больных на курорт «Ливадия» «комиссия… обязуется направлять исключительно крестьян от сохи, и никто из сельских властей и служащих на койки эти не может быть отправлен». Это предписание строго выполнялось.

В апреле 1925 г. начался заезд первых отдыхающих. В Севастополе, куда прибывали крестьяне-санаторники по железной дороге, их встречали курортные агенты. После регистрации крестьяне получали талон на авто или гужевой транспорт и направлялись в Ливадию. Здесь их ожидали великолепные дворцы, приспособленные под лечебные корпуса. В распределителе крестьяне мылись, стриглись, переодевались во всю казенную одежду, получали обувь. У многих с собой сухари, сало: им не верилось, что их могут кормить бесплатно. Срок пребывания крестьян на курорте был определен как минимум 6 недель. При выписке помимо документов на бесплатный проезд до своих родных мест, крестьяне обеспечивались продуктами питания на всё время нахождения в пути. Как было им не поверить в коммунизм, если они там 1.5 месяца побывали.

В 1927 году перед отдыхающими санатория «Ливадия» выступал с чтением стихов Владимир Маяковский. Встречи в Ливадии вдохновили поэта написать стихотворение "Чудеса" :

В царевых дворцах -

мужики-санаторники ....

где можно

еще

читать во дворце -

Что?

Стихи!

Кому?

Крестьянам!

В 1928 году Ливадию посетил Максим Горький. Свои впечатления Горький выразил так: «За границей сочиняют по старой привычке новых царей для России, а прежней России в помине нет, а в бывших царских дворцах сидят бывшие мужики посконные, поглядывают в окошко. Хорошо! Очень хорошо!»

Видно, всё-таки, в первые годы советской власти пытались провести в жизнь коммунистические идеи, но быстро от этого отказались.

Прошли годы… В 1931 году крестьянский санаторий преобразован в климатический лечебный комбинат.