-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

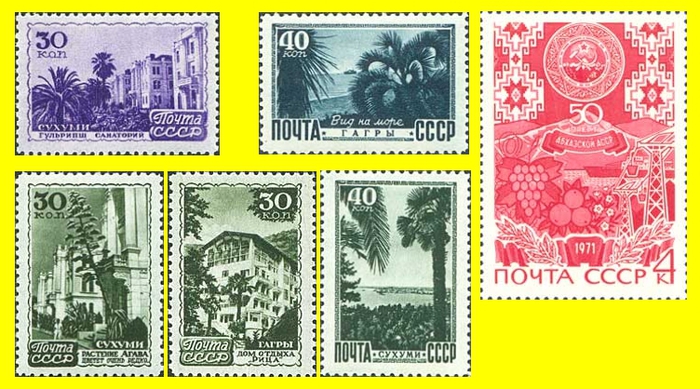

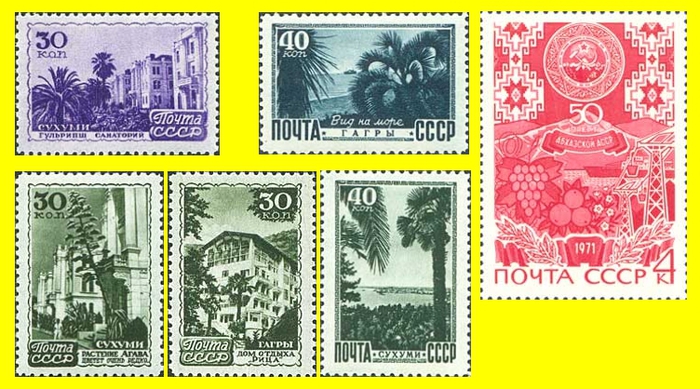

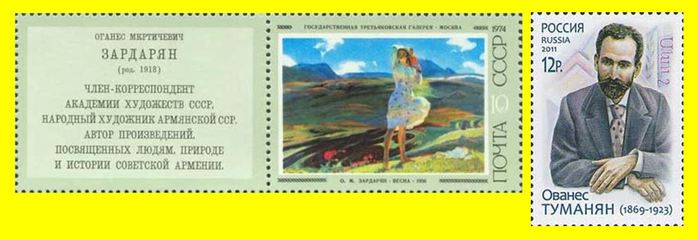

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Герб СССР и гербы Союзных республик. 1938 год |

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 1922 году. Тогда в составе Союза было 4 республики: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР. 31 января 1924 года принята первая Конституция СССР. Затем состав Союза пополнился Узбекской ССР, Туркменской ССР (1925), Таджикской ССР (1929), Казахской ССР, Киргизской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР (1936).

Осенью 1922 года на Гознаке начала работу Комиссия по выработке советской символики. В те времена были созданы композиции первых советских марок и купюр. 10 января 1923 года Президиум ЦИК СССР создал комиссию по разработке государственных герба и флага, тогда же ЦИК определил главные элементы государственных символов союза: солнце, серп и молот, девиз "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".

Разработкой герба СССР занимались многие художники. Известно множество проектов герба. Один из ранних проектов (1923) ныне можно увидеть на здании Центрального телеграфа в Москве: земной шар окружен колосьями, вверху красная звезда, по сторонам серп и молот.

В работу по созданию герба включился и заведующий художественно-репродукционным отделом Гознака В.Н. Адрианов (1875-1938). Именно он, как картограф, предложил внести в герб изображение земного шара. Последний должен был означать, что доступ в Союз открыт всем государствам мира.

На заключительной стадии к работе над гербом был приглашён художник И.И.Дубасов, он и выполнил окончательный рисунок. В его первом проекте девизы помещались на красной ленте, закрывающей нижнюю часть герба. Затем было решено размещать девизы на 6 языках на перехватах ленты.

По Конституции 1936 года СССР состоял из 11 республик (три республики Закавказья выделились из ЗСФСР). Лент на гербе тоже стало 11.

Некоторые проекты герба СССР:

Гербы Союзных республик выполнены по подобию герба СССР. Наиболее отличается герб Армянской ССР, выполненный выдающимся армянским художником Мартиросом Сарьяном (1880- 1972). Несмотря на то, что на гербе Армянской ССР изображена гора Арарат, сама гора расположена на территории Турции. По этому поводу существует байка: Турция заявляет резкий протест: Армения не имеет права

изображать на своем государственном гербе территорию, не принадлежащую ей. Ответ советской стороны: на турецком флаге изображен полумесяц, но ведь территория Луны не принадлежит Турции.

Только два герба республик имели форму правильного круга: это гербы Грузии и Армении. На них и на гербе Таджикской ССР, кроме того, красная звезда находится не в самом верху герба. Кстати,красную звезду вверху герба предложил помещать секретарь Президиума ЦИК М.С.Енукидзе. Она символизирует построение коммунизма на всём земном шаре.

Осенью 1922 года на Гознаке начала работу Комиссия по выработке советской символики. В те времена были созданы композиции первых советских марок и купюр. 10 января 1923 года Президиум ЦИК СССР создал комиссию по разработке государственных герба и флага, тогда же ЦИК определил главные элементы государственных символов союза: солнце, серп и молот, девиз "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".

Разработкой герба СССР занимались многие художники. Известно множество проектов герба. Один из ранних проектов (1923) ныне можно увидеть на здании Центрального телеграфа в Москве: земной шар окружен колосьями, вверху красная звезда, по сторонам серп и молот.

В работу по созданию герба включился и заведующий художественно-репродукционным отделом Гознака В.Н. Адрианов (1875-1938). Именно он, как картограф, предложил внести в герб изображение земного шара. Последний должен был означать, что доступ в Союз открыт всем государствам мира.

На заключительной стадии к работе над гербом был приглашён художник И.И.Дубасов, он и выполнил окончательный рисунок. В его первом проекте девизы помещались на красной ленте, закрывающей нижнюю часть герба. Затем было решено размещать девизы на 6 языках на перехватах ленты.

По Конституции 1936 года СССР состоял из 11 республик (три республики Закавказья выделились из ЗСФСР). Лент на гербе тоже стало 11.

Некоторые проекты герба СССР:

Гербы Союзных республик выполнены по подобию герба СССР. Наиболее отличается герб Армянской ССР, выполненный выдающимся армянским художником Мартиросом Сарьяном (1880- 1972). Несмотря на то, что на гербе Армянской ССР изображена гора Арарат, сама гора расположена на территории Турции. По этому поводу существует байка: Турция заявляет резкий протест: Армения не имеет права

изображать на своем государственном гербе территорию, не принадлежащую ей. Ответ советской стороны: на турецком флаге изображен полумесяц, но ведь территория Луны не принадлежит Турции.

Только два герба республик имели форму правильного круга: это гербы Грузии и Армении. На них и на гербе Таджикской ССР, кроме того, красная звезда находится не в самом верху герба. Кстати,красную звезду вверху герба предложил помещать секретарь Президиума ЦИК М.С.Енукидзе. Она символизирует построение коммунизма на всём земном шаре.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 12 - Азербайджан

Часть 13 - Этнография малых народов СССР

Часть 14 - Герб СССР и гербы Союзных республик. 1938 год

Часть 15 - Карело-финская ССР

Часть 16 - Гербы Союзных республик и СССР. 1947

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

Метки: марки герб ссср |

Процитировано 2 раз

Комсомол |

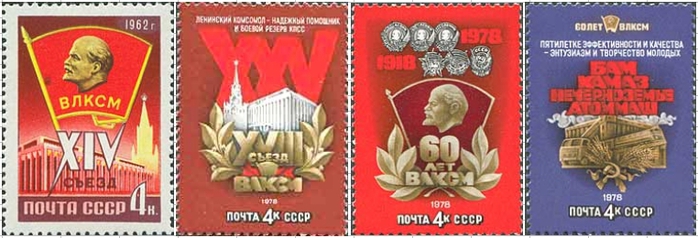

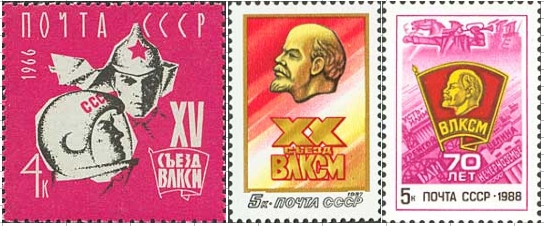

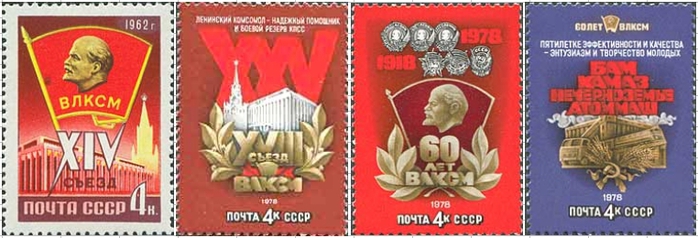

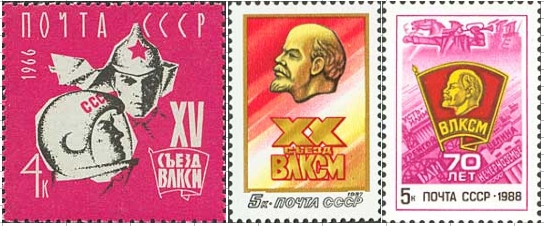

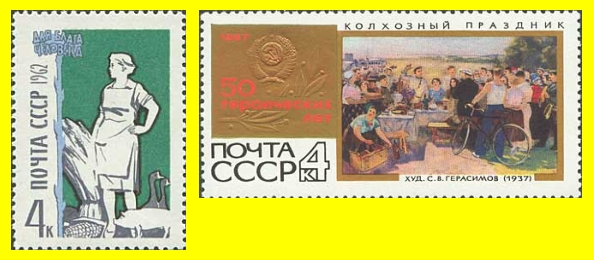

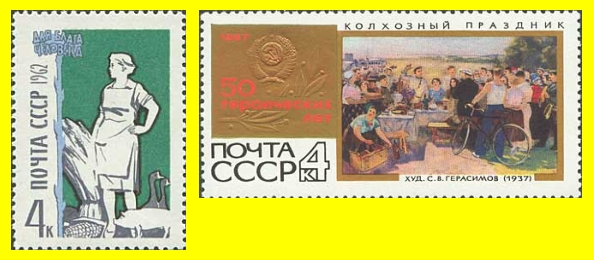

Коммунистический союз молодежи, полное наименование — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) — политическая молодёжная организация в СССР. Работал под руководством Коммунистической партии Советского Союза (партия прикажет — комсомол ответит: есть!).

29 октября — 4 ноября 1918 года прошёл I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, на котором было провозглашено создание РКСМ.

Первые нагрудные значки комсомола появились в 1922 г., в центре значка располагалась надпись КИМ (Коммунистический интернационал Молодёжи), надпись ВЛКСМ появилась на значках только в 1945 г., а свой окончательный вид, значки ВЛКСМ(с профилем В. И. Ленина)приобрели только в 1958 г.

Первым секретарем ЦК комсомола был Лазарь Шацкин.

Во время массовых репрессий 1937—1939 гг. были арестованы и расстреляны многие руководители ВЛКСМ: О. Л. Рывкин, Л. А. Шацкин, Е. В. Цейтлин, А. В. Косарев и другие.

Первоначально в ВЛКСМ принимались в основном дети рабочих и беднейших крестьян. В дальнейшем социальная база ВЛКСМ постепенно расширялась, и в 60-х-80-х года XX века в ВЛКСМ принимались практически все учащиеся общеобразовательных школ. В поздние годы СССР членство в ВЛКСМ фактически являлось необходимым атрибутом для успешной карьеры молодого гражданина СССР.

В последние годы советской власти Комсомол окончательно превратился в бюрократическую систему, полностью соответствующую общей бюрократической системе СССР.

В постсоветском пространстве ВЛКСМ в своем первоначальном виде не существует, но остались бренды комсомола — «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», театр Ленком. Не думаю, что это ностальгия по комсомолу, скорее ирония, и политические взгляды этих организаций далеки от идеологии ВЛКСМ.

29 октября — 4 ноября 1918 года прошёл I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, на котором было провозглашено создание РКСМ.

Первые нагрудные значки комсомола появились в 1922 г., в центре значка располагалась надпись КИМ (Коммунистический интернационал Молодёжи), надпись ВЛКСМ появилась на значках только в 1945 г., а свой окончательный вид, значки ВЛКСМ(с профилем В. И. Ленина)приобрели только в 1958 г.

Первым секретарем ЦК комсомола был Лазарь Шацкин.

Во время массовых репрессий 1937—1939 гг. были арестованы и расстреляны многие руководители ВЛКСМ: О. Л. Рывкин, Л. А. Шацкин, Е. В. Цейтлин, А. В. Косарев и другие.

Первоначально в ВЛКСМ принимались в основном дети рабочих и беднейших крестьян. В дальнейшем социальная база ВЛКСМ постепенно расширялась, и в 60-х-80-х года XX века в ВЛКСМ принимались практически все учащиеся общеобразовательных школ. В поздние годы СССР членство в ВЛКСМ фактически являлось необходимым атрибутом для успешной карьеры молодого гражданина СССР.

В последние годы советской власти Комсомол окончательно превратился в бюрократическую систему, полностью соответствующую общей бюрократической системе СССР.

В постсоветском пространстве ВЛКСМ в своем первоначальном виде не существует, но остались бренды комсомола — «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», театр Ленком. Не думаю, что это ностальгия по комсомолу, скорее ирония, и политические взгляды этих организаций далеки от идеологии ВЛКСМ.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 18 - Колхозы

Часть 19 - 1-ая филалистическая выставка СССР

Часть 20 - Комсомол

Часть 21 - Стандарт 1939 года

Часть 22 - Международная выставка в Нью-Йорке.1939

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

Метки: ссср марки комсомол |

Процитировано 2 раз

Добролюбов |

Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) -русский литературный критик, публицист,революционный демократ.

Родился в семье священника. Учился в духовной семинарии. В 1857 окончил Главный педагогический институт в Петербурге.

Печатался в журнале Н. А. Некрасова «Современник» с рядом исторических и особенно литературно-критических работ; ближайшим его сотрудником и единомышленником был Н. Г. Чернышевский.

По сути его рецензии на литературные произведения были "социальные проповеди" с призывами к социальной революции.

Он первым употребил термин реализм как обозначение художественного стиля.

Предсмертная поездка в Европу несколько смягчила политический радикализм Добролюбова, привела к отказу от идеи немедленной революции и необходимости поиска новых путей.

Добролюбов был также поэтом-сатириком, остроумным пародистом, душой выходившего при «Современнике» приложения «Свисток».

Название его статьи "Луч света в тёмном царстве" 1860 года,посвященной драме А. Н. Островского «Гроза» стал популярным фразеологизмом.

Умер от тяжёлого туберкулёза и был похоронен на Волковском кладбище рядом с Виссарионом Белинским.

Личность Добролюбова (наряду с Белинским и Писаревым) стала знаменем революционного движения 1860-х и последующих годов, а позже была окружена официальным почитанием в СССР.

С другой стороны, многие именитые современники подвергали его критике. Так, А. И. Герцен видел в нём революционного фанатика, вредящего делу преобразования. Ф. М. Достоевский обвинял Добролюбова в пренебрежении общечеловеческим значением искусства в пользу социального. Впрочем, все признавали его талант как публициста.

Критические оценки Добролюбова часто связаны с идейной позицией авторов: они завышены, когда речь шла о писателях круга «Современника»; в то же время отрицалось значение некоторых замечательных поэтов, например, А. А. Фета.

Он не принимал т. н. «обличительную литературу», родоначальником которой считался М. Е. Салтыков-Щедрин. Современная сатира не устраивала критика из-за лежащей в её основе либеральной цели – исправить существующий порядок вещей, тогда как целью революционных демократов было его уничтожение. Обвиняя либералов в бессилии и фразёрстве, Добролюбов говорил об исторической

бесполезности литературных и общественных деятелей предшествующего поколения – «людей сороковых годов» (что вызвало возмущённый ответ А. И. Герцена).

«Светлой памяти Николая Добролюбова» Некрасов посвятил следующие строчки (в них очевидна мифологизация образа героя и отвержения мирской любви во имя любви к родине, в то время как реальный Добролюбов отнюдь не «хранил чистоту» и три года, в 1856—1859 гг., жил с «падшей женщиной» Терезой Карловной Грюнвальд, которой посвящал стихи):

Но слишком рано твой ударил час

И вещее перо из рук упало.

Какой светильник разума угас!

Какое сердце биться перестало!

Родился в семье священника. Учился в духовной семинарии. В 1857 окончил Главный педагогический институт в Петербурге.

Печатался в журнале Н. А. Некрасова «Современник» с рядом исторических и особенно литературно-критических работ; ближайшим его сотрудником и единомышленником был Н. Г. Чернышевский.

По сути его рецензии на литературные произведения были "социальные проповеди" с призывами к социальной революции.

Он первым употребил термин реализм как обозначение художественного стиля.

Предсмертная поездка в Европу несколько смягчила политический радикализм Добролюбова, привела к отказу от идеи немедленной революции и необходимости поиска новых путей.

Добролюбов был также поэтом-сатириком, остроумным пародистом, душой выходившего при «Современнике» приложения «Свисток».

Название его статьи "Луч света в тёмном царстве" 1860 года,посвященной драме А. Н. Островского «Гроза» стал популярным фразеологизмом.

Умер от тяжёлого туберкулёза и был похоронен на Волковском кладбище рядом с Виссарионом Белинским.

Личность Добролюбова (наряду с Белинским и Писаревым) стала знаменем революционного движения 1860-х и последующих годов, а позже была окружена официальным почитанием в СССР.

С другой стороны, многие именитые современники подвергали его критике. Так, А. И. Герцен видел в нём революционного фанатика, вредящего делу преобразования. Ф. М. Достоевский обвинял Добролюбова в пренебрежении общечеловеческим значением искусства в пользу социального. Впрочем, все признавали его талант как публициста.

Критические оценки Добролюбова часто связаны с идейной позицией авторов: они завышены, когда речь шла о писателях круга «Современника»; в то же время отрицалось значение некоторых замечательных поэтов, например, А. А. Фета.

Он не принимал т. н. «обличительную литературу», родоначальником которой считался М. Е. Салтыков-Щедрин. Современная сатира не устраивала критика из-за лежащей в её основе либеральной цели – исправить существующий порядок вещей, тогда как целью революционных демократов было его уничтожение. Обвиняя либералов в бессилии и фразёрстве, Добролюбов говорил об исторической

бесполезности литературных и общественных деятелей предшествующего поколения – «людей сороковых годов» (что вызвало возмущённый ответ А. И. Герцена).

«Светлой памяти Николая Добролюбова» Некрасов посвятил следующие строчки (в них очевидна мифологизация образа героя и отвержения мирской любви во имя любви к родине, в то время как реальный Добролюбов отнюдь не «хранил чистоту» и три года, в 1856—1859 гг., жил с «падшей женщиной» Терезой Карловной Грюнвальд, которой посвящал стихи):

Но слишком рано твой ударил час

И вещее перо из рук упало.

Какой светильник разума угас!

Какое сердце биться перестало!

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

Часть 3 - Пушкин. Роковая дуэль.

Часть 4 - Добролюбов

Часть 5 - Тарас Шевченко

Часть 6 - Салтыков-Щедрин

...

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

Метки: марки добролюбов |

Процитировано 1 раз

Древняя культура Ирана |

Иран является одним из древнейших государств в мире (III тысячелетии до н. э.). Персидская империя при Дарии I простиралась от Греции до реки Инд.

Несмотря на то, что иранцы называют свою страну Ираном с древних времён, в остальном мире устаревшее именование «Персия» оставалось общепринятым до 1935 года.

В средние века Персия была сильным и влиятельным государством в XVII и XVIII веках, но под конец XIX века Персия превратилась в полуколониальное государство. В 1979 году после Исламской революции Иран провозглашён исламской республикой.

Население по данным 2006 года составляет 70.5 млн человек.

Первый советско-иранский договор о дружбе и взаимопомощи был подписан в Москве в 1921 году. Но в 30-е годы начинается сближение Ирана с фашистской Германией.

Тем не менее в 1935 году в Ленинграде организовывается III Международный конгресс по иранскому искусств и археологии, которому была посвящена серия из 4-х марок. На марках показана серебряная чаша с изображением охоты Сасанидского царя Шапура II на львов (IV в.).

В конгрессе приняли участие ученые 25 стран. Основной задачей III конгресса являлось основательное изучение отношения искусства Ирана к искусству сопредельных культур. Этой же задаче служила грандиозная, развернувшаяся в 80 залах Эрмитажа выставка, на которой представлено искусство Ирана и стран, бывших с ним в культурном общении на протяжении шести тысячелетий: от керамики и

бронзы доисторического периода до современной живописи и прикладного искусства Ирана.

Эрмитаж. Залы стран Ближнего и Среднего Востока III—XVIII веков. Серебро, миниатюры, керамика

и ковры Ирана; украшенные позолотой и эмалями стеклянные сосуды Сирии; оружие, ковры, бархат

и парча Турции, ткани и хрусталь Египта — все это предстает перед нами в праздничном богатстве

красок, орнаментов, форм, в бесконечном разнообразии художественных приемов, материалов

и предметов. Среди всех этих богатств выделяется коллекция сасанидского серебра (по имени

правившей Ираном в III—VII веках династии Сасанидов). Это — бытовавшие в среде феодалов

кувшины и чаши для вина, вазы для фруктов, подносы, украшенные чеканкой, гравировкой и

позолотой. Большинство сасанидских серебряных изделий найдено случайно в Приуралье и

Прикамье, куда они были завезены купцами в обмен на меха. В 1927 году в Кировской области

была найдена жемчужина эрмитажной коллекции — чаша с изображением царя Шапура II на охоте.

Уникальная коллекция сасанидского серебра в Эрмитаже насчитывает несколько десятков

предметов. В самом Иране их не более десяти, и только единичными экземплярами располагают

музеи других зарубежных стран.

Несмотря на то, что иранцы называют свою страну Ираном с древних времён, в остальном мире устаревшее именование «Персия» оставалось общепринятым до 1935 года.

В средние века Персия была сильным и влиятельным государством в XVII и XVIII веках, но под конец XIX века Персия превратилась в полуколониальное государство. В 1979 году после Исламской революции Иран провозглашён исламской республикой.

Население по данным 2006 года составляет 70.5 млн человек.

Первый советско-иранский договор о дружбе и взаимопомощи был подписан в Москве в 1921 году. Но в 30-е годы начинается сближение Ирана с фашистской Германией.

Тем не менее в 1935 году в Ленинграде организовывается III Международный конгресс по иранскому искусств и археологии, которому была посвящена серия из 4-х марок. На марках показана серебряная чаша с изображением охоты Сасанидского царя Шапура II на львов (IV в.).

В конгрессе приняли участие ученые 25 стран. Основной задачей III конгресса являлось основательное изучение отношения искусства Ирана к искусству сопредельных культур. Этой же задаче служила грандиозная, развернувшаяся в 80 залах Эрмитажа выставка, на которой представлено искусство Ирана и стран, бывших с ним в культурном общении на протяжении шести тысячелетий: от керамики и

бронзы доисторического периода до современной живописи и прикладного искусства Ирана.

Эрмитаж. Залы стран Ближнего и Среднего Востока III—XVIII веков. Серебро, миниатюры, керамика

и ковры Ирана; украшенные позолотой и эмалями стеклянные сосуды Сирии; оружие, ковры, бархат

и парча Турции, ткани и хрусталь Египта — все это предстает перед нами в праздничном богатстве

красок, орнаментов, форм, в бесконечном разнообразии художественных приемов, материалов

и предметов. Среди всех этих богатств выделяется коллекция сасанидского серебра (по имени

правившей Ираном в III—VII веках династии Сасанидов). Это — бытовавшие в среде феодалов

кувшины и чаши для вина, вазы для фруктов, подносы, украшенные чеканкой, гравировкой и

позолотой. Большинство сасанидских серебряных изделий найдено случайно в Приуралье и

Прикамье, куда они были завезены купцами в обмен на меха. В 1927 году в Кировской области

была найдена жемчужина эрмитажной коллекции — чаша с изображением царя Шапура II на охоте.

Уникальная коллекция сасанидского серебра в Эрмитаже насчитывает несколько десятков

предметов. В самом Иране их не более десяти, и только единичными экземплярами располагают

музеи других зарубежных стран.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

Часть 3 - Скульптор Федот Шубин

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

Метки: иран марки |

Процитировано 1 раз

Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина |

Иван Фёдоров родился между 1510 и 1530 г.г. По одной из версий, он был родом из Петковичей, на границе современной Минской и Брестской областей. В 1529—1532 г.г. учился в Краковском университете.

В 1553 году Иоанн IV приказал построить в Москве особый дом для типографии, которая в 1550-е годы выпустила несколько изданий. Предполагается, что в этой типографии работал и Иван Федоров. Первой печатной книгой, в которой указано имя Ивана Федорова (и помогавшего ему Петра Мстиславца), стал «Апостол», работа над которым велась, как указано в послесловии к нему, с 19 апреля 1563 по

1 марта 1564 года. Это — первая точно датированная русская книга. Сразу после этого начались гонения на печатников со стороны переписчиков. После поджога, уничтожившего их мастерскую, Фёдоров со Мстиславцем вынуждены были бежать в Великое княжество Литовское. Там и продолжалась его дальнейшая издательская деятельность.

Умер он в 1583 году и похоронен во Львове в Святоонуфриевском монастыре.

На роль первопечатника России может претендовать и другой выходец из Белоруссии Франциск Скорина, который напечатал в 1522 году в Вильно (Вильнюс) на белорусском варианте церковнославянского языка «Малую подорожную книжицу», а в 1525 году — «Апостол».

Книги Скорины считаются первыми книгами, напечатанными на территории, входившей в состав СССР. У Скорины учился помощник и коллега Фёдорова — Пётр Мстиславец.

Франциск Скорина родился во второй половине 1480-х годов в Полоцке (Великое княжество Литовское). В 1506 году он заканчивает Краковский университет. После этого ещё пять лет Скорина учился в Кракове на факультете медицины.

В 1517 году основывает в Праге типографию и издаёт кириллическим шрифтом «Псалтырь», первую печатную белорусскую книгу.

В 1520 году переезжает в Вильню и основывает первую типографию на территории Великого княжества Литовского.

В 1534 году Франциск Скорина предпринимает поездку в Московское княжество, откуда его изгоняют как католика, а книги его сжигают.

Около 1535 года Скорина переезжает в Прагу, где, скорее всего, работает врачом или, маловероятно, садовником при королевском дворе.

Точная дата его смерти не установлена, большинство учёных предполагают, что Скорина скончался около 1551 года в Праге.

В 1553 году Иоанн IV приказал построить в Москве особый дом для типографии, которая в 1550-е годы выпустила несколько изданий. Предполагается, что в этой типографии работал и Иван Федоров. Первой печатной книгой, в которой указано имя Ивана Федорова (и помогавшего ему Петра Мстиславца), стал «Апостол», работа над которым велась, как указано в послесловии к нему, с 19 апреля 1563 по

1 марта 1564 года. Это — первая точно датированная русская книга. Сразу после этого начались гонения на печатников со стороны переписчиков. После поджога, уничтожившего их мастерскую, Фёдоров со Мстиславцем вынуждены были бежать в Великое княжество Литовское. Там и продолжалась его дальнейшая издательская деятельность.

Умер он в 1583 году и похоронен во Львове в Святоонуфриевском монастыре.

На роль первопечатника России может претендовать и другой выходец из Белоруссии Франциск Скорина, который напечатал в 1522 году в Вильно (Вильнюс) на белорусском варианте церковнославянского языка «Малую подорожную книжицу», а в 1525 году — «Апостол».

Книги Скорины считаются первыми книгами, напечатанными на территории, входившей в состав СССР. У Скорины учился помощник и коллега Фёдорова — Пётр Мстиславец.

Франциск Скорина родился во второй половине 1480-х годов в Полоцке (Великое княжество Литовское). В 1506 году он заканчивает Краковский университет. После этого ещё пять лет Скорина учился в Кракове на факультете медицины.

В 1517 году основывает в Праге типографию и издаёт кириллическим шрифтом «Псалтырь», первую печатную белорусскую книгу.

В 1520 году переезжает в Вильню и основывает первую типографию на территории Великого княжества Литовского.

В 1534 году Франциск Скорина предпринимает поездку в Московское княжество, откуда его изгоняют как католика, а книги его сжигают.

Около 1535 года Скорина переезжает в Прагу, где, скорее всего, работает врачом или, маловероятно, садовником при королевском дворе.

Точная дата его смерти не установлена, большинство учёных предполагают, что Скорина скончался около 1551 года в Праге.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

Часть 3 - Суворов

Часть 4 - Беринг

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

Метки: россия марки белорусы |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 1 пользователю

1-ая филалистическая выставка СССР |

5 декабря 1932 года в здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина открылась первая Всесоюзная филателистическая выставка. Было выпущено небольшим тиражом 2 марки, посвящённых этому союытию. Эти же марки с надпечаткой и другим номиналом были использованы для филателистической выставки в Ленинграде в 1933 году.

К тому времени увлечение филателией носило уже массовый характер.

Интерес к коллекционированию почтовых марок проявляли русские литераторы А. Чехов, А. Блок и М. Горький, академики И. П. Бардин и И. П. Павлов, командир крейсера «Варяг» В. Ф. Руднев, президент США Ф. Рузвельт, певец Э. Карузо и многие другие. Почтовыми марками также интересовались К. Маркс и Ф. Энгельс;дочь Маркса Элеонора была увлечённой филателисткой. Русские императоры

Александр III и Николай II коллекционировали марки.

Заядлым филателистом был нарком внутренних дел Генрих Ягода. В 1935 году летчики С. Леваневский, Г. Байдуков и В. Левченко, совершая перелет через Северный полюс в Америку на самолете АНТ-25,вынуждены были прервать его из-за неисправности. Для оплаты почтовых отправлений на этом самолете Наркомпочтель изготовил надпечатку "Перелет Москва - Сан-Франциско через Сев. полюс. 1935" на марке с портретом С. Леваневского. На нескольких листах по специальному указанию Генриха Ягоды надпечатка была сделана кверху ногами. До сих пор точно не известно, сколько таких марок было напечатано. Цена их в настоящее время исчисляется сотнями долларов.

Марки - это деньги. А там, где деньги, неизбежны и преступления.

Здание Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в котором проходила выствка, пострено на общественные средства в 1912 году на Волхонке близ Храма Христа Спасителя. Музей изящных искусств носил имя императора Александра III. Создателем музея был профессор Московского университета Иван Владимирович Цветаев (1847-1913). Новый музей был задуман как университетский учебный центр. Собранием подлинников музей окончательно стал во второй половине 1920-1930-х годов, когда в результате перераспределения музейных фондов страны возникла картинная галерея. Она объединила работы зарубежных художников из бывшего Румянцевского музея, собраний

С.М. Третьякова, Юсупова, Шуваловых, Г.А. Брокара, Д.И. Щукина и других коллекционеров. Однако решающее значение для формирования картинной галереи имели поступления из Государственного Эрмитажа. В 1932 году Музей изящных искусств был переименован в Музей изобразительных искусств, в 1937 году ему было присвоено им. А.С. Пушкина. Облик картинной галереи музея окончательно определился в 1948 году, когда она пополнилась произведениями художников, главным образом французских, конца XIX-начала XX века из собрания бывшего Музея нового западного искусства в Москве. Это были картины Э. Мане, К. Моне, Ренуара, Дега, Писсарро, Сислея, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса, Марке, Руо, Пикассо и других, купленные в свое время русскими собирателями

С.И. Щукиным и И.А. Морозовым.

С этим музеем было связано много выпусков марок, в том числе в серии 1950 года "Музеи Москвы", а в дальнейшем в сериях "Зарубежная живопись в музеях СССР". Но это предмет отдельного разговора.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 17 - ДнепроГЭС

Часть 18 - Колхозы

Часть 19 - 1-ая филалистическая выставка СССР

Часть 20 - Комсомол

Часть 21 - Стандарт 1939 года

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

|

Процитировано 1 раз

Колхозы |

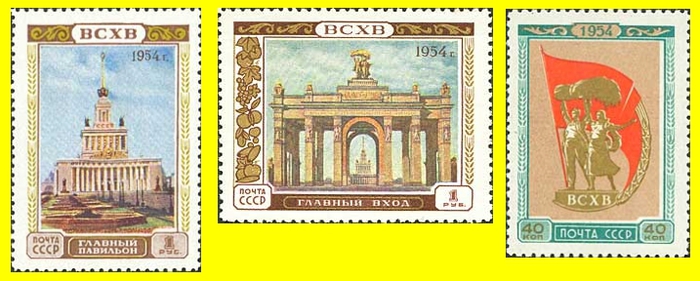

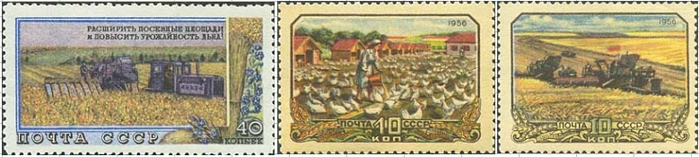

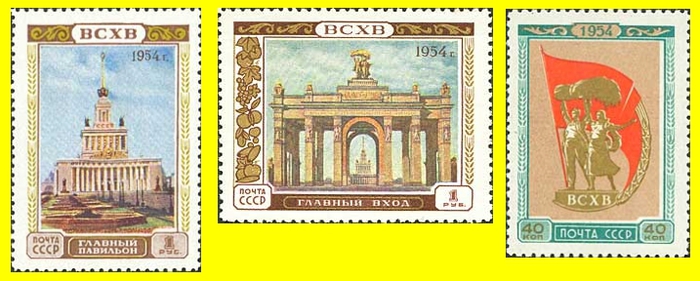

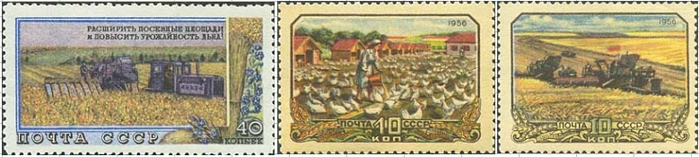

Марка 1932 года в серии "15-летие Октября" декларирует создание колхозов как большое достижение советской власти.

Курс на коллективизацию сельского хозяйства был провозглашён на XV съезде ВКП (б) (декабрь 1927).

Стране нужны были сельскохозяйственные продукты. А изымать их у частника «чайными ложками» — дело хлопотное. Колхозы же гарантировали централизованный и надежно контролируемый сбор пшеницы и других сельскохозяйственных продуктов в распоряжение государства. Коллективизация сельского хозяйства решала эти задачи. Кроме того, путем массовой переброски «раскулаченного

крестьянства» в спецпереселения и концлагеря снабжала стройки дармовой рабочей силой, а также решалась идеологическая установка коммунизма о коллективном ведении сельского хозяйства, ликвидации кулака, частника — «буржуазной почвы».

Но есть и объективные причины в пользу коллективизации. И это, прежде всего, невозможность механизации мелкого хозяйства.

1928 г. был объявлен годом «массового колхозного движения». Но большинство крестьян в колхозы вступать не хотело. Ноябрьский Пленум ЦК ВКП(б) 1929 г. провозглашает политику «сплошной коллективизации». Коллективизация проводилась преимущественно принудительно-административными методами. Создание колхозов проводилось с нарушением всех прежних планов. Во-первых, нарушался принцип добровольности вхождения. Крестьян насильно, иногда под страхом жестокой расправы заставляли вступать в колхоз. Во-вторых, грубейшие нарушения допускались при обобществлении средств производства. Товарищества по обработке земли в приказном порядке переводились на уставы

сельхозартелей и коммун, в которых обобществлялись не только орудия труда и рабочий скот, но и личное подсобное хозяйство, и домашняя утварь. Это вызвало резкий протест крестьянства, проявившийся прежде всего в массовом забое скота.

Другой формой пассивного протеста против насильственного вхождения в колхоз стали многочисленные письма крестьян на имя Сталина и Калинина с жалобами на произвол местного начальства.

2 марта 1930 в советской печати было опубликовано письмо Сталина «Головокружение от успехов», в котором вина за «перегибы» при проведении коллективизации была возложена на местных руководителей.

Формой пассивного протеста можно считать также «бегство» крестьян из деревни. Не желая вступать в колхоз, многие просто бросали свое хозяйство и уходили на стройки в города. Их причисляли к категории «самораскулачившихся».

Одним из драматических сюжетов в истории коллективизации стала борьба с кулачеством. 30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». В нем предписывалось провести конфискацию у кулаков инвентаря, скота, жилых и хозяйственных построек, предприятий по переработке

сельхозпродукции и семенных запасов. Четверть конфискованного имущества следовало раздать бедноте, а остальное - в колхоз.

Раскулаченные делились на три категории: 1) участники антисоветских выступлений, они подлежали аресту, их семьи выселялись; 2) крупные кулаки и бывшие помещики, агитирующие против колхозов, их выселяли вместе с семьями в отдаленные, как правило, северные районы; 3) остальные кулаки, их вместе с семьями выселяли с территории колхоза в пределы той же местности.

Отсутствие единых критериев кулачества порождало массовый произвол. Зачастую к ним относили просто работящих зажиточных крестьян. Еще больший произвол имел место по отношению к так называемым «подкулачникам». К ним причисляли даже просто сочувствующих несправедливо раскулаченным. Дальнейшая судьба семей «подкулачников» ничем не отличалась от судьбы семей

кулаков. Дошло до того, что сверху по каждому району спускался план по количеству раскулаченных по каждой категории.

Насильственная коллективизация при ожесточенном сопротивлении крестьян имела существенные последствия для дальнейшего развития страны и советского общества. Условия жизни в деревне по сравнению с нэпом резко ухудшились. Это привело к обострению продовольственной проблемы и массовому голоду в 1932 - 1933 гг. в наиболее хлебородных районах страны (Украина, Северный Кавказ,

Поволжье). Число погибших от голода оценивается в 3-4 млн человек. Известны даже случаи людоедства. Из голодающих деревень устремились толпы крестьян и беспризорных детей. Трагедия состояла в том, что официально голод в стране не признавался. Помощь голодающим не оказывалась. Все же ряд руководителей Наркомзема «за организацию голода в стране» был расстрелян.

Население не только голодало, но и теряло веру. Характерный анекдот того времени записал в своем дневнике известный писатель М.М. Пришвин: «В Москве шутят: «Ну, как поживаете?» - «Слава богу, в нынешнем году живем лучше, чем в будущем».

Сталинское руководство смогло удержаться лишь ценой жестоких репрессий.

Даже по маркам видно какое внимание уделяли партия и правительство сельскому хозяйству. И, если в других сферах в СССР были достижения, то про сельское хозяйство этого никак не скажешь.

Можно, конечно, всю вину за отставание сельского хозяйства в СССР возлагать на колхозы. Но были же ещё в немалом количестве совхозы. А в них дела обстояли не лучше. А что происходит сейчас с сельским хозяйством России вообще не понятно.

Курс на коллективизацию сельского хозяйства был провозглашён на XV съезде ВКП (б) (декабрь 1927).

Стране нужны были сельскохозяйственные продукты. А изымать их у частника «чайными ложками» — дело хлопотное. Колхозы же гарантировали централизованный и надежно контролируемый сбор пшеницы и других сельскохозяйственных продуктов в распоряжение государства. Коллективизация сельского хозяйства решала эти задачи. Кроме того, путем массовой переброски «раскулаченного

крестьянства» в спецпереселения и концлагеря снабжала стройки дармовой рабочей силой, а также решалась идеологическая установка коммунизма о коллективном ведении сельского хозяйства, ликвидации кулака, частника — «буржуазной почвы».

Но есть и объективные причины в пользу коллективизации. И это, прежде всего, невозможность механизации мелкого хозяйства.

1928 г. был объявлен годом «массового колхозного движения». Но большинство крестьян в колхозы вступать не хотело. Ноябрьский Пленум ЦК ВКП(б) 1929 г. провозглашает политику «сплошной коллективизации». Коллективизация проводилась преимущественно принудительно-административными методами. Создание колхозов проводилось с нарушением всех прежних планов. Во-первых, нарушался принцип добровольности вхождения. Крестьян насильно, иногда под страхом жестокой расправы заставляли вступать в колхоз. Во-вторых, грубейшие нарушения допускались при обобществлении средств производства. Товарищества по обработке земли в приказном порядке переводились на уставы

сельхозартелей и коммун, в которых обобществлялись не только орудия труда и рабочий скот, но и личное подсобное хозяйство, и домашняя утварь. Это вызвало резкий протест крестьянства, проявившийся прежде всего в массовом забое скота.

Другой формой пассивного протеста против насильственного вхождения в колхоз стали многочисленные письма крестьян на имя Сталина и Калинина с жалобами на произвол местного начальства.

2 марта 1930 в советской печати было опубликовано письмо Сталина «Головокружение от успехов», в котором вина за «перегибы» при проведении коллективизации была возложена на местных руководителей.

Формой пассивного протеста можно считать также «бегство» крестьян из деревни. Не желая вступать в колхоз, многие просто бросали свое хозяйство и уходили на стройки в города. Их причисляли к категории «самораскулачившихся».

Одним из драматических сюжетов в истории коллективизации стала борьба с кулачеством. 30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». В нем предписывалось провести конфискацию у кулаков инвентаря, скота, жилых и хозяйственных построек, предприятий по переработке

сельхозпродукции и семенных запасов. Четверть конфискованного имущества следовало раздать бедноте, а остальное - в колхоз.

Раскулаченные делились на три категории: 1) участники антисоветских выступлений, они подлежали аресту, их семьи выселялись; 2) крупные кулаки и бывшие помещики, агитирующие против колхозов, их выселяли вместе с семьями в отдаленные, как правило, северные районы; 3) остальные кулаки, их вместе с семьями выселяли с территории колхоза в пределы той же местности.

Отсутствие единых критериев кулачества порождало массовый произвол. Зачастую к ним относили просто работящих зажиточных крестьян. Еще больший произвол имел место по отношению к так называемым «подкулачникам». К ним причисляли даже просто сочувствующих несправедливо раскулаченным. Дальнейшая судьба семей «подкулачников» ничем не отличалась от судьбы семей

кулаков. Дошло до того, что сверху по каждому району спускался план по количеству раскулаченных по каждой категории.

Насильственная коллективизация при ожесточенном сопротивлении крестьян имела существенные последствия для дальнейшего развития страны и советского общества. Условия жизни в деревне по сравнению с нэпом резко ухудшились. Это привело к обострению продовольственной проблемы и массовому голоду в 1932 - 1933 гг. в наиболее хлебородных районах страны (Украина, Северный Кавказ,

Поволжье). Число погибших от голода оценивается в 3-4 млн человек. Известны даже случаи людоедства. Из голодающих деревень устремились толпы крестьян и беспризорных детей. Трагедия состояла в том, что официально голод в стране не признавался. Помощь голодающим не оказывалась. Все же ряд руководителей Наркомзема «за организацию голода в стране» был расстрелян.

Население не только голодало, но и теряло веру. Характерный анекдот того времени записал в своем дневнике известный писатель М.М. Пришвин: «В Москве шутят: «Ну, как поживаете?» - «Слава богу, в нынешнем году живем лучше, чем в будущем».

Сталинское руководство смогло удержаться лишь ценой жестоких репрессий.

Даже по маркам видно какое внимание уделяли партия и правительство сельскому хозяйству. И, если в других сферах в СССР были достижения, то про сельское хозяйство этого никак не скажешь.

Можно, конечно, всю вину за отставание сельского хозяйства в СССР возлагать на колхозы. Но были же ещё в немалом количестве совхозы. А в них дела обстояли не лучше. А что происходит сейчас с сельским хозяйством России вообще не понятно.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 16 - Стандарт 1930 года

Часть 17 - ДнепроГЭС

Часть 18 - Колхозы

Часть 19 - 1-ая филалистическая выставка СССР

Часть 20 - Комсомол

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

Метки: марки.ссср |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Магнитогорск |

Магнитогорск - «металлургическая столица России». Основан в 1929 г. на месте казачьей станицы Магнитной как первый социалистический город на Урале. Начало городу положил рабочий посёлок, возникший на строительстве Магнитогорского металлургического комбината ("Магнитки").

Река Урал протекает через Магнитогорск и делит его на две части. Граница между Европой и Азией, проходит по реке Урал, соответственно Левый берег находится в Азии, а Правый в Европе.

В декабре 1925 года состоялся 14-й съезд партии. Съезд принял решение об индустриализации страны, указал на необходимость первоочередного и преимущественного развития тяжелой промышленности и электрификации — как основного условия победы социализма в СССР.

Проектирование нового металлургического комбината началось в мае 1925 года. Для проектирования и консультации строительства основных сооружений привлекались также зарубежные специалисты, прежде всего американские.

В марте 1929 года на строительную площадку прибыли первые строители.На строительстве в основном использовался тяжелый ручной труд тысяч людей, приехавших со всего Союза. Из добровольцев-первостроителей Магнитостроя бежавших из голодных деревень было 99 процентов. Они были счастливы, попав в «телячий вагон», получив по три буханки хлеба и банке с мясными консервами.

Комсомольский романтизм, энтузиазм сформировались позднее, в 1930-1932 годах.

Не обошлось и без репрессий руководящего состава. В 1930 году в поезде, по пути в Москву, арестовали Виталия Алексеевича Гассельблата — главного инженера Магнитостроя (по сути руководителя), обвинив в оппортунизме, вредительстве, в сговоре с иностранными разведками. Вместе с ним были репрессированы еще семнадцать человек. Тогда по всей стране громили вредителей и

несуществующую промпартию. Гассельблат погиб в концлагере в возрасте 52 лет. В дальнейшем были репрессированы почти все крупные руководители Магнитостроя — Я. П. Шмидт, Ч. И. Ильдрым, Я. С. Гугель, К. Д. Валериус, тысячи строителей и металлургов.

31 января 1932 года, несмотря на протесты американских инженеров, считавших необходимым отложить пуск, была запущена первая доменная печь комбината.

В изображении событий тех лет проявляются две тенденции. Одни историки утверждали в силу времени и обстоятельств, будто металлургический завод и город воздвигали герои-комсомольцы, ударники, коммунисты, стахановцы. С 1987 года — с приходом горбачевской гласности, смягчением цензуры проявилась другая крайность: мол, Магнитка встала только на страданиях и костях десятков тысяч политзаключенных и спецпереселенцев. В итоге — одна неправда заменяется другой неправдой.

Во время Великой Отечественной Войны в Магнитогорском Металлургическом Комбинате отливали башни для танков.

История Магнитки - это зеркало построения социализма в СССР. Здесь и энтузиазм, который иногда называют братом идиотизма, и трудовые армии с голодом и лишениями, и необоснованные репрессии, и труд заключённых, и показуха достижений, и реальные достижения.

И сегодня Магнитогорск зеркало постсоветской истории.

В октябре 2006 года ученые Института Блэксмита (США) внесли Магнитогорск в список самых грязных городов мира.

Строительство Магнитогорского металлургического, комбината

Река Урал протекает через Магнитогорск и делит его на две части. Граница между Европой и Азией, проходит по реке Урал, соответственно Левый берег находится в Азии, а Правый в Европе.

В декабре 1925 года состоялся 14-й съезд партии. Съезд принял решение об индустриализации страны, указал на необходимость первоочередного и преимущественного развития тяжелой промышленности и электрификации — как основного условия победы социализма в СССР.

Проектирование нового металлургического комбината началось в мае 1925 года. Для проектирования и консультации строительства основных сооружений привлекались также зарубежные специалисты, прежде всего американские.

В марте 1929 года на строительную площадку прибыли первые строители.На строительстве в основном использовался тяжелый ручной труд тысяч людей, приехавших со всего Союза. Из добровольцев-первостроителей Магнитостроя бежавших из голодных деревень было 99 процентов. Они были счастливы, попав в «телячий вагон», получив по три буханки хлеба и банке с мясными консервами.

Комсомольский романтизм, энтузиазм сформировались позднее, в 1930-1932 годах.

Не обошлось и без репрессий руководящего состава. В 1930 году в поезде, по пути в Москву, арестовали Виталия Алексеевича Гассельблата — главного инженера Магнитостроя (по сути руководителя), обвинив в оппортунизме, вредительстве, в сговоре с иностранными разведками. Вместе с ним были репрессированы еще семнадцать человек. Тогда по всей стране громили вредителей и

несуществующую промпартию. Гассельблат погиб в концлагере в возрасте 52 лет. В дальнейшем были репрессированы почти все крупные руководители Магнитостроя — Я. П. Шмидт, Ч. И. Ильдрым, Я. С. Гугель, К. Д. Валериус, тысячи строителей и металлургов.

31 января 1932 года, несмотря на протесты американских инженеров, считавших необходимым отложить пуск, была запущена первая доменная печь комбината.

В изображении событий тех лет проявляются две тенденции. Одни историки утверждали в силу времени и обстоятельств, будто металлургический завод и город воздвигали герои-комсомольцы, ударники, коммунисты, стахановцы. С 1987 года — с приходом горбачевской гласности, смягчением цензуры проявилась другая крайность: мол, Магнитка встала только на страданиях и костях десятков тысяч политзаключенных и спецпереселенцев. В итоге — одна неправда заменяется другой неправдой.

Во время Великой Отечественной Войны в Магнитогорском Металлургическом Комбинате отливали башни для танков.

История Магнитки - это зеркало построения социализма в СССР. Здесь и энтузиазм, который иногда называют братом идиотизма, и трудовые армии с голодом и лишениями, и необоснованные репрессии, и труд заключённых, и показуха достижений, и реальные достижения.

И сегодня Магнитогорск зеркало постсоветской истории.

В октябре 2006 года ученые Института Блэксмита (США) внесли Магнитогорск в список самых грязных городов мира.

Строительство Магнитогорского металлургического, комбината

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

Часть 3 - Реконструкция Москвы 1930-х годов

Часть 4 - Крым

Часть 5 - Магнитогорск

Часть 6 - Московский Кремль

Часть 7 - Москва. 1946 год

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

Метки: ссср марки |

Процитировано 1 раз

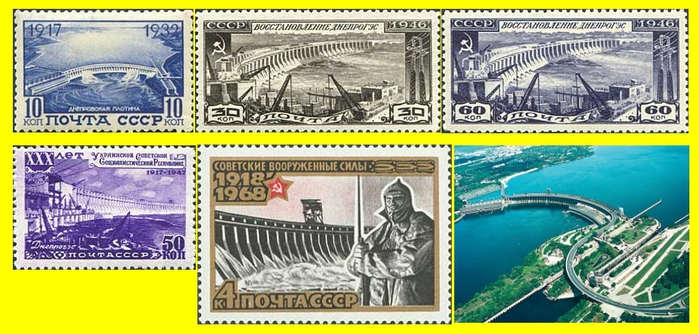

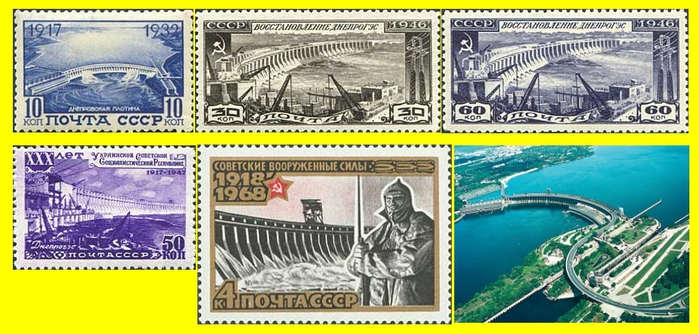

ДнепроГЭС |

Электростанция находится в городе Запорожье ниже затопленных днепровских порогов.

В плане ГОЭЛРО строительство Днепровской станции занимало первое место.

Строительство ГЭС началось в 1927 году. В результате строительства плотины были затоплены днепровские пороги, что обеспечило судоходство по всему течению Днепра.

Автором этого проекта был ученик Графтио (см.Волховская ГЭС)— Иван Александров. Он был назначен главным инженером Днепростроя. Возглавил строительство Александр Винтер.Шеф-консультантом Днепростроя был полковник Хью Купер (США).

Кстати, знаменитый инженер Графтио предлагал проект из 3-х малых плотин. Но Сталин выбрал более грандиозный проект.

Турбины заказывали в США, а часть генераторов изготавливалась заводом "Электросила" в Ленинграде.

К строительству Днепрогэса не привлекались заключенные. Однако, строители не могли при желании уволиться и отправиться домой. Фактически они находились на положении заключенных. Правда, поначалу у них хотя бы были сносные жилищно-бытовые условия. Но если в ноябре 1927 года на строительстве работали 13 тысяч человек, то в октябре 1931 года уже 43 тысячи, а в 1932 году 63 тысячи строителей. И это без учета членов их семей. В итоге условия жизни рабочих Днепростроя стали ужасающими.

На приобретение турбин пошли деньги, вырученные от продажи за рубеж не только художественных ценностей Эрмитажа, но и зерна, в том числе семенного фонда. Вследствие этого вскоре после строительства Днепрогэса в Украине и Поволжье разразился массовый голод. Вот такой ценой на полтора года позже намеченного срока и был построен этот индустриальный гигант, который стал визитной карточкой социализма. Между прочим, нигде и никогда не указывалась колоссальная стоимость этого объекта — в нынешних ценах около $200 миллиардов. На эти деньги в то время можно было построить добрую сотню тепловых электростанций, каждая из которых по мощности равнялась бы Днепрогэсу.

10 октября 1932 г. состоялось торжественное открытие Днепровской ГЭС. В 1939 ДнепроГЭС достиг проектной мощности.

После начала Великой Отечественной войны 18 августа 1941 года при поспешном отступлении советских войск плотина ДнепроГЭСа была в взорвана спецподразделениями НКВД. Взрыв лишь частично разрушил плотину, но по течению вниз помчалась огромная волна. По воспоминаниям очевидцев, волна высотой в несколько десятков метров обрушилась на прибрежную запорожскую полосу и колонны

беженцев. Кроме войск и беженцев в береговой зоне также погибло местное население, сотни тысяч голов скота. Лавина воды стремительно залила огромные пространства Днепровской поймы, разрушила переправы, заставив отступающие части РККА переправляться через Днепр на подручных средствах, бросив тяжелое вооружение. За один час была снесена вся нижняя часть Запорожья с огромными запасами промышленного оборудования и военных материалов, десятками тысяч тонн продуктов питания. В катастрофическом потоке погибли десятки судов вместе с судовыми командами. Поспешность и несогласованность действий при подрыве плотины стоили жизни тысячам собственных граждан. Исполнители были приняты за диверсантов и арестованы СМЕРШ, освобождены только после вмешательства их руководства.

При этом были уничтожены и несколько переправ немецких войск. Потери их в живой силе составили порядка 1.5 тыс. Человек.

Летом 1942 года немцами ДнепроГЭС была введена в эксплуатацию для электроснабжения оккупированных территорий. Осенью 1943 г. немецко-фашистские войска во время своего отступления опять взорвали плотину Днепрогэса. Подрыв плотины Днепрогэса был инкриминирован нацистским военным преступникам в ходе Нюрнбергского процесса.

Сегодня ДнепроГЭС требует значительных капитальных вложений на ремонт. Кроме того, по мнению учёных, существует реальная опасность катастрофического разрушения плотины в результате даже несильного землетрясения. Поэтому возможен её демонтаж.

В плане ГОЭЛРО строительство Днепровской станции занимало первое место.

Строительство ГЭС началось в 1927 году. В результате строительства плотины были затоплены днепровские пороги, что обеспечило судоходство по всему течению Днепра.

Автором этого проекта был ученик Графтио (см.Волховская ГЭС)— Иван Александров. Он был назначен главным инженером Днепростроя. Возглавил строительство Александр Винтер.Шеф-консультантом Днепростроя был полковник Хью Купер (США).

Кстати, знаменитый инженер Графтио предлагал проект из 3-х малых плотин. Но Сталин выбрал более грандиозный проект.

Турбины заказывали в США, а часть генераторов изготавливалась заводом "Электросила" в Ленинграде.

К строительству Днепрогэса не привлекались заключенные. Однако, строители не могли при желании уволиться и отправиться домой. Фактически они находились на положении заключенных. Правда, поначалу у них хотя бы были сносные жилищно-бытовые условия. Но если в ноябре 1927 года на строительстве работали 13 тысяч человек, то в октябре 1931 года уже 43 тысячи, а в 1932 году 63 тысячи строителей. И это без учета членов их семей. В итоге условия жизни рабочих Днепростроя стали ужасающими.

На приобретение турбин пошли деньги, вырученные от продажи за рубеж не только художественных ценностей Эрмитажа, но и зерна, в том числе семенного фонда. Вследствие этого вскоре после строительства Днепрогэса в Украине и Поволжье разразился массовый голод. Вот такой ценой на полтора года позже намеченного срока и был построен этот индустриальный гигант, который стал визитной карточкой социализма. Между прочим, нигде и никогда не указывалась колоссальная стоимость этого объекта — в нынешних ценах около $200 миллиардов. На эти деньги в то время можно было построить добрую сотню тепловых электростанций, каждая из которых по мощности равнялась бы Днепрогэсу.

10 октября 1932 г. состоялось торжественное открытие Днепровской ГЭС. В 1939 ДнепроГЭС достиг проектной мощности.

После начала Великой Отечественной войны 18 августа 1941 года при поспешном отступлении советских войск плотина ДнепроГЭСа была в взорвана спецподразделениями НКВД. Взрыв лишь частично разрушил плотину, но по течению вниз помчалась огромная волна. По воспоминаниям очевидцев, волна высотой в несколько десятков метров обрушилась на прибрежную запорожскую полосу и колонны

беженцев. Кроме войск и беженцев в береговой зоне также погибло местное население, сотни тысяч голов скота. Лавина воды стремительно залила огромные пространства Днепровской поймы, разрушила переправы, заставив отступающие части РККА переправляться через Днепр на подручных средствах, бросив тяжелое вооружение. За один час была снесена вся нижняя часть Запорожья с огромными запасами промышленного оборудования и военных материалов, десятками тысяч тонн продуктов питания. В катастрофическом потоке погибли десятки судов вместе с судовыми командами. Поспешность и несогласованность действий при подрыве плотины стоили жизни тысячам собственных граждан. Исполнители были приняты за диверсантов и арестованы СМЕРШ, освобождены только после вмешательства их руководства.

При этом были уничтожены и несколько переправ немецких войск. Потери их в живой силе составили порядка 1.5 тыс. Человек.

Летом 1942 года немцами ДнепроГЭС была введена в эксплуатацию для электроснабжения оккупированных территорий. Осенью 1943 г. немецко-фашистские войска во время своего отступления опять взорвали плотину Днепрогэса. Подрыв плотины Днепрогэса был инкриминирован нацистским военным преступникам в ходе Нюрнбергского процесса.

Сегодня ДнепроГЭС требует значительных капитальных вложений на ремонт. Кроме того, по мнению учёных, существует реальная опасность катастрофического разрушения плотины в результате даже несильного землетрясения. Поэтому возможен её демонтаж.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 15 - Образование в СССР

Часть 16 - Стандарт 1930 года

Часть 17 - ДнепроГЭС

Часть 18 - Колхозы

Часть 19 - 1-ая филалистическая выставка СССР

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

|

Процитировано 1 раз

Международный полярный год |

Международный полярный год (МПГ), период одновременных геофизических наблюдений в Арктике силами ряда стран по общей программе и единой методике. 2-й МПГ (август 1932 — август 1933) включал геофизические, метеорологические, и некоторые биологические наблюдения а также первые

радиозондовые, радиофизические и акустические наблюдения атмосферы, экспедиционные наблюдения с судов («Сибиряков», «Книпович» и других) и на наблюдения ледников Кавказа, Памира и Алтая. В Антарктике во время 2-го МПГ зимовала экспедиция Бэрда.

3-й МПГ (1957—58) получил название Международный геофизический год.

Постановка исследования полярных стран на должную высоту требовала международного соглашения, и потому весьма естественно возникла мысль о повторении Международного полярного года. Впервые с таким проектом выступил президент Германской морской обсерватории в Гамбурге Доминик, который предложил приурочить Второй международный полярный год к пятидесятилетию Первого полярного года. После ряда предварительных совещаний, в сентябре 1929 года в Копенгагене была образована «Международная комиссия по полярному году 1932/1933», в составе представителей от десяти стран, в том числе и от СССР, и под председательством датского геофизика, профессора Ла Кура. Однако, главная задача по созданию обширной сети арктических станций оказалась в то время

неразрешимой из-за жестокого экономического кризиса в западных странах. Тем не менее благодаря проведению Второго МПГ была организована система сбора информации о природе Арктики и ее влиянии на соседние регионы. Всего от СССР в МПГ 1932/33 г. участвовало 115 опорных станций, из них 50 были открыты вновь.

В 1957 г., т.е. спустя 25 лет после Второго МПГ, был проведен Международный геофизический год (МГГ). Это было крупнейшее международное мероприятие, в ходе которого были сделаны уникальные научные открытия. Оно проводилось усилиями 67 стран. Этому событию также была посвящены марки 1957-58 годов.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

Часть 3 - Международный полярный год

Часть 4 - День демонстрации солидарности Объединённых Наций

Часть 5 - Первомай шагает по планете

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

Метки: марки |

Процитировано 1 раз

Стандарт 1930 года |

Эти две марки являются продолжением третьего стандартного выпуска марок СССР. Они отличаются большим форматом, тематикой изображения и большой ценой. Предназначались, главным образом, для международных отправлений.

Здание Центрального телеграфа (Москва, ул. Тверская, 7) — памятник архитектуры. Построено в 1925—1927 гг. (архитектор И. И. Рерберг, инженер С. З. Гинзбург). Стиль здания — переходный от модерна к конструктивизму. На здании Центрального телеграфа один из ранних проектов герба Советского Союза (1923): земной шар окружен колосьями, вверху красная звезда, по сторонам серп и молот. Со стороны

Никитского переулка на здании Центрального телеграфа располагаются часы с боем. Колокол находится на крыше, над часами. Примечательный факт: на циферблате часов цифра "четыре" изображена в виде "IIII". Общепринятый формат для циферблатов, в то время как на часах-курантах Спасской башни в виде "IV". В 1930-х гг. в здании размещались дикторские кабины Всесоюзного радио, отсюда 22

июня 1941 года было передано сообщение о начале войны.

Волховская гидроэлектростанция (им. В. И. Ленина) — ГЭС на реке Волхов в Ленинградской области, в городе Волхов. Одна из старейших действующих ГЭС России. Исторический памятник науки и техники. Строительство ГЭС началось в 1915 году, закончилось в 1927 году. Волховская ГЭС сыграла огромную роль в развитии промышленности страны в 1920—1930 гг., а также в энергоснабжении объектов промышленности, в том числе и в блокадном Ленинграде, в годы Великой Отечественной войны.

Первый проект использования реки Волхов для выработки электроэнергии инженер Генрих Осипович Графтио (1869-1949) подготовил ещё в 1902 г. В 1914 году он модернизировал проект под более мощные турбины. Царское правительство не проявляло особого интереса к проекту. В 1918 Графтио удалось заинтересовать своим проектом В. И. Ленина, в этом же году начались работы по сооружению станции, скоро приостановленные по причине тяжёлого положения страны, находящейся в состоянии гражданской войны. В 1921 году строительство ГЭС было включено в план ГОЭЛРО, в этом же году строительство ГЭС было возобновлено.

Графтио не только спроектировал Волховскую ГЭС, но и был главным инженером на ее строительстве, а после его окончания возглавил коллектив эксплуатационников. Его авторитет в стране был так высок, что даже в годы жестоких репрессий ему позволялось выезжать за границу на собственном автомобиле, подаренном Советским правительством.

Строительство Волховской ГЭС являлось приоритетной задачей советского правительства. 19 декабря 1926 года при участии членов правительства состоялось торжественное открытие Волховской ГЭС, были пущены 3 первых гидроагрегата шведского производства. В 1927 были пущены остальные гидроагрегаты.

В конце 1941, при подходе к ГЭС немецких войск, оборудование ГЭС было демонтировано и вывезено. Осенью 1942, после стабилизации фронта, часть оборудования ГЭС (3 гидроагрегата по 8 МВт) было вновь смонтировано. По дну Ладожского озера был проложен электрический кабель, и Волховская ГЭС начала снабжать электроэнергией блокадный Ленинград.

Посвящённые этим объектам марки выпускались и в последующие годы: в 1947 году в серии "800 лет Москвы" и в 1951 году к 25-летию пуска Волховской ГЭС.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 14 - Стандарт 1927 года

Часть 15 - Образование в СССР

Часть 16 - Стандарт 1930 года

Часть 17 - ДнепроГЭС

Часть 18 - Колхозы

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

Метки: ссср марки |

Процитировано 1 раз

Образование в СССР |

Каждая марка, выпускаемая в СССР, как я уже неоднократно подчёркивал, носила пропагандистский характер. Эта марка, выпущенная к ленинградской первой Всесоюзной педагогической выставке 1930 года символизировала успех советского строя в воспитании подрастающего поколения. На марке изображена группа советских учащихся. И в дальнейшем детям, школьному образованию и, особенно пионерской организации, было посвящено много выпусков. Следует отметить, что в сфере образования и ликвидации неграмотности советский строй действительно достиг значительных успехов.

О самой выставке никаких материалов найти не удалось. Видно, это было вполне заурядное событие.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 13 - Беспризорники

Часть 14 - Стандарт 1927 года

Часть 15 - Образование в СССР

Часть 16 - Стандарт 1930 года

Часть 17 - ДнепроГЭС

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

Метки: марки |

Процитировано 1 раз

Стандарт 1929 года |

Это третий стандартный выпуск марок СССР. Из предыдущих выпусков сохранено только изображение рабочего по скульптуре И.Д. Шадра и Ленина. Крестьянин в каталогах уже назван колхозником. Марки выпускались с августа 1929 по январь 1941 года.

|

Метки: марки |

Стандарт 1927 года |

Это второй стандартный выпуск марок СССР. Изображение рабочего и крестьянина выполнены по скульптурам Ивана Дмитриевича Шадра также, как и в предыдущем стандартном выпуске. Но вместо красноармейца дан портрет Ленина, культ которого набирал всё большую силу.

Второй стандартный выпуск почтовых марок СССР печатался с октября 1927 г. по октябрь 1928 г. Вся серия включала 14 номиналов и состояла из 15 марок большого формата 19х25 мм, который впоследствии не применялся для массовых стандартных выпусков. Почтовая жизнь этого стандарта оказалась необычно короткой для таких марок. Не прошло и года, как была отпечатана последняя миниатюра, а в обращение начали поступать новые стандартные марки 3-го выпуска.

Второй стандартный выпуск почтовых марок СССР печатался с октября 1927 г. по октябрь 1928 г. Вся серия включала 14 номиналов и состояла из 15 марок большого формата 19х25 мм, который впоследствии не применялся для массовых стандартных выпусков. Почтовая жизнь этого стандарта оказалась необычно короткой для таких марок. Не прошло и года, как была отпечатана последняя миниатюра, а в обращение начали поступать новые стандартные марки 3-го выпуска.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 12 - Стандарт 1924 года

Часть 13 - Беспризорники

Часть 14 - Стандарт 1927 года

Часть 15 - Образование в СССР

Часть 16 - Стандарт 1930 года

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

|

Процитировано 1 раз

Беспризорники |

После Первой мировой войны и Гражданской войны резко увеличилось число беспризорных детей . По одним данным в 1921 году в России насчитывалось 4,5 млн беспризорников, по другим — в 1922 году было 7 млн беспризорников. В 1919 году образован Государственный совет защиты детей во главе с А. В. Луначарским, а в 1921 году была создана Комиссия по улучшению жизни детей — «Деткомиссия ВЦИК» во главе с Феликсом Дзержинским. Содействие оказывали профсоюзы, комсомол, партийные организации. Милиция, ГПУ и уголовный розыск вели учёт беспризорников. При местных органах образования были созданы отделы социально-правовой охраны несовершеннолетних (СПОН). В 1919 году в детских домах воспитывалось 125 тыс. детей, в 1922 году — 540 тыс.

К началу 1928 года по всему СССР насчитывалось около 300 тысяч беспризорных, а 31 мая 1935 года в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» было заявлено, что в стране ликвидирована массовая беспризорность.

Наличие беспризорности признавалось, но объяснялось отдельными недостатками.

С ликвидацией беспризорности связана деятельность известного педагога А. С. Макаренко, автора известного произведения, рассказывающего о проблеме: "Педагогическая поэма".

В 1926-29 годах издавались почтовые марки "В помощь беспризорным детям", средства от продажи которых направлялись в детские фонды. Только странно, что на одной из марок изображена детская фотография Ленина, а на другой - мальчик, очень похожий на убиенного царевича Алексея. Они, вроде, беспризорниками не были.

По крайней мере, проблема не замалчивалась, как это было при следующей волне беспризорности, после Великой Отечественной войны.

В 1950 году насчитывалось 6543 детских дома, в которых воспитывалось 637 тыс. детей.

В 1960-е годы количество детей-сирот пошло на убыль и детские дома заменялись на школы-интернаты, в которые принимались также дети из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Новый рост числа беспризорных наблюдается в России с начала 1990-х годов. В 2002 году в России насчитывалось от 2 до 3 млн. беспризорных. С ростом беспризорности растёт детская преступность, детская проституция и алкоголизм.

К началу 1928 года по всему СССР насчитывалось около 300 тысяч беспризорных, а 31 мая 1935 года в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» было заявлено, что в стране ликвидирована массовая беспризорность.

Наличие беспризорности признавалось, но объяснялось отдельными недостатками.

С ликвидацией беспризорности связана деятельность известного педагога А. С. Макаренко, автора известного произведения, рассказывающего о проблеме: "Педагогическая поэма".

В 1926-29 годах издавались почтовые марки "В помощь беспризорным детям", средства от продажи которых направлялись в детские фонды. Только странно, что на одной из марок изображена детская фотография Ленина, а на другой - мальчик, очень похожий на убиенного царевича Алексея. Они, вроде, беспризорниками не были.

По крайней мере, проблема не замалчивалась, как это было при следующей волне беспризорности, после Великой Отечественной войны.

В 1950 году насчитывалось 6543 детских дома, в которых воспитывалось 637 тыс. детей.

В 1960-е годы количество детей-сирот пошло на убыль и детские дома заменялись на школы-интернаты, в которые принимались также дети из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Новый рост числа беспризорных наблюдается в России с начала 1990-х годов. В 2002 году в России насчитывалось от 2 до 3 млн. беспризорных. С ростом беспризорности растёт детская преступность, детская проституция и алкоголизм.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 11 - Крым

Часть 12 - Стандарт 1924 года

Часть 13 - Беспризорники

Часть 14 - Стандарт 1927 года

Часть 15 - Образование в СССР

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

|

Процитировано 1 раз

Декабристы |

Неожиданная смерть в Таганроге Александра I привела к династическому кризису, междуцарствию, которое продолжалось 25 дней, до 14 декабря. Поскольку Александр I умер бездетным, царем должен был стать его следующий брат Константин. Но тот давно уже дал себе зарок "не лезть на трон" ("задушат, как отца задушили"). В 1820 г. он вступил в брак с польской графиней Ж. Грудзинской и Александр 16 августа 1823 г. особым манифестом лишил Константина прав на престол и объявил наследником следующего из братьев - Николая. Этот манифест хранился до самой смерти царя в глубокой тайне. Отсюда и загорелся весь сыр-бор междуцарствия.

Как только Петербург узнал о смерти Александра I, власти и войска начали присягать Константину. 27 ноября присягнул ему и Николай. Константин, со своей стороны, присягнул Николаю. В конце концов Николай решил стать царем и назначил на 14 декабря переприсягу.

Момент благоприятствовал восстанию, но декабристы еще не были готовы выступать. Откладывать же выступление было нельзя: декабристам стало известно, что правительство знает о существовании и даже составе тайных обществ и готовится к расправе с ними. Доносы следовали один за другим. Самый подробный из них был получен уже после смерти царя. Доносчик - член Южного общества,

капитан А.И. Майборода - назвал 46 имен самых активных заговорщиков.

Медлить было нельзя и 10 декабря заговорщики избрали диктатором восстания полковника лейб-гвардии Преображенского полка князя С.П. Трубецкого, а вечером 13-го собрались в квартире К.Ф. Рылеева на последнее совещание. Рылеев сказал: "Ножны сломаны, и сабель не спрятать". Все согласились с ним. Накануне восстания члены Северного общества составили программный документ -

"Манифест к русскому народу". Автором его был Трубецкой. "Манифест" провозглашал целью декабристов свержение самодержавия и ликвидацию крепостного права.

Восстание началось 14 декабря около 11 часов утра. Декабристы вывели три гвардейских полка на Сенатскую площадь и здесь узнали, что Николай Павлович привел Сенат к присяге еще на рассвете, в 7 часов. Более того, А.И. Якубович, которому было поручено захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью, неожиданно отказался выполнять поручение, боясь возможного цареубийства. Надо было принимать на месте новые решения, а диктатор Трубецкой не явился на площадь. Он к тому времени понял, что восстание обречено на гибель, и решил не усугублять собственную вину и вину своих товарищей решительными действиями. Впрочем, есть версия, что он прятался рядом и выглядывал на площадь из-за угла, выжидая, не соберется ли побольше полков.

Декабристы собрали на Сенатской площади 3 тыс. солдат. Они построились в каре вокруг памятника Петру Великому. Едва ли многие из них сознавали политический смысл восстания. Весьма по-разному настроенные современники рассказывали о том, как восставшие солдаты кричали: "Ура, конституция!" - считая, что так зовут жену Константина Павловича.

Восставшие держались пассивно, но стойко. Генерал Милорадович, герой 1812 г., сподвижник Суворова и Кутузова, попытался уговорить гвардейцев разойтись и начал зажигательную речь, но декабрист П.Г. Каховский застрелил его. Новые попытки склонить их к покорности предприняли третий из братьев Александра I Михаил Павлович и два митрополита - петербургский и киевский. Каждому из них тоже

пришлось спасаться бегством. "Какой ты митрополит, когда на двух неделях двум императорам присягал!" - кричали солдаты-декабристы.

Во второй половине дня Николай Павлович бросил против восставших конную гвардию, но мятежное каре отбило несколько ее атак ружейным огнем. После этого у Николая оставалось только одно средство - артиллерия. К 6 часам вечера восстание было подавлено.