-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Авиаконструктор Поликарпов |

Поликарпов Николай Николаевич (1892-1944).

Российский и советский авиаконструктор.

В 1916, после защиты дипломного проекта, работал в авиационном отделении Русско-Балтийского вагонного завода под руководством выдающегося русского конструктора И. И. Сикорского.

В ноябре 1929 года был арестован ОГПУ по обвинению в «участии в контрреволюционной вредительской организации» и без суда приговорен к смертной казни. В декабре того же года (без отмены или изменения приговора) его направляют в «шарашку» — Особое конструкторское бюро

(ЦКБ-39 ОГПУ), организованное в Бутырской тюрьме. В июле 1931 года, после удачного показа Сталину,

Ворошилову и Орджоникидзе самолета И-5, был амнистирован.

Гибель в 1938 году Чкалова в первом же испытательном полете на истребителе И-180 вновь ввергло Поликарпова в опалу.

Вокруг Поликарпова складывалась нездоровая атмосфера. Началась травля конструктора, работы тормозились, его обвиняли в консерватизме. Так продолжалось до 1942 г., когда Сталин взял Поликарпова под свою защиту.Но в 1944 г. его не стало.

Всего Поликарповым было разработано свыше 80 самолётов различных типов.

Самолет Р-5 - самолёт-разведчик. Первый полет состоялся в 1929 году. Выполнял функции боевого, транспортного, пассажирского самолета.

В период Великой Отечественной войны самолет использовался как ночной бомбардировщик, связной и транспортный.

Самолет По-2 (У-2)

Разрабатывался для первоначального обучения и как нельзя лучше соответствовал своему назначению.

Он имел множество вариантов самого разнообразного назначения. Среди них сельскохозяйственные, связные, штабные, санитарные, для аэрофотосъемки, пассажирские, поплавковые и целый ряд экспериментальных. В годы Великой отечественной войны этот небольшой учебный самолет переделали в легкий ночной бомбардировщик.

Самолет И-16 (по прозвищу ишачок) - одномоторный поршневой истребитель-моноплан.Обшивка фанерная и дюралюминиевая.

Опоры шасси убирались вручную посредством вращения штурвала.

Первый полёт был выполнен Валерием Чкаловым 30 декабря 1933 года. Этот самолет был самым скоростным и вместе с тем самым легким истребителем середины 30-х годов.

В 1936 году в Испании до появления Ме-109 (Мессершмитт) оставались королями воздуха.

К началу Великой Отечественной войны самолёт составлял основу истребительного парка СССР.

Российский и советский авиаконструктор.

В 1916, после защиты дипломного проекта, работал в авиационном отделении Русско-Балтийского вагонного завода под руководством выдающегося русского конструктора И. И. Сикорского.

В ноябре 1929 года был арестован ОГПУ по обвинению в «участии в контрреволюционной вредительской организации» и без суда приговорен к смертной казни. В декабре того же года (без отмены или изменения приговора) его направляют в «шарашку» — Особое конструкторское бюро

(ЦКБ-39 ОГПУ), организованное в Бутырской тюрьме. В июле 1931 года, после удачного показа Сталину,

Ворошилову и Орджоникидзе самолета И-5, был амнистирован.

Гибель в 1938 году Чкалова в первом же испытательном полете на истребителе И-180 вновь ввергло Поликарпова в опалу.

Вокруг Поликарпова складывалась нездоровая атмосфера. Началась травля конструктора, работы тормозились, его обвиняли в консерватизме. Так продолжалось до 1942 г., когда Сталин взял Поликарпова под свою защиту.Но в 1944 г. его не стало.

Всего Поликарповым было разработано свыше 80 самолётов различных типов.

Самолет Р-5 - самолёт-разведчик. Первый полет состоялся в 1929 году. Выполнял функции боевого, транспортного, пассажирского самолета.

В период Великой Отечественной войны самолет использовался как ночной бомбардировщик, связной и транспортный.

Самолет По-2 (У-2)

Разрабатывался для первоначального обучения и как нельзя лучше соответствовал своему назначению.

Он имел множество вариантов самого разнообразного назначения. Среди них сельскохозяйственные, связные, штабные, санитарные, для аэрофотосъемки, пассажирские, поплавковые и целый ряд экспериментальных. В годы Великой отечественной войны этот небольшой учебный самолет переделали в легкий ночной бомбардировщик.

Самолет И-16 (по прозвищу ишачок) - одномоторный поршневой истребитель-моноплан.Обшивка фанерная и дюралюминиевая.

Опоры шасси убирались вручную посредством вращения штурвала.

Первый полёт был выполнен Валерием Чкаловым 30 декабря 1933 года. Этот самолет был самым скоростным и вместе с тем самым легким истребителем середины 30-х годов.

В 1936 году в Испании до появления Ме-109 (Мессершмитт) оставались королями воздуха.

К началу Великой Отечественной войны самолёт составлял основу истребительного парка СССР.

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-1":

Часть 1 - Дирижабль Граф Цеппелин

Часть 2 - Покорители стратосферы

...

Часть 5 - Самолёты Туполева

Часть 6 - Авиаконструктор Яковлев

Часть 7 - Авиаконструктор Поликарпов

Часть 8 - Авиаконструктор Лавочкин

Часть 9 - Авиаконструктор Петляков

...

Часть 48 - Легендарный лётчик Анатолий Серов

Часть 49 - 100 лет Качинскому училищу летчиков. 2010

Часть 50 - 100 лет Военно-воздушным силам России. 2012

|

|

Процитировано 2 раз

Авиаконструктор Яковлев |

Яковлев Александр Сергеевич (1906 - 1989)

Советский авиаконструктор, генерал-полковник авиации, академик, дважды Герой Социалистического Труда, референт Сталина по вопросам авиации.

Во время Великой Отечественной войны для фронта было построено 40 000 самолётов «Як».

ОКБ Яковлева создало свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов.

Яковлев являлся одним из немногих советских конструкторов не попавших под массовые репрессии, благодаря особым доверительным отношениям которые сложились у него со Сталиным.

Информация Яковлева Сталину о Туполеве способствовала аресту Туполева.

Яковлев сыграл роковую роль в судьбе некоторых разработок других авиаконструкторов своего времени.

Многими источниками отмечается печальная роль Яковлева в судьбе перспективного самолёта И-180 конструкции Н. Н. Поликарпова, который не был запущен в серию после гибели Чкалова.

Самолет Я-7 - первый скоростной спортивный самолёт. Первый полёт состоялся летом 1932 года.

Двухместный учебно-тренировочный самолет Ут-2 в гидроварианте и обычный 1935 года.

Самолет Як-3 - одномоторный самолёт-истребитель Великой Отечественной войны. Производился с 1943 по 1945 год.

Самолет Як-9 - одномоторный самолёт-истребитель Великой Отечественной войны. Производился с октября 1942 по декабрь 1948 года.

Являлся самым массовым советским истребителем Великой Отечественной войны.

Советский авиаконструктор, генерал-полковник авиации, академик, дважды Герой Социалистического Труда, референт Сталина по вопросам авиации.

Во время Великой Отечественной войны для фронта было построено 40 000 самолётов «Як».

ОКБ Яковлева создало свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов.

Яковлев являлся одним из немногих советских конструкторов не попавших под массовые репрессии, благодаря особым доверительным отношениям которые сложились у него со Сталиным.

Информация Яковлева Сталину о Туполеве способствовала аресту Туполева.

Яковлев сыграл роковую роль в судьбе некоторых разработок других авиаконструкторов своего времени.

Многими источниками отмечается печальная роль Яковлева в судьбе перспективного самолёта И-180 конструкции Н. Н. Поликарпова, который не был запущен в серию после гибели Чкалова.

Самолет Я-7 - первый скоростной спортивный самолёт. Первый полёт состоялся летом 1932 года.

Двухместный учебно-тренировочный самолет Ут-2 в гидроварианте и обычный 1935 года.

Самолет Як-3 - одномоторный самолёт-истребитель Великой Отечественной войны. Производился с 1943 по 1945 год.

Самолет Як-9 - одномоторный самолёт-истребитель Великой Отечественной войны. Производился с октября 1942 по декабрь 1948 года.

Являлся самым массовым советским истребителем Великой Отечественной войны.

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-1":

Часть 1 - Дирижабль Граф Цеппелин

Часть 2 - Покорители стратосферы

...

Часть 4 - Дальние авиаперелёты 30-х годов через Северный полюс

Часть 5 - Самолёты Туполева

Часть 6 - Авиаконструктор Яковлев

Часть 7 - Авиаконструктор Поликарпов

Часть 8 - Авиаконструктор Лавочкин

...

Часть 48 - Легендарный лётчик Анатолий Серов

Часть 49 - 100 лет Качинскому училищу летчиков. 2010

Часть 50 - 100 лет Военно-воздушным силам России. 2012

|

|

Процитировано 1 раз

Самолёты Туполева |

Туполев, Андрей Николаевич (1888-1972) -авиаконструктор, академик АН СССР, генерал-полковник-инженер (1968), трижды Герой Социалистического Труда (1945, 1957, 1972), Герой Труда РСФСР (1926).

Свой первый цельнометаллический самолёт серии АНТ Туполев сконструировал в 1922 году.

Им разработано свыше 100 типов самолётов, 70 из которых выпускались серийно.

На самолётах Туполева завоёвано 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелётов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин» на АНТ-4, беспосадочные перелёты в США через Северный полюс, высадка научных экспедиции «Северный полюс» во главе с И. Д. Папаниным. Женский экипаж Валентины Гризодубовой на АНТ-37 "Родина" в 1938 году совершил беспересадочный перелет

из Москвы на Дальний Восток.

Автор идеи перелета через Северный полюс лётчик Сигизмунд Леваневский решил воплотить её в жизнь на туполевском самолете АНТ-25. Но из-за возникших в полете неполадок пришлось вернуться и совершить аварийную посадку в Архангельской области. Его самолюбие было уязвлено. Человек эмоциональный, любимец Сталина, Леваневский обвинил Туполева во вредительстве. Это произошло на заседании Политбюро в присутствии Сталина. С Туполевым прямо там случился сердечный приступ. И, хотя позже экипажи летчиков Чкалова и Громова совершили рекордные перелеты из Москвы в США через полюс именно на раскритикованном АНТ-25, Туполев был уже на прицеле НКВД.

21 октября 1937 года А. Н. Туполев был арестован по доносу прямо в своём кабинете. Вместе с ним была арестована вся верхушка ЦАГИ и ОКБ, директора большинства авиационных заводов. Многие из них были расстреляны. В заключении работал в закрытом КБ НКВД — ЦКБ-29 («Туполевская шарага»).

Сначала его держали на Лубянке, затем перевели в Бутырскую тюрьму. Следователь старался добиться признания авиаконструктора в том, что тот продал чертежи самолета за границу.

Есть версия, что, Туполев, увидев "Мессершмитт-110", в присутствии высоких чинов НКВД саркастически заметил: "Ну наконец-то я увидел свой самолет". Эта реплика тоже, по-видимому, сыграла свою роль. Но доказать отношение Туполева к афере с «мессершмиттом» не удалось. Его и жену обвинили в создании вредительской организации, передававшей чертежи самолетов

французской разведке.

Есть и другая версия ареста Туполева. Когда Туполев был на заводе Мессершмитта, выдающегося авиаконструктора и члена нацистской партии, А.Н.Туполеву задали вопрос: "Как Вы оцениваете наши истребители?" Будучи человеком, обладающим большой инженерной интуицией, Андрей Николаевич высказал несколько замечаний, отражающих его мнение о достоинствах и недостатках истребителей

Мессершмитта. Каково же было удивление его и его сотрудников, когда после возвращения в Москву, конструкторское бюро Туполева получило краткую весточку от Мессершмитта: "Благодарим за бесценную техническую консультацию". Это была обычная для гитлеровской Германии провокация против советских специалистов.

Но всё это были только поводы для НКВД. Настоящая причина была в том, что советская военная авиация стала отставать от зарубежной.

В Испании истребители Ме-109 начинают активно сбивать туполевские бомбардировщики СБ. Сталин огорчен. Почему Туполев вовремя не улучшил свой СБ. А ведь А.С. Яковлев, авиаконструктор, а также референт вождя по вопросам боевых самолётов, докладывал Сталину, что Туполев своевременно не подготовил замену устаревшим, тихоходным бомбардировщикам ТБ-3, не постарался увеличить

скорость самолетов СБ, не создал войны нужный Советской Армии бомбардировщик. А в те времена просто так с должностей не снимали. А сразу же и репрессировали.

В 1941 году Туполева освободили, но реабилитировали только в 1955-м. А он продолжал работать, создавал новые самолеты.

Его реактивный пассажирский самолет Ту-104 в 1955 открыл реактивную эру в гражданской авиации.

Самолёт АНТ-9 - ближнемагистральный трёхдвигательный самолёт. Разработан в СССР в начале 1920-х годов.

Первый полёт АНТ-9 совершил в 1929 году, после чего началась эксплуатация АНТ-9 Аэрофлотом.

Самолёт АНТ-6 (он же ТБ-3) - тяжёлый бомбардировщик, использовавшийся ВВС СССР в 1930-е годы и во время Второй мировой войны.

Проектирование началось в 1925 году. В 1930 году на опытной машине АНТ-6 был выполнен первый полет.В 1932 году началось серийное производство и продолжалось до 1938 года. Эти тихоходные гиганты в условиях превосходства германской авиации были весьма уязвимы днем, но довольно успешно выполняли свои функции ночью. Например, днем 26 июня три ТБ-3 пытались разбомбить переправу через Березину, но все были сбиты "мессерами" (этот эпизод отражен почти с документальной точностью в фильме "Живые и мертвые").

На долю ТБ-3 выпала тяжелая доля "солдата 1941 года", эти машины и их экипажи выполнили свой долг в самое тяжелое для страны время. Поэтому 18 августа 1945 года на первом после окончания войны воздушном параде трем ТБ-3 была представлена честь пройти в парадной колонне вместе с современными машинами.

Самолёт АНТ-4 (он же ТБ-1 «Страна Советов») - первый в мире серийный цельнометаллический тяжёлый двухмоторный бомбардировщик.

Самолёт был разработан и выполнен в 1925 году. Серийно строился с лета 1929 до начала 1932.

В 1934 году лётчик А. В. Ляпидевский на этом самолёте принимал участие в спасении челюскинцев. Совершил 29 поисковых полётов в пургу и в ненастье, прежде чем 5 марта 1934 года, обнаружив их лагерь, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 человек.

Самолет АНТ-20 ("Максим Горький") - советский агитационный, пассажирский многоместный, 8-моторный самолёт. Построен в одном экземпляре в 1934; в то время — самый большой самолёт в мире. На борту находилось разнообразные средства агитации, в том числе громкоговорящая радиоустановка Голос с неба, радиопередатчики, киноустановка, фотолаборатория, типография, библиотека,

электростанция.

17 июня 1934 летчик-испытатель М. М. Громов выполнил на АНТ-20 первый полет. Второй полёт состоялся через два дня над Красной площадью во время встречи челюскинцев. На самолёте во время визита в СССР совершил полёт Антуан де Сент-Экзюпери.

18 мая 1935 на центральном аэродроме столицы проходил демонстрационный полет. В сопровождение «Максиму Горькому» выделили два самолета: Р-5 под управлением лётчика Рыбушкина и истребитель И-5 под управлением испытателя Н. П. Благина. С Р-5 вели

киносъёмку полета. Перед Н. П. Благиным стояла другая задача: он должен был во время съёмок летать рядом с АНТ-20, чтобы зрители могли увидеть разницу в размерах. Но с первых минут полета близость двух самолётов приобрела угрожающий характер: Благин на истребителе начал выполнять фигуры высшего пилотажа в непосредственной близости от АНТ-20. Благин бросил свой истребитель в пике

за хвостом «Максима Горького», пронесся под его брюхом и стал описывать вокруг гиганта мёртвую петлю. В верхней точке самолет завис и, потеряв скорость, рухнул вниз на медленно проплывающий под ним АНТ-20. Через несколько секунд прогремел страшный взрыв, и самолёт рухнул на дачный посёлок Сокол. Погибло 46 человек, в том числе Благин, оба пилота «Максима Горького», 10 членов

экипажа и 33 пассажира — сотрудники ЦАГИ и их родственники, в том числе 7 детей.

12 сентября 1935 года в польской газете «Меч» было опубликовано письмо с антикоммунистическими воззваниями, подписанное Благиным.

Однако Благин был похоронен вместе со всеми жертвами трагедии на Новодевичьем кладбище, его вдова и дочь не были репрессированы, поэтому версия о его злом умысле, очевидно, несостоятельна. Да и сам характер катастрофы говорит об этом.

Самолет АНТ-14 "Правда". Первый полет самолета АНТ-14 состоялся 14 августа 1931 г. под управлением М. М. Громова, и по его оценке машина в воздухе вела себя прекрасно и мало реагировала на воздушные течения. Самолет АНТ-14 серийно не строился.

Самолет АНТ-2 - первый отечественным цельнометаллическим самолётом, покрытым гофрированной обшивкой из кольчугалюминия (дюралюминия). Дюралюминий (дюраля) изобретён немецкими инженерами и производился в городе Дюрен. К раскрытию тайн получения дюралюминия приступила секция испытания материалов, организованная в ЦАГИ в мае 1922 г. Опытные плавки алюминия с различными присадками проводились в литейной мастерской МВТУ, а затем на Кольчугинском заводе. Полученный кольчугалюминий по своему качеству не уступал немецкому дюралюминию. В КБ Туполева были разработаны оригинальные методы производства гофра, отличавшиеся от принятых на заводе Юнкерса в Филях.

26 мая 1924 г.на Центральном аэродроме им. т.Троцкого в Москве испытан новый пассажирский самолет АНТ-2. В 1925 г. началось его серийное производство.

Самолет АНТ-3 (Р-3) - цельнометаллический самолет-разведчик. Выпонен как полутороплан, хотя, как известно, Туполев был принципиальным сторонником монопланов. Объяснялось это тем, что мощность двигателей тех лег не обеспечивала монопланам необходимой маневренности, а для самолетов-разведчиков и истребителей она была одним из важнейших показателей.

Серийное производство Р-3 началось в конце 1925 г.

Самолет ТУ-2 (также известный как АНТ-58 и 103) - двухдвигательный высокоскоростной дневной пикирующий бомбардировщик времён Второй мировой войны.

Разработка велась в тюремных условиях («шарашка» ЦКБ-29). Выпускался с 1941 по 1948 год.

Самолет ТУ-104 - первый советский и третий в мире реактивный пассажирский самолёт.

Ту-104 проектировался на основе ранее производимого дальнего бомбардировщика Ту-16.

Первый полёт Ту-104 совершил 17 июня 1955 года. Его производство было прекращено в 1960 году.

В период с 1956 по 1958 год, из-за приостановки полётов Comet, Ту-104 был на тот момент единственным эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире.

Отсутствие опыта эксплуатации гражданских реактивных самолётов и конструкционные недоработки приводили к значительному количеству инцидентов и аварий: пилоты испытывали трудности с посадкой самолётов, у лайнеров отказывали двигатели и приборы.

По данным Всемирного фонда безопасности полетов (США) на 1 января 2008 года, всего имели место 37 авиационных происшествий с самолётами типа Ту-104, то есть 18 % от числа произведённых лайнеров. Это худший показатель среди всех советских серийных пассажирских самолётов. В связи с этим, разработанные КБ Ильюшина турбовинтовые Ил-18, считавшиеся более надежными, начали быстро вытеснять Ту-104.

Самолет ТУ-110 - опытный пассажирский.

Первый полет самолета состоялся 11 марта 1957 года. Самолет конструктивно являлся значительной модификацией Ту-104. Всего построено 4 самолета.

Самолет ТУ-114 - турбовинтовой дальнемагистральный пассажирский самолёт, спроектированный в СССР в 1955 году на основе бомбардировщика Ту-95.

Надежность самолета оказалась столь высокой, что в 1959 году на нем были также осуществлены беспрецедентная акция : на самолете, эксплуатационные испытания которого еще не были закончены, перевезли правительство СССР во главе с Н.С.Хрущевым в Вашингтон.

Пропагандистская мощь Ту-114 затмила даже эффект Ту-104. Ажиотаж и зарубежной, и советской прессы вокруг Ту-114 понятен.

Беспосадочный полет на большие расстояния тогда, в 50-х годах, воспринимался как настоящее чудо. Комфорт на Ту-114 казался рядовому советскому человеку той поры (отнюдь не избалованному удобствами) тоже каким-то запредельным. На первых выпусках ТУ-114 были даже спальные купе.

Самолет ТУ-134 -советский пассажирский самолёт для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанный в начале 1960-х годов.

Один из самых массовых пассажирских самолётов, собиравшихся в Советском Союзе. Первые серийные самолёты были переданы Аэрофлоту в 1966 году. Впервые в практике отечественного самолетостроения конструкция Ту-134 и его летные данные прошли международный контроль, а сама машина получила международный сертификат летной годности.

Самой известной «ролью» Ту-134 в кино был эпизод из кинокомедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Съёмки проводились летом 1973 года на учебном аэродроме Ульяновского авиационного училища. Для съёмок вдоль полосы высадили деревья, установили светофоры, киоски, а также указатель «Москва — 140 км».

Самолет ТУ-144 - сверхзвуковой пассажирский самолёт. Наряду с «Конкордом» Ту-144 является первым из двух сверхзвуковых авиалайнеров, которые когда-либо использовались авиакомпаниями для коммерческих перевозок.

Первый полёт Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года, то есть на два месяца раньше «Конкорда».

Всего было построено 16 самолётов Ту-144.

Третьего июня 1973 года Ту-144 разбился во время показательного полёта на авиасалоне в Ле Бурже. По версии, появившейся после крушения, причиной катастрофы считают слишком резкий манёвр, который экипаж должен был совершить во избежание столкновения с неожиданно появившимся французским «Миражом», который должен был сфотографировать советский Ту-144 в полёте.

Истинные же причины катастрофы были засекречены. Тем не менее Ту-144 стал совершать регулярные рейсы.

Коммерческая карьера Ту-144 была недолгой: 23 мая 1978 года произошло второе крушение Ту-144. 1 июня 1978 года Аэрофлот навсегда прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы.

Самолет ТУ-154 - средемагистральный пассажирский самолет,первый пассажирский самолет, не имевший военного прототипа.

В ходе первого этапа испытаний в 1969 году опытный самолет Ту-154 демонстрировался на салоне в Ле Бурже. На трассы "Аэрофлота" лайнер вышел в начале 1972 года.

На почтовых марках 2013 года изображены бомбардировщики Ту-2, ТБ-7, Ту-16, Ту-22М3, Ту-95.

Свой первый цельнометаллический самолёт серии АНТ Туполев сконструировал в 1922 году.

Им разработано свыше 100 типов самолётов, 70 из которых выпускались серийно.

На самолётах Туполева завоёвано 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелётов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин» на АНТ-4, беспосадочные перелёты в США через Северный полюс, высадка научных экспедиции «Северный полюс» во главе с И. Д. Папаниным. Женский экипаж Валентины Гризодубовой на АНТ-37 "Родина" в 1938 году совершил беспересадочный перелет

из Москвы на Дальний Восток.

Автор идеи перелета через Северный полюс лётчик Сигизмунд Леваневский решил воплотить её в жизнь на туполевском самолете АНТ-25. Но из-за возникших в полете неполадок пришлось вернуться и совершить аварийную посадку в Архангельской области. Его самолюбие было уязвлено. Человек эмоциональный, любимец Сталина, Леваневский обвинил Туполева во вредительстве. Это произошло на заседании Политбюро в присутствии Сталина. С Туполевым прямо там случился сердечный приступ. И, хотя позже экипажи летчиков Чкалова и Громова совершили рекордные перелеты из Москвы в США через полюс именно на раскритикованном АНТ-25, Туполев был уже на прицеле НКВД.

21 октября 1937 года А. Н. Туполев был арестован по доносу прямо в своём кабинете. Вместе с ним была арестована вся верхушка ЦАГИ и ОКБ, директора большинства авиационных заводов. Многие из них были расстреляны. В заключении работал в закрытом КБ НКВД — ЦКБ-29 («Туполевская шарага»).

Сначала его держали на Лубянке, затем перевели в Бутырскую тюрьму. Следователь старался добиться признания авиаконструктора в том, что тот продал чертежи самолета за границу.

Есть версия, что, Туполев, увидев "Мессершмитт-110", в присутствии высоких чинов НКВД саркастически заметил: "Ну наконец-то я увидел свой самолет". Эта реплика тоже, по-видимому, сыграла свою роль. Но доказать отношение Туполева к афере с «мессершмиттом» не удалось. Его и жену обвинили в создании вредительской организации, передававшей чертежи самолетов

французской разведке.

Есть и другая версия ареста Туполева. Когда Туполев был на заводе Мессершмитта, выдающегося авиаконструктора и члена нацистской партии, А.Н.Туполеву задали вопрос: "Как Вы оцениваете наши истребители?" Будучи человеком, обладающим большой инженерной интуицией, Андрей Николаевич высказал несколько замечаний, отражающих его мнение о достоинствах и недостатках истребителей

Мессершмитта. Каково же было удивление его и его сотрудников, когда после возвращения в Москву, конструкторское бюро Туполева получило краткую весточку от Мессершмитта: "Благодарим за бесценную техническую консультацию". Это была обычная для гитлеровской Германии провокация против советских специалистов.

Но всё это были только поводы для НКВД. Настоящая причина была в том, что советская военная авиация стала отставать от зарубежной.

В Испании истребители Ме-109 начинают активно сбивать туполевские бомбардировщики СБ. Сталин огорчен. Почему Туполев вовремя не улучшил свой СБ. А ведь А.С. Яковлев, авиаконструктор, а также референт вождя по вопросам боевых самолётов, докладывал Сталину, что Туполев своевременно не подготовил замену устаревшим, тихоходным бомбардировщикам ТБ-3, не постарался увеличить

скорость самолетов СБ, не создал войны нужный Советской Армии бомбардировщик. А в те времена просто так с должностей не снимали. А сразу же и репрессировали.

В 1941 году Туполева освободили, но реабилитировали только в 1955-м. А он продолжал работать, создавал новые самолеты.

Его реактивный пассажирский самолет Ту-104 в 1955 открыл реактивную эру в гражданской авиации.

Самолёт АНТ-9 - ближнемагистральный трёхдвигательный самолёт. Разработан в СССР в начале 1920-х годов.

Первый полёт АНТ-9 совершил в 1929 году, после чего началась эксплуатация АНТ-9 Аэрофлотом.

Самолёт АНТ-6 (он же ТБ-3) - тяжёлый бомбардировщик, использовавшийся ВВС СССР в 1930-е годы и во время Второй мировой войны.

Проектирование началось в 1925 году. В 1930 году на опытной машине АНТ-6 был выполнен первый полет.В 1932 году началось серийное производство и продолжалось до 1938 года. Эти тихоходные гиганты в условиях превосходства германской авиации были весьма уязвимы днем, но довольно успешно выполняли свои функции ночью. Например, днем 26 июня три ТБ-3 пытались разбомбить переправу через Березину, но все были сбиты "мессерами" (этот эпизод отражен почти с документальной точностью в фильме "Живые и мертвые").

На долю ТБ-3 выпала тяжелая доля "солдата 1941 года", эти машины и их экипажи выполнили свой долг в самое тяжелое для страны время. Поэтому 18 августа 1945 года на первом после окончания войны воздушном параде трем ТБ-3 была представлена честь пройти в парадной колонне вместе с современными машинами.

Самолёт АНТ-4 (он же ТБ-1 «Страна Советов») - первый в мире серийный цельнометаллический тяжёлый двухмоторный бомбардировщик.

Самолёт был разработан и выполнен в 1925 году. Серийно строился с лета 1929 до начала 1932.

В 1934 году лётчик А. В. Ляпидевский на этом самолёте принимал участие в спасении челюскинцев. Совершил 29 поисковых полётов в пургу и в ненастье, прежде чем 5 марта 1934 года, обнаружив их лагерь, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 человек.

Самолет АНТ-20 ("Максим Горький") - советский агитационный, пассажирский многоместный, 8-моторный самолёт. Построен в одном экземпляре в 1934; в то время — самый большой самолёт в мире. На борту находилось разнообразные средства агитации, в том числе громкоговорящая радиоустановка Голос с неба, радиопередатчики, киноустановка, фотолаборатория, типография, библиотека,

электростанция.

17 июня 1934 летчик-испытатель М. М. Громов выполнил на АНТ-20 первый полет. Второй полёт состоялся через два дня над Красной площадью во время встречи челюскинцев. На самолёте во время визита в СССР совершил полёт Антуан де Сент-Экзюпери.

18 мая 1935 на центральном аэродроме столицы проходил демонстрационный полет. В сопровождение «Максиму Горькому» выделили два самолета: Р-5 под управлением лётчика Рыбушкина и истребитель И-5 под управлением испытателя Н. П. Благина. С Р-5 вели

киносъёмку полета. Перед Н. П. Благиным стояла другая задача: он должен был во время съёмок летать рядом с АНТ-20, чтобы зрители могли увидеть разницу в размерах. Но с первых минут полета близость двух самолётов приобрела угрожающий характер: Благин на истребителе начал выполнять фигуры высшего пилотажа в непосредственной близости от АНТ-20. Благин бросил свой истребитель в пике

за хвостом «Максима Горького», пронесся под его брюхом и стал описывать вокруг гиганта мёртвую петлю. В верхней точке самолет завис и, потеряв скорость, рухнул вниз на медленно проплывающий под ним АНТ-20. Через несколько секунд прогремел страшный взрыв, и самолёт рухнул на дачный посёлок Сокол. Погибло 46 человек, в том числе Благин, оба пилота «Максима Горького», 10 членов

экипажа и 33 пассажира — сотрудники ЦАГИ и их родственники, в том числе 7 детей.

12 сентября 1935 года в польской газете «Меч» было опубликовано письмо с антикоммунистическими воззваниями, подписанное Благиным.

Однако Благин был похоронен вместе со всеми жертвами трагедии на Новодевичьем кладбище, его вдова и дочь не были репрессированы, поэтому версия о его злом умысле, очевидно, несостоятельна. Да и сам характер катастрофы говорит об этом.

Самолет АНТ-14 "Правда". Первый полет самолета АНТ-14 состоялся 14 августа 1931 г. под управлением М. М. Громова, и по его оценке машина в воздухе вела себя прекрасно и мало реагировала на воздушные течения. Самолет АНТ-14 серийно не строился.

Самолет АНТ-2 - первый отечественным цельнометаллическим самолётом, покрытым гофрированной обшивкой из кольчугалюминия (дюралюминия). Дюралюминий (дюраля) изобретён немецкими инженерами и производился в городе Дюрен. К раскрытию тайн получения дюралюминия приступила секция испытания материалов, организованная в ЦАГИ в мае 1922 г. Опытные плавки алюминия с различными присадками проводились в литейной мастерской МВТУ, а затем на Кольчугинском заводе. Полученный кольчугалюминий по своему качеству не уступал немецкому дюралюминию. В КБ Туполева были разработаны оригинальные методы производства гофра, отличавшиеся от принятых на заводе Юнкерса в Филях.

26 мая 1924 г.на Центральном аэродроме им. т.Троцкого в Москве испытан новый пассажирский самолет АНТ-2. В 1925 г. началось его серийное производство.

Самолет АНТ-3 (Р-3) - цельнометаллический самолет-разведчик. Выпонен как полутороплан, хотя, как известно, Туполев был принципиальным сторонником монопланов. Объяснялось это тем, что мощность двигателей тех лег не обеспечивала монопланам необходимой маневренности, а для самолетов-разведчиков и истребителей она была одним из важнейших показателей.

Серийное производство Р-3 началось в конце 1925 г.

Самолет ТУ-2 (также известный как АНТ-58 и 103) - двухдвигательный высокоскоростной дневной пикирующий бомбардировщик времён Второй мировой войны.

Разработка велась в тюремных условиях («шарашка» ЦКБ-29). Выпускался с 1941 по 1948 год.

Самолет ТУ-104 - первый советский и третий в мире реактивный пассажирский самолёт.

Ту-104 проектировался на основе ранее производимого дальнего бомбардировщика Ту-16.

Первый полёт Ту-104 совершил 17 июня 1955 года. Его производство было прекращено в 1960 году.

В период с 1956 по 1958 год, из-за приостановки полётов Comet, Ту-104 был на тот момент единственным эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире.

Отсутствие опыта эксплуатации гражданских реактивных самолётов и конструкционные недоработки приводили к значительному количеству инцидентов и аварий: пилоты испытывали трудности с посадкой самолётов, у лайнеров отказывали двигатели и приборы.

По данным Всемирного фонда безопасности полетов (США) на 1 января 2008 года, всего имели место 37 авиационных происшествий с самолётами типа Ту-104, то есть 18 % от числа произведённых лайнеров. Это худший показатель среди всех советских серийных пассажирских самолётов. В связи с этим, разработанные КБ Ильюшина турбовинтовые Ил-18, считавшиеся более надежными, начали быстро вытеснять Ту-104.

Самолет ТУ-110 - опытный пассажирский.

Первый полет самолета состоялся 11 марта 1957 года. Самолет конструктивно являлся значительной модификацией Ту-104. Всего построено 4 самолета.

Самолет ТУ-114 - турбовинтовой дальнемагистральный пассажирский самолёт, спроектированный в СССР в 1955 году на основе бомбардировщика Ту-95.

Надежность самолета оказалась столь высокой, что в 1959 году на нем были также осуществлены беспрецедентная акция : на самолете, эксплуатационные испытания которого еще не были закончены, перевезли правительство СССР во главе с Н.С.Хрущевым в Вашингтон.

Пропагандистская мощь Ту-114 затмила даже эффект Ту-104. Ажиотаж и зарубежной, и советской прессы вокруг Ту-114 понятен.

Беспосадочный полет на большие расстояния тогда, в 50-х годах, воспринимался как настоящее чудо. Комфорт на Ту-114 казался рядовому советскому человеку той поры (отнюдь не избалованному удобствами) тоже каким-то запредельным. На первых выпусках ТУ-114 были даже спальные купе.

Самолет ТУ-134 -советский пассажирский самолёт для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанный в начале 1960-х годов.

Один из самых массовых пассажирских самолётов, собиравшихся в Советском Союзе. Первые серийные самолёты были переданы Аэрофлоту в 1966 году. Впервые в практике отечественного самолетостроения конструкция Ту-134 и его летные данные прошли международный контроль, а сама машина получила международный сертификат летной годности.

Самой известной «ролью» Ту-134 в кино был эпизод из кинокомедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Съёмки проводились летом 1973 года на учебном аэродроме Ульяновского авиационного училища. Для съёмок вдоль полосы высадили деревья, установили светофоры, киоски, а также указатель «Москва — 140 км».

Самолет ТУ-144 - сверхзвуковой пассажирский самолёт. Наряду с «Конкордом» Ту-144 является первым из двух сверхзвуковых авиалайнеров, которые когда-либо использовались авиакомпаниями для коммерческих перевозок.

Первый полёт Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года, то есть на два месяца раньше «Конкорда».

Всего было построено 16 самолётов Ту-144.

Третьего июня 1973 года Ту-144 разбился во время показательного полёта на авиасалоне в Ле Бурже. По версии, появившейся после крушения, причиной катастрофы считают слишком резкий манёвр, который экипаж должен был совершить во избежание столкновения с неожиданно появившимся французским «Миражом», который должен был сфотографировать советский Ту-144 в полёте.

Истинные же причины катастрофы были засекречены. Тем не менее Ту-144 стал совершать регулярные рейсы.

Коммерческая карьера Ту-144 была недолгой: 23 мая 1978 года произошло второе крушение Ту-144. 1 июня 1978 года Аэрофлот навсегда прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы.

Самолет ТУ-154 - средемагистральный пассажирский самолет,первый пассажирский самолет, не имевший военного прототипа.

В ходе первого этапа испытаний в 1969 году опытный самолет Ту-154 демонстрировался на салоне в Ле Бурже. На трассы "Аэрофлота" лайнер вышел в начале 1972 года.

На почтовых марках 2013 года изображены бомбардировщики Ту-2, ТБ-7, Ту-16, Ту-22М3, Ту-95.

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-1":

Часть 1 - Дирижабль Граф Цеппелин

Часть 2 - Покорители стратосферы

Часть 3 - Советские дирижабли

Часть 4 - Дальние авиаперелёты 30-х годов через Северный полюс

Часть 5 - Самолёты Туполева

Часть 6 - Авиаконструктор Яковлев

Часть 7 - Авиаконструктор Поликарпов

...

Часть 48 - Легендарный лётчик Анатолий Серов

Часть 49 - 100 лет Качинскому училищу летчиков. 2010

Часть 50 - 100 лет Военно-воздушным силам России. 2012

|

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 1 пользователю

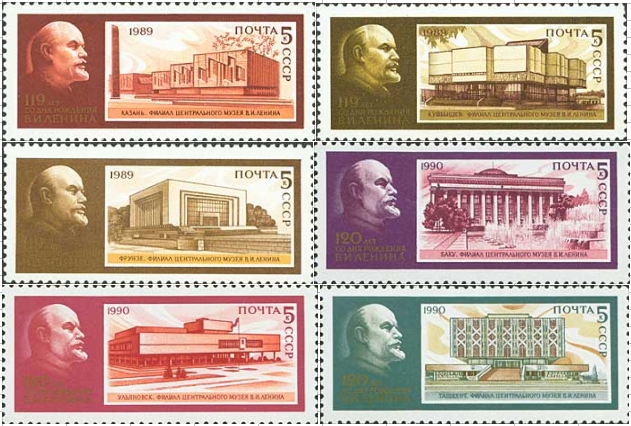

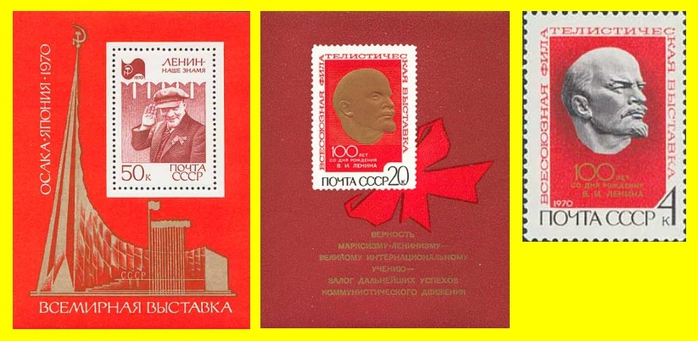

Культ Ленина в послесталинский период |

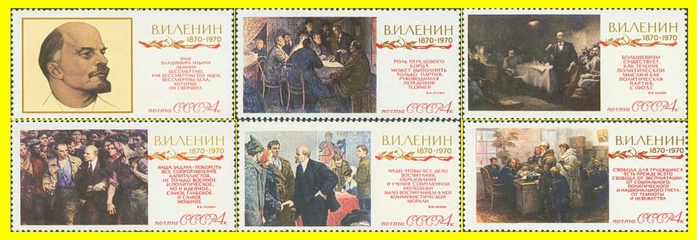

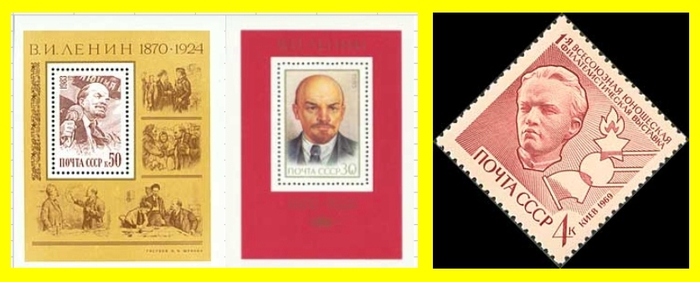

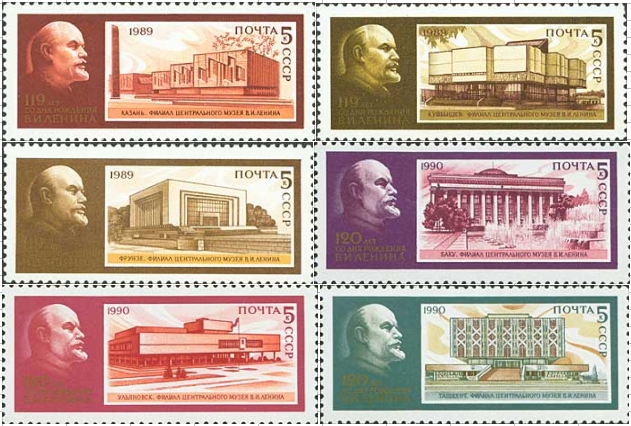

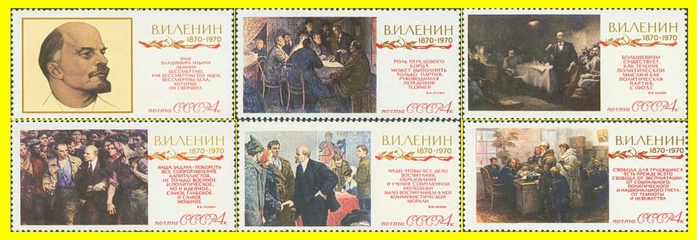

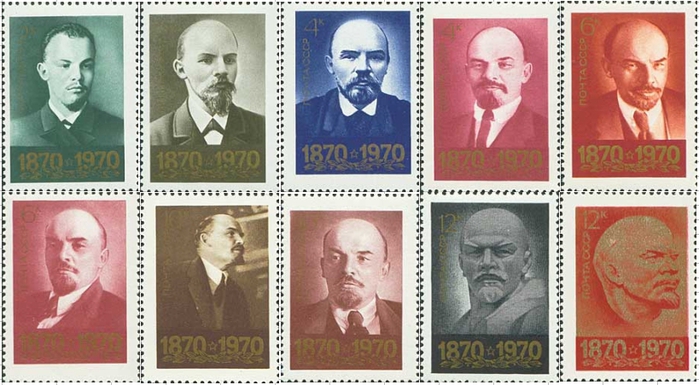

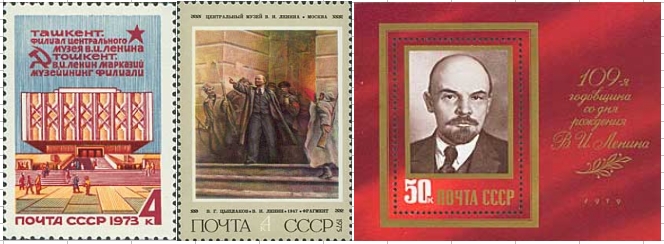

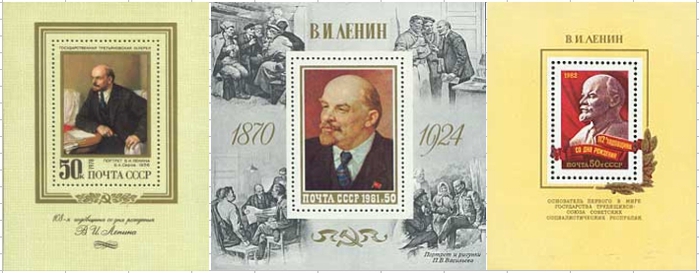

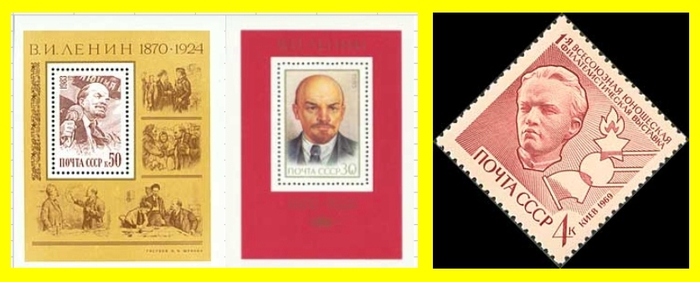

После разоблачения культа личности Сталина культ Ленина не только не сошёл на нет, но напротив принял формы, лишённые всякой меры. Ленин стал идеологической иконой. Считалось, что Сталин исказил ленинские принципы. «Добрый» Ленин был противопоставлен «злому» Сталину.

В изображениях сталинского времени Ленин предстает величавым и грозным, дабы соответствовать официальному образу своего «продолжателя». В послесталинский период официальное искусство создает образ «дедушки Ленина», человечного и доступного, с лукаво-ласковой улыбкой и добрым прищуром. Постепенно сентиментально окрашенный образ «дедушки» подвергается в народном

сознании эпохи оттепели и застоя карикатурному снижению и становится поводом для бесчисленных анекдотов. Но процесс этот шёл медленно. Ведь образ «самого человечного человека» сопровождал несколько поколений советских граждан буквально с раннего детства, с детского сада. Но с окостенением советской системы в позднее брежневское и послебрежневское время контраст между

официозным и фольклорным образами Ленина неуклонно увеличивался, и этого нельзя было не замечать.

В 90-е советские мифы, в том числе и миф о Ленине, подверглись оглушительной критике и развенчанию.

В настоящее время можно наблюдать частичную реабилитацию мифа о Ленине в массовом сознании – явление, тесно связанное с общим ростом ностальгии по советскому и по «великой истории», которая «была». Идейно-коммунистические составляющие этого мифа, вероятно, мало актуальны сегодня. Важнее тема отца-основателя «могучего» Советского государства.

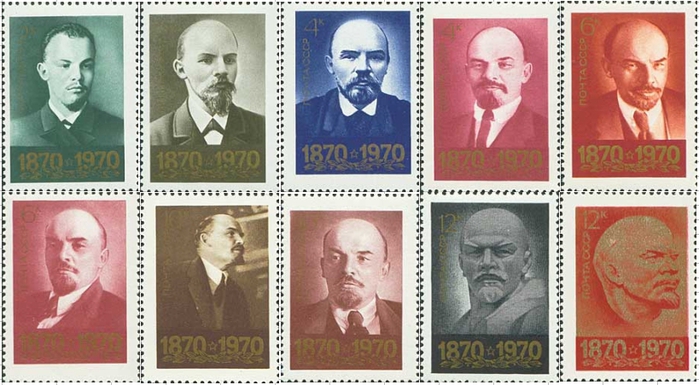

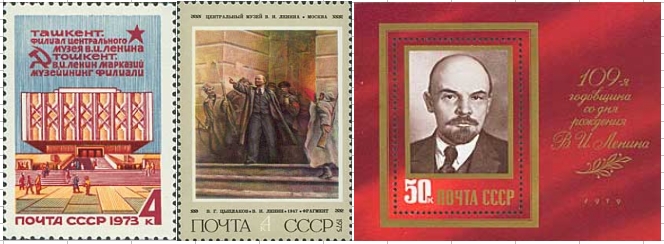

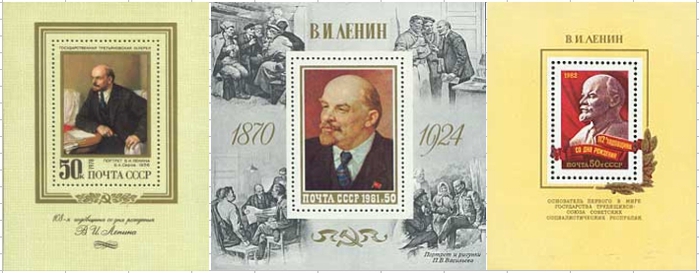

Ленину посвящались ежегодные выпуски марок. А если ещё учесть, что его изображение красовалось на марках, посвящённых разным съездам партии, комсомола, профсоюзов, годовщинам Октябрьской революции и т.п., то их количество возрастает многократно. Появилась одна из самых обширных тем филателии - "Лениниана".

В изображениях сталинского времени Ленин предстает величавым и грозным, дабы соответствовать официальному образу своего «продолжателя». В послесталинский период официальное искусство создает образ «дедушки Ленина», человечного и доступного, с лукаво-ласковой улыбкой и добрым прищуром. Постепенно сентиментально окрашенный образ «дедушки» подвергается в народном

сознании эпохи оттепели и застоя карикатурному снижению и становится поводом для бесчисленных анекдотов. Но процесс этот шёл медленно. Ведь образ «самого человечного человека» сопровождал несколько поколений советских граждан буквально с раннего детства, с детского сада. Но с окостенением советской системы в позднее брежневское и послебрежневское время контраст между

официозным и фольклорным образами Ленина неуклонно увеличивался, и этого нельзя было не замечать.

В 90-е советские мифы, в том числе и миф о Ленине, подверглись оглушительной критике и развенчанию.

В настоящее время можно наблюдать частичную реабилитацию мифа о Ленине в массовом сознании – явление, тесно связанное с общим ростом ностальгии по советскому и по «великой истории», которая «была». Идейно-коммунистические составляющие этого мифа, вероятно, мало актуальны сегодня. Важнее тема отца-основателя «могучего» Советского государства.

Ленину посвящались ежегодные выпуски марок. А если ещё учесть, что его изображение красовалось на марках, посвящённых разным съездам партии, комсомола, профсоюзов, годовщинам Октябрьской революции и т.п., то их количество возрастает многократно. Появилась одна из самых обширных тем филателии - "Лениниана".

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

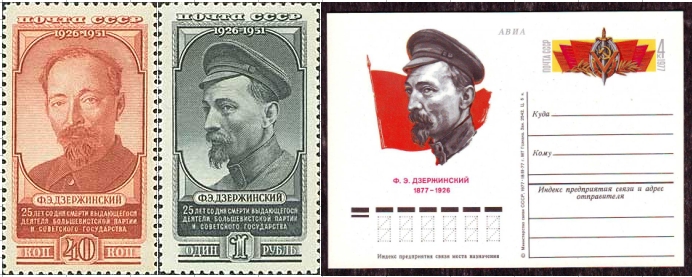

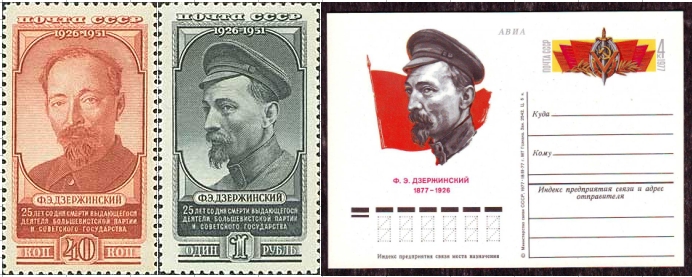

Часть 16 - Железный Феликс

Часть 17 - Культ Ленина при Сталине

Часть 18 - Культ Ленина в послесталинский период

Часть 19 - Музеи Ленина

Часть 20 - Манифест коммунистической партии

...

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

|

Метки: ленин марки |

Процитировано 1 раз

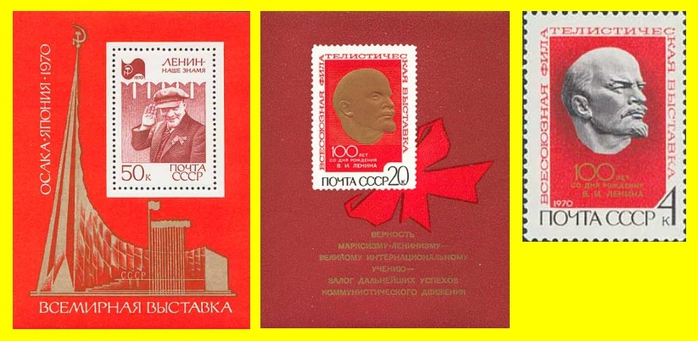

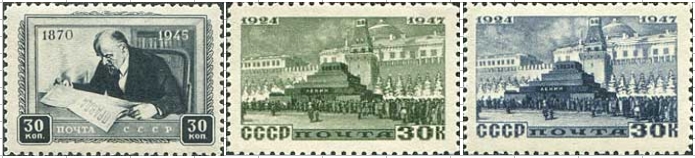

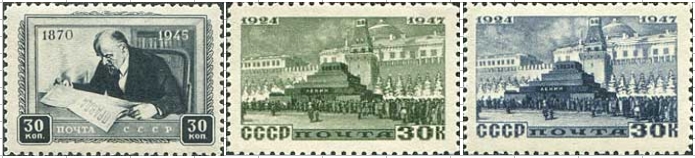

Культ Ленина при Сталине |

Взгляды миллионов людей на Ленина, порой, разнятся до диаметрально противоположных: для одних (особенно для людей старших поколений) он - великий вождь и учитель трудящихся всего мира; для других – амбициозный бунтарь, “дело” которого оплачено десятками миллионов жизней, огромной кровью, страданиями и лишениями народов, потерпело поражение небывалой ценой в истории

человечества.

Ленин сумел разрушить старое устройство могущественной Российской империи и невероятным усилием воли создать новое, основанное на неограниченном насилии. Таким государством действительно могли управлять кухарки во главе со Сталиным. После смерти Ленина на протяжении всех лет существования советской власти создавался грандиозный и насквозь фальшивый миф о Ленине, биография его

неоднократно старательно переписывалась в соответствии с очередным текущим моментом.

Являясь политиком, безусловно, мирового масштаба, Ленин во многом определил вектор развития всемирной истории 20 века.

Одержав в 1917 г. блестящую политическую победу, к 1924 г. он проиграл исторически, дело его оказалось обреченным, как и он сам, на длительную агонию и гибель.

Но Сталин, как продолжатель дела Ленина, был больше всех заинтересован в создании культа личности Ленина, скрывая одни факты его биографии и выпячивая и идеализируя другие. С годами миф о Ленине разрастался и достиг небывалых размеров. Параллельно с этим создавался культа личности и самого Сталина.

Некоторые факты биографии Ленина, не включённые в официальную версию в советское время:

Отец его по происхождению наполовину руссккий, наполовину калмык был набожным человеком. Мать по происхождению наполовину еврейка, наполовину немка.

Володя, четвертый ребенок в семье Ульяновых, был очень трудным мальчиком, ходить начал только в три года, да и в раннем детстве у него случались истерические припадки. Тем не менее, в 1879 году он поступил в симбирскую классическую гимназию и стал там первым учеником.

Из области политики Ленин исключал какие-либо человеческие чувства: верность, благодарность, уважение к прежним заслугам. К своим идейным противникам был беспощаден и безжалостен, в полемике часто прибегал к недопустимой грубости даже по отношению к близким и сподвижникам.

Еще одной малопривлекательной чертой Ленина-политика и человека была неразборчивость и нечистоплотность в приобретении денежных средств. Ленин одобрял «эксы» (вооруженные налёты на банки, почты, сопровождавшиеся человеческими жертвами).

Роман Ленина с Инессой Арманд - исключение из «правильной» семейной жизни, близких друзей у него не было.

Ленина нередко окружали провокаторы (хотя это общая болезнь для большевиков и эсеров). Глава большевистской фракции в четвёртой Государственной Думе и одновременно агент царской охранки Р.В.Малиновский был ближайшим сотрудником Ленина. В 1917 Малиновский был разоблачён, однако Ленин спас его от партийного суда, позднее находился с ним в переписке, когда Малиновский был

в немецком плену. Осенью 1918 Малиновский неожиданно вернулся в Россию и заявил, что Ленин знал о его сотрудничестве с охранкой. Тогда Малиновский был предан партийному суду, который по распоряжению Ленина длился один день, и бывший провокатор был немедленно расстрелян.

Ленин, безусловно, не являясь немецким шпионом, в чем его обвиняли в России, тем не менее использовал Германию и немецкие деньги для захвата власти.

Интересно проследить, как выпускались марки, посвящённые памяти Ленина: 1924, 1925, 1926, 1934, 1939, 1944, 1945, 1947, и далее ежегодно. Причём выпуски, кроме 1945 года, посвящались годовщинам смерти.

человечества.

Ленин сумел разрушить старое устройство могущественной Российской империи и невероятным усилием воли создать новое, основанное на неограниченном насилии. Таким государством действительно могли управлять кухарки во главе со Сталиным. После смерти Ленина на протяжении всех лет существования советской власти создавался грандиозный и насквозь фальшивый миф о Ленине, биография его

неоднократно старательно переписывалась в соответствии с очередным текущим моментом.

Являясь политиком, безусловно, мирового масштаба, Ленин во многом определил вектор развития всемирной истории 20 века.

Одержав в 1917 г. блестящую политическую победу, к 1924 г. он проиграл исторически, дело его оказалось обреченным, как и он сам, на длительную агонию и гибель.

Но Сталин, как продолжатель дела Ленина, был больше всех заинтересован в создании культа личности Ленина, скрывая одни факты его биографии и выпячивая и идеализируя другие. С годами миф о Ленине разрастался и достиг небывалых размеров. Параллельно с этим создавался культа личности и самого Сталина.

Некоторые факты биографии Ленина, не включённые в официальную версию в советское время:

Отец его по происхождению наполовину руссккий, наполовину калмык был набожным человеком. Мать по происхождению наполовину еврейка, наполовину немка.

Володя, четвертый ребенок в семье Ульяновых, был очень трудным мальчиком, ходить начал только в три года, да и в раннем детстве у него случались истерические припадки. Тем не менее, в 1879 году он поступил в симбирскую классическую гимназию и стал там первым учеником.

Из области политики Ленин исключал какие-либо человеческие чувства: верность, благодарность, уважение к прежним заслугам. К своим идейным противникам был беспощаден и безжалостен, в полемике часто прибегал к недопустимой грубости даже по отношению к близким и сподвижникам.

Еще одной малопривлекательной чертой Ленина-политика и человека была неразборчивость и нечистоплотность в приобретении денежных средств. Ленин одобрял «эксы» (вооруженные налёты на банки, почты, сопровождавшиеся человеческими жертвами).

Роман Ленина с Инессой Арманд - исключение из «правильной» семейной жизни, близких друзей у него не было.

Ленина нередко окружали провокаторы (хотя это общая болезнь для большевиков и эсеров). Глава большевистской фракции в четвёртой Государственной Думе и одновременно агент царской охранки Р.В.Малиновский был ближайшим сотрудником Ленина. В 1917 Малиновский был разоблачён, однако Ленин спас его от партийного суда, позднее находился с ним в переписке, когда Малиновский был

в немецком плену. Осенью 1918 Малиновский неожиданно вернулся в Россию и заявил, что Ленин знал о его сотрудничестве с охранкой. Тогда Малиновский был предан партийному суду, который по распоряжению Ленина длился один день, и бывший провокатор был немедленно расстрелян.

Ленин, безусловно, не являясь немецким шпионом, в чем его обвиняли в России, тем не менее использовал Германию и немецкие деньги для захвата власти.

Интересно проследить, как выпускались марки, посвящённые памяти Ленина: 1924, 1925, 1926, 1934, 1939, 1944, 1945, 1947, и далее ежегодно. Причём выпуски, кроме 1945 года, посвящались годовщинам смерти.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

Часть 15 - МОПР и его деятели

Часть 16 - Железный Феликс

Часть 17 - Культ Ленина при Сталине

Часть 18 - Культ Ленина в послесталинский период

Часть 19 - Музеи Ленина

...

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

|

Метки: ленин сталин марки |

Процитировано 1 раз

Орден Красного Знамени |

Первый из советских орденов. Был учреждён 16 сентября 1918 года во время Гражданской войны декретом ВЦИК.

Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза.

Декретом «Об уравнении всех служащих в правах» от 15 декабря 1917 года были отменены все ордена и прочие знаки отличия Российской империи. Вместо орденов стали вручаться именные часы, портсигары, револьверы и т. п. Первой официальной советской государственной наградой стала «Почётное революционное Красное Знамя», которая была введена 3 августа 1918 года по инициативе Н. И. Подвойского.

Первым кавалером ордена Красного Знамени стал герой гражданской войны Василий Блюхер.

Орденом под номер 2 был награждён красный командир Иона Якир (но есть и другие претенденты).

На орден под номером 3 претендует ещё большее количество человек. Кузьмич — партийный псевдоним героя Гражданской войны Филиппа Миронова. Но уже спустя год он был приговорён к смертной казни за измену, позднее помилован и вновь отправлен на фронт во главе Второй конной армии. Однако в 1921 году он был вновь арестован по подозрению в контрреволюционной деятельности и застрелен часовым в Бутырской тюрьме (см. также "Первыя Конная").

Также Иосиф Сталин за оборону Царицына считается официально награждённым орденом под номером 3. И хотя по документам он был награждён лишь весной 1919 года и порядковый номер его ордена был 400, имеется ряд свидетельств, что позднее этот знак был обменян на «свободный» после опалы и гибели Миронова орден № 3.

Официально орден № 4 получил Ян Фабрициус. Однако часть историков считает, что данное награждение было сделано уже задним числом, чтобы не оставлять пустой строки в списке награждённых, которая образовалась после вымарывания оттуда Нестора Махно.

Пятым кавалером ордена стал Борис Думенко — один из создателей тактики крупных кавалерийских формирований, в том числе Первой Конной армии. Он был расстрелян в 1920 году, и созданную Конную Армию возглавил его заместитель, кавалер ордена № 6 Семён Будённый.

Многие из первых кавалеров ордена стали вскоре неоднократными. Так Василий Блюхер пять раз удостоился этой награды, Ян Фабрициус был четырежды кавалером, а Семён Будённый за годы службы был награждён семь раз.

Орденом Красного Знамени были награждены ВЛКСМ, газета «Красная Звезда» и ряд городов.

Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза.

Декретом «Об уравнении всех служащих в правах» от 15 декабря 1917 года были отменены все ордена и прочие знаки отличия Российской империи. Вместо орденов стали вручаться именные часы, портсигары, револьверы и т. п. Первой официальной советской государственной наградой стала «Почётное революционное Красное Знамя», которая была введена 3 августа 1918 года по инициативе Н. И. Подвойского.

Первым кавалером ордена Красного Знамени стал герой гражданской войны Василий Блюхер.

Орденом под номер 2 был награждён красный командир Иона Якир (но есть и другие претенденты).

На орден под номером 3 претендует ещё большее количество человек. Кузьмич — партийный псевдоним героя Гражданской войны Филиппа Миронова. Но уже спустя год он был приговорён к смертной казни за измену, позднее помилован и вновь отправлен на фронт во главе Второй конной армии. Однако в 1921 году он был вновь арестован по подозрению в контрреволюционной деятельности и застрелен часовым в Бутырской тюрьме (см. также "Первыя Конная").

Также Иосиф Сталин за оборону Царицына считается официально награждённым орденом под номером 3. И хотя по документам он был награждён лишь весной 1919 года и порядковый номер его ордена был 400, имеется ряд свидетельств, что позднее этот знак был обменян на «свободный» после опалы и гибели Миронова орден № 3.

Официально орден № 4 получил Ян Фабрициус. Однако часть историков считает, что данное награждение было сделано уже задним числом, чтобы не оставлять пустой строки в списке награждённых, которая образовалась после вымарывания оттуда Нестора Махно.

Пятым кавалером ордена стал Борис Думенко — один из создателей тактики крупных кавалерийских формирований, в том числе Первой Конной армии. Он был расстрелян в 1920 году, и созданную Конную Армию возглавил его заместитель, кавалер ордена № 6 Семён Будённый.

Многие из первых кавалеров ордена стали вскоре неоднократными. Так Василий Блюхер пять раз удостоился этой награды, Ян Фабрициус был четырежды кавалером, а Семён Будённый за годы службы был награждён семь раз.

Орденом Красного Знамени были награждены ВЛКСМ, газета «Красная Звезда» и ряд городов.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 7 - Северный полюс-1

Часть 8 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 9 - Орден Красного Знамени

Часть 10 - Спешная почта (экспресс)

Часть 11 - Крым

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

|

|

Процитировано 3 раз

Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР |

После прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 году СССР демонстративно разорвал все экономические и военные отношения с Германией. С этого момента официальным курсом СССР становится курс на создание в Европе системы «Коллективной безопасности».

В марте 1938 Германия осуществила аншлюс Австрии, а 15 марта 1939 Германия оккупировала Чехию. Нависла угроза оккупации Польши.

18 марта 1939 нарком иностранных дел СССР М. М. Литвинов предложил созвать конференцию шести стран: СССР, Англии, Франции, Румынии, Польши и Турции с целью предотвращения дальнейшей германской агрессии. Однако английская сторона нашла это предложение «преждевременным».

16 апреля 1939 Литвинов, в ответ на английское предложение дать Польше односторонние гарантии также и со стороны СССР, предложил проект трёхстороннего договора, предусматривающего "оказывать всяческую, в том числе и военную, помощь восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР, в случае агрессии против этих государств».

Предложение о трёхстороннем союзе было воспринято на западе как чересчур радикальное.

Соответственно предложения Англии и Франции Советскому Союзу были отклонены, как не отвечающие принципу взаимности.

Так были упущены возможности создания антигитлеровской коалиции.

Перспектива участия в войне против Германии не устраивала Сталина, и налаживание связи с Берлином стало для него приоритетной задачей. 3 мая Литвинов был отправлен в отставку и заменён Молотовым. В Берлине это восприняли как обнадёживающий знак (ведь Литвинов был еврей, а нацистскому правительству вести переговоры с наркомом евреем было не приемлемо). Через день немецким газетам были запрещены всякие нападки на СССР.

В мае 1939 возобновились переговоры с Англией и Францией. Расхождение было только по одному пункту -"косвенная агрессия".

Советская формулировка была расценена Англией и Францией как требование СССР предоставить ему возможность по желанию и под любым предлогом вводить свои войска в соседние страны.

По мнению Черчилля Польша, Румыния, Финляндия и три прибалтийских государства не знали, чего они больше страшились, — германской агрессии или русского спасения. Именно необходимость сделать такой жуткий выбор парализовала политику Англии и Франции.

3 августа 1939 Риббентроп впервые сделал официальное заявление на тему германо-советского сближения, в котором, в частности, содержался намек на раздел сфер влияния.

Несмотря на продолжающиеся переговоры с Англией и Францией, Сталину предложение Германии о заключении германо-советского договора о ненападении и разделе сфер влияния показалось более выгодным.

23 августа 1939 договор о ненападении между Германией и Советским Союзом с приложением секретного протокола был подписан.

И уже 1 сентября Гитлер напал на Польшу. Положение Польши было безвыходное. Поляки не хотели быть оккупированными Красной армией, но и не могли противостоять немцам. Англия, хотя и заключила союз с Польшей, оказывать ей военную помощь не стала.

17 сентября, когда почти вся Польша была оккупирована германскими войсками, а правительство Польши эмигрировало, Красная армия перешла польскую границу Польши и за несколько дней, почти без всякого сопротивления, заняла территории ранее относившиеся к Украине и Белоруссии. Таким образом, земли, которые Польша присоединила к себе (пока кроме Литвы) в результате советско-польской войны по Рижскому мирному договору 1921 года, перешли теперь в состав СССР.

Началась советизация этих земель.

Некоторые действия новой власти вызвали одобрение населения: расширение сети украинских школ, улучшение жилищных условий и медицинского обслуживания, национализация, которая сначала не затронула интересы украинского населения, потому что торговля и крупная промышленность были в руках поляков.

Но вскоре население почувствовало и негативные последствия деятельности новой власти: насильственная коллективизация, ликвидация деятельности политических партий, общественных организаций, террор в отношении противников советской власти.

Но и польские власти в период с 1921 по 1939 вели политику на полонизацию, насильственное насаждение католицизма и притеснение украинцев и белорусов.

В марте 1938 Германия осуществила аншлюс Австрии, а 15 марта 1939 Германия оккупировала Чехию. Нависла угроза оккупации Польши.

18 марта 1939 нарком иностранных дел СССР М. М. Литвинов предложил созвать конференцию шести стран: СССР, Англии, Франции, Румынии, Польши и Турции с целью предотвращения дальнейшей германской агрессии. Однако английская сторона нашла это предложение «преждевременным».

16 апреля 1939 Литвинов, в ответ на английское предложение дать Польше односторонние гарантии также и со стороны СССР, предложил проект трёхстороннего договора, предусматривающего "оказывать всяческую, в том числе и военную, помощь восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР, в случае агрессии против этих государств».

Предложение о трёхстороннем союзе было воспринято на западе как чересчур радикальное.

Соответственно предложения Англии и Франции Советскому Союзу были отклонены, как не отвечающие принципу взаимности.

Так были упущены возможности создания антигитлеровской коалиции.

Перспектива участия в войне против Германии не устраивала Сталина, и налаживание связи с Берлином стало для него приоритетной задачей. 3 мая Литвинов был отправлен в отставку и заменён Молотовым. В Берлине это восприняли как обнадёживающий знак (ведь Литвинов был еврей, а нацистскому правительству вести переговоры с наркомом евреем было не приемлемо). Через день немецким газетам были запрещены всякие нападки на СССР.

В мае 1939 возобновились переговоры с Англией и Францией. Расхождение было только по одному пункту -"косвенная агрессия".

Советская формулировка была расценена Англией и Францией как требование СССР предоставить ему возможность по желанию и под любым предлогом вводить свои войска в соседние страны.

По мнению Черчилля Польша, Румыния, Финляндия и три прибалтийских государства не знали, чего они больше страшились, — германской агрессии или русского спасения. Именно необходимость сделать такой жуткий выбор парализовала политику Англии и Франции.

3 августа 1939 Риббентроп впервые сделал официальное заявление на тему германо-советского сближения, в котором, в частности, содержался намек на раздел сфер влияния.

Несмотря на продолжающиеся переговоры с Англией и Францией, Сталину предложение Германии о заключении германо-советского договора о ненападении и разделе сфер влияния показалось более выгодным.

23 августа 1939 договор о ненападении между Германией и Советским Союзом с приложением секретного протокола был подписан.

И уже 1 сентября Гитлер напал на Польшу. Положение Польши было безвыходное. Поляки не хотели быть оккупированными Красной армией, но и не могли противостоять немцам. Англия, хотя и заключила союз с Польшей, оказывать ей военную помощь не стала.

17 сентября, когда почти вся Польша была оккупирована германскими войсками, а правительство Польши эмигрировало, Красная армия перешла польскую границу Польши и за несколько дней, почти без всякого сопротивления, заняла территории ранее относившиеся к Украине и Белоруссии. Таким образом, земли, которые Польша присоединила к себе (пока кроме Литвы) в результате советско-польской войны по Рижскому мирному договору 1921 года, перешли теперь в состав СССР.

Началась советизация этих земель.

Некоторые действия новой власти вызвали одобрение населения: расширение сети украинских школ, улучшение жилищных условий и медицинского обслуживания, национализация, которая сначала не затронула интересы украинского населения, потому что торговля и крупная промышленность были в руках поляков.

Но вскоре население почувствовало и негативные последствия деятельности новой власти: насильственная коллективизация, ликвидация деятельности политических партий, общественных организаций, террор в отношении противников советской власти.

Но и польские власти в период с 1921 по 1939 вели политику на полонизацию, насильственное насаждение католицизма и притеснение украинцев и белорусов.

Серия сообщений "СССР-1":

Часть 1 - Несокрушимая и легендарная

Часть 2 - Спасение челюскинцев

...

Часть 6 - Индустриализация и коллективизация в СССР

Часть 7 - Северный полюс-1

Часть 8 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 9 - Орден Красного Знамени

Часть 10 - Спешная почта (экспресс)

...

Часть 48 - Выборы без выбора

Часть 49 - Павлик Морозов

Часть 50 - Физкультурный парад 1945 года

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

Часть 3 - Грузия

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 3 раз

Реконструкция Москвы 1930-х годов |

Улица Горького (ныне Тверская).

Генеральный план реконструкции столицы бал утвержден СНК СССР и ЦК ВКП (б) 10 июля 1935 г.

Реконструкция должна была придать новый, по-столичному крупный масштаб общегородскому центру. Расширялись и спрямлялись его главные магистрали (и, в первую очередь, улица Горького). Объединяющей вехой, па которую были устремлены перспективы существующих и вновь намеченных улиц, становился Дворец Советов, грандиозная площадь которого намечалась на юго-запад от Кремля.

Сами улицы нередко формировались как коридоры, обрамлённые непрерывными рядами торжественных фасадов и не связанные с организацией пространства кварталов, располагавшихся за ними. Думали прежде всего о парадности.

Эталоном стала улица Горького, традиционно считавшаяся главной. Её реконструкция началась в 1937 г. Ширина улицы, не превышавшая 18 м, была увеличена до 50—60 м. Малоценные сооружения сносились, заслуживавшие сохранения передвигались в глубь кварталов, иногда на расстояния нескольких сотен метров. Улица формировалась как триумфальная «дорога шествий»; масштаб и торжественность обрамляющих ее зданий должны были нарастать по мере движения к центру, Кремлю. Аскетичность жилой архитектуры второй половины 20-х годов была отвергнута.

Во времена Пушкина на Тверской стояло пять церквей.

Общую тональность застройки задали семиэтажные корпуса «А» и «Б», образующие фронт правой стороны улицы в ее головной части (арх. А. Мордвинов, 1937—1939). Цель, ставившаяся архитектором — создать фон для праздника — достигнута. То, что было построено на улице Горького в конце 30-х годов, столь четко определило ее характер, что все добавления, вносившиеся в последующем, легко «растворялись», ассимилировались сложившейся системой.

Дом Совнаркома (бывшее здание Госплана СССР,а ныне здание Государственной Думы) 1932-1936, архитектор А.Я. Лангман.

Здание построено на месте Церкви Параскевы (Пятницы) преподобной в Охотном ряду (1686—1928)

Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.

Здания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Старое здание библиотеки — бывший Пашков дом ; 1784—86, архитектор В. И. Баженов) — памятник русского классицизма 18 в. К нему примыкают 6 новых корпусов (в т. ч. 9-этажное книгохранилище) библиотеки (1928—58, архитекторы В. Г. Гельфрейх, В. А. Щуко и др.), объединённых со стороны главного входа высоким пилонным

портиком. Фасады украшены скульптурой (бюсты писателей и учёных — скульпторы Н. В. Крандиевская, С. А. Евсеев; фигуры рабочего, колхозника, учёного и др.— скульпторы В. И. Мухина, М. Г. Манизер, В. В. Лишев, Е. А. Янсон-Манизер и др.).

Проектирвоание библиотеки началось в период перехода от конструктивизма к сталинскому классицизму. Здание библиотеки не вписывается ни в тот, ни в другой стиль и исследователи, за неимением лучшего, отностят его к стилю Ар-Деко.

Крымский мост (1936-1939, арх. А. Власов, инж. Б. Константинов и др.)

Висячий мост через Москву-реку, расположен на трассе Садового кольца и соединяет Крымскую площадь с улицей Крымский Вал.

Длина речного пролёта - 168 метров.

Москворецкий мост (1936-1939, арх. А. Щусев, П. Сардарьян, инж. В. Кириллов)

Расположен рядом со Спасскими воротами Кремля.

Химкинский речной вокзал (1937, архитекторы А. М. Рухлядев, В. Ф. Кринский).

Расположен на берегу Химкинского водохранилища (Ленинградское шоссе).

Здание выполнено в форме огромного корабля. Шпиль увенчан звездой, которая в 1935—1937 годах находилась на Спасской башне

Московского кремля.

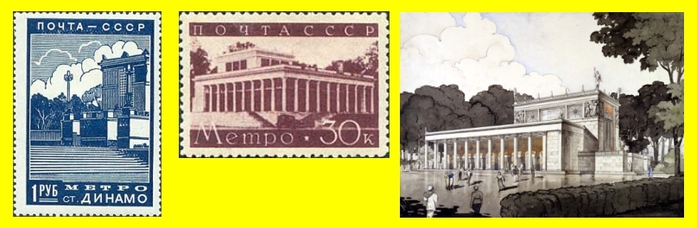

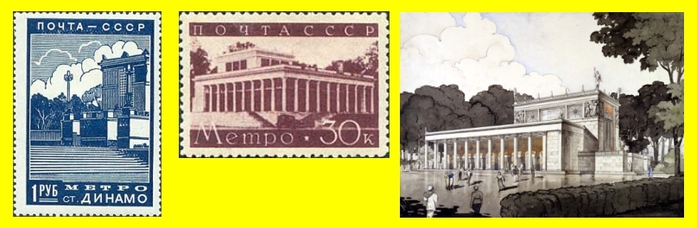

Наземный вестибюль станции метро "Динамо" (архитектор Д. Н. Чечулин).

Два зеркально отражённых строения в античном стиле, окаймлены колоннадой круглых коринфских колонн.

Генеральный план реконструкции столицы бал утвержден СНК СССР и ЦК ВКП (б) 10 июля 1935 г.

Реконструкция должна была придать новый, по-столичному крупный масштаб общегородскому центру. Расширялись и спрямлялись его главные магистрали (и, в первую очередь, улица Горького). Объединяющей вехой, па которую были устремлены перспективы существующих и вновь намеченных улиц, становился Дворец Советов, грандиозная площадь которого намечалась на юго-запад от Кремля.

Сами улицы нередко формировались как коридоры, обрамлённые непрерывными рядами торжественных фасадов и не связанные с организацией пространства кварталов, располагавшихся за ними. Думали прежде всего о парадности.

Эталоном стала улица Горького, традиционно считавшаяся главной. Её реконструкция началась в 1937 г. Ширина улицы, не превышавшая 18 м, была увеличена до 50—60 м. Малоценные сооружения сносились, заслуживавшие сохранения передвигались в глубь кварталов, иногда на расстояния нескольких сотен метров. Улица формировалась как триумфальная «дорога шествий»; масштаб и торжественность обрамляющих ее зданий должны были нарастать по мере движения к центру, Кремлю. Аскетичность жилой архитектуры второй половины 20-х годов была отвергнута.

Во времена Пушкина на Тверской стояло пять церквей.

Общую тональность застройки задали семиэтажные корпуса «А» и «Б», образующие фронт правой стороны улицы в ее головной части (арх. А. Мордвинов, 1937—1939). Цель, ставившаяся архитектором — создать фон для праздника — достигнута. То, что было построено на улице Горького в конце 30-х годов, столь четко определило ее характер, что все добавления, вносившиеся в последующем, легко «растворялись», ассимилировались сложившейся системой.

Дом Совнаркома (бывшее здание Госплана СССР,а ныне здание Государственной Думы) 1932-1936, архитектор А.Я. Лангман.

Здание построено на месте Церкви Параскевы (Пятницы) преподобной в Охотном ряду (1686—1928)

Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.

Здания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Старое здание библиотеки — бывший Пашков дом ; 1784—86, архитектор В. И. Баженов) — памятник русского классицизма 18 в. К нему примыкают 6 новых корпусов (в т. ч. 9-этажное книгохранилище) библиотеки (1928—58, архитекторы В. Г. Гельфрейх, В. А. Щуко и др.), объединённых со стороны главного входа высоким пилонным

портиком. Фасады украшены скульптурой (бюсты писателей и учёных — скульпторы Н. В. Крандиевская, С. А. Евсеев; фигуры рабочего, колхозника, учёного и др.— скульпторы В. И. Мухина, М. Г. Манизер, В. В. Лишев, Е. А. Янсон-Манизер и др.).

Проектирвоание библиотеки началось в период перехода от конструктивизма к сталинскому классицизму. Здание библиотеки не вписывается ни в тот, ни в другой стиль и исследователи, за неимением лучшего, отностят его к стилю Ар-Деко.

Крымский мост (1936-1939, арх. А. Власов, инж. Б. Константинов и др.)

Висячий мост через Москву-реку, расположен на трассе Садового кольца и соединяет Крымскую площадь с улицей Крымский Вал.

Длина речного пролёта - 168 метров.

Москворецкий мост (1936-1939, арх. А. Щусев, П. Сардарьян, инж. В. Кириллов)

Расположен рядом со Спасскими воротами Кремля.

Химкинский речной вокзал (1937, архитекторы А. М. Рухлядев, В. Ф. Кринский).

Расположен на берегу Химкинского водохранилища (Ленинградское шоссе).

Здание выполнено в форме огромного корабля. Шпиль увенчан звездой, которая в 1935—1937 годах находилась на Спасской башне

Московского кремля.

Наземный вестибюль станции метро "Динамо" (архитектор Д. Н. Чечулин).

Два зеркально отражённых строения в античном стиле, окаймлены колоннадой круглых коринфских колонн.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

Часть 3 - Реконструкция Москвы 1930-х годов

Часть 4 - Крым

Часть 5 - Магнитогорск

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 2 раз

Северный полюс-1 |

13 февраля 1936 года в Кремле на совещании об организации транспортных полётов Шмидт изложил разработанный план воздушной экспедиции на Северный полюс и основании станции в его районе. Сталин и Ворошилов на основании плана приняли правительственное постановление, поручавшее Главному Управлению Северного морского пути (Главсевморпуть) организовать в 1937 году экспедицию в район Северного полюса и доставить туда на самолётах оборудование научной станции и зимовщиков. Руководство возложили на Шмидта.

Для выбора места (аэродрома) создания промежуточной базы для штурма полюса на о. Рудольфе (Земля Франца-Иосифа) весной 1936 года в разведку отправились лётчики Водопьянов и Махоткин. В августе туда направился ледокольный пароход «Русанов» (начальник экспедиции И. Д. Папанин) с грузом для строительства новой полярной станции и оборудования аэродрома. На станции о. Рудольф

осталось 24 человека, Папанин вернулся в Москву.

Эскадра воздушной экспедиции состояла из 4 четырёхмоторных самолётов АНТ-6 «Авиаарктика» и двухмоторного разведчика Р-6 (АНТ-7).

Командир лётного отряда — Герой Советского Союза М. В. Водопьянов. Вторым самолётом управлял Герой Советского Союза В.С. Молоков, третьим — А. Д. Алексеев, четвёртым — И. П. Мазурук, самолётом-разведчиком — П. Г. Головин.

Полет пяти самолетов, начавшийся в Москве 22 марта, завершился 21 мая 1937 года. В 11 часов 35 минут флагманский самолет под управлением М.В. Водопьянова опустился на лед, перелетев 20 км за Северный полюс. А последний из самолетов приземлился только 5 июня, столь трудными были условия полета и посадки. Над Северным полюсом 6 июня был поднят флаг СССР, и самолеты отправились

в обратный путь.

На льдине осталась четверка исследователей с палаткой для жизни и работы и двумя радиостанциями. В составе экспедиции были: П.П. Ширшов - гидролог, Е.К. Федоров - метеоролог-геофизик; Э.Т. Кренкель - радист и И.Д. Папанин - начальник станции.

Вскоре обнаружился дрейф льдины, на которой располагался лагерь исследователей. Начались ее странствования в районе Северного Полюса, затем льдина устремилась на юг со скоростью 20 км в сутки. Льдина, на которой располагался лагерь папанинцев, через 274 дня превратилась в обломок шириной не более 30 метров с несколькими трещинами. Было принято решение об эвакуации экспедиции. Позади остался путь в 2500 км по Северному Ледовитому океану и Гренландскому морю. 19 февраля 1938 года полярников сняли со льдины ледоколы «Таймыр» и «Мурман». 15 марта полярники были доставлены в Ленинград.

Научному составу экспедиции были присвоены учёные степени. Иван Дмитриевич Папанин и Эрнест Теодорович Кренкель получили звания докторов географических наук. Четырём полярникам было присвоено звание Героя Советского Союза.