-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

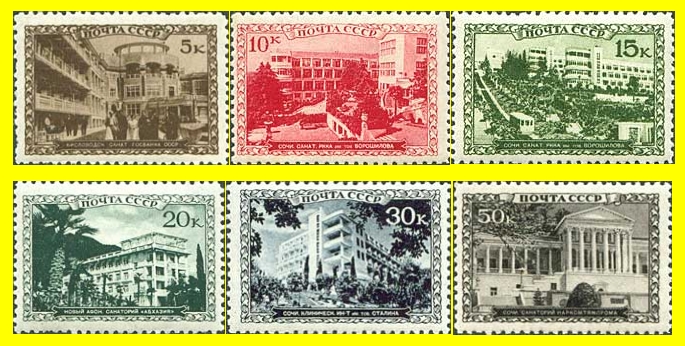

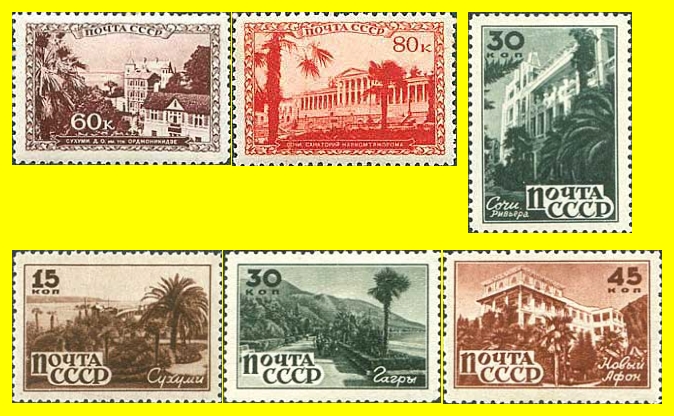

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

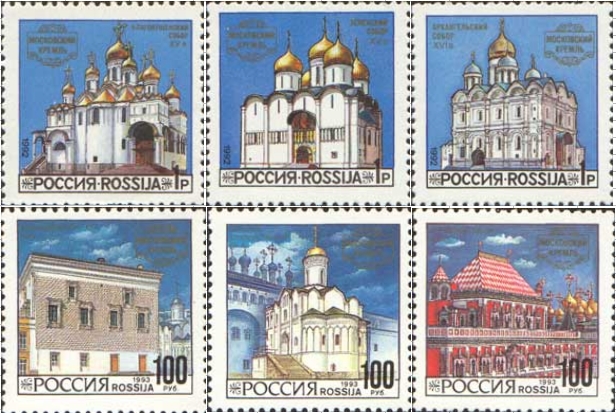

Московский Кремль |

Московский Кремль - древнейшая часть Москвы, главный общественно-политический, духовно-религиозный и историко-художественный комплекс столицы, официальная резиденция Президента Российской Федерации. Расположен на высоком, левом берегу Москвы-реки — Боровицком холме, при впадении в неё р. Неглинной. Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная — к Александровскому саду, восточная — к Красной площади.

В 1156 году на территории современного Кремля были построены первые укрепления. В 1238 году во время монголо-татарского нашествия Кремль был разрушен. В 1339 году построены стены и башни из дуба.

В 1367 году, при Великом князе Дмитрии Донском, деревянные стены Кремля заменяются стенами и башнями из белого камня. С этого периода в летописях часто встречается название — «Москва белокаменная».

Во второй половине XV века Московский Кремль перестраивается с участием итальянских зодчих. Миланские архитекторы, работавшие над московским Кремлём, взяли за образец облик крепости Сфорца в Милане. Центром его стала Соборная площадь с расположенными на ней Успенским собором (1475—79), Благовещенским собором (1484—89), Грановитой палатой (1487—91), Архангельским собором (1505—08) — (усыпальницей русских князей и царей) и колокольней Иван Великий.

В 1635—36 годах строится Теремной дворец, примыкающий к Грановитой палате. В XVII веке башни Кремля получают ярусные и шатровые завершения, приобретя современный облик. К 1702-36 годам относится строительство здания Арсенала. В 1776—87 годах здание Сената (архитектор Матвей Казаков).

В 1812 году Москва и Кремль были захвачены армией Наполеона. Отступая, Наполеон приказал заминировать и взорвать кремлёвские здания. Несмотря на то, что большинство зарядов не взорвалось, урон был значительным. Взорваны были Водовзводная, Петровская и Первая безымянная башни, серьёзно пострадала Угловая Арсенальная башня.

В середине XVIII века возникла идея постройки Большого Кремлёвского дворца, расположенного на южном склоне кремлёвского (боровицкого) холма вдоль реки. Здание было построено по проекту К. А. Тона в 1839—49 годах. По его же проекту в 1844—51 годах было построено здание Оружейной палаты.

Во время боев за установление советской власти в Москве в октябре 1917 года Кремль серьезно пострадал от артиллерийского обстрела.

Были сильно повреждены стены, Спасская башня и Спасские часы, Никольская башня, Беклемишевская башня, почти все храмы на территории Кремля, большой урон получил Малый Николаевский дворец.

В 1918 году при личном участии Ленина был снесен памятник великому князю Сергею Александровичу. В этом же году был уничтожен памятник Александру II. В середине 1920-х у Спасской, Никольской и Боровицкой башнях сносятся часовни при надвратных иконах.

В конце 1920-х начинается большая череда сноса древних сооружений Кремля. В 1929—1930 годах были полностью снесены два древних кремлёвских монастыря, Чудов и Вознесенский, со всеми храмами, церквями, часовнями, некрополями, служебными постройками, а также примыкавший к Чудову монастырю Малый Николаевский дворец. Таким образом вся восточная часть Кремля от

Ивановской площади до Сенатского дворца до 1932 года представляла собой сплошь руины. В конце 1932 года на месте уничтоженных памятников было построено здание военной школы им. ВЦИК в неоклассическим стиле. В 1933 году была сломана Церковь Благовещения на Житном дворе, пристроенная к Благовещенской башне в XVIII веке. В этом же году был уничтожен древнейший храм

Москвы — Собор Спаса на Бору, располагавшийся во внутреннем дворе Большого кремлёвского дворца. В 1934 году на его месте был построен 5-этажный служебный корпус.

Помимо уничтожения памятников, некоторые постройки подверглись переделке. У Грановитой палаты было сломано «Красное крыльцо», парадная лестница, по которой русские цари и императоры проходили на коронование в Успенский собор (восстановлено в 1994 году).

Во время реставрации Большого Кремлёвского дворца в 1994 году все исторические барельефы на фасаде были воссозданы.

В 1935 году двуглавые орлы, венчавшие главные проездные башни Кремля: Спасскую, Никольскую, Троицкую и Боровицкую, были заменены на звёзды из золоченой меди, покрытые уральскими самоцветами. В 1937 году самоцветные звезды были заменены на звёзды из рубинового стекла.

В 1959—61 годах построен Кремлёвский Дворец съездов (ныне Государственный Кремлёвский дворец).

С 1955 года Кремль открыт для посещения, став музеем под открытым небом. С этого же года вводится запрет на проживание на территории Кремля.

Одной из главных достопримечательностей Кремля и его символом стала Спасская (Фроловская) башня. Возведена в 1491 году архитектором Пьетро Антонио Солари. Ее ворота, выходящие на Красную площадь, всегда были главным парадным въездом в Кремль.

Первоначально башня называлась Фроловской, в связи с тем, что неподалеку в Кремле располагалась церковь Фрола и Лавра.

Указом от 16 апреля 1658 года царь Алексей Михайлович повелел именовать ее Спасской. Новое название было связано с иконой Спаса Нерукотворного, помещенной над воротами со стороны Красной площади. Последний раз надвратный образ видели в 1934 году.

Образ над воротами считался утраченным, пока проведённое в конце апреля 2010 года зондирование надвратного киота Спасской башни не показало наличие под штукатуркой образа Христа. 24 августа 2010 года реставрация иконы Спаса Смоленского была завершена. Со Спасских ворот сняли леса и надвратная икона Спасской башни снова предстала перед посетителями Красной площади.

28 августа 2010 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии президента России Дмитрия Медведева освятил икону.

Спасская башня имеет 10 этажей. Высота башни 71 м.

При башне — знаменитые часы-куранты. Существуют с XVI столетия, постоянно видоизменяясь. Современные куранты были изготовлены братьями Николаем и Иваном Буденоп в 1851—1852 годах. 2 ноября 1917 года при штурме Кремля большевиками в часы попал снаряд, перебив одну из стрелок и повредив механизм вращения стрелок. Часы остановились почти на год. В августе-сентябре 1918 года по указанию В. И. Ленина они были восстановлены часовщиком Николаем Беренсом. Часы стали исполнять в 12 часов „Интернационал“, в 24 часа — „Вы жертвою пали…“. Однако уже в 1938 году куранты замолчали, став только отбивать часы и четверти. Последнюю крупную реставрацию провели в 1999 году. Куранты стали исполнять государственный гимн Российской Федерации, утверждённый в 2000 году.

С распадом Советского Союза всё чаще появляются призывы к восстановлению двуглавого орла над Спасской и других башнях Кремля.

В 1156 году на территории современного Кремля были построены первые укрепления. В 1238 году во время монголо-татарского нашествия Кремль был разрушен. В 1339 году построены стены и башни из дуба.

В 1367 году, при Великом князе Дмитрии Донском, деревянные стены Кремля заменяются стенами и башнями из белого камня. С этого периода в летописях часто встречается название — «Москва белокаменная».

Во второй половине XV века Московский Кремль перестраивается с участием итальянских зодчих. Миланские архитекторы, работавшие над московским Кремлём, взяли за образец облик крепости Сфорца в Милане. Центром его стала Соборная площадь с расположенными на ней Успенским собором (1475—79), Благовещенским собором (1484—89), Грановитой палатой (1487—91), Архангельским собором (1505—08) — (усыпальницей русских князей и царей) и колокольней Иван Великий.

В 1635—36 годах строится Теремной дворец, примыкающий к Грановитой палате. В XVII веке башни Кремля получают ярусные и шатровые завершения, приобретя современный облик. К 1702-36 годам относится строительство здания Арсенала. В 1776—87 годах здание Сената (архитектор Матвей Казаков).

В 1812 году Москва и Кремль были захвачены армией Наполеона. Отступая, Наполеон приказал заминировать и взорвать кремлёвские здания. Несмотря на то, что большинство зарядов не взорвалось, урон был значительным. Взорваны были Водовзводная, Петровская и Первая безымянная башни, серьёзно пострадала Угловая Арсенальная башня.

В середине XVIII века возникла идея постройки Большого Кремлёвского дворца, расположенного на южном склоне кремлёвского (боровицкого) холма вдоль реки. Здание было построено по проекту К. А. Тона в 1839—49 годах. По его же проекту в 1844—51 годах было построено здание Оружейной палаты.

Во время боев за установление советской власти в Москве в октябре 1917 года Кремль серьезно пострадал от артиллерийского обстрела.

Были сильно повреждены стены, Спасская башня и Спасские часы, Никольская башня, Беклемишевская башня, почти все храмы на территории Кремля, большой урон получил Малый Николаевский дворец.

В 1918 году при личном участии Ленина был снесен памятник великому князю Сергею Александровичу. В этом же году был уничтожен памятник Александру II. В середине 1920-х у Спасской, Никольской и Боровицкой башнях сносятся часовни при надвратных иконах.

В конце 1920-х начинается большая череда сноса древних сооружений Кремля. В 1929—1930 годах были полностью снесены два древних кремлёвских монастыря, Чудов и Вознесенский, со всеми храмами, церквями, часовнями, некрополями, служебными постройками, а также примыкавший к Чудову монастырю Малый Николаевский дворец. Таким образом вся восточная часть Кремля от

Ивановской площади до Сенатского дворца до 1932 года представляла собой сплошь руины. В конце 1932 года на месте уничтоженных памятников было построено здание военной школы им. ВЦИК в неоклассическим стиле. В 1933 году была сломана Церковь Благовещения на Житном дворе, пристроенная к Благовещенской башне в XVIII веке. В этом же году был уничтожен древнейший храм

Москвы — Собор Спаса на Бору, располагавшийся во внутреннем дворе Большого кремлёвского дворца. В 1934 году на его месте был построен 5-этажный служебный корпус.

Помимо уничтожения памятников, некоторые постройки подверглись переделке. У Грановитой палаты было сломано «Красное крыльцо», парадная лестница, по которой русские цари и императоры проходили на коронование в Успенский собор (восстановлено в 1994 году).

Во время реставрации Большого Кремлёвского дворца в 1994 году все исторические барельефы на фасаде были воссозданы.

В 1935 году двуглавые орлы, венчавшие главные проездные башни Кремля: Спасскую, Никольскую, Троицкую и Боровицкую, были заменены на звёзды из золоченой меди, покрытые уральскими самоцветами. В 1937 году самоцветные звезды были заменены на звёзды из рубинового стекла.

В 1959—61 годах построен Кремлёвский Дворец съездов (ныне Государственный Кремлёвский дворец).

С 1955 года Кремль открыт для посещения, став музеем под открытым небом. С этого же года вводится запрет на проживание на территории Кремля.

Одной из главных достопримечательностей Кремля и его символом стала Спасская (Фроловская) башня. Возведена в 1491 году архитектором Пьетро Антонио Солари. Ее ворота, выходящие на Красную площадь, всегда были главным парадным въездом в Кремль.

Первоначально башня называлась Фроловской, в связи с тем, что неподалеку в Кремле располагалась церковь Фрола и Лавра.

Указом от 16 апреля 1658 года царь Алексей Михайлович повелел именовать ее Спасской. Новое название было связано с иконой Спаса Нерукотворного, помещенной над воротами со стороны Красной площади. Последний раз надвратный образ видели в 1934 году.

Образ над воротами считался утраченным, пока проведённое в конце апреля 2010 года зондирование надвратного киота Спасской башни не показало наличие под штукатуркой образа Христа. 24 августа 2010 года реставрация иконы Спаса Смоленского была завершена. Со Спасских ворот сняли леса и надвратная икона Спасской башни снова предстала перед посетителями Красной площади.

28 августа 2010 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии президента России Дмитрия Медведева освятил икону.

Спасская башня имеет 10 этажей. Высота башни 71 м.

При башне — знаменитые часы-куранты. Существуют с XVI столетия, постоянно видоизменяясь. Современные куранты были изготовлены братьями Николаем и Иваном Буденоп в 1851—1852 годах. 2 ноября 1917 года при штурме Кремля большевиками в часы попал снаряд, перебив одну из стрелок и повредив механизм вращения стрелок. Часы остановились почти на год. В августе-сентябре 1918 года по указанию В. И. Ленина они были восстановлены часовщиком Николаем Беренсом. Часы стали исполнять в 12 часов „Интернационал“, в 24 часа — „Вы жертвою пали…“. Однако уже в 1938 году куранты замолчали, став только отбивать часы и четверти. Последнюю крупную реставрацию провели в 1999 году. Куранты стали исполнять государственный гимн Российской Федерации, утверждённый в 2000 году.

С распадом Советского Союза всё чаще появляются призывы к восстановлению двуглавого орла над Спасской и других башнях Кремля.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 4 - Крым

Часть 5 - Магнитогорск

Часть 6 - Московский Кремль

Часть 7 - Москва. 1946 год

Часть 8 - Моссовет в Москве хозяин ?

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 2 раз

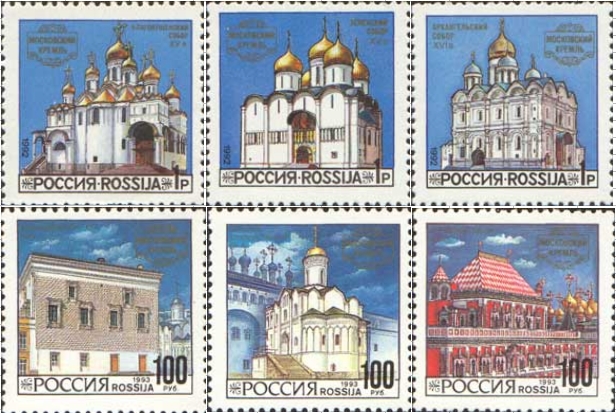

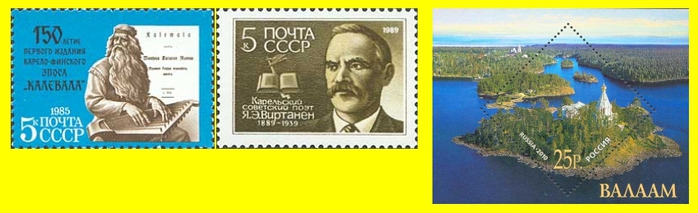

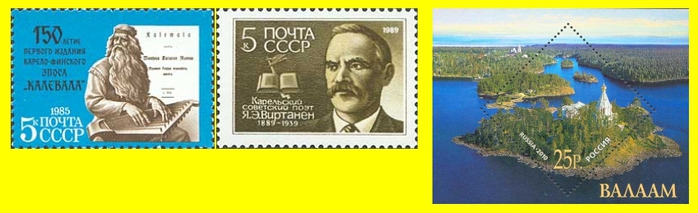

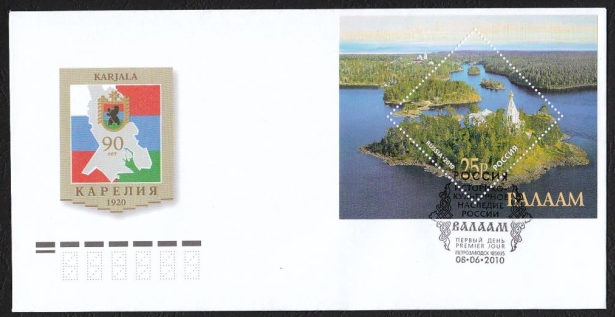

Карело-финская ССР |

31 марта 1940 года на VI сессии Верховного Совета СССР был принят закон о передаче Карельской Автономной Советской Социалистической Республике перешедших от Финляндии после Советско-финской войны 1939—1940 годов, в соответствии с Московским мирным договором 1940 года, территорий Карельского перешейка и Северного Приладожья, а также о преобразовании

КАССР в Карело-Финскую ССР. Столицей КФССР остался город Петрозаводск.

По мнению некоторых историков, КФССР представляла угрозу для Финляндии, так как могла быть потенциальным «заделом» для её присоединения к СССР. В пользу этой теории приводится аргумент о том, что ранее, 1 декабря 1939 года на территории СССР было провозглашено т. н. Народное Правительство Финляндской Демократической Республики из финских коммунистов во главе с

О. Куусиненом, который впоследствии возглавил КФССР.

В 1937 году районы Калининской области, заселённые карелами, образовали Карельский национальный округ, просуществовавший до 1939 года. Обстоятельства роспуска округа неизвестны. Предположительно, планируемое в 1939 присоединение Финляндии.

«Титульное» карельское и финское население, в отличие от других советских республик, представляло собой национальное меньшинство в течение всего времени существования республики. В 1939 году, ещё до Советско-финской войны и присоединения Карельского перешейка и Приладожья, доля фино-угорского населения (карелов, финнов и вепсов) в Карельской АССР составила 27 %, а согласно

переписи 1959 года, проведённой уже после упразднения республики, она снизилась до 18,3 %. Финское и карельское население присоединённых в 1940 году западных земель Карелии (более 400 тыс. человек) заблаговременно эвакуировалось в центральные районы Финляндии. В связи с этим в то время ходила шутка, что «в Карело-Финской республике всего два финна: ФИНинспектор и ФИНкельштейн, но вообще это — один и тот же человек».

16 июля 1956 КФССР была вновь понижена в статусе до АССР и возвращена в состав РСФСР. При этом из её названия было убрано слово «финская» (Карельская АССР).

Одним из памятников Карело-Финской ССР является фонтан «Дружбы народов» на ВДНХ в Москве. 16 женских фигур в ансамбле фонтана символизируют союзные республики СССР. Одна из них — Карело-Финскую ССР, не существующую с 1956г, остальные стали независимыми государствами в 1991 г.

Интересно было бы видеть сегодня независимое государство Карело-финская республика.

Юрий Андропов в1947—1951г.г. Был Вторым секретарём ЦК Коммунистической партии Карело-Финской ССР.

Образование Карело-Финской ССР напрямую связано с советско-финской войной 1939-1940 гг.

После того как не удалось добиться заключения с Финляндией договора о военной помощи и размещении на территории страны советских баз, как это произошло с государствами Прибалтики, а также уступки Советскому Союзу Карельского перешейка и полуострова

Ханко в обмен на вдвое большую территорию к северу от Ладожского озера, Москва решила осуществить военную оккупацию Финляндии. 26 ноября 1939 года сотрудники НКВД осуществили провокационный обстрел советских позиций у пограничного поселка Майнила. После этого Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Финляндией, и 30 ноября Красная армия начала

широкомасштабное вторжение на финскую территорию. Месяцем ранее в СССР был сформирован корпус финской Народной Армии, призванный стать войсками марионеточного прокоммунистического правительства Финской Демократической Республики во главе с видным деятелем Коминтерна Отто Куусиненом.

23 ноября политуправление ЛВО направило в войска следующие указания: «Мы идем не как завоеватели, а как друзья финского народа... Красная армия поддерживает финский народ, который выступает за дружбу с Советским Союзом... Победа над противником должна быть достигнута малой кровью».

Победить «малой кровью», однако, не удалось. Лобовой штурм линии Маннергейма сорвался. Красной армии не удалось за первые три недели не только, как планировалось, дойти до Хельсинки, но даже прорвать первую полосу финских позиций. На Карельском перешейке к 21 декабря 1939 года советское наступление полностью остановилось. 26 декабря советские войска перешли к обороне.

Вспомогательный удар, наносившийся в труднопроходимых районах севернее Ладожского озера, закончился полным крахом. Две советские дивизии попали в окружение и были почти полностью уничтожены. Всего в том районе до конца войны было окружено и почти полностью уничтожено пять советских дивизий. Сказалось отсутствие подготовки к ведению боевых действий вообще и в зимних

условиях в частности. Только подтянув подкрепления, Красная армия возобновила наступление на Карельском перешейке. Ежедневно в течение нескольких дней советские войска обрушивали на укрепления линии Маннергейма по 12 тысяч снарядов. Утром 11 февраля началось генеральное наступление. В первый день дивизии 7-й армии смогли вклиниться в систему обороны Суммского укрепленного узла, о падении которого командование фронта в тот же день поспешило известить Москву. В действительности Сумма была взята только 14 февраля. К концу февраля советские войска вышли к финским тыловым оборонительным позициям в районе Выборга. Сражение за

этот город продолжалось вплоть до заключения перемирия.

Последующие неудачи финской армии на Карельском перешейке заставили Хельсинки колебаться между заключением тяжелого мира и возможностью продолжать сопротивление с помощью западных союзников. Маннергейм опасался, что усталость финских войск, которые уже ввели в дело все резервы, может привести к тому, что фронт вот-вот рухнет.

Подписанный в Москве мир был для Финляндии тяжелым. Новая граница примерно соответствовала той, что была установлена Ништадтским миром 1721 года после Великой Северной войны.

О Финляндской Демократической Республике больше не вспоминали, но Карело-Финская союзная Республика и 71-я особая дивизия оставались как бы «бронепоездом на запасном пути». В случае благоприятной военно-политической обстановки к ней всегда можно было присоединить и остальную Финляндию. Сталин хотел, чтобы правительство в Хельсинки это помнило.

Новый союзник Сталина Гитлер с усмешкой наблюдал за потугами Сталина одолеть Финляндию. Может быть именно тогда он уверился

в своей победе в войне с СССР.

КАССР в Карело-Финскую ССР. Столицей КФССР остался город Петрозаводск.

По мнению некоторых историков, КФССР представляла угрозу для Финляндии, так как могла быть потенциальным «заделом» для её присоединения к СССР. В пользу этой теории приводится аргумент о том, что ранее, 1 декабря 1939 года на территории СССР было провозглашено т. н. Народное Правительство Финляндской Демократической Республики из финских коммунистов во главе с

О. Куусиненом, который впоследствии возглавил КФССР.

В 1937 году районы Калининской области, заселённые карелами, образовали Карельский национальный округ, просуществовавший до 1939 года. Обстоятельства роспуска округа неизвестны. Предположительно, планируемое в 1939 присоединение Финляндии.

«Титульное» карельское и финское население, в отличие от других советских республик, представляло собой национальное меньшинство в течение всего времени существования республики. В 1939 году, ещё до Советско-финской войны и присоединения Карельского перешейка и Приладожья, доля фино-угорского населения (карелов, финнов и вепсов) в Карельской АССР составила 27 %, а согласно

переписи 1959 года, проведённой уже после упразднения республики, она снизилась до 18,3 %. Финское и карельское население присоединённых в 1940 году западных земель Карелии (более 400 тыс. человек) заблаговременно эвакуировалось в центральные районы Финляндии. В связи с этим в то время ходила шутка, что «в Карело-Финской республике всего два финна: ФИНинспектор и ФИНкельштейн, но вообще это — один и тот же человек».

16 июля 1956 КФССР была вновь понижена в статусе до АССР и возвращена в состав РСФСР. При этом из её названия было убрано слово «финская» (Карельская АССР).

Одним из памятников Карело-Финской ССР является фонтан «Дружбы народов» на ВДНХ в Москве. 16 женских фигур в ансамбле фонтана символизируют союзные республики СССР. Одна из них — Карело-Финскую ССР, не существующую с 1956г, остальные стали независимыми государствами в 1991 г.

Интересно было бы видеть сегодня независимое государство Карело-финская республика.

Юрий Андропов в1947—1951г.г. Был Вторым секретарём ЦК Коммунистической партии Карело-Финской ССР.

Образование Карело-Финской ССР напрямую связано с советско-финской войной 1939-1940 гг.

После того как не удалось добиться заключения с Финляндией договора о военной помощи и размещении на территории страны советских баз, как это произошло с государствами Прибалтики, а также уступки Советскому Союзу Карельского перешейка и полуострова

Ханко в обмен на вдвое большую территорию к северу от Ладожского озера, Москва решила осуществить военную оккупацию Финляндии. 26 ноября 1939 года сотрудники НКВД осуществили провокационный обстрел советских позиций у пограничного поселка Майнила. После этого Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Финляндией, и 30 ноября Красная армия начала

широкомасштабное вторжение на финскую территорию. Месяцем ранее в СССР был сформирован корпус финской Народной Армии, призванный стать войсками марионеточного прокоммунистического правительства Финской Демократической Республики во главе с видным деятелем Коминтерна Отто Куусиненом.

23 ноября политуправление ЛВО направило в войска следующие указания: «Мы идем не как завоеватели, а как друзья финского народа... Красная армия поддерживает финский народ, который выступает за дружбу с Советским Союзом... Победа над противником должна быть достигнута малой кровью».

Победить «малой кровью», однако, не удалось. Лобовой штурм линии Маннергейма сорвался. Красной армии не удалось за первые три недели не только, как планировалось, дойти до Хельсинки, но даже прорвать первую полосу финских позиций. На Карельском перешейке к 21 декабря 1939 года советское наступление полностью остановилось. 26 декабря советские войска перешли к обороне.

Вспомогательный удар, наносившийся в труднопроходимых районах севернее Ладожского озера, закончился полным крахом. Две советские дивизии попали в окружение и были почти полностью уничтожены. Всего в том районе до конца войны было окружено и почти полностью уничтожено пять советских дивизий. Сказалось отсутствие подготовки к ведению боевых действий вообще и в зимних

условиях в частности. Только подтянув подкрепления, Красная армия возобновила наступление на Карельском перешейке. Ежедневно в течение нескольких дней советские войска обрушивали на укрепления линии Маннергейма по 12 тысяч снарядов. Утром 11 февраля началось генеральное наступление. В первый день дивизии 7-й армии смогли вклиниться в систему обороны Суммского укрепленного узла, о падении которого командование фронта в тот же день поспешило известить Москву. В действительности Сумма была взята только 14 февраля. К концу февраля советские войска вышли к финским тыловым оборонительным позициям в районе Выборга. Сражение за

этот город продолжалось вплоть до заключения перемирия.

Последующие неудачи финской армии на Карельском перешейке заставили Хельсинки колебаться между заключением тяжелого мира и возможностью продолжать сопротивление с помощью западных союзников. Маннергейм опасался, что усталость финских войск, которые уже ввели в дело все резервы, может привести к тому, что фронт вот-вот рухнет.

Подписанный в Москве мир был для Финляндии тяжелым. Новая граница примерно соответствовала той, что была установлена Ништадтским миром 1721 года после Великой Северной войны.

О Финляндской Демократической Республике больше не вспоминали, но Карело-Финская союзная Республика и 71-я особая дивизия оставались как бы «бронепоездом на запасном пути». В случае благоприятной военно-политической обстановки к ней всегда можно было присоединить и остальную Финляндию. Сталин хотел, чтобы правительство в Хельсинки это помнило.

Новый союзник Сталина Гитлер с усмешкой наблюдал за потугами Сталина одолеть Финляндию. Может быть именно тогда он уверился

в своей победе в войне с СССР.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 13 - Этнография малых народов СССР

Часть 14 - Герб СССР и гербы Союзных республик. 1938 год

Часть 15 - Карело-финская ССР

Часть 16 - Гербы Союзных республик и СССР. 1947

Часть 17 - Эстония и эстонцы

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 2 раз

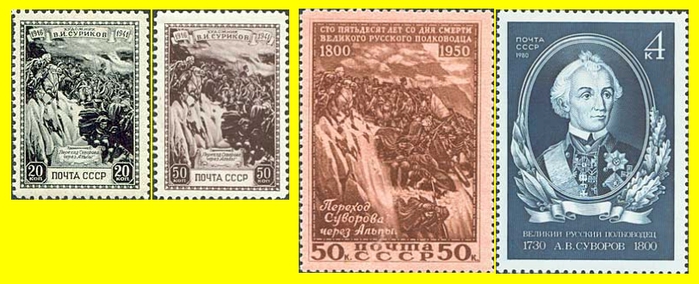

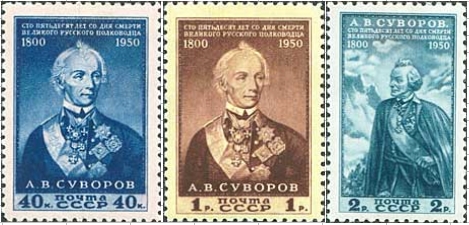

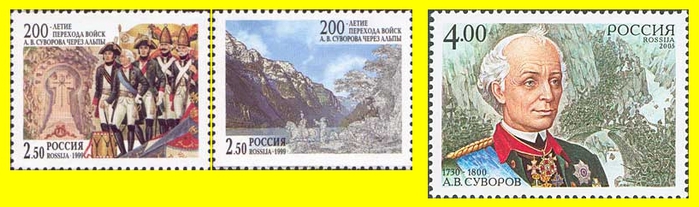

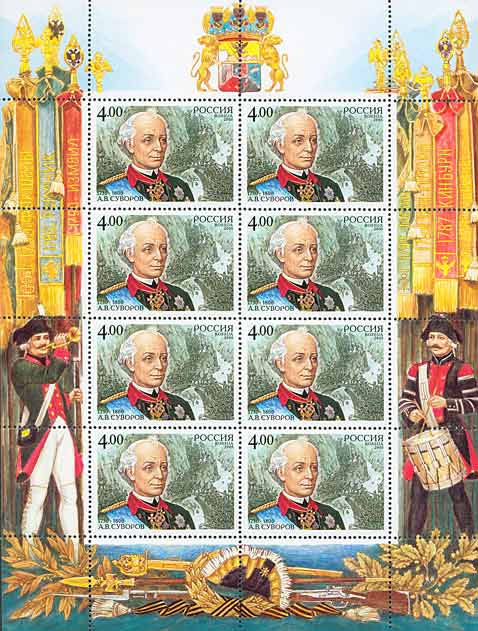

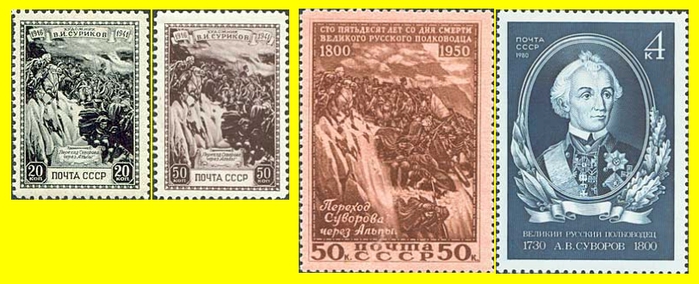

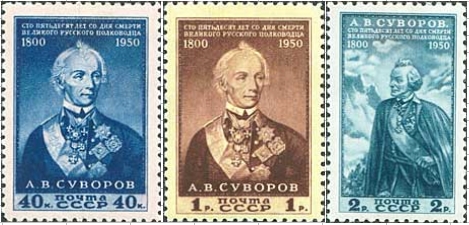

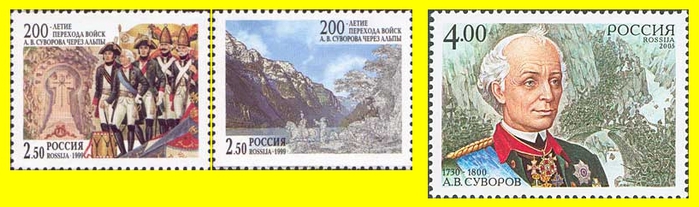

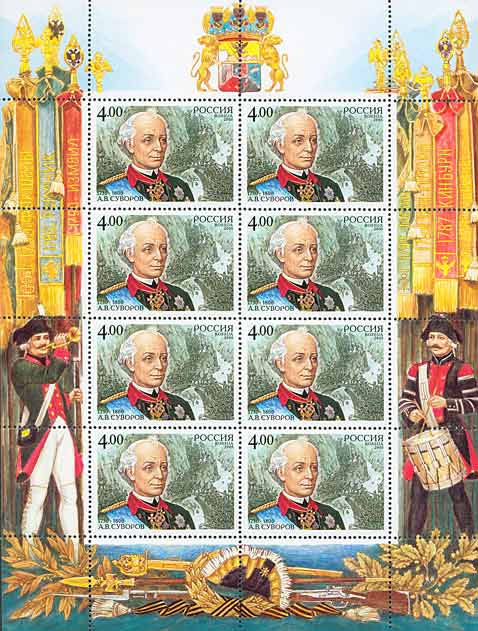

Суворов |

Суворов Александр Васильевич (1729-1800) - русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере,генералиссимус.

Родился в семье военного в Москве. Его отец, Василий Иванович Суворов — генерал-аншеф и сенатор — отличался высокой образованностью, был автором первого русского военного словаря, крестником Петра I. Мать Суворова — Авдотья (Евдокия) Федосеевна Суворова, в девичестве Манукова. О ней сохранилось крайне мало сведений. Иногда можно встретить утверждение об армянском

происхождении матери Суворова (Манукян).

Суворов рос слабым, часто болел. Отец готовил его на гражданскую службу. Однако с детских лет Суворов проявил тягу к военному делу.

В 1742 году был зачислен мушкетёром в лейб-гвардии Семёновский полк. В 1754 году получил первый чин поручика.

Начало боевой деятельности Суворова относится к Семилетней войне 1756—1763.

В 1760 году Суворов назначен дежурным генералом при главнокомандующем русской армией генерал-аншефе Ферморе и в этом качестве участвует во взятии Берлина русскими войсками.

В 1763—1769 командовал Суздальским пехотным полком.

С сентября 1768 — бригадир (промежуточное звание между полковником и генералом). Направляется в Польшу для участия в военных действиях против войск шляхетской Барской конфедерации (направленной против короля Станислава Понятовского и России).

В 1770 возведён в чин генерал-майора. При переправе через Вислу упал и разбил себе грудь о понтон, вследствие чего несколько месяцев находился на лечении. Наиболее выдающейся в этой кампании стала победа Суворова с отрядом из 900 человек над корпусом гетмана М. Огинского (5 тысяч человек) в сентябре 1771 года.

В апреле 1773 года добился назначения на Балканский театр русско-турецкой войны 1768—1774.

В 1774 году Суворов был назначен командующим 6-й московской дивизией и в августе того же года был направлен для участия в подавлении Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачёва, что свидетельствовало о том, что правительство относилось к восстанию с большой серьёзностью. Однако к моменту прибытия Суворова к Волге основные силы повстанцев были разгромлены подполковником И. И. Михельсоном.

В русско-турецкой войне 1787—1792 победа при Рымнике стала одной из наиболее блистательных побед Александра Суворова. За победу в ней он был возведён Екатериной II в графское достоинство с наименованием «Рымникский».

В ходе кампаний 1789—1790 годов русскими войсками предпринималось несколько попыток штурма Измаила под руководством Н. В. Репнина, И. В. Гудовича, П. С. Потёмкина. 26 ноября ввиду приближения зимы военный совет решил снять осаду крепости. Главнокомандующий не утвердил этого решения и предписал генерал-аншефу А. В. Суворову принять командование частями, осаждавшими Измаил. Приняв командование, Суворов вернул к Измаилу войска, отходившие от крепости. После тщательной подготовки войска приступили к штурму. Через 2,5 часа все укрепления были заняты. К вечеру прекратилось сопротивление на улицах города. Потери русских составили около 4 тысяч убитыми и 6 тысяч ранеными. Турки потеряли 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Взятие Измаила явилось одним из решающих факторов победы в войне.

Этому событию посвящена первая серия суворовских марок 1941 года.

Подавление польского восстания Костюшко 1794 года. Штурм Праги предместья Варшавы.

Российский генерал фон Клуген так вспоминал о прошедшем бою в Праге:" В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался. Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени. Офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие. У моста настала снова резня. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого, — и

пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу. Справедливо говорят, что пролитая человеческая кровь возбуждает род опьянения. Ожесточённые наши солдаты в каждом живом существе видели губителя наших во время восстания в Варшаве. „Нет никому пардона!“ — кричали наши солдаты и умерщвляли всех, не различая ни лет ни пола…"

Именно события в Праге и последующая польская и французская пропаганда формировали образ Суворова в глазах западноевропейцев как жестокого военачальника.

За взятие Праги Суворов был удостоен высшего воинского чина фельдмаршала, а также пожалован имением в 7 тысяч душ.

В 1795 году он написал «Науку побеждать» — выдающийся памятник русской военной мысли.

После смерти в 1796 году Екатерины II на престол вступил Павел I, фанатичный сторонник прусской военной системы Фридриха Великого, в соответствии с которой он стал реформировать русскую армию. Суворов выступал против насаждения императором Павлом I прусских палочных порядков в армии, что вызвало враждебное отношение к нему придворных кругов. Вопреки указаниям Павла I, Суворов

продолжал воспитывать солдат по-своему. Эти обстоятельства вызвали раздражение и гнев императора, и в феврале 1797 Суворов был уволен в отставку без права ношения мундира и в апреле прибыл в своё имение Кобрин, а уже в мае года был выслан в другое имение — село Кончанское

( Новгородская губерния).

В селе здоровье Суворова ухудшилось, усилилась скука и раздражительность, и Суворов принял решение удалиться в монастырь и написал прошение Павлу I. Ответа не последовало, а в феврале в Кончанское приехал флигель-адъютант Толбухин и привёз Суворову письмо императора: «Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии…».

Начался итальянский поход 1799 года.

Вызванный из ссылки полководец прибыл в Вену, где император Франц I присвоил Суворову звание австрийского фельдмаршала.

После освобождения Северной Италии Суворов предполагал развернуть наступление на Францию. Но этот план был сорван союзниками, опасавшимися усиления влияния России в районе Средиземного моря и Италии. Суворову было предписано, оставив в Италии австрийские войска, во главе русских войск направиться в Швейцарию, соединиться с действовавшим там корпусом А. М. Римского-Корсакова и оттуда наступать против Франции.

По прибытии в Таверно обнаружилось, что австрийцы, в нарушение достигнутых договорённостей доставить туда 1429 мулов, необходимых для перевозки провианта и артиллерии, не сделали этого. Австрийские офицеры дали также неправильные сведения о численности французской армии (почти на треть её преуменьшив) и о топографии маршрута (утверждая, что вдоль Люцернского озера идёт пешеходная тропинка, которой на самом деле не было.

Русские войска выступили двумя колоннами. Начался Швейцарский поход Суворова 1799 года. Первым крупным столкновением с французами стал штурм перевала Сен-Готард, открывавшего путь в Швейцарию. С третьего приступа перевал был взят. На пути вновь предстояло штурмовать французские укрепления в исключительно трудных условиях: в районе Чёртова моста, который был перекинут

через ущелье, по которому текла река Рейс. К мосту выходил узкий тоннель (Урнзернская дыра), пробитый в огромных практически отвесных утёсах. Мост удалось взять, не допустив разрушения. С боями и тяжёлой борьбой с неблагоприятными природными условиями войско продвигалось дальше. Наиболее тяжёлым испытанием на Сен-Готардской дороге был переход через наиболее высокую и крутую заснеженную гору Бинтнерберг, против и посередине водопада. При переходе погибло множество русских солдат. Наконец, перейдя через гору и вступив в Альтдорф Суворов обнаружил отсутствие дороги вдоль Люцернского озера, о которой ему говорили австрийцы, что делало невозможным идти на Швиц. Суворов принял решение направить войска через мощный горный хребет Росшток и, перейдя через него, выйти в Муттенскую долину, а оттуда идти на Швиц.

Во время этого тяжелейшего перехода Суворов (которому уже исполнилось 70 лет) тяжело заболел. Переход через Росшток занял 12 часов. Спустившись к деревне Муттен, занятой французами, русские начали её штурм, что стало полной неожиданностью для французов.

Суворовские войска сосредоточились в Муттенской долине и здесь узнали о поражении корпуса Римского-Корсакова, на помощь которому они спешили. Суворовские войска оказались блокированными французами.

Русская армия сумела прорваться через французские позиции и с боями продвигалась вперёд через заснеженные горы и перевалы. Уже практически не осталось провианта и патронов, одежда и обувь износилась, многие солдаты и офицеры были босы.

20 сентября в Муттенской долине 7-тысячный арьергард русской армии под командованием Розенберга, прикрывавший Суворова с тыла, разгромил 15-тысячную группировку французских войск под командованием Массены, едва не попавшего в плен.

Генералитет русской армии принял решение пробиваться через хребет Панкис (Рингенкопф) в долину реки Рейсы на соединение с остатками корпуса Римского-Корсакова. Это был последний и один из наиболее тяжёлых переходов. Были сброшены в пропасть все пушки, свои и отбитые у французов. Французы нападали на арьергард русской армии, но обращались в бегство русскими в штыковых

атаках. Последним испытанием был спуск с горы Панкис (изображённый на картине Сурикова «Переход Суворова через Альпы»).

В начале октября 1799 года прибытием к австрийскому городу Фельдкирху Швейцарский поход Суворова завершился.

В Швейцарском походе потери русской армии, вышедшей из окружения без продовольствия и боеприпасов и разбивших все войска на своём пути, составили ок. 5 тыс. человек (до 1/4 армии), многие из которых разбились при переходах. Однако потери французских войск, обладавших подавляющим превосходством в численности, превосходили потери русских войск в 3-4 раза. Было захвачено в плен 2778 французских солдат и офицеров, половину которых Суворов сумел прокормить и вывести из Альп как свидетельство великого подвига.

За этот беспримерный по трудностям и героизму поход Суворов был удостоен высшего воинского звания генералиссимуса.

Талантливый генерал, а впоследствии маршал, Массена говорил, что отдал бы все свои победы за один Швейцарский поход Суворова.

Болезнь Суворова обострилась. Торжественная встреча была отменена. Павел I отказался принять полководца. По одной версии, на смертном одре Суворов сказал любимцу императора графу Кутайсову, приехавшему потребовать отчёта в его действиях: «Я готовлюсь отдать отчёт Богу, а о государе я теперь и думать не хочу…».

Полководец был похоронен в Нижней Благовещенской церкви Александро-Невской лавры при огромном скоплении народа. На надгробной плите высечена краткая надпись: «Здесь лежит Суворов».

Семейная жизнь Суворова была неудачной. В 1774 году в Москве женился на княжне Варваре Ивановне Прозоровской (1750—1806). Отношения с женой были плохими. В 1784 году полностью разорвал отношения с женой. При этом его дочь Наталья была помещена на воспитание в Смольный институт, а сын Аркадий, родившийся 4 августа этого же года, остался с матерью.

Французский король Людовик XVIII встречался с Суворовым и оставил живописное описание его внешности и характера. Описание в некоторой степени отражает распространённые в Европе стереотипы о русском фельдмаршале:

"Этот полудикий герой соединял в себе с весьма невзрачной наружностью такие причуды, которые можно было бы счесть за выходки помешательства, если б они не исходили из расчётов ума тонкого и дальновидного. То был человек маленького роста, тощий, тщедушный, дурно-сложенный, с обезьяньею физиономией, с живыми, лукавыми глазками и ухватками до того странными и уморительно-

забавными, что нельзя было видеть его без смеха или сожаления; но под этою оригинальною оболочкой таились дарования великого военного гения. Суворов умел заставить солдат боготворить себя и бояться. Он был меч России, бич Турок и гроза Поляков. Жестокий порывами, бесстрашный по натуре, он мог невозмутимо-спокойно видеть потоки крови, пожарища разгромленных городов, запустение истребленных нив. Это была копия Аттилы, с его суеверием, верою в колдовство, в предвещания, в таинственное влияние светил. Словом, Суворов имел в себе все слабости народа и высокие качества героев."

Суворов был первым человеком, в честь которого в России был основан мемориальный музей.

В период Великой Отечественной войны был учреждён военный Орден Суворова трёх степеней.

Родился в семье военного в Москве. Его отец, Василий Иванович Суворов — генерал-аншеф и сенатор — отличался высокой образованностью, был автором первого русского военного словаря, крестником Петра I. Мать Суворова — Авдотья (Евдокия) Федосеевна Суворова, в девичестве Манукова. О ней сохранилось крайне мало сведений. Иногда можно встретить утверждение об армянском

происхождении матери Суворова (Манукян).

Суворов рос слабым, часто болел. Отец готовил его на гражданскую службу. Однако с детских лет Суворов проявил тягу к военному делу.

В 1742 году был зачислен мушкетёром в лейб-гвардии Семёновский полк. В 1754 году получил первый чин поручика.

Начало боевой деятельности Суворова относится к Семилетней войне 1756—1763.

В 1760 году Суворов назначен дежурным генералом при главнокомандующем русской армией генерал-аншефе Ферморе и в этом качестве участвует во взятии Берлина русскими войсками.

В 1763—1769 командовал Суздальским пехотным полком.

С сентября 1768 — бригадир (промежуточное звание между полковником и генералом). Направляется в Польшу для участия в военных действиях против войск шляхетской Барской конфедерации (направленной против короля Станислава Понятовского и России).

В 1770 возведён в чин генерал-майора. При переправе через Вислу упал и разбил себе грудь о понтон, вследствие чего несколько месяцев находился на лечении. Наиболее выдающейся в этой кампании стала победа Суворова с отрядом из 900 человек над корпусом гетмана М. Огинского (5 тысяч человек) в сентябре 1771 года.

В апреле 1773 года добился назначения на Балканский театр русско-турецкой войны 1768—1774.

В 1774 году Суворов был назначен командующим 6-й московской дивизией и в августе того же года был направлен для участия в подавлении Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачёва, что свидетельствовало о том, что правительство относилось к восстанию с большой серьёзностью. Однако к моменту прибытия Суворова к Волге основные силы повстанцев были разгромлены подполковником И. И. Михельсоном.

В русско-турецкой войне 1787—1792 победа при Рымнике стала одной из наиболее блистательных побед Александра Суворова. За победу в ней он был возведён Екатериной II в графское достоинство с наименованием «Рымникский».

В ходе кампаний 1789—1790 годов русскими войсками предпринималось несколько попыток штурма Измаила под руководством Н. В. Репнина, И. В. Гудовича, П. С. Потёмкина. 26 ноября ввиду приближения зимы военный совет решил снять осаду крепости. Главнокомандующий не утвердил этого решения и предписал генерал-аншефу А. В. Суворову принять командование частями, осаждавшими Измаил. Приняв командование, Суворов вернул к Измаилу войска, отходившие от крепости. После тщательной подготовки войска приступили к штурму. Через 2,5 часа все укрепления были заняты. К вечеру прекратилось сопротивление на улицах города. Потери русских составили около 4 тысяч убитыми и 6 тысяч ранеными. Турки потеряли 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Взятие Измаила явилось одним из решающих факторов победы в войне.

Этому событию посвящена первая серия суворовских марок 1941 года.

Подавление польского восстания Костюшко 1794 года. Штурм Праги предместья Варшавы.

Российский генерал фон Клуген так вспоминал о прошедшем бою в Праге:" В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался. Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени. Офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие. У моста настала снова резня. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого, — и

пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу. Справедливо говорят, что пролитая человеческая кровь возбуждает род опьянения. Ожесточённые наши солдаты в каждом живом существе видели губителя наших во время восстания в Варшаве. „Нет никому пардона!“ — кричали наши солдаты и умерщвляли всех, не различая ни лет ни пола…"

Именно события в Праге и последующая польская и французская пропаганда формировали образ Суворова в глазах западноевропейцев как жестокого военачальника.

За взятие Праги Суворов был удостоен высшего воинского чина фельдмаршала, а также пожалован имением в 7 тысяч душ.

В 1795 году он написал «Науку побеждать» — выдающийся памятник русской военной мысли.

После смерти в 1796 году Екатерины II на престол вступил Павел I, фанатичный сторонник прусской военной системы Фридриха Великого, в соответствии с которой он стал реформировать русскую армию. Суворов выступал против насаждения императором Павлом I прусских палочных порядков в армии, что вызвало враждебное отношение к нему придворных кругов. Вопреки указаниям Павла I, Суворов

продолжал воспитывать солдат по-своему. Эти обстоятельства вызвали раздражение и гнев императора, и в феврале 1797 Суворов был уволен в отставку без права ношения мундира и в апреле прибыл в своё имение Кобрин, а уже в мае года был выслан в другое имение — село Кончанское

( Новгородская губерния).

В селе здоровье Суворова ухудшилось, усилилась скука и раздражительность, и Суворов принял решение удалиться в монастырь и написал прошение Павлу I. Ответа не последовало, а в феврале в Кончанское приехал флигель-адъютант Толбухин и привёз Суворову письмо императора: «Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии…».

Начался итальянский поход 1799 года.

Вызванный из ссылки полководец прибыл в Вену, где император Франц I присвоил Суворову звание австрийского фельдмаршала.

После освобождения Северной Италии Суворов предполагал развернуть наступление на Францию. Но этот план был сорван союзниками, опасавшимися усиления влияния России в районе Средиземного моря и Италии. Суворову было предписано, оставив в Италии австрийские войска, во главе русских войск направиться в Швейцарию, соединиться с действовавшим там корпусом А. М. Римского-Корсакова и оттуда наступать против Франции.

По прибытии в Таверно обнаружилось, что австрийцы, в нарушение достигнутых договорённостей доставить туда 1429 мулов, необходимых для перевозки провианта и артиллерии, не сделали этого. Австрийские офицеры дали также неправильные сведения о численности французской армии (почти на треть её преуменьшив) и о топографии маршрута (утверждая, что вдоль Люцернского озера идёт пешеходная тропинка, которой на самом деле не было.

Русские войска выступили двумя колоннами. Начался Швейцарский поход Суворова 1799 года. Первым крупным столкновением с французами стал штурм перевала Сен-Готард, открывавшего путь в Швейцарию. С третьего приступа перевал был взят. На пути вновь предстояло штурмовать французские укрепления в исключительно трудных условиях: в районе Чёртова моста, который был перекинут

через ущелье, по которому текла река Рейс. К мосту выходил узкий тоннель (Урнзернская дыра), пробитый в огромных практически отвесных утёсах. Мост удалось взять, не допустив разрушения. С боями и тяжёлой борьбой с неблагоприятными природными условиями войско продвигалось дальше. Наиболее тяжёлым испытанием на Сен-Готардской дороге был переход через наиболее высокую и крутую заснеженную гору Бинтнерберг, против и посередине водопада. При переходе погибло множество русских солдат. Наконец, перейдя через гору и вступив в Альтдорф Суворов обнаружил отсутствие дороги вдоль Люцернского озера, о которой ему говорили австрийцы, что делало невозможным идти на Швиц. Суворов принял решение направить войска через мощный горный хребет Росшток и, перейдя через него, выйти в Муттенскую долину, а оттуда идти на Швиц.

Во время этого тяжелейшего перехода Суворов (которому уже исполнилось 70 лет) тяжело заболел. Переход через Росшток занял 12 часов. Спустившись к деревне Муттен, занятой французами, русские начали её штурм, что стало полной неожиданностью для французов.

Суворовские войска сосредоточились в Муттенской долине и здесь узнали о поражении корпуса Римского-Корсакова, на помощь которому они спешили. Суворовские войска оказались блокированными французами.

Русская армия сумела прорваться через французские позиции и с боями продвигалась вперёд через заснеженные горы и перевалы. Уже практически не осталось провианта и патронов, одежда и обувь износилась, многие солдаты и офицеры были босы.

20 сентября в Муттенской долине 7-тысячный арьергард русской армии под командованием Розенберга, прикрывавший Суворова с тыла, разгромил 15-тысячную группировку французских войск под командованием Массены, едва не попавшего в плен.

Генералитет русской армии принял решение пробиваться через хребет Панкис (Рингенкопф) в долину реки Рейсы на соединение с остатками корпуса Римского-Корсакова. Это был последний и один из наиболее тяжёлых переходов. Были сброшены в пропасть все пушки, свои и отбитые у французов. Французы нападали на арьергард русской армии, но обращались в бегство русскими в штыковых

атаках. Последним испытанием был спуск с горы Панкис (изображённый на картине Сурикова «Переход Суворова через Альпы»).

В начале октября 1799 года прибытием к австрийскому городу Фельдкирху Швейцарский поход Суворова завершился.

В Швейцарском походе потери русской армии, вышедшей из окружения без продовольствия и боеприпасов и разбивших все войска на своём пути, составили ок. 5 тыс. человек (до 1/4 армии), многие из которых разбились при переходах. Однако потери французских войск, обладавших подавляющим превосходством в численности, превосходили потери русских войск в 3-4 раза. Было захвачено в плен 2778 французских солдат и офицеров, половину которых Суворов сумел прокормить и вывести из Альп как свидетельство великого подвига.

За этот беспримерный по трудностям и героизму поход Суворов был удостоен высшего воинского звания генералиссимуса.

Талантливый генерал, а впоследствии маршал, Массена говорил, что отдал бы все свои победы за один Швейцарский поход Суворова.

Болезнь Суворова обострилась. Торжественная встреча была отменена. Павел I отказался принять полководца. По одной версии, на смертном одре Суворов сказал любимцу императора графу Кутайсову, приехавшему потребовать отчёта в его действиях: «Я готовлюсь отдать отчёт Богу, а о государе я теперь и думать не хочу…».

Полководец был похоронен в Нижней Благовещенской церкви Александро-Невской лавры при огромном скоплении народа. На надгробной плите высечена краткая надпись: «Здесь лежит Суворов».

Семейная жизнь Суворова была неудачной. В 1774 году в Москве женился на княжне Варваре Ивановне Прозоровской (1750—1806). Отношения с женой были плохими. В 1784 году полностью разорвал отношения с женой. При этом его дочь Наталья была помещена на воспитание в Смольный институт, а сын Аркадий, родившийся 4 августа этого же года, остался с матерью.

Французский король Людовик XVIII встречался с Суворовым и оставил живописное описание его внешности и характера. Описание в некоторой степени отражает распространённые в Европе стереотипы о русском фельдмаршале:

"Этот полудикий герой соединял в себе с весьма невзрачной наружностью такие причуды, которые можно было бы счесть за выходки помешательства, если б они не исходили из расчётов ума тонкого и дальновидного. То был человек маленького роста, тощий, тщедушный, дурно-сложенный, с обезьяньею физиономией, с живыми, лукавыми глазками и ухватками до того странными и уморительно-

забавными, что нельзя было видеть его без смеха или сожаления; но под этою оригинальною оболочкой таились дарования великого военного гения. Суворов умел заставить солдат боготворить себя и бояться. Он был меч России, бич Турок и гроза Поляков. Жестокий порывами, бесстрашный по натуре, он мог невозмутимо-спокойно видеть потоки крови, пожарища разгромленных городов, запустение истребленных нив. Это была копия Аттилы, с его суеверием, верою в колдовство, в предвещания, в таинственное влияние светил. Словом, Суворов имел в себе все слабости народа и высокие качества героев."

Суворов был первым человеком, в честь которого в России был основан мемориальный музей.

В период Великой Отечественной войны был учреждён военный Орден Суворова трёх степеней.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

Часть 3 - Суворов

Часть 4 - Беринг

Часть 5 - Гвардия

...

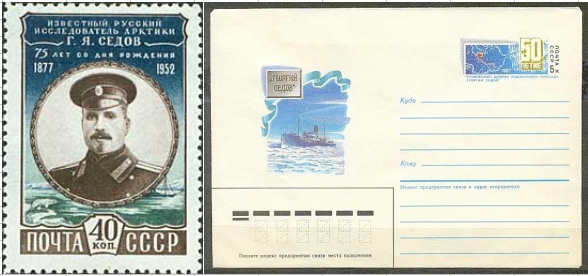

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

Метки: суворов |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 1 пользователю

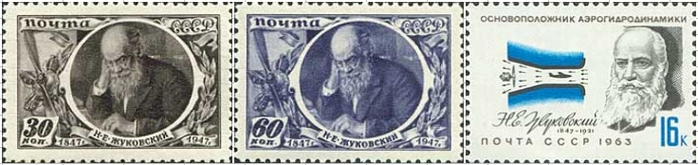

Отец русской авиации Жуковский |

Жуковский Николай Егорович (1847-1921) - выдающийся русский учёный, создатель аэродинамики как науки.

Родился в деревне под Владимиром в семье инженера-путейца. Учась в гимназии Жуковский мечтал тоже, как отец, стать инженером-путейцем, учиться в Петербургском институте путей сообщения, но этого не позволяли весьма ограниченные средства его родителей. В то время Петербургский институт путей сообщения был самым престижным инженерным учебным заведением. Николай Жуковский

поступил в Московский университет на физико-математический факультет. По окончании университета в 1868 году, пытался учиться в Петербургском институте путей сообщения, но неуспешно. Преподаёт в женской гимназии, в Московском высшем техническом училище. Здесь он создал кафедру «Теоретическая механика», аэродинамическую лабораторию, обучил множество известных впоследствии к конструкторов самолётов, авиационных двигателей. Работы Жуковского в области аэродинамики явились источником основных идей, на которых строится авиационная наука. Отрицал теорию относительности Эйнштейна.

В 1904 году Жуковский открыл закон, определяющий подъёмную силу крыла самолёта; определил основные профили крыльев и лопастей винта самолёта; разработал вихревую теорию воздушного винта и дал формулу для расчета этой силы. Так стал возможен математический расчет любого летательного аппарата.

С 1905 — президент Московского математического общества.

В своей речи “О воздухоплавании” (1898) “отец русской авиации” предсказывал: “Человек не имеет крыльев и по отношению веса своего тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы, но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума”.

Во время Первой мировой войны 1914-18 — труды по теории бомбометания, по баллистике артснарядов, по воздухоплаванию, гидромеханике и теоретической механике.

Предсказанная им возможность «мёртвой петли» была осуществлена в 1913 лётчиком П. Н. Нестеровым.

В конце 1918 Жуковский основывает Центральный аэрогидродинамический институт. Организованные им теоретические курсы для военных летчиков были реорганизованы в Институт инженеров воздушного флота (с 1922 — Военно-воздушная инженерная академия имени Жуковского).

Ученики, инженеры и техники всех, специальностей называли Жуковского "сверхинженером". Он давал удивительные и оригинальные инженерные решения в разных областях техники.

Тяжелые условия разрухи 1919 - 1920 и смерть любимой дочери подорвали его здоровье. Он заболел весной 1920 года воспалением легких, затем паралич, затем брюшной тиф в декабре и новый апоплексический удар весной следующего года.

17 марта 1921 года Жуковский умер и был похоронен в Донском монастыре в Москве.

Родился в деревне под Владимиром в семье инженера-путейца. Учась в гимназии Жуковский мечтал тоже, как отец, стать инженером-путейцем, учиться в Петербургском институте путей сообщения, но этого не позволяли весьма ограниченные средства его родителей. В то время Петербургский институт путей сообщения был самым престижным инженерным учебным заведением. Николай Жуковский

поступил в Московский университет на физико-математический факультет. По окончании университета в 1868 году, пытался учиться в Петербургском институте путей сообщения, но неуспешно. Преподаёт в женской гимназии, в Московском высшем техническом училище. Здесь он создал кафедру «Теоретическая механика», аэродинамическую лабораторию, обучил множество известных впоследствии к конструкторов самолётов, авиационных двигателей. Работы Жуковского в области аэродинамики явились источником основных идей, на которых строится авиационная наука. Отрицал теорию относительности Эйнштейна.

В 1904 году Жуковский открыл закон, определяющий подъёмную силу крыла самолёта; определил основные профили крыльев и лопастей винта самолёта; разработал вихревую теорию воздушного винта и дал формулу для расчета этой силы. Так стал возможен математический расчет любого летательного аппарата.

С 1905 — президент Московского математического общества.

В своей речи “О воздухоплавании” (1898) “отец русской авиации” предсказывал: “Человек не имеет крыльев и по отношению веса своего тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы, но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума”.

Во время Первой мировой войны 1914-18 — труды по теории бомбометания, по баллистике артснарядов, по воздухоплаванию, гидромеханике и теоретической механике.

Предсказанная им возможность «мёртвой петли» была осуществлена в 1913 лётчиком П. Н. Нестеровым.

В конце 1918 Жуковский основывает Центральный аэрогидродинамический институт. Организованные им теоретические курсы для военных летчиков были реорганизованы в Институт инженеров воздушного флота (с 1922 — Военно-воздушная инженерная академия имени Жуковского).

Ученики, инженеры и техники всех, специальностей называли Жуковского "сверхинженером". Он давал удивительные и оригинальные инженерные решения в разных областях техники.

Тяжелые условия разрухи 1919 - 1920 и смерть любимой дочери подорвали его здоровье. Он заболел весной 1920 года воспалением легких, затем паралич, затем брюшной тиф в декабре и новый апоплексический удар весной следующего года.

17 марта 1921 года Жуковский умер и был похоронен в Донском монастыре в Москве.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-1":

Часть 1 - ЛОМОНОСОВ. Миф и реальность.

Часть 2 - ПОПОВ - изобретатель радио

Часть 3 - Из жизни Менделеева

Часть 4 - Тимирязев

Часть 5 - Отец русской авиации Жуковский

Часть 6 - Академик Чаплыгин

Часть 7 - Академия наук России и СССР

...

Часть 48 - День радио

Часть 49 - "Русский Дарвин" Карл Францевич Рулье

Часть 50 - Итальянский учёный 17-го века Торричелли

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-1":

Часть 1 - Дирижабль Граф Цеппелин

Часть 2 - Покорители стратосферы

...

Часть 15 - Перелёт Москва-Дальний Восток женским экипажем 25.9.1938

Часть 16 - День авиации

Часть 17 - Отец русской авиации Жуковский

Часть 18 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

Часть 19 - Дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов

...

Часть 48 - Легендарный лётчик Анатолий Серов

Часть 49 - 100 лет Качинскому училищу летчиков. 2010

Часть 50 - 100 лет Военно-воздушным силам России. 2012

|

Метки: жуковский |

Процитировано 2 раз

Перекоп |

Штурмом перекопских укреплений заканчивается последний этап борьбы на Врангелевском фронте, последнем крупном фронте Гражданской войны.

Приказом Москвы от 21 сентября 1920 г. М.В.Фрунзе назначался Главкомом Южного Фронта, с указанием "временно войти в контакт с Махно, а потом под замок" (Ленин). В октябре 1920 г. Фрунзе подписал соглашение о единстве действий против белых войск и установил хорошие личные отношения с батькой Махно (Н.И. Махно) и совместно с его Повстанческой армией вёл борьбу с врангелевцами.

Барон Петр Николаевич Врангель (1878-1928) — русский, генерал, георгиевский кавалер, главнокомандующий Русской Армией в Крыму (1920 г.) – выступал за федеративное устройство будущей России. Склонялся к признанию политической самостоятельности Украины.

"Мы боремся за раскрепощение народа от ига, какого он не видел в самые мрачные времена своей истории."

В августе-сентябре 1920 года в Крыму правительство Врангеля было официально признано всеми крупными государствами, включая Японию и США.

Взятие Перекопа стало ярким образцом тоталитарного ведения войны. Большевистское руководство стремилось захватить Крым любой ценой. Боевая задача ставилась "… овладеть Крымским полуостровом атакой, открытой силой, не останавливаясь перед жертвами…".

Плоский перекопский перешеек был 30 км в длину и 8-23 в ширину. Причём, последние 7 км перед Турецким валом простреливались врангелевской артиллерией. Огневая мощь белых укреплений в 200 тяжелых орудий и 400 пулемётов дополнялась орудиями Черноморского флота, обстреливавшего наступающих с моря. А до самого вала красным надо было преодолеть пять линий обороны с

колючей прополкой и пулемётными гнёздами.

Операция по взятию Крыма - главный удар в тыл через Сиваш, при отвлекающем в лоб на Перекоп. По приказу Фрунзе, группа махновцев должна была выполнить сивашский обход. Но, даже делая из махновцев главную ударную силу, Фрунзе не доверял им.

Крымская группа махновцев контролировалась с флангов 15-й стрелковой дивизией и Особой кавалерийской бригадой Первой Конной. Позади "армии" Махно стояла Латышская стрелковая дивизия. Махновцы и 135-й полк 15-й дивизии ушли по высокой воде, без артподготовки и поддержки соседних частей. Но из-за прилива в Сиваше мокрая и промёрзшая Крымская группа вернулась с полдороги.

Лишь когда спала вода, Фрунзе погнал через Сиваш части 15-й и 52-й дивизий, которые вышли на Литовский полуостров. Выбив оттуда Кубанскую бригаду, они начали наступление в тыл перекопским позициям белых. Но 2-й армейский корпус врангелевцев контратаковал их и стал прижимать к Сивашу. Чтобы остановить разгром плацдарма Фрунзе "под угрозой самых суровых репрессий" погнал 152-ю и

Ударно-огневую бригады 51-й дивизии Блюхера в лоб на штурм Турецкого вала. В итоге только за эти сутки лобовых атак красные положили на Перекопе 10 тыс. бойцов!

В то же время Фрунзе потребовал срочной переправы на плацдарм Крымской группы махновцев. Под шквальным огнём 3 тыс. махновских всадников и 450 пулемётных тачанок при 11-градусном морозе форсировали Сиваш. За ними шли 7-я и 16-я кавдивизии красных. При переправе погибло много повстанцев.

С 9 ноября дивизии красных упорно штурмовали глубоко эшелонированные Юшуньские позиции - последнюю преграду на пути в Крым. Удалось взять 3 линии юшуньских окопов. В то же время контрудар кавкорпуса врангелевцев отбросил 15-ю и 52-ю дивизии к Литовскому полуострову. 11 ноября белая конница прорвала фронт 15-й дивизии и стала заходить в тыл, штурмовавшим Юшуньские позиции 51-й и Латышской дивизиям. На ликвидацию прорыва были брошены части 2-й Конной армии Миронова и переподчинённая ей Крымская группа махновцев. Кавкорпус врангелевцев был встречен пулемётным полком махновцев. Разгром довершили мироновцы и махновская конница.

На следующий день после уничтожения махновцами последней ударной силы белых Врангель издал приказ о роспуске ВСЮР, и началось паническое бегство его солдат. Барон Врангель, усадив 150 000 беженцев на пароходы, отчалил в Константинополь.

Советские историки замалчивают роль армии Махно в крымской операции, а ранее в разгроме Деникина.

В середине ноября "махновщина", кричавшая "Даешь Врангеля!", очутилась в Крыму, зажатая отборными частями Красной Армии. Фрунзе имел на руках телеграмму Ленина: "Всех анархистов арестовать, обвинив их в контрреволюционных преступлениях!".

Кавалерия Алексея Марченко числом в 250 сабель вырвалась из "крымской бутылки".

Латышская дивизия, постоянно квартировавшая в Гуляй-Поле, атаковала штаб Нестора Махно в деревне Туркеневка. С раздробленной ногой Махно вывезли на тачанке в греческое местечко Керменчик. "Батько, теперь ты знаешь, что такое большевики! - сказал изрубленный Марченко и горько заревел. Махно с остатками своей армии ещё год осуществлял партизанские рейды в Украине, затем

эмигрировал в Румынию, Польшу, а в 1925 переехал в Париж. Умер в 1934 году.

Советская литература и кинематограф создали из Нестора Махно карикатурный образ полубандита и неуравновешенного человека. Сейчас эта позиция пересматривается, особенно в Украине, где из него делают национального героя. В Гражданскую войну он трижды входил в союз с большевиками, даже был награждён орденом Красного знамени No 4. Но большевики больше использовали его влияние среди украинских крестьянских масс и достаточно боеспособную армию, но никак не могли примириться с его политическим мировоззрением и не намерены были делиться с ним властью на Украине. В конце концов получилось так, что он воевал против всех: против белых, против красных и против Петлюры.

Михаилу Васильевичу Фрунзе посвящено ещё несколько марок и отдельный пост в этом дневнике.

В 1963 г. строители Северо-Крымского канала преодолели Перекопский перешеек и их трудовое свершение было отображено в оригинальном памятнике "Трём штурмам Перекопа в 1920, 1944 и 1963 гг.", установленном в г. Красноперекопск, в самом узком месте, соединяющем Крымский полуостров с сушей. В отличие от штурмов Перекопа Красной армией во время Гражданской (1920 г.) и Великой

Отечественной войн (1944 г.), штурм 1963 года был отмечен, как мирный.

Приказом Москвы от 21 сентября 1920 г. М.В.Фрунзе назначался Главкомом Южного Фронта, с указанием "временно войти в контакт с Махно, а потом под замок" (Ленин). В октябре 1920 г. Фрунзе подписал соглашение о единстве действий против белых войск и установил хорошие личные отношения с батькой Махно (Н.И. Махно) и совместно с его Повстанческой армией вёл борьбу с врангелевцами.

Барон Петр Николаевич Врангель (1878-1928) — русский, генерал, георгиевский кавалер, главнокомандующий Русской Армией в Крыму (1920 г.) – выступал за федеративное устройство будущей России. Склонялся к признанию политической самостоятельности Украины.

"Мы боремся за раскрепощение народа от ига, какого он не видел в самые мрачные времена своей истории."

В августе-сентябре 1920 года в Крыму правительство Врангеля было официально признано всеми крупными государствами, включая Японию и США.

Взятие Перекопа стало ярким образцом тоталитарного ведения войны. Большевистское руководство стремилось захватить Крым любой ценой. Боевая задача ставилась "… овладеть Крымским полуостровом атакой, открытой силой, не останавливаясь перед жертвами…".

Плоский перекопский перешеек был 30 км в длину и 8-23 в ширину. Причём, последние 7 км перед Турецким валом простреливались врангелевской артиллерией. Огневая мощь белых укреплений в 200 тяжелых орудий и 400 пулемётов дополнялась орудиями Черноморского флота, обстреливавшего наступающих с моря. А до самого вала красным надо было преодолеть пять линий обороны с

колючей прополкой и пулемётными гнёздами.

Операция по взятию Крыма - главный удар в тыл через Сиваш, при отвлекающем в лоб на Перекоп. По приказу Фрунзе, группа махновцев должна была выполнить сивашский обход. Но, даже делая из махновцев главную ударную силу, Фрунзе не доверял им.

Крымская группа махновцев контролировалась с флангов 15-й стрелковой дивизией и Особой кавалерийской бригадой Первой Конной. Позади "армии" Махно стояла Латышская стрелковая дивизия. Махновцы и 135-й полк 15-й дивизии ушли по высокой воде, без артподготовки и поддержки соседних частей. Но из-за прилива в Сиваше мокрая и промёрзшая Крымская группа вернулась с полдороги.

Лишь когда спала вода, Фрунзе погнал через Сиваш части 15-й и 52-й дивизий, которые вышли на Литовский полуостров. Выбив оттуда Кубанскую бригаду, они начали наступление в тыл перекопским позициям белых. Но 2-й армейский корпус врангелевцев контратаковал их и стал прижимать к Сивашу. Чтобы остановить разгром плацдарма Фрунзе "под угрозой самых суровых репрессий" погнал 152-ю и

Ударно-огневую бригады 51-й дивизии Блюхера в лоб на штурм Турецкого вала. В итоге только за эти сутки лобовых атак красные положили на Перекопе 10 тыс. бойцов!

В то же время Фрунзе потребовал срочной переправы на плацдарм Крымской группы махновцев. Под шквальным огнём 3 тыс. махновских всадников и 450 пулемётных тачанок при 11-градусном морозе форсировали Сиваш. За ними шли 7-я и 16-я кавдивизии красных. При переправе погибло много повстанцев.

С 9 ноября дивизии красных упорно штурмовали глубоко эшелонированные Юшуньские позиции - последнюю преграду на пути в Крым. Удалось взять 3 линии юшуньских окопов. В то же время контрудар кавкорпуса врангелевцев отбросил 15-ю и 52-ю дивизии к Литовскому полуострову. 11 ноября белая конница прорвала фронт 15-й дивизии и стала заходить в тыл, штурмовавшим Юшуньские позиции 51-й и Латышской дивизиям. На ликвидацию прорыва были брошены части 2-й Конной армии Миронова и переподчинённая ей Крымская группа махновцев. Кавкорпус врангелевцев был встречен пулемётным полком махновцев. Разгром довершили мироновцы и махновская конница.

На следующий день после уничтожения махновцами последней ударной силы белых Врангель издал приказ о роспуске ВСЮР, и началось паническое бегство его солдат. Барон Врангель, усадив 150 000 беженцев на пароходы, отчалил в Константинополь.

Советские историки замалчивают роль армии Махно в крымской операции, а ранее в разгроме Деникина.

В середине ноября "махновщина", кричавшая "Даешь Врангеля!", очутилась в Крыму, зажатая отборными частями Красной Армии. Фрунзе имел на руках телеграмму Ленина: "Всех анархистов арестовать, обвинив их в контрреволюционных преступлениях!".

Кавалерия Алексея Марченко числом в 250 сабель вырвалась из "крымской бутылки".

Латышская дивизия, постоянно квартировавшая в Гуляй-Поле, атаковала штаб Нестора Махно в деревне Туркеневка. С раздробленной ногой Махно вывезли на тачанке в греческое местечко Керменчик. "Батько, теперь ты знаешь, что такое большевики! - сказал изрубленный Марченко и горько заревел. Махно с остатками своей армии ещё год осуществлял партизанские рейды в Украине, затем

эмигрировал в Румынию, Польшу, а в 1925 переехал в Париж. Умер в 1934 году.

Советская литература и кинематограф создали из Нестора Махно карикатурный образ полубандита и неуравновешенного человека. Сейчас эта позиция пересматривается, особенно в Украине, где из него делают национального героя. В Гражданскую войну он трижды входил в союз с большевиками, даже был награждён орденом Красного знамени No 4. Но большевики больше использовали его влияние среди украинских крестьянских масс и достаточно боеспособную армию, но никак не могли примириться с его политическим мировоззрением и не намерены были делиться с ним властью на Украине. В конце концов получилось так, что он воевал против всех: против белых, против красных и против Петлюры.

Михаилу Васильевичу Фрунзе посвящено ещё несколько марок и отдельный пост в этом дневнике.

В 1963 г. строители Северо-Крымского канала преодолели Перекопский перешеек и их трудовое свершение было отображено в оригинальном памятнике "Трём штурмам Перекопа в 1920, 1944 и 1963 гг.", установленном в г. Красноперекопск, в самом узком месте, соединяющем Крымский полуостров с сушей. В отличие от штурмов Перекопа Красной армией во время Гражданской (1920 г.) и Великой

Отечественной войн (1944 г.), штурм 1963 года был отмечен, как мирный.

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 5 - Первая русская революция 1905-1907

Часть 6 - Революция или переворот

Часть 7 - Перекоп

Часть 8 - Герой Гражданской войны Сергей Лазо

Часть 9 - Красный комдив Щорс

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

|

Метки: перекоп |

Процитировано 1 раз

Чайковский |

Чайковский Петр Ильич (1840-1893) - один из величайших композиторов в истории музыки.

Родился в Воткинске Вятской губернии (ныне Удмуртия). Его отец был выдающийся русский инженер с фамилией при рождении Чайка. Мать Александра Андреевна Ассиер играла на фортепиано и пела.

В 1852 году, поступив в Императорское училище правоведения, он начал серьёзно заниматься музыкой, которую преподавали факультативно.

Окончив училище в 1859 году, Чайковский получил чин титулярного советника и начал работать в Министерстве юстиции.

В 1861 году поступил в Петербургскую консерваторию стал одним из первых её студентов по классу композиции. В 1865 году окончил курс консерватории с большой серебряной медалью.

В 1868 году впервые выступил в печати как музыкальный критик и познакомился с группой петербургских композиторов ― членов «Могучей кучки».

В июле 1877 года, увлёкшись сочинением оперы «Евгений Онегин», а также чтобы покончить с различными слухами и сплетнями по поводу своей личной жизни, импульсивно женился на бывшей консерваторской студентке Антонине Милюковой, младшей его на 8 лет.

По мнению некоторых источников, особенности личной жизни композитора объясняются его гомосексуальностью, ставшей причиной того, что его брак через несколько недель распался. В силу различных обстоятельств супруги так и не смогли никогда развестись и жили раздельно.

В 1878 году оставил пост в Московской консерватории и уехал за границу. Моральную и материальную поддержку ему в этот период оказала Надежда фон Мекк, с которой Чайковский в 1876―1890 вёл обширную переписку, но никогда не встречался.

В средине 1880-х Чайковский возвращается к активной музыкально-общественной деятельности. Музыка Чайковского получает известность в России и за границей.

Последние годы своей жизни композитор провёл в Клину, Московской области, где сейчас находится его мемориальный музей.

Скончался 25 октября 1893 года от холеры «неожиданно и безвременно» в квартире своего брата Модеста. Похоронен в Александро-Невской лавре в Некрополе мастеров искусств.

Но затем появилась версия о самоубийстве композитора. Врачи, лечившие Чайковского, утверждали, что тот отравился. В предсмертной Шестой симфонии, названной "Патетической", слишком явно звучит тема смерти.

Что могло стать причиной возможного самоубийства? Со слов однокашника композитора Н.Б. Якоби, стало известно, что в 1893 году граф Стенбок-Фермор подал жалобу обер-прокурору Сената на то, что Чайковский проявляет неестественное влечение к племяннику графа.