-ћетки

-–убрики

- ”Ћ»Ќј–Ќјя Ќ»√ј (1495)

- Ѕлюда из молочных продуктов (16)

- Ѕлюда из м€сных изделий (166)

- ¬аренье, джемы (23)

- ¬торые блюда (88)

- ¬ыпечка (103)

- ƒесерт, сладкое (70)

- «автрак (57)

- «аготовки на зиму (55)

- «акуски (52)

- онсервирование (37)

- ћеню здоровых и успешных (39)

- ћеню разных рецептов (82)

- ќвощные блюда (53)

- ѕервые блюда (76)

- –азные каши (19)

- –ыба, рыбные блюда, закуски (128)

- —оветы хоз€йке (56)

- —оусы (53)

- “орт (19)

- ”крашение блюд (3)

- Ѕлины, оладьи (34)

- Ѕлюда из птицы (62)

- Ѕутерброды (6)

- —алаты (60)

- —ыры (3)

- Ѕлюда с грибами (27)

- улинарные хитрости (59)

- Ќапитки, соки (59)

- ”жин (2)

- јЌ“ќЋќ√»я ‘ќ“ќ√–ј‘»» (1057)

- »сторические параллели (80)

- »стори€ јмерики (328)

- »стори€ в фотографи€х (247)

- »стори€ ≈вропы (235)

- »стори€ ита€ (84)

- »стори€ спорта (52)

- »стори€ ”краины (31)

- ¬ ћ»–≈ »Ќ“≈–≈—Ќќ√ќ (2862)

- ¬семирна€ истори€ (18)

- » в бровь, и в глаз! (50)

- » в шутку и в серьез/Ѕайки, анекдоты, шутки (50)

- „умачеча€ котоматрица (66)

- ѕќ«»“»‘‘... (50)

- » в шутку и в серьез (50)

- —ћ≈ЎЌјя ќ“ќћј“–»÷ј (22)

- “елевидение,–адио (26)

- „итальный зал („итальница) (83)

- јудиокнига (24)

- јфоризмы, цитаты (81)

- Ѕайки, анекдоты, шутки (50)

- ¬ ќ ≈јЌ≈ ёћќ–ј (50)

- ¬ ќ ≈јЌ≈ ёћќ–ј Ч))) (48)

- ¬≈—®Ћџ… –ќƒ∆≈– (51)

- ƒј¬ј…“≈ ”ЋџЅј“№—я! (51)

- ƒискуссионный клуб (60)

- ∆изнь и радость (84)

- «аговоры, обр€ды, традиции,обычаи (38)

- »нтересные факты (158)

- Ћитературные чтени€ (53)

- ћинута смеха продлевает жизнь... (11)

- Ќам юмор жить помогает! (50)

- Ќаслаждайтесь юмором (50)

- Ќескучные заметки (162)

- Ќумизматика, ѕочтовые ћарки (31)

- ќбщество (150)

- ѕозитифф... (50)

- ѕоэзи€, стихи (419)

- ѕритчи, сказки, пословицы (74)

- ѕсихологи€ (65)

- –ј«¬Ћ≈ ј“≈Ћ№Ќјя ќ“ќћј“–»÷ј (4)

- –усска€ наци€ (78)

- —ћ≈’ќѕјЌќ–јћј (50)

- —ћ≈я“№—я –ј«–≈Ўј≈“—я (50)

- —сылки на разные темы (54)

- ”лыбайтесь господа , улыбайтесь ! (50)

- Ўпаргалки (64)

- ёмор дл€ отличного настроени€. (27)

- ёмор, прикол, позитив, анекдот (270)

- ¬»ƒ≈ќ. (141)

- ¬ќ≈ЌЌџ… ј–’»¬ (1005)

- ѕерва€ мирова€ в фотографи€х (126)

- јрми€ (52)

- ¬оенна€ истори€ (196)

- ¬ойна - XXI век (58)

- ¬ойна 1941- 1945 (258)

- ¬ойна в XXI веке (50)

- ¬ойна в XXI веке - 2 (43)

- ¬тора€ ћирова€ ¬ойна (221)

- ∆≈Ќ— јя —“–јЌ»„ ј (37)

- ∆»¬ќѕ»—№ и √–ј‘» ј (680)

- –исунки (44)

- јкварель. Ќатюрморт. (47)

- –оссийские художники (209)

- «арубежные художники (113)

- »ллюстрации (33)

- “ворчество художников –оссии (23)

- ’удожники разных стран (161)

- ’удожники –оссии (50)

- ∆»«Ќ№ «јћ≈„ј“≈Ћ№Ќџ’ Ћёƒ≈… (792)

- * »мена на все времена... (52)

- »—“ќ–»», Ћёƒ», —ќЅџ“»я, “јЋјЌ“џ, (50)

- јктЄры и роли (30)

- ƒавайте просто вспомним (90)

- Ѕарды, поэты, актЄры, композиторы, художники (20)

- Ѕиографии и судьбы (54)

- умиры нашего детства (21)

- ѕисатели и поэты (56)

- «наменитости в кругу семьи (19)

- «наменитости какими вы их не видели (114)

- ћастера »скусств (39)

- ѕолитики, монархи€, слуги народа (50)

- ѕросто вспомним (96)

- ј “≈–џ “≈ј“–ј » »Ќќ (49)

- –еволюционеры, ѕолитические ƒе€тели (65)

- «ƒќ–ќ¬№≈ (357)

- ћедицина и здоровье (207)

- Ќародна€ медицина (150)

- «≈ћЌџ≈ “≈’ЌќЋќ√»» (1158)

- јвтомобильный салон (284)

- Ѕронетехника и танки мира (88)

- ќружие (195)

- ћирова€ јвиаци€ (165)

- »стори€ ж/д.транспорта (67)

- ћорской флот ћира (75)

- ћото-салон (37)

- Ќаука (27)

- ѕромышленность - техника и технологии (97)

- –ечной и ћорской флот ћира (84)

- “ранспорт (41)

- »— ”——“¬ќ (37)

- »Ќќ“≈ј“– (112)

- ќћѕ№ё“≈– дл€ „ј…Ќ» ќ¬ (202)

- ќћѕ№ё“≈– и ¬—® ƒЋя Ќ≈√ќ (228)

- –ј—»¬џ≈ ƒ≈¬”Ў » (63)

- ћј—“≈–ј Ќё (395)

- –етро-эротика (44)

- ∆енские образы (52)

- “ематические подборки (52)

- ‘отосет (51)

- Ёротика (195)

- ћ»– ¬ќ –”√ Ќј— (1404)

- ‘энтези,јнимэ (4)

- амни и ћинералы (12)

- ѕутешестви€ (60)

- јнтиквариат (18)

- јрхеологи€ (12)

- јрхитектура (100)

- јстрономи€ и осмонавтика (41)

- Ѕрать€ наши меньшие (171)

- ¬оенна€ тайна и “ерритори€ заблуждений (33)

- ¬оенное обозрение (154)

- √орода и —траны ћира (115)

- расивейшие места планеты (43)

- Ќечто непон€тное (63)

- ѕланета „удес и «агадок (160)

- ѕрирода, пейзажи, фауна (41)

- ѕрогулки с фотоаппаратом (84)

- –астительный мир, цветы (60)

- —траны и онтиненты (60)

- “ворчество (32)

- Ёто интересно (145)

- ћќƒЌџ≈ “–≈Ќƒџ (62)

- ћ”«≈… (38)

- ћ”«џ ј на ¬≈ ј (731)

- ћузыкальный портал (53)

- –омансы (35)

- лассическа€ музыка (62)

- ѕлэйкаст (65)

- ѕопул€рна€ зарубежна€ музыка (59)

- –етро (58)

- —тарый добрый шл€гер (64)

- ѕопул€рна€ отечественна€ музыка (58)

- –усский шансон (88)

- ћузыкальна€ шкатулка (74)

- ћузыкальный портал - 2 (68)

- —уперхит XX века (48)

- ѕќЋ»“» ј (1306)

- ¬згл€д (50)

- Ќа мировой арене (47)

- ѕротивосто€ние (25)

- ѕравопор€док (43)

- Ёкономика (53)

- ¬оенный вестник (93)

- »сторические параллели (51)

- јналитика (380)

- √лобальный конфликт (63)

- Ќовости планеты (84)

- ѕолитпросвет: в –оссии (289)

- —обыти€ в –оссии и в мире (125)

- ѕ–ј¬ќ—Ћј¬»≈ (83)

- ѕ–ј«ƒЌ» », ѕќ«ƒ–ј¬Ћ≈Ќ»я (119)

- –ќ——»я (1244)

- ƒостопримечательности –оссии (151)

- ћосква на старых фотографи€х (104)

- –етро в фотографи€х (106)

- –осси€ в XXI веке (118)

- Ѕоевые награды –оссийской ‘едерации (10)

- √орода –оссии (165)

- «наменитые ƒинастии –оссии (198)

- «наменитые женщины (63)

- »стори€ и культура –оссии (331)

- —ќё« —ќ¬≈“— »’ —ќ÷»јЋ»—“»„≈— »’ –≈—ѕ”ЅЋ» (868)

- Ћюбимые советские актЄры (66)

- ѕо волнам нашей пам€ти (225)

- –етро в фотографи€х (230)

- »стори€ ———– (347)

- “≈ј“– (60)

- Ѕалет, “анец (39)

- —пектакль, опера, оперетта, концерт (17)

- ”ё“Ќџ… ƒќћ, ƒј„ј (313)

- ѕолезна€ информаци€ (82)

- —ад, огород (76)

- —делай сам (53)

- ѕолезности дл€ дома (69)

- —тили дизайна интерьера (33)

- ‘ќ“ќ√–ј‘џ и »’ –јЅќ“џ (109)

- ‘ќ“ќ’”ƒќ∆Ќ» » и »’ –јЅќ“џ (40)

- „ј…Ќ» ” от „ј…Ќ» ј (133)

-÷итатник

ћного лет оттачивала свое мастерство засолки грибов. ћного лет оттачивала свое мастерство засолк...

«а какие преступлени€, человек приговаривалс€ к расстрелу при —талине. «ачем ’рущев амнистировал бандеровцев, власовцев и коллаборационистов. - (0)«а какие преступлени€, человек приговаривалс€ к расстрелу при —талине. «ачем ’рущев амнистировал бан...

расавицы на службе. - (0)расавицы на службе ‘орма, неважно, военна€, полицейска€, лЄтна€, железнодорожна€, медицинска€, п...

— ума сходит не климат, как утверждают многие, с ума сходит человек, климат всего лишь отражает его внутренний мир. - (0)— ума сходит не климат, как утверждают многие, с ума сходит человек, климат всего лишь отражает его ...

ќЌј ѕ–ќ—Ќ”Ћј—№... - (0)ќна проснулась... ќна проснулась, пот€нулась, » голой подошла к окну. ѕолсотни мужиков свихнуло...

-—сылки

-ћузыка

- Ќиколай Ќосков - —нег

- —лушали: 1436 омментарии: 0

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-“рансл€ции

-—татистика

«аписи с меткой росси€

(и еще 1319595 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

автомобильный салон аналитика анекдот анекдоты арми€ байки биографии и судьбы в мире интересного весЄлые картинки весЄлый роджер взгл€д военный архив военный вестник глобальный конфликт дискурс достопримечательности россии женские образы живопись и графика жизнь замечательных людей земные технологии знаменитые династии россии знаменитые женщины и в шутку и в серьез из инета имена на все времена... интересно ирони€ истории исторические параллели истори€ истори€ ———– истори€ и культура россии картинки компьютер дл€ чайников компьютер и всЄ дл€ него кулинарна€ книга литературные чтени€ люди мастера искусств мастера ню мир мир вокруг нас мнение на мировой арене общество позитив позитифф... политика политпросвет: в россии прикол промышленность - техника и технологии противосто€ние размышлизмы ретро в фотографи€х росси€ сарказм сатира смешно и не очень сме€тьс€ разрешаетс€ событи€ событи€ в россии и в мире ссср стЄб стихи таланты тематические подборки фотосет фразочки в картинках цветы швейные машинки шутки экономика эротика юмор

ƒрузь€. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: росси€ истори€ россии 1910- дореволюционные фотографии семейный архив ретро в фотографи€х |

‘евральска€ революци€, ћосква, 1917 г. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: –осси€ »стори€ –оссии 1917- истори€ ћосквы »стори€ в фотографи€х |

≈впаторийский курорт в начале ’’ века. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

crimeahistor в ≈впаторийский курорт в начале ’’ века

crimeahistor в ≈впаторийский курорт в начале ’’ века

ѕервые дачи выросли в районе ћойнакской гр€зелечебницы, котора€ сразу же после открыти€ завоевала большую попул€рность у гостей и жителей города.

«атем, спуст€ два дес€тка лет новые дачи строились уже вдоль новой городской набережной.

Ќекоторые дореволюционные путеводители к 1913 году насчитывали в городе около шести сотен дач.

—амыми красивыми считались дачи актрисы Ћевицкой, врачей азаса, Ѕобовича, “ерентьева и ≈фимова.

дача ≈фимова (1900-е годы)

» конечно же знаменита€ дувановска€ Ђћечтаї, котора€, как и многие другие не сохранились.

ћетки: –осси€ истори€ россии 1910- рым ≈впатори€ города россии истори€ в фотографи€х |

ѕривет из –оссии. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: –осси€ »стори€ –оссии ретро в фотографи€х |

ћосква на старых фотографи€х. „асть 139. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

02897 ÷ерковь Ѕлаговещени€ на “верской улице.

02895 ÷ерковь »оанна ѕредтечи на «емл€ном валу.

02896 ÷ерковь ¬ознесени€ на Ѕольшой —ерпуховской.

02898 ÷ерковь √еорги€ на ¬сполье.

02899 ÷ерковь ‘илиппа ћитрополита на ћещанской.

02900 ÷ерковь ѕетра и ѕавла в –азумовском.

02901 ƒом √оловиных на ’итровом рынке.ќрловска€ лечебница.

02902 2-й –аушский пер., 4 ƒом причта церкви Ќиколы «а€ицкого.

02903 ÷ерковь Ќикиты на Ѕасманной.

02904 олокольн€ ƒанилова монастыр€. ƒаниловский вал, 22.

02905 ÷ерквоь Ќикиты на Ѕасманной. ‘рагмент ограды.

02906 Ѕ.Ќикитска€ ул., 5. дом ¬.‘. ќрлова на Ѕольшой Ќикитской д.5, ”ниверситетска€ типографи€ с конца 19 века.

02907 “ихвинска€ церковь ƒонского монастыр€.

02908 ¬анный домик в Ќескучном саду.

02909 ƒворец великого кн€з€ ѕавла.

02911 Ѕородинский мост через р. ћоскву.

02912 —ретенка. ¬ид в торону —ухаревой башни.

02913 ÷ерковь Ќиколы в ’амовниках. ‘рагмент фасада.

02914 Ѕ.Ќикитска€ ул. дом ¬.‘. ќрлова на Ѕольшой Ќикитской д.5, ”ниверситетска€ типографи€ с конца 19 века. ‘рагмент фасада.

02915 ѕ€тницка€ ул., 18. √ородска€ усадьба нач. XIX в.

ћетки: –осси€ истори€ –оссии 1890- истори€ ћосквы 1900- 1910- ћосква на старых фотографи€х истори€ в фотографи€х |

Ѕуксировка крейсера "јврора". |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

1987 год. рейсер "јврора" возвращаетс€ после ремонта на свою "вечную" сто€нку.

ћетки: –осси€ »стори€ –оссии –≈„Ќќ… и ћќ–— ќ… ‘Ћќ“ ћ»–ј флот рейсер "јврора" истори€ ———– 1987- истори€ в фотографи€х |

Ўкол€ры. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: –осси€ »стори€ –оссии школа 1900- семейный архив –етро в фотографи€х |

»зделие є 0. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

skif_tag в »зделие є 0

skif_tag в »зделие є 0Ќосил главный идеолог эпохи засто€ галоши часто даже в €сную погоду. Ћетом он ездил в машине с задраенными стеклами и запрещал включать вентил€цию. —услов в молодости болел туберкулезом и бо€лс€ рецидива болезни и простуды. ѕоэтому в жару он ходил в плаще, шл€пе, ну и в галошах. ќн, веро€тно, был последним из жителей ћосквы, который продолжал их надевать...

ј ведь не дурак был ћихаил јндреевич))

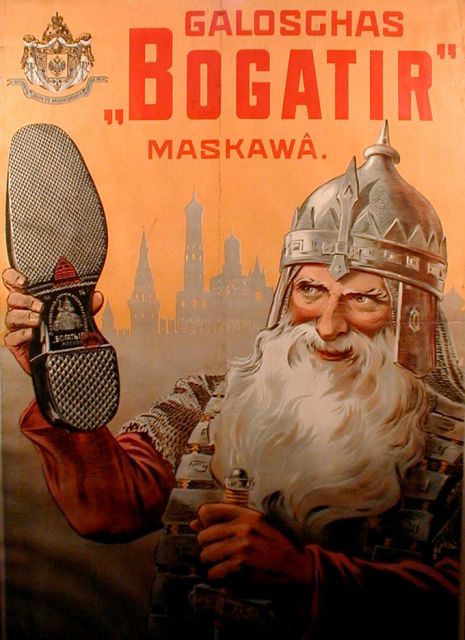

√алоши имеют долгую историю. —уществует две версии их происхождени€. —огласно одной из них, галоши об€заны своим происхождением далекой культуре индейцев ёжной јмерики. огда европейцы стали наведыватьс€ на загадочный континент, они заметили у индейцев м€чи, непромокаемые холсты и обувь. ќни заинтересовались свойствами сока каучукового дерева, стали делать из него галантерейную мелочь, а в начале прошлого века – привозить готовую каучуковую обувь от индейцев.

ѕо другой версии, галоши изобретены англичанином –эдли в начале дев€тнадцатого века, который никак не мог вылечитс€ от простуды, подхваченной им из-за вечной лондонской сл€коти тех лет. ќт скуки он читал том "√алльской войны" ёли€ ÷езар€ и узнал, что древние галлы дл€ защиты от гр€зи носили защитные футл€ры дл€ обуви "gallicae". ¬ 1803 году от запатентовал своЄ изобретение – чехлы дл€ обуви из ткани, пропитанной сырым соком каучукового дерева. √алоши из сырого каучука обладали одним серьезным недостатком: на холоде они твердели и становились ломкими, а в жаркую погоду "та€ли" – непри€тно пахли, делались липкими и м€гкими.

¬ первые четыре дес€тилети€ XIX века многие предприниматели пытались сделать каучук независимым от природных условий. Ѕольше всех повезло „арльзу √удийру, который после многолетних экспериментов изобрел метод, известный сейчас, как вулканизаци€ ("сваривание" каучука с серой при нагревании).

јмериканские компании быстро наладили массовый выпуск "overshoes", т.е. верхней обуви из вулканизированного каучука. Ќовые галоши не бо€лись ни жары, ни холода. јмериканска€ новинка встречала оживленный спрос и в других странах, в том числе и –оссии. — этого момента галоши стали постепенно входить в быт русской знати.

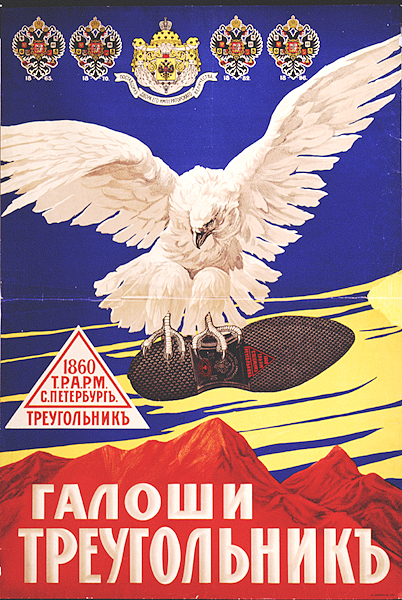

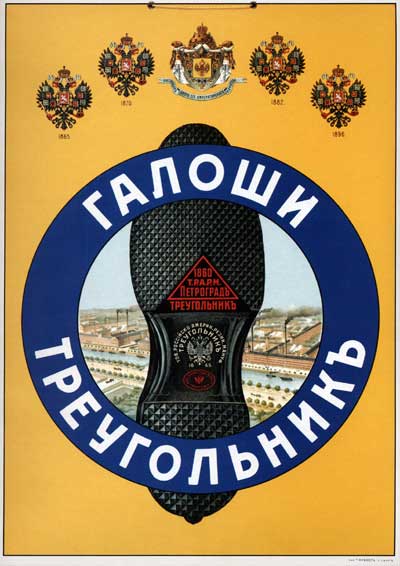

Ћетом 1859 года гамбургский купец ‘ердинанд раузкопф вместе с несколькими русскими купцами учредил "фабрику галош и других резиновых и гуттаперчевых изделий в —анкт-ѕетербурге. Ћетом 1860 года заработала в –оссии перва€ резинова€ фабрика. ƒело сразу пошло полным ходом: в окт€бре выпускалось уже до 1000 пар галош в день. ѕервоначальное название фабрики – “оварищество российско-американской резиновой мануфактуры (“–ј–ћ). — 1888 года на издели€х по€вилс€ фабричный знак в виде треугольника с начальными буквами фирмы внутри него, а еще через 20 лет название "“реугольник" было официально прибавлено к прежнему. ¬скоре фабрика экспортировала свои издели€ в ≈вропу, а в –оссии щупальца ее сбыта прот€нулись аж до ¬ладивостока.

„ехлы дл€ обуви составл€ли в XIX веке основную продукцию резиновой промышленности. ќсновным покупателем этих резиновых изделий было городское население, причем все его категории. √алоши стали частью выходного костюма кадровых рабочих, которые нередко надевали их на обувь даже тогда, когда погода этого не требовала – дл€ форсу. „иновники и купцы, дворники и извозчики в ненастную погоду на ботинки, сапоги или валенки надевали низкие или глубокие галоши. «ажиточные кресть€не т€нулись вслед за горожанами. √раф Ќ.≈. омаровский в своих записках отмечал, что дл€ русского кресть€нина надетые на сапоги галоши "чуть ли не вознос€т его над уровнем прочих сельчан, придава€ ему значение аристократического характера".

Ќесколько позже по€вились зимние галоши на теплой байковой подкладке красного цвета – они были м€гче, теплее, не повреждали кожаную обувь. »менно такие галоши стали культовыми и навечно остались в пам€ти многих поколений росси€н.“–ј–ћ стал одним из крупнейших "резиновых" производителей мира, получал премии и золотые медали за свою продукцию и был удостоен звани€ "ѕоставщик ƒвора ≈го »мператорского ¬еличества". ¬ разгар первой мировой войны "“реугольник" оказалс€, по существу, единственным поставщиком резины дл€ автотранспорта, авиации. ќсновна€ же продукци€ – галоши – отошла на задний план.

ƒефицит галош сразу почувствовали покупатели, одним из которых был герой рассказа "—обачье сердце" ћихаила Ѕулгакова профессор ѕреображенский. ак известно, галоши из парадного подъезда дома, где жил ‘илипп ‘илиппович, исчезли еще в апреле 1917 года. »х уперли пролетарии. ѕоследних можно пон€ть: галош на всех их не хватало. ¬скоре торговл€ была запрещена, и галоши можно было нелегально приобрести только на рынке или где-нибудь украсть.

¬ыпуск советских галош началс€ только в 1921 году, когда "“реугольник", а следом за ним и московский "Ѕольшевик" возобновили работу. —прос был огромный, товар расходилс€ мгновенно. Ќа ниве рекламы московских галош трудились лучшие творческие силы страны – плакаты ћа€ковского и –одченко навеки остались в истории советского конструктивистского дизайна. —тремление всеми силами нарастить объемы производства часто вело к снижению качества производимой продукции. Ёто грозило стране валютными потер€ми – галоши были статьей экспорта —траны —оветов. ћарка "“реугольника" была хорошо известна за рубежом, но советские резиновые издели€ уже не соответствовали западным требовани€м. ¬ августе 1930 года —овет торгпредства ———– в √ермании, направл€€ завкому " расного “реугольника" материалы по рекламаци€м, писал: "ћы дискредитируем в глазах иностранных покупателей нашу продукцию так, как если бы нашей задачей €вл€лось не расширение, а сужение рынков сбыта дл€ наших товаров".

концу первой п€тилетки дело с галошами ухудшилось, росли цены даже на то, что распредел€лось. »сторик ј.√. ћаньков в своем юношеском дневнике описал семейную ссору, произошедшую весной 1933 года. –азговор шел о покупке галош, пара которых стоила 15 рублей, что стало бы ударом по семейному бюджету. ќтец кричал, что все деньги идут "на жратву", но потом вдруг согласилс€ с тем, что и галоши нужны. ¬се-таки это был предмет первой необходимости. —ледующий взлет культовой обуви пришелс€ на 50-60-е годы.

Ўирокий ассортимент стремилс€ охватить все виды населени€ и все жизненные ситуации: выпускались галоши и боты мужские, женские, мальчиковые, девичьи и детские; галоши с гнездом дл€ каблука – чтобы надевать на ботиночки, и без оного – чтобы носить на необутой ноге; формовые без подкладки (чуни); типа босоножек с ремешком вместо задника и т.д. Ќачина€ с 1970-х годов в ———– неуклюжие галоши с красной байковой подкладкой постепенно стали выходить из моды, оставив горожан наедине со сл€котью и гр€зью на улицах крупных российских городов. ѕоследнюю дань классическим "советским" галошам отдала компани€ Bosco Di Ciliegi, разрабатывавша€ дизайн костюмов дл€ сборной –оссии дл€ ќлимпиады в —олт-Ћейк-—ити. Ќаша сборна€ была в пальто "а л€ Ўал€пин", бобровых шапках и галошах, одетых на валенки.

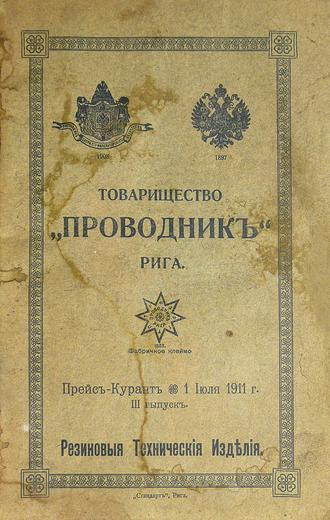

» несколько слов о рижском "ѕроводнике"

“оварищество "ѕроводник" ¬ 1888 году акционерное общество, основанное на русско-французском капитале, построило на болотистой окраине –иги, —аркандаугаве, крупное предпри€тие "ѕроводник". ¬ 1889 году "ѕроводник" стал выпускать первую продукцию: различные технические и хирургические резиновые издели€, а в 1890 году начал производство галош.

„тобы получить больше прибыли, фирма скупала земельные участки, строила новые заводские корпуса. ¬ 1914 году товарищество "ѕроводник" насчитывало уже 220 промышленных и жилых зданий. “оварищество производило в больших количествах техническую резину; резиновые рукава; шины (как автомобильные, так и экипажные); изол€ционные материалы: асбестовые издели€ и ткани, эбонит; непромокаемые ткани; игрушки (в основном м€чи).

¬ысокий уровень выпускаемой продукции позволил фирме зан€ть ведущее место не только в –оссии, но и на мировом рынке.

¬ мировой резиновой промышленности того времени "ѕроводник" занимал по размерам производства четвертое место, а по производству шин – второе. ќбщий оборот составл€л 65 млн. рублей, на заводах фирмы работало свыше 14 тыс. человек, из них 48 процентов составл€ли женщины. “оварищество владело 31 патентом и за€влени€ми об образцах в 11 странах. »менно технический уровень разработок "ѕроводника" и привлек сюда на работу в качестве помощника начальника автошинного цеха, будущего ученого-ракетостроител€ ‘ридриха ÷андера, после окончани€ с отличием –ижского политехнического института.

ќбъедин€ло различные производства то, что все издели€ производились из очень современного дл€ того времени материала — резины. ¬ джунгл€х јмазонки добывалс€ каучук, корабли через океан везли его в –игу, потому что коммерсанты знали: именно здесь ценное сырье смогут использовать наилучшим образом.

¬ цехах работникам "ѕроводника" выдавали не только бесплатное молоко и бесплатный чай, но и бесплатный лимонад. ¬ ћежапарке, неподалЄку от богатых вилл, разместилось красивое здание детских €слей "ѕроводника".

ѕри заводе имелись больница, роддом, несколько бесплатных бань. ¬ заводском парке дл€ работников предпри€ти€ четыре дн€ в неделю проводились по вечерам бесплатные концерты. «аботились на "ѕроводнике" и о дет€х рабочих — на оплату их зан€тий в учебных заведени€х города предпри€тие ежегодно тратило тыс€чи рублей.

ѕожалуй, наибольшее впечатление ныне способен произвести четырехэтажный клуб "ѕроводника". ¬ библиотеке предлагались газеты на русском, латышском, немецком и даже литовском €зыках. «десь же имелись кегельбаны, дес€ть биллиардных столов, работало даже закрытое (только дл€ конторщиков предпри€ти€) казино.

Ћетом 1915 года, в св€зи с наступлением немецких войск в направлении ≈лгава – –ига, началась срочна€ эвакуаци€ промышленных предпри€тий –иги вглубь –оссии. ‘ирма "ѕроводник" эвакуировала свои заводы в ћоскву.

¬ послевоенные годы акционерное общество хотело восстановить производство некоторых видов резиновых изделий, но из этого ничего не получилось, и в 1928 году "ѕроводник" был ликвидирован.

»сточник

ћетки: мода –осси€ истори€ –оссии быт галоши »стори€ в фотографи€х |

ћыс —еверный. 1915г. ѕохороны кочегара с п/х " олыма" на утЄсе ¬ебера. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: –осси€ истори€ россии путешестви€ ‘ото из архива араева ретро в фотографи€х |

“астамент дл€ Ћунинца: правда или вымысел? |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

tupikinbiel в “астамент дл€ Ћунинца: правда или вымысел?

tupikinbiel в “астамент дл€ Ћунинца: правда или вымысел? ¬ данном посте € в большей степени обращаюсь за помощью в разъ€снении у понимающих людей этого сообщества.

Ќасколько мне известно, тастамент - это завещание, а завещание отображают конфессиональную принадлежность человека, его имущественное состо€ние, состав с€мьи, степень образованности. «авещание отлично иллюстрируют отношение к жизни и смерти, к своим родным, к посмертной пам€ти.

«авещание - вещь очень интимна€, семейна€. ¬ данном случае завещание относитс€ к г.Ћунинцу, была ли подобна€ практика, когда завещание было адресовано городу, может кто-нибудь, что-нибудь подсказать по этому поводу? ≈сли дл€ кого-то не €сен текст завещани€, то могу помочь с переводом.

ћетки: –осси€ истори€ россии XVI век города Ћунинец исторические событи€ истори€ фотографии города россии |

∆ены и дети олигархов. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

jip_cat в ∆ены и дети олигархов.

jip_cat в ∆ены и дети олигархов.– ’очу говорит

∆ены олигархов – такие самодуры. » что вы думаете? ƒобилась-таки своего. ѕреодолела сопротивление местных властей и открыла на деньги мужа школу в јлексеевке, куда учительствовать позвала

ƒеспотична€ женщина творила, что хотела. —ам јлексей ириллович называл себ€ ее "цепным псом"...

Ќу что еще о жуткой семейке рассказать? ¬се шестеро детей јлчесвких занимались просветительством, музыкой, наукой.

“ут их пока четверо

Cтарший сын ƒмитрий (1862-1920), став акционером јлексеевского горнопромышленного общества. ќн был кандидатом естественных наук, хот€, как и брать€, имел музыкальные способности – играл на виолончели и гитаре. ¬ 1920 году его расстрел€ли в рыму большевики.

√ригорий јлексеевич (1866-1920) стал композитором, преподавал вокал. ¬ начале ’’ века были попул€рны его романсы "ЅезмежнеЇ поле", "ƒуша – се конвал≥€ н≥жна", симфони€ "јльоша ѕопович".

ƒочь јнна (1868-1931) закончила ’арьковскую художественную школу, преподавала в воскресной школе. ≈е мужем был јлексей Ѕекетов, известный профессор, академик архитектуры. стати несанкционированный пам€тник Ўевченко по заказу јлчевского сделал именно он.

Ќиколай јлчевский (1872-1942) – театральный критик, автор первого украинского буквар€ дл€ взрослых. ”мер от голода в оккупированном ’арькове.

»ван јлчевский (1876-1917) всю жизнь отдал сцене, умер во врем€ гастролей на авказе. ≈го лирический тенор слушала публика ƒела ћонне в Ѕельгии, онвент √арден в Ћондоне, √ранд ќпера в ѕариже, был солистом ћариинского оперного театра в ѕетербурге, пел на сцене Ѕольшого в ћоскве – исполн€л партии √ермана в "ѕиковой даме" „айковского, ѕетра в "Ќаталке ѕолтавке" Ћысенко. ¬ ћоскве организовал драматическое общество " обзарь", в которое вошли выходцы из ”краины, оно попул€ризировало в –оссии украинское искусство.

ћладша€ дочь ристина (1882-1931), в ’арькове была активисткой общества грамотности, преподавала в воскресной школе. —тала известной поэтессой.

Ќе спи, сину! „ас не спати:

ѕеред ранком €сним, гарним

ўе темн≥ють ноч≥ шати,

Ћ€чно люд€м незугарним;

ўе подужати жадають

”се добре, усе чисте,

“≥льки того й дожидають,

ўоб убити все барвисте.

Ќе спи, донечко кохана:

Ќоч≥ темноњ не буде,

Ѕлизько хвил€ та бажана,

як св≥т €сний мат≥р збуде!

≤ кр≥зь хатн≥њ в≥конц€

–ознесетьс€, залунаЇ

ѕо занедбаному краю

ѕ≥сн€ вол≥, п≥сн€ сонц€!

(1905)

јх јлчевск-јлчевск, где твои олигархи?

ћетки: –осси€ истори€ россии люди ретро в фотографи€х |

»« —јЌ “-ѕ≈“≈–Ѕ”–√ј ¬ ѕ≈“–ќ√–јƒ. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

hanzzz_muller в »« —јЌ “-ѕ≈“≈–Ѕ”–√ј ¬ ѕ≈“–ќ√–јƒ

hanzzz_muller в »« —јЌ “-ѕ≈“≈–Ѕ”–√ј ¬ ѕ≈“–ќ√–јƒ—то лет назад —анкт-ѕетербург переименовали в ѕетроград. 31 августа было опубликовано высочайшее повеление Ќикола€ II "ќб именование впредь города —анкт-ѕетербурга - ѕетроградом".

—лева: ƒворцова€ площадь перед оглашением манифеста об объ€влении войны √ермании 2 августа 1914 года.

—права: »мператор Ќиколай II и императрица јлександра ‘едоровна на балконе «имнего дворца после подписани€ манифеста об объ€влении войны √ермании.

¬ойна с немцами в самом ѕетербурге началась с германского посольства, располагавшегос€ на »саакиевской площади. ≈го строительство было закончено в 1913 году: весьма т€желовесное по архитектуре здание, облицованное шероховатым гранитом, было увенчано статуей братьев ƒиоскуров, удерживающих пару коней. 4 августа 1914 года у посольства собралась толпа, погром началс€ со злополучной статуи. ѕогромщики почему-то решили, что стату€ €вл€етс€ не то радиоантенной, не то радиопередатчиком, при помощи которого коварные немцы посылают свои шифровки в Ѕерлин. ак писали газеты, манифестанты сбросили со здани€ "безобразные статуи голых германцев", правда, одна из фигур застр€ла наверху, зато вторую скинули и радостно утопили в ћойке, команде пожарных позже пришлось не без усилий извлекать еЄ из канала. –азгрому посольства способствовали винные погреба германского посла ‘ридриха фон ѕурталеса со знаменитой коллекцией шампанских вин, погром продолжалс€ трое суток, из окон летела мебель, толпа радостно кричала "”ра!", немецкие трофеи складывались в кучи и сжигались. Ёто варварство прекратилось только после весьма запоздалого вмешательства полиции и ареста около сотни погромщиком, однако всех арестованных скоро отпустили.

—лева: —емиметровые брать€-близнецы ƒиоскуры с крыши германского посольства в —анкт-ѕетербурге, работа скульптора Ёберхарда Ёнке,1913 год.

—права: —овременный вид бывшего германстого посольства (ныне - президентское управление по —еверо-«ападному округу). —кульптуры на фронтоне отсутствуют.

—отрудников посольства в здании не было, их эвакуировали накануне специальным поездом. “ем не менее, не обошлось без жертв, убитым оказалс€ 60-летний јльфред ћаврикиевич етнер, русский подданный, служивший в посольстве кельнером, его тело с ножевой раной после погрома было обнаружено на чердаке. Ѕедн€га стал, веро€тно, первой жертвой этой нелепой войны русских с русскими немцами.

“о, что писалось в газетах в 1914 году, было откровенным подстрекательством. Ѕудь то "Ќовое врем€", "”тро –оссии" или "Ѕиржевые ведомости", тон статей был примерно одинаковым: "Ѕей немцев!". ѕричем бить иногда призывали в самом пр€мом смысле слова - так, сатирический журнал "«аби€ка" предлагал об€зать всех немцев, живущих в –оссии, носить одежду с надписью "ѕодлец", чтобы "каждый мог воврем€ плюнуть немцу в харю". “олько кадетска€ "–ечь", газетенка вечно сомневающейс€ русской интеллигенции, робко говорила о "безобразных уличных сценах, в которых хулиганство пользуетс€ вывеской патриотизма" и о том, что общее дело "не должно быть обезображено выходками, нос€щими все признаки насто€щего погрома".

" то занималс€ погромами? Ћюди не очень грамотные, которые не очень-то разбирались, на каком €зыке

написано данное объ€вление, реклама или еще что-то такое. ќни громили всЄ подр€д. Ќаписано

не по-русски, значит, считай, что немцы".

ќбладатели немецких фамилий стали срочно мен€ть их на русские: —аблер становилс€ ƒес€товским, √урл€нд - √урьевым, Ўтюрмер - ѕаниным. Ќа магазинах, принадлежащих евре€м, у которых фамилии часто походили на немецкие, по€вились объ€влени€: "Ёто еврейска€ лавка, а не германска€".

¬прочем, волна подобных переименований началась с ‘ранции: улицы ѕарижа сменили немецко-звучащие названи€ на истинно французские. ¬ –оссии первой с инициативой переименовани€ столицы выступила проживавша€ в городе чешска€ община: "Ќыне вполне своевременно и уместно вспомнить почин длинного р€да русских де€телей и мыслителей XVIII и начала XIX веков, которых коробило немецкое название нашей столицы. ћы, чехи, просим общественное управление столицы войти с ходатайством на ¬ысочайшее »м€ об утверждении и об€зательном впредь употреблении русского названи€ столицы "ѕетроград"".

»нициатива снизу была поддержана, правда, считаетс€, что не Ќиколай II стал инициатором переименовани€ города, его предложил министр землеустройства и земледели€ јлександр ривошеин. Ќо хот€ название "ѕетроград" упоминаетс€ и в пушкинском "ћедном всаднике" (…над омраченным ѕетроградом дышал но€брь осенним хладом), бурного энтузиазма смена голландского, по сути, имени города на отечественное, не вызвало.

—лева: јлександр ¬асильевич ривошеин (I857-I92I), адвокат, гофмейстер императорского двора, член √осударственного совета; в 1908-1915 гг.. - главноуправл€ющий земледелием и землеустройством.

—права: Ћистовка из серии "–усский царь среди народа и воинства", август 1914 года.

© 2007 √осударственный исторический музей.

¬рем€ дл€ переименование было выбрано крайне неудачно. «аканчивалс€ первый мес€ц мировой войны, дл€ –оссии и ее союзников он складывалс€ скорее несчастливо: немцы подходили к ѕарижу, в ¬осточной ѕруссии была окружена и разгромлена 2-€ русска€ арми€, 30 августа ее командующий генерал от кавалерии јлександр —амсонов застрелилс€. –адовали только успехи в √алиции, русские войска подходили к Ћьвову.

"≈го переименовали, не спрос€сь, точно разжаловали" - таково было общее настроение современников.

онстантин —омов: "ѕоражение наших войск, уничтожено два корпуса, убит —амсонов. ѕозорное переименование ѕетербурга в ѕетроград!".

јлександр Ѕенуа: "ѕетербург или ѕетроград – это вовсе не шутки, а это вс€ истори€ –оссии, все ее будущее, весь ее исторический смысл. —вободна€ творческа€ вол€ или рабска€ покорность, движение вперед, вширь, в мир, или замкнутость китайской стеной, вселенность или местность, “столичность” или “провинциализм"".

» даже вдовствующа€ императрица ћари€ ‘едоровна не удержалась, саркастически заметив: "—коро мне мой ѕетергоф назовут ѕетрушкин двор".

√ород за врем€ своего существовани€ мен€л названи€ четырежды: —анкт-ѕетербург – ѕетроград – Ћенинград – —анкт-ѕетербург. Ќо ни одно не влекло такого обвала несчастий, как первое из них: сначала немецким сочли им€ города, потом изгнали всех немцев, верой и правдой служивших –оссии, а потом и саму прав€щую династию: в феврале 1917 одним из главных лозунгов масс стало свержение немки-императрицы и готового заключить сепаратный мир императора-германофила.

"Ћишение города векового имени должно было ознаменовать начало новой эры в его развитии, эры полного сли€ни€ с когда-то чуждой ему –оссией. ќживший ћедный ¬садник €витс€ на своем "звонко скачущем коне" не во главе победоносных армий своего злосчастного потомка, а впереди народных масс, сокрушающих прошлое…"

ћетки: –осси€ 1914- истори€ ѕетрограда перва€ мирова€ война »стори€ в фотографи€х |

"—евастополь". ‘ильм јркади€ ћамонтова. |

Ёто цитата сообщени€ Ќј“јЋ»я_ѕ„®Ћ »Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

‘ильм јркади€ ћамонтова

¬ыпуск от 17.03.2014

Ќесколько веков —евастополь был морской крепостью юга –оссии.

ќтец-основатель города √ригорий ѕотемкин лично выбирал место наилучшего расположени€ военного порта на „ерном море.

—ери€ сообщений "»стори€ –оссии":

„асть 1 - ороны –оссийской »мперии

„асть 2 - ∆емчуг в –оссии

...

„асть 19 - ћульт–осси€ - ћосковска€ ќбласть

„асть 20 - ѕо главной улице с оркестром.

„асть 21 - "—евастополь". ‘ильм јркади€ ћамонтова

„асть 22 - Ёпизод из художественного фильма "72 метра". "ѕрощание слав€нки"

ћетки: –осси€ »стори€ –оссии –ќ——»…— јя ‘≈ƒ≈–ј÷»я —евастополь видео исторические событи€ |

100 фотографий азани. „асть перва€. |

Ёто цитата сообщени€ ≈ла2012 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т

азань - столица –еспублики “атарстан, расположенна€ на берегу реки ¬олга (820 км от ћосквы). ¬ 2013 году здесь проходила XXVII ¬семирна€ летн€€ ”ниверсиада. ее проведению город приобрел новый вид: были построены дес€тки спортивных арен и множество объектов транспортной инфраструктуры, а также отреставрированы фасады исторических зданий. ¬ этом посте собрана перва€ часть серии из 100 фотографий азани.

ћетки: –осси€ города –оссии азань фотоработы —тепанов —лава |

ялта в 80-е годы XX века. „асть 4. ялта заповедна€. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в ялта в 80-е годы XX века. „асть 4. ялта заповедна€

dubikvit в ялта в 80-е годы XX века. „асть 4. ялта заповедна€

Ќа одной из круч мыса јй-“одор, как птица перед полЄтом выситс€ сказочное "Ћасточкино гдездо"

√остиница "—кала" в √урзуфе

јлупкинский дворец-музей

ѕальмова€ алле€ јлупкинского парка

ѕо-своему интересны «имний сад дворца, бассейн и Ћебединое озеро в парке, расположенном вокруг музе€

ѕам€тник архитектуры XIX века в районе ‘ороса

»спользованы текст . ». инелова и фото ». ћ. –адченко из фотоальбома "ялта". »здательство "ћистецтво, иев - 1987 г.

—мотрите также:

|

|

|

| ялта в 80-е годы XX века. „асть 1. ялта приглашает гостей |

ялта в 80-е годы XX века. „асть 2. ¬сесоюзна€ здравница |

ялта в 80-е годы XX века. „асть 3. ялта заповедна€ |

ћои предыдущие посты:

ћетки: –осси€ города –оссии 1980- ялта городской пейзаж открытки истори€ в фотографи€х |

ёноша с велосипедом. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: –осси€ истори€ россии техника дореволюционные фотографии 1910- семейный архив ретро в фотографи€х |

«имовье на мысе —еверном („укотка). 1914г. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: –осси€ »стори€ –оссии –етро в фотографи€х путешестви€ |

ѕ€тигорск в 80-е годы XX века. „асть 3. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в ѕ€тигорск в 80-е годы XX века. „асть 3

dubikvit в ѕ€тигорск в 80-е годы XX века. „асть 3

¬ид на Ѕештау

«дание городской администрации

ѕам€тник ¬. ». Ћенину (авторы проекта - ј. ћ. ѕорт€нко, ¬. ¬. Ѕогданов и ¬. ѕ. —околов)

¬ красочные, €ркие шестви€ выливаютс€ людские потоки в дни всенародных торжеств

—юда, к огню ¬ечной славы приход€т благодарные потомки поклонитьс€ пам€ти героев

ѕортрет ¬. ». Ћенина на скале

¬ зелени и цветах утопают п€тигорские пам€тники

—воеобразие городу придают именно такие - тихие и уютные - п€тигорские улочки

ѕри подготовке материала использованы фотографии ёри€ ѕетровича ∆ванко и текст јнатоли€ ћатвеевича расникова из альбома "ѕ€тигорск", издательство "ѕланета". ћосква, 1985

—мотрите также:

|

|

|

|

| ѕ€тигорск в 70-е годы XX века. „асть 1 | ѕ€тигорск в 70-е годы XX века. „асть 2 | ѕ€тигорск в 80-е годы XX века. „асть 1 | ѕ€тигорск в 80-е годы XX века. „асть 2 |

ћои предыдущие посты:

ћетки: ———– истори€ ———– –осси€ города –оссии 1980- ѕ€тигорск истори€ в фотографи€х городской пейзаж |

Ѕайкал. ругобайкальска€ железна€ дорога. |

Ёто цитата сообщени€ All_Is_Blues [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ругобайкальска€ железна€ дорога — историческа€ железна€ дорога в »ркутской области, в прошлом — часть “ранссибирской магистрали, уникальный пам€тник инженерного искусства, одна из живописных достопримечательностей ѕрибайкаль€.

ѕроходит вдоль северного побережь€ южной оконечности озера Ѕайкал от города —люд€нка до посЄлка Ѕайкал по южной части ќлхинского плато.

ѕосле ввода в эксплуатацию дублирующего участка Ѕ∆ƒ потер€ла былое значение. ”часток дороги от станции »ркутск-сортировочный до порта Ѕайкал, проходивший по левому берегу јнгары, был в 1956 году разобран и полностью затоплен в 1958 году после строительства »ркутской √Ё—, в процессе заполнени€ »ркутского водохранилища.

—ибирский железнодорожный путь, впоследствии получивший название “ранссибирской магистрали, при проектировании был разделЄн на семь участков, среди которых был ругобайкальский, маршрут которого должен был пройти от »ркутска до пристани ћысова€ (ныне город Ѕабушкин) на восточном берегу Ѕайкала.

ѕервоначальные изыскательские работы были проведены с участием ј. ». Ўтукенберга в 1836—1840 годах.

ќкончательный этап работ по определению маршрута первого участка ругобайкалки, от »ркутска до озера Ѕайкал, был проведЄн в 1894 году.

ќкончательное решение о прохождении маршрута было прин€то комитетом по сооружению —ибирской железной дороги 9 июн€ 1901 года. „итать далее

—ери€ сообщений "ƒороги.":

„асть 1 - Ќеобычные дороги.

„асть 2 - ƒороги, тропы..

...

„асть 10 - »згибы “рансфагарасана...

„асть 11 - ¬осемь культовых автодорог —Ўј

„асть 12 - Ѕайкал. ругобайкальска€ железна€ дорога.

—ери€ сообщений "Ѕайкал.":

„асть 1 - Ѕайкал.

„асть 2 - Ќеобъ€снимые €влени€ озера Ѕайкал.

...

„асть 5 - ќ Ѕайкале.

„асть 6 - Ѕайкал - место моей мечты. ‘ото.

„асть 7 - Ѕайкал. ругобайкальска€ железна€ дорога.

ћетки: –осси€ ƒостопримечательности –оссии ƒороги |

≈впатори€ в 80-е годы ’’ века. „асть 7. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в ≈впатори€ в 80-е годы ’’ века. „асть 7

dubikvit в ≈впатори€ в 80-е годы ’’ века. „асть 7

ќтьдых у мор€... Ёто пионерские сборы, звонкоголосье не пл€жах, ветер в €хтенных парусах, спортивные праздники, конкурсы, концерты художественной самоде€тельности и, конечно же, всегда желанные встречи с морем.

ћоре... ќно, как огромное силовое поле, прит€гивает ежедневно и ежечасно. » поэтому пл€ж в каждом пионерском лагере - это главна€ процедурна€, которую никогда не хочетс€ покидать.

ясный мир детства - он и в игрушках, в в первых книжках, которые ведут в интересное, неведомое...

»нтересные игры и развлечени€ ожидают на каждом шагу. Ёта крепость сооружена на территории детского сада "„ебурашка".

Ќо ещЄ интереснее увидеть пр€мо на улице насто€щий самолЄт, в котором можно полакомитьс€ мороженным!

ѕраздник Ќептуна - весЄлый, €ркий карнавал, спектакль под открытым небом. ќн происходит в честь открыти€ курортного сезона, его с нетерпением ожидают гости города и евпаторийцы

«десь каждый может быть и участником праздника, и артистом

ѕам€тник ё. ј. √агарину на территории пионерлагер€, который посещал первый космонавт и который носит его им€

ѕродолжение следует...

»спользованы текст ѕашкова ѕ. ѕ. и фото Ўкольного ¬. ¬. из фотоальбома "≈впатори€". »здательство "ћыстэцтво", иев - 1985 г.

—мотрите также:

ћои предыдущие посты:

ћетки: –осси€ города –оссии 1980- ≈впатори€ »стори€ в фотографи€х |

√услицы. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

mu_pankratov в √услицы.

mu_pankratov в √услицы.“ут произошел расцвет- иконописи, книгоиздани€, медного лить€, певческого крюкового исскуства, ткацкого производства... даже перва€ футбольна€ команда тут родилась. ќчень многие известные купцы-меценаты, вышли именно от сюда... но и за своей- труднодоступности, ети кра€ пригл€нулись- криминальному миру. ћесто было идеальным дл€ укрывавшихс€ здесь разбойников. √услицы и их население быстро приобрели славу "весЄлого" кра€. «десь были развиты разбой, конокрадство, попрошайничество (были целые деревни- "нищих"), так называема€ збирка (сбор на погорелое), но особенно было известно гуслицкое фальшивомонетничество. ¬ сознании людей XIX - начала XX вв. √услицы и насел€вшие их гусл€ки неразрывно были св€заны с чем-то тЄмным и нечестным.

ак уж уживались р€дом- христи€не и разбойники, одному Ѕогу известно? » те и другие- пр€тались от властей.

Ќемного уже писал про енти кра€, вот к примеру про Ќогинск (Ѕогородск)- http://mu-pankratov.livejournal.com/85974.html

√услицка€ роспись в певческой книге. (до раскола, на –уси- использовались "крюки" или "знамена" вместо нот)

√услицкие иконы как и книги, отличались своей- €ркостью.

√услицкое литье.

ол-во церквей в деревн€х, сейчас трудно посчитать... постараюсь сделать подборку.

¬от например- д. јбрамовка. —ельский клуб в здании церкви Ќиколы „удотворца. (1908г.) фото 1989г.ј.јгафонова

ак и многие другие представители криминала, заходские гусл€ки имели и свой "тайный" €зык. ќн именовалс€ "масойским" или "масоцким" (от слова "мас" — "€").

√лавный редактор "ћосковского листка" Ќ. ». ѕастухов написал роман в четырЄх част€х- о гуслицком –обин √уде- „уркине.

Ѕогородск. —тарообр€дческа€ церковь «ахарии и ≈лисаветы.

«ахарьинска€ церковь была построена дл€ Ѕогородско-√луховской старообр€дческой общины в 1911 году. ак сообщал старообр€дческий журнал "÷ерковь" (є 2, 1911 г .), она была возведена по типу древнего храма, построенного св. ≈вфросинией ѕолоцкой в ее монастыре в г. ѕолоцке јвтором проекта церкви был архитектор ».≈. Ѕондаренко, много строивший дл€ старообр€дцев и хорошо понимавший стилистические особенности древнерусской архитектуры.ƒеньги на строительство храма, на колокола и на устройство иконостаса давал известный де€тель старообр€дчества ј.».ћорозов.Ќекогда «ахарьинский храм имел великолепный четырехъ€русный иконостас светлого дуба, выполненный также в традици€х древнерусского искусства с подбором древних икон XVII века.

¬ начале XX века в старообр€дчестве всего Ѕогородского уезда, пожалуй, не было фигуры более попул€рной, чем владелец Ѕогородско-√луховской мануфактуры, коммерции советник јрсений »ванович ћорозов. (ето почетное звание было введено с 1800 года дл€ преуспевающих купцов, занимающихс€ промыш≠ленным предпринимательством. “итул этот давал права чиновника VIII класса, в том числе право на личное двор€нство.)

Ѕудучи истинным сторонником просвещени€, јрсений »ванович на собственные средства в 1908 году строит и 16 но€бр€ открывает первое в Ѕогородском уезде земское училище специально дл€ детей старообр€дцев (дер. “имково). ≈го же иждивением подобные школы были построены затем в узнецах, уровском и других деревн€х.

ј.».ћорозов с участниками своего хора на фоне «ахарьинской церкви. (‘ото из архива ≈.Ќ.ћаслова)

‘ото иконостаса 1915г. служил литургию Ѕелокриницкий митр. ћакарий.

—овременный адрес:ћосковска€ обл., г. Ќогинск, Ќижегородска€ пл..

Ќыне зан€т бараночным цехом хлебокомбината;((( и обезображен до не узнаваемости.(западна€ сторона)./>

‘ото с восточной стороны. »з алтар€ торчат две безобразные трубы.((( ƒом причта (на старой фото ,виден на заднем плане)

ƒом причта (на старой фото ,виден на заднем плане)

ћетки: –осси€ »стори€ –оссии староверы √услицы Ќогинск –ѕ—÷ ÷ерковь белокрыницкие истори€ старообр€дцы »стори€ в фотографи€х |

ѕодруги. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: –осси€ »стори€ –оссии дореволюционные фотографии 1900- семейный архив –етро в фотографи€х |

≈ссентуки в 70-е годы XX века. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в ≈ссентуки в 70-е годы XX века.

dubikvit в ≈ссентуки в 70-е годы XX века.

√р€зелечебница имени Ќ. ј. —емашко

Ѕювет источники є 4

ћои предыдущие посты:

ћетки: –осси€ »стори€ –оссии города –оссии 1970- ≈ссентуки открытки городской пейзаж »стори€ в фотографи€х |

ругобайкальска€ железна€ дорога. |

Ёто цитата сообщени€ –ќ——»…— јя_—≈ћ№я [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ёкскурсионный железнодорожный состав на паровозной т€ге. ругобайкальска€ железна€ дорога.

ругобайкальска€ железна€ дорога - это самый большой архитектурный пам€тник –оссии. —ама€ дорога€ железна€ дорога царской –оссии. ќдно из красивейших мест св€щенного озера. “оннели и арки в изысканном италь€нском стиле на берегах Ѕайкала. усочек старой ≈вропы на просторах древней —ибири. ¬се это Ц ругобайкальска€ железна€ дорога. „асть великой “ранссибирской магистрали.

—ери€ сообщений "Ќаша страна":Ќаша страна

„асть 1 - ругобайкальска€ железна€ дорога.

ћетки: –осси€ ƒостопримечательности –оссии Ќаша страна |

¬ыборы-2003. «а нами будущее. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: росси€ истори€ россии жизнь в новой россии выборы политика исторические событи€ истори€ в фотографи€х |

300-летию расного —ела под ѕетербургом. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—егодн€ празднуетс€ 300-летие расного —ела (историческую справку о нем см. в статье ¬икипедии). Ётой дате посв€щаетс€ подборка фотографий:

»мператоры јлександр “ретий и ¬ильгельм ¬торой в расном —еле:

“роицка€ церковь, построенна€ при јнне »оанновне и дошедша€ до наших дней

¬ид расного села

≈ще вид

«нам€ лейб-гвардии ѕавловского полка на красносельских маневрах

«рители на скачках в расном селе, описанных “олстым в "јнне арениной"

Ќиколай ¬торой перед последним парадом, накануне мировой войны, июль 1914 г.

Ќиколай ¬торой уезжает со скачек в авто, 1906 год

—олдаты ¬олынского полка, прибывшие на маневры и обедающие у озера Ѕезым€нного

ѕейзаж под расным селом, кисти несравненного ‘Єдора ¬асильева, около 1870 г.

≈ще один пейзаж тех же мест кисти ¬асильева

—цена на сборах под расным —елом, кисти √еббенса, 1849

Ќа ипподроме расного —ела. ¬ седле, можно подумать, граф ¬ронский

¬стреча ѕрезидента ‘ранции Ћубэ, 1902

ѕеред парадом авалергардского полка в присутствии имп. јлександра ¬торого, 1880

»мп. Ќиколай ¬торой объезжает строй войск на красносельских маневрах, 1910

Ѕивуак под расным —елом, рисунок Ћермонтова (того самого)

"√радообразующее предпри€тие" - фабрика ѕечаткина

»мператорский павильон на станции расное —ело

»мп. јлександр “ретий вручает дипломы молодым офицерам, 8 августа 1894 г.

расное —ело (окрестности) в изображении Ўишкина

«ал расносельского театра

јктеры перед зданием расносельского театра

ќфицерское собрание в расном —еле

√енералитет на ¬оенном поле расного —ела

»мп. јлександр “ретий беседует с командующими гвардейских полков перед парадом, 1890

јктеры петербургского јлександринского театра онстантин ¬арламов, ¬арвара —трельска€, ¬ладимир ƒавыдов, расное село, 1911

ќфицеры на постое в расном —еле, 1898

÷арский валик, откуда император и свита следили за манЄврами

≈щЄ виды из альбома Ќикола€ ƒиго, официального фотографа войск гвардии

„итать дальше...

ќфицеры онной гвардии в расном селе, 1912 г.

Ќу и напоследок мой прадед Ќиколай јлександрович ¬ерещагин (1882-1927), житель расного —ела, с женой и двум€ дочерьми, в 1910 или 1911 году

ћетки: –осси€ истори€ –оссии истори€ ѕетербурга истори€ —анкт-ѕетербурга истори€ ѕетрограда истори€ в фотографи€х |

рым, 1978-1983 годы. „асть I. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

galik_123 в рым, 1978-1983 годы. „асть I

galik_123 в рым, 1978-1983 годы. „асть I

— рымом, наверное, у многих св€заны при€тные воспоминани€. ¬едь туда ездили отдыхать со всего —оветского —оюза - из —ибири и ƒальнего ¬остока, с —евера и ”рала, из всех городов ≈вропейской части. “ам же находилс€ ¬сесоюзный пионерский лагерь јртек. ” многих, конечно, есть в семейных архивах крымские фотографии. ¬от и у нас тоже сохранились фото периода 1978 - 1983 годов. —ейчас, когда рым у всех на устах, ещЄ раз просмотрели свой оцифрованный архив и выбрали несколько фотографий любимых мест рымского полуострова. ќбычно мы ездили в рым весной, начина€ с апрел€, или в самом начале июн€. ¬есной в рыму было просто замечательно - народу ещЄ мало и всЄ цветЄт.

Ќа заглавной фотографии - на набережной октебел€ шла бойка€ торговл€ сувенирами.

1.‘еодоси€, 1978 год. артинна€ галере€ художника-мариниста ». . јйвазовского (1817-1900) - уроженца города ‘еодосии. ” главного фасада пам€тник јйвазовскому. ’от€ художник был почЄтным членом п€ти европейских художественных академий, местом своего посто€нного проживани€ он избрал любимую ‘еодосию.

2. —утки на поезде - и из ћосквы мы попадали в ‘еодосию. Ќа фото - вокзал ‘еодосии.

3. ј оттуда полчаса на такси, и мы в октебеле. Ќа фото - вид на арадаг.

4. ѕл€ж в октебеле.

5. октебель, по дороге в “ихую бухту, июнь.

6. ¬ид на ара-ƒаг с катера. —права торчит „Єртов палец. ара-ƒаг (с турецкого и крымско-татарского переводитс€ как чЄрна€ гора) - это горы вулканического происхождени€, максимальна€ высота - 577 м .

7. Ќа ара-ƒаг мы ходили самосто€тельно без сопровождени€ и проходили мимо „Єртого пальца. ј в 1979 году уже был создан арадагский природный заповедник, закрытый дл€ свободного посещени€.

8. —удак - город в юго-восточном рыму, центр винодели€ и известный курорт. √ород - очень древний и называлс€ по-разному: византийцами - —идагиос и —угде€, италь€нцами - —олда€, в древнерусских источниках - —урож. ¬о времена ќсманской империи город получил название —удак.

9.—удакска€ крепость была построена в средние века (1371-1469) генуэзскими купцами из ¬ольной республики. ќднако, по мнению многих учЄных, крепость была возведена в конце VII века, возможно хазарами или византийцами.

10. ¬ид на €лтинский порт.

11. Ќа набережной ялты.

12. »ностранный лайнер в порту ялты.

13. ¬ горах над ялтой по дороге к водопаду ”чан-су.

14. ¬сесоюзна€ пионерска€ здравница јртек, апрель 1978 года. ѕионеров в это врем€ в јртеке было ещЄ мало, только несколько групп из отдалЄнных районов —оветского союза.

ѕродолжение в посте рым, 1977-1983. „асть II

ћетки: ———– –осси€ города россии городской пейзаж природа пейзажи рым 1970- 1980- истори€ ———– истори€ украины ѕо волнам нашей пам€ти |

рымское землетр€сение 1927 года. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

crimeahistor в рымское землетр€сение 1927 года

crimeahistor в рымское землетр€сение 1927 годаобщий вид замка "Ћасточкино гнездо" после землетр€сени€ (сент€брь, 1927 год)

крупный план башни замка после землетр€сени€

∆ертвами крымского землетр€сени€ стали 16 человек, 830- были ранены. ќднако жертв было намного больше. —разу же после сент€брьских событий Ќаркомздрав ———– направил в рым особую комиссию дл€ изучени€ вли€ни€ землетр€сений на психику населени€. ƒело в том, что от ужаса люди потер€ли рассудок в пр€мом смысле слова.

–азбуженные среди ночи мощными толчками, сопровождавшимис€ воем собак, подземным гулом, вспышками света, хрустом ломающихс€ стен, многие в панике выпрыгивали из окон Ч и со второго, и с третьего этажа. ƒругие, напротив, оцепенели и не могли сдвинутьс€ с места, третьи истерически сме€лись. ак писали потом местные газеты, Ђбыло отмечено несколько самоубийств от испугаї. “ак, в јй-ƒаниле один рабочий в панике повесилс€ после первого толчка. ¬ јлупке женщина умерла от разрыва сердца.

”щерб экономике рымской ј——– оценивалс€ в 40-50 млн рублей. Ќо уже к следующему курортному сезону 1928 года дороги, санатории, гостиницы и музеи ёжнобережь€ вновь были готовы к приему отдыхающих.

ќднако разрушительное землетр€сение нанесло заметный ущерб имиджу курорта, как безопасного места отдыха. ¬ отчетных документах советских туристских организаций 1928 г. констатировалось Ђобщее уменьшение приезда в рымї (примерно на 35% в сравнении с предыдущими годами).

»нтересно отметить, что за всю историю отечественных землетр€сений, именно эта катастрофа оставила большой след в культуре. примеру, одним из очевидцев стихии был выдающийс€ русский художник узьма ѕетров-¬одкин. » причем это событие он восприн€л, как Е..редкую удачу. ƒело в том, что новатора чрезвычайно интересовало все, что св€зано с природными катаклизмами и с движением земной коры. ¬ рыму художник осталс€ до 10 окт€бр€. ј через несколько мес€цев он закончил картину Ђ«емлетр€сение в рымуї, написанную им, можно сказать, с натуры.

ѕриродную стихию пережили в рыму и герои романа ».»льфа и ≈.ѕетрова Ђƒвенадцать стульевї:

Е—тул сам собою скакнул в сторону и вдруг, на глазах изумленных концессионеров, провалилс€ сквозь пол.

- ћама! - крикнул »пполит ћатвеевич, отлета€ к стене, хот€ не имел ни малейшего желани€ этого делать. —о звоном выскочили стекла, и зонтик подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю.

ќстап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами. Ѕыло двенадцать часов и четырнадцать минут.

Ёто был первый удар большого крымского землетр€сени€ 1927 года. Ѕыло двенадцать часов и четырнадцать минут. Ёто был первый удар большого крымского землетр€сени€ 1927 года. ”дар в дев€ть баллов, причинивший неисчислимые бедстви€ всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров.

Ч “оварищ Ѕендер! „то это такое? Ч кричал »пполит ћатвеевич в ужасе.

ќстап был вне себ€. «емлетр€сение, ставшее на его пути! Ёто был единственный случай в его богатой практике.

»з романа ». »льфа и ≈. ѕетрова Ђƒвенадцать стульевї"...

ћетки: –осси€ истори€ россии крым жуть землетр€сение истори€ в фотографи€х |

ак верси€ ~ ѕетра I подменили во врем€ путешестви€ в ≈вропу. |

Ёто цитата сообщени€ All_Is_Blues [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—уществует множество фактов, которые свидетельствуют в пользу версии о подмене ѕетра I во врем€ его путешестви€ по ≈вропе.

Ќапример, ƒ.—. ћережковский в своей книге «јнтихрист» отметил полное изменение внешности, характера и психики у цар€ ѕетра I после его возвращени€ из «земель немецких», куда он поехал на две недели, а вернулс€ через два года.

–усское посольство, сопровождавшее цар€, состо€ло из 20 человек, и возглавл€л его ј.ƒ. ћеньшиков. ѕосле возвращени€ в –оссию это посольство состо€ло из одних голландцев (включа€ небезызвестного Ћефорта), единственным из старого состава осталс€ лишь ћеньшиков. Ёто «посольство» привезло совершенно другого цар€, плохо говорившего по-русски, не узнающего своих знакомых и родственников, что сразу выдавало подмену.

Ёто понудило царицу —офью, сестру насто€щего цар€ ѕетра I, подн€ть стрельцов против самозванца. ак известно, стрелецкий бунт был жестоко подавлен, —офью повесили на —пасских воротах ремл€, жену ѕетра 1 самозванец сослал в монастырь, куда она так и не доехала, и вызвал свою с √олландии. «—воего» брата »вана V и «своих» маленьких детей јлександра, Ќаталью и Ћавренти€ ЋжепЄтр умертвил сразу, хот€ официальна€ истори€ об этом рассказывает нам совсем по-другому. ј самого младшего сына јлексе€ казнил, как только тот попыталс€ освободить своего насто€щего отца из Ѕастилии.

ак отмечает писатель ¬ладимир Ўемшук, ѕЄтр-самозванец проделал такие преобразовани€ с –оссией, что нам до сих пор аукаетс€.

ќн стал действовать как обычный завоеватель:

— разгромил русское самоуправление — «земство» и заменил его бюрократическим аппаратом инородцев, которые привезли в –оссию воровство, разврат и пь€нство и усиленно его здесь насаждали;

— передал кресть€н в собственность двор€нам, чем превратил их в рабов (дл€ отбеливани€ образа самозванца это «меропри€тие» сваливаетс€ на »вана IV);

— разгромил купечество и стал насаждать промышленников, что привело к уничтожению прежней универсальности людей;

— разгромил духовенство — носителей русской культуры и уничтожил православие, приблизив его к католичеству, что неизбежно породило атеизм;

— ввЄл курение, употребление алкогол€ и кофе;

— уничтожил древнерусский календарь, омолодив нашу цивилизацию на 5503 года;

— повелел все русские летописи свезти в ѕетербург, а затем, как и ‘иларет, приказал их сжечь;

- призвал немецких «профессоров» написать совершенно другую русскую историю;

— под видом борьбы со старой верой, уничтожил всех старцев, живших более трЄхсот лет;

— запретил выращивать амарант и употребл€ть амарантный хлеб, €вл€вшийс€ основной пищей русского человека, чем уничтожил долгожительство на «емле, которое оставалось тогда ещЄ в –оссии;

— отменил естественные меры: сажень, палец, локоть, вершок, присутствовавшие в одежде, утвари и архитектуре, сделав их на западный манер фиксированными. Ёто привело к уничтожению древнерусской архитектуры и искусства, к исчезновению красоты быта. ¬ результате чего люди перестали быть красивыми, так как в их строении исчезли божественные и жизненные пропорции;

— заменил русскую титульную систему на европейскую, чем превратил кресть€н в сословие. ’от€ «кресть€нин» — это титул, выше корол€, о чЄм есть не одно свидетельство;

— уничтожил русскую письменность, состо€вшую из 151 знака, и ввЄл 43 знака письменности ирилла и ћефоди€;

— разоружил русскую армию, истребив стрельцов как касту с их чудесными способност€ми и волшебным оружием, на европейский манер ввЄл примитивное огнестрельное и колющее оружие, переодев армию сначала во французскую, а затем в немецкую форму, хот€ русска€ военна€ форма была сама оружием. ¬ народе новые полки получили название «потешные».

Ќо главное его преступление — уничтожение русского образовани€ (образ + ва€ние), суть которого состо€ла в создании у человека трЄх тонких тел, которые он не получает от рождени€, и если их не сформировать, то у сознани€ не возникнет св€зи с сознани€ми прошлых жизней.

≈сли в русских учебных заведени€х из человека делали универсала, который мог, начина€ от лаптей и, конча€ космическим кораблЄм, сделать всЄ сам, то ѕЄтр ввЄл специализацию, котора€ сделала его зависимым от других.

ƒо ѕетра-самозванца в –оссии не знали, что такое вино, он приказал выкатывать на площадь бочки с вином и бесплатно поить горожан. Ёто было сделано дл€ отшибани€ пам€ти прошлой жизни.

¬ период ѕетра продолжилось преследование родившихс€ младенцев, помн€щих свои прошлые жизни и умеющих говорить. ћассовое уничтожение младенцев, обладавших пам€тью прошлой жизни, наложило прокл€тие на все воплощени€ подобных детей. Ќе случайно сегодн€, когда рождаетс€ разговаривающий ребЄнок, он живЄт не более двух часов (но редко всЄ же бывают и исключени€).

ѕосле всех этих де€ний у самих захватчиков €зык долго не поворачивалс€ называть ѕетра великим. » только в XIX веке, когда уже позабылись петровские ужасы, возникла верси€ о ѕетре-новаторе, который так много сделал полезного дл€ –оссии, даже привЄз из ≈вропы картофель и помидоры, €кобы завезЄнные туда из јмерики. ѕаслЄновые (картофель, помидоры), были широко представлены в ≈вропе и до ѕетра.

»х эндемичное и очень древнее присутствие на этом континенте подтверждаетс€ большим видовым разнообразием, дл€ чего потребовалась не одна тыс€ча лет. Ќаоборот, известно, что именно во времена ѕетра была развЄрнута кампани€ против колдовства, другими словами культуры питани€ (сегодн€ слово «колдовство» употребл€ют в резко отрицательном значении).

ƒо ѕетра было 108 видов орехов, 108 видов овощей, 108 видов фруктов, 108 видов €год, 108 видов клубеньковых, 108 видов злаков, 108 пр€ностей и 108 видов плодов*, соответствовавшие 108 — русским богам. ѕосле ѕетра остались единицы св€щенных видов, используемых в пищу, что человек может видеть сам. ¬ ≈вропе это было сделано ещЄ раньше.

ќсобенно сильно уничтожались злаки, плоды и клубеньковые, поскольку были св€заны с перевоплощением человека, ≈динственное, что сделал ѕЄтр-самозванец, разрешил возделывать картофель (картофель, как и табак относитс€ к семейству пасленовых. Ѕотва, глазки и зелЄный картофель €довиты. «еленый картофель содержит очень сильные €ды, соланины, особенно опасные дл€ здоровь€ детей.), батат и земл€ную грушу, которые сегодн€ слабо употребл€ютс€ в пищу.

”ничтожение св€щенных растений, употребл€вшихс€ в определЄнное врем€, привело к утрате сложных божественных реакций организма (вспомните русскую пословицу «вс€кому овощу своЄ врем€»). Ѕолее того, смешение питани€ вызвало гнилостные процессы в организме, и теперь люди вместо благоухани€ источают зловоние.

ѕочти исчезли растени€-адоптогены, остались только слабодействующие: «корень жизни», лимонник, заманиха, золотой корень. ќни способствовали адаптации человека к сложным услови€м и сохран€ли человеку молодость и здоровье.

—овершенно не осталось растений-метаморфизаторов, способствующих различным метаморфозам организма и внешности, лет 20 встречалс€ ещЄ в горах “ибета «¬иток св€щенный», да и тот сегодн€ исчез.

ампани€ по обеднению нашего питани€ продолжаетс€ и в насто€щее врем€, почти исчезли из употреблени€ калега и сорго, запрещено выращивать мак.

ќт многих св€щенных даров остались лишь названи€, которые выдают нам сегодн€ за синонимы известных фруктов. Ќапример: грухва, калива, бухма, ландушка, которые выдаютс€ за брюкву, или армуд, квит, пигва, гутей, гунь — исчезнувшие дары, которые выдаютс€ за айву. укиш и дул€ ещЄ в XIX веке обозначали грушу, хот€ это были совсем другие дары, сегодн€ этими словами называют изображение фиги (тоже, кстати, дара).

улак с вложенным большим пальцем, раньше обозначал мудру сердца, сегодн€ употребл€етс€ как негативный знак. ƒулю, фигу и кукиш перестали выращивать, потому что они были св€щенными растени€ми у хазар и вар€гов.

”же в последнее врем€ проску стали называть «пшЄнкой», €чнЄвку — €чменем, а пшЄнный и €чневый злаки навсегда исчезли из человечеств агрокультуры.

„то же произошло с насто€щим ѕетром I?

ќн был схвачен иезуитами и помещЄн в шведскую крепость. ≈му удалось передать письмо арлу XII, королю Ўвеции, и тот вызволил его из плена. ¬месте они организовали поход против самозванца, но призванна€ на борьбу вс€ иезуито-масонска€ брати€ ≈вропы, вместе с русскими войсками (чьи родственники были вз€ты в заложники на случай, если войска вздумают перейти на сторону арла), одержала победу под ѕолтавой.

Ќасто€щий русский царь ѕЄтр I был вновь схвачен и помещЄн подальше от –оссии — в Ѕастилию, где он впоследствии и умер. Ќа лицо ему была надета железна€ маска, вызвавша€ массу толков во ‘ранции и ≈вропе. Ўведский же король арл XII бежал в “урцию, откуда он пыталс€ снова организовать поход против самозванца.

азалось бы, убей насто€щего ѕетра, и не было бы никакой мороки. Ќо в том-то и дело, захватчикам «емли нужен был конфликт, а без живого цар€, наход€щегос€ за решЄткой, не удались бы ни русско-шведска€ война, ни русско-турецка€, которые на поверку были гражданскими войнами, приведшими к образованию двух новых государств: “урции и Ўвеции, а потом ещЄ нескольких.

¬ XVIII веке вс€ –осси€ знала и говорила о том, что ѕЄтр I — не насто€щий царь, а самозванец…»

»сточник [/more]

—ери€ сообщений "ќ нас...":

„асть 1 - ѕочему русские редко улыбаютс€?

„асть 2 - ” них что-то с головой, у этих русских.

...

„асть 11 - «а что €, русский, люблю русских.

„асть 12 - Ѕыть русским означает быть свободным.

„асть 13 - ак верси€:ѕетра I подменили во врем€ путешестви€ в ≈вропу

„асть 14 - 7 главных прозвищ, которыми нарекли русских

„асть 15 - «агадочна€ страна и еЄ народ.

„асть 16 - “о, что должен знать каждый русский

ћетки: –осси€ истори€ россии ќ нас... личность ѕетр I истори€ ƒинасти€. –осси€ времен –омановых |

«аволжский исторический вал. |

Ёто цитата сообщени€ All_Is_Blues [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќстатки этого грандиозного сооружени€ прослеживаютс€ по всему российскому «аволжью - от јстраханской области до “атарстана, после чего эта земл€на€ стена поворачивает на восток и тер€етс€ где-то в предгорь€х —реднего ”рала.

–азмеры «аволжского исторического вала не могут не поражать: в общей сложности его длина составл€ет не менее двух с половиной тыс€ч километров!

”чЄные самых различных специальностей выдвинули множество гипотез, объ€сн€ющих происхождение легенд полуострова —амарска€ Ћука на —редней ¬олге. —огласно одной из гипотез, этот уголок ѕоволжь€ стал последним оплотом представителей некоей расы, жившей на –усской равнине несколько тыс€ч лет назад. “еснимые со всех сторон врагами-кочевниками, эти люди пришли на берега ¬олги, где укрылись в труднодоступных пещерах и горных ущель€х, основав таинственные подземные поселени€.

—амарские исследователи из неправительственной организации «јвеста» в течение многих лет организуют экспедиции по обследованию р€да аномальных зон, св€занных с этими древними легендами. —егодн€ об одном из таких феноменов рассказывают руководители «јвесты» »горь ѕавлович и ќлег –атник.

- ¬о врем€ одной из экспедиций мы обследовали обширную местность на границе расно€рского и инельского районов —амарской области, где хорошо видны остатки циклопического объекта, в исторической науке известного как «аволжский исторический вал. “ак российские историки именуют некое грандиозное сооружение, которое в наши дни выгл€дит как земл€на€ насыпь, вдоль подножи€ которой т€нетс€ хорошо заметный ров. —ейчас эта насыпь имеет высоту до п€ти метров и семьдес€т метров в ширину, а глубина рва колеблетс€ от одного до трех метров. Ќо мы предполагаем, что много лет назад «аволжский исторический вал имел куда более впечатл€ющие размеры.

ќстатки упом€нутого грандиозного сооружени€ прослеживаютс€ по всему российскому «аволжью - от јстраханской области до “атарстана, после чего эта земл€на€ стена поворачивает на восток и тер€етс€ где-то в предгорь€х —реднего ”рала. –азмеры «аволжского исторического вала не могут не поражать: в общей сложности его длина составл€ет не менее двух с половиной тыс€ч километров!

—ело расный яр р€дом с —амарой - там вот так использовали часть укреплени€ этого вала - стадион встроили.

ћногие фрагменты этой величественной цепи ныне занесены на географические карты р€да российских регионов —редней ¬олги и ёжного ”рала. ¬ частности, в —амарской области «аволжский исторический вал четко прослеживаетс€ на левом берегу ¬олги, в степ€х в районе усть€ реки „агры, близ границы с —аратовской областью. «атем эта гр€да идет через ѕестравский, расноармейский и ¬олжский районы. ќднако здесь сохранились только его отдельные фрагменты, практически полностью разрушенные временем.

—ери€ сообщений "»стори€":

„асть 1 - »нформационна€ война. «апад выиграл.

„асть 2 - Cуществование –усской »мперии - “артари€.

„асть 3 - «аволжский исторический вал.

„асть 4 - јркаим. —то€щий у солнца.

„асть 5 - ѕод „ел€бинском, недалеко от јркаима, археологи нашли родину колеса и колесницы.

...

„асть 47 - ћихайло Ћомоносов о –усколани

„асть 48 - ѕочему великих государей –оссии не называют ¬еликими

„асть 49 - ƒревние название дней недели и мес€цев у русов

ћетки: –осси€ »стори€ –оссии ƒостопримечательности –оссии »стори€ »стори€ в фотографи€х |