-ћетки

-–убрики

- ”Ћ»Ќј–Ќјя Ќ»√ј (1495)

- Ѕлюда из молочных продуктов (16)

- Ѕлюда из м€сных изделий (166)

- ¬аренье, джемы (23)

- ¬торые блюда (88)

- ¬ыпечка (103)

- ƒесерт, сладкое (70)

- «автрак (57)

- «аготовки на зиму (55)

- «акуски (52)

- онсервирование (37)

- ћеню здоровых и успешных (39)

- ћеню разных рецептов (82)

- ќвощные блюда (53)

- ѕервые блюда (76)

- –азные каши (19)

- –ыба, рыбные блюда, закуски (128)

- —оветы хоз€йке (56)

- —оусы (53)

- “орт (19)

- ”крашение блюд (3)

- Ѕлины, оладьи (34)

- Ѕлюда из птицы (62)

- Ѕутерброды (6)

- —алаты (60)

- —ыры (3)

- Ѕлюда с грибами (27)

- улинарные хитрости (59)

- Ќапитки, соки (59)

- ”жин (2)

- јЌ“ќЋќ√»я ‘ќ“ќ√–ј‘»» (1057)

- »сторические параллели (80)

- »стори€ јмерики (328)

- »стори€ в фотографи€х (247)

- »стори€ ≈вропы (235)

- »стори€ ита€ (84)

- »стори€ спорта (52)

- »стори€ ”краины (31)

- ¬ ћ»–≈ »Ќ“≈–≈—Ќќ√ќ (2862)

- ¬семирна€ истори€ (18)

- » в бровь, и в глаз! (50)

- » в шутку и в серьез/Ѕайки, анекдоты, шутки (50)

- „умачеча€ котоматрица (66)

- ѕќ«»“»‘‘... (50)

- » в шутку и в серьез (50)

- —ћ≈ЎЌјя ќ“ќћј“–»÷ј (22)

- “елевидение,–адио (26)

- „итальный зал („итальница) (83)

- јудиокнига (24)

- јфоризмы, цитаты (81)

- Ѕайки, анекдоты, шутки (50)

- ¬ ќ ≈јЌ≈ ёћќ–ј (50)

- ¬ ќ ≈јЌ≈ ёћќ–ј Ч))) (48)

- ¬≈—®Ћџ… –ќƒ∆≈– (51)

- ƒј¬ј…“≈ ”ЋџЅј“№—я! (51)

- ƒискуссионный клуб (60)

- ∆изнь и радость (84)

- «аговоры, обр€ды, традиции,обычаи (38)

- »нтересные факты (158)

- Ћитературные чтени€ (53)

- ћинута смеха продлевает жизнь... (11)

- Ќам юмор жить помогает! (50)

- Ќаслаждайтесь юмором (50)

- Ќескучные заметки (162)

- Ќумизматика, ѕочтовые ћарки (31)

- ќбщество (150)

- ѕозитифф... (50)

- ѕоэзи€, стихи (419)

- ѕритчи, сказки, пословицы (74)

- ѕсихологи€ (65)

- –ј«¬Ћ≈ ј“≈Ћ№Ќјя ќ“ќћј“–»÷ј (4)

- –усска€ наци€ (78)

- —ћ≈’ќѕјЌќ–јћј (50)

- —ћ≈я“№—я –ј«–≈Ўј≈“—я (50)

- —сылки на разные темы (54)

- ”лыбайтесь господа , улыбайтесь ! (50)

- Ўпаргалки (64)

- ёмор дл€ отличного настроени€. (27)

- ёмор, прикол, позитив, анекдот (270)

- ¬»ƒ≈ќ. (141)

- ¬ќ≈ЌЌџ… ј–’»¬ (1005)

- ѕерва€ мирова€ в фотографи€х (126)

- јрми€ (52)

- ¬оенна€ истори€ (196)

- ¬ойна - XXI век (58)

- ¬ойна 1941- 1945 (258)

- ¬ойна в XXI веке (50)

- ¬ойна в XXI веке - 2 (43)

- ¬тора€ ћирова€ ¬ойна (221)

- ∆≈Ќ— јя —“–јЌ»„ ј (37)

- ∆»¬ќѕ»—№ и √–ј‘» ј (680)

- –исунки (44)

- јкварель. Ќатюрморт. (47)

- –оссийские художники (209)

- «арубежные художники (113)

- »ллюстрации (33)

- “ворчество художников –оссии (23)

- ’удожники разных стран (161)

- ’удожники –оссии (50)

- ∆»«Ќ№ «јћ≈„ј“≈Ћ№Ќџ’ Ћёƒ≈… (792)

- * »мена на все времена... (52)

- »—“ќ–»», Ћёƒ», —ќЅџ“»я, “јЋјЌ“џ, (50)

- јктЄры и роли (30)

- ƒавайте просто вспомним (90)

- Ѕарды, поэты, актЄры, композиторы, художники (20)

- Ѕиографии и судьбы (54)

- умиры нашего детства (21)

- ѕисатели и поэты (56)

- «наменитости в кругу семьи (19)

- «наменитости какими вы их не видели (114)

- ћастера »скусств (39)

- ѕолитики, монархи€, слуги народа (50)

- ѕросто вспомним (96)

- ј “≈–џ “≈ј“–ј » »Ќќ (49)

- –еволюционеры, ѕолитические ƒе€тели (65)

- «ƒќ–ќ¬№≈ (357)

- ћедицина и здоровье (207)

- Ќародна€ медицина (150)

- «≈ћЌџ≈ “≈’ЌќЋќ√»» (1158)

- јвтомобильный салон (284)

- Ѕронетехника и танки мира (88)

- ќружие (195)

- ћирова€ јвиаци€ (165)

- »стори€ ж/д.транспорта (67)

- ћорской флот ћира (75)

- ћото-салон (37)

- Ќаука (27)

- ѕромышленность - техника и технологии (97)

- –ечной и ћорской флот ћира (84)

- “ранспорт (41)

- »— ”——“¬ќ (37)

- »Ќќ“≈ј“– (112)

- ќћѕ№ё“≈– дл€ „ј…Ќ» ќ¬ (202)

- ќћѕ№ё“≈– и ¬—® ƒЋя Ќ≈√ќ (228)

- –ј—»¬џ≈ ƒ≈¬”Ў » (63)

- ћј—“≈–ј Ќё (395)

- –етро-эротика (44)

- ∆енские образы (52)

- “ематические подборки (52)

- ‘отосет (51)

- Ёротика (195)

- ћ»– ¬ќ –”√ Ќј— (1404)

- ‘энтези,јнимэ (4)

- амни и ћинералы (12)

- ѕутешестви€ (60)

- јнтиквариат (18)

- јрхеологи€ (12)

- јрхитектура (100)

- јстрономи€ и осмонавтика (41)

- Ѕрать€ наши меньшие (171)

- ¬оенна€ тайна и “ерритори€ заблуждений (33)

- ¬оенное обозрение (154)

- √орода и —траны ћира (115)

- расивейшие места планеты (43)

- Ќечто непон€тное (63)

- ѕланета „удес и «агадок (160)

- ѕрирода, пейзажи, фауна (41)

- ѕрогулки с фотоаппаратом (84)

- –астительный мир, цветы (60)

- —траны и онтиненты (60)

- “ворчество (32)

- Ёто интересно (145)

- ћќƒЌџ≈ “–≈Ќƒџ (62)

- ћ”«≈… (38)

- ћ”«џ ј на ¬≈ ј (731)

- ћузыкальный портал (53)

- –омансы (35)

- лассическа€ музыка (62)

- ѕлэйкаст (65)

- ѕопул€рна€ зарубежна€ музыка (59)

- –етро (58)

- —тарый добрый шл€гер (64)

- ѕопул€рна€ отечественна€ музыка (58)

- –усский шансон (88)

- ћузыкальна€ шкатулка (74)

- ћузыкальный портал - 2 (68)

- —уперхит XX века (48)

- ѕќЋ»“» ј (1306)

- ¬згл€д (50)

- Ќа мировой арене (47)

- ѕротивосто€ние (25)

- ѕравопор€док (43)

- Ёкономика (53)

- ¬оенный вестник (93)

- »сторические параллели (51)

- јналитика (380)

- √лобальный конфликт (63)

- Ќовости планеты (84)

- ѕолитпросвет: в –оссии (289)

- —обыти€ в –оссии и в мире (125)

- ѕ–ј¬ќ—Ћј¬»≈ (83)

- ѕ–ј«ƒЌ» », ѕќ«ƒ–ј¬Ћ≈Ќ»я (119)

- –ќ——»я (1244)

- ƒостопримечательности –оссии (151)

- ћосква на старых фотографи€х (104)

- –етро в фотографи€х (106)

- –осси€ в XXI веке (118)

- Ѕоевые награды –оссийской ‘едерации (10)

- √орода –оссии (165)

- «наменитые ƒинастии –оссии (198)

- «наменитые женщины (63)

- »стори€ и культура –оссии (331)

- —ќё« —ќ¬≈“— »’ —ќ÷»јЋ»—“»„≈— »’ –≈—ѕ”ЅЋ» (868)

- Ћюбимые советские актЄры (66)

- ѕо волнам нашей пам€ти (225)

- –етро в фотографи€х (230)

- »стори€ ———– (347)

- “≈ј“– (60)

- Ѕалет, “анец (39)

- —пектакль, опера, оперетта, концерт (17)

- ”ё“Ќџ… ƒќћ, ƒј„ј (313)

- ѕолезна€ информаци€ (82)

- —ад, огород (76)

- —делай сам (53)

- ѕолезности дл€ дома (69)

- —тили дизайна интерьера (33)

- ‘ќ“ќ√–ј‘џ и »’ –јЅќ“џ (109)

- ‘ќ“ќ’”ƒќ∆Ќ» » и »’ –јЅќ“џ (40)

- „ј…Ќ» ” от „ј…Ќ» ј (133)

-÷итатник

ћного лет оттачивала свое мастерство засолки грибов. ћного лет оттачивала свое мастерство засолк...

«а какие преступлени€, человек приговаривалс€ к расстрелу при —талине. «ачем ’рущев амнистировал бандеровцев, власовцев и коллаборационистов. - (0)«а какие преступлени€, человек приговаривалс€ к расстрелу при —талине. «ачем ’рущев амнистировал бан...

расавицы на службе. - (0)расавицы на службе ‘орма, неважно, военна€, полицейска€, лЄтна€, железнодорожна€, медицинска€, п...

— ума сходит не климат, как утверждают многие, с ума сходит человек, климат всего лишь отражает его внутренний мир. - (0)— ума сходит не климат, как утверждают многие, с ума сходит человек, климат всего лишь отражает его ...

ќЌј ѕ–ќ—Ќ”Ћј—№... - (0)ќна проснулась... ќна проснулась, пот€нулась, » голой подошла к окну. ѕолсотни мужиков свихнуло...

-—сылки

-ћузыка

- Ќиколай Ќосков - —нег

- —лушали: 1436 омментарии: 0

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-“рансл€ции

-—татистика

—оседние рубрики: »стори€ ———–(347), –етро в фотографи€х(230), Ћюбимые советские актЄры(66)

ƒругие рубрики в этом дневнике: „ј…Ќ» ” от „ј…Ќ» ј(133), ‘ќ“ќ’”ƒќ∆Ќ» » и »’ –јЅќ“џ(40), ‘ќ“ќ√–ј‘џ и »’ –јЅќ“џ(109), ”ё“Ќџ… ƒќћ, ƒј„ј(313), “≈ј“–(60), —ќё« —ќ¬≈“— »’ —ќ÷»јЋ»—“»„≈— »’ –≈—ѕ”ЅЋ» (868), –ќ——»я(1244), ѕ–ј«ƒЌ» », ѕќ«ƒ–ј¬Ћ≈Ќ»я (119), ѕ–ј¬ќ—Ћј¬»≈(83), ѕќЋ»“» ј (1306), ћ”«џ ј на ¬≈ ј(731), ћ”«≈…(38), ћќƒЌџ≈ “–≈Ќƒџ(62), ћ»– ¬ќ –”√ Ќј—(1404), ћј—“≈–ј Ќё(395), –ј—»¬џ≈ ƒ≈¬”Ў »(63), ќћѕ№ё“≈– и ¬—® ƒЋя Ќ≈√ќ(228), ќћѕ№ё“≈– дл€ „ј…Ќ» ќ¬ (202), »Ќќ“≈ј“– (112), »— ”——“¬ќ (37), «≈ћЌџ≈ “≈’ЌќЋќ√»»(1158), «ƒќ–ќ¬№≈(357), ∆»«Ќ№ «јћ≈„ј“≈Ћ№Ќџ’ Ћёƒ≈…(792), ∆»¬ќѕ»—№ и √–ј‘» ј(680), ∆≈Ќ— јя —“–јЌ»„ ј(37), ¬ќ≈ЌЌџ… ј–’»¬(1005), ¬»ƒ≈ќ.(141), ¬ ћ»–≈ »Ќ“≈–≈—Ќќ√ќ(2862), јЌ“ќЋќ√»я ‘ќ“ќ√–ј‘»»(1057), ”Ћ»Ќј–Ќјя Ќ»√ј(1495)

аталог "„ай" 1956 года. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в аталог "„ай" 1956 года

dubikvit в аталог "„ай" 1956 года

ѕредставл€ю ¬ашему вниманию каталог "„ай", подготовленный ћинистерством промышленности продовольственных товаров –—‘—– и ’ќ ѕищепромиздата ћѕѕ“ ———– "ѕ–ќƒќ‘ќ–ћЋ≈Ќ»≈" в 1956 году.

аталог даЄт представление о продукции советской чайной промышленности Ч одной из наиболее молодых отраслей пищевой индустрии ———–. ÷ель издани€ заключаетс€ в том, чтобы дать необходимое представление об ассортименте выпускаемого на 1956 год в ———– ча€ и его производствеЕ

Ўирокое развитие получила чайна€ промышленность в ———–. „ай возделываетс€ в √рузинской и јзербайджанской ——–, в раснодарском крае.

ѕервые промышленные плантации были заложены в „акве и —алибаури. ¬ √рузию были завезены из ита€, »ндии, японии, ÷ейлона и явы семена и посадочный материал чайного растени€ почти ста наименований, за счЄт которых образовалось значительное количество гибридных форм.

ѕо ботаническим, морфологическим и биологическим свойствам грузинских чаЄв их можно объединить в п€ть групп: мелколистно-китайска€ (€понска€), среднелистно-китайска€, крупнолистно-китайска€, индийско-китайска€ и индийска€.

’орошо акклиматизировались холодоустойчивые китайские чаи, произрастающие во всех чайных районах союза (мелколистные, среднелистные, крупнолистные китайские). Ћишь в более тЄплых районах (јджари€) распространены гибриды индийско-китайского ча€.

»ндийска€ группа в силу неблагопри€тных климатических условий не получила развити€ в ———–. »з ввезенных дл€ акклиматизации сортов наибольший интерес представл€ли отнесЄнные к категории лучших сортов: имынь, ƒарджилинг и ангра.

ѕутЄм перекрестного опылени€ китайской и индийской разновидностей были созданы новые сорта чайного растени€ Ч √рузинский є 1 и √рузинский є 2 с высокими показател€ми по урожайности и качеству.

„айный лист јдлеровского района ( раснодарского кра€) по своему химическому составу Ч содержанию экстрактивных и дубильных веществ и кофеина Ч относилс€ к лучшим отечественным ча€м.

¬ состав свежего чайного листа вход€т в основном: вода, танин (теотанин), кофеин (теин), эфирные масла, белковые вещества, углеводы, пектин, пигменты, ферменты, зольные элементы, витамины и др. Ќаибольший процент по весу занимает вода Ч 72Ч87%. —ухого вещества содержитс€ от 13 до 28% (содержание зависит от ботанической разновидности растени€, возраста листа, местонахождени€ плантации, времени года и р€да других важных факторов).

¬ наиболее нежных молодых верхушечных побегах куста (флешах), €вл€ющихс€ основным сырьЄм дл€ производственной переработки, содержание воды несколько больше, чем в старых огрубевших листь€х. ѕосле сушки листьев процент воды резко снижаетс€ (до 3Ч6). ¬виду гигроскопичности ча€ содержание влаги в дальнейшем снова несколько повышаетс€, в торговых сортах чЄрного байхового ча€ оно может доходить (без ухудшени€ качества) до 9%.

Ќа качество ча€, его аромат, крепость, цвет насто€, способность воздействовать на организм человека вли€ют в основном соединени€, легко экстрагируемые из сухого ча€, т. е. раствор€ющиес€ в гор€чей воде и переход€щие в чайный настой. “акими €вл€ютс€ танин, кофеин, эфирные масла, витамины и р€д других веществ. ѕричем, чем богаче чай этими веществами, тем он качественнее и даЄт более ценный настой.

јромат ча€ зависит от содержащегос€ в нЄм эфирного масла, отдельные компоненты которого имеют запахи розы, жасмина, цитрусов, мЄда, ландыша, горького миндал€ и др. ¬о врем€ переработки зелЄного чайного листа (зав€ливани€, ферментации, сушки) исчезает запах свежей зеленой травы и возникают новые, более при€тные.

—воеобразный и освежающий аромат ча€ особенно полноценно вы€вл€етс€ при правильной заварке его. „аи, произрастающие в высокогорных районах, как ƒарджилинг из штата «ападный Ѕенгал в »ндии, имынь в итае, ангра на южном склоне √ималаев, облада€ исключительно при€тным и сильным ароматом, примен€ютс€ часто дл€ сдабривани€ других высокосортных чаЄв, не обладающих достаточным ароматом.

¬ зарубежных странах чаи, главным образом зелЄные, иногда искусственно ароматизируютс€. ¬ ———– искусственна€ ароматизаци€ не примен€лась.

¬иды ча€ индийского и китайского, как и их разновидности, различаютс€ между собой не только морфологически, но и по своему химическому составу. Ћисть€ индийского вида и его разновидностей содержат больше таких ценных веществ, как танин и кофеин.

–одиной чайного растени€ €вл€ютс€ высокогорные и предгорные местности южных областей ита€, где потребление ча€ было известно за несколько веков до нашей эры.

ультура ча€ получила помимо ита€ широкое распространение в »ндии, японии, на ÷ейлоне, яве и —уматре, в ———–.

¬ итае выращиваетс€ большое количество различных сортов ча€, отличающихс€ по вкусу, аромату, цвету и прочим качественным признакам. ¬ырабатываютс€ чаи чЄрные, зелЄные, жЄлтые, красные (оолонги). ќдних чЄрных чаЄв имеетс€ несколько сот наименований.

„аи, выращиваемые на горных плантаци€х, в частности в провинции јньхой, уездах имынь, “унчи, Ћунцзин (крупнейшем районе зеленого байхового ча€), более высокого качества и обладают особо нежным ароматом и м€гкостью вкуса.

’арактерна€ особенность китайских чаЄв, при€тный аромат и м€гкий вкус, объ€сн€етс€ сравнительно небольшим количеством дубильных веществ (танина) в чайных листах.

»нди€ Ч в середине п€тидес€тых годов прошлого века, наиболее крупный производитель ча€, вырабатывала около 1/3 всего мирового производства ча€, 80% экспортировалось. ќсновные районы чайных насаждений Ч —еверна€ »нди€ с еЄ тЄплым и влажным климатом.

ќсобо слав€тс€ своим ароматом чаи из высокогорного района ƒарджилинг в «ападном Ѕенгале, здесь выращиваютс€ в основном гибриды китайской и ассамской разновидностей. ¬ырабатываетс€ преимущественно чЄрный чай.

ƒл€ индийских чаЄв характерны полный терпкий горьковатый вкус и крепкий настой. »з-за большой насыщенности кофеином они сильней воздействуют на нервную систему.

Ќа ÷ейлоне производилс€ главным образом чЄрный чай, который почти полностью (98%) поступал на экспорт. ультивировалась в основном ассамска€ разновидность ча€ и ассамско-китайские гибриды.

Ќа горных плантаци€х вызревают чаи высокого качества, в предгорь€х чаи имеют слабый аромат и вкус, на плантаци€х, расположенных в низинах, чаи имеют более низкое качество.

¬ японии чаи отличаютс€ по качеству от китайских. ѕотребл€етс€ главным образом внутри страны в виде зелЄного байхового ча€; многие сорта сохран€ют свои качества не более года, после чего принимают красноватый оттенок, приобретают запах олифы и настой получаетс€ тЄмный с непри€тным вкусом (отчасти рыбьим, отчасти мучным).

√орький вкус этого чай ослаблен благодар€ усиленному применению азотных удобрений и прин€той технологии переработки чайного листа. „ай даЄт средний настой, очень слабый аромат и его признают поэтому пустым, т. е. Ђлишенным тела и вкусаї. японские черные байховые чаи не имеют промышленного значени€.

Ќа островах »ндонезии яве и —уматре культивируетс€ ассамска€ разновидность ча€. лиматические услови€ дают возможность собирать зелЄный лист почти одинакового качества в течение всего года.

¬ырабатываетс€ в основном чЄрный чай, который характеризуетс€ большой терпкостью, полнотой вкуса, хорошим цветом насто€, но имеет слабый аромат. ачество индонезийского ча€ ниже индийского и цейлонского.

¬ –оссию чайные растени€ были ввезены в 1833 г. из ита€ и высажены в рыму в Ќикитском ботаническом саду.

”слови€ рыма оказались неблагопри€тными, и кусты в 1848 г. были перевезены в √рузию в —ухумский ботанический сад и частично в «угдиди и ќзургети, где они хорошо прижились.

—мотрите также:

|

|

|

|

| аталог консервированных продуктов питани€ 1956 года | аталог табачных изделий 1957 года | аталог ликЄро-водчных изделий 1957 года | аталог пива и безалкогольных напитков 1957 года |

ћои предыдущие посты:

ћетки: ———– истори€ ———– ѕо волнам нашей пам€ти »стори€ в фотографи€х |

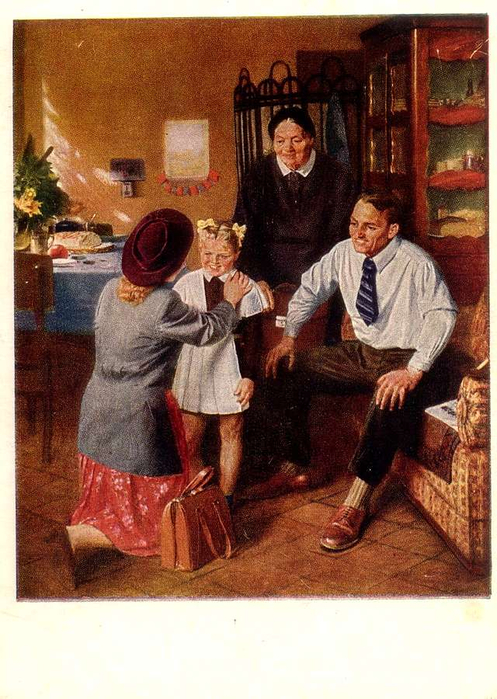

¬ечеринка в советские времена. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

jurashz в ¬ечеринка в советские времена

jurashz в ¬ечеринка в советские времена

ћетки: ———– истори€ ———– отдых фотографии ѕо волнам нашей пам€ти »стори€ в фотографи€х |

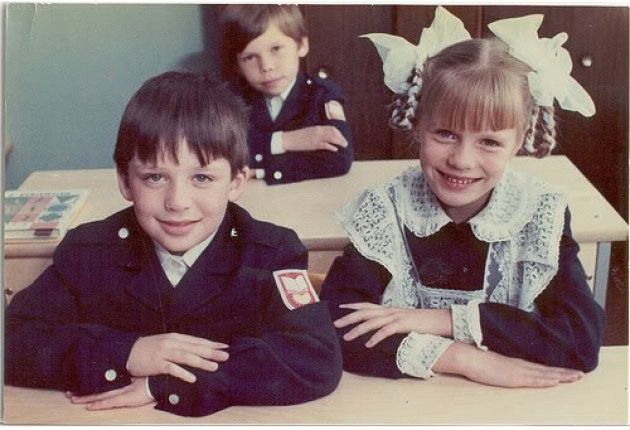

ƒень знаний - 1986. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

albinos76 в ƒень знаний-1986.

albinos76 в ƒень знаний-1986.

Ќе всех девочек помню.

ќл€ “аможникова,“ан€ Ћисицка€,јлЄна –уденко,ёл€ —ологуб,∆ен€ »гнатенко,ёл€ ќстровска€,Ќаташа »льина,Ќаташа √убенко,Ќаташа ремер,ќл€ Ѕеккер. (одну не смог вспомнить).

ачество плЄнки оставл€ет желать лучшего,да и съЄмка на ‘Ёƒ 5¬,на 65 “асму при освещении лампами накаливани€.

јлЄша (фамилию не помню),—ережа Ѕуйволов (дежурный),јлЄша ƒзюбенко и —ерЄжа Ћисицын.

Ћес рук,какой то конкурс,так бы на уроках отвечать хотели)

„етвертый класс,это начало среднего образовани€,когда первоклассники переезжали,переходили на второй этаж,уже в специализированные кабинеты,у нас этот кабинет был классный,кабинет –усского €зыка и Ћитературы.

ярослав ’омик так же и на уроках руку т€нул,чуть ли не выпрыгива€ из-за парты.

ост€ »ванченко на любых фотографи€х оказывалс€ в фокусе)

’оть убей не помню чей это дедушка выступает,вобщем то в классе всего у нескольких человек живый дедушки участники ¬ќ¬ были.

ёл€ ќстровска€ и Ћиди€ ¬асильевна »львакова,наш классный руководитель с четвертого класса до выпуска.

ќтец јлеши ѕавлюка,лЄтчик,скорее всего служил инструктором в нашем лЄтном училище,воевал в јфганистане,имеет даже јфганскую награду.

—вета ѕанасенко,ќл€ “аможникова.

ћетки: ———– истори€ ———– истори€ россии школа 1980- ѕо волнам нашей пам€ти истори€ в фотографи€х |

ак кирзовые сапоги стали культом. |

Ёто цитата сообщени€ All_Is_Blues [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ирзовые сапоги - больше, чем обувь. »ван ѕлотников, который перед войной наладил их производство, получил —талинскую премию. ѕосле войны же в "кирзачах" ходили все - от стариков до школьников. ќни и сегодн€ в ходу. ѕотому что надЄжные.

ѕервой мировой войне в долгом армейском противосто€нии ботинок и сапог была поставлена точка. —апоги однозначно победили. ƒаже в тех арми€х, где на изготовление сапог не хватало материала, ноги солдат все равно почти до колена обматывались. Ёто была вынужденна€ имитаци€ сапог. ¬ обмотках горчичного цвета прошли войну, например, британские солдаты. —олдаты русской армии, кстати, в ѕервой мировой были единственными, кто мог позволить себе щегол€ть в насто€щих кожаных сапогах.

ак и о вс€кой культовой вещи, о кирзовых сапогах ходит масса домыслов и слухов. “ак, одним из заблуждений €вл€етс€ то, что "кирзачи" получили свое название от "кировского завода", на котором было налажено их производство. Ќа самом деле, свое название легендарные сапоги получили по названию шерст€ной ткани Kersey, из которой они изначально изготовл€лись.

“акже ходит масса заблуждений насчЄт того, кто первым создал кирзовые сапоги. –асставим точки над i. ѕриоритет в этом деле принадлежит русскому изобретателю ћихаилу ѕоморцеву. Ѕрезентовую ткань, пропитанную смесью парафина, канифоли и €ичного желтка он получил в 1904 году. ћатериал обладал свойствами, практически идентичными коже. ќн не пропускал воду, но при этом "дышал". ¬первые кирза "понюхала пороха" на –усско-€понской войне, где она использовалась дл€ изготовлени€ амуниции дл€ лошадей, сумок и чехлов дл€ артиллерии.

ћатериал ѕоморцева заслужил высокую оценку как солдат, так и экспертов международных выставок, из него было уже решено выпустить партию сапог, но массовое их изготовление так и не было налажено. —начала делу помешали кожевенные лоббисты, а в 1916 году ћихаил ћихайлович умер. —апоги почти на 20 лет "положили на полку". „итать далее

—ери€ сообщений "ј вот в ———–...":

„асть 1 - ƒеньги ———–.

„асть 2 - ѕочему бы и не покритиковать советскую власть?

...

„асть 26 - ¬ пам€ть о ресторане Ђѕекинї в ћоскве (1957Ч1997)

„асть 27 - ’рычовский наброс или ћне повезло с поколением.

„асть 28 - ак кирзовые сапоги стали культом

ћетки: «≈ћЌџ≈ “≈’ЌќЋќ√»» ѕромышленность техника и технологии кирзовые сапоги »стори€ ———– »стори€ в фотографи€х ѕо волнам нашей пам€ти |

ѕо волнам нашей пам€ти! —оветска€ школьна€ форма. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в ѕо волнам нашей пам€ти! —оветска€ школьна€ форма

dubikvit в ѕо волнам нашей пам€ти! —оветска€ школьна€ форма

—егодн€, 1 сент€бр€, давайте вспомним нашу старую школьную форму, в которой мы ходили в школу кто-то давно, а кто-то и не очень...

—оветска€ школьна€ форма, фактически, €вл€етс€ аналогом гимназической формы царской –оссии. ќна, также состо€ла из плать€ и фартука, белого в праздничные дни, и черного в будние. ƒл€ начальной школы цвет плать€ был коричневым, дл€ учащихс€ средней школы – синим и, зеленым дл€ старшеклассниц. Ќа балах старшие девушки по€вл€лись в белых плать€х.

¬ 1920-м году было прин€то всем гимназисткам носить коричневое платье и фартук. “акую форму могли позволить себе только богатые люди, поэтому ношение этой формы считалось буржуазным пережитком. ѕо€вилась даже презрительна€ кличка " гимназистка".

≈дина€ советска€ школьна€ форма в нашей стране была введена в эпоху —талина. Ўкольна€ форма ———– дл€ мальчиков была серого цвета и состо€ла из брюк и рубашки, типа солдатской гимнастерки. ƒополн€лось это широким ремнем, с массивной пр€жкой и фуражкой с кокардой.

Ўкольна€ форма ———– дл€ девочек, по-прежнему, состо€ла из коричневого плать€ и фартука. ѕлатье было коричневого цвета, возможно, потому, что этот цвет соответствует деловой обстановке, помогает сосредоточитьс€, не отвлекает внимание от учебы.

¬ эпоху —талина, в нашей стране царила строгость нравов. Ёто относилось и к школьной жизни. ƒаже небольшие эксперименты с фасоном или длиной плать€, строго карались администрацией школы. роме того, об€зательным дл€ девочек, было ношение кос с бантами. Ќикакие стрижки были недопустимы.

¬ 1960-х годах советска€ школьна€ форма дл€ мальчиков изменилась.

“еперь дл€ школьников младших классов она стала состо€ть из куртки и брюк темно-синего цвета. Ѕрюки стали более узкими, а куртка напоминала своим фасоном современную джинсовую куртку. ѕуговицы были металлическими, белого цвета. —деланы они были из алюмини€. Ќа рукаве куртки была нашита эмблема из м€гкого пластика с нарисованным открытым учебником и восход€щим солнцем.

¬ начале 1980-х была введена форма дл€ старшеклассников. (“акую форму начинали носить с восьмого класса). ƒевочки с первого по седьмой класс носили коричневое платье, как и в предыдущий период. “олько оно стало ненамного выше колен.

” мальчиков брюки и куртка замен€лись на брючный костюм. ÷вет ткани был по-прежнему синий. “акже синей была эмблема на рукаве.

ќчень часто эмблему срезали, так как она выгл€дела не слишком эстетично, особенно по прошествии некоторого времени — краска на пластике начинала стиратьс€.

—оветска€ школьна€ форма дл€ старшеклассников была, довольно, хорошего качества, а стоила недорого. ћужчины ее охотно покупали, в качестве одежды дл€ работы. ѕоэтому школьна€ форма ———– дл€ старшеклассников попала, в те времена в разр€д дефицита.

ƒл€ девочек в 1984 году был введЄн костюм-тройка синего цвета, состо€щий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными карманами и жилетки. ёбку можно было носить либо с пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм сразу. ¬ 1988 году дл€ Ћенинграда, районов —ибири и райнего —евера было разрешено ношение синих брюк в зимнее врем€. “акже, можно было носить девочкам пионерскую форму, котора€ состо€ла из юбки темно-синего цвета, белой блузы с короткими или длинными рукавами и пионерского галстука.

ќб€зательным дополнением к школьной форме, в зависимости от возраста ученика, были окт€бр€тский (в начальных классах), пионерский (в средних классах) или комсомольский (в старших классах) значки. ѕионеры должны были также об€зательно носить пионерский галстук.

ѕомимо обычного пионерского значка существовал особый вариант дл€ пионеров, активно занимающихс€ общественной работой. ќн был немного больше обычного и на нЄм была надпись "«а активную работу". » значок старшего пионера, который представл€л собой обычный пионерский значок на фоне красного знамени.

—мотрите также другие посты из серии "ѕо волнам нашей пам€ти!":

ћои предыдущие посты:

ћетки: ———– »стори€ ———– школа ѕо волнам нашей пам€ти »стори€ в фотографи€х |

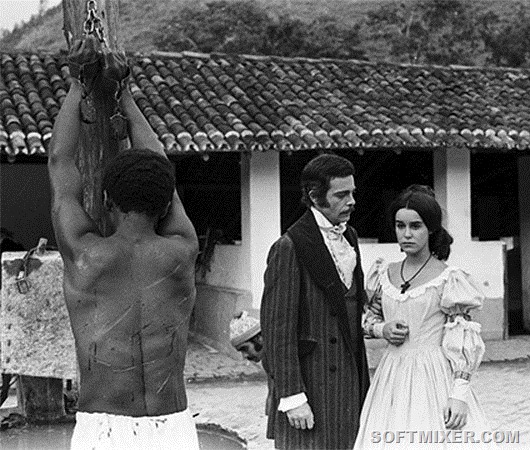

¬ плену у Ђ–абыни »заурыї. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

jurashz в ¬ плену у "–абыни »зауры"

jurashz в ¬ плену у "–абыни »зауры"

Ёкспанси€ "мыльных опер" на экраны ———– началась c культового сериала "–абын€ »заура". Ётот ныне попул€рный жанр получил свое название не случайно. » отнюдь не потому, что в сериалах одна маленька€ проблема раздувалась как мыльный пузырь на целые годы, в то врем€ как ее можно было решить в течение п€ти минут…

ћыльные оперы — дело рук рекламодателей. ќни первыми задумались о судьбе домохоз€ек в 50-х годах. ѕрекрасно понима€ психологическое состо€ние женщин, наход€щихс€ в домашнем "рабстве", коммерческие дельцы создали дл€ них панацею — сериалы.

¬ызывающие привыкание сериалы "приковывали" домохоз€ек у телевизоров каждый день, не меша€ при этом параллельно заниматьс€ работой по дому. ¬ перерывах запускалась реклама товаров, предназначенных исключительно дл€ женской аудитории, — мыла и порошка. “ак по имени одного производител€ стал называтьс€ целый "мыльный" жанр.

Ѕолее 20 лет назад "–абын€ »заура" поработила советского зрител€. Ќа просторах —оюза, голодного до про€влени€ чувств на экране, сериал произвел невиданный фурор. »стори€ белой рабыни стала в ———– культурной сенсацией, феномен которой не разгадан до сих пор.

¬ ———– по пустым улицам можно было свер€ть часы. огда из телевизоров доносились экзотические нотки "јзангун гарунге ун газун гунге!", жизнь на улицах замирала. ќтмен€лись свидани€ и встречи, на витринах магазинов возникала дежурна€ табличка "ѕереучет", у парадных пустовали без бабушек лавочки. Ћюди со всех ног бежали домой — лишь бы успеть на очередную серию.

"ћыльна€" бомба

ћногомиллионна€ аудитори€ с замиранием сердца следила за перипети€ми судеб главных героев — честной девушки рабыни »зауры и порочного сеньора Ћеонсио, богатого владельца тростниковой плантации. ѕринима€ киношные эмоции за чистую монету, народ в пылу сочувстви€ к главной героине смахивал со щек непрошеные слезы.

— Ёто было всеобщее помешательство, — вспоминает киевл€нин јндрей Ѕабенко, — народ просто сходил с ума, переживал за героев, тоннами писал письма главной героине. ƒоходило до смешного: из-за разногласий по сериалу, бывало, муж с женой ругались и могли недел€ми не разговаривать. «ачастую женщины жалели »зауру, а мужики – осуждали: мол, измучила, зараза така€, нормального мужика, дона Ћеонсио, и прикидываетс€ бедн€жкой. ¬от такие были нешуточные страсти!

ѕервую серию "»зауры", как бы на пробу, показали по ÷ентральному телевидению 16 окт€бр€ 1988 г. “акого ошеломл€ющего успеха среди советского зрител€ не ожидал никто. ѕоэтому уже в феврале 1989-го показали продолжение сериала. ј в сент€бре следующего года — "по просьбам телезрителей" — "»зауру" показали повторно. ћало кто знает, что в оригинале теленовелла состо€ла из

100 серий. ќднако дл€ советского зрител€ ее сократили до 15 сорокаминутных серий. Ќо и в этом варианте "»заура", по советским меркам, казалась раст€нутой до невозможного.

— ћо€ бабул€ была рабыней этого сериала, с жадностью смотрела каждую серию, — вспоминает киевл€нка јлена ћаковей, — собрала как-то у телевизора своих подружек, "»зауру" смотреть, а мен€ отправила в магазин за молоком. ѕришла € в магазин, а там хоть шаром покати — ни одной продавщицы, все в подсобке, "»зауру", значит, смотр€т. ѕришлось мне сто€ть с пустыми бутылками полчаса, ждать, пока сериал закончитс€.

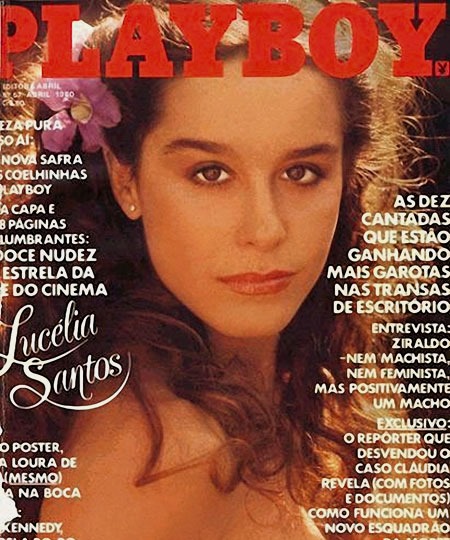

Ќа момент проката "»зауры" в ———– главна€ героин€ Ћусели€ —антос была звездой не только киноэкранов, но и... эротической индустрии. ¬ образе леопатры она сн€лась обнаженной дл€ обложки "ѕлейбо€".

¬ ———–, где “секса не было”, в те годы эта новость стала бы шокирующей и неизвестно, увидела ли бы тогда наша страна культовый сериал. ќднажды в интервью сеньорита —антос призналась, что в молодости даже хотела жить в —оветском —оюзе.

Ћекарство от хандры

¬ ———– не было равнодушных к бразильским страст€м, "мыло" смотрели все, невзира€ на пол и возраст. —ериальных героев любила и знала вс€ страна. ј во всех общественных местах "»заура" была темой є1.

аждый, кого ни останови на улице, без запинки мог рассказать, что творилось с бедн€жкой во вчерашней серии. ј между делом и обсудить омерзительное отношению к рабам на фазендах. ќчень уж было жалко бедных негров!

— "»зауру" обсуждали в транспорте, по телефону и на работе, — рассказывает ќльга вашко. — ћо€ соседка, планиру€ какие-то дела, всегда провер€ла расписание сериала, чтобы, не дай бог, не пропустить. ѕри встрече вместо "здрасте" она сокрушалась: "Ќет, ну как вам этот мерзавец Ћеонсио? »здеваетс€ над бедной девочкой".

»менно после "»зауры" пошла мода на бразильские словечки. –одители называли детей »заурами и Ћеонси€ми (собак, котов, бычков тоже не миновала си€ участь). ¬ лексикон прочно вошло слово "фазенда", как ироничное обозначение загородных участков в шесть соток. ¬ обиходе по€вилась фраза "пашу, как рабын€ »заура". ѕолненьких женщин вдруг стали повально называть ∆ануари€ми — в честь доброй поварихи-толстушки, а Ћеонидов — Ћеонси€ми.

¬ период перестройки "–абын€ »заура" стала дл€ народа насто€щим лекарством. Ќа людей, которые не понимали, куда катитс€ их страна, сериал действовал как утешение. ¬едь по сравнению с бедами »зауры, наши были — ничто! ћиллионы людей не могли оторватьс€ от бразильского "мыла". Ќеудивительно, что из-за показа сериала в стране нарушались рабочие графики, на заборах по€вл€лись кричащие надписи "—вободу »зауре!".

— "–абын€ »заура" помогла мне сдать экзамен, — делитс€ впечатлени€ми киевл€нка Ќадежда —иренко, — шла как раз последн€€ сери€, а у мен€ экзамен на носу. ѕришлось выбирать. ¬от € и выбрала "»зауру". ѕрихожу на экзамен, и оказываетс€, что из всего курса € единственна€ видела финальную серию. счастью, мо€ преподавательница, принимавша€ экзамен, тоже пропустила. я пересказала ей концовку, и с легкостью получила п€терку. “акие были времена…

Ќедетские страсти

¬скоре вли€ние сериала поглотило даже самых маленьких. ƒоходило до абсурда: когда малышей спрашивали, кем они хот€т стать, те без задних мыслей отвечали: " осмонавтом, актрисой или… "рабыней »заурой". ƒети забросили м€чики и скакалки и начали играть в… "–абыню »зауру".

— ƒл€ этой игры нужен был один "плантатор", рабы, а все девочки были "»заурами", — вспоминает киевл€нка ≈лена ондратенко, — "плантатор" ловил "рабов" и прив€зывал к столбу. ¬ качестве последнего мы использовали "грибок" в песочнице. ѕо вечерам всей реб€тней устраивали ритуальное сожжение усадьбы дона Ћеонсио, которую мастерили из картонного €щика, сажали внутрь кукол и прочий мусор!

¬ детстве € даже писала письма рабыне »зауре, отдавала родител€м, чтобы отправили. ќднажды они купили мне красивое длинное платье, все говорили, что € в нем на »зауру похожа. ј родители, шут€, грозились к столбу прив€зать, если плохо вести себ€ буду.

…»нтересный факт: в ———– "»зауру" увидели лишь 12 лет после выхода сериала на экраны в Ѕразилии. ќднако на успех теленовеллы это "незначительное" опоздание никак не повли€ло. ƒаже спуст€ дес€тилетие сериал оказалс€ весьма прогрессивным дл€ своего времени. Ќеискушенный советский зритель был поражен размахом картины с его красивыми натурными съемками, великолепными историческими костюмами и неподдельными бразильскими страст€ми. Ќо самое главное дл€ зрител€ было заготовлено в конце – все закончилось хеппи-эндом. ¬ то врем€ это было замечательно!

7 марта 1989 г. ———– закончил смотреть первую "мыльную" оперу, показанную в ———–.

ћетки: ———– истори€ ———– актеры фотографии кино –абын€ »заура по волнам нашей пам€ти истори€ в фотографи€х |

«дравствуй, школа! —тарые советские открытки. |

Ёто цитата сообщени€ Rozochka13 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕрозвенит звонок веселый,

» откроетс€ тетрадь.

¬от и школа, вот и школа

Ќас зовет к себе оп€ть.

√де-то спит любимый м€чик,

аждый снова ученик.

”лыбаетс€ задачник,

» п€терок ждет дневник.

Ќе идем мы на рыбалку.

«аливаетс€ звонок.

ƒо свидани€, скакалка,

Ћес, пол€нка, ручеек.

«а спиною ранец новый,

¬переди уроков п€ть.

«дравствуй, школа, здравствуй, школа!

Ѕольше некогда играть!

(Ќ. нушевицка€)

ћетки: ———– истори€ ———– открытки по волнам нашей пам€ти школа 1 сент€бр€ |

—оветские рекламные снимки 1960-х. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в —оветские рекламные снимки 1960-х

dubikvit в —оветские рекламные снимки 1960-х

–еклама пылесоса. јвтор “рахман ћихаил, 1960-е

–еклама сигарет Ћайка. јвтор “рахман ћихаил, 1960-е

–еклама телефона. јвтор “рахман ћихаил, 1960-е

–еклама холодильника. јвтор “рахман ћихаил, 1960-е

–еклама электробритвы. јвтор “рахман ћихаил, 1960-е

ћои предыдущие посты:

ћетки: ———– истори€ ———– 1960- реклама по волнам нашей пам€ти истори€ в фотографи€х |

аталог пищевых концентратов за 1958 год. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в аталог пищевых концентратов за 1958 год

dubikvit в аталог пищевых концентратов за 1958 год

ѕредставл€ю ¬ашему вниманию каталог ѕищевых концентратов, подготовленный ћинистерством торговли ———–, √лавбакале€ и ’ќ ѕищепромиздата ћѕѕ“ ———– "ѕ–ќƒќ‘ќ–ћЋ≈Ќ»≈" в 1958 году.

ѕищевые концентраты. ѕод этим наименованием в ———– выпускались пищевые продукты, технологически подготовленные к приготовлению из них пищи с небольшой затратой времени и труда и обладающие способностью долгое врем€ сохран€тьс€ без порчи в обычных услови€х.

„аще всего пищевые концентраты представл€ют собой смеси тщательно очищенных, термически обработанных и обезвоженных продукцтов, предназначаемые дл€ изготовлени€ различных широко извесных блюд.

ѕо химическому составу пищевые концентраты содержат все необходимые дл€ человеческого организма вещества - белки, жиры, углеводы, минеральные соли.

—мотрите также:

|

|

|

|

|

| аталог консервированных продуктов питани€ 1956 года | аталог табачных изделий 1957 года | аталог ликЄро-водчных изделий 1957 года | аталог пива и безалкогольных напитков 1957 года | аталог "„ай" 1956 года |

ћои предыдущие посты:

ћетки: ———– »стори€ ———– ѕо волнам нашей пам€ти 1950- торговл€ »стори€ в фотографи€х |

рым, 1978-1983 годы. „асть I. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

galik_123 в рым, 1978-1983 годы. „асть I

galik_123 в рым, 1978-1983 годы. „асть I

— рымом, наверное, у многих св€заны при€тные воспоминани€. ¬едь туда ездили отдыхать со всего —оветского —оюза - из —ибири и ƒальнего ¬остока, с —евера и ”рала, из всех городов ≈вропейской части. “ам же находилс€ ¬сесоюзный пионерский лагерь јртек. ” многих, конечно, есть в семейных архивах крымские фотографии. ¬от и у нас тоже сохранились фото периода 1978 - 1983 годов. —ейчас, когда рым у всех на устах, ещЄ раз просмотрели свой оцифрованный архив и выбрали несколько фотографий любимых мест рымского полуострова. ќбычно мы ездили в рым весной, начина€ с апрел€, или в самом начале июн€. ¬есной в рыму было просто замечательно - народу ещЄ мало и всЄ цветЄт.

Ќа заглавной фотографии - на набережной октебел€ шла бойка€ торговл€ сувенирами.

1.‘еодоси€, 1978 год. артинна€ галере€ художника-мариниста ». . јйвазовского (1817-1900) - уроженца города ‘еодосии. ” главного фасада пам€тник јйвазовскому. ’от€ художник был почЄтным членом п€ти европейских художественных академий, местом своего посто€нного проживани€ он избрал любимую ‘еодосию.

2. —утки на поезде - и из ћосквы мы попадали в ‘еодосию. Ќа фото - вокзал ‘еодосии.

3. ј оттуда полчаса на такси, и мы в октебеле. Ќа фото - вид на арадаг.

4. ѕл€ж в октебеле.

5. октебель, по дороге в “ихую бухту, июнь.

6. ¬ид на ара-ƒаг с катера. —права торчит „Єртов палец. ара-ƒаг (с турецкого и крымско-татарского переводитс€ как чЄрна€ гора) - это горы вулканического происхождени€, максимальна€ высота - 577 м .

7. Ќа ара-ƒаг мы ходили самосто€тельно без сопровождени€ и проходили мимо „Єртого пальца. ј в 1979 году уже был создан арадагский природный заповедник, закрытый дл€ свободного посещени€.

8. —удак - город в юго-восточном рыму, центр винодели€ и известный курорт. √ород - очень древний и называлс€ по-разному: византийцами - —идагиос и —угде€, италь€нцами - —олда€, в древнерусских источниках - —урож. ¬о времена ќсманской империи город получил название —удак.

9.—удакска€ крепость была построена в средние века (1371-1469) генуэзскими купцами из ¬ольной республики. ќднако, по мнению многих учЄных, крепость была возведена в конце VII века, возможно хазарами или византийцами.

10. ¬ид на €лтинский порт.

11. Ќа набережной ялты.

12. »ностранный лайнер в порту ялты.

13. ¬ горах над ялтой по дороге к водопаду ”чан-су.

14. ¬сесоюзна€ пионерска€ здравница јртек, апрель 1978 года. ѕионеров в это врем€ в јртеке было ещЄ мало, только несколько групп из отдалЄнных районов —оветского союза.

ѕродолжение в посте рым, 1977-1983. „асть II

ћетки: ———– –осси€ города россии городской пейзаж природа пейзажи рым 1970- 1980- истори€ ———– истори€ украины ѕо волнам нашей пам€ти |

ѕо волнам нашей пам€ти! Ќаши старые пластинки. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в ѕо волнам нашей пам€ти! Ќаши старые пластинки

dubikvit в ѕо волнам нашей пам€ти! Ќаши старые пластинки

ѕредлагаю ¬ам сегодн€ вспомнить пластинки, которые мы слушали в нашем славном прошлом

«аписи в нашей стране в то врем€ выпускала только одна фирма - "ћелоди€".

јссортимент грампластинок, доступных широким массам, был хоть и довольно велик, но довольно-таки уныл. ѕросто так в магазинах продавались:

- сборники речей »льичей;

- классическа€ музыка;

- детские сказки и замечательные аудиоспектакли (чего не отнимешь — постановки были отменными, начитывались и напевались они лучшими тогдашними артистами, музыка порой была очень доставл€ющей), музыка и песни из мультфильмов;

- записи Ѕольшого детского хора √остелерадио;

- советска€ эстрада “¬ ’иль, обзон, Ћещенко, ѕугачЄва, –отару, "¬есЄлые реб€та", "ѕесн€ры" и прочие вс€кие "—амоцветы" с "√олубыми гитарами";

- одобренные цензурой иностранные исполнители, преимущественно из стран ¬аршавского договора (пластинки, при этом, были импортные — "—упрафон", "Ѕалкантон" и т. д.), но изредка и западные (пластинки в 95% случаев — не фирмј, а мелодиевские переиздани€) — эстрада, кое-какое диско, немного рока и или этого вашего джаза;

- в конце 80-х по€вились в продаже пласты с отечественными рок музыкантами.

¬сесоюзна€ фирма грампластинок "ћелоди€", образованна€ в 1964 году и обладающа€ монопольным правом на производство и распространение грампластинок в ———–, имела в 80-х годах в своем распор€жении уже восемь заводов: ћосковский (ћќ«√), јпрелевский, Ћенинградский, –ижский, “ашкентский, “билисский, Ѕакинский, “аллиннский завод музыкальных кассет, а также 8 студий грамзаписи, расположенных в ћоскве, Ћенинграде, јлма-јте, ¬ильнюсе, “аллинне, “ашкенте, “билиси и –иге. —уществовали также еще и две звукозаписывающие студии в иеве и ≈реване.

роме того, "ћелодии" принадлежали и предпри€ти€ оптовой торговли (так называемые, ƒома грампластинки, число которых к тому времени достигло восемнадцати: по одному - в столицах союзных республик и несколько в –—‘—–), распредел€вшие грампластинки и аудио-кассеты по магазинам страны.

Ќа территории бывшего —оветского —оюза грампластинки, выпускаемые фирмой "ћелоди€", продавались в более чем 35 тыс€чах торговых точках страны, больша€ часть которых (около 65%) распростран€лась через сеть государственных магазинов (около 3 тыс€ч), 13% от общего количества реализовывались через 12 тыс€ч торговых предпри€тий потребкооперации, а 10% - через 20-тыс€чную сеть киосков "—оюзпечати".

сожалению, грампластинки не были выделены в особый вид товара, а магазины практически не несли никакой ответственности за их хранение и были материально не слишком заинтересованы в их реализации.

тому же, до 1976 года тираж новых пластинок, выпускаемых на "ћелодии", определ€ли редакторы фирмы, от мнени€ которых зависело, „“ќ и — ќЋ№ ќ следует выпускать.

ѕодобна€ практика привела к тому, что к середине 70-х годов этот процесс прин€ти€ решений стал настолько субъективным и неэффективным, что дл€ придани€ ему хоть какой-то видимости объективности и обоснованности в 1976 году было прин€то решение об образовании, так называемой, тиражной комиссии.

¬ состав этой комиссии входили представители ћинистерства культуры ———–, ћинистерства торговли ———– и –—‘—–, представители —оюза композиторов, ÷ентросоюза, ¬/ќ "ћеждународна€ книга", работники фирмы "ћелоди€" и ее ведущих предпри€тий, ÷ентрального ƒома грампластинки и других заинтересованных организаций.

¬озглавл€л же эту комиссию зам. генерального директора фирмы "ћелоди€".

сожалению, дол€ пластинок с новыми запис€ми составл€ла всего 5% от общего объема выпускаемой фирмой "ћелоди€" продукции.

тому же, крайне неэффективный механизм социалистической системы ведени€ хоз€йства (от этапа определени€ потребительского спроса до поступлени€ готовой продукции в магазины) на практике приводил к тому, что на весь этот производственный цикл требовалось столько времени, что новые пластинки к моменту их продажи уже успевали морально устареть и потер€ть статус попул€рных.

¬се это, в результате, создавало, так называемый, ƒ≈‘»÷»“, а с другой стороны - приводило к по€влению огромных залежей никому не нужной продукции.

¬ыпуск же в ———– лицензионных долгоиграющих пластинок (лонгплеев) зарубежных исполнителей началс€ в 1973 году, когда наше государство присоединилось ко ¬семирной (∆еневской) конвенции об авторском праве.

ѕричем, тиражи издаваемых в ———– лицензионных пластинок определ€лись специальной комиссией, (так называемым —оветом по лицензи€м, организованным при фирме "ћелодии", в который входили композиторы, музыковеды, исполнители, работники ћинистерства культуры, фирмы "ћелоди€", а также некоторые московские филофонисты), на основе договоров, заключаемых с зарубежными фирмами грамзаписи (лейблами) внешнеторговым посредником "ћелодии" - ¬/ќ "ћеждународна€ книга".

¬полне естественно, что услови€ми этих договоров выпуск лицензионных пластинок в ———– ограничивалс€ не слишком большими дл€ нашей страны объемами, причем без права их повторных переизданий, но на практике эти требовани€ соблюдались далеко не всегда.

≈сли же говорить о технологии производства виниловых пластинок на фирме "ћелодии", то она была следующей.

¬ студии с помощью специального станка Ortofon магнитна€ фонограмма преобразовывалась в механическую запись на лаковом диске (лаковый полимерный слой на алюминиевой подложке).

ƒиск отправл€лс€ на завод, там он гальваническим способом покрывалс€ тонким слоем серебра, и после этого с него снималась перва€ и единственна€ негативна€ копи€.

— помощью этой негативной копии изготавливались семь никелевых позитивных оригиналов.

— каждого из этих оригиналов можно было сн€ть 20 матриц (итого 140), с помощью которых можно отпечатать пластинку максимальным тиражом 140 тыс€ч экземпл€ров. (ћаксимальный тираж - пон€тие достаточно условное. ѕо разным причинам матрица не всегда полностью использовалась).

≈сли же этот тираж был недостаточен, то с семи позитивных никелевых оригиналов снимали не матрицы, а 49 негативных копий (по семь с каждой), с каждой из этих копий изготавливали семь позитивных никелевых оригиналов (итого 343) и потом 6860 матриц (343х20), обеспечивающих максимальный тираж в 6 миллионов 860 тыс€ч экземпл€ров.

¬ этом случае грампластинка €вл€лась шестой копией лакового диска, а чем длиннее цепочка копий, тем ниже качество звучани€...

÷ены на грампластинки в ———– были следующие:

ћиньон моно – 70 копеек.

ћиньон стерео в анонимной обложке – 85 копеек.

ћиньон стерео в нормальной обложке – 1 рубль.

ƒиски-гиганты:

¬ анонимной обложке моно – 1 рубль 60 копеек.

¬ нормальной обложке моно – 1 рубль 85 копеек.

¬ анонимной обложке стерео – 1 рубль 90 копеек.

¬ нормальной обложке стерео – 2 рубл€ 15 копеек. “о же самое с олимпийской символикой – 3 рубл€.

¬ целлофанированной обложке – 2 рубл€ 70 копеек. “о же самое с олимпийской символикой – 3 рубл€ 50 копеек.

Ћицензионные диски фирмы "ћелоди€" - от 2 рублей 70 копеек до 4 рублей.

ѕиратские диски фирмы "ћелоди€" - 2 рубл€ 15 копеек (¬ы не поверите, но "ћелоди€" любила пиратить песни с западных дисков, не плат€ авторских отчислений).

“екст дл€ поста позаимствован отсюда: источник и отсюда источник

—мотрите также другие посты из серии "ѕо волнам нашей пам€ти!":

|

|

|

|

|

|

|

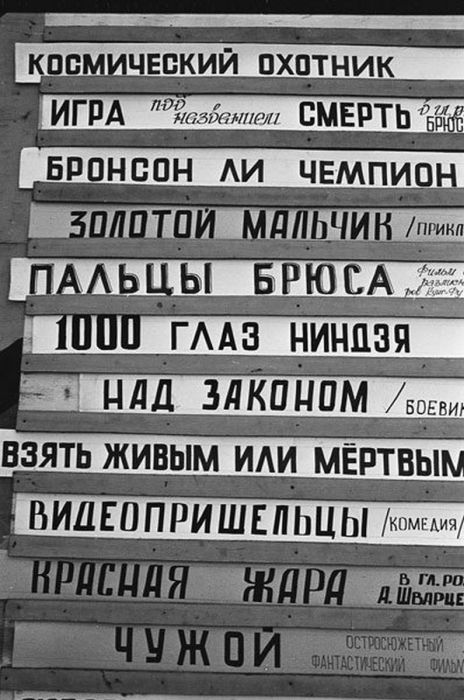

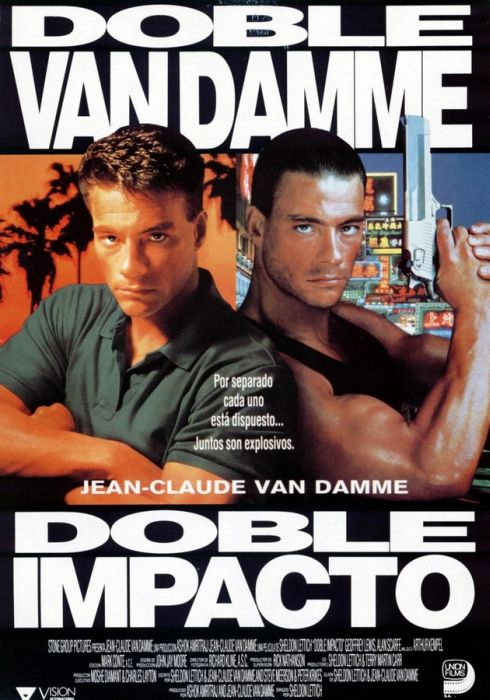

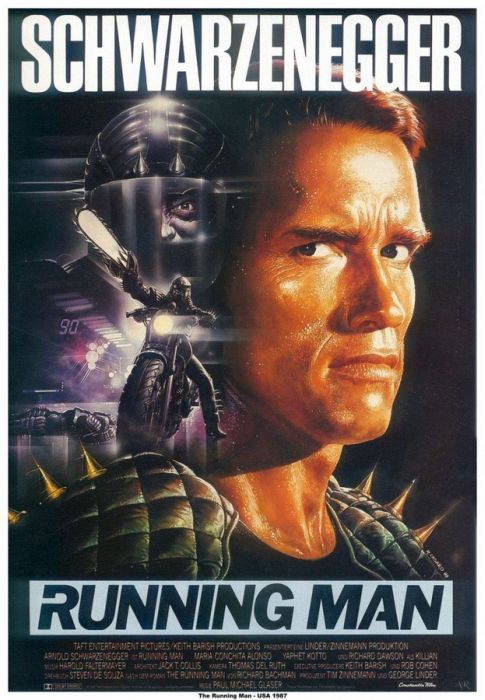

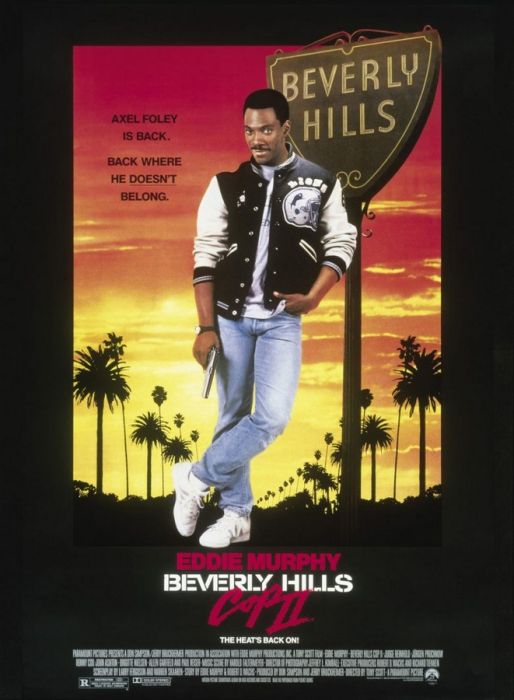

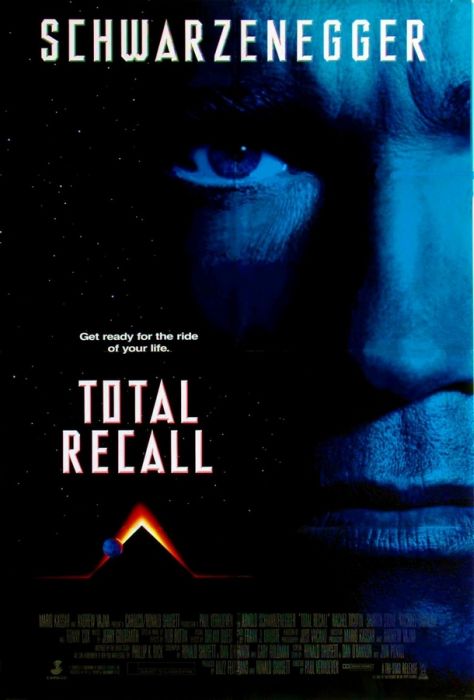

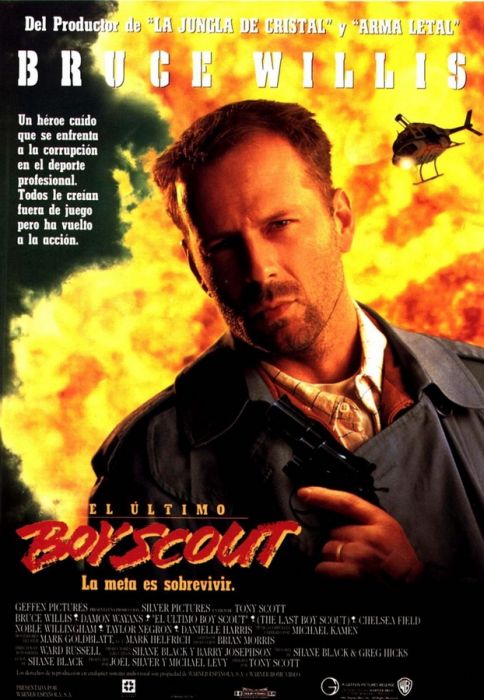

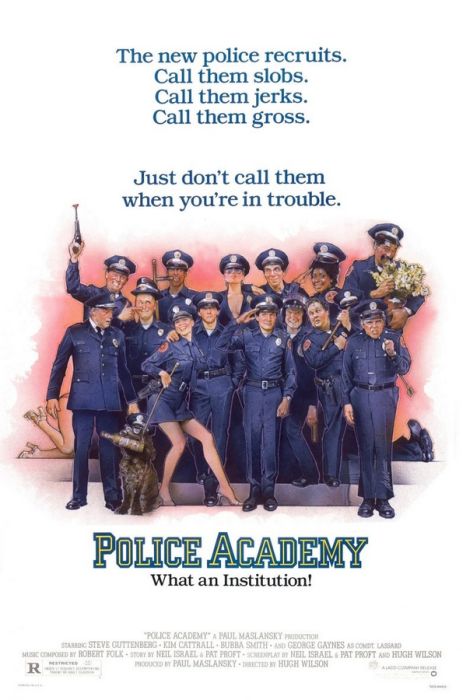

| ƒворы нашего детства | —оветские канцтовары | "јрхив попул€рной музыки" от фирмы "ћелоди€" | »мпортный винил в ———– | ак покупали гаджеты в ———– | Ћегенды видеосалонов | ¬елосипеды нашего детства |

ћои предыдущие посты:

ћетки: ———– истори€ ———– музыка Ќаши старые пластинки ѕо волнам нашей пам€ти истори€ в фотографи€х |

∆урналы ———–. Ќачальна€ школа. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

”зкоспециализированный журнал издательства "ѕросвещение".

¬ нашей стране издавались сотни таких журналов,методическа€ литература дл€ специалистов.

Ќачальна€ школа,это пожалуй самый важный этап в жизни человека,поэтому,именно дл€ этой категории преподавателей издавалс€ не один журнал,всех € не упомню.

ѕочему этот журнал оказалс€ в моих архивах,ответ прост,это подшивки из сундука моего друга,его сестра училась в нашем городском педучилище,именно на учител€ начальных классов.

ѕри этом распределили еЄ в деревню,где она с грехом пополам,выпустила свой первый класс,отмучившись с ними три года (просто человек по своей натуре не должен был идти в учител€,но более серьЄзной профессии в то врем€,в нашем городе получить было нельз€),вышла замуж за деревенского парн€ и устроилась на завод,но это уже не имеет отношени€ к посту.

“ираж журнала более 700 000 экземпл€ров.

ѕо традиции,ещЄ несколько внутренних страниц,хот€ выбрать их было очень трудно,картинок в журнале почти нет)

ћетки: ———– истори€ ———– пресса 1980- ѕо волнам нашей пам€ти ∆урналы |

———– за 10 лет до конца, 1980. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: ссср люди 1980- истори€ ссср по волнам нашей пам€ти истори€ россии истори€ рсфср истори€ в фотографи€х |

The Bootleg Beatles в ћоскве (1982). |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

ig_kuv в The Bootleg Beatles в ћоскве (1982)

ig_kuv в The Bootleg Beatles в ћоскве (1982)¬ 1982 году The Bootleg Beatles сыграли при полном аншлаге семь концертов в ћоскве в √÷ « "–осси€" и п€ть выступлений состо€лось в самом крупном концертном зале —анкт-ѕетербурга - ƒ— "ёбилейный". ак вы€снилось позже, начали они свои гастроли в ещЄ в ялте, выступа€ там в течение недели.

—обытие оказалось мегапопул€рным - прорватьс€ на концерт простому смертному было невозможно. ¬скоре после окончани€ их гастролей случилось другое знаменательное событие - 10 но€бр€ скончалс€ "наш дорогой Ћеонид »льич"...

‘рагмент из интервью участником группы јндре Ѕарро (как бы George Harrison), которое он дал, посетив –оссию уже в 2010 году:

¬: ¬аш первый масштабный концертный тур состо€лс€ в ———– в начале 1980-х. ак так вышло, что после нескольких камерных концертов вы сразу отправились на шесть недель в одну из самых закрытых стран?

ќ: Ётот концерт устраивали власти ———–. »де€ была пригласить в страну что-то новое и необычное дл€ советской культуры. », в конце концов, ћинистерство культуры решило пригласить нас. ѕеред тем, как начать тур, мы должны были пройти прослушивание в Ћондоне. Ќа нем присутствовали несколько представителей британских и советских властей— чтобы определить, достаточно ли мы благонадежны.

¬се прошло неплохо. ¬от только московским представител€м не понравились наши ботинки. “ур началс€ в окт€бре 1982 года. —начала мы прибыли в ялту, давали там серию концертов в течение недели. »ногда на наших выступлени€х вперед к сцене выходили молодые люди и начинали танцевать. Ќичего особенного в этом не было, но иногда они немного выходили из-под контрол€. Ќаш импресарио посто€нно бо€лс€, что нашу музыку воспримут как вызывающую — так сказать, плохое поведение.

¬ообще, это было одно из самых замечательных турне. ¬ы, конечно, намного лучше мен€ знаете об этом времени. ¬се, кто приходил на наши концерты, знали все слова каждой песни The Beatles. ћы купили несколько виниловых пластинок The Beatles, которые были записаны с радио. ¬ общем, полна€ фантастика.

¬: ј как вы вышли из положени€ с ботинками?

ќ: ƒа никак. я, например, выступал в тех же ботинках, что и в Ћондоне.

≈динственное найденное в интернетах воспоминание об одном из этих концертов от

vs_baronin:

vs_baronin:Backstage - распевка перед выступлением.

Backstage - cолидный д€дечька справа скорее всего ипрессарио Bootleg Beatles.

ѕерва€ часть концерта - девчачь€ диско-группа Sphinx:

ѕублика ждЄт хедланеров:

Ќу вот и началось! ‘аза перва€ - "Ќачало Beatles"

‘аза втора€ - "—ередина Beatles"

‘аза треть€ - "завершение Beatles"

"...сначала намечались торжества. ѕотом аресты. ѕотом решили совместить" (с).

“ем не менее, концерт завершилс€ успешно

’ороший ретро-репортаж . я за их "пласт" отдал - 10р. , а потом в "ћелодии" увидел за 2р.15коп. ))) ј может € путаю их со «вездами ƒискотек (Stars on 45), которые исполн€ли поппури на тему Beatles?

Ёто две разные разницы :

ћетки: ———– истори€ ———– истори€ россии 1980- музыка The Bootleg Beatles «везды ƒискотек (Stars on 45) ѕо волнам нашей пам€ти |

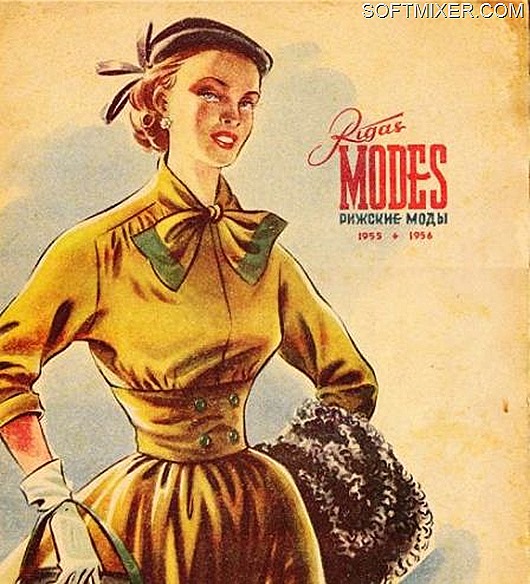

Ѕыла ли мода в ———–? |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

jurashz в Ѕыла ли мода в ———–?

jurashz в Ѕыла ли мода в ———–?

—ейчас остро-актуален "советский контент". ќдни авторы объ€сн€ют это банальной ностальгией по детству или юности, другие – терзани€ми разочарованных людей, так и не сумевших вписатьс€ в нашу хищную рыночную повседневность. Ћюди в блогах и в телестуди€х гор€чо спор€т не только на тему - хорошо ли было жить в ———–? «адаЄтс€ и другой вопрос: "Ќужна ли нам вообще добра€ пам€ть об этом сложном и неоднозначном отрезке истории?"…

Ќа мой взгл€д, нужна именно правда. ќднако человечеству всегда нужен миф о прошлом. Ћюба€ историческа€ эпоха со временем обрастает легендами, причЄм условно их можно разделить на два типа - ¬ысокий ћиф и Ќизкий ћиф. ѕервый делает ставку на возвеличивание, второй - на низведение. ќба - полуправда.

Ќа полной и беззастенчивой лжи мифа не построишь - в него не будут верить. ќднако часто мы отмечаем нарочитое игнорирование полутонов, сплошные €ростные краски и никакой художественной выразительности.

ћифу, как ни странно это звучит, художественность вовсе не присуща - он похож на простой и плоский плакат, за которым не сто€т судьбы, люди, смыслы. роме одного генерального смысла - упростить эпоху до нужного, удобного в данный момент символа. “ак, дл€ романтического сценари€ о любви нужен ¬ысокий ћиф, дл€ разоблачительно-зубодробительной статейки в жЄлтой прессе - Ќизкий ћиф.

”чЄному человеку оба мифа сугубо противны - они ему мешают. ѕотому что иной раз очень трудно доказать именно правду, люди en masse предпочитают легенды, байки, €ркие краски. ќни скорее повер€т в фантастическую полуправду, чем в доказанную реальность. “ак вот сегодн€ поговорим о таком сложном €влении, как советска€ мода.

—огласовани€ и худсоветы - так в ———– рождалась мода

явление, как вы€сн€етс€, настолько нетривиальное, что р€д исследователей утверждают со всей оглушающей пр€мотой: моды в ———– не было! ѕримеры, которые они привод€т дл€ подтверждени€ своей правоты, каждый раз выдают их полнейшую несосто€тельность в качестве историков костюма и моды. ≈сли кратко – эти авторы путают собственно моду с – работой предпри€тий лЄгкой промышленности.

“огда как мода – это разработка модельера, это модель в журнале или на подиуме, а в магазинах продавались нелепые "произведени€", прошедшие через многочисленные согласовани€ и легпромовские комиссии. »ной раз модельеры сами не узнавали "на выходе" свою же модель. Ќо обо всЄм по пор€дку.

¬ —оветском —оюзе была централизованна€, планова€ экономика, причЄм эта плановость и централизаци€ касались всего – даже изготовлени€ розочек дл€ дамских шл€пок. ѕоэтому люба€ новаци€, исходивша€ от модельеров ќбщесоюзного ƒома ћоделей или, скажем, любого республиканского ƒома ћоды, требовала множества согласований.

ќсновна€ проблема: сможет ли фабрика, создающа€ массовую продукцию, по-прежнему давать плановые показатели, если согласитс€ реализовывать смелую идею модельера? Ћюба€ новаци€ требовала времени на перестройку процесса, а это всегда сказывалось на количественной стороне дела. ѕоэтому большинство предпри€тий не брали актуальную новинку и продолжали гнать привычный продукт.

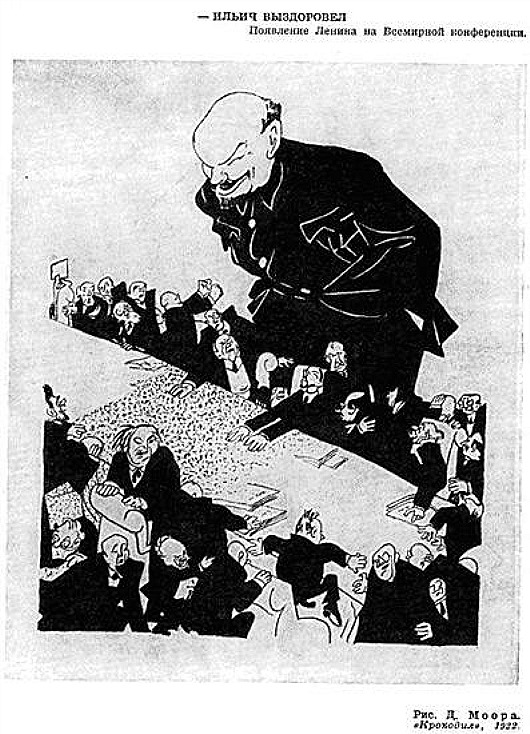

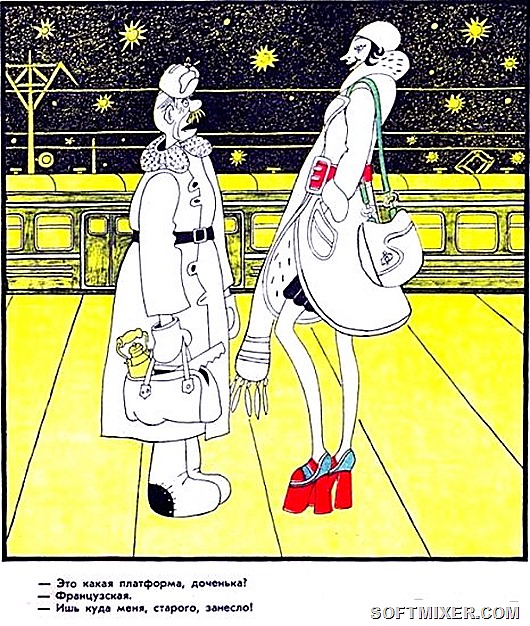

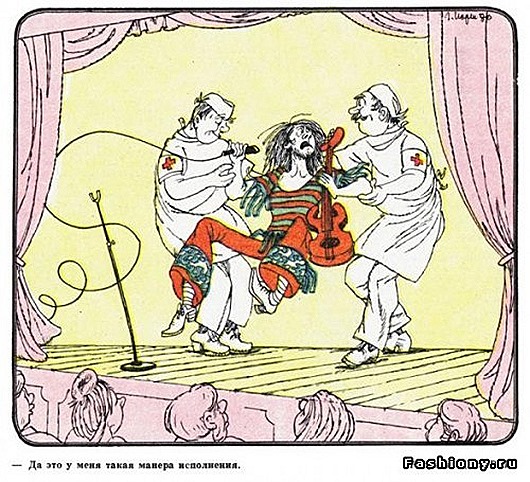

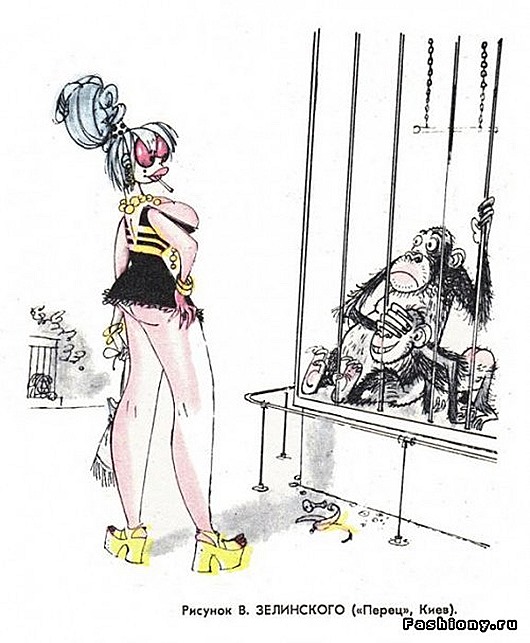

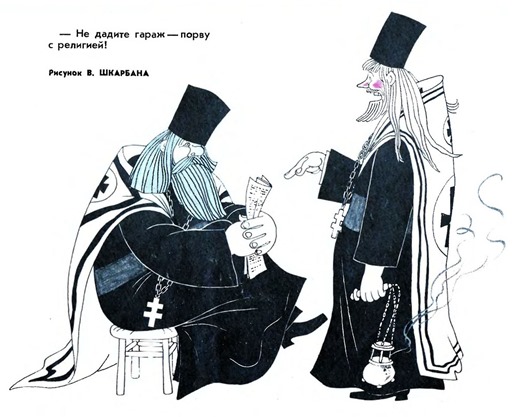

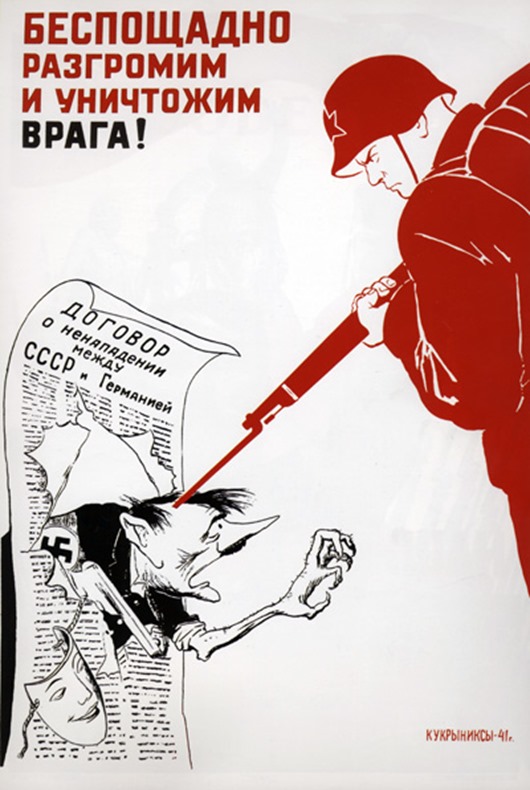

арикатура на неповортливый советский легпром. Ќачало 1960-х годов.

— них же требовали высоких цифр, а не модности выпускаемых юбок! ƒа и сами работники были готовы годами шить одни и те же ситцевые халатики, получать крупные премии за перевыполнение плана, а потом в свободное от работы врем€…бегать по √”ћам и ѕассажам в поисках модной и шикарной заграничной вещи.

»так, мода-то есть, но на выходе еЄ нет! апиталистическа€ модель купли-продажи подразумевает быструю смену "фаворитов сезона" - моды, предпочтени€, смыслы мен€ютс€ так быстро, что человек с трудом поспевает за тенденци€ми. “олько он привык к своим часам или, например, к шл€пе, как на рынок выбросили ещЄ более шикарную (точнее - актуальную) модель и, к тому же еЄ рекламирует Ѕольша€ √олливудска€ «везда.

ѕрин€то выкидывать вещь раньше, чем она успеет отслужить. ћоральное устаревание, форсируемое средствами массовой информации, €вл€етс€ причиной покупки очередной новинки.

Ќе то было в ———–. ѕрибыль не €вл€лась целью. ¬ажны были совершенно иные показатели – как уже говорилось, выполнение плана и обеспечение населени€ товарами широкого потреблени€.

Ќеважно, что именно эти брюки на момент выпуска оказывались откровенно немодными или сшитыми не так, как задумывал автор модели. ≈щЄ значимый момент - советские вещи создавались не дл€ того, чтобы носить их пару сезонов и потом выбрасывать, а в расчЄте на долговременное пользование. ќтсюда все эти жЄсткие туфли, крепкие швы, долгоиграющий материал.

ћногие вещи перешивались, перелицовывались. ” вещей была ина€ задача - служить, а не украшать, не повышать статус. »миджевые тенденции, увы или, возможно, к счастью, не вкладывались в самый смысл их производства. —экономить на ткани и булавках было иной раз важнее, чем создать шедевр советского пошива.

“ак, все ткани, из которых создавались издели€ лЄгкой промышленности, должны были отвечать требовани€м безопасности. ќсобенно это было важно в случае с детскими вещами и с ткан€ми, имеющими непосредственный контакт с кожными покровами. “аким образом, глумливый смех над безобразными панталонами, которые, €кобы, вывез в ѕариж не то »в ћонтан, не то ∆ерар ‘илипп, оказываетс€ совершенно неуместным – те дамские штанишки имели целью не украсить даму, а утеплить "стратегически важную", иначе говор€, детородную систему.

“е самые панталоны...

ƒалее. ѕредставим себе, что разработку модельера Ќ. всЄ-таки с большим трудом прин€ли и решили запустить еЄ в массовое производство. Ќо тут начинались новые преп€тстви€. "—оздавать именно такое пальто – очень дорогое удовольствие! ”бираем хл€стики, замен€ем пуговицы, а вот здесь – упрощаем крой!".

Ёкономика должна быть экономной – негоже тратить лишние деньги на какие-то излишние финтифлюшки. ѕодкладку тоже замен€ем – вместо клетчатой сделаем…какую-нибудь. ака€ разница? „то было на складе, то и возьмЄм. ј ведь мода, красота часто кроютс€ именно в детал€х и модельер, рису€ свой первый эскиз, думал вовсе не о дороговизне хл€стиков.

ѕотом эту вещь в изменЄнно-упрощЄнном виде будут выпускать лет п€ть, как минимум. ј из моды она вышла уже на момент начала производства. то виноват? ћодельер? Ќичуть. ќн, как мог, боролс€.

ƒиоровска€ модель конца 1950-х и аналогичное произведение ќƒћќ.

≈сли посмотреть советские журналы мод, то можно заметить – советские разработки (за исключением недолгого послевоенного периода) шли в ногу с общемировыми тенденци€ми, но, увы, у легпрома были иные заботы, часто противоречащие самому смыслу пон€ти€ "мода".

ћода – это то, что быстро мен€етс€ и быстро находит себе замену. —оветский легпром "ва€л" на годы и планировал на п€тилетку вперЄд. “огда наш модельер создавал вещь в единственном экземпл€ре, который и посылали на международную выставку. “ам парижские кутюрье давали "большевистскому" мастеру высокую оценку, и…на этом путь вещи мог закончитьс€. ѕричины изложены выше.

„то действительно отсутствовало в ———–, так это ¬ысока€ ћода, "от кутюр", и снова не потому, что наши творцы из ќƒћќ не могли ничего создать. ѕросто в —оветском —оюзе мода должна была изначально, даже в момент создани€ эскиза, отвечать критерию "массовости", а не элитарности, а ¬ысока€ ћода элитарна€ априори.

![]()

»так, мода, как €вление, всЄ-таки была. Ѕолее того, она была известна за пределами —оветского —оюза и получала самую высокую оценку на «ападе.

примеру, Ќадежда Ћаманова, знаменитый русский, советский модельер первой трети XX столети€. ќна, шивша€ дл€ ÷арского ƒвора и самых изысканных женщин обеих столиц, до революции не т€галась со славой ѕакэн, ѕуаре, ƒусэ и сестЄр алло «ато в 1920-е годы всЄ та же Ћаманова, поставленна€ самим Ћуначарским во главе советской моды, со своими… плать€ми из рушников завоевала награды за рубежом. »менно как модельер с творческим сознанием, а не как хороша€ закройщица.

“ак советска€ женщина-модельер встала вровень с парижскими мэтрами и мадемуазел€ми (вроде Ўанель). »ли вот - разработки журнала "јтелье" (јлександра Ёкстер, ¬ера ћухина) за 1923 год были даже революционнее и интереснее французских. ¬прочем, журнал "»скусство ќдеватьс€" с рисунками ¬еры ’одасевич тоже отличалс€ увлекательными иде€ми. ѕочему это происходило? ѕотому что в 1920-е годы именно ———– экспортировал свои дизайнерские идеи на «апад.

¬ера ћухина. ћодель с фижмами. 1920-е годы. "јтелье".

онструктивизм ¬есниных и Ћеонидова и рационализм Ћадовского оказались гораздо более передовыми, чем все западные ‘Ѕаухаузы’ вместе вз€тые. ј архитектурна€ мысль всегда св€зана с модой. “ак, на «ападе функционализм был просто игрой в форму, в ———– - методом построени€.

«ападна€ цивилизаци€ в 1920-е годы испытывала страшную усталость, депрессию и упадок, советска€ же была на волне и на подъЄме. ќтсюда взрыв фантазии - с одной стороны и повышенный интерес к советским разработкам - с другой. ѕотом, уже в 1930-е, советска€ мода действительно шла в ногу с модами «апада. ¬сЄ те же - широкие плечики, узко-спортивные бЄдра и женственна€ длина, скрывающа€ колени.

—оветские журналы предвоенной эпохи ничем не отличаютс€ от парижских в части линий и форм. стати, в ———– даже в разгар войны - в 1943 году - всЄ ещЄ выходил журнал "ћодели сезона", а знаменитый ќƒћќ на узнецком ћосту был открыт в 1944-м.

¬ 1940-е - в начале 1950-х в эпоху сталинского Ѕольшого —тил€ советские моды стали резко отличатьс€ от западных. Ќо уже не своей революционностью, а напротив – стагнацией и устойчивостью, повтор€емостью форм. ∆урналы мод усердно тиражировали образы, давным-давно ушедшие с подиумов мира.

¬ мире царил цветочно-карамельный, сибаритский New Look с осиными тали€ми, узкими проймами и широкими, пышными юбками. ¬ ———– же упорно повтор€лись силуэты…1940-1941 годов. ѕараллельно в журнальных передовицах писалось о нелепых буржуазных модах, о чуждом образе жизни и о том, что "Ёто - не наш метод!".

ѕарижские моды признавались "вражескими" потому, что началась ’олодна€ ¬ойна. Ќе пропускать ничего, даже шл€пки!

ћногие авторы, правда, полагают, что на это затормаживание повли€ла трофейна€ мода - люди до начала 1950-х донашивали немецкое "барахло". ¬месте с тем, мода - это всегда отражение не столько жизни, сколько еЄ оформлени€. аков дизайн помещени€, таков и дизайн плать€.

—талинска€ архитектурна€ мода... исключала New Look, как эстетически чужеродный. ∆енщина-цветок на фоне могучих колонн и таких же монументальных колхозниц с формами богини ѕомоны? Ќекрасиво и бесполезно. ј вот предвоенные линии - они очень даже монтировались с архитектурным стилем триумфатора-—талина.

ј вот в 1960-е советский образ жизни и - советский стиль снова стали интересны в ѕариже. “ому причиной был авторитет —оветского —оюза - первой космической державы. роме того, в самом ———– западна€ мода перестала пугать коммунистических агитаторов.

–ефрен эпохи - твист, узкие брючки и западна€ литература не могут поколебать нашего движени€ к оммунизму. ћы всЄ равно - лучшие. Ѕудущее - за нами. ѕоэтому можно сделать себе модный начЄс и пойти на каблучках-гвоздиках на танцы.

— другой стороны, всЄ русское, большевистское, социалистическое сделалось интересным дл€ западного зрител€. “ак, в буржуазном мире моды был интерес к советским разработкам с фольклорными мотивами. Ўироко известно платье "–осси€" модельера “ать€ны ќсмЄркиной, которое изначально шилось на манекенщицу –егину «барскую - женщину экзотично-южной внешности, а потом было "поручено" блондинке ћиле –омановской.

», разумеетс€, советские девушки-демонстраторы были хорошо известны на «ападе (куда потом и уехала всЄ та же ћила –омановска€ и еЄ коллега – √алина ћиловска€).

¬ 1970-е – 1980-е годы наши модельеры посто€нно выигрывали те или иные международные конкурсы. ¬ прессе раздавались их сетовани€: "ƒо каких пор наши роскошные и добротно сделанные модели одежды будут служить исключительно экспортно-выставочными образцами?!".

—ветлана ачарава дл€ ќƒћќ. 1980-е годы.

ѕроблема была, но в услови€х плановой экономики она оставалась неразрешимой. »так, мода существовала, а "корень зла" заключалс€ в неповоротливости легпромовской системы. Ќо наши девчата не унывали – они доставали выкройки, они шили по вечерам шикарные плать€ и летели в них на свидание.

ѕомните фильм "ƒевчата"? ќдна из “оськиных соседок – ат€ в исполнении Ћюсьены ќвчинниковой, выходит к гостю в праздничном нар€де, ничем не отличающемс€ от тех, которыми был полон тогда парижский ‘Vogue’. ѕотому что девчата даже в тайге умудр€лись быть самыми красивыми!

¬ статье использованы материалы книги:

јлла ўипакина. "ћода в ———–. —оветский узнецкий, 14".

√алина »ванкина дл€ сайта газеты "«автра"

ћетки: ———– истори€ ———– мода фотографии ѕо волнам нашей пам€ти истори€ в фотографи€х |

аталог "¬ина и шампанское азахстана" 1965 года. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в аталог "¬ина и шампанское азахстана" 1965 года

dubikvit в аталог "¬ина и шампанское азахстана" 1965 года

ѕредставл€ю ¬ашему вниманию книгу-альбом "¬ина и шампанское азахстана", подготовленный ћинистерством пищевой промышленности азахской ——– в 1965 году.

¬ насто€щей книге-альбоме содержатс€ краткие сведени€ по технологии приготовлени€ виноградных вин всех марок и шампанского азахстана. ѕривод€тс€ исторические справки по виноградарству и виноделию республики.

’арактеризуетс€ значение винограда и продуктов его переработки в питании человека. ѕриведены практические советы, св€занные с хранением винодельческой продукции.

¬се марки вин и шампанского иллюстрированы цветными вклейками

—мотрите также:

ћои предыдущие посты:

ћетки: ———– истори€ ———– книги торговл€ 1960- каталог истори€ азахстана истори€ в фотографи€х ѕо волнам нашей пам€ти |

ѕо волнам нашей пам€ти! атушечные магнитофоны или бобинники. „асть 1. |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

dubikvit в ѕо волнам нашей пам€ти! атушечные магнитофоны или бобинники. „асть 1

dubikvit в ѕо волнам нашей пам€ти! атушечные магнитофоны или бобинники. „асть 1—тудийный магнитофон - "ћј√-2". »зготовитель: ћосква. ¬Ќј»«. ѕроизводство с 1947 года.

—тудийный магнитофон ''ћј√-2'' создан в ћоскве, во ¬сесоюзном Ќаучно »сследовательском »нституте «вукозаписи в 1946 году. —ерийно он стал выпускалс€ с начала 1947 года. ¬ магнитофоне примен€лась перва€ отечественна€ ферромагнитна€ магнитна€ лента типа ''ћЋ''. ƒл€ меньшего износа магнитных головок при записи и воспроизведении, магнитную ленту заправл€ли по-разному. ћагнитофон имел функции перемотки магнитной ленты в обоих направлени€х. Ћентопрот€жный механизм - трЄхдвигательный.

—тудийных магнитофонов - ''ћј√-2'' - было выпущено всего несколько дес€тков экземпл€ров.

¬ 1948 году был создан упрощЄнный вариант этого магнитофона типа ''ћј√-2ј''

в которой за счет отказа от перемотки пленки, лентопрот€жный механизм упрощен. ћагнитофон - ''ћј√-2ј'' предназначен дл€ записи фонограмм на стандартную ферромагнитную ленту главным образом речевых программ и воспроизведени€ их через громкоговоритель. —игнал может одновременно подаватьс€ в линию дл€ последующего воспроизведени€ через вещательный тракт. ћагнитофон позвол€ет вести запись с динамического микрофона, линии, радиоприЄмника и адаптера. ќн приспособлен дл€ работы в стационарных и выездных услови€х. ѕитание осуществл€етс€ от сети переменного тока. –азмагничивание ленты и подмагничивание головки записи осуществл€ютс€ током высокой частоты.

атушечный магнитофон "ƒнепр". иевский музыкальный комбинат. ѕроизводство модели с 1949 года

''ƒнепр'' - один из первых отечественных катушечных магнитофонов, предназначенных дл€ записи и воспроизведени€ звука в полупрофессиональных или любительских услови€х на ферромагнитной ленте. «апись фонограмм производитс€ от любого источника звукового сигнала. Ћентопрот€жный механизм имеет 2 скорости движени€ ленты: 18 и 46,5 см/сек. ѕеремотка ленты осуществл€етс€ только на правую катушку. ѕродолжительность записи или воспроизведени€ при Ємкости катушек 500 метров и скорости 18 см/сек - 45 мин, при скорости 46,5 см/сек - 20 мин. Ќоминальна€ выходна€ мощность 3 ¬т. ѕитание осуществл€етс€ от от электросети 127 или 220 ¬. ѕотребл€ема€ мощность не превышает - 140 ¬т. √абариты магнитофона 510х390х245 мм. ≈го масса 29 кг. ћагнитофон собран в футл€ре, удобном дл€ переноски.

—етевой катушечный ламповый магнитофон "ƒнепр-3". иевский музкомбинат. ¬ыпуск аппарата с 1952 года

ћагнитофон предназначен дл€ однодорожечной записи или воспроизведени€ звука на ферромагнитной ленте. «апись производитс€ с радиотрансл€ционной проводной сети, звукоснимател€ или микрофона. ¬ магнитофоне имеетс€ ускоренна€ перемотка ленты в одном направлении. —корость движени€ магнитной ленты 19,05 см/сек.

¬рем€ записи, при Ємкости катушек 500 метров 44 минуты. ¬ыходна€ номинальна€

мощность 3 ¬т.

–азмер аппарата 518х315х330 мм. ¬ес 28 кг. ћодель собрана в декоративно оформленном под ценные породы дерев€нном €щике, с поднимающейс€ крышкой. Ќа передней панели наход€тс€ ручки управлени€ усилителем, конкретно, это регул€тор уровн€ записи и громкости и шкала с подсветкой, указывающа€ на род работ. √ромкоговоритель ј— укреплен на передней панели слева и закрыт радиотканью. Ќа задней стенке магнитофона расположены разьЄмы включени€ микрофона, звукоснимател€, трансл€ционной линии или телефонов, а так же колодка переключени€ напр€жени€ электрической сети и сетевой шнур. ‘утл€р, сзади закрываетс€ картонной крышкой с отверсти€ми.

—тационарный катушечный магнитофон "ћј√-8ћ-II".

«авод имени ѕетровского. ѕроизводство с 1953 года.

http://fotki.yandex.ru/users/vd1975/view/1029741?p=0

—тационарный магнитофон ''ћј√-8ћ-II'' (ћ2) предназначен дл€ записи и проигрывани€ уже заранее записанных однодорожечных программ звука. ќбъЄм катушек 500 м (в некоторых сери€х, лента наматываетс€ на спец. сердечники). ѕродолжительность записи (воспроизведени€) 43 мин. ≈сть функци€ двусторонней ускоренной перемотки магнитной ленты. ¬ магнитофоне применены раздельные усилители записи и воспроизведени€ что позвол€ет оператору контролировать будущую запись в процессе ее проведени€. ћагнитофон собран в металлическом футл€ре с поднимающейс€ крышкой.

—етевой ламповый катушечный магнитофон "ƒнепр-5". иевский завод радиоаппаратуры. ћодель 1955 года.

ћагнитофон - ''ƒнепр-5'' предназначен дл€ записи и (или) проигрывани€ однодорожечных фонограмм. ћагнитофон рассчитан на магнитную ленту типа 1, 1ј или 1Ѕ. ®мкость рулонов с лентой 500 метров. —корость прот€жки ленты при записи и воспроизведении равна - 19,05 см/сек. ѕродолжительность магнитной записи или воспроизведени€ на одной катушке 44 минуты. ћагнитофон имеет ускоренную перемотку ленты в обе стороны.

ћагнитофон собран в дерев€нном отполированном футл€ре с поднимающейс€ верхней крышкой. ѕередн€€ стенка €щика задрапирована тканью и €вл€етс€ отражательной доской, на которой укреплены громкоговоритель типа 3√ƒ-2 и электронно-лучевой индикатор уровн€ записи. ¬низу, на передней стенке слева, находитс€ регул€тор тембра по высоким звуковым частотам и справа, регул€тор громкости. Ќа правой боковой стенке расположены выходное и входные гнЄзда усилител€ Ќ„, а также выключатель дл€ отключени€ громкоговорител€. олодка дл€ переключени€ сетевого напр€жени€ установлена на задней стенке ћ√. ѕод крышкой €щика находитс€ панель лентопрот€жного механизма, на которой размещены сердечники с лентой, кнопочный переключатель рода работы и декоративный пластмассовый кожух, с узкой щелью дл€ заправки магнитной ленты. ѕод ним расположены стирающа€ и универсальна€ магнитные головки, прижимной ролик, ведущий вал, направл€ющий ролик и направл€юща€ стойка. –азмеры магнитофона 518х315х330 мм. ¬ес 28 кг.

ћагнитофонна€ приставка - "¬олна" («вукозаписывающий аппарат). »зготовитель: ћосковский завод ƒеталь. ѕроизводство с 1955 года.

ѕеред ¬ами раритет - магнитофонна€ приставка ''¬олна'' сохран€вша€с€ около 50лет почти в первозданном виде не у коллекционера а в конце 2004 года пополнивша€ коллекцию —ерге€ ≈рмакова из ћосквы и благодар€ его фотографи€м присланным дл€ сайта - ¬ы можете так же прикоснутьс€ к истории!

Ќачало п€тидес€тых годов, прошлого века. –асцвет грамзаписи и переход от патефонов к электропроигрывател€м, радиограммофонам (электрофонам) и радиоламп как средств более качественного воспроизведени€ граммофонных пластинок. «апись на магнитную ленту уже существует но дл€ простого населени€ страны недоступна из-за высокой цены. ѕервой попыткой сделать это доступней стал выпуск магнитофонной приставки ''ћѕ-1'' в начале 1954 года.

http://fotki.yandex.ru/users/vd1975/view/1029744?p=0

ќна была проста по устройству и могла работать совместно с любым типом радиоаппаратуры дл€ проигрывани€ пластинок. — 1950 года заводом ''Ёльфа'' правда, уже серийно выпускалась подобна€ модель в составе радиограммофона ''Ёльфа-6-1'', но была весьма дорогой и имела существенный недостаток - скорость движени€ ленты была непосто€нна и определ€лась скоростью вращени€ диска 33/78 об/мин. и ещЄ зависела от величины рулона приЄмной катушки. ћагнитофонна€ приставка ''¬олна'' как и предшественники, совмещала в себе простоту конструкции и электрической схемы имела р€д достоинств и недостатков, но главное, скорость перемещени€ ленты была уже посто€нной и зависела от Ёѕ”. ѕриставка не имела электродвигател€, тут использовалс€ диск Ёѕ” аппарата, с которым приставка и эксплуатировалась. —хема содержала одну радиолампу, котора€ выполн€ла функции генератора стирани€ и подмагничивани€, корректирующего усилител€ записи и предварительного усилител€ сигнала. ¬се остальные функции выполн€л базовый аппарат к которому приставка подсоедин€лась через специальный разьЄм. “акой разьЄм можно было установить на аппарат самому, он придавалс€ в комплект приставки, а некоторые серийные аппараты уже имели подобные разьЄмы, например радиолы ''Ёстони€-55'', '' азань'', модели 1955-1956 годов и другие. «апись на ленту двухдорожечна€, осуществл€етс€ переворачиванием и перестановкой катушек. ƒиапазон записываемых/воспроизводимых звуковых частот приставки на скорости 78 об/мин. составл€ет 100...7000 √ц, на 33 об/мин - 100...3000 √ц. ѕриставка не имела собственого блока питани€ поэтому через разьЄм получала необходимое анодное напр€жение и напр€жение накала так же от базового аппарата, потребл€€ мощность около 1,5 ¬т. –ежимы перемоток в приставке отсутствовали хот€ в принципе это осуществл€лось. —тоила магнитофонна€ приставка 300 рублей по курсу 1955 года.

—етевой, катушечный магнитофон "ƒнепр-9". иевский завод аппаратуры. ¬ыпуск с 1956 года.

ћагнитофон ''ƒнепр-9'' - очередна€ модернизаци€ магнитофонов серии ''ƒнепр''. ќн предназначен дл€ записи и (или) воспроизведени€ монофонических, двухдорожечных фонограмм. ѕереход с дорожки на дорожку производитс€ перестановкой и переворачиванием катушек с магнитной лентой. ®мкость у катушек 350 м. —корость ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек. ѕродолжительность записи по 30 минут на каждой дорожке. ћагнитофон имеет двустороннюю ускоренную перемотку ленты, регулировку тембра по низким и высоким частотам, индикатор уровн€ записи. ћагнитофон собран в отполированном дерев€нном футл€ре с поднимающейс€ верхней крышкой. ѕод крышкой находитс€ стальна€ панель лентопрот€жного механизма, на которой размещены катушки с магнитной лентой, съЄмный декоративный кожух с щелью дл€ заправки ленты и 5 кнопок переключател€ рода работ. ѕод кожухом наход€тс€ стирающа€ и универсальна€ головки, антифонна€ катушка, рычаг прижима магнитной ленты к универсальной головке, ведущий вал, прижимной ролик и направл€юща€ стойка ленты. —права футл€ра расположены ручки регул€торов уровн€ и тембров. Ќа передней стенке футл€ра, представл€ющей отражательную доску обт€нутую декором помещЄн индикатор уровн€ записи, 2 динамика. Ќазад выведены гнЄзда усилител€, выключатель ј—. олодка переключени€ электросети, с предохранителем находитс€ на корпусе трансформатора питани€.

√абариты магнитофона 510х350х320 мм. ¬ес 28 кг.

атушечный ламповый магнитофон 2-го класса "ћелоди€ ћ√-56". Ќовосибирский завод “очмаш (ѕќ " омета"). ћодель 1956 года.

ћагнитофон - ''ћелоди€ ћ√-56'' предназначен дл€ записи или воспроизведени€ звуковых программ на магнитной ленте типа 2 с катушками є 18. ћагнитофон имеет индикатор уровн€ записи, и схожий с ним по оформлению указатель метража магнитной ленты, кнопку пауза, регул€торы тембра Ќ„, ¬„ устройство выключени€ в конце рулона ленты. ¬севозможные переключени€ в магнитофоне осуществл€ютс€ с помощью реле и электромагнитных муфт. ”правление аппаратом кнопочное. —обран магнитофон в футл€ре из дерева оклеенном декоративным материалом. ≈го размеры 420х420х210 мм. ¬ес 24 кг. ÷ена магнитофона после денежной реформы 1961 г. 290 р.

ћагнитофон "—палис" (Ёльфа-10). »зг: ¬ильнюсский электротехнический завод Ёльфа. ѕроизводство с 1956 года.

—етевой катушечный магнитофон - ''—палис'' (Spalis) внутризаводское наименование - ''Ёльфа-10'' начали выпускать в опытном пор€дке с конца 1956 года. ѕервые магнитофоны выпускали в карболитовом футл€ре, затем в футл€ре из дерева обт€нутым цветным дерматином. Ѕыло несколько вариантов внешнего оформлени€ магнитофона в стандартных габаритах, но выпускалс€ и малогабаритный вариант. ћагнитофон - ''—палис'' предназначен дл€ записи и воспроизведени€ как речевых, так и музыкальных программ. «апись двухдорожечна€ и ведетс€ на стандартную ферромагнитную ленту шириной 6,35 мм. ¬ магнитофоне применены кассеты на 360 метров ленты, что позвол€ет при скорости движени€ ленты 19,5 см/сек на 2 дорожках вести запись или воспроизведение в течение одного часа. ѕереход с одной дорожки на другую осуществл€етс€ переворачиванием кассет. «апись на ленту можно производить с микрофона, звукоснимател€, приЄмника или трансл€ционной сети. »меетс€ ускоренна€ перемотка ленты в обоих направлени€х. ƒлительность перемотки полной кассеты в любом направлении 2 минуты. ”правление магнитофоном осуществл€етс€ двум€ ручками (громкость и тембр) и 5 клавишами, расположенными на верхней панели Ћѕћ. ажда€ клавиша предназначена дл€ включени€ определенного рода работы магнитофона Ђ¬оспроизведениеї, Ђ«аписьї, Ђѕеремотка вперЄдї, Ђ—топї и Ђѕеремотка назадї. ћагнитофон собран в чемодане размерами - 410х300х175 мм. рышка чемодана съемна€, в ней имеетс€ карман дл€ кассет с магнитной плЄнкой. ¬ес магнитофона 15 кг. ѕитание магнитофона осуществл€етс€ от сети переменного тока c напр€жением 127 или 220 в. ѕотребл€ема€ мощность в любом режиме 75 ¬т. магнитофону придаетс€ динамический микрофон ћƒ-41. ћалогабаритный вариант магнитофона имеет размеры - 290x135x265 мм и массу 9 кг. ѕо электрической схеме и конструкции магнитофон претерпел несколько усовершенствований и разобратьс€ в них представл€етс€ очень трудной задачей.

атушечный магнитофон " омета". Ќовосибирский завод “очћаш. ѕроизводство с 1959 года