Фрэнк Синатра Простудился

С.О.В.О.К. |

Если меня приведут в современном русском городе к бочке с квасом, стоящей в обычном дворе многоэтажного дома, — бочке, возле которой нет продавца, бочке, из которой каждый наливает сколько хочет и кладет в стоящую тут же коробочку мелочь сообразно с ценой, криво написанной на приклеенной к оранжевому боку изолентой картонке, к бочке, которую привозит утром и увозит вечером небрежно вытряхивающий деньги в сумку мужичок на тракторишке... так вот, если кто-то сейчас сделает такое, я признаю, что «Раисся всаеть с калееен!». До тех пор не надо мне петь такие песни. Не поверю.

А бочки такие стояли еще в 1991-м, кстати... И еще были кассы самообслуживания в общественном транспорте. Люди клали в них деньги и отрывали билетик...

Разговор не ведется о том, насколько вменяемы те, кто обрушивается с нападками на Совок. Чтобы сразу поставить в этом вопросе точку, я скажу просто: критикующие Совок в сравнении с современностью психически больны.

...А ведь страшные картины беспросветной жизни при Совке, которые нам так любят рисовать, — ложь. Большая и не слишком умная, потому что это было недавно. Еще даже не состарились те, кто там жил и все видел, а лгущие в большинстве своем слишком замазаны в другой самой разной лжи и чисто внешне неприятны.

Но я буду говорить не о Большой Правде, а о своей, маленькой. О правде: г. Кирсанов, население на 1980 год 23 тысячи человек, в наши дни оно сократилось в полтора раза Уверен, что это был типичнейший райцентр того времени. Скажу о том, что видел сам.

Эта тема лжецам всегда кажется наиболее важной, потому что они лично привыкли думать в первую очередь о своем брюхе. Хорошо.

Так вот, ассортимент в магазинах был меньше на два порядка. Нынешним подросткам или даже уже взрослым это трудно представить: приходишь — а там ни колы, ни чипсов, ни «марса», ни еще очень и очень многого. Нет. Реально нет.

|

Метки: жизнь в советском союзе |

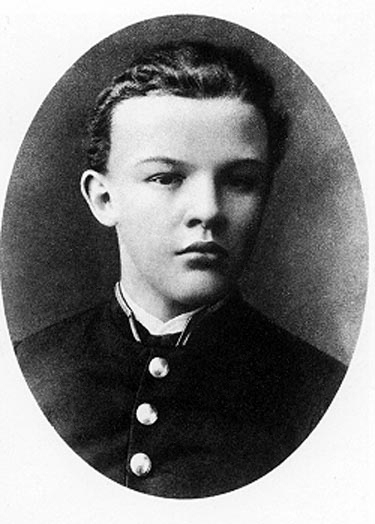

Была ли у Ленина золотая медаль? |

Есть такой в РФ «историк» по фамилии Арутюнов. Известен он тем, что старичок, страдающий ярко выраженными психическими отклонениями и побитый глубоким прогрессирующим маразмом, выступает в роли одного из «специалистов-лениноведов». СМИ обожают этого старого мудака, носятся с ним как с писаной торбой и, в нужные даты, обращаются к нему за консультациями или просто используют его «научные» труды для своих материалов. Ярые антикоммунисты, монархистики и другая шваль до сих пор зачитывается самой известной его желтушно-фантастической книжкой «Досье Ленина без ретуши», которая выдержала не одно издание, и десятками его статей, что публикуются то тут, то там.

Есть такой в РФ «историк» по фамилии Арутюнов. Известен он тем, что старичок, страдающий ярко выраженными психическими отклонениями и побитый глубоким прогрессирующим маразмом, выступает в роли одного из «специалистов-лениноведов». СМИ обожают этого старого мудака, носятся с ним как с писаной торбой и, в нужные даты, обращаются к нему за консультациями или просто используют его «научные» труды для своих материалов. Ярые антикоммунисты, монархистики и другая шваль до сих пор зачитывается самой известной его желтушно-фантастической книжкой «Досье Ленина без ретуши», которая выдержала не одно издание, и десятками его статей, что публикуются то тут, то там.

«Компетентность» Арутюнова становиться ясной всем, кто хоть немного дружит с логикой, его «ценность» как историка понятна любому, кто хоть чуток понимает, что такое историческая наука, но таких людей маловато будет и не всегда им удавалось противостоять гнусным выдумкам старого мудака. Поэтому давайте разберем один из животрепещущих моментов для Арутюнова: гимназическая золотая медаль Володи Ульянова…

В 2001 году газета «Труд» (№ 073 за 19.04.2001) опубликовала на своих страницах очередное «расследование» Акима Арутюнова, где он на основе известных документов с применением своей «железобетонной» логики «доказал», что Владимир Ульянов получил золотую медаль по окончанию Симбирской гимназии совсем не заслужено.

Итак, Арутюнов приводит нам следующий обвинительный документ. Аттестат №468 выданный Владимиру Ульянову по окончании выпускных экзаменов. Что мы в нем видим? А то, что видели и в Советское время:

«В Законе Божием 5

В Русском языке и Славяноведении 5

В Логике 4

В Латинском языке 5

В Греческом языке 5

В Математике 5

В Истории 5

В Географии 5

В Физике и математической географии 5

В Немецком языке 5

В Французском языке 5»

Казалось бы, какие открытия можно сделать исходя из этого всего? Но старый мудак пораскинул своим кисельным мозгом и выдал:

«К этому официальному документу следует добавить сведения о поведении молодого Ульянова в стенах Симбирской гимназии. Здесь велась специальная книга, в которую преподаватели ежедневно записывали свои замечания о поведении учащихся. И в этом журнале нередко фигурирует Володя Ульянов.

Так, в графе книги "Поступок, за который подвергнут наказанию" записано: "небрежно и грязно выполнил работу по русскому яз.". Мера наказания - "Оставлен для переписки работы". Далее Володя Ульянов был "наказан (оставлен на один час) за уклонение от урока гимнастики". За ним числился и такой, например, грех: он не выполнял обязанности дежурного, за что также был оставлен в классе на один час. Володя нередко игнорировал требования преподавателей гимназии и за это получал замечания и наказывался…

…того, что дошло до нас, достаточно, чтобы понять: за такое поведение другому выпускнику гимназии вряд ли дали бы золотую медаль.

Документы убеждают в том, что Владимир Ульянов получил золотую медаль незаслуженно. А случилось это потому, что директор гимназии Ф.М. Керенский, угождая высокопоставленному чиновнику народного образования И.Н. Ульянову, представил в Министерство ложные сведения об оценках, полученных Владимиром Ульяновым на выпускных экзаменах, и о его поведении за годы учебы в гимназии. И добился, что сыну директора народных училищ Симбирской губернии дали золотую медаль. Так Керенский отблагодарил Илью Николаевича за то, что тот задолго до окончания сыном гимназии направил в Министерство ходатайство о повышении директора гимназии в должности. Вскоре Керенский был назначен директором народных училищ в одной из губерний.»

Как все просто оказывается: Владимир был хулиган и лоботряс, а все «пятерки» понаставил ему Керенский (какой всемогущий, однако!), в угоду уже покойному Илье Николаевичу. Да вот поскупился г-дин Керенский и почему-то забыл влепить Ульянову-младшему еще и «пятерку» по логике (тем более Ф.М.Керенский как раз и преподавал ее родимую!), а ведь так вернее было бы золотую медаль выдать.

Но самое интересное нас ждет впереди. Арутюнов лет семь рассказывал о своем «открытии» в разной желтой прессе, так в 2003 году они с ренегатом Севой Новгородцевым обсуждали личность Ильича и «историк» вновь отметил, что: «Вы, наверное, знаете, что диплом с отличием давали, только если у гимназиста было отличные оценки по всем предметам и безукоризненное поведение. Так вот у Ленина по логике в аттестате с натяжкой "4". Поведение - отрицательное. О какой золотой медали могла идти речь? В знак благодарности И.Н. Ульянов успел до смерти написать ходатайство в Министерство народного образования, чтобы Керенского повысили в должности, что и произошло спустя некоторое время. Керенский занял аналогичную с Ильей Николаевичем должность где-то в Средней Азии. Поэтому, на мой взгляд, это был сговор. Передо мной аттестат Ленина: в нем не одни отличные оценки. То есть, он получил золотую медаль незаслуженно.»

|

Метки: Ленин антимиф антисоветская мифология |

Простые люди обеих Америк |

От редакции. Сегодня мы предлагаем Вам интервью с очень интересным человеком, который совершил длительное путешествие по обеим Америкам для того, чтобы познакомиться с жизнью этого континента, пообщаться с простыми людьми, узнать, чем они живут, к чему стремятся. Очень часто его оценки неожиданны, нередко спорны, но те моменты интервью, где нам приходилось спорить, например, о фигуре бывшего президента Колумбии Альваро Урибе или об Уго Чавесе, мы подаем в очень сокращенном виде, дабы не отвлекать читателя от главного в рассказе - от живых впечатлений нашего собеседника.

От редакции. Сегодня мы предлагаем Вам интервью с очень интересным человеком, который совершил длительное путешествие по обеим Америкам для того, чтобы познакомиться с жизнью этого континента, пообщаться с простыми людьми, узнать, чем они живут, к чему стремятся. Очень часто его оценки неожиданны, нередко спорны, но те моменты интервью, где нам приходилось спорить, например, о фигуре бывшего президента Колумбии Альваро Урибе или об Уго Чавесе, мы подаем в очень сокращенном виде, дабы не отвлекать читателя от главного в рассказе - от живых впечатлений нашего собеседника.|

Метки: интервью капитализм общество |

Вайнахская вендетта |

Мстители

— Раньше все село было как родные, все были заодно, а теперь соседу своему не доверяешь. Во вторую войну это началось. Наш сосед стал масхадовским командиром, папаху нацепил, маузер на боку. А мой брат был замглавы российской администрации. В один день пришли боевики, убили его, — Рамзан, водитель из чеченского села Гехи, замолкает, глядя в окно, на его лице появляется сдержанно-спокойное выражение давнего глубокого оскорбления, с которым он привык жить, которого не стесняется и которое никогда не простит.

— Вы знаете, кто это сделал?

— Примерно знаем, точно пока нет: они же были в масках. Но мы узнаем.

— Как?

Рамзан спокойно улыбается:

— Ну, это долгая работа, выясняем потихоньку. Кто-то ведь из местных их привел. Наводчика мы знаем, но его уже убили, к сожалению.

— А то что бы вы с ним сделали?

— Ничего, просто бы рассказал нам, кто брата убил. У нас такого нет, чтобы соучастникам мстить. Только кюг бехке, так у нас говорят, — тому, чья рука стреляла.

— А если он уже погиб?

— Тогда его братьям, детям.

— Вы их… не простите?

— Клянусь Аллахом, не прощу!

— Но они ведь не виноваты…

— Как не виноваты? А кто за него отвечает, если не семья? Иначе они должны были прийти в мечеть в пятницу и объявить всем: «Он нас не слушается, мы за его дела не отвечаем!»

|

Метки: Чечня чеченцы традиции |

Изборский клуб о будущем России (часть вторая) |

|

Метки: Украина геополитика анализ ситуации |

Анатолий Вассерман: Я — сталинист |

— Вы выступаете за возвращение Волгограду названия Сталинград, причем шесть дней в году вам кажутся недостаточными. Почему?

— (вздыхает) В основном потому, что я очень не люблю клевету. За последние лет семь-восемь я окончательно убедился, что все собаки, повешенные на Иосифа Виссарионовича Джугашвили, чужие. Что его обвиняют в преступлениях, вовсе не бывших или совершенных другими людьми. Причем в преступлениях, с которыми он сам по мере сил и возможностей боролся.

Другое дело, что силы и возможности у него были крайне ограничены. Я сам довольно долго работал политическим консультантом и за это время имел множество случаев убедиться, сколь малы возможности любого руководителя, особенно когда он хочет сделать нечто, не нравящееся его подчиненным.

В деятельности Джугашвили это проявилось очень четко. Например, есть вполне надежные доказательства того, что он всеми своими силами противодействовал Большому террору, что террор начат усилиями двух групп, чьи интересы совпали. Это, во-первых, партийные секретари среднего звена — областные и республиканские, а во-вторых, одна из группировок в руководстве Народного комиссариата внутренних дел, считавшая, что роль комиссариата в определении политики страны должна быть больше.

К сожалению, значительная часть записи пленума ЦК КПСС июня 1937 года уничтожена, поэтому трудно сказать, как реально развивались на нем дела. Но по всем косвенным данным видно, что решение о Большом терроре проталкивали рядовые члены ЦК, где большинство составляли областные секретари, а Политбюро во главе с Джугашвили всячески сопротивлялось.

Мы зачастую оказываемся в плену картины, нарисованной Никитой Сергеевичем Хрущевым, — по ней был единовластный тиран, который всеми распоряжался и которому все подчинялись просто из страха. Тогда как реально народный комиссар внутренних дел — и по совместительству секретарь ЦК — Николай Иванович Ежов даже формально не был Джугашвили подчинен. В порядке партийной дисциплины он мог следовать решениям ЦК, но никак не единоличным решениям генсека.

Более того, при Хрущеве случилось событие, полностью переворачивающее эту картину. Я имею в виду 1957 год, когда Политбюро решило отправить Хрущева в отставку, но двое его сторонников — министр обороны Жуков и секретарь ЦК Фурцева — срочно организовали пленум ЦК, и тот отправил в отставку все Политбюро, кроме Хрущева. Это вполне реальное соотношение сил. Когда Пленум занимал какую-то позицию, противостоять ему Политбюро уже не могло. Я могу долго рассказывать, но надежнее будет назвать две книги, где объективно изложена тогдашняя картина: «Хрущев. Творцы террора» Елены Анатольевны Прудниковой и «Иной Сталин» Юрия Николаевича Жукова.

Итак, я никаких уважительных причин для переименования Сталинграда в Волгоград не вижу и считаю необходимым возвращение имени, отнятого безосновательно.

|

Метки: сталинизм история СССР интервью |

Наталия Нарочницкая: «Нельзя объяснить слепому, что здесь темно» |

«Нельзя объяснить слепому, что здесь темно»

|

16 января 2014, 15::47 Фото: pravmir.ru Текст: Петр Акопов |

«Правящая европейская элита затыкает любой респектабельный голос, немедленно накидывая ярлык экстремиста – если он чуть-чуть ближе к центру, чем она, по сути левоэкстремистская. Нам не надо идти по этому пути – у нас огромный опыт, неведомый Европе. Не надо бояться слова «русские» – нашей кровью полита вся эта земля», – заявила в интервью газете ВЗГЛЯД президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая.

Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая уже давно является одним из ключевых мыслителей и символов национального консервативного движения. Она была одним из руководителей партии «Родина», депутатом Госдумы, а в последние годы возглавляет парижское отделение Института демократии и сотрудничества. Накануне Нового года газета ВЗГЛЯД взяла интервью у Наталии Алексеевны.

ВЗГЛЯД: Год назад кампания против Путина как вовне, так и внутри страны была на пике – принятие списка Магнитского в США, протесты либералов в России против принятого в ответ «закона Димы Яковлева». Казалось, что давление на власть будет только возрастать, и возможности Путина для действий на международной арене могут быть существенно ограничены. Но в реальности за истекший год Россия сумела добиться впечатляющих успехов на мировой арене, а США одновременно понесли существенные имиджевые и геополитические потери (дело Сноудена, Сирия, отключение правительства). Чем можно объяснить это? Россия закончила сосредотачиваться?

|

Метки: геополитика Россия |

Папа Карло "мушкетеров" Юнгвальд-Хилькевич или Жизнь с фигой в кармане (окончание) |

Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Мушкетеры и Высоцкий (окончание)

Залина Дзеранова

Коллекция. Караван историй

И Боярский, и Валя, и я — все, кроме Вени, сильно пьющие, это беда наша. Смехов приезжал редко, очень мало дал мне времени для съемок. С ним, как со всеми актерами «Таганки», в этом смысле было трудно. Я Веню отдельно доснимал, он лишь пару раз с мушкетерами на площадке встречался. Все монтажно, и мое личное достижение, что этого никто не замечает. Поэтому Атос всю картину снят крупно, из-за чего остальные обижались и даже злились.

Алкоголизм был не только моей проблемой или проблемой мушкетеров — творческий, мыслящий и остро чувствующий человек не мог ту говенную советскую действительность воспринимать иначе как через градус. Но и Боярский, и Смирнитский, и я сумели остановиться, ни грамма никто из нас уже не пил, когда «Возвращение мушкетеров» снимали. Игорь не смог, и боюсь, что это главная причина его раннего ухода из жизни.

Работа же была тяжелая и опасная. Боярский попадал в разные сложные ситуации, но ни одного дня съемок не пропустил. Он вообще относится к своему телу наплевательски. На «Двадцать лет спустя» руку сломал при завале лошади и продолжал играть: обратите внимание, весь фильм правая рука в перчатке, потому что она в гипсе. А на «Возвращение...» Миша ко мне с других съемок с переломанными пальцами явился, лошадь его понесла, кажется. В этот раз гипс не стал накладывать, так и играл через муку и боль. Я ему:

— Миш, разве можно так к себе относиться?

А он:

— Тело не имеет никакого значения. Я вообще считаю, что в гроб должны ссыпать оставшийся мусор. Другое дело — душа.

Отчаянной смелости человек, ему под шестьдесят было, а он все трюки выполнял сам.

Мне картина далась кровью, было не до возлияний и утех. Есть точка зрения, что тот ребенок, что особенно тяжело достается, больше любим, но мне кажется, это про женщин. Я же — мужчина, мне нравятся картины, которые снимались легко, такие как «Узник замка Иф», «Выше радуги» или «Искусство жить в Одессе». Последняя — самая любимая, у нас ее не пустили на большой экран, показывали по клубам, никто почти не видел. Но на кассеты в очередь записывались. А в странах дальнего зарубежья эта картина есть практически у каждого российского эмигранта: раньше на кассете, а теперь на диске. Прогресс!

Впрочем, в то время государству не нужны были и мои «Мушкетеры», мне буквально сделали одолжение, разрешив их снимать. Денег на картину дали очень мало: сто сорок тысяч на все — с лошадьми, каретами. Насколько это ничего, сейчас представить себе невозможно. Ужом выкручивался, сам придумал, как должны выглядеть пресловутые подвески королевы, пошел на толкучку, купил кольца, стекляшки, ленточки. Всю ночь паял, присобачивал. Клинок для шпаги д’Артаньяна был натуральный, старинный, а эфес тоже сам паял из кусков настольной лампы. Всего не перечислишь!

Чтобы Боярский стал д’Артаньяном, мне пришлось снимать Ирину Алферову. И это стало моей личной катастрофой и бедой для фильма. Но из ЦК давили жестко: «Боярский будет играть, если возьмешь Алферову». Не знаю доподлинно почему, но она пользовалась особыми привилегиями, получила квартиру и была назначена в «Ленком». Насколько мне известно, за двадцать или тридцать лет Марк Захаров не занял ее в своих спектаклях ни в одной главной роли. Не сговариваясь, мы оба оскорбились действиями совковых чиновников, и наше к ним отношение срикошетило в Алферову. А если принять во внимание, что и актрисой хорошей я ее не считал, можно представить мою к ней «любовь».

Она была замужем за болгарским дипломатом, вернулась из Болгарии с дочкой, сыграла в «Хождении по мукам». Как раз с этой картиной Алферова в компании работников ЦК ездила в Германию. Поездка сблизила их настолько, что Лапин, возглавлявший Гостелерадио, вынужден был подчиниться указаниям сверху. И это несмотря на то, что на Констанцию уже была утверждена фантастическая актриса Женя Симонова в паре с Костолевским в роли Бэкингема. Костолевский из солидарности, по праву сочтя меня предателем, отказался играть, и я потерял этих людей навсегда, они перестали со мной общаться. Теперь понимаю: не надо было прогибаться перед начальством, покочевряжились бы, как с Высоцким на «Опасных гастролях», а потом некуда было бы деваться. Ну что, расстреляли бы меня за то, что я не снимаю Алферову? Но тогда, каюсь, не ошибочка, а прямо несчастье вышло.

Оскомина до сих пор. Эта Констанция мне всю картину испортила, она же типичная кухарочка из приличного дома, хорошенькая, но вовсе не приближенная фрейлина королевы Франции. Актриса Алферова, по-моему, никакая. Она, например, не могла, танцуя, петь, то есть рот открывать. Пела за нее Дриацкая из питерского театра оперетты. Балетмейстер фильма — великий Юлий Плахт, промучившись с Алферовой около двух часов, написал заявление о расторжении договора и отказался от дальнейшей работы на фильме. Еле уболтали продолжать. В результате она только танцует в картине. А рот не открывает! Ну, не смогла. Плахт называл ее «инвалидом 1812 года». Может, я и стал для Боярского папой Карло, но не знаю, кем надо быть, чтобы из такого полена, как Алферова, что-нибудь вытесать. Говоришь ей: «Помаши, уходя, рукой д’Артаньяну, но незаметно для господина Бонасье, — она пальчиками перебирает. — Ну чего ты пальчиками-то? Ручкой помаши вот так, чуть-чуть», — показываю как. Не может! Это тоже осталось в фильме. Ей, конечно, тяжело: не своей профессией занимается. Поэтому мне, в отличие от многих, Алферова красивой не кажется. И мне понятно, почему Абдулов изменял ей на всех углах.

Но не со всеми на картине было тяжко. Вот Алиса Фрейндлих — совсем другой случай. Веня Смехов даже романс написал: «Алиса мыла голову холодною водою». Великая Алиса Бруновна — человек совершенно непритязательный. Мой неумный директор картины поселил ее в Доме колхозника, где даже горячей воды не было. Она приходила со съемок, мыла голову холодной водой — ни одной претензии, ни слова. Когда я об этом узнал, устроил дикий скандал, ее переселили к мушкетерам, жившим как крезы в обкомовской гостинице. Но чтобы сама начала что-то выяснять? Никогда.

Олег Павлович, уникальнейшая личность, тоже чудеса героизма проявлял. Запланировано было девятнадцать съемочных дней, он приехал ко мне во Львов, но из-за его занятости надо было успеть за три дня отснять все натурные съемки. В последний, третий день мы работали двадцать пять часов не останавливаясь, падали от усталости, на эту съемку даже пришлось пригласить еще одного оператора, так как мой соратник Саша Полынников упал в обморок от головной боли. Табаков все двадцать пять часов простоял рядом со мной. Я ему: «Олег Палыч, пока мы переезжаем, отдохните». — «Нет-нет, Юрочка». Больше суток на ногах в костюме и гриме, по-прежнему веселый, бодрый, еще и всю группу заводил.

Такой же по характеру Антон Макарский, который сыграл сына Арамиса в «Возвращении мушкетеров». Сорок градусов жары подо Львовом, лошади в обморок падали. Все — голые, но еле сидели, я, ташкентский житель, то и дело забегал в автобус с кондиционером отдышаться. Антон ни разу не снял ни костюма, ни парика, всегда готовый к команде «Мотор!» Даже Миша, который ненавидел всех молодых, это отметил и оценил: «Ну прям как я...» Макарский услышал и был на вершине счастья. Удивительный парень, такой красоты и харизмы... На него же девки лезут как бульдозеры, теряя рассудок и совесть, а он как кремень — на грани святости человек.

Был еще один совершенно отдельный герой фильма — песни, которые любят и поют до сих пор. Я настоял на том, чтобы практически полностью переписать и переаранжировать музыку театральной постановки. Остались лишь кое-какие мелодии, например песня, которую в начале фильма поет сам Розовский: «Лилон лила, лилон лила».

Марк с Ряшенцевым просто взбесились, когда узнали о моих условиях и требованиях, о том, что прошу Дунаевского написать шлягер, который бы пели все. «Нам не надо, чтобы нас на улицах пели! Это должен быть высокий уровень музыки и песен, без шлягеров в понимании Хилькевича!» — заявил Розовский. На что я возразил категорически: «Если в музыкальном фильме нет песни, которую запоет народ, это не фильм, а говно!» Максиму же объяснил, что мне нужен шлягер типа того, что был в американских «Трех мушкетерах», и буквально напел: «Вар-вар-вара уи а гоуинг ту Париж». То есть практически «Пора-пора-порадуемся...» Дунаевский оказался дальновиднее, пошел против своих близких друзей и принял мою сторону, одному бы мне с ситуацией не справиться. После того как я пригрозил, что слова напишет другой автор, Марк сказал Ряшенцеву: «А слабо написать?» И написали. Так в муках рождалась песенка д’Артаньяна.

Поборники высокого искусства, они жрали меня поедом, всю кровь выпили. Смотрели отснятый материал втихаря от меня и писали Лапину письма: дескать, все ужасно, Юнгвальд-Хилькевича надо срочно снять с картины, потом еще и в суд на меня подали за нарушение авторского права. А я ведь боролся не с авторами, а с текстом, чтобы сделать картину, о которой мечтал. Поэтому оставил то, что меня устраивало, то есть практически всю вторую серию, и полностью переписал первую и третью.

Скверные были отношения. Позже помирились, когда фильм стал тем, чем он является по сей день.

Кроме того что картина далась мне мучительно и трудно, я еще принадлежу к числу тех «родителей», которые разочаровываются в своих чадах, если они получаются не совсем такими, какими ты хотел бы их видеть. Мне не удалось воплотить и половины своих мечтаний в «Мушкетерах» из-за отсутствия денег. Это как если у тебя тянется долгий красивый роман: ожидания, предвкушения, надежды, а потом — бац! — вы в койке, но ничем не кончилось. Вот такое у меня чувство — недостигнутого финала.

Стремился к одному — отдать Александру Дюма дань своей благодарности, для него старался, и когда картина вышла, я думал, что у меня это не получилось. Потому что все поносили последними словами, ноги об меня вытирали, с дерьмом мешали — пресса, критики и... народ наш неуемный! Теперь успокаивают: мол, нет, Хил, народ сразу принял. Неправда! И народ плевался, говорил: такое говно! Вот как про «Возвращение мушкетеров». Один к одному, то же самое. Почему? Потому что у каждого человека, знакомого с романом, в голове — свое кино, а он увидел кино другое, мое.

Кроме того, мужское население не принимало «Трех мушкетеров» еще и потому, что ненавидело Боярского. Он — такой супермужчина, имеющий невероятный успех у женщин и детей. Это подсознательная, патологическая ненависть, замешанная на ревности, зависти к выдающемуся, главному представителю своего мужского клана. По этой же причине его безумные поклонницы были почти единственными почитательницами фильма. Кто-то недавно сказал: мол, представляю, сколько женских сердец он разбил. Ответственно заявляю: не представляете!

Обиднее и больнее всего на «Возвращении...» было колебание некоторых мушкетеров. Если их «дети» были настоящими соратниками и до сего дня благодарны мне, как говорится, за доставленное удовольствие, то некоторые «отцы» поступили, увы, не по-мушкетерски. Впрямую меня не ругали, но когда их спрашивали: «Ну, как вам фильм?» — отвечали: «Вы к режиссеру обращайтесь, он всем заправляет». Вот такие скользкие слова! Если главные герои, мои сподвижники, не верят в успех, так чего ждать от других? Увы, это началось на первых, главных «Мушкетерах». Некоторые из них не выдержали массовой критики, дали трещинку и стали подвывать, соглашаться с руганью. «Да, — говорил Миша в одном тогдашнем интервью, — в картине очень много недостатков, ошибок». Потом, когда меня начали хвалить, он тоже пересмотрел свое отношение, даже написал: «Я проткну любого, кто скажет плохо о «Мушкетерах».

Не то моя верная подружка — Ритка Терехова, знаю ее с детства, еще в Ташкенте рядом жили. В отличие от мужиков она показала себя настоящим мушкетером, от начала и до конца была со мной, ни разу не предала и не поставила под сомнение свое отношение к фильму. Считала и считает по сей день, что мы сотворили шедевр. Умудрилась даже протолкнуть в «Правде» статью о гениальности нашей картины. Вот это характер!

Я всегда дружил с актрисами, но кроме Володи Высоцкого, друзей среди актеров у меня почти не было. Что легко объяснимо. Для мужчин эта женская, по сути, профессия противоестественна. Не может настоящий мужик хотеть нравиться, а артисты обязаны этого хотеть. Даже такой супермен и мачо, как Боярский, проходя мимо зеркала, обязательно остановится, чтобы что-то подправить. Поэтому у артистов психика сдвинута, там идет борьба мужских гормонов с женскими ощущениями. И с ними очень трудно, потому что или ты с мужиком дружишь, или с женщиной. И знаешь, как себя вести в одном случае и как в другом. Как себя вести с актером — неизвестно.

Премьеру «Мушкетеров» мы с Высоцким смотрели у него дома, так же как потом «Место встречи изменить нельзя». И несмотря на то, что я совершенно открыт, есть вещи, которые никогда не рассказывал и не расскажу. А именно — реакцию и комментарии Высоцкого по поводу работы коллег во время этих просмотров, это было бы трагедией для людей, которые его боготворили. Могу только о себе.

Мы оба тогда были «в завязке». Так вот, всю картину Володя промолчал, будто воды в рот набрал, злой ужасно. Ни слова не вымолвил. И что, вы думаете, это значило? Он ревновал меня к Боярскому! Поверите, страдал, буквально ненавидел Мишу за то, что снимаю его то в одной картине, то в другой. Это — чистейшее актерское поведение, хотя об ориентации и любви к женщинам этого потрясающего человека и говорить нечего. Утверждаю, что всегда актеры ревнуют режиссера к другим актерам, если чувствуют к ним его предпочтение, даже в капельной дозе.

Однажды, после того как с премьеры прошло достаточно времени, мы с Володей сидели в любимом ресторанчике рядом с «Елисеевским», слушали великого ударника Лаци Олаха, жрали самые вкусные в Москве блины с икрой. И Высоцкий вдруг бросил между прочим, ни с того ни с сего: «А хорошую ты картину снял «Д’Артаньян и три мушкетера». И Мишка твой хорош. Но я бы сыграл лучше», — и захохотал счастливо.

Высоцкий был не просто другом, он был для меня всем. Мир вокруг делился на две части: на одной — Володя, на другой — остальное человечество.

Познакомился я с ним случайно и нехотя. Дело было в Одессе во время жестокого простоя, который случился после скандала с закрытой Госкино картиной «Формула радуги». Я сидел без дела в «Куряже», легендарной гостинице Одесской киностудии, и пил водку. Почему познакомился нехотя — расскажу. Терпеть не могу бардовскую песню. Спокойно, без отвращения, относился только к Окуджаве. Поэтому когда второй режиссер Говорухина пригласил меня: «Приходи, сейчас у Славы Высоцкий будет петь», я отказался. Это было что-то вроде проб на «Вертикаль». К тому моменту единственное, что знал о Володе, что он актер Театра на Таганке, который поет под гитару блатные песни. Настроение было пакостное — перспектива не вдохновляла.

Но проходя по коридору, услышал раздирающий душу фантастический голос, который нельзя описать словами, и замер. Я много хороших голосов слышал, и хриплых в том числе, в конце концов еще жив-здоров был Луи Армстронг, но эта глотка меня потрясла! «Протопи ты мне баньку» он пел так, что это была фантасмагория какая-то! Потом Марина Влади мне рассказывала, что влюбилась в него, тоже услышав, как Володя поет — «Речечка да по песочечку, да бережочки моет».

Я просто слетел по лестнице, приоткрыл дверь, помню, как увидел его, повернутого в три четверти, — ухо и кусок красной от напряжения щеки. Нас познакомили. Все пили, Высокий пел, но не пил, потом я узнал, что он «в завязке». Володя как раз написал Говорухину новые песни. И когда я услышал: «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так» — меня перевернуло всего. Это одна из лучших его песен и исполнение, разрывающее селезенку. Я таких стихов вообще не знаю, может, у Маяковского есть что-то подобное. Это был шок, истерика, не описать словами то состояние глубокого потрясения, катарсиса, который не испытывал ни до ни после — ни от чего.

Потом они со Славой стали обсуждать все серьезно, я ушел и не мог найти себе места, меня просто колбасило, необходимо было поделиться пережитым. В тот же день вечером встретил Высоцкого с гитарой и сказал: «Володь, пошли к морю, мне есть что тебе сказать». И мы пошли. И я стал взахлеб рассказывать ему о том, что во мне происходит, он взял гитару и пел всю ночь под шум моря. Не знаю, как я выжил, у меня глаза выпрыгивали из орбит и сердце выскакивало, как у Джима Керри в фильме «Маска». Это была не просто любовь с первого звука, это было обожание и абсолютное преклонение.

Моя жизнь так сложилась, что с детских лет видел огромное число известных и выдающихся людей. С папой, который был знаменитым оперным режиссером, мы ходили в гости к Эйзенштейну, Калинин заходил к родителям чайку попить, Самуил Яковлевич Маршак водил меня в школу. Для меня все они были обычными людьми — так воспитали, не относился с пиететом ни к кому. Тут же у меня появилось ощущение, что родился новый Пушкин, новый гений. Он всех и вся затронул в своих песнях и рассказал обо всем. В его поэзии каждое слово кровоточит. Я понял, что теперь хочу одного — снять фильм, и не просто с участием Высоцкого, а по сделанному специально под него сценарию. Мы с Володей обнаружили, что на подавляющее количество вещей у нас сходные точки зрения, и с этой ночи на берегу моря в Одессе родилась наша очень близкая, просто потрясающая дружба.

Я стал одержим идеей фильма для Высоцкого, и приехав к маме в Ташкент, поделился ею с Михаилом Мелкумовым, сценаристом номер один на «Узбекфильме». Тот откопал историю в журнале «Юность» про Жоржа Бенгальского из воспоминаний Коллонтай. Я завопил: «Гениально!» — и мы сели за сценарий «Опасных гастролей». Нам безумно повезло: советской власти как раз понадобился такой революционный фильм, на который бы народ пошел, и такой герой, чтобы ему стали подражать, как выразился первый зампред Госкино Баскаков: «Мы должны изобрести свои советские джинсы в кино». Наш сценарий почти моментально утвердили, понравился он и Высоцкому, но вот его-то снимать никак не разрешали. Баскаков сказал:

— Ну что ты вцепился в этого хрипуна, его ненавидят в ЦК, а ты уперся. Учти, с ним к картине будет очень суровый подход, а без него можешь первым человеком в Союзе кинематографистов стать!

— Без него фильма нет, он весь придуман ради Высоцкого.

— Ну смотри, я тебя предупредил, время нас рассудит.

Я ему этот разговор напомнил лет через двадцать. Баскаков посмотрел мне в глаза и сказал: «Нет, брат, прав был я — ты не получил Народного артиста СССР и вообще еле удержался в режиссуре. А если б послушался — получил бы. Народ эту картину и без Высоцкого бы смотрел».

Ошибся бывший зампред! Из-за таких ошибок их всех вместе с СССР и не стало.

А меня все искушали! Пригоняли Юру Каморного, Славу Шалевича, заставляли снимать Славу Тихонова — я всем говорил, что это будет подставой для Высоцкого. И к их чести, надо сказать, они все сделали для того, чтобы не занять его место.

Мое ли патологическое упорство или что другое сыграло роль, но через полгода Высоцкого утвердили. Счастью не было предела. Но не обошлось и без ложки дегтя. Как раз в этот момент умер Пырьев, меня вызвали и объявили: «Будешь снимать Высоцкого, если возьмешь на главную роль Лионеллу Пырьеву». Ну куда деваться? Я с ней познакомился — нормальная девка, выпить любила, что, впрочем, вдохновляло. Как говорил Володя, алкоголик не может быть плохим человеком.

[ ... ]

и т.д. и т.п.

И вот такие вот мрази ходили в кумирах и любимцах у всей страны. Как же мы были наивны...

Прочесть излияния старого маразматика в полном объеме можно на http://7days.ru/caravan-collection/2012/6/georgiy-yungvaldkhilkevich-mushketery-i-vysotskiy/45#ixzz2tObCQWaS

|

|

Папа Карло "мушкетеров" Юнгвальд-Хилькевич или Жизнь с фигой в кармане |

На моем пути художника, сценариста, режиссера и продюсера встреч было немало. Но сейчас хочется рассказать о не самом любимом ребенке — фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и самом любимом друге — Володе Высоцком.

Все, что свойственно старости, мне довелось пережить в ранней юности, когда был болен и обездвижен. И наоборот. Потому что сегодня я — счастлив и любим, бодр и молод как никогда. Но если человеку под восемьдесят, как бы благополучен и обласкан судьбой в настоящем он ни был, огромная часть его жизни — воспоминания. Приятные и не очень, иногда такие, которые не хочется ворошить, а иные не дурно было бы и вовсе вычеркнуть из памяти, но от них никуда не деться. Путь приобретений и потерь, радостей и скорбей, преданности и предательств, побед и ошибок, любви и ненависти — суть бесценный дар жизни, данной человеку Богом на пути возвращения к Нему. Все гениально продумано, ни один эпизод, ни одно нечаянно брошенное слово — не случайны. Каждый встреченный человек, плох он или хорош, — посол великого режиссера человеческой жизни. И на моем пути художника, сценариста, режиссера и продюсера их было немало. Но сейчас мне хочется рассказать о не самом любимом ребенке и самом любимом друге.

Бывает, что нечаянный плод минутной страсти становится возлюбленным чадом своего родителя. А бывает иначе. Желанное, выношенное в мечтах задолго до рождения детище, появившись наконец на свет, не приносит ожидаемой радости. Так случилось со мной и с фильмом «Д’Артаньян и три мушкетера».

Ну как, скажите, мне его любить, если он рождался на моем горбу, — и отнюдь не в переносном смысле. Бюджет был нищенский, техники нормальной нема, мало того что снимали «Конвас-автоматом», самой поганой в мире — ручной! — камерой, из-за отсутствия операторской машины, чтобы снять что-то в движении, я высовывался в окно такси, ложился на живот, а оператор Саша Полынников мне на спину ставил этот самый «Конвас» в пятнадцать-двадцать килограммов весом. Мы ехали параллельно скачущим или бегущим героям и снимали.

А д’Артаньян всех времен и народов? Так бы вы его и видели! Боярский же чуть не погиб! Когда делали через десятки лет «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», у нас был целый год на то, чтобы актеры научились фехтовать. Но на первом фильме — ни сном ни духом! Нет, Миша-то блистательно фехтовал, а вот тот, кто бежал ему навстречу (известный всем деятель, не стану его называть), совсем наоборот. В азарте он размахался шпагой и... проткнул Боярскому небо: два сантиметра до мозга оставалось! «Скорая» еле кровь остановила, наложили швы и объявили, что голоса у него не будет. А нам для съемок нужен был Дом моряка — старинное здание, одно из самых красивых в Одессе. Накануне директриса, не будь дура, заявила: «Если Боярский вечером даст концерт, разрешу. На нет — и мое нет». Ну и Миша собирался петь... Вот вам и «Пора-пора-порадуемся на своем веку...»! Место съемок в полном пролете ровно в тот момент, когда Фрейндлих и Трофимов уже в полете, то есть на пути в Одессу. Такой дурдом начался!

Но Боярский сотворил невозможное. В тот же вечер, после операции, пошел и спел. Гениальный парень! И вот что удивительно, точно Господь его за этот подвиг вознаградил: к изумлению врачей, от того, что Миша пел, у него зарубцевался шов и он не потерял голос.

|

Метки: творческая интеллигенция советское кино антисоветизм либеральный серпентарий |

Позабытая русская дичь |

|

Метки: кулинария русская кухня история |

Скончался художник Александр Туманов |

|

Метки: искусство память личное |

Интеллектуальный клуб «Свободная мысль»: Сталинские уроки (окончание) |

Первое заседание интеллектуального клуба «Свободная мысль»

Андрей Фурсов: Я бы хотел буквально два слова сказать по поводу линии Коминтерна на развязывание мировой революции и отношение к ней Сталина.

Сталин, естественно, на уровне риторики, поскольку он называл себя учеником Ленина, должен был соблюдать определенные правила. Но вся его политика с середины 30-х годов, — а, пожалуй, и раньше, — была направлена на создание квазиимперской, неоимперской структуры на антикапиталистической основе. Его политика по отношению к Коминтерну была очень жесткой. Например, разведка Коминтерна была великолепной, но ее пришлось разгромить, потому что она играла на другую сторону. У Сталина была, правда, и своя личная разведка, но, тем не менее, этим ресурсом пришлось пожертвовать.

Если мы посмотрим, что было после Второй мировой войны: если бы Сталин стремился к мировой революции, то везде мы насаждались коммунистические режимы. А происходило все точно наоборот. Сталин, например, ни в коем случае не хотел коммунистического Китая. Он предлагал американцам разделение Китая на две части: Чан Кайши и Мао Цзэдун. Сталин вообще предпочитал левые националистические режимы, — поэтому, например, Демократическую Республику Вьетнам не признавали несколько лет, на что вьетнамцы были очень обижены. Признали ее уже де-факто, то есть курс Сталина был не на Мировую революцию, а на другую схему управления миром.

Я очень рад, что здесь сказано было о наличии договоренностей с Рузвельтом. Мы можем только догадываться об их сути, но дело в том, что, как сказал однажды тот же Сталин, «есть намерения, есть обстоятельства, и логика обстоятельств сильнее логики намерений». Рузвельт представлял государственный монополистический капитализм, который мог терпеть системный антикапитализм, которым был Советский Союз. Но после Второй мировой войны возникла новая молодая хищная фракция мирового капиталистического класса, — корпоратократия, представителем которой был Трумэн. Они сосуществовать с системным антикапитализмом не могли. Отсюда смерть, по-видимому, насильственная, Рузвельта и многие другие вещи.

Михаил Делягин: Ну что ж, давайте тогда, пожалуйста, вопросы от средств массовой информации.

Александр Сотник: У меня вопрос к Михаилу Иосифовичу. Как написал Сергей Довлатов, Сталина очень много ругают, — но кто написал 4 миллиона анонимок? Не считаете ли вы, что характер Сталина, со всеми его противоречиями, просто вошел в резонанс с характером тех масс, которые были подняты с самой глубины русского подсознания большевиками в октябре 1917 года или даже раньше?

|

Метки: Сталин сталинизм идеология |

Интеллектуальный клуб «Свободная мысль»: Сталинские уроки |

Первое заседание интеллектуального клуба «Свободная мысль»

Михаил Делягин: Мы открываем сегодня новый формат нашей работы: проводим первое заседание интеллектуального клуба «Свободная Мысль». Этот клуб организован журналом «Свободная Мысль», который до 1991 года выходил под названием «Коммунист», кто постарше, тот помнит. Он был главным теоретическим журналом нашей страны в области общественных наук, и мы намерены со временем вернуть себе это положение.

В 1991 году крестный отец перестройки г-н Яковлев переименовал его в «Свободную Мысль», под этим названием он выходит и по сей день. Я с начала прошлого года, помимо прочего, являюсь его главным редактором и издателем; надеюсь, мы будем собираться здесь достаточно часто и регулярно.

Сегодня мы обсуждаем тему, в актуальности которой можно легко убедиться, просто посмотрев друг на друга, на количество людей в этом зале (на круглый стол пришло более 65 человек; в зал вместились не все). Мы обсуждаем значение Сталина для современного общества немного раньше 60-летней годовщины со дня его смерти, чтобы иметь возможность сделать это спокойно, вне того эмоционального шума, который поднимется на следующей неделе. Разумеется, каждый участник дискуссии будет говорить о том, что ближе ему лично. Тем не менее, надеюсь, что мы услышим ответы на следующие вопросы:

— как воспринимают Сталина в современном российском обществе, какие чувства и представления эта фигура вызывает сегодня, с чем она ассоциируется;

— какие уроки может извлечь современное российское общество из эпохи Сталина и какие уроки оно из этой эпохи сегодня извлекает на самом деле;

— каковы основные причины актуальности фигуры Сталина для России, и, может быть, для мира.

Позволю себе напомнить анекдотическое, но характерное событие, когда компания Lufthansa в интернете объявила свободное голосование по подбору имени для их очередного самолета. Думаю, они ждали название цветка, или какого-нибудь «Чебурашку», — но с большим отрывом победило название «Сталинград», — естественно благодаря нашим соотечественникам. Как немецкая компания, Lufthansa, конечно, была вынуждена отказаться от своей инициативы, хотя идея была хороша. Думаю, многие покупали бы билет просто для того, чтобы слетать этим самолетом, — а на территории Германии его можно было и не эксплуатировать.

Несмотря на значительное время, которое прошло со дня смерти Сталина, он продолжает вызывать колоссальный интерес российского общества и как личность и как, в первую очередь, фигура всемирно-исторического масштаба. Доходит до того, что господин Радзинский, человек, который не замечен в особенных симпатиях к нашему прошлому, очень искренне говорит о том, что Сталин, похоже, никуда не делся и жив до сих пор, — и даже описывает соответствующие связанные с этим события из своей жизни.

Внимание к Сталину не просто неумолимо усиливается, но при этом еще и становится все более благожелательным даже среди тех, кто категорически не приемлет связываемых с его именем репрессий.

Попытка агрессивно-либеральной тусовки развязать компанию «десталинизации» провалилась с феноменальным позором, сплотив против себя людей, которые и в кошмарном сне не могли представить себе, что у них есть что-то общее.

Причем авторов «десталинизации» я знаю, и они, по-моему, ничего особенно плохого в виду не имели: они просто придумали тему, на которой, как им показалось, можно легко и с удовольствием распилить деньги. Их затея сама по себе была напрочь лишена сакрального смысла и не была системной, не была идеологизированной: просто либеральные господа в поисках еще одной десятки. Но они тронули Сталина — и в результате их имена стали ругательствами, а их кампания превратилась в имя нарицательное.

А на конкурсе «Имя России», как вы помните, Сталин, к ужасу организаторов, лидировал до тех пор, пока политическая необходимость, насколько можно судить, не вызвала вмешательство в ход подсчета голосов.

Станислав Рыбас: Это точно.

Михаил Делягин: Значительная часть российского общества, по-разному относясь к этой перспективе, связывает будущее нашей страны с возвращением Сталина, как исторического явления. И рост актуальности Сталина по мере исторического отдаления от него — это феномен, который заслуживает тщательного и разностороннего обсуждения.

Поскольку мы сейчас переходим к обсуждению, я убедительно прошу вас выполнить крайне сложную, но при этом ответственную и жизненно необходимую техническую процедуру, которую я уже втихаря от вас совершил. Итак, внимание: берем мобильный телефон в руку и другой — или той же, кто как приловчился, — рукой переводим его в беззвучный режим. Ибо для хрупкой души эксперта нет ничего более прекрасного и вдохновляющего на новые интеллектуальные подвиги, чем долгий, продолжительный звон мобильника, забытого в портфеле, хозяин которого пошел покурить, или громкий шепот «ща перезвоню, я на совещании», или же содержательная дискуссия, которая развязывается где-то в углу с любимой или с деловым партнером на тему «сколько времени эта байда еще продлится».

Первым у нас выступит Святослав Юрьевич Рыбас, писатель, соавтор фундаментального труда «Сталин. Судьба и стратегия». Как истинный демократ, я в абсолютно волюнтаристском порядке считаю, что это лучшее, что написано о Сталине в нашей стране, и, может быть, в других странах тоже, хотя, учитывая качество сталиниады, вряд ли можно считать комплиментом.

Естественно, я могу ошибаться, но это мое мнение, и поэтому у нас здесь будет выступать Святослав Юрьевич Рыбас. Пожалуйста, Святослав Юрьевич, я не хотел бы Вас отрывать от содержательной беседы, но Ваше время пришло.

Регламент простой: для участников круглого стола после Святослава Юрьевича по десять минут, потом, если кто-то из участников круглого стола захочет что-то дополнить, он дополнит, а потом пойдут вопросы от аудитории и ответы от участников круглого стола.

Святослав Рыбас: Спасибо. Добрый день. Чем я интересен? Тем, что я внук белогвардейца, который, будучи гимназистом, был мобилизован в добровольческую армию в Донбассе, прошел весь этот так называемый Московский поход, эвакуацию, Галлиполи, Болгарию, возвращение сюда и окончание горного института вслед за всеми его предками.

И он был начальником шахты, руководителем в угольной промышленности и Героем труда. Не соцтруда, — там было звание «Герой труда».

Я написал биографию не только Сталина, но и Столыпина, белогвардейского генерала Кутепова, Андрея Андреевича Громыко. В моем представлении наша история — не узкая шахта, в которой мы добываем информацию о том или ином герое, а достаточно широкое поле, в котором умещаются и взаимодействуют все наши герои.

|

Метки: Сталин идеология сталинизм |

Если бы сохранился СССР... |

(продолжение)

КАК ОЦЕНИТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ ДОХОДОВ?

Итак, доходы россиян разнятся в десятки раз, но какой децильный и квинтильный коэффициент выбрать для расчетов? Разброс получаемых разными авторами показателей слишком велик. Как и в случае с СССР, я отдал предпочтение цифрам, предоставляемым международными агентствами, в частности ЦРУ.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ В СССР

Следующий вопрос, а как оценить дифференциацию доходов в СССР? Уровень дифференциации доходов при Сталине был большим. Тогда квартир строили очень мало и не давали квартир. Квартиры давались в основном только специалистам. Согласно директивам XX съезда, одной из целей партии стало «сокращение различия в уровне заработной платы низко и высокоплачиваемых работников, повышение заработной платы низко- и среднеоплачиваемых рабочих и служащих». Примерно тогда же были ликвидированы коммерческие магазины. В 1968 г. децильный коэффициент опустился до рекордно низкой отметки 2.7, к 1990 г. он повысился до 3.3.(114) По сути, советское государство за счет неравномерности цен на предметы первой необходимости и предметы роскоши устанавливало прогрессивный налог на продажу предметов роскоши, а значит налог на богатых.

По официальным же данным Госкомстата, децильный коэффициент в СССР в 1990 г. составлял 4,4. Даже через три года после начала реформ, в 1991 г., децильный коэффициент был равен 4,5, тогда как в США — 5,6. Но уже к 1994 г. в России он подскочил до 15,1. Согласно данным учёных РАН, которые учли скрываемые богатыми доходы, реально децильныи коэффициент в России в 1996 г. был 23.(115)

|

Метки: СССР экономика разрушение страны |

Если бы сохранился СССР... |

В этой статье я хочу попытаться рассказать о том, как жили бы граждане России, в случае сохранения СССР.

Большинство экономистов признаёт , что в результате либеральных реформ страна так и не достигла уровня жизни СССР — очень характерный и ранее тщательно маскировавшийся демократами и либералами факт.А что было бы, если бы реформаторы не стали (или народ бы не дал) разрушать социалистическую систему?». Если бы не реформы 1987-1991 года, то уровень ВНП в России был бы в 1,8 раза больше, чем сейчас.

В нынешней России самые богатые 20% получают почти две трети национального дохода, идущего на потребление, в то время как к 1987 году эта доля не превышала 30%.

Если так, то получается, что путем простого возврата к принципам распределения, существовавшим в годы советской власти, можно почти в 2 раза увеличить уровень жизни 80% россиян. В процессе либерального реформирования Российской экономики резко возросла доля трат на квартиру. Если раньше в годы советской власти человек получал в среднем 200 рублей и затем через 7 лет (в среднем) работы ему бесплатно давали двухкомнантную (в среднем) квартиру, а коммунальные платежи у такого человека не превышали 10% от зарплаты, то сейчас купить квартиру стало для 80% населения делом практически невозможным, а доля комунальных платежей в зарплате возросла до 20-30%, и даже более. Если учесть невозможность покупки квартир, то можно принять, что за счет крутки квартирных денег реальная зарплата должна быть уменьшена на 25-35%.

Почти 30% дохода, идущего на потребление, обеспечено ростом цен на нефть, а раз так, то почему не принять, что те же доходы от нефти получил бы и СССР. Если бы СССР не был разрушен и, значит, распределение потребляемой доли национального дохода сохранилось бы прежним (а оно было уже более или менее стабильным более 30 лет) и если бы цена на нефть росла теми же темпами, то 80% россиян жили бы в 4-6 раз (пессимистический и оптимистический сценарии, соотвественно) лучше, чем сейчас (без роста цен на нефть эта цифра равна четырем .

Когда стоит задача дать прогноз советского ВВП на 20 лет, как если бы мы очутились в 1985 г., то проще всего допустить постоянный темп роста экономики и взять тот темп, который соответствовал предыдущему десятилетию-двум. Эконометрическая база под этим имеется (хотя, конечно, если разбирать реальные данные, то могут выплыть некоторые частные сложности). В такой экстраполяции нет ничего предрассудительного. Применение проекции оправданно, в данном случае лучшая условная оценка будущего (для момента времени 1985) — это линейный тренд, полученный на основе информации о предыдущей динамике переменной интереса.

Предсказание роста ВВП США рассчитанное по этой методике для 1985-2005 на основе данных 1947-1985 дало очень неплохой результат. На 20 лет вперёд модель ошиблась на 14% в сравнении с действительностью. Итак, рост ВВП США не так плохо предсказывается на основе такой простой модели с постоянным темпом роста.

|

Метки: СССР экономика разрушение страны |

Болгария: Как вы там без нас, братья-славяне? |

Он был молод, хорош собой, здоров и успешен, 36-летний фотограф, альпинист и революционер с романтическим именем Пламен. Когда в его маленькой, по-кроличьи кроткой Болгарии дела пошли совсем туго, Пламен облил себя горючим и совершил публичный акт самосожжения на площади перед мэрией в городе Варне. В знак протеста против нищеты, коррупции, несправедливости и пренебрежения властей. Если его страна умирает, зачем тогда жить? Он уходил долго и мучительно, а вся Болгария стенала, плакала и молилась за него в православных храмах. «Пламен погас», - написали газеты после смерти Пламена Горанова.

Его смерть была не единственной. Еще пять человек вспыхнули живыми факелами в конце мучительной зимы. Среди них - отец пятерых детей 53-летний Венцислав Василев, потерявший работу (судебные приставы должны были описать имущество семьи в счет долга за «коммуналку» - 219 евро за воду), и безработный Траян Петров (ему было всего 26 лет).

- Такого никогда не случалось в болгарской истории! Повторяю: никогда! - с горечью восклицает легенда болгарской журналистики Валерий Найденов. - Мы - христианская страна, не знакомая с радикализмом и фундаментализмом. Самосожжения людей - нечто неожиданное и шокирующее. Для христиан вообще политический суицид неприемлем. А у нас нет сомнений, что эти самоубийства - политические. Если вы хотите убить себя, есть масса других, безболезненных способов. При самосожжении человек не умирает сразу. Это две недели пыток и самая страшная агония на свете.

Что же случилось с Болгарией, когда-то благодатной, процветающей землей? И что случилось с болгарами - самым терпеливым и покладистым народом Европы?

ДОБРЫЙ СТАРЕЦ ДОБРИ ДОБРЕВ

Не забыл ли Бог о Болгарии? Нет, не забыл, если 99-летний дивный старец Добри Добрев в кожаных лаптях и крестьянской одежде все еще стоит у входа в собор Александра Невского в Софии. Я кладу в его кружку для подаяний деньги, он благословляет меня, но, как только я достаю камеру, возмущенно машет руками. Дедушку достали и поклонники, и журналисты. Добри Добрев - настоящий болгарский святой. В 2009 году вся Болгария была потрясена новостью, что древний старец с длинной, как у патриарха, седой бородой, десятилетиями собиравший милостыню у входа в самый знаменитый храм Софии, оказался его самым щедрым дарителем. Добри, живущий в деревне Байлово на пенсию в 80 евро и питающийся овощами и хлебом, пожертвовал храму 18 000 (!) евро. (Все подаяния, собранные им за много лет, которые аккуратно откладывала на банковский счет его родственница.) Храм Александра Невского воздвигнут в память о русских воинах, погибших за освобождение Болгарии от османского ига. И, вообразите, с 1912 года не нашлось ни одного богатея-предпринимателя, который бы пожертвовал больше на собор, чем нищий старичок, который до 90 лет каждый день пешком добирался из деревни до Софии. (Сейчас, правда, в свои 99 лет Добри так прославился, что его бесплатно подвозят на автобусе.) В общей сложности старец Добри пожертвовал на церкви Болгарии 36 000 (!) евро собранных подаяний.

Моя болгарская подруга Светла тоже кладет деньги в кружку старца, и ее глаза увлажняются от умиления. «Вот пока у нас есть такие люди, Болгария жива», - говорит она. Мы идем в кафе, чтобы выпить чашечку крепкого до сердцебиения турецкого кофе. К каждой чашке прилагается запечатанное предсказание, и люди за столиками со смехом и волнением читают «волшебные» записки. Болгарам вообще свойственна вера в чудесное спасение. Даже известные экономисты в Софии на вопрос «Что спасет Болгарию?» воздевают руки к небесам и восклицают: «Только Бог!»

|

Метки: капитализм Болгария СЭВ бывшие соцстраны деградация ЕЭС |

Лучший репортаж о Фрэнке Синатра |

|

Метки: ЖЗЛ Фрэнк Синатра музыка |