-ћетки

-–убрики

- ¬еликие караимы (3)

- ¬осток или «апад - врем€ выбора (15)

- √рафоманечка (7)

- ≈вреи и »зраиль (362)

- ¬еликие евреи (93)

- ≈вреи пираты,авантюристы,шпионы,разбойники,военные (89)

- ∆ивопись (5)

- животные и растени€ (79)

- »стории о любви (7)

- »стори€ и этногенез (864)

- јльтернативна€ истори€ (5)

- јрийцы и јрии (индоевропейцы) (71)

- √енетические исследовани€ (38)

- ƒревние времена (28)

- »зменени€ климата, катастрофы, стихии (36)

- азаки - наследники ¬еликой ’азарии (43)

- Ќароды-симбионты (281)

- Ќовое врем€ и современность (44)

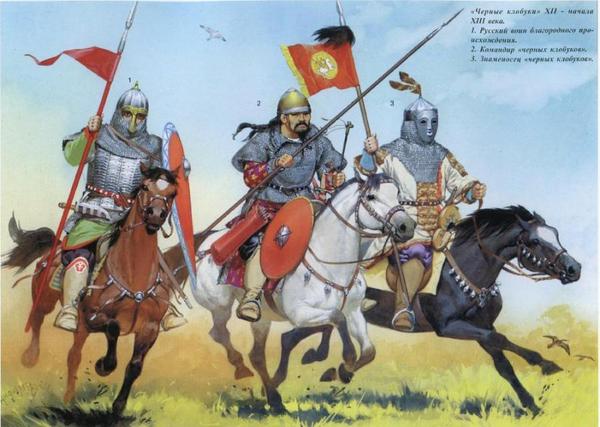

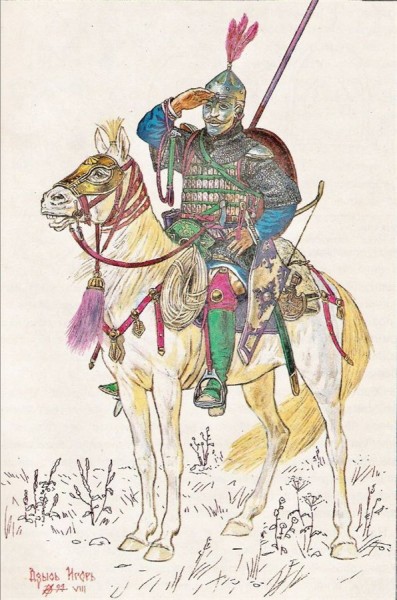

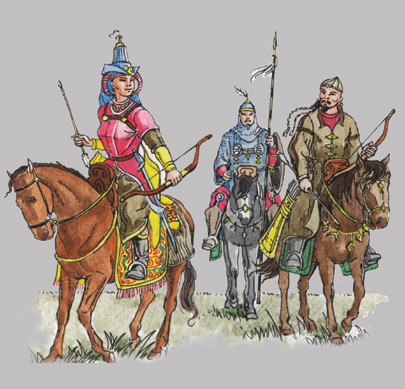

- ќдежда, оружие и доспех (16)

- самоопределение (4)

- —кифы (13)

- —лав€не и –усь (246)

- —редние века (29)

- ———– (13)

- “радиции (100)

- “юрки, монголы (98)

- ‘альшивки истории и истори€ фальшивок (9)

- ’азары и караимы (41)

- ÷ивилизации (1)

- языки, слова и выражени€ (98)

- нижки моего детства (6)

- улинари€, кухн€, национальные блюда (56)

- ћедицина и здоровье (140)

- ћузыка, танцы, песни (77)

- Ќаука, школа, образование и воспитание (36)

- ќбщество и его законы (239)

- ¬ойна, боевые искусства и оружие (132)

- азни, пытки, палачи, инквизици€ (18)

- пираты, разбойники и террористы (17)

- разведка и шпионаж (9)

- –асизм, геноцид и антисемитизм (31)

- –еволюции и перевороты, революционеры и заговорщик (23)

- ‘ашизм (23)

- „еловеческие жертвы, ритуальные убийства, людоедст (5)

- ѕравила жизни (68)

- –азное, заметки, наблюдени€, случаи, тайны (143)

- –елигии (169)

- »слам (5)

- »удаизм (55)

- ћолитва (7)

- —в€тые, пророки и пророчества (43)

- ’ристианство (67)

- язычество, маги€, суевери€ (17)

- символика и пам€тники (34)

- —казки, былины, легенды, притчи, пам€ть народа (49)

- —тихи (21)

- —траны и народы (357)

- итай (16)

- ћоре и корабли, загадочные земли (15)

- ќдесса (183)

- –осси€ (113)

- —Ўј (18)

- япони€ (17)

- ”краина (141)

- ¬еликие украинцы (19)

- ёмор (85)

-ћузыка

- _Assassin_s_Tango - из фильма "ћистер и миссис —мит"

- —лушали: 3916 омментарии: 0

- —естры Ѕерри: ≈врейска€ комсомольска€ (музыка »саака ƒунаевского)

- —лушали: 190 омментарии: 0

- »мперский марш «вездные войны

- —лушали: 62 омментарии: 0

- Mehdi "Blossoming flowers"

- —лушали: 3361 омментарии: 0

- _Dance for two_ - скрипка-яна Ўакиржанова, цимбалы-¬иктор ƒмитренко

- —лушали: 1937 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-»нтересы

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

«аписи с меткой монголо-татары

(и еще 112 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

арии вар€ги великие евреи великие женщины викинги война генетика гитлер днк анализ евреи евреи и арми€ женщины животные здоровье иудаизм каббала казаки караимы кино китай кулинари€ медицина монголо-татары монголы музыка народы-симбионты одесса погода правила жизни пророки психологи€ росси€ русские русы русь сказки скифы слав€не слова стихи татары традиции украина украинцы фашизм хазары христианство шпионаж юмор €зыки

«олота€ ќрда крестила ћосковию |

ћетки: монголы монголо-татары золота€ орда христианство |

Ќароды симбионты: Ќеслав€нский русский = €зык «олотой ќрды |

ѕочему все слав€не понимают другие слав€нские €зыки без переводчиков (в том числе белорусы и украинцы), и только одни русские слав€нских €зыков не понимают — и им кажутс€ непон€тными даже так называемые «восточнослав€нские» €зыки Ѕеларуси и ”краины?

–усский €зык = суржик слав€нских и татарских жителей «олотой ќрды

ћетки: монголо-татары народы-симбионты |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 и (5). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я |

ƒневник |

(продолжение)

«аключение

«авоевание азанского ханства €вилось первым актом расширени€ ћосквой своих владений. ѕосле покорени€ азани –осси€ встала на путь территориальных завоеваний на ¬остоке – по сути, на путь восстановлени€ евразийской империи, которую в прошлом неоднократно из осколков создавали гунны, тюрки и монголы. ќшибка татарских ханов в борьбе с ћосквой состо€ла в том, что они вели сепаратистские войны, стрем€сь к раздроблению былой империи, а ћосква вела войны за объединение этих осколков. –азумеетс€, и ћосквой было допущено много ошибок, одной из которых было нав€зывание мусульманам христианства силовыми методами. Ќо скоро –оссийские власти пон€ли, что дл€ создани€ ¬еликой ≈вразийской –оссийской империи необходима религиозна€ терпимость и равноправие всех этносов. Ёто лишало сепаратистов идеологической базы, народ стал видеть, что они просто желают неограниченной личной власти, хот€ бы и в маленьком государстве-ханстве.

ƒо конца XVI в. были завоеваны и присоединены к ћосковскому государству јстраханское ханство (1556 г.) и —ибирское ханство (1598 г.). ¬ XVII в. продолжалось укрепление –усского государства на территории —реднего ѕоволжь€. ѕо мере ослаблени€ Ќогайской ќрды усилилось проникновение сюда русских и освоение ими ее территории. Ќа первоначально ногайских земл€х были построены крепости: ”фа, —имбирск, “амбов, ѕенза, —амара и др. ¬ 1640 г. начинаетс€ строительство —имбирско- орсунской укрепленной линии, а в 1652–1656 гг. была создана укрепленна€ лини€ между —имбирском и ћензелинском. Ўел интенсивный процесс освоени€ присоединенных татарских земель. ¬ XVII в. начали возрождатьс€ торговые отношени€ татар со —редней јзией, »раном, »ндией, авказом и —ибирью, прерванные после разгрома азани и азанского ханства, восстанавливалась экономика, сельское хоз€йство, культура.

· “ак ћосковское ханство стало очагом кристаллизации, центром восстановлени€ ¬еликой “артарии и фактически современным продолжением «олотой ќрды.

· Ѕумеранг, брошенный купцами евре€ми из јссирийской церкви долетел до японии, развернулс€ на «апад, и дойд€ до –уси, ¬енгрии, ѕольши и Ѕолгарии, вновь развернулс€ на ¬осток в объединительном походе –оссийской ќрды на ¬осток. «» на “ихом океане свой закончили поход»!

азанска€ губерни€, учрежденна€ указом ѕетра I от 18 декабр€ 1708 г. “атарские ханы и их потомки и в XVII в. не примирились с потерей власти и не потер€ли надежды на восстановление своей государственности. ÷епь многочисленных вооруженных народных восстаний €вл€етс€ тому свидетельством. ƒо первой половины XVII в. вооруженные выступлени€ татар начинались на территории бывшего азанского ханства, где нар€ду с татарами участниками восстаний были мордва, чуваши, мари. ¬осстание 1606 г. было подн€то татарами, мордвой и марийцами. ¬ —ви€жском уезде в 1606 г. действовал м€тежный казачий атаман »ль€ √орчаков, к которому примкнули около 4000 татар. «атем они вошли в состав войск атамана Ѕолотникова. ¬ 1607 г. восстали татары, мари, чуваши, мордва, но в 1608 г. их силы были разбиты царскими воеводами под —ви€жском и „ебоксарами. ¬ 1609 г. началось освободительное движение татар под руководством ≈нале€ (ƒжан-јли), продолжавшеес€ до 1619 г. Ёто движение охватило земли от Ќижнего Ќовгорода, ¬€тки до азани и южнее по ¬олге. — середины XVII в. центрами восстаний были «акамье и ѕриуралье, татары, соединившись с ногайцами и башкирами, не раз поднимались на вооруженные восстани€, в которых участвовали бежавшие в ѕриуралье мари, мордва, чуваши и др. ¬ 1645 г. татары сожгли крепость ћензелинск, в 1654 г. разрушили цепь крепостей «акамской черты, в 1670–1671 гг. они активно участвовали в восстании —тепана –азина. ¬ 1680–1683 гг. татары и башкиры участвовали в восстании —айда ƒжагфара. Ёто восстание было направлено против повсеместного насильственного крещени€ мусульман.

азанска€ губерни€, созданна€ указом ѕетра I, включала в себ€ земли, на которых в то врем€ преобладающим населением были татары мусульмане.

Ќа примере истории нескольких волн ¬еликого переселени€ народов, начавшегос€ в начале новой эры из ÷ентральной јзии (гунны, тюрки, монголы) мы смогли увидеть, как возникали и разрушались империи, ханства и кн€жества, как высоко пассионарные этносы подчин€ли себе многие родственные им и неродственные племена и создавали государства своего имени. ѕо мере снижени€ пассионарности государствообразующего этноса империи, как правило, разваливались, но возникал новый пассионарный этнос, который из обломков рухнувшей империи строил свою. Ќо и этот этнос «старел» и, растратив пассионарность, оказывалс€ у «разбитого корыта». –азбить это «корыто» помогали те, кого он (пассионарный этнос) когда-то покрорил. Ќо если внимательно присмотретьс€ к этому процессу рождени€ и разрушени€ империй, то можно увидеть, что на самом деле на огромной территории происходила смена этносов лидеров, а суперэтнос при этом мало измен€лс€ – оставалс€ почти тем же самым.

· —амое удивительное в том, что суперэтническое единство сохран€лось даже тогда, когда его части –этносы – начинали исповедовать разную религию.

Ќа евразийских просторах православные русские христиане и татары мусульмане оказываютс€ более комплементарны друг другу, чем русские православные христиане и католики христиане пол€ки. ≈вразийское единство под разными названи€ми сохран€етс€ вот уже две тыс€чи лет: √униланд (импери€ гуннов), “юркский каганат, ћонгольска€ импери€, –оссийска€ импери€, в то врем€ как слав€нское единство распалось, так и не успев возникнуть.

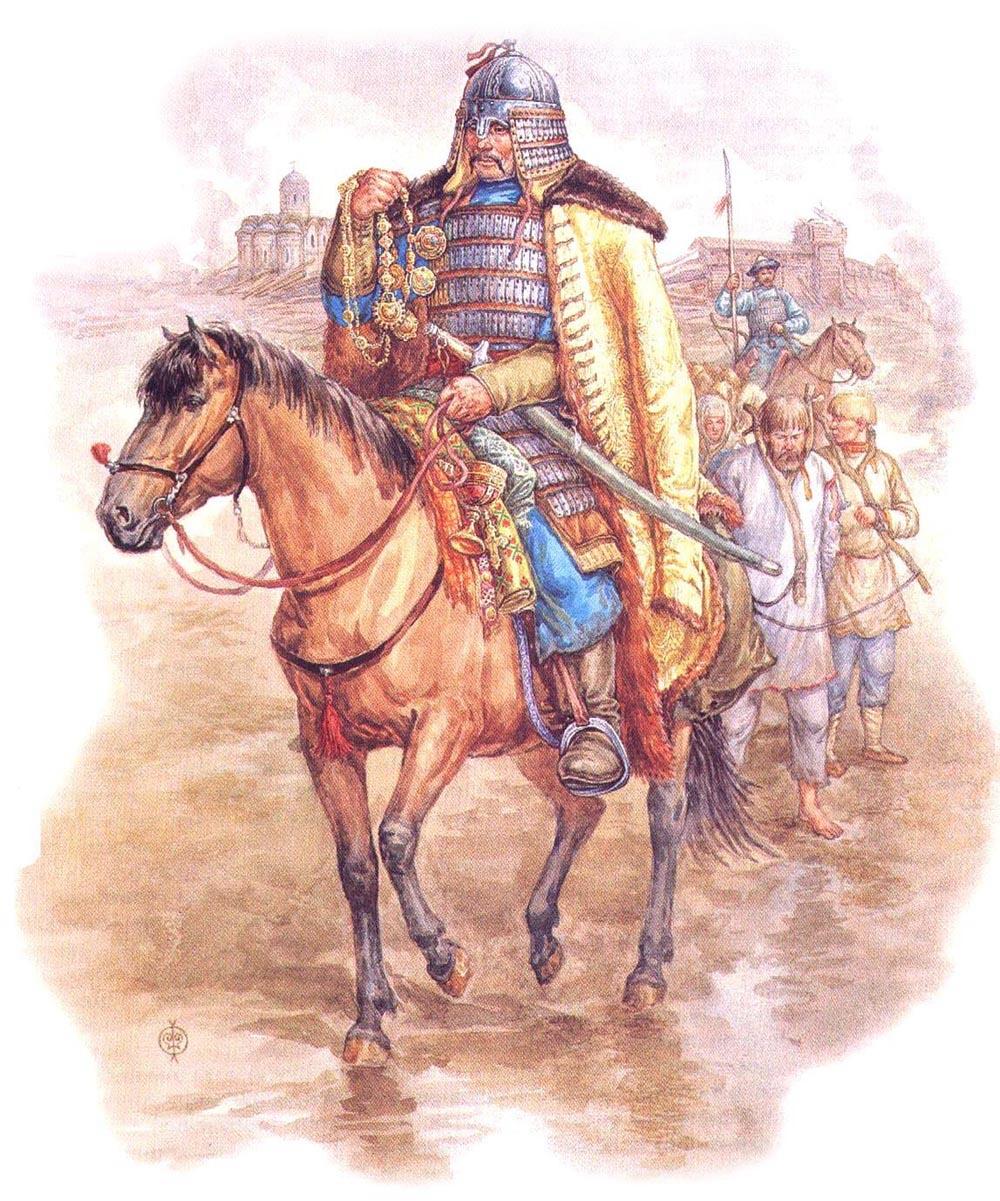

” мен€ не вызывает сомнени€ то, что волны миграций этносов порождаютс€ изменени€ми климата, которые в разных част€х ≈вропы и јзии происход€т одновременно, но разнонаправлено. јридизаци€ климата в ÷ентральной јзии бывает св€зана с ослаблением “ихоокеанского муссона. Ќо јтлантические циклоны в это врем€, напротив, активизируютс€. ѕастбища в ћонголии и на юге —ибири превращаютс€ в полупустыни, и народ вынужден искать новые земли, новые пастбища, и находит их на западе, так как в ≈вропе в это врем€ осадки интенсифицируютс€. ¬ результате переселени€ этносов из ÷ентральной јзии начинаютс€ столкновени€ этносов, возникают войны. √рабить оказываетс€ легче, чем работать, потому многотыс€чные орды скотоводов превращаютс€ в безжалостных воинов грабителей. этим успешным ордам во врем€ их движени€ присоедин€ютс€ все новые и новые этносы. » вот уже мощный вал профессионалов-захватчиков докатываетс€ до «ападной ≈вропы, смета€ на своем пути трусливые армии наемников, граб€ и разруша€ города.

Ќо исс€кает пассионарность главного этноса, и огромна€ волна мигрантов рассыпаетс€ на множество более мелких этнических волн. Ёти мелкие волны вновь в одну волну может объединить какой-то новый пассионарный этнос. ѕроцесс экспансии евразийского суперэтноса, при последовательной смене в нем пассионарных этносов, как мы могли видеть, продолжаетс€ вот уже более 2000 лет. Ќачало его формированию положили гунны и болгары, которых сменили тюрки, затем пришла очередь монголов, монголов сменили русские. то следующий? –оссийска€ (а по сути, ≈вразийска€) импери€ стала разваливатьс€ в начале ’’ века, во времена ———– этот процесс был остановлен, но вновь активизировалс€ в 80-90-е годы ’’ века.

–азвал –оссийской империи похож на развал ћонгольской империи, котора€ в XV веке развалилась на многочисленные ханства. “огда каждый бек возомнил себ€ великим ханом. ѕотребовалось 200 лет дл€ того, чтобы ћосковска€ –усь вновь объединила распавшиес€ части. »нтересно, кто сейчас сможет объединить осколки ≈вразийского суперэтноса? ќставим этот вопрос потомкам, через 200 лет на него будет плучен ответ. ј € желаю, чтобы распад и новое объединение не сопровождалось потоками крови, разрушением экономики и культуры и гибелью евразийского суперэтноса.

Ѕыла середина XVIIIстолети€, и минуло шестьсот лет со дн€ рождени€ „ингисхана, прежде чем последние потомки завоевател€ оставили свои рубежи. «атем на полуострове »ндостан моголы (то есть монголы) уступили англичанам. Ќа востоке монголы сдались прославленному китайскому императору ÷€нь Ћуну.

¬ рыму татарские ханы стали подданными ≈катерины ¬еликой в то же самое врем€, когда неудачлива€ орда алмура, или “оргута, покинула свои пастбища на ¬олге и двинулась в длительный и полный опасностей путь на восток, на свою прежнюю родину.

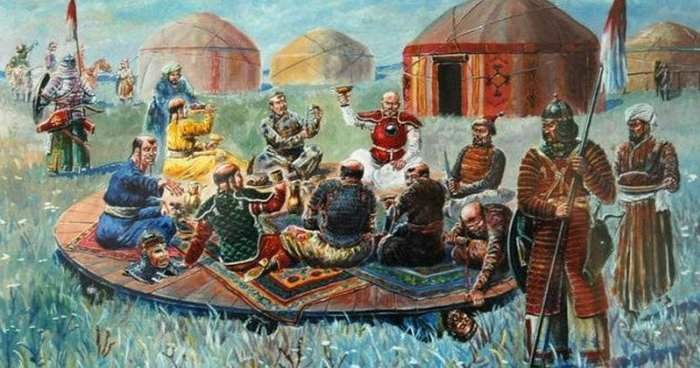

¬згл€нув на карту јзии середины XVIIIвека, мы увидим, что она отображает исход последних кочевых племен — потомков орды „ингисхана. Ќа огромных пространствах между бурным озером Ѕайкал и соленым јральским морем, едва обозначенным на картах того времени, с нечетко отмеченным словом татары, или независимые татары, по горным хребтам срединного материка кочевали они от летних пастбищ к зимним, жили в своих войлочных юртах и перегон€ли свои стада. Ёти кераиты, калмыки и монголы совершенно не подозревали о том, что по этим самым долинам когда-то »оанн-св€щенник бежал навстречу своей гибели, а ст€г „ингисхана из хвостов €ка во главе его войска наводил ужас на весь мир.

¬от так и завершилась истори€ монгольской империи, растворившейс€ в кочевых племенах, из которых когда-то вырвалась на свет Ѕожий, а оставила после себ€ лишь немногочисленных мирных кочевников-скотоводов там, где раньше двигались многотыс€чные войска.

ровава€ междоусобица великих кн€зей ƒревней –уси — властителей “вери, ¬ладимира и —уздал€ — отошла на второй план перед более серьезной бедой. ¬се эти фигуры старого мира по€вл€ютс€ перед нами лишь как тени.

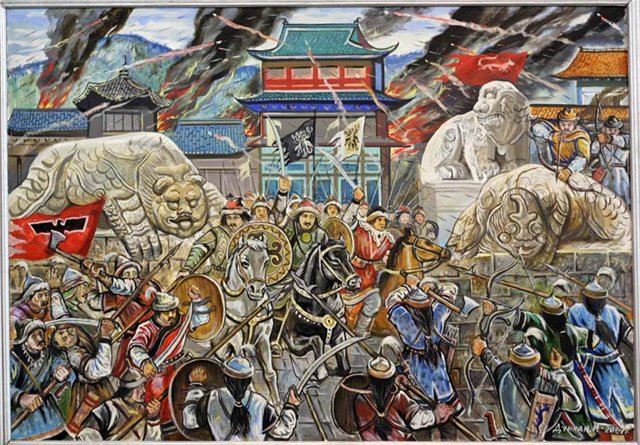

»мперии рушились под лавиной монгольских орд, и монархи бежали навстречу своей смерти, объ€тые ужасом. „то бы происходило, если бы не было „ингисхана, никто не знает.

· ј произошло то, что мир под властью монголов, так же как когда-то под властью римских императоров, дал возможность цивилизации сделать скачок на новую высоту.

ѕроисходило перемещение народов или, точнее, тех, кто выжил, мусульманска€ наука и ремесло продвинулись далеко на ƒальний ¬осток, мастерство китайцев и их искусство администрировани€ были завезены на «апад. ¬ разоренных мусульманских регионах ученые и архитекторы переживали если не золотой, то серебр€ный век под монгольскими ильханами. ј в итае XIIIвек отмечен расцветом литературы, особенно драматургии, триумфальное шествие которой приходитс€ на период династии ёань.

· ѕолитическое развитие в мире после ухода монгольских орд привело к вполне естественным, но довольно неожиданным результатам. »з руин погр€зших в междоусобицах русских кн€жеств возникла импери€ »вана ¬еликого, а впервые объединенный под властью монголов итай предстал в качестве единого государства.

— приходом монголов и их врагов мамлюков завершилс€ длительный период походов крестоносцев. ¬о врем€ монгольского господства христианские пилигримы имели возможность, не опаса€сь за свою жизнь, совершить паломничество к √робу √осподню, а мусульмане — к храму јль јкса на —в€той горе. ¬первые св€щенники из ≈вропы могли отважитьс€ на поездку в дальнюю јзию, что они и делали, понапрасну озира€сь в надежде увидеть старого завоевател€ с гор, который разгромил крестоносцев, империю »оанна-св€щенника и итай.

· ѕожалуй, самым важным результатом этого вселенского перетр€хивани€ народов был подрыв растущей мощи ислама.

— уничтожением хорезмийского войска перестала существовать и главна€ военна€ сила магометан, а с падением Ѕагдада и Ѕухары — древн€€ культура имамов и халифов. јрабский €зык перестал быть универсальным €зыком богословов в половине мира.

“юрки были оттеснены на запад, и один из тюркских родов ќсманов (или ќттоманов) стал со временем властвовать в онстантинополе. ¬ызванный из “ибета лама в красной шл€пе, чтобы председательствовать на коронации ’убила€, принес из своих гор систему св€щенноначали€, прин€тую в Ћхасе.

· „ингисхан, разрушитель, сломал барьеры —редних веков. ќн проложил дороги. ≈вропа познакомилась с искусством ита€. ѕри дворе его сына арм€нские принцы и персидские вельможи были накоротке с русскими кн€зь€ми.

ардинальна€ перетасовка идей последовала за открытием дорог. Ќеистощимое любопытство относительно дальней јзии не давало поко€ европейцам. ¬след за ћарко ѕоло фламандец –убруквис (–убрук) совершил путешествие в амбалу (’ан-Ѕалык). „ерез два столети€ ¬аско да √ама отправилс€ в морское путешествие на поиски пути в »ндию.

· олумб плыл, чтобы достигнуть не берегов јмерики, а земли ¬еликого хана.

онец этой темы, но не конец нашей истории

ћетки: монголо-татары золота€ орда русь народы-симбионты |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 и (4). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я |

ƒневник |

(продолжение)

ќ бедном Ќогае замолвите слово

—толкновение геополитических интересов –оссийской империи и ќсманской “урции во второй половине 18 века на авказе и вт€гивание в конфликт обеими сторонами ногайцев, насел€вших всю степную часть —еверного авказа,

—толкновение геополитических интересов –оссийской империи и ќсманской “урции во второй половине 18 века на авказе и вт€гивание в конфликт обеими сторонами ногайцев, насел€вших всю степную часть —еверного авказа, включа€ верховь€ реки убани, Ћабы, Ѕольшого и ћалого «еленчука, умы и “ерека, района ѕ€тигорь€, все северное ѕричерноморье, обернулось огромной трагедией дл€ последних.

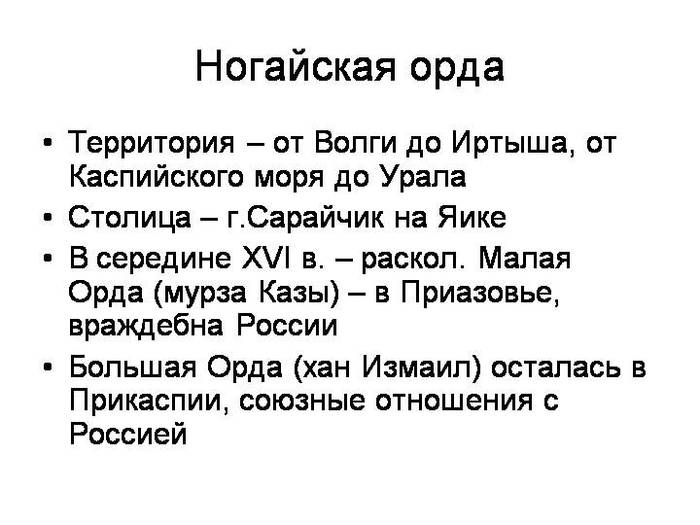

Ќарод в 1392 году, создавший Ќогайскую ќрду – одно низ самых мощных государств на евразийском пространстве, диктовавших на прот€жении нескольких веков свои услови€ таким государства, как –осси€ , –ечь посполита€, рымскому, азанскому, јстраханскому ханствам, эмиратам —редней јзии в силу междоусобных распрей, ослабла и раскололась сначала на две – Ѕольшую и ћалую Ќогайскую ќрду. ”силение центробежных сил в ногайском обществе привело к расщеплению выше названных государств на еще более мелкие орды.

10 июл€ 1774 г. между –оссией и “урцией был подписан ючук- айнарджийский мирный договор. —огласно 3 статьи ћала€ Ќогайска€ ќрда, куда входили племенные союзы етишкульцев, етисанцев, джембойлуковцев, буджакцев, бурлакцев и кубанцев, сохранила свою независимость и подчин€лась воле хана, избранного всем ногайским обществом. Ќи –осси€, ни “урци€ не имели права вмешиватьс€ как во внутренние, так и внешние дела государства. “урки посто€нно нарушали этот тракт и подстрекали ногайцев к выступлени€м. » надо признать, что турки преуспели в своих действи€х и в последующие годы прокатились цела€ волна выступлений ногайцев, среди которых необходимо выделить восстани€ всех ногайских племен под предводительством јмурат – —ултан – √ире€, начавшеес€ в июле 1781 г. “олько привлечение сил нескольких корпусов под командованием генералов Ћешевича, ћайорова, ‘абрицина и ѕил€ дало возможность подавить восстание.

— объ€влением ћанифеста ≈катерины 2 от 8 апрел€ 1783 г., уничтожавшего независимость последнего ногайского государство, обстановка среди ногайцев вновь резко обострилась и генералу ј.¬.—уворову, командующему войсками в рыму и на убани, потребовалось большое дипломатическое искусство и, лишь использу€ внутренние противоречи€ среди ногайцев, удалось убедить в необходимости добровольного прехода в подданство –оссии. ¬ этом неоценимую услугу ј.¬. —уворову оказал бий ≈тисанской орды ƒжан-ћамбет-бий, к которому генерал —уворов питал самые теплые чувства, и задолго до этих событий в знак уважени€, подаривший бию 16-летнию черкешенку.

ј.¬. —уворов подт€нул к крепости опыл три полка и артиллерию убанского корпуса, опаса€сь непри€тностей при большом скоплении ногайцев. ѕриведение к прис€ге состо€лось 28 июн€ 1783 г., завершившеес€ торжественным парадом войск и пиршеством в восточном стиле. 9 июл€ 1783 г. —уворов вновь собрал ногайцев и устроил обед, во врем€ которого было съедено 100 быков и 800 баранов. «а присоединение ногайцев к –оссии ”казом ≈катерины 2 от 28 июн€ 1783 г., генерал —уворов был награжден орденом —в. ¬ладимира 1 степени. –усское командование облегченно вздохнуло. »м казалось, что ногайскую проблему удаетс€ разрешить мирным путем.

¬ императорском дворе был подготовлен проект переселение ногайцев на ”рал, и претворение его в жизнь наместник на юге –оссии кн€зь √.ј. ѕотемкин поручил —уворову. ѕопытка начала переселени€ в июле 1783 г. привела к восстанию ногайцев под руководством анакай-мурзы, “ав-солтана, Ќурадина, јли, ара-смаила и ћуса-¬еса. ¬начале сент€бр€ 10 тыс€ч ногайцев всадников внезапно по€вились перед ≈йской крепостью и попытались овладеть ею штурмом.

”знав о сент€брьском выступлении ногайцев, √.ј. ѕотемкин дал указание командующему убанским войском генералу —уворову о походе на убань и Ћабу, где сконцентрировалась основна€ масса восставших племен. ¬о исполнение данного приказа, —уворов разработал план операции и представил кн€зю ѕотемкину на утверждение. ѕо этому плану 1 окт€бр€ войска убанского корпуса генерала —уворова в составе 15 эскадронов, 15 рот при артиллерии должны были соединитьс€ на убани напротив усть€ Ћабы с донским войском атамана ј.». »ловайского, состо€вшего из 10 полков. ќ координации действий войск было заблаговременно договорено. ј.¬. —уворов, чтобы усыпить бдительность восставших ногайцев, распростран€л слухи о том, что будто бы он “отъехал в ѕолтаву, что войскообращены внутрь –оссии дл€ войны с немцами, что их мала€ часть следует дл€ войны с персами и что ногайцев повелено оставить в покое.

¬ строжайшей тайне войска генерала —уворова выступили 19 сент€бр€ 1783 г. автор этих строк во врем€ работы с архивными материалами суворовского похода с трудом поверил тому, что речь идет о будущем генералиссимусе, победителе турок у реки –ымник, штурмом вз€вшего »змаил, за свою жизнь одержавший 500 блест€щих побед, главным, непреложным правилом которого была быстрота и натиск. Ётому своему правилу —уворов изменил единственный раз в войне с ногайцами, что свидетельствует о духе ногайского воина. »з действий генерала —уворова видно, что он ее оценивал выше способностей турок, австрийцев, немцев и французов.

убанский корпус преодолевал путь 10 дней, продвига€сь исключительно ночью. ¬ эти холодные в предверь€х ночи было запрещено жечь костры даже дл€ приготовлени€ пищи. ƒнем полки отсиживались в камышах и оврагах. «а несколько ночей до прибыти€ на место —уворов приказал обмотать войлоком копыта коней, колеса телег и орудий, последние были тщательно смазаны, чтобы не скрипели во врем€ передвижени€. ¬се эти меры были предприн€ты в св€зи с тем, что на другом берегу были пикеты ногайцев и любой скрип, топот копыт, струйка дыма могли бы выдать присутствие русских войск.

29 сент€бр€ войско —уворова, никем не замеченные, дошли до усть€ Ћабы, где их ждали 10 казачьих донских полков. »сториограф —уворова пишет, что остальное особого воинского искусства не требовало. —уворов отдал приказ, который вечером зачитали перед каждым полком: “-¬ойскам отдыха нет до решительного поражени€, итреблени€ или плена непри€тел€. ≈нсли он не близко, то искать его везде, пули беречь, работать холодным оружием…ƒрагунам и казакам отнюдь не слазать с коней дл€ добычи: на добычу идет 4 часть войска, а остальные все наготове”, - говоритс€ в истории 44 драгунского полка. ¬ ночь с 30 сент€бр€ на 1 окт€бр€ русские полки перешли убань и в 12 километрах в местечке ерменчик на рассвете окружили ногайцев, сто€вших огромным лагерем и не ожидавших нападени€.

¬ предрассветные часы, когда основна€ масса восставших совершала утренний намаз, генерал —уворов подал сигнал к атаке. Ќижегородцы, владимирцы и донские казаки со всех сторон без выстрелов ринулись на ногайцев. ѕотто ¬. так описывает действи€ застигнутых врасплох ногайцев: “-’уже вооруженные, хуже предводимые, недисципленированнные, не имевшие пон€ти€ о строе ногайцы резались со злобой и гибли массами. ¬ бессильной €рости они сами истребл€ли свои драгоценности, убивали своих детей, резали женщин, чтобы те не попали в плен.” Ѕой с переменным успехом длилс€ весь день и только в 10 часов вечера ногайцы начали отступать. “олько нижегородский полк, преследу€ противника, уничтожил более 10 тыс. ногайцев.

¬ сражении в устье Ћабы геройски погибли все руководители восстани€, пали практически все мурзы некогда могущественных ≈тишкульских, ≈тисанских, ƒжембойлуковских племен со всем взрослым населением. ѕоиски и уничтожение ногайцев продолжались несколько недель повсеместно в местах расселени€ ногайцев. ¬ операцию были вовлечены кроме 16 полков и местные гарнизоны практически по всему —еверному авказу.

÷аризм уничтожил по разным оценкам более 500 тыс. ногайцев, более миллиона были вынуждены эмигрировать в “урцию. огда ≈катерине 2 доложили о подавлении ногайцев, она воскликнула, что ногайский вопрос решен окончательно.ќгромные степные просторы обезлюдели на долгие годы. Ќо на этом беды ногайцев не закончились.

¬ 1859 г. ногайцы ѕ€тигорь€, алауса пережили еще одно переселение в “урцию, продолжавшеес€ до 1895 г., когда родину покинули более 100 тыс. ногайцев. ¬о врем€ работы этнографической экспедиции в 1989 г. об этом с болью говорил 104-летний джембойлуковец јйтмухамбетов ћурат-ата[1].

»стребление российских «апачей»

∆ив миф о том, что русские, €коббы, в отличиое от американцев, не истребл€ли своих «индейцев прерий». Ќо это только миф. –усские про€вл€ли не меньше жестокости и извращенного садизма, чем другие «великие белые брать€»!

ногайских воинов также стали называть кубанские татары

Ќичего личного. Ћишь свидетельства очевидцев:

ЁЌ“ќЌ» ƒ∆≈Ќ »Ќ—ќЌ ѕ”“≈Ў≈—“¬»я ћ. јЌ“ќЌј ƒ∆≈Ќ »Ќ—ќЌј

…¬о врем€ моего пребывани€ в јстрахани здесь был великий голод и мор между населением, особенно среди “атар-Ќогайцев, которые пришли тогда сюда отдатьс€ в руки –усских, своих врагов, и искать у них помощи, так как их страна, как € сказал, была разорена. Ќо им плохо помогали, массами они помирали от голода, так что по всему острову лежали кучи умерших, не погребенных, точно зверей; жаль было смотреть...

…ѕо договору с ƒондуком-ќмбо, Ќогайцы об€зались, согласно прежнему обыкновению, платить алмыкам дань по одной скотине с семьи. Ќо эта подать т€жело отзывалась на бедном классе населени€, почему в 1738 году 700 кибиток их ушло на убань, да «и о прочих имелось подозрение»…

… ¬ то же врем€ находившемус€ при калмыках капитану гвардии јндре€ну Ћопухину поручено было сказать «под рукою» хану, чтоб он, «разобрав Ќогайцев, разделил их по калмыцким улусам», дл€ чего ему была обещана помощь казачьими войсками.

“ребование правительства ƒондук охотно вызвалс€ исполнить и в 1739 году вошел в соглашение с ƒонским атаманом ƒанилой ≈фремовым — «поймать знатных салтанаульцев, половину отдать под охранение –осси€нам, а других умертвить и улусы их перевести на ¬олгу или за изл€р», «к чему было назначено и врем€»…

… ƒл€ захвата Ќогайцев весною 1743 года были посланы в абарду алмыки и казаки, которые перевели их к усть€м “ерека, но они и оттуда продолжали делать за убань побеги. ѕришлось перегнать их на ¬олгу, где 2809 человек из них отдали дл€ распределени€ по калмыцким улусам, 1162 — удержали при јстрахани, а 126 детей раздали разным люд€м «в службу»…

… «Ѕожиею милостию мы ≈катерина втора€, »мператрица и самодержица всероссийска€, и проча€, и проча€, и проча€.

«Ќашего »мператорскаго величества верноподданному наместнику ханства алмыцкаго ”баше, прочим владельцам, судь€м общенароднаго правительства, зайсангам и всему народу — Ќаша »мператорска€ милость.

«ћы, велика€ √осударын€, Ќаше »мператорское ¬еличество, дали уже тебе, Ќашему верному подданному, всевысочайшее повеление, от 31-го ƒекабр€ минувшаго 1768-го года, о нар€де и об отправлении к нашей армии, имеющей быть под командою генерала-аншефа графа –ум€нцева, двадцати тыс€ч алмыцкаго войска, а насто€щим указом повелеваетс€: всеми калмыцкими силами, сколько может собратьс€ за отправлением онаго войска, действовать против живущих на убани и в тамошних горах турецких подданных, стара€сь вс€кой вред им причинить, и не только обезсилить, но и вовсе истребить.

««десь не предписываетс€ ни врем€, ни место, когда и откуда поиски начаты и с лутчею удобностию производимы быть могут,— встречающи€с€ обсто€тельства, по получении сего Ќашего великой √осударыни указа, и неутомленное попечение, чтобы оными воспользоватьс€ и чтобы укрыть от преждевременнаго разглашени€ приемлемы€ против непри€тел€ намерени€, имеют быть руководством при таких предпри€ти€х.

«ћежду тем, дабы ничего не оставить, что служить имеет к получению желаемых успехов, то алмыки, где нужда востребует, подкрепл€емы будут камандою регул€рных войск, пушками снабженнаго, а сверх того и казаками, под предводительством нашего генерала майора ћедема, которой с кизл€рской стороны соединитс€ с калмыцкими войсками, коль скоро потребны€ к тому учин€тс€, и с которым мы, велика€ √осударын€, Ќаше »мператорское величество, повелеваем тебе, нашему верному подданному, во всем общи€ меры принимать и соглашатьс€. —верх того и с донской стороны алмыки пособствуемы быть имеют, по распор€жению онаго генерала маиора…

… «Ќа концепте сей граматы подписано собственною ≈€ ». ¬-ва рукою в 15 день √енвар€ 1769 года тако: «Ѕыть по сему»…

… «Ѕожиею ћилостию ћы, ≈катерина ¬тора€, »мператрица и —амодержица всероссийска€, и пр., и пр., и проча€.

“Ќашему генерал-маиору ћедему…

… «¬озжением между ими огн€, внутренних несогласий и внушенным в некоторых желанием вступить в наше подданство, тамошни€ непри€тельски€ силы, которы€, при общем всех народов совокуплении, имеют быть не малы€; отчасти так же уменьшатс€. Ќо пока сии хищные народы не увид€т страха, — едва ли подадут на таки€ мысли.

«ћожет быть, надобно будет и дл€ того держать над их головами меч и, употребл€€ оный или против всех, или по разбору дл€ устрашени€ и протчих, старатьс€ в то ж врем€ искусны€ и ласкательны€ делать им предложени€…

...ƒан в —анкт-ѕетербурге 15-го √енвар€ 1769-го года.

«≈катерина.»…

… «ќтправленным к вам ≈€ »мператорскаго величества указом, от 15-го √енвар€, им€нно и точно предписано: всему калмыцкому народу и с улусами, впредь до другаго указа, остатьс€ на √орной стороне. ¬ы и должны потому непременное исполнение чинить.

«ќсновани€, требующи€, при насто€щей с ѕортою ќтоманскою войне, пребывани€ алмыцкаго народа на сей стороне и которы€ в пом€нутом указе довольно изъ€снены, — все необходимы и все важны, — зависит от того прикрыти€ пограничных мест безпреп€тственное калмыцких войск, куда ни понадобитс€, употребление и ближайшие способы к прокормлению тех, которые против убанцев действовать будут. Ќо, переправл€€ улусы на луговую сторону, надлежало б отделить дл€ охранени€ их от иргиз-кайсак несколько способных людей; к тому ж, по причине великаго ¬олги в летнее врем€ наводнени€, и удобности не было б к получению потребных с луговой стороны на пищу припасов; вместо того, что, при расположении всего народа на одной стороне, взаимное произойдет способствование; а что не трудно сие исполнить, — доказываетс€ примером, бывшим при ’ане ƒондук ќмбе, которой, во все продолжение последней войны, не переходил на Ћуговую сторону. — ќпасность же, чтоб улусы не подвержены были непри€тельскому от убанцев нападению, конечно, меньше той, какой они подвержены быть могли б на Ћуговой стороне от иргиз-кайсак. убанцы зан€ты будут собственною против алмыцких войск обороною, а в такое врем€, когда поисков против них производимо не будет, в улусах довольно быть имеет людей к учинению им сопротивлени€. Ќо на Ћуговой стороне малолюдство, при улусах оставленное, сделает иргиз-кайсак и поползновенными и не возможет отвратить вреда, ими причин€емаго, а употребление к тому великаго числа напрасно ослабило б ваши силы против насто€щаго непри€тел€…

“...ћертвые тела (татар и ногайцев, умерших от голода) кучами вал€лись по всему острову. . . многих из оставшихс€ в живых русские продали в рабство, а остальных прогнали с острова. — огда € был в јстрахани, € мог бы купить много красивых татарских детей, целую тыс€чу, если бы захотел, у их собственных отцов и матерей, а именно мальчика или девочку за каравай хлеба, которому цена в јнглии 6 пенсов”[2]

’–»—“ќ‘ќ– ћјЌЎ“≈…Ќ «јѕ»— » ќ –ќ——»» √≈Ќ≈–јЋј ћјЌЎ“≈…Ќј

…—ущность его инструкций состо€ла в том, что –осси€ хотела отомстить за набеги татар; чтобы вторгнутьс€ в рым, воспользовались временем, когда хан вышел оттуда с лучшими войсками в принадлежащую ѕерсии ƒагестанскую область, поэтому генералу Ћеонтьеву поручалось не мешка€ вступить в рым, предать край огню и мечу, освободить русских подданных и истребить совершенно ногайских татар, кочующих в степ€х между ”краиной и рымом…

… —начала дело шло успешно; встречены были несколько ногайских отр€дов, из них более 4000 татар умерщвлены, малое число пощажено. ќтобрано у них большое количество скота, особенно баранов…

… ј дл€ этой цели следует собрать большее число легкой кавалерии, присоединив к ним корпус регул€рного войска; все это в хорошее врем€ года напустить на рым, жечь и губить все, что встретитс€ на пути, стара€сь проникнуть в глубь страны насколько возможно далее, затем вернутьс€ на ”краину…

… ѕо мнению почти всех генералов, надлежало армии сто€ть у ѕерекопа до самого конца похода и высылать только отр€ды в непри€тельский край дл€ опустошени€ его…

… —ын его √олдан-Ќарма во главе 10000 человек должен был ворватьс€ в стан непри€тел€. ќн пошел пр€мо на него и, став на таком рассто€нии, которое позвол€ло схватитьс€, велел люд€м своим спешитьс€ и мужественно напал на татар. Ёти также их встретили, но после двухчасового сопротивлени€ наконец их см€ли. –езн€ была страшна€, всех мужчин перерезали; пощадили только жен и детей числом до 10000, а калмыки захватили множество скота…

‘–јЌ—»— ќ ƒ≈ ћ»–јЌƒј ƒЌ≈¬Ќ»

»з 400000 татар, насел€вших, как говор€т, рым прежде, сохранилось всего 30000, остальных же обратили в бегство не только религиозный фанатизм, но главным образом дурное обращение с ними российских офицеров и случаи насили€ над женщинами, которые дл€ мусульманина суть самое св€тое.

√еноцид ногаев породил сопротивление чеченского народа и все последующие войны кавказских народов с –оссией!

(продолжение следует)

[1] ј.ј. ”йсенбаев. ѕредседатель краевой ногайской общественной организации “Ѕирлик”, кандидат исторических наук. √азета “¬осход” 15 но€бр€ 1996 г.

[2] ќрганизованный √олодомор и тогда, как и в 20-м веке €вл€лс€ радикальным отужием дл€ решени€ национальных вопросов в –оссийской (и —оветской) империи

—ери€ сообщений "–асизм, геноцид и антисемитизм":

„асть 1 - –усский миротворец —уворов

„асть 2 - Ќепонимание рождает недоверие, недоверие рождает войну

...

„асть 27 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 з (4). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 28 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 » (2). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 29 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 и (4). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 30 - √итлер называл еЄ ЂчЄрной падалью в италь€нском королевском домеї

„асть 31 - ‘–»ƒ–»’ Ќ»÷Ў≈ » ≈¬–≈»

ћетки: монголо-татары ногаи геноцид народы-симбионты |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 и (3). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я |

ƒневник |

(продолжение)

ј ведь уйгуры были христианами

”йгур - на тюркском €зыке это слово означает «идущий вслед, присоединившийс€».

ѕо версии ћ. ашгари, самоназвание «уйгур» восходит ко времени јлександра ћакедонского. ќн называл всадников, противосто€щих ему в ÷ентральной јзии, «худхуранд», «подобные соколу, от которых не может ускользнуть при охоте ни один зверь». «’удхуранд» со временем сократилось до «’удхур», а последнее слово превратилось в «уйгур».

¬ письменных источниках предки уйгуров упоминаютс€ с III в. н. э. (в том числе в орхонских надпис€х VIII в.). ¬ III—IV вв. ”. входили в объединение, которое в китайских династийных хрониках носило название гаоцзюй (букв. «высокие телеги»). ¬ V в. в китайских источниках по€вл€етс€ новое название этого союза — теле (тегрег «тележники»). «начительна€ группа племен теле мигрировала на запад, в степи азахстана и ёго-¬осточной ≈вропы. ќставшиес€ в центральноазиатских степ€х были завоЄваны тюрками и вошли в состав их государства. ќсновные земли теле были тогда в ƒжунгарии и —емиречье. Ќо в 605 г., после уничтожени€ западнотюркским „урын-каганом нескольких сот вождей теле, предводитель уйгуров увЄл племена в ’ангайские горы, где они создали обособленную группу, названную китайскими историографами «дев€тью племенами» (токуз-огузами). “атары “онгга и ара »гах Ѕюрук имели опыт как советники и наставники других кочевых ханов, особенно Ќаймана и ара ите€, до того, как они были поглощены ћонгольской империей. ”йгурское государство основывалось на дипломатических отношени€х с сосед€ми и направленных высокопоставленных уйгурских советников к их дворам..

— 630 г., после падени€ первого “юркского каганата, токуз-огузы выступают как значительна€ политическа€ сила, лидерство внутри которой утвердилось за дес€тью племенами уйгуров во главе с родом €глакар. ¬ V—VIII вв. уйгуры входили в состав каганата жужаней и затем “юркского каганата. ѕроцесс этнической консолидации уйгуров завершилс€ в VIII в. после распада “юркского каганата и образовани€ ”йгурского раннефеодального государства (”йгурский каганат) на р. ќрхон. ¬о главе каганата сто€ли каганы из уйгурского рода €глакар (кит. Yao-luo-ko;745-795). »менно в этот момент официальной религией было признано манихейство[1]. ¬ 795 к власти пришло плем€ эдизов (795—840), которое также прин€ло название €глакар.

–аспространение манихейства

–аспространение манихейства

√умилев считает этот эпизод приходом к власти манихейской теократии:

…в 795 г. на престол был возведЄн приЄмный сын одного из вельмож утлуг, на услови€х ограничени€ власти. «¬ельможи, чиновники и прочие доложили: „“ы, небесный царь, сиди спуст€ рукава на драгоценном престоле, а помощника должен получить обладающего способност€ми управлени€ мерой с море и гору: …законы и повелени€ должны быть даны: должно наде€тьс€ на небесную милость и благосклонность“. »ными словами, у хана были отн€ты исполнительска€ и судебна€ власть, а политика вз€та под контроль небесной милости», то есть манихеев. —оюз племен превратилс€ в теократию.

¬ 840 году власть в каганате на 7 лет вернулась к племени яглакар. ¬ 840-е годы вследствие сложных внутриполитических и экономических причин, а также внешнего нашестви€ древних кыргызов государство уйгуров распалось. — этого момента отр€ды кыргызов преследуют разбитых уйгуров, проника€ вглубь ¬осточного “уркестана.

ак известно, уйгуры как племенной союз всерьЄз за€вили о себе на сцене истории в 744 году, после распада второго ¬осточно-тюркского каганата, когда они образовали на его территории сильную кочевую державу с центром в ћонголии. ≈Є образование происходило на фоне завершени€ завоевани€ арабами »рана и —редней јзии и переселени€ значительной части согдийцев в ¬осточный “уркестан. ”йгуры включили в свои владени€ районы ÷ентральной јзии, населЄнные различными по €зыку и культуре народами, подвергшись одновременно воздействию буддизма, манихейства и христианства.

ћетки: монголо-татары уйгуры несториане народы симбионты |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 » (2). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я |

ƒневник |

(продолжение)

’ронологи€

1471 - ћандухай, супруга ƒа€н-хана (насто€щее им€ ее мужа Ѕату ћункэ, а ƒа€н – прозвище, которое означает «всеобщий», данное за его успешное объединение всех монголов впервые после распада ћонгольской империи) вз€ла крепость западных монголов – ойратов “ас. » принудила их к подчинению. ѕосле этого разгрома ойраты больше не претендовали на управление над всей ћонголией. 34-летн€€ ћандухай, овдовевша€ и вз€вша€ в мужь€ вторым браком 19-летнего ƒа€н-хана, за период их совместного правлени€ провела множество военных сражений. ѕобеды позволили на некоторое врем€ объединить монгольские племена, хот€ бы в скромных границах исторической ћонголии, вернувшись к территори€м до начала чингизидовых завоеваний. Ёто позволило ћандухай стать одной из самых знаменитых монгольских ханш периода после распада империи.

1635 - —оюз ойратских племен создает ƒжунгарское ханство на территории ƒжунгарии.

1640 - ќйратские владетели провели съезд, на котором прин€ли »к ÷ааджн Ѕичг (¬еликое —тепное ”ложение). Ёто уложение, среди прочего, отметило у буддизм в качестве религии ойратов. Ќа этом съезде принимали участие представители всех ойратских родов от междуречь€ яика и ¬олгидо «ападной ћонголии ( ныне ћонголи€) и ¬осточного “уркестана (ныне —иньцз€н-”йгурский автономный район Ќ–). ¬ работе съезда прин€л участие калмыцкий (ойратский) «а€-ѕандита ќгторгуйн ƒалай).

1643 - ќрбулакска€ битва закончивша€с€ поражением джунгарских войск от казахских войск.

1657 - „асть ойратов, ныне известные как калмыки, станов€тс€ под сюзеренитет русского цар€, ранее откочевав в русские пределы.

1667 - ѕобеда ойратов ƒжунгарии над монгольской армией јлтан-хана.

1679 - ƒжунгарскому ханству присоединена ”йгури€ (¬осточный “уркестан).

1690 -1697 - ѕерва€ война ойратов с ÷инским ћаньчжурским итаем.

1710 - разорение российского Ѕикатунского острога.

1715-1739 - ¬тора€ война ойратов с ÷инским ћаньчжурским итаем.

1723-1727 - очередна€ джунгаро-казахска€ война. ¬торгнувшись в казахские степи, джунгары захватили “ашкент.

1729 - ѕоражение джунгарских войск от объединенной казахской армии в јнракайской битве.

1755—1759 - “реть€ война ойратов с ÷инским ћаньчжурским итаем, ƒжунгарское ханство ликвидировано ÷инской империей.

ѕо некоторым данным, во врем€ джунгарского нашестви€ погибло свыше миллиона казахов. ∆изнь в степи остановилась.

—ери€ сообщений "–асизм, геноцид и антисемитизм":

„асть 1 - –усский миротворец —уворов

„асть 2 - Ќепонимание рождает недоверие, недоверие рождает войну

...

„асть 26 - ѕ≈„јЋ№Ќјя —”ƒ№Ѕј ƒ≈“≈… Ё–÷√≈–÷ќ√ј ‘–јЌ÷ј ‘≈–ƒ»ЌјЌƒј

„асть 27 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 з (4). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 28 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 » (2). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 29 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 и (4). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 30 - √итлер называл еЄ ЂчЄрной падалью в италь€нском королевском домеї

„асть 31 - ‘–»ƒ–»’ Ќ»÷Ў≈ » ≈¬–≈»

ћетки: монголо-татары геноцид народы-симбионты уйгуры |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 » (1`). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я (дополнение) |

ƒневник |

ухн€ уйгуров в 19 веке

ќбщеупотребительное кушанье массы обитателей ашгарии — умач. Ёто — жидкий кисель, приготовл€емый из маисовой муки 106. “олько по праздникам ед€т лапшу из пшеничного теста с кусочками баранины. Ћетом к умачу добавл€етс€ еще похлебка из свежих, часто не дозревших персиков или абрикосов, заправл€ема€ маисовой мукой, а также свежие фрукты, дыни и арбузы, съедаемые с лепешками. роме того, летом туземцы, имеющие коров или овец, ед€т часто кислое молоко (катык). Ёто же молоко, разбавленное водой, служит прохладительным напитком в жары. ќсенью ед€т еще незрелые початки кукурузы, вареные в соленой воде.

” богатых и зажиточных туземцев, кроме перечисленных блюд, нередко готов€тс€ еще следующие кушань€: 1) сурпа — суп из баранины с морковью, петрушкой и редисом; 2) кесме-гуджа — лапша из-пшеничного теста с кусочками баранины, 3) шула — жидка€ рисова€ каша с мелкокрошенной бараниной и жиром, 4) грюнчжи-ач — густа€ рисова€ каша с кусочками баранины и сухими плодами, 5) манту — пшеничные пирожки с начинкой из баранины и жира с луком, приготовл€емые на пару, 6) варена€ холодна€ баранина и наконец 7) палау — плов из риса с кусочками баранины, приправленной постным маслом, морковью, луком и изюмом. Ёто блюдо считаетс€ самым лакомым, и без него не обходитс€ ни одна пирушка.

ашгарцы очень люб€т лук, в особенности зеленый, и часто приправл€ют им почти все свои кушань€.

∆идкие кушань€ туземцы берут дерев€нными ложками с длинными ручками, а все остальные, не исключа€ густой каши и плова, — пр€мо руками.

ћетки: уйгуры народы-симбионты монголо-татары |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 и (1). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я |

ƒневник |

(продолжение)

√ероизм + геноцид - что это? - √ероический геноцид!

«акон выживани€: выжил сам - выживи соседа!

ƒжунгары, уйгуры hунгары, угры, утугуры, венгры – не названи€ ли все это одного народа?

—уществуют различные мнени€ относительно происхождени€ слова «уйгур». ѕо данным ћахмуда ашгари (XI век), «уйгур» — это название страны, состо€щей из п€ти городов. ¬ сочинении восточного историка –ашид-ад-ƒина читаем: « ода эта страна подчинилась ќгуз-хану и верховна€ власть находилась в его руках, он поставил шатер и устроил большой пир; он чтил своих родственников и своих военачальников и забавл€л свои войска; всех своих д€дей и соплеменников, которые присоединились к нему, он назвал уйгурами, что по-тюркски означает объедин€тьс€ и помогать».

”йгурска€ девушка

”йгурска€ девушка

ќбразование уйгурской народности есть длительный процесс развити€ не только самих уйгуров, но и тех —уществуют различные мнени€ относительно происхождени€ слова «уйгур». ѕо мнению этнических компонентов, которые ассимилировались уйгурами в течение столетий.

« ”йгуры – потомки ди и гаогюй, игравших значительную роль в истории ÷ентральной јзии », — пишет ј.Ќ Ѕернштам. јналогичные сведени€ сообщает китайский путешественник ‘а-с€н, знакомившийс€ с государственным и экономическим устройством уйгурского государства. ¬ска€ девушка китайских хрониках древнеуйгурские племена делились не северную и южную группы под названием «чеши». ёжные чеши обитали в районах современного јксу, уча, Ћобнора, северные – в районах “урфана, ”румчи, √учена. ќ том, что чеши – название одного и того же народа – уйгуров, писал в свое врем€ ј. азем-Ѕек.

¬о второй половине V в. ѕосле продолжительной борьбы с жуань-жуан€ми предки уйгуров – гаогюй разделились на две части. ќдна часть ушла на север в долины рек ќрхона, —еленги, друга€ – к јлтаю и “€нь-Ўаню. «¬идимо с этим делением следует,- пишет ƒ.». “ихонов,- св€зывать указание о том, что «он-уйгуры» (объединение дес€ти уйгурских племен), составл€вшие южное объединение, в III в. Ќачали передвигатьс€ на запад, а «токуз-уйгуры» (объединение дев€ти уйгурских племен) – северное объединение – подались на север».

ћетки: монголо-татары уйгуры народы-симбионты |

Ќароды симбионты: оли, руби, кричи ”–ј!.. |

ƒневник |

ћќЌ√ќЋ№— »… »——Ћ≈ƒќ¬ј“≈Ћ№ ƒ.√јЌ’”я√ ќЅ »—“ќ–»» ѕ–ќ»—’ќ∆ƒ≈Ќ»я Ѕќ≈¬ќ√ќ Ћ»„ј "”–ј".

ћетки: народы-симбионты монголо-татары |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 з (4). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я |

ƒневник |

(продолжение)

Ћетом 1627 года в государстве енисейских кыргызов под названием ’оорай, расположенном в степ€х нынешней ’акассии, состо€лс€ большой съезд — „ыын. ѕредставители четырех хоорайских кн€жеств — јлтысарского, ѕсарского, јлтырского и “убинского — решили направить посольство в ћоскву, к царю ћихаилу –омановичу, и предложить равноправные и союзные отношени€ с –оссией. ¬ ћоскве посольство было прин€то и договор заключен.

Ћетом 1627 года в государстве енисейских кыргызов под названием ’оорай, расположенном в степ€х нынешней ’акассии, состо€лс€ большой съезд — „ыын. ѕредставители четырех хоорайских кн€жеств — јлтысарского, ѕсарского, јлтырского и “убинского — решили направить посольство в ћоскву, к царю ћихаилу –омановичу, и предложить равноправные и союзные отношени€ с –оссией. ¬ ћоскве посольство было прин€то и договор заключен.

27 ма€ 1628 года, в нарушение заключенного договора, русский отр€д численностью 304 казака под командованием владимирского двор€нина јндре€ ƒубенского подн€лс€ вверх по ≈нисею до левого притока џзырсух, ныне именуемого ачей, «десь, «в “юлькиной землице», лежащей уже на территории ’оора€, отр€д встретили местные «кн€зцы» “атуш и јбытай и помогли казакам лошадьми дл€ транспортировки леса. ”видев, что строитс€ не торгова€ фактори€, как то было обещано, а мощна€ крепость, запирающа€ выход ≈нисе€ на равнину, «кн€зцы» предприн€ли попытку выбить казаков. ѕопытка не удалась, и уже 18 августа острог был закончен. »менно расно€рск, провоевавший почти сто лет, сыграл ключевую роль в овладении ’акассией, “увой и всем јлтае-—а€нским нагорьем.

26 апрел€ 1644 года, после неудачной войны в ћанчжурии и народного восстани€, в пекинском парке повесилс€ последний император китайской династии ћин. —пуст€ полтора мес€ца в ѕекин ворвались манчжурские войска, и Ѕогдо-хан стал первым императором новой, и последней, династии ÷инь. ¬нешн€€ политика новой династии определ€лась давней целью ита€ — объединением всей јзии (в идеале — всего мира) под китайским владычеством. северо-западу от ита€ лежало могущественное ƒжунгарское ханство, населенное калмыками и западными монголами (ойратами). Ќа эти земли у новой китайской династии были свои планы, и население степного ’оора€ играло в них не последнюю роль.

—уриков ¬. ћинусинский татарин на охоте

ƒжунгари€— область ÷ентральной јзии, ограниченна€ горным полукольцом: на юге “€нь-Ўань, на западе “арбагатай и на севере ћонгольский јлтай. ÷ентральна€ часть полупустынна€, склоны гор плодородны и обитаемы. √лавные города — ульджа, ”румчи.

ƒжунгари€— область ÷ентральной јзии, ограниченна€ горным полукольцом: на юге “€нь-Ўань, на западе “арбагатай и на севере ћонгольский јлтай. ÷ентральна€ часть полупустынна€, склоны гор плодородны и обитаемы. √лавные города — ульджа, ”румчи.

¬ XVII столетии ƒжунгари€, населенна€ калмыками, была главной военной силой на јлтае и в ёжной —ибири. ¬ насто€щее врем€ €вл€етс€ частью китайской провинции —инцз€н, однако вследствие уйгурского сепаратизма постепенно становитс€ своего рода «китайской „ечней».

ќдновременно с наступлением ита€, –осси€ вновь нарушила договор и большой казацкий отр€д под командованием ћногогрешного, вошел в ’акасские степи, разгромил киргизское войско и устроил в улусе погром — всего было убито белее 1000 мирных жителей, очень много по тем временам. «а этот поход молодой российский государь ѕетр ѕервый наградил ћногогрешного большим количеством дорогой пушнины.

¬ 1667 г. ƒжунгарии заступил на престол новый молодой хан — ÷эван –абдан, который царствовал тридцать лет. ¬ это врем€ большое количество насел€вших ƒжунгарию калмыков переселилось на северный берег аспи€, где и сейчас находитс€ –еспублика алмыки€ — один из субъектов –оссийской ‘едерации.

¬ ƒжунгарии тогда осталс€ родственный калмыкам народ ойратов (западных монголов).

¬ итае военачальник анси, ‘эй янгу, в 1696 г. с помощью артиллерии и мушкетов разгромил силы √алдана в битве при „ао ћодо близ ”рги (ныне ”лан-Ѕатор).

анси собиралс€ отогнать джунгарцев за “арба-гатай, но в 1697 г. ему сообщили о смерти √алдана.

¬осточные монголы, избавленные от власти √алдана, благосклонно прин€ли китайских чиновников и гарнизон, размещенный в ”рге. итайцы позволили монголам в —еверной ћонголии и в ќрдосе сохранить некоторую самосто€тельность. Ќа прот€жении XVIIIвека джунгарские ханы продолжали воевать с китайцами, пока император ÷€нь-лун не завоевал в 1757 г. долину »ли, а в 1758 г. ашгар.

¬ 1700 году кыргызы совершили последний набег на расно€рск, но город им вз€ть не удалось. ѕримерно в то же врем€ войска китайской династии ÷инъ стали планомерно занимать ”р€нхайскую землю.

¬ 1703 году джунгарский хан ÷эван –абдан внезапно вторгс€ в государство кыргызов. Ѕолее 2000 воинов быстрым маршем прошли через са€нские перевалы и под конвоем переселили в ƒжунгарию почти все кыргызское население ’оора€. ’ан опасалс€, что их, в качестве военной силы, используют китайцы, активно занимающие близкую “уву.

≈нисейских ныргызов расселили в долине реки »ли, в нынешнем ёжном азахстане. ќни стали предками п€тимиллионного народа т€нь-шанских киргизов, ныне проживающих в независимом государстве ыргызстан.

“ем временем –осси€ включила в свой состав многие земли —редней јзии и —ибири до јмура, где русские встретились с китайцами, заключив в 1685 г. Ќерчинский договор о разделе территорий. Ќачина€ с конца XVIIIвека импери€ ÷ин клонилась к упадку, но монголы не сумели воспользоватьс€ этим — во многом из-за растущего вли€ни€ –оссии. ќни оставались вассалами ÷ин до падени€ этой династии в 1912 г.

¬оенную мощь монголов начина€ с XVвека сдерживало огнестрельное оружие в руках китайцев и русских.

Ќаход€сь в отдаленных районах северной ÷ентральной јзии, они не могли приобрести или изготовл€ть новые типы оружи€. ¬ этом отношении им повезло куда меньше, чем туркам, которые в то врем€, когда распадалась «олота€ ќрда, стали ведущей военной силой в «ападной јзии и ¬осточной ≈вропе.

¬ 1704—1705 годах, по приказу ѕетра I русские войска развернули широкое наступление в ’акассии, двига€сь от расно€рска на юг.

¬ 1727 году, согласно Ѕуринскому пограничному трактату, территори€ ёжной —ибири была разделена — ’акасси€ отошла к –оссии, а “ува — к итаю. »того –оссии потребовалось:

— разгромить хана учума и зан€ть его ханство—16 лет,

— пройти всю —ибирь до “ихого океана — 60 лет,

— зан€ть одну маленькую ’акассию, размером 300 на 500 километров —120 лет.

’акасы р€дом с их жилищем - дерев€нна€ юрта.

¬ 1756 году китайский император ÷€ньлун начал широкое наступление на ƒжунгарию. Ќа помощь ойратам с побережь€ аспийского мор€ двинулись калмыки, но в азахстане их встретили ранее переселенные туда енисейские кыргызы. ќни нанесли калмыкам военное поражение и заставили их повернуть обратно. ќставшись без помощи джунгарские ойраты не смогли сопротивл€тьс€ китайцам. «а три года войны (1756—1759) было убито почти два миллиона человек — китайцы охотились за стариками, ∆енщинами, детьми, не дава€ пощады никому. ѕроизвед€ поголовное истребление западных монголов — фактически геноцид, китайцы зан€ли ƒжунгарию,

что и было их давней целью. ќна и сейчас в составе ита€[1]

(продолжение следует)

[1] ѕодробнее о событи€х того времени можно прочитать в следующих исторических трудах:

Ѕахрушин —. ¬. ≈нисейские кыргызы в XVII веке. // Ќаучные труды. ћ., 1955.

Ѕутанаев ¬. я. Ётническа€ истори€ хакасов в XVII— XIX вв. ћ., 1990.

ызласов я. –. »стори€ ёжной —ибири в средние века. ћ., 1984.

’уд€ков ё. —. ыргызы на ≈нисее. Ќовосибирск, 1986.

—ери€ сообщений "–асизм, геноцид и антисемитизм":

„асть 1 - –усский миротворец —уворов

„асть 2 - Ќепонимание рождает недоверие, недоверие рождает войну

...

„асть 25 - —пасение одесситов - дело рук самих одесситов

„асть 26 - ѕ≈„јЋ№Ќјя —”ƒ№Ѕј ƒ≈“≈… Ё–÷√≈–÷ќ√ј ‘–јЌ÷ј ‘≈–ƒ»ЌјЌƒј

„асть 27 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 з (4). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 28 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 » (2). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 29 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 и (4). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 30 - √итлер называл еЄ ЂчЄрной падалью в италь€нском королевском домеї

„асть 31 - ‘–»ƒ–»’ Ќ»÷Ў≈ » ≈¬–≈»

ћетки: народы-симбионты сибирь росси€ монголо-татары |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 з (3`). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я |

ƒневник |

(продолжение)

≈рмак – наследный принц —ибири…

(комментарии к теме Ќеизвестный ≈рмак)

ѕод Ќовосибирском отметили место присоединени€ —ибири к –оссии – разгром хана учума первым сибирским спецназом напоминал сцену из блокбастера

Ќа берегу ќбского водохранилища по€вилс€ крест, отмечающий место, где —ибирь была де-факто присоединена к –оссии. ѕосле долгих переговоров о деньгах с облправительством патриоты-энтузиасты добились установки в устье реки »рмень в ќрдынском районе мемориала победе, которую в 1598 году здесь одержали над ханом учумом, — последним, кто мог организованно сопротивл€тьс€ претензи€м русского государства на —ибирь. ак средневековые спецназовцы ликвидировали сепаратистов учума и стоит ли сравнивать завоевателей —ибири с конкистадорами?.

рест высотой в три с половиной человеческих роста (плюс стела, оградка и прочий об€зательный набор мемориальных элементов) по€вилс€ на пустыре на окраине села Ќовопичугово.

≈сли бы пам€тник устанавливали на реальном месте битвы, он потребовал бы куда больше миллионов и усилий инженерной мысли — место бо€ казаков, стрельцов и служилых татар с ханом учумом находитс€ на дне ќбского водохранилища в 5–7 км от берега.

¬ласть в полузависимом от –усского царства —ибирском ханстве учум, выходец из —редней јзии, вз€л в 1563 году. ¬ 1572-м, узнав о разорении ћосквы крымским ханом, превратилс€ в сепаратиста: разорвал отношени€ с федеральным центром, бросил платить дань, совершал набеги на татар, признавших власть русских и так далее.

—ледующие двадцать лет позиции учума ослабл€лись под натиском ≈рмака и прочих слуг цар€. ѕосле временной победы хана — смерти ≈рмака на »ртыше — в 1598 году царь Ѕорис √одунов отправил «в поход за учумом» выходца из прусского кн€жеского рода воеводу јндре€ ¬оейкова. »звестно, что перед битвой конный отр€д в составе примерно 400 воинов (казаков и служилых татар) преодолел за 5 дней внезапным броском около 400 км и 20 августа внезапно атаковал стан учума, где было около 500 воинов.

√овор€ современным €зыком, это была спецопераци€ — блест€ще спланированна€ и проведенна€. ≈й должна была предшествовать долга€ работа разведки, работа с прорусски настроенными агентами в стане учума, заранее просчитанные — в этих колоссальных пространствах!

¬ том месте, где сейчас установлен крест, воины ¬оейкова вполне могли перегруппировыватьс€ перед атакой: «¬переди шла разведка, тихо выреза€ дальние и ближние посты охраны. «а ней — казаки, вооруженные огнестрельным оружием, — они незамеченными подошли к сто€нке учума на рассто€ние выстрела из пищали — а это пор€дка 100 м — и открыли огонь».

” казаков, напавших на сонных кучумовцев на рассвете, было безусловное не только стратегическое, но и огневое преимущество — «шайтанское» огнестрельное оружие плюс стальной шлем и брон€. ѕул€ из пищали насквозь пробивала лошадь — это было страшное оружие, которое, впрочем, перезар€жать в бою возможности практически не было, поэтому за первым (он же последний) залпом в ход шли пики, сабли, топоры и ножи. ¬торым эшелоном шли татары, которые стрелами останавливали попытки войска учума разбежатьс€. полудню битва была выиграна — хан к тому времени уже бежал с несколькими приближенными, бросив свой гарем и деморализованные остатки войска.

»рменское сражение, изображенное в 19 веке художником и этнографом Ќиколаем арамзиным

¬оевода ¬оейков позже сделал хорошую военную карьеру, успел повоевать с Ћжедмитрием I и умер только в 1606 году. ”важаемый двор€нский род ¬оейковых впоследствии породнилс€, к примеру, с родом јлександра ѕушкина. ј вот дальнейша€ судьба учума и обсто€тельства его смерти не€сны — есть несколько версий. «„ерез пару лет его свои и зарезали за то, что профукал —ибирь — удовлетворенно предполагает јндрей Ќекрасов. — Ќо организованное военное сопротивление присоединению —ибири уже закончилось именно там, на реке »рмень».

»сторик ћихаил Ўиловский отмечает, что важность бо€ лежит, скорее, в символической плоскости, — будущее —ибири было уже определено и едва ли могло сложитьс€ по-другому, даже если бы часовые хана воврем€ заметили наступление: «Ёто был последний гвоздь в гроб учума, уже оттесненного на периферию. ћожно сравнить это с казн€ми свергнутых монархов, которые окончательно утверждают: эта ветка отрезана, пути назад нет. » хот€ на разгроме учума организованное сопротивление закончилось, окончательный контроль над территорией русские установили только в XVIII веке — после разгрома ƒжунгарского ханства».

Ќи битва с учумом, ни вообще покорение —ибири не должны рассматриватьс€ как завоевательный поход, но это процесс объединени€ земель ¬еликой “артарии, который еще не закончен (пока граница не будет восстановлена по ¬еликой итайской стене).

« учум сам был не местным, он был пришельцем, который установил дл€ местных жесточайшие налоги и забирал девушек в гарем, а юношей в армию, — рассуждает Ќекрасов. — ≈сли бы он не был угнетателем, местное население бы так легко не согласилось помогать русским. –усские тоже установили дань — что по меркам того времени было нормально, — но в дес€ть раз меньше. роме того, учум пыталс€ насаждать ислам, а русские были веротерпимы и не мешали местным верить в своих богов».

Ѕольшинство историков, рассматрива€ происхождение хана учума, опираютс€ на родословную јбуль-гази, совпадающую с другими тюркскими и арабскими хрониками. ѕо версии историка ћ. —афаргалиева родословна€ учума выгл€дит следующим образом: учум – ћуртаза – »бак – утлубуда – ћахмудек – ’аджи-ћухаммед – јли-оглан – Ѕеккунде – ћенгу-“имур – Ѕадакул – ƒжучи-Ѕука – Ѕахадур – Ўайбан – ƒжучи – „ингис-хан. —ибирским престолом хан учум владел более 20 лет. ѕри нем значительно расширилась территори€ государства, происходит укрепление власти в —ибирском юрте. ¬идный тюркский историк јбуль-гази оценивает хана учума как выдающегос€ государственного де€тел€ своей эпохи.

¬озможно украинский учма близок по происхождению к учуму: „то стало причиной по€влени€ прозвища учма – определить сегодн€ нелегко. ¬ диалектных и толковых словар€х русского €зыка зафиксировано слово «кучма» - вислоуха€ мехова€ шапка, поповска€ зимн€€ шапка, малахай. роме того, в смоленских и южнорусских говорах это слово бытовало как определение человека – «растрЄпа, косматый, нечЄса». “ак что тот, кого прозвали учмой, мог быть как любителем меховых шапок, носившим их круглый год, так и обладателем богатой, нечесаной шевелюры.

»звестно, что русский народ на прот€жении всей своей истории жил в тесном контакте с самыми разными тюркскими племенами. ¬ результате представители разных народов заимствовали друг у друга не только различные элементы быта, но и различные элементы €зыка, в том числе и личные именовани€.

¬озможно, что прозвание учма произошло и от древнетюркско-татарского имени учум – «тот, кто переезжает, кочует», дававшимс€ мальчикам, родившимс€ при перекочЄвке, в дороге. Ёто им€ сохранилось и поныне у некоторых тюркских народов. ¬ русском €зыке в отчестве « учума сын» втора€ буква «у» тер€етс€. ак бы то ни было, именование учма бытовало на –уси с древнейших времЄн.

учум привел в свое подчинение территорию, заселенную сибирскими татарами от «аураль€ до Ѕарабинской лесостепи. —ибирскому хану платили €сак все «низовые» народы, включа€ кодских и обдорских кн€зей. Ќа севере были подчинены мелкие татарские улусы нижнего »ртыша, а также мансийские и хантыйские кн€жества в нижнем ѕрииртышье, частично в Ќижнем ѕриобье и лесном «ауралье, которые обложили €саком.

’ану учуму принадлежит заслуга распространени€ ислама среди сибирских народов. ’от€ первые шаги в «ападной —ибири исламска€ религи€ сделала задолго до учума (по одной из версий более 600 лет назад, по другой – около 900), но именно при хане учуме ислам становитс€ государственной религией —ибирского ханства. ѕри укреплении новой религии учум пользовалс€ поддержкой бухарского хана јбдуллы. ¬ 1567 г. из Ѕухары и ”ргенча прибыла в —ибирь перва€ мусульманска€ мисси€, за ней последовали втора€ и треть€. ѕланомерна€ политика учума определила окончательное закрепление позиций ислама на новой территории, в насто€щее врем€ сибирские татары исповедуют ислам суннитского толка.

ѕосле завоевани€ —ибирского ханства ћосковским государством в конце XVI в. значительна€ часть татарской феодальной знати, как и в других татарских ханствах, переходит на службу новому правительству в качестве служилого сослови€. ќсновна€ часть населени€, «черные люди», по-прежнему должна была платить €сак, но теперь уже ћосковскому государству.

ѕомимо €сачников среди сибирских были группы служилых татар, захребетных татар (в первой половине XVIII в. переведенных в разр€д €сачных), оброчных чувальщиков, плативших подать с чувала-печи (обычно пришлые татары из ѕоволжь€), а также незначительные по численности категории двор€н, купцов, мусульманских духовных лиц и др.

∆ител€ми —ибири, ставшими после поражени€ учума российскими подданными, в таежной лесостепной зоне были нынешние казахи, сибирские татары, сибирские киргизы, потом переселившиес€ в район »ссык- ул€, а также бур€ты, а южнее — тувинцы. Ќа территории будущей Ќовосибирской области жили сибирские татары, а в районе Ѕердска и олывани — телеуты.

–усское ли им€ ≈рмак?

ћатериал из ¬икипедии — свободной энциклопедии:

≈рма́к — мужское им€, имеющее распространение в –оссии, первым известным носителем которого был русский землепроходец ≈рмак “имофеевич. ѕроисхождение имени €вл€етс€ дискуссионным.

«—ловарь русских личных имЄн» ј. ¬. —уперанской даЄт такое толкование имени ≈рмак:

≈рмак — 1. ƒр.-рус., разг. »рмак — жЄрнов дл€ ручных мельниц. 2. Ќар. форма имЄн ≈рм, √ерман. 3. Ќов. календ. — в честь ≈рмака “имофеевича, покорител€ —ибири.

¬ разное врем€ существовали разные объ€снени€ происхождени€ имени ≈рмак. “ак, профессор ј. ¬. Ќикитский в своих ««аметках о происхождении имени ≈рмак» св€зывал его с именем ≈рмолай, полага€, что «≈рмак» €вл€етс€ его разговорной, сокращенной формой.

»звестный русский писатель, уроженец ¬ологодчины, ¬. ј. √ил€ровский св€зывал его с именем ≈рмил.

—уществует также верси€, что им€ ≈рмак — это видоизменЄнное ≈ремей (≈рЄма).

—уществует также мнение, что «≈рмак» — просто прозвище, образованное либо от названи€ котла дл€ приготовлени€ пищи, либо, как сказано выше, от жЄрнова дл€ ручных мельниц.

“акже существует гипотеза о тюркском происхождении этого имени. ¬ пользу этой версии привод€т доводы о том, что это типично тюркское им€ существует до сих пор у татар, башкир и казахов и произноситс€ либо как ≈рмек (у казахов) — забава, веселье, либо как ≈рмак у татар и башкир. роме того, мужское им€ ≈рмак («џрмаг») встречаетс€ у алан-осетин, широко насел€вших донские степи вплоть до XIV столети€. —огласно переписи населени€ “атарской слободы азани 1748 года среди «иноверцев»-татар зафиксированы: ћуртаза ≈рмаков, ≈рмак улметев, ≈рмак алметев, јблезей ≈рмаков, ≈рмак јпакаев, ≈рмак —абеев, ≈рмак јднагулов, Ѕихметь ≈рмаков, ≈рмак »шкеев, »ммаметка ≈рмаков, јсан ≈рмаков, ≈рмак Ѕикметев, ≈рмак ћамекеев, ћухамметь ≈рмаков.

—ледует учитывать, что споры о происхождении этого имени касаютс€ в основном имени конкретного человека — покорител€ —ибири ≈рмака “имофеевича (равно как и его происхождени€). Ќельз€ исключать также, что, при наличии несомненно тюркского имени ≈рмак, им€ самого ≈рмака “имофеевича может иметь другое происхождение — например, образовано описанным выше прозвищным способом.

»м€ ≈рмак среди русских не имеет сколько-нибудь широкого распространени€. «ато распространены образованные от этого имени фамилии ≈рмак и (особенно) ≈рмаков.

≈рмак “имофеевич јленин (1532/1534/1542 — 6 августа 1585) — русский казачий атаман, исторический завоеватель —ибири дл€ –оссийского государства.

ѕроисхождение ≈рмака неизвестно в точности, существует несколько версий. ѕо одному преданию, он был родом с берегов амы. Ѕлагодар€ знани€м местных рек, ходил по аме, „усовой и даже переваливал в јзию, по реке “агил, пока не забрали служить-казачить („ерепановска€ летопись) , по другому — уроженцем ачалинской станицы на ƒону (Ѕроневский) . ¬ последнее врем€ всЄ чаще звучит верси€ о поморском происхождении ≈рмака (родом «з ƒвины з Ѕорку») , веро€тно имелась ввиду Ѕорецка€ волость, центр которой существует по сей день — деревн€ Ѕорок ¬иноградовского района јрхангельской области.

≈рмак был сначала атаманом одной из многочисленных казацких дружин, на ¬олге защищавших население от произвола и грабежа со стороны крымских татар. ¬ 1579 г. дружина казаков (больше 500 человек) , под начальством атаманов ≈рмака “имофеевича, »вана ольцо, якова ћихайлова, Ќикиты ѕана и ћатве€ ћещер€ка была приглашена уральскими купцами —трогановыми дл€ защиты от регул€рных нападений со стороны сибирского хана учума и пошла вверх по аме и в июне 1579 прибыла на реку „усовую, в чусовские городки братьев —трогановых. «десь казаки жили два года и помогали —трогановым защищать их городки от грабительских нападений со стороны сибирского хана учума.

началу 1580 г. —трогановы пригласили ≈рмака на службу, тогда ему было не менее 40 лет. ≈рмак участвовал в Ћивонской войне, командовал казачьей сотней во врем€ сражени€ с литовцами за —моленск.

≈рмак = н€зь-епископ, потомок ѕресвитера »оанна

ќднако есть и мнение, что ≈рмак вовсе и не казак, а сибирский кн€зь гуннского племени кераитов. ƒа и не просто кн€зь, а кн€зь-епископ ≈р-ћар “емучин. » воевать —ибирь пошел он, чтобы вернуть родовые владени€, отн€тые ханом учумом:

¬ XI веке правитель племени кераитов прин€л христианство несторианского толка.[1]

¬ 1198 году несториане-кераиты помогли правител€м маньчжурско-китайского государства ÷зинь добитьс€ успеха в военных действи€х, за что их правитель “оговил получил потомственный титул «ван» (хан, кн€зь) и стал именоватьс€ ¬ан-ханом. ќстава€сь при этом главой несторианской общины, ¬ан-хан прослыл среди соседних народностей «пресвитером »оанном». »звестно, что одна из жен „ингис-хана была дочерью пресвитера »оанна. Ётим объ€сн€етс€, что, хот€ в покоренных земл€х и хоз€йничали чингисиды, несториане-кераиты пользовались относительной самосто€тельностью, име€ во владении земли и леса на берегах “обола, “уры, »шима и »ртыша – страну —ибирь.

¬ XIV веке, после разгрома “амерланом несторианских общин —редней јзии, часть из них спаслась бегством в —ибирь – во владени€ единоверцев, потомков пресвитера »оанна. ’ристиан в —ибири стало столько, что к титулам кераитских кн€зей-первосв€щенников стали добавл€ть титул «мар» (св€той, епископ), а после успешной победы над разорителем сибирской земли чингисидом јбаком еще и титул «ер» (богатырь, герой). » стали называтьс€ правители —ибири ≈р-ћарами – «геро€ми-епископами».

ѕосле победы над јбаком кн€зь ≈р-ћар ћухаммед основал новую столицу —ибири – јскер, среди соседних народностей больше известную как ашлык (в некоторых летопис€х называетс€ городом —ибирью). Ќо в 1563 году плем€нник побежденного јбака хан ошим, прозванный в народе учумом (пришельцем, чужаком), захватил ашлык и жестоко расправилс€ со всеми кровниками. Ћишь одному из потомков пресвитера »оанна ≈р-ћару “емучину удалось спастись. оренные жители —ибири, несториане, оказали сильное сопротивление мусульманским муллам, пришедшим из Ѕухары с ханом учумом, и не желали отказыватьс€ от веры отцов. ¬есь крещеный народ —ибири ждал возвращени€ своего законного правител€-единоверца ≈р-ћара “емучина, скрывшегос€ в приграничных с —ибирью земл€х и получившего там прозвище ≈рмак – “имофеев сын...

»справно служил новоиспеченный казак на государевой службе: был канцел€ристом при воеводе пермском, ходил проводником в торговых походах по —ибири, атаманил при походе на ѕольшу. ¬езде, где бы ни был предприимчивый ≈рмак, первым делом искал дружбы у вли€тельных людей. Ёта дружба с сильными мира сего не раз спасала бывшего кн€з€, никак не желавшего примиритьс€ с судьбой простого казака: то повздорит с кем-нибудь из знати, то по степным обыча€м невесту родовитую украдет.

» вот никому ранее не известный ≈рмак – “имофеев сын получает неограниченные полномочи€ и огромные средства, позволившие ему собрать довольно внушительное войско, способное в течение нескольких лет вести победоносный поход по бескрайним сибирским просторам. —ибирские племена оказывали ≈рмаку воистину ханские почести, не раз предупреждали его войско о кучумовских засадах. Ќеискушенные в сравнительном богословии аборигены-несториане охотно мен€ли свою веру на православную, не вид€ особой обр€довой разницы. Ѕлаго знакомы им были и исповедь, и причастие, и литурги€ со всенощной. ƒаже передвижные церкви-юрты имелись.

ќбремененна€ солидными трофе€ми дружина ≈рмака даже и не собиралась домой, как было это прин€то у казаков, не принимала мира от хана учума, не раз предлагавшего замиритьс€ на выгодных дл€ казаков услови€х, а год за годом упорно продвигалась к центру —ибирского ханства – стольному граду јскеру. —ибирский хан ≈р-ћар возвращал себе наследное царство.

–одовитостью ≈рмака объ€сн€ютс€ и те почести, которых он удостоилс€ от »вана √розного, после того как бил челом царю новыми богатыми земл€ми. јтаману был присвоен титул «кн€зь —ибирский», в подчинение было передано п€ть сотен царских стрельцов во главе с воеводой-кн€зем и сотником стрелецким при нем. —ибирское же происхождение ≈рмака подтверждает тот факт, что и поныне вогулы, ост€ки, тюрки и прочие сибирские народности чтут ≈рмака – того, кто когда-то покор€л их предков.

ћожет быть, кому-то и не понравитс€ историческа€ верси€ о том, что лихой казацкий атаман на самом деле был инородцем, да еще не совсем чистой православной веры, можно сказать, еретиком. Ќо это только верси€. ¬полне возможно, что был все-таки казак с православным именем ≈рма, переиначенным в ≈рмак, и происхождение его было знатное, по каким-либо причинам скрываемое. Ќо так ли это важно? Ќасто€щий патриот – это тот, кто приносит ќтечеству реальную пользу, независимо от того, как произноситс€ его фамили€ и какой у него разрез глаз.

»сточник: http://www.diary.ru/~luk-konstantin/p75983949.htm

(продолжение следует)

[1] ƒл€ тех, кто еще не читал нашу подборку статей: несторианство – течение в христианстве, именгуемое также ассирийским христианством, основанное в ¬изантии в V веке константинопольским архиепископом Ќесторием, и широко распространившеес€ вплоть до японии и «–усской јмерики» (включительно).

—ери€ сообщений " азаки - наследники ¬еликой ’азарии":

„асть 1 - ћагендавид у запорожцев

„асть 2 - ак украиский гетьман и его брат сибирь умиротвор€ли

...

„асть 41 - Ќароды-симбионты: ћамай - казак и беглербек. Ќеужто тот самый?..

„асть 42 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 ∆ (10). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я: ћамай - казак и беглербек. Ќеужто тот самый?..(1)

„асть 43 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 з (3`). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

ћетки: народы-симбионты ермак сибирь монголо-татары русские казаки |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 з (1). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я |

ƒневник |

(продолжение)

—обирание земель.

„тобы пон€ть дальнейшие событи€, мы должны твердо запомнить следующее:

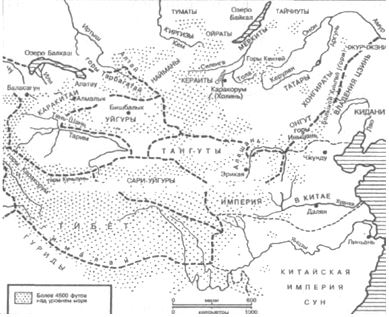

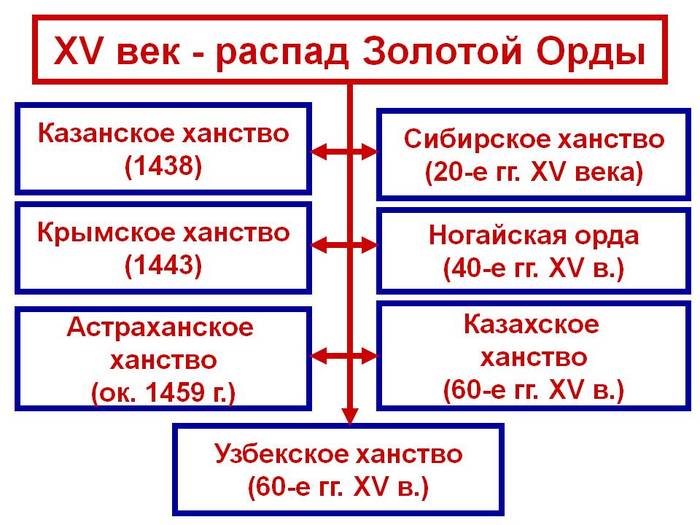

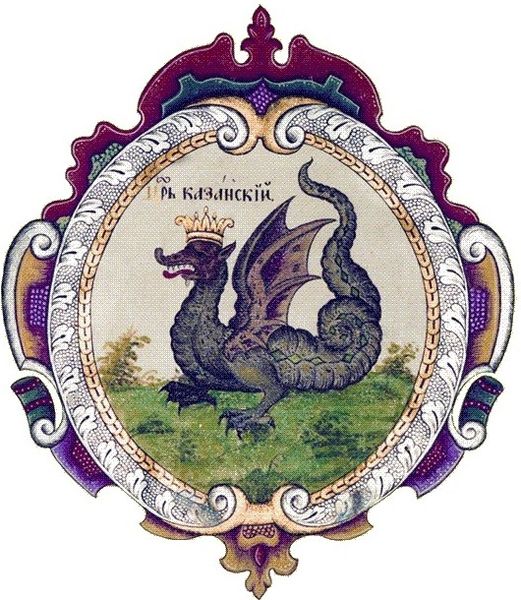

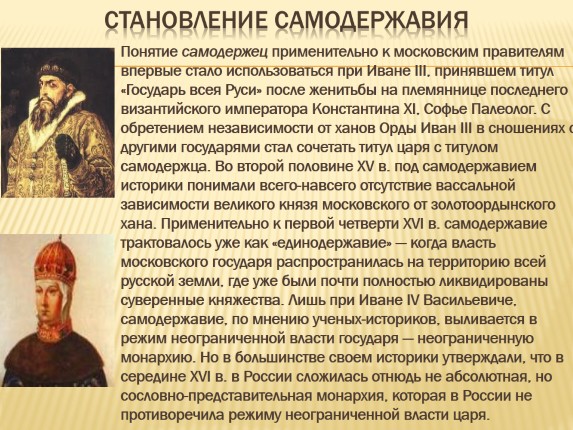

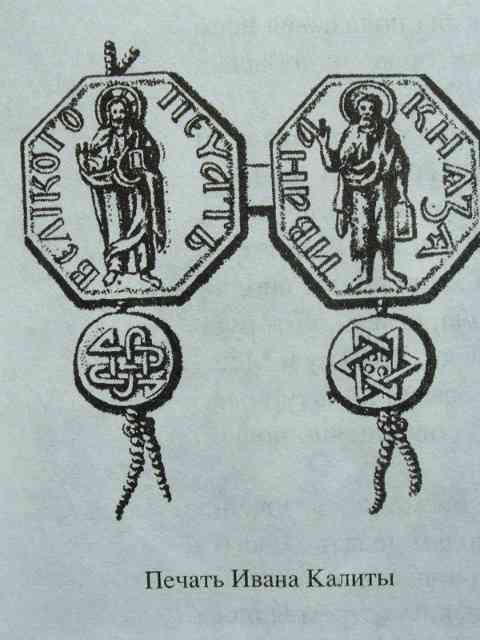

- ѕосле распада «олотой ќрды основным претендентом на ее наследие стало азанское ’анство.

- ћосковское государство не было по отношению к «олотой ќрде чем-то внешним, но одной из ее частей.

- »ван √розный был в равной мере и русским и этническим татарином, причем свое татарское, золотоордынское происхождение ценил значительно выше русско-кн€жеского.

- ћосква и азань стали основными конкурентами в борьбе за золотоордынское наследие.

- ѕосле разгрома азани казанское царство не было уничтожено, но стало частью ћосковской »мперии. »менно с момента вз€ти€ азани ћоскови€ стала империей, а ћосковский кн€зь - царем ÷арей, то есть по западной классификации императором.

- ¬се дальнейшее движение ћосковской империи (суперцарства) на ¬осток не было завоеванием новых земель, но лишь воссоединением наследи€ «олотой ќрды под руку ћосковского цар€.

рымское ханство

—ери€ сообщений "’азары и караимы":ƒа, скифы мы! ƒа азиаты мы с раскосыми и жадными глазами!„асть 1 - араимы! ју!

„асть 2 - араимы-крымчаки

...

„асть 38 - Ќароды симбионты: —лав€нский –онсеваль 737 г. на —редней ¬олге

„асть 39 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ: –”—— »≈ » ≈¬–≈» - Ѕ–ј“№я ¬ќ¬≈ . „ј—“№ 32 ќ(2). ј ≈¬–≈» ’–»—“ј ƒќ яѕќЌ»» ƒќЌ≈—Ћ»

„асть 40 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 з (1). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 41 - ¬елика€ караимка Aннa ѕавлова

ћетки: монголо-татары хазары караимы народы-симбионты русь |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 ∆ (11). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я |

ƒневник |

ќсколки «олотой ќрды

азанское ханство

ћетки: народы-симбионты монголо-татары золота€ орда русь |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 ∆ (10). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я: ћамай - казак и беглербек. Ќеужто тот самый?..(1) |

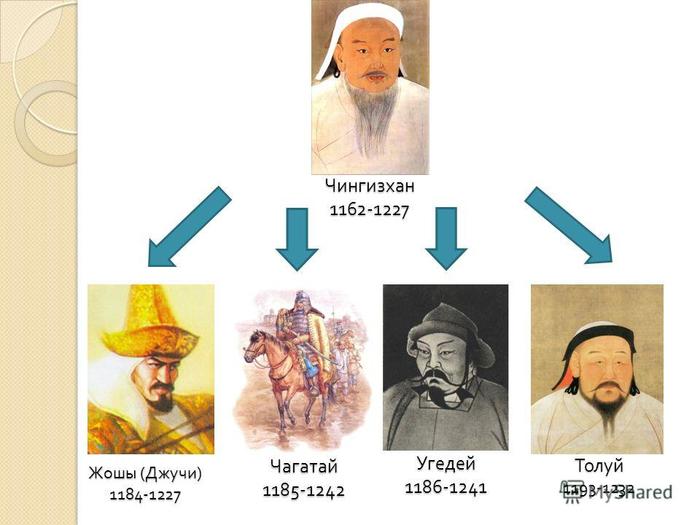

ƒневник |

ћамай - беглербек и казак

(комментарии ’азарина к http://www.liveinternet.ru/users/5421357/quotes/#post412905707 )

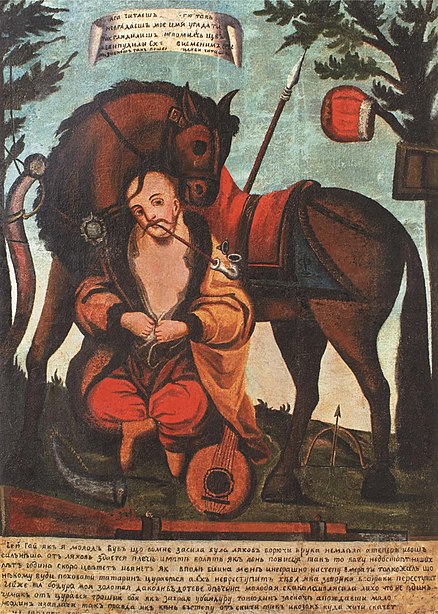

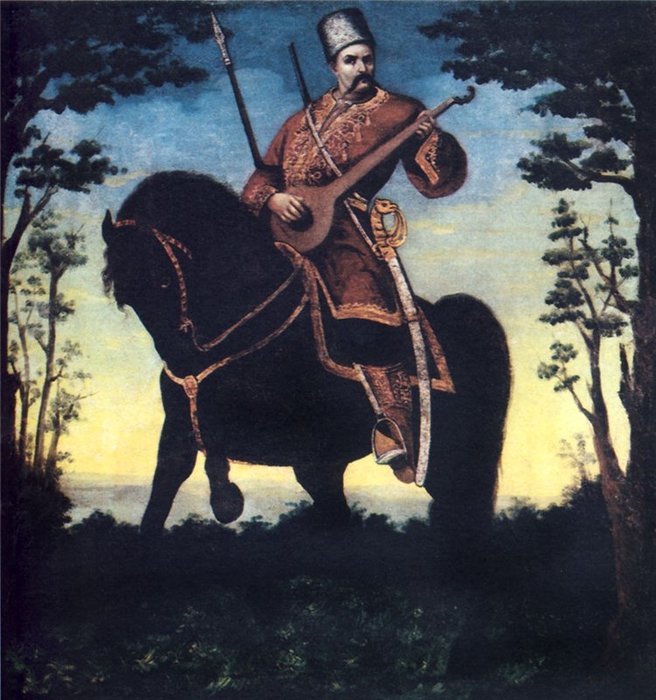

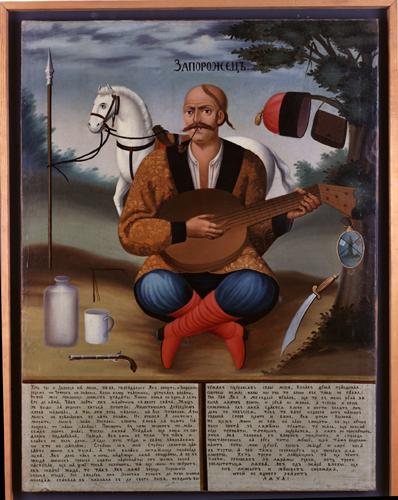

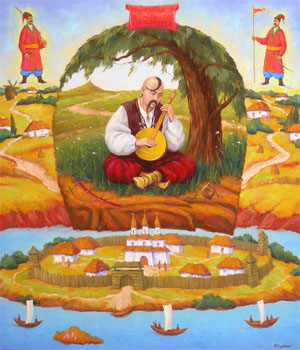

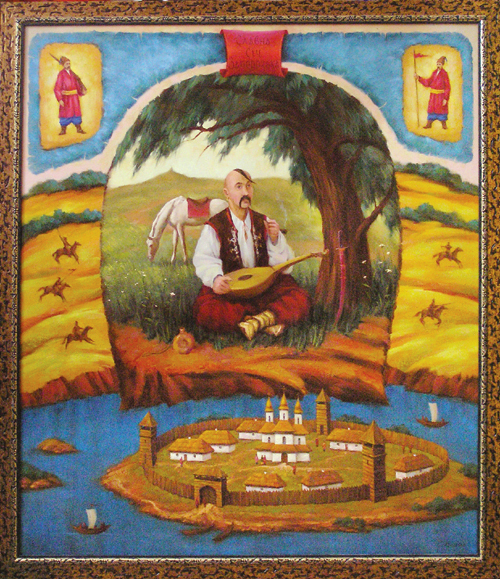

ћамай - —имвол Ќезалежности (независимости) ”краины от ћонголо-московсого ига!

—ери€ сообщений " азаки - наследники ¬еликой ’азарии":

„асть 1 - ћагендавид у запорожцев

„асть 2 - ак украиский гетьман и его брат сибирь умиротвор€ли

...

„асть 40 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 ≈(3). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

„асть 41 - Ќароды-симбионты: ћамай - казак и беглербек. Ќеужто тот самый?..

„асть 42 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 ∆ (10). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я: ћамай - казак и беглербек. Ќеужто тот самый?..(1)

„асть 43 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 з (3`). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

—ери€ сообщений "¬еликие украинцы":

„асть 1 - ¬еликие украинцы. ¬ыпуск 1. —ын ”краины - „ехов

„асть 2 - »лона «рини Ч звезда «акарпать€

...

„асть 15 - Ѕайки и факты из жизни »вана ћиколайчука

„асть 16 - ¬еликие украинцы: »ван ѕоддубный

„асть 17 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 ∆ (10). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я: ћамай - казак и беглербек. Ќеужто тот самый?..(1)

„асть 18 - Ћучше смерть, чем бесчестье!

„асть 19 - ќй, Ѕогдане, Ѕогдане...

ћетки: монголо-татары русь украина народы-симбионты |

Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 ж (9). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я |

ƒневник |

(продолжение)

ћонгольска€ импери€ во времена великих ханов

√ќ—”ƒј–—“¬ј Ќј—Ћ≈ƒЌ» ќ¬

«а короткое врем€ были образованы два аль€нса: объединенные силы «олотой ќрды и мамлюков, ¬енеци€, якоб —ицилийский и јльфонс јрагонский с одной стороны; ильханы с генуэзцами, папа, Ћюдовик IXи арл јнжуйский с другой.

¬ «олотой ќрде наиболее вли€тельной фигурой оставалс€ Ќогай, следивший за русскими кн€зь€ми и побуждавший их сражатьс€ с пол€ками и угрожающими им литовскими кн€зь€ми. ¬ то же врем€ он посадил на царство одного за другим двух царей Ѕолгарии и оказывал вли€ние на византийцев.

¬ «олотой ќрде наиболее вли€тельной фигурой оставалс€ Ќогай, следивший за русскими кн€зь€ми и побуждавший их сражатьс€ с пол€ками и угрожающими им литовскими кн€зь€ми. ¬ то же врем€ он посадил на царство одного за другим двух царей Ѕолгарии и оказывал вли€ние на византийцев.

¬ 1277 г. умер Ѕейбарс, а его преемник алавун по отношению к ильханам был настроен не так враждебно.

ћункэ “эмур умер в 1280 г., и ханом стал его брат “уда ћункэ, который в 1283 г. также прин€л ислам.

» последующие годы реальным правителем оставалс€ Hогай, начавший новый поход против ¬енгрии и ёжной ѕольши, на территории которых он осуществл€л набеги. “огда ћункэ, потер€вший интерес к политике и ставший суфийским дервишем, отрекс€ от ханства в пользу своего плем€нника “елебогэ. Ќо “елебогэ так бездарно вел военные действи€, что Ќогай приказал его схватить и отдать злейшему сопернику, “охте, сыну ћункэ “эмура. “охта казнил “елебоге, после чего Ќогай провозгласил его ханом. “охта правил вместе с трем€ брать€ми. —ам Ќогай со своим племенем мангутами завладел земл€ми в рыму[1]. ¬ русских степ€х образовались два татарских центра, что имело серьезные последстви€ дл€ дальнейшей истории.

“охта поссорилс€ со своими брать€ми, и они его прогнали. ќн сбежал к Ќогаю, который восстановил его в правах единственного правител€. ќп€ть став ханом, “охта немедленно пошел наперекор Ќогаю, прин€в противную сторону в выборах русского великого кн€з€ и в войне между ¬енецией и √енуей.

¬от почему Ќогай = "—обака рымский хан"!

¬ 1297 г. Ќогай и “охта вступили в открытое противосто€ние. ¬ первой битве на реке ѕрут Ќогай одержал победу, но не смог схватить “охту.

ƒва года спуст€ на агамлыке войска Ќога€ были разгромлены, а сам он убит. Ёто, решившее ход истории, сражение произошло на пересыпской косе (в будущем территори€ ќдессы).