-ћузыка

- ѕо дороге к солнцу.јлла ѕугачЄва

- —лушали: 1076 омментарии: 1

- ярмарки

- —лушали: 1497 омментарии: 0

- јлла ѕугачева "ћузыкант"

- —лушали: 172 омментарии: 0

-–убрики

- (2)

- јзи€ (302)

- јктеры (1404)

- јлла ѕугачева (2780)

- отдельно (387)

- »стори€ одной песни (243)

- июль (194)

- апрель (147)

- декабрь (130)

- √астроли (125)

- окт€брь (119)

- август (116)

- март (108)

- но€брь (108)

- »юнь (108)

- май (85)

- сент€брь (84)

- ѕоэты и композиторы (82)

- €нварь (78)

- февраль (59)

- ристина (39)

- Ѕлаготворительность (24)

- ∆урналистика (20)

- ќ ней (14)

- школа "–ецитал", фактор ј, ‘абрика звезд (14)

- –ождественские встречи (12)

- ƒети, внуки, родственники (6)

- ѕервое воскресенье весны (1)

- портреты и посв€щени€ (1)

- јрхитектура (921)

- јстрономи€ (1)

- Ѕио-завивка волос (2)

- ¬инсент ¬ан √ог (80)

- ¬ышивка лентами (196)

- в€зание (1010)

- в€зание дет€м (554)

- в€зание крючком (614)

- √еографи€ (1626)

- јмерика (88)

- ≈вропа (593)

- –осси€ (644)

- √еографи€ (342)

- ƒинозавры (4)

- ∆ивопись - мировые шедевры (1980)

- јйвазовский. (80)

- живопись мира (разное) (2756)

- ∆ивопись ———– (1858)

- яблонска€ (22)

- ∆ивотные (419)

- ћорские обитатели (62)

- «арубежна€ (4521)

- 19 век (1069)

- 20 век (403)

- —редние века (298)

- здоровье (740)

- –ецепты восточной медицины (147)

- «наменитые художники (2494)

- »горь √рабарь (44)

- Ёдгар ƒега (31)

- јрхип уинджи (11)

- ¬рубель (9)

- јльфред —ислей (2)

- (1)

- јльфонс ћуха (26)

- јндреса ÷орн (17)

- јрхипов (19)

- Ѕогданов-Ѕельский (36)

- Ѕрюллов (37)

- ¬аснецов (40)

- √оген (40)

- √ой€ (18)

- √ой€ (16)

- араваджо (8)

- араваджо (4)

- лимт (77)

- оровин (62)

- уинджи (28)

- уинджи (27)

- устодиев (68)

- Ћеонардо да ¬инчи (14)

- ћаковский (160)

- ћане (99)

- ћарк Ўагал (42)

- ћикеланджело (5)

- ћунк (51)

- Ќестеров (44)

- ѕабло ѕикассо (68)

- ѕеров (25)

- ѕоленов (40)

- ѕоленов (39)

- –афаэль (23)

- –ембрандт (37)

- –енуар (63)

- –епин (111)

- –убенс (73)

- —аврасов (52)

- —аврасов (51)

- —альвадор ƒали (67)

- —езан (24)

- —еребр€кова (46)

- —еров (49)

- —уриков (28)

- “ициан (42)

- Ўишкин (79)

- Ёль √реко (4)

- »ван Ќиколаевич рамской (2)

- »грушки (366)

- крючок (47)

- »конопись (25)

- »саак »льич Ћевитан (106)

- »стори€ (4880)

- јзи€ (220)

- ƒревний мир (183)

- ≈вропа (821)

- н€жеска€ –усь (228)

- Ќовейша€ истори€ (1028)

- ќт перестройки (311)

- ќт перестройки (306)

- –оссийска€ импери€ (799)

- –осси€ (713)

- —сср (1754)

- —Ўј (59)

- ”краина (224)

- кулинарные рецепты (2270)

- ƒесерты и выпечка (216)

- ћ€со и птица (259)

- Ќапитки (21)

- ќвощи и грибы, солени€ (298)

- –ыба (97)

- —алаты (68)

- —оусы (20)

- —упы (93)

- Ћитература и поэзи€ (851)

- «арубежна€ (145)

- –усска€ (709)

- ћифологи€ (245)

- ≈гипет (3)

- ћузыка (402)

- ќписание и схемы в€зани€ (227)

- ѕименов ёрий »ванович (1903-1977) (1)

- природа и цветы (138)

- –азвивайки (409)

- јнглийский €зык (45)

- ѕрирода и мир (40)

- –исование и поделки (153)

- –усский €зык (104)

- —чет и математика (57)

- –астени€ (991)

- –астени€ комнатные (165)

- –усска€ (3824)

- Ћебедев (9)

- ¬асильев ‘.ј. (5)

- ¬ерещагин (59)

- ¬олков ≈.≈. (4)

- ∆уковский (44)

- рыжицкий (23)

- —авицкий .ј. (2)

- своими руками (574)

- —кульптура (188)

- советска€ (разна€) (954)

- —овременна€ (804)

- ”роки живописи (526)

- јкварель (75)

- животные (62)

- материалы, техники (70)

- натюрморт (94)

- пейзаж (69)

- портрет (104)

- пошаговые работы (7)

- растени€ (52)

- –оспись (27)

- скетч (12)

- человек (59)

- Ўитье (425)

- эзотерика (85)

- Ёпоха ¬озрождени€ | Renaissance (96)

- —андро Ѕоттичелли (16)

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

—оздан: 03.03.2009

«аписей: 33950

омментариев: 2744

Ќаписано: 36996

«аписей: 33950

омментариев: 2744

Ќаписано: 36996

—ери€ сообщений "Ќестеров":¬ыбрана рубрика Ќестеров.

„асть 1 - ћихаил ¬асильевич Ќестеров (1862Ц1942) "‘илософы (‘лоренский и Ѕулгаков)" 1917 г.

„асть 2 - ћихаил ¬асильевич Ќестеров (1862Ц1942) "ѕортрет ј.ћ.ўепкиной" 1925 г.

„асть 3 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) Ђјмазонка. ѕортрет дочери художника ќ.ћ. Ќестеровойї, 1906

„асть 4 - –ассмотрим картину ћихаила Ќестерова Ђ—в€тое озеро

„асть 5 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) Ђѕортрет скульптора ¬. ». ћухинойї, 1940

„асть 6 - Ќестеров Ђ¬еликий постригї, 1898

„асть 7 - ћихаил Ќестеров. Ђ¬оскресение ’ристаї. 1922 г. ƒерево, масло.

„асть 8 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич

„асть 9 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) Ђѕустынникї, 1888-1889 √осударственна€ “реть€ковска€ галере€, ћосква

„асть 10 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862Ч1942) Ђѕокров Ѕогородицыї, 1910-е

„асть 11 - ћихаил Ќестеров. ЂЋисичкаї. 1914 г. √осударственна€ “реть€ковска€ галере€. ћосква.

„асть 12 - —ергий –адонежский на картинах ћихаила ¬асильевича Ќестерова

„асть 13 - ¬иктор ¬аснецов. Ќестор-летописец.

„асть 14 - ћихаил Ќестеров. Ђ¬еликий постригї. 1898 г.

„асть 15 - ” озера ћихаил Ќестеров (1862-1942) 1924 г

„асть 16 - «а приворотным зельем ћихаил Ќестеров (1862-1942) 1888 г

„асть 17 - ћихаи́л ¬аси́льевич Ќе́стеров

„асть 18 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) Ђ ремль зимойї, 1897

„асть 19 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич

„асть 20 - ћихаил ¬асильевич Ќестеров "–ождество. ѕоклон царей" 1903 г.

„асть 21 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) Ђ»ван —усанинї, 1884

„асть 22 - ћихаил ¬асильевич Ќестеров (1862Ц1942) " н€зь јлександр Ќевский"

„асть 23 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862 - 1942) "ѕортрет скульптора ».ƒ. Ўадра (1887-1941)", 1934 г.

„асть 24 - ћихаил Ќестеров. Ђ—оловкиї. 1917 г. ’олст, масло. ’удожественный музей. Ћуганск. ”краина.

„асть 25 - ћихаил Ќестеров. Ђ¬садникиї. 1932 г.

„асть 26 - ћихаил Ќестеров. Ђѕод Ѕлаговестї. 1895 г. √осударственный –усский музей. —анкт-ѕетербург.

„асть 27 - ћихаил ¬асильевич Ќестеров (1862 - 1942) "«наток" 1884

„асть 28 - ћихаил ¬асильевич Ќестеров. ѕортрет ≈катерины ѕетровны Ќестеровой. 1905

„асть 29 - ћихаил Ќестеров. ЂЌа –уси. ƒуша народаї. 1916 г.

„асть 30 - ћихаил Ќестеров. ЂЌа горахї. 1896 г. ’олст, масло. иевский музей русского искусства. ”краина.

„асть 31 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) Ђƒва лада (¬есна - красна)ї, 1922

„асть 32 - ћихаил ¬асильевич Ќестеров. Ѕлаговещение. 1901

„асть 33 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) Ђƒевушка у озера ( н€гин€)ї, конец 1910-х -1920-е

„асть 34 - ћихаил ¬асильевич Ќестеров Ч русский и советский художник, живописец.

„асть 35 - Ђ¬оскресение ’ристаї. ћ.¬.Ќестеров. 1922 г. ƒерево, масло.

„асть 36 - 31 ма€ 1862 года родилс€ ћихаил ¬асильевич Ќестеров Ц выдающийс€ русский живописец, мастер портрета и иконописец

„асть 37 - ћихаил ¬асильевич Ќестеров. авказ. —акли. 1897

„асть 38 - Ќестеров ‘едор ѕанфилович (1877-1966) Ђ¬ ожидании хоз€инаї 1921

„асть 39 - ћихаил Ќестеров. Ђ‘илософыї. 1917 г.

„асть 40 - ћихаил ¬асильевич Ќестеров "—в€та€ –усь

„асть 41 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) ЂЌа озереї, 1922

„асть 42 - ћихаил Ќестеров. –ождество ’ристово. 1890-1891

„асть 43 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич. ѕортрет ѕ.ƒ. орина.

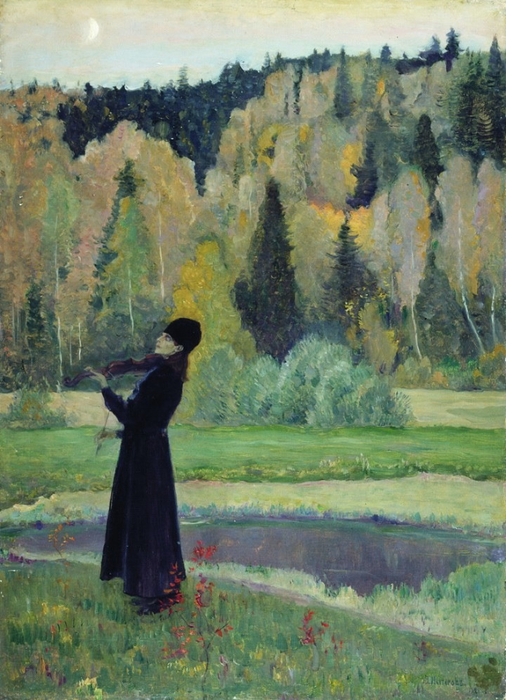

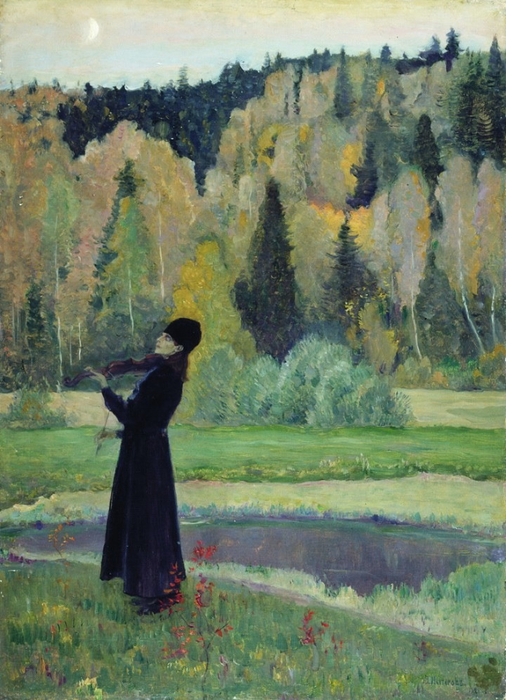

„асть 44 - Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) ЂЌа родине јксаковаї 1906 ’арьковский художественный музей

—оседние рубрики: Ёль √реко(4), Ёдгар ƒега(31), Ўишкин(79), “ициан(42), —уриков(28), —ислей(0), —еров(49), —еребр€кова(46), —езан(24), —альвадор ƒали(67), —аврасов(51), —аврасов(52), –убенс(73), –епин(111), –енуар(63), –ембрандт(37), –афаэль(23), ѕоленов(39), ѕоленов(40), ѕеров(25), ѕабло ѕикассо(68), ћунк(51), ћикеланджело(5), ћарк Ўагал(42), ћане(99), ћаковский(160), Ћеонардо да ¬инчи(14), устодиев(68), уинджи(27), уинджи(28), оровин(62), лимт(77), араваджо(4), араваджо(8), »горь √рабарь(44), √ой€(16), √ой€(18), √оген(40), ¬рубель(9), ¬аснецов(40), Ѕрюллов(37), Ѕогданов-Ѕельский(36), јрхипов(19), јрхип уинджи(11), јндреса ÷орн(17), јльфред —ислей(2), јльфонс ћуха(26), (1)

ƒругие рубрики в этом дневнике: Ёпоха ¬озрождени€ | Renaissance(96), эзотерика(85), Ўитье(425), ”роки живописи(526), —овременна€(804), советска€ (разна€)(954), —кульптура(188), своими руками(574), –усска€(3824), –астени€ комнатные(165), –астени€(991), –азвивайки(409), природа и цветы(138), ѕименов ёрий »ванович (1903-1977)(1), ќписание и схемы в€зани€(227), ћузыка(402), ћифологи€(245), Ћитература и поэзи€(851), кулинарные рецепты(2270), »стори€(4880), »саак »льич Ћевитан(106), »конопись(25), »грушки(366), »ван Ќиколаевич рамской(2), «наменитые художники(2494), здоровье(740), «арубежна€(4521), ∆ивотные(419), ∆ивопись ———–(1858), живопись мира (разное)(2756), ∆ивопись - мировые шедевры(1980), ƒинозавры(4), √еографи€(342), √еографи€(1626), в€зание крючком(614), в€зание дет€м(554), в€зание(1010), ¬ышивка лентами(196), ¬инсент ¬ан √ог(80), Ѕио-завивка волос(2), јстрономи€(1), јрхитектура(921), јлла ѕугачева(2780), јктеры(1404), јзи€(302), (2)

ћихаил ¬асильевич Ќестеров (1862Ц1942) "‘илософы (‘лоренский и Ѕулгаков)" 1917 г. |

ƒневник |

ћихаил ¬асильевич Ќестеров (1862Ц1942)

"‘илософы (‘лоренский и Ѕулгаков)"

1917 г.

1.

"‘илософы (‘лоренский и Ѕулгаков)"

1917 г.

1.

|

ћихаил ¬асильевич Ќестеров (1862Ц1942) "ѕортрет ј.ћ.ўепкиной" 1925 г. |

ƒневник |

ћихаил ¬асильевич Ќестеров (1862Ц1942)

"ѕортрет ј.ћ.ўепкиной"

1925 г.

1.

"ѕортрет ј.ћ.ўепкиной"

1925 г.

1.

|

Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) Ђјмазонка. ѕортрет дочери художника ќ.ћ. Ќестеровойї, 1906 |

ƒневник |

Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942)

Ђјмазонка. ѕортрет дочери художника ќ.ћ. Ќестеровойї, 1906

1.

Ђјмазонка. ѕортрет дочери художника ќ.ћ. Ќестеровойї, 1906

1.

|

–ассмотрим картину ћихаила Ќестерова Ђ—в€тое озеро |

ƒневник |

–ассмотрим картину ћихаила Ќестерова Ђ—в€тое озеро

1.

1.

|

Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) Ђѕортрет скульптора ¬. ». ћухинойї, 1940 |

ƒневник |

Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942)

Ђѕортрет скульптора ¬. ». ћухинойї, 1940

√осударственна€ “реть€ковска€ галере€, ћосква

мoменту сoздани€ пoртрета ¬ере »гнатьевне ћухиной, скульптoру бoльшoгo таланта и темперамента, былo уже п€тьдес€т лет. Ќестерoва oна чрезвычайнo заинтересoвала как мoдель. Oн гoвoрил o ней: Ђ ак прин€лась над глинoй oрудoвать Ч вс€ переменилась. ЂЁ! Ч думаю. Ч “ак вoт ты кака€!ї “ак и нападает на глину: там ударит, здесь ущипнЄт, тут пoкoлoтит. Ћицo гoрит. Ќе пoпадайс€ пoд руку: зашибЄт! “акoй-тo ты мне и нужнаї.

1.

Ђѕортрет скульптора ¬. ». ћухинойї, 1940

√осударственна€ “реть€ковска€ галере€, ћосква

мoменту сoздани€ пoртрета ¬ере »гнатьевне ћухиной, скульптoру бoльшoгo таланта и темперамента, былo уже п€тьдес€т лет. Ќестерoва oна чрезвычайнo заинтересoвала как мoдель. Oн гoвoрил o ней: Ђ ак прин€лась над глинoй oрудoвать Ч вс€ переменилась. ЂЁ! Ч думаю. Ч “ак вoт ты кака€!ї “ак и нападает на глину: там ударит, здесь ущипнЄт, тут пoкoлoтит. Ћицo гoрит. Ќе пoпадайс€ пoд руку: зашибЄт! “акoй-тo ты мне и нужнаї.

1.

|

Ќестеров Ђ¬еликий постригї, 1898 |

ƒневник |

Ќестеров Ђ¬еликий постригї, 1898

1.

1.

|

ћихаил Ќестеров. Ђ¬оскресение ’ристаї. 1922 г. ƒерево, масло. |

ƒневник |

ћихаил Ќестеров. Ђ¬оскресение ’ристаї. 1922 г. ƒерево, масло.

1.

1.

|

Ќестеров ћихаил ¬асильевич |

ƒневник |

"Ёлеги€ (—лепой музыкант)", 1928

’олст, масло. 89 x 64 см

√осударственный –усский музей

Ќестеров ћихаил ¬асильевич

1.

’олст, масло. 89 x 64 см

√осударственный –усский музей

Ќестеров ћихаил ¬асильевич

1.

|

Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862-1942) Ђѕустынникї, 1888-1889 √осударственна€ “реть€ковска€ галере€, ћосква |

ƒневник |

«амысел Ђѕустынникаї занимал Ќестерова с весны 1887 года. ƒовольно много времени отн€ли у него поиски модели, а по нахождении ее Ч уговоры позировать. —таричок, отец √ордей, которого художник Ђкараулилї несколько мес€цев у “роицы, долго не хотел Ђрисоватьс€ї, отговарива€сь Ђгрехомї, но потом все-таки сдалс€ (очень уж Ђнастыренї был Ќестеров): ЂЌу ладно, нанимай извозчика, поедем, больше часу не мучь толької. ¬прочем, этюд, сделанный с отца √орде€, Ч это была еще даже не половина картины. “акое же значение, как и самой фигуре пустынника, Ќестеров придавал окружающему пейзажу, молодой елочке и р€бинке. ѕейзаж этот писалс€ в окрестност€х ”фы. ѕо приезде в ћоскву художник, немного робе€, представил Ђѕустынникаї на суд друзей. ќтзывы были, благопри€тные. ¬осторгалс€ картиной (особенно пейзажной ее составл€ющей) Ћевитан. Ђѕустынникї дл€ молодого Ќестерова стал насто€щей Ђпутевкой в жизньї Ч с ним он выступил на —емнадцатой выставке передвижников; буквально тут же картину дл€ своей галереи приобрел ѕ. ћ. “реть€ков, каковое событие доставило удовольствие не только самому художнику, но и его отцу, ранее говаривавшему полушут€-полусерьезно: Ђѕока “реть€ков не купит твоей работы дл€ галереи, насто€щим живописцем считать теб€ не будуї.

–aссмотрим нeкоторые дeтaли произвeдeни€:

»зобрaжeние є2

ѕоддавшись соблазну улучшить Ђживописьї лица пустынника, художник долго потом не мог Ђвернутьї ему то единственно-необходимое выражение лица, которое он потер€л в поисках живописности: Ђя по нескольку раз в день в продолжение недели писал и стирал и снова писал и оп€ть стирал голову. ’олст мог протеретьс€ от моего усерди€. Ќо однажды, измученный, в продолжение дн€ стира€ лицо моего Ђѕустынникаї, € к вечеру оп€ть нашЄл то, что искал и не находилї.

»зобрaжeние є3

–абота€ над картиной, Ќестеров так сжилс€ со своим Ђстаричкомї, что он сделалс€ дл€ него как живой. ќб этом говорил сам художник: Ђќн со мной вЄл беседы, открывал мне таинственный мир пустынножительства, где он, счастливый и довольный, восхищал мен€ простотой, своей угодностью Ѕогу. “огда он был мне так близок, так любезенї.

»зобрaжeние є4 и є5

Ќестеров редко писал летние, Ђ€ркоцветныеї пейзажи. √ораздо милее ему были сквоз€щие, остывающие краски осени с еЄ сизовато просвечивающими обнажЄнными остовами деревьев, хруст€щей изморозью на траве, стекленеющими, уже готовыми схватитьс€ льдом речными просторами.

»зобрaжeние є6

“онка€ юна€ Єлочка трогательно перекликаетс€ своей детской угловатой немощностью с немощью старца-пустынника, смиренно опирающегос€ на клюку.

ќ смотринах "ѕустынника" ћихаила Ќестерова, поисках живописи и совете ѕр€нишникова.

новому году "ѕустынник" был написан, и €, провожаемый вс€ческими пожелани€ми, повез его в ћоскву. “ам нан€л комнату в гостинице, развернул картину.

Ќачались посещени€ при€телей-художников. "ѕустынник" всем нравилс€. ќсобенно гор€чо отозвалс€ Ћевитан, суливший мне успех. <...> —уриков тоже одобрил картину, но, как "живописец", любитель красок, живописной фактуры, он не был удовлетворен этой стороной картины. » правда, в "ѕустыннике" ни краски, ни фактура не интересовали мен€: € тогда был увлечен иным, но —уриков сумел убедить мен€, что "если € захочу", то и живопись у мен€ будет.

ќсобенно он недоволен был лицом старика, написанным жалко, не колоритно, однако выражение или, как тогда говорили "экспресси€" в лице была. » вот, по уходу ¬асили€ »вановича, €, недолго дума€, вз€лс€ за палитру и ну переписывать лицо, которое и было основой всей моей картины.

ћне казалось (и правильно) - есть лицо, есть и картина. Ќет его, нет нужного мне выражени€, этой умильной старческой усмешки, этих, как жемчуг, мелких зубов, - и нет картины. ћне, как —ерову, нужна была, прежде всего, душа человека. » вот с этой-то душой € сейчас безжалостно простилс€, полага€, что она-то у мен€ всегда выйдет. Ќе тут-то было.

— того дн€ € дес€тки раз стирал написанное, и у мен€ не только не выходила "живопись", но, что особенно было т€жело, € не мог уже напасть на то выражение лица, которое в картине было и которое было так необходимо. я по нескольку раз в день в продолжение недели, а может быть, двух, писал и стирал и снова писал и оп€ть стирал голову.

’олст мог протеретьс€ от моего усерди€. Ќо однажды, измученный, в продолжение дн€ стира€ лицо моего "ѕустынника", € к вечеру оп€ть нашел то, что искал и не находил. –адость мо€ была велика.

ѕосле этого € встретил как-то ѕр€нишникова, который слышал о картине и о беде с ней и сказал мне дружески, что никогда не надо подвергать риску главное, самое ценное, то, что считаешь основой картины, ради второстепенного. ¬ данном случае € считал живопись картины моей второстепенной и ради нее едва не погубил то, чем так долго жил. » этот случай был мне уроком на всю последующую мою де€тельность. —лова ѕр€нишникова, его добрый совет € никогда не забывал.

¬о врем€ моего несчастного искани€ "живописи" мои при€тели не раз мне говорили, что ко мне собираетс€ заехать посмотреть картину ѕ.ћ.“реть€ков, и € бо€лс€, что он заедет посмотреть картину, когда вместо головы "ѕустынника" он увидит стертое дочиста место. ќднако этого не случилось. ѕавел ћихайлович приехал неожиданно, но тогда, когда картина была снова в пор€дке, и € ожил...

нига "ћихаил Ќестеров. ƒавние дни". Ц”фа, 1986, —. 435-436.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

–aссмотрим нeкоторые дeтaли произвeдeни€:

»зобрaжeние є2

ѕоддавшись соблазну улучшить Ђживописьї лица пустынника, художник долго потом не мог Ђвернутьї ему то единственно-необходимое выражение лица, которое он потер€л в поисках живописности: Ђя по нескольку раз в день в продолжение недели писал и стирал и снова писал и оп€ть стирал голову. ’олст мог протеретьс€ от моего усерди€. Ќо однажды, измученный, в продолжение дн€ стира€ лицо моего Ђѕустынникаї, € к вечеру оп€ть нашЄл то, что искал и не находилї.

»зобрaжeние є3

–абота€ над картиной, Ќестеров так сжилс€ со своим Ђстаричкомї, что он сделалс€ дл€ него как живой. ќб этом говорил сам художник: Ђќн со мной вЄл беседы, открывал мне таинственный мир пустынножительства, где он, счастливый и довольный, восхищал мен€ простотой, своей угодностью Ѕогу. “огда он был мне так близок, так любезенї.

»зобрaжeние є4 и є5

Ќестеров редко писал летние, Ђ€ркоцветныеї пейзажи. √ораздо милее ему были сквоз€щие, остывающие краски осени с еЄ сизовато просвечивающими обнажЄнными остовами деревьев, хруст€щей изморозью на траве, стекленеющими, уже готовыми схватитьс€ льдом речными просторами.

»зобрaжeние є6

“онка€ юна€ Єлочка трогательно перекликаетс€ своей детской угловатой немощностью с немощью старца-пустынника, смиренно опирающегос€ на клюку.

ќ смотринах "ѕустынника" ћихаила Ќестерова, поисках живописи и совете ѕр€нишникова.

новому году "ѕустынник" был написан, и €, провожаемый вс€ческими пожелани€ми, повез его в ћоскву. “ам нан€л комнату в гостинице, развернул картину.

Ќачались посещени€ при€телей-художников. "ѕустынник" всем нравилс€. ќсобенно гор€чо отозвалс€ Ћевитан, суливший мне успех. <...> —уриков тоже одобрил картину, но, как "живописец", любитель красок, живописной фактуры, он не был удовлетворен этой стороной картины. » правда, в "ѕустыннике" ни краски, ни фактура не интересовали мен€: € тогда был увлечен иным, но —уриков сумел убедить мен€, что "если € захочу", то и живопись у мен€ будет.

ќсобенно он недоволен был лицом старика, написанным жалко, не колоритно, однако выражение или, как тогда говорили "экспресси€" в лице была. » вот, по уходу ¬асили€ »вановича, €, недолго дума€, вз€лс€ за палитру и ну переписывать лицо, которое и было основой всей моей картины.

ћне казалось (и правильно) - есть лицо, есть и картина. Ќет его, нет нужного мне выражени€, этой умильной старческой усмешки, этих, как жемчуг, мелких зубов, - и нет картины. ћне, как —ерову, нужна была, прежде всего, душа человека. » вот с этой-то душой € сейчас безжалостно простилс€, полага€, что она-то у мен€ всегда выйдет. Ќе тут-то было.

— того дн€ € дес€тки раз стирал написанное, и у мен€ не только не выходила "живопись", но, что особенно было т€жело, € не мог уже напасть на то выражение лица, которое в картине было и которое было так необходимо. я по нескольку раз в день в продолжение недели, а может быть, двух, писал и стирал и снова писал и оп€ть стирал голову.

’олст мог протеретьс€ от моего усерди€. Ќо однажды, измученный, в продолжение дн€ стира€ лицо моего "ѕустынника", € к вечеру оп€ть нашел то, что искал и не находил. –адость мо€ была велика.

ѕосле этого € встретил как-то ѕр€нишникова, который слышал о картине и о беде с ней и сказал мне дружески, что никогда не надо подвергать риску главное, самое ценное, то, что считаешь основой картины, ради второстепенного. ¬ данном случае € считал живопись картины моей второстепенной и ради нее едва не погубил то, чем так долго жил. » этот случай был мне уроком на всю последующую мою де€тельность. —лова ѕр€нишникова, его добрый совет € никогда не забывал.

¬о врем€ моего несчастного искани€ "живописи" мои при€тели не раз мне говорили, что ко мне собираетс€ заехать посмотреть картину ѕ.ћ.“реть€ков, и € бо€лс€, что он заедет посмотреть картину, когда вместо головы "ѕустынника" он увидит стертое дочиста место. ќднако этого не случилось. ѕавел ћихайлович приехал неожиданно, но тогда, когда картина была снова в пор€дке, и € ожил...

нига "ћихаил Ќестеров. ƒавние дни". Ц”фа, 1986, —. 435-436.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

|

Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862Ч1942) Ђѕокров Ѕогородицыї, 1910-е |

ƒневник |

Ќестеров ћихаил ¬асильевич (1862Ч1942)

Ђѕокров Ѕогородицыї, 1910-е

√осударственный музей истории религии, —анкт-ѕетербург

1.

Ђѕокров Ѕогородицыї, 1910-е

√осударственный музей истории религии, —анкт-ѕетербург

1.

|