В поисках Беловодья - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Река по имени Лена. Часть 1: Осетрово - Киренск |

Из показанного в прошлой части старинного Верхоленска у Шишкинских писаниц спустимся по Лене сразу на полтысячи километров - в Усть-Кут, второй по величине город (40 тыс. жителей) на этой реке, водникам известный как Осетрово, а железнодорожникам - как станция Лена. Логично было бы сейчас о нём и рассказать, но я уже показывал Город Трёх Имён полгода назад. Тут стоит вспомнить, что среди величайших российских рек наша героиня - самая изолированная и малолюдная. На её берегах, за вычетом огромного Якутска, живёт дай бог сотня тысяч человек, а дороги к этим берегам редки, плохи и очень молоды. Особое место на Лене во все времена занимал Верхний порт, наиболее доступный из большого мира. По мере роста тоннажа судов он неуклонно смещался вниз: из Качуга, где строились одноразовые деревянные паузки и карбазы, в Жигалово, ставшее на прошлом рубеже веков главной базой ленских пароходов, и наконец в Усть-Кут - старинное торговое село у волока, куда в 1951 году подошла Байкало-Амурская магистраль.

Если Качуг в судьбе красавицы Лены похож на первый поцелуй, то Осетрово в тысяче километрах от истока - уже явная потеря невинности: отсюда начинается плотное судоходство, и в том числе сквозная цепь пассажирских судов аж до самого Тикси. Теперь наш путь - не вдоль Лены, а по Лене, и мне страшно сказать, на сколько частей растянется серия о 3400 километрах самой красивой реки на Земле. 12-часовой бросок на скоростном "речном автобусе" от Усть-Кута до границы Иркутской области я опишу в 3 частях, первая из которых не впечатляет красотой пейзажей. Поэтому дополню сегодняшний материал рассказом о ленских судах вообще и о нашем "Полесье" в частности.

Два имени Усть-Кута разделяет огромная привокзальная площадь, к железнодорожным путям и течению Лены обращённая сталинскими зданиями двух вокзалов. Отбросив идею прорываться в Усть-Кут напрямую из Качуга через Жигалово, мы добрались сюда поездом из Иркутска - это больше суток гигантским крюком через Тайшет. На станцию Лена поезд прибывает глубокой ночью, спускаясь по сопкам среди городских огоньков. С тёмного просторного перрона мы вошли в светлый, душный и тесный вокзал, в двух залах которого расположился такой контингент, что сидеть было даже чуть страшновато. Ведь не секрет, что большая часть пассажиров БАМа - не постаревшие романтики из его станционных посёлков, а вахтовики глухих месторождений, на такую работу нанимающиеся по большей части из нищего захолустья. Но бояться их, даже если вы столичный хипстер, незачем: по пути на север вахтовик обычно погружён в мрачное ожидание, а по пути на юг так счастлив, что уезжает от зудящих комаров и орущего начальства, что его и специально-то разозлить непросто. Вот тёмная ночь сменилась хмурым дождливым рассветом, и взвалив на плечи рюкзаки, тяжёлые от припасов на случай долгого ожидания судна в каком-нибудь глухом приречном посёлке, мы побрели на Речной вокзал:

2.

Да обошли его пышное здание слева - с 1990-х годов это всего лишь торговый центр, по облику которого ни за что не догадаешь о том, что в Усть-Куте вообще остались пассажирские суда. На крутом заросшем откосе не так-то просто найти спуск к грязному и раскисшему берегу, однако внизу белоснежные "Полесья" у блестящего свежей краской дебаркадера - ждут:

3.

Тут есть сухой и тёплый зал ожидания:

4.

Вот только быть бы ему побольше раз этак в пять - хмурым утром под навесом скапливаются толпы людей и горы тюков:

5.

Самыми многочисленными существами, впрочем, тут были не люди: как в дешёвом ужастике, все поверхности дебаркадера покрыла какая-то усатая и крылатая нечисть. Это не комары, не бабочки и не стрекозы, а ручейники - отдельное семейство насекомых с личинками, живущими в воде. Они абсолютно безвредны, и более того - питательны, полезны и вкусны. В чём и заключается их опасность: главный ценитель подобной закуски - медведь, а потому в тайге от подобных сюжетов лучше держаться подальше.

6.

...При всей своей огромной длине, Лена протекает всего-то по двум регионам. В Якутии грузоперевозками занимается ЛОРП (Ленское объёдинённое речное пароходство), а пассажирскими судами - его дочернее предприятие "Ленатурфлот", которому принадлежат не только два круизных лайнера, но и пяток рейсовых линий. Вверх от Якутска до самого Осетрова ещё в первые годы 21 века курсировали колёсные теплоходы, на смену которым в 2005 году пришли скоростные суда. "Метеор", "Ракеты" и "Полесья" образовали "волну" - последовательную цепочку рейсов с короткими пересадками в крайних пунктах. От Усть-Кута до Якутска можно было добраться в 4 прыжка через Витим, Ленск и Олёкминск, однако в 2019 году сделать это стало несколько сложнее. Ведь не секрет, что границы отечественных регионов видны из космоса, а уж в Сибири с её бездорожьем - и подавно. Сам по себе убыточный, речной пассажирский транспорт всегда зависит от дотаций своего региона, в случае "Ленатурфлота" и ЛОРПа - Якутии. С Иркутской областью же в конце 2010-х у них явно началось какое-то взаимонедопонимание: "Полесье" всё чаще ломалось, порой долго не выходило на маршрут, а буквально в середине навигации "Ленатурфлот" стал грозить отказаться от этого рейса. В Иркутской области есть Восточно-Сибирское речное пароходство, которое я бы назвал одним из лучших в России по части пассажирских перевозок. У ВСРП удобный подробный сайт, ухоженные и надёжные суда, есть онлайн-продажа билетов и расписания на лето публикуются аж в январе... однако работает ВСРП лишь на Ангаре и Байкале. Изолированный бассейн Лены обслуживает Верхнеленское речное пароходство, созданное в 2007 году на базе ленских портов Иркутской области и приписанных к ним судов. Вот только с 2021 года оно - лишь логистическое отделение лесопромышленного гиганта "Segezha Group", который в свою очередь является частью АФК "Система" вместе с десятком компаний, среди которых, например, сотовый оператор МТС или производитель военных беспилотников "Кронштадт". В общем, таких людей "Полесье" могло заинтересовать разве что своим названием, а узнав, что это и не лес вовсе, а железяка советского производства, они, конечно же, вмиг поскучнели. Но не зря Иркутская область занимает первое место в России по запасам древесины, а её север - крупнейший в стране лесозаготовительный район: "Сегежа", "Илим-Палп" и прочие "москвичи" тут вовсе не монополисты. С 2003 года в Киренске действует компания "Витим-Лес", на фоне всех этих пертурбаций решившая ни от кого не зависеть и учредить своё пароходство. Ему и отошли в 2019 году две судоходные линии: одна соединяет райцентры Бодайбо и Мама на Витиме, а по другой предстояло отправиться нам.

7а.

Пассажирские суда "Витим-Леса" носятся по реке каждый день, кроме воскресенья, но - только в одну сторону: из Осетрова по вторникам, четвергам и субботам, а из Визирного - по понедельникам, средам и пятницам... Тут возникает вопрос - что за Визирный?! Но это есть и то самое "стало сложнее": навигацию-2019 "Витим-Лес" закончил по старому маршруту Усть-Кут - Пеледуй, но с 2020 года дотируемый Иркутской областью рейс не выходит за её пределы, обрываясь в глухом посёлке Визирный. 120 километров от него до Витима образовали единственный разрыв в пассажирской навигации между Усть-Кутом и Тикси, и стоя на дебаркадере, я ощутимо волновался, ещё не понимая, как это разрыв преодолеть. Онлайн-продажи у "Витим-Леса" нет, места на "Полесье" надо бронировать заранее по телефону +7 (395 68) 3-20-54 (причём трубку там берут даже не через раз!), и лишь цена радует: 1250 рублей за 12 часов пути - дешевле, чем на автобусах по асфальтовым дорогам. А уж по сравнению с тарифами "Ленатурфлота" и вовсе почти на порядок: если в начале навигации 2019 года "Полески" ходили почти пустыми, то в конце пассажирооборот ставил рекорды: смена оператора обернулась невиданным в постсоветской России снижение цен на билеты: с 8500 до 1600 рублей от Усть-Кута до Пеледуя. До Киренска билет стоит и вовсе 650 рублей против 2500 за маршрутку, и при том - в просторном салоне да по ровной поверхности: в общем, без предварительной брони на причал лучше не приходить.

7.

И вот стояли мы под навесом дебаркадера, глядя на хмурые лица и хмурые берега, а посадку всё никак не объявляли. Я уже начал морально готовиться, что рейс отменят, и не знаю, всегда ли тут так: вместо отправления в 8 утра посадка началась хорошо после 9. Три "Полесья" же стояли у пристани не просто так: одно было сломано и команда не первый день жила на нём в ожидании ремонта, другое готовилось к обычному пассажирское рейсу, ну а третье везло "спецрейс" из 25 мужиков на далёкие лесобазы. Видимо, то и решало начальство: обычный рейс было решено укоротить до Киренска, а всех, кто ехал дальше, человек 5-7 вместе с нами - пересадить на спецрейс. Вот наконец подошла кондукторша и стала называть фамилии по списку - сперва вахтовиков, затем пассажиров. И те, и другие занимали в салоне свободные места: кассы на берегу не предусмотрено, и на обычном рейсе деньги за проезд собирает кондукторша, а на спецрейсе (само собой, лишь с пассажиров) - капитан. Вот он, на другом конце пути, над подводным крылом, которое сверху кажется пугающе острым:

8.

Скоростные суда на подводных крыльях, способные разгоняться до сухопутных скоростей хотя бы в 60-80км/ч, разрабатывались с конца 19 века: первый "водолёт" испытывал ещё в 1906 году на швейцарских озёрах итальянец Энрико Форланини. Позже с этими технологиями экспериментировали несколько стран, в том числе Германия, выходец из которой Ганс фон Шертель после войны перебрался в Швейцарию и основал там компанию "Супрамар", в 1952 году построившую первое в мире коммерческое судно на подводных крыльях. В США 1960-80-х годов патрулировали берег военные катера на поводных крыльях "Пегас", быстрые и довольно грозные. У советских же "водолётов" был один "отец" - гениальный инженер Ростислав Алексеев, большую часть жизни работавший в Горьком и соседнем Чкаловске. С 1950-х годов его творения разошлись по всему Союзу и даже активно поставлялись на экспорт, рассекая воды Эгейского, Карбиского, Северного морей, Меконга, Янзцы или Темзы. Первенцем Алексеева стали "Ракеты", а самым массовым судном (более 400 машин) - "Метеоры", на которых прежде и мне доводилось путешествовать по Оби, Ангаре и Амуру. Алексеев погиб в 1980 году на испытания экраноплана, но дело его - продолжило жить. Самым удачным из пост-Алексеевских "водолётов" и оказалось "Полесье", разработанное в 1980-е годы на замену коротким пузатым катерам проекта "Беларусь". Названия тут не случайны - первой рекой, воды которой они рассекали, была Припять, или вернее её приток Сож: разрабатывали суда в Горьком, а строили - в Гомеле, на верфи, возникшей в 1918 году как мастерские Днепровской флотилии и ликвидированной (да, и у Батьки такое бывает!) в 2012 году. В 1983-2008 годах там было спущено на воду 114 "Полесок" - маленьких (21,5м в длину, 5м в ширину) и юрких "речных автобусов", способных разгоняться до 75 км/ч и проходить до 400км без дозаправки. ЦКБ им. Алексеева создавало их для узких извилистых рек, где "Метеору" не вписаться в повороты, но дальше решающую роль сыграли, видать, транспортабельность и дешевизна: среди сибирских лесов "Полесья" тоже прекрасно прижились. Прежде я ездил на таком из Хабаровска в китайский Фуюань, ну а на Лене от Усть-Кута до Якутска они главный транспорт. Все три "Полески" с этих кадров строились в 1987-91 годах специально для Ленского пароходства:

9.

Вход на катер - через небольшой сквозной тамбур. Обратите внимание на конструкцию дверей - козырёк над ними откидывается для проветривания, но и фотографировать в него очень удобно:

10.

Справа -

11.

В зависимости от компоновки салона "Полеска" вмещает 50-60 пассажиров. Автобус автобусом, только сидения в 3 ряда:

12.

Сзади - хозяйственный отсек с гальюном и лестницей в люк, используемый для посадки с высоких причалов. На Лене таковых нет, а потому основное назначение люка - курилка для сибирских мужиков.

13.

Там всегда адский шум от двигателя, мощь которого даже далёкому от техники человеку видна прямо-таки невооружённым глазом. Если точнее - 800 лошадиных сил, что сравнимо с речным круизным лайнером. У "Полесья" такой мотор всего один, а не два, как у "Метеора":

14.

Все эти кадры сняты уже где-то по пути, а пока мы только отправлялись из Усть-Кута. Берег тут зарос так, что бывший Речной вокзал толком и не виден с реки, и куда больше привлекает взгляд 16-метровая Родина-Мать на воинском мемориале (1975). Старый БАМ сталинской эпохи заканчивался у Лены четверть века, пока в 1970-х уже всесоюзно-ударно-комсомольская Байкало-Амурская магистраль не потянулась дальше на восток. Одной из красивейших БАМовских традиций стало шефство разных регионов и республик над будущими станциями - нынешний центр Усть-Кута строил Ставропольский край:

15.

Усть-Кут - Город не только Трёх имён, но и Одной улицы, от въезда до выезда успевающий сменить десяток названий. Город вытянут узкой лентой на 25 километров вдоль Лены и ещё на 5 вдоль Куты, по которой десятник Василий Бугор нашёл в 1628-29 годах самый удобный волок с Илима. Ещё лет через десять там обосновался собственной персоной Ерофей Палыч Хабаров - выходец из смытой паводком деревни под Сольвычегодском, он преуспел между Тобольском и Мангазеей как сборщик пушнины. В 1639-41 годах Хабаров построил мельницу в Киренске и солеварню в Усть-Куте, и лишь после того, как всё это отжал у него воевода, попросил у государя саблю да мушкет и отправился за Становой хребет покорять Даурию. Солеварня, однако, продолжила жить, снабжая далёкий Якутск, а к ней и народ потянулся. В следующие полвека вдоль Лены вырос шлейф деревень, ставших Усть-Кутской волостью, а к 1954 году слившихся в город. И сам Старый Усть-Кут - он где-то сзади, выше по мелкой Куте, а история нынешнего Усть-Кута была связана в первую очередь с селом Осетрово. К началу индустриализации слишком тесными для современных судов казались не только Верхоленск и Качуг, но и процветавшее на рубеже веков Жигалово, и уже в 1929 году в Осетрово было выбрано под строительство нового порта с трактом от Ангары. Напротив причала привлекает взгляд нефтебаза, представляющая собой вкопанный в землю танкер - на самом деле там длинный затон, который был обустроен в 1932 году для зимовки судов из Киренска и Жигалово:

16.

Дальше порт лишь разрастался вниз по течению Лены - от речного вокзала город тянется вдоль реки ещё километров на 20. Над старой частью порта, на месте бывшего села Осетрово, раскинулся район Речники, а за ним могла бы быть видна живописная красноватая скала Мир, но увы - вершины сопок тонули в низких тучах.

17.

В основном город тянется по левому берегу, который здесь гораздо выше, чем правый. За Леной - низменный район РЭБ (ремонтно-эксплуатационной базы), состоящий из Старой РЭБ у первого затона и Новой РЭБ у автомобильного моста (1989):

18.

Дальше начинается полузаброшенная Осетровская судоверфь (1951-55). Сквозь её краны, вверх по течению - и лучший вид Речников с длинным белым зданием Осетровского речного училища (1970):

19.

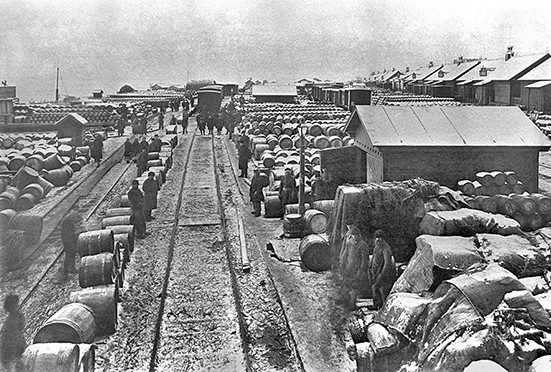

Первоначально верфь ограничивала порт ниже по течению, а теперь находится в его середине: в 1961-70 годах ещё ниже был построен Северный район Осетровского порта, ставшего после этого крупнейшим речным портом во всём СССР: 5 терминалов, 100 кранов, 1844 метра причалов, более 1000 сотрудников и грузооборот до 2,1 миллионов тонн - это масштаб уже ближе к морскому. Впрочем, всё равно на порядок меньше, чем в крупнейших речных портах мира вроде германского Дуйсбурга (133 млн. т.) или китайского Нанкина (91 млн. т.), но дело здесь в том, что гиганты Рейна, Янцзы или Миссисипи - это порты-узлы нескольких промышленных районов, в то время как Осетрово - узкоспециализированный порт "северного завоза" в огромный и почти полностью изолированный от дорог речной бассейн. После развала 1990-х, когда работали лишь 2 терминала из 5, упавший до 600 тыс. тонн грузооборот восстановился до 1,5 миллионов, но советских значений не достигнет, скорее всего, никогда: навигация на Лене длится дай бог 4 месяца, и куда лучше со снабжением севера справляются проложенные с 1980-х годов Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали. Но Северный порт смотрится по сей день внушительно - как изнутри, так и издалека:

20.

Всё вышеперечисленное я показывал с берега в посте про Усть-Кут, однако длинный город в нём не поместился. С 1970-х годах стройки продолжились ниже Северного порта - только теперь не речные, а железнодорожные. Краснодарский край соорудил станцию Лена-Восточная и район Якурим на месте ещё одной старой деревни, лишь в 1996 году включённый в состав города. В 1975 году был сдан 350-метровый железнодорожный мост Байкало-Амурской магистрали, а в 1985 - и сама магистраль, в обзоре байкало-ленского участка которой я и показывал и эти районы. Обратите внимание, что балки моста чуть-чуть разного цвета: тот путь, что ближе к нам, был уложен лишь в 2019-м году. Но самое примечательное тут другое: на Лене до самого устья это последний мост:

21.

Мост как бы подводит черту кварталам Усть-Кута. Ниже по течению, однако, тянется ещё одна, кажется уже постсоветская промзона с многоярусной (на крутом берегу) железной дорогой, уходящей на десяток километров в тайгу к каким-то очень режимным складам:

22.

Выше по склону горит факел нового завода, перерабатывающего под транспортировку газ Ковыкты - крупнейшего от Енисея до Тихого океана газоконденсатного месторождения в тайге между Усть-Кутом и Жигаловом. Известное с 1983 года, пока оно только готовится вступить в строй, и именно под ковыктинский газ строилась "Сила Сибири".

23.

Ниже тянется на сотни метров лесобаза, наполнением которой и занимается большая часть флота на этом участке реки:

24.

Значит - поговорим об этом флоте, самое, пожалуй, впечатляющее свойство которого - количество. Сейчас я даже не припомню, на каких реках России я видел более активное грузовое судоходство - разве что на Волге, да и то только с берега. Ангара, Амур, даже Обь с Иртышом - все гораздо пустыннее: на Верхней Лене попутные и встречные суда чаще видишь хоть вдалеке, чем не видишь, а порой их в кадре даже больше одного:

25.

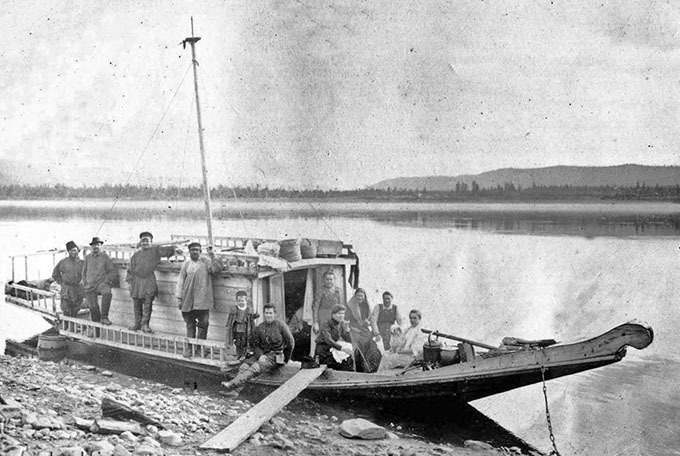

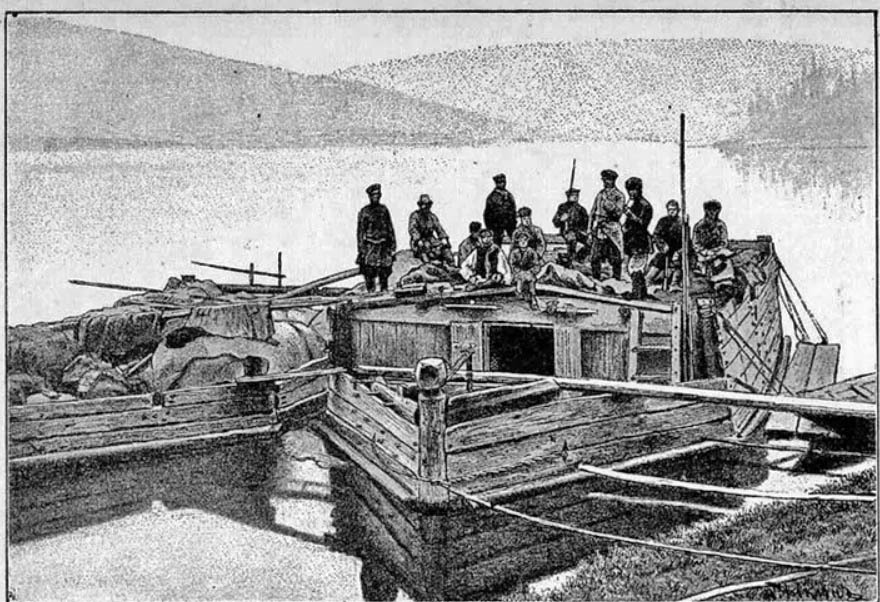

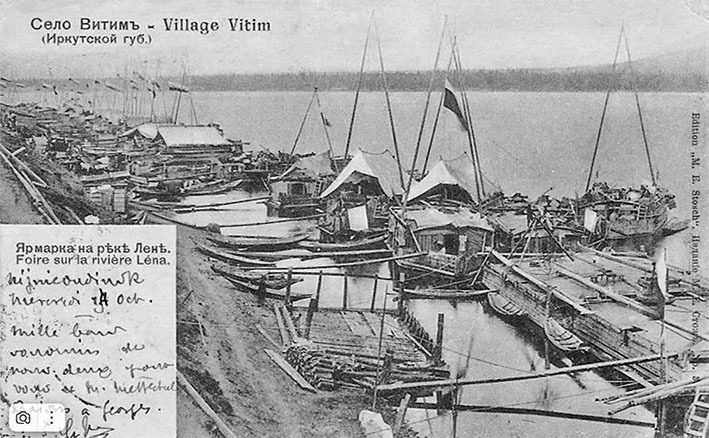

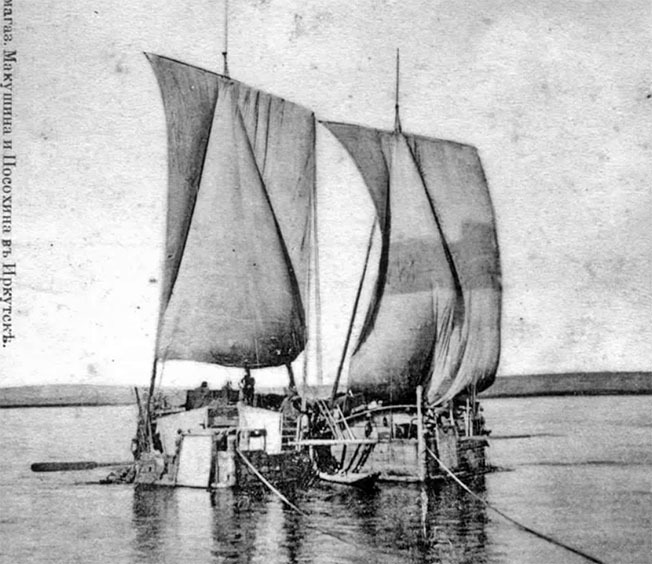

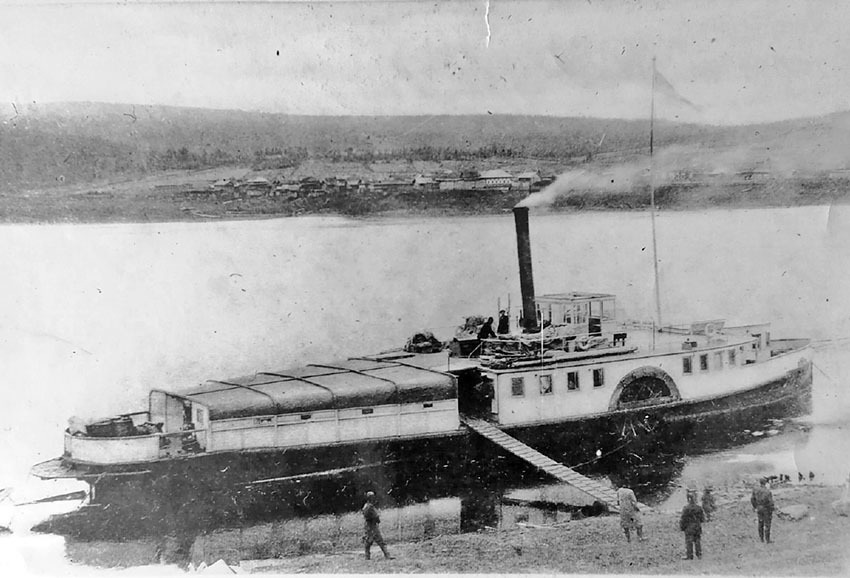

Вторая особенность - эндемизм, закономерный в самом изолированном из крупных речных бассейнов. У первых пароходчиков, иркутских купцов Ивана Хаминова (1861, "Святой Тихон Задонский") и Александра Трапезникова (1862, "Первенец") просто выбора не было, кроме как везти заказанные в Бельгии машины по частям и собирать в уездном Верхоленске. Господствовали на тогдашней Лене и вовсе одноразовые деревянные суда, - шитики, карбазы и паузки, - которые я показывал на старых фотографиях в своём посте про Качуг. Советы предпочли сделать Ленский бассейн максимально автономным, так что подавляющее большинство нынешних судов здесь вышли с 4 верфей - в Жигалово (начиналась в 1912 году как затон "Лензолота"), Качуге (1930-32), Осетрово (1951-55) и Алексеевске (1958) под Киренском, хотя последняя числилась не верфью, а РЭБ. Как паузки в 19 веке, в наши дни "лицом" ленского судоходства я бы назвал СК-2000 - в 1977-1991 годах в Качуге и Осетрово было построено 89 таких судов:

26.

По сути просто небольшие самоходные баржи, из-за расположения надстройки со стороны носа СК-2000 вместе с более крупной толкаемой баржей выглядит так, будто ушлые судовладельцы завалили грузом сам буксир:

27.

На самом деле надстройка у них располагается по-разному, в том числе и на корме. Но даже в классической схеме ленские суда выделяются своей архитектурой, провинциальная самобытность которой запомнился мне ещё в 2020 году на Витиме.

28.

Последний караван паузков сплавился по Лене в 1955-м, а мощности верфей на далёкой реке всё равно не хватало. Относительно небольшие суда везли на Лену издалека - как те же "Полесья" из Гомеля. Или вот буксир-тягач хоть и называется "Олёкма", а построен был в 1986 году на "Чешской Лоденице" в Праге:

29.

Как и земснаряд "Ленская-238" (1981), тут ведомый буксиром "Гребень" общего для советских рек типа РТ-300, построенном в 1972 году на Алексеевской РЭБ:

30.

Из изделий Жигаловской верфи мне попадались только "Путейские". В основе типовые катера с любой советской реки, на которых речники ездят обслуживать водную трассу, на Лене они впечатляют своим оснащением: проводя параллели с железной дорогой, тут это не просто рабочие поезда, а полноценная спецтехника.

31.

Суда по Лене ходят не только вдоль, но и поперёк - как и на любой крупной сибирской реке, с фарватера то и дело видишь паромные переправы:

32.

Ну и конечно куда же без лодок, которые в приречных деревнях не роскошь, а средство передвижения и отчасти даже пропитания. Хотя по сравнению с Амуром, Ангарой, Обью или Печорой на Лене их до странного мало, да и вид большинства лодок убог. Вот типичная картина: советский мотор, снятое ветровое стекло и лодочник без спасжилета.

33.

Ну а "Полесье" порой сбрасывает скорость посреди реки, и за окнами салона видишь лодку, идущую наперерез - сперва порожняком навстречу, а затем с каким-нибудь грузом к берегу:

33а.

Усть-Кут - последнее место, где Лену можно назвать Леночкой: река наливается буквально на глазах, уже через час пути становясь размером с Оку или Дон. До фирменных ленских красот же пока далеко: тайга и сопки по берегам живописны, но кого удивишь в Восточной Сибири сопками и тайгой?

34.

Первый час пути я проспал, мельком и сквозь сон увидев за окном другого борта избы и школу села Казарки - пассажирское "Полесье" там причаливает, но наш спецрейс шёл до Киренска без остановок. С другой стороны осталось устье Таюры, на которой выше по течению стоит Звёздная - первая "комсомольская" станция БАМа. По левому берегу мой взгляд привлекла явная насыпь, более всего похожая на недостроенную железную дорогу - но ни малейших сведений о ней я не нашёл:

35.

Возможно, она была как-то связана с Нефтеленском - так могло называться теперешнее Верхнемарково, левобережный посёлок (1,9 тыс. жителей) в 2,5 часах пути от Усть-Кута, встречающий обширным кладбищем над искусственной косой-волнорезом:

36.

Вдалеке, над его избами, ярко горит факел: в 1962 году под той сопкой, вверх по склону которой карабкается теперь трасса "Вилюй", которая в отдалённом светлом будущем свежет с Большой землёй Мирный, геологи выпустили наружу нефтяной фонтан. Надо заметить, тогдашний СССР нефтью был не то чтобы беден (Второе Баку уже встал на ноги, в Западной Сибири поиски шли полным ходом, да и не оскудела пока кавказская нефть), но и не сказать, чтоб сказочно богат. Открытие первого промышленного-значимого месторождения в Восточной Сибири, которая уже тогда имела репутацию главной геологической кладовой, конечно произвело фурор. Эту нефть показывали в своё время даже моей бабушке, в 1960-х годах ехавшей по Лене в круиз от Усть-Кута до Якутска, а надёжно задраив все вентили, туристам даже демонстрировали, как нефть горит. Но у такой беспечности имелись свои причины: запасы тут были вроде и большие, но трудноизвлекаемые для технологий тех лет, а потому в профильных институтах год за годом шли споры, заткнуть эту скважину или всё-таки начать осваивать новый нефтяной район. За это время фонтан успел наполнить в распадках целое бурое озеро, от которого невыносимо тянуло меркаптанами - это ими пахнет бытовой газ. 10 сентября 1977 года верхнемарковцев и вовсе разбудило землетрясение: в нескольких десятках километров от посёлка был проведён подземный ядерный взрыв мощностью в пол-Хиросимы (7,6 килотонн) под кодовым названием "Метеорит-4". Пласты он, конечно, сместил и скомкал... вот только совсем не так, как хотелось геологам: более извлекаемой нефть не стала, зато смешалась с грунтовыми водами, отравив на многие километры вокруг все родники и колодцы. В итоге геологи махнули рукой и уехали, а созданная ими экологическая катастрофа осталась: детские врачи из райцентра, приезжая сюда, хватались за голову от обилия врождённых заболеваний, а воду для питья завозили автоцистернами, для которых, может быть, и прокладывалась та дорога вдоль берега?

37.

Теперь, впрочем, с Усть-Кутом эти места соединяет пусть и недостроенная, но всё же проезжая круглый год трасса "Вилюй", а на воду пробурено несколько артезианских скважин. Возможно - на деньги "Иркутской нефтяной компании", которая в 2017 году всё же начала промышленную добычу на Марковском месторождении.

38.

О несостоявшемся Нефтеленске напоминает краснокирпичная школа (1968) да топонимика - первая от реки тут Фонтанная улица, а есть ещё улицы Геологов и Нефтяников. Теперь они вновь актуальны - в последние годы население поселка достаточно быстро растёт:

39.

На причале люди ждут пассажирского "Полесья", которое мы обогнали ещё на окраинах Усть-Кута:

40.

Ну а селение здесь стояло задолго до того, как в калитку его постучался косматый геолог. Верхнемарково и соседнее Заярново начинались как заречные выселки старинного куста деревень, центром которого было правобережное Марково, известное с 1669 года как заимка Киприяна Маркова, тамбовского крестьянина, приехавшего на Лену вместе с Ерофеем Хабаровым. У речного пути заимка потихоньку обрастала дворами, а с обустройством в 1740-х годах Якутского тракта превратилась в большое село:

41.

Но в годы надежд Нефтеленска большинство селян, часто вместе с избами, перебрались на другой берег. Теперь в старом Маркове осталось полсотни жителей да деревянный Троицкий храм (1898), живописный в своей заброшенности:

42.

Ну а "Полесье" продолжает путь:

43.

Мимо мелькают старые сёла, стоящие на эти берегах через 10-20 километров. Вот например Красноярово, название которому дал, видимо, обрыв с кадра выше:

44.

Напротив - руины причала:

45.

Чуть дальше - заброшенная деревня Потапова:

46.

Избы которой, однако, "при жизни" не успели покрыться сайдингом и ядовито-синими кровлями, а в заброшенности не рассыпаются сами и и не разбираются на дрова - хоть завтра делай тут музей сельского быта!

47.

К правому берегу то и дело подходит автодорога, летом и в межсезонья - тупик до Киренска, по крепкому льду продолжающийся зимником в Мирный. В июне шли по ней целые трубопроводы на колёсах - Нефтеленск не состоялся, но дело его живёт, и в Киренском районе строятся трубопроводы к Чаяндинскому (на юге Якутии) и Ичёдинскому (за Леной) нефтегазоконденсатным месторождениям.

48.

На левом берегу - лесобаза, не первая и не последняя на нашем пути:

49.

В правобережном селе Макарово - ещё один полуразрушенный деревянный храм Ильи Пророка (1901):

50.

Современности в этой части Лены больше, чем старины, а старины - больше, чем природы. Но просто фоном быть - не в обычаях дикой Сибири! И вот среди красных и жёлтых обрывов вдруг удивляет фиолетовый яр:

51.

А по искусственным косам, намытым у поворотов реки, прогуливаются статные цапли:

52.

Самое, пожалуй, примечательное место между Усть-Кутом и Киренском - левобережная Кривая Лука, у которой река очерчивает почти полный круг. В центре радиуса - одинокая нефтяная вышка, оставшаяся ещё от советских геологов:

53.

С "нижней" по течению стороны Кривой Луки пристроилась и одноимённой деревня (300 жителей) с Никольской церковью (1898-1905), которую в 1950-х обкорнали под ДК Геологов:

54.

Первый чуть ли не от Верхоленска каменный храм, в таком виде она смотрится как бы не интереснее, чем в изначальном:

54а.

Достопримечательностью Кривой Луки могла быть Старо-деревянная Никольская церковь (1796) абсолютно поморского облика, стоявшая в центре села. Её разобрали за ветхостью в 1851-52 годах, тогда же построив на замену Ново-деревянную Никольскую церковь, сруб которой пока ещё цел. Вот только он совершенно невзрачен: хотя в 17-18 века на Верхоленье обильно строились деревянные церкви, достойные Русского Севера, к середине 19 века традиции поморских мастеров тут бесследно забылись.

54б.

Кривая Лука - часть другой излучины, более вытянутой, однако тоже очерчивающей дугу круче 180 градусов. На повороте - очередная искусственная коса: по спутниковой карте видно, что в таких натурально всё русло.

55.

За поворотом встаёт как волна очень красный обрыв - он же и на вводном кадре:

56.

Справа за деревьями проплывает яркий аэропортовский "колдун", а на опушках жильё всё чаще выходит к берегу. Мы уже в предместьях Киренска...

57.

...но про сам Киренск и ещё пару сотен километров пути - в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Давыдово.

Давыдово - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

|

Метки: Атомная быль Сибирь Вечность пахнет нефтью дорожное по Лене Усть-Кут транспорт суда и корабли Иркутская область деревянное индустриальный гигант речной транспорт |

Два исправления |

...и оба касаются путей сообщения.

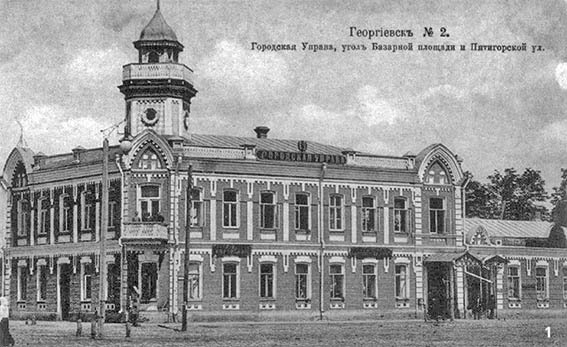

1. Таинственная заброшенная железная дорога в полях у Георгиевска, как пояснили мне на Яндекс-Дзене (среди тамошней бесконечной ругани попадаются и толковые комменты а ля ЖЖ времён расцвета), не была разрушена ни Гражданской, ни Великой Отечественной войнами. Просто сама конфигурация железнодорожного хода МинВоды - Незлобная - пост Неволька, проложенного в 1875 году, оказалась неудачной, и мощный паводок 1913 года, серьёзно повредивший насыпи у Подкумка, стал поводом проложить линию по-новому, непосредственно через Георгиевск.

2. Шелашниковский тракт с Ангары (Балаганск, Усть-Уда, Тыреть) до Лены (Жигалово), который я упоминал несколько раз в контексте Качуга и Верхоленска, проложил не некий купец Шалашников, которого не знает гугл, а губернатор Иркутской губернии в 1864-80 годах Константин Шелашников. Неофициально, впрочем, дорога существовала и до него и в начале 19 века действительно была проложена неким купцами, но Шелашниковским тракт стал после капитальной реконструкции и официальной приёмки. За подсказку спасибо egor_13.

egor_13.

Комментарии отключаю, так как они уместнее не здесь, а к постам по ссылкам.

1. Таинственная заброшенная железная дорога в полях у Георгиевска, как пояснили мне на Яндекс-Дзене (среди тамошней бесконечной ругани попадаются и толковые комменты а ля ЖЖ времён расцвета), не была разрушена ни Гражданской, ни Великой Отечественной войнами. Просто сама конфигурация железнодорожного хода МинВоды - Незлобная - пост Неволька, проложенного в 1875 году, оказалась неудачной, и мощный паводок 1913 года, серьёзно повредивший насыпи у Подкумка, стал поводом проложить линию по-новому, непосредственно через Георгиевск.

2. Шелашниковский тракт с Ангары (Балаганск, Усть-Уда, Тыреть) до Лены (Жигалово), который я упоминал несколько раз в контексте Качуга и Верхоленска, проложил не некий купец Шалашников, которого не знает гугл, а губернатор Иркутской губернии в 1864-80 годах Константин Шелашников. Неофициально, впрочем, дорога существовала и до него и в начале 19 века действительно была проложена неким купцами, но Шелашниковским тракт стал после капитальной реконструкции и официальной приёмки. За подсказку спасибо

egor_13.

egor_13.Комментарии отключаю, так как они уместнее не здесь, а к постам по ссылкам.

|

|

Шишкинская писаница и Верхоленск |

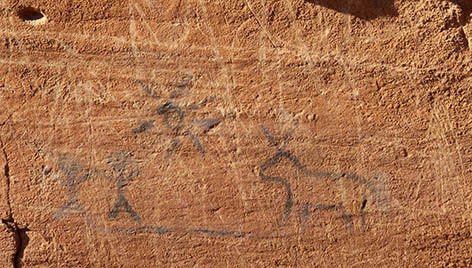

За Качугом, близ которого стоит показанная в прошлой части Анга с её потрясающим новым музеем, дорога становится набережной Лены, которая пока ещё Леночка - чистая, быстрая, маленькая река, так не похожая на свои низовья. Сухопутный Якутский тракт здесь сменялся речным путём, а древние курыкане перерождались в якутов. О первой метаморфозе напоминает в 30 километрах от Качуга старинное село (540 жителей) Верхоленск, в котором сложно разглядеть бывший уездный город, а о второй - Шишкинская писаница на полдороги к нему, важнейший в Восточной Сибири комплекс петроглифов, где есть даже герб Якутии.

В детстве я любил приключенческие книжки про первобытных людей, и в том числе - "Листы каменной книги" Александра Линевского. Этот роман был написан по мотивам Бесовых следков в Карелии, но к Шишкинским писаницам это название тоже подходит сполна: красная скала высится над большой дорогой, и гладкие, как бумага, вертикальные обрывы испокон веков манили что-то на них написать. Не тайное святилище в глухих горах, не укромная долина одинокого племени, а гостевая книга Восточной Сибири, где старейшие записи оставлены 4-6 тыс. лет назад. Охотники каменного века, уже умевшие желаемое выдавать за действительное, но ещё не прокачавшие абстрактное мышление, рисовали мясистых быков, кабанов и лосей в натуральную величину. Люди бронзы, предки эвенков, предпочитали оленей и рисовали их маленькими, но не зря весь мир теперь знает эвенкийское слово "шаман" - тогда на каменных листах появились драконы, странные человекоподобные фигуры и плывущие по Мировой реке лодки, полные душ. Тюрки курыкане (см. здесь) пришли сюда 1500 лет назад с Саян и, благодаря металлургии и коневодству выставлявшие войско, грозное даже для Китая, рассеяли эвенков по тайге. Курыкане были преисполнены гордости от своих побед, изображая знаменосцев на резвых конях да свою добычу - караваны. Не забывали, видимо, и про жрецов - пеших людей в длинной одежде. Примерно то же, плюс юрты и знакомые по ольхонскими молебнами атрибуты шаманов, рисовали и монгольские племена, в 11-14 веках вытеснившие курыкан, или скорее их заместившие: те курыкане, что остались тут и были ассимилированы пришельцами - это предки бурят, а те, что ушли вниз по Лене, ассимилируя тамошних аборигенов, и превратились в якутов. Память об оставленной прародине и воплотилась в 1992 году в гербе Республики Саха:

Русские, глянув на всё это в 17 столетии, почесали бороду, да сказав "а мы чем хуже?!", чертили на камнях кресты, телеги и парусники из своих экспедиций. Их потомки предпочитали не выскабливать рисунки, а наносить их краской - петроглифы последней эпохи опознаются по надписями с повторяющимися элементами и фаллическим символам. Заезжий немец Герхард Миллер и его штатный художник Люрсениус в 1733 году решили не на скалах рисовать, а на бумаге - они впервые сняли копии с этих петроглифов да представили в Академии Наук. Позже исследователи не раз возвращались к Шишкинской писанице, но по-настоящему прославил её Алексей Окладников - сам уроженец деревушки Константиновка отсюда километрах в полтораста, с 1929 года он изучил памятник подробно, как никто до него. Науке известно 1762 рисунка на 298 плоскостях скалы - в разы меньше, чем казахстанский Тамгалы (4 тыс. рисунков), азербайджанский Гобустан (6 тыс.) или Саймалуу-Таш в глухих горах Киргизии (более 10 тысяч), но в разы больше, чем на скалах карельских Бесовых Следков, алтайского Калбак-Таша или амурского Сикачи-Аляна.

2.

Лучший способ попасть на Шишкинскую писаницу - экскурсия от Качугского музея: у неё символическая цена (что-то вроде 500 рублей, включая трансфер), а любые петроглифы штука такая, что без подсказок там и десятую часть не увидишь в упор. Вот только собственная машина у музея всего одна, без дела она не простаивает, и узнав об экскурсия непосредственно музее, узнали мы и то, что свободной она не будет ещё несколько дней. Общественный транспорт тут представлен парой рейсов маршрутки Жигалово - Иркутск, ехать на которой придётся в лучшем случае стоя. Так что лучше на такси (около 600 рублей до писаниц) или попутке - ведь дорога вдоль Лены неимоверно красива:

3.

То неплохой асфальт, то тряская и пыльная грунтовка, она местами идёт по самому берегу, а местами необычайно круто поднимается на бугры, обращённые к реке отвесными ярко-красными обрывами. Вот под обрывами появляется узкий карниз - значит, мы приехали:

4.

Перед скалами Шишкинской писаницы перпендикулярно реке уходит тёмная падь с парой деревянных домиков - с 1948 года, стараниями Окладникова, Шишкинсая писаница охраняется государством, которое тут представляет сторож, сменяющийся раз в пару недель.

5.

Вроде бы на скалах близ сторожки стоит искать русские петроглифы с крестами и кочами, но кажется, своими глазами их видели лишь учёные, а в основном о них известно то, что они есть. От сторожки с полкилометра до следующей пади, где в траве вытоптана парковка, а в воде - место, куда может лодка пристать. Я встал на доску и начал шарить по скалам ультразумом, сочтя, что это видовая точка, но это оказался фрагмент плота из пенопласта и досок, которым в то лето какие-то энтузиасты сплавились из самого верхнего на Лене села Бирюлька.

6.

Хотя у парковки тоже хватает плоских каменных "листов", всё же большая часть писаниц находится в паре сотен метров дальше. Лучшие главы каменной книги зачитаны до дыр - у скал причудливо сплетаются натоптанные тропы:

7.

Скалы так гладки, что в комменты ко мне наверняка придёт какой-нибудь городской сумасшедший срывать покровы с додревних цивилизаций. Ведь мы раскопали сенсацию - сюда пристал Ноев Кочвег!

8.

Плоские обрывы Шишкинской писаницы чередуются с причудливыми каменными фигурами, настраивающими на мистический лад:

9.

Первый петроглиф, что мы увидели, выглядел так:

9а.

А самая натоптанная из троп вывела нас прямиком к Якутскому Всаднику. Да столь чёткому, что по всему своему опыту поездок на петроглифы я сразу же вынес вердикт - новодел:

10.

Ведь петроглифы наносили по-разному: где-то краской (сохранившейся сквозь тысячи лет в основном в пещерах, как башкирский Шульган-Таш или монгольский Гурван-Цэнхэрийн), где-то - глубокими чертами, а вот на Шишкинских писаницах применялся самый неудачный для туриста метод - выскабливание. Проще говоря, здешние петроглифы - это слегка пошарканные участки гладкой скалы, даже в упор едва различимые. А те, за кем не доглядел сторож, превратили эти скалы в подобие экрана с помехами:

10а.

Приметив ещё пару рисунков новодельного вида, мы спустились не то что разочарованным, а я бы сказал - приунывшими: разумнее было бы, наверное, смириться да ловить попутку в Верхоленск. И всё же больше для очистки совести я решил постучаться в сторожку. Сторож, интеллигентного вида пожилой человек в огромных болотниках, примостился на отбойнике и молча смотрел в ясное небо. Я устал, солнце припекло, а потому и разговор наш потёк неспешно: вопросы о петроглифах быстро отошли на второй план, и вот уже я сам не заметил, как излагаю своё путешествие. Сторож слушал, кивал, а потом из приречных кустов появился обаятельный паренёк лет 18 в таких же сапогах, с удочкой и ведёрком. Нам повезло: в те дни у сторожа гостил внук Никита, который и так лазал по скалам каждый день с подсказками деда, и вот теперь не прочь был показать свои сокровища двум заезжим туристам.

11.

По пути он рассказал, что Якутского Всадника мы видели настоящего - в доковидные времена на Шишкинскую писаницу раз в год приезжали археологи, изучали состояние рисунков, а особо ценные подводили белой краской, чтобы и туристам их находить было легче, и вандалы не калякали поверх них хотя бы случайно. Белые фигуры выглядят отвратительно новодельно - но иначе мы бы просто не смогли их рассмотреть:

12.

На кадре выше слева - пара фигур из неолита: бык с аппетитными рёбрами и похожая больше на зайца голова лосихи. Справа - лоси бронзового века и загадочная фигура, которую здесь называют Шаман. На кадре ниже - сплошь бронзовый век, и судя по странным фигурами в лодках, то не эвенки на рыбалке, а души на пути в запределье. На средней строчке обратите внимание на то, как отличаются подкрашенные и неподкрашенные петроглифы, причём добавьте сюда то, что они как правило на фото видны лучше, чем глазом. Внизу же, пожалуй, самое впечатляющее изображение Шишкинских писаниц - Дракон, пожирающий Солнце:

13.

Вот бежит неолитический бык и гонит верблюдов настоящий Якутский Всадник - на кадре №10 конь не тот, что на гербе, зато здесь совпадение полное:

14.

Рядом - загадочные символы, включая кресты - не русское ли наследие, выбитое рукой суеверного купца в попытке обезвредить бесовские письмена перед дальней дорогой?

14а.

Снова всадники на курыканских конях, "с морды похожих на верблюда":

15.

Даже с помощью Никиты, который водил нас часа полтора, а после не взял за это денег, мы увидели далеко не всё - многие ценные изображения, как например огромный караван с гужевыми повозками, сделаны так, что снизу их не разглядишь, а вплотную к ним не залезешь.

16.

Что же до надписей, то иные уже начинает облагораживать время - теперь это не вандализм, а наскальные рисунки поздне-парового и ранне-электрического веков:

17.

Кто-то из современных людей пытается продолжать дело древних:

17а.

Прошедшее лето выдалось в Сибири неимоверно жарким, и на спуске со скал нам не хотелось уже ничего, кроме воды и прохлады. Леночка тут лишь с виду тёмная из-за глинистого дна и порядочной глубины, а вблизи - ледяная и прозрачная, как горная река. По словам Никиты, вода тут питьевая, и не смутившись тем, что в 15 километрах выше стоит Качуг с его 6 тысячами жителей, мы с радостью поверили на слово: жажда валила с ног. Дальше мы решили искупаться, но я, зайдя по щиколотку, сразу забыл о жаре: в арктических низовьях Лена куда теплее. Попрощавшись с Никитой, мы пошли дальше в сторону Верхоленска, куда ещё сторож махнул нам рукой, сказав, что петроглифы тянутся "до Ажирая":

18.

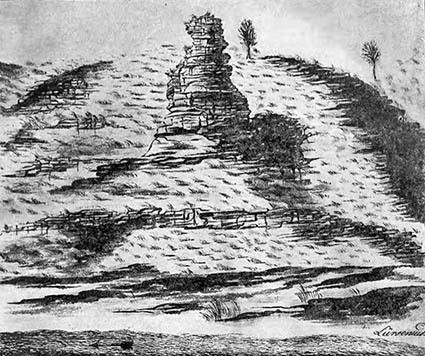

Хара-Ажирай, он же Ажрай-Бухэ и Ажрай-Нойон, был мне знаком по Ольхону - в числе 13 Северных Владык он являлся на Большой тайлган, главный бурятский молебен. В легендах Ажирай обладал такой силой, что ударом ноги вышибвал дверь Царства Мёртвых, но ольхонские шаманы представили как "духа гибкости ума" и хранителя Лены. Особо чтили Ажирая эхириты - самое северное племя бурят с налимом в качестве тотема. Алтарём Ажрай-Нойона считался скальный столб, на который обвинённые соплеменниками в тяжких преступлениях буряты пытались в знак своей невиновности забраться в темноте без факела и страховки. Скалу зарисовал в 1733 году Люрсениус, но в 1847 году царские инженеры, тянувшие колёсный тракт, на всякий случай решили её опрокинуть:

18а.

Теперь буряты вряд ли помнят, что столб Ажирая стоял, но зато помнят, где. У скал ниже писаницы прибрежный луг расширяется, и трава на нём притоптана, а сэргэ (ритуальный столб) в голубых хадаках (лентах), бочки для мусора да одинокая деревянная беседка выдают поле тайлгана: хотя бурят в Верхоленье почти не осталось, представители здешних родов раз в год съезжаются к подножью Ажирая на молебен. Инструкция, как проводить обряд, изложена в петроглифах с кадра №2, которые, однако мы не сумели рассмотреть в контровом свете. Мы выглядывали 5 шкур жертвенных быков, о которых рассказывал сторож - но как оказалось, шкуры эти не растянуты по скалам, а посажены на шесты на другой стороне поля, за поворотом, где я увидел их мельком уже на обратном пути. А ещё интересный момент, явно уходящий куда-то в курыканское прошлое: якуты тоже знают Ажирая, но у них Адьарай - это дьявол.

19.

Поход к Ажираю так вымотал нас, что в ожидании обратной попутки мы валялись в траве у обочины. Но путь оправдал чёрный аист, хлопавший крыльями в тёмной воде:

20.

Дорога под Шишкинской писаницей неожиданно оживлённая, хотя трафик на ней странноват. Тут мало легковушек и много грузовиков, среди которых есть как явно местные лесовозы и самосвалы, так и могучие дальние фуры, порой с какой-нибудь техникой под брезентом. Не меньше тут ярких блестящих автобусов и минивэнов с тюками на крышах, вот только не пассажиров везут они, а рабочих на дальние вахты. Например, в Ковыкту - открытое в 1987 году газоконденсатное месторождение, крупнейшее по запасам от Енисея до Тихого океана: это под неё строилась "Сила Сибири". Постоянная добыча на Ковыкте ещё даже не началась, но одного лишь её освоения в 2010-е годы хватило, чтобы Иркутская область воспрянула на глазах. Ещё дальше строится второй путь Байкало-Амурской магистрали, в мерзлоте гор бьются железнодорожные тоннели, а в самом-самом тупике этой дороги и вовсе Ленские прииски манят блеском золота недалёких работяг. Охота, набеги, торговые экспедиции, великие стройки, вахты на месторождениях - во все времена люди ехали мимо Шишкинских писаниц на поиски лучшей доли...

21.

На закате мы поймали лесовоз и вернулись в Качуг, а утром вновь отправились этой дорогой в Верхоленск. На выезде из Качуга нас подобрал большой джип с бойкой женщиной за рулём. Она была торговым представителем фабрики мороженного "Cooltook", и работа её заключилась в поездках по дальним районам, да и хобби было сурово-сибирским - одинокая и не бедная, в своей квартире она мастерила чучела зверей вплоть до медведя, да и живых медведей на этом тракте видела не раз... Вот промоталась мимо Шишкинская писаница и остался над головой "пень" Ажирая...

22.

За поворотом дорога пересекает крошечную, но явно старую деревню Шишкинскую, где попадаются и очень красивые дома, а дальше вновь прижимается к берегу под красными обрывами:

23.

Серпантин через них приводит в широкую долину, высокие травы которой скрывают и нашу цель:

24а.

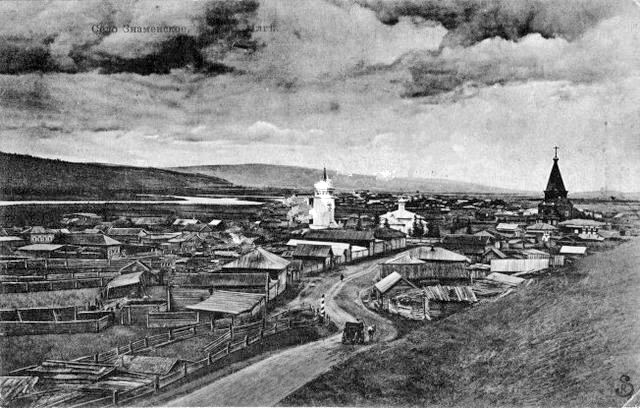

Верхоленск манил меня названием - вроде простым, но таким мелодичным. Первые землепроходцы вышли на Лену в 1620-х годах куда ниже по течению, у теперешних Усть-Кута и Киренска, а потому совсем не мудрено, что если в низовьях уже в 1632 году был основан воеводский Якутск, то верховья таили неизведанные волоки. В 1641 году отряд пятидесятника Мартына Васильева в прямом смысле слова вмёрз в лёд из-за ранних и необычайно мощных заморозков. Казакам не оставалось ничего другого, кроме как быстро возводить острожек и оставаться зимовать. За зиму, однако, они неплохо изучили окрестные горы и долины, пройдя Лену практически до истока, а может быть даже увидели с Солнцепади замёрзший Байкал. Сменивший Васильева на следующий год Курбат Иванов из Тобольска не только перенёс Верхоленский острог в более подходящее место напротив устья Куленги, но предпринял новую экспедицию. Близ нынешний Бирюльки свернув из Лены на её приток Иликту, казаки перешли за Приморский хребет в ущелье Сармы и вот уже первыми из русских людей пили воду Байкала. Путь по Ангаре с её могучими порогами и кочевьями воинственных булагатов казаки освоили лишь через десятилетия, а в 1640-х годах Верхоленский острог стал первыми воротами на Байкал, и даже разорение эхиритами в 1647 году ему в этом не помешало. Сфера влияния Верхоленска оставалась неизменно и позже, когда буряты по-буддийски смирились и приняли русскую власть, а Иркутск разросся до центра половины России. В 1816 году Верхоленск стал слободой, а в 1857 году - уездным городом Иркутской губернии. Образуя на карте почти правильную трапецию, Верхоленский уезд расширялся от Жигалова и Верхоленска на юго-восток, одним концом выходя к Ольхону, а другим - на Северный Байкал. По плодородным долинам жили русские, ещё в 17 веке образовав одну из крупнейших в Сибири старожильческих пашен, а в горах и за горами хозяевами оставались буряты, составлявшие в уезде более трети жителей.

24.

К уездному городку сходились гужевой тракт, конные тропы и малые речки: если Качуг оказался идеальным местом для изготовления одноразовых несамоходных судов, отправлявшихся в половодье, то Верхоленск в 19 веке считался крайней точкой уже полноценной навигации. Именно здесь в 1861-62 годах были собраны из бельгийских деталей первые ленские пароходы - "Святой Тихон Задонский" байкальского судовладельца Ивана Хаминова и "Первенец" бодайбинского золотопромышленника Александра Трапезникова. Но развитие пароходов увеличивало их тоннаж, и вот уже новым судам, отвозившим работяг и оборудование на Ленские прииски, в местной гавани сделалось тесно. Главным портом Лены стало безликое Жигалово, куда с начала 19 века добирались от Ангары более коротким путём из Балаганска, а где-то в 1864-80 годах тогдашний иркутский губернатор Константин Шелашников обустроил тракт официально. По переписи 1897 года с населением 1,3 тыс. жителей Верхоленск уже был меньше многих сёл в своём уезде. Последним, кажется, аккордом уездной истории стал Верхоленский Совдеп, 15 большевиков которого были расстреляны белыми 21 июля 1918 года в пади под горой Марян:

25.

Над их братской могилой в 1978 году соорудили неожиданно симпатичный памятник из красного ленского плитняка, советский флаг над которым привлекает взгляд за избами в южной части Верхоленска. Но пройти к нему можно только через луга.

26.

Совдеп запомнился потомкам лишь своей гибелью, однако успел пробудить Упырей, коими молва считала банду Черепановых. Атаманом её числился Андриан, купчина из села Картухай, крутым норовом известный и прежде - так, свою жену он забил насмерть, а наказания за это так и не понёс. Вторая жена его самого держала в страхе: Анна Черепанова, даром что работала в школе учительницей, в девичестве ходила в одиночку на медведя. В делах она быстро потеснила мужа и научилась командовать мужиками, когда возила товары в Иркутск - говорят, проштрафившихся Анна избивала сама, причём зверски. Подозреваю, кто-то из них вступил в Совдеп и, конечно, не упустил возможности с ней поквитаться. Дальше норов взял своё: лишившись пристани, особняка и капиталов, купчиха стала атаманшей. Ставкой Черепановых служила некая Офицерская сопка в тайге, ну а были новоявленные разбойники не столько грабители, сколько мстители. Работали просто: переодевшись красноармейцами, черепановцы входили в село, а затем внезапно доставали оружие и устраивали расправу над вышедшими встречать "своих" коммунистами. О жестокостях Упырихи слагали легенды - тут она семерых лично забила обухом топора, там привязала учителя к коню и протащила через всю деревню, а потом изрубила тело. Самой именитой жертвой черепановцев стал председатель СибЧК Иван Постоловский, которого Анна не стала четвертовать, а отдала на суд белым, чьи покровительством пользовалась. Крупнейший рейд черепановцев на Нижнеангарск в союзе с восставшими эвенками в декабре 1921 года оборвал жизни 38 человек. Упырихой, однако, Анну Черепанову называли не только за жестокость, но и за живучесть: ЧОНовцы охотились на неё, как на зверя, а она, опять же подобно зверю, запутывала следы. Говорят, однажды Анна несколько дней сидела в болоте, дыша через трубку из камыша. Лишь раз чекисту удалось подстрелить её в бедро... но затем погиб от рук её соратников, а вынутую пулю Упыриха позже носила на шее как талисман. В конечном счёте красным так и не удалось изловить ни её, ни мужа - поняв, что война проиграна, Черепановы сложили оружие и достали поддельные паспорта. Говорят, уже в 1970-х в Красноярске милиция задержала некую хромую старуху Корепанову с пулей-талисманом на шее, но доказать, что она и была Анной из Верхоленска, а не пострадала, по её словам, в боях с Упырихой, так и не смогли.

27.

Верхоленск, добитый Гражданской войной, в 1925 году лишился статуса города. Тогда та же участь постигла десятки городов, носивших этот статус по инерции, как Соликамск или Свияжск. Но я не припомню другого уже-не-города, в котором про урбанистическое прошлое бы не напоминало до такой степени ничего. Можно вспомнить десятки сёл или станиц, никогда не бывших городами, но куда как более похожих на маленькие старинные города. Вытянутый вдоль полутора улиц, Верхоленск потянет максимум на село - центр волости, причём волости бедной и глухой.

28а.

Вот однако, самое настоящее уездное казначейство - где-то такие бывают с лепниной и в 2-3 этажа:

28.

Здесь нет даже улицы Ленина! Центральная в Верхоленске улица, на которую он нанизан от въезда до выезда, названа в честь молодого вятского революционера Николая Федосеева. Он один из первых в России проповедовал марксизм вместо народничества, дружил с тогда ещё мало кому известным Владимиром Ульяновым, переписывался с целым Львом Толстым и наконец в 1898 году угодил в верхоленскую ссылку. Где 27-летнего юношу, а с ним заодно и оставшуюся на воле невесту, довёл до суицида другой ссыльный большевик Иван Юхоцкий, который считал, что негоже настоящему марксисту собственность иметь, тем более если вся эта собственность - книги.

29.

На улице Федосеева стояли административные здания и особняки купцов, в первую очередь Большедворских, Купцовых, Соловьёвых и Шульгиных. Домик с флагом на кадре выше, кстати, в списке памятников архитектуры называется домом Черепановых, а значит не из него ли вышли Упыри? Деревянной школы, которую я видел в чужих заметках, мы то ли не заметили, то ли уже не застали. Самый солидный в старом городе дом Харитона Соловьёва выделяется идеальным состоянием - с 2002 года его занимают библиотека и небольшой музей:

30.

Улица Федосеева и ныне имеет хоть минимально городской облик. А вот так выглядит параллельная ближе к реке улица Константина Пуляевского, названная в честь местного героя Великой Отечественной:

31.

На ней уцелела столовая политических ссыльных (1897-98), где Юхоцкий изводил Федосеева, а ещё несколько лет назад можно было найти и развалины деревянной тюрьмы:

32.

Ссыльные в крошечном Верхоленске слагали немалый процент населения, но ещё больше смутьянов оказывались здесь на этапе. Например, Александр Радищев в 1790 году, или Феликс Дзержинский, в 1902-м отсюда и сбежавший. Первыми именитыми ссыльными Верхоленска были вездесущие декабристы Андрей Андреев и Николай Репин, а из тех, улица имени кого была в каждом советском городе, через Верхоленский уезд прошли Михаил Фрунзе, Валериан Куйбышев и Серго Орджоникидзе. Нестор Каландаришвили в здешней ссылке из грузинского националиста превратился в анархо-коммуниста и возглавил красных партизан. Было в городе и по полсотни человек поляков и евреев, возможно имевших синагогу в какой-нибудь избе. Но какие дома на полузаброшенных улицах каких ссыльных помнят - боюсь, не знает уже никто. Заброшек и пустырей в потерявшем за сто лет половину жителей Верхоленске как бы не больше, чем жилых усадеб, и многие из них явно опустели давно, быть может ещё до распада Союза...

33.

Заброшенный особняк в самом центре села, к которому сходятся улицы Пуляевского и Федосеева, ныне известен как Дом Троцкого... известен, правда, больше краеведам, чем местным жителям, но в 1900-02 годах ссыльного Лейбу Бронштейна действительно переводили несколько раз между Верхоленском и Усть-Кутом.

34.

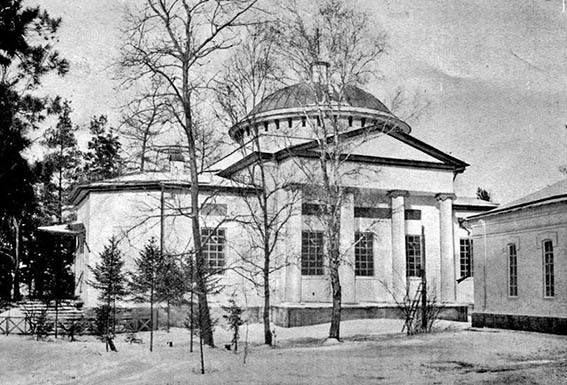

С домом Троцкого соседствует Воскресенский собор (1903), воздвигнутый на средства ссыльного мещанина Стефана Захарова. Храм выглядит как пусть и солидная, но всё-таки сельская церковь:

35.

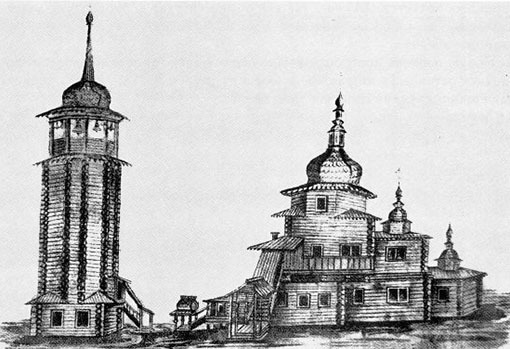

Колокольню над ней не успели поднять, да и нынешние реставраторы вряд ли это потянут. По-своему впечатляет вышка-звонница, про которую у меня было записано, что она осталась от предыдущей церкви с 1760-х годов. Увы, я так и не смог вспомнить, откуда я это взял и сколь это достоверно, но правда то, что пока вышки не стали ассоциироваться с чем-то сугубо утилитарным, на Руси было множество таких звонниц. Само собой, архитектурной ценности в них никто не видел (да и сейчас, увы, не видят!), а потому уцелевшие русские столбово-каркасные звонницы теперь можно сосчитать по пальцам одной руки. Так что в теории солидный возраст этой вышки возможен:

36.

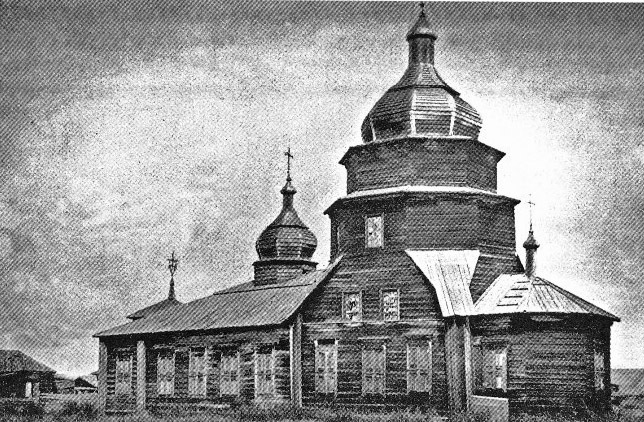

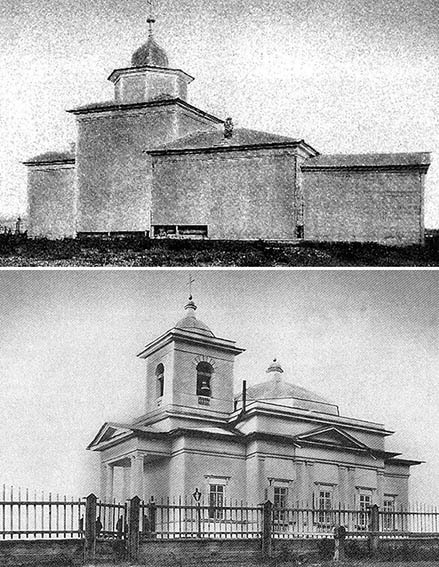

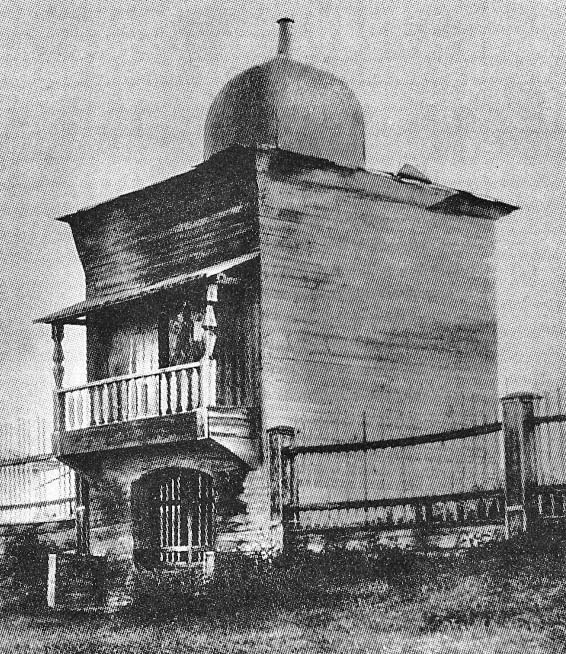

Ещё два деревянных храма не пережили 1930-х годов:

37а.

Старый Воскресенский собор (1795-96), на замену которому нынешний храм и строили - весьма неожиданный в этих краях образец деревянного зодчества Украины. В принципе "украинское барокко" не такая уж и редкость в Сибири, но - в каменных храмах городов и монастырей: ведь в 18 веке Малороссия была кузницей кадров высшего духовенства. Здесь мог отметиться разве что какой-то ссыльный запорожец:

37б.

Ещё раньше тут стояла шатровая Воскресенская церковь 1650-х годов, остававшаяся от острога:

37в.

Но главным памятником Верхоленска был Богоявленский собор (1718) с уникальным завершением. Крещатые бочки - штука и так очень редкая (навскидку вспоминается пара церквей на Урале и пара на самом севере - в Кимже и Варзуге), а двухъярусных крещатых бочек в пол-оборота друг к другу я не припомню более нигде!

37г.

Ещё можно вспомнить показанные в прошлых частях на таких же чёрно-белых фото церкви в Бирюльке, Качуге, Знаменке да храмы Илимского острога: пашни Иркутского Севера представляли собой такой же целостный район поморского деревянного зодчества, как Онега, Карелия или Двина... но весь этот пласт сгинул в ХХ веке.

38а.

Улица Федосеева за домом Троцкого сама становится набережной. У реки - сельский воинский памятник:

38.

Хорошее, крепкое, старинное село - но какой же это бывший город?

39.

Хотя вот в сельском магазине у двух столь же сельских тётушек играла не эстрада, а отличный старый англоязычный рок-н-ролл.

39а.

Черту под центр Верхоленска подводит наплавной мост:

40.

За ним начинается просёлка к несколькими деревням, самая дальняя из которых носит звучное название Магдан. Где-то там, далеко за рекой - и зловещая Офицерская сопка.

41.

Как село в кристальном воздухе сибирской глуши Верхоленск чрезвычайно живописен:

42.

Последний взгляд на центр уездного города:

43.

Присёлки под красными обрывами тянутся дальше:

44.

А жизнь в глуши полна своего колорита:

45.

46.

47.

48.

49.

Ну вот и северный выезд. Дальше до Жигалова ещё сотня километров, но дорога такая, что билет на маршрутку дотуда стоит раза в 2-3 дороже, чем до Качуга. Вдоль дороги, судя по чужим фото, те же красные обрывы, без петроглифов, но даже более высокие и зрелищные, чем скалы Шишкинской писаницы. Само Жигалово, ещё один районный ПГТ (с 1936 года) с 5-тысячным населением, зародилось в 1723 году как заимка Якова Жигалова, а в эпоху золотой лихорадки на Бодайбо превратилось в главный порт Лены, где даже свою верфь построили в 1907 году. Но глядя на чужие фотографии и списки памятников архитектуры, я не нашёл ни одной причины того, зачем туда добираться. За Жигалово путь раздваивается, и сама Лена течёт мимо пустеющих деревень, некогда процветавших у водного-ледового тракта. В тех деревнях есть заброшенные церкви, купеческие дома и сталинские лагеря, а километрах в 80 от Жигалова уходит в землю Ботовская пещера, в которой ещё эвенки прятались от непогоды. Открытая геологами в 1948 году, на данный момент она считается самой длинной в России: все крупные пещеры неуклонно "растут" по мере исследования новых ходов, и в 1992-2010 годах спелеологи иркутского клуба "Арабика" так "удлиннили" Ботовку с 6 до 67 километров, и это явно ещё не предел. В Ботовской пещере нет особых природных чудес, в основном одноярусный густой лабиринт, часть которого исследовать помогла древняя карта - плоский камень с вырезанной схемой ходов, которую в настоящих ходах повторяли следы 3-4-тысячелетней копоти.

49а.

Но те места - по-настоящему глухой тупик, и в какой из деревень окончательно затухает дорога, зависит в первую очередь от того, на чём едешь по ней. Ещё в Жигалово можно свернуть на запад, на тот самый Шелашниковский тракт, ведущий мимо горы Кит-Кай, для бурят священной как шаманская святыня, а для коммунистов как место первой ссылки Сталина, к Усть-Уде и далее вдоль Ангары в Иркутск. Третья дорога за Жигаловом уходит от Лены и тянется на 300 с лишним километров (почти как до Иркутска) к посёлку Окунайский на БАМе. Она невзрачная, пыльная, вхлам разбитая строительной техникой Ковыкты, на ней вообще нет сёл, а знакомые автостопщики рассказывают, как каждый водитель норовил им сообщить, что тут кишат медведи, после чего захлопывал дверь и гнал прочь. Поначалу я думал не поворачивать в Верхоленске, а прорываться этой дорогой, но в итоге решил, что да ну его нафиг: даже из Усть-Кута автобусы в Иркутск ездят не через Жигалово, а раза в полтора более длинным маршрутом через Братск. Частный минивэн Иркутск-Северобайкальск едет 12 часов и берёт по 3500 рублей с человека независимо от точки посадки. Те же автостопщики от БАМа до Жигалова продирались 9 часов чистой езды, так что весь путь от бывшего главного порта Лены до нынешнего занял бы у меня пару дней. Полтысячи километров течения Лены ниже Верхоленска для меня так и останутся белым пятном.

50.

В следующей части... по-хорошему следующая часть должна быть про Усть-Кут, с 1950-х годов и поныне главный порт Лены, до постройки Амуро-Якутской магистрали бывший крупнейшим речным портом всего СССР. Но Усть-Кут я посетил ещё в Байкало-Амурском путешествии 2020 года и написал о нём не так давно (вот, ниже, в оглавлении). Так что в фактической следующей части отправимся из него вниз... уже не вдоль Лены, а по Лене!

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Давыдово.

Давыдово - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

|

Метки: невольничье Качугский район Сибирь Иркутская область дорожное деревянное этнография |

Анга. От Форт-Росса до Сергиева Посада |

Уналашка, Ситка, Форт-Росс; алеуты, тлинкиты, кашайя; Иркутск, Якутск, Благовещенск и святыни далёкой Москвы - что объединяет всё это с тихой сибирской деревенькой Анга (800 жителей) в 20 километрах от показанного в прошлой части Качуга в верховьях Лены? Конечно же, судьба земляка - на излёте 18 века здесь родился Иван Попов, он же Иоанн Вениаминов, он же святитель Иннокентий Московский, наследием которого стали Благовещенск, Храм Христа Спасителя и лес на Алеутских островах. Я ехал сюда посмотреть на его 300-летнюю избушку, а обнаружил то, чего в глуши никак не ожидал увидеть.

В Качуге нет сетевых такси, а местные берут за 20 километров до Анги то ли 600, то ли 800 рублей, ссылаясь на то, что там очень плохая дорога и они вообще согласны ехать чисто чтобы вам помочь, так как машину чинить выйдет дороже. Зная, какая дорога за Качугом дальше на север, им даже веришь... но денег жалко, да и зачем же тогда мужиков напрягать? Мы взяли такси до околиц райцентра и стали ловить попутку. Вскоре нас подхватил праворульный драндулетик, состоянием и содержимым кузова похожий на старые добрые "Жигули", и в компании доброго сельского дядьки мы поехали на восток. Кругом тянулись поля и луга, за которыми виднелись крыши деревенек: Верхоленье - одна из последних "сибирских пашен", обжитых русскими людьми ещё с 17 века, но в отличие от столь же изобильных уголков Ангары и Илима, сюда не дошёл Гидрострой.

2.

Под колёсами, между тем, шуршал почти идеальный асфальт, даже получше, чем на большей части Качугского тракта. Тарифы таксопарка, равно как и легенды таксистов, кажется, просто слегка устарели: Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия открылся в Анге всего-то в 2017 году как совместный проект "церкви и области" (по словам водителя), которым явно был известен афоризм про непростые отношения храмов и дорог. О том же, кому паломники, туристы и селяне обязаны возможностью ездить тут без ухабов и пыли, напоминают деревянные часовни и кресты:

3.

Кадр выше снят, кажется, близ деревни Малые Голы на полпути, а кадр ниже - на стыке Анги и её длиннющего присёлка Рыкова:

4.

Деревни эти небогаты и полны заброшенных домов, но всё же что-то неуловимое, незыблемо-сибирское, отличает их от призрачных в своём упадке деревенек Средней полосы или Русского Севера:

5.

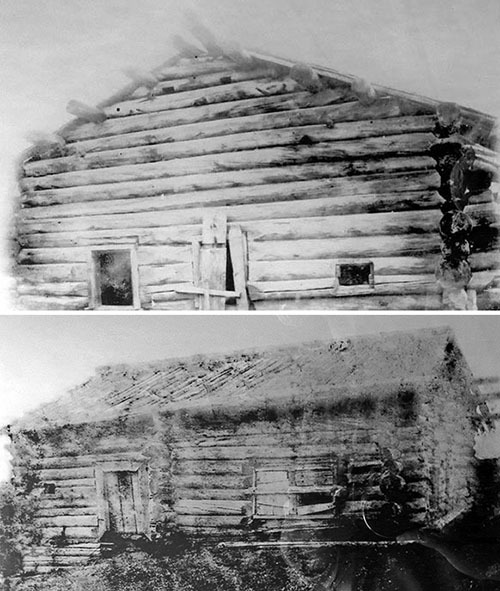

Ну а дом святителя тут даже не сказать, чтоб уникален - 200-300-летние избы, срубленные, быть может, ещё теми, кто пришёл сюда пешком с Вологодчины и Приуралья, мелькают у дороги тут и там. Их облик очень характерен - маленькие, вросшие в землю, изначально может быть даже курные, они строились до того, как в обиход русских крестьян вошла пила, и потому под самый конёк сложены из брёвен:

6.

У более молодых изб на уровне чердака брёвна сменяются досками, а на окнах - резные наличники в бело-голубых тонах:

6а.

Ангара, Ангоя, две Анги (другую я показывал год назад в Приольхонье) - в байкальской стороне это буквально одно из самых распространённых названий. С эвенкийского "анга" переводится примерно как "щель" - этим словом тунгусы называли и пасть животного, и речной каньон. Каньонами, возможно, Большая Анга и течёт в горах Байкальского хребта почти параллельно Лене, и хотя в равнинной части это речка тихая и маленькая, именно после её устья Лена становится хотя бы в паводок судоходной.

7.

Анга стоит на двух берегах, но капитальный мост между ними построили лишь в 1996 году. Правее моста (кадр выше) видна укатанная в сайдинг школа и высокая деревянная церковь, отмечающая нашу цель, а низинка у речки была в 18-19 века известна Поповские Утуги - запомните её! Левее моста - венчающий скопление изб деревянный Дом культуры:

8.

К ДК и тяготел ещё 5 лет назад центр селения - тут и мемориал Победы, самой красивой частью которого я бы назвал высокие ёлки:

9.

И "Крестьянский торговый дом" с характерными деревянными кружевами - удивительно, но так выглядят все магазины этой сети (!), существующей с 1999 года в Качугском районе:

10.

Новый центр Анги манит за кривыми заборами:

11.

Вокруг старинной избы в 2013-17 годах образовался целый мемориальный комплекс с десятком построек, осматривать который можно несколько часов. Издали его доминанта - Иннокентьевская церковь, однако фактически главное здание комплекса - хорошо заметный на кадре выше Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия, сруб которого вмещает новый дом культуры, музей, гостиницу на полсотни постояльцев да офис всего этого великолепия. Первым и приятным сюрпризом стал сам масштаб мемориала: созданный уже по окончании золотого века ЖЖ, он не успел стать достоянием трэвел-блоггеров, по сайту КПЦ же ни за что не догадаешь о том, что здесь встретит что-то более солидное, чем новодельная церковь и вечно закрытый музей, ключ к которому надо спрашивать в церковной лавке. Из слабости сайта же обнаружился и второй сюрприз, на этот раз неприятный: выходной у КПЦ не только понедельник, но и вторник, на который и пришёлся наш визит. И в населённом пункте покрупнее это бы значило лишь запертую дверь и хмурого сторожа, однако в глухой деревне большинство сотрудников Культурно-просветительского центра приезжают сюда из Иркутска вахтами, живут здесь же, и в те дни, когда нет посетителей, всё равно на рабочих местах. Охранник позвал директора, мы показали директору рекомендательные письма от проекта "Живое наследие" при Общественной палате РФ, и вскоре к нам спустилась девушка-экскурсовод с приятным голосом...

12.

Большая часть Иннокентьевского мемориала расположена на зелёном, идеально постриженном холме. Справа - старая изба и новая церковь, левее виднеется звонница над руинами старой церкви, а домики справа вдоль лестницы... расскажу о них позже, а пока что запомните ещё и их!

13.

Первым делом мы поднялись в храм Святителя Иннокентия (2013-17) - издали почти типовая деревянная церковь из оцилиндрованного бревна, какие в 21 веке строятся от Калининграда до Сахалина, она гораздо интереснее внутри:

14.

Внутрь, а не наружу, обращены и расписные наличники:

15.

Сюжеты и техника росписи кажутся очень знакомыми и очень какими-то северным, вот только региональную школу я не могу опознать. Строили Иннокентьевский храм плотники из Иркутска, а расписывали мастера из Троице-Сергиевой Лавры:

16.

Но самая, пожалуй, яркая деталь - икона-штурвал на апсиде:

16а.

Старинная изба в окружении газонов, мостиков и тротуарчиков кажется музейным экспонатом, небрежно положенным на блестящую витрину. Она действительно стоит не в изначальном месте, да и родным домом святителя не была, но дело тут лишь в том, что история этой избы так же нелинейна, как и судьба самого Иннокентия:

17.

Будущий святитель родился в Анге в 1797 году, и первым именем его было - Попов Иван Евсеевич. Предки его по отцовской линии к тому времени жили в Иркутской земле уже как ровно 99 лет, все были священниками, и в 4 поколениях из 5 носили одно и то же имя: Иванами Поповыми были и наш герой, и его прапрадед, в 1698 году присланный невесть из каких краёв, и прадед, служивший в одной из церквей Иркутска, и дед, в 1738 году переведённый епархией в далёкое, но богатое село Ангинское. Вероятно - за какое-то смутьянство, уж по крайней мере в славном роду Поповых он вышел экспериментатором, сыновей своих назвав Дмитрий и Евсей. Первый унаследовал эту избу, а второй обустроился по соседству - так в Ангинском возник уголок на берегу речки, те самые Поповские Утуги. Дом Евсея Иваныча, где в 1797 году, младшим из семерых детей, большинство из которых умерли в младенчестве, родился будущий святитель, благополучно простоял до советской эпохи. В 1913 году в нём даже открыли музей земляка, но проработал он, по понятным причинам, дай бог несколько лет, а дальше тесная старая изба вновь стала чьим-то домом, и где-то ближе к середине века хозяева без сожаления её снесли.

17а.

Ту избу, что стоит теперь подле церкви, построил в 1738 году дед святителя, а к концу 18 века там жил его дядя Дмитрий Иваныч. К дяде и перебрался маленький Ваня Попов в 1805 году, когда умер Евсей, так что в итоге тут не родной дом нашего героя, но всё-таки - дом, где он жил. В 1806 году Дмитрий с племянником уехали в Иркутск, а дом продали односельчанам Скорняковым, чей род и жил здесь полтора столетия, в 1876 году перевезя избу с Поповских Утугов на бугор.

18.

Время, однако, шло, и если в атеистическом Советском Союзе святителя Иннокентия забыли, то на том берегу Мировой лужи помнили как, ни много ни мало, Апостола Америки. В 1977 году Иннокентий Московский был канонизирован Православной церковью в Америке, что поддержали и при дворе патриарха в Москве. В Перестройку сюда даже приезжали некие православные американцы, уж не знаю, индейцы или белоэмигранты, и предлагали несколько тысяч долларов за обветшалый заброшенный сруб - чтобы вывести на Аляску и создать там музей. Председатель Владимир Бутаков тогда наотрез отказался, но видимо, и собакой на сене оказаться не хотел: так американцы своим визитом вынудили иркутских чиновников заняться сохранением избы. В 1997 году, к 200-летию рождения святого и 20-летию его канонизации, при поддержке Церкви в этой избушке открылся дом-музей Святителя Иннокентия, а создание нынешнего Культурно-просветительского центра началось в 2013-14 годах с её реставрации.

19.

Аутентичен в избе только сруб да может быть половицы из полубрёвен. В сенях её висит родословная святителя Иннокентия, нынешние потомки которого живут в Москве под другими фамилиями. В комнатах же воссоздан абстрактно-собирательный интерьер поповского дома с позапрошлого рубежа веков:

20.

Чуть в стороне от избы и нового храма - фундамент старой Ильинской церкви (1804), строительство которой почти совпало с детством святителя. Её разрушили в 1930-х годах вместе с церковным кладбищем:

21.

Теперь фундамент церкви аккуратно раскопан и законсервирован, а на его кирпичах лежит язык колокола, откопанный вместе с ним. У входа - псковская звонница, а над апсидой - прозрачная часовня, и кресты за ней напоминают о сельском кладбище, где покоились в том числе предки святого:

22.

Примерно таким Ваня Попов видел Ангинское накануне своего отъезда - Ильинская церковь на холме да усадьба деда у речки. Последний элемент мемориала - те самые 5 павильонов у лестницы, которые представляют собой фактически залы музея: каждый - про отдельный этап жизни Светителя Иннокентия. Первый, что про детство, представлен лишь диорамой:

23.

Второй зал символизирует Иркутск, его самый-самый центр на месте деревянного кремля - с Московскими воротами, барочными храмами и Иркутской духовной семинарией, изначальное здание которой (1780-88) простояло до 1846 году, когда его заменили нынешние корпуса. Туда и повёз Дмитрий Попов в 1806 году племянника Ивана на 8-летней обучение. А так как количество Поповых среди потомственных попов зашкаливало, и в одном только потоке нашего героя числилось 7 однофамильцев, настоятели решили дать им другие имена. Иван Попов из Ангинского как лучший ученик семинарии на выпускном в 1814 году стал Вениаминовым - и это был явный намёк, ибо накануне отошёл в мир иной иркутский епископ Вениамин (Багрянский). Определили выпускника в Градо-Иркутскую Благовещенскую церковь, тогдашнее барочное здание которой тут изображено за кустами справа - сначала дьяконом, а с 1821 года и настоятелем. В 1817 году дьяк Иван Вениаминов обзавёлся женой Катериной и потому не поехал в Москву, где в православную академию при Троице-Сергиевой Лавре семейных людей не брали. Совсем другая судьба ждала его...

24.

Третий павильон встречает экзотическим пейзажем Русской Америки - пожалуй, самого необычного угла как тогдашней Российской империи, так и теперешних США. И как в Канаде задолго до Колумба высаживались викинги, так и на Аляске у Русско-Американской компании были полумифические предшественники - колония Кынговей, основанная то ли крещёными чукчами и эскимосами, то ли казаками Семёна Дежнёва, то ли и вовсе новгородскими ушкуйниками, фигурировала в документах начала 18 века, но до сих пор не известна археологам. Говоря "Русская Америка", обычно мы имеем в виду Аляску, однако как бы не большее значение имел Алеутский архипелаг, разделяющий Тихий океан и Берингово море. По числу островов (110), их общей площади (17,7 км²) и протяжённости (1748км) Алеуты почти вдвое превосходят Курилы, и сами делятся на несколько архипелагов поменьше - с запада на восток Ближние, Крысьи, Андрияновские, Четырёхсопочные и Лисьи острова. Американская география относит сюда ещё и Командорские острова, ну а в совокупности гряда казалась странным бродом через океан. Там жили люди, по языку родственные эскимосами, а в культуре, быту и верованиям в чём-то похожие и на эскимосов, и на камчадалов, и на индейцев, но в полной мере ни на кого из них. Русские называли этот народ алеутами, но теперь никто толком не знает ни откуда это слово взялось, ни кого обозначало раньше - острова или островитян. Себя островитяне называли унанаки, и главные в Лисьем архипелаге острова Унимак, Умнак и Уналашка обозначали явный центр их земли. В посвященном 18 столетии, когда Россия пыталась быть морской державой, по европейскому обычаю заморские колонии осваивал частный капитал - в первую очередь купцы из уездных городов Вологодчины. Сейчас это кажется странным - ведь Вологодчина лежит далеко от любых морей, однако именно эта удалённость сделала её кузницей кадров для северного мореплавателя. Если поморы просто жили у берега и артели их ходили на промысел по сезону, то выходцы из Поверховья, также знакомые с богатством северных морей, охотнее отправлялись в многолетние экспедиции. В таких экспедиция и разбогател вплоть до постройки своих кораблей Степан Глотов, мещанин из Яренска, в 1758 году обосновавшийся на Лисьем архипелаге. Купцов, однако, в отличие от государевых людей, интересовала лишь прибыль, и Джек Лондон, расписывая русские изуверства в рассказе "Потерявший лицо", был в общем-то не так-то и далёк от истины. В 1763 году алеуты Лисьих островов подняли восстание, вырезав экипажи 4 русских судов, а год спустя Глотов вернулся во главе карательной экспедиции, перебившей тысячи алеутов. Обескровленные острова промышленники забрали себе, к 1773 году обустроив первое в Америке постоянное русское поселение на Уналашке, в заливе Голландская гавань, названном так по каким-то старым следам голландских кораблей.

25.

Заморская экспансия, меж тем, лишь набирала обороты, и помимо одиноких купцов к ней всё чаще подключались крупные торговые компании. Самой успешной из них оказалась Северо-Восточная компания с весьма нетипичными основателями - купцами Григорием Шелиховым и Иваном Голиковым из нынешней Курской области, хотя "на местности" с 1790 года командовал купец Александр Баранов из Каргополя. Раскидав конкурентов, к 1799 году Северо-Восточная компания стала Русско-Американской компанией и под началом Баранова продолжила экспансию в Тихий океан. Экспансия эта шла тяжело: эскимосы и особенно индейцы невзлюбили "бородатых людей" натурально с первого взгляда, кровавые мятежи раз за разом вспыхивали тут и там, а карательные рейды не столько устрашали туземцев, сколько усиливали ненависть и отчуждение. Но и интересовала промышленников не столько таёжная пушнина, сколько мех "морского бобра" (калана), а потому и постоянные поселения колонисты предпочитали строить на островах, предварительно и под предлогом какого-нибудь мятежа истребив на них большую часть населения. РАК продвигалась вдоль побережья - с 1784 года её главной базой стал крупнейший в нынешних США (не считая Гавайев) остров Кадьяк, а с 1799 года - остров Ситка (он же остров Баранова) в Александровском архипелаге близ нынешнего Джуно, где был основан городок Новоархангельск, ставший официальной столицей Русской Америки. Под управление Русско-Американской компании отошла и Уналашка, к тому времени наиболее обрусевшая и остававшаяся экономическим центром Русской Америки. Туда в 1823 году и отправился с разросшейся семьёй Иван Вениаминов, из городских попов подавшийся в миссионеры.

25а.