В поисках Беловодья - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Нерюнгри и освоение Южной Якутии |

Не секрет, что уголь и алмаз - это почти одно и то же, разница только в структуре и примесях. Главное богатство Якутии - не золото показанного в прошлой части Алдана, а углерод в двух своих самых известных формах. За алмазы отвечает Мирный, куда в этот раз я не добрался, ну а уголь добывают в Нерюнгри - "южной столице" Республики Саха, её втором по величине городе (57 тыс. жителей) на реке Чульман в 820 километрах от Якутска.

Первый раз я увидел Нерюнгри на 4 года раньше, чем остальную Якутию - из иллюминатора самолёта Москва - Южно-Сахалинск. Нерюнгри - явный представитель того же семейства, что соседняя Тында или Усть-Илимск, Надым или маленький Кодинск: многоэтажный спальный район, построенный среди пустой тайги в 1970-80-е годы. На фото город повёрнут относительно карты градусов на 20 - главные улицы Нерюнгри проходят строго по параллелям и меридианам. Они делят город на кварталы, слева направо верхнем ряду Д, В и А (последний - неправильной формы), в среднем (за изогнутой улицей Маркса) Е, Г, Б и (у края правого облака) Л, в нижнем за широком проспектом Дружбы Народов - М, К, Н и левее них незастроенный И. В геометрическом центре города, на косой улице Маркса, можно различить белый собор с золотыми главками, а правее него проходит Южно-Якутская улица. По ней мы дошли на край города, а потом пересекли наискось второй слева в нижнем ряду квартал К, выйдя на проспект Дружбы Народов, к площади Ленина на первом слева перекрёстке. Облако в верхней части кадра скрывает Технопарк и Дворец культуры, которым мы посвятили большую часть времени в городе, а справа хорошо виден "Горняк" (2006-08) с красной крышей - не просто дворец спорта, а целый крытый стадион!

2.

В отличие от перечисленных в прошлом абзаце собратьев по жанру, Нерюнгри в своей тайге ещё и не одинок: вокруг города, как спутники вокруг планеты, расположились несколько ПГТ. В 7 километрах южнее - Беркакит (3,5 тыс. жителей), конечная станция советского Малого БАМа (1979), перпендикулярного "большой" Байкало-Амурской магистрали. Однако - это вполне полноценный БАМ, даже с шефством: Беркакит для братьев по забою строила Кемеровская область.

2а.

В 7 километрах восточнее Нерюнгри на тупиковой железнодорожной ветке Серебряный Бор (2 тыс. жителей) привлекает взгляд правильным полукольцом жилых кварталов и высокими (240м) густо дымящими трубами. Это Нерюнгринская ГРЭС (540 МВт), вместе с которой в 1979-83 годах посёлок и строился.

2б.

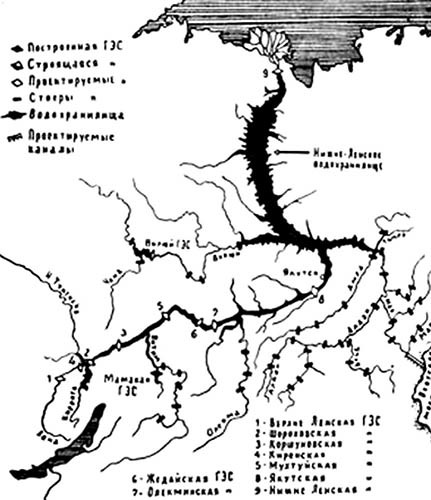

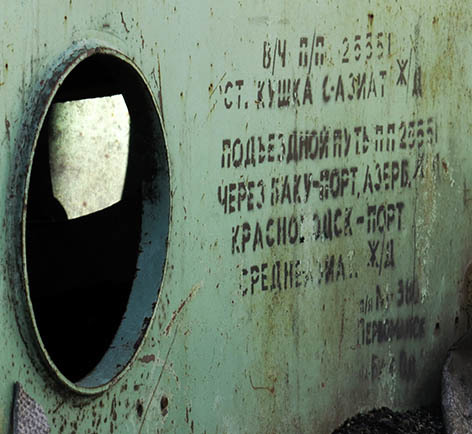

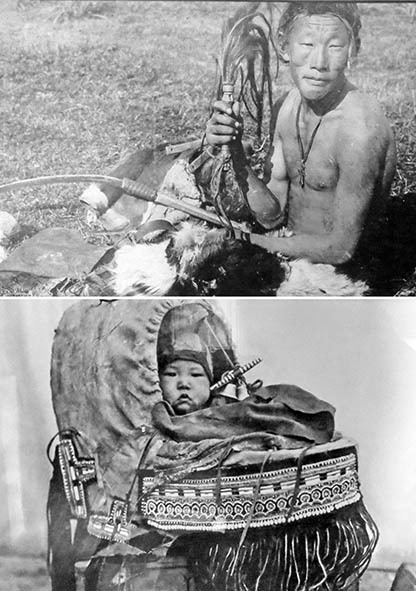

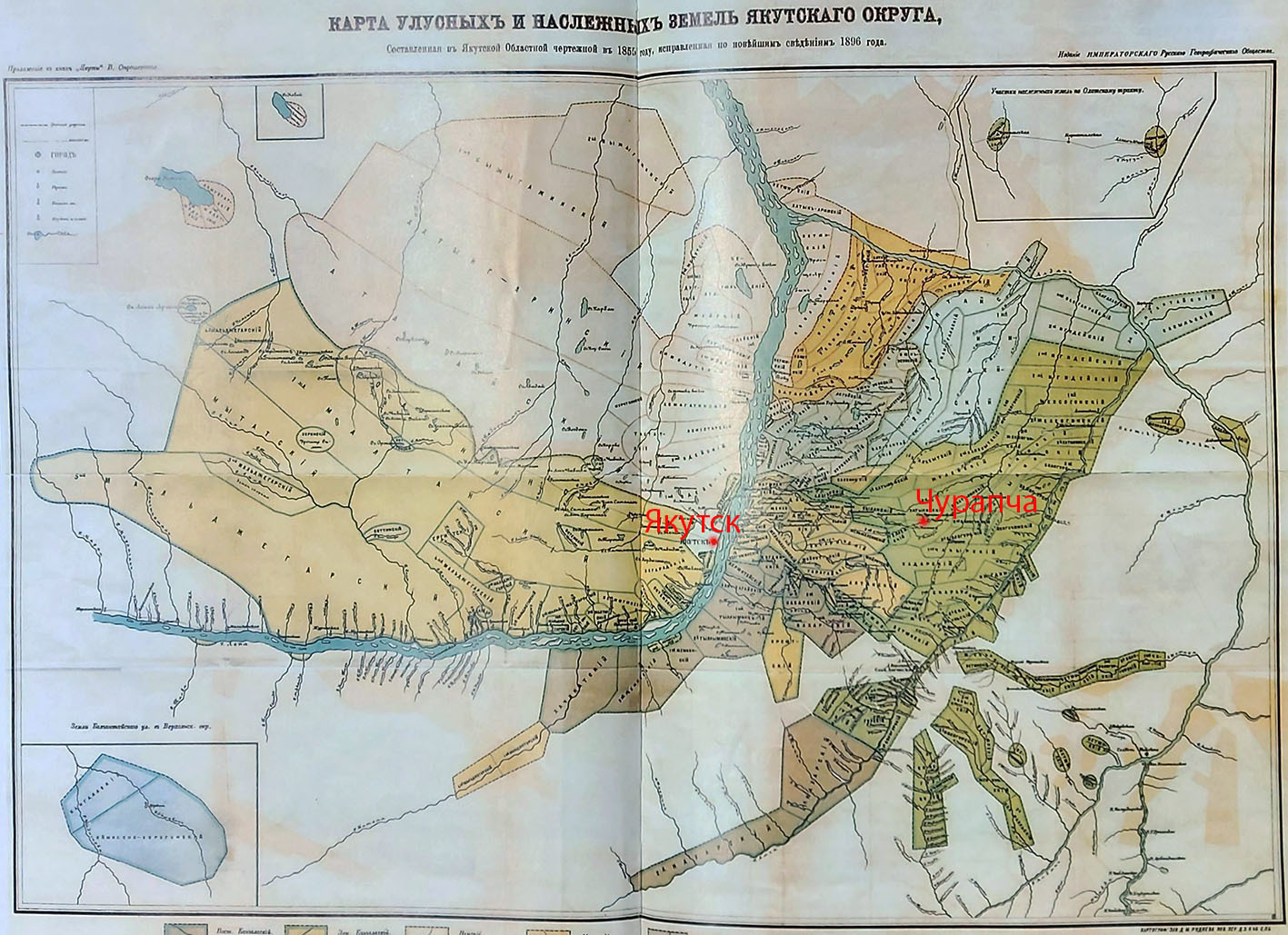

Наконец, самый дальний в этой системе Чульман (7,2 тыс. жителей) с обслуживающим Нерюнгри и Тынду аэропортом (1986) не был виден с того самолёта - он стоит в 25 километрах севернее. Но именно с Чульмана начиналась история освоения Южной Якутии. Испокон веков главной дорогой в этих краях служила Лена, причём дорогой скорее белой, чем голубой. Отделённая от Прибайкалья лишь невысокими холмами, она становилась чёрным ходом для степных народов, в итоге сложившихся в этнос саха, ну а в 17 веке туда проникли по волокам и русские люди. Лена выводит на Центральноякутскую равнину с её плодородными аласами, на которых ещё в дорусское время сложилась абсолютно самобытная цивилизация якутов, так и не успевшая стать государством. Россия, закрепившись там, стремилась к экспансии больше на восток и север, а вот южная Якутия от Станового хребта до Алданского нагорья во все времена оставалась углом в прямом смысле слова медвежьим. Сердцем потайного мира эвенков, с языка которых и Нерюнгри (не склоняется, а ударение на первый слог) переводят как Хариусная река. Эвенки знали о выходах чёрного камня, который, постаравшись, можно жарко поджечь, и уже в 1840-х годах об этом писал Александр Миддендорф по итогам своих экспедиций.

3а.

Но русских людей в эту тайгу смогло заманить только золото, к россыпям которого ещё до революции пытались подобраться промышленники с Амура. Они даже начали вскладчину строить колёсную дорогу от станции Большой Невер на Транссибе, в 1913-16 годах пройдя 293 километра (по другим данным - 327км), но с началом Гражданской войны та дорога заросла стланником и травой. При Советах поиски золота возобновились, и увенчались особым успехом в 1923 году на ручье Незаметном - там, где теперь стоит Алдан, в 1920-х дававший СССР почти половину добычи. В 1925-32 годах брошенная за время Гражданской войны дорога была возрождена и продолжена - теперь на 728 километров до Укуланской пристани (нынешний Томмот) с веткой к базе Чуран на Лене. Эта трасса и называлась изначально Амуро-Якутской магистралью, и со всеми станциями да постами представляла собой то ли последний русский ямской тракт, то ли эрзац железной дороги. Станция Якут в 1926 году сделалась центром Тимптонского района, но поворот в судьбе Южной Якутии случился у поста Чульман (изначально, в 1926-28 - Утёсный): в 1932 году в 12 километрах севернее дорожники с парой импортных тракторов "Кейс" наткнулись на угольный пласт. С 1936 года там наладили дОбычу для местных нужд, однако этого хватило, чтобы Чульман к 1941 году разросся до ПГТ и стал центром Тимптонского района. Выше хороший кадр годов так 1970-х - на переднем плане совершенно железнодорожный по архитектуре мост АвтоАЯМа, а поодаль дымит Чульманская ТЭЦ (1959-62) - небольшая (48 МВт), но первая работавшая на южно-якутском угле.

3.

Сам посёлок Угольный, где находилась первая штольня, теперь исчез без следа. Но судьбу каких-нибудь Сангара или Джебарики-Хая (входящими, между прочим, в совсем уж колоссальный Ленский угольный бассейн) с их одинокими шахтами для окрестных нужд Чульман не повторил, так как на Южную Якутию у СССР были свои большие планы. По аналогии с Украинским щитом, где есть Донбасс, Кривбасс, цветные металлы (включая уран) и огромное количество нерудных ископаемых, на Алданском щите советские геологи и госпланщики ожидали таких же несметных богатств. В 1950 году Чульман сделался базой читинских геологов: Чульманская экспедиция искала уголь, Эвотинская - железо, Аямская - нерудное сырьё. В 1951 году все они были сведены в Южно-Якутскую комплексную экспедицию (с 1980 - Южно-Якутская геологоразведочная экспедиция) и впоследствии полностью оправдали надежды. В основном в 1960-70-х ЮЯКЭ (ЮЯГРЭ) обнаружила крупнейшие в мире залежи флогопита (разновидность слюды), множество самоцветов вроде хромдиопсида и дианита (а вот чароит открыли близ Олёкмы чуть раньше), сравнимый с Криворожьем железорудный бассейн (освоение которого пока не началось), крупнейшее в мире (!) Эльконское месторождение урана, ещё какие-то явно упущенные мной богатства, ну и собственно уголь, наконец. Предание о его открытии слишком романтическое и чтобы быть правдой, и чтобы я мог о нём умолчать, хотя другая, не менее красивая версия, гласит, что угольный пласт случайно нашёл владикавказский студент-практикант Альфред Коваленко. Основная легенда же повествует о том, как ещё в 1951 году отряд геологов Чульманской экспедиции (базой которой был посёлок Чульмакан неподалёку) под началом 25-летней волжанки Галины Лагздиной повстречала в тайге старого эвенка Филиппа Лехнова. Тот ещё в 1910-20-х годах работал проводником и каюром со старателями, и хранил в своём чуме записку, которую много лет назад должен был передать по адресу, поехав за порохом и пулями в Алдан. Почему-то не сумев это сделать, старый охотник корил себя, но даже прочесть записку не мог в силу своей неграмотности. А вот Лагдзина прочла: "Здесь, на Нерюнгре, я нашёл уголь. Таких пластов я даже в Горловке не видел. Чистейший антрацит. Это вот и есть настоящее золото", и молодую (геолого)разведчицу вдохновили эти слова. Эвенк нарисовал ей карту, и вскоре вышедшая из Чульмакана партия нашла на Хариусной реки пласт с говорящим названием Пятиметровый. В 1953 выше по речке обнаружился пласт Мощный, так что у геологов не осталось сомнений - меж Алданским нагорьем и Становым хребтом вытянулся Южно-Якутский угольный бассейн. С него и было решено начать освоение здешних богатств.

3б.

В 1963-67 годах была налажена добыча на пласту Мощный, посёлочек которой, видимо, теперь погребён под отвалами. Город Нерюнгри начали строить лишь в 1975 году вместе с железной дорогой - это была полноценная часть Байкало-Амурского проекта, разве что без шефства на Большой земле. Первые деревянные дома Нерюнгри ещё стоят на Пионерной и Комсомольской улицах:

4.

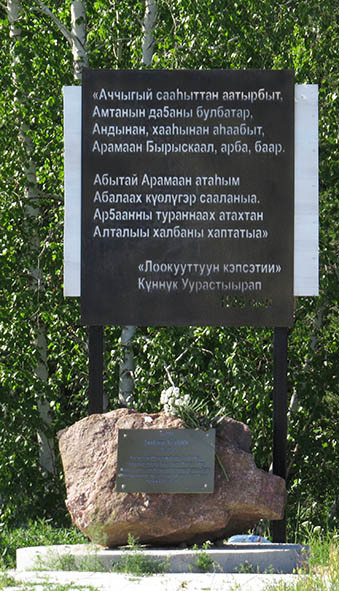

Там же проходит проспект Геологов, ведущий в Серебряный Бор. На въезде в него можно увидеть панно, у пересечения с АЯМом - композицию "Олонхосут" (1985; одно из редких напоминаний, что здесь Якутия!), а примерно в километре от мест с этих кадров, на дальней стороне Старого города - памятник Первостроителям (1986). Но мы не увидели ни первое, ни вторую, ни третий - невыносимая жара и недостаток времени от поезда до поезда оставили в моём рассказе много дыр, которые придётся затыкать ссылками на чужие фото. В Старом городе же мы зацепились за грандиозный Дворец культуры имени 40 лет Победы... ну и 10-летия города (1985) заодно.

5.

Большую его часть занимает Театр Актёра и Куклы, вторая половина названия которого появилась в 1985 году, а первая - в 1992-м.

5а.

У второго подъезда ДК задорно щёлкал в воздухе кнутом парень в майке с Егором Летовым, не иначе как один из актёров. Увидев наши фотоаппараты, он сперва сказал "Ооой!" и нырнул в дверь под крыльцо, но вскоре вернулся и даже охотно спозировал.

6.

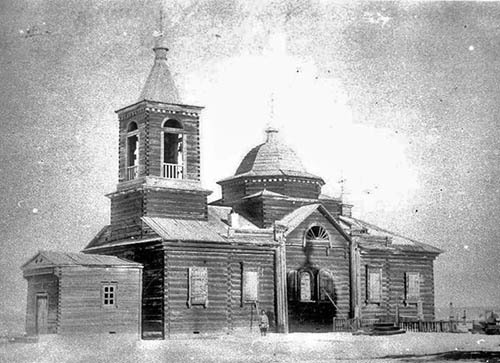

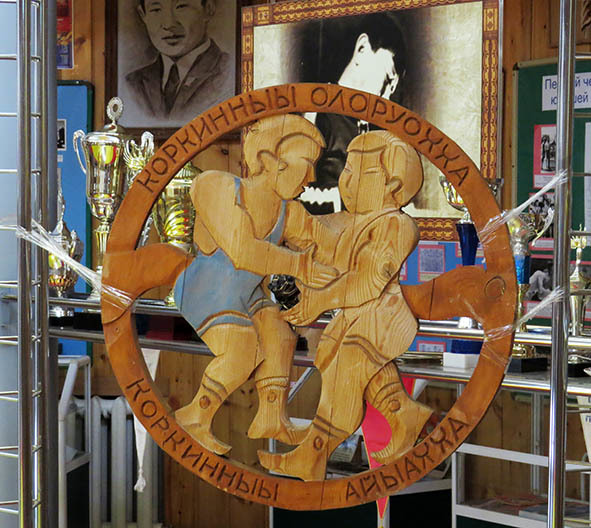

Девушка, смотревшая на него с крыльца, требовательно пригласил нас войти - вторую половину здания занимает Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии, учреждённый ещё в 1976, а в 1981 накопивший достаточно экспонатов, чтобы открыться. Понимая, что времени мало, а на жаре мы ещё и медлительны, я сперва вовсе сюда не собирался, а потом подумал - куплю из вежливости билет без фотосъёмки, пробегусь 10 минут по этажам и пойдём дальше. В итоге мы зависли тут на полтора часа - музеи Якутии, начиная со столичного кластера и продолжая Олёкминском, Майей или Чурапчой, и в этот раз не разочаровали.

7.

Часть кадров отсюда я включил в свои обзорные посты о Якутии, но не меньше экспонатов тут впечатляют интерьеры, разработанные (вместе со всей нынешней композицией) в 1992 году специалистами московского Исторического музея:

8.

На втором этаже - стеклянное панно с важнейшими палеонтологическими и археологическими точками на карте:

9.

Да витрина с атмосферой раскопок - первые зачатки интерактива в советской ещё экспозиции:

10.

Третий этаж с самоцветами украшает карта из разноцветных камней:

11.

Но больше всего впечатляет огромное берестяное пано в духе "Олонхо" над лестницей, через все 3 этажа:

12.

Так и не смог найти про него каких-либо подробностей, даже имени автора. Но вероятно (и вроде бы в музее нам так и сказали), это был иркутянин Евгений Ушаков, чьи творения я прежде видел в Усть-Илимске.

13.

Если говорить про экспонаты, то здешняя коллекция минералов, конечно, проигрывает Сокровищнице Якутии, но точно превосходит Якутский музей. В этнографическом зале по трём сторонам отличные витрины якутов, русских и эвенков. О последних как коренных жителях здешней тайги Нерюнгринский музей рассказывает больше, чем любой из музеев Якутска.

14.

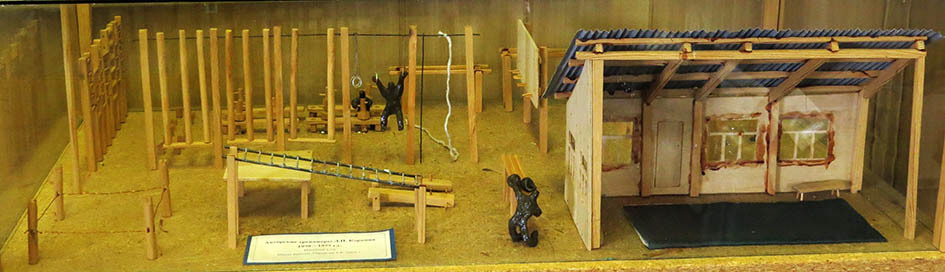

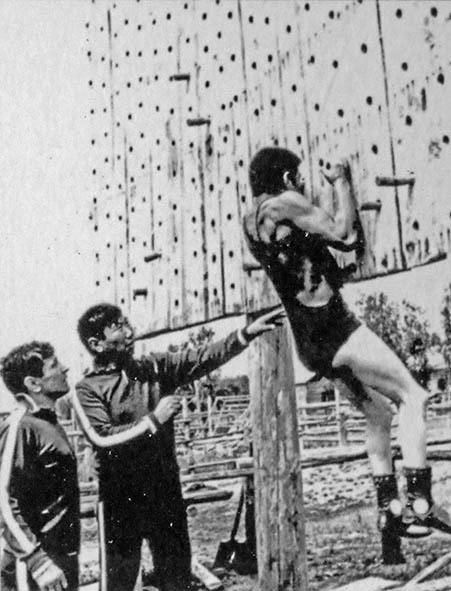

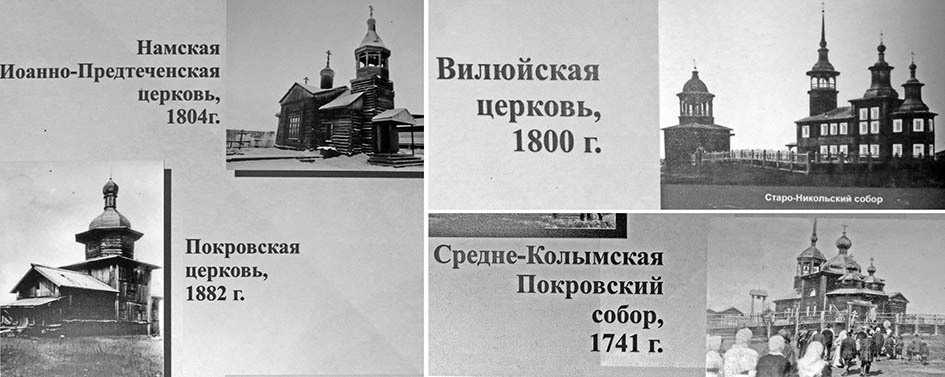

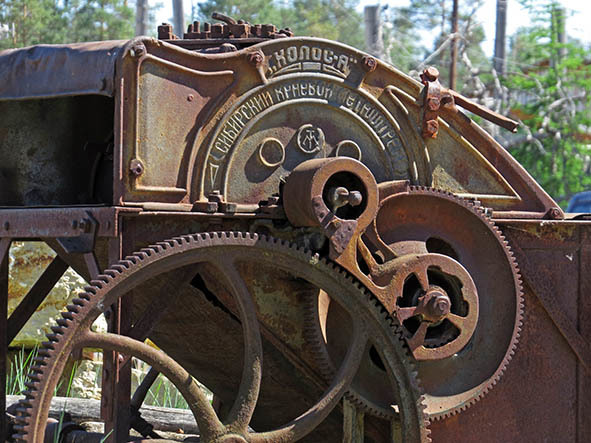

Но самая насыщенная экспозиция - про собственно освоение Южной Якутии, и именно в ней пересняты все фотографии из начала поста, а ещё больше осталось на пост об АЯМе. Вот уголок о поисках угля с инвентарём геологов середины ХХ века. Самые интересные его предметы - макет кустарной буровой вышки и один из первых советских буровых станков КАМ-500, активно использовавшийся в 1930-60-х годах в геологоразведке:

15.

В общем, ради этого музея я пожертвовал осмотром нескольких памятников, но музей явно того стоит. Обиднее всего было не успеть в местный Парк Славы на стыке районов Е и Г с весьма необычным мемориалом "Ника" (2005) от скульпторов из братского Улан-Удэ. Вместо него мы увидели маленький памятник, видимо времён основания города, между ДК, гостиницей и полицией:

16.

Выйдя на Южно-Якутскую улицу, мы побрели в сторону центра. В этой части города ничего не цепляет взгляд, так что вот пока просто детали:

17.

Самая запоминающаяся мелкая деталь Нерюнгри - не на стенах домов или остановок, а под ногами. Алданский щит столь богат, что даже щебень тут похож на самоцветы:

18.

Осилив с полкилометра, мы поняли, что вот-вот помрём от жары, и завалились в кулинарию - как обычно и бывает в русской глубинке, перекусить в городе толком негде. Впрочем, пирожки в кулинарии оказались отменные, а интерьер её оснащён вот такой милотой:

19.

Нерюнгринский центр за улицей Кравченко начинается, внезапно, религией. В квартале А в прямой видимости друг от друга стоят две церкви - евангелистов (1995) в брутальном бетонном здании, похожем больше на ДК какой-то так и не наступившей для Союза эпохи...

20.

...и православная Казанская (1992-93), как бы не первая построенная в Якутии (кроме, разве что, музейной в Соттинцах) со времён революции.

21.

То в общем и немудрено: в шахте во время ЧП, как в окопах под огнём, атеистов не бывает, и уж во всяком случае как бы не большинство редких храмов советской эпохи были построены в 1940-50-х годах именно в шахтёрских посёлках. Здесь, конечно, уголь добывают открытым способом, но народ ехал за длинным рублём и московским снабжением из тех же Донбасса, Кузбасса, Караганды... Да и в наши дни едет: в последние годы неуклонно убывающее с пика в 77 тыс. жителей (1989) население Нерюнгри снова растёт за счёт организованного переселения квалифицированных шахтёров с Донбасса. Кроме того, Нерюнгри в Якутии - не только южная, но и русская столица: славян тут 85%, а якутов (2,5%) немногим больше, чем татар, бурят или эвенков (по 1,5-2%). Крест во дворе Казанской церкви не похож на якутские сурэхи, а пластиковую Рождественскую часовенку поставили в 2009 году "в честь всех строителей Южно-Якутского топливно-энергетического комплекса":

22.

Третьей культовой постройкой в Южной столице Якутии должна стать мечеть, которая строится теперь в несостоявшемся квартале И. Советские кварталы на прямых или плавно изогнутых (причём чаще всего - в вертикальной плоскости) улицах - это и есть большая часть Нерюнгре. В А, за церквями - гостинки:

23.

В Б за Южно-Якутской улицей - необычные пятиэтажки с высокими трубами на крыше и скруглёнными углами. Они запомнились мне "фишкой" не просто БАМа, а Малого БАМа - я видел такие в Тынде и на станциях южнее неё. Обратите внимание на корпоративный автобус: если сам Нерюнгринский угольный разрез разрабатывает "Якутуголь", то основанная в 2004 году частная компания "Колмар" в 2010-х годах построила в тайге поодаль несколько шахт и разрезов и целый Инаглинский ГОК.

24.

К и Н за проспектом Дружбы Народов застроены вот такими многоэтажками:

25.

Обводы их балконных окон запомнились мне архитектурным лицом Нерюнгри:

26.

Но при всём сходстве с Тындой, Северобайкальском или Новым Ургалом в архитектуре, планировке и самой истории строительства, атмосферой Нерюнгри совершенно на них не похож. Строить пути сквозь глухую тайгу, воспетую Иваном Ефремовым и Григорием Федосеевым, просто куда романтичнее, чем в который раз давать стране угля. Пожалуй, я бы сравнил Нерюнгри с кузбасским Междуреченском или карельской Костомукшей - зажиточный, в меру благоустроенный, далёкий в своей тайге от дрязг большего мира, но всё-таки живущий рабочими буднями обычный город горняков.

27.

На кадре выше - квартал Н, "свечки" у дороги к вокзалу и одинокая труба городской котельной. На сопке поодаль - не горнолыжка, а гранитный карьер. У перекрёстка Южно-Якутской и Дружбы Народов, на стыке кварталов Б, К, Л и Н, мы набрели на стихийный базарчик с дарами леса. В основном продавали то ли чернику, то ли голубику, в конце июля оказавшуюся незрелой и кислой. Засмотревшись на лотки, мы малость потеряли направление среди широких улиц и одинаковых домов, и вместо того, чтобы свернуть на Дружбу Народов, побрели по Южно-Якутской, пока не упёрлись в край города - гаражи на застроенном лишь с одной стороны проспекте Мира. Наша следующая цель лежала на противоположном углу квартала К, и мы пересекли его дворами. Дворы Нерюнгри переполнены машинами, приятно холмисты, а сосенки остались, видимо, от росшего тут прежде леса:

28.

В глубине квартала - симпатичное здание чего-то больничного:

29.

У перекрёстка проспектов Ленина и Дружбы Народов мы вышли к ДК имени Пушкина (1999) - главному общественному пространству в шахтёрском городе:

30.

Он выходит фасадом к площади Ленина, в пейзаже которой у здания администрации соседствуют Аал-Луук-мас и Матрёшка:

31.

Упраздненный в 1963 году и включённый в состав Алданского улуса Тимптонский район был возрождён в 1975-м уже как Нерюнгринский улус. Средний в якутских масштабах по площади (99 тыс. км², примерно с Кемеровскую или Ростовскую области), по населению (70 тыс. человек) он спорит с Мирнинским районом за первое место в Республике. И именно два района добычи двух форм углерода слагают в Якутии русское ядро - картина, удивительно знакомая по большинству стран Ближнего зарубежья! Перед администрацией - три сэргэ (якутские священные коновязи) и покровительница шахтёров Святая Варвара (2015):

32.

Ещё два памятника были изготовлены в уральском Касли (знаменитый центр чугунного литья) по заказу "Якутугля" как подарок городу - "Горняк и сын" (2017) и "Рудознатец" (2015). И если первый вполне себе наш парень, то второй на сибирского косматого геолога не очень-то похож - это копия работы немецкого скульптора Фридриха Ройша (1893), когда-то украшавшего Кёнигсберг.

33.

Мимо торца администрации мы и пошли по проспекту Ленина, высматривая какой-нибудь магазин - нам предстояла дальняя дорога на Улан-Удэ с пересадкой в Сковородино. В итоге мы снова дошли до улицы Маркса между кварталов А, Б, В и Г и там затарились в отличном магазине "Океан". По памятникам, до которых не успели дойти, я было думал покататься на такси, но вызванный водитель был угрюм, а на вопрос, где тут памятник Победы, ответил что-то вроде "понятия не имею, мне такое не интересно". На самом деле до "Ники" от "Океана" нет и полкилометра... однако не интересовался подобным в Нерюнгри и Maps.me, так что мы ни с чем уехали к вокзалу. Куда больше нам повезло с таксистом, который увозил нас с вокзала в город по утру - пожилой доброжелательный человек с мягким голосом и ориентировался прекрасно, и как нам дальше идти пешком очень хорошо объяснил. Всё показанное выше мы смотрели лишь после, а изначально с вокзала отправились к главной достопримечательности Нерюнгри - Технопарку:

34.

Так называют в обиходе Музей горнодобывающей техники, устроенный в 2010 году по соседству с больницей на сопке за пару километров от Старого города. Таксист посетовал, что всё это создавалось прошлым мэром (имя я не запомнил), при котором и на город было приятно смотреть, но с тех пор мэр ушёл и тут всё развалилось. В России, конечно, так говорят чуть менее чем про всё, и ореол созидателей водится только за бывшими мэрами, но в данном случае это выглядит похожим на правду. Вдвойне - в суровом городе шахтёров: набегам вандалов Технопарк подвергается чуть ли с момента открытия, а стоявший здесь изначально УАЗ и вовсе разобрали на запчасти. У входа - внезапная мантра:

34а.

Музей вытянут вдоль Аллеи Первостроителей, которую открывают Як-40 и экскаватор Э-2503, выпускавшийся до конца 1980-х в Воронеже. По сравнению с тем, что я видел издалека на, скажем, Ленских приисках - в общем-то даже и небольшой: объём ковша "всего" 2,5 кубометра, но можно представить, какие страсти видел этот ковш!

35.

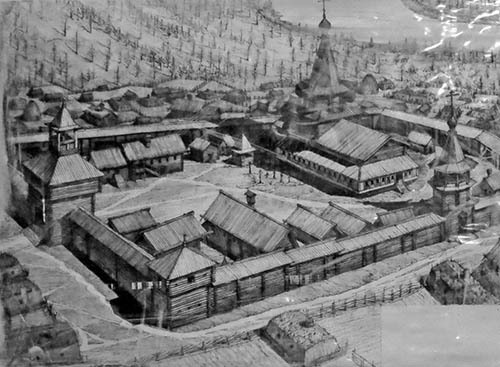

Дальше на Аллее Первостроителей стоит среди сосенок нечто, пытающееся выдать себя за Сибирский острог:

36.

Прямо сказать - не слишком убедительно, но надо же детям, пришедшим сюда, хоть где-нибудь лазать?

36а.

Ведь дальше Технопарк вступает в права окончательно, и пожалуй самая потрясающая особенность этого музея - в том, что каждая машина тут не особь, а личность. Вот скажем колёсный бульдозер WD-600-1 справа был произведён в 1989 году японской фирмой "Комацу" специально для "Якутугля", до 2009 года работал на Нерюнгринском разрезе, а в бригаду его входили Евгений Иванов, Александр Титков, Иван Мизун и Владимир Коровин. За ним небольшой (на 30 тонн) "Белаз-75405" 1994 года выпуска с ярославским двигателем, который в 1994-2009 годах под началом Алексея Цымбала, Павла Молчанова, Джыргалбека Джидабаева и Александра Суковатого проехал по карьеру 1 084 067 км и наработал 72 313 моточасов.

37.

Справа на кадре выше - СБШ-250 (Станок буровой шарошечный) от воронежского завода "Рудгормаш": его вандалы лишили таблички, но я смог нагуглить, что само предприятие живо и такие машины производит с 1985 года до сих пор. По крайней мере производило до санкций, актуальных с учётом финских, немецких и украинских узлов. Рядом с СБШ похожей на какую-то машину из детских рисунков бульдозер-кабелепередвижчик D-355U, изготовленный в 1985 "Комацу". Он прокладывал высоковольтные кабеля и перемещал их для прохода тяжёлой техники вроде СБШ или экскаваторов, и наработал под управлением Виктора Медведева, Владимира Конюка и Сергея Щербаченко до списания в 2011 году 90 191 моточас.

38.

Миновав раскрашенный явно не вандалами "Белаз"...

39.

...выходим ещё к паре "Белазов". Вот это уже реально гиганты, и лишь непостижимостью размера в целом можно объяснить, что они кажутся почти одинаковыми. Левый "Белаз-75145" изготовлен в 2002 году, его длина 11,4м, высота 5,6м, ширина 6,2м, диаметр колёс 297 сантиметров (Наташа для масштаба!), мощность двигателя 1200 лошадиных сил, а грузоподъёмность 120 тонн при 88 тоннах собственной массы. До 2012 года он прошёл 868 752 км и наработал 63 258 моточасов под управлением Виктора Шевченко, Романа Кичула, Андрея Богомолова и Михаила Новикова.

40.

Но если вы думаете "нифига себе здоровый!", то давайте я расскажу про соседа. Правый "Белаз-75306" изготовлен в 2003-м, и его длина 13,4м, высота 6,5м, ширина 7,8м, грузоподъёмность 220 тонн при 156 тоннах собственной массы (на табличке, правда, указано 370 тонн, но как правили меня в комментариях - это с полной загрузкой). Диаметр шин - и вовсе 3,5 метра, то есть два человеческий рост. Сколько надо было проехать, чтобы так стоптать эти шины, я не знаю - табличка его висит недостаточно высоко и потому наполовину испорчена всякой мазнёй. Уцелел, однако, самый, яркий показатель работы - за 7 лет работы (2004-11) самосвал перевёз 13 миллионов 226 тысяч тонн горной породы.

40а.

Не сильно превосходя 120-тонника размером, 220-тонник тяжелее его в несколько раз. Подозреваю, что в первую очередь за счёт двигателя на 2538 лошадиных сил, в пространстве для которого мог бы поместиться салон автобуса. Вернее, собственный двигатель у "Белаза" в каждом колесе, а здесь висел фактически их общий дизель-генератор.

41.

Стоять в полный рост под брюхом автомобиля - незабываемое впечатление:

41а.

Дальше стоит штуковина, которую поиск по картинке Яндекса неизменно принимал за подбитые орудия или обломки самолётов. Немудрено - это шахтная крепь, совсем не умозрительная под открытым небом:

42а.

Шахтный комбайн, опознать модель (а с ней годы и место производства) которого вряд ли хватит компетентности и у меня, и у кого-либо из читающих эти строки. Сзади - обычный маневровый локомотив ТЭМ2, выпускавшийся в 1960-2000 годах в Брянске и Луганске.

42.

Дальше - странная конструкция из шин, на которые так и тянет забраться. Надо сказать, с человеческим ростом шина "Белаза" сравнима даже поперёк, и под моим 100-килограмовым весом они даже не сказать что прогибаются - только пружинят слегка:

43.

А в этой штуковине даже не сразу опознаётся "Белаз". Ведь "по умолчанию" этим словом называют самосвалы, которые вывозят породу при расширении и углублении карьера, а здесь - "Белаз"-углевоз для транспортировки того, что добывают. По сути это тот же 120-тонник, только с таким прицепом он вытягивается до 23 метров и набирает вес до 97 тонн. Под управлением Василия Пермякова, Михаила Назаркевича, Виктора Иващенко и Леонида Антипова машина в 1981-89 годах прошла 536 852 километров и наработала 35 641 моточас.

44.

Дальше Аллея Первостроителей выводит на круг, и по совету таксиста мы пошли этим кругом против часовой стрелки - направо тропы уходят в изумительный сосновый бор на краю косогора:

45.

Под ногами - скалы, мох да недозревшая брусника:

46.

А за опушкой - вид на долину Чульмана:

47.

Суровый и дикий сибирский пейзаж, на котором все дачки, мосты и рельсы кажутся чем-то вроде артефактов изображения:

48.

Железная дорога ведёт к Нерюнгринском разрезу, над которым клубится пыль и то и дело разносится грохот взрывов:

49.

Масштаб его проще всего оценить с самолёта - изувеченная земля вдоль речки Верхняя Нерюнгря тянется на 9 километров.

50.

Вернувшись на аллею и обойдя круг, мы вышли к пустой лыжной базе "Петровы Горы". Её территория открыта и летом, а Лыжный трон под колоннами сосен напоминает о том, что зима близко. В Якутии так всегда:

51.

Петровы горы - это мыс между Чульманом и Беркакитом, и за столь же глубокой долиной висят в мареве городские кварталы. В данном случае - Д и В:

52.

Плывущие в том же мареве горы поодаль - это Становой хребет, разделяющий бассейны двух океанов. За ним начинается Амурская область:

53.

Но интереснее виды, если пройти вдоль просеки перпендикулярно лыжному склону - она ведет к обрыву над слиянием Чульмана и Беркакита:

54.

Там дымит Нерюнгринская обогатительная фабрика (1984), очищающая поднятый уголь от примесей:

55.

Дальше по долине - какая-то ещё инфраструктура вроде автобазы или домостроительного комбината, а где-то на берегу речки немногочисленные нерюнгринские якуты отмечают свой Ысыах:

56.

Южно-Якутский уголь - один из самых качественных в России, а вот здесь показан процесс их добычи в Нерюнгри и Эльге. Около половины запасов Нерюнгринского месторождения приходятся на коксующиеся угли, а в 2012 году началась разработка их крупнейшего в стране месторождения Эльга: это в 400 километрах отсюда на восток и в 300 километрах на север от БАМа, с которого туда проведена опять же самая длинная в России (321км) частная железная дорога. Её операторы не лишены романтики - то уголь пытались возить паровозами (но увы - для их топок он не подошёл), то начинают строить Тихоокеанскую железную дорогу на 486 километров к Манорскому мысу на Охотском море. Причём - с целью организовать там частный экспортный порт, кажется ещё не зная, что для его обслуживания понадобятся ледоколы. Впрочем, Эльга - порождение уже нашей эпохи: Советы бы воздвигли там ещё один городок многоэтажных домов, помпезных ДК и улиц с красивыми названиями, а "Мечел" ограничился вахтовым посёлком, где совсем не ждёт праздных гостей. Освоение Южной Якутии продолжается...

57.

Настолько, что железные дороги тут строятся не только для угля, но и для пассажиров. В следующей части покинем самый большой регион по Амуро-Якутской магистрали.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена.

Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".

Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".

Якутск - Жиганск. Сорок островов.

Жиганск.

Жиганск - Кюсюр.

Кюсюр и Хараулахский хребет.

Ленская труба - остров Столб.

Остров Тит-Ары.

Амуро-Якутская магистраль

Алдан.

Нерюнгри.

Железная дорога Нижний Бестях - Беркакит.

|

Метки: Сибирь АЯМ дорожное Якутия шахтёрское индустриальный гигант |

Алдан. Последняя золотая лихорадка и первый город СССР |

"Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой, в погоне за сокровищами, бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан" - эта цитата из "Двенадцати стульев" запомнилась мне ещё в школьные годы. И надо было проехать Якутию до самого севера (точнее, до острова Тит-Ары из прошлой части) и снова отправиться по Амуро-Якутской магистрали на юг, чтобы понять, с чем связано упоминание именно Алдана.

Ведь когда Ильф и Петров писали свой роман, на Алданском нагорье кипела последняя в России золотая лихорадка, здешние прииски давали до 45% золотодобычи молодого СССР, да и по времени основания Алдан (21,6 тыс. жителей), что стоит в 530 километрах южнее Якутска у дороги во внешний мир, можно считать первым городом если не всего СССР, то по крайней мере советской Сибири. В наши дни Алданский улус остаётся центром золотодобычи, ну а главное, что знают о нём путешественники - почему, чёрт возьми, город Алдан стоит НЕ на Алдане?!

Прежде, чем начать рассказ, полюбуемся его "главным героем" - вот они, золотые пески и самородки Алдана в Сокровищнице Якутии. Мудрый народ саха, ещё в дорусские времена творивший неземной красоты украшения из серебра, не доверял золоту, считая, что эти жёлтые камни приносят беду и проклятие. Да и ценности особой не видели - и золото, и медь в якутском языке назывались одним словом "алтан", к которому и возводят теперь название Алдана:

2.

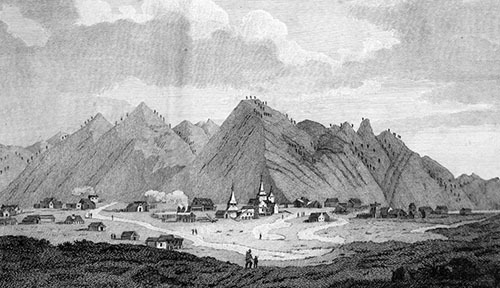

А вот русский народ той мудростью не обладал, и с открытием в 1814 году на уральской речке Пышма первых россыпей пробудил дремавшие в их песках споры золотой лихорадки. С неумолимостью чёрной смерти, в 14 веке ползшей с востока на запад, эта хворь поползла с запада на восток через Кузнецкие горы, угрюмый Витим и каторжное Забайкалье, к 1860-м годам придя на Амур. Россыпи его притоков были, откровенно говоря, не богаты, но хитрый таганрогский грек Дмитрий Бенардаки, бывший ахтырский гусар, а теперь владелец заводов-газет-пароходов, свой бизнес делать рассчитывал на переселенцах и потому интерес к амурскому золоту всячески подогревал. Не смущало его даже то, что следом за старателями потянулись на Амур и конкуренты, множество мелких фирм и предпринимателей, в 1880-х даже выплеснувшихся в Китай в виде анархо-капиталистической Желтугинской республики. А вот как жёлтый металл добывали в те годы: промывали добытый в карьерах и шахтах песок на огромных деревянных конструкциях с эстакадами, лотками и желобами, где осаждались более тяжёлые золотые крупинки.

2а.

Основанная Бенардаки в 1865 году Верхне-Амурская золотодобывающая компания опутала обозначенный в названии регион огромной сетью относительно небольших приисков, самые богатые из которых лежали от Амура вдали, в верховьях Джалинды и Зеи. Понемногу золотоискатели уходили за Становой хребет, и в 1903 году была открыта россыпь на реке Тимптон - первая в бассейне Лены. В 1913-16 годах золотопромышленники вскладчину начали строить колёсную дорогу от станции Большой Невер на Транссибе (успели пробить 293 километра), а в 1917 году золото нашлось на алданском притоке Томмот... Золотоискатели явно подбирались к какому-то новому эльдорадо, и вполне понимавшая это советская власть буквально на излёте Гражданской войны возобновила поиски, которые возглавил красный латыш Вольдемар Бертин. Прочёсывая тайгу, однако, люди Наркомзолота столкнулись с тем, что вакуум бежавших в Китай золотопромышленников заполнили частные, почти что чёрные старатели, в большинстве своём якуты из центральных улусов и эвенки - коренные жители этих мест. Одну из таких чёрных партий, по сути обычное кочевое стойбище с чумАми и оленЯми, чумработницами и детьми, возглавил якут Михаил Тарабукин. Надо сказать, судьбы двух первооткрывателей, даром что принадлежали они к разным языковым семьям и расовым типам, были потрясающе схожи: оба были хуторянами и сыновьями батраков, даром что один из Курляндии, другой с низовий Алдана. Оба рано осиротели и подались в чернорабочие - один на стройку Транссиба, другой где придётся в Якутске. Оба прошли через "добровольные концлагеря" Бодайбо, откуда вынесли не столько золото, сколько ненависть к капиталистам. Оба не хотели воевать, но Бертин в итоге посидел в тюрьме для уклонистов, попал на фронт Первой Мировой и в Сибирь возвращался через пекло Гражданской, Тарабукин же в своей тайге вовремя уходил из горячих точек. И вот в 1923 году якут и латыш случайно встретились на речке Орто-Сало и впадающем в неё ручье с говорящим названием Незаметный. На нём-то Михаил Прокопьевич и нашёл золотоносную россыпь, а Вольдемар Петрович подключил к делу современные технологии да уладил все формальности с государством. Так началась последняя вспышка золотой лихорадки...

2б.

Человеческий мозг улавливает слухи о найденном золоте напрямую из воздуха, поэтому уже к осени 1923 года на Незаметном трудилось две сотни старателей. Год спустя их было здесь уже 5000, и с того же 1924 года советская власть начала брать этот процесс под контроль - сначала в виде треста "ЯГЗолото". Социалистический и капиталистический методы освоения Алдана поначалу шли параллельно: старатели легально работали здесь вплоть до отмены НЭПа, а в 1925 году прямо в центре разросшегося посёлка Незаметный монтировалась первая в этих краях Драга имени Дзержинского. Три драги, к концу 1920-х ставшие основой алданской золотодобычи, были доставлены, как и многие другие грузы, через Укуланскую пристань - теперешний Томмот. Вот только Алдан-река описывает на карте фигуру наподобие знака вопроса, и водный путь сюда из Качуга или Жигалова растягивался на 4000 (!) километров - сперва по Лене за Якутск почти что до Сорока островов, а затем по Алдану 2/3 длины реки против течения. Для крупных грузов, конечно, такому пути не было альтернатив, а для всего остального в 1925-29 годах под руководством инженера Иосифа Пилина, выбившего для стройка два трактора "Кейс", была восстановлена и продлена на Алдан брошенная в годы Гражданской войны колёсная дорога. В 1933 году её протянули к базе Чуран на берегу Лены, а годом ранее Незаметный разросся настолько, что сделался городом. С рядом оговорок - первым новым городом Советского Союза.

3а.

В отличие от Мурманска (последнего города царской России), Славутича (последнего города СССР) и Магаса (первого города постсоветской России), этот статус не так однозначен. Ведь на заре советской власти десятки разросшихся до городского уровня заводских посёлков, сёл, станиц и станций просто обрели этот статус де-юре, ряд основанных тогда посёлков при шахтах и электростанциях доросли до городов лишь спустя десятилетия, а очевидные Шатура и Волхов строились в советской России ещё до официального образования Союза. Здесь же мы имеем идеальный случай: в 1923 году основанный в чистом поле посёлок, уже в 1932 ставший городом. И уж во всяком случае это была первая советская стройка в Сибири, которую и стройкой социализма-то сходу не назвать. Странное для гремевшего на весь Союз городка название Незаметный продержалось до 1939 года, а вот выбор нового названия прекрасно объясняет цитата Ильфа и Петрова: Алдан в данном случае - не река в 80 километрах отсюда, а весь золотоносный район, разросшийся вокруг Незаметного.

3.

Золотые пески Алдана добывали в карьерах и шахтах. В 1961 году вошла в строй драга №41 с ковшами по 380 кубометров - на тот момент крупнейшая в Союзе (нижняя на позапрошлом кадре). Золотой век золотого Алдана, впрочем, на тот момент тоже прошёл: с восстановлением Ленских приисков и октрытием новых месторождений на Колыме Алдан превратился из всесоюзного центра золотодобычи в просто "один из". Однако вчерашним днём сделалась и сама по себе добыча золота в россыпях: куда больше жёлтого металла можно достать из руды. Поэтому открытие в 1957 году Куранахского золоторудного поля, простирающегося на десятки километров между городом и рекой называют ещё "вторым рождением Алдана". Куранахская руда очень бедная (1-1,5 грама на тонну), но её ОЧЕНЬ много, и потому пущенный в 1965 году рудник остаётся ведущим в Якутии. Правда, и тут скорее первым среди равных: всего Саха добывает порядка 40 тонн золота в год (в России уступая Красноярскому краю и Магаданской области), но добыча ведётся в десятке улусов, расположенных широкой полосой вдоль Алдана, Яны и Индигирки. Что-то добывают на Олёкме, что-то - в Нерюнгри по соседству с углём, однако само по себе выражение "поехать на Алдан" не теряет актуальности: богатейшие месторождениях Аллах-Юнь залегают в Усть-Майском районе в среднем течение Алдана.

4а.

В отличие от Бодайбо, где сам воздух трещит от ненависти к "москвичам", планомерно оттесняющих от золота местных жителей (сперва придушили старателей, потом стали привозить вахтовиков, а теперь и инженеров на манагеров меняют), на Алдане народ своей жизнью на золоте вполне доволен. Население городка, упавшее с пика в 27 тыс. жителей, стабильно с начала 2010-х. В артелях трудятся в основном местные, а на зарплату и социалку не жалуются - так рассказывал водитель, который подвёз нас часть дороги на Томмот. А вот эвенк, подобравший нас за Куранахом, был настроен несколько иначе: "тайга только кажется большой, - говорил он, - а на самом деле вы не знаете, какая она маленькая". Конечно, он имел в виду экологический аспект, ведь основной метод работы на Куранахе - "кучное выщелачивание". В специальных гидроизолированных ямах руду сваливают кучами и опрыскивают их цианидами, которые, просачиваясь сквозь минерал, вытягивают из него золото с дальнейшей подачей ядовитый жижи на золотоизвлекательную фабрику - и можно представить, сколь токсична будет даже малейшая утечка. С железной дороги хорошо видны тянущиеся по распадкам язвы карьеров, на дне которых копошатся экскаваторы и трактора:

4.

Прошлые кадры сняты с Амуро-Якутской железной дороги и трассы "Лена" в 10-15 километрах севернее Алдана. Сам город встречает со стороны Якутска и Куранаха необычайно вычурным крестом, или скорее якутским сурэхом:

5.

И весьма эффектной панорамой со спорткомплексом и полем Ысыаха на высоком берегу Орто-Сало:

6.

Трасса не сказать, чтобы обходит Алдан стороной, но чётко очерчивает его по самым окраинам, на юге за аэропортом соприкаясь с железной дорогой:

7.

По трассе, ближе к полудню, мы покидали Алдан, а прибыли сюда на рассвете белой ночи поездом. Амуро-Якутская магистраль - тема для отдельного рассказа, и ей будет посвящена часть "через одну". Пока лишь скажу, что прокладывали её тремя очередями, законченными в 1979, 2004 и 2011 годах. Станция Алдан начала строиться в 1992 году, но вокзал под старину на ней появился только в 2004-м, с запуском пассажирского движения.

8.

Со стороны Куранаха город будто нависает над трассой "Лена", а со стороны станции - наоборот: улицы со звучными названиями вроде Мегино-Хангаласская, Вторая Орочёнская или 10-летия Якутии круто спускаются в узкую глубокую долину Орто-Сало:

9.

Спустимся туда и мы. Кварталы близ трассы, зажатые между аэропортом и станцией, встречают вот таким вот нечто:

10.

Но в общем первое впечатление от Алдана после месяца в якутских улусах - насколько же он другой! После не то что низовий Лены, а даже Якутска эти места кажутся благодатным югом с буйной растительностью, разлапистыми соснами, мягким воздухом и домами без высоких свай. Из "мерзлотных" атрибутов - лишь трубы над поверхностью земли:

11.

Ещё разительнее национальные отличия - если в каких-нибудь Майе, Чурапче или Жиганске русского днём с огнём не сыщешь, то здесь, как в Витиме и Ленске, то же можно сказать про якутов. Обычная рабочая Сибирь:

12.

Где случайно заглянув в открытый подъезд, мы вдруг обнаружили Стену Цоя:

13.

Местный торгово-развлекательный комплекс привлёк взгляд совсем не торгово-развлекательной вывеской. Необычность АЯМа ещё и в том, что эта линия управляется не РЖД, а отдельными Железными дорогами Якутии со множеством весьма заметных отличий. Пока АЯМ строился, управление ЖДЯ располагалось в Алдане, и более того, оно и до сих пор не съехало в Якутск. Однако я напрочь упустил этот момент, и мы прошли примерно в квартале от железнодорожного офиса по соседству с аэровокзалом, не подумав к нему свернуть.

14.

Крутой поворот улицы 10-летия Якутии (названной так в 1932, когда Незаметный стал городом) мы срезали через двор, и лишь на обратном пути из окна такси я едва заснял "полуторку" ГАЗ-АА, в интернете почему-то фигурирующую как АМО. Её поставили здесь в 1989 году как памятник "Труженикам северных трасс" к годовщине строительства АвтоАЯМа:

14а.

Вдоль монументального пожарного депо улица спускается к центру:

15.

И всё выше над домами встаёт зелёный склон:

16.

Увенчанный вот такой композицией:

16а.

Центр Алдана открывает Дворец культуры (1974) с памятником Первооткрывателям:

17.

Якут и латыш... но братья навек ли - не знаю. Более чем уверен, что Тарабукин был совсем не рад, когда государев человек Бертин заметил его партию у Незаметного ручья.

18.

Интереснее самой скульптуры - барельефы с сюжетами таёжного края:

19.

Из парка напротив ДК доносился ор и мат недогулявших за ночь алколоидов, поэтому мы свернули на проходящую вдоль этих барельефов улицу Ленина:

20а.

Тут обнаружилась пара простеньких сталинок:

20.

Спонтанный дитя эпохи НЭПа, город Незаметный был обойдён вниманием конструктивистов, приглашённых немцев из баухауза и зубров сталинского ампира.

21.

Но вспоминая Новокузнецк, Магнитогорск, Ангарск и другие города, где всё перечисленное было, помним, что все они строились позже. Дальше по улице - администрация с Ильичом:

22.

А Старый Незаметный в Алдане - это пяток бараков и засыпнух у перекрёстка улицы Ленина с переулком Чекистов:

23.

На "горизонтальных" улицах Алдана - внезапно, арыки, как где-нибудь в Алма-Ате:

24.

Характерная местная деталь - решётки с гарцующими оленями:

24а.

Выше по переулку Чекистов - потрясающе лаконичный Никольский костёл (1994), словно бросающий вызов названию переулка. Хотя здесь не могло не быть спецпереселенцев из Прибалтики и депортированных немцев, это в чистом виде миссионерский проект, который начинали в 1991 году польский просветитель Ярослав Базель и двое ксендзов из Словакии. Все они принадлежат к Салезианской семье - благотворительно-педагогическому движению, несколько десятков организаций которого сплотились вокруг монашеского ордена, основанного в 1859 году в Турине доном Иоанном (Джованни) Боско. Делом своей жизни последний видел помощь брошенным детям и подросткам - их материальную поддержку, воспитание в благочестивом духе и выход во взрослую жизнь. Насчёт которой дон Боско не строил иллюзий - немалую часть его миссии занимали чисто юридические дела, в первую очередь борьба с эксплуатацией детского труда на фабриках. Хочется верить, что всеми этими благими делами салезианцы занимаются и в сибирской глубинке:

25.

Спустившись по переулку Чекистов, попадаем на Октябрьскую улицу, где находится, пожалуй, самое пронзительное место города - Тополиная аллея. Деревья на ней не зря растут парами - их сажали парни и девушки в 1941-45 годах, расставаясь перед отправкой на фронт.

26.

По Октябрьской мы вернулись к скверу у Дома культуры, где к тому времени настала тишина. У сквера вполне модный дизайн, включая лавочки с подстаканниками:

27.

А у входа со стороны Октябрьской с 1992 года в память о геологах Южной Якутии лежит карбонат-флогопит-диопсидовая глыба. Второе богатство Алдана помимо золота - это слюда, представленная здесь не мусковитом, а более редким флогопитом, его крупнейшей в мире группой месторождений. Вот только кому интересна слюда? Я так и не нашёл вменяемых данных об объёмах её добычи ни по месторождениям России, ни даже по странам: где-то (причём в англоязычных источниках) Россия названа лидером, дающим 1/4 мировой добычи, а где-то сказано, что все наши рынки утеряны и добыча в стране полностью прекращена.

28.

Так что вернёмся на улицу 10 лет Якутии и пойдём за Орто-Сало. Она оказалась образцовой речкой-вонючкой с заросшими и замусоренными берегами, а Незаметный ручей оправдывает своё название и по сей день. На том берегу начинается гораздо более крутой склон, и улица 10 лет Якутии превращается в лестницу к Парку Победы (1985) и храму Новомучеников Российских (1995-2000):

29.

Если храм в первом городе СССР впечатляет разве что красным цветом, то вот памятник в Алдане - удивителен. Три очень живые, при кажущейся примитивности, фигуры тружениц тыла с лопатой, кайлом и неводом да странная спиральная стела, форма которой не вызывает у меня натурально никаких ассоциаций:

30.

Рядом - небольшой военный музей:

31.

И памятник "афганцам", дополненный новой мемориальной доской, текст на которой можете различить сами. Оговорюсь, что это пока единственный подобный знак, который я видел в России, да и вслух в Якутии, в отличие от Бурятии и Иркутской области, об убитых и изувеченных в соседней стране нам не говорили ни разу.

32.

Выше Парк Победы становится обычным парком:

33.

С опушек которого и на город начинает открываться вид:

34.

Мы забурились в какие-то задворки и промзоны, петляя грязными дворами и тропами в высокой траве среди труб:

35а.

Но забравшись сюда, было бы странно не дойти до вершины:

35.

Там, где дорога выполаживается, встречает пара арок характерных форм: в последние годы из Алдана пытаются сделать горнолыжный курорт. То актуально и в Якутии (тут самый длинный в России сезон - с ноября по май), и для Якутии - в отличие от плоских и маловодных окрестностей Якутска, на Алдане крутые склоны, снежные зимы и такой же крепкий мороз.

36.

В окрестностях города действует пяток горнолыжных комплексов (например, Селигдар), а этот был построен в 2017 году на базе действующей с 1958 года школы олимпийского резерва:

37.

Причём если здание её выглядит "с иголочки", то трибуна явно была возведена ближе к дате основания школы - деревянные лестницы её в таком состоянии, что Наташа в своих босоножках поранила ступню торчащей щепкой.

38.

К спорткомплексу примыкают могол-урасы и Аал-Луук-мас (Мировое древо). Конечно же, это площадка Ысыаха, главного национального праздника народа саха, обустроенная в 2018 году, когда здесь проходил всеякутский Ысыах-Олонхо. Нависая над городом, эти сооружения напоминают жителям и гостям, в каком регионе находишься:

39.

На трибуны мы полезли, конечно же, ради видов на город, напоминающий распахнутую книгу в компактной долине Орто-Сало. Название Алдан может отсылать даже не к реке, а к Алданскому нагорью (до 2306м), лесистые склоны которого так радуют глаз после бескрайней Центральноякутской равнины. В пологих сопках - около километра, а за ними торчат полуторакилометровые гольцы с названиями вроде Батько, Шаман, Заметный, Дефективный... Поверхность древнего Алданского щита, нагорье сказочно богато полезными ископаемыми... но может дело тут лишь в том, что из всей бескрайней Якутии это просто самая изученная часть.

40.

Центр Алдана крупнее - вот внизу виден ДК, вокзал скрывает лес за аэродромом, а где-то перед аэродромом в левой части кадра стоит здание "Железных дорог Якутии", столь невзрачное, что издали его и не приметишь:

41.

Левее трасса "Лена" уходит на Куранах, Томмот и далёкий Якутск, а вдоль неё тянется вахтовый посёлок.

42.

Напоследок полюбовавшимся птицами, рассевшимися по окрестными проводам и столбами...

43а.

...мы стали спускаться, а у моста через Орто-Сало, примерно там, где в 1925 монтировали драгу - поймали такси с разморённым на утреннем зное шофёром да поехали обратно на вокзал.

43.

В следующей части отправимся в ещё один выросший на природных богатствах город со странным названием Нерюнгри.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена.

Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".

Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".

Якутск - Жиганск. Сорок островов.

Жиганск.

Жиганск - Кюсюр.

Кюсюр и Хараулахский хребет.

Ленская труба - остров Столб.

Остров Тит-Ары.

Амуро-Якутская магистраль

Алдан.

Нерюнгри.

Железная дорога Нижний Бестях - Беркакит.

|

Метки: Сибирь АЯМ дорожное Якутия |

Тит-Ары. Лиственницы и литовцы у порога Арктики |

Тит-Ары - крупный остров на Лене в 50 километрах до устья, и его более чем типичное для Якутии название (Лиственничный остров) странно смотрится на широте Новой Земли (71°59′). Пассажиров круизного лайнера "Михаил Светлов" не случайно привозят сюда лишь на обратном пути, после приморского Тикси, до которого по самым красивым местам самой красовой реки мы чуть-чуть не дошли в прошлой части. До поездки я знал, что на Тит-Арах находятся рыболовецкая база и кладбище финско-литовско-якутских депортантов, которые в борьбе за жизнь с зимней стужей свели самый северный лес на Земле. А при ближайшем рассмотрении Лиственничный остров оказались самой впечатляющей остановкой ленских низовий.

За сегодняшний рассказ стоит поблагодарить "Ленатурфлот", в круиз которого мы попали благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха: у рейсового "Механика Кулибина" на Тит-Ары просто нет полноценной остановки.

"Финишную прямую" Лены к острову Столб, за которым её единое мощное русло распадается на тысячи рукавов второй по величине в мире дельты, открывает колючая скала словно из тёмных земель какого-нибудь фэнтези:

2.

Так и не догадаешься в пасмурный день, что это Белые скалы. На теплоходе, впрочем, мне было сказано, что это Таба-Бастах, или Нижне-Ленские столбы - в прошлой части я показывал под этим именем другую скалу ниже по течению. Тут может даже и не быть противоречия: якутское название переводится как Оленья Голова, и вполне подходит обоим шедеврам природы.

3.

Напротив Белых скал, на фоне далёких сопок кряжа Чекановского, и раскинулся Тит-Ары, вытянутый на 14 километров по течению и на 4,5 километра поперёк. В промысловый сезон это вполне обитаемый остров:

4.

Теплоход за корму швартуется к катеру, который служит тут лодочным причалом и подсобкой, а за нос - к какому-то гусеничному прицепу, который зарывается в песок.

5.

Песка тут много, и это немудрено - дальше по пляжу лежат, пуская в Лену быстрые ручьи, странные груды чего-то:

6.

Вблизи понимаешь, что это не камень, а лёд, пускай и очень грязный:

7.

Прежде я не раз упоминал ледоходы Ленских низовий, сравнивая их мощь то с вулканом, то с селевым потоком. Ведь ширина реки в низовьях - порядка 5 километров (бывает и 8-10), глубина для такого масштаба относительно невелика (10-15 метров), а верховья Лены лежат на 20 градусов южнее низовий с соответствующей разницей температур. Иными словами, объёмы льда в реке огромны, и в мае в полярных широтах его панцирь не столько тает, сколько ломается под натиском уже пришедших в движение льдин. Из-за этих ледоходов от самого Олёкминска на Лене не строят причалов, а в низовьях у скал порой вылезают торосы до 30 метров высотой - вот тут можете посмотреть видео, которое нам показывали и на теплоходе. В конце июля остатки ледового панциря таяли на берегу:

8.

Над торосами - сэргэ, якутская священная коновязь, при виде которой я сразу вспомнил историю этого острова. Ныне самое северное село на Лене - Кюсюр, показанный в позапрошлой части, однако в советское время люди и ниже по течению жили круглый год. Село Тит-Ары существовало в 1942-99 годах, а до 1966 и вовсе значилось посёлком городского типа. Но как возник этот посёлок, да ещё и в разгар войны? Низовья Лены испокон веков были местами неописуемо рыбными, и советская власть решила накормить этой рыбой фронт и тыл. Сколько жизней спас здешний улов - вряд ли кто-то сможет посчитать, вот только и оплачен он тоже был многими жизнями. Поначалу сюда отправляли литовцев и финнов, депортированных с занятых в 1939-40 годах земель, в расчёте видимо на то, что опыт Балтики будет полезен и в Арктике. Но что-то пошло не так, помесячные планы не выполнялись, чиновники и чекисты Якутской АССР хватались за головы, и перед кем-то определённо маячили сорванные погоны, фронт да штрафбат... Дальше кто-то, видимо, вспомнил, что Чурапчинский район в Гражданскую войну показал себя оплотом контрреволюции и национализма, и хотя напрямую это обвинение никогда не озвучивалось, именно близ Чурапчи 41 колхоз был перепрофилирован со скотоводства на рыбный промысел. Колхозники, конечно, узнали об этом последними: 11 августа 1942 года в Якутии началась самая настоящая депортация. Собравшись за 3 дня, сколотив телеги, погрузив в них инвентарь да не более 16 кило личных вещей, 5459 (вместе с семьями) новоявленных балыксытов (прежде ловившие только карасиков в озёрах) двинулись к берегу Лены. По плану они должны были отбыть на пароходах и имели где-то месяц до морозов на обустройство. Но пароходы не пришли, и прождав их три недели, чиновники отправили людей вниз по течению на одноразовых баржах. К холодным берегам чурапчинцы прибыли в октябре-ноябре, по последней чистой воде и первым морозам, и более трети из них не пережили первую зиму. В 1945-47 годах выжившие вернулись к родным аласам, а в Сангаре, Жиганске, Кюсюре на самых видных местах стоят памятники Чурапчинской трагедии. А вот на Тит-Арах, как ни странно, нет: поставленный в 2003 году у берега сэргэ посвящён вовсе не депортантам, а советским первопроходцам - братьям Прокопию Даниловичу и Андрею Андреевичу Готовцевым из Усть-Алданского района, артели которых работали здесь в 1935-55 годах.

9.

Нынешний Тит-Ары - не посёлок, а база, корректно говоря - рыбучасток. В промысловый сезон сюда приезжает артель - 23 человека, из которых 10 рыбаки, а остальные - всякие повара да механики. И, конечно же, начальник всего этого - энергичный, даже удалой Алексей Маркевич, в своей спецовке и безразмерных сапогах утром поднявшийся на борт лайнера. Он родился и вырос в Тикси, но давно живёт в тёплой Феодосии, а бизнес развивал так и вовсе в Москве. В 2014 году, причалив вместе с полуостровом в родную гавань, он вернулся на Север и с тех пор обустраивает Тит-Ары. Первым делом Алексей почти полностью обновил артель, уволив даже колоритного механика старой закалки, который каждый день с утра заводил все без исключения двигатели, поскольку "машина должна работать, машина должна гудеть!". Получилась "оптимизация здорового человека": по своему оснащению рыбучасток Тит-Ары самый современный на Лене, а заказчики с материка, обычно брезгующие ленской рыбой (почему - расскажу позже) продукцию Маркевича берут на ура. Летом тут добывают сибирского осетра и нельму, осенью - ряпушку и омуля, и весь сезон - щуку и налима, всего по квоте 140 тонн. Всё это через дочерние ООО "Тит-Ары" (в Якутии) и "Муксун" (в столице) поставляется в три сотни ресторанов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Якутска, а малыми партиями - и на заказ.

10.

На базе перемешаны осколки былого...

11.

12.

13.

...и приметы современности. С ржавыми катерами соседствуют сверкающие новой краской трактора:

14.

И даже пара вездеходов - гусеничный и колёсный, причём второй подозрительно похож на знакомые мне усинские "Бореи" (для своих - просто "Xpen"). А вот на заднем плане парничок подсобного хозяйства:

15.

Рабочих я не фотографировал, но жизнь на базе кипит, и по тому, сколь часто народ снуёт из домика в домик, я бы предположил, что тут не 23 мужика, а хотя бы полсотни.

15а.

Гордость Маркевича - камеры шок-заморозки, создающие температуру до -35 градусов. Это даже холоднее, чем в рефрижераторах "Магдебург" и "Михаил Мельчиев", забирающих уловы с рыбоучастков (а я видел их в порту Якутска).

16.

И именно редкость шок-морозильников у здешних рыбаков - причина предубеждения столичных рестораторов к ленской рыбе. В основном на Нижней Лене по старинке используют мерзлотники, ну а на Тит-Арах таковой - за музей:

17.

Мерзлотник, как следует из названия - это то ли естественная морозильная камера, то ли искусственная ледяная пещера, вырытая в вечной мерзлоте. Крупнейший в мире мерзлотник я видел изнутри в Новом Порту на Ямале, а в мерзлотниках Якутска теперь обитает Царство Вечной мерзлоты. За шлюзом с тяжёлыми дверьми встречают ледяные стены:

18.

Мерзлотник состоит из двух ярусов - наверху -5 градусов:

19.

А внизу -10. Но и того, и другого мало: если при -35 рыба становится ледышкой за пару часов, то в мерзлотниках на это уходит несколько суток. Рыба успевает банально подпортится, да вдобавок медленное замерзание приводит к образованию кристаллов льда, которые рвут рыбье мясо, делая его рыхлым и липким. В общем, рыба из мерзлотников очень сильно теряет во вкусе, и если в магазине её продать ещё можно, то в понтовом ресторане не подашь.

19а.

Своды подземелья держат столбы и балки из лиственницы, а стены облицованы речным льдом:

20.

Летом, особенно в сезон круизов, когда на всё это осаждается теплая влага, тут растут ледяные кружева - но не столь обильные, как в мерзлотных подземельях Якутска.

20а.

А вот пол превратился в каток отнюдь не из любви к искусству - в начале лета тут случился паводок, какого Маркевич за 8 лет не упомнит, затопивший мерзлотник до крыши. Более того, вода повредила катера и, самое главное, шок-морозильники, для ремонта которых пришлось вызывать спецов аж из Новосибирска.

21.

На специальном ледовом подиуме можно увидеть и экспонаты - тех самых рыбов, которых не продают, а только показывают. Справа - чир из рода сиговых, достигающий 80см в длину и 16 килограмм веса: за пределами Якутии это, кажется, самая известная ленская рыба. На самом деле он водится в северных реках не только Сибири, но и Канады, и на Оби под название щёкур слывёт второй лучшей рыбой после муксуна. Муксун на Лене тоже есть, хотя и не в столь товарных количествах. Противоположный случай - небольшой в своём семействе сибирский осётр, достигающий длины в 2 метра и веса в 200 килограмм. Он встречается от Оби до Колымы, но лишь на Лене достаточно обилен, чтобы ловить его легально - у артели Маркевича в разные годы квота от 1,4 до 3 тонн. Более того, низовья Лены - в принципе последнее место в России, где осетровые промысловый вид (а в мире ещё есть каспийское побережье Ирана). Вся чёрная икра волго-каспийских видов (см. Астрахань), что продаётся в магазинах - с рыборазводных хозяйств, на Дальнем Востоке осетров и калуг ловить боятся даже браконьеры, а готовую к употреблению ленскую чёрную икру я показывал в позапрошлой части. Наконец, третий рыб на подиуме - омуль, ещё один представитель сиговых. В первую очередь, конечно, при упоминании этой рыбы представляют Байкал, но замкнутая популяция Славного моря - как раз исключение из правил. Здесь - арктический омуль, заходящий из полярных морей на нерест в реки Сибири, Аляски и Канады. У этой небольшой рыбы (до 60см длины, до 3кг веса) самая короткая и интенсивная путина - в Лену по осени омуль идёт всего 5-7 дней, но артель Маркевича добывает его до 10 тонн за сутки.

22.

Мерзлотники, впрочем, тоже не самая архаичная форма рыбохранения. В центре базы стоит длинный корпус из корявых досок, оставшихся от одноразовых карбазов и паузков, что до 1950-х сплавлялись по Лене из Качуга. И в том числе - в навигации 1942-43 годов, когда строился этот посёлок:

23.

До появления рефрижераторов от мерзлотников не было особой пользы - разве что держать в них рыбу до зимы, а потом везти санями с такой стоимостью доставки, что актуальна она будет разве только к царскому столу. Массово же рыбу не морозили, а солили в бочках, и хотя вернуть её из засоленного состояния можно было длительным вымачиванием, вкус, конечно, от всего этого менялся ещё сильнее. Длинное старое здание - это засолочный цех, который здесь так же держат в качестве подсобки и музея:

24.

Когда он строился, ленская рыба, напротив, выигрывала у прочих - благодаря вечной мерзлоте и околонулевой температуре вкопанных в землю бочек, засол проходил гораздо качественнее.

24а.

Всего в те бочки закладывалось до 20 тонн рыбы, ну а этими бочками её везли на материк:

25а.

В общем, определённо был бы не лишним какой-нибудь Тит-Аринский музей Истории нижнеленского рыболовства, особенно если на него грант дадут.

25.

Да и пассажиры "Ленатурфлота" - не единственные туристы, которые здесь бывают. На краю базы есть гостевые дома:

26.

Маркевич организует, конечно, мягко говоря не бюджетные рыболовные туры по ленским притокам и вертолётные экскурсии на Оленёк - тоже немаленькую (примерно с Дон) и очень безлюдную (всего 4 села) реку, которая могла бы оспорить у Лены звание красавицы №1.

26а.

У гостевых домов - кажется, последний в этой серии балаган, якутское зимнее жилище:

27.

Пусть и с буржуйкой вместо камелька. Его можно считать чем-то вроде ДК рыбоучастка:

28.

Здесь Маркевич угощает круизных гостей своей продукцией - строганиной из омуля, нельмы и осетра. Нам больше всего понравилась нельма - арктический подвид белорыбицы до 1,5м длиной и до 50кг весом. Она нерестится в полярных реках от Кольского полуострова до Канады, на Печоре известна как сявка, однако в большинстве регионов её ловить запрещено. Особенно богата нельмой именно Якутия, и если уж попал на Лену - в первую очередь стоит попробовать именно вот эту тройку: омуля, нельму и осетра.

28а.

Протиснувшись сквозь толпу пассажиров, мы схватили по три разноцветных ломтика строганины как бы не первыми, и уплетая их на ходу, поспешили за посёлок:

29.

Мимо ещё одной россыпи катеров, которые когда-то вытащили на зимовку и забросили. Суда словно заснули и не проснулись:

30.

Вдали - пологая гряда по середине Тит-Ары и сопки левого берега:

31.

А впереди - тонкие высокие кресты не в меру литовского вида:

32.

Впрочем, посёлок Тит-Ары существовал полвека, а значит, рискну предположить, здесь лежат не только спецпереселенцы:

33.

Поверх вечной мерзлоты усопших зарывали в песок, который теперь понемногу развеивается ветром:

34.

Само собой, не все спецпереселенцы погибли, и в том же Кюсюре литовцы были народом №3 после эвенков и якутов вплоть до конца СССР. Большинство прихожан костёла в Якутске родом из Булунского улуса, и не здесь ли отбывал ссылку "литовец, ставший легендой Сибири", который показывал нам шрамы медвежьих когтей в Радиокостёле Каунаса? Самый, пожалуй, известный из якутских литовцев - кардиохирург Витянис Андрюкайтис, министр здравоохранения Литвы и еврокомиссар того же профиля в доковидную эпоху. В истории своего народа он отметился тем, что в 1990 году подписал Акт о воссоздании Литовского государства. Не знаю, по его ли инициативе литовские экспедиции памяти зачастили на Лену уже в Перестройку, а в 1989 году над кладбищем поднялся обелиск, слегка похожий на памятник Сибелиусу - один из символов Хельсинки. С четырёх сторон - таблички на литовском, финском, якутском и русском языках. Последняя гласит "Насилием отторгнутые от земли родной. Павшие, но не забытые. В память погибших литовцев и финнов".

35.

Рядом - явно литовские могилы:

36.

Этот стиль не перепутаешь ни с чем, и среди тундр и голых скал он удивительно органичен. Вспомнить хоть Литовское кладбище под Воркутой...

36а.

Поодаль - пара обелисков с красными звёздами, и по отдельным словам на их проржавевших табличках можно понять, что здесь покоятся простые жители посёлка Тит-Ары, может быть приехавшие за длинным рублём где-нибудь в 1960-х.

37.

Замыкает кладбище одинокий чардаат - якутский деревянный мавзолей:

38.

Как много в Арктике постапокалиптических сюжетов!

39.

Пройдя кладбище насквозь, оглянемся в сторону посёлка:

40.

Оленья голова за литовскими крижюсами:

41.

Кисилияхи (столбы) Белых скал потрясающе эффектно нависают над посёлком:

42.

Где-то за тем утёсом - остров Столб, Америка-Хая, бескрайняя дельта с розовыми чайками, не достигнутый Тикси и атомные ледоколы Северного Морского пути:

43.

Ну а кладбищу противолежит тот давший название острову лиственничный лес, со страшных зим 1940-х годов успевший вырасти заново - быть может, не без помощи людей:

44.

Деревца его совсем не факт, что молодые - выше в условиях Арктики они и не растут. Мечта посидеть под самым северным деревом планеты вряд ли осуществима - разве что постоять рядом с ним:

45.

Вот только самым северным лес Тит-Ары считается лишь в Якутии. Близ Хатанги, в Затундре, представлявшей собой самый настоящий оазис среди Арктики, есть ещё Лукунский лес и роща Ары-Мас ("Лесной остров") примерно на пол-градуса севернее (72°29-31'). "Михаил Светлов", у острова Столб поворачивающий на юго-восток Быковской протокой, не доходит до их широты километров 20.

46.

Мне хотелось дойти в Тит-Аринский лес, но в тундре прямой путь не всегда самый быстрый - за базой и кладбищенской тропой начинается болото. Я долго петлял в кочках и тропках, а в итоге упёрся в длинное озеро, сменяющееся глубоким распадком. И понял, что я не успею выйти на опушку, не задержав весь теплоход.

47.

Так что понадеявшись когда-нибудь побывать ещё и в Затундре, будем просто любоваться Леной:

48.

Выше по течению - бескрайние отмели, за которыми лежит такой же плоский и куда более обширный (20 на 10 километров) Тас-Ары - Каменный остров. Слева видна сопка над оконечностью хребта Туора-Сис и далёкие вершины Хараулаха (оба хребта - часть Верхоянских гор), справа - кряж Чекановского, а между ними - Ленская труба, в которую мы сюда и вылетели:

49.

Пока я искал путь к лесу, Наташа тоже занималась флорой:

50.

Как я понял, искорки под ногами - это полярные маки разных цветов:

51.

Набрав букетик, мы поспешили к теплоходу: на Тит-Ары, вместе с экскурсией, отводится всего-то 3,5 часа, а по мне так тут целый день провести не скучно. И самое холодное лето на памяти Алексея Маркевича со всеми пронизывающими ветрами и низкими тучами лишь добавляет суровой и жестокой красоты:

52.

Бросив последний взгляд в сторону Края Света...

53.

...поспешим на теплоход, за которым солнце сделало Белые скалы соответствующими своему названию. Пять дней обратного пути я частично показывал прошлых частях, зелёные стоянки - в рассказе про Сорок островов, а культурные программы на борту, особенно активные именно по пути к Якутску - в обзорах теплохода и поездки. Но Тикси не достигнут, и значит, может быть, я вновь увижу эти берега с борта старичка "Кулибина". Из прочитанных ещё в школе географических энциклопедий я представлял Лену первой красавицей среди рек, и Лена меня не разочаровала. Не побоюсь сказать даже, что Лена, я тебя люблю!

54.

Ну а рассказ о Республике Саха в лето 2022 года ещё не закончен: если добирались в Якутск мы по реке, то возвращались - по железной дороге. Самой молодой в России железной дороге с пассажирским движением, вдоль которой отправимся в следующих 3 частях.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена.

Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".

Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".

Якутск - Жиганск. Сорок островов.

Жиганск.

Жиганск - Кюсюр.

Кюсюр и Хараулахский хребет.

Ленская труба - остров Столб.

Остров Тит-Ары.

Амуро-Якутская магистраль

Алдан.

Нерюнгри.

Железная дорога Нижний Бестях - Беркакит.

|

Метки: Зона заражения Сибирь природа дорожное Якутия Другая сторона Балтийские ветры по Лене литовцы вездеходы рыбацкое |

Река по имени Лена. Часть 14: Ленская труба и начало Дельты |

Я не раз называл Лену красивейшей рекой планеты, но из 4400 километров её течения как бы не половину всех красот вмещают последние двести: от показанного в прошлой части села Кюсюр через грозную Ленскую трубу к острову Столб, за который словно крепится вторая по величине в мире дельта. Якутск находится на широте Петрозаводска, Кюсюр и Тикси - на широте Хаммерфеста, ну а эти места - на широте ничего: в привычном западному жителю мире так далеко на севере есть лишь холодный океан. Здесь - столбы и пески, ущелья и пропасти, байджарахи и отуряхи, тундра и тайга... а ещё - туманы и бури, подарившие нам страшную красоту в Ленской трубе, но не пустившие наш белоснежный "Михаил Светлов" в Тикси.

От самого устья Алдана параллельно нашему курсу тянется Верхоянский хребет, в сотне километров от правого берега разделяющий Лену и Яну. Ещё - Евразию и Северную Америку, а точнее Евразийскую и Северо-Американскую тектонические плиты, на стыке которых он и возник. И "хребет" - слово относительное, точнее было бы сказать Верхоянские горы: длиной (1200км) эта система превосходит Кавказ, а высотой (2283м, гора Орулган в середине) сравнима с горами Норвегии. Далёкие синие горы можно увидеть с обрывов правого берега, и лишь дважды они подходят к воде - лесистым Усть-Вилюйским хребтом у Сорока островов и мрачными голыми куполами Хараулахского хребта (1429м) за Кюсюром.

2.

Фантастически красивыми закатными видами этих гор я завершал прошлую часть, но вечер перестаёт быть томным, когда с левого берега подходит невысокий скалистый кряж Чекановского. Теперь недолго вылететь в трубу:

3.

Я слышал прежде о Иерихонской трубе. Видел своими глазами Экибастузскую трубу. А впереди у нас Ленская труба - как Ленские щёки в верховьях и Ленские столбы в среднем течении, это самое зрелищное место низовий великой реки.

4.

На кадре выше обратите внимание на "ватерлинию" - кромка берега тут несовместима с высокоорганизованной жизнью, так как по весне на неё обрушивается, как селевой поток, ледоходы, а следом подобно цунами бьёт паводок. Если просто открыть список крупнейших рек Земли по расходу воды, в нём Лена со своими 16,5 тыс. м³/с едва замыкает десятку. Но статистику портит сезонность: хотя подлёдное течение Лены вдвое мощнее Днепра, всё же среднегодовой расход воды здесь - показатель не более актуальный, чем средняя температура по больнице. Если же сравнивать реки мира по самым многоводным месяцам, то явно больше Лены с её летними 40-60 тыс. м³/с только Амазонка, а сравнимы - зимняя Конго и летний Енисей. Вот только река с женскими именем ещё и не отличается постоянством характера: её режим подчинён своим циклам, и например в 1980-х Лена превосходила Енисей и в среднем за год (24 тыс. м³/с), и в июне (более 104 тыс. м³/с). Что это значит на практике? Ниже устья Алдана ширины Лены держится на уровне 3-5 километров, на отдельных плёсах она без всяких водохранилищ разливается до 8-10 километров, а с островами да протоками между крайних берегов бывает и более 30 километров. Глубины Лены тоже порядочны - 10-20 метров. И вот вся эта колоссальная масса воды втискивается в относительно (1,6км) узкую щель межд Хараулахским хребтом и кряжем Чекановского, а если навстречу дует ветер Арктики, Чекуровские щёки (другое название этого ущелья) становятся ещё и аэродинамической трубой. В общем, волнение под нашей гигантской плоскодонкой нарастало, а впереди определённо намечалась ПОЛНАЯ ТРУБА!

5.

Вот так это выглядит вблизи:

6.

А так - в динамике:

На Солнечной палубе ветер натурально сбивал с ног и угрожающе подтаскивал к борту тяжёлые кресла. Я не помню особого шума, но сказать друг другу что-то удавалось только криком в ухо - иначе слова улетали за корму. Над волнами носилась мелкая водяная пыль, порой образуя позёмку и даже какое-то подобие "пыльных дьяволов", то и дело, с косыми саблями радуг, кидавшихся наперерез теплоходу.

7.

Но мы терпели - ведь разве можно любоваться такой феерией через стекло?!

8.

С правого берега Верхоянские горы, уже не Хараулах, а следующий хребет Туора-Сис, стоят 400-метровой стеной, которую венчают зубцы и турели:

9.

Где-то и разрушенные замки:

10.

Или хотя бы просто башни горных князей:

11.

Над всем этим вонзается в низкую тучу голец Куорат-Хаята (586м):

12.

Впрочем, ещё до него хорошенько вглядитесь в скалистые цирки:

13.

На одном из них, с той стороны, что обращена вниз по течению, с 1963 года лежит своеобразная достопримечательность Чекуровских щёк - Упавший Самолёт. Слышал, что Ан-2 летел над ущельем в тумане, и когда пилоты поняли, что впереди склон горы и облететь его не удастся, они как бы плашмя влепили кукурузника в осыпь. Люди остались живы, и через пару дней их сняли со скалы спасатели, а груда обломков так и лежит вот уже как полвека с лишним, и с первого взгляда да издали в ней нелегко опознать самолёт:

14.

Бурный участок совсем короткий, но нам казалось, что теплоход пересекал его вечность. Кажется, это тот самый миг между прошлым и будущим, по силе впечатлений достойный целого дня пути где-то на других участках Лены. Ветер пробрал нас до костей, Наташу чуть не зашибло сорванным с капитанского мостика тюком, а мачты с флагами гнулись, как тонкие деревца. Однако в какой-то момент я заметил, что с волн пропала позёмка, а дальше вода стала понемногу разглаживаться:

15.

Ну а расслабиться и понять, что самолёт вы проглядели (я заснял его лишь на обратном пути, когда директор круиза Лариса Сергеевна мне пальцем его показала) можно, когда на левом берегу поравняетесь с Чекуровкой. То ли де-факто, то ли де-юре это ещё более последнее село на Лене, чем Кюсюр. И да, тут именно что взаимоисключающие параграфы: Чекуровка официально населённый пункт, опять же официально в ней прописан 0 жителей, но неофициально люди тут вполне себе живут по крайней мере летом, а может быть и круглый год. Со своей россыпью мелких домиков и лодочных гаражей она больше похожа на дачи, куда жители Кюсюра и Тикси ездят с удочками и сетями копать текущий мимо огород:

16.