Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Якутск. Часть 5: разное |

Осмотрев в прошлой части центр Якутска, выйдем теперь за его пределы - немало интересного есть и в других районах. Например, озеро Сайсары, где начиналась ещё дорусская история города. Или раннесоветская ТЭЦ, определившая его нынешний облик. Или неожиданно колоритный аэропорт-герой тыла Великой Отечественной, давший Победе не меньше, чем иные заводы. Или далёкое предместье Марха, где видели последних скопцов...

В крупнейшем в мире городе на вечном мерзлоте пейзаж полон специфических деталей вроде бетонных свай под обычными с виду хрущобами или сплетений труб, проложенных на высоте человеческого роста. И лишь подчёркивают эту мерзлотную суровость многочисленные "общероссийские" детали вроде весьма обильного стрит-арта:

2.

Которым и местные вполне прониклись, сочтя, что вовсе не всё кругом должно существовать во имя борьбы за выживание:

2а.

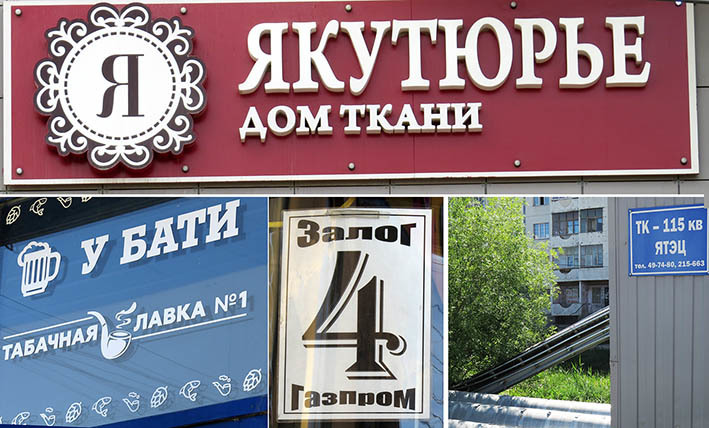

Хватает тут и забавных вывесок: "Якутюрье" - чей-то креатив, "У Бати" - целая сеть табачных лавок, ну а о том, что такое Залог, я рассказывал в прошлой части.

2б.

На полпути между мерзлотным и хипстерским - технические памятники, попадающиеся по всему городу тут и там. Вот например локомобиль из села Сордоннох Оймяконского улуса. Пущенный в 1955 году, он потреблял в сутки 6 кубометров дров и три тонны воды, а энергии с этого хватало одному селу на вечер, и потому уже в 1959 вместо него поставили дизель-генератор. Отработав своё, локомотив провалялся на краю села полвека, так что сменившиеся поколения называли его "паровоз" и гадали, откуда он взялся за тысячи километров от железной дороги. Пока в 2019 году не был привёзен в Якутск как памятник 105-летию первой электростанции в республики:

3.

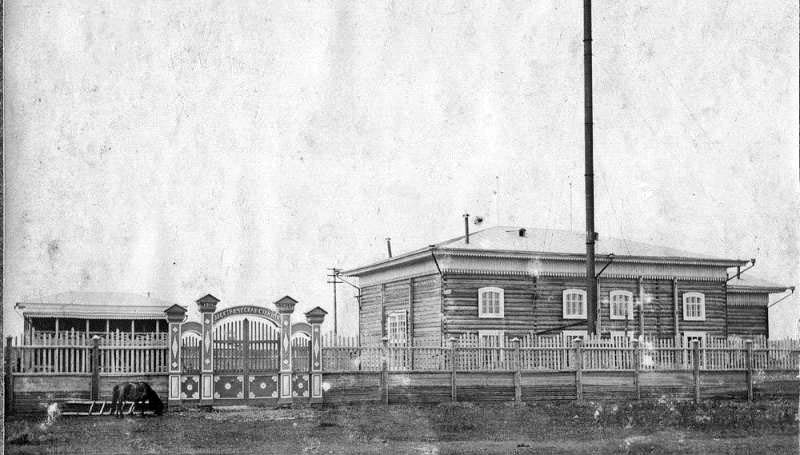

Пущенная в 1914 году в деревянном доме за резными воротами, она стала последним детищем губернатора Ивана Крафта, короткое правление которого в 1907-13 годах вывело Якутию из затянувшегося 18-го века. Ну а в 1922-м, во время осады красного Якутска "пепеляевцами" именно эта милашка пожрала как дрова последний сибирский острог и 300-летние деревянные церкви.

3а.

А вот швейная машинка "Бернина" для обработки края мережкой, изобретённая, как гласит табличка, Карлом Фридрихом Гегауфом в Швейцарии в 1893 году - это просто реклама магазина и ателье:

4.

Не знаю, есть ли машина-памятник у пожарных - мне в кадр попала лишь часовня "Неопалимая Купина" (2007), явно очень актуальная в краю деревянных домов и больших контрастов между градусами температур и алкоголя. Она стоит над дальней частью Тёплого озера, длинной узкой старицы, в центре Якутска напоминающей городску речку:

5.

Озёр в черте Якутска вообще множество - как маленьких и круглых аласов (см. здесь), так и длинных извилистых стариц. Первые характерны для всей Якутии, а вторые - примета Ленских долин, узких (до 6-8 километров) и длинных (40-70км) карнизов под коренным берегом. Справа от Лены - долины Самартай, Нёрюктай и Соттинская, а слева, в шахматном порядке к ним - Эркээни, Туймаада и Энсиэли. Именно за долины и цеплялись переселенцы, волна за волной уходившие из Прибайкалья, не совладав с соседями. В 7 веке это были эвенки под натиском тюрок-курыкан, а в 11 веке - сами курыкане под давлением хоринцев. "Олонхо" повествует о том, как их вождь Эллэй-боотур избрал новым домом долину Эркээни, так как в лучшей из долин Туймааде к тому времени правил Омогой-бай. Оба они теперь считаются прародителями якутов, возникших в смешении более развитых тюрок (знавших железо и коня) с более многочисленными, но отсталыми эвенками. Свадьба Эллэя и дочери Омогоя стала первым Ысыахом. По преданию, праздновали его вон на тех сопках - это Чочур-Муран, естественная граница Якутска, священная гора Туймаады. Ну а решить дело миром тюрки и эвенки смогли потому, что земли в суровом краю было по-прежнему в избытке, а с юга мог нагрянуть грозный враг. Однако в 14 веке хоринцы сами ушли сюда от других бурятских племён, а к 16 веку на Центральноякутской равнине стало тесно, и между якутами и эвенками началась долгая кровавая война. За сто лет и три поколения дарханов ("царей") Беджея, Мунньяна и Тыгына саха удалось изгнать тунгусов в гиблую тайгу и овладеть Туймаадой. Тыгын-Дархан, сплотивший в этой войне все племена левобережья, устроил себе ставку на берегу озера Сайсары, и хотя точная дата этого события вряд ли когда-нибудь станет известна, её и можно считать теперь основанием Якутска. Ленский острог, поставленный русскими на правом берегу, в землях главного Тыгынова врага Легоя из племени борогонцев, соотносится с нынешним городом скорее как Свияжск с Казанью - крепость-плацдарм. Лишь в 1642 году, когда после масштабного всеякутского восстания были повешены три брата-Тыгынида, воевода переехал сюда. Впрочем, дорусская история добавляет Якутску не века, а дай бог 20, максимум 30 лет.

6.

Но мы лишь раз дошли к Сайсаринскому мосту (2012) по пути в Музей мамонта, а позже проезжали его на маршрутке в Институт мерзлотоведения:

7.

О значении Сайсары напоминают памятники, поставленные на его берегах - например, статуя Матери (2012), увиденная нами лишь из окна автобуса или стела "Журавли над Ильменём" (2005), просматривающаяся через озеро. 23 февраля 1943 года на Новгородчине 19-я лыжная бригада 12-го гвардейского стрелкового корпуса, пройдя 30 километров по замёрзшему озеру Ильмень зашла в тыл к немцам у деревеньки Ретлё. Застигнутые врасплох, враги отступили, но вскоре вернулись с подкреплением, тяжёлой артиллерией и поддержкой с воздуха, и к ночи лыжники так же по льду отошли, а 220 солдат остались лежать в снегах у Ретлё. 19-я бригада была примерно на 40% укомплектована выходцами из Якутии, а этнических якутов в ней числилось 597 человек (русских, украинцев и белорусов - около 2000), и всё же ни одно сражение в их малолюдной и мирной земле не уносило столько жизней разом. Теперь для якутов Ильмень - примерно как Галиполи для австралийцев.

7а.

Свято место пусто не бывает, и теперь Сайсары - главная внутригородская зона отдыха, где летом купаются и загорают, а зимой катаются на коньках. На дальнем от центра его берегу - ипподром (более чем актуальный в земле коневодов) и строящаяся Акртическая филармония, а на ближнем - стадион "Юность" и Дворец спорта "Триумф" (2012) у моста с позапрошлого кадра:

8.

Как и все тюрки, якуты - спортивный народ, и только внутри республики проходят проходит несколько чемпионатов - например, "Игры Тыгына" по национальным видам спорта (см. Ысыах) или "Игры Народов" - по олимпийским. Ну а во дворе "Триуфа" увековечена якутская победа на дальних, но также весьма морозных берегах:

9.

За стадионом "Юность" расположилась местная олимпийская деревня: "Триумф" - дом для "Детей Азии". Так называются спортивные игры учреждённые под патронажем Международного олимпийского комитета в 1996 году как ещё один проектов амбициозного первого президента Республики Саха Михаила Николаева. В них участвовали команды полусотни азиатских стран, среди которых каким-то образом затесалась Греция, а Россию представляли отдельные сборнык Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округов. Первые 6 игр прошли в Якутске, а дальше дело не задалось: 7-е "Дети Азии" в Улан-Баторе выпали на чумной 2020-й и, растеряв международность, были перенесены во Владивосток. 8-е игры в 2024-м снова будут проходить в Якутске. Но памятник (2017) тут не спортсменам, а людям более продуктивного физического труда - Студенческим отрядам Якутии:

10.

В квартале за улицей Ойунского напротив "Триуфма" и "Юности" деревянный сэргэ отмечают ту самую ставку Тыгына, а муралы... рискну предположить (ошибочно - на самом деле это сцены "Олонхо"), что в центре Омогой-бай, а справа - свадьба Эллэй-боотура с Сыспэй-Сысыах ("Растрёпанной косой"), некрасивой, но доброй, верной и трудолюбивой дочерью Омогоя, которую он выбрал вместо красавицы Нурулдан.

11.

Теперь переместимся на 1,5 километра - но зато по прямой: улица Ойунского, войдя в пределы центра, становится улицей Ломоносова, которая, в свою очередь, перерождается в улицу Пояркова за перекрёстком с улицей Кирова, что выходит прямо из Старого города. Вдоль неё образовался фактически новый центр Якутска, и перекрёсток отмечает несколько интересных общественных зданий и памятников. Заметнее всех Семён Дежнёв (2005):

12.

В народе - Памятник Первому сахаляру или просто "Рождение Сахаляра". Сахаляры - это метисы, в более широком смысле - русскоязычные и обрусевшие якуты, что-то вроде шала-казахов, если возвращаться к параллелям двух тюркских краёв. Читал про сахаляров я много, и даже что они - большинство якутян. За два месяца поездки, однако, эта тема не всплывала в разговорах с якутами ни разу, так что видимо она была актуальной раньше, но теперь сошла с повестки дня. И Дежнёв, конечно, сахаляром не был, но были его сыновья: в 1641 году он женился на Абакаяде, дочери борогонского тойона (князя) Онокоя, а затем оставив её с сыном Любимом, уехал на Колыму. Вернувшись 20 лет спустя и про Абакаяду, кажется, даже не вспомнив, он вновь женился на якутке Кантеминке Архиповой, и снова оставил её с сыном, теперь укатив на Оленёк. Кантеминка писала челобитные с мольбами отпустить её к супругу, но народная память не вывезла двоих: спутница Дежнёва "по умолчанию" - языческая княжна Абакаяда.

13.

Напротив через улицу Ломоносова - памятник Исидору Барахову (2014), одному из отцов-основателей Якутской республики (тогда - АССР):

14.

На кадре выше он на заднем плане, на фоне бассейна "Чолбон", а вот ажурный хомус - инсталляция перед Якутским музыкальным училищем. Оно было основано в 1962 году, и чуть ли не тогда же заложено здание, открывшееся лишь в 1992-м:

15.

Напротив через Кирова, от Сахаляра наискось - памятник мамонтёнку с посланием спортсменам будущего и видимо намёком на то, что волосатые слоны скоро будут выступать в цирке: и сам цирк, и памятник открылись в 2004 году.

16.

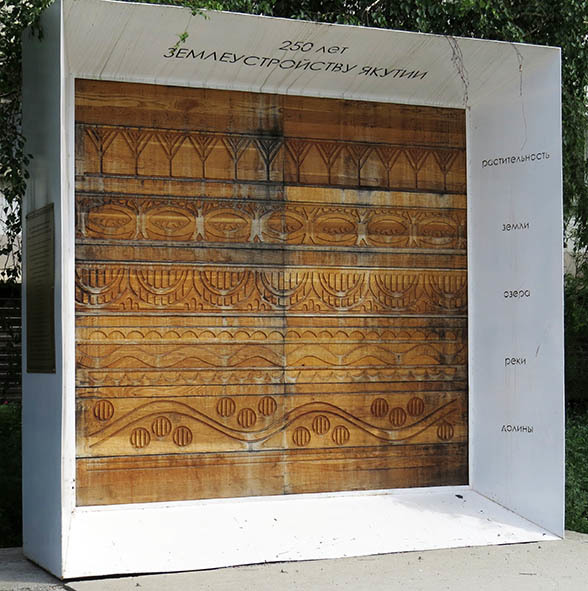

А вот петроглифы с сюжетами древнего спорта (2019) - от цирка за улицей Пояркова:

17а.

Наискось от Барахова стоят Дворец детского творчества (1982) и спорткомплекс "Модун" (2012), при котором есть собственные спортивные "Игры Манчаары", названный в честь "якутского Робин Гуда" 19 века.

17.

К улице Пояркова ДДТ обращён задворками, а фасадом переглядывается через Талое озеро с бизнес-центром 2000-х годов. Последний вполне может быть высочайшим капитальным зданием на вечной мерзлоте - в бурно строящемся городе такую регалию, кажется, пока никто определить не пытался:

18.

Вокруг образовался целый даунтаун - вот например местный LG-центр с мотивами страны происхождения:

19.

Крошечное Талое озеро легко обойти, но через него перекинут мостик, а на том берегу я не приметил памятник карасю. Ведь именно он, а не чир или нельма - главная рыба якутов, живших не столько на Лене, сколько на таких вот талых озерцах.

20.

В его пейзаже более всего запоминаются муралы:

21а.

За бизнес-центром проходит улица Орджоникидзе, куда мы заглядывали в прошлой части: зажатый между Леной и Чочур-Мураном, Якутск вытянут вдоль реки, наш сегодняшний маршрут почти параллелен вчерашнему, и сейчас мы миновали точку их наибольшего сближения.

21.

Продолжаем путь по улице Пояркова. На ней интересен костёл Христа Солнца Правды (2009) с настоящим, между прочим, органом, о доставке которого на край земли из Словакии можно писать роман.

22.

Кадр выше снят с небольшого памятника ссыльным полякам-исследователям Якутии. Помимо пансибирских Яна Черского с Витебщины и Александра Чекановского с Волыни в Якутии есть и пара сугубо местных панов - это Вацлав Серошевский из Мазовии и Эдуард Пекарский с Минщины. Первый на деньги русских купцов создал фундаментальный этнографический труд "Якуты", второй составил полный словарь якутского языка, по которым саха и ныне не брезгуют сами себя изучать. Явно не хватает тут Климентия Лешевича с Могилёвщины - но о нём я позже расскажу.

22а.

Дальше, у "отлитого в граните(с)" Маркса (1982) улица Поякрова впадает в улицу Дзержинского, фактически продолжающую проспект Ленина:

23а.

Здесь примечателен бывший Дом науки техники, ныне Дом дружбы народов имени Алексей Кулаковского (основоположника якутской советской литературы) с театром танца имени Сергея Зверева - Кыыл Уола (крупнейший сказитель-олонхосут ХХ века, а двойные имена - не редкость у якутов). Ну а фигура кузнеца подходит и тому, и другому - в прошлых частях я уже не однократно рассказывал о курыканской и якутской металлургии, процветавшей ещё в 19 веке.

23.

Дальше по Дзержинского - Японский дом, недавно завершённый долгострой от друзей из Страны Восходящего Солнца. Он примечателен не только псевдо-фахверком, но и какими-то особыми сейсмоустойчивыми технологиями, актуальными, видать, и на вечной мерзлоте:

24.

У перекрёстка с широкой улицей Отто Кальвица (полярный лётчик) - скверик с очередным муралом:

25.

И странной инсталляцией с орнаментами чорона - деревянного кумысного кубка, что якуты подносят почётным гостям:

25а.

На улицу Дзержинского мы ещё вернёмся, а пока пойдём другим путём. От площади Орджоникидзе, где она начинается, всего квартал до параллельной улицы Хабарова, продолжающей улицу Чернышевского, которая вместо набережной в Залоге и Старом городе. Собственно, и здесь тоже была набережная, но только не Лены, а заливных лугов, которые в 21 веке засыпали толстой подушкой песка и построили самые респектабельные, ибо без свай, микрорайоны. Где-то тут стояла та первая электростанция Крафта, а теперь так и лезут в глаза признаки современности - странный (ибо при чём тут пёс и орёл?) Георгий Победоносец, поставленный в 2003 году по случаю Дней Москвы в Якутии, и "Бригантина" - местный образец жанра "новостройка, сделанная с нарушениями и потому пустующая, пока идёт следствие":

26.

Дальше улица Хабарова сменяется улицей Богдана Чижика - это не украинский гетман, а библиотекарь и заслуженный работники культуры Якутской АССР, сам уроженец Бодайбо. У точки реинкарнация Ерофея Палыча в Богдана Мельхиоровича - пара интересных образцов капромантизма: центр охраны материнства с золотым куполом...

27.

...и Якутский институт водного транспорта с пламенеющим фасадом, срочно отстроенный в 1997 году после обрушения на поплывшей мерзлоте старого здания.

28.

Кадр выше же снят с Площади Победы, и звёзды принадлежат мемориалу Великой Отечественной, а часовня Георгия Победоносца (2010) отмечает памятник "афганцам". На юг от площади, к Георгию Победоносцу и Бригантине, тянется мемориал "Солдаты Туймаады" (2015) с именами 20 563 человек - не погибших, а просто ушедших на ту войну из Якутии. В 2020 его дополнил Якутский Снайпер (2020) - ибо снайперы из таёжных охотников, подстреливающие в глаз рыбу в мутной воде - не миф, хотя были они не столько из якутов, сколько из живущих охотой малых народов тайги.

29.

Мы до "Солдат Туймаады" так и не дошли, а вот сам мемориал "Победа" вполне осмотрели. Её открывают "Проводы на фронт" (2005) и танк Т-34 (1980):

30.

А завершает грандиозный обелиск (1985), не исключаю что высочайший памятник на вечной мерзлоте:

31.

Поставленный накануне Перестройки, он полон якутских мотивов - тут тебе и Ньургун-боотур Стремительный (самый популярный герой "Олонхо"), и образы традиционного якутского календаря (см. здесь в самом конце), а как эти сухие ветви трактовать - даже не знаю:

31а.

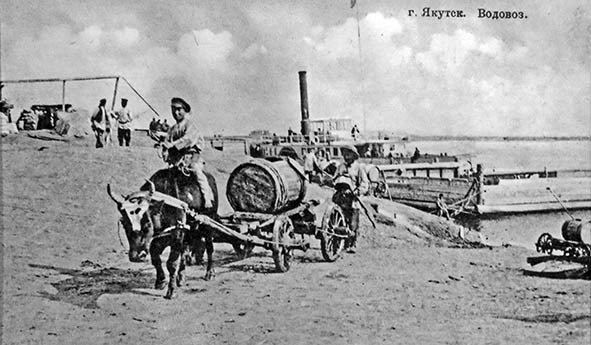

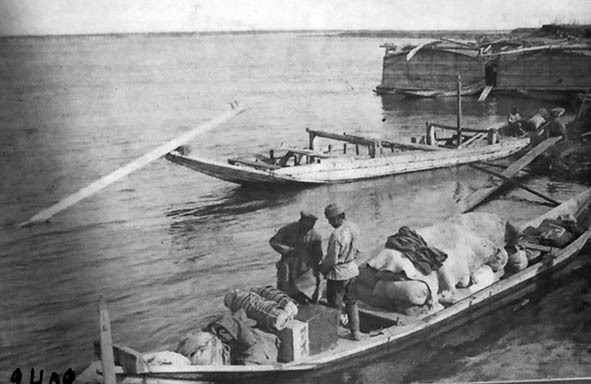

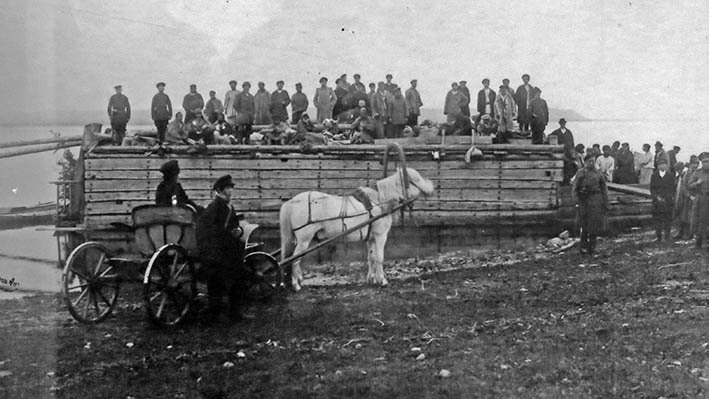

Между "Победой" и "Солдатами Туймаады" уходит оживлённая, но безымянная улица, за памятником 100-летию Ленского судоходства (1994) распадающаяся парой дамб. Та, что идёт прямо, насыпана в 1960-е годы на затопленных паузках и карбазах - деревянных одноразовых судах из Качуга, последний раз сплавленных в 1955 году. Она перекрыла Городскую протоку Лены и сделала городским лесопарком лежащий за ней остров Малый Хатыстах. Вторую дамбу насыпали после наводнений 1998 и 2001 годов - более известны они разрушением Ленска, но и в Якутске река с женским именем тогда натворила делов. Дамба образовала пруд, за которым высятся краны речпорта и Якутская ТЭЦ (1935-37):

32.

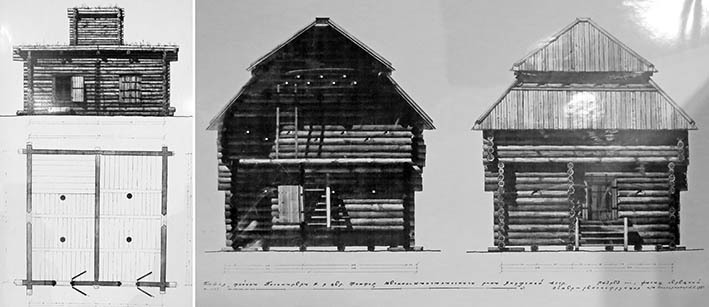

Совсем небольшая (17 МВт), после неуёмных аппетитов своей предшественницы это один из ценнейших архитектурных памятников Якутска. Во-первых - единственный в Республике Саха настоящий образец конструктивизма среди многочисленных стилизаций:

33.

А во-вторых, первая в этих краях постройка на сваях, вбитых в вечную мерзлоту. Ведь сколь тверда мерзлота в глубине, столь же ненадёжна она у поверхности - верхние метры раскисают летом, да и от тепла дома, а тем более паровых котлов, она только так плывёт. Приглашённый Крафтом поляк-архитектор Климентий Лешевич закладывал глубокие фундаменты с большим проветряемыми подвалами и теплоизоляцией из золы и скрепленных раствором брёвен внизу. Свайные фундаменты были известны ещё со времён Античности, но делали их на зыбких грунтах, вбивая до твёрдого слоя - в Петербурге, например, по такой технологии ещё в 18-19 веках строились не только дома, но и набережные. Однако традиционные сваи целиком находятся под землёй, а мерзлотные - выступают из неё вверх на 1-2 метра, создавая зазор между оттаивающей землёй и "днищем" дома. Эту технологию, не знаю точно кем придуманную ещё в начале ХХ века, счёл оптимальной основоположник мерзлотоведения Михаил Сумгин (см. здесь), в 1929 году подробно исследовавший Якутск, и ЯТЭЦ стала первым её воплощением:

33а.

Опыт оказался удачным, и сваи держат её залы с тяжелейшим оборудованием вот уже 90 лет. С 1939 году здание вновь обследовал Сумгин с коллегами, и вскоре на свайных фундаментах были построены школа №8 (1939) и кинотеатр "Центральный" (1941) из прошлой части, а к концу советской эпохи Якутск сделался городом-на-сваях.

34.

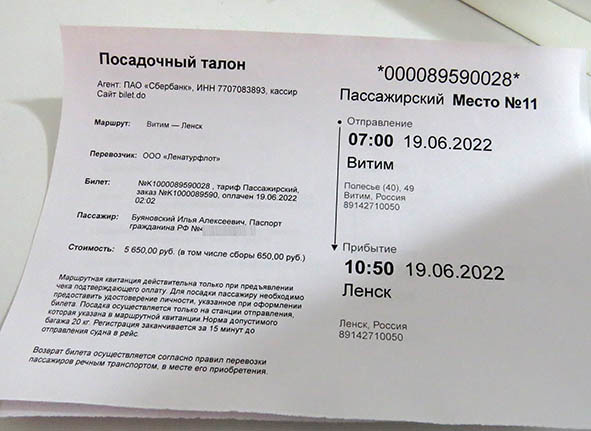

С другой стороны от ТЭЦ, в конце вышеупомянутой улицы Кальвица - Якутский речной порт, который я подробнее показывал в посте о ленской переправе. Прямоугольное бетонное здание Речного вокзала (1972) занимает теперь всякая всячина, но паромы, речные трамвайчики, скоростные суда на подводных крыльях от последней "Ракеты" до новейших "Валдаев", моторные лодки по заполнению и большие белые теплоходы у пары дебаркадеров так и кишат: порт - главные наземные ворота Якутска. Столица Республики Саха - с большим отрывом крупнейший (340 тыс. жителей) постсоветский город без железной дороги. С автовокзала ходят лишь пригородные автобусы по Трём Долинам, ну ещё по телефону можно забронировать места на маршрутки по Вилюйскому тракту. Все остальные пути из Якутска, кроме воздушного, начинаются в порту - трассы "Лена", "Колыма" и "Амга" да Амуро-Якутская железная дорога расходятся из Нижнего Бестяха, вниз по Лене курсирует теплоход "Механик Кулибин" до Тикси, а вверх - цепочка скоростных судов с пересадками до Олёкминска, Ленска, Витима.

35.

Отправимся теперь к другим главным воротам. Улица Кальвица (дальше по которой стоит так и не увиденная мной мечеть) пересекает улицу Дзержинского у мурала с кадра №25, и дальше на север последняя лишь набирает мощь, концентрируя несколько транспортных потоков.

36а.

У развязки, похожей на старую границу города - самая северная в мире армянская церковь Сурб-Карапет (2011-12), а дальше - пара километров пустырей, гаражей и трубопроводов.

36.

За которым сам не успеваешь понять, как снова оказываешься в странном многоэтажном районе, не похоже на остальной Якутск даже этническим составом - якутских лиц тут почти не видать. Это - Гагаринский округ, центр которого соответственно - площадь Гагарина с огромным новым Домом культуры (2016) имени первокосмонавта:

37.

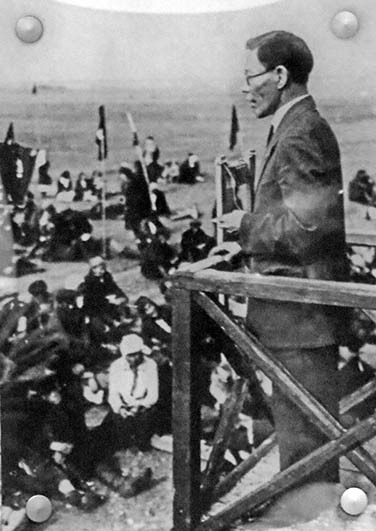

Рядом - пара школ разных эпох и самолёт на постаменте, если точнее - П-39 "Аэрокобра". В годы Второй Мировой на заводе "Белл" в Буффало было выпущено около 9 тысяч таких машин, и на 5 тысячах из них воевали советские лётчики. В том числе - известнейшие асы, как Александр Покрышкин, Григорий Речкалов (одержавшие на "Аэрокобрах" по полсотни побед), Павел Кутахов или Амет-Хан Султан. "Аэрокобра" оказалась очень специфической машиной, сложной в управлении, исключительно эффективной в руках профессионала и по своим характеристикам идеальной для боёв на малых высотах преимущественно наземной войны, а потому прославилась именно на Восточном фронте. Здесь, увы, не подлинник, а лишь реплика 2002 года, но с чего вдруг в Якутии так возлюбили американское оружие?

38.

За улицей Можайского (в которую тут перерождается улица Дзержинского) раскинулась огромная площадь Ворота Якутии - её территория зарезервирована под железнодорожную станцию Якутск-Пассажирский, которая уже могла бы быть здесь, если бы в 2014 году стройку моста через Лену не отменили ради Крыма.

39.

Пока же ворота сугубо воздушные, и за площадью стоят рабочие лошадки северного неба Ан-24 и Як-40:

40.

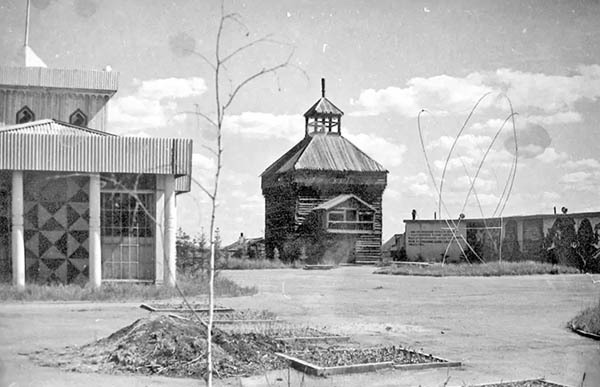

"Аэрокобра" же - часть мемориала лётчикам АлСиба, штабом которого был вот этот заброшенный теремок:

41.

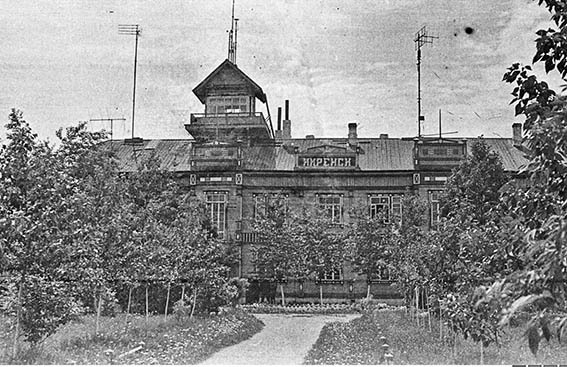

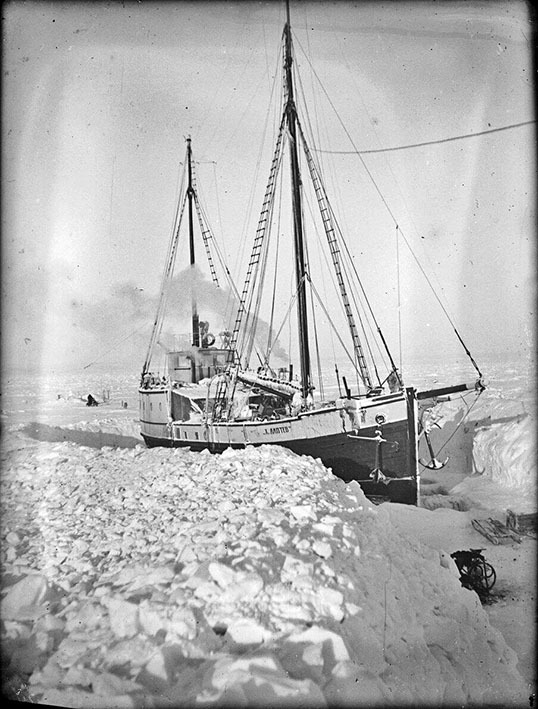

В те далёкие времена, когда ленд-лиз шёл из США в Россию (ладно, в СССР) для борьбы с фашизмом, у поставок американских техники, снаряжения, тушёнки было несколько путей. Что-то везли через Владивосток, что-то - отчаянными полярными конвоями через Архангельск и Мурманск, что-то - через оккупированный советско-британскими войсками Иран, но самым необычным элементом ленд-лиза был АлСиб, то есть воздушный мост Аляска - Сибирь, которым американские самолёты перегонялись в СССР своим ходом. Он состоял из двух частей: американские пилоты летели 1,5 тыс. километров от крупной авиабазы Грейт-Фоллс в штате Монтана в Фэрбэнкс на Аляске. Сначала конечной планировалось сделать Ном на Беринговом проливе, но после японских десантов на Алеутские острова предпочтение было отдано городу в глубине континента. Там машины принимали советские лётчики и по эстафете (каждый перегон обслуживал отдельный авиаполк) с промежуточным посадками в аэропортах Уэлькаль (Чукотка), Сеймчан (Магаданская область), Якутск и Киренск перегоняли ещё 5 тысяч километров в Красноярск, откуда самолёты везли на фронт поездом - всего 14 тыс. километров от конвейера до боя. Первая партия самолётов стартовала из Фэрбэнкса 29 сентября 1942 года, а на их пути продолжалось обустройство трассы: к 1944 году было введено с нуля и капитально реконструировано 16 аэродромов в СССР и 15 в США и Канаде и пробито Аляскинское шоссе. К концу войны маршруты варьировались - часть самолётов уходили через Анадырь и Магадан в Хабаровск. Всего за время войны по АлСибу прошёл 7831 самолёт (против 10 532 двумя другими маршрутами - через Мурманск или Иран), в том числе 2616 "Аэрокобр" и 2396 более поздних "Кингкобр", а также было перевезено 128 тыс. пассажиров и 19 тыс. тонн грузов. Ну а лётчики АлСиба - это действительно герои тыла: не подвиг ли перегонять поршневые самолёты, словно в "Планете Людей", тысячами километров над мёрзлым безлюдным пространством? На советском участке пути с самолётами АлСиба произошло 39 авиакатастроф (ещё 49 - крушения без жертв), унёсших 114 жизней, и ещё 20 машин разбилось над США и Канадой.

42.

Ну а "Теремок" пока стоит и ждёт, чтобы в нём музей открыли, однако при нынешнем уровне отношений с "партнёрами" и новом значении слова "ленд-лиз" вряд ли дождётся...

43.

Впрочем, там можно было бы сделать, например, музей Валерия Кузьмина - первого лётчика-якута (с 1937 года), перегонщика АлСиб и в 1969-81 годах руководителя гражданской авиации ЯАССР. Сам Теремок хорошо смотрелся в паре со старым аэровокзалом (1946):

43а.

С 1925 года связь Якутска с Иркутском обеспечивали гидросамолёты с промежуточной посадкой в Бодайбо, а сухопутный аэропорт, как бы не первый на вечной мерзлоте, был построен в 1931-35 годах. С тех пор он разрастался и реконструировался много раз, в 2012 году приняв нынешний облик:

44.

Терминал тут один из самых интересных в России, и по якутскому обычаю - с сэргэ (ритуальной коновязью).

45.

С недавних пор аэропорт носит имя Платона Ойунского - этот писатель, просветитель и "красный шаман" был главным идеологом Якутии как автономной республики. Зал украшают модельки работавших тут самолётов и чрезвычайно стильный логотип - Аэроптица:

46.

В благословенном 2019-м годовой трафик аэропорта вплотную подошёл к миллиону пассажиров, а базируются тут целых две авиакомпании - "Якутия" и "Полярные авиалинии". Рейсы отсюда как на материк, так и по всей Якутии, и это удивительно - лететь в какой-нибудь Чокурдах или Черский 4 часа над одним регионом. Худшее в местном трафике, конечно, цены - если советских якутов в шутку называли "самым летающим народом мира", то за 20-30 тыс. в одну сторону не очень-то разлетишься. Не знаю, как тут было раньше с международным трафиком, но спецрейсы из-за границы в Якутск залетали явно чаще обычного: "Аэробус" и "Боинг" тестировали тут свои изделия на морозостойкость, а в 2015 году пара архаичных "Дугласов" совершила авиапробег по старой трассе АлСиба.

47.

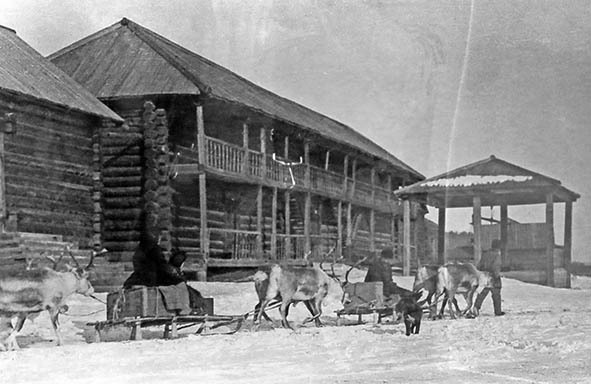

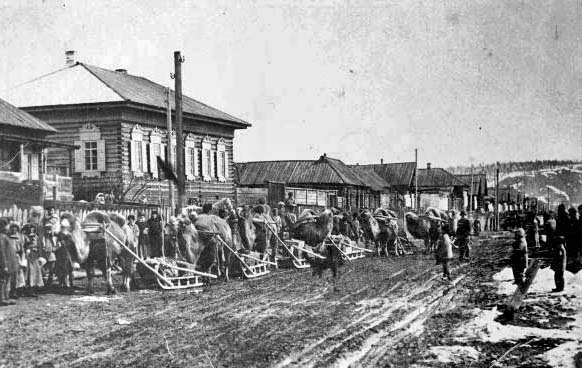

Ещё дальше, за Гагаринским округом, лежит Марха - старинное село, основанное в 1679 году как начальный пункт Охотского тракта, в 1969 ставшее ПГТ, а в 2004 - городским районом.

48.

На въездном знаке, однако, уместнее бородатого ямщика смотрелся бы субтильный гололицый скопец - про эту секту, под лозунгом "долой полумеры!" отпочковавшуюся в 18 веке от хлыстов где-то на Орловщине, я уже рассказывал в Олёкминске. Если вкратце, то странная терпимость Екатерины II и Александра I к обладавшим феноменальным даром убеждения членовредителям обернулась тем, что скопцы успели сколотить капитал, который, по причине отсутствия наследников, был достоянием всей общины. И ради приобщения к этому капиталу многие соглашались отрезать себе вот-это-самое, а то и обречь на такое своих детей. При Николае I всех, кого смогли поймать, выслали в Сибирь, и к 1861 году несколько сотен скопцов попали в Якутию. Их поселили в Спасском селении близ Олёкминска и в Мархе около Якутска, ну а дальше "белые голуби" поняли, что это тупик: якуты их проповедям не внимали, русских жило тут слишком мало, чтобы принять нового адепта и не нарваться за это на ссылку куда-нибудь в тундру, да и климат требовал борьбы. К началу ХХ века скопцы подрастеряли фанатизм и их женщины стали даже беременеть от местных жителей, но главное - сектанты совершили самую настоящую аграрную революцию, привнеся в мёрзлые почвы множество прежде не виданных тут культур. Под Олёкминском они выращивали даже арбузы и внедрили картошку, которую теперь там и высаживают в основном, ну а Марха кормила Якутск. При Советах местные скопцы сказали, что были проданы бедными крестьянами и оскоплены в детстве, а дальше тихо и грустно доживали свой век - последних видели в Мархе в 1970-е годы...

49.

Ещё у дороги есть дом, где выступал революционер Емельян Ярославский (ссыльный еврей, из марксистского кружка которого вышли все эти Барахов, Ойунский и прочие) и церковь Михаила Архангела (2013).

50.

Дальше до самого конца Туймаады тянутся предместья - судостроительный Жатай, где зимой суда ремонтируют в ледовых доках; Маган с второстепенным аэропортом, где в годы АлСиба на 4-километровую (!) грунтовую взлётку садились самые тяжёлые самолёты; далёкие шахтёрские Кангалассы, от которых и до переправы в Соттинцы рукой подать... Я видел лишь последние, да и то мельком, но за переправу отправимся в части "через одну". На якутских окраинах я показал ещё не всё, и напоследок вернёмся в центр да двинем из него перпендикулярно Лене - по Вилюйскому тракту:

51а.

Вдоль него мне запомнилась пара очень симпатичных теремков, да при том не вполне одинаковых:

51.

О которых, однако, я не нашёл никакой информации:

52.

Вилюйский тракт приводит к подножью Чочур-Мурана, в пожалуй самое интересное место якутских окраин - о нём будет следующая часть.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майа.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Окрестности Черкеха.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

|

Метки: Якутск якуты Сибирь дорожное авиация Якутия Молох транспорт деревянное речной транспорт |

Якутск. Часть 4: Залог и проспект Ленина |

Из первой части о Якутске мы узнали, что его центр в ХХ веке лишился своих важнейших красот и вообще почти не сохранился, а из прошлой части - что оброс отличными музеями, которые, в отличие от деревянной крепости, палат или гостиных дворов тепло осматривать в любое время года. Ну а теперь взглянем на центр Якутска как есть.

Географически Якутск стоит на Лене, но по факту река подходит к нему лишь в половодье, затапливая несколько километров поймы, известной якутянам как Зелёный Луг. Зато озёр в Саха больше, чем жителей, и десяток из них - прямо в городе. Важнейшим в пейзаже Якутска я бы назвал Тёплое озеро - узкое и вытянутое на 3,7км, оно здесь натурально вместо речки. Мы стоим спиной к Зелёному Лугу и Лене, и справа - центр, а слева - район с колоритным названием Залог (ибо "за логом" - раньше озеро пересыхало к концу лета), в прошлом отвечавший в Якутске за "тот берег". Бело-розовое здание слева - это "Холбос", старейшая компания Якутии, объединённая (даром что перевод её названия - "Объединяйся!") в 1918 году из мелких потребительских обществ. Вскладчину кооперативщики сразу же купили пароходство торгового дома "Коковин и Басов", хозяева которого бежали в Китай: основным запросом тут были закупки чего-то на материке. Советы национализировали фирму, но не распустили её, поручив заниматься снабжением дальних районов. С 1990-х "Холбос" снова частный и пока живой. Мимо его здания мы ещё пройдём, возвращаясь из Залога - фонтанчик отмечает дамбу проспекта Ленина:

2.

Кадр выше снят от Бульвара Учителя, открытого в 2018 году как "наш ответ Зарядью", но с тех пор успевшего обветшать и зарасти:

3.

А вот памятник Максиму Амосову (2005), одному из основателей Якутской АССР, стоит перед бывшем мединститутом, ныне ставшим частью Северо-Восточного федерального университета - в другой стороне, дальше от Лены:

4.

Кафедра анатомии (1954) на заднем плане примечательна барельефом:

4а.

Теперь перейдём за Тёплое озеро по узкому перешейку, отделяющему его оконечность от Зелёного Луга. Тут привлекает взгляд одно из самых загадочных зданий Якутска - Центр духовной культуры "Аарчи" (2002):

5.

Ведь одна из важнейших граней этой духовной культуры - религия айыы. Своя вера, не искажённое мировыми религиями, но адаптированное к местным реалиям тенгрианство, у якутов дорусской эпохи и правда была. И даже успела выйти на тот уровень, когда белые шаманы (алгысчиты) превратились в настоящих жрецов, а чёрные шаманы (ойуны и удаганки) держались в стороне от молебнов (алгысов). Дальше алгысчита полностью вытеснил священник, а ойун продолжил существовать в роли знахаря, которого хоть и тайком посещали, но все. Крестились многие якуты просто чтобы не спорить с теми, у кого ружьё, а то и вовсе за льготы по ясаку (для крещёных ставшему по сути обычным налогом), и потому христианство легло здесь хоть и всеохватным, но крайне тонким слоем. Сохранив язык, якуты помнили сказания, песни и приметы, обычаи и суеверия, а по следам миссионеров шли этнографы, коих спонсировали купцы - вдруг да найдут какой-то ключ, который позволит эффективнее торговаться с якутАми? По якутской культуре был собран столь обширный материал, что когда в 1980-х изучавшие его в архивах независимо друг от друга Лазарь Афанасьев - Тэрис и Владимир Кондаков объявили о создании в Якутске уже не просто этнокультурных, а религиозных организаций "Кут-Сюр" и "Аар Айыытэгхэлэ" соответственно, их учения не совпали лишь в деталях. Религия айыы стремительно распространилась по народу саха, и успех её в том, что в ней почти нет нарочитого родноверия: Кондаков и Тэрис просто нашли название, связующую нить и эстетичную форму для того, что и так знал и чувствовал каждый не потерявший связи с корнями якут. Святилища айыы, в том числе Аар-Багахи для Ысыаха, я показывал в своём посте о духовной культуре якутов и позже не раз покажу.

5а.

Дом Аарчы мне казался чем-то вроде городского храма:

6а.

И в своих круглых залах с Аал-Луук-масом (Мировым древом) и головами коней действительно напоминает храм:

6.

В интернетах про него пишут разное, и где-то - ругаются, что развели тут клинику маргинальных околомедицинских услуг и гадания. В здание мы заходили со странной смесью опасения и предвкушения.

7.

Охранник пропустил нас без вопросов, а между залами нашёлся небольшой офис, где за компами сидело несколько симпатичных молодых якутов. Со мной разговаривать они вежливо, но недвусмысленно отказались, сославшись на нехватку времени, и подумав "муть какая-то", мы пошли к выходу...

8а.

...но буквально в дверях встретили Ладу Евсееву, известного якутского гида, так же связанную с проектом "Живое наследие" (под эгидой которого, при поддержке администрации Республики Саха и депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой, я сюда и приехал). Она сказала нам, что среди якутян есть фраза "Я не настолько стар, чтобы посещать дом Аарчи!" - как я понял с её слов, в первую очередь это именно что центр национальной культуры, где играют в якутские настольные игры, учатся вырезать чорон, играть на хомусе или танцевать осуохай, и лишь изредка и без лишней помпы тут всё-таки проходит подлинный алгыс.

8.

Покинув Дом Аарчи, идём по улице Чернышевского, которая в Якутске за набережную:

9.

9а.

Как и подобает старому предместью, Залог дольше, чем весь остальной город, сопротивлялся прогрессу. Простые люди обходили его стороной как спивающиеся трущобы, а краеведы - любили как последний уголок дореволюционного Якутска.

10.

Но шедевров деревянного зодчества тут не было, а живую ткань в городе, который за 30 лет вырос почти вдвое, сохранить шансов нет. Мы увидели лишь ошмётки Залога, а в следующий приезд, вероятно, не будет и их:

11.

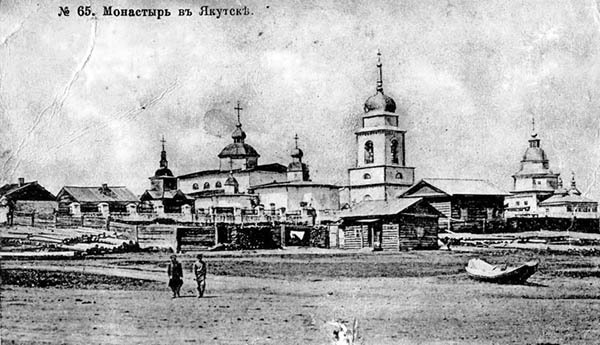

В прошлых частях я рассказывал про Спасский монастырь на другом конце центра, что утратил в ХХ веке все исторические здания и заместился музеем. При нём уже в 1734-47 годах действовала школа для крещёных детей инородцев (и не только для них), а в 1858 году Светитель Иннокентий (см. здесь), епископ Камчатский, Курильский и Алеутский, привёз туда целую семинарию. Да не откуда-нибудь, а из Новоархангельска, что на острове Ситка - последней столицы Русской Америки. В Благовещенск, следом за своим создателем, семинария уехала из Якутска не вместе со своим создтаелем, а лишь в 1870 году после пожара. Второй раз её основали в 1887 году, и до закрытия в 1920-м она находилась в той же Спасской обители.

12а.

В третий раз семинарию заложили в 2006 году в Залоге, а к 2011 году были достроены её помпезные корпуса с храмом Иннокентия Московского - тут по-прежнему духовный центр на пространстве размером с Австралию:

12.

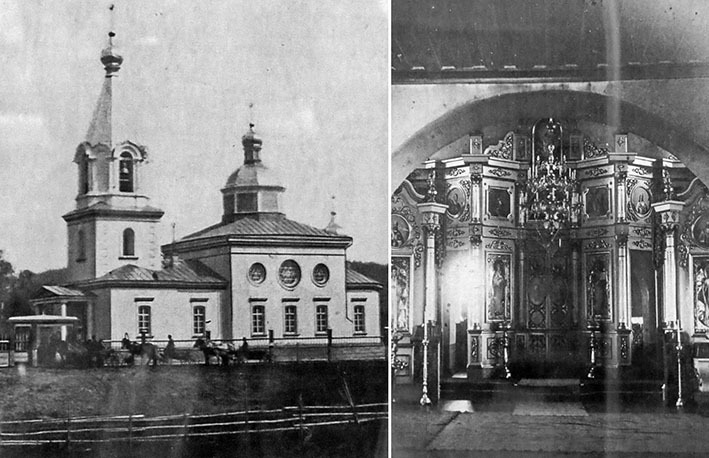

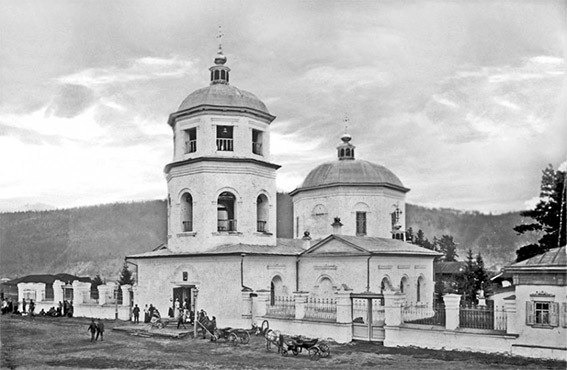

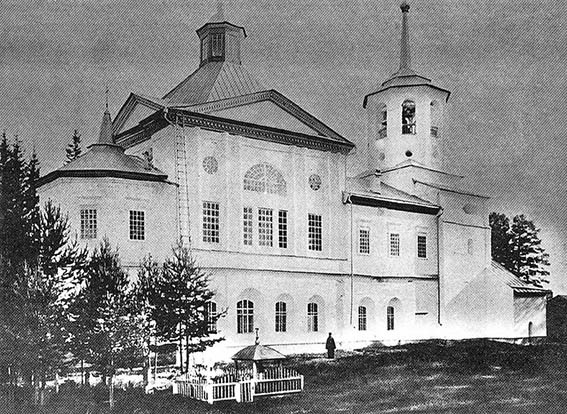

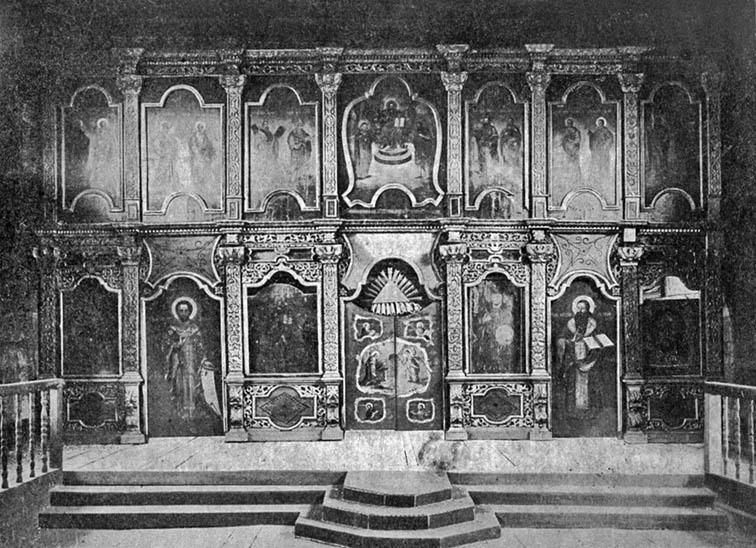

Точкой притяжения для семинарии стала церковь Рождества Богородицы (1753-72) с колокольней 1820-х. Связи с Небом она не теряла и при Советах - в 1953-97 тут находилась Станция космических лучей Института космофизических исследований и аэрономии. Ныне, с утратой Якутского острога, Воеводских палат, Гостиного двора и Малого базара, это пожалуй ценнейший архитектурный памятник Якутска... из доступных к осмотру: так-то есть ещё на 20 лет более старый Троицкий собор, но убранный в леса и затянутый плёнкой, он будто заретуширован в пейзаже.

13.

А вот стоявшую здесь же Тихвинскую (по другой версии - Тихоновскую) церковь (1760), как и острожные башни, разобрали на дрова в 1922 году во время осады Якутска.

13а.

От бывшего кладбища, с задворков семинарии, под строгим взглядом бронзового Клавдия Красноярова, что в битве за Днепр повторил подвиг Матросова (памятник отлит в 1995, но лишь в 2015 перенесён сюда), начинается проспект Ленина. Пройдём его из конца в конец - это без малого 3 километра:

14.

Последняя достопримечательность Залога - "Сахавуд". В 1990 году в пристройке к кинотеатру "Лена" (1969) местный режиссёр Алексей Романов основал киностудию "Северфильм", в 1992 году указом президента республики Михаила Николаева ставшую "Сахафильмом". Съёмки в ней с самого начала велись на якутском языке, а директор кинотеатра Георгий Николаев ставил то, что там получалось, даже себе в убыток. Поначалу это было что-то вроде нигерийского кино с цифрами типа "бюджет 100 долларов, сборы - 1000". Но время шло, кино крутились, народ ходил, и где-то к 2010 году "Сахафильм" поднялся на вполне профессиональный уровень, а в ковидном заточении 2020 года про "якутское кино" узнала уже вся Россия. Здешние фильмы обычно короткие (1-1,5 часа), по-тарковски медленные и крайне лаконичные: характер или идею раскрывают одна-две очень ёмких детали. Как-то иначе у якутов работают операторы, и это очень странно - видеть наши пейзажи и лица в совсем не нашем по духу кино. Снимают тут и драмы, и ужастики, и комедии, и исторические фильмы вроде по-голливудским масштабного "Тыгын-Дархана". Многие фильмы "Сахавуда" правда очень хороши - как доброе "Надо мною Солнце не садится", сюжет которого не объяснишь в двух словах, или мрачное "Пугало" о спивающейся шаманке в глухом селе. Якутское кино самобытно, очень человечно и пока не обросло богемным пафосом, а "Лена" всем своим видом напоминает о том, что в ней это всё начиналось.

15.

У нас в программе была экскурсия на "Сахафильм", но к середине лета все уехали на полевые съёмки. В основном на Амгу: об этой реке, текущей в Алдан параллельно Лене километрах в 200-300 от города, мне говорили как о "всей Якутии в миниатюре", но мы и туда не добрались.

15а.

Вновь пересекам Тёплое озеро: выше стоит белоснежное Главное здание СВФУ (1952), и глядя на него, можно вспомнить один из самых неоднозначных эпизодов здешней истории, начинавшийся в этом логу. Алматинские события 1986 года известны теперь как Желтоксан - Декабрь, а в городе Дьокуускай (так пишется Якутск на языке саха) всё произошло в марте. У Якутии и Казахстана вообще много сходств, вплоть до таких мелочей, что и там, и там гопника называют "мамбет", но главное сходство в том, как оба региона заселяли русские: 9/10 экспансии пришлось на советские времена для добычи природных ресурсов. Среди степей или аласов тогда выросли многоэтажные города, жители которых по-русски говорили может и с матом, но без локальных говоров. В Якутске, где саха всегда составляли около половины жителей, рост населения обеспечивался в первую очередь пришлыми, вот только русские ехали сюда из больших городов, где климат мягче и рубль короче, а якуты - из глубин республики. Старые и новые горожане посматривали на них свысока, а услышав в автобусе якутскую речь - косились. Среди молодёжи не редкостью были драки не "район на район", а "русские на якутОв". Тёплое озеро же большую часть года служило в Якутске главным общественным пространством - задолго до революции с начала зимы на льду появлялся каток. Завсегдатаями его были, конечно же, студенты ЯГУ, в большинстве своём - именно что якуты из глубинки. Под вечер 28 марта 1986 года здесь приключилась очередная драка, зачинщиками которой стали русские парни из городских. Вряд ли кто вспомнит теперь, как началась она и чем кончилась, да только на следующий день русский набег на якутских студентов повторился, как и 31 марта, и 1 апреля - по нарастающей. В милиции о небывалом прежде размахе ледовых побоищ на Тёплом озере знали, но национальной подоплёки в них не видели, а в ответ на просьбы студентов сделать что-нибудь - велели ждать представителей администрации 2 апреля в 19:00 на том же месте. В итоге якуты дождались лишь новой драки, а по её итогам собрались в стихийный митинг, и пройдя туда-сюда по проспекту Ленина, захватили актовый зал университета, устроив в нём спонтанный национальный конгресс. О чём говорили студенты и примкнувшие к ним представители интеллигенции - мнения расходятся, и я не жил в то время и в этих местах, чтобы предполагать, закона для всех требовали они или же Якутии для якутов. Дальше, как водится, многих отчислили или наказали за хулиганство, но уголовных сроков не дали никому. Список пострадавших ограничился русским милиционером, которого якуты поколотили без сколько-нибудь серьёзных травм. Межэтнические беспорядки в СССР случались и в оттепель (как русско-чеченский конфликт в Грозном в 1958), и даже в застой (протесты в Грузии в 1978 против русского языка), и не имевшие продолжения якутские события скорее завершили эту цепочку разовых сбоев в системе, чем запустили новую, через Алма-Ату, Баку, Тбилиси, Ош, Карабах, Бендеры или Грозный сменившуюся войнами и распадом страны.

16.

Вернёмся в настоящее. За мостом проспект Ленина открывает Институт горного дела Севера им. Черского (1980):

17.

К которому примыкает Институт геологии алмазов и благородных металлов (1957) с небольшой аллеей пород, в которых они залегают:

18.

Напротив раскинулась площадь Дружбы Народов с памятниками Алексею Кулаковскому (2002) и Дмитрий Сивцеву (2011). Первый, также известный как Ексекулях - поэт начала ХХ века, автор глобальной эзотерической поэмы "Сон шамана" и основоположник якутско-советской литературы. Второй, иначе Суорун Омолоон - писатель и драматург, в 1980-х ставший важнейшим идеологом якутского национального возрождения. Тут Северо-Востоку СССР повезло куда как больше, чем Юго-Западу - национализм заглох, а язык, культуру и духовность, как оказалось, можно сохранять и в составе большой федерации.

19.

Над площадью высится Якутский театр оперы и балета имени Дмитрия Сивцева - Суоруна Омолоона (1971-82):

20.

Сбоку, торцом на проспект и фасадом на улицу Петровского - местная Академия Наук (1955-56):

21.

А телевышка (1988) за ней - между прочим, высочайшее на вечной мерзлоте рукотворное сооружение (225м):

21а.

И сейчас странно представлять себе вот такой вид:

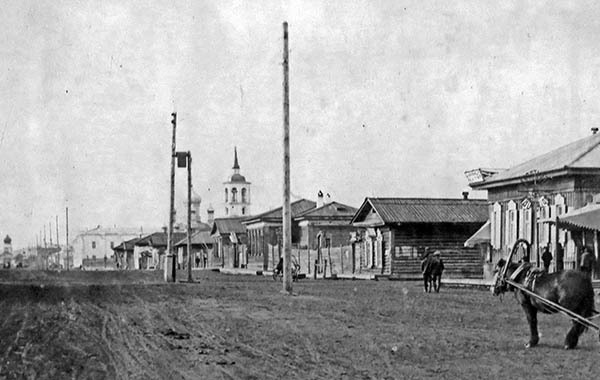

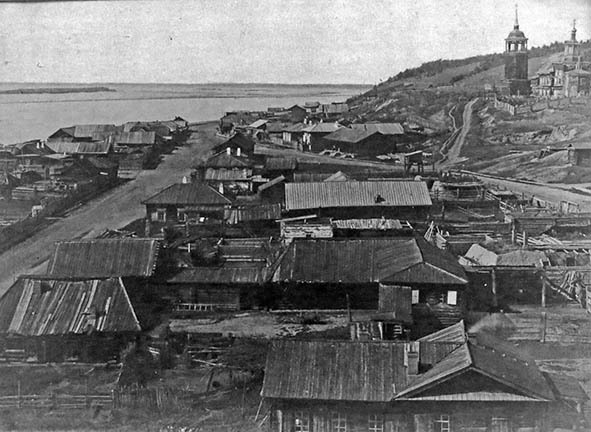

22а.

Площадь Дружбы Народов лежит почти на месте Якутского острога, из зданий которого до наших дней дошёл, пусть и наглухо скрытый лесами, один лишь Троицкий собор (1708-28). В 1925-29 годах его занял Якутский национальный театр, от которого в 1971 и отпочковалась Опера. Башни острога (1683-86) и 2-этажное Областное правление (1895) были порублены на дрова в том же 1922-м, а белую приземистую Воеводскую канцелярию (1704-08) разобрали в 1988 для реставрации, которая так и не состоялась. Единственную уцелевшую башню с кадра выше в 1967 году перенесли в музей, где она сгорела в 2003-м. Ну а сам этот вид снят из Сада Крафта:

22.

Иван Крафт родился в Шушенском в семье ссыльного немца, но при царе сын за отца не отвечал, и потому Крафт сделал политическую карьеру областного чиновника от Забайкалья до Тургая. В революцию 1905 года сын ссыльного прилежно трудился в МВД в Петербурге, в 1907 был назначен губернатором в Якутск, в 1913 переехал в Красноярск на ту же должность и вскоре умер. Здесь в том же 1914 году поставили Крафту памятник: сменив привычных уже воровитых и заскорузлых "начальников Чукотки", он за 5 лет сделал больше, чем иные за 50. В Якутской области был введён контроль за охотой для сохранения биоресурсов, для скотовода организована ветеринарная служба, для земледельца - поставки сельхозмашин и удобрений, для горожанина - телефон, тегераф и электростанция, а для всех... например, у больниц по всей области возможности выросли в полтора раза. Одним из соратников немца был поляк, причём даже не ссыльный - Климентий Лешевич родом с Могилёвщины окончил столичный вуз, сделал тихую карьеру строителя, и в 1907 году был приглашён с Сахалина в Якутск на должность губернского архитектора. Первой его работой на новом месте стало Областное казначейство (1909-11) на улице Петровского - вот вид на него от театра.

23.

И здесь Лешевич был почти первопроходцем: за исключением воеводских палат и малоотапливаемых церквей Якутск на своей вечной мерзлоте оставался деревянным городом. Ведь мёрзлая поверхность не надёжна: летом она раскисает на пару метров вглубь, а зимой может поплыть от тепла дома. Лешевич нашёл выход - глубокий фундамент до стабильного слоя, огромный проветриваемый подвал, служивший буфером; а по низу - дополнительно термоизолирующие слои брёвен в известковом растворе и золы. Для своих времён это сработало, позволив дому надёжно простоять несколько десятилетий, но при реставрации в 2006 казначейство всё-таки поставили на сваи - основной мерзлотный фундамент примерно с 1960-х годов. Теперь здесь галерея западно-европейского искусства:

24.

Проспект Ленина и не назвать теперь Большой улицей - со времён переименования изменилось в его пейзаже буквально всё:

25а.

Мы попали ещё и на масштабную реконструкцию: весь проспект от Тёплого озера была перекрыт, и квартал за кварталом в нём делали котлованы глубиной в два человеческих роста и прокладывали их пенопластовыми блоками для всё той же теплоизоляции. Ключевым моментом была необходимость сдать завершения работ сразу по всей длине, но коммунальщики справились - движение по новому асфальту открыли 10 ноября:

25.

Близ площади - ещё пара домов Лешевича. Окружной суд (1912-17) в 1996 так же был поднят на сваи:

26.

И ныне занят Академией Наук:

26а.

А краснокирпичная библиотека (1909-11) не меняла адреса с момента постройки, лишь делила здание с музеем до 1924 года, когда он переехал в Спасский монастырь.

27.

За левым углом кадра выше - странная скульптурка "Человек на шаре" (2017), судя по стерхам имевшая то ли экологический, то ли эзотерический подтекст:

28.

Наискось от Библиотеки через Ленина и Октябрьскую (запомните её!) - тот самый космофизический институт (1962), бывшей лабораторией которого мы любовались в Залоге.

28а.

Дальше в пейзаже проспекта появляются сталинки, строившие уже не схеме Лешевича, а на сваях, вбитых до стабильного непромерзающего слоя. Жилой дом (1954):

29.

И школа №8 (1939) - первое здание с таким фундаментом в центре Якутска:

30.

В 1920-х годах дальше на Большой улице соорудили обком - видимо, взамен Областного правления и почти по его образцу:

31а.

Со сносом в 1957 году каменного Гостиного двора другая сторона проспекта сделалась площадью Ленина, а в 1967 году на ней появился и сам Ильич. Площадь начала обрастать Домами Правительства - хронологически первый №2 1960-х годов остался за кадром (мелькал в 1-й части), белоснежный №1 вырос в 1970-е годы на месте деревянного обкома, а №3 на заднем плане - и вовсе постсоветских времён. На кадре выше вместо него виден торговый дом "Коковин и Басов" (1913), но его снесли ещё в 1970-х годах, построив у края площади "Якутзолото" и "Якуталмаз" по разные стороны улицы. Первое (слева) теперь и сменил Дом правительства №3, а второе (справа) остаётся офисом "Алросы":

31.

С той стороны, откуда мы пришли, на них глядела "Якутгеология", вытянувшаяся вдоль перпендикулярной улицы Кирова. Но до чего показателен был сам набор зданий на главной площади Якутской АССР!

32.

Самая красивая в городе красивая сталинка бывшего Минфина ЯАССР (1952) с полукруглым фасадом - на параллельной улице Орджоникидзе:

32а.

Рядом с ней - сэргэ и актуальный в стороне суровых зим памятник Бездомной Собаке (2017) с копилкой на помощь животным:

33.

С другой стороны параллельно проспекту Ленина проходит улица Ярославского. У её перекрёстка с улицей Кирова, на углу площади раскинул длинные фасады Национальный художественный музей Республики Саха, основанный в 1928 году и с 2002 обитающий в бывшем здании типографии (1957):

34.

Он не попал в прошлую часть, так внутрь зайти мы не сподобились. Наверное, зря: мне говорили, что там много самобытных (как и всё у них) картин якутских художников и просто предметов декоративно-прикладного искусства.

34а.

За музеем хорошо виден знакомый нам по первой части "Титаник", как в народе называют здоровенный жилой дом, нависающий над Старым городом. Напротив музея через улицу Кирова - квартал новостроек: со стороны площади Ленина - детская школа искусств (прежде партийная школа), со стороны Старого города - "Комдрагметалл" с Сокровищницей Якутии и алмазной фабрикой, а внутри квартала ещё и лучший в Якутии отель "Тыгын-Дархан".

35.

Возвращаемся на проспект. Первое здание от площади, сразу за "Алросой" - Русский драмтеатр имени Пушкина (1957), точкой отсчёта которого считается 1891 год. Почему - не вполне ясно: основанный тогда ссыльными театральный кружок был далеко не первым, а о постановках спектаклей как о чём-то обыденном тут писали ещё в 1833 году.

36.

Лучший смотровой площадкой Якутска могла быть колокольня церкви Рождества Иоанна Предтечи (1820), если бы её не снесли. Причём нижний этаж храма пережил советскую эпоху и был доломан в 1992 году:

36а.

"Сахавудом" в начале ХХ века, конечно, ещё и не пахло, но в крайнем правом доме со времён Крафта находились первые в Якутии синематограф и фотоателье ссыльного петербуржца Василия Приютова:

37а.

На чёрно-белом фото Большая улица просматривается едва ли не из конца в конец против хода нашей прогулки - вдали видна колокольня Троицкого собора. Но и здесь пейзаж обновился на 100%:

37.

На кадре выше интересны бывшее управление геодезии (внизу - её детали), ныне торговый центр...

38а.

...и голубой 2-этажный "Сахателеком", изначально (а всё это здания 1950-х) смотревшийся куда интереснее:

39а.

Кинотеатр "Центральный" (1941-42) снаружи впечатляет петроглифами - все они имеют реальные прототипы, а украсили фасад явно не в суровые военные годы: всадник с Шишкинской писаницы - это постсоветский герб Республики Саха.

39.

Напротив кинотеатра - мэрия 1980-х годов. А у крыльца - может быть, самый удачный в силу своей концептуальности образец заполонившей российские города уличной скульптуры - "Дворник" (2017), при взгляде с разных сторон отличающийся только метлой:

40.

Дальше - ещё несколько зданий 1950-х вроде гостиницы "Стерх" (изначально "Лена") или не замеченного мной Дома с аркой:

41.

По касательной улица Ленина выводит на свою последнюю площадь Орджоникидзе - вдоль вон тех домов. На углу - Ленское объединённое речное пароходство, а вы, надеюсь, не забыли, что у нас вообще-то маршрут по реке?

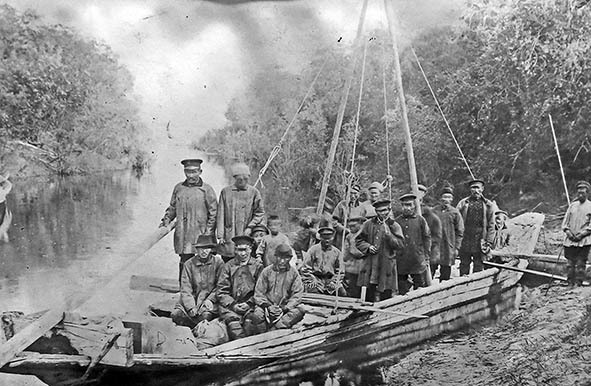

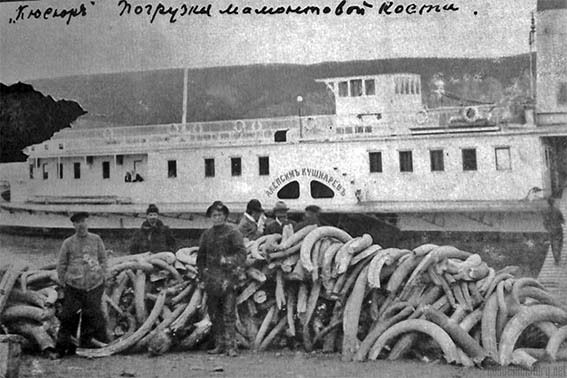

42.

Хотя первые на Лене пароходы "Святой Тихон Задонский" Ивана Хаминова и "Первенец" Александра Трапезникова появились ещё в 1861-62 годах, поначалу весь паровой флот здесь принадлежал золотопромышленникам и работал в основном на снабжение приисков Бодайбо. Позже к делу подключились купцы во главе с Анной Громовой, торговавшие мануфактурой и скупавшие пушнину да мамонтову кость. Тем же, у кого были деньги, но не было своих судов, приходилось терпеть тарифы на грани вымогательства и необязательность на грани кидалова. К концу 19 века тем же тоном, что теперь о мосте, на Лене говорили о "срочном пароходстве". Спас дело заводчик Николай Глотов, поднявшийся из крепостных работяг с Урала. В 1883 году он купил Николаевский железоделательный завод на Илиме, с которого волок вёл в Киренский уезд. Власти которого и предложили Глотову сотрудничество: чиновники обеспечили Николаю Егорьевичу береговую инфраструктуру и госзаказы на перевозки, а Николай Егорьевич в 1890-95 годах привёл на Лену суда "Якут", "Пермяк", "Витим" и "Опыт". Формально это было лишь одно из частных пароходств, причём даже не самое крупное, но стабильность государственной поддержки в обмен на государственные же обязательства выделяла его из всех прочих. Для Советов оно стало точкой конденсации бесчисленных купеческих судов и флотилий Лены, Яны, Колымы и Индигирки в огромное "Якутское пароходство" ("Якпар"). В 1929 году его разделили сперва по речным бассейнам, на главной реке оставив "Ленгоспар" ("Ленское государственное речное пароходство"), а в 1932 и то упразднили, подчинив флот разным ведомствам вроде "Лензолота", "Алданслюды", Севморпути или "Ленанефти". Последняя сыграла ключевую роль в войну, подвозя топливо для американский самолётов, перегонявшихся в СССР своим ходом с Аляски, и вокруг неё в 1957 году пароходство пересобрали по третьему разу - теперь как ЛОРП. Ну а "Ленатурфлот" - его дочерняя компания, занимающаяся пассажирским (кроме паромов) судоходством - как рейсовым, так круизным на теплоходах "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".

43.

Дальше вдоль площади стоят Почтамт и ФСБ, маршем к которому и ходили студенты 2 апреля 1986 года; по нему "площадь Орджоникидзе" звучит для якутян примерно как для москвичей "Лубянка". Во всю ширину фасада к нам, вдоль улицы Орджоникидзе - центральный универмаг, ну а в центре площади зимой ставят новогоднюю ёлку, под которой 1 декабря русский Дед Мороз принимает Зиму у якутского Чысхаана:

44.

Левее прошлого кадра - съехавший всё из того же Троицкого храма Саха Академический театр им. Платона Ойунского (2000) с памятником (2003) этому "красному шаману", идеологу раннесоветской Якутии. Стекляшка поодаль тоже интересна - это Арктический государственный институт искусств и культуры (2000), в закромах которого хранится подлинная коллекция находок археолога Юрия Мочанова из Диринг-Юряха, столь древних и архаичных, что в 1980-90-х они всерьёз вызвали дискуссию о внетропической прародине человека.

45.

Улица Ленина тянется ещё пару кварталов:

46а.

А ещё один памятник Ойунскому у пединститута намекает, что ближайший переулок ведёт к краеведческому музею в бывшей Спасской обители.

46.

Напоследок посетим ещё одно место, далёкое от маршрута, но близкое теме поста. В километре от проспекта Ленина по Октябрьской улице (где библиотека) стоит Никольская церковь (1847-52), основанная как кладбищенский храм за околицей, а при возрождении в 1990-х годах ставшая кафедральным собором:

47.

47а.

До Вилюйского кладбища с могилами многих выдающих якутов и ссыльных и до Татаро-Еврейского кладбища с современным памятником "монастырёвцам" (см. прошлую часть), конечно, тоже стоило дойти, но мы не успели.

48.

У церкви - памятник (2015) якутским труженикам тыла с совсем не советской формулировкой "Победы ради потрудившимся":

49.

Раз мы ушли из центра, скажу и про транспорт. Это недолго - троллейбус и трамвай тут не то что не уничтожены "эффективными", а вовсе не ходили никогда. Всё исчерпывается автобусами средней вместимости - более убитыми частными и новыми муницпильными машинами с характерным узором, первая партия которых прибыла в 2019 году.

50.

Остановки в них объявляют на двух языках (сначала на русском, потом на якутском), платят - наличными водителю или по специальной карте через валидатор архаичного вида. Неудобства транспорта связаны с ним лишь косвенно: из-за мерзлоты в Якутске очень своеобразные дороги (тут не трясёт, но мучительно шатает), а народ, в большинстве своём приехавший в город недавно, напрочь не ориентируется в маршрутах, предпочитая смотреть 2ГИС. Главная же логистическая засада в Якутске - такси: тут не работают ни "Яндекс", ни "Юбер", и даже популярный в Сибири "Максим" проще вызывать по телефону и приезжает он через раз. Основной агрегатор Якутска - прежде мне не знакомый "InDrive", основанный местными студентами в 2012 году как группа "Вконтакте" из-за того, что таксисты регулярно задирали цены в мороз. Теперь это вполне себе международная система со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния, капитализацией в миллиард долларов и поддержкой в сотнях городов 47 стран мира. По сути - внутригородской аналог блаблакара, где пассажир выставляtт цену с возможностью торга со стороны водителя. Например, я хотел уехать за 150 рублей и через пару минут получил уведомление, что могут отвезти за 170. Штука сама по себе в общем удобная, но сначала я про неё не знал, затем тормозил поставить на телефон приложение, а потом и вовсе уехал.

50а.

Ну а зная, на чём, в следующей части поедем смотреть окраины.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

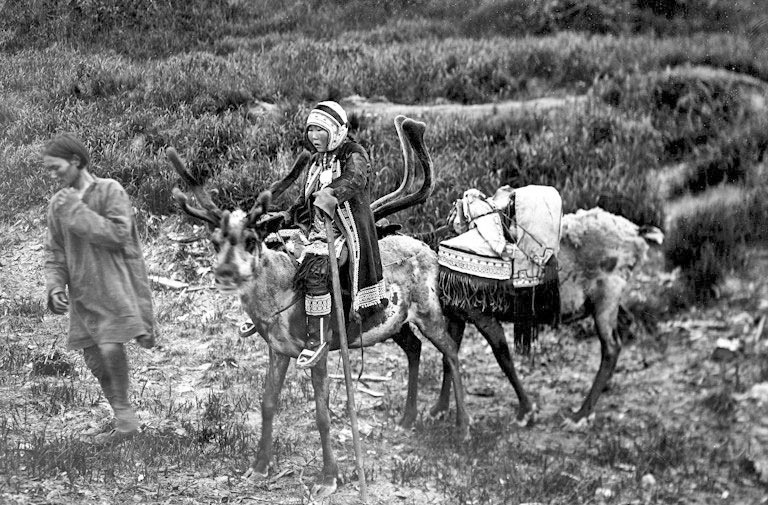

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

|

Метки: Якутск якуты транспорт дорожное Якутия деревянное |

Якутск. Часть 3: про музеи |

В первой части о Якутске я рассказывал о том, как в ХХ веке этот город по разным причинам, но один за другим потерял все свои ценнейшие архитектурные памятники, включая последнюю русскую деревянную крепость. Но параллельно разрушению шло созидание: в столице Республики Саха образовался богатейший комплекс музеев, который я бы поставил если не на 3-е место в России, то уж точно в топ-5. Многое из них было в обзорах Якутии, а в прошлой части я показывал Институт мерзлотоведения и Царство Вечной Мерзлоты. Сегодня кратко расскажу об остальных музеях и связанных с ними местах: заглянем, например, на алмазную фабрику.

Этот пост не был бы написан в таком виде, если бы не лучшие экскурсоводы и возможность фотосъёмки даже там, где запрещено, за что стоит благодарить проект "Живое наследие", администрацию Республики Саха и депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву.

Прежде, чем начать рассказ, дам ссылки на свои обзоры Якутии, и дальше цифры покажут, где можно увидеть экспонаты. 1. Природа, символы, история || 2. Быт, кухня и искусство якутов || 3. Духовная культура якутов || 4. Народы Якутии (в т.ч. русские).

2а.

В дореволюционном Якутске было три центра - острог, вокруг которого в ХХ веке вырос управленческий квартал; Гостиный двор у пристани и Спасский монастырь - духовный центр стороны обширнее иных империй. "На бумаге" возникший в 1640 году, а фактически в 1663-м, он владел угодьями даже на Камчатке, а здешние миссионеры при походных церквях бывали и за океаном. В конце 18 века обитель попала под екатерининскую секуляризацию, а свой дореволюционный облик обрела в 1800-20 годах, когда возродилась. Вершиной истории Спасского монастыря стали 1852-58 годы, когда здесь была кафедра Иннокентия (Вениаминова), епископа Камчатского, Курильского и Алеутского (см. Анга), где он перевёл Новый Завет на якутский, а затем уехал в собственноручно основанный Благовещенск. Часовня Иннокентия Московского (1997) стоит теперь в центре бывшего монастыря, а от его ансамбля осталось одно здание - Архиерейские палаты (1915-24), достроенные уже как музей:

2.

Таковой в Якутске, полном ссыльной интеллигенции, пытался зародиться не одно десятилетие. Поводом стал привезённый 1887 году с Вилюй-реки древний череп бизона - теперь идеей проникся ещё и статский советник Андрей Попов. В 1891 году музей и библиотека открылись в соседних лавках Гостиного двора, и лишь в 1909-11 годах для них было построено отдельное здание. В 1924-26 музей оставил его библиотеке, съехав в опустевший монастырь, который до 1977 года делил с архивом и ВДНХ Якутской АССР. Сталинский корпус Выставки был воздвигнут то ли в 1947, то ли в 1954-м и снесён где-то в конце 1970-х.

3а.

Старые здания снесли ещё в 1920-30-х, но сам двор сохраняет что-то неуловимо монастырское. Формально обитель возрождена, и на задворках музея стоят Спасская церковь (2011-13) и жилой корпус, в котором монахи сделали даже реплику кельи святителя Иннокентия. С храмами соседствуют сэргэ - якутские ритуальные коновязи: та, что на лужайке поставлена в 2018 году на I Съезде родословия Республики Саха (что бы это ни значило), а та, что у стены - в 2006 по случаю визита главы ЮНЕСКО. На святыни двух вер взирает идеолог советского научного атеизма Емельян Ярославский, которого изваяла в 1969 году его дочь Марианна.

3.

Само учреждение имеет неимоверно забористое название Якутский государственный объединенный музей

4.

И потрясающую висячую скульптуру:

5.

Помимо памятных сэргэ во дворе музея стоит целый Аар-Багах - святилище для Ысыаха с моделью Аал-Луук-мас (Мирового древа). Он открывает Якутский угол - на заднем плане балаган (зимний дом), который должен стать залом этнографии:

6.

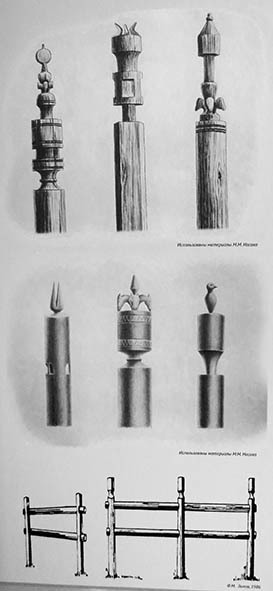

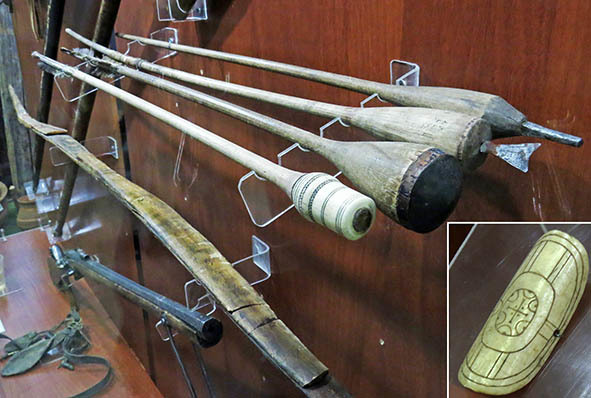

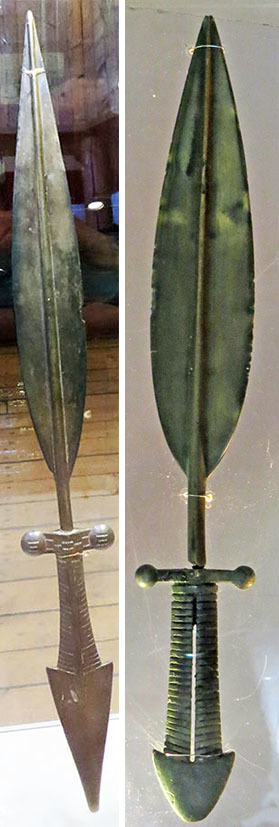

Рядом под навесом с надписью "Якутское железо. Возрождение" ещё пахнет огнём сыродутная печь наподобие тех, что люди саха строили в дорусскую эпоху: корпус из огнеупорной глины в засыпанной обычной глиной для утепления срубе. В таких якуты получали из речных руд болгуо - смесь слоистого железа и примитивной стали, в 18 веке не уступавшую качеством крице уральских и европейских заводов. Конкретно здесь весной 2022 года группа энтузиастов за 5 часов получила из 27 кило руды и полуцентнера древесного угля 7 килограмм болгуо.

7.

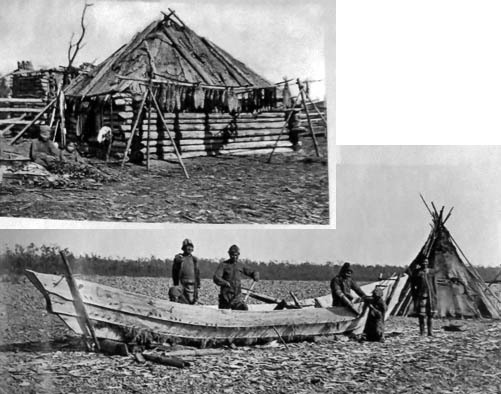

В центре музейного двора через неделю после нашего отъезда из Якутии установили дубель-шлюп "Якуцк" Второй Камчатской экспедиции, или вернее его реплику 2016 года по чертежам 18 века, сделанную в Карелии для съёмок фильма "Первые". У судна хорошая компания - под навесом за часовней с 1982 года висит скелет гренландского кита. Добыли его не китобои в море, а геологи в 1973 году в устье реки Большая Куропаточья в Нижнеколымском улусе: кит умер 1500 лет назад. Гиганты полярных вод (самое южное их стадо заходит на Шантарские острова), гренландские киты одни из крупнейших (до 21 метра длины и 110 тонн веса) и самые долгоживущие (до 200 лет) среди млекопитающих. Странное нечто, которым обращён к нам скелет - это череп:

8.

В 2003 году к киту присоседилась белуха, а о том, что это, я ничего не нашёл - то ли лодка, то ли саркофаг:

9.

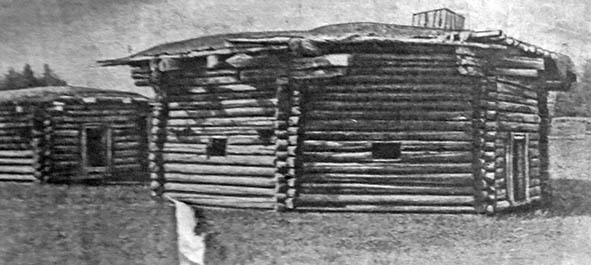

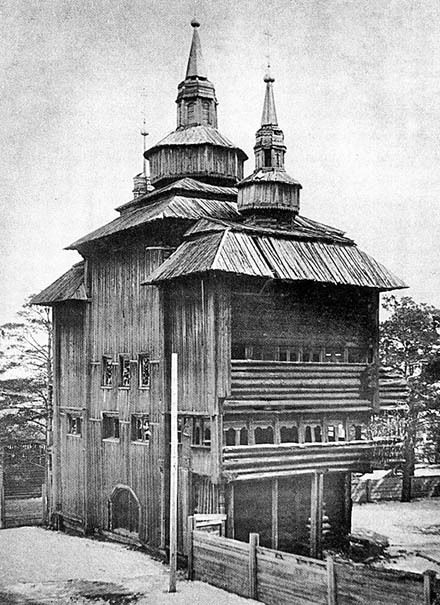

А может - остатки башни Якутского острога? Она уцелела в 1922 году, когда во время осады города ещё три башни и стена 1680-х годов были порублены жителями на дрова, и в 1967 году её перенесли в музей. Однако начав с острога, им злой рок Якутска и закончил: в том же 1922 году были сожжены и деревянные церкви города, в 1957 снесён гостиный двор, в 1982 сломаны деревянные торговые ряды Кружало, в 1988 разобраны для так и не состоявшейся реставрации палаты Воеводской канцелярии, а в 2003 и башня сгорела прямо в музейном дворе. Её реплику, возведённую пару лет спустя в образцово-показательном Старом городе, я показывал в первой части:

9а.

В музее она была не единственной перенесённой постройкой: с 1968 года напротив главного корпуса стоит дом Емельяна Ярославского:

10.

На самом деле звали его Миней Губельман, и был он из ссыльных евреев Читы. Вступив в РСДРП и немало поездив по стране, впервые заявил о себе он в Ярославле, где организовал стачку ткачей и по такому случаю обзавёлся псевдонимом. В 1907 Губельман был арестован и отправлен на малую родину каторжником, а отбыв срок, попал в Якутск. Здесь в 1915-17 годах Ярославский руководил музеем, а на дому собирал марксистский кружок, взрастив целое поколение якутов-революционеров: если Максим Аммосов, Степан Аржаков или Платон Ойунский - отцы якутской государственности, то Ярославский - её дед. Хранительницей дома-музея была его дочь Марианна, здесь и родившаяся в 1915-м году.

11.

На время реставрации здесь и часть экспонатов главного корпуса, например все находки из дорусских могил (2., 3.). Или вот чучело 240-килограмового амурского тигра, который в 1905 году умудрился перейти через Становой хребет в нынешний Усть-Майский улус, где его с большим трудом убили охотники-эвенки:

12.

Рядом вроде бы стоит доходный дом Монастырёва, где 22 марта 1889 года произошла Якутская трагедия. Тогда 34 ссыльных (29 евреев и 5 русских) было решено этапировать в Среднеколымск. Новый регламент не оставлял им времени купить в губернском городе ряд жизненно важных вещей, и ссыльные подали прошение дать им несколько дней. Начальство велело всем собраться в каком-то одном доме и ждать ответа, а ответом этим стали солдаты, ворвавшиеся на двор и открывшие стрельбу. В завязавшемся бою было убито шестеро ссыльных, а ещё трое позже казнены: так как при некоторых оказалось оружие, власти сочли Монастырёвщину вооружённым восстанием. Причём тяжело раненный Лев Коган-Берштейн был повешен прямо с кровати, которую принесли на эшафот, что окончательно довершило картину: в европейской и американской прессе взметнулся такой вал статей о "русском варварстве", что регламент этапирования власти решили всё-таки смягчить. Монастырёвский дом я так и не приметил, причём судя по отсутствию актуальных фото я тут не одинок - то ли вид у него совсем новодельный, то ли кустами зарос.

12а.

Уже вне музейной территории, но буквально за пятиэтажкой от неё стоит тематически близкая Романовка - доходник дом якута Романова (1880), где с 18 февраля по 7 марта 1904 года у местного фотографа Приютина забаррикадировались 57 ссыльных, вновь требовавших отменить ужесточения этапа. Опыт монастырёвцев романовцы учли, поэтому взять домом штурмом солдаты и казаки не смогли и перешли к долгой осаде, которую порой удавалось прорвать для снабжения дома продуктами. В конце концов властям это надоело, солдатам удалось подстрелить в окнах 4 ссыльных (одного насмерть), и ради спасения раненных романовцы сдались. Вместо ссылки на север их повезли на каторгу на юг, но лидеры романовцев Виктор Курнатовский (ему памятник) и Антон Костюшко-Волюжанич сумели бежать, а вскоре в их распоряжении был уже не дом, а город и даже непризнанная Читинская республика.

13.

С 1951 года тут музей "Якутская ссылка", недавно обновивший экспозицию. Но мы так и не сподобились прийти сюда в рабочее время.

13а.

От Романовки ещё квартал до Старого города, над которым нависает "Комдрагмет" - Комитет по драгоценным металлам, камням и валюте при Министерстве финансов и экономики Республики Саха, созданный в 1992 году, когда советский "Якуталмаз" стал капиталистической "Алросой". В отражении - та самая реплика башни острога, а во дворе - памятник Степану Васильеву (2016), местному революционеру, на заре Якутской АССР поднимавшему золотодобычу Алдана.

14.

Своей добычи у "Комдргамета" нет - лишь её "авансирование" с последующей обработкой и продажей: сеть ювелирных магазинов "Бриллианты Якутии" - их. В атриум "Комдрагмета" вход свободный - тут торговый центр с галереей, парой кафе и ювелирными лавками, где бриллианты продают с сертификатом подлинности и без накрутки цен. Самые дешёвые колечки с похожим на блёстку камушком тут стоят порядка 7000 рублей. Ещё в атриуме есть касса, от которой каждые два часа, за 240 рублей с человека, идут экскурсии в "Сокровищницу Якутии":

15.

Государственное хранилище Республики Саха основал в 1996 году её амбициозный первый президент Михаил Николаев (не путать с нынешним главой Айсеном Николаевым), и теперь во всей России единственный аналог Сокровищницы - Алмазный фонд Московского кремля. Посещение тут обставлено с впечатляющей серьёзностью: гостей досматривает грандиозный охранник, телефоны и фотоаппараты сдают в камеру хранения, тяжёлые бронированные двери открываются кнопкой извне лишь на заданный интервал, и даже свет в залах включается и выключается по графику, которому должен следовать экскурсовод. Но все эти меры понятны, когда видишь сами сокровища:

16.

...на которых, впрочем, сегодня не будем останавливаться слишком подробно: в первой (1.) части обзора Якутии я показывал крупнейшие необработанные алмазы до 172 карат (это в 20 раз меньше "Куллинана", но сравнимо с "Кохинуром"), кимберлиты (породы, в которых они залегают), бриллианты и оборудование для их обработки. А не покажу копию самого дорогого в истории России розового бриллианта весом всего 14 карат, добытого в 2019 году "Алмазами Анабара" - она пока лишь в процессе изготовления, а подлинник продан на "Сотбис" за 26 млн. $.

17.

Не меньше впечатляют целые витрины золотых самородков:

18.

Конечно, тут масштаб поменьше московского Алмазного фонда (там есть и крупнейший якутский бриллиант "26-й съезд КПСС" на 342 карата, и уральский самородок "Большой треугольник" весом 36 кило), но гораздо больше, чем где-либо ещё в стране.

19.

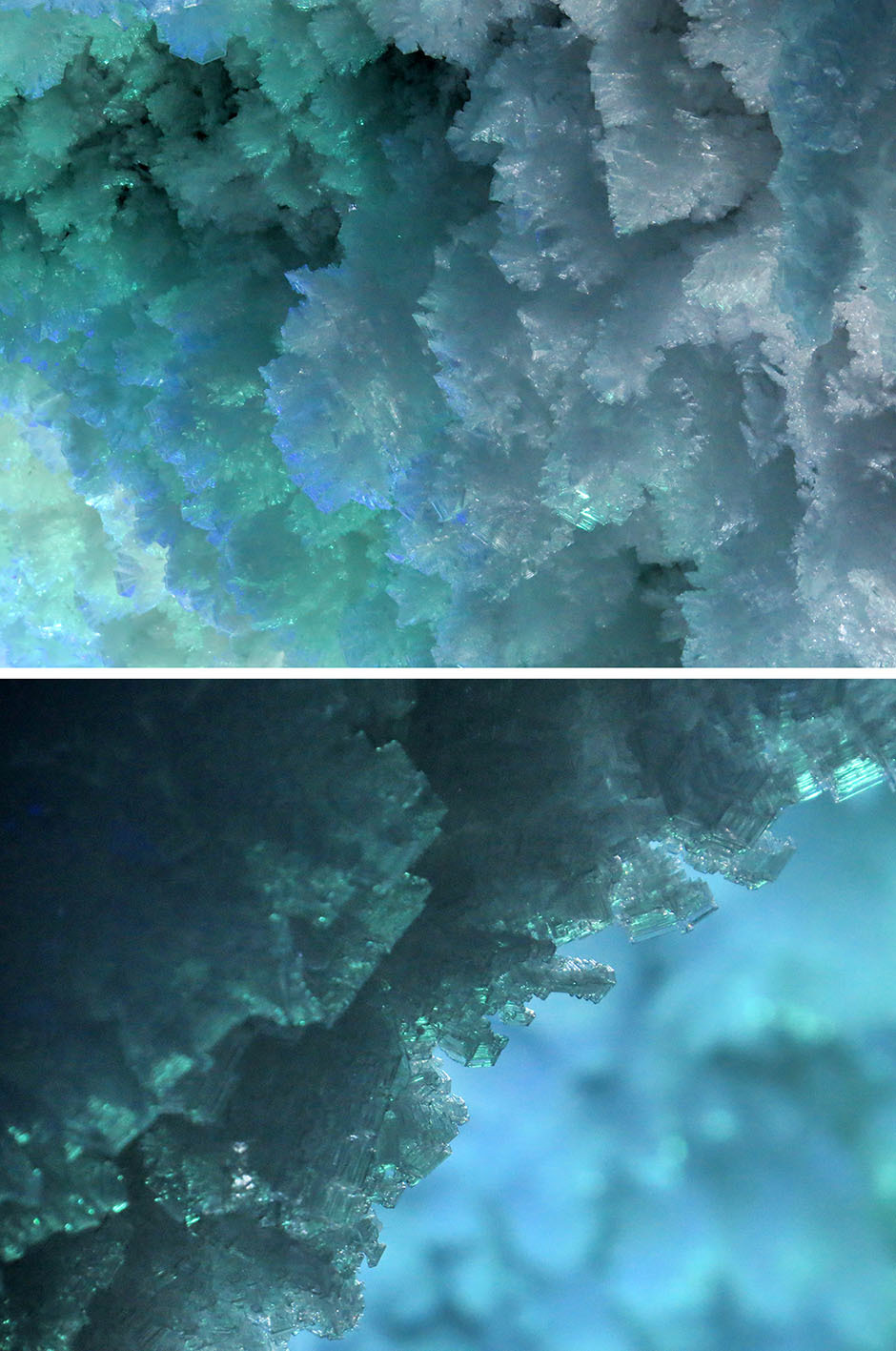

Самый крупный экспонат Сокровищницы - аметистовая жеода на 109 кило, похожая на гигантский инжир:

20.

О якутских самоцветах я также рассказывал (1.) в первой части:

21.

Вот тут в кадре все три камня-символа Саха: сиреневый чароит, зелёный хромдиапсид ("якутский изумруд") и синий дианит, открытый в единственном месторождении в 1997-м и названный в честь принцессы Дианы:

22.

Для невнимательных и в третий раз повторю, что больше алмазов, золота и самоцветов я показывал здесь.

22а.

А пока полюбуемся тем, что не влезло в обзоры:

23.

Большая часть сокровищницы - не самородки и камни, а творения якутских ювелиров с 1940-х годов до наших дней. Экскурсовод подробно рассказывала о каждом из них, вот только фотоаппарат мы согласовали, а телефон - нет, и мне было просто некуда её рассказ записывать.

24.

Так что о большинстве здешних шедевров я не смогу сказать, чьей рукой и когда они сделаны. Значит - просто любуемся красотой:

24а.

Вот например "Полюс Холода" - то ли компас, то ли традиционный якутский календарь, который ещё и неспешно вращается, сверкая гранями бриллиантов:

25.

Из отдельных мастеров мне рсобо запомнился Сергей Колодезников - не столько даже красотой (тут многие на уровне), сколько узнаваемым с первого взгляда стилем:

26.

Материалы и жанры тут разные - женские украшения, картины, холодное оружие, статуэтки:

27.

Серебро (главный ювелирный металл у якутов), золото (которое якуты прежде не любили, считая, что оно приносит беду), алмазы, самоцветы, мамонтовая кость:

28.

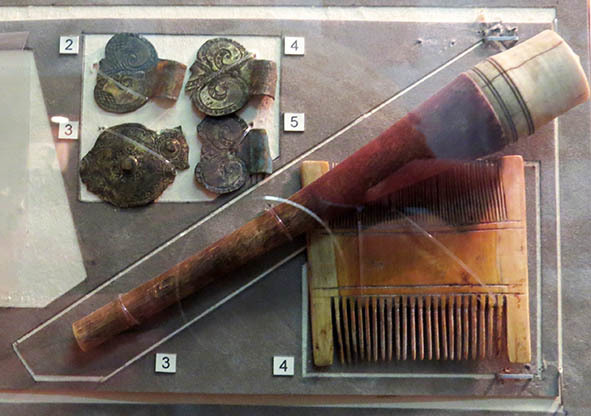

На последней стоит остановиться подробнее - в Якутии и теперь добывается 90% этого материала, а с 1740-х годов на местном "рыбьем зубе" (так называли мамонтовы бивни в прошлом) развернулись холмогорские косторезы - поначалу здесь господствовал их практичный (ибо делали в основном ларцы и гребни) и ажурный стиль:

29.

Собственно якутская косторезная школа сложилась в 19 веке и окончательно оформилась в 1940-х годах. Мастера саха предпочитают статуэтки и барельефы, по сравнению с холмогорскими более лаконичные и тяжёлые:

30.

Мамонтову кость часто дополняет лосиный рог:

31.

А отдельный жанр - естественные или почти естественные картины:

31а.

Как и в случае с бриллиантами, больше мамонтовых вещей я показывал в 1..

31б.

А в 2. (о материальной культуре) и 3. (о духовной культуре) пошли вещи из этнографического зала - национальные костюмы с мехами, реплика средневековых доспехов, сурэхи (роскошные нагрудные кресты) и серебряные украшения - по факту в Сокровищнице собрана одна из лучших якутских этноколлекций.

32.

А вот орден "Полярная Звезда" - учреждённая в 1997 году всё тем же Николаевым высшая награда Республики Саха. Де-юре такие атрибуты есть у всех регионов, но лишь в нескольких они имеют собственные названия (ещё есть "Сампо" в Карелии и "Рубиновая звезда" на Ямале) и отличаются от гербов.

33.

Ну а если интересоваться сокровищами Якутии всерьёз, то у "Комдрагмета" есть ещё и bonus level - среди его офисов и кабинетов пристроилась и самая настоящая фабрика: конечно же, Цех огранки алмазов. Туда, ясное дело, экскурсантов не водят, но нас, заодно со съёмочной группой СТС, всё показал лично начальник цеха Пётр Тарасов. Производственный цикл включает 4 стадии.

34.

Первая - компьютерная разметка: специальное устройство сканирует алмаз, строит его трёхмерную модель и само вычленяет из неё потенциальный бриллиант заданных параметров:

35.

Далее - распиловка и обдирка, для которой алмазы клеят на специальные оправки.

35а.

Все остальные мастерские находятся на 4-м этаже, а распиловочная - на 2-м.

36.

Пилят лазером - учитывая толщину луча в 0,2 микрона, это гораздо эффективнее, чем диском с алмазным напылением. Работает станок "Quazer II" израильской фирмы "Сарин", и что характерно, все ссылки в яндексе по запросу с его названием ведут на установку таких станков в 2019 году в Якутске. Процесс лазерной резки завораживает:

А подробнее изучить её результаты мастер может вот в этой, также израильской машинке. Обрезки, как я понимаю, пойдут как технические алмазы, а основная часть вернётся на 4-й этаж:

36а.

Не все алмазы можно резать лазером, и для таких там есть старый советский станок в отдельной комнате:

37.

Ну а дальше - собственно огранка, идущая одновременно на дюжине станков, шум которых не проникает в коридор за мощными стенами и тяжёлыми дверьми, но здесь стоит непрерывно.

38.

При классической огранке на алмаз наносится 57 (33 на короне и 24 на павильоне - условно "верхней" и "нижней" сторонах), 33 или 17 граней. Но на последний вариант те девушки, чьи лучшие друзья - это бриллианты, могут ещё и обидеться.

39.

На кадре выше виден сам ограночный диск с алмазным напылением: вопреки голливудским фильмам, где подлинность бриллианта проверяют молотком, алмаз нетрудно разбить, но вот поцарапать его можно только другим алмазом. Над гранилкой - табличка с историей обрабатываемого камня с датами, именами работников и примечаниями на каждом этапе от драги до прилавка. Особый сигнал в цеху - это "Потеря!": если алмаз вдруг улетит со стола, работы останавливаются, и никто не имеет права покинуть цех до окончания поисков - не найдя на полу, драгоценный камень будут искать на людях. Если при огранке что-то пошло не так, алмаз возвращается на компьютерное моделирование, и если он ещё имеет шансы стать бриллиантом - то повторно проходит все стадии. Ну а сами алмазы, за редчайшим исключением, немногим больше макового зерна:

39а.

Покинув "Комдрагмет", мимо знакомой по прошлой части Шахты Шергина выйдем на Тёплое озеро - длинную (3,7км) узкую старицу, которая в Якутске вместо городской реки (ведь до Лены луга на несколько километров). Выше центра на берегу стоит главный вуз Якутии:

40.

Он был основан в 1934 году как пединститут, с 1956 года это ЯГУ, а с 2010 - Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Амосова. Главный корпус с белоснежными колоннами заложен в 1952 году, ещё при ЯГПИ:

41.

За ним - Сквер Профессоров (2016), больше всего впечатляющий барельефами на двух арках:

42.

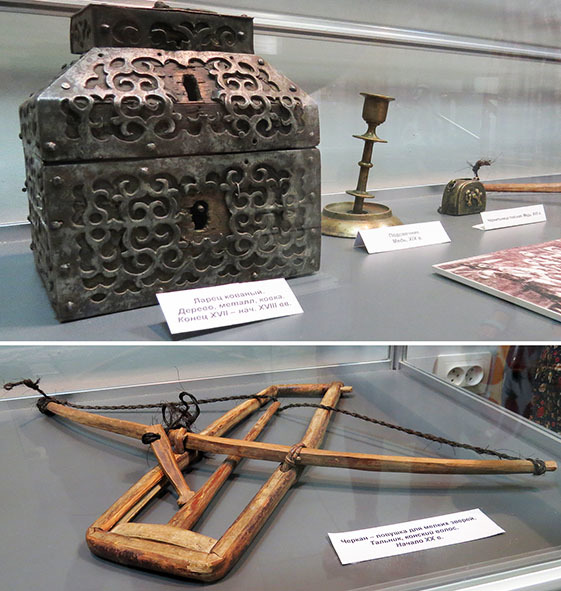

Чуть дальше по набережной стоит огромный стеклянный Корпус факультетов естественных наук (1997), который я напрочь забыл сфоткать целиком. Где-то в нём скрыт основанный в 1989 году Музей высшей школы с историей вуза, а ещё два занимают отдельный подъезд снизу доверху. По трём этажам протянулся основанный в 1972 году Музей археологии и этнографии, почти всю экспозицию которого я разобрал по обзорам Якутии. Археологическая коллекция (1.), растянувшаяся на 2 этажа, посвящена в первую очередь доисторическим находкам и пожалуй слишком велика, чтобы удержать интерес далёкого от темы человека. Зато этнографический 3-й этаж (2., 3.) содержит отдельные экспозиции (4.) юкагиров и эвенов (в других музеях - только якуты и эвенки, которые есть и здесь) и русских находок Алазейского острога с низовий Индигирки (вернее, Алазея - параллельная ей река).

43.

На 4-м этаже - небольшой, но чрезвычайно концентрированный Музей Мамонта имени Петра Лазарева, созданный в 1991 году и позже названный в честь своего основателя, первого якута-мамонтолога. Всего же с 1799 года, когда эти находки впервые попались на глаза учёным, в Якутии было добыто 3/4 всех известных в мире туш животных из мамонтовой мегафауны. Как взаимодействовать с музеем, мне так и осталось не ясным: дозвониться туда всё лето было невозможно, а вот на местности оказалось, что это как бы не самый популярный музей Якутска, по залу которого при нас ходило сразу несколько групп. В другом месте я бы подумал на заговор турагентств, а здесь... ну просто не до то людям: мамонтологи работают, а бывает, что и вовсе экскурсий нет потому, что все на раскопках в тундре. Нам благородный профессор-экскурсовод развенчал несколько мифов (например, что мамонтятина из мерзлоты съедобна или что наука запросто клонирует мамонта), показал фильм о работах 2013 года на Новосибирских островах и искренней болью в голосе добавил, что в его идеальном мире к таким раскопкам Минобороны (хозяин тех краёв) по первому зову учёных присылает Ми-8, а в Тикси его уже ждёт грузовой борт с морозильным оборудованием то ли в Москву, то ли в Японию, где тушу ждут лаборатории: при таком оперативном взаимодействии надежда извлечь из мамонта "живую" ДНК всё-таки есть. Подробный рассказ об экспонатах был у меня в (1.).

44.

Теперь вернёмся в Старый город и пойдём из него прочь по улице Кирова - на самом краю центра она приводит к небольшому ТЦ "Хомус", второй этаж которого занимает Музей и центр Хомуса народов мира (всё - 3.):

45.