Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Её звали Лена. Часть 2: Текущее море |

Формально Лена с расходом воды в 16,5 тыс. м³/с едва попадает в первую десятку самых полноводных рек мира, где её соседи - Миссисипи и Меконг. Однако есть нюанс: большую часть года сибирские реки скованы льдом, и хотя одно лишь подлёдное течение Лены сравнимо с Камой или Рейном, всё же среднегодовой расход воды здесь - показатель не более актуальный, чем средняя температура по больнице. Если же сравнивать реки мира по самым многоводным месяцам, то место Лены с её 40-60 тысячами ежесекундных кубометров - уже в топ-3: явно больше только Амазонка, а сопоставимы - зимняя Конго и летний Енисей. Вот только Лена не отличается постоянством характера: её режим подчинён каким-то пока не просчитанным циклам, и например в 1980-х она превосходила Енисей и в среднем за год (24 тыс. м³/с), и в июне (более 104 тыс. м³/с). Наконец, ещё одно свойство реки с женским именем - грандиозные паводки до 200 тысяч "кубов": в такие моменты Лена единственная из всех рек планеты может превосходить Амазонку. И хотя современной науке не известно ни какой народ впервые нарёк реку Леной, ни в честь чего, есть один перевод, который хоть и явно же чья-то фантазия, но фантазия такая, которую стоило выдумать: "море, которое течёт".

О путешествии по этому морю и его берегам у меня будет три десятка постов, но пока - лишь обзор самого путешествия. В прошлой части я показал наш путь от Иркутска до Якутска и поездки вокруг него, а теперь поплывём к Краю Света. Причём, так как ездили мы при поддержке проекта "Живое наследие" и администрации Республики Саха (Якутия) - поплывём весьма неожиданным способом.

Если выше Якутска пассажирская навигация представлена начинающейся от Усть-Кута цепочкой скоростных судов вроде "Полесья" или "Восхода", то в низовьях расстояния не для них: на полутора тысячах километрах ленского течения стоит буквально десяток селений. Без малого 70 лет лучшим другом их жителей остаётся "Механик Кулибин" - Большой Белый Теплоход, с июня по сентябрь совершающий пяток неторопливых рейсов от Якутска до полярного Тикси. Вниз по течению он идёт 4 дня, вверх - 6 дней, и это если не придётся где-то пережидать шторм. Билеты на "Кулибина" неприятно дорогие (от 15 тыс. рублей в трюме до 30 тыс. в 2-местной каюте), но июльским утром в свой второй рейс за эту навигацию он уходил из Якутского порта буквально увешанный людьми, а в его тёмных коридорах смешивался запах тряпья и доширака. Мы собирались ехать "Кулибиным" в Тикси и возвращаться в Якутск самолётом, понимая, что это выйдет самая большая трата за всё время моих путешествий...

2.

...но прямо во время экскурсии по музею деревянного зодчества в Черкехе (см. прошлую часть), которую нам проводил солидный и склонный к ораторству директор Николай Ефимыч Попов, я вдруг получил сообщение от нашего куратора из ДИПа (Департамент информационной политики) Якутии о том, что вместо "Кулибина" мы можем отправиться на "Михаиле Светлове". Само собой, не в Стамбул Город-Контраст и даже не, шьёрт побьяри, в Баку: в "Бриллиантовой руке" в конце 1960-х эту роль сыграл морской пассажирский лайнер "Победа", а настоящий и речной "Светлов" на 20 лет моложе и построен был по заказу СССР рабочими капиталистической Австрии. Самые комфортабельные и современные теплоходы советских рек, ныне "Михаил Светлов" и брат его "Демьян Бедный" курсируют по Лене, и как нетрудно догадаться, возят они отнюдь не народ из глухих посёлков: нас пригласили в круиз!

3.

Но даже такое приглашение я принял лишь хорошо всё обдумав. Конечно, на "Кулибине" грязный санузел, платный душ и розетка одни на палубу, а на "Светлове" все удобства в каюте, но я ведь не удобств ищу, а впечатлений? "Кулибин" давал больше возможностей погрузиться в суровый мир Якутского Севера, оказавшись среди всех этих охотников и рыбаков, браконьеров и мамонтокопателей, пограничников и перекупщиков. "Светлов" сулил длинные остановки на берегах, в том числе там, где рейсовым судам швартоваться незачем. На "Кулибине" я бы чувствовал себя как дома после однотипных "Родины" и "Калашникова" на Оби, а вот на "Светлове" в новинку было и само судно. Наконец, я прежде никогда не ходил в круизы и вряд ли когда-нибудь буду готов выложить за такой отдых полмиллиона рублей, так что здесь меня ждал новый опыт. Я принял приглашение, и 7 июля к полудню мы съездили в порт проводить "Кулибина", а 8 июля под вечер, со своими огромными рюкзаками, разбитой обувью и потрёпанной одеждой наводили когнитивный диссонанс на команду и пассажиров "Светлова".

4.

Под нами снова были не ухабы разбитых дорог, а речные волны. После двух с половиной недель на суше, в стольном Якутске и глухих сёлах Заречных улусов, мы продолжили путь по великой реке:

5.

Сначала - вверх по течению вдоль знакомых берегов: 12-дневный (если считать полные дни) путь "Светлова" делится на 2 неравные части, и первые 2 дня представляют собой "круиз в круизе". Конечно же, речь про Ленские столбы, под которыми мы встретили первое утро. На фоне скал "Светлова" обгонял "Демьян Бедный" - этот рейс два теплохода совершают парой:

6.

Под Столбами они стоят целый день, и здесь для нас отдельным впечатлением стали "демьяне": если в долгие круизы ходит респектабельная и благообразная публика, то круизы выходного дня неизбежно превращаются в жлобский алкотур, где, наверное, и пьяные драки не редкость. Виды с официальной смотровой площадки на Ленских столбах хороши только если зажать уши и не оборачиваться:

7.

Поэтому мы быстренько ушли по тропам с табличками "проход запрещён": самые интересные виды Столбов - не снизу и не сверху, а изнутри:

8.

На второй день "Демьян Бедный" везёт группу на тукуланы (песчаные дюны), а вот для нас "Ленатурфлот" подготовил кое-что поинтереснее: глубокой ночью "Михаил Светлов" причалил в устье Буотамы, где за лесом и лугом живут те, про кого только и скажешь "Ну просто бизон!". В Америку бизоны пришли именно из Якутии, и теперь, раз уж с клонированием мамонта не вышло, в бизонарий Усть-Буотама привезли несколько десятков рогатых репатриантов канадского лесного подвида. Родину предков бизоны вспомнили охотно, прижились уверенно и быстро, и через несколько десятилетий должны стать таким же обыденным животным якутской тайги, как медведь или сохатый.

9.

Под вечер теплоходы вернулись в Якутск, но если "Демьян Бедный" останется там до следующего круиза к Столбам, то "Светлов" простоял у причала не более часа, а затем встал напротив Жатая заправиться перед дальней дорогой у бункеровщика "Ереван":

10.

Мы же ещё на палубе вдруг заметили новые лица. Вообще, традиционно основным контингентом "Светлова" были не то что не якуты и эвенки, а вообще не россияне - до 3/4 пассажиров в прошлые мирные годы приходилось на иностранцев. Теперь на "Светлове" собирается, натурально, вся Россия: примерно половину пассажиров составляли москвичи, почему-то почти не было петербуржцев, зато аж две компании явились из Крыма, а ещё три - из Мурманска и Полярных Зорь. Пара из соседней каюты приехали из Владивостока, причём как истинные приморцы - на праворульном авто. Саму Республику Саха представляла рабочего вида русская семья Лаптевых из Нерюнгри и единственная чета якутов. Якуткой была и Лариса - бессменный директор круиза, очень спокойная и надёжная. Молодой капитан Николай Баньков был хоть и из Якутска, но вполне себе славянин, а под началом его оказалось целых 3 параллельных команды - речники из Астрахани, стюардессы из Благовещенска и ресторанный коллектив "из Белоруссии и с юга". А потому когда в шезлонгах на палубе расположились рослый худощавый якут, похожий на индейца, и форменная китаянка с короткими ёжиком седых волос, мы сразу поняли, что это неспроста. Пока речники занималась бункеровкой, для пассажиров был устроен капитанский коктейль и вечер знакомств, на который эти новые люди пришли в ярких якутских нарядах: гордость "Ленатурфлота" - команда сопровождения во главе с народным артистом Якутии Дмитрием Артемьевым.

11.

Глубокой ночью "Светлов" отошёл от бункеровщика, а по утру я проснулся уже за устьем гигантского Алдана, на подходах к шахтёрскому посёлку Сангар, где пассажиры судов прощаются с мобильным интернетом. Третий день встретил непроглядными дождём, но и шли мы по самым унылым местам на всей Лене - через так называемые Сорок островов. На самом деле островов тут сотни, и все они, как и берега, низменные и покрытые корявым редколесьем. Лишь в одном месте на десяток километров к реке подходят горы Верхоянского хребта:

12.

Так же, по дождю и туману, мы миновали устье Вилюя - последнего крупного притока, за которым Лена окончательно выходит на проектную мощность. К четвёртому дню "Светлов" прошёл сквозь непогоду и бросил якорь напротив Жиганска - крупнейшего, целых 3 тысячи жителей, посёлка ленских низовий. У "Светлова" тут стоянка несколько часов, а вот на "Кулибине" мне бы оставалось только шарить ультразумом по цветастым домам: теплоходам тут негде приблизиться к берегу, а пассажиров с них забирает паром. Вот в кадре деревянная церковь и памятник Чурапчинским переселенцам: такие стоят в каждом посёлке Нижней Лены, и напоминают о том, как в 1942 году несколько тысяч якутских селян из Чурапчи были принудительно мобилизованы добывать рыбу для фронта в приполярных краях. Около трети переселенцев погибли, и в Чурапчинском районе та история унесла больше жизней, чем сама война.

13.

Жиганск населяют не якуты, а эвенки, встречающие круизников обрядом очищения и фольклорным концертом. Здесь это лишь реконструкция: если у якутов национальная культура бьёт ключом, то эвенки давно забыли и язык, и обычаи. Но теперь - увлечённо пытаются вспомнить:

14.

За Жиганском Сорок островов понемногу отступают, а над низинами встают белые обрывы с прослойками чёрного угля, кульминацией которых становится грузный мыс Кыстатыам:

15.

От вчерашней хмари не осталось следа - на едва заметных отмелях бушевали песчаные бури:

15а.

Под вечер я услышал в каюте гудки - сначала громкий с нашего теплохода, а затем другой как будто бы издалека. Вскоре прибежала Наташа сказать, что "Кулибин" идёт нам навстречу по другому борту:

16.

На кадре выше, однако, обратите внимание, как изменилась тайга: Жиганск в 700 километрах от Якутска стоит чуть севернее полярного круга. С каждым часом пути деревья на берегах становятся всё ниже и реже. Пятое утро встретило пронзительным ветром, совершенно морской тёмной волной и ослепительным Солнцем в прозрачном воздухе Арктике:

17.

Напротив развалин старинного селения Булун, где на кладбище покоится Яков Санников (не тот, впрочем, что "открыл" землю Санникова, а его тёзка-внук, спонсировавший её поиски) встречает Кюсюр - одинокий посёлок, зажатый между рекой и лесотундрой. Для "Кулибина" это главная остановка, и осенью на нём отбывает в якутские вузы, натурально, вся здешняя молодёжь.

18.

Из достопримечательностей в Кюсюре - лишь атмосфера и пейзаж Крайнего Севера. Наташу впечатлившие так же неизгладимо, как меня когда-то в Новом Порте или Антипаюте. Живут тут в основном якуты, но встречает "Светлова" опять же эвенкийский ансамбль с обрядом очищения и концертом в большом деревянном ДК.

19.

Ещё там угощают полярными явствами от копчёной рыбы до сырой оленьей печени, а у трапа охотники торгуют пушниной. Соболёвую шкурку можно купить всего за 3000 рублей, лисью и вовсе за 1000 - на этом рынке нынче кризис перепроизводства.

20.

А за 1000 рублей туристу продадут стакан чёрной икры. Она здесь не чета волжской - мелкая и не сказать чтобы очень вкусная. Зато - легальная: низовья Лены - последнее место в России, где можно ловить осетра.

20а.

Если перед Жиганском мы пересекли Полярный круг, то Кюсюр стоит уже за 70 градусом, и с этого места каждая следующая точка пути становилась самой северной в нашей жизни: прежде на Вайгаче мы едва-едва перешагнули 70-ю параллель. Впереди - кульминация всего маршрута: если в верхнем течении знамениты Ленские щёки, а в среднем - Ленские столбы, то в низовьях встречает Ленская труба, где река сужается среди скал до жалких двух километров. У Советов был проект соорудить здесь крупнейшую ГЭС планеты и заполнить водохранилище размером с Великие озёра Америки, но думается, и без Перестройки тут по сей день оставались бы девственные берега. Труба оказалась вполне себе аэродинамической: свистящий ветер гнал по воде позёмку из брызг, порой сверкавшую радугами. Ветер валил с ног, пронизывал полный комплект флиски, термухи, мембранки и зимней куртки, а спальник, в который я кутался, приходилось подтыкать под кресло. Затем и само кресло поползло к корме, а прилетевший с капитанской палубы тюк чуть не зашиб Наташу.

21.

Но уходить с палубы мы всё равно не спешили: Труба - пожалуй, красивейшее место Лены:

22.

Дальше русло вновь расширилось, а я вдруг заметил, что ветер уже не валит с ног и с волн исчезли барашки. В изнеможении мы свалились в каюту, предварительно попросив стюардесс разбудить нас близ острова Столб. Чуть раньше расчетного времени я проснулся от того, что мы стоим, а выглянув в окно, понял, что ещё и развернувшись по течению. Как оказалось - брали срочного пассажира до Тикси на рыболовецкой базе Тит-Ары: в суровом краю теплоход полуофициально подвозит местных жителей в каютах команды, да вдобавок на борту был груз учебников и компьютеров для тиксинской школы.

23.

С двухчасовой задёржкой "Светлов" снова двинулся вниз по течению, и сказав Наташе "готовься увидеть Край Света", я расположился на кресле в носовом панорамном салоне. Но вот наш путь преградила стена тумана, словно текущего с голых мрачных гор:

24.

А потом смолк двигатель, и сидевшая с нами в ту ночь Лариса вернулась от капитана с известием, что посещение Тикси теперь под вопросом. Мы пошли спать, а проснувшись, увидели за окном всё тот же туман, из которого лишь изредка показывался остров Столб. К этой одинокой глыбе в полторы сотни метров высотой словно крепится колоссальный веер проток Ленской дельты, в мире уступающей по размером лишь дельтам Ганга и Амазонки. Столб - это и крайняя северная точка круиза на 72-м градусе: дальше - лишь бескрайние тундровые плавни, царство птиц во главе с розовой чайкой и овцебыков, где человека представляют лишь маяки Северного Морского пути да научные станции Усть-Ленского заповедника. Фарватер же уходит на юго-восток, в Быковскую протоку, заканчиваясь в бухте Неелова, через перешеек от которой стоит Тикси на море Лаптевых. И вот, отстав от графика уже на 7 часов, "Светлов" ждал у этого моря погоды...

25.

Пассажиры приуныли. Кто-то начал на полном серьёзе ругаться, что надо было у эвенков тщательнее соблюдать обряды, а то духов прогневали вот. Особенно обескураженно выглядел седобородый патриарх семьи Лаптевых, мечтавший показать родне море-тёзку. Туман за бортом уже не стоял, а носился вдоль воды, разорванный ветром в мелкие клочья. Наконец, теплоход поднял якорь и медленно, как-то неловко двинулся вдоль холодных берегов. Берега эти казались довольно однообразными, и после часа хода я прилёг в каюте. А вскоре главный двигатель вдруг замолчал, и я почувствовал, что "Светлов" разворачивается. Получив известие о надвигающемся шторме мы не дошли до Тикси всего лишь несколько десятков километров, и как заметила Лариса, последний раз у них такое было 8 лет назад. Но кажется, просто в Тикси надо попадать не белоснежным круизным лайнером, а ржавым сухогрузом, которого две недели прождал в каком-нибудь Чокурдахе или Нижнеянске...

26.

К вечеру мы вернулись на Тит-Ары, напротив которого высились скалы Таба-Бастах - "Северные Ленские столбы":

27.

Скалам вторили гигантские торосы, в середине июля явно надеявшиеся долежать до морозов:

28.

Утром на теплоход заявился удалой дядька в безразмерным болотниках - это оказался Алексей Маркевич, хозяин рыболовецкой базы:

29.

Экскурсию гостям он провёл лично, в том числе - в мерзлотник, искусственную ледяную пещеру. Впрочем, нельму, омуля и осетра, которых Алексей отправляет по трём сотням ресторанов Москвы, Питера и Новосибирска, он морозит не здесь, а на современном оборудовании для шок-заморозки. И в подтверждение своих слов - накормил все семь десятков гостей строганиной.

30.

За домами и вездеходами базы - мрачное пустынное кладбище, облик которого был мне уже хорошо знаком как по Воркуте, так и по не очень дружественным странам. Чурапчинцев на эти берега послали умирать лишь после литовцев и финнов, которые и покоятся теперь в едва скреплённом тундровой травкой песке. И сама природа обильно носит цветы к их могилам:

31.

В борьбе за выживание спецпереселенцы свели на Тит-Арах лес, который в Якутии считают теперь самым северным в мире. На самом деле две рощи аж на градус севернее есть на Таймыре, но что ещё удивительнее, лес оказался вовсе не реликтом - за 80 лет тут выросли новые деревца, от базы и кладбища отделённые озёрами и болотом. И в общем именно Тит-Ары, куда "Кулибин" пристаёт не в каждом рейсе, запомнились мне самым впечатляющим местом в круизе "Светлова". Дальше предстоял долгий путь обратно вверх по Лене...

32.

А жизнь на теплоходе шла своим чередом. Мы понемногу знакомились с попутчиками, среди которых, как и на любом другом пассажирском судне, нашлось и немного моих давних читателей. Профессии и судьбы у пассажиров "Светлова" были очень различны: кто-то в советской молодости работал авиадиспетчером в Верхоянске и решил проведать эти края, а у кого-то сорвался тур за океан, но вот коллега рассказала, как отдыхала на Лене. Наташа в первый же день, намётанных глазом, впечатлилась обилию очень дорогих одежд. Но роднило большую часть пассажиров "Светлова" даже не богатство, а то, что нынешний круиз был для них не первым, а то и не десятым. По сути дела мы встретились с самой что ни на есть круизной субкультурой, где Лофотены переплетались с Карибами, а в Амазонку впадали Волга и Янцзы. Иные рассказывали об участии в каких-то эксклюзивных, разовых круизах по Оке или Дону, проходившими единожды да по высокой воде. Каждый знал хотя бы один неочевидный способ купить круиз с хорошей скидкой. Кумиром же всей этой тусовки был Максим Горький - само собой, не человек, а

33.

Нашими друзьями на борту стали якуты из команды снабжения, в первую очередь сам Дмитрий. Народный артист и солист театра, он был ещё и настоящим алгысчитом (жрецом) и регулярно проводил по всей стране обряды - например, недавно освящал под Новгородом памятник якутским частям, погибшим в боях 1943 года. Нас Дмитрий назвал "духовными людьми" и одарил оберегом. "Китаянка" же оказалась вполне себе якуткой Светланой Кобяковой, которая, однако, правда много лет прожила в Китае. Теперь она - серебряный призёр мира и 5-кратная чемпионка Европы по единоборству тайцзы, а на палубе "Светлова" проводила ежедневные зарядки и тренировки по восточной гимнастике.

34.

Помимо ресторана и бара на судне есть кинозал и панорамный салон, в которых так же ежедневно проходили какие-то лекции, мастер-классы, кинопоказы. В кино крутили как научпоп, так и художественные фильмы разных времён, включая якутский "Надо мною Солнце не садится...", в котором дело было как раз-таки на море Лаптевых. В панорамном салоне кто-то учился танцевать якутские танцы, а кто-то играть на хомусе. Я поучаствовал в мастер-классе по традиционным якутским настольным играм - и это не хипстерские настолки, а довольно сложные испытания для мелкой моторики:

35.

Как-то очень ненавязчиво Дмитрий и Лариса смогли добиться погружения отдыхающих в якутскую культуру, так что к концу круиза каждый знал, кто такой олонхосут и что такое осуохай. Самыми яркими событиями на борту запомнились концерты, в которых помимо Дмитрия участвовали фолк-артистки Алёна Абрамова и Надежда Варламова - первая специализировалась на якутской музыке, вторая - на эвенкийской.

Где-то в Сорока островах же ко мне подошла Лариса и предложила поучаствовать в спектакле. Среди низких и плоских островов выделяется высокий остров Аграфены, в котором путники далёких караванов видели силуэт лежащей женщины. Так родилась легенда про красавицу-дочь могучего жесткого шамана, и её трагическую любовь с русским купцом. "Светловская" традиция - ставить в Сорока островах самодеятельный спектакль с участием пассажиров. Меня пригласили в сцену сватовства: раньше, когда круизы "Ленатурфлота" были полны иностранцами, к Аграфене сватались какие-нибудь немец, англичанин и японец, теперь же ранжировать женихов было решено по профессиям. На судне нашлись врач, музыкант и блогер, так что вот вам новый сюжет: Варандей-Лицедей!

Вообще же теплоход - штука столь огромная, что экскурсии тут можно водить не только наружу, но и внутрь. Например, на капитанский мостик:

36.

Или в машинное отделение:

37.

Собственно, это были единственные экскурсии обратного пути, а к берегу мы подходили лишь для зелёных стоянок. Первая - у стелы полярного круга близ Жиганска, и с высокого берега можно оценить масштабы Текущего моря: 5-километровая ширина в низовьях для Лены скорее типична, а в самом широком месте, правда с островами, от берега до берега порядка 16 километров!

38.

На Сорока островах же вместо дождя пришёл дым - этим в Якутии сложно кого-то удивить, но после прошлогоднего кошмара народ как-то стал смотреть, куда бросает стекляшки или окурки: хотя это лето было жарче предыдущего, сама Якутия избежала катастрофических пожаров, и дым лишь раз примерно на недельку пришёл из Хабаровского края. На Алдане же, напротив, лили дожди, а потому вода ниже его устья была аномально высока, неприятно темна и полна топляка. Вторая зелёная стоянка обычно проходит на островах близ устья Вилюя, но в этот раз мы причалили куда смогли - к неуютному узкому берегу, засыпанному плавником. Зато - порадовали одинокого Виталия из Сангара, в компании собак вот уже третий год безвылазно стерегущего лесной кордон.

39.

Но именно на этом берегу произошло символическое завершение круиза - Костёр Дружбы и осуохай (якутский хоровод) вокруг него. Запевалой был сам Дмитрий, читавший что-то на якутском, но со знакомыми словами вроде "круиз", "теплоход" или названий родных городов пассажиров. Где-то на середине я вдруг начал импровизировать на тот же манер - но по-русски и о нашей поездке. Увы, воспроизвести ту импровизацию в московской квартире я уже не смогу...

40.

Последней остановкой теплохода стали Соттинцы, куда я и так съездил за неделю до круиза по гораздо более приятной погоде. Очередное утро мы встретили у причала в Якутске да поехали в опять же знакомую по прошлой части мини-гостиницу "Восторг". Программа нашего визита в Республику Саха от "Живого наследия" завершилась - дальше сами:

41.

В Якутске мы в основном отдыхали и готовились к дальнейшему маршруту, а ещё - ловили "Ракету". Это старейший тип судов на подводных крыльях разработки аж 1950-х годов, и здешняя "Ракета" мало того что последняя в рейсовой эксплуатации, так ещё и в строю последний сезон. Вот только ходила она в знакомый Сангар, в один день туда, а в другой обратно, и меня задушила жаба тратить 10 тысяч рублей и два дня времени. В итоге мы ограничились тем, что осмотрели "Ракету" у причала снаружи и изнутри.

42.

А затем переправились в Нижний Бестях:

43.

Чтобы впервые за два месяца оказаться на рельсах. С 2013 для грузов, а с 2019 и для пассажиров из Нижнего Бестяха на материк ведут не только две Лены (река и трасса), но и железнодорожная Амуро-Якутская магистраль. Что интересно, у Якутии своя железная дорога со множеством отличий от РЖД, самое яркое из которых - заморская техника: на отечественных тепловозах стоят компактные дизеля от General Electrics, а есть тут и пара чисто американских машин прямиком из Чикаго.

44.

Проехать АЯМ же оказалось весьма нетривиальной задачей: раньше поезда ходили тут больше днём, а теперь - в основном ночью, и прикинув все варианты, я понял, что до Улан-Удэ нам придётся провести в вагонах 4 ночи подряд. Первым делом из Бестяха мы доехали в Алдан - старый центр золотодобычи. Россыпи открыли в 1920-е годы якут и латыш, но теперь якутских лиц здесь почти не видно.

45.

Стоит Алдан, вопреки названию, на каких-то мелких речках, а на самом Алдане расположен соседний крошечный Томмот с крупнейшими мостами Якутии. Высадившись в Алдане в 5 утра, а к полудню завершив в Томмоте культурную программу, мы просто разбили палатку у реки - отдыхать и купаться.

46.

Чтобы около 3 ночи отбыть с крайне оригинального вокзала в Томмоте далее на юг:

47.

В целом же АЯМ скорее разочаровал - ни колоритом, ни архитектурой станций, ни красотой пейзажей он не идёт ни в какое сравнение с БАМом. Лишь перед Нерюнгри впечатляет перевал через Алданское нагорье.

48.

Кадр выше, впрочем, снят не с поезда, а из парка на окраине Нерюнгри, который украшает грандиозная техника, вышедшая на покой после работы в угольном разрезе:

49.

Сам Нерюнгри оказался образцовым позднесоветским городом, улицы которого раскрываются в таёжную даль:

50.

Ещё ночь на поезде - и вот мы коротали утро на транссибовском перроне в Сковородино, потягивая "Монастырский" лимонад из Приморья: здесь самая западная точка продажи этого вкуснейшего напитка. Мимо везли контейнеры Дальневосточного морского пароходства с совершенно гениальным в плане игры слов слоганом. Затем подошёл поезд "Россия" Владивосток - Москва, вагоны которого с недавних пор оснащены душем... Но о том, куда он нас привёз, я расскажу уже в следующей части.

51.

Пока же - сцена после титров: чтобы закончить с рассказом о Лене, перенесёмся в Иркутскую область на месяц вперёд. На север от Иркутска уходит длинный Качугский тракт, с которого в селе Баяндай я трижды (2020, 2021, зима-2022) сворачивал в сторону Ольхона. Теперь же мы у поворота осмотрели небольшой музей деревянного зодчества, прежде лишь манивший с обочины, и двинулись дальше, оставив позади поворот:

52.

А к середине дня прибыли в Качуг - маленький и не изобилующий стариной, но очень крепкий посёлок в верховьях Лены:

53.

Из Качуга мы съездили в село Анга - на родину Иннокентия Московского, что крестил алеутов в Америке, заложил Благовещенск на Дальнем Востоке и провёл первый молебен в Храме Христа Спасителя в Москве. Теперь здесь вокруг 300-летней избы и развалин старой каменной церкви действует первоклассный музей:

54.

Дальше Качуга по тракту - Шишкинская писаница с тысячами едва различимых рисунков на гладких красноватых скалах. И можете ли вы поверить, что вот здесь и на вводном кадре - одна и та же река?! Да, это Лена, вернее ещё только Леночка, и течение её игриво, а чистая вода пригодна для питья.

55.

Один из рисунков, подчёркнутый краской - лошадь с герба Республики Саха. Ведь в той степи, где теперь Баяндай и Усть-Орда, когда-то жили курыкане - преуспевший в делах кузнечных и военных тюркский народ, наводивший ужас даже на Китай и Среднюю Азию. Позже курыкан потеснили монгольские племена, и часть этого народа ушла вниз вдоль Лены, в смешении с народами тайги превратившись в якутов, а часть осталась в прибайкальский степи, в смешении с монгольскими племенами переродившись в бурятов. У тех и других - священные коновязи сэргэ, а дархан (кузнец) почитается выше шамана.

56.

Конечным пунктом того короткого вояжа стало старинное село Верхоленск, из которого мы вернулись в Иркутск, застопив роскошнейшую американскую фуру, порожняком возвращавшуюся из Таксимо. За Верхоленском ещё 110 километров красивой (с чужих слов), но раздолбанной дороги до Жигалово, а за Жигаловом 300 километров совсем уж тяжкого и совсем не зрелищного пути на БАМ. По изначальному плану здесь наше путешествие на Лену должно было начаться, а в итоге - закончилась: река вдруг замкнулась кольцом.

57.

Итак (если вы в моём журнале впервые), это лишь ОБЗОР ПОЕЗДКИ, а об отдельных посещённых местах будет ещё полтора десятка постов. Вот примерный план рассказа:

- Теплоходы Лены

- Ленские столбы

- Бизонарий Усть-Буотама (возможно, в посте о пути от Столбов до Якутска)

- Жиганск и Сорок островов

- Кюсюр и Ленская труба

- Тит-Ары и остров Столб

- Амуро-Якутская магистраль

- Нерюнгри

- Качугский тракт и Анга

- Шишкинская писаница и Верхоленск

|

Метки: эвенки якуты природа дорожное Якутия Лена субкультуры транспорт Иркутская область суда и корабли речной транспорт |

Её звали Лена. Часть 1: от Иркутска до Якутска и вокруг |

Богатства Сибири кажутся неисчерпаемыми, и одно из таких богатств - впечатления. Как и в прошлом, и в позапрошлом годах, я провёл это лето между Байкалом и Дальним Востоком, а не пройденным маршрутам всё так же не видно конца. За два с половиной месяца мы описали гигантское, более 2000 километров в поперечнике, кольцо через Якутию, Бурятию и Монголию, замкнутое на Иркутск. По землям, где живут потомки древнего народа, известного в хрониках и музеях как курыкане. И на Курыканском кольце у нас не было походов, но были круизы, а один лишь обзор путешествия растянется на 3 поста: наше знакомство с крупнейшим регионом России проходило под эгидой проекта "Живое наследие" при активной поддержке администрации Республики Саха.

Открывать для себя Якутию я начал задолго до того, как собрал рюкзак и сел в самолёт. И нет, я сейчас вовсе не про станцию Хани на БАМе, где большинство путешественников впервые ступают на землю (вернее, перрон) Олонхо. Ведь со времён самоизоляций 2020 года наверное каждый хоть раз да слышал словосочетание "якутское кино"! Его не назвать даже частью русского кинематографа: зародившееся в лихих 1990-х, за четверть века обросшее своими традициями, сложившимися с полноценную кинематографическую школу, и снимающееся в большинстве случаев на якутском языке, оно абсолютно самобытно и самодостаточно. Но и к зарубежному кино его не отнести по понятным причинам: по факту лучшие фильмы в России рубежа 2010-20-х годов снимаются в Якутии. Первым делом мы посмотрели "Надо мною Солнце не садится..." - столь же добрый и гуманистичный, сколь и неповторимо колоритный фильм, которым восхищается теперь каждый якут. Затем глянули мрачное, надрывное "Пугало" и наконец, уже в одиночку, я посмотрел совсем уж жуткий "Чёрный снег", в котором примерно половину экранного времени занимает крайне натуралистичная сцена умирания человека с элементами членовредительства, но маленькая, не проакцентированная деталь финала вдруг придаёт всему этому ужасу смысл и глубину. И в общем в Домодедово я ехал уже погружённым в атмосферу Якутии, а на борту в ночном полёте посмотрел ещё и "Тыгын Дархан" - в общем-то очень скучный и деревянный исторический эпос, из которого, однако, можно много интересного почерпнуть о якутских культуре и самосознании.

2.

Ночь сменилась облачным утром, а когда облака расступились - я увидел под крылом бурые степи с ещё не налившейся прошлогодней травой:

3.

Не такой вы себе представляли Якутию? Так и правильно: это Бурятия! Началом Курыканского кольца для меня стал Улан-Удэ, докуда я попросту нашёл из Москвы билет подешевле:

4

Но аэропорт отделяет от города широкая и быстрая Селенга, и взяв такси до выезда, я не пересекал её - ведь вечером того же дня мне надо было добраться до Иркутска, куда днём ранее прилетела Наташа:

5.

Но проскакать автостопом 400 километров, даже после бессонной ночи - не так-то и трудно, если это начало большого пути. Маршруткой же, связующей вокзалы двух городов по заполнению, я пренебрёг лишь потому, что хотел осмотреть кое-что по дороге. К Байкалу с этой стороны примыкает одно из самых обжитых мест Сибири - Кударинская степь, на краях которой стоит пара старинных укреплённых монастырей:

6.

В Иркутске мы остановились у друзей в тихом старом дворике... Вернее, тихим он в июне уже не был, а сейчас его, поди, и старым не назвать: кругом днём и ночью гремели и визжали строительные инструменты, а один из деревянных домов понурые таджики разобрали буквально у нас на глазах.

7.

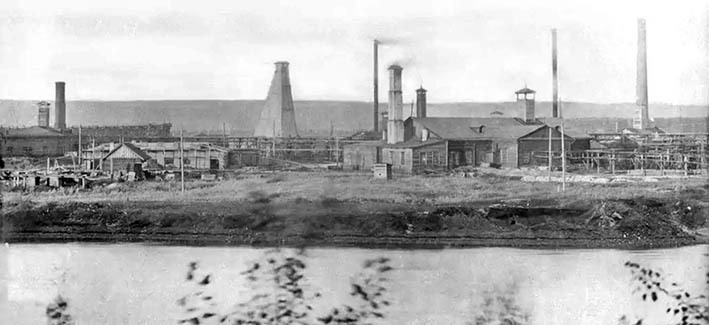

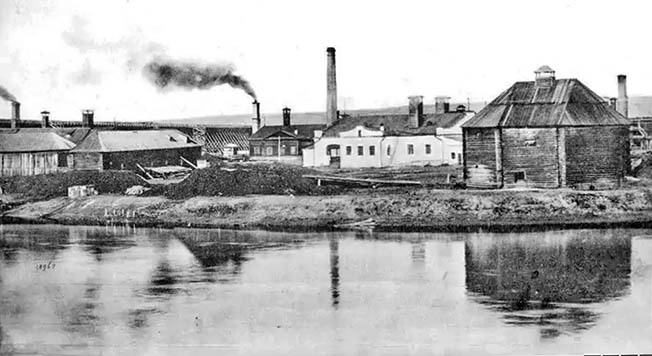

Но избе художниц за "Модным квАрталом" я изменил потому, что это дворик находился буквально в пяти минутах пешком от речного вокзала, с которого вниз по Ангаре ходит братский "Метеор". В 2020-м я уже ездил на нём в противоположную сторону, из Братска в Балаганск, по которому после многих лет маловодья тогда обрывался маршрут. В 2021-м линию восстановили в полном объёме от Иркутска до Братска, но когда я сподобился ей воспользоваться - на Ангару пришёл такой дым от лесных пожаров в Якутии, что с борта не везде были видны берега. "Метеор", впрочем, полезен и по своему по прямому назначению: в Иркутской области это лучший по всему пунктам транспорт, соединяющий Транссиб и БАМ. Ну а в 2022-м я решил не откладывать поездку на август, и утром следующего дня мы помчались вниз по Ангаре мимо покатых каменистых берегов, больших старинных сёл и промзон инфернального вида:

8.

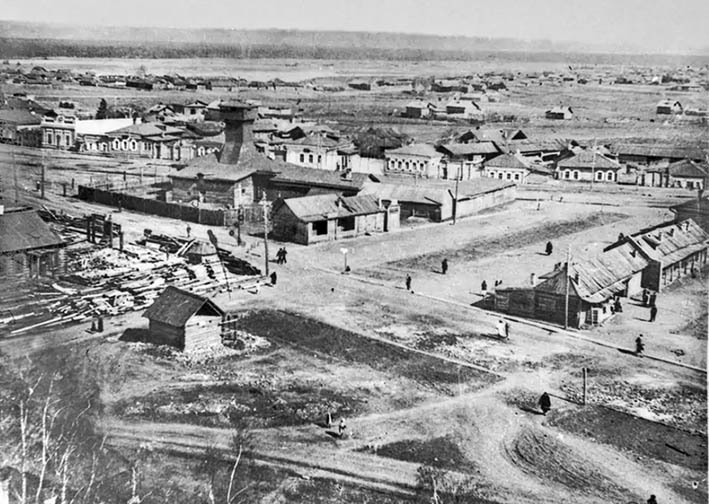

Ангарск, Тельма, Усолье-Сибирское - вдвойне интересно было увидеть с воды то, что я уже видел с берега:

9.

Из Балаганска же наш путь лежал в райцентр Залари, а оттуда совсем уж в глухомань: в трёх деревнях среди лесов живёт маленький, но крайне самобытный народ голендров. Их предки бежали из Голландии от религиозных войн, полтора десятка поколений прожили на Западном Буге среди поляков, украинцев и белорусов, а по столыпинской программе уехали в непочатую Сибирь. И - каким-то чудом смогли там избежать ассимиляции: по языку и быту это западные славяне, а по внешности и характеру - вполне себе голландцы старой закалки.

10.

Переночевав в гостевой избе в тишине и свежести, послушав в ДК народных и почему-то украинских песен, отведав традиционных блюд (совершенно восточно-европейских), походив по музеям и сохранившимся старым домам, к вечеру второго дня мы вернулись в Иркутск. Дальше я предполагал ехать в Качуг и Жигалово в верховьях Лены и далее глухим трактом в Усть-Кут, но быстро понял, что и съездить к голлендрам, и проделать этот маршрут мы никак не успеем. Поэтому следующий день в Иркутске мы посвятили закупкам, а по пути я наконец-то попал на ледокол "Ангара", рядом с которым прежде бывал лишь в нерабочее время этого судна-музея:

11.

Иркутск мы покинули на поезде, и хотя такой путь вдвое дольше, чем по реке или автодороге, проехать по гребню Братской ГЭС - бесценно:

12.

Глубокой ночью мы покинули вагон на станции Лена, а хмурым утром пошли в порт Осетрово - всё это город Усть-Кут (см. здесь), и разделяет два топонима лишь привокзальная площадь. Знакомство с красвицей-Леной началось, хотя здесь она ещё совсем Леночка - мелкая, узкая и очень чистая река.

13.

У дебаркадера стояло три "Полесья" компании "Витим-Лес": первое было сломано, второе везло пассажиров, третье - вахтовиков на лесобазы. Почти все пассажиры ехали в Киренск - старинный симпатичный городок, разные части которого связует не одна переправа, как в волжском Тутаеве, а пяток на Лене и Киренге.

14.

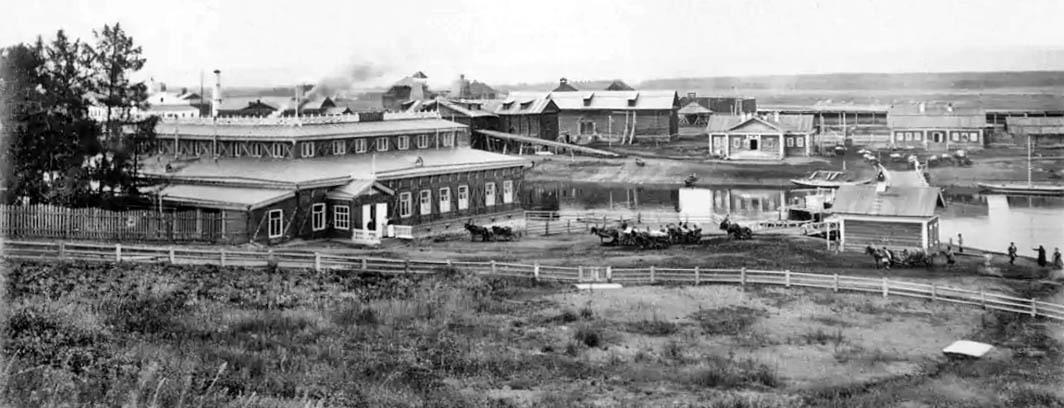

Тех немногих же, кто ехал дальше Киренска, ещё в Усть-Куте посадили на вахтовую "Полеску", и вот мы оказались в компании классических "суровых лесорубов" - как было нам сказано к концу рейса, когда все зазнакомились и задружились, из 25 мужиков у них 18 сидели. Столица ленских лесорубов - база Давыдово, где на берегу обнаружился самый настоящий колёсный пароход, которым мы могли бы преодолеть весь ленский путь из сегодняшнего поста, если бы оказались здесь до 2004 года.

15.

На спецрейсе ехать оказалось куда веселее, чем на пассажирском - под конец, открыв кормовой люк, мы с вахтовиками сидели на покатой спине "Полесья". Мужики курили, рассказывали мне о тяготах жизни в сибирской глубинке и подмигивали Наташе, а красавица-Лена казала нам щёки: изогнутая ретортой скалистая теснина Ленских шёк - главная достопримечательность в верхнем течении.

16.

Дальнейшая судьба маршрута, однако, по-прежнему была не ясна: как в Панамериканском шоссе есть Дарьенский пробел лесных троп на границе Панамы с Колумбией, так и на Лене наш путь преграждал Пеледуйский пробел - от последнего в Иркутской области селения Визирный до первого в Якутии посёлка Витим, а это около 120 километров, река лишена пассажирского судоходства. Как преодолевать этот пробел - мне было не очень понятно, тем более путешествие я планировал до публикации судовых расписаний, а расписание от Витима до Якутска оказалось таково, что и ждать попутной лодки несколько дней, на что я рассчитывал изначально, у нас не было времени. Мы прибывали в Визирный в субботу вечером, и я понимал, что если не уедем в воскресение - придётся в понедельник возвращаться в Усть-Кут и добираться в Якутск поездом. Местные рассказали нам о путейских катерах, которые не имеют чёткого расписания, и о моторных лодках, которые встречают пассажиров, но их надо вызывать заранее, так как в Визирном никакой связи нет. Я было приуныл, но удача нам улыбнулась: на "Полеске" обнаружился пассажир, которому тоже надо было вниз по Лене. За 120 километров до Витима лодочники берут по 7000 рублей с человека, но к адским ценам Якутии я был морально готов. И вот только сойдя на причал, болтавшийся в сотне метров от берега, мы перескочили с "Полески" в лодку да помчались в наступавшую ночь.

17.

Тут стоит сказать, что я вырос на Каме, и шум лодочных моторов и ухабы речных волн были мне хорошо знакомы с детства. Для Наташи же, оказавшейся за Уралом впервые, этот путь стал одним из сильнейших впечатлений жизни. В 7000 же входил обед - по пути лодочник завернул на лесобазу, где заправил лодку, заправился сам и нас угостил заодно. По волнам, обгоняя стремительное течение, мы неслись около 4 часов, и вот глубокой ночью пристали к якутскому берегу. Земля Чудес встречала нас космической Луной:

18а.

Лодка высадила к подножью кранов в грузовом порту Витима, куда мы вызвали такси. От идеи ехать в пассажирский порт молодой таксист нас отговорил: там рядом все кабаки, и по вечерам воскресения регулярно случаются драки. Он отвёз нас к гостинице, но гостиница была заперта, да и катер вниз по Лене отбывал всего-то через несколько часов. Так что мы подремали на гостиничном крылечке, а на рассвете побрели к реке:

18.

Следующая "Полеска" направлялась в Ленск, до которого 4 часа ходу. Но меня хватило лишь до соседнего с Витимом посёлка Пеледуй - из последних сил засняв на сопках скульптуру "Мать-Якутия", что изваял местный умелец, я после двух почти бессонных ночей не то что заснул, а просто выключился, вновь продрав глаза только у ленского причала.

19.

Ленск у начала трассы к алмазным богатствам Мирного и Удачного - городок советский, но исключительно уютный. Главная его достопримечательность - грандиозная дамба, сооружённая после страшного наводнения в 2001 году. С набережной я обзвонил пяток гостиниц, ни в одной из которых не оказалось мест, а в итоге мы сняли квартиру в пятиэтажке. В Ленске мы успели отоспаться, вымыться и даже искупаться в прозрачных студёных волнах.

20.

От Усть-Кута Лена с каждым километром становилась всё шире, и за Ленском это уже вполне могучая сибирская река:

21.

Якутия сгущалась - в сибирском пейзаже появились кисиляхи (столбы) и тукуланы (дюны):

22.

Под вечер мы приехали к Олёкминск, тихий ветхий старый городок, где даже на главной площади комарьё заедает. Когда-то он был оплотом мрачной секты скопцов, сосланных сюда следом за татарами-пугачёвцами, и их дома стоят ещё на главной улице. Я заранее договорился, чтобы нам под вечер открыли краеведческий музей, но едва ли не больше самого этого отличного музея нас впечатлила его директор, якутка Ирина Иннокентьевна. Когда раз за разом она сперва показывала нам какой-нибудь предмет на старом чёрно-белом фото, а потом - объёмным и цветным в экспозиции, дополнив рассказом о том, как он был найден и сюда попал - рука невольно тянулась снять шляпу. На ночь же нас пристроили в почти пустое общежитие техникума - следующий катер, уже не "Полесье", а более современный "Валдай", отправлялся в Якутск в 5 утра. Причём - в двух экземплярах, да и на тех свободный билет не найти за неделю.

23.

На "Валдае" я планировал доехать до селения Синск и там найти лодку вверх по Синей реке с Синским столбам, которые многими считаются как бы не зрелищнее Ленских. Но с Синском мы, в прямом смысле слова, пролетели: от Олёкминска до Якутска нет ни одного причала, и высадиться где-либо можно, только если заранее договорился с лодкой. Возможности договорится у меня были, но я этого просто не знал, а потому "Валдаю" оказалось некуда нас высадить. Вскоре мимо потянулись Ленские столбы... вернее, на самом деле они начинаются ещё до Олёкминска, а Ленскими столбами "по умолчанию" называют лишь их самый мощный участок. С "Валдая" его смотреть - не очень удачная идея, так как "Валдай" идёт мимо в полдень, когда самый неудачный свет. Так что, глядя на круизные теплоходы у подножья, я уже продумывал, как ехать сюда из Якутска.

24.

Ниже столбов берега понемногу обрастают сёлами и даже целыми городками, как старинный Покровск (на фото) или индустриальный Мохсоголлох. Мы на финишной прямой к Якутску:

25.

И если в Ленске и Витиме мы почти не видели якутских лиц, то теперь Якутия полностью вступила в свои права. Один из пассажиров вёз чоороон, якутский деревянный кубок, и вёз его конечно же на Ысыах - великий национальный праздник, к началу которого мы и спешили в Якутск.

26.

Пролёт мимо Синска, однако, дал нам время на отдых, а так как программа нашего визита начиналась лишь через 3 дня, отдыхать мы отправились в маленькую частную гостиницу "Восторг", которую я забронировал через "Островок.ру." ещё на борту "Валдая". Гостиница оказалась не без нареканий, но при том - исключительно уютная и какая-то почти домашняя. Чего, увы, не сказать про сам Якутск, первое впечатление которого было откровенно отталкивающим. Капитальные дома на сваях в человеческий рост, оплетающие любой двор и многие улицы толстые трубы городских коммуникаций, обилие гнилых полузаброшенных бараков, запущенных дворов, неасфальтированных улиц, гигантские лужи тут и там, да асфальт, пошедший пузырями - всё это ещё можно считать последствиями вечной мерзлоты, на которой стоит почти полумиллионный город. Но явно не мерзлота виновата в том, что здесь нет сетевых магазинов, торговля осталась где-то на уровне рубежа 1990-2000-х, и даже такси представлено почти исключительно местным агрегатором InDrive (о котором мне рассказали далеко не сразу) и немного "Максимом", приезжающим медленно и через раз. Вместе с тем, город явно не бедный, обильно обновляющийся, полный дорогих машин и ресторанов да гастарбайтеров и вахтовиков со всего бывшего Союза. Половина Якутска строится, половина разваливается, а третьего почти и не дано... но всё это очень быстро начинаешь принимать как данность. Другого Якутска у нас нет: на пространстве размером с Индию это единственный и безраздельный центр жизни.

27.

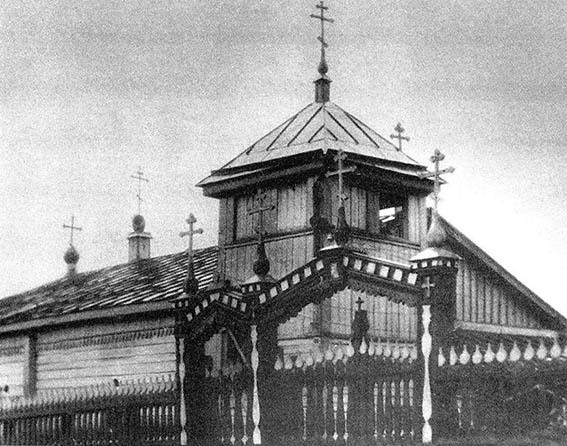

Не богат Якутск и на памятники старины, и тем обиднее, что так было не всегда: с 1920-х по 2000-е годы город лишился натурально ВСЕХ действительно уникальных зданий вроде последнего уцелевшего сибирского острога из нескольких башен или самых северо-восточных в России допетровских палат. Деревянный Старый город, вместо плитки выложенный плашками, симпатичен и приятен - но представляет собой лишь макет в натуральную величину.

28.

В Якутске радуют глаз театры и спортивные объекты - кажется, это единственный в России крупный город, где они заметнее и современнее торговых центров. Из того же, с чем имеет дело турист, лучшее в Якутске - это рестораны и музеи. Рестораны, особенно "Чочур-Муран", "Тыгын-Дархан", "Каре", "Мус-Хая" и в меньшей степени "Махтал" радуют национальным колоритом, а по музеям Якутска, только тем, которые must see, мы ходили три дня с утра до вечера. Флагманский музей Якутии - не застрявший в бесконечной реконструкции краеведческий, а Национальная сокровищница. Но в я бы сказал, со всеми своими хомусами и мамонтами весь Якутск предстаёт сокровищницей Земли Олонхо:

29.

А уж с вечной мерзлотой тут можно познакомиться аж тремя разными способами:

30.

Мы так и не смогли, или скорее не успели договориться с "Алросой" об экскурсии на производство в Мирном и потому решили вообще не ехать туда. Зато в Якутске удалось попасть на небольшую фабрику по огранке алмазов прямо в офисном здании "Комдрагмета":

31.

Впрочем, тут я несколько забежал вперёд. 24 июня мы из "Восторга" отправились в Вилюйскую ссылку - так я прозвал старый советский санаторий "Абырал" на лесистой окраине, среди озёр и сосен у подножья священной горы Чочур-Муран, близ начала Вилюйского тракта.

32.

В других заведениях, куда администрация обычно селит гостей, банально не было мест: в первые выходные после летнего солнцестояния Якутия встречает Ысыах, самый масштабный национальный праздник всей России. На его поляну Ус-Хатын в 20 километрах от города этим летом съехалось более 300 тысяч человек - то есть треть (!!!) населения Якутии! Но про Ысыах с его урасами (якутскими шатрами), алтан-сэргэ (святилищем), ярмарками, конференциями Главы Республики Айсена Николаева и мэра Евгения Григорьева, концертами хомусистов и олонхосутов, хороводами осуохай, состязаниями "Игр Дыгына" и сказочно красивым ночным обрядом встречи Солнца я написал по горячим следам отдельный пост. Может быть, позже я расширю его на 2-3 поста и добавлю в них видео: посещения Ысыаха - это половина знакомства с Якутией.

33.

Одновременно с нами по Курыканскому кольцу двигался

a_krotov, прибывший в Якутск автостопом из Магадана, а уезжать собиравшийся вверх по Лене. В городе он появился чуть раньше нас, снял квартиру в самом центре и жил там в небольшой компании автостопщиков. Мы же заходили к ним в гости пообщаться за плошкой гречки, оставляли там вещи на время поездок в округу, а пару раз были на лекциях Антона в библиотеках Якутска.

a_krotov, прибывший в Якутск автостопом из Магадана, а уезжать собиравшийся вверх по Лене. В городе он появился чуть раньше нас, снял квартиру в самом центре и жил там в небольшой компании автостопщиков. Мы же заходили к ним в гости пообщаться за плошкой гречки, оставляли там вещи на время поездок в округу, а пару раз были на лекциях Антона в библиотеках Якутска.34.

В общем, на недостатки Якутска мы быстро перестали обращать внимание - колорит и тёплый приём скомпенсировали их с лихвой. Когда же мы отошли от Ысыаха и обошли все намеченные музеи, принимающая сторона обрадовала нас известием, что и в якутской глубинке не придётся ни глотать пыль в ожидании попуток, ни тратиться на такси: утром последнего дня к воротам "Абырала" подъехал белый УАЗ-Патриот да повёз нас в недельный, разработанный мной и согласованный с главами местных администраций, маршрут по Заречным улусам.

35.

На кадре выше - алас: это слово не переводится с якутского, посколько аласы - именно якутский ландшафт. Так называются круглые ложбинки с болотцем на дне и сочными лугами на склонах: дорусская Якутия представляла собой архипелаг аласов, на каждом из которых жило племя, род или семья. На кадре ниже - булгунняхи, "бугры пучения" вечной мерзлоты, в англоязычным мире известные под эскимосским словом "пинго". Я представлял страну Саха более скалистой и гористой, но вокруг Якутска тянется бескрайняя равнина, поросшая низкорослой, редкой, корявой тайгой. Якутия ассоциируется с инфернальным холодом, но летом здесь, напротив, стоит иссушающая безветренная жара: годовые перепады температур достигают 100 градусов. Меня, однако, даже в этой жаре не покидало ощущение, что если бы нам на дорогу вышел мамонт - я бы (по ситуации) обрадовался или испугался, но точно бы не удивился. Мамонтовость якутских пейзажей не случайна: природа здесь осталось такой, какой в Европе была в ледниковый период.

36.

И якуты, хоть их предки пришли из степи, совсем не похожи на кочевников. Да и вообще ни на кого не похожи: уникальная природа породила уникальную культуру. Накануне русской экспансии якуты были в одном шаге от появления первой государственности, но отставая от русских в военном деле и управлении, они имели как бы не более совершенный сельский быт. Колонисты тут учились у коренных жителей гораздо активнее, чем коренные жители у колонистов, и потому якутская культура устояла на своей земле. По обособленности от остальной России я бы сравнил Республику Саха как минимум с Казахстаном или Киргизией: алгысчита (друида) тут и ныне встретить легче, чем батюшку, якутские фильмы популярнее российских, и хотя преподавание в школах и вузах тут ведётся на русском, не знать родной язык для якута - как бы не большая редкость, чем для казаха или киргиза. Даже еда здесь заметно другая: самое дешёвое мясо Якутии - оленина, а самоме популярное - не просто конина, а жеребятина. По деревням с булгунняхами да аласами соседствуют балаганы (традиционные жилища), в ХХ веке по большей части превратившие в хотоны (хлева)...

37.

Якутские кладбища - городки деревянных мавзолее на опушках:

38.

И ни райцентр, ни крупное село немыслимо без Аал-Луук-мааса (Мирового древа) на площадке Ысыаха, в урасах которой якуты то и дело собираются на праздник или обряд:

39.

И вот в этот мир колонистов ледникового периода шофёр Николай Егорыч на белом УАЗе и повёз нас. Коренастый и седой, с обветренным на таёжной охоте лицом, выросший в деревне и знавший многочисленную родню едва ли не в каждом селе на пути, Егорыч мастерски рулил по якутскому бездорожью, лишь иногда вздыхая, что его собственный УАЗ-"козлик" тут бы справился лучше. Белый "Патриот" же был из гража АГИПа (Администрации главы и правительства) Якутии, и на нём Николай часто возил именно людей культуры, а потому и сам неплохо выполнял роль гида. Главная мечта якутян - мост через Лену, а пока за него 3 переправы: в Мохсоголлохе, самом Якутске и в Кангалассах ниже по течению. Мы поехали к последней, и описав на пароме полуторачасовую дугу среди ленских островов причалили к земле Усть-Алданского улуса. Его главная достопримечательность - музей деревянного зодчества Соттинцы, первый на нашем пути из нескольких якутских скансенов, и на мой взгляд - самый зрелищный:

40.

За переправой нас встретила лично директор Надежда Яковлевна, а экскурсия по музею заняла 3 часа - и это ещё сокращённый вариант: полная экскурсия длится 5 часов, тем более в связи труднодоступностью места сюда обычно ездят на несколько дней, заодно отдохнуть на природе. Впрочем, встречая гостя, якуты в принципе склонны говорить не только много, но и медленно, так что в их плавной витиеватой речи вдруг закрываешь глаза и видишь себя у ароматного потрескивающего камелька в тёплом балагане долгим зимнем вечером. Из музея мы поехали в райцентр - село Борогонцы, древнюю "столицу" одноимённого племени на берегу крупнейшего аласа Мюрю.

41.

Там полным ходом шла подготовка к Спортивным играм народов Республики Саха, проводящимся из года в год по разным райцентрам Якутии, а потому помимо смотровых площадок и музеев нас свозили на новенький стадион. До Нижнего Бестяха же Николай Егорыч взял на борт третьего пассажира - целого замминстра по инновациям Георгия Петровича (на кадре ниже - справа), под разговоры с которым долгая (160 километров) пыльная дорога пролетела куда веселей.

42.

Наш маршрут проходил по 5 районам, и меня порядком впечатлило то, насколько по-разному к визиту заезжего блоггера относились в их администрациях. В Борогонцах руководитель пресс-службы Люция Бурцева (на кадре выше слева) сделала для нас реально всё, что от неё зависело, встречала нас лично, и даже само её присутствие как-то приободряло. Глубокой ночью мы прибыли в Нижний Бестях, главный логистический центр Республики Саха прямо напротив Якутска, и администрация Мегино-Хангаласского улуса предоставила нам на 2 ночи неплохую гостиницу. В соседнем же Хангаласском улусе, который якуты за обилие красот и чудес называют "наш Диснейленд", наш визит просто проигнорировали, так что все достопримечательности я посещал как обычный турист - по билету. На кадре ниже - Кердем, самый маленький якутский "скансен". Если все остальные подобные музеи в Республике Саха основал писатель Дмитрий Сивцев (якутское имя - Суорун Омолоон), то здесь случилась фронда: музей собрали из объектов, которые администрация отказалась ему отдавать.

43.

За лесом в овраге лежит Булуус - огромный тарын (наледь) на чистейшем, неимоверно вкусном ключе, не успевающий растаять за лето. Вот так, на 30-градусной жаре, он выглядел в начале июля:

44.

Километрах в 30 в стороне от гладкой асфальтовой трассы "Лена", ведущей из Нижнего Бестяха на Большую землю, скрывается Курулуур - речка с водопадами в причудливых слоистых берегах, в выходные обсиженных стайками отдыхающих из Якутска. Мы здесь даже искупались:

45.

По дороге к Курулууру - живописная скала Туруук-Хая над морем зелёной тайги:

46.

На закате заехали в Павловск - село близ Нижнего Бестяха, на старой (царских времён) переправе, где сохранился роскошный некрополь староверов Кушнарёвых, разбогатевших на ней:

47.

На третий день из Нижнего Бестяха мы отправились в посёлок Майа - бывший райцентр, теперь оставшийся в Мегино-Хангаласском улусе за культурную столицу. Здесь культ разбойника Манчаары (якутского Робин Гуда), а в музее интересен древний меч из раскопок да боевая башня: в старину якуты строили их не менее активно, чем кавказские горцы, но только из дерева, а не из камня.

48.

В основном же этот знойный день запомнился погружением в тягучую сельскую глушь Заречных улусов, где нашлось много необычного и странного. Например, деревянные часовни 1940-х годов со звёздами вместо крестов и фотографиями героев Великой Отечественной в иконостах, как вот эта в селении Ломтука:

49.

Или сэргэ (священные коновязи) во дворе старейшей сохранившейся в Якутии деревянной церкви в далёком селе Бютейдях:

50.

Колеями в лугах да просёлками мы вырулили на Колымскую трассу к следующему райцентру Чурапча. Здесь нам дали полный пакет еды и полузаброшенную квартиру в 2-этажке на окраине, где Наташа сварила на троих гречку с приправами. Среди русских Чурапча имеет репутацию чуть ли не якутской Галиции, самого национального района, но то скорее трудности перевода: для якутов Чурапча - столица деревень, сердце кондовейшей сельской глубинки.

51.

Белый УАЗ ещё в Павловске начал дребезжать и спотыкаться, а вечером в Чурапче обескураженный Егорыч обнаружил, что у него треснул мост. На ночь глядя я написал об этом ответственному за наш визит Алексею Гаврильевичу и директору музея Михаилу Федосеевичу, а утром вместо белого УАЗа к дому приехал чёрный потрёпанный джип, в котором уже сидели молодой шофёр и Михаил Федосеевич с дочкой. На этом джипе мы поехали вдаль от трассы, в село Арылах, где молодой энергичный сельский глава, тоже Алексей Гаврильевич, пересадил нас на свою "буханку" да лично повёз показать "якутский кодекс Войнича" - на бревне в заброшенном амбаре, куда теперь и дороги-то нет, сохранилось несколько надписей уникальным и так и не расшифрованным алфавитом:

51а.

Вернувшись в Чурапчу, мы продолжили путь на подлатанном белом УАЗе - теперь в Таттинский район, который славится конями и писателями: выдающиеся люди якутской культуры в большинстве своём или оттуда, или с глухого Вилюя. Здесь самый известные земляки - основоположник Республики Саха "красный шаман" Платон Ойунский и уже упомянутый писатель Суорун Омолоон, создавший в родном селе самый крупный и многообразный в Якутии скансен в придорожном селении Черкех. Если в Соттинцах полная экскурсия длится 5 часов, то в Черкехе и в полный день может не уложиться:

52.

Тем более помимо собственно скансена Черкех примечателен многочисленными объектами по окрестным аласам:

53.

Так как моя поездка проходила в рамках "года народного искусства и нематериального культурного наследия", а в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от России входит якутский эпос "Олонхо", я пытался договориться о встрече с Петром Решетниковым - самым известным олонхосутом (сказителем) нашего времени. Увы, лишь в Якутске я узнал, что Петр Решетников уже несколько лет как ушёл, но директор черкехского музея, солидный и строгий Николай Ефимович Попов, рассказал, что дело отца в последние несколько лет продолжает его дочь, "в миру" медик Розалия Петровна. И пригласил её выступить перед нами:

В административном здании музея есть пара гостевых комнат, куда Николай Ефимович определил и нас. И на закате мы просто гуляли по лугам среди музейных построек, а в лугах тех цвели эдельвейсы:

54.

Последним, неимоверно жарким днём, Николай Егорыч повёз нас в самый дальний пункт маршрута - центр Таттинского улуса Ытык-Кюель:

55.

Где есть ещё один музей, который, однако, и скансеном-то не назвать - в нём собраны не столько этнографические постройки, сколько дома литераторов и просветителей, которыми славится Татта.

56.

Обратите внимание на табуретки из тальника - это популярная якутская мебель, лёгкая и прочная. Пару таких табуреток здесь внезапно подарили нам, и я честно протаскал их в рюкзаке до самого Улан-Удэ, а дальше сдался и отправил в Москву СДЭКом. Ближе к вечеру мы взяли курс на Якутск, и из 270 километров до Нижнего Бестяха половина пути шла по асфальту, а половина - по густой, непроглядной пыли, которая в жарком якутском безветрии не оседает часами.

56а.

Переправа в Нижнем Бестяхе работает почти круглосуточно, и на ней полтора десятка паромов - но всё это не замена мосту:

57.

Теперь, когда схлынула волна Ысыаха, в якутских гостиницах хватало мест, и нас поселили в роскошном "Тыгын Дархане" буквально на центральной площади. Однако главный сюрприз от встречающей стороны был ещё впереди, и относится он уже к следующей части.

58.

Ну а знакомство с якутским кино продолжила криминальная комедия "Агента Мамбо", под конец оказавшаяся довольно трагичной и трогательной. Мы ожидали глупой комедии положений, а в итоге наслаждались яркими характерами персонажей и немного - собой: многие детали и шутки мы бы месяцем ранее просто не поняли, а теперь понимали сходу.

Итак (если вы в моём журнале впервые), это лишь ОБЗОР ПОЕЗДКИ, а об отдельных посещённых местах будет ещё полтора десятка постов. Вот примерный план рассказа:

- Кударинская степь (позже, в контексте Байкала)

- Ангара на "Метеоре"

- Деревни голлендров

- Усть-Кут - Витим (2-3 поста)

- Витим и Ленск

- Ленск - Олёкминск (1-2 поста)

- Олёкминск

- Олёкминск - Якутск (2-3 поста)

- Якутия в общем (4-5 постов)

- Якутск (4-5 постов)

- Соттинцы

- Борогонцы

- Нижний Бестях и Павловск

- Хангаласский район (1-2 поста)

- Майа, Ломтука, Бютейдях

- Чурапча и Арылах

- Черкех и окрестности (1-2 поста)

- Ытык-Кюель

|

Метки: якуты Сибирь природа дорожное Якутия Дальний Восток транспорт Раскол этнография речной транспорт |

Ысыах. Якутия встречает Солнце |

От Усть-Кута на скоростном "Полесье" в компании суровых лесорубов до посёлка Визирный, на моторной лодке по ночной Лене до Витима, снова на полесках "Ленатурфлота" через уютный бетонный Ленск и обветшалый старинный Олёкминск мы спешили в Якутск на Ысыах (читается как "Ысых"). Так называется главный праздник Якутии, крупнейший национальный праздник всей (!) России, на котором народ Саха встречает летнее Солнце.

Побывать на этом празднике нам повезло в качестве журналистов, аккредитованных при Главе республике в рамках проекта "Живое наследие". И позже, из дома, я ещё напишу пару-тройку вдумчивых постов об Ысыахе, а сегодня, из знойного Якутска - многокартиночный и малобуквенный репортаж по горячим следам.

2.

Прежде Ысыах Туймаада проходил на городском ипподроме, но уже к концу лихих 1990-х празднику там сделалось тесно. В 1998 году тогдашний мэр Якутск Илья Михальчук выбрал новое место для торжеств - урочище Ус Хатын ("Три берёзы") в 25 километрах на север от города. То не случайно: в благословенном 2019-м на празднике побывало 206 тысяч гостей, а в недавние выходные - говорят, что существенно больше. И хотя гости эти съехались из многих регионов России (только среди официальных лиц - из 10) и 50 стран мира, подавляющее большинство участников праздника - всё же сами якутяне. Тут стоит сказать, что население Республики Саха - менее миллиона человек, то есть на Ысыах приезжает каждый пятый житель! Что-то сравнимое по масштабу я видел разве что на Певческом празднике в Эстонии, что в общем не случайно - что на Певческих полях, что на священных тусулгэ народ имеет возможность собраться и ощутить себя единым. Впрочем, за национальные рамки Ысыах также давно вышел, а его организаторы не устают подчёркивать, что это день единения и дружбы многонационального народа Республики Саха. Ысыах - едва ли не крупнейший ежегодный праздник во всей России, и уж по крайней мере очевидный лидер в её восточной половине. Утром праздничной субботы дорога на Ус-Хатын встаёт в тяжёлых пробках, которые мы объезжали окраинами. С автовокзала ходят то ли бесплатные, то ли почти бесплатные автобусы прямо до Ус-Хатына. Езда утомляет, и многие едут на два дня с ночёвкой. Но вот наконец то ли в часе (если повезёт), то ли в 2-3 часах (если не очень) пути от Якутска из-за леса вдруг показываются огромные белые урасЫ - якутские куполообразные чумы:

3.

От количества машин на отделённой узким старичным озером парковке глаза быстро лезут на лоб. Ус-Хатын - не поляна, а огромное поле с перелесками и озёрами, раскинувшееся на 2-3 километра. И всё это огромное пространство полно людей. Каждая ураса окружена небольшой площадкой, и свои площадки здесь имеют улусы (районы), большинство государственных органов, многие предприятия. Ещё два десятка площадок со сценами и алтарями предназначены для событий. Большинство сооружений Ус-Хатына - вполне себе постоянные, используемые из года в год. Но куда бы гость или участник Ысыаха ни пошёл, первое, что он должен сделать - это пройти Сакральный путь. Перед воротами Тойон-Аан проводится обряд очищения: нарядные женщины встречают гостей взмахами дэйбииров (опахала из конского волоса), улыбками и поздравлениями, а непосредственно в воротах поток людей распадается на мужской и женский, и каждый трижды обходит чашу со священным дымящимся огнём.

4.

Впереди уже видны три урасы главной трибуны на площадке №3, но сперва подойдём к Аал-луук-мас - Священному древу. Вернее, его символическому олицетворению аар-багах - оно, в отличие от прочих сооружений Ысыаха, каждый год новое, и между районами идёт негласное соревнование на самый красивый аар-багах. Мировое древо связует корнями, стволом и ветвями Нижний, Средний и Верхний миры, и гость сперва обходит очаг в основании Древа, а затем делает круг вдоль внешних стен:

5.

За Аал-Луук-Масом - аллея из 99 сэргэ, ритуальных коновязей, алтарей многих народов, вышедших с Алтая - будь то алтайцы, буряты или якуты. В 2019-м к каждому из сэргэ был привязан жеребец с длинной гривой, и хотя было то безумно красиво, на этот раз организаторы решили отказаться от такой идеи.

6.

Ну а в конце Пути, на самом высоком бугре Ус-Хатына, высится Алтан-Сэргэ - Медная Коновязь для исполинского коня, на котором не человеку ездить. Для якутского тенгрианства этот столб - что-то вроде кафедрального собора. К нему в дни Ысыаха всегда стоит длинная очередь из людей, желающих о чём-то попросить небожителей Айыы и земных духов Иччи.

7.

Как видите, большинство людей на Ысыахе одеты вполне по-городскому. Но такие одежды - лишь фон: многие якуты являются на свой главный праздник в национальных костюмах. В конце концов и в старые времена на Ысыахи шли пешком сквозь тайгу, чтобы себя показать соплеменникам, а в наши дни якуты умеют чтить традиции предков.

8.

Вот идеальный мужской наряд: чёрный камзол, узорчатые кожаные сапоги, летняя шляпа из конского волоса (массируя кожу головы, она помогает в жару), дэйбиир в руке и металлическое зеркальце на груди - здесь, в отличие от Бурятии, это не атрибут шамана, а всеобщий оберег.

9.

У якутских женщин же нарядов не видно за украшениями - в стране несметных природных богатств, среди которых алмазы и золото, такая феерия не удивляет.

10.

Доспехи - тоже вариант. Это, судя по всему, местные реконструкторы:

11.

А вот смуглолицые сыны Индии фотографируются с нарядной якутянкой. Ребята в банданах на заднем плане - армяне, причём скорее из Армении, чем из России. Гости из 50 стран - не пустой звук, причём вопреки всему тут мне встречались и европейцы.

12.

Основные действа Ысыаха разворачиваются справа от Сакрального пути, а вот на левую сторону лучше не ходить - там едальный и сувенирный базар в худших традициях причерноморских курортов.

13.

Тем более вплотную к Алтан-Сэргэ располагается главная трибуна на 15 тысяч зрителей, куда и направились мы во главе с представителем ДИП АГИПа Дианой Юльевной.

14.

Напротив, под урасой-сценой, расположились хозяева праздника и высокие гости:

15.

Поле между ними и трибуной отмечает тусулгэ - сложная конструкция из столбов и перемычек, центр сакрального действия. Вокруг воткнуты в землю чэчиры - ветки молодых берёз, на которые приходят из иных миров духи предков. Народ рассаживается по трибунам, и вдруг в гул тысяч голосов и льющуюся музыку вклинивается курлыканье журавлей! На поляну летят стерхи, птицы-посланники Айыы. По древнему поверью увидеть их танец было знамением счастья, и вот танец стерхов открывает Ысыах:

16.

Затем на поле выходит удивительная процессия скотоводов и косцов - это оживлённая картина художника Михаила Носова "Якуты 17 века":

17.

За якутами идут все остальные народы России начиная с бурят (остались за кадром):

18.

И в том числе - татары, которых здесь называли не иначе как "братский народ": на Ысыах Туймаады в 2022 году приехала делегация из Татарстана и даже провела на одной из площадок настоящий Сабантуй.

19.

А потом на поляну входят алгысчиты, которых я сперва принял за шаманов. Шаманы (вернее, это слово эвенкийское, а у якутов - ойуны и удаганки) делились на белых и чёрных, и первые с годами эволюционировали в жрецов, а вторые - в знахарей. Ныне слово "шаман" в Якутии по умолчанию подразумевает именно последних. И те, и другие живут среди якутов по сей день, но чёрным шаманам (таким, как героиня фильма "Пугало") посещение Ысыаха запрещено, а обряды проводят наследники белых шаманов - жрецы-алгысчиты. Начинают с поклонения духам Ус-Хатын и всей Туймаады, и параллельно аналогичный обряд проходит в соседних долинах Энсиэли и Эркээни.

20.

Белые одежды буквально заполняют поле. Алгысчиты кланяются по сторонам света и воздевают руки, а над полем носятся от жрецов и зрителям и обратно торжественные крики-хвалы: "урууй!", "айхал!", "тускол!". Но вот среди алгысчитов проходит под уздцы белая Божественная Лошадь (Джесегей Айыы), в каком-то смысле главная героиня Ысыаха. Ведь якуты пришли в свою суровую землю прямиком из Великой Степи, на коне они охотились и воевали, любимым мясом на их столе остаётся жеребятина, а любимым напитком - кумыс. Добавьте сюда то, что земледелия якуты чурались, на оленеводов глядели свысока, охота была для них лишь подсобным хозяйством, а слово "балыксыт" (рыбак) по умолчанию означало бедняка. Годичный цикл на аласах вертелся вокруг лошади, и через Джесегей Айыы народ саха воздавал дань почёта всем коням мира. Божественная лошадь не знала седла и уздечки, и даже дурное слово о ней было святотатством, а когда священная кобыла уходила в Верхний мир, её шкура и кости расходились по селениям как талисманы.

21.

Ну а лошадиная благодать снисходит в виде кумыса. Я прежде пробовал его во многих землях вроде Башкирии или Казахстана, но для якутов кумыс - священный напиток. Кумысопитие и кропление белыми брызгами - важный якутский ритуал, которым и принимают благодать айыы, и встречают гостей, как у нас хлебом-солью. Для ритуального кумысопития используется чорон - огромный деревянный кубок с резными орнаментами, в которых зашифровано некое благое послание. В кадре, помимо алгысчитов в длинных одеяниях - танцоры, исполняющие заводной ритуальный танец битии:

22.

Наконец, алгысчит передаёт символ праздника, серебряный бунчук Ытык-Дуога, главе Якутска Евгению Григорьеву:

23.

Ысыах открыт!

24.

Но прежде, чем идти любоваться и веселиться, мы решили задержаться на официальную часть. Первым к микрофону вышел Глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Сначала на якутском, а затем на русском языке он произнес короткую речь: "В этом году священная земля Ус Хатын встречает 25-й Ысыах Туймаады, мы также отмечаем столетие нашей республики. Ысыах - это торжество дружелюбия, мира и справедливости, присущие нашим северным народам. Сегодня мы хотим всем показать, что жители республики едины вместе со всей Россией, с Президентом страны. Сегодня вместе с нами гости из более чем 50 стран мира, десятков субъектов Российской Федерации. Я искренне благодарю сегодня братский Татарстан во главе с президентом Рустамом Миннихановым, которые приехали к нам разделить наш праздник. Желаю, чтобы светлый алгыс, произнесенный сегодня, помог вам. Помог нашей республике, помог нашей России. Чтобы светлая счастливая основа нашего Ысыаха была вместе с нами еще год."

25.

Следом выступил представитель Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов, заметивший, что "...Это достояние не только одного народа, но и вклад в сокровищницу, достижения народной культуры всей нашей уникальной страны. Сохранение каждого народа и укрепление общероссийского гражданского единства – наши главные задачи, которые поставил Президент страны Владимир Путин, объявив Год культурного наследия народов России" .

26.

Затем к братскому народу обратился сперва по-татарски, а после по-русски президент Татарстана Рустам Минниханов: "Для нас большая честь находиться в этой прекрасной братской республике, и видеть, как вы бережно сохранили свою культуру, традиции и обычаи. Сегодня мы имеем возможность лично поздравить всех вас с праздником и порадоваться вашим успехам. Благополучия и процветания!"

27.

Среди почётных гостей праздника – губернаторы Камчатского края, Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан, руководство министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители Комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и руководители консульских учреждений Вьетнама, Индии, Китая, Кореи и Монголии. Зарубежье представлял Генеральный консул Китайской Народной Республики в Хабаровске Цуй Гоцзе. По-русски он говорил почти без акцента, но речь его имела отчётливый китайский колорит. Например, он процитировал вольный перевод древнего китайского стихотворения, первая строчка которого звучала как "Небо высокое, воздух прозрачный, люди счастливые...." - и эти образы так и остались для нас рефреном Ысыаха.

28.

Завершающую речь произнёс уже знакомый нам глава Якутска Евгений Григорьев, как и Глава Республики облачённый в национальный камзол.

29.

А этот обаятельный и деловитый человек с тремя высшими образованиями и очень богатой биографией - руководитель ДИПа АГИПа Сергей Трофимов, которому от нас отдельный махтал (спасибо):

30.

После всех речей трибуны пустеют - но народ идёт не за пределы Третьей площадки, а к её центру. Начинается осуохай - солнечный хоровод под особую песню, кульминация всех крупных обрядов Ысыаха. Масса нарядных людей закручивается водоворотом, и если этот осуохай я снимал с трибуны, то во всех остальных позволял людскому течению меня увлечь.

31.

Обедом нас радушно накормили в палатке главного в Якутии "Алмазэргиэнбанка". В основном тут собрались представители бизнеса, произносившие друг перед другом красивые речи, но и гостям, тем более издалека, хозяева обрадовались. Да как! Шашлыки из оленины, колбаса из жеребятины, фаршированная рыба, салат "Индигирка" из подлёдного чира, солнечные оладьи (которыми угощают так же жертвенные костры), вкуснейшая якутская каша саламат, кислый кумыс и сладкий морс из голубики и брусники - стол тут достоин лучших ресторанов Якутска.

32.

Далее мы направились к могол-урасе, то есть Берестяному дому. Такой, по преданию, поставил ещё герой "Олонхо" Эллэй Боотур на самом первом Ысыахе в незапамятные времена, ну а теперь в Берестяной урасе ведёт приёмы Глава Республики. Этот кадр я снял ещё до церемонии открытия праздника, поэтому перед урасой мало людей, но зато у сэргэ ждала своего выхода Божественная лошадь.

33.

После церемонии Айсен Сергеевич вышел пообщаться с прессой:

34.

Я не столько слушал вопросы журналистов и его ответы, сколько любовался регалиями Главы Якутии:

35.

Затем нас позвали в Могол-Урасу, и первое моей реакцией было "Что, опять кормить будут!?". Так мы получили второй за час обед на уровне лучших ресторанов.

36.

И уже не пошли, а покатились в пресс-центр, где давал пресс-конференцию Евгений Григорьев. Мэр как хозяин Ысыаха Туймаады беседовал с гостями гораздо дольше, не менее получаса, а на вопросы отвечал качественно и не без юмора.

37.

Вопросы и предложения были самые разные - от идеи посыпать зимний снег гранитной крошкой (её, увы, везти за сотни километров слишком дорого) до совета распространять рекламу Ысыаха в поездах.

37а.

Популяризацией праздника особенно интересовались две дамы по центру - они не якутки, а бурятки, и на их родине в этих же числах проходил Сурхарбан.

38.

...И вот, оставив позади официоз и отлежавшись на траве после трёх сытных обедов подряд, мы вышли в полное радостными нарядными людьми поле Ус-Хатуна... и поняли, что необъятного нам не объять. На десятках площадок параллельно шли мероприятие за мероприятием: тут концерт хомусиста-виртуоза, там состязание сказителей, здесь постановка спектакля якутского драматурга, а вот - фестиваль кумыса или мастер-класс народных ремёсел... За час тут могло параллельно проходить 10-20 действ, из которых мы успевали обойти дай бог 1-2. Мы так и не сходили на Сабантуй, который, говорят, был организован отлично. Но не попав к татарам - заглянули на огонёк в юрту монголов:

39.

Якутия - многонациональная республика, и помимо якутов и русских её населяет несколько коренных малочисленных народов Севера. Они дружно расположились на площадке №18, где был даже изнывавший от жары северный олень:

40.

Вот народы поднимают флаги своих ассоциаций и союзов.

Эвенки - коренные жители гигантских пространств Сибири, оленеводы и таёжные охотники, и именно от них вошло во все языки мира слово "шаман". О них я не так давно писал отдельно.

Русскоустьинцы - потомки поморов, когда-то обосновавшихся в устье Индигирки и проживших там в полной изоляции от России несколько веков. Говорят, у них и Александр Невский бился с чукчами, а с луками они охотились, если верить "Вокруг Света", ещё в 1970-х годах. Но как видите по одеянию женщины - они остались русскими людьми.

Юкагиры - маленький и очень древний народ северо-востока Якутии, чей язык не входит то ли ни в одну языковую семью, то ли по крайней мере ни в одну языковую группу. Юкагиры и саамы - осколки древнейших народов евразийских тундр.

Долганы - относительно молодой народ северо-запада Республики Саха, образовавшийся в 19 веке из якутов, нганасан (кочевники Таймыра) и "затундренных крестьян" - русских переселенцев. В их чуме нас в четвёртый раз накормили - теперь дарами оленеводства и морского промысла. Но в общем каноничнее смотрелся бы балок - ведь именно долгане изобрели это жилище.

А в конце - чукчи и луораветланы: так-то это одно и то же, русское название и самоназвание далёкого тундрового народа, но в Якутии они образовали два объединения. Я долго искал их ярангу, чтобы попробовать там китятину, но меня постиг облом: китов добывают береговые чукчи, а в Якутии - только оленные.

41.

На сцене непрерывно выступали танцоры, певцы, хомусисты и исполнители горлового пения. Вот например чукотский ансамбль пляшет задорный современный танец под старину:

42.

В общем, у северян было душевно, легко и немного по-разгильдяйски. Быть может потому, что сами они, как и мы, приехали сюда издалека:

43.

Невыносимо жаркий день сменялся тёплым уютным вечером:

44.

В который мы забрели на "Игры Дыгына". В русском варианте известный как Тыгын, этот могущественный князь, уже не тойон, а дархан из долины Туймаады пытался в 17 веке объединить якутские племена в подобие государства, а в итоге был застигнут русской экспансией. Но для якутов он - пожалуй, самый чтимый исторический герой. А на Ысыаха в Туймааду он созывал со всех лояльных улусов самых сильных, ловких, сметливых боотуров на состязания, таким образом находя новых воинов, а то и женихов для дочерей своих приближённых. Теперь "Игры Дыгына" - это фестиваль-в-фестивале, важная часть Ысыаха. Мы пропустили состязания по прыжкам, но зато пришли на мас-реслинг - под иноземным названием скрывается любимое северными народами притягивание палки, которое якуты мечтают ввести в олимпийский спорт. Днём на Ысыахе Туймаады в 2022 году проходил чемпионат мира по мас-рестлингу, а мы пришли на состязания именно якутских борцов.

45.

Совсем уж под вечер, когда Солнце озарило поднятую тысячами ног пыль, мы сходили на скачки - но оказались разочарованы: на 2 минуты забега приходилось в среднем по 20 минут говорильни.

46.

Ночью грохотала дискотека, а мы дремали в балагане (традиционное якутское жилище) рядом с Берестяной Урасой, в компании журналистов из пула Главы республики.

47.

Но в пол-второго ночи мы продрали глаза и вышли на улицу. Дневная жара сменилась совершенно осенним холодом, поднявшим из скрытой под степными травами вечной мерзлоты. Вереницы людей тянулись к краю Ус-Хатына, на Тусулгэ-Айыы: кульминация Ысыаха - встреча Солнца.

48.

За забором, в который встроены домики для 9 богов, перед чэчирами, сэргэ с якутскими лошадьми, замысловатыми тусульгэ сияли в ночи белые одеяния алгысчитов. На их посохах тихо звенели колокольцы, а из динамиков лилась таинственная музыка. Вот маленькие Солнца загораются в траве:

49.

Процессия алгысчитов несёт пылающие и курящиеся чаши:

50.

Маленькие огоньки, как ручьи в великую Лену, сливаются в пламя. Ожидание становится томительным, секунды кажутся всё протяжнее...

51.

...пока над горизонтом не загорается летнее Солнце:

52.

Его диск входит в тусулгэ, и над полем вновь разносится "Айхааал!", "Уруууууй", "Тускооол!":

53.

Прежде в пределах тусулгэ находились лишь алгысчиты и журналисты, но в этот момент открываются ворота, и народ устремляется на поляну мощными реками, сливающимися в водоворот осуохая. В этот раз в нём поучаствовали и мы:

54.