В поисках Беловодья - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Чинейская железная дорога. Часть 1: сокровища Удокана |

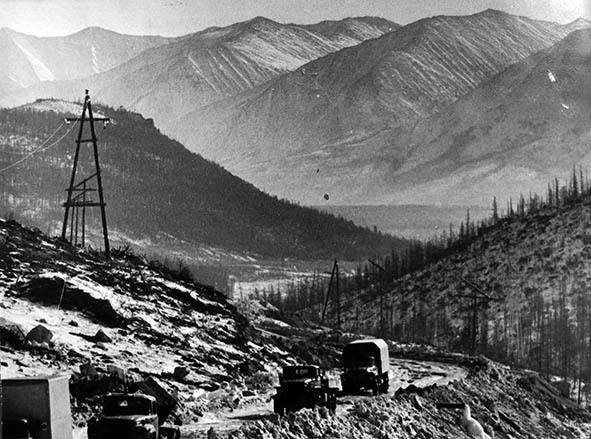

С юга над бамовской станцией Новая Чара, напротив рогатого Кодара и показанных в прошлой части сюрреалистических Чарских песков, нависает хребет Удокан (2561м), у геологов куда более популярный, чем у туристов. Формой и содержанием он напоминает "отличный вместительный сундук!(с)": хотя на Россию приходится четверть полезных ископаемых Земли, их обилие под крутыми склонами и плоскими вершинами Удокана даже для геологов - феномен. В отличие от Хибин, Удокан впечатляет не ассортиментом минералов, а количеством расположенных практически вплотную друг к другу разнообразных месторождений-гигантов. И совсем не приходится удивляться тому, что по каньонам и перевалам Удокана пролегает некий гибрид Кругобайкалки с Трансполяркой: самая высокогорная в России, самая сложная в истории страны и при том мёртвая Чинейская железная дорога.

Она столь же удивительна, сколь и малоизвестна - я и то случайно узнал о ней от

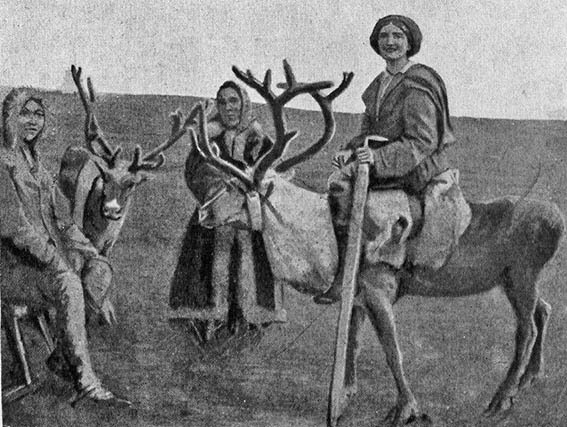

mikka, когда в 2020-м году уже проехал Байкало-Амурскую магистраль. Планируя вернуться на БАМ в 2021-м, я задался целью пройти Чину, и теперь расскажу про этот поход, снизу вверх, в трёх частях. Вернее, в трёх с половиной - ведь это там, в конце Чины, мы повстречали кочевых эвенков.

mikka, когда в 2020-м году уже проехал Байкало-Амурскую магистраль. Планируя вернуться на БАМ в 2021-м, я задался целью пройти Чину, и теперь расскажу про этот поход, снизу вверх, в трёх частях. Вернее, в трёх с половиной - ведь это там, в конце Чины, мы повстречали кочевых эвенков.В Иркутске на Ангаре недалеко от центра лежит Конный остров, по которому в 1985-92 годах протянули Малую Восточно-Сибирскую железную дорогу, а над ней в 1999-2013 годах возвигли Академический мост. И глядя на бутафорский гофровый тоннель, в котором юные железнодорожники учатся обслуживать и проезжать "взрослые" тоннели, ни за что не догадаешься о том, откуда он здесь взялся.

2.

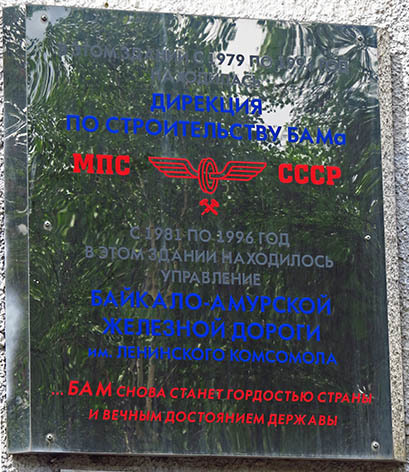

Итак, в 1989 году в Сибири завершилась 15-летняя стройка века - Байкало-Амурскую магистраль приняли в постоянную эксплуатацию. Только это было уже никому не интересно: в кино теперь крутили секс и насилие, на перифериях страны насилие было уже не в кино, столицы республик, включая Москву, бурлили миллионными митингами, и казалось, что блеск жожоба уже совсем рядом. Дальнейший коллапс экономики ударил по всему, включая железнодорожные перевозки: если в 1980-х Транссибирская магистраль задыхалась в пробках, что лужковский МКАД, и поезда во Владивосток могли опаздывать на сутки, то в 1990-х годах на рельсах востока страны стало тихо и пусто. Одна из главных задач Байкало-Амурской магистрали - стать дублёром Транссиба и разгрузить его - потеряла актуальность, а отсюда родился чрезвычайно живучий миф о ненужности БАМа. Посёлки в тайге оказались на грани выживания, и эвенки озадаченно глядели на бамовцев, в отсуствии льгот и длинных рублей выживавших теперь на ягодах и рыбе. Но пыль рухнувшего колосса понемногу оседала, и в московских кабинетах солидные люди подумывали о том, что неплохо бы совершить переход от присваивающего хозяйства к производящему. Ведь даже с мизерными грузооборотами БАМ проходил через сказочно богатые ресурсами места, через самые потайные сокровищницы Сибири, а что такое разграбление ГОКа в сравнении с основанием ГОКа? Первое описание Удокана создал ещё в 1933 году один из отцов советской геологии и основатель Восточно-Сибирского филиала Академии наук Евгений Павловский, а с 1952 года в Каларском районе нынешнего Забайкальского края работала уже целая Удоканская геологическая экспедиция. Результаты её изысканий удивляли даже бывалых геологов: на площади около 10 тыс. квадратных километров обнаружились гигантские месторождения меди (Удокан), железа, титана и ванадия (Куранах, Сулумат, Чина), алюминия и калия в сынныритах (Голевское, Саку), циркония и редкоземельных металлов (Катуга), серебра (Бурпала, Ункур), угля (Читканда, Апсат), самоцветов (Чара), рассыпного золота, стройматериалов и минеральных вод... Оставалась лишь одна проблема - как найти ключ от сундука?

3.

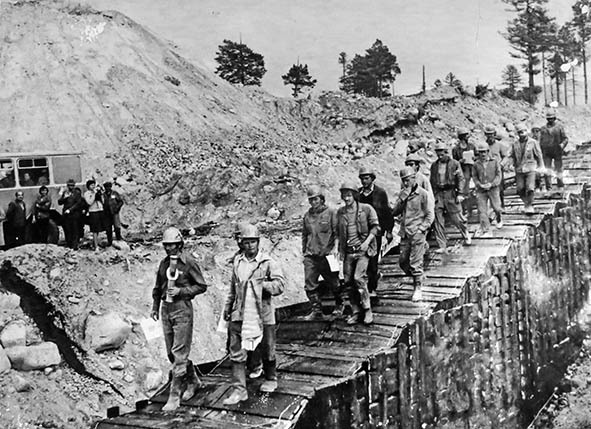

В те времена, однако, на смену "крепким хозяйственникам" Министерства путей сообщения ещё не пришли "эффективные менеджеры" Российских железных дорог. В 1997 году МПС возглавил потомственный железнодорожник Николай Аксёненко, проделавший путь от пульта дежурного по станции до министерского кресла. Пресса рубежа веков величала его Хозяином Сибири и пророчила место преемника если не Ельцина, то Путина, которого, конечно же, неизбежно должна была одёрнуть Семья. Идея Аксёненко выглядела просто и ясно: превратить МПС в свою корпорацию, которая построит железные дороги к труднодоступным месторождениям и будет курировать их разработку. БАМ должен был прирасти несколькими рудничными ветками, из которых состоялась, хотя позже и под началом других людей линия Улак - Эльга (с самолёта см. здесь) к крупнейшему в России месторождению коксующихся углей близ Восточного БАМа. Но она в проекте Аксёненко была лишь №2: первым делом Николай Емельянович положил глаз на Чинейское месторождение титаномагнетитовых руд. То есть - железа, титана, никеля и особенно ванадия, по содержанию которого в породе (до 2%), как и по общим запасам, Чине нет равных на Земле. И вот в 1998 году, на излёте эпохи разрушения, в горах над Новой Чарой нежданно-негаданно закипела великая стройка. По вечной мерзлоте, по сыпучим гольцам, по отвесным обрывам работяги из старой бамовской гвардии тянули путь наверх. В школе мне об этом не рассказывали: вот рубль летит в тартарары, в Москве взрывают жилые дома, где-то в глубинке голодные учителя берут в заложники учеников в надежде получить зарплату, с Кавказа везут цинковые гробы с молодыми ребятами, соседка в Перми одалживает у нас хлеба и масла для голодных детей, в подъездах ширяются наркоманы, по улицам рыщут банды скинхедов... а где-то там, в далёких горах, строится самая сложная в истории России железная дорога.

3а.

Аксёненко дослужился до вице-премьера, а в сентябре 1999 года, во время одной из зарубежных поездок Путина, даже был и.о. премьер-министра. Но это оказалась высшая точка его карьеры: пойдя против Семьи, Путин сыграл на упреждение. В январе 2000 года, через 10 дней после отставки Ельцина, Аксёненко снова стал лишь Министром путей сообщения, а 19 октября 2001 года его и оттуда ушли, возбудив уголовное дело за, кто бы мог подумать, коррупцию. Позже его выпустили лечиться от лейкоза крови в Германию, где Николай Емельянович и умер в 2005 году. С падением министра зачахли и его проекты: первый поезд с рудой, прошедший по Чинейской железной дороге 26 сентября 2001 года, стал и последним. Технический шедевр оказался не нужен, и лишь китайцы приезжали сюда изучать опыт для строительства своей магистрали в Тибете. Одна из выпущенных для Чины, но так и не доставленных противолавинных галерей стоит теперь на Конном острове в Иркутске, а сама Чинейская железная дорога теперь выглядит так:

4.

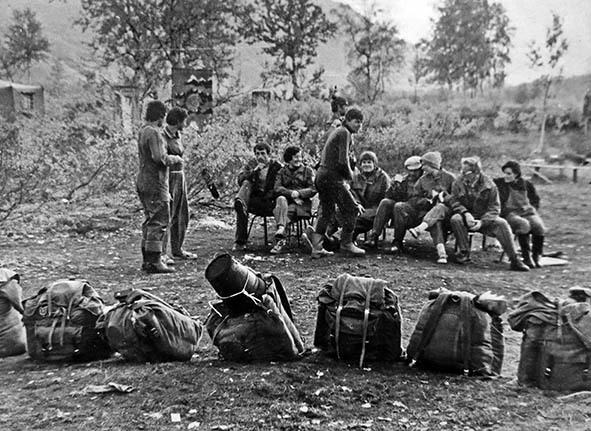

Она тянется по горам на 72 км, по-настоящему интересны из которых лишь последние 30. Для пешего похода явно многовато, однако строители накатали неплохой автодублёр. Им иногда пользуются туристические группы, забрасывающиеся для сплавов на Калар и его притоки: Удокан не так эффектен, как Кодар, но всё же красот скрывает немало вплоть до потухших вулканов - от них к вулканам Восточных Саян тянется Байкальский рифт зарождающегося океана... Все туристы, выходящие с поездов в Новой Чаре и самолётов в Старой, слышали про Анатолия Мисюру, немолодого уже водителя бортовых машин, контакты которого летом 2021 года были актуальны так же, как и летом 2001-го. Мы надеялись подгадать под группу, но увы - в августе у Мисюры была по этой дороге всего одна заброска, с нами разминувшаяся где-то на неделю. Нанять "Урал" стоит 25 тысяч рублей в одну сторону, но Анатолий направил нас к своему зятю Ивану, у которого есть мощный джип - на такой машине заброска обойдётся уже в 15 тысяч, а путь наверх недолог - 2,5-3 часа. Иван, сам из забайкальских гуранов, пристроил нас и на ночлег к своему другу Денису, выходцу из Казахстана. Тяжело вздохнув и договорившись, чтобы Иван встретил нас с поезда, я приготовил три оранжевых бумажки с видом Хабаровского моста...

5а.

И теперь с досадой понимаю, что мог бы остаться при них, если бы согласился потратить на 2-3 дня больше времени. Весь поход вдоль Чины мимо нас стабильно проезжало ровно по одной машине в день в каждую сторону - охотиться, рыбачить, заготовлять дрова... Почти гарантированно можно уехать 1 и 15 числа каждого месяца, когда происходит пересменка: в конце Чинейской линии стоит Посёлок, где дежурят вахтами два сторожа. И сторожа эти не любят, когда железную дорогу называют заброшенной: ведь все 20 лет они её охраняют, а значит, кто-то ждёт возможности её восстановить. Новый оператор ЧинЖД - "Забайкалстальинвест", и когда я позвонил его начальнику, тот ответил, что лучше нам обращаться через полгода: в начале лета полным ходом шли тендеры по закупке оборудования и машин для восстановления линии. Началось ли оно - я не знаю, ну а нашими друзьями на Чине, после того как не очень-то дружелюбный Иван взял деньги и укатил восвояси, стали Два Александра. Один из них сторож, второй его друг, оба мастера на все руки, механики, таёжники, охотники и рыбаки. Два дня в посёлке они кормили нас борщом (но и Оля в долгу не оставалась), поили чаем с конфетами, а на обратном пути подвезли, подобрав на своём "Камазе" в конце самого красивого участка. Так что большая часть кадров сегодняшнего рассказа сняты из окон и кузова двух машин:

5.

Чинейская железная дорога ответвляется на юг от 1741 километра Байкало-Амурской магистрали в западной горловине станции Новая Чара. Её начало не очень-то заметно среди станционных путей, а столбы кажутся обыкновенной ЛЭП, тем более здесь на них даже провода сохранились. И только ржавая стела на повороте напоминает, что мы уже на верном пути:

6.

Чарская котловина, вытянутая на 120 километров между Удоканом и Кодаром, - очень странное место. С севера - эталон складчатых гор, с юга - эталон глыбовых гор, а посередине - бесконечные топкие комариные болота, из которых кое-где торчат массивы ползучих песков. Годовые перепады температур вплотную приближаются к 100 градусам (от +35 летом до -64 зимой), а самый частый ветер - полный штиль. На Кодаре нам случилось хлебнуть местного дождя - долгого и тяжёлого. На Удокане - познакомиться с местной жарой, когда воздух быстро делается сухим, словно в среднеазиатских пустынях. Главным ощущением кодарского похода была сырость, когда под промокшей курткой ломались ветки, на которых я пытался её сушить. Главным ощущением чинейского похода стала ЖАЖДА: сухость воздуха тут сочетается со скудностью воды, так что напиться чаю под вечер удавалось только на третьей кружке. Над горами и болотами - апокалиптически яркое Солнце, раскрашивающее мир в пугающе густые цвета.

7.

Первые 20 километров Чинейская линия идёт по насыпи среди чарских болот, кажется - совсем горизонтально. На этом участке и снимать толком нечего, кроме разве что небольших мостиков без ферм - деревянных на автодублёре и стальных или бетонных на железной дороге.

8.

Лишь в какой-то момент понимаешь, что поднялся уже высоко - вот как на ладони Чарские пески, а за ними столовая гора Зарод в устье Апсата...

9.

Два Александра показали нам на Пьяный мост - на его ржавых фермах рабочие, прежде чем спускаться в Новую Чару, частенько отмечают конец вахты.

10.

Провисшие рельсы над расползшейся насыпью заставляют вспомнить Трансполярную магистраль Ямала:

11.

Примерно от 20 километра начинается перевал Эмегачи, разделяющий долины речек с забористыми названиями Нирунгнакан (на ней стоит Новая Чара) и Ингамакит (вдоль неё нам дорога). Позади встаёт стена Кодара:

12.

По правую руку тянется лес, сгоревший ещё до постройки Чины:

13.

Слева из живой тайги выступают первые пологие гольцы:

14.

В кустах мелькает типовой вокзальчик - здесь был первый разъезд 26 километр, на котором в другие времена мог бы стоять посёлок Эмегачи:

15.

Где-то близ него у Двух Александров сломался "Камаз", который они пару часов починяли:

16.

Мы же валялись на камнях с ярко-красными лишайниками, прогулялись до круглого тёмного озерца:

17.

И - непосредственно до путей без признаков наката. Конкретно здесь последний поезд прошёл не 20 лет назад, а скорее 10-15: попытки реанимировать проект опального министра низвергшая его власть предпринимала не единожды, и даже официальное открытие Чины было в 2005 году. По равнинному участку что-то ходило то ли до 2009, то ли до 2011 года, и даже позже здесь бывали дрезины обходчиков. Но в итоге линия пришла в такое состояние, что восстановить её - значит, фактически уложить заново.

18.

Тем временем впереди на синем склоне пологой горы я приметил пыльный след от машины. Там, за горой - Удоканское месторождения меди, которое в прессе обычно называют 3-м по величине в мире. Однозначный рейтинг крупнейших месторождений, впрочем, мне найти не удалось, да и скорее всего его просто не существует - самородная медь исчезающе редка (крупнейшее месторождение - Кивин на озере Мичиган), а в руде её содержание столь незначительно (1-2% - уже хорошо), что сравнивать месторождения можно лишь по "весовым категориям". Так что формулировку "3-й в мире" лучше понимать вольно - меди тут не много, а ОЧЕНЬ много по меркам любой страны. Вот только как её достать? Открытое в 1949 году Удоканское месторождение славится не богатством руды, а её количеством при очень низком содержании металла, и вдобавок там перемешано несколько типов руды, принципиально отличающихся технологиями обогащения и переработки. А потому все эти десятилетия учёные бьются над вопросом, как добывать эти богатства в условиях крайней труднодоступности, сурового климата и вечной мерзлоты. Ещё в 1966 году кто-то сказал "а гори оно всё синим пламенем!" и приволок сюда атомную бомбу, но когда она уже была заложена в одной из штолен - из Москвы пришёл приказ "отбой!". Медь, однако, стране нужна: при всём богатстве полезными ископаемыми, Россия импортирует этот металл, и даже всемогущий Китай лишь третий по его добыче после Чили (5,7 млн. т. в 2020) и Перу (1,7 млн.), которые для медного рынка значат примерно то же, что Саудовская Аравия и ОАЭ для нефтяного. Мы же - лишь в конце первой десятки рядом с Австралией, Замбией и бывшим Заиром, так что продолжая нефтяные параллели, Удокан можно сравнить с Самотлором.

19.

Сказать и сделать, однако, вовсе не одно и тоже, и старый здешний анекдот: "Правительство Забайкальского края учредило медаль в честь 25-летия разговоров об освоении Удокана". Однако параллельно со сменами собственников, учреждениями, слияниями, поглощениями и банкротствами шёл поиск оптимального технического решения. Единственным вариантом выходило построить в безлюдных горах на вечной мерзлоте не горно-обогатительный комбинат, а полноценный металлургический завод по выплавке катодной меди. В 2008 году была учреждена компания "Удоканская медь", входящая в холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова, но лишь в 2018 году были улажены все формальности вплоть до сохранения пастбищ эвенков. В активную фазу стройка перешла в 2020 году, однако изменения в Новой Чаре за последующий год вполне визуальны: на вокзале появились неописуемые толпы вахтовиков из Средней Азии, на БАМе у восточной горловины станции полным ходом строится грузовой двор, уходящий куда-то к горизонту. Всего на Удокане работает до 4 тысяч человек, в том числе несколько сотен турок - местные, как водится, считают, что Турция всё это и затеяла, но как я понимаю, гости оттуда всего лишь подрядчики. О близости великой стройки (ведь народу за горой - примерно как всё население Новой Чары!) напоминает сотовая связь, отлично работающая на протяжении двух десятков километров. Но основная 17-километровая дорога на Удоканский ГМК подходит со стороны Нирунгнакана, а сюда спускается только водозабор, обслуживать который ездят не снизу, а сверху.

20.

Первую очередь комбината, которая увеличит российское производство меди на 20% (140 тыс. тонн в год), обещают сдать в 2022 году. При Советах, конечно же, наверху бы вырос город Удокан на 10-20 тыс. жителей (примерно столько же было бы и в самой Новой Чаре) с номерными микрорайонами, ДК "Горняк" на площади Павловского и мозаикой "Хозяйка медной горы" на проходной комбината. Но в наше время такие вопросы решаются вахтами, что в условиях 100-градусных перепадов годовых температур понять нетрудно. Печальнее всё выглядит для природы: как ни старайся, а чтобы получить тонну меди - придётся перелопатить минимум 100 тонн породы, содержащей всю таблицу Менделеева. Медное производство - самое грязное из всех существующих: именно сопутствующие тяжёлые металлы и кислоты выжгли уральский Карабаш, а на улицах Никеля, Мончегорска или Норильска не случайно пахнет серой. В США помимо Гранд-Каньона есть ещё и Гранд-Карьер - глубочайший в мире (более 1200м!) Бингем-Каньон в штате Юта. Однако по объёму он уступает чилийской Чукикамате (4,5х3 километра в ширину и 830 м в глубину), которую вот-вот потеснит чилийская же Эскандида - уже сейчас крупнейший рудник Земли по объёму ежегодно перемещаемой породы. На Кольском полуострове и в степях вокруг Жезказгана отвалы медных рудников напоминают полноценные нагорья, раскинувшиеся на многие километры. И у "кыштымского карлика" вовсе не случайно нашёлся сородич в горняцком посёлке в Чили... Надеюсь, засорять рудокопы будут хотя бы другую сторону горы - здесь они всё-таки берут воду...

21.

Но Удоканский феномен таков, что наш путь ведёт к другому гигантскому месторождению:

22.

Мимо мелькают мосты и просевшие насыпи:

23.

Если современные РЖД - царство сайдинга, то детище безвременья Чина - республика гофры:

24.

Дорога большей частью вполне проходимая - каменистая, конечно, но зато в ней не увязнешь. Однако есть на ней несколько действительно жёстких мест, которые явно под силу не каждому джипу - за них и берёт деньги Иван:

25.

Вот и следующая станция - разъезд 42 километр с вокзальчиком и странной будкой, похожей на тумбу для театральных афиш. Здесь же, обратите внимание, заканчиваются провода на столбах:

26.

Над разъездом нависает козловый кран - как я понимаю, наследство одной из попыток реанимировать дорогу: на верхней её части поставили крест, но здесь руду Чины и Удокана планировалось перегружать с автомобилей в вагоны. Как я понимаю, и теперь "Удоканская медь" и "Забайкалстальинвест" собираются восстанавливать линию только досюда.

27.

42 километр впечатляет хаосом каких-то явно не разрушенных, а так и не достроенных конструкций:

28.

Здесь же, на 42 километре, и первое действительно впечатляющее сооружение линии - самые длинные на ней галерея и мост:

29.

Особую зрелищность им придаёт остроконечная трёхглавая гора:

30.

Цифры на галерее - не дата, а автограф "Мостоотряда-97":

30а.

По пути туда мы промчались мимо этого места - с остановками у Ивана было бы уже 30 тысяч. На обратном же пути Два Александра согласились высадить нас выше моста и подождать, пока мы пройдём его пешком. От галереи - впечатляющий вид Чарской котловины:

31.

Сама же галерея впечатляет ступенчатой стеной:

32.

Если на Кругобайкалке есть Итальянские стенки, здесь - скорее, Вавилонская стена:

33.

Мост длиной 347 метров имеет характерную конструкцию "на спичках", отработанную ещё на БАМовских перевалах:

34.

По тем мостам, однако, не пройти пешком:

35.

Но как бы не больше, чем размах моста, впечатляет тщедушность ручейка под ним - выше русло ещё просматривается:

36.

А ниже вода просто уходит под камни. И тем не менее порой тут случаются паводки, размывшие эту огромную падь:

37.

За мостом - путейский шкаф, сейчас уже не понять, связевой или релейный:

38.

Сам мост расположен буквально в 1,5 километрах от карьера Удоканского ГМК, который буквально за той горой:

39.

После моста дорога резко взмывает по склону:

40.

Меж двух островерхих гор (причём правая видна только снизу, а левая только сверху) начинается каньон речки Нижний Ингамакит:

41.

Извините за избыточность кадров - просто очень уж тут красиво!

42.

Правее видны насыпи вдоль склона, по складкам которого петляют пути:

43.

Из-за ближних гор Удокана выступает Кодар, похожий на окаменевшую стену пламени:

44.

На его фоне - городок строителей УдоГМК и сотовая вышка: сигнал она даёт такой, что вот этот пост я бы смог написать по горячим следам, сидя с ноутом на камне среди лиственниц.

46.

Ингамакитский каньон же только начинается:

46.

Примерно досюда мы успели дойти сверху пешком, прежде чем услышали рёв "Камаза" Двух Александров:

47.

Вдоль путей - какие-то железяки и остатки защитных стенок, в горизонтальном состоянии похожих на платформы. Пути покорёжены смещением грунта в насыпи:

48.

Будка у путей явно стояла на БАМе вокзалом первого поколения, или скорее "личиночной стадии", пока не построили что-то посолиднее. По крайней мере, именно такое сооружение было на чёрно-белой фотографии из поста про Тынду.

49.

На обрыве - крест. Обычно такие напоминают о сталинских политзаключённых, но тут дорога прокладывалась гораздо позже не то что смерти Вождя, а даже распада Союза. Говорят, на строительстве были несчастные случаи с жертвами - может, это в память о них? А скорее - просто о водителе какого-нибудь сорвавшегося в пропасть УАЗа...

50.

Кодар окончательно уходит за поворот, но самые красивые места Чины лишь начинаются!

51.

И по ним пойдём в следующей части.

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)

Обзор и оглавление (2020)

Обзор и оглавление (2021)

Эвенки. На чьих земля БАМ.

БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.

Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).

Восточный БАМ

Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.

Новый Ургал.

Чегдомын.

Новый Ургал - Верхнезейск.

Тында. Город.

Горный БАМ

Тында - Юктали.

Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.

Чарские пески.

Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.

Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.

Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.

Новая Чара - Таксимо.

Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.

Витим. Бодайбо.

Витим. Ленские прииски.

Северо-Муйский перевал.

Западный БАМ

Кюхельбекерская - Нижнеангарск.

Нижнеангарск.

Северобайкальск.

Байкальское.

Дабанский тоннель - Усть-Кут.

Усть-Кут.

Железногорск-Илимский.

Усть-Илимск. Новый город.

Усть-Илимск. Старый город.

Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).

|

Метки: природа злободневное транспорт дорожное Забайкальский край индустриальный гигант Каларский район |

Чарские пески. Суровая сибирская пустыня |

Самая необычная, самая известная, самая доступная природная достопримечательность БАМии - Чарские пески, что лежат в нескольких километрах от станции Новая Чара, куда в прошлой части мы доехали по красивейшим и высочайшим местам Байкало-Амурской магистрали. Шутка ли - на вечной мерзлоте, среди лиственничной тайги, хлюпающих болот и неприступных гор лежат золотистые барханы настоящей песчаной пустыни!

Как переводится чарующее название - единого мнения нет, но оно идеально подходит этим столь же прекрасным, сколь и жестоким местам на самом севере Забайкальского края. Чара - это река, крупнейший приток Олёкмы, по длине (851км), площади бассейна (87,6 тыс. км²) и расходу воды (638 м³/с) одного масштаба с Западной Двиной. БАМ, однако, сближается с Чарой в самых верховьях, где реку можно преодолеть, конечно, не вброд, но по крайней мере на машине типа "Урала". Здесь вытянулась на 120 километров Чарская котловина между хребтов Удокан и Кодар, запечатлённых на прошлом и следующем кадрах соответственно.

2.

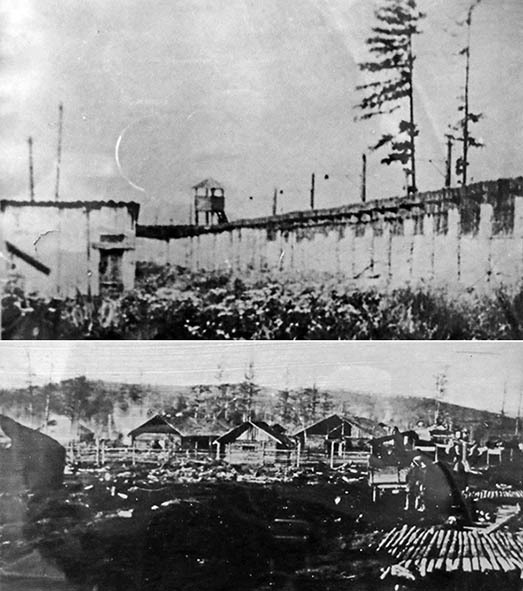

Оба они - часть Станового нагорья, но во всей России сложно найти два хребта, сильнее не похожих друг на друга. Переполненный рудами угловатый плосковершинный Удокан похож на гигантский громоздкий сундук с несметными сокровищами, а изломанный и рогатый Кодар, скрывающий в недрах огромные залежи урана - на окаменевшее пламя. По Удокану проложены железные дороги, Кодар же стоит без предгорий неприступной отвесной стеной. На Удокан ездят гастарбайтеры строить горно-обогатительные комбинаты, а на Кодар - туристы упиваться своей силой и элитарностью. Не без причин: ещё Кодар называют Читинскими Альпами и Сибирскими Гималаями, и есть на нём скалы и склоны, в 50-градусный ветреный мороз достойные и Монблана, и Эвереста. И хотя вытянут хребет на 200 километров, Кодаром "по умолчанию" слывёт долина горной речки Средний Сакукан, вдоль которой в конце 1940-х годов зэки недолговечного Борского лагеря пробили автодорогу для вывоза урановых руд. Долина Сакукана похожа на ствол, от которого расходятся по горам ветки туристических маршрутов, ну а в Чарских песках - её корни.

3.

Новая Чара - она потому и новая, что в 18 километрах от неё есть и "просто" Чара, в обиходе - конечно же, Старая Чара. Крупное для столь глухих мест село (1,5 тыс. жителей) начиналось в 1932 году как фактория для кочевников-эвенков. В 1938 году она стала центром Каларского района, а в 1947 в ней был обустроен аэропорт Борлага, через который и в наши дни в основном попадают сюда из Читы: по земле туда можно добраться лишь через Амурскую или Иркутскую области, и займёт такой путь трое суток. А вот станцию с депо устроить оказалось сподручнее чуть в стороне и на другом берегу, а потому теперь в Каларском районе две Чары. Восточнее стоят ещё два национальных посёлка с непроизносимыми названиями - ближняя якутская Кюсть-Кемда, основанная в 1917 году переселенцем Люксугуном, и дальняя эвенкийская Чапа-Олого, знаменитая Чарским горячим ключом на озере Арбакалир - тамошних оленеводов мы встретили на Удокане. Однако в тех деревнях - по полторы-две сотни жителей, и они - где-то там, за тайгой. Две Чары же кажутся единым целым, ПАЗик между ними бегает каждые полтора-два часа, а такси за 18 километров обойдётся в 400-500 рублей - по северным меркам даром...

4.

Что с автобуса в 2020-м, что с такси в 2021-м я успел приметить в Старой Чаре немало интересного: саму Чару, по мосту через которую сюда приводит дорога, довольно симпатичный деревянный аэровокзал почти сразу за мостом, и главную на два посёлка церковь Марии Магдалины (1998-2002). Но в оба приезда с утра у нас не было времени походить по селу, а возвращались мы продрогшими, промокшими и затемно.

5.

Новая Чара с первых лет своего существования стала экономическим центром Каларского района: в 1989 году в ней жило 8,7 тыс. человек против 4 тыс. в Старой Чаре. И хотя оба посёлка с тех пор уполовинились, сама их пропорция осталась неизменной - 3,7 и 1,5 тыс. жителей соответственно. Ведь до 2020 года райцентром оставалась именно Старая Чара, которую пока ещё не успели покинуть большинство районных учреждений. Например, МЧС, куда и пошли мы регистрироваться, сойдя с автобуса между монументальной деревянной школой и скромной метеостанцией, где как раз запускали зонд.

6.

Высокими заборами, пологими крышами, песчаными улицами, холодным ярким солнцем Старая Чара более всего напомнила мне райцентры Монголии вроде Сагсая или Цэнгэла.

7.

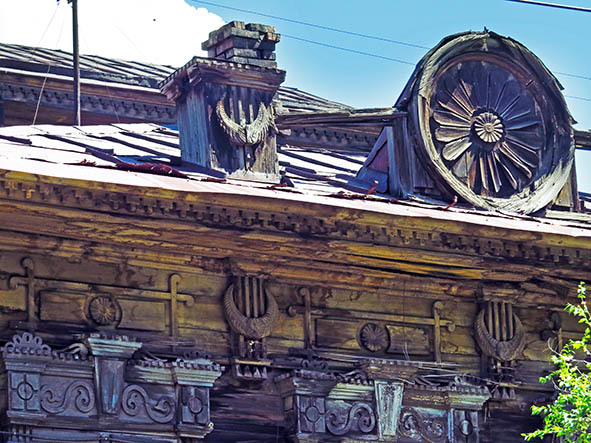

А о том, что по мерками БАМии Чара действительно старая, напоминает обилие мощных деревянных зданий, воздвигнутых явно за 20-30-40 лет до Стройки Века.

8.

Чара вытянута на 3 километра от аэровокзала и въезда до начала дороги к Кодару. Туристов провожает присёлок Лябич у озерца в старице то ли Чары-реки, то ли впадающего в неё Сакукана.

9.

Над его избами, стоит показаться тут чужакам, встаёт купол густого собачьего лая. Каждая деталь здесь так и вопиет, что мы на опушке бескрайней, как море, тайги. Больше всего своей атмосферой Лябич напоминает глухие рыбацкие деревеньки на холодных берегах:

10.

Да и воды вокруг него не сильно меньше, чем в море: дно Чарской котловины - это в первую очередь болота.

11.

Дорогу сквозь них накатали геологи Удоканской экспедиции, которая базировалась в Чаре в 1971-94 годах. Лагерная дорога подходит дальше - центром Ермаковского рудоуправления, в 1949-51 годах официально (для конспирации) искавшего на Кодаре свинец, а по факту добывавшего уран в Мраморном ущелье, был посёлок Синельга за песками. Дорога ведёт вон туда, в хорошо заметные ворота Сакуканского ущелья, за которыми так и манит оскалившаяся вершина:

12.

Но планируя поездку на БАМ, я счёл, что Кодар и Чарские пески - это достопримечательности для разных сезонов. Ведь пустыня расположена на стрелке Сакукана и Чары, а потому добрая половина путевых заметок, что я находил в интернете, повествовали о том, как люди ехали-ехали через пол-России, а в итоге упёрлись в непроходимый брод. После чего в лучшем случае раскошелились на заброску "Уралом" (а это тысяч 20), а в худшем и вовсе уехали ни с чем. Так что надёжнее всего идти на Чарские пески маловодной осенью, вот только в сентябре даже в Новой Чаре по ночам уже был явный минус, а стало быть в горах нас ждал бы уже настоящий мороз. Поход на Кодар я отложил до лета следующего года, а в 2020-м Сибирские Гималаи представляли для нас лишь величественный фон:

13.

Расчёт оправдался: вода Сакукана была ледяной, но в глубину - даже не по колено:

14.

Течение, однако, даже так весьма ощутимое, а многочисленные острова и широкая пойма с вывороченными пнями напоминают, что в иные месяцы и годы Сакукан - вполне серьёзная, глубокая и быстрая река:

15.

От Лябича до начала песков - 5-6 километров, а вот как их пройти - есть как минимум два варианта. Первый поворот налево от Кодарской дороги находится буквально в полукилометре от лябичских околиц и быстро выводит на брод, но вот за бродом придётся порядочно помесить болота. Второй поворот в 4 километрах от Лябича, у начала Сакуканских проток, выводит через другой брод почти что сразу к пескам, вот только в паре мест на самой Кодарской дороге грязища такая, что после хорошего дождя пройдёт по ней не каждый вездеход. По совету местного МЧСника мы предпочли первый путь:

16.

Но в общем стоит быть морально готовым к тому, что до Чарских песков не дойти с сухими ногами:

17.

Бонус ближнего брода - в том, что от тропы можно завернуть к тихим лесным озёрам, над которыми кружатся многочисленные цапли:

18.

Но главное животное в этих краях - мошкА, чрезвычайно обильная и неимоверно злобная. Шутка ли: мы приехали сюда в сентябре, когда на тихих речках успел намёрзнуть и сойти первый лёд, с поезда сошли по лёгкому морозцу... и тем не менее, стоило солнышку пригреть, как летучая нечисть атаковала нас уже на околице Чары! По словам МЧСника, мошки здесь донимают даже по снегу, и окончательно сходят на нет лишь тогда, когда мороз становится круглосуточным.

19.

От Старой Чары мы шли пару часов, любуясь золотистым редкостойным лиственничным лесом. И вот очевидно ли, что именно такой пейзаж - с большим отрывом самый распространённый в России?

20.

Тонкие стволы, густой подлесок, сошедшие по осени черника и брусника, замшелые ветки, горы вскрывшихся шишек - ну вот какие тут могут быть пески?!

21.

И как-то совсем незаметно, из проплешин в траве и кустах, в таёжный пейзаж вдруг вклиниваются длинные дюны:

22.

Ещё минут десять ходьбы - и уже напротив, тайга вклинивается в пески редкими рощицами:

23.

На краю пустыни растёт скудная трава:

24.

Но с каждым шагом вглубь песков её становится всё меньше и меньше:

25.

На песке - следы не верблюдов, ящериц и фаланг, а северных оленей, лис и горностаев:

26.

Те же кустики, что и в окрестной тайге, кажутся колючками и суккулентами:

27.

В редких цветах чудится 1000 и 1 ночь:

28.

И тополёк смотрится саксаулом:

29.

Тут стоит сказать, что настоящих песчаных пустынь, знакомых по школьному учебнику географии, в мире вообще-то немного. Даже в Средней Азии пустыня в основном глиняная, а пески известны поимённо - как Большие и Малые Барсуки в Южном Казахстане, мангышлакский Сенек или семиреченский Айгайкум. И там, где тайга не видна, да на фото, не передающих холод, Кодар легко спутать с Тянь-Шанем:

30.

Но до чего же сюрреалистический вид - пустыня на фоне лиственниц, холодных гор и ярких красок сибирской осени!

31.

И совсем не очевидно, что в Сибири немногим меньше песка, чем в Туркестане: под болотами Югории скрыта натуральная Сахара, а одно из многочисленных чудес Якутии - приречные тукуланы, имеющие свои отличия от привычных барханов и дюн. Пески мелькают за тайгой и на спуске в Чарскую котловину с Муруринского перевала (см. прошлую часть) - этот массив здесь не единственный...

32.

...однако - с большим отрывом крупнейший: на спутниковой карте гигантский жёлтый овал тянется на 9,5 километров вдоль Чары с юго-запада на северо-восток при ширине до 3,5 километров. Очерёдность сторон света не случайна - именно в этом направлении перевеваемые ветрами Чарские пески медленно и неуклонно движутся.

33.

Как появились они - у науки нет единого мнения. Безусловно, что когда-то на этом месте был огромный ледник, который таял, таял, таял и наконец превратился в грязную лужу, или, вернее, озеро, в которое стеклась его обильная морена. Потом и оно высохло, причём, видимо, довольно стремительно, и в здешнем климате с лютыми малоснежными зимами и секущей позёмкой пески перевевались ветрами быстрее, чем на них могли взойти леса. Объяснение простое и логичное, но неполное - подобные процессы происходили во множестве мест по обе стороны Берингова пролива, однако только здесь породили пустыню.

34.

Более того, Чарские пески не похожи и на якутские тукуланы: те ползут рогами назад, в то время как здесь - самые классические барханы с рогами по направлению ветра. На один из них и полезли мы по крутому подветренному склону:

35.

Высота здешних барханов невелика, не сравнить с дюнами Куршской косы, а вот в длину они тянутся на 1,5-2 километра. На бархане ветер разогнал мошкару, и рассудив, что кругом те же пески, мы решили дальше не ходить, а полюбоваться Чарой с гребня:

36.

Слева - грузный Удокан, под которым ездят БАМовские поезда и стоит Новая Чара. Обратите внимание на дымку: Чарские пески не так зрелищны без своего обрамления, а вот оно-то летом частом скрывается в густом дыму лесных пожаров.

37.

Справа - зубчатая стена Кодара:

38.

Мы устроились буквально на траверзе Сакуканской долины:

39.

Наш бархан кажет на Зарод (1365м) - одинокую столовую гору. Название её иногда переводят как Стог с эвенкийского, но на самом деле зарод - вполне русское слово, обозначающее опору для сена. К Зароду раскрывается долина следующей реки Апсат, по которой названо и открытое в 1949 году за горой угольное месторождение. На юге Забайкалья есть крупные разрезы вроде Харанора или Уртуя, но Апсат крупнее их всех, вместе взятых - и всё же разработка его в этих труднодоступных местах началась лишь с 2012 года.

40.

За спиной - пространство Чарской котловины, и в отсутствии гор граница песка и тайги выглядит ещё страннее. Тут в девственный пейзаж вклинивается Старая Чара:

41.

Над головой - самолёты, снующие здесь довольно обильно. Забравшись в самое сердце песков, можно обнаружить обломки невесть когда разбившегося вертолёта Ми-8.

41а.

Самолёты садятся в Старой Чаре, на тот самый аэродром Ермаковского рудоуправления. В другие регионы из Новой Чары проще уехать на поезде, но аэропорт - главные ворота отсюда в Читу:

42.

Впереди - пологий наветренный склон бархана...

43.

...и бесплодные летучие пески, уходящие за горизонт:

44.

За песками, на Верхнем Сакукане, можно найти руины Синельги - центрального посёлка Борлага. Его основатель вовсе не был фанатом "Угрюм-реки" Вячеслава Шишкова - популярное эвенкийское женское имя дословно означает Снежная и давалось девочкам, рождённым в пургу. Но идти по пескам тяжело, да и сохранилось на Синельге немногое, особенно по сравнению с лагерями Среднего Сакукана.

45.

Молодые лиственницы налились закатным светом - значит, пора уходить:

46.

По накатанной дороге со следами "ураловых" колёс, впрочем, мы завернули на Алёнушку - родниковое озерцо в ложбине под барханом:

47.

Ведь если есть пустыня - должен быть и оазис! Алёнушка - редкий источник пресной воды в глубине Чарских песков, а потому здесь отдыхают местные и стоят туристические группы. В нашем случае - симпатичная компания из Читы, спустившаяся с Кодара и коротавшая последний вечер перед самолётом. Нас они почти силой заставили доесть остатки обеда, который сварили с избытком:

48.

Вода Алёнушки холодна, но всё же усилием воли в ней можно даже искупаться - и это немало, если учесть, что недавно с озера сошёл первый лёд:

49.

У Алёнушки мы задержались до заката, покрывшего пустыню рисунком теней:

50.

Там, в песках Туркестана, Аравии или Магриба это значило бы, что через полчаса будет кромешная тьма. Но мы на широте Твери, а стало быть закатом можно любоваться долго:

51.

В сумерках мы вновь прошли брод Сакукана, а в посёлок дохлюпали мокрыми ботинками затемно, и через магазин, продавщицы которого задержались на полчаса дольше обычного, вызвали такси до Новой Чары.

52.

Кодар же крепко засел у меня в памяти, и год спустя мы вернулись сюда уже в августе. Но тот поход кончился провалом - мы дошли к подножью рогатой горы, где старая изба ГМС в отсутствие метеостанции стала приютом туристов. Там нас застигли дожди, перекрывшие броды на горных речках, и, так и не сходив в намеченные радиалки к Мраморному ущелью, Угловому озеру и леднику Азаровой, мы отправились вниз с группой более сильных туристов, чья экипировка позволяла наводить переправы. Но даже отсюда Читинские Альпы безумно красивы, а в глубине ущелья я понял, что это просто самые красивые горы, которые я в своей жизни видел: как Памир, но только с благородной северной растительностью. Рано или поздно я буду здесь и в третий раз. И, если ещё останусь к тому времени в Живом Журнале, тогда же опубликую отснятое в 2021-м - для полноценного рассказа про место, а не про поход, мне пока явно не хватает материала. Да и в любом случае никто и никогда не расскажет про Кодар лучше Фила Леопарда....

53.

Но из Чары мы сделали в 2021 году не один, а два похода: на Удокан поднимается самая высокогорная, самая сложная, возможно, и самая красивая, но совершенно заброшенная и позабытая Чинейская железная дорога. О которой - в следующих 3 частях.

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)

Обзор и оглавление (2020)

Обзор и оглавление (2021)

Эвенки. На чьих земля БАМ.

БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.

Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).

Восточный БАМ

Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.

Новый Ургал.

Чегдомын.

Новый Ургал - Верхнезейск.

Тында. Город.

Горный БАМ

Тында - Юктали.

Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.

Чарские пески.

Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.

Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.

Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.

Новая Чара - Таксимо.

Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.

Витим. Бодайбо.

Витим. Ленские прииски.

Северо-Муйский перевал.

Западный БАМ

Кюхельбекерская - Нижнеангарск.

Нижнеангарск.

Северобайкальск.

Байкальское.

Дабанский тоннель - Усть-Кут.

Усть-Кут.

Железногорск-Илимский.

Усть-Илимск. Новый город.

Усть-Илимск. Старый город.

Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).

|

Метки: Сибирь природа транспорт дорожное Забайкальский край деревянное Каларский район |

Перевал Мурурин. Исправление к прошлой части. |

Как поправил меня  mikka, в прошлой части я неверно указал расположение перевала Мурурин, высшей точки действующих Российских железных дорог. Он находится не к западу от одноимённого разъезда, а к востоку от него, так что примерно с вершины перевала или с последнего подъёма к ней снят вот этот вид на озеро Читканда.

mikka, в прошлой части я неверно указал расположение перевала Мурурин, высшей точки действующих Российских железных дорог. Он находится не к западу от одноимённого разъезда, а к востоку от него, так что примерно с вершины перевала или с последнего подъёма к ней снят вот этот вид на озеро Читканда.

Ну и до кучи, в Хани первый поезд пришёл всё же позже (1982), чем в Беркакит (1979), так что он не является первой станцией Якутии.

Исправленный пост - здесь, туда же и комментарии пишите.

mikka, в прошлой части я неверно указал расположение перевала Мурурин, высшей точки действующих Российских железных дорог. Он находится не к западу от одноимённого разъезда, а к востоку от него, так что примерно с вершины перевала или с последнего подъёма к ней снят вот этот вид на озеро Читканда.

mikka, в прошлой части я неверно указал расположение перевала Мурурин, высшей точки действующих Российских железных дорог. Он находится не к западу от одноимённого разъезда, а к востоку от него, так что примерно с вершины перевала или с последнего подъёма к ней снят вот этот вид на озеро Читканда.Ну и до кучи, в Хани первый поезд пришёл всё же позже (1982), чем в Беркакит (1979), так что он не является первой станцией Якутии.

Исправленный пост - здесь, туда же и комментарии пишите.

|

Метки: дорожное |

БАМ! Часть 8: от Олёкмы до Новой Чары, или Вершина БАМа |

Долинами и перевалами Станового нагорья, по большей части в Каларском районе Забайкальского края, проходит самая суровая, самая холодная, самая дикая часть Байкало-Амурской магистрали, так называемый Горный БАМ. Он, в свою очередь, часть Западного БАМа, где, в отличие от БАМа Восточного, ходит не один пассажирский поезд, а два! Вернее, полтора: с востока на запад их графики совпадают, а потому получается, что проехать по красивейшим местам Байкало-Амурской магистрали при свете дня можно только с запада на восток, да и то через день в летнее время. В сентябре 2020 года сумерки застигли нас на "ефремовской станции" Юктали, куда мы доехали в прошлой части из Тынды. Что скрывала эта темнота - я увидел лишь год без недели спустя, но всё же не буду нарушать логику своего повествования. Обратив время вспять, продолжим путь с востока на запад: от Олёкмы через высшую точку российских железных дорог, перевал Мурурин, в пантюркистскую Новую Чару.

Олёкма - одна из тех рек, чьи названия мы узнаём из курса школьной географии. Второй по расходу воды (1950 м³/с) приток Лены после совсем уж грандиозного Алдана, это река масштабов Иртыша или Днепра. Ещё более важное место Олёкма занимает в физической географии: начинаясь на хребте со звучным названием Олёкминский Становик, она прорезает горные цепи в глубине Сибири, разделяя Становой хребет и Становое нагорье. В своих верховьях на трассе БАМа она уже довольно велика... но я предательски проспал свой шанс её увидеть. БАМ выходит к берегу Олёкмы после станции Юктали в устье Нюкжи, где мы закончили прошлую часть, вскоре прыгает 5-пролётным мостом с правого берега на левый, а отходить в сторону начинает после станции Олёкма в двух часах пути от Юкталей, которую в 2020 я проезжал затемно, а в 2021 меня после неё просто сморил сон. Так что вместо самой Олёкмы я увидел лишь сопки Станового хребта над её берегом, в который упирается перспектива станции на восток:

2.

Вокзал мы застали как раз в процессе потери лица и превращения в сайдинговый параллелепипед - в 2020-м, пока я спал, верная Оля не поленилась сфотографировать его в темноте, ещё не зная, что запечатлеет уходящую натуру:

2а.

Олёкма - из станций-сирот без шефства какого-либо региона. Впрочем, у меня есть стойкие подозрения, что о шефстве многих станций мы просто не знаем - упоминания о том, кто строил Лопчу, Чильчи или Дугду просто не попали в те книги о БАМе, эхо информации которых так и гуляет по публицистике, википедии и блогам. Вот реально - кто мог построить такой посёлок, кроме Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, на худой конец, Кировской области или Республики Коми?

3.

Разве что Хакасия - вот в этой статье вскользь упоминается, что её героиня, уникальный для БАМа специалист по погрузке железной руды на экспорт, приехала сюда в 1980-х годах из Абакана.

4.

Руда здесь из Куранахского ильменито-титаномагнетитового месторождения, за время освоения которого с 1996 года две компании уже обанкротились, а третья только-только зашла. В России такую руду перерабатывают только в Новокузнецке, так что проще и выгоднее получается везти её отсюда прямиком в Китай. Олёкме, однако, что-то с этого явно перепадает: неожиданно качественные граффити на подсобках, конечно, жизнь горняка и путейца не улучшат, но для зажиточности они и не причина, а следствие.

5.

Олёкму я проспал ещё и потому, что принял за её верховья реку Хани, вверх вдоль которой путь ведёт дальше вглубь Станового нагорья:

6.

Где-то через час выводя на станцию Хани. Здесь на три десятка километров (из четырёх с лишним тысяч) Байкало-Амурская магистраль заскакивает в Якутию вдоль самой её границы.

7.

Логично предположить, что Якутия её и строила, но оформление вокзала наводит на мысль о шефстве Читинской области: поверх сайдинга (под которым ничего особого интересного не было) висит мемориальная доска декабристу Михаилу Лунину, умершему в 1849 году в Акатуйской тюрьме. Попал он туда вполне логично, так как даже среди декабристов был известен как непримиримый смутьян. Ещё в молодости он принял католичество, сочтя его более вольнодумной конфессией, а в 1816 году вместе с ещё несколькими заговорщиками готовил покушение на царя. Причём весьма изощрённое: Лунин планировал сделать то же, что в 1918 году большевики в Ипатьевском доме - вырезать всю царскую семью. Но только - чтобы принять за это казнь, после которой Союз Спасения весь в белом въедет строить новую страну на обломках самовластия. В событиях на Сенатской площади Михаил Сергеевич не участвовал, так как в это время был на военной службе в Польше, и именно за подготовку того заговора отправился в Сибирь. Последним арестованный, освободился он одним из первых, но вскоре снова сел за агитационные письма из Сибири - и на этот раз после ареста выйти на волю Лунину было не суждено. Глядя на мемориальную доску, логично было бы предположить, что его сослали в какой-нибудь Верхоянск или Среднеколымск, но нет - всё происходило на Нерчинских рудниках в пределах Забайкальского края.

7а.

Хани вообще расположена причудливо - мы сейчас в Якутии, горы на заднем плане - уже в Амурской области, однако её граница с Забайкальским краем подходит километров через 10.

8.

Хани - по БАМовским меркам посёлок немаленький (900 жителей), но три пятиэтажки странно смотрятся среди дикой стихии. Они напоминают балкИ, забытые на стаявшем зимнике:

8а.

На станции со мной разговорился выходивший здесь мужик да показал на скалы у вершины сопки: "Герб Якутии знаешь? Ну лошадь такая! Вот приглядись - она! А про партизана Лазо слышал? Тоже приглядись - вон, крадётся!" - по его словам, у этих скал есть полсотни народных названий.

9.

Хани - ещё и последняя станция Дальневосточной железной дороги, которая здесь смыкается не с Забайкальской (охватывающей солидный кусок Транссиба), а сразу с Восточно-Сибирской. Поезд едет вдоль Хани-реки, уже в Забайкальском крае минуя её исток - пожалуй, красивейшее на трассе БАМа озеро Читканда:

10.

Становое нагорье представляет собой великий водораздел Лены, Енисея и Амура, вот только само оно - скорее конфедерация самодостаточных хребтов, очень непохожих друг на друга. За Олёкмой начинается Удокан (до 2541м) - хребет грузный, плосковерхий, местами откровенно мрачный...

11.

...но фантастически богатый полезными ископаемыми - в геологии это называют не иначе как Удоканский феномен. Примерно на десяти тысячах квадратных километров сосредоточены огромные месторождения титаномагнетитовых руд (Чина, Куранах), медных песков (Удокан), железистых кварцитов (Чара), редкоземельных металлов (Катуга), угля (Читканда), самоцветов вроде чароита, а на соседнем Кодаре, помимо угля (Апсат) - ещё и уран... С юга в Удокан упирается Байкальский рифт зарождающегося океана, а очертания крутых гор без вершин сразу заставляют вспомнить Хибины, также сказочно богатые на минералы и руды.

12.

Железная дорога тем временем только набирает высоту, и открыв окошко в вагонном туалете, я снимал фантастический, совершенно вертолётный вид на Читканду:

13.

Да и дальше за окнами вагона плывут те самые виды, которые мы помним из детских энциклопедий около подписи "Сибирь":

14.

Кадры выше сделаны с Муруринского перевала (1323м) - высшей точки Российских железных дорог. Ещё выше на тот же Удокан забралась Чинейская железная дорога, но она заброшена, а рассказ о ней - дело не на один пост. И в общем в абсолютных цифрах 1323 метра - это не так уж и много. Даже в бывшем СССР гораздо выше проложены железные дороги Армении - самой высокогорной станцией бывшего Союза можно считать Сотк (2066м) над Севаном, у золотых рудников и недавно придвинувшейся линии фронта. В мире километровыми высотами и вовсе никого не удивишь... но суровый климат словно добавляет горам пару-тройку лишних километров - за вычетом кислородного голодания условия здесь немногим лучше, чем на Цинхай-Тибетской магистрали Китая или высокогорных линиях Боливии и Перу.

15

А определённую путаницу в Вершину БАМа вносит разъезд Мурурин - он расположен существенно западнее перевала, и с высотой около 1210м лишь второй в стране после АЯМовского разъезда Таёжный (1240м). Мощная петля спускается к нему:

16.

Вокруг - всё те же вертолётные виды гольцов:

17.

- Куда тропу мнёте?

- Идём к гольцу Ямбуй, знаешь такой?

- Ямбокай? Разве ты не знаешь - Ямбокай место шибко плохое!

Геолог Григорий Федосеев, как и упомянутый в прошлой части Иван Ефремов, стал культовым писателем бамовцев. Причём не фантастом-философом, а реалистом: его приключенческие романы - одновременно и нон-фикшен. Со своим проводником - эвенком Улукитканом он ходил куда восточнее, в верховья Алдана у границы Якутии с Хабаровском краем, но пейзажи и сам дух таинственной, страшной, манящей тайги здесь совершенно такой же.

18.

Вот и сам разъезд Мурурин - виды вдоль путей я снимал из последнего тамбура, так что в нашем рассказе они - как из кабины локомотива:

19.

Мимо проплывает, как облако по небу, Щучье озеро. Обратите внимание на рельсы - у нас с Ольгой не сговариваясь было ощущение, будто дорога здесь лишь набирает высоту на запад:

20.

По ощущениям вершина перевала где-то здесь, за мостом через Правый Мурурин, опоры которого видны на вводном кадре, но как уже говорилось - это ощущение обманчиво: мы спустились от высшей точки на две с половиной сотни метров.

21.

Справа на кадре выше открывается простор Чарской котловины.

22.

За ней из синих далей надвигается грозовым фронтом следующий хребет Кодар:

23.

Тайга, ненадолго сменившаяся лесотундрой, вновь поднимается к вагонным окнам:

24.

Откуда-то вдруг появляется небольшая станция Икабья с, пожалуй, самым некрасивым (если не считать уделанных в 21 веке) вокзалом БАМа:

25.

Ну а кто в позднем СССР мог застолбиться выше всех? Что за вопрос, обижаешь - конечно же, Грузия! Впрочем, здесь сыны Сакартвело обошлись без явных национальных элементов, кроме разве что облицовки какими-нибудь кавказскими камнями да решётки в виде кольчуги на груди князя Мхаргрдзели:

25а.

С вокзала видны отреновированная школа, двухэтажки и печально обшарпанный ТОЦ (торгово-общественный центр), грузинские панно на фасаде которого разглядеть с поезда нельзя, а с короткой стоянки - рискованно:

26.

Транспорт встречающих - под стать суровому краю. От Икабьи километров 17 до Чапо-Олого - "столицы" эвенков Забайкальского края, и именно оттуда вышли кочевать оленеводы, встреченные нами под Чиной. От села ещё километров двадцать без дорог до озера Арбакалир у подножья Кодара, где парит даже в лютые морозы Чарский горячий ключ.

27.

От Хани до Икабьи - 2,5 часа пути, а дальше нет и 40 минут до Новой Чары. Высокогорье кончилось, но красоты остались: вот за тайгой то и дело мелькают золотистые пески. Знаменитая Чарская пустыня, о которой будет отдельный пост - лишь крупнейший песчаный массив этой котловины, но далеко не единственный.

28.

А вот видна столовая гора Зарод (1365м), близ которой с 2012 году добывают уголь - разведанное в 1949 году Апсатское месторождение крупнее всех прочих угольных разрезов Забайкалья, вместе взятых. За Зародом врезается в Кодарские горы долина реки Апсат, а гору в её перспективе хочется принять за высочайший на Кодаре и всём Становом нагорье пик БАМ (3072м) с его характерной расщелиной, но это вряд ли он.

29.

Как заходящий на посадку самолёт, поезд спускается в котловину:

30.

Вернее, поезд, с которого сняты эти кадры, из котловины, наоборот, поднимался. Спустились же мы сюда ночным поездом и, сойдя на перрон Новой Чары, первым делом почувствовали холод - ночью в середине сентября тут был заметный минус.

31.

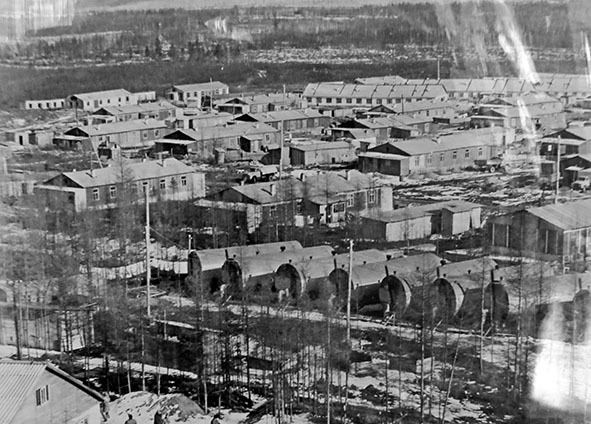

Новая Чара - крупный по меркам БАМии ПГТ (3,7 тыс. жителей), фактический, а с 2020 года и административный центр Каларского района. Крупнейший в Забайкальском крае по площади и один из последних по населению (7,6 тыс. чел), от остального региона этот район обособлен посильнее, чем Агинский Бурятский округ. Обособлен как минимум логистически: из Читы сюда можно попасть лишь самолётом за 13 тыс. рублей, а путь по земле через Иркутскую или Амурскую области растянется на трое суток. До "стройки века" жизнь на Каларе едва теплилась, и была представлена в основном эвенками в оленеводческих совхозах - в 1932-38 годах Каларский район был ядром Витимо-Олёкминского эвенкийского национального округа, и здесь планировалось расположить его центр - село Усть-Калакан. Сюда, к найденным геологами в конце 1940-х годов удоканской меди, кодарскому урану и апсатскому углю, и тянули БАМ в первую очередь, но тянуть было явно ещё далеко... Разработку урана в свете начавшейся ядерной гонки решили осваивать, не дожидаясь железной дороги: у подножья Кодара вырос Борлаг, от которого осталась Чара - крупное село, разросшееся у аэропорта. Но аэропорт оказался в стороне от трассы БАМа, станцию на которой в 1979 году назвали Новой Чарой. Строил её Казахстан, а заселяли вперемешку казахстанцы и гураны (см. Нерчинск), для которых Каларщина стала "своим" Крайним Севером, куда не так далеко ехать за длинным рублём. Теперь о былом напоминает стела "Казахстан - БАМу" и тепловоз-памятник ТЭ3 вроде того, что пришёл сюда первым в 1983 году.

32.

Вокзал Новой Чары - один из самых интересных на БАМе:

33.

Хотя и тоже порядком изменившийся в лице - кадры выше сняты в 2020 году, а в 2021 здание стало таким:

34.

Пассажирский зал, очертаниями, видимо, символизирующий грандиозную палатку первостроителя, как бы прорезает длинное здание, на 4/5 занятое всякими путейскими службами. Внутренний вид впечатляет, а что мы покинули ДВЖД - в 2020 году было видно невооружённым глазом: ВСЖД тогда заметно сопротивлялась "театру безопасности", и на вокзал был почти свободный вход сквозь равнодушно попискивающую рамку. В 2021 охранники всё-таки начали просить снять рюкзак и выложить из карманов мелочь, но весь их вид при этом говорил о том, как сильно они не хотят это делать. Другой переменой оказались вахтовики - они на БАМе в принципе составляют 9/10 пассажирского трафика, вот только с 2020 по 2021 год у них в Новой Чаре случился, натурально, демографический взрыв: пустынный прежде зал был заполнен среднеазиатским людом такого вида, будто вербовали их прямо из стихийных соляных шахт, выдолбленных кайлом в горах Гиссара. В вокзальный туалет кто-то принёс пластиковое подобие кувшина, а двое молодых парней молились лбами в землю, обустроив мечеть в уголке с намазлыками из картонных коробок. Это при том, что подавляющее большинство вахты в этих краях - славяне из небогатых среднерусских областей и из степей того же Забайкалья. Как Новая Чара стала БАМовским форпостом пантюркизма - я расскажу чуть позже.

35.

Украшения вокзала - деревянные панно с казахскими сюжетами:

36.

А на втором ярусе по полу тянется сама "трасса БАМа" с лестницей вместо ветки к Сковородино:

37.

В сувенирном киоске - эвенкийские куклы и кумаланы (круглые коврики из оленьих шкур), да, наверное, чароит. Который всё равно от здешних карьеров до ларька проделал путь через камнерезные мастерские на других концах страны:

38.

За путями - депо, а над станцией нависает рогатый Кодар. С эвенкийского это название часто переводят как "стена", что в общем неправильно - стен в мире оленевода не было, и это слово на самом деле значит "скала". Неверный перевод, однако, куда точнее раскрывает суть - Сибирские Гималаи стоят без предгорий, почти отвесно вздымаясь прямо от плоского дна котловины. Напротив Чары, за полосой топких болот и барханами Чарских песков, хорошо видно ущелье речки Средний Сакукан, вдоль которой уходит старая дорога к урановым рудникам Борлага. Она представляет собой мощный ствол, от которого расходятся ветки туристических троп. По некоторым из них, за вычетом бродов, можно гулять, словно в парке. Другие ведут к склонам высочайших категорий, в 50-градусный мороз достойным если не К2, то настоящих Гималаев.

39.

Но приехав в сентябре, мы понимали, что нам туда нельзя: если даже в котловине ночью минус, то в горах может быть уже настоящий мороз. Год спустя, уже в августе, мы снова отправились на Кодар, и хотя тот поход закончился неудачей, для меня Кодар стал красивейшими горами, что я видел.

40.

Наискось от вокзала - автобусная остановка, с которой переполненный ПАЗик курсирует несколько раз в день в Старую Чару, из которой начинаются маршруты что к Сакукану, что к Чарским пескам.

41.

Интересно, что, несмотря на участие казахстанцев, в топонимике они представлены лишь Карагандинской и Павлодарской улицами в частном секторе старой "времянки". У вокзала проходит улица Игоря Молдаванова, названная в честь Героя России, который погиб в 1995 году в Чечен-Ауле, когда отвлёк на себя огонь боевиков, дав отступить товарищам. Главной же в посёлке можно считать перпендикулярную улицу Дружбы Народов, справа от которой мрачная облезлая поликлиника и странный обелиск на лужайке:

42.

А слева - внушительных размеров ТОЦ. От вокзала его скрывает гостиница "Кодар" с довольно симпатичным фасадом и приятным цветом ярко светящейся в темноте огромной вывески. На этом, впрочем, достоинства "Кодара" заканчиваются - двухместный номер тут обойдётся минимум в 5000 с чем-то рублей, и за эти деньги, судя по чужим отзывам, гостю предоставляется неисправная сантехника, чуть тёплая вода, постели с несвежим бельём и моющее средство вместо мыла. Тем не менее, мест в "Кодаре" нет за неделю - потому что во второй чарской гостинице "Виктория" с номерами от 500 рублей в сутки всё забронировано вперёд на два месяца.

43.

Здание ТОЦа впечатляет не столько бетонными арками, сколько оригинальными решётками на окнах. На другой его стороне обнаружился миниатюрный магазинчик, состоящий чуть менее чем полностью из товаров, которые и в Москве-то нелегко найти. Японские конфеты из рисовой муки, эко-мармелад с каких-то частных ферм на Южном Урале и даже батончики "Счастье" из кафе "Счастье" близ Исаакиевского собора, которые, по данным петербургских гидов, можно купить только там - всё это в Новой Чаре оказалось не то что не сильно дороже, а порой ещё и дешевле, чем в столицах. Такие вот парадоксы маленьких посёлков на большой магистрали, в которых нет крупных ритейлеров, зато есть много энергичных людей.

44.

Хотя в целом, как мне показалось, народ в Новой Чаре довольно тяжёлый - забайкальская угрюмость и подозрительность точно так же ощущается и здесь. Отличить на глаз, кто откуда, непросто - ведь даже из республик ехали на БАМ в основном славяне. Человек с азиатским лицом в Новой Чаре - скорее эвенк, чем казах.

45.

А вот сам пейзаж посёлка - казахстанский просто безмерно: та же пыль, простор, обшарпанные стены, и разве что здешний сентябрь по видам и температурам соответствует октябрю-ноябрю:

46.

В пошорканных ветрами многоэтажках - окна в виде юрт:

47.

Жизнь идёт своим чередом - тихая, размеренная, скучная. Самая стабильная работа - на железной дороге, самая частая мечта - уехать жить в Краснодарский край. Вернувшись из похода, мы от нескольких местных подряд узнали, что давеча на окраине Чары под машину попал человек - тут это не обыденность, как в большом городе, а редкая беда.

48.

Все дороги Новой Чары с вокзала приводят в Гостиницу - так называют местные Административно-гостиничный комплекс Удоканского ГОКа. Старый здешний анекдот: "Правительство Забайкальского края учредило медаль в честь 25-летия разговоров об освоении Удокана" - с одной стороны, тут в горах находится третье по величине месторождение меди в мире (!), по запасам и производству которой Россия не была в лидерах со времён освоения Горнозаводского Урала. С другой, состав этих руд таков, что привычными технологиями их разрабатывать невыгодно, и все эти годы параллельно со сменами собственников, учреждениями, слияниями, поглощениями и банкротствами шёл поиск оптимального технического решения. Единственным вариантом выходило построить в безлюдных горах на вечной мерзлоте не горно-обогатительный комбинат, а полноценный металлургический завод по выплавке катодной меди. В 2008 году была учреждена компания "Удоканская медь", входящая в холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова (между прочим, узбек из Чуста), но лишь в 2018 году все формальности (последняя по счёту - интересы местных эвенков) были улажены, а в активную фазу стройка перешла в 2020 году. Сейчас комбинат строят несколько тысяч человек, в том числе несколько сотен турок - местные, как водится, считают, что Турция всё это и затеяла, но как я понимаю, гости оттуда всего лишь подрядчики.

49.

И в общем, окрестности Новой Чары - самое интересное место на всём БАМе: в 2021 мы сделали отсюда целых два похода на Чинейскую железную дорогу и Кодар (второй - неудачно), а в 2020-м прогулялись одним днём к Чарским пескам.

50.

О которых - в следующей части.

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)

Обзор и оглавление (2020)

Обзор и оглавление (2021)

Эвенки. На чьих земля БАМ.

БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.

Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).

Восточный БАМ

Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.

Новый Ургал.

Чегдомын.

Новый Ургал - Верхнезейск.

Тында. Город.

Горный БАМ

Тында - Юктали.

Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.

Две Чары и Чарские пески.

Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.

Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.

Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.

Новая Чара - Таксимо.

Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.

Витим. Бодайбо.

Витим. Ленские прииски.

Северо-Муйский перевал.

Западный БАМ

Кюхельбекерская - Нижнеангарск.

Нижнеангарск.

Северобайкальск.

Байкальское.

Дабанский тоннель - Усть-Кут.

Усть-Кут.

Железногорск-Илимский.

Усть-Илимск. Новый город.

Усть-Илимск. Старый город.

Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).

|

Метки: Сибирь природа БАМ транспорт дорожное Каларский район |

БАМ! Часть 7: из Тынды в Юктали, или от Дальнего Востока до Сибири |

Осмотрев в прошлой части "самый дальний район Москвы", теперь пойдём в Тындинский Кремль. Под этим образом я имею в виду, конечно же, станцию на перекрёстке БАМа и АЯМа, которой Тында и обязана своей столичностью. А со станции отправимся дальше на запад по Байкало-Амурской магистрали до тех рубежей, где Дальний Восток сменяется Сибирью.

По Тынде проходит граница Восточного и Западного БАМов, но сама она представляет скорее третий, Малый БАМ, уходящий от разъезда на Транссибе близ Сковородино поперёк двух магистралей. Первый поезд из Тынды отправлялся по этой линии дважды - в 1937 и 1977 годах. Старый Малый БАМ длиной 189 километров прокладывали зэки Бамлага, но в итоге он был разобран и увезён на Волжскую рокаду в 1942 году - как раз тогда, когда по планам мирного времени разросшийся посёлок Тындинский должен был получить статус города. Новый, всесоюзно-ударно-комсомольский Малый БАМ строился в 1974-85 годах, и в нём уже 439 километров - линия уходит далеко за Тынду к станции Беркакит на юге Якутии, по соседству с шахтёрским Нерюнгри, который ныне оказался крупнейшим городом всей БАМии (57 тыс. жителей). Эта линия - вполне себе часть Байкало-Амурского мира вплоть до системы "шефства" - в посте про Малый БАМ я показывал станции Беленький и Аносовская, которые строили соответственно Горьковская область и Воронежская область, к северу от Тынды станция Могот - совместное творение Ярославской области, Мордовии и Чувашии, а Золотинка с красивейшим вокзалом Малого БАМа и вовсе построена Беларусью.

2а.

Ещё одно название Малого БАМа - Южный АЯМ: закончив основные работы на Байкало-Амурской магистрали, в 1985 году Советы начали ещё более амбициозный проект Амуро-Якутской магистрали, на перспективных картах рисуя от неё ветку аж на Магадан. Но комсомольские воззвания глохли в шумах Гласности, а в 1995 году, когда планировалось закончить строительство, амуро-якутский край изменился до неузнаваемости: народ бежал, бросив дома, из замерзающих посёлков, эвенки спивались и доедали последних оленЕй, бандиты гонялись за автоперегонщиками, а Республика Саха рисковала обрести независимость. Вернулись к АЯМу лишь в 21 веке, и в 2014 году первый грузовой поезд прибыл в Нижний Бестях, фактически ставший вокзалом Якутска на другом берегу Лены. На Беркаките, однако, заканчиваются Российские железные дороги и начинаются Железные дороги Якутии с американскими локомотивами, пассажирское движение в 2019 году открылось совсем уж нехотя, а прямого поезда из Москвы дальше Нерюнгри не запущено до сих пор. И всё же эти проекты превратили Тынду, которую строила аж целая Москва, в главный перекрёсток железных дорог восточнее Байкала.

2.

Хотя уместно ли тут слово "перекрёсток"? На 27 километров все три БАМа сливаются в один: Западный уходит от горловины городской станции мостом через Тынду-реку, Восточный - мостом через Гилюй на станции Бестужево . Из 7 мостов близ Тынды 4 железнодорожных, и в общем что при Сталине, что при Брежневе проектировщики предусмотрительно решили развести пути и улицы, депо и жилые дома по разным берегам реки Тынды.

3.

Она хоть и невелика, а, как и все реки Восточной Сибири и Дальнего Востока, склонна иногда устраивать разрушительные паводки. Поэтому с одной стороны русла город стоит на крутом склоне сопки, с другой станционная промзона отнесена на пару сотен метров от воды, а берега - как и прежде, лесисты:

4.

Мрачные неухоженные просеки из центра Тынды ведут к неожиданно уютной зоне отдыха с модными деревянными шезлонгами. Из них можно любоваться привокзальной ТЭЦ и Техническим мостом для труб, по которым её тепло идёт в город.

4а.

Прежде чем мы пойдём на вокзал, покажу ещё немного бессистемных зарисовок с городского берега, которым не хватило места в прошлой части:

5.

Среди поселенцев БАМии было немало образованных и энергичных людей, а жизнь в глуши однообразна и предсказуема. Как результат - бамовские города и посёлки полны колоритных деталей:

6.

6а.

7.

Отдельный жанр которых - вот. Тында была рождена советской верой в светлое завтра, возглавляет город с 2018 года мэр-коммунистка, а Новый Красный пояс неуклонно охватывает Дальний Восток, где по законам капитализма вообще не должно было быть постоянного населения.

7а.

От Красной Пресни, главной тындинской улицы, спускается мощная Профсоюзная улица. Она выводит к грандиозному серому общежитию, рыночку с забавным названием Китай-город, и тому самому Техническому мосту, меж труб которого тянется пешеходная дорожка - основной путь меж двух берегов.

8.

Поднырнув под трубы, можно полюбоваться местами из прошлой части - автодорожным мостом трассы "Лена" и многоэтажками московских серий над избами Верхне-Набережной улицы. В их дворе скрыт Музей БАМа - на самом деле главная достопримечательность Тынды.

9.

По утрам на Техническом мосту не протолкнуться - пол-Тынды идёт через него на работу, сквозь мороз, пургу, туман и ливень. Ориентиром им служит вокзал, похожий то ли на стартовый комплекс космодрома, то ли на портал-телепортер в иные миры.

10.

Самое впечатляющее на станции Тында - расположение. На карте, конечно, можно заметить пару массивов частного сектора, один из которых, у автодорожного моста, носит гордое имя Сокольники. Но вокзал и прилегающие здания стоят полностью обособленно, так что видишь от них не деревья, так рельсы. Справа от привокзальной площади - железнодорожный колледж с какой-то наивной композицией "Магистраль" (2014), явно навеянной памятниками времён модерна и конструктивизма:

11.

А на задворках - похожий на железнодорожный музей учебный центр для студентов:

12.

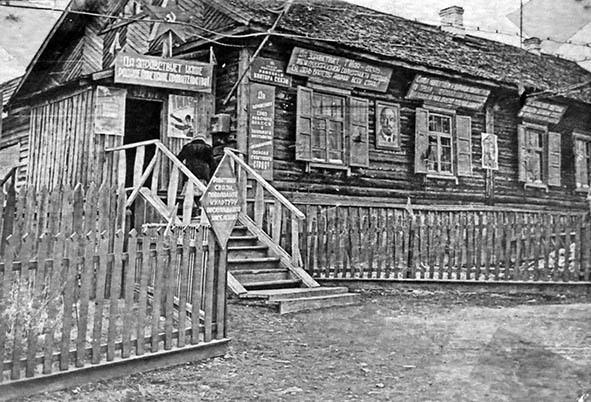

Первый поезд из Тынды в Москву ушёл по Малому БАМу 2 июля 1977 года. Вокзал, с которого он отправился, выглядел так:

13а.

В постоянную эксплуатацию Малый БАМ приняли в 1978-м, и вокзал в Тынде подрос до барачного вида времянки:

13б.

Ну а нынешний вокзал Столицы БАМа построили в 1985-86, и получился он без преувеличения одним из самых необычных в России:

13.

Огромное здание представляет собой треугольник со 100-метровым основанием на привокзальной площади и 80-метровыми боковыми сторонами, сходящимися к путям. Треугольник раскрывается углом - справа (кадр выше) к нему примыкает бывший автовокзал, откуда ходили автобусы аж до Нерюнгри (сейчас не ходит ничего)...

14.

А слева - управление Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. К ней в 1996 году, с упразднением Байкало-Амурской ЖД, отошли её участки в Амурской области и Хабаровском крае. Но если основное здание БАЖД в центре Тынды (см. прошлую часть) после этого осталось лишь передать районной администрации, то для работавших в этом здании не изменилось почти ничего - только начальство сидело теперь не в километре по прямой, а в далёком Хабаровске. Перед управлением - ленд-лизовский паровоз Еа, поставленный в 2004 году к 30-летию "комсомольского" БАМа, но напоминающий явно о "сталинском". В середине площади же установлен бюст человека, никогда здесь не бывавшего и вообще вряд ли знавшего про БАМ - это Виктор Мирошниченко, в 1942 году на Орловщине ценой своей жизни (вернее, тяжёлых ран, с которыми попал в плен и там сгинул) взорвавший мост на пути немцев. В честь Мирошниченко был назван один из разъездов Восточного БАМа, который именно там в апреле 1984 года сомкнули военные строители железнодорожных войск. Так что бюст с кадра выше посвящён не только герою великой войны, но и вехе великой стройки.

15.

Треугольный зал изнутри куда больше напоминает терминалы аэропортов, и в общем даже странно, что в Тынде не родилась легенда, будто на самом деле этот проект предназначался для нового аэровокзала в Таллине, но по ошибке был прислан сюда. Диспетчерская башня, зал вылета на первом этаже и зал прилёта на втором - всё читается без пояснений. Сам аэропорт в Тынде вполне соответствует 30-тысячному городку в глуши, хотя и с рейсами не только в Благовещенск, но и в Хабаровск, Читу и Иркутск.

16.

В "зоне вылета" - унылый буфет с вечной огромной очередью, пара магазинчиков с едой и товарами в дорогу, обычно запертый детский уголок и дверь в комнаты отдыха. Они же, по состоянию на июнь 2021 года, были неофициальной камерой хранения: уехавшие в тайгу москвичи оказались куда мудрее оставшихся в Златоглавой и переехавших в Нерезиновую, а потому с новых автоматических камер хранения по 600 рублей в сутки вокзальный персонал офигевает не меньше, чем пассажиры. Большая часть автоматических камер хранения постоянно глючат, а оставшихся явно мало для огромного здешнего трафика. Поэтому "в камерах хранения мест нет" - своеобразный пароль, с которым по старым тарифам багаж принимают в комнатах отдыха. Ну, вернее принимали полгода назад - ведь с эффективных менеджеров станется и эту лавочку прикрыть, уволив растерянную администраторшу с волчьим билетом. Ещё одно сходство с аэропортом - строгость "театра безопасности": кажется, это единственный вокзал, куда могут не пустить с газовыми баллонами или фальшфейером. И как-то при виде всего этого даже радуешься, что административный БАМ был упразднён в 1996 году, не застав подобного дурдома. Мрачные вахтовики на втором ярусе вокзала безразлично взирают на картины с подвигами комсомольской эпохи:

17.

Ещё на паре картин - мать и дочь, Москва и Тында. А под ними мозаики, похожие на сны латентного северянина, тоскливо коротающего серые дни на "материке" и не знающего пока о том, что случайная командировка в Тынду перевернёт всю его жизнь:

18.

Совершенно аэропортовский вид у вокзала Тынды и с платформ - согласитесь, по бокам так и просятся рукава к "илам" и "тушкам":

19.

Да и одно из прозвищ его - "вокзал высокого полёта": силуэт здания символизирует лебедя. Любители железных дорог и старожилы, однако, мимо этого вокзала ходят, глядя строго в землю - ведь его не так давно обшили сайдингом, а значит, в их терминологии - УНИЧТОЖИЛИ. В принципе о многих жертвах "сайдинговой чумы" так и правда можно сказать, но всё же не обо всех без разбора - под сайдингом скрылись не гранит и мрамор, а обычный серый бетон. Но что ещё важнее - в Тынде была сохранена и даже усилена колористика: вместо типовой серой облицовки здесь тёмное крыли чёрным, светлое - белым, бурое - красным.

20.

Между косой стеной вокзала и путями вытянут, натурально, небольшой парк с торчащими тут и там оголовками вентиляции. Связаны они скорее с вечной мерзлотой, чем с какими-то сооружениями, но кажется, лишь молодость Тынды позволила избежать легенд о десяти подземных этажах и тайных лабораториях КэйДжиБи по селекции белошипов.

21.

О том, что мы в столице, напоминает высокая платформа, единственная на, без преувеличения, тысячи километров вокруг. А о том, что здесь АЯМ - ностальгически-неРЖДшная расцветка состава ЖДЯ и необычный маршрут, который следует читать как Владивосток-Якутск.

21а.

Из нынешней Тынды ходит один поезд по Восточному БАМу (в Комсомольск-на-Амуре), два по Западному (по сути главный поезд БАМа с неожиданным маршрутом Тында - Кисловодск и сборная солянка прицепных вагонов вплоть до Москвы, обозначенная как Нерюнгри - Тайшет) и два по Малому - фирменный "Гилюй" Тында - Благовещенск и Нерюнгри-Хабаровск с прицепными вагонами ЖДЯ. Всё вместе даёт весьма активный трафик, 3/4 которого (а не 9/10, как всюду на БАМе) составляет вахта.

22.

Над путями тянется гигантский крытый виадук:

22а.

Впечатляющий своей монотонной перспективой:

23.

Пассажиры ходят им на вторую низкую платформу, работяги - в грандиозное депо:

24.

Виадук кажется границей двух БАМов. На востоке - дымящая ТЭЦ и бесконечные составы с нерюнгринским углём до Ванинского порта:

25.

На западе - острый клюв и зоркие глаза вокзала да ждущий у платформы поезд Тында - Кисловодск:

26.

У Восточного и Западного БАМов несколько границ, и Тында, которую транзитные поезда проходят только по АЯМу - логистическая и историческая граница. Природные и административные границы только впереди, и первые десятки километров Западный БАМ идёт среди тех же марей на фоне далёких сопок Станового хребта, что сопровождали нас 1500 километров Восточного БАМа.

27.

Водораздел Амура и Лены, то есть границу Дальнего Востока и Сибири, символически взял под опеку Урал - две соседние станции в бассейнах разных океанов строила Свердловская область, которую в те годы как раз возглавлял наикрепчайший в Союзе хозяйственник Борис Ельцин. На Кованте, впадающей в Геткан, впадающий в Тынду, впадающую в Гилюй, впадающий в Зею, впадающую в Амур, стоит станция Кувыкта:

28.

И вот про её вокзал, не так давно радовавший глаз дымчатыми узорами уральского мрамора, вполне можно сказать, что его уничтожили: здание не просто обшили безликим сайдингом, но и плитку под ним ободрали варварски. Произошло это буквально за пару месяцев до моей поездки, поводом к которой и послужила мысль, что скоро тут таким сделают всё.

29.

И ладно хоть стелу не тронули...

30.

Так же обезличили и вокзал станции Хорогочи (изначально, впрочем, бетонный), что на реке Верхняя Ларба, впадающей в Нюкжу, которая течёт в Олёкму - приток Лены. Водораздел двух океанов на БАМе совсем пологий и незаметный даже по сравнению со Средним Уралом на другой стороне Сибири. Обратите внимание на ограду: на обеих станциях автограф свердловских строителей - соболя с клейма Демидовых:

31.

Начало Западного БАМа кажется ещё более глухим, чем Восточный БАМ - от станции до станции час хода, а в посёлках по паре-тройке сотен жителей. Хорогочи и Кувыкта вообще не запомнились мне жилыми домами, а Ларба, что у впадения Средней Ларбы в Нюкжу, к БАМу выходит "времянкой":

32.

Хотя теоретически могла бы быть застроена высокими домами из белого мрамора, посреди которых восседал бы золотистый памятник Отцу с мозаикой цветастого ковра и статуей гарцующего аргамака: Ларбу строила Туркмения, а с теперешнего Нейтрального Туркменистана сталось бы захотеть - и выстроить свой филиал на БАМе.

33.

Солнце в небесах и поезд в марях неуклонно движутся на Запад:

34.