В поисках Беловодья - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Чита. Часть 1: ключ от Дальнего Востока |

Чита - небольшой (349 тыс. жителей) краевой центр в 6320 километрах от Москвы, то ли последний в Сибири, то ли первый на Дальнем Востоке. В прошлых частях мы путешествовали по Забайкалью, или Даурии, её старинным приискам и каторжным тюрьмам, мрачным степным гарнизонам, утлым деревенькам в дебрях высокой травы, завершив рассказ в селе Кондуй, где из руин монгольского дворца сложена русская церковь. Чита пару лет назад встречала одного моего знакомого граффити "Слава Великому Чингисхану!" во весь привокзальный забор. Вот уже полтора века она административный центр диких степей Забайкалья, а трижды в своей истрии ей довелось побыть столицей самопровозглашённых и недолговечных, но всё-таки государств. Чита колоритна - архитектурой, бытом, внешностью жителей, да и исторической архитектурой вовсе не обделена. Я расскажу о ней в 5 частях, в первой из которых - старейший район и непростая история, виды города с Титовской сопки и детали местного колорита.

В Читу мы добирались из Нерчинска автостопом по трассе "Амур", над которой сменялись феерии разноцветных облаков в голубом небе и страшные ливни из чёрных туч. На мокром зеркальном асфальте нас подхватила женщина, для начала попросившая дать ей перефотографировать чей-нибудь паспорт. Попутчиков она не подвозила прежде никогда, но теперь по пути из родного Кокуя (где у неё родители и дети) в Читу (где у неё работа) ей так отчаянно не хотелось ехать 3-4 часа одиноко, что опыт подвоза она начала сразу с двух рослых мужчин. Дальше мчались мы с сопки на сопку, из пади в падь, а я любовался названиями ручьёв вроде Шпотыкен или Дуралей - последнее явно бурятское или тунгусское слово, но мы с Петром в шутку предположили, что это какой-то странный, непредсказуемый ручей со снеговым питанием, который то пересыхает в ливень, то в засуху выходит из берегов.

2.

Трасса минует Читу по северному краешку, через несколько мощных автоколец с устоявшимися в народе названиями. Мы свернули на Угданском кольце, за которым стоит бурятское предместье Угдан, всей Чите известное своими позными (кафе бурятской кухни). Высадившись в одноэтажном посёлке со звучным названием Биофабрика, мы стали ждать, когда за нами приедет на такси Алексей

atomic_alert, живущий, в буквальном смысле, на другом конце Читы. Пока ждали - забайкальский колорит вновь ухмыльнулся нам прокуренными зубами: ехавшая мимо огромная заниженная машина вдруг резко повернула, начав как бы описать вокруг нас кольцо. За правым рулём сидел грузный молодой бурят, на переднем пассажирском - долговязый курчавый паренёк с рябым лицом, нездоровым блеском в глазах и той особой сладострастной улыбкой, которую я уже не первый раз замечал у обитателей криминального мира. Паренёк поинтересовался:

atomic_alert, живущий, в буквальном смысле, на другом конце Читы. Пока ждали - забайкальский колорит вновь ухмыльнулся нам прокуренными зубами: ехавшая мимо огромная заниженная машина вдруг резко повернула, начав как бы описать вокруг нас кольцо. За правым рулём сидел грузный молодой бурят, на переднем пассажирском - долговязый курчавый паренёк с рябым лицом, нездоровым блеском в глазах и той особой сладострастной улыбкой, которую я уже не первый раз замечал у обитателей криминального мира. Паренёк поинтересовался:-Мужики, вам помочь?

-Не, всё нормально, стоим ждём.

-А сами откуда? - с лёгким вызовом в голосе.

-Да туристы мы, издалека. Автостопом сейчас приехали, скоро нас местные на машине заберут.

Весь диалог продолжался на малом ходу, и видимо убедившись, что подозрительные типЫ на районе опасности не представляют и скоро сами уйдут, наш собеседник замкнул круг и уехал в ту же сторону, откуда прикатил. Стало ли местным пацанчикам просто интересно, кто тут рюкзаки развесил или же их районный "смотрящий" прислал - я не знаю, но забегая вперёд скажу, что в центре Читы сложно представить такие сюжеты окраин. Вскоре Алексей вёз нас на юг мимо парка развлечений с парой настоящих самолётов, занятых авиасимуляторами:

3.

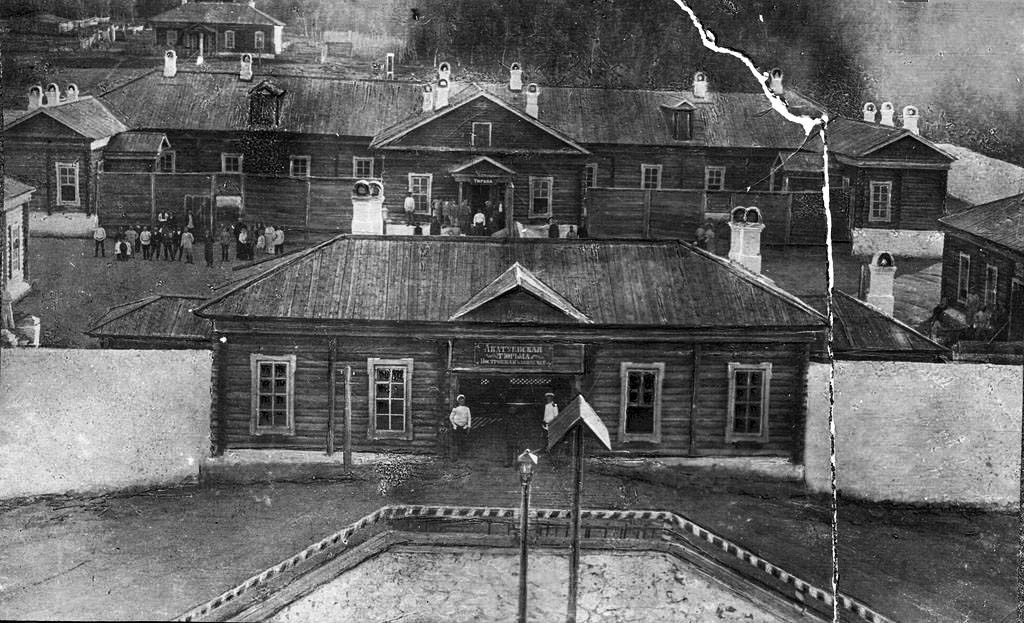

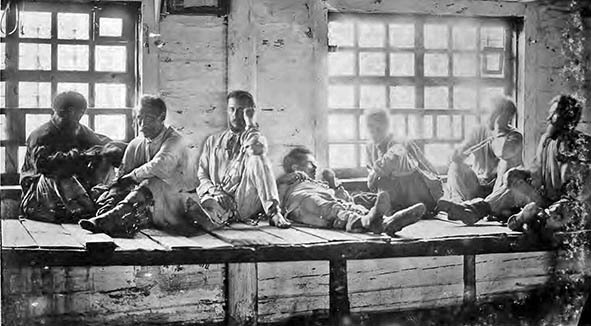

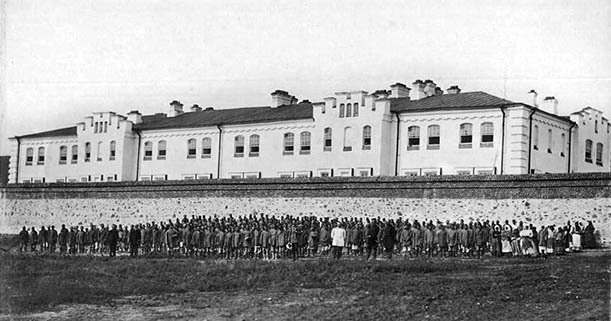

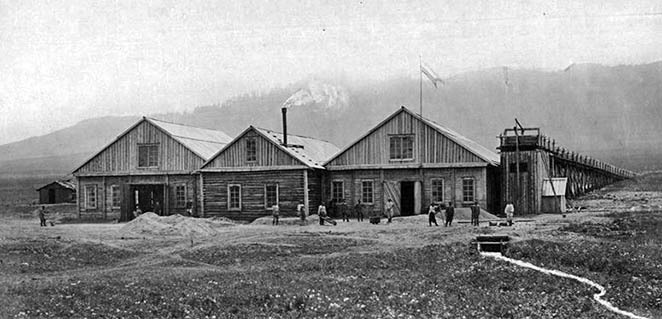

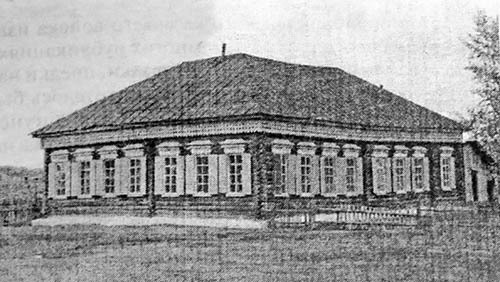

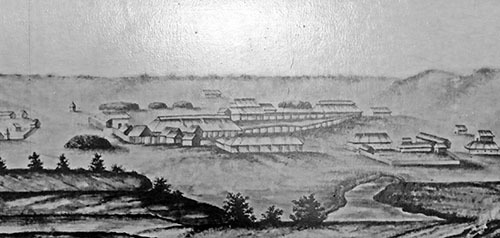

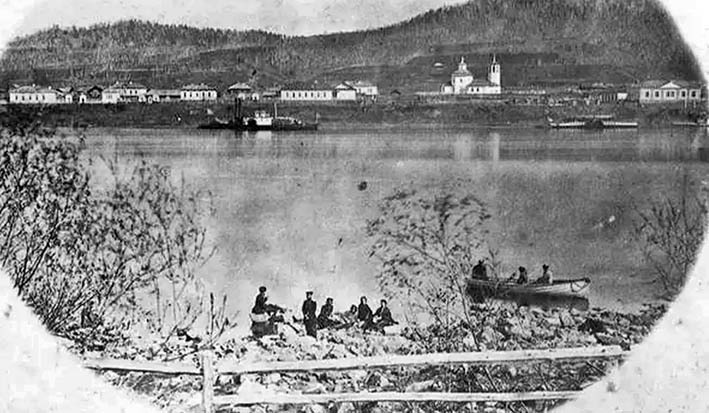

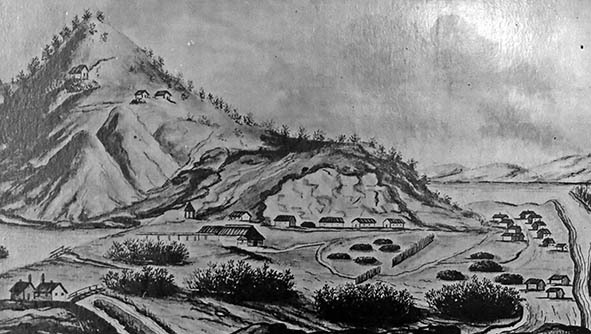

На главной площади Нерчинска я уже показывал короткую "пятиминутку ненависти к Чите" - красивый старинный райцентр до сих пор не смирился с тем, что "на её месте должен быть я!". Между тем, у двух городов был один основатель - сотник Пётр Бекетов, поздней осенью 1653 года переваливший с Хилка на Ингоду и вставший тут зимовать. Бекетов входил в огромный отряд воеводы Афанасия Пашкова, медленно шедший из Енисейска в Кумарский острог на Амуре, но в итоге, после разгрома амурских казаков флотилией Цинского Китая, осевший в другом Бекетовском детище Нерчинске. Зимовье близ устья Читинки (вернее, "по паспорту" это речка Чита) быстро опустело, но по мере русской экспансии в Забайкалья такое место не могло остаться необитаемым: с 1687 года здесь уже известно село с говорящим названием Плотбище. Его жители мастерили из леса окрестных сопок плоты, которыми казаки и их воеводы, рудознатцы да купцы сплавлялись вниз по Ингоде и Шилке. К 1698 году на Плотбище выросла Читинская слобода, в 1706 официально ставшая Читинским острогом. Оборонять его было особо не от кого, поэтому такое название отражало лишь статус - крепости с деревянными башнями и зубастыми палисадами в Чите не было никогда. В 1797 Читинск (под таким названием острог фигурировал в 18 веке) стал селом Читинским, жителей которого записали в горнозаводские крестьяне Нерчинского горного округа. Работали они на лесных делянках, но этот же статус позволил включить Читинское в Нерчинскую каторгу, которая, парадоксальным образом, и дала ему путёвку в жизнь. В январе 1827 года году сюда прибыли декабристы - Никита и Алексей Муравьёвы, Иван Анненков и Константин Торсон. Осенью к ним добавилось 8 "узников Благодати" в сопровождении Екатерины Трубецкой и Марии Волконской, а в итоге в село с 400 жителями свезли 75 мятежных дворян, не считая 7 (включая Трубецкую и Волконскую) добровольно поехавших за ними женщин.

4.

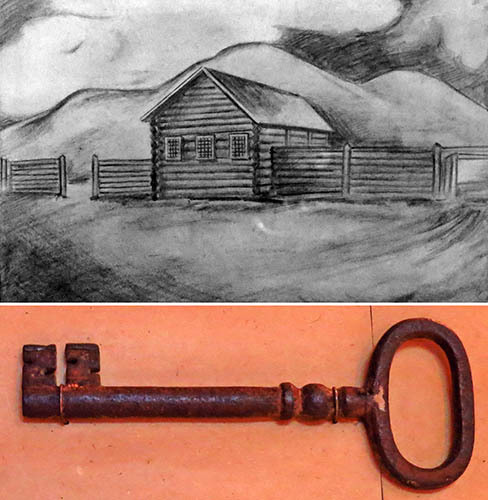

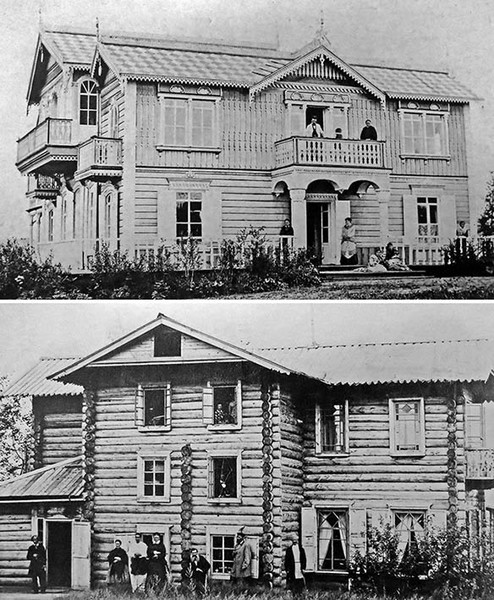

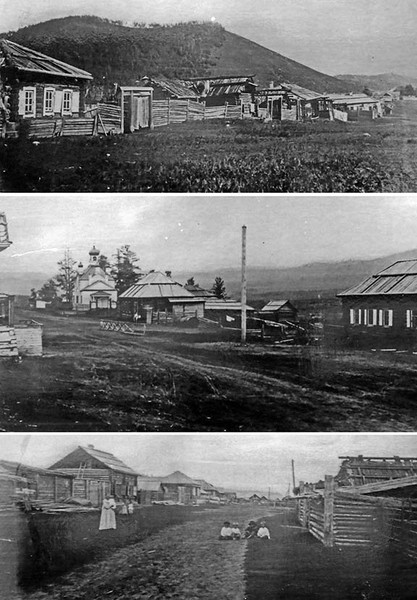

Первую четверку разместили в арендованных домах нерчинского купца Василия Макеева и отставного поверенного Александра Дьячкова, прозванных соответственно Малым и Дьячковским казематами. Последний находился в стороне, а вот Малый каземат с прибытием новых партий разросся на весь квартал - пристроенную часть стали называть Большим казематом. Ещё одной локацией была Чёртова могила - овраг у берега, врезавшийся в Сибирский тракт: каторга декабристов напоминала Сизифов труд - утром они его закапывали, а ночю река уносила все их труды. Также вчерашние аристократы равняли улицы, кололи лёд, мололи рожь и чистили конюшни. Большой каземат они полушутя называли Каторжной академией, где в кандалах и без них (после 1828 года) продолжали заниматься искусством и наукой, устраивать диспуты, литературные вечера и шахматные турниры. Большой каземат стал геологической лабораторией, поликлиникой Фердинанда Вульфа (который лечил крестьян и даже ставил им прививки от оспы), метеостанцией Сергея Трубецкого, биостанцией Дмитрия Завалишина... Которого не стоит путать с братом Ипполитом Завалишиным, персонажем крайне малоприятным - пытаясь выслужиться доносами на мнимых недобитых декабристов, в конце концов он сам угодил в острог к настоящим декабристам и жил среди них парией. Дмитрий же развёл сад и огород, выписывал семена из Европейской России и делился ими с местным крестьянством. В 1830 году декабристов отправили на Петровский Завод (Петровск-Забайкальский), но за 3 года они изменили жизнь Читинского слишком сильно. Вкупе с расположением на полпути между уездными Нерчинском и Верхнеудинском (Улан-Удэ) это и сыграло ключевую роль в 1851 году, когда генерал-губернатор Николай Муравьёв выделил два восточных уезда Иркутской губернии в Забайкальскую область, центром которой и стала Чита, получившая городской статус. Я бы сказал, что она была тогда и основана, как Астана рядом с Акмолой - старое село Читинское по-прежнему стоит в глубине города:

5.

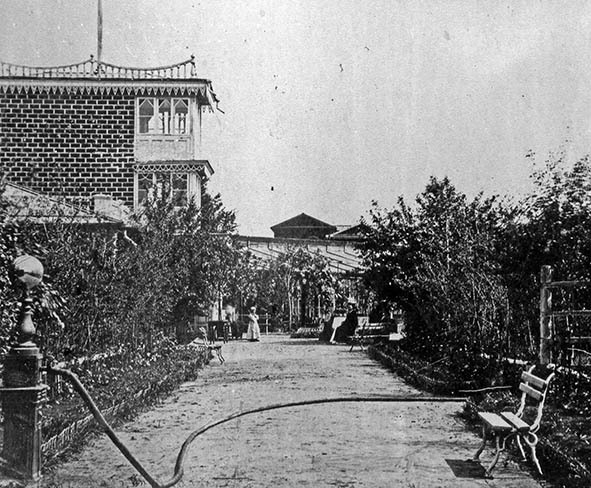

Город начал вторгаться сюда лишь в начале ХХ века, но советское время прервало капиталистический бум. Среди изб - одинокий дом Энгеля (1914):

6.

На кадрах выше - улица Декабристов, сохранившая сельский пейзаж. Перпендикулярная ей Селенгинская застроена пятиэтажками, но в её дворах - достопримечательности Старого Читинска. Дом Елизаветы Нарышкиной (в девичестве императорская фрейлина Коновницына) - новодел 1964 года, по сути просто нестандартное здание районной библиотеки:

7.

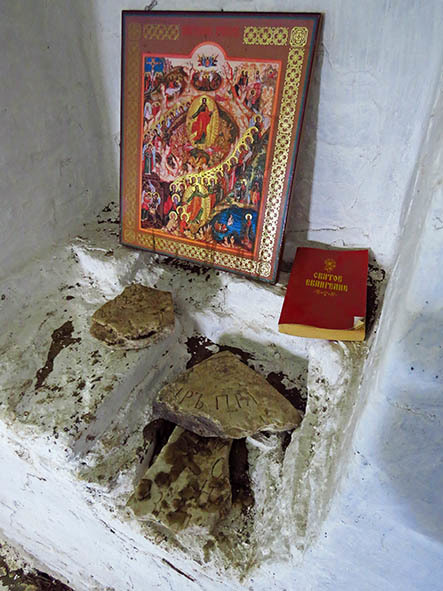

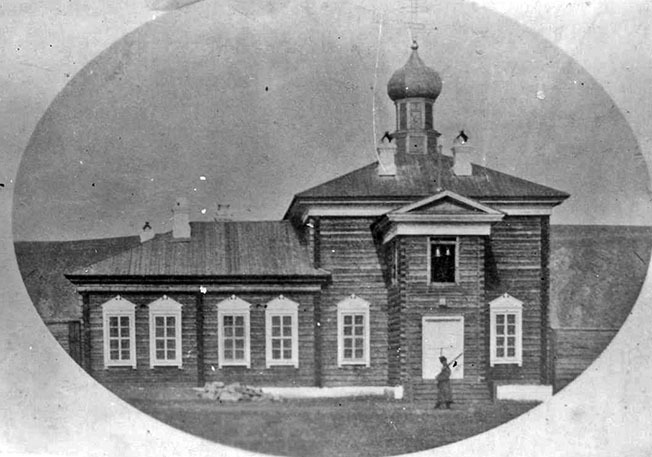

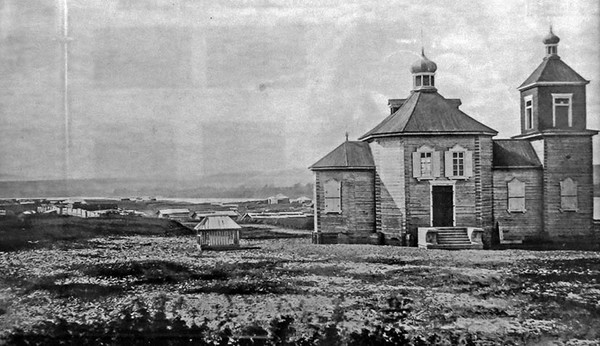

А вот деревянная церковь Михаила Архангела - подлинная:

8.

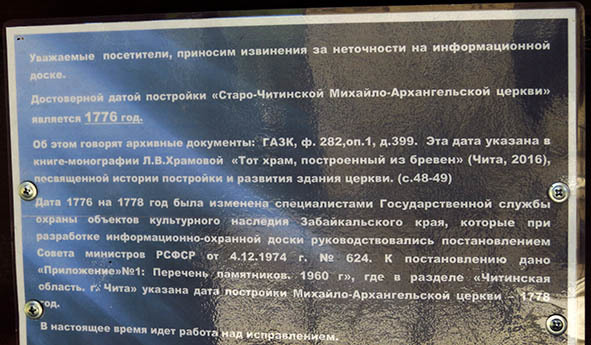

Известная с 1698 года, в нынешнем виде она была срублена в 1776 году - для Сибири это очень солидный возраст, и хотя в Забайкалье осталось несколько деревянных храмов тех лет, эта церковь лучше всего сохранилась:

8а.

С советских времён известный как Церковь Декабристов, Градо-Читинский собор Михаила Архангела (таково было её полное название) имел все шансы не уцелеть. Закрытый в 1928 году, храм был занят всякой всячиной от соляного склада до общаги строителей. В 1971 году заброшенное здание перешло на баланс музея, и лишь в 1985 в Церкви Декабристов открылся сам музей. Сказать откровенно - не впечатляющий своими экспонатами, но какой-то красивый и уютный:

9.

В ограде церкви - могила Софии Волконской, малолетней дочери декабриста, рождённой и вскоре умершей здесь. В этом зале же 4 апреля 1828 года Иван Анненков под перезвон кандалов своих товарищей женился на Полине Гёбель - француженке-модистке из Лотарингии, которая ещё летом 1825 года влюбилась в него, вряд ли зная, что он готовится сломить самодержавие. Под видом объезда имений Гёбель провела лето с Анненковым в путешествии по России, по итогам которого у неё родилась дочь Александра. Когда же возлюбленный угодил на каторгу - Полина отправилась за ним, а добрый царь ещё и дал ей 3000 рублей (несколько миллионов по нынешнему курсу) на дорогу.

10.

Другую свадьбу в этой церкви играл в 1839 году Дмитрий Завалишин - к нему никто не приехал, и женой его стала дочь горного инженера Аполлинария Смолянинова. С ней Дмитрий Иринархович осел в Чите, активно участвовал в её становлении как города, а в 1862, за разоблачения местных коррупционеров, вновь отправился в ссылку - на этот раз из Сибири в европейскую часть страны.

10а.

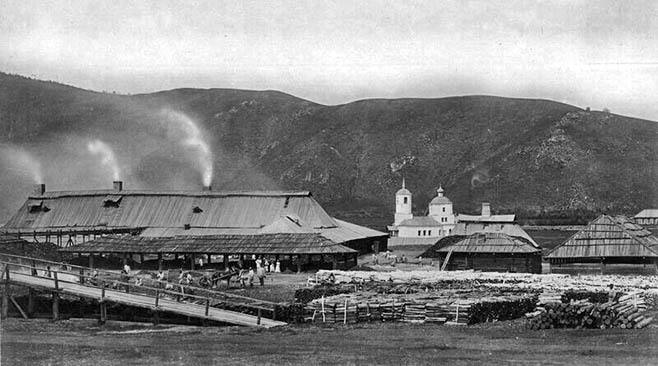

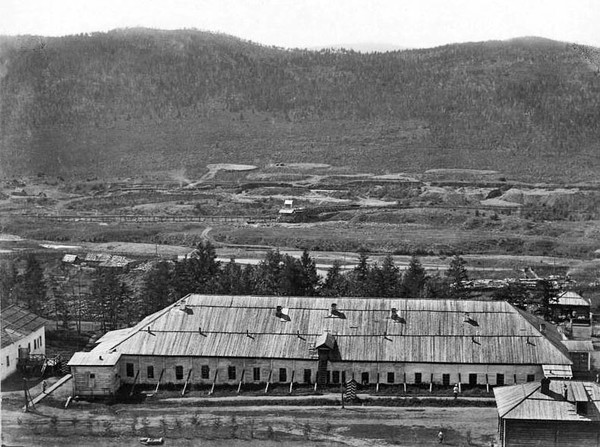

То было не лучше время Даурии: старые серебро-свинцовые рудники окончательно изжили себя, плавильные заводы закрывались один за другим, а горнозаводских крестьян, немалая часть которых была потомками каторжников, Николай Муравьёв в 1851 году принял в новое Забайкальское казачье войско да послал, вместе со старыми казаками, колонизировать Амур. Два уезда к 1870-м годам были нарезаны на 8, и их центрами стали как старые города Кяхта и Баргузин, так и вчерашние сёла вроде Акши и даже Нерчинский Завод. В степях всё активнее мыли золото, а каторга не делась никуда и явно обретала политический оттенок. И всё-таки тут было захолустье, где Чита с 12 тыс. жителей оставалась лишь первой среди равный, не сильно превосходя Кяхту (9 тыс. жителей), Верхнеудинск (8 тыс.) и Нерчинск (6 тыс.). Но вот на рубеже веков сюда пришёл Транссиб, буквально взорвавший экономику и демографию Сибири. Чита оказалась последним городом перед развилкой Великого Сибирского пути (до 1912 году заканчивавшегося перевалкой в Сретенске) и Китайско-Восточной железной дороги, и пошла в рост со скоростью, которая могла бы потянуть на российский, а может быть и евразийский рекорд: к 1908 году в городе жило 43 тыс. человек, а к 1913 - 78 тысяч! Сколько народу тут жило в 1917 году - вряд ли кто-то считал, но Чита встретила этот роковой год развитым современным городом среди диких каторжных степей, что и определило её роль в дальнейшем.

11.

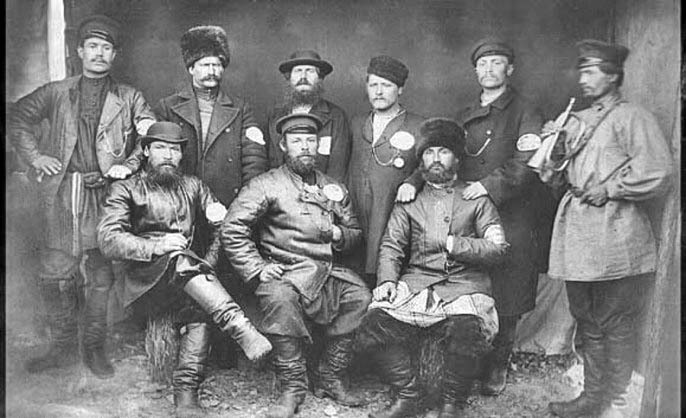

Ещё при Временном правительстве здесь объявился Григорий Семёнов - потомственный казак из караула Куранжа на Ононе, успевший повоевать в Польше, Персии и Румынии. В Даурию он уехал с разрешения барона Петра Врангеля (также служившего в Забайкальском войске) формировать бурят-монгольский батальон, чем продолжил заниматься и после Октябрьской революции. Большевики не сразу заметили, что в батальон массово записывают и русских, причём - по старым царским правилам. Вскоре Семёнов окопался на станции Даурия близ Борзи, четвертовал и сжёг живьём местного комиссара, и уже в январе 1918 года открыл первый фронт Гражданской войны. В сентябре, после нескольких месяцев ожесточённых боёв в степях по обе стороны китайской границы, Семёнов въехал в Читу на штыках белочехов и японских интервентов. Так возникла Забайкальская Казачья республика, она же Забайкальская белая государственность, формально подчинявшаяся правительству в Омске, а фактически бывшая личной диктатурой Семёнова, 9 мая 1919 года избранного атаманом сразу трёх казачьих войск - Забайкальского, Амурского и Уссурийского. На помощь Белой России отсюда не ушло ни эшелона, законы и государственные институты не работали, зато произвол семёновцев ограничивала лишь сила оружия. Изначально не очень-то белое забайкальское казачество перерождалось в красных партизан, на что атаман-самозванец ответил жесточайшим белым террором, в авангарде которого были служившие с царских времён в Забайкальском казачестве Роман фон Унгерн из Прибалтики и Артемий Тирбах из Туркестана. Каратели расстреливали семьи партизан и дезертиров, порой уничтожая целые станицы, а старая каторга, упразднённая ещё в 1917 году, возродилась Троицкосавской тюрьмой. Осенью 1919 года пал Омск, и в 1920 году была провозглашена белая Российская Восточная окраина, западную часть которой вскоре заняли красные, а дальневосточная превратилась в уже не белый, а Чёрный буфер. Видя, что дело дрянь, Семёнов попытался сделать из РВО какое-то подобие легитимного государства, созвав Временное Восточно-Забайкальское народное собрание. Но ему это не помогло - японцы отступили, под семёновцами горела земля, и в октябре 1920 года атаман, бросив своих казаков, бежал из Читы на аэроплане. В белой Маньчжурии он жил изгоем среди русских, но - уважаемым человеком у японцев, под началом которых сплотил из бывших подельников Дальневосточный союз казаков. В 1945 году Семёнов был настигнут Красной Армией в Харбине, увезён на суд в Москву и год спустя повешен.

12.

Из Читы же выбила его не Рабоче-Крестьянская Красная Армия Советской России, а Народно-революционная армия Дальне-Восточной республики, правительство которой вскоре разместилось в бывшем пассаже Второва, зелёный башни которого видны на кадре выше. В 1920 году красные партизаны, по большей части разбойники и беглые каторжники под началом молодого революционера-романтика Якова Тряпицына заняли Николаевск-на-Амуре и устроили резню японских купцов, на которых держалась экономика этого города. Японцы ответили полномасштабной интервенцией, и Советам только и оставалось сказать "я не я и лошадь не моя": 6 апреля 1920 года в Верхнеудинске начался гигантский спектакль на сцене площадью в 1,4 млн км². Там была провозглашена Дальневосточная республика, на самом деле полностью марионеточная, а внешне изо всех сил стремившаяся дистанцироваться от Советской России. Она и была-то даже не "красной", а так, "розовой" - её Правительство и Совет Министров (председатели которых были главами государства) слагала коалиция левых партий, где РКП(б) числилась лишь одной из прочих. Ещё здесь сохранялась религиозной свобода (которой активнее всего пользовались буддисты) и до некоторой степени - частная собственность. Республика делилась на старые Приморскую, Сахалинскую, Камчатскую, Амурскую и Забайкальскую области, из которой были выделены два региона с общими центром в Верхнеудинске - "русская" Прибайкальская область и состоявшая из нескольких анклавов Бурят-Монгольская автономная область (см. Агинское). И не беда, что НРА ДВР была образована из частей РККА с бывалыми красными командирами.

флаг и герб ДВР.

Главным зрителем этого спектакля были Соединённые Штаты, которые конечно не купились, но решили подыграть: Советская Россия казалась им образованием нежизнеспособным и недолговечным, а вот Японская империя виделась опасным конкурентом. Всё это сделало возможным сложнейший дипломатический торг, в котором японцы регион за регионом оставляли Сибирь, а НРА входила по следу интервентов и громила белых. К 1921 году японцы организовали своё марионеточное государство в Приморье (Чёрный буфер) и попытались путём переговоров превратить ДВР в свой протекторат, но начать масштабную войну уже не решились. 25 ноября 1922 года Народно-освободительная армия вошла во Владивосток, а 15 ноября республика без вопросов стала Дальневосточной областью РСФСР.

эмблема и флаги Народно-революционных армии и флота (де-факто только речного) ДВР.

Один из немногих её памятников - "буферки" в музее Нерчинска: это рубли ДВР, к моменту роспуска республики уже ставшие редкостью из-за гиперинфляции: 1000 таких рублей были меньше 1 советской копейки.

13.

Виды Транссиба и центра сняты с пешеходного виаудка за пятиэтажкой от Церкви декабристов. Впечатление об этом районе периодически портила мерзкая вонь, источник которой я позже увидел с поезда - почти в центре Читы находятся очистные. Близ них - основанная в 1936 году ТЭЦ-2 на стрелке Ингоды и Читинки:

14.

Гора с кадра выше - уже за Ингодой, а меж двух рек напротив центра высится лысая Титовская сопка (944м). Нам - на неё:

15.

Улица у подножья носит по старой памяти гордое имя Московский тракт, однако даже городской автобус увидеть здесь - удача.

16.

Одна из остановок отмечена датой "1905": на Титовской сопке началась и закончилась история уже третьего в моём рассказе читинского квазигосудартсва. Далёкий город был изрядно вольнодумским, здесь одних только народников жило на поселении 70 человек. Уже в 1902 году на Читинской сопке прошла первая маёвка, а в революцию 1905 года Забайкалье было охвачено тотальным восстанием. Осенью местные рабочие дружины во главе с большевиками Виктором Курнатовским и Антоном Костюшко-Волюжаничем при поддержке восставшего гарнизона и молчаливом согласии губернатора захватили город. Потенциально Читинская республика могла бы стать серьёзной проблемой для Российской империи - на складах и станциях Забайкалья скопилось огромное количества оружия русско-японской войны, и к концу года в распоряжении повстанцев было одних только винтовок 36 тысяч штук. Но чтобы выставить 30-тысячную армию, надо было её подготовить, а вот на это "царский режим" времени уже не дал - с подходом карательных войск Александра Меллер-Закомельского и Павла Ранненкампфа лидеры повстанцев решили перейти к партизанской борьбе и оставили Читу без боя.

17.

В усмирённом городе было арестовано несколько сотен активистов, 81 - казнили. Руководители Читинской республики Костюшко-Волюжанич, Эрнст Цупсман, Прокопий Столяров и Исай Вайнштейн были расстреляны первыми - в пади у дальнего склона Титовской сопки:

18.

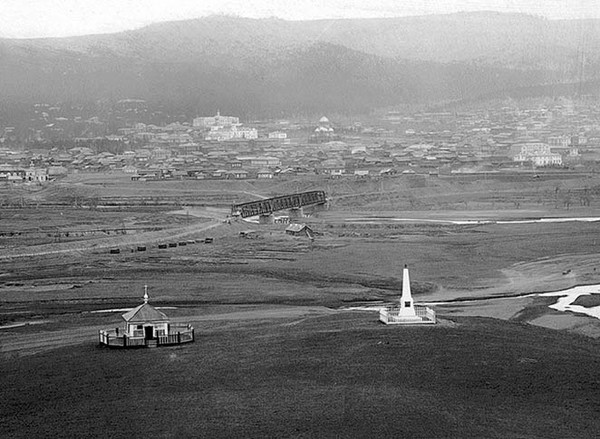

В 1926 году на этом месте поставили весьма эффектный монумент, от которого и начали мы подниматься по пологому травянистому склону:

19.

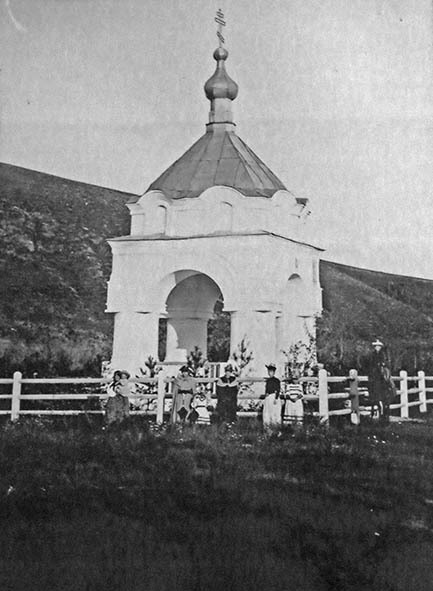

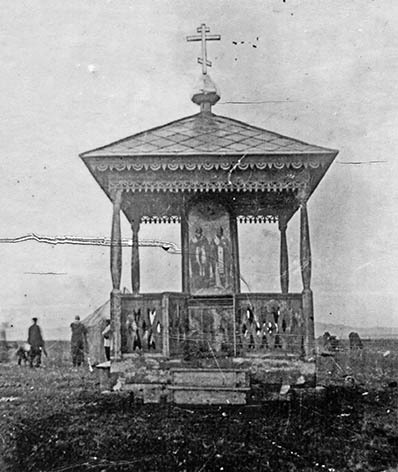

Более канонический путь наверх начинается от ресторана "Старый Замок" и часовни Александра Невского (2001):

20.

Она особенно хорошо смотрится с сопки, меняя задний план в зависимости от точки обзора. На кадре выше это мосты через Читинку, на кадре ниже - Петропавловский костёл (1999-2002):

21.

Прежде на этом месте стояли часовня Святого Духа и обелиск (1891) в честь спасения цесаревича Николая от покушения в Японии:

21а.

Мы к часовне, напротив, спустились, у подножья попав в жутковатый Лес Несбывшихся Надежд - на деревьях тут висят потрёпанные, выцветшие хий-морины. "Кони ветра", бурятские ангелы-хранители, изображаются на разноцветных платках, которые вешают в святых местах на удачу. Но поверие гласит, что пожелание сбылось только если конь улетел по ветру.

22.

Титовская сопка было явно чтима у местных народов, и где-то на её камнях даже можно обнаружить древние петроглифы. Выше по склону - одинокий сэргэ (ритуальная коновязь в бурятском шаманстве) да запечатлённый на заглавном кадре крест, впервые поставленный ещё декабристами на могиле их предшественника - Неизвестного солдата Семёновского полка, который в 1820 году в полном составе восстал против "аракчеевских" порядков.

23.

Сопка лежит к югу от города, стоящего амфитеатром на других горах. Виды с неё хороши почти в любое время, но вот единой смотровой площадки тут нет - что-то лучше видно с одних точек, а что-то с других. Пойдём против часовой стрелки - каждый следующий вид левее предыдущего:

24.

Первым делом взглянем на восток, вниз по течению Ингоды. Города эта длинная (702км) река размером примерно с Москву-реку (72,6 м³/с) касается краешком, однако значение её велико: Ингода сливается с Ононом в Шилку, а та с Аргунью - в Амур. Онон куда полноводнее и длиннее, Ингода в этой системе скорее приток, но именно вдоль неё Россия приходила в Забайкалье.

25.

На кадре выше вдалеке видна Антипиха - район у одноимённой станции, с 1920-х годов развивавшейся как центр военной логистики к гарнизонам Транссиба и КВЖД. Более всего она известна военным санаторием "Молоковка", устроенным в 1936 году на целебных ключах. "Молоковка" проигрывает "Куке" - я солидарен с

periskop.su, что это самая вкусная минералка России, за пределами Забайкалья очень редкая. Зато в 1945 году "Молоковка" на две недели стала тюрьмой ни много ни мало последнего китайского императора Пу И: из Маньчжурии Красная Армия вывезла не только Семёнова. Но Антипиха едва видна с горы, а заметнее всего на востоке отмеченная трубами ТЭЦ-2 стрелка Ингоды и Читинки:

periskop.su, что это самая вкусная минералка России, за пределами Забайкалья очень редкая. Зато в 1945 году "Молоковка" на две недели стала тюрьмой ни много ни мало последнего китайского императора Пу И: из Маньчжурии Красная Армия вывезла не только Семёнова. Но Антипиха едва видна с горы, а заметнее всего на востоке отмеченная трубами ТЭЦ-2 стрелка Ингоды и Читинки:26.

Старый Читинск издали выглядит так - плотно зажатая пятиэтажками деревянная церковь смотрится необычно:

27.

Центр города раскинулся левее, на склоне горы Чита (1044м), незастроенная вершина которой поднимается в зону леса:

28.

Старые кварталы стоят на её почти ровном подножье у Транссиба. Но как часто бывает в российских городах, издали не догадаться о том, что здесь скрывается красивый и довольно целостный исторический центр. Многоэтажки, элементарно более высокие, просто забивают панораму, и лишь башенки пассажа Второва (1910), он же управление КВЖД, он же правительство ДВР, торчат с ними вровень. Торцами огромное здание выходит к улицам Амурской (ближе) и Анохина (дальше), а выше видны сталинские фасады улицы Ленина - это три главных оси Старой Читы:

29.

На улице Ленина - и высокий Шумовский дворец (1913-18) у правого края кадра, и новостройка-башня с куполом по центру, и белые колонны да золотые статуи Дома офицеров (1940) правее неё. За ним тянется небольшой, но очень ухоженный парк, упирающийся в улицу Чкалова, отмеченную красной пожарной каланчой (1903). В правом верхнем углу кадра виден Воскресенский собор, перестроенный в 1945 году из костёла (1851). Но куда больше в этом кадре привлекает взгляд нижняя половина - старый (1903-05) и новый (1975) вокзалы станции Чита-2, стихийный автовокзал на площади (официального же автовокзала в Чите, внимание, НЕТ!) и огромный Казанский собор (2001-04), словно в память о том, что Чите дал Транссиб построенный прямо напротив вокзала. Кусты же на переднем плане - это упрятанная в мощные дамбы Читинка:

30.

Золотые купола Читы - Казанский собор, храм Святого Луки при мединституте (2007) в бывшей мужской гимназии (1891, фасад правее) и управление Забайкальской железной дороги (1947), мощным портиком выходящее на площадь Ленина:

31.

С юга глядит на неё ещё и бывший ЗабВО, жёлтый торец которого тут виден рядом с надписью "Hotel". С севера же над площадью нависает Радиатор - так называется в народе администрация Забайкальская края, чей флаг в отчётливо панафриканских цветах заметен на кадре выше. Она стоит на месте Архиерейского квартала, от которого осталась зелёная семинария в здании училища миссионеров (1907-12):

32.

Западной границей центра можно считать улицу Богомякова, мощной осью ведущей от памятника Николаю Муравьёву (2014) у моста за Читу-гору к федеральной трассе. Правее неё наверху можно разглядеть жёлтую главку дацана "Дамба Брайбунлинг" (2002-10), левее внизу - длинные балконы Пентагона, как называют читинцы оригинальное здание 1980-х годов на площади Борцов Революции.

33.

От Революции с километр до Победы, парк которой был заложен в 1975 году:

34.

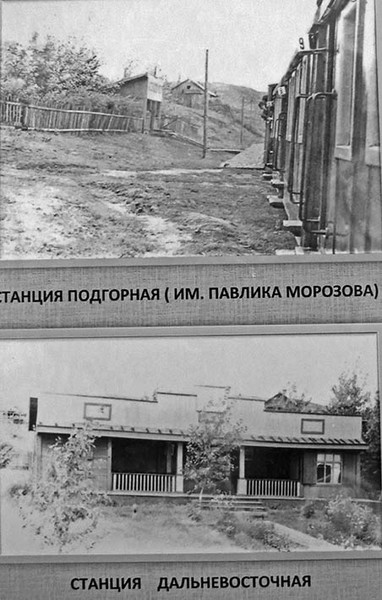

За ним Читинка резко поворачивает, а по берегу её тянется Малая Забайкальская железная дорога (1971-74). Сейчас в ней всего 3,7км, а ещё 2,5 в 2009 году отрезали под застройку. У берега - небольшая станция Поречье, до 2000 года Спортивная: тогда она была построена заново, да не просто так, а по проекту 1913 года с деревянными вокзалом и храмом.

35.

Ближе - огромная товарная станция Чита-1, в народе Дальний вокзал: она открылась в 1897 году, а вот первый поезд к Чите-2 задержало на 3 года наводнение на Ингоде и Хилке. Первая течёт в Амур, вторая - в Селенгу: Чита стоит у Великого Азиатского водораздела, и где-то на том далёком хребте высится гора Палласа (1236м), с которой ручьи текут в бассейны двух океанов (Тихого и Ледовитого) и 3 великих рек - Амура, Енисея (через Байкал) и Лену (через Витим). За горами лежат Арахлейские озёра - целый анти-архипелаг на высоте 930-940 метров из 6 больших (Тасей, Иван, Арахлей, Шакшинское, Большой Ундугун и Иргень) и 20 малых озёр. Они красивые, тёплые и пока ещё богатые рыбой, а потому вся Чита ездит туда отдыхать.

36.

В городе есть и своё озеро Кенон (5х4км), несмотря на загрязнённость по-прежнему богатое рыбой. Ну а трубы ТЭЦ-1 (1960-65) и с этой стороны ограничивают Читу.

37.

Круг почти замкнулся - вот снова Ингода, уходящая за Титовскую сопку, у которой на реке своеобразный фасад - живописные скалы Сухотино:

38.

Леса на склонах сопки же, да и многие деревья по окраинам запомнились мне вот такой гадостью. Не знаю точно, что это за червяк, но по словам местных, раз в несколько лет случаются его нашествия:

39.

Ещё одна деталь пейзажа лучше видна в перспективе улицы Ленина - это шахтный копер. Забайкалье богато углём, и прямо в предместьях областного центра лежит несколько шахтёрских посёлков:

40.

На улицах Читы не покидает ощущение пространственно-временного континуума. Город словно застрял в 1990-х, из которых пытается выйти теперь напрямую в 2020-е, и никогда не знаешь, какой гранью на следующем шаге Чита повернётся к тебе. Центр Читы уютный, даже хипстерский, а на окраинах не стоит злить "смотрящих", и родители, отправляя детей в школу, выясняют, не захвачена ли она АУЕ.

41.

Фасады старых домов Читы цветасты, опрятны и снабжены куар-кодами, но рядом - облезлые пятиэтажки да гнилые избы. Из двух соседних улиц одна может выглядеть почти безупречно, а на другой и асфальта не быть. Изношенностью инфраструктуры и откровенной бедностью большинства жителей Чита напоминает мне скорее областные центры Украины.

42.

И всё же это вполне русский город, и буряты тут заметны не так, как в Улан-Удэ или Иркутске. Хотя и лучшие места, где в Чите можно поесть - несколько позных и пара китайских кафе, которые мой спутник Пётр хвалил со знанием дела, отметив при этом, что кухня тут сугубо северо-китайская без малейших признаков юга. Самих китайцев до Царь-вируса было в Чите как бы не поболее, чем во Владивостоке или Хабаровске - всё-таки и Забайкальск главные ворота Поднебесной, и Маньчжурия - самый крупный и богатый из китайских городков, разросшихся в 21 веке на приграничной торговле.

43.

Грубоватый колорит земли казаков и каторжников проявляется в вывесках:

43а.

В инсталляциях есть что-то от куража старых купчин:

44.

А вместе с ними и такой подзабытый розовенький гламур "нулевых". Длинноволосые неформалы в Чите тоже совсем как из того десятилетия, и только чёрные косухи, берцы да банданы машина времени не дала им взять с собой:

45.

В центре Читы погожим днём неожиданно много уличных музыкантов:

46.

Только здесь это не коллективы, играющие почти что концерты, а просто юноши и девушками с гитарами, вышедшие спеть на миру да поймать немного монет в снятую кепку.

47.

Их приятно не только слушать, но и видеть: я бы включил в Читу как минимум в топ-3 российских городов с самыми красивыми девушками.

48.

Вернее, "красивые" - слово не совсем то, более подходящая характеристика - видные. Легко и заманчиво одетые, с громкими голосами и резким смехом, не стесняющиеся своей красоты в суровом краю, не боящиеся пошлости и не знающие слова виктимблейминг:

48а.

А ещё - не робкого десятка. Вот скажем особа с кадра выше, судя по теме разговоров учащаяся на медика, добрых 20 минут, что мы ехали с ней в маршрутке, рассказывала кому-то в телефоне байки в духе "нашли в голове нож" или "наблевал полную раковину крови и помер", но с таким огоньком, что можно было заслушаться.

49.

Маршрутки в Чите основной транспорт, и ехать в них часто приходится стоя, упираясь головой в низкий потолок. На кадре выше, однако, виден троллейбус - система пущена в 1970 году и пока живёт. Вероятно, потому что в Чите есть:

50.

Ну а красоту здешних девушек многие связывают с тем, что Чита была центром военного округа, столицей бесчисленных гарнизонов в даурских степях, где служили сотни тысяч военных со всего Союза, обновившие и раскрасившие местный генофонд. Военную ипостась Чита не утратила и ныне, и по крайней мере в дни нашей поездки то и дело сквозь шум машин прорывался рёв военных самолётов (в данном случае - бронированных штурмовиков Су-25 "Грач" вроде того, что в 2015 году сбили турки):

51.

Почти все места из следующих частей мы уже видели с Титовской сопки. И дальше погуляем у вокзала и по улицам Амурской и Анохина.

ДАУРИЯ-2021

Обзор поездки и оглавление.

Албазино. История Даурии, её коренных народов и присоединения к России.

Амурская железная дорога

Свободный. Центр.

Свободный. Окраины и окрестности.

Белогорск - Магдагачи.

Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.

Бамовская - Куэнга.

Забайкалье.

Чита. Колорит и виды.

Чита. Чита-2 и Амурская улица.

Чита. Площадь и улица Ленина.

Чита. Разное в центре.

Чита. Чита-1 и по Транссибу на запад.

Сретенск. Станция и путь к ней.

Сретенск. Город.

Нерчинск. Сердце Даурии.

Нерчинск. Бутинский дворец.

Нерчинск. Окрестности. Здесь же - о людях Забайкалья: исчезнувших мурченах, гуранах и этике общения с ними.

Нерчиский Завод. О рудниках.

По диким степям Забайкалья. Об исторической каторге и добыче золота в прошлом и настоящем.

Краснокаменск.

Борзя и Приаргунск. О ЗабВО и пограничных особенностях.

Кондуй.

Агинский Бурятский округ

Агинское.

Агинский дацан.

Алханай.

Цугольский дацан.

Делюн-Болдок.

|

Метки: невольничье Сибирь транспорт дорожное деревянное шахтёрское |

Кондуй. Церковь Чингисхана. |

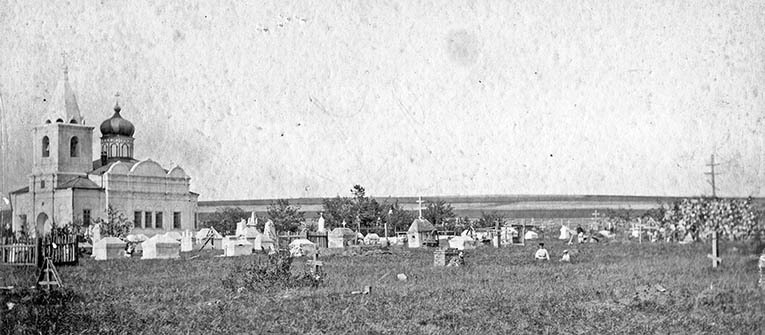

Забайкалье - один из самых русских регионов Сибири, где коренные народы остались разве что топонимикой да памятью гуранов о своих предках. Нащупав здесь первые в стране серебряные рудники, ещё допетровская Россия вцепилась в этот мрачный угол крепко, заселив казаками и каторжниками. Но что-то ведь было тут и до них? В завершение рассказа о даурской глубинке отправимся в Кондуй - крупное (500 жителей) село в тупике дороги в 70 километрах от показанной в прошлой части Борзи. Там сохранилась церковь, сложенная из обломков монгольского дворца.

Самый дорусский пласт Забайкалья - это, конечно, природа. В июне, когда пади и сопки покрывают нежно-зелёные травы, а на лугах искрятся разнообразные цветы, она кажется вполне дружелюбной. Но это потому, что ездить в Забайкалье стоит, наверное, только в июне: как шутят местные, тут дерзко-континентальный климат. Лето Даурии жаркое и душное, в одни годы сырое, а в другие - с долгими засухами, когда с весны до осени не падает ни капли дождя. Зимой - морозы и ветра за 40 (градусов и метров в секунду), а суточные перепады температур могут превышать 30 градусов. При всём том, Даурия - самый солнечный угол России, где порядка 300 ясных дней в году. Только дни эти, кажется, как раз не в июне: над нами неизменно ходили безумно красивые облака, порой прорывавшиеся ливнями и грозами. Осадки здесь тоже не знают меры, и паводки вроде того, что преградил нам путь из Нерчинска в Нерчинский Завод, случаются на разных здешних реках регулярно. В общем, не стоит удивляться тому, что дорусское Забайкалье не было многолюдным, и даже его коренные жители мурчены (конные эвенки, о которых я подробно рассказывал здесь) - кочевники, но не скотоводы. Они разводили только коней, а еду добывали охотой: степи Забайкалья изобиловали живностью тогда, как саванны доколониальной Африки. Стада дзеренов порой забредают из Монголии и теперь, да и в принципе если кто и стал тут лучше жить после распада Союза и запустения деревень - то это дикие животные: в последние годы численность здешних копытных волки регулируют как бы не интенсивнее людей. В прошлом символом Забайкалья определённо считалась сибирская косуля, или гуран, и к местным старожилам это название приклеилось примерно по тому же принципу, что "тамбовские волки" или "русские медведи". Однако живой мир Даурии - это в первую очередь птицы: в Забайкальском крае встречается 40% всех видов пернатых России. Символом региона в ХХ веке стал даурский журавль, расцветкой головы и шеи напоминающий то ли шамана, то ли тунгусского князя. Их всего порядка 5 тысяч особей (причём основное их место зимовки - полоса отчуждения меж двух Корей), и мы видели этих птиц только в виде чучел под потолками музеев. Но потрёпанных да набитый опилками даурский журавль явно больше соответствует нынешнему Забайкалью, чем живой...

2.

И всё же люди пришли в этот неласковый край очень давно - с глубокого каменного века в даурских степях сменили друг друга десятки археологических культур, уже 12 тысяч лет назад освоив керамику. Незадолго до начала новой эры из них выделились две общности - монгольская и маньчжурская. Даурия переходила то к одним, то к другим, и на деревьях её лесов археологи находили следы древнеманьчжурских "воздушных погребений", а в степях - протмонгольские плиточные могилы, создатели которых так и называются теперь в науке - "культура плиточных могил". Вот в музее Нерчинска одна из их находок - ритуальный сосуд-трипод:

3а.

Главное наследие той эпохи - бронзовые зеркала, удивительно похожие на скифские амулеты от Крыма до Алтая:

3.

Китайцам все эти народы были известны как просто Дунху - "восточные варвары", самыми грозными из которых считались мохэ - древние маньчжуры, по образу хозяйства похожий на тех же мурченов, из всех животных полагавшихся лишь на коня. На западе их соседями были хунну, по-нашему говоря гунны - ещё один конгломерат племён, часть которых также говорила на монгольских языках, а часть стала предками тогда ещё не сформировавшихся тюрок. Городища и захоронения той эпохи археологи безошибочно узнают по берестяным туескам характерной формы:

4а.

Разгромленные первым гуннским императором Модэ во 2 в. до н.э., Дунху рассеялись по Маньчжурии. Самым крупным их осколком стало монгольское племя, известное из китайских хроник как Сяньби по ставшим для него убежищем горам Сяньбишань у корейской границы. С 45 года нашей эры они были известны как союзники гуннов в набегах на Китай, однако степные империи всегда отличала недолговечность: хунну слабели, сяньби - крепли, и вот в конце 2 века сяньбийский дажэнь (вождь) Таньшихуай объединил сяньбийских вождей и ненадолго стал гегемоном Великой Степи. Сяньби разгромили гуннов, остатки которых ушли на запад, собрав вокруг себя множество прототюркских, иранских и даже финно-угорских племён со всей Великой Степи, которые пару веков спустя обрушились на Европу. Покорить Китай Таньшихуай не успел, но сломал хребет его армии и надломил самую долговечную в китайской истории империю Хань. Даурия же в грандиозных войнах оставалась глубоким тылом, богатым захолустьем, а главными артефактами той эпохи стали наборные пояса - вот тут слева гуннский, справа сяньбийский:

4.

Империя Сяньби оказалась скоротечной даже по меркам Великой Степи. Да и государством она не являлась в полном смысле этого слова: в ней не было даже системы налогообложения, лишь добыча набегов, которую военачальники могли использовать для военных нужд. Сын умершего в 181 году Таньшихуая Холян был убит китайским самострелом у Великой стены. Его брат-регент Куйту не пожелал отдавать трон подросшему племянник Цяньманю, и их война в 240-е годы разрушила империю Сяньби и развеяла их самих по степных просторам. В 5-6 веках Евразию переворошило Великое переселение народов, в ходе которого монгольские кочевники ушли из Забайкалья. Остались лишь те, кто освоил земледелие - предки дауров, по которым эта земля и получила от русских казаков своё название (см. Албазин). Но те жили больше в Амурских прериях, где климат помягче, а почвы пожирнее. Степи Забайкалья же занял народ увань, по-нашему говоря - эвенки в своей конной, мурченской ипостаси. Их предки жили вокруг Байкала, откуда с нашествием тюрок-курыкан (см. Ольхон) разбрелись кто по тайге до Охотского моря, кто по степям за Аргунь. Подобно кавказским горцам, государство построить мурчены так и не сумели, однако шороху на соседей наводили порядочно, и даже грозные кидани, очередной монгольский союз, построивший в 10 веке за Аргунью империю Ляо, предпочёл отгородиться от тунгусов системой земляных стен с редкими 4-угольными крепостями. Теперь эти укрепления известны как Чингисхановы валы, и по степям вокруг стыка границ России, Китая и Монголии тянутся они на сотни километров. Тунгусы и оставались тут хозяевами вплоть до русской эпохи, ну а под властью славян да немцев монгольское начало вновь возобладало над тюркским. Ещё в 16 веке в Забайкалье пришли из глубин Маньчжурии хори-буряты, от которых отделилось фактически новое племя агинских бурят (см. Агинское), и в 18-19 столетиях мурчены без следа растворились среди двух народов, образовав среди них два субэтноса - русских гуранов и бурят-хамниган. И если Нерчинские рудники - угол чисто гуранский, то ближе к Борзе и Оловянной начинают появляться бурханы и ступы:

5а.

...Места на маршрутке Нечинский Завод - Чита бронируются заранее по телефону, и если народу много - из Нерзавода просто уходят два микроавтобуса вместо одного. Оплата, по крайней мере для очевидно неместных - только на весь маршрут, то есть порядка 1200 рублей, но познакомившись с тяжёлым (из-за бездорожья, пустынности и общей недоверчивости местных жителей) забайкальским автостопом, мы решили не экономить. Обычно маршрутка ходит через Нерчинск, однако то наводнение, из-за которого нам пришлось добираться до Нерзавода через показанный в прошлой части пограничный Приаргунск, тут оказалось нам в помощь - маршрутка ехала через Борзю. Километрах в 20 до неё, успев подружиться с половиной салона (подозрительность забайкальцев сменяется панибратством быстро), мы сошли посреди ветреной степи да забрались на огромную насыпь. Это часть описанной в прошлой части новой железной дороги Нарын - Газимурский Завод, проложенной в 2008-15 годах через старые Нерчинские рудники к новым ГОКам. На ней есть 5 станций, но пассажирского движения нет - это в чистом виде подъездной путь для вывоза полиметаллов. Для нас эта насыпь - как стена, отделяющая затерянный мир: здесь уходит почти параллельная трассе грунтовка в глубь степной долины, на которой стоят всего два села, дальнее из которых - Кондуй.

5.

Мы готовились к долгим зависам и даже купили в НерЗаводе две 5-литровые баклаги воды на случай внепланового ночлега в палатке вдали от источников. Однако к моему удивлению, в этой глуши автостоп оказался куда легче, чем на основных дорогах. А может просто дух Чингисхана был рад нам как своим гостям: все 3 водителя, подвозивших нас по Кондуйской долине, были не местными. Туда нас вёз сначала командированный землемер из Читы, потом - буряты-корнекопатели из Агинского. На обратном пути же рано утром машина сперва промчалась мимо нас, но метрах в 100 затормозила и вернулась задним ходом. В ней сидели две стройных девушки с приятными лицами, оказавшие матерью и дочкой. Старшая, звали её Наталья, была родом из Борзи, но несколько лет назад уехал в Кондуй - её муж и отец решили податься в фермеры, она сама же была ни кем иным, как представителем потомственной интеллигенции. И в Борзе её сестра Елена Чемусова стала районным министром культуры, а сама она в Кондуе занялась краеведением и организацией событий. Большинство сведений о том, что видели мы по дороге, я записал с её слов. Вот скажем крутой поворот, известный как Узкое место - ни что иное, как местный бурхан (шаманская святыня), где входящие в долину и выходящие из неё останавливаются, чтобы выразить уважение её духам.

6.

За Узким местом раньше был прекрасный лес, несколько лет назад сгоревший. В степях Забайкалья это частая беда - я уже показывал прореженный пожарами Цасучейский бор на родине Чингисхана. А вот чуть дальше у дороги странно выщербленный камень, у которого, по местному преданию, семёновцы расстреливали красных партизан:

7.

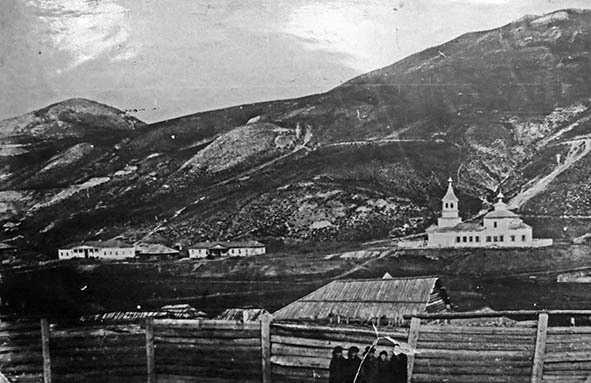

Километрах в 25 от поворота встречает Цаган-Олуй - крупное по местным меркам село:

8.

Его название можно было бы перевести как Белогорское, но дело в том, что по-бурятски это звучало бы Цаган-Уула. Казаки поставили тут пост в 1724 году, взяв у кочевников название, но переиначив его на свой лад - всю свою историю тут говорили по-русски. Русская здесь, увы, и демография - в 1902 в Цаган-Олуе жило без малого 2 тыс. человек, в 1989 - 1,5 тыс., сейчас - около 600.

9.

Об этом напоминают странные леса пеньков. Паводки на здешних ручьях не редкость, поэтому многие избы и лабазы в Цаган-Олуе ставили на небольших сваях. Их основания - всё, что осталось от исчезнувших домов:

10.

На водонапорной башне - чей-то крик души: почти нигде в Кондуйской долине не ловит мобильная связь, которую уже не первый год обещают сделать тут с года на год.

11.

На краю села - дом с пирамидальной крышей, где живёт явно солидный человек, уж не знаю, на чём тут преуспевший:

12.

А под высоким крестом на кладбище, висящем над селением...

13.

...покоится его сын, в 2008 году убитый на дороге.

14.

С другой стороны над Цаган-Олуем нависает несколько массивов скал, которые даже издали чрезвычайно живописны. А вблизи, судя по чужим фото, там можно найти даже каменную арку, как на Алханае или Нухэ-Дабане.

15.

Одна из этих скал называется Карымской, как и станция недалеко от Читы. Изначально гуранами считали только тех, чьими предками были тунгусы, русско-бурятские метисы же были известны в Забайкалье как карымы. В итоге первое слово стало обозначать всех русских старожилов Даурии, а второе практически сошло на нет. Но судя по названию скалы, старый процветающий Цаган-Олуй населяли именно карымы:

16.

Красивых скал в этой долине в принципе немало, а в пади Цорен есть пещеры и наскальные рисунки, которые ещё Окладников изучал:

17.

Там, где сопки расступаются, видны далёкие сёла соседних долин и станции Приаргунской железной дороги. Они куда ближе, чем Борзя, но это другой район, а значит прямой путь не всегда самый быстрый. Реже открываются виды на север, на трассу, которой мы приехали. Глядя туда, Наталья рассказывала нам о стоящем с другой стороны трассы селе Курунзулай с весьма впечатляющими руинами деревянной Преображенской церкви (1895):

18.

Но то было утром, а вечером корнекопатели высадили нас за пару километров до Кондуя, свернув куда-то к потайным делянкам в степь. Мы побрели вдоль дороги, у которой старинное село встречает неожиданно аккуратным кладбищем:

19.

И пьяной надписью на въездном знаке:

19а.

В степи колышутся стада, совсем как при монголах. Умирание тут соседствует с возрождением - так, отец нашей водительницы Николай Чемусов в 2013 году натурально основал на базе своей фермы "Чинам" село, официально включённое в список населённых пунктов. Оно так и названо - Чемусово, но прописанных жителей там пока нет.

20.

Ну а вот впереди и наша цель - Кондуй:

21.

С бурятского его название можно перевести как "конец долины" - это тупик дорог. Но может быть поэтому Кондуй стоит как-то особенно крепко, уж по крайней мере участки занимают в нём больше места, чем пустыри. По словам Натальи, народ в Кондуе "недружный" - на чужаков тут смотрят отстранёно, на жителей соседних селений - свысока, а друг на друга - помня старые обиды. Кондуйцы живут по принципу "мой дом - моя крепость", являя собой такую особую забайкальскую вариацию куркулей. Старых изб и красивых домов в селе мало, но и не ради них мы забрались сюда:

21а.

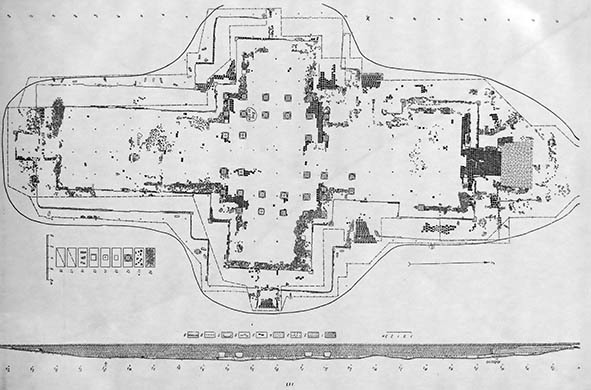

Ещё в 1675 году русский дипломат молдавских кровей Николай Спафарий проезжал этой долиной в Китай да приметил в ней руины каменного города со множеством заброшенных палат. О них же знали и хори-буряты, считавшие Кондуй-городок домом Бальджин-хатун, что привела их сюда из Маньчжурии и за это была убита маньчжурскими вассалами солонгутами. Первый план городища составил в 1798 году горный инженер Пётр Фролов (см. Змеиногорск), позже его изучали первый забайкальский журналист Василий Паршин (1835) да освободивший с каторги активист Алексей Кузнецов - тот самый, что убил в Москве студента Иванова и вдохновил Достоевского написать "Бесов". Наконец, в 1957-58 годах Монгольская археологическая экспедиция Сергея Киселёва однозначно установила, что это был монгольский город, населённый в 13-14 веках. Он разросся вокруг дворца, похожего на дворцы Удэгэя в Каракоруме и Хубилая в Дайду (Пекине), то есть тут жил какой-то очень крупный монгольский феодал. Скорее всего - Исункэ, племянник Чингисхана: его имя высечено на стеле, найденной в 1830 году в соседнем Хирхиринском городище и увезённой теперь в Эрмитаж.

22а.

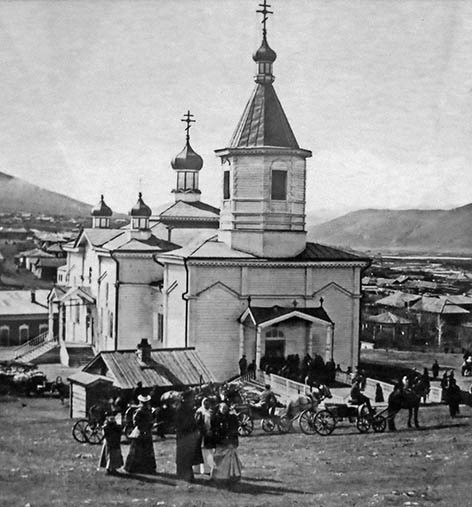

Но больше всего впечатляет предание о том, что в Кондуйском дворце был и сам Чингисхан... правда, посмертно: 11 месяцев дворец служил временным мавзолеем Потрясателя Вселенной, пока на его малой родине в Делюн-Болдоке искали место для погребения да отводили в сторону русло Онона, чтобы устроить могилу на речном дне. Делюн-Болдок - родина Чингисхана наиболее достоверная, предположение о захоронении полководца по месту происхождения - сугубо логическое, так что это предание из серии "могло быть, а могло и не быть". И хотя Монгольская империя простояла впечатляющую по меркам Великой Степи сотню лет, всё же и её дворцы поросли бурьяном. Кондуйский дворец, к тому времени скорее всего служивший укрытием для пастухов, сгорел где-то в 15 веке. В нескольких километрах от него в 1720-х годах появился военный пост, к 1773 году разросшийся до селения. Первыми жителями его были братья Эповы - Иван, Фома, Прокопий, Василий и Афанасий, попавшие в Сибирь с Вологодчины. Для древнего города всё это было фатальным - об исторической ценности руин тогдашние казаки и крестьяне не думали, зато им было больно видеть, как пропадает такая куча стройматериалов! Бурятские ламы сложили из здешних белокаменных плит крыльцо Цугольского дацана и украсили своей резьбой капители дворцовых колонн, поставив их там же. Ну а в Кондуе казачий урядник Симеон Эпов завещал своей жене Марии и сыну Василию построить после его смерти храм. В 1805 году в село прибыл нерчинский зодчий Кирилл Суханов, и к 1815 году из обломков монгольского дворца была сложена церковь Кирика и Улиты с так и не достроенным приделом Рождества Богородицы на боку:

22.

Русская сельская церковь, построенная из обломков дворца Чингисхана - пожалуй, это точка, финальный аккорд, контрольный выстрел в борьбе Руси и Орды.

23.

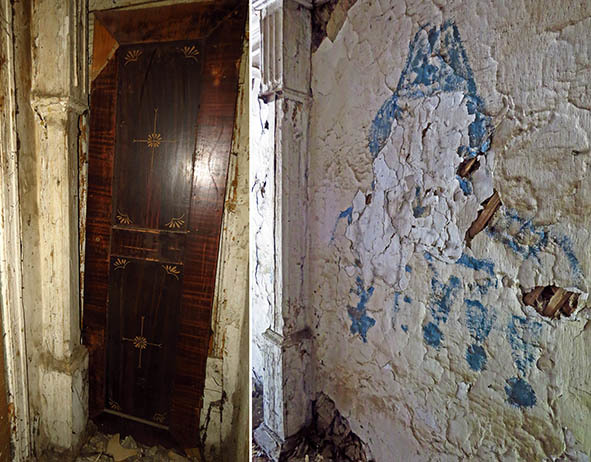

Хотя, справедливости ради, визуально Кондуйский храм скорее разочаровывает. Во-первых, он очень маленький, немногим крупнее окрестных изб. Во-вторых, я ожидал почему-то увидеть белокаменную постройку с фрагментами орнаментов и драконами, но оказалось, что большая часть церкви всё-таки из кирпича:

24.

Лишь в её фундамент уложены плиты да основания колонн, причём последние - в основном на ребро: рискну предположить, что Суханов проектировал именно кирпичную часть, а основание клали селяне, ни разу в жизни не видевшие каменных зданий.

25.

Но больше всего впечатляют Ангелы. Не знаю, кого для монголов символизировали эти фигурки во фризах и балюстрадах Кондуйского дворца, похожие где-то на орлов, где-то на человечков со звериными головами:

25а.

Но на церкви это однозначно рой ангелов, благостное пение которых само отдаётся в ушах:

26.

Церковь совершенно заброшена, а разговоры о её реставрации тянутся год за годом:

27.

Хотя в трапезной стоят откидные кресла из продранного дерматина, а в нишах и на стенах иконы - в заброшенном храме тоже можно служить:

27а.

Алтарь на монгольской колонне:

28.

Не знаю, что было здесь в советское время, наверное какой-нибудь склад. Зал церкви разбит на два этажа:

28а.

И чтобы снять кадр выше, надо было подняться по лестнице:

29а.

Наверху мы даже подумывали заночевать, чтобы выбраться из Кондуя утром:

29.

Но сперва я всё же решился пройтись по селу:

30.

С холма над храмом впечатляющие виды. Вон, позади - дно долины, где-то посреди которого и стоял Кондуйский городок:

31.

Село же расположилось там, где долина начинает повышаться, и в том, что такой выбор места очень правильный, мы ещё убедимся:

32.

Вдали - и сам Конец Долины. Горка, на которую я поднялся, известна как Бурятская сопка - когда бурят и карымов тут было много, на ней порой проходили тайлганы (шаманские молебны). Теперь сопку венчает вышка, на которой, по словам Натальи, вот-вот заработает сотовый ретранслятор.

33.

И красноармеец на местном воинском мемориале - ни дать ни взять Гэсэр!

34.

Мемориал стоит в ограде не по-сельски огромного Дома культуры, куда местные жители начали приглашать и нас - внутри есть музей:

35.

А заодно указали ещё один "монгольский" камень, лежащий у забора перед руинами коровника:

36.

Пока мы брели по селу - местные демонстративно даже не глядели в нашу сторону. Но - всему своё время! По вторникам и пятницам утром и вечером из Борзи в Кондуй ходит маршрутка, которой тут ждут как теплохода в Антипаюте или вертолёта на Вайгаче. На площади между храмом и Домом культуры собралась, натурально, половина Кондуя от сельских гопников и забулдыг до интеллигентных женщин из дворца культуры и очень симпатичной детворы. Люди съезжались на мотоциклах, машинах и даже в телеге-двуколке. Провожающие и встречающие - я был уверен, что утром маршрутка едет в райцентр, а вечером возвращается сюда, но как оказалось - оба рейса совершаются туда-обратно из Борзи.

37.

Мы понимали, что в музей уже не успеем, а нас уже приглашали на "Кондуйское городище" - исторический фестиваль, что проходит с 2019 года в конце июля на руинах монгольского города. Фестиваль и приучил местных к тому, что чужаки безобидны, а как-то реагировать на них совсем не обязательно. Ну а организаторами его были всё те же сёстры Чемусовы - Елена в ведомствах и кабинетах, а Наталья, неофициально - на земле. До июля оставаться мы, конечно же, не собирались, но всё же после разговора с сотрудницами ДК я понял, что нам надо ехать на Кондуйское городище, а там, вдали от населёнки, ставить палатку да ночевать. Последним аргументом в пользу такой идеи стала загадочная полоса сотовой связи с каких-то окрестных сопок: в селе сигнала вообще нет, а вот в районе городища он почти идеален.

38.

Найти бывший город в голой степи не так-то легко - от Кондуя это 7 километров в сторону внешнего мира, и главный ориентир тут - крутой, почти под прямым углом, поворот. По правую руку (если ехать в Кондуй), то есть на юге, на фоне села Ковыли у станции Арамогойтуй, можно различить в степном пространстве одинокий обелиск:

39.

К ним и направились мы по раскисшей тропе с глубокими лужами, в иных из которых плавала рыба:

40.

Засохшими рыбками была усеяна и сама тропа - это последствия всё того же наводнения, прорвавшего в том числе рыборазводный пруд одного из местных фермеров.

41.

Городище, обычно сухое и уютное, паводок превратил в хлюпающее болото, из которого на нас как дикая орда налетела злющая комарилья. Покусанные, надышавшиеся дэтой да с мокрыми ногами мы взобрались на ставший островом вал и поставили там палатку:

42.

Тут стоял вполне серьёзный город - всё городище имеет размеры 1,5км на 900 метров. Дворец Исункэ в его середине был выстроен в виде креста на 2-метровой насыпи размером примерно 100 на 60 метров. Он состоял из парадных ворот, дворика перед входом, и трёх залов - входного длиной около 15 метров, поперечного для ждавших аудиенции посетителей, и тронного, где заседал хан с приближёнными.

42а.

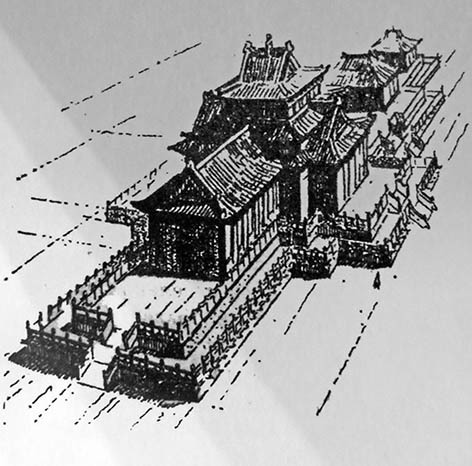

Примерно так всё это выглядело снаружи:

43а.

Строили дворец, само собой, китайские мастера, что в общем видно по его архитектуре - парящие кровли, изукрашенные водостоки и 125 скульптур, самыми примечательными из которых были головы драконов. Одна из них ещё в 19 веке попала в Нерчинский музей, а больше всего артефактов хранится, конечно же, в Борзе (фото есть здесь) - но тамошний музей в день нашего визита оказался без причин закрыт.

43.

От стен дворца следа не осталось, а вот под землёй археологи откапывают то полы из цветных плиток, то фундаменты колонн. Первые по окончании сезона закапывают обратно, а вот вторые белеют в высокой траве, выдавая расположение поперечного зала - в нём было 20 колонн, разделявших 6 нефов:

44.

Вокруг дворца остатки ещё нескольких построек, так же превратившиеся в травянистые бугры:

45.

А земля усеяна обломками былого:

46.

Следы краски на кирпичах и плитках напоминают, что когда-то залы дворца украшали богатые росписи:

47.

Крышу покрывала разноцветная поливная черепица - вот её фрагменты в музее Агинского:

48.

На городище опускались сумерки, а я, пользуясь отличной связью, писал письма домой да отправлял туда фотографии этой сказочно красивой степи. Утром в палатке Пётр рассказывал мне о каких-то ощущениях на границе сна и яви - кто-то словно тыкал ему в лицо волосатым клювом да по-каторжански обращался "Начальничек!".

49.

Такова Даурия, красивый и жестокий край. В завершение рассказа - её цветы, обильные по всем степям, и в том числе на этом городище:

50.

51.

52.

Дальше было бы логично рассказать про Агинский Бурятский (уже не автономный) округ, но я про него уже рассказал.

Безусловно, стоило сделать отдельный обзор по всему Забайкалью - по степени инаковости что в природе, что в культуре, что в реалиях оно достойно иных постсоветских стран или хотя бы очень самобытных регионов вроде Сахалина. Но теперь и в этом смысла нет - всё и так рассказано в других постах из оглавления.

И всё же не находите ли, что в описании Забайкалья мы кое-что забыли? Ах, да - в следующих 4-5 частях расскажу про Читу!

ДАУРИЯ-2021

Обзор поездки и оглавление.

Албазино. История Даурии, её коренных народов и присоединения к России.

Амурская железная дорога

Свободный. Центр.

Свободный. Окраины и окрестности.

Белогорск - Магдагачи.

Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.

Бамовская - Куэнга.

Забайкалье.

Чита. Колорит и виды.

Чита. Вдоль Транссиба.

Чита. Улица Бутина.

Чита. Улицы Ленина и Амурская.

Чита. Разное.

Сретенск. Станция и путь к ней.

Сретенск. Город.

Нерчинск. Сердце Даурии.

Нерчинск. Бутинский дворец.

Нерчинск. Окрестности. Здесь же - о людях Забайкалья: исчезнувших мурченах, гуранах и этике общения с ними.

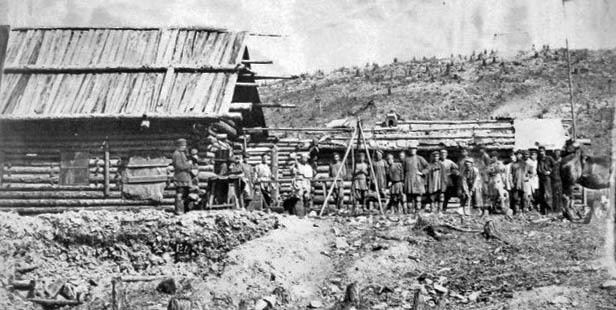

Нерчиский Завод. О рудниках.

По диким степям Забайкалья. Об исторической каторге и добыче золота в прошлом и настоящем.

Краснокаменск.

Борзя и Приаргунск. О ЗабВО и пограничных особенностях.

Кондуй.

Агинский Бурятский округ

Агинское.

Агинский дацан.

Алханай.

Цугольский дацан.

Делюн-Болдок.

|

Метки: Великая Степь Сибирь природа дорожное |

Борзя и Приаргунск. Пограничное состояние. |

Первыми русскими людьми в диких степях Забайкалья были не каторжники, а казаки. Друг друга эти две категории граждан, мягко говоря, недолюбливали, но в единстве и борьбе противоположностей стали двумя гранями одного сурового угла. С каторгой в Даурии неразрывно связаны серебряные рудники и золотые прииски, преемником казачества же можно считать Забайкальский военный округ, чью аббревиатуру ЗабВО советские офицеры расшифровывали как "Забудь вернуться обратно". С даурским пограничьем я познакомился в городке Борзя (29 тыс. жителей) и ПГТ Приаргунск (7 тыс. жителей) по разные стороны показанного в прошлой части уранового Краснокаменска. Все они связаны сетью железных дорог, разросшихся в разные стороны от Китайско-Восточной магистрали.

Я почти всегда предпочитаю географический порядок сюжетному, но кажется нигде логика рассказа не была так далека от логики путешествия, как в Забайкалье. О наших с Петром похождениях по диким даурским степям я рассказывал в обзоре поездки, но если совсем уж вкратце, то из-за паводка на притоках Шилки мы добирались из Нерчинска в Нерчинский Завод через Читу, откуда ночным поездом уехали в Приаргунск и продолжили путь автостопом. Автостоп вышел столь тяжким, что покидать Нерзавод мы решили на читинской маршрутке, которая из-за того же паводка ходила в те дни не через Нерчинск, а через куда более актуальную для нас Борзю. И лишь из Борзи мы двинулись в Краснокаменск, откуда ночным поездом вернулись в Читу. Так что сегодняшние сюжеты Даурии я показываю не то что в обратном порядке, а просто вперемешку - по мере удаления от Читы.

2.

Борзя, что стоит в 350 километрах юго-восточнее краевого центра - самый солнечный город России, где ясных дней не менее 300 в году. Однако не этим она с недавних пор известна "всякому здравомыслящему человеку(тм)" - Борзю посетил целый Варламов и припечатал худшим городом России. Резкое, какое-то злое, неприятное уху название не добавляло позитивных ожиданий. Окраины Борзи встретили нас зелёными бульварами... без асфальта и тротуаров и с высокими заборами частного сектора по бокам:

3.

Но подъезжая к Борзе, я был настроен благожелательно - близ древнего Кондуя нас подобрала лучшая попутка всего забайкальского вояжа. Вела её интеллигентная симпатичная женщина, когда-то перебравшаяся в Кондуй отсюда, а в городе её сестра - районный министр культуры. Водительница рассказала нам много интересного, а привезла прямиком в краеведческий музей, расположенный в специально построенном в 1976 году деревянном здании. По её словам, музей тут действительно интересен своими археологической и палеонтологической коллекциями, где соседствуют динозавры и драконы - из Харанорского угольного разреза и руин Кондуйского дворца соответственно. Но музей без видимых причин оказался закрыт - то ли из-за начинавшегося локдауна Третьей волны, то ли просто потому, что здесь никого не ждали. Не сумев дозвониться сестре, обескураженная водительница попрощалась с нами, а мы побрели смотреть город.

4.

Мы оказались в самом что ни на есть историческом центре Борзи, который представлен десятком деревянных домов. И хотя до Нерчинских рудников отсюда сотни километров, история Борзи также индустриальна. В 1727 году, когда была утверждена та часть русско-китайская границы, которая теперь российско-монгольская, на Борзе-реке возник сторожевой пост. Вот только стоял он в сотне километров от границы, ближе к которой в степи лежат накрытые в 1987 году Даурским заповедником озёра - солёный Зун-Торей и горько-солёный Барун-Торей за узкой перемычкой. Соль тамошняя была не сказать чтобы очень качественная, но всё же это была соль - огромные пространства Сибири способствовали тому, чтобы не считаясь с качеством производить всё необходимое на месте. С 1756 года на озёрах появился соляной промысел, куда в 19 веке заходили даже братья Бутины из своего Нерчинского Версаля. К концу 19 века в Борзе числилось 226 жителей в 4 домах и 40 юртах.

4а.

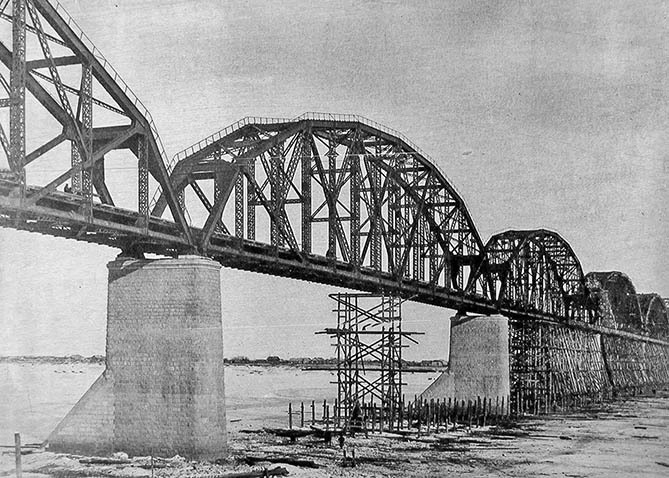

Однако в 1892 году цесаревич Николай вернулся дикими степями Забайкалья из своего вояжа по азиатским странам, и как мечтатель во главе страны с кучей проблем, задумался о Большом Азиатском проекте. Два года спустя он взошёл на престол, и когда в 1897 году Транссибирская магистраль доползла до Забайкалья, в её план внезапно были внесены коррективы. Старый вариант вдоль Шилки и Амура кончился тупиком в Сретенске, а новую Китайско-Восточную железную дорогу из Читы (вернее, от станции Карымской в сотне километров восточнее) на Владивосток было решено проложить прямо сквозь сопки Маньчжурии в полной уверенности, что скоро там очередному генерал-губернаторству - быть! В 1899 году к борзинским юртам и избам добавились бараки путейских строителей, а открытие станции состоялось 9 мая 1900 года. Посёлок при ней изначально назвали Суворовским - в честь 100-летней годовщины смерти великого полководца. Вот только умер Александр Васильевич 6 мая 1800 года, а потому и название, видать "не прижилось", уже к концу года исчезнув даже из документов. В начале ХХ века в Борзе жило 1,5 тыс. человек, и эти дома - видимо, из той эпохи:

5.

Ещё интереснее, если это позднесоветские стилизации - как и музей, школа искусств с кадра выше открылась в 1976 году, а в списках памятников архитектуры не значится.

6.

Улица Пушкина, на которой они стоят, вывела нас на самую, пожалуй, пыльную и мрачную площадь Ленина, которую я только видел:

7.

С одной её стороны - администрация, с другой - внушительный ДКЖД с паровозом-"лебедянкой" из Коломны (1953). Построены, что характерно, здание и машина были почти одновременно, но встретились только в 2017 году:

8.

За ДК лежит местный парк Победы, куда нам стоило бы зайти - тамошний мемориал "Журавли" (1983) интересен тем, что во-первых журавли на нём конечно же даурские, а во-вторых - что взлетают они прямо с земли, словно вокруг Вечного огня приземлялись. Увы, всё это описание - по единственный на весь рунет фотки в "Одноклассниках", а мы то ли забыли свернуть туда, то ли оставили это на потом, ещё не зная, что "потом" не будет.

9.

От звёзд с кадра выше мы свернули направо, и мимо рынка направились на вокзал:

10.

На последней перед железной дорогой улице Лазо - сталинские ворота городского сквера:

11.

Церковь Сергия Радонежского (2014):

12.

Да ещё один мемориал, история которого с сайта Борзинского музея впечатляет как сюжетом, так и изложением (орфография сохранена): "9 мая 1975 года на улице имени С.Лазо в связи с 30-летием Победы был торжественно открыт памятник в честь 6-й гвардейской танковой дивизии. На высоком постаменте был установлен танк ИС-3. И барельеф с путем боевой славы прославленой дивизии. Сейчас на этом постаменте стоит танк Т-34. Все началось с того, что летом 2009 года стало известно о леквидации выставочной площадки 36-й армии, а впоследствии и о ее переводе в Бурятию. решением председателя городского совета, и входе судебных разбирательств танк был орестован, а 9 апреля он уже был установлен в парке ОДОРА г.Читы. В Борзе же на его место был установлен танк Т-34 как более достоверно отображающий технику 6-й гвардейской дивизии в годы войны."

13.

Танк стоит напротив ГОКа - тут это не горно-обогатительный комбинат, а Городской офицерский клуб 1930-х годов, изначально бывший штабом армии. Обстановка на здешней границе, со времён Нерчинского (1689) и Кяхтинского (1727) договоров спокойная, как мало где на границах России, начала накаляться ещё в 19 веке. Цинский Китай к тому времени неуклонно сползал в глубокий упадок, но при этом по-прежнему мнил себя империей маньчжур, запрещавших ханьцам селиться в своей вотчине. Те всё равно перелезали через Ивовый палисад, и к середине столетия составляли уже большинство населения Маньчжурии, при этом находясь в ней нелегально. Многие сбивались в разбойничьи шайки хунхузов, разгул которых можно было бы сравнить с набегами степняков. Не указ хунхузам была и русская граница, и для образованного в 1851 году Забайкальского казачьего войска они стали проблемой гораздо хуже беглых каторжан. Сама же Маньчжурия выглядела явно бесхозной землёй, судьбу которой Россия решила не с Китаем (разок введя в него войска при подавлении Боксёрского восстания), а с Японией, да и ту недооценивая фатально. И хотя по итогам русско-японской войны Северная Маньчжурия осталась в российской сфере влияния, было ясно, что полдень Страны восходящего Солнца лишь впереди. В 1918-20 годах японские интервенты дошли до Байкала, и изгнать их дипломатически, не дав casus beli забрать оккупированную зону себе, было весьма нетривиальной задачей. Тучи над границей ходили всё более хмуро, и уже в 1929 году, во время конфликта с "белокитайцами" за КВЖД Забайкалье оказалось тылом Красной Армии. Когда же в Маньчжурию вернулись самураи, готовые в любую ночь перейти границу у реки, стало ясно, что пора учреждать Забайкальский военный округ, образованный в 1935 году. Здешняя граница не отметилась таким количеством инцидентов и провокаций, как дальневосточная, и всё же за Хасаном (1938) в 1939 году последовал Халихин-Гол. В 1941-47 годах округ превратился в Забайкальский фронт, двинувшийся за Аргунь летом 1945-го. Свой окончательный вид ЗабВО принял к 1953 году, охватив две области (Читинскую и Иркутскую) и две республики (Бурятию и Якутию). Ещё говорят, что в округ входила Монголия - но речь тут, конечно же, не о стране и её вооружённых силах, а о многократно превосходивших их числом и оснащением гарнизонах Советской Армии. Расцвет ЗабВО наступил в 1960-е годы, когда Китайская компартия из "братьев навек" превратилась в "клику шовинистов". Зная склонность китайцев наступать малыми группами по 5-7 миллионов человек, Советы сделали Забайкалье одним из мировых центров военной силы. К концу 1980-х здесь стояли 4 армии (3 общевойсковых и 1 воздушная) и десятки военных соединений поменьше - всего 260 тыс. человек.

14.

Штаб округа располагался в Чите, ну а Борзя и соседняя Шерловая Гора в 1941 году стали сердцем 36-й армии, охранявшей большую часть диких степей Забайкалья. Говоря "ЗабВО" в обиходе, по умолчанию военные обычно подразумевали именно её, чаще всего - криво ухмыляясь. Худшим местом службы, чем Забайкалье, считались разве что полярные архипелаги да Афганистан. С первыми Забайкалье роднил климат - зимой эти степи немногим дружелюбнее Арктики, и к погоде "40 на 40" (мороз 40 градусов и ветер 40м/с) не каждый был в силах привыкнуть. Афганистан же Забайкалье напоминало тем, что под солдатами тут горела земля: в каторжном краю людей в погонах никогда не любили, но представьте, какой эффект произвело нашествие десятков тысяч молодых, в подавляющем большинстве холостых, а в случае офицеров ещё и образованных и не бедных мужчин. Даже внешность современных жителей Читы и гарнизонных городов порядком отличается от классических гуранов из рудничной глубинки. На танцы в сельский клуб тут ходили всей ротой, солдату в самоволочке было легче лёгкого словить нож под ребро, а грандиозные драки военных с местными жителями были вполне достойны стычек казаков с хунхузами. Впрочем, слово "были" тут напрасное - скажем, в 2018 году пьяная потасовка в кафе Петровска-Забайкальского продолжилась набегом бандитов на воинский эшелон, часовой которого в итоге застрелил тамошнего "смотрящего" Жданчика, а в 2020 году в Борзе случилась большая драка АУЕшников с солдатами-кавказцами. Последние были из "Голубой дивизии" гарнизона Борзя-3 - откуда взялось её прозвище, есть много версий, самая романтичная из которых гласит, что до постройки капитальных домов они спали под голубом небом, так как вететр всё время рвал их палатки. Борзя-3 - один из последних гарнизонов в этих степях: потепление русско-китайских отношений обернулось для Забайкалья гуманитарной катастрофой. В 1998 ЗабВО был ликвидирован чуть ли не первым из советских военных округов, а в 21 веке здешние гарнизоны закрываются один за другим, и для того же Сретенска "контрольным выстрелом" стал вывод дивизии. В 2009-м и 36-я армия передислоцировалась в Улан-Удэ, а гарнизонные посёлки-призраки в Даурии давно стали такой же реальностью, как в тундрах Заполярья или степях Казахстана.

15.

На кадре выше - вокзал, так капитально отстроенный в 1950-х годах явно для воинских эшелонов и их генералов. На площади перед ним есть памятник красным партизанам (1968) на братской могиле, а за путями стоит узкоколейная "кукушка" КП-4 на постаменте... но мы всего этого не увидели. У Дома офицеров мы приметили лавочку да расположились на ней пообедать консервами, а к концу трапезы рядом вдруг остановилась полицейская "Газель", причём не для плановой проверки документов. Увидев на рынке двух незнакомых мужчин с фотоаппаратами, некая бдительная гражданка стремглав помчалась домой и нажаловалась на нас не только в УВД, но и в ФСБ и прокуратуру. В общем, полицейские извинились перед нами, не хуже нас понимая весь идиотизм ситуации, и очень вежливо попросили проехать с ними в отделение для дачи объяснительной. На это, перемежаясь беседой за чаем, ушло ещё около часа, а дальше молодой лейтенант предложил отвезти нас на своей машине к выезду из Борзи. Было ли это изгнание из города или он правда хотел компенсировать отобранное у нас время - я не знаю, но спорить я не хотел, да и в отсутствии автобусов продолжить таким способом путь я предпочёл осмотру достопримечательностей. Фото всех перечисленных памятников есть на сайте музея, а вот напоследок - Борзя времён строительства КВЖД, чем-то неуловимо похожая на городки из вестернов.

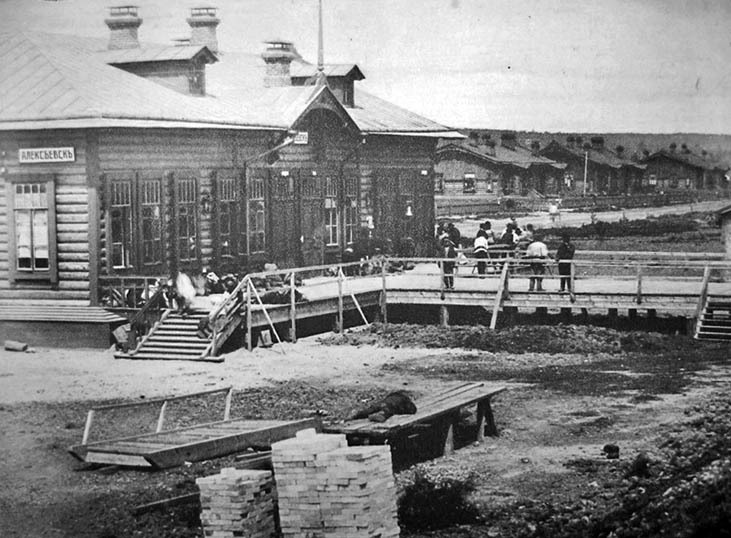

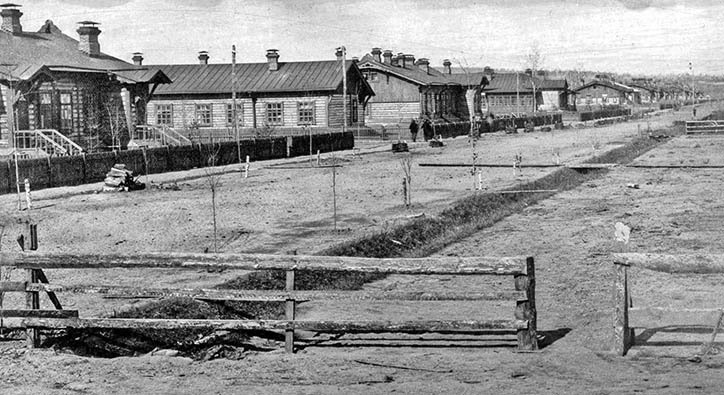

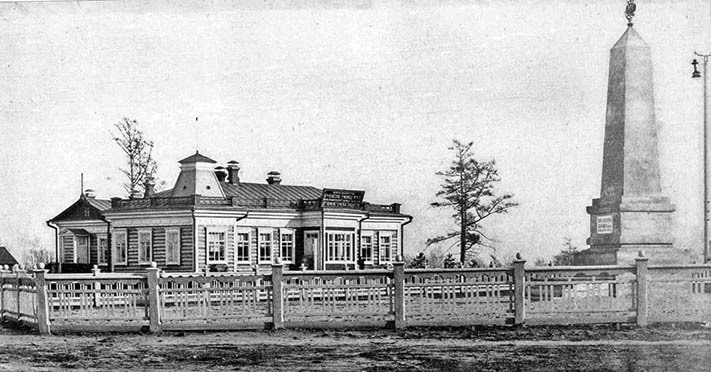

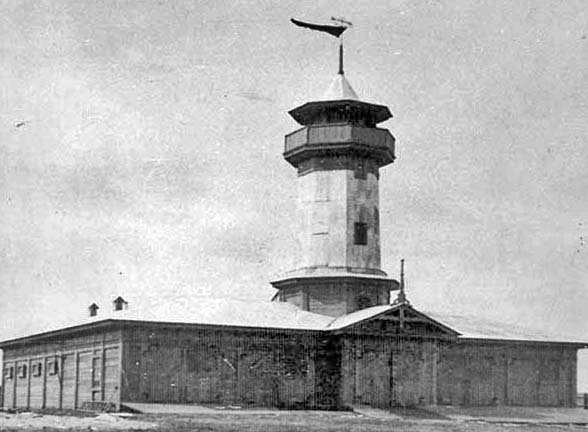

15а.

Полицейский высадил нас на высоченной эстакаде, с которой виды открываются не хуже, чем с холмов:

16.

На одном из которых кто-то констатировал, что борзеет. В общем, не могу сказать, что Варламов был прав, особенно посмотрев на остальное Забайкалье, но и промахнулся он не сильно.

16а.

При всём том, Борзя - впечатляющий узел железных дорог, расходящихся отсюда по 4, а с учётом соседнего Харанора даже по 5 направлениям. От последнего в 1939 году начали тянуть линию на Приаргунск, о которой я расскажу отдельно. С другой стороны её ровесница уходит непосредственно из Борзи на 324 километра - глубоко в Монголию до станции Баян-Тумэн, сохранившей старое название нынешнего города Чойбалсана. Она была проложена летом 1939 года экстренно - на помощь советско-монгольским войскам, которые с весны до осени сражались с японцами на Халхин-Голе. Накануне строительства у железнодорожных войск не было ни проекта, ни сметы, ни разведанной трассы, а только приказ. Но ровная каменистая степь без лесов и крутых гор сделала выполнение этого приказа пусть и на пределе сил, но возможным - уложенная за считанные месяцы линия решила исход Халхин-Гольской войны, хотя до ума доводилось до 1941 года. Как странный тупик она существует и ныне, и более того, по крайней мере до ковида по ней даже ходили пассажирские поезда! Правда, конечной их со стороны Баян-Тумэна была не Борзя, а пограничный Эрэнцав, до Соловьёвска напротив которого отсюда нет даже автобусов. Ну а эстакада проходит над станцией Нарын-1, от которой начинается проложенная в 21 веке пятая линия:

17.

Она должна была дать новую жизнь Нерчинским рудникам, нежизнеспособным без железной дороги. По изначальному проекту начатой в 2008 году стройки линию длиной 425 километров планировалось вывести к станции Лугокан в горах над низовьями Шилки, нанизав на пути 5 горно-обогатительных комбинатов. Однако строилась железная дорога по модной схеме частно-государственного партнёрства РЖД и "Норильского никеля", и уже в 2010 году последний прикинул сметы да решил, что многовато будет. Линия укоротили до 225 километров, оставив два ГОКа и сделав конечной Газимурский Завод, но до него к 2012 году всё-таки дотянули. Затем на олимпийских стройках в Сочи прогрел главный подрядчик, и ещё на несколько лет одна из редчайших в России железных дорог постсоветской эпохи оказалась заброшена. Восстановили её лишь в 2015 году, и как видите по кадру выше, она вполне себе работает, в основном как подъездной путь Быстринского ГОКа. На линии 5 станций, но пассажирского движения нет даже в планах. По всей длине (участок у Александровского Завода я показывал в позапрошлой части) линия удивляет высотой и мощью своих насыпей:

18.

Ну а мы поймали на трассе машину да помчались на юг вдоль бывшей КВЖД. Товарные поезда в этой степи - почти константа пейзажа: движение здесь гораздо активнее, чем на Амурском участке Транссиба, а по вагонам нетрудно понять, куда едет поезд: если лесовозы, зерновозы или цистерны - значит, в Китай, а если контейнеры - значит, из Китая. Среди степи - руины гарнизонов с их котельными и ДОСами ("домами офицерского состава"). Чаще это пятиэтажки, но попадаются и явные сталинки из тех времён, когда тучи у границы ходили хмуро:

19.

Изумрудная степь тут совсем голая, а небо над ней как-то особенно огромно:

20.

На кадре выше - посёлок Даурия (3,9 тыс. жит.), как и многие станции Российской империи, названный по региону, границу которого пересекали поезда. Первоначально Даурией назывался весь левобережный бассейн Амура выше устья Зеи, теперь - лишь эти степи вокруг Краснокаменска, ну а на карте она представлена и вовсе единственным посёлком у стыка границ России, Монголии и Китая. Станция с вокзалом времён строительства КВЖД и храмом Спиридона Тримифутского (2008) разделяет частный сектор живого посёлка и гигантский заброшенный гарнизон Даурской дивизии:

21.

У трассы - одинокий обелиск. Может быть, под ним покоятся жертвы "семёновцев", может - умершие от ран солдаты Халхин-Гола:

22.

А может и никто не покоится, и это просто ориентир для караванов, до постройки железной дороги обильно ходивших в Китай. Тогда вместо контейнеров оттуда везли цыбики - ящики рассыпного чая, обёрнутые камышом:

23.

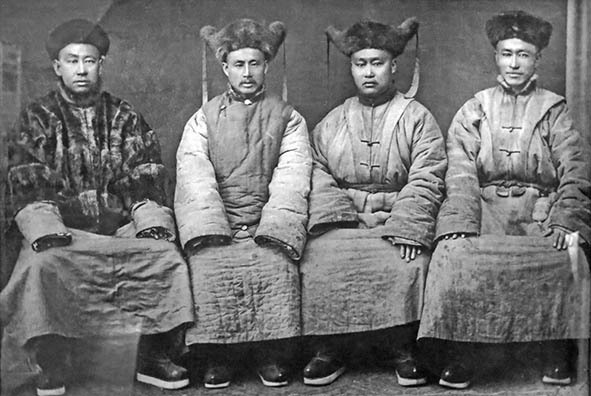

Основной Великий Чайный путь проходил через Кяхту, а его восточная ветвь вела из Нерчинска через нынешний Приаргунск, поближе к границе степи и леса, где были не так страшны ветра. До советских времён китайские купцы в их шёлковых одеждах были частью местных реалий. В 1990-2000-х их сменили бойкие китайские торговцы, в 2010-х - китайские туристы, ну а потом всё накрыла чёрными крыльями китайская летучая мышь.

24.

И вот впереди по трассе взгляд различает ветряки на сопках, а в мареве миражами появляются сказочные города. Так выглядит нынешняя граница Необъятной с Поднебесной. С нашей стороны она представлена мрачнейшим, судя по чужим фото, посёлком Забайкальск с роскошным сталинским вокзалом, а с китайской - городом Маньчжоули, основанным при строительстве КВЖД как станция Маньчжурия. Контраст их неизменно повергает русского человека в настроение "всё пропало" и вызывает безумные, порой доходящие до тошноты, галлюцинаций и высокой температуры приступы "стыда за страну". В последнее время, впрочем, тренд поменялся, и некоторые более прогрессивные люди рассуждают, что все эти небоскрёбы - лишь показуха, а надорвавшийся Китай всё так же нищ и обречён. В Маньчжурии - десятки высоток, ярко освещённые улицы, магазины со смешными вывесками вроде "Магазин отобранных товаров", музей русского искусства в виде православной церкви, площадь гигантских Матрёшек, Парк Восточной Европы с копиями собора Василия Блаженного, Медного всадника или Рабочего и Колхозницы... Куда менее известно, что во всём этом балагане уцелело немало путейских построек КВЖД и японский вокзал. Вернее, уцелели они по состоянию на 5 лет назад, а китайцы ведь строят быстро и не церемонятся со старьём... Вон даже по случаю закрытых границ отгрохали гигантскую башню для своих внутренних туристов - не съездить в Россию так хоть поглазеть на неё издалека.

25.

Эта башня видна с развилки, где под острым углом уходит в глубь Даурии дорога на Краснокаменск:

26.

Который я подробно показывал в прошлой части, но здесь всё же добавлю пару зарисовок. Тополиный пух, образующий целые сугробы, стал для нас с Петром отдельной достопримечательностью даурских городов:

27.

А у церкви в этом безмерно советском городе мы повстречали казака Забайкальского войска в его ярко-жёлтых лампасах:

28.

Станция Краснокаменск действует с 1970 года. Она расположена на северной окраине, по ощущениям - за городом, где железная дорога поворачивает в урановым рудникам:

29.

Её вокзал подчёркнуто унылый, и куда больше запоминаются длинные навесы вдоль платформ:

30.

С поезда виден грандиозный отвал - помимо урана и полиметаллов, Даурия богата ещё и углём, который добывают в нескольких огромных разрезах по обе стороны границы. Ту же Борзю кормит теперь Харанорский разрез у Шерловой Горы, а в Краснокаменске урановые рудники дополнились Уртуйским разрезом:

31.

С годовой мощностью 6 миллионов тонн угля, он обеспечивает 1,5-2% общероссийской добычи. И более всего впечатляет то, что всю эту гору в несколько десятков метров высотый насыпали тут всего лишь с 1989 года:

32.

Другие индустриальные гиганты Краснокаменска видны в степи издалека - будь то ТЭЦ:

33.

Или урановые рудники:

34.

Ну а железные дороги в этих степях нелинейны ни историей, ни географией. Даже ежедневный ночной поезд из Читы здесь "трёхглавый" - после Борзи часть вагонов уходит по КВЖД в Забайкальск, а часть сворачивает в Хараноре. Следующая развилка - на станции со звучным названием Урулюнгуй (ладно хоть не Ёроол-Гуй!), где одни вагоны продолжают путь на Приаргунск, а другие едут в Краснокаменск. Вся ветка к нему - один перегон в 15 километров, и РЖД не раз пыталась отменить эти вагоны... но всё упиралось в дорогу, типичную для Забайкалья размокшую ухабистую грунтовку. Опоздав на поезд в Краснокаменске, догнать его в Урулюнгуе можно, вот только такси влетит в добрую 1000 рублей.

35.