В поисках Беловодья - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

"Атоммаш" в Волгодонске. Как казаки реактор буксировали. |

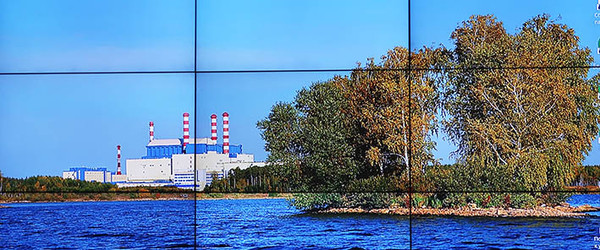

Страна Росатом (так называется корпоративная газета "Росатома", но сейчас речь не о ней) - это не только атомные станции (вроде Белоярской АЭС из прошлой части) и исследовательские центры. Ведь оборудование для них нужно где-то производить, чем и занимается завод "Атоммаш" в Волгодонске, крупном городе (160 тыс. жителей) на востоке Ростовской области. Туда по приглашению владеющего заводом дивизиона "Атомэнергомаш" я отправился в блог-тур на День атомщика (28 сентября), причём целью нашей был не столько само предприятие, сколько происходившее под металлическим небом его колоссальных цехов весьма нетривиальное событие.

К концу 1960-х годов атомная энергетика стала привычной частью советских реалий, не "топливом будущего", а рутинной частью народного хозяйства. Не зависящие от масшатбного подвоза топлива атомные станции могли располагаться там, где это нужно потребителю, вплоть до глухих углов Крайнего Севера, как например пущенная в 1974 году Бибилинская АЭС на Чукотке. Первыми производителями атомных реакторов в СССР стали Завод им. Орджоникидзе в подмосковном Подольске (там делался реактор Обнинской АЭС, а ныне - компактные реакторы для кораблей) и Ижорские заводы в питерском Колпино (с 1961 года). Но растущая промышленность Советского Союза требовала большего количества атомных станций, а значит - новых мощностей для производства их оборудования. Местом для нового завода был выбран Волгодонск - тогда маленький городок (22 тыс. жителей в 1970 году) среди донских станиц и хазарских городищ, возникший в 1940-50-х годах при сооружении Волго-Донского судоходного канала. Водный транспорт, сведённый в единую систему с выходом на 5 морей, идеально подходит для перевозки тяжёлого оборудования, да и гигантский аграрный ромб между Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Волгоградом и Воронежем явно требовал большого города в середину. Госплан готовил Волгодонску судьбу всесоюзного центра тяжмаша, а население его предполагалось довести до 750 тыс. человек.

2.

В 1972-74 годах был разработан и утверждён проект ВЗТМ (Волгодонского завода тяжёлого машиностроения), в начале строительства, с лёгкой руки корреспондента "Известий" Владимира Чемонина, получивший куда более звучное название "Атоммаш". Стройка, начатая в декабре 1975 года, получилась всесоюзной ударной комсомольской не на словах, а на деле - первые объекты вводились в строй уже в декабре 1976 года. В 1977-м заработала ТЭЦ (420 МВт), явно рассматривавшаяся как временная мера до запуска Ростовской АЭС на берегу Цимлянкого водохранилища. В 1978 году и сам "Атоммаш" вступил в строй, а в 1981-м на его спецпричал было отгружено первое изделие - реактор ВВЭР-1000 для Южно-Украинской АЭС. Между промзоной и спецпричалом вырос Новый город - за 20 лет население Волгодонска увеличилось почти в 9 раз, и один только штат "Атоммаша" (21 тыс. человек) был сравним с населением города до начала строительства. Но выйти на проектную мощность советскому гиганту оказалось не суждено - Чернобыльская катастрофа и закономерный после неё всплеск радиофобии, а затем и вовсе крах Советского Союза оставили завод без заказов. К середине 1990-х на "Атоммаше" осталось около 4 тыс. сотрудников, да и те месяцами не видели зарплату, город же чаще попадал в новостные сводки в связи с разгулом оргпреступности и терроризма. Начальство, при том, вместо того чтобы самым экономически выгодным образом обанкротить завод, ликвидировать его, озолотиться на продаже сотен тысяч тонн металлолома и уехать жить в Испанию, продолжало бороться за выживание предприятия. К началу 21 века тут было освоено производство крупного оборудования для металлургии, нефтегазовой промышленности и всяческих штучных изделий вроде установщика ракет "Морского старта". Но страна оживала, и вот в 2001 году была достроена и пущена Ростовская АЭС, а к 2010-му "Росатом" вновь столкнулся с необходимостью серийного производства оборудования. В 2012 году "росатомовский" дивизион "Атомэнергомаш" взял волгодонский завод в долгосрочную аренду. В 2013-м объём заказов "Атоммаша" увеличился в 5 раз, впервые за 26 лет началось изготовление нового реактора (ВВЭР-1200 для так и не достроенной Балтийской АЭС в Калининградской области), а в 2015 было отгружено первое за 30 лет соответствующее названию завода изделие - ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС. В 2020 году "Атоммаш" превзошёл советские показатели (в работе было 5 реакторов и 18 парогенераторов, а в 2021 уже соответственно 6 и 32), но – пока еще не вышел на проектную мощность 8 комплектов (из 1 реактора и 4 парогенераторов) в год. Как заметил глава города Михаил Ладанов во вступительном слове того самого действа, о котором речь пойдёт в конце поста, "Атоммаш" вновь стал градообразующим предприятием Волгодонска.

3.

Промзона, раскинувшаяся на южной окраине Нового города, представляет собой квадрат 3 на 3 километра, и при взгляде с дороги натурально уходит за горизонт. Здесь есть ТЭЦ (её труба торчит справа на кадре выше) и несколько вспомогательных заводов для местных нужд. Промзона могла быть ещё больше - Советы предполагали создать тут целый кластер заводов-гигантов, и следующий по очереди "Энергомаш" должен был стать крупнее "Атоммаша". Надо сказать, движение в том направлении и сейчас есть - так, в 2018 году в промзоне "прописалась" компания "Нова-Винд", занимающаяся производством ветроэлектростанций. Она арендует, например, корпус №4 с кадра ниже, где собираются генераторы и гондолы:

4.

А вот образец жанра "памятник у проходной" (2015) уже вполне росатомовский - это подлинный корпус реактора ВВЭР-1000, первого из здешних изделий.

4а.

...У проходной Инженерного корпуса мы повстречали компанию явно не инженеров и даже не работяг. Артём Шпаков, организатор нашего блог-тура, говорил, что мы увидим, как реактор будут буксировать "силачи". И только тут до меня дошло, что он имел в виду не какие-то эксклюзивные машины, а вот этих могучих ребят:

5.

Сам Инженерный корпус, начиная от проходной, изнутри выглядит как обычное офисное здание. Мы оставили рюкзаки в кабинете пресс-службы с колоритными плакатами у рабочих мест:

6.

Вместо громоздких касок тут выдают слегка усиленные кепки, в которых по заводу ходит даже большинство рабочих:

6а.

"Атоммаш" занимает примерно половину всей промзоны, 2,2 на 1 километр, и большая часть этой площади приходится на 4 гигантских корпуса: уже знакомый нам 4-й, скрытые в глубине относительно небольшие 2-й (производство систем управления и защиты реакторов) и 3-й (трубопроводы для атомной и нефтяной промышленности), но в первую очередь - Корпус №1, вдоль громады которого мы и направились. На площадке - флаги тех стран, с которыми "Атоммаш" работает: в данный момент это Турция, Индия и Бангладеш - оборудование для их строящихся АЭС "Аккую", "Куданкулам" и "Руппур" сейчас в производстве. Так, в апреле меня уже приглашали сюда (но я не смог поехать из-за других планов) на отгрузку реактора для "Руппура".

7.

В первый корпус мы вошли через непропорциональное маленькую (обычную под рост человека) дверь, и каким бы грандиозным он не казался снаружи, цифры на информационном стенде превзошли все мои ожидания. Площадь цеха - 29 гектар, больше Московского кремля и чуть меньше Киево-Печерской Лавры. Его длина 750 метров, ширина - 374 метра, и всё это в 10 пролётах от 30 до 42 метров шириной. Забегая вперёд скажу, что мы ходили лишь по первым трём пролётам:

8.

С потолками высотой 44 метра Первый корпус напоминает многонефный собор. Возможно, это крупнейшее производственное здание всей России. Крупнейшее же здание мира - цех на Эвереттском авиазаводе "Боинга", штат Вашингтон, обширнее этого корпуса всего на треть (39 га).

9.

Здесь и конструкции самые мощные - если на АвтоВАЗе или КамАЗе под одну сваю заливалось 10-15 кубометров бетона, то на "Атоммаше" - 750. Между основаниями проложены пешеходные тоннели, ограды спусков в которые - едва ли не единственный декоративный элемент завода:

10.

И по цехам медленно, в течение 3 лет (!) перемещаются слева направо горы металла, постепенно становящиеся корпусами реакторов. Корпус состоит из 7 сегментов - днища...

11.

...и обечаек (металлических колец) двух видов - у ВВЭРа 4 целиковых и 2 с патрубками. На других кадрах обратите внимание на аббревиатуры, от руки начертанные на обечайках - например, "К" значит "Курская АЭС", "КК" - "Куданкулам", "А" - "Аккую" и так далее:

12.

Масштабы таковы, что отдельного упоминания заслуживает внутрицеховой транспорт. Пассажирский - это велосипеды, целая парковка которых расположена у дверей с внутренней стороны:

13.

Однако и машины по цеху снуют вплоть до "Камаза":

14.

По рельсам курсируют тележки с электромоторами в каждом колесе и грузоподъёмностью в сотни тонн. Ездят они очень медленно, с непрерывными бибиканьем и сопровождающим их "пингвиньими шагами" рабочим.

15.

Но самый впечатляющий грузовой транспорт цеха - мостовые краны, коих тут 87 штук на двух уровнях. Когда такой проходит над головой - это зрелище поистине величественное:

Особенно - с многотонным грузом. Краны здесь трёх разновидностью с грузоподъёмность 80, 250 и 600 тонн, причём работать они могут парами, то есть перетаскивать грузы до 1200 тонн.

16.

Обечайки и днища периодически приходится переворачивать, и это делается как в специальных кантователях...

17.

...так и краном в банальной, но куда более экономичной песочнице:

18.

Всего в корпусе 427 станков, и увы, по заветам пресс-службы "Кубаньжелдормаш", в большинстве своём - импортных. Но то, что станкостроение у России хромает даже не на обе, а на четыре ноги - не секрет, и не АЭМ виноват в этом.

19.

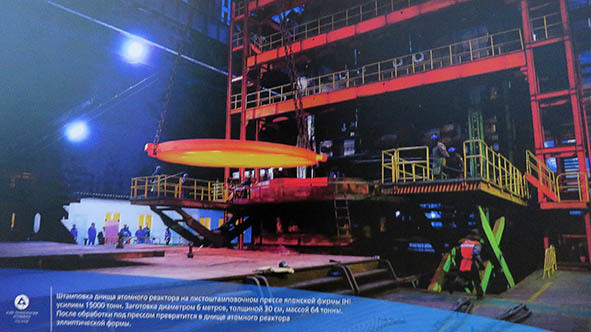

Начало цепочки - стоящий в левом (если смотреть от входа) торце пресс от японской фирмы IHI. Да, сооружение высотой с 10-этажку - это он и есть. Пресс развивает усилие до 15 000 тонн (то есть в 1000-1500 раз больше, чем давление товарного вагона на рельсы) и с многочисленными насадками и матрицами формует металл толщиной в десятки сантиметров. Само собой, разогретый докрасна - к прессу прилагается специальная печь. Близко к нему мы, увы, не подходили:

20.

Да и в принципе в силу очень долгого производственного цикла с не таким уж большим количеством операций застать самые зрелищные машины "Атоммаша" в работе можно только целенаправленно.

20а.

"Атоммаш" не занимается производством ядерного топлива и вообще чего-либо радиоактивного - тут работают только с грубым металлом. Но грубое - не значит примитивное! 334-тонный корпус реактора - одно из сложнейших изделий металлообработки. Хотя ВВЭР построить всё равно гораздо проще, чем экспериментальный МБИР для научного центра в Димитровграде - у того стенки тоньше в 12 раз, а требования к защищённости как бы не выше. Но МБИР был сделан в 2019 году, а нам оставались лишь серийные ВВЭРы.

21.

На срезе обечайки хорошо видно, что она состоит из нескольких слоев, напоминающих срез дерева с его годичными кольцами, вынутой сердцевиной и мощной корой. Кора - это монолитный внешний корпус, получаемый методом штамповки, и он рассчитан в первую очередь на внешние же воздействия вплоть до падения самолёта на реакторный зал или прямого попадания крылатой ракеты. Внутренний корпус - в первую очередь антикоррозионный: в активной зоне реактора, впитывая тепло ядерной распада, циркулирует вода, под огромным давлением разогревающаяся до 300 градусов. Антикоррозионный слой уже не штампуют, а наплавляют на вращающуюся обечайку изнутри:

22.

За наплавителем идёт скребок, выравнивающий поверхность, и рабочий смахивает срезанное вниз:

23.

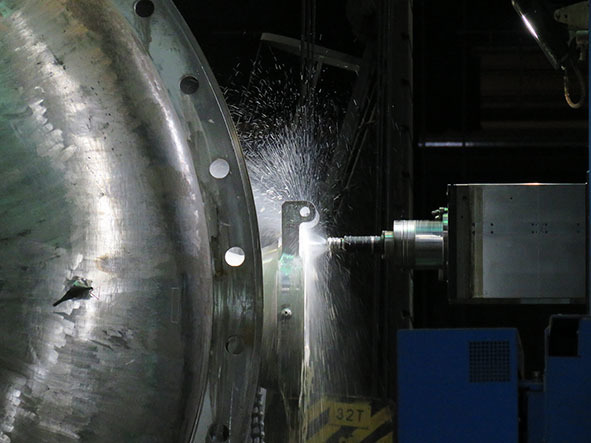

Затем обечайки сваривают в единый корпус на специальный сварочных установках:

24.

При этом сварочный аппарат неподвижен, а изделие вокруг него вращают специальные валки:

25.

Под сводами цеха стоят целые здания, всякие офисы, бытовки, небольшие "цеха второго порядка", но особенно зрелищны печи:

26.

В самой крупной из них - с порталом 9 на 10 метров, - сваренный корпус реактора нагревается при температуре 920 градусов, окончательно сливаясь в монолит.

27.

Весь сварочно-наплавочный цикл "Атоммаша" обеспечивает итальянское оборудование: станки от машиностроительного концерна "Breda Termomeccanica", печь - от компании "Italimpianti". А вот - уже совсем другие печи:

28.

Изготовление реакторного корпуса - это не столько даже производство, сколько проверки, доппроверки, контрольные проверки, внеплановые проверки и перепроверки: всего 315 операций контроля. В первую очередь - в ульразвуковых и рентгеновских камерах, позволяющих увидеть малейшие дефекты. Грандиозная створка толщиной 4,5 метра напоминает, что такой мощный рентген - единственный радиоактивный объект на "Атоммаше". И видимо по этой же причине рентген-камеры тут отечественного производства:

29.

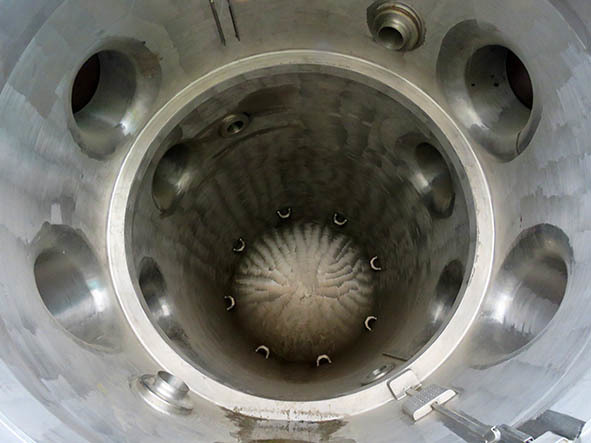

"Выпускной экзамен" для реактора после 3 лет строительства - гидравлические испытания, для которых применяется уже привычно здесь гигантский (глубиной метров 30!) кессон. Готовый реакторный корпус помещают в эту яму и в герметичной камере нагнетают воду до давления 254 атмосферы - это существенно больше, чем рабочие параметры реактора.

30.

Наконец, корпус реактора покидает цех через вон те ворота и на многоколёсном транспортёре едет через пол-города к оборудованному мощными кранами спецпричалу:

31.

Обратно мы шли по параллельному "нефу", где производят парогенераторы:

32.

Ведь в промышленном объёме превращать ядерную энергию напрямик в электричество люди пока не научились, и как у обычных ТЭЦ, на атомной станции ток создают турбины, которые вращает раскалённый плотный пар. Однако, как испарить воду, не "испачкав" её продуктами распада? На АЭС существует два контура, между которыми происходит теплообмен сквозь металл, но нет прямого контакта. Вода первого контура циркулирует через активную зону реактора и под огромным давлением в трубах нагревается до 300 градусов. Второй контур - это вода, пар которой идёт на турбины и далее в атмосферу. А взаимодействуют они в парогенераторах - мощных ёмкостях, пронизанных внутри густой сетью тонких труб: у ВВЭР-1200, например, таких труб 10 777 штук, и в кадре ещё не видны два коллектора по 10 777 отверстий. Внутри труб циркулирует радиоактивная 300-градусная вода первого контура, разогревающая их до сопоставимой температуры. Снаружи труб же в парогенератор подаётся чистая вода второго контура, стремительно превращающаяся в быстрый плотный пар. Набивка парогенератора трубами делается в специальном "цехе в цехе" с очисткой воздуха и повышенным давлением, чтобы из внешнего цеха не залетала пыль.

33.

По производственной цепочке парогенераторов мы двигались вспять, и вот чуть ближе к началу - работы над их корпусами:

34.

Новейший чешский станок ведёт сверление водой - мощная тонкая струя режет металл не хуже лазера:

34а.

Современные станки позволили порядком сократить количество рабочих - индустриальные гиганты со штатом в десятки тысяч человек уходят в прошлое в том числе и из-за автоматизации производства. Это ещё при том, что Россия аутсайдер по внедрению промышленных роботов - наши заводы по меркам 21 века весьма многолюдны... Нынешний штат "Атоммаша" - 6 тысяч рабочих и инженеров, что в разы меньше, чем в 1980-х, при том, что производство сейчас ведётся активнее, чем тогда. И теперь давайте посмотрим на лица рабочих тяжёлого машиностроения:

35.

На заводе, само собой, соблюдается масочный, но спозировать фотографу лучше с открытым лицом:

36.

Есть тут и ветераны с печатью смуты 1990-х на лицах, и удалая донская молодёжь.

37.

38.

39.

Ну а на что же глядят трудящиеся? Я думал, что еду на отгрузку реактора, а приехал на спортивное событие - шум кранов и станков смешивался с музыкой из огромных колонок, а в цех следом за нами заходили СИЛАЧИ:

40.

Виновник торжества - реактор ВВЭР-1000. Это учебный реактор, не предназначенный для установки на АЭС: на нем персонал тренируется производить ультразвуковой контроль и другие производственные операции. Сам реактор весит 370 тонн, вместе с тележкой - 422 тонны, а дополнительные блоки доводят вес всей этой конструкции до 452 тонн - и вот их-то силачам предстояло сдвинуть с места!

41.

Музыка играет, толпа растёт, силачи разминаются:

42.

И примеряются к закреплённым на полу лестницам и к своим хомутам:

43.

Под сводами летают дроны. Места для них тут хватает, а вот управлять тяжело - обилие металла создаёт магнитные поля:

43а.

Справа энергичный и суровый ведущий - пермяк Сергей Харламов, обладатель титула "Сильнейший атлет России" и бронзовый призёр чемпионата мира по силовому экстриму. Рядом с ним - Михаил Иванов, председатель Российской Ассоциации Силачей в Ростовской области, который тоже должен был участвовать в буксировке реактора, но на одной из тренировок получил травму с разрывом ахилловых сухожилий. Левее, в пиджаке - Михаил Паллер, тоже атлет и чемпион, сюда приехавший как автор проекта Всемирной Богатырской Лиги "Сильнейшая нация мира", куда и входят все 5 силачей. Ну а ещё левее - сами богатыри: нижегородец Юрий Кузьмин и керчанин Егор Сорокалетов...

44.

...и волгодонцы Алексей Ислентьев (с большой бородой) и Евгений Осипов. На фоне партнёрских афиш "Акрона" (переработка цветного лома), "ЮгЭлектроМонтажа" (местная компания) и дочерних предприятий "Росатома" выступали с короткими речами и другие - например, глава города Михаил Ладанов или директор всего этого завода-богатыря Александр Локтюшов (на фото - в спецовке).

45.

Часа полтора ожидания, полчаса вступительных слов - и вот оно, само действо!

46.

В видеоформате оно как-то нагляднее:

За 48 секунд силачи сдвинули 450-тонный груз на 3 метра 55 сантиметров! Но тут стоит сказать, что сам вес в общем-то не так уж важен: силачи из разных стран по воде, как бурлаки на Волге, сдвигали с места крейсер весом более 10 тыс. тонн, по рельсам тягали вагоны общим весом в 1500 тонн, но 40-тонный самолёт на шинных колёсах сдвинуть по бетону взлётки - сопоставимая по трудности задача. У реакторной тележки железнодорожные колёса - но с индивидуальными электромоторами и редукторами, дающими гораздо большее сопротивление, чем у товарных вагонов. И самое трудное в подобной буксировке, не менее 20% всех затрачиваемых усилий - стронуть объект с места, заставить его колёса провернуться на первые миллиметры.

47.

Как известно, "экстремальный спорт - это не высшая математика, тут ДУМАТЬ надо!": буксировка тяжёлого груза подразумевает огромное количество нюансов, непонимание которых в лучшем случае кончится тем, что груз останется на месте, а в худшем - разрывами мышц и жил.

48.

Силачи не похожи на качков - огромные и пузатые, при среднем росте они висят по 140-160 килограмм, и обильная еда для них не роскошь, а обязанность. Но если честно, мне на них смотреть куда приятнее, чем на лощёных бодибилдеров.

49.

Народ - что блогеры, что работяги, - охотно фотографируется с богатырями, успевшими раздать различным корреспондентам и съёмочным группам по паре-тройке интервью. В общении силачи производят впечатление людей суровых (да и кто не суров после таких нагрузок?), но добрых:

50.

Мы примеряем на себя хомуты - вот например Игорь

zavodfoto фотографировал меня, а я, соответственно, его:

zavodfoto фотографировал меня, а я, соответственно, его:51.

Финальный кадр, после которого мы перешли к экскурсии. Впрочем, другие участники блог-тура были здесь не впервые, проводилась экскурсия по сути дела для меня одного и потому по несколько сокращённой программе.

52.

Подарок от богатырей для заводского музея:

52а.

Мы же погнали тоскливыми степными дорогами в Ростов-на-Дону, на пиво с раками (а как же!) и далее на самолёт...

53.

Но я всё же надеюсь рассказать и про сам Волгодонск уже через пару недель: через неделю я отбываю на юг - в Армавир, Майкоп с Горной Адыгеей, Краснодар, а там и до Волгодонска ночь на поезде.

|

Метки: событийное Атомная быль дорожное индустриальный гигант Русский Юг |

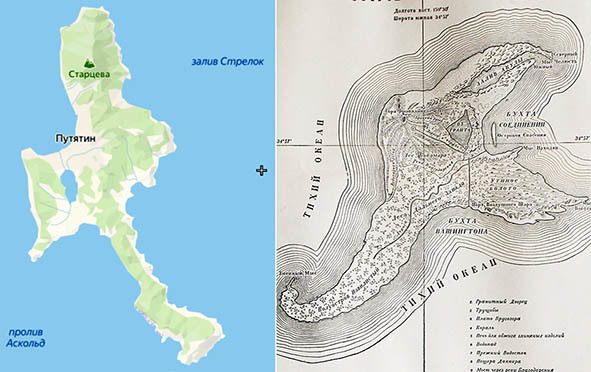

Фокино. Часть 2: маленький остров Путятин |

"Навещал друга в сумасшедшем доме. Стоило больших усилий убедить его, что он живёт не на райском тропическом острове, а в мрачной холодной палате с облезлыми стенами" - именно этот грустный анекдот регулярно всплывал у меня в голове все три дня на Путятине, небольшом обитаемом островке среди хранящих страшные тайны бухт показанного в прошлой части ЗАТО Фокино между Владивостоком и Находкой. В последних Путятин слывёт "островом маргиналов и пенсионеров", тепло и уютно в Приморье бывает дай бог пару месяцев в году, а от социального недовольства воздух Дальнего Востока наэлектризован всесезонно. И всё же солнечными днями в первых числах сентября Путятин выглядит самым настоящим райским тропическим островом, а его красивую природу дополняет нетривиальная история.

Говоря "Приморье", чаще всего мы имеем в виду берег Залива Петра Великого, протянувшийся от Находки до корейской границы. В причудливых круговоротах его течений встречаются субарктические воды Охотского моря с субтропическими водами Жёлтого моря, образуя уникальный и сказочно богатый живой мир. По сути это и не залив, а очень маленькое море, вдающееся в берег пятёркой заливов поменьше: с запада на восток Посьет на благодатном Хасане, Амурский и Уссурийский заливы по разные стороны Владивостока, похожий на солнце с протуберанцами бухт залив Стрелок, тёплый Восток со своей Ливадией и удобнейшая в этих краях гавань Находка. В прямой видимости берега разбросаны десятки островов, лишь 4 из которых обитаемы - соседние Русский, Попова и Рейнеке в "домашнем архипелаге" Владивостока и одинокий Путятин в середине небольшого (13км шириной) и почти идеально круглого залива Стрелок. Как часто бывает на Дальнем Востоке, залив назван в честь корабля из тех, что в долгом пути вокруг всего Старого Света от Соломбальской верфи в Архангельске до причалов Сибирской флотилии в Николаевске-на-Амуре исследовали новообретённый русский берег. Направлял их Евфимий Путятин - адмирал и дипломат, в 1852 году на легенадрном фрегата "Паллада" в компании писателя Ивана Гончарова наводивший мосты с Японией. Он же стоял у истоков её индустриализации, познакомив сынов Ямато с паровой машиной, на основе которой год спустя "японский Кюрибину" Хисасигэ Танака сам спроектировал паровоз. В 1855 году преследуемая англичанами "Паллада" проходила мимо этих берегов, чтобы в итоге погибнуть в Императорской Гавани, и вот в 1859 году капитан клипера "Стрелок" Иосиф Федорович в честь своего корабля назвал залив, в честь адмирала Путятина - остров в его середине, а в честь капитана "Паллады" Ивана Унковского - скалы между ним и следующим островом Аскольд. Вытянутый на 13 километров от горы Старцева в самом центре залива до глядящих в открытое море южных мысов, остров Путятин отличается необычайно сложной формой, кому-то напоминающее хвостатую птицу, кому-то - неправильный крест. Мне не пришло в голову ни то, ни другое, и всё же очертания Путятина казались смутно знакомыми... лишь оказавшись на острове я вдруг вспомнил пожелтевшие страницы с чёрно-белыми картинками да имена - Сайрус Смит, Пенкрофф, Айртон, Герберт... Свой "Таинственный остров" Жюль Верн опубликовал в 1875 году, и хотя скорее всего, конечно, это просто совпадение, хочется думать, что именно Путятин был прототипом вымышленного острова Линкольна.

О близлежащем Фокино, это странном "ЗАТО рекомендательного режима", и посёлке Дунай, откуда на Путятин трижды в день ходит паром, переделанный из танкодесантной баржи, я рассказывал в прошлой части. Теперь же начнём прогулку на островном берегу, где с первых минут накрывает ощущение разморённой южной глуши.

2.

Вдоль берега тянутся позднесоветские постройки рыбокомбината, среди которых затесался причудливый фронтон из двух видов кирпича - последнее дореволюционное здание на острове:

3.

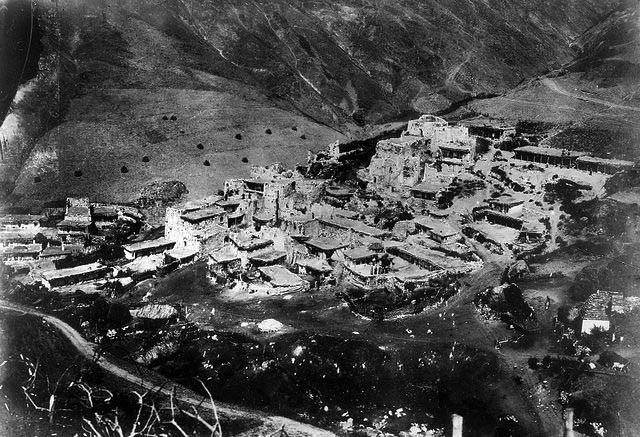

Что в дорусские времена, что в первые десятилетия под Россией Путятин был необитаем и даже его старого китайского названия история не сохранила (хотя не было ли оно созвучно с нынешним?!). В прямом и переносном смысле Путятин оставался в тени соседнего Аскольда, на котором ещё манзы (китайские креолы) повадились добывать золото. На Путятине же в лучшем случае рыбаки пережидали шторма, пока в 1891 году на тёплый берег не ступил Алексей Дмитриевич Старцев. Вернее, на самом деле его звали Алексей Николаевич Старцев, только держал он это в секрете - селенгинский купец был незаконнорожденным сыном декабриста Николая Бестужева от случайной бурятки, фамилию и отчество получивший по своему крёстному. Как и большинство преуспевших купцов Селенги, свой бизнес Старцев начал в чайных караванах из Китая. В 1861 году 23-летний Алексей Дмитриевич обосновался в Тяньцзине, где за полтора десятилетия выбился в миллионеры. Какой-то единой специализации, при этом, у Старцева не было - ни в одной отрасли он не становился лидером, но зато одновременно вёл бизнес в десятках отраслей. В Тяньцзине он выстроил целую русскую колонию из сорока домов, соединённых 3-километровой железной дорогой и внутренним телеграфом. В своём особняке Старцев собрал уникальную коллекцию буддийских реликвий и востоковедческих книг, включая подлинники старинных китайских и тибетских рукописей. Но разбогатев на чужбине и окружив себя русскими людьми, воспитанник купца, сын декабриста и бурятки всё равно скучал по родным берёзкам. Всё чаще он ездил в бурно растущий Владивосток, плотно схваченный немецким и японским капиталом, и вот наконец в 1891 году взял в аренду на 99 лет необитаемый остров в соседнем заливе. Своё имение он так и назвал - Родное, но эта сентиментальность ничуть не противоречила деловой хватке. На Попова и Рейнеке к тому времени француз Август Менард разводил молочных коров, а на Аскольде вместо оскудевших золотых приисков польский магнат Михаил Янковский преуспел в пантовом оленеводстве. На Путятине сама земля была ценнее того, что на ней растёт - главным богатством острова оказалась чрезвычайно качественная глина. Домик с кадра выше остался от кирпичного завода (1894), из продукции которого построена половина Владивостока, включая дом Старцева на Светланской.

3а.

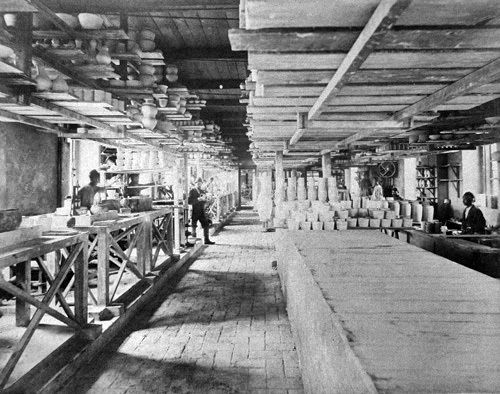

Годом позже рядом появился фарфоровый завод, куда поначалу Старцев приглашал мастеров из Японии. Но прекрасные узорчатые вазы им давались тяжело - глина сильно отличалась от привычной, так что вскоре Алексей Дмитриевич переключился на массовое производство посуды.

3б.

Промышленность дополнило сельское хозяйство - Старцев разводил здесь коров, овец, свиней и пятнистых оленей, но в первую очередь - лошадей, пытаясь адаптировать к приморской сырости знакомую с детства монгольскую породу. В 1897 году на Путятин завезли шелкопрядов, в 1899 - пчёл. Пароход "Чайка" с 1892 года курсировал во Владивосток, а три паровые шхуны ловили морских гадов по окрестным бухтам. Единоличный хозяин острова, Алексей Дмитриевич отличался и особым стилем управления - большинство его приказчиков были из отбывших сроки сахалинских каторжан, среди которых бывалый делец приметил людей, готовых получить "путёвку в жизнь" в обмен на верность.

3в.

Но всё оборвалось буквально в одночасье - в 1900 году Тяньцзин не остался в стороне от грандиозного Восстания Боксёров, с применением восточных единоборств задавшихся целью изничтожить всех лаовэев. Ихэтуани разграбили Старцевскую колонию, и хотя разориться Алексею Дмитриевичу уже не грозило, в погромах сгорела его библиотека, и такого известия Старцев не пережил - в 61 год, в возрасте "золотой осени", купец скоропостижно умер от инфаркта. Сыновья Алексея Дмитриевича создали было фирму "Наследники А. Д. Старцева", но чутьём и хваткой отца уже не обладали и даже не решились на эмиграцию, когда Красная Армия вошла в Приморье. Внуки декабриста Бестужева были лишены всего, высланы куда-то вглубь страны и в 1937 году - расстреляны...

4.

"Маленький остров Путятин возле великой земли", однако, не случайно был увековечен в песне Юрия Визбора - на месте сгоревшего Родного продолжалась жизнь. С 1929 года Путятин стал известен как "остров-рыбокомбинат", и уже к 1939 году его постоянное население достигло 2,5 тыс. жителей. У здешних причалов стояли как шхуны для лова моллюсков и крабов по окрестных бухтам, так и сейнеры открытого моря, ходившие за Шикотан. Кажется, года не проходило, чтобы в цехах и посёлке не строилось или модернизировалось что-нибудь. Население посёлка, впрочем, не росло, так и оставаясь всю советскую эпоху на уровне двух с небольшим тысяч человек, ну а что случилось по окончании советской эпохи - думаю, не надо пояснять. Развал рыбокомбината начался ещё в 1989 году, когда случайный пожар уничтожил лучшие цеха, но точно не знаю, когда и как комбинат умер - в статье по ссылке, написанной в 2009 году, предприятие ещё держалось на плаву, но дальше, видимо, не обошлось без злокозненных москвичей и приравненного к ним по деяниям своим губернатора. Промысловых судов у причалов нынешнего Путятина не видать, а население сократилось до 750 жителей, большинству из которых уезжать просто некуда. На пустынной пыльной площади за Последним Дореволюционным Домом, в тесных магазинах, где покупатели ведут неспешные беседы с продавцом, чувствуешь себя робинзоном...

4а.

Площадь раскинулась на месте кирпичного и фарфорового заводов Старцева. Площадку первого теперь занимает уже бывшая контора рыбзавода, территорию второго - ДК (1960) с воинским мемориалом. Ещё тут есть три магазина (и четвёртый поодаль), администрация в одноэтажном домике, МФЦ и почта, а вот банкомата на всё острове нет ни одного.

5.

Чуть в стороне есть ещё детский сад и школа, успевшие при Советах переехать из первоначальных деревянных зданий в каменные.

5а.

В основном же Путятин примерно такой, а рукотворные достопримечательности стоит искать не на улицах весьма обширного посёлка, а в его ближайших окрестностях.

6.

Сейчас уже точно не известно, где именно стоял главный дом Родного, да и единственную фотографию его с форума семьи Бриннеров, простым гуглением не так-то легко найти. Впрочем, внешне особняк транснационального миллионера не отличался от советской дачи на 6 сотках - "фасадом" имения служил кирпичный завод у причала, а здесь Алексей Дмитриевич собирался жить, не перед кем не красуясь.

6а.

Всё, что осталось от Родного - выродившиеся сады на склоне сопки к востоку от посёлка да венчающий эту сопку памятник Алексею Старцеву:

7.

Поставленный в 1989 году - но над настоящей могилой:

7а.

Как я понимаю, похоронили купца на том самом месте, с которого в 1891 году он оглядывал остров да приговаривал в усы "роднооооооое....".

8.

С тем же успехом его могли похоронить и на горе Старцева (352м), одиноко торчащей над сушей и морем в самой середине залива Стрелок:

9.

Тропа к ней хранима японским богом, в пантеоне синтоизма наверное отвечающим за паровозы:

10.

Снизу легко подумать, что восхождение на гору Старцева займёт весь день, но на самом деле от посёлка до вершины можно подняться где-то за час. Накатанная джипами колея опоясывает склон по спирали, и лишь к самой вершине тянется извилистая тропа:

11.

Круговой вид с этой вершины я бы назвал главной достопримечательностью всего острова:

12.

На кадре выше - вид на север, в сторону материка, но в тамошние укромные бухточки с названиями вроде Абрек или Разбойник, где скрываются военные объекты и памятники флотских катастроф, мы заглядывали в прошлой части, куда и отсылаю за более подробным рассказом о них. Сегодня же смотрим на юг:

13.

Залив Стрелок тут виден от края до края, и слева (кадр выше) полуостров Павловского отделяет его от залива Восток, а справа полуостров Дунай - от Уссурийского залива:

14.

На нём хорошо виден посёлок Дунай и бухта Чажма с крупнейшим в России плавдоком и "ядерным колумбарием" причала ДальРАО. Но и за ними я отсылаю в прошлую часть, а пока что посмотрим дальше - сквозь морскую дымку отчётливо просматривается Владивосток:

15.

И Русский мост, связующий Город Нашенский с Архипелагом Императрицы Евгении:

16.

Сам остров Путятин причудливо распластался на фоне открытого Японского моря.

17.

Посёлок Путятин стоит между широкой бухтой Назимова и крупнейшим на острове Гусиным озером, где летом обильно цветут лотосы. Оно лежит у начала почти квадратного полуострова с мысами Фелькерзама и Родионова на ближнем и дальнем углах. Дальше (кадр выше) виднеются тёмные Камни Унковского и высокий, скалистый, необитаемый остров Аскольд, где сохранились маяки на головокружительных скалах и орудия 26-й батареи, на дальних подступах прикрывавшие Владивосток. Туда возят частники по 15 000 рублей за 10-местную лодку на весь день...

18.

Слева же на панораме виден характерный "хвост", отсюда не кажущийся таким длинным, как на картах. У основания этого хвоста находятся красивейшие на Путятине бухты Слона и Петуха, к которым и будем спускаться:

19.

Сделать это можно почти не заходя в посёлок - с дальней от бухты Назимова стороны его огибает тропа, похожая на объездную дорогу. Она проходит у белого храма Сергия Радонежского (2014), поставленного высоко, но для прихожан не то чтобы очень удобно - народ в Приморье не религиозен, и храм тут скорее просто символ русских берегов. Тем более на фоне лотосов Гусиного озера и кекуров Аскольда...

20.

Дальше за южной околицей посёлка раскинулось кладбище, к тропе выходящее одинокой могилой с оградой из якорной цепи:

21.

Но владивостокский краевед Андрей Фатьянов, "губернаторЪ" сообщества Far Far East, подсказал нам, что кое-что интересное скрывается и в глубине, среди невзрачных надгробий второй половины ХХ века. Во-первых, тут есть самый настоящий советский склеп из шлакоблока:

22.

А если пройти метров 20 от его боковой стены (относительно кадра выше налево) - можно найти пяток удивительных могил с морскими минами в качестве надгробий. На единственной читаемой табличке - матрос Каменчук Пётр Лазаревич с годами жизни "1931-55", так что можно предположить, что покоятся здесь жертвы одной из многочисленных в заливе Стрелок трагедий на военном флоте.

23.

Дальше посёлок заканчивается, но весь остров пронизывает густая сеть ухабистых грунтовых дорог, по которым ездят в основном вот таким способом:

24.

Через гряду от посёлка расположились в палатке и мы - поводом съездить на Путятин стал Приморский Трезвый сход путешественников, который организовал в первых числах сентября

a_krotov. Здесь я прочёл лекцию по мотивам своего 3-месячного путешествия по Сибири (июнь, июль, август), а в основном мы с Ольгой после этого путешествия просто отдыхали в тёплом лесу, неспешно гуляя по острову и наслаждаясь его райской природой. В таких пейзажах хочется петь про сундук мертвеца и бутылку рома:

a_krotov. Здесь я прочёл лекцию по мотивам своего 3-месячного путешествия по Сибири (июнь, июль, август), а в основном мы с Ольгой после этого путешествия просто отдыхали в тёплом лесу, неспешно гуляя по острову и наслаждаясь его райской природой. В таких пейзажах хочется петь про сундук мертвеца и бутылку рома:25.

И если хозяйственная жизнь отсюда уходит, то природная - по-прежнему кипит:

25а.

Будь то птицы, заползавшие прямо в палатку жуки, здоровенные толстые кузнечики...

26.

Или бабочки-махаоны:

27.

Тёмно-перламутровых парусников Маака, которыми нам запомнилась уссурийская тайга годом ранее, в этом году я не замечал. Зато порхали мимо нас незнакомые мне бабочки размером с птицу, видимо залетевшие откуда-то с юга по случаю аномального жаркого лета:

28.

Но как бы ни был изобилен лес - ему далеко до литорали! Вода тут чуть холоднее и чуть мутнее, чем в сказочных бухтах Хасанщины, но схватив красивую ракушку, первым делом приходится выгонять из неё рака-отшельника. На закате из волн высоко выпрыгивают быстрые сверкающие рыбы, а камни в мелких бухточках покрыты почти сплошным ковром разноцветных водорослей. Но дальше десяти метров от берега плавать среди этих камней становится страшно - словно чёрные мины, по ним обильно расставлены колючие морские ежи.

28а.

Купаться мы ходили в ближайшую к лагерю и посёлку бухту Петуха с широким песчаным пляжем. В выходные даже в сентябре довольно многолюдным - с машинами, палатками и горами мусора, понемного складывающегося в археологический слой:

29.

Слева, на фоне Павловска и Анны, бухту ограничивают колючие кекуры:

30.

Справа - и сама скала Петух:

31.

До которой можно дойти по колено в чистейшей воде по прибрежным камням:

32.

Дальше тянется цепочка Пятых бухт - Второй Пятый, Третий Пятый и Седьмой Пятый, и если Первым Пятым можно назвать Петуха, то вот куда делись Четвёртый Пятый и Пятый Пятый - история умалчивает. Чудными названиями Дальний Восток вообще богат - ходивших здесь кораблей и их экипажей вплоть до судового кота не хватило на каждую скалу или бухту, а старинную китайскую топонимику Советы и вовсе заменили в одночасье в 1972 году.

33.

На Втором Пятом есть Бразениевое озеро с какими-то редкими беспозвоночными и родник с пресной водой, поэтому среди прочих бухт она выделяется небольшой турбазой. К которой примыкает промысловый стан с грудами кухтылей (поплавкой) и ракушек:

34.

Оля задалась целью найти в этом кургане по несколько красивых раковин для каждого из своих многочисленных родственников и в итоге насобирала пару килограм. Участники же Приморского схода быстро наловчились есть свою неизменную гречку из больших раковин маленькими:

35.

Как я понимаю, всё это гребешки, на мой взгляд самый вкусный из дальневосточных деликатесов:

36.

Пятые бухты расположены у основания путятинского "хвоста", по которому мы решили попытаться дойти до окончания. Но на холмах за Вторым Пятым путь преградил забор - грунтовка миновала его по касательной, отмеченная на карте тропа же явно уходила за ворота. За забором не просматривалось ничего, кроме здоровенного пса на привязи, нескольких домиков у самых ворот и сплошной стены деревьев. Для воинской части забор явно выглядел слишком прозрачным, для гостиницы - слишком суровым (кто захочет за колючей проволокой отдыхать!), и методом исключения мы пришли к выводу, что видимо это кто-то большой и важный оттяпал себе лучший кусок острова.

37.

Потратив битый час на попытки обойти забор или хотя бы сквозь него просочиться, мы вышли на другую сторону Южного хвоста:

38.

Я знал, что где-то на его конце есть Мраморная бухта с блестящим дном, а над ней заброшенная батарея №944 1930-х годов, от которой остались казематы и основания башен. Ещё - что сам "хвост" продолжает живописная цепочка кекуров Пять Пальцев. Они расположены так, что с других частей Путятина не видны, а я принял за них крошечный остров Ирецкого:

38а.

Мимо мысов сновали моторные лодки с экскурсантами, а в ультразум я разглядел даже пару палаток, предположив, что их обитатели подошли с моря и сумели договориться с охраной. Кекуры, потайные пляжи, тёплые леса манили, но кого удивляет, что на Дальнем Востоке вопросы решаются так?

39.

Мы спустились на широкий пляж у основания "хвоста". Костровища, столики из пеньков, туалеты из материи на вкопанных палках, качали на ветках, турики - весь вид пляжа и леса говорил о том, что до 1 сентября здесь стоял спонтанный палаточный лагерь:

40.

Между "хвостом" и мысом Родионова раскинулась широкая Терракотовая бухта:

41.

Уж не знаю, от чего так названная - добывал ли здесь Старцев глину для своих заводов или просто скалы похожи на террактовый узор:

42.

43.

44.

Здесь и расположились мы, но больше загорали, чем купались - вода оказалась мутной, как чай с молоком, и неприятно холодной. Да и волны несли скорее от берега, чем к берегу, или по крайней мере так показалось Оле. Вот и сидели мы на берегу, слушали шум воды, любовались далёкими кекурами Аскольда и военными кораблями, ходившими туда-сюда на фоне них. Волны, однако, хлестали всё ближе к ногам, и очередной накат вызвал целую панику среди каких-то мелких чёрных уховёрток, начавших сотнями вылезать из тёплого песка и искать спасения в том числе и в наших пожитках. Начинался прилив, а значит пора было уходить с этого узкого карниза:

45.

Выйдя на дорогу, мы поймали попутный минивэн с большой семьёй, и первым делом я задал им вопрос, что же спрятано за забором и можно ли туда как-нибудь попасть. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что проникнуть за забор можно самым неочевидным для России способном - просто постучаться в ворота и попросить одинокого сторожа их открыть! Южный хвост, оказалось, занят не виллой какого-нибудь победителя Дальневосточных криминальных войн или охреневшего "москвича", а гигантским вольером для той части коренных островитян, что покрупнее бабочки или птицы. Как я понимаю, в первую очередь забор защищает диких зверей от собак, людей же сторож обязан пропускать в дневное время, кроме периодов гона и окота. Но отсутствие табличек и звонков антропогенную нагрузку снижает порядочно - ходят сюда не "все подряд", а "те, кто в курсе". И буквально в сотне метров от ворот мы увидели частые следы копыт на пересохшей луже:

46.

В первую очередь здесь охраняются пятнистые олени - маленькие и мирные родичи гордого марала и свирепого изюбря. Все трое, однако, лишь разные подвиды благородного оленя, и их мясо, шкуры и панты одинаково хороши. Михаил Янковский, приехав на остров Аскольд в 1874 году, быстро обнаружил, что золотые прииски скудны и для промышленной добычи не годятся, зато маленький остров без хищников идеально подойдёт на роль пастбища. Сперва он разводил фазанов, а затем подался в оленеводы. Тут надо сказать, что европейских оленей в его родной Польше или маралов на Алтае держали издавна, а вот пятнистых оленей разводить Янковский придумал впервые. Вскоре на островах стаду сделалось тесно, и Янковские перебрались на Хасанщину. Старцев же новую отрасль на Путятине только начал внедрять, и в ХХ веке хозяйство зачахло, а сами олени - остались. На острове в тот вечер нам попадались только их следы, однако прежде я видел и даже гладил пятнистых оленей в Шкотовском сафари-парке - там они слывут самыми мирными обитателями, так что гид водит туристов прямо в вольер.

47.

Надежда увидеть оленя у меня промелькнула, когда мы с Олей заметили, что у тропы подозрительно часто раскачивается высокая трава. Затем из травы донеслось хрюканье, а вскоре показалась серая спина в короткой шерсти - конечно, как знаем мы из приключенческих романов, какой же тропический остров без диких свиней?! Шевеление приближалось к тропе, и я подумал, что сейчас мы увидим поросёнка, но каково же было моё удивление, когда на дорогу вылез клыкастый кабан размером с большую собаку! Я даже успел понять, что это опасная встреча, но хряк невозмутимо пересёк тропу и скрылся в травах по другую сторону.

48.

Ещё одним животным, попавшимся мне на глаза, стал Слон:

49.

Которого успел оседлать кто-то из наших соседей по Сходу, тоже узнавших у людей на пляже, как миновать забор.

50.

У Слона мы поняли, что дальше идти смысла нет - до Мраморной бухты или 944-й батареи засветло всё равно не успеть, а близлежащие бухты невзрачны.

51.

Для очистки совести мы всё-таки поднялись на гряду, отделяющую бухту Слона от следующей бухты Круглых Камней, но даже лучшие виды отсюда открывались на север:

52.

Под шум моторов экскурсионных лодок мы пошли назад, любуясь скалами и бухтами сквозь буйную зелень:

53.

Вот и "домашний" Петух кукарекает заходящему Солнцу:

54.

Последним впечатлением Путятина стал огненный тропический закат. И сложно поверить, что тропики в Приморье по сезону, что летом тут туманы и дожди, а зимой промозглые колючие ветра, и на опушке вместо эбеновой туземки в бусах из каури встречает прокуренный седеющий мужик в затёртом камуфляже. Но стоит ли включать реалиста там, где ты можешь ощутить себя в благодатных тропиках, не покидая границ нашего сурового отечества?

55.

В следующих частях перенесёмся на 3 месяца назад... но не так-то далеко территориально - из Приморья в Приамурье, где живут нанайцы и встречает едва ли не последняя российская "Заря".

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2021

Обзоры и оглавления

Суровое Сибирское Лето. Июнь.

Суровое Сибирское Лето. Август.

Приморье

Фокино. Техас и Дунай.

Фокино. Остров Путятин.

Хабаровский край

Сикачи-Алян.

"Заря" на Тунгуске.

Хабаровск. Южные окраины.

|

Метки: Молох Дальний Восток природа дорожное рыбацкое |

Фокино. Часть 1: Техас и Дунай |

Официально Фокино - небольшой городок-ЗАТО (31 тыс. жителей) на заливе Стрелок в 120 километрах от Владивостока. На деле Фокино - россыпь посёлочков на островах и таинственных бухтах, самый крупный из которых Тихоокеанский (для своих - Тихас) с моря вовсе не видать. Зато проходит сквозь него трасса Владивосток-Находка, и старожилы не упомнят, чтобы кого-нибудь тут задержали за незаконный въезд. Даже напротив - с подлодками и эсминцами в фокинских бухтах соседствуют прогулочные яхты, с судоремонтными доками и скорбными памятниками флотских катастроф - аквапарки и мини-отели. Про этот странный уголок Приморья, где я заканчивал 3-месячное путешествие по Дальнему Востоку и Сибири я расскажу в двух частях - во второй переправимся на маленький остров Путятин, но для начала осмотрим посёлки и бухты на материке.

Особенность стоящего на длинном полуострове Владивостока - буквально от любых мест в Приморском крае он неприятно далеко. Славянка или Большой Камень за заливами видны с городских набережных, а вот ехать до них - 3-4 часа. Через Амурский залив на тёплый берег Хасана ещё в 2018 году ходили пассажирские катера, но последний из них умер в 2020-м как раз накануне моего приезда. Через Уссурийский залив рейсового движения нет как минимум с советских времён, а может и ещё дольше. Автобусы и электрички в Приморье весьма обильны, вот только первые отвратительны дорогие, зато вторые как бы не дешевле, чем в Подмосковье. Поэтому 2/3 пути до Фокино мы преодолели по рельсам, покинув вагон на станции Смоляниново, от вокзала которой пешеходный виадук приводит прямиком на трассу. Автостоп же на разбитых и узких приморских дорогах всё так же хорош, и раньше любых автобусов нас увёз столь типичный на Дальнем Востоке огромный праворульный джип, ведомый бойкой женщиной. Олиным рассказам об автостопных бросках до Приморья от самой Москвы она, конечно, удивлялась, но и сама оказалась не лыком шита - за свойскостью и кажущейся простотой скрывалась бизнес-леди, прошедшая в жизни трудный и опасный путь. Её первого мужа убили бандиты лет 20 назад, причём в те дни, когда сама она лежала с первенцем в роддоме. Со вторым мужем они последние годы строят отель на одной из фокинских бухт. Планов, и видимо кредитов, на такое дело было громадьё - водительница показывала нам фотографии болот, которые они осушили, и первых, пока совсем не притязательных домиков построенной на том же месте турбазы. Турбаза - решение временное: изначальный проект предполагал звёздочный отель с аквапарком для китайских туристов и на китайские деньги. Но китайские туристы теперь остались в благословенном прошлом, а "хабаровчан" в Южном Приморье и так принимает всякий, кто успел схватить "дальневосточный гектар". Но как и положено бизнесовому человеку, наша собеседница не унывала, верила в свои силы, ни разу за всю поездку не обвинила в своих бедах москвичей, и даже шёпотом призналась, что она за Путина - а дальневосточники за такое могут и машину сжечь...

1а.

Ехали же мы гораздо дольше, чем хотелось бы - нас угораздило отправиться на взморье тёплым вечером пятницы, чем занимается в это время весь миллионный Владуснах (агломерация Владивосток-Уссурийск-Находка). Словом, на въезде в Фокино мы попали в тяжёлую даже по подмосковным меркам пробку. по которой ползли со скоростью гораздо меньше километра в час. И пока стоим, вполне можно вспомнить историю Фокина, о нелинейности которой напоминает отмеченный совсем другим названием въездной знак:

2а.

У огромного залива Петра Великого, в круговерти течений которого северные воды (и их обитатели) мешаются с тропическими, есть несколько заливов-спутников, как например лежащий на востоке залив Стрелок. От соседей он отличается наличием целого архипелага, который замыкает вынесенный в открытое море остров Аскольд. На него частенько хаживали манзы - китайско-маньчжурские креолы, ещё в дорусские времена бежавшие от законов империи Цин на эту по сути бесхозную землю. Но везли они с Аскольда не гребешка и не трепангов, а золото, водившееся в тамошних ручьях. Конечно же, обосновавшись в 1859 году на Японском море и освоившись на его берегах за несколько лет, царские чиновники и офицеры решили воспрепятствовать такому разграблению обретённых Россией богатств. В одной из бухт в 1867 году возник военный пост, где базировалось несколько паровых шхун, и в том числе "Алеут", в честь которого называется теперь одна из главных улиц Владивостока. Стычка "Алеута" с очередной партией нелегальных старателей весной 1868 года подожгла Манзовскую войну - китайские восстание по всему Приморью, обернувшееся кровавой резнёй русских поселенцев. Но военный пост на заливе Стрелок был отстроен, а поселенцы только продолжали прибывать - в основном пароходами из далёкой Одессы. Так складывался Зелёный Клин, который теперь слывёт чуть ли не заморской колонией Украины, и среди множества малоросских сёл Закитайщины вряд ли чем-то выделялась заложенная в 1891 году в нескольких километрах от моря Промысловка. К 1958 году она была повышена до ПГТ, но дело в том, что времена сменились. Красный Китай из "братьев навек" превратился в "шовинистов", и ещё не забывший опасного соседства с довоенной Японией Дальний Восток начал стремительно вооружаться. На заливе Стрелок строились военные базы Тихоокеанского флота, в тылу которых по соседству с Промысловкой был основан в 1963 году посёлок Тихоокеанский. Тривиальное и вместе с тем громоздкое название дальневосточники быстро сократили до Тихас - а через "е" или через "и" его писать уже личное дело каждого. Тихоокеанский появился сразу в статусе ПГТ, а в 1967 году этого статуса лишилась Промысловка, которой оставалась роль предместья - её домики мелькают за деревьями трассы, но совершенно не оседают в памяти. По дороге из Владивостока многоэтажный, полный людьми и машинами, блестящий стёклами торговых центров город буквально выпрыгивает из-за сопки:

2.

Эти торговые центры, где можно съесть отвратный пересушенный "РоялБургер" или затариться продуктами в супермаркете местной сети "Самбери", здорово контрастируют с грозными статусом ЗАТО. Закрытые административно-территориальные образования - не города-призраки, но города-невидимки, сам факт существованиях которых в советское время приравнивался с государственной тайне. Но если в Заречный пускают только к близким родственникам и по работе, в Новоуральск можно просочиться на какое-нибудь культурное событие, а Байконур или Звёздный Городок немыслимы без дырок в заборах, то Фокино легко проехать насквозь и даже не подумать о его режимности. Собственно, в город-ЗАТО Шкотово-17 берега залива Стрелок были превращены в 1980 году людьми, "из своей маааськвы" явно не представлявшими местную географию. Дорога меж двух главных портов Дальнего Востока так и проходила сквозь границы режимной зоны, а где что базируется - знала каждая попавшая на стол к лесорубам из братской Кореи собака. Сделать из Шкотова-17 настоящее ЗАТО пытались разве что при Андропове, но вскоре подошли Перестройка с Гласностью, а следом и охранять в большинстве здешних бухт стало нечего. В 1994 году Шкотово-17 вернулось на карты как Фокино, и главным секретом его осталось то, в честь кого оно названо: документов на этот счёт нет. Впрочем, как и со многими другими государственными секретами, разгадка вполне умозрительна - адмирал Виталий Фокин командовал Тихоокеанским флотом, и накануне основания Тихаса как раз стал замглавкома всего советского ВМФ. Сам же Тихоокеанский не вернулся на карты - название Фокино относится как к самому городку, так и ко всей территории ЗАТО.

3.

Но хотя статус ЗАТО остался сугубо бумажным, сердце Техаса - по-прежнему Дом Офицеров Флота (1963), гордо стоящий напротив суеты магазинов. Увы, Хрущёв не только с Китаем рассорился, но и архитектурные излишества отменил, поэтому красотой здание не блистает:

4.

А статус его подчёркивает целое ожерелье памятников, расставленных по окрестным скверам. Самый простенький внешне и видимо самый новый посвящён героям Великой Отечественной:

5.

У левого борта ДОФа - весьма оригинальная часовня-памятник 300-летию Российского Флота (1996-2000), в Фокино ставшая символом города и даже попавшая на его постсоветский флаг.

6.

У задней стены ДОФа - какие-то камни и неизменные жернова, которые в приморской почве оставляли с равным успехом что бохайцы и чжурчжэни, что малороссы и молдаване.

7.

Сама же эта инсталляция то ли совсем новая, то ли не наполненная никаким смыслом, кроме чисто декоративного - в интернете я о её происхождении не нашёл ничего.

8.

Угол ДОФа продолжает бывший ресторан тех же лет, у которого заканчивается аллея 50-летия Победы с парой зениток. В её створе - совершенно конструктивистского вида островерхие пятиэтажки, лишь столь же конструктивистского вида логотип на торце одной из которых не даёт ошибиться:

9.

Вдоль обычных пятиэтажек же можно выйти к голове Ильича (1960) у правого борта ДОФа:

10.

И, наискось от фасада - явно главному в этом созвездии памятнику Марие Цукановой (1979). Росшая без отца девушка из сибирского села, в годы Великой Отечественной она то работала санитаркой в эвакогоспитале, то стояла у станка на Иркутском авиазаводе. Но люди ей были явно ближе станков, и в 1942 году Маша пошла служить на Тихоокеанский флот, но раньше, чем была готова к бою - закончилась Великая Отечественная война. Эпилогом к ней, однако, стала война советско-японская, и если на Курилах в сентябре японцы целыми островами сдавались без боя, то в августе в Корее и Маньчжурии дрались со всей самурайской решимостью. Одним из самых тяжёлых боёв той войны стал морской десант в порт Сэйсин (ныне Чхонджин) на побережье Северной Кореи - ошибки при планировании, почти полное отсутствие поддержки с воздуха и обусловленная успехом предыдущих десантов в порты Юки и Расин уверенность в лёгкой победе обернулись тем, что судьба трагических черноморских десантов не повторилась в Сэйсине лишь благодаря успехам сухопутных войск. Ошибки адмиралов легли на плечи 22-летней санитарки - Маша Цуканова вынесла с поля боя 52 раненных десантника, да впридачу автомат, из которого метко отстреливалась, пока сама не потеряла сознание от двух полученных ран. В таком состоянии она и попала в руки к японцам, устроившим над девушкой жестокую расправу без всякой самурайской чести. Обе стороны в боях за Сэйсин потеряли по несколько сотен бойцов, и только в братской могиле на корейском берегу упокоились 352 красноармейца. И хотя подвиг Цукановой стал главным преданием того боя, по сути это памятник не только ей, но и всем участникам Сэйсинского десанта.

11.

Аллею перед фасадом ДОФа, между Лениным и Цукановой, продолжает пешеходная улочка Мищенко, отвечающая в Тихасе за исторический центр:

12.

Здешние малоэтажки явно не предполагали большого количества архитектурных излишеств, а потому куда монументальнее, чем охрущёвленный ДОФ:

13.

Самым красивым зданием Фокина и вовсе остаётся замыкающая пешеходную улицу Старая школа (1956)... причём обратите внимание на даты: официально всё это строилось в новоявленном ПГТ Промысловка, который с открытием ДОФа в 1963 году буквально разродился Тихасом.

14.

Но в основном "малое" Фокино какое-то такое:

15.

И облезлые дома да аляповатые ларьки с шаурмой и свеженабраконьеренными креветками никак не вяжутся со стерильностью "настоящих" ЗАТО:

16.

Из 32 тысяч жителей "большого" Фокина на "малое" Фокино приходится 23 тысячи. Спрятанный за сопками от залива Стрелок, Тихас выпускает в его сторону пару рельсовых (с 1940 года) и веер автомобильных дорог, самая оживлённая из которых - юго-западная. И всего 22 километра с ежечасно курсирующими автобусами отделяют техасские прерии от дунайских плавней - вторым центром этой системы служит посёлок Дунай (7,5 тыс. жителей) на бухте Конюшкова, основанный в 1907 году переселенцами из Молдавии:

17.

Он стоит на полуострове, отделяющем залив Стрелок от Уссурийского залива, за которым можно разглядеть "домашние острова" Владивостока и далёкие сопки Хасана. С другой стороны голубая, что Дунай из того вальса, вода отделяет посёлок от острова Путятин, над которым одиноко высится гора Старцева (352м) в самом центре круглого залива Стрелок. И кадр выше - не последний в этом рассказе из сделанных с её вершины:

18.

Прошлый кадр же снят с высшей точки Дуная, отмеченной невзрачным ДК и затаившимся в кустах мемориалом Победы (1988). Больше, впрочем, Дунай отметился в Гражданской войне - местные активисты во главе с Фёдором Усатым были основой красных партизан в здешних сопках:

19.

Сам посёлок совершенно невзрачен и довольно запущен. На панорамах видна новостройка Георгиевской церкви (2008), но и она стоит изрядно в стороне от длинной улицы Ленина, представляющей собой фактически спуск от ДК до причала:

20.

Куда интереснее, чем с собственных улиц, Дунай смотрится с сопок Путятина:

21.

На карте залив Стрелок - не круг, а скорее солярный знак с протуберанцами бухт, которые и окинем взглядом по часовой стрелке. Рядом с Дунаем раскинулась бухта Разбойник, отмеченная парой объектов один другого чудней:

22.

Слева почти вплотную к кварталам Дуная примыкает 30-й судоремонтный завод - несколько десятков таких предприятий работали по всем советским морям, имея сквозную нумерацию от Калининграда до Чукотки. Пущенная в 1960-м году "тридцатка", однако, примечательна крупнейшим в России плавучим доком ПД-41. С безвременно утопшим ПД-50 под Мурманском у него паритет по грузоподъёмности (обслуживает суда с водоизмещением до 80 тыс. тонн) и длине (330 метров), а вот в ширину дальдок даже масштабнее - 93 метра против 88. Что характерно, обоих гигантов всемогущий СССР не постеснялся заказать у капиталистов: ПД-50 в 1980 году пришёл в Североморск из Швеции, а ПД-41 был сделан в Японии на токийской верфи "Исикавадзима", которая в историю Страны Восходящей Солнце вошла строительством первого корабля европейского типа "Асахи-мару" в далёком 1856 году. По соседству - не столь огромный, но зато крытый ПД-38 для ремонта особо секретных судов:

23.

В крупнейшем доке мы застали и крупнейший корабль - это "Адмирал Лазарев" (1978-84), тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта "Орлан". С водоизмещение 23 тыс. тонн, размерами 230 на 25 метров, высотой 59 метров и почти безграничной огневой мощью, выходившие со стапелей Балтзавода "Орланы" - самые большие и грозные корабли современности за вычетом авианосцев. И - одни из самых дорогих: СССР успел спустить на воду всего 4 "Орлана" из запланированы 7. Из них лишь один в строю - "Пётр Великий" (при закладке - "Куйбышев"), флагман Северного флота и всего российского ВМФ. В 2023 году после капитальной модернизации под новое оружие вплоть до гиперзвуковых ракет его должен дополнить "Адмирал Нахимов" (экс-"Калинин"), а вот "Кирову" ("Адмирал Ушаков") и "Фрунзе" ("Адмирал Лазарев") повезло меньше - над запятой в "утилизировать нельзя модернизировать" адмиралы думали долго, и в конце концов поставили её после первого слова. Реактор из крейсера уже выгружен, оборудование снято, а пустой корпус поставлен на разделку в этот док весной 2021 года.

24.

Объект же с правой стороны залива я узнал сходу, поскольку в 2019 году мне довелось побывать в мурманской Сайда-губе. Это ДальРАО, Дальневосточный центр обращения с радиоактивными отходами, "ядерный колумбарий" Тихоокеанского флота, оборудованный в 2000 году. Гигантские красные бочки - ни что иное, как заизолированные реакторные отсеки подводных лодок, сотнями строившихся в СССР и гнивших в гаванях ранне-постсоветской России.

25.

Схема утилизации проста: из подлодки вырезают реактор с парой соседних отсеков-"поплавков", поднимают его специальным буксируемым доком, выгружает на базу, а там убирают в защитный корпус, в котором за несколько десятилетий ядерное топливо тихо выгорит до безопасного состояния. Визуально ДальРАО выглядит гораздо меньше СевРАО:

26.

ПД-41 и ДальРАО, как сцилла с харибдой, отмечают вход из широкой бухты Разбойник в узкую бухту Чажма. Это название для Дальнего Востока звучит зловеще, как для Севера "Курск", а для Урала - Кыштым. Чуть левее плавдоков 30-го судозавода когда-то находился пирс №2, куда атомные подлодки приходили для замены активных зон своих ректоров. 10 августа 1985 года там стояла субмарина К-431 уже довольно архаичного на тот момент 675-проекта (строились в 1960-е годы). И наверное в шутках о пьяном дяде Васе, который чинит реактор ломом, на тот момент и правда была лишь доля шутки: завершив работы, заводчане вдруг обнаружили, что крышка реактора лежит не герметично, причём закрыть её мешает какой-то технический мусор! Но сдать работу в срок начальникам очень хотелось, и вразрез со всякой ТБ было решено быстренько поднять крышку реактора плавкраном, убрать помеху и закрыть обратно. Афишировать внеплановые работы и вводить в бухте особый режим "Атом" начальники тоже не стали, вот только оказались они не единственными раздолбаями Чажмы: когда плавкран начал поднимать крышку, мимо на полной скорости промчался катер-торпедолов, так же внепланово и без предупреждения направлявшийся на рыбалку. На его волне плавкран качнулся и поднял крышку реактора чуть выше, но этого хватило для того, чтобы ядерная реакция вышла из под контроля. Мощный взрыв вспорол корпус лодки и подкинул многотонную крышку на десятки метров, а десятеро офицеров и матросов, работавших внутри корпуса, сгорели заживо в мелкую чёрную пыль. Выброс радиации достиг 90 000 рентген/час - ещё один человек, оказавшийся рядом, погиб от такого воздействия за считанные секунды, а полсотни получили опасные дозы облучения. От судьбы Припяти Шкотово-17 спас лишь небольшой объём реактора да сопки, за которые зацепился радиоактивный шлейф. Чажма превратилась в зону заражения, хотя и не так уж надолго - 99% радиоактивности дал кобальт-60 с периодом полураспада в 6 лет. Останки 11 погибших схоронили бетонной могиле в соседней (с другой стороны от Дуная) бухте Сысоева. Я хотел увидеть эту могилу с памятником наподобие Фокинской часовни (2004), но судя по тому, что о её существовании в Дунае не слышал ни один таксист - она скрыта в глубине воинской части.

27.

Восточнее Разбойника в берег вдаётся на 3,5 километра бухта Абрек - эстуарий реки Когатунь меж хищными абрисами мысов Абрек и Стрелок. Так назывались два клипера, в 1859 году впервые исследовавшие этот берег, да и в принципе едва ли не все морские топонимы Приморья восходят к кораблям и их командам.

28.

За мысом Абрек виден Крым - ныне опустевший посёлок на полпути между Техасом и Дунаем. По легенде, это Хрущёв воскликнул "Здесь как в Крыму!" (да и сам я называл Приморье Тихоокеанским Крымом!), ну а на самом деле вместе с дунайскими молдаванами сюда в 1907 году прибыло и несколько семей из Тавриды. Зато этот Крым во-первых "не украинский, а безлюдный", а во-вторых однозначно с точки зрения всего международного права НАШ.

29.

Именно на Абреке с 1867 году находилась военная база Стрелок, и как следует из названия - больше на восточном берегу, у одноимённого мыса. Там по сей день печально ржавет большой десантный корабль "Александр Николаев" (1976-82, завод "Янтарь" в Калининграде) - свои лучшие корабли ТОФ держит прямо на набережной Владивостока, хотя флагман "Варяг" приписан именно к Фокино. О том же, что когда-то жизни тут было гораздо больше, напоминает целая цепочка памятников - справа Як-38 и Ка-52 слагают монумент морской авиации, а слева у воды увековечен Алдар Цындежапов, юный срочник из Агинского, 24 сентября 2009 года ценой своей жизни остановивший утечку горящего топлива на эсминце "Быстрый":

30.

А над бухтой высится бетонный обелиск (1979) - ещё один памятник жертвам командирского разгильдяйства. 13 июня 1978 года во время учебных стрельб на крейсере "Адмирал Сенявин" (1951, систершип крейсера-музея "Кутузов" в Новороссийске) в главном калибре заклинил снаряд. Командир предположил, что это осечка, и велел открыть орудие, но это оказался "затяжной (по сути - отложенный) выстрел", произошедший как раз когда замки были сняты. Пороховые газы прорвались в помещения орудийной башни и вызвали пожар, и во избежание детонации боекомплекта командир велел затопить погреб. От огня и воды погибло 37 человек, а вот корабль восстановили всего за месяц...

31.

Мыс Стрелок отмечает Безымянную, ибо ничем не примечательна, бухту:

32.

За которой удобные глубокие гавани прерываются длинными пляжами, а владения Тихоокеанского флота - владениями курортного бизнеса:

33.

Безымянный мыс разделяет две Домашлинки (по впадающей в Безымянную бухту реке) - слева Мелкий пляж, справа Глубокий пляж со множеством мини-отелей:

34.

Следующий Опасный мыс с кекуром Акулий Зуб открывает бухту Руднева, среди куроротников более известную по звучному старому (до 1972 года) названию Тинкан. Между турбазами затесалась и пара взаправдашних посёлков - Домашлино (виден на кадре выше слева) и Руднево (на кадре ниже остался за правым краем):

35.

А вот и восточный край залива Стрелок - вдали виднеется белые дома предместий Находки (в первую очередь - Ливадии, не менее куротной, чем её крымский прототип).

36.

Никольский остров прикрывает бухту Павловского, и в ультразум хорошо заметно, что перед ним - не косы, а волноломы. За сопкой видны домики бывшего Павловска - действовавшей в 1958-94 годах главной базы атомных подводных лодок Приморья (но - второстепенной на ТОФ, где "осиным гнездом" слыл камчатский Вилючинск). В 1977 году здесь начали строить, но так и не успели завершить до распада Союза Объект №6 - подземное укрытие подводных лодок, наподобие того, что в наши дни можно осмотреть в Балаклаве. Музеем Объект №6 пока не стал, но давно превратился в "мекку" дальневосточных сталкеров, проникающих в тоннели по льду:

37.

Издалека же бухта Павловского примечательна памятником в виде бетонной рубки (1983) - жертвам ещё одной трагедии, но - хотя бы не разгильдяйства командиров. 21 августа 1980 года на АПЛ К-122, бороздившей пучины Филиппинского моря, начался пожар в реакторном отсеке. Потушить его не удалось, поэтому ликвидировав опасность радиационной аварии, отсек заблокировали, пока в нём не выгорит всё, а дальше начались долгие дни борьбы за живучесть повреждённой субмарины. Локализация пожара, всплытие с 70-метровой глубины, выживание на поверхности - всё это было обеспечено нестандартными решениями экипажа и самопожертвованием нескольких моряков. Первую помощь К-122 оказал английский сухогруз, а дальше к месту бедствия двинулись военные корабли - как советские, так и вероятного противника. В итоге лодка была взята на буксир учебным судном ТОФ "Меридиан", а 15 погибших на её борту похоронили на базе.

38.

Дальше видны бухты Открытая и Анна с одноимённым посёлком (300 жит.), уже не входящие в залив Стрелок, а за ним пространство следующего залива Восток между Ливадией и Находкой:

39.

Итак, прошлые полтора десятка кадров были сняты с горы Старцева, что так удачно торчит посреди залива над островом Путятин. Но сперва надо туда как-то переправиться! Дунай завершает Темп - сейчас уже не вполне очевидно, что это название восходит к аббревиаутре Трест Экспорта Морской Продукции: до военных, с 1934 года, хозяевами залива Стрелок были промысловые водолазы.

40.

До горы Старцева отсюда по прямой 4 километра, до причала в посёлке Путятин - 6:

41.

Преодолеть их помогает паром "Путятин", переделанный из танкодесантной баржи - для Приморья транспорт столь же характерный, как и корейские автобусы с занавесочками. Местные своего парома даже немного побаиваются, но тут они не правы - это на такой посудине "Итурупская четвёрка" не по своей воле 40 дней бороздила открытый Тихий океан.

42.

Ныне "Путятин" курсирует 3-4 раза в день, причём его касса находится на материке, а с острова он возит пассажиров бесплатно. Машины - только по предварительной записи и видимо предоплате в "материковой" кассе. Для островитян проезд стоит 32 рубля, для всех остальных - 132, вот только официально паром может перевозить не более 9 человек, и островитяне тут всегда обладают приоритетом. Иногда, конечно, паромщик берёт больше людей, а ещё реже на этом попадается всяческим надзорам, после чего какое-то время всё соблюдается строго. Сами островитяне к туристам дружелюбны, как к братьям по несчастью, и только в довольно грубой форме требуют не фотографировать паром, если на нём явно много народу.

43.

Ходят здесь и грузовые баржи, так же не брезгующие брать пассажиров. Например, в первых числах сентября несколькими рейсами в день в течение доброй недели на Путятин завозили уголь:

44.

Если же на пароме не хватило мест или он сломался - к вашим услугам катер. Проблема в том, что берут катерники по 2000 рублей за рейс при вместимости от 5 до 10 пассажиров. Которым ещё и надо собраться...

45.

На пароме мы возвращались, а вот катером ехали "туда", опоздав на вечерний рейс из-за той самой пробки. От раскошеливания спасло то, что на острове проходил Приморский Трезвый сход Академии Вольных Путешествий, куда собирались не мы одни. При этом две местных жительницы с кучей барахла, оказавшиеся в одно время с нами у причала, уже ждали другой катер, а ещё несколько АВПшных людей приехали после нашего отбытия и остались на берегу ночевать.

46.

Но закатное море безумно красиво. Дунай остался за кормой:

47.

По левую руку видны гостиницы Домашлинки и Тинкана:

48.

По правую - путятинский мыс Родионова на выходе из залива Стрелок:

49.

Понемногу в пролив выходит, словно огромный корабль, остров Аскольд и заметные на его фоне Камни Унковского:

50.

Самое узкое место пролива - между мысов Филисова (справа, на материке) и Фелькерзама (слева, на Путятине):

51.

Сам Аскольд высок (352м) и живописен, на карте образуя букву "П" с открывающейся в море бухтой Наездник. Манзы называли его Лефу ("Промысловый") или Циндао ("Зелёный"), англичане в 1855 указали на своих картах как Терминейшен-Пойнт ("Точка завершения", то есть край будущего залива Петра Великого), а русские в 1858 - как Маячный, и лишь в 1863 остров получил имя в честь фрегата "Аскольд". Золотые прииски в 1874 году прибрал к рукам подавшийся в дальневосточные промышленники польский магнат Михаил Янковский (его "замок" я показывал в посёлке Витязь), так что манзы вновь потянулись сюда уже легально. Но золотые пески оскудели, и Янковский переключился на другой бизнес, впервые начав разводить на шкуры и панты местных пятнистых оленей, а в 1879 и вовсе перебрался на материк. С 1892 года хозяевами острова стали военные, о которых напоминают связанные головокружительной лестницей Старый (1879-81) и Новый (1940) маяки на мысе Елагина да орудия 26-й батареи, вместе с аналогичными пушками на мысе Гамова и грандиозной Ворошиловской батарей на острове Русском охранявшие Владивосток от милитаристов, империалистов и прочих шовинистов. Когда же сами мы подались в капитализм, отсюда и военные ушли - нынешний Аскольд необитаем, а поездка туда на весь день стоит в среднем 15 000 рублей за 10-местную лодку.

52.

До Аскольда я доберусь когда-нибудь в другой раз, пока же впереди - Путятин:

53.

Который, кинув последний взгляд на материк сквозь геральдически раскинувшего крылья баклана, покажу в следующей части...

54.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2021

Обзоры и оглавления

Суровое Сибирское Лето. Июнь.

Суровое Сибирское Лето. Август.

Приморье

Фокино. Техас и Дунай.

Фокино. Остров Путятин.

Хабаровский край

О народах Приамурья.

Сикачи-Алян.

"Заря" на Тунгуске.

Хабаровск. Южные окраины.

|

Метки: Зона заражения Атомная быль Дальний Восток транспорт дорожное |

Белоярская АЭС. В поисках вечного двигателя. |

Белоярская атомная электростанция имени Игоря Курчатова не на слуху. Даже ее местоположение ничего не скажет большинству читающих эти строки: городок Заречный (28 тыс. жителей), но только не ЗАТО под Пензой, а его тёзка на реке Пышма в 45 километрах восточнее Екатеринбурга. А вот те, кто знает про атом чуть больше, при упоминании Белоярки возводят глазу к небу и произносят "Ооооо!" - она уникальна сразу по нескольким пунктам. Это старейшая действующая атомная станция России, пущенная хоть и куда позже Обнинской АЭС, но зато - сразу в экономическую эксплуатацию. Но это и самая необычная, самая инновационная, самая перспективная атомная станция планеты - здесь работают единственные в мире промышленные реакторы на быстрых нейтронах, веха давней мечты человечества о создании вечного двигателя.

...В 1687 году бояре Иван и Фёдор Томилины из Верхотурья основали слободу у белого яра на Пышме. Заселили её выходцы из других уральских слобод вроде Невьянска или Ирбита, за полвека разросшихся настолько, что скудной земли стало всем не хватать. В 1695 году слобода была усилена небольшим Белоярским острогом с гарнизоном из казака и двух драгунов. Но считанные годы спустя актуальнее острогов на Урале сделались заводы, как например Невьянский (1700), Уктусский (1718) или Верх-Исетский (1758), к которым и приписали местных крестьян. Среди начальства белоярцы слыли бунтарями - то жалобу напишут в Главное управление, то солдат на испуг возьмут, то в Пугачёвском бунте поучаствуют. В 1781 году через Белоярскую слободу пролёг колёсный Сибирский тракт, и в 1790 здесь Александр Радищев "пошумел с пьяными мужиками", а в 1912 году Григорий Распутин "проехал к себе домой, тщательно скрывая лицо широкополой шляпой". К началу ХХ века Белоярское было процветающим купеческим селом, от которого остались обезглавленная Успенская церковь (1822-23), пяток каменных домов да остатки мукомольной (1886) и картонной (1913) фабрик. Изменилось за сто лет немногое: ныне Белоярский - крупный (11 тыс. жителей) ПГТ (с 1959 года) на трассе Екатеринбург-Тюмень. Но чуть не доезжая Белоярского вдруг по левую руку показываются высокие блестящие дома, а на развилке светофор всё время держит маленькую пробку в боковой дороге. Застройщики демаскировали целый город, скрытый советским генпланом за лес:

2.

Заречный он именно относительно Белоярского - в 1955 году на другом берегу Пышмы начали готовить площадку для Белоярской ГРЭС. Стройку объявили всесоюзной, ударной и комсомольской, а уже в 1957 году вместо парового котла новой электростанции был уготован ядерный реактор. Тут надо сказать, что хотя Советский Союз считается первопроходцем Мирного атома, на самом деле всё совсем не однозначно: Обнинская АЭС в Калужской области (1951-54) и Сибирская АЭС под Томском (1954-58) были включены в энергосистему, но первая строилась как экспериментальная, а вторая - для наработки оружейного плутония. Капиталисты же переводить свой атомный проект на экономические рельсы начали может и чуть позже, но куда энергичнее - уже в 1956 году в Англии заработала первая в мире чисто коммерческая АЭС Калдер-Холл. В 1958 американская АЭС Шиппингпорт дала ток офис-билдингам и металворкам Пенсильвании, а в 1960 была пущена первая в мире частная АЭС Дрезден - вопреки названию, близ Чикаго. Её и можно теперь считать старейшей действующей атомной станцией мира: Обнинская была остановлена в 2002 году, Сибирская - в 2008-м, Колдер-Холл - в 2003, а Шиппингпорт еще в 1982-м, причём последние две были снесены без остатка. СССР же начал строительство двух полностью гражданских атомных станций под Свердловском и Воронежем лишь в 1957-58 годах, введя обе в строй в 1964-м. Однако Нововронежская АЭС дала ток в сентябре, а Белоярская (вот же совпадение!) - 26 апреля. И таксист, поняв, куда мы держим путь с кучей фотоаппаратуры, вздрогнул:

-Вы на атомную едете? Что там случилось?!

-Ничего не случилось. Всё прекрасно. Едем делать репортаж о том, какая она безопасная.

3.

Заречный мы объехали по самым окраинам, с которых видно, что атомград - всё-таки не ЗАТО: по ухоженности и умиротворению уральскому городку далёко до своего пензенского тёзки, да и застройщики из Екатеринбурга активно вторгаются и сюда. Однако кто в городе хозяин - видно:

3а.

Углубившись в промзону, мы остановились у бетонных блоков, от которых открывался вид с заглавного кадра - и я ещё не знал, что это лучший вид на атомную станцию из доступных. Первый пункт программы - занимающий бывшее стройуправление Учебно-тренировочный центр Белоярской АЭС, экскурсию по которому нам провёл замначальника Дмитрий Кондрашов (на фото слева):

4.

У КПП - росатомовская пресса, и в том числе газета Белоярской АЭС с чрезвычайно характерным названием:

4а.

В 4-этажном здании ныне кабинеты и учебные классы, а вот в его дворе, в бывшей столовой, недавно оборудовали тренажёры:

5.

В фойе - гардероб, на стенах схемы реакторов и парогенераторов, и как то ли памятник, то ли наглядное пособие - имитация тепловыделяющей сборки. Активная зона реактора - это пучок подобных конструкций, внутри которых находятся ТВЭЛы: тепловыделяющие элементы, состоящие из собранных в тонкие стержни таблеток ядерного топлива. Характерная текстура на металле - следы воздействия жидкого натрия: ТВС побывал внутри реактора. Но бояться облучения рядом с ним не стоит: это своеобразный "черновик" - имитаторы помещают в реактор при монтаже, и лишь по завершении финальных испытаний заменяют настоящими тепловыделяющими сборками.

6.

За дверью - собственно тренажёры различных систем управления атомной станцией:

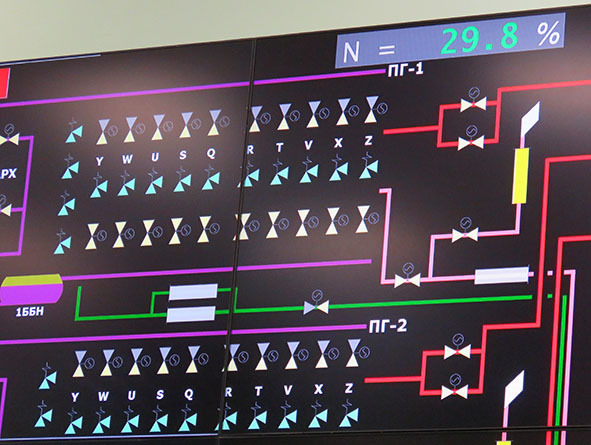

7.

В первую очередь - Блочный пункт управления, точная копия того, что мы ещё увидим в глубинах 4-го энергоблока:

8.