В поисках Беловодья - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Долина вулканов. Часть 1: дорога на Хойто-Гол |

Как бы ни были красивы показанные в прошлой части водопады и каньоны в лавовых толщах Саянской Оки, они - лишь производное: там, где есть лава - должен быть и вулкан. Главная достопримечательность Окинского района Бурятии, а может быть и всех Восточных Саян - высокогорная падь Хи-Гол у самой границы с Тувой, более известная как Долина вулканов. Она и была нашей целью в этом затерянном мире, вот только путь к вулканам труден и далёк. И самая, пожалуй, тяжёлая его часть - не сотни километров глухими трактами от Иркутска до райцентра Орлик и не пеший путь за перевал от аршанов (целебных источников) по-сибирски дикого курорта Хойто-Гол. Самая тяжёлая часть дороги к вулканам - 70 километров зубодробительной заброски из Орлика до Хойто-Гола!

Прежде, чем начать рассказ, напомню те препятствия, которые мы к тому моменту уже преодолели:

1. Локдаун в Бурятии с 26 июня по 12 июля, из-за которого намеченный на 5 июля старт я сперва передвинул на неделю, а потом и вовсе отменил этот поход, решив, что локдаун надолго. Я успел спланировать и частично оплатить новый маршрут по Иркутской области вдоль Байкала, а обнаружив вечером накануне выезда, что локдаун с завтрашнего дня снимают - буквально за час всё в третий раз переиграл назад и сумел "на бегу" вернуть большую часть предоплаты.

2. Дорога в Орлик. Снятия локдауна ждали многие, и на курсирующую раз в сутки маршрутку из Улан-Удэ мест не было на три дня вперёд. Поэтому 360 километров от Култука до Орлика мы за полтора дня проскакали автостопом, успев хотя бы и по дороге кое-что осмотреть.

3. Поиски заброски. Дело в том, что самым очевидным по карте путём вдоль речки Жомболок, в низовьях которой плещутся те водопады из прошлой части, а в верховьях стоят сами вулканы, никто к ним не ходит. По лаве идти гораздо труднее, чем даже по курумам, под лаву же уходят речки с питьевой водой, а на пути ещё обрывы и озёра. Путь вдоль параллельной речки Сенцы вроде и простой, но - заурядный, а потому нам отчаянно не хотелось тратить на него 4 дня ходьбы. К аршанам Хойто-Гола, однако, народная тропа не зарастает в прямом смысле слова: до постройки тракта в конце 1980-х Ока была землёй без дорог. И потому автопарк у местных жителей впечатляет обилием "бортовых машин" - "Уралов" и ЗиЛов ("шишиги" тут почему-то не водятся) с таким кузовом, в который можно впихнуть кучу хоть дров, хоть туристов. Заброской тургрупп в Орлике занимается 5-10 шофёров с единым тарифом 25-27 тыс. до Хойто-Гола и 28-30 тыс. до Жойгана. В одну сторону нам такое было, даже на троих, не по карману, а потому мы рассчитывали пристроиться к другой группе - так тариф уже 2,5-3 тыс. рублей с человека. Тут-то и вышел затык: среди туристов мы среагировали на отмену локдауна первыми, но в случае с заброской это было не в плюс - приехав в Орлик, мы обнаружили, что оказий в ближайшие дни не предвидится. Переговоры с единственной группой сорвались - по настоянию привередливой Оли я задал водителю Жалсану слишком много вопросов (2-3, если быть точным) и за это был послан на три буквы, причём отнюдь не на Оку. Однако бортовых машин на Оке Саянской гораздо больше, чем забросчиков, и в основном ездят на них сами местные - по самым разным делам от заготовки дров до отдыха на аршанах. И вот побродив по Орлику да порасспрашивав прохожих, мы нашли Веронику, продавщицу из магазина промтоваров, которая как раз собиралась ехать с семьёй недельку отдохнуть на Хойто-Голе. Мы договорились на 10 тыс. рублей за троих, и на рассвете к нашей турбазе "Ока" подкатил вот такой лимузил:

2.

В кабине ехали Вероника с младшей дочерью и молчаливый муж, даже имени которого мы не узнали. В кузове беспорядочной кучей были свалены тюки, мешки, рюкзаки, Вероникины дети старшешкольного возраста, две интеллигентные бурятки в масках и грандиозная, чрезвычайно ворчливая бабушка. Докинув в эту кучу нас, Зил тронулся, и у меня всё никак в голове не укладывалось, что вот так окинцы ездят ОТДЫХАТЬ! Холодное утро, суровые горы, рёв мотора и лязг железа, прыжки на ухабах, тучи пыли и кучи тюков, точёные медные лица - я не мог отделаться от чувства, что сижу в кибитке монгольской орды, едущей праздновать очередную победу.

3.

Остались позади знакомые с прошлой части места - речные прижимы вровень с порогами, фермы с косматыми яками, длинный деревянный мост через Оку и короткий через Сенцу, а между ними крутой подъём на плато Сенцын-тала. У бурхана (святого места) за подъёмом (см. прошлую часть) была и первая остановка. Не потому, что кто-то устал, а потому, что буряты - народ очень набожный, просто религия их ненавязчива и скрытна. Угрюмый шофёр, бойкая продавщица, учительницы из большого города - все, проезжая бурхан перед трудной дорогой, не могли не почтить духов гор. У окинских бурханов сыплют зёрнами и кропят молоком - на фото то и другое в руках Вероники. Ну а вы почтите добрым словом эту женщину, чертами лица похожу на сойотов со старых фото - этот и два следующих поста вы читаете благодаря ей!

4.

Хотя оглядываясь назад, я понимаю, что поиск машины через людей в посёлке - отнюдь не единственный выход. На самом деле нам стоило просто выбраться на дорогу вдоль Сенцы (в идеале - в пятницу), идти по ней вперёд, и максимум день на второй какой-нибудь зверьмобиль взял бы нас на борт. Дорога на Хойто-Гол отделяется от тракта под прямым углом у показанной в прошлой части Стелы Хонгодоров:

5.

Визуально эта дорога не слишком отличается от тракта, но только скорость тут раза в 2-3 меньше, а трясучка - раза в 3-4 больше: за трактом всё-таки следят дорожники, а здесь дорогу не ровняет ничего, кроме самих машин. Путь от Орлика до Хойто-Гола занимает 7-8 часов, и то если машина не сломается в пути и не сядет в болото. Всё это время дорога будет подбрасывать вас вверх и швырять вдоль и поперёк кузова, бить спиной и затылком о деревянный борт, хлестать ветками по неосторожно высунутым руками, заваливать различными тюками, посыпать густой пылью и пугать таким креном, будто машина вот-вот упадёт. Единственный способ всё это выдержать - заранее настроить себя, что "здесь так!", и ко всему этому относиться как к приключению и местному колориту.

6.

Ещё одно свойство этой дороги - в том, что она делается хуже с каждым километром от Орлика до Хойто-Гола, и потому "туда" по ней ехать несколько проще, чем "обратно" - к тряске успеваешь привыкнуть, а самую жесть встретиться ещё с некоторым запасом сил. За перевалом через отрог горы Хан-Уула мир становится ещё более затерянным...

7.

Хан-Уула - одна из 13 Священных гор, которые для сойотов и местных бурят-хонгородов значат примерно то же, что 13 Северных духов Ольхона для остальных бурят. К тракту Хан-Уула обращена пологим отрогом, у которого тотем хонгодорского племени и дацан соорудили лишь потому, что так ближе ехать. Скалистая вершина, на которой легко представить замок древних богов, лучше видна с лугов у Сенцы:

8.

Луга то и дело пересекают изгороди, в которых Вероника открывала ворота перед машиной и закрывала после - это границы пастбищ:

9.

Первые 15-20 километров вполне обитаемы - тут стоит небольшое селение Шаснур (полсотни жителей) и множество небольших пастушьих заимок. За длинными оградами мы видели и людей, и припаркованные машины вроде импортных джипов или верных "буханок".

10.

Холод высокой ночи, между тем, разогнало яркое горное солнце. Пассажиры начали разутепляться, а на очередной остановке семья Вероники и машину раздела слегка:

11.

Но ферм становится всё меньше, а луга неуклонно сменяются лиственничной тайгой. В какой-то момент на тёмной таёжной дороге мы увидели, что нас догоняет ещё один, почти такой же ЗиЛ:

12.

А заглянув в его кузов, поняли, что вообще-то мы едем с комфортом! Второй ЗиЛ вёз огромную группу из 18 человек, среди которых были как совсем ещё птенцы, так и явно бывалые таёжники. Оказалось, что группа эта - не туристы какие-нибудь, а экспедиция Русского географического общества, отправленная в Долину с великой научной целью установки флага на вулкан. Мы, конечно, острословили про них всю дорогу: следующая экспедиция должна обнаружить, что флаг исчез, третья - установить причины его исчезновения, четвёртая - разведать оптимальный маршрут установки нового флага, а дальше цикл делает полный оборот. Из дома да за чаем всё воспринимается иначе: это попросту работа с молодёжью, одна из немногих работ, оставшихся у РГО с окончанием эры открытий.

13.

Но вот обе машины остановились у подножья горы Намтын-Хайрхан (2554м) с парой Чёртовых пальцев на склонах. Всем, кроме водителей и той грандиозной бабушки, было велено вылезать из кузовов.

14.

Середина пути в километрах, но даже не треть в часах - зимовка Хутэл на краю обширного болота, которое нам и предстояло пересечь пешком:

15.

Бурятское слово "хутэл" не имеет прямого перевода на русский и означает небольшой, пологий, лёгкий перевал. Таковой тут действительно связывает долину Сенцы с долиной Жомболока, и по изначальному плану мы должны были сойти тут с обратной машины да пройти этим хутэлом 8 километров до большого (4,5км в длину) озера Олон-Нур - оно лежит прямо в застывшей лаве, образовавшей причудливые каменные узоры его берегов и дна. Такие озёра - запруды на Жомболоке, сам же он большую часть пути течёт в трещинах под лавой. Но в силу разных причин поход на Олон-Нур так и не состоялся, да и порядком подсохшее болото на обратном пути мы проехали без остановок:

16.

Утром же я готовился хлюпать грязью, искать кочки и ехать дальше с мокрыми ногами, но нет - болото уже к этому моменту просохло достаточно, чтобы его земля лишь чуть-чуть проседала под ногами. Иное дело - колесо многотонной машины! Оба ЗиЛа садились в болото не раз:

17.

А на деревьях у особо топких мест кора содрана регулярно цеплявшимися лебёдками:

18.

Порой, впрочем, и лебедка не помогала - в некоторых местах машины садились в липкую грязь буквально по брюхо:

19.

И по очереди вытягивали друг друга - ревя, лязгая и пуская вдоль земли чёрный дым:

20.

Для пассажиров пересечение болот стало скорее передышкой, а для водителей - только частью полосы препятствий. Грязь в низинах, каменистые подъёмы и спуски, броды поперечных речек и немаленькие участки вдоль по Сенце - час за часом всё это сменяет друг друга почти непрерывно:

21.

И лишь изредка ухабистая, но хотя бы просто ровная дорога давала чуть передохнуть. Как на Крещенские морозы в Сибири я радовался теплу, видя на градуснике -29, так и здесь называл такую дорогу хорошей. А уж сравнивать её с дорогами Монголии я и вовсе быстро перестал - зубодробительность вполне сопоставима:

22.

На полпути в часах и 3/4 в километрах силы кончаются уже и водителя, и на такой случай у дороги есть специальный бурхан. Машины обычно тут стоят около часа, а буряты, помолившись и зажгя священный костерок (готовили они на горелках), готовят обед и пьют чай вон в той беседке. Мне есть совсем не хотелось, и я прилёг подремать в кузове - но из тайги тут же налетели злющие комары, спокойно прокусывавшие новенькую "энцефалитку".

23.

К счастью, эта поляна - единственное комариное место на всём пути. Отдохнули - едем дальше!

24.

Порой поднимаясь высоко над Сенцой. Здесь красиво... но не красивее, чем в сотнях более доступных мест Сибири:

25.

После Хутэльского болота мы миновали то ли одну, то ли две фермы, но в основном тайга за болотом безлюдна. Вот разве что избушка на поляне, да и той пользуются скорее охотники и лесники, чем скотоводы:

26.

Две машины резко затормозили, и я увидел компанию людей, которые сделали то, что не сделали мы - просто пошли по дороге, и подвозили их за 3 дня второй раз. Взяли с них четверых 1000 рублей, а значит - путь пройден на 9/10:

27.

В кузове сделалось теснее, но как-то при этом уютнее. Наши новые спутники оказались водниками из Екатеринбурга, и на вулканы они решили сгонять между делом, а в первую очередь забрались на Оку для того, чтобы по ней сплавиться в Зиму. Явным лидером в группе был объёмный, видный, очень разговорчивый Дима, болтавший о том и о сём всю дорогу, причём несколько раз он возвращался к истории о том, как ехали они в таких же примерно условиях, а по кузову летал незакреплённый топор. Дима был сам по себе, другие трое оказались матерью, дочерью и её парнем. Женщин звали соответственно Ольга и Катерина, и вместе с моими спутницами они образовали очень удобную систему: Оля с перьями, Оля без перьев, Неоля с перьями (Катя) и Неоля без перьев (Аня).

28.

Сама дорога же весьма наглядно подтверждает слова Великого Мыслителя о том, что "расстояние измеряется не в километрах" - от стоянки до Хойто-Гола по карте выходило всего 12 километров, но продирались мы через них 3 с лишним часа. Машина шла не сильно быстрее, чем средненькие туристы под рюкзаками и уж точно медленнее, чем туристы-лоси или люди налегке. Кураж на приключения и колорит начал иссякать, от ударов спиной о дощатый борт я всё чаще думал "когда это кончится?!", и вдобавок от тряски начала болеть голова. В какой-то момент у меня пошла кровь из носа, и РГОшники, видевшие это со своего кузова, явно решили, что я расквасил нос на очередном ухабе. Отдельная же, совсем нетривиальная задача - разъехаться на такой дороге с встречным грузовиком:

29.

С РГОшным ЗиЛом же мы разделились вот тут - направо 4 километра до Хойто-Гола, прямо - 20 километров до Чойгана. Или Жойгана: я слышал оба варианта названия, а в описаниях видел так же Аржаан и Изыг-Суг. Эти целебные источники находятся уже за перевалом, отделяющим Бурятию от Тувы, из которой Шойгу как-то привозил сюда своего лучшего друга Володю. Ездят на Жойган с обеих сторон (из Тувы - только на лошадях), а у накрытых срубами тёплых целебных ключей гости стоят тремя обособленными полянами - Бурятской, Тувинской и Туристской. По чужим фотографиям Жойган выглядит колоритнее, я бы даже сказал - первобытнее Хойто-Гола, а местные говорили мне, что там лучшая целебная вода всех Саян. У нас, однако, ехать в Жойган не было ни времени, ни сил, так что могу лишь отослать сюда (очень атмосферные кадры) или сюда (подробнее, но текст переплётен с агитацией за человека на букву "Н").

30.

За развилкой дорога стала как минимум вдвое менее накатанной, а потому 4 километра до Хойто-Гола показались нам бесконечными. И всё же когда впереди расступился тайга и мы увидели россыпь деревянных домиков, я испытал даже какую-то досаду - за 8 часов я успел привыкнуть даже к грохоту и тряске, а теперь нас ждала новая смена реалий.

31.

Пейзажи здесь разительно отличаются от того постапокалипсиса, который показан в "политизированном" посте про Жойган. Там - горы мусора и негде укрыться, кроме палаток на ветру, здесь - идеальная чистота (по крайней мере в первые дни сезона) и целая бесплатная турбаза. Не знаю точно, когда её построили, и слышал, что периодически кто-то пытается её присвоить и начать брать деньги за постой, но при нас крепкие опрятные домики были открыты для всякого, кто успеет их занять.

32.

Фактически, турбаз тут даже две. Нижняя стоит на краю большой поляны, где есть не только место для грузовика, но и коновязь, а потому веранды домиков бывают завалены сбруей. Но лошадях ездят не охотники и даже не пастухи: ведь самая прибыльная скотина - туристы. Заброска лошадьми - удовольствие не дешёвое: конедень стоит 3000 рублей, на одно животное можно посадить одного туриста налегке или повесить два рюкзака, плюс отдельно оплачивается лошадь каюра и обратный путь всего каравана: если не брать целый ЗиЛ на троих, лошади от Хойто-Гола до вулканов выйдут дороже. Основной клиент каюров - коммерческие группы: за день туристы проходят перевал налегке, а бурят с парой-тройкой лошадей успевает отвезти их вещи к заранее намеченной стоянке и вернуться.

33.

От Нижней турбазы с километр до Верхней, представляющей собой один двухэтажный дом. В котором, однако, не то что печка есть, но даже исправная проводка и лампочки, которые буряты при мне запитывали от привезённых с собой генераторов.

34.

Буряты селятся в основном в двухэтажном корпусе, где условия больше напоминают квартиры. Туристы же предпочитают пристройку - длинный барак с одним ярусом нар во всю длину и стоящей в углу печкой-буржуйкой.

35.

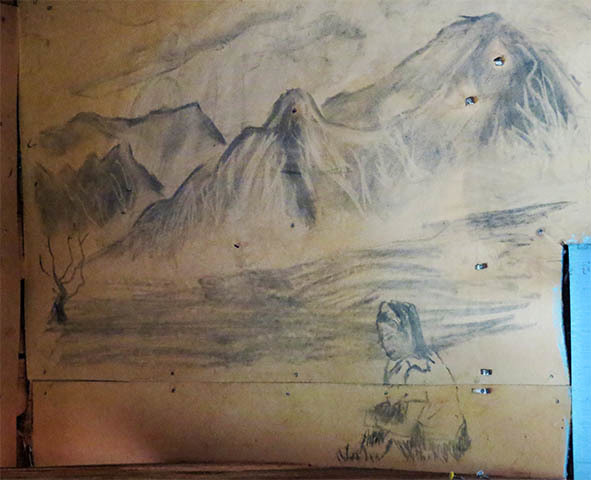

А о том, что туристов через этот барак прошло много - напоминают настенные росписи:

35а.

Здесь - кажется просто собирательный пейзаж:

36а.

А здесь на верхней врезке нетрудно узнать нарисованный по памяти вид на вулкан Перетолчина со стороны вулкана Кропоткина. Удивительнее пейзажей, однако, в этом приюте романтиков портреты и слова. "Руки в траве, тело в воде..." - о чём думал, мечтал, вспоминал тот, кто выводил это копотью по фанере?

36.

С разных сторон от дома, но не в прямой видимости - туалеты деревенского типа, заброшенная после нескольких попыток возрождения столовая и тропа на водопой. Обратите внимание, до чего северным сделался лес - кабы не лиственницы, пейзаж совсем как где-нибудь на Кольском. Если Орлик стоит на высоте 1370м, то Хойто-Гол вытянулся на полсотни вертикальных метров выше 1600.

37.

Водопойная тропа меж этих лиственниц выводит к берегу речки Аршанки, в этом месте дающей такую крутую излучину, что вверх и вниз по течению можно посмотреть в одном кадре. Вода её ещё не целебна, но чиста и страшно холода:

38.

Ну а трудности поиска заброски сполна окупились малолюдьем: в домиках обосновалось две компании бурят (включаю нашу) и две тургруппы. Мы да екатеринбуржцы просторно расположились на нарах и провели вечер за спорами о том, что погубило группу Дятлова. У туристов, как я понял, это примерно как разговор о погоде, но здесь всё было интереснее: бывалый уральский турист Дима лично знал Юрия Юдина - "десятого дятловца", не пошедшего в тот злополучный поход. Как повезло нам по прибытии, мы поняли лишь на обратном пути, тем более что завершался он в выходные. Удалые пьяные крики мы слышали за несколько сотен метров до Хойто-Гола, а ближе к ним добавился смех и звон гитар - пространство меж домов густо заросло палатками. В палатках жили сплошь весёлые разноцветные туристы. Буряты, коих обнаружилось компаний пять, каждая со своей бортовой машиной, на Хойто-Голе стояли дольше и потому успевали занять домики. Образ монголов, празднующих победу, на их стоянках довершали костры и огромные казаны, в которых варились целые горы мяса. Ну, а о том, что пьяными коренные жители Южной Сибири становятся не самой лучшей компанией, думаю знает всякий, кто хоть чуть-чуть читал про этот регион. Вот чёрным вечером к нам подсел весёлый мужик и начал, не спрося разрешения, пытаться открыть наши сухарики. Аня не растерялась, предложила ему этими сухариками угоститься и сама открыла пакет, а мужик тут же забыл об этом, поведал мне, что он руководит в Орлике турклубом, да ушёл в темноту. С другой стороны от костра расположилась компания парней, поначалу очень дружелюбных - так, увидев, что мы решили делать суп и достали горелку, они предоставили нам свой костёр с решёткой да угостили своим чаем. Но постепенно от дежурных вопросов "откуда ты?", "куда ходил?", "и как, понравилось?", один из них вдруг резко перешёл к делу:

-Э, слышь! А хочешь, я тебя ща у...бу в коленку!

Я понимал, что серьёзной агрессии за этим не стоит, просто такая идея внезапно пришла в пьяную голову, и потому с предельно серьёзным видом спросил:

-А зачем?

Паренёк не нашёлся, что на это ответить и потерял нить, а я быстренько скрылся в темноте. Палатку мы решили ставить где-нибудь в лесу, от турбазы подальше. Вероника с семейством и вовсе предпочли уехать из этой вакханалии, но в одном из домиков Нижней турбазы нас приметили да напоили чаем с боовами (бурятскими пышками) её пассажирки. Я был уверен, что это дальняя родня, приехавшая к Веронике погостить, но оказалось - такие же чужаки здесь, как мы. С той лишь разницей, что нас интересовало путешествие, а они хотели просто поправить здоровье хвойным воздухом и целебной водой. Бабушка с нами общаться не очень спешила, а вот интеллигентные женщины оказались учительницами из Улан-Удэ, причём одна из них преподавала русский язык в Улан-Баторе. Ну а "внутри-внутренний туризм" я замечал у многих народов России: алтайцы увлечённо разъезжают по Алтаю, а на бурятских аршанах что здесь, что в Тунке не меньше половины отдыхающих - сами буряты.

39.

От Верхней турбазы тропка ведёт непосредственно на аршан. У начала - небольшой бурхан с монетами, лоскутками и надорванными или обожжёнными купюрами:

40.

Хойто-Гольский аршан представляет собой тонкий ручей с довольно ощутимым сероводородным запахом, на который нанизано несколько деревянных домиков и советский ещё бетонный бассейн под открытым небом:

41.

В домиках самое забавное - деревянные затычки, которыми можно регулировать уровень воды. Сама вода в этом ручье скорее комнатной температуры, а вылезать из неё на ветру бывает не очень комфортно. Купаться в бассейне мешают пауты (большие слепни) - комаров тут нет, а вот эти пикируют эскадрильями. В избушках тепло и никто не кусает, но зато дно покрыто какой-то гадкой трухой и всплывающей тиной. При этом даже чистой здешняя вода не питьевая, а сугубо купальная. Ещё пара павильончиков стоит в стороне - всего на Хойто-Голе 10 сероводородных ключей с температурой от 28 до 34 градусов, и лишь на трёх из них есть крытые купальни.

41а.

В целом же в чужих путевых заметках Хойто-Гол не раз называли Маленьким Шумаком. Настоящий Шумак - это крупнейший в Саянах дикий аршанный курорт, где на небольшой территории выходят десятки, если не сотни, ключей всех возможных температур и минеральных составов. В теории Шумак так же относится к Окинскому району, но все пути до него ведут из Тункинской долины через перевалы, кратчайший - от другого Хойто-Гола, который я показывал здесь. На Шумак народ, по большей части иркутяне, ходит пешком, платит штрафы обнаглевшей "Бурприроде", покупает дорогущие туры с вертолётной заброской из Иркутска, и тем не менее толпы там с каждым годом всё больше. На десятках аршанов Шумака постоянно находятся сотни людей, которым в общем-то нечем особо заняться, кроме коротких купаний да прогулок в горах. Многие хватаются за ножи: приметой Шумака стали народные поделки, странные инсталляции и даже целые деревянные здания, включая небольшой дацан. На Хойто-Голе всё примерно так же, только с поправкой на масштаб:

42.

Кто и когда открыл эти воды - теперь не известно, а первая банька над сероводородным ключом была поставлена в 1947 году. Всё прибитое к стволам или надёжно поставленное так и остаётся здесь на десятилетия:

43.

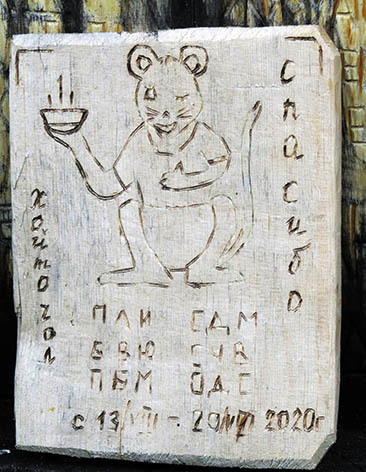

Народное творчество бурятских аршанов можно разделить на несколько жанров. Самый массовый - мемориальные доски:

44.

Часть из них впечатляет долговечностью, качеством шлифовки и тонкостью деревянной резьбы, часть - какой-то наивностью, достойной петроглифов древних веков. В них есть что-то от армянских хачкаров, вырезавшихся из туфа в благодарность Богу. Только здесь вместо туфа - лиственница, а вместо бога - то ли духи мест, то ли просто жизнь.

45.

Среди бурятских хадаков (голубых лент-подношений) затесался вышитый платок-"автопортрет" группы - прежде, видимо, прохудившийся тент от палатки:

46.

Кто-то предпочитает 3D, хотя скульптур тут куда меньше, чем досок. Больше идолов или зверей, конечно, впечатляет драндулет, и я представляю мысли в голове у человека, который его резал - "такой, б..., хрен забудешь!".

47.

Импровизированный алтарь, который делали скорее эзотерики или просто скучающие туристы, чем буряты:

48.

48а.

У бурят же есть бумхан (буддийская часовня), сложенная из подручных материалов:

49.

Но ламы ведь здесь тоже лечат свои бренные тела, так что вполне может быть, что бумхан даже освящён по всем правилам:

50.

50а.

Самое, пожалуй, впечатляющее место Хойто-Гола - Самолётиковая поляна:

51.

Что они обозначают? Радость от того, что на водах подлечившись, автор обрёл лёгкость и хочет летать или же мечта улететь, не тресясь 8 часов по бездорожью?

52.

Нам же отсюда - подниматься за те горы:

53.

Куда чуть раньше нас бурятский каюр повёл лошадей:

54.

Об этом, как вы уже поняли - в следующей части.

БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)

Обзор поездки и оглавление (2020)

Обзор поездки и оглавление (2021)

Тункинская долина (Бурятия)

Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.

Окрестности Аршана.

Кырен и Нилова Пустынь.

Окинский район (Бурятия)

Окинский тракт.

Орлик.

Окрестности Орлика.

Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.

Перевал Черби.

Долина вулканов.

Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)

Усть-Ордынский Бурятский округ.

Тажеранская степь.

Ольхонские ворота.

Вдоль Малого моря.

Хужир - столица Ольхона.

Северный Ольхон.

Тайлган бурятских шаманов.

Агинская степь (Забайкальский край)

Агинское.

Агинский дацан.

Алханай.

Цугольский дацан.

Делюн-Болдок.

|

Метки: ручная работа Сибирь природа транспорт дорожное деревянное курортное |

В верховьях Оки. Красоты затерянного мира. |

В верхнем течение Оки нет чернозёмных полей - только вечная мерзлота да застывшая лава. Здесь в монастырях чтут Будду и Зелёную Тару, а самый выдающийся поэт - горно-спортивный инструктор. Вместо усадеб тут зимовья, вместо мельниц - золотые прииски, вместо кремлей - неприступные скалы у стремительных рек. Потому что это верховья Оки Саянской, затерянный мир на западе Бурятии у границы с Тувой. И пробитый лишь в конце ХХ века Окинский тракт не заканчивается показанным в прошлой части Орликом, а уходит ещё на полсотни километров за райцентр - через горные пейзажи, между водопадами в древних лавовых полях Жомболока и новенькой золотой шахтой приводя к селению Хужир с ни на что в России не похожим храмом Гэсэра.

Если Окинский тракт от Монд до Орлика приняли в эксплуатацию в 1993-м году, то дорогу за Орлик - и вовсе лишь в 1999-м. Асфальта нет и скорее всего никогда не будет даже на тракте, а уж здесь - тем более. Вроде бы что-то рейсовое до Хужира ходит пару раз в неделю, но мы на него не очень-то полагались, и потому просто вышли к северной окраине Орлика. Вскоре из посёлка прикатила неописуемо сельского вида "буханка" с одиноким бурятским (другие тут редко бывают) мужичком. Оля и Аня устроились на пассажирском сидении, а я - в монохромно-пыльном кузове, где постоянно приходилось отбиваться от двух катавшихся туда-сюда железных бочек. Возвращались мы куда как комфортнее - на легковушке-"пузотёрке" с бурятским семейством, и лишь водительница, приехавшая сюда из Улан-Удэ к родственникам, возмущалась на каждом ухабе, что отвыкла от таких дорог. Ещё дважды мы ехали здесь на огромном гремящем ЗиЛе - но лишь на полдороги, до отворота на далёкий Хойто-Гол. Поэтому не удивляйтесь, что на фотографиях спокойно чередуются полдень, закат и рассвет.

2.

Первые километры дорога идёт по самому берегу Оки, в которую на том берегу впадает река с ещё одним "неуместным" названием - Тисса. Впрочем, на свою карпатскую тёзку она похожа хотя бы порогами на фоне зелёных гор. В 25км выше по Тиссе есть Дабатский водопад, по чужим фотографиям напоминающий Йосемити в миниатюре - два уступа (28 и 85м), низвергающихся с отвесной, почти гладкой скальной плиты. Но дорог туда нет, и только по прямой до водопада порядка 30 километров.

3.

В просветах тайги, между тем, всё чаще показываются горы, на вершинах которых могут быть с равным успехом как снежники, не успевшие растаять к середине лета, так и вечные льды. До этих гор несколько десятков километров, и под ними лежат Хойто-Гол и Долина вулканов, ради которой мы забрались в эту глушь. А за горами начинается Тува.

4.

Километрах в 12 от Орлика дорога пересекает Оку длинным деревянным мостом. Подобные мосты, по крайней мере один у села Сорок, я видел и на Окинском тракте - но видел с современных железобетонных мостов. Как я понимаю, до постройки тракта официальных дорог в Окинском районе не было - лишь накатанные "Уралами" колеи да деревянные мосты, строительство которой было местной инициативой. Окинский тракт прокладывался в основном в конце 1980-х ещё на советские деньги, эта дорога - уже целиком детище лихих 1990-х, и её строители разумно решили, что если старые мосты выдерживали проезды ЗиЛов и паводки на горных реках, то стоит ли городить новые?

5.

Экологически чистый пейзаж...

6.

Всё те же горы в перспективе русла:

7.

Затем дорога упирается в гигантскую почти отвесную ступеньку, довольно круто взбирается вдоль неё и наверху поворачивает на 180 градусов. На карте этот подъём обозначен целым перевалом Эрик-Дабан, а его покорителей встречает священная роща:

8.

По всей Великой Степи такие называют бурханы или обоо - маленькие жертвенники духам мест, где им оставляют символические подарки. Это могут быть лоскутки, камушки, конфеты или сигареты, а в Тункинском и Окинском районах буряты чаще всего сыплют на бурханах зёрна и брызгают молоком или водкой.

9.

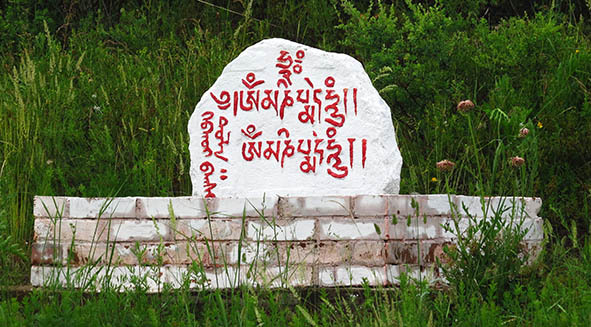

На Оке ещё и буддизм сплёлся с шаманством как-то особенно причудливо - на местных бурханах часто можно увидеть хурдэ (крутящиеся цилиндры с тибетскими молитвами), а здесь вот сложены зулы - лампадки, которые, видимо, зажигают да развешивают по роще во время буддийских праздников.

10.

А вот ячьи хвосты - чисто окинская примета: зимы этого Сибирского Тибета пережить наверняка могут только северные олени, которых испокон веков разводили коренные жители сойоты, да косматые сарлыки (яки), которых привели сюда в 19 веке буряты. Ячьи стада у дорог я показывал в позапрошлой части, хайнаков (полуяков-полукоров) у заборов Орлика - в прошлой, но показательно, что символом Оки стал ячий хвост, а не рога оленя.

10а

Эрик-Дабан поднимает дорогу на плато Сенцын-тала, огромной плоской плитой лежащее на горах и реках. Следующая речка Сенца пересекает его даже без каньона, а за деревянным мостом через Сенцу встречает Поляна Хонгодоров под священной для окинцев горой Хан-Уула:

11.

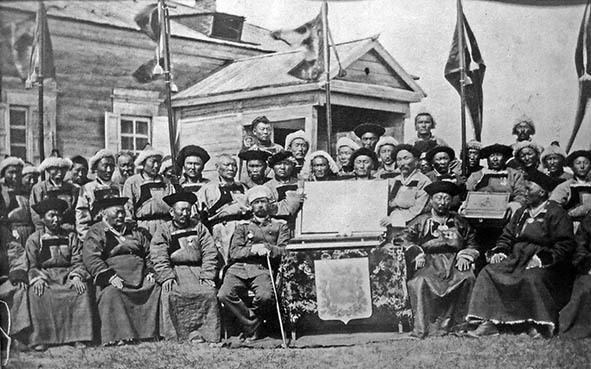

Буряты - крупнейший из народов Сибири, вот только после Приольхонья, Агинского и Тунки у меня есть большие сомнения в том, что это единый народ. Скорее - братская семья народов, поскольку во всех перечисленных углах мне встречались совершенно разные буряты. В долине Селенги жили и вовсе скорее монголы, в Забайкалье немало хамниган (перешедших на бурятский язык дауров и конных эвенков), на Оке ещё не до конца ассимилированы сойоты - их язык, который помнят старики, схож с тувинским, но то наследство другой ассимиляции: по происхожедию это самодийцы, родственные ненцам и селькупам. Однако держится пёстрый БурМир на 4 столпах племён - хоринцах (31% всех бурят), булагатах (27%), эхиритах (14%) и хонгодорах (6%). Первые три пришли из Монголии в Прибайкалье в 11-13 веках, и эхириты с булагатами там и остались, а хоринцы, описав причудливый круг почти через Корею, осели в итоге в Забайкалье, где от них откололось по сути пятое племя агинских бурят. А вот хонгодоры появились здесь позже, да и относились прежде к совсему другому союзу племён - ойратам Западной Монголии, по своей далёкой волжской колонии нам более известным как калмыки. От прочих хонгодоры отличались хозяйством: не степняки, а кочевые горцы, живущие от сезона к сезону между плато и долинами, но пару раз за столетие, поняв, что пастбища скудеют, уходившие к другим горам. Постепенно маятник хонгодорских миграций стабилизировался между Восточным Саяном и долиной Кобдо на западе Монголии. Вернувшись в Сибирь в 1688 году, они обнаружили вдруг, что тут есть теперь новый хозяин - русские, к 1727 году ещё и прочертившие современную границу с Китаем. И если пастухи да паломники ходили через неё почти свободно, то целой орде беспрепятственно откочевывать уже бы никто не дал. Хонгодоры осели в предгорьях Саян и занялись диверсификацией хозяйства, преуспев в облавной охоте (где немало переняли у сойтов) и даже освоив примитивное земледелие. Само же слово "буряты" было в те времена скорее территориальным, чем этническим обозначением, а за пару сотен лет хонгодоры полностью влились в БурМир.

11а.

Но судя по всему, не гладко и не сразу: тотем хонгодоров - лебедь, однако эта же птица слывёт прародителем хоринцев. Этнографы считают, что хонгодоры каким-то образом переняли хоринский тотем - причём скорее всего не в 18 веке, а куда раньше, когда хоринцы ушли далеко-далеко. Кто же был тотемом хоринцев первоначально - теперь никто не знает, но по отдельным находкам в тункинских болотах предполагается, что медведь. Хонгодорский мемориал был сооружён в 2000 году, и включает главную стелу с лебедем, 6 малых стел с названиями хонгодорских родов (аха, тунхэн, захаамин, алайр, монгол) да белый камень, к которому нужно подходить с закрытыми глазами и молиться, приложив лоб и ладони.

12.

Стела Хонгодоров отмечает и развилку - налево вдоль Хан-Уула уходит колея к Долине вулканов (видна на заглавном кадре), направо - грунтовка на Хужир (кадр выше). На самой Хан-Уула же можно разглядеть хий-морина ("конь ветра", буддийский ангел-хранитель) на главном окинском обоо, а лес скрывает дополнивший его в 2003 году дацан. Называется он Ламажабдойлин - так же, как и буддийский монастырь в Орлике, то есть видимо это его филиал. Мы туда подниматься не стали, зная, что деревянные постройки дацана довольно невзрачны, а самое главное - пусты: за несколько дней на Оке я ни разу не видел буддийского монаха, отпертых дверей храма и вообще каких-либо признаков жизни в дацанах. Наверное, так же выглядели русские миссионерские церкви где-нибудь на Алтае 19 века - молиться, даже и буддийским сущностям, здесь предпочитают на бурханах.

12а.

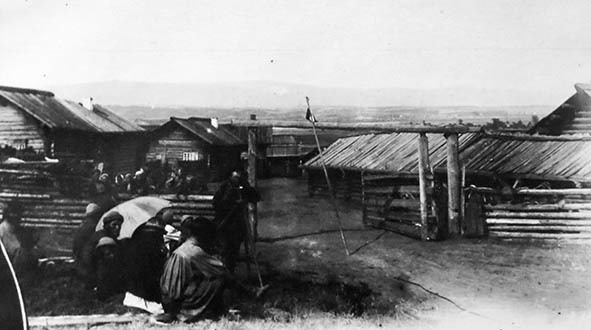

Где-то здесь же, между Сенцой и Жомболоком, с 1728 года стояло первое оседлое селение этого затерянного мира - Окинский караул. Стерегли его 4 казака, выполнявших скорее роль таможенников, и два десятка хонгодоров, причём не из Тункинской долины, а из Аларской степи ниже по Оке: именно с пограничных постов началось проникновение бурят в Саяны. К началу ХХ века Окинский караул успел разрастись в деревеньку, но в 1927 в полном составе переехал в Орлик, заложенный тогда как новый райцентр. Мы же продолжаем путь, и над ровной Сенцын-талой понемногу начинают вставать сказочно красивые горы:

13.

Плоское поле, за которым стоит крупная по окинским меркам деревня Саяны (400 жителей), однако, тоже не простое. Сенцын-тала - плита не только ровная, но и твёрдая - под тонким слоем почвы здесь камень. А потому в 1971 году прямо на этом поле был оборудован аэродром, способный принимать не то что вертолёты и кукурузники, но и вполне серьёзные "летающие автобусы" Ан-24. Прежде район обслуживал аэродром "Орлик", но он был рассчитан как раз-таки на кукурузники. А до его постройки в 1951 году на Оку попадали и вовсе лишь пешком или верхом. Наконец, в конце 1980-х был пробит Окинский тракт, а в 1992 году, чуть раньше его официального ввода в строй, сюда перестали летать самолёты. На бывшей взлётке с той поры успели вырасти ёлки...

14.

За Саянами плита Сенцын-талы понемногу теряет горизонтальность, сменяясь предгорьем хребта. Здесь на склоне блестит искорка буддийской ступы - это гора Зелёной Тары, одна из самых чтимых местными жителями святынь. На другом берегу Оки мне показывали ещё и гору Белой Тары, но она совершенно не выделяется среди соседних вершин.

15.

Тары в тибетском буддизме - это божества-защитники людей. Белая Тара дарует чистоту и мудрость, Зелёная Тара мгновенно приходит на помощь в беде, и думаю, нетрудно понять, какую из них в суровом таёжном краю вспоминают чаще. Природное изображение Зелёной Тары ламы-миссионеры нашли вон в том гроте на склоне горы, скорее всего лишь вложив новый смысл в древнюю сойотскую святыню:

16.

Чуть дальше на земле - странная каменная выкладка, вроде бы естественная, но окинцам известная как Стрела Гэсэра. Поле у горы Зелёной Тары же - по сути дела Поляна Сойотов, где в середине сентября проходит их национальный праздник Улуг-Даг ("Великая гора", а до 2004 просто "Жогтаар" - "Встреча").

17.

Ещё несколько километров - и дорогу нам вдруг преградил поток застывшей лавы, за которым плещется через острые камни горная речка Жомболок.

18.

10-15 тыс. лет назад и даже позже Восточный Саян был похож на Камчатку, и с той поры даже в Тункинской долине остались десятки потухших вулканов. Но крупнейшим в тогдашнем мире очагом вулканической активности были верховья нынешнего Жомболока: потоки лавы от множества извержений образовали в его ледниковой долине слой толщиной в 150 метров. Закончилось всё это, по геологически меркам, почти что вчера - может быть, накануне основания Рима, а может быть - в эпоху Чингисхана. Лава здесь и в наши дни повсюду, едва прикрытая тонким слоем земли:

19.

Она почти не образует знакомых по Курилам, Армении или Приморью шестигранников, зато вся пронизаны пузырями - состав её был совсем другим, с большим количеством газа, от которого раскалённая жижа бурлила.

20.

Долиной вулканов в Окинском районе обычно называют падь Хи-Гол в верховьях Жомболока, где отлично сохранилось два вулканических конуса. Но фактически весь каньона Жомболока - Долина вулканов, и Шарзинская котловина, куда въезжаем мы по деревянному мостику, обогнув лавовый вал - лишь её низовья.

21.

Над котловиной стоит зубчатой стеной хребет Кропоктина - в этих вершинах 2900-3100 метров:

22.

А у подножья хребта ещё от Саян становится виден индустриальный пейзаж, да и гольцы исполосованы грунтовыми дорогами, на которых то и дело возникает пыль грузовиков. Это Коневинский ГОК, или "Хужир-Энтепрайз", добывающий золото. Именно к золоту разведанных ещё советскими геологами месторождений, а вовсе не к селениям, тянули в 1985-99 годах 180-километровую дорогу из Монд. История самого комбината, производящего по несколько центнеров золота в год, оказалось не менее тернистой: он был пущен в 2011 году, но уже в 2014 встал, причём - в апреле, то есть до разгула санкций. Другое дело, что остановить его "Хужир-Энтерпрайз" планировал всего на полгода, а дальше начать строительство второй очереди, но в итоге простой затянулся на 5 лет. Ожил ГОК в 2019 году, и ныне что работа на нём кипит - видно невооружённым глазом. Конечно, "Хужир-Энтерпрайз" - надежда и опора Окинского района: даже работают на комбинате не вахты со всей России (как в Бодайбо), а вполне себе местные жители.

23.

Ну а в прямой видимости от комбината и наша цель - устье протоки Малый Жомболок, несколькими километрами выше отделяющейся от Большого Жомболока. Перед впадение в Оку он образует водопад - совсем небольшой, но зато прямо в лавовой толще:

24.

Это главная достопримечательность Оки после Долины вулканов. Им любуются туристы перед сплавом по реке, на нём отдыхают местные жители, и конечно же именно его "Хужир-Энтерпрайз" показывает различным гостям своего комбината. С возрождением ГОКа территория у водопада была благоустроена, обзаведясь вертолётной площадкой, оградами, беседками...

25.

...и что ещё важнее - лестницей на дно:

26.

На кадре выше - Оля, Аня и водитель "буханки". Который, улучив минутку, когда дамы не слышат, попросил у меня "оплатить проезд" хотя бы рублей на 500. Мы сперва походили вокруг (это покажу позже), и лишь потом направились к лестнице в чашу. Вот так выглядит ручей за секунду до того, как упасть со скалы:

26а.

В самом водопаде 28 метров, а в тихой заводи под ними мы увидели мостки и купальщиков:

27.

На срезе лавового потока хорошо видны слои, оставшиеся от разных извержений:

28.

В некоторых попадаются и шестигранники - такие возникают просто по законам физики при затвердевании жидкости с равномерным подогревом снизу. То есть поток, затвердевший слоями, тёк по более старой лаве:

29.

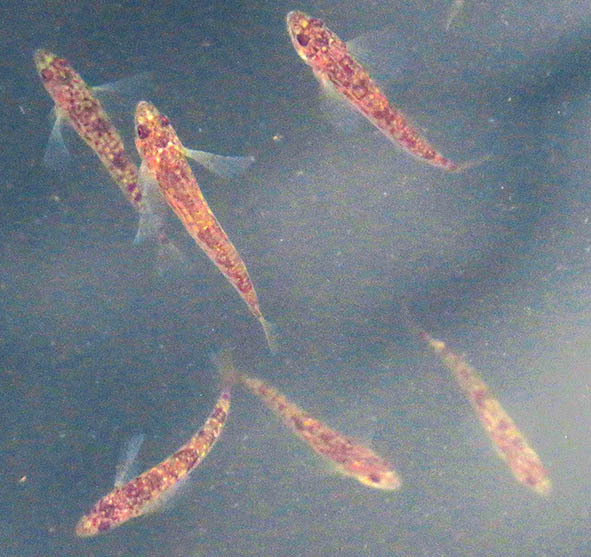

На дне чаши вырос лесок, сквозь который проложен дощатый настил, приводящий к раздевалкам. Вода холодная, но терпимая, в центре заводи можно погрузиться с головой, и в жаркий день тут почти постоянно кто-то купается:

30.

Луч света в тёмном царстве:

31.

Обратите внимание на мостки. Жомболокский водопад хорош ещё и тем, что под ним можно постоять, как под холодным душем, очень мощным, но не царапающим и не сбивающим с ног. За водопадами стоять мне случалось неоднократно (например, в Эстонии или Молдавии), а вот прямо в струе - первый раз:

31а.

Вид вниз по ручью. А вот тут есть зимние фотографии этого места.

32.

Лестница же спускается практически к устью на берегу Оки. Ока здесь всё ещё мелкая, широкая и такая быстрая, что с берега невооружённым глазом видно, как дальний берег идёт под уклон. Тем не менее, самый красивый, и при том весьма популярный способ покинуть Окинский район - это сплавиться по Оке аж до самой Зимы (если кто не знает, это город такой на Транссибе). Но по пути придётся преодолеть быстрины ущелья Орхо-Бом и многочисленные пороги с названиями вроде Бочка или Центрифуга. Как я понимаю, чаще всего такие сплавы начинаются именно отсюда, а если предпочитаете коммерческие туры - могу порекомендовать "Сибрафт" Андрея Лебедева, который пару дней спустя спас наш поход, уведя заболевшую Ольгу из Долины вулканов.

33.

Берега Оки здесь представляют собой отвесную стену застывшей лавы:

34.

Причём, обратите внимание, она есть и на другом берегу - когда-то Ока была перекрыта лавовой дамбой, и выше лежало подпрудное озеро. Но реке хватило сил вновь пробить себе путь. Параллельно обрыву угрожающе тянутся трещины:

35.

Буквально в полукилометре от Малого Жомболока в Оку впадает ещё один ручей Сайлаг в весьма впечатляющем распадке. Его низовья напоминают крепость в окружении циклопических стен:

36.

Постепенно сужающихся в каньончик:

37.

Отвесные скалы, прозрачная вода:

38.

А валуны на дне окатаны, как галька:

39.

Выше по Сайлагу - ещё один небольшой водопад:

40.

Над которым перекинута пара мостиков - повыше (кадр ниже) старый и ветхий, пониже (кадр выше) - более новый...

41.

...по которому, сквозь фермы и зимовки на фоне белого ГОКа, и уходит дорога в Хужир. Здесь мы разделились - Аня поймала встречную машину и отправилась в Орлик, а мы, успев полежать на траве и даже вздремнуть, всё-таки отправились дальше:

42.

От водопада до Хужира 8 километров, но две 3-километрвые вершины над комбинатом успевают повернуться другой стороной:

43.

Взгляд назад, сквозь каменистую степь. Фактически, полноценная дорога заканчивается у ГОКа - дальше просто накатанные колеи, в полях перед Хужиром ещё и, в лучших традициях Монголии, идущие параллельно - от своего дома до первого прижима у Оки обитатель Хужира едет кратчайшей прямой. Обитателей этих - порядка 500 человек, примерно 400 из которых - сойоты.

44.

Это не первый Хужир, о котором я писал в последний месяц - так же называется столица священного Ольхона, выросшая у Шаманской скалы. Хужир в бурят-монгольских краях название частое, примерно как у нас Сосновка или Заречное, и значит оно примерно - "солончак". Впрочем, у меня в этом есть сомнения, как если бы Сосновка стояла посреди дубравы, а Заречное - вдали от любой реки. Ольхонский Хужир стоит на краю сосновых лесов, окинский Хужир - и вовсе посреди роскошных травянистых пастбищ. Над которыми висит надпись "Ом мани падме хум", даже не выложенная камнями по склону, а сделанная из установленных букв:

45.

К ней, вдоль пастушьих оград, унавоженных троп, трясущих хвостами коней и злых пастушьих собак мы и начали подниматься:

46.

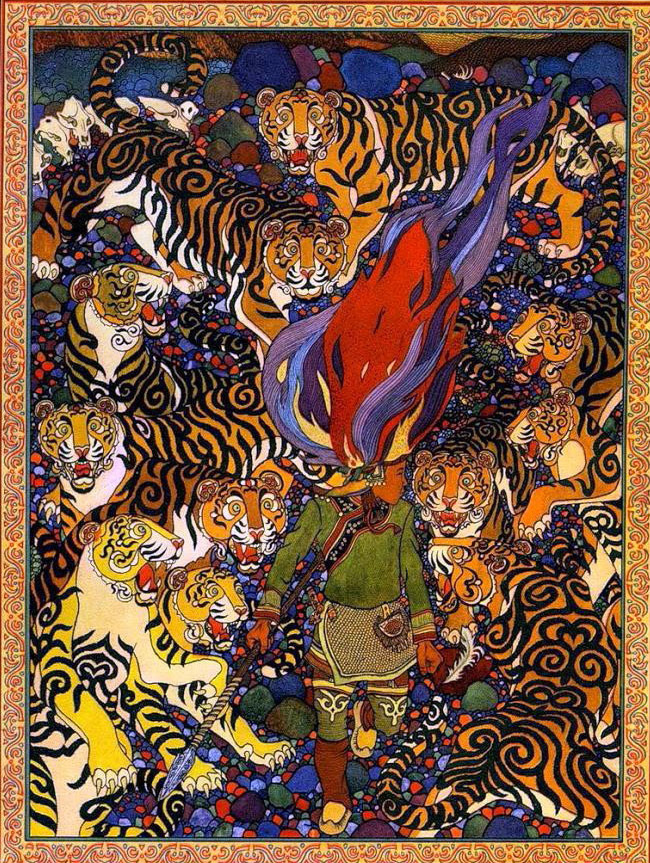

Чтобы увидеть Храм Гэсэра, с культом которого мы сталкивались в Окинском районе не раз и не два. Гэсэр - герой древнего эпоса Центральной Азии, то ли проникшего из Великой Степи на Тибет, то ли напротив - разошедшегося по монгольским степям вместе с тибетским буддизмом, причём раньше него самого. Сейчас это сложно понять, так как Гэсэр всюду пустил корни в местную почву. Испокон веков передававшийся из уст в уста, у каждого племени и народа этот герой проходил один и тот же путь, но - в тех реалиях, которые были понятны именно этому племени. Поэтому тибетская, монгольская, бурятская "Гэсэриады" - по сути дела разные произведения: если Тибет сын неба защищал в мире религии Бон, то бурятский "Абай Гэсэр" о 22 072 строчках считается теперь энциклопедией байкальского шаманства.

47.

Ещё Гэсэра называют богом войны и покровителем всех воинов, но до чего показательно, что у степняков это был положительный бог! Сам сюжет "Гэсэриады" словно собран из трофеев разных культур, народов и религий, когда-то услышавших свист монгольской стрелы. Само слово "Гэсэр" лингвисты возводят к латинскому слову "Кесарь". Отцом Гэсэра в монгольской и ладакхской вариациях был Хурмаст, в имени которого сложно не признать зороастрийского Ахура-Мазду. У бурят с Хурмастом отождествляется Эсеге-Малан тенгри ("Отец Лысого [ясного] неба") - сына Вечного Синего Неба и главный из 55 западных (добрых к человеку) небесных божеств-тенгриев. В одних вариациях эпоса Гэсэр был первочеловеком, вылупившимся из космического яйца, в других Сын Неба - мессия, но не снизошедший дух, а дитя человеческое. Родился будущий герой жалким, слабым и даже сопливым, однако в юртах нет печей, на которых удобно лежать 30 лет и 3 года. Уже в младенчестве Гэсэр низверг своей магией чёрного шамана, во всех вариациях имени которого (монгольский Цотон, бурятский Чёрный Зутан) опять же сложно не узнать Сатану. Побеждая мунгасов (демонов) жалкий мальчишка превращается в прекрасного юношу, в состязании получая сокровища чудесной страны Лин, её принцессу Другмо (у бурят - Урмай-гохон) и в знак завершения инициации - небесного коня. Одной из главных побед Гэсэра становится низвержение северного демона Лубсана, жена которого, однако, даёт герою напиток забвения, и внушает ему, что он и есть северный царь. Страну Лин тем временем захватывают призванные Цотоном хоры - некий воинственный народ, ведомый "шараблинскими ханами". Их царь Гуркар похищает Другмо и насильно берёт её в жёны - чем не судьба Бортэ, похищенной северным племенем меркитов, пока на другом конце Монголии воевал её муж, Тимуджин из Делюн-Болодка? В конечном счёте Небо возвращает Гэсэру память, он вновь побеждает всех врагов, и освободив супругу, уходит с ней и с несметным войском покорять Китай. В одном лице Ахура-Музда, Рама, Иисус Христос, Цезарь, Чингисхан и ещё бог весть кто - кажется, на турнире эпических героев разных времён и народов Гэсэр победил бы всех.

48.

Ну а почему его культ даже на фоне прочего БурМира так хорошо прижилися на Оке - я не то что не знаю, но и исследований таких не встречал. Может, он заместил собой какого-то героя из забытого язычества сойотов, а может его почитали своим заступником хонгодорские пограничники с глухих караулов. Как бы то ни было, этот тихий храм, не похожий ни на дацаны, ни на бурханы - самое впечатляющее рукотворное сооружение Оки. Поставлен он был в 1995 году, когда отмечалось 1000-летие "Абай Гэсэра", и я не знаю, чем удивляет больше - ни на что не похожей формой или красотой деталей. Минималистичные, потрясающе атмосферные росписи храма делал Лубсан Доржиев, для бурятской культуры значащий примерно то же, что Геннадий Павлишин - для нанайской.

49.

А вот бронзовая скульптура Гэсэра тут появилась лишь в 2019 году, вероятно как подарок от "Хужир-Энтерпрайза". Ваял её Дмитрий Бадажабэ - не столь известный, как Даши Намдаков (знакомый нам по Ольхону), это крупнейший в Бурятии мастер буддийской скульптуры.

50.

Хужир - тупик дороги: дальше лишь дикие холодные горы, к дальнему подножью которых можно проехать от транссибовских станций в Аларской степи. Спустившись от Храма Гэсэра обратно на луга, из 8 километров до водопада половину мы прошли пешком, а ещё примерно столько же, куда дальше, чем ему самому было надо, нас подвёз селянин, ехавший из Хужира на одну из ферм. Отдельным впечатлением всей этой поездки стали суслики, которыми степная трава в долинах просто кишит:

51.

У водопада просидели мы на камнях придорожных валунах около часа, и я было успел запаниковать - мимо не проехало ни одной машины. В какой-то момент пара машин прошла к водопаду - это выбралась к своей достопримечательности большая орликская семья с улан-удэнскими гостями. Я было испугался, что они останутся там ночевать - но вскоре они направились обратно и подобрали нас.

52.

А на утро мы отправились мимо Хонгодорской стелы в далёкий Хойто-Гол, чтобы пойти оттуда в Долину вулканов. Но об этом - в следующей части.

БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)

Обзор поездки и оглавление (2020)

Обзор поездки и оглавление (2021)

Тункинская долина (Бурятия)

Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.

Окрестности Аршана.

Кырен и Нилова Пустынь.

Окинский район (Бурятия)

Окинский тракт.

Орлик.

Окрестности Орлика.

Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.

Перевал Черби.

Долина вулканов.

Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)

Усть-Ордынский Бурятский округ.

Тажеранская степь.

Ольхонские ворота.

Вдоль Малого моря.

Хужир - столица Ольхона.

Северный Ольхон.

Тайлган бурятских шаманов.

Агинская степь (Забайкальский край)

Агинское.

Агинский дацан.

Алханай.

Цугольский дацан.

Делюн-Болдок.

|

Метки: Великая Степь Сибирь природа дорожное этнография |

Орлик. Райцентр затерянного мира. |

На медленной глубокой Оке Русской стоит целый Орёл, а на мелкой и стремительной Оке Саянской - только Орлик. Так называется село (2,6 тыс. жителей), центр самого глухого, далёкого и высокогорного Окинского района Бурятии. Расстояния от Орлика до чего бы то ни было впечатляют: 150 километров до асфальтовой дороги в Мондах, 360 - до Транссиба в Култуке, 470 до ближайшего большого города Иркутска и 710км до Улан-Удэ. Над затерянным миром Сибирского Тибета, как называют иногда Окинский район, Орлик парит столичным орлом - тут есть несколько магазинов, две асфальтовые улицы, школа, больница и даже банкомат. Ещё - гостиница и две турбазы: добравшись до Орлика в прошлой части мимо красот Окинского тракта, мы коротали тут дни в ожидании машины в сторону Долины вулканов. Достопримечательностей в Орлике нет, но такая глушь не может не быть колоритной.

На въезде в Орлик встречает Гэсэр - герой тибетской религии Бон, слава которого разошлась по монгольским степям и горам вместе с тибетским буддизмом. На Оке Гэсэр как-то особенно хорошо прижился, вероятно заместив собой какого-то не дождавшегося этнографов бога или героя. Который происходил из забытого язычества сойотов - древних горных оленеводов, в ХХ веке перешедших на бурятский язык с тюркского, а в Средние века - на тюркский с самодийского. Подробнее о сойотах я рассказывал в прошлой части - их сёла Сорок, Боксон и Хурга стоят южнее по тракту. В районной столице сойоты составляют пятую часть населения, а популярнее тут быть хонгодором - так называется тункинско-окинское племя бурят, по своему происхождению из монгольской долины Кобдо более близкое к калмыкам.

2.

Однако даже про Гэсэра забываешь, когда впереди показывается нечто более удивительное - АСФАЛЬТ! Две твёрдые улицы Орлика подобны Тристану-да-Кунье или острову Пасхи - на сотни километров одни.

3.

История Орлика скудна и малоизучена, да и гуглению почти не поддаётся - всё забивает наглый гетман Пилип Орлик со своей "конституцией". Обычно за точку отсчёта здесь считается Окинский караул, поставленный в 1728 году - правда, куда ниже по течению, в устье то ли Сенцы, то ли Жамболока. Годом ранее Россия и Китай договорились о границе, линия которой с той поры осталась неизменной. Однако даже казаки служить в глухих горах ехали неохотно, на заставах выполняя в основном роль чиновников и начальства. Шашкой махать же да злоумышленников ловить власти привлекали бурят-хонгодоров, причём не столько из соседней Тунки, сколько из Аларских степей за горами, где в 17 веке обосновалось несколько хонгодорских родов. Именно с караулов началась экспансия бурят на Оку, но если в Тунке сойоты растворились среди них без остатка, здесь всё сложилось иначе: у хонгодоров были деньги и власть, у сойотов - умение выжить в сложнейших условиях, и два народа встали здесь спиной к спине между природой и государством. В итоге, конечно, бурятская культура подавила сойотскую, но всё-таки не без остатка... В Гражданскую войну буряты Восточных Саян провозгласили Тункинский аймак, вместе с Эхирит-Булагатским, Аларским и Селенгинским аймаками ставший частью Монголо-Бурятской автономной области в составе молодой РСФСР. Позже Селенгинский аймак отошёл "материковой" Бурятии, а Эхирит-Булагатский и Аларский стали основой Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Тункинский аймак в Тункинско-Окинский или там Восточно-Саянский Сойото-Бурятский автономный округ так и не превратился, но в общем имел на это все шансы и даже внутренним делением успел обзавестись: в 1923 году возник Сойотский хошуун, обитатели которого сошлись на том, что половине из них ездить по делам бумажным слишком близко, а половине - слишком далеко. Место для нового райцентра искали долго, и в 1927 году остановились на зимовье Бага-Хубраг, где жила семья Комиссаровых. Название Комиссаровка так и просилось, конечно, на карту Советской России, но буряты предпочли ручей Орлиг, впадающий здесь в Оку - по нему и село стало Орликом. В 1940 году, когда видимо окончательно стало ясно, что ТОБАО не будет, был образован Окинский район. В тот же год в окрестных горах что-то исследовал Владимир Обручев, и потому видимо в его честь назвали крайнюю улицу, ныне ставшую транзитным путём сквозь посёлок:

4.

Ближе к концу улицы Обручева, между больницей и парой хозяйственных магазинов в Орлике находится что-то вроде главной площади. Там я покинул аптечный грузовичок с вакциной, которым проехал почти весь Окинский тракт. Поддатая женщина в маске, завидев туриста с большими рюкзаком, поинтересовалась, куда мне нужно, и я рассказал, что мои спутницы приехали в Орлик раньше меня и поселились в гостевом доме "Ока". "А! У Мандагаевых!" - воскликнула женщина, и услышав эту фамилию, я слегка огорчился: из чужих путевых заметок я знал, что неофициальным оператором бортовых машин, забрасывающих туристов к Долине вулканов, тут является некий Жаргал Мандагаев. Оля и Аня к тому времени успели доложить мне, что на турбазе им предлагали нанять "Урал" за 27 тыс. рублей, а узнав, что нам это не по карману и мы хотим присоединиться к чужой заброске - сразу поскучнели. Но пути назад не было, и переулочками меж высоких заборов женщина проводила меня до "Оки". Турбаза занимает двор частного дома, довольно непритязательна (тут нет городских удобств), но очень уютна и своих 600 рублей за койкоместо стоит. Оля и Аня ждали меня в "пятнистом" домике, внутри которого оказалось несколько кроватей, стол, умывальник, холодильник и русская печь, которую как раз топила хозяйка. Всё это действительно оказалось семейным бизнесом - дела проворачивал молодой цепкий Жаргал, а хозяйством занимались его родители. Выслушав меня о планах попасть на Хойто-Гол и не разориться, Жаргал развёл руками: утром машина ушла и вроде как снова будет послезавтра - надо только дождаться, когда водитель Жалсан приедет из Хойто-Гола.

5.

И следующий день мы ждали Жалсана в посёлке, за околицами которого стремительно пропадала связь. Ну, и конечно просто отдыхали - в середине июля здесь красиво, прохладно и очень хорошо. Забор турбазы глядит на таёжную сопку, а с опушки открывается отличный вид на село, вытянутое на 4 километра вдоль Оки и 4 улиц.

6.

Стена гор за Окой вроде бы не имеет названия, но её высота над уровнем моря - без малого 2 километра. От хаотичного, невзрачного селения горы буквально оттаскивают взгляд. Среди домов Орлика выделяется лишь жёлтая крыша дацана:

7.

У нас впереди был поход, позади - автостопный бросок (ибо мест на маршрутку не оказалось) и неделя изрядного стресса с чехардой меняющихся планов. За время локдауна в Бурятии (26.06.-11.07.) я успел передвинуть поход в Долину вулканов на неделю, вовсе отказаться от него, сочинить и проработать альтернативный маршурт и таки вернуться к первоначальному плану вечером накануне выезда. И вот мы прорвались в Орлик, но обнаружили себя единственными туристами в нём. Ждать машину бесконечно мы не могли себе позволить - в конце июля Ане надо было на самолёт в Москву, а нам с Ольгой - в дальнейший путь к шаманам Ольхона и в следующий поход на Кодар. Я морально готовился к тому, что прождав дня 3-4 , мы покинем Сибирский Тибет ни с чем. День тянулся медленно, Жалсан всё не выходил на связь, и вот в послеобеденное время мы сошлись на том, что надо идти да искать транспорт самим, а попутно - и смотреть посёлок.

8.

В основном Орлик выглядит так - суровая сибирская глушь, не успевшая обрасти сайдингом поверх бревна и кирпичными коттеджами. "Суровая" - в данном случае совсем не клише: я хорошо помню Восточную Турцию, где в Эрзуруме или Карсе, расположенных южнее Сочи и Батуми, климат гораздо холоднее, чем в Москве - ведь стоят они выше 1,5 километров. В Сибири климат потяжелее эрзурумского даже на уровне моря, а Орлик ещё один из самых высокогорных райцентров Страны великих равнин - 1374м. В его климате больше общего с Эвенкией или районами вдоль БАМ, чем с берегами Ангары и Селенги. Лето Оки прохладное и дождливое, а зимой и -50 в порядке вещей, причём нередко - с ветром.

9.

Дома Орлика по большей части брусовые, советские. Но кое-где попадаются странные приземистые сооружения с травой на крышах - хочется думать, что это зимние жилища сойотов, с постройкой изб ставшие сараями да кухнями.

10.

У ворот в высоких заборах то и дело видишь сэргэ - ритуальные коновязи, у которых теперь паркуют машины:

11.

Пара изоляторов на столбах придаёт обычным воротам совершенно буддийский вид:

11а.

Оконца в заборах, которыми тут отмечено большинство домов - самый что ни на есть практический элемент: из-за вечной мерзлоты здесь не роют колодцы, а питьевую воду развозит цистерна. И под этими оконцами стоят бочки, которые водовоз может наполнять даже в отсутствии хозяев:

12.

А вот единственный попавшийся нам образец сурового сибирского стрит-арта:

12а.

Больше домов в Орлике впечатляет транспорт. Вот очень типичный вид - ЗиЛ, "буханка" и конская упряжь:

13.

Ведь дорога до Орлика была проложена лишь в 1993 году, за Орлик - в 1999-м, а прежде здешний мирок был ещё более затерянным. Во внешний мир тогда попадали только самолётом или верхом на коне, а район соединяли даже не грунтовки, а просто колеи, накатанные самими шофёрами. Бортовые машины, в основном "Уралы" и ЗиЛы, были здесь единственным транспортом, причём не удивлюсь, если транспортом рейсовыми до всех этих Сороков и Хужиров. Теперь дорога от Хужира до большой земли доступна, пусть и с матами, любой пузотёрке, самолёты с 1992 года не летают, а ежедневный автобус до Улан-Удэ едет 10-12 часов. Но - не пропадать же добру! Зверь-машины по-прежнему обеспечивают связь Орлика с далёкими стойбищами, возят местных жителей на промыслы и отдых, а в короткий летний сезон забрасывают туристов к началу горных и водных маршрутов.

14.

Тем временем кто-то осваивает принципиально новый для района транспорт:

15.

Не менее колоритна и прогуливающаяся у длинных заборов скотина в диапазоне от быка до яка. По возрастающей это обычные коровы, мохнатые коровы монгольской породы, ортомы (на четверть яки), хайнаки (наполовину яки), и разве что сарлыков ("полных" яков) я в посёлке не встречал, хотя стада их легко увидеть у дороги (см. прошлую часть).

16.

На этих двух кадрах - хайнаки, от обычных коров отличающиеся пышным хвостом и натуральной гривой на брюхе. По сравнению с коровой хайнак более крепкий, холодостойкий и шерстяной, по сравнению с сарлыком - более домашний, покладистый и мясистый, а потому именно дзохи (тибетское название хайнаков) - основная скотина Оки. Подходить к ним, правда, надо осторожно - летом хайнак ходит в облаке мух, и в радиусе нескольких метров это заразно.

17.

Хайнаки и ортомы тут в основном подсобные животные, а вот яков выращивают, чтобы торговать их шерстью. Яководы, по словам местных - богатейшие люди Оки. Помимо скотоводства (к коему отнесём и туристическую сферу), есть тут и какие-то полукустарные предприятия, вид которых заставляет вспомнить фотографии Прокудина-Горского и заводы-музеи Урала:

18.

Особенно лесопилки в разных концах Орлика:

19.

Представляющие собой просто навесы над пилорамой:

20.

По-своему впечатляют в Орлике и магазины - как древностью вывесок над заколоченными дверьми:

21.

Так и колоритными деталями. Вот например обычный магазинчик... но только с русской печью, которую явно топят зимой. И - русскими продавцами, что вообще-то редкость: русских тут немногим больше, чем где-нибудь в Чечне. Но именно большая русская семья, если не потомки, то преемники тех самых Комиссаровых, держит местный деловой центр - один из домов в центре Орлика к улицам выходит гастрономом и магазином автозапчастей, а в глубине скрывает ещё одну турбазу с такими же койками за ту же цену.

22.

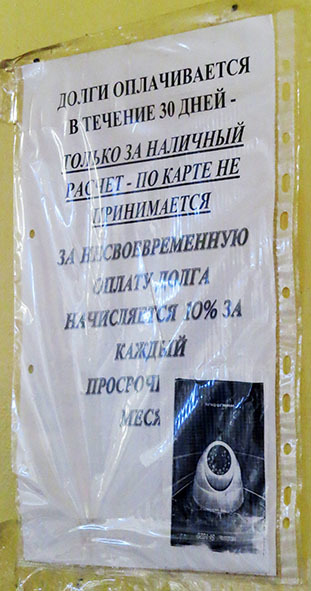

Сойотский язык тут помнят только старики, а молодёжь считает его слишком сложным. Устный язык Орлика - бурятский, но письменный - всё-таки русский, да и тех, кто не владел бы им свободно, я тут не встречал. А вот такие вот объявления как бы намекает, что в этой глуши все знают всё про всех:

22а.

Так в Орлике выглядит единственное кафе. Ну как кафе - просто магазин, в котором можно купить пельмени и за дополнительную плату попросить хозяйку их сварить. Райцентр без общепита я последний раз видел, кажется, в "нулевых", и в этом смысле мандагаевская "Ока" выигрывает у русской турбазы - там хозяйка может приготовить гостям позы по 50 рублей за штуку.

23.

А вот такая незаменимая в Окинском районе вещь, как генератор. Туго здесь не только с радостями, но и с насущными благами цивилизации - по словам местных, когда электричество или связь пропадают на несколько дней, здесь никто не удивляется. На турбазах нет удобств просто потому, что их нет и во всём посёлке, и тот дед, что видел унитаз единственный раз в своей жизни в 1945 году в Берлине - вполне мог быть родом отсюда. Мобильный интернет на Оке появился считанные годы назад, но качество связи таково, что местное 4G работает примерно как на большой земле "ешка". Ну а самой сильной иллюстрацией здешних реалий стал визит Оли в поликлинику - в походе у неё вылез флюс, от которого не помогали никакие антибиотики, и прежде, чем я сумел отправить Олю с встречной группой, она успела сделать себе полевую операцию с зеркальцем, спиртом и ножницами. Операция ей не помогла, но и не навредила, а вот в поликлинике бурятка в белом халате, оказав квалифицированную помощь, добавила, что надо было просто чуть сильнее нажимать. Ведь в тайгу местные ходят на недели и месяцы, и то, что для городских больно, опасно, запретно и чревато заражением, им в порядке вещей. Ну, и как финальный штрих - операция делалась при свете окна, так как в этот день в Орлике опять пропало электричество.

23а.

Ну а генератор я заснял в фойе администрации, где находится единственный в районе банкомат. Впрочем, даже государство здесь представлено довольно ограниченно: Ока - как бы полурайон, часть ведомств которого свои, а часть подчиняются соседнему Тункинскому району. Туристы на Оке редко регистрируются в МЧС, так как его ближайшее отделение находится в Кырене: вроде по пути, а вроде и за 250 километров, так что если добираешься автобусом - придётся потратить целый день. На соседнем с администрацией здании удивляет табличка "Тункинский районный суд. Постоянное судебное присутствие в с. Орлик Окинского района". Здесь же - сиротливый Ильич спиной к народу:

24.

А напротив - живописный Парк Победы. Ворота его обнаружились наглухо запертыми: их могли забыть отпереть после локдауна, но в таком же виде я застал парк Победы в Агинском.

25.

Увязавшаяся за нами псина, однако, нашла удобную дырку в заборе, и мы всё же прошли под хвойную сень:

26.

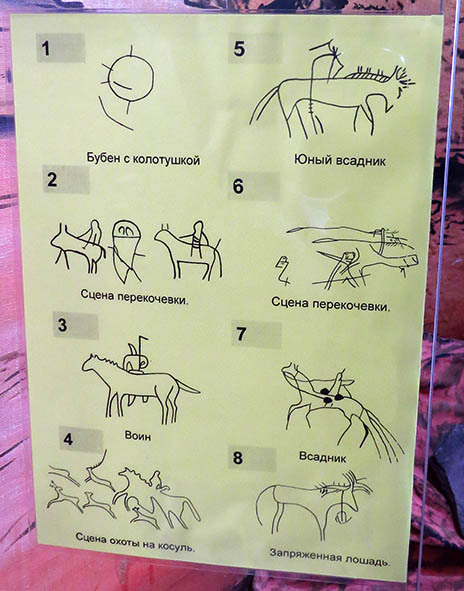

Не знаю точно, когда мемориал был построен, скорее всего - в последние годы. Больше всего он впечатляет сюжетами глубокого сойотского тыла:

27.

28.

За администрацией обнаружился краеведческий музей в виде трёх деревянных юрт:

29.

Я был уверен, что это наследие Окинского хошууна, но нет - здание было построено в 1980-е годы, а судя по кустам у крыльца и полинявшей вывеске, заброшено давно.

30.

Как я понимаю, музей отсюда переехал (возможно, временно) в Центр сойотской культуры и народного творчества (2019), жёлтое здание которого виднеется дальше по улице. Мы, увы, об этом не догадались и не зашли туда, что жаль - фотографий здешнего музея, равно как и каких-то сойотских предметов вообще, я в рунете ещё не видел. Старый музей же, судя по каркасам уурс (сойотских чумов), теперь служит фоном для народных праздников.

31.

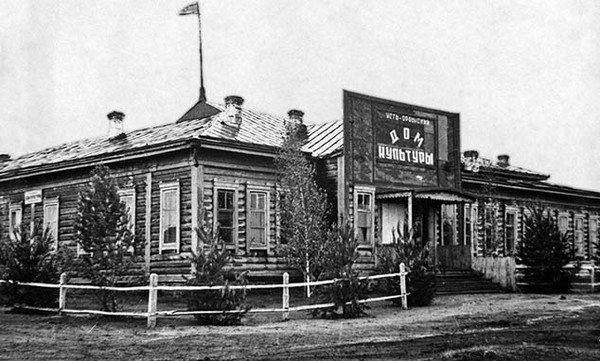

Музей, администрация, Дом сойотской культуры стоят на Советской улице - второй асфальтовой на 150 километров вокруг. Параллельный же бульварчик с лавочками, фонарями и плиточкой уникален и вовсе километров на 300. Он ведёт к автостанции, с которой отправляются улан-удэнская маршрутка и какие-нибудь ПАЗики по району не каждый день. Острая крыша же принадлежит гостинице со звучным названием "Ая-Ганга", где спрашивали мы не о цене, а о транспорте до Хойто-Гола. И в "Ая-Ганге", и на русской турбазе нам давали контакты водителей, но по телефону угрюмые голоса отвечали, что на ближайшие дни групп у них нет.

32.

Советская улица приводит к типовому ДК с сайдингом поверх брёвен, напротив которого ветшает обелиск. Это памятник героям не Великой Отечественной, а Гражданской войны, дошедшей даже в эту глухомань - в рейде вдоль Оки красный анархист Нестор Каланадаришвили со своими партизанами бил казаков. Перед обелиском три мужика благоустраивали площадь, и когда я позвонил очередному водителю "урала", им оказался один из этих мужиков.

33.

Напротив "Ая-Ганги" и Дома Сойотов - деревянная школа 1930-х годов, вероятно старейшее здание в нынешнем Орлике:

34.

А на школьном дворе - беседка с парящей кровлей:

35.

Кадр выше снят с местной Набережной, которая представляет собой мощную дамбу, наваленную явно после какого-нибудь паводка на Оке, смывшего половину селения:

36.

До быстрой воды, шум которой тут прекрасно слышен, впрочем от дамбы без малого пол-километра. Ока студёная, но с половодья посреди бескрайней каменистой поймы остаются озерки, скорее огромные лужи, в которых купается молодёжь.

37.

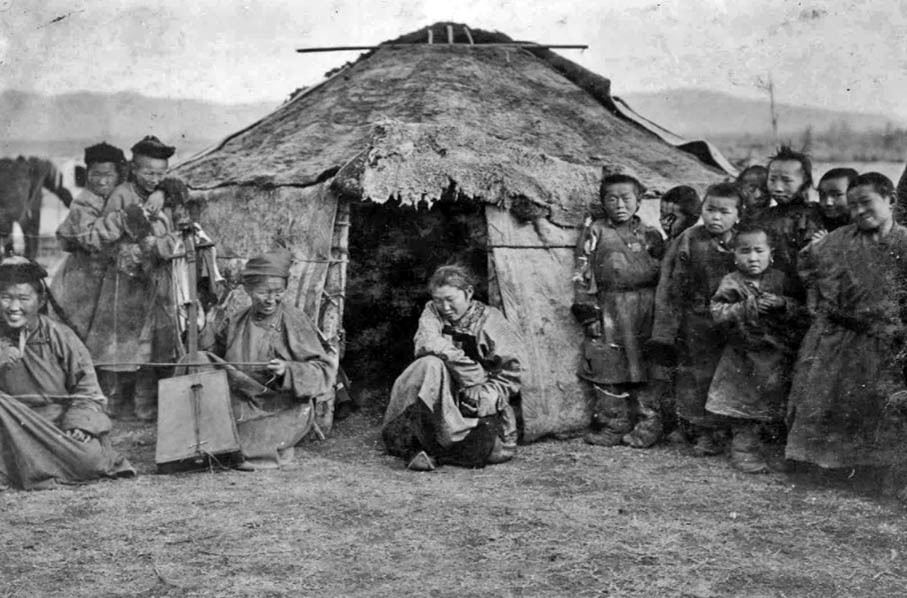

Лица окинских бурят. А может и сойотов - два народа объединили в какой-то из раннесоветских переписей и вновь разделили в 2002 году. Сейчас, как я понимаю, у большинства окинцев двойная идентичность, вопрос "вы бурят или сойот?" звучит для них примерно как "вы славянин или русский?". Но в то же время, о хонгодорском происхождении местные говорили мне сами и с гордостью, а о сойотском - лишь после наводящих вопросов. Как бы то ни было, внешне местные жители действительно похожи скорее на ненцев или хотя бы якутов, чем на "материковых" бурят.

38.

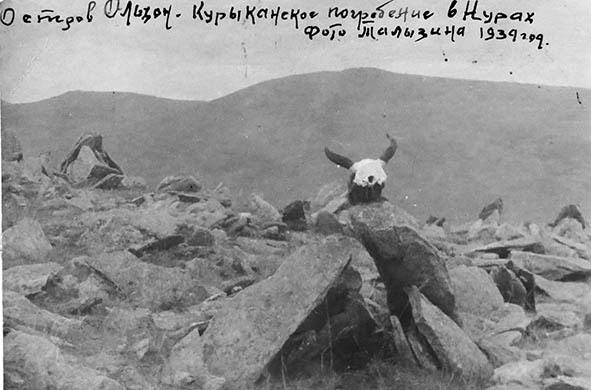

На старых фото же сойоты такие. У них неожиданно красивые для суровейшего быта лица и у некоторых как раз чуть более европейские черты:

38а.

Ну а вообще местные лица - это не только "няяяя!", но и "ууух!": всё же доминируют среди прохожих, как и всюду в сибирской глубинке, МУЖИКИ. Вид их даже на трезвую голову грозен, а пьяными их лучше обходить за версту. В какой-то момент нас окликнули пацаны, ехавшие мимо на УАЗике:

-Э, туристы, вы откуда!?

-Из Москвы!

-А, добро пожаловать! Главное что не хохлы!

Мы сперва порядком удивились, а потом до нас дошло, что мы только что увидели тех самых боевых бурят в реале. В целом же впечатление моё об окинцах оказалось какое-то очень бинарное: мужчины запомнились мне угрюмыми, грубоватыми и при том цепкими на выгоду, а женщины - напротив, очень дружелюбными, общительными и всегда готовыми помочь.

39.

Бурят с кадра выше, однако, не просто куда-то звонил, а - выручал нас. Увидев компанию мужиков у "буханки", я предположил, что они и о других машинах кое-что могут знать, и вот именно эта случайная встреча спасла дальнейшую поездку. Дело в том, что заброской тургрупп в Орлике занимаются отнюдь не все владельцы бортовых машин, а до "десятых" годов редкие здесь туристы и вовсе ездили "на урбаеве" - монополистом перевозок от цивилизации до гор был водитель "Урала" Анатолий Урбаев. Теперь таких водителей с практически едиными расценками в 25-27 тыс. до Хойто-Гола и 28-30 тыс. до Жойгана, пяток, ну может десяток, однако на ходу в Окинском районе осталось несколько десятков бортовых машин. И местные не только возят группы, но и сами ещё как ездят - рыбачить, охотиться, готовить дрова и даже просто отдыхать в дикой природе. С кем-то перетерев по телефону, мужики отправили нас в магазин промтоваров, где продавщица Вероника как раз собиралась послезавтра ехать с семьёй на Хойто-Гол. Нас она согласилась взять за 10 000 рублей на троих, добавив, что во столько ей с мужем обойдётся топливо. За дверь магазина я вышел с ощущением, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой...

40.

Ну а рассказ о посёлке завершим высокими материями. Во всей Оке русских живёт меньше сотни, при царе в эту глушь не забирались даже миссионеры, а потому это один из немногих в России район без церквей и даже молельных домов. Зато дацанов в Орлике целых две штуки, но и причина тому есть.... В 1995 году Буддийскую традиционную сангху России возглавил властный Дамба Аюшеев, подкрепивший своё положение административными мерами - по новому уставу, глава сангхи избирался настоятелями храмов, которые, в свою очередь, назначались главой сангхи. Всё это вызвало целую серию небольших расколов, участники которых оставались в традиции тибетского буддизма и школы Гелуг, но выходили из подчинения БТСР. Одним из таковых стал тункинский Бунт Трёх Дацанов, который возглавил Данзан-Хайбзун (Фёдор Сергеевич) Самаев - этнический сойот из Орлика и первый постсоветский настоятель буддийского храма в Петербурге. Один из самых влиятельных людей в российском буддизме, именно он вывозил в 1998 году Цугольский Атлас тибетской медицины в США на выставки и реставрацию. Его же творение - стоящие у окинских обоо аригун-субурганы, которые я в прошлой части обозвал ступоурсами за сходство с каркасом традиционных сойотских жилищ. Ученики признали Самаева реинкарнацией самого Агвана Доржиева, а Самаев подготовил много учеников, руководствуясь тем, что: "современный лама (...) - это униврсал. Он и образованный человек, и мастер на все руки: он должен выступать на научных конференциях, уметь решать проблемы паствы, проблемы дацана, водить машину, строить дома". Финалом этой деятельности стал конфликт с Аюшеевым, уж не знаю, кем начатый, но по итогу его в 1999 году Хойморский, Кыренский и Окинский дацаны вышли из подчинения Буддийской традиционной сангхи и объединились в новую организацию "Майдар", с тех пор дополненную ещё двумя монастырями. Её управление находится в Хойморском дацане близ Аршана, и в целом в Тункинском районе дацаны "Майдара" выглядят более чтимыми и намоленными, чем дацаны БТСР. А вот у Окинского дацана "Пунцогнамдоллинг" ("Храм духовного просветления") вид печален. За высоким забором - дуган, перестроенный в 1992 году из частного дома, аригун-субурган и сэргэ, но выглядит всё это бесхозным.

41.

Традиционна сангха же на расколы реагировала с истинно буддийским спокойствием, никого не преследовала и просто строила в мятежных районах свои храмы. Так в 2009 году появилось самое заметное здание Орлика, единственная рукотворная доминанта его пейзажа - дацан "Ламажабдойлин", то есть "Храм почитания великих учителей":

42.

Дуган впечатляет своим обликом то ли робота-трансформера, то ли карбараса:

43.

Он смотрится чуть опрятнее и ярче, но высоченные ворота его точно так же наглухо заперты. Его настоятель давно уже в Улан-Удэ в качестве районного депутата, а лам на Оке я просто не видел ни разу. Буддизм здесь растворился в шаманстве - окинцы чтут Шакьямуни и Зелёную Тару, но молятся им на бурханах с развешанными у деревьев хурдэ.

44.

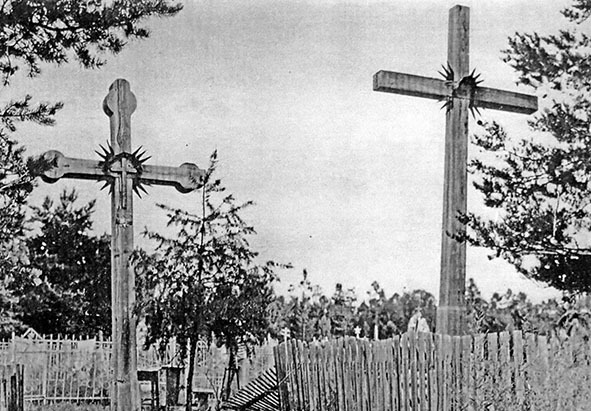

Дуган-трансформер пристально глядит на кладбище, куда я забрёл в поисках этнографических особенностей - по казахским и киргизским, хантыйским и ненецким некрополям я знал, что посмертно национальность человека может проявляться ярче, чем при жизни. На орликском кладбище нашлось множество деревянных голбецов и ни единого креста:

45.

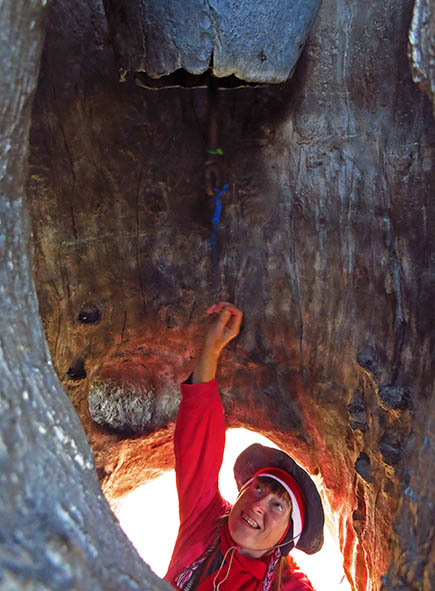

Языческое святилище же нам показала бурятка, подвозившая нас по району и много рассказывавшая о святынях Гэсэра, Белой и Зелёно Тар. Место в нескольких километрах за Орликом известно как Роща Любви - двойное дерево дополнено здесь парой выступающих корней, в которых местные шаманы углядели мужское и женское начала. Прежде я не раз встречал подобные образы в скалах или пещерах от Ингушетии до Вайгача, но чтобы в дереве, да ещё и в корнях - впервые. Ну а пару сердечек поставили рядом уже официальные власти - ведь типовые скульптуры Петра и Февронии здесь не очень-то актуальны.

46.

...Вечером, уже в сумерках, в наш домик на турбазе постучался довольный Жаргал и сообщил, что Жалсан объявился. По изначальному плану он собираося везти группу из Орлика ночью, по по дороге с Хойто-Гола сел в болото, из которого выбирался пол-дня и лишь к вечеру добрался в посёлок. Я попросил сообщить ему мой телефон, чтобы перезвонил, когда ему удобно. Оля же, узнав, что повезёт Жалсан большую группу, напутствовала мне как можно больше про неё узнать. И вот на лугу за воротами турбазы, откуда я созванивался с Москвой, меня застиг звонок Жалсана. Осипший от усталости голос с небольшим бурятским акцентом сообщил, что выезжают они завтра в 9 утра от площади и что берёт он по 3000 рублей с человека. Я согласился и сказал, что мы едем - всё же на день раньше Вероники, да и не передумает ли она? Но дальше вспомнил Олину просьбу:

-Скажите, а группа-то у вас большая? Сколько человек?

-А не помню. Может 9, может 11, может 13.

-Так... Это пешие туристы или водники?

-А тебе что, разница есть?

-Ну да, у водников обычно вещей гораздо больше, хочу понять, насколько тесно будет...

-Тебе ехать надо или что? Хули ты вопросы свои задаёшь? Не повезу я вас, иди на х...й!

Такого поворота я не ожидал, и даже машинально перезвонил. Трубку после нескольких гудков взяла женщина, которая извинилась за своего мужа, посетовала, что он устал с дороги и у него такое бывает, но шансов, что передумает, теперь никаких. Жаргал, когда я ему рассказал всё это, лишь головой покачал: "Да уж, подвёл Жалсан! С ним такое бывает". В общем, оставалось лишь надеяться на Веронику, а "один жалсан" так и остался для нас единицей измерения неадекватности.

46а.

Ну а день до отъезда с семьёй Вероники мы решили провести с пользой и отправились дальше по тракту за Орлик.

Об этом будут следующая часть.

БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)

Обзор поездки и оглавление (2020)

Обзор поездки и оглавление (2021)

Тункинская долина (Бурятия)

Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.

Окрестности Аршана.

Кырен и Нилова Пустынь.

Окинский район (Бурятия)

Окинский тракт.

Орлик.

Окрестности Орлика.

Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.

Перевал Черби.

Долина вулканов.

Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)

Усть-Ордынский Бурятский округ.

Тажеранская степь.

Ольхонские ворота.

Вдоль Малого моря.

Хужир - столица Ольхона.

Северный Ольхон.

Тайлган бурятских шаманов.

Агинская степь (Забайкальский край)

Агинское.

Агинский дацан.

Алханай.

Цугольский дацан.

Делюн-Болдок.

|

Метки: Сибирь дорожное деревянное этнография |

Окинский тракт. Дорога в затеряный мир. |

Помимо упразднённых Усть-Ордынского и Агинского (рассказ о котором я закончил в прошлой части на родине Чингисхана), на карте страны вполне мог быть и третий, Тункинско-Окинский Бурятский автономный округ, размером (38 тыс. км², 26 тыс. жителей.) ещё больше похожий на аймаки соседней Монголии. С остальной Бурятией эти два района соединены лишь непроходимыми горами Хамар-Дабана, а единственная дорога через иркутские Слюдянку и Култук превращает гипотетический ТОБАО в третий бурятский эксклав. Главным центром притяжения для его жителей остаётся Иркутск, расположенный на 200 километров ближе, чем Улан-Удэ, а сами эти жители порядком обособлены в пёстром БурМире: ойраты (то есть родня калмыков) хонгодоры и ассимилированные ими сойоты - древние оленеводы Восточных Саян, двоюродные братья ненцев и селькупов.

Ближний и переполненный иркутскими туристами Тункинский район, эти СибМинВоды, я показывал хрустальной осенью 2020 года. Ну а летом 2021-го мы отправились в далёкий Окинский район, за свою суровость, труднодоступность, косматых яков и культ Гэсэра прозванный Сибирским Тибетом.