В поисках Беловодья - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Ичкерия и её обитатели |

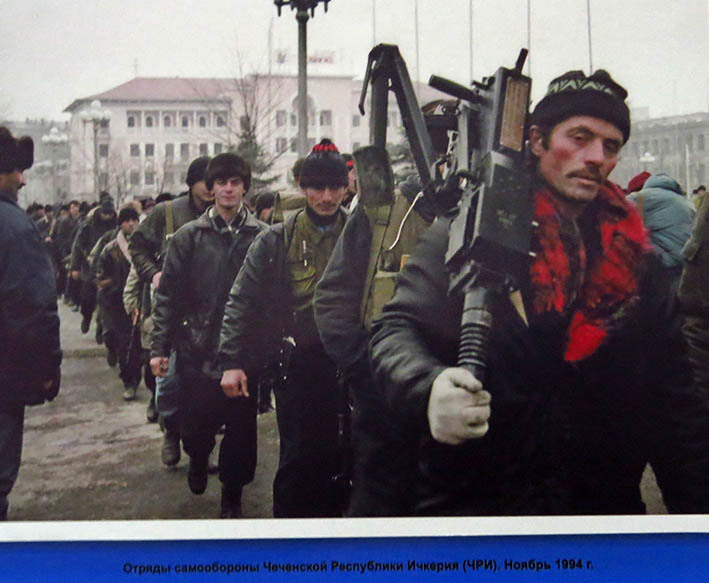

Слово "Ичкерия" не виновато в том, что звучит для русского уха зловеще: принятое сепаратистами в 1994 году название Чеченская республика Ичкерия - это примерно как Украинская республика Галиция, Испанская республика Кастилия, Китайская республика Шэньси. Среди 9 чеченских тукхумов (племён) здешний Нохчиймокх всегда был флагманом, и именно нохчмахкахойские тейпы во все времена писали историю Чечни. Первые попытки государственности, распространение ислама, литературный диалект языка, ивестнейшие вожди и мудрецы, герои и злодеи - всё это в Чечне уходит корнями в Ичкерию.

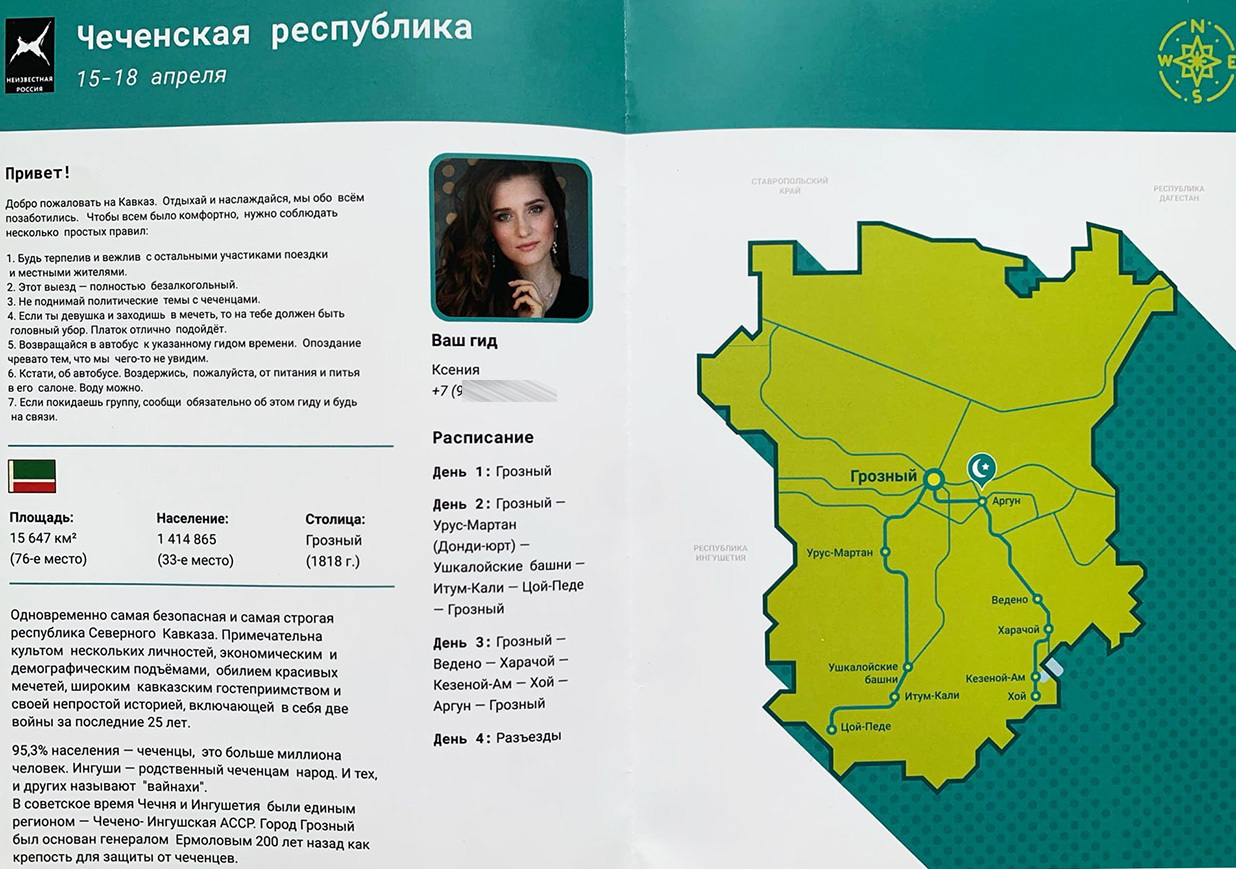

В прошлой части я показывал чеченские "скансены" Герменчук и Хой, ну а Ичкерия лежит как раз между ними: её "столица" - село Ведено (3,1 тыс. жителей) в 70 километрах юго-восточнее Грозного. Туда мы заезжали с "Неизвестной Россией", а по окрестным зияртам я уже путешествовал сам.

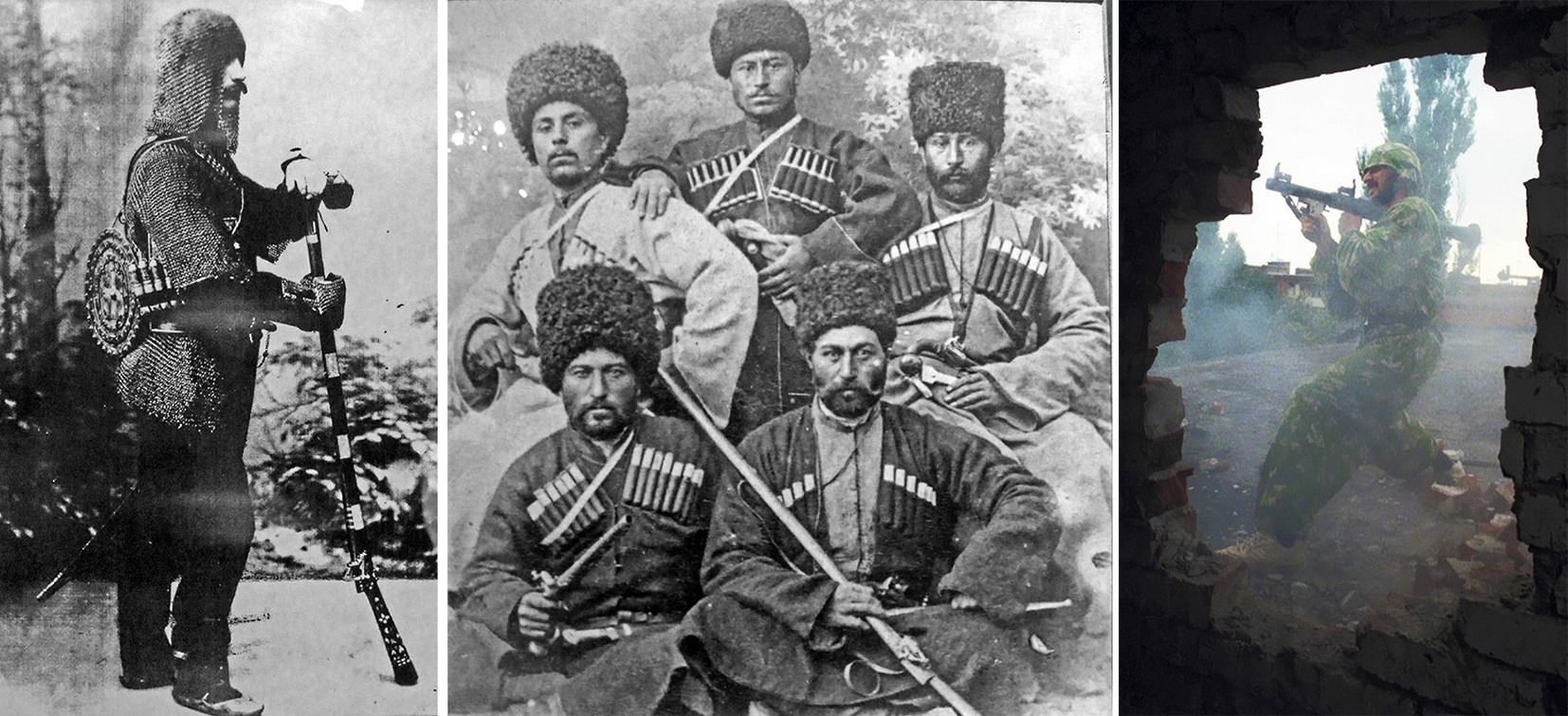

Чтобы понять, что такое Ичкерия, вспомним саму историю вайнахов - живя в суровых горах, век за веком они мечтали однажды спуститься на плоскость. Первый раз обзавестись степными колониями они смогли в 9-10 веках то ли в составе, то ли в союзе могущественной христианской Алании. Но Аланию втоптали в грязь монголы и татары, и не последняя часть чеченской идентичности - предания о том, как предки дали отпор самому Чингисхану. На практике же огромная армия форсировала Терек и встала у опушек предгорных лесов, отняв у горского мира несколько веков развития. Возможно, в лесах укрылась и какая-то аланская знать, так как в 14-15 веках на карте мира ненадолго появляется маленькое горное государство Симсир. Но умерло оно вместе с последними князьями, церкви вновь стали языческими святилищами, а высшей формой организации чеченцев так и остался тейп.

2.

Но из благодатных колоний в низине уцелела одна - Ичкерия в Чёрных горах Лесистого хребта Кавказа, в совсем уж незапамятные времена заселённая выходцами из высокогорной долины Нашха, которая считается теперь прародиной нохчи. Суть Ичкерии - в её ландшафтах: здесь, вдоль речки Хулхулау - не горы, а предгорья, пологие склоны которых покрывает густой лес, уютный для своих жителей и страшный для врагов. Куда более изобильная, чем высокогорья Чеберлоя или Орстхоя, но куда более защищённая, чем степи и гребни Сунжи и Терека, средневековая Ичкерия стала единственным местом, где вайнах мог думать не только о выживании.

3.

Здесь попадаются даже явно довоенные дома, в 1990-2000-х уцелевшие в складках местности:

4.

И потому во все времена Ичкерия оставалась центром вайнахской мысли, самосознания и торговли, а её тейпы были наиболее многочислены и деловиты. В дореволюционных документах Ичкерия и Чечня часто фигурировали порознь - одна создала другую. И лет 500 с лишним назад некий Тинавин Виса из тейпа Цонтарой первым со времён Тамерланова нашествия повёл своих односельчан на плоскость.

5.

В 17-18 веках чеченские тейпы неоднократно то присягали России, то бунтовали против неё, а Россия толком и не понимала, как с этим хаосом договариваться. Упорядочить хаос же пытались и сами вайнахи. Пастух Ушурма из тейпа Элистанжхой, чей отец спустился с этих гор в селение Алды (ныне в черте Грозного) где-то в начале 1780-х принял ислам, вступив в суфийский тарикат (орден) Накшбандия из Бухары. Став в новой вере шейхом Мансуром, пастух овец превратился в пастыря душ, речам которого внимали народы Кавказа. Шейх Мансур увлёк за собой сперва чеченцев и авар, затем кумыков и черкесов, а первый карательный отряд полковника Де Пьери попал в горскую засаду и был вырезан почти без остатка - из 2000 казаков и военных спаслись единицы, среди которых был молодой Пётр Багратион. Мансур собрал 10-тысячное войско, позвал на подмогу дагестанского Уммахана и султана Османской империи, и начал джихад по всем предгорьям от Кизляра до Анапы. В последней, вместе с турецким гарнизоном, он и был пленён в 1791 году и кончил свои дни в Шлиссельбургской крепости. Но эхо его джихада гуляет в горах поныне...

6.

Воротами Ичкерии со стороны Грозного служит неимоверно длинное (9,5км вдоль дороги) село Сержень-Юрт, в 1944-58 годах Подлесное. На карте оно выглядит воронкой, втягивающейся с плоскости в ущелье. В грозненском музее половина археологических витрин представлены находками из раскопанных в 1958 году Сержень-Юртских курганов, с улиц села едва заметных за домами в буйной зелени. Местные считают Сержень-Юрт самым красивым селением Кавказа, и конечно, вряд ли хочется им вспоминать, как пришёл сюда Чёрный Араб. Звали его то ли Хабиб Абдаль Рахман, то ли Самер Салех ас-Сувейлем, и был он то ли бедуином в Аравии, то ли потомком чеченских мухаджиров в Иордании, то ли даже евреем-мусульманином (!) из Йемена. Родиной его считается то ли городок Арар в Саудовской Аравии на границе Ирака, где он рос слабым плаксивым мальчиком, мечтавшим стать инженером, то ли Амман, где он с детства обожал оружие, и через военную академию стал телохранителем короля. Как бы то ни было, в 1987 году молодой Хаттаб отправился в Афганистан в тренировочный лагерь Усамы бен Ладена, а оттуда - в соседний Таджикистан, независимость которого началась кровавой гражданской войной. В ней Хаттаб примкнул, конечно, к "вовчикам" (ваххабитам) и даже участвовал в нападении на 12-ю заставу российских пограничников у берега Пянджа. Под Кабулом он получил пулю в живот, в Таджикистане изуродовал руку взрывом гранаты и до конца жизни носил на ней перчатку, как злой колдун Мозенрат из мультиков про Аладдина. Но растеряв боеспособность, Хаттаб прошёл такую школу жизни, что это сделало его лишь ещё опаснее. В 1995-м как журналист он прибыл в опустошённую Чечню, и изучив её детально, взялся перекраивать под себя, призвав две сотни боевиков из Саудии и Египта. На верхней окраине Сержень-Юрта он основал Учебный центр "Кавказ" - самую настоящую "школу террористов" по образцу аналогичного заведения Усамы бен Ладена в Афганистане. 5 пионерлагерей в лесу у Сержень-Юрта стали жилгородком и 4 факультетами - теологии, оружия, партизанской войны и диверсий. Окончили этот университет не менее 10 тысяч боевиков, и стоит ли говорить, что все они были ваххабиты-фанатики? Лагеря же существуют до сих пор - теперь снова детские:

7.

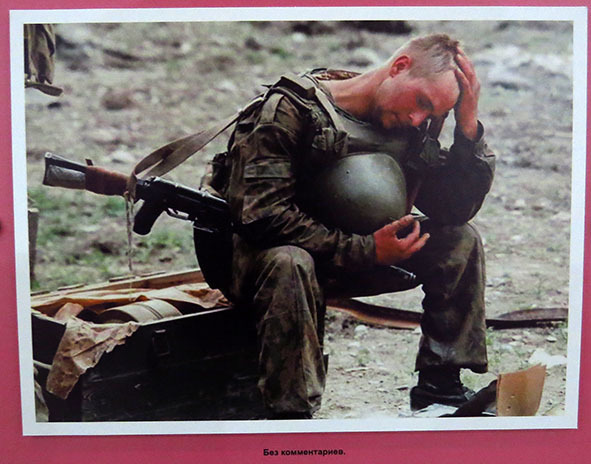

Но именно Хаттаб невольно стал палачом независимой Ичкерии. Единственной целью Чеченской революции 1991 года была независимость, ваххабиты же мечтали о Всемирном халифате, в котором нет места для наций и иных культур. Ваххабиты помогли националистами победить в 1996 году, вот только русский оккупант Чечни сменился арабским оккупантом. Хаттаб, всегда снимавший свои злодейства на камеру и выкладывавший на видеохостинг "рынок в Грозном", успел пройти кровавый путь. За ним числились разгром колонны федеральных войск у села Ярышмарды 16 апреля 1996 года (отскочивший в итоге ракетой по Дудаеву), участие в штурме Грозного, расправа над 6 врачами "Красного Креста" в Новых Атагах, нападение на воинскую часть в Буйнакске в декабре 1997 года и подрыв жилого дома там же в сентябре 1999-го. Следом взорвались жилые дома в Москве и Волгодонске, и по числу жертв (307 человек) эта серия терактов стала третьей в мировой истории. Чёрному арабу был совсем не нужен мир, но не учёл он лишь того, что в кремле кое-что поменялось: casus belli молодой Владимир Путин получил такой, что спекуляций о том, кто взрывают Россию, просто не могло не родиться. Во Вторую Чеченскую араб ещё успел наворотить дел: не случайно в солдатской песне про 6-ю роту, в феврале 2000 года погибшую в горах над тем же Ярышмарды, были слова "захотел Хаттаб десант сбросить с перевала", но к тому времени ему вновь оставалось лишь партизанить в лесах. И хотя спецслужбы не могли его достать, всё же через осведомителей они узнали, что Чёрный араб использует бумажную почту, и письма на яд проверяет собака, а вскрывает конверты он сам. Перехватив одно из таких писем, чекисты обработали его отнюдь не "Новичком", а неким ядом без запаха, по своему воздействию похожим на яд бледной поганки. 3 дня спустя, 20 марта 2002 года Хаттаб умер в страшных мучениях, умоляя охрану его пристрелить, и если бы не такие же смерти курьеров - боевики и журналисты так и остались бы в убеждённости, что Чёрный араб отравился грибами.

8.

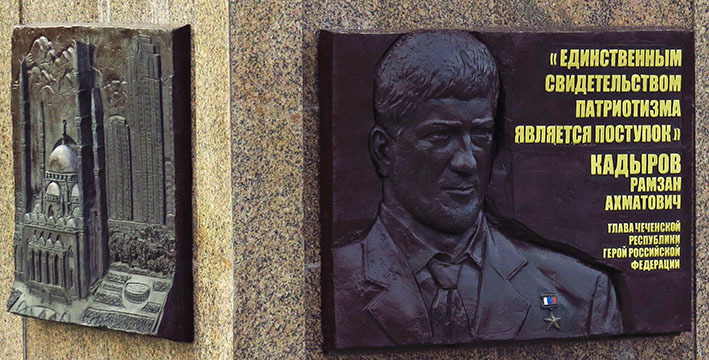

...За Сержень-Юртом, меж тем, дорога выводит на крутой берег Хулхулау, через которую тут перекинут мост. От этого моста начинается подъём к, без преувеличения, главной святыне Чечни, вставшей среди прочих на пути Хаттаба. Ведь сама фамилия Ахмата и Рамзана Кадыровых, представителей крупнейшего ичкерийского тейпа Беной, намекает на Кадырию - ещё один духовный орден суфиев, проводником которого на Кавказе в 19 веке стал Кунта-хаджи Кишиев. Его отец в 18 веке спустился с Андийских гор на плоскость, и с равным успехом мог быть как чеченцем, так и дагестанцем или кумыком. Мать будущего проповедника Хеда, однако, точно была чеченкой из тейпа Гуной, чьё родовое село и висит в горах над Хулхулау. Духовным же наставником Кунты стал шейх Гези-хаджи из тейпа Зандакой, увлёкший юношу идеями Накшбандии. Дальше, однако, Кунта решил стать Кунтой-хаджи, и в Багдаде вступил в другой тарикат - Кадырию. Самой наглядной особенностью кадырийцев были "громкий зикр" - особый обряд, когда мусульмане становились в круг и хором во весь голос славили Аллаха и пророков. Зекристами и называли их в России, сами же себя они величали хаджи-мюридами (мюрид - это ученик, послушник суфийского братства в исламе), вот только в багдадское учение Кунта-хаджи привнёс столько идей, что иногда его наследие выделяют в самостоятельный орден хаджимюридия. Те идеи по-русски и по-чеченски глядят с зелёных плакатов у дороги на зиярт, и были они для гордых вайнахов действительно необычны. Например: "Война - дикость. Удаляйтесь от всего, что напоминает войну, если враг не пришёл отнять у вас веру и честь (...) Погибать в схватке с врагом намного сильнее себя подобно самоубийству. Подобная смерть - неверие в силу и милость Всевышнего Аллаха (...) Тираны - пустые истуканы, которые будут падать и разбиваться, словно глиняные горшки"

9.

Чеченец стал одним из основоположников современного пацифизма - идеи Кунты-хаджи дошли до Льва Толстого, а от него, переосмысленные - на Запад и на Восток. На Кавказе, впрочем, и добро должно быть с кулаками: хаджимюриды носили для самозащиты кинжал, и владели им столь виртуозно, что однажды в бою зикристов против солдат с обеих сторон полегло полторы сотни убитых. Проповеди Кишиева пришлись на времена Кавказской войны, и для мятежного Шамиля он был соперником в битве за умы, а для России, по аналогии с Пугачёвым и Радищевым, "бунтовщиком хуже Шамиля". Но не Кишиева ли вспомнил Шамиль в 1859 году, когда с поднятыми руками вышел из ворот Гуниба? Кунта-хаджи же был схвачен в 1864 году, несколько месяцев провёл в тюрьмах Грозной крепости, Владикавказа и Новочеркасска, а дни свои кончил под строгим надзором в далёкой северной Устюжне. И по преданию, когда Кишиев совершал намаз, оковы сами ненадолго его выпускали, а русский сторож, единственный свидетель этого чуда, принял ислам и за это сгинул на каторге. Но именно арест Кунты-хаджи сделал хаджимюридию по-настоящему популярной: теперь к этому ордену относится 65% чеченцев и 80% ингушей. И конечно же, идеи пацифиста особо важны там, где раны войны ещё ноют.

10.

...у моста через Хулхалау нас подобрал огромный джип, салон которого был просторен, как комната, и прохладен, словно шахские сады. Вёл его столь же грандиозный чеченец в песочном камуфляже и с огромной бородой. Но при всём том - в очках, с очень интеллигентным лицом и очень мягким голосом: в иной одежде он был бы похож на православного батюшку. С ним и взмыли мы на склон - дорога набирает высоту неожиданно быстро, так что идея пройти 7 километров до зиярта пешком явно была не из лучших. С серпантинов открываются роскошные виды лесистых Чёрных гор, из которых кое-где торчат новодельные башни, а вдали стоит стеной Кавказ.

10а.

Вот она, Ичкерия. В таких лесах за годы и сам не сгинешь, и власть не найдёт:

11.

За небольшим перевалом дорога спускается в Ножай-Юртский и Курчалойский районы, которые тоже относят к Ичкерии:

12.

Только в 1944-58 годах они входили в Грозненскую область, а Веденский район - в Дагестан, так что большинство его сёл тогда одни нерусские названия сменили на другие.

12а.

Вот и стоящее у перевала село Гуни тогда называлось Таши. К блокпосту на его дальнем конце интеллигентный джигит и привёз нас, и солдаты с перевала, увидев этого человека, едва ли не руки ему стали целовать.

13.

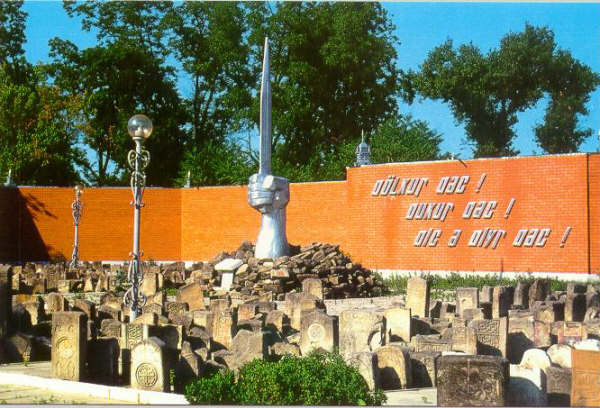

Рядом с блокпостом расположилось необычайно красивое кладбище:

14.

С беседкой для кругового зикра, купол которой видимо служит резонатором. Обратите внимание на ленточки - зародившаяся на азиатских бурханах привычка их повязывать не обошла стороной даже набожных чеченцев.

15.

Всё это - Хедин зиярт у мавзолея Хеды, матери Кунта-хаджи. Где-то в стороне, может быть на заднем плане, есть ещё зиярт сестры проповедника Хапты. Ну а нынешний облик комплекс принял в 2009 году:

16.

И пусть Кунта-хаджи был пацифистом, а кладбище утыкано пиками могил павших на войне с Россией:

16а.

В середине апреля тут тихо и пусто, но это затишье накануне - основной поток паломников на Хедин зиярт идёт в мае. Причём идёт зачастую в прямом смысле - пеший путь сюда из Грозного занимает около 2,5 суток. За дорогой - мечеть, но там нас встретил лишь злой начальник охраны, проверил документы да намекнул, что незачем нам здесь ходить.

17.

Поэтому мы пошли вниз, назад к Хулхулау, где Гуни незаметно переходит в следующее село Хаджи-Эвла, до 2020 года официально (но не в народе!) бывшее Первомайским. Общее население двух юртов - порядка 3 тыс. человек, а граница их не заметна.

18.

По дороге попадаются старые дома и амбары, в том числе деревянные:

19.

И их архитектура, как можно понять из прошлой части, типична не для гор, а для плоскости:

20.

На главной площади Хаджи-Эвла - фельдшерский пункт, а на его стене - доктор Айб Олоев:

21.

Рядом приходская мечеть:

22.

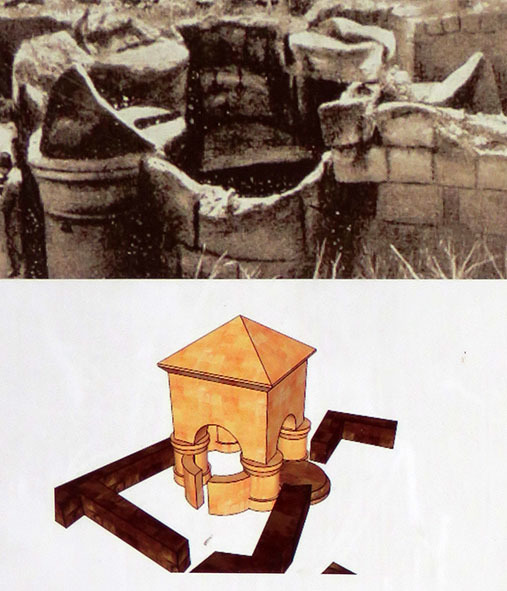

И ещё один зиярт на месте дома Кунты-хаджи. "Саркофаг" в зале скрывает груду земли, по которой ходил проповедник - во время молебнов её раздают паломникам.

23.

Ниже - такой же круглый зал для омовений, ну а вокруг по праздничным намазам собираются толпы людей, и вскинув бороды, хором выкрикивают зикры.

24.

На кадре выше, между тем, отлично вида долина Хулхулау, по которой мы продолжим путь:

25.

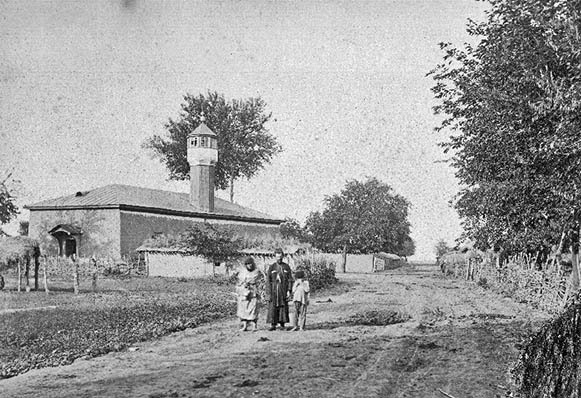

Дорога спускается в Ца-Ведено - ещё одно длиннющее село (2,5 тыс. жителей), основанное в 1855 году (то есть при Шамиле) даргинцами из аула Цудахар в Дагестане, со временем образовавшими подобие тейпа цудахарой. В 1858 к ним добавились чеченцы тейпа Харачой, называвшее это селение Ахкичу. Вновь оно стал даргинским в 1944 и до 1958 носило удалое название Махач-Юрт. Посреди села - мечеть, в послевоенной Чечне одна из первых:

26.

Между тем, на следующей дороге в горы висят селения, слагающие сердце Ичкерии - Цонтарой, Белгатой и Дарго. В Белгатое (в 1944-58 - Шаитли) сохранилась старейшая в Чечне мечеть (1770) - каменный дом даже без минарета. Село оружейников Дарго же в 1840 году избрал своей ставкой имам Шамиль. По происхождению аварец, по рождению он был наречён Али, но из-за долгой болезни родители решили дать ему новое имя. Это помогло: подростком Шамиль был физически силён, владел шашкой как взрослый джигит, мог ходить босиком по камням и по снегу. Другом его не разлей вода был Гази-Мухаммед, вместе с которым Шамиль и попал в мюриды, а дальше горца подхватила бурная река Кавказской войны. В 1829 году Гази-Мухаммед стал имамом Северного Кавказа, а в 1832-м пал в бою, когда мюридов окружили в башне. Шамиль тогда кинулся в гущу солдат - те не могли достать его саблями и не решались стрелять, рискуя попасть по своим. Опасный, харимзатичный, неистово верующий, Шамиль легко находил себе достойных друзей и союзников, и уже в 1834 году сам стал имамом Дагестана. В 1839 его войско было разбито союзом России и вассальных ей ханств в ауле Ахульго, но Шамиль успел уйти через подземный ход. Вскоре его приняли Чёрные горы Ичкерии, и вот уже не Дагестан, а слившаяся с ним в Северо-Кавказский имамат Чечня стала самым горячим местом Кавказа. Столицей его была ставка имама - в 1845 году, когда не с первой попытки царские власти таки захватили Дарго, таковой сделалась Ведено, в 21 веке встретившее нас очередной мечетью:

27.

Тогда же было оно центром полноценного теократического государства с 1,5 миллионами жетелй. Его "конституцией" служил "низам Шамиля" - шариат в трактовке через горские адаты. Террторию слагали наибства - 24 в Дагестане и 9 в Чечне, однако по несколько наибств всегда курировали мудиры - доверенные люди имама. Из них был, например, "лесной маршал" Шуаиб-мулла из тейпа Цонтарой - правая рука Шамиля. Наибства делились на более мелкие округа по 500, 100 и 10 мужчин, способных носить оружие - ими определялся мобилизационный ресурс. Армия состояла из низами (пехоты) и муртазеков - кумыкской и чеченской конницы. Казну наполняли налоги: 1/10 с доходов мирных жителей и 1/5 с добычи горских набегов. В наибствах жили десятки народов, и в том числе - около 20 тысяч русских: под знамя Шамиля регулярно бежали каторжники, дезертиры, провинившиеся казаки и даже староверы, которым Шамиль отдавал древние христианские храмы. Мирной жизнь в имамате, впрочем, не была, и порой скиты вырезались горцами. А вот лихие люди были довольны - особенно прославился конокрад Яшка Алпатов из Наурской, куда порой ещё и наведывался к жене, переодевшись в форму офицера. В Ведено были православный и католический районы с деревянными церковью и костёлом, а самыми верными мюридами стали русские, принявшие ислам - многие позже навещали Шамиля в Калуге. Сгубили имама наибы - в теории Шамиль мог смещать их по жалобам населения, но на практике принимались эти жалобы только с грамотой от самого наиба. Не доводило до добра и смешение народов: аварцы роптали, что имам ушёл в Чечню, чеченцы - что понаехали аварцы. Да и война выматывала даже горцев, и всё больше тейпов и джамаатов были готовы принять власть тех, кто принесёт мир. Шамиль мог предложить лишь призывы к войне до победы, и вот в имамате то здесь, то там начали вспыхивать бунты. "Концентрическое наступление" царской армии всё прочнее брало под контроль плоскость, лишая имамат зерна. В конце 1850-х всё больше наибов переходили на сторону России, простые люди откровенно ждали кафирское воинство, и лишь Ичкерия оставалась на 100% верна Имамату. Пока в 1859 российская армия не заняла её, изгнав Шамиля из Ведено в фатальный Гуниб...

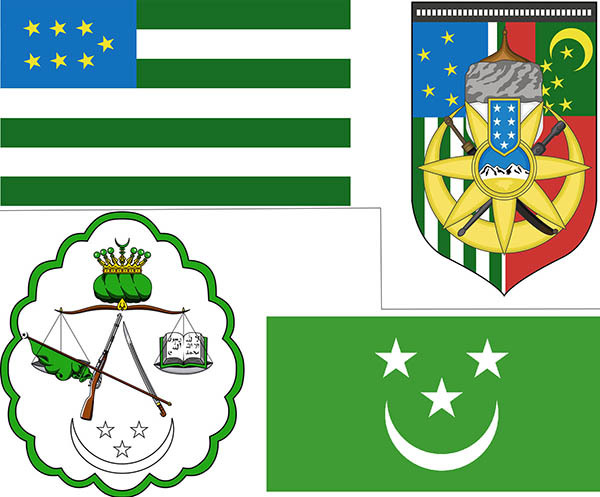

Эпоху Шамиля успел застать его соплеменник Узун-Хаир (то есть Длинный Хаир, хотя ростом невысок), родивший в 1848 году в селении Салты. Где и жил довольно неприметно, если не считать участия в Малом Газзавате 1877 года, когда горцы попытались взбунтоваться в русском тылу войны с Турцией. Но в 1910 году за нелегальную постройку медресе Узун-Хаира сослали в Астрахань, откуда он бежал сначала в хадж, а оттуда, с паломниками - в Грозный. В 1917 году Узун-Хаджи Салтинский заявил о себе на горских съездах, вскоре был избран имамом Дагестана, а в 1918 году решил повторить попытку Шамиля и провозгласил новое исламское государство - Северо-Кавкзаский эмират:

Сам он звался теперь Узун-Хаиром Хаджи-ханом, его ближайший сподвижник чеченец Иналука Арсанукаев из древнего аргунского тейпа Дышний, не входящего ни в один из тукхумов, сделался Великими визирем князем Дышнинским. Ставкой имам и князь снова избрали Ведено, где заседало и правительство, 8 министерских портфелей которого поровну делились чеченцы, ингуши, аварцы и кабардинцы, но лишь один министр имел высшее светское образование, а двое не умели читать. Примерно так же выглядел и весь остальной аппарат нового государства, успевшего, однако, вступить в союз с Турцией, Азербайджаном и даже Грузией против Белой России. А вот большевики во главе с Николаем Гикало на почве общего врага примкнули к армиям Узуна-Хаджи и видимо немало сделали для идеологического разложения эмиратского тыла. В марте 1920 года большинство представителей Северо-Кавказского эмирата признали советскую власть, а тяжело больной Узун-Хаджи, отказавшись подчиниться, умер спустя пару дней.

Культурным наследием Северо-Кавказского эмирата же осталась валюта-"туманы": монеты, чеканившияся оружейниками в Дарго, и печатавшиеся в Ведено банкноты. Более всего озадачивает их устройство: номинал писался в рублях по курсу 1:10, то есть на фото - 50 и 25 туманов.

28.

Словом, Ведено - это "чеченский Львов", и даже в депортацию оно едва ли не единственное в вайнахской стороне не меняло названия. А вот откуда Ведено взялось - теперь никто не знает: по самой колоритной версии, основателями села были русские дезертиры, "ведённые" сюда судьбой.

29.

Бусик "Неизвестной России" заехал на 40 минут на местный рынок - не столько за колоритом (коего тут нет), сколько купить питья и местной еды: например, "сало" (на самом деле обсыпанный специями курдюк) или казы (на кадре выше), но в первую очередь - плюшек правильной чеченской кукурузной халвы.

30.

На рыночную площадь, однако, выходит круглый бастион с торчащим из него деревом:

31.

А по задворкам лавок тянется стена:

32.

Теперь чеченцы называют всё это "крепостью Шамиля", хотя конечно же это "противошамильная" крепость Новое Ведено, заложенная в 1859 году в стороне от сожжённого до основания аула. А вот ставка Узун-Хаджи под защитой её стен и правда находилась.

33.

За воротами с позапрошлого кадра можно выйти на бульвар - в основном Ведено типичное чеченское село, недавно поднятое из развалин:

34.

Бульвар упирается в парк с огромными старыми липами:

35.

В его глубине скрыт воинский памятник:

36.

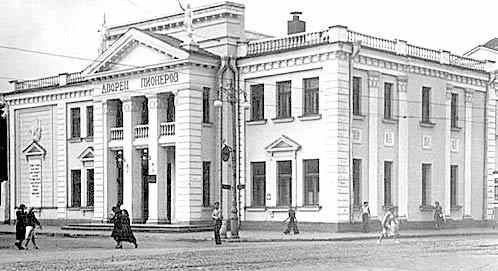

Липы были посажены как бы не царскими ещё офицерами, возможно в 1905 году, когда Ведено стало в Терской области центром округа (уезда), резко нарастив гранизон. Рядом - советский Дом офицеров, ставший районным ДК. Военные занимали крепость до 2007 года, и о том, как служилось в ней тогда, под регулярными обстрелами из горных лесов, есть впечатляющий пост Артёма

hitch_hiker.

hitch_hiker.37.

Теперь за стенами просто заброшенность, и лишь на первых этажах некоторых зданий теплится какая-то неофициальная жизнь. Впрочем, и у крепости, и внутри неё мимо меня проезжали машины с рыжебородыми кадыровцами, и их сверлящие взгляды напоминали, что память о войне ещё свежа.

38.

Я прошёл крепость насквозь, к распахнутым воротам:

39.

Над долиной речки - но не Хулхулау, а Ахкичу: Ведено стоит между ними.

40.

К речке спускается Зиндан Басаева:

41.

Так, не знаю уж, сколь обосновано, военные прозвали подземный ход к воде, построенный из бетона в начале ХХ века и на всякий случай взорванный в 2000-м году.

42.

Выше по долине к Ведено примыкает предместье Дышне-Ведено (5,7 тыс. жит., в депортацию - Акнада), основанное видимо в 1919 году роднёй князя Дышнинского. Оттуда же ведёт дорога в Белгатой, а потому немудрено, что и белгатойцы селились там особенно активно. Древний и влиятельный тейп чуть не выкосила в начале 19 века холера, и потому тамошние горцы охотно усыновляли русских дезертиров и похищали себе в жёны казачек. "Русохвостым" слыл и род Басаевых, в котором в 1965 году у отца Салмана родился сын Шамиль. Самостоятельную жизнь в 1980-х последний начинал классическим неудачником: шабашил в колхозе под Волгоградом, поступил в московский вуз и вылетел в первую же сессию, работал в столице контроллером в троллейбусе и сторожем в закусочной, пытался торговать компьютерами и наконец от долгов бежал в родную Чечню. Пороха понюхал он впервые на защите Белого дома от ГКЧП, и вот уже в Грозном съезды чеченских конгрессов охранял его ЧОП "Ведено". Но как писал один журналист ещё в глубоких 2000-х, "Басаев не просто амбициозен и честолюбив. Он сверхчестолюбив и сверхамбициозен. Любое своё действие он оценивает с одной позиции - как об этом напишут в учебниках истории".

42а.

В ноябре 1991 года чернобородный Шамиль совершил свой первый, пока бескровный теракт, фактически пиар-акцию - захватил в Минеральных Водах самолёт, слетал на нём в Анкару, дал пресс-конференцию, а затем, покинув борт в Грозном, отпустил восвояси. Но крови Шамилю явно хотелось, а кровь тогда больше лилась за Кавказом - Басаев уехал сперва к азербайджанцам в Нагорный Карабах, затем в Баку свергать Эльчибея, и наконец в Абхазию резать грузин (по слухам, конечно же, при поддержке ГРУ), сплотив из земляков Абхазский батальон. С батальоном он и вернулся в Грозный, где стал правой рукой Джохара Дудаева и в июне 1993 года расстреляли пророссийскую оппозицию в мэрии Грозного. Убивать безоружных ему явно нравилось - редкая боевая операция Басаева обходилась без расправ над мирными жителями и пленными. В явнаре 1995 его Абхазский батальон полёг в грозненском Черноречье, в июне ударом с воздуха по Ведено был уничтожен дом его родни, где погибла сестра Зинаида с семью детьми. Но если и останется Шамиль в учебниках истории - то как эталонный, безоговорочный злодей. В кровавом списке Басаева были взрывы самолётов и метро, он же в мае 2004 взорвал на стадионе Ахмата Кадырова, но всё же главным методом Шамиля II стал захват заложников, - в Будённовске (июнь-1995), Москве (октябрь-2002) и Беслане (сентябрь-2004), - и взять заложниками разом больше 1000 человек ни до, ни после никому из подобных нелюдей не удавалось. Атакой на Будённовск Шамиль командовал лично - сначала боевики стреляли в прохожих на улице, а когда раненных свезли в больницу, нагрянули туда. По сути то было генеральное сражение Первой Чеченской - после нескольких попыток штурма и гибели 129 заложников, Басаев со товарищи беспрепятственно вернулись в Чечню. Россия же содрогнулась - я помню, как эту новость мне, 8-летнему ребёнку, пересказывала бабушка, прекрасно понимавшая, что это лишь начало. "Норд-Ост" и Беслан делались другими командирами, но по басаевскому плану, а всего жертвами его терактов стали порядка 800 человек. Информационные удары его также были очень болезненными - например, регулярные сообщения, что гаишники за мелкую взятку пропускают его бойцов. О взорванных в 2004 году пассажирских самолётах Басаев сказал, что террористы их лишь захватили, а 100 человек убила российская ПВО (что, безусловно, было враньём). На московской Дубровке отчаяшвиеся родственники заложников стояли с плакатами за независимость Чечни, а в Беслане истинной целью набранного из ингушей отряда было вновь поджечь конфликт с осетинами. И всё же в Беслане, втором по кровавости теракте мировой истории (333 погибших), злодей промахнулся: ингуши были шокированы жестокостью не меньше осетин, а арабские спонсоры и кавказские селяне просто отвернулись от тех, кто стреляет в детей.

43.

Ну а чекисты называли Басаева "крысоед", имея в виду давний способ борьбы с грызунами: когда их ловят и сажают в бочку, из которой самый лютый самец выходит каннибалом. Выборы 1997 года Басаев проиграл Масхадову из-за выложенных кем-то на грозненский рынок видеозаписей его расправ над неугодными чеченцами, но его исламская Шура (Совет) быстро стала в Республике Ичкерия единственным реальным органом власти. Салман Басаев ещё в 1995 усыновил Хаттаба, и названные братья-ваххабиты представляли в Чечне самую радикальную силу. Но таким образом лицом чеченских "борцов за свободу" стал отморозок, с которым договариваться немногим продуктивнее, чем с бешеной собакой. "Псих", "бандит" - говорили про Басаева даже многие боевики, и если президент Масхадов боялся ему перечить, то суфийский муфтий Ахмат Кадыров искать защиты от ваххабитов решил у России. И всё больше вчерашних сепаратистов переходили на его сторону против чернобородого монстра. Оплотом Шамиля II в середине 2000-х стала Ингушетия, где 10 июля 2006 года и принял он из Грузии полный "камаз" взрывчатки. Что хотел Абдуллах Шамиль абу-Идрис (такое он принял в исламе имя) им взорвать - теперь одному Шайтану известно: список целей вплоть до атомных станций, озвученный в многочисленных видеообращениях и письмах, был слишком велик. Но в этот раз чекисты подложили бомбу террористу: в эпицентре страшного взрыва умер злодей до обидного быстро, а вот ошмётки его разлетелись на два километра вокруг.

44а. фото Альви Ицлаева, отсюда.

Роскошный дом Басаева в Дышне-Ведено в 2000 году стал русской командатурой, но вскоре был брезгливо взорван. Осталась лишь 4-метровый забор с бойницами по улице Школьной (кадр выше), но вроде бы и его сломали в 2019 году. Для строительства детского садика...

44.

За Дышне-Ведено горы резко приближаются, и в 8 километрах далее встречает последнее село долины Харачой (800 жителей), в годы депортации - Хварши.

45.

Центр села - под обрывом с угрожающе повисшим камнем:

46.

С камня течёт водопад Девичья коса:

47.

А под ним с 2009 года стоит мемориал абреку, которого в разных местах называют то Зелимхан Гашмазукаев (по отцу), то Зелимхан Харачаоевский, то попросту "чеченский Робин Гуд":

48.

Зелимхан жил в одну из самых спокойных для Чечни эпох - на рубеже 19-20 столетий. Тогда война свелась к разбойничьим бандам, а главным чеченцем слыл нефтяной магнат Тапа Чермоев, сын российского генерала Арзу. Вот и Зелимхан, зажиточный селянин с тучными стадами, мельницей и пасекой в сотню ульев вовсе не собирался бросать всё и уходить в леса. Однако в 1901 году сватовство брата обернулось ссорой, по итогам которой Зелимхан совершил кровную месть. В российских законах, увы, таковая не значилась, и вскоре Гашмазукаев был арестован, а бежав из грозненской тюрьмы, понимал, что теперь его место в лесах Чёрных гор. Поначалу банда Залимхана не отличалась от прочих, но по-настоящему развернуться ему позволила Революция 1905 года. Чтобы прослыть Робин Гудами, достаточно было грабить только чужаков, и вот уже для своего народа Зелимхан из главаря банды грабителей превратился в мстителя-одиночку, "наместника гор". С властями он и правда боролся, в 1906 и 1907 лично убив, например, начальников Грозненского и Веденского округов. Что в преданиях о нём правда, что красивый вымысел - теперь трудно сказать, но например 17 офицеров при ограблении поезда он убил якобы в отместку за казнь 17 чеченцев. По аулам ходили легенды о том, как Зелимхан помог людям в беде, например подарив многодетной вдове отличную пахотную лошадь, и что характерно, при словах "это Зелимхан дал" предвкушавший "палочку" за конокрадов полицейский моментально поскучнел. В 1911 году абрека разыскали студенты-анархисты из Ростова-на-Дону, вручили чёрный флаг да печать с надписью "Группа кавказских горных террористов-анархистов. Атаман Зелимхан", которой позже он регулярно скреплял свои письма и ультиматому к возможным жертвам. Тем временем, в "зачистках" погибли его отец и брат, штрафы за укрывательство налагались на целые сёла, а главное - для многих чеченцев Зелимхан был кровным врагом. И именно кровник-осетин Григорий Кибиров в сентябре 1913 года выследил Зелимхана в доме под Шали и убил в короткой перестрелке.

49.

Думаю, к образу Зелимхана приложила руку и советская власть: даже памятник в 2009 сюда лишь перенесли, а изваяли ещё в 1970-х.

49а.

В Девичьей косе - безумно вкусная вода, которую набирают люди даже из дальних селений:

50.

Вокруг - безумно красивый, наполненный жизнью пейзаж, и в контексте всех вышеизложенных историй разве не чудо, что теперь по этим горам снова ездят туристы?

51.

А мы в следующей части поднимемся выше в горы, на озеро Кезеной-Ам.

ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021

Обзор поездки и оглавлление серии.

Вайнахский мир. История и культура.

Чечня

Реалии современности.

Грозный. Общий колорит.

Грозный. История и что от неё осталось.

Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.

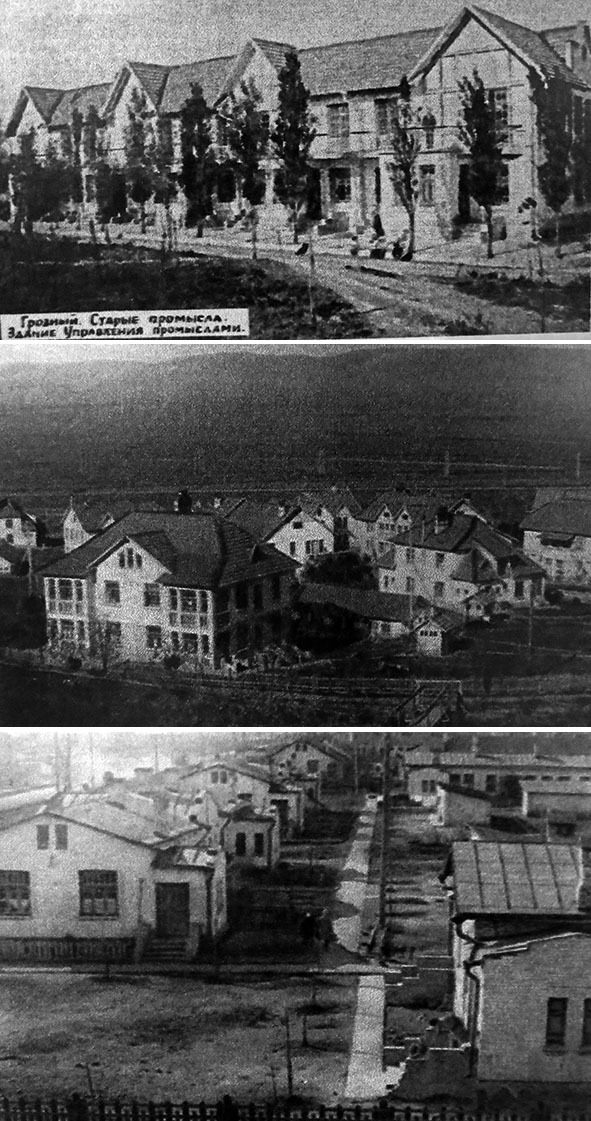

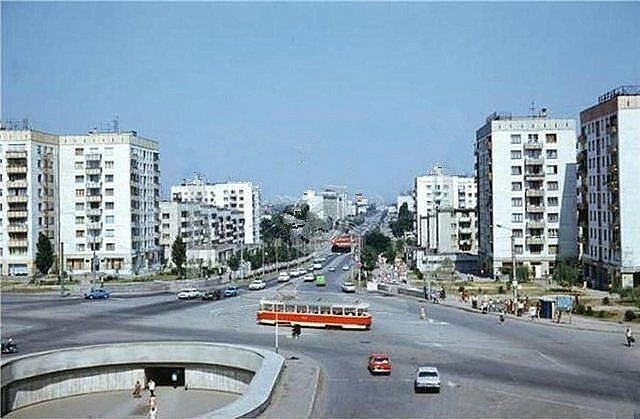

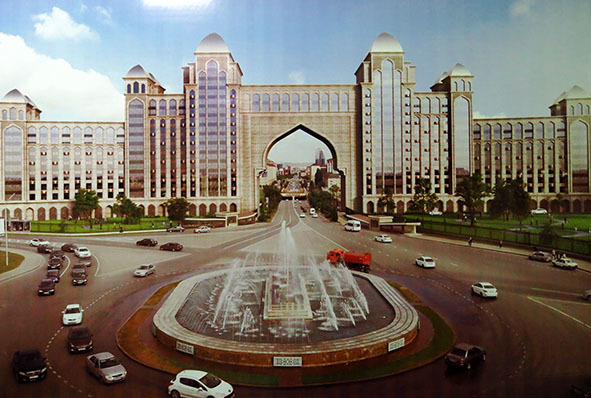

Грозный. ПромыслА.

Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.

Чеченские скансены. Хой и Герменчук.

...и другие

|

Метки: замки-крепости Зона заражения Кавказ природа дорожное деревянное этнография |

Хой и Герменчук. Чеченские скансены. |

С лёгкой руки военных журналистов за вайнахскими селениями закрепилось общекавказское слово "аул". У самих чеченцев оно не в ходу: по-русски это просто сёла, а вообще-то есть у них и традиционное название - юрт. Впрочем, на степняцкую юрту чеченская сакля похожа как бы не меньше, чем русская изба, да и сам юрт - понятие весьма растяжимое. Ведь испокон веков вайнахская земля состояла их двух разных, совершенно не похожих друг на друга миров высоких гор и равнины-"плоскости". Как выглядят современные сёла, отстроенные после тотального разорения в Чеченских войнах, можно оценить в прошлой части. Но в Чечне есть ещё и несколько весьма зрелищных скансенов с совершенно необычным после советских музеев деревянного зодчества подходом. Авторский Донди-Юрт в Урус-Мартане пока что вынесем за скобки: в сегодняшнем рассказе - вполне государственные Хой высоко в горах и Шира-Юрт в селе Герменчук между показанными опять же в прошлой части Шали и Аргуном. В первый мы ездили с "Неизвестной Россией", во второй - уже сами на маршрутке от Минутки. За более общим же рассказом о том, как в этих сёлах жили, как одевались, что ели и что пели - отсылаю в отдельный историко-этнографический обзор.

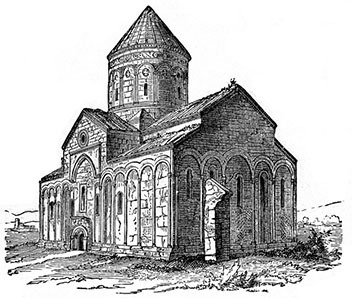

Высокогорный Хой, конечный пункт экскурсий на озеро Кезеной-Ам, ещё называют Мёртвым городом и Селением Стражников. Он стоит в 1846 метрах над уровнем моря, на горе Шимара в Андийском хребте, рассечённом здесь глубокой долиной речки Ансалты. Само слово "хой" действительно значит "стража", и современные гиды аттестуют этот юрт как чуть ли не тренировочный лагерь лучших на Кавказе джигитов. Более вероятно, что Хой просто начинался со сторожевого поста на границе чеченских и аварских владений, когда Чингисхан и Тамерлан опустошили плоскость, загнав вайнахов обратно на гиблые кручи. Первыми жителями тревожного пограничья стали 7 семейств, мужчин в которых звали Амин, Алхаст, Ангут, Баьллиг, Утулкх, Лекъа и Гези. От них произошли 7 гар (родов), образовавших тейп (клан) хой, в свою очередь ставший частью тукхума (племени) Чеберлой, населявшего высокогорья над лесистой Ичкерией. Отктровенно говоря, Хой был совсем не типичным горным селом - ведь в большинстве своём такие аулы были совсем невелики, 20-30 дворов, здесь же к концу 19 века было 195 дворов и более 2000 жителей. Таких огромных селений и в нынешней Горной Чечне не найти, так что совсем не мудрено, что Хой часто называют городом. Население его, правда, ещё в 19 веке упёрлось в потолок - молодёжь массово спускалась в Сержень-Юрт, Курчалой и знакомые нам по прошлой части Чечен-Аул и Бердыкёль (Комсомольское). Ну а Мёртвым этот город стал, само собой, в 1944 году, когда за одну ночь всех чеченцев и ингушей выгнали из родных домов да повели на станции, к теплушкам в Казахстан. В 1958, когда изгнание кончилось и реабилитированные вайнахи вернулись на родину, большинство горных сёл уже не возродились - в одних местах пишут, что на поселение в горах действовал негласный запрет, а в других - что чеченцам и самим туда было не надо: выход на плоскость был для них такой же многовековой мечтой, как для России выход к морю, депортация научила их жить в степи, и вайнахи попросту перестали быть горцами. Ну а 195 дворов Хоя так и продолжали лежать над пропастью Ансалты величественными руинами, и до недавнего времени туристов тут встречал примерно такой вид.

3а. фото отсюда (там же указан первоисточник).

Затем, однако, кому-то из хозяев Фонда Кадыров пришла в голову идея полностью отстроить Хой в качестве музея, и вот, буквально с года на год, Селение Стражников подняли из руин. Рады этому были далеко не все, и, скажем, наш гид Ксения с искренней досадой в голосе называла Хой не иначе как "уже не древний город". Да ехали мы не "в Хой", как было бы пару лет назад, а "на Хой" - это тоже юмор недовольных гидов. Новый Хой получился довольно зрелищным, и по мне так правильнее всего было бы половину аула восстановить, а половину оставить как было.

3.

Вход в Уженедревний Город платный - рублей 100 или 150. Чуть ниже ворот - родник, центр жизни любого аула, питавший его арыки.

4.

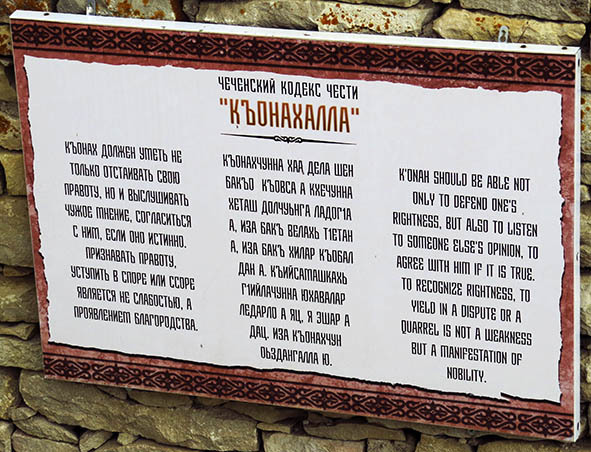

По стенам развешаны цитаты из чеченского кодекса чести къонахалла. Здесь приведу, пожалуй, самую актуальную для современных горячих кавказских ребят. Наш водитель Мага, впрочем, пояснил, что къонах ("витязь", "добрый молодец") - это почти недостижимый идеал, настоящих кьонахов на всю Чечню раз два и обчёлся, и даже само это слово столь громкое, что просто как похвалу (в значнии "молодец мужЫк!") чеченцы его не используют.

4а.

Ну а вот так выглядит сам Уженедревний Город на фоне высочайшей чеченской горы Тебулосмта (4493м):

5.

И хотя новодельность, конечно, очевидна, всё же сам пейзаж кавказского аула узнаётся. Из таковых я прежде видел Хыналыг в Азербайджане, и если ободрать с улиц Хоя плитку, заляпать заборы кизяком, увешать окна разноцветными коврами и гирляндами сушащегося белья, да натянуть проводов с трансформаторами и спутниковыми тарелками - получится вполне правдоподобная картина:

6.

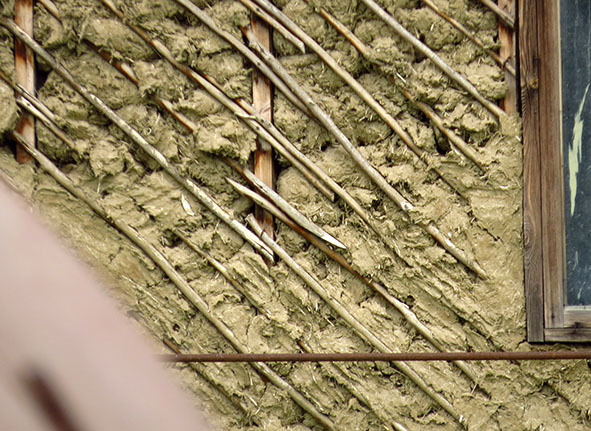

В некоторых домах хорошо видны различия старой и новой кладки. Старая - безрастворная: бесконечные войны сделали одним из важнейших требований к вайнахской сакле восстановимость. На старом проверенном месте и из готовых камней такая складывалась за неделю, а значит за пару недель разорённый набегом аул полностью возвращался к жизни. Реплики домов, конечно, строились уже на растворе, но главное, пожалуй, отступление от канона - даже не стены, а крыши.

7.

В типичной вайнахской сакле они делались без несущих балок: между стен устанавливались прутья, поверх них клался настил из древесной коры, а на нём раскатывался толстый слой глины. Такая крыша прекрасно держала воду, да и на вес человека была расчитана вполне - как и в Дагестане, крыша одного дома тут могла служить двором другого. А вот для веса целой группы туристов, да ещё за столом с лавочкой, да ещё с возможностью подать на организатора в суд, такая конструкция явно уже не годилась.

8.

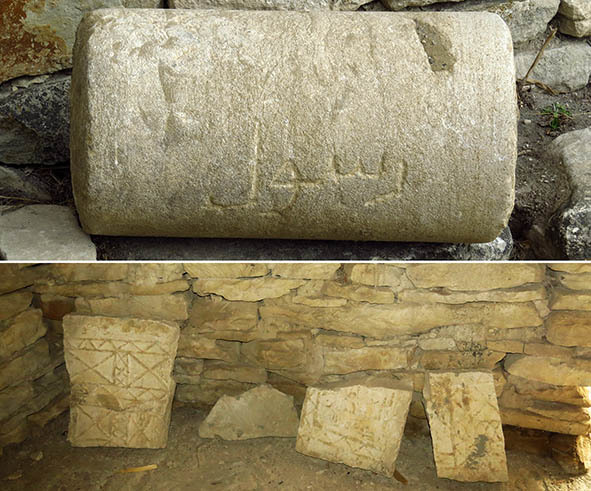

О былом, однако, напоминают ручные катки, которыми глину старых крыш равняли:

9.

Для надёжности впечатывая в неё священные слова:

9а.

Извилистые улицы без плана, становившиеся для врагов многоуровневым лабиринтом - верная примета горских селений:

10.

Но грубость реконструкций тут компенсирует сам подход - чеченцы построили здесь не музей, а реплику села в полный рост. По его улицам бродят коровы:

11.

А в каждый дом можно зайти, и изнутри дома выглядят так, будто жители в одночасье собрали вещи да покинули аул. Возможно, имеется в виду "Хой накануне депортации" - интерьеры тут явно не дорусской эпохи, а начала ХХ века, когда на смену традиционному очагу "кхерч" пришёл камин, а в обиходе у вайнахов помимо ковров да сундуков появилась какая-никакая мебель:

12.

Под некоторыми домами - вполне аутентичные погреба, в которых держали скотину. Горные сакли частично врубались в склон, а из вынутого камня складывались внешние стены:

13.

Мечети среди этих домов выделяются лишь выступами михрабов:

14.

Однако Чечня не была Чечнёй, если бы в музейной мечети не мог совершить намаза местный гид, грозненский турист или работник близлежащей турбазы.

15.

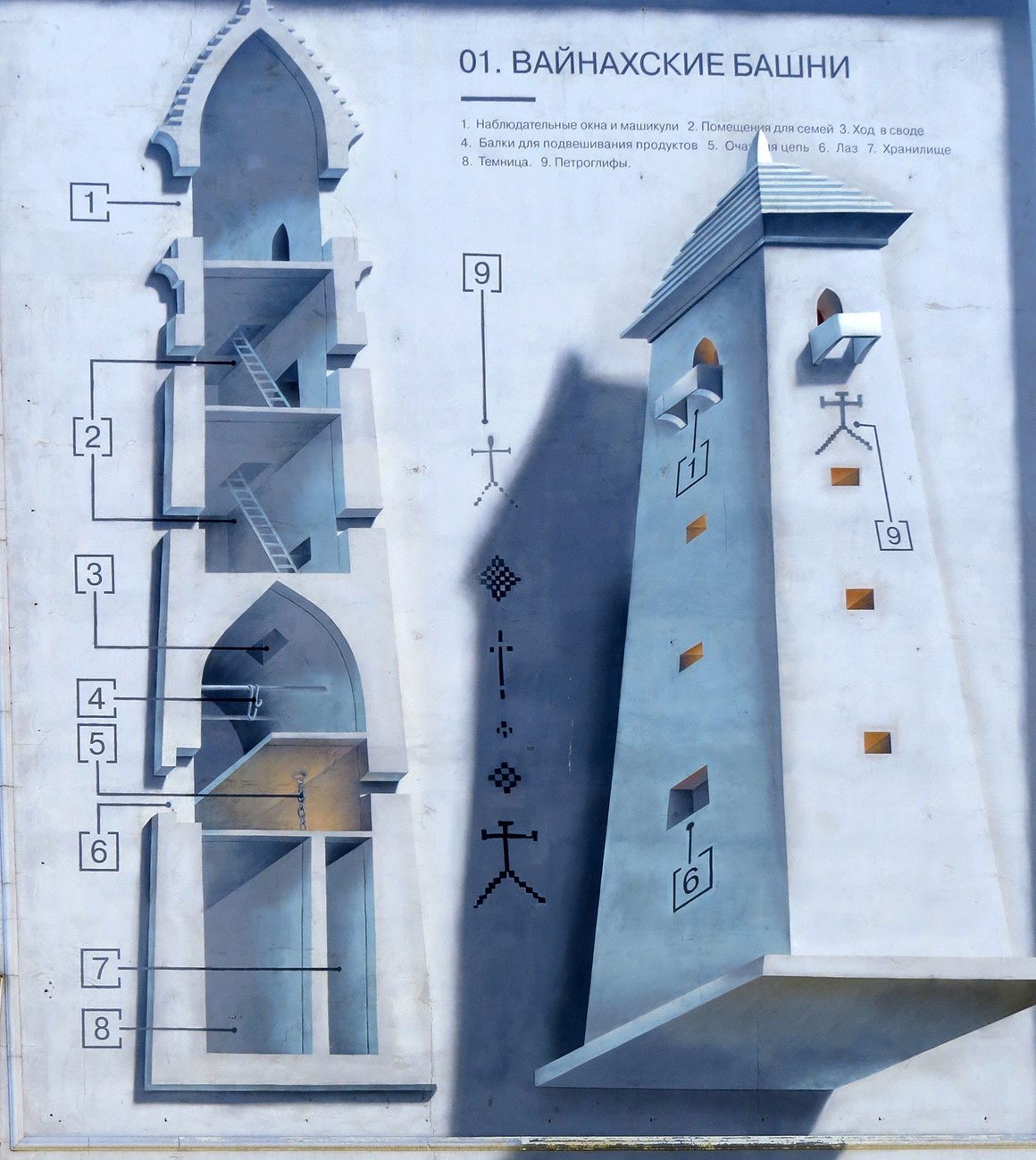

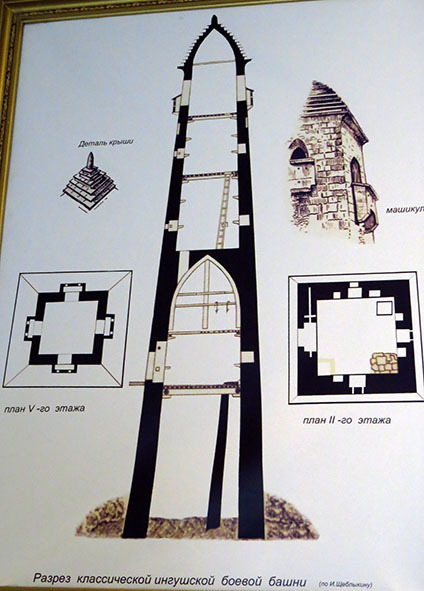

Над горным селом возвышаются башни - их, в отличие от домов, строили на века: саклей во время вражеского набега можно было пожертвовать, сохранив в неприступной башне себя и припасы. Судя по числу родов, когда-то над Хоем возвышались 7 башен, но в Чечне военном зодчеству не повезло - что не взорвали порохом в Кавказскую войну, то расстреляли из пушек в депортацию, а что пережило депортацию - добила в 1990-х авиация РФ. В Чечне подавляющее большинства башен - реплики, и над Хоем таких торчит две. Облик их, впрочем, для Чечни весьма необычен: речь даже не про тамгу в виде креста, которая могла остаться в роли оберега с тех давних времён, когда вайнахи были христианами, а про саму конструкцию. По своей устройству это не вайнахские, а типичные сванские башни, распространённые мало того что по ту сторону Кавказского хребта, так ещё и парой сотен километров западнее! На самом деле сванские башни в Чечне действительно попадаются, а так как датированы они с погрешностью в несколько веков, их происхождение не ясно - то ли вайнахи позаимствовали идею родовых башен у сванов и не сразу выработали свой архитектурный тип, то ли какие-то роды были в кровной вражде с зодчими и потому звали артели из Грузии. Да и в нынешних Чечне и Ингушетии реставрацией древностей нередко занимаются грузинские мастера.

16.

В нижней части Хоя стоит Боевая башня. Больше всего в ней впечатляет вход по бревну с зарубками - в те времена, когда такие башни использовались по назначению, он был даже очень парадным, а чаще через второй этаж на башню влезали по верёвкам. Именно на втором этаже пережидали набег или лавину (а то и просто ночевали, покидая саклю) хозяева, а первый этаж служил каменным мешком, куда спускали пленников и рабов.

16а.

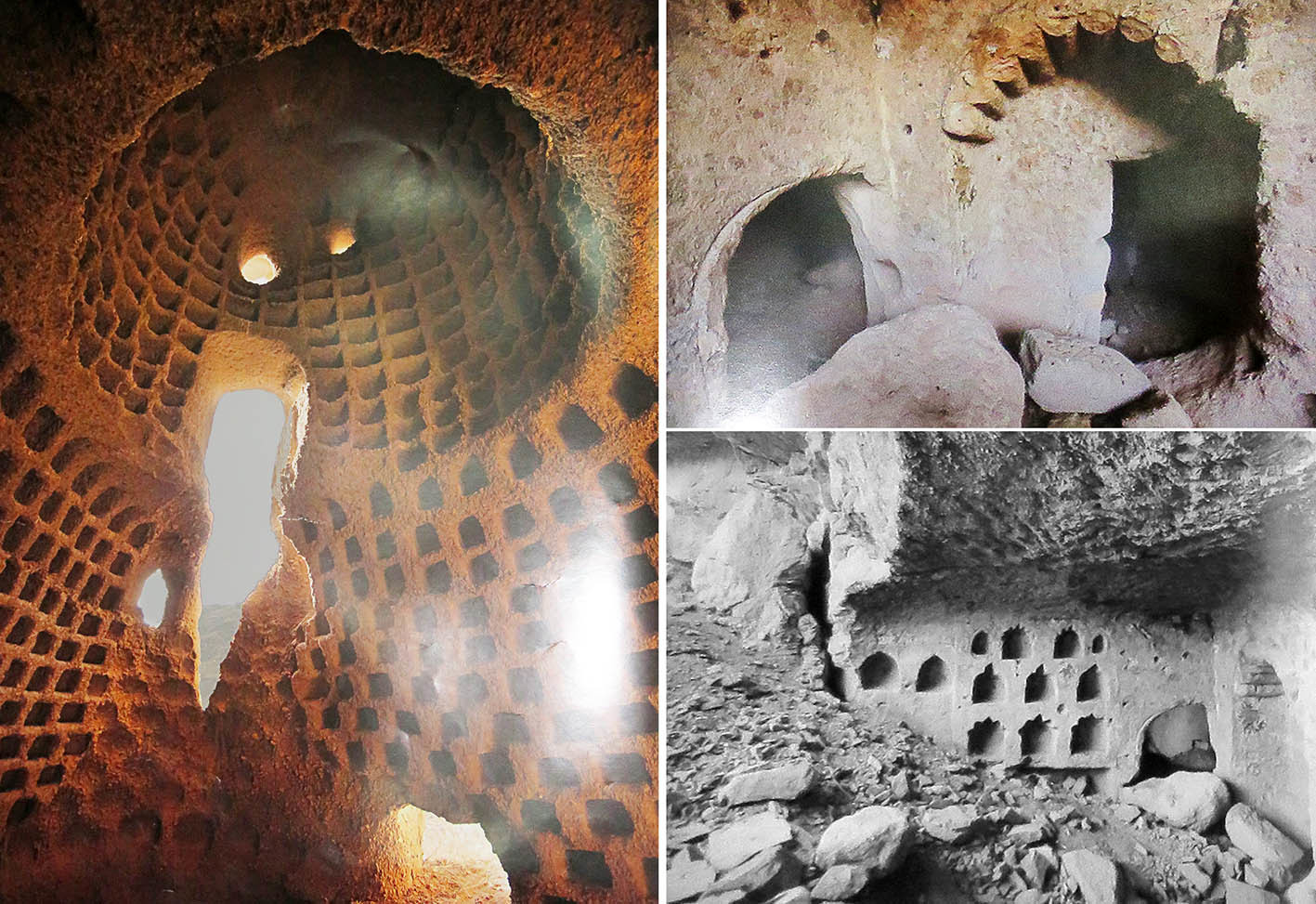

Выше хранились припасы, но в общем изнутри эта башня не аутентична - между нижними людскими ярусами и кладовой канонические башни имели каменный купол, служивший вторым рубежом обороны. Здесь же все перекрытия из дерева и глины. Да и лестницы располагались по углам зигзагом, а не в середине:

17а.

Но и восстановили эту башню больше как смотровую площадку. Из её бойниц открываются роскошные виды на крыши села (кадры №1 и 8) и долину Ансалты. Обратите внимание, что склоны над ущельем покрыты террасами - когда-то на каждом мысу висел свой аул, и от некоторых даже остались руины:

17.

На улицах аула есть и несколько жилых башен, сплющившихся со временем в 2-3-этажные каменные дома. Ближе к входу же высится Смотровая башня, или Хобов (Башня Стражи) 5-метровой ширины и 16-метровой высоты. Обветшалая, с поломанной верхушкой, и после депортации она стояла в полный рост над руинами аула, а сильнее всего была повреждена в 2002 году во время очередной контртеррористической операции. Отреставрировали её тоже первой, в 2018 году, по чертежам советского археолога Владимира Марковина с использованием аутентичных камней.

18.

Она представляет собой самый архаичный тип вайнахской башни - с плоской площадкой наверху. Но именно поэтому Хобов "сторожевая": в таких башнях труднее обороняться, но зато с них куда лучше обзор, да и для сигнального костра есть место.

19.

Панорамы села с этой площадки я уже показывал (кадры №5, 6 и 7), а вот такой вид с башни открывается вверх по ущелью:

20.

И всё-таки в Уженедревнем Городе остался один полностью аутентичный элемент. Это - кладбище, хорошо заметное с башни:

21.

У входа - маленький и современный воинский памятник:

22.

А за оградами - замшелые каменные плиты без украшений и надписей, отколотые от скал и вкопанные вертикально. В старину считалось, что чеченец должен знать в лицо даже своих мёртвых предков, вернее - их чурты (надгробия) в этом безмолвном саду камней:

23.

Когда эти чурты были поставлены - не берусь предполагать. Под единственной стелой с уже современной надписью покоится человек, живший в 19 веке:

24.

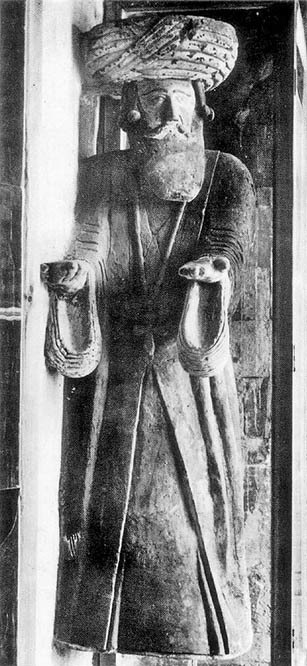

Несколько чуртов выглядят особенными - этакие мавзолеи без одной стены. О том, кто покоится под ними, пишут разное. Где-то - о праведниках и проповедниках ислама, где-то - о героях Кавказской войны.

25.

В нишах - плиты с арабской вязью, изображениями оружия и даже странными, полуабстрактными силуэтами джигитов в черкесках с газырями. Но над арками чуртов - петроглифы, солярные знаки, тамги:

26.

Хотя мусульмане среди вайнахов были столько, сколько вообще известен науке этот народ, всё же массовый переход в ислам тут начался лишь в Новое время, и только в годы Кавказской войны религия Пророка стала в этих горах доминирующей. А потому я не могу отделаться от мысли, что мусульманские чурты тут встроены в древние сиелинги - языческие алтари:

27.

...В горах жить красиво, но тяжко. У людей из высоких юртов, конечно, были сады с яблонями да вишнями, огороды с фасолью да чесноком, и конечно же пастбища с мелкими неприхотливыми баранами. Но производящее хозяйство на холодных кручах не справлялось без хозяйства присваивающего - сбора черемши и ягод в лесах, ловли форели в быстрых реках, охоты на птиц или горных козлов и, конечно же, набегов. Перевалить через хребет, спуститься в долину Грузии, разорить какое-нибудь селение или разграбить торговый караван, а потом пойти на плоскость, там продать награбленное да купить зерна - вот так много веков работала здешняя экономика. Потому и являлся мужчина в первую очередь воином, что без набегов горцам было просто не прожить. Нехватку рук в обработке земли всегда можно было компенсировать лаями - пленниками-рабами. Набеговое хозяйство способствовало жизни в маленьким общинах-тейпах, внутри которых была строгая взаимопомощь, а вот снаружи - зыбкость и вражда, зарегулированная лишь всё той же къонахаллой, фактически являвшей собой не столько этикет, сколько свод законов для правосудия своими руками. Немудрено, что мечтой чеченцев была плоскость, на бескрайних полях которой можно самим выращивать пшеницу или кукурузу и пасти не тощих баранов, а грандиозных коров. С 15-16 веков, когда в Великой Степи прошло время могучих орд, вайнахи начали всё активнее спускаться к берегам Сунжи. Первоначально горные юрты были чем-то вроде метрополий, а плоскостные - колониями, и между ними шёл постоянный обмен скота, черемши и награбленного на зерно и бахчу. Торжищем всея Вайнахии служил показанный в прошлой части Чечен-Аул, по которому соседи и прозвали нохчи чеченцами. Вокруг стояли котары (хутора), "филиалы" различных горных юртов, постепенно сраставшиеся в обширные сёла, где уже в 18 веке не редкостью были сотни дворов и тысячи жителей. Именно так и возникла система тейпов, отвязавшихся от конкретных сёл и превратившихся в экстерриториальные кланы.

28.

Вот и в огромном селе Герменчук (12 тыс. жителей), что приросло к Шали...

29.

...со стороны Аргуна...

30.

...живут представители полутора десятка тейпов - в основном из Ичкерии (Беной, Цонтарой, Харачой и другие), но и от остальных тукхумов понемногу. Хойцев, правда, здесь нет, а потому два чеченских юрта-музея не образуют единой системы. На самом въезде в Герменчук со стороны Аргуна, напротив сельского ДК...

31.

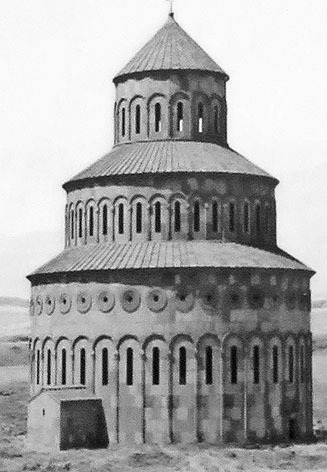

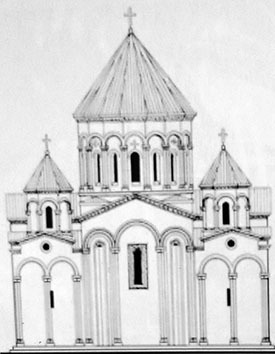

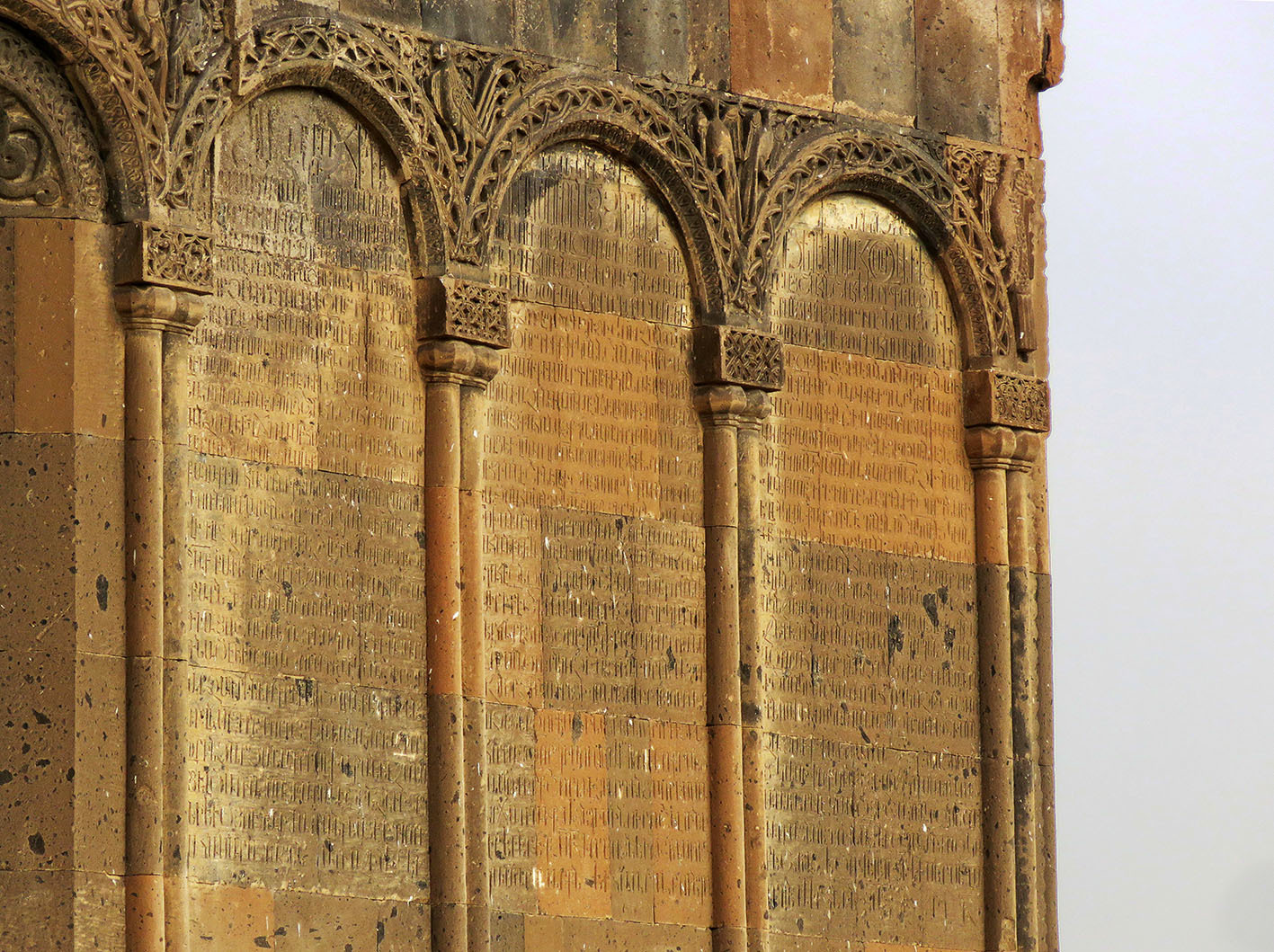

...сходу привлекает взгляд 23-метровая, абсолютно каноническая по своим формам вайнахская башня. В отличие от сванских башен Хоя, она гораздо тоньше, плавно сужается кверху и увенчана пирамидальной кровлей с карнизами из плитняка. На плоскости башни изредка встречались - однако последние были разрушены ещё в Кавказскую войну. Может быть, такая стояла и в Герменчуке - название это селение получило отнюдь не в честь офицера-героя западнорусских кровей, а по транскрипции вайнахского Гермчига. Которое, в свою очередь, здорово напоминает тюркское Керменчик - "городок": есть версия, что первые вайнахские колонии на плоскости возникали на месте ордынских ставок. Как и соседние Шали да Чечен-Аул, Герменчук явно был в числе старейших плоскостных селений, и в 1820 году именно сюда Алексей Ермолов с Николаем Грековым силами мобилизованных под страхом расправы чеченцев прорубили из Грозной крепости первую просеку, сеть которых, создававшаяся для карательных отрядов, за пару-тройку поколений разгерметизировала горский уклад.

32.

Новая башня Герменчука снаружи смотрится правдоподобно, но на самом деле сложена из шлакоблоков в каменной облицовке:

32а.

Что, впрочем, никак не ухудшает вид с неё на зелёный простор Чеченской равнины между горами Кавказа и гребнем Терского хребта. У подножья башни раскинулся Шира-Юрт, дословно Старое село, представляющее собой реплику чеченского аула на плоскости:

33.

Он был основан в 2014 году, и первоначально назывался Шира-Котар (Старый хутор), а до юрта разросся в процессе. Если Донди-Юрт в Урус-Мартане создавал один человек, а Хой уже не древним делался на деньги Фонда Кадыровых, то в Герменчуке был выбран промежуточный вариант - "белхи", то есть по-нашему говоря - стройка "всем миром", по местному обычаю конечно в добровольно-принудительном порядке. Местные власти просто распределили между различными организациями района подшефные объекты, и за считанные месяцы на берегу каменистой Джалки вырос скансен из 40 домов:

34.

Вход сюда везде указан как бесплатный, а на самом деле оплата есть и делается она вот так:

34а.

Смотрители, однако, красноречиво сидят в сакле охотника:

35.

У входа вместо родника встречает глубокий колодец:

36.

А за ним - миниатюрная мечеть, внучатая племянница горской башни:

36а.

Не знаю, сверялись ли организаторы Шира-Котара с этнографическими материалами, или просто каждая бригада выбрала руководителем старейшего участника, а тот строил дом "как у деда".

37.

В итоге получилось очень душевно, колоритно и убедительно:

38.

Основным материалом на плоскости служил турлук - хворост, обмазанный саманом:

39.

Крыши крыли соломой, а кто побогаче - освоили в 19 веке черепицу, одним из крупнейших производителей которой в Российской империи был областной Владикавказ:

40.

На равнине горцы переквалифицировались в землепашцев - поначалу основными культурами были ячмень и просо, но постепенно их вытеснили пшеница и кукуруза, очень кстати для вайнахов именно в эти века попавшая в Старый свет. У терских казаков чеченцы покупали коров, постепенно теснивших из их скотоводства баранов.

41.

На некоторых домах Шира-Юрта попадаются вот такие надписи, напоминающие о белхи:

42а.

Усадебки Шира-Юрта вроде и похожи друг на друга, а все разные - будто каждую строила отдельная семья. Между собой селяне активно взаимодействовали - есть тут и кузница, и гончарная мастерская. У кого-то на участке был колодец:

42.

У кого-то - куьрк, большая печь, где пекли хлеб и жарили кукурузу:

43.

При всей мусульманской брезгливости, тут не забыли даже про такое вот необходимое сооружение, которое большинство скансенов обходят вниманием:

44.

Как говорил мне один чеченец, "героев воспитывают матери", имея в виду, что отец только учит сына необходимым навыкам да служит ему образцом. Мужчина с регулярно заходившими гостями да жена с детьми в чеченских домах жили порознь, вот только само это раздельное существование было устроено по-разному: в жилых башнях сегрегация была по этажам, в одноэтажных горных домах - по комнатам, ну а на плоскости часто строилось два дома дверь в дверь, но с общими чердаком и крышей:

45.

В каждый дом здесь, как и в Хое, можно беспрепятственно зайти:

46.

И здесь тоже не покидает ощущение, будто люди совсем недавно ушли из аула и теперь где-то ждут возможности вернуться домой:

47.

Шира-Юрт был заявлен как аул 18 века, но так как здесь простые чеченцы строили дедовские дома - получилось скорее то же "накануне депортации". Простейшая мебель, фабричные ковры, бидоны и зингеры - всё это явно уже русское заимствование:

48.

Хотя и с традиционной посудой, которую, быть может, ещё предки привезли сюда с гор:

49а.

Средства отопления - пеш (упрощённая русская печь с турлучной трубой) и товха - очаг, в который клали целую колоду, медленно тлевшую пол-зимы. А вот чего я не увидел ни здесь, ни в Хое - это зы, надочажную цепь, главную святыню чеченского дома, на которой клялись и прощали. Но может дело в том, что подлинную зы в музей никто не отдаст, а реплику сделать не догадались.

49.

Предметы старого быта - крупорушки:

50.

Сундуки:

51.

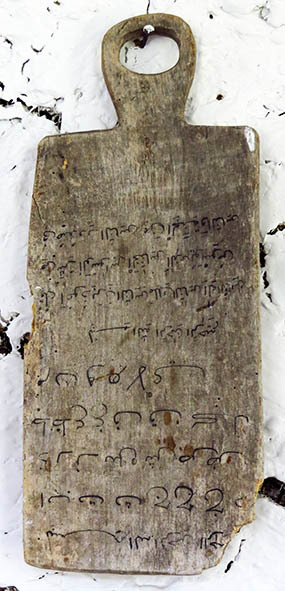

И хлебная доска с благословением:

51а.

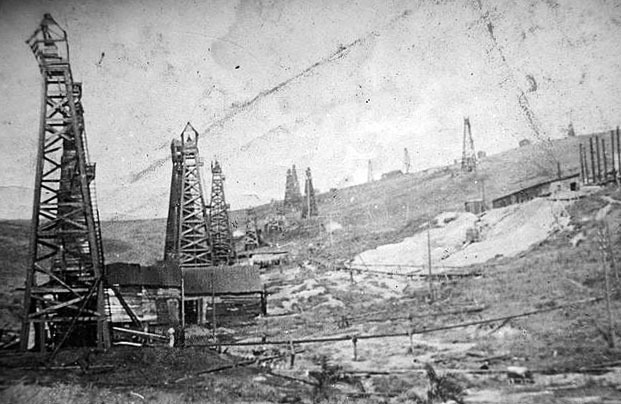

А ещё - керосиновые лампы: нефтяные колодцы в Грозненской балке рыли испокон веков, простейшими средствами отделяя "белую нефть" от "чёрной". Чёрную использовали в основном для гидроизоляции, а белую заливали в светильники, и тысячу лет назад бывшие здесь привычным предметом обихода:

52.

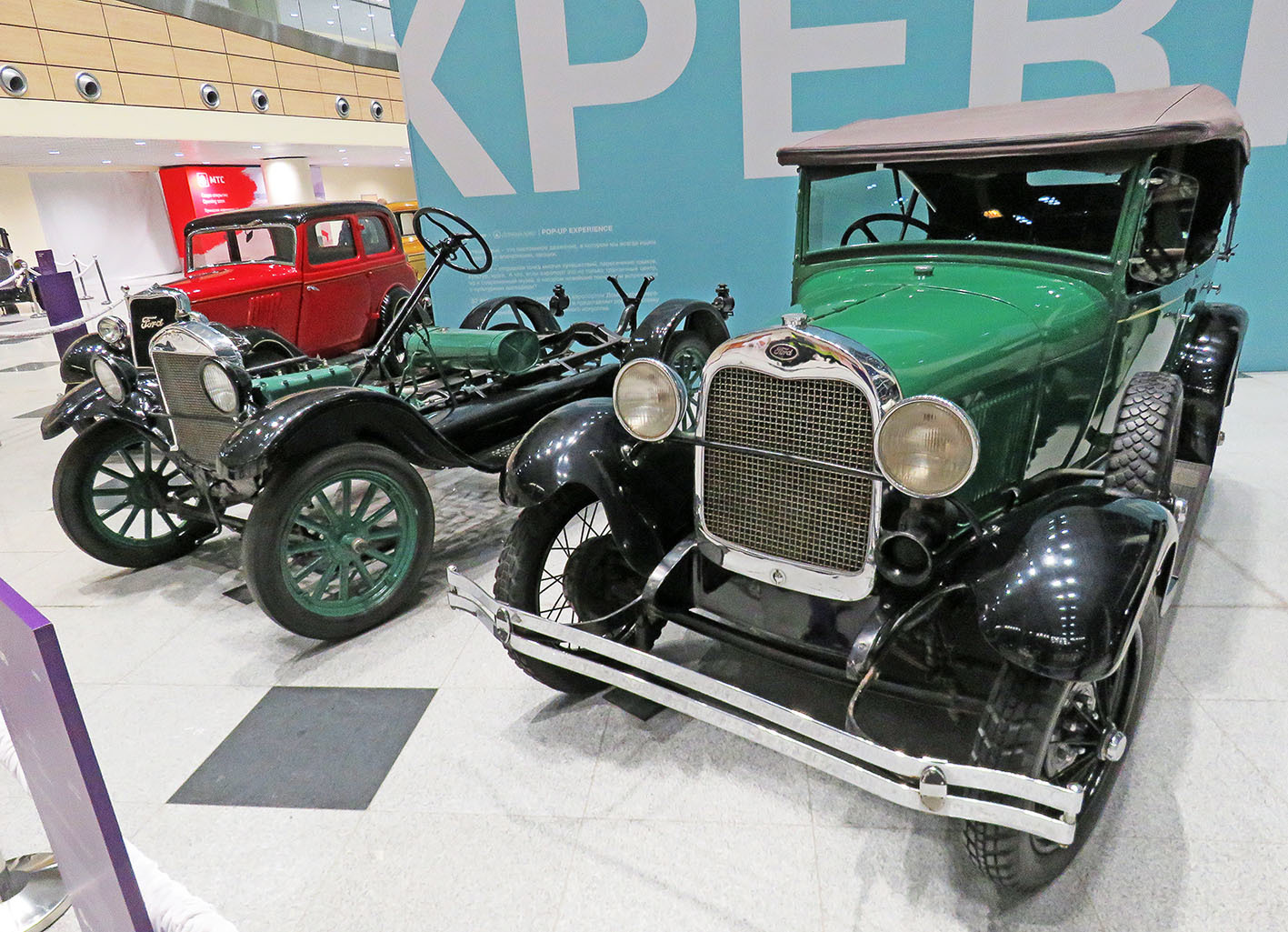

Дополняет картину ряд ретромашин под навесом:

53.

Особенно эффектный на фоне башни, за которой гремят фуры:

54.

Кладбищем Шира-Юрт не оснащён, но на плоскости чеченские некрополи вот такие. Вид их совсем иной, сбросивший горскую суровость - чурты покрыты вязью, резьбой, орнаментами, которые благодарные потомки и поныне поновляют, крася в яркие цвета. Острые пики над могилами же не зависят от уровня моря - старейшим из них чуть более четверти века, и под ними покоятся те, кто погиб на войне с Россией.

55.

Кадр выше снят где-то на дороге к озеру Кезеной-Ам, у разных концов которой расположены Герменчук и Хой. Об этой дороге я расскажу дальше, и в следующей части речь пойдёт про Ведено и окружающую его Ичкерию.

ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021

Обзор поездки и оглавлление серии.

Вайнахский мир. История и культура.

Чечня

Реалии современности.

Грозный. Общий колорит.

Грозный. История и что от неё осталось.

Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.

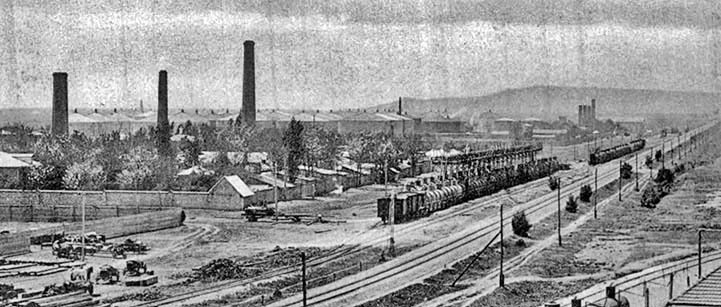

Грозный. ПромыслА.

Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.

Чеченские скансены. Хой и Герменчук.

Ведено и Ичкерия.

Кезеной-Ам.

Урус-Мартан и Серноводск.

Аргунское ущелье.

Шарой и Химой.

Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.

Ингушетия

Магас и ингушская идентичность.

Назрань и окрестности.

Сунжа, Малгобек, Галашки.

Горная Ингушетия. Таргимская котловина.

Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.

Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.

Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)

Моздок.

Беслан.

|

Метки: замки-крепости Кавказ природа скансен дорожное деревянное этнография |

Аргун, Шали, Чечен-Аул. Зиярты и сити Чеченской равнины. |

Показанные в прошлой части нефтепромысловые окраины Грозного переходят в окрестности незаметно. Долина Сунжи впечатляет самой высокой в России плотностью сельского населения, а любой её населённый пункт независимо от возраста и статуса представляет собой необозримый массив крепких одноэтажных домов. Смыкаясь, они образуют краснокирпичную сельву, опутанную жёлтыми лианами газопроводов, в которой идёт своя, малопонятная жителям других регионов, жизнь. Над этой сельвой торчат минареты, - как маленьких сельских мечетей, так и "крупнейших в Европе на момент постройки", - да стеклянные башни районных Сити. Под её сенью спят зиярты - святыни ислама на могилах проповедников и героев, похороненных в более древней земле. Знакомиться с колоритом восстановленной Чечни мы отправимся в города-близнецы Аргун и Шали (39 и 55 тыс. жителей) с "Неизвестной Россией" и уже своим ходом в Чечен-Аул - огромное (9,3 тыс. жителей) старинное село, неожиданно раскрывшееся нам благодаря кавказскому гостеприимству.

Перенаселённость Чеченской равнины, вытянувшейся между предгорьями Кавказа и гребнями Терского и Сунженского хребтов, легко оценить со смотровой площадки Грозный-Сити. На востоке, за запретными резиденцией Рамзана Кадырова и

2.

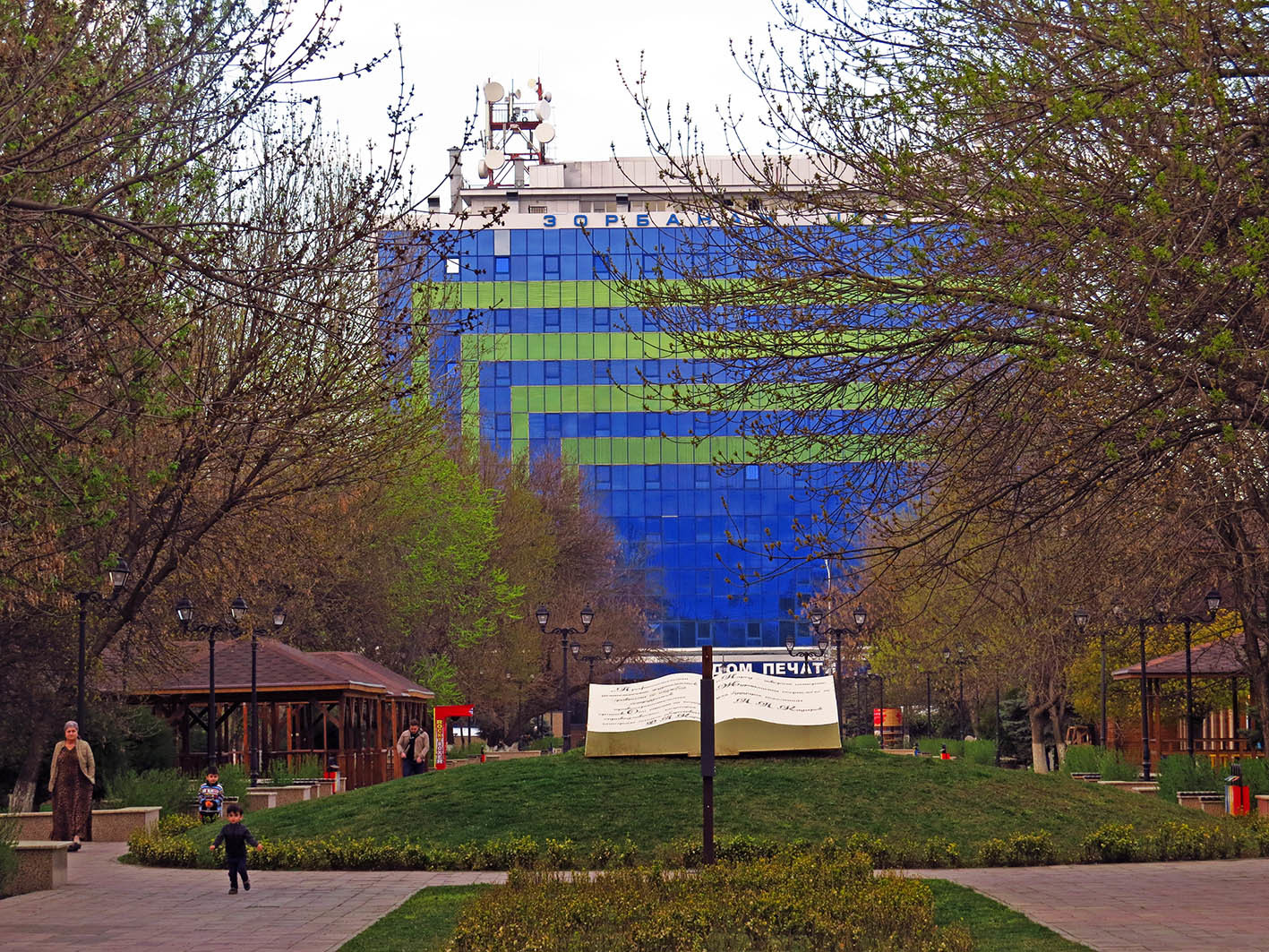

На самом деле они совсем не грандиозны - в высочайшей башне 21 этаж, в остальных по 12 и 16. С таким же успехом Урюпинск-Сити или Крiжопiль-Сiтi можно было бы назвать любой микрорайон, построенный в маленьких городках в советскую эпоху. Сити чеченских райцентров кажутся манхэттанами и пудунами просто потому, что торчат из одноэтажной застройки. На кадре выше хорошо видно, что Аргун представляет собой кляксу частного сектора, плавно перетекающую в такие же кляксы близлежащих сёл:

3.

Одним из таких сёл был и сам Аргун до 1967 года. Основанный в 1819 году горцами, спустившимися по долине Аргун-реки к её устью на Сунже, он назывался Устар-Гардой, а в 1944-62 годах - Колхозное. История его не была отмечена какими-либо яркими событиями, и хотя в Чеченских войнах слово "Аргун" было на слуху, относилось оно не к городку, а к реке, или вернее её ущелью, где ангелА открывали врата 6-й роте и Итум-Кали воспитал достойного сына Чечни... Город Аргун же начал по-настоящему развиваться и обретать лицо лишь по окончании войны: в 2007 году на базе старого советского завода "Пищемаш" (1962) был создан завод "Чеченавто" для отвёрточной сборки "Жигулей", в последующие годы успевший пройти линейку от классики до "Приоры". Чеченцы пытаются создать здесь собственный автопром: в 2010 завод построил опытный образец грузовика "Ворд" ("Телега"), который должен был стать лучшим другом колхозника взамен покойного "Ераза". Но даже в автомобилестроении грозные вайнахи остались верны себе: с 2017 года в Аргуне серийно выпускают багги "Чаборз" ("Медведь"), взятый на вооружение Российской армией - вроде как эти машинки даже мелькали в Москве на некоторых майских парадах. Ну а оснастив Аргун самым современным в глубоко не самодостаточной Чечне предприятием, батяня-Рамзан решил, после Грозного и Гудермеса, одарить городок собственным Сити:

4.

К которому и подъехали мы с "Неизвестной Россией" в глубоких сумерках, спустившись с горного озера Кезеной-Ам. Построенный в 2011-14 годах, Аргун-Сити - достопримечательность именно что ночная:

5.

Ведь многоэтажки его - не более чем задний план для Мечети имени Аймани Кадыровой, в темноте впечатляющей переливами светодиодной подсветки:

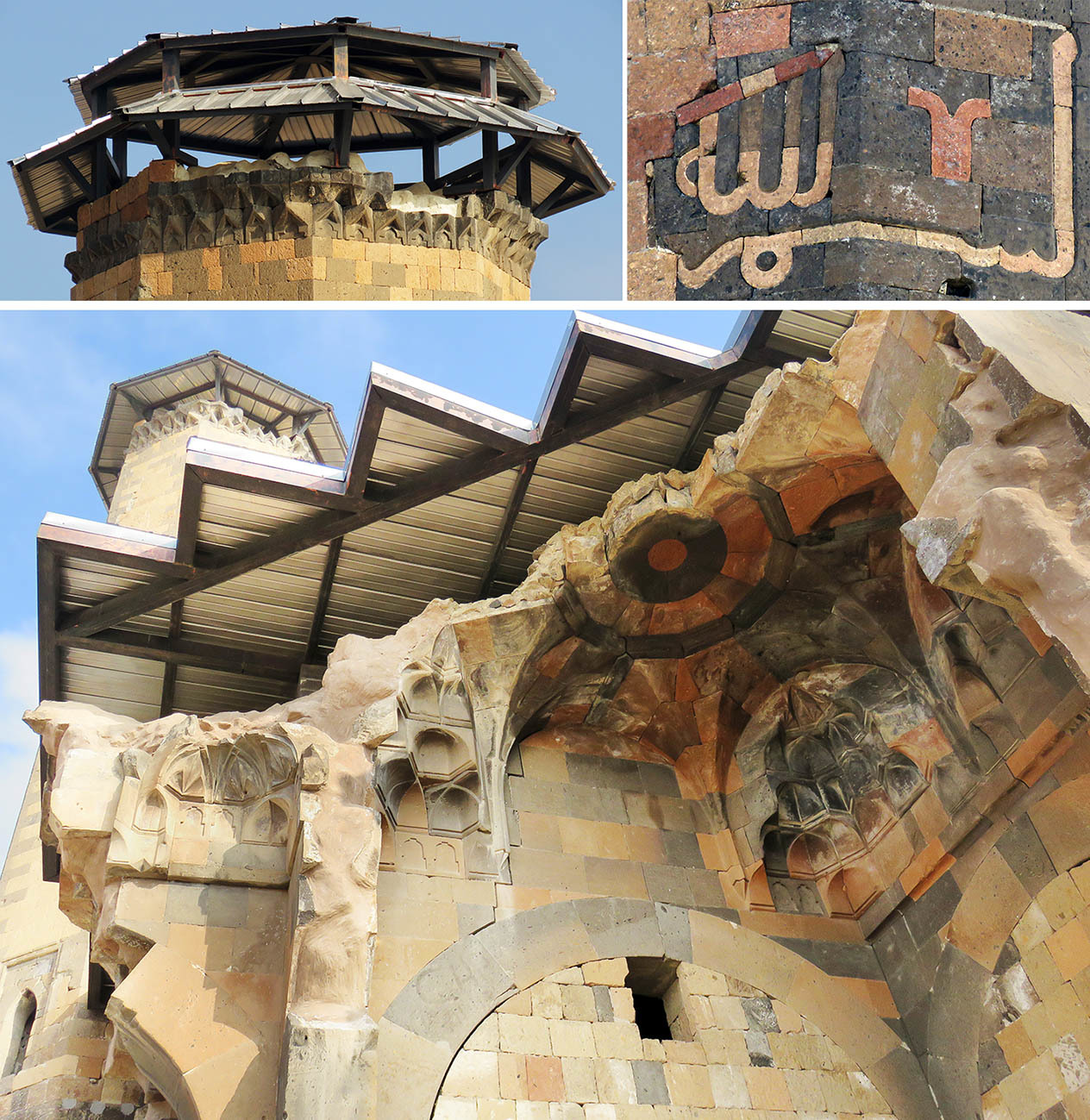

6.

Чуть уступающая размером грозненской мечети "Сердце Чечни" (см. здесь), мечеть "Сердце Матери" (это её альтернативное название) тоже создавалась турецкими архитекторами. Вот только в Грозном строители и заказчики предпочли историзм, а здесь - самый настоящий "мусульманский хай-тек": пожалуй, это сама футуристическая культовая постройка всей России.

7.

Прогрессивные формы и инновационные материалы, однако, причудливо переплетаются с традицинной отделкой - под параболическим куполом встречают всё те же мозаики и растительные узоры:

8.

Да грандиозная люстра-полумесяц диаметром 31 метр, не влезающая в кадр целиком:

9.

Посвящение мечети, в своё время немало споров вызвавшее среди старейшин и мусульманского духовенства, на самом деле говорит куда больше, чем кажется. Аймани Кадырова, в девичестве Байсултанова - это вдова Ахмата Кадырова и соответственно мать Рамзана. А ещё - директор основанного "друзьями семьи" Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова: без преувеличения, важнейшей организации послевоенной Чечни. Фонд Кадыровых загадочен - а вернее, абсолютно непрозрачен: закон позволяет подобным организациям публиковать отчёты о своей деятельности в прессе, и судя по всему, здесь этой прессой служит какая-нибудь газета тиражом в один экземпляр лично на стол Рамзану. Как фонд наполняется - никто, кроме его хозяев, толком и не знает: поговаривают, всё население Чечни и даже более того, все чеченцы в России, вплоть до олигархов Руслана Байсарова и Умара Джабраилова, добровольно-принудительно отдают туда часть своих доходов. Какую часть - в разных местах пишут разное: где-то речь идёт про половину, где-то про треть, где-то про 5%, и бизнес предпочитает делиться от греха подальше, а наёмным работникам отчисления в фонд просто удерживают из зарплаты. Фактически, Фонд Кадырова - это второй бюджет Чечни, с официальным бюджетом имеющий весьма размытую границу: одна и та же смета строительства какой-нибудь школы или больницы может у российского Минфина фигурировать как федеральные дотации, а у Кадыровского фонда - как собственный проект. Местами фонд и правда благотворительный, особенно - в помощи сиротам и вдовам, хоть чеченских мужчин, умерших в 2020 году от ковида, хоть псковских десантников, павших на недавней войне. Иногда - ещё и с исламским уклоном: на деньги фонда многие чеченцы ездят в хадж (фактически давно уже ставший неимоверно дорогим туром), семьи мальчиков, появившихся на свет в день рождения Пророка (20 ноября) и семьи девочек, рождённых в День чеченской женщины (третье воскресение сентября) единовременно получают в подарок 100 тыс. рублей. Не меньше, чем хлебом, Фонд одаривает чеченцев зрелищами - то каких-нибудь западных поп-звёзд вроде Хиллари Суок позовёт сыграть концерт в Грозном, то Майка Тайсона на дружеский спарринг, а Диего Марадону на дружеский матч с Рамзаном. Ну, и конечно же любая сколько-нибудь серьёзная компания Чечни связана с Фондом - например, "Мегастройинвест", через который идут все крупные стройки республики. Не знаю, входит ли в их число фотозапретная Рамзанова резиденция в Грозном, но все эти районные Сити с гигантскими мечетями - точно:

10.

От мечети вниз ведёт подземный переход:

10а.

Кольцевую развязку по соседству отмечает полумесяц, ярко светящийся в темноте:

11.

А за мечетью - странный фонтан в виде огромной раковины, кажется, не несущий какой-то религиозной окраски:

12.

Аргун принято считать "третьим по величине городом Чечни" после Грозного и Гудермеса. На самом деле он лишь пятый - ведь с 1990 года городской статус обрели ещё более крупные Шали и Урус-Мартан. Последний стоит несколько в стороне, а вот Аргун расположен как бы в центре 3-лучевой звезды, в 15 километрах от Грозного, Шали и Гудермеса. Как где-нибудь в Босваше или долине Рейна одноэтажные городки здесь просто переходят из одного в другой. Так что на этих кадрах я уже и не вспомню, что ближе к Грозному, что к Шали, что к Аргуну:

13.

При всём том, для чеченцев только Грозный остаётся Городом, а остальное - так, глубинка. Вот например мой диалог с хозяином грозненской квартиры, в которой мы гостили без него, попрощавшись с "Неизвестной Россией".

-Я пока в село уехал, не знаю, когда в Городе появлюсь. А вы чувствуйте себя как дома.

-А в какое село, если не секрет?

-В Шали!

Гудермес, впрочем, от непрерывной застройки отсекает Терский хребет. А вот Грозный-Сити, Аргун-Сити и Шали-Сити расположены по принципам средневековых вайнахских башен - от каждого из них виден соседний.

14.

Шали, распластавшийся вдоль речек Басс и Шалинка (из-за чего в 1944-57 годах назывался он Междуречье), на своём веку пережил гораздо больше, чем Аргун. Само его название с чеченского переводится как Плоскость, ну а плоскостью здесь называют равнину - то есть это была одна из первых горских колоний на плодородной открытой земле. Если Аргун в 1819 году был основан, то Шали, стоявший задолго до прихода русских, в 1822 году был сожжён карательной экспедицией генерала Николая Грекова, подавлявшей не первое и не последнее чеченское восстание Бейбулата Таймиева. Запустение, однако, продолжалось недолго - считанные десятилетия спустя Шали вновь был одним из крупнейших чеченских селений, и сам имам Шамиль сделал его пунктом сбора мусульманских войск. Жарко было тут и в двух чеченских войнах: 3 января 1995 года воздушная атака кассетными бомбами убила 55 и ранила без малого две сотни шалинцев. 7 января 2000 года небольшой отряд силовиков занял пустынный город, быстро поняв, что здесь полевой командир Асламбек Арсаев готовит им мышеловку. Вскоре комендатура была взята в осаду, переходившую в митинг - поддержать своих джигитов пришла многочисленная родня. Боевики раздавали шалинцам оружие и готовились устроить засаду на подкрепление, которое к осаждённой комендатуре непременно придёт. Силовики же во главе с комендантом Александром Беспловым, тем временем, передали сигнал по станции космической связи и укрылись в подвале, после чего по площади прилетела баллистическая ракета "Точка-У". Чудовищный взрыв накрыл разом от ста до трёхсот человек - по тому, что от них осталось, даже количество трупов подсчитать было невозможно. В эпицентре удара были, конечно, боевики, и сам Арсаев был тяжело ранен, но зацепило и множество мирных жителей. Уцелевшие арсаевцы пошли на штурм, и от стен комендатуры отгоняли их выстрелы дальнобойных "Акаций" - по итогам трёхдневного боя Шали окончательно перешло под контроль федеральных войск. Ну а дальше, как и всюду в Чечне, кровавая война сменилась стремительным восстановлением. В 2014 году, торжественно открыв Аргун-Сити, батяня-Рамзан и компания принялись за соседний Шали:

15.

Здешний Сити, законченный в 2019 году - самый молодой в Чечне и самый красивый. В центре его - 21-этажный отель в виде вайнахский башни, а по краям как крылья - ступенчатые дома с секциями от 16 до 12 этажей:

16.

Но как и в Аргуне, всё это лишь задний план для грандиозной мечети. Изначально предполагалось, что назовут её мечетью имени Ахмата-хаджи Кадырова, так что покойный супруг и его вдова как бы смотрели бы друг на друга с высоких минаретов. Но по итогам 7-летней стройки (2012-19) мечеть вышла столь грандиозной, что назвали её Мечетью Пророка Мухаммеда, или просто "Гордость мусульман". В её минаретах - те же 62 метра, что и у "Сердца Чечни", вот только 43-метровый купол главного зала куда ближе к верхушкам. Обе мечети считались крупнейшими в Европе (видимо, за вычетом Турции) на момент постройки, вот только в эти 11 лет между Чечнёй и соседним Дагестаном развернулась самая настоящая мечетная гонка. И если "Сердце Чечни" была рассчитана на 10 тысяч молящихся, то "Гордость Мусульман" - на 30 тысяч, а ещё более крупную мечеть, говорят, в тот же год заложили близ Махачкалы.

17.

Если "Сердце Чечни" строилась в ярко выраженном турецком стиле, то здесь зодчие приехали из Узбекистана. Получилось, впрочем, нечто с элементами всего исламского мира - в одной постройке мирно уживаются византийские купола, индийские минареты, бухарские айваны и белый мрамор с греческого острова Тасос.

18.

Приехав на бескрайнюю парковку у мечети с "Неизвестной Россией", я сперва обежал площадь, а потом, отбившись от группы, долго искал, где у мечети вход - десяток резных дверей оказались заперты.

19.

В зале, конечно, любой эстет хмыкнет "дорохо-бохато!", но размер, размер! Я не могу отделаться ощущения, что по объёму это крупнейшая культовая постройка России, и уж наверняка хотя бы третья после Христа Спасителя и Исаакия.

20.

А в общем всё как в "Сердце Чечени" - витражи, мозаики, кристаллы Сваровски...

21.

22.

И роскошные люстры в виде цветков:

22а.

Хочется верить, что когда дагестанцы закончат свою новую мега-мечеть, а чеченцы начнут строить Урус-Мартан-Сити с мечетью на 50 тысяч молящихся, для неё наконец найдут не турецкий или персидский, а национально-вайнахский стиль.

23.

Вокруг мечети - комбинация из бескрайней парковки, тенистого сквера и шумной, совсем не по малому городу, главной площади. На фоне Сити - новый памятник, по чеченскому обычаю прославляющий вместе героев Великой Отечественной и Ахмата Кадырова:

24.

Напротив - ещё одна башня и несколько довольно стильных беседок:

25.

А вот эта галерея куда как зрелищнее по ночам, подсвеченная разными цветами:

25а.

За оживлённой улицей - Дворец культуры "Вайнах":

26а.

Слева от него - торговый центр:

26.

Справа - круговая развязка, и видимо там, куда 7 января 2000 года прилетела "Точка-У" теперь стоит танк на постаменте, столь непривычно современный в своём жанре Т-72.

27.

На месте комендатуры (опять же - предполагаю) теперь стоит крепость кадыровской рати с собственной златоглавой мечетью:

28.

А со всех сторон подступает частный сектор, плавно перетекающий между селений:

29.

Одноэтажный Шали и правда кажется бескрайним. Вот где-то на северо-западной окраине странная платнация водонапорок:

30.

А на юго-восточной - огромное старое кладбище, под самой крупной могильной плитой которого покоится, как сказали мне местные, сам абрек Зелимхан. Постороннему чеченцы объясняют его сущность просто - "наш Робин Гуд": видный представитель ичкерийского тейпа Харачой, в 1901 Зелимхан потерял всё, совершив кровную месть, попав под арест и бежав в горы. Как я понимаю, именно он превратил само понятия абрека из "изгоя" в "народного мстителя" - "наместник гор", как называли его вайнахи, регулярно помогал обездоленным, мстил за своих и доходчиво предостерегал от произвола чиновников в глубинке: например однажды он остановил поезд и расстрелял в вагоне 17 офицеров как расплату за казнь 17 чеченцев. Лихому джигиту выпало лихое время - революция 1905 года с её разгулом "бомбизма" и регулярными убийствами чиновников. В 1911 году Зелимхана разыскали ростовские анархисты, объявившие себя горским войском, а его - атаманом. Чеченцы, однако, как всегда, были расколоты по тейпам, и учитывая начало всей этой истории, в горах у Зелимхана были как верные сторонники, так и кровные враги. 25 сентября 1913 года "чеченский Робин Год" был блокирован в доме близ Шали и убит, ну а обелиск над его могилой явно уже кадыровской эпохи:

31.

Надгробия вокруг, видимо, куда более старые, просто поновленые и раскрашенные. По крайней мере не могу представить, чтобы после Великой Отечественной войны кто-то отметил могилу отца свастикой:

31а.

Ну а на кратчайшем пути из Шали в Грозный, на другом берегу Аргун-реки, где её пересекает Бакинка (трасса "Кавказ") расположился Чечен-Аул. Сюда нас привёз уже не бусик "Неизвестной России" с чернобородым Магой за рулём, а попутка с матерью и сыном, державшая путь из Ведено в Урус-Мартан. Мы с Ольгой, днём ранее приехавшей в Грозный, высадились на Бакинке, чиркающей по окраинам аула, и пошли по бесконечным краснокирпичным улицам туда, где виднелся высокий минарет. По пути - ещё какие-то мечети:

32.

И обильные украшения крепких домов в столь далёких от столичного эстета представлениях о прекрасном:

32а.

Чечен-Аул, а в прошлом и вовсе Большой Чечень - это своеобразный прото-Грозный, неофициальный столица дорусской Чечни. Испокон веков горцы в своих голодных ущельях мечтали о покорении равнины, где можно будет прокормиться не с набегов, а с плодородной земли. За свою историю вайнахи предприняли несколько попыток колонизировать плоскость, и предпоследняя волна экспансии, продлившись несколько веков, была обрублена нашествием монголов. Вновь спускаться с гор нохчи начали в 16 веке, к концу столетия образовав цепочку селений вдоль Сунжи. Здесь же обосновались гребенские казаки, по самой романтичной гипотезе - потомки ушкуйников, бежавших на юг из покорённого Новгорода. Ну а этот аул были то ли крупнейшим вайнахским селением, то ли просто местом межнациональной торговли, ярмаркой всех предгорий. По основной гипотезе, это не Чечен-Аул назвали так потому, что в нём живут чеченцы, а ровно наоборот - чеченцами русские называли тех, с кем торговали в Чечен-Ауле. У грузин, знакомых с нохчи куда дольше, для них и правда были свои названия - дзурдзуки или кистинцы. Ну а гостями здешней ярмарки были, судя по всему, и черкесы, и осетины, для которых нохчи стали шешенами и цацанами соответственно.

33.

В честь чего же аул стал Чеченем - никто толком не знает. Вроде бы это название он получил по нависающей над ним горе, где, по преданиям, была ставка монгольского полководца Сэчэна. И если так - то своё русское прозвище нохчи получили в честь злейшего врага, как если бы их теперь называли ермоловцами.

34.

В 1944-58 годах Чечен-Аул назывался Калиновка. В Чеченские войны он вроде и не отметился известными сражениями, однако был, как водится, разрушен. Теперь же вид его, вероятно из-за близости к Грозному, можно считать образоцово-показательным:

34а.

На улицах изредка всё-таки попадаются заброшенные дома. Скорее всего, у них есть владельцы или хотя бы наследники владельцев, но от войны бежавшие так далеко, что теперь и не договориться с ними о восстановлении.

35.

И только возраст этих домов мне абсолютно не понятен - так строить могли с равным успехом и в 1870-е, и в 1970-е годы.

36.

Между тем, среди прохожих Чечен-Аула мы производили фурор. Пару раз с нами фотографировались, а один человек, проезжая мимо на старой "Ладе" для тех же целей сгонял домой за маленькими дочками, чему, конечно, несказанно умилилась Оля.

37.

Сама же она увлечённо фотографировала коров, а когда навела объектив на грандиозной индюка в чьём-то огороде - вдруг материализовался и его хозяин, долговязый немолодой человек в тюбетейке, говоривший очень тихим, располагающим голосом. Он сказал, что с радостью позвал бы нас в гости, но не сможет накормить ничем горячим, так как до конца уразы (поста) ещё пара часов, и еда в его доме будет готова лишь к этому времени. Сам он, кажется, просто пытался чем-то себя занять до ужина, и покатать гостей по аулу явно счёл хорошей идеей - после положенных трёх отказов мы сели в машину да продолжили путь по улицам села.

38.

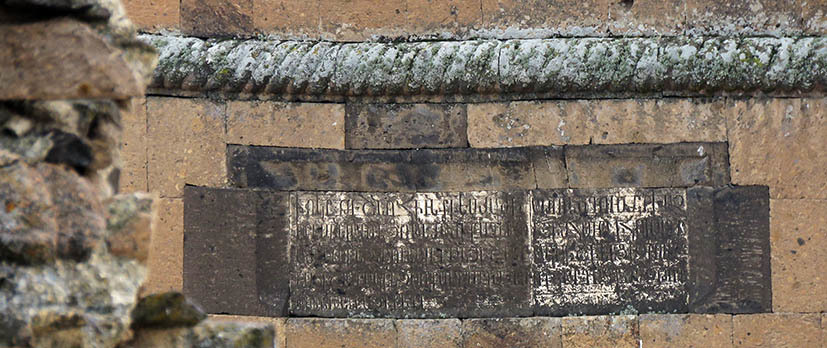

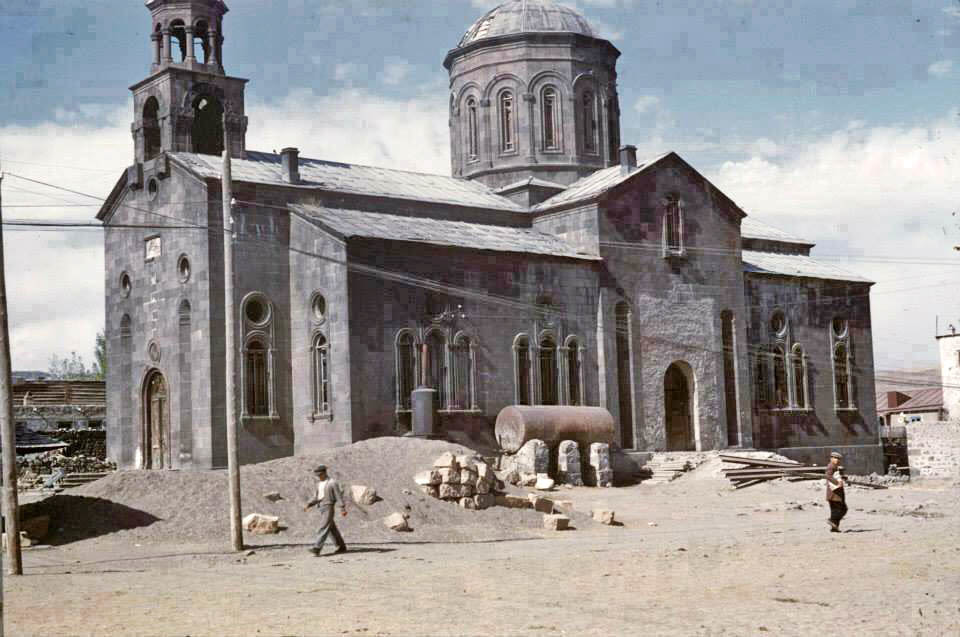

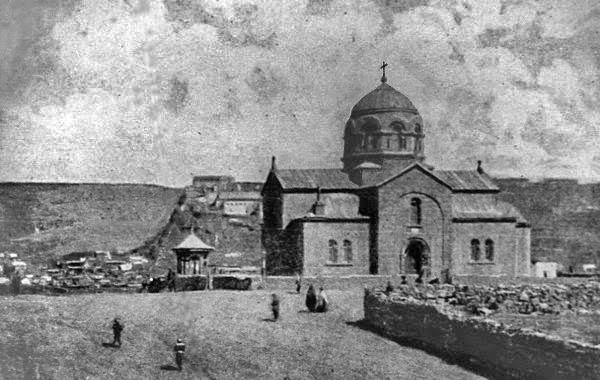

Центр Чечен-Аула - Старая мечеть, построенная где-то на рубеже 19-20 столетий. Впрочем, наш новый друг объяснил, что при Советах в мечети был клуб, минарет её сломали, и всё это сельчане восстанавливали сами уже после войны. Насколько близко к оригиналу - судить не берусь, но "на глаз" можно поверить, что близко.

39.

По своему устройству это абсолютно типичная, даже эталонная вайнахская мечеть - "поперечный" (относительно направления к Мекке) зал и минарет посердине, в данном случае прямо над михрабом:

40.

А в стены вделаны таблички с цитатами Корана:

40а.

У мечети, пообщавшись с местными мужиками, коротавшими вечер в беседке, и сделав ещё одно коллективное фото, мы поехали на склон той самой Чечен-горы.

41.

И стоило было нам подняться на каких-то 20 метров выше крыш села - как глазам открылся простор Чеченской равнины, представляющий собой океан сельских крыш. Вдали тянутся Чёрные горы, первый в кавказской "лестнице" Лесистый хребет, рассечённый Аргунским ущельем. В том ущелье у вайнахов всегда были последние рубежи обороны, ну а наш проводник заметил, что ущелье ведёт прямо в сторону Мекки. Многие жители Чечен-Аула не в мечетях молятся, а прямо на этом склоне, на гигантский природный михраб:

42.

Слева поблёскивает Шали-Сити. Вот так забавно - Сити есть, а города не видно:

43.

Между тем, на склон у кладбища выводила грунтовая дорога, а по ней машины ехали в аул непрерывным потоком. Дело в том, что по прямой от Чечен-Аула до Грозного 15 километров, а по Бакинке да всем въездам - 25, и потому сельчане возвращались в город безымянной, не отмеченной на картах, но привычной им дорогой через лес. Туда, в сгущающихся сумерках, и повёз нас новый знакомый, а мы за неделю в Чечне настолько прозрели от стереотипов, что доверяли ему так же, как и человеку любого другого народа. Лес на Чечен-горе сказочный:

44.

На одной поляне жители аула сделали себе место для пикников с шашлыками. В мангале, когда мы приехали, тлели угольки, и я не сразу понял, почему наш проводник так возмутился - какой-то его сосед тут тайком нарушал уразу!

45.

На другой же поляне находился местный зиярт Джеми-Борз, о котором рунету известен единственный ютуб-ролик на чеченском.

46.

Невысокий холм, в верхушке которого выкопана мечеть, ориентированная на Мекку - для чеченцев это, конечно же, мусульманская святыня. Того, что когда-то они были язычниками, нохчи стыдятся и лучше не пытаться с ними об этом говорить. Но мне кажется, в этом месте трудно не узнать Священную рощу.

47.

-Когда оккупация была, - говорил наш проводник, имея в виду 1995-96 годы, - то даже солдаты это место не тронули. А они тогда весь лес нам изгадили.

Я не спрашивал, чем они изгадили лес, но подозреваю - железом да осколками, выбивая отсюда боевиков, которые в свою очередь держались от зиярта подальше, чтобы не навлечь на него огонь. И хоть немного понимая восточный этикет, я могу уверенно сказать, что под солдатами наш проводник не имел в виду всех русских как нацию - иначе не стал бы это говорить, когда двое русских в машине.

48.

С другой стороны горы мы выехали на крутой спуск, увидев за расступившимися деревьями Аргун-Сити:

49.

Вот так "Сердце Матери" выглядит днём - и я бы сказал, завести нас туда именно вечером было очень правильным решением "Неизвестной России".

50.

На фоне станций, промзон, аулов и грозненских микрорайонов...

51.

...мы спустились в Комсомольское - не столь людное (3,4 тыс. жителей), но неимоверно длинное (7 километров) село. Это не то Комсомольское, где в марте 2000 года случился последний крупный бой Чеченской войны с отрядом Руслана Гелаева - оно лежит близ Урус-Мартана и называется теперь Гой-Чу. Это Комсомольское же называлось Бердыкёль, а известнейшим уроженцем его был Абухажи Идрисов, пулемётчик и снайпер Великой Отечественной, в боях на Псковщине уничтоживший ни много ни мало 349 фашистов. От депортации это, конечно, его не спасло, но из горьковского госпиталя он отправился всё-таки не в гиблую степь, а в зелёную Алма-Ату. Бердыкёль же переименовали в Комсомольское, и теперь это один из последних в Чечне населённый пункт с очевидно советским названием. Но может дело в том, что старое название здесь столь же очевдино тюркское...

52.

В центре села - новое медресе:

53.

И мечеть такого же неясного возраста, но типично вайнахского устройства - только минарет над входом, а не над михрабом:

54.

История, впрочем, сохранила фотографию и её предшественницы:

54а.

В Комсомольском наш новый друг сначала хотел посадить нас на маршрутку, а затем понял, что стало слишком темно и грунтовкой через лес он домой не поедет. Оставался лишь путь через Грозный, где и довёз он нас до площади Минутка. Попрощавшись, я предложил нашему проводнику денег хотя бы на бензин, но он наотрез отказался. Затем прощание оборвал скрип тормозов, и мы увидели, как у ближайшего перекрёстка столкнулись, заходя в поворот, две машины. Одна отлетела на несколько метров, из неё выскочил водитель, молниеносными движениями распахнул дверь и вытащил из салона двух перепуганных мальчишек. Со всех сторон, почти что концентрическими кольцами, к машине сбегался народ - бородатые мужики в тюбетейках, женщины в длинных платьях. Мы с Олей, владеющей азами первой помощи, подошли медленнее, но убедились, что помощь здесь никому не нужна и устало побрели к гостевой квартире....

Тему чеченских аулов же продолжим в следующей части - в республике есть целых три очень достойных "скансена".

ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021

Обзор поездки и оглавлление серии.

Вайнахский мир. История и культура.

Чечня

Реалии современности.

Грозный. Общий колорит.

Грозный. История и что от неё осталось.