В поисках Беловодья - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

КБЖД. Часть 1: Порт-Байкал - Берёзовая бухта |

Известнейшая достопримечательность Байкала, красивейшая железная дорога России - Кругобайкальская железная дорога. Из 89 километров этой заповедной однопутной линии более 10% (9063м) приходится на тоннели, 73% - на выемки в скалах, и какие-то стремящиеся к нулю доли процента - на те открытые участки, с которых не виден Байкал. Узкий карниз между отвесными скалами Олхинского плато и волнами Священного моря вместил 18 галерей, 39 тоннелей, 248 мостов и 268 подпорных стенок: в среднем по одному инженерному сооружению на каждые 180 метров - многие из них сами побольше в длину. По Кругобайкалке можно проехать на экскурсионном поезде (в высокий сезон - с паровозом), круизном судне, рейсовой "мотане" (или, для своих - "передаче") из маневрового локомотива и единственного вагона.... но по-настоящему увидеть КБЖД можно лишь одним способом - пройти её пешком! Что и сделали мы сибирской осенью, частью в компании

mikka, и об этом походе я расскажу в 4 частях. Первая из них будет всё-таки транспортная - о переправе в Порт-Байкал из Листвянки и первых 30 километрах пути к началу пешего похода.

mikka, и об этом походе я расскажу в 4 частях. Первая из них будет всё-таки транспортная - о переправе в Порт-Байкал из Листвянки и первых 30 километрах пути к началу пешего похода.Кроме того, маленький участок КБЖД сохранился прямо в черте Иркутска, близ ГЭС, об окрестностях которой я рассказывал в прошлой части.

Название "Ангара" возводят то ли к эвенкийскому "Анара" ("Пасть"), то ли к бурятскому "Анга" ("Открытая"): у реки, вытекающей из самого водообильного в мире озера - самый широкий в мире исток. От берега до берега здесь около километра, а среднегодовой расход воды 1855 м³/с - всего в 2,5 раза меньше, чем в устье. С разных сторон истока расположены Порт-Байкал и Листвянка - иркутские аванпорты (вернее, их противоположность - ведь аванпорт должен быть в устье) в 60 километрах от города:

2.

Нынешняя Листвянка - небольшой ПГТ (1,9 тыс. жителей), до 1934 года - село Лиственничное, известное с 1726 года. Прежде были в ней и рыбхозы, и верфи, но в наше потребительское время все прочие специальности тут вытеснил курорт: близость к Иркутску, из которого сюда можно сгонять на пару часиков хоть своими колёсами, хоть маршруткой, превратила Листвянку в самый что ни на есть Байкальский Сочи с цепочкой отелей вдоль набережной.

3.

Здесь есть, конечно, и свои достопримечательности - например, первоклассный Музей Байкала с парой очаровательных нерп, гора Камень Черского с лёгким подъёмом и отличными видами, Крестовая падь с деревянной Никольской церковью (1846) или руины верфи им. Николая Ярославского, построенной в 1890-х годах для сборки и обслуживания ледоколов. Первые два я посетил зимой 2012 года, и самым ярким впечатлением стал чёрный исток Ангары, затянутый густым паром - из-за примеси подлёдных вод Пасть реки не замерзает даже в 40-градусные морозы. Но зимние сумерки тогда застигли меня на середине длинного посёлка - ни до храма, ни до верфи я не дошёл ни в 2012-м, ни в 2020-м году.

4.

В этот раз нас занесло в Листвянку лишь транзитом - ведь автодорога проходит по правому берегу Ангары, а железная дорога до своего затопления Иркутской ГЭС шла по левому. Две стороны истока круглый год связывает автопаром "Байкальские воды", отправляющийся от старинного каменного причала Рогатка, сложенного ещё в 1861 году для таможенной службы. В дни нашей поездки, однако, паром был на ремонте, и на иркутской маршрутке мы проехали пару остановок дальше Рогатки, до гостиницы "Алания", где причалом в открытых водах Байкала служит здоровенная баржа №2501:

5.

У мостков - красноречивый плакат, но ветреным октябрьским днём он мало для кого актуален. Зато я бросил в прозрачную воду Священного моря пару виноградин - всё ж мы в шаманском краю, где с меня не убудет уважить вечных духов.

5а.

Приехав за час с лишним до отправления, мы прохаживались по набережной, вглядываясь в нашу цель - посёлок Байкал. Вернее Порт-Байкал - так называют его в обиходе:

6.

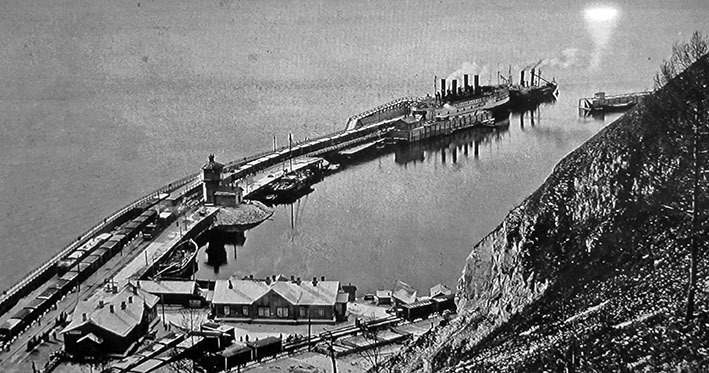

На длинном причале, построенном ещё для старых ледоколов, на зиму собрался немногочисленный круизный и рыбацкий флот. К Листвянке же Порт-Байкал обращён постройками станции:

7.

На фоне обрывов, под которыми просматривается нить КБЖД, сновали экскурсионные лодки:

8.

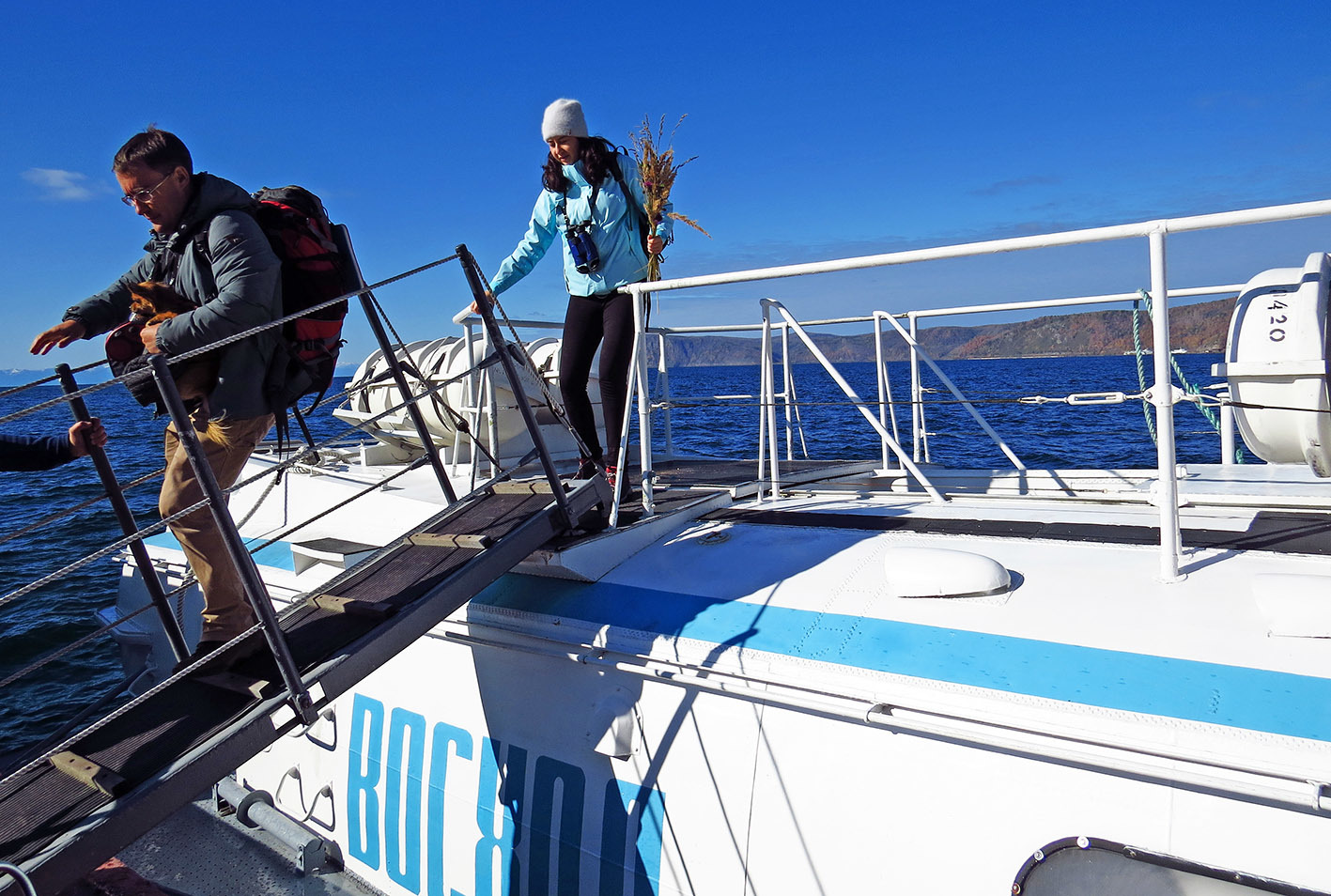

Среди которых мы и сами не заметили, как из порта вышел заменитель парома - белоснежный скоростной "Восход", младший брат знакомых по Амуру и Ангаре "Метеоров":

9.

Там же, на Амуре и Ангаре, я рассказывал о феномене советских судов на подводных крыльях, с 1950-х годов создававшихся гениальным инженером Ростиславом Алексеевым в Горьком и соседнем с ним Чкаловске. Начиная с архаичной "Ракеты" эти "водолёты", способные разгоняться до вполне сухопутных скоростей в 70-80км/ч образовали целое семейство. От миниатюрного "Полесья" до огромной морской "Кометы", они успели поработать успели на всех крупных реках СССР и кажется, даже на всех континентах. Распад Советского Союза и его далёкой от рыночных механизмов инфраструктуры оставил осколки и от маршрутной сети скоростных судов, и от их производства: самыми живучими в семействе оказались "Метеоры", которыми представлено теперь как бы не 9 из 10 "водолётов". "Восход" - машинка несколько более редкая: с 1973 года завод "Море" в Феодосии спустил на воду полторы сотни таких судов, причём 3 последних "Восхода" строились в 2002 году по заказу Нидерландов, где до 2014 года ходили из Амстердама в Вельзен. При Советах "Восходы" экспортировались в 18 стран, среди которых помимо верного соцлагеря были Австрия, Греция, Турция, Канада (!), Китай и Таиланд, а во Вьетнаме "Восходы" вроде бы до сих пор бегают до островного Хайфона.

10.

В детстве я хорошо помню "Восходы", в крыльях белых брызг проносившиеся по Каме мимо моей пермской дачи. Но за время самостоятельных путешествий я, кажется, впервые встретил рейсовый "Восход": летом он возит народ из Иркутска в байкальское село со звучным названием Большие Коты. Не удивлюсь, если это последняя "восходная" линия в России.

11.

И я бы сказал, среди всех скоростных судов именно "Восход" - самый красивый:

12.

По сравнению с "Метеором" он гораздо меньше - на самом деле всего в полтора раза (71 место против 123), но "на глаз" кажется, что как минимум втрое.

13.

В носовом салоне - всего пара рядов, а кормового салона нет вовсе, как и палубы-"курилки", вместо которой третий выход через верх. Именно через него происходила посадка в Листвянке, а вот высадка в Порт-Байкале - уже через боковую дверь. Идея же приехать к причалу заранее оказалась очень здравой - за час у "Алании" скопилась толпа москвичей и питерцев, какую не каждый митинг соберёт, и "Восход" даже сделал два рейса - второй оказался по сути чартером для огромной группы от какой-то крупной фирмы, уж не знаю, на тимбилдиг ехавшей, на мастер-класс по делегированию или хотя бы просто на корпоратив.

14.

Не знаю, сколько времени уходит на пересечение истока Ангары у медлительных "Байкальских вод", а вот "Восход" буквально телепортируется - за 10-15-ю минутами посадки следует 3-5 минут пути. Вот и он, Порт-Байкал за Ангарой - совсем маленький пристанционный посёлок (400 жителей), в 1948-2014 годах числившийся ПГТ. Основная часть его - поодаль, за новеньким корпусами завода по розливу байкальской воды, который просто качает её с 400-метровой глубины в свои бутылки:

15.

Но исторический центр Порта-Байкал - у начала Ангары, на мысе Малый Баранчик, где в 1897 году Транссиб упёрся в Священном море. Первоначально здесь начиналась переправа до забайкальской станции Мысовая, и важность её была такова, что всё необходимое царские власти заказали у Армстронгов - крупнейших промышленных магнатов Старой Англии. К 1899 году из Ньюкасла сюда по частям приехали крупнейший для своей эпохи железнодорожный паром "Байкал", второй по возрасту из сохранившихся (см. прошлую часть) в мире ледокол "Ангара", а так же 3 металлических маяка - на Мысовой один из них я покажу вблизи, а вот его "брата" над Порт-Байкалом я разглядел лишь на фото:

16.

Для двух судов на переправе строились разные причалы - прямые для "Ангары" и вилочные для "Байкала". Что ещё удивительнее, они сохранились - на "байкальском" теперь плавдок, на "ангарском" - какие-то ржавые корыта. Самые, впрочем, интересные суда стоят не у самих причалов, а в гавани под их защитой. Вот слева две баржи - плавучая нефтебаза "Самотлор" и "Метрополия", во время Байкальской экспедиции 2008-10 годов служившая базой для двух батискафов "Мир". Построенные в Финляндии в 1980-х годах для советской океанографии, они погружались в океаны на глубину до 6500 метров, а уж дно Байкала облазали вдоль и поперёк, открыв немало нового в его пресноводной бездне. А заодно - катали известных людей от В. Путина до В. Распутина, чем тогда и прославились в прессе.

17.

Здесь же зимуют круизные теплоходы - например, "Николай Ерощенко", переоборудованный в 2003 году из спущенного на воду в той же Листвянке в далёком 1969-м буксира. Круизы по Байкалу - удовольствие не из дешёвых (ведь простаивают эти суда по 9-10 месяцев в году!), и я все локти себе обгрыз, что в 2012 году не съездил в Сибирь ещё и летом - тогда через всё Славное море ходила "Комета" из Иркутска в Северобайкальск, ныне списанная без замены.

18.

Транссибирская магистраль пересекла множество огромных рек, но именно Байкал стал главной преградой на пути от Балтики к Тихому океану. Вернее, даже не сам Байкал, а Олхинское плато, грузной плитой лежащее между Ангарой и южной оконечностью пресного моря. Среди туристов известное своими скальниками наподобие Красноярских Столбов в окрестностях посёлка Большой Луг, к берегу оно обрывается отвесными ярами до 400 метров высотой, и даже чуть поодаль спуск с плато был слишком крутым для паровозов 19 века. Паромная переправа тут, конечно, замышлялась временным решением, да и сложности в условиях Сибири (тут вам не озеро Ван!) с ней были связаны такие, что будь она постоянной - наверное, вообще бы не стоило строить Транссиб. С ледохода до ледостава "Байкал" спокойно возил поезда в Мысовую и обратно, пересекая озеро за 2,5-3 часа. Дальше трассу для него проламывала "Ангара", но как рассказывали мне в Мурманске, в 50-градусный мороз с штормовым ветром прочность льда делается сравнимой с прочностью стали. Байкал, конечно, помягче Арктики, и всё же на пике зимы его лёд может спокойно удерживает не то что машину, а большой вертолёт или трактор. В такое время пассажиры в казённых тулупах и грузы пересекали Славное море на санях, а на льду устраивалась из дощатых времянок станция Середина, где люди могли погреться, выпить горячего чаю или пельменей навернуть. Санный путь, впрочем, тоже был непрост: огромную поверхность озера пересекают многочисленные "становые щели" до пары метров шириной, так что караван всегда вёз с собой настилы для временных мостиков. Пропускная способность переправы, а следовательно и всего Транссиба, сводилась к ничтожным 4 парам поездов в сутки...

19а.

Это заметили японцы во время Боксёрского восстания в Китае, и не сумев договориться с Россией о разделе сфер влияния по Тумангану, хорошо поняли, сколько времени им осталось для того, чтоб нанести удар. Переправа одной дивизии через Байкал растягивалась на две недели, а зимой с 1904 на 1905 год от Порт-Байкала до Танхоя и вовсе была проложено ледовая железная дорога на конной тяге, по которой перевозились порожние вагоны и полуразобранные паровозы. Стройка Кругобайкальской железной дороги к тому времени входила в финальную стадию. 260-километровая линия по берегу Байкала начала прокладываться ещё до запуска переправы: в 1899-1901 годах - от порта Мысовая до более удобного причала Танхой. К 1902 году линия достигла Слюдянки, но самым трудным оставался участок под Олхинском плато, меньше сотни вёрст до Порта-Байкала. Их пробивали три года, задействуя единовременно до 15000 рабочих, среди которых были и каторжане Александровского централа, и поднаторевшие в тоннелестроении фриулинцы, приглашённые из Италии. В зиму ледовых эшелонов по карнизу Олхинского плато уже ходили первые рабочие поезда, а окончательно принята в эксплуатацию КБЖД была 18 сентября (1 октября) 1905 года. С этого же момента она перестала существовать де-юре: Управление по строительству Кругобайкальской железной дороги завершило свою работу, а готовая линия никогда административно не выделялась из Забайкальской и (Восточно-)Сибирской железных дорог. Так и идёт дорога - от станции Байкал (где нас ждала "мотаня") вдоль и обрывов яров, и далёких гор Хамар-Дабана за морем:

19.

Деревянный вокзал был построен ещё в 1900 году для пассажиров переправы, однако, первоначальное здание было серьёзно повреждено в 1918 году взрывом вагона из боеприпасами, позже многократно реставрировалось и поновлялось...

20.

...и наконец было "реконструировано со сносом" в 2005-06 годах, причём с заметным упрощением резьбы на фасаде. Большую часть вокзала-новодела занял музей Кругобайкальской железной дороги, осенью 2020-го, увы, оказавшийся закрытым на ковид. Я ограничился общим видом экспозиции через стекло, а вот в этот чужой пост могу отослать за более подробным рассказом.

21.

В сторону Слюдянки нас повезёт "мотаня", поэтому сперва прогуляемся пешком в сторону Иркутска - благо, идти совсем недалеко. Самые заметные объекты станции Байкал - каменная насосная станция:

22.

И, рядышком с её гидрантом - паровоз-"лебедянка" (1953), поставленный здесь в 2007 году:

23.

Пути поворачивают вдоль Ангары и обрываются через несколько сотен метров у Дёминой пади. Идя по КБЖД, невозможно поверить, что она была когда-то магистральным ходом Транссиба, и никакие реконструкции не смогли этого изменить. В 1910-14 годах линия была по сути построена заново, причём сложнее и масштабнее - был уложен второй путь со множеством новых мостов и тоннелей. Пропускная способность КБЖД достигла вполне солидной величины 48 пар поездов в сутки. Но тем опаснее становилось положение линии на узком карнизе: регулярные обвалы и сели то перекрывали движения на дни и недели, то давили вагоны и сбрасывали локомотивы с путей. По счастливой случайности таких ЧП не происходило во время Великой Отечественной, и думается, многие из ответственных лиц тогда поверили в Бога - удар стихии мог закончиться катастрофой далёких фронтов. Между тем, и локомотивостроение за 40 лет шагнуло далеко вперёд: в СССР появились электровозы, способные взбираться на склоны Олхинского плато, и в 1941-49 годах из Иркутска в Слюдянку (вернее, в Култук) была проложена новая Перевальная линия. Участок вдоль Ангары и Байкала превратился в малодеятельного дублёра, а в 1956 году приречная часть и вовсе была затоплена Иркутской ГЭС. Порт-Байкал снова стал тупиком - только теперь с другой стороны. И в целом, хотя фактически КБЖД - это 260 километров отсюда до Мысовой (город Бабушкин), в обиходе под Кругобайкалкой понимают совсем не круглую, а очень даже прямую тупиковую линию длиной 89 километров от Порта-Байкала до Слюдянки-2.

24.

С берега Ангары я заснял Шаман-камень - одинокий валун посреди русла, на котором, по преданию, сидит Ама-Саган Нойон - дух-хранитель реки. По другой легенде этим камнем старик Байкал запустил красавице-Ангаре по затылку, увидев, что та убегает от него к молодцу-Енисею. Шаманский камень - отличный водомер: в обычные годы видно, что он раздвоен, в сухие рядом всплывает ещё и камень Шаманёнок, но я попал сюда, напротив, в тот год, когда река была на грани наводнения.

25.

Обвалы же не потеряли актуальности, внеся свои коррективы в наш маршрут. Путь "мотани"-"передачи" занимает 4 с небольшим часа, и из Слюдянки поезд отходит (по состоянию на 2020-й год) в 13:49, а из Порта-Байкала - в 3 часа ночи. Сам его график довольно мудрёный - с четверга по понедельник "мотаня" отправляется из Слюдянки, во вторник, пятницу, субботу и воскресение - из Порта-Байкала, то есть по средам общедоступного движения на КБЖД нет вообще, а по пятницам и выходным оно есть в обе стороны. Но оптимальный день для старта - воскресение: в это время поезда из Порта-Байкал отправляется в 14:13, позволяя спокойно осмотреть сам Порт-Байкал, высадиться при свете дня в любой точке линии и дальше спокойно идти пешком. Нашей поездке, однако, предшествовали небольшое землетрясение и большие дожди, поэтому и без того черепашью скорость поезда ограничили, удлинив путь с 4 до 6 часов - причём за счёт отправления. Получалось, что от "Восхода" до "передачи" у нас не было и получаса, так что я едва успел обежать станцию. "Мотаня" встретил новеньким плацкартным (вернее, общим) вагоном, где вместе с нами не набралось и десятка пассажиров - да и те были сплошь туристы-москвичи. Бросив вещи в плацкарт, большую часть пути мы проехали в заднем тамбуре, снимая, например, как остается позади Порт-Байкал с заводом-водососом:

26.

Через несколько минут встречает более обширная и весьма людная жилая часть посёлка:

27.

Где у "мотани" и первая остановка - платформа 74-й километр. Нумерация километров на КБЖД по старинке начинается от Иркутска-Сортировочного (не -Пассажирского!), бывшей станции Иннокентиевская, на момент постройки линии служившей границей Сибирской и Забайкальской железных дорог. Из Ангары КБЖД выныривает 72-м километром и вливается в сквозной Транссиб 161-м.

28.

В низинке у платформы - простенький сараеобразный ДКЖД, на сопке - деревянная Преображенская церковь (2007-11):

29.

Прелесть Кругобайкалки - в том, что вдоль неё нет автодороги, которую сюда было бы просто некуда впихнуть. Отдельные умельцы гоняют на квадриках прямо по шпалам, но их немного, а потому на большей части линии даже в самый высокий сезон не будет ни галдящих китайцев, ни жлобов на джипах. В Порт-Байкале есть несколько турбаз, но народ из них редко заходит дальше первой противооползневой галереи (83м):

30.

Платформа 80-й километр в устье речки Большой Баранчик целиком превратилась в базу отдыха "Серебряный ключ":

31.

Включаю старые казармы и один из немногих сохранившихся одинарный сторожевой домик. На кадре выше обратите внимание на пару мостов - за редчайшим исключением те из них, что дальше от Байкала, строились в 1903-05 годах, а те, что ближе - в 1910-14, при укладке второго пути. Старые мосты в основном из камня с металлическими пролётами, новые - железобетонные, и немудрено, что когда линия вновь стала однопутной, рабочими остались именно они.

32.

А за 80-м километром - и тоннель №1 (158м), абсолютно заурядный среди прочих:

33.

Показать все 38 тоннелей, 18 галерей и 248 мостов я даже не ставлю задачи:

34.

Порт-Байкал быстро скрылся за поворотом, а вот Листвянка маячила на заднем плане добрых пол-пути. У воды видна "Байкальская ривьера", а на сопках - Байкальская астрофизическая обсерватория (1980) с крупнейшим в Евразии вакуумным телескопом - он направляет солнечные лучи на спектрограф, который анализирует температуру, активность и химический состав Солнца:

35.

Но вот и Листвянка ушла за очередной мыс:

36.

Промелькнул Откол - выемка со скалой, ненадолго закрывающей воды Байкала. За ним - следующие тоннели. Где-то тут, на 87-м километре в мае 1941 года многотонный валун, упав с 30-метровой высоты, сбросил в Байкал паровоз, ещё долго лежавший в воде вверх колёсами.

36а.

Руины типовой электростанции 1930-х годов у пади Каторжанка, где не зэки при Сталине, а каторжники при царе добывали строительный камень:

37.

Следующий 8-й тоннель (349м) - самый кривой (условный радиус 320м) на КБЖД. Его я красиво заснять не сподобился, но от предыдущего тоннеля, разбирая фотографии, я его смог отличить лишь по хронологии, а не внешнему виду:

38.

8-й тоннель пробит сквозь Толстый мыс с парой заброшенных домиков у линии прибоя:

39.

Старая галерея зарастает на втором пути:

40.

На 98-м километре - очередная турбаза "Хвойная":

41.

Буквально через пару минут после которой мы соскочили с "передачи" на двухпутной станции Уланово, где, к нашему удивлению, ждал товарняк с вагонами-холодильниками для бутылок с байкальской водой и рыбы. Его мы видели единственный раз за 4 дня похода:

42.

Станцию Хвойную переименовали в 1933 году в честь красного железнодорожника Николая Уланова, убитого в Гражданскую войну белочехами. Станций на "походной" части Кругобайкалки всего 2, и Уланово из них более унылая - рядом никакого посёлка, исторический вокзал разрушен, новодел вместо него невзрачен, и даже два оставшихся здесь паровоза расселили в 2007 году - один теперь в Порт-Байкале, другой покажу в следующей части. Из оставшегося примечательны разве что сторожевой домик:

43.

И заброшенная водоподъёмная станция:

44.

Ближе к горловине - пара мостов. На самом деле из 248 так выглядят примерно 220 - длиннее 10 метров на всей КБЖД их 20 штук. А подавляющее большинство - такие вот однопролётные мостики:

45.

Итак, середина дня воскресения - "передача" ушла в Слюдянку, а нам предстояло идти по его следу пешком. На 60 километров со всеми фотостопами и привалами я закладывал 3,5 дня.

46.

На берегах Байкала приятный микроклимат - если в стороне от моря деревья были уже голые, то здесь стояла золотая осень. Кроме того, туристы знают удивительное свойство - близ Байкала нет ни гнуса, ни клещей: ведь весна сюда приходит тоже позже, и когда за горами выводится вся эта гадость, тут ещё стоят льды. Неприятным же открытием оказалось то, что байкальской воды не напиться там, где застанет жажда - большую часть линии от воды отделяет обрыв:

47.

Именно в Уланово мы покинули "мотаню" потому, что живописность Кругобайкалки неуклонно нарастает с севера на юг, и вот на 99 километре (где остановок нет) встречает первая достопримечательность "must see" - Берёзовая бухта:

48.

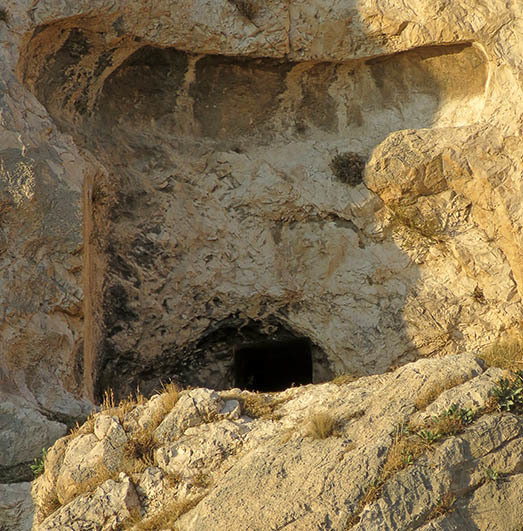

Очень глубокая (до 30 метров) и на карте образующая почти равнобедренный треугольник, она врезается в подгорный карниз. Заметный на кадре выше тоннель №9бис обходит бухту, но тропика по осыпям над обрывами ведёт в заброшенную галерею №6 (51 метр):

49.

За ней видны руины очередной электростанции 1930-х годов, но радостно бежать к ним не стоит - галерея выводит прямо на обрыв:

50.

В вершине бухты - что-то вроде грота:

51.

К которому можно пройти по длинному (457м) тоннелю №9-бис:

52.

В какой-то момент от него перпендикулярно уходит короткая штольня, использовавшаяся при строительстве тоннеля, а затем ставшая его водоотводом:

53.

Без обделки похожая на пещерку с подземным ручьём

54.

Вид из "грота" на 6-ю галерею ещё интереснее, чем из галереи на грот. Первоначально, в 1904 году, через бухту был перекинут мост длиной 128 метров, прослуживший здесь десяток лет, пока в 1916 году не пробили тоннель в обход бухты. Мост, однако, не на слом пустили, а аккуратно перевезли через Байкал, поставив в устье Выдриной речки, которое можно разглядеть в противолежащей стене синих гор. Там Горбатый мост вновь избежал слома в 1999 году, когда был выведен из эксплуатации, и я ещё покажу его в последней части рассказа. Здесь же осталась лишь галерея, вместо моста обрывающаяся к неспокойной воде:

55.

Покидаем тоннель:

56.

И полюбовавшись баржей на фоне Хамар-Дабана (кстати, единственным крупным судном на Байкале, увиденным из весь поход), продолжаем путь:

57.

Но - уже в следующей части.

БАЙКАЛ-2020

Обзор и оглавление.

Иркутский Север

Байкало-Амурский маршрут. Предыдущая часть путешествия.

По Ангаре. Братск - Балаганск.

Большой Иркутск - будет позже.

Кругобайкальская железная дорога

Иркутская ГЭС и окрестности (остатки в городе).

КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.

КБЖД. Шумиха - Киркирей.

КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.

КБЖД. Шаражалгай - Култук.

Култук и Шаманский мыс.

Слюдянка и Байкальск.

Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.

Тункинская долина

Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка.

Аршан.

Кырен и Нилова Пустынь.

Ольхон - будет позже.

Апшеронская узкоколейка на другом конце страны - см. оглавление.

|

Метки: Сибирь природа транспорт дорожное деревянное |

Иркутск. Часть 7: Иркутская ГЭС и окрестности |

Нет, у вас не сломалась френд-лента, предательски скрывшая предыдущие 6 частей - они были написаны в 2012 году, и последняя была о предместье Рабочем, в те времена ещё не растерявшем среди иркутян репутацию места, откуда можно не вернуться. В актуальной же прошлой части мы добрались в Иркутск из Братска весьма нестандартным способом - на скоростном "Метеоре" по Ангаре, или вернее тому, во что Братская ГЭС превратила эту реку. Сегодня же отправимся к следующей вверх по течению Иркутской ГЭС по заброшенным рельсам Кругобайкальской железной дороги.

Как сказала небезызвестная Мэрилин из фильма "Брат-2", "8 лет - это много". Что изменилось за это время в большом сибирском городе? Улицы и фасады домов сделались опрятнее, трафик - спокойнее и из него почти исчезли правые рули. Китайских чифанек стало меньше, зато кафе с кухней любых других народов от бурятских позных до пошлого "БургерКинга" появились на каждом шагу. Деревянные дома заметно поредели (или просто я не по тем улицам ходил?), новостройки - подросли числом и этажностью. Архитектура улицы Карла Маркса кажется всё такой же австро-венгерской, но в центр в этот раз мы забредали мало и как правило ближе к ночи. Которая в Иркутске уже не так темна и полна ужасов, и даже Рабочее и Радищево наводят скорее грусть, чем страх. Хотя гопники всё же встречаются, и общаются всё так же вежливо - а значит, по-прежнему помнят, чем дерзость к незнакомцам грозит. В целом, каких-то резких и масштабных перемен, как в Москве при Собянине или в Питере на 300-летие, в Иркутске за 8 лет не произошло, но атмосфера изменилась к лучшему: теперь город кажется уютным, тёплым и любимым своими жителями. Если сравнивать Иркутск с большой старой избой, то снаружи её обшили сайдингом, зато внутри вместо сквозняков встречает тепло русской печки.

2.

В Иркутске я планировал задержаться надолго, восстановить силы между БАМовским вояжем и поездками на Кругобайкалку и Ольхон. Снимая квартиру через airbnb, я ориентировался больше на сочетание цены и условий, но как оказалось - и с расположением не прогадал: весь этот пост сложился из двух пеших прогулок. Нашим пристанищем стала очень иркутская по облику бело-красная новостройка "Сигма" на Левом берегу Ангары близ Академического, или Нового моста (на кадре выше). Заложенный в 1999 году, открылся для движения он спустя 10 лет, а развязки были закончены и вовсе в 2013-м. В итоге мост получился настолько новым, что даже общественный транспорт по нему почти не ходит - администрация просто не сподобилась серьёзно переделать маршрутную сеть, и с одного конца моста к другому легче проехать через Старый мост или Иркутскую ГЭС. Хотя ещё лучше - пешком: длина моста 1615 метров, высота тоже изрядная (от дна реки - 55 метров), а это означает отличные виды:

3.

Выше по течению стеной через всё русло стоит Иркутская ГЭС, и я сразу же впечатлился водяными буграми у её подножья:

4.

С Амура на Ангару я привёз высокую воду, затопившую, например, Телячий островок чуть ниже по течению:

5.

Половина моста проходит над следующим Конным островом - как следует из названий, когда-то на островах были пастбища, ну а теперь - диковатые парки, в которых гуляет народ:

6.

Чьё-то творчество на парапете:

6а.

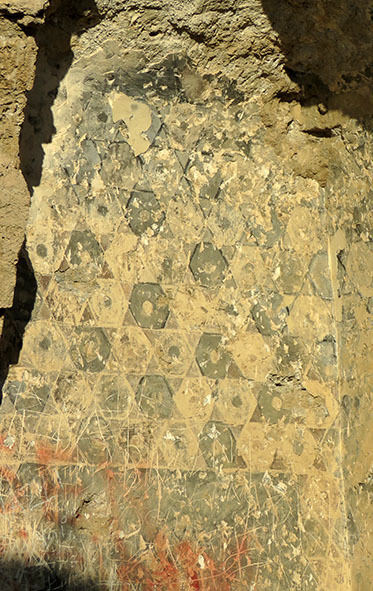

Над Конным островом нависает Иерусалимская гора, с этой стороны ограничивающая центр Иркутска. Гору венчает пожалуй самый интересный архитектурный памятник этого города, если не всей Восточной Сибири - Крестовоздвиженская церковь (1747-60), стены которой так густо покрыт буддийскими орнаментами, что внутри ожидаешь (напрасно) увидеть на фресках пляшущих многоруких святых. Более того, она здесь не одна такая: буддийские узоры православных храмов - феномен "иркутского барокко", а эта церковь - его лучший образец. Ниже виднеются деревянные новостройки Иркутской слободы, которую местные по-старинки называют 130-м кварталом. За 8 лет из бездушного макета она превратилась во вполне привычное и популярное "общественное пространство", куда мы захаживали поесть новозеландских пирогов с необычными начинками и очень тонким тестом - вроде как основатели кафе, тогда молодая пара, действительно привезли их рецепт из Новой Зеландии. Всё это я показывал подробнее в 2012 году, а вот до грузного белого здания Кузнецовской больницы (1871-76), кажется, тогда не дошёл.

7.

Ближе видны вагончики и локомотивы у миниатюрного депо: Конный остров опоясывает Малая Восточно-Сибирская железная дорога - одна из "детских железных дорог", полноценных узкоколеек, строившихся по просторам Необъятной как наглядные пособия для летних школ юных железнодорожников. Иркутская ДЖДшка маленькая (3,2км), а история её гораздо извилистее, чем трасса. Формально она одна из старейших в России - открылась 8 ноября 1939 года, в один день с Горьковской ДЖД... но только в Иркутске этот день наступил на 5 часов раньше! Вот только располагалась та ДЖД изначально в том самом Рабочем (фото см. тут), и застройщики начали её душить ещё когда это не было мейнстримом: ради жилого квартала в 1960-х годах линию укоротили до 900 метров (то есть она была самой короткой из всех ДЖД) и вдобавок зажали заборами, гаражами и помойками. Нынешняя МВСЖД на Конном острове построена с нуля в 1985-92 годах, а здания станции Солнечной - ещё на 10 лет позже:

8.

У вокзала с башенкой (2002) на кадре выше видны составы "Сибирячок" и "Малый Байкал" и паровоз-памятник, поставленный в 2005 году. Увы, не могу сказать, что он "всё, что осталось от первоначальной ДЖДшки" - это ширококолейная "лебедянка" 1950-х годов.

9.

От Солнечной линия описывает петлю с платформами Ангара и Родники на той стороне моста. Под мостом же стоит имитация тоннеля c весьма впечатляющей историей: изначально эта галерея предназначалась для самой высокогорной (более 1600 метров) и сложной в России Чинейской железной дороги, которая строилась в лихие 1990-е от БАМовской станции Новая Чара к титановым рудникам. В итоге рудники строить так и не начали, готовую линию в начале 2000-х бросили, а вот такой памятник в Иркутске остался:

10.

За Солнечной мостик ведёт к следующем острову Юность, представляющему собой благоустроенную часть парка с лавочками, велодорожками и контейнерами для раздельного сбора мусора. Прежде он назывался Малым Конным, а своё нынешнее название получил после фестиваля молодёжи в 1958 году. В 1960-х остров благоустроили, а в 1979-м году на нижней по течению стороне появились летний театр и танцплощадка:

11.

В обиходе просто Ракушка, больше всего она впечатляет своим прототипом - вы наверное тоже вспомнили Сиднейскую оперу?

12.

А под трибуной - какие-то странные пузыри, словно опору складывали из мешков застывшего цемента:

12а.

У мостика, ведущего на материк - скульптура байкальской нерпы (2014). Обратите внимание, как Ангара чиста - хотя больше промышленной дряни из всех российских рек сливается только в Волгу, промышленность вся ниже по течению. А здесь - пока ещё байкальская вода:

13.

И рыба тоже байкальская - в черте города Ангара буквально усеяна рыбацкими лодками. Дальше полюбуемся рекой с острова Юность и бульвара Гагарина, который служит центру Иркутска набережной. Вниз по течению виден Глазковский, или Старый мост - открытый в 1936 году, он стал первым не только в Иркутске, но и на всей Ангаре. На момент постройки он считался крупнейшим в СССР железобетонным сооружением (длина 1235м), а выбить денег на него, по известной легенде, далёкий и запятнанный "колчаковщиной" город сумел, объявив будущий мост "самым большим в мире памятником Ленину". Мост я показывал в первой части рассказа про Иркутск....

14.

...как и вокзал (1898-1907), вытянувшийся вдоль Ангары на 200 метров. Казаки Якова Похабова рубили Иркутский острог в 1661 году на правом берегу Ангары, против устья Иркута. Железная дорога же прошла по левому берегу, и пересечь Ангару до постройки моста можно было только по льду или на пароме. В ледоход и ледостав незадачливым пассажирам приходилось ждать возвращения домой неделями. А потому немудрено, что привокзальная Глазковка - весьма колоритный старый район, исторический центр Левого берега.

15.

Но в основном Левый берег советский, а лицо его теперь определяют Студгородок и Академгородок. Доминанта Ангары между двумя мостами - общежитие политеха (1987): свою региональную архитектурную школу Иркутск породил не только в 18 веке, но и в позднем СССР. Самые яркие её образцы со сложнейшими сочетаниями объёмов, ломанными линиями и "ножками" первых этажей создавал архитектор Владимир Павлов, и подборка его творений явно заслуживает отдельного поста - за неимением своего пока отсылают вот в этот. Однако остроугольность, красный кирпич и белый бетон (донельзя русское сочетание цветов!) по сей день определяют облик иркутских окраин:

16.

Вернёмся к Новому мосту:

17.

Перед мостом - платформа Академическая. Надо заметить, гигантские ГЭС сделали Иркутскую область регионом с самой дешёвой в России электроэнергией, а потому тут и городской транспорт самый дешёвый (15 рублей в трамвае или троллейбусе), и электрички бегают активно, как мало где за пределами столичных узлов. Причём особенно удобно, что вокзал для большинства маршрутов не является конечной: Академическая первая платформа к югу от Иркутска-Пассажирского, однако я ездил отсюда на север - в Усолье-Сибирское и Ангарск. Но обратите внимание, как на берегу туманной Ангары рельсы круто поворачивают и под прямым углом уходят перпендикулярно руслу:

18.

А по другую сторону Академического моста заросшая колея тянется вдоль берега. По её шпалам, сквозь романтичный зелёный тоннель, нас повёл Михаил

mikka, которому я обязан дальнейшим рассказом:

mikka, которому я обязан дальнейшим рассказом:19.

Дело в том, что эта колея - не что иное, как начало Кругобайкальской железной дороги. После Иркутска путь Транссиба за Байкал преграждает Олхинское плато, к Байкалу обращённое отвесными обрывами, а в другую сторону - достаточно крутыми склонами, чтобы по ним не смог взобраться паровоз. Поэтому первоначально, с 1898 года, железная дорога так и шла от Иркутска левым берегом Ангары, у станции Байкал сменяясь паромной переправой. Ещё 7 лет ушло на то, чтобы пробить железную дорогу по карнизу у подножья Олхинского плато - 80-километровая линия, на 12% состоящая из тоннелей, которую мы теперь называем Кругобайкалкой, была пущена в 1905 году. Но даже после пары реконструкций ограниченная в развитии шириной этого карниза и регулярно перебивавшаяся обвалами она так и оставалась самым проблемным местом Транссиба. Локомотивостроение, однако, тоже не стояло на месте, и к 1940-м годам Олхинское плато уже не выглядело столь непреодолимым. В особенности - для электровозов, тем более - если работать они будут на почти бесплатной гидроэнергии, а каскад гигантских ГЭС и связанных с ними алюминиевых заводов на Ангаре планировался ещё в ГОЭЛРО. В 1946-49 годах была проложена новая железная дорога, так резко поворачивающая у Академической, а в 1950-58 над Ангарой выросла Иркутская ГЭС, затопившая старую линию - движение здесь прекратилось в 1956 году. Но два километра того изначального Транссиба (1898) уцелели между Академическим мостом и плотиной:

20.

Вдоль путей, как в тропических странах Третьего Мира, тянутся убогие трущобы, пропахшие куриным помётом:

21.

Сама эта линия превратилась в промышленную ветку к железобетонному заводу (1959), где-то в приречных кустах расходящуюся с бывшим Транссибом.

22.

Вот в сгибе Старкузьмихинской улицы - устои моста (1908-12) без полотна и рельс:

23.

А тихая улочка по соседству впечатляет своим названием:

24.

Отсюда мы поднялись наверх по ажурную металлической лестнице сквозь золотую листву:

25.

На шумную и загазованную Старокузьмихинскую улицу. Тянущаяся от Академического моста, он напоминает о селе Кузьмиха, которое служило центром немаленького "куста деревень". Сельского тут, кажется, теперь ничего не осталось, но именно Кузьмиха стала в 1950-х годах базой "Ангарагэсстроя". Придорожная зелень кое-где расступается, открывая отличные виды на Иркутскую ГЭС:

26.

По сравнению с построенными позже Братской, Усть-Илимской и Богучанской электростанциями ИрГЭС выглядит довольно скромно - мощность 660 МВт, длина плотин 2400 метров, высота от дна реки - 45 метров (то есть в среднем 28 метров над нижним бьефом). Масштабом и архитектурой она больше напоминает гидэроэлектростанции Волги (Рыбинская, Горьковская) или Днепра (ДнепроГЭС). А ещё - возрастом: заложенная в сталинскую эпоху, это первая крупная ГЭС всей Сибири, и с неё начинался грандиозный Ангаро-Енисейский каскад.

27.

К левобережному краю плотины примыкает небольшой городок энергетиков с улицами Ангаргэсстроя, Гидростроителей, Андрея Бочкина (руководил стройкой) и Николая Салацкого (возглавлял её партком):

28.

Очень тихий и очень зелёный район с малоэтажками и коттеджами 1950-х:

29.

Местами даже не растерявшими "архитектурных излишеств":

30.

Над кварталом нависают школа той же эпохи:

31.

С глобусом и барабаном на фронтоне:

31а.

И новостройка 1990-х годов, явно пытающаяся продолжать традиции "павловского стиля":

32.

По сути целый квартал из нескольких корпусов и двориков, соединённых сложной системой арок:

33.

Только если у самого Павлова дома безмерно советские, и жителями их видишь то ли застенчивых инженеров в роговых очках, то ли самодовольных начальников в меховых шапках, здесь - скорее попытка Европы с её диалектикой благообразных бюргеров и отвязных панков:

34.

Я бы сказал, есть в этом что-то "пинк-флойдовское":

35.

Ещё одна новостроечка чуть в стороне:

36.

Дворы домов на "фасаде" квартала:

37.

На углу района - здание Управления ГЭС, солидная сталинка с башней:

38.

Напротив через улицу Безбокова (перспектива на кадре выше) - Зелёный Ильич (1959). Говорят, в постсоветские времена на него напали какие-то активисты-антикоммунисты с ведром зелёной краски. Да такой въедливой, что отмыть её не смогли, а потому всю статую покрасили в зелёный:

39.

По соседству ещё один памятник - поставленная здесь в 2012 году лопасть гидротурбины:

39а.

Улица Безбокова превращается в дорогу по плотине:

40.

Прямо на которой стоит административный корпус с впечатляющей мемориальной доской передовикам строительства:

41.

С плотины открывается отличный вид на Академический мост и целый архипелаг в речном русле. У моста - Конный остров и сливающиеся с ними Елизовский и Кривой. На переднем плане, справа налево - острова Стрела, Чушковский и Заячий. Последний, впрочем, сейчас более известен как остров Бабр - этот мифический зверь с городского герба, на самом деле водившийся здесь три века назад амурский тигр, столичными чиновниками превращённый во что-то наподобие гигантского хищного бобра, давно стал одним из символов Иркутска. Ну а звучное название, конечно, адресовано туристам: с 2011 года на острове действует форелевое хозяйство, где можно порыбачить на прудах, купить свежую рыбу или просто погулять по островному парку среди кроликов, енотов и норок. Вон справа, за Стрелой, виднеется лодка, как раз везущая гостей сюда:

42.

Первоначально, и с советским размахом, форель предполагалось разводить прямо под плотиной, на бывшем острове (вот названия его я так и не нагуглил!), который она пересекла. В итоге успели построить лишь дамбу, отгородившую сообщающееся с Ангарой озеро Квадрат:

43.

Новостройки правого берега:

44.

Но в первую очередь с плотины стоит спуститься, чтобы снизу полюбоваться самой ГЭС с её отчётливо сталинским обликом и необычным орнаментом наверху:

45.

Нам повезло попасть сюда ещё и при высокой воде - водяные горы здесь так плещутся далеко не всегда:

46.

Сверху Иркутская ГЭС, как и большинство плотин, смотрится куда как прозаичнее. Изнутри на неё посмотреть можно здесь или здесь. Основные потребители энергии ИрГЭС - город, железная дорога, но в первую очередь - ИркАЗ, алюминиевый завод в небольшом и невзрачном городе Шелехове, который строился в 1950-х годах вместе с электростанцией и железной дорогой.

47.

Между тем, Ангару мы пересекли не по гребню, а по подножью плотины, и поднялись на правом берегу в те же красно-белые районы 1980-2010-х годов. Здесь на заливчике встречает ещё одна иркутская достопримечательность - ледокол "Ангара", в 1898-1900 годах построенный на верфях Армстронга в далёком Ньюкасле и по частям доставленный на Байкал для обслуживания железнодорожной переправы:

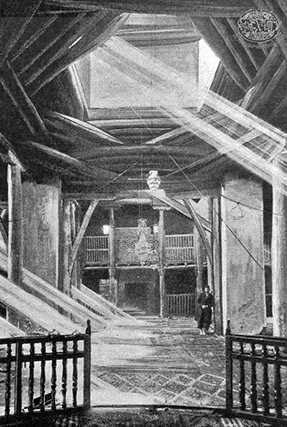

48.

Довольно крупное судно (61 метр длины, 1400 метров осадки), с постройкой Кругобайкалки "Ангара" встала на прикол, и вновь вышла в рейс лишь в 1916 году как пассажирский транспорт. В Гражданскую она и вовсе стала боевым кораблём с парой 6-дюймовых пушек и 4 пулемётами, которыми "работала" по тайге и скрывающимся в ней белочехам. В 1920 году "Ангарой" эвакуировались на восток "колчаковцы", прямо на борту судна устроившие массовую казнь. Причём казнили они вовсе не "красных", а 31 эсера из "Политцентра", которых оглушали деревянным молотом и сбрасывали под лёд. Затем ледокол достался Советам, в 1922 году был выведен из состава военного флота, а дальше не вылезал из аварий и капремонтов вплоть до своего списания в 1962 году. Впрочем, списание не принесло "Ангаре" покоя: в 1979 году ледокол отбуксировали в город, примерно в этот же район, а в 1983 судно выгорело в результате поджога. Ржавый остов пролежал в воде ещё несколько лет, и наконец в 1988-90 годах "Ангара" была восстановлена - но скорее не как судно-музей, а как музей на судне. Дальше его делили экспозиции и рестораны, сменялись и судились собственники, а целиком и безусловно в распоряжение города "Ангара" перешла лишь в 2015 году. Как я понимаю, теперь это всё-таки полноценное судно-музей, но что в морозном тумане 2012-го, что в осенних сумерках 2020-го я приходил сюда уже после закрытия. Подробный рассказ об "Ангаре" изнутри и снаружи есть у

periskop.su.

periskop.su.49.

Куда меньше повезло напарнику "Ангары" - едва ли не крупнейшему (водоизмещение 4500 тонн) в мире на момент постройки (в те же годы на тех же верфях) железнодорожному парому "Байкал". Как судно ледового класса, он мог работать на переправе круглый год, но колею сквозь льды ему всё же "Ангара" пробивала. "Байкал" в Гражданскую войну служил штабом красных, и потому был расстрелян белочехами из тяжёлых пушек на станции Мысовая у забайкальского конца переправы.

49а.

Историю ледоколов, изобретённых, как ни странно, в России, а не где-нибудь на озёрах Швейцарии, я рассказывал в Мурманске в контексте их кульминации - атомного "Ленина". Ещё один дореволюционный ледокол "Большой Тылль" стоит в морском музее в Лётной гавани Таллина. Он младше "Ангары" на 15 лет, и тем не менее в Эстонии преподносится старейшим ледоколом мира. На самом деле и "Ангара", которую конечно же считают старейшей сибиряки - лишь вторая по возрасту после скромного шведского "Бори" (1894). Кроме того, есть ещё и "Саратовскiй ледоколъ" (1896), который до сих пор лежит на дне Волги по месту своего названия и в теории может быть поднят и восстановлен.

50.

На заливчике с "Ангарой" - очаровательная набережная:

51.

А Иркутское водохранилище уходит вдаль, и формально считается крупнейшим в мире - ведь на истоках Ангары оно не заканчивается, подняв уровень Байкала на метр.

52.

Если под плотиной - рыбаки, то над ней - яхты:

53.

...В квартире у Академического моста я просидел пару недель почти безвылазно - сперва из последних сил отметил день рождения, а дальше просто отдыхал, иногда приглашая гостей или выбираясь в город. Квартира была вполне себе уютной, хотя и не без огрехов - по полу тянулись провода роутера, который нам пришлось переставить побезопаснее, в ванной хозяева не догадались повесить зеркало, а стиральная машина работала только на экспресс-режим. Зато в плюс было расположение: сырная и рыбная лавки у подъезда, пяток хороших супермаркетов в шаговой доступности и копи-центр, где я распечатывал дорожные шпаргалки, в соседнем дворе. Не говоря уж про платформу "Академическую" и соседство больших улиц - в любой конец Большого Иркутска я добирался почти по прямой. Уезжая на Кругобайкалку, я забронировал эту квартиру и на следующий приезд по пути на Ольхон, но в итоге уже в Листвянке меня настиг град гневных смсок от хозяйки - я расслабился настолько, что согласился на предложение оставить ключ в почтовом ящике, и квартиру хозяйка принимала без нас. Мы же так торопились на маршрутку, что забыли вынести мусор. Наверное, хозяйка даже где-то в глубине души понимала, что этот проступок не так уж фатален, тем более я сразу извинился и пообещал не повторять такой ошибки в другой раз - поэтому заодно приписала нам разбитые бокалы, испачканные наволочки и курение на балконе. После просьбы прислать мне фотографии мнимого ущерба она всё же дала задний ход, но бронь нашу отменила. Уютный облик Иркутска пусть не вводит в заблуждение: весь мой опыт общения с иркутянами (ну ладно, 9/10 этого опыта) от близких друзей до случайных попутчиков говорит о том, что тяжёлый характер здесь скорее норма, чем исключение.

53а.

В следующих 4 частях отправимся по Кругобайкалке. Хватило бы может и одной-двух, если бы мы проехали её на поезде, однако лёгким путей искать мы не стали и прошли заповедную железную дорогу пешком.

ИРКУТСК-2012

От Глазковки до острога.

Иркутский острог и окрестности.

Улица Маркса и окрестности.

Улицы Либкнехта и Декабрьских Событий.

Вокруг Иерусалимской горы.

Предместье Рабочее.

БАЙКАЛ-2020

Обзор и оглавление.

Иркутский Север

Байкало-Амурский маршрут. Предыдущая часть путешествия.

По Ангаре. Братск - Балаганск.

Большой Иркутск - будет позже.

Кругобайкальская железная дорога

Иркутская ГЭС и окрестности.

КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.

КБЖД. Шумиха - Киркирей.

КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.

КБЖД. Шаражалгай - Култук.

Култук и Шаманский мыс.

Слюдянка и Байкальск.

Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КВЖД.

Тункинская долина

Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка.

Аршан.

Кырен и Нилова Пустынь.

Ольхон - будет позже.

Апшеронская узкоколейка на другом конце страны - см. оглавление.

|

Метки: Сибирь дорожное |

Ангара, Братское море. Пролетая над Сибирской Атлантидой. |

И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции (....) Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже неближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь. Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода. - это начало "Прощания с Матёрой" Валентина Распутина я читал летом с 10 на 11-й класс, но как любитель географии, с первых строк понимал, какая судьба уготована древней деревне.

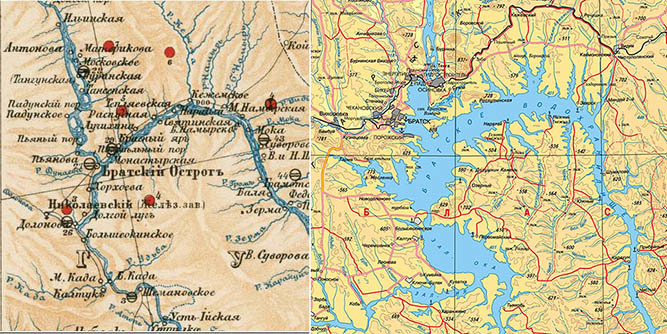

Ангара, дочь Байкала и жена Енисея - река не очень длинная (1779км), но весьма мощная (4518 м³/с - это пол-Волги), среди притоков русских рек - вторая после ленского Алдана. В её долине сложился самобытный и самодостаточный мирок, где широкое русло перекрывали мощные пороги, а пойма славилась лучшими почвами на востоке России. Заселённая ещё первопроходцами в 17 веке, Ангара была почти не затронута эпохой купцов и ссыльных, и в ХХ век вступила душой Сибири, краем незыблемых старожильческих сёл, столь же глухих, сколь богатых. Но Советы имели на этот край совсем другие планы: стране был нужен "крылатый металл" алюминий, его производство требует огромного количества электроэнергии и воды, а каждый порог Ангары - это потенциальная ГЭС. В прошлой части я показывал устье Амура, куда добрался из Комсомольска на скоростном "Метеоре", однако в моём Байкало-Амурском путешествии то был не последний "Метеор": сегодня пронесёмся над Сибирской Атлантидой из Братска (старый пост, на 1/3 дополненный новыми фото) вверх по Ангаре в Балаганск.

Братск и Комсомольск-на-Амуре - крупнейшие города БАМа (по четверти миллиона жителей) с довольно похожими судьбами: старые сёла до революции - ударные стройки советской эпохи - постсоветский криминальный ад, сменившийся засильем "москвичей, которые купили все заводы". Как село Братск в разы старше Комсомольска (1626 год против 1860-го), как город - немного моложе (1955-й год против 1932-го), а криминал здешний в лихие 1990-е хоть и не был столь грандиозен, но об индустриальном городе ниже по реке говорят примерно одно и то же что в Хабаровске, что в Иркутске. Ещё Комсомольск слагают два пусть и стоящих вплотную, но обособленных города - Центр и Дзёмги, а Братск состоит из трёх таких городов, разбросанных на полсотни километров - это Центр, Падун и Гидростроитель. В чём же два индустриальных гиганта совершенно не похожи - это в отраслях своей индустрии: в Комсомольске - металлургический, нефтехимический и два машиностроительных завода, в Братске - гидроэлектростанция, лесоперерабатывающий комбинат и алюминиевый завод. Тут, впрочем, есть и своя перекличка: крупнейший в мире Братский алюминиевый завод даёт 2% мирового и 25% российского производства, а самолёты из этого алюминия активнее всего клепает именно Комсомольск-на-Амуре.

2.

Падун и Гидростроитель примыкают с разных сторон к Братской ГЭС, и именно там в 2012 году началось моё знакомство с Восточной Сибирью. Ту часть города в морозном тумане я показывал 8 лет назад, но недавно дополнил свой старый пост фотографиями Центра, по которому прогуляться успел лишь в 2020-м. В отличие от Комсомольска, имеющего полноценный амурский фасад, Братск выходит к Ангаре то опушками, то промзонами. В Городе Юности огромный речной вокзал стоит на уютной набережной, а в Братске - уныл и запрятан в порт, куда, кажется, даже общественный транспорт не ездит. Однако на Амуре речной вокзал заброшен, а на Ангаре - используется по назначению, причём весь целиком:

3.

Если Амурское пароходство отдало свои немногочисленные пассажирские линии муниципалитетам и частникам, то Восточно-Сибирское пароходство по-прежнему владеет внушительным флотом пассажирских судов от паромов до "Кометы", ещё недавно ходившей по Славному морю из Северобайкальска в Иркутск. Ангара формально охвачена пассажирскими перевозками от истока до Братска (а вот фактически всё чуть менее радужно), и с июня по сентябрь этот речной вокзал обслуживает 2-3 пары рейсов "Метеора" в неделю, либо отправляя их с утра, либо принимая с вечера все дни, кроме понедельника. Зато на амурский "Метеор" билеты продаются онлайн через rfbus, а вот на ангарский - только в кассе, куда и пришли мы хмурым утром под самый конец навигации. Пришли заранее, за час с лишним до отправления в 8 утра, и как оказалось - не зря: буквально минут через 10 после того, как мы обилетились, речной вокзал заполнился народом. Те же, кто покупали билеты заранее, сразу прошли на белоснежный "Метеор", ждавший в низинке у понтона, к которому трудно пройти, не замочив ног:

4.

О "Метеорах", пожалуй высшем достижении речного судостроения, я подробнее рассказывал опять же на Амуре. Многочисленные скоростные суда на подводных крыльях начал разрабатывать ещё в 1950-х годах и испытывать в волжском Чкаловске инженер Ростислав Алексеев. И в польском языке их не случайно называют "водолёты": способные разгоняться на воде до вполне сухопутных скоростей под 80км/ч, они активно поставлялись даже на экспорт, успев поработать в самых неожиданных местах вроде островов Эгейского моря или Темзы. За несколько десятилетий "скоростной флот" образовал целое семейство, куда входили и архаичные "Ракеты", и огромные морские "Кометы", и миниатюрные "Полесья", и всяческая уже постсоветская экзотика, попадавшаяся мне на Иртыше и Оби. Но самым удачным детищем Алексеева оказался "Метеор" - в 1961-99 годах в Сормове (Нижний Новгород) и Зеленодольске (Татарстан) было построено более 400 таких "водолётов", и ещё до Ангары и Амура я катался на них по Оби от Ханты-Мансийска до Салехарда, а в доЖЖшную эпоху - ещё и по Волге из Казани в Болгар. Ангарский "Метеор" чуть моложе обских, но чуть старе амурского - построен в 1988 году:

5.

И за рассказом про само судно я отсылаю в свои амурские посты - устроены все "Метеоры" одинаково: носовой салон с трапом в рубку наподобие кабины самолёты, два выхода с бортов, огромный средний салон с кассой и буфетом, палуба-курилка и гальюны над могучим двигателем и пропахший соляркой кормовой салон за ними. Отличия тут в мелочах: так, на ангарском "Метеоре" касса расположена спереди (где на кадре выше стоит женщина в голубой куртке), буфет не работал, зато был кулер с питьевой водой:

5а.

У курилки в полу то ли лампы, то ли световые окна машинного отделения, и заметно более высокие борта - мне выглядывать и то было непросто, а Оля так и вовсе совершенно по-птичьи нашла себе насест, с которого "кыш-кыш!" ей сделали лишь под конец рейса.

6.

Братский порт на заливе Дондир "Метеор" делит с буксирами и плавкранами:

7.

А самые крупные причалы - пусты. Как я понимаю, появилось это всё, как и пассажирский речной вокзал, в самом начале 1960-х, когда первый ток Братской ГЭС позволил начать стройку БЛПК и БрАЗа:

8.

Следом за гигантскими заводами для их рабочих был выстроен просторный многоэтажный Центр, к речному порту обращённый постсоветской церковкой пятидесятников:

9.

Под рёв мотора эти микрорайоны очень быстро остаются позади, а над облепившими высокой берег Комсомольскими дачами встаёт во всём мрачном величии ПРОМЗОНА. К Ангаре выходит Братский ЛПК (1958-65), прямо от берега начинающийся грандиозным лесоскладом. У кого там сердце кровью обливалось при виде лесоскладов на Амуре, с которых древесину продают в Китай? Вот здесь склад в разы больше, и весь он - корм для этих дымящих цехов. Тонкие трубы принадлежат ЛПК, а в дыму виднеются более мощные трубы Иркутской ТЭЦ-6 (1964, 270 МВт) - 3-я по величине в России (4200 МВт) Братская ГЭС хоть и в 20 раз мощнее, а всё же не умеет генерировать тепло и вообще служит в первую очередь заводской плотиной: 75% её энергии потребляет БрАЗ (1962-66). Сам он едва виднеется поодаль, если виднеется вообще: мерзкую органическую вонь ЛПК братчане даже странно любят, потому что знают, что она совсем не так вредна, как ничем не пахнущие выбросы металлургии.

10.

Название "Братск" кажется очень советским, и тем удивительнее, что и на дореволюционных картах оно есть: как Мурманск мог бы быть на современный лад Норвежском, так и Братск - ни что иное, как Бурятск. Зимовье меж Братских и Падунских порогов основал в 1626 году енисейский казак Максим Перфильев, а в 1631 году рядом вырос Братский острог. В последующую четверть века он несколько раз разрушался то то пожарами, то набегами бурят, и, возможно не за один раз, сместился с первоначального места к устью реки с весьма неожиданным в Сибири названием Ока. Своей европейской тёзке она, что удивительно, уступает размерами в несколько раз, и тем не менее течёт сюда с Саянских гор почти от монгольской границы. В Ангару Ока вливалась у крутого мыса, ниже которого на полсотни километров тянулся архипелаг с двумя десятками островов, где обитали многочисленные птицы и росла высокая трава. Охотничьи угодья, одни из лучших в Сибири сенокосы, пастбища и наконец пашни предопределили дальнейшую судьбу этих мест. Братский острог сыграл роль плацдарма, из которого "встречь Солнцу" уходили, например, Иван Москвитин, в 1639 году первым из русских людей увидевший Тихий океан, или Яков Похабов, в 1661 году заложивший Иркутск. Туда из Братска вскоре перебрались служилые люди, оставив у слияния Ангары с Окой богатую и вольную пашню. В последующую сотню лет острог сгнил и рассыпался, но Братско-Острожное осталось одним из самых процветающих сибирских сёл. До ХХ века в нём даже сохранился уникальный архитектурный ансамбль - деревянная Богоявленская церковь (1842), отлично подражающая каменным шедеврами Росси и Кваренги, да пара башен Братского острога. Храм при Советах сперва переделали в клуб, а с приходом гидростроя разобрали. Башнями повезло гораздо больше - ведь срубленные в 1654 году они, на минуточку, старейшие русские здания всей Сибири! Их не снесли, а только разлучили: одну башню увезли в Москву (см. здесь), другую - перенесли на высокий берег, в лес между Падуном и Центром, и с заполнением следующего, Усть-Илимского водохранилища, вокруг неё вырос отличный скансен "Ангарская деревня".

10а.

И думается, промышленный город Братск возник бы на карте Союза в любом случае: БАМ пришёл сюда уже в 1947 году, а закон сибирской географии гласит, что взрывной рост неизбежен там, где встречаются большая река и железная дорога.

10б.

Но и шумные пороги, и изобильные острова, и незыблемые избы, и железнодорожный мост, и даже сами мысы с крутыми ярами - всё исчезло в мутных беспокойных водах! Из Дондирского залива "Метеор" вылетает на плёс шириной 20-30 километров:

11.

От Байкала к Енисею Ангара спускается на 380 метров, а у Братской ГЭС плотина высотой 127 метров - в треть этого перепада! В 1961-67 годах, с запуском всех гидроагрегатов, она подпёрла поистине грандиозное Братское водохранилище - второе в России по площади (5426 км², после Куйбышевского на Волге) и второе в мире по объёму (169 км³, после Карибы на Замбези). Конечно же, его называют Братским морем - но самому маленькому в мире Азовскому морю оно всего в полтора раза уступает объёмом и в разы (7400 против 1400 километров) превосходит по длине берегов. Причём больше половины Братского моря приходится не на Ангару с её высокими берегами, а на Оку, вдоль которой погибли бескрайние плодородные поймы.

11а.

Впрочем, не стоит думать, что гигантские водохранилища - это чисто советское изобретение: не менее активно их сооружали в знойной Африке и такой похожей на Сибирь Канаде: на неё, как и на Россию, приходится 3 из 10 крупнейших в мире водохранилищ по объёму и 2 (у нас 3) из 10 по площади. Более того, капиталисты в своих великих стройках были не менее безжалостны - ГЭС Итайпу уничтожила мощнейший в мире водопад Гуайра, а ГЭС "Три Ущелья" стала фатальной для уникального живого мира Янцзы. Но выселенцам Сибирской Атлантиды вряд ли легче от того, что их трагедия была не уникальна...

12.

Вдоль Ангары Братское море достаточно быстро сужается:

13.

А от Оки отличает её судоходство, представленное в первую очередь всевозможными баржами с лесом:

14.

Хотя в целом судоходной артерией Ангара не была никогда: в дореволюционные времена караван судов по два месяца продирался через все пороги от устья до Иркутска, а в наше время ни одна из 4 ангарских ГЭС не оборудована шлюзами или судоподъёмниками.

15.

Поэтому большая часть навигации здесь обслуживает лесопромышленность - будь то баржи от делянки до завода или разъездные катера, снабжающие лесорубов:

16.

А "Метеорами" народ ездит, конечно же, в основном до глухих деревень. Вот и на первом причале Наратай в часе пути от Братска борт покинула едва ли не половина пассажиров - скрытое лесом село (720 жителей) не то чтобы совсем не доступно по суше, но по грунтовкам да паромам сюда из Братска ехать в лучшем случае целый день.

17.

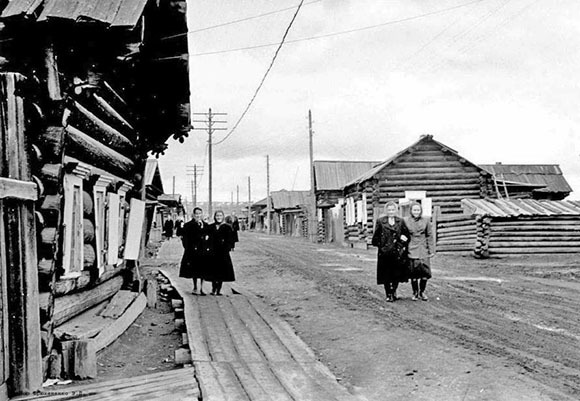

Сёла вдоль Ангары в теории очень старинные - тот же Наратай известен с 1723 года. Избы Братско-Острожного на старых фото поражают архаичностью своего облика с венцами под конёк - не знаю, в каких годах были рублены конкретно эти постройки, но на Урале или Севере так строить перестали лет 300 назад.

18а.

Однако теперь их не стоит искать: на текущей из Байкала Ангаре не было столь катастрофических паводков, как на Енисее или Лене, а потом здешние сёла жались прямо к воде. На левом берегу с постройкой Братской ГЭС их пришлось переносить на новое место, часто за километры от первоначального, а на правом в лучшем случае верхняя околица становилась нижней. И в 1930-х годах, может быть, крестьяне перевозили бы родные избы на новые места, но к 1960-м деревня оказалась слишком обескровлена войной и коллективизацией, чтобы подобное происходило массово. Облик большинства сёл Ангары абсолютно колхозный: вот например правобережное Шумилово (600 жит.) ещё в часе пути - и основано вроде в 17 веке, и верфью деревянных судов славилось сотню лет назад, но найдите хоть в его пейзаже какой-то признак старины!

18.

Здесь Ангара сужается так, что её русло, особенно после гигантских плёсов Оби или Амура, легко принять за естественное. На самом деле до постройки ГЭС она была похожа скорее на Иртыш - узкая, быстрая и извилистая:

19.

О противоестественности русла напоминает расположение причалов, большинство из которых, особенно на левом берегу, упрятаны в глубокие заливы, частью бывшие устьями мелких речек, а частью и вовсе распадками. Как тот же Наратай в Кежма-Наратайском заливе или Южный (150 жителей) в заливе Озёрная Баля, куда завернули мы через полчаса после Шумилова:

20.

"Фишка" ангарских причалов - художественно оформленные таблички:

21.

Но больше, чем на причале, мы в Южном простояли около катеров, с людьми на которых команда "Метеоров" обменялась какими-то коробками. И никому из пассажиров, думается, даже в голову бы не пришло возмутиться: тут закон тайга, и если делают так - значит, надо.

22.

Выйдя из залива, "Метеор" буквально прыгает на другой берег - от Южного меньше 20 минут до следующего посёлка Прибойный (600 жит.):

23.

Он был основан в 1959 году взамен деревни Средний Баян. На её месте теперь одноимённый залив с короткой срубной набережной и топким причалом:

24.

24а.

Рядом - огромный лесосклад, ждущий погрузки на баржу:

25.

Снова быстрый прыжок наискось по руслу - и над "Метеором" повисает левобережное село Карахун. Те же полтысячи жителей, те же колхозные домики - и всё же вид чуть более солидный. Может - от того, что один из этих домиков перестроен в Петропавловский храм:

26.

"Фасад" села глядит на Ангару, но "Метеор" вновь сворачивает в заливчик:

27.

Здесь встречает типовой причал с парой навесов и металлические цифры "1960" на склоне - хотя можно не сомневаться, что где-то рядом скрыт под водой предшественник Карахуна лет так на 300 постарше.

28.

Причал с табличкой и жители сибирских деревень - в целом, народ на Ангаре выглядит куда как менее суровым, чем на Амуре - словно тут и не таёжная глушь, а, извиняюсь за выражение, город:

29.

"Метеор" практически от Наратая начал отставать от графика на 15-20 минут. Или просто само расписание, висевшее на речном вокзале и в салоне, было устаревшим? Во всяком случае значившийся в нём следующей пристанью Чистый мы проскочили без остановок и я даже не приметил его. Скачки с берега на берег кончились - от Карахуна около часа пути до следующего правобережного села Подволочное (300 жит.):

30.

Само название которого как бы намекает на долгую историю: в 1699 году здесь появилось казачье зимовье у волока из Ангары в Илим. Последний, конечно, сам в неё впадает в нынешнем Усть-Илимске, но перетащить лодки на 20 вёрст посуху было проще, чем преодолевать сотни вёрст против течения.

31.

И хотя повторило Подволочное судьбу всех прочих сёл, всё же глаз тут цепляется хотя бы за советские постройки - заброшенную дизельную станцию с кадра выше или отреновированный ДК:

32.

А за заливом выходит к реке лесхозяйство:

33.

Народ на Ангаре может и благообразнее, чем на Амуре - но уклад явно похож. Вот на полпути к следующей пристани "Метеор" вдруг затормозил посреди реки, и я уже знал, что сейчас к нему причалит лодка из какого-то села, в котором нет остановки. И здесь, и на Амуре я наблюдал такое по разу за рейс - лодочник заранее договаривается с капитаном:

34.

Если мне изменяет память, лодочник - это последний жители деревни Карда, а местные, сколь понял я их рассказ сквозь рёв мотора, пояснили, что теперь там строится база отдыха. Что сёла Ангары стремительно пустеют - думаю, можно и не пояснять...

35.

Между тем, в часе пути от Подволочной встречает, пожалуй, самая интересная деревня на маршруте - Аталанка. Посреди которой чудом уцелела даже старинная изба с типично иркутскими барочными наличниками: Аталанка избежала полного затопления и была укрупнена переселенцами из не столь счастливых деревень.

36.

Известная с 1723 года, она и была Матёрой: в 1939 году сюда перебрался из Усть-Уды Григорий Распутин... Не тот, конечно, о котором пели "Бони-Эм", а его тёзка - в Сибири это вообще не такая уж редкая фамилия. Перебрался не один, а с женой Ниной и 2-летним сыном Валентином, который здесь вступил в сознательную жизнь, дождался отца с войны, а в 1944 году пошёл в начальную школу, которой, как замечал неоднократно в интервью и мемуарах, и был обязан всей своей дальнейшей судьбой. Аталанку Валентин Распутин покинул уже в 1948 году, но всю жизнь вспоминал её как родину и даже, когда вновь пришло голодное время, помогал по мере сил. Хочется верить, что стоит посреди деревни его родная изба, уж по крайней мере выглядела она вряд ли сильно иначе.

37.

Про соседнее Аносово (500 жителей) мне толком и нечего сказать, кроме того, что оно в принципе есть:

38.

А пейзаж за ним начинает понемногу меняться:

39.

Первым делом глаз цепляется за вырубки: на спутниковой карте вся тайга от них кажется пиксельной, но только здесь они выходят прямо к Ангаре. И даже понемногу рекультивируются:

40.

В тёмной зелени мелькают огненные кроны осин, которых почти не было ниже по течению:

41.

А из под опушки леса выступает тонкий карниз поймы с сенокосами и пастбищами: естественное русло под поверхностью Братского моря успело за эти 5 часов пути порядком подняться.

42.

На кадре выше, как я понимаю, Ключи - следующая деревня, при всей миниатюрности (100 жителей) не лишённая причала и остановки:

43.

А за Ключами и берег резко прибавляет живописности. Первые часы пути я был откровенно разочарован пейзажем "красавицы Ангары" - прозаичными пологими берегами, покрытыми даже не глухой тайгой, а чахлым смешанным лесом. На самом деле когда-то там тоже были отвесные яры, а может быть и каменные скалы - но с постройкой Братской ГЭС вода скрыла их целиком. И лишь в 6 часах пути от Братска "старая" и "новая" поверхности воды сближаются достаточно, чтобы яры показались из волн:

44.

Обрывы здесь отличает удивительная ритмичность, будто какой-то ангел в отсутствии Господа Бога пустил в ход фотошоповский "Штамп". На сибирских реках это не такая уж редкость, причём - абсолютно естественная:

45.

Народ на борту при виде этих яров да вышедшего солнца как-то ощутимо приободрился - Север кончился, а где-то уже совсем недалеко конец пути:

46.

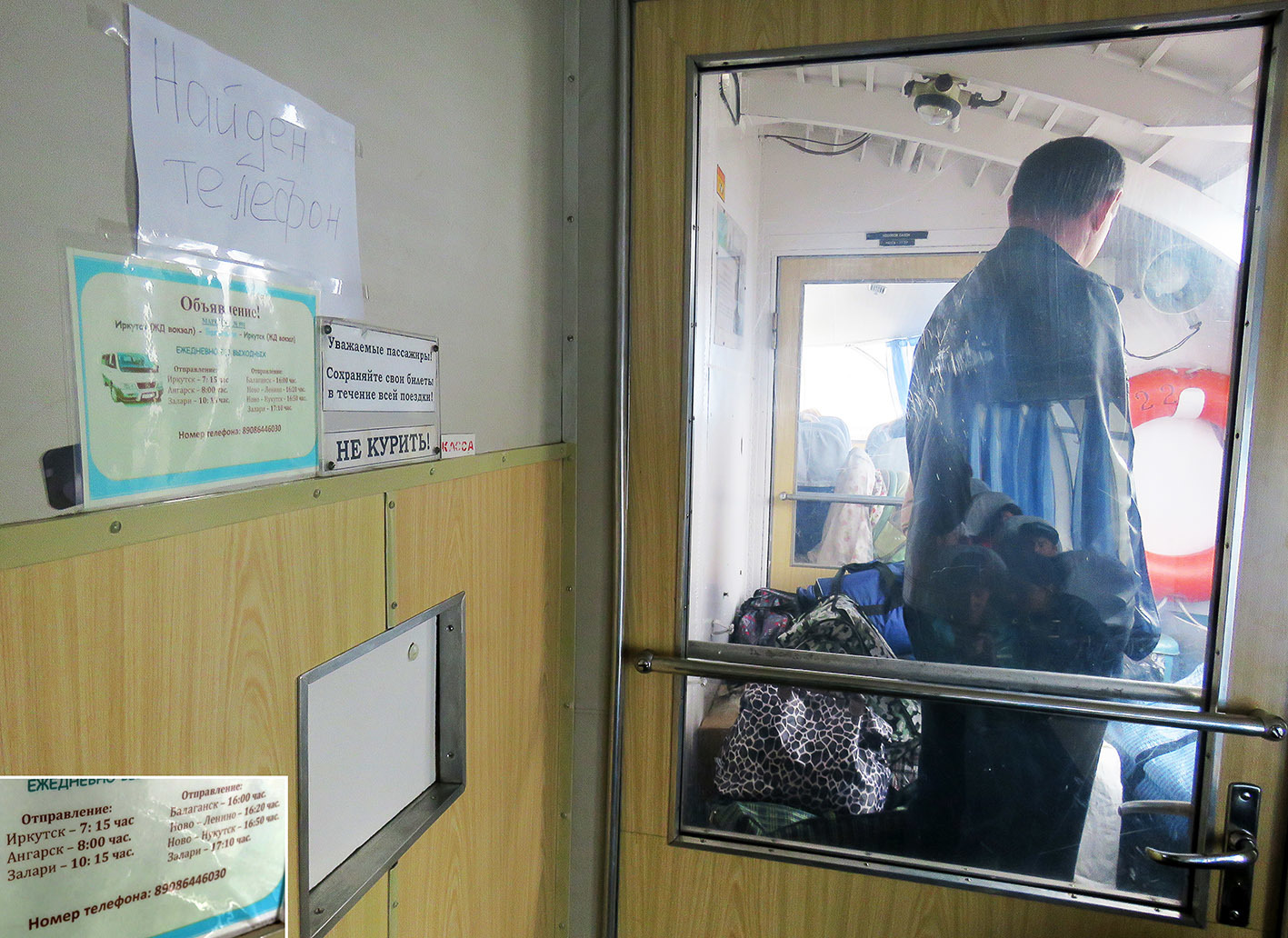

Я же мучительно вылавливал сеть: до поездки я не озаботился транспортом от Балаганска до Иркутска, и местные, с которыми мы за 6 часов пути начали знакомиться и общаться, объяснили, что это большая ошибка и застрять в Балаганске более чем вероятно. У кассы висит объявление с расписанием и телефоном маршрутки, но сумев дозвониться, я услышал, что все места забронированы уже три дня как. Мы, конечно, решили надеяться на автостоп, но в целом надо быть готовым, что на сухопутной части красивого пути из Братска в Иркутск с билетами всё гораздо сложнее, чем на водной:

47.

На берегах тайга, тем временем, уступает место пашням. Вот то ли Шарагай, то ли Светлолобово - две деревни висят друг напротив друга с разных сторон Ангары, и в первой по расписанию значилась остановка, которой "Метеор" опять же пренебрёг.

48.

Ещё совсем немного - и впереди растекается по сопкам у залива со звучным названием Каткон не село какое-нибудь, а целый ПГТ (5,1 тыс. жителей), райцентр Усть-Уда:

49.

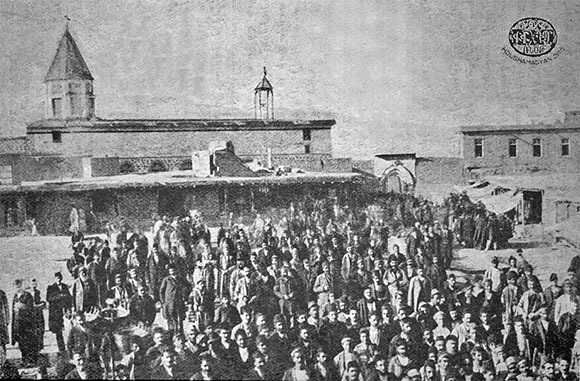

В которой, между прочим, происходило действие "Уроков французского" - пожалуй, самого известного и пронзительного рассказа Распутина. Валентин Григорьевич родился в Усть-Уде и вернулся сюда в 1948 года - ведь в Аталанке школа была только начальная. И Лидия Михайловна на самом деле преподавала здесь французский и помогала мальчику, и разве что игру в поддавки на деньги и последующее изгнание Распутин придумал сам. Лидия Михайловна за это была на него не в обиде, да и нашла его сама, прочитав "Уроки французского" в 1970-х годах, когда по программе обмена преподавала русский язык в Париже. Ну а то, что она не могла просто взять и подарить мальчику ящик макарон, меня совсем не удивляет после общения с нынешними иркутянами - ранимой гордости у них побольше, чем у любых кавказцев.

50.

Вот только увековечил в своём рассказе Распутин совсем другую Усть-Уду - старинное село, известное с 1690 года, скрылось под водой, а новая Усть-Уда строилась в 1958-62 гожах в 35 километрах выше по течению. Над местом действия "Уроков французского" мы пролетели где-то между Ключами и Шарагаем, но внешне устье Уды не выделяется среди прочих заливов и я его, кажется, даже не заснял. Не сохранилось, вроде бы, и старых фотографий школы им. Лидии Михайловны, а вот больница, в роддоме которой будущий писатель родился 15 марта 1937 года, была такой:

50а.

В пейзаже нынешней Усть-Уды заметны новая школа (позапрошлый цветной кадр), лесозавод прямо таки "демидовского" вида (прошлый) и деревянный, конечно же постсоветский Богоявленский храм:

51.

Таёжный край окончательно уходит за корму - берега здесь возделаны и обжиты, как на какой-нибудь Волге. Менее очевидно, что они такими были и около Братска, и в районе Усть-Илимска, и даже близ Кодинска за Богучанской ГЭС - просто мысленно прибавьте на этом кадре 50 метров воды:

52.

А лесобазы на берегах напоминают, что и тайга никуда не делась - просто здесь река до неё не доходит.

53.

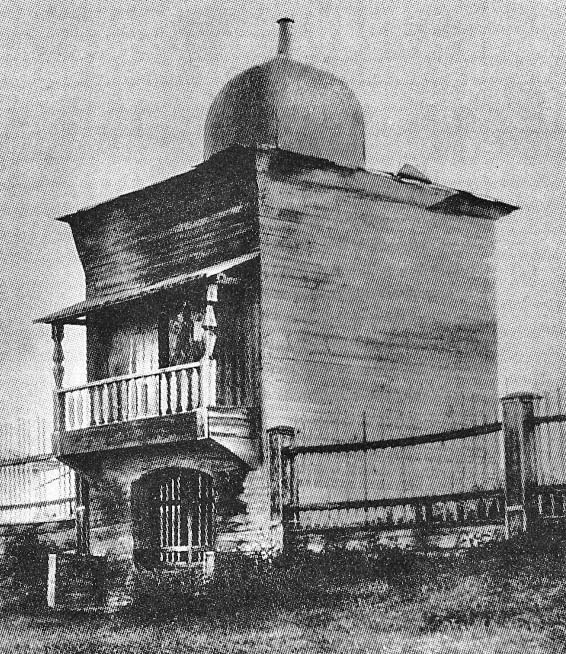

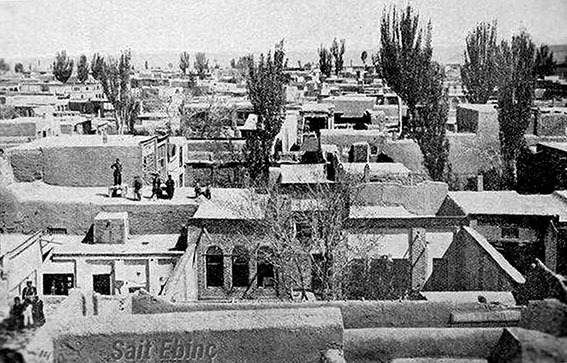

Впрочем, этими берегам мы любовались дай бог минут 20 - от Усть-Уды рукой подать до Балаганска. Его колоритное название вполне могло звучать как Булагатск - в степи вдоль рек Залари и Унга жило бурятское племя булагатов, слывшее среди других племён лучшими соболёвщиками. В их земли-то, параллельно с реконструкцией Братского острога в 1654 году, и явился по заданию енийсеского воеводы боярский сын Дмитрий Фирсов да заложил Балаганский острог. От него до ХХ века даже сохранялась деревянная башня, в 1870-х годах переделанная в часовню:

54а.

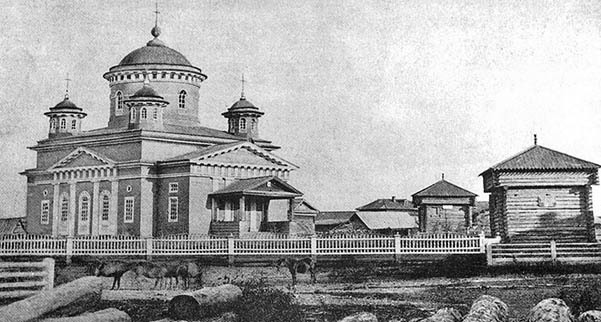

Служившую воротами Спасского собора (1787-1807) - заурядного, но всё же каменного образца "сибирского барокко":

54б.

В 1775 году Балаганск стал уездным городом, и к началу ХХ века это был самый маленький (1,3 тыс. жителей) из 5 городов Иркутской губернии. Тем не менее, водились в нём даже каменные дома - вот этот, например, служил ДК при Советах. К тому времени, с 1920-х годов, Балаганск уже числился селом:

54дю

А дальше и вовсе повторил судьбу Мологи или Дедюхина. В 1961 году посёлок Ново-Балаганск, почти сразу ставший просто Балаганском, был заложен в 45 километрах ниже по Ангаре, в очередном левобережном заливе:

55.

К берегу которого выходит лишь промзоной. До 2019 года Балаганск числился ПГТ, ныне в нём 3,5 тыс. жителей, но в общем из окна маршрутки вид его запомнился мне совершенно заурядным:

56.

А на маршрутку мы таки попали чудом: кассирша решила не оставлять двух непутёвых туристов в беде, и вскоре нашла двух долговязых пареньков сельского вида, которые договорились ехать в Иркутск с другом на машине, а маршруточнику позвонить с отменой брони забыли, и стало быть, придержали для нас места. Маршруточник отругал их, пообещав в следующий раз за такое в чёрный список внести, а следом и мне перепало за то, что делал вот этот кадр, когда уже заполнился салон. Так 7 часов красивого пути от Братска по воде продолжились 5 часами муторного пути по пояс в своём и чужом барахле. Мы ехали колоритными булагатскими деревням в Балаганской степи (здесь Усть-Ордынский Бурятский автономный округ выходил на левый берег Ангары), федеральной трассой с видами на далёкий Саян и бесконечными пробками в Усолье-Сибирском, Ангарске и вечернем Иркутске. И лишь цена этой маршрутки после месяца на Дальнем Востоке и БАМе порадовала - что-то вроде 600 рублей, хотя я успел привыкнуть, что такое расстояние влетает в пару-тройку тысяч...

57.

Ну, а почему мы слезли в Балаганске, если Ангара формально проезжая от истока до Братска? Вот тут-то и есть ключевое слово "формально": несколько лет назад, сославшись на маловодье, пароходство укоротило маршрут до Балаганска как места, выше которого уже нет труднодоступных деревень. Я был уверен, что это теперь навсегда, вернее на несколько лет до окончательной отмены "Метеора", и с борта его не увидеть больше дымящих труб Ангарска, заброшенных промзон Усолья-Сибирского и Свирска и красивых яров, до которых не дошло затопление. Однако на сайте Восточно-Сибирского пароходства уже висит расписание на 2021-й год, а в нём указан полноценный рейс Братск-Иркутск. Так что кто знает - может и вторую половину пути ещё проеду летом?

БАЙКАЛ-2020

Обзор и оглавление.

Иркутский Север

Байкало-Амурский маршрут. Предыдущая часть путешествия.

По Ангаре. Братск - Балаганск.

Большой Иркутск - будет позже.

Кругобайкальская железная дорога

Иркутская ГЭС и окрестности.

КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.

КБЖД. Шумиха - Киркирей.

КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.

КБЖД. Шаражалгай - Култук.

Култук и Шаманский мыс.

Слюдянка и Байкальск.

Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КВЖД.

Тункинская долина

Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка.

Аршан.

Кырен и Нилова Пустынь.

Ольхон - будет позже.

Апшеронская узкоколейка на другом конце страны - см. оглавление.

|

Метки: Зона заражения Сибирь природа транспорт дорожное деревянное индустриальный гигант |

Лёд отменяется |

Я сдал билеты.

Знакомые с Байкала пишут, что нынче зима в плане ледовых красот самая неудачная за многие годы. Почти весь Байкал занесён снегом, а на немногочисленных чистых участках лёд серый и тусклый.

Благо, S7 позволяет сдать билеты в обмен на сертификат с их полной стоимостью. Если у этой схемы не обнаружится подводных камней, то может этим же сертификатом оплачу билеты в более красивую зиму.

Знакомые с Байкала пишут, что нынче зима в плане ледовых красот самая неудачная за многие годы. Почти весь Байкал занесён снегом, а на немногочисленных чистых участках лёд серый и тусклый.

Благо, S7 позволяет сдать билеты в обмен на сертификат с их полной стоимостью. Если у этой схемы не обнаружится подводных камней, то может этим же сертификатом оплачу билеты в более красивую зиму.

|

Метки: Сибирь дорожное |

Ледовая обстановка на Байкале |

На конец предстоящей недели у меня куплен билет до Улан-Удэ. Оттуда я собирался поездом ехать в Иркутск, чтобы приобщиться к зрелищу байкальского льда на Ольхоне или в районе Больших Котов. Но кажется, всё отменяется.

Знакомые из Иркутской области и коллеги-путешественники сообщают, что 2021-й год - не лучшее время для знакомства с ледовыми чудесами Байкала. Всё в снегу, из под которого выглядывают лишь маленькие участки чистого льда, не отличающегося особой прозрачностью. Да и погода чаще серая, чем солнечная.

В общем, аргументы против поездки таковы:

1. Денег будет потрачено немало, и я бы предпочёл отдать их за то, чтобы увидеть зимний Байкал во всей красе.

2. Я имею возможность перенести поездку на следующий год.

3. В этом году зима и в Москве нормальная. Из прошлой зимы, думаю, я бы улетел не столько за льдом, сколько за белым снегом и солнцем.

А аргументы против:

1. Мало ли, что будет через год? Вдруг война или новая эпидемия?

2. Если не то и не другое, то соврешенно точно набегут китайцы и всё затопчут.

В общем, я пока не сдавал билет, но 90%, что сдам. Пока советуюсь с людьми, но как учила одна передача со стародавнего ТВ, помимо опции "звонок другу" есть и опция "помощь зала". Может кто-то из читающих эти строки побывал на Байкале в последнюю неделю-две или находится там сейчас? Как там ледовая и не только ледовая обстановка?

Знакомые из Иркутской области и коллеги-путешественники сообщают, что 2021-й год - не лучшее время для знакомства с ледовыми чудесами Байкала. Всё в снегу, из под которого выглядывают лишь маленькие участки чистого льда, не отличающегося особой прозрачностью. Да и погода чаще серая, чем солнечная.

В общем, аргументы против поездки таковы:

1. Денег будет потрачено немало, и я бы предпочёл отдать их за то, чтобы увидеть зимний Байкал во всей красе.

2. Я имею возможность перенести поездку на следующий год.

3. В этом году зима и в Москве нормальная. Из прошлой зимы, думаю, я бы улетел не столько за льдом, сколько за белым снегом и солнцем.

А аргументы против:

1. Мало ли, что будет через год? Вдруг война или новая эпидемия?

2. Если не то и не другое, то соврешенно точно набегут китайцы и всё затопчут.

В общем, я пока не сдавал билет, но 90%, что сдам. Пока советуюсь с людьми, но как учила одна передача со стародавнего ТВ, помимо опции "звонок другу" есть и опция "помощь зала". Может кто-то из читающих эти строки побывал на Байкале в последнюю неделю-две или находится там сейчас? Как там ледовая и не только ледовая обстановка?

|

Метки: Сибирь дорожное |

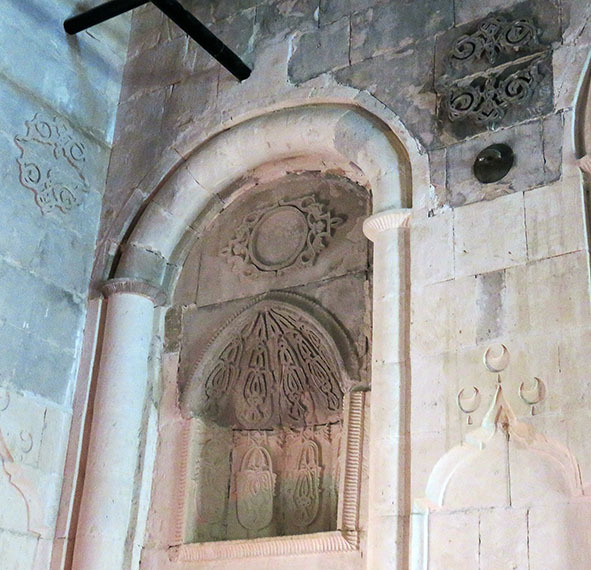

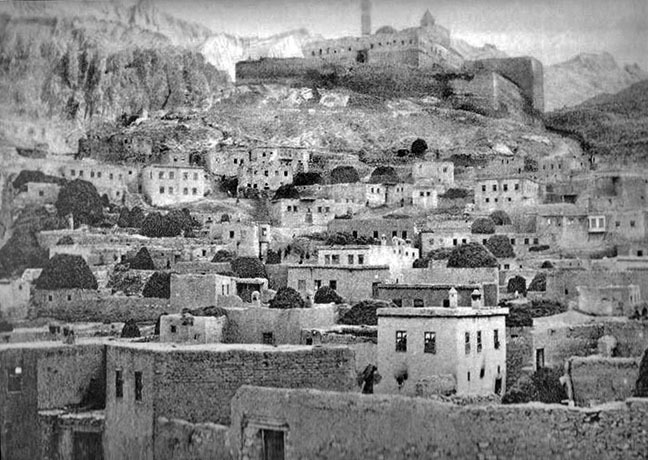

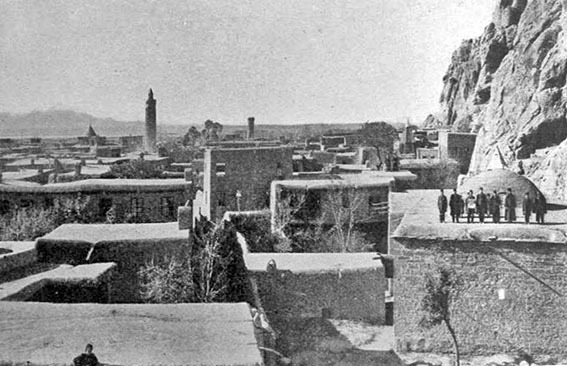

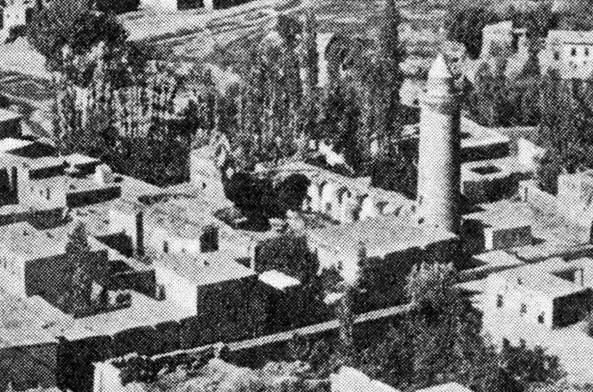

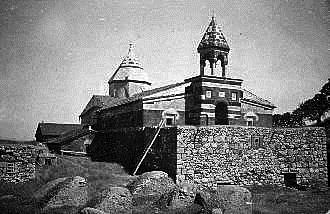

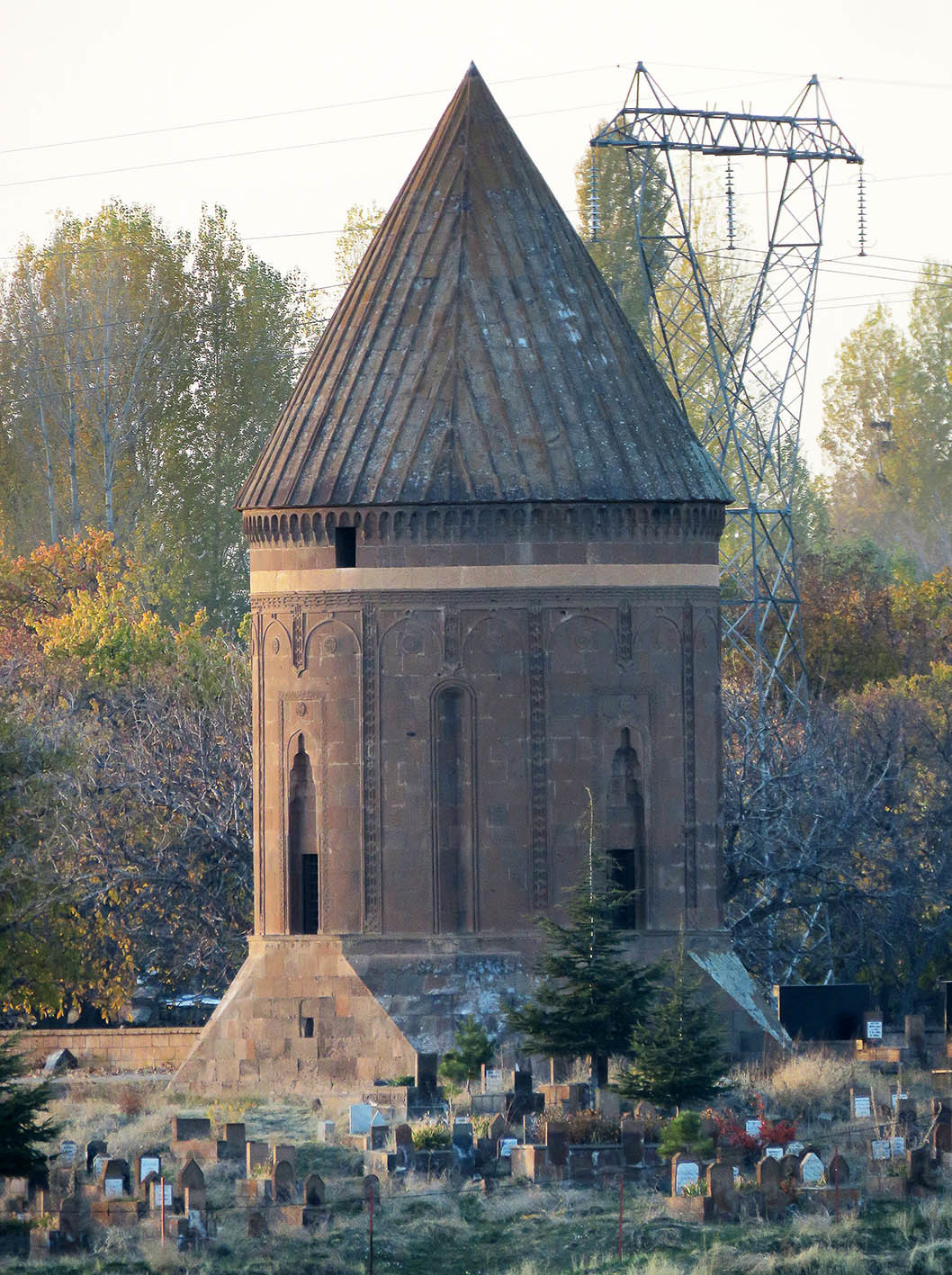

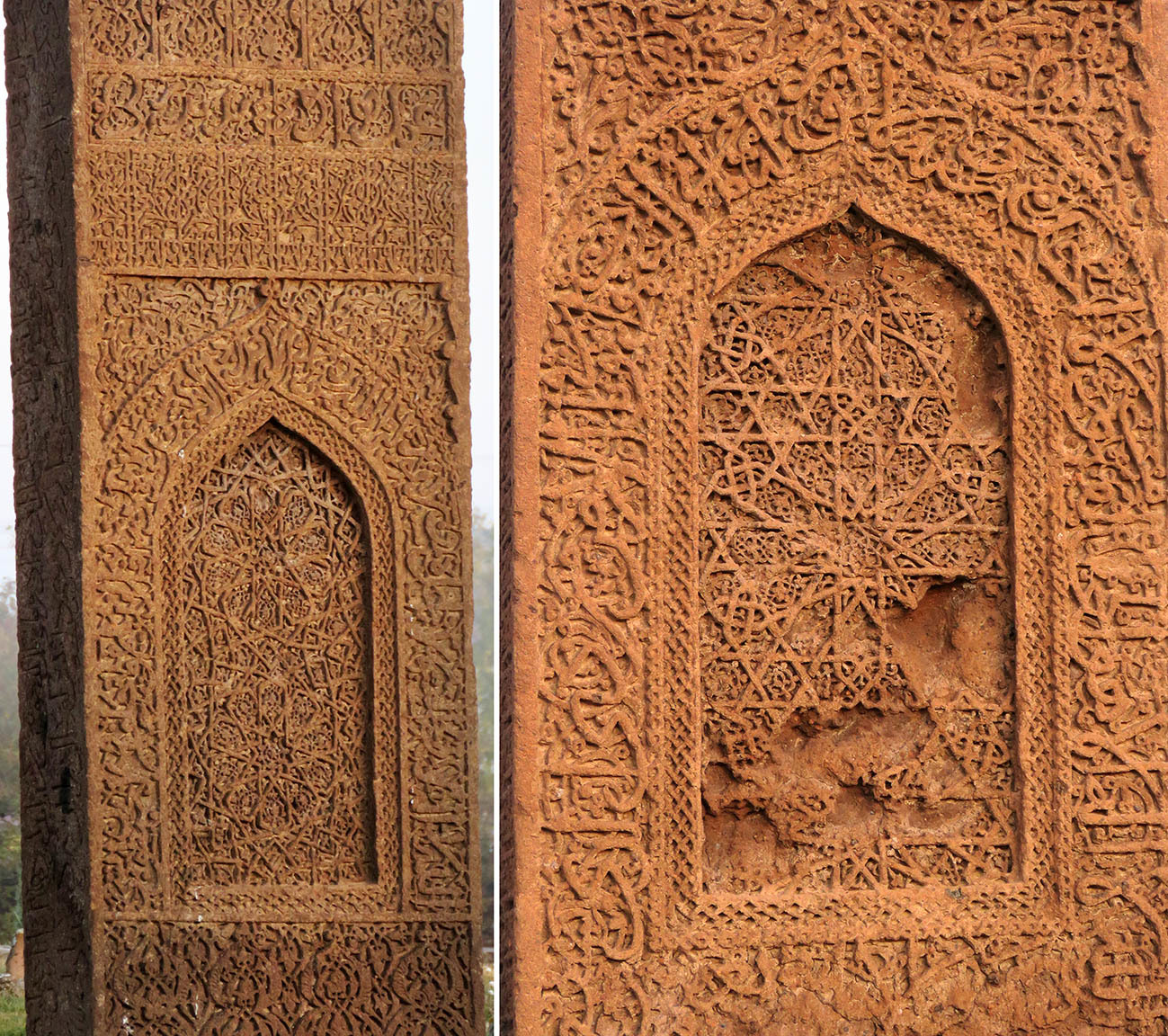

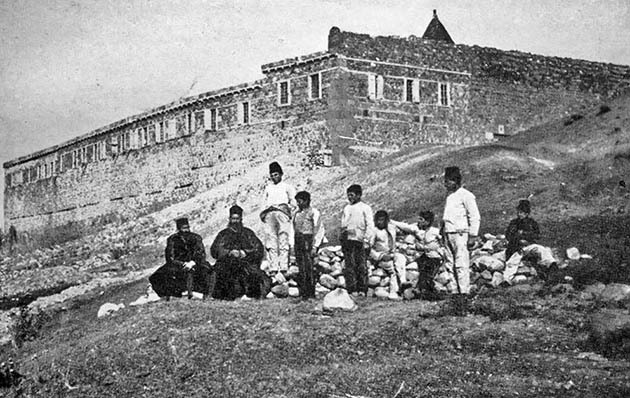

Баязет. Часть 2: дворец Исхак-паши |