В поисках Беловодья - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Усть-Илимск. Часть 2: Старый город и ГЭС |

Старый город Усть-Илимска - в России (если не в мире!) самый молодой. Тут нет не то что брусчатых мостовых и узких кривых улочек, тут даже сталинок искать не стоит! Просто два берега Ангары в Городе Четырёх Всесоюзных Комсомольских Строек заселялись независимо друг от друга с разницей в 7-8 лет, и если показанный в прошлой части Новый город возведён в 1980-х, то Старый город - в 1970-х годах. Там же, в прошлой части, я показывал три стройки из четырёх, а на сегодня оставил главную и исходную среди них - грандиозную Усть-Илимскую ГЭС.

Несмотря на заголовок, начнём сегодняшнюю прогулку в самом что ни на есть Новом городе, который вместе с подходящей с юга железной дорогой и уходящей на север линией таёжного трамвая просто не влез целиком в прошлую часть. На отвечающем за главную площадь Усть-Илимска перекрёстке проспекта Мира с улицей Мечтателей вдоль последней спускается Аллея Славы - чуть облагороженный участок тайги, росшей здесь до постройки всех этих микрорайонов.

2.

С севера к аллее прилегает микрорайон №2 Берёзовая роща - таковая правда скрыта в его глубине за домами, но мы до неё не дошли.

2а.

На Аллее Славы примечательны часовня иконы "Взыскание Погибших" (1998), крест-памятник жертвам репрессий, одинокий Солдат-Освободитель (2018) в дар от местного предпринимателя Ильи Шавырина...

3.

...и всякие танки да пушки, изготовленные за десятилетия до основания Усть-Илимска:

4.

Аллея упирается в воинский мемориал (1985):

5.

За которым мы вышли на улицу Карла Маркса. Она в Новом городе одна из трёх осей, идущих параллельно Ангаре в паре километров от берега. Но если средний проспект Мира - очевидная главная улица, а верхний проспект Дружбы Народов - тихие задворки у трамвайных путей, то нижняя улица Карла Маркса - объездная:

6.

За ней стоят уже не микрорайоны, а коттеджные посёлки в лесу над Ангарой, среди которых, напротив Берёзовой Рощи, высится храм Всех Святых, в Земле Российской Просиявших (1994-2002). Вокруг него - целый квартал приходских построек, напоминающих своей архитектурой то уездные домики среднерусских губерний, то коттеджи доброй старой Америки.

7.

Здоровенный собор довольно обычен снаружи:

8.

Но куда больше он впечатляет внутри. Причём - не только убранством: вот эта женщина шла не отругать нас за фотосъёмку без благословения, а поприветствовать от лица батюшки и показать, что ещё тут достойно попасть в кадр.

9.

Я бы сказал, создателям этого собора вполне удалось воссоздать атмосферу средневековых церквей Золотого Кольца:

10.

Особенно хороши царские врата, словно оставшиеся от какой-нибудь разрушенной церкви в зоне затопления Рыбинской ГЭС.

11.

За храмом мы вышли на улицу Героев Труда - перпендикулярная проспектам, она ограничивает с севера Новый город, за улицей Карла Маркса спускаясь к Ангаре. Здесь мы набрели на курорт "Русь", построенный в 1980-х годах для сотрудников Усть-Илимского лесоперерабатывающего комплекса:

12.

Своему названию он пытается соответствовать репликой стены Илимского острога:

13.

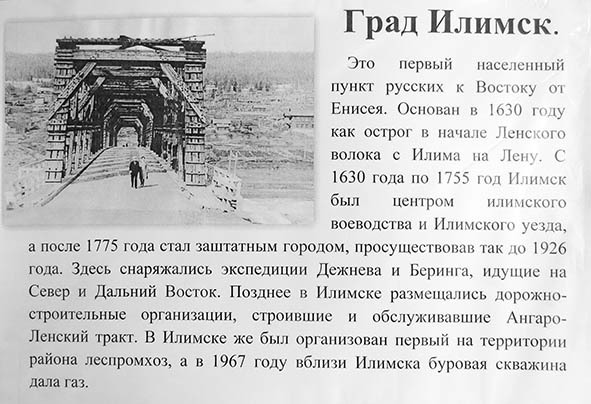

О старинном Илимске, который стал в 17 веке ключом от Восточной Сибири, а затем зачах, проиграв конкуренцию с Иркутском, я рассказывал в ближайшем к нему городе Железногорске-Илимском. Подлинные Спасская башня (1667) и Казанская церковь (1679) острога, украшенные местным воеводой Иваном Гагариным по образцу царского дворца в Коломенском, в 1969-73 годах были перевезены в Тальцы - музей деревянного зодчества около Иркутска. И сейчас уже совсем не очевидно, что именно Усть-Илимская стройка стала причиной создать тот музей.

13а.

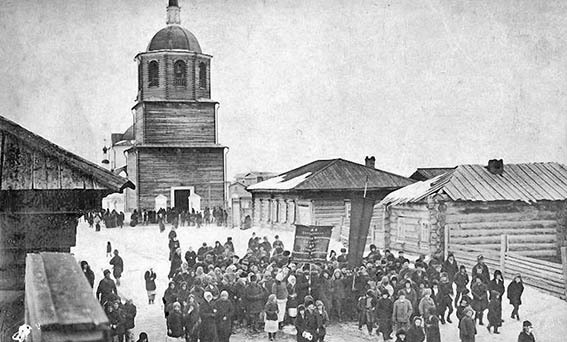

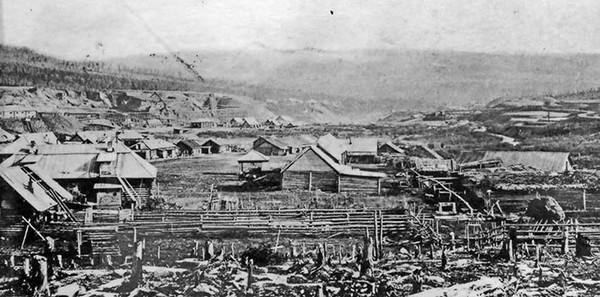

За время расцвета старого Илимска вокруг него выросли десятки, если не сотни, русских деревень. Как в недолговечной империи Александра Македонского греки охотнее всего заселяли далёкую Бактрию, так и на заре покорённой Сибири крупнейшим центром русского переселения стала Илимская пашня - плодородные поймы среднего течения Ангары и её притоков. Именно здесь яснее всего оформился суровый, но богатый и справедливый мир сибирских старожилов, не знавших безземелья и крепостного права. И жизнь в этом мирке текла век за веком своим чередом, лишь в Гражданскую войну потревоженная бегавшими по тайге партизанами. А затем случился великий потоп, и Илимская пашня сделалась Сибирской Атлантидой: вдруг оказалось, что самое ценное на Ангаре - не плодородные поймы, а широкие пороги, прежде лишь мешавшие судоходству - ведь они открывали уникальные возможности для гидроэнергетики. Гибель Илимской пашни исчерпывающе описана её уроженцем Валентином Распутиным в романе "Прощание с Матёрой". Прежде я показывал с борта "Метеора" Братское водохранилище, 2-е в мире по объёму (169,3 км³) и 2-е в России по площади (5426 км²) - оно заполнилось в 1967 году. Но сердце Илимской пашни было ниже по течению, и накрыло его в 1974 году не столь огромное (длина 302 километра, площадь 1873 км², объём 59,4 км³) Усть-Илимское водохранилище, затопившее, как следует из названия, и сам Илим.

14а.

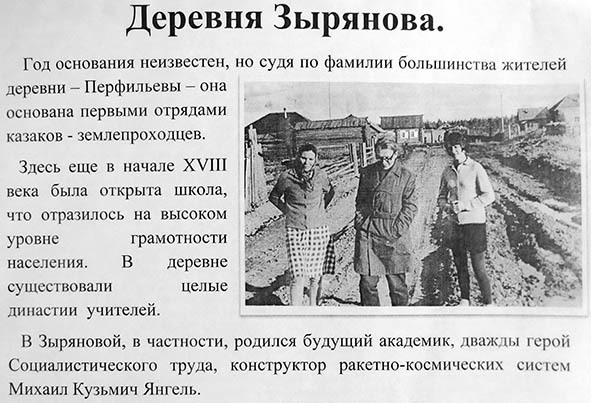

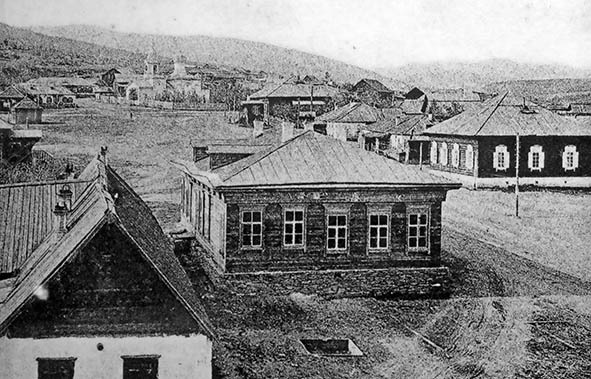

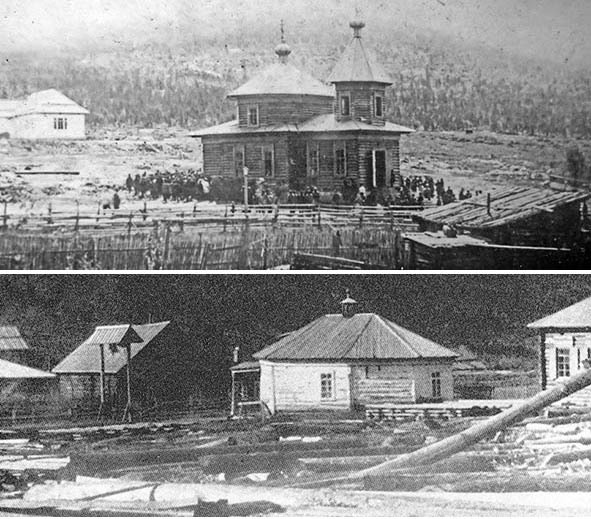

Под его водами скрыты десятки селений, в том числе, например, деревенька Зырянова - родина конструктора ракет Михаила Янгеля. Самым крупным селом дореволюционной Илимской пашни считался Нижнеилимск, основанный в 1655 году и до строительства советского Железногорска-Илимского остававшийся по сути преемником старого Илимска. Об этом напоминала Покровская церковь (1804-09) в традициях сибирского барокко:

14б.

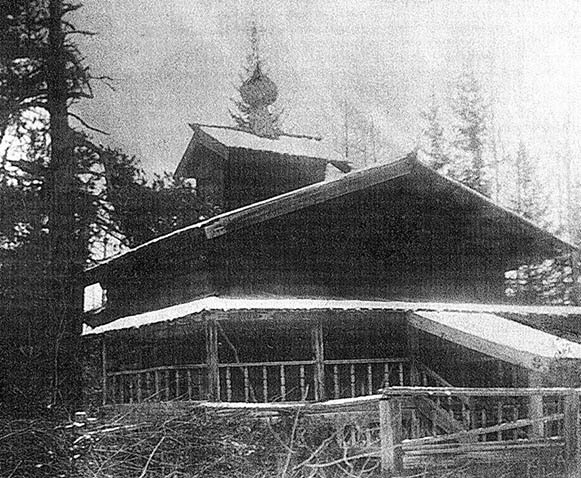

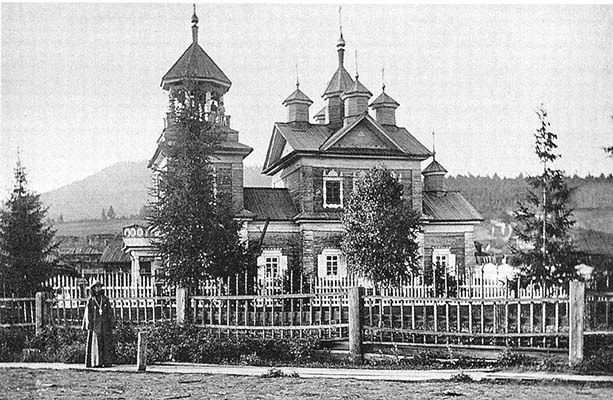

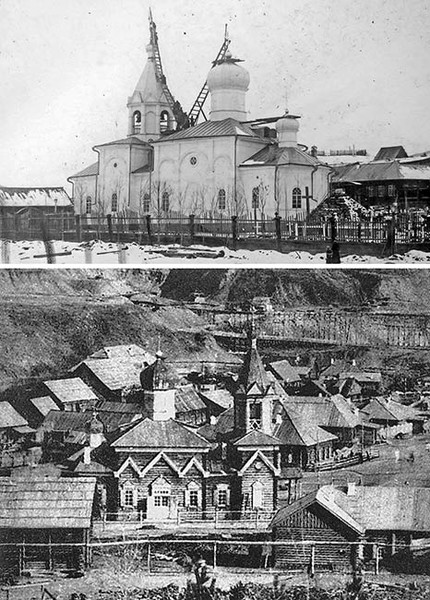

Но подавляющее большинство нижнеилимских церквей строились в 1860-90-е годы и были почти типовыми - три сруба "волной", как в церквях Украины, да пирамидальная кровля на среднем. Вот едва ли не первая среди них (1853) церковь Кирика и Улиты в устье Тубы:

14в.

От курорта "Русь" рукой подать до простора водохранилища:

15.

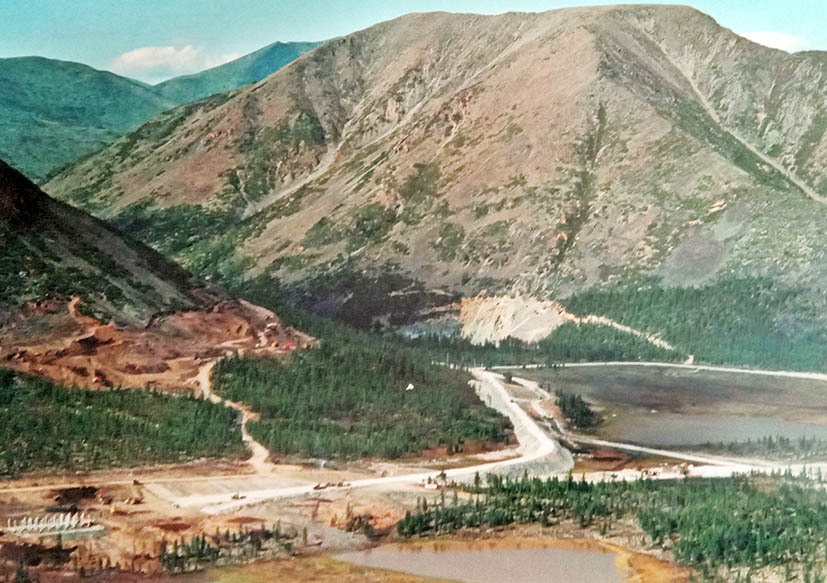

Который ограничивает собственно Усть-Илимская ГЭС. В отличие от гидроэлектростанций в Братске и Иркутске, по совместительству являющихся мостами, она - строго режимный объект с собственной частью ПВО, и на гребень её посторонних людей не пускают.

16.

Мы направились вниз вдоль Ангары, надеясь увидеть плотину с фасада. Из леса к обочинам дорог то и дело выходит заброшенная железная дорога, по которой в годы стройки возили материалы и технику:

17.

Плотина нависает над дачами, и согласитесь, контраст её облика сверху и снизу поразителен:

18.

Вот только спуск к Ангаре и здесь преграждает промзона. Мимо дач мы продолжили путь:

19.

В какой-то момент мы обнаружили тропку, которая приводила к чрезвычайно крутому (пришлось карабкаться) спуску на каменистый берег у давно разгладившихся перекатов. Отсюда, пусть и в контровом свете, я увидел Усть-Илимскую ГЭС от края до края:

20.

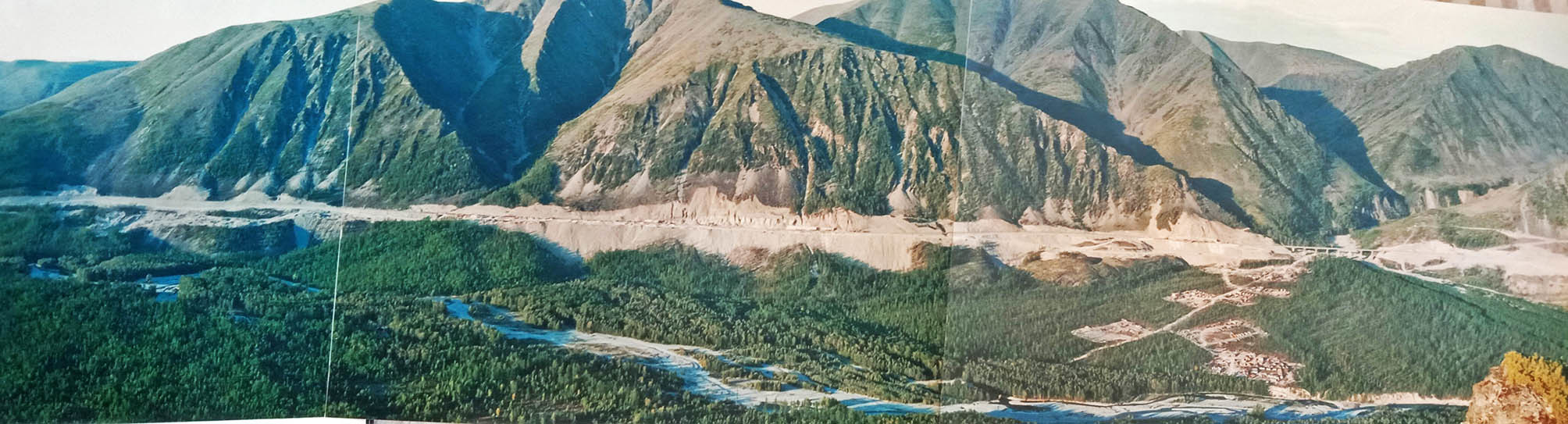

Длина бетонной плотины - 1475м, высота - 105 метров от дна реки и около 90 над поверхностью. Называться же ГЭС вполне могла бы, например, Карапчанской или Невонской: в устье Илима её строить планировалось первоначально, но к 1960 году, после многочисленных доработок, проект было решено перенести на 20 километров вниз по течению. Выбор места определил Толстый мыс (он же - Толстый Бык), глубоко вклинивавшийся в течение Ангары и создававший в узком месте многочисленные перекаты. На кадре выше он прекрасно виден справа, а при взгляде с верхней стороны плотина кажется существенно длиннее - естественные скалы получили здесь рукотворное продолжение.

21.

Напротив места, откуда я фотографировал плотину, над рекой висит Старый город:

22.

Единственный мост (770м, 1969-73) соединяет два берега Ангары у следующего мыса в 3,5 километрах ниже ГЭС:

23.

Издалека не заметно, что у него есть и параллельная железнодорожная часть, оставшаяся всё от той же заброшенной ветки:

24.

За мостом и дальше тянутся рощи, промзоны и пустыри: логистически Усть-Илимск - это действительно два разных города совсем не в пешей досягаемости друг от друга.

25.

От места, откуда мы любовались ГЭС, до ближайших автобусных остановок идти выходило немногим меньше, чем до самого моста, но нас подобрала машина с обаятельной четой эвенков-протестантов, с далёкими таёжными корнями, но совсем обрусевших и городских. Они ехали куда-то в сторону Братска, а нас довезли до начала дамбы у основания Толстого мыса. Ещё полчаса пешком - и мы взошли на его вершину. Осмотримся с неё против часовой стрелки - каждый следующий вид левее предыдущего:

26.

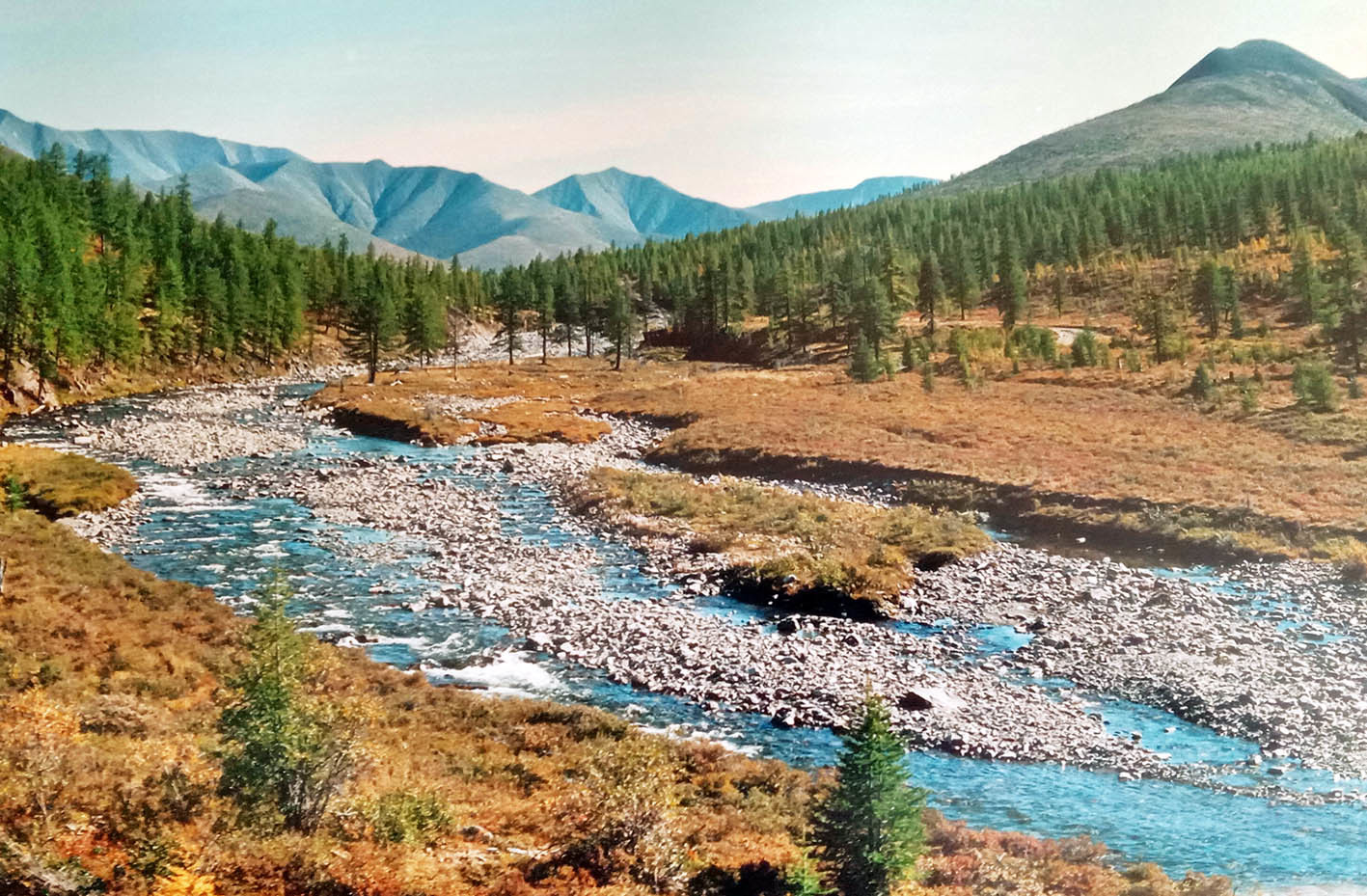

За плотиной - необозримые просторы воды с парой мелких островков, уж не знаю почему известных устьилимчанам как остров Дураков и остров Надежды. Заливающие плодородные, но прозаичные низины, водохранилища среди гор всегда чарующе красивы, и здесь не хочется думать о скрытых в донном иле фундаментах изб, подклетах церквей, позабытых могилах...

27.

Вдали на сопках виден Новый город:

28.

Центр которого с красным корпусом курорта "Русь" и характерным скайлайном 14-этажных "свечек" просматривается ниже плотины:

29.

Из проекта которой и выросли Четыре Стройки Усть-Илимска: тогдашний СССР не полагался на вахтовиков, и для обслуживания плотины был нужен город, для подвоза стройматериалов и оборудования - железная дорога, а ещё для чего-нибудь полезного народному хозяйству сгодились бы электроэнергия и вода. Подготовительные работы на месте будущей ГЭС начались в 1963 году, а в 1968 году в строящуюся плотину был уложен первый кубометр бетона. В том же году посёлок строителей стал ПГТ, а к 1973 году - и городом Усть-Илимском. В 1968-74 годах от станции Хребтовая на Старом БАМе была проложена железная дорога длиной 214 километров, а в 1973-79 годах - сооружена первая очередь лесоперерабатывающего комбината. ГЭС же была из четырёх строек не только исходной, но и самой долгой - в 1974 году она дала первый ток, но лишь к 1980 году были введены в строй все 16 гидроагрегатов.

30.

С мощностью 3840 МВт Усть-Илимская гидроэлектростанция стала 4-й в России после Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС на Енисее и Братской ГЭС выше по Ангаре:

31.

На линии плотины Новый город заканчивается, а в 10 километрах далее, образуя с двумя районами Усть-Илимска почти правильный треугольник, раскинулась промзона. Слева - Северная ТЭЦ (1989, 525 МВт) с 250-метровой трубой, справа - лесоперерабатывающий комбинат. Он мог бы при ином раскладе стать крупнейшим в России: производство бумаги тут запустить не успели, а вот по товарной целлюлозе УИЛПК обеспечивает чуть ли не пятую часть производства в стране. Кислую органическую вонь несёт куда-то в другую сторону, а вот шум слышен даже здесь. Из Нового города к подножью цехов ведёт сквозь тайгу линия скоростного трамвая, которую я показывал в прошлой части.

32.

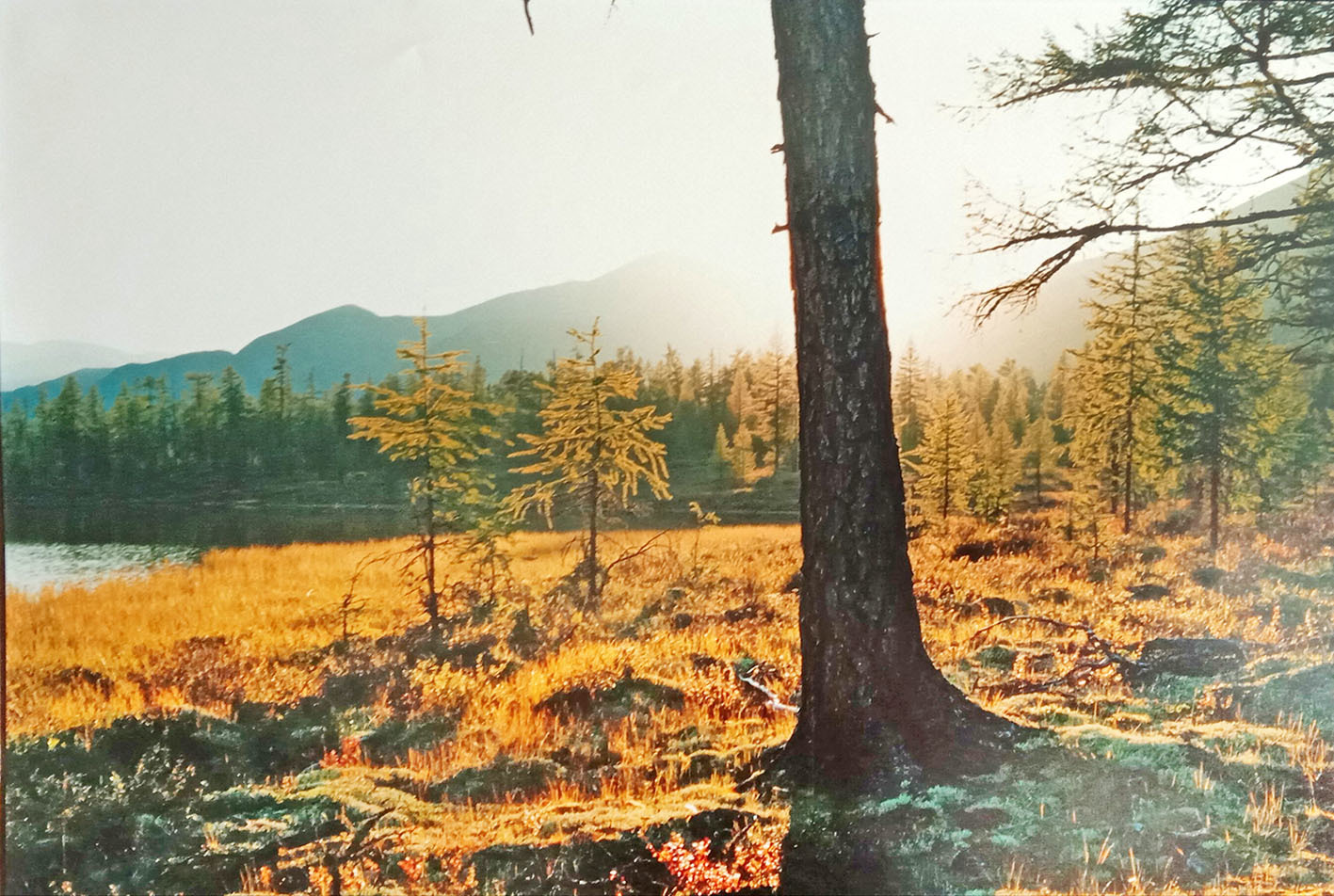

Но город, плотина, промзона - всё впечатляет не так, как красавица-Ангара в почти что естественном русле:

33.

Вдали река уходит за образующую ещё один мыс Невонскую сопку, буквально за которой начинается следующее Богучанской водохранилище, чуть превосходящее Усть-Илимское море размером (длина 375км, площадь 2326 км², объём 58,2 км³). Оно поглотило остатки Илимской пашни уже в 21 веке - начатая в 1974 году, Богучанская ГЭС у Кодинска в Красноярском крае встретила распад СССР в состоянии 60%-готовности и закончена была в 2006-14 годах. По мощности (3600 МВт) она в России пятая после всех перечисленных парой абзацев выше, ну а мне в 2015 году удалось побывать на ней в блог-туре "Русгидро". Пятой ступенью Ангарского каскада должна стать Мотыгинская ГЭС (1100 МВт) в сотне километров выше устья, но до реального строительства там дело пока не дошло. В совокупности же Ангара - самая зарегулированная гигантскими плотинами и самая загрязнённая промышленными стоками российская река после многострадальной Волги. И разве что судоходства здесь почти нет, кроме лесовозных барж, запертых между плотинами...

34.

Левее просматривается Невон - известное с 1689 года село (2,2 тыс. жителей), близ которого и вырос Старый город:

35.

Среди его крыш можно разглядеть Троицкую церковь (2012) - преемницу храма Иннокентия Иркутского (1877):

35а.

Напоследок погуляем по Старому городу, живописно и беспорядочно раскинувшемуся на склоне:

36.

При всей абсурдности временных рамок, Старый и Новый города Усть-Илимска удивительно соответствуют аналогичному разделению в Европе: первый построен хаотично, извилисто и плотно, второй - просторно, логично и по красивому плану. А если так - то важно ли, 7 или 700 лет их разделяют?

37.

Интересных зданий тут почти нет, но попадаются приятные детали:

38.

Центром Старого города служит Ромашка, как называют устьилимчане сквер с характерным узором бордюров. Который, впрочем, можно оценить лишь из окон многоэтажек, а не с земли.

39.

Но если это Старый город - тут, конечно же, должен быть Кафедральный собор!

40.

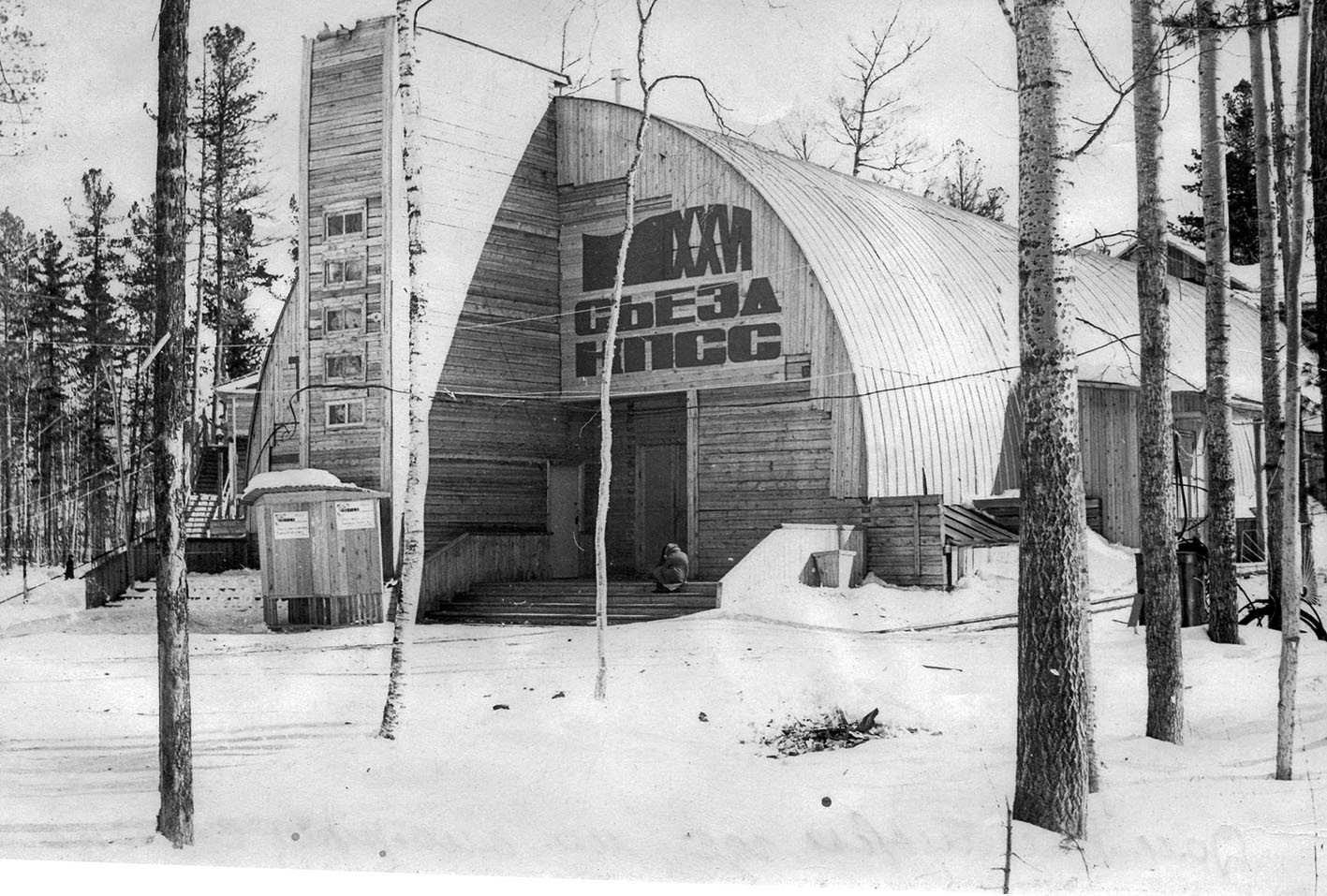

Его роль выполняет Дворец культуры энергетиков имени Ивана Неймушина (1982), руководившего ангарским гидростроем в годы основания УИГЭС.

41.

Здесь, в отличие от ДК "Дружба" в Новом городе, коронавирусные ограничения почему-то не мешали фотографировать: на двух этажах дворца расположились выставка и ярмарка. Роль иконостаса в этом кафедральном соборе выполняет роскошная мозаика "Молодёжь Сибири" над лестницей:

42.

На кадрах выше - её средняя часть, на кадрах ниже - крайние. Но судя по проработанности лиц и несовершенству фигур, у изображённых людей были реальные прототипы:

43.

На втором этаже обнаружилась небольшая этнографическая выставка о народах Байкала:

44.

Но она ничем не удивляет после Усть-Орды и Ольхона:

45.

Последняя достопримечательность Старого города - стела Четырёх Великих Строек на самом выезде перед витражным крестом. Вдаль уходит Братское шоссе, и надо заметить, звучит это словосочетание примерно как "шаурма на Петроградке": иркутяне очень гордятся тем, что для дорог в их топонимике используется устаревшее слово "тракт". Всё это наводит на мысль о некой чужеродности Усть-Илимска своему региону, и принадлежности его не столько Иркутской области, сколько Байкало-Амурскому миру.

46.

Этим шоссе, благополучно проспав утренний автобус, мы доехали в Братск на попутках - до него порядка 270 километров, а хороший асфальт заканчивается недалеко. Если Усть-Илимск казался после байкало-амурской глуши мегаполисом, то Братск - и вовсе центром мира, что не перебивала даже целлюлозная вонь. Поужинав в переполненном "Шашлыкоффе", мы ушли ночевать, а на утро уехали вверх по Ангаре скоростным "Метеором". Так закончился наш первый байкало-амурской вояж, так заканчивается серия о двух поездках разных лет по величественной магистрали, в новых реалиях становящейся "дорогой жизни" страны.

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)

Обзор и оглавление (2020)

Обзор и оглавление (2021)

Эвенки. На чьих землях БАМ.

БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.

Старый БАМ (восток)

Ванино

Комсомольск-на-Амуре.

Восточный БАМ

Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.

Новый Ургал.

Чегдомын.

Новый Ургал - Верхнезейск.

Тында. Город.

Горный БАМ

Тында - Юктали.

Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.

Чарские пески.

Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.

Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.

Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.

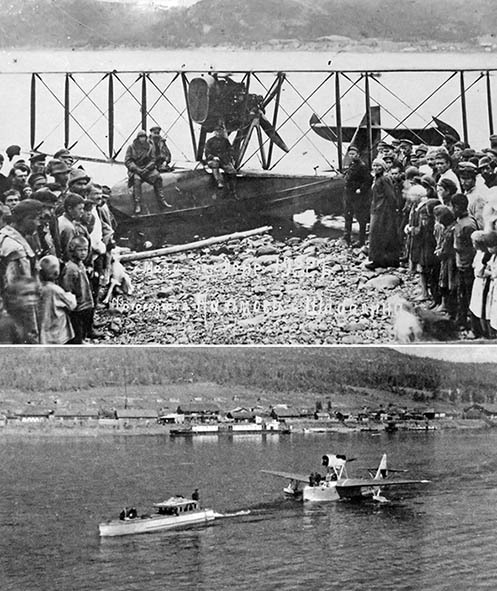

Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.

Новая Чара - Таксимо.

Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.

Витим. Бодайбо.

Витим. Ленские прииски.

Северо-Муйский перевал.

Западный БАМ

Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.

Северобайкальск.

Нижнеангарск.

Байкальское.

Дабанский тоннель - Лена-Восточная.

Усть-Кут.

Старый БАМ (запад)

Железногорск-Илимский.

Усть-Илимск. Новый город.

Усть-Илимск. Старый город.

Братск.

Тайшет.

Эпилог. "Метеор" Братск - Иркутск.

|

Метки: природа Усть-Илимск Иркутская область дорожное индустриальный гигант |

Усть-Илимск. Часть 1: Новый город и железная дорога |

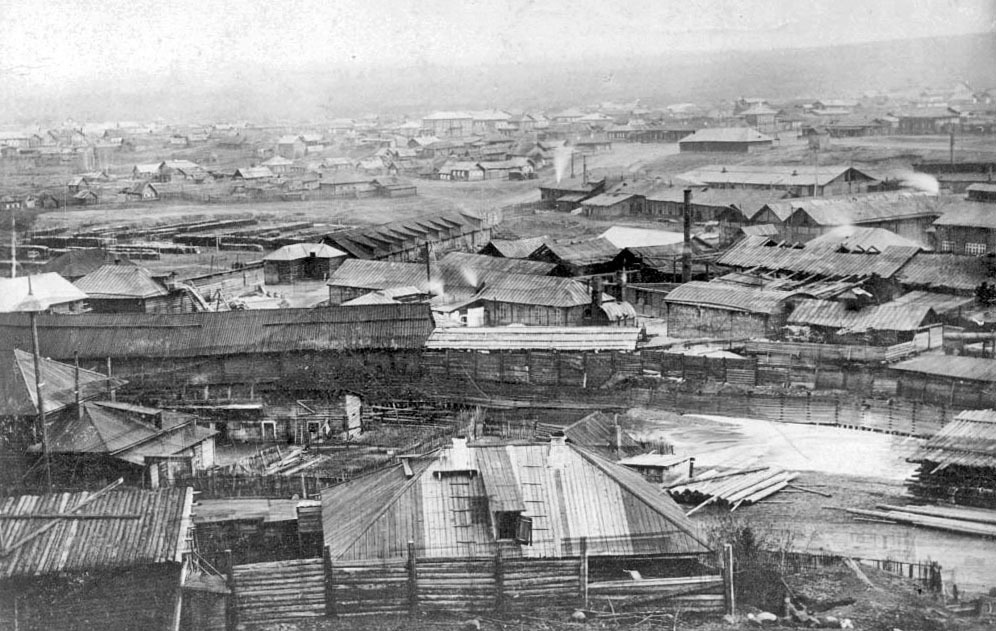

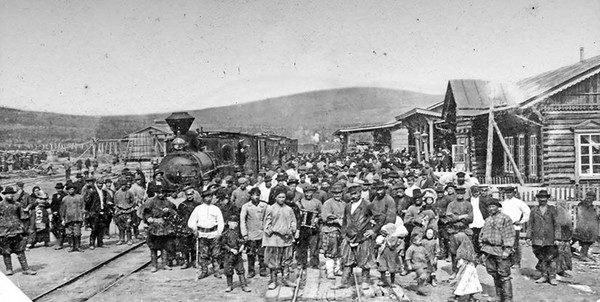

Усть-Илимск - крупный по таёжным меркам (80 тыс. жителей) индустриальный город в Иркутской области, к северу от Байкало-Амурской магистрали. Формально он никак не связан с БАМом, а фактически - абсолютно органично смотрится в его контексте, так как создавался теми же методами, в ту же эпоху и в такой же пустынной тайге. Тогда Усть-Илимск называли Городом Четырёх Всесоюзных Комсомольских Строек - имея в виду сам город, железную дорогу к нему, лесоперерабатывающий комплекс и ГЭС. Сегодня осмотрим первые три: Ангара делит Усть-Илимск на Старый и Новый город, и вот к последнему с юга подходит железная дорога от показанного в прошлой части Железногорска-Илимского, а на север уходит колоритный таёжный трамвай до промзоны.

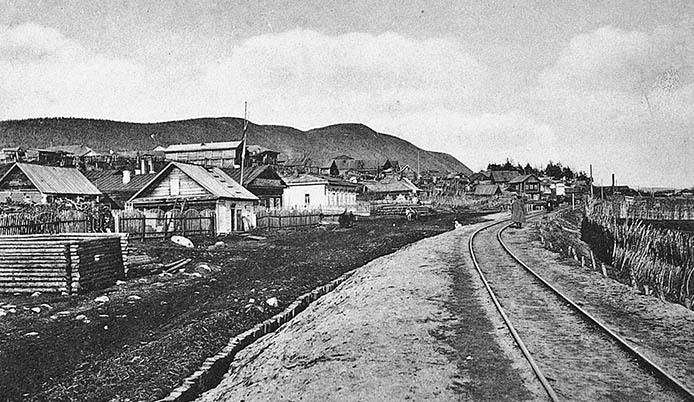

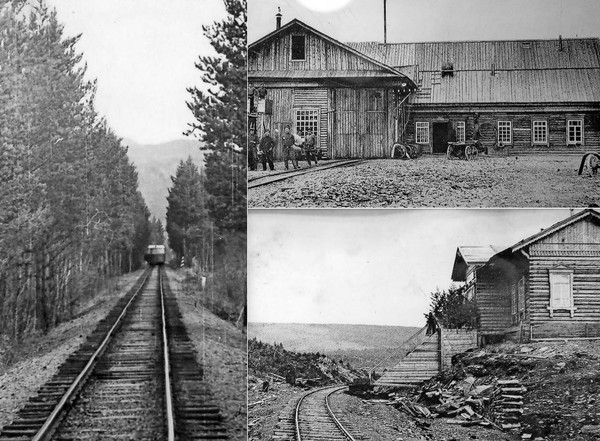

Мощные пороги, веками осложнявшие на Ангаре любое судоходство, заиграли новыми красками во второй половине ХХ века, когда советская власть научилась строить огромные гидроэлектростанции. Третьим звеном Ангарского каскада после Иркутской ГЭС и Братской ГЭС должна была стать Усть-Илимская ГЭС, первоначально проектировавшаяся действительно в устье Илима. Окончательно с местом её постройки определились в 1960 году, сместив его на 20 километров ниже, ну а вся школа советской экономической географии подводила к тому, что от одинокой плотины в тайге толку мало. К ГЭС надо было пристроить город тысяч на 200 жителей, всё это - связать с внешним миром железной дорогой, а электричество и воду пустить ещё на что-нибудь полезное народному хозяйству вроде лесохимии. Четыре стройки велись в тайге почти параллельно, и если первой (в 1963-м) заложена была Усть-Илимская ГЭС, то первой закончена проложенная в 1968-74 годах 214-километровая железная дорога. Она начинается от станции Хребтовая на Старом БАМе, что дотянули в 1951 году до Усть-Кута, а в постоянную эксплуатацию была сдана ровно в тот же год, когда стартовал Комсомольский БАМ. Помимо многочисленных товарняков, по ней ходит прямой поезд в Иркутск, свой причудливый маршрут аж через Тайшет преодолевающий около суток. А ещё, после электрификации в 1995 году - самые обыкновенные электрички, совершенно как те, на которых офисный планктон ездит в Москву из Балашихи. Они курсируют дважды в сутки (рано утром и в середине дня) от Коршунихи-Ангарской, что в Железногорске-Илимском, и едут на север без малого 4 часа.

2.

Утренняя электричка в сентябре отправляется ещё до рассвета, а потому мы не увидели Хребтовой - первой станции от Коршунихи на восток, где Илимская ветка отходит от Старого БАМа. Своё название станция получила от Илимского хребта - невысоко и пологого, но разделяющего бассейны двух великих рек: Енисея (Ангары) и Лены. Вдоль хребта, по ангарской стороне, и тянется линия, то и дело пересекая длинные заливы Усть-Илимского водохранилища, над которыми с утра клубился непроглядный туман. У первого из них встречает крупный ПГТ (9,5 тыс. жителей) Новая Игирма:

3.

Основанная в 1965 году, она строилась вокруг лесоперерабатывающего комлпекса, в 2010 году "прославившегося" масштабной забастовкой с перекрытием железной дороги. Тем не менее, с 1989 года, когда тут жило 13 тыс. человек, посёлок ужался даже не на треть, а значит - пилят здесь именно то, что нужно.

4.

Меньше повезло посёлку Янгель ниже по Игирме, название которого явно намекает на затопленную деревню Зырянова, откуда родом был Михаил Янгель, легендарный конструктор ракет днепропетровского "Южмаша". В посёлке его имени планировалось добывать чистый песок, но достроить комбинат в 1980-х годах так и не успели. Янгель расположен в стороне от железной дороги, а вот чуть дальше Игирмы поезд двадцать минут стоит на станции Рудногорск (3,6 тыс. жителей), тайга близ которого скрывает разрабатываемый с 1980 года второй карьер Коршуновского горно-обогатительного комбината. И про Янгеля, и про КГОК я рассказывал в прошлой части.

5.

Вагон электрички был не сказать чтобы набит битком, и всё же - многолюден: никто не ехал стоя, но и пустую лавку было не найти. Странные люди с рюкзаками, постоянно бегавшие к окнам фотографировать, конечно же порядком озадачили таёжных пассажиров, но добрый дюжий охранник в очках не то что не пытался нам помешать, а предупреждал перед красивыми местами, с какой стороны открывать окно:

6.

Самое, пожалуй, зрелищное место этой линии - Тубинский залив. Железная дорога спускается к нему крутой петлёй:

7.

И пересекает узкой дамбой:

8.

За дамбой виден посёлок Тубинский (1,9 тыс. жителей), основанный в 1989 году и не успевший обзавестись каким-нибудь ЛПК или ГОКом. С дамбы же просматривается Сибирская Атлантида, в которую превратилась стараниями гидростроя Илимская пашня. На плодородных землях в среднем течении Ангары ещё в 17 веке появились сотни русских деревень, образовавших сердце сибирского старожильчества. Теперь над ними сомкнулась вода, но в Тубинском заливе торчащие из волн древесные стволы напоминают, что ещё недавно здесь колосились поля и курились избы:

9.

Едем дальше. Подмосковный вагон странно контрастирует с пейзажем - вот скажем буквально из под насыпи мы спугнули пару лосей, в три прыжка ускакавших в тайгу:

10.

Тубинский расположен на одной линии с устьем Илима, и за ним железная дорога выходит на притоки самой Ангары. Тут местность явно повыше, и вместо длинных заливов поезд пересекает быстрые мелкие речки:

11.

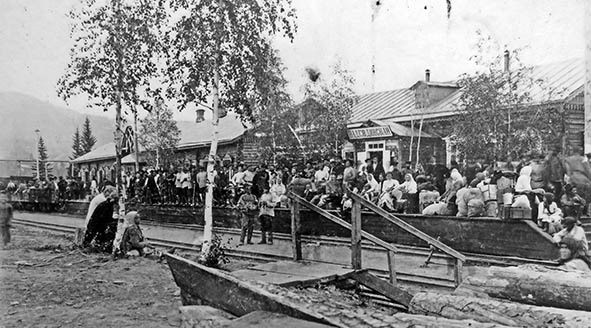

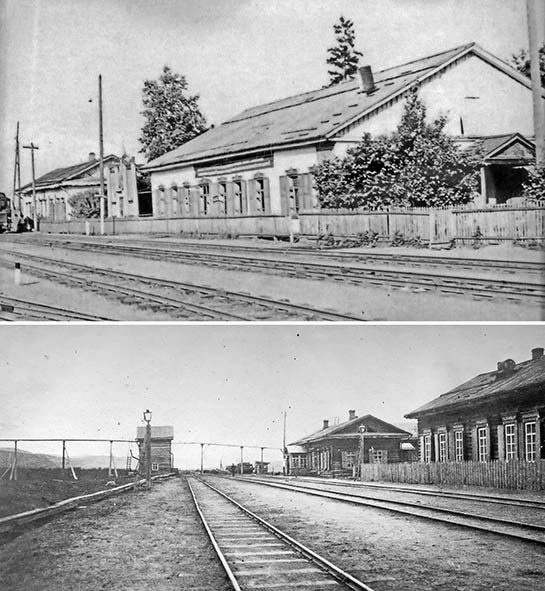

В отличие от БАМовских посёлков, в подавляющем большинстве строившихся в полном отрыве от мира, Усть-Илимск вырос меж двух старых сёл Карапчанск и Невон на разных берегах Ангары. Правобережная Карапчанка в устье одноимённой речки была известна с 1699 года, и в 18 веке числилась даже не селом, а Карапчанской Нижне-Илимской слободой, чем-то вроде нынешних посёлков городского типа. Со строительством Усть-Илимской ГЭС слобода была приговорена к затоплению, но именно на сопках рядом с ней вырос в 1967 году посёлок первостроителей Северный, аналог БАМовских времянок. Он стал своеобразной перевалкой, из которой комсомольцы и вахтовики распределялись между четырёх великих строек, и в 1970 году по "своей" стройке стал ПГТ Железнодорожным.

12.

Живописно раскинувшийся на сопках, с населением 9,5 тыс. человек административную независимость от Усть-Илимска посёлок сохраняет и ныне:

13.

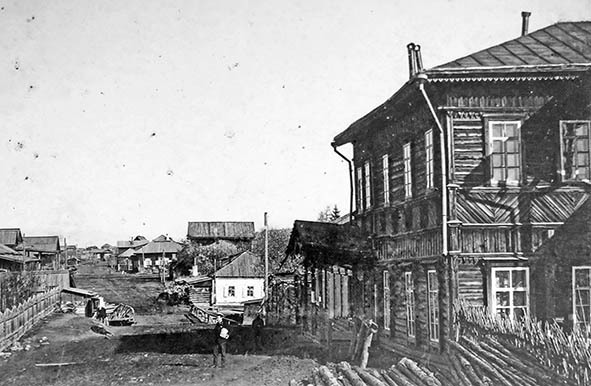

Станция, однако, называется Усть-Илимск. Типовой вокзальчик рубежа 1960-70-х годов примечателен совершенно БАМовской по духу стелой со схемой линии:

14.

Само здание было настолько унылым, что даже сайдинг тут украшение. А вот изящные витиеватые надписи на свалку отправили зря:

14а. фото Михаила

mikka.

mikka.

На другой стороне привокзальной площади - центр посёлка:

15.

По большей части выглядящий как-то так:

16.

На холме просматривается церковь Киприана и Устинии (2007):

16а.

Ни посвящением, ни расположением не совпадающая с Никольской церковью (1879-80) старого Карапчанска:

16б.

О "независимости" Железнодорожного напоминает транспорт: автобусы в Усть-Илимск ходят не сказать чтобы часто, а к электричке если и подгаданы - то для толпы её пассажиров явно тесны. Мы встали на переполненной остановке и я было начал спрашивать у людей, как вызвать такси, как вдруг подъехал минивэн с обаятельным и очень общительным дядькой, предложившим по 100 рублей подвезти всех желающих в центр. От Железнодорожного до Нового города - несколько километров через лес:

17.

Город словно выпрыгивает из-за опушки, накрывая сразу и со всех сторон. Сотня тысяч жителей (если с посёлками-спутниками) - много это или мало? Весь вопрос в том, откуда сюда приезжать: после трёх недель в байкало-амурской глухомани Усть-Илимск кажется Манхэттеном. Статус города он получил в 1973 году - но то Старый город за Ангарой, что отсюда даже не виден. Новый город Усть-Илимска строился в 1980-х годах, в одну эпоху с БАМом и с тем же налётом романтики. Более того, тут даже было некое подобие шефства, которое держали Ленинград и братская Болгария:

18.

Местная легенда, опровержений которой я не находил, но и для достоверности она слишком уж красива, гласит, что Новый город спроектировала группа студентов Ленинградского архитектурно-строительного университета в рамках дипломного проекта "Город моей мечты". Во всяком случае в традициях советского градостроительства этот район действительно кажется совершенным. Размеры Нового города - 3,5 на 1,5 километра, и в сопки над Ангарой он вписан так, что всякие хозяйственные промзоны, склады, больницы, автопарки находятся вроде и в пешей досягаемости, но совершенно не портят вид на белые дома и заречные дали. Вдоль Ангары (до которой ещё пара километров) жилая часть вытянулась вдоль трёх осей - снизу вверх это улица Карла Маркса, проспекты Мира и Дружбы Народов. Короткие поперечные улицы делят Новый город на сегменты из парных микрорайонов по разные стороны проспекта Мира. По ходу нашего движения (сначала правые, потом левые) это безымянные №9 и №10 за первой улицей Энгельса, наиболее обширные №5 и №6 Приморский за Белградской, №7 Солнечный и №8 МЖК за улицей 40 лет Победы, №4 Ленинградский и №3 Димитровский за улицей Димитрова, №1 Первомайский и №2 Берёзовая Роща за улицей Мечтателей, к которым примыкает 11-й Молодёжный микрорайон за проспектом Дружбы Народов. Кадр выше снят на проспекте Мира между 5-м и 6-м микрорайонами, и на нём виден стоящий в 8-м микрорайоне автовокзал, трафик которого исчерпывается парой ежедневных рейсов на Братск и Иркутск. Мы же напротив него свернули в Солнечный, где на первом этаже многоэтажки нас ждала опрятная квартира, запомнившаяся мне самым мощным напором воды и самым скоростным вай-фаем из всех мест, где я когда-либо останавливался. Оставив вещи, мы пошли гулять, в первом же дворе приметили ещё одну достопримечательность: "изюминкой" ленинградского проекта стали участки тайги, сохранённые внутри города.

19.

7-й Солнечный примечателен стадионом, а вот 8-й микрорайон не очень-то МЖК. Его просто не успели застроить, и по факту здесь то ли парк, то ли пустырь между автостанцией и главным в Новом городе Дворцом культуры "Дружба" (1986):

20.

Почти типовой снаружи, внутри он примечателен панно из бересты от иркутского художника Евгения Ушакова. В самом Иркутске раньше было несколько таких панно, в том числе целых два в аэропорту, но все они были сняты при реконструкциях и теперь пылятся на складах.

21.

Фотографировать панно охранник нам строго-настрого запретил, сославшись на то, что короновирусные ограничения. Но когда меня такое останавливало, если глаза видят красоту?

22.

На заднем дворе "Дружбы" - печальный Як-40, который должен был стать аттракционом в так и не обустроенном парке:

23.

От ДК мы пошли дальше вдоль проспекта Мира. Фасад 4-го Ленинградского микрорайона слагают пять 14-этажек, издали кажущиеся высокой стеной. Вблизи стена распадается - по кадру №18 ни за что не догадаться, что стоят они вдоль проспекта!

24.

Третий Димитровский микрорайон примечателен не архитектурой, а памятниками - будь то характерные стелы-снопы (видна на кадре выше) по углам района или макет образцовой семьи в натуральную величину:

25.

На перекрёстке Мира и Мечтателей

Сошлись пути народов всей Земли

Здесь люди понапрасну слов не тратили

А Новый город дружно возвели.

Здесь молодость страны свой город строила

Где с Ангарой сливается Илим

На перекрёстке Мира и Мечтателей

Стоит наш юный город Усть-Илимск. - гласит надпись на камне: это строки местного активиста Юрия Чубикова.

Вот он, этот перекрёсток между первых четырёх микрорайонов, отвечающий в Усть-Илимске за главную площадь. Тут всегда людно и шумно, и есть даже такая потрясающая вещь, как общепит - безобразная пиццерия с оглушительно орущими мультиками, пульт от которых директор не доверяет персоналу. В сторону Ангары по улице Мечтателей спускается Аллея Славы, куда пойдём в следующей части:

26.

А пока углубимся в Первый Первомайский микрорайон, на углу которого высится "Яросама" (1989) - главный в городе кинотеатр, названный по близлежащему ручью. Ручей, впрочем, помнили первостроители, а для нынешних усть-илимцев он стал чем-то мифическим, примерно как для москвичей Неглинка: не так давно кинотеатр переименовали в "Supermax". Рядом - "Кандалы", главный памятник Усть-Илимска:

27.

Поставленный в 1991 году, он напоминает о том, что вместо Усть-Илимска здесь вполне мог стоять город Радищев. Своё "Путешествие из Петербурга в Москву", жанр которого заиграл новыми красками в эпоху русской блогосферы, калужский помещик и лейпцигский выпускник Александр Николаевич опубликовал в 1790 году анонимно. Но "тебя найдут!" - угроза так же не новая: роман прочла сама Екатерина II, обозвала его автора "бунтовщиком хуже Пугачёва", сперва возмущённо приговорила его к смертной казни, а затем помиловала и, подписав от руки "едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной", отправила в Илимск. Прибыв в ссылку 1791 году, трэвел-блоггер 18 века провёл в ней неполных 6 лет и создал трактат "О человеке, его смертности и бессмертии". В 1796 году новый государь Павел I просто в пику умершей матушке позволил Радищеву вернуться в калужское имение. При Александре I он и вовсе был полностью реабилитирован и привлечён к либеральным реформам... вот только оказались его идеи столь либеральными, что не вынеся травли титулованных коллег, в 1802 году Радищев умер. Об Илимске я рассказывал в прошлой части - затопленный в 1974 году водохранилищем, он стоял гораздо ближе к нынешнему Железногорску, а его уцелевшие памятники времён освоения Сибири были увезены в Тальцы.

28.

Выше по улице Мечтателей примечателен ещё универмаг "Юность", или вернее скульптура на его фасаде:

29.

Которую окружает грязноватый базар. В своем байкало-амурском вояже я проделал путь от Города Прошедшей Юности до Города Несбывшейся Мечты.

30.

И я бы сказал, главное отличие Усть-Илимска от БАМовских городов - это люди. Из встречных нам примерно половина - вполне БАМовские типажи общительных, дружелюбных, искренне симпатизирующих гостю романтиков...

31.

...но другая половина так и не дала мне полюбить этот красивый и необычный город. Усть-Илимск запомнился мне каким-то особым пролетарским остервенением, в котором радость и увлечённость предосудительны. Хамили нам тут много, хамили нам тут смачно, и главное - без каких-либо причин, кроме вполне читаемого по глазам и интонациям желания хоть немного испортить настроение явно неместному и потому беззащитному человеку. Если на БАМе как-то быстро расслабляешься и привыкаешь доверять людям, здесь это неизбежно проходит. Позже в Иркутске мы гостили у девушки из Усть-Илимска, и та от моих впечатлений о своих земляках даже порадовалась: "А я думала, когда приезжаю домой, мне только кажется, что там все злые". В комментариях к давним постам кто-то упоминал, как ездил в Усть-Илимск в командировки и вынес для себя, что сколько-нибудь конструктивно решать вопросы местные готовы только с местными. Ну а самый ненавистный город для устьилимчанина - даже не Москва, а соседний Братск: в 1990-2000-х Усть-Илимск крепко держали в кулаке братские бандиты, откровенно душившие здешних конкурентов. Главной их жертвой пал в 2001-06 годах аэропорт, основанный в 1980 году и к моменту распада СССР бывший самым современным в Сибири: теперь осталась от него лишь зарастающая взлётка.

32.

Первомайский микрорайон мы обошли буквально по периметру и наискось конвертиком - я хотел пообедать, и навигатор указывал нам на несколько точек общепита. Те оказывались либо просто закрыты, либо закрыты на спецобслуживание, так что в итоге кроме той пиццерии на перекрёстке Мира и Мечтателей не нашлось ничего.

33.

Ещё есть ресторан в гостинице "Илим" на противоположном углу микрорайона - но цены там даже не московские, а арбатские.

34.

Гостиница стоит на краю Нового города, а рядом стела указует путь на Усть-Илимский ЛПК:

35.

Улица Дружбы Народов, ограничивающая Новый город с востока, выглядит тихими задворками проспекта Мира. Тем удивительнее услышать на ней звон железных колёс. По дальней её стороне, у домов 11-го Молодёжного микрорайона, пролегают трамвайные рельсы, на самом юге Нового города заканчивающиеся разворотным кольцом:

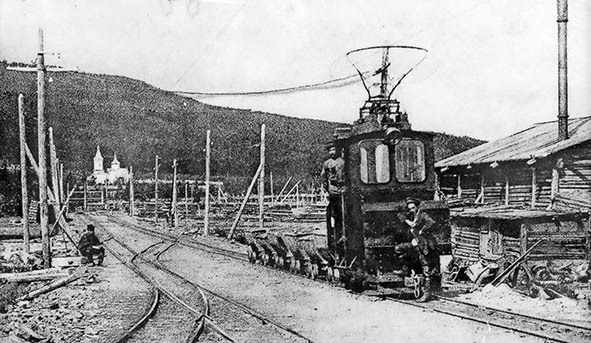

36.

Усть-Илимск пока остаётся последним городом на территории России, в котором открыли трамвай - произошло это в 1988 году, а вот загородные трамваи есть и чуть моложе. По изначальному плану система должна был связать вокзал на юге и промзону на севере, став пассажирским дублёром железной дороги, огибающей Новый город за несколько километров по тайге. Однако построить успели только северную половину. Сама идея скоростного трамвая, связующего спальные районы с далёкой и грязной промзоной - в общем-то не редкая в бывшем СССР, но если в Салавате или Старом Осколе, Новополоцке или Мозыре трамвайные пути идут дачами, полями и обочинами трасс, то Усть-Илимск - как бы не единственное место в мире (ладно, ещё уральский Волчанск), где возможно столкновение трамвая и медведя.

37.

Машины Усть-Илимского трамвая суровы подстать линии - все 53 вагона здесь угловатые КТМ-5 из челябинского Усть-Катава, поставленные в 1988-89 годах. В час-пик в будний день они выходят на линию массово и слаженно едут в одну сторону с почти метрополитеновским интервалом, а потом столь же массово возвращаются в депо. В межпиковое время и по выходным на линии остаётся всего несколько машин, курсирующих по чёткому расписанию с перерывами и в час, и в полтора. Длина линии 15 километров, средняя скорость - 28км/ч, и в общем я бы сказал, по ощущениям трамвай тут действительно скоростной:

38.

Таёжность его, при ближайшем рассмотрении, оказалась сильно преувеличенной. Медведи в этих краях и в город порой забредают, а вот трамвай едет лишь по опушке - с одной стороны за окнами почти всегда видна автодорога.

39.

На линии 9 остановок - где-то с павильончиками:

40.

Где-то - с подобием низких платформ. Если в Волгограде и Кривом Роге трамвай кажется по ошибке заехавшим в метро, то здесь - свернувшим не туда и оказавшимся на полноценной железной дороге.

41.

На полдороги можно увидеть путевое развитие - за лесом спрятано огромное (на 100 вагономест) депо, до которого мы так и не добрались. От города до этой развилки трафик гораздо активнее - ведь здесь за вагонными окнами не столько тайга, сколько дачи.

42.

Дальше 4,5 километра, почти треть всей линии, трамвай несётся сквозь тайгу без остановок. Первая после депо "Агрофирма Ангара" у начала промзоны была до 1992 года конечной. Чуть дальше неё трамвайный виадук пересекает развязку, в перспективе которой за лесом встают индустриальные гиганты:

43.

Самым эффектным в системе я бы назвал её последний участок, где трамвайная линия сходится с железной дорогой, не выделяясь среди путей товарной станции:

44.

Здесь хочется закрыть окна, в которые проникает липкая органическая вонь целлюлозы и оглушительное даже за сотню метров шипение газа, вырывающегося из труб. Но увы, от шума и вони не спрятаться - трамвай прибыл на конечную остановку "Северная ТЭЦ":

45.

Здесь раскинулась пыльная площадь между разворотным кругом в низине и проходными Усть-Илимской ТЭЦ (1989, 525 МВт) с её 250-метровыми трубами. Фасадом промзоны служит пожарная часть...

46

...более всего впечатляющая своим барельефом - похожий на робокопа пожарный бесстрашно проходит сквозь стену:

47.

Усть-Илимский лесоперерабатывающий комплекс был построен в 1972-79 годах при участии небогатой собственным лесом Болгарии, о которой и напоминают теперь в городской топонимике Димитров и Дружба Народов. Вся промзона образует прямоугольник размерами 5 на 2,5 километра (то есть - обширнее Нового города!), но главное её здание, по совместительству главный источник шума и вони - Целлюлозный завод. Хотя почти синонимом лесохимии является целлюлозно-бумажное производство, как раз крупнейшее в СССР производство туалетной (и вообще гигиенической) бумаги, призванное решительно покончить с её дефицитом, тут так и не успели запустить. Основной продукт Усть-Илимского ЛПК - это товарная целлюлоза, по которой он обеспечивает четверть российского производства. Что в общем скромно в мировом масштабе: лидером целлюлозно-бумажной отрасли с большим отрывом даже от Китая остаются США, а лесообильная Россия балансирует на грани второй десятки.

48.

Рядом - недостроенный административно-инженерный корпус, который местные красноречиво называют Пентагон - даже на викимапии он именно так и подписан. Заморское слово тут куда актуальнее, чем кажется: УИЛПК входит в состав группы "Илим", владеющей несколькими заводами в Иркутской области (например, в Братске) и флагманом всей отечественной целлюлозно-бумажной отрасли - Котласским ЦБК в Коряжме. Самим же "Илимом" владеет зарегистрированный в Швейцарии "Илим Холдинг", крупнейшим акционером которого выступает (по крайней мере выступала до недавних событий) крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания "International Paper" из американского Мемфиса. Другие акционеры Илима - не слишком медийные олигархи со звучными именами: Захар Смушкин, Леонид Ерухимович, братья Борис и Михаил Зингаревичи: вся конструкция до боли напоминает "Лензолото" из Бодайбо начала ХХ века. Ещё интереснее то, что "Илим" они основали в 1992 году Петербурге, и поначалу вообще не занимались переработкой леса - только экспортом через Большой порт. По большей части лес везли из Иркутской области - превосходящая размерами любую страну Европы и почти полностью покрытая густой южной тайгой, она обладает крупнейшими в России запасами древесины. Есть и ещё одна деталь - в те времена областным прокурором служил небезызвестный Юрий Чайка. В создании же и становлении "Илима" немалую роль сыграл молодой перспективный питерский юрист Дмитрий Анатольевич Медведев, консультировавший тогда же председателя отдела внешних связей в Смольном, которого звали Владимир Путин. Как вы помните, в 2008-12 годах Медведев даже успел немного порулить страной, и именно в его президентство жертвой одной из первых оптимизации пала лесоохрана. Кресла генпрокурора страны и премьер-министра Чайка и Медвед потеряли в январе 2020 года почти одновременно, а ближе к осени Путин ввёл долгожданный запрет на экспорт из России непереработанного леса. Ещё чуть позже вдруг одна за другой пошли хорошие новости по высокотехнологичным проектам, буксовавшим с "нулевых" - полетели ракета "Ангара" и самолёт МС-21, оказались на космодромах модуль МКС "Наука" и станция "Луна-25", вакцина "Спутник V" распространилась по планете, материализовались забытые было процессоры "Байкал" и "Эльбрус"... Ещё год - и Россия начала вытворять на международное арене такое, что совсем недавно казалось немыслимым. Какими тайными нитями всё это связано?

49.

В следующей части о Старом городе за Усть-Илимской ГЭС закончим байкало-амурскую серию.

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)

Обзор и оглавление (2020)

Обзор и оглавление (2021)

Эвенки. На чьих землях БАМ.

БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.

Старый БАМ (восток)

Ванино

Комсомольск-на-Амуре.

Восточный БАМ

Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.

Новый Ургал.

Чегдомын.

Новый Ургал - Верхнезейск.

Тында. Город.

Горный БАМ

Тында - Юктали.

Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.

Чарские пески.

Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.

Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.

Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.

Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.

Новая Чара - Таксимо.

Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.

Витим. Бодайбо.

Витим. Ленские прииски.

Северо-Муйский перевал.

Западный БАМ

Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.

Северобайкальск.

Нижнеангарск.

Байкальское.

Дабанский тоннель - Лена-Восточная.

Усть-Кут.

Старый БАМ (запад)

Железногорск-Илимский.

Усть-Илимск. Новый город.

Усть-Илимск. Старый город.

Братск.

Тайшет.

|

Метки: Сибирь природа дорожное транспорт злободневное Усть-Илимск Иркутская область индустриальный гигант |

Железногорск-Илимский и Коршуниха-Ангарская |

Оба названия в заголовке поста относятся к одной точке на карте в сотне километрах по Старому БАМу от показанных в прошлой части Усть-Кута, Лены и Осетрово. 4 слова содержат исчерпывающее описание городка (22 тыс. жителей): Ангара локализует его в Иркутской области, Коршуниха - речка и железнодорожная станция, Железногорск описывает нынешнюю промышленную специализацию, ну а Илимск - это исчезнувший старинный город, в 17 веке бывший ключом от Восточной Сибири.

Начав покорение Сибири в конце 16 века, в 1620 году русские казаки закрепились на Енисее, построив крупный Енисейский острог чуть ниже устья Ангары. Последняя казалась самым логичным путём дальше "встречь Солнцу", вот только путь этот преграждали мощные пороги, преодолевать которые, тем более вверх по течению, было нелегко. К 1627 году казаки махнули рукой да свернули на Илим - небольшую по сибирским меркам реку масштабов Москвы или Клязьмы, текущую более спокойно почти параллельно Ангаре. К тому времени из отписок Пантелея Пянды было известно о том, что дальше на востоке есть ещё одна огромная река, тунгусское название которой было созвучно с русским именем Лена. Илим от неё отделяли всего лишь пологие сопки, и вот к 1630 году енисейский атаман Иван Галкин сыскал удобный волок между речками Мука и Кута. В их устьях он заложил зимовья, к 1640 году разросшиеся до острогов - так на карте Сибири появились Илимск и Усть-Кут. Но дальнейшие их судьбы были совершенно различны: Усть-Кут тихо и неумолимо обрастал деревнями, пашнями, плотбищами, мельницами и варницами, а Илимск в 1648 году сделался центром Илимского воеводства, первого прототипа Иркутской области. Раскинувшееся вдоль Средней Ангары и Верхней Лены, оно нигде не выходило к Байкалу, заканчиваясь на Приморском хребте, и не включало юг с нынешним Иркутском, север с Катангой и восток с Бодайбо, но местами границы без малого 400-летней давности читаются на карте и ныне. Ну а значение Илимска для покорения Сибири было трудно переоценить - в одну сторону путь от здешних волоков вёл через Якутию, Охотоморье, Камчатку и Чукотку до Америки, в другую через Забайкалье и Приамурье в Китай. Илимск проходили экспедиции братьев Лаптевых, Семёна Дежнёва, Витуса Беринга. Воеводами тут в разное время служили московский князь Иван Гагарин и предок писателя-однофамильца Григорий Грибоедов. Среди ссыльных выделялись шведский генерал Мартин Канифер и "бунтовщик хуже Пугачёва" Александр Радищев. Десятки, если не сотни деревень к 18 веку образовали Илимскую пашню - сердце сибирского старожильчества...

2.

...но сколь выгодным было расположение Илимского острога для освоения Сибири, столь же неудачным оно оказалось в Сибири освоенной и пронизанной торговыми путями. К концу 17 века центр жизни Прибайкалья неуклонно смещался в Иркутск, в 1682 году ставший центром отдельного воеводства. В 1695 году Илимское воеводство вошло в его состав как Илимский уезд, просуществовавший до 1755 года. С 1775 года Илимск числился заштатным городом Киренского уезда Иркутской губернии, неуклонно пустел и беднел, и всё же по старой памяти аж до 1925 года носил городской статус. К началу ХХ века, с населением полтысячи жителей, воеводская столица почти не выделялась среди окрестных деревень в одну улицу. Тут не было ни ярмарок, ни производств, и лишь уникальные в масштабах Сибири памятники деревянного зодчества напоминали о славном прошлом. Некоторые из них сохранились:

3.

Только прошлый кадр снят не с Илима, а с Ангары, причём - выше Иркутска: увидеть то, что осталось от Илимска, теперь можно в музее деревянного зодчества Тальцы. Первый Илимский острог (на позапрошлом кадре), срубленный в 1649 году, имел 255 метров по периметру и две башни - глухую и проезжую. Воеводе и посадским людям явно было в нём тесно, и думается, когда в 1666 году острог сгорел, они только вздохнули облегчённо. Новая крепость, заложенная в полутора километрах от первоначального места, больше напоминала деревянный кремль - в стены общей протяжённостью 680 метров было встроено 8 башен. Три проежие башни имели собственные названия - Спасская, Знаменская (она же Богоявленская) и Введенская (она же Никольская). Архитектура большинства сибирских острогов была проста и утилитарна, но уже упомянутый Иван Гагарин, илимский воевода в 1678-83 годах, привнёс сюда немного эстетики. На публике князь во всём старался подражать царю, и архитектура вверенного городка не стала исключением: по воспоминаниям современников, Илимский острог отдалённо напоминал дворец в Коломенском. От него осталась самая крупная Спасская башня (1667), когда-то отмечавшая главный въезд со стороны Енисейска, и домовая Казанская церковь (1679) - старейшая из сохранившихся в Сибири. Их и перевезли в 1970 году в Тальцы, а в 2010-х годах ещё и воссоздали участок тына с глухой угловой башней:

4.

Там же, в Тальцах - и множество находок из Илимского городища, среди которых мне больше всего запомнилась круглая пороховница-"натруска" начала 18 века:

5.

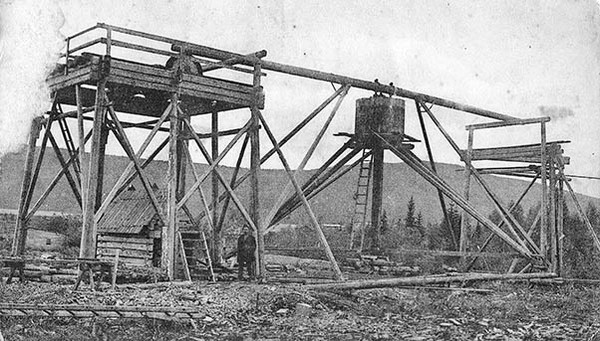

История Илимска продолжалась и в эти времена, а новой достопримечательностью села стал деревянный мост (1934-35) Ангаро-Ленского тракта:

5а.

Но большая часть его памятников до музеефикации просто не дожили. Собор Спаса Нерукотворного (1787) напротив Спасской башни разрушили в 1930-е годы:

6а.

Введенская башня сгорела в 1905 году, но и напротив неё стояла одноимённая церковь - редчайший в России двуглавый храм. Точная дата её постройки неизвестна, но это определённо 17-й век, так что вполне возможно, что она была даже старше Казанской церкви, а внешне так и вовсе не слишком отличалась от церквей из глухих уголков Новгородской республики. Введенской церкви не стало в 1949 году, а вот при каких обстоятельствах - точно не ясно: это было время религиозной оттепели, когда храмы чаще возрождались, чем рушились... но кажется, просто местным жителям были нужнее дрова и стройматериал.

6б.

Не уцелела и церковь Иоанна Предтечи (1707) на выселках, по преданию построенная казаками, заблудившимися в тайге и поклявшимися, если спасутся, построить храм на том месте, где выйдут к людям. При Советах в ней обустроили мельницу, а когда и при каких обстоятельствах утратили - теперь также не вспомнит никто.

6в.

Практически над тем местом, где она стояла, теперь проходит автодорожный мост трассы "Вилюй", а сам Илимск покоится под плёсом ниже по течению, меж дачных кооперативов "Южный берег" и "Строитель" в 25 километрах от Железногорска по прямой. Старинный город повторил судьбу Мологи, Дедюхина, Балаганска, в 1974 году попав в зону затопления Усть-Илимской ГЭС.

6г.

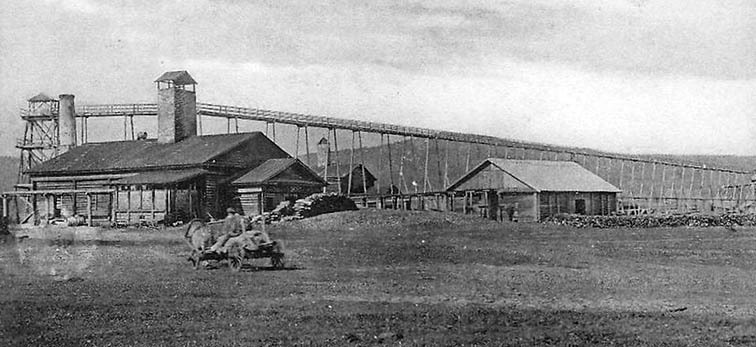

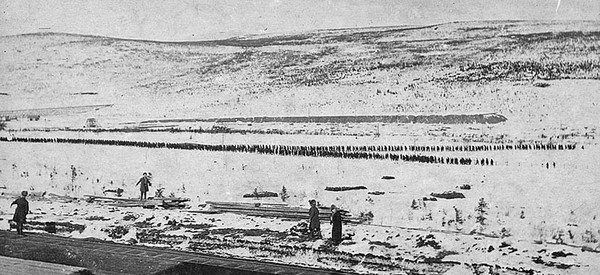

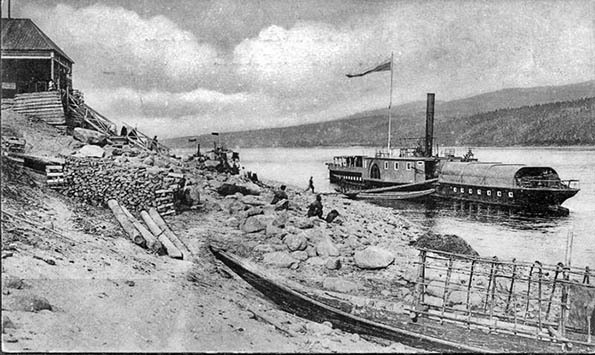

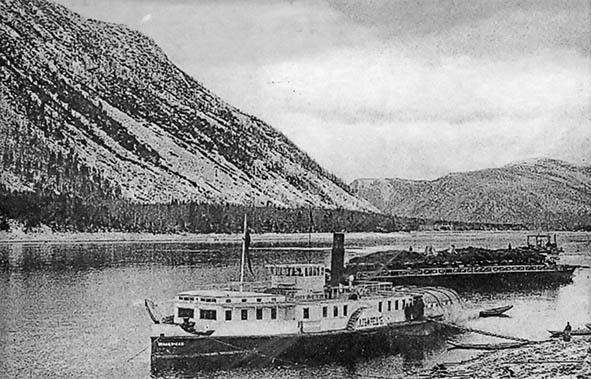

Однако была в истории Илимска и вторая сюжетная линия, начало которой положил в 1647 году рудознатец Шестачко Коршунов, нашедший выходы железа и ставший на них единственным на сотню вёрст вокруг кузнецом. Это дорогого стоило: страшная удалённость Сибири при тогдашнем транспорте обрекала её города на автономность, а руда или соль шла в дело независимо от качества. Кузница на Коршунихе просуществовала до смерти Шестачко, но в 18 веке в низовьях Ангары и Илима был найден ещё пяток железных рудников, пригодных к разработке. В 1845-54 годах на Долоновском месторождении близ Братска построили Николаевский железоделательный завод, где выплавлялись чугун и кричное железо и ковались потребительские товары вроде оград, сундуков или чугунной посуды. В 1874 году завод приобрели братья Бутины из Нерчинска, чей Даурский Версаль я показывал не так уж и давно. Они оснастили средневековый по сути завод современными станками и мартеновской печью, освоив производство куда более сложный изделий вроде паровых котлов и деталей для судовых двигателей. В 1894 году, несмотря на то, что накануне дом Бутиных лопнул, завод прирос филиалом - Новониколаевским (или, по расположению, Лучихинским) заводом, который должен был снабжать металлическими изделиями строящийся Транссиб. Иначе говоря - рыть себе могилу: железная дорога открыла Сибирь для поставок качественных европейских товаров, и архаичные заводы, работавшие на низкосортной руде, были обречены. В 1899 году оба предприятия встали, и после нескольких попыток перезапуска в начале ХХ века, окончательно исчезли в 1924 году.

7.

А равнодействующей железоделательных заводов и Илимска и стал Железногорск-Илимский. В 1940-х годах о кузнице Шестачко вспомнили геологи, зачастившие на Коршуниху. В 1948 году там возник посёлок экспедиции Коршуниха, по которому получила названия и железнодорожная станция Байкало-Амурской магистрали, западный участок которой дотянули в 1951 году от Братска до Усть-Кута.

8а.

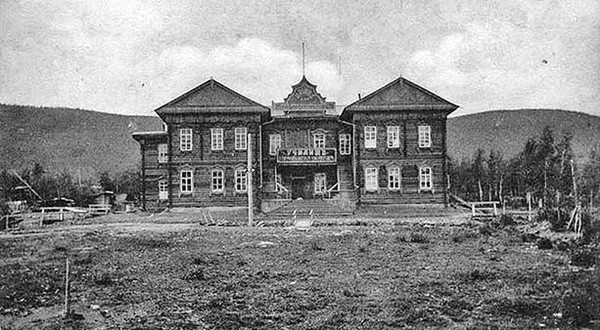

Геологи обнаружили под кузницей Шестачко гигантское месторождение высококачественной железной руды, а железная дорога открыла возможности его промышленной разработки. В 1958 году, с началом стройки Коршуновского горно-обогатительного комбината, Коршуниха стала ПГТ Железногорском, а в 1965, с запуском производства - городом, получив в название второе слово. Тут стоит сказать, что Железногорсков в России и так три штуки - другой центр рудников на Курской магнитной аномалии и ЗАТО в Красноярском крае, и по мне так город Коршуновск смотрелся бы на карте интереснее. Заводской пруд, совсем как где-то на Урале - на самом деле водохранилище ТЭЦ-16 (1964) с толстенной трубой, напротив которой в низинке лежит станция Коршуниха-Ангарская:

8.

Большую часть Байкало-Амурской магистрали мы проехали в золотом сентябре 2020 года с востока на запад, в Коршунихе сделав ночную пересадку с поезда на электричку в Усть-Илимск. Сам город же мы осмотрели без месяца год спустя, по пути с запада на восток. Мы ехали тогда к холодным горам Кодара и заброшенной, но от того не менее фантастической Чинейской железной дороге, единственный поезд по которой вёз руду Чинейского месторождения именно на Коршуновский ГОК. Здесь мы оказались в первых числах августа, когда едва ли не всю Сибирь накрыл дым лесных пожаров в Якутии.

9.

Вокзальчик 1960-х годов вписан в склон, на перрон выходя двумя этажами, а на площадь - одним. Оля осталась в миниатюрном зале ожидания листать планшет и приглядывать за рюкзаками, а я отправился гулять.

10.

Привокзальная площадь Коршунихи-Ангарской - небольшая асфальтовая терраса между вокзалом и обветшалым щитом с полинявшими видами города. До первых кварталов пешком нужно подняться по лестнице, а на машине - проехать изрядный зигзаг.

11.

Город и комбинат лежат с разных сторон от станции, и я поначалу направился в сторону города:

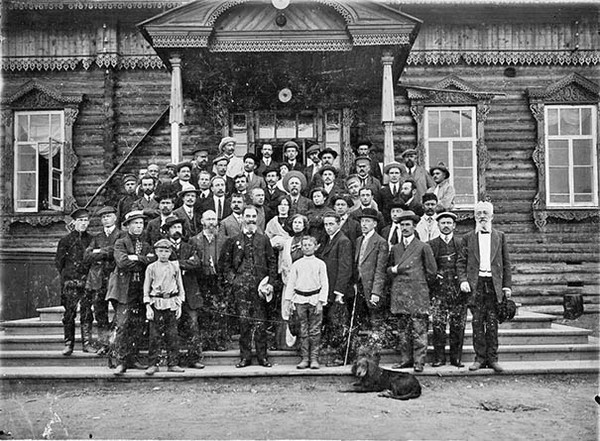

12.

Жилые кварталы Железногорска открывает контора Коршуновского ГОКа, примечательная маленькими долото на столбах ограды и памятником с заглавного кадра. Он посвящён рабочим КГОКа, отстоявшим своё предприятие в 2003 году - и тут можно вспомнить, что звучное название "Коршуновский ГОК" я действительно смутно помнил из новостей, и ассоциировалось оно с чем-то тягучим и гадким. В условиях планового хозяйства ГОК был частью производственной цепочки - вся его руда поставлялась БАМом и Южсибом на Западно-Сибирский металлургический комбинат в Новокузнцеке. И вот в 1998 году взмывшие над первородным хаосом криминальных войн олигархи потянули эту цепь в разные стороны: владельцы ЗапСиба отказались покупать илимскую руду, и вскоре остановившийся КГОК обанкротился и перешёл под внешнее управление. Уничтожать его, однако, ни в чьи планы не входило - только купить по дешёвке: в ноябре 2002 года за комбинат и его долги развернулась борьба "Евраза" и "Мечела". Первый тогда завладел ЗапСибом и явно рассчитывал забрать себе всю цепочку, а второй оперативно погасил долги КГОКа и подписал с пока ещё самостоятельным предприятием договор о стратегическом партнёрстве. Юристы, видимо не без помощи "Евраза", тут же нашли в сделке какие-то нарушения, и между стальными гигантами завязалась полная грязных приёмов тяжба. Кульминация противостояния наступила 14 июля 2003 года, когда рабочие отбили рейдерский захват... отбили в прямом смысле слова: к конторе ГОКа подъехало около 60 вооружённых людей, и завязавшейся потасовке несколько десятков человек были избиты, а трое попали в больницы с опасными травмами, но кажется, хотя бы никто не помер. К осени "Евраз" и "Мечел" наконец смогли договориться, и в Железногорск вернулась стабильность. Ну а скульптура гордого пролетария у конторы так и осталась уникальным в нынешней России памятником тем, кто встал на пути "олигархического феодализма".

13.

За конторой начинаются кварталы - именно кварталы, а не микрорайоны: Железногорск стал одним из первенцев такой градостроительной концепции, когда это слово ещё не вошло в обиход. Всего тут 10 кварталов (при этом нет 5-го, но есть 6а) неправильной формы, охватывающих при этом не весь город - часть домов имеют нумерацию по улицам, как например по улице Иващенко, уходящей вдоль путей мимо конторы ГОКа.

13а.

Все их объединяет атмосфера пролетарской глуши, где мужик должен работать на заводе, внешний мир с его радостями бесконечно далёк, а герметичность уклада нарушают разве что многочисленные тоговцы с солнечного юга.

14.

Горняцкий город суров даже в попытках его украсить:

15.

Хотя всё это - лишь ощущение: за пару часов утренний прогулки у меня не возникло повода пообщаться с местными.

15а.

Центральный в Железногорске 2-й квартал на карте имеет форму очень широкого треугольника. В его углу стоит контора КГОКа, а основание очерчивает улица Строителей, которую можно считать главной в городе. Ближе к станции она застроена бараками на каменных подклетах, большинству из которых, судя по заколоченным окнам, недолго осталось стоять. В постсоветскую эпоху население Железногорска уменьшилась на 1/3, а в таких условиях бороться с ветхим жильём как-то легче.

16.

За улицей Строителей, в Первом микрорайоне, притаилась Казанская церковь, перестроенная в 1995 году из овощного магазина. Но посвящение её как бы намекает на преемственность к церкви Илимского острога, которая теперь в Тальцах.

17.

По соседству - безымянная главная площадь между ДК "Горняк" и ТЦ "Шанс":

18.

В низинке за торговым центром - Сквер Илимских партизан, где в 1974 году были перезахоронены четверо красных, погибших в 1919 году в стычках с колчаковцами:

19.

Сам памятник чуть помоложе (1985):

20.

Противоположный конторе угол 2-го квартала отмечает стела славы "Коршуновстроя" (1982) у краеведческого музея имени Михаила Янгеля (1977), здание которого непохо мимикрирует под дореволюционку.

21.

Напротив - детская горка в виде ракеты, а чуть дальше по главной улице стоит и памятник Михаилу Янгелю, открытый в том же 1977 году. Фамилия "Янгель" кажется настолько немецкой, насколько это возможно, но на самом деле это слово "Ангел" на полесский манер: семейная легенда Янгелей легенда гласит, что они - казацкий род с Черниговщины. И вот как-то ближе к концу 19 века Лаврен Янгель не стал молча смотреть на домогательства местного пана к его жене и подпалил тому амбар, за что был сослан с женой и сыновьями Кузьмой и Леонтием в глухую деревню Зырянова на Илиме. У Кузьмы Янгеля было 12 детей, из которых самым подающим надежды казался Константин Янгель - в 1920-х годах он уехал в Москву и поступил там в университет. К брату и отправился в 1926 году 15-летней Михаил Янгель, поначалу устроившийся работать на Вознесенскую мануфактуру. Позже он поступил в Московский авиационный институт, а там на его дипломный проект обратил внимание целый Николай Поликарпов, создатель самого массового в тогдашнем СССР самолёта По-2. В талантливом юноше из сибирской деревни он увидел нового Ломоносва, и вот уже Янгль ездил в командировки в Североамериканские Штаты, проектировал и дорабатывал истребители в бюро Поликарпова, ковал победу на московских авиазаводах... В авиации Михаил Кузьмич так и не успел возглавить собственного КБ, но с подачи Мстислава Келдыша он получил после войны шанс взлететь ещё выше: в 1950 году Янгель устроился в НИИ-88 (нынешняя "Энергия"), год спустя был уже замом Сергея Королёва, а в 1954 казак вернулся на Украину: Михаил Кузьмич возглавил конструкторское бюро "Южное" при заводе "Южмаш" в Днепропетровске, основной специализацией которого были баллистические ракеты.

22.

Первой самостоятельной разработкой Янгеля в "Южном" стала Р-11, благодаря новому составу топлива и устройству двигателя оказавшаяся вехой советского ракетостроения. Своей предшественнице Р-1 (читай - "Фау-2") она не уступала по характеристикам, но была в 2,5 раза легче и гораздо надёжнее. Самым массовым творением Янгеля оказалась Р-16, ставшая базовым оружием советских РВСН 1960-70-х. С её же испытаниями на Байконуре была связана самая кровавая в истории ракетостроения катастрофа - 24 октября 1960 года команда во главе с маршалом Митрофаном Неделиным устраняла внезапно возникшую неисправность на полностью готовой к старту ракете, заправленной десятками тонн гептила. При наладке токораспределителя внезапно запустился двигатель, в пламени которого исчезло 78 человек, и от самого маршала осталась лишь горстка праха да оплавленный орден. Янгель мог быть среди них, но за минуту до катастрофы он отошёл покурить. После разъярённый Хрущёв спросил его по телефону "А ты почему жив остался?!", и конструктора хватил инфаркт - первый, но не последний. Янгелю ещё предстояло создать свой шедевр, мощнейшее в истории человечества серийное оружие - ракету Р36М "Воевода", по западной классификации более известную как SS-18 "Сатана". Приводимая в полную боевую готовность за минуту, эта двухступенчатая ракета (34 метра в длину, 211 тонн собственной массы, 7,5 тонн забрасываемого веса) имеет дальность до 16 тысяч километров. Самые тяжёлые (и от того менее дальнобойные - "всего" 11 тысяч километров) её модификации несли или одну боеголовку в 20 мегатонн (это в 1500 раз мощнее, чем в Хиросиме, и больше 1/3 от Царь-бомбы) или 10 боеголовок по 750 килотонн каждая. Одной (!) такой ракетой можно нанести критический ущерб любой стране мира. "Воевода" была принята на вооружение в 1970 году, а 25 октября 1971 года, принимая поздравления с 60-летним юбилеем, Михаил Кузьмич в пятый раз получил инфаркт - на этот раз последний... Пару лет спустя не стало и его родной деревни, затопленной Усть-Илимской ГЭС:

22а.

Бюст Янгеля стоит на площади Конституции между администрацией и рынком, куда улица Строителей приводит через пару сотен метров после музея.

23.

На ближнем конце площади - Триумфальная арка (2015) от "Мечела":

24.

Более всего примечательная своими барельефами:

25.

Улица Строителей тут сменяется улицей Янгеля, но мы сворачиваем вправо, в 6-й квартал. Здесь глядят друг на друга два мемориала:

26.

Один (1983) - героям Великой Отечественной:

27.

Другой (1996) - не людям, а затопленным селениям:

27а.

Илимская пашня, прежде чем почти без остатка уйти под воду, дала миру немало ярких личностей - если в науку отсюда вышел Михаил Янгель, то в культуру - Валентин Распутин, исчерпывающе описавший трагедию Сибирской Атлантиды в своём "Прощании с Матёрой". Но Матёра стояла на Ангаре, да и сама она собирательный образ. О реальных же деревнях Илима рассказывает инфостенд на коршунихинском вокзале:

28.

6-й квартал переваливает через гору, на дальнем склоне которой в день моей прогулки ломали заброшенную с 1990-х годов многоэтажку:

29.

Надо сказать - одну из самых унылых во всём Железногорске. Позднесоветская архитектура тут по большей части как-то пооригинальнее, да и сам Железногорск живописен - я бы сказал, это один из самых ландшафтных советских городов:

30.

За распадком Кузнецовского ручья встречает 10-й квартал, примечательный Троицкой церковью (2005). Не Введенской, заметьте, и не Спасской - Железногорск в ней словно ощутил себя самостоятельным городом, а не тенью затонувшего Илимска.

31.

У 10-го квартала совершенно БАМовский пейзаж:

32.

Хотя Коршуниха-Ангарская - достояние сталинского Старого БАМа, всё же всесоюзно-ударно-комсомольские веяния дошли и сюда:

33.

Как и новые тренды - в наше время. В суровой индустриальной глуши, где вода в лужах красная от рудничной пыли, а на остановках заедает мошка, тоже есть место для котиков:

34.

34а.

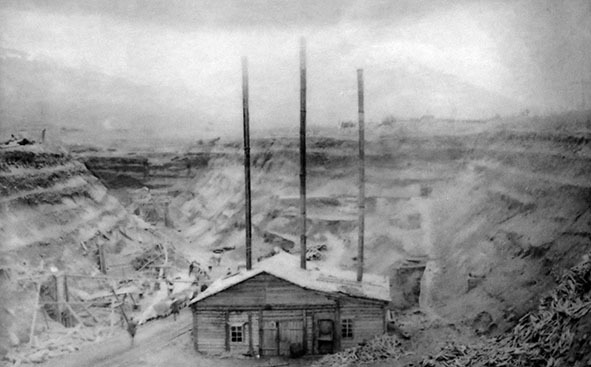

Описав круг по кварталам, я вернулся на вокзал и направился в другую сторону - ведь главную достопримечательность Железногорска я ещё не показал! И с поезда её не увидеть - западнее Коршунихи железная дорога ныряет в Коршуновский тоннель (950м, 1968-71 и 2004-08), а после него идёт у подножья высоких отвалов:

35.

До тоннеля, впрочем, железная дорога ветвится, и вдоль отходящих налево путей я вышел к проходной Коршуновского ГОКа:

36.

За которой привлекает взгляд Железнодорожный цех - проще говоря, вокзал рудничных веток:

36а.

Отсюда рукой подать до карьера, в который мне и хотелось заглянуть:

37.

Но это оказалось не так-то просто: размеры карьера 2 на 5 километров, а глубина - 510 метров: во всём мире есть всего несколько зданий, которые не скрылись бы в этой яме целиком. Самым глубоким карьером России считается Удачный на алмазном месторождении в Якутии (640м), а ещё несколько вгрызаются в землю наперегонки, и как я понимаю, Коршуновский карьер с попеременным успехом держится в первой пятёрке. Но то теория, а на практике выходит, что с края карьера не увидеть его дно!

38.

Я бродил по ступеням карьерной лестницы, даже почти не опасаясь, что меня могут задержать вохровцы - человек тут немногим крупнее песчинки. Стены карьера красные, по сути говоря - ржавые: ведь именно окислы железа придают им такой цвет. Толщина рудного слоя известна, и в перспективе глубина карьера достигнет 840 метров. Ну а лучший вид на него открывается с со скалы на краю той сопки, под которую уходит Коршуновский тоннель:

39.

Не знаю, дымом ли испорчены виды или над карьером всегда, кроме разве что дней после сильного ливня, висит пыль. Вдали виднеются цеха собственно Коршуновского ГОКа:

40.

Карьер - по сути дела воронка, в которую закручиваются автомобильные грунтовки и железная дорога. Не могу сказать, что жизнь тут кипит, но в дымке постоянно видно какое-то движение, слышны рёв моторов, гудки, громыхание:

41.

Где-то тут раньше проходила железная дорога, в итоге попавшая в зону разработок - отсюда совершенно не БАМовские (ни по старому, ни по новому) дату строительства Коршуновского тоннеля.

42.

Вот и дно:

43.

Дальше на запад Старый БАМ уходит к Братску и наконец впадает в Транссиб у Тайшета. Но в этой своей части он не сильно отличается от множества других железных дорог бывшего Союза - пейзажи тут не блещут красотой, в архитектуре вокзалов чередуются сталинки и нелепые новостройки, а на постаментах у перронов грузно стоят чёрные паровозы. Прежде я показывал братские станции Гидростроитель, Падун, Анзёби и Вихоревку и в другом посте - вокзал Тайшета . Поэтому в Железногорске куда интереснее свернуть с БАМа на север, к Усть-Илимску - и сам город, и ведущая в него железная дорога вроде и не относятся к Байкало-Амурской магистрали, а всё же - наследие параллельных БАМовской всесоюзно-ударно-комсомольских строек. Об Усть-Илимске - в следующих 2 частях.

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)

Обзор и оглавление (2020)

Обзор и оглавление (2021)

Эвенки. На чьих землях БАМ.

БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.

Старый БАМ (восток)

Ванино

Комсомольск-на-Амуре.

Восточный БАМ

Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.

Новый Ургал.

Чегдомын.

Новый Ургал - Верхнезейск.

Тында. Город.

Горный БАМ

Тында - Юктали.

Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.

Чарские пески.

Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.

Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.

Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.

Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.

Новая Чара - Таксимо.

Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.

Витим. Бодайбо.

Витим. Ленские прииски.

Северо-Муйский перевал.

Западный БАМ

Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.

Северобайкальск.

Нижнеангарск.

Байкальское.

Дабанский тоннель - Лена-Восточная.

Усть-Кут.

Старый БАМ (запад)

Железногорск-Илимский.

Усть-Илимск. Новый город.

Усть-Илимск. Старый город.

Братск.

Тайшет.

P.S.

Как видите, я всё-таки собрался с силами и по просьбам трудящихся пытаюсь продолжать вести блог. Напишу посты о БАМовском охвостье и посмотрю, есть ли сейчас в этом смысл. Отдельно оговорюсь, что политизированные комменатрии буду тереть и блокировать - не из соображений цензуры, а ради сохранения своих нервов.

|

Метки: замки-крепости Сибирь дорожное транспорт БАМ Иркутская область деревянное индустриальный гигант |

Varandej is turned off for some time (days or even weeks). Stay tuned. Explanation later. |

На полноценное ведение блога у меня сейчас нет моральных сил. Да и для кого сейчас его вести - не понятно. В иной жизни здесь был бы обзор недавнего путешествия на Байкал, посты из Иркутской области 2020, 2021 и 2022 годов, в том числе охвостье Байкало-Амурской магистрали, которое не успел описать до отъезда. Возобновится ли работа над этим блогом - я пока не готов сказать, но думаю, в текущих реалиях это не самая большая потеря.

|

Метки: с человеческим лицом |

Свои |

Не секрет, что в России много людей, выступающих не просто за мир, а от всей души желающих поражения своему государству. Менее очевидно, что вообще-то и по ту сторону украинской границы многие надеятся на победу России. За Украину воюет множество этнических русских из числа её граждан, да и добровольцев из РФ. Но и в Крыму, и в Донбассе в 2014-16 годах многие ярые патриоты России начинали при мне свою речь с пояснения "Да я сам украинец!". Вконтакте только-только схлынул целый вал рассуждений о том, кто такие "свои", которых "не бросают", и почему эти "свои" - вовсе не обязательно сограждане или соплеменники. Всё это наводит меня на мысли о том, что цивилизация восточных славян, в широком смысле Русская цивилизация (от Древней Руси) гораздо более едина, чем кажется. Её рассекает кровавый раскол, но только раскол этот не этнический (читай - объективный), а идейный. Мы наблюдаем сейчас горячую фазу противостояния не украинцев и русских, а западников и почвенников, в которой государства, религии, международные союзы, национализм и имперство - только форма, только инструмент.

Поэтому здесь, в России, не судите строго тех соотечественников, кто придерживается иных взглядов. Вспомните прошлую гражданскую войну. Владимир Маяковский был рупором красных, Николай Гумилёв пал за белое дело, Сергей Есенин разочаровался и повесился, а Иван Бунин и вовсе свалил за границу. Максимииллиан Волошин задавался вопросом, кто же расстреляет его - белые как красного или красные как белого. Будь у них соцсети, они бы точно все были друг у друга забанены. Но для потомков все они - наши люди.

Поэтому не спешите записывать во враги отечества урбанистов, борцов с домашним насилием и популяризаторов космонавтики. Кто-то из них по состоянию на 22.02.2022 искренне верил, что Россия ещё сможет войти в братскую семью европейских народов, не желая признавать, что нас там не ждут. Но даже самый оголтелый русофоб, желающий стране самораспуститься, а народу самозакопаться - он представляет абсолютно русский культурно-ментальный феномен: патриоты - их везде хватает, а вот фанатичные патриофобы, больная совесть грозной империи - это сугубо наша специфика. Так вышло, что сама русская цивилизация формировалась на периферии более могущественных цивилизаций, находясь с ними в постоянном измытывающем противостоянии, но только у них имея возможность черпать необходимый для противостояния опыт. Признание их превосходства - своего рода залог выживания, а вот дальше возникает главный, на мой взгляд, русский вопрос: стоит ли противостоять тем, кто совершеннее тебя?

Вот носители двух разных ответов и убивают сейчас друг друга на полях сражений и канцелят друг друга в мирном тылу.

....То философия. От неё не будет легче ни тем, кто пережидает обстрелы в подвалах и едет на запад в переполненных эвакопоездах. Кто проснулся в мирных городах от взрывов и кто слышашл их 8 лет. Кто застрял за границей без средств к существованию, кого вот-вот сократят с закрывшихся предприятий и забаненных блог-платформ. Но им не будет легче и от моих рассуждений о политике.

2014-й год приучил меня молчать: какой бы важной, умной, оригинальной не казался мне та или иная мысль, её и без меня озвучат тысячи людей, а единственным результатом этого будет ещё несколько капель в поток ненависти. У меня есть позиция, я не отрываясь слежу за новостями, и в общем кто знает меня давно - могут вполне представить, что я о происходящем думаю. Но кому станет лучше, если я это здесь изложу?

Поэтому скоро я оправлюсь от шока и начну вести блог в штатном режиме. Писать буду пока об ушедшей эпохе, чтобы продлить своё пребывание в ней.

К этому посту комменты не закрыты, но скринятся. Раскрою те из них, которые сочту умными.

Поэтому здесь, в России, не судите строго тех соотечественников, кто придерживается иных взглядов. Вспомните прошлую гражданскую войну. Владимир Маяковский был рупором красных, Николай Гумилёв пал за белое дело, Сергей Есенин разочаровался и повесился, а Иван Бунин и вовсе свалил за границу. Максимииллиан Волошин задавался вопросом, кто же расстреляет его - белые как красного или красные как белого. Будь у них соцсети, они бы точно все были друг у друга забанены. Но для потомков все они - наши люди.

Поэтому не спешите записывать во враги отечества урбанистов, борцов с домашним насилием и популяризаторов космонавтики. Кто-то из них по состоянию на 22.02.2022 искренне верил, что Россия ещё сможет войти в братскую семью европейских народов, не желая признавать, что нас там не ждут. Но даже самый оголтелый русофоб, желающий стране самораспуститься, а народу самозакопаться - он представляет абсолютно русский культурно-ментальный феномен: патриоты - их везде хватает, а вот фанатичные патриофобы, больная совесть грозной империи - это сугубо наша специфика. Так вышло, что сама русская цивилизация формировалась на периферии более могущественных цивилизаций, находясь с ними в постоянном измытывающем противостоянии, но только у них имея возможность черпать необходимый для противостояния опыт. Признание их превосходства - своего рода залог выживания, а вот дальше возникает главный, на мой взгляд, русский вопрос: стоит ли противостоять тем, кто совершеннее тебя?

Вот носители двух разных ответов и убивают сейчас друг друга на полях сражений и канцелят друг друга в мирном тылу.

....То философия. От неё не будет легче ни тем, кто пережидает обстрелы в подвалах и едет на запад в переполненных эвакопоездах. Кто проснулся в мирных городах от взрывов и кто слышашл их 8 лет. Кто застрял за границей без средств к существованию, кого вот-вот сократят с закрывшихся предприятий и забаненных блог-платформ. Но им не будет легче и от моих рассуждений о политике.

2014-й год приучил меня молчать: какой бы важной, умной, оригинальной не казался мне та или иная мысль, её и без меня озвучат тысячи людей, а единственным результатом этого будет ещё несколько капель в поток ненависти. У меня есть позиция, я не отрываясь слежу за новостями, и в общем кто знает меня давно - могут вполне представить, что я о происходящем думаю. Но кому станет лучше, если я это здесь изложу?

Поэтому скоро я оправлюсь от шока и начну вести блог в штатном режиме. Писать буду пока об ушедшей эпохе, чтобы продлить своё пребывание в ней.

К этому посту комменты не закрыты, но скринятся. Раскрою те из них, которые сочту умными.

|

Метки: злободневное |

Усть-Кут и три его имени |

Усть-Кут, Лена и Осетрово - всё это один город в Иркутской области, небольшой (40 тыс. жителей), но крупнейший на три тысячи километров пути от самого Комсомольска-на-Амуре. Первое название относится к городу, второе - к конечной до постройки БАМа станции, третье - к крупнейшему речному порту бывшего СССР. "Город одной улицы" Усть-Кут вытянут вдоль рек на 30 километров и представляет собой фактически цепочку сросшихся деревень со своими специализациями и судьбами. Самые нижний по течению посёлок Якурим со станцией Лена-Восточная я показывал в прошлой части вместе с последним участком "комсомольской" Байкало-Амурской магистрали, а сегодня проедем Усть-Кут до другого конца.

Закрепившись в 1620-х годах на Енисее, русские казаки уже знали о том, что восточнее есть ещё одна, не менее огромная река. Её первооткрывателем стал Пантелей Пянда, о жизни которого вне экспедиции, начатой в 1619 году, не известно толком ничего. Если четверть века спустя на Амуре под казаками горела земля, то Пянда со товарищи спокойно ходил несколько лет по тунгусской тайге от стойбища к стойбищу, меняя русские товары на меха, и именно от эвенков он узнал, что за сопками в верховьях Нижней Тунгуски скрывается "текущее море". В 1623 году Пянда вышел на Лену в районе нынешнего Киренска, и, осмотрев её между будущими Якутском и Жигаловом, вернулся в Енисейск по Ангаре. В 1628-29 десятник Василий Бугор нашёл куда более короткий путь по рекам Илим и Кута, в устье которой поставил зимовье. Наконец, идеальный для тогдашней эпохи маршрут выведал у эвенков в 1631 году енисейский атаман Иван Галкин, но и тут Кута осталась финишной прямой до Лены. На месте Бугровского зимовья Галкин заложил уже целый Усть-Кутский острог, от которого в 1640-х по рекам вытянулся целый шлейф деревень, образовавших Усть-Кутскую волость. Этой волостью, не особью, а колониальным организмом, по сути и оставался Усть-Кут все последующие века, когда деревни стали сёлами, а сёла - посёлками городского типа. В 1951 году они получили связующую нить - железную дорогу, конечной которой до 1985 года оставалась нефтебаза у станции Якурим из прошлой части. Сам Якурим вошёл в состав Усть-Кута лишь в 1996 году, а город образовался в 1954-м слиянием ПГТ Усть-Кут с ПГТ Осетрово.

2.

Если у Енисея наиболее обжиты верховья, то у Лены - среднее течение, где стоят старинные Олёкминск, Покровск, Якутск, Жиганск, важнее которых в 19 веке сделались Ленские прииски на Витиме. Река испокон веков оставалась для них самой надёжной дорогой, а потому особое место в жизни Лены занимал самый верхний порт в её течении. При царе таковым было Жигалово в двух сотнях вёрст от Иркутска, но тоннаж судов рос, и едва вышедшая на плёсы из состояния горной речки Леночка становилась для них слишком маленькой. Новую пристань обустроили в 1929 году в селе Осетрово бывшей Усть-Кутской волости, куда грузы доставляли зимой на санях с Ангары, а летом на плотах и мелких судах из того же Жигалово. Всё изменила железная дорога, усть-кутские станции которой составляли единое целое с причалами. К 1970 году Осетровский порт разросся до морских масштабов - 5 терминалов, 100 кранов, 1844 метра причалов, более 1000 сотрудников и грузооборот до 2,1 миллионов тонн. Всё это, конечно, на порядок меньше, чем в крупнейших речных портах мира вроде Дуйсбурга (133 млн. т.) или Нанкина (91 млн. т.), но больше любого другого речного порта в СССР. Гиганты Рейна, Янцзы или Миссисипи - это порты-узлы нескольких промышленных районов, в то время как Осетрово - это порт-ворота, перевалка зерна, овощей, сахара и мяса для людей, горючего для машин и котельных, оборудования и материалов для великих строек в мёрзлой тайге. В 1990-х стройки кончились, у котельных не было денег на оплату топлива, и из замерзающих квартир самые настоящие беженцы потянулись на юг. Ужавшись по грузообороту до 600 тыс. тонн, Осетрово потерял лидерство, уступив "русскому Дуйсбургу" Череповцу; полностью встали 3 терминала. С тех пор оборот восстановился до 1,5 миллионов, но советских значений не достигнет, скорее всего, никогда: навигация на Лене длится дай бог 4 месяца, и куда лучше со снабжением севера справляются проложенные с 1980-х годов Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали. Главный в Осетрово Северный порт смотрится по сей день внушительно - как изнутри, так и издали:

3.

У Усть-Кута два стержня - железная дорога и главная улица, за свои 30 километров успевающая сменить десяток (!) имён: участки трассы "Вилюй", 2-й Железнодорожная, Заречная, Нефтяников, Шевченко (эта на пару километров прерывает улицу Нефтяников!), Пушкина, Халтурина, Речников, Кирова, Зверева, Береговая и вновь фрагменты трассы "Вилюй". Мы покинули маршрутку на улице Пушкина, в бывшем Осетрово, которое за пределами порта полностью исчезло из топонимики, превратившись в район Речники. Над его центром буквально нависает Осетровское речное училище (1970):

4.

Общаги с маяком и каравеллой на торцах глядят через пустыри на здание администрации

5.

От администрации мы начали спускаться к берегу Лены. В основном Речники строились в 1960-70-х годах вместе с портом, и единственное украшение здешних домов - узоры красным кирпичом по серому:

6а.

Кварталом ниже главной улицы тянется железная дорога, все участки которой из сегодняшнего поста пущены в 1951 году, то есть относятся к Старому БАМу.

6.

В Речниках через неё перекинуто несколько пешеходных мостиков (тот, с которого снят этот кадр - над платформой 724-й километр) и плита, превращающая участок выемки в 400-метровый тоннель:

7.

Мимо совсем невзрачного внешне ДК "Речники" и одинокого Ильича мы вышли к неожиданно симпатичной деревянной набережной, вьющейся в пустырях над Леной.

8.

Рощица у набережной официально называется Сквер Боевой и Трудовой Славы, и если о последней напоминал Ильич, то о первой - Василий Маргелов, памятник которому украшен цитатой "Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лёжа наступай".

8а.