Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Субботнее фото. Из серии "Усадьбы" |

|

Метки: усадьбы субботнее фото |

Октябрь. Времена года из Великолепного часослова герцога Беррийского |

Братья Лимбург. Октябрь. Великолепный часослов герцога Беррийского, 1410-1490-е гг. Музей Конде, Шантийи. Иллюстрация: ru.wikipedia.org

Октябрь - пора осенней пахоты

Итак, снова миниатюры "Времена года", созданные братьями Лимбургами для "Великолепного часослова герцога Беррийского". Пролетел быстро сентябрь и уже на дворе октябрь - второй месяц осени, восьмой месяц древнеримского календаря и десятый - Юлианского. Он ведёт своё название от латинского слова october - восьмой.

На миниатюре "Июнь" был представлен пейзаж, расстилавшийся на северо-восток от Нельского отеля, теперь перед нами, по всей вероятности, вид из окон того же отеля на северо-запад, в сторону Лувра. Художник изобразил южный и восточный фасады дворца и набережную Сены.

Миниатюра Лимбургов - один из ценнейших исторических документов, позволяющих реконструировать облик Лувра конца XIV - начала XV века, впоследствии полностью перестроенного. Хорошо видна массивная башня центрального донжона, возведённая Филиппом Августом в 1200 году. О существовании её теперь можно догадываться лишь по кладке каменных плит, которыми вымощен Квадратный двор современного Лувра.

Сев озимых. Место - поле напротив замка Лувр. Вид от Отеля Нель. Иллюстрация: commons.wikimedia.org

Правее - угловая Портняжная башня и две сдвоенные - в центре восточного фасада. Затем идёт башня Гран-Шапель - на углу восточного и южного фасадов и, наконец, сдвоенные башни с зубцами, фиксирующие центр южного фасада.

Островерхие кровли, крытые голубоватым шифером, кружевные обрамления люкарн, фигуры химер - водосливов, целые заросли каминных труб, колоколенок, башенок, щипцов и резных флюгеров придают дворцу праздничный и торжественный облик.

Фрагмент

Мастерство и точность глаза удивительны: Лимбурги свободно владеют искусством светотени, причём только в этой миниатюре, да ещё в декабре, с такой последовательностью проводится принцип единого источника света, помещённого, как всегда, слева. Свет помогает мастеру создать ощущение композиционного единства, объединяя отдельные планы в одно целое.

По набережной прогуливаются горожане, бегают собаки, стоят на причале лодки, на мостках у воды женщины стирают бельё, стучат вальками. Художник не забывает показать отражение всего этого в быстрых водах Сены, а также изобразить тени прохожих, собак и т. д.

Фрагмент

На левом берегу Сены (нынешняя набережная Малаке) - распаханные под озимые поля. Оставляя на влажной борозде глубокие следы, движется сеятель в синей котте (вид мужской одежды) в белом чепце. На его башмаки налипли тяжёлые комья земли, позади целая стая птиц, среди которых выделяются своим ярким чёрно-белым оперением сороки.

Фрагмент

Чуть подальше другой крестьянин боронит верхом на лошади. Чтобы борона забирала глубже, на неё сверху положен большой камень. Крестьянская лошадь, непохожая своими грузными пропорциями на тех коней, что гарцевали в Мае и Августе, спокойно и привычно вступает в борозду. На другом поле, ближе к Сене, сев уже закончен. Для отпугивания птиц стоит чучело стрелка и натянуты верёвки с лоскутами материи.

Фрагмент

Поразительно мастерство, с каким художник передаёт здесь эффекты солнечного освещения, показывая один фасад Лувра в свету, другой - затемнённым, с освещёнными солнцем башенками. На земле ложатся лёгкие прозрачные тени от сеятеля, всадника, прыгающих сорок, фигурок прохожих у подножия зубчатой стены. Изображение жизни людей в её реальных связях и отношениях, завоевания пространства и световоздушной среды - всё это было, несомненно, в начале XV века величайшим открытием, которое могли свершить лишь художники такого масштаба, как братья Лимбурги.

В тимпане - знаки зодиака Весы и Скорпион с соответствующими градусами.

Миниатюры братьев Лимбург представляют собой настоящую энциклопедию жизни позднего Средневековья.

Предыдущие месяцы: Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь

Источники информации: "Братья Лимбурги. Времена года", В. Стародубова, издательство "Изобразительное искусство", 1974;

ru.wikipedia.org

|

Метки: Европа история искусства книги культура искусство миниатюры Франция |

Современная скульптура в коллекции Пушкинского музея |

Фернандо Ботеро (р. 1932). Женщина с зеркальцем, 1976. Бронза. В ГМИИ с 1994 года

В экспозиции Пушкинского музея представлены работы и ныне здравствующих художников. Так, в Галерее искусства стран Европы и Америки экспонируется бронзовая скульптура колумбийца Фернандо Ботеро Ангуло - всемирно известного художника и скульптора Латинской Америки. Фернандо Ботеро имеет несколько студий, где он занимается живописью - в Париже, Монте-Карло и Нью-Йорке, а также собственную литейную мастерскую в Тоскане, где он работает над крупными скульптурами. Популярность Ботеро так велика, что почти каждый месяц где-нибудь в мире открывается выставка его работ. Художник к настоящему моменту создал более 3000 картин и более 200 скульптур. Многие из них можно увидеть в Музее Ботеро в Боготе, а также на улицах разных городов.

Работы Ботеро узнаваемы во всем мире за его оригинальный стиль с гипертрофированными объёмами. Вот например, как выглядит "Женщина с зеркальцем" на улице Мадрида.

Скульптура "Женщина с зеркалом" (1987), подаренная Ботеро в 1994-м году Мадриду. Фото: CC BY-SA 3.0 es, Ссылка

Фернандо Ботеро родился в колумбийском городе Медельин 19 апреля 1932 года. Он был вторым из трех детей в семье продавца и портнихи. Отец будущего художника рано умер, так что растить детей помогал дядя. В детские и юношеские годы у Фернандо не было возможности познакомиться с шедеврами мирового изобразительного искусства, не считая архитектуры местной барочной церкви. Вероятно, поэтому он смог выработать собственный уникальный стиль. Семья не одобряла занятий рисованием, зато в 12 лет дядя отвел мальчика в школу матадоров. Успешным тореадором он не стал, но тема корриды заняла важное место в его творчестве.

Восьмидесятилетний Фернандо Ботеро празднует в Мехико ретроспективу своих работ. Фото ИТАР-ТАСС

Фернандо Ботеро впервые заявил о себе как о художнике в возрасте 16 лет, когда местная газета стала печатать его иллюстрации. Деньги пошли на получение образования. В начале 1950-х художник уже был финансово независимым. В столице прошла его первая персональная выставка, на которой были проданы некоторые работы, через год состоялась вторая. В 1952 году вознаграждение за второе место на девятом Салоне художников Колумбии позволило отправиться в путешествие по Европе. Живописец побывал в Лувре, Прадо и других знаменитых музеях, а также учился фресковой технике в Академии Сан-Марко во Флоренции.

Скульптура "Сидящая женщина" Фернандо Ботеро в Алматы. Фото: www.buro247.kz

После возвращения на родину художник поначалу бедствовал и даже вынужден был торговать шинами, так как его картины не нравились публике. Но после того как он нашёл свой фирменный стиль с преувеличенными формам, художественная манера Ботеро оставалась неизменной десятилетиями. В 1957 году состоялась его персональная выставка в США. В дальнейшем произведения Ботеро стали продаваться в галерее Вашингтона, а сам он подолгу жил в Нью-Йорке.

Скульптура Фернандо Ботеро "Курящая женщина" в Ереване. Фото: hy.m.wikipedia.org

Следующий важный этап в творческой биографии - 1976 год, когда Фернандо Ботеро переехал в Париж и посвятил себя бронзовой скульптуре. Сейчас его скульптурные работы украшают Елисейские поля в Париже, Парк-авеню в Нью-Йорке и другие знаменитые улицы и площади мировых столиц. В своеобразии объемных форм прослеживается влияние неолитических венер, древнеегипетских сфинксов и искусства коренных американских народов. В настоящее время 88-летний художник и скульптор продолжает активно работать.

Скульптура Фернандо Ботеро "Птичка" в Сингапуре. Фото: CC BY-SA 4.0, Link

%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE.%20%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%82%C2%BB%2C%201990.jpg)

Скульптура Фернандо Ботеро "Равальский кот" в Барселоне, 1990

Источник информации: veryimportantlot.com, commons.wikimedia.org , www.buro247.kz

|

Метки: уличная скульптура искусство скульптура музей изобразительных искусств |

Сентябрь в Архангельском |

Самый великолепный и наиболее сохранившийся архитектурно-парковый ансамбль в стиле классицизма в Москве и Московской области - это усадьба "Архангельское". Создавался ансамбль в конце XVIII века, а два года назад исполнилось 100 лет со дня основания музея-усадьбы "Архангельское".

Кроме главного дворца, в сложившийся ансамбль входят итальянские террасы с коллекцией скульптур, французский сад с большими и малыми архитектурными формами, храм-усыпальница "Колоннада", храм Архангела Михаила, малый дворец Каприз, чайный домик и театр, построенный по проекту выдающегося итальянского художника Пьетро Гонзага. Парк создавался одновременно со строительством главного дома.

Всё это уже отреставрировано, а в середине сентября фонтаны ещё работали, розы благоухали, посетителей было мало. С верхней террасы открывался великолепный вид на большой партер и нижнюю террасу парка. И всё это - сентябрь в Архангельском!

1.

Въездная арка парадного двора

2.

Верхняя терраса перед главным домом со стороны парка

3.

Скульптурная группа "Менелай с телом Патрокла"

4.

Скульптурная группа "Геркулес и Антей"

5.

6.

Вид на большой партер и нижнюю террасу парка. Скульптуры на Верхней террасе перед дворцом

7.

8.

Фонтан "Амур с дельфинами" итальянского мастера Д. Джиромело.

9.

10.

Подпорная стена нижней террасы

11.

12.

13.

14.

15.

Фонтан со скульптурной группой "Амур с лебедем" на Большом партере

16.

Вид на дворец с Большого партера

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ваза с фризом в центральной части регулярного сада. Маленькая ротонда из колонн розового мрамора

23.

Фонтан Роз. Цветочные букеты, нарисованные внутри легкого деревянного купола.

24.

Скульптурная группа "Мальчик с гусем"

25.

26.

27.

Храм-усыпальница (Колоннада). Общий вид

28.

28.

29.

30.

31.

Купол храма-усыпальницы (Колоннады). Барельефы по эскизу Г.Б.Бархина

32.

Конторский флигель

33.

34.

Кладовая над оврагом

35.

Святые ворота в селе Архангельском

|

Метки: архангельское усадьбы архитектура музей-усадьба подмосковье реставрация |

Процитировано 1 раз

Реставрация в Архангельском. Фоторепортаж с места событий |

Так же как Александр Иванович Герцен, "я до сих пор люблю Архангельское". Не дождавшись окончания реставрации в усадьбе князей Юсуповых, которая продолжается уже три десятка лет, отправились туда в середине сентября. Почти столько же лет прошло со времени последнего визита в Архангельское времён Советского союза. Долго откладывали посещение музея-усадьбы до окончания реставрационных работ, потому что хотелось увидеть Архангельское в полном блеске, но реставрационные работы запланированы ещё до конца 2022 года.

Что же сейчас? Хотя фасадные работы ещё не завершены, дворец уже великолепен - сияет красотой и радует строгостью классических форм, преобразился усадебный парк, приведена в порядок садово-парковая скульптура, открыта Императорская аллея, запущены исторические фонтаны. Всё это обязательно покажу, но сначала посмотрим, в каком состояние реставрация фасада и обойдём дворец вокруг...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

|

Метки: архангельское усадьбы архитектура музей-усадьба подмосковье реставрация |

Процитировано 1 раз

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Фото: Денис Гордийко

Реконструкция Петропавловского собора в Казани: что нужно знать об уникальном памятнике архитектуры русского барокко

Как храм, полюбившийся Екатерине II, пережил пожары, советские годы и геологические процессы, чудом сохранив уникальный 25-метровый иконостас.

Свободу палатам Анны Монс!

"Палаты (Дом Анны Монс)", Москва, Бауманская ул., д. 53, стр. 8 – под таким названием и с таким адресом этот памятник архитектуры фигурирует в официальном государственном реестре памятников истории и культуры. Объект культурного наследия федерального значения.

Фото: Евгений Чесноков

Дом недели: доходный дом перса Аминезарбы на Старой Басманной

Кому принадлежит авторство шестиэтажного строения на Старой Басманной (д. 15, корп. 2), до сих пор предмет споров в среде специалистов. Одни считают, что проект составил петербургский архитектор Вильгельм-Иоганн-Христиан Шауб. Другие уверяют, что, ведя одновременно множество построек, весьма плодовитый зодчий не сильно утруждал себя размышлениями. Фасад дома (1901–1902) в Москве, в бывшей Басманной слободе, академик архитектуры довольно точно скопировал с проекта шотландского архитектора Карла Эрнестовича Маккензена, как раз в это самое время переехавшего в Петербург и построившего в тогдашней российской столице очень похожее здание.

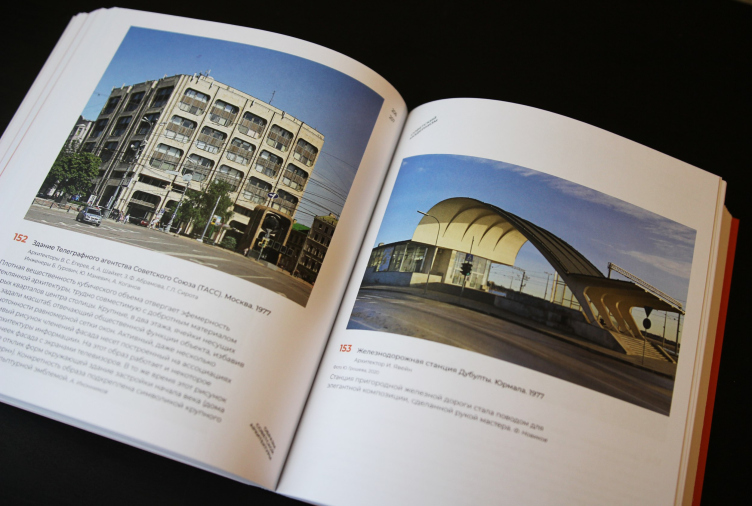

Книга Феликс Новиков. Образы советской архитектуры. М., Кучково поле Музеон, 2021. Фотография: Архи.ру

Архитектура СССР: измерение общее и личное

Новая книга Феликса Новикова "Образы советской архитектуры" представляет собой подборку из 247 зданий, построенных в СССР, которые автор считает ключевыми. Коллекция сопровождается цитатами из текстов Новикова и других исследователей, а также очерками истории трех периодов советской архитектуры, написанными в жанре эссе и сочетающими объективность с воспоминаниями, личный взглядом и предположениями.

.jpg)

Фото М. Денисова. Mos.ru

Как пройдут Европейские дни наследия в Москве

Узнать тайны и легенды столичных улиц, познакомиться с историей архитектурных памятников и изучить главные достопримечательности метро приглашает Мосгорнаследие. С 26 сентября по 31 октября в столице пройдет более 60 бесплатных познавательных мероприятий в офлайн- и онлайн-формате. Программа посвящена Европейским дням наследия. На все офлайн-мероприятия необходима предварительная регистрация. Она доступна на портале "Узнай Москву". Там же можно посмотреть полную программу событий.

(1).jpg)

Фото Е. Самарина. mos.ru

Особняк Палибина, Домжур и павильоны ВДНХ: что сегодня реставрируют в Москве

Какие объекты культурного наследия реставраторы восстанавливают сегодня — в материале mos.ru.

Фото: @ orange_reality / Instagram

Наследие Куракиных: как сегодня выглядит старинная усадьба в Тверской области

Тверская область богата памятниками архитектуры. По территории края раскидано множество усадеб. Некоторые из них, увы, приходят в запустение без должного внимания, а некоторые становятся настоящими жемчужинами, ради которых туристы не ленятся приезжать из других городов.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

К.А. Зеленцов. В комнатах. ГТГ

Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина. 30 сентября 2021 — 6 февраля 2022

Выставочный проект в Инженерном корпусе Третьяковской галерее посвящен одному из самых светлых и гармоничных мастеров эпохи романтизма — Алексею Гавриловичу Венецианову (1780–1847). На выставке будут представлены более 80 произведений и графики из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Тверской картинной галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного исторического музея и других музеев РФ.

Фото Коммерсантъ/Алексей Тарханов

Морозовы ради оттепели. Выставка на высшем уровне в Fondation Louis Vuitton

22 сентября в парижском музее Fondation Louis Vuitton открылась вторая выставка серии "Иконы современного искусства". После "Коллекции Щукина" настал черед "Коллекции Морозовых". Вечером 21 сентября на церемонию приехал президент Эмманюэль Макрон, заговоривший о русско-французском диалоге.

Анри Матисс. Красная мастерская. Музей современного искусства (МоМА), Нью-Йорк

В Нью-Йорке готовят большую выставку, посвящённую одной картине Матисса

На май 2022 года в Музее современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке запланировано открытие выставки, посвящённой одной картине — "Красной мастерской" Анри Матисса. Но это не будет выставка одной картины, ведь внутри интерьера Матисс поместил схематичные репродукции 11 других своих произведений.

На стрелке Васильевского острова. Бумага, акварель. 33 х 46. Собрание KGallery, Санкт-Петербург

График ленинградского текста. Акварели Николая Лапшина в петербургской KGallery

KGallery на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге регулярно позволяет себе делать выставки совершенно музейного уровня. Это удовольствие дорогое, эстетское и амбициозное. Нынешняя выставка Николая Лапшина (1891–1942) уникальна.

Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян (слева направо).Фото: РИА Новости

Хохот и плач Дмитрия Шостаковича: 115 лет со дня рождения великого композитора

В своих симфониях, концертах, песнях он гениально передал дух советского времени — с героическими триумфами и чудовищными трагедиями, с невероятным перенапряжением человеческих сил. В 1942 году весь мир облетела фраза американского журналиста: "Какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой!"

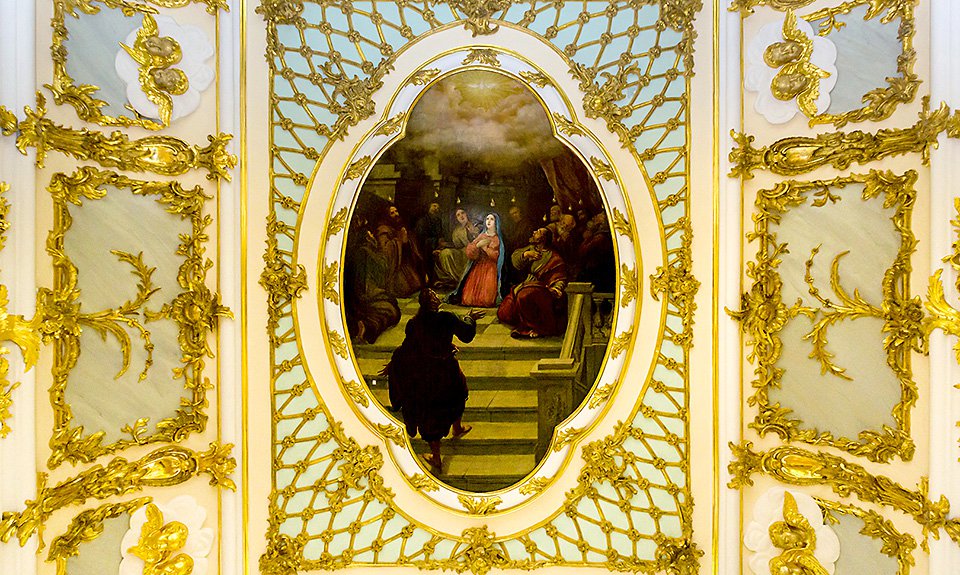

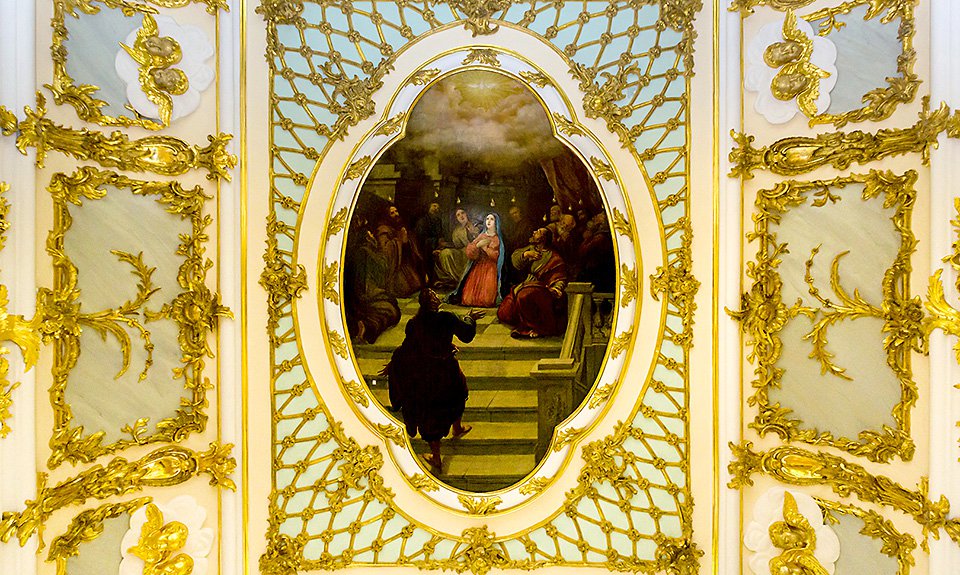

Потолок Малой церкви Зимнего дворца после реставрации. Фото: Государственный Эрмитаж

Петроремонт: пять возвращенных интерьеров Петербурга и пригородов

Реставрационные работы, которые ведутся в Северной столице и ее окрестностях, по-прежнему поражают. Вот список самых важных открытий за последний год.

Самые уютные фильмы с осенним настроением

"Когда Гарри встретил Салли", "Общество мертвых поэтов", "Улыбка Моны Лизы" и другие ленты, которые можно смотреть и пересматривать когда угодно, но лучше всего именно в это время года.

К.А. Зеленцов. В комнатах. ГТГ

Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина. 30 сентября 2021 — 6 февраля 2022

Выставочный проект в Инженерном корпусе Третьяковской галерее посвящен одному из самых светлых и гармоничных мастеров эпохи романтизма — Алексею Гавриловичу Венецианову (1780–1847). На выставке будут представлены более 80 произведений и графики из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Тверской картинной галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного исторического музея и других музеев РФ.

Фото Коммерсантъ/Алексей Тарханов

Морозовы ради оттепели. Выставка на высшем уровне в Fondation Louis Vuitton

22 сентября в парижском музее Fondation Louis Vuitton открылась вторая выставка серии "Иконы современного искусства". После "Коллекции Щукина" настал черед "Коллекции Морозовых". Вечером 21 сентября на церемонию приехал президент Эмманюэль Макрон, заговоривший о русско-французском диалоге.

Анри Матисс. Красная мастерская. Музей современного искусства (МоМА), Нью-Йорк

В Нью-Йорке готовят большую выставку, посвящённую одной картине Матисса

На май 2022 года в Музее современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке запланировано открытие выставки, посвящённой одной картине — "Красной мастерской" Анри Матисса. Но это не будет выставка одной картины, ведь внутри интерьера Матисс поместил схематичные репродукции 11 других своих произведений.

На стрелке Васильевского острова. Бумага, акварель. 33 х 46. Собрание KGallery, Санкт-Петербург

График ленинградского текста. Акварели Николая Лапшина в петербургской KGallery

KGallery на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге регулярно позволяет себе делать выставки совершенно музейного уровня. Это удовольствие дорогое, эстетское и амбициозное. Нынешняя выставка Николая Лапшина (1891–1942) уникальна.

Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян (слева направо).Фото: РИА Новости

Хохот и плач Дмитрия Шостаковича: 115 лет со дня рождения великого композитора

В своих симфониях, концертах, песнях он гениально передал дух советского времени — с героическими триумфами и чудовищными трагедиями, с невероятным перенапряжением человеческих сил. В 1942 году весь мир облетела фраза американского журналиста: "Какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой!"

Потолок Малой церкви Зимнего дворца после реставрации. Фото: Государственный Эрмитаж

Петроремонт: пять возвращенных интерьеров Петербурга и пригородов

Реставрационные работы, которые ведутся в Северной столице и ее окрестностях, по-прежнему поражают. Вот список самых важных открытий за последний год.

Самые уютные фильмы с осенним настроением

"Когда Гарри встретил Салли", "Общество мертвых поэтов", "Улыбка Моны Лизы" и другие ленты, которые можно смотреть и пересматривать когда угодно, но лучше всего именно в это время года.

|

Метки: выставки музыка живопись искусство новости из мира искусства кино культура |

Субботнее фото. Из серии "Современная Москва" |

|

Метки: убботнее фото москва |

Одна картина из коллекции Пушкинского музея |

Амеде Озанфан (1886-1966), Франция. Графика на чёрном фоне, 1928. Холст, масло. 97х130

В Галерее искусства стран Европы и Америки Пушкинского музея есть одно произведение Амеде Озанфана - французского художника и теоретика посткубизма, основателя пуризма, "Графика на черном фоне". Картина относится к расцвету пуризма - течения в живописи модернизма начала XX века, которое художник возглавил вместе с архитектором Ле Корбюзье. Непосредственно связанный с архитектурой конструктивистов пуризм основывался на почитании геометрии и стремлении к максимальному упрощению и очищению форм, к изображению "первичных" элементов.

Своё живописное полотно Амеде Озанфан назвал "Графикой на чёрном фоне". И действительно, всё богатство цветов и оттенков сводится им к элементарным - чёрному, белому и красному, а всё многообразие форм, объёмов, фактур - к условному лаконичному контуру. Для своей картины в качестве предметов Озанфан выбрал типовую керамическую и стеклянную посуду. Выбор предметов ширпотреба, произведенных машиной, характерен для пуристов. Доводя схематизацию форм изображенных вещей почти до абстракции, художник как бы проецирует их лёгкие силуэты на равномерно окрашенную черную плоскость так, что все они кажутся расположенными в разных пространственных зонах. Очевидно, изображённые на полотне предметы и пространство носят отвлечённый и абсолютный характер. Выстраивая своё полотно, продумывая соотношение предметов и пространства, Озанфан опирался на строгие математические расчёты, пользовался принципом "золотого сечения". Его задачей было создать некий идеальный, высший порядок, способный воплотить в себе "новый дух времени". "Новый дух" - так назывался павильон на выставке декоративного искусства в Париже в 1925 году, автором которого, наряду с архитектором Ле Карбюзье, был и Амеде Озанфан.

Французский павильон "Новый дух" (Эспри Нуво). Фото: madparis.fr

По замыслу Ле Корбюзье, "Эспри Нуво" представлял собой типовую жилую ячейку с минимальным набором оборудования и собственной крышей-террасой. Это был унифицированный модуль, предназначенный для серийного производства и применения в сборке многоэтажных домов. Конфигурация сборки могла быть абсолютно разной и давала возможность создания разных архитектурных форм. Появление высокого дерева, проходящего через весь объём павильона, объясняется особенностями ландшафта, выделенного Ле Корбюзье под застройку, которые он смог виртуозно обыграть.

Задачи у павильона и у полотен Озанфана были общие - декларировать и воплощать собой прообраз и символ будущей архитектурно-предметной среды. "Новый дух" был задуман как храм, а полотна Озанфана - как иконостас нового культа современной технологической цивилизации. Выставка 1925 года в Париже стала триумфом именно для французских дизайнеров и производителей.

Фото: corbusier.totalarch.com

|

Метки: живопись искусство музей изобразительных искусств |

Саввино-Сторожевский монастырь |

С именем царя Алексея Михайловича Романова (1645-1675), кроме Тихвинской церкви и несохранившегося Путевого дворца в Алексеевском, связаны и другие архитектурные достопримечательности Москвы и Подмосковья. На эпоху его правления пришёлся расцвет строительства храмов как в Москве, так и по всей России. Один из ярчайших памятников того времени - церковь Рождества Богородицы в Путинках (1649–1652) - самый наглядный пример русского узорочья в Москве.

Во время его правления были построены не только деревянный дворец в Коломенском, где находилась его летняя резиденция, но и загородная царская резиденция в Саввино-Сторожевском монастыре. Богомольный царь придавал особое значение монастырю. Здесь были возведены дворец государыни, царские палаты, монастырь был обнесён каменными стенами. Все эти строения дошли в первозданном виде до нашего времени.

Раньше к Саввино-Сторожевскому монастырю был проложен из Москвы Звенигородский тракт, который назывался Царский путь, по нему совершали паломничества в монастырь к мощам Саввы Сторожевского все русские правители. Теперь эта дорога известна как Рублёво-Успенское шоссе, и за полчаса на машине можно добраться до Саввино-Сторожевского монастыря, что мы и сделали в середине лета.

Вокруг монастыры мы уже обошли, а теперь посмотрим на все его строения.

1. Один из древнейших сохранившихся на Московской земле храмов - собор Рождества Богородицы (1404-1405), был возведён ещё при жизни преподобного Саввы Сторожевского.

Собор Рождества Богородицы, начало XV века

2.

3.

4.

5.

6.

7. Справа от Рождественского собора находятся палаты царя Алексея Михайловича. Они вошли в историю русской архитектуры как один из самых значительных памятников гражданского зодчества середины - конца XVII века. Здание подвергалось серьезной перестройке в царствование Федора Алексеевича, а окончательная отделка и украшение его относятся ко времени правления царевны Софьи. В 1686-1687 годах дворец по всей длине был надстроен вторым этажом.

Не фото справа от храма - Царские палаты

8.

9. Напротив Рождественского собора на главной соборной площади - звонница, построенная в 1650-е годы. Она замыкает кольцо соборной площади с севера, непосредственно примыкая к трапезной палате. Это самая высокая монастырская постройка, она родственна псковским звонницам. За ней справа виднеется церковь во имя Преображения Господня, сооруженная в 1650-е годы в царствование Алексея Михайловича. Одноглавая, двухапсидная, она поставлена на высокий подклет.

Одной из первых построек XVII века считается надвратная церковь Живоначальной Троицы (крайняя правая).

Звонница, Преображенская церковь, Троицкая надвратная церковь

10.

11.

12.

Выход из подклета Троицкой церкви

13.

Вход на звонницу

14.

15. Слева от Рождественского собора были построены палаты для супруги царя Алексея Михайловича царицы Марии Ильиничны Милославской в середине XVII века. В настоящее время они представляют собой выходящую фасадом на соборную площадь нарядную бело-красную одноэтажную постройку из большемерного кирпича, стоящую на склоне холма и имеющую со стороны крепостной стены полных два этажа. В планировке и оформлении палат прослеживается влияние деревянного зодчества.

Дворец государыни

16. Для удобства царицы палаты соединили переходом с соседней надвратной церковью, которая стала домовым храмом царицы.

Троицкая надвратная церковь

17. Восстановленные реставраторами на XVII век интерьеры палат разделены на три части с отдельными входами. Каждая часть состоит из сеней с примыкающими к ним комнатами.

Троицкая надвратная церковь

18. Деление фасада напоминает трехоконные деревянные клети, что хорошо сочеталось с существовавшим прежде верхним деревянным этажом.

19. В центральной части располагались покои царицы. Парадная часть оформлена нарядными наличниками и крыльцом, сложенным из кирпича и белого камня, декорированным затейливой резьбой и деталями, напоминающими женские украшения.

20. Главный вход украшен уникальным белокаменным резным порталом с одноглавым орлом в центре, заставляющим вспомнить о литовско-польском происхождении рода Милославских, и двуглавыми орлами - русскими гербами, по сторонам.

21.

22. Корпуса для братии обители располагаются вдоль южной монастырской стены. В середине XVII века в обители было до 300 монахов, поэтому помещения для них имели немалые размеры. Частично сооружения XVII века сохранились: это нижний этаж Большого братского корпуса и открытая галерея - гульбище, на которое выходили двери келий верхнего деревянного этажа. В начале XIX века был построен двухэтажный Малый келейный корпус.

Братские корпуса

23. Мы обходим по часовой стрелке Рождественский собор и снова подходим к царским палатам.

24.

25. Дворец сильно пострадал от пожара 1721 года и долгое время стоял без кровли. Здание было возобновлено при императрицах Елизавете Петровне и Екатерине II, в 1775 году подписавшей указ о создании в нём семинарии. В XIX веке окна второго этажа декорировали алебастровыми наличниками, сохранившимися на северном фасаде.

26. В современном виде дворец возобновлен Звенигородским музеем и Саввино-Сторожевским монастырем по проекту архитектора В.М. Пустовалова. В настоящее время в нём находятся: приемная наместника, классы богословских курсов, библиотека монастыря, монастырские лавки, паломническая служба.

27. Во время Отечественной войны 1812 года из Саввино-Сторожевского монастыря вывозили русские святыни - Владимирскую и Иверскую иконы Божией Матери, для всенародного моления о защите Русской земли. 12 сентября 1812 года у стен монастыря состоялся бой под Звенигородом. Монастырь, занятый после этого французами, не был разграблен: по преданию, преподобный Савва явился к французскому полководцу Евгению Богарне и велел не трогать обитель.

Источники информации: www.savvastor.ru, w.histrf.ru

|

Метки: саввино-сторожевский монастырь архитектура архитектура Московского царства монастыри звенигород подмосковье |

Сентябрь - где ты, бабье лето? |

|

Метки: серебряныйбор фото осеньосень сентябрь прогулка Серебряный бор |

Тихвинский храм в Алексеевском |

В Москве есть улица, на которой стоит одно единственное здание - храм Тихвинской иконы Божией матери в Алексеевском. Эта небольшая улица недалеко от ВДНХ называется Церковная горка, начинается она от проспекта Мира и заканчивается улицей Кибальчича. Село Алексеевское было в XVII веке любимым дворцовым селом царя Алексея Михайловича, тут стоял его Путевой дворец. Название село получило от первой местной церкви, освящённой в честь св. Алексия Человека Божия.

Когда-то здесь было маленькое подмосковное село Копытово, названное по речке Копытовке, впадающей в Яузу. Близ него проходила Троицкая дорога, по которой на богомолье отправлялись в Троице-Сергиеву Лавру. Эти земли неоднократно меняли своих владельцев. В начале XVII века село принадлежало князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому. Царь очень любил охотиться в соседних Сокольниках, и по легенде, однажды остановился в Копытове на отдых. Место так ему понравилось, что он захотел иметь тут свой путевой дворец. Последняя владелица села, вдова князя Трубецого Анна Васильевна, выстроила в селе в 1646-1648 годах каменную церковь с посвящением её Алексию, Человеку Божию - небесному покровителю царя. Предположительно, одновременно был построен государев путевой дворец, который соединялся с храмом переходом. Село стало называться Алексеевским по названию этой церкви, а после кончины бездетной Анны Трубецкой с 1670 года официально стало новой охотничьей резиденцией государя.

Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный русский художник второй половины XVII века. Школа Оружейной палаты. Конец 1670 - начало 1680 годов

1. В 1673 году царь Алексей Михайлович повелел заложить в Копытовке новую церковь во имя чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Работы были завершены в 1680 году уже после его смерти. Достраивал церковь его сын царь Федор Алексеевич. 31 октября 1680 года новая Тихвинская церковь была торжественно освящена. В день освящения царь подарил храму чудотворный список византийского письма с Тихвинской иконы Божией Матери.

Оба храма села Алексеевского располагались на единой крытой галерее-паперти с арками и стояли на расстоянии двух саженей друг от друга. Они составляли единое композиционное целое с Путевым дворцом, который разобрали по ветхости до 1817-го. Однако существуют предположения, что он сильно пострадал в пожаре 1812-го.

От Алексеевского путевого дворца не осталось и следа, не сохранились и его изображения, есть только литературные воспоминания из книги "Русские предания", выпущенной помещиком-путешественником Михаилом Николаевичем Макаровым (1789-1847) в трёх книгах (М., 1838-1840):

"Немногие помнят Алексеевский дворец на Троицкой дороге под Москвою. Теперь он принадлежит уже почти к преданиям; нынче от него нет ни кирпичика, ни бревнышка, ни черепочка от жилого дела, как говорят наши добрые старики. Карамзин много рассказывал об этом дворце, спорном месте о рождении Петра Великого с местом дворца Коломенского. Еще пятьдесят лет назад наши московские старики показывали здесь тропу прогулок царских, замечали вам окошко, под которым сиживал добрый царь Алексей Михайлович: Это было низенькое продолговатое сосновое строение, в котором расположилось только семь небольших покоев с тремя красными выходами при крыльцах. В каждой горнице стояли изразцовые расписные голландские печи, сработанные на изразцовых же круглых ножках, с подпечьями, запечьями и конурками для кошек. На этих изразцах изображались девизы, как, например: купидон обуздывает льва и проч. Вот надпись над подсолнечником: кое место солнце, там и я за ним; а вот еще подпись под совою: вижу и во тьме тьмущей и проч. В иных комнатах на других печах представлены были в ярко-желтых шапочках голландские рыбаки на ловле сельдей".

Фото американского фотографа профессора Томаса Хаммонда, 1959

Храм никогда не закрывался и до настоящего времени в общем сохранила тот же облик, какой имел в XVII веке. Пятиглавый храм в стиле русского узорочья поставлен на высокий подклет и имеет увеличенные формы, благодаря чему вмещает до трёх тысяч человек. Главный четырёхугольный объём декорирован тремя сплошными рядами кокошников, на которые поставлены пять глав с куполами. В нижней части к нему примыкает обходная галерея, с запада он объединён с трапезной и двухъярусной колокольней. Изначально в трапезной был оборудован переход в Путевой дворец, заложенный позднее. Для удобства царской семьи в северной стене помещения обоустроили проход в закрытые моленные царя и царицы, декорированные сохранившимися изразцовыми печами и резными деревянными подсвечниками. Настенные росписи главного храма выполнила в первой половине XIX века артель художников, предположительно под руководством Джованни Скотти.

Тихвинский храм в Алексеевском, 1888. Фото: Н. А. Найдёнов. Москва

2. Внутри даже сохранились две особые моленные комнаты царя и царицы. Однако большинство икон и утварь в церкви не XVII, а XIX века, так как в 1812 году французы устроили в ней склад и конюшню. В 1824 году по распоряжению Александра I на отпущенные из казны деньги церковь была восстановлена. Тогда же была разобрана церковь Алексия, человека Божия, а из её камня выстроена колокольня.

Ворота церковной ограды

Схема храма

Главная святыня храма - Тихвинская икона Божией Матери. Она расположена в иконостасе середины XVII века, рядом с местным образом Спасителя. По московскому преданию, чудотворная икона Тихвинской Божией Матери была на самолёте обнесена вокруг Москвы во время бомбардировок 1941 года и вслед за этим начался разгром фашистов под Москвой. (Документально факт не подтверждается.) Также в церкви хранятся икона Богородицы "Прибавление ума", крест с частицами мощей Николая Чудотворца и точная копия пещеры Гроба Господня.

Чудотворная икона Божией Матери Тихвинская

История иконы "Прибавление ума" настолько удивительна, что стоит её рассказать. Образ с таким необычным названием редко встречается в храмах. По преданию, её написал в XVII столетии один иконописец, который во время раскола никак не мог уразуметь для себя смысла никоновской реформы и определить, какие же богослужебные книги истинны - старые или новые. Он так долго мучился в этом выборе, что боялся потерять рассудок и стал горячо молиться Пресвятой Богородице о вразумлении. Во сне ли или в видении наяву он получил ответ на свою молитву - обещание исцелить его, если он даст обет написать икону Царицы Небесной в том образе, в котором она ему явится. Иконописец исполнил свой обет и изобразил увиденное в иконографическом типе образа "Прибавление ума".

Другой вариант этой легенды гласит, что икону написал психически больной человек: однажды в видении он узрел образ Царицы Небесной, нигде им раньше не виданный, и решил изобразить его наяву, хотя раньше никогда ничего не писал и не рисовал. Когда он закончил работу, то помолился новому образу об исцелении и выздоровел. С тех пор икона и стала именоваться "Прибавление ума".

Чудотворный образ Божией Матери "Прибавление ума"

Иконография образа сложилась под влиянием западных гравюр и икон со сложной символикой. Большая часть сохранившихся икон "Прибавление ума" относится к XVIII-XIX векам. На них Пресвятая Дева и Богомладенец изображаются с царскими венцами на главах, при этом Христос благословляет правой рукой, а в его левой руке - держава, символ царской власти. Особенность иконы - своеобразные одеяния. Божия Матерь облачена вместе с Богомладенцем в длинный колоколообразный плащ - далматик. Он красного цвета, богато расшит золотыми крестами и украшен драгоценными камнями. В верхних углах иконы - лампады с языками пламени. Пречистая Дева изображена на фоне звездного неба, открывающегося под аркой портала. С обеих сторон подлетают к Богоматери с Младенцем Ангелы с зажженными свечами; над их главами - три Серафима, в подножии - Херувим с распростертыми крыльями

Считают, что прообразом иконы явилась Лоретанская статуя Богоматери, изваянная из кедра, по преданию, Апостолом Лукой, и хранившаяся в маленьком домике в итальянском городе Лорето. Этот святой домик раньше стоял в Назарете и был связан с земной жизнью Пресвятой Богородицы: в нем она родилась и жила в молодости. А когда в XIII веке турки стали захватывать восточные земли, христиане увезли святыню сначала в Далмацию, а потом в Лорето. Иногда считают, что её видели в Италии русские послы великого князя Василия III в 1528 году, и по этому образу была написана русская икона. Архитектурные детали иконы в виде арки в верхней части образа и светильников - это изображение богато украшенной ниши, в которой помещается скульптурный образ Лоретанской Богоматери.

Молятся ей и о детях, и об учащихся, и о даровании разумения.

Мадонна Лоретанская. Фото: www.cronacacomune.it

На сайте историка Михаила Талалая - www.italy-russia.com , рассказывается:

"В 1900 году в Ватикане были найдены документы, согласно которым знатное византийское семейство по имени Ангелос спасло от уничтожения мусульманами "материалы Дома Мадонны" и доставило их в Лорето. Народная вера преобразовала этих мореплавателей и купцов, греков Ангелос, в "небесных ангелов". Удивительно, но подобное объяснение первым высказал наш соотечественник, епископ Порфирий (Успенский), побывавший в Лорето в середине XIX столетия, еще до открытия ватиканских документов."

3. Храмовая мозаичная икона на воротах ограды.

4. В 1824 году начало действовать новое Алексеевское кладбище, первые захоронения на котором относятся к 1844-му. Однако ряд исследователей полагает, что существовавший ранее приходской погост также приписали Тихвинской церкви.

5.

6.

7.

8.

9. На территории кладбища за апсидой Тихвинской церкви похоронен иеросхимонах Иннокентий (Орешкин) (1869-1949) - духовный сын старца Германа, духовник Зосимовой пустыни. На его оградке прикреплена табличка с цитатой из его заповедей: "Умудряйтесь. Не скорбите прежде времени, предавайтесь воле Божией и просите помощи у Господа". Многие, знавшие отца Иннокентия, отмечали его дар пророчества. Некоторые откровения батюшки сбылись спустя многие годы после его смерти. Так, сразу после победы в Великой Отечественной войне, отец Иннокентий предсказал, что все завоевания, все успехи, стоившие русскому народу огромных жертв, будут бездарно, преступно, потеряны, а армия бесславно уйдет восвояси. Последние годы жизни схимонах Иннокентий провел под Москвой, на станции Сходня, где скончался 10 марта 1949 года. Поблизости с его захоронением находится почитаемая могила схимонахини Гавриилы, в миру Лидии Александровны Александровой (1876-1952) - духовной дочери святого праведного Алексия (Мечёва).

10. После Октябрьской революции храм не закрывали, но в апреле 1922 года из помещений изъяли 58 бриллиантов и драгоценную церковную утварь общим весом 6 пудов. Колокола демонтированы не были, но ярус звона не использовали. В 1954 году в храме провели полномасштабный ремонт. Через двадцать лет отреставрировали интерьер комплекса, во время работ раскрыли настенные росписи первой половины XIX века.

Источники информации: www.italy-russia.com , tihvinskiy.ru , wikipedia.org, pravoslavie.ru, como.prihod.ru

|

Метки: храм Тихвинской иконы Божией матери архитектура москва церкви история история России храмы |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Здание Фабрики-кухни в Самаре вновь открылось. Фото самарского филиала Третьяковской галереи

Как открытие Фабрики-кухни изменит Самару

13 сентября 2021 года состоялось техническое открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре, который расположился в здании бывшей Фабрики-кухни завода им. Масленникова.

Георгиевская электростанция. Архив Музея Мосэнерго и энергетики Москвы

Храмы молний: как архитекторы-конструктивисты придумывали облик электростанций

До 24 октября в Музее Москвы работает выставка “Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО”, которая рассказывает, как технологическая революция вдохновляла на поиски нового художественного языка художников, режиссеров, писателей, скульпторов и, конечно же, архитекторов. Идея электрификации повлияла на весь ход развития архитектурной практики авангарда. О проектах передовых архитекторов-конструктивистов специально для AD рассказала Юлия Шуленина, консультант выставки, историк архитектуры НИУ ВШЭ и сотрудник Музея Мосэнерго и энергетики Москвы.

Токсовский вокзал реабилитирован посмертно

Ленинградский областной суд отменил приказ регионального Комитета по культуре об отказе включить здание вокзала железнодорожной станции Токсово в список выявленных объектов культурного наследия, изданный в августе 2020 года. Об этом сообщает портал "Недвижимость и строительство Петербурга".

Правда, историческому зданию, построенному в 1917 году по проекту финского архитектора Урхо Пяллия в стиле "северного модерна", это не поможет – его снесли весной 2021 года. Реабилитация оказалась посмертной.

Фото: Евгений Чесноков

Дом недели: доходный дом Сокол на Кузнецком Мосту

Сын деревенского кузнеца из Тамбовской губернии, Иван Соколов полностью осиротел и был определен родной теткой к приемным родителям в состоятельную липецкую купеческую семью Павла Карповича и Наталии Ефимовны Машковых. Так Соколов стал Машковым. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, составил успешную профессиональную карьеру. В декоративном оформлении одной из самых известных своих построек зодчий зашифровал свою фамилию, а заодно и фамилию домовладелицы, вдовы генерал-майора госпожи Марии Сокол, заказавшей ему проект в Москве.

Проектное решение

Пьедесталы для "Времен года": реставраторы спасают пилоны парадных ворот Александринского дворца

Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду считаются архитектурным шедевром середины XIX века. Они созданы в стиле позднего ампира. Ворота поражают величественными статуями, которые установлены на высоких пилонах. Чтобы отреставрировать уникальный памятник и не навредить его конструкции, специалистам пришлось применить сложную технологию. Работам предшествовали тщательные научные исследования: ознакомление с архивными документами, которые содержат информацию о строении памятника и использованных для него материалах, а также изучение особенностей грунта на месте.

Здание вокзала Кунцево. Фотограф Анастасия Пожидаева

"Дачное место": зачем ехать в Можайский район

С середины XIX века поселок Кунцево был популярным дачным местом. Сюда приезжали поэты Есенин и Маяковский, здесь разрабатывалась теория русского футуризма. Считается, что на даче в Кунцеве Малевич написал свой "Черный квадрат".

В 1925 году поселок получил статус города. В Кунцеве располагалось большое количество предприятий, например, Московская шерстоткацкая мануфактура, пистонный и игольно-платинный заводы. В 40—50-е годы территорию города массово застроили жильем для рабочих, а с 1960-го года город Кунцево из города превратился в район Москвы: сначала названный Киевским, потом Кунцевским, а уже в девяностые — Можайским.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

|

Метки: выставки музыка живопись искусство новости из мира искусства кино культура |

Субботнее фото. Из серии "Московские бульвары" |

Две усадьбы на Никитском бульваре находятся на противоположных сторонах и в разных концах, а номера имеют по порядку.

Это Никитский бульвар, дом № 11 - городская усадьба Власовых - М.Г. Дашкевича (1817, 1822; архитекторы предположительно: Ипполит Цвиленев, Семён Рыжов, Владимир Основский). До революции в здании располагалось Общество распространения полезных знаний между образованными женщинами. Председателем общества являлась Елизавета Федоровна Новикова, бывшая также попечительницей Филатьевского училища при Новодевичьем монастыре. При Обществе были открыты школы: кройки и шитья, мод, рукоделия, кулинарная.

У Никитскиих ворот на чётной стороне дом № 12А - усадьба Луниных с флигелем (1818-1823, архитектор Доменико Жилярди).

|

Метки: никитскийбульвар бульварымосквы москва субботнее фото |

Французское стекло из коллекции Пушкинского музея |

Ваза "Ветка камнеломки", 1895. Мастерская Эмиля Галле, Нанси, Франция. Стекло двухслойное; травленне, гравировка, химическое матирование фона внутренней поверхности.

Флакон, 1904-1906. Мастерская Эмиля Галле, Нанси, Франция. Стекла двухслойное; травление, гравировка, химическое матированне фона и внутренней поверхности.

Ваза, 1908-1914. Стекольный завод "Коста". По проекту Карла Линдеберга, Швеция, Коста

Расцвет французского стеклоделия в конце XIX века связан с городом Нанси в провинции Лотарингия, где издавна процветало стекольное производство. Новый подъём был связан с поражением Франции во франко-прусской войне 1870-1871 годов. К Франции отошёл Эльзас и часть Лотарингии. В результате многие стеклоделы переселились с аннексированной территории во французскую Лотарингию и создали здесь объединение промышленных художников, получившее название Школа Нанси.

Особую славу ей принесли изделия из многослойного цветного стекла. Их создание связано с деятельностью главы школы Нанси - Эмиля Галле (1848-1904) и вице-президента этого объединения Жана-Антонина Дома (1864-1930), который возглавлял фирму "Братья Дом". Изделия из многослойного цветного стекла есть и в коллекции Пушкинского музея.

Эмиль Галле - мастер стеклоделия, керамист, писатель, был также и видным учёным-ботаником. Крупнейший знаток прикладного искусства средневековой Европы и стран Востока, он мечтал о создании нового искусства с воспринятым у природы зарядом жизненных сил. Вазы, созданные на прославленной стеклодельческой фабрике Эмиля Галле, и сейчас поражают не только совершенством владения техникой многослойного стекла, но и тем как в текучем ритме вьющихся веток художник воплощал волновавшие его образы природы. В его произведениях каждая стеклянная ветка следует своему рисунку и своему ритму.

Лампа настольная, 1900. Мануфактура "Братья Дом", Франция, Нанси. Многослойное стекло; травление, техника межслойной декорации. В ГМИИ с 1982 г. Приобретена у Н.А. Файн.

Ваза, конец XIX века. Франция, Нанси. В ГМИИ с 1948 г.

Ваза овальная с изображением пейзажа, 1900-е годы. Мануфактура "Братья Дом", Франция, Нанси. Роспись эмалями, техника межслойной декорации. В ГМИИ с 1982 г. Приобретена у М.Д. Лемберга

Фрагмент настольной лампы

Ваза "Ветки глицинии". Ваза "Гортензия", 1904-1914. Ваза "Озеро с ирисами", около 1904. Мастерская Эмиля Галле, Нанси, Франция. Cтeкло двухслойное; травление, гравировка, химическое матирование. В ГМИИ с 1982 г.

Ваза миниатюрная с изображением зимнего пейзажа, 1900-1907. Франция, Нанси, мануфактура "Братья Дом". Многослойное стекло: травление, химическое матирование, рослись эмалями, техника межслойной декорации. В ГМИИ с 1984 г. Приобретена у С.И. Галкина

Ваза с изображением пейзажа с отражением, 1910. Франция, Париж. Многослойное стекло: травление, химическое матирование, резьба. В ГМИИ с 1983 г.

|

Метки: франция цветное стекло музей изобразительных искусств |

Один день сентября длиною в 20 лет |

Все фотографии сделаны 16 сентября за 20 лет, начиная с 2000 года. Так сложилось, что этот день мы обычно проводили далеко от дома...

2000 - Чехия, Прага

2001 - Греция, Крит

2002 - Смоленщина

2003 - Смоленщина

2004 - Смоленщина

2005 Черногория, Свети-Стефан

2006 - Смоленское поозерье

2007 - Калужская область

2008 - Подмосковье, Дубна

2009 - Белоруссия, Мстиславль

2010 - Австрия, Шёнбрунн, Вена

2011 - Германия, Вюрцбург

2012 - Словения, озеро Блед

2013 - Италия, Монтекассино

2014 - Венгрия, озеро Балатон

2015 - Италия, Монтекатини

2016 - Хорватия, Савудрия

2017 - Пиран, Словения

2018 - Италия, Монселиче

2019 - Италия, парк Сигурта

2020 - Москва

|

Метки: путешествия воспоминания осеньосень фото водныекурортыевропы |