-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-gold-a- ВЭЛЛЛ МВМУ т_р_и_к_с_т_е_р AB_INITIO_MUNDU ANNE_MILLER CarmeLalewis Dragone76 Fufafafa Helen7 Likakmv MrsAlenaB ZIMA_ZIMA_LETO elenanezh gold-a neanon olga_zag olyalehanova pmos_nmos Анна_премудрая ДАНАТА_Львовна Дмитрий_Викторович_М Икатель_истины Лаконика Лариса_Павловна Маргарита_Негембля Милашка8888 Начнем_Сначала Окина-сан Па4ули Старуха_в_декрете Эвервес браило машина_мама

-Статистика

Уголок настоящего человека - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://belan-olga.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??d1b587c8, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://belan-olga.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??d1b587c8, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Что делать, когда никто не может помочь? |

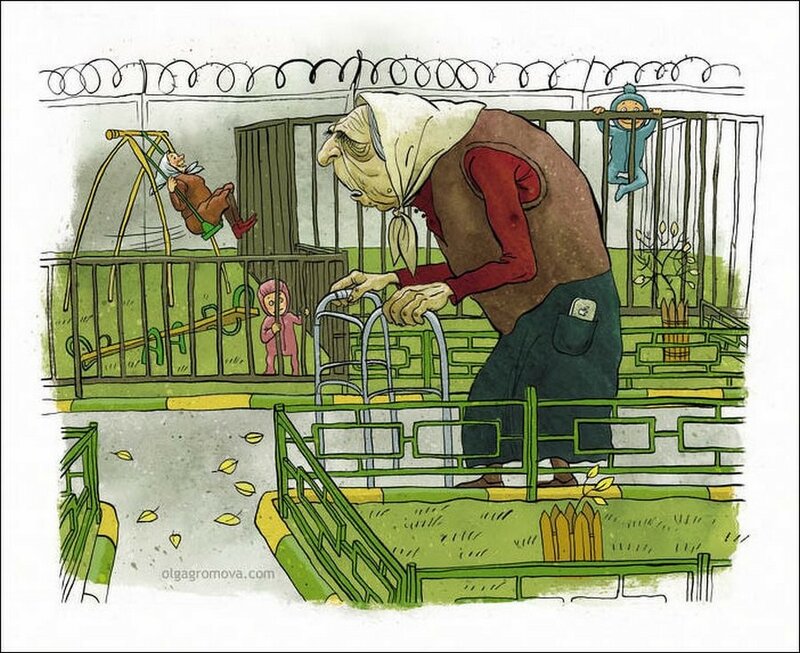

Сегодня приезжала съемочная группа с телеканала Доктор.Просили рассказать о моем опыте ухода за больным деменцией. Трудная для меня тема, но я не могла отказать: вдруг мой опыт кому-то пригодится? Ведь в беде под названием "деменция" самое страшное остаться одному, то есть один на один с болезнью близкого человека. Я помню, что мне сильно помогало общение с такими же, как я, мучениками. Причем, моя мама была "тихая" больная, а вот некоторые описывали буйные случаи, вот это я вам скажу трагедия…

Съемочная группа оказалась удивительно деликатной. Да, они задавали трудные вопросы, отвечая, мне иногда было трудно сдержать слезы. Но они не выжимали слезу специально, они искали правильные ответы на вопросы, которые встают перед каждым, кто сталкивается с этой бедой.

Прости меня, мама, что я рассказала многое о твоих последних днях жизни. Ты сама врач и , думаю, одобрила бы меня. Может быть, это последнее из того, что ты мне завещала, что ты мне велела сделать непременно.

Родственники не должны страдать от болезни близкого человека. Потому что эти страдания часто приводят к ненависти. А ненависть – разрушает, и это, может быть, самое страшное, что может с вами произойти…

Художник Ольга Громова.

|

Метки: болезни вспомнилось размышлизмы родные и близкие |

Моя Оля Лапшина |

Режиссер Ирина Волкова сняла фильм про мою любимую актрису Ольгу Лапшину. Смотрела, не отрываясь, просто купалась в позитиве и восторге. Фильм называется "Моя Оля Лапшина" - и думаю, что так про актрису могли бы сказать многие.

Я впервые увидела ее в фильме Василия Сигарева "Жить". Это была грандиозная актерская работа, после которой я не могла уснуть несколько ночей. Написала восторженный пост в своем жж, а через пару дней мне позвонила сама Ольга и пригласила на свой спектакль. Так и у меня появилась "моя Ольга Лапшина". Мы с ней дружим в фейсбуке, я внимательно слежу за ее жизнью, за ее ролями в театре и в кино. И за ее походами за грибами в Псковской области, и за ее музыкальными поисками – вместе с мужем и чрезвычайно музыкальной дочерью Машей они создали семейный ансамбль фольклорной песни.

Такие люди, как актриса Ольга Лапшина, не останавливаются. Даже достигнув больших успехов, признанных маститами деятелями культуры, идут дальше, ищут новое, поражая нас , зрителей, другими гранями своего таланта.

Фильм "Моя Оля Лапшина" сделан с огромной любовью и достоинством. А это пещерная редкость сейчас даже на телеканале "Культура".

|

Метки: актрисы культурный шок женская доля любимое |

Звезды варьете |

В нашем кино есть актрисы, которые, где бы они ни снимались, все равно получался "мюзик-холл".

Первая из них, конечно, Людмила Гурченко. Актриса невероятно яркого дарования, но, положа руку на сердце, Леночку Крылову из первого музыкального фильма "Карнавальная ночь" вытравить из себя Людмиле Марковне так не удалось. Даже в серьезном фильме "Старые стены" нет-нет, да и мелькнет опереточная улыбка главной героини. А уж говорить про "Секрет ее молодости" или "Соломенную шляпку" вообще не приходится.

Еще одна дива мюзик-холла – Лариса Голубкина. Слава этой актрисы держится вообще на двух китах – браке с Андреем Мироновым и ролью Шурочки в "Гусарской балладе". Больше она толком ничего не сыграла, кроме "Бенефиса", в котором ярко проявился опять же ее опереточный талант.

Любовь Полищук начинала в варьете, и как бы режиссеры не старались повернуть ее способности в драматическую сторону, у них ничего не получилось. Даже в главной роли в фильме "Любовь с привилегиями" из всех ушей лезет "мюзик-холл". И Вячеслав Тихонов не помог.

Нонна Гришаева в варьете замечена не была, но и она – в чистом виде "опереточная" актриса. И никакие доводы и должности ( Нонна руководит областным тюзом) не убедят меня в обратном.

В этом амплуа нет ничего плохого, это просто данность. Кстати, и гранд дама советского кино Любовь Орлова тоже с той же сцены: выдавить из себя актрису мюзик-холла ей не помогли даже сотрудничество и брак с главным режиссером страны Григорием Александровым.

|

Метки: актрисы вспомнилось женская доля мужчины и женщины |

Умирать не страшно |

Умирать, конечно, неохота.

Но в принципе, можно настроиться на финал, да еще к тому же процитировать слова из бессмертного фильма про Штирлица: "Умирать страшно в одиночестве. Скопом – пустяки. Даже пошутить можно". Это говорит Штирлицу безымянный генерал, случайный попутчик в поезде, гениально исполненный Николаем Гриценко. Вся эта сцена – просто удивительное провидение и писателя Юлиана Семенова, и режиссера Татьяны Лиозновой. Я бы именно с нее начинала показывать фильм про Штирлица, причем начиная с первых классов школы. Сначала на уроке чистописания - только эту сцену. А потом, попозже – и весь фильм. Может, что-то в башках у подрастающего поколения и отложилось бы…

Умирать не страшно – страшно не жить.

Страшно живым не иметь возможности жить.

А это выдержка из письма Эрнеста Хемингуэя родным после тяжелого ранения, полученного в Италии во время Первой мировой войны. Написано оно было в Милане 18 октября 1918 года. Тремя месяцами ранее автору исполнилось 19 лет ( его фото наверху, кто не узнал)

"Умирать очень просто. Я видел смерть и взаправду знаю. Если бы я умер, для меня бы это было совсем легко. Самое легкое, что мне доводилось делать".

|

Метки: книжечки вспомнилось размышлизмы цитаты кино любимые фильмы |

Еще раз про Аллу |

Начитавшись комментариев к посту про Аллу Борисовну, я было совсем решила бросить это бессмысленное занятие – пытаться своими писаниями сделать мир хоть чуточку лучше. В ответ, как правило, всегда получаешь тонны говна и оскорблений. После которых не хочется не только писать, но и жить.

Но потом я вспомнила одного своего редактора, которые в молодые свои годы был вполне разумен и ироничен. И вот он, читая сводку тиража газеты и видя, что стрелка неумолимо ползет вниз, всегда говорил: "Тэ-э-э-к, пора что-нибудь написать про Пугачеву. И обязательно ее портрет на первую полосу!" Потому что понимал, голова садовая, что Алла – как тот герой Сергея Филиппова в фильме "Укротительница тигров": "Алмазов –- это имя, афиша, публика, касса!" Стоит написать про Аллу любую хрень – и тираж сразу взлетал в разы. Причем, надо отдать должное Алле Пугачевой, на хрень она никогда не обижалась и только шутила: некоторые газеты научились зарабатывать на ее имени – молодцы!

Вот и пост про Аллу получил огромное количество комментариев ( некоторые, правда, пришлось стереть из-за их нецензурности) и попал в топ.

А вы и дальше можете похихикивать над певицей и унижать ее по возрастному признаку.

К ней, слава Богу, ничего не липнет.

|

Метки: вдогонку любимое удивило наболевшее |

Я дал бы тебе крылья, да у меня их нет... |

Беллу Ахмадулину и Булата Окуджаву связывали совершенно особые близкие отношения. Не потирайте руки, это не имеет никакого отношения со связью любовной или сексуальной. Она обожала его как уже состоявшегося великого поэта. Он ее – как начинающий талант, грудью защищая эту былинку на ветру. Они дружили много лет, до самого его последнего часа. Вместе выступали – Белла была единственным поэтом, которому Булат благосклонно позволял выступать в одних с ним концертах. Вообще-то он любил одиночество и тишину…

Белла Ахмадулина написала об Окуджаве несколько слов в своих воспоминаниях – но вообще-то собиралась писать о нем книгу. Булат для Беллы – Пушкин. С ним она его часто сравнивала.

"Нельзя провиниться перед Пушкиным. Нельзя провиниться перед гением, образом Булата. Булат никому никогда не давал советов, указаний, приказаний, но некий приказ его я слышу: давайте будем благопристойны, давайте не станем совершать дурных поступков. Если успею – я напишу о Булате, кем он приходится нам и тем, кто будет после нас…"

Они посвятили друг другу массу поэтических посланий. Но одно из них Белла особенно ценила. И сегодня оно оказалось как никогда актуальным и важным. Вот оно:

Белле Ахмадулиной

Чувство собственного достоинства - вот загадочный инструмент:

созидается он столетьями, а утрачивается в момент

под гармошку ли, под бомбежку ли, под красивую ль болтовню,

иссушается, разрушается, сокрушается на корню.

Чувство собственного достоинства - вот загадочная стезя,

на которой разбиться запросто, но обратно свернуть нельзя,

потому что без промедления, вдохновенный, чистый, живой,

растворится, в пыль превратится человеческий образ твой.

Чувство собственного достоинства - это просто портрет любви.

Я люблю вас, мои товарищи - боль и нежность в моей крови.

Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого ничего

не придумало человечество для спасения своего.

Так не траться, брат, не сворачивай, плюнь на вздорную суету -

потеряешь свой лик божественный, первозданную красоту.

Ну зачем рисковать так попусту? Разве мало других забот?

Поднимайся, иди, служивый, лишь прямехонько, лишь вперед.

Булат Окуджава

|

Метки: книжечки поэзия истории из жизни любимое история |

Руки прочь от Аллы! |

Она правильно сделала: иначе ее заставили бы стать рупором того, что происходит сейчас.

Ей не привыкать к критике, скандалам и сплетням. Они ее сопровождают всю жизнь.

Даже в весьма взрослой компании, где каждый вырос под ее шлягеры, иногда начинается нытье: "А зачем она вышла замуж за Киркорова? или за Галкина? А зачем она носит короткие юбки, а зачем она - то или зачем она се?" Теперь к этим вопросам добавилось сакраментальное: "Зачем она уехала?"

Лично я всегда пресекаю эти разговоры и никогда в них не участвую.

Алла Пугачева - единственная бесспорная звезда в отечественной культуре, звезда настоящая, звезда голливудского уровня. Кого можно поставить рядом? 50 лет назад некого было - и сейчас тоже некого. И она может позволить себе выходить замуж за кого хочет, и носить все, что душа пожелает, и жить там, где ей хочется, и не быть рупором того, что ей не нравится. Она вообще может делать все, как ей взбредет в голову. Она это заработала, заслужила, выстрадала.

Она всегда была с нами, и в радости, и в горе, и песнями своими, иногда совершенно незатейливыми, помогала нам жить, как ни банально это звучит. Все менялось - президенты, политический строй, поколения, в конце концов. А она оставалась. Такой же, как всегда - свободной и независимой, дико талантливой, родной, любимой.

Мы привыкли к вранью, к лицемерию, в лучшем случае - к молчанию. А она вытаскивала нас оттуда, она была откровенна всегда, даже в трудные моменты своей жизни. И сейчас она четко обозначила свою позицию и встала рядом со своим мужем – ну, а с кем же еще?

И мы всегда держались за нее, как за соломинку, потому что знали: пока Пугачева поет - мы непобедимы, мы не пропадем. Так было – и так будет.

Так что не трогайте Аллу.

Она наше всё.

|

Метки: актрисы размышлизмы любимое кумиры |

Котлеты и вода с вареньем |

Художник Сергей Судейкин, может быть, не так известен и популярен как его учитель - Константин Коровин и друзья - художники Ларионов и Сомов (хотя это несправедливо), но у него зато есть свое отдельное место в истории русского импрессионизма. Глубоко мрачный по жизни человек, Судейкин владел легким ироничным пером, и его картины - скорее насмешка над жизнью, чем ее отображение или тем более анализ.

Самая его странная картина так и называется: "Моя жизнь". Она еще имеет другое название -Кабаре "Приют комедиантов". Хранится картина в частной коллекции и редко выставляется. А между тем на ней изображена действительно вся жизнь художника, он сам (в костюме Арлекина) и две его прекрасные жены: лицом к зрителю - актриса Ольга Глебова-Судейкина, одна из красивейших женщин своего времени, вторая, лежащая перед зеркалом - другая жена , тоже актриса и красавица Вера де Боссе.

Судейкин увидел Ольгу в спектакле театра Комиссаржевской в Петербурге. Это была настоящая любовь с первого взгляда: Ольга поехала проводить на Московский вокзал Сергея, в последний момент впрыгнула в вагон уехала с ним в Москву. Вечером она должна была играть главную роль. Комиссаржевская не простила актрисе ее самовольства и уволила из театра. Вскоре влюбленные поженились. Но прожили недолго: Сергей продолжал вести беспорядочную жизнь, а однажды Ольга нашла дневник поэта Михаила Кузьмина (он на картине с книгой в руках), который у них временно проживал.

"Видел милого Судейкина. Дома я читал дневник и стихи; потом стали нежны, потом потушили свечи, постель была сделана; было опять долгое путешествие с несказанной радостью, горечью, обидами, прелестью. Потом мы ели котлеты и пили воду с вареньем"

С той минуты у нее не осталось никаких сомнений насчет чувств, связывавших двух мужчин. Потрясенная Ольга попросила у мужа объяснений, а их брак с этого момента покатился к распаду.

Через несколько лет Судейкин оформлял декорации в Московском камерном театре и познакомился с Верой де Боссе. Она, влюбившись, не задумываясь, ушла от мужа, покинула театр и посвятила свою жизнь художнику. Вместе они сначала уезжают в Тифлис. где Судейкин работает над театральными декорациями, а потом в Париж и обосновываются в США. Однако Вера ушла от художника. Позже она вышла замуж за Игоря Стравинского.

Судейкин - один из успешных художников эмиграции. Умер и похоронен в Нью-Йорке.

Ольга Судейкина эмигрировала в Париж, делала фарфоровые фигурки, раскрашивала, и успешно их продавала. Похоронена на кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Ольга Глебова-Судейкина

Сергей Судейкин. Автопортрет.

|

Метки: искусство вспомнилось истории про любовь живопись история |

Между актерами и образами остается явный, правда, порою едва заметный, зазор... |

Телевидение несколько раз проанонсировало грядущий бессмертный полк и народную артистку Ирину Купченко, которая выйдет в первых рядах полка с портретом супруга, народного артиста Василия Ланового. Ухо отказывалось фиксировать эту информацию, а мозг никак не хотел ее воспринимать. Дело в том, что в правилах этого полка записано: сохранение памяти военного поколения – участников и героев великой отечественной войны. Кстати, основатели этого движения –группа молодых людей из города Томска давно открестилась и дистанцировалась от того, во что превратили бессмертный полк сегодня. Но речь о другом.

Я очень хорошо отношусь к народным артистам, я вообще люблю кино и театр и много об этом пишу. Но сейчас я за правду. Василий Лановой не мог участвовать в войне – он 34 года рождения, к окончанию войны ему исполнилось 11 лет. Сыном полка он тоже не был, в партизанском движении не участвовал, и даже в армии уже в мирное время не служил. Как связан он с бессмертным полком? Почему его вдова пойдет в колонне с его портретом? Или на портрете будет изображен не он, а его герой – славный Иван Варавва из фильма "Офицеры"?

Это ж другой вопрос! Тогда было бы логичным, чтобы первым в колонне шли родственники другого народного артиста - Михаила Ульянова. И несли его портрет – все-таки актер сыграл не халам-балам, а самого маршала Жукова! Рядом – дети и внуки артиста Георгия Саакяна: он хоть и не имеет званий (что странно), но сыграл генералиссимуса Сталина аж в 36 советских фильмах!

Здесь же были бы кстати и внуки Вячеслава Тихонова - Штрилиц тоже участвовал в войне и, как мог, приближал победу. Дальше рядок за рядком: портреты Алексея Баталова ("Летят журавли"), Кирилла Лаврова ("Живые и мертвые"), Георгия Жженова ("Горячий снег"), Нонны Мордюковой и всех "молодогвардейцев" ("Молодая гвардия"), Олега Даля ("Женя, Женечка и Катюша") - ну, и так далее по длинному списку союза кинематографистов. И акцию при этом можно переименовать: не бессмертный полк, а, например, "наше любимое советское кино". Или еще проще: "фильмы и войне".

А что, неплохая идея!

На фото: наглядная агитация на Таганке в Москве.

|

Метки: война история кино кино интересненький вопросик |

Не все так однозначно |

Ненавижу эту фразу. Как правило, в жизни как раз происходит все именно однозначно. Но в житейских ситуациях, в мирной жизни еще можно допустить неоднозначность. Но вот сейчас, теперь – нет.

Кто меня знает и читает – тот поймет, о чем я. А кто – нет, у того, видимо, все хорошо.

Не называю вещи своими именами, потому что однозначно – нельзя.

Рисунок Васи Лошкина

|

Метки: наблюдение размышлизмы вечные вопросы наболевшее |

Осень |

Режиссер Андрей Смирнов снял за свою жизнь 12 фильмов. У него были не только простои в течение 10, а то 15 лет, - он "навсегда" уходил из режиссуры из-за невыносимого давления цензуры.

Самый большой перерыв в режиссерской деятельности случился у Смирнова после выхода фильма "Осень" в 1974 году. Впрочем, "выхода" - это громко сказано, фильм тайно крутили по клубам и домам культуры самые смелые клубные работники, а на широком экране его посмотрели зрители только в 1989 году в Монреале. Дело в том, что руководство Мосфильма и представители министерства культуры, которые допускали фильмы к прокату в СССР, усмотрели в очень светлом и трогательном фильме Смирнова - порнографию, мелкотемье, очернительство ( так были оценены кадры, в которых показана жизнь сельской пары в исполнении Натальи Гундаревой и Александра Фатюшина).

Тем не менее, я считаю, что фильм Андрея Смирнова ( сценарий тоже его, назывался "Рябина - ягода нежная") - один из шедевров отечественного кино, и вряд ли уступает по художественной ценности другому фильму режиссера - "Белорусский вокзал" (1971 г.)

Понятно, что никакой порнографии там нет, оголенное плечо героини в одной постельной сцене вряд ли можно назвать даже эротикой, и вообще - фильм не об этом. Он о том, как многогранна и непредсказуема бывает любовь, и как важно ее не проворонить, не предать.

Режиссер специально выбрал на роль главного героя актера, очень далекого от образа секс-символа, эдакого мягкотелого на первый взгляд интеллигента ( Леонид Кулагин). Конечно, красавица Саша ( Наталья Рудная) мечтала в молодости о другом. Но прошли годы и выяснилось: настоящим в ее жизни был именно он, Илья. Герои успевают вскочить буквально в последний вагон - решаются порвать семейные отношения и начать все сначала вместе.

Кроме Ильи и Саши в фильме живут еще две семейные пары - сельские жители ( Гундарева и Фатюшин)и московские друзья героев в исполнении Людмилы Максаковой и Армена Джигарханяна. И наблюдать за всеми ими бесконечно интересно...

Я смотрела этот фильм будучи студенткой в маленьком кинозале ДК"Урал" на окраине города Свердловска. Народ ломился в зал, очередь за билетами протянулась на километры. Я не помню, кто меня провел туда без очереди, наверное, какой-то мой воздыхатель, знавший, что я страстно хотела посмотреть этот фильм.

И до сих пор считаю "Осень" одним из самых пронзительных фильмов про любовь.

|

Метки: история кино вспомнилось кино любимые фильмы |

В этот день, 36 лет назад... |

Из всех моих многочисленных журналистских командировок были несколько,которые запомнились не привезенными оттуда хорошими или плохими материалами ( впрочем, плохих не было, скромно), а сильнейшим эмоциональным потрясением, которое и сейчас абсолютно живо. К таким командировкам я отношу поездку в Донецк, когда при взрыве в шахте погибли десятки людей, землетрясение в Спитаке и, конечно, Чернобыль. Сейчас та командировка в чернобыль вспоминается особенно часто…

Тогда, вначале 90-х годов через 5 лет после взрыва, мы еще не думали об опасности радиации. То ли по молодости лет, то ли по глупости... Австралийского фильма "На последнем берегу" ( On The Beach) не было в помине. Это потом, когда я смотрела кадры, где Арманд Ассанте со своим помощником бредут по пустынному после атомной катастрофы городу, я сразу вспомнила Припять, этот ужас пустого города, где на детской площадке еще разбросаны игрушки, у подъездов стоят коляски, на столбах развешены афиши столичных гастролеров. И никого нет!

Тогда поездку в Припять мне помог организовать главный редактор припятской районной газеты, мы с ним давно дружили. Сказал: дам вам машину, договорюсь с военными, только из машины выходить и из окна не высовываться... Фотокоресспондент Кацман все равно выскочил из машины, чтобы сделать какие кадры, а я сидела , вжавшись в сидение...

Потом мы вернулись в Киев, моя подруга Шура велела нам выпить по большому стакану красного сухого вина ( считается, что оно выводит опасные нуклиды), а фотокорреспондент Кацман глухо спросил: "А водки нету?" Шура робко ответила, что при радиации водка не помогает, а помогает только красное вино. Но Гришка требовал водки, и выпил ее залпом, не закусывая.

И даже не опьянел.

|

Метки: профессия про друзей-товарищей вспомнилось память история |

Мои часы идут иначе |

Жизнь этой невероятной женщины Ольги Книппер-Чеховой похожа на сказку.

Не надо только путать ее с Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, женой Чехова. Ольга Чехова – племянница Леонардовны, очень близкий ей человек и полная ее тезка.. Именно тетя устроила племянницу в судию МХАТа и познакомила с семьей мужа. В Ольгу младшую сразу намертво влюбились два племянника Антона Павловича: Михаил и Владимир. Владимир даже стрелялся из-за нее…

А Ольга, по отчеству Константиновна, полюбила другого Чехова – Михаила, великого русского актера и театрального педагога. Но тогда он был еще нищим начинающим актеришкой, и когда пара тайно обвенчалась, Ольга Леонардовна, дама, склонная к истерикам и скандалам, долго кричала и причитала, и чуть не таскала племянницу за волосы. Но младшая Ольга предусмотрительно укрылась от тетушкиного гнева в чулане.

Но это не было самым страшным событием в ее жизни. С Михаилом она скоро благополучно развелась, вышла замуж за австрийского барона и уехала ним в Германию. Но и этот муж долго не задержался. Ольга Чехова жила с дочерью довольно скромно, пока не начала карьеру актрисы. Она стала не просто звездой немецкого кино, но звездой Третьего рейха, ее любил сам Гитлер, с его женой Евой Браун она гуляла под ручку по Унтер ден Линден в Берлине.

Ольга в конце жизни написала книгу воспоминаний "Мои часы идут иначе". Там она много чего насочиняла про свою жизнь ( а, может, быть ей просто уже начала изменять память). Но она не ответила на главный вопрос, который задавали ей все ее поклонники – и в Германии, и в России: была ли она русской шпионкой, сотрудничала ли с КГБ? Ее дело в самом охранном ведомстве России до сих пор засекречено. Сразу после войны ее на специальном самолете доставили в Москву и два месяца держали неизвестно где. А потом так же благополучно доставили обратно в Берлин, где она продолжала работать, гулять и общаться с сильными мира сего.

Она пережила смерти дочери в авиакатастрофе. И смерть Михаила Чехова, который оказался главной любовью ее жизни. И осталась в истории не самой знаменитой актрисой Германии, а самой загадочной женщиной 20 века…

|

Метки: книжечки актрисы с днем варенья культурный шок женская доля |

«Смерть страшна, но ещё страшней было бы сознание, что будешь жить вечно» Чехов |

Я думала, что фильмы-байопики не удаются только нам. Нет, они не удаются даже признанными лидерам кинематографического мира. С азартом и нетерпением стала смотреть французский фильм "Антон Чехов" Рене Фере. Ну, думала я, уж французы-то не будут "подчищать" биографию нашего гения, как это делали многие у нас, начиная с сестры писателя Мария Павловны, которая первая тщательно отредактировала дневники и письма брата…

Но фильм оказался таким нудным и скучным, что было уже все равно – отредактирована ли биография Чехова или нет. И даже не том дело, что Чехов в фильме (Николя Жиро) внешне ничуть не похож на оригинал. Дело в том, что жизнь Чехова была путаной, сложной, трагичной и веселой одновременно, она была всякой – но уж никак не скучной. И актер , сразу видно, совершенно не знает , что ему играть, он растерян и несколько удивлен весь фильм. А ведь Антон Павлович был человеком ироничным и умел посмеяться и над обстоятельствами , и над собой.

Не знаю ни одного удачного байопика. Наши так называемые сериалы про "великих" смешны и нелепы, как клоунский колпак. Пыталась смотреть Магомаева, Орлову, Гурченко, Ободзинского. Бр-р-р-р…

Посоветуйте что-нибудь из биографического кино?

Французы привнесли в фильм свое, французское...

Антон Чехов и Лика Мизинова.

|

Метки: книжечки культурный шок люди и судьбы кино удивило |

Христос Воскрес! |

"Христос воскрес",

— поют во храме;

Но грустно мне... душа молчит:

Мир полон кровью и слезами,

И этот гимн пред алтарями

Так оскорбительно звучит.

Когда б Он был меж нас и видел,

Чего достиг наш славный век,

Как брата брат возненавидел,

Как опозорен человек,

И если б здесь, в блестящем храме

"Христос воскрес" Он услыхал,

Какими б горькими слезами

Перед толпой Он зарыдал!

Пусть на земле не будет, братья,

Ни властелинов, ни рабов,

Умолкнут стоны и проклятья,

И стук мечей, и звон оков, —

О лишь тогда, как гимн свободы,

Пусть загремит: "Христос воскрес!"

И нам ответят все народы:

"Христос воистину воскрес!"

Дмитрий Мережковский ( 1887)

Питер Пауль Рубенс. Воскресение Христа.

|

Метки: поэзия навеяло праздники божественное |

«Мародерство» - от французского слова maraudeur - «грабитель» |

Всё, всё сейчас видится и понимается по-другому…

Во многих книгах и фильмах рассказано, как возвращались с отечесвенной войны советские воины и привозили с собой из Германии разного "трофею" - одежду, утюги, украшения, телефоны. Писано это как о само собой разумеющемся!

Людмила Гурченко в своей книге "Мое взрослое детство" вспоминает своего папочку любимого Марка Григорьевича. И в том числе подробности того, как вернулся он после войны и что привез любимой женушке дочурке:

"— Ну, Леличка, давай внесем у хату вещи... А что я своей дочурке привез!?

В нашем сером и неуютном доме засверкали диковинные вещи. Первым папа вынул бережно завернутое в тряпочку маленькое ручное бронзовое зеркальце - сверху бабочка, снизу ангел, разглядывающий себя в зеркало."

И это , конечно, еще не все!

Для любимой женушки папа привез рыжее шерстяное платье, все в замысловатых сборках, с плечами … большие янтарные бусы… черно-бурую лисицу на плечи — предел мечтаний всякой женщины в то время. И в довершение - коричневую крокодиловую сумку. И еще телефон, которым в то время в Харькове никто пользоваться не умел…

Людмила Марковна рассказывает об этом спокойно, без слез и истерик. И не задается вопросами: кто носил это рыжее платье? С чьей шеи сняты янтарные бусы? С чьих плеч – чернобурка? С живого человека? С мертвого?

А кто-то привозил мебель, ковры, велосипеды, холодильники. Говорят, что маршал Жуков вывез из побежденной им Германии два вагона всякого барахла.

Думали ли мы о том, что это было самое банальное мародерство?

Да мы и слова-то такого не знали.

Зато теперь вот узнали.

Во всей своей неприкрытой наготе.

|

Метки: книжечки война актрисы вспомнилось цитаты |

Загадка Зощенко |

Михаил Зощенко со свойственными ему точностью и юмором составил список: "Арестован — 6 раз. К смерти приговорен — 1 раз. Ранен — 3 раза. Самоубийством кончал — 2 раза. Били меня — 3 раза".

Большинство знавших его сходились во мнении: красавец. Привычная бедность преодолевалась врожденным изяществом: прямая спина, четкая походка, пластичный жест. "Смуглый, чернобровый, невысокого роста, с артистическими пальцами маленьких рук, он был элегантен даже в потертом своем пиджачке и в изношенных, заплатанных штиблетах" - по свидетельству Корнея Чуковского.

Он относился к тем счастливцам, что просыпаются однажды знаменитыми. Он был знаменит как никто.

А в жизни он мало смеялся мало. На людях практически никогда.

У Чуковского был дружеский вечер юмора. После таких вечеров участники оставляли свои записи в знаменитой книге отзывов "Чукоккале". Запись Зощенко: "Был. Промолчал 4 часа".

Знакомый фотограф на Невском, у которого Зощенко скрывался однажды, рассказывал: "Вторую неделю не бреется... сам готовит еду... и чтобы ни одного человека! Сидит и молчит".

Он оставил одну никем не разгаданную загадку: незадолго до смерти в 1958 году– он сказал : "Умирать надо вовремя. Я опоздал".

Что он имел в виду?

|

Метки: книжечки любимые интересненький вопросик история кумиры |

100 лет Станиславу Ростоцкому |

Я, может быть, единственный человек в стране, который уже полгода как отмечает 100-летие великого режиссера Станислава Ростоцкого. Да, еще с прошлого года по заданию ТВЦ я собирала материал об этом поистине великом человеке. Сначала задача каналом была поставлена так: найти эксклюзив. Хотя какая новая информация может быть в биографии человека , которому исполняется сто лет, который сам довольно часто давал интервью, вел абсолютно открытый образ жизни и написал прекрасные, очень подробные воспоминания. Мне хотелось, чтобы это был фильм о настоящем сильном мужчине, для которого честь и достоинство - не пустые красивые слова.

Кроме фильма "А зори здесь тихие…", в котором Станислав Иосифович выразил все свое отношение к войне (а он прошел ее от звонка до звонка и был тяжело ранен, потерял ногу), кроме этого фильма в его биографии есть еще и мирные шедевры – "Доживем до понедельника", например, который я считаю вершиной его творчества. И "Дело было в Пенькове" - незаслуженно забытый, практически революционный по тем временам фильм, потому что впервые в советском кино показали "запретную" любовь – женатого тракториста и молодой незамужней девушки. При этом и тракторист ( Вячеслав Тихонов), и девушка (Майя Менглет), и жена тракториста (Светлана Дружинина) оказались не замурзанными деревенскими простаками в валенках и платках, а красивыми людьми с абсолютно аристократической внешностью. Что придавало этому фильму совершенно особый смысл и поднимал его на особую высоту.

Были и другие фильмы. "Белый Бим Черное Ухо", например, который справедливо оказался в пятерке лучших зарубежных фильмов, представленных на премию Оскар ( "Зори", кстати, тоже). Были еще "На семи ветрах", "Майские звезды", "Герой нашего времени", "И на камнях растут деревья..."

Но каналу – видимо, в связи с изменившейся в стране ситуацией - понадобился разговор только об одном фильме – "А зори здесь тихие". И опять снова-здорово в который раз перетряхивались подробности съемок этого безусловно достойного фильма, но отнюдь не главного в творчестве режиссера. Ну, а мне... Мне пришлось убрать свою фамилию из титров фильма.

Но самое обидное: почему- то решили показать фильм о Ростоцком не сегодня, в день рождения Станислава Иосифовича, а в день победы 9 мая. Да, собственно, понятно - почему.

Но все это нисколько не снижает ни роли Ростоцкого в истории кино, ни память о его фильмах, ни крепкой мужской дружбы с Вячеславов Тихоновым, которого знаменитым сделали именно фильмы Ростоцкого.

Вечной вам жизни в памяти народной, Станислав Иосифович!

На фото: Станислав Ростоцкий с сыном Андреем Ростоцким.

|

Метки: личное с днем варенья истории из жизни любимые фильмы |

«Для того, чтобы писать, необходимы 3 качества — терпение, безжалостность и умение страдать».Зеллер |

Запомните эту фамилию: Эльдар Трамов.

На наших глазах рождается новый Режиссер. Вот так, с большой буквы. Я думаю, у него большое будущее.

Эльдару 32 года, до сих пор он был только актером театра имени Вахтангова. Теперь, скорее всего, станет еще и театральным режиссером. Его, а никого- то другого выбрал Римас Туминас в свои помощники во время постановки эпического спектакля, о котором до сих пор говорит вся Москва – "Война и мир". Трамов был ассистентом режиссера-постановщика. И школа Туминаса не прошла даром: сейчас Эльдар Трамов ставит первый свой спектакль. Для дебюта он выбрал пьесу модного французского драматурга Флориана Зеллера "Обратная сторона медали".

О чем пьеса? На первый взгляд, легкая любовная комедия, как это принято у французов. Но нет, стоп. За легкостью и, я бы сказала, банальностью сюжета – трудная семейная драма, растерзанные души героев, пустота и разочарование. Увидеть все это и к тому же перенести на сцену – задача не из легких, и хотя сейчас в театре еще идут репетиции, уже ясно – новый спектакль поразительно тонко и ненавязчиво вписывается в нашу жизнь и задевает самое сокровенное, что есть в человеке.

Почему кончается любовь? Куда она девается после 20 и больше лет совместной жизни? Почему превращается в скучную рутину? Надо ли от этой рутины бежать и искать новую любовь? Эти вопросы сотни лет будоражат умы писателей и драматургов. И никто – никто! – на них ответа так и не нашел. Потому что нет одного ответа. Потому что каждый решает эту сложную дилемму сам, один на один с собой.

При всей серьезности заявленной темы, в спектакле много смешного, много иронии и доброго юмора. И, конечно, артисты, которые в любой постановке вахтанговцев на высоте: Евгений Князев, Яна Соболевская, Игорь Карташов и Ася Домская.

Премьера – через месяц.

Режиссер Эльдар ТРАМОВ.

Фото: Яна Овчинникова

|

Метки: наблюдение культурный шок театр артисты |

"Лучше в таз, чем в нас" |

Когда я работала в журналистике, много ездила по командировкам и бегала по всяким мероприятиям, среди коллег было принято всегда помогать друг другу.

Да, между изданиями существовала довольно жесткая конкуренция, но помощь друг другу в профессиональном или житейском плане подразумевалась само собой. Сколько раз я писала короткие тексты под чужие фотографии – чаще всего бесплатно. Сколько раз со мной делились фотографиями, сколько раз выручали в командировках, сколько раз делились советами, обменивались нужными телефонами, сообщали информацию! Никому и в голову не приходило попросить за это деньги – коллеги же.

Сегодня на одном мероприятии, где , кроме меня, присутствовал фотограф ( по профессиональной камере судя), я попросила его скинуть мне пару фоток для блога. Но мне предложен только денежный обмен. Я, конечно, сделала несколько кадров телефоном, и я, конечно, этим обойдусь, но как же обидно за пишущую и снимающую братию! Тем более, кадры эти фотографу вряд ли удастся выгодно продать – событие было рядовое - ни декораций, ни света. В общем, из серии, пусть лучше протухнет, чем с кем-то поделиться. Жаль, фамилию фотографа не спросила. Не молодой уже, кстати, человек.

С другой стороны, чего это я раскудахталась? Помню, мне сын рассказывал, что в университете студенты торговали связами. Да-да! Познакомить с влиятельным человеком или войти в круг знакомых нужного политика – это стоило уже тогда 500 долларов.

О, времена, о, нравы!

|

Метки: профессия коллеги журналистика случай из жизни |