Факт измены присяге Дому Романовых 1613 года: "Кругом измена, трусость и обман".

2 марта 1917 года, Псков

История дружинного знамени |

Елена ГРОМОВА

Весть о начале войны пришла на Ставрополье на следующий день после ее объявления. Неделю спустя правительство опубликовало манифест о мобилизации. Ставропольская губерния была объявлена на положении чрезвычайной охраны. Документы, хранящиеся в Государственном архиве Ставропольского края, свидетельствуют о патриотическом подъеме, охватившем население губернии. Крестьянские сходы единодушно выражали готовность стать «на защиту родной России». «Одухотворенное святостью долга и царского призыва, население Медвеженского уезда не замедлило поставить от мирных полей и нив под ратные знамена многие тысячи своих сынов. Тревоги за них тонут в тревоге за землю родную, за будущность ее, неразъединимые в сознании и в сердце народном с царем-батюшкой. И оставшиеся у своих домашних очагов, все мы, от мала до велика, объятые тем же священным кличем царя к народу, не можем знать иных забот за время столь грозной брани, как готовность положить душу свою за царя и Родину», - гласило решение земского собрания Медвеженского уезда.

Никто тогда еще не представлял, каким тяжелым бременем ляжет война на плечи народа. И как обострятся в России другого рода противоречия, и пожар войны перерастет в пожар революции. А пока…

Никто тогда еще не представлял, каким тяжелым бременем ляжет война на плечи народа. И как обострятся в России другого рода противоречия, и пожар войны перерастет в пожар революции. А пока…

За годы войны в армию были призваны более ста тысяч ставропольцев. Они воевали в Закавказье против турецкой армии, в Галиции, Румынии и Польше – против германских и австрийских войск. Сохранившиеся архивные материалы донесли до нас имена некоторых ратников. Среди них ставропольские мещане Александр Кандауров, Иван Пересыпкин, Павел Ребров, Григорий Шальнев, Петр Ковалев, Николай Фирсов, Александр Дьяченко и многие, многие другие. Из Ставрополя в первый месяц войны на театр военных действий выступили 83-й Самурский, вновь сформированный 263 Гунибский пехотные полки и Осетинский конный дивизион. Позднее на Кавказский фронт была направлена 598-я Ставропольская пешая дружина. Интересно дело «О сооружении 598-й Ставропольской дружине знамени», хранящееся в краевом архиве. На нем хочется остановиться подробнее.

9 сентября 1914 г. из министерства внутренних дел на имя ставропольского губернатора поступило письмо, в котором предлагалось в связи с окончанием формирования дружин государственного ополчения передать из губернских хранилищ старые ополченские знамена, пожалованные еще в 1855 году. Если таких знамен не окажется, то разрешалось изготовить новые за счет городов и губерний.

В то время как вопрос об ополченском знамени обсуждался в губернском правлении, пришло письмо от командира 598-й пешей Ставропольской дружины подполковника Салмина, который сообщал, что штабом Кавказского военного округа предложено назвать имя святого, в честь которого установить годовой праздник дружины. «Общество господ офицеров вверенной мне дружины, - говорилось в письме на имя губернатора, - избрав годовым праздником дружины 12 февраля в честь Иверской Божьей Матери, изображение коей Ваше Превосходительство преподнесли дружине при проводах, уполномочило меня просить не отказать в распоряжении при сооружении знамени для дружины на обратной стороне полотнища поместить изображение Иверской Божьей Матери, в честь которой установлен годовой праздник дружины».

В то время как вопрос об ополченском знамени обсуждался в губернском правлении, пришло письмо от командира 598-й пешей Ставропольской дружины подполковника Салмина, который сообщал, что штабом Кавказского военного округа предложено назвать имя святого, в честь которого установить годовой праздник дружины. «Общество господ офицеров вверенной мне дружины, - говорилось в письме на имя губернатора, - избрав годовым праздником дружины 12 февраля в честь Иверской Божьей Матери, изображение коей Ваше Превосходительство преподнесли дружине при проводах, уполномочило меня просить не отказать в распоряжении при сооружении знамени для дружины на обратной стороне полотнища поместить изображение Иверской Божьей Матери, в честь которой установлен годовой праздник дружины».

Почему именно такой годовой праздник был избран дружиной? В Ставрополе в то время особо почиталась Иверская икона Божьей Матери. Интересна ее история. По одной из версий она была прислана из Русского Свято-Пантелеймоновского монастыря, расположенного на греческом полуострове Афон, 9 октября 1867 года на имя настоятеля Троицкого собора г. Ставрополя протоиерея Василия Розалиева. Список чудотворной иконы, хранящейся в Афонской обители, был изготовлен по заказу неизвестного человека. Уже в первые годы пребывания иконы Иверской Божьей Матери в Ставрополе появились случаи ее благодатной помощи и исцелений верующих.

По указанию епископа Феофилакта от Покрова Пресвятой Богородицы по день Святой Троицы (храмового) праздника собора икона находилась в Троицком соборе. Затем ее крестным ходом через весь город несли в Иоанно-Мариинский монастырь, где летом было много богомольцев. Последний раз перенесение иконы из монастыря в Троицкий собор, как свидетельствует документ, состоялось 16 ноября 1921 г. с разрешения губ-исполкома. В 1922 году после выхода декрета ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей для помощи голодающим Поволжья» Иверская икона была «раздета». С нее сняли серебряный оклад весом 18 фунтов, украшенный жемчугами, некогда пожертвованными купеческими женами.

В 30-е годы, как и многие церкви г. Ставрополя, Троицкий собор был разрушен. Но икона Иверской Божьей Матери, к счастью, уцелела и попала в Успенскую церковь, которая со времени своего основания никогда не закрывалась. В пятидесятые годы икону реставрировали, монахини и прихожане вышили для нее новый оклад. В настоящее время ставропольцы могут прийти в Успенский храм и поклониться древней иконе.

Неудивительно, что дружина, сформированная в Ставрополе в 1914 году, пожелала избрать годовой праздник в честь почитаемой иконы Иверской Божьей Матери.

Поскольку в Ставрополе не было ни точного описания ополченческих знамен 1855 г., ни мастерских по их изготовлению, председатель Ставропольской губернской земской управы М. Поярков обратился в Петербург к члену государственного Совета Н. Ныркову с просьбой помочь в изготовлении знамени дружины.

Переписка, сохранившаяся в архивном деле, рассказала, с какой добросовестностью откликнулся Н. Нырков на просьбу. Он обратился за советом в комиссию по описанию боевых трофеев русского воинства и старых русских знамен, состоящую при военно-походной канцелярии Его Величества. Члены комиссии полковник С. Петин и известный военный писатель-археолог капитан 2-го ранга Белавенец разъяснили, что для обыкновенных ополченческих знамен установлена единообразная форма. При желании же поместить на правой стороне изображение Иверской Божьей Матери (просьба Ставропольской дружины) потребуется Высочайшее разрешение. Посетил Н. Нырков и интендантский музей, где изготовлялись всевозможные знамена. Результатом хлопот Н. Ныркова явились шесть рисунков знамен, изготовленных в специальной мастерской трофейной комиссии. Эти рисунки и составляют основную ценность сохранившегося архивного дела. За 90 лет акварельные краски ничуть не утратили своей яркости.

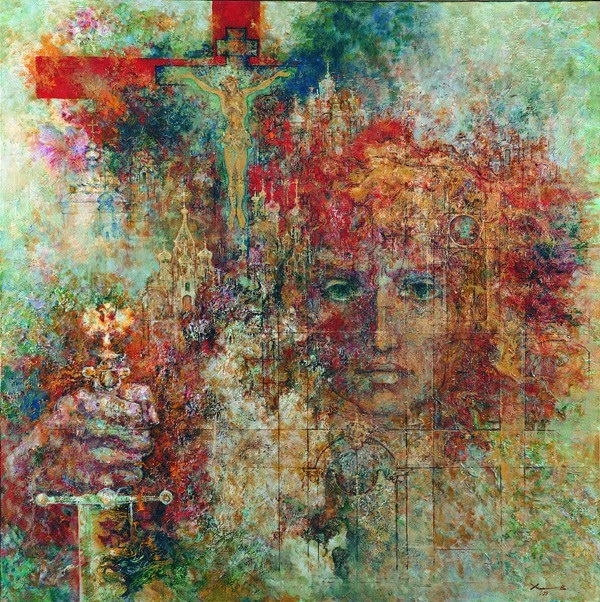

В основу проектного рисунка дружинного знамени было положено знамя Владимирского драгунского полка, участвовавшего в строительстве Ставропольской крепости. На лицевой стороне в синем квадрате изображена икона Иверской Божьей Матери с надписью вокруг нее на красном фоне: «Благословение на ратную службу царю и родине Ставропольскому ополчению 1914 года». На оборотной стороне в центре желтого круга помещен вензель императора Николая II, по углам, заполненным синим и красным цветом, – гербы Ставропольской губернии и Владимирского драгунского полка, вокруг надпись «С нами Бог». Кайма на обеих сторонах зеленая, по углам ополченческие кресты, по бокам восьмиконечные звезды. Вместо навершия (копья на древке) предполагалось поместить копию креста, как считали создатели проектного рисунка, установленного Суворовым в Ставропольской крепости.

Рисунки, присланные Н. Нырковым, были одобрены Ставропольской губернской управой, а затем в Петербурге начальником военно-походной канцелярии императора князем Орловым, Но, к сожалению, военный министр не согласился представить проект знамени на утверждение государю. Дело в том, что к этому времени вышел циркуляр министерства внутренних дел, которым утверждался единообразный тип знамен для ополченческих дружин. На светло-зеленом полотнище с обеих сторон изображался ополченческий крест с вензелем имени государя императора. В верхней части золотом надпись «За веру», в нижней – «Царя и отечество».

Все тот же Н. Нырков заказал знамя официально установленного образца в золотошвейной мастерской Н. Семенова в Петрограде. И вот как сообщала газета «Северо-Кавказский край» за 7 апреля 1915 г.: «В воскресенье, 5 апреля с.г. после поздней обедни, на площади около кафедрального собора при огромном стечении народа епископом Александровским Михаилом было совершено торжественное освящение знамени 598-й Ставропольской пешей дружины, сооруженное на средства губернского земства и города Ставрополя…

Знамя было передано представителям дружины. Во время передачи знамени оркестр музыки исполнил «Коль славен». Приняв знамя, представители отошли к стоящей тут же полуроте 112-го запасного батальона. После принятия знамени, по предложению епископа Михаила, была пропета молитва «Спаси, Господи, люди Твоя». Воинский начальник провозгласил здравицу Государю Императору, Верховному Главнокомандующему и 598-й ополченческой дружине, покрываемое громовым «ура»…».

К сожалению, мало что известно о подвигах солдат и офицеров, сражавшихся в Ставропольской пешей дружине на Кавказском фронте. Хочется надеяться, что когданибудь мы узнаем об этом больше, что еще лежат где-то другие «Дела» с не прочитанными пока интересными документами…

Зато свидетельствуют о многом так называемые «Скорбные списки», публиковавшиеся в губернских газетах: об убитых, раненых, пропавших без вести ставропольцах. Широко известен героический подвиг сестры милосердия из г. Ставрополя Риммы Ивановой, ставшей единственной женщиной, награжденной орденом Св. Георгия 4-й степени в Первую мировую войну (могила ее находится в ограде кафедрального Андреевского собора). Менее известно имя дочери губернатора Елены Брониславовны Мавило, участвовавшей в сражениях на Юго-Западном фронте в качестве сестры милосердия Туркменского санитарного отряда, сформированного в Ставропольской губернии. За мужество, проявленное в боях, она награждена Георгиевской медалью.

На фото: проект знамени Ставропольской дружины предлагался для представления государю;

участник Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер Ф.ЛОМОВ;

Иверская икона Божьей Матери.

Источник: "Ставропольская правда", 30 июля 2004 г.

+ http://www.stapravda.ru/projects/history/time/index.shtml - Раздел "Вне времени" - связь между прошлым и будущим, события, определившие ход истории. Здесь размещаются материалы, не вошедшие во все предыдущие рубрики проекта "Губерния", но представляющие исторический интерес.

Метки: ставрополь знамя губерния дружинное знамя иверская икона божьей матери |

РАТНЫЕ ПОДВИГИ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ |

МИХ. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

РАТНЫЕ ПОДВИГИ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ 1904 - 1905 гг.

"Вера и верность ваша возвещается в Отечестве".

(Грамота Святейшего Синода православному духовенству, 1814 г.).

Метки: война русско-японская подвиги священнослужители |

Матвей Иванович Платов |

Имена многих атаманов казачьих полков стали легендой еще при жизни, одно из таких имен - имя графа и гетмана Матвея Ивановича Платова.

Матвей Иванович Платов 1751 -1818 Генерал от кавалерии. Платов родился, как показывают метрические книги Петропавловской церкви Дурновской станицы, 8 (19) августа 1753 года в г. Черкасске (ныне ст. Старочеркасская Аксайского района) в семье войскового старшины. В 19 лет он отправился на своей лошади участвовать в войне с Турцией 1768 - 1774 гг., за доблесть был замечен командующим В.Долгоруковым, произведен в есаулы, командовал казачьей сотней. В июне 1771 г. участвовал в штурме и взятии Перекопа, отважно проявил себя в сражении под Кинбурном. Произведен в войсковые старшины и стал командиром полка, в это время ему было немногим более 20 лет.

С 1773 г. действовал на Кубани. В 1774 г. при сопровождении транспорта был окружен у реки Калалах войсками крымского хана Девлет-Гирея, построив укрепленный лагерь, отбил восемь атак противника и продержался до подхода подкреплений. После этого подвига стал известен в русской армии, был награжден специальной золотой медалью.

В 1775 г. Платов во главе полка был направлен в Воронежскую и Казанскую губернии, где усмирял последние вооруженные отряды сторонников Пугачева. С 1778 по 1784 г. участвовал в многочисленных походах и боях на Кавказе против чеченцев, лезгин и других горских народов. Здесь в 1782 г. познакомился с Суворовым, который командовал Кубанским корпусом. За отличия получил чины майора, подполковника и полковника.

С началом русско-турецкой войны 1787 - 1791 гг. Матвей Платов в Екатеринославской армии Г.Потемкина возглавлял казачий полк, с которым мужественно действовал при осаде и взятии Очакова (1788 г.), удостоен ордена святого Георгия 4-й степени. Вскоре он отличился при взятии Бендер, в сражении под Каушанами, произведен в бригадиры и походные атаманы, участвовал во взятии Аккермана. В декабре 1790 г. на военном совете у Суворова при решении вопроса о взятии Измаила Платов первым высказался за штурм этой мощной крепости, при штурме командовал колонной, затем всем левым крылом, подавал личный пример отваги, за героизм награжден орденом святого Георгия 3-й степени и произведен в генерал- майоры.

В 1796 г. Екатерина II поручила Платову с казаками участвовать в Персидском походе под начальством В.Зубова. За отличия в боях с персами и горцами он получил золотую саблю с алмазами и надписью: "За храбрость" и орден святого Владимира 2-й степени.

В начале царствования Павла 1 доблестный казачий генерал сделался жертвой обвинений в злоупотреблениях и неуважении к престолу, был сослан в Кострому, затем заточен в Петропавловскую крепость. После того как сенатский суд оправдал его, Павел наградил Платова мальтийским орденом и поручил возглавить передовой отряд казачьего войска для похода на Индию (январь 1801 г.). Через три месяца на престол вступил Александр 1 и прекратил этот тяжелый и бессмысленный поход. По возвращении на родину Матвей Иванович был произведен в генерал-лейтенанты и назначен атаманом Войска Донского (вместо умершего атамана В.Орлова). Платов оставался на этой должности до своей смерти, покидая Дон лишь для участия в войнах. В 1805 г. он перенес столицу Войска из Старочеркасска в основанный им Новочеркасск. Занимался боевой подготовкой казачьих войск, развитием их вооружения, основал первую на Дону гимназию.

В период русско-прусско-французской войны 1806 - 1807 гг. Платов командовал казачьим корпусом. С этой войны началась международная военная известность Платова и донских казаков. Корпус принял участие в сражении у Прейсиш-Эйлау (январь 1807 г.), во время последующего перемещения армии Наполеона Платов беспрерывно тревожил ее неожиданными налетами, нанес чувствительные потери противнику в боях у Ландсберга, Гутштадта, Гейльсберга; участвовал во Фридландском сражении (июнь 1807 г.). Наполеон назвал казаков "исчадием рода человеческого". За отличия в войне Матвей Иванович награжден орденами святого Александра Невского и святого Георгия 2-й степени, а Войску Донскому пожаловано памятное знамя.

В Тильзите, где был заключен мир, Платов познакомился с Наполеоном, который в знак признания боевых успехов атамана подарил ему богатую табакерку; от французского же ордена Почетного легиона атаман отказался, сказав: "Я Наполеону не служил и служить не могу". В начале 1808 г. Платов был направлен в Молдавию на русско-турецкую войну 1806 -1812 гг. Сражаясь в армии П.Багратиона, взял Гирсово, отличился в сражении при Рассевате и при осаде Силистрии, удостоен чина генерала от кавалерии, за сражение у Татарицы пожалован орденом святого Владимира 1-й степени. В конце 1809 г. Матвей Иванович заболел (подозрение на чахотку), вернулся на Дон, затем лечился в Петербурге. Когда его в столице спрашивали: "Не лучше ли здесь, нежели на Дону?", он отвечал: "Здесь все прекрасно, но на Дону лучше, там все есть, кроме роскоши, которая нам, казакам, не нужна".

С началом Отечественной войны 1812 г. Матвей Иванович возглавил казачий корпус, который входил в 1-ю армию Барклая-де-Толли, но в силу своего расположения прикрывал отход 2-й Западной армии Багратиона. У местечка Мир 27 - 28 июня корпус Платова разгромил 9 полков наступающего противника, принеся русской армии первую победу в войне 1812 г. Казаки успешно действовали против авангардных французских отрядов у Романовки, Салтановки, под Смоленском.

В трудный период отступления с Платовым едва не случилось несчастье. У Семлево его арьергард пропустил вперед французов, и Барклай-де-Толли отстранил его от командования арьергардом. Барклай считал, что атаман "проспал" французов из-за пьянства, к тому же он не любил Платова за критику в свой адрес в связи с беспрерывным отступлением. Уже уезжавшего на Дон Матвея Ивановича вернул в войска новый главнокомандующий М.Кутузов (он знал Платова с 1773 г.). В Бородинском сражении десять казачьих полков Платова сражались на правом фланге. В один из критических моментов битвы они участвовали в кавалерийском рейде в тыл противника, расстроив его ряды.

На военном совете в Филях, решавшем участь Москвы, отважный донской атаман высказался за новое сражение с Наполеоном, но мудрый Кутузов взял на себя смелость дать приказ к отступлению. Платов был инициатором проведения дополнительной мобилизации на Дону, и в Тарутинский лагерь, где русская армия собирала силы, в конце августа прибыли 22 тыс. казаков. Атаману было поручено возглавить вновь прибывшие казачьи полки. 7 октября началось отступление французской армии из Москвы, и казачья кавалерия Платова приняла самое активное участие в преследовании и поражении противника вдоль Смоленской дороги, вела успешные боевые действия под Вязьмой, Смоленском, Красным. По ходатайству Кутузова указом царя от 29 октября предводитель казаков был произведен в графы. Покидая пределы России, Наполеон признавал, что именно казаки уничтожили конницу и артиллерию отступавшей французской армии. В Польше он изрек фразу, ставшую известной: "Дайте мне одних лишь казаков, и я покорю всю Европу". После победного сражения за польский город Данциг Кутузов писал Платову: "Услуги, оказанные Вами отечеству в продолжении нынешней кампании, не имеют примеров! Вы доказали целой Европе могущество и силу обитателей благословенного Дона". Матвей Иванович всегда сохранял природные качества своего донского характера, он имел острый ум и живое воображение, любил пошутить, простым словом умел воодушевить казаков и поддержать их боевую энергию, пользовался среди них большим авторитетом. Платов был женат на вдове Марфе Дмитриевне Кирсановой, имел двух сыновей (обоих Иванов) и четырех дочерей.

В 1813-1814 гг. Платов состоял при императорской главной квартире, выполняя важные задания по разгрому отдельных группировок противника. Снискал уважение в Западной Европе не только своими военными успехами, но и гуманным отношением к побежденным. Участвовал в знаменитой "битве народов" под Лейпцигом, предрешившей закат Наполеона, награжден орденом святого Андрея Первозванного. Действуя во Франции во главе казачьего отряда, штурмом взял Немюр. После заключения Парижского мира сопровождал Александра 1 в поездке в Лондон, где встретил восторженный прием англичан. Вместе с тремя особо отличившимися полководцами армий союзников - российским фельдмаршалом Барклаем-де-Толли, прусским фельдмаршалом Блюхером и австрийским фельдмаршалом Шварценбергом он получил в награду от городской думы Лондона специальную почетную саблю великолепной работы (находится в Новочеркасске в Музее истории донского казачества). Был удостоен также диплома почетного доктора Оксфордского университета.

После этого М.И. Платов в ореоле своей славы вернулся в 1814 г. на Дон, где его со всеми почестями встретили на окраине основанного им г. Новочеркасска.

Здесь Войсковой Атаман озаботился строительством города, каменного Вознесенского собора в Новочеркасске, развитием виноградарства на Дону, совершенствованием конной Донской артиллерии.

В 1816 г. он узнает из послания Императора Александра 1, что тот желает посетить основанную Платовым казачью столицу. Атаман начал готовиться к встрече обожаемого им Монарха и закладывает весной 1817 г. двое монументальных Триумфальных ворот (не зная, с какой стороны приедет Государь - Московской или Ростовской). К осени величественные Триумфальные ворота были построены, но в сентябре 1817 г. приехал Великий Князь Михаил Павлович.

3-го (15) января 1818г. в своей родовой слободе Еланчике знаменитый Донской Атаман М.И. Платов скончался и был через 10 дней похоронен в Новочеркасске. Умер великий герой войска Донского, умер спокойный. Господь и государь наградили его за подвиги его, за жизнь, принесенную родине, всем, чем можно было наградить. Платов имел высший генеральский чин ~ генерала от кавалерии, имел графское достоинство, кроме того, он носил ордена: св. апостола Андрея Первозванного, св. Александра Невского, алмазами украшенный, св. великомученика и победоносца Георгия 2-й степени большого креста, св. равноапостольного князя Владимира 1-й степени и св. Иоанна Иерусалимского, австрийский крест Марии-Терезии 3-й степени, немецкие кресты Черного и Красного Орла 1-х степеней, портрет английского принца-регента на ленте Голубой Подвязки, саблю с надписью "За храбрость", алмазами украшенную, жалованную императрицею Екатериною II, бриллиантовое перо на кивер с вензелем государя Александра I, пожалованное после Лейпцигского сражения, саблю от города Лондона (английского) и три медали: за взятие Измаила - именную, за 1812 год и дворянскую. Но дороже и важнее всех этих титулов, званий, орденов и медалей была та величайшая слава полководца и кавалерийского начальника, которая тесно сплела имя Платова со славным именем донских казаков, которая сделала то, что имя его теперь носит 4-й донской казачий полк, а знает "Платова героя - победителя всех врагов" весь Тихий Дон, знает и чтит своего славного, боевого атамана!.. В 1853 году в г. Новочеркасске, против атаманского дворца, донцы, на деньги, собранные по добровольной подписке, поставили своему атаману, графу Платову, бронзовый памятник. Платов изображен пешим, в кивере, в донском чекмене, за которым висит раздуваемая ветром короткая бурка, в правой руке у него обнаженная сабля, в левой - атаманский пернач. На гранитной подставке золотыми буквами написано: "Атаману графу Платову за военные подвиги 1770-1816. Признательные донцы". Вокруг памятника стоят отбитые у французов в 1812 году пушки.

В 1875 г. его прах родственники перезахоронят в семейном склепе под церковью Рождества Богородицы в его бывшем имении на хут. Малый Мишкино (Голицинская или Архиерейская дача), а 4 октября 1911 г. останки знаменитого Атамана будут перенесены и торжественно захоронены в усыпальнице Войскового Вознесенского собора в г. Новочеркасске. В связи с разграблением могил героев Дона в усыпальнице в 20-е годы ХХ столетия, 16 мая 1993 в соборе было произведено перезахоронение останков М.И. Платова.

На место графа Платова войсковым наказным атаманом был назначен генерал-лейтенант Адриан Карпович Денисов.

Метки: матвей казак платонов иванович |

О христианском национализме |

Культура творится не одним человеком. Она есть достояние многих людей, духовно объединенных между собой. Каждые двое друзей образуют в своем общении известный культурный уровень и создают известные культурные содержания. Так обстоит и в каждой семье, в каждом обществе, в каждой организации, в каждом сословии и у каждого народа. Люди не случайно объединяются друг с другом; их влечет друг к другу сходство материальных и духовных интересов; из этого сходства возникает общение; длительное общение увеличивает взаимное подобие и, если общение носит творческий характер, то возрастает и взаимное влечение, крепнет взаимная связь. Эта связь закрепляется традицией, передающейся из поколения в поколение. Так постепенно возникает единая и общая всем культура.

Метки: христианство национализм ильин |

89 лет убийства Царской Семьи |

Метки: стих поэзия убийство царской семьи цареубийцы |

Брошюра. Царствование Императора Николая II 1894-1917 в цифрах и фактах |

Эта статья была написана к 40-летию трагической гибели Царской Семьи и впервые издана в 1958 г. отдельной брошюрой Исполнительным Бюро Общероссийского Монархического Фронта, в количестве 5,000 экземпляров по-русски и 3,000 по-английски.

Прошло более сорока лет со времени февральской революции 1917 года и гибели Императорской России, упорно, десятилетиями, подготовлявшейся её врагами, внутренними и внешними. Не было той лжи, не было той клеветы, не было того пасквиля, которыми бы ни обливали Царское правительство, а за одно с ним и русский народ. Миллионы долларов, фунтов стерлингов, германских марок, французских франков, да и русских рублей, было брошено иностранными банкирами, политическими проходимцами, революционными дельцами и бездельниками, всех толков и направленной на бешенную антирусскую пропаганду, на свержение русской Монархии и разорение русской государственности. (См. хвастливые заявления по этому поводу раввина Стефена Вайз и Георгия Кеннан, прославлявших банкира Якова Шифа за его финансирование революционной пропаганды среди русских военнопленных в Японии, в 1904-6 гг., The New York Times, 24 марта 1917 г. Смотри также всеподданнейший отчёт бывшего Министра Иностр. Дел. Гр. Ламсдорфа Государю Николаю II от 1906 г. по вопросу о роли Ротшильдов и вообще еврейства в финансировании революционной раскачки 1905 г. Boris Brasol, The World at the Cross-Roads, Small, Maynard & Co. Boston, 1921.)

Особенно же усилилась травля России в царствование Государя-Мученика, гуманнейшего Николая II, которого в западно-европейской и американской печати не стыдились называть «кровавым» и «тираном». Русское правительство обвинялось в бездарности и обскурантизме, в умышленном поощрении безграмотности, в желании держать народ в нищете и невежестве.

Так называемое «общественное мнение» в странах демократического Запада искусственно возбуждалось продажными газетными борзописцами против Имперской идеи, так полно и разумно воплотившейся именно в России.

Этой систематической и зловредной пропагандой и объясняется тот факт, что, когда обескровленная мировой войной, преданная изменниками-генералами и «союзной» Англией, рухнула Императорская Россия, близорукие западные политиканы, во главе с Вильсоном и Ллойд Джоржем, встретили это трагическое событие с нескрываемым восторгом. Они, конечно, не в силах были уразуметь, что крушение исторической России неизбежно приведёт к нарушению всемирного равновесия, к торжеству красного Интернационала и к разложению их собственных демократических «империй».

Им, этим трубадурам беспозвоночной идеологии, было невдомёк, что они, подобно подмастерью Гётевского колдуна, разнуздывают такие разрушительные стихии, под напором которых они сами должны будут захлебнуться и бесславно погибнуть.

И ныне, когда всё человечество корчится в судорогах безвыходного кризиса, когда банкротство политической доктрины Вильсона «обеспечение миру торжества демократий» стало до ужаса очевидным, лидеры обезумевшего Запада продолжают лягать демократическим копытом затравленного их же усилиями геральдического льва — некогда великую, державно-мудрую Царскую Россию.

Несмотря на мерзость Екатеринбургского злодеяния, западная пресса продолжает обливать грязью светлый лик замученного Государя Николая II и всё связанное с его славным царствованием. Едва ли нужно упоминать, что подобного рода клеветническая кампания входит в расчёт кремлёвских палачей и в значительной мере ими же субсидируется.

Целью этого справочника и является дать непредубеждённым иностранцам, да и свихнувшимся россиянам, краткую сводку цифр и фактов, свидетельствующих о том, что за последние 15-20 лет до 1-ой Мировой войны, Императорская Россия сделала гигантский шаг вперёд на пути истинного прогресса и нигде в мире не превзойденной просвещённой свободы.

Известный экономист Edmond Trey справедливо утверждал: «Если у больших европейских наций события между 1912 и 1950 годами будут протекать так же, как они развивались между 1900 и 1912 годами, то к середине настоящего века Россия станет выше всех в Европе, как в отношении политическом, так и в области финансово-экономической.

Вот несколько цифровых данных.

Метки: николай брошюра царствование |

Святые Царственные Мученики, молите Бога о нас! |

Царства земнаго лишение, / узы и страдания многоразличныя / кротко претерпел еси, / свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев, / страстотерпче великий Боговенчанный царю Николае, / сего ради мученическим венцем на небесех, /венча тя с царицею и чады и слуги твоими Христос Бог, / Егоже моли помиловати страну Российскую / и спасти души наша.

Царства земнаго лишение, / узы и страдания многоразличныя / кротко претерпел еси, / свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев, / страстотерпче великий Боговенчанный царю Николае, / сего ради мученическим венцем на небесех, /венча тя с царицею и чады и слуги твоими Христос Бог, / Егоже моли помиловати страну Российскую / и спасти души наша.

Метки: православие вера царь николай семья история убийство |

4/17 июля 1918 года |

видое 2 минуты

4/17 июля 1918 года от рук врагов Христовых приняла мученическую смерть Царская Семья и её верные слуги. Силы зла не скрывали своего торжества. В июле 1918 года большевисткий деятель Сафаров писал в "Уральском рабочем": "В ночь с 16 на 17 июля по постановлению президиума областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Урала растреля бывший царь Николай Романов. Он слишком долго жил, пользуясь милостью революции, этот корованный убийца. Рабочие и крестьяне, поглощённые творческой работой и великой революционной борьбой, как будто не замечали его и оставляли жить до народного суда! Историей ему давно был вынесен смертный приговор. Своими преступлениями Николай Кровавый прославился на весь. В своё царствование он безжалостно душил рабочих и крестьян, расстреливал и вешал их десятками и сотнями тысяч. <...> Нет больше Николая Кровавого, и рабочие и крестьяне с полным правом могут сказать своим врагам: "Вы поставили ставку на императорскую голову? Она бита. Получите сдачу - одну пустую коронованную голову"

Метки: убийство царь семья николай большевики |

17 июля |

Метки: стих трагедия |

"Боже, Царя храни!" |

Метки: видео николай боже царя храни |

89 ЛЕТ НАЗАД,В НОЧЬ С 16 НА 17 ИЮЛЯ 1918 ГОДА, БЫЛА УБИТА ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ. |

Метки: семья убийство царская семья расстрел царская |

Православие в Ирландии: прошлое и настоящее |

В первые века от Рождества Христова, когда владения Римской Империи простирались, как считали тогда, на полмира, одним из краев света, за которым открывался бесконечный океан, был изумрудный остров, известный ныне как Ирландия. Населяли его представители древнейшего народа — кельты. Не было тогда на зеленом острове ни городов, ни крупных деревень, не говоря уже о государстве. Занимались жители, преимущественно, земледелием и скотоводством и объединялись в кланы, возглавляемые "королями", этакими вождями, которые, помимо прочего, были еще и священными особами. "Королей" было около сотни.

Чтили кельты Солнце, стихии, особенно водные. В их пантеоне насчитавалось 374 различных божеств. Но, в отличии от греко-римского политеизма, кельты твердо верили в светлую загробную жизнь на далеких блаженных землях. Многие знают про их магов-жрецов — друидов, которые также были судьями, хранителями народного эпоса и верований, воспитывали аристократическую молодежь и жили отдаленно от поселений.

Летом 82 года управляющий Римской провинции Британия Гней Юлий Агрикола вознамерился подчинить Империи свободолюбивый остров. И решил, что для этого, на его взгляд, несложного похода, потребуется всего лишь один легион. Но что-то не заладилось у военачальника, и Ирландия так и осталась неподчиненной Риму.

Тем не менее, связи острова с Империей развивались, и к началу пятого века кельты уже были знакомы с Христианством. Но многие влиятельные правители кланов не желали принимать веру Христову. Обращение жителей Ирландии началось с миссией святого Патрика (+461; память 17/30 марта).

|

Отрок Сукката (такое имя получил Патрик при рождении) жил в римской провинции Британия. Отец мальчика был дьяконом, дед — священником, а по материнской линии будущий миссионер приходился родственником святителю Мартину Турскому. Тем не менее, к вопросам веры юноша был равнодушен. Обращение ко Христу произошло после пленения его пиратами и продажи в рабство некому Милукку на западе Ирландии, где отрок и был назван Патриком. Позднее, в своей "Исповеди", святой напишет о том времени: "Я каждый день пас скот и много раз на дню молился, и более и более увеличивалась во мне любовь к Богу и страх Его, и принуждалась вера, и приумножался дух, и доходило до сотни молитв в день, а часто до стольких же и ночью. Даже когда я оставался в лесах и горах, я поднимался до света для молитвы в снег, в мороз, в дождь, и, как сейчас вспоминаю, не ощущал никакого неудобства и никакой лености: ибо тогда пылал во мне дух". ("Исповедь", п. 16.)

После 6 лет рабства, в 22 года, Патрик услышал во сне повеление Господа покинуть Ирландию и вернуться домой. 200 миль прошел юноша, скрываясь от бывшего хозяина, и, дойдя до побережья, сел на торговое судно, перевозившее волкодавов. В Галлии Патрик сошел с корабля с торговцами, которые затем отправились со своим грузом в другую сторону. В галльских краях юноша смог ознакомиться с опытом тамошних христиан, а также с наследием своего родственника — святителя Мартина Турского, сочетавшего духовное монашеское делание с милосердием и активным миссионерством.

По возвращении на свою родину в Британию, Патрик увидел сон, в котором некий светоносный муж призвал его на крещение ирландского народа. Для подготовки к своей миссии будущий просветитель вернулся в Галлию, где в Ауксере епископ Аматор посвятил его в сан диакона, а затем святитель Герман Оксеррский (+448; память 31 июля/13 августа) — во епископа.

В 432 г. святой Патрик свалил идола в Кром-Круах и сжег книгу друидов в Темре. Так началась его миссия на зеленом острове. В течение шестидесяти лет Патрик обращал ирландцев. Обладая горячей верой во Христа, потрясающими организаторскими способностями, искусством убеждать, он привел ко Господу великое множество кельтов, создал епархию на острове, основал несколько монастырей, а также разработал ирландскую азбуку, положив тем самым начало национальной литературе и науке.

|

Многие чудеса сотворил Патрик. Одно из самых известных — изгнание змей: однажды, по просьбе жителей, святой собрал в коробку разных пресмыкающихся и выбросил в море; с тех пор змей в Ирландии больше нет, а прибрежные воды весьма бурные и пенистые. Есть и такая история: в первый год миссии Патрика торжество Пасхи совпало с "белтейн" — языческим праздником весны. Ночью на возвышенном месте, в сакральной столице Ирландии — Таре, верховный король Лоэгайре намеревался возжечь для праздника священный огонь. Но Патрик опередил его: над одним из близлежащих холмов взмыл огненный столп в честь Воскресения Христова. Лоэгайре вскипел гневом и созвал друидов, но те сказали королю, что с христианским святым бороться бесполезно. Разгневанный вождь собрал рать и направился собственными руками убить Патрика. После долгих поисков Лоэгайре обнаружил святого молящимся вместе с учениками. Когда король приблизился, то увидел лишь убегающих оленей.

С Патриком Ирландским связывают возникновение кельтского креста. Предполагается, что святой в состязании с друидами, которые поклонялись Солнцу, произнес знаменитые слова: "Мы тоже верим в Солнце — Солнце Правды — Христа!", а затем перечеркнул круг, символизирующий солнце, крестом. Согласно другим версиям, этот символ состоял из креста и прикрепленного к нему гвоздями жернова, которым мелют муку для Евхаристического хлеба.

К VII в. ирландская церковь приобрела очень много характерных особенностей, можно даже сказать — была уникальна, не похожа на континентальные. Если в Европе была четкая организация с епископатами в больших городах, то на острове, где и крупные деревни-то возможно было по пальцам пересчитать, еще со времен святого Патрика постепенно складывалось иное устройство. Приходы в Ирландии объединялись вокруг монастырей, настоятели которых фактически исполняли роль епископов. Архиереи на острове также были, но подчинялись руководителям обителей. Так что к началу VII в. в Ирландии сформировалась церковь монастырей.

|

В первое время монахи селились в отдаленных местах, где они уединялись для аскетических подвигов. Практиковались многочасовые воздевания рук, тысячи поклонов, стояния в холодной воде. Постепенно вокруг подвижника собирались ученики, и возникал монастырь. Кельтское монашество славилось гостеприимством, милосердием и стремление к учености. При обителях непременно устраивались гостиница, больница и школа. Некоторые монастыри могли насчитывать сотни и даже тысячи насельников.

Многие монахи практиковали странничество, уходили в глушь, уплывали на необитаемые острова. Группы отшельников садились в утлые лодки и, не имея “ни весла, ни ветрил”, вверяясь руце Божией, отправлялись в опасное странствование. Так, например, поступили кельтские монахи, прибывшие в Корнуэл. Когда в 874 г. викинги ступили на холодный берег Исландии, то к изумлению обнаружили там ирландских отшельников, поспешивших покинуть и этот остров, желая быть подальше от язычников. Вполне вероятно, что некоторым удалось добраться и до Америки.

Другие кельты, напротив, устраивали миссионерские походы и даже основывали на чужбине целые христианские центры. Особенно в этом преуспели святые Коломб и Колумбан.

Начиная с VIII в. остров стал подвергаться опустошительным набегам норманнов. Многие монастыри были разрушены и разграблены. После этого Ирландия, оскудевшая кельтскими монастырями, подверглась распространению католицизма. Но, несмотря на то, что к XIII в. Рим подчинил себе последние очаги кельтской духовности, в XIV в. в горах Шотландии еще существовали общины кельтских монахов. Путешествуя по Шотландии в XIX столетии, Александр Кармайкл обнаружил молитвенную традицию, передаваемую из уст в уста и имеющей поразительное сходство с древним, кельтским образом молитвы.

|

В настоящее время, благодаря просьбам русскоязычных эмигрантов, в Ирландии открываются приходы Русской Православной Церкви. Самый многочисленный — храма святых апостолов Петра и Павла в Дублине. Православные общины на "зеленом острове" многонациональны. Молитва "Отче наш" на Литургии звучит на русском, английском, ирландском, сербском, молдавском и грузинском языках.

15 ноября 2006 года в Москве состоялась встреча "Православие в Ирландии", на которой отец Георгий Завершинский поведал о жизни православных приходов на "зеленом острове". Основной задачей пастырской деятельности в Ирландии священник считает создание полноценной евхаристической общины, где прихожане регулярно причащаются и богослужение является центром жизни человека. Не во всех городах получается создать общину. Обычно она складывается там, где появляются преданные люди, хорошие координаторы. Воцерковленные попадают в общину не часто, поэтому в виде пастырских бесед проводится катехизация. И, кстати, из этих бесед выросли восемь человек, поступившие в Свято-Тихоновский Православный Гуманитарный Университет, а один стал диаконом.

Сталкиваясь с проблемой отсутствия взаимопонимания родителей и детей, которые буквально говорят на разных языках, отец Георгий пришел к идее создания русской общеобразовательной школы, которая существует вот уже 3 года. Кроме того, есть воскресная школа, силами которой организуются приходские праздники.

|

Говоря о взаимовлиянии культур, отец Георгий подчеркнул значимость воздействия православных жен на своих супругов-католиков: "...такое случается довольно часто, что русскоговорящая девушка с Украины или России или Молдавии выходит замуж за ирландца. И вот образуется семья, рождаются дети и возникают вопросы "как?"... постепенно люди приходят к тому, что надо и ребенка крестить, и надо ли им венчаться, можно ли это, если сделать, то как. И, как правило, приверженность Православию супруги оказывает решающее влияние, и гражданин Ирландии соглашается, как правило, со всем тем, что ему предлагает жена. Венчание происходит в православном храме и детей воспитывают в православной традиции".

Отец Георгий поведал о паломничествах, совершенных им и его прихожанами: "этим летом с группой наших прихожан мы посетили ряд святых мест, и не просто посетили, но и совершали богослужения, молебны. Впечатляет то, как эти места были выбраны, насколько люди были вдохновлены, чтобы найти такие непростые места, как Скала святого Майкла (Skellig Michael), которая отстоит на 8 миль от берега Атлантического океана, где невероятно суровые жестокие условия. В свое время там была монашеская община, начиная с 6 века и до 12 века. После 12 века монахи уже перебрались на остров, но, тем не менее, церковная память хранит это место как святыню, и туда совершаются паломничества. Совершенно особые и неповторимые ощущения и особый дух в этом месте. Посетили гору святого Патрика (Croagh Patrick), — это традиционное место паломничества не только ирландцев, но и американцев, и европейцев с континента. При восхождении есть такая традиция, что хорошо бы это сделать босиком. Когда мы были там, была страшная непогода, ветер, жутко холодно, а восхождение было по острым, режущим камням (там тропинки нет). Представить себе трудно, но, однако, я видел не одного человека, который шел босиком в гору. А на самой вершине ничего особенного нет, — стоит небольшая часовня и т.н. "постель святого Патрика" — камень, на котором он 40 дней молился и постился перед началом своей миссии просвещения Ирландии".

Также на встрече многими было отмечено, что Ирландия является радостным исключением из ряда западноевропейских стран, поддавшихся наступлению секуляризма. По мнению главного редактора "Церковного вестника" Сергея Чапнина "у ирландцев, как и у русских, есть мощное, бьющее через край религиозное чувство".

Святой Патрик Ирландский: путь к русскому сердцу

Метки: православие ирландия патрик святой кельтский крест |

Вопросы иконографии святых царственных мучеников |

Даже самый малый грех, только лишь помысл, допущенный в сердце, отдаляет человека от его Творца, омрачает его душу. Тот же, что тяготеет над Poccиeй — особый, потому что направлен против помазанника Божия. В Священном Писании прямо говорится, что даже если Сам Бог отвернется от Своего помазанника, никто не смеет пролить его кровь, подобно тому как не поднял пророк Давид руку на царя Саула, искавшего убить его (1 Цар. XXIV, 5–11; XXVI, 8–10).

Этот грех все более осознается православными людьми. Повсеместно растет почитание св. царственных мучеников. Во множестве пишутся иконы царской семьи. Но, к сожалению, в большинстве — с нарушениями иконописных канонов Православной Церкви. При этом они бездумно тиражируются. В газете «Русь Православная» (№ 2 (20), 1999), например, воспроизведены сразу две спорные иконографии. Одна из них — «Снятие пятой печати» (о ней подробно говорится в работе О. В. Губаревой), другая представляет собою прорись образа царя-мученика. Это изображение крайне низкого художественного уровня и попросту некрасиво. Кроме того, царь-мученик на этой прориси поименован как «св. Царь искупитель Николай». Мы, разумеется, можем говорить о жертвенном, искупительном характере мученического подвига государя, но прямое именование его на иконах «искупителем» является непозволительной ересью. Такого чина святых в Церкви нет. Искупителем мы именуем только Господа нашего Иисуса Христа. Вряд ли такая икона найдет отклик в сердцах верующих.

Существующее ныне своего рода безначалие в создании иконописных изводов царской семьи — лишь отражение общей ситуаций в современной иконописи. Во многом, это наследие прошлых веков, когда иконопись оказалась под сильным влиянием светского западного искусства и изучение ее в духовных школах было ограничено узкими рамками церковной археологии. Только сейчас в некоторых богословских заведениях начинают относиться к этой проблеме более внимательно, так как растет понимание того, что возрождение духовности немыслимо без подлинного возрождения иконописи. Неслучайно древние святые отцы называли икону первой ступенью к познанию Бога и победу иконопочитания над иконоборчеством отметили всецерковным праздником Торжества Православия (843 г.).

В середине XVI века в Москве был созван Собор, призванный остановить только начинавшийся тогда процесс разрушения древнего благочестия. В его определения («Стоглав») был записан ряд положений, касающихся сохранения существовавшего порядка в иконописном деле. В первую очередь речь шла о необходимости надзора за поведением иконописцев, которые стали превращать свое служение в ремесло. «Проклят творяй дело Божие с небрежением. А которые no сиe время писали иконы не учася, самовольством, а не по образу, и те иконы променивали дешево простым людям, поселянам невеждам, то таким иконникам запретить. Пусть учатся они у добрых мастеров, и которому Бог даст писать по образу и по подобию, и тот бы писал, а которому Бог не даст, и такие бы иконнаго дела не касались, да не похуляется ради такого письма имя Божие». В «Стоглаве» отмечалась также необходимость духовного контроля за каноничностью иконописи: «Также архиепископам и епископам в своих пределах, по всем городам и селам, и по монастырям, мастеров иконных испытывать и их письма самим разсматривать, и каждому из святителей, избравши в своем пределе лучших живописцев мастеров, приказывать, чтобы они наблюдали за всеми иконописцами и чтобы худых и безчинных в них не было; а над самими мастерами смотрят архиепископы и епископы, и берегут их и почитают больше прочих людей. <...> Да и о том святителям великое попечение иметь, каждому в своей области, чтобы иконники и их ученики писали с древних образцов, а от самомышления бы и своими догадками Божества не описывали».

Несомненно, что многие установления Собора 1551 года не потеряли своей ценности для нашего времени. Позволю себе высказаться в пользу устроения в епархиях при правящем apxиepеe наблюдательных советов, имеющих в своем составе специалистов по церковному искусству и, быть может, выдающих своего рода разрешения художникам, иконописцам, архитекторам на право работы для Церкви. Такие меры, мне кажется, смогут изменить также ситуации, когда качество и каноничность росписи стен и внутреннего убранства, устроение иконостасов в новых храмах, реставрация старых и написание новых икон зависят не столько от финансовых возможностей приходов, сколько от личных вкусов старост и настоятелей.

Церковное искусство — богоугодное и очень серьезное дело, о котором много говорится в Священном Предании. Особенно нам, русским, грешно забывать об этом, ведь всем известно, что именно церковною красотою крестилась Русь. Обращение к Священному Преданию и строгое следование учению Церкви об иконописном образе — основное достоинство работы О. В. Губаревой. Автор в спокойном и взвешенном тоне указывает на часто встречающиеся ошибки в отечественных и зарубежных иконографиях, не ограничиваясь, однако, только критикой, а предлагая свой вариант изображения св. царственных мучеников. На мой взгляд, новая иконография — превосходна. Нечего убавить и нечего добавить. Авторский комментарий свидетельствует о том, что была проведена большая и тщательная работа, с любовью к делу и страхом Божиим. Изображение несомненно отражает мученический подвиг святых и их земное служение. Только прорись будущей иконы уже вызывает молитвенное чувство.

Найденная строгая торжественная композиция и хорошие пропорции дают возможность писать как большие храмовые, так и домашние образа. Кроме того, ее традиционно замкнутое построение позволяет при необходимости дополнить икону житийными клеймами или изображениями других новомучеников на полях. Радует и бережное отношение автора к уже сложившемуся в церковном народе представлению об иконописном изображении царской семьи.

Хочется, чтобы иконы, написанные по этой прориси, были приняты каждым православным христианином.

Надеюсь, что работа О. В. Губаревой станет началом серьезного разговора о месте иконы и ее языка в современной жизни Русской Православной Церкви.

Иеромонах Константин (Блинов)

Метки: православие иконопись |

Цитаты о России и о Русских.. |

|

Метки: цитаты русские россия |

Сим победiшъ! |

Не розами. Шипами устлана дорога.

Идем, печатая кровавые следы.

С молитвой и Святою Верой в Бога,

И в душах – Свет. И помыслы чисты.

Мир рухнул и разбился…Больно!

Осколки рикошетом – точно в грудь.

Нас предают свои. Нет сил. Довольно!

Но только время вспять не повернуть…

Отсчет пошел. Отмерено нам мало.

И перед Богом – всем давать отчет.

За всех. За тех, кого уже не стало,

Кто с нами рядом, кто еще идет…

Изранены, но все же – не убиты.

Упал один – подхватит стяг другой,-

Крест на груди – надежная защита,

Когда за Русь идем на смертный бой!

Не розами. Шипами устлана дорога.

О, Русь моя! Ты слишком долго спишь…

Вставай, родная! Уповай на Бога!

Крестом и Верою – Сим победiшъ!

Анна Сергеева

Метки: стих сим победiшъ |

White army of Russia farewell of slavianka |

Метки: белые белогвардейщина память белая армия видео |

Tribute to White Army |

Метки: память белые белая армия белогвардейщина видео |

Обложка журнала "Бич" в первый день жизни страны без Помазанника Божия - Царя Николая |

2 марта 1917 года, Псков

Метки: газета бич измена |

"Националисты" без нации: малороссийский сепаратизм. |

В наше время трудно найти в России человека, хотя бы раз в жизни не сталкивавшегося с таким явлением, как "украинский национализм". Если в ушедшие спокойные советские времена этот непростой взбрык истории казался навсегда ушедшим в прошлое тёмным пятном на долгом "совместном пути братских народов", то сейчас ненавидящий "москалей" "хохол" стал привычным и неотъемлимым явлением современной общественно-политической жизни. Откуда же растут ноги этой ненависти? За какие грехи предков унсовские хлопцы готовы убивать (и убивают в Чечне!) российских ребят из провинциальных городов и сёл? За какое будущее "продовжають боротьбу" РУХ, УНСО, МНК и прочие организации? Почему у этих ярых "националистов" нет врагов кроме России и Русских?

Мы, изучавшие Историю по одобренным в ЦК КПСС учебникам, привыкли считать украинцев "братским восточнославянским народом", очень похожим на Русский, имеющим общих с нами предков, но всё-таки другим . При этом мало кто давал себе труд задуматься над очень простыми вопросами:

1. Когда появился на свет этот "другой", нерусский народ?

2. Какую территорию этот народ занимает?

3. На каком он говорит языке?

Список вопросов можно продолжать и далее, но уже на эти ни один "украинский националист" не даст исчерпывающего ответа. Попробуем всё-таки ответы найти. Как известно, домонгольская Русь была этнически едина. Образовавшись из нескольких славянских племён с возможной незначительной примесью вытесняемых со своих земель финно-угров, страна, даже в период раздробленности, возглавлялась одной правящей династией Рюриковичей , говорила на одном языке и исповедовала одну религию - Православное христианство. Состоящие между собой в кровном родстве князья по решению старших родственников могли достаточно произвольно менять свои уделы.

Монгольское нашествие явилось для Руси тяжелейшим ударом. И если Север Руси (Новгородское и Псковское княжества) оказался не тронут Ордой вовсе, Центральная Русь была разграблена и обезоружена, то более удобный для действия монгольской конницы степной Юг оказался в самом тяжёлом положении. Киев и окрестности обезлюдели вовсе. Естественно, плодородные земли Южной Руси не могли пустовать вечно. Постепенно там снова появились поселения. Что же за люди жили в окрестностях былой Матери городов Русских в XIV веке? "Украинские националисты" , очень не любящие напоминаний о тотальном запустении Южной Руси, с пафосом утверждают, будто это были потомки киевлян домонгольской эпохи. Но почему же тогда хотя бы былины о князьях стольнокиевских да богатырях святорусских не сохранились на самой киевской земле? Ведь этнологи находили эти былины в деревнях Владимирской, Новгородской, Архангельской, Олонецкой и других северных и центральнорусских губерний, но ничего подобного не нашли на территории современной Украины! Почему? Не потому ли, что население Киевской Руси частично было перебито монголами, а оставшиеся в живых ушли на Север? Заселившие же впоследствии южнорусские земли люди были "чернью", "сбродом" , не имеющим исторической памяти. Естественно, на плодородные земли Южной и Западной Руси нашлись охотники. Польша и Литва прибрали их к рукам.

Новые хозяева были ничуть не лучше Орды. Если последняя, получив десятину (собранную, как правило, русской же аристократией), позволяла данникам жить в соответствии со своими традициями и интересами, то польское иго тотально влияло на все аспекты жизни покорённого населения. Жестокое крепостничество, усиленное такой мрачной фигурой как еврей-арендатор, дискриминация Православия и насаждение католичества превращали жителей Южной и Западной Руси в рабов. Немногие русские аристократы (Острожские, Вишневецкие и др.), оставшиеся на ставших польскими землях, предпочли в конце концов перейти в католичество и слиться с польской шляхтой. Не облегчали жизнь населения и постоянные набеги за живым товаром крымских татар - вассалов всемогущей Оттоманской Империи.

В этих условиях возникло запорожское казачество. Сложно сказать, кто инициировал это непростое историческое явление - бежавшие от панского гнёта крепостные или принявшие христианство и русский язык потомки степных кочевников - половцев, печенегов, чёрных клобуков и других недоброй памяти соседей из Дикого Поля. Возможно, обе составляющие в равной мере повлияли на появление казачества.

Кем же были запорожские казаки? Украинизаторы стараются преподнести их в одном из двух обличий:

1. Степные рыцари, исполненные аристократизма и духовных идеалов. При этом база на острове Хортица сравнивается, скажем, с базой иоаннитов на Мальте , а кошевой атаман - с Великим Магистром;

2. Организованная форма народного сопротивления панскому гнёту и татарским набегам, подобная китайским тайпинам или Вольным стрелкам Робина Худа.

Обе версии не выдерживают критики. Ордена были порождением общественно-политической и религиозной жизни Европы, тогда как казачество рекрутировалось из элементов, вытесненных организованным обществом государств европейского востока. Ни о каком рыцарстве также говорить не приходится - на протяжении всей своей истории казачья старшина униженно испрашивала себе шляхетского (дворянского) звания у польской короны. Вторая версия также грешит неточностями. Конечно, вступающие в Сечь беглые крестьяне считали польских угнетателей, арендаторов и разбойников-татар главными, если не единственными, врагами и под лозунгом "Ни жида, ни ляха!" рвались на бой с ними. Да, все малороссийские казаки жёстко придерживались Православия и считали себя его защитниками. Но линия поведения казачества, определяемая старшиной, мало общего имела с народными чаяниями. Сечь была типичной "пиратской республикой" с "набеговой экономикой". Суть такой экономики проста: находясь в недоступном или малодоступном для потенциального мстителя регионе, совершать грабительские набеги на соседей, добывая таким образом средства к существованию. В истории было немало подобных полугосударственных образований. Это, прежде всего портовые города флибустьеров Карибского моря, племенные союзы кавказских и курдских горцев, отчасти Бухарский и Хивинский эмираты. И, наконец, Крымское ханство. Последнее воспринимается многими как злейший враг малороссийского казачества, прежде всего враг Веры. Но это верно лишь отчасти. Скорее крымское ханство рассматривалось в качестве конкурента, с которым при случае вполне можно иметь дело. "Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы ислама. С крымскими же татарами, этими "врагами креста Христова", казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украйны. Сравнивать сечевую старшину с капитулом, а кошевого атамана с магистром ордена - величайшая пародия на европейское средневековье. Да и по внешнему виду казак походил на рыцаря столько же, сколько питомец любой восточной орды. Можно добавить, что успехи боевых действий Хмельницкого напрямую зависели от действий его союзников-татар (в том числе и печально знаменитого Тугай-бея). Главным вознаграждением татарам за помощь была возможность угнать в рабство как пленных врагов, так и жителей близлежащих сёл и городов. Наконец, в своих морских и сухопутных походах сами казаки без зазрения совести грабили и обращали в рабство попавшихся им на пути христиан (на продажу тем же татарам). Татары с единоверцами подобным образом не поступали.

Пытаясь приручить эту разбойную вольницу, середине XVI века польская власть ввела реестр - список казаков, состоящих на службе польской короны. Эта мера не только не вызвала протеста в казачьей среде - наоборот, мечтой каждого степного головореза стало попасть в этот реестр, а мечтой старшин и полковников - получить от Короны дворянское звание. Тот же Хмельницкий, заключая после очередного сражения с коронными войсками мирный договор, стремился максимально увеличить пресловутый реестр. Восстания же казаков против польской власти возникали не из национально-освободительных побуждений, а по причине недовольства казаков своим неравноправным положением в сравнении с многочисленной и воинственной шляхтой. Естественно, поддерживающие повстанцев крестьяне шли в бой именно под лозунгом "ни жида, ни ляха". Кстати, и сам Хмельницкий вступил в борьбу с Короной именно как мелкий шляхтич, чьи интересы Корона не смогла защитить. Переяславская Рада была вынужденным шагом казачьей верхушки. Разбойная вольница, не желавшая никакой государственной власти над собой, зашла в своих притязаниях на равенство с польской шляхтой слишком далеко и оказалась перед угрозой уничтожения польскими войсками. Для выхода из сложившейся ситуации рассматривались три варианта:

1) Возврат с повинной под державную руку польского короля;

2) Переход в подданство Оттоманской Империи (вот они, защитники Православия!);

3) Переход в подданство Московской Руси.

Третий вариант, чреватый жёсткой нормализацией жизни Войска Запорожского и окончанием разбойных походов, был не по нраву казачьей старшине. Но первый и второй категорически претили простым казакам и крестьянам, сохраняющим верность Православию и уставшим от польско-еврейского гнёта. В итоге Хмельницкий был вынужден просить подданства у царя Московской Руси, который принял эту просьбу не без колебаний, ибо присоединение Малой Руси автоматически начинало войну с Польшей. В этой войне казачья верхушка ещё при жизни Хмельницкого в очередной раз проявила себя как сборище бессовестных интриганов, а преемник Богдана Выговский без долгих раздумий пошёл на прямую измену, приведшую к потере Правобережной Украины.

Метки: запорожская сечь украинский сепаратизм западенщина |

Светочи Православия о Монархии |

Имея попечение о благоустройстве людей, чтобы многие из них не жили бессмысленнее зверей, Бог учредил власть начальников и царей, как бы бразды для управления кораблем'.

Сет. Иоанн Златоуст

'Итак, должно воссылать великую благодарность Богу и за то, что есть цари, и за то, что есть судьи'.

Сет. Иоанн Златоуст

'Блажен, кто многотрудными руками чтит царя и для многих служит законом жизни'.

Сет. Григорий Богослов

'Лицо и сан царя христианского на земле есть живой образ и подобие Христа Царя, живущего на небесах'.

Сет. Димитрий Ростовский

'Царь есть "батюшка" для народа, как трогательно называет его сам народ'.

Св. патриарх Тихон в бытность его архиепископом

Алеутским и Северо-Американским

'Мы же, братья, будем молить Господа, дабы Он и на далее сохранил для России царя самодержавного и даровал ему разум и силу судить людей и державу Российскую в тишине и без печали сохранити'.

Св. патриарх Тихон

'Благо народу и государству, в котором единым, всеобщим и вседвижущим средоточием, как солнце во вселенной, стоит царь, свободно ограничивающий свое неограниченное самодержавие волею Царя Небесного, мудростию яже от Бога'.

Митрополит Московский Филарет (Дроздов)

'Народ, чтущий царя, благоугождает чрез сие Богу, потому что царь есть устроение Божие'.

Митрополит Московский Филарет (Дроздов)

'Бог, по образу Своего небесного единоначалия, утвердил на земле царя; по образу Своего небесного все-держительства устроил на земле царя самодержавного; по образу Своего царства непреходящего... поставил на земле царя наследственного'.

Митрополит Московский Филарет (Дроздов)

'Священник не монархист не достоин стоять у Святого Престола, священник республиканец - всегда маловер. Монарх посвящается на власть Богом - президент получает власть от гордыни народной; монарх силен исполнением заповедей Божиих - президент держится у власти угождением толпе; монарх ведет верноподданных к Богу - президент отводит избравших его от Бога'.

Митрополит Владимир (Богоявленский)

'Богоучрежденной формой существования православного народа является самодержавие. Царь - Помазанник Божий. Он не ограничен в своей самодержавной власти ничем, кроме выполнения обязанностей общего всем служения. Евангелие есть "конституция" самодержавия'.

Митрополит Иоанн (Снычев)

'Православный царь - олицетворение богоизбранности и богоносности всего народа, его молитвенный председатель и ангел-хранитель'.

Митрополит Иоанн (Снычев)

'Именно монархия является оптимальной, исторически опробованной, естественной формой государственного бытия российской цивилизации'.

Митрополит Иоанн (Снычев)

'Не подлежит сомнению, что самодержавие - наилучший государственный строй из всех известных человечеству, строй, в котором Церковь находится под непосредственным покровительством государства'.

Митрополит Иоанн (Снычев)

'Невозможно христианам иметь Церковь, но не иметь царя. Ибо царство и Церковь находятся в тесном союзе и общении между собою, и невозможно отделить их друг от друга'.

Антоний IV, патриарх Константинопольский

'Святая, Богом благословенная и Ему угодная форма государственного правления есть самодержавная, возглавленная самим Богом поставленным Единодержавным Скипетродержцем царем, который есть не обыкновенный человек, а Помазанник Божий, получивший при священном помазании сугубую благодать на великое и трудное дело управления народом'.

Григорий IV, патриарх Антиохийский

'Укреплять святую мысль через писание, быть верным защитником Православной веры, самодержавного Царя и Отечества есть славное и святое дело, самое главное, дело первостепенной важности и приятное Богу'.

Григорий IV, патриарх Антиохийский

Митрополит Антоний (Храповицкий) еще в 1905 году призывал русский народ, 'чтобы он всегда хранил свою преданность Самодержавию, как единственно дружеской ему высшей власти; чтобы народ помнил, что в случае ее колебания он будет несчастливейшим из народов, порабощенный уже не прежними суровыми помещиками, но врагами всех священных и дорогих ему устоев его тысячелетней жизни - врагами упорными и жестокими, которые начнут с того, что отнимут у него возможность изучать в школах Закон Божий, а кончат тем, что будут разрушать святые храмы и извергать мощи святых угодников Божиих, собирая их в анатомические театры'.

'И если для государственного правления Св. Писание признает одну только форму - самодержавную власть царя, Помазанника Божия, то ни о какой другой власти, как не основанной на Божественном Откровении, мы не должны думать'.

Архиепископ Серафим (Соболев)

'Царь есть Богом данный отец народа, беззаветно любимый, облеченный от Самого Бога, Божией милостию, всеми правами отца, законодателя, как бы во образ Бога Вседержителя'.

Архиепископ Никон (Рождественский)

'Без царя не может жить Русская земля... Царь - это ее отец, ее ангел-хранитель, царь - это душа, это сердце Русского народа, как говорит мудрость народная: без царя земля - вдова, без него народ - сирота; одно солнце на небе - один Царь Белый на Руси Святой!'.

Архиепископ Никон (Рождественский)

'Что боговозженное солнце для природы, то богода-рованный царь для своего царства. Призирает светлое око царя - и иссушаются слезы, утоляются вздохи, ободряются труды, оживляется мужество. Простирается щедрая десница царя - и облегчаются бедствия, восполняются подвиги. Исходит царственное слово - и все приводится в стройный чин и порядок, все возбуждается к деятельности. Всему указуется свое назначение и место'.

Архиепископ Иннокентий (Борисов)

'Для русской земли только в царском самодержавии, без всякой заморской конституции, и есть спасение'.

Епископ Андроник (Никольский)

'Любите царя самодержавного, православного. Что у нас есть такой царь - это наше счастие. Наше величие и слава. Мы имеем русского православного царя, значит у нас есть отец народа, есть его начальник, защитник, доброжелатель. Хорошо той семье, где жив отец, там ведется порядок, такая семья и материально обеспечена. И часто расстройство в семье бывает с потерею отца. То же и в большой семье - государстве. И как не может быть двух или более отцов, а только один, так и в государстве, правильно поставленном, должен быть один царь самодержавный'.

Епископ Арсений (Жадановский)

'Нужно тщательно и задушевно раскрывать и нравственный смысл, духовное значение царского самодержавия во всей нашей народной жизни, чтобы все ясно понимали и ценили то незыблемое начало совести и духовного взаимного родства царя и всего русского народа, на котором основано и почивает наше исконное царское самодержавие'.

Епископ Андроник (Никольский)

'Начальство и власть царская установлены Богом. Но если какой злодей-беззаконник восхитит сию власть, то не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что попущено ему'.

Св. Исидор Пелусиот

'После Православия они (цари) суть первый долг наш русский и главное основание истинного христианского благочестия'.

Преп. Серафим Саровский

'В очах Божиих нет лучшей власти, чем власть православного царя'.

Преп. Серафим Саровский

'Запомните: если не будет монархии - не будет и России. Только монархический строй дает прочность России, при конституции она вся разделится по частям'.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

'Держись же, Россия, твердо веры своей, и Церкви, и царя православного, если хочешь быть не поколебимою людьми неверия и безначалия и не хочешь лишиться царства и царя православного'.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

'А вы, друзья, крепко стойте за царя, чтите, любите его, любите святую Церковь и отечество, и помните, что самодержавие - единственное условие благоденствия России; не будет самодержавия - не будет России'.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

'Наш царь есть представитель воли Божией, а не народной. Его воля священна для нас, как воля Помазанника Божия; мы любим его потому, что любим Бога. Славу же и благоденствие дарует нам царь, мы принимаем это от него как милость Божию. Постигает ли нас бесславие и бедствие, мы переносим их с кротостью и смирением, как казнь небесную за наши беззакония, и никогда не изменим в любви и преданности царю'.

Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков) Оптинский

'Правда Христова учит любви к царю, что православный русский народ свято исполнял'.

Игумен Серафим (Кузнецов)

'Пока во главе Великой России стоял царь, Россия не только содержала в себе отдельные элементы Святой Руси, но в целом продолжала быть Святой Русью, как организованное единство'.

Архимандрит Константин (Зайцев)

'Вместе с верою и любовью к Богу, непоколебимая, веками утвердившаяся и освященная Церковью любовь к царю служила могучим оплотом нашей народности в исторических судьбах ее'.

Прот. Иоанн Восторгов

'Господь Бог устроил царя в Свое место, и посадил на царском престоле суд и милость'.

Прот. Иоанн Восторгов

'Церковь сосредотачивала особую любовь на своем Помазаннике, как возлюбленном, отрасли Давида, женихе церковном'.

Прот. Сергий Булгаков

'Что богодарованная власть отца в каждой семье: то от Бога же власть царя во всенародной, или государственной семье'.

Прот. Евгений Попов

'Царская власть - Божие дарование и Божие благословение; отсюда идея "величества" (как и титул величества), всего лучше оправдываемая в одном лице (монархия, единодержавие); отсюда государь - существенно самостоятелен, особа священная и неприкасаемая'.

Прот. Евгений Попов

'Заповедь "чти отца твоего" относится и к царю, как отцу всего отечества'.

Прот. Евгений Попов

'Несчастной России православный нужен царь, как больному в тюрьме свежий воздух, без него она пропадет'.

Прот. Владимир Востоков

'Царь - отец народа, а не слуга народа, не раб партии или сословий'.

Прот. Владимир Востоков

'Истинные христиане веруют и исповедуют, что учение о царской власти прямо исходит из богооткровенного слова - Библии и точным образом соответствует иерархическому порядку, установленному в Царствии Божием'.

Иеромонах Павел (Стефанов)

'Самодержавие есть "высшая степень покорности Божией правде"'.

В.А. Жуковский

'Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт'.

А. С. Пушкин

'Полномощная власть монарха не только не упадет, но возрастет выше по мере того, как возрастет выше образование всего человечества'.

КВ. Гоголь

'Власть государя явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле'.

Н.В. Гоголь

'Монархия обладает для нас целым рядом несомненных достоинств. Прежде всего это символ единства страны. Монарх возвышается над партиями и национальностями. Дореволюционная Россия была "семьей народов" благодаря царю'.

В. Соловьев

'Да, в слове "царь" чудно слито сознание русского народа, и для него это слово полно поэзии и таинственного значения'.

В. Г. Белинский

'И наше русское народное сознание вполне исчерпывается словом "царь", в отношении к которому "отечество" есть понятие подчиненное, следствие причины'.

В. Г. Белинский

'Царь - одна из величайших исторических святынь русского народа. Сопоставление рядом, как идеальных сокровищ, Веры, Царя и Отечества проходит через всю русскую историю'.

Проф. П.Е. Казанский

'Его (царя) патриотизм в том, чтобы любить равною любовью тех, чья участь вверена ему небом'.

Н.И. Черняев

'Только те русские могут не быть монархистами, которые не умеют думать самостоятельно, плохо знают историю своей родины и принимают на веру политические доктрины Запада'.

Н.И. Черняев

'Основная разница между монархией и республикой в том, что в одном случае фундаментом всего является вера в Бога, в другом случае вера в могущество человеческого разума и затем уже вера в Бога'.

Б. Башилов

Русские народные пословицы

Народ согрешит - царь умолит, а царь согрешит - народ не умолит.

Народ думает, а царь ведает.

Как весь народ воздохнет, до царя дойдет.

До милосердного царя и Бог милостив.

Без Бога свет не стоит - без царя земля не правится.

Где царь, тут и правда.

Бог милостив, а царь жалостлив.

Ни солнышку на всех не угреть, ни царю на всех не угодить.

Царский гнев и милость в руке Божьей.

Близ царя - близ чести.

Одному Богу государь ответ держит.

Народ - тело, царь - голова.

Царское осуждение - бессудно.

При солнце тепло, а при государе добро.

Без царя земля - вдова и народ - сирота.

Русской земле нельзя без государя жить.

Богом да царем Русь крепка.

Метки: православие царь николай высказывания мысли богословы |