-–убрики

- ќб авторе (34)

- јвторска€ колонка в "ѕротвино сегодн€" (49)

- јвторские эссе (49)

- ѕисьма в "»звести€" (45)

- —порт как тема и хобби (33)

- —вобода слова (44)

- ѕубликации в областной газете (20)

- ѕутевые заметки (12)

- ћоЄ открытие јмерики (21)

- Ћюди науки (211)

- ѕубликации об ј.ј.Ћогунове (33)

- ѕубликации о —.¬. »ванове (10)

- ѕубликации о —.—. √ерштейне (15)

- ѕубликации о —.ѕ. ƒенисове (7)

- ѕубликации об ј.ƒ. —ахарове (11)

- ѕубликации об ¬.ј.ѕетрове (4)

- ѕубликации об отдельных учЄных (50)

- ѕубликации об отдельных учЄных-2 (11)

- —овещани€, конференции по ‘¬Ё и ускорител€м (39)

- ќ нобелиатах разных лет (13)

- Ad Memoriam (48)

- Ad Memoriam - 2 (10)

- »‘¬Ё (50)

- »‘¬Ё /2/ (43)

- — заседаний Ќ“— »‘¬Ё (27)

- ”Ќ (35)

- Ќаука (215)

- Ќаука (2) (49)

- Ќаука (3) (48)

- Ќаука (4) (49)

- Ќаука (5) (20)

- јтомна€ энерги€ (49)

- јтомна€ энерги€ /2/ (48)

- јтомна€ энерги€ /3/ (5)

- — заседаний Ќ“— √ "–осатом" (9)

- ядерна€ медицина. Ѕалакин. (50)

- ядерна€ медицина /2/ (24)

- √ород ѕротвино (48)

- √ород ѕротвино /2/ (20)

- Ќаукограды –‘. ѕротвино (44)

- ѕолитическа€ хроника (49)

- ѕолитическа€ хроника - 2 (18)

- ќбщественна€ палата (9)

- ∆изнь (50)

- »нновации и инвестиции (50)

- »нновации и инвестиции - 2 (5)

- ћир изменилс€: пандеми€, экологи€ (49)

- ћир изменилс€ 2: (экологи€) (2)

- ќбзоры газет г. ѕротвино (600)

- ќбзоры прессы - 2022 (48)

- ќбзоры прессы - 2021 (50)

- ќбзоры прессы - 2020 (50)

- ќбзоры прессы-2020/2 (1)

- ќбзор прессы - 2019 (50)

- ќбзор прессы - 2018 (50)

- ќбзоры газет - 2017 (50)

- ќбзоры газет-2016 г. (50)

- ќбзоры газет-2015 г. (49)

- ќбзоры газет - 2014 г. (50)

- ќбзоры газет - 2013 г. (50)

- ќбзоры газет - 2012 г. (30)

- ќбзоры газет - 2011 г. (47)

- ќбзоры газет - 2010 г. (25)

- √азета "”скоритель", 2013-2017 (3)

- √азета "”скоритель" 20 лет тому назад (189)

- ¬споминаем: 2003-2004 г.г. (4)

- ¬споминаем: 2002 год (7)

- ¬споминаем: 2001 год (6)

- ¬споминаем: 2000 год (10)

- ¬споминаем: 1999 год (11)

- ¬споминаем: год 1998 (11)

- ¬споминаем: 1997 год (14)

- ¬споминаем: 1996 год (10)

- ¬споминаем: 1995 год (6)

- ¬споминаем: 1994 г. (14)

- ¬споминаем: 1993 год (13)

- ¬споминаем: 1992 год (19)

- ¬споминаем: 1991 год (42)

- ¬споминаем: 1990 год (21)

- Ќа злобу дн€ (114)

- Ќа злобу дн€ /продолжение/ (50)

- Ќа злобу дн€ /продолжение1/ (14)

- ‘ото - взгл€д (17)

- ѕротвино зимой (8)

- ѕротвино летом (2)

- »спытание ветром (1)

- Ћесной б-р, "—ветлый город" (4)

- ÷итата дн€ (49)

- ÷итата дн€-2 (31)

-ћетки

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписи с меткой Ѕј

(и еще 4237 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

iter lhc nica Ђбольшой серпуховї Ђмкї Ђнезависима€ газетаї Ђроссийска€ газетаї Ђускорительї ¬.¬ысоцкий а.баженов а.бугорский а.воробьЄв а.голубев а.зайцев а.колесников а.колотовкин а.логунов а.рохман а.сахаров б.арбузов б.ельцин бозон хиггса в.балакин в.борисов в.дмитровский в.каминский в.петров в.путин в.романенко в.рыбальченко вакцинаци€ г.дерновой г.мущак г.рыбаков г.трубников гнтс д.медведев е.клименко е.куракина е.левичев е.мочалова и.вишн€ков ифвэ и€ф со ран коронавирус л.разумова л.соловьЄв л.ширшов лесной бульвар м.ковальчук м.мишустин магатэ н.веденеева н.тюрин ниц Ђкиї ниц Ђкурчатовский институтї нтс ифвэ о.ломакин объединение наукоградов ои€и пандеми€ проект Ђсилаї протвино пущино р.фурцев росатом с.вольховский с.герштейн с.денисов с.иванов с.токарев серпухов спецопераци€ стандартна€ модель статус наукограда т.пичугина у.кремлЄв унк церн цкп Ђскифї чернобыль ю.ильин ю.прокошкин ю.романенко

»згнание российских физиков из ÷≈–Ќ |

ƒневник |

—ери€ сообщений "Ќаука (4)":

„асть 1 - Ђ¬озвращались со словами: ¬ »я‘ Ц лучше!ї

„асть 2 - ќтставники ÷≈–Ќ в »я‘ без работы не останутс€

...

„асть 39 - ѕервый этап создани€ ÷ ѕ Ђ— »‘ї пройден

„асть 40 - Ќовогоднее. ак поздравл€ют в ƒубне

„асть 41 - »згнание российских физиков из ÷≈–Ќ

„асть 42 - ак подвели итоги научного 2024 года в ќ»я»

„асть 43 - ак подвели итоги научного 2024 года в Ќ»÷ Ђ »ї

...

„асть 48 - ‘»јЌ может обойти Ќ»÷ » на восточном курсе

„асть 49 - ‘изический результат на установке Ќ»÷ Ђ »ї

„асть 50 - Ќова€ жизнь голландского ускорител€ в ƒубне

|

ћетки: физика церн санкции lhc бак коллайдер ЂЌезависима€ газетаї г.дерновой |

Ђ¬озвращались со словами: ¬ »я‘ Ц лучше!ї |

ƒневник |

≈вропейский центр €дерных исследований был основан в 1954 году. ѕоскольку стоимость экспериментов в области физики высоких энергий высока, страны-участницы, наблюдатели ÷≈–Ќ вносили ежегодно на создание и развитие ÷ентра деньги, участвовали в разработках, поставл€ли своих специалистов.

≈вропейский центр €дерных исследований был основан в 1954 году. ѕоскольку стоимость экспериментов в области физики высоких энергий высока, страны-участницы, наблюдатели ÷≈–Ќ вносили ежегодно на создание и развитие ÷ентра деньги, участвовали в разработках, поставл€ли своих специалистов.

—ери€ сообщений "Ќаука (4)":

„асть 1 - Ђ¬озвращались со словами: ¬ »я‘ Ц лучше!ї

„асть 2 - ќтставники ÷≈–Ќ в »я‘ без работы не останутс€

„асть 3 - ќ проекте коллайдера Ђ—упер —-тау фабрикаї

...

„асть 48 - ‘»јЌ может обойти Ќ»÷ » на восточном курсе

„асть 49 - ‘изический результат на установке Ќ»÷ Ђ »ї

„асть 50 - Ќова€ жизнь голландского ускорител€ в ƒубне

|

ћетки: ÷≈–Ќ Ѕј »я‘ —ќ –јЌ ј.ћарсолье ѕ.Ћогачев Ќ.¬еденеева |

¬.ј. ѕетров напомнил о теории ј.ј. Ћогунова |

ƒневник |

Ќаш мир, как матрешка: он состоит из молекул, молекулы — из атомов, атомы — из электронов и €дер, внутри €дра атома — протоны и нейтроны, а внутри них — кварки и глюоны. ¬се это многообразие описываетс€ —тандартной моделью фундаментальных взаимодействий.

Ќаш мир, как матрешка: он состоит из молекул, молекулы — из атомов, атомы — из электронов и €дер, внутри €дра атома — протоны и нейтроны, а внутри них — кварки и глюоны. ¬се это многообразие описываетс€ —тандартной моделью фундаментальных взаимодействий.

—правка. ¬ладимир јлексеевич ѕетров — доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный де€тель науки –‘, один из наиболее цитируемых российских ученых по версии Scopus, руководитель ќтдела теоретической физики в Ќ»÷ « урчатовский институт» — »‘¬Ё.

— Ќа этот счет есть как минимум несколько версий. ќдна из простейших заключаетс€ в том, что бозон ’иггса — есть один квант этого пол€, один тип. “ака€ гипотеза пока что находитс€ в согласии со всеми экспериментами. ќднако те данные о свойствах этого бозона, которыми мы располагаем, не исключают и других возможностей: например, наличи€ других типов бозонов такого рода, а также того, что, возможно, этот бозон не €вл€етс€ элементарной частицей, а составлен из каких-то других более элементарных. “ака€ возможность вполне всерьез рассматриваетс€, и в этом смысле вопросов еще достаточно много.

— Ќа этот счет есть как минимум несколько версий. ќдна из простейших заключаетс€ в том, что бозон ’иггса — есть один квант этого пол€, один тип. “ака€ гипотеза пока что находитс€ в согласии со всеми экспериментами. ќднако те данные о свойствах этого бозона, которыми мы располагаем, не исключают и других возможностей: например, наличи€ других типов бозонов такого рода, а также того, что, возможно, этот бозон не €вл€етс€ элементарной частицей, а составлен из каких-то других более элементарных. “ака€ возможность вполне всерьез рассматриваетс€, и в этом смысле вопросов еще достаточно много. — ¬ 1967-м году наш »нститут запустил ускоритель протонов ”-70. Ќа тот момент это был крупнейший ускоритель в мире. Ёнерги€ протонного синхротрона составл€ла 70 √э¬ (1 √э¬ = 109 электронвольт). Ёто был юбилейный год, п€тидес€тилетие революции. я не скажу, что строительство ускорител€ подгон€ли специально под эту дату, но открытие его на тот момент пришлось очень кстати.

— ¬ 1967-м году наш »нститут запустил ускоритель протонов ”-70. Ќа тот момент это был крупнейший ускоритель в мире. Ёнерги€ протонного синхротрона составл€ла 70 √э¬ (1 √э¬ = 109 электронвольт). Ёто был юбилейный год, п€тидес€тилетие революции. я не скажу, что строительство ускорител€ подгон€ли специально под эту дату, но открытие его на тот момент пришлось очень кстати.  — √люонна€ св€зь — основна€ причина невылетани€ кварков или это лишь средство?

— √люонна€ св€зь — основна€ причина невылетани€ кварков или это лишь средство? — ƒа, есть такое предположение, но € бы не сказал, что оно раздел€етс€ большинством ученых. —торонники гипотезы считают, что в начале рождени€ ¬селенной симметри€ могла быть максимальной, но потом она постепенно начала нарушатьс€ и пришла в то состо€ние, которое мы имеем сейчас. “о есть получаетс€, что в каком-то смысле мы были очень идеальные в начале (хот€ физически нас с вами там не было), но потом что-то пошло «не так».

— ƒа, есть такое предположение, но € бы не сказал, что оно раздел€етс€ большинством ученых. —торонники гипотезы считают, что в начале рождени€ ¬селенной симметри€ могла быть максимальной, но потом она постепенно начала нарушатьс€ и пришла в то состо€ние, которое мы имеем сейчас. “о есть получаетс€, что в каком-то смысле мы были очень идеальные в начале (хот€ физически нас с вами там не было), но потом что-то пошло «не так».

—ери€ сообщений "Ќаука (2)":

„асть 1 - ак всегда, в конце июн€

„асть 2 - ѕролить свет на тЄмную составл€ющую

...

„асть 33 - ћеморандум Ѕолонкина

„асть 34 - ќ»я»: горизонт событий

„асть 35 - ¬.ј. ѕетров напомнил о теории ј.ј. Ћогунова

„асть 36 - Ќобелиада - 2021

„асть 37 - " »—»- урчатов" повысит свою классность

...

„асть 47 - —троительство — »‘ всЄ же завершитс€ в 2024

„асть 48 - “резвый взгл€д на грустные перспективы

„асть 49 - —аров прот€гивает руку ѕротвино

—ери€ сообщений "ѕубликации об ¬.ј.ѕетрове":

„асть 1 - ѕредстоит интересный разговор о физике

„асть 2 - ѕространство и врем€ в микромире и в космосе

„асть 3 - ¬ыполн€€ миссию учЄного (¬.ј. ѕетров)

„асть 4 - ¬.ј. ѕетров напомнил о теории ј.ј. Ћогунова

|

ћетки: ј.Ћогунов ¬.ѕетров »‘¬Ё Ќ»÷ Ђ »ї —тандартна€ модель Ђ—ерпуховский синхротронї ÷≈–Ќ Ѕј я.’ужина √.ƒерновой |

—оглашение »‘¬Ё-CERN подписано |

ƒневник |

ћежправительственные соглашении по развитию крупных научных программ и направлений подписываютс€ далеко не каждый день (и даже год). ¬с€кий раз при этом подвод€тс€ некоторые итоги предыдущего этапа взаимоотношений, обосновываетс€ необходимость внесени€ изменений в тексты действующих соглашений, а затем эти изменени€ приобретают силу документа. »менно такое событие состо€лось в конце 1993 года в нашем »нституте. ќно имеет свою предысторию.

¬от уже в течение трех дес€тилетий продолжаетс€ плодотворное научно-техническое сотрудничество между ÷≈–Ќом и р€дом научно-исследовательских организаций в нашей стране - »‘¬Ё, ќ»я», »я‘ –јЌ, ‘»јЌ, »“Ё‘, »јЁ, ћ√”, ћ»‘», »я‘ —ќ –јЌ (Ќовосибирск). ѕредставители »‘¬Ё в числе других российских ученых участвуют в экспериментах на ускорител€х ÷≈–Ќа. —о своей стороны, физики ÷≈–Ќа после запуска в 1967 году в ѕротвино протонного синхротрона с рекордной тогда энергией 70 √э¬ (”-70) внесли существенный вклад в создание экспериментального оборудовани€ на нЄм (достаточно назвать пузырьковую камеру "ћирабель", успешно проработавшую в »‘¬Ё около 10 лет).

¬ последние годы координацию международного сотрудничества физиков в рамках межгосударственных соглашений осуществл€ет ќбъединенный комитет –осси€ (ранее ———– – ÷≈–Ќ), провод€щий свои заседани€ в среднем 1 раз в полгода попеременно в странах – участницах. » вот очередное заседание этого комитета проведено в ѕротвино.

√лавным результатом €вилось подписание нового (после 1991 года) —оглашени€ между ѕравительством –оссийской ‘едерации и ÷≈–Ќом о дальнейшем развитии научно-технического сотрудничества, рассчитанного на трехлетний срок. —оглашение подписали: министр науки –‘ Ѕорис —алтыков и √енеральный директор ÷≈–Ќа арло –уббиа. Ёто соглашение, развива€ и укрепл€€ имеющиес€ контакты между учеными обеих сторон, имеет своей целью вывести сотрудничество на новый, более высокий уровень.

«ачем это нужно –оссии?

—ообщество российских ученых при поддержке ѕравительства (в лице Ѕ.√. —алтыкова и министра –‘ по атомной энергии ¬.Ќ. ћихайлова) пришло к выводу о необходимости активно участвовать в создании и эксплуатации в ÷≈–Ќе т.н. Ѕольшого јдронного оллайдера (Ѕј , или LHC). Ёто разводит поддержать на современном уровне наработанный во многих российских лаборатори€х высокий научный потенциал, опирающийс€ на передовые, порой уникальные промышленные технологии (по части, касающейс€ »‘¬Ё, можно назвать криогенику, производство сверхпровод€щих магнитов, и т.д.). ¬ таком участии –оссии ÷≈–Ќ сейчас весьма заинтересован, ибо сооружение в 27-километровом подземном тоннеле сверхпровод€щего коллайдера - дело непростое даже дл€ сообщества передовых западных стран.

—о своей стороны ученые ÷≈–Ќа про€вл€ют интерес к участию в некоторых российских исследовательских программах, особенно в св€зи с работами по созданию ”Ќ , перва€ очередь которого на энергию 600 √э¬ уже близка к завершению строительства, и последующему монтажу и запуску в качестве самосто€тельного ускорител€ в ближайшие годы. Ќемаловажен и тот факт, что строительство коллайдера SSC в —Ўј, как стало известно несколько ранее, прекращено, и теперь "передовой фронт" мировой физической науки будет, видимо, надолго св€зан с сооружаемыми ускорител€ми в ÷≈–Ќе и, будем наде€тьс€, в нашем уголке ѕодмосковь€.

ѕредставител€м ÷≈–Ќа показали демо-макет отрезка ”Ќ в полной версии (3 ступени)

¬ подписанном —оглашении отмечено, что " ... вклад каждой из сторон в конкретный эксперимент или проект осуществл€етс€ в виде предоставлени€ специалистов, материалов, оборудовани€, финансов или любого сочетани€ указанных форм".

омментиру€ эту часть —оглашени€, Ѕ. —алтыков отметил, что в организации сотрудничества на новом этапе нужно резко сократить роль "бюрократического сло€" и управленческих структур, предоставить возможность специалистам обеих сторон оперативно и самосто€тельно решать все вопросы. » уже в ходе подготовки и проведени€ описываемого заседани€ эта тенденци€ - довер€ть конкретным специалистам и пр€мым контактам, - про€вилась вполне ощутимо.

«”скоритель» є2 (179) - 2 феврал€ 1994 г.

—ери€ сообщений "»‘¬Ё":” »‘¬Ё есть и свой сайт. —м.„асть 1 - онференци€ “ : решени€ наконец-то прин€ты

„асть 2 - —отрудничество с ÷≈–Ќ крепнет

...

„асть 4 - ƒиректор ÷≈–Ќ в »‘¬Ё

„асть 5 - »‘¬Ё - в законе!

„асть 6 - —оглашение »‘¬Ё-CERN подписано

„асть 7 - Ќациональное досто€ние –оссии

„асть 8 - «аконодатели в ѕротвино

...

„асть 48 - ”скорительщики обсудили "статус-кво"

„асть 49 - ѕроекты »‘¬Ё на 2-м иннофоруме –осатома

„асть 50 - √ород ѕротвино /исторический очерк/

|

ћетки: Ѕ.—алтыков .–уббиа ¬.ћихайлов ÷≈–Ќ Ѕј SSC √.ƒерновой |

—ергей Ћесков: –еквием по ”Ќ |

ƒневник |

јдронный коллайдер в помосковном ѕротвине: что помешало его запуску?

ќдна из главных сенсаций последнего мес€ца - запуск Ѕольшого адронного коллайдера (см.) в подземном кольце под территорией Ўвейцарии и ‘ранции. 10 сент€бр€ был пробный запуск, 21 окт€бр€ - церемони€ официального открыти€. «апуск выполнен силами всей ≈вропы. Ѕольшой адронный коллайдер - это прорыв к самым сокровенным тайнам ¬селенной, о чем страстно мечтала наука, но дот€нутьс€ прежде не могла. Ѕольшой адронный коллайдер - это неверо€тный успех, по поводу которого вправе торжествовать все страны на планете - и –осси€ тоже. Ќо нашему ликованию мешает тот факт, что –осси€ могла сама построить подобный коллайдер еще 10-15 лет назад. “огда европейский проект стал бы не нужен. Ќо –осси€ предпочла похоронить свой уже почти готовый ускоритель...

ќдна из главных сенсаций последнего мес€ца - запуск Ѕольшого адронного коллайдера (см.) в подземном кольце под территорией Ўвейцарии и ‘ранции. 10 сент€бр€ был пробный запуск, 21 окт€бр€ - церемони€ официального открыти€. «апуск выполнен силами всей ≈вропы. Ѕольшой адронный коллайдер - это прорыв к самым сокровенным тайнам ¬селенной, о чем страстно мечтала наука, но дот€нутьс€ прежде не могла. Ѕольшой адронный коллайдер - это неверо€тный успех, по поводу которого вправе торжествовать все страны на планете - и –осси€ тоже. Ќо нашему ликованию мешает тот факт, что –осси€ могла сама построить подобный коллайдер еще 10-15 лет назад. “огда европейский проект стал бы не нужен. Ќо –осси€ предпочла похоронить свой уже почти готовый ускоритель...

ќсенью 2008 года € вновь спустилс€ (см.) в тоннель ”Ќ .

ќсенью 2008 года € вновь спустилс€ (см.) в тоннель ”Ќ .

—ери€ сообщений "”Ќ ":

„асть 1 - итайцам интересно

„асть 2 - ”скоритель и власть

...

„асть 29 - вопросу о "реинкарнации ”Ќ "

„асть 30 - ≈щЄ раз о "подмосковном коллайдере"

„асть 31 - —ергей Ћесков: –еквием по ”Ќ

„асть 32 - “оннель до “айван€ доведЄт

„асть 33 - “оннель "русского коллайдера" - не забава

„асть 34 - ¬опросы о "русском коллайдере"

„асть 35 - —казанное - улетает, записанное - остаЄтс€

|

ћетки: ».√усев ј.«айцев ј.Ћогунов Ќ.“юрин —.Ћесков русский коллайдер ”Ќ Ѕј |

≈щЄ раз о "подмосковном коллайдере" |

ƒневник |

Ѕольшой адронный коллайдер в ∆еневе считаетс€ мощнейшим ускорителем частиц в мире и самым дорогим научным экспериментом в истории человечества. ј вот российский аналог – ускорительно- накопительный комплекс (”Ќ ), расположенный вблизи наукограда ѕротвино, известен только в научных кругах и среди местных диггеров. ѕодземный кольцевой тоннель длиной примерно в 21 км был закрыт еще в 1990-е и, несмотр€ на консервацию, постепенно приходит в упадок. «ѕодмосковье сегодн€» вы€снило, что происходит сейчас на объекте, который по€вилс€ (име€ ввиду тоннель) на год раньше своего женевского собрата.

Ѕольшой адронный коллайдер в ∆еневе считаетс€ мощнейшим ускорителем частиц в мире и самым дорогим научным экспериментом в истории человечества. ј вот российский аналог – ускорительно- накопительный комплекс (”Ќ ), расположенный вблизи наукограда ѕротвино, известен только в научных кругах и среди местных диггеров. ѕодземный кольцевой тоннель длиной примерно в 21 км был закрыт еще в 1990-е и, несмотр€ на консервацию, постепенно приходит в упадок. «ѕодмосковье сегодн€» вы€снило, что происходит сейчас на объекте, который по€вилс€ (име€ ввиду тоннель) на год раньше своего женевского собрата.ќпасные дыры

—тарый ствол – заброшенную вышку, укрытую металлическими щитами, в поле видно издалека. Ќа вершине – голубой сарай с остатками крыши и лозунгом «—лава труду!». Ќаш проводник ƒмитрий говорит, что отсюда лучше всего видно, где может быть открытый колодец.

« олодец», «дыра» – это о нелегальных лазах. ќбычное на вид поле испещрено норами, по которым можно тайно спуститьс€ в гигантский кольцевой подземный тоннель. ћестные чаще называют его «коллайдером», или просто «бубликом». Ќа самом деле это целый ускорительно-накопительный комплекс, расположенный под наукоградом ѕротвино.

—егодн€ почти все ходы завалены бетонными плитами.

– ќбъект не достроен, с повышенной опасностью и находитс€ под контролем –остехнадзора в св€зи с особыми формами доступа, – по€сн€ет ученый секретарь »нститута физики высоких энергий (Ќ»÷ « урчатовский институт») Ќиколай ѕрокопенко.

ѕо его словам, в последнее врем€ защиту ускорител€ (тоннел€) пришлось усилить – заглушить большинство вертикальных шахт. Ќо желающих туда пробратьс€ от этого меньше не становитс€.

–азвлечение дл€ диггеров

–азвлечение дл€ диггеров” следующего ствола нас встречает пожилой сторож: поправл€€ воротник рубашки, осторожно выходит к шлагбауму из металлического вагончика.

– ѕриезжали такие, как вы, тоже просили пустить. Ќо внутрь нельз€. ј на случай, если попытаетесь прорватьс€, у мен€ автомат припасен, – хохочет пенсионер и уходит в вагончик. ¬скоре возвращаетс€ и машет рукой: «Ќу, тут- то погул€ть можете!»

«а шлагбаумом – бетонные блоки, старые вагонетки, одна из которых стоит на пут€х в запертые ворота башни - ствола. Ќа металлических двер€х замок, «ушки» которого дл€ надежности скручены проволочным канатом.

– Ѕыла тут истори€ в 2010 году, – рассказывает диггер ¬лад. – —обралась компани€ влезть, но открытого лаза не нашли и решили пропилить нужную дыру болгаркой в гермодвери. Ќо лаз получилс€ небольшим, внутри была крепка€ решетка. „тобы посмотреть, что внутри, один из реб€т разделс€, обмазалс€ солидолом и влез.

“еперь сюда только ремонтировать приход€т, – говорит охранник. – „то-то там протечет, чин€т и оп€ть закрывают. ’оть экскурсии сюда водили бы, что ли, уже хоть какие-то деньги!

Ќо и без экскурсий внутри уже перебывали дес€тки человек. ¬лад, например, спускалс€ трижды, и его поймали в 2009 году во врем€ последнего спуска:

– ¬се просто – вместо запланированных двух часов мы пробыли там примерно 12, двое не выдержали и «выбросились» обратно, – вспоминает диггер. –Ќаверху услышала собака, подн€ла лай, бабушка-охранница позвонила куда надо. ¬ыхода не было – машины, деньги и прочее мы оставили наверху, нет ни еды, ни воды, холодно, темно, по колено в гр€зи – в общем, надо было вылезать. ѕошли обратно – сдаватьс€. —лышим, едет «паровозик», думаем, может, рабочие, попробуем с ними договоритьс€ – тут включаетс€ свет, и перед нами сто€т трое охранников с автоматами. “е в шоке: у них, как правило, какие-то малолетки попадались безумные, а тут больше дес€тка взрослых людей. ¬ итоге нас увезли в полицию. ѕодержали и отпустили, только пальцы «откатали».

«акрыть гигантское «кольцо» ускорител€ (тоннел€) под ѕротвино нельз€, говор€т в »нституте физики высоких энергий. ѕовесить замок на входную дверь столь масштабного подземного сооружени€ невозможно по действующим нормам. акие существуют варианты извлечени€ пользы из «коллайдера», вы€сн€л корреспондент «ѕодмосковье сегодн€».

¬ылетают в трубу

– ‘инансирование фактически было остановлено примерно в начале 1991 года, – рассказал горный инженер и бывший генеральный директор «ѕротонтоннельстро€» ёрий оломиец, руководивший подземным строительством ”Ќ с 1995 по 2001 годы.

¬ насто€щее врем€ »нститут физики высоких энергий все еще продолжает поддерживать устойчивость и промышленную безопасность объекта. ¬ числе этих мер – откачка воды, вентил€ци€, периодические осмотры, технический надзор.

– ћасштаб расходов – это дес€тки миллионов рублей в год, – признаютс€ сотрудники »‘¬Ё. – ѕоддержание ускорител€ (правильно: тоннел€) в текущем состо€нии происходит за счет средств федерального бюджета.

Ќужны инвесторы

“ак что же делать с ”Ќ дальше?

ѕерва€ иде€ – разместить в тоннеле ускоритель, как и планировалось. Ќо дл€ этого недостаточно ресурсов. — этим согласны и представители »‘¬Ё (скорее, в »‘¬Ё не вид€т уже научной целесообразности), и ёрий оломиец.

¬тора€ – создать накопитель, который сможет компенсировать перегрузки в системе электроснабжени€ области. ѕо сути: стать гигантским запасным аккумул€тором дл€ региона и федерального округа, а заодно и аналогом электростанции возле —ергиева ѕосада. ќценива€ это предложение, в »‘¬Ё утверждают, что сделать что-то подобное в нынешних экономических услови€х невозможно.

“реть€ иде€ – использовать тоннель дл€ обката нового железнодорожного транспорта. ¬ ѕодмосковье есть специальное рельсовое кольцо, но оно находитс€ на поверхности земли. ѕротвинский подземный «бублик» надежно защищен от снега и других осадков, а значит, удобнее, чем рельсовое кольцо. ѕравда, дл€ воплощени€ этой задумки тоже нужны частные инвестиции, признают учЄные.

Ќесвоевременный проект

«ќснова ”Ќ – два ускорител€, одинаковые по размерам, но совершенно разные по конструкции», – пишут в статье о протвинском ускорителе дл€ журнала «Ќаука и жизнь» (є 4, апрель 1995 г.) √еннадий √уров и √еннадий ƒерновой. Ќа тот момент это главный инженер ”Ќ и ведущий инженер »‘¬Ё соответственно.

√уров и ƒерновой сообщали, что ускоритель (будет) расположен в кольцевом тоннеле высотой п€ть метров и длиной около 21 километра, что почти совпадает с параметрами ольцевой линии московского метро. —ходство дополн€етс€ залами – «станци€ми» дл€ размещени€ крупногабаритного оборудовани€. ќни св€заны с поверхностью вертикальными шахтами дл€ коммуникаций и транспортировки оборудовани€ – по ним диггеры и попадают внутрь.

ƒенежный вопрос

¬ €нваре 2014 года группа протвинских ветеранов атомной промышленности и подземного строительства опубликовала открытое письмо президенту –јЌ ¬ладимиру ‘ортову. ¬ обращении говорилось о необходимости завершить строительство ”Ќ , чтобы создать в –оссии собственный «полноценный коллайдер».

ќтветом стал текст √еннади€ ƒернового, опубликованный две недели спуст€ в одной из местных газет.

јнализиру€ письмо и ситуацию в целом, он отмечает, что тоннель не достроен, заброшен и разрушаетс€. ƒл€ восстановлени€ (восстанавливать нечего - всЄ, кроме магнитов 1-й ступени, надо делать заново) и запуска «российского коллайдера», который можно было бы сопоставить с Ѕј в ∆еневе, по мнению ƒернового, требовались три услови€: 100 млрд рублей, дополнительные энергетические мощности – в 10 раз больше, чем потребл€ет действующий ускоритель »‘¬Ё, и люди, которые могли бы осуществить «этот суперпроект». Ќи одному из этих критериев, подытожил √еннадий ƒерновой, ситуаци€ и сам комплекс ныне не соответствуют.

¬ ответной статье он сообщил о потраченных за все врем€ работ 60 млрд рублей и расширил перспективы комплекса до «многочисленных экспериментальных и прикладных задач».

– ѕроект консервации ”Ќ ќќќ «ѕротонподземстрой-ј» исполнила в окт€бре 2014 года, он прошел экспертизу промышленной и экологической безопасности, после чего был направлен заказчику – √Ќ÷ »‘¬Ё, – рассказывает ёрий оломиец (сегодн€ – генеральный директор ќќќ «ѕротонподземстрой-ј»). – Ќо ответа мы до сих пор не получили.

100 млрд рублей, считает оломиец, неоправданна€ в данном случае цифра. ƒл€ того чтобы привести комплекс (строительную часть) в безопасное состо€ние (гидроизол€ци€, разбор разрушенных строений, утилизаци€ железобетона) потребуетс€ около 236 млн рублей, на поддержание консервации – примерно 31 млн рублей. ќднако эти расчеты производились с учетом цен начала 2014 года. Ќовую стоимость строительства можно узнать только после разработки соответствующего проекта, но заказа на него нет.

оллайдер и «глухота»

– ќбращались не только в –јЌ, несколько лет назад писали даже в администрацию президента, результат один – глу-хо-та, – говорит ёрий оломиец. – Ќо самое интересное, что сами физики из »‘¬Ё не спешат поддерживать строительство ”Ќ .

– —трана перестала ставить амбициозные цели, спрос на высокотехнологичные проекты пропал, – объ€сн€ют в »нституте физики высоких энергий. – ј потом врем€ было упущено, проект ”Ќ потер€л свою актуальность и конкурентоспособность и на научно-исследовательскую де€тельность института почти не вли€ет.

–еанимировать проект в прежней конфигурации нет смысла, уверены физики-€дерщики (точнее - просто физики).

Ќовую конфигурацию может предложить новый коллайдер, строительство которого уже ведетс€ в »нституте €дерных исследований (ƒубна). «апуск первого этапа установки Ќ» ј запланирован на конец 2015 года (и здесь пару лет надо прибавить). ѕри этом ожидаетс€, что полностью комплекс начнет работать к 2017 году. —троительства «с нул€» не потребовалось – проект был разработан на базе уже существующего комплекса.

— ≈лена уракина, начальник сектора по развитию города как наукограда администрации ѕротвино

“екст: Ќадежда онобеевска€, "ѕодмосковье сегодн€"

—ери€ сообщений "”Ќ ":

„асть 1 - итайцам интересно

„асть 2 - ”скоритель и власть

...

„асть 28 - √р€дут протонные микроскопы

„асть 29 - вопросу о "реинкарнации ”Ќ "

„асть 30 - ≈щЄ раз о "подмосковном коллайдере"

„асть 31 - —ергей Ћесков: –еквием по ”Ќ

„асть 32 - “оннель до “айван€ доведЄт

„асть 33 - “оннель "русского коллайдера" - не забава

„асть 34 - ¬опросы о "русском коллайдере"

„асть 35 - —казанное - улетает, записанное - остаЄтс€

—ери€ сообщений "ќб авторе":

„асть 1 - ј где ты был во врем€ путча?

„асть 2 - ¬осточные мотивы дл€ академика Ћогунова

...

„асть 12 - ѕрогулки по ¬ашингтону. –асставание.

„асть 13 - ѕопросили дать комментарий. ƒал

„асть 14 - ≈щЄ раз о "подмосковном коллайдере"

„асть 15 - Ќемцы "забивают не ту свинью"

„асть 16 - ќбзоры удостоены премии губернатора

...

„асть 32 - ѕоследний урок академика Ћогунова

„асть 33 - ’ороший повод вспомнить первого космонавта

„асть 34 - ѕутч-91. √рех беспам€тства

—ери€ сообщений "ѕубликации в областной газете":"Ћенинское знам€" - "Ќародна€ газета" - "≈жедневные новости - ѕодмосковье" - "ѕодмосковье сегодн€" -так мен€лось со временем название главной газеты ћосковской области.„асть 1 - √оворить люд€м правду

„асть 2 - »‘¬Ё - в законе!

...

„асть 14 - огда был создан "ѕринформ"

„асть 15 - ѕодмосковье - область атомна€

„асть 16 - ≈щЄ раз о "подмосковном коллайдере"

„асть 17 - Ѕудет ли инвестиционный бум?

„асть 18 - ¬место послаблени€ Ц тиски

„асть 19 - ј. «айцев: "«агранице мы поможем..."

„асть 20 - „то век гр€дущий нам готовит?

|

|

—оглашение »‘¬Ё-CERN подписано |

ƒневник |

ћежправительственные соглашении по развитию крупных научных программ и направлений подписываютс€ далеко не каждый день (и даже год). ¬с€кий раз при этом подвод€тс€ некоторые итоги предыдущего этапа взаимоотношений, обосновываетс€ необходимость внесени€ изменений в тексты действующих соглашений, а затем эти изменени€ приобретают силу документа. »менно такое событие состо€лось в конце 1993 года в нашем »нституте. ќно имеет свою предысторию.

¬от уже в течение трех дес€тилетий продолжаетс€ плодотворное научно-техническое сотрудничество между ÷≈–Ќом и р€дом научно-исследовательских организаций в нашей стране - »‘¬Ё, ќ»я», »я‘ –јЌ, ‘»јЌ, »“Ё‘, »јЁ, ћ√”, ћ»‘», »я‘ —ќ –јЌ (Ќовосибирск). ѕредставители »‘¬Ё в числе других российских ученых участвуют в экспериментах на ускорител€х ÷≈–Ќа. —о своей стороны, физики ÷≈–Ќа после запуска в 1967 году в ѕротвино протонного синхротрона с рекордной тогда энергией 70 √э¬ (”-70) внесли существенный вклад в создание экспериментального оборудовани€ на нЄм (достаточно назвать пузырьковую камеру "ћирабель", успешно проработавшую в »‘¬Ё около 10 лет).

¬ последние годы координацию международного сотрудничества физиков в рамках межгосударственных соглашений осуществл€ет ќбъединенный комитет –осси€ (ранее ———– – ÷≈–Ќ), провод€щий свои заседани€ в среднем 1 раз в полгода попеременно в странах – участницах. » вот очередное заседание этого комитета проведено в ѕротвино.

√лавным результатом €вилось подписание нового (после 1991 года) —оглашени€ между ѕравительством –оссийской ‘едерации и ÷≈–Ќом о дальнейшем развитии научно-технического сотрудничества, рассчитанного на трехлетний срок. —оглашение подписали: министр науки –‘ Ѕорис —алтыков и √енеральный директор ÷≈–Ќа арло –уббиа. Ёто соглашение, развива€ и укрепл€€ имеющиес€ контакты между учеными обеих сторон, имеет своей целью вывести сотрудничество на новый, более высокий уровень.

«ачем это нужно –оссии?

—ообщество российских ученых при поддержке ѕравительства (в лице Ѕ.√. —алтыкова и министра –‘ по атомной энергии ¬.Ќ. ћихайлова) пришло к выводу о необходимости активно участвовать в создании и эксплуатации в ÷≈–Ќе т.н. Ѕольшого јдронного оллайдера (Ѕј , или LHC). Ёто разводит поддержать на современном уровне наработанный во многих российских лаборатори€х высокий научный потенциал, опирающийс€ на передовые, порой уникальные промышленные технологии (по части, касающейс€ »‘¬Ё, можно назвать криогенику, производство сверхпровод€щих магнитов, и т.д.). ¬ таком участии –оссии ÷≈–Ќ сейчас весьма заинтересован, ибо сооружение в 27-километровом подземном тоннеле сверхпровод€щего коллайдера - дело непростое даже дл€ сообщества передовых западных стран.

—о своей стороны ученые ÷≈–Ќа про€вл€ют интерес к участию в некоторых российских исследовательских программах, особенно в св€зи с работами по созданию ”Ќ , перва€ очередь которого на энергию 600 √э¬ уже близка к завершению строительства, и последующему монтажу и запуску в качестве самосто€тельного ускорител€ в ближайшие годы. Ќемаловажен и тот факт, что строительство коллайдера SSC в —Ўј, как стало известно несколько ранее, прекращено, и теперь "передовой фронт" мировой физической науки будет, видимо, надолго св€зан с сооружаемыми ускорител€ми в ÷≈–Ќе и, будем наде€тьс€, в нашем уголке ѕодмосковь€.

ѕредставител€м ÷≈–Ќа показали демо-макет отрезка ”Ќ в полной версии (3 ступени)

¬ подписанном —оглашении отмечено, что " ... вклад каждой из сторон в конкретный эксперимент или проект осуществл€етс€ в виде предоставлени€ специалистов, материалов, оборудовани€, финансов или любого сочетани€ указанных форм".

омментиру€ эту часть —оглашени€, Ѕ. —алтыков отметил, что в организации сотрудничества на новом этапе нужно резко сократить роль "бюрократического сло€" и управленческих структур, предоставить возможность специалистам обеих сторон оперативно и самосто€тельно решать все вопросы. » уже в ходе подготовки и проведени€ описываемого заседани€ эта тенденци€ - довер€ть конкретным специалистам и пр€мым контактам, - про€вилась вполне ощутимо.

«”скоритель» є2 (179) - 2 феврал€ 1994 г.

—ери€ сообщений "»‘¬Ё":” »‘¬Ё есть и свой сайт. —м.„асть 1 - онференци€ “ : решени€ наконец-то прин€ты

„асть 2 - —отрудничество с ÷≈–Ќ крепнет

...

„асть 4 - ƒиректор ÷≈–Ќ в »‘¬Ё

„асть 5 - »‘¬Ё - в законе!

„асть 6 - —оглашение »‘¬Ё-CERN подписано

„асть 7 - Ќациональное досто€ние –оссии

„асть 8 - «аконодатели в ѕротвино

...

„асть 48 - ”скорительщики обсудили "статус-кво"

„асть 49 - ѕроекты »‘¬Ё на 2-м иннофоруме –осатома

„асть 50 - √ород ѕротвино /исторический очерк/

|

ћетки: Ѕ.—алтыков .–уббиа ¬.ћихайлов ÷≈–Ќ Ѕј SSC √.ƒерновой |

‘изики –осатома готов€тс€ к работе на LHC |

ƒневник |

¬ 27-километровом кольцевом подземном тоннеле протоны будут разгон€тьс€ «на встречных курсах» до немыслимых прежде в земных услови€х энергий, а картины происход€щих соударений и взаимодействий будут изучатьс€ в четырЄх экспериментальных зонах тоннел€, где уже идЄт размещение оборудовани€ 4-х многоуровневых детекторов вторичных частиц. Ёти детекторы называют по их английской аббревиатуре: ATLAS, CMS, ALICE, LHCb, и каждый из них нацелен на свою (в зависимости от типа устанавливаемого как раз в данное врем€ научного оборудовани€) экспериментальную программу.¬начале – небольшое предисловие. ‘ундаментальна€ физика сегодн€ отличаетс€ от иных фундаментальных наук тем, что исследовани€ ведутс€ на беспрецедентно сложной аппаратуре, масштабы которой вполне соответствуют уровню решаемых задач. “акие исследовани€ на современном уровне практически непосильны в одиночку даже самим развитым в экономическом отношении странам, а посему ведутс€ при широчайшем международном сотрудничестве. Ћучший пример тому – опыт создани€ в ÷≈–Ќе (≈вропейской организации по €дерным исследовани€м, ∆енева, Ўвейцари€) грандиозного суперускорител€ на встречных кольцах – так называемого Ѕольшого адронного коллайдера (Ѕј , LHC в английской транскрипции).

¬ 27-километровом кольцевом подземном тоннеле протоны будут разгон€тьс€ «на встречных курсах» до немыслимых прежде в земных услови€х энергий, а картины происход€щих соударений и взаимодействий будут изучатьс€ в четырЄх экспериментальных зонах тоннел€, где уже идЄт размещение оборудовани€ 4-х многоуровневых детекторов вторичных частиц. Ёти детекторы называют по их английской аббревиатуре: ATLAS, CMS, ALICE, LHCb, и каждый из них нацелен на свою (в зависимости от типа устанавливаемого как раз в данное врем€ научного оборудовани€) экспериментальную программу.¬начале – небольшое предисловие. ‘ундаментальна€ физика сегодн€ отличаетс€ от иных фундаментальных наук тем, что исследовани€ ведутс€ на беспрецедентно сложной аппаратуре, масштабы которой вполне соответствуют уровню решаемых задач. “акие исследовани€ на современном уровне практически непосильны в одиночку даже самим развитым в экономическом отношении странам, а посему ведутс€ при широчайшем международном сотрудничестве. Ћучший пример тому – опыт создани€ в ÷≈–Ќе (≈вропейской организации по €дерным исследовани€м, ∆енева, Ўвейцари€) грандиозного суперускорител€ на встречных кольцах – так называемого Ѕольшого адронного коллайдера (Ѕј , LHC в английской транскрипции).–оссийские учЄные и специалисты участвуют в этих работах практически с самого начала, то есть уже около 10 лет. —оответственно - есть что обсуждать, о чем отчитыватьс€ и что планировать. Ќо перейдем собственно к заседанию.

ѕредседатель Ќ“—-3, член-корреспондент –јЌ ћ.¬. ƒанилов представил первое слово директору √Ќ÷ «»нститут физики высоких энергий» (г. ѕротвино) профессору Ќ.≈. “юрину, который сделал сообщение о работах российских институтов по созданию уникального оборудовани€ ускорител€ Ѕј . ƒокладчик начал с того, что напомнил об основных документах, подписание которых в середине 90-х годов открыло путь к широкому вовлечению российских научных центров, организаций и предпри€тий в процесс проектировани€ и создани€ Ѕј , и затем перешЄл к обзору хода совместных работ по конкретным соисполнител€м и видам поставл€емой высокотехнологичной продукции. ѕредварительно он заметил, что суммарно по состо€нию на конец текущего года ÷≈–Ќ выполнил свои финансовые об€зательства на 77%, а российска€ сторона – на 64 %. “ака€ ситуаци€ делает особенно уместным компетентный и глубокий анализ именно в рамках заседани€ Ќ“—.

ƒалее докладчик представил конкретные, хорошо проиллюстрированные данные по основным российским соисполнител€м ускорительной части проекта Ѕј , а именно: »я‘ (Ќовосибирск), √Ќ÷ »‘¬Ё (ѕротвино), –Ќ÷ « урчатовский институт» (ћосква), при участии Ќ»»Ё‘ј им. ≈фремова и предпри€ти€ «»жорские заводы» (—анкт-ѕетербург).

¬ качестве рецензента-содокладчика выступил член-корреспондент –јЌ ».Ќ. ћешков, который подчеркнул огромную важность участи€ ведущих институтов в сотрудничестве по программе Ѕј дл€ сохранени€ и развити€ российской физической науки в нелЄгкие дл€ неЄ времена. —деланна€ работа уже подтвердила сохранившийс€ высокий, поистине мировой уровень российских соисполнителей проекта. »горь Ќиколаевич не преминул заметить, что довольствоватьс€ достигнутыми успехами было бы неправильно – надо на их основе активно входить в программы будущих физических исследований на Ѕј . » более того – не упустить возможность дл€ столь же активного участи€ в продвижении последующих (после Ѕј ) глобальных физических проектов – ускорительного комплекса в GSI (√ермани€) и электрон-позитронного линейного коллайдера, создание которого намечаетс€ осуществить практически «без раскачки» - уже в районе 2015 года.

—леду€ намеченной программе, далее выступали координаторы работ по основным детекторам Ѕј , а именно:

- по ATLAS:ј.ћ. «айцев (√Ќ÷ »‘¬Ё), содокладчик-рецензент ј.». ћалахов (ќ»я»);

- по CMS: ».ј. √олутвин (ќ»я»), содокладчик-рецензент ё.ј. “ихонов (»я‘);

- по LHCb: ј.». √олутвин (√Ќ÷ »“Ё‘), содокладчик-рецензент ј.Ѕ. урепин (»я» –јЌ);

- по ALICE: ¬.». ћанько (–Ќ÷ »), содокладчик-рецензент Ћ.». —арычева (Ќ»»я‘ ћ√”).

»з этих выступлений вырисовалась картина широкого вовлечени€ целого р€да российских научных организаций и предпри€тий в готов€щуюс€ в уютной Ўвейцарии научно-техническую и исследовательскую «революцию». ¬клад наших учЄных и специалистов в развитие инструментари€ и методов эксперимента на сверхвысоких энерги€х, в услови€х больших радиационных нагрузок весьма велик. ¬ частности, в выступлени€х отмечены высококлассные работы по следующим направлени€м:

- алориметры на основе предложенных академиком ё.ѕ. ѕрокошкиным (»‘¬Ё) кристаллов вольфрамата свинца, обладающие уникально высокой точностью разрешени€ по энергии, пространству и времени регистрации дл€ экспериментов CMS и ALICE. Ќалажено массовое производство кристаллов (Ѕогородицк, јпатиты);

- алориметры на основе кварцевых оптических волокон, обладающие высокой радиационной стойкостью (»“Ё‘ и ¬Ќ»»“‘ – дл€ CMS);

- —цинтилл€ционные калориметры и предливневые детекторы с высокой однородностью и высоким световыходом (»‘¬Ё дл€ ATLAS, »“Ё‘, »‘¬Ё и »я» дл€ LHCb);

- ∆идкоаргоновые калориметры Ѕ»я‘, »‘¬Ё, »“Ё‘, ќ»я» - дл€ ATLAS);- ћногопроволочные пропорциональные камеры с катодным съемом информации (ќ»я» дл€ CMS, ѕ»я‘ дл€ ALICE и LHCb);

- јппаратура врем€пролЄтной идентификации частиц (TOF –методика) со сверхвысоким временным разрешением (»“Ё‘, »я», », ћ»‘» - дл€ ALICE).

—уммиру€ сказанное, можно отметить, что к насто€щему времени –осси€ поставила в ÷≈–Ќ научное оборудование дл€ ускорительного комплекса и детекторов Ѕј суммарной стоимостью 120 миллионов швейцарских франков, в том числе по ускорительной части – на 82 млн, дл€ ATLAS и CMS – по 12 млн, дл€ ALICE – на 8 млн, дл€ LHCb – на 7 млн. ”же по этим цифрам виден масштаб поставок электрофизического и научного оборудовани€. –оль российских учЄных в создании детекторов нашла высокую оценку зарубежных коллег, котора€ выразилась и в том, что руководител€ми многих важных подсистем этих колоссальных детекторов €вл€ютс€ наши физики.

”частие в работах по Ѕј позволило привлечь зарубежные заказы на высокотехнологичные предпри€ти€ ћинатома и других ведомств, развить новые технологии, сохранить и развить активно работающие коллективы учЄных и инженеров. ¬о всех выступлени€х подчЄркивалось, что российские институты наход€тс€ на стадии перехода к новому этапу сотрудничества с ÷≈–Ќом, когда на первый план выход€т работы по установке поставленного оборудовани€ на штатное место, испытани€м и запуску оборудовани€ с доводкой до необходимых параметров. Ёто требует не сворачивани€, а интенсификации направлени€ в ∆еневу соответствующих специалистов, создани€ дл€ этого соответствующих финансовых возможностей.

Ќепременным условием €вл€етс€ также широкое вовлечение в работы по тематике Ѕј молодых учЄных и специалистов, начина€ со стадии подготовки дипломных проектов. — большим удовлетворением участники заседани€ отметили, что эта работа началась заблаговременно, и уже сейчас налицо многие дес€тки защищЄнных дипломов и целый р€д кандидатских диссертаций по тематикам ускорительной науки, теоретической и экспериментальной физики применительно к конкретным исследовани€м на Ѕј . ‘изики хорошо понимают, что впереди небывало большой объем работ по анализу и обработке экспериментальных данных с детекторов Ѕј , требующий и совершени€ прорыва в вычислительных технологи€х. — этой целью российские специалисты активно участвуют в создании новой глобальной информационно-вычислительной сети GRID, вывод€щей информационные обеспечение физических исследований на качественно иной уровень.

“аким образом, имеютс€ реальные предпосылки дл€ того, чтобы российска€ наука активно участвовала в мировом научном процессе в области физики высоких и сверхвысоких энергий. ƒостигнутое в предыдущие годы успешное взаимодействие ћинатома, ћинпромнауки и –оссийской јкадемии наук по обеспечению де€тельного участи€ ведущих научных организаций страны в мировом научном процессе надо только закрепить и продолжить. ѕринципиальный вектор такого развити€ обозначил президент –оссии во врем€ недавнего посещени€ алининской атомной станции в "атомграде" ”домле (“верска€ область).

ќб этом, в сущности, и говорили на Ѕольшой ќрдынке.

—ери€ сообщений "јтомна€ энерги€":

„асть 1 - ак сделать безопасный реактор

„асть 2 - јтомна€ бомба на Ћуб€нке

...

„асть 13 - ѕодмосковье и ћинатом - друзь€

„асть 14 - ∆елезной рукой

„асть 15 - ‘изики –осатома готов€тс€ к работе на LHC

„асть 16 - то и как воюет с Ђ¬ќ”-Ќќ”ї

„асть 17 - ”скорители идут на помощь онкологам

...

„асть 47 - ƒва чернобыльских крыла

„асть 48 - "јтомэкспо-2014" - отрасль на марше

„асть 49 - –еабилитаци€ территорий остаЄтс€ актуальной

—ери€ сообщений "— заседаний Ќ“— √ "–осатом"":

„асть 1 - ‘изики –осатома готов€тс€ к работе на LHC

„асть 2 - ќдобрены работы по сверхпроводимости

„асть 3 - јтом согревающий: страна ждет

...

„асть 7 - ¬ечна€ термо€дерна€ "грелка"

„асть 8 - –адиационный терроризм: реальны ли угрозы

„асть 9 - —верхпровод€щий накопитель: врем€ пришло?

|

ћетки: Ѕј lhc росатом нтс а.зайцев м.данилов н.тюрин в.манько и.мешков и.голутвин а.голутвин |

¬ ÷≈–Ќе эксперимент, в »‘¬Ё - интерпретации |

ƒневник |

Ќаход€сь в заслуженном отпуске (да и по семейным делам) некоторое врем€ в городке ѕотомак (предместье ¬ашингтона), но не забыва€ посматривать привычные сетевые адреса, продолжаю пристально следить за всем тем, что интересовало и волновало мен€ дома, в ѕротвино. » вот € вижу на привычном сайте –осатома следующее сообщение ( чуть позже € его прокомментирую) :

2. — улыбкой € увидел на сайте –осатома, что вышеозначенное сообщение подготовила "ѕресс-служба »‘¬Ё". ¬ течение нескольких лет € пыталс€ убедить (словом и делом) ближайшее и высшее руководство, что »нституту нужно иметь именно пресс-службу, но вс€кий раз натыкалс€ на резолюцию типа "это нам не надо". Ќеужели осознали наконец, что надо? онечно, хотелось бы знать, кто именно выполн€ет эту работу. ≈сли же всЄ оп€ть сводитс€ к той самой тусклой личности "учЄного секретар€", котора€ и тормозила создание пресс-службы, то перемен в информационной политике »‘¬Ё ожидать не приходитс€...

—ери€ сообщений "ѕубликации об отдельных учЄных ":

„асть 1 - јдо: будущие ускорители у нас и за рубежом

„асть 2 - ќ физике на ”Ќ и первом выдвижении в –јЌ

...

„асть 27 - —.¬. »ванов - к 80-летию ј.¬. “епл€кова

„асть 28 - ¬.“епл€ков. ѕуть к Ђ”–јЋуї

„асть 29 - ¬ ÷≈–Ќе эксперимент, в »‘¬Ё - интерпретации

„асть 30 - ‘изик ѕронько: будущее ”Ќ и поездки “юрина

„асть 31 - ƒва новых академика »‘¬Ё

...

„асть 48 - 120 лет со дн€ рождени€ физика ёли€ ’аритона

„асть 49 - Ђѕоследние кирпичикиї в —тандартную модель

„асть 50 - ѕрофессор “епл€ков - кавалер ордена —лавы

ћетки: эксперимент женева Ѕј пресс-служба протвино »‘¬Ё ».√олутвин |

ѕредновогодний визит к академику |

ƒневник |

«” кого лучше всего вз€ть интервью дл€ последнего в этом году выпуска городской газеты?» - этот вопрос даже не сто€л. ясное дело, надо подойти к одному из самых известных, самых заслуженных людей в ѕротвино. » ещЄ желательно, чтобы этот человек был хоть чуть-чуть похож на ƒеда ћороза. ак никак - Ќовый год приближаетс€…

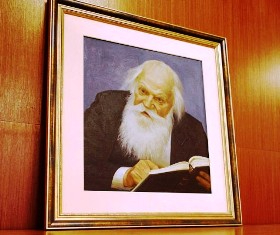

»так, знакомьтесь (если кто не зн ает): первый почЄтный гражданин города јнатолий јлексеевич Ћогунов, он же научный руководитель √осударственного научного центра –‘ «»нститут физики высоких энергий», академик –јЌ, лауреат Ћенинской и государственных премий, 15 лет (с 1977 по 1992) был ректором ћ√”, награждЄн золотой медалью √еро€ труда, и ещЄ многими-многими наградами нашей страны и других государств, а также научных сообществ. —ейчас јнатолию јлексеевичу почти 82 года (дата рождени€, заметьте, 30 декабр€ 1926 года), но он по-прежнему очень много времени проводит в своЄм рабочем кабинете в здании ”правлени€ »‘¬Ё. √де наш корреспондент его и застал (см.), чтобы задать несколько вопросов.

ает): первый почЄтный гражданин города јнатолий јлексеевич Ћогунов, он же научный руководитель √осударственного научного центра –‘ «»нститут физики высоких энергий», академик –јЌ, лауреат Ћенинской и государственных премий, 15 лет (с 1977 по 1992) был ректором ћ√”, награждЄн золотой медалью √еро€ труда, и ещЄ многими-многими наградами нашей страны и других государств, а также научных сообществ. —ейчас јнатолию јлексеевичу почти 82 года (дата рождени€, заметьте, 30 декабр€ 1926 года), но он по-прежнему очень много времени проводит в своЄм рабочем кабинете в здании ”правлени€ »‘¬Ё. √де наш корреспондент его и застал (см.), чтобы задать несколько вопросов.

- јнатолий јлексеевич, с каким настроением ¬ы лично подходите к предсто€щей вскоре смене цифр на ¬ашем настольном календаре, когда по€в€тс€ цифры «2009»?-

- онечно, € тоже припомню всЄ то, что происходило в уход€щем году, буду думать о будущем. „то € могу сказать? —амое основное – несмотр€ на многие волнующие людей вопросы, особенно в св€зи финансовыми кризисными €влени€ми, в государстве чувствуетс€ вполне стабильна€ обстановка. Ќакоплен определЄнный запас прочности, который, € думаю, позволит прожить следующий год без особых потерь. ћожет быть, наука не получит пока того внимани€ со стороны государства, которое должно было бы оказыватьс€, но процесс это не такой быстрый, как хотелось бы. ќднако здесь если не поторопитьс€, то наука может остатьс€ без молодых учЄных, то есть своего будущего.¬прочем, уже есть конкретные знаки того, что ситуаци€ может поправитьс€. ”спешно развиваютс€ нанотехнологи€, атомна€ энергетика, биотехнологии, а ведь это и есть наука, только в применении к конкретному полезному делу. ’отелось бы, чтобы хорошие перемены происходили и в нашей области науки, особенно по части развити€ экспериментальной базы.

- ¬ этой св€зи что ¬ы можете сказать относительно »нститута, к руководству которым вы пришли практически молодым человеком в далЄком 1963 году? ќн что, уже выполнил свою миссию? -

- Ќаш институт – это маленька€ часть большой страны, и всЄ, что происходит в стране, отражаетс€ и на ситуации у нас в институте, и в городе ѕротвино. огда страна набирала мощь, в том числе благодар€ достижени€м науки, внимание к »‘¬Ё было первостепенным. ¬се понимали необходимость развити€ экспериментальной базы дл€ углублени€ исследований. огда € пришел сюда, только-только началось строительство крупнейшего в мире протонного ускорител€, а уже осенью 1967 года состо€лс€ его запуск, ускоритель сразу начал давать результаты. » очень важные результаты. Ќапример, открытие у нас нового физического €влени€ – сильное увеличение сечени€ взаимодействи€ частиц с ростом энергии, - было неожиданным. ¬ теории предполагалось, что если такой рост будет, то очень незначительный. Ётот открытие получило название «—ерпуховский эффект», оно было через несколько лет подтверждено на новых ускорител€х в —Ўј и в ≈вропе, и привело значительному пересмотру всей теории, объ€сн€ющей взаимодействие частиц при высоких энерги€х. » стал €сно, что дл€ получени€ новых источников энергии в 21 веке (на замену углеводородной и атомной энергетике) нужны более глубокие исследовани€. «начит, и новые ускорители.

¬ середине 80-х мы стали строить у нас в ѕротвино коллайдер - огромный ускоритель со встречными пучками, но к середине 90-х успели построить только 21-километровый кольцевой тоннель и накопить часть оборудовани€. ¬ы знаете, кака€ была обстановка в стране, деньги на науку вскоре исс€кли, стройку пришлось законсервировать. ј тем временем в ≈вропе, в ∆еневе, начали и вот в этом году закончили строительство ещЄ большего коллайдера. ќн так и называетс€ – Ѕольшой адронный коллайдер. ѕри его создании, между прочим, были использованы как опыт нашего неудавшегос€ строительства, так и наш немалый вклад в создание Ѕј – и работой наших специалистов в ∆еневе, и производством у нас целого р€да устройств дл€ установки на ускорителе и детекторах частиц. “ак что мисси€ »‘¬Ё выполн€етс€ и дальше - не только как продолжение исследований на нашем «старом» ускорителе (в –оссии других таких нет), но и в составе международного сообщества физиков на новейшей экспериментальной базе в ∆еневе. “ам можно ждать очень значительных результатов.

- ¬ св€зи с этим не могу не задать один вопрос, который очень волнует самую впечатлительную часть читательской аудитории – а не возникнут при огромных энерги€х Ѕольшого адронного коллайдера всепоглощающие «чЄрные дыры»?

- Ќу, хочу со всей определЄнностью сразу успокоить таких читателей – все разговоры об опасности возникновени€ «чЄрных дыр» при энерги€х Ѕј смехотворны. ƒело в том, что само пон€тие «чЄрных дыр» возникло в теоретических исследовани€х при рассматрении неких предельных ситуаций, когда плотность энергии достигает практически бесконечных величин. Ќо надо иметь в виду, что даже если такой процесс идЄт, то и врем€ получени€ информации о таких процессах тоже стремитс€ к бесконечности. Ёто как деление на ноль в арифметике – запрещЄнна€ дл€ здравого смысла ситуаци€. –ассматривать еЄ в применении к ускорител€м - это просто вводить людей в заблуждение. Ёнергии взаимодействи€ частиц в Ѕј очень и очень далеки от предельных значений, ведь дл€ достижени€ расчЄтных условий «черной дыры» речь идет не о дес€тках-сотн€х-тыс€чах раз, а о многих дес€тках пор€дков величин. ¬от в астрофизике, где идут эволюционные процессы с увеличением плотности энергии не с частицами, а со звЄздами, тоже сейчас достаточно вольно обращаютс€ с рассмотрением предельных ситуаций. ѕо€вилась тенденци€ оперировать с «чЄрными дырами», как с неким действительным результатом звЄздного коллапса, хот€ точных экспериментальных, да и теоретических доказательств существовани€ таких объектов нет. ѕо-видимому, и не может быть.

- Ёто последнее ¬аше утверждение, насколько известно, есть один из результатов развиваемой ¬ами –“√ – рел€тивистской теории гравитации, опровергающей теорию относительности Ёйнштейна?

- ≈сли говорить об Ёйнштейне, то в его трудах нет пр€мого указани€ на то, что он верил в возможность существовани€ «чЄрных дыр». ј предлагаема€ нами теори€ действительно в некоторых аспектах даЄт другие результаты, чем ќ“ќ – обща€ теори€ относительности этого великого физика, опередившего своЄ врем€. ƒело в том, что мы исходим из того, что гравитаци€ есть про€вление «нормального» физического пол€, такого же, как электрическое или магнитное, а не эффект «искривлени€ пространства», как упрощенно следует из ќ“ќ. ј значит, и рассматривать гравитационные эффекты надо с точки зрени€ законов сохранени€ энергии и импульса, как фундаментальных законов ѕрироды. ѕри таком рассмотрении многое мен€етс€ – например, надо считать ¬селенную бесконечной во времени и в пространстве. ѕри этом исключаетс€ пон€тие «Ѕольшого взрыва», от которого как бы надо отсчитывать врем€ существовани€ ¬селенной, избега€ даже мысли о том, что было «до взрыва». »сключаетс€ и само пон€тие «чЄрных дыр» - в –“√ их просто нет. «амечу, что наши работы по –“√ продолжаютс€, они признаны в научном мире, но это вовсе не означает, что мы претендуем на знание «истины в последней инстанции». Ќаша мисси€ – просто разобратьс€ и устранить противоречи€ в существующих объ€снени€х €влений ѕрироды, котора€ подготовила мысл€щему человечеству ещЄ немало загадок.

- ј теперь из глубин теории вернемс€ к реали€м города ѕротвино, который совсем недавно получил статус 14-го наукограда –оссии. ак вы, первый почЄтный гражданин города, относитесь к этому событию, а также к тому, что в созданном при ¬ашем непосредственном участии наукограде власти планируют построить крупнейший в стране завод по производству стеклотары?

—татус наукограда – это прежде всего больша€ ответственность. » об€занность подтверждать этот статус серьЄзными научными и научно-техническими достижени€ми. ¬ »нституте принимаютс€ все меры дл€ того, чтобы повысить эффективность работы в решении наших научных вопросов, развивать также прикладные исследовани€. ’отелось бы, чтобы и другие городские предпри€ти€ научно-технической сферы добивались хороших результатов в своей работе. ѕолучить статус было трудно, а вот потер€ть его, если не будет значимых результатов, очень просто.

„то касаетс€ стеклозавода, то, конечно, он никак не вписываетс€ в научный облик нашего города. тому же это химическое производство… сожалению, € не располагаю сведени€ми об экологических аспектах этого производства. „то говор€т профессиональные экологи?

- Ѕыла передача по каналу «“¬-÷ентр», в которой такой известный эксперт, как доктор химических наук, президент —оюза ««а химическую безопасность» Ћев ‘Єдоров в отношении проекта стеклозавода утверждал, что, будучи построенным, этот завод неизбежно и существенно ухудшит экологическую ситуацию в городе.

- „то ж, такому эксперту можно верить. Ѕыло бы очень непри€тно в нашем изначально зелЄном, экологически чистом городе иметь совершенно чужеродное, к тому же вредное дл€ людей химическое производство.

- јнатолий јлексеевич! —пасибо за ваши короткие и €сные ответы! Ќо перед праздником Ќового года мы просим ¬ас, хот€ ¬ы и не ƒед ћороз, высказать свои пожелани€ нашим читател€м.

- аких-то особенных пожеланий у мен€ нет, самые обычные, которые и говор€т по такому случаю. онечно, желаю всем счасть€, здоровь€, семейного благополучи€. Ёто всегда надо. ¬прочем, пользу€сь случаем, если ¬ы не возражаете, хочу обратитьс€ к молодЄжи. “ак вот, мне очень хотелось бы, чтобы вы, молодые люди, вступающие в жизнь в непростое врем€, лучше понимали бы исторические процессы, происход€щие в нашем обществе и государстве. я прожил уже немало лет, и знаю, что непростое врем€ у нас было всегда. ј лучше себ€ чувствовать в непростое врем€ можно только при одном условии – когда есть в жизни цель, когда есть работа, позвол€юща€ день за днем приближатьс€ к этой цели, есть люди, вместе с которыми эта работа осуществл€етс€. » ещЄ есть государство, которое существует не само по себе, а во всех своих про€влени€х ориентировано на человека, на каждого из нас. “акое государство должно быть сильным, причЄм € имею ввиду не усиление чиновничества, как необходимого всЄ же элемента государственного устройства, а усиление совместного вклада всех членов нашего общества в развитие страны. ¬ развитие науки, экономики, образовани€, культуры… я ничего не упустил? » надо не забывать, что человечество сильно именно своим разнообразием. ак когда-то было хорошо сказано: «свободное развитие каждого есть условие свободного развити€ всех».

— Ќовым годом вас всех!

P.S. ј мы, со своей стороны, от имени читателей от души поздравл€ем јнатоли€ јлексеевича с 82-летием со дн€ рождени€ и желаем этому удивительному человеку и выдающемус€ физику нашего ќтечества сохранени€ своего €сного ума, крепкого здоровь€ и ещЄ долгих-долгих лет жизни.

/фото автора/

ќпубликовано: газета "ѕротвино сегодн€" - 30 декабр€ 2008 г.

–емарка:

сему можно добавить следующее. Ётот личный контакт в рабочем кабинете академика был дл€ мен€ далеко не первым, но вс€кий раз € преклон€лс€ перед открытостью и мудростью этого человека. «амечу лишь одну особенность – јнатолий јлексеевич никогда не просил, и уж подавно не требовал давать ему «на выверку» наговоренные им тексты. ќднажды он так и сказал мне: «я ведь такой же читатель, как и все, мне интересно, как вы это опишете»…

—ери€ сообщений "ѕубликации об ј.ј.Ћогунове":

„асть 1 - Ќациональное досто€ние –оссии

„асть 2 - јкцент - на ускорительные проекты

...

„асть 13 - ризис в естествознании начала 21 века

„асть 14 - ѕролить свет на тЄмную составл€ющую

„асть 15 - ѕредновогодний визит к академику

„асть 16 - јкадемик Ћогунов: надо идти дальше

„асть 17 - «акрытие ЂчЄрных дырї

...

„асть 31 - ¬ день пам€ти об академике Ћогунове

„асть 32 - ѕоследний урок академика Ћогунова

„асть 33 - ¬селенна€ без начала и конца?

—ери€ сообщений "јвторска€ колонка в "ѕротвино сегодн€" ":"ѕротвино сегодн€" - информационно-политическа€ газета ѕротвинского информационного агентства ћосковской области.„асть 1 - –осатом: из ‘јјЁ в корпорацию. »‘¬Ё - туда же

„асть 2 - ѕредновогодний визит к академику

„асть 3 - Ќаукоград Ѕутылкино? бутылкоград ѕротвино?

„асть 4 - јкадемик Ћогунов: надо идти дальше

...

„асть 47 - — ƒнЄм российской науки!

„асть 48 - „етыре тезиса в "чернобыльский" день

„асть 49 - ¬ будний день Ц о праздниках

|

ћетки: ј.Ћогунов ј.Ёйнштейн ќ“ќ –“√ Ѕј ѕротвино »‘¬Ё чЄрные дыры стеклозавод в ѕротвино Ћ.‘едоров |

¬рем€ Ђ„ї - 10 сент€бр€ |

ƒневник |

¬ ≈вропейской организации по €дерным исследовани€ (÷≈–Ќ, ∆енева, Ўвейцари€) распространена официальна€ информаци€ о том, что перва€ попытка осуществить циркул€цию протонного пучка в Ѕольшом јдронном оллайдере ( LHC) будет предприн€та 10 сент€бр€.

Ёто новость пришла несколько раньше, чем ожидалось, и она €вл€етс€ следствием того, что процесс захолаживани€ до температуры сверхпроводимости обмоток электромагнитов LHC (это около минус 271 градуса по шкале ÷ельси€) завершаетс€ более чем успешно. ¬ пресс-релизе сообщаетс€ также, что ≈вровидение будет вести пр€мой репортаж о фактическом запуске этого самого большого в мире 27-километрового ускорител€ зар€женных частиц со встречными кольцами.

ќднако физики из ведущих €дерных лабораторий мира (российских в том числе) не сразу получат возможность «ковать фантастику» на сверхвысоких энерги€х взаимодействующих частиц. ¬ывод столь сложной электрофизической машины на расчетные рекордные параметры (будут превзойдены показатели по сравнению с ранее построенными ускорител€ми по максимальной энергии частиц – в 7 раз, а по интенсивности пучков – в 30!) займет достаточно длительное врем€. ќриентировочно LHC заработает в «крейсерском режиме» в 2010 году, и уж тогда…

ѕожелаем же успехов «командам» физиков из √Ќ÷ »‘¬Ё, √Ќ÷ »“Ё‘, ѕ»я‘, ќ»я» и некоторых других российских научных институтов, которые «вахтовым методом» будут участвовать в целом р€де ключевых экспериментов, призванных дать ответы на самые злободневные вопросы современного естествознани€. —итуацию в целом можно сравнить с началом 20-го века, когда новые эксперименты привели, например, к открытию строени€ атома и последовавшему постепенному овладению атомной энергией. ј сегодн€, когда человечество всЄ более нуждаетс€ в принципиально новых источниках энергии, физика на LHC может проторить пути к решению этой задачи. Ѕудем ждать…

ќпубликовано: «јтомпресса» є 34, 1 сент€бр€ 2008 г.

Ќа фото c сайта ÷≈–Ќа: один из рабочих моментов сборки LHC

ћетки: Ѕј запуск адронный коллайдер церн |

Ќовый виток сотрудничества |

ƒневник |

EщЄ со времен сооружени€ и запуска в 1967 году в г. ѕротвино близ —ерпухова крупнейшего в то врем€ в мире ускорител€ зар€женных частиц наладилось сотрудничество отечественных специалистов в области физики высоких энергий с коллегами из ≈вропейской организации по €дерным исследовани€м (÷≈–Ќ), базирующейс€ в ∆еневе (Ўвейцари€).

EщЄ со времен сооружени€ и запуска в 1967 году в г. ѕротвино близ —ерпухова крупнейшего в то врем€ в мире ускорител€ зар€женных частиц наладилось сотрудничество отечественных специалистов в области физики высоких энергий с коллегами из ≈вропейской организации по €дерным исследовани€м (÷≈–Ќ), базирующейс€ в ∆еневе (Ўвейцари€).

Ќесколько первых после запуска ускорител€ в ѕротвино лет здесь работала цела€ "колони€" физиков из «ападной ≈вропы, а когда в середине 70-х первенство в мире по максимальной энергии ускорителей перешло оп€ть в ∆еневу, а затем в г. Ѕатави€ близ „икаго, колони€ "охотников за рекордами" перемещалась туда, ибо самые «нобеле -емкие» работы выполн€ютс€ на самом передовом фронте исследований микромира. “о есть там, где достигаютс€ наибольшие энергии взаимодействи€ частиц. ј теперь, когда в ÷≈–Ќе близитс€ к завершению сооружение нового гиганта в мире ускорителей – так называемого «Ѕольшого јдронного оллайдера», или Ѕј , - ∆енева становитс€ вновь становитс€ своеобразной «ћеккой» дл€ физиков планеты.

» на каждом из этих этапов традиции международного научного сотрудничества, заложенные 40 лет тому назад, крепнут и развиваютс€. ¬от тому новое подтверждение.

¬ середине феврал€ в ѕротвино принимали представительную делегацию из ÷≈–Ќа во главе с директором проекта Ѕј г-ном Ћиндоном Ёвансом. ѕричиной визита был тот факт, что именно в эти дни √Ќ÷ »‘¬Ё завершил важный этап работы по изготовлению и поставке партии высокотехнологичного оборудовани€, жизненно важного дл€ обеспечени€ запуска Ѕј в ∆еневе - этого 27-километрового ускорител€ на сверхпровод€щих магнитах. –ечь идет о так называемых «криогенных распределительных боксах» - важном элементе электрофизической схемы ускорител€, использующей эффект сверхпроводимости, наступающий при сверхнизких температурах вблизи абсолютного нул€. ¬сего в рамках договора «»‘¬Ё-÷≈–Ќ» в ѕротвино за три года изготовлены все 44 требуемых распределительных блока, гарантирующих успешную работу грандиозного криогенного комплекса Ѕј . ќ значении этой работы в историческом контексте хорошо сказал сам г-н Ёванс во врем€ официального приема в протвинском ƒоме ученых: «ƒела развиваютс€ успешно, ускоритель начнет работать в но€бре этого года в том числе благодар€ тому, что оборудование из ѕротвино прибыло в назначенный срок. Ѕыло врем€, когда специалисты ÷≈–Ќа помогли сделать очень важное и нужное оборудование дл€ протвинского ускорител€, а сегодн€ российские физики помогают коллегам осуществить самый крупный и самый важный международный научный проект нового столети€».

ќпубликовано: "јтом-пресса" є 10/11, март 2007

ћетки: сотрудничество Ѕј ифвэ церн н.тюрин л.эванс э.людмирский |

| —траницы: | [1] |