-Метки

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Рождественский Никола |

Служба в Рождественскую ночь начиналась в четыре утра. Так принято было еще в том, старом храме, который сохранился лишь в памяти стариков. Они же, бабушки и дедушки, сквозь годы веру сохранившие и Бога не оставившие, своему священнику в новой церкви так и сказали:

- Ты, батюшка, конечно, все уставы знаешь, но Рождество у нас завсегда рано утром начиналось и «Кто Бог велий» мы затемно пели и из вертепа огонек всю церкву освящал…

На том и порешили.

Обычно отец Андрей за пару часов до службы на своем стареньком «жигуленке» из города приезжал, но в Сочельник, накануне Рождества, разыгралась нешуточная метель, и батюшка решил остаться на приходе. Вечером, распрощавшись с очередными колядующими, пошел священник запирать церковную дверь, иначе ходоки с кутей, узнавшие, что священник на ночь домой не уехал, до утра бы донимали батюшку.

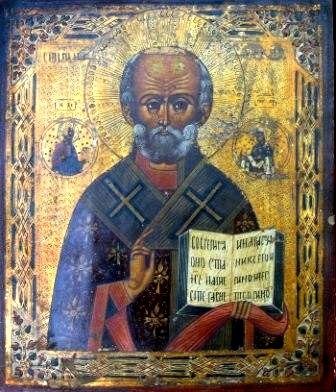

Проходя через храм (комнатушка священника слева от алтаря, за пономаркой располагалась), отец Андрей в очередной раз споткнулся об взгляд с иконы, изображающей, как утверждал местный богомаз, святителя Николая. Странный какой-то взгляд. Не пугающий, не укоряющий, а какой-то останавливающий.

Проходя через храм (комнатушка священника слева от алтаря, за пономаркой располагалась), отец Андрей в очередной раз споткнулся об взгляд с иконы, изображающей, как утверждал местный богомаз, святителя Николая. Странный какой-то взгляд. Не пугающий, не укоряющий, а какой-то останавливающий.

С иконой этой целая история приключилась. Пришел как-то в храм местный художник, вернее, даже не художник, а работник шахтного клуба. Да и как ему было не прийти, если церковь новая и расположилась именно в здании бывшего очага шахтерской культуры?

Практически все свои работоспособные года, до самой пенсии, рисовал здесь художник афиши, писал лозунги с призывами, составлял стенгазеты и наглядные пособия по технике безопасности. Выполнял эти незамысловатые поручения шахтного руководства и профсоюзов мастер кисти и плакатного пера всегда четко и тщательно, налегая, прежде всего, на две краски: положительную и призывающую – красную, отрицательную и осуждающую — черную.

В церковь художник изначально практически не ходил, не мог пересилить себя, что на его рабочем месте теперь Богу молятся и там, где раньше его мастерская была, теперь батюшкина келья определилась. Но время шло, все вокруг менялось, да и возраст заставлял о вечном думать. После очередной, невесть откуда взявшейся болезни, когда скрутило так, что и о батюшке вспомнил и на икону, от матери оставшуюся, по иному смотреть начал зачастил художник к храму. Даже место себе в церкви постоянное определил: за клиросом, в правом церковном углу, где народа поменьше.

Отец Андрей был рад новому прихожанину, а когда тот подошел к нему с предложением «нарисовать» икону Николая Чудотворца, то с радостью согласился, тем более, что прихожане ему не раз намекали о существовании местного мастера красок и кисти. Распечатал батюшка на цветном принтере несколько образцов иконы святительской, помог краски купить и даже место в храме для новой иконы определил. После молебна перед началом всякого доброго дела принялся художник за работу и к Покрову труд свой представил.

С гордостью и сознанием четко и в срок выполненного долга внес мастер местного изобразительного искусства большую в рост написанную икону святителя Николая Чудотворца в храм, установив ее у алтарного иконостаса, сдернул полиэтиленовое покрывало…

Батюшка застыл. Надолго. Слов не было, одни междометия.

На священника прямым, волевым, утверждающим и призывающим взглядом смотрел образ широкоплечего передовика социалистического производства, с необъятной шахтерской грудью и натруженными монументальными руками. Правая – благословляющая длань, больше напоминала указывающий жест к новым свершениям, а левая держала в руках громадный красный том с золотым крестом, на место которого больше напрашивалась надпись: «Моральный кодекс строителя коммунизма».

Одежда образа сверкала всеми красками радуги и была выписана тщательно и ярко, именно так, как рисовали на цирковых балаганах и на бумажных гобеленах, висевших по сельским домам в далекие 50-60-х года века прошлого. Полноту «образа» дополняла подпись над нимбом: «Николай Чюдотворец».

Слов у священника не было. Он не мог их найти еще и потому, что рядом с иконой стоял любующийся своим творением и ожидающий похвалы художник, а невесть откуда приключившиеся две старушки-прихожанки почти хором воскликнули: «Красота-то какая!».

Раскритиковать, отругать и отвергнуть данное «письмо» священник, глядя на гордого «иконописца» и прихожанок, сразу не решился. Лишь, смущаясь, смог вымолвить, что, мол, каноны иконописи нарушены, да цвета яркие и подобраны неверно.

Критику художник и бабушки тотчас отвергли, а силы настоять и сказать категорическое «нет» отец Андрей найти не смог. Да и понимал, что не одобрили бы прихожане его решительной отрицательности. Художник-то свой был, родной, понятный, вместе с ними выросший и живший.

Маялся теперь настоятель с этой «иконой». В кивот не поставишь, в иконостас, тем паче, никак нельзя. Приедет благочинный или Владыка заглянет – неприятностей не оберешься. Вот и переставлял отец Андрей «Николая Чюдотворца» с места на место и спотыкался раз за разом под взглядом от него исходящим и останавливающим.

Батюшка не торопясь вычитал свое священническое правило, подсыпал угля в котел, поплотнее прикрыл форточки, метель разыгралась не на шутку, и отправился спать. Вставать рано, да и грядущий день рождественский всегда хоть и в приятных заботах проходил, но сил великих требовал.

Мобильный телефон уснуть не дал. Отец Андрей, уверенный, что это очередное поздравление с наступающим праздником взглянул на дисплей – 22.30, а вместо имени — набор неизвестных цифр. Ответил. Звонили из соседнего, расположенного в трех километрах от храма, умирающего по причине отсутствия работы, небольшого поселка.

- Батюшка, это Сергей, фермер, вы у нас на прошлой неделе младенца крестили, помните?

- Конечно, помню, — ответил священник, — мы с вами еще беседовали после крестин. Что случилось то?

- Беда, батюшка. Температура под сорок у сыночка нашего, — голос фермера срывался и был настолько тревожным, что тревога эта передалась и священнику.

- Врача вызывайте, — потребовал отец Андрей, но взглянув на забитое снаружи мокрым снегом окно понял, что совет этот невыполним. В балке, под горой усадьба фермерская располагалась, оттуда и без снега, в дни дождливые на машине выехать было проблемой, а сейчас, когда бушевало снежное и гололедное ненастье ни о какой машине и речи быть не могло.

- Одевайте потеплее ребенка, — распорядился священник, — и выходите пешком, наверх, к трассе. Я на шахте транспорт раздобуду.

Директор шахты был на месте. Выслушал. Посочувствовал и извинительным тоном окончательно расстроил священника:Другого выхода батюшка не видел и решил сам отправиться на шахту на своей машине. Тщетно. Машина священника буквально вмерзла в снег, и даже если бы он ее как-то и освободил от обледенения, уверенности, что старый автомобиль заведется и сможет куда-то доехать, у него не было никакой. В отчаянии священник бросился к телефону.

- Понимаете, отец Андрей, все три трактора дорогу чистят к городу, чтобы ночную смену на работу доставить.

Батюшка не знал, что теперь делать…

Он просто представил мать и отца со своим закутанным в одеяла первенцем, бредущих по заледенелой дороге, сквозь пронизывающий холодный и мокрый снежный ветер. Идущих и ожидающих спасительную машину.

Священник зашел в храм. В центре стоял вертеп, освященный внутри маленькой лампадой. Над младенцем Христом склонилась Богородица, рядом стоял, опираясь на посох, праведный Иосиф… И священник невольно подумал:

- Они нашли убежище.

Батюшка взмолился:

- Господи, ну подскажи, что мне делать. Погибнет малец. Не донесут они его до больницы.

И тут вновь — этот останавливающий взгляд неканонического святителя Николая. Отец Андрей буквально бухнулся пред ним на колени:

- Хоть ты, помоги, Никола – кричала душа, вопило сердце.

Прошло лишь несколько мгновений, а может больше? Бог весть. Но через окна церкви вдруг брызнул мощный свет подъезжающей машины, а потом заколотили в церковную дверь:

- Открывай, батя, кутю принесли, Рождество встречать будем! – кричало несколько голосов.

Священник отодвинул задвижку и распахнул двери. Перед ним стояли пятеро не совсем трезвых, чрезвычайно веселых, незнакомых представителя молодого бизнес-поколения. За ними возвышался громадный джип, семейство которых настоятель ласково называл «гардеробом».

- Будем встречать, будем! – радостно закричал отец Андрей. — Кто водитель?

И, определив самого трезвого, распорядился:

- Всем остаться у меня в келье. В тумбочке кагор и печенье, а с водителем мы сейчас кое-куда съездим.

- — -

Закутанную и покрывшуюся ледяными сосульками семью с ребенком на руках батюшка встретил еще в начале пути, который им предстояло пройти.

Через полчаса мать с хныкающим и горячим от температуры младенцем были в больничной палате.

- — -

В храме батюшку встречала иллюминация. Гости, найдя в лавке ящик со свечами, расставили их в каждое гнездо всех шести подсвечников, зажгли и хором распевали:

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Батюшка тут же присоединился:

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А перший же празник: Рождество Христове, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А затем, тихонько, чтобы гостям не мешать, подошел теперь уже к своему абсолютно каноническому святителю Николаю и поцеловал его благословляющую руку…

|

Метки: Рождество рассказ публикации |

Понравилось: 1 пользователю

С 2012 годом! |

взято у http://www.k-istine.ru/

Божьей милости, здравия духовного и телесного!

Да дарует Вам Господь в новом календарном году, дорогие друзья, возможность и умение преумножить Ваши таланты!

Пусть будет меньше искушений, не очень много преткновений и не оставляет каждого из Вас Господь в делах, как малых, так и великих.

Буквально перед самым Новым закончили верстать рождественский выпуск епархиальной газеты. Поэтому, не мудрствуя лукаво, перенесу сюда свои собственные слова, пожелания и поздравление:

Прошедший 2011 год – эпохальный в истории нашей епархии. Визит Святейшего Патриарха, не только знаковое событие для всей Луганщины, но и подтверждение непреложного значения и роли православной Церкви в жизни современного общества на востоке Украины. Громогласное многотысячное «Отче наш» на центральной площади областного центра, удивленные, распахнутые глаза светского журналистского корпуса, непонимающего почему более 15 тысяч собравшихся вместе верующих лишь молятся, а не размахивают партийными знаменами, полный ступор в комментариях всех видов областной прессы и партийных лидеров так и не сумевших предать пастырскому визиту Патриарха политическую окраску – говорят сами за себя.

Особо следует отметить оперативность, коммуникабельность и информационность работы церковных журналистов в освящении визита Святейшего.

Вторым знаковым событием в жизни нашей епархии я бы назвал выход историко-энциклопедического издания «История храмов Луганской епархии». Подобного фолианта, несомненно уже сегодня являющегося исторической и художественной ценностью, церковная и светская история до дня нынешнего не знала.

Третье, особое отличие 2011 года в наших церковных буднях, это, естественно, начало выхода 16-полосной епархиальной газеты, которая уже нашла своего читателя и была положительно оценена в Синодально-информационном отделе Украинской Православной Церкви. Отличительная особенность «Православия в Луганщине» - эксклюзивность ее материалов. Все ее семь выпусков прошедшего года заполнены авторскими материалом церковных журналистов и корреспондентов живущих на востоке Украины.

Наступающий 2012 год будет, как всегда сложным, проблемным и непростым для православных наших городов и весей. Знаю и понимаю, что без веры, без Бога ничто невозможно в этом мире. Поэтому благодаря Создателя за дарованные дни ушедшего 2011, прошу у Младенца Христа в эти Рождественские дни Его милости и поддержки в житейском и творческом сегодня.

|

Метки: новый год поздравление |

Новый гол по-православному |

не к этому году когда-то написал, но актуальности не лишилось...

Слава Богу, что приближение Нового года среди тех, кто исповедует себя православным верующим, хоть всегда и вызывает массу вопросов, но обходится без вопрошения: «Во что одеваться в год рыжей мыши?» или «С кем знакомиться в ближайший год петуха?» Тут позиция у православных ясная и четкая: нельзя унижать образ Божий, то есть человека, до уровня несознательной твари, пусть красивой, нужной и любимой, но все же созданной в услужение человеку.

Вопрос, который начнут (вернее, уже начали) задавать священникам на приходах, которым запестрят интернет-форумы, газетные статьи, радио и телебеседы, будет иного плана: «Как встречать Новый год в Рождественский пост?» Причем в разрешении этого камня преткновения зимнего периода очень часто требуют чуть ли ни соборного решения Церкви, дабы не разрушить мир в семье и не слышать претензии, что «неверный в малом и в великом неверен будет».

Возможно ли сочетание того и другого?

Ведь, с одной стороны, в «Правилах» Православной Церкви: «Аще кто приидет на праздник языческий или еретический, и будет вкушать лишь разрешенное, и тем лишь спразднует, отлучен да будет…», а с другой, апостольское: «Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога» (Рим.14:5-7).

Так как же соединить, например, обязательное, годами установленное посещение и поздравление неверующих родственников с отнюдь не скоромной трапезой и необходимость выполнения постовых предписаний? Как ответить ребенку на просьбу позвать деда Мороза, так как он и к Тане, и к Оксане, и Пете, на этой лестничной площадке живущих, обязательно с подарками придет?

Позволю себе не согласиться с весьма уважаемым пастырем и прекрасным проповедником отцом Дмитрием Смирновым, который предлагает следующий выход: «Если не хотите обижать неверующих домашних — начните пост на неделю раньше. Нужно сохранять трезвый взгляд. Самое существенное — любовь». Любовь действительно — «самое существенное», но ведь пост — тоже выражение любви, причем любви к Богу. Менять веками установленные «рамки» поста, значит идти на поводу протестантов, где благочестивые традиции не в чести.

Говорить же сегодня о переносе даты начала Рождественского поста илиРождества, сколь бы ни были аргументированы эти предложения, изначально нет смысла. 7 января, то есть 25 декабря по старому стилю, было и останется православным Рождеством. В то же время игнорировать государственный праздник, да еще и повсеместно любимый, — значит поставить себя в маргинальную позицию и, что еще хуже, впасть в грех осуждения и превосходства. За негативными последствиями подобного отношения далеко ходить не надо. Вот одно из мнений, которое было высказано в моем интернет-блоге, когда обсуждалась эта тема:

«Новый Год — это пародия на Рождество Христово. Известно, что греческое слово «антихрист» означает не только «противо-Христос», но и «прежде-Христа». Значит, неправославный светский праздник, пародирующий Рождество Христово и предшествующий ему, заставляющий простых людей нарушать как постный режим, так и покаянное настроение поста — хлопушками, огоньками, салатами оливье и пенистым шампанским — является «антихристовым» в чистом виде»

Ни много ни мало — все те, для кого Новый год праздник, отправлены в воинство врага рода человеческого. Последователи столь одиозной позиции отнюдь не маргинальны и не редки. Некоторые православные издания осуждают новогодне-рождественские поздравления, направляемые священноначалием государственным структурам и руководителям, негативно воспринимаются благотворительные мероприятия Церкви, если они приурочиваются к новогодним дням. Приводится масса доводов о «неправославном» происхождении Нового года, о «языческом культе» Деда Мороза и Снегурочки и пр.

Неудивительно, что некоторые не в меру ретивые хранители «преданий старины глубокой» вносят в перечень несомненных грехов новогодний фейерверк, елочные украшения и маскарадные костюмы, причем страдают от этого прежде всего дети.

Скажите, как отнесется в будущем к Православию и Церкви ребенок или подросток, который, видя счастливые глаза и радостные лица своих сверстников, будет слышать от «воцерковленных» родителей лишь запреты, упреки и осуждение?

Несомненно, каждый праздник должен быть благочестив и не нести собой греховное начало. Необходим принцип: «что чрез меру — то от лукавого». Ведь не секрет, что нынче любое торжество обязательно сопровождается усиленным потреблением напитков отнюдь не способствующих нравственному началу.

«Ты что, уже с утра празднуешь?» — стало повсеместной фразой, как, впрочем, и сверхбойкая торговля спиртным в преддверии любых общих торжеств. Сочетание понятия «праздник» с неудержимым разгулом — беда давняя, но бороться с ним лишь запретными мерами — себе же во вред. Принцип «запретный плод сладок» срабатывает всегда.

Искать же где-то на стороне, в иных конфессиях или религиозных верованиях принцип симфонии народного или государственного праздника с православной традицией не надо. Он у нас у самих присутствует.

Все мы прекрасно знаем, что, например, праздник Рождества Иоанна Предтечиустановлен церковью в день древнего торжества Ивана Купалы. Установлен промыслительно и с совершенно четкой целью: лишить этот день языческого содержания. И ведь это удалось. Несмотря на прыжки президентов некоторых постсоветских стран через костер, Иван Купала стал лишь этнографическим событием, да костюмированным маскарадом.

Шествуя путем фарисейского буквоедства, мы отбиваем у близких и неблизких всякую охоту и стремление перешагнуть церковный порог. Более того, совершенно не берется в учет и отбрасывается указание апостола Павла, что «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор. 8:8).

Смысл поста не в том заключается, чтобы не съесть чего-то скоромненького. В ином он, смысл этот — в памяти, что пред Богом ходим. Боюсь, что не радуем мы Божью любовь своей насупленностью, запретными мерами и стремлением создать из себя праведников-наблюдателей, которые свысока и с осуждением наблюдают за праздником большинства наших близких. «Любовь выше поста», — говорил святитель Тихон Задонский. Не понимать этого — значит шествовать по пути тех, кто сегодня закопал себя в Пензенской области в яму и с гордостью кричит чрез земляную дыру о своей праведности и «истинноправославности».

Надобно служить другим, а не заниматься самим собой. Если из-за твоего поста плачет ребенок, то в будущем, как бы ты не старался, он не будет прихожанином Православной Церкви, а твои родные между собой, что бы ты ни слышал (они ведь тебя любят), обязательно сделают вывод: «Вот до чего попы довели».

Рождественский пост — установление святоотеческое и он, безусловно, нужен и необходим в деле нашего личного спасения, но не будет «толку» в деле собственного духовного совершенствования, когда пост наш принесет горе и озлобленность.

Можно и нужно сочетать новогодние торжества и наше скромное ожиданиеРождества Христова.

Как?

Да очень просто.

Помните: «Вот и дедушка Мороз, он подарки нам принес»? А разве святитель Николайподарки нужные не дарил? Загнали мы нынешнего Деда Мороза в Лапландию, а он-то с Николая Чудотворца списан. Или елочные новогодние гирлянды: они нынче в конце декабря замигают разноцветьем, именно тогда, когда звездочка Вифлеемская в преддверии Рождества зажглась. Детские хороводы (да и взрослые тоже) пред елкой — чем же они хуже ангельского пения «Слава в вышних Богу»? Или в словах руководства государственного в предновогодних обращениях не слышится просьбы: «И на земле мир, и в человецех благоволение»?

Помните: «Вот и дедушка Мороз, он подарки нам принес»? А разве святитель Николайподарки нужные не дарил? Загнали мы нынешнего Деда Мороза в Лапландию, а он-то с Николая Чудотворца списан. Или елочные новогодние гирлянды: они нынче в конце декабря замигают разноцветьем, именно тогда, когда звездочка Вифлеемская в преддверии Рождества зажглась. Детские хороводы (да и взрослые тоже) пред елкой — чем же они хуже ангельского пения «Слава в вышних Богу»? Или в словах руководства государственного в предновогодних обращениях не слышится просьбы: «И на земле мир, и в человецех благоволение»?

Разумное празднество допустимо, если оно несет радость людям. Главное, чтобы в меру все, по тому определению, которое преподобный Амвросий Оптинский предложил: «Смотри, Мелитона, — держись среднего тона; возьмешь высоко, будет нелегко, возьмешь низко, будет склизко; а ты, Мелитона, держись среднего тона».

Не в празднике грех, а в том, как праздновать. И если в новогоднюю ночь ты изначально помолишься, а в нашем граде молебные пения в храмах и этой ночью совершаются, постараешься простить всех и ни на кого зла не держать, то, затем смело можно и с Новым Годом поздравить, и бокал с шампанским пригубить, и дольку мандаринки скушать. Видя радостные лица наши, и Господь возрадуется.

Вместо же мирского тоста рекомендую вот эти слова митрополита Антония Сурожского прочесть:

«Новый год перед нами снова стелется как еще ничем не тронутая возможность. Внесем в этот год вдохновение, войдем в этот год с тем, чтобы творчески пройти прямым путем весь год. Будем идти вместе, будем идти дружно, будем идти смело и твердо. Встретится трудное, встретится и радостное: то и другое нам дает Господь. Трудное — потому что именно темное, горькое, мучительное нам посылает Господь, чтобы принести в это свет, радость, тишину; и светлое — чтобы и нам приобщиться свету, быть детьми света.

Будем идти вместе, заботливо, не забывая друг друга, и тогда к концу года, когда мы оглянемся, окажется, что проложена одна прямая стезя, что никто не упал на краю дороги, никто не забыт, никто не обойден, и что у многих в нашей малой общине и через нас — во всем мире — любовь, свет, радость».

И это будет по-православному!

|

Метки: праздник новый год православие |

Процитировано 6 раз

Понравилось: 1 пользователю

Високосные страдания |

моя новая публикация на "Православие в Украине"

Творец, создавая вселенную, определил земной год в 365 дней и 6 часов. За четыре года, естественно, еще один день набегает и для того, чтобы не путаться, в далеком историческом вчера, этот день, после четырехлетия, начали прибавлять. Назвали данный год високосным.

Казалось бы, простая арифметика, с элементарной астрономией. Всё абсолютно естественно, понятно и вопросов вызывать не должно, но так уж устроен человек после собственного грехопадения: к вере он с удовольствием и великой настырностью желает прибавить суеверие. Поэтому, когда молодой учитель физики, на курсах повышения квалификации, куда для разнообразия или шарма (?) стали у нас приглашать священников, совершенно серьезно стал расспрашивать меня о том, можно ли ему в грядущем году жениться, я не удивился. Поразило другое. Человек умный, знающий законы физики и астрономии, четко понимающий откуда появляется лишний день, совершенно неразумно, отвергая всякую логику, приписывает всему году какое то мистическое, волшебное свойство.

В каком довольстве потирает руки лукавый, сумевший здравому, молодому, прагматичному и рациональному физику внушить свою очередную выдумку!

Да разве только ему одному?

Отделение городского ЗАГС-а, рядом с нашим храмом. Все разукрашенные кортежи после вальса Мендельсона и обмена кольцами в церквушку заезжают. Не венчаться. Просто свечи поставить, да фото-видио- галерею свадебного торжества украсить. Благо храм красивый и место, где он расположен, пригожее.

Находиться рядом с дворцом бракосочетаний и не знать директора ЗАГС-а невозможно. Частенько встречаемся. Вздыхает руководитель всех регистраций в последние дни уходящего года и все по той же причине: намного уменьшится количество свадеб в 2012, соответственно и доход не будет радовать…

Прежде чем написать об этой, каждый четвертый год злободневной напасти и оправдать год високосный, решил я полистать интернет-страницы с темой данной связанные. Может быть, раньше не объясняли, что это суеверие и не говорили, что каждый день, каждый час, и каждый год благословлен Богом?

Объясняли. Многократно, многогласно и многостранично. На одних ответах игумена Иова (Гумерова) из Православия.Ру кандидатку можно написать. Каждые четыре года он и целый отряд священников втолковывают, отвечают и проповедуют, что это суеверие, такое же, как пресловутая черная кошка и тетенька с пустыми ведрами.

К сожалению, «воз и ныне там».

Даже на электронных страницах у расплодившихся астрологов и гадателей, куда мне пришлось, перекрестившись, заглянуть, чтобы найти ответ на вопрос, откуда взялась эта примета, нашел я честное признание одного из «знаменитых предсказателей»: «Вера в негатив високосного года - это очередной предрассудок и не более».

Да вот беда, вера в приметы и предрассудки имеет злокачественное свойство: если ты лукавому поверил, то есть Бога отверг, то жди исполнения своей веры. Евангелие словами апостола Петра четко об этом предупреждает: «диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет.5:8). Насколько поверил – настолько сбудется. Не верь и ничто тебя не смутит, никакие козни не одолеют.

Високосному году приписывают и иные «плохие» свойства, в том числе и такое, которое, действительно, может весь год испортить. Якобы данные промежутки времени с лишним днем в феврале приносят массу смертей и катастроф. Статистика, правда, это утверждение никак не подтверждает, но реальные цифры не замечаются, подсчеты игнорируются, исследования остаются не использованными. Лукавый продолжает с удовольствием потирать руки, одерживая очередную победу в отторжении человека от Бога.

Конечно, если порыться в истории, то можно отыскать главного виновника головной боли, уверовавших в «злые чары» високосного года. Еще в 238 году до н. э. египетский царь Птолемей III Эвергет издал указ, согласно которому объявил текущий год високосным, в современном понимании этого слова. Но все же не будем призывать кары небесные на мудрого и разбирающегося в астрономии царя-язычника, а просто поймем, что если любишь и желаешь создать семью, то нет этому преград, как и никто и ничто, кроме Бога, не изменит число твоих дней на земле.

Те же, кто считает високосный год неудачным для каких-либо дел и начинаний в том числе и в заключении брака, впадают в грех. Ведь суеверие как раз и состоит в том, что естественным предметам и явлениям приписывается сверхъестественное значение. Более того, веря в подобные сказки, мы становимся многобожниками, то бишь язычниками.

Может, все же не будем, в очередной раз веселить лукавого? Еще святитель Иоанн Златоуст писал: «Диавол, стараясь отклонить нас от подвигов добродетели и подавить душевную ревность, научил людей счастье и несчастье приписывать дням».

Любое время благословлено Богом и наполнять его негативом и позитивом можем только мы. Здесь прямо пропорциональная зависимость: чем меньше греха, тем больше благословений.

PS. Хотя, к одному из советов гадателей и предсказателей я бы прислушался. Есть там такое указание: «В високосный год нельзя топить котят». Хорошая «примета». Только чуть-чуть изменить надобно. Написать просто: «Нельзя топить котят».

|

|

Процитировано 6 раз

Понравилось: 1 пользователю

Приглашаю |

АНОНС: зустріч з популярним блогером та прозаїком прот. Олександром Авдюгіним "Творчість-сучасність-священство" (Київ, 22 листопада)

Як повідомляють організатори, на зустрічі можна буде не тільки неформально поспілкуватися з “Ребриком” (мережевий нік о.Олександра), а й обговорити нагальні проблеми та перспективи православних засобів масової комунікації.

Галерея “Соборна” розташована на місці будівництва Воскресенського кафедрального собору УПЦ (МП) по Залізничному шосе, 3, неподалік від станції метро “Либідська”. Вхід вільний.

Протоієрей Олександр Авдюгін – клірик Луганьскої єпархії УПЦ, настоятель храму святих богоотців Іоакима та Анни у місті Ровеньки.

|

Метки: объявление |

Церковный сторож |

моя новая публикация на "Православие в Украине"

В небольшом шахтерском поселке, пережившем свой расцвет три десятилетия назад, а ныне постепенно умирающем вместе с выработанной угольной шахтой, открылась, на радость старушкам и немногочисленным в донбасских краях старикам, церковь.

Обосновался приход в бывшей столовой, в которой когда-то питались и горняки, и работники небольшой обувной фабрики, и довольно многочисленные местные жители. Сюда забегали за коржиками и пирожками детишки из средней школы, здесь играли свадьбы, устраивали поминки, провожали в армию и организовывали молодежные вечера.

Было… когда-то.

Пять лет назад, приехав на погребение, увидел местный благочинный брошенное здание с массивным замком на дверях, разбитыми окнами и с захламленным двором. Походил вокруг, Богу помолился, шагами размеры померял и пошел в местный поселковый совет.

|

|

| Альбом: ЖЖ |

На предложение священника отдать брошенную и разрушающуюся столовую под храм изначально возмутились, категорически не согласились и даже предположили, что поп желает всю власть вкупе с поселком пораньше похоронить. Когда же протестное настроение прошло, а в поссовет в очередной раз прибежали женщины с жалобой, что в бывшей «столовке» их мужики самогонку пьют, подростки иными непотребностями занимаются, а местный участковый туда вообще заходить боится, решили все же бывший очаг общепита под церковь отдать.

Пока постановление поссовета по инстанциям ходило и законную силу набирало, столовую начали рушить более интенсивно и последовательно: двери снимать, оконные рамы выдирать и закрытые кладовки в поисках металлолома взламывать. Растащили бы все, вчистую, да внезапно сторож объявился. Незнакомый мужичок, на вид тихий и скромный на вечернем автобусе приезжал и до утра будущий храм охранял. Не было у него берданки, свистка и форменной фуражки с околышком, но отчего-то местные экспроприаторы неохраняемого добра угомонились, хулиганистые подростки утихомирились, вездесущие потребители местного зелья нашли иное пристанище, а участковый отрапортовал высшему начальству о ликвидации очага потенциальной преступности и улучшении криминогенной обстановки.

По поселку быстро распространилось утверждение, что сторож этот, церковью нанятый, бывший десантник в горячих точках воевавший, героизмом прославившийся и под руку ему попадаться – себе дороже.

Обо всем этом первые поселковые прихожанки в лице десятка бабушек своему настоятелю, только что рукоположенному и на данный приход назначенному иерею Андрею, поведали, чем чрезвычайно его озадачили.

- Пора познакомится, - решил отец Андрей, но прежде позвонил благочинному, чтобы выразить слова благодарности за его пастырскую и отцовскую заботу о новом приходе. Благочинный на слова благодарности отреагировал крайне доброжелательно, но должен был признаться, что никакого десантника он на новый приход не посылал, и знать его не знает.

Заявление благочинного еще больше озадачило отца настоятеля и укрепило в решимости разобраться, что же за неведомый подвижник добро приходское охраняет и порядок на окрестных поселковых улицах поддерживает.

Дождался вечернего позднего автобуса отец Андрей и увидел Михаила, не спеша в еще не огороженный церковный двор зашедшего, по хозяйски каморку у сарая открывшего и на вынесенную из нее табуретку усевшегося. Это был именно тот Михаил, который с первых служебных воскресных и праздничных дней всегда у окна с правой стороны храма стоял, сосредоточенно молился и очень внимательно, не отрывая глаз от священника, чем иногда его смущал, проповеди слушал. Батюшка уже привык, что Михаил первый встречал его утром и практически всегда провожал после службы. Да и в делах приходских, в первый год заключавшихся большей частью в вывозе из многочисленных каморок, кладовок и комнат бывшей горняцкой столовой бутылок, ящиков и прочего хлама, Михаил почти всегда был рядом.

Вот только одно настоятеля и прихожан в Михаиле смущало, слишком он молчаливый был. Скажет пару слов, благословение попросит и молчит. На исповеди всегда записочку подавал, где каллиграфическим почерком пронумерованные согрешения написаны. Ни тебе дополнительных вопросов, ни откровений под священнической епитрахилью, ни жалоб. Лишь вздохи нелицемерные, да взгляд сокрушенный и покаянный.

Не было более внимательного слушателя и во время бесед с прихожанами, которые отец Андрей по субботам проводил, как и не существовало такой книжки в церковной лавке продающейся, которую бы Михаил не купил. Лишь прихожанки все время перешептывались:

- И чего он молчит все время? Небось, худое что задумал…

Но со временем привыкли и успокоились.

Прошло почти четыре года.

Настоятель бывшую столовую с помощью прихожан и горняков с соседней работающей шахты в порядок привел, купол на нее установил, крест водрузил, а под колокола баллоны газовые приспособил. В поселке уже начали забывать определение «столовка», а растущая детвора, услышав звон колокольный уже четко спрашивала:

- Мам, а ты в церковь сегодня идешь?

Со временем у настоятеля появилась еще одна забота. В трех километрах от поселка, в балке с маленькой речушкой, доживала свой век деревенька из трех десятков домов. Уже бы забыли о ней, да появился фермер, который ручеек жизни в этом поселении восстановил, хотя пустующих брошенных домов и хат оставалось в этой некогда большой деревне много. Вот и надумал отец Андрей занять один из сохранившихся флигельков. Устроил в нем алтарь и на Казанскую решил там первую службу служить.

Своих поселковых прихожан предупредил:

- На хуторе будет литургия.

Прихожане послушно потянулись в недалекую и с детства им знакомую деревню, тем более, что многие там родились, а на тамошнем кладбище их многочисленная родня похоронена.

Утром, в сам день праздника, заехал настоятель в поселковый храм за утварью церковной, набором евхаристическим. Без него, литургию служить никак не получится. Приобрести же новый, по нынешним временам и ценам, задача для поселкового храма нереальная.

Как всегда, рано утром, у церковного крыльца отца Андрея встретил Михаил. Поздоровался, благословения попросил и вслед за священников в храм пошел, на свое место стал.

На слова отца Андрея, что служит он нынче в деревне, Михаил внимания не обратил, а когда настоятель вынес из алтаря чемоданчик с чашей и дискосом и стал объяснять своему верному прихожанину, что храм он сейчас закроет и уедет, лишь недоуменно на него смотрел.

Отец Андрей ничего не понимал. Он еще раз объяснил, что служба сегодня в другом месте. В ответ молчание и внимательный, даже виноватый взгляд Михаила, без попыток сдвинутся с места. После третьего «развернутого» объяснения с обоснованием необходимости службы в дальней деревне, ради заботы о верующих старушках там находящихся, Михаил произнес:

- Батюшка, вы служить не будете?

И пока настоятель соображал, как еще объяснить Михаилу, что он будет служить, но в ином месте, сторож добавил:

- Понимаете. Я не слышу ничего. Глухой я.

И заплакал.

Сначала сам, а потом вместе с настоятелем….

|

Метки: рассказы публикации |

Процитировано 1 раз

Баба Лида |

Опубликовано в новом украинском православном проекте - журнале "Лоза"

Сегодня опять в почтовом ящике вездесущего интернета будет лежать очередное письмо от моей незримой собеседницы. Каждый понедельник она присылает мне послание с четко пронумерованными пунктами вопрошений, без решения которых, по ее мнению, идти в храм Божий и молиться не надобно.

- Вот докажите мне, что Бог точно есть и в нашей жизни участвует, тогда и пойду я в Вашу церковь.

Уже больше года объясняю, рассказываю, растолковываю. Тщетно. Ворох вопросов не уменьшается и порой, мне кажется, что испытывает мою веру и знания не симпатичная собеседница, смотрящая на меня с присланной фотографии, распахнутыми карими глазами, а какая-то корпорация атеистов, иноверцев и бесенят. Да и как иначе думать, если этот непрекращающийся экзамен не имеет границ ни в науках светских, ни в богословских?

Наверное, давно надо было прекращать этот бесконечный диалог, где не может быть победителя, но каждый раз очень хочется показать и растолковать, что есть рядом с нами то и Тот, что не подвластно нашей логике и окончательному пониманию. Кажется – еще один штрих, одно предложение, один пример и станет ясным: без веры и Бога нет полноценного человека, но то, что очевидно для меня не понимается и не принимается.

Уже несколько раз решал остановить этот разговор и остановил бы, но последняя тема затянувшейся беседы заставила продолжить. Вопрос-то от невидимой собеседницы (или собеседников?) всех касается. И меня, и моих прихожан, и каждого из вас, читающих.

Аккурат, перед Троицей, когда зашла речь о поминальной родительской субботе тут же и очередное утверждение-вопрос появился:

- Какое у вас может быть «человеколюбие» если вы просите Бога от смерти внезапной избавить и страдание проповедуете?

Собрался уже целый трактат написать, где по полочкам ответ разложить, да звонок из села недалекого помешал. Звали меня к бабе Лиде. Исповедать ее, причастить да пособоровать. Умирать старушка собралась и священника к себе потребовала, а так как последние два десятка лет именно я у нее в качестве духовного пастыря числился, то и ехать мне.

***

Баба Лида человек неординарный. Особенность ее в том, что она напрочь игнорируя свои преклонные годы и болезни, каждое утро намечала дневные планы, выполнить которые и молодице не так-то просто. К вечеру, когда становилось ясно, что всего не переделаешь она, еле волоча ноги, шла к своей корове Зорьке, которой, в процессе доения, и жаловалась на всевозможные обстоятельства, помешавшие ей осуществить намеченное. Корова исправно, сочувственно внимала бабушкиным рассуждениям и всегда стояла при данном разговоре смирно, поглядывая на свою хозяйку грустно-понимающими глазами.

Корове было сложнее, потому что она ежедневно выслушивала свою хозяйку, а мне проще, так как эти же сетования старушка выкладывала по субботним вечерам, после всенощной, на исповеди. Исповедовалась и причащалась баба Лида, в последнее время, еженедельно, так как уже лет десять ожидала смерти, к которой у нее было особое отношение. Она с ней даже разговаривала, причем этот разговор всегда велся в тоне уважительном и был абсолютно конкретным.

- Ох, смертушка моя, ты придешь, а у меня капуста в подвал не прибрана и бельишко не переглажено.

Лишь перед летним приездом многочисленных внуков и внучек в ее обращении к грядущей посетительнице проскальзывали приказные интонации:

- Ты, смертушка, погоди ко мне торопиться. Позже погостишь. Не надобно до смерти онуков пугать.

Своим детям и мне баба Лида давно дала распоряжения как ее хоронить, во что одеть, чем поминать и кто все должен организовывать. Организаторы по разным причинам иногда переизбирались, но распорядок будущих похоронных действий бабушка не меняла, лишь постоянно отшлифовывала детали.

Увидев у меня разноцветный на глянцевой бумаге листок с разрешительной молитвой, для чтения над усопшими, баба Лида долго его рассматривала, вздохнула и отложив в сторону приказала:

- Ты, батюшка, с этой новой подорожной (так эту молитву в народе зовут) меня не хорони. У меня своя в сундуке лежит. Я ее еще в старом храме купила и для себя берегу.

Старый храм закрыли, а затем разрушили еще в начале 60-х, при последних хрущевских гонениях. Как не считай, но получалось, что моей прихожанке в то время лет тридцать было, не больше. Удивился я, да и спросил старушку.

- Баб Лид, это что же получается, ты еще молодой была, а уже к смерти готовилась?

- А как же к ней, не готовится, батюшка? Она ведь никого не минует и норовит неожиданно прийти. Вот как ты себя чувствуешь, когда гости нежданные явятся? – спросила старушка, и сама же ответила, - Оно хоть часто нежданный гость лучше двух жданных, но плохо, когда не прибрано и не приготовлено.

Это рассуждение бабы Лиды меня окончательно добило, так как, даже пребывая в священнической стати, о нежданных гостях у меня иная поговорка в голове вертится, еще во времен татаро-монгольского ига образовавшаяся. Да и думать повседневно о собственной смерти, что и Отцы святые советуют, далеко не всегда получается.

Вот поэтому ехал я к позвавшей меня старушке не только службу Божию отслужить, но и взглянуть на бабушку. Что греха таить? Хотелось увидеть, как она встречает ту, с кем и нам встреча предстоит.

* * *

Баба Лида, еще более высохшая после последнего нашего свидания, лежала в «парадной» зале своей хаты, как и положено под иконами, на высоких подушках. Моему приезду обрадовалась и все полтора часа службы все пыталась мне помогать молитвословия читать, да тропари положенные петь. Когда же причастил старушку, велела она внучке стул рядом с собой поставить и меня на него усадила.

- Ты уж не торопись, батюшка, выслушай старую. Может быть на твоей священнической должности и пригодится то, что я тебе расскажу.

Когда отец мой умер, нас у матери трое осталось. Я самая старшая. В восемнадцать Феденьку своего встретила, замуж вышла. Только начали мы с Федором жизнь семейную, как и мать к отцу отправилась, оставив нам и сестричку, и братика младшеньких.

А я ведь молоденькая еще была, да и своего ребеночка уже ожидала, когда мама померла. Трудно было. После войны сытыми редко ходили. За трудодни в колхозе лишь продукты давали, а их на четыре рта и на месяц не хватало, только свой огород да коровка спасали.

Родился у меня мальченка, первенец. Слабенький. Батюшка его на третий день окрестил. Иваном назвали. Боялись, что и недели не проживет, а он целых сорок дней протянул…

Обозлилась я тогда на всех. В церковь пошла и на исповеди злобу свою высказала. Всем досталось. И властям, и священнику старенькому и даже Богу. Молодая была. Глупая.

Батюшка меня выслушал да и говорит:

- Знаешь, Лидушка, Бог видно посмотрел на семейство ваше, на сестру твою и брата, которые только-только в рост пошли, взрослеть начали, и помочь вам решил, чтобы сил у вас хватило, да хлеб каждый день на столе был. Вот и забрал к себе Ванечку, в ангелы Свои определил.

Я молча слушала, плакала. Хотелось мне со священником согласиться, да вот только обидно было, что сыночка моего Бог забрал, несправедливо как-то.

Батюшка же, руку свою, тоненькую такую, каждую венку на ней видно, на голову мне положил и добавил.

- Знаешь, дочка, Бог ведь больше всего человека любит. Он для того нас создал, чтобы мы жили в любви, радости да согласии. Он каждого бережет. Когда же видит, что сами не справляемся, то помогает. Смерть ведь тоже Он посылает, когда она необходима. Так что ты Бога не ругай и смерть не проклинай. Нарожаешь еще себе и Федору твоему детишек, а пока о брате с сестрой заботься.

А еще, - батюшка заглянул мне в глаза – ты на жизнь то не серчай. Люби ее, Богом данную. Тогда и смерть погодит к тебе приходить и все что нужно исполнить, ты сделаешь.

* * *

Закончила свой рассказ бабушка Лида и хотя не окреп ее голос и остались такими же холодными руки мне было абсолютно ясно, что выполнила моя прихожанка наказ того старого священника. Любила она жизнь, старалась беречь ее так, чтобы и Бога не гневить и смерти не бояться.

И этот мой вывод правнук бабы Лиды подтвердил. Он неожиданно материализовался откуда то сзади, взял меня за руку, а сам к прабабке своей обратился:

- Ба, а можно я батюшке нашего маленького теленка покажу? И получив согласие, потащил меня в хлев, теленка показывать.

Жизнь продолжалась.

|

Метки: Лоза публикации |

Процитировано 6 раз

Понравилось: 4 пользователям

С Праздником! |

Елена Вилкова Медовый Спас

|

Метки: праздник |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

К 20-летию независимости Украины |

Духовная несостоятельность власть предержащих стала причиной того, что на территории, где мировоззрение народа испокон века было православными, и опирается на сокровищницу именно православной культуры, образовались мистические и религиозные объединения, для которых история и традиции нашего народа или ничего не значат, или напрочь отвергаются.

Одним из постоянных вопросов, на который практически невозможно быстро и толково ответить священнику, это вопрошение: «Что приводит людей в церковь?».

Одним из постоянных вопросов, на который практически невозможно быстро и толково ответить священнику, это вопрошение: «Что приводит людей в церковь?».

Разбить по категориям «радость», «горе», или «поиск истины» не получится по причине того, что путь к Богу у каждого свой. Мы не стадо, а абсолютно эксклюзивные и оригинальные личности. И осознавая свою персональную исключительность, в тоже время оказываешься перед фактом массовости открытия приходов, объединяющих десятки и сотни, а в областных центрах и столицах – тысячи людей.

1990 год – на Луганщине было чуть более 90 зарегистрированных православных общин, а ныне, через 20 лет их почти 400. Пришлось даже разделить область на две епархии: Луганскую и Северодонецкую, так как управлять такой махиной православных приходов одному епископу не по силам. Каждый год, с начала нового тысячелетия, прибавляется еще 5-7 приходов.

Рост численности соборов, церквей и церквушек в приспособленных помещениях начался чуть ранее обретения независимости Украины (после официального разрешения празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году), но основной пик регистрации пришелся на первое пятилетие 90-х.

Именно эти пять лет четко показали, что годы официального атеизма практически никак не повлияли на веру в Бога. Единственное, в чем преуспела коммунистическая идеология – это в привнесении в православие языческих воззрений и магических практик. Вспомните пустые улицы при телетрансляции оккультных пассов Кашпировского и утренние поголовные зарядки воды, кремов и пудры экстрасенсом Чумаком.

Мы продолжали верить, тем более, что почти все были тайно и явно крещены в младенчестве сердобольными бабушками, крестными и родственниками. «Платочки» не только сохранили веру, они еще и дали первоначальное духовное воспитание своим внукам.

К сожалению, духовность сегодня понимается многими с амплитудой от альфы до омеги. В нее втискивают все, что не от мира сего, но народ сохранил не восточные практики, умение погружаться в транс и эзотерику с реинкарнацией. В душах тех, кто испокон века населял наши земли, сохранилось именно православное исповедание. Почти в каждой деревенской хате были иконы, тихонько молились старики и осеняли крестным знамением своих внучат, а вечерами и ночами к священническому дому тихо подъезжали машины начальствующих советских особ, чтобы окрестить, отпеть, помолиться…

Сегодня много говорят о религиозной всеядности украинцев, сочетании в их религиозном мировоззрении различных духовных практик, склонности и магизму и язычеству. Фантазии это, не нашим духом в края родные занесенные. Мне за более чем двадцать лет священства приходилось заходить во многие хаты, дома и квартиры и в дни радостные для хозяев, и в минуты их скорби и всегда, независимо от уровня воцерковленности, отношение к священнику уважительное, к вере благоговейное, к иконе и Евангелию почтительное.

20 лет много изменили. На Луганщине нет нынче не восстановленных храмов, открыты монастыри, работают духовные школы. Да и присутствие наших иерархов и священства на различных общественных мероприятиях, на экранах телевидения и в СМИ стало вполне обычных явлением, а ведь совсем недавно было далеко не так.

Летом 1993 года впервые приехал я в только что открывшийся Святогорский Успенский монастырь (ныне Лавра), что расположена на крутом берегу Северского Донца. После службы ко мне подходит «по-городскому» одетая женщина с подростком мальчишкой с просьбой, которой сегодня уже нет: – Батюшка, можно к вам притронуться?

Это время прошло. Священник не только востребован, но и стал неотъемлемой частью современного общества. Это радует и озадачивает. Озадачивает не только потому, что до дня нынешнего нас пытаются использовать (и используют) политические группы, партии и прочие далекие от Бога и духовности организации для достижения своих целей, но и из-за того, что для самих священников это стало неожиданным, тем более, что многие из тех, кто носит рясы не были подготовлены к столь активному «применению».

Причин тут несколько.

Первая из них абсолютно прозаическая. В период с 1990 по 1995 год на Украине было открыто более 4,5 тысяч приходов, при наличии одной единственной семинарии в Одессе. Восставшая из пепла Киевская семинария и академия в те годы больше решала организационные проблемы и только начала готовить священство. Где было брать пастырей? У дверей архиерейских кабинетов во всех епархиях стояли десятками ходоки из приходов с одним требованием «дайте батюшку!» Вот и давали… Рукополагали по желанию, а не по образованию. Многие из того «призыва» стали достойными пастырями, со временем окончившие духовные школы, но были и те, кто не соответствовал ни духу, ни статусу…

Вторая, не менее важная причина, тяжести первых лет возрождающийся Церкви – это система подготовки священнослужителей. Ведь в немногих Семинариях и духовных Училищах преподавали только богословские науки, о миссионерстве и выходе за церковную ограду не было и речи, сказывались десятилетия советской системы. Это, кстати, одна из главных причин сектантского разноцветья, заполонившего наши города и веси.

Несомненно, процессу восстановления самый большой урон был нанесен церковным расколом 1992 года. Расколом, основой которого по сей день являются личные и политические амбиции, поделившим единоверных братьев и сестер на два лагеря. Слава Богу, наш луганский край это церковное нестроение практически минуло…

Не минуло иное. Постепенный переход сознательного, активного верующего из сельских храмов в городские. Село гибло не только экономически, оно духовно оскудевало. Первыми открывались храмы в селах, деревнях и поселках, но численность прихожан в них уменьшается или остается на том же, первоначальном уровне. Напротив, в городских приходах, верующих все больше и требование, чтобы церковь была открыта в течение всего дня (чего не услышишь в селе) становится повсеместным.

Мне 18 лет пришлось служить в сельском храме и лишь последние 5 в городском, поэтому не сложно провести своего рода социологическое исследование. Кто наполняет наши храмы?

Чего ждут верующие, не искушенные богословскими знаниями, от своей веры, от Церкви как таковой и от священника, как ее представителя?

В селе чаяния прихожан, прежде всего, сосредоточены на сугубо приземленных проблемах: здоровье-семья-хозяйство. Здесь Господь, Богородица, святые и подвижники веры и благочестия, то есть все, кто есть в храме в образе икон и праздников играют роль конкретных помощников и покровителей, к которым можно просто и откровенно обратиться за вполне реальной помощью. В этом «прикладном» понимании веры, казалось бы, нашли отражение языческие отголоски давней старины и современные оккультные практики, но это не так. Селянин более близок к природе, он живет по годовому кругу постоянного преображения окружающего бытия. Он просто понимает и сочетает сущность вещей с тем, что необходимо сделать именно в это время года. Он никогда не будет требовать обоснования догмата о Троице, как и не будет он сомневаться в непорочном зачатии и в том, что Бог воплотился в человека. Это без сомнений принимается на веру и доказательства не требует.

Однажды мне лично пришлось столкнуться с методом «доказательства» истинности Святой Троицы. Настырные и беспардонные в своей «миссионерской» деятельности сектанты из «Свидетелей Иеговы» (СИ) буквально атаковали одну из наших прихожанок, позволившей себе заинтересоваться красочными журналами и буклетами СИ. Одним из главных аргументов была именно тайна Троицы. Прихожанка в храме позволила себе сказать фразу, что само слово «троица» нигде в Библии не встречается. Мне даже не пришлось вмешиваться в разговор. Соседка «отмиссионеренной» прихожанки привела следующий аргумент: – Анна, ты же с нами на обедне спиваешь «Святый Боже, Святый крепкий, Святый Бессмертный», как же это Троицы нэма?

И данного аргумента было достаточно. Если бы его не хватило, то тут же выступило бы иное «доказательство»: – Ты смотри, какая умная! У тебя и мать и бабка, и прабабка верили, а ты нет. Что, умней себя считаешь, чем все твои родные?

Естественно, в городском храме подобных «богословских» изысков было бы недостаточно. За аргументацией своего православного мировосприятия священнику надобно и хорошо Писание знать, и в книги святых Отцов заглядывать. Горожане более рациональны и прагматичны. Они больше читают (к сожалению, далеко не всегда духовно полезную литературу), более требовательны к священству, особенно к образу его жизни; ценят умение дать наставление, произнести достойную проповедь, а на исповеди не только выслушать, но и дать конкретный совет.

В городе священник в двух ипостасях пребывает – пастыря и психолога, тем более, что в селе обычно знаешь всю подноготную прихожанина, а в городском храме новые лица сменяют друг друга постоянно и только от священника зависит, придет ли еще в храм вновь зашедший.

В первые годы независимости Украины, в новых экономических и политических реалиях, в государственных кабинетах всех уровней остались всё те же лица, что и при прошлой, атеистической системе. Преобразиться внешне можно, внутренне же не всегда удается, и для этого нужно или время, или чудо. Времени не было, а в чудеса бывшие работники обкомов и горкомов не верили, поэтому на рекомендацию свыше, что церковь это хорошо, а Бог – наш помощник, ответ был в старом стиле: «Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть».

В результате к нам хлынула масса проповедников всех мастей и радуг, которые, зайдя в начальственный кабинет, дарили хозяину данного учреждения Библию, говорили о заповедях Божьих, любви и милосердии и тут же получали благословение на деятельность «во благо Украины». Это и привело, в конце концов, к массовому появлению сект и всевозможных экзотических религиозных группировок.

Духовная несостоятельность власть предержащих стала причиной того, что на территории, где мировоззрение народа испокон века было православными, и опирается на сокровищницу именно православной культуры, образовались мистические и религиозные объединения, для которых история и традиции нашего народа или ничего не значат, или напрочь отвергаются.

Православие – многогранно, оно способно преобразить, то есть привести к Истине всех, кто к ней стремится, но в тоже время наша вера не имеет многовекторности. Тропинок к Богу множество множеств, но они все проходят в парадигме заповедей Божьих и ограждены от заблуждений крепостными стенами догматов и канонов. Вектор духовного развития направлен вверх, к Богу и не предусматривает, как желают современные гностики в виде различных эзотерических практик и теорий, соединить в вере всех и вся. Мы с любовью и пониманием относимся к каждому человеку и его вере, но это понимание простирается до той поры, пока из наших храмов и домов, ради иного мировоззрения и религиозной системы приказывают выбрасывать наши иконы. Здесь позиция православной Церкви четка и определенна: если зло или насилие над верой применяется против тех, кто есть твои братья и сестры во Христе, против твоих друзей, близких и родных – ответ необходим. Адекватный, скорый и решительный. «Положить душу за други своя» – это не только молитвенное воздыхание и плач о грехах, это и борьба с потенциальными носителями зла. Борьба, где в полной симфонии и содружестве надобно применять и духовные, и телесные силы. Как сказал один очень добрый священник: «Ты ударил меня ни за что – я вспомню Христа. Ты обидел моих прихожан – я обязательно вспомню, что когда-то я был мастером спорта по боксу»

Реальность дней нынешних – политические страсти. Использовать церковь для достижения своих местечковых, региональных или государственных побед стараются все, так как знают, если батюшка с амвона или в беседе скажет за кого голосовать или какую графу заполнить, то большинство прихожан прислушаются к его совету. Священный Синод УПЦ в 2006 году принял четкое и однозначное определение – священник не имеет права использовать храм Божий для политической агитации, как и не должен служитель Церкви участвовать в политических мероприятиях и избираться в органы власти любых рангов. Этим определением была признана ошибочной позиция, когда политическое пристрастие или желание найти поддержку и защиту у власть предержащих присутствовали в епархиях и на приходах. Церковь во всем многообразии общественных и политических течений групп видит не политическую платформу, а конкретных людей, чей выбор должен быть свободным, но эта свобода не должна предопределять зло и вражду для тех, кто мыслит иначе.

Лично же я, как настоятель храма, всегда ожидаю очередные выборы. По двум главным причинам. Первая – сугубо разоблачительная. Где, как не на выборах и после них видна та пропасть между тем, что говорится, обещается и тем, что на самом деле исполняется и претворяется. Становится ясным, где находится тот разрыв в конкретном человеке, что отделяет его от Бога. Ведь православие есть единство между внутренним и внешним…

Вторая причина – чисто практическая. Как только снова возобновляется предвыборная кампания, храмы начинают посещать те, кто жаждет прийти к власти и кого до выборов, среди прихожан никогда не увидишь. Здесь, главное, настоятелю проявить смекалку и практическую находчивость, обязательно сочетающуюся с молитвой о здравии тех, кто к нему обращается. Будет и духовная помощь кандидатам в очередные депутаты, и материальная поддержка прихода.

Так на прошлых выборах в наш храм заходили представители практически всех партий украинского политикума. И слава Богу! БЮТовцы поставили четыре прекрасных железных фонаря с вензелями и художественной сваркой; регионалы дали приличную сумму на ремонт купольной части храма; Литвин с компанией оплатили две иконы, а коммунисты купили облачение.

Причем все так искренне, с надеждой и даже с заискивающим взглядом: мол, поддержите, батюшка…

Поддержали. Молитвой.

Сегодня православная Церковь – неотъемлемая часть современного бытия. У нас не только ищут и находят истину и духовную помощь, но и получают то, чем пока наш страстный, прагматичный, вечно спешащий мир не богат. В храме Божьем есть главная компонента человеческой жизни – любовь.

Можно много рассказывать о социальной работе приходов и епархий, о подготовке будущих пастырей и работников Церкви, о миссионерстве и церковных СМИ, но все же, узнать, что такое Бог, вера и храм Божий можно только войдя под церковный купол.

У нас много проблем, еще больше задач, но Церковь свята не святостью наполняющих ее верующих и священства, а тем, что в основе ее Христос. Именно преображающая функция Церкви есть основа ее миссии. Храм Божий соединяет в себе горнее и дольнее, здесь царствуют вневременные законы, которые дают возможность знать будущее, помнить о прошлом и активно жить в настоящем.

|

Метки: Украина Церковь |

имеешь ли произволение благое и непринуждённое... |

Статья заканчивается цитатой из моей книжки:

- Буквально недавно разговаривал с одним молодым человеком, приведенным в храм мамой с диагнозом: «Его у меня сглазили», — вспоминает протоиерей Александр Авдюгин. — Из беседы выяснилось, что развелся недавно. Спрашиваю: «Наверное, после семейных проблем с Вами эти странности случаться начали?» «Да не было никаких проблем — отвечает "заколдованный", — разбежались, да и все. Не подходим мы друг другу». Ни сожаления, ни горести. Просто «разбежались»... А рядом с ним ребенок годиков трех-четырех. Девчушка в шубке. Глазками хлопает, на свечи горящие смотрит. «Кто это?» — спрашиваю. «Да дочку у бывшей на пару дней взял». Понятно: девочка эта — результат того, что они «не подходят». Пока ничего не понимающий результат, но уже несчастный...

Давненько я об этом написал.

Сегодня статистика разводов у нас, слава Богу, улучшилась, но у исповедального аналоя не уменьшается количество молодых одиноких мам.

И очень трудно объяснить, что в случившемся виноваты оба...

Особенно, когда рядом ребятёнок вертится.

Никогда не забуду крик на весь храм девочки лет пяти:

- Ты меня ругаешь, потому что папу прогнала!

|

Метки: брак семья |

Грядущее |

КИЕВ. С 3 по 7 октября в Балаклаве (АР Крым) пройдет ІV Всеукраинский фестиваль православных СМИ, организованный Синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ.

Тема этого года ― "Развитие общецерковной информационной сети Украинской Православной Церкви".

В фестивале примут участие руководители епархиальных информационных структур, главные редакторы православных СМИ и церковные журналисты из всех регионов Украины.

Форум традиционно проходит в рамках Международного фестиваля православного кино "Покров". В нынешнем году мероприятие проводится благодаря поддержке Синодального отдела УПЦ по работе с молодежью.

Среди мероприятий фестиваля:

- круглый стол "Обсуждение внутрицерковных проблем и культура публичных дискуссий";

- круглый стол "Церковные СМИ на уровне благочиния и приходы";

- практический правовой тренинг "Права и обязанности светских журналистов и епархиальных информационных структур в свете украинского законодательства";

- заседание Клуба главных редакторов "Современные средства миссионерства и язык общения с молодежью", которое проведет председатель Синодального отдела УПЦ по работе с молодежью архимандрит Иона (Черепанов);

- интерактивный семинар-тренинг "Написать новость так, чтобы все ее прочитали: в поисках гармоничного сочетания журналистской сенсационности и церковного консерватизма";

- тренинг по профилактике эмоционального выгорания в профессиональной деятельности;

- семинар "Миссия во всемирной сети: современные технологии продвижения и оптимизации интернет-сайтов" и др.

Ух ты! С 3 по 7 октября мы будем у Куприна в гостях.

Надеюсь на встречи с теми кого знаю и люблю, а также на новые драгоценные знакомства.

Прошедшие три ФестСМИ были удивительными по своей насыщенности. Они прошли (прозвучали), как симфонии, где каждый был собой и в тоже время все были вместе. Там не было фальшивых нот, а главный дирижёр умел смиренно соглашаться с возражениями и предложениями, если ему доказывали, что данная дудка должна дудеть именно так.

У меня предложение к организаторам.

Чтобы многогранность нашей балаклавской встречи украсилась, на ней обязательно должен присутствовать отец Владимир Савельев, Дима Марченко ![]() bizantinum и Олег Гавриш

bizantinum и Олег Гавриш ![]() oleg_gavrysh.

oleg_gavrysh.

|

Метки: православие фестиваль |

Крымское |

Рядом с местом моего отпускного пребывания – детский санаторий «Москва». Охраняют его в ночное время, а также дежурят на пляже во время купания ребятишек молодые ребята, из казацкого формирования Днепропетровска.

В первую неделю отпуска звонит мне, уже три года как знакомый, местный таксист, крымский татарин по национальности, с именем Нариман.

Диалог следующий:

- Александр Иванович (называют меня местные татары только так), помогите. Тут с одним моим знакомым казаком странности.

- Приезжай, - отвечаю.

Нариман появляется через пять минут, с перепуганным двадцатилетним молодым человеком, одним из охранников казацкого рода.

Здоровый парень, с серебряным крестиком на груди, абсолютно украинской внешности, с певучим малороссийским разговорным и крайне перепуганным видом.

Знакомимся.

Беседуем.

Батюшка, у мене ланцюжок почорніл на хрестику і здоров'я вже третій день, як нема. Хтось мені чогось зробив ...

Решаем вопрос почернения, испуга и «порчи».

Казак успокоился, заулыбался и в воскресенье со мной в храм пошел в уже вполне здравом состоянии.

Спрашиваю, давеча, у Наримана:

- Почему решил ко мне хлопца привезти?

- Александр Иванович, мне его к муле как-то не захотелось отправлять, хотя он тоже порчу классно снимает…

Пока я соображал, как мне теперь уже мусульманину объяснить, что такое «порча», Нариман добавил, что мне теперь на закрытый санаторный пляж санатория вход всегда открыт.

Вот так-то!

|

Метки: Крым отпуск суеверия |

будни... |

Осталась всего неделя данного состояния:

|

Метки: Крым отпуск |

Понравилось: 2 пользователям

Дегустатор |

Обед в храмовой трапезной.

У матушки именины.

За столом кроме матушки и батюшки: гость - священник, который тоже служил литургию, весь клирос и детвора настоятельская. Мальчик и девочка. Погодки.

Мальчонка уже в алтаре учится помогать, поэтому и здесь серьезен, хотя все внимание обращено лишь на торт и пахучий, только что разрезанный арбуз. Вся иная еда им игнорируется.

Дошла очередь и торта, к которому молодому алтарнику наливают полстакана компота темно-красного цвета. Тот с сомнением нюхает налитое, затем аккуратно пробует и звонким голосом, обращаясь к отцу, заявляет:

- Пап! Вот это настоящий кагор, не то, что у нас в алтаре!

|

Метки: прихожане дети |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Ласточкино гнездо |

Этот замок знают все.

Многие в нем бывали, но с этого года, даже тем, кто ни один раз поднимался к этой визитной карточке Крыма, надобно прийти снова.

"Ласточка" преобразилась.

Отремонтировали лестницу ведущую от дороги к замку, а это более полутора километров, удобно расположили киоски с сувенирами, сделали биотуалеты и (удивительно!) убрали платный вход к "Ласточке". Более того: повесили таблички, что никто не имеет права собирать тут деньги.

И главное.

Из Ласточки через суды, скандалы и преткновения выгнали элитный украино-итальянский ресторан для избранных. Замок реконструируют для художественных выставок, презентаций и музейных коллекций.

Сейчас в первом зале замка "выставка одной картины": Куинджи "Лунная ночь на Днепре". Удивительное полотно художника, не растерявшее до дня нынешнего свою красоту и свет исходящий с уже. кажется потускневшей со временем картины.

Это одно из самых ярких впечатлений моего нынешнего крымского отдыха.

Остальные фото смотрите по ссылке

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1839012066509.86620.1576744655&saved

|

Метки: крым |

о чудесах и загадках |

Однако и здесь, оказывается, не всё так просто. Так, например, игумен Алипий (Светличный) в комментарии на перепечатку упомянутого материала и в личной переписке, сказал следующее:

"Мне очень жаль, если я кого-то введу в смущение неосторожным сообщением об обычном физико-химическом процессе. Дело в том, что я неоднократно встречался с феноменом отображения изображения на стекле. Не только икон.

Причём иконы, писанные яичной темперой очень слабо отображались, а живописные в технике масла были яркими и контрастными. Ещё в 80-х годах в Гусь- Хрустальном Владимирской области я некоторое время работал на стеклозаводе и там впервые узнал об особенности стекла притягивать молекулы свинца. Причём, это характерно для стекла хорошего качества. Лучше всего притягивает свинец стекло качества хрусталя.

Позже, общаясь с реставратарами Третьяковской галереи я узнал почему в музеях отсутствуют стёкла на многих живописных работах: стекло тускнеет от свинцовых белил и его часто надо менять.

В девяностых я служил в селе под Киевом и заметил, что в большинстве хат старые иконы смотряться грязно под стеклом. Я пробовал их протирать. Присмотревшись, я увидел, что они отразились на стекле и от этого серость свинца стала скрывать красочность живописи. А у одной старушки развалился киот в иконе и стекло поставили в новый прежнее, но развернули и получилось, что отображение иконы (помниться Троицы «Новозаветной») изобразилось дважды, но в разную сторону. Также я видел на стекле отражённый портрет Шевченко и даже Ворошилова, написанного, видимо местным самоучкой в 50-х годах 20-го века.

"Замечено, что самые контрастные и чёткие изображения на стекле у благочестивых владельцев. Почему? Потому что они не дают на образах образовываться пыли и часто протирают их, создавая трением естественный магнетизм на стекле. Единственное, что меня удивляет и не получает ответ, так это: почему на месте золочёного фона или золотых деталей свинец паралельно не оседает на стекле. Интересно то, что современные стёкла лучшего качества более не способны к отображению изображения. Поскольку в них много полимера. Особенно это касается, т.н. небликующих стёкол. Потому их смело используют в музеях. Но они не всегда хорошо преломляют свет, что уничтожает рельефность, например мазков кисти или мастихина. И потому проигрывают обычным стёклам, потому что делают произведение искусства более схожим на его репродукцию.( это даёт повод спорить: выставлена ли в Лувре настоящая Джоконда, или её репродукция)"

"То, что икона "Призри на смирение" чудотворна у меня нет сомнения. Но не через отражание на стекле."

Одновременно с этим, о.Александр Авдюгин пишет на Фейсбуке:

"Теперь вернемся на несколько лет назад в нашу церковную лавку города Луганска. что на ул.Цупова. У меня в руках стекла с только что привезенных из Софрино икон:

теперь думаем..."

www.facebook.com/notes/%D0%B0%D0%BB%D0%B

|

Метки: чудо икона |

Процитировано 5 раз

Понравилось: 1 пользователю

Только так и никак иначе. Тільки так і ніяк інакше. |

«У Церкві не може бути «перевороту» чи «перерозподілу влади», бо це не церковна термінологія і не церковні методи, — сказав зокрема Блаженніший Митрополит Володимир. — Це політична риторика. А політиці немає місця в церковній огорожі. Про це ми говорили неодноразово. І свої слова підтвердили діями, коли засудили так зване «політичне православ’я». Політика розділяє, а Церква має об’єднувати».

«В Церкви не может быть« переворота » или « перераспределения власти », ибо это не церковная терминология и не церковные методы, - сказал в частности Блаженнейший Митрополит Владимир. - Это политическая риторика. А политике нет места в церковной ограде. Об этом мы говорили неоднократно. И свои слова подтвердили действиями, когда осудили так называемое «политическое православие». Политика разделяет, а Церковь должна объединять ».

|

Метки: блаженнейший собор украина политика праавославие |

Понравилось: 1 пользователю

Грустное |

В апреле преставился Николай Харитонович.

В книжках моих он как "Харитоныч" прописан.

|

|

| Альбом: Троицкие дни 2009 |

а вчера, отпели в Ребриково и Степана Филипповича. Бессменного приходского старосту.

Рядом с храмом и похоронили.

Владыка дал благословение.

Вот они вместе, герои рассказов и те, благодаря которым возродился приход в Ребриково и кто меня научил "службу Божью править"

|

|

| Альбом: Крещение Господне |

Ушли старички.

Домой.

|

Метки: ребриково прихожане |

Киевские впечатления |

Добрался до компьютера...

Думал на обратном пути в Луганск репортажик о киевских встречах написать, но не вышло.

Пролежал до утра, под полкой купе, зачехлённый ноутбук, а я благополучно спал после дневных встреч, треволнений и мероприятий.

11 часов столичного пребывания были заполнены столь плотно, что время наблюдалось лишь с точки зрения "как бы успеть".

Если кратко и по основным вехам, то за эти неполные одиннадцать часов благодаря оперативности и организации ![]() oleg_gavrysh мы успели очень многое. С поезда, сразу в Лавру в Издательский Отделе УПЦ, где и книжку свою новую я впервые увидел.

oleg_gavrysh мы успели очень многое. С поезда, сразу в Лавру в Издательский Отделе УПЦ, где и книжку свою новую я впервые увидел.

|

|

| Альбом: ЖЖ |

Пообщались до официальной презентации книжки с моими добрыми и верными друзьями на портале Православие в Украине

|

|

| Альбом: ЖЖ |

С утра архиепископ Александр (Дробинко) занимался орг вопросами грядущего Собора УПЦ, а затем уделил и нам почти два часа времени.

Изначально о книжке поговорили, ближайшие публикации обсудили, а затем к темам злободневным перешли. В результате получилось интервью, где четко, ясно и понятно рассказывается о том, для чего и почему созывается Собор УПЦ. Весть тот бред, который сегодня можно найти во многих печатных и электронных изданий, а также здесь в ЖЖ, абсолютно беспочвенен и не имеет под собой никаких реальных оснований.

Книжку я владыке подписал, усевшись в его рабочее кресло:

|

|

| Альбом: ЖЖ |

|

|

| Альбом: ЖЖ |

|

|

| Альбом: ЖЖ |

На встрече были кроме архиепископа, Олега Гавриша и меня: протоиерей Георгий Коваленко, возглавляющий Синодальный Информационный отдел и глава издательского отдела протоиерей Владимир Савельев.

|

|

| Альбом: ЖЖ |

Распрощались с гостеприимным владыкой и отправились на обед в новую монастырскую трапезную.

Было радостно и трогательно, что не забыли о моем приезде и ![]() bizantinum, и

bizantinum, и ![]() golovinvlad и

golovinvlad и ![]() webpadre. Все за столом и расположились...

webpadre. Все за столом и расположились...

Обед удался. Массу тем перебрали о будущих планах поговорили. Юля Коминко (глава портала "Православие в Украине) обрадовала вестью, что будущий ФестСМИ приобретает реальные очертания в крымском варианте... Дай то Бог!

В завершении киевских радостных дел погрузили мой гонорар в виде nn-ого количества книжек в микроавтобус и доставили меня к поезду.

Это было бы завершением, но какой Киев без Василия ![]() dekarmi?

dekarmi?

За пять минут до отхода поезда он материализовался с кульком черешен и инжиром.

Обняться успели....

|

Метки: киев встречи книга |

Понравилось: 1 пользователю

Троица. Ровеньки - Ребриково |

Отсортировал наконец-то фотографии троицких праздников.

Выложил некоторые вот здесь:

http://rebrik.gallery.ru/watch?a=c13-gV

|

Метки: троица праздник фото |

Понравилось: 1 пользователю