-Метки

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Неделя Крестопоклонная |

http://orthodoxy.org.ua/content/nedelya-krestopoklonnaya-57

Пост начинается с евангельского чтения об изгнании праотцов наших с обителей райских. За прошедший год забредаем и мы в страну житейскую дальнюю, где о Боге вспоминается лишь пред тем, как спать лечь, да когда заботы с болезнями одолеют. Надобно возвращаться, вовремя преодолеть расстояние, чтобы успеть к Воскресению.

Для любого пути силы нужны

Обратите внимание, что даже в наши дни, совершая путешествие в сравнительно комфортных условиях, мы устаем, выбиваемся из сил. Нам нужно подкрепление. Ведь недаром замечено, что в дороге все едят...

Но это путь телесный.

Духовный сложнее. Он требует постоянного присмотра за состоянием собственной души, которую всегда, каждое мгновение, смущают «хотения», соблазны и искушения.

Без помощи, только своими силами справиться непросто. Именно поэтому на полпути до конечной цели, Церковь выносит в центр своего богослужения Крест Господень. Этот символ веры и спасения не только «пища духовная», но и напоминание, что наша жизнь в основе своей имеет крест. Помните, как у апостола: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной» (Мк. 8;34)

Путь телесный это перемещение из пункта «А» в пункт «Б» и далеко не всегда восхождение

Путь же Великого поста, каждый год повторяемый, всегда стремление вверх, к Богу. Здесь без помощи обойтись невозможно...

Силушка нужна.

Понятие «сила крестная» имеет вполне реальный потенциал, который прибавляет силы, укрепляет волю и, что не менее важно, защищает.

Если даже для наших близких и знакомых наше постное препровождение есть «притча во языцех» и источник искушения, то как несносен ваш пост тому, кто на протяжении всей истории человечества пытается стать Богом? И именно в то время, когда так легко сорваться, дать слабину и оступиться, появляется Крест Господень, защищающий и дающий силу собственному кресту, добровольно нами взятому, чтобы прийти к Воскресению.

|

Метки: пост Крест публикация проповедь |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Связь святых, не знавших друг друга… |

http://www.pravmir.ru/svyatye-i-sovremennost/

Что связывает святых между собой? А что — нас с ними? Почему древние святые близки людям ХХI века, а их опыт актуален для нас? Размышляет протоиерей Александр Авдюгин.

Удивительная особенность православия — повседневное почитание сонма святых, чье реальное участие в духовной жизни каждого из нас не вызывает сомнений. Эта уверенность исходит из двухтысячелетнего практического опыта Церкви, а также поразительной способности подвижников веры и благочестия быть современными независимо от того, когда каждый из них совершил свой святой путь и в какой исторической обстановке он пребывал.

Есть еще одна отличительная черта наших святых: они связаны невидимой нитью преемственности, хотя, многие из них никак не могли знать друг друга, да и разделены были их подвиги не только географическими расстояниями, но и веками…

Передо мной четыре небольшие иконы, на них изображены те подвижники, чья память припадает на осенние ноябрьские дни: преподобные Нестор Летописец, Иов Почаевский, Паисий Величковский и мученица Параскева, нареченная Пятницей. Казалось бы, разные эпохи, особые, только каждому из них присущие обстоятельства жизни.

И все же, они дополняют друг друга, одновременно оставаясь яркими самостоятельностями с присущими только им чертами характера и жизненными коллизиями.

|

Метки: Метки статья святые публикация |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Поминальная |

Завтра в храме будет много молящихся, как на праздник. Вселенская суббота всегда многолюдна и, по сути, это тоже Праздник. Праздник для тех, кто уже ушел от нас, но очень ждет этой поминальной соборной молитвы.

Перебираю сейчас имена в синодике. Многих помню, а многих уже забыл.

Осталось только имя.

За четверть века стольких похоронил, что не упомнишь. Одно упование – Господь всех поименно знает и от этой уверенности легче.

И еще одна особенность родительских суббот. После литургии, во время панихиды для меня, как бы иное время наступает. Внутренне чувствуешь, что именно сейчас горнее и дольнее в единстве пребывает, что все живы. И те, кто за моей спиной свечи возжег и за своих усопших молятся, и те, имена которых я с бесконечных поминальных записок вычитываю.

Тут все. Рядышком.

Вот фотографию нашел. Первого года своей службы. 1990 год. Ребриково.

Молодежь в церковь тогда еще не ходила. Здесь те, кто оставил в памяти старый разрушенный властью храм и возвел своими трудами новый. Кто веру пронес в сердце с 1964 до 1989, то есть двадцать пять лет.

Рассматриваю фото.

Вспоминаю имена и всего пятерых насчитал, кто дожил до 2012. Остальные уже «там» с Богом. Молиться о них завтра буду, насколько могу, и абсолютно уверен, что и они о нас помолятся.

Была у меня когда-то зарисовка об одной из прихожанок наших. Харитоновной все ее звали. Она и на фото есть. В самом верху, в центре, в светлом пальто…

Повторю я сегодня этот рассказик.

|

Метки: приход прихожане поминальная суббота память молитва |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

Архиерейское благословение |

- Ох, тяжко владыченько святый, - затараторил отец Николай. – Прихожане только по праздникам, треб мало, за коммуналку платим, сторожам платим, а где этих грошей наберешься.

Владыка подошел к окну, приоткрыл штору и внимательно рассматривал епархиальную ограду, за которой стоял новенький «Nissan» отца Николая.

- И сколько же у тебя крещений было с начала года? – спросил архиерей.

- Да какие крещения, владыченька, я уже и забыл когда и крестильный ящичек открывал, слезно ответствовал батюшка. Если пять – шесть младенцев окрещу за год и то радость, да где их взять то младенцев? Не рожают, владыка.

- И не помирают? – продолжал допытываться епископ.

- Бывают покойники, куда же им деваться, владыка святый, но я ведь добрый, поплачу с родственниками усопшего и ничего с них не беру – слезливым голосом отвечал священник.

- Да, дорогой мой отец, нелегко тебе, ох не легко. Понимаю, никак нельзя с тебя епархиальные взносы брать…

- Нельзя, владыченька дорогой, никак нельзя – воспрянул отец Николай.

Владыка же, шагая по кабинету, мимо подобострастно улыбающегося и сидящего на краюшке диванчике священника продолжал рассуждать:

- Архиерей должен заботиться о своих подопечных священниках, помогать им всемерно, заботы и нужды их знать. Верно, дорогой мой батюшка?

- Ох верно, владыченька, вы ведь всегда помогаете и все знаете…

- Сколько говоришь в городке твоем жителей, отец Николай? – уже деловым голосом спросил епископ, усаживаясь за стол и рассматривая личное дело священника.

- Да тысяч двадцать, владыченька.

- И так мало в храм ходят?

- Ой мало, владыко, почти никого. Одни сектанты и атеисты, что с них возмешь-то – опять затараторил священник.

Архиерей решительно захлопнул папку, где на второй странице красовалась улыбающаяся физиономия отца Николая десятилетней давности, и решительно сказал:

- Помогу я тебе отче, помогу!

- Спаси Господи, владыка святый! – воскликнул священник умиленно смотря на архиерея и прижимая руки к груди. В глазах отца Николая даже слезы появились.

- Ну, так вот - продолжал епископ. - Есть тут у меня приход. Недалеко. Километров сто пятьдесят от епархии. Там село – сплошь православное. Маленькое, правда. Душ пятьсот-шестьсот. Крещений в год два десятка, не меньше. Венчания бывают, да и на службе по воскресеньям всегда сорок человек набирается. Прошлый настоятель и семью свою кормил, и храм содержал, и на епархиальные взносы у него копейки находились. Так что кончится твоя бедность, дорогой мой батюшка.

И поднявшись во всю свою архиерейскую стать, поправил на себе панагию, четко и грозно приказал:

- Подходи, под благословение!

|

Метки: зарисовка написалось творчество |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Du comme il faut |

Была лет пять назад у меня размышлизма насчет комильфо и не комильфо. Сегодня она немного иначе мыслится…

Она была нетороплива,

Не холодна, не говорлива,

Без взора наглого для всех,

Без притязаний на успех,

Без этих маленьких ужимок,

Без подражательных затей,

Все тихо, просто было в ней,

Она казалась верный снимок

Du comme il faut …(Шишков, прости,

Не знаю, как перевести).

(А.С. Пушкин. "Евгений Онегин")

Комильфо меняется.

У Пушкина – это естественность в сочетании с воспитанием. У Толстого, (вспомните «Детство. Отрочество. Юность»), естественность заменяется благородством происхождения.

В советское время подобного определения вообще не существовало, по умолчанию.

Сегодня, в наших весях, comme il faut это не генеалогическое древо от лордов, дворян или викингов, это и не престижные МГИМо, МИМО и прочие университеты и ликбезы, это даже не семь пядей во лбу с умением думать на английском, ругаться на французском, а мысли излагать, как Мамонов и Веничка.

Нет.

Комильфо нынче в умении отдать чужое, выдав его за свое и способность за внешним лоском и красивыми, ловко составленными словами, скрыть свою собственную, настоящую сущность.

Наверное у многих из нас были встречи с незнакомыми людьми, которые и выглядели неказисто и на лбу особого интеллекта написано не было, да и одежка на незнакомце никак не соответствовала современному понятию «моды», а душа сама, без насилия говорила – это хороший человек. Как, впрочем, и наоборот. Все при нем или при ней. И диплом, и смазливость, и речь ручейком с изысками и философствованиями, но что-то внутри твердит: «Осторожно, подстава».

Так что прислушиваться надо. Ежели «лежит» душа, то это пушкинское du comme il faut, а если сердце предупреждает, настораживает, то это вполне может быть комильфо современного разлива.

Это не предвыборная агитация. Не последний вопль попа, одуревшего от навязчивой истерии СМИ, проникающей, как не закрывайся и не логинься, в любой каменный храм или в самый защищенный компьютер.

Слава Богу, что терпеть не могу политику, как таковую, по многим причинам, главная из которой в триаде заключается:

- политика это дипломатия;

- дипломатия это искусство лжи;

- ложь это нарушение девятой Заповеди Божьей.

Но все же (слаб человек!) заставил себя сегодня просмотреть программы пяти партий и обещания двух десятков, как писал и пел Высоцкий, «кандидатов в доктора».

Прежде чем вывод из данного чтения сказать, искренне благодарю священноначалие моей Церкви, запретившего священникам каким-либо образом участвовать в грядущем на днях действе. Ведь благодарность эта геометрически возрастала, пока я знакомился с обещаниями…

Du comme il faut остался у Пушкина и Толстого, у нас же в очередной раз:

Подстава!

Полная, повсеместная и поголовная. Без исключений.

|

Метки: размышлизма события |

Понравилось: 1 пользователю

Мы не могли не встретиться... |

http://www.pravmir.ru/my-ne-mogli-ne-vstretitsya/

Вечером мы собирались «на лавочке». Место это такое у дома Коли Малиновского. Дом старый, войну переживший и от шумной улицы высоким каменным собором огороженный и кустами сирени прикрытый. Там стол стоял с двумя лавочками, местными доминошниками сооруженный. К вечеру любители забить «козла» пенсионного возраста отдыхать расходились, уступая место молодому поколению «портянки». Портянкой наш район назывался по причине его расположения вдоль не утихающей ни днем, ни ночью улицы Портовой.

Иногда и мы домино баловались, но больше все же разговоры разговаривали, да по «Спидоле» или только что появившимся «Вэф»-ам, как Высоцкий пел, «контру ФРГ» слушали. Западные станции нещадно глушились, поэтому местные умельцы перестраивали нам коротковолновые диапазоны на частоты, где «глушилки» часто не работали.

Сама политика, как таковая, нас интересовала постольку-поскольку, а вот музыкальные программы Севы Новгородцева из Би-Би-Си да рок обзоры «Голоса Америки» были нашими. Мы их даже всеми возможными способами на ленточные магнитофоны записывали.

Сева Новгородцев из Лондона в 23.30 по субботам всегда в эфире вещал и музыкальные новинки рассказывал, а в полночь после новостей какой-то священник о Боге говорил, что было, конечно, любопытно, но не столь интересно. Наверное, так бы и приглушали мы звук после Севиной передачи, но как-то он всю программу рок-опере «Иисус Христос Суперзвезда» посвятил и так вдохновенно сюжет пересказывал, что стало ясно — в головах наших полное отсутствие знаний библейских. Обидное открытие и досадное.

Нет, о религии нам в школе, конечно, рассказывали, естественно, как о пережитке и полной ненужности, но то, что Христос может стать героем в рок-опере, было непонятным, а так как Сева пользовался безусловной репутацией, решили мы лондонского попа слушать, авось просветит…

|

Метки: Метки рассказ творчество публикация |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 4 пользователям

Прогрессивный батюшка |

Отношение к телевизору у отца Стефана безразлично-деловое. Он у него на полу стоит и в качестве подставки для вороха бумаг используется, так как книжный шкаф с письменным столом уже давно заполнены книжками, брошюрами и прочей полиграфией, а с появлением принтера – кипой распечаток всяческих.

То, что надобно скоренько и побыстрее прочитать складывается на телевизоре, а так как время имеет свойство с каждым годом ускоряться, а личные силы уменьшаться, стопа над электронным аппаратом растет все выше и периодически падает. Падение бумаг с телевизора заставляет отца Стефана их разобрать и в процессе сортировки на «надо» - «не надо» данную электронную подставку включить, может быть в мире, что стряслось, из-а чего бумаги попадали.

Свою основную функцию телевизор все же иногда исполняет. Обычно это случается в трех случаях. Первое условие его включения – какое-нибудь экстраординарное событиями в любимом государстве. Второе, когда кто-то из коллег-священников позвонит и о хорошей программе или передаче предупредит. Ну и третья причина включения, о которой отец Стефан распространяться не любит, это футбольные матчи команды, где когда-то сам батюшка в качестве голкипера приписан был или игра сборной. Но команда, в которой отец Стефан ворота защищал, последние годы все норовит из высшей лиги вылететь, а сборная играет так, что и смотреть не хочется, поэтому о данной страсти отец Стефан уже и духовнику не докладывает…

Так что можно сказать, что телевизор у отца Стефана в сугубом аскетизме пребывает, что, естественно, очень даже поддерживается, приходской группой радетелей за чистоту священнических и православных рядов, возглавляемой неусыпным Алексеем Ивановичем.

|

Метки: Метки рассказ публикации творчество |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Слов на мешок, а смысла на вершок |

Если проповедь безлика

Нам сказано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15). Для священника проповедь – дело обязательное и с богослужением неразрывно связанное. Конкретно, к какому времени их приурочивать – единого мнения не существует, но, все же, в большинстве случаев слова наставлений звучат на Литургии. Да и Устав церковный, вкупе с устоявшейся традицией, требует именно литургийной проповеди.

После Евангелия выходить проповеднику на амвон или после запричастного стиха - тоже единства нет. Хотя, все же надобно разуметь, что если основой твоей проповеди является сегодняшнее евангельское чтение, то она более уместна именно после чтения слова Божия. Да и учитывать нужно, что к концу Литургии, если, конечно, служишь ее степенно, не торопясь и молитвенно, народ молящийся устает и часто не столь внимателен к тому, что собираешься сегодня сказать.

Уместна проповедь и в иные богослужения. Сегодня, слава Богу, эта практика возрождается, да и как не сказать наставление, к примеру, во время погребения, когда перед глазами участвующих в похоронах их перспективная будущность? Здесь священника очень внимательно слушают и каждое слово к себе применяют, потому что «страх смертный» каждого волнует независимо от веры, образования и мировоззрения.

|

Метки: проповедь публикации |

Процитировано 1 раз

... и лица ваша не постыдятся |

Любил батюшка 33 псалом. Особенно, когда его в окончании литургии хор поет. Не торопился Дары потреблять, чтобы до конца дослушать, а не на середине прерывать, как во многих приходах принято.

Степенно Чашу омывал, тщательно ее вытирал и ждал, пока не прозвучит: «Смерть грешников люта и ненавидящие праведнаго прегрешат…»

На стихе этом вздыхал священник глубоко, слезы выступившие вытирал и выходил народ благословлять.

Осенял всех иерейским благословением, возглас положенный говоря:

- Благословение Господне на вас,

Того благодатию и человеколюбием,

всегда, ныне и присно и во веки веков…-

а сам все думал, что даже если и грешен, то все же на Господа уповает, а ведь за это Бог обещал, что «избавит души раб Своих»…

Обязательно избавит.

Как же иначе?

Ведь в глаза своих прихожан, которые сегодня Тайнам Христовым приобщились, посмотришь и, как будто, в рай заглянул.

Словом не передать.

Только и можно, что сказать:

- Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся

|

Метки: написалось |

Понравилось: 3 пользователям

О Москве и москвичах |

Москва одна, а у меня их оказывается четыре. Это я понял тогда, когда попросили написать о Москве.

Пытаюсь все четыре соединить в одну. Не выходит. Но ведь что-то же общее есть? Должно быть! Ведь географически все четыре в одном месте обретаются. Красная площадь во всех в наличии вкупе с лобным местом, собором Василия Блаженного и мавзолеем. Но разные у меня города выходят…

1958. Ветер холодный со снежинками залетает под опущенную и завязанную под подбородком шапку-ушанку. Я восседаю на плечах отца и завороженно смотрю на большие часы Спасской башни. Жду, когда заиграют куранты. У меня замерз нос и хочется потереть его варежкой. Терплю. Боюсь пропустить.

Заиграли. Точно как в радио, только по-настоящему.

От радости махаю руками и колочу ногами по отцовской груди.

Потом мы идем в большой магазин, где мне покупают красную машину. У нее открываются дверцы, и мне хочется забраться в кабинку, где даже руль есть, но машина игрушечная, так что в кабину шоферскую только еле-еле моя рука влезает. Еще был шумный вокзал с милиционерами в красивой форме и поезд с зелеными вагонами. Москва закончилась множеством огоньком за замерзающим вагонным окном, в котором я пальцами оттаивал маленькие дырочки, чтобы сказать «до свидания».

Это моя первая Москва.

|

Метки: статья творчество публикация |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Сила Божия в немощи совершается и через человека обретается |

http://www.pravmir.ru/sila-bozhiya-v-nemoshhi-sove...-cherez-cheloveka-obretaetsya/

Весна 1991 года. Казалось бы, всё как и в предыдущие предпасхальные дни. Снег тает, солнышко с каждым днем веселее, забот и хлопот в делах домашних прибавилось. В селах и поселках к делам полевым и огородным готовятся, в городе мусор убирают… Обычные хлопоты. Вот только время необычно и тревожно.

Новость за новостью о новых откровениях в экономике, политике, истории. То, что казалось незыблемым и вечным, в одночасье становится временным и преходящим. Рушатся идеалы, а новые имеют такую непонятность и зыбкость, что уже не знаешь, кому верить и что считать главным.

Пустеют полки магазинов, все меньше можно купить хлеба на бумажный рубль, который получает наименование «деревянный», а те, кого раньше считали спекулянтами, получают наименование «предприниматель». Странно все. Тревожно. Давний вопрос пушкинского Германа: «Что день грядущий мне готовит?» — становится актуальной повседневностью.

Одно радовало. Открываются двери храмов и церквей. Более того — возникают новые приходы, и выясняется, что никуда православие не делось, что исконная вера сохранилась, и по телевизору так и не удастся посмотреть последнего попа, которого обещали показать в 60-х.

|

Метки: публикации творчество приход епархия |

Понравилось: 1 пользователю

Православный священник и мусульманский кот |

http://www.pravmir.ru/pravoslavnyj-svyashhennik-musulmanskij-kot/

У каждого священника есть удивительная никому не присущая особенность — он всегда священник.

Даже тогда, когда спит и матушка его в бок толкает, чтобы не храпел:

- Батюшка, ну ты расходился… — Он все равно остается священником, как бы кому не хотелось сделать из него «обыкновенного человека».

|

Метки: написалось творчество публикации |

Понравилось: 1 пользователю

Энгельс-Геннадий-Евгений |

моя новая публикация в "Фома в Украине"

Ежедневный вечерний молебен. В храме и десятка молящихся не наберется. Все лица знакомые, лишь у входа стоит пожилая женщина, которую вижу впервые. Те, которые не часто в церковь заходят, определяются быстро. Особый у них вид, примечательный и неповторимый. Если из захожанина, с Божьей помощью, в прихожанина превратишься, такого вида уже не будет. Он единственный в своем роде.

Часто у священника спрашивают: что такое страх Божий? Ответов существует множество великое и разнообразное. Кто только об этом не рассуждал, но почему то самый простой пример не приводится. Его ведь увидеть воочию можно, этот «страх Божий». Он на лицах тех отчетливо проявляется, кто в первый раз, может быть лишь ради любопытства, в храм заглянул. Каким бы образованным, разносторонним и современным человеком ты не был, как бы умно о вере и религии не рассуждал, какими бы эпитетами православных не определял, но почему-то входя в храм, будь то большой собор или маленькая деревенская церквушка, сразу заметен становишься. И не потому, что необычно все и незнакомо, а оттого, что страшновато…

Вот и эта женщина – впервые пришла. Неловко в руке три свечи держит, куда их поставить не знает, платье свое и платочек раз-за разом поправляет, а в глазах страх да беспокойство, как бы чего «не такого» не сделать.

|

| Альбом: ЖЖ |

Пока на клиросе хор в составе двух человек тропари поет, да Апостол читает, перебираю записки с именами и сразу нахожу ту, которую эта женщина написала. Да и как не найти, если под словами «за здравие» все имена с отчествами написаны. Подобное только у новичков, может быть, когда они стесняются за консультацией к нашим всезнающим старушкам обратиться. Иногда, для верности, наверно, чтобы Бог не ошибся, еще и фамилию добавляют, но это редко случается. Смотрю в записку и тут же спотыкаюсь на имени: после Владимира Константиновича идет Энгельс Константинович. Перечитываю еще раз. Нет, не ошибся. Именно «Энгельс» и никак иначе.

На ектеньи (так прошения, священником возглашаемые называются), естественно, Энгельса пропускаю, хотя уже знаю, вернее, понимаю, что своим игнорированием в смущение эту женщину введу. Ведь стоит, крестом себя осенять пытается и, наверняка, очень внимательно слушает, когда я имена перечисляю.

После молебна сразу к ней подошел, вернее, уже остановил, когда она уходить собралась.

|

Метки: творчество рассказ публикации |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Вспомнилось... |

После того, как в СССР, вернее, за кремлевской стеной решили, что Бог это, в принципе, неплохо, в только что открывшейся Оптиной, впервые после 17-года, вышли «Душеполезные поучения» аввы Дорофея.

Был это 1990 год

Обогнали мы тогда в негласном соревновании по книжкам Троице-Сергиеву Лавру. Лавра в в 89-ом и 90-ом усиленно тиражировала молитвослов с Псалтирью и книжку "Всенощное бдение. Литургия".

Самое удивительное то, что Дорофея напечатали в типографии тульского обкома компартии тиражем 20 тысяч экземпляров. Параллельно с "Душеполезными поучениями", на соседнем станке впервые в СССР выходил в полном объеме "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Исаевича.

Дорофея мы забирали из типографии с отцом Мелхиседеком (Артюхиным), аккурат перед Петром и Павлом. У директора типографии я выпросил себе и трехтомник "Архипелага".

Помню как радовался тогда книжке аввы Дорофея наместник монастыря архимандрит (нынче Владыка Владимировский) Евлогий (Смирнов)

До дня нынешнего, как приближается апостольский праздник, так и вспоминается то лето 1990 года.

Кстати, отец Мелхиседек в тот год, вот так выглядел:

|

|

Метки: Оптина вспомнилось книги |

Понравилось: 1 пользователю

медиоконференция |

http://mgm.com.ua/content/o-aleksandr-avdyugin#mgmodule-ask-question-form

о. Александр Авдюгин

Протоиерей Александр Авдюгин. Родился в 1954 году в г. Ростове-на-Дону. В ноябре 1990 года получил рекомендацию на священническое служение и в ноябре был рукоположен митрополитом Луганским и Алчевским Иоанникием (тогда - епископ Луганский и Донецкий) в иереи и направлен на приход с.Ребриково Антрацитовского района, где прослужил 18 лет. В 2005 году получил новое послушание: настоятельство в строящемся храме-часовне в память погибших шахтеров в г.Ровеньки. В 2008 году передал Ребриковский приход своему воспитаннику. В настоящее время кроме настоятельства в ровеньковском храме возглавляю епархиальный отдел по СМИ и исполняю обязанности пресс-секретаря епархии.

Медиаконференция с о. Александром Авдюгиным состоялась 5 июля.

Интересующийся:

Отец Александр, правда ли, что состояние здоровья митрополита Иоанникия ухудшается и, в связи с этим, в верхушке епархии происходят конфликты? Говорят, что из-за этого в Луганск приезжала специальная архиерейская комиссия. Каковы могут быть итоги этого визита?

О. Александр: Недомогания для 74-летнего человека – вполне понятная реальность, тем паче, при той нагрузке, которую несет на своих плечах человек отдавший церкви 54 года служения. Он из простой, крестьянской, верующей семьи из Курской области. Он один из немногих архиереев исконно русского происхождения. Он учился во времена хрущевских гонений, когда Хрущев обещал «нынешнему поколению показать по телевизору последнего попа». Насмешки и презрение к верующему человеку были общеприняты. Тогда закрывали Киево-Печерскую лавру и выгоняли их практически голыми на улицу. Потом он учился в Одесской семинарии, закончил Московскую духовную академию, был келейником у патриарха Пимена, затем вернулся в Одессу, где был экономом монастыря и преподавал в семинарии литургику. То есть он прошел такой путь, о которых мы можем сейчас читать только на страницах учебников.

Сегодня подросло то поколение священнослужителей, которое знает историю своей церкви лишь по рассказам и учебникам. Естественно, разномыслия неизбежны, и столкновение поколений всегда происходило. Многие говорят, что в церкви должно быть едино, и все должны мыслить одними категориями. Ошибка. Об этом Евангелие говорит словами апостола: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор.11:19). Говорить о том, что у нас какой-то тоталитаризм присутствует в церкви – не правильно. Потому что каждый человек уникален и идет по своей тропинке к Богу самостоятельно. Да, у нас есть догматы и каноны, но они не ограничивают, а ограждают от влияния внешнего мира, от нападений лукавого. Но в творческом плане мы ни в коем случае не ограничиваемся, у нас идет вектор развития не в разные стороны, а вертикально вверх. Разногласия вполне возможны, как и различные взгляды на методы руководства, что и произошло в нашей епархии.

|

Метки: интервью Луганск епархия |

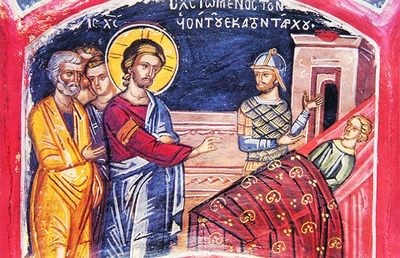

Как же далеко мне до веры сотника... |

http://www.pravmir.ru/vera-sotnika/

Вера сотника

На неделю 4-ую по Пятидесятнице

Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:

Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.

Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;

ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.

Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;

а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Мф 22, 13.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.

Какова вера сотника! Удивила Самого Господа… В ком есть такая вера, тот ни в чем не имеет недостатка, и что ни просит, все получает. Так обещал Сам Господь.

Святитель Феофан Затворник

Евангельское повествование о вере сотника, который впервые воочию увидев Христа без капли сомнения, без малейшей дольки неуверенности знает, что Спасителю, не надобно даже к нему в дом заходить, а лишь «скажи только слово, и выздоровеет слуга мой» (Мф. 8:8) меня всегда приводит в смущение.

Еще как-то представляемо: увидел и уверовал, случается такое, но чтобы верить без никаких внутренних сомнений, без боязни, что по моему собственному недостоинству не получу ожидаемого и просимого, не удается. Более близок иной новозаветный персонаж – отец бесноватого отрока. Помните, как он привел к Христу своего больного, одержимого сына? Крик отцовский: «верую, Господи! помоги моему неверию» (Мар.9:24) вспоминаете?

Вот это мой крик. Он понятен и вполне реален. Но, чтобы вот так, сразу, без альтернатив и предисловий: скажи и он выздоровеет — не получается, не укладывается.

Одно успокаивает. Не только я такой.

|

Метки: публикации |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

мыслимо и немыслимо |

«Согрешил (а) я, батюшка, грехами многими, мыслимыми и немыслимыми» - что в переводе с приходского обычно означает «ведомыми и неведомыми».

Оказывается, не всегда данный перевод верен.

Иное содержание и смысл «мыслимо и немыслимого» греха давеча услышал.

Вечером у храма на скамеечке сидим, тихонько так разговоры разговариваем, никого, как Бегемот говорил, не трогаем и, на тебе, материализуется рядом с нами особь мужского пола лет тридцати отроду, в выпившем выше нормы состоянии. Причем, одет прилично и не без признаков интеллекта на пьяной физиономии.

Плюхнулся рядом на скамейку и тут же заявил:

- Согрешил я, святой отец, мыслимо и немыслимо!

- Это как? – спросил я от неожиданности.

- Понимаешь, батя, замыслили мы с корешом чекушку выпить и немыслимо нажрались…

|

Метки: зарисовка юмор |

Процитировано 1 раз

Делала, что могла |

Баба Клава, на нашем сельском приходе была единственной прихожанкой, у которой настоящая боевая награда была. Причем не медаль, а целый орден. Но вот рассказывать о том, за что она его получила, старушка не любила. Она о вообще о войне редко вспоминала. Сколько не приглашали бабу Клаву на всякие мероприятия ветеранские, сколько не просили поведать о делах фронтовых и подвигах, лишь рукой махала. Тихонько и незаметно в уголке сидела, внимательно всех слушала и очень часто крестилась.

На все юбилеи военные и государственные, медали ей давали, пенсию она повышенную получала, но как только, кто начинал любопытствовать:

- Ты бы, Клавдия Ивановна, рассказала, за что тебе орден дали? - старушка замыкалась и иногда плакала. Не надо, мол, прошлое ворошить.

Я тоже как то не вытерпел и после исповеди спросил:

- Баб Клав, а за что у вас орден?

Старушка посмотрела на меня внимательно, вздохнула и ответила:

- Да ни за что, батюшка. Я на фронте выполняло то, что делать могла.

Умерла старушка. Отпели мы ее в храме всем приходом, а через месяц правнук Клавдии Ивановны большой пакет писем мне принес, которые у бабушки хранились. Все письма – благодарности и поздравления с праздниками.

Обратные адреса – практически весь бывший Союз. Это те раненые и контуженные писали, которых она с поля боя на себе вынесла.

Делала, что могла…

|

Метки: прихожане зарисовка |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

недочеты оглашения |

Годовалый младенец Назарий уверенно и спокойно, без хныканья и боязни восседал на руках крестного (восприемника) и внимательно наблюдал за священником и окружающей действительностью.

Шла начальная часть таинства Крещения.

К наречению имени ребенок отнесся с пониманием, головку от священнической руки не отстранил, а длительные запретительные молитвы слушал намного внимательней, чем будущие крестные родители и присутствующие на Крещении бабушки, дедушки и прочие свидетели богослужения.

Как и положено, после молитв лукавого отгоняющего и запрещающего, следует чин отречения от сатаны и всех духов его.

Восприемники, как надлежит, повернулись к западу и после священнических слов: «Отрицавши ли ся сатаны, и всех дел его, и всех аггел его, и всего служения его, и всея гордыни его?», трижды дружно и уверенно подтвердили «Отрицаюся».

Малыш, в это время, к западу не обратился, а через плечо восприемника, продолжал внимательно следить за действиями священника. Батюшке даже подумалось, что ребенок контролируют правильность и полноту совершения Таинства.

После отречения от князя мира сего следует священническое требование: «И дуни, и плюни на него».

Далее произошло действо, которое ввергло священника в ступор, а ребенка откровенно расстроило. Вместо того, чтобы провести это символическое действо, как предписывает Устав, в сторону лукавого, восприемник и восприемница, четко делают пол оборота и энергично дуют и не менее откровенно плюют друг на друга…

Священник ошарашено смотрит на происходящее, Назарий хнычет, а настоятель, зажав ладонью рот, чтобы не рассмеяться, все же приходит к нужному выводу:

- Оглашение надобно проводить поконкретней.

|

Метки: Метки зарисовки крещение оглашение прихожане |

Предисловие |

|

Метки: объявление |