-Метки

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

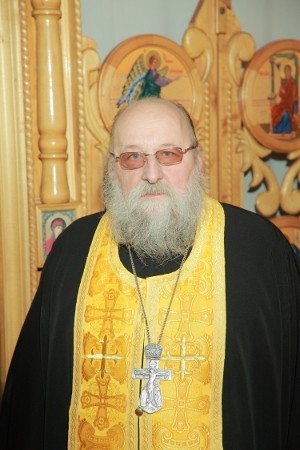

Регент |

http://orthodoxy.org.ua/content/reg

Виталий Степанович сидел на ступеньках приходского домика, «караулки» по-местному, так как на этом месте будка сторожа когда-то стояла. Сидел и строгал немецким ножиком длинную палку, на конце которой была укреплена металлическая загогулина, чем-то напоминающая головной убор Дровосека из мультика об изумрудном городе. Ножик был точно немецким, так как взял его наш регент у Николая Харитоныча, стоявшего рядом. Харитоныч, как всем известно, был из тех дедов, у которых ничего и никогда не пропадает, а так же не меняется с тех пор, как он с войны вернулся. Дед ножик этот трофейный берег, внукам и правнукам в руки не давал, а вот Виталию Степановичу попользоваться разрешил, так как тот тоже воевал. И хотя, по мнению Харитоныча, музыкальная рота, в которой последний год войны провел регент и не войска вовсе, но все же, к ветеранам дед Степановича причислил.

На мой вопрос, что это за сачок с железякой, Харитоныч отмахнулся, мол, не мешай, а Виталий Степанович диаконовским распевом выдал: «и заключиша врата храма, и погасиша светильники, и фимиамом не кадиша, и всесожжений не принесо-о-о-ша…»

Я сделал вид, что все понял и отправился в свою келью, располагающуюся в этой же караулке, не с намерением подумать и узнать, чего мои деды мастерят, а поспать часика два перед вечерней субботней службой.

********

Нужно сказать, что Виталий Степанович был не просто регент, а регент с такой жизненной историей, что по ней можно отследить послевоенную судьбу всей Православной Церкви на территории Советского Союза находящейся. Не было такой государственной деятельности в отношении тех, кто в храм ходит и лоб крестит, которая бы его не коснулась. Да и практически всех церковных событий он был или свидетелем, или участником.

Родился Виталий Степанович в потомственной семье священника и путь ему был предрешен поповский, от которого он и не собирался отказываться, хотя ходил в советскую школу и, естественно, был мишенью всех предвоенных атеистических атак и насмешек. В Бога наш будущий регент верил и доказательств существования Всевышнего не искал, так как мир без Бога не представлял.

Для молодого и шустрого Виталика, как вспоминал его отец, богослужение началось с тех лет, как он только встал на ноги. Научившись дома ходить от кровати к столу и обратно, он в первое же храмовое воскресенье, увидев открытые царские врата, поднялся со ступеньки солеи, куда сажали его во время литургии, и направился «по прямой» к отцу, готовящегося к Великому входу. Пока хватились остановить мальчишку, тот уже добрался до отца и схватился, дабы не упасть, за фелонь. Дары выносили втроем. Впереди старенький пономарь со свечей, затем отец священник с потиром и дискосом, а в завершении ковыляющий и еще путающийся в ногах Виталий.

«По архиерейски вошел», – рассудили церковные бабушки и предрекли малышу большое церковное будущее.

Так бы оно, наверное, и было, если бы не война. Она временные рамки изменила, людей повыбивала, а вот церкви, особенно на оккупированных территориях, открыла.

Нашего будущего регента в армию призвали уже в конце 1944-го. В музыкальной роте 4-го Украинского фронта, он оказался не только по причине того, что мог играть на всем, что имеет струны и клавиши, но и из-за того, что обладал идеальным слухом. Музыкальный военный путь начался еще в «учебке» по подготовке младшего командного состава, куда зачисляли всех имевших среднее образование. Дневалил как-то Виталий Степанович у взводной палатки, отдаленный гул приближающейся машины услышал и тут же доложил:

– Товарищ старшина, комполка едет.

Старшина удивился. Машины из-за пригорка перед подразделением никак разглядеть нельзя было.

– Почему комполка?

– Потому что ре диез, – тут же ответствовал Виталий Степанович. – Ошибки быть не может.

Держать в пехоте такое сокровище в конце войны пожалели и отправили его в «музчасть», с которой и дошел Виталий Степанович до Праги, а затем еще 18 месяцев после победы играл и пел для своих и союзников.

Вернулся домой Виталий на Покров 1946 года и сразу же женился. Благо невест тогда намного было больше, чем женихов. Война свое дело сделала.

Отец Виталия отговаривал сына от столь скоропалительной женитьбы. Чувствовало священническое сердце, что из бойкой, охочей до веселья и непоседливой невесты никак матушки не получится, хоть и крестик на шее присутствует. Не послушался наш будущий регент отца. Еще до поста рождественского обвенчал их батюшка.

Военное лихолетье уходило в прошлое, но надвигалось иное, изначально каждому незаметное, а вот священнические семьи непосредственно коснувшиеся. Все больше требовательных бумаг приходило на приходы из властных Советов, все жестче требования, всё конкретнее запреты. Через год после поступления Виталия Степановича на епархиальные двухгодичные богословские курсы начали настойчиво теребить в комиссиях и комитетах его жену. Изначально просили отговорить мужа от церковной учебы и будущей священнической стези, а затем, когда стало ясно, что убедить не получится, началось запугивание.

«Ты молодая, красивая и активная с мракобесами себя связала, с отживающим элементом нашего общества живешь… Народ коммунизм строит, а ты в стороне остаешься. Не будет ни тебе, ни твоему ребенку ожидаемому никакого счастья…»

И добились своего.

Не смогла молодая женщина такой натиск перетерпеть, да и веры особой не было. И когда в роддом заявилась целая группа «активистов» с обещаниями светлых социалистических будней, с ворохом столь дефицитных в те времена пеленок, и двумя кусками настоящего детского мыла, неокрепшая в вере (да и была ли она?!) душа молодой матери дрогнула.

«Прошу развести меня с моим мужем Виталием, так как я хочу быть активным строителем светлого будущего нашего народа и не разделяю религиозные взгляды своего супруга. Прошу помочь мне воспитать ребенка таким человеком, как требует наша партия и правительство», – именно так было написано в заявлении в поселковый совет.

Долго на столе советского начальника эта страшная бумага не пролежала. На второй день развод был оформлен.

Завернула молодая мать сына в пеленки, представителями светлого будущего подаренные, нехитрый свой скарб у свекра находящийся в сундук сложила и в общежитие, к подругам подалась. Охал отец Виталия Степановича, умолял сына подождать, по-доброму все решить, да Бога не гневить. Плакала матушка-свекруха: куда же ты мальца то забираешь…. Но под воротами церковного дома уже стояла, услужливая присланная телега из Совета, которая и доставила «мужественную мать, разорвавшую связь с отжившим миром», как писала вскоре местная газета, туда, где «живут и трудятся лучшие представители советской молодежи».

По всем правилам и канонам мог Виталий Степанович священником стать, даже в разведенном состоянии, но иначе все сложилось….

Любил он жену, которая от него отреклась, а еще сильнее страдал, что сына родного даже видеть не может. Власть быстро «позаботилась», чтобы получил брошенный молодой отец скорое предписание об обязательной оплате алиментов, а вместе с исполнительным листом и решение суда, запрещающее свидание с сыном.

Не выдержал Виталий. Замелькала его выцветшая армейская гимнастерка с двумя наградными колодками и трофейным аккордеоном за плечами у мест злачных. В то время на возрождение шахт Донбасса много народу в степи донецкие согнали. Кого по своей воле, кого «добровольно-принудительно» и все больше женского пола. Да и где мужиков то брать после войны?

Гармонист – всегда первый парень на деревне, а аккордеонист, который может играть все, что закажут, причем с такими коленцами и музыкальными вздохами, что и в филармонии не услышишь, всегда на виду и постоянно востребован. Закружила нелегкая молодого Виталия. Тут тебе и танцы, и водка, и девки бойкие…

И двух месяцев не прошло, как получил епархиальный архиерей строгую бумагу из областного комитета по делам религий. В бумаге той значилось, что учащийся епархиальных курсов, такой-то, ведет себя недостойно, водку пьет и аморальностью запачкан. За перечнем прегрешений следовало чуть ли не церковное определение, что в соответствии с канонами и правилами Церкви священнослужителем он быть не может…

Два года крутила Виталия Степановича нелегкая, пока не проснулся он однажды рано утром в чужой хате, в которую неизвестно как попал. Проснулся от шума в соседней комнате. Женские голоса разбудили, причем один голос, который постарше, упрекал и негодовал, а второй, помоложе, оправдывался и огрызался. Послушал Виталий эту бесконечную, да громкую перебранку бабью, в охапку свой аккордеон взял, да тихо в утренний предрассвет вышел.

Прохладно было. С недалекой речки тянуло сыростью, петухи отбивали очередную зорьку, им уже начинали вторить просыпающиеся птицы. По сторонам огляделся Виталий, попытался вспомнить, как он сюда попал, но память отказывалась, что-либо объяснять. В голове лишь стучали тяжелые молоточки боли. Или греха? Бог весть.

Опомнился от бездумной тяжести Виталий Степанович лишь тогда, когда тропинка резко оборвалась небольшой калиткой, в длинном, уходящем в мокрый туман, плетне. За калиткой, на фоне высоких елей стояла небольшая церковь.

«Наваждение», – подумал Виталий, и резюмировал –догулялся».

Церковь не была наваждением, как не был призраком и седой старый священник, стоящий у ее дверей.

Виталий поднялся по ступенькам деревянной паперти, поставил аккордеон на лавку, поклонился священнику и попросил:

– Благословите, батюшка.

Тот размашисто перекрестил:

– Во имя Отца, и Сына и Святаго Духа, – а затем добавил, – ну пойдем, раб Божий Виталий, утреню с тобой послужим. Чай еще не забыл, как службу править?

Почему-то Виталий не удивился. Он просто пошел вслед за священником, поклонился и поцеловал вслед за батюшкой две центральные аналойные иконы и пошел направо, к клиросу, который располагался рядом с алтарной солеей.

Через много лет рассказывал мне, молодому священнику, Виталий Степанович события того утра. О том, как он сам, впервые зайдя в этот храм, безошибочно взял с нужной полки, нужные для утрени богослужебные книги, как раскрыл их именно на том дне, который служился, как читал сквозь слезы шестопсалмие и как навзрыд заплакал, когда священник возгласил: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне!».

Он плакал, а старенький, прошедший все испытания горького XX века, священник, по-отцовски, положив руку на его кудри, молился.

После службы была долгая исповедь, а затем не менее долгий разговор. Вернее, это было наставление умудренного жизненным и духовным опытом старца, который при каждом возражении и жалобе кающегося Виталия повторял: «Будь смелым. Ты же солдат, медальки вон получил, а здесь трусишь… Бог смелым в деле праведном всегда благоволит».

На жалобы Виталия, что он все потерял, рассердился батюшка: «У тебя Бог есть, родители дома убиваются, тебя ждут, а ты трусил и в храм зайти, и отцу родному, священнику Божьему, пойти в ноги поклониться…»

Так и состоялось возвращение и в храм, и в жизнь.

Долгая она была, жизнь эта. И архиерейским хором командовал, и в ссылку в дальние приходы отсылали, за то, что говорил все, как думал, где ему одновременно и регентом, и клиросом и пономарем с алтарником в единственном числе быть доводилось; и сына своего в люди вывел и к Богу привел.

При всех же неудачах и нестроениях, когда припечет, заколет или смутит, любил Виталий Степанович слова старца-священника повторять: «Бог смелым, в деле праведном, всегда благоволит…»

*******

На вечернюю службу Виталий Степанович вместе с Харитонычем разожгли в храме паникадило. Оно древнее у нас, с лампадами настоящими, не муляжом электрическим. Разжечь его целая проблема. Надобно вниз на цепи опустить, затем аккуратно поднять, а весу в нем около восьми пудов. Только на праздники и зажигали, да и то не на все….

Здесь же, под рядовое воскресенье настоящий полиелей… и иллюминация. Уставился я вопросительно на «всезаженное» паникадило, тупо не понимая, как эти два старика, смогли его вдвоем вниз опустить и наверх поднять. Ничего разумного не придумывалось. Пока Харитоныч не признался, а Виталий Степанович не похвастался.

Соорудили они длинный шест, на который приделали палку с тем странным сооружением из железа, который я у них давеча видел. Приспособление это могло одной стороной лампады зажигать, там свечка крепилась, а другой – тушить…

На мое восхищение смекалкой, умением и смелым решением, Виталий Степанович лишь ответил: «Бог смелым в деле праведном всегда благоволит…»

|

Метки: творчество публикация |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда…. |

Во второе постовое воскресенье обычно на проповеди все об энергиях Божиих рассуждают, да о синергии двух воль рассказывают, пугая данным «снИгирем» неискушенных богословием прихожан и прихожанок…

Верно, конечно, как и нужно, тем более, сегодня, когда рассуждения о благодати и «даровитых» старцах, несмотря на все наши усилия в газетах, на телевиденье и интернете существенных и кардинальных изменений не принесло.

Все также толпятся очереди и подъезжают все новые автомобили к зоне отчиток очередного гонителя бесов; каждый год вновь и вновь раздается «священное» тесто от которого по очереди открещиваются Почаев, Иерусалим и Дивеево вкупе с Афоном; продолжают пугать грядущим, послезавтра начинающимся, апокалипсисом не «благословленные», но под различными благословениями издающиеся журналы и газеты под общим лозунгом: «Спасайся, кто может!»

Харизмометр продолжают изобретать, благодать измерять, а исцеление покупать.

Поэтому, конечно необходимо, в день завтрашний, поведать своим прихожанам о Григории Паламе и о том, что помощь Божия лишь при нашем самостоятельном шаге навстречу Богу совершается, но еще надобно и об ином сказать…

Положив руку на сердце, скажите братцы, есть ли у каждого из вас четверо друзей, которые с такой же верой, любовью и состраданием так же дружно, отнесут вас больного и расслабленного к Богу?

Не один друг или подруга, каких я часто вижу в домах тех, куда пришло горе или беда, а именно четверо, которые всегда поддержат, помогут и помолятся?

Боюсь, что многим трудно будет положительно ответить.

Вот, ленту друзей полистал и скорблю.

О друзьях очень много. О виртуальных. Которых мы тут «фрэндами» именуем, а о тех, кто рядом и который и в вере, и в деле, и в помощи, как то не встречается…

А их бы четверо надобно. Сильных. Чтобы донесли, не уронили и не побоялись добро чужое потревожить (кровлю разобрать), и прямёхонько к стопам Господним опустить.

Нет стольких.

Печально…

Друзья лишь виртуальные и четырёхлапые.

Поэтому, нечего жаловаться: меня, мол, Бог забыл. Друзей иметь надобно и самому уметь другом быть.

Ко мне также, в полной мере, данный вывод относится.

|

Метки: друзья проповедь |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Икона |

немножко "подшлифованный" старый мой рассказ, но как раз к завтрашней теме проповеди...

Икона

В полосатой «базарной» сумке, завернутая в ветхое серое полотенце, уместилась большая икона, судя по размеру - аналойная. Разворачиваю. И… не могу сдержаться. - Ух ты, Серафим! - так и выдохнулось.

В полосатой «базарной» сумке, завернутая в ветхое серое полотенце, уместилась большая икона, судя по размеру - аналойная. Разворачиваю. И… не могу сдержаться. - Ух ты, Серафим! - так и выдохнулось.

|

Метки: творчество публикация |

Понравилось: 2 пользователям

Икона |

немножко "подшлифованный" старый мой рассказ, но как раз к завтрашней теме проповеди...

Икона

В полосатой «базарной» сумке, завернутая в ветхое серое полотенце, уместилась большая икона, судя по размеру - аналойная. Разворачиваю. И… не могу сдержаться. - Ух ты, Серафим! - так и выдохнулось.

В полосатой «базарной» сумке, завернутая в ветхое серое полотенце, уместилась большая икона, судя по размеру - аналойная. Разворачиваю. И… не могу сдержаться. - Ух ты, Серафим! - так и выдохнулось.

ПравМиру, Спаси Господи!

|

Метки: творчество публикация |

День первый Поста Великого |

Гавань сердечного покаяния

На вопрос: «Что делать-то, батюшка, ведь грех за грехом чередой нескончаемой?» - преподобный старец Оптинский Иосиф советовал как можно скорее бежать в тихую гавань сердечного покаяния.

На вопрос: «Что делать-то, батюшка, ведь грех за грехом чередой нескончаемой?» - преподобный старец Оптинский Иосиф советовал как можно скорее бежать в тихую гавань сердечного покаяния.

На вопрос: «Что делать-то, батюшка, ведь грех за грехом чередой нескончаемой?» – преподобный старец Оптинский Иосиф советовал как можно скорее бежать в тихую гавань сердечного покаяния.

В течение года до гавани этой далече было. Нет – храм рядом и священники в епитрахилях у исповедального аналоя стоят, ждут, но ведь дни-то какие для жизни нужные и для тела полезные. Пропустишь хоть один, смотришь, а сосед уже в чем-то превзошел, чего-то купил и довольный на всеобщее обозрение выставил, аккурат напротив моего взгляда…

Только соберешься о душе подумать, так к этому времени обязательно детишки подрастут: того в школу, другого в университет, а эта уже замуж собралась. Видишь гавань сердечного покаяния, поклоны ей передаешь, обещаешь обязательно на днях зайти, да все недосуг. Ведь не виноват же я, что каждому нужен? Думал перед Рождеством заглянуть, так жена любимая путевки в Египет взяла, пришлось ехать. И результат?

Ни в гавань покаяния не попал и из Египта еле уехал…

Решил обязательно на Крещение, как в прорубь окунусь, сразу в храм, а тут друзья в бане рассказали, что водой крещенской все грехи смываются. Обрадовался и не пошел. Греха в этой бане и после нее набрался столько, что теперь не то что в гавань покаяния зайти боюсь, но и в глаза жене и родственникам неделю стыдно глянуть было.

Давеча проснулся ночью, тяжко на сердце. И чего тяжело? Кажется, все есть. Дети устроены, крыша над головой не течет, в холодильнике коммунистическое изобилие, жена простила, даже ГАИ в последнее время не останавливает, а тяжко. Крестик на груди жжет и с иконы родительской Бог с укоризной смотрит.

Станешь молиться, а мысли то о работе, то об очередной проблеме. Молитву читаешь и неизвестно где пребываешь.

Может меня Бог оставил?

За что?

Я ведь о Нем помню.

Когда кресты на куполах вижу, обязательно перекрещусь. Нищим подаю. Недавно фирма моя на колокола для соседнего монастыря деньги перечислила. Да и сам я хоть и грешный, но добрый.

Нет, не должен Он меня забыть.

Так что же тяжко то так?

Вспомнил, как десяток лет назад ездили с маленькими еще детьми в Оптину. Книжку я там купил с изречениями старцев. Может быть, они подскажут?

Раскрыл… и сразу: «как можно скорее бежать в тихую гавань сердечного покаяния».

Выход то известный, я его помню, но забыл…

Не остановит меня больше никто и ни за что.

Только это подумал и решил, соседка позвонила. Анна Ивановна. Добрая и сердечная. Мне иногда кажется, что она ангел семьи нашей. Все заботится и помогает.

Зашла и говорит:

- Ты меня до храма не проводишь? Скользко на дворе, а не пойти нельзя. Первый день поста. Канон покаянный читается.

- Провожу, Анна Ивановна! Вместе с вами пойдем. Мне без этого покаянного канона уже никак нельзя. Да и гавань сердечного покаяния лишь только там находится.

Иной нет.

|

Метки: написалось публикация |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Великая Четыредесятница |

Духъ же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему.

Ей Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословенъ еси во веки вековъ, аминь.

Господи, Боже мой, удостой меня быть орудием Твоего мира,

чтобы я вносил любовь туда, где ненависть;

чтобы я прощал, где обижают;

чтобы соединял, где ссора;

чтобы говорил правду, где заблуждение;

чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение;

чтобы возбуждал надежду, где отчаяние;

чтобы вносил свет туда, где тьма;

чтобы я возбуждал радость, где живет горе.

Господи, Боже мой, удостой ни чтобы меня утешали, но чтобы я утешал;

ни чтобы меня понимали, но чтобы я понимал;

ни чтобы меня любили, но чтобы я любил.

Ибо, кто дает, тот получает,

кто себя забывает, тот обретает;

кто прощает, тому простится;

кто умирает, тот просыпается к вечной жизни.

Аминь.

Простите, дорогие мои…

Простите и благословите.

|

Метки: пост |

Процитировано 9 раз

Понравилось: 3 пользователям

Король и для меня заговорил... |

Специально выделил вечер, чтобы спокойно посмотреть лауреата Оскара, фильм Тома Хупера "Король говорит".

Дело в том, что месяца полтора назад, я после 10-15 минут этого фильма решил, что британцы ничего путнего придумать и снять не могут.

"Король говорит" был отправлен в утиль.

И вдруг, на тебе, лауреат по всем статьям и по большинству номинаций.

Пришлось вернуться к фильму.

Не знаю, как для короля, но для меня драма началась в диалоге Георга IV с братом, а концу фильма я уже откровенно переживал, что бы он поменьше заикался.

Вот только Черчиль у англичан какой то не британский вышел.

Определённо фильм смотрится.

Так что первое впечатление не всегда оказывается верным.

|

Метки: кино размышлизма |

Масленица |

Как масленая неделя, так и ретивые ортодоксы православного направления в крик и шум по поводу языческого содержания данного времени.

Я, вообще то, смотря на блин, вижу в нем блин. И только.

У кого блин ассоциируется с солнцем, того к катехизатору с ремнем. И через пару уроков он также в блине увидит лишь блин и потребует сметаны с маслом.

Что за комиссия, Создатель?

Искать то, чего нет, а если и осталось, то преобразилось и преобразовалось.

У нас что мало примеров воцерковления языческих обычаев?

Отменить очень просто, но это отмена всего лишь роспись в собственной православной некомпетентности, бессилии и духовной лени.

Тогда точно: молиться, поститься и слушать радио "Радонеж"

Кстати, хорошая статья по этому поводу:

Масленица: уход от бытового язычества

Всякая духовность, которая выше естественного языческого начала – это в какой-то мере преодоление времени. Но что касается вопроса о том, совместима ли Масленица с Христианством, то все зависит от приоритетов.

Всякая духовность, которая выше естественного языческого начала – это в какой-то мере преодоление времени. Но что касается вопроса о том, совместима ли Масленица с Христианством, то все зависит от приоритетов.

|

Метки: масленица пост православие язычество |

Процитировано 6 раз

Понравилось: 3 пользователям

злободневное |

Насколько Церковь зависит от спонсоров?

Ответы священнослужителей

| 1 марта 2011 г. | Источник: Православие в Украине |

Тема о деньгах — наверное, самая скользкая. Именно ей чаще и проще всего удается поколебать, а то и нарушить мир в любом коллективе: от ячейки общества и малой Церкви — семьи, до церковного организма в целом.

Там и мои ответы есть...

|

Метки: православие интервью |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Лица Православия 6 |

Моему интернет-жительству уже восьмой год. За это время в архивах компьютера собралось множество фото, которые, как мне кажется, отображают удивительную многогранность нашей веры, ее непередаваемую языком слов и определений красоту и неотмирность.

Авторов этих фото я не знаю, если нужно будет поставить ссылки, я с удовольствием это сделаю.

Продолжение следует...

|

Метки: православие фото |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Лица Православия 5 |

Моему интернет-жительству уже восьмой год. За это время в архивах компьютера собралось множество фото, которые, как мне кажется, отображают удивительную многогранность нашей веры, ее непередаваемую языком слов и определений красоту и неотмирность.

Авторов этих фото я не знаю, если нужно будет поставить ссылки, я с удовольствием это сделаю.

Продолжение следует...

|

Метки: православие фото |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

о исповеди |

В преддверии поста написалось

Перед исповедью

Как исповедоваться? Насколько часто подходить под священническую епитрахиль? Как быть с забытыми и неосознанными грехами? — это именно то, что чаще всего беспокоит прихожан в Четыредесятницу.

Как исповедоваться? Насколько часто подходить под священническую епитрахиль? Как быть с забытыми и неосознанными грехами? — это именно то, что чаще всего беспокоит прихожан в Четыредесятницу.

|

Метки: пост православие публикация |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Лица Православия 4 |

Моему интернет-жительству уже восьмой год. За это время в архивах компьютера собралось множество фото, которые, как мне кажется, отображают удивительную многогранность нашей веры, ее непередаваемую языком слов и определений красоту и неотмирность.

Авторов этих фото я не знаю, если нужно будет поставить ссылки, я с удовольствием это сделаю.

|

Метки: православие фото |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Лица Православия 3 |

Авторов этих фото я не знаю, если нужно будет поставить ссылки, я с удовольствием это сделаю.

Лица Православия 2

продолжение следует...

|

Метки: православие фото |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Реальная нереальность |

моя новая публикация

Есть в современной приходской православной жизни особенность, с которой знакомо большинство священства наших храмов. Да и как не знать о том, где священнику, часто даже без его на то воли, отводится особое место, правда не всегда в президиуме (на амвоне) и даже не в первых рядах.

Внешне с нами находящиеся, но, по сути, с нами не пребывающие

Речь идет о группах или обычно небольших объединениях верующих внутри прихода, которые не обязательно откровенно маргинальны и враждебны, но их мнения и действия, как говорят, «не всегда совпадают с позицией» настоятеля или даже правящего архиерея. Это, отнюдь, не та категория людей, которая всегда «против» и кому быть в оппозиции доставляет удовольствие, так как можно заниматься самым легким делом в этом мире – критиковать. Они прихожане. Молящиеся и постящиеся, исповедующиеся и причащающиеся Тайн Христовых. Если к несогласию и «инаковости» не прицеплена политика или местные внецерковные проблемы, то не увидишь злобы в их глазах, как и не чужды им дела милосердия и помощи ближнему. Так почему же потребовалось церковным чадам создавать, в, казалось бы, установившейся веками приходской жизни, иной мир, иную реальность? Что служит катализатором появлению групп верующих, внешне с нами находящимися, но, по сути, с нами не пребывающими?

Понятно, что закрыв за собой дверь храма, от плотского и страстного мира не отгородишься. Слова апостола Павла, что среди церковного народа обнаруживаются зависть, ссоры и огорчения актуальны и по день нынешний. Человек прекрасно отличает хорошее от плохого. Взяв в руки Евангелие, послушав или посмотрев очередную православную программу, он хочет быть с теми, кто похож на Христа, или хотя бы подобен тем, кого мы именуем святыми. Причем, стать таким наш будущий потенциальный прихожанин желает без особого труда и, желательно, побыстрей. Он еще не знает, что Церковь называют лечебницей душ человеческих не для того, чтобы оправдать греховность прихожан, а указать, что лечение под куполом храма процесс длительный и сложный.

Именно привнесение в приходскую жизнь постулатов, обычаев и принципов, к которым мы привыкли вне храма и на которых в свое время воспитывались, а также неожиданное осознание того, что святость дается непросто, становятся основными предпосылками появления групп верующих, отличающихся от иных прихожан своей непримиримостью, обособленностью и критиканством. Очень трудно человеку «взирая на славу Господню, преображаться в тот же образ от славы в славу» (2 Кор. 3:18). Ведь все старшее да и среднее поколение, то есть подавляющие большинство тех, кто наполняет храмы, учили в жизни прогрессировать, а не преображаться.

Не получив в Церкви мгновенно и без особого труда желаемого, по старой привычке начинается поиск врага и определение виновных. Срабатывает известный из книги Бытия принцип, когда Адам, согрешив, изначально обвинил в этом Еву, а затем и в Боге нашел виновника произошедшего. Помните: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12).

Чем больше мы будем видеть в человеке образ Божий, тем меньше опасности, что при первой же неудаче он создаст свой отдельный духовный мир

Так как же встретить пришедшего в храм Божий так, чтобы он все же развернул свои глаза внутрь себя любимого? Чтобы причина своего греха, неудач и ошибок искалась не во внешних врагах и обстоятельствах?

Здесь и начинается приходская работа священника и тех, кого мы знаем и отмечаем на приходе, как верных сомолитвенников и помощников. Священнику никак не позволительно привносить собственные симпатии и антипатии по всему широкому кругу жизненных явлений и, тем паче, политические пристрастия в область руководства приходом. Особо аккуратным в беседе с прихожанами надобно быть в тех вопросах, которые не получили еще однозначной богословской оценки, по которым идет церковная дискуссия. Категоричность позволительна лишь тогда, когда перед нами грех, несущий в себе потенциальное зло.

Личность священника и, тем более, настоятеля прихода в образовании групп, которые уходят от повседневной объективной реальности, часто играет роль катализатора, особенно если пастырь четко и однозначно становится на чью-либо сторону. Позиционирование – «мы настоятельские» или «с нами батюшка» всегда не объединительный, а разъединительный фактор. Начинается поиск грехов друг друга, мелкие недочеты и упущения, как на дрожжах набирают «всемирно-историческое значение». Стремясь догматизировать свою позицию, выискиваются подтверждения и примеры из жития святых, приводятся цитаты святых Отцов и вырванные из контекста евангельские слова. Печальные чукотские и пензенские примеры яркая иллюстрация, когда потерявшие реальное понимание происходящего верующие, во главе со своими «пастырями» становятся маргинальными группами, не имеющими ничего общего с православием.

Беда еще и в том, что мало звучит в нашей проповеди, как священнической, так и миссионерской, слов и примеров о важности молитвы друг за друга. Возглашение ектеньи «сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим» – по сути, становится единственным прошением на службе, где мы призываем молиться друг о друге. Частное, личное, сугубо индивидуальное превалирует. Кивок «здравствуйте» в сторону постоянного соседа по месту в храме отнюдь не означают молитвы о нем. В храме много верующих и понимающих православие одинаково, но остающихся по отношению друг к другу чужими.

Особо надо отметить, что вновь пришедшие в храм видят именно в священнике того, кто может решить их проблемы. Не Христос и борьба со своими страстями, а именно священник понимаются, как последняя инстанция. Пришедшие миряне еще не знают, что такое духовная жизнь, не ведают ее сложности и требований повседневного делания. На священника или «старых» и опытных прихожан обрушиваются не только вопросы, но и перекладываются собственные решения. Пугаться этого не следует, а вот быть терпеливым, уважительным, заботливым и предусмотрительным крайне необходимо. Чем меньше в наших словах будет требовательного неукоснительного глагола «должен», и чем больше мы будем видеть в человеке образ Божий, тем меньше опасности, что при первой же неудаче он создаст свой отдельный духовный мир.

Индивидуализм – одна из причин ухода в «страну далече», где объективная реальность заменяется субъективно созданным миром

Киевский православный журналист Владислав Головин не столь давно справедливо отмечал в своей статье «Personal Jesus?»:

«Даже на тех приходах, где люди общаются, знакомство их действительно «случайное, поверхностное». Осмелюсь утверждать, что подобный индивидуализм и самозамкнутость является грехом и одной из причин слабости современного православия. Я не говорю здесь об интровертах, людей обращенных внутрь себя, они есть в любом обществе, но наверно только в постсоветском православии обращенность в себя стала стереотипом поведения 90% верующих.

Мирянин не спасается в одиночку. Скорее наоборот – общаясь с книгами и изредка исповедуясь разным священниками, человек будет жить не по Преданию, а согласно «православию, как я его понимаю». Даже монахи спасаются в общине, а уж миряне, живущие в обществе, полном соблазнов и искушений, требуют постоянного внимания и общения с единоверцами. Обмен опытом духовной жизни, помощь неофитам со стороны духовно зрелых христиан – все это существенно необходимо мирянам: …. «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем боле усматриваете приближения дня оного» (Евр. 10. 24-25)».

Индивидуализм – одна из причин ухода в «страну далече», где объективная реальность заменяется субъективно созданным миром, где господствуют виртуальные реалии, основанные на собственном греховном «я».

Эпоха храмового индивидуализма побеждается лишь там, где каждый к нам входящий почувствует, что его эксклюзивные особенности, драгоценности его души, знания его ума могут реализоваться только в единении с остальными. Прихожанин преумножает свои духовные возможности, а не берет у Бога просимое, за купленную свечу или отслуженный молебен. Священник лишь указывает, как не уйти в сторону со своей собственной тропинки к Богу, а не гонит все вверенное ему стадо «правильной дорогой».

Там, где община не предусматривает обязательную одинаковость всех и каждого, где индивидуальность каждого – неотъемлемая и необходимая грань приходской жизни, риск получить среди своих же собственных прихожан маргинальную группу – минимален.

Приход остается лишь названием, если пришедший в храм не видит места своей личности в приходской жизни

Приход начинается тогда, когда вслед за богослужебной жизнью имеет место ее естественное развитие — христианское общение православных людей. «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете любовь иметь между собою» (Ин., 13, 35).

Приход остается лишь названием, если пришедший в храм не видит места своей личности в приходской жизни и остается одиноким в толпе тех, кого он должен считать единоверцами. И эти «одиночества» обязательно найдут друг друга и создадут «церковь» в Церкви, где вопрос личного спасения будет увязан или с ИНН, или с почитанием Распутина, или со всеобщим покаянием за цареубийство, или с очередным политическим лидером.

Совсем недавно я был в зимней Киево-Печерской Лавре. У Успенского собора собралась небольшая в полтора десятка группа верующих. Несколько хоругвей, фото почившего протоиерея Николая Гурьянова, Державная икона Богородицы и постоянные слова, и разговоры о всеобщей апостасии, электронных кодах, масонах и отступлениях епископата.

Затем, эти люди построились в колонну по два, и пошли крестным ходом.

Нас, четверо священников, стоявших рядом никто из них «не увидел». Они были в иной реальности….

http://orthodoxy.org.ua/content/realnaya-nerealnost-18279

|

Метки: православие приход публикация |

Процитировано 5 раз

Понравилось: 3 пользователям

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа |

Представьте себе ситуацию: молодая мама несет на своих руках Творца всей вселенной.

Это можно восприять как данность, но осмыслить это невозможно. Не вмещается в наше разумение...

|

| Альбом: ЖЖ |

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,

просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный,

приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

С Праздником!

|

Метки: православие праздник |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Лица Православия 2 |

Моему интернет-жительству уже восьмой год. За это время в архивах компьютера собралось множество фото, которые, как мне кажется, отображают удивительную многогранность нашей веры, ее непередаваемую языком слов и определений красоту и неотмирность.

Авторов этих фото я не знаю, если нужно будет поставить ссылки, я с удовольствием это сделаю.

|

Метки: православие фото |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 4 пользователям

Лица Православия |

Моему интернет-жительству уже восьмой год. За это время в архивах компьютера собралось множество фото, которые как мне кажется отображают удивительную многогранность нашей веры, ее непередаваемую языком слов и определений красоту и неотмирность.

Авторов этих фото я не знаю, если нужно будет поставить ссылки, я с удовольствием это сделаю.

продолжение следует...

|

|

Процитировано 7 раз

Понравилось: 7 пользователям

Опошление Любви |

Преддверием весны – Сретение Господне. Даже частые в эти дни морозы и метели не могут скрыть пробуждающуюся победу воскресающей природы. День существенно удлинился, солнышко начинает играть будущей пасхальной радостью, сосульки готовятся вырасти к капели, а в православных семьях все больше разговоров о грядущем Великом посте, заканчивающемся светлым торжеством Восресения.

Веками сложившееся устроение мира с верой православной в симфонии и гармонии пребывающее. Именно поэтому и говорят в народе, что на Сретенье зима весну встречает, а детишки утром окликают солнце, чтобы скорее взошло, весну принесло. Умудренные опытом прожитых лет старики в сам праздник, 15 февраля, всегда за погодой следили и, хотя понимали прекрасно, что все в воле Божьей, но выводы все же делали: утром снег - к урожаю ранних хлебов, в полдень - средних, к вечеру - поздних. Не миновал этот праздник и определений, народную суть дня выражающих: «На Сретение кафтан с шубой встретился», "На Сретение цыган шубу продает", «На Сретенье зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама, лиходейка, от своего хотения только потеет».

Испокон века так было и до скончания не изменится. Хотелось бы в эти дни лишь о грядущей встрече младенца Христа, на пороге иерусалимского храма, святым и праведным Симеоном рассказывать, но благочестие для князя мира сего, неприемлемо. Жжет оно и о грядущем Суде напоминает. Поэтому врагом и вносится в состояние сретенской, весенней радости идея, на первый взгляд, ничем отрицательным не отличающаяся: о новом празднике любящих сердец.

Не мудрствуя лукаво, сам лукавый, чтобы желание своё в народ продвинуть организовал в преддверии Сретения Господня, 14 февраля «праздник святого Валентина», якобы имеющийся в католическом календаре, но который католики при всем своем педантизме и скрупулёзности отыскать не могут. Есть у них святой Валентин, но вот житие его в корне отлично от того, что предлагают нам радетели «нового праздника». Чтобы не быть голословным обратимся к самим католикам, которые на страницах «Благовест-Инфо» еще в начале этого тысячелетия сказали:

«Католическая и Православная Церковь не отмечают "День всех влюбленных". В католических храмах России 14 февраля вместо "Дня влюбленных", имеющего языческие корни, отмечается праздник святых Кирилла и Мефодия, сообщил в преддверии празднования дня святого Валентина генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

"Святой Валентин жил в III веке. Это общий святой и Католической, и Православной Церквей. О его жизни сохранилось очень мало достоверных сведений, зато очень много легенд", - сказал о. Ковалевский. Святой Валентин был епископом итальянского города Терни в то время, когда христиане подвергались преследованиям со стороны императора Клавдия. Однажды Валентин исцелил от слепоты дочь сановника Астериуса, после чего вся семья сановника приняла христианство. Это вызвало гнев императора, и 14 февраля 269 года епископ был обезглавлен. "В те дни в Римской империи проходили ежегодные торжества в честь богини Юноны - покровительницы влюбленных пар. Одной из традиций праздника было дарить друг другу записки с именами влюбленных. Христиане переняли этот обычай, записывая на открытках имена святых. Именно поэтому святого Валентина, казненного 14 февраля, стали считать покровителем влюбленных", - сообщил Ковалевский.

"Это - народная традиция, а не церковная", - подчеркнул он. Предание о том, что епископ Валентин, вопреки запрету императора венчал римских солдат, собеседник агентства назвал "не более чем легендой. 14 февраля в Католической Церкви другой литургический праздник - святых Кирилла и Мефодия, покровителей Европы. Этих святых мы так же чтим, как и Православная Церковь", - отметил о. Ковалевский. "Поэтому никаких особых богослужений по случаю Дня святого Валентина у нас не проводится».

У католиков оказывается такого «праздника» не существует. Самому лукавому что-либо абсолютно новое и эксклюзивное придумать не просто, поэтому ответ о истинном происхождение данного «празднества» надобно искать во временах дохристианских, то бишь языческих.

Что же было 14 марта до тех дней, когда мир освятился светом Христовой веры?

Обратимся к энциклопедиям.

Оказывается, что история праздника дня святого Валентина берет своё начало с Луперкалий Древнего Рима. Луперкалии — фестиваль эротизма в честь богини «лихорадочной» любви Juno Februata и бога Фавна (Луперк — одно из его прозвищ), покровителя стад, который отмечался ежегодно 14 февраля.

В античное время детская смертность была очень высока, В 276 году до н. э. Рим чуть было не вымер в результате «эпидемии» мертворождений и выкидышей. Оракул известил, что для повышения рождаемости необходим обряд телесного наказания (порки) женщин с помощью жертвенной кожи. Люди, которые по каким-либо причинам имели мало детей или не имели вообще, рассматривались как проклятые и прибегали к мистическим обрядам, чтобы обрести способность к деторождению.

Место, где волчица, по легенде, выкормила Ромула и Рема (основателей Рима), считалось у римлян святым. Каждый год, 14 февраля здесь проводился праздник, называемый «Lupercalia» (лат. lupo — «волчица»), во время которого в жертву приносились животные. Из их шкур изготавливались бичи. После пира молодые люди брали эти бичи и выходили в город пороть женщин.

Согласно «Иллюстрированной истории Рода», написанной Уильямом М. Купером, главной частью фестиваля Луперкалий были голые люди, несущие ремни из кожи козла, которые бежали мимо женщин и били их; женщины охотно подставляли себя, считая, что эти удары дадут им плодовитость и легкие роды. Это стало очень распространенным ритуалом в Риме, в котором участвовали даже члены знатных семейств. В конце торжеств женщины тоже раздевались догола уже для более «приятных», то есть похотливых занятий. Эти празднества стали так популярны, что даже когда многие другие языческие праздники были отменены с приходом христианства, этот еще долгое время существовал.

Понятно, что в день нынешний, даже доведенный «толерантными» политиками до полного духовного беспредела человек, бегать голяком по улицам пока еще стесняется, да и не сподручно. У нас все же Русь с морозами, а не жаркий Рим. Замена же тех мест, которые мы считаем «стыдом» была найдена в «галантной» Европе и тут же, после открытия границ для выноса нашего добра и вноса западного дерьма, к нам перекочевала.

Появились так называемые «сердечки» вкупе со стрелами и луком у голых купидонов, которые, кстати, также являются языческими божками эротической страсти.

Почему же именно «сердечки»? Что является прообразом данной фигурки столь активно распространяемыми в «день святого Валентина»? Тут мне надобно попросить прощения у благочестивого читателя, за приведенную ниже иллюстрацию… Но иначе не расскажешь.

«Сердечко» это, просто-напросто, вот эта часть тела:

То есть рассылаем мы в данный «праздник» друг другу изображение задниц, говоря высокие слова о любви и верности.

Более тяжкого опошления самого понятия «любовь» вряд ли придумаешь…

Вот такова история дня, который с росчерка духовно всеядного президента стал чуть ли не государственным праздником в Украине. Теперь практически по всем городам и весям рассказывают нашим детям, начиная с детских садиков, о влюбленном святом, которого никогда не было и предлагают рассылать всем своим знакомым то, что мы стыдливо прикрываем.

Хотя есть категория лиц, которые горой за «валентинки» и «день влюбленных». Это коммерческие структуры. Ведь, по сути, на пустом месте, при помощи задницы и вранья, миллионы рекой текут в карманы предприимчивых дельцов.

С прошлого года, наши северные соседи, белгородцы, приняли на областном уровне решение запретить отмечать так называемый «день святого Валентина» в государственных организациях и учебных заведениях. Церковь всемерно поддержала это решение. Ведь нельзя же так опошлять и уничижать главное чувство, руководящее человеком в этом мире – Любовь.

|

Метки: размышлизма публикация |

Процитировано 7 раз

Понравилось: 2 пользователям

воскресное |

Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. (Лук.19:5)

Ну и кто сможет отдать пол имения своего нищим, а тем, кого обидел воздать вчетверо?

Ну и кто сможет отдать пол имения своего нищим, а тем, кого обидел воздать вчетверо?

И я не смогу.

Поэтому, по устоявшейся с времен ветхозаветных привычке, ищем оправдание.

Находим: мы не мытари. Налоги не собираем и пеню за неуплату не требуем.

Быстренько делаем вывод, что нас данный евангельский отрывок не касается, но он вполне приемлем к чиновникам всяким, на нас наживающихся и прочим плохим людям, особенно тем, кто при власти.

И вот так раз за разом.

Читаешь Евангелие, а там - вся правда о тех, кто вокруг. И о соседе моем тоже есть. И о том, который сверху живет и том который напротив.

И про вашего соседа всё прописано.

Мне с моего дерева очень хорошо это видно.

Вот только не понятно, почему маленького Закхея Христос на дереве увидел, а меня дылду, на самой верхушке сидящую, руками машущую и все обо всех знающую не заметил.

Странно.

|

Метки: проповедь размышлизма |

Понравилось: 1 пользователю